Derniers articles

La réélection de Trump place le Canada sous une nouvelle pression

Avec la réélection de Donald Trump, une nouvelle ère de tensions et de défis s'annonce pour le Canada. Entre protectionnisme économique et polarisation sociale, le voisin du Nord devra s'adapter à des vents contraires. A l'occasion des élections américaines, L'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS), en partenariat avec l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) ont organisé un événement spécial le 5 novembre dernier à Québec, avec visionnement et annonce des résultats des présidentielles. Pour l'AQOCI, il s'agissait d'une activité dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale. Une conférence a été donnée en amont ainsi qu'une analyse tout au long de la soirée sur les questions politiques, économiques et sécuritaires principalement.

12 novembre 2024 | tiré de Alter-Québec

La démocratie américaine, un modèle en décalage

Après des montagnes russes d'émotions, Donald Trump a été réélu président des États-Unis. Cette réélection met en lumière les différences fondamentales entre le système électoral américain et le modèle français. Contrairement au système américain, la démocratie française repose sur un modèle de représentation plus directe. En effet, aux États-Unis, ce ne sont pas des élections directes : la population vote pour des candidatures, mais la victoire va à la personne candidate qui obtient le nombre de grands électeurs gagnés. Dans chaque État, le candidat qui obtient la majorité des voix remporte tous les mandats de cet État.

Jonathan Paquin, professeur titulaire au département de science politique de l'Université Laval et codirecteur du Réseau d'analyse stratégique rappelle qu'Hillary Clinton avait recueilli trois millions de voix de plus que Trump , lors de l'élection de 2016, Toutefois, Celui-ci a été élu parce qu'il a obtenu les votes des États clés, comme la Pennsylvanie, la Géorgie et le Wisconsin. Ce système crée alors un décalage entre le choix de l'électorat et le résultat final de l'élection.

Implications directes pour le Canada

Trump ou Kamala ? Pour le Canada, le choix n'est pas anodin. Les impacts de la réélection de Donald Trump sur le Canada suscitent de nombreuses inquiétudes, notamment en ce qui concerne l'économie et les échanges commerciaux.

En effet lors de la première présidence de Donald Trump, en janvier 2017, la renégociation de l'Accord de libre échange Nord Américain (ALÉNA) a mis en lumière son penchant pour le protectionnisme avec la conclusion d'une nouvelle entente, l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Sous l'administration Biden, cependant, aucun tarif douanier n'a été réduit, confirmant une continuité dans les politiques commerciales restrictives.

Cela dit, une certaine différence pourrait expliquer les préférences économiques du Québec et du Canada pour l'une ou l'autre des candidatures. Maintenant que Trump est réélu, il a promis d'imposer une taxe de 10 % sur tous les biens importés aux États-Unis. Une telle mesure rendrait les exportations canadiennes plus coûteuses et moins compétitives sur le marché américain.

Les entreprises canadiennes, y compris celles du secteur pétrolier, pourraient voir leurs exportations chuter. Pour le monde du travail, cela signifie moins de commandes et, vraisemblablement, moins d'emplois. Pour le Canada, dont l'économie dépend fortement de ces exportations, cela entraînerait des conséquences significatives : selon les projections, le PIB canadien pourrait chuter de 0,9 % d'ici 2029.

Pressions accrues pour accueillir plus de personnes migrantes ou réfugiées

Mais l'économie n'est pas le seul domaine touché. Sur le plan social, les répercussions pourraient être tout aussi importantes avec des impacts qui se ressentiront plus en matière d'immigration. Par exemple, les restrictions drastiques de Trump pourraient intensifier la pression sur le Canada pour accueillir un plus grand nombre de personnes réfugiés et en demande d'asile. Déjà considéré comme un pays refuge lors des premières années de la présidence Trump, le Canada pourrait être confronté à un afflux supplémentaire.

Un vent de droite souffle sur le Canada ?

Arthur Silve, professeur au Département d'économique, souligne que le Canada a historiquement tendance à se positionner à l'opposé des choix polarisants des États-Unis. Cependant, la réélection de Donald Trump pourrait influencer directement la politique canadienne et les choix de l'électorat. Des similitudes avec les slogans populistes, comme celui de Pierre Poilievre, « I will fix it » notamment, montrent que les répercussions de cette élection ne se limitent pas au Canada.

Le débat actuel sur la protection de l'industrie laitière illustre une volonté d'adaptation face aux politiques protectionnistes de Trump. Par ailleurs, la montée des discussions sur l'immigration laisse entrevoir un possible glissement vers des positions plus conservatrices au Québec et dans le reste du pays. La réélection de Trump n'est donc pas qu'un défi externe pour le Canada, mais un potentiel catalyseur de changements politiques.

La communauté du grand Montréal se rassemble pour exposer l’implication du Canada dans la chaîne d’approvisionnement du f-35

Cette manifestation fait partie de la journée d'action #ArmsEmbargoNow F-35 du 16 novembre, qui vise à exposer et à mettre fin à la complicité du Canada dans les atrocités commises par Israël.

Des membres des communautés de Montréal et de Longueuil se rassemblent aujourd'hui devant Héroux-Devtek dans le cadre d'une journée d'action nationale visant les entreprises qui produisent des pièces pour les avions de chasse F-35 utilisés pour bombarder Gaza et le Liban. Héroux-Devtek produit des trains d'atterrissage ici même, à l'usine de Longueuil. Ces composants sont ensuite incorporés dans l'avion de guerre phare de Lockheed Martin, qu'Israël utilise pour commettre des crimes de guerre.

Cette action est organisée et/ou soutenue par de nombreux groupes locaux, dont World BEYOND War, Voix Juives Indépendantes, Palestiniens et Juifs Unis (PAJU), Collectif désinvestir pour la Palestine et Labour for Palestine. Des représentants de ces groupes prendront la parole lors du rassemblement.

Cette action est l'une des 16 qui auront lieu à travers le pays, afin de démontrer que le Canada arme toujours Israël, malgré les déclarations trompeuses des députés libéraux, et d'exiger que le gouvernement impose un embargo complet et immédiat sur les armes à destination d'Israël.

« Le gouvernement canadien n'a pas encore suspendu ou annulé 88% des permis actuellement utilisés pour expédier des armes à Israël, de sorte que les fabricants d'armes canadiens continuent de faire des affaires comme d'habitude avec ce régime meurtrier. Héroux-Devtek, qui fabrique le train d'atterrissage des avions de chasse F-35 qui déciment actuellement Gaza et le Liban, n'est qu'un exemple de notre complicité continue avec la violence génocidaire d'Israël », a déclaré Cym Gomery, coordonnatrice de Montréal pour un monde AU-DELÀ DE LA GUERRE. « Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, doit immédiatement mettre fin aux exportations militaires canadiennes vers Israël et imposer un embargo complet sur les armes dans les deux sens. »

« En tant que Canadien juif, je suis horrifié par le fait que le gouvernement de mon pays semble plus intéressé par les profits de guerre que par la vie humaine », a ajouté Niall Clapham Ricardo de Voix Juives Indépendantes. « Il est profondément troublant de découvrir que la société Héroux-Devtek, située dans notre arrière-cour, produit des composants essentiels des F-35 utilisés pour commettre cette dévastation. Notre

communauté se rassemble aujourd'hui à l'extérieur pour dire à des entreprises comme celle-ci de cesser de profiter d'un génocide, et pour dire à notre gouvernement de mettre fin à sa complicité dans les crimes de guerre d'Israël. »

« Notre communauté se rassemble aujourd'hui à l'extérieur pour dire à des entreprises comme celle-ci de cesser de tirer profit d'un génocide, et pour dire à notre gouvernement de mettre fin à sa complicité dans les crimes de guerre d'Israël » a-t-il continué.

Suivez https://www.instagram.com/palsolidaritycad/ et twitter.com/wbwCanada pour des photos, des vidéos et des mises à jour de tout le pays. Un dossier de photos et de vidéos des actions du 16 novembre à travers le pays est disponible ici.

Contexte

*La ministre induit les Canadien.ne.s en erreur sur le commerce d'armes entre le Canada et Israël.*

En septembre, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré aux journalistes : « Nous ne laisserons aucune forme d'armes ou de pièces d'armes être envoyées à Gaza, un point c'est tout. La manière dont elles sont envoyées et l'endroit où elles sont envoyées n'ont pas d'importance ». Mais elle n'a pris aucune autre mesure pour combler la faille qui permet aux entreprises canadiennes de vendre des armes à Israël via les États-Unis. Cette faille continue de permettre à la technologie canadienne

d'être envoyée et utilisée par Israël, malgré les avertissements des experts de l'ONU selon lesquels les transferts d'armes vers Israël risquent de violer le droit international en matière de droits de la personne.

Entreprises canadiennes impliquées dans la production et l'entretien des F-35 utilisés par Israël à Gaza

Le F-35 Joint Strike Fighter, un avion de guerre de fabrication américaine contenant des composants canadiens, en est un exemple mortel. Les F-35 sont un outil clé de la destruction et de la violence d'Israël à Gaza et au Liban. Des responsables israéliens ont déclaré que les F-35I ont été équipés de bombes de 2 000 livres et utilisés dans le bombardement en cours de Gaza.

Les entreprises canadiennes font partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement et des opérations de maintenance des F-35. Project Ploughshares a indiqué qu'au moins 110 fournisseurs basés au Canada ont obtenu des contrats pour le programme F-35.

Une étude commandée par Lockheed Martin en 2018 indique que chaque avion F-35 contient des composants canadiens d'une valeur de 2,3 millions de dollars américains, qu'il s'agisse de pièces de train d'atterrissage, de pièces de moteur ou de logiciels. Les avions de combat modernes comme les F-35 nécessitent une maintenance importante pour rester fonctionnels - de nombreuses pièces cassées et usées sont renvoyées à leurs fabricants d'origine pour être réparées, et la flotte israélienne est soutenue par des livraisons de pièces de rechange en provenance de pays partenaires.

Notre participation continue à la chaîne d'approvisionnement des F-35 n'est qu'un exemple flagrant de l'utilisation de composants militaires fabriqués au Canada dans les systèmes d'armement israéliens, malgré les assurances non fondées de Mme Joly.

Le Canada doit imposer un embargo sur les armes à Israël dès maintenant

Cette journée d'action s'inscrit dans le cadre de la campagne #ArmsEmbargoNow, qui exhorte le gouvernement canadien à remplir ses obligations juridiques et morales en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les Palestiniens de Gaza contre le risque sérieux de génocide et contre les graves violations des droits de la personne et du droit humanitaire perpétrées par Israël dans son assaut et son siège continus de Gaza, notamment en mettant immédiatement fin au commerce d'armes et de technologies militaires avec Israël.

Depuis son lancement en mai, la déclaration a été approuvée par plus de 400 associations palestiniennes, syndicats, institutions religieuses, organisations de défense des droits de l'homme et de l'environnement et groupes communautaires à travers le Canada. Plus de 40 députés des partis libéral, néo-démocrate et vert ont signé la demande, reconnaissant la catastrophe causée par l'assaut israélien en cours sur Gaza et appelant le gouvernement canadien à imposer un embargo complet et immédiat sur les

armes à destination d'Israël. Cette journée d'action expose les entreprises impliquées dans la production et l'entretien des composants du F-35, qui sont expédiés en Israël par l'intermédiaire de la faille américaine.<<

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Solidarité avec le peuple du Mozambique en cette période de troubles politiques

La Marche mondiale des femmes fait preuve d'une solidarité inébranlable avec la MMF du Mozambique en cette période d'agitation et de troubles politiques. Nous apportons notre soutien à toutes les femmes mozambicaines, aux communautés paysannes et aux mouvements populaires qui continuent à lutter pour la justice, la paix et la dignité.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/11/09/solidarite-avec-le-peuple-du-mozambique-en-cette-periode-de-troubles-politiques/?jetpack_skip_subscription_popup

Face à l'instabilité croissante, à la violence et aux difficultés économiques, nous reconnaissons la force et la résilience des femmes qui sont en première ligne pour réclamer la démocratie, les droits de l'homme et la fin de l'exploitation et de la fraude électorale. Nous sommes particulièrement attristés par les assassinats politiques en cours, notamment la mort prématurée de l'avocat de l'opposition Venancio Mondlane, qui a été brutalement exécuté de 25 balles, et par de nombreux autres décès non signalés. Nous sommes profondément préoccupés par l'impact de cette agitation politique qui a conduit à la fermeture totale du pays, car les secteurs les plus vulnérables de la société, en particulier les femmes et les enfants, continuent d'en subir les conséquences. Nous condamnons avec la plus grande fermeté toute forme de répression ou de violence à l'encontre de ces communautés.

En tant que mouvement féministe international de base, nous réaffirmons notre engagement aux côtés du peuple mozambicain, en amplifiant sa voix et en appelant la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour s'attaquer aux causes profondes de cette crise. Nous exigeons la fin de la violence et l'ouverture d'espaces démocratiques où le peuple mozambicain puisse exprimer librement sa volonté politique et ses aspirations à une société juste et pacifique.

Compte tenu des troubles politiques au Mozambique, la communauté internationale et l'Union africaine (UA) peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion de la paix, de la démocratie et de la stabilité. C'est pourquoi nous :

1. Appelons à un cessez-le-feu immédiat et à la fin de la violence : Nous exigeons de toutes les parties concernées qu'elles mettent fin à toutes les formes de violence politique et d'hostilités, en accordant la priorité à la protection des civils, en particulier des femmes, des enfants et des communautés marginalisées.

2. Soutenir les processus démocratiques : Nous plaidons pour un processus politique transparent, inclusif et véritablement démocratique qui permette aux citoyens mozambicains d'exprimer librement leur volonté politique par le biais d'élections crédibles et nous demandons instamment aux observateurs internationaux et africains de surveiller, d'examiner et de rendre publiques les conclusions des activités politiques, en particulier des élections, afin de s'assurer qu'elles sont exemptes de manipulations et d'intimidations. Nous demandons également la protection des femmes et des enfants, en particulier contre la violence et l'exploitation fondées sur le sexe, qui tendent à s'intensifier pendant les périodes de troubles.

3. Exiger du parti FRELIMO qu'il rende compte des violations des droits de l'homme et faire pression pour que des enquêtes indépendantes soient menées sur toutes les violations des droits de l'homme, signalées ou non, y compris les violences contre les femmes, les détentions arbitraires et la répression des manifestants pacifiques.

4. Promouvoir la paix et la réconciliation à long terme – encourager l'établissement d'un dialogue national impliquant la société civile, y compris les mouvements féministes de base et les groupes de femmes, afin de s'attaquer aux causes profondes du conflit, telles que l'inégalité, la marginalisation économique et la corruption.

5. Exiger que tout processus de paix prenne en compte la voix des femmes et garantisse des réformes sensibles au genre qui donnent aux femmes les moyens d'agir politiquement et économiquement.

Nous appelons les mouvements féministes mondiaux et les mouvements sociaux qui leur sont alliés à s'unir en solidarité avec le peuple du Mozambique, en plaidant pour la paix, l'égalité des sexes et la justice face à l'adversité. Ensemble, nous marchons vers un monde où les droits des femmes et les droits de tous sont défendus et protégés.

Nous résistons pour vivre ; nous marchons pour transformer !

Marche mondiale des femmes

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Pour un accès gratuit à la contraception

Les coûts élevés des contraceptifs constituent un obstacle majeur au Québec, surtout pour les personnes à faible revenu, selon la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN). Bien que certaines méthodes soient partiellement couvertes par des assurances privées ou par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), ces remboursements ne couvrent souvent que 70 à 80 % des frais, laissant un fardeau financier significatif pour plusieurs. Pour cette raison, le comité d'action féministe de la CSQ encourage la population à signer une pétition visant la gratuité des contraceptifs.

La FQPN incite le gouvernement provincial à suivre l'exemple de la Colombie-Britannique, qui offre depuis avril 2023 la gratuité de tous les moyens de contraception. En supprimant cet obstacle financier, le Québec permettrait à toutes et tous de choisir librement la méthode qui leur convient, sans contrainte budgétaire.

Puisque l'accès universel aux contraceptifs est un enjeu de justice sociale et d'égalité des genres, le comité d'action féministe encourage la population à signer et à partager la pétition lancée par la FQPN dans le cadre de sa campagne Révolution contraceptive : liberté de choix, égalité d'accès.

L’Université McGill se trouve sur le territoire ancestral des peuples Haudenosaunee

Préoccupées par le niveau de violence et la suppression de la liberté d'expression des étudiants au cours de la dernière année, les femmes de la nation Kanien'kehá:ka planteront un grand pin blanc sur le terrain du campus inférieur le dimanche 17 novembre à 11 h.

photo Serge d'Ignazio

Le grand pin blanc est un symbole de paix pour les nations Haudenosaunee.

En effet, l'objectif de la cérémonie est de promouvoir la paix et la justice en Palestine et dans le monde. La communauté de McGill a été invitée à assister à la cérémonie de paix Haudenosaunee, qui réunira des membres de la nation Kanien'kehá:ka, des défenseurs palestiniens et des membres de la communauté pour réfléchir et discuter de notre cause commune.

Avisés de l'intention des femmes Kanien'kehá:ka de planter cet arbre, les représentants de McGill les ont irrespectueusement écartés dans une lettre de trois phrases. Cette cérémonie est un geste pacifique important de la part des détenteurs reconnus du titre de propriété de ce territoire.

Des représentants seront disponibles pour répondre aux questions des médias le jour de l'événement.

Quand : Dimanche 17 novembre à 11 h

Où : Université McGill, terrain du campus inférieur, près des portes

Roddick

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Journée de commémoration et d’action contre les violences faites aux femmes

Lors de la journée de commémoration et d'action contre les violences faites aux femmes, après 35 ans de la tuerie de Polytechnique, les féminicides et les violences envers les femmes sont toujours aussi présentes, voir même en recrudescence ! Rappelons-nous des victimes et crions notre indignation ! Joignez-vous à nous afin de dire non aux violences patriarcales.

Venez nous rejoindre pour le départ de la marche au parc de l'Amérique-Française le vendredi 6 décembre à 12h. Nous nous dirigerons vers l'Assemblée-Nationale. Portez votre ruban blanc comme symbole des violences faites aux femmes.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Plan de réduction des émissions de la #fonderiehorne - Mères au front de Rouyn-Noranda déplore que Glencore abandonne le projet AERIS

ères au front de Rouyn-Noranda se désole que Glencore, malgré des profits de plus de 4 milliards de dollars en 2023, n'aille pas de l'avant avec AERIS. Pour rappel, le projet AERIS existait avant le renouvellement de l'entente ministérielle de 2023 et visait un accroissement de la production et des profits. Ce projet est devenu le principal véhicule de la fonderie pour promettre une réduction des émissions.

Or, la multinationale considère maintenant que les coûts pour la mise sur pied du projet sont trop élevés et qu'elle n'ira pas de l'avant. Elle a également mis à pied des travailleurs et travailleuses, dont certain·es à Rouyn-Noranda.

Les Mères au front se questionnent sur ce que souhaite l'entreprise. On pourrait penser que cet abandon constitue une tactique pour recevoir plus de fonds publics ou encore obtenir un report des délais pour l'atteinte du 15ng d'arsenic prévu en mars 2028.

« Peu importe les moyens et le nom du projet, nous souhaitons avant tout que la fonderie Horne respecte les normes pour tous les contaminants le plus rapidement possible » déclare Isabelle Fortin-Rondeau Mères au front de Rouyn-Noranda et leurs allié.e.s.

Ce que sont en droit de demander les citoyen·nes de Rouyn-Noranda, c'est un environnement sécuritaire et un air sain. Il n'est pas question que la population renonce à ces droits fondamentaux pour protéger les profits d'une multinationale.

S’unir pour être plus forts contre l’industrie minière

Jusqu'à dimanche, des Autochtones de partout au Canada et aux États-Unis se retrouvent à Montréal pour échanger, parler de leurs batailles, mais aussi de leurs solutions face à l'appétit grandissant de l'industrie minière sur leurs territoires. Allier leurs forces n'a jamais été aussi important dans l'actuel contexte politique nord-américain.

Ces rencontres, ponctuées d'un nombre conséquent de conférences, se tiennent à l'occasion de la biennale du Western Mining Action Network, un organisme américain fondé en 1997 et dont le but est d'œuvrer à la protection de l'eau, de la terre et des êtres humains contre les effets de l'extraction minière.

La membre de la communauté shoshone estime que les Autochtones seront les premiers à souffrir de la transition écologique.

Par ailleurs, Earl Hatley, de l'organisme américain LEAD qui lutte contre l'exploitation minière principalement dans trois États américains (le Missouri, le Kansas et l'Oklahoma), souhaite que les Autochtones puissent avoir un droit de veto sur les projets miniers.

Nous constatons que les gouvernements canadien et américain font pression pour exploiter les terres rares qui se trouvent pour la plupart sur les territoires autochtones. Nous demandons le droit de dire non. L'exploitation minière est éternelle et elle crée un héritage permanent pour nos communautés. Une citation de Earl Hatley

George Lameboy, originaire de la communauté crie de Chisasibi, a justement souligné le manque de renseignements et de consultations concernant les projets miniers. Et ce, même lorsqu'il s'agit de la phase d'exploration, alors que les dégâts que nous observons, rien qu'à cette étape, suffisent à réveiller les occupants des territoires visés, dit-il.

Plusieurs d'entre eux ont aussi rappelé que l'un des matériaux qui suscitent les convoitises, l'or, n'est pas essentiel. La plupart ne sert qu'à fabriquer des bijoux et des lingots, affirme Jaime Lopez Wolters, un allochtone qui travaille pour un organisme qui vise entre autres à protéger la vallée de Yosemite, en Californie.

Des appels au rassemblement ont aussi été formulés, notamment par Fermina Stevens. Mon appel s'adresse aux gens, au grand public, aux Autochtones et aux non-Autochtones, parce qu'en fin de compte, tout le monde sera concerné. Nous devons donc tous nous réunir à un moment ou à un autre et déterminer comment nous allons procéder.

Plusieurs conférences sont ainsi prévues à ce sujet : comment mobiliser les membres des communautés concernées, comment créer une coalition diversifiée, comment affronter un nouveau projet minier, etc.

C'est formidable de se réunir avec des gens qui ont les mêmes idées et qui luttent contre les compagnies minières aux États-Unis et au Canada, de partager des histoires et des stratégies pour atteindre notre objectif de protéger la terre, les gens et la culture contre ces compagnies minières, ajoute Jaime Lopez Wolters.

Rodrigue Turgeon, qui est avocat pour MiningWatch, mais aussi coprésident du réseau Western Mining Action Network, estime que ces rencontres entre Autochtones de partout en Amérique du Nord sont très importantes.

On peut bien venir en tant que Blancs, experts, leur expliquer certaines choses, mais de toute évidence, on n'arrivera jamais à transmettre l'information aussi efficacement que si elle est transmise par d'autres Autochtones, explique-t-il avant d'ajouter que ce rassemblement est aussi l'occasion pour ceux qui sont aux prémices d'une lutte contre un projet minier de bénéficier des leçons de ceux qui sont sur ce champ de bataille depuis de nombreuses années.

Un sentiment ressort aussi chez différents intervenants : ils estiment qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et sur la mobilisation citoyenne.

Et surtout, la récente élection de Donald Trump à la présidence américaine et la montée en popularité des conservateurs au Canada n'augurent rien de bon pour les militants venus à Montréal.

Je n'ai pas d'espoir que le gouvernement nous sauve, laisse tomber Fermina Stevens.

Je ne pense pas que Trump ait la moindre considération pour l'environnement ou les peuples autochtones. Et je pense que la situation va s'aggraver au cours des quatre prochaines années.

Une citation de Fermina Stevens

La seule chose qu'on peut faire pour ralentir [les projets miniers], c'est la mobilisation citoyenne, une opposition solide et structurée. On a compris que personne ne peut nous aider, il y a juste nous autres, ajoute Louise Gagnon, une citoyenne septilienne opposée au projet Strange Lake (nouvelle fenêtre), qui verrait la construction d'une usine de transformation de terres rares dans le secteur de Sept-Îles (nouvelle fenêtre).

Earl Hatley, lui aussi, croit en la force de la base, du mouvement grassroot.

Quant à George Lameboy, une lueur d'espoir traverse son regard. Il y a environ une semaine, je n'avais aucune idée de tous les mouvements qui existent à travers l'Amérique du Nord concernant l'exploitation minière. J'espère donc obtenir des contacts et créer des alliances, dit-il.

Le Québec s’engage à éliminer le gaz fossile des bâtiments d’ici 2040, mais doit éviter les fausses solutions

La coalition Sortons le gaz est heureuse de constater que, profitant de la COP 29, le gouvernement du Québec est enfin passé de la parole aux actes pour sortir le gaz d'origine fossile du secteur du bâtiment neuf et existant d'ici 2040. En fixant un horizon clair pour l'élimination des énergies fossiles dans tous nos bâtiments, le gouvernement envoie un signal fort aux marchés, à la population québécoise et à la planète entière. Toutefois, la coalition remarque que le gouvernement continue de s'embourber dans les pièges de la biénergie et du gaz de source renouvelable (GSR).

Cette victoire significative pour l'environnement démontre à nouveau la force de la mobilisation de la société civile québécoise et l'engagement croissant des municipalités en faveur de la sortie du gaz de nos bâtiments. L'ère fossile est bel et bien derrière nous », souligne Andréanne Brazeau, analyste principale des politiques à la Fondation David Suzuki.

« L'annonce d'aujourd'hui est d'une importance capitale, marquant un engagement déterminé du gouvernement dans la décarbonation du secteur du bâtiment. Toutefois, il faudra faire preuve de vigilance pour que le recours au GSR ne devienne pas une béquille pour continuer d'alimenter le réseau en gaz fossile », note Charles-Edouard Têtu, analyste des politiques climatiques et énergétiques chez Équiterre.

Par son règlement, le gouvernement du Québec soutient l'ambition climatique des nombreuses municipalités qui, depuis deux ans, avaient déjà montré la voie à suivre et publié leurs propres règlements interdisant le gaz fossile dans les nouvelles constructions du secteur résidentiel (600 m2 et moins, 3 étages et moins), commercial et institutionnel. Il vient en plus lui donner une nouvelle ampleur, en s'attaquant également aux bâtiments existants, qui composeront toujours la grande majorité du parc immobilier du Québec en 2040. Il sera crucial que le règlement provincial permette aux municipalités de mettre en place des règlements plus ambitieux si elles le désirent.

Pour renforcer la cohérence de ce tournant, le gouvernement doit appuyer sa stratégie de décarbonation sur les solutions les moins émettrices de GES et les moins coûteuses telles que les thermopompes et les accumulateurs de chaleur. Ces alternatives sont également nécessaires pour éviter l'illusion d'une solution durable par le biais du GSR, laquelle, en réalité, retarde la transition vers des sources d'énergie véritablement renouvelables.

Enfin, comme la coalition l'a rappelé récemment, l'entente biénergie gaz/électricité s'annonce un échec et comporte plusieurs enjeux. « Pour arriver à éliminer 100 % du gaz fossile d'ici 2040, il ne suffit pas de l'interdire dans les nouveaux bâtiments. Le nerf de la guerre de cette transition, c'est le remplacement des systèmes au gaz en fin de vie. Ceux-ci doivent absolument être remplacés par des systèmes électriques, combinés à des programmes de gestion de la pointe et d'efficacité énergétique. Permettre leur remplacement par des systèmes utilisant du GSR, c'est vouer la population à dépendre d'une source énergétique dont les volumes seront très incertains et dont les coûts grimperont en flèche », ajoute Emmanuelle Rancourt, coordonnatrice de la coalition Sortons le gaz !

« Nous nous apprêtons enfin à unifier la sortie du gaz fossile du secteur des bâtiments neufs et existants. C'est une excellente nouvelle car c'est une solution qui va nous permettre de nous attaquer concrètement à 7 % des émissions de GES de la province. Par contre, il est clair que le gouvernement continue de se laisser guider par le mirage de la biénergie et du GSR. Or, nous n'aurons jamais la capacité de produire les volumes nécessaires de façon durable si nous nous entêtons à vouloir le gâcher dans le secteur résidentiel », rappelle Anne-Céline Guyon, analyste Climat-Énergie pour Nature Québec. »

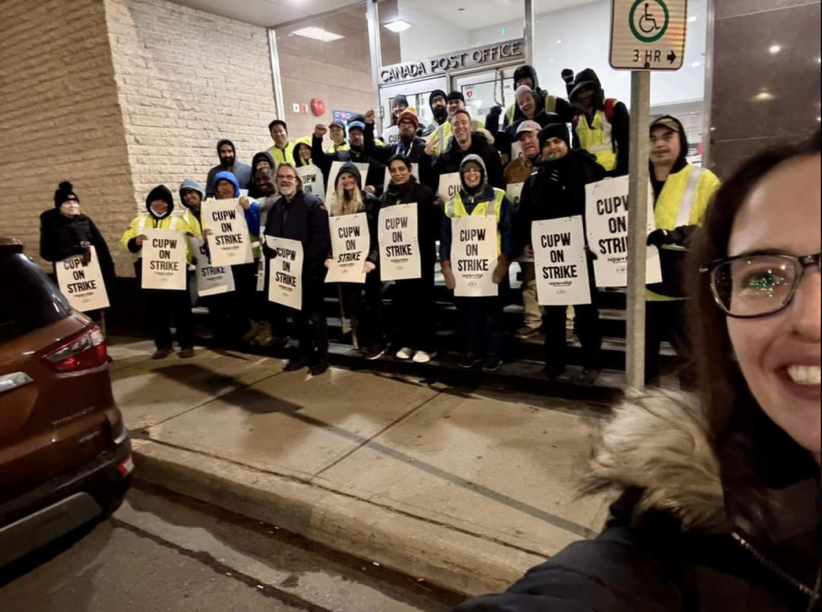

Attaque en règle contre les travailleuses et travailleurs des postes : Postes Canada impose de nouvelles conditions d’emploi aux membres des deux unités de négociation

Aujourd'hui, vendredi 15 novembre, Postes Canada a informé le Syndicat qu'à partir de 8 h (heure de l'Est), les conventions collectives de l'unité urbaine et de l'unité des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) ne s'appliquent plus. Vous découvrez donc aujourd'hui ce que ferait Postes Canada s'il n'y avait pas de syndicat ni de convention collective pour vous protéger.

L'attaque de l'employeur comprend ce qui suit :

– Annulation de la protection du régime d'assurance-invalidité de courte durée et de tous les régimes de soins de santé, pour vous et les membres de votre famille. Évidemment, ce sont les membres les plus vulnérables qui en pâtiront le plus. Ne l'oubliez pas lorsque l'employeur vous appellera « collègue ».

– Menace de « mettre à pied » certains employés et employées « permanents », de mettre fin à toutes les affectations des employées et employés temporaires et de réduire les heures de travail des employées et employés à temps partiel.

– Annulation des indemnités. Postes Canada n'a pas précisé quelles indemnités elle verserait. Celles-ci pourraient comprendre, entre autres, la prime de quart. Elle met également fin à la rémunération au taux double des heures supplémentaires.

– Annulation des congés annuels acquis et convenus. Postes Canada a déjà tenté de le faire dans le passé et un arbitre lui a dit qu'il s'agissait d'une violation du Code canadien du travail.

Bien que Postes Canada refuse d'honorer les congés annuels, en violation du Code, elle affirme qu'elle se conformera au minimum permis pour les autres congés. Si Postes Canada n'honore pas tous les congés prévus au Code canadien du travail, veuillez en aviser votre section locale.

Le Syndicat ne pouvait pas laisser ses membres exposés à de telles conditions. Postes Canada a montré ses vraies couleurs. L'employeur n'est pas votre ami.

Pour obtenir des mises à jour sur les négociations et d'autres nouvelles du Syndicat par courriel, abonnez-vous à Somm@ire : www.sttp.ca/fr/sommaire-sttp.

Solidarité,

Jan Simpson

Présidente nationale

Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades : corriger des injustices

Nous vous transmettons ce message au sujet de la campagne que l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (uttam) vient de lancer pour corriger deux injustices qui appauvrissent les victimes de lésions professionnelles.

Le 15 octobre dernier, nous avons transmis une lettre à Jean Boulet, ministre du Travail, pour dénoncer :

– L'indemnisation sous le salaire minimum de plusieurs victimes parce que l'indexation qu'applique la CNÉSST ne suit pas les hausses du salaire minimum ;

– L'appauvrissement à la retraite que subissent toutes les victimes de lésions professionnelles parce que la CNÉSST ne verse pas les cotisations au RRQ.

Nous demandions au ministre Boulet des changements sur ces deux enjeux. N'ayant pas eu de réponse satisfaisante, nous lançons aujourd'hui une campagne de messages aux députés !

Ce que vous pouvez faire pour soutenir nos revendications :

À titre individuel, nous vous invitons à vous rendre ici : https://uttam.quebec/appauvrissement/lettre/index.php, à cliquer sur « Envoyez un message à votre député-e » et à suivre les instructions pour l'envoi du message par courriel.

Comme organisation, vous pouvez signifier votre appui formel à notre campagne et à nos revendications, en inscrivant cet appui ici. Nous vous ajouterons à la liste des groupes qui nous appuient.

Évidemment, nous vous encourageons fortement à inviter vos membres, vos contacts ou les gens qui sont sur vos listes de diffusion à envoyer un message à leur député, en diffusant le lien ! Pour une telle diffusion, nous vous suggérons un message, plus bas dans le présent courriel, que vous pouvez copier-coller et adapter librement.

Pour plus d'informations sur nos revendications et les enjeux de cette mobilisation, consultez le site de la campagne : https://uttam.quebec/appauvrissement/index.php

Merci de votre solidarité !

uttam

2348 rue Hochelaga

Montréal (Québec) H2K 1H8

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les syndicats du Canada exigent le respect des travailleurs portuaires et des négociations équitables, sans ingérence politique

La décision prise aujourd'hui par le ministre du Travail Steven MacKinnon de mettre fin aux lock-out dans les ports de la Colombie-Britannique, de Montréal et de Québec et d'imposer l'arbitrage obligatoire est une mesure troublante qui sape les droits fondamentaux des travailleurs et des travailleuses en plus de souligner l'injustice économique croissante dans notre pays.

Les travailleurs et les travailleuses sont laissés pour compte alors que les entreprises engrangent des profits records ; c'est tout simplement injuste.

Trop de gens ont du mal à joindre les deux bouts. Il ne s'agit pas seulement des travailleurs portuaires, mais d'un système économique dans lequel le fossé entre les riches et les travailleurs ne cesse de se creuser.

Les travailleurs et les travailleuses se battent pour des salaires équitables, une sécurité de l'emploi et des lieux de travail sécuritaire – des droits fondamentaux qui ne devraient jamais faire l'objet d'un débat.

Personne ne prend à la légère la décision d'être en grève ou d'endurer un lock-out.

Cependant, leurs choix sont limités lorsque les employeurs refusent de s'engager dans des négociations équitables, en particulier lorsque ces mêmes employeurs ont bénéficié de profits exceptionnels pendant la pandémie.

Malgré les profits records qu'ils ont réalisés pendant la pandémie, les employeurs portuaires refusent toujours de s'engager dans des négociations de bonne foi, poussant les travailleurs au bord du gouffre.

Aujourd'hui, en recourant à l'arbitrage obligatoire en vertu de l'article 107, le gouvernement envoie un message dangereux : les employeurs peuvent contourner des négociations sérieuses, mettre leurs travailleurs en lock-out et attendre une intervention politique pour obtenir un accord plus favorable.

L'imposition d'un arbitrage contraignant ou d'une législation de retour au travail porte atteinte au droit des travailleurs à la négociation collective, ce qui affaiblit leur capacité à lutter pour des salaires équitables et des lieux de travail sûrs.

L'ingérence politique fait pencher la balance du côté des employeurs et crée un dangereux précédent. Les syndicats canadiens estiment que les solutions durables sont le fruit de négociations équitables, et non d'accords imposés par le gouvernement. Le gouvernement doit laisser la négociation collective suivre son cours pour protéger les droits de tous les travailleurs.

Les travailleurs portuaires demandent simplement ce qu'ils méritent : des salaires équitables, la sécurité de l'emploi et des conditions de travail sûres. Ces demandes ne sont pas déraisonnables, d'autant plus que les employeurs ont engrangé des gains financiers extraordinaires au cours des dernières années.

Les syndicats du Canada sont unis pour demander au gouvernement de respecter le Code canadien du travail et de permettre un processus de négociation collective équitable qui respecte les travailleurs et garantit qu'ils reçoivent leur juste part à une époque où les entreprises réalisent des profits records.

Les travailleurs méritent un accord équitable, et la seule façon de parvenir à une stabilité durable est le respect mutuel et les négociations de bonne foi.

Les travailleurs ne demandent pas la lune, ils demandent leur juste part à une époque où les entreprises sont extraordinairement riches. Le gouvernement doit prendre une décision : sera-t-il aux côtés des travailleurs ou continuera-t-il à faire pencher la balance en faveur de ceux qui en ont déjà plus qu'il n'en faut ?

L’art pour visibiliser les récits palestiniens

L'exposition P pour Palestine rassemble les œuvres de huit artistes d'origine palestinienne. Le projet est présenté au centre d'exposition Plein Sud à Longueuil, et cherche à rendre visibles des récits peu présents dans l'espace artistique et médiatique.

Tiré d'alter.quebec

Dans un contexte où les « voix palestiniennes sont souvent censurées ou peinent à se faire entendre », les commissaires Ariane De Blois et Muhammad Nour ElKairy ont voulu mettre en lumière le travail d'artistes d'origine palestinienne. Les douze œuvres présentées à Plein Sud ont été choisies pour leur rapport au langage, thématique centrale de l'exposition.

« L'exposition part du principe que le langage est politique », explique Ariane De Blois dans une entrevue pour Plein Sud. Les œuvres exposées utilisent en effet le langage comme moyen de visibilisation des réalités palestiniennes, s'interrogeant sur des questions telles que l'identité, la terre, l'exil, et le génocide.

Le langage prend toutefois des formes différentes selon les œuvres : manuscrit, numérique, audio, vidéo… On retrouve par exemple l'œuvre What the actual fuck ? de l'artiste Amal Al Nakhala, un journal de guerre mêlant texte et croquis sur les déplacements forcés qu'elle a subi avec ses proches. Il y a aussi l'œuvre Vibrations de Gaza, dans laquelle Rehab Nazzal filme des enfants sourds racontant les bombardements des forces israéliennes. Dans un autre registre, un extrait du livre Les racistes n'ont jamais vu la mer de Yara El-Ghadban est affiché.

Au niveau sonore, on entend dans la salle d'exposition des bruits de drones militaires et d'un clavier numérique en train d'être tapé, provenant de deux œuvres distinctes. Une ambiance qui mêle les sonorités de la guerre et de l'écriture, plongeant le public dans la problématique portée par l'exposition. Quant à la disposition des lieux, la salle d'exposition unique permet d'avoir une vision d'ensemble sur toutes les œuvres, et de s'y déplacer dans le sens souhaité. L'espace a été pensé comme une « agora », un « lieu de rencontres » autour des voix et des imaginaires palestiniens, selon les termes des commissaires d'exposition.

Un contexte particulier

Les locaux de Plein Sud étant situés dans le Cégep Édouard Montpetit, l'exposition accueille beaucoup d'étudiant·es. La directrice générale de Plein Sud, Hélène Poirier, juge cet emplacement dans un milieu scolaire « vraiment intéressant », étant donné la « mission éducative » de l'art contemporain, parfois trop isolé et réservé à une « petite élite ». Les professeur·es font également partie des visiteurs, ainsi que les amateur·ices d'art contemporain. Des groupes de nouveaux arrivants en francisation avaient aussi l'habitude de se rendre à l'exposition, mais les visites ont finalement été annulées en raison d'une « charge émotionnelle trop forte ».

C'est « la première fois qu'une de nos expositions est autant d'actualité », selon Hélène Poirier. Bien que l'art contemporain traite de plus en plus de questions sociopolitiques, P pour Palestine s'inscrit dans un contexte géopolitique et médiatique rare pour une exposition.

L'exposition P pour Palestine se tient jusqu'au 14 décembre au centre d'exposition Plein Sud à Longueuil, et en simultanée au centre d'artistes L'Œil de Poisson, à Québec, jusqu'au 15 décembre

Artistes pour la Souveraineté Alimentaire. Édition Nyéléni : « La Transformation Systémique, c’est MAINTENANT ou JAMAIS ! »

En avril 2025, lors du 3e Forum Global Nyéléni – l'événement le plus important du mouvement mondial pour la souveraineté alimentaire, la transformation systémique et la justice pour tou·tes – la Galerie Virtuelle Nyéléni sera lancée comme un espace pour les artistes engagé·es dans les luttes populaires.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Rejoignez la Lutte !

Jusqu'à présent, le processus Nyéléni a rassemblé des producteurs·trices alimentaires à petite échelle, y compris des paysan·nes, des pêcheur·es et des pastoralistes, ainsi que des Peuples Autochtones, des groupes féministes, des communautés racisées, des universitaires et des défenseur·euses des droits humains du monde entier. Il est temps de renforcer nos alliances et d'unir nos forces avec celleux qui résistent à l'oppression du système.

Appel aux Artistes !

Nous invitons les artistes de tous horizons à soumettre leurs œuvres sous divers formats avant le 31 janvier 2025, dans le cadre de l'« Appel : Artistes pour la Souveraineté Alimentaire – Édition Nyéléni. » Cette année, notre objectif est d'élargir l'appel pour englober les luttes interconnectées pour la justice globale et la transformation systémique, en soulignant que l'art et la culture sont des formes vitales de résistance et d'activisme. La galerie virtuelle Nyéléni s'inscrit dans et élargit le projet initié par La Vía Campesina (2021) et sera présentée lors du 3e Forum Global Nyéléni en 2025 .Les œuvres sélectionnées seront cruciales pour notre défense et notre mobilisation, suscitant la réflexion collective et remettant en question les narrations dominantes.

L'Intersectionnalité du Processus

Cet appel aux artistes vise à renforcer nos convergences en tant que mouvements sociaux revendiquant la souveraineté alimentaire, la protection de nos territoires et de nos corps, les droits des travailleur·euses, les droits des Peuples Autochtones, des consommateur·trices et des petit·es producteur·trices, ainsi que les luttes pour la justice climatique et environnementale, les économies sociales et solidaires, la paix avec justice sociale, la santé et le logement pour tou·te – dans les contextes ruraux comme urbains. Voici notre défi pour le 3e Forum Mondial Nyéléni : lorsque nous nous rencontrerons, il sera temps de tracer ensemble des agendas et des stratégies communes pour stopper les crises globales provoquées par ce système capitaliste, colonial et patriarcal. Avec l'art et la culture comme outils de lutte, nous sommes convaincu·es que nous pouvons favoriser le dialogue nécessaire pour avancer vers une transformation systémique, sans laisser personne de côté.

La Culture et Notre Lutte

Tout comme l'alimentation, le logement et la santé sont des droits fondamentaux, la culture l'est également, et elle est même un puissant outil de protestation. À travers elle, nous défions les fausses narratives soutenues par les gouvernements néolibéraux et néocoloniaux, ainsi que par leurs multinationales de l'agrobusiness et de l'extractivisme.

Pour mieux comprendre le lien entre la culture et nos luttes, examinons la racine du mot « culture », qui provient du verbe « cultiver ». À l'origine, cela désignait le travail humain en relation avec la nature – comment les gens plantaient, récoltaient et produisaient pour satisfaire leurs besoins. Au fil du temps, « culture » a évolué pour englober la culture de l'âme et des sens, liée aux pratiques artistiques. Cependant, elle a toujours maintenu son lien avec la nature et les liens humains essentiels.

Face à une logique capitaliste qui privilégie les profits au détriment de la vie, nos luttes s'élèvent, défendant la reproduction de la vie, embrassant les formes populaires, la diversité culturelle et le pouvoir transformateur des peuples.

Artistes, faites résonner votre voix !

L'« Appel : Artistes pour la Souveraineté Alimentaire – Édition Nyéléni » invite une large gamme de productions sous divers formats : chansons, clips musicaux, poèmes, peintures, photographies, illustrations, documentaires, podcasts, etc. Après la date limite de soumission, le 31 janvier 2025, les matériaux seront sélectionnés pour une exposition virtuelle en avril 2025.

Ceux-ci seront également présentés lors d'une exposition physique durant le 3e Forum Global Nyéléni. Pour soutenir le processus créatif, nous proposons cinq axes thématiques pour les soumissions, qui peuvent être des œuvres originales ou des créations antérieures alignées avec ces thèmes :

Les défis qui nous unissent : Le capitalisme, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le racisme, la militarisation et le patriarcat exploitent nos vies et ravagent nos territoires. Ensemble, nous brandissons la souveraineté alimentaire et la justice comme des armes de résistance et de transformation systémique, forgeant un monde où la vie fleurit et où la dignité est non négociable.

Notre chemin commun est de forger le Pouvoir Populaire : Cela implique d'assurer la souveraineté alimentaire, le droit des peuples à des aliments sains produits de manière durable et respectueuse des cultures et de l'environnement. Il s'agit de permettre aux communautés de décider de leur propre alimentation et d'assurer leur accès aux semences, à l'eau, aux terres et aux communs essentiels à la reproduction de la vie. Grâce à des pratiques agroécologiques, nous restaurons les sols et protégeons nos écosystèmes, contribuant à refroidir la planète. Le pouvoir populaire est aussi notre voie pour lutter contre le racisme, la discrimination et revendiquer des réformes agraires, les droits des communautés autochtones, paysannes, de pêcheur·euses, pastoralistes et de la diversité de genre, tout en promouvant des économies solidaires et garantissant une santé et un logement universels pour une véritable transformation systémique.

Solidarité et Justice : Nous défendons celleux qui protègent la vie sur nos territoires, luttant contre la marchandisation et financiarisation des droits fondamentaux et plaidant pour la justice sociale, de genre, climatique, environnementale, économique, fiscale, alimentaire, agraire, territoriale, de santé, migratoire, criminelle, du travail, interculturelle, politique et dans toutes ses formes.

Féminisme, Jeunesse et Diversités : Ces luttes garantissent la justice de genre, l'accès équitable aux communs, protègent la diversité de genre, de race et d'ethnicité, et restaurent le lien vital entre l'humanité et la nature. Il est crucial de mettre en avant leurs rôles interconnectés dans notre mouvement pour la transformation systémique.

Gouvernance Communautaire et Souveraineté Populaire : Les communautés ont démontré qu'il est possible d'adopter une forme alternative de gouvernance qui valorise la vie communautaire, l'environnement et la dignité de tous les peuples. Cette approche nécessite le développement et la mise en œuvre de politiques publiques qui s'alignent sur les luttes de base, basées sur des principes de droits humains, et incluent des systèmes alimentaires centrés sur les producteur·trices et les consommateur·trices, l'autogouvernance des Peuples Autochtones, la démocratie et la participation directe, la santé et le logement universels, l'autonomie financière de nos mouvements, et plus encore. Ce système nous a tous failli, mais nous avons toujours été – et continuons d'être – la solution.

L'Art comme Force de Transformation !

L'art a longtemps été une force vitale dans les luttes pour la justice, l'accès aux communs et la production alimentaire durable – se manifestant par des chansons collectives, des anniversaires, des rituels et des assemblées. Tout au long du processus Nyéléni, l'art a été un puissant vecteur de libération, entrelaçant nos histoires et nos aspirations. Nous avons besoin de productions artistiques qui visualisent et amplifient ces luttes, impulsant la convergence de nos mouvements populaires.

Les œuvres sélectionnées seront des outils puissants pour diffuser notre message et construire une formation politique en vue du 3e Forum Global Nyéléni en 2025. Elles uniront des efforts pour transformer le système hégémonique, garantissant la vie pour la nature et les générations futures, tout en rompant les chaînes de l'aliénation et de l'individualisme imposées par les médias de masse et les grands intérêts économiques en jeu.

Nous appelons à l'Action !

Envoyez vos propositions artistiques avec l'objet « Appel : Artistes pour la Souveraineté Alimentaire – Édition Nyéléni » à communications@foodsovereignty.org, en incluant les informations suivantes :

Titre de l'œuvre et l'axe thématique choisi

Nom complet de l'artiste

Pays

Optionnel : Organisation et profils sur les réseaux sociaux

Langue : Nous acceptons des œuvres dans les langues coloniales comme l'espagnol, l'anglais et le français, mais nous accueillons avec enthousiasme les langues locales, tant qu'elles incluent des traductions.

Formats : Vidéo, audio, Word, JPG ou PDF, sans filigrane.

Les représentant·es du processus Nyéléni valideront la sélection et la curation des œuvres artistiques pour la galerie virtuelle du 3e Forum Global Nyéléni, qui seront également incluses dans un catalogue numérique avec les crédits appropriés. Ces œuvres seront partagées avec les mouvements et les organisations sociales de notre processus afin de soutenir la sensibilisation et la mobilisation. Nous invitons les artistes à incarner la solidarité et l'internationalisme dans leur art, renforçant ainsi les luttes du peuple.

« La Transformation Systémique,

c'est MAINTENANT ou JAMAIS ! »

FR Appel aux artistes Nyéléni : Télécharger

https://viacampesina.org/fr/artistes-pour-la-souverainete-alimentaire-edition-nyeleni-la-transformation-systemique-cest-maintenant-ou-jamais/

Call for Artists for Food Sovereignty – Nyéléni Edition | Systemic Transformation is NOW or NEVER !

https://viacampesina.org/en/call-for-artists-for-food-sovereignty-nyeleni-edition-systemic-transformation-is-now-or-never/

Llamado Internacional : Artistas por la Soberanía Alimentaria – Edición Nyéléni : “¡La Transformación Sistémica es AHORA o NUNCA !”

https://viacampesina.org/es/llamado-internacional-artistas-por-la-soberania-alimentaria-edicion-nyeleni-la-transformacion-sistemica-es-ahora-o-nunca/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les animaux se dotent de l’arme nucléaire !

( En Afrique, au plus profond bunker de l'Histoire, se tient un Conseil de Guerre du règne animal)

– Chuuut ! j'entends un bruit, prévient la fourmi

- Vas -y- ! assure l'Okapi, c'est le forage de Total Energies

- Il va bousiller toutes nos galeries, dit le Fennec, ébahi.

- Ne vous laissez pas distraire ! rugit le Lion, l'heure est grave, continue - fourmi !

- Chuuut ! j'vous dis ! ce fracas sourd nous annonce de gros ennuis.

– Elle a raison la fourmi, avertit le casoar, le regard ahuri.

(Instant de silence pesant. Et soudain ! Une ombre étrange s'encastre dans l'embrasure de l'entrée de l'abri…)

- Aaaah ! ça fait du bien de se délester des ruines des merveilles de la cuisine, se libère l'hippopotame, Dember.

– Espèce d'idiot ! tu nous as foutus une sacrée trouille avec ta détonation scatologique ! grogne le plus puissant gorille de la Terre.

– Mes excuses, les Amis (es).

– On n'est pas en Ukraine ni au Moyen-Orient, Ya Baghaloune* ! s'offusque la vipère d'Orsini.

– Mais quelle andouille, ce lourdaud ? Faut l'virer du Conseil ! ordonne l'hyène, Dent'si

- La dernière fois que t'as baillé, t'as fait fuir tous les poissons de l'Ogooué, renchérit le Wapiti

- Il y va de notre survie, mugit le calao bicornis

– La prochaine fois, peste Wing, le Panda de Qinling, ne rapplique pas avec des Pampers, mais des feuilles de Raphia Regalis, t'as saisi ?

(Furieux, le lion tape de la patte sur la table )

– Plus jamais ça ! compris ? Il y a les guerres, la domination, la misère, les profits…

– Pourquoi tu rigoles, souris ?

- Vous n'allez pas me croire, chers (es) congénères. Le monde est à une encablure d'une guerre nucléaire, et présentement se tiennent les Journées mondiales des Toilettes à Paris !

( Tonnere de rires nourris)

- Ha, ha, ha, ha ha !

- Je vous jure que c'est vrai ! demandez à notre rapporteur, le Lama ?

- C'est l'exception française ! « La frensh touch 2024 ! »... Toz ! (Pardon) la COP 29 pour le climat !

- Assez rigolé ! enjoint le lion, la parole est de nouveau à la fourmi :

– Merci ! Chers (es) Congénères. Par mesures de confidentialité, je me vois dans l'obligation d'être concise. Chacun (e) de nous ici présent (e) peut se figurer l'ampleur de la démence qui s'empare de l'Humanité. En fissurant l'atome, l'Homme a rédigé le testament de son Apocalypse. La prolifération des armes de destruction massive, a le vent en poupe. Environ 12 121 ogives nucléaires se baladent dans le monde. Les 9 puissances s'en enorgueillissent impudemment.

Le risque de notre disparition par effet d'ineptie, est effectif. Face à ce paradigme démentiel, le Conseil de Guerre animalier a fait appel à notre éminence grise, le Corbeau calédonien Stein-Ein, réputé pour son intelligence. Sa découverte va donner des sueurs froides à nos ennemis (es).

La mise au point de cette technologie anticipatrice tournera en ridicule l'IA des Super Puissances.

Des années de recherche de Stein-Ein, se sont couronnées par un succès plus que « nobélisable ».

Je vous invite à vous lever en ce moment solennel pour l'annonce de la nouveauté révolutionnaire !

A vous de conclure honorable Corbeau calédonien :

- « Plus jamais, notre destin ne sera mis en péril ! A tous (es) mes congénères, je leur dis ceci :

Le mal est banni ! Notre arsenal nucléaire a une longueur d'avance. Il est truffé d'un système innovant déroutant : La « D.P.P.S » Détection Préventive de la Pensée Subversive ! Explicitement, dès que la pensée germe dans le cerveau de notre agresseur, notre système se déclenche automatiquement » .

– Waaaouh ! Ils vont faire dans leurs frocs, les Amerlocs ! murmure l'adorable Steenbock.

Texte et dessin : O.H

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

* Ya Baghaloune : Espèce de bourricot, mule, pour caricaturer l'ignorance de quelqu'un en langue arabe dialectale.

Comptes rendus de lecture du mardi 19 novembre 2024

La tyrannie des droits

Brewster Kneen

Traduit de l'anglais

C'est mon deuxième bouquin de Brewster Kneen. Le premier, écrit en 2000, portait sur les aliments trafiqués - les OGM. La tyrannie des droits est encore une fois un essai qui porte à réfléchir, et cette fois particulièrement pour les gens de la gauche dont les "droits" desservent bien souvent les objectifs. Remettant en question le prétendu universalisme des droits de la personne, Kneen cite plusieurs exemples de sociétés non occidentales où la notion même de droit individuel est absente, au profit d'un langage de la responsabilité à l'égard d'autrui. Un livre à lire.

Un extrait :

Au Québec, la judiciarisation de la grève étudiante de 2012 a offert une triste illustration de la contamination du politique par le droit et du droit par les logiques du marché, alors que les tribunaux ont très largement interprété le droit à l'éducation comme le droit individuel de voir respecter le contrat unissant un client qui achète des services d'enseignement - et ultimement un diplôme - à une institution qui les lui prodigue. Ils battaient ainsi en brèche une vision collective du droit à l'éducation, comprise comme les fragiles conditions sociales et politiques assurant un accès universel à une éducation de qualité, notamment par l'instauration progressive de la gratuité.

No steak

Aymeric Caron

Ce livre est un vibrant plaidoyer en faveur du végétarisme, d'abord pour des raisons éthiques, mais aussi, de façon réaliste, pour des raisons de survie. Nous ne pouvons continuer de tuer des animaux en aussi grand nombre - et à les faire souffrir comme nous le faisons - sans considérer l'impact de cette pratique sur l'environnement. Nos ressources en terres et en eau ne suffiront plus à ce mode de consommation dans quelques décennies. On sait aussi aujourd'hui, fait non négligeable, que les élevages sont responsables de 18 % de la totalité des gaz à effet de serre. C'est selon l'auteur plus que l'ensemble des transports de la planète, qui sont eux responsables de 14 % de ces gaz à effet de serre.

Un extrait :

La consommation sans cesse croissante de viande aurait, paraît-il, un effet très positif : celui de lutter contre la faim dans le monde. Cette croyance est non seulement naïve, mais même carrément fausse. Depuis trente ans, tandis que la consommation de viande explosait, le nombre de personnes sous-alimentées a doublé. On estime qu'actuellement un milliard de personnes souffrent de malnutrition, et qu'un enfant meurt toutes les six secondes par manque de nourriture.

Le facteur Armageddon

Marci McDonald

Traduit de l'anglais

Armageddon, terme biblique, est un lieu symbolique du combat final entre le Bien et le Mal. Cette vision manichéenne du monde est celle d'une droite chrétienne déconnectée de la chrétienté moderne et de la réalité, droite qui était et demeure incarnée politiquement chez nous par le Parti conservateur du Canada. « Le facteur Armageddon » nous décrit cette influence croissante de la droite religieuse, en passe de devenir une force politique durable, avec ses politiques belliqueuses, misogynes, homophobes, liberticides, antidémocratiques et inégalitaires. Il nous rappelle aussi l'importance d'élire un autre parti que le Parti conservateur du Canada lors des prochaines élections fédérales.

Extrait :

Ce mouvement nationaliste en pleine croissance tire son énergie de la foi de ses membres, convaincus que la fin des temps annoncée dans l'Apocalypse est proche. Parés pour une fin du monde imminente, ils se donnent le devoir d'assurer au Canada un rôle unique, prescrit par les Écritures, en ces jours précédant le second avènement du Christ - et leurs idées s'arrêtent à peu près là. Cette obsession pour les préparatifs des derniers jours explique probablement pourquoi un millier de jeunes évangélistes ont pu se rassembler à Stanley Park, à Vancouver, en lançant des appels passionnés pour la fin de l'avortement et des relations sexuelles avant le mariage, tout en ignorant les dangers des changements climatiques. Pour eux. l'essentiel de l'évangélisme consiste à sauver les âmes pour la moisson finale, plutôt que de combattre les dangers qui menacent un monde de toute façon condamné.

Les Patriotes de 1837-1838

Laurent-Olivier David

« Les Patriotes de 1837-1838 », écrit un peu plus de quarante ans après les événements, possède toute la saveur de l'écriture et de la culture de l'époque. Ceux qui ne connaissent cette page essentielle de notre histoire qu'à travers le très beau film « 15 février 1839 » du réalisateur Pierre Falardeau adoreront ce bouquin qui nous ressemble et nous rassemble tellement. Un livre pour les amis de la liberté...

Extrait :

De toutes les assemblées publiques qui précédèrent l'insurrection, celle de Saint-Charles fut la plus importante. Elle précipita le dénouement en activant l'agitation et en décidant les autorités à intervenir. C'était l'assemblée des six fameux comtés confédérés de Richelieu, de Saint-Hyacinthe, de Rouville, de Chambly, de Verchères et de l'Acadie. Papineau, O'Callaghan , les chefs les plus distingués et les orateurs les plus populaires de la cause libérale y avaient été invités.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Ukraine, mettre les compteurs à l’heure Trump

La « géopolitique » des États-Unis de Trump sera celle de « MAGA » — Make America Great Again — selon une logique à dominante dite « isolationniste ». Quelle y sera la place de l'Ukraine et de la guerre qui la ravage ?

Hebdo L'Anticapitaliste - 729 (14/11/2024)

Par Catherine Samary

Contrairement à d'autres guerres dont les États-Unis ont dû se retirer, la guerre en Ukraine n'est pas perçue aux États-Unis comme « leur » guerre. Trump n'est pas « concerné » par les « valeurs » hypocritement mises en avant par Biden pour « aider » l'Ukraine (tout en lui interdisant de viser des sites militaires russes d'où partent les missiles qui frappent les infrastructures et la population ukrainienne).

Trump ne se soucie pas non plus le moins du monde de critiquer le double langage de son prédécesseur en confrontant ces « valeurs » à la politique génocidaire d'Israël. Le racisme de Trump, envisageant d'interdire des vols amenant aux États-Unis des populations de pays arabo-musulmans, ne peut que conforter sa politique prosioniste.

Les intérêts matériels des USA d'abord

Ce sont des intérêts matériels perçus comme positifs pour son pays qui comptent à ses yeux. Même les rapports de connivence avec Poutine et la pénétration de la sphère trumpiste par la mafia et les services de sécurité russes n'impliquent aucune certitude.

Somme toute, il n'y a vis-à-vis de la Russie ni l'évidence d'une « nouvelle guerre froide » ni celle d'une quelconque amitié indéfectible (comme le disent les Chinois, non sans hypocrisie). Pas plus que le financement de l'Otan par les États-Unis trumpistes n'est assuré, l'aide à l'Ukraine ne fait partie d'une quelconque « obligation » politico-morale pour Trump et la population qui le soutient.

Un internationalisme par en bas nécessaire

Si l'aide des États-Unis baisse ou s'arrête, cela souligne combien sont importantes les tâches d'un internationalisme par en bas en lien avec les associations progressistes ukrainiennes, urgentes et essentielles. Car sous une forme ou une autre la résistance ukrainienne contre le pouvoir grand-russe se poursuivra — y compris par une guérilla permanente après un « cessez-le-feu » contraint. Pour une raison simple : la guerre est d'abord et avant tout une agression de la Russie contre l'Ukraine, niant son existence nationale et indépendante. Telle est sa nature fondamentale — et non pas un « proxy » de la géopolitique.

L'aide reçue des grandes puissances est limitée, fluctuante selon qui gouverne, et toujours « conditionnée » à des intérêts qui ne sont pas ceux d'une Ukraine indépendante et démocratique. Et c'est pourquoi notre solidarité implique d'abord une vigilance — rendue concrète et possible par notre indépendance envers tous « nos » gouvernements pour qu'aucune aide ne soit conditionnée par des politiques néolibérales. De même, nos camarades ukrainieNEs, au sein de la résistance contre la guerre, contrôlent toute concession « néolibérale » du pouvoir Zelensky contre une aide occidentale.

Une solidarité concrète

C'est pourquoi nous sommes pleinement en accord avec nos camarades de la gauche ukrainienne et à leur côté : leurs déclarations et actions depuis l'invasion russe expriment une lutte sur plusieurs fronts. Elle s'adresse au gouvernement ukrainien en toute indépendance critique, pour souligner, comme le fait O. Kyselov, que « la force principale » du pays contre l'agression russe « est intérieure ». Leurs appels soulignent — pour que la résistance soit efficace contre l'agression — l'importance d'une transparence égalitaire des conditions de la mobilisation.

Face à « nos » gouvernements, dont nous ne cessons de combattre les politiques réactionnaires, nous devons nous appuyer sur les pressions « politico-morales » en faveur de la résistance ukrainienne à une guerre d'agression pour relayer, avec nos camarades ukrainienNes, des demandes concrètes : l'annulation de la dette ukrainienne ; l'accueil de touTEs les réfugiéEs ; et face aux incertitudes de l'aide venant des États-Unis à l'Ukraine, l'envoi à ce pays de l'aide matérielle, militaire, financière qui lui permette d'affronter les missiles russes et l'hiver, alors que la moitié de ses infrastructures d'énergie ont été bombardées. Les liens directs avec les organisations progressistes, politiques, syndicales, féministes de la résistance ukrainienne sont établis depuis le début de la guerre via des réseaux solidaires. Les tâches d'un internationalisme par en bas sont plus que jamais essentielles.

Catherine Samary

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Sur l’armement de l’Ukraine et la lutte contre le militarisme

Le Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine (ENSU) a dénoncé l'invasion russe de l'Ukraine dès le début et soutient pleinement le droit ukrainien à l'autodéfense. La résistance armée du peuple ukrainien est juste. Elle ne s'inscrit pas dans le cadre d'une agression militaire de l'OTAN, des États-Unis ou de tout autre pays occidental, mais constitue une défense contre l'objectif de guerre déclaré du président russe Vladimir Poutine : reconquérir le « monde russe » fictif prétendument perdu lors de la dissolution de l'Union soviétique en 1991. Puisque la résistance armée de l'Ukraine est légitime, tous les États qui se considèrent comme démocratiques et respectueux des relations internationales régies par le droit ont la responsabilité d'aider le peuple ukrainien à vaincre l'invasion russe.

30 octobre 2024

L'ENSU demande donc à tous les gouvernements opposés à l'agression illégale de la Russie (qu'ils soient ou non membres de l'OTAN) de fournir à l'Ukraine les armes, les munitions et le soutien financier nécessaires pour expulser les forces d'invasion du territoire internationalement reconnu du pays.

Dans le même temps, la déclaration fondatrice de l'ENSU définit son orientation générale comme anticoloniale et opposée au « militarisme et à la concurrence impérialiste pour le pouvoir et le profit qui détruisent notre environnement et nos droits sociaux et démocratiques ». Comme les peuples pacifiques de tous les pays, nous ressentons l'urgence absolue de mettre fin à la rivalité des grandes puissances, au militarisme meurtrier et à la dévastation de l'environnement qu'elle engendre.

Apporter à l'Ukraine le soutien nécessaire pour vaincre la grande puissance russe qui s'est emparée de son territoire, a détruit ses infrastructures, assassiné son peuple et empoisonné ses terres et ses rivières n'est pas en contradiction avec cette perspective. Soutenir une Ukraine libre et indépendante n'exige pas non plus une augmentation permanente des dépenses militaires mondiales, l'enracinement de blocs militaires rivaux ou la promotion sociale et politique du militarisme - même si c'est le programme de certaines forces réactionnaires qui se présentent comme les champions de l'Ukraine.

Pour soutenir l'Ukraine sans déclencher une vague de militarisme, de chauvinisme et de profits de guerre, l'ENSU inscrit sa solidarité avec le peuple ukrainien dans une perspective antimilitariste opposée au réarmement des puissances impérialistes. L'ENSU affirme que :

- l'aide militaire à l'Ukraine peut initialement provenir des stocks et de l'armement actuellement fourni aux gouvernements menant des guerres d'agression condamnées par les Nations unies ;

- la production de toutes les formes d'armement peut, et doit, être nationalisée. Cela permettrait de mettre fin aux profits de guerre obscènes et au trafic d'armes et de soumettre la production et la livraison de matériel de guerre aux droits internationalement reconnus de la souveraineté nationale et à la nécessité de s'opposer aux guerres qui les violent ;

- dans le cas où les pays auraient réellement besoin d'augmenter leurs budgets militaires pour aider l'Ukraine ou pour se défendre contre les menaces du régime de Poutine, l'augmentation devrait être financée par une taxation accrue des couches les plus riches de la société. Le soutien à l'Ukraine ne doit pas devenir un prétexte à l'austérité qui nuit à la majorité sociale.

L'ENSU souligne également la nécessité d'une propriété publique de l'industrie de l'armement afin de permettre sa conversion - après avoir vaincu des guerres d'agression - en un outil inestimable de production socialement et écologiquement utile.

Telle est l'approche démocratique, socialement juste et internationaliste pour aider le peuple ukrainien à gagner.

C'est également l'approche qui aide le plus l'opposition anti-guerre en Russie, en montrant que l'objectif de l'aide militaire à l'Ukraine n'est pas d'envahir la Fédération de Russie ou de renforcer l'OTAN, mais simplement de vaincre l'agression de Poutine.

C'est la seule approche compatible avec l'objectif d'avancer au-delà du militarisme et de la guerre vers le seul horizon souhaitable pour l'humanité : celui de peuples et de nations coexistant pacifiquement sur une planète durable.

BRICS+, en passe de perspectives

Beaucoup de regards étaient tournés vers l'Est au cours du weekend du 22, 23 et 24 octobre 2024, alors que s'est tenue la 16e réunion des BRICS+ à Kazan en Russie. Malgré et à cause de l'élargissement, les BRICS+ n'arrivent pas à clarifier leurs perspectives. Le manque de cohésion de l'alliance semble entraver leur ambition d'alternative mondiale.

Les chefs d'État brésilien, chinois, russe, indien, iranien, émirien, sud-africain, éthiopien et égyptien étaient réunis à l'occasion du sommet annuel de l'alliance 1. Chaque pays est arrivé avec son propre agenda et a voulu tirer son épingle du jeu à la fin de ces trois jours. La complexité des BRICS+ réside dans son hétérogénéité. Elle serait un avantage pour la surmonter, considérant la volonté partagée de remodeler l'ordre mondial. Or, l'alliance ne réussit pas à s'imposer comme une alternative logique à l'Occident.

Une naissance circonstancielle

Ironiquement, ce sont les États-Unis qui ont amorcé la formation des BRIC. Jim O'Neill, un des économistes en chef de Goldman Sachs, réunit dans les années 2000 le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine sous l'acronyme BRIC pour distinguer ce groupe émergeant du reste du marché mondial. Cependant, le mérite ne revient pas uniquement aux États-Unis, puisque la collaboration entre ces quatre puissances est apparue indépendamment de la tutelle américaine.

Le premier sommet officiel des BRICS prit place en 2009 en Russie. Ce que les spécialistes ne comprennent pas tout à fait, c'est que les cinq puissances, l'Afrique du Sud ayant rejoint entre temps la bande des quatre, ne cherchaient pas un statut public. Il a fallu plus d'une décennie de rapprochement pour que la rencontre de 2009 confirme la naissance de ce front commun.

Aujourd'hui, les BRICS+ ont troqué l'ombre au travers de laquelle ils se sont construits. Ils réclament une place dans le système international. Malgré la médiatisation accrue autour des BRICS+, la critique qui revient souvent de la part des pays du Sud global sur l'alliance concerne le manque d'institutions et de structures claires, suscitant des questionnements quant à sa capacité à répondre aux attentes en matière de gouvernance alternative.