Derniers articles

De l’État pour le bien-être à l’État pour la guerre : le keynésianisme militaire

Le bellicisme a atteint son paroxysme en Europe. Tout a commencé lorsque les États-Unis de Trump ont considéré qu'il ne valait plus la peine de payer pour la « protection » militaire des capitales européennes contre des ennemis potentiels. Trump veut arrêter de financer l'essentiel de l'OTAN et de lui fournir sa puissance militaire, et il veut mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie afin de pouvoir concentrer la stratégie impérialiste américaine sur l'« hémisphère occidental » et le Pacifique, dans le but de « contenir » et d'affaiblir l'essor économique de la Chine.

24 mars 2025 | tiré du site du CADTM

De l'État pour le bien-être à l'État pour la guerre : le keynésianisme militaire

La stratégie de Trump a fait paniquer les élites dirigeantes européennes. Elles s'inquiètent soudain de la défaite de l'Ukraine face aux forces russes et, avant longtemps, de la présence de Poutine aux frontières de l'Allemagne ou, comme l'affirment le premier ministre travailliste britannique Keir Starmer et un ancien chef du MI5, « dans les rues britanniques ».

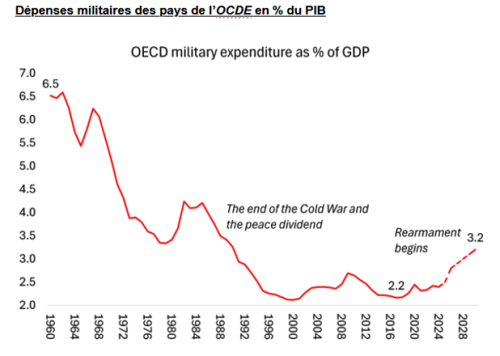

Quelle que soit la validité de ce danger supposé, l'occasion a été créée pour les militaires et les services secrets européens de « faire monter les enchères » et d'appeler à la fin des soi-disant « dividendes de la paix » qui ont commencé après la chute de la « redoutable » Union soviétique et d'entamer maintenant le processus de réarmement. La responsable de la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, a présenté la politique étrangère de l'UE telle qu'elle la conçoit : « Si, ensemble, nous ne sommes pas en mesure d'exercer une pression suffisante sur Moscou, comment pouvons-nous prétendre vaincre la Chine ?

Plusieurs arguments sont avancés pour réarmer le capitalisme européen. Bronwen Maddox, directrice de Chatham House, le groupe de réflexion sur les relations internationales, qui présente principalement les points de vue de l'État militaire britannique, a donné le coup d'envoi en affirmant que « les dépenses de “défense” “sont le plus grand bien public de tous” car elles sont nécessaires à la survie de la “démocratie” face aux forces autoritaires. Mais la défense de la démocratie a un prix :

« le Royaume-Uni pourrait devoir emprunter davantage pour financer les dépenses de défense dont il a si urgemment besoin. Au cours de l'année prochaine et au-delà, les hommes politiques devront se préparer à récupérer de l'argent en réduisant les allocations de maladie, les pensions et les soins de santé ».

Elle poursuit :

« S'il a fallu des décennies pour accumuler ces dépenses, il faudra peut-être des décennies pour les inverser ». « M. Starmer devra bientôt fixer une date à laquelle le Royaume-Uni atteindra les 2,5 % du PIB consacrés aux dépenses militaires - et un chœur de voix s'élève déjà pour dire que ce chiffre devrait être plus élevé. En fin de compte, les hommes politiques devront persuader les électeurs de renoncer à certains de leurs avantages pour financer la défense. »

Martin Wolf, le gourou de l'économie libérale keynésienne du Financial Times, s'est lancé dans l'aventure :

« les dépenses de défense devront augmenter de manière substantielle. Rappelons qu'elles représentaient 5 % du PIB britannique, voire plus, dans les années 1970 et 1980. Il ne sera peut-être pas nécessaire de maintenir ces niveaux à long terme : la Russie moderne n'est pas l'Union soviétique. Toutefois, il pourrait être nécessaire d'atteindre ce niveau pendant la phase de préparation, en particulier si les États-Unis se retirent. »

Comment financer cela ?

« Si les dépenses de défense doivent être augmentées en permanence, les impôts doivent augmenter, à moins que le gouvernement ne parvienne à réduire suffisamment les dépenses, ce qui est peu probable. »

Mais ne vous inquiétez pas, les dépenses en chars, en troupes et en missiles sont en fait bénéfiques pour l'économie, affirme M. Wolf.

« Le Royaume-Uni peut aussi raisonnablement s'attendre à des retours économiques sur ses investissements en matière de défense. Historiquement, les guerres ont été la mère de l'innovation ».

Il cite ensuite les merveilleux exemples des gains qu'Israël et l'Ukraine ont tirés de leurs guerres :

« La “start up economy” d'Israël a commencé dans son armée. Les Ukrainiens ont révolutionné la guerre des drones ».

Il ne mentionne pas le coût humain de l'innovation par la guerre. Wolf poursuit :

« Le point crucial, cependant, est que la nécessité de dépenser beaucoup plus pour la défense devrait être considérée comme plus qu'une simple nécessité et aussi plus qu'un simple coût, bien que les deux soient vrais. Si l'on s'y prend bien, il s'agit également d'une opportunité économique ».

La guerre est donc le moyen de sortir de la stagnation économique.

Wolf s'écrie que la Grande-Bretagne doit s'y mettre :

« Si les États-Unis ne sont plus les promoteurs et les défenseurs de la démocratie libérale, la seule force potentiellement assez puissante pour combler le vide est l'Europe. Si les Européens veulent réussir cette lourde tâche, ils doivent commencer par sécuriser leur territoire. Leur capacité à le faire dépendra à son tour des ressources, du temps, de la volonté et de la cohésion ..... Il ne fait aucun doute que l'Europe peut augmenter considérablement ses dépenses en matière de défense ».

M. Wolf a affirmé que nous devions défendre les « valeurs européennes » vantées que sont la liberté individuelle et la démocratie libérale.

« Ce sera économiquement coûteux et même dangereux, mais nécessaire, car l'Europe a des « cinquièmes colonnes » presque partout. Il conclut : « Si l'Europe ne se mobilise pas rapidement pour sa propre défense, la démocratie libérale risque de disparaître complètement. Aujourd'hui, on se croirait un peu dans les années 1930. Cette fois, hélas, les Etats-Unis semblent être du mauvais côté ».

Considéré comme « conservateur progressiste », l'éditorialiste du Financial Times Janan Ganesh l'a exprimé sans ambages :

« L'Europe doit réduire son État-providence pour construire un État de guerre. Il n'y a aucun moyen de défendre le continent sans réduire les dépenses sociales ».

Il a clairement indiqué que les gains obtenus par les travailleurs après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui ont été progressivement réduits au cours des 40 dernières années, doivent maintenant être totalement supprimés.

"Selon Janan Ganesh du Financial Times les gains obtenus par les travailleurs après la fin de la Seconde Guerre mondiale doivent être totalement supprimés"

« La mission consiste désormais à défendre la vie de l'Europe. Comment financer

un continent mieux armé, si ce n'est en réduisant l'État-providence ? »

L'âge d'or de l'État-providence de l'après-guerre n'est plus possible.

« Toute personne de moins de 80 ans ayant passé sa vie en Europe peut être excusée de considérer un État-providence géant (sic - MR) comme la voie naturelle des choses. En réalité, c'était le produit de circonstances historiques étranges, qui ont prévalu dans la seconde moitié du 20e siècle et qui ne prévalent plus. »

"Ganesh du Financial Times écrit : « L'Europe doit réduire son État-providence pour construire un État de guerre. Il n'y a aucun moyen de défendre le continent sans réduire les dépenses sociales »"

Oui, c'est exact, les gains obtenus par les travailleurs à l'âge d'or étaient l'exception par rapport à la norme du capitalisme (« circonstances historiques étranges »).

Mais maintenant,

« les engagements en matière de pensions et de soins de santé allaient être suffisamment difficiles à assumer pour la population active, même avant le choc actuel en matière de défense...

Les gouvernements vont devoir se montrer plus pingres avec les personnes âgées. Dans tous les cas, l'État-providence tel que nous l'avons connu doit reculer quelque peu : pas suffisamment pour que nous ne l'appelions plus par ce nom, mais suffisamment pour que cela fasse mal ».

Ganesh, le vrai conservateur, voit dans le réarmement l'occasion pour le capital de procéder aux réductions nécessaires de la protection sociale et des services publics.

« Il est plus facile de faire accepter des réductions de dépenses au nom de la défense qu'au nom d'une notion généralisée d'efficacité. .... Pourtant, ce n'est pas l'objectif de la défense, et les hommes politiques doivent insister sur ce point. L'objectif est la survie ».

Le soi-disant « capitalisme libéral » doit donc survivre, ce qui signifie réduire le niveau de vie des plus pauvres et dépenser de l'argent pour faire la guerre. De l'État providence à l'État de guerre.

Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a fait monter d'un cran le bellicisme. Il a déclaré que la Pologne

« doit se tourner vers les possibilités les plus modernes, y compris les armes nucléaires et les armes modernes non conventionnelles ».

Nous pouvons supposer que le terme « non conventionnel » désigne les armes chimiques ?

Tusk :

« Je le dis en toute responsabilité, il ne suffit pas d'acheter des armes conventionnelles, les plus traditionnelles ».

Ainsi, presque partout en Europe, l'appel est lancé en faveur d'une augmentation des dépenses de « défense » et d'un réarmement. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé un plan Rearm Europe qui vise à mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour financer une augmentation massive des dépenses de défense.

« Nous sommes à l'ère du réarmement et l'Europe est prête à augmenter massivement ses dépenses de défense, à la fois pour répondre à l'urgence à court terme d'agir et de soutenir l'Ukraine, mais aussi pour répondre à la nécessité à long terme d'assumer davantage de responsabilités pour notre propre sécurité européenne », a-t-elle déclaré.

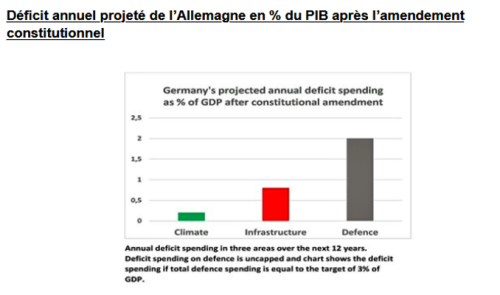

"L'objectif des dépenses de défense éclipsera les dépenses de déficit disponibles pour la lutte contre le changement climatique et pour les infrastructures qui font cruellement défaut"

En vertu d'une « clause de sauvegarde », la Commission européenne demandera une augmentation des dépenses d'armement même si elle enfreint les règles budgétaires en vigueur. Les fonds COVID non utilisés (90 milliards d'euros) et davantage d'emprunts par le biais d'un « nouvel instrument » suivront, afin de fournir 150 milliards d'euros de prêts aux États membres pour financer des investissements de défense conjoints dans des capacités paneuropéennes, y compris la défense aérienne et antimissile, les systèmes d'artillerie, les missiles et les munitions, les drones et les systèmes anti-drones. Mme Von der Leyen a affirmé que si les pays de l'UE augmentaient leurs dépenses de défense de 1,5 % du PIB en moyenne, 650 milliards d'euros pourraient être libérés au cours des quatre prochaines années. Mais il n'y aurait pas de financement supplémentaire pour les investissements, les projets d'infrastructure ou les services publics, car l'Europe doit consacrer ses ressources à la préparation à la guerre.

Dans le même temps, comme le souligne le FT, le gouvernement britannique

« effectue une transition rapide du vert au gris cuirassé en plaçant désormais la défense au cœur de son approche de la technologie et de la fabrication ».

M. Starmer a annoncé une augmentation des dépenses de défense à 2,5 % du PIB d'ici 2027 et l'ambition d'atteindre 3 % dans les années 2030. La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, qui n'a cessé de réduire les dépenses consacrées aux allocations familiales, aux allocations d'hiver pour les personnes âgées et aux prestations d'invalidité, a annoncé que les attributions du nouveau Fonds national de richesse du gouvernement travailliste seraient modifiées afin de lui permettre d'investir dans la défense. Les fabricants d'armes britanniques sont dans l'embarras. « Si l'on fait abstraction de l'éthique de la production d'armes, qui décourage certains investisseurs, la défense en tant que stratégie industrielle a beaucoup à offrir », a déclaré un PDG.

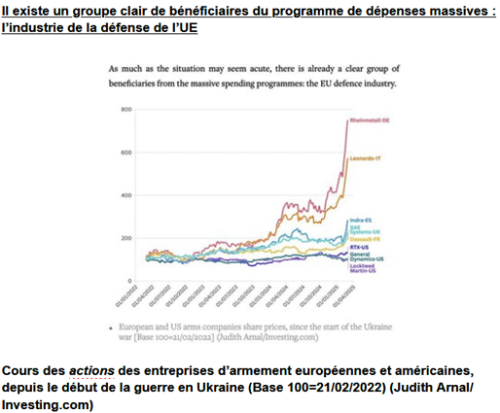

Il existe un groupe clair de bénéficiaires du programme de dépenses massives : l'industrie de la défense de l'UE

Cours des actions des entreprises d'armement européennes et américaines, depuis le début de la guerre en Ukraine (Base 100=21/02/2022) (Judith Arnal/Investing.com)

En Allemagne, le chancelier élu du nouveau gouvernement de coalition, le Chrétien démocrate Friedrich Merz, a fait adopter par le parlement allemand une loi mettant fin au « frein fiscal », qui interdisait aux gouvernements allemands d'emprunter au-delà d'une limite stricte ou d'augmenter la dette pour financer les dépenses publiques. Mais aujourd'hui, les dépenses militaires déficitaires ont la priorité sur tout le reste, c'est le seul budget qui n'est pas limité. L'objectif des dépenses de défense éclipsera les dépenses de déficit disponibles pour la lutte contre le changement climatique et pour les infrastructures qui font cruellement défaut.

Dépenses annuelles déficitaires dans trois domaines au cours des 12 prochaines années. Le déficit des dépenses de défense n'est pas plafonné et le graphique montre que le déficit des dépenses totales de défense est égal à l'objectif de 3 % du PIB

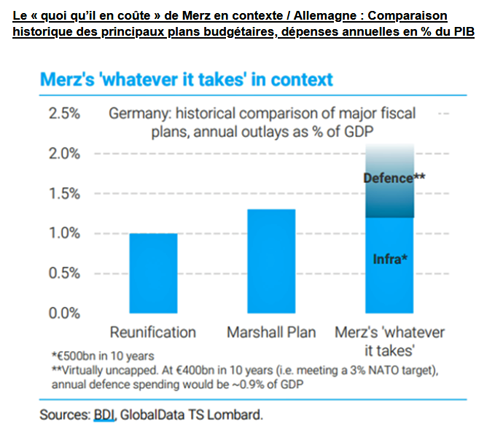

Les dépenses publiques annuelles dues au nouveau paquet fiscal allemand seront plus importantes que le boom des dépenses qui a suivi le plan Marshall d'après-guerre et la réunification de l'Allemagne au début des années 1990.

Traduction du graphique :

Reunification : Réunification

Marshall Plan : Plan Marshall

Merz's 'whatever it takes : Le « quoi qu'il en coûte » de Merz

€500bn in 10 years : 500 milliards de dollars en 10 ans

Virtually uncapped. At €400bn in 10 years (i.e. meetinf a 3% NATO target), annual defense spending would be around 0,9% of GDP : Pratiquement sans plafond. À 400 milliards d'euros en 10 ans (c'est-à-dire pour atteindre l'objectif de 3 % fixé par l'OTAN), les dépenses de défense annuelles représenteraient environ 0,9 % du PIB.

Cela m'amène à parler des arguments économiques en faveur des dépenses militaires. Les dépenses militaires peuvent-elles relancer une économie en proie à la dépression, comme c'est le cas dans une grande partie de l'Europe depuis la fin de la grande récession en 2009 ? Certains keynésiens le pensent. Le fabricant d'armes allemand Rheinmetall affirme que l'usine d'Osnabrück de Volkswagen, laissée à l'abandon, pourrait être un candidat de choix pour une reconversion dans la production militaire. L'économiste keynésien Matthew Klein, coauteur avec Michael Pettis de Trade Wars are Class Wars, a salué cette nouvelle :

« L'Allemagne construit déjà des chars d'assaut. Je l'encourage à en construire beaucoup plus ».

La théorie du « keynésianisme militaire » a une histoire. Une de ses variantes était le concept d'« économie d'armement permanente », adopté par certains marxistes pour expliquer pourquoi les principales économies ne sont pas entrées en dépression après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ont au contraire connu une longue période d'expansion, avec seulement de légères récessions, qui a duré jusqu'à l'effondrement international de 1974-1955. Cet « âge d'or » ne pouvait s'expliquer, selon eux, que par des dépenses militaires permanentes destinées à maintenir la demande globale et le plein emploi.

Mais cette théorie du boom de l'après-guerre n'est pas étayée. Les dépenses militaires du gouvernement britannique sont passées de plus de 12 % du PIB en 1952 à environ 7 % en 1960 et ont diminué tout au long des années 1960 pour atteindre environ 5 % à la fin de la décennie. Pourtant, l'économie britannique n'a jamais été aussi florissante depuis lors. Dans tous les pays capitalistes avancés, les dépenses de défense représentaient à la fin des années 1960 une fraction nettement plus faible de la production totale qu'au début des années 1950 : de 10,2 % du PIB en 1952-1953, au plus fort de la guerre de Corée, elles n'atteignaient plus que 6,5 % en 1967. Pourtant, la croissance économique s'est maintenue pratiquement tout au long des années 1960 et au début des années 1970.

Traduction du graphique :

The end of the cold war and the peace dividend : La fin de la Guerre froide et le dividende de la paix

Rearmament begins : Début du réarmement

Le boom de l'après-guerre n'a pas été le résultat de dépenses publiques d'armement de type keynésien, mais s'explique par le taux élevé de rentabilité du capital investi par les grandes économies après la guerre. C'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Parce que les grandes économies connaissaient une croissance relativement rapide et que la rentabilité était élevée, les gouvernements pouvaient se permettre de maintenir les dépenses militaires dans le cadre de leur objectif géopolitique de « guerre froide » visant à affaiblir et à écraser l'Union soviétique - le principal ennemi de l'impérialisme à l'époque.

Par-dessus tout, le keynésianisme militaire est contraire aux intérêts des travailleurs et de l'humanité. Sommes-nous favorables à la fabrication d'armes pour tuer des gens afin de créer des emplois ? Cet argument, souvent défendu par certains dirigeants syndicaux, fait passer l'argent avant la vie.

Keynes a dit un jour :

« Le gouvernement devrait payer les gens pour qu'ils creusent des trous dans le sol et les remplissent ensuite. »

Les gens répondaient :

« C'est stupide, pourquoi ne pas payer les gens pour construire des routes et des écoles ».

Keynes répondrait :

« Très bien, payez-les pour construire des écoles. Le fait est que ce qu'ils font n'a pas d'importance tant que le gouvernement crée des emplois ».

Keynes avait tort. C'est important. Le keynésianisme préconise de creuser des trous et de les remplir pour créer des emplois. Le keynésianisme militaire préconise de creuser des tombes et de les remplir de cadavres pour créer des emplois. Si la manière dont les emplois sont créés n'a pas d'importance, pourquoi ne pas augmenter considérablement la production de tabac et promouvoir la dépendance pour créer des emplois ? À l'heure actuelle, la plupart des gens s'opposeraient à une telle mesure, qu'ils considèrent comme directement nuisible à la santé. La fabrication d'armes (conventionnelles et non conventionnelles) est également directement nuisible. Et il existe de nombreux autres produits et services socialement utiles qui pourraient créer des emplois et des salaires pour les travailleurs (comme les écoles et les logements).

Le ministre de la défense du gouvernement britannique, John Healey, a récemment insisté sur le fait que l'augmentation du budget de l'armement

« ferait de notre industrie de la défense le moteur de la croissance économique dans ce pays »

.

C'est une excellente nouvelle. Malheureusement pour M. Healey, l'association commerciale de l'industrie de l'armement britannique (ADS) estime que le Royaume-Uni compte environ 55 000 emplois dans le secteur de l'exportation d'armes et 115 000 autres au sein du ministère de la défense. Même si l'on inclut ce dernier, cela ne représente que 0,5 % de la main-d'œuvre britannique (pour plus de détails, voir le document Arms to Renewables de CAAT). Même aux États-Unis, le ratio est à peu près le même.

Une question théorique est souvent débattue dans l'économie politique marxiste. Il s'agit de savoir si la production d'armes est productive de valeur dans une économie capitaliste. La réponse est oui, pour les producteurs d'armes. Les fournisseurs d'armes livrent des marchandises (armes) qui sont payées par le gouvernement. Le travail qui les produit est donc productif de valeur et de plus-value. Mais au niveau de l'ensemble de l'économie, la production d'armes est improductive de valeur future, de la même manière que le sont les « produits de luxe » destinés à la seule consommation capitaliste. La production d'armes et les produits de luxe ne réintègrent pas le processus de production suivant, que ce soit en tant que moyens de production ou en tant que moyens de subsistance pour la classe ouvrière. Tout en étant productive de plus-value pour les capitalistes de l'armement, la production d'armes n'est pas reproductive et menace donc la reproduction du capital. Par conséquent, si l'augmentation de la production globale de plus-value dans une économie ralentit et que la rentabilité du capital productif commence à chuter, la réduction de la plus-value disponible pour l'investissement productif en vue d'investir dans les dépenses militaires peut nuire à la « santé » du processus d'accumulation capitaliste.

Le résultat dépend de l'effet sur la rentabilité du capital. Le secteur militaire a généralement une composition organique du capital plus élevée que la moyenne de l'économie, car il incorpore des technologies de pointe. Le secteur de l'armement aurait donc tendance à faire baisser le taux de profit moyen. D'un autre côté, si les impôts perçus par l'État (ou les réductions des dépenses civiles) pour financer la fabrication d'armes sont élevés, la richesse qui irait autrement au travail peut être distribuée au capital et peut donc augmenter la plus-value disponible. Les dépenses militaires peuvent avoir un effet légèrement positif sur les taux de profit dans les pays exportateurs d'armes, mais pas dans les pays importateurs d'armes. Dans ces derniers, les dépenses militaires sont une déduction des profits disponibles pour l'investissement productif.

Dans l'ensemble, les dépenses d'armement ne peuvent pas être décisives pour la santé de l'économie capitaliste. En revanche, une guerre totale peut aider le capitalisme à sortir de la dépression et du marasme. L'un des principaux arguments de l'économie marxiste (du moins dans ma version) est que les économies capitalistes ne peuvent se redresser durablement que si la rentabilité moyenne des secteurs productifs de l'économie augmente de manière significative. Et cela nécessite une destruction suffisante de la valeur du « capital mort » (accumulation passée) qu'il n'est plus rentable d'employer.

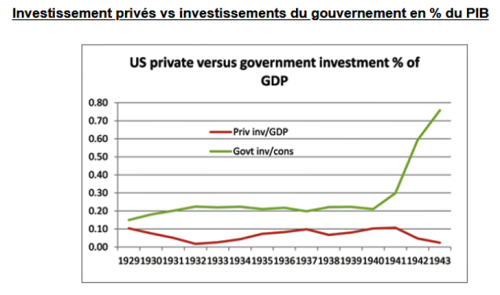

La Grande Dépression des années 1930 dans l'économie américaine a duré si longtemps parce que la rentabilité ne s'est pas redressée tout au long de la décennie. En 1938, le taux de profit des entreprises américaines était encore inférieur à la moitié du taux de 1929. La rentabilité ne s'est redressée qu'une fois l'économie de guerre en marche, à partir de 1940.

Ce n'est donc pas le « keynésianisme militaire » qui a sorti l'économie américaine de la Grande Dépression, comme certains keynésiens aiment à le penser. La reprise de l'économie américaine après la Grande Dépression n'a pas commencé avant le début de la guerre mondiale. L'investissement n'a décollé qu'à partir de 1941 (Pearl Harbor) pour atteindre, en pourcentage du PIB, plus du double du niveau atteint en 1940. Comment cela se fait-il ? Ce n'est pas le résultat d'une reprise des investissements du secteur privé. Ce qui s'est produit, c'est une augmentation massive des investissements et des dépenses publiques. En 1940, les investissements du secteur privé étaient encore inférieurs au niveau de 1929 et ont même continué à baisser pendant la guerre. Le secteur public a pris en charge la quasi-totalité des investissements, les ressources (valeur) étant détournées vers la production d'armes et d'autres mesures de sécurité dans une économie de guerre totale.

Priv inv/GDP : Investissements privés / PIB

Govt inv / GDP : Investissements du gouvernement / PIB

Mais l'augmentation de l'investissement et de la consommation publics n'est-elle pas une forme de relance keynésienne, mais à un niveau plus élevé ? Eh bien, non. La différence se révèle dans l'effondrement continu de la consommation. L'économie de guerre a été financée en limitant les possibilités pour les travailleurs de dépenser les revenus qu'ils tiraient de leur emploi en temps de guerre. L'épargne a été forcée par l'achat d'obligations de guerre, le rationnement et l'augmentation des impôts pour financer la guerre. L'investissement public signifiait la direction et la planification de la production par décret gouvernemental. L'économie de guerre n'a pas stimulé le secteur privé, elle a remplacé le « marché libre » et l'investissement capitaliste à des fins de profit. La consommation n'a pas rétabli la croissance économique comme l'auraient espéré les keynésiens (et ceux qui voient la cause de la crise dans la sous-consommation) ; au lieu de cela, elle a été investie principalement dans des armes de destruction massive.

La guerre a mis fin de manière décisive à la dépression. L'industrie américaine a été revitalisée par la guerre et de nombreux secteurs ont été orientés vers la production de défense (par exemple, l'aérospatiale et l'électronique) ou en ont été complètement dépendants (énergie atomique). Les changements scientifiques et technologiques rapides de la guerre ont poursuivi et intensifié les tendances amorcées pendant la Grande Dépression. La guerre ayant gravement endommagé toutes les grandes économies du monde, à l'exception des États-Unis, le capitalisme américain a acquis une hégémonie économique et politique après 1945.

Guiglelmo Carchedi explique : « Pourquoi la guerre a-t-elle entraîné un tel bond de la rentabilité au cours de la période 1940-1945 ? Non seulement le dénominateur du taux n'a pas augmenté, mais il a baissé parce que la dépréciation physique des moyens de production a été supérieure aux nouveaux investissements. Dans le même temps, le chômage a pratiquement disparu. La baisse du chômage a permis d'augmenter les salaires. Mais l'augmentation des salaires n'a pas entamé la rentabilité. En fait, la conversion des industries civiles en industries militaires a réduit l'offre de biens civils. L'augmentation des salaires et la production limitée de biens de consommation signifient que le pouvoir d'achat des travailleurs doit être fortement comprimé afin d'éviter l'inflation. Pour ce faire, on institue le premier impôt général sur le revenu, on décourage les dépenses de consommation (le crédit à la consommation est interdit) et on stimule l'épargne des consommateurs, principalement par le biais d'investissements dans des obligations de guerre. En conséquence, les travailleurs ont été contraints de reporter la dépense d'une partie importante de leurs salaires. Dans le même temps, le taux d'exploitation des travailleurs a augmenté. En substance, l'effort de guerre était une production massive de moyens de destruction financée par le travail ».

Laissons Keynes résumer la situation : « Il est, semble-t-il, politiquement impossible pour une démocratie capitaliste d'organiser les dépenses à l'échelle nécessaire pour faire les grandes expériences qui prouveraient mon point de vue - sauf dans des conditions de guerre », extrait de The New Republic (cité par P. Renshaw, Journal of Contemporary History 1999 vol. 34 (3) p. 377 -364).

Traduction : Éric Toussaint avec l'aide de Deepl

Source : Michael Roberts Blog

Auteur.e

Michael Roberts a travaillé à la City de Londres en tant qu'économiste pendant plus de 40 ans. Il a observé de près les machinations du capitalisme mondial depuis l'antre du dragon. Parallèlement, il a été un militant politique du mouvement syndical pendant des décennies. Depuis qu'il a pris sa retraite, il a écrit plusieurs livres. The Great Recession - a Marxist view (2009) ; The Long Depression (2016) ; Marx 200 : a review of Marx's economics (2018), et conjointement avec Guglielmo Carchedi ils ont édité World in Crisis (2018). Il a publié de nombreux articles dans diverses revues économiques universitaires et des articles dans des publications de gauche.

Il tient également un blog : thenextrecession.wordpress.com

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Enlèvements, dissolution : la répression s’abat sur les journalistes au Burkina Faso

Après l'organisation d'un congrès sur l'état de la presse dans le pays, l'Association des journalistes du Burkina a été dissoute, et deux de ses dirigeants enlevés. Reporters sans frontières dénonce une pratique “extrême” et “répressive” pour museler les journalistes.

Tiré de Courrier international.

Cinq cent mille francs CFA d'amende (762 euros), une suspension pour deux semaines… Telles sont les sanctions prises par le Conseil supérieur de la communication (CSC) contre le journaliste Luc Pagbelguem, relate Le Faso. Son tort ? Avoir filmé pour la chaîne privée BF1 le congrès extraordinaire de l'Association des journalistes du Burkina (AJB).

Le 21 mars, ce congrès avait dressé un état des lieux du secteur de la presse dans ce pays sahélien dirigé, depuis le coup d'État du 30 septembre 2022, par le capitaine Ibrahim Traoré. Les membres du bureau de l'AJB avaient dénoncé la répression contre la presse et la propagande des médias d'État.

Ce 26 mars, BF1 a également publié un communiqué expliquant que la chaîne a envoyé “des lettres d'excuses officielles à la RTB et l'AIB [radiotélédiffusion du Burkina et agence d'information du Burkina, les médias qualifiés de relais de la propagande officielle], et supprimé le reportage sur ce congrès. Le communiqué indique aussi que le CSC souhaite que les excuses de BF1 soient “[étendues] aux autorités nationales”, selon le communiqué relayé par le site d'information Wakat Séra.

L'AJB en ligne de mire

Le messager se retrouve condamné, et contraint à la contrition publique, tandis que l'AJB a été dissoute par les autorités le 25 mars, au lendemain de l'enlèvement de deux de ses principaux responsables.

“Guezouma Sanogo, président de l'AJB, et Boukari Ouoba, vice-président de l'AJB, viennent d'être amenés par des individus se présentant comme des policiers du service des renseignements au CNP-NZ [Centre national de presse Norbert-Zongo] vers une destination inconnue. Le président était en entretien avec Gildas Ouédraogo [à] qui il avait donné rendez-vous à 10 heures”, indique le communiqué de l'association, publié sur sa page Facebook.

Guezouma Sanogo était journaliste à la radio publique. Boukari Ouoba a produit de nombreuses enquêtes et reportages pour le bimensuel d'investigation Le Reporter.

Le 21 mars, “les congressistes [avaient] vivement dénoncé les enlèvements et disparitions de journalistes, ainsi que les atteintes répétées à la liberté d'expression et de presse dans un contexte sécuritaire préoccupant”, souligne L'Observateur Paalga.

Série d'enlèvements

Tout en dénonçant la “mainmise de l'État” sur les médias, le président de l'association, Guezouma Sanogo, avait appelé la corporation à la solidarité afin que le métier “survive à toutes les répressions”. L'AJB avait également réclamé la libération des sept journalistes et chroniqueurs enlevés par des agents de l'État.

Le plus récemment enlevé, Idrissa Barry, a été kidnappé à la mairie de Saaba, en périphérie de Ouagadougou, le 19 mars.

Ces nouveaux enlèvements ont “suscité une vive réaction de Reporters sans frontières (RSF), qui a dénoncé une pratique ‘extrême' et ‘répressive' visant à faire taire les journalistes critiques du pouvoir”, indique Ouestaf, dans un article consacré au durcissement de la répression contre la presse.

Ce 26 mars, le chef de l'État, Ibrahim Traoré, a déploré que “certains Burkinabè n'[aient] pas encore pris le train de la révolution en marche, préférant se soustraire à l'ordre et à la discipline”, cite Le Faso.

Courrier international

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’isolationnisme de gauche : un chemin vers l’insignifiance politique dans le débat sur la défense européenne

Le Parlement européen a voté une résolution qui définit la ligne en matière de défense et de réarmement. Les critiques les plus sévères à l'égard de la résolution de la Commission européenne sur la défense et le réarmement proviennent du groupe politique de gauche. Parmi eux, Manon Aubry (France Insoumise), qui dénonce : « Vous trouvez de l'argent pour les chars mais pas pour les hôpitaux. » Elle a remarqué avec sarcasme : « C'est comme si, tout d'un coup, il n'y avait plus de réchauffement climatique ni de pauvreté, et que la seule priorité était les véhicules blindés. » De même, Benedetta Scuderi des Verts soutient que « cette course aux armements » mine la croissance et les finances publiques. D'autres voix se sont jointes au chœur, notamment le coprésident de la Gauche Martin Schirdewan et Danilo Della Valle du Mouvement Cinq Étoiles. Pendant le discours de Della Valle, un groupe de représentants du Mouvement Cinq Étoiles a manifesté en agitant des pancartes telles que « Plus d'armes » ou « Plus d'emplois, moins d'armes ».

24 mars 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/24/justice-sociale-defense-europeenne-securite-nationale-quatre-textes/

Au fond, la position de ces politiciens se résume à ceci : laissons le monde qui nous entoure s'effondrer, laissons les pays être envahis – ce n'est pas notre affaire. Ils déclarent vouloir préserver leur modèle social en augmentant le budget du bien-être tout en limitant les dépenses de sécurité – un idéal que partagerait tout politique de gauche. Ce qu'ils ignorent commodément, c'est que le modèle social qu'ils cherchent à protéger a été rendu possible précisément parce que la sécurité a été externalisée à d'autres acteurs – notamment aux États-Unis. Mais que se passe-t-il lorsque la sécurité n'est plus garantie par ces derniers ? C'est une question qu'ils n'abordent jamais, avançant des slogans simples à la place. Les réalités de la compétition internationale pour le pouvoir – désormais à l'un de ses moments les plus intenses depuis des décennies – sont simplement écartées.

Si la France, l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne ne font pas face à une menace militaire immédiate, pour la Pologne, les États baltes et les pays nordiques, le danger est direct. Lorsque votre voisin est l'une des plus grandes puissances militaires du monde, un pays qui a violé tous les principaux accords internationaux au cours de la dernière décennie, bombarde quotidiennement les villes ukrainiennes et dépasse tous les pays européens en dépenses militaires, la capacité à se défendre n'est pas une « course aux armements » – c'est une condition préalable à la survie.

Au cœur de cette question se trouve un refus de voir l'Europe comme un projet commun. Ironiquement, cette forme d'opposition de gauche à la défense européenne est une forme de nationalisme déguisé. Mais le nationalisme, dans sa forme historique, est précisément ce qui a alimenté des siècles de guerre, de destruction et de division sur le continent européen. L'Union européenne n'a jamais été simplement un projet économique – c'était un projet politique et de sécurité conçu pour prévenir la guerre, une leçon tirée des catastrophes répétées du passé.

Ce qui rend cette position particulièrement contre-productive pour la gauche, c'est qu'elle reflète l'isolationnisme des partis souverainistes de droite. Cela est clairement illustré par la façon dont l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) a voté aux côtés de la Gauche. Cependant, contrairement à la gauche, la droite est constamment isolationniste. Leur position est simple : ils rejettent les engagements militaires externes et s'opposent aux migrants, renforçant une vision du monde dans laquelle seuls les intérêts de leur nation comptent, et rien au-delà de leurs frontières ne mérite d'attention. Cette position a au moins l'avantage de la cohérence, ce qui la rend plus attrayante pour les électeurs qui croient à l'intérêt personnel absolu.

En revanche, l'isolationnisme sélectif de la gauche – où les menaces de sécurité sont ignorées, mais où les appels à la solidarité internationale sur les questions sociales et environnementales persistent – manque de cohérence et ne trouve pas d'écho auprès du grand public. En attisant des sentiments isolationnistes et égoïstes, la gauche populiste cultive un terrain émotionnel qui, en fin de compte, profite à la droite. Après tout, si l'humeur politique dominante est celle de l'égocentrisme national, c'est la droite – et non la gauche – qui offre une vision plus claire.

Cependant, il faut reconnaître que les critiques de gauche et écologiques des plans de réarmement de l'Europe ont raison de souligner que ni la crise écologique ni l'inégalité systémique n'ont disparu. Ce sont en effet des menaces existentielles pour l'humanité. Mais sont-ils justifiés de présenter la préparation militaire et le soutien à l'Ukraine comme étant en opposition avec la lutte contre ces défis mondiaux ?

En réalité, la lutte pour la sécurité et la lutte contre le changement climatique sont profondément interconnectées.

Prenez la consommation de combustibles fossiles comme exemple. La dépendance de l'Europe – et particulièrement de l'Allemagne – aux combustibles fossiles russes bon marché n'a pas seulement été une catastrophe environnementale, mais aussi une grave responsabilité géopolitique. La dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie a donné au Kremlin l'un de ses outils les plus efficaces de levier politique sur l'Europe. Elle a financé la machine de guerre russe tout en rendant simultanément les nations européennes vulnérables au chantage énergétique. Ainsi, le développement rapide de sources d'énergie alternatives n'est pas seulement un impératif environnemental – c'est une nécessité géopolitique. C'est précisément ce que les Ukrainiens et d'autres États menacés par l'expansionnisme russe demandent. Les démocraties qui se rendent dépendantes des régimes autoritaires pour quelque chose d'aussi critique que l'énergie sabotent leur souveraineté et leur sécurité. Comme l'a justement dit Li Andersson, également membre du groupe de la Gauche, l'UE devrait se fixer un objectif stratégique de réduction de nos dépendances vis-à-vis d'acteurs externes, y compris dans les domaines de l'énergie et du numérique. Cependant, à ce moment précis, selon iStories, les autorités allemandes, russes et américaines discutent de la reprise des livraisons de pétrole et de gaz russes à l'Allemagne – une décision qui contredit directement la sécurité à long terme de l'Europe et son indépendance énergétique.

Résoudre des défis mondiaux tels que le changement climatique et les inégalités est sans aucun doute une priorité, mais le faire dans un cadre isolationniste et souverainiste est une contradiction. Dans un monde où le concept de bien commun disparaît et où la politique est dictée uniquement par la maximisation des intérêts nationaux, les forces qui en bénéficient ne sont pas celles qui défendent la justice climatique ou l'équité sociale. Au contraire, un tel monde est précisément ce que Trump et Poutine promeuvent ouvertement – un monde dans lequel la nature et la vie humaine sont des ressources dispensables dans la poursuite du pouvoir d'État, au service des autocrates au pouvoir. Cela ne signifie pas que les démocraties libérales privilégient automatiquement la nature et la vie humaine. La différence, cependant, est que dans les systèmes démocratiques, il y a de l'espace pour l'opposition et la possibilité d'imposer des visions alternatives. Il suffit de demander aux éco-activistes et aux syndicalistes russes et chinois leur capacité à lutter pour la justice sociale et climatique. Et aux États-Unis, la présidence Trump a démontré avec quelle rapidité les projets environnementaux et sociaux pouvaient être démantelés et leurs valeurs réduites au silence et criminalisées.

Ni la vie humaine ni l'environnement ne peuvent être protégés dans un État qui tombe dans la « zone d'intérêt » des puissances impériales autocratiques. L'ironie de la gauche isolationniste est qu'en rejetant la coopération en matière de sécurité, elle accélère sa propre insignifiance politique. Dans un monde dominé par une politique de grandes puissances sans contrôle, eux et leurs valeurs seront poussés à la marge – d'abord politiquement, puis physiquement.

Le contrat social dans nos sociétés est construit sur l'idée que l'État existe pour protéger les droits et les libertés de ses citoyens, et non pour les sacrifier à des ambitions expansionnistes. Les régimes autoritaires considèrent la vie humaine comme une ressource dispensable à utiliser dans la poursuite d'objectifs géopolitiques. Les démocraties sont contraintes par des considérations éthiques et politiques. Les États autoritaires possèdent un contrôle centralisé sur les médias et une répression efficace, ce qui leur permet de mener des guerres sans tenir compte de l'opinion publique. Les politiciens des démocraties, concentrés sur les cycles électoraux, privilégient les résultats à court terme par rapport aux stratégies à long terme.

Ainsi, les sociétés démocratiques font face à une vulnérabilité stratégique inhérente lorsqu'elles sont confrontées à des États autoritaires agressifs. Pourtant, de nombreuses personnes préfèrent s'accrocher à la croyance que la diplomatie, l'interdépendance économique ou la supériorité morale seule nous préserveront d'une éventuelle agression militaire. Cette pensée naïve conduit à l'inaction et à une vulnérabilité encore plus grande que les régimes autoritaires exploitent efficacement, en présentant une résistance aux puissances autocratiques comme impossible à gagner et inutile.

Les slogans abstraits sur « l'abolition de la guerre » révèlent non seulement un manque de solutions pratiques, mais aussi une réticence à prendre des responsabilités. Au lieu de cela, ils permettent de se sentir juste sans s'engager dans le travail difficile de gouvernance et de stratégie. En refusant de confronter les réalités militaires, ces mouvements deviennent des spectateurs plutôt que des acteurs, commentant les événements plutôt que de les façonner. Ce faisant, ils abandonnent finalement les tâches critiques de sécurité et de défense à ceux auxquels ils s'opposent idéologiquement.

Au lieu de se réfugier dans une rhétorique vide, la gauche doit façonner de manière proactive les solutions. La gauche doit s'unir pour promouvoir une stratégie de défense où la sécurité n'est pas financée par la réduction des programmes sociaux mais par l'augmentation des impôts sur les ultra-riches. Comme Li Andersson le soutient à juste titre, « Ce serait une erreur historique de financer cela en réduisant le bien-être social », car une telle démarche ne ferait qu'alimenter la montée de l'extrême droite. La mesure la plus immédiate et la plus efficace serait la confiscation des actifs russes gelés et leur réinvestissement rapide dans l'aide militaire à l'Ukraine. Pourtant, La France Insoumise, le parti que Manon Aubry représente au Parlement européen, a voté contre la confiscation des actifs russes dans son parlement national. De plus, le Mouvement 5 Étoiles a un historique de positions pro-Kremlin, qui comprennent l'opposition aux sanctions avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine.

Si la gauche ne prend pas de mesures concrètes face à l'agression, elle ne perdra pas seulement sa crédibilité mais renoncera également à son rôle dans la formation de l'avenir de l'Europe.

Hanna Perekhoda, 18 mars 2025

https://www.valigiablu.it/left-wing-rearm-europe/

Traduit pour ESSF par Adam Novak

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article74145

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La gauche doit rejeter le faux dilemme entre justice sociale et sécurité nationale

L'armement militaire et l'armement social ne doivent pas être opposés, mais il faut que la gauche présente des revendications offensives pour la production d'armes à la demande, l'abolition des paradis fiscaux et l'obligation pour les milliardaires de payer.

24 mars 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots

Suite à la décision américaine d'abandonner l'Ukraine un pays qui constitue désormais la dernière ligne de défense pour la sécurité de l'Europe – l'UE n'a pas d'autre choix que d'agir de manière décisive. Assurer notre propre protection n'est plus un sujet de débat, mais une nécessité indéniable.

Pour la gauche, la question est de savoir si elle dispose d'un programme concret pour faire face à cette crise. Si elle continue à se plaindre de la militarisation – sans même proposer de solutions aux véritables menaces sécuritaires auxquelles nous sommes tous et toutes confrontées – la gauche sera complètement mise à l'écart, laissant le monde à lui-même tout en cultivant avec suffisance sa propre pureté idéologique.

Trois solutions différentes

Réduire les dépenses sociales pour augmenter le budget militaire est à la fois dangereux et réactionnaire. C'est exactement ce que les néolibéraux font déjà aujourd'hui : réduire les fonds alloués à la santé, à l'éducation, aux pensions et à la protection sociale – pour ensuite donner plus de ressources à la défense.

Il est clair que l'affaiblissement de la sécurité sociale exacerbera les inégalités, créera des troubles sociaux et finira par déstabiliser les démocraties. À l'heure où le populisme de droite se développe, les politiques d'austérité ne feront que renforcer les forces antidémocratiques. Étant donné le soutien évident que la Russie et les États-Unis apportent à ces forces, c'est exactement ce que Trump et Poutine espèrent.

Une autre solution consiste à augmenter les impôts des ultra-riches et des multinationales. Celles et ceux qui ont le plus bénéficié de la démocratie devraient contribuer le plus à sa défense. L'introduction d'impôts progressifs sur la fortune, de taxes sur l'énergie et de règles fiscales plus strictes pour les entreprises peut générer des revenus sans frapper l'ensemble de la population.

Toutefois, une telle stratégie nécessite une coordination internationale pour empêcher la fuite des capitaux, car les milliardaires et les entreprises chercheront sans aucun doute à transférer leurs actifs dans des paradis fiscaux. L'annonce récente par Trump de visas dorés pour les ultra-riches montre qu'il se prépare déjà à un tel scénario en renforçant les États-Unis en tant que havre de paix pour les fraudeurs fiscaux. La Suisse se trouve dans une position similaire puisqu'elle ne fait pas partie de l'UE… précisément pour conserver son statut de paradis fiscal.

Ce n'est pas nouveau. Au siècle dernier, alors que d'autres pays augmentaient les impôts pour financer leurs efforts de guerre, la Suisse a accueilli des milliardaires et s'est enrichie de manière éhontée. Elle pourrait très bien répéter la même stratégie opportuniste.

Une troisième option consiste à confisquer les 300 milliards d'euros de fonds russes gelés et à les utiliser pour financer la défense de l'Ukraine et renforcer la sécurité de l'Europe. De cette manière, la Russie serait tenue financièrement responsable de ses crimes de guerre tout en évitant de faire peser des charges supplémentaires sur les citoyens européens.

Toutefois, les autorités de l'UE craignent qu'une telle décision ne crée un précédent susceptible de saper la confiance dans leurs systèmes financiers, ne serait-ce que pour ceux qui envahissent des États souverains et commettent des crimes de guerre. Toutefois, la justice peut constituer un précédent dangereux dans un système fondé sur la protection des intérêts des riches et des puissants.

La reconnaissance de normes morales dans les décisions économiques et politiques risque d'ébranler les fondements du capitalisme. Une idée impensable pour celles et ceux qui profitent de ses injustices.

Les Verts et les Rouges doivent présenter leurs propres propositions

Si la gauche veut rester pertinente, elle doit développer une stratégie claire en matière de politique de défense. Ignorer la sécurité militaire ne fera que permettre à la droite de monopoliser le débat et de dépeindre la gauche comme naïve ou faible – et si c'était le cas, ce ne serait pas une accusation injuste.

La gauche doit rejeter le faux dilemme entre justice sociale et sécurité nationale. La sécurité ne doit pas être financée en réduisant les pensions ou les soins de santé, mais en veillant à ce que les milliardaires et les multinationales contribuent à leur juste part.

La gauche doit lutter pour une fiscalité équitable, supprimer les niches fiscales qui permettent aux entreprises d'échapper à l'impôt et sévir contre les paradis fiscaux, y compris la Suisse.

Aucun pays européen ne peut se défendre seul. Au lieu d'augmenter massivement les budgets militaires nationaux, l'UE devrait renforcer les mécanismes de sécurité collective. La sécurité énergétique doit également être considérée comme une partie intégrante de la stratégie militaire : en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes, nous pouvons empêcher un futur chantage économique.

Surtout, la gauche doit agir rapidement pour obtenir la confiscation des biens de l'État russe. Retarder cette décision pour protéger les intérêts de l'élite financière ne fait qu'enhardir les attaquants.

Hanna Perekhoda

Hanna Perekhoda est historienne et chercheuse à l'Université de Lausanne et activiste au sein de l'ONG ukrainienne « Sotsialnyi Rukh ».

https://solidaritet.dk/venstrefloejen-maa-afvise-det-falske-dilemma-mellem-social-retfaerdighed-og-national-sikkerhed/

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comment gérer les dilemmes de défense de l’Europe ?

Le partage imminent de l'Ukraine entre Trump et Poutine a divisé l'opinion publique européenne, y compris parmi les amis de l'Ukraine. Ici, Chris Zeller conteste l'analyse récente de Hanna Perekhoda sur la défense et la solidarité européennes..

Chère Hanna,

Je comprends tes arguments. Je partage ta position selon laquelle nous avons besoin d'une perspective de solidarité pour l'ensemble du continent européen. Cette perspective inclut un soutien massif à la résistance ukrainienne. Cependant, le fait que les pays d'Europe et les États-Unis aient jusqu'à présent accordé trop peu de soutien à l'Ukraine n'est pas dû à une infériorité militaire vis-à-vis de la Russie, mais à des raisons politiques et économiques. Au moins certains secteurs importants du capital ont toujours visé à reprendre des « relations économiques raisonnables » avec la Russie.

Il est juste d'exiger que les États européens garantissent que l'Ukraine puisse se défendre. Je suppose que les stocks d'armes de défense aérienne de tous les États européens suffiraient à eux seuls à protéger la population des grandes villes ukrainiennes.

Néanmoins, l'appel à un armement général est erroné. Nous devons considérer le contexte global et planétaire. Et à cet égard, nous sommes confrontés à d'énormes dilemmes qui semblent presque insolubles.

L'attaque de la Russie contre l'Ukraine a contribué à ce que le réchauffement climatique soit largement écarté du débat public. Le réchauffement climatique s'accélère et dans environ cinq à sept décennies, cela signifiera que de grandes parties des zones peuplées ne seront plus habitables de façon permanente. 3 milliards de personnes ne vivront plus dans la niche de température qui a prévalu ces 6 000 dernières années. La rivalité impérialiste et la consommation matérielle des armements feront augmenter massivement les émissions de gaz à effet de serre. La vague d'armement qui s'annonce rendra improbable une réduction substantielle du réchauffement climatique et mettra ainsi directement en péril la reproduction physique non pas de millions, mais de milliards de personnes en quelques décennies.

Le système terrestre change brusquement et marquera tous les conflits sociaux.

Nous ne pouvons pas approuver un réarmement général des puissances impérialistes européennes. Elles utiliseront leur force militaire pour faire valoir leurs revendications par la force dans le contexte d'une rivalité accrue pour les minerais rares et coûteux, les terres rares, les terres agricoles et même l'eau, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou ailleurs. Leur méthode d'adaptation au réchauffement climatique est la militarisation de la société et des frontières et l'exclusion du nombre toujours croissant de personnes superflues. Cela signifie que les puissances européennes voudront également utiliser leur force militaire pour affirmer leurs ambitions coloniales. Après tout, ce n'est rien de nouveau.

Le réarmement conduira à une distribution encore plus inégale des ressources sociales et à l'enrichissement des secteurs les plus pervers du capital.

Comment pouvons-nous faire face à ces dilemmes ?

1.) Les États européens doivent être contraints de livrer un maximum de leurs stocks d'armes (notamment de défense aérienne), y compris des informations de renseignement, à l'Ukraine.

2.) Nous devons exiger la socialisation de l'industrie de l'armement. Cette industrie doit orienter sa production vers les besoins actuels de l'Ukraine. Les livraisons d'armes à d'autres pays, notamment Israël, l'Arabie saoudite et l'Égypte, doivent être arrêtées. Le réarmement au service d'intérêts néo-coloniaux et impérialistes doit être rejeté. Mais nous devons admettre que cette différenciation est difficile à faire dans la réalité.

3.) Nous devons immédiatement entamer une discussion continentale approfondie sur un système de sécurité paneuropéen. Une attention particulière doit être accordée aux besoins des États baltes potentiellement menacés et de la Moldavie. Nous devons empêcher que la sécurité sociale et écologique ne soit compromise. Une compréhension continentale globale de la sécurité combine la sécurité sociale, écologique et physique. Cela n'est possible qu'au niveau continental.

4.) Nous devons également développer une politique qui aide à convaincre la population générale et particulièrement la classe ouvrière en Russie (et ailleurs) de rompre avec leurs dirigeants. Si les gens perçoivent le réarmement européen comme étant dirigé contre eux, cette préoccupation deviendra impossible.

5.) Nous devons maintenir la perspective d'une rupture mondiale avec le pouvoir capitaliste, une restructuration mondiale et le démantèlement de l'industrie de l'armement, et enfin un bouleversement éco-socialiste, et la remplir d'autant de vie concrète que possible dans les luttes quotidiennes.

Christian Zeller ,20 mars 2025

Christian Zeller est un militant du Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine (RESU-ENSU).

https://ukraine-solidarity.eu/

Il est professeur de géographie économique et membre du comité de rédaction de la revue germanophone « emancipation – Journal for Ecosocialist Strategy ».

La note de Chris Zeller, publiée sur Facebook, est adressée à Hanna Perekhoda : Comment financer la défense européenne (et comment ne pas le faire)

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article73898

Traduit pour ESSF par Adam Novak

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article74144

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’escalade de la violence à l’égard des femmes en Iran : Augmentation du nombre de cas et absence de protection juridique

Plus de 28 000 femmes victimes de violences demandent des rapports médicaux légaux à Téhéran

L'escalade de la violence à l'égard des femmes en Iran : Au cours des 8 premiers mois de 2024, plus de 28 000 femmes à Téhéran ont demandé des rapports médicaux dans des centres médico-légaux en raison de blessures subies lors d'altercations physiques, dont une part importante est attribuée par les experts à la violence domestique.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/26/la-mission-denquete-sur-liran-met-en-evidence-la-persecution-systematique-des-femmes-et-des-filles-autres-textes/?jetpack_skip_subscription_popup

Selon Omidreza Kargar-Bideh, directeur de l'organisation de médecine légale de Téhéran, 74 845 personnes se sont rendues dans ces centres à la suite d'incidents violents, ce qui représente une augmentation de 2,5% par rapport à la même période de l'année précédente.

Parmi les personnes ayant demandé une évaluation médico-légale, 46 528 étaient des hommes et 28 317 des femmes. L'augmentation du nombre de cas impliquant des femmes met en évidence le problème persistant de la violence sexiste en Iran. Bien qu'elles puissent obtenir des rapports médicaux médico-légaux à titre de preuve, les victimes de violences domestiques se heurtent à d'importants obstacles juridiques, car les tribunaux iraniens ne criminalisent pas les violences domestiques à l'encontre des femmes en raison de lacunes juridiques dans le système judiciaire du pays.

Cette situation survient alors que la commission des affaires sociales du parlement iranien examine un projet de loi intitulé « Protection de la dignité et soutien aux femmes contre la violence », qui est dans les limbes de la législation depuis des années. Introduit à l'origine sous la présidence de Hassan Rouhani dans les années 2010, le projet de loi visait à lutter contre la violence à l'égard des femmes, mais il a depuis fait l'objet de révisions approfondies favorisant l'interprétation de la loi islamique par le régime. Les défenseurs des droits des femmes ont critiqué la version modifiée, arguant qu'elle ne fournissait pas de protections significatives aux victimes de violences basées sur le genre.

Absence de refuges sûrs pour les victimes d'abus domestiques

Outre les obstacles juridiques, les femmes victimes de violences domestiques en Iran sont confrontées à une grave insuffisance de refuges sûrs. Selon Fatemeh Babakhani, directrice du refuge Mehr Shams-Afarid, il n'y a actuellement que 17 refuges opérationnels pour les femmes dans tout le pays, ce qui signifie que la moitié des provinces iraniennes ne disposent d'aucun refuge pour les victimes de violences domestiques.

Mme Babakhani a souligné le rôle essentiel que jouent ces refuges en fournissant un hébergement temporaire et des services de soutien, notamment des conseils psychologiques, une assistance juridique et une formation professionnelle. L'âge moyen des femmes qui cherchent un refuge se situe entre 18 et 34 ans, mais il y a aussi des mineurs parmi les victimes. Elle a raconté le cas d'une jeune fille de 13 ans qui avait été forcée à se marier, était tombée enceinte et avait accouché pendant son séjour au refuge.

Les causes profondes de la violence domestique et l'inaction du régime iranien

Hassan Ahmadi, expert juridique au sein du système judiciaire iranien, a identifié les principaux facteurs contribuant à la violence domestique, notamment les attitudes culturelles qui traitent les femmes comme des biens, les difficultés économiques, les troubles psychologiques et le manque d'éducation juridique. Il a souligné que la pauvreté, le chômage et le stress financier exacerbent les tensions familiales, tandis que les troubles mentaux non traités, tels que la dépression et la mauvaise gestion de la colère, alimentent la violence domestique.

M. Ahmadi a également mis en évidence le rôle des normes culturelles qui tolèrent la violence comme méthode de contrôle, en particulier en l'absence de répercussions juridiques. Il a exhorté le régime iranien à mettre en œuvre des lois plus strictes contre la violence domestique et à faciliter l'accès des victimes aux services judiciaires et de soutien.

Conclusion

Le nombre croissant de femmes cherchant à obtenir un rapport médico-légal à Téhéran souligne le besoin urgent de protections juridiques et de systèmes de soutien pour les victimes de violences domestiques. Cependant, la réticence du régime iranien à criminaliser la violence domestique et le manque de refuges sûrs laissent d'innombrables femmes vulnérables à la violence continue. Bien que les organisations locales et les refuges apportent une aide essentielle, un changement systémique reste impossible tant que les réformes juridiques sont entravées par le programme misogyne du régime. Sans changement de régime, le cycle de la violence à l'égard des femmes en Iran persistera, laissant de nombreuses femmes sans recours ni refuge.

https://wncri.org/fr/2025/03/25/violence-a-legard-des-femmes-en-iran/

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Guatemala : mobilisation des femmes autochtones pour la vie, la terre et le territoire

Dans le cadre du 8 mars, les femmes paysannes et autochtones sont descendues dans la rue pour commémorer leur lutte et leur résistance à travers le pays. Elles ont également mené des actions de formation et d'incidence dans leurs territoires.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/30/guatemala-mobilisation-des-femmes-autochtones-pour-la-vie-la-terre-et-le-territoire/?jetpack_skip_subscription_popup

La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), membre de la CLOC – La Via Campesina, s'est mobilisée à Tegucigalpa et, dans un communiqué, a salué toutes les femmes. Elle a rendu hommage à la mémoire et à l'histoire des aïeules qui ont tracé la voie, en exprimant sa gratitude pour leur exemple de lutte et de résistance, ainsi que pour la transmission des savoirs de génération en génération.

Elles ont également souligné et reconnu les efforts et l'engagement des femmes paysannes et autochtones pour éradiquer toutes les formes de violence, le patriarcat et la criminalisation des luttes sociales. Enfin, elles ont insisté sur l'importance de dénoncer toute forme de discrimination raciale qui affecte leur vie.

Extrait de leur communiqué :

Nous encourageons et exprimons notre solidarité avec nos sœurs de la communauté linguistique Achí, engagées dans une lutte intense pour exiger justice face aux graves violations de leurs droits humains subies durant la guerre, en particulier les violences sexuelles. Aujourd'hui, les tribunaux de justice cherchent à instaurer l'impunité, mais nous saluons le courage de ces femmes et les encourageons à poursuivre la consolidation de leurs luttes. Nous appelons à renforcer les alliances, les coordinations et les réseaux aux niveaux national et international, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons garantir une vie digne et épanouie pour toutes les femmes.

Nous soutenons et encourageons les femmes, en particulier les femmes mayas, qui occupent des postes publics. Elles doivent continuer à exercer leur leadership, faire valoir leur talent et leurs compétences pour soutenir et accompagner les revendications des femmes en faveur de l'autonomie économique. Celle-ci est essentielle pour nourrir leur indépendance et leur aspiration à une vie pleine et entière.

Les femmes Q'eqchí commémorent leur lutte pour la terre et le territoire dans la vallée du Polochic

Les femmes Q'eqchí, membres du Comité d'Unité Paysanne (CUC), ont commémoré leur lutte pour la terre et le territoire à travers un acte de résistance et d'unité, réaffirmant leur rôle de gardiennes de leur territoire ancestral.

Lors de l'événement, Claudia, l'une des dirigeantes de la communauté, a adressé un message de bienvenue soulignant l'importance de la persévérance et de la sororité dans la lutte pour les droits collectifs. « Embrassons nos chemins de lutte avec force. Nous sommes les gardiennes de la terre. Ne laissons rien nous arrêter et unissons nos forces, de femme à femme, de communauté à communauté, pour obtenir les changements que nous désirons », a-t-elle déclaré.

Matilde, de la communauté de San Esteban, a insisté sur la nécessité pour le système judiciaire de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, dénonçant l'absence de justice dans les communautés rurales, où de nombreux cas de violences sexuelles restent impunis. Elle a également exprimé son rejet de l'augmentation de salaire des députés, affirmant que « ce n'est pas juste d'augmenter leur salaire alors qu'ils n'ont rien fait pour le peuple. Nous refusons aussi les spoliations causées par les grands propriétaires terriens, car elles nous causent beaucoup de souffrance ».

Cette rencontre a été une occasion de renforcer l'organisation communautaire et de rendre visible la lutte des femmes autochtones pour la défense de leurs droits fonciers. Dans un contexte marqué par des conflits territoriaux, elles ont réaffirmé leur engagement à protéger leurs ressources naturelles et leur identité culturelle, diffusant un message d'unité et de résistance.

Cette publication est également disponible en Español.

https://viacampesina.org/fr/guatemala-mobilisation-des-femmes-autochtones-pour-la-vie-la-terre-et-le-territoire/

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La résistance secrète des femmes afghanes face au patriarcat religieux

Depuis 2021, les femmes afghanes subissent une pression brutal sous les talibans. Privées d'éducation et de libertés, elles résistent en secret par des écoles clandestines et les réseaux sociaux. Malgré les menaces, leur lutte pour la justice et l'égalité persiste.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/16/etre-femme-en-afghanistan-ou-quand-chanter-en-public-devient-un-crime/?jetpack_skip_subscription_popup

Il est évident que les talibans ont systématiquement exclu les femmes afghanes de la vie sociale et politique, menant une guerre inégale contre elles.

Les dirigeants talibans, dans leur volonté de réduire le rôle des femmes dans la société, tentent de justifier cette répression par des arguments religieux et idéologiques. Dans cette analyse, nous examinerons comment ces politiques patriarcales, justifiées par des interprétations religieuses, sont utilisées pour légitimer la répression, et comment les femmes afghanes résistent à cette idéologie misogyne.

Le patriarcat religieux comme outil de domination des femmes

Les femmes afghanes ont toujours fait face à de vastes défis en matière de violations de leurs droits humains. Après la chute du régime taliban en 2001 et l'instauration d'un gouvernement démocratique, certaines tentatives ont été faites pour inclure les femmes dans les sphères sociales et politiques, mais la réalité est que ces changements étaient superficiels et instables. Au sein de la société afghane, dominée par des idéologies patriarcales et religieuses, ces changements limités n'ont pas conduit à une transformation réelle.

La catastrophe est survenue lorsque les talibans ont repris le pouvoir en 2021. À ce moment-là, tous les efforts visant à améliorer la situation des femmes ont été anéantis. Avec le retour des talibans, les femmes afghanes ont non seulement été privées de leurs acquis passés, mais elles se sont retrouvées engagées dans une guerre inégale contre leurs droits fondamentaux.

Les talibans, en abusant d'interprétations extrémistes de l'islam, ont sévèrement limité les droits des femmes, les excluant systématiquement des activités sociales et politiques. Cette tragédie humaine et ce scandale moral et politique sont généralement justifiés par des interprétations rigides et extrémistes de l'islam. Lorsqu'une société patriarcale affirme « les hommes sont les protecteurs des femmes en raison de la préférence de Dieu », un combattant taliban, formé dans des écoles religieuses, trouve une légitimation de son pouvoir sur les femmes dans ce que lui enseignent les prédicateurs : les hommes ont une position supérieure aux femmes dans tous les domaines, de la maison à la société.

C'est ainsi que la présence des femmes dans une société patriarcale est considérée comme inacceptable par les hommes détenant le pouvoir politique. Lors du retour au pouvoir des talibans, leur première mesure a été d'interdire l'éducation des filles au-delà du niveau primaire. En se basant sur leur propre interprétation de l'islam, ils ont systématiquement privé les femmes d'accès à l'éducation.

Selon Richard Bennett, rapporteur spécial de l'ONU, entre septembre 2021 et mai 2023, plus de 50 décrets ont été émis par les talibans restreignant les droits des femmes et des filles, notamment leurs droits à la circulation, à l'habillement, à la conduite, à l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé et à la justice. (Richard Bennett, 2023) Tous ces décrets sont appliqués par une structure appelée « la promotion de la vertu et la prévention du vice », et toute personne désobéissant à leurs ordres s'expose à l'arrestation et à l'emprisonnement.

D'autre part, le patriarcat religieux en Afghanistan, par l'utilisation d'interprétations extrémistes de l'islam, rend la violence contre les femmes légitime. Les talibans ont non seulement privé les femmes de leurs droits fondamentaux, mais ils justifient également la violence domestique sous les enseignements déformés de la religion.

Dans les zones rurales, la violence domestique est courante et de nombreuses femmes, par peur des représailles ou en raison de problèmes sociaux, ne peuvent pas la signaler. Selon Amnesty International, 85% des femmes afghanes ont subi des violences domestiques, mais en raison du manque de soutien juridique et de la peur des conséquences sociales, elles restent majoritairement silencieuses. (Amnesty International, 2021)

La résistance secrète des femmes afghanes contre l'oppression des talibans :

Bien que les manifestations des femmes afghanes contre les politiques des talibans soient durement réprimées, et que celles-ci soient systématiquement arrêtées et torturées sous prétexte de « contravention à la charia », les femmes afghanes continuent de résister par des actions secrètes et sociales. En particulier dans le domaine de l'éducation, les femmes afghanes ont organisé des classes secrètes et utilisé les nouvelles technologies pour étudier clandestinement.

Selon le rapport de l'UNESCO (2022), les femmes afghanes ont organisé des classes secrètes dans certaines régions où des filles de différents villages se rassemblent pour recevoir une éducation. Cette résistance à la répression éducative est un exemple de résistance à l'injustice, salué non seulement en Afghanistan, mais aussi au niveau mondial. En outre, les femmes afghanes ont également résisté dans les luttes sociales et culturelles pour préserver leurs droits.

Elles utilisent les médias sociaux, notamment en dehors de l'Afghanistan, pour partager leurs récits avec le monde. Ces actions, malgré les menaces de sécurité et les pressions des talibans, continuent. Selon les Reporters sans frontières (RSF, 2021), de nombreuses femmes afghanes ont utilisé les réseaux sociaux pour diffuser des informations sur les violations des droits humains et, malgré les menaces graves des talibans, elles poursuivent leur lutte.

À cet égard, les femmes afghanes ont résisté non seulement aux répressions physiques et psychologiques, mais elles ont aussi utilisé le retrait du voile obligatoire comme moyen de protester contre l'injustice des talibans. Cette résistance n'est pas seulement une tentative de sauver les femmes individuellement, mais aussi de sauver la société dans laquelle elles vivent, et elle témoigne de la force de leur volonté face à un gouvernement patriarcal.

La résistance des femmes afghanes contre les talibans est un exemple de lutte secrète et de résistance silencieuse qui, dans de nombreux cas, est restée cachée aux yeux des médias. Malgré les menaces graves, les attaques violentes et les restrictions sévères imposées par la société sous le régime taliban, les femmes afghanes continuent de lutter pour leurs droits et pour le progrès social. Cette résistance n'est pas seulement une réaction aux oppressions, mais aussi un outil de changement et d'accès à la justice sociale et aux droits humains.

À mon avis, la solidarité mondiale avec la résistance des femmes afghanes contre l'oppression des talibans, en tant que mesure essentielle pour lutter contre le patriarcat religieux et la violence envers les femmes, pourrait avoir des effets significatifs. Malgré les menaces et les répressions sévères, les femmes afghanes restent debout pour défendre leurs droits, et leurs luttes sont non seulement admirées en Afghanistan, mais aussi au niveau mondial.

Le soutien et la solidarité internationale avec ces résistances pourraient remettre en cause la légitimité des régimes patriarcaux et extrémistes tels que les talibans et, en fin de compte, conduire à des changements culturels et sociaux qui aideraient à mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe et à la violence contre les femmes. Par conséquent, en poursuivant le soutien aux droits des femmes et en élargissant la sensibilisation mondiale à cet égard, nous pouvons faire un grand pas vers l'égalité des sexes et la justice sociale.

Amnesty International. (2021). Afghanistan : Violence Against Women.

(2022). Tamana Zaryab Priyani's Arrest and Torture.

Richard Bennett, Special Rapporteur of the United Nations, « Report on the Situation of Women in Afghanistan », September 2021 – May 2023.

UNESCO, « Education under Taliban Rule », 2022.

Reporters Without Borders (RSF), « Women Journalists in Afghanistan », 2021.

Rohullah Taheri, journaliste

https://blogs.mediapart.fr/rohullahtaheri/blog/110325/la-resistance-secrete-des-femmes-afghanistanes-face-au-patriarcat-religieux

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

¡ Vivas nos queremos !

Ce que le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, ne doit pas être pour Yolanda Becerra Vega, c'est une date instrumentalisée par et pour les grandes entreprises pour s'enrichir sur le dos de l'appauvrissement social et économique des femmes. Le 8 mars doit servir à la commémoration des luttes des femmes pour le respect de leurs droits, offrir un espace politique pour réfléchir aux enjeux féministes et permettre aux militant.es de se retrouver et s'organiser.

Tiré du Journal des Alternatives : Alter- Québec

Crédit photo : site de l'Organisation populaire des femmes de Colombie

Vivantes, nous voulons être !

La militante féministe colombienne et défenseuse de droits humains était l'invitée d'un webinaire initié par la section québécoise de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC-Québec) le 6 mars dernier, en collaboration avec le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) et le Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC).

À l'origine de l'Organisation populaire des femmes

Après avoir rejoint l'Organisation populaire des femmes (Organización Feminina Popular — OFP) en 1980, soit huit ans après sa création, Yolanda Becerra Vega a fondé sa direction nationale. L'OFP est un organisme à but non lucratif qui œuvre pour la défense des droits fondamentaux des femmes et la justice sociale en Colombie. Elle se positionne activement contre le conflit armé colombien et promeut des méthodes non violentes pour favoriser l'émancipation et l'autonomisation globale des femmes.