Revue Droits et libertés

Publiée deux fois par année, la revue Droits et libertés permet d’approfondir la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Réalisée en partenariat avec la Fondation Léo-Cormier, la revue poursuit un objectif d’éducation aux droits.

Chaque numéro comporte un éditorial, les chroniques Un monde sous surveillance, Ailleurs dans le monde, Un monde de lecture, Le monde de l’environnement, Le monde de Québec, un dossier portant sur un thème spécifique (droits et handicaps, droits des personnes aînées, police, culture, droit à l’eau, profilage, mutations du travail, laïcité, etc.) ainsi qu’un ou plusieurs articles hors-dossiers qui permettent de creuser des questions d’actualité. Les articles sont rédigés principalement par des militant-e-s, des représentant-e-s de groupes sociaux ou des chercheuses ou chercheurs.

Créée il y a 40 ans, la revue était d’abord diffusée aux membres de la Ligue des droits et libertés. Depuis, son public s’est considérablement élargi et elle est distribuée dans plusieurs librairies et disponible dans certaines bibliothèques publiques.

Bonne lecture !

Institution frontalière ou droit aux droits

Institution frontalière ou droit aux droits

Mouloud Idir, Secteur Vivre ensemble, Centre justice et foiRetour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2023

La frontière est généralement pensée comme étant aux confins de l’État, alors qu’elle est surtout au cœur d’enjeux politiques déterminants. Il faut donc tout faire pour que la question frontalière ne soit pas hors d’atteinte d’une interrogation politique quant au caractère discrétionnaire des contrôles. Ce qui, par voie de conséquence, pose la question politique des possibilités de son franchissement dans une perspective d’élargissement des droits et d’extension de l’ordre démocratique.Roxham comme miroir

Il est urgent de réfléchir collectivement à l’enjeu de plus en plus central du passage des frontières dans une perspective démocratique. L’arrivée de personnes migrantes à la frontière canado-étasunienne, notamment par le chemin Roxham, s’inscrit dans une histoire commune qui se déroule aux frontières devenues le lieu de cristallisation de luttes politiques et citoyennes. La frontière est aussi le miroir d’inégalités et de fractures globales importantes. Sur la frontière, les États se livrent à une mise en spectacle1 qui vise à faire croire que des segments de la population sont préférentiellement protégés face à des abuseuses et abuseurs et à un envahissement, dont les références à une capacité d’accueil prétendument limitée représentent la plus courante euphémisation. Nous ne comptons plus les discours démagogiques et hostiles autour de la tragédie se déroulant au chemin Roxham. Sans parler des discours partisans et lâches qui ont conduit à la fermeture du chemin, qui véhiculent des valeurs de méfiance, de repli identitaire et surtout d’indifférence au sort des personnes qui y risquent leur vie. Pensons à la mort dramatique de Friztnel Richard en décembre 2022 : ce demandeur d’asile, Haïtien d’origine, tentait désespérément de rejoindre pour Noël sa famille aux États-Unis, un soir de tempête hivernale. Ces discours visent à accuser les personnes migrantes de leur destin, au lieu de s’attaquer à la cause : l’Entente sur les tiers pays sûrs, qui contraint leur liberté de mouvement. Seule l’abolition d’un tel dispositif permettrait aux personnes qui ont besoin de protection de se présenter à tous les points frontaliers réguliers. Le gouvernement Trudeau fait le pari calculateur de laisser les tribunaux trancher ce qu’il ne peut faire devant l’édiction impériale étasunienne. Par ailleurs, aussi présent à notre esprit soit-il, le chemin Roxham n’est qu’une illustrationparmid’autresd’unphénomène mondial. Pour nous, ce lieu évoque d’autres lignes frontalières : Lampedusa, Calais, Vintimille, Ouistreham, Arizona, Manus et Nauru, où des personnes exilées et en situation d’errance sont confrontées à la réalité d’une politique migratoire visant leur exclusion. Fort heureusement, des citoyen-ne-s décident de combiner leur aide à celle des personnes migrantes entre elles, une sorte de communion dans la solidarité mutuelle, et cela malgré les tentatives de criminalisation des autorités. Dans cet esprit, nous faisons ici le pari de dire, dans le prolongement, notamment, des réflexions proposées il y a vingt ans par le philosophe Étienne Balibar, que « la démocratisation des frontières, institutions essentielles à l’existence des États, mais profondément porteuses de dynamiques antidémocratiques, ne peut provenir que du développement de la réciprocité dans l’organisation de leur franchissement et de leur protection2 ». Car ce régime international des frontières « demeure radicalement anti-démocratique aussi longtemps qu’il est purement discrétionnaire, qu’aucune possibilité n’existe pour les usager-ère-s des frontières, individuellement et collectivement, d’en négocier le mode d’administration3 », les règles de franchissement ou leur traversée. Il est désormais impératif de nous emparer de cette question et de la passer au crible d’un test démocratique de nos institutions.Les frontières de la démocratie

On peut dire ici que le respect du caractère illimité de la démocratie appelle une remise en cause du régime international des frontières. À ses frontières, la démocratie se heurte à un paradoxe : la liberté individuelle de mouvement s’y confronte à la logique étatique qui se juge souveraine dans ses politiques d’admission. Si l’institution frontalière n’est pas animée par un mouvement de démocratisation constante, qui passe notamment par la discussion critique des exclusions qu’elle pratique – et dont l’aiguillon est ici l’exigence d’hospitalité –, elle menace sans cesse de s’écrouler. Ce qui nécessite d´aller au-delà des textes de droits dont nous disposons en donnant corps à un droit de l’hospitalité, dont le principe est que les personnes migrantes (et celles qui s’en solidarisent) peuvent obliger l’État souverain lui-même, de façon à ce que leur dignité et leur sécurité ne soient pas systématiquement bafouées. Le principe des principes, c’est que ces personnes doivent avoir le droit de leur côté et doivent pouvoir jouir de droits opposables aux lois et règlements étatiques. Une politique d’hospitalité ainsi rapportée à la démocratie et réinscrite dans le mode de fonctionnement propre à son régime ne consisterait pas, comme le suggère Martin Deleixhe4, en une ouverture pure et simple des frontières, mais en une ouverture inconditionnelle à leur remise en cause. Cela passe nécessairement par la recherche d’affinités électives entre l’hospitalité et la démocratie. C’est en ce sens qu’une telle perspective peut permettre de disposer de la question de la violence et de l’inégalité constitutive inscrite au cœur des dispositifs frontaliers. Elle peut y parvenir en faisant en sorte que la pratique de l’hospitalité irrigue et organise la vie citoyenne de telle façon qu’elle ouvre la communauté politique sur son extérieur et en modifie donc sans cesse la composition et l’identité. Ainsi, la démocratie est comprise comme une pratique politique indéterminée et potentiellement ouverte à l’accueil de la contingence – ici par le biais de la question migratoire. Elle s’appuie sur le caractère précaire et historique de tout régime politique, mais aussi sur le caractère toujours inachevé du peuple démocratique qui compose la cité. De ce point de vue, la production étatique de situations de crise aux frontières correspond d’abord et avant tout à la mise en scène des limites inhérentes à une gouvernance impériale, coloniale, raciale et genrée de la mobilité humaine internationale, contraire à l’esprit démocratique. Ne perdons pas de vue que les luttes aux frontières sont d’abord celles de personnes qui se constituent en sujets politiques actifs. Ces personnes font preuve d’inventivité et sont animées d’un puissant désir de liberté, préfigurant des formes inédites de gestes d’entraide que l’on pourrait qualifier de pratiques de communs mobiles5. Leur manière d’être sujets, actrices et acteurs de leur vie redessine, renouvelle et reconfigure sans cesse notre entendement du politique. Par-delà les appels à la solidarité et les efforts bienveillants pour pallier les violences frontalières au quotidien, la migration telle qu’elle se joue sur le chemin Roxham et ailleurs nous appelle à repenser radicalement ce que sont et surtout ce que pourraient être nos collectivités et nos institutions, à la lumière d’une conception de l’hospitalité reflétant d’abord celle que les personnes migrantes vivent entre elles.Sortir la frontière du seul œil de l’État

En somme, cette attention portée à une analyse politique et démocratique du fait migratoire s’inscrit à nos yeux dans une vision de citoyenneté active6 (traduite en actes) et non seulement statutaire. Elle permet de tenir compte de l’enjeu de l’exclusion dans l’analyse politique du fait migratoire : à savoir de porter une attention à celles et ceux que le déni de droit prive des conditions matérielles de l’existence et des formes de reconnaissance qui font la dignité d’être humain. Cela n’est pas seulement un critère théorique servant à mesurer le degré de proximité des modèles historiques de démocratie ou de citoyenneté par rapport à leur forme idéale : ce regard sur les exclusions inscrites au cœur des dispositifs frontaliers est une façon de se confronter à la réalité de l’extrême violence dans l’histoire des sociétés contemporaines – dont font partie les frontières – au cœur de leur quotidienneté. Cette déconstruction de la conception juridique de la citoyenneté par la pratique de la citoyenneté nous paraît fondamentale pour penser l’enjeu de la migration dans une optique plus démocratique et plus égalitaire. Schématiquement, la citoyenneté se réfère à deux situations distinctes, bien qu’intrinsèquement liées. D’une part, la citoyenneté peut être un statut juridique. Elle définit alors la situation d’une personne qui est incluse dans la communauté politique, autrement dit de celle ou celui qui est formellement autorisé à prendre part à la vie politique de la communauté. D’autre part, la citoyenneté est une activité politique : elle est la production, par le biais de l’engagement individuel et collectif, y compris le plaidoyer militant, la défense et l’énonciation de droits et l’assistance hospitalière, d’une forme de mise en commun de la vie humaine, c’est-à-dire d’un espace public de la discussion égalitaire. Un tel point de vue s’inspire de la formule d’Hannah Arendt du droit à avoir des droits. Ce que les années 1930 nous ont enseigné, c’est que les droits fondamentaux, appelons-les les droits humains, avaient eux-mêmes besoin d’être protégés et que cette protection ne pouvait venir que de la communauté créée par une pratique des droits de la citoyenne ou du citoyen vécu comme un engagement politique inconditionnel et irréductible au statut. Dans ce cadre, la citoyenneté n’appartient en droit à personne, puisqu’elle n’est que le fruit d’une volonté et d’une participation créatrice. Dans cette perspective, le droit de participer à l’élaboration de la norme de la vie commune, tout comme le droit d’entrée sur le territoire, a comme fondement le fait de se saisir politiquement de son destin et de refuser l’inacceptable d’une situation. Il n’est attribué par aucune entité politique surplombante et souveraine. Ceci préfigure un cadre politique dans lequel les droits et libertés reconnus aux individus n’émanent pas d’un pouvoir transcendant, mais plus fondamentalement de la convention des citoyen-ne-s7. C’est le propre des luttes aux frontières que de redéfinir les termes de la convention pouvant permettre l’entrée et l’inclusion dans une communauté politique. Il en résulte que l’on peut à tout le moins plaider que la dimension trop coercitive, discrétionnaire et arbitraire qui préside aux pratiques des contrôles frontaliers doit être justifiée auprès des personnes sur lesquelles ses règles s’exercent (surtout les plus fragiles d’entre elles) par la mise sur pied de mécanismes qui en soumettent les règles au principe démocratique et à la délibération8.Le caractère incrémental des droits

Nous disons que les règles du franchissement des frontières et leur justification ne peuvent, par souci de fidélité au principe démocratique, se soustraire à la participation effective aux délibérations démocratiques des personnes soumises à la dureté de leurs lois de fonctionnement. On peut dès lors dire que cette requête d’une démocratisation des frontières n’est pas sans effets politiques et pratiques d’importance. Mais la portée démocratique de ce plaidoyer est ici redoublée politiquement.Le fait de s’attarder aux règles du franchissement des frontières est de nature politique et non pas technique ou simplement administrative (comme en use l’État) car il en va de notre façon de concevoir la démocratie.Cette conception est ambivalente et peut paraître contradictoire, car ce plaidoyer pour la démocratisation des frontières participe d’un redoublement du contrôle qu’elle prend pour cible : au contrôle des frontières et donc des mouvements de populations par l’État, elle ajoute un contrôle de l’État par le peuple et les groupes sociaux. Elle fait donc sortir l’enjeu frontalier du cadre de l’État pour celui de la politique et du débat sur le juste et l’injuste. En contestant la loi souveraine au nom du principe démocratique9, on montre le caractère politique et incrémental des droits et on fait progresser la construction démocratique, tout en en soulignant le caractère inachevé et sans cesse perfectible.

- Mouloud Idir, Fracturer le régime international des frontières. Pour une politique de la liberté de mouvement Entretien avec Nicholas De Genova, dans, Mouloud Idir, Chedly Belkhodja, Elodie Ekobena (dir.) (Dé)passer le régime international des frontières. L’hospitalité en actes, Montréal, Éditions du secteur Vivre ensemble, 2023.

- Etienne Balibar, Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le peuple, Paris, La Découverte, 2001, 91.

- Étienne Balibar, L’Europe, l’Amérique, la Réflexions sur la médiation européenne, Paris, La Découverte, 2005, p. 171.

- Martin Deleixhe, Aux bords de la démocratie. Contrôle des frontières et politique de l’hospitalité, Paris, Classiques Garnier, 2016.

- Dimitris Papadopoulos, Vassilis Tsianos. After citizenship : autonomy of migration, organisational ontology and mobile commons, Citizenship Studies, Vol.17, No 2, 2013, pp.178-196

- Engin Isin, Greg M. Nielsen (dir.), Acts of Citizenship, Chicago, University of Chicago Press, 2008.

- Etienne Balibar, Nous, citoyens d’Europe? Les frontières, l’État, le peuple, Paris, La Découverte, 2001, p. 251. Balibar précise que la notion du citoyen doit se saisir à partir d’une référence originaire à l’insurrection (comme dans le cas français) ou au droit de résistance (comme dans le cas étasunien), en bref, au pouvoir constituant qui exprime une capacité collective de « constituer l’État » ou l’espace public. D’où le lien entre l’idée de citoyenneté et celle d’égalité.

- Ces mécanismes devraient par principe regrouper normalement aussi bien les collectifs auto-constitués de personnes migrantes, les individus désireux de migrer ou des représentant-e-s formels des personnes migrantes, voire des diplomates des États, des organisations de la société civile et des organisations de défense des droits, des communautés religieuses, etc. Certes, la question de la représentation opportune de personnes soumises à la coercition de la frontière n’est pas aisée et ne trouve pas de réponse définitive et satisfaisante. Mais y réfléchir est déjà un avancement, ne serait-ce que par la pensée et en élargissant le registre du dicible en la matière.

- Il en découle que la question démocratique peut dès lors être afférente à la question de la traversée des frontières, celle de leur franchissement, et de tout ce qui se joue, à ce franchissement, en termes d’identité, de souveraineté, de nationalité, de citoyenneté et de gouvernementalité.

L’article Institution frontalière ou droit aux droits est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

La prison est violences

La prison est violences

Me Delphine Gauthier-Boiteau, Candidate à la maîtrise en droit et société et avocate Me Sylvie Bordelais, Avocate en droit carcéral Me Amélie Morin, Avocate en droit carcéralRetour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2023

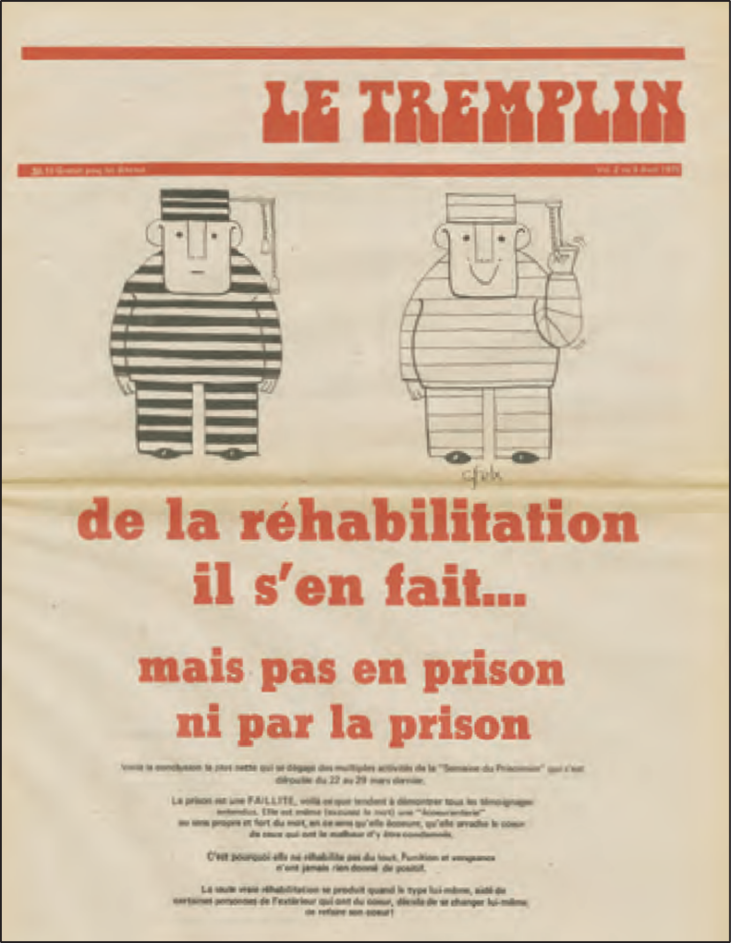

Le caractère mortifère de la prison nous a été violemment rappelé par la mort tragique de Nicous D’André Spring, survenue des suites de l’usage de la force par des agents de l’Établissement de détention de Montréal le 24 décembre 2022. Cet événement doit collectivement nous amener à appréhender les violations de droits non pas comme des incidents isolés ou des violences surprenantes, mais comme le symptôme ordinaire du caractère inhérent de la prison1. Les personnes décédées alors qu’elles étaient incarcérées dans une institution provinciale sont trop nombreuses pour les nommer toutes2, car cette violence est l’expression des qualités intrinsèques de la prison : elle en révèle les assises coloniale, raciste, capacitiste et capitaliste, qui appellent à une réaction intersectionnelle. [caption id="attachment_18432" align="alignright" width="307"] Journal Le Tremplin, publié par et pour les personnes détenues (1975-1977). Archives UQÀM, Fonds LDL, 24P-630:02/245[/caption]

L’importance d’opposer un contre-discours aux logiques carcérales déployées (de manière tantôt évidente tantôt insidieuse) dans les discours publics, demande un travail de surveillance et de veille du respect des droits humains, et la déconstruction de logiques discursives qui reproduisent préjugés et mythes à l’encontre des personnes criminalisées et incarcérées.

Les personnes incarcérées font l’expérience de violations de leurs droits les plus élémentaires ici et maintenant. Le recours à l’enfermement produit une précarisation supplémentaire et subséquente, en provoquant des pertes d’emploi, de logement, de prestations de solidarité sociale, mais aussi (et peut-être surtout) en rompant des liens sociaux et familiaux3. Les conséquences néfastes de cette institution sur la santé physique et psychologique des personnes qui y sont maintenues ne s’arrêtent pas à ses portes. Pour ces raisons, il importe d’appréhender ces violences à partir d’un espace de solidarité sociale qui s’exerce tant sur le plan collectif qu’individuel, et qui considère le caractère intimement interdépendant des droits (notamment des droits civils et politiques, du droit à un niveau de vie décent, au logement, à la santé, à l’éducation, à un environnement sain, à l’égalité et des droits des Premières Nations).

La critique de la carcéralité implique un travail de construction et de création qui permette collectivement de penser un ailleurs. Réfléchir des possibles, diffuser et rendre plus largement compréhensibles et accessibles des idées décarcérales et issues de l’abolitionnisme sont autant d’outils qui participent à la construction de ce lieu de liberté. L’idée radicale selon laquelle chaque personne a droit à une vie digne, où elle dispose de tout ce dont elle a besoin pour s’épanouir en sécurité, est tout à fait liée à la mise en œuvre des droits civils, politiques, économiques et sociaux et se révèle un commencement utile.

Journal Le Tremplin, publié par et pour les personnes détenues (1975-1977). Archives UQÀM, Fonds LDL, 24P-630:02/245[/caption]

L’importance d’opposer un contre-discours aux logiques carcérales déployées (de manière tantôt évidente tantôt insidieuse) dans les discours publics, demande un travail de surveillance et de veille du respect des droits humains, et la déconstruction de logiques discursives qui reproduisent préjugés et mythes à l’encontre des personnes criminalisées et incarcérées.

Les personnes incarcérées font l’expérience de violations de leurs droits les plus élémentaires ici et maintenant. Le recours à l’enfermement produit une précarisation supplémentaire et subséquente, en provoquant des pertes d’emploi, de logement, de prestations de solidarité sociale, mais aussi (et peut-être surtout) en rompant des liens sociaux et familiaux3. Les conséquences néfastes de cette institution sur la santé physique et psychologique des personnes qui y sont maintenues ne s’arrêtent pas à ses portes. Pour ces raisons, il importe d’appréhender ces violences à partir d’un espace de solidarité sociale qui s’exerce tant sur le plan collectif qu’individuel, et qui considère le caractère intimement interdépendant des droits (notamment des droits civils et politiques, du droit à un niveau de vie décent, au logement, à la santé, à l’éducation, à un environnement sain, à l’égalité et des droits des Premières Nations).

La critique de la carcéralité implique un travail de construction et de création qui permette collectivement de penser un ailleurs. Réfléchir des possibles, diffuser et rendre plus largement compréhensibles et accessibles des idées décarcérales et issues de l’abolitionnisme sont autant d’outils qui participent à la construction de ce lieu de liberté. L’idée radicale selon laquelle chaque personne a droit à une vie digne, où elle dispose de tout ce dont elle a besoin pour s’épanouir en sécurité, est tout à fait liée à la mise en œuvre des droits civils, politiques, économiques et sociaux et se révèle un commencement utile.

Penser un ailleurs

Ces constats et les nombreuses déclinaisons des logiques carcérales montrent l’urgence de se positionner contre l’élargissement des outils et pouvoirs alloués aux agent-e-s de ces logiques. Il importe désormais de questionner la carcéralité et la légitimité du recours à l’emprisonnement comme réponse à des problèmes sociaux. Pour la géographe afro-américaine abolitionniste Ruth Wilson-Gilmore, il ne nous faut en somme changer qu’une chose : tout4. Si penser et bâtir un monde sans prison implique de tout changer, à commencer par la culture qui permet l’existence des prisons, cela implique le démantèlement de systèmes de domination que sont le capitalisme racial, le colonialisme, le patriarcat et le capacitisme. Décarcéraliser notre monde implique un refus d’effacement, au profit d’un rapport à l’autre qui s’articule contre cette disposability, l’idée selon laquelle des personnes sont jetables. Un agir décarcéral suppose, encore davantage que les processus de déconstruction qui nourrissent un certain sensationnalisme réactionnel, la création et la construction d’un lieu nouveau. La mise en œuvre de cet ailleurs passe concrètement par la possibilité d’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des personnes. Le crime est une construction sociale qui n’est pas neutre : les infractions inscrites dans le Code criminel sont le fruit politique de décideuses et de décideurs. Ce constat vise à rappeler que ce système fonctionne tel qu’il a été pensé, c’est-à-dire au profit de celles et ceux pour et par qui il a été pensé, et aux dépens des populations précarisées (ici et en d’autres lieux) par celui-ci. Le crime n’est pas naturel plus qu’il n’est neutre dans sa formulation, son appréhension et encore par les mécanismes de profilage et de punition qui découlent de sa répression. L’appareil pénal et carcéral agit pourtant bien peu en amont de ce qu’il décrit comme crime, et les victimes et/ou survivant-e-s d’actes criminels demeurent des actrices et des acteurs tout à fait secondaires de ce système, en particulier quant à leurs besoins et à la réparation des souffrances vécues. Pour Mariame Kaba, autrice afro-américaine et organisatrice communautaire abolitionniste, ces logiques vont à l’encontre de toute accountability - responsabilisation des personnes qui causent du tort - puisque les personnes accusées, leurs proches et leurs communautés ont trop à perdre face aux violences produites par le système5. La logique punitive et individualisante mobilisée en réponse aux torts et violences causés laisse les rapports de pouvoir intacts et s’oppose à une culture plus large de responsabilisation et de réparation. Pour ces raisons, les principes et valeurs abolitionnistes insistent à la fois sur les manières de responsabiliser les personnes qui ont causé du tort, et de répondre aux besoins des victimes et/ou survivant-e-s. L’incarcération a un coût social qui est trop peu souvent décrié. Dans ses travaux, la professeure et sociologue féministe Gwenola Ricordeau6 appelle à la solidarité vis-à-vis des personnes judiciarisées et incarcérées, mais aussi à une compréhension plus large des dommages du système carcéral, bien au-delà des portes de la prison. Il importe en ce sens de considérer les coûts matériel, financier, émotionnel et social dont nos communautés, les proches des personnes incarcérées et celles-ci font les frais. Alors que l’institution carcérale ne permet pas, non plus, de répondre aux objectifs qu’elle présente comme siens (par ex. protection du public et réinsertion sociale) nous nous trouvons périodiquement confronté-e-s à des modifications législatives et à des réformes. Le travail de surveillance et de veille implique de se positionner vis-à-vis ce qui nous est et sera présenté, de distinguer les réformes réformistes et les réformes non-réformistes. Cela demande d’un côté d’identifier les mesures qui octroient davantage de ressources et de pouvoir aux autorités carcérales, rendant le démantèlement de ce système et la mise sur pied d’alternatives plus difficiles. De l’autre côté, les réformes non-réformistes agissent vers une transformation, emportent une critique radicale, importent pour les droits des personnes incarcérées ici et maintenant et n’opèrent pas une désolidarisation avec certaines catégories de personnes incarcérées. Le caractère délicat de cette tâche convoque une vigilance à l’égard de ce qui nous est proposé, pour éviter de tomber dans le piège de discours qui reproduisent le paradigme de l’innocence7, ou de politiques de contrôle social qui élargissent le filet carcéral.Conclusion

Ce texte se veut une contribution aux réflexions sur des possibilités transformatrices, sur des agirs qui soient solidaires des personnes pour lesquelles la prison n’est pas une abstraction. Il est essentiel de construire des solidarités qui soient politiques, matérielles et émotionnelles entre militant-e-s, personnes incarcérées et leurs proches (qui font ce travail de soin et de veille depuis que les prisons existent). Comme l’écrivait la regrettée Lucie Lemonde, militante pour les droits humains et professeure de sciences juridiques, la prison est tout sauf une solution et il faut « se questionner sur le bien-fondé du recours à la judiciarisation et à l’emprisonnement pour répondre à des problèmes sociaux8 ». La décarcéralisation est une réorientation du monde. La réduction du « crime », soit de situations problématiques telles qu’appréhendées par le Code criminel, passe par l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits humains, comme autant de droits à mettre en œuvre pour améliorer les conditions matérielles d’existence de chacun-e, et multiplier les possibilités de luttes et d’actions politiques des groupes. Une part de cette transformation sociale implique l’apprentissage expérientiel d’alternatives diverses et locales; la normalisation de processus nouveaux qui passent, forcément, quelques fois par un échec; mais surtout, la confiance en un effort collectif et conscient vers cet ailleurs à construire9. Et si, comme l’écrit Mariame Kaba, l’espoir est une discipline, les pratiques militantes et de solidarité sont l’expression d’une mémoire qui désire.- La prison, ici, est comprise comme l’institution principale d’enfermement de personnes criminalisées. Pour les fins de ce texte, nous ne distinguons pas les prisons provinciales des pénitenciers fédéraux.

- Bobby Kenuajuak et Robert Langevin sont aussi décédés récemment dans le contexte de leur incarcération à Plusieurs femmes se sont suicidées à la Prison Leclerc depuis 2016. Parmi elles, Michele Messina, Francine Robert, Anne Schingh, Dora Okkuatsiak, Mireille Deveau et Autumn Sanderson Rain. D’autres sont mort-e-s en prison sans que leur nom ou leur histoire n’ait été rendus public.

- Laurence Guénette et Lynda Khelil, Une nouvelle prison pour femmes n’est pas une solution, Le Devoir, 7 marsEn ligne : https://www.ledevoir.com/opinion/idees/784307/droits-humains-une-nouvelle-prison-pour-femmes-n-est-pas-une-solution

- Ruth Wilson-Gilmore, Abolition geography dire: essays towards liberation, Verso, London, 2022, 506p.

- Mariame Kaba, We do this ‘til we free us: Abolitionist organizing and transformative justice, Haymarket Books, Chicago, 2021, 206p., partie VI, pp 132 à 157.

- Gwenola Ricordeau, Pour elles toutes : femmes contre la prison, Lux Éditeur, Montréal, 2019, , à la p. 129 et suivantes.

- Sortir du paradigme de l’innocence implique donc de rompre avec une logique binaire coupable/innocent-e et d’être solidaire de chacun-e, en particulier des personnes coupables aux yeux du système.

- Lucie Lemonde, Punir la misère par la misère, Liberté, Hiver 2022, No 333, aux pp 60-61. En ligne : https://revueliberte.ca/article/1647/punir-la-misere-par-la-misere

- Kaba, supra note 4, aux p 166-167.

L’article La prison est violences est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Les prisons : lieux de violations de droits

Les prisons : lieux de violations de droits

Lynda Khelil, responsable de la mobilisationRetour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2023

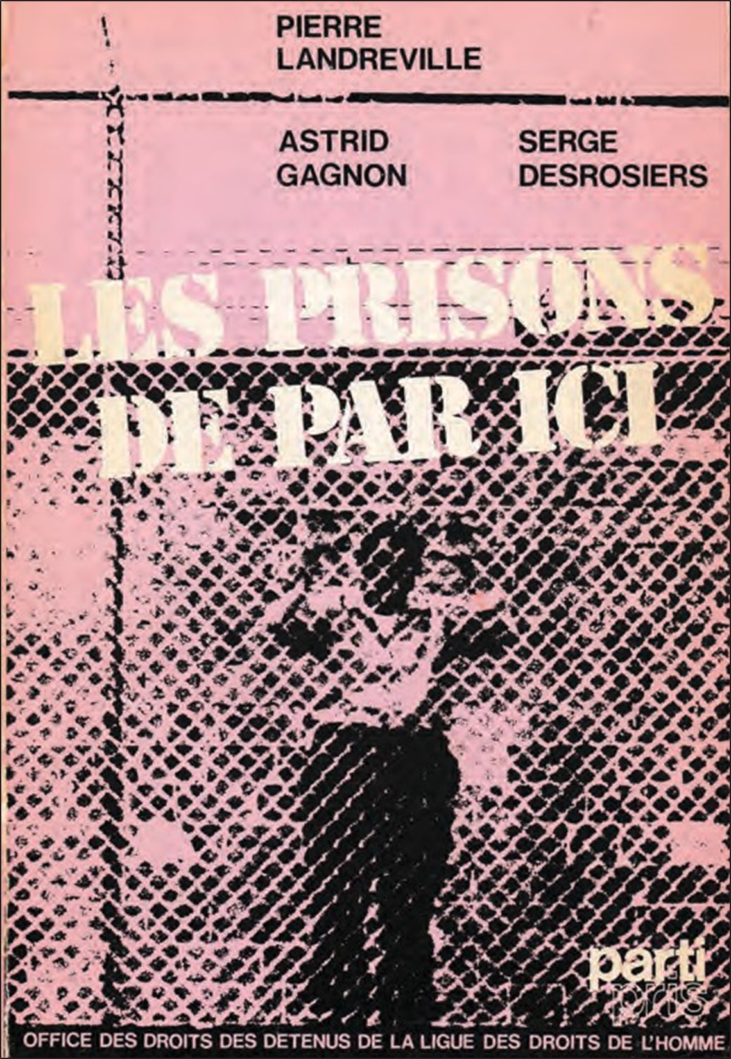

Dès les années 1960, la Ligue des droits et libertés (LDL) intervient régulièrement au sujet des conditions de détention dans les prisons provinciales et les pénitenciers fédéraux situés au Québec. Elle s’oppose à la construction de nouveaux établissements de détention, tels que le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul en 1965 et le pénitencier Archambault en 1967, deux établissements qui seront construits malgré tout. À la fin des années 1960, la LDL témoigne lors de la Commission d’enquête sur l’administration de la justice en matière criminelle et pénale au Québec présidée par Yves Prévost. En 1970, elle exige et obtient un droit de visite permanent et inconditionnel de tous les centres de détention provinciaux et municipaux. Octroyé par le ministre de la Justice Rémi Paul en 1970, ce droit est retiré lors de la mise en place du bureau de l’Enquêteur correctionnel quatre ans plus tard. Durant la crise d’Octobre 1970, la LDL forme un comité d’aide aux personnes détenues en vertu de la Loi sur les mesures de guerre. [caption id="attachment_18428" align="alignright" width="279"] P. Landreville, A. Gagnon et S. Desrosiers.

P. Landreville, A. Gagnon et S. Desrosiers.Les prisons de par ici. Montréal, Éditions Parti Pris, 1976, 234 p.[/caption]

L’Office des droits des détenu-e-s

Afin d’élargir ses interventions, la LDL crée en 1972 l’Office des droits des détenu-e-s (ODD), appelé à travailler avec le comité de la LDL sur l’administration de la justice les deux enjeux étant étroitement liés. Deux principes orientent le travail de l’ODD à ses débuts. D’abord, une personne condamnée à une peine d’incarcération se voit uniquement privée du droit de circuler librement dans la communauté, mais conserve tous ses autres droits. Ensuite, la population a un droit de regard sur ce qui se passe à l’intérieur des établissements de détention. Il faut donc en finir avec le secret et l’opacité entourant le système carcéral et rendre accessibles les informations concernant ces lieux, tant pour les personnes détenues que pour le public. L’ODD effectue des visites des établissements de détention, dénonce les conditions de détention et les violations de droits, formule des revendications politiques, documente la situation et sensibilise le public. Il publie également la revue Face à la justice de 1977 à 1984. Au cours de son existence, l’ODD répond à des centaines de requêtes individuelles de personnes incarcérées et leur offre son soutien. Il entreprend parfois des démarches devant les tribunaux, alors que le droit carcéral est relativement nouveau. Il tente également de donner une portée collective aux cas individuels qui lui sont soumis. Les résultats sont mitigés, peu d’avancées sont obtenues face à l’inertie du système. Dès ses débuts, l’ODD exige la fermeture du Centre de prévention Parthenais, situé entre les 10e et 13e étages de l’édifice de la Sûreté du Québec, à Montréal. Ce lieu devait être destiné à des détentions de courte durée pour les personnes en attente de procès, alors qu’elles y restent souvent plusieurs mois. Les prévenus y ont fait quatre grèves de la faim entre 1970 et 1973 pour attirer l’attention sur leurs conditions de détention insalubres et sur les violations de leurs droits. En 1973, six d’entre eux s’automutilent face au désespoir engendré par leur situation. En 1977, la lutte autour de Parthenais s’intensifie, avec la constitution d’un front commun1 qui en revendique la fermeture, exigeant aussi la libération des détenus de Bordeaux avec des courtes sentences (80 %) et le transfert de prévenus de Parthenais à Bordeaux. La lutte sera longue, et Parthenais ne sera fermé qu’en 1996. Dès 1975, l’ODD adopte une position abolitionniste. Celle-ci est présentée publiquement en 1976 dans le manifeste Vers l’abolition de la prison, qui énonce les constats tirés d’observations directes de la réalité de l’incarcération, et les objectifs visés par l’ODD dans la perspective de parvenir à une société sans prison. L’année 1976 marque la tenue à Montréal d’une conférence du philosophe Michel Foucault, invité par l’ODD à l’occasion de la Semaine du prisonnier. Son allocution, « Alternatives » à la prison : diffusion ou décroissance du contrôle social, est d’ailleurs disponible dans le livre Foucault à Montréal, publié aux Éditions de la rue Dorion en 2021. En 1980, le livre Police, coroners et morts suspectes est publié par des militant-e-s de l’ODD, faisant état d’enquêtes du coroner tenues lors de décès dans les institutions carcérales et dans les postes de police. Cette étude a contribué à l’adoption d’une nouvelle Loi des coroners, en 1986. La même année, l’ODD élabore un projet de Charte des droits des détenu-e-s qui aura un fort impact médiatique. Lors de son Congrès de 1982, la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) adopte sa version finale qui sera présentée lors du 7e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, en 1985. L’ODD se mobilise à la suite des événements tragiques de 1982 au pénitencier Archambault, demandant des mesures pour protéger les détenus de possibles représailles de la part des gardiens à la suite d’une émeute majeure et meurtrière. De 1983 à 1987, l’ODD participe à des conférences internationales traitant de l’abolition du système pénal pour alimenter les réflexions critiques sur l’incarcération. L’ODD se dissocie de la LDL en 1984, mais continue ses activités jusque dans les années 1990. Le dossier des droits des détenu-e-s a refait surface à la LDL récemment, notamment en raison des enjeux des prisons pour femmes, de l’incarcération des personnes migrantes et des réflexions sur les limites des logiques carcérales.La prison Leclerc

En 2016, le gouvernement du Québec annonce le transfert des femmes détenues par le provincial de la prison Tanguay vers l’Établissement Leclerc de Laval, un ancien pénitencier fédéral pour hommes à sécurité maximale, fermé pour cause de vétusté. La LDL, la Fédération des femmes du Québec, le Centre des femmes de Laval et plusieurs autres organisations se mobilisent pour dénoncer le transfert et les conditions de détention qui ne respectent ni la dignité humaine ni les droits : approche correctionnelle digne d’un établissement à sécurité maximale, configuration architecturale oppressante, insalubrité et vétusté des installations, fouilles à nu systématiques, abusives et humiliantes, accès défaillant à des soins de santé physique et psychologique, confinements fréquents, etc. En 2018, la Coalition d’action et de surveillance sur l’incarcération des femmes au Québec (CASIFQ) est créée. Deux demandes de mission d’observation indépendante au Leclerc en 2018 et 2021 sont déclinées par le gouvernement. La dénonciation persiste au fil des ans : en 2021, 100 organisations et 1 260 personnes donnent leur appui à 5 ans de trop à la prison Leclerc, texte issu d’une lettre manuscrite de Sœur Marguerite Rivard, une alliée des femmes. La lettre est transmise le 8 mars aux ministres de la Sécurité publique et de la Condition féminine et à l’ensemble de la députation, demeurant sans réponse, alors que les mobilisations se poursuivent.Pandémie et violations de droits exacerbées

Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec déclare l’état d’urgence sanitaire. Dès le 19 mars, la LDL anticipe une propagation rapide du virus dans les prisons en raison de la surpopulation, de l’exiguïté et de la configuration architecturale des lieux. La LDL demande publiquement une réduction significative de la population carcérale, par la libération de personnes détenues et la réduction de nouvelles admissions. Pendant deux ans, la LDL multiplie les lettres, communiqués, conférences de presse et entrevues médiatiques pour dénoncer le régime de confinement et d’isolement généralisé, 24h/24 en cellule pendant 14 jours consécutifs et souvent plus, sans douche et vêtements propres, ni contact avec l’extérieur. Une situation équivalente à être « en prison dans une prison », un traitement cruel, inhumain et dégradant considéré de la torture selon les critères établis par l’ONU. En 2021, la LDL met en place un nouveau comité, Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention, sous l’impulsion de feue Lucie Lemonde. L’objectif est d’élargir le travail de la LDL sur les enjeux liés au système carcéral et aux droits des personnes en détention, tant dans les prisons provinciales et les pénitenciers fédéraux que dans les « prisons pour migrant-e-s ». Deux temporalités de luttes évoluent en parallèle. Ici et maintenant, l’urgente défense des droits des personnes détenues qui subissent un déni de leurs droits par les autorités carcérales et politiques. L’état du système carcéral demeure encore aujourd’hui celui de violations de droits systémiques et d’institutions carcérales opaques. Puis, la lutte sur le temps long, questionnant le recours à l’incarcération et les logiques punitives et de contrôle qui traversent le système de justice pénal. L’incarcération, en plus d’engendrer violences, souffrances et discriminations, est dénoncée pour son inefficacité en regard des objectifs qu’elle prétend poursuivre : la réinsertion sociale, la dissuasion et la protection de la société. Ces questions ont fait l’objet de réflexions approfondies lors du colloque De l’Office des droits des détenu-e-s (1972-1990) à aujourd’hui : perspectives critiques sur l’incarcération au Québec, en 2022. En 2023, la LDL a adopté une position de principes visant à orienter le travail des prochaines années : La prison n’est pas une solution. Dans cette perspective, la LDL s’oppose en mars 2023 à la construction d’une nouvelle prison pour femmes annoncée par le gouvernement du Québec, et plaide pour l’abolition des courtes peines de détention de moins de 6 mois, incluant les courtes peines discontinues dites de fins de semaine. Alors que les conditions inhumaines de détention se perpétuent et que les logiques carcérales restent inopérantes, toute réflexion critique au sujet de la prison appelle une remise en question de l’ensemble du système pénal, et demeure un travail important pour la Ligue des droits et libertés (LDL) dans les années à venir.1) Gagnon, A. et Dumont, H. (1976). Parthenais ; début d’une lutte... Criminologie 9 (1-2), p. 163-188, https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/1976-v9-n1-2-crimino902/017056ar.pdf

L’article Les prisons : lieux de violations de droits est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Éducation et droits humains

La Ligue des droits et libertés consacre ce numéro de Droits et libertés aux enjeux liés à l'éducation à partir de la lorgnette de l'interdépendance des droits humains. Par éducation, on réfère à l'information, à la formation, à l'accès aux savoirs et à l'apprentissage tout au long de la vie.

La Ligue des droits et libertés consacre ce numéro de Droits et libertés aux enjeux liés à l'éducation à partir de la lorgnette de l'interdépendance des droits humains. Par éducation, on réfère à l'information, à la formation, à l'accès aux savoirs et à l'apprentissage tout au long de la vie.

Sous toutes ses formes (formelle, non formelle, informelle), l'éducation joue un rôle déterminant dans nos sociétés. Comme l'énonce l'UNESCO, « L'éducation est un droit émancipateur en soi et c'est l'un des outils les plus puissants pour permettre aux enfants et aux adultes marginalisés sur le plan économique et social de s'extraire de la pauvreté et de participer pleinement à la société ».

Depuis les années 1960, le système de l'éducation au Québec a permis à un nombre sans précédent de personnes d'accéder à l'éducation. Le vaste écosystème de l'éducation formelle et non formelle pourrait nous laisser croire que les portes de l'éducation et des connaissances sont grandes ouvertes, permettant ainsi aux titulaires de droits de s'émanciper et de participer pleinement à la société ! Qu'en est-il vraiment? Quels sont les enjeux pour les personnes migrantes dont les diplômes sont difficilement reconnus, les personnes ayant des compétences apprises ailleurs qu'à l'école et les enfants en situation de handicap en bris de scolarisation? Est-ce que l'éducation formelle demeure une garantie de mobilité sociale? Quelles sont les voies de l'éducation qui permettent le développement de l'action collective et la capacité de remettre en question les autorités? Comment valoriser les savoirs et les compétences acquis informellement? Qu'en est-il de l'éducation aux adultes au Québec?

Au-delà de l'accès à l'éducation, les obstacles structuraux (conditions de vie, moyens de transport, moyens financiers, accès aux technologies, congés payés, etc.) sont multiples et limitent les possibilités d'exercer pleinement le droit à l'éducation pour un grand nombre de titulaires de droits. Le rôle et les responsabilités de l'État en matière d'éducation doivent être discutés de façon large pour identifier des façons de réduire et d'éliminer les obstacles à l'éducation.

Dans le contexte de pénurie de main d'œuvre et de la dévalorisation des métiers d'enseignement, des inégalités du système scolaire - le système à trois vitesses, des bris de scolarisation, ou encore des crises écologiques, nous appelons à une réflexion sur le rôle de l'éducation pour donner force à la dignité et l'épanouissement de chaque personne, à la promotion des droits humains, à la lutte contre les inégalités et la pauvreté, au respect de la diversité (culturelle, sociale, politique…), à la citoyenneté et à la solidarité.

Dans ce numéro de la revue, un court dossier sur le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est également prévu.

Procurez-vous la revue Droits et libertés!

- Devenez membre de la LDL pour recevoir deux numéros de Droits et libertés par année!

- Numérique (PDF) : 8 $

- Imprimée incluant livraison* : 11 $ incluant les frais de poste

- Abonnez-vous à deux numéros : 15 $ pour un abonnement individu ou 30 $ pour un abonnement organisation.

* Les articles sont mis en ligne de façon régulière. *

Dans ce numéro

Éditorial

Contrer la banalisation et l'instrumentalisation des droits humainsAlexandra Pierre

Chroniques

Ailleurs dans le mondeCe qui se joue à travers le voile des Iraniennes

Yalda Machouf Khadir Un monde sous surveillance

Quel respect des droits humains avec l'identité numérique?

Anne Pineau Le monde de l'environnement

Business as usual ou la transition énergétique selon la CAQ

Éric Pineault

Dossier 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)

La DUDH : genèse de l'édifice universel des droits humainsÉdouard de Guise Mettre en oeuvre des droits : complexification et marginalisation

Sylvie Paquerot

L'avenir des droits humains

Collectif

Diane Lamoureux et André Paradis

Dossier principal

** Des articles du dossier seront ajoutés au site Web à chaque semaine jusqu'au 31 mars 2024. **

ÉDUCATION ET DROITS HUMAINS

L'éducation au coeur des possibilitésLaurence Guénette Le droit à l'éducation en tant que droit humain

Christine Vézina La participation des parents, un incontournable pour la création d'écoles inclusives

Jacinthe Jacques et Safa Chebbi Pour une éducation émancipatrice, équitable et de qualité

Suzanne-G. Chartrand et Jean Trudelle Contrer la normalisation de l'exclusion des élèves par l'État

Laurence Simard-Gagnon et Christine Vézina À la recherche des mots perdus

Elisabeth Dupuis Apprendre ensemble l'innu-aimun

Isabelle Jourdain Le droit à l'éducation : son exercice pour les adultes

Daniel Baril et Pierre Doray L'éducation à la citoyenneté, au coeur de la mission éducative

Alexis Legault et Ronald Cameron Des tiers-lieux engagés à créer un avenir différent?

Pascale Félizat La course à obstacles imposée aux étudiant-e-s internationaux

Émilie Bouchard, Maude Bisson, Samantha Taboada et Audrey Simard

Reproduction de la revue

L'objectif premier de la revue Droits et libertés est d'alimenter la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Ainsi, la reproduction totale ou partielle de la revue est non seulement permise, mais encouragée, à condition de mentionner la source.

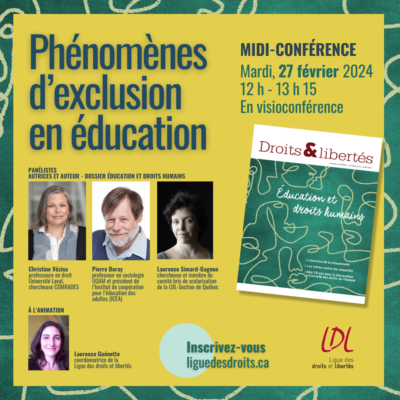

Visionner la conférence!

L’article Éducation et droits humains est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

À l’ère du capitalisme de surveillance

À l’ère du capitalisme de surveillance

Dominique Peschard, militant à la LDL et président de la LDL de 2007 à 2015Retour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2023

L’intrusion du numérique dans toutes les facettes de nos vies a permis une cueillette de données sans précédent qui touche tous nos champs d’activités, privés et sociaux. Tout est prétexte à cette captation de données qui ne cesse de s’étendre avec le développement de l’Internet des objets, la multiplication des applications de gestion de la vie courante, les capteurs corporels, les villes intelligentes, etc. Ce modèle d’affaires fondé sur l’extraction des données, initié par les Google, Apple, Facebook (Meta), Amazon et Microsoft (GAFAM), est maintenant repris par toutes les entreprises et services publics. Les gouvernements, dépassés par l’expertise et les moyens des géants du numérique, ont abandonné toute velléité de souveraineté numérique et cèdent de plus en plus à l’entreprise privée la gestion et le stockage dans le nuage des données qu’ils recueillent sur les citoyens. Ces données sont utilisées à des fins de surveillance et de contrôle, pour analyser et influencer nos comportements. Elles servent tant pour nous solliciter à des fins lucratives que pour évaluer le risque que nous représentons. Cette masse immense de données est traitée par des systèmes de décision automatisés (SDA) qui placent les individus dans des catégories qui leur sont favorables ou défavorables. Les algorithmes derrière ces SDA sont opaques et souvent biaisés. Ces entreprises s’approprient notre expérience personnelle afin de comprendre et d’influencer nos comportements. C’est ce que Shoshana Zuboff appelle le commerce de l’avenir humain1. Les systèmes de protection de ces données sont déficients et on assiste régulièrement à des fuites, des vols de données et à de l’extorsion par rançongiciel. Les victimes de ces actes criminels ont peu de recours et la protection offerte par l’anonymisation des données n’est pas très fiable. La guerre au terrorisme menée par les États après les attentats du 11 septembre 2001 a certainement contribué à ce que le capitalisme de surveillance puisse se développer sans entraves de la part des gouvernements. Les États ont eux aussi mis en place un système de surveillance généralisé des populations en prétextant que c’était le seul moyen d’assurer notre sécurité. Comme l’a révélé Edward Snowden, les agences de renseignements se sont généreusement abreuvées, à l’insu des populations, à même les données amassées par le capitalisme de surveillance. Les techniques d’identification biométriques se développent sans encadrement adéquat. Le développement de banques d’ADN et d’outils de reconnaissance faciale menace toute prétention à l’anonymat. Ces outils sont utilisés de manière opaque par les forces policières et permettent de faire des enquêtes en ayant recours à des moyens intrusifs sans mandat judiciaire. Le modèle d’affaires des GAFAM repose non seulement sur la captation de données sur l’usager, mais aussi sur la capacité de capter son attention et de l’inciter à visiter le plus de sites possible. Plus de clics égalent plus de revenus publicitaires. Une conséquence est que l’usager se voit orienter vers des sites sensationnalistes qui reflètent ses biais. Ces mécanismes favorisent la propagation de fausses nouvelles et l’enfermement de l’internaute dans des chambres d’écho qui renforcent ses préjugés. Ils empoisonnent le débat démocratique et facilitent la polarisation des extrêmes. Une autre conséquence est de développer la dépendance aux écrans, phénomène particulièrement nocif pour les jeunes, au point de devenir un problème de santé publique. La distanciation et l’anonymat que permettent les plateformes ont favorisé l’humiliation, le harcèlement et l’intimidation en ligne de nombreuses personnes, la plupart du temps des filles et des femmes, laissées à elles-mêmes face à leurs agresseurs. Des adolescent-e-s vulnérables se sont suicidés. La croissance du capitalisme de surveillance repose sur un développement sans limites de communication de données, y compris pour des usages les plus superficiels. A-t-on vraiment besoin d’une application qui envoie un message pour nous avertir que la pinte de lait dans le frigidaire est à moitié vide ou d’envoyer une photo de notre assiette à tous nos amis ? Notons qu’un simple courriel avec pièce jointe a une empreinte carbone d’environ 20 grammes ! Cette transmission sans limites de données entraîne une explosion des infrastructures, telles que la 5G et les mégas centres de données, la consommation de matières premières comme les métaux rares et d’énergie avec des effets désastreux sur l’environnement. Comme on le constate, ces développements soulèvent de nombreux enjeux de droits qui dépassent le seul droit à la vie privée. La surveillance et la manipulation des comportements sont des atteintes à l’autonomie des individus et à la vie démocratique. Le manque de transparence dans la collecte de données et les SDA qui servent à la prise de décision sont source de discrimination, portent atteinte au droit à l’information et accentuent le déséquilibre de pouvoir entre les individus et les géants du numérique et les gouvernements. Le développement en catimini de l’identité numérique par le gouvernement Legault en est un exemple. La notion qu’il existe une solution technique à chaque problème et l’idéalisation de l’intelligence artificielle (IA) – pensons à l’application de traçage COVID – permet d'escamoter le débat public sur les enjeux sociaux sous-jacents. Les phénomènes de dépendance et l’impact environnemental du capitalisme de surveillance portent atteinte au droit à la santé et à un environnement sain.Le défi des années à venir

À ses débuts, dans les années 1990, Internet était source d’espoir. Internet allait briser le monopole des grands médias écrits et électroniques traditionnels sur le débat public et permettre à des voix qui n’avaient pas accès à ces moyens de se faire entendre et de s’organiser. Pour ce faire, Internet devait demeurer neutre, accessible à tous et à l’abri d’interférence étatique. Cet espoir n’était pas sans fondement et Internet a effectivement permis à de nombreux mouvements sociaux (MeToo, Black Lives Matter, la campagne pour l’abolition des mines antipersonnel…) de se développer à une échelle mondiale et d’avoir un impact. Les réseaux sociaux permettent de diffuser et de dénoncer en temps réel les violations de droits aux quatre coins de la planète. On a aussi vu comment ces moyens de communication pouvaient être utiles en temps de pandémie. Ceci ne doit toutefois pas nous faire perdre de vue que, si nous n’intervenons pas, le développement du numérique sous la gouverne du capitalisme de surveillance, comporte de graves dangers pour les droits humains. Nous devons pouvoir utiliser Internet et les plateformes de communication et d’échange à des fins socialement utiles. Le défi des prochaines années est de se réapproprier ces outils numériques afin de les mettre au service du bien commun. Le capitalisme de surveillance n’est pas une fatalité et les nouveaux moyens d’information et d’échange sont devenus tellement névralgiques qu’ils constituent un commun qui doit être soustrait au capitalisme de surveillance. Les marchés qui font le commerce de l’avenir humain entrainent des conséquences néfastes, dangereuses et antidémocratiques, et causent des préjudices intolérables dans une société démocratique. Ils devraient être illégaux tout comme le commerce d’organes et d’êtres humains est illégal. Nous devons définir un droit qui garantisse à chacun la protection de son expérience personnelle. Nous devons aussi refuser les moyens de fichage et de surveillance biométriques, tout particulièrement, la reconnaissance faciale. La croissance débridée du numérique à des fins socialement néfastes et inutiles induit un impact environnemental majeur qui est encore largement méconnu. Le numérique est présenté comme quelque chose d’immatériel et la population est maintenue dans l’ignorance de la vaste quantité de ressources et d’énergie que requièrent ces infrastructures. Les considérations environnementales sont une partie intégrante de la réappropriation du numérique dans un objectif de promotion du bien commun. Nous sommes au tout début de la prise de conscience de l’existence du capitalisme de surveillance et de ses effets. L’enjeu de la prochaine période est de dénoncer et de s’opposer au développement d’une société de surveillance et de revendiquer la mise en place d’un cadre règlementaire qui fait primer les droits humains sur les intérêts de tous les acteurs qui tirent profit du capitalisme de surveillance, qu’il s’agisse des États, des entreprises ou des acteurs du secteur privé.L’article À l’ère du capitalisme de surveillance est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Essor de la société de surveillance

L'essor de la société de surveillance

Dominique Peschard, militant à la LDL et président de la LDL de 2007 à 2015Retour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2023

Le droit au respect de la vie privée enchâssé dans les constitutions des premiers États démocratiques visait à protéger les citoyens contre les fouilles abusives. Cependant, les États, mêmes réputés démocratiques, n’ont jamais renoncé à mettre en place des systèmes de surveillance, souvent au nom de la préservation de l’ordre établi et de la sécurité nationale. Cette menace est plus réelle que jamais alors que ces pouvoirs ont connu un développement sans précédent au nom de la guerre au terrorisme. La pandémie a une fois de plus démontré comment il était facile d’instaurer un régime d’exception porteur de violations de droits en situation de crise.

Les premières décennies

Dans le cadre de l’Opération liberté, lancée le 1er mars 1978, la Ligue des droits de l’homme a organisé un colloque sur le thème Police et Liberté, les 26, 27 et 28 mai de la même année. Considéré comme la plus importante initiative du genre à ce jour au Québec, ce colloque a réuni plus de 400 participants. Son objectif est la défense et l’élargissement des droits démocratiques et des libertés fondamentales attaqués par l’État à tous ses niveaux (fédéral, provincial, municipal), par les lois et règlements répressifs, par l’utilisation des tribunaux et par le renforcement des services de sécurité et de renseignements de la police et de l’Armée canadienne, qui emploient des méthodes illégitimes. Le développement de systèmes informatiques à partir des années 1960 introduit une nouvelle menace à la vie privée : la constitution par les entreprises et les gouvernements de vastes banques de données et la possibilité d’utiliser ces données à d’autres fins que celles nécessaires pour fournir le service, ouvrant ainsi la porte à la marchandisation des données. En 1982, Radio-Canada dévoile l’existence d’un registre informatisé qui fiche les locataires qui ont recours à la Régie, rendant inopérantes les mesures de protections de la Régie du logement. Pire, d’autres systèmes permettent aux propriétaires d’éviter de louer à des citoyens sur la base de critères discriminatoires. En réaction, le Regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec, avec l’appui de la Ligue des droits et libertés (LDL) et des associations de consommateurs, obtiennent que le gouvernement du Québec adopte le projet de loi 24 en juin 1983 qui inscrit une nouvelle disposition au Code civil, soit « l’interdiction de la discrimination fondée sur l’exercice d’un droit1». Dans la foulée de cette mobilisation, les groupes impliqués mettent sur pied une table de concertation Télématique et libertés animée par la LDL dont l’objectif est d’examiner les implications du développement de l’informatique sur les libertés. En 1985, la table de concertation et ses alliés font campagne pour une loi de protection des renseignements personnels et, en 1986, la LDL publie la brochure Gérard et Georgette, citoyens fichés afin de sensibiliser la population. Enfin, après 10 ans de lutte, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est adoptée le 15 juin 1993. C’est la première du genre dans les Amériques.Les années 2000

Le début du 21e siècle est marqué par les attentats du 11 septembre 2001. En réaction, les États adoptent une série de lois et de mesures antiterroristes liberticides. Ces mesures remettent en question des droits jusque-là tenus pour acquis : l’Habeas corpus, la présomption d’innocence, le droit à un procès juste et équitable, l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants. Les musulman-e-s sont la principale cible de ces mesures et la LDL n’aura de cesse de dénoncer l’hystérie islamophobe et les discriminations dont sont victimes les musulman-e-s. De plus, les définitions vagues des crimes de terrorisme permettent que ces mesures puissent être utilisées pour cibler des activités militantes qui n’ont rien à voir avec le terrorisme. Dès son dépôt à l’automne 2001, la LDL s’oppose au projet de loi antiterroriste C-36 du gouvernement fédéral et lance une déclaration, signée par 200 organisations et 310 personnalités, pour demander le retrait du projet de loi. Au printemps 2002, la LDL participe à la création d’une large coalition pancanadienne, la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC), pour organiser une résistance aux mesures liberticides. De son côté, en 2004, la LDL lance une campagne, Nos libertés sont notre sécurité, et organise une conférence avec Maher Arar et des invités internationaux, Ben Hayes (Statewatch, UK) et Jameel Jaffer (American Civil Liberties Union, US). Une infrastructure de surveillance de masse et de partage de renseignements est mise en place par les États. Sur la base de ces données, des centaines de milliers de personnes sont placées sur des listes de suspects et certaines sont renvoyées vers la torture, bloquées aux frontières ou empêchées de prendre l’avion, sans savoir pourquoi et sans recours efficace. La LDL dénonce ces atteintes à la présomption d’innocence et fait campagne de 2002 à 2011 contre les différents projets du gouvernement fédéral de donner aux forces policières de nouveaux pouvoirs de surveillance des communications. Elle participe à la Campagne contre la surveillance globale lancée en 2005 par une large coalition d’organisations de plusieurs pays. En 2007, la LDL publie un dépliant afin d’alerter la population et l’inviter à s’opposer à la mise en place d’une liste d’interdiction de vol au Canada. En 2009, la LDL participe à un projet de la CSILC afin de documenter les cas de personnes (y inclus de jeunes enfants !) placées sur la liste d’interdiction de vol. Dans la revue Droits et libertés de 2009, la LDL fait le point sur la surveillance et l’érosion de la vie privée et organise une conférence On nous fiche, ne nous en fichons pas sur le sujet au printemps 2010. À partir des années 2010, la LDL tourne son regard vers le rôle des entreprises privées dans le phénomène de la surveillance. La marchandisation des données a connu un bond qualitatif au 21e siècle. Le numérique envahit tous les aspects de la vie, et pratiquement tout ce que nous faisons - achats, champs d’intérêt, liens sociaux, déplacements – laisse une trace dans l’univers numérique. La numérisation de l’ensemble de nos activités et échanges a permis à de nouveaux joueurs de mettre en place un système de surveillance de nos comportements extrêmement profitable : le capitalisme de surveillance. Des compagnies créées au tournant du siècle – Amazon (1994), Google (1998) et Facebook (2004) – sont devenues des géants dont le modèle d’affaires est fondé sur l’appropriation de ces données à des fins d’analyse comportementale qui permet de cibler les individus et d’influencer leur comportement à des fins commerciales ou même politiques. La population n’est en général pas encore consciente de l’ampleur du phénomène et n’en voit pas les conséquences. Dans le but d’alerter la population face à cette nouvelle menace, la LDL a fait de La surveillance des populations, le thème de sa revue de l’automne 2014. Elle a également offert des ateliers Je n’ai rien à cacher mais… tout à craindre à des groupes communautaires dans plusieurs régions du Québec. Depuis 2019, la LDL s’attaque à la menace que représente le capitalisme de surveillance, non seulement pour nos droits individuels, mais aussi pour le tissu social et la démocratie. La revue du printemps 2022 fait le point sur le capitalisme de surveillance. Pour la LDL, les moyens de communication et d’échanges numériques sont devenus un bien commun trop important pour être abandonné sans contrôle à l’entreprise privée. Depuis 2022, la LDL offre un atelier : Capitalisme de surveillance : ce qui se passe derrière l’écran. Les lois de protection des renseignements personnels adoptées au siècle dernier s’avèrent complètement dépassées pour faire face à cette nouvelle réalité. À l’automne 2021, le gouvernement du Québec adopte le projet de loi 64 pour moderniser la loi québécoise. La LDL intervient lors de l’étude du projet de loi et démontre que tout en apportant certaines améliorations à la loi, celui-ci ne remet pas en question les fondements de cette nouvelle économie basée sur la marchandisation des données. La LDL dénonce également le manque de réglementation efficace de l’utilisation de la biométrie, et en particulier de la reconnaissance faciale, dont le déploiement rend toute prétention à l’anonymat illusoire. À l’instar de nombreuses autres organisations au Canada et à travers le monde, la LDL demande un moratoire sur l’utilisation de cette technologie. Au fil des 60 dernières années, la Ligue des droits et libertés est intervenue à maintes reprises pour dénoncer le développement d’un vaste système de surveillance portant atteinte aux libertés civiles ainsi qu’à la démocratie elle-même. Nous devons poursuivre cette lutte car une société de surveillance n’est pas une fatalité!L’article Essor de la société de surveillance est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Peut-on être en sécurité en faisant fi des droits ?

Peut-on être en sécurité en faisant fi des droits?

Diane Lamoureux, professeure émérite, Université Laval et membre du CA de la LDL Lynda Khelil, responsable de la mobilisation de la LDLRetour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2023

Au cours des dernières années, le profilage social et racial, l’usage systématique de la force dans les manifestations, la judiciarisation des problèmes sociaux ou l’usage de la violence lors des interventions policières nous ont amenés à réfléchir plus avant sur le rôle de la police dans une société démocratique et sur les limites de l’impunité de facto dont jouissent les membres des divers corps policiers dans l’exercice de leurs fonctions.

Une police imputable

La Ligue des droits et libertés (LDL) souligne depuis plusieurs années l’absurdité et l’insuffisance des mécanismes de contrôle démocratique sur les corps policiers. Un exemple central, c’est l’absence de mécanismes d’enquête indépendants en cas d’abus de pouvoir présumé de membres des forces policières. Actuellement, c’est au Bureau des enquêtes indépendantes d’investiguer sur les cas de bavures policières. Or, ce bureau porte bien mal son nom puisqu’il peut être composé d’un grand nombre d’anciens policiers, ce qui ne lui garantit que peu d’indépendance face à une institution où l’esprit de corps est fort développé et entretenu à la fois par les hiérarchies policières et les syndicats policiers. Ensuite, c’est aux individus ou aux groupes qui portent plainte de porter le fardeau de la preuve en cas d’abus de pouvoir policier. La médiatisation de certains cas d’interception routière sans motif ou d’interpellation policière abusive montre bien que le système est loin d’être équitable : d’un côté une institution, de l’autre des individus. Lorsque ces derniers réussissent à faire reconnaître les abus policiers, comme dans l’affaire Luamba, les mécanismes d’appel font traîner l’affaire en longueur et épuisent la patience des citoyen-ne-s et les ressources temporelles et financières qu’elles et ils doivent y consacrer. Enfin, même le contrôle des élu-e-s, que ce soit au niveau municipal ou national, sur les agissements des policiers et sur l’utilisation des crédits accordés à la police à même les fonds publics est très aléatoire et se transforme trop souvent en opération de relations publiques pour les corps policiers. À quand des séances publiques de reddition de compte, où les citoyen-ne-s et même les élu-e-s pourraient exiger que l’on réponde véritablement à leurs questions? Tout ceci pose la question de la déontologie policière. Quelle place est faite, dans la formation policière, à la primauté et à l’interdépendance des droits? Quelle est l’attitude de la hiérarchie face aux bavures? Comment s’assurer que tous les membres des corps policiers comprennent ce que sont le sexisme, le racisme ou l’homophobie comme systèmes sociaux et s’abstiennent d’en faire preuve, à tout le moins dans l’exercice de leur fonction? Cela soulève également la question de qui doit enquêter et la manière de le faire lorsqu’il y a décès au cours d’une intervention policière.Définancer la police?

Dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, on a vu s’élever des voix pour réclamer un définancement de la police ou questionner ses méthodes d’intervention. En fait, deux questions sont sous-jacentes à ce mouvement de définancement : la première concerne la judiciarisation des problèmes sociaux et la seconde la militarisation des forces policières et de leur armement. Les coupes dans les services publics au cours des trente dernières années ont produit des effets délétères non seulement dans les domaines de la santé et de l’éducation, mais également en ce qui concerne la santé mentale, l’itinérance ou la consommation de drogues. Plutôt que de s’attaquer aux causes réelles de ces problèmes, la tendance a été à la répression des populations et à la judiciarisation des problèmes dont l’aspect le plus pathétique est probablement l’imposition d’amendes à des personnes sans abri au moment du couvre-feu durant la pandémie. Cette façon de procéder a indirectement été la cause de la mort de Rafael André. Et qui dit répression et judiciarisation confère un rôle central à la police dans la gestion de ces enjeux, ce qui entraîne trop souvent des morts évitables, comme nous avons pu le voir dans les cas d’Alain Magloire ou de Jean-René Junior Olivier, entre autres. Toutes les recherches nous montrent que les forces policières ne sont pas formées et souvent incompétentes pour faire face à ces situations et qu’elles contribuent à les envenimer plutôt qu’à les désamorcer. Pourquoi ne pas mieux utiliser les fonds publics en les remettant à des organismes communautaires ou à des services publics de santé et de services sociaux, ce qui serait plus susceptible de garantir la dignité des personnes inscrite dans la Charte? Ne pourrait-on pas proscrire l’envoi de forces policières pour traiter les personnes présentant des problèmes de santé mentale? Il est par ailleurs fort probable que les interventions de groupes communautaires comme le Café multiculturel de Montréal-Nord sont plus efficaces pour prévenir la violence que les patrouilles policières. En effet, ce groupe, comme les autres groupes communautaires engagés dans des pratiques similaires, permet d’établir des liens avec des jeunes que les rapports sociaux inégalitaires marginalisent, les aident à accéder aux ressources disponibles et à exercer leurs droits pour en revendiquer d’autres. Bref, elles favorisent un apprentissage citoyen plutôt que d’engendrer le profilage. Par ailleurs, une part importante des budgets de la police est consacrée à l’achat d’équipements qui devraient être prohibés pour la gestion de manifestations dans une société démocratique. Les robocops des manifestations altermondialistes ou de celles du printemps érable ont blessé grièvement des personnes qui exerçaient un droit démocratique fondamental à coup d’armes non létales comme les gaz lacrymogènes, les balles en caoutchouc ou les bombes assourdissantes.Conclusion

Il n’y a pas de solution miracle aux problèmes posés par l’institution policière, mais il y a de nombreuses pistes de réflexion porteuses de changement auxquelles il faudrait prêter l’oreille et qu’on devrait mettre en pratique. Il est également nécessaire de se questionner sur les enjeux sociaux sous-jacents aux problèmes que l’on qualifie d’insécurités ou d’incivilités et de voir que la répression n’est pas le moyen à privilégier pour assurer la sécurité de toutes et tous dans notre société. L’institution policière a besoin de réformes sérieuses dès maintenant, comme l’arrêt des pratiques porteuses de profilage social, racial et politique, une plus grande imputabilité quant à ses pratiques et un contrôle démocratique sur les fonds qui y sont affectés. Cela ne concerne pas seulement les personnes qui en sont les principales victimes, mais l’ensemble de la population. Plus profondément, il serait fallacieux de voir dans la répression et la judiciarisation une solution garantissant la sécurité des citoyen-ne-s. Diminuer les inégalités sociales, assurer le droit à une éducation de qualité, garantir des ressources suffisantes dans le domaine de la santé et des services sociaux, mettre fin à la marginalisation des populations autochtones et des populations racisées sont des mesures beaucoup plus porteuses de sécurité.L’article Peut-on être en sécurité en faisant fi des droits? est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Une police en porte-à-faux avec les droits

Une police en porte-à-faux avec les droits

Lynda Khelil, Responsable de la mobilisation de la LDLRetour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2023

Dès les premières années d’existence de la Ligue des droits et libertés (LDL), les événements mettant en cause des violences policières se succèdent. La LDL réclame la tenue d’enquêtes indépendantes à plusieurs occasions; que l’on pense au Samedi de la matraque en 1964 lors de la visite de la reine Elizabeth II, aux interventions policières lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste en 1971, et aux descentes policières dans les bars gais, dont celle au Truxx en 1977. Les revendications pour des mécanismes d’enquêtes indépendantes sur la police demeurent un champ d’intervention tout au long de l’histoire de la LDL, pour la protection des droits civils et politiques et du droit à l’égalité. [caption id="attachment_18290" align="alignright" width="257"] LDL et le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) ont réuni, les 10 et 11 juin 2010, dans le cadre d’un colloque, des expert-e-s, des intervenant-e-s et des victimes de différentes formes de profilage (racial, social et politique), les invitant à mettre en commun leurs analyses et leurs expériences et à proposer des pistes d’interventions communes. Nous souhaitions ainsi contribuer à unir les efforts entrepris pour mettre fin aux diverses pratiques de profilage discriminatoire dans l’espace public.[/caption]

En 1978, les agissements de la police secrète au Québec sont sous la loupe, alors que la LDL lance l’Opération liberté. Cette campagne d’envergure vise à sensibiliser la population au sujet des actes illégaux commis par la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec et le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal – en particulier l’infiltration des syndicats et des groupes de gauche – au nom de la sécurité nationale. Cette même année, un colloque réunissant 400 participant-e-s conduit à la création d’une coalition de citoyen-ne-s et d’organisations, regroupés autour d’une déclaration de principes que l’on retrouve dans le livre La police secrète au Québec. La tyrannie occulte de la police (1978).

La brutalité policière à l’égard des citoyen-ne-s préoccupe tout autant la LDL, qui met sur pied en 1979 le Comité contre la brutalité policière. Son mandat est d’informer les citoyen-ne-s sur leurs droits, d’aider les victimes de brutalité et de contrecarrer ce type de pratiques. La LDL publie d’ailleurs plusieurs brochures au fil des ans : Arrestation et Détention (1970) et Le citoyen face à la police (1982), pour informer les citoyen-ne-s sur leurs droits, et Les jeunes face à la police (1985), pour dénoncer le harcèlement policier et les fouilles abusives dans la rue, dans les parcs et à l’école. Cette dernière réalité est toujours présente à ce jour, particulièrement pour les jeunes racisés ou en situation de marginalité dans l’espace public.

LDL et le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) ont réuni, les 10 et 11 juin 2010, dans le cadre d’un colloque, des expert-e-s, des intervenant-e-s et des victimes de différentes formes de profilage (racial, social et politique), les invitant à mettre en commun leurs analyses et leurs expériences et à proposer des pistes d’interventions communes. Nous souhaitions ainsi contribuer à unir les efforts entrepris pour mettre fin aux diverses pratiques de profilage discriminatoire dans l’espace public.[/caption]

En 1978, les agissements de la police secrète au Québec sont sous la loupe, alors que la LDL lance l’Opération liberté. Cette campagne d’envergure vise à sensibiliser la population au sujet des actes illégaux commis par la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec et le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal – en particulier l’infiltration des syndicats et des groupes de gauche – au nom de la sécurité nationale. Cette même année, un colloque réunissant 400 participant-e-s conduit à la création d’une coalition de citoyen-ne-s et d’organisations, regroupés autour d’une déclaration de principes que l’on retrouve dans le livre La police secrète au Québec. La tyrannie occulte de la police (1978).

La brutalité policière à l’égard des citoyen-ne-s préoccupe tout autant la LDL, qui met sur pied en 1979 le Comité contre la brutalité policière. Son mandat est d’informer les citoyen-ne-s sur leurs droits, d’aider les victimes de brutalité et de contrecarrer ce type de pratiques. La LDL publie d’ailleurs plusieurs brochures au fil des ans : Arrestation et Détention (1970) et Le citoyen face à la police (1982), pour informer les citoyen-ne-s sur leurs droits, et Les jeunes face à la police (1985), pour dénoncer le harcèlement policier et les fouilles abusives dans la rue, dans les parcs et à l’école. Cette dernière réalité est toujours présente à ce jour, particulièrement pour les jeunes racisés ou en situation de marginalité dans l’espace public.

Racisme policier

Cette période est aussi marquée par un racisme policier décomplexé. Parmi les événements marquants, celui du 20 juin 1979 retient l’attention, alors que des policiers donnent arbitrairement l’ordre de quitter les lieux à de jeunes Haïtiens jouant au soccer dans un parc du quartier Rosemont à Montréal. Ils tabassent, matraquent et arrêtent les jeunes, et profèrent des insultes racistes. L’événement suscite l’indignation et un débat sur le racisme policier. Le Comité du 20 juin est mis sur pied, regroupant des organisations de la communauté haïtienne et de défense des droits, dont la LDL, pour exiger des actions fermes – qui ne seront pas au rendez-vous. La violence policière à l’égard des personnes noires à Montréal est persistante. Plusieurs hommes noirs sont tués par la police dans les années suivantes : Anthony Griffin en 1987, Preslie Leslie en 1990 et Marcelus François en 1991. Toutes ces violences policières posent la question incontournable des mécanismes d’enquêtes et de plaintes concernant la police. À cet égard, la LDL intervient à plusieurs reprises devant des instances politiques. En 1979, par exemple, elle présente un mémoire en commission parlementaire sur un projet de loi modifiant la Loi de police, dont le titre est évocateur : « Limiter les pouvoirs policiers : une exigence démocratique ». La LDL critique vivement la Commission de police du Québec créée en 1968, et dénonce l’exonération systématique de policiers faisant l’objet d’une enquête. Elle réclame du même souffle que le pouvoir d’enquêter sur leurs actions soit confié à un organisme indépendant et civil. La Commission sera abolie près de 10 ans plus tard, à la suite de l’adoption de la Loi sur l’organisation policière, en 1988, qui mène aussi à l’instauration d’un système de déontologie policière basé sur un Code de déontologie applicable à l’ensemble des corps policiers. Or, la réforme est minée dès le départ et ne répond pas aux attentes et aux besoins des victimes d’abus policiers – et c’est encore le cas aujourd’hui.Luttes à poursuivre