Revue Droits et libertés

Publiée deux fois par année, la revue Droits et libertés permet d’approfondir la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Réalisée en partenariat avec la Fondation Léo-Cormier, la revue poursuit un objectif d’éducation aux droits.

Chaque numéro comporte un éditorial, les chroniques Un monde sous surveillance, Ailleurs dans le monde, Un monde de lecture, Le monde de l’environnement, Le monde de Québec, un dossier portant sur un thème spécifique (droits et handicaps, droits des personnes aînées, police, culture, droit à l’eau, profilage, mutations du travail, laïcité, etc.) ainsi qu’un ou plusieurs articles hors-dossiers qui permettent de creuser des questions d’actualité. Les articles sont rédigés principalement par des militant-e-s, des représentant-e-s de groupes sociaux ou des chercheuses ou chercheurs.

Créée il y a 40 ans, la revue était d’abord diffusée aux membres de la Ligue des droits et libertés. Depuis, son public s’est considérablement élargi et elle est distribuée dans plusieurs librairies et disponible dans certaines bibliothèques publiques.

Bonne lecture !

Renforcement de la vie privée et éthique du design numérique

Retour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2022

Renforcement de la vie privée et éthique du design numérique

Michelle Albert-Rochette, candidate à la maîtrise en droit, Université Laval Marie-Pier Jolicoeur, candidate au doctorat en droit du design numérique, Université Laval Shoshana Zuboff dénonce, dans son ouvrage The Age of Surveillance Capitalism, un modèle économique basé sur l’extraction de nos données personnelles1. Dans cette nouvelle forme de capitalisme, la professeure Zuboff expose que l’on cherche, de toutes les manières possibles et pour des motifs économiques, à ce que les personnes passent le plus de temps possible en ligne afin de générer toujours plus de données2. La collecte et le traitement d’une quantité massive de données permettent ultimement aux grandes entreprises de mieux prédire et contrôler le comportement des personnes3. Les outils technologiques et les médias sociaux que nous utilisons quotidiennement sont ainsi mis au service de l’addiction by design4, soit l’objectif de créer une propension à utiliser continuellement ces technologies. L’objet de ce court article n’est pas de proposer des pistes de solution révolutionnaires au modèle décrit par la professeure Zuboff, mais plutôt d’ouvrir les lectrices et lecteurs à de nouvelles perspectives. Nous décrirons donc certaines initiatives qui visent à créer un environnement numérique davantage respectueux de la vie privée et des vulnérabilités humaines. Nous présentons d’abord, dans une perspective critique, quelques propositions juridiques. Ensuite, nous proposons un court examen du thème de l’éthique du numérique.Aperçu du projet de loi 64

Le projet de loi 645 (PL 64), adopté le 21 septembre 2021, a modifié la loi québécoise de protection des renseignements personnels6 (RP) dans le secteur privé. Un de ses objectifs est d’accroître le contrôle qu’ont les personnes sur leurs données. Les modifications introduites par PL 64 s’intéressent notamment aux pratiques de profilage en imposant de nouvelles obligations aux entreprises, qui devront désormais avertir les personnes et les informer des moyens dont elles disposent pour activer les fonctions de profilage7, comme la publicité ciblée. Le PL 64 a aussi introduit des exigences à l’obtention du consentement pour la collecte, l’utilisation ou la communication de RP8. Le but est de mieux informer les personnes pour les protéger en leur permettant de faire des choix éclairés. Ces modifications paraissent positives, mais on peut douter de leur utilité : même si le consentement est renforcé par l’introduction de nouvelles normes, ce mécanisme demeure ancré dans une vision individualiste de la vie privée peu adaptée au fonctionnement du capitalisme de surveillance. En effet, à l’ère du numérique, il est peu praticable de refuser son consentement. On peut par exemple penser à la nécessité d’accepter les politiques de confidentialité de Facebook pour accéder à différents services et pour entretenir des liens sociaux9. Le mécanisme de consentement individuel occulte par ailleurs les effets systémiques liés au traitement des données. Au moment de consentir, on peut difficilement imaginer ce que ses données peuvent révéler sur soi lorsqu’elles sont croisées avec des milliards d’autres10. On ne peut non plus appréhender le pouvoir que confère aux entreprises le cumul de données d’apparence anodine11. Et même si un consentement était réellement libre et éclairé, ce choix individuel a des effets collectifs puisqu’il permet d’inférer des informations sur les autres : « [b]y consenting […] a user becomes a conduit for gathering information about her entire social network, whether or not they have consented12».Le mécanisme de consentement individuel occulte par ailleurs les effets systémiques liés au traitement des données.

Vers des solutions collectives

Face à ces limites, des autrices et auteurs ont envisagé des solutions qui s’écartent de la perspective dominante de contrôle individuel des données, parmi lesquelles figurent les fiducies de données13 – qui consistent en une mise en commun de données gérées par un tiers indépendant agissant pour le compte des personnes – et le devoir de loyauté (duty of loyalty 14). Cette deuxième solution cherche à garantir que les entreprises qui collectent et traitent les données agissent conformément à la confiance que les personnes leur accordent. Un réseau social assujetti à une telle obligation devrait donc agir selon les attentes raisonnables des personnes relativement à l’utilisation de leurs données et à leur expérience en ligne15. Ainsi, l’utilisation des données à des fins de publicité contextuelle serait loyale, mais pas celle réalisée à des fins de publicité comportementale. Par exemple, une personne consultant un site de voyage sur un pays donné pourrait s’attendre à recevoir de la publicité en lien avec ce pays, mais il serait déloyal pour une entreprise de diffuser une publicité basée sur le traitement de nombreux types de données issues de sources variées16. En matière d’expérience en ligne, le devoir de loyauté pourrait aussi inclure une exigence d’influence loyale17, où les entreprises ne pourraient pas concevoir un design visant à manipuler le comportement des personnes à l’encontre de leurs intérêts. L’imposition d’un tel devoir de loyauté aurait pour avantage de protéger les personnes indépendamment de leur niveau de compréhension des politiques de confidentialité18.Pour une éthique du numérique

Dans un article de 2018 s’intéressant au capitalisme de surveillance et visant à mettre en lumière le processus par lequel l’IA parvient à collecter nos données personnelles, le professeur Pierre-Luc Déziel émettait certaines réserves sur la capacité de la législation canadienne à protéger à elle seule notre vie privée :Au cours des dernières années, de nouveaux droits visant la protection de la vie privée informationnelle des personnes firent leur apparition : droit à l’explication, droit à la portabilité des données et le fameux droit à l’oubli. Ces droits [...] pourraient aider les personnes à mieux protéger leur vie privée dans les environnements numériques. Toutefois, je crois que, pour répondre aux défis soulevés [...], le droit à la vie privée ne peut agir seul, et que d’autres pans du droit peuvent et doivent être mobilisés19.

Pour compléter ce court article, il nous apparaît intéressant de nous ouvrir aux enjeux entourant l’éthique du numérique. Pour les programmeuses et programmeurs informatiques, réfléchir à ce qu’est un bon code informatique est fondamental20, mais cette question ne se limite plus seulement à la création d’outils efficaces et performants. De nouveaux concepts comme celui de Privacy by design, Safety by design et Éthique by design, qui répondent à des questions morales et de devoir- être de l’objet technique21, ont vu le jour. La PhD Flora Fisher explique que la prolifération des termes by design dans les dernières décennies révèle l’existence de nouveaux concepts polysémiques obligeant à entamer une réflexion sur l’éthique virtuelle et sa puissance normative22. Très sommairement, l’idée serait, dans le cas de la vie privée, de tenir compte dès la phase de conception des systèmes informatiques, des exigences en matière de protection des données personnelles en les intégrant directement dans le produit, au lieu de les ajouter ultérieurement23. On chercherait donc à limiter, a priori, la divulgation de données collectées24. Pour Lawrence Lessig, professeur de droit à Harvard, le code informatique a une force équivalente à celle de la loi puisque le design du numérique impose de produire certains comportements. Ce code constitue également un levier important pour protéger les droits de ces utilisatrices et utilisateurs25. En somme, s’il l’on veut réellement avoir un impact pour améliorer les choses à long terme, c’est à l’architecture même du code informatique, au design du numérique, qu’il faudra s’intéresser, pour éviter que les solutions avancées soient de simples coups d’épée dans l’eau.Très sommairement, l’idée serait, dans le cas de la vie privée, de tenir compte dès la phase de conception des systèmes informatiques, des exigences en matière de protection des données personnelles en les intégrant directement dans le produit, au lieu de les ajouter ultérieurement.

- S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, PublicAffairs, New York, 2019.

- Id.

- N. Richards et W. Hartzog, A Duty of Loyalty for Privacy Law, 2021, 99 Wash.U. L. Rev. 961, p. 18

- N. D. Schüll, Addiction by design, Princeton University Press, 2012.

- Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Loi modernisant la loi sur le privé).

- Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

- Loi modernisant la loi sur le privé, 8.1.

- Id, 14.

- Jack Balkin,The Fiduciary Model of Privac, 2020, 134:1 HLRF 11, p. 13.

- J. A.T. Fairfield et C. Engel, Privacy as a Public Goo, 2015, 65:3 Duke L.J. 385, p. 390.

- Ex: S. Delacroix et N. D. Lawrence, Bottom-up data Trusts: disturbing the ‘one size fits all’ approach to data governance, 2019, 9:4 Int. Data Priv. Law 236, p. 237.

- A.T. Fairfield et C. Engel, supra note 10, p. 410.

- Ex : Delacroix et N. D. Lawrence, supra note 11.

- N. Richards et W. Hartzog, A Duty of Loyalty for Privacy Law, supra note 3.

- N. Richards et W. Hartzog, The Surprising Virtues of Data Loyalty, 71 ELJ (à paraître 2022), p. 8.

- Jack Balkin, supra note 10, p. 28.

- N. Richards et W. Hartzog, supra note 15, p.44.

- N. Richards et W. Hartzog, supra note 15, p. 27.

- P-L. Déziel, Les limites du droit à la vie privée à l’ère de l’intelligence artifici- elle : groupes algorithmiques, contrôle individuel et cycle de traitement de l’information, 2018, 30:3 C.P.I. 827.

L’article Renforcement de la vie privée et éthique du design numérique est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Quelles réponses, quelles ripostes au capitalisme de surveillance et monopoles

Retour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2022

Capitalisme de surveillance et monopolisation

Quelles réponses, quelles ripostes?

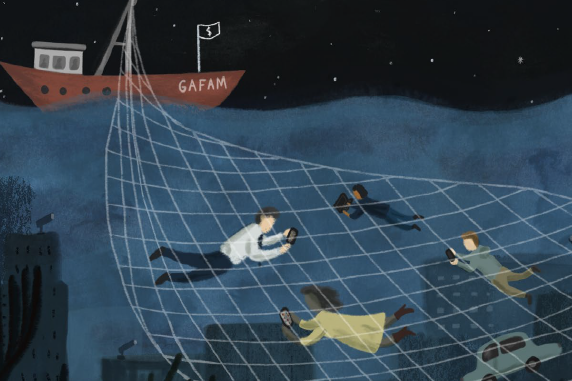

Pierre Henrichon, auteur de Big Data. Faut-il avoir peur de son nombre? Le 20 octobre 2020, le procureur général des États-Unis et les procureurs généraux de 11 états (Arkansas, Floride, Georgie, Indiana, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Missouri, Montana, Caroline du Sud, Texas) saisissaient la Cour fédérale du District de Columbia d’accusations portées contre Google alléguant des pratiques monopolistiques illégales de la part de la société-phare géante de la Silicon Valley1. Le 9 décembre 2020, la Federal Trade Commission (FTC) du gouvernement des États-Unis déposait une plainte à l’endroit de Facebook, alléguant des pratiques contraires aux lois antitrust. Entre 2011 et 2013, la FTC avait mené enquête sur le rôle de Google au sein des marchés de la recherche Internet et de la publicité en ligne. Alors que le personnel juridique de la Commission recommandait le dépôt de poursuites, l’administration en décida autrement. En fait, il faut remonter à mai 1998 pour retracer le plus récent procès contre un géant du Big Tech s’appuyant sur les dispositifs juridiques antitrust des États-Unis, et dont le jugement fit l’objet d’un appel réussi2. Et je me limite aux enquêtes et mises en accusation diligentées aux États-Unis. Elles sont légion en France, en Grande-Bretagne, en Inde et ailleurs. Alors que les poursuites intentées en vertu des lois antitrust sont les bienvenues, elles ne seront pas suffisantes pour mettre un terme à ce qu’il est convenu d’appeler le capitalisme de surveillance d’autant plus que les tribunaux américains, depuis plus de 40 ans maintenant, sont devenus bienveillants à l’égard des monopoles3,4.Un modèle d’affaires vorace en données

On le sait clairement maintenant : le modèle d’affaires des géants du numérique repose sur la collecte massive, et souvent incontrôlée, des données en vue de modeler nos comportements et même nos émotions. Comme le souligne Shoshana Zuboff, « Les marchés qui font le commerce de l’avenir humain devraient être illégaux (ils entraînent des conséquences néfastes, dangereuses et antidémocratiques, et des préjudices intolérables dans une société démocratique) tout comme le commerce d’organes humains et d’êtres humains sont illégaux)5 ». Bien que des réglementations aient été adoptées au fil des ans6, elles n’atteignent pas le cœur du modèle d’affaires des Facebook de ce monde.La socialisation des données

Dans mon essai7, j’ai proposé un régime de socialisation des données par lequel les données captées par des acteurs comme les Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (GAFAM) seraient mises en commun et proposées à des utilisateurs, sous condition de finalités socialement acceptées, qui pourraient alors les agréger et les traiter. Cela présentait l’avantage d’ouvrir l’accès à toutes ces données à des fins de recherche en santé publique, en intelligence artificielle, etc. Et cela n’interdisait pas non plus aux GAFAM de mener à bien leurs travaux... sous surveillance d’une agence de réglementation d’utilisation des données.Bien que des réglementations aient été adoptées au fil des ans, elles n’atteignent pas le cœur du modèle d’affaires des Facebook de ce monde.D’autres modèles de socialisation – volontaire cette fois – ont depuis fait l’objet de travaux et de propositions. Au Canada, la notion de fiducie de données a été avancée8. On en donnait la définition suivante : Une fiducie de données est un organisme formé pour gérer des données pour le compte de ses membres. Ces derniers mettent en commun leurs données et conviennent expressément des conditions afférentes à leur partage.9 Les finalités de telles fiducies visaient surtout l’innovation et la commercialisation des résultats.

L’intérêt général avant tout

Un autre modèle, peut-être plus prometteur, est celui du Data altruisme10 par lequel toutes les parties prenantes – contributeurs de données et utilisateurs – sont liées par des ententes encadrées en vue de partager des données à des fins identifiées comme étant en concordance avec l’intérêt général. Cette approche a déjà reçu l’aval des autorités européennes et sera probablement mise à l’épreuve au cours des prochaines années. Mais de tels régimes, aussi innovateurs et généreux soient-ils, ne mettent pas en péril la captation tous azimuts des données pratiquée par les principaux acteurs monopolistiques de l’économie numérique. Aussi, nos efforts visant le démantèlement de ces monopoles, la socialisation générale des données et la réglementation plus serrée de la commercialisation des données ne doivent-ils pas s’affaiblir.Pourquoi combattre les monopoles dans l’économie du Big Data

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- Les tribunaux ont renvoyé les procureurs faire leurs Cela montre bien les limites de l’approche légaliste qui s’appuie sur les lois antitrust.

- United States Microsoft Corporation, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001)

- Voir : Lina Kahn, Amazon’s Antitrust Paradox, The Yale Law Journal, no 126, p. 720 (2017)

- Judge Throws Out 2 Antitrust Cases Against Facebook, New York Times, 28 juin 2021. Notons que la FTC et les procureurs du fédéral ont décidé de revenir à la charge.

- Zuboff, L’âge du capitalisme de surveillance, Zulma, 2020.

- Parmi ces réglementations, le Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne.

- Henrichon, Big Data. Faut-il avoir peur de son nombre?, Écosociété, 2020.

- Voir : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Rapport des Tables de stratégies économiques du Canada : Industries numériques. En ligne : https://www.ic.gca/eic/site/098.nsf/fra/00024.html et aussi Conseil canadien des normes, Feuille de route du Collectif canadien de normalisation en matière de gouvernance des données.

- Rapport des Tables de stratégies économiques du Canada, op cit., p. 13 (version PDF).

- Human Technology Foundation, Le Data altruisme : une initiative européenne. Les données au service de l’intérêt général.En ligne : https://www.mccarthy.ca/fr/a-propos/nouvelles-et-annoncements/ human-technology-foundation-rapport-data-altruisme

- Maurice, E. Stucke, Here Are All the Reasons It’s a Bad Idea to Let a Few Tech Companies Monopolize Our Data, Harvard Business Review, 27 mars 2018.

- « On ne mène pas une campagne électorale sur la base de faits, mais bien sur les émotions... Il faut exploiter les peurs, même inconscientes des » Affirmations faites par un dirigeant de la firme Cambridge Analytica, qui utilise le profilage psychographique, lors d’une conversation filmée clandestinement par des journalistes de Channel 4 en Grande-Bretagne et diffusée le 19 mars 2018 sur la chaîne. On peut visionner le tout ici : https://www.channel4.com/ news/cambridge-analytica-revealed-trumps-election-consultants-filmed- saying-they-use-bribes-and-sex-workers-to-entrap-politicians-investigation

- Kashmir Hill, I Tried to Live Without the Tech It Was Impossible, New York Times, 31 juillet 2020.

L’article Quelles réponses, quelles ripostes au capitalisme de surveillance et monopoles est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

La ville intelligente : qu’ossa donne ?

Discriminations et exclusions

Retour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2022

Lyne Nantel, chercheuse et autrice de l’Avis sur l’utilisation de systèmes de décision automatisée par la ville de Montréal du Conseil jeunesse de Montréal* Entrevue réalisée par Martine Éloy, militante au comité surveillance des populations, IA et droits humains de la LDL et membre du CA de 2002 à 2022 et Dominique Peschard, militant au comité surveillance des populations, IA et droits humains de la LDL et président de 2007 à 2015Qu’entend-on par ville intelligente?

Toutefois, il faut noter que la ville intelligente, la smart city, a été largement promue comme une sorte de mot d’ordre qui L’expression « ville intelligente » (VI) est apparue au tournant des années 2000, elle visait à marquer un virage. Les villes allaient dorénavant s’appuyer sur les nouvelles technologies pour leur développement, pour assurer leurs services et l’ensemble de leur fonctionnement. Dans les faits, une VI n’est rien de plus qu’une ville qui prend le tournant numérique, comme on le voit dans l’ensemble des sphères de la vie. Il n’y a donc pas un modèle, mais des modèles, certains où la technologie et le numérique sont d’abord des finalités et d’autres ou le numérique est simplement un moyen parmi d’autre de développer les services urbains. Toutefois, il faut noter que la ville intelligente, la smart city, a été largement promue comme une sorte de mot d’ordre qui allait favoriser des solutions et des innovations aux enjeux environnementaux, de mobilité, de gestion des ressources, etc. Dans ce modèle de développement urbain les entités privées jouent un rôle important en tant que fournisseurs de services technologiques. Ces entreprises ont intérêt à faire miroiter un solutionnisme technologique pour faire face aux défis que rencontrent les villes. Comme on le dit dans l’Avis : Cette adhésion, cette confiance à l’endroit des technologies comme réponse à un problème fait écho à une idée répandue : le solutionnisme technologique. Cette notion traduit une tendance forte à convertir les problèmes sociaux complexes en problèmes technologiques. Selon ce raisonnement, le développement continu de la science des données conduit à des outils de décision toujours plus performants, précis et efficaces.Qu’entend-on par un système de décision automatisé (SDA)? Pouvez-vous donner des exemples de SDA dans le contexte d’une ville?

Un système de décision automatisé (SDA) est une notion de plus en plus utilisée qui renvoie à l’ensemble des données, des algorithmes et du traitement qui est fait dans le but d’aider, d’assister ou de remplacer la prise de décision humaine. C’est une notion plus précise que l’intelligence artificielle. Pour l’Avis au Conseil jeunesse de Montréal, nous avons retenu la définition de SDA du Conseil du trésor du Canada. Au niveau des administrations publiques, les SDA sont de plus en plus exploités dans divers domaines: la justice, la police, les finances, les assurances, en éducation, assistance sociale; immigration… pour faire des prédictions, générer des scores ou des niveaux de risques. À l’échelle des villes, l’utilisation de SDA est variable en raison des compétences et du rôle des municipalités qui diffèrent d’un pays à l’autre. Prenons l’exemple de systèmes automatisés de synchroni- sation des feux de circulation basés sur des capteurs de densité de la circulation. Ces systèmes peuvent améliorer la fluidité du trafic automobile, mais est-ce l’objectif visé? Veut-on investir seulement dans l’amélioration du trafic automobile ou dans des alternatives à l’automobile? L’implantation du numérique devrait à mon avis plutôt augmenter les options de mobilité pour l’ensemble des citoyens.nes sans exclure des personnes qui n’utilisent pas ces outils de l’offre de services publics. La chercheuse Virginia Eubanks démontre comment des logiciels devant faciliter la gestion de ressources pour des personnes en situation d’itinérance peuvent avoir des conséquences négatives pour ces personnes. En effet, à partir de l’indice de vulnérabilité, l’outil d’aide à la décision peut exclure certaines personnes des programmes d’aide prioritaire. Par exemple, une personne qui quitte un établissement carcéral sera classée comme ayant eu un hébergement stable au cours des mois précédents, ce qui abaissera son indice de vulnérabilité et, par conséquent, réduira sa possibilité d’accéder aux ressources d’aide au logement. En fait, le recours au SDA dans ces cas sert à gérer un manque de ressource plutôt que de répondre aux besoins des bénéficiaires. Les systèmes de réponse automatisés sont souvent présentés comme servant à améliorer le service. La numérisation de certains services risque toutefois de désavantager les personnes qui ne sont pas à l’aise avec ces systèmes ou qui ne possèdent pas les outils technologiques nécessaires pour communiquer en ligne. Les services de polices sont aussi reconnus pour utiliser un type de logiciel qu’on appelle de police prédictive; l’objectif étant de cibler des lieux de manière préventive ou encore d’identifier des individus susceptibles d’avoir des liens avec la criminalité. Jusqu’en 2020, la police de Chicago avait une liste d’individus classés en fonction du niveau de risque qu’ils étaient supposés représenter.[…] une personne qui quitte un établissement carcéral sera classée comme ayant eu un hébergement stable au cours des mois précédents, ce qui abaissera son indice de vulnérabilité et, par conséquent, réduira sa possibilité d’accéder aux ressources d’aide au logement.

Quels sont les domaines où l’utilisation de SDA pose le plus de danger? Quels sont-ils?

En fait lorsque la décision risque d’avoir un impact sur les droits et libertés des individus et des collectivités, c’est là qu’il y a un danger. Les outils de police prédictive présentent de grands risques de discrimination et de profilage racial puisque ces outils utilisent des données de police qui sont déjà biaisées, quand on sait que les personnes racisées sont victimes de profilage et sont plus souvent visées par les interpellations policières. Il y a aussi des enjeux de vie privée. Prenez les lecteurs automatisés de plaques d’immatriculation qu’utilise le projet pilote de stationnement intelligent de l’Agence de mobilité durable de Montréal. Un traitement croisé de données pourrait permettre de prédire le lieu de travail d’une personne ou encore le lieu de culte qu’elle fréquente. La question est de savoir qui a accès à ces données ou qui peut avoir accès à ces données.Quand on pense à ville intelligente, on pense au projet Sidewalk Lab de Toronto. Quel était ce projet et pourquoi a-t-il été rejeté?

J’ai évoqué l’intérêt des entreprises privées en tant que fournisseurs de services technologiques pour qui les villes constituent des bancs d’essais intéressant. Les villes manquent souvent de ressources pour améliorer la qualité de leur service et cherchent à augmenter leur attractivité, surtout auprès des entreprises numériques. Le projet Quayside Toronto est emblématique de cette idée de la ville comme laboratoire pour le numérique. Lancé en 2017, Sidewalk Labs, l’une des branches d’Alphabet-Google, et l’agence de développement urbain Waterfront Toronto se sont associés pour construire un quartier hyperconnecté et géré en temps-réel où capteurs, données et algorithmes assureraient la gestion de l’énergie, du transport, des déchets… Dans un tel projet, la captation de données est continue. L’opposition au projet a été assez grande1 et les citoyens et citoyennes réclamaient des réponses quant à la protection et l’utilisation des données. L’absence de réponse et de transparence a fait que ce projet n’a jamais reçu l’acceptabilité sociale pour aller de l’avant et le projet a été abandonné en 2020. En plus de soulever des questionnements importants concernant les partenariats public-privés et les droits de la personne, cet exemple démontre l’importance de concevoir les projets selon des principes démocratiques, participatifs et délibératifs. Il faut que les gens soient informés et ils doivent pouvoir se prononcer, s’exprimer et s’opposer à de tels projets s’ils jugent que ceux-ci ne répondent pas à l’intérêt général et ne respectent pas leurs droits.Y a-t-il des SDA déjà en opération à Montréal? Y a-t-il des projets en gestation?

C’est la grande question. Est-ce que le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) utilise des logiciels de police prédictive ou de reconnaissance faciale? La réponse n’est pas claire. On sait que l’accès à des logiciels d’essai est facile. Même si le SPVM n’a pas officiellement fait l’acquisition de ces logiciels, un enquêteur se serait-il servi sur une base individuelle de la reconnaissance faciale pour une enquête? Comme je vous dis, il est difficile de savoir exactement ce qui se développe, car souvent on innove et on ne pense aux conséquences qu’après coup. On ne se soucie pas d’être transparent, d’expliquer la finalité du projet et de le soumettre au débat public. Le projet des abribus intelligents débuté en 2018 dans le Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente (Lab-Vi), impliquant Vidéotron, ETS, le quartier de l’innovation, l’entreprise Ericsson, est un bon exemple. Ces abribus dotés de capteurs biométriques sont présentés comme permettant d’améliorer le service en calculant s’il y a trop de gens qui attendent l’autobus à certains moments. Mais ce même projet inclut aussi des capteurs permettant d’évaluer leurs émotions. Pourquoi? En quoi la reconnaissance des émotions améliore le service public? Quand on lit sur le projet, on apprend que les capteurs permettront aussi de mesurer l’intérêt démontré par les usagers à la vue d’une publicité affichée dans l’abribus, dans le but d’envoyer des publicités ciblées directement sur leurs téléphones mobiles. On peut comprendre l’intérêt de l’entreprise privée pour ce genre de projet, mais les usagers-ères ont-ils consenti à être épié-e-s de la sorte?Quels mécanismes et balises devraient être mis en place avant d’implanter des SDA dans les services de la ville?

Parmi la liste des recommandations, il y a la tenue d’un registre des SDA ainsi que des données qui sont collectées dans les espaces publics urbains. Il faut s’avoir ce qui est collecté et à quelles fins. Cette transparence est essentielle. La transparence ne suffit pas, car on peut être transparent mais ne pas avoir mis en place les mécanismes nécessaires pour évaluer correctement l’impact, la fiabilité et l’efficacité des outils technologiques. Un comité indépendant et représentatif responsable de faire une évaluation et de la rendre publique serait déjà une protection supplémentaire pour les citoyens. Ce n’est pas facile pour tout le monde de connaitre les impacts de telle ou telle technologie et de savoir si leurs données sont suffisamment protégées. On collecte de plus en plus de données. Il faut prendre le temps de réfléchir aux problèmes qu’on souhaite résoudre par l’utilisation de technologies et mieux évaluer les impacts que cela pourrait avoir sur les droits. Il faut développer le réflexe de minimiser la collecte de données aux situations où celle-ci a une réelle utilité. Enfin, on doit adopter une position ferme et claire pour un moratoire sur l’utilisation de la reconnaissance faciale comme l’ont fait d’autres villes, notamment certaines villes américaines.La transparence ne suffit pas, car on peut être transparent mais ne pas avoir mis en place les mécanismes nécessaires pour évaluer correctement l’impact, la fiabilité et l’efficacité des outils technologiques.

*L’avis peut être consulté à : https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/ page/cons_jeunesse_fr/media/documents/Avis_SDA.pdf

- Une campagne contre le projet Sidewalks a été menée notamment par l’Association canadienne des libertés civile (ACLU) qui avait déposé une poursuite en 2019 contre Waterfront. En ligne : https://ccla.org/major-cases-and-reports/torontos-smart-city/#response

L’article La ville intelligente : qu’ossa donne? est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Des témoignages qui rendent hommage à Lucie Lemonde

L’article Des témoignages qui rendent hommage à Lucie Lemonde est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Mobilisations et médias sociaux

Retour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2022

Quelles opportunités et quels enjeux?

Anne-Sophie Letellier, candidate au doctorat en communications, UQÀM Normand Landry, professeur, Université TÉLUQ, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains Les technologies numériques ont joué des rôles significatifs dans les mobilisations citoyennes des dernières décennies. À cet égard, elles sont couramment présentées comme des vecteurs de démocratisation des sociétés. Des répertoires numériques d’actions collectives se sont progressivement déployés au sein d’une société civile s’étant largement internationalisée. Ces technologies constituent désormais des architectures de militance qui favorisent l’organisation de la dissidence et de la militance politique, le partage d’information, la création collective de contenus et le contournement de la censure et des voies de communication officielles. La dernière décennie a fait état d’une pluralité de situations où les technologies numériques ont joué un rôle majeur dans des mouvements démocratiques et contestataires. Les révolutions arabes, le mouvement anti-austérité Occupy, ainsi que les nombreuses mobilisations en ligne dans le cadre de luttes environnementales et autochtones (#IdleNoMore), féministes (#MeToo, #MoiAussi) et antiracistes (#BlackLivesMatter) en sont des exemples frappants. Ainsi, à mesure que se démocratisent et se distribuent les technologies numériques au sein des sociétés, des usages et des pratiques politiques numériques se développent et se propagent. Costanza-Chock1 qualifie d’affordance les caractéristiques de design qui invitent les utilisateur-trice-s à poser certaines actions (partager, commenter, interagir avec du contenu, former des groupes, créer des événements, entretenir des communications privées, etc.) sur une interface donnée. Ces affordances masquent néanmoins des mécanismes de collecte de données excessivement efficaces, subtils, et à la base d’un modèle économique hautement profitable où s’entrecroisent des intérêts commerciaux et étatiques.Les affordances d’une mobilisation… et de la désinformation

Des discours critiques à l’endroit des technologies numériques présentent les plateformes, les sites et les services numériques mis à la disposition du grand public comme des lieux où s’exerce une surveillance grandement facilitée et amplifiée par un modèle économique de monétisation des données personnelles, qualifié par Shoshana Zuboff (2019) de capitalisme de surveillance. Si les conséquences les plus évidentes du capitalisme de surveillance ont longtemps été réduites à une publicité trop ciblée, les risques associés à la collecte systématique et ubiquitaire des données personnelles sont désormais collectifs et touchent à l’organisation des sociétés démocratiques. Notamment, en 2018, le scandale de Cambridge Analytica a mis en lumière comment les mécanismes du microciblage publicitaire pouvaient également être mobilisés dans un contexte électoral afin d’exposer des électeur-trice-s indécis-e-s ciblé-e-s à des campagnes de désinformation2. Plus récemment, en 2021, Frances Haugen3 a dévoilé des documents révélant que les algorithmes de classification de contenus utilisés par la plateforme de réseau social avaient contribué significativement à exacerber des troubles alimentaires chez des adolescentes, ainsi qu’à amplifier la portée de discours haineux facilitant, entre autres, le génocide des Rohingyas au Myanmar4. Dans ces deux cas, les documents fuités démontrent que la rentabilité financière de compagnies transnationales – largement attribuable au modèle d’affaires inhérent au capitalisme de surveillance – est, comme l’a souligné Haugen, ordinairement explicitement priorisée face aux enjeux éthiques, sociaux et politiques qui découlent de leurs pratiques.[…] les algorithmes de classification de contenus utilisés par la plateforme de réseau social avaient contribué significativement à […] amplifier la portée de discours haineux facilitant, entre autres, le génocide des Rohingyas au Myanmar.

De la surveillance étatique à la montée des logiciels espions

En 2013, les révélations du lanceur d’alerte Edward Snowden ont exposé l’ampleur des pratiques de surveillance des États sur leurs citoyens. Elles ont également démontré comment, à travers un accès direct aux infrastructures physiques des réseaux – pensons au programme PRISM – ou encore à travers des ordres des tribunaux, les agences de renseignement et de sécurité américaines étaient en mesure de gagner l’accès aux données personnelles recueillies par les plus grandes entreprises du secteur du numérique. Si ces pratiques ont été largement critiquées, elles s’inscrivent néanmoins dans une tendance forte des États à surveiller les communications de leurs citoyens. Dans les pays occidentaux, la légitimation de ces pratiques de surveillance s’articule généralement à travers la promotion d’un accès légal à des données et communications personnelles et par un argumentaire présentant le bien-fondé des initiatives gouvernementales cherchant à introduire des portes dérobées dans les systèmes de chiffrement utilisés par leurs citoyens5. Si ces positions sont défendues sous le couvert de la lutte au terrorisme et à la criminalité, de nombreux cas documentés ont mis en lumière un manque d’encadrement juridique et des pratiques injustifiables de surveillance de journalistes6 et de militant-e-s7. Ces pratiques de surveillance étatique sont également alimentées par le marché en pleine expansion des logiciels espions. Ces logiciels sont officiellement développés avec cette même intention affichée publiquement de lutter contre la criminalité et le terrorisme. Lorsqu’installés sur des appareils, ces logiciels permettent de surveiller en temps réel l’ensemble des déplacements et des activités en ligne de leurs cibles. Les groupes de défense des droits humains s’évertuent depuis quelques années à documenter et à attirer l’attention sur les dérives associées à ces logiciels. Ces derniers sont couramment utilisés par des régimes autoritaires afin de surveiller des journalistes, des avocat-e-s et des militant-e-s. À terme, ces usages conduisent à des arrestations illégales et à des meurtres extrajudiciaires8.Si ces positions sont défendues sous le couvert de la lutte au terrorisme et à la criminalité, de nombreux cas documentés ont mis en lumière un manque d’encadrement juridique et des pratiques injustifiables de surveillance de journalistes9 et de militant-e-s10.En ce sens, l’utilisation ubiquitaire des technologies numériques, doublée des modèles d’affaires basés sur la collecte de données, crée un terreau fertile pour les pratiques de surveillance étatique. Plusieurs rapports, dont ceux du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression11, abondent dans cette direction et associent directement ces pratiques de surveillance à des atteintes portées à plusieurs droits et libertés fondamentales, dont la liberté d’expression. En somme, les affordances des technologies numériques offrent simultanément des opportunités inédites à l’organisation de mouvements sociaux démocratiques et une capacité de surveillance décuplée. Ces pratiques de surveillance font converger les intérêts des entreprises investissant le champ du numérique avec ceux des États qui régulent leurs activités ou qui constituent de potentiels clients pour leurs services de surveillance. La prise en considération de ces enjeux ne vise pas la désertion des réseaux sociaux, ou une déconnexion aux technologies numériques. À un niveau tactique, elle invite plutôt à une éducation critique12 face aux fonctionnalités de ces plateformes dans le but de déjouer – du moins partiellement – les mécanismes de collecte de données ainsi que les risques associés aux capacités de surveillance accrues des États et des compagnies privées. D’une perspective plus stratégique, cette situation appelle à d’urgentes réformes législatives et à une règlementation plus serrée des acteurs du numérique, visant notamment à accroitre leur imputabilité sur la question de la désinformation et de la protection des données personnelles.

- Costanza-Chock, Design justice: Community-led practices to build the worlds we need, The MIT Press, 2020.

- J. Bennett, D. Lyon, Data-driven elections: implications and challenges for democratic societies, Internet Policy Review, 2019, 8(4).

- Haugen est une ancienne employée chez Elle était chargée de diri- ger un groupe de travail contre la désinformation dans le cadre des élections américaines de 2020.

- En ligne : https://www.courrierinternational.com/dessin/genocide-des- rohingyas-le-mea-culpa-de-facebook

- Gill, T. Israel et C. Parsons, Shining a light on the encryption debate: A Canadian field guide, 2018.

- En ligne : https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires- criminelles/201610/30/01-5036027-patrick-lagace-vise-par-24-mandats-de- surveillance-policiere.php

- A. Choudry, Activists and the surveillance state: Learning from repression,

- Marczak, J. Scott-Railton, S. McKune, B. Abdul Razzak et R. Deibert, HIDE AND SEEK: Tracking NSO Group’s Pegasus Spyware to operations in 45 countries, 2018

- Op .cit., note

- A. Choudry, Activists and the surveillance state: Learning from repression,Between the Lines, 2018.

- D. Kaye, Report on the Adverse Effect of the Surveillance Industry on Freedom of Expression, OHCHR, 2019. En ligne : https://www.ohchr.org/en/calls-for- input/reports/2019/report-adverse-effect-surveillance-industry-freedom- expression

- Landry, A. M. Pilote et A. M. Brunelle, L’éducation aux médias en tant que pratique militante : luttes et résistances au sein des espaces médiatiques et de gouvernance, 2017.

L’article Mobilisations et médias sociaux est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Le secteur de l’intelligence artificielle et l’embourgeoisement de Parc-Extension

Retour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2022

Le Big Data contre le droit à un chez-soi?

Collectif de chercheur-euse-s et militant-e-s Alessandra Renzi, Tamara Vukov, Emanuel Guay, Sepideh Shahamati, Yannick Baumann, Simone Chen, et Montserrat Emperador Badimon

Crédit : André Querry

Le secteur de l’intelligence artificielle (IA) occupe une place de plus en plus importante parmi les stratégies de développement économique à Montréal, notamment par le biais de partenariats entre les pouvoirs publics, le milieu de la recherche et des entreprises spécialisées dans les hautes technologies et les données massives (big data). Le gouvernement provincial a annoncé, en 2019, l’octroi de 80 millions de dollars sur cinq ans à l’Institut québécois de l’intelligence artificielle Mila, auquel s’ajoute un financement fédéral de 44 millions, par l’entremise de l’Institut canadien de recherches avancées1. Les dernières années ont aussi été marquées par l’établissement, dans le quartier Marconi- Alexandra, de compagnies telles que Element AI, Microsoft et IVADO, ainsi que par l’ouverture du Campus MIL en septembre 2019 et la mise en chantier d’un Centre d’innovation en intelligence numérique. Ces deux établissements, associés à l’Université de Montréal, visent entre autres à soutenir l’écosystème de l’IA au Québec. L’essor de Montréal comme un pôle international de l’IA est souvent présenté comme une excellente nouvelle, dont nous devrions tou-te-s nous réjouir. Des craintes ont toutefois été partagées par rapport aux risques que représente ce secteur, comme en témoigne la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle. Cette déclaration, promue entre autres par le professeur Yoshua Bengio, compte parmi ses principes le bien-être, la solidarité, la participation démocratique, l’équité, l’inclusion de la diversité, la responsabilité et le développement soutenable2.

Crédit : André Querry

Nous sommes des chercheur-euse-s et des militant-e-s qui travaillent en étroite collaboration avec différentes initiatives communautaires à Parc-Extension. Ce quartier est adjacent aux nouvelles installations de l’Université de Montréal, il est situé à proximité de Marconi-Alexandra et il est caractérisé par un taux de pauvreté élevé, une proportion importante de sa population issue de l’immigration récente et un embourgeoisement qui s’accélère depuis quelques années. Nous souhaitons mettre en lumière ici l’impact du secteur de l’IA sur l’embourgeoisement de Parc-Extension, puis ses conséquences pour les locataires à faible revenu du quartier. Nous concluons notre article en proposant trois pistes de solution, soit une collaboration plus étroite entre le milieu de la recherche et les initiatives communautaires locales, l’élaboration d’une entente sur les avantages communautaires (community benefits agreement) entre le secteur de l’IA et les résident-e-s des quartiers concernés, ainsi qu’une plus grande transparence de la part de ce secteur et des pouvoirs publics.Le secteur de l’IA et l’embourgeoisement de Parc-Extension

Les recherches que nous menons à Parc-Extension, en collaboration avec des organismes locaux, nous ont permis de constater que le secteur de l’IA et les nouvelles installations de l’Université de Montréal qui leur sont associées contribuent grandement à l’embourgeoisement de Parc-Extension, ce qui correspond à des tendances observées dans d’autres villes comme New York, Los Angeles et San Francisco3. L’arrivée d’entreprises de haute technologie et de nouveaux campus universitaires favorise une hausse importante de la valeur des propriétés dans les quartiers environnants et la venue de nouvelles résidentes et de nouveaux résidents plus fortunés, y compris des personnes qui travaillent pour ces entreprises et ces universités. Cela encourage les propriétaires à augmenter de façon radicale les loyers et à effectuer des rénovictions, qui consistent en l’éviction de locataires afin de rénover un logement et d’accueillir ensuite d’autres locataires avec des revenus plus élevés. Le rapport MIL façons de se faire évincer : l’Université de Montréal et la gentrification à Parc-Extension, paru en juin 2020, a mis en lumière la réorientation du marché locatif de Parc-Extension autour des jeunes professionnel-le-s et des étudiant-e-s, qui se manifeste notamment dans les loyers offerts et les stratégies publicitaires utilisées par les propriétaires et les promoteurs immobiliers4. Un rapport produit récemment par le Digital Divides Project et le Réseau de recherche-action communautaire de Parc-Extension (CBAR) examine l’impact du secteur de l’IA sur l’embourgeoisement de Parc-Extension, ainsi que les conséquences dévastatrices de ce processus pour les locataires à faible revenu5. Ces locataires sont de plus en plus souvent obligés de se reloger, après une éviction, dans des appartements trop petits pour le nombre de personnes qui les habitent, de couper dans des dépenses essentielles comme la nourriture ou les médicaments afin de pouvoir payer des loyers plus élevés qu’auparavant, ou encore de quitter le quartier, en rendant ainsi plus difficile leur accès à différents services et réseaux de soutien. Ces réseaux et ces services sont particulièrement importants pour les résident-e-s issu-e-s de l’immigration récente, puisqu’ils ont de plus fortes probabilités d’être allophones et d’avoir un statut précaire. La manière dont l’IA se développe actuellement nuit au respect de plusieurs principes contenus dans la Déclaration de Montréal, notamment l’équité et la solidarité.La collecte de données, les ententes sur les avantages communautaires et la transparence du secteur de l’IA et des pouvoirs publics

Bien que les réalités exposées ici soient préoccupantes, nous pensons que des solutions peuvent être mises de l’avant pour assurer une meilleure prise en compte des besoins et des aspirations des locataires de Parc-Extension. Une première avenue à envisager est l’établissement de collaborations entre des personnes issues du milieu de la recherche et des initiatives communautaires, afin d’encourager des projets et des stratégies de collecte de données qui contribuent aux luttes des résident-e-s, ainsi qu’au travail des organismes locaux. Nous avons ainsi lancé, en novembre 2021, deux cartes interactives portant sur les évictions et les mobilisations pour le droit au logement à Parc-Extension, en partenariat avec le Comité d’action de Parc-Extension (CAPE). Ces cartes visent tant à montrer l’ampleur et les conséquences de la crise du logement dans le quartier qu’à promouvoir des initiatives menées par les locataires pour contrer cette crise6. Une deuxième avenue qui mérite notre attention est l’élaboration d’une entente sur les avantages communautaires, pour s’assurer que les résident-e-s de Parc-Extension bénéficient réellement de l’expansion du secteur de l’IA, avec des offres d’emploi ciblées et des investissements dans des projets locaux, notamment dans le domaine du logement social et communautaire. Une troisième avenue à envisager est l’adoption d’une approche plus transparente par le secteur de l’IA et les pouvoirs publics. Par exemple, des projets d’IA qui sont jugés nuisibles par les communautés concernées pourraient être l’objet d’un moratoire. Ces trois avenues font partie d’un ensemble plus large de solutions qui permettraient au secteur de l’IA de reconnaître pleinement sa responsabilité sociale et d’en tirer les conséquences qui s’imposent. Les stratégies proposées ici doivent être menées en collaboration avec les résident-e-s, et les organismes de Parc-Extension, en respectant leur leadership et en encourageant leur participation tout au long du processus, notamment avec une compensation adéquate pour leur temps. Nous ne pouvons pas tolérer, en tant que société, un modèle d’innovation technologique qui externalise les coûts associés à son développement et qui affecte négativement les locataires à faible revenu, en niant ainsi leur contribution à la vie sociale et culturelle de nos quartiers et leur droit à la ville.- En ligne : https://www.lapresse.ca/affaires/economie/ quebec/201901/29/01-5212755-montreal-inaugure-sa-cite-de- lintelligence-artifiphp

- En ligne : https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration.

- En ligne : https://theconversation.com/universities-can-squeeze-out-low- income-residents-in-cities-like-montreal-131834

- Projet de cartographie anti-éviction de Parc-Extension. MIL façons de se faire évincer. L’Université de Montréal et la gentrification à Parc-Extension. Montréal, 2020, p. 15-20.

- Digital Divides Project et Réseau de recherche-action communautaire de Parc-Extension. The Impact of Montreal’s AI Ecosystems on Parc-Extension: Housing, Environment and Access to Montréal, 2022.

- Projet de cartographie anti-éviction de Parc-Extension. Cartographie. En ligne : https://antievictionmontreal.org/fr/maps/

L’article Le secteur de l’intelligence artificielle et l’embourgeoisement de Parc-Extension est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Le capitalisme de surveillance « like » la fracture numérique

Discriminations et exclusions

Retour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2022

Centre de documentation en éducation des adultes et condition féminine (CDÉACF) Lise Chovino, responsable de la formation et de l’accompagnement en technologies de l’information et des communications (TIC) Catherine St-Arnaud Babin, bibliothécaire de liaisonInégalité des chances face au numérique

La fracture numérique différencie les personnes qui ont accès aux TIC de celles qui ne peuvent ou ne savent pas les utiliser. Cette fracture est notamment matérielle, financière et géographique. Elle repose aussi sur les connaissances et la confiance nécessaires pour être autonome dans le monde numérique. Pour être un-e internaute, certes, il peut suffire d’avoir accès à un appareil connecté à Internet. Cependant, pour être un-e internaute aguerri-e et autonome, il vaut mieux savoir bien lire, posséder son propre appareil, avoir une connexion haute vitesse et, surtout, avoir confiance en ses capacités de résolution de problèmes numériques. Or, ce sont des conditions qui sont rencontrées chez moins de gens qu’on ne le croie. Au Québec, l’enjeu de la littératie et de l’alphabétisation demeure crucial pour de nombreuses personnes. Des enquêtes sont régulièrement menées à ce sujet, tel que le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) ou des études de la Fondation pour l’alphabétisation. Or, un faible niveau de littératie entraîne souvent un faible niveau de littératie numérique. Pour naviguer en ligne, il faut pouvoir lire et trier l’information présentée dans le corps du texte, les encadrés, les menus, les images et les icônes. Pouvoir donner un sens aux consignes et des avertissements, c’est loin d’être acquis pour tout le monde. Et puis, encore faut-il avoir les moyens de se payer un appareil connecté et une bonne connexion Internet. La localisation géographique a d’ailleurs un énorme impact sur la qualité et le coût du service, comme le démontre la dernière enquête NETendances par région1. Plus on est loin, moins le service est bon et plus il est cher. Il faut également noter que les études mentionnées plus haut n’incluent même pas une analyse intersectionnelle qui nous permettrait de comprendre comment certaines parties de la population peuvent être davantage vulnérables aux conséquences de la fracture numérique, même dans les grands centres urbains. Le CDÉACF a exposé une de ces réalités dans la capsule vidéo Les inégalités numériques sont une violence faite aux femmes produite pour la Campagne 2021 des 12 jours contre les violences faites aux femmes2. De plus, la cyberadministration creuse à elle seule un grand fossé au sein de la population. Le grand virage numérique du gouvernement entraîne une dépendance structurelle aux TIC afin d’avoir accès aux services, causant un stress lié à l’obligation d’utiliser ces outils. Alors que les projets de formation à la littératie numérique sont ponctuels ou sous-financés, beaucoup d’internautes ont appris sur le tas, prises entre incertitude et crainte de commettre une bévue irréparable. Cette insécurité est un grand cadeau pour le capitalisme de surveillance : plus les internautes sont hésitant-e-s ou inexpérimenté-e-e, moins ils ou elles se prémunissent contre les tactiques de collectes de données. C’est un gain sans effort pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (GAFAM).Or, un faible niveau de littératie entraîne souvent un faible niveau de littératie numérique. Pour naviguer en ligne, il faut pouvoir lire et trier l’information présentée dans le corps du texte, les encadrés, les menus, les images et les icônes.

Dire non, mais à quoi?

Comment savoir qu’on a le choix d’une option ou d’une autre? Comment savoir si on a le choix? Comment protéger ses données personnelles en toute sérénité et accorder un consentement éclairé en matière de partage de ses informations personnelles? Il est difficile de comprendre avec précision toutes les subtilités de la déconnexion et des options de confidentialité. Les politiques de confidentialité sont longues et souvent rédigées dans un jargon juridique peu intelligible. Sans compter les options de consentement offrant de faux choix tels que : « voulez-vous enregistrer votre mot de passe? oui ou plus tard », l’ajout de mises à jour régulières qui changent les paramètres de confidentialité (exemple : Facebook qui remet par défaut les publications en mode public), ou les options de partage de données activées automatiquement. Ces pratiques faussées imposent aux utilisatrices et aux utilisateurs une vigilance quasi continuelle et peut les mener à céder face à l’insistance. Untel accepte de rester connecté, car peu familier avec les TIC, il a peur de mal faire. Une telle finit par cliquer sur oui pour sauvegarder son mot de passe parce que fatiguée de voir continuellement la fenêtre plus tard s’afficher. C’est le genre de choix qu’on nous offre. Il faut également considérer la dangerosité de ces pratiques pour des publics déjà vulnérabilisés. L’exemple des femmes vivant de la violence conjugale est éloquent. Dans ce contexte, les pratiques du capitalisme de surveillance ont non seulement un impact sur la confidentialité des informations personnelles de ces femmes, mais aussi des conséquences directes sur leur sécurité. Pensons, entre autres, aux algorithmes de recommandation de contacts sur les réseaux sociaux, au partage non sollicité de l’adresse des maisons d’hébergement sur les cartes en ligne et aux publicités ciblées envoyées à l’entourage selon les activités en ligne. Les conséquences de ces bris de confidentialité peuvent être sans retour.[…] les pratiques du capitalisme de surveillance ont non seulement un impact sur la confidentialité des informations personnelles de ces femmes [victimes de violence conjugale], mais aussi des conséquences directes sur leur sécurité.

Fardeau individuel ou action collective

Bien que la population générale ait besoin de sensibilisation, de formation et de soutien au sujet des TIC, il est capital de créer un cadre politique et commercial permettant de s’épanouir avec ces technologies et de les choisir sciemment. Malgré leur bonne volonté, les personnes qui parviennent à se former se confrontent au rythme d’évolution des TIC et des pratiques de confidentialité et de sécurité. Le fardeau individuel est pratiquement insoutenable, car il faut sans cesse réviser ses connaissances des paramètres de chaque outil. Sans parler des barrières structurelles et systémiques ayant un impact direct sur la possibilité d’acquérir les outils et les savoirs technologiques nécessaires à son autonomie. D’ailleurs, une perspective plus globale sur les aspects éthiques entourant les pratiques du capitalisme numérique permet de constater que les décisions prises par les GAFAM et par les pouvoirs publics ont aussi un impact sur la marge de manœuvre des individus. Malgré les failles actuelles et toujours non résolues présentées plus haut, il semble se dessiner une volonté institutionnelle et économique d’entreprendre au plus vite un nouveau virage numérique qui systématise le recours à la collecte massive de données et à l’intelligence artificielle. Pour obtenir ces données, nous voyons les bailleurs de fonds orienter le financement des projets et embrasser cette voie sous couvert de célébrer les données ouvertes. Cependant, encore une fois, qui saura faire la part des choses entre le partage d’informations et la protection de la confidentialité des données personnelles? Dans ce contexte, reporter entièrement le fardeau de la protection de ces données sur les utilisatrices et les utilisateurs a peu de chances d’aboutir à une véritable souveraineté sur nos données, en plus de renforcer l’isolement et les risques encourus par les populations déjà vulnérabilisées. Sans changement structurel et systémique, les initiatives individuelles sont donc mises en échec au gré des mises à jour. Cela revient, en somme, à jouer exactement le jeu du capitalisme de surveillance.Cependant, encore une fois, qui saura faire la part des choses entre le partage d’informations et la protection de la confidentialité des données personnelles?

- En ligne : https://api.transformation-numerique.ulaval.ca/storage/473/ netendances-2020-00-portrait-ensemble-du-quebec.pdf

- En ligne : https://www.facebook.com/watch/?v=921932688420882

L’article Le capitalisme de surveillance « like » la fracture numérique est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Le capitalisme de surveillance : menaces à la démocratie et aux droits !

Présentation

Retour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2022

Elisabeth Dupuis, responsable des communications, Ligue des droits et libertés À divers moments de son histoire, la Ligue des droits et libertés (LDL) s’est intéressée aux enjeux de protection de la vie privée, notamment avec sa campagne Gérard et Georgette, citoyens fichés en 1986, puis aussi à la surveillance des populations au nom de la guerre au terrorisme à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Dans un contexte où le développement technologique facilitait énormément la circulation de données personnelles, la préoccupation principale était de renforcer le régime de protection de ces données, tel que conçu à la fin du XXe siècle. Avec le développement des entreprises numériques au cours des 20 dernières années, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. En l’absence d’un cadre juridique contraignant et dans le flou des obligations des entreprises opérant dans le domaine numérique, une nouvelle forme de capitalisme s’est développée au cours des 20 dernières années. Les données comportementales de l’être humain deviennent alors le nouveau pétrole1. La matière première n’est pas celle extraite de la terre, des champs ou des forêts; elle est générée au quotidien par les traces numériques que nous laissons dans toutes nos activités au travail, à la maison et pendant nos déplacements. Le comportement de chaque être humain devient source de profits sans qu’il sache comment, pourquoi, quand et qui se sert de ces données massives générées par l’utilisation d’applications numériques gratuites et de multiples objets connectés et géolocalisés. Les enjeux sont multiples et sans précédent. En 2018, dans un rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, on souligne que les technologies numériques, mises au point principalement par le secteur privé, en exploitant en permanence les données personnelles, « pénètrent progressivement dans le tissu social, culturel, économique et politique des sociétés modernes2 ».Au-delà de la vie privée

En effet, on s’aperçoit que les enjeux dépassent largement la seule question de la protection de la vie privée puisque d’autres droits humains sont aussi affectés. «L’intelligence artificielle rend possible une surveillance extrême des individus (tant par des entreprises privées que par l’État) susceptible d’affecter la liberté d’expression, la liberté d’association et la démocratie. La reconnaissance faciale met en péril le droit à l’anonymat et éventuellement le droit à l’égalité3.» En contrôlant la circulation de l’information, les réseaux sociaux peuvent avoir une influence sur les opinions et les comportements des personnes, exerçant ainsi un certain contrôle social. En outre, des algorithmes peuvent entretenir, voire aggraver, des pratiques discriminatoires.Entre les mains des forces policières

D’autre part, les données accumulées par les entreprises privées sur l’ensemble de la population, alors que la capacité réelle de chaque individu de consentir à l’utilisation et au partage de ses données de façon libre et éclairée est difficile, voire impossible, deviennent de plus en plus accessibles aux forces policières par des mécanismes variés comme le système Ring d’Amazon. Ces forces policières se dotent de centres d’opération numérique et utilisent des systèmes de décisions automatisées alimentés avec des données renforçant un biais répressif envers certaines populations, ce qui entraîne plus de profilage et menace ultimement la présomption d’innocence.L'approche de l'interdépendance des droits

Appréhender tous ces enjeux avec l’approche de l’interdépendance des droits, qui reconnait que la réalisation d’un droit est intimement liée à celle des autres droits, ne peut que déclencher la sonnette d’alarme chez les militant-e-s pour la défense des droits humains. En consacrant un dossier sur le capitalisme de surveillance, le comité éditorial de la revue souhaite dévoiler les angles morts du capitalisme de surveillance, sensibiliser aux rapides et profondes transformations sociales et politiques qui s’opèrent ainsi qu’aux menaces que cela représente tant pour la démocratie que pour les droits humains. Finalement, ce dossier vise à susciter des débats publics dans la population, loin des chambres d’écho, sur ces enjeux qui nous concernent toutes et tous. Bonne lecture!- En ligne : https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data

- En ligne : https://www.ohchr.org/fr/calls-for-input/reports/2018/report-right-privacy-digital-age

- En ligne : https://liguedesdroits.ca/chronique-surveillance-ia/

L’article Le capitalisme de surveillance : menaces à la démocratie et aux droits! est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Une culture de surveillance

Retour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2022

Stéphane Leman-Langlois, professeur titulaire, École de travail social et de criminologie, Université Laval et militant au comité surveillance des populations, IA et droits humains de la LDL En 2010, quelques-uns de mes étudiants et moi avons demandé à plus de 600 personnes qui descendaient de nouveaux métrobus du Réseau de transport de la capitale s’ils avaient remarqué l’une des sept caméras installées à bord (en plus de deux microphones) durant leur voyage. Près de 40 % d’entre elles nous ont répondu que non, bien qu’un dôme de 20 cm de diamètre trône déjà à l’entrée, où il faut s’arrêter pour régler son déplacement. L’immense majorité des voyageurs interrogés n’y voyaient par ailleurs aucun inconvénient. Cette indifférence généralisée s’explique par plusieurs facteurs, dont la simple réduction de la taille des caméras et leur intégration esthétique aux endroits où elles sont installées (couleur, matériau, forme). Elle a également souvent été expliquée par l’évolution des perceptions face à la surveillance en général, surtout due à l’omniprésence de stratégies et d’appareils, qui l’a banalisée. À voir les sondages, cette indifférence semble bien s’étendre à la plupart des nouvelles formes de surveillance, même si l’immense majorité d’entre nous se disent aussi préoccupés par la protection de leur vie privée. Cette contradiction s’amoindrit sensiblement lorsqu’on constate que les répondants sont rarement suffisamment préoccupés pour prendre des mesures de protection de base (chiffrement, stratégies et logiciels d’anonymisation, appareils et applications sécurisés, etc.). Cela dit, il n’y a jamais eu de glorieux passé libre de surveillance, avec lequel le contraste serait évident. L’être humain est social et cherche à exister sous l’œil de ses semblables. Les résidents du petit village québécois d’antan, avec la proximité, les commérages et la curiosité, finissaient par tout savoir au sujet de tout le monde. Bref, nous étions déjà indifférents à ces formes de surveillance communautaires – omniprésentes, profondes et totales.L’apparition d’une culture généralisée de surveillance

Objectivement, la différence est qu’aujourd’hui à la fois la collecte, la distribution et la conservation des données ne sont plus (uniquement) horizontales, entre pairs. Certains ont argumenté que la société de l’information a simplement pris la relève lors de la disparition des formes traditionnelles de surveillance. Quoi qu’il en soit, les informations collectées sont désormais bien davantage que de simples souvenirs et acquièrent une existence propre, sujettes à une foule d’usages secondaires, aspirées par de multiples entités non redevables, voire tout bonnement inconnues. C’est dans ce contexte qu’il faut noter l’apparition récente et le développement fulgurant d’une industrie très prospère fondée sur un aspect ou un autre de ce flux intarissable de données personnelles. C’est l’aspect central du concept de capitalisme de surveillance, qu’il faut donc comprendre comme une émanation d’une culture généralisée de surveillance. La plus solide fondation de cette culture est notre participation active et volontaire au système, à la fois pour nous offrir à la surveillance des autres, pour les surveiller ou pour réclamer qu’un tiers (gouvernemental ou privé) le fasse pour nous. Recueillir de l’information est la panacée qu’on oppose à toutes les formes de problèmes, de l’intimidation à l’extérieur de l’école à la qualité de l’air à l’intérieur, de la sécurité du logis à son chauffage, à notre santé, notre conduite et notre assurance automobile, la personnalité de nos intérêts amoureux, etc.Quoi qu’il en soit, les informations collectées sont désormais bien davantage que de simples souvenirs et acquièrent une existence propre, sujettes à une foule d’usages secondaires, aspirées par de multiples entités non redevables, voire tout bonnement inconnues.Paradoxalement, cette course à la surveillance entraîne sa disparition progressive. Non pas au sens où elle cesse d’exister, mais bien parce qu’elle est intégrée à chacune de nos activités, à un point tel qu’elle cesse peu à peu d’être une pratique autonome. Ceci, surtout parce qu’elle est réalisée à l’aide de dispositifs dont la fonction première est tout autre : le thermostat qui sait si quelqu’un est à la maison, notre application de réseautage qui nous permet de scruter la vie des autres, notre application GPS qui révèle notre position, etc. Ceci génère bien sûr une foule de données sur nos com- portements, et une nouvelle industrie multimilliardaire, au point qu’il tient désormais du lieu commun d’affirmer que les données sont le nouveau pétrole. L’État et ses agences ont bien sûr aussi noté ce développement alléchant et, des polices municipales exploitant Facebook aux révélations de Snowden, on a vu et revu qu’il est toujours plus efficace de détourner les données déjà produites par cet assemblage disparate que de développer et d’opérer des systèmes de surveillance dédiés.

Une perte de valeur éventuelle

Il faut toutefois noter que, contrairement à la plupart des ressources naturelles exploitables, dont la quantité diminue à mesure de leur extraction, la quantité d’information personnelle disponible à un usage industriel est vouée à une augmentation exponentielle. L’internet des objets, où pullulent les appareils intelligents produisant et échangeant des informations sur leur utilisateur, générera un flux toujours plus considérable d’information. La simple loi de l’offre prévoit donc une perte proportionnelle de sa valeur, sans compter qu’en moyenne chaque nouvel élément d’information est de moins en moins révélateur (au sens où il ajoute peu, voire rien, au modèle statistique actuariel déjà façonné). Notons de plus que la puissance des publicités ciblées vendues sur les plateformes numériques est en déclin accéléré. Les utilisateurs ne cliquent tout simplement plus dessus, et lorsqu’ils le font c’est par erreur ou par curiosité : elles génèrent donc de moins en moins de revenus1. Bref, à court ou à moyen terme le capitalisme de surveillance, du moins tel que nous le connaissons aujourd’hui, se dirige vers le proverbial mur de brique. Avant de s’en réjouir, par contre, il faut bien comprendre que depuis 20 ans l’internet au complet est structuré pour et par ce système, et pourrait bien s’écrouler avec lui.L’État et ses agences ont bien sûr aussi noté ce développement alléchant et, des polices municipales exploitant Facebook aux révélations de Snowden, on a vu et revu qu’il est toujours plus efficace de détourner les données déjà produites par cet assemblage disparate que de développer et d’opérer des systèmes de surveillance dédiés.

Une culture de surveillance pérenne?

Quoi qu’il en soit, notre culture de surveillance survivra aisément à la disparition ou à l’arrivée de modèles différents d’économie des données personnelles. Heureusement, elle non plus n’est pas aussi blindée, hégémonique qu’il n’y paraît. Elle a entre autres donné naissance à une culture de contre-surveillance : la conscience de la dissémination de renseignements à notre sujet inspire certains d’entre nous à prendre une série de mesures de contournement et de subversion, comme l’inscription de fausses données, la création de comptes multiples et autres stratégies visant à corrompre leur double numérique et à farcir d’erreurs les banques de données. La démocratisation des outils de surveillance a aussi multiplié nos capacités de sous-veillance, comme dirait Steve Mann, avec lesquelles le citoyen réussit à faire pencher la balance un peu plus du côté de la redevabilité des institutions, notamment via la nouvelle visibilité de la police, qui travaille désormais sous les caméras du public. Enfin les Manning, Snowden et autres sonneurs d’alerte sont rapidement, inéluctablement et irrémédiablement diffusés dans l’ensemble de la planète. D’un point de vue citoyen, notre culture de surveillance a simplement besoin d’une nouvelle impulsion qui redirigerait son attention globale plus solidement vers les complexes institutionnels publics, privés et hybrides. On devra également y faire germer la notion que ce système de surveillance est un large réseau, donc plus ou moins solide, plus ou moins opportuniste, plus ou moins capitaliste, libéral ou totalitaire, mais dont les citoyens eux- mêmes constitueront toujours l’immense majorité des nodes.- Tim Hwang, The Subprime Attention Crisis : Advertising and the Time Bomb at the Heart of the Internet, FSG Originals, New York, 2020

L’article Une culture de surveillance est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Pas de quoi contrecarrer le modèle d’affaires des GAFAM

Retour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2022