Revue Droits et libertés

Publiée deux fois par année, la revue Droits et libertés permet d’approfondir la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Réalisée en partenariat avec la Fondation Léo-Cormier, la revue poursuit un objectif d’éducation aux droits.

Chaque numéro comporte un éditorial, les chroniques Un monde sous surveillance, Ailleurs dans le monde, Un monde de lecture, Le monde de l’environnement, Le monde de Québec, un dossier portant sur un thème spécifique (droits et handicaps, droits des personnes aînées, police, culture, droit à l’eau, profilage, mutations du travail, laïcité, etc.) ainsi qu’un ou plusieurs articles hors-dossiers qui permettent de creuser des questions d’actualité. Les articles sont rédigés principalement par des militant-e-s, des représentant-e-s de groupes sociaux ou des chercheuses ou chercheurs.

Créée il y a 40 ans, la revue était d’abord diffusée aux membres de la Ligue des droits et libertés. Depuis, son public s’est considérablement élargi et elle est distribuée dans plusieurs librairies et disponible dans certaines bibliothèques publiques.

Bonne lecture !

Le politique, le Code criminel et la prison

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024

Le politique, le Code criminel et la prison

Jean Claude Bernheim, criminologue et membre du comité de rédaction de la revue et du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention de la Ligue des droits et libertés Il est commun de dire que tout est politique. En ce qui concerne certains faits et gestes, LE politique est incontournable. En effet, dans un État de droit, la criminalisation de certains comportements, choisis parmi d’autres, implique qu’ils doivent être inscrits dans la loi pour être considérés comme des crimes. C’est ce qui prévaut dans le Code criminel. Examinons tout d’abord le vol. L’article 322 (1) prévoit que « Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée …». C’est simple, clair et facile à comprendre. [caption id="attachment_19976" align="alignleft" width="448"] Renaissance par JL | Projet Société Elizabeth Fry 2024.[/caption]

L’article 334 concerne les sanctions possibles et établit que « sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol » sera condamné à une amende ou un emprisonnement, ou les deux, accompagné probablement d’un casier judiciaire. Cela nous permet de comprendre que le vol à l’étalage constitue un crime alors que la publicité trompeuse, le miroir du vol à l’étalage, est gérée par une autre loi, ce qui évite la criminalisation des personnes qui ont rédigé et diffusé la publicité incriminée, ainsi que des personnes qui en ont tiré profit. C’est pourquoi des voleuses et voleurs à l’étalage se retrouvent en prison et les propriétaires de commerces n’y sont pas. Il en est de même pour les fraudes sur la TVQ et la TPS, qui sont prises en compte par d’autres lois que le Code criminel.

Cette discrimination étant inscrite dans le Code criminel, les policier-ère-s, les procureur-e-s de la Couronne et les juges, dans l’application de leur mandat, seront appelés à intervenir lors de vols à l’étalage auprès de personnes généralement marginalisées, précaires ou jeunes, mais jamais auprès de commerçant-e-s voleurs. Confrontés à un seul type de voleur, l’image d’une société compartimentée ne peut que s’imposer, et ainsi conforter la pratique du profilage social.

[caption id="attachment_19977" align="alignright" width="448"]

Renaissance par JL | Projet Société Elizabeth Fry 2024.[/caption]

L’article 334 concerne les sanctions possibles et établit que « sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol » sera condamné à une amende ou un emprisonnement, ou les deux, accompagné probablement d’un casier judiciaire. Cela nous permet de comprendre que le vol à l’étalage constitue un crime alors que la publicité trompeuse, le miroir du vol à l’étalage, est gérée par une autre loi, ce qui évite la criminalisation des personnes qui ont rédigé et diffusé la publicité incriminée, ainsi que des personnes qui en ont tiré profit. C’est pourquoi des voleuses et voleurs à l’étalage se retrouvent en prison et les propriétaires de commerces n’y sont pas. Il en est de même pour les fraudes sur la TVQ et la TPS, qui sont prises en compte par d’autres lois que le Code criminel.

Cette discrimination étant inscrite dans le Code criminel, les policier-ère-s, les procureur-e-s de la Couronne et les juges, dans l’application de leur mandat, seront appelés à intervenir lors de vols à l’étalage auprès de personnes généralement marginalisées, précaires ou jeunes, mais jamais auprès de commerçant-e-s voleurs. Confrontés à un seul type de voleur, l’image d’une société compartimentée ne peut que s’imposer, et ainsi conforter la pratique du profilage social.

[caption id="attachment_19977" align="alignright" width="448"] Renaissance par JL | Projet Société Elizabeth Fry 2024.[/caption]

Face à la méconnaissance du système de justice pénale et criminelle par la majorité de la population, il est impérieux de se pencher sur le contenu du Code criminel. Cette loi détermine l’intervention de la police, des procureur-e-s de la Couronne, des tribunaux, des institutions de la gestion des peines. Elle prévoit également les conséquences du casier judiciaire, qui affectent essentiellement des pauvres, des sans-pouvoir, des Autochtones, de personnes racisées, puisqu’il est exceptionnel que des médecins, des ingénieur-e-s, des avocat-e-s et des politicien-ne-s, entre autres, soient poursuivi-e-s en vertu du Code criminel. On peut difficilement mettre en doute que, dans les prisons et les pénitenciers, rares sont celles et ceux qui viennent de groupes sociaux dits de la classe moyenne ou supérieure. Cette observation empirique mérite d’être prise en compte, et surtout d’être expliquée. Cela n’a encore jamais été vraiment fait, alors qu’une dimension importante de ce dossier est soulevée, celle du profilage social et de la discrimination systémique.

On pourrait citer d’autres comportements, comme la corruption, pour démontrer que les corporations professionnelles sont là d’abord et avant tout pour protéger leurs membres et éviter la criminalisation de leurs comportements par le biais de leur syndic et de leur comité de discipline. Ces organisations se substituent ainsi au processus de criminalisation de comportements qui relèveraient autrement du droit criminel. Ainsi, les député-e-s, tant fédéraux que provinciaux, adoptent des « dispositions contraires des lois » en créant des «tribunaux d’exception» pour ces professionnel-le-s, tels que les Comités de discipline des ordres professionnels.

Pour paraphraser ironiquement le philosophe anglais Bertrand Russell (1872-1970), avançons que les hommes puissants sont toujours vertueux et les faibles toujours méchants.

En 1970, le Parlement a créé la Commission de réforme du droit du Canada (CRDC). Dans son programme de recherches, publié en mars 1972, la CRDC estimait que « le rôle du droit pénal est objet de confusion et de controverse. Les objectifs du droit pénal feront donc l’objet d’une étude constante en fonction de l’évolution de la société canadienne. Au terme de cette discussion, nous devrions pouvoir énoncer succinctement les objectifs du droit pénal et en faire le préambule d’un nouveau code ». Ce souhait n’a jamais été exaucé.

Renaissance par JL | Projet Société Elizabeth Fry 2024.[/caption]

Face à la méconnaissance du système de justice pénale et criminelle par la majorité de la population, il est impérieux de se pencher sur le contenu du Code criminel. Cette loi détermine l’intervention de la police, des procureur-e-s de la Couronne, des tribunaux, des institutions de la gestion des peines. Elle prévoit également les conséquences du casier judiciaire, qui affectent essentiellement des pauvres, des sans-pouvoir, des Autochtones, de personnes racisées, puisqu’il est exceptionnel que des médecins, des ingénieur-e-s, des avocat-e-s et des politicien-ne-s, entre autres, soient poursuivi-e-s en vertu du Code criminel. On peut difficilement mettre en doute que, dans les prisons et les pénitenciers, rares sont celles et ceux qui viennent de groupes sociaux dits de la classe moyenne ou supérieure. Cette observation empirique mérite d’être prise en compte, et surtout d’être expliquée. Cela n’a encore jamais été vraiment fait, alors qu’une dimension importante de ce dossier est soulevée, celle du profilage social et de la discrimination systémique.

On pourrait citer d’autres comportements, comme la corruption, pour démontrer que les corporations professionnelles sont là d’abord et avant tout pour protéger leurs membres et éviter la criminalisation de leurs comportements par le biais de leur syndic et de leur comité de discipline. Ces organisations se substituent ainsi au processus de criminalisation de comportements qui relèveraient autrement du droit criminel. Ainsi, les député-e-s, tant fédéraux que provinciaux, adoptent des « dispositions contraires des lois » en créant des «tribunaux d’exception» pour ces professionnel-le-s, tels que les Comités de discipline des ordres professionnels.

Pour paraphraser ironiquement le philosophe anglais Bertrand Russell (1872-1970), avançons que les hommes puissants sont toujours vertueux et les faibles toujours méchants.

En 1970, le Parlement a créé la Commission de réforme du droit du Canada (CRDC). Dans son programme de recherches, publié en mars 1972, la CRDC estimait que « le rôle du droit pénal est objet de confusion et de controverse. Les objectifs du droit pénal feront donc l’objet d’une étude constante en fonction de l’évolution de la société canadienne. Au terme de cette discussion, nous devrions pouvoir énoncer succinctement les objectifs du droit pénal et en faire le préambule d’un nouveau code ». Ce souhait n’a jamais été exaucé.

Confrontés à un seul type de voleur, l’image d’une société compartimentée ne peut que s’imposer, et ainsi conforter la pratique du profilage social.Dans l’introduction de son point de vue sur Le droit pénal dans la société canadienne, sans remettre en question les fondements du système de justice criminelle, Mᵉ Jean Chrétien, alors ministre fédéral de la Justice, posait, en 1982, quelques questions que l’on peut considérer encore aujourd’hui comme d’une grande actualité, bien qu’elles seraient assurément formulées autrement.

« Doit-on régler les querelles domestiques1, qui souvent comportent des actes de violence ou des menaces, en portant des accusations criminelles ou doit-on essayer de réconcilier les parties grâce à la médiation des organismes de services sociaux ? Doit-on criminaliser les infractions dites “sans victimes” ou “consensuelles” comme l’usage abusif des drogues, la prostitution, les jeux de hasard et la pornographie ? Doit-on soumettre les infractions mineures contre les biens au processus ordinaire du système pénal même si le contrevenant est disposé à indemniser la victime ? Doit-on considérer une personne morale comme criminelle si, au lieu de respecter ses obligations à l’égard de la protection de l’environnement, elle se contente de payer les amendes qu’elle encourt pour la violation répétée des règlements ? Doit-on encourager, tolérer ou interdire la “négociation des plaidoyers” ?2 ».

Toutes ces questions, et bien d’autres, devaient être « soumises à la considération du Parlement et du public au cours des prochaines années ». Nous attendons toujours.Comment expliquer un tel constat?

Gérard Loriot résume bien le concept de pouvoir politique : « C’est la capacité que possède un groupe d’obliger d’autres groupes à faire ou à ne pas faire quelque chose, sous peine de sanction, grâce au monopole de la force que ce groupe exerce sur un territoire. Mais le pouvoir politique génère sans cesse des conflits, parce que les humains font rarement l’unanimité quant à son exercice ». Loriot précise que « les sociétés modernes ont tendance à trouver des produits de remplacement au pouvoir politique et à échanger la force, la violence et les armes, fondement de ce pouvoir, contre des images et des messages moins brutaux. Plus une société devient développée sur le plan politique, plus elle cherche à cacher la violence que constitue le pouvoir et à la remplacer par des luttes idéologiques, des symboles, des idéogrammes, des uniformes, des suggestions qui l’apparentent à l’influence3 ». Selon Althusser, « il est indispensable de tenir compte, non seulement de la distinction entre pouvoir d’État et appareil d’État, mais aussi d’une autre réalité qui est manifestement du côté de l’appareil (répressif) d’État, mais ne se confond pas avec lui [...] les appareils idéologiques d’État dont la religion, l’école, la famille, le droit, le système politique, les syndicats, l’information, la culture font partie4 ». Ainsi, le pouvoir de l’État consiste en l’adoption de législations qui vont assurer la mise en place des appareils idéologiques d’État pour en assurer la pérennité. Quant au fonctionnement des prisons et des pénitenciers, tout comme celui des écoles et du système de santé, il est la résultante des prescriptions législatives adoptées en toute connaissance de cause par les député-e-s. C’est d’ailleurs ce que résume bien Angela Davis :« Depuis les années 1980, le système carcéral est de plus en plus imbriqué dans la vie économique, politique et idéologie des États-Unis ainsi que dans la distribution internationale des marchandises, de la culture et de l’idéologie états-uniennes. Par conséquent, le complexe carcéro-industriel représente bien plus que la somme de toutes les prisons de notre pays. C’est un réseau de liens symbiotiques tissé entre les communautés pénitentiaires, les sociétés multinationales, les conglomérats des médias, les syndicats de gardiens de prison et les institutions législatives et judiciaires5».

Les articles du présent numéro donnent une bonne idée de la réalité que LE politique instaure et cautionne sans état d’âme.- Notons qu’il s’agit d’une terminologie d’une autre époque.

- Jean Chrétien, Le droit pénal dans la société canadienne, Ottawa, août 1982, 9.

- Gérard Loriot, Pouvoir, idéologies et régimes politiques, Éditions Études Vivantes, Laval, 1992, 57 et 62.

- Louis Althusser, Idéologie et appareils idéologiques d’État, La Pensée, 1970 ; Positions, Paris, Éditions sociales, 1976, 67-125.

- Angela Yvonne Davis, La prison est-elle obsolète? traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Peronny, Vauvert, Au Diable Vauvert, 2014. En ligne, version 2017 : https://paris-luttes.info/IMG/pdf/davis_prison.pdf

L’article Le politique, le Code criminel et la prison est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Apprendre ensemble l’innu-aimun

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2023 / hiver 2024

Apprendre ensemble l’innu-aimun

Isabelle Jourdain, Innue, conseillère en développement de la langue innue, Institut Tshakapesh Si on recule dans le temps, dans l’histoire du Canada, le Canada a toujours tenu des dispositions dans sa législation pour assimiler et émanciper les Indiens ou les Sauvages, notamment par l’adoption de la Loi sur les Indiens en 1876. En effet, cette Loi forçait les Indiens à s’émanciper1 entre autres en allant aux études supérieures ce qui entrainait automatiquement la perte de leur statut d’Indien. Certains articles ont été abrogés à ce jour parce qu’ils ont été considérés à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. D’ailleurs, les pensionnats destinés aux enfants autochtones ont vu le jour vers les années 1880 et le dernier a fermé ses portes fin 1990. Ce système a été imposé aux peuples autochtones dans le cadre d’un vaste ensemble d’efforts délibérés d’assimilation visant à détruire leurs cultures, leurs identités et en voulant tuer l’Indien dans l’enfant. Il est important de considérer ces raisons majeures qui ont joué un rôle déterminant dans l’enseignement et l’apprentissage des langues autochtones. Ce sont ces obstacles qui ont mené à une crise identitaire et une réappropriation de la culture. De ces faits, l’Institut Tshakapesh, un organisme politique de défense des droits des Premières nations atikamekw et montagnais (autrefois le CAM), a été créé en 1978. C’est grâce à la demande d’aînées constatant une grande diminution de la langue et de la culture innue que cet établissement a vu le jour. Aujourd’hui, l’Institut Tshakapesh est au service des communautés membres et de la Nation innue, œuvre à la sauvegarde et à la promotion de l’innuaitun (culture innue) et de l’innu-aimun (langue innue) ; il assure un soutien à la conservation du patrimoine culturel à l’aménagement linguistique et encourage l’expression artistique. L’Institut Tshakapesh joue un rôle déterminant dans l’éducation notamment dans la réussite éducative et le développement identitaire de la jeunesse innue.Il est important de considérer ces raisons majeures [les efforts délibérés d’assimilation] qui ont joué un rôle déterminant dans l’enseignement et l’apprentissage des langues autochtones. Ce sont ces obstacles qui ont mené à une crise identitaire et une réappropriation de la culture.

Des obstacles à la préservation de la langue

Le principal obstacle à l’enseignement et à l’apprentissage de la langue innue est éventuellement le nombre d’heures de cours donnés en classe. Il est clair qu’une heure de cours par semaine en innu-aimun n’est pas suffisant pour sauvegarder la langue. L’application des exigences du ministère de l’Éducation dans les établissements scolaires des communautés fait en sorte qu’il n’est pas envisageable d’avoir un nombre d’heures d’enseignement plus élevé. De plus, l’effervescence de la technologie numérique dans les langues dominantes a pris une place majeure dans les communautés. Les étudiantes qui sont dans l’obligation de quitter leur communauté pour aller étudier dans les centres urbains rencontrent aussi des obstacles quant à l’apprentissage de la langue innue.Apprendre ensemble

Dans un autre ordre d’idée, l’Institut Tshakapesh travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires afin de préserver et promouvoir la culture et la langue innue. Pour nommer que quelques travaux entamés et réalisés, il a Innuaimun.ca, un site web trilingue que toute personne qui s’intéresse à la langue innue peut consulter. Un large éventail d’outils s’y trouvent, tels que : le dictionnaire en ligne, la grammaire, les histoires orales, une série d’une dizaine de leçons avec une soixantaine d’exercices interactifs et bien plus encore. Il y a également le programme d’aide aux artistes et artisannes innues qui représente un appui financier pour l’avancement de la carrière d’un artiste ou d’un artisan faisant partie d’une communauté membre de l’Institut Tshakapesh. Le comité Auetissmak Kaianuet formé d’enseignants du préscolaire ainsi que d’enseignants en innu-aimun organise des rencontres afin de mieux les outiller et partager leurs réussites. Il y a également des ateliers de transmission de la culture donnés par les aînées.En chantier

L’aménagement linguistique est un plan où les réalités linguistiques propres à chaque communauté sont prises en considération afin de développer la meilleure stratégie pour la promotion et la défense de la langue innue. En somme, les obstacles liés à l’enseignement et l’apprentissage des langues sont encore bien présents. Cependant, les projets entamés et réalisés permettent aux communautés desservies par l’Institut Tshakapesh de promouvoir et préserver la langue innue et la culture dans le contexte actuel, en cette Décennie des langues autochtones. C’est en se réappropriant notre culture et notre identité et en faisant la paix avec le passé que nous allons trouver un moyen de s’affranchir dans toutes les domaines de nos vies autant pour les jeunes que pour les adultes.L’article Apprendre ensemble l’innu-aimun est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Le Protecteur du citoyen, un pouvoir limité

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024

Le Protecteur du citoyen, un pouvoir limité

Daniel Poulin-Gallant, criminologue, directeur chez Alter Justice Le Protecteur du citoyen (PC) joue un rôle bien particulier qu’il est important d’examiner. Créée en 1968 à la suite de l’adoption de la Loi sur le Protecteur du citoyen (LPC), cette organisation a le mandat de recevoir, d’examiner et de traiter les plaintes des citoyen-ne-s envers l’administration publique1. Sa mission est d’assurer le respect des droits des citoyen-ne-s dans leurs relations avec les services publics ainsi que de veiller à l’intégrité et à l’amélioration desdits services. Le PC se veut donc, en quelque sorte, le chien de garde de la société vis-à-vis du gouvernement du Québec. [caption id="attachment_20273" align="aligncenter" width="448"] E-motion, Ya basta!, La liberté est l’oxygène de l’âme.

E-motion, Ya basta!, La liberté est l’oxygène de l’âme.Artistes : Caroline, Marie-Pier, Esther, Mélanie.[/caption] L’organisation a le rôle tout particulier d’être l’ombudsman correctionnel en ce qui concerne les prisons gérées par le gouvernement du Québec. Il surveille donc les instances de contrôle des populations criminalisées et de la gestion des sentences ordonnées par l’appareil de justice pénale. Autrement dit, le PC scrute les actions du ministère de la Sécurité publique et des établissements de détention afin de s’assurer qu’ils respectent leurs obligations légales et les droits des personnes incarcérées. Son rôle est similaire à celui des organismes parapublics que l’on retrouve dans d’autres provinces (Ombudsperson British Columbia, Alberta Ombudsman, Ombudsman Ontario, etc.).

Des constats récurrents

Dans ses rapports annuels – et ses rapports d’enquêtes spéciales – plusieurs constats reviennent de façon assez régulière, et ce, depuis au moins le début des années 1980. Il est question entre autres d’atteintes aux droits des personnes incarcérées prévus dans la Loi sur le système correctionnel du Québec et protégés par les Chartes québécoise et canadienne, de délais et d’attentes déraisonnables pour avoir accès à des services de base (soins de santé, programmes, visites, etc.) ainsi que de lacunes dans la gestion des sentences. Les rapports annuels d’Alter Justice, organisme en défense des droits des personnes judiciarisées et incarcérées, abondent en ce sens. Lorsque le PC reçoit des plaintes des citoyen-ne-s, en communauté ou en prison, une évaluation est effectuée afin de savoir si la plainte est recevable. La plainte peut ensuite être prise en compte et examinée, ou rejetée. Il arrive aussi qu’aucune suite ne soit donnée aux plaintes, parce que la personne plaignante qui était incarcérée a été libérée avant le traitement de sa plainte. En 2022-2023, un peu moins de 10 % des appels et des plaintes déposées au PC ont été considérées comme fondées. Cette faible proportion est constante depuis au moins 2018-2019. C’est donc dire que la majorité des plaintes sont jugées non fondées ou sont réorientées vers d’autres ressources externes2. Est-ce le rôle de l’organisation qui est mal compris par la population carcérale, comme on l’entend parfois, ou la situation appelle-t-elle plutôt à examiner le traitement des plaintes qu’effectue le PC et à envisager une réforme de son rôle ?L’opacité des travaux et enquêtes du Protecteur du citoyen en matière correctionnelle fait écho à l’opacité des services correctionnels du Québec. Comment faire, dans une telle situation, pour obtenir de l’information claire, précise et à grande échelle sur les réalités carcérales ?Cette question mérite d’être posée et fait écho aux expériences partagées par des femmes interviewées dans le cadre d’une recherche d’Ismehen Melouka (2021), candidate au doctorat en criminologie à l’Université de Montréal3. Les femmes rencontrées à l’Établissement de détention pour femmes de Laval (appelé le Leclerc) ont presque toutes mentionné que les processus de plaintes ne leur sont pas expliqués et que c’est souvent par les propos rapportés par d’autres détenues qu’elles s’informent. Les intervenant-e-s d’Alter Justice entendent aussi de tels témoignages dans leur pratique, et ce, assez régulièrement. Pourtant, l’information nécessaire à la défense de ses droits devrait être clairement offerte aux personnes incarcérées par les autorités carcérales. Des femmes interrogées par Melouka font également part du fait qu’elles se retiennent de formuler des plaintes, non seulement par manque de connaissances, mais également par manque de confiance, par peur de représailles par des agents correctionnels et d’autres détenues, ainsi que par crainte d’aggraver la situation. Et lorsque des femmes entreprennent un processus de plainte, plusieurs conséquences sont relatées, telles qu’une perte de privilèges (se promener librement, travailler et passer du temps à l’extérieur de la cellule) et des mesures disciplinaires non justifiées à leur endroit ainsi qu’à l’ensemble de leur unité (obligation d’effectuer des travaux, fouilles de cellules abusives et deadlocks). Nombreux sont les témoignages de personnes disant que « cela ne sert à rien » ou relatant que la situation problématique n’a pas changé à la suite d’une plainte. Le PC n’évalue pas l’appréciation des personnes incarcérées concernant son traitement des plaintes. En réponse à une demande d’accès à l’information, le PC déclarait en juin 2023 que « les personnes incarcérées ne sont pas sondées dans le cadre de [ses] sondages de satisfaction de la clientèle ». Mentionnons par ailleurs que les rapports annuels du PC ne font pas mention des problématiques sur lesquelles l’organisation se penche et de celles sur lesquelles elle refuse de se pencher. En effet, les rapports annuels et les informations rendues publiques sont avares de détails, outre quelques cas triés sur le volet et présentés dans des encadrés. Il est difficile dans un tel contexte de connaître la nature des informations transmises par l’équipe du PC aux personnes incarcérées et la pertinence de ces informations.

Visites des établissements de détention par le Protecteur du citoyen, 2015-2023

| Établissements | 2015- 2016 | 2016- 2017 | 2017- 2018 | 2018- 2019 | 2019- 2020 | 2020- 2021 | 2021- 2022 | 2022- 2023* | Total |

| Amos | 1 | 1 | |||||||

| Baie-Comeau | 1 | 1 | |||||||

| Montréal- Bordeaux | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||

| Hull | 1 | 1 | 2 | ||||||

| Leclerc-Laval | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||

| New-Carlisle | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||

| Percé | 1 | 1 | 2 | ||||||

| Québec (homme) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||

| Québec (femmes) | 1 | 1 | 2 | ||||||

| Rivières-des- Prairies (RDP) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||

| Rimouski | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||

| Roberval | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||

| Sept-Iles | 1 | 1 | |||||||

| Sherbrooke | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||

| Sorel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||

| Saint-Jérôme | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||

| Trois-Rivières | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||

| Total | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 50 |

Peu de collaboration avec le communautaire

Les organismes travaillant en défense collective des droits mentionnent n’avoir pas ou peu de relation avec le PC. Aucune mention n’est faite sur le site Web du PC concernant une collaboration avec des organisations de la société civile, par exemple des organismes communautaires œuvrant pour la défense des droits des personnes incarcérées. La seule exception se trouve dans le plan stratégique 2023-2028, où il est fait mention de partenaires autochtones et inuit. Autrement, la seule mention d’organisations, sans en préciser la nature, se retrouve dans le processus de plaintes, signalant que celles-ci peuvent être déposées au nom de citoyen-ne-s. Cela suggère que pour le PC, le rôle des organismes communautaires se résume à une courroie de transmission des plaintes des populations visées. Cela donne une apparence de travailler en solo, tout en se souciant peu de la rétroaction des organismes sur le terrain, alors que ceux-ci soutiennent les personnes vivant des difficultés et peuvent identifier des problématiques systémiques au sein du système carcéral.Un manque de transparence

Le PC effectue très peu de visites des établissements de détention du Québec, ce qui soulève des questions sur son travail d’enquête. Selon des données obtenues par le biais de la Loi de l’accès à l’information4 par la Ligue des droits et libertés (LDL) et Radio-Canada, le nombre de visites annuelles, entre 2015-2016 et 2022-2023, est faible5. Au 28 août 2023, il y a cinq établissements de détention qui n’ont pas reçu de visite du PC depuis 2018-2019 ce qui inclut la période de la pandémie. Le PC ne rend pas publics ni les rapports sur les enquêtes qu’il effectue à la suite de plaintes, ni les rapports de ses visites des établissements de détention ou les enjeux sur lesquels il enquête : « […] les rapports produits suivant les visites demeurent confidentiels, tant pour les citoyens que pour les médias6 ». Cette citation provient d’un article journalistique au sujet de l’absence de visites à la prison de Hull en six ans, et la fin de non-recevoir opposée au journaliste ayant formulé une demande d’accès à l’information. Le Protecteur justifie ce refus de divulguer des documents et informations par le fait que ses enquêtes sont conduites privément en vertu de la LPC. « Les renseignements et documents obtenus lors d’une enquête sont confidentiels et inaccessibles, même pour la personne concernée » peut-on lire sur le site Web de l’organisation. L’opacité des travaux et enquêtes du PC en matière correctionnelle fait écho à l’opacité des services correctionnels du Québec. Comment faire, dans une telle situation, pour obtenir de l’information claire, précise et à grande échelle sur les réalités carcérales ? Cela est d’autant plus vrai sachant que plusieurs personnes incarcérées ne portent pas plainte lorsque leurs droits sont bafoués, par peur de représailles. Cette opacité est exacerbée par le peu de communications publiques du PC, en dehors de ses rapports annuels et des rapports spéciaux portant sur des enjeux spécifiques.Conclusion

La lecture des rapports annuels du PC permet de constater que l’institution prend au sérieux son rôle d’enquêteur des institutions publiques, notamment du milieu correctionnel. Il est indéniable que la société québécoise gagne à avoir un organisme public de surveillance des institutions publiques. Toutefois, l’opacité des processus et le manque de collaboration avec les acteurs communautaires sont le bât qui blesse. Comment faire confiance à une institution qui garde pour elle ses résultats d’enquête et qui les partage uniquement dans des contextes bien paramétrés ? Il est compréhensible de vouloir protéger la vie privée des personnes touchées par ces révélations, mais des façons de faire existent afin de garantir l’anonymat tout en alertant le public de situations problématiques. Une action pertinente de décloisonnement serait d’établir des relations de concertation avec les acteurs du milieu communautaire. Plusieurs voix demandent que des comités d’experts, des élu-e-s et des organisations de la société civile puissent également visiter de façon régulière et aléatoire tous les centres de détention du Québec. Alter Justice affirme même que ces visites devraient être faites plus souvent que le plan peu ambitieux annoncé par le Protecteur dans son rapport annuel 2023 qui est d’un minimum d’une fois aux quatre ans pour chaque centre de détention. Bref, il y a matière à se questionner sur la vision que le PC a de son rôle en tant qu’ombudsman correctionnel tout en exigeant beaucoup plus de transparence de sa part.- Ministères et organismes publics, réseau de la santé et des services sociaux, et services

- Protecteur du citoyen, Rapport annuel 2022-2023, 124. Les autres catégories sont les plaintes interrompues et celles sur lesquelles le Protecteur déclare ne pas pouvoir se prononcer.

- I. Melouka, A., Manirabona, J-A. Wemmers, Un accès difficile et une mobilisation déficiente : rapport sur les expériences des femmes incarcérées et l’usage des mécanismes de plaintes et de griefs en établissement carcéral, Rapport, Université de Montréal, 2021.

- Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

- Voici la réponse de la personne responsable de l’accès à la suite d’une question de la LDL demandant s’il existe une définition du mot visite : « Il n’y a pas de définition officielle de ce que constitue une visite d’un établissement de détention. De manière générale, ce genre de visite vise la grande majorité des secteurs, sans nécessairement inclure l’ensemble de ceux-ci. Il peut également arriver qu’une visite soit effectuée pour un mandat précis. Puisque nos enquêtes sont menées privément, nous ne pouvons détailler davantage tous les cas de figure. »

- C. Lalande, 2023, 22 septembre. Op. cit.

L’article Le Protecteur du citoyen, un pouvoir limité est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Pinel : Les cas complexes crient au secours !

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024

Pinel : Les cas complexes crient au secours !

Jean-François Plouffe, chargé de dossiers et de communications, Action Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal 1961 : Jean-Charles Pagé publie Les fous crient au secours, le récit de son internement de près d’un an à l’asile Saint-Jean-de-Dieu, devenu plus tard l’hôpital Louis-Hyppolite-Lafontaine et aujourd’hui l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal1. Il consacre un chapitre aux sinistres Salles à cellules, le repaire des malades qui ont manqué à la discipline :« La façade comprend de lourdes portes de bois ayant au moins six pouces d’épaisseur, consolidées de deux verrous aux extrémités. Au centre, une énorme chaîne et un robuste cadenas. Sur l’uniformité de la porte, un judas de huit pouces carrés muni d’un carreau détachable qu’ouvrent les gardiens à l’occasion, afin de vérifier si le captif n’est pas mort. […]

Dans la pénombre d’une cellule, on aperçoit un homme maigre n’ayant pour tout vêtement que la salopette gris-bleu spéciale à cette salle. […]

-

-

- Depuis combien de jours es-tu ici ?

- Un an, quatre mois, dix-sept jours.

- Sans jamais sortir de cette cellule ?

- Non, toujours enfermé. […]

-

À voix basse, je demande au gardien la cause de son incarcération.

Il a frappé une sœur. »

On pourrait penser que ces méthodes brutales, arbitraires, inhumaines et dégradantes n’ont plus cours de nos jours dans nos établissements de santé mentale où règnent l’excellence, les bonnes pratiques et l’amélioration continue. Malheureusement, elles existent toujours… 2024 : Après avoir commis un crime violent, Gilbert2 est détenu depuis six ans à l’Institut de psychiatrie légale Philippe-Pinel (Pinel). À la suite de conflits qui l’ont opposé à des membres du personnel, il est confiné depuis sept mois à sa chambre, 24 heures par jour. S’il doit sortir, par exemple pour aller à la douche, il est menotté aux poignets et enchaîné aux chevilles. Lors de très rares et très courtes sorties à l’extérieur, il est enchaîné à un fauteuil roulant. Gilbert est un cas complexe, selon la terminologie de l’établissement. Sa situation n’est pas exceptionnelle. Des dizaines de personnes incarcérées à Pinel subissent ou ont subi un traitement semblable au sien.« Je suis un sportif, j’aimerais dépenser mon énergie, ça m’aiderait à me recentrer et ça me permettrait peut-être de diminuer mes doses de médicaments. Je voudrais apprendre un métier et reprendre une vie un peu plus normale. Au lieu de ça, je perds mon temps dans ma cellule à regarder les murs » déplore Gilbert.

Le Code criminel prévoit que les mécanismes liés à la non-responsabilité pour cause de troubles mentaux n’ont pas pour but de punir les personnes concernées, puisque l’acte qu’elles ont posé n’engage pas leur responsabilité criminelle. À l’usage, pourtant, les conséquences de ce plaidoyer peuvent être beaucoup plus contraignantes qu’une peine d’emprisonnement. Elles sont si contraignantes que ce sont souvent les procureur-e-s de la Couronne qui enclenchent le processus. Contrairement à une sentence de prison, un suivi par la Commission d’examen des troubles mentaux3 (CETM) n’a pas de durée prédéfinie et peut être beaucoup plus difficile à vivre qu’un séjour en prison.En pratique, il règne à Pinel, tout comme dans la plupart des établissements institutionnels en santé mentale, une culture directement héritée des asiles d’aliéné-e-s. C’est une culture basée sur la méfiance, l’autoritarisme et le rapport de force.On retrouve des personnes suivies par la CETM dans différents établissements du réseau de la santé mais c’est l’Institut Pinel qui porte le mandat de « l’évaluation, la garde et le traitement des accusés déclarés inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables et soumis à une décision de détention stricte en raison du risque très élevé qu’ils représentent pour la sécurité publique4 ». C’est à cet endroit que se concentrent la plupart des cas complexes, comme Gilbert. Pinel fait étalage de sa vision où « le patient est au centre des soins et services qu’il reçoit, où la primauté de l’individu est un enjeu quotidien et qui se distingue par son désir de toujours être à l’affût des meilleures pratiques5 ». En pratique, il règne à Pinel, tout comme dans la plupart des établissements institutionnels en santé mentale, une culture directement héritée des asiles d’aliéné-e-s, que Jean-Charles Pagé a très bien décrite au fil de son récit. C’est une culture basée sur la méfiance, l’autoritarisme et le rapport de force. Si la personne collabore au traitement préconisé par les soignant-e-s, elle sera valorisée et cheminera sur la voie du rétablissement. Si elle s’oppose ou émet des réserves ou des questionnements, souvent en raison des importants effets secondaires physiques et psychiques que les médicaments provoquent chez elle, elle fera face aux contraintes, à l’intimidation et à l’autoritarisme et même à l’hostilité des soignant-e-s, souvent amplifiés par des décisions obtenues auprès des tribunaux.

Pour les cas complexes, tout se passe comme si on voulait casser par la force et par des manœuvres punitives la résistance de la personne aux interventions décrétées par les psychiatres et les autres membres de l’équipe traitante, sans jamais se demander si d’autres options peuvent exister.À Pinel, la culture des asiles d’aliéné-e-s est d’autant plus présente qu’elle est légitimée en amont par le tribunal et qu’elle s’appuie sur la commission passée d’un acte criminel. La personne n’est pas que folle, elle a aussi un passé violent qui légitime les abus de droit dont elle fait l’objet. Pour les cas complexes, tout se passe comme si on voulait casser par la force et par des manœuvres punitives la résistance de la personne aux interventions décrétées par les psychiatres et les autres membres de l’équipe traitante, sans jamais se demander si d’autres options peuvent exister. À Saint-Jean-de-Dieu, dans les années 1960, on avait une expression pour ça. Les gardien-ne-s disaient : Y va d’y goûter comme il faut… Résultat, un nombre non négligeable de personnes référées vers Pinel pour y obtenir des soins favorisant leur réinsertion sociale n’en sortiront jamais plus. Elles y auront vécu, parfois pendant des décennies, une accumulation de frustrations et de vexations qui ont aggravé les difficultés émotionnelles réelles avec lesquelles elles étaient aux prises et qu’on devait les aider à surmonter. À Pinel, comme dans tout le réseau québécois de la psychiatrie, il faut explorer des avenues autres que la médication, améliorer la capacité d’écoute des équipes soignantes et associer davantage les personnes concernées à l’élaboration de leurs traitements. En d’autres termes, délaisser l’approche autoritariste traditionnelle pour miser davantage sur les forces des personnes, sur leurs talents et sur leur motivation à acquérir le maximum d’autonomie. Moins d’un mois après la publication de Les fous crient au secours, le gouvernement Lesage mettait en place une commission d’étude des hôpitaux psychiatriques, la Commission Bédard, qui a mené à des changements importants dans les conditions d’hébergement et de traitement des personnes porteuses de diagnostic en santé mentale. Plus de 60 ans après la Commission Bédard, le gouvernement du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux devraient de nouveau prendre les moyens pour mettre un terme aux privations de droits et de dignité imposées quotidiennement aux cas complexes de Pinel et à de trop nombreux autres utilisatrices et utilisateurs de services en psychiatrie.

- Jean-Charles Pagé, Les fous crient au secours, réédition présentée par Jérémie Dhavernas et Anaïs Dupin, Montréal, Éditions Écosociété,

- Le nom de la personne a été changé pour préserver sa vie privée.

- « La Commission d’examen des troubles mentaux relève du Tribunal administratif du Québec. Elle a entre autres pour mandat d’évaluer « l’importance du risque que représente une personne accusée [d’un délit criminel] pour la sécurité du public, en fonction, notamment, de son état Elle décide si la personne doit être libérée, avec ou sans condition. Si elle décide que la personne doit être détenue dans un hôpital, elle fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité du public. » En ligne : https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/sante-mentale/commission-d-examen-des-troubles-mentaux/role

- En ligne : https://pinel.qc.ca/qui-sommes-nous/

- Ibid.

L’article Pinel : Les cas complexes crient au secours ! est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Contre vents et marées : liens avec un proche incarcéré

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024

Contre vents et marées : liens avec un proche incarcéré

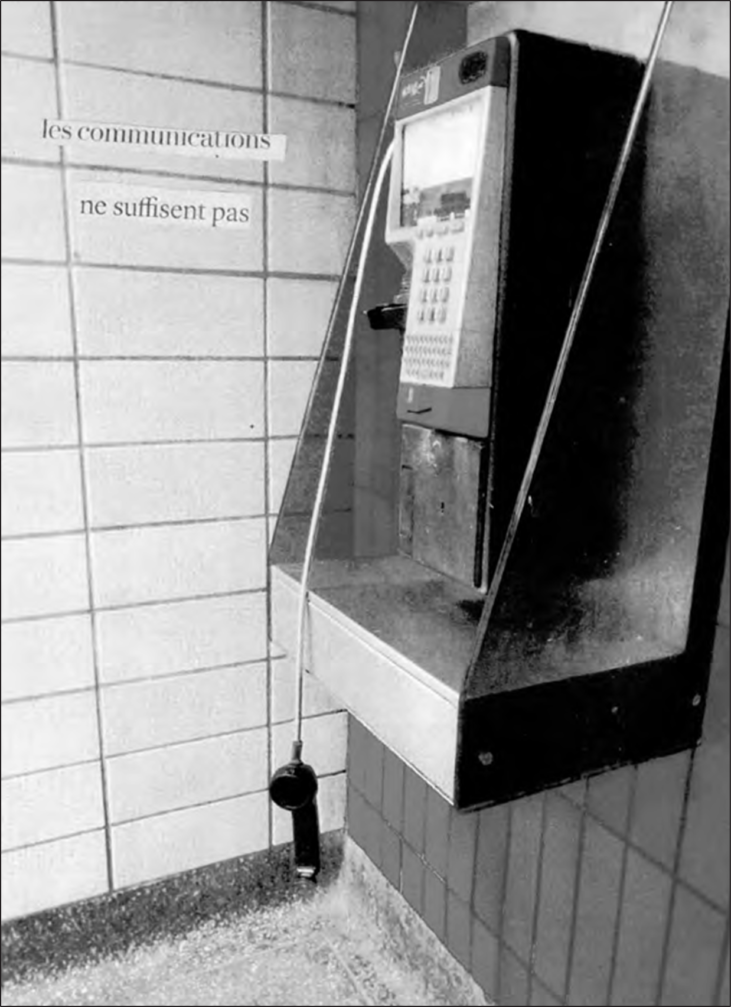

Sophie Maury, directrice générale de Relais Famille La réinsertion sociale est au cœur de la Loi sur le système correctionnel du Québec1. Elle est à la fois l’un des mandats des services correctionnels (article 3) mais également l’un des principes généraux guidant ses actions (article 1). Divers programmes et services sont utilisés pour remplir ce mandat, notamment des droits de visites, des droits d’appel ou encore des permissions de sortie, avec pour objectif de maintenir les liens familiaux et sociaux de la personne incarcérée. Ainsi, sur papier, les services correctionnels québécois témoignent de l’importance de l’entourage dans la réhabilitation sociale de la personne incarcérée. Dans les faits pourtant, il en est tout autrement. Les familles parcourent un long chemin semé d’embûches pour maintenir les liens avec leur proche incarcéré. Mais malgré tout, face à un système carcéral inflexible, elles se tiennent debout, avancent et gardent espoir. [caption id="attachment_20175" align="alignright" width="450"] Crédit : Guillaume Ouellet[/caption]

Avoir un proche incarcéré et vouloir maintenir les liens avec celui-ci, c’est se livrer à un véritable parcours du com- battant. C’est voir sa vie voler en éclats et n’avoir plus aucun repère ni contrôle. C’est ressentir honte et culpabilité tout en étant jugé et étiqueté.

Du jour au lendemain, vous êtes confrontés à un système qui vous est inconnu et qui ne va pas vous épargner. Vous êtes face à un rouleau compresseur qui n’a pas – ne prend pas – le temps de vous familiariser avec ses codes et son langage. Vous devez tout apprendre, et vite. Et même si vous connaissez le système, les règles peuvent changer sans préavis ni explications.

Crédit : Guillaume Ouellet[/caption]

Avoir un proche incarcéré et vouloir maintenir les liens avec celui-ci, c’est se livrer à un véritable parcours du com- battant. C’est voir sa vie voler en éclats et n’avoir plus aucun repère ni contrôle. C’est ressentir honte et culpabilité tout en étant jugé et étiqueté.

Du jour au lendemain, vous êtes confrontés à un système qui vous est inconnu et qui ne va pas vous épargner. Vous êtes face à un rouleau compresseur qui n’a pas – ne prend pas – le temps de vous familiariser avec ses codes et son langage. Vous devez tout apprendre, et vite. Et même si vous connaissez le système, les règles peuvent changer sans préavis ni explications.

« Avant on avait droit à deux entrées par année [pour les vêtements] maintenant c’est une. J’ai aucune idée pourquoi. Et ça, c’est à Bordeaux car à Rivière-des- Prairies (RDP) c’est resté deux. » – Mère 1

Vous allez vivre ce qu’on appelle « l’expérience carcérale élargie 2». Cela signifie que la sentence de la personne incarcérée s’étend au-delà des murs de la prison pour venir affecter la vie entière de sa famille. Même s’il n’a commis aucun acte répréhensible, l’entourage subit lui aussi, en quelque sorte, une privation de liberté. Le prix à payer pour les familles est élevé, aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan physique ou financier.« […] On continue à tous les jours de s’occuper de nos affaires, de la maison, notre travail… on doit en plus s’occuper de leurs affaires… Je veux bien mais je manque de souffle… » – Conjointe 1

La voix des familles des personnes incarcérées n’est pas vraiment entendue. Elle est, de toute façon, rarement écoutée. Souvent, ces familles ne veulent pas prendre la parole pour exprimer les difficultés qu’elles traversent. Non seulement elles s’inquiètent des répercussions – réelles ou non – que cela pourrait avoir sur leur proche incarcéré (interdit de visite, temps en isolement…) mais elles ne savent pas non plus vers qui se tourner pour dénoncer des atteintes à leurs droits et à ceux de leur proche à l’intérieur.« Je veux les aider les pauvres… être leur voix… je sais pas comment m’y prendre… […] Qu’est-ce que je peux faire ??? » – Conjointe 1

Aussi, beaucoup de familles ne dévoilent pas l’incarcération de leur proche à leur entourage, la plupart du temps par peur du jugement. Elles ne veulent donc pas témoigner à visage découvert. Finalement, dans le cas où il y a une victime, elles ne souhaitent pas se mettre de l’avant et dénoncer leur situation par respect pour cette dernière et pour sa famille. Alors, même si elles sont considérées comme des victimes collatérales, elles se taisent, elles s’isolent et subissent jour après jour le dénigrement du système carcéral et de la société. Lorsqu’une personne est incarcérée, les obstacles au maintien des liens familiaux sont nombreux et surviennent à toutes les étapes de la détention. Le premier grand obstacle à se dresser sur ce chemin sinueux est l’obtention d’un droit de visite. Il faut tout d’abord que votre proche détenu vous inscrive sur sa liste de visiteurs avant d’être autorisé par la personne responsable de l’établissement. Cette étape peut prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines et l’attente est très difficile à vivre.« J’ai aucune information. Quand je téléphone [à l’établissement] pour savoir [quand je recevrai l’autorisation], on ne me dit rien. » – Mère 2

Une fois l’autorisation reçue, la personne doit prendre rendez-vous pour pouvoir visiter son proche. Là encore, les témoi- gnages démontrent la complexité de cette étape :« J’ai appelé 1 063 fois en une journée avant d’avoir quelqu’un au bout de la ligne… 1 063 fois… ça fait pas de sens. » – Mère 1

« Nous avons eu confirmation vendredi que j’étais enfin sur sa liste comme sa conjointe… mais dix jours après toujours pas réussi à avoir un rendez- vous avec, malgré les innombra- bles courriels, appel, demandes en- voyées… » – Conjointe 1

L’obtention d’une visite tient presque du miracle. Miracle qui, malheureusement, est de courte durée. En effet, depuis la COVID-19, les familles rapportent qu’il est de plus en plus fréquent que leur visite soit annulée soit quelques heures après la confirmation de celle-ci, le jour même de la visite ou bien lorsque ces dernières sont déjà devant les portes de l’établissement. Le manque de personnel est l’explication première utilisée par les services correctionnels pour justifier de telles situations.Même s’il n’a commis aucun acte répréhensible, l’entourage subit lui aussi, en quelque sorte, une privation de liberté. Le prix à payer pour les familles est élevé, aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan physique ou financier.Cette pénurie de main d’œuvre est également invoquée lorsque le moment est venu pour les familles de remettre les effets personnels à leur proche ou lorsque les personnes incarcérées veulent appeler leurs proches à l’extérieur. Ainsi, il peut se passer plus de trois semaines avant que des familles puissent déposer des vêtements et autres objets, et ces dernières peuvent être plusieurs jours sans nouvelles de leur proche gardé en isolement cellulaire.

« Le service correctionnel du Québec se sert de l’excuse de la Covid pour enlever certains droits. Avant certaines choses étaient autorisées, maintenant ça ne l’est plus. Les livres sont maintenant interdits à Bordeaux, sans aucune raison ; même les livres à couvertures souples. Avant je pouvais déposer dix cédéroms, aujourd’hui je n’ai plus le droit qu’à cinq. » – Mère 1

Au-delà de ces changements qui ne font pas de sens pour les familles, chaque centre de détention a ses propres règles. Cela alourdit d’autant plus le fardeau pour l’entourage.« À Bordeaux on n’a plus le droit de [vêtements] blancs et verts. À RDP c’est le beige qui est interdit et à Sorel il ne faut pas de haut noir. Quand ton proche est transféré, ben tu dois tout racheter. Je suis écœurée de lui acheter du linge. » – Mère 1

Maintenir les liens avec une personne incarcérée demande donc de réels sacri- fices pour les familles. Que ce soit en ce qui concerne le temps nécessaire pour faire toutes les démarches, ou bien sur le plan financier, le tribut est lourd. Ceci entraîne des conséquences directes sur leur santé physique et mentale en plus d’avoir un impact important sur leurs propres liens sociaux.« Mes amies ne comprennent pas pourquoi je suis encore à acheter du linge pour lui. Elles me disent d’arrêter. Elles ne comprennent pas. » – Mère 1

L’entraide entre les familles de personnes incarcérées est alors salvatrice et le partage d’expériences est une bouffée d’oxygène. Les proches s’aident à comprendre le fonctionnement carcéral et se prodiguent des conseils mutuels pour passer au travers de cette douloureuse épreuve.« Lors de ma visite, une petite madame de 80 ans apportait les effets personnels de son fils. Le garde refusait presque tout sans rien lui expliquer. La pauvre madame ne comprenait pas ce qu’il fallait faire. Je suis allée la voir pour lui expliquer les choses. » – Mère 1

« Me sentant très seule, isolée de mes ami-e-s et de ma famille élargie, j’ai beaucoup apprécié les échanges avec [les autres familles]. » – Mère 3

Acculées de tous les côtés, désemparées devant l’énorme machine qu’est l’insti- tution carcérale, les familles demandent simplement un peu de considération et de respect. Elles ont choisi de rester là pour leur fille ou leur fils, leur conjoint-e, leur père ou leur mère ou autre ami-e. Envers et contre toutes et tous, elles se battent pour garder la tête haute, malgré les affronts et injustices subies. Elles incarnent l’espoir : l’espoir de la sortie, l’espoir de reprendre une vie de famille, l’espoir de la réinsertion sociale de leur proche. C’est là une des grandes incohérences de l’institution carcérale : d’un côté elle fait porter une partie de la responsabilité de la réinsertion sociale aux familles et de l’autre elle invisibilise leur vécu et porte atteinte à leurs droits. Il est temps que ça change.- En ligne : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/s-1

- C. Touraut, La famille à l’épreuve de la prison, Paris, Presses universitaires de France, 2012.

L’article Contre vents et marées : liens avec un proche incarcéré est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Portes tournantes : une spirale sans fin

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024

Portes tournantes : une spirale sans fin

Philippe Miquel, documentariste Lorsque j’étais avocat criminaliste, il y a quelques années, j’ai réalisé que les personnes vivant avec un trouble de santé mentale, une déficience intellectuelle ou même un trouble du spectre de l’autisme, sont surreprésentées devant les tribunaux criminels. Certaines sont même condamnées et incarcérées à répétition. On a même donné un nom à ce phénomène : le syndrome des portes tournantes. Il y a quelques années, devenu documentariste, j’ai suivi pendant quatre ans la trajectoire d’Éric (nom fictif), un homme dans la quarantaine qui vit ce phénomène ou ce syndrome depuis plus de 25 ans. Dès le début de ma recherche, j’ai retracé plus de 300 chefs d’accusation à son égard, dont 116 bris de probation, 50 introductions par effraction, 47 vols et possession de biens volés, 36 méfaits, 35 bris d’engagement et 4 entraves au travail d’un policer. Et je ne vous parle même pas des contraventions. Selon sa mère, Suzanne (nom fictif), depuis 1995, Éric n’aurait pas passé plus de six mois consécutifs en liberté. Les diagnostics émis au fil des années fluctuent : asocial, hyperactif, dépressif, personnalité schi- zoïde... À cela s’ajoute une addiction à la cocaïne et au crack. Enfant difficile, sa mère n’a jamais réussi à obtenir l’aide dont elle avait besoin pour répondre à leurs besoins. Vers l’âge de 10 ans, après une courte et difficile scolarisation, il a été placé en centre d’accueil. Dès le début de l’âge adulte, sa vie s’est partagée entre la rue et la prison. Sa trajectoire n’est pas un cas isolé.Le début de la spirale

Pour tenter de comprendre ce phénomène, je suis aussi allé à la rencontre de policiers, de psychiatres, d’avocats, de juges, d’agents correctionnels, d’intervenants communautaires et de chercheurs, entre autres. Tous le confirment : il y a trop peu de soins accessibles pour les personnes qui vivent des difficultés comme Éric. Et plus une personne est en mauvaise posture, plus les contacts avec la police sont susceptibles d’être fréquents, plus il est probable qu’elle soit accusée devant un tribunal puis envoyée en prison, et moins elle sera soignée et stable. Et cette boucle de rétroaction ira en s’aggravant. En 2018, Justice Canada déposait un rapport dans lequel des acteurs du système judiciaire affirmaient qu’environ 70 % des personnes accusées devant les tribunaux de juridiction pénale souffraient de trou- bles mentaux ou de toxicomanie et de problèmes comme l’itinérance, la pauvreté ou un traumatisme antérieur et que c’est là l’un des plus importants problèmes auxquels est confronté le système. J’ai commencé à suivre Éric alors qu’il était détenu. La détention ne serait-elle pas un bon moment pour lui proposer un accompagnement psychologique, médical et social ? Viser son rétablissement par des services qui continueraient lors de son retour en collectivité ? Pour qu’il ne revienne pas en prison ? Il semble que non. Ce genre d’accompagnement et de services est quasi inexistant dans nos prisons provinciales. Et au moment de la sortie de prison, que se passe-t-il ? Dans le cas de Éric, aucun plan de sortie n’était prévu par le système correctionnel. Il sortait sans un sou en poche, sans source de revenu, sans réel encadrement, des médicaments pour trois jours et nulle part où dormir. Son psychiatre, avec qui j’étais en contact, tentait de préparer le terrain, mais n’avait guère qu’une hospitalisation temporaire à lui offrir, ce qui nécessitait une attente préalable à l’urgence psychiatrique. Éric n’a pas eu cette patience et on a perdu sa trace. Les policiers l’ont retrouvé 24 heures plus tard. Il avait commis un vol et était de retour dans les griffes du système.Les interventions

Je me suis alors demandé si la solution ne se trouverait pas du côté policier. Les policiers pourraient-ils faire autre chose que procéder à l’arrestation des gens comme Éric ? Après tout, le pouvoir d’arrestation des policiers est discrétionnaire. Je me suis intéressé aux escouades policières spécialisées en santé mentale, de plus en plus nombreuses. J‘ai rencontré l’Équipe multidisciplinaire d’intervention psycho-sociale du Service de police de Sherbrooke, l’EMIP. Il s’agit d’une escouade policière formée d’un-e policier-ère et d’un-e travailleur-se social-e qui tentent de trouver des services pour les personnes en crise auprès desquelles ils interviennent.[…] plus une personne est en mauvaise posture, plus les contacts avec la police sont susceptibles d’être fréquents, plus il est probable qu’elle soit accusée devant un tribunal puis envoyée en prison, et moins elle sera soignée et stable. Et cette boucle de rétroaction ira en s’aggravant.Je termine mon enregistrement avec l’EMIP la tête pleine de questions. Par exemple, lorsqu’une personne en crise nécessite des soins, pourquoi c’est un policier au volant d’un véhicule de police, plutôt qu’un intervenant social au volant d’un véhicule du CLSC qui se déplace ? Ne serait-il pas mieux d’affecter ces ressources ailleurs ? Pour mieux financer nos orga- nismes d’aide, notre système social et notre système de santé, par exemple ? Car, malgré toute sa bonne volonté, l’équipe se bute, elle aussi, à l’indisponibilité des ressources d’aide. Ceux qui commettent des infractions criminelles sont donc arrêtés et font l’objet d’accusations. C’est une escouade policière après tout. Rien pour aider Éric là-dedans.

Au tribunal

Je me suis donc résolu à suivre Éric au tribunal, détenu pour une énième fois. Ce n’est pas d’hier que les tribunaux composent avec des personnes au juge- ment affecté par un trouble de santé mentale. Ironiquement, il est intéressant de noter que, philosophiquement, la pierre d’assise de la responsabilité crimi- nelle repose sur la prémisse que chaque personne dispose d’un libre arbitre qui lui donne la capacité de distinguer le bien du mal. Le corollaire c’est que, si une personne choisit de commettre une infraction, elle accepte d’en subir les conséquences : être accusée et condamnée. Ce qui devrait avoir un effet dissuasif. Cependant, la recherche l’a confirmé à maintes reprises, la simple peur du retour en prison ne suffit pas à éviter la récidive. Surtout pour une personne dont le jugement est affecté par un trouble de santé mentale. Encore plus si elle vit aussi avec une dépendance aux drogues. En cours de route, je me suis aussi attardé à une autre réalité grandissante au Québec : le Programme d’accompagnement Justice et Santé mentale (PAJ-SM), un tribunal spécialisé de la Cour du Québec. Les au- diences sont menées par des procureurs de la Couronne et présidées par des juges affectés spécifiquement au programme. Un agent de liaison, attaché au système de santé, rencontre chacun des candidats potentiels et évalue ses besoins. Un plan d’action est développé avec lui et il est dirigé, si possible, vers des services supposés l’aider à ne pas récidiver. Le tribunal suit le cheminement du candidat par le truchement de l’agent de liaison, présent à chacune des audiences.

La série documentaire sonore Portes tournantes, est disponible en ligne : https://linktr.ee/portestournantes |

De profondes racines

Ma quête ne m’a pas permis de trouver de réelles solutions aux portes tournantes. Oui, il y a bien quelques initiatives, pétries de bonnes intentions, mais les résultats ne sont pas à la hauteur du problème. Pas du tout. Le phénomène des portes tournantes est un problème systémique qui prend racine dans l’exclusion sociale des plus vulnérables de notre société. Pour y remédier, il faudrait une volonté politique forte qui mènerait à de profonds changements. Et à la construction d’un monde plus juste. Pour tous et toutes. Malheureusement, ce n’est pas encore le cas. La loi et l’ordre, le fantasme d’un système judiciaire plus dur avec les criminels, le mythe de la prison réparatrice et la soif d’une police mieux financée, permettent encore et toujours de récolter davantage de votes. Pendant ce temps-là des vies gâchées, comme celle de Éric, coincé dans les portes tournantes, nous offrent le spectacle désolant d’une injustice patente.L’article Portes tournantes : une spirale sans fin est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Être en prison dans une prison

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024

Être en prison dans une prison

Lynda Khelil, responsable de la mobilisation, Ligue des droits et libertés Me Nadia Golmier, avocate carcéraliste et membre du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention de la Ligue des droits et libertés L’isolement cellulaire est une pratique déshumanisante et dégradante qui consiste à priver une personne incarcérée de contacts sociaux pendant une période significative. Il est bien connu que cette pratique radicale entraîne des conséquences néfastes sur la santé des personnes. Bien qu’elle soit sans cesse dénoncée et qu’en 2019, des tribunaux ont déclaré que la pratique bafoue les droits des personnes incarcérées, l’isolement continue d’être utilisé largement dans les prisons provinciales du Québec. [caption id="attachment_20085" align="alignright" width="432"] Caged Songs. Artiste : Lisa[/caption]

Les effets de l’isolement ont été démontrés par de nombreux experts. La privation de contacts humains, de liens sociaux et d’activités infligée aux personnes incarcérées soumises à l’isolement affecte leurs habiletés sociales et provoque un spectre de conséquences sur leur santé mentale et physique : accentuation des troubles d’ordre psychologique déjà présents, perte de la maîtrise des réalités temporelles, spatiales et sociales, anxiété, paranoïa, dépression, psychoses, attaques de panique, explosions de violence, automutilations, tentatives de suicide, troubles cognitifs, troubles obsessifs compulsifs et stress post-traumatique.

L’isolement des personnes incarcérées est interdit par les normes de droit international énoncées dans l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (aussi appelées Règles Nelson Mandela). La pratique y est définie comme le fait d’isoler une personne incarcérée 22 heures ou plus par jour, sans contact humain réel et significatif. L’isolement est dit prolongé lorsqu’il dure plus de 15 jours consécutifs ; il s’agit alors de torture.

S’il est indéniable que les normes internationales ont grandement contribué à une prise de conscience du public sur les conséquences de l’isolement, il apparaît aussi que le seuil établi de 22 heures à 24 heures sur 24 limite notre compréhension de cette problématique. En effet, qu’en est-il des situations où les personnes incarcérées sont confinées pendant 21 heures 45, 21 heures 30, 20 heures, 18 heures pendant des jours et des jours ? Qui plus est, l’adhésion à ce seuil mine notre capacité collective à faire éclater le paradigme de l’isolement qu’imposent les autorités carcérales. Nous y reviendrons.

Caged Songs. Artiste : Lisa[/caption]

Les effets de l’isolement ont été démontrés par de nombreux experts. La privation de contacts humains, de liens sociaux et d’activités infligée aux personnes incarcérées soumises à l’isolement affecte leurs habiletés sociales et provoque un spectre de conséquences sur leur santé mentale et physique : accentuation des troubles d’ordre psychologique déjà présents, perte de la maîtrise des réalités temporelles, spatiales et sociales, anxiété, paranoïa, dépression, psychoses, attaques de panique, explosions de violence, automutilations, tentatives de suicide, troubles cognitifs, troubles obsessifs compulsifs et stress post-traumatique.

L’isolement des personnes incarcérées est interdit par les normes de droit international énoncées dans l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (aussi appelées Règles Nelson Mandela). La pratique y est définie comme le fait d’isoler une personne incarcérée 22 heures ou plus par jour, sans contact humain réel et significatif. L’isolement est dit prolongé lorsqu’il dure plus de 15 jours consécutifs ; il s’agit alors de torture.

S’il est indéniable que les normes internationales ont grandement contribué à une prise de conscience du public sur les conséquences de l’isolement, il apparaît aussi que le seuil établi de 22 heures à 24 heures sur 24 limite notre compréhension de cette problématique. En effet, qu’en est-il des situations où les personnes incarcérées sont confinées pendant 21 heures 45, 21 heures 30, 20 heures, 18 heures pendant des jours et des jours ? Qui plus est, l’adhésion à ce seuil mine notre capacité collective à faire éclater le paradigme de l’isolement qu’imposent les autorités carcérales. Nous y reviendrons.

Atteinte aux droits et libertés

En 2019 et 2020, après une longue lutte judiciaire contre Service correctionnel Canada (SCC), les Cours d’appel de la Colombie-Britannique et de l’Ontario ont déclaré que l’isolement cellulaire de 22 heures et plus par jour sans contact humain significatif est une pratique qui bafoue les droits des personnes incarcérées protégés par la Charte canadienne des droits et libertés1. Plus précisément, les tribunaux ont statué que cette pratique porte atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité (art. 7) et constitue un traitement cruel et inusité (art. 12). Rappelons qu’une peine d’incarcération entraîne une privation de liberté de circuler en société, mais que les personnes incarcérées demeurent titulaires de tous leurs droits pendant toute la durée de leur détention. Cela inclut le droit à la liberté résiduelle, une notion juridique signifiant que les personnes incarcérées ont le droit de circuler au sein de l’établissement de détention et de ne pas être mis en isolement, une pratique qui équivaut à être placé en prison dans une prison.

Les unités d’intervention structurée au fédéralEn réaction aux décisions des tribunaux, Service correctionnel Canada (SCC) a annoncé en 2019 la mise en place d’un nouveau modèle censé remplacer l’isolement cellulaire : les unités d’intervention structurée (UIS). Elles consistent à garantir aux personnes qui y sont isolées deux heures de contacts humains dit significatifs. Depuis son implantation, plusieurs voix affirment que l’isolement se poursuit, mais sous un autre nom, et que plusieurs règles qui régissent les UIS ne sont pas suivies. Dans son rapport annuel 2021-2022, le Comité consultatif sur la mise en œuvre des unités d’intervention structurée constate par ailleurs que les personnes autochtones et les personnes ayant des problèmes de santé mentale sont surreprésentées dans les UIS – tout comme elles l’étaient auparavant en isolement cellulaire2. |

Formes d’isolement au Québec

En dépit des décisions des tribunaux canadiens, des Règles Nelson Mandela et des conséquences avérées sur la santé mentale et physique des personnes incarcérées, l’isolement cellulaire demeure une pratique courante dans les prisons provinciales au Québec. Cette pratique revêt différentes appellations selon les motifs (disciplinaires, préventifs et administratifs) invoqués par les autorités carcérales. Un survol des différentes formes d’isolement permet de constater l’ampleur de cette pratique et son caractère arbitraire.Isolement disciplinaire

Le premier type, l’isolement disciplinaire, est régi par l’Instruction sur la discipline et responsabilité de la personne incarcérée. Ce type d’isolement peut découler d’une mesure temporaire, imposée en réaction à ce qui est considéré comme un manquement disciplinaire (maximum de 24 heures, en théorie), ou encore constituer une sanction disciplinaire imposée par le comité de discipline de la prison (maximum 5 ou 7 jours). Les services correctionnels utilisent deux expressions pour désigner cette forme d’isolement : réclusion (quand l’isolement a lieu dans un secteur différent du secteur de vie habituel de la personne) et confinement (lorsqu’il a lieu dans sa propre cellule). Il est à noter que dans les pénitenciers fédéraux, l’isolement ne peut plus être imposé comme sanction disciplinaire depuis 2019.Rappelons qu’une peine d’incarcération entraîne une privation de liberté de circuler en société, mais que les personnes incarcérées demeurent titulaires de tous leurs droits pendant toute la durée de leur détention.Le régime disciplinaire dans les prisons du Québec ne respecte pas la Charte canadienne qui énonce à l’article 7 que toute privation de liberté (incluant les atteintes à la liberté résiduelle des personnes incarcérées) ne peut être imposée qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Or, le régime disciplinaire au Québec ne prévoit pas de procédures permettant d’assurer l’impartialité des décideurs, ne garantit pas le droit à l’avocat-e, procède par renversement du fardeau de preuve, c’est-à-dire qu’il est demandé à la personne détenue de s’expliquer, et procède selon la norme de la prépondérance de preuve au lieu de celle du hors de tout doute raisonnable qui devrait s’appliquer lorsqu’un décideur prend une décision pouvant porter atteinte au droit à la liberté résiduelle. Une action collective contre l’isolement disciplinaire de 22 heures et plus par jour a été intentée au Québec contre les services correctionnels.

Isolement préventif

L’isolement préventif, quant à lui, est appliqué dans deux types de situations : pour dissimulation d’objets prohibés et pour la prévention du suicide. Dans le premier cas, la personne incarcérée est placée en cellule d’isolement préventif (cellule sèche) lorsque l’établissement considère qu’« il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle dissimule des objets prohibés dans ses cavités corporelles3 ». Selon l’instruction encadrant cette pratique qui implique aussi des fouilles à nu déshumanisantes, l’isolement peut durer au plus 72 heures et peut être prolongé une seule fois pour une période maximale de 24 heures (en théorie). Dans le second cas, l’Instruction provinciale sur la prévention du suicide prévoit la possibilité de mettre en isolement une personne incarcérée suicidaire. Il doit s’agir d’une « mesure de dernier recours, à utiliser uniquement en cas de crise intense ou de risque suicidaire imminent, limité à la durée de l’épisode, et dans le but de [...] protéger [la personne] contre elle-même ». Dans la pratique, l’Instruction n’est pas respectée, des personnes incarcérées suicidaires étant isolées de manière prolongée. Et plus fondamentalement, il y a lieu de se demander : comment se fait-il que les autorités carcérales répondent à une situation de risque suicidaire par une mesure qui cause des dommages à la santé mentale ?Isolement administratif

Finalement, la troisième forme, l’isolement administratif, est une expression qui désigne le confinement en cellule en raison d’un manque de personnel ou pour des raisons de sécurité. Les autorités carcérales utilisent aussi l’expression régime réduit. Cela peut survenir sans préavis, pour une période indéterminée, 22 heures ou plus par jour, parfois pendant plusieurs semaines. La durée du confinement en cellule peut aussi être de 18, 20 ou 21 heures 30, ce qui est tout autant problématique. Sur la base de recommandations de la Santé publique, la pratique a été très utilisée pendant la pandémie de la COVID-19, alors que les personnes incarcérées étaient maintenues dans leur cellule pendant des semaines, sans vêtements de rechange, sans douche, sans contact avec l’extérieur et sans activité. Dans son rapport annuel 2022-2023, le Protecteur du citoyen déplore que le recours au confinement cellulaire pendant 22 heures et plus par jour se poursuive dans les prisons du Québec, en violation des Règles Nelson Mandela. Le Protecteur y évoque le cas d’un homme confiné en cellule 22 heures par jour pendant deux mois en raison d’un classement non conforme qui lui avait été attribué. L’isolement administratif est devenu ni plus ni moins qu’une méthode de gestion dans les prisons du Québec. Pour pallier la pénurie d’agents correctionnels, plusieurs établissements ont des plans de contingence qui prévoient des réductions draconiennes du temps hors cellule. Dans une décision de la Cour supérieure rendue en 2021, pendant la pandémie, le juge Daniel Royer déclare que « cette façon de gérer la pénurie en érigeant en système la privation de liberté résiduelle des détenus est illégale [et] déraisonnable ». Il ajoute qu’« une société de droit ne saurait tolérer que la gestion du manque de personnel d’un établissement de détention se fasse sur le dos de la liberté résiduelle des détenus4 ». Une deuxième action collective a été intentée au Québec concernant l’isolement administratif de 22 heures et plus par jour. L’isolement administratif crée une rupture avec le régime de vie régulier d’une prison. En dehors de la période où les portes des cellules sont verrouillées pour la nuit (de 22 h 30 à 8 h par exemple5), les personnes incarcérées doivent pouvoir circuler au sein de la prison, avoir accès à des programmes, à des activités intérieures, à la cour extérieure, à des visites et des appels téléphoniques de leurs proches et de leur avocat-e.Refuser le paradigme de l’isolement

Depuis 2016, le Protecteur du citoyen demande au MSP d’encadrer le recours à l’isolement administratif. Dans son rapport annuel 2022-2023, le Protecteur indique que le MSP poursuit son travail sur une instruction liée au classement et dont plusieurs sections porteront sur l’isolement cellulaire ainsi que le temps hors cellule. Le travail ayant débuté en 2017, on ne peut que constater le laxisme des autorités vis-à-vis des violations systémiques des droits des personnes incarcérées. Le Protecteur demande également au MSP d’encadrer l’isolement administratif par voie règlementaire, ce à quoi le MSP ne s’est pas engagé formellement. S’il est vrai que l’adoption de règles strictes visant à encadrer et minimiser le recours à l’isolement est préférable à l’absence de règles, il demeure que cette approche est défaitiste. Elle s’inscrit toujours dans le paradigme de l’isolement imposé par les autorités carcérales, comme s’il était impensable que des pratiques pleinement respectueuses des droits des personnes incarcérées puissent être envisagées et appliquées. Or, il nous faut faire bifurquer le débat social à l’extérieur de ce paradigme. C’est pourquoi la Ligue des droits et libertés appelle à refuser l’isolement et à demeurer critiques face aux approches qui prônent l’encadrement de cette pratique. Quelles que soient la forme d’isolement ou les raisons invoquées pour y avoir recours, il apparaît évident que cette mesure draconienne entraîne des conséquences graves sur la santé mentale et physique des personnes incarcérées et dès lors, elle devrait être proscrite. Une autre approche, pleinement respectueuse des droits des personnes incarcérées, s’impose.- Reddock Canada (Attorney General), 2019 ONSC 5053 ; Brazeau v. Canada (Attorney General), 2020 ONCA 184.

- En ligne : https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2022-siu-iap-nnlrpt/index-aspx#s10

- MSP, Instruction – Isolement préventif des personnes incarcérées pour dissimulation d’objets prohibés.

- Lanthier c. PGQ (ministère de la Sécurité publique), QCCS, no dossier 500-36-009944-219, 16 juillet 2021.

- C’est le cas par exemple du « régime de vie A en semaine » prévu dans le document Régime de vie de l’Établissement Rivière-des-Prairies.

L’article Être en prison dans une prison est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Rien ne change pour les femmes incarcérées

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024

Rien ne change pour les femmes incarcérées

Joane Martel, professeure titulaire retraitée, École de travail social et de criminologie, Université Laval Des écrits scientifiques et des enquêtes gouvernementales de toutes sortes traitant de l’emprisonnement des femmes ont documenté, depuis le milieu du XIXᵉ siècle, la situation désastreuse et les besoins spécifiques des femmes emprisonnées au Canada. Or, malgré des appels répétés à une réforme émancipatrice, l’emprisonnement des femmes demeure stable et tenace. Cette durabilité s’inscrit dans l’émergence et la pérennisation d’une dépendance. [caption id="attachment_20057" align="alignright" width="330"] Femmes incarcérées : Inertie institutionnelle dans l’emprisonnement au Canada et au Québec Québec, Presses de l’Université Laval, 2023.[/caption]

Femmes incarcérées : Inertie institutionnelle dans l’emprisonnement au Canada et au Québec Québec, Presses de l’Université Laval, 2023.[/caption]

L’acharnement carcéral du fédéral