Revue Droits et libertés

Publiée deux fois par année, la revue Droits et libertés permet d’approfondir la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Réalisée en partenariat avec la Fondation Léo-Cormier, la revue poursuit un objectif d’éducation aux droits.

Chaque numéro comporte un éditorial, les chroniques Un monde sous surveillance, Ailleurs dans le monde, Un monde de lecture, Le monde de l’environnement, Le monde de Québec, un dossier portant sur un thème spécifique (droits et handicaps, droits des personnes aînées, police, culture, droit à l’eau, profilage, mutations du travail, laïcité, etc.) ainsi qu’un ou plusieurs articles hors-dossiers qui permettent de creuser des questions d’actualité. Les articles sont rédigés principalement par des militant-e-s, des représentant-e-s de groupes sociaux ou des chercheuses ou chercheurs.

Créée il y a 40 ans, la revue était d’abord diffusée aux membres de la Ligue des droits et libertés. Depuis, son public s’est considérablement élargi et elle est distribuée dans plusieurs librairies et disponible dans certaines bibliothèques publiques.

Bonne lecture !

Une exigence du droit international des droits humains

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025

Une exigence du droit international des droits humains

Me Lucie Lamarche, Professeure, département des sciences juridiques, UQAM, membre du comité Droit à la santé de la Ligue des droits et libertés

[caption id="attachment_20778" align="alignnone" width="731"] ONU, Consciousness, Ochirbold Ayurzana. Crédit : Photo ONU, UN795598[/caption]

Les Nations unies estiment qu’en 2050, le pourcentage mondial de la population urbaine sera d’environ 68 %. Sous peu, la proportion des populations vivant en milieu urbain et rural se sera inversée depuis 1950. Face à ce phénomène, les réseaux de villes se multiplient. Par exemple, l’Organisation mondiale de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)1 se décrit comme la plus grande organisation de gouvernements locaux et régionaux du monde. CGLU entretient aussi des relations de travail avec la Banque mondiale et les Nations unies, notamment. Elle est enfin partie prenante de l’Agenda 2030 des Objectifs du développement durable et de l’Agenda de Paris sur les changements climatiques.

À l’occasion de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies qui s’est ouverte le 10 septembre 2024 à New York, la mairesse de Montréal s’est jointe à plusieurs rencontres : notamment celle du C40 (Villes engagées pour la transition écologique) et celle du Strong Cities Network où la mairesse a parlé de résilience de de cohésion sociale2.

La ville n’échappe donc plus aux relations internationales et au droit international. Elle s’impose à eux notamment par son action en réseaux de villes. Les Nations unies le reconnaissent, bien que timidement. Ainsi, le document à l’appui du Sommet de l’Avenir qui s’est tenu les 22 et 23 septembre dernier, promeut une vision d’un multilatéralisme plus interconnecté et plus inclusif inscrite dans le rapport intitulée Notre programme commun3. Celui-ci a mené à l’adoption par l’Assemblée générale d’une Résolution (AGNU Rés 79/1) intitulée Pacte pour l’Avenir dans laquelle on retrouve à la Mesure no 6 le texte suivant : Garantir l’accès de tout le monde à un logement adéquat, sûr et abordable et aider les pays en développement à planifier et à mettre en œuvre des villes justes, sûres, saines, accessibles, résilientes et durables4. La mairesse de Montréal est donc en synchronicité avec l’Agenda onusien tout comme c’est le cas pour d’autres villes.

Le langage mobilisé par la Résolution 79/1 adoptée récemment par l’Assemblée générale des Nations unies fait largement écho à celui patiemment construit par les réseaux de villes qui pour leur part, mobilisent explicitement le concept de ville des droits humains5. Les articles 2 et 3 des Principes de Gwandju sont sans ambiguïté. Ils imputent à tous les niveaux de gouvernance nationale l’obligation de protéger, de promouvoir et de mettre en œuvre tous les droits humains tout autant qu’ils reconnaissent que la gouvernance urbaine doit être soumise aux exigences de ces droits.

Cette perspective met en évidence l’importance de l’autonomie locale, un concept défini comme suit par le Conseil de l’Europe dans son traité no 122 intitulé Charte de l’autonomie locale : Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques6.

[caption id="attachment_20779" align="alignright" width="301"]

ONU, Consciousness, Ochirbold Ayurzana. Crédit : Photo ONU, UN795598[/caption]

Les Nations unies estiment qu’en 2050, le pourcentage mondial de la population urbaine sera d’environ 68 %. Sous peu, la proportion des populations vivant en milieu urbain et rural se sera inversée depuis 1950. Face à ce phénomène, les réseaux de villes se multiplient. Par exemple, l’Organisation mondiale de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)1 se décrit comme la plus grande organisation de gouvernements locaux et régionaux du monde. CGLU entretient aussi des relations de travail avec la Banque mondiale et les Nations unies, notamment. Elle est enfin partie prenante de l’Agenda 2030 des Objectifs du développement durable et de l’Agenda de Paris sur les changements climatiques.

À l’occasion de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies qui s’est ouverte le 10 septembre 2024 à New York, la mairesse de Montréal s’est jointe à plusieurs rencontres : notamment celle du C40 (Villes engagées pour la transition écologique) et celle du Strong Cities Network où la mairesse a parlé de résilience de de cohésion sociale2.

La ville n’échappe donc plus aux relations internationales et au droit international. Elle s’impose à eux notamment par son action en réseaux de villes. Les Nations unies le reconnaissent, bien que timidement. Ainsi, le document à l’appui du Sommet de l’Avenir qui s’est tenu les 22 et 23 septembre dernier, promeut une vision d’un multilatéralisme plus interconnecté et plus inclusif inscrite dans le rapport intitulée Notre programme commun3. Celui-ci a mené à l’adoption par l’Assemblée générale d’une Résolution (AGNU Rés 79/1) intitulée Pacte pour l’Avenir dans laquelle on retrouve à la Mesure no 6 le texte suivant : Garantir l’accès de tout le monde à un logement adéquat, sûr et abordable et aider les pays en développement à planifier et à mettre en œuvre des villes justes, sûres, saines, accessibles, résilientes et durables4. La mairesse de Montréal est donc en synchronicité avec l’Agenda onusien tout comme c’est le cas pour d’autres villes.

Le langage mobilisé par la Résolution 79/1 adoptée récemment par l’Assemblée générale des Nations unies fait largement écho à celui patiemment construit par les réseaux de villes qui pour leur part, mobilisent explicitement le concept de ville des droits humains5. Les articles 2 et 3 des Principes de Gwandju sont sans ambiguïté. Ils imputent à tous les niveaux de gouvernance nationale l’obligation de protéger, de promouvoir et de mettre en œuvre tous les droits humains tout autant qu’ils reconnaissent que la gouvernance urbaine doit être soumise aux exigences de ces droits.

Cette perspective met en évidence l’importance de l’autonomie locale, un concept défini comme suit par le Conseil de l’Europe dans son traité no 122 intitulé Charte de l’autonomie locale : Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques6.

[caption id="attachment_20779" align="alignright" width="301"] Crédit : André Querry[/caption]

Crédit : André Querry[/caption]

La ville n’échappe donc plus aux relations internationales et au droit international. Elle s’impose à eux notamment par son action en réseaux de villes. Les Nations unies le reconnaissent, bien que timidement.On constate donc l’émergence de la ville des droits humains sur la scène internationale et ce, malgré des asymétries linguistiques : la ville sera-t-elle des droits humains ? ou plus largement résiliente, inclusive, voire égalitaire ? Au-delà des mots, une question lancinante et cruciale demeure : c’est celle de l’imputabilité et de l’autonomie de moyens des gouvernements municipaux. On parlera alors de leurs compétences à agir pour la protection et la promotion des droits humains. Comme le démontrent Frate et Robitaille dans ce numéro de la revue7, le droit canadien souffle à cet égard le chaud et le froid. Et, trop souvent, la ville fait la manchette lorsqu’il s’agit de dénoncer son manque de moyens ou de ressources ou encore l’impossibilité de sa soumission aux règles des ordres supérieurs de gouvernement, soit-il fédéral ou provincial. Au Canada, la ville – petite ou grande – s’affranchit lentement de ses maîtres. Ce sinueux processus est-il accompagné par le droit international des droits de la personne ? Nous prenons pour exemple le 7e Rapport périodique de contrôle sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels soumis par le Canada à l’attention du Comité du même nom récemment8. Reconnaissant que ce type de rapport réponde à des règles de présentation déterminées par le Comité des Nations unies, nous ne pouvons néanmoins passer sous silence l’absence absolue de considération pour les autorités locales dans celui-ci. Patrimoine Canada, éditeur canadien des rapports de mise en œuvre des traités de droits humains ratifiés par le Canada, souligne à juste titre l’adoption par le gouvernement fédéral de stratégies nationales importantes, comme celles sur le logement, l’itinérance ou la santé mentale. Pas un mot toutefois sur les complaintes des gouvernements locaux qui désespèrent de recevoir les ressources appropriées afin d’assumer leurs responsabilités en la matière. Des réalités complexes s’imposent aux municipalités et aux villes qui rappellent que les solutions ne pourront être qu’asymétriques. Une pilule difficile à avaler en contexte constitutionnel canadien. [caption id="attachment_20780" align="alignright" width="277"]

Crédit : André Querry[/caption]

Le ciel est-il plus bleu sous d’autres cieux nationaux? Une étude a été menée9 à partir d’un échantillon assez important de conclusions et de recommandations adoptées par les organes de traités des Nations unies d’une part, et le Conseil des droits de l’homme en vertu de l’Examen périodique universel, d’autre part. Les conclusions ont pour objet l’évaluation, par un comité d’experts indépendant, du niveau de conformité d’un État à ses engagements internationaux en matière de droits humains.

Cette étude arrive à des conclusions nuancées. Ainsi, le Conseil des droits de l’homme, un organe politique des Nations unies10, cherche une voie de passage afin de désenclaver les autorités locales dans le contexte stato-centriste du droit international. Il favorise la coordination proactive entre les niveaux de gouvernement aux fins du respect des droits humains. Par exemple, le Conseil jongle avec l’idée que les autorités nationales favorisent une analyse d’impact sur les autorités locales des politiques publiques. En quelque sorte, ceci constitue un plaidoyer pour l’asymétrie des modes de mise en œuvre des droits humains dans plusieurs cas de figure.

Les organes de contrôle des traités de droits humains (le Comité du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, par exemple) hésitent à approfondir la problématique des relations entre les autorités centrales et les autorités locales lorsqu’il s’agit de responsabilité internationale découlant des engagements pris par traité. Sans doute cela découle-t-il en partie du fait que les États s’en tiennent à la lettre de leurs engagements en la matière. Il arrive parfois que les organes de traités reprennent à leur compte la posture du Conseil des droits de l’homme. Mais il arrive surtout que la réalité s’impose selon certaines thématiques qui sont propices à l’approfondissement de l’enjeu. Par exemple, lorsqu’un comité de traité est contraint de conclure que les gouvernements centraux jouent un double jeu : reconnaitre la compétence locale sans pour autant lui donner les moyens de ses obligations. Le logement, la gestion des populations migrantes, le transport collectif, sont des sujets propices à cet égard.

Il est incontestable selon nous que la ville — sans égard pour sa taille — appartient au futur des relations internationales. Les personnes occupant le territoire urbain appartiennent pour leur part au présent des droits humains, un enjeu national gouverné par les engagements internationaux des États. Il est néanmoins ardu de déployer cette nouvelle déclinaison du principe de subsidiarité, particulièrement au Canada. Une meilleure diffusion locale de l’intense diplomatie menée par les villes au niveau international et régional pourrait alimenter la discussion de manière fructueuse. Peut-être la crise du logement révèle-t-elle à cet égard un changement de paradigme. Jamais n’aura-t-on autant entendu parler localement du droit au logement au Canada. Par effet d’osmose, cela pourrait en retour agir au bénéfice d’une analyse de politiques publiques locales respectueuse du cadre de référence des droits humains. Les humains dans la ville ne sont pas que des porteurs de risques. Ils sont d’abord des titulaires de droits.

Crédit : André Querry[/caption]

Le ciel est-il plus bleu sous d’autres cieux nationaux? Une étude a été menée9 à partir d’un échantillon assez important de conclusions et de recommandations adoptées par les organes de traités des Nations unies d’une part, et le Conseil des droits de l’homme en vertu de l’Examen périodique universel, d’autre part. Les conclusions ont pour objet l’évaluation, par un comité d’experts indépendant, du niveau de conformité d’un État à ses engagements internationaux en matière de droits humains.

Cette étude arrive à des conclusions nuancées. Ainsi, le Conseil des droits de l’homme, un organe politique des Nations unies10, cherche une voie de passage afin de désenclaver les autorités locales dans le contexte stato-centriste du droit international. Il favorise la coordination proactive entre les niveaux de gouvernement aux fins du respect des droits humains. Par exemple, le Conseil jongle avec l’idée que les autorités nationales favorisent une analyse d’impact sur les autorités locales des politiques publiques. En quelque sorte, ceci constitue un plaidoyer pour l’asymétrie des modes de mise en œuvre des droits humains dans plusieurs cas de figure.

Les organes de contrôle des traités de droits humains (le Comité du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, par exemple) hésitent à approfondir la problématique des relations entre les autorités centrales et les autorités locales lorsqu’il s’agit de responsabilité internationale découlant des engagements pris par traité. Sans doute cela découle-t-il en partie du fait que les États s’en tiennent à la lettre de leurs engagements en la matière. Il arrive parfois que les organes de traités reprennent à leur compte la posture du Conseil des droits de l’homme. Mais il arrive surtout que la réalité s’impose selon certaines thématiques qui sont propices à l’approfondissement de l’enjeu. Par exemple, lorsqu’un comité de traité est contraint de conclure que les gouvernements centraux jouent un double jeu : reconnaitre la compétence locale sans pour autant lui donner les moyens de ses obligations. Le logement, la gestion des populations migrantes, le transport collectif, sont des sujets propices à cet égard.

Il est incontestable selon nous que la ville — sans égard pour sa taille — appartient au futur des relations internationales. Les personnes occupant le territoire urbain appartiennent pour leur part au présent des droits humains, un enjeu national gouverné par les engagements internationaux des États. Il est néanmoins ardu de déployer cette nouvelle déclinaison du principe de subsidiarité, particulièrement au Canada. Une meilleure diffusion locale de l’intense diplomatie menée par les villes au niveau international et régional pourrait alimenter la discussion de manière fructueuse. Peut-être la crise du logement révèle-t-elle à cet égard un changement de paradigme. Jamais n’aura-t-on autant entendu parler localement du droit au logement au Canada. Par effet d’osmose, cela pourrait en retour agir au bénéfice d’une analyse de politiques publiques locales respectueuse du cadre de référence des droits humains. Les humains dans la ville ne sont pas que des porteurs de risques. Ils sont d’abord des titulaires de droits.

1 En ligne : https://uclg.org/fr/ 2 En ligne : https://www.ledevoir.com/politique/montreal/798260/mairesse-montreal-valerie-plante-sera-new-york-semaine-climat 3 En ligne : https://www.un.org/fr/common-agenda 4 En ligne : https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/272/23/pdf/n2427223.pdf 5 Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City (Gwangju Principles), 17 mai En ligne : https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human%20Rights%20City.pdf 6 En ligne : https://rm.coe.int/168071a600#:~:text=La%20Charte%20europ%C3%A9enne%20de%20l’autonomie%20locale%20est%20le%20premier,de%20d%C3%A9fendre%20 et%20de%20d%C3%A9velopper art 1. 7 Voir l’article Municipalités et droits humains : une rencontre qui se densifie, page 22 8 Doc NU E/C.12/CAN/7, septembre 9 Lamarche et al. Les Nations Unies, Le Droit International Des Droits Humains Et Les Autorités Locales : Quel Dialogue ?, Revue québécoise de droit international, 34 (1), 1-32, 2021. 10 En ligne : https://www.ohchr.org/fr/hrbodies/hrc/home

L’article Une exigence du droit international des droits humains est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Habiter et cohabiter

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025

Habiter et cohabiter

Michel Parazelli, Professeur associé, École de travail social, UQAM

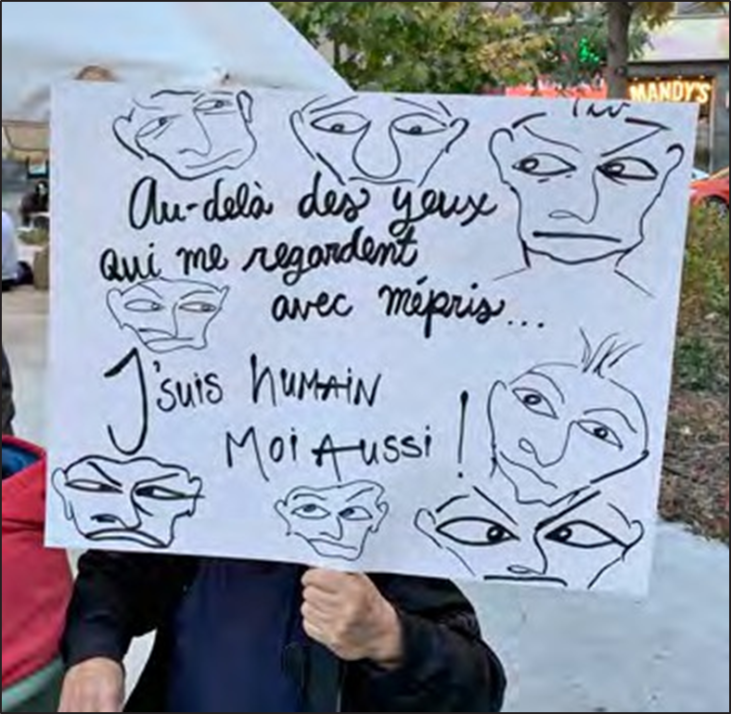

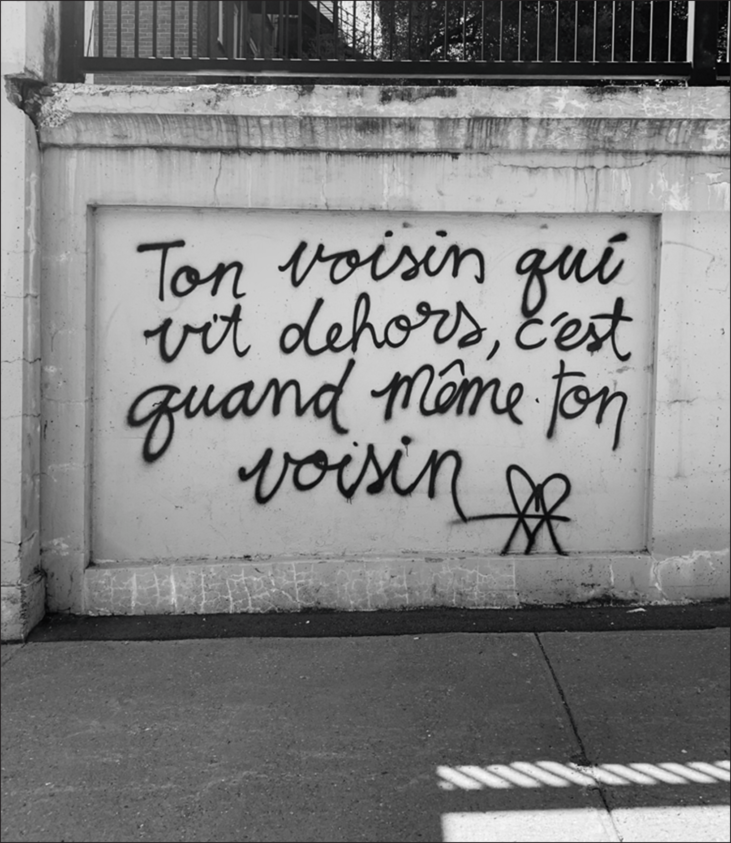

La crise de l’itinérance à laquelle nous assistons dans plusieurs villes québécoises n’est pas le seul fruit de la crise des opioïdes, de l’inflation, de la pénurie de personnel, des taux d’intérêt élevés, ou des effets de la pandémie. Elle résulte surtout des décennies de désinvestissement du gouvernemental fédéral, depuis les années 1990, dans la construction publique de logements sociaux. Du côté du privé, nous faisons aussi face à une financiarisation internationale de l’habitation où la marchandisation des logements locatifs tend à privilégier la maximisation des profits par de gros investisseurs et investisseuses fixant le loyer au-dessus de la moyenne du marché. [caption id="attachment_20787" align="alignright" width="321"] Crédit : Virginie Larivière[/caption]

Ne négligeons pas non plus les effets délétères de la réforme québécoise de l’administration publique adoptée en 2000. Inspirés du monde des affaires, les principes comptables de la nouvelle gestion publique ont généré non seulement des coupes budgétaires dans les services sociaux, de santé et d’éducation, mais aussi une technocratisation accrue des actes professionnels.

Habituellement, ce sont les services publics, produits de notre solidarité sociale, qui viennent en aide à ces personnes pour leur permettre de réintégrer le circuit de la vie dite normale. Mais quand nous constatons à quel point ce filet social a été négligé depuis une trentaine d’années au profit du secteur privé, nous concluons que cette conception entrepreneuriale du service public détériore les conditions d’accès aux services publics. La combinaison de ces choix politiques, souvent confondus avec du laxisme, met les intervenant-e-s sociaux et les citoyen-ne-s dans des situations impossibles face à l’ampleur des problèmes et des difficultés à surmonter.

La complexité de ces situations favorise un sentiment d’impuissance chez les intervenant-e-s et les gestionnaires municipaux qui doivent en plus assurer une cohabitation dans les espaces publics et faire face à la colère des résident-e-s qui perçoivent la présence accrue des personnes en situation d’itinérance comme une intrusion insécurisante ou menaçante dans leur environnement. Deux demandes d’action collective1 de résident-e-s ont même été déposées contre le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, des organismes communautaires et religieux ainsi que des institutions en santé et services sociaux en juin 2024 face aux désagréments causés par l’installation de refuges dans le quartier Milton Park.

Crédit : Virginie Larivière[/caption]

Ne négligeons pas non plus les effets délétères de la réforme québécoise de l’administration publique adoptée en 2000. Inspirés du monde des affaires, les principes comptables de la nouvelle gestion publique ont généré non seulement des coupes budgétaires dans les services sociaux, de santé et d’éducation, mais aussi une technocratisation accrue des actes professionnels.

Habituellement, ce sont les services publics, produits de notre solidarité sociale, qui viennent en aide à ces personnes pour leur permettre de réintégrer le circuit de la vie dite normale. Mais quand nous constatons à quel point ce filet social a été négligé depuis une trentaine d’années au profit du secteur privé, nous concluons que cette conception entrepreneuriale du service public détériore les conditions d’accès aux services publics. La combinaison de ces choix politiques, souvent confondus avec du laxisme, met les intervenant-e-s sociaux et les citoyen-ne-s dans des situations impossibles face à l’ampleur des problèmes et des difficultés à surmonter.

La complexité de ces situations favorise un sentiment d’impuissance chez les intervenant-e-s et les gestionnaires municipaux qui doivent en plus assurer une cohabitation dans les espaces publics et faire face à la colère des résident-e-s qui perçoivent la présence accrue des personnes en situation d’itinérance comme une intrusion insécurisante ou menaçante dans leur environnement. Deux demandes d’action collective1 de résident-e-s ont même été déposées contre le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, des organismes communautaires et religieux ainsi que des institutions en santé et services sociaux en juin 2024 face aux désagréments causés par l’installation de refuges dans le quartier Milton Park.

L’acte d’habiter

Faut-il rappeler que pour cohabiter, il faut pouvoir habiter un lieu qui ne se réduit pas nécessairement au fait d’en avoir la propriété ou d’en être locataire. L’acte d’habiter vise à « créer un système d’emprise sur les lieux que l’individu interprète en termes de possession et d’attachement2 », ce qui relève d’un défi quotidien pour plusieurs de nos concitoyen-ne-s. Pourtant, avoir une place dans un lieu où l’acte d’habiter est possible en toute sécurité permet de stabiliser son identité et de favoriser les interactions sociales. C’est pourquoi la propriété privée et le logement locatif sont plus que de simples marchandises, ils représentent des supports à l’individualité d’une personne, considérée alors comme sujet de droit pouvant s’exprimer en son propre nom.Face à ce constat peu reluisant du contexte actuel, une piste démocratique de cohabitation pourrait être tentée dans la perspective d’introduire l’acteur principal, à titre de citoyen-ne dans le jeu politique des négociations institutionnelles.Lorsque ces conditions socioéconomiques (propriété et logement) pour exercer sa citoyenneté n’existent plus, nous sommes déconcertés face à la présence de personnes en situation d’itinérance qui occupent les espaces publics des quartiers centraux. C’est surtout le cas lorsqu’elles s’y installent en s’appropriant des lieux pouvant reproduire les conditions potentielles d’un chez soi, à l’exemple des campements urbains; cela ne s’applique pas aux refuges qui ne sont pas conçus pour favoriser l’acte d’habiter. Rappelons que l’objectif de ces pratiques marginalisées d’appropriation de l’espace public n’est pas de nuire mais d’essayer d’y retrouver un minimum d’intimité et de protection pour pouvoir se ramasser soi-même, seul ou avec d’autres (tentes, protection par des bâches et cartons, sacs de couchage ou couverture). Les démantèlements répétés de ces installations par les autorités municipales fragilisent l’acte d’habiter de la personne en situation d’itinérance, en le réduisant à un acte précaire d’appropriation de lieux pouvant être maîtrisés de façon éphémère, mais dont l’occupation ne peut être stabilisée. On viole ainsi non seulement le droit au logement, mais aussi le droit à la dignité et à la santé, en marginalisant davantage ces personnes traitées alors comme si elles avaient moins de valeur que les autres citoyen-ne-s. Si cet acte précaire d’habiter ne peut être réalisable à cause de répressions constantes et de déplacements, non seulement la cohabitation est impossible, mais la situation des personnes en situation d’itinérance se dégrade. Faute de logements disponibles, la reconnaissance de ce besoin d’habiter à l’extérieur des lieux habituellement reconnus pour cette fonction devient un enjeu sociopolitique fondamental affectant les droits humains (dignité, sécurité, santé). Depuis 16 ans, une jurisprudence canadienne confirme cette lecture en vertu, notamment, de la Charte canadienne des droits et libertés.

La nuisance publique

Les rapports que nous avons avec les personnes en situation d’itinérance sont non seulement influencés par notre conception de l’acte d’habiter, mais aussi par les orientations économiques et les aspirations culturelles de la vie urbaine actuelle. Pensons ici à l’utilisation des espaces publics du centre-ville-est de Montréal pour vendre l’identité du Quartier des spectacles (branding urbain). (Ex. : signature lumineuse de l’ancien Red Light, aménagement de la place des Festivals, animation continue à la place Émilie-Gamelin, sécurité privée dans les espaces publics, etc.). Faire des espaces publics une vitrine commerciale pour attirer de nouveaux investissements ou favoriser l’attraction d’une destination urbaine incontournable relève en fait de choix politiques et économiques en phase avec les exigences du marché mondial. Cette logique de marché est une orientation idéologique qui s’éloigne d’une conception démocratique de l’espace public. En effet, l’accessibilité aux espaces publics a été modifiée par les promotrices et promoteurs de revitalisation urbaine qui imposent depuis 30 ans, avec le concours des municipalités, leur modèle industriel de développement fondé sur le divertissement sécuritaire et l’aménagement d’un environnement convivial favorisant « l’expérience-client ». Cet usage spécialisé des espaces publics limite considérablement leur potentiel d’habitabilité en dehors des prescriptions commerciales et de consommation. La présence des personnes en situation d’itinérance dans ces lieux a progressivement été perçue comme autant de nuisances publiques face aux projets de revitalisation économique et d’environnements résidentiels. C’est pourquoi les principales stratégies dites de cohabitation visent surtout l’invisibilisation des personnes en situation d’itinérance en contrôlant leur mobilité par des stratégies d’expulsion, de repoussement, de concentration ou de dilution de leur présence3. Toutes et tous en conviennent, ces stratégies ne font que gérer de façon permanente des solutions provisoires, car elles ne s’attaquent pas aux causes structurelles de l’itinérance, mais ne font que calmer le jeu tout en l’entretenant. L’ajout récent de subventions provinciales aux services d’hébergement et d’urgence ne fait que confirmer le statu quo de ces solutions provisoires, question de sauver une certaine image de bienveillance envers les personnes en situation d’itinérance pour lesquelles on dit espérer qu’elles puissent retrouver leur dignité. L’acte d’habiter les marges de l’espace public pour exister socialement devient alors tout un défi lancé à la démocratie citoyenne, surtout lorsque l’acteur principal brille par son absence lors des discussions le visant directement.Une piste de cohabitation

Face à ce constat peu reluisant du contexte actuel, une piste démocratique de cohabitation pourrait être tentée dans la perspective d’introduire l’acteur principal, à titre de citoyen-ne dans le jeu politique des négociations institutionnelles. S’il existe des pratiques ponctuelles de médiation calmant le jeu des divers conflits interpersonnels, il n’existe pas encore de cadre démocratique où des collectifs d’actrices et d’acteurs concernés s’engageraient dans un dialogue continu sur leurs pratiques mutuelles de cohabitation (et non seulement dans le cadre d’une consultation ou d’un incident). Pourquoi ne pas soutenir l’organisation collective des personnes en situation d’itinérance en les impliquant dans un réel dialogue sur les pratiques d’habiter l’espace public? Cela peut se faire avec d’autres collectifs d’actrices et d’acteurs qui ont un impact sur leurs pratiques urbaines (responsables politiques, commerçant-e-s, intervenant-e-s sociaux, résident-e-s, etc.). Si l’organisation collective de personnes en situation d’itinérance ne s’improvise pas, elle n’est pas pour autant impossible; on peut voir comment plusieurs arrivent à survivre dans des conditions très difficiles et à s’organiser comme le campement de la rue Notre-Dame en 2020 et en 2024. Il s’agirait d’organiser des rencontres entre des collectifs d’actrices et d’acteurs marginaux et non marginaux permettant aux participant-e-s de s’exprimer librement, de s’apprivoiser mutuellement, de reconnaître les problèmes et difficultés associées aux conditions d’habiter de toutes et tous, et de traiter le conflit pour être en mesure d’envisager des pistes de solutions ensemble. Autrement dit, expérimenter des formes démocratiques de coopération entre les personnes en situation d’itinérance pour qu’elles puissent avoir les moyens d’une action solidaire entre citoyen-ne-s partageant des conditions d’existence communes. Bref, briser ce rapport infantilisant envers les personnes en situation d’itinérance pour expérimenter des rencontres sociales à la hauteur des principes démocratiques, comme on a su le faire pour les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, etc. Cet acte citoyen est nécessaire à la réalisation du droit au logement dans une perspective d’interdépendance des droits.1 Voir dossiers 500-06-001315-247 et 500-06-001314-240, Cour supérieure du Québec. 2 Vassart, Habiter, Pensée plurielle, vol. 2, no 12, p. 13. 3 Pour en savoir plus, consulter : Parazelli et K. Desmeules, Stratégies de gestion du partage de l’espace public avec les personnes en situation de marginalité. Dans Parazelli (dir.), Itinérance et cohabitation urbaine. Regards, enjeux et stratégies d’action, Presses de l’Université du Québec, Québec, 2021, p. 209-252, 2021, .

L’article Habiter et cohabiter est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Du Bandung de 1955 à 2024 ! Les Suds du Nord parlent !

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025

Du Bandung de 1955 à 2024 ! Les Suds du Nord parlent !

Safa Chebbi, Militante décoloniale et initiatrice du Bandung du Nord à Montréal

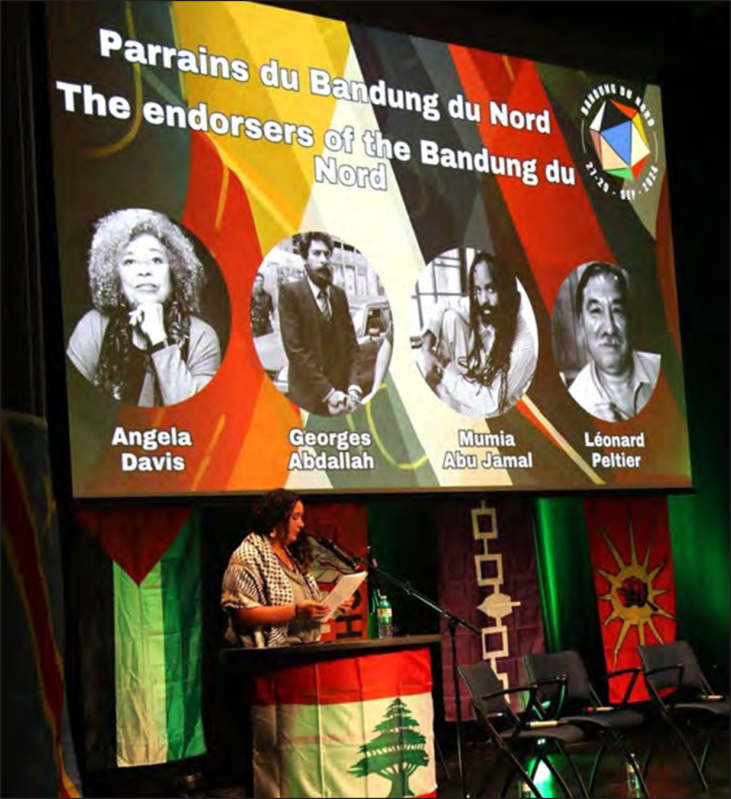

Septembre dernier, Tiohtià:ke (Montréal) a accueilli la quatrième édition, et la première en Amérique du Nord, de la Conférence Bandung du Nord qui s’intitule Pour une Internationale décoloniale, les subalternes du Nord parlent. Cette Conférence s’inscrit dans la continuité de l’esprit de Bandung de 1955, la première conférence intercontinentale réunissant des peuples non blancs dans l’histoire de l’humanité. À l’époque de la guerre froide, alors que le monde était polarisé entre les blocs soviétique et occidental, un groupe d’États du Sud nouvellement souverains s’est organisé politiquement pour accélérer le processus d’indépendance des États encore sous domination coloniale. C’est dans la modeste ville de Bandung, sur l’île indonésienne de Java, que cette première conférence internationale s’est tenue du 18 au 24 avril 1955. « Il s’agit de la première conférence intercontinentale réunissant des peuples de couleur dans l’histoire de l’humanité ! [...] Je reconnais que nous sommes rassemblés ici aujourd’hui, suite à des sacrifices. Sacrifices que nos aïeux ont faits, mais aussi les gens de notre propre génération et les jeunes générations. [...] Leurs luttes et leurs sacrifices ont ouvert la voie à cette réunion des plus hauts représentants des nations indépendantes et souveraines de deux des plus grands continents de la planète. [..] Que les dirigeants des peuples d’Asie et d’Afrique puissent se réunir dans leurs propres pays pour discuter et débattre de questions d’intérêt commun marque un nouveau départ dans l’histoire du monde ! » C’est par ces mots que le président Sukarno a ouvert le Bandung. [caption id="attachment_20898" align="alignright" width="328"] Crédit : Minette Carole Djamen Nganso[/caption]

Près de 70 ans après le moment historique de Bandung, les peuples non blancs du Nord global1 choisissent de renouer avec cette histoire de lutte. Ils s’engagent à raviver l’esprit de Bandung et à célébrer les principes énoncés par Zhou En Lai, Sukarno et Malcolm X, dans une démarche visant à poursuivre un combat pour la libération qui reste inachevé. Ces principes, tout autant pertinents pour le Sud global que pour le Nord global, affirment une vérité fondamentale : « Nous ne sommes pas des migrants sans visage qui avons voyagé du Sud vers le Nord. Nous sommes les représentants de cultures ancestrales d’Asie, du Moyen Orient, d’Afrique, d’Océanie et des Amériques. Nous avons une histoire fière de luttes contre le colonialisme et pour la dignité humaine. Nous avons produit de la connaissance, qui a été considérée comme arriérée par l’Occident et qui nous inspire aujourd’hui pour esquisser de nouvelles philosophies de la libération. Notre existence et notre identité dépassent largement les limites imposées par le colonialisme occidental ».

Malgré les avancées de ces luttes, cette logique coloniale persiste aujourd’hui encore. Les pays d’origine des peuples du Sud demeurent sous domination, tandis que l’accumulation de richesses continue de se faire exclusivement en faveur du Nord. Cette accumulation unidirectionnelle du pouvoir au Nord engendre un déplacement inévitable et forcé des populations du Sud vers le Nord, donnant lieu à une réalité sociale et démographique spécifique, caractérisée par des traitements inégalitaires découlant d’un racisme systémique qui se manifeste dans toutes les sphères de leur existence. Ces populations, issues du Sud, incarnent une diversité d’expériences historiques ; le génocide des peuples autochtones et la spoliation de leurs terres, l’esclavage transatlantique, d’autres formes de migrations forcées provoquées par les guerres néocoloniales, la pauvreté, et les inégalités accrues par le système capitaliste mondial. Ainsi, la nécessité d’un Bandung du Nord s’impose ; il s’agit de créer une force politique autonome au cœur même de l’Empire (le Nord global), à travers un projet d’Internationale décoloniale, dépassant les frontières de la nation et forgeant des alliances entre les mouvements décoloniaux d’Occident.

Dans cette optique, une première conférence du Bandung du Nord a été organisée en 2018 à Paris, rassemblant des militant-e-s emblématiques de ces luttes, tels qu’Angela Davis, Fred Hampton Jr. et Ramón Grosfoguel. Cet événement a marqué un moment clé pour initier les discussions sur l’idée d’une Internationale décoloniale, mettant en lumière les intérêts communs des peuples non blancs dans leur lutte contre l’héritage colonial. Par la suite, une deuxième conférence s’est tenue à Bruxelles en 2022, suivie d’une troisième à Barcelone en 2023, consolidant ainsi cette plateforme d’échanges et de résistances, et renforçant la solidarité entre les mouvements décoloniaux face aux injustices persistantes du colonialisme.

La conférence du Bandung de Tiohtià:ke en 2024 a suivi la même trajectoire en invitant des personnalités qui incarnent la lutte décoloniale, telles qu’Ellen Gabriel, Joseph Massad, Amzat Boukari, Houria Boutelja et plusieurs autres. Il convient également de souligner qu’Angela Davis est la marraine du Bandung du Nord, apportant ainsi son soutien symbolique et son engagement historique à cet événement.

L’ouverture de la conférence a été marquée par la lecture de trois lettres de ses parrains, trois figures emblématiques injustement incarcérées dans des prisons occidentales : Georges Ibrahim Abdallah, révolutionnaire arabe, détenu en France depuis 1984 ; Léonard Peltier, militant autochtone, emprisonné aux États-Unis depuis 1976 ; et Mumia Abu Jamal, journaliste et militant politique, incarcéré aux États-Unis depuis 1981. Ces trois hommes incarnent la résistance des peuples non blancs au cœur de l’Empire et continuent d’inspirer les luttes d’aujourd’hui.

Cette conférence a proposé des sessions plénières animées par des conférenciers et conférencières venu-e-s des quatre coins du monde, qui ont abordé des thématiques variées, notamment l’impérialisme, la libération, la destruction des dynamiques raciales et la signification du non-alignement dans le contexte d’un Bandung du Nord. Ces discussions ont permis de poser les bases d’un engagement commun, où chaque génération est invitée à se définir face à sa propre mission.

Comme l’a si bien dit Frantz Fanon :

« Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission : la remplir ou la trahir ». À travers ce Bandung, les non-blancs ont choisi de saisir cette mission et de l’accomplir, en marchant sur les pas de leurs ancêtres et en s’engageant sur différents fronts pour abolir toutes les formes de racisme, de domination sociale et d’exploitation économique, toujours cristallisées par la domination blanche. C’est à ce Bandung que les subalternes du Nord, les Suds du Nord, ont parlé !

Mais l’esprit de Bandung ne se limitera pas uniquement aux paroles : il s’incarnera aussi dans l’action politique pour construire un monde véritablement égalitaire pour toutes et tous. On peut d’ailleurs se réjouir du lancement imminent du projet d’une école décoloniale internationale, qui verra le jour à Paris et à Montréal dans les prochains mois, ainsi que l’organisation du prochain Bandung à Grenade en 2025. La multiplication de tels espaces dédiés à la réflexion politique, à la résistance et à l’action s’impose d’autant plus aujourd’hui, dans un contexte marqué par la montée des nationalismes suprémacistes et de l’ultra-libéralisme et par à la poursuite de la domination impérialiste sous toutes ses formes.

Crédit : Minette Carole Djamen Nganso[/caption]

Près de 70 ans après le moment historique de Bandung, les peuples non blancs du Nord global1 choisissent de renouer avec cette histoire de lutte. Ils s’engagent à raviver l’esprit de Bandung et à célébrer les principes énoncés par Zhou En Lai, Sukarno et Malcolm X, dans une démarche visant à poursuivre un combat pour la libération qui reste inachevé. Ces principes, tout autant pertinents pour le Sud global que pour le Nord global, affirment une vérité fondamentale : « Nous ne sommes pas des migrants sans visage qui avons voyagé du Sud vers le Nord. Nous sommes les représentants de cultures ancestrales d’Asie, du Moyen Orient, d’Afrique, d’Océanie et des Amériques. Nous avons une histoire fière de luttes contre le colonialisme et pour la dignité humaine. Nous avons produit de la connaissance, qui a été considérée comme arriérée par l’Occident et qui nous inspire aujourd’hui pour esquisser de nouvelles philosophies de la libération. Notre existence et notre identité dépassent largement les limites imposées par le colonialisme occidental ».

Malgré les avancées de ces luttes, cette logique coloniale persiste aujourd’hui encore. Les pays d’origine des peuples du Sud demeurent sous domination, tandis que l’accumulation de richesses continue de se faire exclusivement en faveur du Nord. Cette accumulation unidirectionnelle du pouvoir au Nord engendre un déplacement inévitable et forcé des populations du Sud vers le Nord, donnant lieu à une réalité sociale et démographique spécifique, caractérisée par des traitements inégalitaires découlant d’un racisme systémique qui se manifeste dans toutes les sphères de leur existence. Ces populations, issues du Sud, incarnent une diversité d’expériences historiques ; le génocide des peuples autochtones et la spoliation de leurs terres, l’esclavage transatlantique, d’autres formes de migrations forcées provoquées par les guerres néocoloniales, la pauvreté, et les inégalités accrues par le système capitaliste mondial. Ainsi, la nécessité d’un Bandung du Nord s’impose ; il s’agit de créer une force politique autonome au cœur même de l’Empire (le Nord global), à travers un projet d’Internationale décoloniale, dépassant les frontières de la nation et forgeant des alliances entre les mouvements décoloniaux d’Occident.

Dans cette optique, une première conférence du Bandung du Nord a été organisée en 2018 à Paris, rassemblant des militant-e-s emblématiques de ces luttes, tels qu’Angela Davis, Fred Hampton Jr. et Ramón Grosfoguel. Cet événement a marqué un moment clé pour initier les discussions sur l’idée d’une Internationale décoloniale, mettant en lumière les intérêts communs des peuples non blancs dans leur lutte contre l’héritage colonial. Par la suite, une deuxième conférence s’est tenue à Bruxelles en 2022, suivie d’une troisième à Barcelone en 2023, consolidant ainsi cette plateforme d’échanges et de résistances, et renforçant la solidarité entre les mouvements décoloniaux face aux injustices persistantes du colonialisme.

La conférence du Bandung de Tiohtià:ke en 2024 a suivi la même trajectoire en invitant des personnalités qui incarnent la lutte décoloniale, telles qu’Ellen Gabriel, Joseph Massad, Amzat Boukari, Houria Boutelja et plusieurs autres. Il convient également de souligner qu’Angela Davis est la marraine du Bandung du Nord, apportant ainsi son soutien symbolique et son engagement historique à cet événement.

L’ouverture de la conférence a été marquée par la lecture de trois lettres de ses parrains, trois figures emblématiques injustement incarcérées dans des prisons occidentales : Georges Ibrahim Abdallah, révolutionnaire arabe, détenu en France depuis 1984 ; Léonard Peltier, militant autochtone, emprisonné aux États-Unis depuis 1976 ; et Mumia Abu Jamal, journaliste et militant politique, incarcéré aux États-Unis depuis 1981. Ces trois hommes incarnent la résistance des peuples non blancs au cœur de l’Empire et continuent d’inspirer les luttes d’aujourd’hui.

Cette conférence a proposé des sessions plénières animées par des conférenciers et conférencières venu-e-s des quatre coins du monde, qui ont abordé des thématiques variées, notamment l’impérialisme, la libération, la destruction des dynamiques raciales et la signification du non-alignement dans le contexte d’un Bandung du Nord. Ces discussions ont permis de poser les bases d’un engagement commun, où chaque génération est invitée à se définir face à sa propre mission.

Comme l’a si bien dit Frantz Fanon :

« Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission : la remplir ou la trahir ». À travers ce Bandung, les non-blancs ont choisi de saisir cette mission et de l’accomplir, en marchant sur les pas de leurs ancêtres et en s’engageant sur différents fronts pour abolir toutes les formes de racisme, de domination sociale et d’exploitation économique, toujours cristallisées par la domination blanche. C’est à ce Bandung que les subalternes du Nord, les Suds du Nord, ont parlé !

Mais l’esprit de Bandung ne se limitera pas uniquement aux paroles : il s’incarnera aussi dans l’action politique pour construire un monde véritablement égalitaire pour toutes et tous. On peut d’ailleurs se réjouir du lancement imminent du projet d’une école décoloniale internationale, qui verra le jour à Paris et à Montréal dans les prochains mois, ainsi que l’organisation du prochain Bandung à Grenade en 2025. La multiplication de tels espaces dédiés à la réflexion politique, à la résistance et à l’action s’impose d’autant plus aujourd’hui, dans un contexte marqué par la montée des nationalismes suprémacistes et de l’ultra-libéralisme et par à la poursuite de la domination impérialiste sous toutes ses formes.

1 Le Nord global fait référence aux pays d’Europe occidentale, d’Amérique du Nord et d’Océanie, qui ont colonisé et se sont partagé l’Afrique, l’Asie et les Amériques. Aujourd’hui, de larges communautés du Sud global vivent au sein de leurs métropoles. Sur 800 millions de personnes vivant dans ces pays, on estime le nombre de non blancs à 160 millions.

L’article Du Bandung de 1955 à 2024 ! Les Suds du Nord parlent ! est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Toutes les vies se valent-elles vraiment ?

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025

Toutes les vies se valent-elles vraiment ?

CHRISTIAN DJOKO KAMGAIN, PhD, Chargé de cours à l’ÉNAP, Membre du CA de la Ligue des droits et libertés - section de Québec

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce cri, « Plus jamais ça », s’est élevé dans le ciel brûlé de l’humanité comme une prière adressée aux abysses de notre propre cruauté. Ce slogan, simple en apparence, portait l’espoir fragile d’un renouveau, le désir universel de panser les plaies d’un monde défiguré. Mais plus de 70 ans se sont écoulés, et l’on peut se demander si ces fleurs d’idéaux ont produit autre chose que des fruits amers. Les promesses n’ont-elles été que de pâles fleurs sur le sol aride de nos illusions ? L’a-t-on nourrie de mots, cette terre, ou a-t-on simplement replanté les racines des mêmes divisions empoisonnées ? En scrutant le regard que porte cette communauté sur l’Ukraine d’un côté, et sur les cicatrices ouvertes du Moyen-Orient ou de l’Afrique de l’autre, n’assistons-nous pas plus que jamais à l’effritement du pacte fondateur ? J’emploie le nous, mais est-ce vraiment Nous ? Ne sommes-nous pas conduits à soupçonner que ce « Plus jamais ça » pourrait en réalité signifier : « Plus jamais ça pour ceux et celles dont la peau est blanche » ? Les édifices juridiques internationaux, ces architectures imposantes d’un droit façonné par les leçons de l’horreur, se dressent encore, mais que valent-ils vraiment ? Ne sont-ils que des statues d’argile élevées au nom d’une justice que l’on ne sert que par intermittence ? Derrière le vernis des conventions et des lois, derrière les mots qui se veulent universels, la promesse s’effrite : toutes les vies se valent-elles vraiment, ou avons-nous, en silence, désigné des vies plus précieuses que d’autres ? Ce pacte tacite nous entraîne-t-il sur la pente d’un nouvel oubli, où les vies humaines ne sont que des pions, repliés au gré des intérêts du jour, dans un jeu sans fin où seuls les souvenirs de l’horreur retentissent, mais sans jamais arrêter la main de ceux qui rejouent l’échiquier du monde ?Se dissocier de son époque, c’est avoir le courage de nommer ces vies marginalisées et tuables [...]

Humanisme à géométrie variable

Lutter pour que toutes les vies comptent, c’est avoir le courage de nommer et de défendre en particulier celles qui, dans la hiérarchie implicite des valeurs humaines, comptent objectivement le moins. Derrière les déclarations humanistes universelles se dissimulent bien souvent des structures d’injustice qui, loin de les combattre, les perpétuent sous couvert de neutralité bienveillante. Comme une horloge brisée qui échoue à indiquer l’heure juste, ces discours d’égalité universelle masquent les déséquilibres profonds qui organisent le monde. Certains lieux, comme l’est du Congo ou la bande de Gaza, fonctionnent comme des hétérotopies au sens foucaldien : des espaces qui, bien qu’ancrés dans le monde réel, incarnent des contradictions intenses et une vérité parallèle sur la conscience occidentale. Ces lieux de « marginalité violente », où les vies, piégées dans une cage de fer et de feu, semblent peser moins que d’autres sur l’échelle de la valeur humaine universelle. Ils se dressent comme des miroirs inversés de l’humanisme occidental : ce qu’il condamne avec véhémence dans un contexte, il le facilite ou l’ignore dans un autre. Dans ces espaces autres, où l’horreur et l’indifférence coexistent, la promesse d’égalité se fissure, exposant des hiérarchies tacites. En fait, derrière la force apparente de ses principes, l’occident tergiverse, hésite, et parfois recule, incapable de surmonter ses propres contradictions morales et politiques. Plus largement, l’inaction coupable de nombreux pays occidentaux devant le crâne éclaté d’un enfant palestinien1, leur silence devant les injonctions de la Cour internationale de justice ou les avertissements de la Cour pénale internationale, indiquent plus que jamais que leur prétendu humanisme universel multiséculaire n’est très souvent qu’un voile pudique qui, lorsqu’il n’occulte pas l’autre (Enrique Dussel), dissimule une indifférence sélective.Ces discours d’égalité universelle masquent les déséquilibres profonds qui organisent le monde.

Exemplifions cette triste réalité par un autre cas : les réactions mondiales aux crises des réfugiés. Quand des millions de personnes fuient des conflits au Moyen-Orient ou en Afrique, elles se heurtent aux murs de l’indifférence ou à la xénophobie institutionnelle des pays occidentaux, et la Méditerranée devient le symbole d’une honte collective et d’une frontière mortifère. En revanche, l’accueil réservé aux réfugiés d’Ukraine illustre une empathie différenciée qui traduit une hiérarchisation implicite des vies. Au cœur de cette logique, disais-je plus haut, les vies racisées se voient accorder une valeur inférieure. Elles sont réduites au rang de murmures, étouffés par le vacarme des priorités géopolitiques et économiques, où la xénophobie et le racisme les relèguent à des notes de bas de page dans l’histoire humaine. Ce contraste n’est pas le fruit du hasard, mais le symptôme d’une xénophobie structurelle et de la « violence atmosphérique du racisme » dont parlait Frantz Fanon : une violence imperceptible, mais présente, qui se déploie dans les imaginaires collectifs façonnés par des siècles de colonialisme et de suprématie blanche.S’en dissocier

« On n’est pas responsable de son temps, mais de ne pas s’en dissocier », affirmait Guy Hocquenghem en 1986. Se dissocier de son époque, c’est avoir le courage de nommer ces vies marginalisées et tuables, de désigner cette part du monde où, selon les mots poignants de Sony Labou Tansi, « la vie et la mort racontent la même histoire sans serrure, [avec] un trousseau de morts mêlés aux vivants ». C’est lever le voile sur une vérité inconfortable, mais nécessaire : derrière le masque de l’humanisme se dresse une hiérarchie invisible, mais omniprésente, qui dicte silencieusement quelles souffrances méritent notre compassion et quelles morts peuvent être ignorées. Cette hiérarchie secrète, soutenue par un égalitarisme de façade aux accents kantiens, trahit la promesse fondamentale de l’humanité : reconnaître et défendre chaque vie, surtout celles systématiquement rejetées dans l’ombre, dévalorisées ou tuées dans l’indifférence. Se dissocier de cette fausse neutralité, c’est également s’engager. Dans le contexte actuel, l’engagement des forces progressistes doit se transformer en une flamme ardente qui éclaire les zones d’ombre de notre conscience collective et consume les illusions de l’égalitarisme superficiel. Tel un jardinier qui prend soin des plantes les plus fragiles pour assurer la prospérité de tout le jardin, nous devons orienter notre attention et nos efforts vers ceux et celles qui incarnent la vulnérabilité et portent le fardeau des injustices historiques. Cet engagement implique de reconnaître et de contester les hétérotopies modernes de l’oppression – ces espaces où l’existence même semble soumise à un statut précaire, où l’indifférence coloniale persiste, transformant certaines vies en objets du déni collectif. Il ne s’agit pas simplement de tolérer l’existence de ces espaces autres, mais de se mobiliser sans relâche pour les faire émerger au cœur de notre conscience sociale et politique. Ce n’est qu’en prenant en charge cette responsabilité que nous pourrons espérer bâtir un monde où chaque vie compte réellement, et où l’égalité entre toutes les vies n’est plus un idéal distant, mais une réalité tangible et vécue.1 Selon une étude d’OXFAM, entre 2023 et 2024, « plus de 6 000 femmes et 11 000 enfants ont été tués à Gaza par l’armée israélienne ». En ligne : https://oxfam.qc.ca/un-an-conflit-gaza/

L’article Toutes les vies se valent-elles vraiment ? est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Nouveaux visages de l’itinérance… issus de l’immigration

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025

Une version abrégée est parue dans l'édition du 14 janvier 2025 du journal Le Devoir.Nouveaux visages de l’itinérance… issus de l’immigration

Maryse Poisson, Directrice des initiatives sociales au Collectif Bienvenue, chargée de cours en travail social, UQAM, et membre du comité Droits des personnes migrantes de la LDL

Mauricio Trujillo Pena, Co-coordonnateur, Regroupement des organismes en hébergement pour les personnes migrantesFlorence Bourdeau, Co-coordonnatrice, Regroupement des organismes en hébergement pour les personnes migrantes

En avril 2023, l’élargissement de l’entente des tiers pays sûrs, annoncée à l’improviste et sans consultation, a fermé la dernière porte qui permettait aux personnes en quête de refuge dans des situations précaires d’avoir accès au système canadien de protection. En effet, avant cette date, l’entente ne s’appliquait pas aux points d’entrée irréguliers, ce qui permettait aux personnes les plus vulnérables de se présenter pour demander l’asile à des points comme le chemin Roxham, et ce, sans visa. Désormais, seules les personnes ayant un visa d’étudiant, de travail, ou autre, peuvent demander l’asile à leur arrivée à l’aéroport canadien ou à un point d’entrée terrestre, avec seule exception les personnes ayant un membre de leur famille proche au Canada. Évidemment, l’obtention de ce visa est difficile et réservée aux plus nantis.Quel climat pour les demandeurs d’asile ?

En plus de ce resserrement qui a eu un impact évident, les derniers mois ont été le théâtre au Québec d’une montée très importante des idées et du discours anti-immigration, principalement contre les immigrants à statut temporaire. Cette catégorie large est composée de multiples groupes, dont les demandeurs d’asile. Alors que les demandeurs d’asile et les personnes à statut précaire s’installent en majorité dans les villes, les municipalités n’ont pas de pouvoir sur le processus de l’octroi de statut (compétence fédérale), ou sur l’accès aux services sociaux (santé, éducation, aide sociale, etc.). Les municipalités se retrouvent davantage à devoir agir et réagir devant la précarisation de cette population, dont l’augmentation de l’itinérance. Ainsi, on a vu tout récemment un resserrement du processus pour deux groupes autres que les demandeurs d’asile : les personnes obtenant un permis de travail temporaire à bas salaire et les personnes en sol canadien avec un visa de tourisme ou autre, entamant sur place les démarches pour obtenir un visa de travail fermé. Or, d’autres changements de politiques plus subtils affectent également les demandeurs d’asile. Par exemple, dans les dernières semaines, des médias canadiens ont rapporté une hausse préoccupante de personnes se présentant avec un visa canadien valide empêchées d’entrer au Canada, car suspectées de vouloir y demander l’asile, et aussi un resserrement dans le processus d’octroi de visa. Il semble que ces politiques officieuses soient une réponse positive de la part de l’administration Trudeau aux demandes du premier ministre François Legault. En octobre 2024, le discours de François Legault a pris une tangente encore jamais vue en matière d’atteinte aux droits des demandeurs d’asile. Il a ouvertement suggéré de les déplacer de force hors Québec, ou de créer des zones d’attente comme en France, alors que cette pratique ne respecte manifestement pas les droits humains.Alors que les demandeurs d’asile et les personnes à statut précaire s’installent en majorité dans les villes, les municipalités n’ont pas de pouvoir sur le processus de l’octroi de statut (compétence fédérale), ou sur l’accès aux services sociaux (santé, éducation, aide sociale, etc.).

Se retrouver à la rue

L’ensemble des changements semble avoir créé un terreau fertile pour une hausse des demandes internes, observée autant sur le terrain que dans les statistiques de l’Association des services frontaliers du Canada (ASFC) et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). De plus en plus de personnes ne déposent pas une demande d’asile à leur arrivée à l’aéroport ou à la frontière terrestre, par peur ou méconnaissance, et se retrouvent dans une situation beaucoup plus complexe, appelée le processus de demande d’asile à l’interne. La différence semble technique, mais elle transforme le visage de l’itinérance à Montréal. Présentement, une personne ne déposant pas une demande d’asile auprès d’un agent frontalier quitte l’aéroport sans avoir de droits associés au statut du demandeur d’asile. Elle n’a pas droit aux hébergements prévus par le gouvernement provincial ni fédéral ni à l’aide sociale. Si elle n’a pas de famille ou d’amis à Montréal, elle se retrouve en itinérance, jusqu’à ce qu’elle ait réussi à déposer une demande d’asile complète. L’itinérance engendre à son tour un obstacle majeur à l’exercice de plusieurs droits, mettant en péril la santé et la sécurité notamment. Comme organisme de première ligne, nous observons quotidiennement les impacts de l’itinérance sur ces personnes. Les demandeurs d’asile vivent souvent plusieurs difficultés cumulées (traumatisme ou symptômes de santé mentale, barrière de la langue, absence totale de réseau de soutien ou de connaissance du milieu, etc.). Les hébergements pour personnes en situation d’itinérance, bien qu’ils fassent de leur mieux, ne sont souvent pas adaptés à ces personnes. La cohabitation avec des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie s’avère un obstacle de plus à l’intégration. De plus, la situation d’itinérance complexifie le processus de régularisation de leur statut : de nombreuses personnes sans adresse fixe ne reçoivent pas leur courrier essentiel de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié (CISR), et omettent ainsi de se présenter à leur audience.Ce contexte changeant rend plus urgent de créer des partenariats innovants entre les municipalités et les organismes communautaires pour répondre aux besoins des migrants à statut précaire tout en optimisant les ressources locales disponibles.

Déposer une demande d’asile est complexe et doit inclure un narratif de persécution détaillée, une étape qui requiert normalement les services d’un-e avocat-e ou d’un-e consultant-e. Ces personnes migrantes n’ayant bien souvent pas d’argent pour payer un représentant légal, elles se retrouvent à vivoter dans les sites d’hébergement pour personnes en situation d’itinérance. Une chose est sûre : les reculs dans l’accès à l’asile dans la dernière année contribuent à transformer le visage de l’itinérance à Montréal. Bien que non officiellement comptabilisés, pour ne pas en rajouter en matière de stigmatisation, les échos du terrain font état d’une nette augmentation des personnes immigrantes dans différents refuges. Que ce soit dans des organismes œuvrant en hébergement temporaire pour les femmes, les jeunes, les hommes seuls, de nombreux intervenant-e-s terrain composent maintenant avec des situations complexes des parcours migratoires.Unir nos forces

[caption id="attachment_20826" align="alignright" width="299"] Crédit : Julien Cadena[/caption]

C’est dans ce contexte que plusieurs organismes communautaires en hébergement de personnes migrantes ont pris la décision de se regrouper, en créant le regroupement des organismes en hébergement pour les personnes migrantes (ROHMI). L’objectif est à la fois de faire reconnaître ces organismes, pour l’instant pas financés par le gouvernement, mais également de créer des liens et d’échanger aux intersections de la prévention de l’itinérance et de la défense des droits des personnes à statut précaire.

À l’initiative de ce regroupement, le Pont-APPI et Foyer du Monde proposent des hébergements de première ou deuxième étape pour les personnes seules et les familles. Au-delà d’un toit, ces organismes offrent une approche intégrée incluant des services psychosociaux, juridiques, des ateliers de francisation, l’accompagnement dans les premières démarches et jusqu’à la recherche d’un logement permanent. L’accueil dans la dignité prend ici tout son sens.

Avec la création du ROHMI, ils visent à étendre ces modèles pour élargir la gamme des options d’hébergement temporaire, tout en favorisant une approche multisectorielle et concertée, impliquant les organisations communautaires, les agences publiques, les institutions académiques, les partenaires des services sociaux et de santé, les acteurs privés et les municipalités.

En s’appuyant sur les dispositions de la Loi sur les compétences municipales1, le ROHMI cherche à développer des modèles d’hébergement temporaire avec les villes. L’article 84.1 permet à une municipalité de louer des immeubles qu’elle possède à des fins d’habitation et de déléguer leur gestion à des organismes comme le ROHMI, facilitant ainsi l’utilisation de bâtiments municipaux pour des projets de logement transitoire. Ce contexte changeant rend plus urgent de créer des partenariats innovants entre les municipalités et les organismes communautaires pour répondre aux besoins des migrants à statut précaire tout en optimisant les ressources locales disponibles.

Le ROHMI travaille aussi à bâtir des alliances stratégiques, qui permettront la mise en place de modèles innovants au-delà des modèles des maisons d’hébergement temporaire. Les membres du regroupement ont déjà d’autres modèles qui ouvrent la participation aux propriétaires privés, comme le modèle de sous-location à court et à long terme, qui peut s’avérer primordial pour permettre l’accès et le maintien du logement pour les personnes à statut précaire. Les hébergements spécialisés pour demandeurs d’asile se concentrent présentement à Montréal et une vraie expertise s’y développe. Il serait très intéressant de voir les municipalités s’engager davantage, en offrant des lieux ou des incitatifs pour leur multiplication.

Le ROHMI renforce ses collaborations avec des organismes nationaux pour encourager l’analyse et l’action autour de l’intersection entre immigration et logement. Ces espaces de partage visent à échanger sur les meilleures pratiques et à souligner l’importance de briser les silos entre les différents secteurs. Il est crucial de reconnaître le rôle central des villes dans le développement de projets et d’initiatives concertées. Leur implication active est essentielle pour garantir une intégration stable, équitable et durable des personnes migrantes à statut précaire à la société dans le respect de leurs droits humains.

Crédit : Julien Cadena[/caption]

C’est dans ce contexte que plusieurs organismes communautaires en hébergement de personnes migrantes ont pris la décision de se regrouper, en créant le regroupement des organismes en hébergement pour les personnes migrantes (ROHMI). L’objectif est à la fois de faire reconnaître ces organismes, pour l’instant pas financés par le gouvernement, mais également de créer des liens et d’échanger aux intersections de la prévention de l’itinérance et de la défense des droits des personnes à statut précaire.

À l’initiative de ce regroupement, le Pont-APPI et Foyer du Monde proposent des hébergements de première ou deuxième étape pour les personnes seules et les familles. Au-delà d’un toit, ces organismes offrent une approche intégrée incluant des services psychosociaux, juridiques, des ateliers de francisation, l’accompagnement dans les premières démarches et jusqu’à la recherche d’un logement permanent. L’accueil dans la dignité prend ici tout son sens.

Avec la création du ROHMI, ils visent à étendre ces modèles pour élargir la gamme des options d’hébergement temporaire, tout en favorisant une approche multisectorielle et concertée, impliquant les organisations communautaires, les agences publiques, les institutions académiques, les partenaires des services sociaux et de santé, les acteurs privés et les municipalités.

En s’appuyant sur les dispositions de la Loi sur les compétences municipales1, le ROHMI cherche à développer des modèles d’hébergement temporaire avec les villes. L’article 84.1 permet à une municipalité de louer des immeubles qu’elle possède à des fins d’habitation et de déléguer leur gestion à des organismes comme le ROHMI, facilitant ainsi l’utilisation de bâtiments municipaux pour des projets de logement transitoire. Ce contexte changeant rend plus urgent de créer des partenariats innovants entre les municipalités et les organismes communautaires pour répondre aux besoins des migrants à statut précaire tout en optimisant les ressources locales disponibles.

Le ROHMI travaille aussi à bâtir des alliances stratégiques, qui permettront la mise en place de modèles innovants au-delà des modèles des maisons d’hébergement temporaire. Les membres du regroupement ont déjà d’autres modèles qui ouvrent la participation aux propriétaires privés, comme le modèle de sous-location à court et à long terme, qui peut s’avérer primordial pour permettre l’accès et le maintien du logement pour les personnes à statut précaire. Les hébergements spécialisés pour demandeurs d’asile se concentrent présentement à Montréal et une vraie expertise s’y développe. Il serait très intéressant de voir les municipalités s’engager davantage, en offrant des lieux ou des incitatifs pour leur multiplication.

Le ROHMI renforce ses collaborations avec des organismes nationaux pour encourager l’analyse et l’action autour de l’intersection entre immigration et logement. Ces espaces de partage visent à échanger sur les meilleures pratiques et à souligner l’importance de briser les silos entre les différents secteurs. Il est crucial de reconnaître le rôle central des villes dans le développement de projets et d’initiatives concertées. Leur implication active est essentielle pour garantir une intégration stable, équitable et durable des personnes migrantes à statut précaire à la société dans le respect de leurs droits humains.

1 En ligne : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-47.1?&cible=

L’article Nouveaux visages de l’itinérance… issus de l’immigration est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Repenser les droits humains en Haïti

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025

Repenser les droits humains en Haïti

Frantz Voltaire, Président-fondateur du Centre international de documentation et d’information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne

Parler des droits humains en Haïti en 2024 est une gageure1. Avant même d’analyser cette question, on est confronté à la nécessité de faire la preuve qu’il est possible d’en parler dans les conditions d’une violence aveugle des gangs armés, mais aussi de l’impuissance de l’État à assurer l’ordre. Comment en effet, aborder la question des droits dans un contexte où l’insécurité et l’impunité restent en tête de liste des préoccupations citoyennes ? Comment répondre à la violence meurtrière des gangs sans à la fois poser le problème de la sécurité, mais aussi celui de la réparation aux victimes ? Résoudre le problème de la sécurité est aussi une gageure pour des raisons complexes. La question sécuritaire est certes présente durant toute notre histoire de peuple. Une histoire née de la violence de l’esclavage où l’esclave n’était qu’un bien meuble. Une histoire de résistance et d’une révolution qui aura duré de 1791 à 1804, d’une révolution qui aura combattu des forces d’invasion anglaise, espagnole et française. De l’Indépendance d’Haïti en 1804 à l’occupation militaire américaine de 1915 à 1934, jusqu’à la dictature des Duvalier, la violence a été le fait d’un État qui niait les droits de la majorité de ses citoyen-ne-s. Depuis le tremblement de terre de 2010, ce sont surtout les gangs armés qui imposent une terreur aveugle et qui, aujourd’hui, contrôlent plus de 80 % du territoire de la capitale de Port-au-Prince. Cela survient dans le contexte particulier d’un pays où l’État n’a plus le monopole de la violence, et où les promesses de la communauté internationale d’aider la police nationale à rétablir même un semblant d’ordre se sont révélées vaines. La communauté internationale a joué un rôle absolument néfaste en Haïti, avec le choléra et un appui aux gouvernements illégitimes et le contrôle du système politique. Mais que dire du Canada ? Le Canada a joué un rôle particulièrement important dans la formation de la police nationale, la réforme de la justice et du système pénitentiaire. En ce sens, le Canada est aussi responsable de cet échec de l’appui international. Comment aujourd’hui répondre à la situation de terreur en Haïti, sans répondre au problème des gangs terroristes dans la capitale ? Il faut se rappeler que Hélène LaLime, la représentante du secrétaire général des Nations unies en Haïti, avait favorisé la coalition des gangs à Port-au-Prince. Voilà un autre exemple de la responsabilité de la communauté internationale dans la crise actuelle. Il faut souligner tout autant la responsabilité des pays du Core Group lors de la mise en place du gouvernement d’Ariel Henry après l’assassinat du président Jovenel Moïse. La violence reste alimentée par des armes et munitions venues de la Floride, de la Colombie et aussi de la République dominicaine. Sortir de la violence demandera d’importants moyens matériels, et la communauté internationale devra, en ce sens jouer, un rôle déterminant, en fournissant une importante aide à la reconstruction du pays. Mais, sortir de la violence et établir un État de droit demandera surtout la prise en compte des revendications citoyennes de justice et des réparations aux victimes. Il faudra mettre en place une assistance humanitaire, médicale et psychologique importante aux victimes ainsi que des réparations pécuniaires surtout pour les femmes victimes d’abus. Il faudra aussi mettre en place des programmes spéciaux de réinsertion pour les enfants victimes des gangs. Le défi sera non seulement de rétablir la sécurité, mais aussi de construire un système judiciaire qui mettra fin à l’impunité, avec l’appui des diasporas haïtiennes répondant aux aspirations de la population. Le Canada, en s’appuyant sur les positions de la diaspora haïtienne, pourrait jouer un rôle clé dans le renforcement d’un système judiciaire et électoral non corrompu et transparent. Un des défis majeurs sera de s’adresser aux problèmes des jeunes mobilisés par les gangs dans un pays où la plupart des centres carcéraux et de réadaptation ont été détruits. Pour sortir de la situation d’insécurité généralisée, la police nationale haïtienne devra être renforcée en excluant les corrompus au sein de l’institution. Comment parler de droits dans une situation où les institutions étatiques sont réduites à une peau de chagrin ? Comment combler les départs pour les États-Unis de plusieurs milliers de cadres dont plus d’un millier de policières et de policiers, de centaines d’ingénieur-e-s, de médecins et d’enseignant-e-s, tous incités par la politique migratoire mise en place par le gouvernement américain de Joe Biden en 2023 ? Comment reconstruire le pays sans l’apport de sa diaspora ? Durant cette période de transition, il faudra créer avec l’assistance de la diaspora haïtienne une commission de vérité, réparation, sécurité et justice pour établir les faits résultant de la terreur des gangs terroristes, de la corruption et des responsabilités de certains membres des élites politiques, policières, judiciaires et économiques dans cette violence. Cette commission devra apporter des pistes de réflexion sur les conséquences de la violence ; synthétiser les informations disponibles sur les conséquences médicales et psychologiques de la violence ; rassembler des témoignages et mettre en place un programme de réparations pour les victimes. De plus, cet organisme devra réaliser plusieurs actions : formuler des recommandations pour informer et protéger les droits humains ; proposer la création d’un tribunal spécial chargé de juger les crimes contre les droits humains ; assurer une assistance médicale aux victimes surtout les femmes et les enfants ; assurer la formation des professionnel-le-s de la santé : psychologues, psychiatres, infirmiers et infirmières, travailleuses et travailleurs — sociaux ; renforcer à l’échelle nationale les réseaux de défense des droits humains ; sensibiliser la population aux droits humains. L’une des exigences de la construction d’une société haïtienne respectueuse des droits humains sera de tenir compte des réparations des dommages infligés aux victimes, et aussi traduire devant un tribunal spécial les responsables des crimes commis. Les responsabilités sont multiples ; les réparations devront impliquer toutes les parties prenantes nationales comme internationales.1 Les sources de cet article sont : Benjamin Fernandez, L’échec des Nations Unies, Le Monde diplomatique, Paris, janvier 2011. Haïti, Droit de l’homme et réhabilitation des victimes. Mission civile internationale en Haïti OEA/ONU. Imprimerie Deschamps, Claude Moïse, La question sécuritaire, CIDIHCA, Montréal, 2022. Ricardo Seintenfus, L’échec de l’aide internationale à Haïti : dilemmes et égarements, CIDIHCA, Montréal, 2015.

L’article Repenser les droits humains en Haïti est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Lutter contre l’ingérence sans bafouer les droits

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025

Lutter contre l’ingérence sans bafouer les droits

Tim McSorley, Coordonnateur national, Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles

Une traduction par Barbara Ulrich, traductrice Des inquiétudes entourant l’ingérence étrangère continuent à faire les manchettes au Québec et à travers le Canada, suscitant l’examen approfondi, la controverse et les appels à agir aussi rapidement que possible afin de remédier à ce que les agences nationales de sécurité ont nommé de façon hyperbolique une menace existentielle pour le Canada. Il y a de toute évidence des incidences d’ingérence étrangère qui soulèvent des préoccupations urgentes. À titre d’exemple, les révélations que les membres de la communauté Sikh au Canada ont été des cibles d’harcèlement, de violence et même de meurtre par des agent-e-s du gouvernement indien et d’autres menaces transnationales de répression envers des activistes de droits de la personne et leurs familles au Canada. Cependant, ce débat a été trop caractérisé par la xénophobie, le racisme, la partisanerie politique, la surenchère ainsi que la précipitation à promulguer de nouvelles lois sévères étendues. Certaines de ces lois auront non seulement des retombées significatives sur les droits humains au Canada, y compris la liberté d’expression et d’association, mais également sur la contestation et la dissidence, la coopération et la solidarité internationale, la liberté académique et la liberté de presse. Ceci est dû en grande partie à des renseignements secrets divulgués par des sources anonymes dont l’exactitude et la source soulèvent des questions de crédibilité. Une partie de ceux-ci a été examinée par l’Enquête publique sur l’ingérence étrangère, mais, puisque le rapport final tarde à se faire connaître, la crédibilité de ces fuites reste entière. [caption id="attachment_20767" align="alignnone" width="719"] Crédit : André Querry[/caption]

Crédit : André Querry[/caption]

Des droits bafoués, encore une fois

Malgré ces questions restées en suspens, la réponse du gouvernement a été presque exclusivement axée sur l’octroi de nouveaux pouvoirs aux agences de sécurité nationales et dans la création de nouvelles infractions importantes, lesquelles entraîneront une réaction excessive et une hypersécurisation. Notre travail, depuis 2022, sur les incidences des lois sur la sécurité nationale et les luttes contre le terrorisme adoptées, témoigne de l’importance des définitions précises, des décisions basées sur des données probantes et des réponses qui sont nécessaires et proportionnelles. Faire défaut d’adhérer à ces principes mine inévitablement les droits humains aussi bien que l’engagement et la participation démocratique. Ceci aura pour conséquence la marginalisation d’une diversité de communautés et d’organismes, notamment ceux des populations racisées, autochtones ou immigrantes et celles et ceux qui sont engagés dans la contestation, la dissidence et la remise en question du statu quo.Loi adoptée à toute vitesse

L’exemple le plus flagrant est l’adoption précipitée de la Loi C-70 — la Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère — au mois de juin 2024, qui a entériné des changements aux systèmes canadiens de justice criminelle et de sécurité nationale. Une loi d’une telle envergure aurait requis un examen approfondi. Cependant, dans la précipitation de légiférer sur les questions de l’ingérence étrangère aussi rapidement que possible, le projet de loi a été adopté par l’ensemble du processus législatif en moins de deux mois, presque du jamais vu. À cause de la brièveté surprenante consacrée à la période d’étude, plusieurs aspects de cette législation n’ont pas été soumis à un examen et, par conséquent, des champs de préoccupation n’ont pas été pris en considération. Moins de temps voulait dire que les expert-e-s et les organismes ayant des ressources limitées ont dû précipiter leur analyse du projet de loi, rendant la soumission de mémoires et d’amendements appropriés presque impossible. Même lorsque les parlementaires et les sénateurs et sénatrices ont reconnu certaines préoccupations, le refrain était que l’étude du projet de loi ne pouvait pas être retardée afin d’adopter les nouvelles règles avant une prochaine élection potentielle, ce qui pourrait arriver à tout moment sous un gouvernement minoritaire.Pouvoirs sans lien avec l’ingérence