Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Comment la dette ruine les luttes climatiques

L'urgence d'un changement de modèle de société gronde de plus en plus lourdement. Malgré un accord présenté comme historique à la COP28, appelant à une transition hors des énergies fossiles, force est de constater que de nombreux blocages fondamentaux persistent. Tous sont entretenus par un mécanisme bien connu, le système dette, outil favori du capitalisme néolibéral.

8 janvier 2024 | tiré du site du CADTM Pablo Laixhay | Photo : Félix Vallotton, The Wind, 1910, CC, National Gallery Of Art, https://www.nga.gov/collection/art-object-page.66439.html

https://www.cadtm.org/Comment-la-dette-ruine-les-luttes-climatiques

Alors que la 28e Conférence des Parties (COP28) s'est achevée le 13 décembre 2023, le moins que l'on puisse dire est que le chemin est manifestement encore long et pavé d'obstacles avant de pouvoir se targuer d'avancées significatives. Conclue sur un accord présenté comme historique car appelant à une transition hors des énergies fossiles, l'accord reste non contraignant et la temporalité de cette sortie bien entendu non définie.

Alors que les combustions de gaz, de charbon et de pétrole sont à l'origine de 90 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) et que leur consommation devrait battre un nouveau record en 2024 [1], l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont font partie les Émirats arabes unis, pays hôte de la COP28, a demandé à ses membres de rejeter tout accord réclamant la sortie des énergies fossiles au cours de cette même COP [2]. De la même manière, une récente enquête relayée par The Guardian vient de révéler que l'Arabie saoudite « mène un vaste plan d'investissement mondial visant à créer une demande pour son pétrole et son gaz dans les pays en développement [et a] les rendre accros… » [3]. Le moins que l'on puisse dire est que la pièce n'est pas tombée, en particulier auprès des géants des énergies fossiles dont 2 456 lobbyistes étaient accrédité·es pour la COP.

Suite à la publication de l'accord, Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du GIEC, soulignait au micro de France Inter qu'actuellement au niveau mondial « les promesses [de lutte contre le changement climatique faites par les États], si elles se réalisent toutes, permettent une baisse d'environ 5 % des émissions de GES à horizon 2030, alors que pour limiter le réchauffement sous les 2 °c d'augmentation des températures, une baisse de 25 % est nécessaire. Elle monte à 43 % pour rester sous les 1,5 °c. » [4]

Rappelons que nous avons déjà largement dépassé le 1 degré d'augmentation des températures moyennes depuis l'ère préindustrielle. Tandis que le GIEC insiste sur le fait que 60 % des réserves de pétrole et de gaz connues en 2018 doivent rester dans les sous-sols pour atteindre l'objectif des 1,5 °c, les entreprises pétrolières continuent d'investir massivement dans de nouvelles prospections. Parler aujourd'hui de rester sous le seuil des 1,5 degré est au mieux une illusion naïve, au pire une sinistre farce. Celui-ci sera certainement dépassé avant la fin de la décennie et les conséquences s'en feront inégalement ressentir. Depuis début décembre 2023, cette position est notamment soutenue par le Global Carbon Project [5].

Un autre élément totalement éclipsé dans cet l'accord est la justice fiscale et la prise en compte des capacités des pays du Sud pour faire face aux effets du dérèglement climatique ainsi que pour financer l'adaptation et les réparations des dégâts subis. Pour soutenir les États déjà lourdement impactés, un fonds pour les « pertes et dommages » a en effet été mis en place avec une capacité de… 400 millions de dollars. Quant au volet « adaptation », « la COP28 est parvenue à rassembler à peine 160 millions de dollars de plus pour aider les pays du Sud à s'adapter aux canicules ou aux pluies diluviennes qui deviennent plus intenses et plus fréquentes » [6].

Ces sommes apparaissent complètement dérisoires lorsqu'on sait que :

• « Les coûts d'adaptation actualisés pour les pays en développement sont estimés entre 215 et 387 milliards de dollars par an(estimation revue systématiquement à la hausse) au cours de cette décennie » [7],

• Les transnationales des énergies fossiles ont engrangé plus de 4 000 milliards de dollars en 2022 et assez de bénéfices ces 20 dernières années pour « pour couvrir près de 60 fois les coûts des pertes liées au changement climatique dans 55 des pays les plus vulnérables » [8]

• « Ces 55 économies les plus vulnérables au climat ont déjà subi à elles seules des pertes et des dommages évalués à plus de 500 milliards de dollars au cours des deux dernières décennies » [9]. Il est d'ailleurs important d'insister sur le fait qu'« en termes monétaires absolus, les pertes des pays les plus riches dues aux évènements climatiques ont tendance à être plus élevées, mais les pertes économiques par rapport au PIB, et en particulier, les pertes de vies humaines, de biodiversité, de culture, de patrimoine et de moyens de subsistance, les déplacements humains et animaux, les difficultés personnelles et les menaces existentielles, ont été beaucoup plus répandues dans les pays à revenu faible et intermédiaire » [10],

• Pour les pays du Sud, ces coûts pourraient atteindre 580 milliards de dollars annuels en 2030 et 1 700 milliards de dollars annuels d'ici 2050 [11].

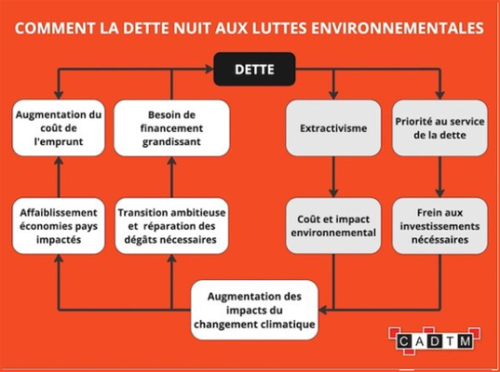

Mais le problème va bien plus loin. Cet énorme manque de financement est profondément aggravé par la problématique de l'endettement des pays du Sud qui mine complètement leurs capacités financières, sert de transfert des richesses des pays du Sud vers les pays du Nord et tue dans l'œuf toute initiative ambitieuse de lutte contre changement climatique. Le présent article vise à rappeler en quoi le système international de la dette représente un verrou redoutable dans la lutte contre le changement climatique ou visant au moins à adapter la société a ses effets. Par souci de concision, trois éléments en particulier sont ici retenus : le surcoût du financement, le paiement de la dette comme priorité et l'extractivisme.

1. Le surcoût du financement

Plus un pays est vulnérable et a besoin de financement, plus le coût de l'emprunt sera élevé et plus il lui sera difficile de rassembler les investissements nécessaires pour lutter contre cette vulnérabilité et pour le bien de sa population

Suite à une série de chocs tels que la pandémie Covid, la guerre en Ukraine (qui a fait exploser les prix des céréales , des engrais chimiques et des combustibles) et l'augmentation des taux d'intérêts par les banques centrales du Nord, les pays du Sud font face à l'explosion du coût de leurs dettes. Les marchés financiers, dont les principaux acteurs (banques, compagnies d'assurance, fonds d'investissements,… ) sont issus du Nord, sont aujourd'hui la principale source de financement des États et imposent aux pays à faibles revenus, aux pays vulnérables et aux pays surendettés [12] des taux d'intérêt exorbitants. La logique est simple : plus un pays est en difficulté économique ou risque de voir son économie impactée par des catastrophes naturelles, plus les agences de notations et les marchés financiers vont considérer qu'il est risqué de lui prêter. Pour pallier ce « risque », ou pour en profiter, ils vont donc imposer des taux d'intérêt faramineux, obligeant les États en question à consacrer une part importante de leurs budgets annuels à payer le service de financement, et ce au détriment du financement de politiques stratégiques telles que des politiques sociales ou en faveur de l'environnement et du climat.

Résultat : Plus un pays est vulnérable et a besoin de financement, plus le coût de l'emprunt sera élevé et plus il lui sera difficile de rassembler les investissements nécessaires pour lutter contre cette vulnérabilité et pour le bien de sa population.

Les taux d'intérêt pour les pays du Sud, souvent supérieurs à 10 %, peuvent grimper jusqu'à 20, voire 30 %, alors que les pays du Nord, ou du moins ceux ayant la confiance des marchés, empruntent aujourd'hui à des taux entre 3 et 6%. Même en Belgique, la banque Degroof Petercam prête à des pays tels que le Ghana à du 25 % [13]. Pour un prêt sur 10 ans, ce pays paie donc à cette banque d'affaires 2,5 fois le montant emprunté (en plus du remboursement intégral) rien que pour les intérêts, alors que celui-ci peine à financer les services de base pour sa population.

Pour en savoir davantage, consultez l'étude d'Entraide et Fraternité sur l'implication des banques dans l'endettement des pays du Sud : Dette du Sud : les banques peuvent-elles s'en laver les mains ?

Cette logique pousse les pays du Sud à consacrer des parts toujours plus importantes de leur budget au service de la dette, voire de s'endetter davantage pour payer les intérêts de la dette, augmentant ainsi la charge des paiements. Un véritable cercle vicieux. Selon le dernier rapport International Debt Report (IDR) de la Banque mondiale [14], les pays dits « en développement » ont consacré en 2022 440 milliards de dollars au paiement du service de la dette, 5 % de plus qu'en 2021. Le même rapport prévoit une augmentation de 10 % pour 2023, pour atteindre 500 milliards de dollars. Un autre rapport commandé par l'ONU estime quant à lui que pour la période 2018-2028, le groupe des 20 pays les plus vulnérables (V20) devrait payer 168 milliards de dollars de surcout en intérêt pour pallier au « risque climatique » [15]. Les impacts du changement climatique déjouant dernièrement toutes les prévisions et estimations de par leur ampleur, ces estimations sont à prendre à minima.

Alors que ces pays ne parviennent pas à subvenir aux besoins de leurs populations, alors qu'ils subissent déjà de plein fouet les conséquences du changement climatique, alors que, comme partout ailleurs, des investissements massifs dans la réorientation de leur économie et de leur industrie pour lutter contre le changement climatique s'imposent, les États vulnérables et surendettés sont donc condamnés à verser des sommes colossales aux créanciers.

2. Le paiement de la dette, priorité des priorités

En 2021, le Ghana prévoyait d'allouer 77 millions de dollars par an pour l'adaptation face au changement climatique. La même année, le pays dépensa 4,8 milliards de dollars en service de la dette

Le paiement de ce service de la dette est systématiquement prioritaire sur les dépenses sociales (éducation et santé publiques, paiement des salaires des fonctionnaires,…). Pour assurer ce paiement, des coupes sur les budgets sont imposées. C'est le cas des budgets pour la santé et pour l'éducation, mais également pour la transition écologique, les politiques de protection de l'environnement ou le financement de l'adaptation et des réparations face aux catastrophes naturelles.

Aujourd'hui, le service de la dette des pays à faible revenu représente en moyenne les deux tiers de leurs budgets cumulés d'éducation et de santé. Pour certains pays, il dépasse même de très loin le budget de la santé. C'est le cas, par exemple, du Kenya où le paiement de la dette absorbe l'équivalent de 5 fois le budget de la santé, en Tunisie 4 fois et au Ghana 3 fois [16].

Il en va donc de même pour le financement des politiques d'adaptation face au changement climatique. Si nous gardons l'exemple du Ghana, en 2021 celui-ci prévoyait d'allouer 77 millions de dollars par an pour l'adaptation [17], c'est-à-dire en systèmes d'irrigation pour faire face aux sècheresses, des systèmes d'alertes pour prévenir les crues, etc. La même année, le pays dépensa 4,8 milliards de dollars en service de la dette, montant qui devrait atteindre 6,4 milliards en 2025. Cet exemple vaut pour une série alarmante de pays.

Même les pays directement touchés par des catastrophes naturelles ne peuvent faire l'impasse sur le paiement du service de la dette. Pamela Kuwali, directrice du ActionAid Malawi déclarait en début d'année 2023 : « Le Malawi [pays frappé par le cyclone Freddy qui a déplacé un demi-million de personnes] a une dette qui représente près des deux tiers de son produit intérieur brut, ce qui signifie qu'au lieu que notre gouvernement soit en mesure de canaliser des fonds vitaux pour la reconstruction et le redressement après le cyclone Freddy, nous sommes contraints de rembourser d'anciens emprunts. Nous avons les mains liées, alors que les catastrophes climatiques deviennent de plus en plus intenses et destructrices. Cela ne peut plus durer, et ce sont les femmes et les jeunes filles qui en souffriront le plus. [18] »

Plus que jamais les États ont besoin de moyens énormes pour les besoins de la population, pour investir prioritairement dans la transition écologique, l'adaptation au changement climatique et les réparations suite aux catastrophes. Ces investissements, passés au second plan, deviennent impossibles ou dérisoires.

3. La dette, moteur de l'extractivisme...

Outre la participation à l'émission de GES et donc à l'accélération des effets du changement climatique, les projets extractivistes ont donc logiquement des répercussions environnementales et écologiques désastreuses

Le troisième élément, peut-être le plus problématique, c'est l'extractivisme, un des rouages les plus essentiels et les plus pervers du système dette.

Comme souligné dans de nombreuses publications du CADTM, la logique de l'endettement des pays du Sud repose notamment sur le fait que les dettes, devant être payées en devises fortes (dollars, euros, yen,…), seront en partie remboursées grâce à l'exploitation et à l'exportation vers les marchés internationaux des ressources naturelles des pays en question, l'exportation étant un des moyens majeurs dont disposent les pays du Sud pour s'approvisionner en devises fortes. Pour rembourser leurs dettes, les États, en particulier les États d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine, n'ont donc souvent d'autres choix que d'étendre les monocultures d'exportation et/ou intensifier les pratiques d'élevages, parfois au prix d'une profonde déforestation, d'exploiter exagérément leurs réserves halieutiques, d'extraire de leur sous-sol un maximum de ressources minières et de ressources fossiles telles que le pétrole, le gaz de schiste, le charbon, etc.

Outre la dépendance vis-à-vis de nombreux facteurs exogènes tels que les cours internationaux, les effets néfastes de cette logique d'exploitation et d'extraction pour l'exportation sont innombrables, d'autant plus que les coûts des dommages causés par les activités des entreprises multinationales ne sont souvent pas prises en charges par ces dernières et sont donc supportées par l'environnement et par les populations locales, en particulier les femmes.

Les exemples ne manquent pas, à commencer par celui de Vaca Muerta en Argentine l'un des plus grands gisements de pétrole et de gaz de schiste au monde. Outre la potentielle libération de 5 milliards de tonnes de CO2, son exploitation par fracturation hydraulique, qui doit permettre de rembourser la dette illégitime de 43 milliards de dollars contractée auprès du FMI en 2018 [19], entraine des déplacements de population, une lourde contamination des eaux, des sols et des sous-sols et de graves problèmes sanitaires. Une multitude d'autres projets extractivistes liés à l'exploitation des ressources fossiles sont aujourd'hui opérationnels, sur le point d'être entrepris ou en cours d'étude alors que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis des années sur l'importance de se diriger vers la fin de l'utilisation des énergies fossiles. Plusieurs de ces projets sont d'ailleurs décriés comme de véritables bombes climatiques, parmi lesquels Santos, Buzios, et Lula, trois projets d'extraction de pétrole et de gaz offshore au Brésil, le projet Tannezuft Shale en Algérie ou encore l'EACOP, le fameux pipeline chauffé traversant l'Ouganda et la Tanzanie. Les projets d'extraction de charbon ne manquent pas non plus avec Paardekop et Grootegeluk (grande chance en néerlandais) en Afrique du Sud, Zambezi et Chirodzi au Mozambique, Phulbari au Bangladesh, PTBA en Indonésie, etc [20]. Ces projets se comptent par centaines…

Pour rappel, plusieurs éléments permettent de qualifier une dette comme étant illégitime, illégale ou odieuse.

• La conduite des créanciers : Connaissance des créanciers de l'illégitimité du prêt.

• Les circonstances du contrat : Rapport de force en faveur du créditeur, débiteur mal ou pas informé, peuple pas d'accord

• Les termes du contrat : Termes abusifs, taux usuraires...

• La destination des fonds : Utilisation ne profite pas à la population, bénéficie à une personne ou un groupe.

Dans le cas de la dette de 43 milliards de dollars contractée par le gouvernement argentin de Mauricio Macri auprès du FMI afin de financer la réélection du président, celle-ci est odieuse, illégale et anticonstitutionnelle car contractée sans l'approbation du parlement argentin, contre l'intérêt de la population et en connaissance de cause de la part du créditeur, ici le FMI.

Les taux d'intérêt usuraires, excessivement élevés, auxquels font face les pays du Sud sont également un élément permettant de contester la légitimer d'une dette.

Plusieurs outils et textes du droit international, tels que la Déclaration sur le droit au développement, les résolutions de l'ONU sur la souveraineté des États sur les ressources naturelles ou encore le Conseil des droits de l'homme de l'ONU soulignent par ailleurs que le remboursement d'une dette qui entraine la violation des droits de l'homme est nul et non avenue. C'est notamment le cas lorsqu'une population voient ses droits remis en question face à l'application de politiques d'ajustement structurels.

Pour retrouver les différentes définitions : https://www.cadtm.org/Definition-des-dettes-illegitimes

Outre la participation à l'émission de GES et donc à l'accélération des effets du changement climatique, les projets extractivistes ont donc logiquement des répercussions environnementales et écologiques désastreuses et exacerbent profondément les limites planétaires [21] de notre biosphère.

Les exploitations minières, et la (non-)gestion des déchets qui y sont liés, symbolisent parfaitement les dégâts de l'extractivisme de par leurs impacts sur l'environnement et sur les populations vivant dans les régions concernées. La question de l'impact du secteur minier est d'autant plus sensible que pour atteindre les objectifs de transition énergétique de l'accord de Paris, la quantité de métaux à extraire et à transformer d'ici à 2050 dépasse la quantité extraite depuis l'antiquité [22]. Or, ces exploitations laissent systématiquement derrière elles des « zones mortes » où les rares réhabilitations des espaces peinent à cacher la perturbation des équilibres chimiques et biologiques. De plus, lorsqu'ils surviennent, les incidents liés à ces exploitations ont des conséquences colossales, à l'image de la rupture du barrage de la société Samarco en 2015 au Brésil qui retenait 40 millions de mètres cubes de déchets toxiques liés à l'exploitation d'une mine de fer. La coulée de boue a progressé sur plus de 500 km et a englouti 39 localités avant de se jeter dans l'Atlantique, faisant une vingtaine de morts [23]. Quatre ans plus tard, un drame similaire se produit avec la rupture de barrage de Brumadinho faisant 270 morts [24]. On estime qu'entre 4 et 6 accidents majeurs liés au secteur minier se produisent chaque année dans le monde.

En plus de jouer un rôle moteur dans le changement climatique, les conséquences de l'extractivisme imposé par la dette sont donc multiples, touchent tous les pans des sociétés des pays du Sud et les enjeux qui en résultent sont tant environnementaux et sociaux que politiques et économiques.

Conclusion

L'annulation de ces dettes est aujourd'hui, comme hier, cruciale, mais la portée vitale de cet enjeu sur les pays du monde entier est plus que jamais manifeste

La dette entraîne ainsi un véritable cercle vicieux et verrouille le statuquo. Afin d'assurer le remboursement des dettes dont la légitimité peut très souvent être contestée, les pays du Sud voient leurs capacités d'investissement complètement plombées et sont incités à exploiter leurs ressources, y compris leurs ressources fossiles. Cela engendre à la fois un immobilisme vis-à-vis de toute initiative sérieuse de lutte contre le changement climatique et une fuite en avant dans l'émission de GES et dans l'exacerbation des activités destructrices pour les écosystèmes du monde entier.

Dès lors, les impacts du changement climatique ne font logiquement que croître avec de lourdes conséquences, en particulier pour les pays du Sud se trouvant en première ligne. Alors que leur vulnérabilité et leurs besoins en investissements vont croissant, les pays touchés voient leurs économies et leurs capacités d'actions s'éroder. L'augmentation des taux d'intérêt et donc des coûts de financement freine lourdement des investissements plus que nécessaires et participe à l'explosion des dettes des pays les plus vulnérables, dettes qui seront à leurs tours remboursées grâce à l'exportation des ressources.

La dette et l'extractivisme tenant des rôles centraux dans la sécurisation de l'approvisionnement des marchés et des multinationales en matières premières et en ressources stratégiques, dans l'extraction des énergies fossiles et dans l'engraissement du commerce international et de la consommation de masse, un simple ralentissement de cette dynamique représente un défi colossal.

En plus de bloquer tout investissement allant contre l'intérêt du système capitaliste et des grands groupes privés, la dette vide les pays du Sud de leurs richesses naturelles et financières, promeut le saccage des écosystèmes et bloque toute perspective de changement et de transition écologique un tant soit peu sérieuse. Celle-ci ne peut être envisagée tant que le cercle vicieux n'est pas brisé.

Il est de plus en plus urgent d'exclure les fausses solutions allant du capitalisme vert aux suspensions de dettes anecdotiques en passant par les « échanges dettes contre nature » [25]. Tous les signaux indiquent aujourd'hui que nous sommes à l'aube d'une nouvelle crise de la dette dans les pays du Sud. Cette crise risque d'affecter davantage les capacités d'investissement des États et de pousser d'autant plus de pays dans la léthargie vis-à-vis des luttes environnementales et climatiques.

Pour en savoir plus sur la nouvelle crise de la dette, consultez : Selon la Banque mondiale, les « pays en développement » sont pris au piège d'une nouvelle crise de la dette : Comment l'expliquer ?

Il est aujourd'hui primordial, que ce soit vis-à-vis de la justice sociale, de la justice climatique, mais aussi de notre intérêt commun à un avenir vivable, de permettre aux peuples des pays du Sud de se libérer du remboursement de dettes dont la légitimité est contestable et d'organiser une transition écologique conséquente. L'annulation de ces dettes est aujourd'hui, comme hier, cruciale, mais la portée vitale de cet enjeu sur les pays du monde entier est plus que jamais manifeste.

Voir carte blanche cosignée par le CNCD, le CADTM et Entraide et Fraternité : Annuler les dettes pour assurer la justice climatique

L'auteur remercie Brigitte Ponet, Maxime Perriot et Eric Toussaint pour leurs relectures.

Notes

[1] COP28 : en parallèle de l'accord « historique », l'Opep annonce un nouveau record de la demande de pétrole en 2024. Par Helene Zelany sur Europe1. Le 13/12/23. Disponible sur : https://www.europe1.fr/international/cop28-en-parallele-de-laccord-historique-lopep-annonce-un-nouveau-record-de-la-demande-de-petrole-en-2024-4219896

[2] L'OPEP déclenche l'indignation de plusieurs États à la COP28 après avoir demandé à ses membres de refuser tout accord ciblant les énergies fossiles. Le 9/12/23. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/12/09/a-la-cop28-le-chef-de-l-opep-demande-aux-membres-de-refuser-tout-accord-ciblant-les-energies-fossiles_6204825_3244.html#:~:text=Dans%20ce%20contexte%2C%20l'Organisation,courrier%20consult%C3%A9%20vendredi%208%20d%C3%A9cembre

[3] Revealed : Saudi Arabia's grand plan to ‘hook' poor countries on oil. Par Damian Carrington dans The Guardian. Le 27/11/23. Disponible sur : https://www.theguardian.com/environment/2023/nov/27/revealed-saudi-arabia-plan-poor-countries-oil

[4] Accord à la COP28 : « Ce qu'on acte, c'est quand même la sortie des énergies fossiles ». France Inter. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=A6t4HL-z5lQ&t=1125s

[5] Fossil CO2 emissions at record high in 2023. Disponible sur : https://globalcarbonbudget.org/fossil-co2-emissions-at-record-high-in-2023/

[6] COP28 : Un accord en deca de l'urgence climatique. Par Mickael Correia. Sur Mediapart. Le 13/12/23. Disponible sur : https://www.mediapart.fr/journal/ecologie/131223/cop28-un-accord-en-deca-de-l-urgence-climatique

[7] Climat : il faut prendre des mesures dès maintenant pour combler le déficit en matière d'adaptation. Le 2/11/23. Disponible sur : https://news.un.org/fr/story/2023/11/1140262

[8] COP28 : Lancement d'une task force sur les taxations par le président macron. Par Guillaume Compain sur CareFrance. Le 2/12/23. Disponible sur : https://www.carefrance.org/actualites/cop-28-task-force-sur-les-taxations-climat-par-macron-ong-care-france/

[9] Idem ONU 2/11/23

[10] Eurodad. L'urgence climatique : Qu'est-ce que la dette a à voir la dedans ?. Septembre 2021. Page 6.

[11] Markandya, A., González-Eguino, M. (2019). Integrated Assessment for Identifying Climate Finance Needs for Loss and Damage : A Critical Review. In : Mechler, R., Bouwer, L., Schinko, T., Surminski, S., Linnerooth-Bayer, J. (eds) Loss and Damage from Climate Change. Climate Risk Management, Policy and Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72026-5_14

[12] 93% des pays les plus vulnérables sont en situation de surendettement

[13] Dette du Sud : les banques peuvent-elles s'en laver les mains ? par Entraide et fraternité. Disponible sur : https://entraide.be/wp-content/uploads/sites/4/2023/11/EtudeDette2023.pdf

[14] International Debt Report 2023. World Bank. Disponible sur : https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/02225002-395f-464a-8e13-2acfca05e8f0

[15] Climate Change and the Cost of Capital in Developing Countries. Imperial College Business School and SOAS University of London. 2018. Disponible sur : https://www.v-20.org/wp-content/uploads/2020/12/Climate_Change_and_the_Cost_of_Capital_in_Developing_Countries.pdf

[16] Idem. Entraide et Fraternité.

[17] Lower income countries spend five times more on debt payments than dealing with climate change. Jubilee Debt Campaign. Octobre 2021. Disponible sur : https://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2021/10/Lower-income-countries-spending-on-adaptation_10.21.pdf

[18] 93% of countries most vulnerable to climate disasters are either in or at significant risk of debt distress, new research by ActionAid International shows. USAID. 10/04/23. Disponible sur : https://www.actionaidusa.org/news/93-of-countries-most-vulnerable-to-climate-disasters-are-either-in-or-at-significant-risk-of-debt-distress-new-research-by-actionaid-international-shows/

[19] Voir interview de Esteban Servat dans l'article « La dette se paie, les escroqueries non » : Échanges dette contre nature et Debt for Climate, deux initiatives antinomiques ». https://www.cadtm.org/La-dette-se-paie-les-escroqueries-non-Echanges-dette-contre-nature-et-Debt-for Lire également d'Éric Toussaint par le portal Le Vent se Lève : « L'Argentine face au FMI : les péronistes à la croisée des chemins », https://lvsl.fr/largentine-face-au-fmi-les-peronistes-a-la-croisee-des-chemins/

[20] Carte des bombes carbones. Disponible sur : https://www.carbonbombs.org/map

[21] L'extractivisme exacerbe les neuf limites planétaires, ou frontières planétaires, ces « seuils à l'échelle mondiale à ne pas dépasser pour que l'humanité puisse vivre dans un écosystème sûr, c'est-à-dire évitant les modifications brutales, non-linéaires, potentiellement catastrophiques et difficilement prévisibles de l'environnement ». Rappelons en effet que si le changement climatique est un des phénomènes les plus médiatisés et les plus préoccupants vis-à-vis de l'avenir des écosystèmes sur notre planète, il n'est que l'un des neuf points de bascule qui menacent aujourd'hui. Sur ces neuf seuils, six ont déjà été franchis : le changement climatique, l'intégrité de la biosphère, la perturbation des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore, la modification de l'occupation des sols, et plus récemment, la pollution chimique, dépassée début d'année 2023, et le cycle de l'eau douce, dépassée dans le courant du mois de septembre, dans un silence médiatique assourdissant.

Pour plus d'informations : https://reporterre.net/Qu-est-ce-que-les-limites-planetaires#4

[22] Olivier Vidal. Impact de différents scénarios énergétiques sur les matières premières et leur disponibilité future. Annales des mines - Série Responsabilité et environnement, 2020, N°99 (3), pp.19-23. Disponible à : https://hal.science/hal-03426222/document

[24] La rupture du barrage de Brumadinho, qui a fait 270 morts et disparus au Brésil, « aurait pu être évitée ». Sur Le Monde. Le 6/11/2019. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/11/06/au-bresil-la-rupture-du-barrage-de-brumadinho-aurait-pu-etre-evitee_6018181_3244.html

[25] Pour en savoir plus sur les échanges contre nature, voir les analyses de Anne Theisen sur le sujet : Critique de la stratégie globale des échanges dette-nature en Afrique. Disponible sur : https://www.cadtm.org/Critique-de-la-strategie-globale-des-echanges-dette-nature-en-Afrique-22119 et Anguille au vert aux Galapagos. Disponible sur : https://www.cadtm.org/Anguille-au-vert-aux-Galapagos

Pour en savoir plus sur la position du CADTM, consultez « Pourquoi le CADTM n'est pas d'accord avec les échanges « dettes contre action climatique » ». Disponible sur : https://www.cadtm.org/Pourquoi-le-CADTM-n-est-pas-d-accord-avec-les-echanges-dette-contre-action

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Capitalisme fossile : les multinationales du pétrole distribuent 100 milliards de dividendes

Alors que l'inflation, toujours grimpante, a été tirée en 2023 par les prix de l'énergie, les dividendes distribués par les grands groupes pétroliers pour l'année 2023 pourraient atteindre un niveau record. Pourtant, ces actionnaires sont responsables du réchauffement climatique et de la précarité énergétique.

4 janvier | tiré du site de Révolution permanente

https://www.revolutionpermanente.fr/Capitalisme-fossile-les-multinationales-du-petrole-distribuent-100-milliards-de-dividendes

Le 1er janvier 2024, le journal The Guardian a révélé que les cinq plus grandes entreprises pétrolière (BP, Shell, Chevron, ExxonMobil et TotalÉnergies) sont en voie de distribuer pour l'année 2023 des dividendes plus élevés encore qu'ils ne l'étaient en 2022. Selon Institut d'économie de l'énergie et d'analyse financière (IEEFA), les grands groupes se préparent à dépasser les 104 milliards de dollars dont ils avaient arrosé leurs actionnaires en 2022, et ont d'ores et déjà distribué 100 milliards de dollars (94 milliards d'euros) pour l'année 2023.

Selon The Guardian, les entreprises ont pu faire des promesses de dividendes de plus en en plus élevés au fil de l'année, se reposant sur des prix de l'essence toujours en augmentation depuis le début de la guerre en Ukraine. Pourtant, comme le rappelle Alice Harrison, militante de Global Witness, « une fois de plus, des millions de familles n'auront pas les moyens de chauffer leur maison cet hiver, et des pays du monde entier continueront de subir les phénomènes météorologiques extrêmes liés à l'effondrement climatique ». En effet, en France les prix de l'énergie ont atteint une inflation de 5,6% sur un an en décembre 2023 selon l'INSEE. Prix auxquels les Français devront s'habituer, avec la fin du chèque carburant pour 2024.

Non contents de profiter d'une précarité énergétique grandissante, les grands pétroliers prévoient également ces dividendes records sur le dos de l'année la plus chaude de l'histoire. Les 11 premiers mois de l'année 2023 ont en effet enregistré une moyenne de température 1,46°C plus haute que la moyenne sur la période 1850-1900, l'ère préindustrielle. Alors que les pays membres de la COP28 signaient en décembre un maigre appel à une « transition hors des énergies fossiles », les industries poursuivaient leurs opérations et investissements dans les hydrocarbures.->https://www.theguardian.com/us-news/2024/jan/03/2023-hottest-year-on-record-fossil-fuel-climate-crisis] Dan Cohn, chercheur à l'IEEFA dénonçait ainsi auprès du Guardian en juillet que « elles [les entreprises fossiles, NDLR] n'ont laissé aucun doute que leurs engagements avaient été déployés pour des objectifs politiques cyniques, seulement pour être délaissés lorsqu'ils ne servaient plus la position stratégique de l'industrie ».

La fin de l'année 2023 nous permet de pointer clairement du doigt les responsables de la crise climatique et économique. Les plus de 100 milliards de dividendes distribués pour 2023 et les profits records sont indécents face à la situation de précarité dans laquelle sont plongés de nombreux foyers. Alors que la planète se réchauffe toujours plus, les plans et accords pour limiter ce réchauffement sont inefficaces tant qu'ils reposent sur les entreprises qui font des profits sur l'exploitation de la planète.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Nous, syndicats, associations, appelons à ne pas promulguer la loi Immigration et à continuer la mobilisation

Nous, associations, syndicats, membres de la société civile, nous sommes réuni·es mercredi 20 décembre au lendemain du vote de la loi pour « contrôler l'immigration, améliorer l'intégration » face au point de bascule qu'elle constitue pour nos principes républicains comme pour la vie des personnes étrangères et de l'ensemble des habitants de notre pays, salarié·es, travailleuses et travailleurs sociaux, agent·es du service public, bénévoles, universités et entreprises qui seraient confronté·es aux désordres provoqués par cette loi.

tiré de Entre les lignes et les mots

photo : Serge D'Ignazio

Rassemblé·es par nos valeurs communes de solidarité, de fraternité et d'égalité, nous ne pouvons accepter de voir le gouvernement et le Président de la République endosser une part conséquente du programme historique de l'extrême-droite : préférence nationale, remise en cause du droit du sol, déchéance de nationalité, criminalisation des personnes sans-papiers, limitations du droit à vivre en famille… Nous sommes consterné·es qu'une idéologie funeste l'ait emporté sur les faits, que les fantasmes aient triomphé sur la réalité des dynamiques migratoires.

Alors que notre pays est traversé de multiples fractures, nous dénonçons un texte qui tourne le dos aux forces de la société et va remettre en cause la garantie de droits fondamentaux et les libertés publiques, appauvrir des personnes déjà vulnérables, en les privant notamment d'aides au logement, à l'autonomie ou d'allocations familiales, remettre en question l'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence, durcir l'accès aux titres de séjour, refuser un cadre clair de régularisation des travailleurs et travailleuses sans papiers et qui contribuera à stigmatiser davantage toute personnes d'origine immigrée et toute personne étrangère.

Nous ne sommes pas dupes des discours qui n'assument pas la réalité du contenu de cette loi et qui visent à en maquiller les conséquences pour les étrangers en France, mais aussi pour toute la population.

C'est bien un tournant que connaît notre République depuis mardi 19 décembre au soir. Mais le Président de la République a encore, entre ses mains, la capacité d'interrompre cette marche funeste. C'est pourquoi nous lui demandons solennellement de prendre la mesure de l'ampleur du désordre et de la crise sociale et démocratique que cette loi viendrait aggraver et de surseoir à sa promulgation.

Nous sommes et resterons déterminés à défendre un autre modèle de société, loin du rejet et de la haine de l'autre. Nous entendons poursuivre cette mobilisation avec toutes les forces de la société qui s'expriment d'ores et déjà dans les collectivités locales, les universités, les entreprises et dans toute la société civile.

Nous nous retrouverons à nouveau dès la rentrée, le 11 janvier, pour poursuivre cette dynamique de rassemblement, demander au Président de la République de surseoir à la promulgation de la loi, intensifier et élargir la mobilisation contre ce texte et son idéologie.

Signatures :

1. ATTAC

2. Anafé

3. ANVITA

4. Bibliothèques Sans Frontières

5. CEMEA France

6. Cimade

7. CFDT

8. CGT

9. CNAJEP

10. Droits d'urgence

11. Emmaüs France

12. Emmaüs Solidarité

13. Fédération des Acteurs de la Solidarité

14. Fédération de l'entraide protestante

15. Femmes de la Terre

16. Femmes Egalité

17. Fondation Abbé Pierre

18. France Terre d'Asile

19. Futbol Mas France

20. FSU

21. Groupe Accueil et Solidarité

22. JRS France

23. Ligue des Droits de l'Homme

24. Ligue de l'Enseignement

25. MADERA

26. Médecins du Monde

27. MRAP

28. Observatoire international des prisons

29. Oxfam France

30. Pantin solidaire

31. Paris d'Exil

32. Polaris 14

33. Samu Social de Paris

34. Secours

35. SINGA

36. Solidarité Laïque

37. Solidaires

38. Solidarités Asie France

39. SOS Racisme

40. Thot

41. Union des Etudiants Exilés

42. UNIR – Universités & Réfugié.e.s

43. UNSA

44. Utopia 56

45. UNIOPSS

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’extrême droite est l’ennemie des salarié·es !

Les partis d'extrême droite, au premier rang desquels le Rassemblement national, ont toujours tenté de porter un discours social, dans l'espoir d'attirer le vote des travailleuses et des travailleurs.

Tiré du site web https://www.cgtparis.fr/

Dans la même logique, ils cherchent à s'approprier les mouvements de mobilisation du monde du travail dans le but de s'imposer comme le débouché politique de la colère sociale.

Mais le masque tombe dès qu'il s'agit de voter à l'Assemblée nationale, où les députés d'extrême droite votent contre les intérêts du travail.

À côté des votes, il y a aussi les violences sur le terrain. On ne compte plus les agressions de l'extrême droite contre le mouvement social : attaques de manifestations, dégradation de locaux syndicaux, tabassage de syndicalistes…

L'extrême droite est l'ennemie des travailleurs et des travailleuses ; elle sert ceux qui nous exploitent et nous écrasent, en vo- tant dans le sens de leurs intérêts et en essayant d'installer la division parmi les exploités en jouant la carte du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie.

Pour toutes ces raisons, l'extrême droite n'a sa place ni dans nos syndicats, ni dans nos manifestations, ni dans nos réunions publiques !

Pour améliorer nos conditions de travail et de vie, il n'y aura pas de raccourci, seules nos luttes collectives nous permettront de gagner le progrès social et de pré- server et renforcer nos libertés publiques.

Les syndicats et la CGT sont les outils pour construire ces luttes et faire reculer l'autoritarisme libéral de Macron et le nationalisme réactionnaire de l'extrême droite !

Paris, le 19 décembre 2023

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les cinq hommes les plus riches du monde ont doublé leur fortune depuis 2020 tandis que cinq milliards de personnes se sont appauvries depuis le début de la « décennie des fractures »

Le nouveau rapport d'Oxfam sur les inégalités et le pouvoir mondial des entreprises révèle que la fortune des cinq hommes les plus riches du monde a plus que doublé depuis 2020, passant de 405 milliards de dollars à 869 milliards de dollars (à un rythme de 14 millions de dollars par heure), tandis que cinq milliards de personnes se sont appauvries. La fortune d'un multimilliardaire pourrait dépasser les 1 000 milliards de dollars dans environ dix ans si la tendance actuelle se maintient, tandis que la pauvreté ne sera éradiquée que dans 229 ans.

À l'heure où l'élite économique se réunit à Davos, le rapport « Multinationales et inégalités multiples » publié aujourd'hui, révèle que sept des dix plus grandes entreprises mondiales ont un PDG milliardaire ou un milliardaire comme actionnaire principal. La valeur totale de ces entreprises s'élève à 10 200 milliards de dollars. Elle est supérieure aux PIB combinés de tous les pays d'Afrique et d'Amérique latine.

« Nous assistons à ce qui semble être le début d'une décennie des fractures. Des milliards de personnes subissent les chocs économiques dus à la pandémie, à l'inflation et à l'opposition à la fiscalité, tandis que les milliardaires prospèrent. Ces inégalités ne sont pas le fruit du hasard. La classe des milliardaires veille à ce que les entreprises contribuent avant tout à son propre enrichissement, au détriment du reste de la population », dénonce Amitabh Behar, directeur général par intérim d'Oxfam International.

« Le pouvoir démesuré des grandes entreprises et des monopoles privés est une machine à fabriquer des inégalités : en pressurant les travailleurs et travailleuses, en s'adonnant à l'évasion fiscale, en privatisant l'État et en accélérant les dérèglements climatiques, les entreprises génèrent des richesses inépuisables pour leurs propriétaires ultrariches. Mais elles leur donnent aussi du pouvoir, ce qui mine nos démocraties et nos droits. Aucune entreprise ni individu ne devrait avoir autant de pouvoir sur nos économies et nos vies. À vrai dire, personne ne devrait avoir un milliard de dollars ».

La montée en flèche des richesses extrêmes s'est consolidée ces trois dernières années tandis que le niveau de pauvreté dans le monde est toujours le même qu'avant la pandémie. La fortune des milliardaires a augmenté de 3 300 milliards de dollars depuis 2020, à une vitesse trois fois plus rapide que celle de l'inflation.

– Alors qu'ils ne représentent que 21 % de la population mondiale, les pays riches du Nord détiennent 69 % des richesses mondiales et abritent 74 % des richesses des milliardaires du monde.

– L'actionnariat est particulièrement avantageux pour les plus riches. Les 1 % les plus riches détiennent 43 % de tous les actifs financiers mondiaux. Dans les pays du Moyen-Orient, les 1 % les plus riches détiennent 48 % du patrimoine financier. Cette part est de 50 % en Asie et de 47 % en Europe.

Tout comme les ultra-riches, les grandes entreprises devraient réaliser en 2023 des bénéfices annuels qui pulvériseront tous les records. 148 des plus grandes entreprises mondiales ont engrangé conjointement 1 800 milliards de dollars de bénéfices nets au cours des 12 mois précédant juin 2023, ce qui représente une hausse de 52 % par rapport aux bénéfices nets moyens réalisés pendant la période 2018-2021. Leurs superprofits ont bondi à près de 700 milliards de dollars. D'après le rapport d'Oxfam, pour chaque tranche de 100 dollars de bénéfices générés par 96 grandes entreprises entre juillet 2022 et juin 2023, 82 dollars ont été reversés aux riches actionnaires.

– Bernard Arnault est le deuxième homme le plus riche du monde. Il est à la tête de l'empire du luxe LVMH, qui s'est vu infliger une amende par l'Autorité des marchés financiers. Bernard Arnault détient également certains des plus grands médias français comme Les Échos et Le Parisien.

– Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, détient un « quasi-monopole » sur le ciment au Nigeria. Il étend actuellement son empire au pétrole, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'émergence d'un nouveau monopole privé.

– La fortune de Jeff Bezos, qui s'élève à 167,4 milliards de dollars, a augmenté de 32,7 milliards de dollars depuis le début de la décennie. Le gouvernement des États-Unis a poursuivi en justice la société Amazon, à l'origine de la fortune de Bezos, et l'accuse d'avoir exploité son « pouvoir monopolistique » pour augmenter les prix, dégrader la qualité du service pour les consommateurs et étouffer la concurrence.

- « Les monopoles privés nuisent à l'innovation, écrasent les travailleurs et travailleuses et détruisent les petites entreprises. Le monde n'a pas oublié comment les monopoles pharmaceutiques ont privé des millions de personnes du vaccin contre la COVID-19 et créé un apartheid vaccinal raciste tout en enrichissant un nouveau groupe de milliardaires »

- - Amitabh Behar, Directeur général, Oxfam International

Dans le monde entier, les personnes travaillent plus dur et plus longtemps, souvent pour des salaires de misère dans des emplois précaires et dangereux. Près de 800 millions de travailleurs et travailleuses, dont les salaires n'ont pas suivi l'inflation, ont perdu 1 500 milliards de dollars au cours des deux dernières années, ce qui représente environ un mois (25 jours) de salaires perdus pour chaque travailleur ou travailleuse.

Selon une nouvelle analyse réalisée par Oxfam sur les données de la World Benchmarking Alliance portant sur plus de 1 600 entreprises parmi les plus grandes du monde, à peine 0,4 % d'entre elles s'engagent publiquement à payer un salaire décent à leurs employé·es et soutiennent le paiement d'un salaire décent dans leurs chaînes de valeur. Il faudrait 1 200 ans à une travailleuse du secteur sanitaire et social pour gagner ce qu'un PDG d'une entreprise du classement Fortune 100 gagne en moyenne en un an.

En outre, le rapport d'Oxfam révèle que l'opposition à la fiscalité menée par les entreprises a permis de réduire l'impôt effectif sur les sociétés de près d'un tiers au cours des dernières décennies. Pendant ce temps, les entreprises n'ont eu de cesse de privatiser les services publics et ont notamment ségrégué l'accès à l'éducation et à l'eau.

« Nous avons les preuves. Nous connaissons les faits. Les pouvoirs publics peuvent contenir le pouvoir débridé des entreprises et l'explosion des inégalités pour favoriser un marché plus juste non contrôlé par des milliardaires. Les États doivent intervenir pour démanteler les monopoles privés, autonomiser les travailleurs et travailleuses, taxer les bénéfices colossaux des entreprises et surtout investir dans une nouvelle génération de biens et de services publics », estime Amitabh Behar.

« Chaque entreprise a la responsabilité d'agir, mais très peu le font. Les États doivent intervenir. Les législateurs peuvent s'inspirer de bon nombre d'initiatives, comme la plainte déposée contre Amazon par les autorités américaines chargées de la lutte contre les monopoles privés, la décision de la Commission européenne de contraindre Google à se dessaisir d'une partie de ses activités publicitaires en ligne, ou encore la lutte historique menée par les gouvernements africains pour redéfinir les règles de la fiscalité internationale ».

- « L'énorme concentration du pouvoir des entreprises et des monopoles et de leurs riches actionnaires à l'échelle mondiale et chez nous, accentue non seulement les inégalités économiques, mais aussi climatiques et envers les femmes. Rien pour construire des sociétés stables, et inclusives… Il est impératif de faire connaitre l'impact de ce pouvoir sur le quotidien des gens – nos salaires, notre accès aux médicaments, aux transports, à l'éducation, la gestion de la crise climatique … Et sur notre économie. Les gouvernements doivent jouer un rôle proactif dans l'orientation des économies favorisant les gens et la planète et le renforcement des services publics qui réduisent les inégalités. Nous avons une décennie devant nous pour revitaliser le rôle de l'État, réguler le pouvoir et les devoirs des entreprises et réinventer l'économie et la fiscalité. C'est possible, en s'assurant que les femmes soient incluses. »

- - Béatrice Vaugrante, directrice générale d'Oxfam-Québec

Oxfam appelle les gouvernements à réduire rapidement et radicalement le fossé entre les ultra-riches et le reste de la société grâce aux mesures suivantes :

Revitaliser l'État. Un État dynamique et efficace est le meilleur rempart contre le pouvoir extrême des entreprises. Les États doivent garantir des services universels de santé et d'éducation, et travailler à la mise en place d'un service public fort dans des secteurs allant de l'énergie au transport pour une transition juste.

Contenir le pouvoir des multinationales, notamment par la mise en place d'une législation qui garantit des salaires décents, le plafonnement de la rémunération totale des PDG, et l'instauration de nouvelles taxes progressives pour les ultra-riches et les multinationales, notamment des impôts permanents sur la fortune et les bénéfices excédentaires*. Oxfam estime qu'un impôt sur la fortune pour les milliardaires du monde entier pourrait rapporter 1 800 milliards de dollars par an dans le monde.

Réinventer le monde des affaires pour des modèles entrepreneuriaux d'économie sociale, basés ente autres sur l'économie du beigne et l'économie circulaire. Les bénéfices pourraient être partagés de manière plus égalitaire dans les entreprises suivant un modèle de gouvernance démocratique avec les employés et les parties prenantes. Si seulement 10 % des entreprises américaines étaient détenues par leurs employé·es, cela permettrait de doubler la part de richesse des 50 % les plus pauvres de la population américaine et la richesse médiane des ménages noirs.

*

En date du 2 janvier, les PDG des plus grandes entreprises québécoises ont gagné l'équivalent du salaire annuel moyen au Québec.

– 84% de la rémunération des PDG de ces grandes entreprises est composée de primes et bonus liés aux profits de leurs compagnies. (Source : Observatoire québécois des inégalités)

– 1/5 des personnes employées au Québec ne peuvent pas se loger dans le grand Montréal. (Source : Observatoire québécois des inégalités)

– La fortune des cinq hommes les plus riches du monde a bondi de 114 % depuis 2020.

– A peine 0,4 % sur plus de 1 600 entreprises parmi les plus grandes du monde, s'engagent publiquement à payer un salaire décent à leurs employé·es.

– Un milliardaire est à la tête ou est actionnaire principal de sept des dix plus grandes entreprises mondiales.

– Au total, 148 des plus grandes entreprises ont réalisé 1 800 milliards de dollars de bénéfices, ce qui représente une hausse de 52 % par rapport aux bénéfices moyens des trois dernières années. Elles ont redistribué des bénéfices records à leurs riches actionnaires, alors que des centaines de millions de personnes sont confrontées à une baisse de leur salaire réel.

– En moyenne, il faudrait 1 200 ans à une femme travaillant dans le secteur de la santé et de l'action sociale pour gagner ce que gagne en un an le PDG moyen des 100 plus grandes entreprises de Fortune.

– Oxfam appelle à une nouvelle ère d'action publique, incluant l'investissement dans les services publics, la régulation des entreprises, le démantèlement des monopoles privés, la valorisation de modèles entrepreneuriaux alternatifs et l'instauration d'impôts permanents sur la fortune et les bénéfices excédentaires.

Notes

Téléchargez le rapport d'Oxfam intitulé « Multinationales et inégalités multiples » ainsi que la note méthodologique.

Il faudrait 229 ans (presque 230) pour garantir qu'aucune personne ne vive en dessous du seuil de pauvreté de 6,85 dollars par jour fixé par la Banque mondiale.

Selon la World Economic Outlook Database du Fonds monétaire international, le PIB combiné de toutes les économies d'Afrique s'élevait à 2 867 milliards de dollars en 2023, tandis que celui des pays d'Amérique latine et des Caraïbes était de 6 517 milliards de dollars, ce qui représente un total de 9 400 milliards de dollars.

*Oxfam définit les superprofits comme ceux qui dépassent de plus de 20 % les bénéfices moyens générés entre 2018 et 2021.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Quand Israël va chercher sa main-d’œuvre en Afrique

Depuis le 7 octobre, l'État hébreu a vu sa main-d'œuvre étrangère – en premier lieu thaïlandaise – fuir ses exploitations agricoles. Pour faire face à cette pénurie, Tel-Aviv a notamment fait appel aux travailleurs du Malawi, un allié historique sur le continent et le pays d'adoption de Nir Gess, une figure influente de la diplomatie parallèle israélienne.

Tiré d'Afrique XXI.

« Nous suivons avec attention et préoccupation cette arrivée de travailleurs malawites qui se fait hors de tout accord bilatéral et laisse craindre leur exploitation », indique depuis Tel-Aviv Assia Ladizhinskaya, porte-parole de l'ONG israélienne Kav LaOved (KLO), qui défend les droits des travailleurs étrangers présents en Israël.

Le samedi 25 novembre 2023, dans la soirée, un Airbus A321-251 de la compagnie israélienne Arkia décollait du Kamuzu International Airport de Lilongwe, la capitale malawite, avec à son bord un premier groupe de 221 jeunes travailleurs agricoles du Malawi. Direction : l'État hébreu. Selon Michael Lotem, ambassadeur d'Israël dans la sous-région (1), ce vol ouvre la voie à un accord « gagnant-gagnant » entre Tel-Aviv et ce pays d'Afrique australe de 20 millions d'habitants, l'une des quinze nations les plus pauvres de la planète. « Les Malawites, explique le diplomate dans l'hebdomadaire sud-africain Mail & Guardian, gagneront 1 500 dollars par mois et, par dessus tout, acquerront de la connaissance. L'argent, ça va ça vient, mais la connaissance, ça reste. » Les travailleurs malawites, précise-t-il, « n'iront pas à Gaza, ils travailleront en Israël. Nous prendrons soin d'eux autant que nous prenons soin des Israéliens » (2).

Depuis le début des années 1990, Israël attire des travailleurs venus du monde entier – et en premier lieu du Sud-Est asiatique – qui souhaitent se faire embaucher dans divers secteurs : les soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées, l'agriculture, la construction, l'hôtellerie ou encore l'industrie.

Avant le 7 octobre 2023, Israël accueillait, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 105 000 étrangers détenteurs d'un permis de travail. Après les attaques du Hamas, puis le lancement par Tel-Aviv de l'opération militaire « Glaive de fer » sur Gaza, qui a fait plus de 21 000 morts, les secteurs du bâtiment et de l'agriculture se sont soudainement retrouvés à cours de bras. Les permis de travail des 18 000 Gazaouis autorisés à se rendre en Israël ont été révoqués et ceux des Palestiniens de la Cisjordanie occupée ont été suspendus. Dans le même temps, certains pays réservoirs de main-d'œuvre tels que la Thaïlande ont rapatrié 10 000 de leurs ressortissants – sur les 30 000 qui se trouvaient sur place –, parmi lesquels ceux qui étaient employés dans les exploitations agricoles (3). Pour répondre aux besoins d'une filière qui connaît aujourd'hui une pénurie de 30 000 travailleurs, selon Avi Dichter, le ministre israélien de l'Agriculture et du Développement rural, il a donc fallu recruter ailleurs. Et notamment au Malawi, qui a été le premier pays du continent africain à répondre à cet intérêt.

Des travailleurs exploités et mis en danger

Mais à lire les témoignages et les derniers rapports publiés par l'ONG Kav LaOved, il semble que cette opportunité n'en soit pas forcément une. En 2021, l'ONG soulignait un manque d'accès des travailleurs étrangers du secteur agricole aux « soins médicaux, à des logements adéquats et à des conditions environnementales, sociales et de travail acceptables ». Elle notait que « les travailleurs [étrangers] sont également exposés à de nombreux risques pour la sécurité et la santé, tels que les pesticides, le travail en hauteur, le travail avec du bétail et le travail avec des véhicules et des outils lourds, souvent sans accès aux protections légalement requises ». Enfin, elle indiquait que « dans les zones ciblées par les tirs de roquettes [...], les employeurs exigent souvent que leurs employés continuent à travailler dans les champs ou à la ferme, sans abri, même lorsque cela est interdit par le commandement du front intérieur israélien. Cela a entraîné de nombreux blessés et décès parmi les travailleurs ». Dans ce rapport, l'ONG exige que « des abris soient mis à disposition de tous les travailleurs situés à proximité des zones de combat ».

En 2019, dans une autre enquête, KLO avait déjà révélé que des étrangers venus se former à l'agronomie dans des centres agricoles israéliens pour une durée de onze mois – programme dont profitent des Malawites – s'étaient retrouvés forcés de travailler au mépris des lois du travail israéliennes.

Lors des attaques du 7 octobre 2023 lancées par le Hamas, 39 ouvriers agricoles thaïlandais ont été tués d'après le quotidien thaïlandais Bangkok Post, et 25 seraient portés disparus. Les terres israéliennes limitrophes de l'enclave palestinienne, au sud du pays, sont un haut lieu de la filière maraîchère israélienne : 75 % des légumes récoltés dans le pays viennent de cette zone, tout comme 20 % des fruits.

Une collaboration ancienne

L'arrivée de centaines de Malawites fin novembre 2023 n'a suscité aucun débat en Israël. En revanche, 6 800 km plus au sud, au Malawi, cette nouvelle a provoqué la bronca de la société civile et de l'opposition. « Aucun parent sain d'esprit ne peut envoyer son fils ou sa fille dans un pays en guerre », a vitupéré Kondwani Nankhumwa, le président du principal parti d'opposition, le Democratic Progressive Party.

Ce n'est pas un hasard si le Malawi a été le premier à répondre aux besoins de Tel-Aviv. Le Malawi, est, avec l'Eswatini (l'ancien Swaziland) et le Lesotho, l'un des rares pays du continent africain à avoir maintenu des relations diplomatiques ininterrompues avec Israël depuis son indépendance, et ce même durant sa mise au ban par le continent africain après la guerre du Kippour en 1973. « C'est aussi le seul pays d'Afrique subsaharienne dont les citoyens peuvent se rendre sur place sans effectuer une demande de visa », expliquait en 2020 Boniface Dulani, enseignant et chercheur en sciences politiques à l'université du Malawi et directeur des études de l'institut Afrobarometer.

Avec l'arrivée au pouvoir en 2020 d'une figure évangélique, Lazarus Chakwera, les relations se sont même renforcées (4). À peine investi, le chef de l'État avait annoncé l'ouverture d'une ambassade à Jérusalem, un choix très controversé qui va à l'encontre de la position de l'ONU, et que la plupart des partenaires de l'État hébreu n'ont pas fait... (5)

Échapper au chômage

Les habitants du Malawi ont rapidement déchanté après l'élection de Chakwera, pourtant saluée comme une victoire de la démocratie. Le pays, qui sortait à peine de la crise socio-économique liée au Covid, a vu les prix de ses produits alimentaires et de l'énergie flamber. Finances publiques dans le rouge, pénurie de devises étrangères et cure d'austérité : fin 2022, le Malawi est devenu la première nation à faible revenu à obtenir un prêt du Fonds monétaire international (FMI) afin de faire face à un choc alimentaire. En novembre 2023, la Banque centrale a annoncé qu'elle allait dévaluer la monnaie nationale, le kwacha, de 44 %.

Pour une large partie des Malawites, l'espoir de partir travailler en Israël est donc considéré comme une chance. Mais l'opposition et la société civile questionnent l'opacité entourant ce programme d'embauches, mené « afin de résoudre le chômage des jeunes », selon la ministre du Travail du Malawi, Agnes Makonda Nyalonje. « Le gouvernement s'était engagé à créer 1 million d'emplois en un an, commentait début décembre Boniface Dulani. Envoyer des jeunes travailler en Israël semble être une démonstration de son incapacité à lutter contre le chômage. »

La confusion règne jusqu'au sommet de l'État. Le ministère du Travail reconnaît, embarrassé, n'avoir eu aucune connaissance d'un quelconque accord officiel entre les deux pays. Les embauches, qui ont été annoncées deux semaines après l'octroi par Israël de 60 millions de dollars d'aide publique au Malawi, n'ont jusqu'alors fait l'objet d'aucun accord bilatéral. Selon nos informations, des sociétés de courtage mandatées par Tel-Aviv auraient mené en novembre 2023 une campagne de recrutement auprès des jeunes âgés de 23 à 34 ans et ayant déjà suivi des programmes de formation agricole en Israël, notamment au Kinneret College. Un prêt bancaire remboursable sur deux ans, permettant en particulier de payer les 600 euros du vol charter organisé pour rejoindre Israël, a été octroyé aux « heureux » élus.

De 6 heures à 15 heures (mais beaucoup semblent faire des heures supplémentaires), ces derniers travaillent en particulier dans la bananeraie du kibboutz Gevim, situé prés de Sderot (dans le sud d'Israël, près de Gaza), et dans les fermes de la vallée d'Arabah (dans le sud, à la frontière avec la Jordanie).

L'ombre du négociant Nir Gess

La conduite de cette opération de recrutement a été menée par une figure de la diplomatie israélienne en Afrique : Nir Gess. Consul honoraire du Malawi en Israël et ambassadeur de bonne volonté en Ouganda, Nir Gess, 65 ans, est un vétéran des affaires israéliennes sur le continent. Il le découvre en 1981, alors qu'il sert de garde du corps personnel (6) d'Ariel Sharon, qui est à cette époque ministre de la Défense. En novembre 1981, dans le cadre de la reprise des relations diplomatiques avec le Zaïre (devenu la République démocratique du Congo) de Mobutu, qui débouchera sur un accord de coopération militaire, Sharon, en visite confidentielle à Kinshasa, prête au dictateur congolais son propre garde du corps. Va alors commencer, comme le raconte le quotidien israélien The Jerusalem Post, « une période de deux ans et demi au cours de laquelle chaque fois que Mobutu se déplaçait en dehors du Congo, Gess était à ses côtés, assurant sa sécurité ». Et allant jusqu'à développer « une relation chaleureuse et personnelle » avec le despote, qui lui ouvrira la porte du négoce de diamants.

Au début des années 1990, alors que la santé de Mobutu commence à se détériorer, Gess va rebondir dans le golfe de Guinée et poursuivre cette activité en Sierra Leone, dont il devient également le premier importateur de riz. La guerre civile force Gess à reprendre la route. Après un court passage au Liberia, cette fois-ci dans le pétrole, Gess est contacté au début des années 2010 par un fabricant de cigarettes ukrainien qui cherche à se fournir en tabac du Malawi. Pour le négociant israélien, c'est le début d'une entente cordiale avec le pays d'Afrique australe et son président d'alors, Joyce Banda. L'idylle se poursuivra avec ses successeurs, Peter Mutharika et Lazarus Chakwera.

Tabac, mais aussi poisson, maraîchage et cannabis thérapeutique : « Skippa », comme le surnomment ses amis, est aujourd'hui, avec son groupe Inosselia, une figure incontournable du monde des affaires du Malawi. Moins flamboyant que le magnat franco-israélien Beny Steinmetz, Gess n'en reste pas moins un acteur de l'ombre du retour d'Israël sur le continent africain, initié en 2016 sous l'impulsion de Benjamin Netanyahou – cette année-là, le Premier ministre israélien avait visité quatre pays africains : l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya et l'Éthiopie. Et la relève semble assurée. Le Calcalist, l'un des plus importants médias d'information économique d'Israël, note que le fils de Nir Gess, Or Gouaz, était l'accompagnateur de bord des premiers travailleurs malawites recrutés par l'État hébreu.

Malgré son regain d'activité sur le continent, « l'Afrique reste très secondaire pour la diplomatie israélienne », souligne la chercheuse Sonia le Gouriellec dans Le Grand Continent. L'affaire des ouvriers agricoles marque-t-elle une nouvelle étape dans l'offensive de charme d'Israël vis-à-vis de ses partenaires en Afrique ? Après le Malawi – qui projetait d'envoyer 2 000 autres travailleurs fin 2023 –, le Kenya a annoncé l'envoi de 1 500 de ses ressortissants en Israël. Le Kenya a été l'un des rares pays africains à apporter un soutien inconditionnel à l'État hébreu après le 7 octobre 2023.

Notes

1- Il représente son pays dans les États suivants : Malawi, Kenya, Ouganda et Seychelles.

2- Jack Mcbrams, « Israel is recruiting Malawian workers », Mail & Guardian, 10 décembre 2023.

3- En 2021, le secteur agricole israélien employait 73 500 personnes, dont 44 % d'Israéliens, 33 % d'étrangers, aux 3/4 des Thaïlandais, et 23 % de Palestiniens

4- Élu à l'issue de l'annulation d'un premier scrutin, Chakwera, entre les deux rounds, avait passé trois jours remarqués en Israël.

5- Cette ambassade n'avait toujours pas ouvert en décembre 2023. Selon l'interprétation littéraliste des textes bibliques menée par les milieux évangéliques, et leur eschatologie, Jérusalem est la seule capitale d'Israël et doit jouer un rôle prépondérant à la « fin des temps ».

6- En tant qu'élément de l'unité 730, prestigieux corps du Shin Bet, l'un des services de renseignements israéliens, chargé notamment de protéger les hauts fonctionnaires.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le trafic de mercure imprègne les sites aurifères du Burkina Faso

Avec la multiplication des sites d'orpaillage, le mercure, utilisé pour amalgamer l'or, est de plus en plus demandé dans le pays. Ce métal liquide est pourtant interdit en raison de ses effets sur l'environnement et sur la santé humaine. “Sidwaya” a enquêté sur les filières de contrebande, transfrontalières et circulaires, qui approvisionnent les mineurs.

Tiré de Courrier international. Article publié à l'origine dans le sidwaya.info

Mognonré, village situé à cheval entre les frontières du Togo et du Ghana, dans la région du Centre-Est du Burkina Faso, abrite un gisement aurifère, devenu également un lieu de trafic de mercure. Fournisseurs de mercure, grossistes, petits acheteurs, responsables de points de rachat d'or, mineurs artisanaux : voilà les principaux acteurs qui constituent ce réseau. Le circuit d'approvisionnement du métal liquide, selon Ousmane Kéré, un mineur âgé de la cinquantaine, commence par les ravitailleurs.

Ils arrivent du Togo à moto en contournant les services de contrôle de la police et de la douane avec du mercure conditionné dans des bidons et/ou des bouteilles classées dans des caisses en bois. À cette marchandise s'ajoutent du cyanure et des explosifs en bâtonnets. Ensuite, [les ravitailleurs] rallient le gisement aurifère de Mognonré en empruntant différentes pistes.

“Une fois sur le site, ils se dirigent vers des magasins et boutiques de fortune détenus par des grossistes et des gestionnaires de comptoir”, explique Ousmane Kéré.

Avec l'acide, un métal de qualité médiocre

À écouter Abdoul Salam Naaba, le représentant de la coopérative des orpailleurs du site de Gnikpière, dans la province du Ioba (Dano), région du sud-ouest du Burkina, l'usage du mercure dans les gisements aurifères burkinabè remonte au début des années 2000, plus précisément sur le site d'orpaillage du village de Mognonré.

Avant l'introduction du mercure, dit-il, les mineurs recouraient à l'acide pour extraire l'or, un processus laborieux qui donnait une qualité médiocre de métal précieux. Grâce aux mineurs ghanéens, le secret du mercure leur fut révélé, améliorant “significativement” leurs méthodes.

Depuis lors, des intermédiaires assurent l'approvisionnement en mercure provenant du Togo ou du Ghana à partir de ce village. Ces intermédiaires demeurent inconnus. Interrogé sur leur identité, Abdoul Salam Naaba préfère ne pas dévoiler de nom.

Cependant, il ne fait aucun doute que le village de Mognonré constitue le point d'entrée clandestin du mercure en provenance du Togo. Abdoulaye Ouédraogo, gérant d'un comptoir d'achat d'or sur le site, indique que, en plus du Togo, le Nigeria est une source d'approvisionnement.

Le mercure, importé principalement des pays d'Asie et d'Amérique du Sud, transite par le port de Lomé, au Togo, pour arriver sur les sites aurifères du Burkina Faso par des circuits illégaux.

Dès le transbordement des cargaisons

Le Togo, en ratifiant la convention de Minamata en 2017, un traité mondial destiné à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets négatifs du mercure, a interdit officiellement la vente, l'achat et l'usage de ce métal liquide sur son territoire.

Le Burkina Faso, également signataire de la convention la même année, selon l'agent de la Direction de la préservation de l'environnement Serge Alain Nébié, a proscrit l'utilisation des produits chimiques, notamment le mercure, sur les sites d'orpaillage. Officiellement, le Burkina Faso n'importe plus de mercure depuis 2018, sauf en cas d'autorisation spéciale d'importation.

Dans ce cas, le pays de transit (le Togo) qui approuve la demande de l'importateur (le Burkina Faso) garantit la protection de la santé humaine et de l'environnement et le respect du stockage provisoire du produit. Selon l'accord conclu entre les deux pays, la cargaison de mercure bénéficie d'un accompagnement (escorte) spécifique tout au long de son transit terrestre depuis le port de Lomé jusqu'au Burkina Faso. En dépit de ce dispositif, le mercure arrive à se retrouver illégalement sur les sites aurifères.

Selon une source douanière burkinabè, le trafic débute lors des transbordements des cargaisons dans le port de Lomé. À en croire ce douanier, avec la complicité de certaines personnes du port, le mercure, des produits chimiques comme le cyanure et des explosifs en bâtonnets utilisés pour dynamiter la roche sont chargés frauduleusement dans des camions avec d'autres marchandises.

Une fois sortis du port, révèle Barthélemy Kafando, un ancien chauffeur reconverti en mécanicien de camion, ces véhicules de transport de marchandises restent quelques jours à Lomé et ravitaillent discrètement des clients grossistes dans la ville avec une petite quantité. Ces clients, à leur tour, reconditionnent le métal liquide dans des bidons de 5 à 20 litres qui vont être chargés comme des marchandises dans le coffre arrière des voitures d'occasion achetées par des particuliers, pour être acheminés au Burkina Faso.

Au risque de graves incendies

Au cours du trajet, une partie du mercure reste sur le territoire togolais, notamment dans sa partie nord, à Dapaong et à Cinkassé. Depuis ces localités, les trafiquants de mercure parviennent à ravitailler les sites aurifères des villages frontaliers au Burkina Faso comme celui de Mognonré, ajoute Barthélemy Kafando.

Quant à l'autre partie (la plus grande), a confié le mécanicien de camion, elle est acheminée au Burkina Faso en se soustrayant aux contrôles douaniers. C'est à partir des marchés de Pouytenga (région du Centre-Est) et Ouagadougou (région du Centre), au Burkina, que le mercure arrivé du Togo est dispatché dans les différentes exploitations minières artisanales du pays.

“À partir du marché de Pouytenga, le mercure est distribué dans les sites d'orpaillage des régions du Centre-Est, du Sahel et de l'est du Burkina. Quant à la marchandise du marché de Ouagadougou, elle est destinée principalement aux régions du sud-ouest et du nord du pays”, précise l'ancien chauffeur.

Selon les déclarations d'un coursier (dont nous avons préservé l'identité) au marché de Sankar-Yaaré, à Ouagadougou, au Burkina Faso, le métal liquide argenté utilisé pour débarrasser l'or de ses impuretés pendant son extraction est d'abord stocké la nuit dans des entrepôts du marché et à proximité. Au marché de Sankar-Yaaré, des individus se faisant passer pour des vendeurs de céréales, en complicité avec la police municipale et des gardiens du marché, dissimulent ces marchandises illicites.

Plusieurs témoignages recueillis auprès des commerçants de la capitale burkinabè laissent entendre que l'incendie du marché de Sankar-Yaaré en janvier 2023 pourrait être lié au stockage clandestin d'explosifs, de cyanure et de mercure.

Roch Donatien Nagalo, secrétaire général du Syndicat national des commerçants du Burkina, fait remarquer que le stockage de ces substances chimiques dans le marché n'est pas une nouveauté. “Malgré les avertissements adressés à l'ensemble des commerçants avant l'incendie, certains acteurs du système ont continué à participer à ces activités illégales”, affirme M. Nagalo. Il appelle donc les autorités à intervenir pour mettre fin à ces pratiques et à soutenir la reconstruction du marché de Sankar-Yaaré.

78 tonnes de mercure utilisées par an

Actuellement, sur les sites d'orpaillage, indique Serge Alain Nébié, agent de la Direction de la prévention de l'environnement, pour produire 1 gramme d'or, l'artisan minier burkinabè utilise 1,57 gramme de mercure.

S'appuyant sur le plan d'action national “de réduction, voire d'élimination du mercure dans l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or conformément à la convention de Minamata sur le mercure 2020-2029”, il confie qu'environ 78 tonnes de mercure sont utilisées annuellement sur les sites aurifères.

La demande la plus importante en mercure provient de la région du Sud-Ouest du Burkina, du fait de sa forte production artisanale d'or. La région du Sud-Ouest du Burkina Faso occupe une place prépondérante dans la chaîne de production aurifère à l'échelle nationale, avec 9,5 tonnes d'or par an.

Selon le président de l'Association des artisans miniers de la province de la Bougouriba (Diébougou), dans la région du Sud-Ouest du Burkina Faso, Raphaël Tapsoba, “l'or ne peut être extrait efficacement sans l'utilisation du mercure”. “Malgré son interdiction, nous sommes obligés de l'utiliser, car nous n'avons pas d'alternatives viables”, justifie-t-il. Il explique que l'or gît en profondeur dans le sol sous forme de particules dispersées, nécessitant l'utilisation de mercure pour les amalgamer.

Retour clandestin au Togo

Malgré [les mesures prises par les autorités], le mercure réussit à traverser les mailles. De Ouagadougou, il se fraie clandestinement un chemin inverse vers Lomé par l'intermédiaire des négociants burkinabè.

Kokou Elorm Amegadze, directeur exécutif par intérim de la section togolaise de l'ONG Amis de la terre, évoque le rôle prépondérant des négociants burkinabè dans l'industrie aurifère. Selon lui, ces négociants, étant très impliqués dans l'exploitation de l'or, pourraient apporter clandestinement du mercure au Togo, où il est utilisé à diverses fins.

Il a été établi que le mercure est couramment utilisé dans le processus de refonte par les bijoutiers au Togo. Le trafic de mercure se déroule en parallèle des flux illicites d'or. Les grossistes en or fournissent généralement le mercure aux orpailleurs afin qu'ils puissent traiter le minerai extrait sur-le-champ, en vue de sa future commercialisation.

Cette coordination implique la mise en place d'un système de collecte orchestré par les négociants agissant en tant qu'intermédiaires auprès des orpailleurs. Certains orpailleurs se transforment eux-mêmes en négociants travaillant directement avec les grossistes en or.

L'extraction de l'or à partir du mercure