Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Brésil : « Pour un PSOL indépendant »

Le 20 octobre 2022, Lula da Silva a été élu président de la République du Brésil pour la troisième fois, battant d'une courte tête le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. Cette victoire du large front démocratique autour de Lula, ainsi que la campagne qui l'a précédée, suscite de grands débats au sein du Parti Socialisme et Liberté (PSOL). Ana Cristina Carvalhaes nous parle de la situation au Brésil, du gouvernement Lula 3.0, et de sa vision des débats et du congrès du PSOL, qui s'est déroulé du 29 septembre au 1er octobre 2023.

Tiré de Quatrième internationale

12 décembre 2023

Entretien avec Ana Cristina Carvalhaes

Antoine Larrache : Comment vois-tu la situation politique et le gouvernement actuel ?

Ana Cristina Carvalhaes : Lula est arrivé au pouvoir dans un contexte politique complètement différent des trois premiers gouvernements du PT. Il est arrivé au pouvoir dans un pays où l'extrême droite est très présente, après quatre ans de passage de Bolsonaro au Palace du Planalto. Les partisans de Bolsonaro gouvernent certains des États les plus importants du pays (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais) et disposent du plus grand groupe parlementaire à la Chambre des députés. : aujourd'hui, l'extrême droite a conquis un poids de masse. Elle a été au pouvoir avec Bolsonaro, elle gouverne certains des États les plus importants du pays, possède la majorité au parlement, c'est dire à quel point elle constitue une menace. Dès avant la campagne électorale, Lula n'a jamais voulu chercher la victoire avec une coalition de gauche – ce qui est compréhensible d'un point de vue électoral, compte tenu de la menace fascite – ni à parier sur la mobilisation populaire. Lula et le PT ont choisi de rechercher la victoire sur la base d'une alliance la plus large possible, à la fois à gauche, avec le PCdoB et le PSOL (1) et surtout à droite. Cela a conduit à l'élection de Geraldo Alckmin (ancien dirigeant du PSDB) au poste de vice-président, et à l'inclusion dans le « front large » de partis bourgeois dits de centre-gauche, ainsi que de partis plus explicitement de droite. Lula n'a jamais été prêt à chercher la victoire avec une coalition de gauche, ni à parier sur la mobilisation populaire. Au second tour, la coalition s'est élargie à des partis encore plus à droite. Une partie de la bourgeoisie avait déjà explicitement soutenu Lula au premier tour, et une partie beaucoup plus importante l'a soutenu au second tour. Le secteur bourgeois qui a soutenu Bolsonaro avec le plus d'ardeur au second tour était celui des propriétaires terriens, mais aussi une grande partie de la petite bourgeoisie propriétaire dans les villes. Cette tactique a permis à Lula de remporter une courte victoire au second tour. Ce fut une victoire démocratique difficile et importante, qui a empêché l'avancée du néo ou du post-fascisme au Brésil, et le PSOL a participé à juste titre à ce processus en votant pour Lula-Alckmin.

Antoine Larrache : Il s'agit donc d'un gouvernement de conciliation des classes, n'est-ce pas ? Comment gérez-vous cette contradiction entre la gauche et la droite en son sein ?

Ana Cristina Carvalhaes : Le gouvernement a adopté des mesures démocratiques pour faire face aux destructions causées par les quatre années de pouvoir de Bolsonaro. Il a ordonné une énorme mobilisation de ressources pour sauver les Yanomami (2) de la famine et de la maladie lorsqu'ils ont été attaqués, dans leur réserve, par l'exploitation minière illégale, à laquelle le dirigeant fasciste avait donné carte blanche, de sorte qu'un génocide était en cours. Il enquête également sur les responsables de la tentative de coup d'État du 8 janvier 2023. Il a recréé des ministères, créé le ministère des peuples indigènes.

D'un autre côté, il a des engagements solides envers les grandes entreprises et la stabilité du régime : il a une politique économique nettement néolibérale, une politique environnementale de « capitalisme vert », il ne cherche pas à mobiliser contre la droite, s'appuyant sur la Cour suprême et la police pour l'affronter. Ce n'est pas un « gouvernement contestataire ». Ses neuf premiers mois ne sont pas un « succès » en faveur des travailleurs et du peuple car, sur le plan économique, la nouvelle règle fiscale négociée avec le Congrès est un plan d'ajustement néolibéral classique qui réduit les ressources des programmes dans l'éducation, de la santé, la recherche scientifique et les droits humains, ainsi que les investissements nécessaires pour faire fonctionner l'économie – le tout pour et d'investissement afin d'atteindre un improbable déficit zéro d'ici 2024. Sur le plan environnemental, Lula a prononcé un discours à l'ONU pour défendre l'Amazonie, tout en « laissant » ses ministres de droite et l'industrie fossile faire campagne pour l'exploration pétrolière à l'embouchure de l'Amazone.

Le gouvernement présente toutes les contradictions et incohérences insolubles imposées par son caractère de conciliation de classe. Ce n'est pas une situation dans laquelle une politique d'opposition de gauche au gouvernement, comme le PSOL l'a fait correctement au cours de ses 12 premières années d'existence, est pertinente. Mais plus que jamais, il est nécessaire que le parti soit indépendant, qu'il soutienne ce qui est positif, qu'il combatte les mesures du gouvernement contre les intérêts populaires et qu'il soit prêt à faire face à de nouvelles attaques (comme il y en aura certainement sur l'environnement et l'économie populaire), qu'il maintienne son profil autonome et qu'il présente ses différences programmatiques avec l'action du gouvernement.

Antoine Larrache : Quelle est la situation de l'extrême droite ?

Ana Cristina Carvalhaes : La menace persiste, l‘extrême droite gouverne des États importants et pourrait revenir au pouvoir en cas de déception à l'égard du gouvernement de Lula. Il faut distinguer plusieurs niveaux : il y a Bolsonaro lui-même, sa famille et son groupe politique le plus proche, et un secteur beaucoup plus large de personnes qui votent pour l'extrême droite, quelque chose comme 20 à 25 % des électeurs. Le bolsonarisme a été considérablement affaibli par la tentative, ou simulacre de coup d'État du 8 janvier, parce que les secteurs bourgeois ont dû s'y opposer. Cette tentative fait l'objet d'une enquête judiciaire et le chef de l'armée de l'air de l'époque est impliqué. Il a donc été fortement fragilisé par ces affaires judiciaires et les enquêtes pour corruption – en particulier le fait qu'il se soit approprié des bijoux offerts par des cheikhs du Golfe. Les officiers militaires qui ont gouverné avec lui ont également été associés à des scandales de détournement de fonds, de mauvaise gestion des ressources pendant la pandémie et maintenant même de détournement d'armes au profit d'organisations criminelles. Cela ne signifie nullement qu'ils ont été vaincus, mais la confiance des masses dans les forces armées s'est effondrée. La Cour suprême, qui s'est prononcée en faveur de l'annulation des procès donne raison à Lula, et Lula lui-même sont en train de démanteler « par le haut » l'appareil créé par Bolsanoro.

Aujourd'hui, la bourgeoisie compte sur Lula pour remettre de l'ordre dans la société. Le grand problème est que cet accord signifie que le PT ne mobilisera pas les travailleur·es. Et c'est un point très important, car c'est précisément le PT qui les dirige, puisqu'il a retrouvé son influence de masse au cours des huit dernières années où il était dans l'opposition. Je pense que les choses vont empirer en 2024. Les mesures d'austérité du plan d'« ajustement fiscal » deviendront plus évidentes : le gouvernement propose un budget national équilibré pour 2024, ce qui aura d'énormes conséquences, car il devra réduire les budgets de l'éducation, de la santé et d'autres domaines. Je pense que la colère va monter contre ces choix.

Antoine Larrache : Avec Bolsonaro écarté du pouvoir pour un temps, n'y a-t-il pas un risque de voir se développer un véritable mouvement fasciste ?

Ana Cristina Carvalhaes : Dans le sens d'une nouvelle tentative de coup d'État ? Je ne pense pas, à court terme. Le bolsonarisme est toujours très vivant, il a une grande influence au parlement, il a l'intention de gagner 1 500 mairies, sur un peu plus de 5 000 dans le pays, l'année prochaine. En d'autres termes, tout se joue au sein des institutions. Tout peut arriver au Brésil, mais leur problème est que Bolsonaro est inéligible, parce que la Cour suprême l'a rendu inéligible, et son mouvement discute ouvertement de qui sera le candidat à la prochaine élection présidentielle.

Quoi qu'il en soit, je n'exclus pas la possibilité qu'à un autre moment, en cas de crise nationale et institutionnelle profonde, il y ait une nouvelle tentative de coup d'État. Il ne faut pas oublier un autre élément constitutif de la droite au Brésil : l'évangélisme chrétien néo-pentecôtiste. Au sein des classes populaires, ce courant a fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, il représente la majorité de la population brésilienne et, en termes d'influence religieuse, il dépasse le catholicisme et le protestantisme historiques. Dans les favelas, ces fondamentalistes sont les plus influents d'un point de vue idéologique. Ils ont une contradiction : ils ont moins de contrôle sur le vote des femmes, beaucoup de femmes évangélistes ont voté pour Lula.

La crise mondiale rendra également les choses plus difficiles pour Lula. C'est le grand problème des gouvernements dits progressistes de cette deuxième vague. La première vague a bénéficié d'un contexte merveilleux, avec le boom des matières premières, mais cette deuxième vague est confrontée à une situation économique mondiale très difficile. La Chine continue de croître et, dans de nombreux pays d'Amérique latine, elle est devenue le premier ou le deuxième partenaire commercial, tandis que le Brésil approfondit ses liens avec les BRICS. Je ne pense pas que la Chine va sauver le Brésil ou d'autres pays d'Amérique latine. Je pense que les prochaines années apporteront de nombreux défis au gouvernement et qu'il y aura des luttes. Il est inévitable qu'il y ait des luttes parce que le pays est très inégalitaire.

Antoine Larrache : Quelles sont les relations actuelles entre le gouvernement et les mouvements sociaux ?

Ana Cristina Carvalhaes : Les mouvements de masse au Brésil sont dirigés par le PT, directement ou par l'intermédiaire de gens qui en sont très proches. Il y a quelques contre-exemples, comme le syndicat des professeurs d'université qui est dirigé par des gens de gauche, ou les liens que Boulos entretient avec des mouvements sociaux. Mais ce sont des phénomènes isolés. La grande différence avec ce qui s'est passé sous les précédents gouvernements du PT est que les dirigeants des mouvements de masse craignent l'extrême droite et donc se freinent d'eux-mêmes. Les enseignants du secteur public fédéral sont très en colère contre les plans du gouvernement. Mais ils disent : « qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne va pas faire grève et affaiblir Lula ! ». Il y a des grèves mais au niveau des États. Et la semaine dernière par exemple, il y a eu deux jours de grève dans le métro de Sao Paulo.

Il y aura peut-être un phénomène de distanciation vis-à-vis du pouvoir mais ce serait alors un second cycle de ce type. Parce que le premier a eu lieu lors des premiers gouvernements du PT, qui ont duré treize ans. Il n'y a pas vraiment eu de lune de miel : après quelques crises dans différents secteurs, il y a eu un choc de rupture avec ce qui faisait la base de l'existence du PT. Ce choc a été provoqué par la réforme des retraites de 2003, lors duquel une grande partie des fonctionnaires des États et de l'État fédéral, ainsi que les fonctionnaires pauvres, ont rompu avec lui. Puis les relations ont continué à se dégrader, principalement avec Dilma. Au début de la crise de 2008, ils ont réussi à en contenir les effets mais à partir de 2012-13 ils n'y sont plus parvenus et le processus de discrédit du gouvernement s'est accentué. Ce processus a fait croître le PSOL, de façon limitée mais réelle.

Antoine Larrache : Peux-tu décrire les enjeux principaux du congrès du PSOL ?

Ana Cristina Carvalhaes : Le PSOL a tenu une grande assemblée de la direction élargie juste après l'élection de Lula. À cette assemblée, il y a eu un premier choc entre le courant majoritaire du parti, qui souhaite une relation encore plus étroite avec le gouvernement, et la minorité qui veut garantir l'indépendance du PSOL par rapport à celui-ci. La minorité a présenté une motion qui affirme le refus du PSOL de participer au gouvernement Lula. Les deux courants principaux qui forment la majorité, celui de Guilherme Boulos (Revolucão Solidária) et celui du précédent président du Parti (Primavera) ne voulaient pas d'une telle déclaration qui les aurait mis en grande difficulté alors que le gouvernement n'était même pas encore mis en place. Ils ont donc travaillé à une motion plus unitaire en faisant des concessions, notamment vis-à-vis de l'aile gauche du bloc majoritaire, dont font partie des camarades de la IVe Internationale. Ce courant, appelé Semente, reste allié à la majorité avec trois arguments fondamentaux : premièrement il faut l'unité, y compris avec le PT, face au danger fasciste – ce qui est juste ; deuxièmement le secteur minoritaire du parti veut une politique d'opposition au gouvernement – ce qui est faux ; et troisièmement la tactique nécessaire dans la période pour surmonter le petismo (pétisme, le soutien au projet politique historique du PT) est de miser sur la figure de Guilherme Boulos. Pour tenter d'influencer la majorité, Semente a réussi à obtenir une résolution majoritaire refusant de participer au gouvernement. C'est alors que le MES (3) et d'autres secteurs du bloc minoritaire du parti ont accepté de voter en faveur de la résolution majoritaire.

Cependant, cette déclaration d'intention est ambigüe : elle indique que le PSOL ne va pas participer au gouvernement, ne va pas y envoyer des membres en tant que représentant·es du PSOL, mais elle laisse des portes ouvertes à la participation de certains de ses membres en leur nom propre. Une exception était déjà acceptée par toutes les composantes du PSOL, celle de la participation au gouvernement de la dirigeante de l'Association des Peuples indigènes du Brésil, Sonia Guajajara, car c'était une demande explicite des peuples indigènes. Mais quand le gouvernement s'est formé, un autre membre du PSOL y est entré, un représentant du Mouvement des travailleurs sans toit (MSTT). Ce dernier est lié à Boulos. De plus, par la volonté de Boulos, il a été décidé que le groupe des député·es du PSOL ferait partie du groupe parlementaire du gouvernement. Le président du groupe est membre du PT et le vice-président membre du PSOL. L'ambiguïté de la résolution de décembre avait pour fonction de permettre ces choix.

Antoine Larrache : Et comment ce conflit sur la participation au gouvernement s'est-il reflété dans le Congrès du PSOL ?

Ana Cristina Carvalhaes : Dans la tradition du PSOL depuis sa création (2005), un congrès est organisé tous les deux ans. Il y a eu une interruption avec la pandémie – une longue interruption – même si on a tenu un congrès virtuel. Celui-ci était donc le premier congrès avec présence physique depuis 2017. L'objectif principal de ce congrès, pour la direction, était d'obtenir l'accord pour la participation au gouvernement. Un autre objectif, qui n'était pas avoué, était de se débarrasser de tou·tes ceux et celles qui y sont opposés. Pour bien comprendre les dynamiques, il faut comprendre, sans trop personnaliser, que Boulos est issu du mouvement social, du MSTT plus précisément, qui est un mouvement d'une grande valeur. Boulos s'appuie sur celui-ci et cela lui confère un poids important. Mais il a toujours voulu rejoindre un parti sans courant, sans opposition (4) . Ce n'est pas ce que voulaient ceux qui l'ont fait entrer dans le parti, mais il a toujours été comme ça, et ce n'est ni nouveau ni diffamatoire. C'est un leader important qui se situe à la gauche du PT, mais qui est plus proche du PT que de la tradition du PSOL. Il souhaite sans équivoque faire partie d'un gouvernement dirigé par le PT. Quant à l'autre grand groupe majoritaire, Primavera, il dirige la mairie de Belém dans la région amazonienne et s'inscrit dans la tradition politique des Fronts populaires des années 1930.

Les congrès du PSOL se déroulent selon un processus qui dure trois mois, avec des assemblées de quartiers, dans les grandes villes, des assemblées de districts qui élisent des délégué·es au niveau de l'État, de la province, et ces délégué·es élisent les délégué·es pour le congrès fédéral. Dans tout ce processus, on discute des positions politiques. Lors du congrès, un sujet important était un changement dans le fonctionnement de la direction. Au sein du bloc d'opposition, dont je fais partie, nous savions que notre poids allait diminuer dans ce congrès, en raison de l'intégration du groupe de Boulos depuis le congrès de 2017. Mais on espérait avoir au moins assez de votes pour peser sur ce qui en sortirait.

Depuis la fondation du PSOL, qui regroupe un grand nombre de groupes, il existe une tradition de construire sa stabilité autour de pactes, des accords larges de fonctionnement. Chez nous, le pacte historique avait été établi entre Primavera et le MES. Le premier tenait la direction et les postes principaux, l'autre tenait la trésorerie, même s'il ne tient pas les cordons de la bourse seul, car deux signatures étaient requises pour toutes les dépenses. C'était selon moi un bon pacte parce qu'il était fondé sur les résultats des congrès et permettait au parti de fonctionner. La direction autour de Boulos a voulu remettre en cause le pacte constitutif du PSOL dans un contexte où les partis sont très riches : la Fondation est un organe de propagande et d'éducation populaire qui, de par la loi, dispose de 20 % du budget du parti. Comme le président de la Fondation contrôle 20 % du budget du Parti, ce poste est de fait stratégique et s'impose comme le troisième dans la hiérarchie du Parti.

À la veille du congrès, la majorité a informé tout le monde que la Fondation ne ferait plus partie des postes de direction distribués sur une base proportionnelle, mais que sa direction serait nommée directement par la liste victorieuse. Il s'agissait d'un coup d'État visant à garantir que l'opposition non seulement perdrait le Congrès, mais serait également complètement exclue de la direction centrale. Pour l'essentiel, le seul secteur de la majorité qui s'est opposé à cette manœuvre a été Insurgencia, de Semente. Cela a provoqué un grand malaise au sein du bloc majoritaire, qui a été contraint de retirer la proposition. En fin de compte, la présidence de la Fondation reste parmi les postes de direction élus lors du congrès et restera donc, dans la pratique, à un·e membre du MES.

Antoine Larrache : Peux-tu expliquer les raisons plus profondes de ces conflits ?

Ana Cristina Carvalhaes : Je pense qu'il y a deux questions fondamentales combinées. Premièrement, la relation du parti avec le gouvernement, qui s'exprime par une tentative d'écraser ceux qui s'opposent à la participation. Face à cette situation politique, la direction du PSOL affirme que nous sommes dans une « période de front unique », que ce gouvernement est le nôtre, qu'il faut être avec lui et que ceux qui ne sont pas avec lui vont finir à la poubelle de l'histoire. Concrètement, les député·es du PSOL se sont divisés sur le vote du plan d'ajustement : 7 ont voté en sa faveur et 3 ont voté contre (les deux député·es du MES et un député indépendant). L'argument de Boulos, qui est le chef du groupe parlementaire, est qu'il faut toujours soutenir le gouvernement parce que l'extrême droite pourrait profiter de ses difficultés. Et, au congrès, le discours de Boulos a été le même : dans une assemblée, à propos des cuisines populaires que son mouvement avait créées pendant la pandémie et qui aujourd'hui sont financées par l'État, il a déclaré que ces cuisines étaient « bien plus socialistes que tous les discours de l'extrême gauche qui vont finir à la poubelle de l'histoire ».

Le deuxième problème est que le PSOL s'est enrichi, de sorte que prendre le contrôle total de la machine et de l'appareil du parti devient une question de vie ou de mort pour la majorité. Dans le contexte de la droitisation de la société et de tous les scandales de corruption de la période de 2014-15, une nouvelle loi a accordé des fonds très importants aux partis politiques. Cela change beaucoup de choses. Par exemple, le PSOL a reçu un fonds électoral de 99 millions de reals (20 millions de dollars) en 2022, contre seulement l'équivalent de 590 000 dollars lors de la campagne présidentielle de Plinio en 2010 – à quoi il faut ajouter le fonds permanent du parti de 774 000 dollars par mois (9,3 millions de dollars par an). C'est une montagne de fric. Cela change les rapports internes. (5)

Antoine Larrache : Au final, comment selon toi le PSOL se définira-t-il par rapport au gouvernement ?

Ana Cristina Carvalhaes : En fait, la victoire du bloc majoritaire actuel au Congrès est déjà une définition claire : la politique de ce bloc prévaudra, c'est-à-dire un soutien ouvert au gouvernement et une participation, si possible. Le problème est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas la moindre possibilité que Lula ouvre un espace plus important au PSOL, parce que, sous la pression de la droite au Congrès, il ne fait que limoger des ministres progressistes afin de donner plus de positions à la droite au sein du ministère. La situation actuelle convient aux dirigeants du PSOL, car ils peuvent à la fois soutenir le gouvernement et prétendre à l'autonomie.

Donc le congrès a été très conflictuel. Il y a une difficulté importante pour nous car les camarades de la IV sont séparé·es en deux, avec des points de vue très différents sur la direction du PSOL. La situation interne entre la majorité du PSOL et la minorité est très tendue, très conflictuelle, et je crois que les choses vont se renforcer.

Mais il faut bien maintenir la perspective d'un PSOL indépendant, car cette indépendance sera capitale à moyen terme.

Texte publié dans Inprecor n°174 (novembre 2023) et revu le 28 novembre 2023.

Notes

1. PCdoB est le Parti communiste du Brésil. À l'origine une scission pro-Cuba du Parti communiste, il a pris son autonomie et s'est rapproché du PT. Le PSOL a été fondé en 2004, après l'expulsion de parlementaires, notamment à la suite de leur vote contre la réforme des retraites et leur entrée en dissidence dans le PT au pouvoir. Le PSDB, Parti social-démocrate du Brésil, a été fondé en 1988 comme partisan de la « troisième voie » libérale représentée par Tony Blair, Bill Clinton et Gerhard Schröder. Il a été pendant de nombreuses années le principal parti de la droite brésilienne.

2. Les Yanomami constituent le plus grand peuple vivant de façon relativement isolée en Amérique du Sud. Ils vivent dans la forêt tropicale et les montagnes situées au nord du Brésil et au sud du Venezuela.

3. Le Movimento Esquerda Socialist (mouvement de la gauche socialiste) est organisation sympathisante de la IVe Internationale.

4. Guilherme Boulos est entré au PSOL en 2018 en tant que pré-candidat à la présidence de la République.

5. On peut ajouter aussi le fait que le PSOL est passé de 41 000 à 226 000 membres entre 2010 et 2022.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Vœux pour la nouvelle année 2024, après la COP28

« Que le Grand Esprit de Justice puisse accueillir les appauvris et damnés de la Terre au paradis et condamner les dominants prédateurs à l'enfer »

Tiré de Pressenza

(Crédit image : bing / Pressenza)

17.12.23 - Bruxelles - Riccardo Petrella

Il faut arrêter d'accepter l'hypocrisie et le cynisme, une fois de plus des invités de marque à la table de la COP28. Certes, les grands prédateurs de la vie de la Terre peuvent fêter les conclusions qu'ils ont imposées au monde et qui vont tout droit dans la direction de leurs intérêts et priorités. Mais que penser des centaines de millions d'asiatiques du Sud, d'africains subsahariens, de moyen-orientaux, en particulier, victimes des grandes inondations et des grandes sécheresses dont la responsabilité primaire revient aux plus grands et riches producteurs d'énergies fossiles ? La COP28 a annoncé la création d'un fonds pour pertes et compensations (sic !) Les inondations record dont le Pakistan a été victime ont déplacé environ 33 millions de personnes et compromis les moyens de subsistance de la population avec la perte d'environ un million de têtes de bétail. En outre, elles ont emporté au moins un million de maisons et endommagé un tiers de terres agricoles (avec famine à l'horizon proche). Or les dernières estimations font état de dégâts pour plus de 30 milliards de dollars !

Quid, aussi, de la destinée de la majorité des habitants/paysans des 52 pays principales victimes de la dette spoliatrice qui les empêche de disposer de ressources financières pour mitiger et s'adapter aux conséquences néfastes du changement climatique. Revenons au Pakistan, ses créditeurs lui demandent de verser avant la fin de 2023 plus de 38 milliards de dollars au seul titre du service de la dette. Au Nigeria, le service de la dette s'élève à 60% du budget alors que la part de l'éducation ne représente que 5,6% et celle de la santé 4,6 !! La COP28 a fait le silence sur le drame mondial de la piraterie de la dette exercée par les pays riches sur les pays appauvris. Elle s'est limitée à renvoyer, hypocritement, aux solutions qui depuis trente ans ont démontré leur perversité et leurs insuffisances, parmi lesquelles la plus mystificatrice est sans doute la solution dite des « échanges dette-nature », un énième piège inventé par le génie financier du monde dominant.

Il n'y a rien non plus à fêter, c'est clair, par les milliards d'affamés, d'assoiffés, des sans couverture sanitaire (à ce jour, plus de 4 milliards d'êtres humains, dont 736 millions d'enfants sont en risque élevé de pénurie d'eau, c'est-à-dire, sans eau potable et manque d'hygiène) du fait que la COP 28 continue à apprécier que les pays riches manifestent encore l'intention d'allouer 100 milliards par an à un fonds pour l'aide aux pays « en développement » (sic), décision prise à Paris et qui devait être exécuté à partir de 2020 ! Or, la COP28, malgré les 4 ans de non-respect de l'engagement, s'est limitée à souhaiter que la concrétisation de l'engagement puisse commencer en 2024 ! Entre-temps la compagnie pétrolière ADNOC, propriété du président de la COP28 Al-Jaber, a décidé d'augmenter la production de pétrole de 600.000 barils par jour d'ici 2030 en investissant à cette fin plus de 150 milliards de dollars. Dans le même sens, les plans des principaux pays producteurs de combustibles fossiles prévoient d'augmenter leur production d'ici 2030 de 110% de plus que celle compatible avec la limite/objectif de 1.5°C.

Enfin, petite cerise du grand théâtre de l'irresponsabilité qui vient d'être joué à Dubaï, on nous dit qu'il faut exulter pour le fait que, pour la première fois depuis le lancement en 1993 par l'ONU des COP annuelles sur le changement climatique, les groupes dominants du monde (en particulier les groupes industriels et financiers privés) ont mentionné, 30 ans après, leur accord non pas pour la fin de l'utilisation des énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) mais pour une « transition hors les énergies fossiles », sans contraintes, volontaire, sans échéances datées, sans mention des montants des investissements nécessaires…

Congratulations aux groupes dominants. Ils ont réussi, grâce aussi aux médias de toute nature, à faire croire que nous tous, citoyens e citoyennes de divers continents de la planète, nous devons être de plus en plus contents du moins en moins d'engagements pris par eux en faveur des droits à la vie de tous les habitants de la terre et du droit de la vie de la communauté de vie de la Terre. C'est cela que les seigneurs de la finance prédatrice mondiale appellent « efficience ». Dormons tranquilles.

On peut, cependant, se poser une question. S'il a fallu 30 ans aux groupes dominants du monde pour mentionner leur accord en faveur d'un jeu de mots tel que « la transition hors énergies fossiles » au lieu de « sortie des énergies fossiles « (accompagné d'une panoplie considérable de lacunes, imprécisions et contradictions), combien d'années leur faudra-t-il pour parvenir à « zéro énergies fossiles » effectif ? Je préfère, en tout cas, ne pas attendre et obtenir que le Grand Esprit de Justice exauce mon vœux pour 2024 et qu'il « accueille (le moment venu) les appauvris et damnés de la Terre au paradis et condamne (le plus tôt possible) les dominants prédateurs à l'enfer ».

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Historique » ! Les décisions de la COP28 sur le climat le sont-elles vraiment ?

« Accord historique ». C'est ainsi qu'est présenté le texte de décision de la COP28 validé ce mercredi 13 décembre, reprenant le qualificatif de la Présidence émiratie de la COP sans recul et distance critique. Si l'appel à une « transition hors des énergies fossiles » est évidemment un résultat positif, il comporte de nombreuses faiblesses qui en limite la portée. Explications.

La COP28 sur le réchauffement climatique de Dubai vient d'aboutir à plusieurs textes de décisions ce mercredi 13 décembre. Le plus commenté, le Global Stocktake, dont l'ambition était d'établir un bilan de la mise en œuvre l'accord de Paris de 2015, mentionne, pour la première fois dans une décision de COP, l'ensemble des énergies fossiles et « appelle » les Etats à une « transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques ».

Le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, par ailleurs PDG d'une entreprise pétrolière, a immédiatement parler d'une décision « historique pour accélérer l'action climatique ». Ce terme, « historique », est désormais repris, souvent sans recul et sans distance critique, par de nombreux commentateurs et articles de presse. Ce post de blog rapide vise à en mesurer la portée et apporter quelques nuances (cf. la fin du texte pour préciser pourquoi je me pense légitime à écrire ces lignes)

.

Il y a toujours plusieurs façons d'analyser le résultat d'une conférence internationale telle que la COP28 sur le climat :

en regardant le chemin parcouru : alors que les énergies fossiles, responsables de plus de 80% des émissions mondiales de CO2, n'avaient jamais été mentionnées dans les décisions de COP jusqu'à la COP26, pas plus que dans les accords internationaux qui en sont issus (Protocole de Kyoto, Accord de Paris etc), elles sont désormais mises à l'index comme une source d'énergie à laquelle il faut progressivement renoncer dans nos systèmes énergétiques : c'est un net progrès ;

- en regardant là où les Etats devraient déjà être parvenus : les études scientifiques, les rapports du GIEC, le rapport de 2021 de l'AIE montrent qu'il faudrait déjà avoir enclenché une décrue rapide dans la production et consommation des énergies fossiles (3% par an pour le gaz et le pétrole, 7% pour le charbon) et ne plus investir un euro dans l'exploration ou l'exploitation des énergies fossiles, et regarder la réalité : la production-consommation d'énergies fossiles continue pourtant à augmenter et les nouveaux investissements se poursuivent ;

- en regardant les faiblesses intrinsèques du texte de décisions lui-même : tant la nature de la décision prise – ce n'est pas un nouveau traité international organisant la sortie des énergies fossiles – que son contenu exact – nombreuses limites intrinsèques à l'effectivité des engagements pris – conduisent à éviter les superlatifs trop hâtifs et préférer la lucidité de l'analyse et l'exigence de mise en cohérence des politiques nationales ;

- en regardant les contradictions des Etats réclamant la sortie des énergies fossiles tout en continuant à mettre en œuvre des politiques publiques qui conduisent à en augmenter la production et la consommation d'énergies fossiles (nouvelles infrastructures pétro-gazières, nouvelles infrastructures de transports, nouveaux accords de libre-échange, etc), notamment dans les pays riches, et y compris en France (cf. cet article)

La décision de la COP28 est la reconnaissance des limites de l'Accord de Paris

Notons d'abord que le paragraphe sur les énergies fossiles que tout le monde commente n'est que l'un des 196 paragraphes de l'un des nombreux textes adoptés lors de la COP28. Notons également qu'il est inséré dans la partie « Mitigation » (réduction des émissions de gaz à effet de serre) du texte de bilan de la mise en œuvre l'accord de Paris de 2015, visant notamment à définir les « progrès collectifs à réaliser en vue des objectifs de long terme de l'Accord de Paris ». C'est la double reconnaissance :

- (explicite) qu'il ne saurait y avoir de lutte contre le réchauffement climatique à la hauteur des enjeux des objectifs de l'accord de Paris sans « transition hors des énergies fossiles » ;

- (implicite) que le silence de l'Accord de Paris à ce sujet est insoutenable et problématique.

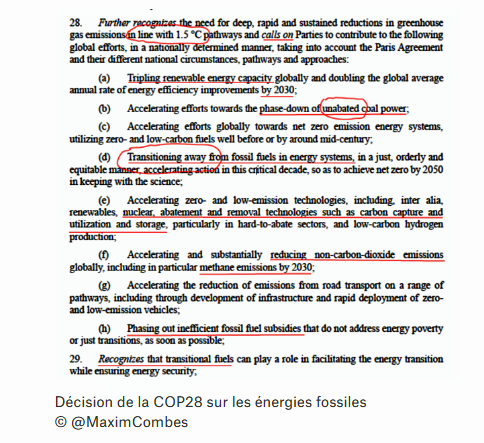

Que dit le texte de décision de la COP28 à propos des énergies fossiles ?

Pour mesurer la portée d'un texte de décision de COP, il ne suffit pas de vérifier avec un Ctrl+F si les mots clefs sont présents. Il faut regarder le vocabulaire utilisé, notamment les verbes et locutions adverbiales, et regarder comment les paragraphes et les phrases s'enchainent. Cela peut-être technique. Essayons de l'expliciter ici simplement :

le terme « sortie des énergies fossiles » (« phasing out fossil fuels) que réclamaient plus de 100 Etats en cours de COP28 a été remplacé par un terme plus faible, et plus vague, de « transition hors des énergies fossiles » (transitioning away) ;

l'objectif de « transition hors des énergies fossiles » porte sur les seules « énergies fossiles » utilisées dans nos « systèmes énergétiques » : cette précision est importante car, selon le vocabulaire utilisé par les rapports du GIEC, « systèmes énergétiques » comprend l'énergie utilisée pour produire de l'électricité, du chauffage ou des carburants mais exclut par exemple l'énergie utilisée pour la production de plastique ; l'industrie du plastique est pourtant aujourd'hui un gros consommateur d'énergies fossiles ;

cet objectif de « transition hors des énergies fossiles » n'est positionné qu'au 4ème rang des 8 « efforts globaux » auxquels les Etats sont « appelés » à « contribuer », au même titre que des « efforts » de second rang et/ou discutables ;

peut-être la limite la plus importante : les Etats sont « appelés à contribuer » (« calls on Parties to contribute) à la « transition hors des énergies fossiles » : voilà des termes parmi les plus faibles du vocabulaire onusien pour exiger des Etats qu'ils prennent des décisions, contrairement à des termes tels que « urges », « requests » ou « decides » ;

tout aussi significatif : outre le verbe utilisé, il faut immédiatement regarder comment il est complété par des locutions adverbiales pour comprendre l'intention de la COP : ici, il est mentionné que cet « appel à contribuer » peut être réinterprété à l'aune des « circonstances nationales », ce qui en limite la portée : il n'y a ici ni plan d'action global, ni agenda, ni objectifs précis assignés aux Etats.

Illustration 2

Décision de la COP28 sur les énergies fossiles © @MaximCombes

Sur un autre paragraphe clef du texte (paragraphe 39 et 40), ce problème de vocabulaire adéquat est tout aussi manifeste : alors que toutes les études montrent que les politiques climatiques actuelles conduisent a minima vers 2,5°C, 3°C ou plus de réchauffement, le texte se limite à « encourager » (et pas « exiger » ou autre) les Etats donner plus d'ambitions à leurs politiques afin de respecter l'objectif des 1,5°C.

Efforts globaux sur les énergies fossiles minorés par de nombreux échappatoires

Plus largement, il faut remarquer que ce paragraphe portant sur les « efforts globaux » que les Etats sont « appelés » à engager sur les énergies fossiles :

- limite les efforts à fournir sur le charbon au seul charbon qui n'est pas associé à du captage et stockage de CO2 (« unabated » dans le langage des COP)

- limite aux seules subventions « inefficaces », sans que le terme ne soit jamais défini (ni à la COP28, ni au G20), les efforts de « sortie des subventions aux énergies fossiles », laissant la porte ouverte à ce qu'elles soient toutes poursuivies si les Etats les jugent efficaces ;

- ne fixe pas d'objectifs et d'agenda précis sur les émissions de méthane liées à l'exploitation et la consommation des énergies fossiles, alors que c'est décisif à court-terme ;

- donne beaucoup de place aux solutions technologiques : capture et stockage du CO2, hydrogène bas-carbone, véhicules à faibles émissions, etc ;

- ne fixe aucun agenda clair et engageant sur tous ces sujets

- ne prévoit pas de programme de travail afin de s'accorder sur des restrictions, des contraintes ou des interdictions à l'exploration et l'exploitation de nouveaux gisements.

L'industrie gazière et les Etats gaziers épargnés à la dernière minute ?

Il faut également noter, car c'est important et cela peut sans doute expliquer pour partie pourquoi les pays pétro-gaziers se sont résolus à accepter ce texte de décision de la COP28 : il a été ajouté dans la dernière nuit un paragraphe ad hoc, ie de même niveau que la totalité du paragraphe sur les énergies fossiles, qui « reconnaît le rôle que jouent les carburants de transition pour faciliter la transition énergétique ». Par « carburants de transition », l'industrie-pétro-gazière et les Etats producteurs entendent notamment le gaz fossile : ce paragraphe incite donc à poursuivre les investissements dans l'exploration, l'exploitation et la production de gaz fossile alors que les études et rapports montrent que la production de gaz fossile devrait décroître de 3% par an à compter de 2022.

Où sont les financements ? Où est le programme de travail permanent sur les énergies fossiles en vue d'un Traité international ?

Pour qu'une décision de COP soit opérationnelle, il ne faut pas seulement en rester à l'édiction de recommandations générales. Encore faut-il préciser comment elle doit s'appliquer, par qui, à quel moment et avec quels moyens. Qui dit vouloir une « transition hors des énergies fossiles » implique par exemple de savoir quels sont les Etats qui doivent l'appliquer immédiatement, lesquels plus tard. Et surtout avec quels moyens, et sur la base de quels principes les efforts vont être répartis entre les différents Etats (équité).

Les Etats du Nord, les plus riches, dont la richesse accumulée depuis deux siècles est pour partie fondée sur l'exploitation et la consommation d'énergies fossiles à bas coûts ne sauraient exiger un engagement sur la sortie des énergies fossiles des pays du Sud au même rythme et dans les mêmes conditions. A minima, cela nécessite des financements ad hoc. C'est par exemple ce que réclame la Colombie pour avancer dans le sens de la décision prise. Manifestement, ces financements ne sont pas là.

Ils sont pourtant essentiels. Au sujet des financements, souvenons-nous de la promesse que les pays riches avaient fait aux pays pauvres lors de la COP15 à Copenhague, à savoir 100 milliards de dollars d'argent public, additionnels et pérennes sur la table d'ici à 2020. Quatorze ans plus tard, ils ne sont toujours pas là. La décision de la COP28 le « note avec de profonds regrets ». Sans financements supplémentaires, il n'y aura pas de sortie des énergies fossiles : « No finance, no phase out ».

Pour avancer en ce sens, la communauté internationale ne saurait se dispenser d'un programme de travail permanent, de préférence au sein des COP, afin qu'il y ait désormais une négociation continue entre les Etats-membres pour définir l'ordre de priorité des gisements que l'on déciderait de ne plus exploiter, en vue d'un Traité international ad hoc. A titre de comparaison, cela a pris près de 30 ans pour la reconnaissance des pertes et dommages et la création d'un fonds pour les pays pauvres. Ce n'est pas ce que prévoit la COP28 dans son texte de décision.

Que va changer cette décision de COP28 ? Est-on véritablement sur la voie d'une « transition hors des énergies fossiles » ?

A ce stade, il faut immédiatement préciser que les décisions de COP ne sont pas de la même nature qu'un traité international tels que le Protocole de Kyoto ou l'Accord de Paris qui, une fois ratifiés par les Etats-membres, deviennent du droit international et entrent en application. La Convention cadre des Nations-Unies sur le réchauffement climatique (CCNUCC ou UNFCCC), qui est le cadre international dans lequel se déroulent les négociations climatiques internationales, n'est pas une organisation internationale qui décide de règles internationales s'appliquant aux Etats. La décision d'une COP n'est pas un Traité international. Du fait de l'Accord de Paris, les COP ont pouvoir d'émettre des recommandations sur les énergies fossiles, notamment parce que les objectifs de l'Accord de Paris de rester en deçà de 1,5 ou 2°C sont en danger, mais il ne s'ensuit pas qu'une décision de COP impose une obligation aux Etats.

La décision de la COP28 d'une « transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques » n'oblige aucun Etat à réduire, limiter ou interdire l'exploration ou l'exploitation des énergies fossiles sur son territoire national. Tous les nouveaux projets d'exploration ou d'exploitation annoncés ces dernier mois, au mépris des recommandations du GIEC ou de l'AIE, pourront légalement perdurer tant que cet appel à une « transition hors des énergies fossiles » n'est pas transformé dans du droit international via une modification de l'Accord de Paris et/ou la négociation d'un nouveau Traité international pour sortir des énergies fossiles. TotalEnergies & co n'ont pas obligation de mettre fin à leurs projets climaticides.

Conclusion (provisoire)

Ceci étant dit, cela ne signifie pas que cette décision de COP est sans effet. La COP28 de Dubai marque définitivement reconnaissance par la communauté internationale qu'il ne saurait y avoir de lutte contre le réchauffement climatique sans réduction de la consommation et de la production d'énergies fossiles. Cela constitue une avancée diplomatique majeure. Ne serait-ce que parce qu'elle disqualifie moralement et politiquement tous les projets d'exploration ou d'exploitation d'énergies fossiles récemment approuvés ou encore dans les cartons.

Puisque cette décision ne va pas devenir du droit international contraignant, du moins dans l'immédiat, il est de la responsabilité des chercheurs, de la société civile organisée, de l'opinion publique en général, et des pouvoirs publics bien intentionnés de se servir de cette décision de COP pour bloquer et enterrer des projets d'énergies fossiles en cours de déploiement. On peut commencer par la France (lire cet article)

BONUS : le jour où décision internationale sera prise de laisser 80% des énergies fossiles dans le sol, la cotation boursière de TotalEnergies, Shell, BP et consorts s'effondrera immédiatement. Ce n'est pas le cas :-)

La cotation de TotalEnergies suite à l'annonce de la décision de la COP28 © @MaximCombes

(je vous renvoie au livre Sortons de l'âge des fossiles pour savoir comment gérer cette légère difficulté).

D'où je parle : Engagé dans le suivi des négociations climatiques depuis le milieu des années 2000 – même si j'ai raté quelques COP depuis 2018, dont Dubai, j'ai toujours essayé de garder une distance critique envers les discours énonçant l'inutilité des COP d'un côté et envers ceux qui de l'autre nous promettent monts et merveilles des « COP de la dernière chance ». Par exemple, en 2009, avant la COP15 à Copenhague, j'étais un des rares en France à affirmer qu'elle ne serait probablement pas le succès qu'on nous annonçait malgré l'élection récente d'Obama, et en 2015, j'ai alerté bien avant la COP21 (dès Lima en 2014 -iciou ici ou ici), sur le fait que l'Accord de Paris en gestation comportait des failles telles qu'il ne saurait contenir le réchauffement climatique à 1,5°C ou 2°C, ce que nous constatons désormais avec clarté.

Précision : Ce papier, comme beaucoup d'autres, reposent sur de nombreux échanges avec des spécialistes de ces questions, notamment lorsqu'il s'agit de questions juridiques. Merci donc toutes celles et ceux qui m'aident à construire des analyses telles que celles-ci.

Maxime Combes, économiste et auteur de Sortons de l'âge des fossiles ! Manifeste pour la transition(Seuil, 2015) et co-auteur de « Un pognon de dingue mais pour qui ? L'argent magique de la pandémie » (Seuil, 2022).

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

COP28 : l’Asie, l’OPEP et les énergies fossiles

La COP28 s'est conclue par un accord pour une « transition hors des énergies fossiles ». Après une longue bataille entre les partisans et les opposants d'une « suppression progressive » de ces énergies, l'imagination des négociateurs a permis de trouver une formulation moins contraignante qui permette d'aboutir à un consensus. Dans cette bataille, l'Asie s'est essentiellement cachée derrière l'OPEP, qui a mené la bataille des « pro-fossiles ». Une discrétion qui contraste avec celle de la COP27 où l'Inde et la Chine avaient dû sortir du bois pour éviter une formulation contraignante sur la suppression progressive du charbon. Quelles que soient les formulations, la fin du recours aux énergies fossiles reste un enjeu colossal pour tous.

Tiré de Asialyst

14 décembre 2023

Par Hubert Testard

Le président de la COP28 Sultan al-Jaber entouré du négociateur chinois Xie Zhenhua (à gauche) et de l'émissaire américain pour le climat John Kerry, le 9 décembre 2023 à Dubaï. (Source : Bloomberg)

Il aura fallu 28 COP pour que l'ensemble des énergies fossiles soient sur la sellette. Ce qui donne la mesure de la vitesse à laquelle la communauté internationale se mobilise face au changement climatique. L'accord final, dont chaque mot a été âprement négocié, prévoit d'effectuer une « transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques, d'une manière juste, ordonnée et équitable, en accélérant l'action dans cette décennie cruciale, afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050 conformément aux préconisations scientifiques. » L'idée d'accélération d'ici 2030 répond à la demande des Américains et des Européens, et aux recommandations de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

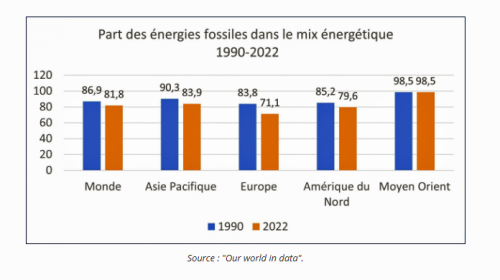

Le besoin d'accélérer est évident alors que les émissions de CO2 ont continué à progresser de 1,1 % en 2023, contre +0,9 % en 2022. Il faudrait, selon l'AIE, les réduire de 42 % d'ici 2030 pour rester sur une trajectoire compatible avec un réchauffement de la température mondiale limité à 1,5 degrés. Les progrès dans la composition du mix énergétique ont été très lents, et l'Asie-Pacifique n'est pas en tête de cette course de tortues, malgré le développement rapide des énergies nouvelles en Chine, en Inde et ailleurs.

Les énergies fossiles toujours incontournables

Depuis 1990, la part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial n'a diminué que de cinq points, passant de 86,9 % en 1990 à 81,8 % en 2022.

Source : "Our world in data".

Le Moyen-Orient ne progresse pas du tout et reste quasi exclusivement fossile (98,5 %). L'Asie-Pacifique avait en 1990 un mix énergétique plus tourné vers les énergies fossiles que la moyenne mondiale. Elle a progressé un peu plus vite vers la décarbonation, avec une diminution de 6,4 points de la part des énergies fossiles, comparable à celle de l'Amérique du Nord. Mais elle reste au-dessus de la moyenne mondiale. Le seul continent qui progresse de façon plus sensible est l'Europe (une diminution de 12,7 points), avec des énergies fossiles qui restent toutefois dominantes (seule la France est à 50 % grâce au nucléaire), malgré les multiples engagements pris depuis la conférence de Kyoto en 1997. Les débats de la COP28 visaient en pratique à progresser vingt fois plus vite vers la décarbonation d'ici 2050 que durant les trente années passées, ce qui soulève un sérieux problème de faisabilité.

L'OPEP était cette fois-ci au premier rang de la résistance au changement. Car si la COP27 s'était concentrée sur une seule énergie fossile qui était le charbon, la COP28 étend le champ de la transition énergétique au pétrole et au gaz. Or la quasi-totalité du mix énergétique du Moyen-Orient repose sur le gaz (52 %) et le pétrole (46 %). L'Asie-Pacifique vient en seconde ligne car son mix énergétique inclut d'abord le charbon (47 %), loin devant le pétrole (25 %) et le gaz (12 %). Les pays asiatiques ont pu s'abriter derrière la résistance des pays du Moyen-Orient pour éviter des formulations trop contraignantes dans le texte final de la Conférence.

La Chine avance à pas comptés

La Chine s'est voulue « constructive » dans la phase de préparation de la COP28 comme dans son déroulement. La déclaration conjointe avec les États-Unis du 15 novembre dernier – appelée « Sunnylands statement » – convient qu'il faut poursuivre les efforts en vue de tripler les capacités de production d'énergies renouvelables d'ici 2030. Pour autant, la Chine n'a pas rejoint l'engagement global sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique signé par 120 pays en marge de la COP28, dont l'UE et les États-Unis. Cet engagement porte précisément sur un triplement des capacités installées d'énergie renouvelable et sur un doublement de l'efficacité énergétique d'ici 2030. La Chine ne l'a sans doute pas signé car il va au-delà des objectifs du 14ème plan chinois en matière d'efficacité énergétique (qui ne seront probablement pas atteints). Surtout, il fait mention d'une « suppression progressive » du charbon, avec l'engagement d'un arrêt des nouvelles centrales à charbon.

La Chine est en 2023 le principal responsable de la hausse des émissions de CO2 dans le monde, avec une progression de 4 % de ses propres émissions. Elle planifie toujours une augmentation des capacités installées de ses centrales à charbon de 250 Gigawatts d'ici 2030, ce qui dépasse le niveau total des capacités installées de l'Inde, deuxième utilisateur mondial du charbon. La seule bonne nouvelle est que l'expansion des capacités d'énergie renouvelable se poursuit à un rythme très rapide. Selon Lauri Millyvirta, un expert de l'ONG Carbon Brief, la Chine devrait commencer à réduire de façon structurelle le niveau de ses émissions de CO2 à partir de 2024 grâce à l'impact de ses investissements dans le renouvelable.

Pékin vient d'annoncer avec un an de retard un plan de réduction de ses émissions de méthane, qui faisait partie des engagements pris avec les États-Unis à la veille de la COP27. Ce plan comporte certains objectifs sectoriels – par exemple, réutiliser 85 % des émissions de méthane liées à l'élevage d'ici 2030 – mais n'inclut aucun engagement global de réduction. Pour une raison simple : plus de 40 % des émissions de méthane chinoise sont liées à l'activité des mines de charbon.

Dans les négociations, le chef de la délégation chinoise, Xie Zheng Hua, s'est opposé à tout langage trop contraignant sur la « suppression progressive » des énergies fossiles, tout en se montrant prêt à accepter différentes formules de compromis.

La Chine s'est par ailleurs gardée de participer au fond de réparation des dommages climatiques destiné aux pays les plus fragiles, qui a été rendu opérationnel le premier jour de la conférence. Une position qui soulève de plus en plus de critiques. La distinction trop simpliste entre pays développés et pays en développement qui fonde l'équilibre des engagements en matière de climat ne reflète manifestement pas la répartition par pays des émissions mondiales. La Chine, proche du seuil des pays à hauts revenus, et qui représente plus de 30 % des émissions mondiales, ne va pas pouvoir longtemps éluder ses responsabilités à l'égard de pays les plus pauvres et les plus exposés aux risques climatiques.

L'Inde s'oppose à toute contrainte sur sa politique énergétique

La délégation indienne avait imposé un affaiblissement de la déclaration de Glasgow (COP27) l'an dernier concernant le charbon. Dans le texte final de la conférence, « l'élimination progressive » du charbon avait été remplacée par « la réduction progressive » du charbon. Cette position a été réaffirmé lors de la visite de Narendra Modi à Dubaï début décembre. Son ministre des Affaires étrangères a rappelé que « le charbon est et restera une partie importante du mix énergétique indien ». En clair, l'Inde n'a pas l'intention de compromettre sa stratégie de développement économique par des engagements internationaux contraignants. Alors que Narendra Modi s'est publiquement engagé à un triplement des capacités d'énergie renouvelable du pays d'ici 2030, son pays n'a, pas plus que la Chine et pour les mêmes raisons, accepté de se joindre aux 120 pays signataires de l'engagement global sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.

Les émissions de CO2 de l'Inde ont connu une progression record en 2023 : + 8,2 % et + 10 % pour les émissions liées aux centrales à charbon. Le ministre de l'Électricité indiquait le 23 novembre dernier, lors d'une réunion avec les compagnies d'électricité du pays, qu'il faudrait ajouter 80 GW de centrales à charbon d'ici 2030 au-delà des 27GW déjà en construction, soit une progression de près de 40 % du parc installé. On est encore loin de la « réduction progressive » convenue lors de la COP27 ou de la « transition accélérée » de la COP28.

Le Japon déploie une vision « technologique » de la décarbonation

La politique du gouvernement japonais porte le nom de « Code GX » (pour « Green transformation »). Ce plan insiste sur les technologies dites de « charbon propre », qui passent notamment par la capture et le stockage du carbone (carbon capture and storage ou CCS en anglais) émis par les centrales thermiques, ou la cogénération à base d'ammoniaque et de charbon. Le Japon, avec 54GW de capacités installées, dispose du quatrième parc mondial de centrales au charbon derrière la Chine, l'Inde et les États-Unis. Il prévoit encore une augmentation limitée de ses capacités jusqu'en 2030.

Le gouvernement japonais a invité en mars dernier une dizaine de pays d'Asie-Pacifique à créer une communauté asiatique de la neutralité carbone (« Asia net zero community »). Le communiqué conjoint publié à l'issue de cette réunion fait la part belle aux solutions technologiques promues par l'industrie japonaise : hydrogène, ammoniaque, CCS…

Le débat sur la captation et le stockage du carbone a été vif lors de la COP28. Les partisans du CCS ne se limitent pas aux Japonais. Ils incluent les majors de l'industrie pétrolière américaine comme Exxon Mobil, dont le PDG Darren Woods est venu pour la première fois participer à une COP. L'Agence internationale de l'énergie considère pour sa part comme « illusoire » l'idée qu'une montée en puissance du CCS puisse constituer une solution, en raison de nombreux problèmes techniques et de coûts beaucoup plus élevés que ceux des énergies renouvelables. Le représentant américain pour le climat John Kerry est sur une ligne assez proche, même s'il essaie de prendre en compte les intérêts de l'industrie pétrolière américaine. Il a qualifié le recours exclusif au CCS comme une solution « dangereuse et inquiétante ». Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Dubaï a qualifié de « marginal » l'apport de la captation et du stockage de carbone à la transition énergétique. Pour lui, cette solution ne doit pas entraver l'effort international de sortie des énergies fossiles, et il serait beaucoup plus utile d'agir sur la déforestation. La campagne pour une décarbonation « technologique » lancée par le Japon est par ailleurs vue par de nombreuses ONG comme une offensive des groupes industriels japonais en vue de limiter l'effort de sortie des énergies fossiles.

L'Asie reste prudente dans ses engagements internationaux sur le nucléaire civil

À l'initiative de la France et des États-Unis, une déclaration sur le triplement des capacités nucléaires civiles à l'horizon 2050 a été adoptée en marge de la COP28. Cette déclaration a été signée par 23 pays dont neuf pays membres de l'Union européenne et trois pays d'Asie-Pacifique : le Japon, la Corée du Sud et la Mongolie. Là encore, la Chine et l'Inde n'ont pas signé cette déclaration pour le moment. La part du nucléaire est passée de 6 % du mix énergétique mondial en 1990 à 4 % seulement en 2022. La relance du secteur ne fait pas consensus (on pense notamment à l'Allemagne), mais l'idée que le nucléaire puisse contribuer à la transition énergétique gagne du terrain.

La Chine a une capacité nucléaire installée déjà comparable à celle de la France, avec vingt centrales supplémentaires en construction. Elle est probablement l'un des rares pays à être capable de tripler son parc nucléaire d'ici 2050 et prévoit déjà de le doubler avant 2035. Rien ne s'oppose donc à ce qu'elle signe l'engagement de Dubaï, si ce n'est sa réticence à prendre des engagements internationaux qui puissent constituer une contrainte pour sa politique énergétique.

L'Inde est dans une situation comparable. Son parc nucléaire actuel est assez modeste (7 GW contre 57 GW pour la Chine et 63 GW pour la France). Mais ses projets de construction en cours ou annoncés pourraient tripler les capacités nucléaires du pays d'ici 2035 ou 2040.

Le Japon n'utilise actuellement que le tiers de ses trente-trois centrales nucléaires, en raison du choc durable provoqué par l'accident nucléaire de Fukushima. Ses projets de construction sont limités, et sa participation à la déclaration de Dubaï a pour le moment une portée plus symbolique que réelle.

La Corée du Sud a des projets de construction de centrales plus actifs que le Japon, lui permettant d'augmenter d'environ 30 % ses capacités nucléaires d'ici 2035. Au total, les signataires asiatiques de la déclaration de Dubaï sur le nucléaire ne sont pas ceux qui ont une chance d'atteindre l'objectif fixé.

Globalement, la prudence des pays asiatiques dans les débats de la COP28 reflète à la fois des réflexes de souveraineté et un réalisme sur les ambitions qui tranche avec le volontarisme européen. Le texte final de la Conférence a le mérite principal de souligner le rôle central des énergies fossiles dans le réchauffement climatique. Il fixe un horizon et tente d'impulser une accélération. L'Asie-Pacifique, avec 53 % des émissions de gaz à effet de serre et 90 % de leur progression depuis 2015, sera déterminante pour faire de cet objectif une réalité.

Par Hubert Testard

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

COP 28 : Non au colonialisme vert, Non aux fausses solutions du capitalisme vert, Non à la normalisation verte, Pour la souveraineté des peuples sur leurs territoires

Tous les rapports officiels sur le climat, y compris le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), confirment l'aggravation de la crise climatique mondiale associée au réchauffement climatique et le fait que nous sommes terriblement proches du point de non-retour fixé, par son rapport spécial de 2018, à 1,5 degrés Celsius. Ces phénomènes seront multipliés par cinq si les émissions de gaz à effet de serre poursuivent leur tendance, selon le même rapport.

13 décembre 2023 | tiré du site du CADTM

https://www.cadtm.org/COP-28-Non-au-colonialisme-vert-Non-aux-fausses-solutions-du-capitalisme-vert

Ces transformations profondes bien réelles sont liées à la pollution accélérée de l'atmosphère qui accompagne le développement du système capitaliste mondial depuis le milieu du XIXe siècle, notamment en Europe et aux États-Unis. Elles sont qualifiées par les scientifiques comme une nouvelle ère de l'histoire géologique Anthropocène ou plus précisément Capitalocène.

Les changements climatiques liés au réchauffement climatique ne sont pas seulement des pronostics pour l'avenir, ils sont présents depuis longtemps et s'incarnent notamment dans des phénomènes extrêmes tels que les inondations, les incendies de forêt et les fortes canicules. Ces phénomènes augmentent en fréquence et en intensité dans de nombreuses régions du monde : inondations en Belgique et en Allemagne en 2022, incendies de forêt en Turquie, en Algérie et au Maroc, pour ne citer que ceux-là.

Malgré la catastrophe et l'urgence de la crise, essentiellement liée au système de production, de distribution et de consommation capitaliste imposé à la majorité par des minorités parasitaires mondiales et locales, les classes dominantes poursuivent leurs opérations de greenwashing et leurs tentatives pour tirer profit de cette crise pour réaliser plus de profits.

Les voilà qu'ils tiennent le sommet COP28 du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï aux Émirats arabes unis, le pays qui a le deuxième taux de pollution le plus élevé au monde par rapport à sa population. Ils ont osé et accepté de céder la présidence de la COP28 à Sultan Al Jaber, président-directeur général d'Abu Dhabi Petroleum Company, l'une des plus grandes sociétés pétrolières au monde. Les Émirats arabes unis sont également l'un des États les plus répressifs au monde, notamment les libertés d'organisation des syndicats et des associations.

Le Maroc, avec les pays non pétroliers d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, est considéré comme un symbole d'injustice environnementale, car sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre est très faible par rapport à des pays comme les États-Unis d'Amérique et les Emirats Arabe Unies. Malgré cela, c'est l'un des pays les plus touchés par les effets de ces changements et parmi les moins préparés à leur faire face. La baisse des précipitations, la succession des années de sécheresse et leur gravité croissante, ainsi que la succession des inondations et leurs incidences croissantes ces dernières années, sont considérées comme les expressions les plus importantes de ces transformations dans notre pays.

Le régime marocain est considéré comme le premier allié du colonialisme vert, dans la mesure où il permet aux entreprises internationales et aux classes dirigeantes de s'accaparer les terres et des territoires sous prétexte de transition énergétique, avec pour conséquence le déplacement et l'oppression des populations, comme cela s'est produit à Midelt où 5 000 hectares de terres ont été expropriés aux autochtones, et avant cela, le cas de Ouarzazate où 3 000 hectares ont été expropriés, et il y en a d'autres... représentés par les projets à venir, comme celui de Total Energy dans la région de Guelmim, où 150 hectares seront expropriés.

Malgré les investissements massifs réalisés par les gouvernants dans des projets d'énergies renouvelables, notamment solaires et éoliennes, financés directement par le budget public ou à travers le mécanisme de la dette, la part de ces énergies ne dépasse pas 20% de l'énergie totale produite pour l'année 2021.Ce pourcentage ne dépasse pas 8% de l'énergie primaire dominée par les produits pétroliers comme l'essence et le gasoil importés exclusivement par des sociétés privées dominées par celles du groupe d'Aziz Akhannouch (un milliardaire et chef du gouvernement actuel au Maroc), puis par les groupes Total et Shell. Le processus de privatisations du secteur énergétique au Maroc depuis la fin des années 1990, et son approfondissement avec le lancement des projets dits verts et la loi n°13-09 relative aux énergies renouvelables, ont abouti à un contrôle quasi total du secteur par le capital privé avec 78% de la production d'énergie électrique.

Les dirigeants marocains affirment donc leur intention de mener une transition énergétique en investissant environ 70 milliards de dirhams depuis le début du plan en 2009. Mais la réalité est que ce plan et la prétendue transition verte ne sont qu'un prétexte pour réaliser davantage de profits. Nous pourrons avancer l'exemple du contrat de la centrale solaire de Midelt dont a bénéficié la société « Green of Africa » company, propriété d'Akhannouch en partenariat avec EDF France et Masdar de l'Émirats Arabes Unies. Il y a aussi celui de la société Nareva du groupe Al Mada - anciennement ONA – qui contrôle à plus de 90 % le marché de l'énergie éolienne au Maroc.

Le régime marocain est également l'un des partenaires les plus importants de l'entité sioniste dans ce secteur, dans ce que l'on peut appeler une normalisation verte, à travers l'implication d'entreprises israéliennes dans des projets verts au Maroc, notamment ENLT et NewMed.

La position du Maroc au sommet de la COP28

À l'exception de la signature de nouveaux traités et accords commerciaux coloniaux portant sur des projets plus extractifs orientés vers l'exportation d'énergie verte vers l'Europe et des déclarations d'intention envers l'Afrique, il est difficile de clarifier la position des négociateurs marocains sur les questions les plus importantes soulevées à le sommet de Dubaï, notamment : l'arrêt de l'extraction des énergies fossiles, l'évaluation des engagements de l'Accord de Paris, le manque d'engagement des pays, les États-Unis d'Amérique en tête, et la question des réparations et du fonds d'indemnisation.

Les grandes puissances font pression pour que ce fonds, s'il est créé, soit remis à la Banque mondiale qui a joué et continue de jouer un rôle colonial aux côtés du Fonds monétaire international. Ces deux institutions portent une responsabilité majeure dans la détérioration du niveau de vie de millions de personnes dans le monde et dans la destruction de nombreux écosystèmes en encourageant par des financements des politiques extractives. Ils portent également une responsabilité historique dans la crise climatique globale en soutenant et en finançant des projets polluants. C'est ce qui a été dénoncé énergiquement par les mouvements sociaux mondiaux dans leur sommet à Marrakech contre les réunions annuelles de ces deux institutions en octobre dernier (2023).

Nous à ATTAC CADTM Maroc, alors que nous joignons notre voix à celles du mouvement mondial luttant pour la justice climatique et contre toutes les formes de colonialisme vert, considérons que toute transition écologique juste nécessite :

• La rupture avec l'illusion du rattrapage ou le calquage du modèle de développement capitaliste occidental qui n'a pas abouti socialement et qui est impossible à généraliser écologiquement.

• Faire payer la facture de la transition environnementale aux responsables du désastre : les multinationales, les États impérialistes et les « élites » locales qui pillent.

• Arrêter et annuler le paiement des dettes financières publiques illégitimes.

• Assurer la souveraineté des populations locales sur les décisions à chaque étape du processus de transition écologique : conception, mise en œuvre, exploitation, stockage, distribution, etc.

• Établir une alliance entre tous les acteurs directement concernés au sein des populations, les travailleurs, les usagers, etc.

• Donner la priorité aux alternatives décentralisées et conçues à petite échelle visant à répondre aux besoins fondamentaux de la majorité, tout en respectant le potentiel de régénération des écosystèmes.

• Développer des alliances écologiques régionales basées sur les principes de complémentarité, de solidarité et d'intérêt commun.

Rabat, le 8 décembre 2023

Secrétariat National

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La COP28 d’accord pour en finir avec les fossiles - mais pas trop vite

La COP28 a évité l'échec, au terme d'une nuit blanche de négociation. L'accord mentionne la « transition hors des énergies fossiles ». Mais sans date ni obligation. Dubaï (Émirats arabes unis), reportage

13 décembre 2023 | tiré de reporterre.net | Photo : La salle éclate en applaudissements. Le président de la COP28, Sultan Al Jaber, a frappé le coup de marteau signifiant qu'un accord était adopté.

https://reporterre.net/La-COP28-d-accord-pour-en-finir-avec-les-fossiles-mais-pas-trop-vite

Au terme d'une folle journée de mardi, cadencée par les séances plénières, les réunions bilatérales, les rumeurs, la présidence a proposé tôt le matin une nouvelle version du projet de décision. ll a été adopté au cours de la séance plénière qui s'est achevée à 11 heures (heure de Dubaï). Pour la première fois dans un accord issu d'une de ces COP, le texte appelle à une « transition hors des énergies fossiles ». La formulation tient en quelques lignes qui ont été rédigées mot à mot au cours d'âpres négociations nocturnes : le texte appelle les États à « opérer une transition hors des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques [transitioning away from fossil fuels in energy systems], d'une manière juste, ordonnée et équitable, en accélérant l'action au cours de cette décennie cruciale afin d'atteindre le niveau zéro d'ici 2050 » (article 28).

Les objectifs consensuels sont bien là : triplement des capacités de production mondiale des énergies renouvelables (électriques et biomasse) entre 2023 et 2030, doublement du rythme d'amélioration de l'efficacité énergétique (qui passerait donc à 4 %/an). Plus délicat, étant donné la place que pèse encore le charbon dans de nombreux pays, notamment en Asie, l'accélération de la diminution du nombre de centrales au charbon non équipées de systèmes de captage.

Les secteurs du fret maritime et du transport aérien ne sont pas oubliés : il leur est recommandé d'utiliser des carburants bas et zéro carbone bien avant ou aux alentours de 2050.

L'accord emploie une formule alambiquée à propos de la sortie des énergies fossiles : les États pétroliers s'opposaient jusque là à cette idée, d'où leblocage de la négociation les jours derniers). Elle suggère d'accélérer la décarbonation des systèmes énergétiques de sorte qu'ils atteignent la neutralité carbone au mitan du siècle. Cela peut s'interpréter comme une sortie progressive des énergies fossiles ; laquelle devra se faire « orderly » et de manière équitable. Traduction : chacun pourra le faire à son rythme et selon ses méthodes, sans aucune contrainte.

Pour aider les décideurs à décarboner leur bouquet énergétique, la présidence émirienne a aussi proposé une série de modes de production d'énergie labellisés « bas carbone » : renouvelables et nucléaire (l'inclusion de l'énergie nucléaire dans l'accord est une victoire pour legouvernement français !). Le texte mentionne aussi des technologies d'extraction du CO₂, telle que le captage-stockage géologique (CSC) et l'hydrogène « bas carbone ». Elles ne devront être utilisées que pour les secteurs industriels difficiles à décarboner : sidérurgie et cimenterie en tête.

Autre point notable, à l'attention des producteurs de gaz et de système de climatisation : il faudra accélérer « de manière substantielle » la baisse des émissions de gaz à effet de serre autres que le gaz carbonique. Comprendre : le méthane (principal composant du gaz naturel) et les fluides frigorigènes qui comptent parmi les gaz à effet de serre les plus puissants qui soient.

Les transports routiers ne sont pas oubliés : ils devront, eux aussi, abattre leurs rejets carbonés. Et en la matière, la voie est toute tracée pour l'électrification du parc automobile mondial. En pointe dans ce domaine, la Chine et l'Europe sont aux anges.

Déjà présent dans les précédentes versions, le couplet sur la fin des « subventions aux énergies fossiles inefficaces », dès que possible, est toujours là. Et l'on ignore toujours leur définition précise. Pourront être maintenues, en revanche, les aides publiques aux précaires énergétiques et à la transition énergétique « juste ».

Un paragraphe qui « reconnaît que l'utilisation transitoire » de carburants ou combustibles fossiles peut jouer un rôle dans la transition énergétique et le renforcement de la sécurité d'approvisionnement a été ajoutée à la demande du Groupe Afrique dont de nombreux États membres privilégient leur développement, quitte à consommer leurs hydrocarbures, à la baisse des émissions. Cette position a notamment été défendue par Adonia Ayebare, chef de la délégation ougandaise.

Les pays en développement ont besoin de plus de 200 milliards de dollars par an pour s'adapter au réchauffement

Séance plénière finale le 13 décembre à Dubaï - © Giuseppe Cacace/AFP

Le texte consacre un chapitre à l'adaptation, sujet majeur pour les pays en développement. Il appelle les gouvernements à accroître leurs ambitions, à réduire les risques de ruptures d'approvisionnement en eau. Ce qui suppose de développer une agriculture résiliente aux effets du réchauffement. Novateur, le texte appelle les pouvoirs publics à se pencher sur les conséquences sanitaires du réchauffement, notamment dans les populations défavorisées.

Il appelle aussi les gouvernements à se doter de plans nationaux d'adaptation. Ces documents devraient mentionner les risques inhérents à chaque pays et les outils mis en œuvre pour y faire face. Il n'y a pas d'urgence : la première échéance est fixée à 2030.

« Regrettant » que les pays occidentaux n'aient pas tenu leur promesse de verser 100 milliards de dollars par an, entre 2020 et 2023, aux nations les plus vulnérables, le texte appelle les pays les plus développés à accroître leurs soutiens pour financer l'adaptation des pays en développement. Leurs besoins sont déjà importants : entre 215 et 387 milliards de dollars par an jusqu'à 2030.

« Ce n'est pas une décision historique »

Dès le début de la matinée, le projet de décision avait reçu le soutien de l'Union européenne. Ce projet apporte des améliorations « conséquentes », estimait le chef des négociateurs de l'UE, Wopke Hoekstra, pour qui « c'est le début de la fin des énergies fossiles ».

De son côté, l'Arabie Saoudite a entraîné avec elle les autres pays membres de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole). La plupart des membres du Groupe Afrique étaient, eux aussi, favorables à la version finale. Mais les ONG environnementales voient l'accord en demi-teinte. « C'est un signal important que toutes les énergies fossiles soient citées dans le texte mais cela n'est pas encore la décision historique dont les populations, notamment les plus vulnérables, ont besoin. Les négociations ne peuvent plus ignorer les avertissements lancinants que nous avons entendus ces derniers jours de la part des représentants des petits États insulaires », indiquait Gaïa Febvre, responsable des politiques internationales au Réseau Action Climat.

D'autres groupes étaient moins enclins à le signer des deux mains. S'exprimant au nom du Coalition de la Haute Ambition (HAC), le ministre du climat de l'Irlande a estimé que « tout le monde a des problèmes avec ce texte. » Un point de vue partagé par la Zambie, le Bangladesh, le Brésil, les États-Unis et le Canada.

Mais l'échec n'était pas envisageable. Tout le monde a donc approuvé. Entérinant le début de la fin des énergies fossiles...

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

COP28 : l’Asie, l’OPEP et les énergies fossiles

Le président de la COP28 Sultan al-Jaber entouré du négociateur chinois Xie Zhenhua (à gauche) et de l'émissaire américain pour le climat John Kerry, le 9 décembre 2023 à Dubaï. (Source : Bloomberg)

Le président de la COP28 Sultan al-Jaber entouré du négociateur chinois Xie Zhenhua et de l'émissaire américain pour le climat John Kerry, le 9 décembre 2023 à Dubaï. (Source : Bloomberg)