Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Amadou Ba reconnaît sa défaite face à Bassirou Diomaye Faye

Dans le sillage des résultats préliminaires de l'élection présidentielle au Sénégal du 24 mars, un tournant majeur se profile dans le paysage politique sénégalais. L'ancien Premier ministre Amadou Ba a officiellement admis sa défaite face à l'opposant Bassirou Diomaye Faye, marquant ainsi une transition potentielle vers une nouvelle ère politique.

Tiré de MondAfrique.

Après des heures de suspense, Amadou Ba, candidat de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar (BBY), a finalement reconnu sa défaite lors d'un appel téléphonique à Bassirou Diomaye Faye il y a moins d'un heure. Cette concession a été confirmée par le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. Dans un geste de fair-play, Ba a également adressé des félicitations à Faye pour sa victoire dès le premier tour.

Attente des résultats officiels

Bien que la victoire de Faye ne fait plus aucun doute, les résultats officiels de l'élection n'ont pas encore été annoncés. L'annonce de Ba a été suivie d'une attente tendue pour connaître les prochaines étapes de cette transition politique.

rapellons que la nuit du 24 mars a été marquée par des célébrations chez les partisans de Faye, tandis que certains partisans de Ba refusaient de croire à sa défaite et espéraient un second tour. Cette situation a créé une atmosphère contrastée alors que le pays attendait avec impatience la confirmation des résultats officiels.

Les partisans de Faye ont exprimé leur joie au quartier général du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF), son parti politique, alors que plusieurs autres candidats, dont Déthié Fall, Khalifa Sall et Mamadou Lamine Diallo, ont déjà adressé leurs félicitations à Faye.

5eme président du Sénégal

Alors que le Sénégal se prépare à une nouvelle ère politique, l'admission de défaite par Amadou Ba marque un moment décisif dans le paysage politique du pays. Bassirou Diomaye Faye qui était encore en prison il y a quelques jours, devient le 5eme président de la république du Sénégal et le plus jeune (il fête aujourd'hui son 44eme anniversaire) à occuper cette fonction.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Sénégal : Mars 2000 - mars 2024 : de la première alternance à la fin du système

Habituellement, l'élection présidentielle sénégalaise se tient le dernier dimanche du mois de février de la dernière année du mandat en cours. Cette année, elle va finalement se tenir avec quatre semaines de retard, après moult rebondissements liés à la volonté farouche du président sortant de différer la tenue du scrutin. Cela traduit-il une peur panique face au crépuscule du système d'oppression néocolonial déjà malmené dans les pays frères voisins ?

Tiré d'Afrique en lutte.

Si cette volonté de report injustifié a suscité un immense tollé au niveau international, elle a buté sur une désapprobation massive dans notre pays, même si elle n'a finalement été considérée que comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase des violations itératives des normes et principes démocratiques.

Pourtant, les Assises Nationales de 2008-2009, dans un remarquable exercice de prospective politique aux conclusions desquelles, le président Macky Sall avait fini par – ou fait semblant de - souscrire, avaient indiqué, entre autres pistes de solution, la refondation institutionnelle, l'émergence citoyenne et l'obtention / parachèvement de nos souverainetés politique, économique et monétaire.

Paradoxalement, depuis le début de la deuxième alternance, une lourde chape de plomb s'est abattue sur notre pays instaurant un autoritarisme pesant sur la vie publique en général et la scène politique, en particulier, tentant de faire tourner la roue de l'Histoire à l'envers et de nous ramener à l'ère de la glaciation senghorienne (voire à celle de la sujétion coloniale).

On en est ainsi arrivé à un stade où des mesures antidémocratiques extrêmes ont eu droit de cité. Il s'agit, notamment de l'interdiction pour les partis politiques de l'opposition d'accéder à leurs sièges pour y tenir leurs réunions ordinaires, de la dissuasion de manifestations par des rafles systématiques de passants dans la rue, d'arrestations arbitraires de supposés militants de l'Opposition dans leurs domiciles, de la dissolution du PASTEF, 60 ans après celle du PAI….

Si cette stratégie d'asservissement du citoyen a pu prospérer, c'est parce que le régime du Benno-APR a procédé à une instrumentalisation des institutions et à une criminalisation de l'activité politique, avec comme point culminant, la cabale contre le leader du PASTEF identifié comme un des principaux obstacles à la perpétuation du système néocolonial. Des lois ont été perverties, de telle manière que les infractions relatives au terrorisme ont été rendues vagues et floues, pour en élargir l'acception, notamment l'article 279-1, assimilant à des actes terroristes, les violences ou voies de fait commises contre les personnes et des destructions ou dégradations commises lors des rassemblements. Il y a aussi eu les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Cette législation liberticide sera corsée, au lendemain des émeutes ayant trait à l'affaire Ousmane Sonko – Adji Sarr. Au vu de ces rappels, on appréhende mieux cette obsession du pouvoir apériste à susciter et à entretenir une atmosphère de tension avec une interdiction systématique des manifestations doublée d'un déploiement massif et irréfléchi des forces de l'ordre suivi d'usage abusif de la force. C'est par ces prétextes et provocations, qu'on a embastillé, sans aucune enquête digne de ce nom, des milliers de jeunes gens présumés innocents, sans désigner un quelconque coupable pour tous ces crimes apparentés à des actes terroristes.

Force est de reconnaître, que face à cette réduction sans précédent des espaces civiques, les capacités de revendication, de protestation et d'indignation ont également diminué, avec une propension de larges secteurs de la société civile et de la Presse à jouer à l'équilibrisme, se tenant à équidistance entre le bourreau et la victime. C'est donc dans une indifférence quasi-générale, que le régime du Benno-APR a reconduit, comme en 2019, le système inique du parrainage citoyen ainsi que l'éviction judiciaire de concurrents politiques et dénaturé notre processus électoral.

Adossé aux appareils sécuritaire et judiciaire et brandissant l'épouvantail d'un prétendu terrorisme salafiste, le président Macky Sall et les pontes du Benno-APR ont cru pouvoir prendre des raccourcis et s'exonérer de leurs tâches politiques dans un pays aux solides traditions démocratiques.

C'est ce qui explique cette monumentale bévue politique consistant à vouloir prolonger indûment un mandat arrivé à terme, sanctionnée par deux désaveux cinglants du juge électoral suprême qu'est le conseil constitutionnel. On assiste, depuis lors, à un repli désordonné de la coaltion Benno-APR, dont le patron s'est mué en « chantre de la réconciliation nationale », initiateur d'une « généreuse amnistie » votée le 6 mars 2024, avec une célérité, qui interroge sur l'unilatéralité du mode de prise de décision au plus haut sommet de l'Etat, qu'une certaine gauche fait semblant de ne découvrir que maintenant.

En réalité, le président actuel, écarté bien malgré lui, des prochaines joutes électorales par la limitation des mandats et échaudé par les exemples mauritanien et angolais, est en train d'assurer ses arrières. Mais il feint d'ignorer, qu'en garantissant l'impunité à ses collaborateurs zélés, surtout ceux coupables de graves et multiples violations des droits humains, il commet un affront à l'endroit des familles des victimes.

Électoralement et sociologiquement minoritaire, le Benno-APR, son candidat milliardaire et leurs affidés libéraux, socio-démocrates et ex-communistes ne sont plus en mesure de s'opposer à la profonde aspiration populaire au changement et à l'alternative politique tant attendue.

Nioxor Tine

Source : https://www.nioxor.com/

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

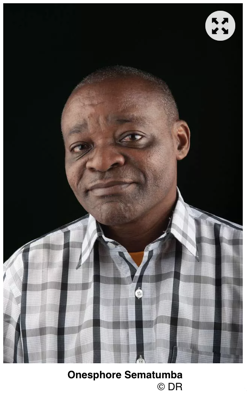

Entretien : Dans l’est du Congo, « la guerre régionale est déjà là »

La tension n'a cessé de monter entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ces derniers mois, et la situation humanitaire, à la frontière, est dramatique. Mais quelle est précisément la situation sur le terrain ? Qui fait quoi, et au nom de quels intérêts ? Au-delà des fantasmes et des exagérations, le chercheur Onesphore Sematumba explique les tenants et les aboutissants de ce conflit meurtrier.

Les président congolais, Félix Tshisekedi, et rwandais, Paul Kagame, se sont rendus tour à tour à Luanda début mars 2024. Ils ont échangé avec le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans la guerre dans l'est du Congo. Ils pourraient bientôt se rencontrer directement pour trouver une solution à cette crise. Un accord est urgent : le Mouvement du 23-Mars (M23), une rébellion soutenue par Kigali, se trouve aux portes de Goma, la capitale du Nord-Kivu aux 2 millions d'habitants, et la situation humanitaire est catastrophique. La République démocratique du Congo (RDC) compte près de 7 millions de déplacés internes (1).

Pourtant, l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019 avait marqué une nette amélioration des relations entre la RDC et le Rwanda. Mais celles-ci se sont brusquement dégradées fin 2021, quand le M23 a resurgi après près de dix ans d'inactivité. En 2013, l'armée congolaise et la Mission des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) avaient repoussé le groupe armé, qui avait brièvement occupé Goma. Si Kagame persiste à nier tout soutien au M23, majoritairement composé de Tutsi congolais, il répète que les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) – un groupe armé héritier des génocidaires hutu de 1994 – constituent une menace pour les Tutsi congolais et pour la sécurité du Rwanda.

Onesphore Sematumba, chercheur au think tank International Crisis Group (ICG), revient (depuis Goma, où il est basé) sur les causes de la résurgence du M23 et sur les voies de sortie de crise. Il rappelle la complexité d'un conflit qui fait l'objet de récits simplistes consistant à le résumer à une guerre pour les ressources ou à une guerre ethnique, et d'accusations graves, les belligérants des deux côtés étant accusés de commettre un « génocide ».

Le M23, « une force avec laquelle il faut compter »

Tangi Bihan : Comment expliquer la résurgence du M23 en 2021, après sa défaite en 2013 ?

Onesphore Sematumba : Il y a deux facteurs : un facteur interne au M23 et un facteur régional. La défaite de la rébellion en 2012-2013 a été accompagnée d'une série d'engagements du gouvernement congolais, notamment le fait que le M23 puisse se convertir en parti politique, ce qui a été fait. Mais il y a, selon le M23, une autre série d'exigences qui n'ont pas été respectées, comme l'intégration de leurs cadres politiques et de leurs militaires au sein des structures de l'État et dans l'armée. Il y a aussi la sempiternelle question des réfugiés tutsi éparpillés dans les pays voisins, surtout au Rwanda et en Ouganda, dont le M23 se fait le porte-parole et réclame le retour au Congo. Il y a en outre d'autres revendications, comme la lutte contre les FDLR dans le Nord-Kivu – c'est une revendication du gouvernement rwandais que le M23 s'est appropriée.

Depuis quelque temps, le M23 s'est allié – ou s'est converti, ce n'est pas clair – à l'Alliance du fleuve Congo de Corneille Nangaa [président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) de 2015 à 2021], et ses revendications politiques se sont corsées : le M23 est devenu plus critique sur les questions de gouvernance, de corruption, etc. Nangaa et son alliance, dont le M23 constitue la branche armée, n'hésitent plus à mettre sur la table le départ de Félix Tshisekedi. C'est de la rhétorique, mais c'est inquiétant pour le pouvoir de Kinshasa.

Tangi Bihan : Et quid du facteur régional ?

Onesphore Sematumba : Il y a eu une coïncidence, en novembre 2021, entre la résurgence du M23 et deux développements parallèles. En novembre, l'Ouganda a signé un accord militaire avec la RDC pour le déploiement de ses troupes dans le nord de la province du Nord-Kivu et en Ituri, afin de combattre la rébellion des ADF [Forces démocratiques alliées], d'origine ougandaise. Parallèlement à cet accord militaire, il y a eu un accord économique portant sur les infrastructures, et notamment la construction d'une route reliant Beni à Goma – plus de 300 kilomètres, dont une bonne soixantaine entre Rutshuru et Goma ; or cette zone constitue une sorte de corridor pour le Rwanda.

À cette époque, les rapports entre le Rwanda et l'Ouganda n'étaient pas au beau fixe. Et les clauses de l'accord prévoyaient que la sécurisation des travaux devait être assurée par l'armée ougandaise, ce qui signifiait que celle-ci allait être déployée aux portes du Rwanda sans son accord. Cela a été perçu comme une menace par Kigali. De plus, Kigali, qui accuse l'armée congolaise de collaborer avec les FDLR, pensait que cela pourrait être une occasion de déployer les FDLR à la frontière du Rwanda. Subsidiairement, cette route était perçue comme une concurrence à la route parallèle rwandaise, qui est très bonne. Le trafic pourrait diminuer considérablement sur cette route Rwanda-Ouganda, au bénéfice de la nouvelle route congolaise, avec tous les manques à gagner que cela représente en termes de taxes.

Il faut noter que, depuis, il y a eu une sorte de renversement d'alliance. L'Ouganda s'est rapproché du Rwanda. À la même période, le Burundi a également obtenu un accord militaire pour envoyer son armée dans le Sud-Kivu afin de traquer le Red-Tabara [Résistance pour un État de droit au Burundi, un groupe de l'opposition armée, NDLR], en mutualisant ses forces avec l'armée congolaise. Le Rwanda, qui rêvait de signer le même type d'engagement pour traverser la frontière et traquer les FDLR, a, lui, reçu une fin de non-recevoir. Il a perçu cela comme non équitable. En janvier 2022, le président Kagame a dit que le Rwanda avait lui aussi ses ennemis au Congo, les FDLR, et que si c'était nécessaire, il n'aurait besoin de l'autorisation de personne pour traverser la frontière et aller les traquer. Il a précisé, et c'est important, que le Rwanda est un petit pays, qu'il ne peut donc pas servir de champ de bataille, et qu'il fallait poursuivre la menace là d'où elle vient. C'est à cette période que le M23 renaît de ses cendres. Lui qui était en stand-by dans les volcans des Virunga (2) a commencé à s'étendre, du jour au lendemain, avec beaucoup d'efficacité.

Deux ans plus tard, le M23 s'est imposé comme une force avec laquelle il faut compter. Les Nations unies ont documenté le soutien de l'armée rwandaise au M23, corroborant l'hypothèse selon laquelle ce n'était pas juste une coïncidence. Selon les rapports du groupe d'experts des Nations unies, le Rwanda appuie le M23 en hommes et en matériel militaire. Le dernier rapport de la Monusco évoque la présence d'un système de défense antimissile sol-air dans la zone sous contrôle du M23. Le Rwanda a jusqu'à présent nié toute présence militaire, mais ne nie pas son appui politique : il affirme que le M23 a raison sur un certain nombre de revendications.

« Tout a été rapidement détricoté »

Tangi Bihan : L'arrivée au pouvoir de Tshisekedi en 2019 avait marqué une amélioration des relations entre Kinshasa et Kigali. Pourquoi se sont-elles dégradées ?

Onesphore Sematumba : Lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, en 2019, il développe une politique d'ouverture volontariste. Jusqu'à présent, il se vante d'être le premier président congolais à avoir visité toutes les capitales des neuf voisins, y compris le Rwanda. On a vu Tshisekedi à Kigali, on a vu Kagame se faire applaudir à Kinshasa à l'occasion des funérailles de Tshisekedi père [Étienne Tshisekedi]. Ils se donnaient même du « frère ». Cette embellie s'est poursuivie avec l'adhésion, fortement appuyée et encouragée par le Rwanda, du Congo à l'EAC [Communauté d'Afrique de l'Est], et par des accords, notamment un accord de traitement des minerais de la Sakima [Société aurifère du Kivu et du Maniema] par une raffinerie rwandaise. C'était du concret sur le plan économique. On justifiait cela à Kinshasa en disant qu'il fallait sortir d'une logique de pillage des ressources vers le Rwanda par la normalisation des relations bilatérales, qu'il fallait faire du « business propre ». La compagnie rwandaise RwandAir a commencé à desservir la ville de Goma et effectuait des liaisons vers Lubumbashi et vers Kinshasa.

C'est la résurgence du M23 qui a mis fin à cette embellie. Tshisekedi a tout de suite dénoncé l'ingérence du Rwanda. Pour lui, il ne fait aucun doute que le Rwanda se cache derrière le M23, dans le but de piller les ressources minières. Les attaques sont allées crescendo jusqu'à la campagne électorale de 2023, qui a atteint des sommets de discours bellicistes – Tshisekedi a même comparé Kagame à Hitler (3). On menace en disant qu'à la première escarmouche, on va envahir le Rwanda… Côté rwandais, on fait comprendre qu'on est prêt.

Aujourd'hui, nous en sommes encore là. Et tous les accords ont été annulés. Tout a été rapidement détricoté, de sorte que la situation est pire qu'avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir.

« Les politiques congolais cherchent des boucs émissaires faciles »

Tangi Bihan : On entend souvent dire que le M23 est un outil du Rwanda pour piller les ressources minières de l'est du Congo, notamment le coltan et l'or. Quelle est la réalité de cette thèse ?

Onesphore Sematumba : On ne peut pas nier que tous les groupes armés profitent des ressources disponibles pour s'entretenir et pour financer leur guerre. Mais il est trop simpliste de focaliser sur les ressources minières. Il existe un proverbe dans la zone qui dit : « La chèvre broute là où elle est attachée. » Depuis novembre 2021 et jusqu'à aujourd'hui, le M23 progresse sans contrôler des zones minières. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas accès à des ressources : taxer la mobilité est beaucoup plus rentable que creuser le sol. De plus, tous les groupes armés, et il y en a plus de cent, ont développé une économie militaire de la violence, pas seulement le M23.

Il y a ce fantasme selon lequel le Congo serait une caisse pleine d'or, de diamant, de coltan, etc., assiégé par tous ceux qui le convoitent. Et on va même plus loin : on dit que ce n'est pas seulement le Rwanda, on dit que derrière il y a les Anglo-Saxons, et puis maintenant l'Union européenne et la Pologne (4). Il y a un déni de la responsabilité congolaise, et les politiques congolais cherchent des boucs émissaires faciles. « Nous sommes victimes de nos richesses » : c'est un discours qui passe facilement dans l'opinion.

Tangi Bihan : Aujourd'hui, les FDLR représentent-elles encore une menace pour le Rwanda ? Ou est-ce simplement un argument qui sert les intérêts de Kigali ?

Onesphore Sematumba : Un peu des deux. On ne peut pas être dans le déni, comme c'était le cas jusqu'à récemment à Kinshasa, en disant que les FDLR ne sont plus que des résidus qui ne représentent aucune menace. Les FDLR ont toujours été des formateurs dans la région. On sait qu'ils ont donné des formations militaires à beaucoup de groupes armés, par exemple les groupes Nyatura qui sont dans le parc, mais qu'ils ont aussi collaboré avec l'armée congolaise – c'est documenté dans le rapport du groupe d'experts des Nations unies. Pour la campagne de Rumangabo, tout le monde a vu que c'étaient les FDLR qui étaient le fer de lance (5). Récemment, le commandant de la 34e région militaire du Nord-Kivu a été limogé pour avoir collaboré avec les FDLR, ce qui signifie que les FDLR sont là. Et dernièrement, Tshisekedi a martelé qu'il serait impitoyable avec tout officier congolais qui entretiendrait des rapports avec les FDLR.

Maintenant, ce mouvement est-il suffisamment puissant pour compromettre la sécurité du Rwanda ? Ce n'est pas sûr. Certes, Tshisekedi et le président burundais, Évariste Ndayishimiye, laissent entendre que les deux pays n'hésiteraient pas à appuyer une opposition visant à renverser Kagame. Les Rwandais prennent ça au sérieux. Le Rwanda estime aussi que les FDLR travaillent avec l'armée congolaise et avec la SADC [Communauté de développement de l'Afrique australe] et se dit que les FDLR pourraient jouer le même coup qu'eux ont joué à Habyarimana. [Le Front patriotique rwandais (FPR) de Paul Kagame avait été soutenu par l'Ouganda en 1990-1994, NDLR].

Un génocide ? « Une simplification outrancière »

Tangi Bihan : On entend des accusations de génocide de part et d'autre, surtout sur les réseaux sociaux : les Tutsi congolais seraient menacés de génocide, et le Rwanda commettrait un génocide au Congo. Quelle est la réalité de ces allégations ?

Onesphore Sematumba : Depuis 2021, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une chasse systématique d'une communauté. Il y a une sorte de simplification outrancière. Par exemple, quand les Maï-Maï ou les Wazalendo attaquent un village et l'incendient, il se peut que ce village soit tutsi. Le lendemain, sur les réseaux sociaux, le M23 va dire que le génocide commis par Kinshasa se poursuit. Et quelques jours après, le M23 attaque un village, il y a des morts, on les étale et on dit que les victimes sont toutes nande ou hutu, et donc qu'un génocide est commis contre ces communautés. Il y a une sorte de surenchère émotionnelle du terme, qui est vidé de son sens.

En revanche, on peut constater la montée d'un discours de haine, notamment contre les Tutsi. Le paradoxe c'est qu'en voulant protéger une communauté, on l'expose à la vindicte des autres communautés. Tshisekedi affirme régulièrement que les Banyamulenge sont des Congolais, que tous les Tutsi ne sont pas du M23, qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Mais le raisonnement de ceux qui vivent sous la menace du M23 est le suivant : en 1996, c'est l'AFDL [Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo] qui les a tués, donc les Tutsi ; en 1998, c'est le RCD [Rassemblement congolais pour la démocratie] qui les a tués, donc les Tutsi ; dans les années 2000, c'est le CNDP [Congrès national pour la défense du peuple] qui les a tués, donc les Tutsi ; en 2012, c'est le M23 qui les a tués, donc les Tutsi, et ainsi de suite… Ça donne, au sein de l'opinion, l'impression qu'il y a un groupe ethnique qui a son armée et que cette armée est meurtrière. Vous pouvez expliquer que dans le M23 il n'y a pas que des Tutsi, on vous répond que c'est un groupe de Tutsi…

Tangi Bihan : Y a-t-il un risque de guerre régionale ?

Onesphore Sematumba : Je pense que la guerre régionale est déjà là. Quelqu'un m'a demandé si on pouvait assister à un affrontement entre l'armée sud-africaine et l'armée rwandaise. C'est en train de se passer ! Le fait que l'armée sud-africaine soit du côté du gouvernement congolais pour défendre la ville de Goma, cela signifie qu'elle contrarie les plans de Kigali. Le mandat de la mission militaire de la SADC est offensif et cible en premier lieu le M23. C'est ainsi que, depuis février, les contingents de cette mission, dont les Tanzaniens et les Sud-Africains, sont déployés sur la ligne de front vers Sake aux côtés des forces congolaises et font donc face au M23. Mi-février, les Sud-Africains ont enregistré deux morts tués par un tir de mortier sur leur base de Mubambiro. Mais est-ce que cela peut déboucher sur une conflagration régionale ? Je ne le crois pas.

Prendre Goma, « c'est beaucoup de pression »

Tangi Bihan : Quel est l'intérêt de l'Afrique du Sud de se déployer au Congo, à travers la SADC ?

Onesphore Sematumba : L'Afrique du Sud ne s'est pas déployée pour faire la guerre au Rwanda. La SADC s'est déployée en remplacement de l'EAC, à l'invitation de Tshisekedi. Il faut savoir que tout appui militaire ou diplomatique est un investissement, et l'Afrique du Sud et son président ne voudraient pas qu'une solution soit trouvée sans eux. Pretoria est un acteur économique majeur qui ne voudrait pas rater cette opportunité. On parle de plus en plus de proches de Cyril Ramaphosa [le président sud-africain], sa famille ou sa belle-famille, qui seraient à la recherche de contrats miniers. Autant le Burundi n'a pas la force économique pour investir, autant l'Afrique du Sud est un mastodonte économique qui n'hésiterait pas à profiter du marché de la reconstruction.

Tangi Bihan : Le M23 pourrait-il aller jusqu'à l'occupation de Goma ?

Onesphore Sematumba : Le M23 a la capacité militaire et opérationnelle de prendre Goma, ils ne sont qu'à 20 kilomètres. Mais est-ce qu'ils ont intérêt à le faire ? Ils ont déjà occupé la ville en 2012 pendant dix jours, ça a été le début de leur effondrement. Prendre la ville de Goma, c'est braquer toutes les caméras internationales sur eux et sur leur mentor. C'est beaucoup de pression. Et surtout : qu'est-ce qu'une rébellion si impopulaire fait d'une ville de près de 2 millions d'habitants hostiles ? Comment gérer ça ? Je ne pense pas, vu la jurisprudence de 2012 et vu la complexité de l'affaire, qu'ils le feront. Ils vont probablement continuer à faire pression sur Goma parce que c'est important en vue d'éventuelles négociations.

Tangi Bihan : Quelles sont les voies de sortie de crise, notamment via la médiation angolaise ? Et quels seraient les objets d'une éventuelle négociation ?

Onesphore Sematumba : On ne peut pas prévoir quels seront les points de la négociation. Mais pour moi, il y a des étapes claires et urgentes, et des principes à définir. Le premier principe politique, c'est qu'on ne peut pas demander à Tshisekedi de négocier dans les conditions d'humiliation actuelle de son armée, ce serait politiquement suicidaire. Tshisekedi a besoin, même symboliquement, d'inverser légèrement le rapport de force. Il y a quelque chose de possible, de négociable et de préalable, c'est d'obtenir que le M23 arrête de faire pression sur la ville de Goma. Ce serait un bon début pour amorcer un dialogue.

Il n'est plus réaliste aujourd'hui de revenir aux clauses de l'accord de Luanda (6) qui demandaient au M23 de se retirer et de retourner au milieu des volcans, là d'où ils sont venus. Ni même de leur demander de passer par Kitshanga pour aller se cantonner à Kindu, sous la surveillance d'un contingent angolais. Le rapport de force a changé. L'autre urgence, c'est d'obtenir un cessez-le-feu. La situation humanitaire est dramatique. Les déplacés ne sont même pas dans des camps, ils sont dehors. Ceux de Sake, à 25 kilomètres de Goma, vivent entre leur village et la ville de Goma, sur la route, sous les intempéries. L'État ne les assiste pas, les ONG ont du mal.

La Monusco avait réussi à pousser le M23 hors du territoire national en 2013, c'était une victoire éclatante. Le Congo avait à l'époque réussi la guerre, mais il avait manqué la paix. Mais cette fois il n'y aura pas de victoire militaire, et surtout pas de victoire militaire d'importation avec la SADC. Tshisekedi continue à dire qu'il ne négociera pas avec le M23 et qu'il veut parler avec Kagame. L'une des faiblesses des accords précédents dans cette crise du M23, c'est qu'on a engagé le M23 sans parler avec le M23. C'est être naïf que de continuer à infantiliser un groupe comme celui-là et de croire que Kagame, à la dernière minute, va dire que ce sont ses « petits », qu'il va leur parler. Il ne va pas se dédire du jour au lendemain.

Tangi Bihan : Les États-Unis et l'Union européenne ont-ils des leviers pour faire pression sur Kigali ?

Onesphore Sematumba : Il faut reconnaître que la diplomatie congolaise a fini par porter ses fruits. Elle a obtenu la condamnation du M23, du Rwanda, l'appel au retrait des troupes rwandaises, l'appel au retrait de ce dispositif anti-aérien, etc. Mais ce sont des communiqués, et Kinshasa dit aujourd'hui que ça ne suffit pas, qu'il faut passer aux sanctions. Je doute fortement que ce qu'on appelle la « communauté internationale » ira plus loin que cela. Il ne faut pas oublier que le Rwanda va bientôt commémorer le trentième anniversaire du génocide des Tutsi de 1994. Je pense que cela pèse dans les relations internationales.

Les principaux acteurs de la guerre

Mouvement du 23 mars (M23). Rébellion composée majoritairement de Tutsi congolais et soutenue par Kigali, née en 2012, défaite en 2013 et réactivée en novembre 2021. Elle est issue de la rébellion du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), active dans les Kivus dans les années 2000.

Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Rébellion rwandaise créée en 2000 par d'anciens militaires et miliciens extrémistes hutu, auteurs du génocide des Tutsi en 1994 et qui, après leur défaite dans la guerre civile rwandaise (1990-1994), se sont réfugiés dans l'est du Congo. Ils combattent aujourd'hui le M23 auprès de l'armée congolaise.

Forces démocratiques alliées (ADF). Rébellion islamiste d'origine ougandaise née en 1995, active dans l'est du Congo (Ituri et Nord-Kivu) et affiliée à l'État islamique depuis 2017. Kinshasa et Kampala ont trouvé un accord en novembre 2021 pour que l'armée ougandaise se déploie dans l'est du Congo afin de les combattre.

Résistance pour un État de droit au Burundi (Red-Tabara). Rébellion burundaise créée en 2011 mais véritablement active après 2015, quand ses membres ont contesté le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Elle opère depuis l'est du Congo (Sud-Kivu). Elle a été soutenue un temps par Kigali, mais il n'y a pas de preuve que c'est toujours le cas, en dépit des accusations du Burundi. La RDC et le Burundi ont trouvé un accord en décembre 2021 pour que l'armée burundaise se déploie dans l'est du Congo afin de les combattre.

« Wazalendo ». Signifie les « patriotes » en kiswahili. Regroupement de milices (Maï-Maï et Nyatura entre autres) opérant avec l'armée congolaise contre le M23. Ces milices combattaient pourtant l'armée congolaise dans le passé.

Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (Monusco). Créée en 1999 lors de la deuxième guerre du Congo (1998-2003), sa mission principale est de protéger les civils. Elle a joué un rôle important dans la reprise de Goma des mains du M23 en 2012. Très critiquée pour son coût, son inefficacité et les crimes sexuels commis par ses soldats, elle a commencé son retrait du Congo en janvier 2024.

Force de la Communauté de développement de l'Afrique australe en RDC (SAMI-RDC). Déployée dans l'est du Congo à partir de décembre 2023 à la demande de Kinshasa en remplacement de la force de l'EAC, sous commandement sud-africain, elle est composée de militaires sud-africains, malawites et tanzaniens.

Force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC-RF). Déployée dans l'est du Congo en novembre 2022, sous commandement kényan et composée de militaires kényans, sud-soudanais, ougandais et burundais, elle a été critiquée par le président congolais pour son inaction face au M23. Elle s'est retirée en décembre 2023.

Notes

1- Au 30 octobre 2023, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

2- Parc national classé au patrimoine mondial de l'Unesco, situé au nord de Goma, le long de la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, dans le Nord-Kivu.

3- Discours du 8 décembre 2023 à Bukavu.

4- Le président polonais Andrzej Duda a effectué une visite de trois jours au Rwanda en février 2024, durant laquelle a notamment été signé un accord de coopération militaire.

5- Les FDLR avaient combattu aux côtés de l'armée congolaise face à l'offensive du M23 sur Rumangabo en 2022, où se trouve un camp militaire important, à 40 kilomètres au nord de Goma.

6- Cet accord conclu le 6 juillet 2022, sous la médiation de l'Union africaine, par Paul Kagame et Félix Tshisekedi, mais en l'absence de représentants du M23, prévoyait une « désescalade », le retrait du M23 des zones qu'il a conquises, la normalisation des relations bilatérales RDC-Rwanda et la reprise du processus de paix de Nairobi. Ce dernier, lancé en avril 2022 lors de l'adhésion de la RDC à l'EAC, prévoyait un programme de démobilisation-désarmement-réintégration des combattants des groupes armés de l'est du Congo, mais Kinshasa s'est opposé à ce que le M23 y participe.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Cessez-le- feu à Gaza ! État d’ « urgence attentat » à Paris !

L'accélération de l'Histoire met en relief des basculements géostratégiques, dévoilant le vrai visage des Démocraties occidentales. Les Etats-Unis s'abstiennent au Conseil de sécurité, la résolution est adoptée ! A Paris, Place de la Bastille, les manifestants ont donné de la voix, ce samedi 23 mars, en soutien à la Palestine et contre la Loi Darmanin.

Vous trouverez dans cet article 1 photos montages de la manifestation en solidarité avec la Palestine en France tenue le 23 mars 2024

De Paris, Omar HADDADOU

La brutalité des Démocraties crépusculaires emballe le destin de l'Humanité !

En Europe, un retour à la Guerre, au lendemain de l'attentat à Moscou, avec des alignements et un sursaut du fascisme, sonne comme un rituel religieux, une nostalgie à accomplir avec dévotion.

Après deux ans de conflit en Ukraine, la polarisation se précise sur fond de fragmentation de l'Unité européenne et l'émergence du Sud Global, attelé aux BRICS.

Dans ce contexte de raideur des relations internationales, le temps des Démocraties libérales semble compté, appelant à un nouvel ordre mondial. C'est sur cet échiquier périculeux que le Président Macron, tiraillé par des dossiers brûlants, tels que la dégradation des Finances publiques, l'augmentation de la dette de 61,0 Md d'Euros, l'insécurité, le chômage, les retraites et l'ancrage du racisme, s'échine à se hisser à la hauteur des Etats-Unis, prenant des décisions à l'emporte -pièce : « L'envoi des troupes sur le sol ukrainien faisait partie des scénarios auxquels il fallait se préparer » confie -t-il le 16 mars à la presse française.

Son deuxième quinquennat empreint d'allégeance est, hélas ! biaisé, à son grand dam par le repositionnement de Washington de, depuis hier, sur la tragédie à Gaza. Il est fort à parier que les Etats-Unis, de guerre lasse, lâcheront Zelensky et s'attèleront à balayer devant leur porte.

La reculade de Joe Biden aura à coup sûr des retombées violentes sur la France qui, prompte à rayonner, l'épine dans la plante du pied, a misé gros sur la victoire de sa diplomatie comme sur sa politique intérieure. Elle paye aujourd'hui le prix de ses audaces outrancières en prenant acte de sa naïveté.

L'hexagone est sous l'emprise de la hantise d'un acte terroriste à quelques semaines des JO, d'où l'alerte maximale de sécurité renforcée. Le pays vient de passer de « Vigipirate » à « Urgence-Attentat », avec la mobilisation de 7000 militaires. Deux attentats ont été déjoués sur le sol français depuis janvier. Le Premier ministre parle de 47 depuis 2017. C'est une atmosphère lourde et anxiogène qui règne ici. Un corollaire que l'exécutif n'a pas vu venir.

Sur la guerre israélo-palestinienne, après 5 mois de combats et 32.300 morts côté palestinien, faut-il se réjouir de l'adoption, ce lundi, de la première résolution du Conseil de sécurité exigeant un « Cessez-le feu » à Gaza et la libération sans condition de tous les otages ? Décision bloquée à maintes reprises par les Etats-Unis. Se disant prêt à un échange de prisonniers, le Hamas a salué la résolution adoptée par le Conseil de sécurité. Mais rien n'indique qu'une telle avancée ne se heurte, à postériori, à des aléas.

L'administration américaine déclarait, ce lundi, que l'Etat hébreu avait apporté des garanties sur l'usage des armes américaines, en dépit des contestations des élus du Congrès et qu'il n'enverrait pas de délégation comme convenu. Dans cette ébullition sociétale du XXI siècle, la lutte pour la cause palestinienne à laquelle se greffait celle contre le racisme, a donné lieu à une mobilisation massive, ce samedi 23 mars, place de la Bastille, symbole de la Révolution française. Des centaines de personnes sont venues protester contre la Loi Darmanin, et dans la foulée, apporter leur soutien à la Palestine scandant, le long du cortège une myriade de slogans accompagnés de la rythmique des Tam-Tam africains, de Vuvuzela, et de youyous : « La rue, elle est à qui ? » (Réponse à l'unisson du cortège) : « A nous, à nous, à nous ! ». « Première, deuxième, troisième génération ; on s'en fout ! On est chez nous ! ». « On est tous des Palestiniens ! Gaza, Gaza, Paris est avec toi ! »

Pétrie de cris viscéraux, cette marche augure d'un postulat, celui de la disqualification des dirigeants sur le destin des peuples. Oui, demain il pleuvra des OQTF.

Mais rien ne sera comme avant !

O.H

Photos d'Omar Haddadou

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’Union Européenne et la question migratoire : l’ascension politique des extrêmes droites

À moins de 4 mois d'un scrutin pour renouveler le Parlement européen, les extrêmes droites abordent l'élection en position de force : elles gouvernent déjà dans 6 pays de l'Union – seules ou en coalition – et les sondages les annoncent comme première ou deuxième force dans 9 autres1. Au cœur de leurs discours, et par-delà des divergences entre les diverses formations, l'idéologie anti-immigration les rassemble.

18 mars 2024 | tiré du site de la Gauche écosocialiste | Photo : Sandor Csudai

https://gauche-ecosocialiste.org/lu-e-et-la-question-migratoire-lascension-politique-des-extremes-droites/

Si on dépasse le cadre des partis d'extrêmes droites pour comptabiliser les formations prônant une idéologie anti-immigration, le constat est encore bien plus alarmant. Comme l'a sinistrement démontré la loi Darmanin en France, en matière d'immigration, la divergence entre droite conservatrice, partis centristes et extrême droite ne semble plus qu'être une différence de degré, et toutes les outrances semblent possibles. On retrouve même des positions frontalement anti-immigration assumées jusque dans des formations social-démocrates comme au Danemark, voire de gauche radicale comme en Allemagne, avec la scission de Die Linke orchestrée par Sarah Wagenknecht.

Ainsi, les discours les plus paranoïaques et répressifs vis-à-vis des étranger.es résonnent aux quatre coins de l'Union européenne, tranchant avec les proclamations de l'institution sur les « valeurs au cœur du projet européen 2 ». Un paradoxe doublé d'un autre : l'Europe est déjà un espace particulièrement restrictif en matière migratoire, ses frontières extérieures étant devenu en 40 années les plus meurtrières au monde, et de loin3.

Pour tenter de résoudre ce double paradoxe, revenons rapidement sur les étapes de la politique migratoire européenne.

Une Europe libérale aux frontières fermées

Démarrons cette chronologie en 1985 4lorsque les États membres de la CEE ratifient les accords de Schengen5, qui doublent l'objectif de libre-circulation entre pays membres de l'exigence de visa pour y entrer (art.7). Pour le reste, la question migratoire n'apparaît que sous le prisme de la « lutte contre l'entrée et le séjour irrégulier » (art.9) associé à une problématique de « sécurité » (art.17). Le reste des dispositifs liés au droit des étrangers est évoqué sans détail à l'article 20 comme devant être harmonisé.

C'est donc un parti-pris de fermeture des frontières extérieures qui est entériné : aux trafics, à la fraude et à l'immigration sans visa donc « illégale » des « ressortissants d'États non-membres des Communautés européennes ». Tous ? Non : les ressortissants des pays développés attachés au bloc occidental circuleront sans visa. Les accords de Schengen posent d'emblée une vision de l'immigration très restrictive : celle issue des pays développés, celle issue des autres pays hors CEE avec visa, et les « illégaux ». On n'y mentionne directement ni les travailleurs immigrés, ni les réfugiés pour qui ce seront les législations nationales qui seront appliquées – sous l'égide de la convention de 1951.

Pour poser le contexte idéologique, rappelons que dix ans plus tôt, à partir de 1973, les chocs pétroliers et la crise du modèle économique d'après-guerre avaient alimenté, en parallèle de la montée de la doctrine économique néo-libérale, une volonté de restreindre la migration de travail. Jusque-là, c'était une certaine liberté de circulation qui prévalait pour les travailleurs étrangers, rapidement régularisés, et un accueil assez évident des étrangers en demande d'asile.

Cette trajectoire idéologique parallèle n'a rien d'une coïncidence. En France, par exemple, l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 marque à la fois l'introduction de la doctrine néo-libérale et les premières mesures visant à restreindre drastiquement l'immigration. On y trouve la dénonciation du regroupement familial, la mise en place des incitations (plus ou moins) volontaires au retour, le durcissement des conditions d'entrée sur le sol français.

Ainsi, contrairement à l'histoire racontée par l'extrême droite, l'emprise croissante de la doctrine néo-libérale allait s'accompagner de la montée d'une volonté elle-aussi croissante de fermer les frontières, posée dès l'accord de Schengen.

On notera d'ailleurs que c'est en 1978 que le Front National entérine une nouvelle orientation moins ouvertement raciste, mettant en parallèle le taux de chômage et l'immigration : « 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop / La France et les Français d'abord ». Une époque où Jean-Marie Le Pen se décrit comme « le Reagan français ».

De la CEE à l'UE : le dogmatisme migratoire confronté à la réalité

Années 90, la chute du rideau de fer lève soudainement les restrictions à la sortie du territoire des peuples de l'ex-bloc de l'Est, qui viennent chercher la prospérité et la liberté tant vantée dans le camp des « vainqueurs » de la Guerre Froide : les États de l'Europe des 12 enregistrent jusqu'à 500 000 demandes d'asiles par an, faute déjà de possibilités de « simple » migration de travail.

Cette première « crise » migratoire révèle déjà en germe la dérive à venir : comment pratiquer la distinction très théorique entre réfugiés et « migrants économiques » lorsqu'ils sont issus d'États aux contextes nationaux troubles ? Peut-on considérer comme réfugiés des ressortissants de pays avec lesquels on souhaite cultiver des bonnes relations, notamment économiques ? Pourtant, ces questions qui se posent alors qu'entrent en application des accords de Schengen en 1992 n'aboutissent pas à une remise en cause du parti-pris de fermeture des frontières extérieures.

Guerres des Balkans, guerre du Golfe, conflits sur le continent africain et chambardements géopolitiques en cascade à la suite de l'implosion de l'URSS, des flux d'exilés se font et se défont, rendant de plus en plus palpables les contradictions européennes. Elles se révèlent au grand public à travers des luttes, celle de l'église St-Bernard et son évacuation brutale notamment, ou des états de fait, comme celui qui aboutit au centre d'hébergement de Sangatte, puis à sa fermeture qui fera naître la « jungle de Calais ».

Rétrospectivement, on a donc à ce moment-là une mécanique à l'œuvre : une problématique -l'immigration et le transit de travailleurs sur le territoire européen – rendue impossible à résoudre par une contradiction profonde entre des valeurs humanistes proclamées à la face du monde, et la réalité d'un espace économique ouvert entouré de murs juridiques de plus en plus élevés visant à restreindre l'accès aux titres de séjour : l'Europe forteresse.

Europe Forteresse et choc des civilisation : une bascule idéologique

Un évènement géopolitique majeur va percuter idéologiquement cette mécanique, déjà injuste et inefficace vis-à-vis de ses objectifs, et précipiter la fuite en avant : le 11 septembre, et la réponse que va lui donner l'administration Bush, la guerre contre le terrorisme.

Soutenue par la théorie du choc des civilisations, la guerre contre le terrorisme va promouvoir à une échelle internationale un discours essentialisant et xénophobe à l'encontre de l'Islam en général et donc des Musulmans, qui deviennent l'incarnation de l'étranger inassimilable culturellement, voire dangereux. Ce discours islamophobe va s'amalgamer peu à peu avec la logique de l'Europe forteresse pour dépasser idéologiquement l'enjeu économique prôné comme une réaction à « la crise économique », et lui adjoindre un volet sécuritaire qui va prendre de plus en plus de place : les frontières extérieures de l'Europe vont être de plus en plus assimilée à un rempart contre une immigration associée à la menace terroriste, dite « civilisationnelle ».

En 2004, un palier est franchi avec la création de Frontex, agence européenne pour gérer la coopération opérationnelle aux frontières extérieures. En 2006, son budget est de 19 millions d'euros. L'année d'après, son mandat est élargi pour mobiliser des troupes d'intervention rapides, son budget multiplié par 2. En 2011, il est de nouveau multiplié par 3, pour atteindre 118 millions d'euros.

2008 : la bascule économique

Entre temps, la crise économique de 2008 a profondément ébranlé l'économie mondiale, l'austérité budgétaire vantée par les doctrines néo-libérales s'approfondit drastiquement, et « faire des économies sur le train de vie de l'État », notamment les services publics, devient un dogme. La mise en concurrence des travailleurs, des systèmes sociaux et fiscaux va devenir débridée sous l'influence des multinationales.

La mécanique répressive se voit doublée d'une lecture paranoïaque des rapports entre cultures relayée par les partis de gouvernement, et alimentée par une angoisse structurelle devant le déclassement économique et la perte en efficience des services publics.

À ce stade sont donc réunis les ingrédients d'une spirale idéologique, ceux-là même qui matricent historiquement l'idéologie d'extrême-droite, mais boostée au dogmatisme ultra-libéral. La suite, c'est l'opportunisme politique qui va l'écrire, en soufflant sur les braises xénophobes pour mieux dissimuler la violence sociale des choix économiques impopulaires, en suscitant l'accoutumance à la répression face aux contestations sociales, et l'insensibilité face au sort tragique faits à cette masse indistincte de « migrants ».

Nul ne semble prendre garde qu'en singeant les éléments de langage de l'extrême droite, on ne lui prend pas indéfiniment des électeurs : on finit par normaliser sa vision du monde.

2015 : l'emballement répressif

Quand 2015 arrive – et ce qui va devenir dans le vocable médiatique et politique « la crise migratoire » – la fuite en avant est plus débridée que jamais, sans parvenir à l'absurde résultat escompté : l'original d'extrême-droite va pouvoir concurrencer, puis dépasser les copies.

Quand en quelques mois de 2011, sous une pression économique accrue les Printemps Arabes viennent bousculer l'ordre régional établi, des États s'effondrent, d'autres portent aux pouvoirs des tenants de l'Islam politique, rapidement démis de leur fonction. La Syrie s'enfonce dans une effroyable guerre civile, et jette des milliers de personnes sur les routes.

Paniquée, toute à sa logique de forteresse, l'Europe n'accueille pas à bras ouverts : elle s'accroche à sa distinction entre « réfugié » et « migrant économique », ce qui a d'autant moins de sens que dans les pays de transit, dont la Libye en guerre civile, les candidats à l'exil sont la proie d'un trafic inhumain qui justifierait à lui seul l'accueil, voire la protection. Des frontières se referment à l'intérieur de l'espace Schengen. Malgré tout, les exilés passent, les drames se multiplient.

Sont créés des hotspots, des camps de tri rapidement saturés. L'Union européenne signe des « accords de réadmission » avec les pays de transit pour qu'ils « bloquent » le flux : ils deviennent des lieux d'accueil. L'Europe dépense des milliards d'euros, sa politique migratoire dogmatique la place en position de faiblesse. Les exilés retenus hors d'Europe deviennent un levier de pression diplomatique.

Plus dures, plus dangereuses, plus soumises à la logistique des passeurs et donc plus chères, les voies d'accès à l'Europe sont impossibles à fermer, aucune frontière ne l'est. À la fermeté prônée, aux mesures prises de plus en plus éloignées du droit international ne répondent que peu de résultat : les mêmes drames effroyables. Et bien que le pic des entrées dans l'espace Schengen de 2015 passe rapidement, les mesures répressives continuent de se renforcer, et les entrées sur le territoire européen continuent.

En 2016, Frontex devient « l'agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes ». Son budget annuel passe à 233 millions d'euros, puis à 330 millions en 2019.

Elle peut désormais recruter jusqu'à 10 000 hommes pour garder les frontières maritimes et terrestres de l'Union européenne d'ici 2027, avec une enveloppe de 5,6 milliards d'euros pour y parvenir. Elle devient l'agence la plus importante de l'UE. En 13 ans, son budget a été multiplié par 49.

En avril 2022, son directeur Fabrice Leggeri démissionne suite au rapport de l'Office européen de lutte anti-fraude, qui accuse l'agence de violation des droits humains. En 2024, il rejoint la liste Rassemblement National pour les élections européennes. Le haut-fonctionnaire européen en charge de la répression aux frontières poursuit sa carrière en « prise de guerre » politique du Rassemblement National, comme une boucle qui finirait par se boucler.

Depuis, le Royaume-Uni, dorénavant aux portes de l'Union Européenne, cherche à envoyer ses immigrés au Rwanda, la France revient sur le droit du sol à Mayotte jette des mineurs étrangers à la rue, pendant que l'Italie de Giorgia Meloni établit des centres de rétention en Albanie. Un Pacte sur la Migration et l'Asile signé fin 2023 promet de nouveau financements aux murs de l'Europe forteresse.

Sans une remise en cause des présupposés de la politique migratoire européenne, la fuite en avant pourrait ne pas s'arrêter là. Car les extrêmes droites pourraient voir leur nombre de députés européens augmenter de près de 50 % et constituer, si elles s'unissaient, la première force du Parlement européen.

Éléments pour la lutte à mener

On peut donc percevoir dans cette brève relation des politiques migratoires européennes les dynamiques favorables aux extrêmes droites. Tâchons d'en tirer de quoi alimenter la lutte pour faire refluer cette prise d'ascendant.

1- Une partition biaisée du champ politique

Tout d'abord, on peut constater que contrairement au récit de l'extrême droite qui partitionne l'espace politique entre « mondialistes » pro-immigration et « nationalistes », la césure est toute autre : la volonté de restreindre drastiquement l'immigration n'est pas contradictoire avec l'apologie de la mondialisation néo-libérale, bien au contraire. Avec des présupposés certes différents – un économisme démagogique d'un côté, un racisme de moins en moins dissimulé de l'autre – l'association chômage-immigration est bien présente dans les deux discours. Dans l'entre-deux, la droite se voulant « populaire » hésite, puis bascule peu à peu comme cela a parfaitement été illustré en France par sa trajectoire « décomplexée » depuis Nicolas Sarkozy.

Prenons soin de signaler qu'il ne s'agit pas d'en déduire une égalité entre partis d'obédiences libérales ou de droite conservatrice, et extrême-droite : l'histoire et les liens de cette dernière avec des organisations ou groupuscules prônant la violence politique et des références royalistes, fascistes ou nazies en font un tout autre danger pour l'État de droit et les contre-pouvoirs issus de la société civile.

Pour autant, en matière d'immigration, force est de constater que la constance dans l'extrémisme du discours d'extrême droite a fini par trouver un écho. Mais pas par rupture avec l'appareil idéologique libéral dominant, mais plutôt par le fait que ce dernier, mis au défi de l'inefficacité de son prérequis dogmatique en matière d'immigration se soit pris dans une fuite en avant qui a fini par légitimer les postures ultra-répressives des partis d'extrême droite. Ces derniers ont alors beau jeu de leur attribuer un laxisme qui justifieraient leur échec.

Mais comme là encore l'a si bien illustré la conclusion du feuilleton de la loi Darmanin, avec la censure partielle par le Conseil Constitutionnel : la prochaine – et dernière ? – digue sera celle des textes fondamentaux posant le cadre républicain et l'État de droit.

Toujours est-il qu'en matière migratoire, le récit de la partition du champ politique doit être clarifiée pour pouvoir contrer le discours véhiculé par les extrêmes droites. En affirmant qu'elles ne sont pas le contraire des droites néo-libérales, mais plutôt leur évolution par temps de crise ?

2- De l'hypocrisie économique au dogmatisme idéologique

Outre son parti-pris idéologique de départ, comment comprendre que l'Union européenne se soit fourvoyée de la sorte dans une politique aussi répressive, à l'encontre des valeurs qu'elle s'attribue ? Il faut alors poser que cette politique répressive a su trouver de puissants soutiens parmi les lobbies économiques.

Le premier, le plus évident, c'est le lobby des industries de la surveillance, qui profite a plein de la manne d'argent public destiné à surveiller les frontières. Les barbelés sensés bloquer l'immigration se sont hérissé de dispositifs de détection, puis d'identification des candidats à l'immigration en Europe. On y ajoutera les banques de données comme Eurosur6 (224 millions €), Entry-Exit (1 milliard €), 1,4 milliard de budget pour la recherche dans les dispositifs de sécurité dont le contrôle aux frontières, sans oublier ni les lignes de crédit pour les radars spécialisés, les drones, les systèmes de contrôles biométriques, ni les fonds débloqués par les États-membres en murs barbelés et tours d'observation. Un pactole, doublé d'un espace d'expérimentation grandeur nature, tout cela dans une logique sécuritaire qui trouve un écho dans l'opinion… du moins tant qu'elle ne concerne « que » des étrangers.

Le second, c'est celui de secteurs entiers des économies nationales qui ont réussi à tirer parti de la logique répressive. Comme on l'a vu, les conditions de séjour sur le territoire des États membres sont fixées nationalement, et la régression progressive des droits nationaux a peu à peu fait émerger toute une cohorte de « sans-papiers », déboutés du droit d'asile, travailleurs en exil, étudiants non-renouvelés et familles en attentes de recours… toute une main d'œuvre privée de droits, notamment du droit de travailler légalement, qui pourtant doit bien survivre, sans pouvoir prétendre aux protections dues aux travailleurs légaux.

Mis sur le devant de la scène pendant le Covid parmi les « premiers de corvées », on les retrouve sans surprise dans les métiers du lien, dans la restauration, l'agriculture, le bâtiment, etc. Autant de filières « non-délocalisables » où la régression sociale et la concurrence entre travailleurs n'a pu s'exercer sous la menace d'une fermeture d'usine. D'aucuns les considèrent comme des travailleurs « délocalisés » à l'intérieur-même de nos frontières, devenant une main d'œuvre à bas coût, hors de toute législation du travail.

C'est donc à une véritable hypocrisie économique que l'on a pu assister : alors qu'on a argué que priver les étrangers de droit lutterait contre le chômage, c'est en fait en les privant de droit qu'on a fait d'elles et eux des agents de dumping social sur des filières entières, accentuant la précarisation des travailleurs de ces secteurs pourtant essentiels. Une hypocrisie aux intérêts bien compris qui craque aujourd'hui de toute part, entre la réalité d'un pays vieillissant en quête de main d'œuvre pour créer de la richesse, des filières en défaut de main d'œuvres tant les conditions d'emplois sont dégradées et la surenchère d'une extrême droite portée à l'exaltation d'une immigration zéro, aussi irréaliste pratiquement qu'irresponsable économiquement (sans même parler des considérants xénophobes qui la sous-tendent).

La conclusion s'impose d'elle-même : sur le plan des droits et libertés comme sur celui des salaires et des droits sociaux, la répression des travailleuses et travailleurs exilés n'est aucunement dans l'intérêt des travailleuses et travailleurs français, bien au contraire.

Autant d'éléments trop rarement confrontés aux déclarations des anti-immigration : combien coûtent la surveillance, la traque, les expulsions, sans oublier les accords bilatéraux pour « bloquer les flux » dans les pays de transits ? Pour quel résultat ?

Et a contrario quels seraient les bénéfices pour la population française d'une immigration légalisée, reconnue, qui pourrait sortir de la clandestinité subie et travailler légalement ?

Autant d'angles permettant d'asseoir une idée-force : à travers les droits reconnus aux immigrés, c'est des droits de toutes et tous qu'il est question.

3- Et la gauche dans tout ça ?

Après avoir exposé une partie du processus idéologique qui a permis la prise d'ascendant des extrêmes droites sur le continent européen et les forces qui l'ont accompagnée, attardons-nous sur les moyens de la riposte mis en œuvre face à cette offensive idéologique.

Car comme on a pu le constater, ce ne sont pas la solidité des arguments ni les résultats obtenus qui ont étayé la submersion politique des idéologies anti-immigration : « Appel d'air », « Grand Remplacement » et autres amalgames entre délinquance et immigration sont toutes des théories fumeuses démenties par les sciences sociales. La réalité est plutôt inverse : la fuite en avant politique s'est nourrie de la confrontation d'un parti-pris dogmatique avec une réalité qui le met en échec – tout parallèle avec le dogme économique néo- puis ultra-libéral n'étant pas fortuit.

De là, on pourrait déduire que c'est la faiblesse globale des forces de gauche radicale qui a rendu inopérante toute stratégie d'endiguement de ces spirales idéologiques, tant en terme économique qu'en matière d'immigration. Mais essayons de pousser plus loin.

On pourrait distinguer au moins deux éléments. Le premier coule presque de source : quand une certaine gauche a pris le virage social-libéral, elle a aussi adopté les partis-pris de la doctrine sur les questions migratoires. Elle a donc été toute autant prise dans la fuite en avant répressive, et on pourrait rapidement illustrer le processus en France jusqu'au mandat de François Hollande et – comme une épure – son premier ministre Manuel Valls, ou la trajectoire du Printemps Républicain.

Le second élément concerne les gauches radicales, et est d'ordre stratégique. S'il a fallu un processus assez long pour que soit identifié de manière claire le danger que constitue l'islamophobie, elles ont globalement privilégié une stratégie visant à inscrire à l'agenda politique des thèmes différents à ceux de l'extrême droite, plutôt que de s'atteler à mener une bataille offensive directement contre l'idéologie de celle-ci et la spirale sécuritaire qui saisissait des franges de plus en plus larges du paysage politique.

Ainsi, il n'y a pas eu de bataille idéologique de fond sur les thématiques de prédilection des extrêmes droites comme il y en a eu sur les thématiques directement économiques, sociales, écologiques et démocratiques.

Cette bataille pour l'agenda politique, si elle a connu des succès indéniables – on pourrait citer les campagnes présidentielles 2017 et 2022 menées par la France Insoumise – présente des failles : lorsqu'aucune brèche ne se présente dans l'agenda politique et que les thématiques liées aux questions migratoires ou à la sécurité sont mises en avant, nous sommes en difficulté, peu rompus à l'exercice de porter une alternative qui ne soit pas basée sur des arguments d'ordre moral. Les extrêmes droites, elles, ont pris soin pendant de nombreuses années de maquiller leur idéologie xénophobe derrière de fallacieux arguments d'ordres matériels, économiques et sociaux (avant de surfer sur la « panique civilisationnelle » au gré des évènements.

D'une certaine manière, la quête du « fâché pas facho » a oblitéré la nécessaire offensive contre le socle idéologique des « fachos bien fachos ». Et c'est à partir de ce socle, conforté et élargi au fil des évènements comme nous avons pu le voir, que les extrêmes droites ont pu diversifier leur offre politique en appliquant leur vision du monde à de vastes champs de la vie sociale, porté par leur opportunisme sans scrupule.

Qu'en conclure ?

Déjà que sur les questions migratoires, la concentration des forces portant un projet radicalement alternatif à la fuite en avant répressive et sécuritaire reste à construire. Car s'il existe bien des foyers de résistances, ils sont épars, agissent au plus pressé, sans percevoir de débouchés politiques à mettre en pratique. C'est plus sur des bases morales qu'en cherchant un rapport de force idéologique et politique qu'ils et elles portent secours et assistances aux exilé.es.

Qu'ensuite les enjeux politiques soulevés par les questions migratoires dépassent – sans évidemment les effacer – les enjeux de l'accès aux droits des personnes en situation d'exil. Derrière les droits des travailleurs exilés, c'est la question des travailleurs sur le territoire national qui est posée. Derrière la question de la surveillance des frontières, c'est la question des libertés fondamentales qui est en jeu. Enfin, derrière la question des droits individuels des étrangers, c'est de la défense de l'État de droit et des contre-pouvoirs de la société civile qu'il s'agit.

Qu'enfin, notre paradoxe n'est pas moindre que celui de l'Union Européenne posé en introduction : alors que les sciences sociales battent en brèche les considérant des politiques anti-immigrations, nous sommes (pour l'heure) battus. C'est donc qu'une approche alternative, armée des sciences sociales et basée sur le commun intérêt des populations à renforcer les droits de chacun pour renforcer les droits de toutes et tous reste à construire, et à infuser dans la société. Une approche qui ne saurait être réduite à son pendant moral : il devra s'agir de rendre sensible comment les politiques anti-immigration empêchent de changer matériellement la vie de tout un chacun.

Et de donner force à cette assertion : non, les extrêmes droites ne sont jamais du côté de celles et ceux qui travaillent.

Notes

3. https://missingmigrants.iom.int/fr

4. Chronologie tirée de À qui profite l'exil, T. Tervonen, J. Pourquié, La Revue dessinée, Delcourt, 2023

5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A42000A0922%2801%29&qid=1710153426538

6. Chiffres tirés de À qui profite l'exil, T. Tervonen, J. Pourquié, La Revue dessinée, Delcourt, 2023

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pour une Europe des peuples contre l’UE forteresse du capitalisme

L'Union européenne trouve son origine dans la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier, le « marché commun ». La construction européenne a été basée sur l'idée de la primauté du marché capitaliste, de la production industrielle dans l'intérêt du grand patronat, et pas dans celui des travailleur·euses, ni des peuples qui constituent l'Europe.

20 mars 2024 | tiré du site du CADTM par Eric Toussaint

https://www.cadtm.org/Pour-une-Europe-des-peuples-contre-l-UE-forteresse-du-capitalisme

La logique de l'UE c'est d'être compétitive sur le marché mondial, par rapport à la Chine par exemple, avec ses bas salaires, ce qui implique de pousser vers le bas les salaires européens et les droits sociaux conquis de haute lutte

L'UE est une structure avant tout économique visant à élargir le plus possible le marché commun sur lequel les entreprises peuvent vendre leurs produits… ainsi qu'à exploiter et mettre en concurrence les travailleur·euses en profitant des différences salariales (le salaire minimum légal brut bulgare représente un peu plus de 330 euros soit six fois moins qu'en Belgique et aux Pays-Bas où il atteint environ 2000 euros et en France où il correspond à 1767 euros) et de statuts sociaux, de conquêtes sociales. La logique de l'UE c'est d'être compétitive sur le marché mondial, par rapport à la Chine par exemple, avec ses bas salaires, ce qui implique de pousser vers le bas les salaires européens et les droits sociaux conquis de haute lutte.

De plus, des entreprises peuvent employer en Italie des travailleur·euses qui sont sous contrat bulgare ou polonais, au salaire minimum de leur pays respectif. Les différences de salaires, les différences de systèmes de protection sociale et les différences de fiscalités (impôts et taxes), permettent aux patrons de mettre la pression sur les travailleur·euses en menaçant de délocalisation et en important des produits qui font de la concurrence et du dumping (NDLR : une course au moins-disant social) aux produits locaux.

L'UE impose des contraintes en termes de « libre concurrence » mais aussi à travers les règles sur la dette publique. On peut ici mentionner la fameuse règle de limiter à 3 % le déficit public et à 60 % le rapport entre la dette publique d'un État et son PIB. Ces règles contraignantes donnent des instruments aux gouvernements des différents pays pour imposer l'austérité et la dérèglementation, notamment la privatisation des services publics et des atteintes aux droits et conquêtes sociales.

Lire aussi :Le retour à la normale de l'austérité en Europe

Des élections se tiendront dans l'UE entre le 6 et 9 Juin 2024 dans les 27 États-Membres de l'UE pour élire le Parlement européen. C'est important de participer aux élections européennes et d'étudier les programmes proposés par les différents partis. En même temps, c'est clair que le parlement européen n'est pas l'équivalent d'un parlement national : il a beaucoup moins de pouvoir, c'est la Commission et le Conseil européens qui élaborent les traités et les règles de fonctionnement.

Le poids des lobbies est fort important sur la Commission européenne, sur les commissaires, mais aussi sur les parlementaires européen·nes

Un autre facteur politique important à ajouter, c'est le poids des lobbies représentant les grandes sociétés transnationales, pas simplement européennes. Le poids de ces lobbies est fort important sur la Commission européenne, sur les commissaires, mais aussi sur les parlementaires européen·nes comme l'a démontré le scandale du « Qatargate » dans lequel des parlementaires belges, grecs et italiens ont été impliqué·es. Ici, on a vu à quel point des États et des entreprises privées essayent d'acheter, de corrompre et d'influencer les décisions pour qu'elles leur soient favorables.

Sur le Big Pharma, voir :Crise globale - Épisode 1 - Les vautours du Big Pharma

On peut citer les « Big Pharmas » qui ont pesé sur les décisions prises par l'UE sur le vaccin contre le Covid-19. On voit la même chose aussi sur les décisions prises par rapport aux pesticides et herbicides dangereux pour la santé publique : dans ce cadre, Ursula von der Leyen a décidé de ne pas appliquer les mesures envisagées, déjà insuffisantes en la matière. C'est une victoire pour les grandes firmes comme Monsanto, Syngenta, etc. Elle a pris comme prétexte les revendications des paysan·nes alors qu'en réalité, c'est largement l'intérêt des multinationales privées qui a été pris en compte.

Lire aussi : Bilan d'étape des réponses économiques à la crise liée à la pandémie du coronavirus en Europe

En ce qui concerne l'UE comme « puissance », l'UE est incapable ou refuse d'agir de manière positive dans la politique internationale sur des conflits extrêmement graves, soit sur le territoire européen soit à proximité de l'Europe. Le poids de l'UE par rapport au conflit extrêmement grave en Ukraine, suite à l'invasion par la Fédération de Russie, est très faible car tout est déterminé par la situation subordonnée de l'Europe au sein de l'OTAN. Dans cette alliance, ce sont les États-Unis qui décident largement du cours de la guerre ou de l'existence ou non de négociations pour y mettre fin. Ce qui est sûr, c'est que les dirigeant·es européen·es profitent de la guerre pour encourager l'augmentation des dépenses militaires et pour renforcer le complexe militaro-industriel européen. En Palestine, ce sont aussi les USA qui appuient directement Israël et, dans leur sillage, l'UE fait de même. Elle laisse Israël se livrer à une politique génocidaire contre le peuple gazaoui, à un renforcement des colonisations illégales et des mesures brutales contre l'ensemble du peuple palestinien. L'UE refuse de suspendre les accords commerciaux et culturel avec ce pays qui pratique l'apartheid et l'écrasement du peuple palestinien.

En Palestine, les USA appuient directement Israël et, dans leur sillage, l'UE fait de même

L'UE exerce un pouvoir fort quand il s'agit de se comporter comme Europe Forteresse : là, elle emploie de grands moyens et elle a un budget très élevé pour Frontex, avec des hélicoptères, des avions, des bateaux, du personnel nombreux pour empêcher les candidat·es réfugié·es et les migrant·es en général d'arriver sur le territoire européen.

Lire aussi : Mettre fin aux politiques migratoires inhumaines de l'Europe forteresse

L'UE signe aussi des accords de partenariat économique avec des pays ou souvent des ensembles régionaux : la communauté d'Afrique occidentale (CEDEAO), la communauté andine, ou le MERCOSUR (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay), actuellement en négociations. Ces accords imposent, généralement, aux pays ou aux ensembles de pays, l'ouverture maximale aux intérêts économiques des entreprises européennes. En échange, l'UE ouvre son économie à des pays où les règles phytosanitaires ne sont pas du tout les mêmes qu'en Europe, tels que le Brésil et l'Argentine, principaux producteurs de soja transgénique pour nourrir le bétail. Cette réalité est dénoncé à juste titre, par exemple par les paysan·nes actuellement en lutte et dont les produits sont « en concurrence » avec les produits des gros exportateurs de l'agrobusiness très puissant, argentins ou brésiliens dans le cas de l'accord avec le MERCOSUR. Ces accords sont favorables aux intérêts des gros importateurs européens mais défavorables aux petits producteurs locaux tant des pays du Sud Global que d'Europe.

Lire aussi : ReCommons Europe : L'impact sur le Sud des politiques européennes et les alternatives possibles

Au début de la crise du COVID, Mario Draghi, qui avait achevé son mandat à la tête de la BCE fin 2019, avait déclaré, avec Christine Lagarde qui venait de lui succéder, qu'il fallait augmenter la dette publique pour faire face à la pandémie. Il s'est bien gardé de proposer de faire payer le coût de la lutte contre la pandémie et ses effets multiples aux grandes entreprises privées qui profitaient de la crise : le Big Pharma, les GAFAM, les chaînes de distribution. Pour convaincre l'opinion publique de ne pas se poser de questions sur la manière de financer la lutte nécessaire contre la pandémie, les dirigeant·es européen·nes ont assoupli temporairement les règles budgétaires. Maintenant que la dette publique a fortement augmenté et que le coût de son refinancement a explosé en raison de l'augmentation des taux d'intérêt, les mêmes dirigeant·es annoncent l'approfondissement des mesures d'austérité en affirmant que la dette publique a atteint un niveau insoutenable. Il faut encore et toujours dénoncer avec force ces politiques austéritaires, lutter pour l'annulation des dettes publiques illégitimes.

Lire aussi : ReCommonsEurope : Manifeste pour un nouvel internationalisme des peuples en Europe

Il faut aussi réfléchir en termes de refondation de l'Europe. On a évidemment besoin d'une structure européenne mais pas celle prise par l'UE, la zone euro, etc. Il faut désintégrer cette Europe du Grand Capital et la remplacer par une autre Europe aux services des peuples. Il faudrait un processus constituant authentiquement démocratique et partant d'en bas. Cela passerait aussi par des élections démocratiques au suffrage universel pour élire des délégué·es à une Constituante européenne. Ces parlementaires auraient donc le pouvoir d'élaborer une nouvelle constitution de l'UE et la doter de structures réellement démocratiques, avec un vrai Parlement doté de pouvoirs législatifs. La proposition de nouveau traité constituant devrait être soumis à un grand débat et ensuite un référendum au suffrage universel dans chaque pays avant d'être considéré comme approuvé. La nouvelle Europe des peuples devrait être véritablement solidaire à l'égard des peuples du Sud Global et verser des réparations pour le pillage économique, pour les violations des droits humains provoquées par les gouvernants et les grandes entreprises européennes depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, pour les dégâts écologiques catastrophiques causés par les politiques encouragées par l'UE… Il faudrait une Europe féministe, écologique, socialiste, internationaliste et pacifique.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Élections européennes : les candidats s’écharpent sur la « décroissance »

Lors du débat sur l'écologie des candidats aux élections européennes, les échanges ont largement porté sur l'agriculture. Les arguments des candidats de gauche se sont heurtés aux dénigrements de la droite et l'extrême droite.

15 mars 2024 | tiré du site reporterre.info

https://reporterre.net/Elections-europeennes-les-candidats-s-echarpent-sur-la-decroissance

Coup d'envoi de la campagne des élections européennes. Le 14 mars, en fin de journée, huit représentants des principales listes ont débattu devant les caméras de Public Sénat. Dans moins de trois mois, le dimanche 9 juin, les Françaises et les Français devront élire 81 des 720 députés du Parlement européen. Pour décrocher ces mandats de cinq ans dans l'hémicycle tant convoité, les listes en lice devront obtenir au minimum 5 % des suffrages exprimés.

Dès les propos liminaires, l'écologiste Marie Toussaint a averti : « Nous allons débattre, et vous allez entendre que l'écologie est la cause de tous les maux. » Un pronostic aussitôt confirmé par François-Xavier Bellamy, chef de file des Républicains. Pour lui, les politiques environnementales menées par « une majorité allant de l'extrême-gauche aux macronistes » ont bel et bien fragilisé les Français. À la tête de Reconquête !, Marion Maréchal dénonce même une « Europe du fanatisme écologique et de la décroissance. »

À peine entrée en jeu, l'eurodéputée Renaissance Valérie Hayer, a apostrophé Thierry Mariani, venu remplacer Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, ayant lui rejeté l'invitation. En 2019, leurs deux partis avaient fini en tête, au coude-à-coude, avec 23,34 % pour celui d'extrême-droite et 22,42 % pour la majorité présidentielle. Une conjoncture à laquelle l'insoumise Manon Aubry refuse d'assister à nouveau : « On n'est pas condamné à nous voir imposer le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ou Jordan Bardella qui manifestement même au bout de cinq ans n'a pas trouvé le chemin du Parlement. »

Différentes thématiques ont été discutées au cours des 150 minutes de débat. Disposant chacun de 17 minutes de temps de parole, les candidats ont été appelés à s'exprimer sur l'immigration en Europe, la guerre en Ukraine, l'indépendance énergétique et le pouvoir d'achat. L'écologie et l'agriculture ont, elles, été abordées notamment à travers la question suivante : le Pacte vert, aussi appelé « Green deal », est-il trop contraignant ?

Pacte vert et produits phytosanitaires