Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

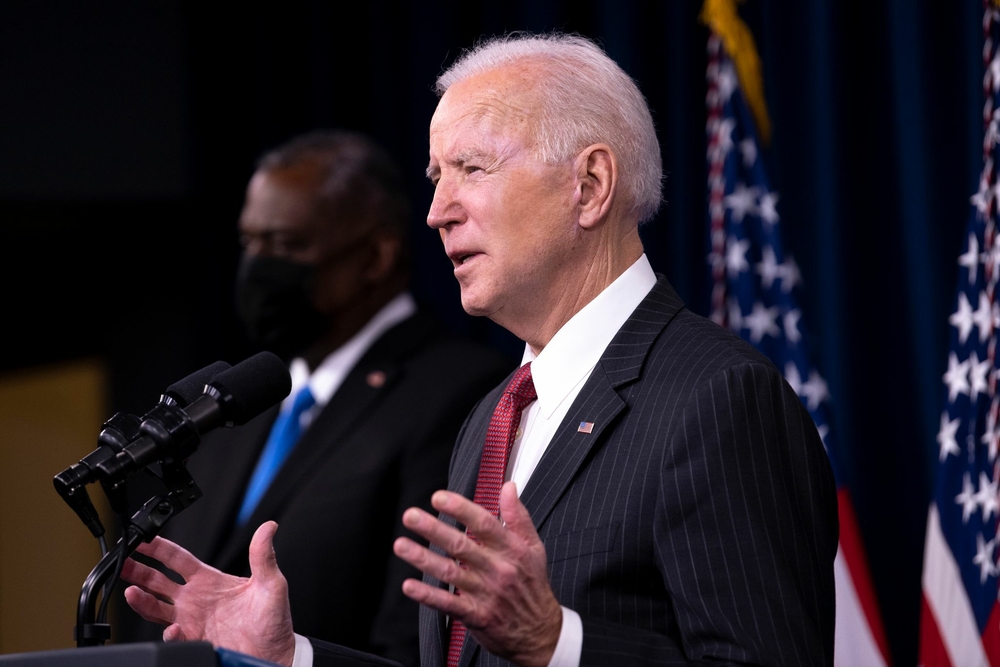

Biden et Trump s’accusent mutuellement de mettre fin à la démocratie américaine

La nouvelle année a été marquée par les premières salves dans la bataille pour la présidence des États-Unis lors des élections de novembre 2024 : le président Biden et l'ancien président Trump se sont mutuellement accusés d'être des dangers pour la démocratie américaine.

Hebdo L'Anticapitaliste - 690 (11/01/2023)

Par Dan La Botz

Crédit Photo

Commons

Les deux candidats affirment qu'il s'agit d'une élection qui ne porte pas tant sur les politiques que sur le sens même du gouvernement et de la société. Dans le même temps, la Cour suprême fédérale vient d'annoncer qu'elle se pencherait sur la question du Colorado et du Maine, qui ont rayé la candidature de Trump du futur scrutin pour avoir encouragé et fomenté une insurrection contre les institutions. Et les premières primaires ne sont plus qu'à quelques jours, l'Iowa le 15 janvier et le New Hampshire le 28 janvier.

L'insurrection du Capitole

Profitant du troisième anniversaire de l'insurrection du 6 janvier 2021 et de la tentative de coup d'État au Capitole de Washington, Biden a prononcé un discours cinglant dans lequel il a accusé Trump de tenter de détruire les institutions fondamentales de la démocratie américaine, et ce, à Valley Forge en Pennsylvanie, le bivouac de l'armée de George Washington pendant la guerre d'indépendance américaine.

« Aujourd'hui, nous sommes ici pour répondre à la plus importante des questions : la démocratie est-elle toujours la cause sacrée de l'Amérique ? Il ne s'agit pas d'une question rhétorique, académique ou hypothétique. La question de savoir si la démocratie est toujours la cause sacrée de l'Amérique est la question la plus urgente de notre époque », a déclaré Biden. « C'est l'enjeu de l'élection de 2024 ». « Nous devons être clairs », a affirmé Biden. « La démocratie est sur le bulletin de vote. Votre liberté est en jeu ».

Trump a répondu en accusant Biden d'être « alarmiste ». Il affirme que Biden est le « véritable danger pour la démocratie ». Trump accuse Biden d'utiliser le ministère de la Justice pour le persécuter, l'ancien président étant désormais accusé de délits dans plusieurs affaires fédérales et au niveau des États. Trump prévient que si les Démocrates peuvent lui faire cela, ils peuvent le faire à n'importe qui. Il défend l'insurrection du 6 janvier comme une protestation légitime, faisant l'éloge des personnes condamnées et emprisonnées comme si elles étaient des héros, et continue d'affirmer que l'élection de 2020 lui a été volée par Biden et l'« État profond ».

Nécessité d'un troisième parti

Trump continue de devancer les autres candidats à la primaire républicaine de 30 points et les derniers sondages montrent que Trump et Biden sont au coude à coude. Le principal argument de Trump est que Biden est « corrompu et incompétent », notamment parce qu'il n'a pas réussi à contrôler l'immigration à la frontière sud. Avec des mots qui rappellent ceux d'Adolf Hitler dans Mein Kampf, il déclare : « L'immigration clandestine empoisonne le sang de notre nation. Ils viennent de prisons et d'institutions psychiatriques, du monde entier ». Dans ses discours, il fait l'éloge de dirigeants autoritaires comme Kim Jong-un, qu'il qualifie de « très gentil ». Et il cite Vladimir Poutine en disant que Biden le persécute.

Jusqu'à présent, les candidats des autres partis ou ceux qui se présentent en tant qu'indépendants, de Jill Stein du Parti vert aux indépendants, Cornel West et Robert F. Kennedy Jr., n'ont pas bénéficié d'une grande couverture médiatique ni du soutien du public. Pourtant, selon un récent sondage Gallup, 63 % des AméricainEs affirment qu'un nouveau troisième parti serait nécessaire. Mais les dirigeantEs des syndicats, les principales organisations noires et latinos et les groupes de femmes restent fidèles aux Démocrates, et il n'y a pour l'instant aucun signe de fissure. Avec les congés derrière nous, la compétition Biden-Trump dominera l'actualité tout au long de l'année 2024.

Bien que formulé en termes de lutte pour la démocratie, il s'agit en réalité d'un combat entre Biden, leader du parti de la ploutocratie des grandes entreprises et néolibérale, et Trump, qui représente un mouvement à tendance autoritaire et quasi fasciste.

Traduction Henri Wilno

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le « Grand remplacement » aux États-Unis : racisme, antisémitisme et antisionisme

Pour comprendre pourquoi Claudine Gay, la présidente de l'université Harvard s'est vue contrainte de démissionner le 2 janvier, il faut analyser en détail les polémiques et fake news qui agitent les réseaux sociaux depuis quelques mois, et notamment X, propriété du trumpiste Elon Musk, et le rôle désormais central qu'y occupe la théorie du « Grand remplacement » imaginée par l'écrivain français Renaud Camus.

8 janvier 2024 | tiré de aoc.media

https://aoc.media/analyse/2024/01/07/le-grand-remplacement-aux-etats-unis-racisme-antisemitisme-et-antisionisme/

De l'antisémitisme…

« L'oiseau est libéré. » Le 28 octobre 2022, Elon Musk annonçait son rachat de Twitter en célébrant la libération de la parole. Depuis lors, les discours de haine se sont donné libre cours sur le réseau social rebaptisé X, avec les encouragements de l'homme le plus riche du monde.

Le 15 novembre 2023, à un « juif conservateur de Floride » qui dénonce la lâcheté des antisémites s'abritant dans l'anonymat d'internet, un compte sous pseudonyme répond : « Les communautés juives ont encouragé exactement la même forme de haine dialectique contre les Blancs qu'elles veulent faire cesser contre elles. Je n'en ai vraiment rien à foutre des populations juives occidentales troublées par la prise de conscience que ces hordes de minorités qu'elles soutiennent pour inonder leur pays ne les aiment vraiment pas beaucoup. Vous voulez la vérité en face ? La voici. » Elon Musk approuve ce message : « C'est la vérité vraie ». Il garantit ainsi des millions de vues à un post qui n'en sera pas moins supprimé pour avoir enfreint les règles du réseau X.

L'Anti-Defamation League (ADL), fondée en 1913 pour combattre l'antisémitisme, réagit le lendemain. Pour son président, Jonathan Greenblatt, qui est un ancien de la Maison Blanche sous Barack Obama, « dans un moment où l'antisémitisme explose en Amérique et fait une poussée à travers le monde, il est indéniablement dangereux d'utiliser son influence pour valider et promouvoir des théories antisémites. » Comme l'ADL dénonce la progression des discours de haine depuis qu'il a pris le contrôle de Twitter, Elon Musk l'accuse régulièrement de… diffamation. Pour expliquer son soutien au post antisémite, il a d'ailleurs enfoncé le clou : « L'ADL attaque injustement la majorité en Occident, bien que celle-ci soutienne le peuple juif et Israël. C'est à défaut de pouvoir, en vertu de ses principes, critiquer les groupes minoritaires qui constituent leur menace principale. » Il a toutefois tenu à élargir sa cible : « Il est vrai qu'il ne s'agit pas de toutes les communautés juives ; mais pas seulement de l'ADL. » Bref, il vise, non pas tous les juifs, mais des catégories de juifs, en tant que tels.

Il n'empêche : des suprémacistes blancs l'applaudissent. « C'est ce que nous disions à Charlottesville », en 2017, se félicite Nick Fuentes, « quand les manifestants criaient : “les juifs ne nous remplaceront pas !” ». Il s'agit de la version antisémite du « Grand remplacement », qui oppose les « remplacés » (blancs), non seulement aux « remplaçants » (de couleur), mais aussi aux « remplaceurs » (juifs). Le journaliste Yair Rosenberg le rappelle dans The Atlantic, au moment de perpétrer en 2018 un massacre dans une synagogue de Pittsburgh, le terroriste écrivait que, si les juifs prônent l'accueil des réfugiés, c'est pour « faire venir des envahisseurs qui tuent notre peuple. » Bref, les mots d'Elon Musk confirment alors, sans ambiguïté, son antisémitisme. C'est d'autant plus clair que le site Media Matters révèle le 17 novembre que des annonces de grandes entreprises apparaissent sur X à côté de comptes qui font l'apologie d'Hitler. Apple, IBM, Disney et d'autres renoncent alors à confier leurs publicités à ce réseau. Elon Musk riposte avec une « plainte thermonucléaire » contre cette association critique des médias ; pour lui, « le mal », ce n'est pas le retour du nazisme ; c'est sa dénonciation.

… à l'antisionisme

Pourtant, quelques heures plus tard, le même Jonathan Greenblatt congratule Elon Musk sur le réseau social : « Voici un geste important et bienvenu d'Elon Musk. J'apprécie qu'il mène ainsi le combat contre la haine. » Qu'est-ce qui explique ce revirement ? C'est qu'il répond à un autre post du propriétaire du réseau social, en référence au conflit du Proche-Orient : « “décolonisation”, “du fleuve à la mer,” et autres euphémismes, impliquent inévitablement le génocide. Les appels ouverts à la violence extrême sont contraires à nos principes, et entraîneront la suspension de comptes. » Autrement dit, tout se passe comme si la défense d'Israël annulait le grief d'antisémitisme.

Ce n'est pas un hasard. Le président de l'ADL avait en effet déclaré l'année précédente : « permettez-moi de clarifier ce point aussi clairement que possible : l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. » Sans doute avait-il bientôt nuancé, pour être « d'une clarté cristalline », cette affirmation dans un entretien accordé au New Yorker. Reste que l'ADL, en incluant les manifestations pacifiques en soutien aux Palestiniens, double les chiffres de la poussée d'antisémitisme depuis le 7 octobre. Le 19 octobre 2023, c'est la réaffirmation de cette logique qui l'autorise à renvoyer dos à dos les suprémacistes blancs et les organisations juives de gauche Jewish Voice For Peace et If Not Now, qui manifestent avec des rabbins contre « un génocide potentiel » à Gaza. Cette actualité prolonge une histoire. Dès 1974, dans un livre d'Arnold Forster et Benjamin Epstein, l'ADL dénonçait un « nouvel antisémitisme » (notion qui connaîtra une importante postérité en France) : à côté des traditionnels discours de haine de la droite, la Guerre du Kippour était selon eux le révélateur d'une indulgence condamnable, dans la gauche pro-arabe (y compris chez des juifs), pour les discours hostiles à l'État d'Israël.

Mais il y a plus. L'équivalence posée entre l'antisionisme et l'antisémitisme finit par réduire l'antisémitisme au seul antisionisme. Effet pervers de l'attaque du Hamas : à Elon Musk, l'ADL peut ainsi pardonner son complotisme, alors même qu'il vise les juifs, dès lors qu'il rejoint les positions sionistes. C'est précisément ce que dénonce Michelle Goldberg, le 20 novembre 2023, dans le New York Times : « Musk semble avoir appris sa leçon : un sionisme ardent peut servir d'alibi pour l'antisémitisme », car il est des dirigeants de la communauté juive pour « le rendre kasher ». Dans The Guardian, Sam Wolfson s'inquiète une semaine plus tard de cette même aberration : « des associations censées protéger les droits des juifs détournent le regard de l'hostilité aux juifs tant qu'elle est portée par des soutiens d'Israël. »

Benyamin Nétanyahou ne s'y trompe pas. Le 18 septembre, lors de sa visite en Californie, il avait déjà affiché son soutien enthousiaste à Elon Musk. Lors de leur échange sur X, il le proclamait non seulement « l'Edison de notre temps », mais aussi « le président officieux des États-Unis ». Il est vrai que le Premier ministre israélien, en difficulté dans son propre pays pour sa remise en cause anti-démocratique de la séparation des pouvoirs, était alors en froid avec Joe Biden, le président officiel. Sans doute pour Benyamin Nétanyahou, Elon Musk était-il un allié puissant. Mais celui-ci n'était-il pas engagé dans une virulente campagne antisémite, non seulement contre l'ADL, mais aussi contre George Soros ?

La rencontre donnait ainsi à Elon Musk l'occasion de se justifier : « Évidemment, je suis contre l'antisémitisme. Je suis contre “anti-quoi que ce soit”. » Il est vrai qu'il s'oppose à l'antisionisme comme à l'antiracisme. Deux mois plus tard, le 27 novembre, c'est au tour du Premier ministre israélien d'accueillir Elon Musk dans un kibboutz, l'une des scènes des massacres du 7 octobre ; cette fois, malgré la controverse récente, il n'est même plus question d'antisémitisme. Le quotidien de la gauche israélienne Ha'aretz s'indigne : « La répugnante accolade d'Israël à Elon Musk est une trahison cynique des juifs, les morts comme les vivants. » Tout se passe comme si l'antisémitisme n'existait plus que sous la forme de l'antisionisme.

Deux camps dans l'extrême droite

Aux États-Unis, Elon Musk est le révélateur d'un clivage au sein de la droite radicale. D'un côté, le polémiste Ben Shapiro, dont le Daily Wire est diffusé depuis mai 2023 en streaming sur X, prend la défense d'Elon Musk – et il le fait en tant que juif orthodoxe. Déjà le 28 septembre, dans la foulée de l'adoubement du patron de X par Benyamin Nétanyahou, il convoquait des personnalités juives, y compris des rabbins, pour défendre son diffuseur. Celui-ci en profitait pour détourner l'accusation d'antisémitisme vers « l'extrême gauche, y compris dans les meilleures universités où on leur enseigne qu'Israël, c'est l'apartheid, un État qui ne devrait pas exister. »

En novembre, Ben Shapiro le reconnaît, Elon Musk a d'abord fait « une grosse boulette » (“a major boo-boo”) : le post qu'il a cité aurait dû dire « des », et non « les communautés juives », puisque « la plupart des communautés orthodoxes », à commencer par la sienne, s'opposent (comme Elon Musk) aux politiques de diversité (Diversity Equity and Inclusion, ou DEI) et à « l'ouverture des frontières sur une base intersectionnelle » (sic). Il aurait donc dû préciser qu'il visait les juifs « de gauche » (liberal). Mais, selon Ben Shapiro, c'est ce qu'il a bientôt fait en nommant l'ADL. Or les médias qui dénoncent la proximité d'Elon Musk avec la « droite radicale » (alt right) seraient justement ceux qui appellent à un cessez-le-feu à Gaza. Leur antisionisme s'abriterait ainsi derrière l'imputation d'antisémitisme, également brandie contre Donald Trump. Reconnaissant, Elon Musk cite sa vidéo, ainsi qu'un post se félicitant que Jonathan Greenblatt et Ben Shapiro se retrouvent, malgré leurs divergences, pour le soutenir. Leur point commun ? Se ranger dans le camp d'Israël.

Or c'est sur ce point que la droite radicale se divise aux États-Unis. D'un autre côté, en effet, des stars du trumpisme prennent leurs distances avec Israël. Dans cet autre camp, on trouve Candace Owens, qui sur son compte, suivi par 4,5 millions de personnes, écrit le 3 novembre : « Aucun État, nulle part, n'a le droit de commettre un génocide. Rien ne justifie un génocide. Je n'arrive pas à croire qu'il soit besoin de le dire, ou qu'il soit le moins du monde jugé polémique de l'énoncer. » Une semaine après le déclenchement de l'offensive contre Gaza, ce post est évidemment lu comme une critique d'Israël. Ben Shapiro, pour qui elle travaille au Daily Wire, le juge « honteux ». Mais un compte de « Républicains contre Trump » s'indigne : « Où était-il lorsqu'elle a fait l'éloge d'Hitler ? Ou défendu l'antisémitisme de Kanye West ? »

Certes, cette femme noire, égérie de la droite évangélique, joue contre Ben Shapiro, en réponse à ses attaques, une carte antisémite : « Christ est roi. » Mais lui-même n'a-t-il pas justifié l'antisémitisme d'Elon Musk ? L'extrême droite se déchire aux États-Unis sur l'antisionisme, et pas sur l'antisémitisme. Candace Owens s'accorde sans peine avec Ben Shapiro pour dénoncer les juifs « de gauche », responsables, en soutenant les minorités, de favoriser le Grand remplacement. Car l'enjeu de leur conflit, c'est Israël. Et c'est ce qui vaut à Candace Owens le soutien de Tucker Carlson. FoxNews a fini par licencier ce tribun raciste en avril 2023. Il n'empêche : le 8 novembre, Donald Trump n'exclut pas de lui proposer la vice-présidence : « il a un bon sens remarquable ».

Or Tucker Carlson critique le soutien des États-Unis à Israël, comme à l'Ukraine d'ailleurs : à l'instar de Candace Owens, c'est un isolationniste, dans une tradition qui va de Charles Lindbergh à Pat Buchanan. Le 15 novembre, il invite donc celle-ci dans son émission : « Tucker on X ». On le voit, Elon Musk héberge les deux camps de la droite radicale. Si Tucker Carlson compatit avec les victimes du Hamas, il compare les réactions d'empathie qu'elles suscitent dans ce que Candace Owens appelle « le lobby pro-Israël » avec l'absence d'émotion face à une « tragédie » qu'il estime de plus grande ampleur : « Notre pays est envahi, en ce moment-même, par des millions de jeunes hommes dont nous ne connaissons pas les identités. Ils n'aiment probablement pas l'Amérique, et maintenant, ils vivent ici. »

Tucker Carlson reprend alors à son compte l'interpellation de Candace Owens. Les généreux donateurs qui financent les campus de l'Ivy League veulent leur couper les vivres quand y résonnent des discours anti-israéliens. Mais « où étiez-vous ces dix dernières années lorsqu'ils appelaient de leurs vœux un génocide anti-blanc ? » Il se prend à « détester ces gens » : « On taxait mes enfants d'immoralité du seul fait de leur couleur de peau, et c'est votre argent qui finançait cela. » En plein accord avec Candace Owens, Tucker Carlson reprend, comme à son habitude, tous les éléments de la théorie conspirationniste du Grand remplacement, y compris le racisme anti-blanc. En matière d'antisémitisme, c'est donc le même discours que Ben Shapiro, contre les juifs de gauche. Mais la ligne de partage, c'est l'antisionisme. À l'inverse du camp isolationniste de Tucker Carlson et Candace Owens, l'autre droite radicale, celle de Ben Shapiro et Elon Musk, est définie par le soutien à Israël. Reste à savoir quel camp Donald Trump pourrait finalement favoriser.

Le racisme escamoté

Pour sa part, dès le 17 novembre, la Maison Blanche a formellement condamné le post d'Elon Musk. Andrew Bates, un de ses porte-paroles, cite le post du journaliste Yair Rosenberg : « C'est littéralement la théorie embrassée par le suprémaciste blanc pour son massacre de la synagogue de l'Arbre de vie. Et Musk approuve. » Et de commenter qu'il est « inacceptable de répéter le mensonge odieux à l'origine de l'acte d'antisémitisme le plus mortel de l'histoire des États-Unis, surtout un mois après la journée la plus meurtrière pour le peuple juif depuis la Shoah. » Le lien est fait, d'emblée, avec l'attaque du Hamas. Le post qui est à l'origine de la polémique s'en prenait aux « juifs occidentaux » ; désormais, il s'agit tout autant d'Israël et de l'actualité politique de la guerre à Gaza, donc de l'antisionisme en même temps que de l'antisémitisme.

Sans doute ce communiqué dénonce-t-il « la promotion de la haine antisémite et raciste » ; mais, bien qu'il s'agisse de Grand remplacement, le deuxième terme passe aussitôt à la trappe. C'est le cas dès le titre de la dépêche qu'y consacre l'AFP : « La Maison Blanche accuse Elon Musk de faire une « promotion abjecte de l'antisémitisme. » D'ailleurs, comme son post, l'article de Yair Rosenberg dans The Atlantic répond uniquement à la théorie du complot, sans évoquer le Grand remplacement lui-même. Comme le résume le 17 novembre dans son titre un article de Media Matters : « C'est l'antisémitisme, imbécile ! »

Dans la polémique, il ne sera plus question des « hordes de minorités » venues « inonder le pays », selon le post qui est à l'origine de la polémique, soit un mélange de xénophobie (contre les immigrés) et de racisme (contre les minorités). Pourtant, c'est bien ce qui indignait Elon Musk le même jour, en réponse à un post du compte @EndWokeness montrant « des centaines de clandestins forçant notre frontière » à travers le Rio Grande. Et d'applaudir un autre post : seuls les Blancs se verraient interdire, par l'histoire dominante, d'être « fiers de leur race » ; il serait donc temps d'en finir avec « ces mensonges ». À l'évidence, le suprémacisme blanc ne se limite pas à l'antisémitisme.

Le Grand remplacement, dans la version originale de Renaud Camus, c'est un slogan démographique. Comme dans la version états-unienne, il efface la distinction entre immigrés et minorités. C'est pour mieux défendre les Français de souche : un peuple de couleur serait en voie de remplacer un peuple blanc, entraînant un changement de civilisation. Mais ce qu'on appelle la théorie du Grand remplacement correspondrait plutôt à une version conspirationniste, davantage répandue dans le monde anglophone, qui en impute la responsabilité aux juifs : George Soros serait la figure paradigmatique de ces « remplaceurs ».

Or l'écrivain français prétend se démarquer de cette théorie conspirationniste : pour lui, le « remplacisme » ne résulte pas d'un complot, mais d'un processus social caractéristique de la modernité. Du reste, interrogé en 2017 sur Charlottesville, Renaud Camus applaudissait le « nationalisme blanc », mais répudiait l'antisémitisme et le nazisme. Sans doute avait-il été échaudé par la polémique suscitée en 2000 par son Journal : il y déplorait la surreprésentation des « collaborateurs juifs » sur France Culture. Radio France annonçait porter plainte. Quant à Alain Finkielkraut, loin de se sentir visé, il prenait la défense, contre « la France grégaire », de cette « mélancolie barrésienne » : « depuis qu'il s'enchante de penser si bien, ce pays fait peur. » En 2017, quand ce producteur de France Culture invite l'écrivain une nième fois dans son émission, c'est pour débattre avec un démographe du « Grand remplacement ». Le médiateur de la radio publique défend ce choix contre la « censure », et à ceux qui rapprochent l'islamophobie d'aujourd'hui de l'antisémitisme d'hier, Alain Finkielkraut rétorque que c'est « faire l'impasse sur le nouvel antisémitisme », celui des musulmans.

Toutefois, on peut penser que la position actuelle de Renaud Camus ne relève pas seulement de la prudence. Peut-être, comme son ami Alain Finkielkraut, est-il guidé par la logique de l'ennemi principal. En tout cas, comme beaucoup à l'extrême droite, le voici devenu sioniste. En réaction à l'attaque du Hamas le 7 octobre, il s'engage « avec Israël », identifiant son propre combat à la vision qu'en exalte l'extrême droite israélienne : « Israël, l'une des plus vieilles nations sur la face de la Terre, est le modèle de toutes les appartenances. Si Israël n'est pas aux juifs, il n'y a plus de raison profonde pour que la France reste aux Français et l'Europe aux Européens. » Renaud Camus, comme ses épigones français d'extrême droite, n'a pas besoin de la théorie complotiste, si répandue aux États-Unis parmi les suprémacistes blancs, pour s'en prendre au « Grand remplacement ».

Il est d'autant plus problématique de restreindre l'idéologie du Grand remplacement à sa seule dimension antisémite, en oubliant son fondement xénophobe et raciste, que si la synagogue de Pittsburgh a été prise pour cible en 2018, c'est précisément en raison de son engagement en faveur des réfugiés. À Christchurch, en Nouvelle-Zélande, l'auteur de l'attentat de 2019 contre deux mosquées, Brenton Tarrant, au moment d'annoncer sa diffusion en direct sur Facebook, promet de « mener une attaque contre les envahisseurs ». De fait, son manifeste est intitulé « Le Grand remplacement », et c'est de lui que se réclament, la même année, le terroriste de Poway, Californie, qui s'en prend et à une synagogue et à une mosquée, et celui d'El Paso, Texas, contre des Mexicains, puis en 2022 celui de Buffalo, New York, contre des Noirs. Oblitérer ces autres événements, pourtant explicitement placés sous le signe du Grand remplacement, c'est donc s'empêcher de penser ensemble le racisme démographique et l'antisémitisme conspirationniste, soit l'idéologie du Grand remplacement et la théorie du complot qui en est un prolongement.

Pour une part, cela tient au contexte. Après le 7 octobre, rompant avec le traditionnel soutien conditionnel de son pays à l'État d'Israël, le président des États-Unis lui manifeste un appui inconditionnel. Il ne saisit donc pas l'occasion du post d'Elon Musk pour réunir la critique du racisme et de l'antisémitisme. Appeler à un cessez-le-feu, explique le 10 octobre sa porte-parole Karine Jean-Pierre, serait « répugnant » et « honteux ». Malgré ses différends avec Benyamin Nétanyahou, Joe Biden choisit son camp. C'est d'autant plus remarquable que ce choix pourrait lui coûter sa réélection : il s'aliène, non seulement les Arabes, ralliés au parti démocrate depuis 2001, qui pourraient cette fois faire basculer le scrutin dans un État-clé, le Michigan, mais aussi les jeunes générations qui lui étaient également acquises : si l'opinion continue de pencher nettement pour Israël, les 18-29 ans ont davantage de sympathie pour les Palestiniens, et ce, avec un écart comparable. Dès lors, ce sont les jeunes qui vont se retrouver mis en cause.

La campagne contre l'Ivy League

En effet, c'est dans ce contexte d'écart générationnel, en même temps que d'anti-intellectualisme, qu'on peut mieux comprendre les attaques répétées contre les campus états-uniens, et en particulier contre les élites de l'Ivy League, soupçonnées de laisser libre cours à l'antisémitisme, c'est-à-dire à l'antisionisme. Pour ses positions pro-palestiniennes, la gauche universitaire états-unienne a été durement tournée en dérision dans un sketch en anglais de l'émission satirique israélienne Eretz Nehederet (« Un pays merveilleux », rebaptisée « Un pays en lutte »), reposté sur X le 6 novembre par le compte de l'État d'Israël. Sur le campus de Columbia Antisemity (sic), on y voit de jeunes queers, caricatures de « wokisme », scander : « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. » Et de proposer leur aide, avec déférence, à un terroriste du Hamas qui leur promet pourtant la mort, avant de conclure : « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre de juifs » (« From the river to the sea, Palestine will be Jews-free. »)

Le lendemain même, 7 novembre, l'usage de cette phrase (sans le mot « juifs », bien sûr) vaut à l'unique élue palestinienne du Congrès états-unien, Rashida Tlaib, un vote de rappel à l'ordre : ce serait un « appel génocidaire à la violence pour détruire l'État d'Israël et son peuple et le remplacer par un État palestinien. » Le Hamas ne l'a-t-il pas repris à l'OLP ? Certes, le Likoud l'utilise aussi : « entre la mer et le Jourdain, il n'y aura que la souveraineté israélienne. » Mais ce point n'est jamais abordé. Cette représentante du Michigan avait elle-même fait grief à Joe Biden de soutenir un génocide à Gaza (un premier rappel à l'ordre, la semaine précédente, avait échoué à réunir une majorité). Dénoncer « un système d'apartheid qui crée des conditions étouffantes et déshumanisantes pouvant mener à la résistance », ce serait défendre le terrorisme. Soutenue par des élues de couleur, Rashida Tlaib se défend en revendiquant une « coexistence pacifique » : « pour moi, les cris des enfants palestiniens et israéliens ne sont pas différents. »

Tout cela aura préparé le terrain pour les auditions de trois présidentes d'universités, le 5 décembre, par une commission de la Chambre des Représentants. L'investigation porte sur l'antisémitisme ; du racisme, il ne sera pas question. Dès l'ouverture, ces présidentes sont mises en accusation par Virginia Foxx, représentante républicaine de Caroline du Nord, qui préside la séance : « Aujourd'hui, chacune d'entre vous pourra répondre des nombreux cas d'antisémitisme haineux et vitriolique sur vos campus pour donner réparation ». Une vidéo intitulée « antisémitisme sur les campus » illustre alors son propos : dans des manifestations étudiantes pacifiques, on entend des slogans de solidarité avec Gaza et des appels à l'intifada, mais aucune référence aux Israéliens ni aux juifs. Robert Scott, représentant démocrate de Virginie, rappelle ensuite que « mes collègues républicains ont refusé les auditions sur les discriminations dans les universités demandées par les Démocrates de ce comité en 2017 alors que des suprémacistes blancs défilaient dans l'Université de Virginie en criant : ‘les juifs ne nous remplaceront pas.' »

Les trois présidentes à qui la parole est donnée commencent par condamner sans réserve « les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre ». Chacune reconnaît la poussée de l'antisémitisme, non seulement dans la société, mais aussi sur les campus. Chacune ajoute que les incidents islamophobes aussi se sont multipliés. Chacune affirme que les discours qui incitent à la violence contreviennent aux règlements universitaires sur le harcèlement. Ces clarifications liminaires ne suffisent pas. Virginia Foxx leur demande : « Croyez-vous que l'État d'Israël a le droit d'exister en tant que nation juive ? » Les trois affirment en réponse le droit d'exister de l'État d'Israël – mais sans reprendre les derniers mots. Quant à Joe Wilson, républicain de Caroline du Sud, il somme chacune d'indiquer le pourcentage de conservateurs dans le corps professoral. Les présidentes ne pouvant répondre, puisqu'aucune université ne recueille ces données, il déduit qu'il n'y en a pas, ce qui serait la preuve d'un « illibéralisme », conclut-il, « dont le résultat est l'antisémitisme. »

Leur interrogatoire par Elise Stefanik, élue républicaine de New York, est aussitôt devenu viral. La nouvelle présidente du M.I.T., Sally Kornbluth, s'est présentée « en tant qu'Américaine et que juive » pour affirmer sa détestation de l'antisémitisme, et son engagement pour le combattre. Mais c'est dans les limites de la liberté d'expression : elle a souligné la différence profonde entre « ce que l'on a le droit de dire », et « ce que l'on devrait dire ». Elise Stefanik lui demande : « Appeler au génocide des juifs est-il en violation des codes de conduite du M.I.T. sur le harcèlement ? » « Je n'ai pas entendu d'appels au génocide sur notre campus. » « Mais vous avez entendu scander “intifada” ? » C'est du harcèlement « si des individus sont visés », répond la présidente du M.I.T., « de manière intrusive et persistante ». Même question pour Liz Magill : « oui ou non ? » La présidente de Penn (University of Pennsylvania) donne la même réponse, et ajoute : « si les mots deviennent un comportement, c'est du harcèlement. » La représentante s'emporte : « Le comportement, ça veut dire commettre un génocide ? » Même question pour Claudine Gay, présidente de Harvard, et même réponse. Comme ses collègues, au lieu d'un simple « oui » ou « non », cette politiste précise : « Cela dépend du contexte. » Elise Stefanik tranche alors : « Cela ne dépend pas du contexte. La réponse est oui, et voilà pourquoi vous devriez démissionner. »

Les trois présidentes ont donné, en substance, la même réponse : les codes de conduite respectent la liberté d'expression (garantie par le Premier amendement de la Constitution), et ils concernent le harcèlement (viser des individus avec insistance). Mais le compte-rendu officiel de la séance juge accablant leur consensus : « étant donné la réputation qu'ont les universités de promouvoir une complète convergence idéologique, ces témoignages sonnaient faux dès lors que c'étaient les mêmes mots que prononçaient les témoins. » Leur rappel des règles et des faits est donc inaudible : on y voit la confirmation d'une tolérance inexcusable pour l'antisémitisme. Comme naguère contre Elon Musk, la Maison Blanche met son poids dans la balance. Son porte-parole Andrew Bates réagit à nouveau : « C'est incroyable qu'il faille le dire : les appels au génocide sont monstrueux ; c'est l'antithèse de tout ce que notre pays représente. » Le président de l'ADL, Jonathan Greenblatt, l'en félicite.

L'émission satirique états-unienne Saturday Night Live se contente de moquer le jargon juridique des présidentes. La parodie d'Elise Stefanik s'en émerveille : « Suis-je en train de gagner ? » Mais c'est bien elle la cible principale : « Les discours de haine n'ont pas leur place sur les campus », continue son personnage, « seulement au Congrès, sur le Twitter d'Elon Musk », et bien sûr chez ses collègues et donateurs trumpistes. En revanche, son équivalent israélien, Eretz Nehederet, qui bénéficie désormais d'une audience internationale, poursuit sa campagne : après le sketch sur Columbia et avant celui sur Berkeley, un autre, non moins féroce, est consacré aux auditions, reconstituées dans l'univers d'Harry Potter. Les universitaires finissent par l'avouer, l'argent des Qataris serait la cause de leur tolérance pour les appels au génocide. C'est reprendre la nouvelle accusation des représentants républicains.

L'entretien que publie Ha'aretz avec un professeur de Harvard, Eric Maskin, prix Nobel d'économie, apporte dès son titre un tout autre éclairage : « Il n'y a guère d'antisémitisme à Harvard ». En revanche, « de l'antisionisme, sans aucun doute. » Tout est bien dans la définition. Et de confirmer : à sa connaissance, les étudiants pro-Palestiniens d'Harvard « n'ont jamais lancé d'appel au génocide ». De fait, « les juifs de Harvard ne sont pas leurs ennemis ; c'est de l'État d'Israël qu'ils ont à se plaindre. » Il est certes en désaccord avec eux ; mais il respecte leur engagement en faveur de ceux qu'ils estiment dominés. Selon lui, ils se trompent ; mais c'est par générosité. Ce juif new-yorkais est d'autant plus intéressant que, s'il apporte son soutien à Claudine Gay, en même temps, critique de Benyamin Nétanyahou, il approuve entièrement la politique pro-israélienne de Joe Biden. Non sans naïveté, la présidente s'est contentée de répondre à la question posée. Or « la plupart des universités ont une conception très libérale de ce que l'on peut dire. Si, pour la Constitution, ce n'est pas illégal, alors, on a le droit de le dire. »

Seule Sally Kornbluth échappe à ce jour à la tourmente. Liz Magill est aussitôt amenée à démissionner. « Et d'une, encore deux », jubile Elise Stefanik, citée et félicitée par Donald Trump. Quant à Claudine Gay, elle commence par s'excuser, mais l'offensive de la droite radicale ne s'arrête pas là. Christopher Rufo, un polémiste de la droite radicale qui s'est fait connaître par ses attaques contre les Études critiques sur la race à l'université puis contre les questions LGBT à l'école, fait pencher la balance avec des accusations de plagiat dans la thèse de Claudine Gay en 1997, qui porte justement sur l'impact positif de la diversité en politique. Si certains universitaires considèrent qu'il s'agit bien de plagiat, même mineur (reprendre verbatim des phrases d'auteurs que l'on nomme et discute, mais en omettant les guillemets), cette qualification a été récusée par les supposés plagiés eux-mêmes, à commencer par… son directeur de thèse. Cela n'y change rien. Le 2 janvier 2024, la première présidente noire de Harvard est acculée à la démission ; son mandat aura été le plus bref de l'histoire de cette université.

« Et de deux », claironne Elise Stefanik, qui s'engage à continuer la chasse aux sorcières. « Scalpée », jubile Christopher Rufo. Il lance un fonds de « chasse au plagiat » dans l'Ivy League et pavoise : « C'est le début de la fin pour la diversité (DEI) dans les institutions américaines. » En même temps, Bill Ackman, un investisseur milliardaire, lance un appel pour enquêter sur le corps professoral. Il veut investir dans l'Intelligence Artificielle pour faire tomber des têtes : « cela pourrait mener à des licenciements en masse d'universitaires, à des donateurs qui cessent de donner et à l'annulation de financements fédéraux. »

Claudine Gay l'a bien compris : au lendemain de sa démission, elle explique dans le New York Times : « ce qui vient d'arriver à Harvard est plus grand que moi. » À l'heure du trumpisme, « des campagnes de ce genre commencent souvent par des attaques contre l'éducation et l'expertise, car ce sont les meilleurs outils pour percer à jour la propagande. » La droite de la droite a bien raison de triompher : son récit s'impose comme une vérité – jusqu'en France : pour expliquer la démission de la présidente de Harvard, Le Monde répète qu'elle « n'avait pas clairement condamné des appels au génocide des juifs lancés sur le campus depuis le 7 octobre. » Et tant pis s'il n'y a pas eu de tels appels, si elle en a condamné le principe, et si elle a simplement rappelé les règles existantes en matière de harcèlement, conformément à la question qui lui était posée.

Le retour de la race

Il se trouve que ces mêmes universités étaient depuis quelques années accusées par cette même droite d'entraver la liberté d'expression : c'est la polémique contre la (supposée) « cancel culture ». Cette fois, qu'importe la liberté d'expression : sur de nombreux campus, des associations pro-palestiniennes, soupçonnées de soutenir le Hamas, sont bannies, d'autres réduites au silence ; des manifestations sont interdites, et des conférences annulées. Mais, dans ces situations, nul ne parle de « culture de l'annulation ». Désormais, la gauche universitaire est taxée, non plus de « maccarthysme », mais de laxisme. Ce serait justement la preuve qu'elle est partisane – intolérante avec les uns, tolérante pour les autres. Ainsi, pour le représentant républicain de l'Indiana Jim Banks, « Penn impose des règles aux discours qui lui déplaisent. » C'est donc une nouvelle attaque contre le (présumé) « wokisme ». D'ailleurs, un représentant républicain de l'Utah, Burgess Owens, interpelle aussi Claudine Gay (comme elle, il est noir) sur la « ségrégation raciale » à Harvard (c'est-à-dire sur des événements non-mixtes, réservés aux minorités). Au motif de s'attaquer à l'antisémitisme, l'antiracisme devient la cible – paradoxalement, comme pour les idéologues antisémites du Grand remplacement.

Ce retour de la race joue un rôle crucial dans la polémique sur l'antisémitisme. Revenons à Bill Ackman, l'un des plus virulents critiques de Harvard dont il est un ancien étudiant, comme Elise Stefanik. Il ne se contente pas de faire campagne sur les réseaux sociaux contre la présidente, qui n'aurait pas assez tenu compte de ses préconisations. Appelant à sa démission, il va jusqu'à remettre en cause sa nomination : « réduire le nombre de candidatures sur un critère de race, de sexe ou de sexualité, ce n'est pas la bonne manière de recruter les meilleurs pour diriger nos universités les plus prestigieuses. » Autrement dit, Claudine Gay devrait son poste à sa couleur. Et de reprendre un argument classique contre les politiques de discrimination positive que les juges conservateurs de la Cour suprême ont récemment bannie : « Il n'est pas bon, quand on se voit décerner la charge de président, de se retrouver à une place qu'on n'aurait pas eue sans un sacré coup de pouce dans la balance. » Bref, avec l'extrême droite, Bill Ackman s'en prend aux politiques de diversité (DEI) qui seraient la cause profonde de l'antisémitisme.

C'est la réduction du Grand remplacement à sa dimension antisémite qui a rendu possible ce retournement. La preuve ? Il est un contexte qui disparaît dans la charge menée contre les universités censément coupables de « wokisme », et donc d'antisémitisme. Républicaine modérée, Elise Stefanik s'est convertie au trumpisme jusqu'à se proclamer « ultra-MAGA » (Make America Great Again). Après l'insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole, Harvard l'a exclue d'un comité consultatif pour avoir refusé de reconnaître le résultat des élections et voté contre l'investiture du nouveau président. Quelques mois plus tard, elle a affirmé que les Démocrates s'apprêtaient à fomenter « une insurrection électorale permanente ». Comment ? « Leur plan, accorder une amnistie aux onze millions d'immigrés illégaux, renversera notre corps électoral actuel pour créer une majorité libérale permanente à Washington. » C'était reprendre à son compte la théorie complotiste du Grand remplacement.

Pour les Démocrates, en 2022, l'attentat de Buffalo, dans l'État de New York dont elle est représentante, qui visait des Noirs en considérant le Grand remplacement comme un « génocide blanc », a été l'occasion de dénoncer les conséquences de tels discours. Mais les Républicains se sont refusés à toute remise en cause – à l'exception de Liz Cheney : elle a pointé du doigt la responsabilité des dirigeants républicains pour avoir « encouragé le nationalisme blanc, le suprémacisme blanc et l'antisémitisme » de ceux qui n'hésitent pas à parler de « génocide blanc. » Cette vigoureuse critique de la dérive trumpiste a été écartée pour faire place à Elise Stefanik. Alors que celle-ci fait aujourd'hui la leçon à des présidentes d'universités, les commentateurs s'abstiennent de rappeler, du moins aux États-Unis, cet épisode récent, qui éclaire pourtant son usage du mot « génocide ».

On peut d'ailleurs s'interroger sur la sincérité de l'engagement d'Elise Stefanik contre l'antisémitisme : jamais elle n'a dit un mot contre Donald Trump lorsqu'il a estimé en 2017 qu'à Charlottesville, malgré les violences pendant les manifestations des néo-nazis, « il y avait aussi des gens très bien des deux côtés », ni en 2022 quand il dînait avec des antisémites notoires comme Kanye West et Nick Fuentes dans sa propriété de Mar-a-Lago. On comprend pourquoi elle rejette le mot « contexte » (utilisé par les trois présidentes) : aux États-Unis comme en France et ailleurs, les réactionnaires s'en prennent aux sciences sociales dont la vocation est précisément de contextualiser. C'est ainsi qu'ils imposent leur version des faits en même temps que leur vision du monde. En l'occurrence, faire abstraction des contextes dans cette controverse lancée par la droite républicaine ne permet pas de comprendre la manœuvre politique derrière leur rhétorique de lutte contre l'antisémitisme. Tout se passe en réalité comme si l'invocation de l'antisémitisme redéfini comme antisionisme permettait surtout de ne plus rien dire du racisme, sauf celui attribué à l'antiracisme.

À son insu, la Maison Blanche aura contribué à légitimer ce discours de la droite radicale en condamnant la théorie complotiste du Grand remplacement sans référence à son fondement xénophobe et raciste. En même temps, au Congrès, on fait le procès des universités, et non pas d'Elon Musk. C'est à ces institutions qu'on fait grief de la liberté d'expression qu'elles défendent, pas à celui qui, au nom de cette même liberté, a transformé son réseau social en chambre d'écho du racisme et de l'antisémitisme. Elon Musk peut continuer tranquillement ses posts sur le Grand remplacement ; il se contente de ne pas le nommer. Désormais, il s'en prend, non plus aux juifs, mais seulement aux politiques de diversité dont la présidente de Harvard serait l'incarnation : « DEI discrimine en raison de la race, du sexe, etc. : ce n'est pas seulement immoral, c'est aussi illégal ». Et de reposter Bill Ackman, pour qui « la racine de l'antisémitisme », c'est « une idéologie diffusée sur les campus en termes d'oppresseurs et d'opprimés », bref, Diversity, Equity, and Inclusion.

Tel est le sens commun de la droite républicaine. Le problème, ce n'est plus le racisme ; comme en France, c'est l'antiracisme, qui en serait le nouveau visage. Aujourd'hui, les partisans de la diversité ne sont-ils pas réputés complices de l'antisionisme ? Autrement dit, à l'heure du retour en force d'un antisémitisme d'extrême droite qui va jusqu'à se réclamer ouvertement du nazisme, on s'en prend, en même temps qu'aux juifs libéraux lorsqu'ils financent les universités, à la gauche intellectuelle. « On ne peut plus rien dire » : telle était hier encore la plainte opposée au « wokisme ». Aujourd'hui, sous prétexte de lutter contre un « nouvel antisémitisme », c'est plutôt l'injonction : « Taisez-vous ! »

Éric Fassin

SOCIOLOGUE, PROFESSEUR DE SOCIOLOGIE ET D'ÉTUDES DE GENRE À L'UNIVERSITÉ PARIS 8, MEMBRE DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FRANCE ET CHERCHEUR AU LABORATOIRE SOPHIAPOL

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Le fascisme haut et fort » : D. Trump amplifie son discours raciste et l’extrême droite fais des plans pour une lente guerre civile

Nous allons maintenant examiner le langage de plus en plus autoritaire de Donald Trump dans ses discours de campagne.

Democracy Now, 21 décembre 2023

Traduction, Alexandra Cyr

Nermeen Shaikh : Nous allons maintenant examiner le langage de plus en plus autoritaire de Donald Trump dans ses discours de campagne. Durant la dernière fin de semaine, il a déclaré que les immigrants.es « empoisonnent le sang » de la nation.

Donald Trump : « Quand ils laissent…..je pense que le nombre exact de gens (entrés) dans notre pays est de 15 ou 16 millions. Quand ils font cela, nous avons beaucoup à faire. Ils empoisonnent le sang de notre pays. C'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont empoisonnés.es ».

N.S. : Ces remarques ont suscité un très grand nombre de critiques. La Vice-présidente, Kamala Harris a déclaré que ces termes étaient « semblables à ceux d'A. Hitler » Mais, mardi, D. Trump en a rajouté en Iowa durant un discours de campagne.

D.T. : Ce qui se passe est fou. Ils ruinent notre pays. Et c'est vrai : ils détruisent le sang du pays. C'est ce qu'ils font. Ils détruisent notre pays. Ils n'aiment que je dise cela. Je n'ai jamais lu Mein Kampf. Ils disent « Oh, Hitler a dit cela » de manière très différente ».

Amy Goodman : Donald Trump se tenait entre deux arbres de Noël.

Jeffe Sharlet nous rejoint maintenant. Il est un journaliste primé, auteur et professeur d'Anglais et d'écriture créative au Collège Dartmouth. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont The Undertow : Scenes from a Slow Civil War. Les caucus de l'Iowa et les primaires du New Hampshire sont les premiers et les premières du parti Républicain. Les Démocrates ont changé leur calendrier.

Jeff, d'abord pouvez-vous réagir à ces mots de « empoisonnement du sang » et la comparaison avec A. Hitler ? L'épouse de D. Trump, la mère du premier de ses trois fils, Ivana Trump, qui est décédée suite à une chute dans un escalier il y a quelques temps, a déclaré qu'il avait des extraits d'un livre d'A. Hitler sur sa table de chevet. (…)

Jeff Sharlet : C'est assez fascinant d'entendre D. Trump affirmer « Je n'ai jamais lu Mein Kampf ». Il semble que le livre qu'il est censé avoir eu récemment, est un livre différent d'Hitler. Mais ce qui m'interpelle c'est qu'il sorte de sa piste quand il parle ainsi alors que les comparaisons sont déjà faites. Il invoque cela parce que c'est une forme de chaos et que c'est dramatique. Je pense aussi qu'il compte sur le fait qu'il tirera plus profit auprès de sa base par le grand drame hitlérien de la deuxième guerre mondiale que par les comparaisons avec le pire dictateur fasciste de l'histoire. Je ne pense pas qu'il creuse cela, je crois plutôt qu'il va vers ça.

N.S. : Donc, que pensez-vous que seront les conséquences si on prend au sérieux ce langage ? Aussi, est-ce que cela pourrait faire diminuer ses appuis ou plutôt les augmenter ?

J.S. : Nous ne pouvons…tout ce que nous avons à faire, c'est d'examiner ce qui se passe. Cela augmente ses appuis. Et encore une fois, il comprend que la dramatisation et le spectacle sont ses atouts.

Mais, quant à la prise au sérieux de ces propos, je suis très content que la presse suive cette course comme si c'en était une de chevaux plutôt qu'au dernier soupir que nous pourrions….accrochons-nous à ce que nous à ce que la démocratie américaine possède encore. Commençons par examiner quelque chose qui se nomme Projet 2025. C'est un document de 900 pages réalisé par des alliés de D. Trump, la Fondation Héritage financée par l'argent des Koch. La presse a fait grand cas des Koch quand ils ont endossé la candidate Nikki Haley pour cacher leur mise (ailleurs). Un document de 900 pages pour le premier jour (suivant l'élection de 2024). Rappelez-vous que D. Trump a déclaré : « Le premier jour je serai un dictateur ». C'est une autre miette de langage pour mettre la presse sur le fil. « C'est une farce. Non non, le premier jour je serai un dictateur ; ce n'est qu'une farce. Qu'est-ce que je disais ? Dictateur ». Encore une fois, plus important que la substance (des mots), c'est le spectacle, la dramatisation qui le rend excitant dans le sens fasciste du mot, un homme d'action. Et vous avez ce document diffusé agence de presse par agence de presse qui contient les vues de tous les groupes de droite, avec un personnel de 20,000 individus et qui prévoit déjà recruter 5,000 avocats.es qui mèneront la bataille en parlant de camps de concentration, de surveillance interne, donc toutes les facettes d'un véritable gouvernement fasciste. Il n'a pas besoin de lire tout ça comme il n'a pas besoin d'avoir lu Mein Kampf pour mettre de l'avant ce contenu.

A.G. : Ce que les gens doivent comprendre c'est que ce document de 920 pages comme vous avez dit, écrit par la Fondation Héritage et financé par les frères Koch parle de réduire le financement du Département de la justice, de démanteler le FBI, de disloquer le Département de la sécurité intérieure (Homeland Security), celui de l'éducation et du commerce. Le sous-titre de votre prochain livre est : The Undertow, Scenes From a Slow Civil War. Nous allons bientôt entrer en 2024, pouvez-vous nous donner un avant-goût de ce que veut dire : « slow civil war » ?

J.S. : Il faut d'abord voir les conséquences qui sont déjà là : les femmes enceintes qui sont forcées d'avoir leur enfant ou souffrir physiquement et même mourir ; l'épidémie de suicides chez les personnes trans et queers ; toutes ces facettes sont celles d'une concentration de politiques fascistes. La lente guerre civile se met aussi en place par des lois qui empêchent les gens d'obtenir ce dont ils ont besoin. Ce sont les retombées de cette lente guerre civile.

Ce que ce document nous apprend, c'est qu'il y aura une accélération de tout ça. Le plan est conçu pour une période de 180 jours environ. La Fondation Héritage a fait sa réputation avec un document du genre qu'elle a élaboré pour Ronald Reagan en 1980. 60% en avait été installé au cours de premiers six mois de son administration. Ils s'y réfèrent et ajoutent : « OK mais c'était pour Reagan. Maintenant nous sommes dans l'ère Trump. Nous devons aller beaucoup plus loin ». C'est le terme qu'ils emploient : « beaucoup plus loin ».

N.S. : Jeff, à quel point diriez-vous que ce document est représentatif du mouvement conservateur d'extrême droite ? Et pensez-vous qu'avec ou sans l'élection de D. Trump, certaines de ces politiques seront mises en place ou qu'au moins on tentera de les faire adopter ?

J.S. : Je pense que c'est l'autre aspect dont il faut se souvenir. Si par un coup de chance, Nikki Haley en fin de compte (gagne, je ne prends pas cette possibilité au sérieux), mais si ça arrivait, c'est tout prêt pour elle aussi. Mais c'est aussi tout prêt pour le militantisme de droite. Il porte le signe du trumpisme. Et ça ne vient pas de n'importe quel groupe mais de la Fondation Héritage, de l'Alliance for Defending Freedom qui, en passant est le groupe responsable du retrait de l'arrêt Roe contre Wade. On y trouve aussi des organisations chrétiennes de droite, des intellectuels.les du Claremont Institute et du Hillsdale College comme s'ils et elles étaient de droite. Nous sommes face à une convergence. Le document compte 400 contributeurs.rices beaucoup, vraiment beaucoup sont d'anciens représentants.es de l'administration Trump et des entreprises à contrat dans le domaine de la défense. Je pense que ce document est aussi conçu pour mettre de l'avant une fois pour toute, tout ce que les compétences des bourreaux de travail peuvent employer pour concrétiser la furie du fascisme à la Trump. Comme si le mot d'ordre était : « OK Tout le monde au travail ! C'est le cadre, c'est le projet ». C'est un projet de trumpisme peu importe où cet homme se retrouve.

A.G. : Finalement, Jeff, vous êtes au New Hampshire. Nikki Haley y a reçu l'appui officiel du gouverneur de l'État, M. Sununu. Qu'est-ce que cela signifie ? Et elle a répondu au discours de D. Trump à propos de la pollution du sang du pays, que cela n'aidait en rien. Pouvez-vous, en finissant, nous parler des effets de ce type de langage, comment il façonne tout le discours et comment pensez-vous que les médias devraient traiter ce fait ?

J.S. : J'ai été impressionné de voir qu'ils ont pris un petit peu de hauteur récemment non seulement avec cette partie des termes mais aussi en rappelant celui de « vermine », un mot lié à l'extermination. Il est important de se rappeler que l'expression « empoisonnement du sang », n'appartient pas qu'à Mein Kampf, mais représente un courant sous-jacent qui traverse le discours de la droite américaine. J'ai examiné un document titré The American Mercury daté de 1957. Il s'agit d'une publication de droite pour les procès civiques. On croirait que ça a été écrit hier et l'expression « empoisonnement du sang » s'y trouve. C'est ce genre de procédé qui a toujours été là en douce et que D. Trump porte maintenant sur la scène nationale lui donnant une plateforme que l'extrême droite a toujours voulue et qu'elle avait un tout petit peur de proclamer, je pense. Ils avaient peur : « si nous disons cela tout haut, il se peut que nous perdions des gens ». Maintenant ils découvrent que les gens qu'ils attendaient viennent vers eux parce que le mot en F, fascisme, est prononcé haut et fort.

A.G. : Merci, Jeff Sharlet.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Condamner la chasse publique aux sorcières

Source médias : la présidente et directrice générale de la table ronde des femmes noires (black women's roundtable) condamne la chasse aux sorcières publique contre la présidente de l'université de Harvard qui a dû démissionner

Traduction Johan Wallengren

Washington - Melanie L. Campbell, présidente et directrice générale de la National Coalition on Black Civic Participation (Coalition nationale pour la participation civique des Noirs) et organisatrice de la Black Women's Roundtable, exprime ses vives préoccupations en rapport avec la démission de Claudine Gay, présidente de l'université de Harvard. La campagne menée par le milliardaire Bill Ackman, qui a fait fortune dans les fonds spéculatifs (hedge funds), a grandement contribué à ce dénouement. Cette tournure des événements est perçue non seulement comme un incident individuel, mais comme le résultat d'une attaque de plus grande envergure contre les valeurs de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) non seulement dans la sphère de l'enseignement, mais aussi dans d'autres secteurs de la société.

Melanie Campbell est une source largement reconnue lorsqu'il s'agit de traiter des droits civils et de la justice sociale. Elle est disponible pour commenter dans les médias les implications de la démission forcée de la présidente Gay, qu'elle décrit comme une illustration inquiétante de la chasse aux sorcières en cours visant le leadership des femmes noires et les initiatives DEI pour lesquelles elles militent. Ce qui est arrivé à Claudine Gay va au-delà de sa seule personne ; c'est un message clair adressé à toutes les femmes noires qui cherchent à atteindre l'excellence dans leurs domaines d'activité respectifs. De tels actes sapent les progrès durement acquis dans notre lutte pour l'égalité et la représentativité.

La NCBCP, Coalition nationale sur la participation civique des Noirs [1], est l'une des organisations de défense des droits civiques et de la justice sociale les plus actives aux États-Unis. Elle œuvre pour un engagement accru des Noirs américains à l'égard de leurs droits civiques, économiques et électoraux.

La BWR, Table ronde des femmes noires [2], est la branche de la NCBCP qui aide les femmes et les jeunes filles à faire valoir leurs droits.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Guerre à Gaza : « Israël semble décidé à en découdre avec le Hezbollah et l’Iran à la faveur du soutien américain »

Le chercheur Gilbert Achcar analyse les conséquences pour le Moyen-Orient de l'attaque perpétrée le 7 octobre par le Hamas et de la guerre menée par Israël. Il revient sur le comportement du Hezbollah libanais, des Houthis yéménites mais aussi sur celui de l'Iran, « qui n'était pas partie prenante ».

Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières

2 janvier 2024

Par Gilbert Achcar et Pierre Barbancey

Gilbert Achcar est professeur en relations internationales et études du développement à l'École des études orientales et africaines (Soas) de l'université de Londres. Observateur attentif des évolutions du Moyen-Orient, il constate que l'Iran et ses alliés régionaux ont reproché au Hamas de ne pas les avoir consultés avant l'attaque du 7 octobre. Pour lui, le mouvement islamiste s'est trompé en surestimant son impact régional et ses alliances.

Quel impact a eu l'attaque du 7 octobre au Moyen-Orient ?

Ce n'est pas tant le 7 octobre qui a des répercussions sur le plan régional que la guerre qui a suivi. Celle-ci va bien au-delà de toutes celles menées précédemment par Israël dans la bande de Gaza. Elle constitue déjà l'épisode le plus terrible, le plus sanglant de l'histoire palestinienne.

Jamais un massacre de cette nature et de cette intensité n'a été commis par Israël depuis sa création en 1948, depuis la Nakba, la catastrophe, c'est-à-dire l'expulsion de la grande majorité des Palestiniens du territoire sur lequel s'est établi le nouvel État. Nous sommes devant une seconde Nakba qui dépasse en intensité la précédente. Cela a un impact considérable sur la situation régionale.

Évidemment, le processus qu'on appelle la « normalisation » entre Israël et un certain nombre d'États arabes s'en trouve bloqué. Le dernier en cours concernait le royaume d'Arabie saoudite, sur lequel l'administration américaine se concentrait. La colère est forte au sein des opinions publiques de la région [1] , tout comme le ressentiment qui s'installe face à l'État d'Israël.

C'est d'autant plus important que, pour l'instant, il n'y a aucune clarté sur ce qui adviendra de la bande de Gaza une fois que les opérations militaires cesseront. Tout cela a ravivé la question palestinienne dans les opinions publiques locales, régionales et même mondiale, en lui donnant une ampleur sans précédent.

Le risque de déflagration régionale existe-t-il ?

Il semblerait que l'Iran et ses alliés aient reproché au Hamas de ne pas les avoir consultés. On sait que l'opération du 7 octobre a été conçue par un très petit noyau d'au plus cinq personnes. Selon une enquête récente, le Hamas aurait prévenu le Hezbollah libanais une demi-heure seulement avant le déclenchement de l'attaque.

L'Iran ne se considère pas tenu de s'associer à cet acte de guerre parce qu'il n'y a pas eu de préparation commune. C'est une façon de s'excuser de ne pas se lancer dans ce que souhaitait le Hamas, c'est-à-dire une guerre régionale. Le Hezbollah a pris soin de limiter les échanges de tirs, sans recours aux missiles de longue portée.

Il y a eu quelques actes ici ou là de milices en Irak, mais rien d'important. Et puis, il y a aussi les Houthis au Yémen. Mais ces derniers ont une relation encore plus distante avec l'Iran que celle du Hezbollah ou des milices irakiennes.

Quand on lit la déclaration du chef militaire du Hamas, Mohammed Deif, le matin du 7 octobre, on comprend mieux l'esprit qui a animé les instigateurs de l'attaque. On trouve d'abord un discours religieux. Le Hamas est une organisation intégriste islamique. Il a une vision religieuse qui invoque une intervention divine auprès des combattants engagés dans l'opération.

Il appelle ensuite les Palestiniens, où qu'ils se trouvent, puis les Arabes, puis les musulmans et, en particulier, l'Iran et ses auxiliaires régionaux. Il y avait donc cette illusion que l'opération allait déclencher un embrasement régional et qu'Israël serait mis en mauvaise posture, à devoir se battre sur plusieurs fronts à la fois. Mais cela n'a pas eu lieu. Le contraste entre l'attente de ceux qui ont fait l'opération et ce qui s'est passé en réalité montre bien que l'Iran n'était pas partie prenante.

Cela dit, Israël semble décidé à en découdre avec le Hezbollah et peut-être même avec l'Iran à la faveur du soutien américain à la guerre en cours. Le Hezbollah risque de voir son appui limité, quasi symbolique, au Hamas se retourner contre lui en fournissant un prétexte à Israël d'une agression de grande envergure.

Comment analysez-vous l'implication des Houthis du Yémen ?

Ils interviennent d'une manière plus spectaculaire que le Hezbollah. Ils s'en prennent aux bateaux qui desservent Israël en passant par le détroit de Bab el-Mandeb. Les États-Unis ripostent directement et mettent sur pied une coalition pour la protection de la navigation en mer Rouge.

Mais ce qu'on oublie à propos du rôle des Houthis, c'est le conflit yéménite lui-même. Ils relèvent d'une branche du chiisme au sens large et pratiquent une surenchère anti-israélienne vis-à-vis de l'autre camp au Yémen qui, de surcroît, est sunnite comme le Hamas. Pour eux, l'enjeu est de politique locale. Les Houthis s'érigent ainsi en représentants de l'ensemble du peuple yéménite, ainsi qu'en musulmans au-delà des différences confessionnelles. Mais je crois qu'ils freineront dès qu'il y aura une menace sérieuse à leur égard. Ils ont fait un grand coup médiatique qui ne leur a pas coûté grand-chose jusqu'ici. Je doute qu'ils aillent plus loin.

Cela signifie-t-il que le Hamas a décidé de tenir un rôle régional beaucoup plus important que celui qu'il jouait jusqu'à présent ?

Le Hamas a compté sur ses alliances et son impact régional pour que tout cela explose en même temps à la faveur de ce détonateur qu'aurait été l'opération du 7 octobre. C'était un mauvais calcul, même en invoquant l'intervention divine. Il a sous-estimé l'impact qu'aurait son opération sur Israël même, tout en surestimant son impact sur l'environnement arabe et régional, Iran inclus.

En Israël, l'extrême droite est au pouvoir. Une bonne partie de celle-ci considère que le retrait israélien de Gaza en 2005 était une erreur, et souhaite réoccuper ce territoire, et même l'annexer, puisque ce sont des partisans du Grand Israël, d'un État d'Israël qui engloberait les territoires occupés en 1967, Gaza et la Cisjordanie. Dès lors, il était évident que ce qui allait résulter de l'opération serait une catastrophe d'une ampleur inouïe.

On le voit avec le plan élaboré par le ministère israélien du Renseignement évaluant les scénarios de fin de guerre, la coïncidence de la publication de ces scénarios avec l'appel à la population palestinienne à se déplacer en masse vers le Sud. Près de 90 % de la population de Gaza ont été ainsi déplacés. Il était impensable qu'Israël puisse, à froid, se lancer dans la reconquête de Gaza souhaitée par l'extrême droite. Et d'ailleurs, il a fallu trois semaines, après le 7 octobre, pour que l'opération terrestre commence, ce qui montre bien qu'Israël n'était pas prêt.

Où tout cela peut-il mener ?

Je suis malheureusement pessimiste en ce qui concerne le sort des Palestiniens, parce que l'on assiste depuis longtemps à un glissement continu de l'État d'Israël vers l'extrême droite. De l'autre côté, il y a le pourrissement de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie, rejetée par l'écrasante majorité de la population, et il y a les actions du Hamas. La situation a maintenant atteint un paroxysme avec cette guerre effroyable que mène Israël.

On est entré dans un nouveau cycle de radicalisation extrémiste en réaction à la barbarie de l'invasion israélienne de la bande de Gaza. Cette radicalisation ne se limitera pas à la région : comme d'habitude, elle débordera sur l'Europe, voire sur les États-Unis. De ce point de vue, les gouvernements occidentaux ont fait preuve de myopie extrême dans leur soutien inconditionnel à l'État d'Israël.

À l'échelle régionale, la situation est très assombrie, surtout si on y ajoute le fait que ce qui restait des dynamiques révolutionnaires enclenchées avec ce qu'on a appelé le Printemps arabe en 2011 a été liquidé…

Il reste quand même des raisons d'espérer, cependant. Ce qui a causé les deux vagues de soulèvements régionaux en 2011 et 2019, c'est la crise structurelle, socio-économique, profonde de la région. Une crise qui est loin d'être résolue. On devrait donc assister à de nouveaux épisodes de luttes sociales comme on l'a vu au Maroc ces derniers mois. C'est sur le plan social, sur le plan des luttes de classe, qu'il faut s'attendre à ce que de nouvelles perspectives s'ouvrent pour la région.

Abonnez-vous à la Lettre de nouveautés du site ESSF et recevez par

courriel la liste des articles parus, en français ou en anglais.

P.-S.

l'Humanité

Notes

[1] Gilles Achcar est l'auteur de La Poudrière du Moyen-Orient (2007), avec Noam Chomsky. Il vient de publier La Nouvelle Guerre froide : États-Unis Russie et Chine, du Kosovo à l'Ukraine aux Éditions du Croquant

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Hamas, son histoire, son développement. Une perspective critique

Dans cet article, le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher revient sur les origines, le développement, l'orientation politique et la stratégie du Hamas, dans une perspective marxiste critique, tout en soulignant que « toute critique sérieuse du Hamas ne peut être formulée sans une opposition claire à l'État d'apartheid raciste et colonial d'Israël« .

Tiré de Contretemps

2 janvier 2024

Par Joseph Daher

L'armée d'occupation israélienne mène une guerre génocidaire contre la population palestinienne dans la bande de Gaza. Les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza vivent sous des bombardements israéliens constants d'une violence sans précédent. Plus de 20 000 personnes ont été tuées par les frappes israéliennes. Plus de 1,9 million de Palestiniens sont déplacés dans la bande de Gaza, représentant plus de 85 % de la population totale du territoire. Il s'agit à bien des égards d'une nouvelle Nakba, après celle de 1948, au cours de laquelle plus de 700 000 Palestiniens ont été chassés de force de leurs foyers et sont devenus des réfugiés. Ce processus de nettoyage ethnique, qui ne s'est jamais arrêté, se poursuit aujourd'hui.

Le Hamas est diabolisé depuis ses attentats du 7 octobre 2023, qui ont entraîné la mort de plus de 1 139 individus, y compris 695 civils israéliens, 373 membres des forces de sécurité et 71 étrangers[1]. Quelles sont les origines de ce parti et comment s'est-il développé ? Quelle est l'orientation politique et la stratégie du Hamas, ainsi que ses alliances régionales ?

Avant de discuter de la nature politique du Hamas et de développer une perspective critique sur le parti islamique palestinien, il est nécessaire de clarifier certaines positions politiques. Premièrement, Israël a toujours été un projet colonial de peuplement visant à établir, maintenir et étendre son territoire, cherchant à déplacer continuellement par la violence les Palestiniens de leurs territoires. Des groupes comme Human Rights Watch (HRW) et Amnesty International ont également qualifié l'État israélien de régime d'apartheid. Deuxièmement, tout au long de son histoire, le mouvement sioniste, puis l'État israélien, se sont alliés aux puissances impérialistes occidentales et ont obtenu leurs soutiens, d'abord celui de l'empire britannique, puis celui des États-Unis. Le génocide actuel dans la bande de Gaza se déroule avec le soutien actif de toutes les puissances impérialistes occidentales, des États-Unis à l'Union européenne. La très grande majorité des classes dirigeantes occidentales soutiennent la propagande meurtrière de l'Etat d'Israël sur le « droit d'Israël à se défendre ». Cela signifie que les Palestiniens ne luttent pas seulement contre l'État israélien, mais aussi contre l'ensemble du système impérial occidental.

Dans ce contexte, les partisans de la lutte palestinienne pour la libération et l'émancipation doivent réaffirmer le droit à la résistance des opprimé.es face à un régime d'apartheid, raciste et colonial. En effet, comme toute autre population confrontée aux mêmes défis et menaces, les Palestinien.nes jouissent de ces droits, y compris par des moyens militaires. Certes, il ne faut pas confondre cela avec le soutien aux perspectives politiques des différents partis politiques palestiniens, ni avec toutes sortes d'actions militaires menées par ces acteurs, conduisant notamment au meurtre aveugle de nombreux civils comme le 7 octobre[2].

Pour l'État israélien, la question n'est en effet pas la nature de l'acte de résistance des Palestinien.ne.s, qu'il soit pacifique ou armé, ni même son idéologie, mais le fait que toute contestation des structures d'occupation et de colonisation doit être criminalisée et réprimée. Avant le Hamas et jusqu'à aujourd'hui, les factions de l'OLP, des organisations à la gauche du Fatah, les progressistes et démocrates palestinien.ne.s, ainsi que les civils sans idéologie affirmée, ont tous subi la répression israélienne. Tout comme les manifestations très largement pacifiques vers la barrière de séparation israélienne organisés par de jeunes manifestants au cours des derniers mois, et avant cela en 2018-19, également connues sous le nom de « Grande marche du retour », ont toutes été violemment réprimées par l'armée d'occupation israélienne, notamment par des tirs à balles réelles, des gaz lacrymogènes, et même des frappes aériennes. De nombreuses personnes ont été tuées, et des blessés parmi les manifestants désignés comme « terroristes ».

Plus généralement, la violence utilisée par l'oppresseur pour maintenir ses structures de domination et d'assujettissement ne devrait jamais être comparée ou mise sur le même plan que la violence de l'opprimé qui tente de restaurer sa propre dignité et qui cherche à faire reconnaître son existence.

La nature de l'État israélien et ses politiques ont créé les conditions pour le type d'actions qui se sont produites le 7 octobre, tout comme n'importe quel acteur colonial et occupant à travers l'histoire. Il est donc très important de situer l'attaque du Hamas dans le contexte colonial historique de la Palestine.

Dans cette perspective, toute critique sérieuse et honnête du Hamas ne peut être formulée sans une opposition claire à l'État d'apartheid raciste et colonial d'Israël, visant à son démantèlement, et à un soutien à l'autodétermination des Palestiniens, à leur droit à la résistance, et à leurs droits fondamentaux contre l'occupation, comprenant la fin de la colonisation, l'égalité pour les Palestiniens et un droit au retour garanti pour les réfugiés palestiniens.

Ce n'est qu'à partir de là que nous pouvons développer une critique du mouvement palestinien Hamas, son orientation politique et sa stratégie.

Origines et évolutions du Hamas

Le Hamas, acronyme arabe de « Mouvement de résistance islamique », a été officiellement créé en décembre 1987, au début de la première Intifada palestinienne. Ses racines remontent cependant à l'organisation égyptienne des Frères musulmans (FM), active dans la bande de Gaza depuis les années 1940, et à l'association al-Mujamma al-Islami fondée par Cheikh Ahmad Yassin[3] en 1973 à Gaza et légalisée par l'armée d'occupation israélienne en 1979. Al-Mujamma al-Islami a été créé et a agi comme une organisation de façade pour les activités des FM à Gaza.

Les autorités d'occupation israéliennes ont initialement encouragé le développement des structures d'al-Mujamma al-Islami dans toute la bande de Gaza, en particulier les institutions sociales et les activités politiques. Pour les forces d'occupation israéliennes, il s'agissait naturellement d'affaiblir le camp nationaliste et de gauche, en encourageant l'alternative islamique. En effet, les FM avaient décidé d'adopter un comportement de non-confrontation envers les forces d'occupation israéliennes et se sont d'abord concentrés sur l'islamisation de la société. Le choix de la confrontation non armée avec l'occupant israélien a été contesté au sein des FM au début des années 1980 et une nouvelle entité politique, le Jihad islamique, dirigé à Gaza par Fathi Shikaki, a été créée sur cette division. Shikaki a également été inspiré par la révolution islamique en Iran et par l'idéologie de l'ayatollah Ruhollah Khomeini.

La confrontation non armée avec Israël a pris fin avec la création du Hamas en 1987, notamment sous la pression d'une partie de la base du parti, particulièrement de jeunes militants, qui critiquaient l'absence de résistance à l'occupation israélienne. Ils plaidaient pour une politique plus conflictuelle contre l'occupant israélien, contrairement à la pensée traditionnelle axée d'abord sur l'islamisation de la société. Le déclenchement de l'Intifada en 1987 a permis aux partisans d'une ligne de résistance contre l'occupation de gagner une position plus forte au sein du mouvement. Ils ont convaincu les plus récalcitrants, en arguant notamment que le mouvement des FM et al-Mujamma al-Islami dans les territoires occupés subiraient une grande perte de popularité s'ils refusaient de s'impliquer dans l'Intifada[4]. En même temps, la popularité croissante du Jihad islamique dans sa résistance militaire contre les autorités d'occupation israéliennes constituait de plus en plus une menace directe pour les FM en termes de base populaire.

Un accord a finalement été trouvé entre la vieille garde conservatrice, favorable à une approche non conflictuelle avec Israël et composée principalement de commerçants urbains et de membres issus de la classe moyenne supérieure, et une jeune génération de nouveaux cadres militants, favorables à la résistance et composée pour la plupart d'étudiants issus de la classe moyenne inférieure et des camps de réfugiés, par la création du Hamas en tant qu'organisation affiliée distincte. Les membres des FM qui n'étaient pas d'accord avec sa création pouvaient rester au sein de l'organisation sans rejoindre le Hamas. La création du Hamas était un moyen de rejoindre l'Intifada sans mettre directement en péril l'avenir des institutions du mouvement et de l'association al-Mujamma al-Islami. Avec cette formule, en cas d'échec de l'Intifada, c'est la responsabilité du Hamas qui serait engagée et non celle des FM. C'est exactement le contraire qui s'est produit puisque la participation de la nouvelle organisation Hamas à l'Intifada a été un grand succès. Ce dernier a intégré presque tous les membres du mouvement des FM en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et a surtout commencé à attirer des adeptes et des sympathisants qui n'étaient pas membres des FM.

Le développement du Hamas a également été stimulé par les événements régionaux tels que le boom pétrolier d'après 1973, permettant aux monarchies du Golfe d'augmenter leurs investissements dans les mouvements fondamentalistes islamiques, y compris à l'époque al-Mujamma al-Islami dans la bande de Gaza, et la création de la République Islamique d'Iran (RII). Les dirigeants de la RII ont en effet soutenu l'orientation politique fondamentaliste islamique à travers la région, y compris le Hamas à partir du début des années 1990. La consolidation des relations et futures alliances entre l'Iran et le Hamas se noue au moment de l'expulsion de centaines de membres du Hamas et du Jihad Islamique au Liban Sud à Marj al-Zouhour en 1992, y compris de l'actuel chef du bureau politique de l'organisation palestinienne Ismael Haniyeh. A cette période, le Hamas renforce également ses liens avec le Hezbollah au Liban.