Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le trafic de mercure imprègne les sites aurifères du Burkina Faso

Avec la multiplication des sites d'orpaillage, le mercure, utilisé pour amalgamer l'or, est de plus en plus demandé dans le pays. Ce métal liquide est pourtant interdit en raison de ses effets sur l'environnement et sur la santé humaine. “Sidwaya” a enquêté sur les filières de contrebande, transfrontalières et circulaires, qui approvisionnent les mineurs.

Tiré de Courrier international. Article publié à l'origine dans le sidwaya.info

Mognonré, village situé à cheval entre les frontières du Togo et du Ghana, dans la région du Centre-Est du Burkina Faso, abrite un gisement aurifère, devenu également un lieu de trafic de mercure. Fournisseurs de mercure, grossistes, petits acheteurs, responsables de points de rachat d'or, mineurs artisanaux : voilà les principaux acteurs qui constituent ce réseau. Le circuit d'approvisionnement du métal liquide, selon Ousmane Kéré, un mineur âgé de la cinquantaine, commence par les ravitailleurs.

Ils arrivent du Togo à moto en contournant les services de contrôle de la police et de la douane avec du mercure conditionné dans des bidons et/ou des bouteilles classées dans des caisses en bois. À cette marchandise s'ajoutent du cyanure et des explosifs en bâtonnets. Ensuite, [les ravitailleurs] rallient le gisement aurifère de Mognonré en empruntant différentes pistes.

“Une fois sur le site, ils se dirigent vers des magasins et boutiques de fortune détenus par des grossistes et des gestionnaires de comptoir”, explique Ousmane Kéré.

Avec l'acide, un métal de qualité médiocre

À écouter Abdoul Salam Naaba, le représentant de la coopérative des orpailleurs du site de Gnikpière, dans la province du Ioba (Dano), région du sud-ouest du Burkina, l'usage du mercure dans les gisements aurifères burkinabè remonte au début des années 2000, plus précisément sur le site d'orpaillage du village de Mognonré.

Avant l'introduction du mercure, dit-il, les mineurs recouraient à l'acide pour extraire l'or, un processus laborieux qui donnait une qualité médiocre de métal précieux. Grâce aux mineurs ghanéens, le secret du mercure leur fut révélé, améliorant “significativement” leurs méthodes.

Depuis lors, des intermédiaires assurent l'approvisionnement en mercure provenant du Togo ou du Ghana à partir de ce village. Ces intermédiaires demeurent inconnus. Interrogé sur leur identité, Abdoul Salam Naaba préfère ne pas dévoiler de nom.

Cependant, il ne fait aucun doute que le village de Mognonré constitue le point d'entrée clandestin du mercure en provenance du Togo. Abdoulaye Ouédraogo, gérant d'un comptoir d'achat d'or sur le site, indique que, en plus du Togo, le Nigeria est une source d'approvisionnement.

Le mercure, importé principalement des pays d'Asie et d'Amérique du Sud, transite par le port de Lomé, au Togo, pour arriver sur les sites aurifères du Burkina Faso par des circuits illégaux.

Dès le transbordement des cargaisons

Le Togo, en ratifiant la convention de Minamata en 2017, un traité mondial destiné à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets négatifs du mercure, a interdit officiellement la vente, l'achat et l'usage de ce métal liquide sur son territoire.

Le Burkina Faso, également signataire de la convention la même année, selon l'agent de la Direction de la préservation de l'environnement Serge Alain Nébié, a proscrit l'utilisation des produits chimiques, notamment le mercure, sur les sites d'orpaillage. Officiellement, le Burkina Faso n'importe plus de mercure depuis 2018, sauf en cas d'autorisation spéciale d'importation.

Dans ce cas, le pays de transit (le Togo) qui approuve la demande de l'importateur (le Burkina Faso) garantit la protection de la santé humaine et de l'environnement et le respect du stockage provisoire du produit. Selon l'accord conclu entre les deux pays, la cargaison de mercure bénéficie d'un accompagnement (escorte) spécifique tout au long de son transit terrestre depuis le port de Lomé jusqu'au Burkina Faso. En dépit de ce dispositif, le mercure arrive à se retrouver illégalement sur les sites aurifères.

Selon une source douanière burkinabè, le trafic débute lors des transbordements des cargaisons dans le port de Lomé. À en croire ce douanier, avec la complicité de certaines personnes du port, le mercure, des produits chimiques comme le cyanure et des explosifs en bâtonnets utilisés pour dynamiter la roche sont chargés frauduleusement dans des camions avec d'autres marchandises.

Une fois sortis du port, révèle Barthélemy Kafando, un ancien chauffeur reconverti en mécanicien de camion, ces véhicules de transport de marchandises restent quelques jours à Lomé et ravitaillent discrètement des clients grossistes dans la ville avec une petite quantité. Ces clients, à leur tour, reconditionnent le métal liquide dans des bidons de 5 à 20 litres qui vont être chargés comme des marchandises dans le coffre arrière des voitures d'occasion achetées par des particuliers, pour être acheminés au Burkina Faso.

Au risque de graves incendies

Au cours du trajet, une partie du mercure reste sur le territoire togolais, notamment dans sa partie nord, à Dapaong et à Cinkassé. Depuis ces localités, les trafiquants de mercure parviennent à ravitailler les sites aurifères des villages frontaliers au Burkina Faso comme celui de Mognonré, ajoute Barthélemy Kafando.

Quant à l'autre partie (la plus grande), a confié le mécanicien de camion, elle est acheminée au Burkina Faso en se soustrayant aux contrôles douaniers. C'est à partir des marchés de Pouytenga (région du Centre-Est) et Ouagadougou (région du Centre), au Burkina, que le mercure arrivé du Togo est dispatché dans les différentes exploitations minières artisanales du pays.

“À partir du marché de Pouytenga, le mercure est distribué dans les sites d'orpaillage des régions du Centre-Est, du Sahel et de l'est du Burkina. Quant à la marchandise du marché de Ouagadougou, elle est destinée principalement aux régions du sud-ouest et du nord du pays”, précise l'ancien chauffeur.

Selon les déclarations d'un coursier (dont nous avons préservé l'identité) au marché de Sankar-Yaaré, à Ouagadougou, au Burkina Faso, le métal liquide argenté utilisé pour débarrasser l'or de ses impuretés pendant son extraction est d'abord stocké la nuit dans des entrepôts du marché et à proximité. Au marché de Sankar-Yaaré, des individus se faisant passer pour des vendeurs de céréales, en complicité avec la police municipale et des gardiens du marché, dissimulent ces marchandises illicites.

Plusieurs témoignages recueillis auprès des commerçants de la capitale burkinabè laissent entendre que l'incendie du marché de Sankar-Yaaré en janvier 2023 pourrait être lié au stockage clandestin d'explosifs, de cyanure et de mercure.

Roch Donatien Nagalo, secrétaire général du Syndicat national des commerçants du Burkina, fait remarquer que le stockage de ces substances chimiques dans le marché n'est pas une nouveauté. “Malgré les avertissements adressés à l'ensemble des commerçants avant l'incendie, certains acteurs du système ont continué à participer à ces activités illégales”, affirme M. Nagalo. Il appelle donc les autorités à intervenir pour mettre fin à ces pratiques et à soutenir la reconstruction du marché de Sankar-Yaaré.

78 tonnes de mercure utilisées par an

Actuellement, sur les sites d'orpaillage, indique Serge Alain Nébié, agent de la Direction de la prévention de l'environnement, pour produire 1 gramme d'or, l'artisan minier burkinabè utilise 1,57 gramme de mercure.

S'appuyant sur le plan d'action national “de réduction, voire d'élimination du mercure dans l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or conformément à la convention de Minamata sur le mercure 2020-2029”, il confie qu'environ 78 tonnes de mercure sont utilisées annuellement sur les sites aurifères.

La demande la plus importante en mercure provient de la région du Sud-Ouest du Burkina, du fait de sa forte production artisanale d'or. La région du Sud-Ouest du Burkina Faso occupe une place prépondérante dans la chaîne de production aurifère à l'échelle nationale, avec 9,5 tonnes d'or par an.

Selon le président de l'Association des artisans miniers de la province de la Bougouriba (Diébougou), dans la région du Sud-Ouest du Burkina Faso, Raphaël Tapsoba, “l'or ne peut être extrait efficacement sans l'utilisation du mercure”. “Malgré son interdiction, nous sommes obligés de l'utiliser, car nous n'avons pas d'alternatives viables”, justifie-t-il. Il explique que l'or gît en profondeur dans le sol sous forme de particules dispersées, nécessitant l'utilisation de mercure pour les amalgamer.

Retour clandestin au Togo

Malgré [les mesures prises par les autorités], le mercure réussit à traverser les mailles. De Ouagadougou, il se fraie clandestinement un chemin inverse vers Lomé par l'intermédiaire des négociants burkinabè.

Kokou Elorm Amegadze, directeur exécutif par intérim de la section togolaise de l'ONG Amis de la terre, évoque le rôle prépondérant des négociants burkinabè dans l'industrie aurifère. Selon lui, ces négociants, étant très impliqués dans l'exploitation de l'or, pourraient apporter clandestinement du mercure au Togo, où il est utilisé à diverses fins.

Il a été établi que le mercure est couramment utilisé dans le processus de refonte par les bijoutiers au Togo. Le trafic de mercure se déroule en parallèle des flux illicites d'or. Les grossistes en or fournissent généralement le mercure aux orpailleurs afin qu'ils puissent traiter le minerai extrait sur-le-champ, en vue de sa future commercialisation.

Cette coordination implique la mise en place d'un système de collecte orchestré par les négociants agissant en tant qu'intermédiaires auprès des orpailleurs. Certains orpailleurs se transforment eux-mêmes en négociants travaillant directement avec les grossistes en or.

L'extraction de l'or à partir du mercure

Les mineurs artisanaux utilisent le mercure, une neurotoxine dangereuse, pour extraire l'or du minerai. Malgré les diverses tentatives en cours pour réduire et éliminer le mercure dans l'extraction artisanale de l'or, cette méthode reste populaire dans les sites aurifères parce qu'ils estiment que la méthode est efficace avec une forte probabilité de récupérer toutes les particules. En effet, après le broyage du minerai sorti des galeries, l'on procède au lavage sur une planche inclinée dont le fond est recouvert d'un tapis épais qui permet de piéger des grains d'or. Après cette étape, le tapis est retiré de la planche et remué dans une bassine contenant de l'eau propre de sorte à obtenir un liquide concentré. On y ajoute en ce moment, une certaine quantité de mercure et on procède à une malaxation (pendant un certain temps) au cours de laquelle le métal liquide piège toutes les particules d'or. L'on obtient ainsi une boule d'amalgame de mercure et d'or. Enfin, l'on procède au brûlage de la boule à l'air libre sur un feu de bois ou à l'aide d'un chalumeau à gaz. Le mercure disparaît progressivement sous l'effet de la chaleur pour ne rester uniquement que l'or. Mais pendant le brûlage, il se dégage une épaisse fumée blanche de mercure qui contamine l'environnement.

Paténéma Oumar Ouédraogo

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Sahel, la France abandonnée par ses alliés occidentaux

L'isolement de la France se durcit au Sahel après la décision de l'Allemagne de rester, comme les Etats-Unis, au Niger, malgré la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la démocratie (CNSP), le 26 juillet 2023. Avant le Niger, la France avait déjà été chassée du Burkina Faso et du Mali.

Tiré de MondAfrique.

Le timing a quelque chose de cruel pour la diplomatie française : le 22 décembre 2023 le dernier des 1500 soldats français présents au Niger a dû embarquer dans l'avion pour Paris. Deux jours plus tôt, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius annonçait à Niamey le maintien des 120 soldats allemands déployés à la base aérienne 101 de la capitale nigérienne. Au-delà de cette annonce, M. Pistorius a assuré que l'Allemagne va poursuivre sa coopération militaire avec le Niger, à travers la formation des forces spéciales nigériennes ; le soutien à une école de formation de sous-officiers nigériens ainsi que l'attribution des bourses de stages en Allemagne.

À la grande satisfaction des autorités militaires qu'il a rencontrées, le ministre allemand a confirmé que son pays entendait soutenir la construction à Niamey d'un hôpital militaire de référence dont le coût est estimé à près de 30 millions d'euros (20 milliards de FCFA). L'Allemagne a très clairement pris le contre-pied de la France dans l'appréciation de la situation créée au Niger par le coup d'Etat qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023.

Précédent américain

Les Américains ont été les premiers, avant les Allemands, à prendre leur distance avec la France dans leur attitude vis-à-vis du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). A l'opposé de la diplomatie française, les Américains n'ont jamais rompu de contacts avec la junte qui a pris le pouvoir à Niamey à travers des échanges directs avec le général Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major des FAN, et le colonel-major Maman Sani Kiaou, chef d'état-major de l'armée de terre. Ces deux officiers membres du CNSP ont été formés dans les écoles militaires américaines. Alors que les Français s'épuisaient à exiger le retour à l'ordre constitutionnel au Niger avec le président Bazoum à la tête de l'Etat, les Américains étaient, de leur côté, plus nuancés, prêts à se satisfaire d'une transition courte avec « un agenda crédible ». Sur l'autel du pragmatisme et de la real politique, les Etats-Unis ont dès septembre 2023 repris leurs activités militaires au Niger, faisant décoller leurs drones et leurs avions de surveillance et de reconnaissance. Ils ont officiellement reconnu en octobre 2023 le CNSP comme « autorités de fait » qui dirigent le Niger avant de décider en décembre 2023 que leur nouvelle ambassadrice à Niamey Kathleen Fritzgibbon présente ses lettres de créance à la junte. De passage au Niger, après le sommet de la CEDEAO du 10 décembre 2023 à Abuja, la Secrétaire d'Etat adjointe en charge des Affaires africaines Molly Phee est allée encore plus loin, en déclarant que les Etats-Unis étaient prêts à reprendre l'intégralité de leur coopération avec le Niger, sous réserve de l'annonce d'un calendrier d'une « transition courte avec un contenu crédible ». L'agenda américain au Niger est clairement très différent de celui de la France.

Jusqu'au-boutisme macronien

Adoptant la même posture que les Américains et les Allemands, les Nations unies ont décidé de désigner une nouvelle Coordinatrice résidente de leur système au Niger, qui présentera prochainement ses lettres de créance aux autorités du pays. L'ONU a également décidé que désormais les autorités au pouvoir à Niamey pourront s'exprimer dans toutes ses instances. Même la CEDEAO est à présent dans une démarche nettement différente des positions figées de la France. L'organisation sous-régionale n'exige plus en effet le rétablissement du président Bazoum, après avoir enterré définitivement son projet d'une intervention militaire. Les différents revers subis depuis le 26 juillet n'ont manifestement pas suffi à ouvrir les yeux de la diplomatie française. La France a finalement tout cédé au CNSP sur les conditions de retrait de ses troupes du territoire nigérien. Alors qu'elle défendait un retrait de ses soldats par Cotonou, au Bénin, la diplomatie française à dû accepter un itinéraire via N'Djamena beaucoup plus long. Paris a également dû avaler les grandes déclarations de Macron pour accepter le départ de Niamey de Sylvain Itté, ambassadeur de France au Niger. Enfin, les autorités françaises ont dû se résoudre à laisser partir le Mont Greboun, avion présidentiel nigérien, qu'elles séquestraient à l'aéroport de Fribourg-Mulhouse depuis le coup d'Etat du 26 juillet. Ironie de l'histoire, la France a même dû avancer les frais de parking exigés pour que l'avion puisse repartir à Niamey, condition posée par la junte pour aménager une porte de sortie honorable à Sylvain Itté.

Mort de la politique africaine

Derrière la succession incompréhensible d'erreurs de la diplomatie française, se cache, en réalité, une vraie absence de politique africaine. En effet, à Paris on n'a pas perçu l'évolution du contexte africain caractérisé désormais par l'émergence de sociétés très actives ; l'arrivée de nouveaux compétiteurs pas les Russes et les Chinois seulement ; une jeunesse connectée aux réseaux sociaux et très exigeante. La diplomatie verticale à force de coups de menton aux dirigeants des ex-colonies, ADN de la politique africaine de Macron et son ancien ministre des Affaires étrangères Jean Yves Le Drian, ne peut pas prospérer dans « cette nouvelle Afrique ». Tant le style que le contenu du discours macronien sur l'Afrique et le Sahel ne passent plus à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Or, la plupart des décisions françaises sur le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont été dictées par l'Elysée, les diplomates français, et leur cheffe Catherine Colonna, n'ont qu'à suivre les desideratas du Château. Ils n'avaient pas la moindre marge de manœuvre face à « Jupiter ».

Il y a, hélas, peu de chance que la France rectifie le tir, tant est ancré ici l'idée que si elle est en mauvaise posture au Sahel, c'est de la faute des « Sahéliens vendus » à la Russie et de la « propagande déloyale » anti-française qui règne dans la région. A ce prix-là, le retour de la France au Sahel n'est pas pour demain.

Francis Sahel

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

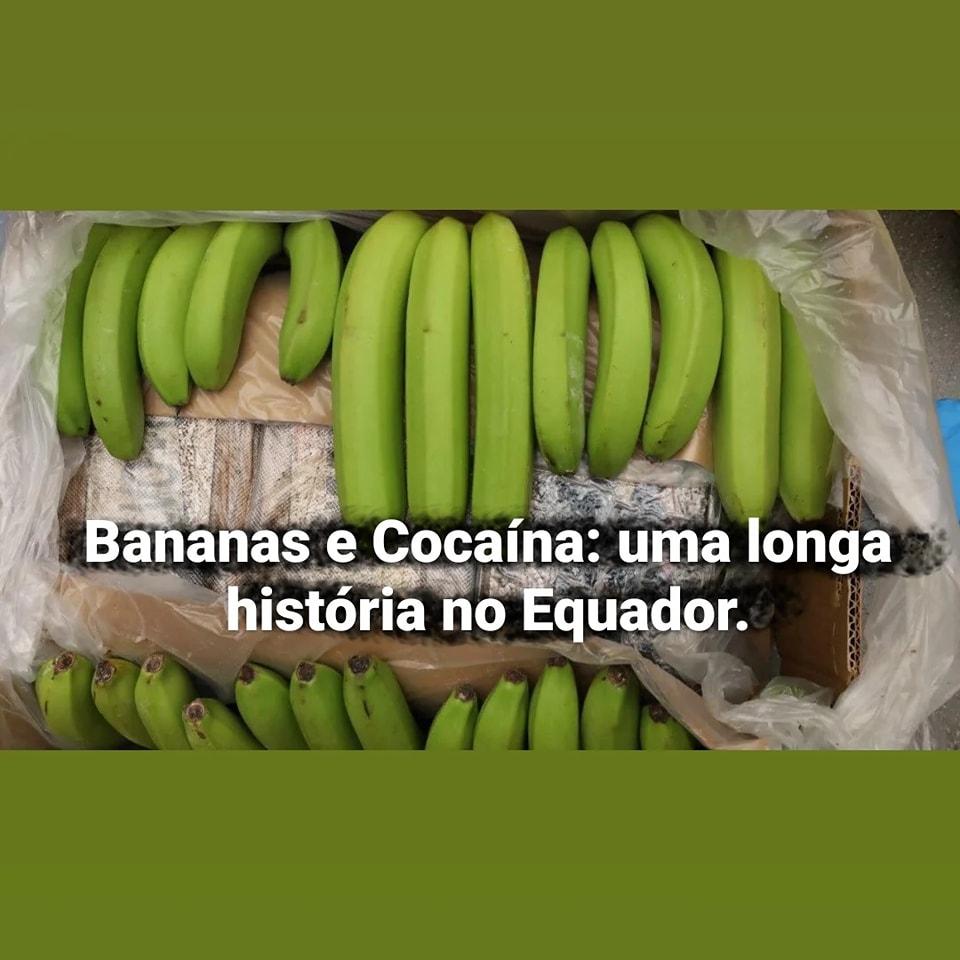

Crise de la banane et de la cocaïne en Équateur

La professeure Joana das Flores a publié ce texte sur Instagram, que nous avons fait suivre de la déclaration de la Confédération des nationalités indigènes d'Équateur. Ces deux textes permettent de comprendre ce qui se joue sur place.

Tiré de Inprecor 716 - janvier 2024

Par Joana das Flores

Nous assistons à une guerre commerciale pour le marché intérieur et extérieur de la drogue à partir de l'Équateur. Dans ce cas, le conflit ne porte plus seulement sur les itinéraires et l'emplacement historique des entrepôts du pays. Il s'agit de la perte de pouvoir des entrepreneurs locaux dans l'exportation vers le cartel des Balkans (qui comprend les mafias albanaise et serbe).

Cette mafia dispose désormais d'un réseau mondial en partenariat avec les Colombiens et les Mexicains. Ils sont les principaux distributeurs mondiaux et se disputent le plus grand port de l'Équateur. Le port de Guayaquil est responsable des plus grandes expéditions de cocaïne vers l'Europe et l'Asie.

Le groupe Noboa, détenu par la famille de l'actuel président, est le leader de l'exportation de bananes depuis 1916… les plus grosses saisies de drogue dans les ports européens et asiatiques, en provenance de l'Équateur, se font dans des caisses de bananes…

Daniel Noboa est la troisième génération d'Exportadora Bananera Noboa. Le groupe possède des actifs d'une valeur de 1 355 millions de dollars et se compose de 156 entreprises. En 2021, si on l'analyse en fonction de sa taille, Exportadora Bananera occupe la 19e position parmi 295 groupes économiques.

Le groupe est entre les mains d'Álvaro Noboa Pontón, le père du président élu. Selon le Service fédéral des impôts, la plupart des entreprises qui font partie de ce groupe économique sont situées dans les provinces côtières de Guayas et Manabí. En outre, 119 entreprises sont nationales et 15 sont étrangères.

Le groupe Noboa possède une licence pour Quaker, leader sur le marché de l'avoine en Équateur. Avec 156 millions de dollars, elle détient 10 % des actifs du groupe jusqu'en 2020. Mais l'entreprise la plus importante du groupe n'est pas Quaker, mais l'exportateur de bananes Noboa Traiding, qui a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 177 millions de dollars, selon la Surintendance des entreprises. Le groupe est composé d'autres entreprises qui contrôlent tout, de la culture des bananes à la production de carton pour l'emballage, en passant par les navires sur lesquels elles sont exportées.

Le pays sud-américain est le plus grand exportateur de bananes au monde, transportant environ 6,5 millions de tonnes par an par voie maritime. On estime que plus de 30 % de ce marché est déjà sous le contrôle des cartels.

La banane est le fruit défendu.

Face à la vague de violence causée par le crime organisé en Equateur.

Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur - CONAIE, Quito, 09 janvier 2024

Nous nous trouvons dans une situation de violence sans précédent, provoquée par le crime organisé, le trafic de drogue et les mafias. C'est le résultat d'un problème structurel, causé par la radicalisation des politiques néolibérales qui ont détruit l'État et ses institutions, les rendant incapables de réagir. Ces politiques ont également généré plus d'inégalités et de pauvreté, créant des conditions sociales propices au recrutement des jeunes dans la criminalité.

Les criminels, les trafiquants de drogue et les mafias ont profité de la permissivité accordée par les différentes autorités au cours des dernières années, infiltrant la plupart des entités étatiques et affaiblissant les institutions chargées de la sécurité publique. Les criminels ont utilisé la stratégie de la peur et du chaos pour intimider et soumettre le peuple équatorien, qui n'a pas reçu de garanties suffisantes de la part d'un État défaillant et réduit.

À cette crise s'ajoute le manque de leadership et de projet politique des derniers gouvernements, qui sont arrivés au pouvoir sur la base de mensonges, de faux espoirs et d'attaques contre divers acteurs sociaux. Ces gouvernements ont donné la priorité à leurs agendas particuliers pour favoriser les grands groupes économiques, au détriment de la pauvreté et de la souffrance de la majorité de la population.

Face à cette situation, nous appelons les peuples et les nationalités à maintenir actifs les gardes communautaires, à contrôler l'entrée sur leurs territoires et à protéger la vie et l'intégrité des communautés. Nous appelons également à l'unité nationale, à l'union des forces de tous les secteurs de la société, des organisations sociales, de la société civile, des peuples et des nationalités, pour surmonter cette crise. La peur et les menaces ne doivent pas nous vaincre, car il en va de l'avenir de notre terre et des générations futures.

Le gouvernement national doit agir dans le cadre juridique actuel, respecter les organisations en tant qu'espaces légitimes de défense des citoyens et reconnaître que l'Équateur est fait de nous tous. En outre, nous demandons instamment au gouvernement national et à l'Assemblée nationale de ne pas utiliser cette crise comme excuse pour adopter des lois ou des politiques antipopulaires qui affectent la majorité de la population, car cela ne fera qu'aggraver la situation et provoquer une réaction populaire en défense des droits, dans une situation qui n'a pas été causée par le peuple, mais par des gouvernements qui ont échoué.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Chili : après le nouveau rejet constitutionnel, vers un nouveau cycle politique ?

Dimanche 17 décembre 2023, pour la deuxième fois en un peu plus d'un an, les Chilien·nes devaient voter par référendum « pour » ou « contre » un projet de nouvelle Constitution, qui mettrait fin à celle promulguée en 1980 sous la dictature d'Augusto Pinochet (et réformée à plusieurs reprises depuis 1989). Contrairement au précédent référendum, ce sont la droite et l'extrême droite qui ont cette fois subi une défaite politique.

Tiré de Contretemps

30 décembre 2023

Pablo Abufom Silva et Franck Gaudichaud

Dans ce texte écrit à chaud pour Jacobin América Latina, Franck Gaudichaud et Pablo Abufom reviennent sur les résultats électoraux, et plus largement les défis stratégiques de la période pour les gauches et les mouvements sociaux.

***

La nouvelle élection nationale du 17 décembre 2023 a lieu quatre ans après la grande révolte sociale de 2019, qui a ébranlé l'hégémonie néolibérale établie dans le pays andin depuis 5 décennies, et deux ans après l'élection de Gabriel Boric, le jeune président de la gauche progressiste (soutenu par une coalition entre le Parti communiste et le Frente Amplio, en alliance avec une partie de l'ancienne Concertación, la coalition sociale-libérale qui a gouverné la transition post-dictature).

Le premier plébiscite constitutionnel (septembre 2022) visait à « approuver » ou « rejeter » la proposition de constitution rédigée par une Convention composée principalement de représentant·es plutôt positionnés à gauche, anti-néolibéraux et marquée par la participation des peuples indigènes, des mouvements sociaux, de militantes féministes. Ce projet reprenait des décennies de luttes sociales et aspirait à un Chili démocratique, fondé sur des droits sociaux étendus, qui pourrait enterrer l'héritage de la dictature.

Au contraire, ce dernier référendum porte sur un texte constitutionnel qui a été rédigé par un Conseil constitutionnel à majorité d'extrême droite, dirigé par le Parti républicain, qui visait à approfondir le régime politique néolibéral de la constitution de 1980 et restreignait encore davantage les droits sociaux et avancées conquises depuis 1990 [1].

Un vote de classe

Une fois de plus, plus de 15 millions de Chiliens et Chiliennes ont été appelés à voter : 55,8% se sont opposés au nouveau texte constitutionnel, bien que 15% des électeurs·rices ne se soient pas rendus aux urnes, malgré le système de vote obligatoire avec inscription automatique (à nouveau en vigueur depuis 2022).

Une fois de plus, un vote de classe s'est exprimé dans la capitale, comme dans le reste du pays : alors que les trois municipalités les plus riches du pays ont voté « pour », les municipalités populaires du sud et de l'ouest de la capitale ont voté à plus de 60 %, voire 70 %, « contre ». Seules deux régions du pays andin ont voté majoritairement en faveur du dernier projet de constitution rédigé par les droites.

Pourtant, le grand capital et ses médias ont investi plus de 130 millions de pesos dans la campagne pour défendre le nouveau texte et une constitution qui empêcherait définitivement toute législation en faveur de l'avortement, qui sauvegarderait le système de retraite par capitalisation, qui consoliderait la marchandisation de l'eau, de l'éducation et de la santé, et qui consacrerait l'interdiction de la négociation collective par branche, tout en protégeant l'un des droits de grève les plus réactionnaires d'Amérique latine.

Une défaite pour le parti d'extrême droite d'Antonio Kast

En septembre 2022, plus de 62% de la population avait déjà rejeté une proposition constitutionnelle, mais il s'agissait alors d'un projet constitutionnel clairement progressiste, paritaire et féministe, qui proclamait un État « plurinational » et reconnaissait de nouveaux droits aux peuples indigènes. Pour de nombreux électeurs.trices, il s'agissait de dépasser – au moins en partie – l'État néolibéral et le modèle de développement extractiviste et écocide hérité de Pinochet et de ses « Chicago Boys » ; mais cette proposition n'avait pas convaincu largement, dans un contexte post-pandémique, d'incertitude politique et de crise économique [2].

En décembre dernier, le rejet s'est à nouveau exprimé, confirmant la dimension « dégagiste » en cours dans le champ politique-électoral ; il s'agit aussi de l'expression d'une population qui tient à dire par tous les moyens son ras-le-bol et sa colère, sa fatigue aussi depuis quatre années de convulsions sans perspectives claires, et quelles que soient finalement les orientations affichées par les un.es ou les autres.

Cette fois le rejet massif s'exprime face à un texte rédigé par l'extrême droite et la droite traditionnelle, dans le cadre d'un processus beaucoup plus « contrôlé » par les partis traditionnels et le Parlement, avec des « comités techniques de recevabilité » et des commissions d' »experts ». Les 50 membres (élu.es en mai 2023) du Conseil constitutionnel ont été conduits par une majorité relative rattachée au Parti républicain de José Antonio Kast, une nouvelle extrême droite qui a émergé fortement ces 3 dernières années, qui s'est imposée comme une force de « retour à l'ordre » face à la rébellion collective d'octobre 2019, face au puissant mouvement féministe et à ses revendications, face au gouvernement Boric et à son » progressisme tardif « , avec un discours ouvertement raciste, anti-immigré.es, patriarcal, ultra-conservateur et chrétien fondamentaliste.

En alliance avec la droite, le Parti républicain a cru pouvoir rédiger une Constitution à son image, celle des « vrais Chiliens » selon les mots de la présidente du Conseil, la très réactionnaire et intégriste luthérienne Beatriz Hevia. Avec le résultat du dernier référendum, le Parti républicain vient de subir sa première défaite claire. D'autant plus que Kast était déjà perçu comme le candidat à la présidence ayant de réelles chances de l'emporter à la fin de l'année 2025. Les couteaux sont également de sortie entre la coalition de droite conservatrice-néolibérale (Chile Vamos), autour de figures comme Evelyn Matthei, et le clan républicain, chacun cherchant à se dédouaner de sa responsabilité dans la débâcle.

Des dissensions apparaissent également au sein de l'extrême droite, certains leaders ou éditocrates comme Axel Kaiser cherchant à créer un « Parti libertaire », encore plus radical que Kast et copié sur le modèle de Javier Milei en Argentine [3]. Ces différenciations et tensions au sein du camp de la droite sont appelées à prendre de l'importance au cours des prochains mois, créant ainsi une fenêtre d'opportunité politique (ténue mais réelle) pour la gauche sociale et politique.

Un gouvernement Boric sans initiative, un progressisme sans réformes

Le soir du résultat, le président Boric a de nouveau parlé de « consensus national », tout en confirmant que la tentative de processus constituant était arrivée à son terme après ces deux échecs, reconnaissant que les « urgences sociales » étaient résolument ailleurs. Le jeune président (37 ans), au lieu de profiter de cette déroute des droites dans les urnes, a répété un discours d'autoflagellation critiquant le supposé « radicalisme » de la première proposition constitutionnelle de 2021-2022, et rejetant toute « polarisation » du pays :

« Il est temps de reconnaître le résultat obtenu par ceux qui ont défendu l'option « contre », mais sans oublier qu'une partie importante de ceux qui se sont rendus aux urnes ont voté pour l'option « pour ». Nous ne pouvons pas commettre la même erreur que lors des plébiscites précédents. Le pays est fait par nous tous et toutes, et ceux qui triomphent lors d'une élection ne peuvent pas ignorer ceux qui ont été battus. Notre pays continuera avec la Constitution actuelle parce qu'après deux propositions constitutionnelles soumises à un plébiscite, aucune n'a réussi à représenter et à unir le Chili dans sa belle diversité. Le pays s'est polarisé et divisé, et malgré ce résultat retentissant, le processus constitutionnel n'a pas réussi à canaliser les espoirs de rédaction d'une nouvelle Constitution pour tous ».

De manière générale, plusieurs responsables gouvernementaux reconnaissent que ce résultat apporte un peu d'air frais à un exécutif caractérisé, depuis ses débuts, par une faible capacité de changement et des réformes timides et contradictoires (avancées sur la gratuité des soins, la réduction du temps de travail et l'augmentation du salaire minimum) [4].

Ce qui marque surtout chez Boric, c'est son manque de volonté, même minimale, d'affronter les secteurs dominants et patronaux et d'essayer de mobiliser les secteurs populaires « par en bas », alors qu'en dehors du PC, il n'a pas de liens réels avec la classe ouvrière et les secteurs subalternes. Minoritaire au Parlement, enfermé dans une logique parlementaire et de gestion de l'appareil d'État, n'ayant pas réussi à imposer sa réforme fiscale, Gabriel Boric est de plus en plus dépendant du Parti socialiste et de ses alliés de « l'extrême-centre » (piliers du néolibéralisme depuis 1990), entrés en force à La Moneda (le palais présidentiel) et incarnés par la ministre de l'Intérieur, Carolina Tohá.

Embourbé dans une affaire de corruption (Caso Convenios) qui touche des proches du président, confronté à un bombardement systématique et terriblement efficace des monopoles médiatiques capitalistes qui ont focalisé les débats publics sur le narcotrafic, l'insécurité et le rejet des migrant.es, le gouvernement subit l'agenda politique dicté par les droites, plutôt qu'il ne l'impulse.

Dans cette lignée, et malgré la protestation de nombreux militant.es de gauche qui le soutiennent ou la critique de dirigeants comme le maire communiste de Recoleta Daniel Jadue, le gouvernement a continué à militariser le territoire mapuche connu sous le nom de Wallmapu, à défendre les carabiniers et la large impunité des responsables de la répression d'octobre 2019 ou encore il a proposé des lois qui criminalisent les luttes pour le droit au logement. La présence de quelques personnalités de gauche comme la ministre et porte-parole de l'exécutif Camila Vallejo (toujours populaire selon les sondages), ne change rien à cette orientation générale, qui génère également une grande démobilisation ou désillusion dans la base du Frente Amplio et du PC.

Un nouveau cycle politique ?

Les élections de dimanche marquent indéniablement la fin d'un moment politico-électoral, mais peut-être plus largement d'un cycle politique. Comme suggéré plus haut, des éléments paradoxaux de continuité peuvent être discernés au cœur de ces deux référendums, et même dans le sillage de la rébellion d'octobre 2019 [5] : clairement, la crise d'hégémonie, le rejet de la « caste » politique et l'insatisfaction massive face à l'absence de solutions aux principales demandes populaires sont toujours d'actualité, sous des formes et avec des orientations stratégiques différentes, et y compris sous des formes contradictoires.

Au-delà de l'impact profond et indéniable des médias dominants et des réseaux sociaux sur les résultats électoraux des deux plébiscites, on constate que le vote « contre quelque chose » l'emporte sur le vote « pour quelque chose ». Cela reflète une situation d'impasse politique nationale, dans laquelle aucun des acteurs en conflit ne parvient à imposer son programme, ou encore à convaincre une majorité de la population que ses propositions pour sortir de la crise sont les bonnes. Ni l'irruption massive du peuple en octobre 2019, ni la majorité anti-néolibérale de la Convention de 2021, ni le progressisme au gouvernement depuis 2022, ni la majorité pinochetiste au sein du Conseil constitutionnel de 2023 : aucune de ces expressions n'a représenté une porte de sortie crédible à l'échelle du pays.

Dans cette situation d'impasse qui pourrait s'avérer catastrophique, la principale menace à court terme pour les classes populaires et la (fragile et partielle) démocratisation du Chili est la consolidation de l'émergence d'une force politique d'extrême droite réactionnaire qui parviendrait à capitaliser sur les défaites de tous les acteurs mentionnés ci-dessus et le mécontentement généralisé. Il va sans dire que le triomphe de Javier Milei en Argentine renforce cette possibilité, au moins pour l'instant. Mais dans un scénario de polarisation politique, alors que le gouvernement de centre-gauche n'a pas été en mesure de réaliser son programme, il n'est pas déraisonnable d'imaginer un prochain gouvernement de droite/extrême droite, ce qui explique pourquoi les principales figures présidentielles dans les sondages sont aujourd'hui Kast et Matthei.

Perspectives pour les mouvements sociaux

Face à cet horizon infâme, les gauches alternatives et les mouvements sociaux, féministes et populaires ont l'obligation de tirer des leçons stratégiques des quatre dernières années.

D'une part, la modération programmatique incarnée par le parti au pouvoir, et particulièrement l'expérience du Front Large, a eu pour effet, à la fois, de décevoir sa base électorale et d'emprunter les voies de la mobilisation collective pour contrer le blocage parlementaire et médiatique de l'opposition. Lorsque face à une opposition obstinée, le gouvernement Boric préfère reculer, abandonner ses prétentions de changement et finit par approuver « avec succès » des projets vidés de leur intention initiale, un message clair est envoyé : en temps de crise, la capitulation programmatique parait inéluctable. Il n'y aurait ainsi pas de place et de forces pour soutenir un programme de transformation, s'appuyant sur des appels à la mobilisation et l'affrontement politique avec les droites. Vu sous cet angle, le gouvernement a renoncé précisément au peu qu'il peut faire en temps de crise et de blocage parlementaire : utiliser sa fraction de pouvoir institutionnel – certes limité – pour forcer une confrontation ouverte sur le programme et clarifier les positions de chaque acteur en conflit. Au contraire, Boric a préféré rééditer la « politique des accords » élitiste, par en haut et sans le peuple, qui a caractérisé le centre-gauche social-libéral de la transition (1990-2010) [6].

D'autre part, les gauches et les mouvements sociaux feraient bien de profiter de ce moment post-plébiscite pour faire une autocritique profonde de la dispersion organisationnelle qu'impliquent les luttes sectorielles actuelles, chacune dans sa propre sphère d'influence ou territoire, sans la construction d'un espace commun de dispute pour le pouvoir autour d'un programme transversal et indépendant de classe. Une exception notable a été le cas du féminisme développé autour de la Grève générale féministe promue par la Coordinadora Feminista 8M, qui a cherché à faire des féminismes une vision globale capable d'affronter programmatiquement et organisationnellement l'ensemble des problèmes nationaux du temps présent.

En termes classiques, ce nouveau cycle confrontera les gauches et les mouvements sociaux au problème de la construction d'une force politique à la fois radicale et unitaire, capable de frapper dans une direction commune avec comme perspective d'élargir les brèches ouvertes par la rébellion d'octobre 2019. Cela exige, en premier lieu, d'identifier les raisons pour lesquelles celle-ci n'a pas réussi à imposer, par ses propres moyens, les termes de la sortie de crise, et pourquoi elle a dû être transmutée en un processus constituant convenu et conçu par et à partir du Congrès.

Plutôt que de blâmer les « traîtres » en place qui auraient perverti la puissance de la révolte sociale, cette clôture du cycle nous oblige à réfléchir à nos propres carences : une dispersion des revendications sociales sans référence au fil rouge stratégique des causes structurelles de la crise du capitalisme néolibéral chilien/mondial, un archipel d'organisations sans activité commune autre que la mobilisation de rue, une déconnexion entre les noyaux militants et la masse mobilisée, et la persistance de modes d'organisation artisanaux qui n'ont pas su tirer parti de l'irruption massive et populaire de la révolte par la création de nouveaux référents politiques alternatifs avec une présence nationale.

Si la principale menace qui pèse aujourd'hui sur le camp populaire est bien la montée de l'extrême droite, il s'agit d'identifier toutes les voies par lesquelles il est possible d'arrêter net ce processus régressif accéléré. Nous pensons que cela passera principalement par la résurgence de revendications unitaires qui puissent sortir la classe travailleuse chilienne de la précarité généralisée qu'elle connaît, et par la constitution d'une force politique large qui relie ces solutions à une histoire de luttes, à 50 ans du coup d'État du 11 septembre 1973.

L'objectif reste de rompre avec le régime politique et économique dominant, hérité de la dictature, tout en tirant des leçons de l'échec du Frente Amplio à le faire. Si Kast et d'autres expressions néo ou post-fascistes représentent une « sortie de crise » avec des caractéristiques conservatrices, autoritaires et nationalistes qui renforceraient le régime, alors la voie pour les gauches et les mouvements sociaux devra être celle du conflit de classe dans une perspective anticapitaliste, féministe et éco-socialiste, visant à démonter les causes profondes de la crise, tout en résolvant ses symptômes les plus immédiats avec des solutions politiques concrètes et matérielles à court terme.

Sans cette combinaison, l'extrême droite et les héritiers du pinochetisme continueront à avoir les coudées franches pour convaincre les secteurs populaires que le progressisme actuel n'est pas de leur côté, et que la seule solution serait de leur confier les rênes de l'État.

*

Publié initialement sur Jacobin América Latina.

Traduit de l'espagnol (chilien) par Contretemps Web.

Illustration : Photographie de Janitoalevic : Un Chilien avec une banderole « contre » le plébiscite constitutionnel de 2023 (WikiCommons)

Notes

[1] Cf. https://www.contretemps.eu/victoire-extreme-droite-chili-kast-boric

[2] Cf. https://www.contretemps.eu/chili-rechazo-nouvelle-constitution-boric-gauche-neoliberalisme/

[3] Cf. https://www.contretemps.eu/de-quoi-milei-est-il-le-nom/

[4] Cf. https://www.contretemps.eu/chili-boric-president-ancien-nouveau/

[5] Cf. https://www.cadtm.org/Franck-Gaudichaud-Regardons-le-Chili-pour-comprendre-dans-quel-monde-on-veut

[6] Antoine Faure, Franck Gaudichaud, María Cosette Godoy H., Fabiola Miranda P., René Jara (dir.), Chili actuel : gouverner et résister dans une société néolibérale, Paris, L'Harmattan, 2016.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Chiapas : (les) trente ans d(e l)’insurrection !

Le 1er janvier 1994, les puissants de ce monde se réveillèrent sceptiques, incrédules, et peut-être, pour les plus lucides d'entre eux, vaguement inquiets... C'est que la permanence de la révolution venait de leur sauter aux yeux !

Hebdo L'Anticapitaliste - 689 (04/01/2024)

Par Louison Le Guen

Crédit Photo

DR

À zéro heure entrait en vigueur l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain qui devait aligner le Mexique sur ses puissants voisins du Nord. Le dicton ne dit-il pas « pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis d'Amérique ! » ? Ainsi étaient condamnéEs à encore plus de misère les petits paysanEs centro-américainEs, parmi lesquels une grande proportion des communautés indiennes du Chiapas, assignées à l'exil et/ou à l'emploi dans les maquiladoras de la frontière !

À zéro heure trente, alors que tout semblait se passer pour le mieux pour le capital, voilà qu'une armée de gueux investissaient les plus grandes villes des Chiapas, dont la très symbolique San Cristobal de las Casas ! Il fallut bien alors, pour le gouvernement mexicain, se rappeler ce territoire et ses habitantEs, tenter de résoudre la question... et négocier avec l'EZLN (Ejército zapatista de liberación nacional) !

Autonomie, démocratie, bon gouvernement !

Bien entendu, le gouvernement s'abandonna à la tentation militariste, qui provoqua la mort de plus de 500 personnes. Sauf que... investir militairement la forêt chiapanèque, pour en déloger un ennemi invisible, indissociable d'une population indigène très largement acquise à la cause, immédiatement soutenu par tout ce que le Mexique comptait alors de forces progressistes, entouré de la solidarité internationale qui ne demandait qu'à s'enflammer pour ces révolutionnaires arméEs en cagoule, s'avéra un défi hors de portée d'un gouvernement déjà bien fragile.

Il fallut donc négocier : ce furent les accords de San Andrès (1996). Même s'ils ne furent jamais appliqués, il s'agissait d'une victoire éclatante pour ce qui devint le FZLN, qui sut combiner de façon audacieuse des apparitions armées, un ancrage dans la société réelle des indigènes et non indigènes des zones les plus pauvres et des démonstrations de force politiques au cœur même de la capitale.

Puis, face aux atermoiements du gouvernement, à la pression militaire, aux exactions des paramilitaires, le FZLN décida de mettre en œuvre directement ce qu'il ne pouvait faire inscrire dans la loi. Il mit en place dans les zones qu'il contrôlait des structures politiques démocratiques et égalitaires, dont le Monde diplomatique disait en 2017 qu'« à cette échelle et sur cette durée, l'aventure zapatiste est la plus importante expérience d'autogouvernement collectif de l'histoire moderne ».

Une autre mondialisation, celle de la lutte !

Si le mantra des Zapatistas — « Mandar obedeciendo ! » (commander en obéissant) — reste d'actualité, si la volonté de changer le monde sans prendre le pouvoir persiste, l'application à s'entourer du soutien des progressistes du monde entier ne s'est jamais démentie, depuis la première Rencontre intercontinentale pour l'humanité et contre le néolibéralisme qui réunit, en 1996, 5 000 personnes de 42 pays, jusqu'à la récente tournée européenne d'une délégation zapatiste — notamment présente à Notre-Dame-des-Landes — venue à la rencontre des résistances et des rébellions du continent, afin de tisser le réseau planétaire de luttes auquel les Zapatistas appellent de longue date « afin de défendre la vie ».

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La colère et la mobilisation grandissent au Pérou

La colère et l'indignation grandissent, non seulement à cause de la corruption de la procureure générale Benavides et des accords pourris passés par le Congrès, qui ont aggravé la crise politique, mais aussi en raison de la grâce antidémocratique accordée par la Cour Constitutionnelle au voleur et assassin Alberto Fujimori (1) . Dans ce contexte, les mobilisations et la lutte se développent également et les rues s'enflamment dans les provinces de la Costa, de Sierra et de la Selva (2) .

Tiré de Quatrième internationale

4 janvier 2024

Par Súmate

Copyright

Súmate al Nuevo Perú

L'indignation se conjugue avec la crise économique profonde que subissent des milliers de Péruviens et Péruviennes, conséquence du modèle économique néolibéral défendu par la droite, la CONFIEP [la Confédération des Entreprises Privées) et entériné par la constitution fujimoriste, qui n'a fait qu'engendrer la pauvreté, la pollution et la faim.

Partie prenante du Nuevo perú por el buen vivir [Nouveau Pérou pour Vivre Bien] au niveau national, nous avons participé aux grandes journées nationales de lutte du 7D (3). Tou·te·s les militant·e·s, et en première ligne les dirigeant·e·s, et la camarade Veronika Mendoza étaient dans la mobilisation avec notre peuple. À Lima, la participation a été massive, j'irais jusqu'à dire quelle a dépassé les dix mille personnes, mais le point le plus important est qu'il y a eu des actions dans de nombreuses provinces du Pérou.

Notre organisation Súmate, courant interne de Nuevo Perú por el Buen Vivir, présente dans plusieurs régions du pays, salue l'effort et la combativité des militant·e·s, des travailleur·euses et du peuple, présent·e·s dans les manifestations pour vaincre les responsables de la crise que traverse le pays.

Qu'avons-nous obtenu et que manque-t-il pour « qu'ils s'en aillent tous » ?

La question que beaucoup se posent est : Boluarte va-t-elle tomber, le Congrès va-t-il être fermé ?

Les conditions d'une victoire sont réunies, il y a beaucoup de colère, le peuple se bat, il se mobilise, tout le monde est d'accord pour « qu'ils s'en aillent tous », mais il y a encore un manque d'unité et d'organisation.

Malheureusement, il existe des secteurs avant-gardistes ultra-sectaires qui pensent pouvoir à eux seuls vaincre les tanks, les forces armées, la police, mais tout ce qu'ils font, c'est diviser la lutte, exactement ce que souhaite la droite. Ces politiques sectaires finissent par faire le jeu du gouvernement, du Congrès et de la mafia, et dans ce même secteur se trouvent ceux qui soulèvent la question de la réintégration de Castillo, une illusion encore plus lointaine.

Mais d'autre part, toutes les organisations sociales, les syndicats, les forces de gauche, les citoyens, qui sont regroupés dans la CNUL [Direction unitaire nationale de Lutte], proposent une plus grande unité au niveau national.

Pour que le slogan « qu'ils s'en aillent tous » devienne une réalité, il est nécessaire de se regrouper dans chaque province du Pérou. Les organisations du mouvement social, sans perdre leur indépendance, doivent rejoindre la CNUL. Elles ont des critiques et il existe certainement des contradictions, mais la priorité est de vaincre cette coalition ultra conservatrice dirigée par la mafia du fujimorisme, de lancer un appel uni aux citoyens, aux quartiers organisés, aux femmes et à leurs mouvements, aux jeunes, aux étudiant·e·s, aux travailleur·euses de la campagne et de la ville. Uni·e·s comme un seul poing, organisé·e·s, nous pouvons remporter la victoire, et combattre toutes sortes de sectarismes infantiles. Ce n'est pas le moment de jouer aux « révolutionnaires », c'est le moment de s'unir et de chasser la mafia du pouvoir.

Il nous faut aussi d'un plan de lutte avec des initiatives qui créent les conditions d'une grève nationale, organisée dans chaque structure avec des assemblées pour garantir que la grève sera efficace.

N'attendons pas qu'un sauveur ou une sauveuse vienne nous apporter les solutions, soyons nous-mêmes ceux qui décideront de l'avenir du Pérou en mettant en avant une Assemblée Constituante pour enterrer la constitution fujimori, liquidatrice et corrompue.

8 décembre 2023

Publié initialement sur le site de Súmate al Nuevo Perú, traduit par Fourth.International.

Notes

1. Alberto Fujimori a été président du Pérou du 28 juillet 1990 au 22 novembre 2000. Son mandat a été marqué par une corruption de grande dimension, et par le recours à des violences militaro-policières et des tueries sous prétexte de lutte contre la guérilla du « Sentier Lumineux ».

2. Les péruviens divisent leurs pays en trois régions de l'ouest à l'est, La Costa désigne la région la plus peuplée en bordure du Pacifique ; la Sierra est la région centrale des hauts plateaux et des Andes, et la Selva est la région amazonienne.

3. La destitution du président Pedro Castillo le 7 décembre 2022 et sa substitution par la vice Dina Boluarte à la suite d'un putsch parlementaire a été suivie de manifestations massives et prolongées dans les trois régions du Pérou.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

France. Immigration : Macron chausse les bottes de l’extrême droite

Macron et son gouvernement viennent de franchir un pas spectaculaire dans l'adoption d'une politique discriminatoire, raciste et xénophobe vis-à-vis des étrangers extracommunautaires, et ce avec le soutien de l'extrême droite.

Tiré de A l'Encontre

7 janvier 2024

Par Léon Crémieux

La loi qui vient, en décembre 2023, d'être adoptée en France par un vote commun de l'alliance macroniste, du parti de droite Les Républicains (LR) et de l'extrême droite Rassemblement national (RN) est la plus régressive en France depuis celle votée il y a presque 40 ans, en 1986 (loi Pasqua – alors ministre de l'Intérieur du gouvernement de Jacques Chirac), et elle contient des aspects encore plus réactionnaires. Elle s'adapte totalement aux prémisses de l'extrême droite qui désigne les étrangers et l'immigration comme un danger, une menace pour le pays, agitant le fantasme de « la submersion migratoire », du déséquilibre économique et social créé par les immigré·e·s et amalgamant immigration, insécurité, délinquance et menace terroriste. Ces thèmes sont développés largement en Europe, mais ils le sont en particulier en France par le RN de Marine Le Pen ou par le petit parti Reconquête de Marion Maréchal [tête de liste de Reconquête pour les élections européennes] et Eric Zemmour. Depuis une vingtaine d'années, la droite traditionnelle les a, elle aussi, largement popularisés, reprenant peu à peu la propagande idéologique de Jean-Marie Le Pen et du Front national sur ces questions. Nicolas Sarkozy, au début des années 2000, avait notamment essayé de cliver la société française en introduisant un débat sur « l'identité nationale », intégrant même ce concept dans l'intitulé du ministère de l'Intérieur, désigné comme « Ministère de l'Intérieur et de l'identité nationale », cela selon l'idée d'un de ses conseillers, Patrick Buisson, issu de l'extrême droite « nationaliste révolutionnaire » des années 1970.

Macron et son gouvernement ont donc eux aussi emprunté ces chemins fangeux tout en pensant au départ faire une manœuvre parlementaire pour déstabiliser le parti des Républicains. La manœuvre s'est transformée en boomerang contre le camp présidentiel.

Au début de son second mandat, à l'été 2022, Macron et son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonçaient la présentation d'une nouvelle loi sur les conditions d'entrée et de séjour, centrée sur le droit d'asile, trois ans à peine après celle qu'il avait fait voter en 2019. Assimilant explicitement délinquance et demandeurs d'asile, le but annoncé était de lutter pour « prévenir les flux migratoires non européens », « accélérer les procédures pour les demandeurs d'asile » et les « procédures d'expulsion », tout autant de thèmes réactionnaires classiques. Le but essentiel était surtout, alors que les préoccupations essentielles de la population étaient l'inflation, la crise du système de santé et les menaces contre les retraites, d'essayer de polariser le débat public sur cette question en brandissant « l'insupportable menace migratoire » et, une fois de plus, de rendre les immigrés responsables de la situation sociale des classes populaires. Le but affiché par Gérald Darmanin était de « rendre la vie impossible aux migrants ». Son profil affiché avec morgue était même celui d'un « Monsieur plus » se vantant d'être plus dur que l'extrême droite contre les immigrés parlant, avec une pointe de sexisme, de la « mollesse » de Marine Le Pen et de « l'incapacité de Giorgia Meloni à régler les problèmes migratoires ». Ce projet de loi fut combattu dès son origine par le mouvement social et la gauche, avec le collectif Unis contre l'immigration jetable (UCIJ) rassemblant 800 collectifs et associations (notamment des centaines travaillant au jour le jour pour l'accueil et la solidarité avec les sans-papiers et les demandeurs d'asile), avec le soutien des Verts, de LFI et de la gauche radicale, dont le NPA [1].

Depuis les élections de juin 2022 où Macron est sorti sans majorité parlementaire ni d'alliance avec d'autres partis, lui et son gouvernement ont dû négocier texte de loi après texte de loi avec les autres partis, essentiellement le parti de la droite traditionnelle gaulliste, Les Républicains (LR). Ainsi ceux-ci ont voté, au coup par coup, les deux tiers des lois présentées par le gouvernement entre juin 2022 et juin 2023. Darmanin avait donc ouvert la porte à un dialogue avec les LR sur sa loi. La montée en puissance de la mobilisation contre la réforme des retraites au printemps 2023 obligea le gouvernement à mettre de côté le débat sur ce projet de loi. Les LR, de leur côté virent dans le débat sur cette loi l'occasion de reprendre une place dans le débat politique. Les Républicains ont été ramenés à une place de supplétif de Macron par le résultat des élections législatives de juin 2022 – 62 députés sur 577, une perte de 51 sièges –, derrière le Rassemblement national [89 députés] et la France insoumise [75 députés], et ont du mal à exister comme force indépendante, coincés entre Macron et le Rassemblement national. D'ailleurs, de nombreux responsables macronistes sont des transferts des LR et Nicolas Sarkozy a plusieurs fois appelé le parti qu'il a longtemps dirigé à s'allier avec Macron. Dès lors, LR a tenté au printemps 2023 une opération politique en présentant eux-mêmes deux lois d'attaques contre l'immigration et les étrangers vivant en France. Considérant que c'est le seul terrain où ils pouvaient faire entendre une voix différente de Macron, leurs projets de loi reprenaient sans problème les principaux éléments du programme du Rassemblement national, notamment en adoptant la « préférence nationale », la discrimination des droits sociaux pour les étrangers non communautaires avec la diminution des droits aux prestations sociales, en revenant sur « le droit du sol » pour les enfants nés en France, introduisant de nouveaux obstacles à l'adoption de la nationalité française, avec une répression plus forte et des expulsions plus rapides des étrangers sans-papiers. Les LR avaient depuis un an développé une campagne obsessionnelle contre la submersion migratoire, l'invasion des migrants, le coût exorbitant de l'immigration, se faisant largement plus entendre que l'extrême droite sur la question.

La pression idéologique croissante de l'extrême droite

La France si elle a été de longue date un pays d'immigration avec des législations ouvertes a, depuis les années 70 du XXe siècle, fortement durci les droits à l'entrée et au séjour. Encore marqué par l'acquisition de la nationalité par le droit du sol, le pays pratique le grand écart entre un affichage d'accueil et des pratiques de plus en plus fermées. Cela est vrai pour l'immigration, comme pour l'accueil des réfugié·e·s. D'ailleurs, la France avec 7,7% d'étrangers sur son sol, affiche un pourcentage inférieur à la moyenne européenne (8,4%), à côté des 8,7% présents en Italie et en Suède, de 11 à 13% dans l'Etat espagnol, l'Allemagne et la Belgique. On est bien loin de « l'appel d'air », de la « politique trop généreuse » brandis par le gouvernement et ses nouveaux amis.

Concernant les réfugiés, la guerre a mené, notamment en 2014 et en 2015, à l'exode des réfugié·e·s de Syrie. La réalité est que sur les 6,8 millions d'exilé·e·s, la plupart sont restés en Turquie, en Jordanie et au Liban. Seuls 17%, un peu plus de 1 million, ont déposé une demande d'asile dans l'Union européenne, la France a enregistré 2,2% de ces 17%… autour de 25 000 ! Concernant les Afghans, l'effort a été un peu plus important avec, en France 8% des réfugié·e·s afghans présents en Europe. De même, si les réfugiés ukrainiens sont au nombre d'environ 4,6 millions dans l'UE et 120 000 en France, et si personne ne s'est insurgé contre la venue d'une population qui a « la chance » de ne pas être de culture musulmane, là encore le chiffre n'est pas du tout à la mesure du poids économique (17%) et démographique (15%) de la France en Europe. Le discours prétentieux de Macron et autosatisfait sur « la part de la France dans l'accueil des réfugiés » est hors de propos. D'autant plus que, concernant les demandes d'asiles, la France présente un des taux de protection les plus faibles d'Europe. Autour de 70% des demandes d'asiles sont refusées pour l'octroi d'un statut de protection (celui de réfugié ou de protection subsidiaire) amenant les demandeurs d'asile à des situations de séjour irrégulières, précaires et au péril d'une reconduite à la frontière.

Les dirigeants européens comme français vivent dans un déni schizophrénique concernant les migrations internationales. Celles-ci sont un phénomène humain naturel et inéluctable dans l'histoire passée et actuelle de l'humanité, phénomène auquel les Européens eux-mêmes ont participé et participent encore et qui touche beaucoup plus d'ailleurs aujourd'hui l'Afrique et le Moyen-Orient que l'Europe. Mais les réactionnaires cherchent à en faire une question de « guerre des civilisations », « d'invasion barbare », de « submersion démographique ». Il est vrai malheureusement que les guerres et les changements climatiques vont accentuer les phénomènes migratoires, encore une fois sans que l'Union européenne en soit la première destination. Le déni de l'UE est évidemment qu'elle est un des principaux responsables des changements climatiques, directement par la pollution de l'environnement et indirectement par les groupes capitalistes industriels et commerciaux européens. Elle entretient des rapports néocoloniaux avec les pays du Sud amenant une partie de ses ressortissants à quitter leur habitat. Sa politique extérieure est aussi responsable de conflits et de guerres ouvertes avec leurs catastrophes humaines. Mais l'UE veut entraver les courants migratoires faisant courir des dangers extrêmes à des centaines de milliers d'hommes et de femmes, amenant à la mort des dizaines de milliers d'êtres humains sur les chemins des migrations.

L'autre déni est que la France et l'UE dans son ensemble organisent eux-mêmes l'immigration internationale qui est en grande partie légale, car elle est partie prenante du système économique et social européen. Ainsi, en 2022 pour 340 000 entrées de sans-papiers dans l'Union européenne, il y a eu 3 millions et demi d'entrées légales. Et, au-delà de la démagogie réactionnaire purement idéologique, trois réactions en France suite au vote de la loi ont été caractéristiques : celle de 3500 médecins dont des urgentistes, celle des présidences des grandes universités et des directions des grandes écoles et celle du président du MEDEF-Mouvement des entreprises de France, Patrick Martin. Les médecins s'insurgent contre la menace de suppression de l'Aide médicale de l'Etat (AME) et s'engagent publiquement à continuer à soigner gratuitement les sans-papiers si l'AME est supprimée, par respect du « Serment d'Hippocrate » enjoignant de soigner toute personne malade et par un souci de santé publique. Les présidences d'universités et les directions des grandes écoles s'insurgent contre le système de « caution de retour », existant déjà dans d'autres pays européens (une somme que devront consigner les étudiant·e·s étrangers sur leur compte bancaire avant d'arriver en France) et contre la limitation des aides sociales que devront désormais subir les étudiants étrangers, au prétexte du fantasme des « faux étudiants profiteurs des systèmes sociaux ». Il y a aujourd'hui, autour de 400 000 étudiant·e·s étrangers en France, 13% des effectifs. Ils et elles sont un pilier du système universitaire, notamment dans les grandes écoles, et participent de sa vitalité et évidemment aussi d'une internationalisation de la formation universitaire, avec parmi les étudiant·e·s 70 000 doctorant·e·s… bien loin des fantasmes xénophobes des faux étudiants, obsession d'Eric Ciotti, président des LR et de Darmanin.

La dernière réaction est venue de Patrick Martin, disant que « sauf à réinventer notre modèle économique », il faudra, dans les années à venir, 3,9 millions de travailleurs étrangers supplémentaires en France, et une proportion au moins équivalente dans le reste de l'Union européenne. Car, aux antipodes des porte-parole des LR et du RN, le patronat connaît une réalité proclamée depuis longtemps par les économistes de l'OCDE : les populations étrangères, migrantes, loin d'être une charge financière pour les pays d'accueil, présentent, dans tous les pays de l'OCDE, un « bilan net » excédentaire dans les budgets des pays d'accueil. Dans le concert d'inepties des derniers mois, un député du RN a repris un article du quotidien de droite Le Figaro titrant que l'immigration « coûtait plus qu'elle ne rapporte » [article de Jean-Paul Gourévitch, essayiste bavard qui nourrit l'extrême droite] et citant un montant de 53,9 milliards. D'autres chiffres ont été cités, mais avec toujours en point commun l'idée que les étrangers viennent profiter du système social, vivant sur les prestations sociales et l'assurance chômage. La réalité des études exhaustives faites par l'OCDE en 2021, portant sur la période 2006/2018 (Perspectives des migrations internationales 2021, Ana Damas de Matos, OECD i LIBRARY) est que dans les 25 pays étudiés, la contribution budgétaire nette est toujours comprise entre -1% et +1% du PIB, avec un bilan excédentaire moyen de 10 milliards d'euros par an pour la France durant cette période. Au-delà de ces comptes, la réalité évidente est que les étrangers participent évidemment à la vie économique du pays où ils se trouvent, souvent en Europe avec un travail moins bien rémunéré et des conditions de travail plus difficiles. Ces difficultés viennent à la fois des difficultés de régularisation pour certains et du climat de discrimination qui rend l'accès à l'emploi plus difficile, pour les étrangers mais aussi pour les descendants d'étrangers de 2e voire de 3e génération. Entretenir ce climat de racisme est donc évidemment une arme patronale. Mais le patronat des secteurs qui par définition ne peuvent délocaliser leur activité, comme le transport, la logistique, l'hôtellerie, le bâtiment, les métiers du soin, fait très souvent appel à des travailleurs et travailleuses étrangers ou issus de l'immigration.

Et la réalité européenne est aussi que la courbe démographique est sur un trend désormais partout descendant, hors solde migratoire, la France n'échappant pas à cette tendance. Aussi, derrière le discours des droites plus ou moins extrêmes qui servent à diviser les classes populaires et les distraire des véritables responsables des politiques de casse sociale, il y a évidemment une réalité incontournable que non seulement l'immigration n'est pas un coût mais que vouloir l'entraver serait créer un déséquilibre social et économique dans les prochaines décennies. De fait, les processus migratoires et de délocalisations doivent être inscrits et compris en les replaçant dans l'actuelle phase de mondialisation de « l'armée de réserve industrielle », sous ses diverses composantes. L'hypocrisie des classes dominantes est donc de soutenir le plus souvent le discours des droites extrêmes, de le cultiver dans leurs médias écrits et audiovisuels, fantasmant sur « l'appel d'air » que représenterait la moindre régularisation de sans-papiers et, en même temps, de penser le présent et le futur en intégrant la réalité du maintien d'un apport migratoire. Politique utilitariste, hypocrite qui prive des millions d'hommes et de femmes des droits sociaux et des conditions de vie décentes, qui maintient des discriminations et les violences policières dans les quartiers populaires où vivent beaucoup d'enfants issus de l'immigration, mais qui maintient néanmoins les filets d'immigration indispensables à « l'équilibre » économique et social.

Cette politique est encore plus grave concernant les migrants, les sans-papiers qui tentent de joindre l'Europe par la Méditerranée ou les frontières continentales. La droite, l'extrême droite et leurs relais médiatiques parlent de submersion, là où les chiffres donnent une autre réalité : il y a entre 4 et 5 millions de sans-papiers en Europe, à partir des données gouvernementales, soit moins de 1% de la population totale… La moitié vivant en Allemagne et en Grande-Bretagne : autour de 700 000 en France, de 500 000 à 700 000 en Italie. Mais le fantasme de la submersion, la propagande xénophobe et raciste justifient un traitement inhumain pour celles et ceux qui veulent venir en Europe. Des dizaines de milliards sont dépensés pour sécuriser, contrôler les frontières, refouler les arrivants, négocier avec des pays africains ou du Proche-Orient pour bloquer les passages. Ces montants sont à comparer avec les faibles sommes accordées pour l'accueil, le logement et les aides à fournir aux populations migrantes. Les réfugié·e·s d'Ukraine ont été la seule population à bénéficier du « statut de la protection temporaire », accordé par le Conseil de l'Union européenne. Notamment en France, ils ont donc été les seuls à bénéficier de conditions d'accueil correctes : permis de séjour immédiat, accès au marché du travail et au logement, assistance médicale et accès des enfants à l'éducation, droit d'ouvrir un compte bancaire. Ces droits devraient évidemment bénéficier à toute personne demandeur d'asile venant de Syrie, d'Afghanistan ou d'ailleurs.

Darmanin et Macron pris au piège

Donc, concernant la poursuite des débats autour de cette loi au printemps 2023, Les Républicains, dans leurs projets de loi contre l'immigration présentés en mai 2023, voulaient aussi une modification de la Constitution pour que la France puisse déroger au droit européen concernant les obligations vis-à-vis des demandeurs d'asile, et s'opposer à toute régularisation de sans-papiers dans les métiers dits « en tension » (hôtellerie notamment), ce que proposait Darmanin dans son projet de loi. De plus, ils voulaient aussi supprimer l'Aide médicale de l'Etat (AME) qui permet à un étranger sans-papiers de disposer d'un accès aux soins pris en charge par la Sécurité sociale dans le système hospitalier (360 000 personnes en ont bénéficié en 2023). Darmanin et le gouvernement étaient opposés à cette suppression.

LR, bénéficiant toujours d'une majorité au Sénat, pensaient pouvoir faire une forte pression pour obliger Darmanin et Macron à venir sur leur terrain. Darmanin, de son côté, comptait en adoptant quelques-unes des mesures proposées par les LR amener au moins une partie de leurs députés à voter son projet, affaiblissant davantage encore les LR à l'Assemblée. Ce jeu politicien sordide sur le dos des étrangers servait aussi à Darmanin pour essayer de trouver sa place dans la course à la succession présidentielle de Macron en 2027.

Le projet de loi de Darmanin fut donc mis en veilleuse jusqu'à la rentrée de 2023. Là encore, après 6 mois de mobilisations massives sur les retraites, après les révoltes des quartiers populaires durant l'été face aux violences et aux meurtres de jeunes par la police, le gouvernement voulait stigmatiser la population issue de l'émigration et étouffer les préoccupations sociales prépondérantes au sein de la population : pouvoir d'achat, santé, logement, environnement… préoccupations apparues clairement dans les mobilisations sociales, et même dans des sondages récents (institut IPSOS septembre 2023 par exemple où l'immigration n'apparaît comme préoccupation des sondé·e·s qu'en neuvième position). L'hyperbolisation des questions migratoires dans l'arsenal médiatique de la droite extrême et des dirigeants réactionnaires a maintenu un climat nauséabond visant à mêler immigration, insécurité et islamisme et faire de cet amalgame la question politique principale, cela avec l'aide prépondérante du réseau de médias et de presse écrite qui sont aux mains des principaux capitalistes français, en premier lieu la galaxie médiatique aux mains de Bolloré… Cette question a en effet occupé le terrain du débat public de septembre à décembre, mais pas avec l'issue voulue par Macron et son gouvernement.

Espérant manœuvrer comme sur certains autres dossiers, le timing du gouvernement était simple. Le débat commençait par un vote au Sénat début novembre où Les Républicains amendèrent le projet de Darmanin avec toutes leurs mesures empruntées à l'extrême droite. Ensuite la commission des lois de l'Assemblée, où les équilibres donnaient une majorité relative au gouvernement, nettoya, début décembre, le projet de loi, le ramenant à sa version de départ, une version réactionnaire mais écartant de nombreux ajouts du Sénat (par exemple sur la suppression de l'AME, sur des délais de 5 ans de séjour régulier pour obtenir les prestations sociales, sur les régularisations dans les métiers « en tension »). Ensuite, logiquement, le jeu des abstentions aurait dû permette à Elisabeth Borne et à Darmanin de faire passer la loi, article après article, en comptant sur des apports de votes venant des Républicains et des abstentions venant du Parti socialiste, selon les articles de loi.

C'est là que la mécanique s'est grippée. Les écologistes, opposés à la loi avec tous les groupes de la NUPES (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), déposèrent une motion de rejet permettant de bloquer à l'Assemblée l'examen de la loi. Le 11 décembre, contre toute attente, cette motion fut adoptée majoritairement par le vote de la NUPES, mais aussi des 2/3 des députés LR et du RN : 270 voix pour le rejet et 265 voix contre. Le piège s'est alors refermé sur Darmanin et son gouvernement. Il ne pouvait plus y avoir de vote article par article à l'Assemblée à partir de la version du gouvernement. Macron avait le choix entre le retrait pur et simple de son texte ou une nouvelle tentative de compromis par une écriture commune d'un nouveau texte entre députés et sénateurs (dans une commission mixte paritaire-CMP) avec, ensuite, un vote bloqué de chacune des deux chambres sur le même texte. Après avoir subi un échec cuisant, mis pour la première fois en minorité à l'Assemblée, Macron refusa de reconnaître son échec en retirant la loi. Il préféra mettre la loi dans les mains des Républicains, puisque l'écriture d'un texte commun n'était possible, dans cette CMP de 14 membres (7 députés et 7 sénateurs), que par un accord entre les 5 macronistes et les 5 républicains et centristes de droite. En réalité, le nouveau projet fut négocié directement entre la Première ministre, Elisabeth Borne et la direction des Républicains.

Le texte qui fut, au final, voté par l'Assemblée et le Sénat est donc une copie très proche des positions des LR, inspirés du Rassemblement national. Ces derniers, sans avoir participé à la moindre négociation, et même affiché jusqu'au bout leur hostilité à un projet qu'ils trouvaient trop modéré, saisirent au final l'effet d'aubaine de s'afficher en votant pour un texte largement inspiré de ses positions, créant un tollé général. C'est sans précédent depuis 40 ans que des forces traditionnelles votent le même texte que l'extrême droite concernant l'immigration. De plus la Première ministre Elisabeth Borne s'est engagée formellement à un vote parlementaire de révision de l'Aide médicale de l'Etat. Alors que Macron et Darmanin espéraient que cette loi permettrait un « coup » politique en fracturant Les Républicains et en isolant le RN sur son propre terrain de prédilection, l'issue en a été inverse : le RN apparaît comme le vainqueur politique d'une loi qui reprend ses obsessions xénophobes et adopte la préférence nationale, les discriminations pour les prestations sociales et durcit les conditions de naturalisation. Les LR, grâce à leur contrôle du Sénat, sortent renforcés et, par contre, les macronistes sortent, eux, affaiblis et divisés : seuls 131 députés sur 171 ont voté pour cette loi, 20 ont voté contre et 17 se sont abstenus, les « jeunes avec Macron » ont désavoué cette loi et le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a démissionné de son poste.

L'urgence d'une riposte à gauche

Le faible rapport de force dont disposait Macron après sa deuxième élection avait déjà été battu en brèche par la formidable mobilisation en défense des retraites, puis par les révoltes des quartiers populaires au début de l'été. Le gouvernement apparaît désormais comme le simple otage de la droite et de l'extrême droite.