Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Lune de miel entre macronie, droite et extrême droite ?

Vent debout contre la Loi Immigration, jugée inique et xénophobe, des rassemblements à l'appel des 400 Collectifs, sur tout le territoire de l'Hexagone, ont eu lieu ce dimanche 14 janvier pour interpeller le Conseil constitutionnel, appelé à statuer sur le texte le 25 janvier 2024.

De Paris, Omar HADDADOU

Un coup violent pour la Gauche sociale !

La France d'Emmanuel Macron telle qu'il se la figure, rayonnante, influente et conquérante, les tares et la misère sociale sous le tapis, se nourrit de ses propres paradoxes. Décidément, le prestige est au chef de l'Etat, ce que le phantasme débridé et la luxure au Roi Soleil. A ces Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dont l'enveloppe est évaluée à 8,2 milliards d'euros, le Président voue une sacralité impériale.

Il y tient comme à la prunelle de ses yeux, au moment où l'Hôpital public Georges-Pompidou lance un appel aux dons pour l'achat d'un scanner.

L'enjeu du panache et de la puissance sont tels que son Excellence s'éreinte à décréter une trêve planétaire de tous les conflits, dépêchant ses émissaires chez ses ennemis de la veille. Bonne Année à l'Humanité ! La France est plus que jamais la Terre d'Accueil par excellence. L'extrême Droite savoure sa nuit nuptiale de la Méditerranée à la Scandinavie. Le chantier civilisationnel européen achevé, on balance ces va-nus- pieds d'immigrés dans les charters en mal de navigation, en fredonnant « Allons enfants de la Patrie » !

Mais, Monsieur le Ministre ! qui ramassera les sapins de Noël, les poubelles. Qui assurera la viabilité du vital sociétal ? La Loi Asile et Immigration témoigne du braqué opéré par la France, captive du discours infâme de la Droite et l'extrême droite.

Approuvé par le Parlement français le 19 décembre 2023 avec 349 voix pour et 186 contre, le projet accueilli avec euphorie par Gérard Darmanin, suscite de vives indignations et une fracture au sein de la majorité. Le racisme et la chasse à l'étranger ne sont plus à démontrer. Le Conseil constitutionnel se prononcera le 25 janvier, le temps de digérer la suffocation. D'où l'appel des 400 collectifs, associations, syndicats et partis politiques pour le retrait de cette Loi.

Ce dimanche, à l'appel du Collectif des Sans Papiers, Place de la République à Paris, le froid polaire n'a pas eu raison de la mobilisation qui a réuni 25.000 manifestants. Le cortège scandait, entre autres, « Démission Darmanin ! Nous sommes tous des étrangers (es) ! », brandissant des slogans contre une « Loi qui s'attaque aux libertés publiques et bafoue les droits fondamentaux » dans une France où les valeurs d'égalité entre toutes et tous sont censées être respectées.

Des élus (es) avec lesquels on a pu échanger (voir photo) dont Mathilde Panot et ses collègues de la France Insoumise, se disent scandalisés par cette alliance tripartite, Macronie, Droite et extrême Droite anti immigrés, qu'ils envisagent de combattre dans les prochains jours.

Les piliers de la République semblent désormais se lézarder. La notion de la préférence nationale relayée par les médias racistes, gagne du terrain. Le repli du pays sur lui-même risque de signer l'acte de décès de la Démocratie française.

Dans ce bouillonnement politique, le Conseil constitutionnel aura fort à faire dans l'arbitrage dudit texte, porté avec orgueil par le Ministre de l'Intérieur. Il dégage une telle odeur d'Humanisme, à cosigner sur du Papier japonais : Restreindre le versement des prestations sociales pour les étrangers, instauration des quotas migratoires, durcissement du regroupement familial et l'accès à certaines allocations, éloignement facilité dans certains cas, nouvelles mesures sur l'intégration…

Le décor Darmanin planté, les syndicats et les élus appellent à une nouvelle journée d'action le 21 janvier 2024.

Tout sauf les Jeux Olympiques, « Um Gottes willen ! »*

O.H

* Pour l'Amour de Dieu !

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Féminisme populaire et intégration régionale : Publication virtuelle de la Marche Mondiale des Femmes des Amériques

Lire la brochure réalisée par Capire et la Marche Mondiale des Femmes des Amériques

Tiré de Entre lesl ignes et lesm ots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2023/12/27/feminisme-populaire-et-integration-regionale-publication-virtuelle-de-la-marche-mondiale-des-femmes-des-ameriques/

Cette publication virtuelle rassemble des élaborations féministes sur la construction de l'internationalisme et sur la participation fondamentale des femmes combattantes aux processus d'intégration des peuples.

Dans les interviews inédites, Alejandra Laprea et Norma Cacho parlent de l'organisation de la Marche Mondiale des Femmes dans les Amériques et des défis internationaux du mouvement ; les textes d'Alejandra Angriman, Elpidia Moreno et Karin Nansen sont des éditions de leurs discours lors du webinaire « Féminisme et intégration régionale », tenu en novembre 2023 ; ceux d'Ana Priscila Alves et Irene León apportent leurs contributions à la 3e conférence Dilemmes de l'humanité dans ses étapes régionale et internationale, en septembre et octobre 2023. Le texte de notre chère compagne Nalu Faria, initialement publié en 2021, a été choisi pour ouvrir notre publication, ravivant sa mémoire, son héritage et sa vision précise sur les stratégies de construction du féminisme populaire.

En particulier en Amérique latine et dans les Caraïbes, nous sommes confrontées à une histoire d'offensives impérialistes qui, depuis plus de cinq siècles, ont imposé la violence sur nos territoires et nos modes de vie. À l'époque actuelle, ces offensives proviennent de campagnes et de forces conservatrices, néolibérales et fascistes, alignées sur des projets de subordination, d'exploitation, d'extractivisme – des projets à la demande des États du Nord global et des sociétés transnationales, qui accumulent un plus grand pouvoir que de nombreux États.

En même temps, nous voyons une profusion de luttes à travers le continent, avec une marque commune : les femmes en première ligne, articulant, dénonçant, soutenant la vie, la communauté et le mouvement. Dans les résistances quotidiennes, elles perçoivent les liens entre patriarcat, racisme et capitalisme néolibéral. Contre ce modèle autoritaire, elles proposent un féminisme populaire, antiraciste, diversifié, profondément enraciné dans les territoires, mais aussi attentif aux expériences des lieux voisins, pratiquant, dans l'internationalisme, le principe d'unité dans la diversité, rejetant la concurrence entre frontières nationales historiquement violentes et coloniales.

Les mouvements populaires latino-américains et caribéens sont des bâtisseurs de possibilités collectives, même face à des contextes de répression, d'autoritarisme et d'austérité. Ils le font avec créativité, pariant sur la construction de vastes processus politiques, sur des transformations anti-systémiques, sur l'approfondissement de la démocratie et d'une souveraineté populaire qui englobe plusieurs dimensions. En ce sens, nous défendons l'intégration régionale en tant que projet qui implique tous les domaines de la vie, tels que la communication, la culture et l'économie, guidés par la souveraineté alimentaire, énergétique et technologique. L'intégration régionale avance avec des gouvernements progressistes, qui sont le fruit de luttes et de mobilisations populaires dans chaque pays, mais se renforce principalement par l'action des peuples.

Pour la Marche Mondiale des Femmes dans les Amériques, l'intégration régionale rappelle des moments clés de la lutte continentale, qui résonnent encore aujourd'hui, comme la victoire populaire contre la ZLEA. Elle indique également les voies futures de renforcement des alliances, d'approfondissement de notre vision stratégique de l'économie féministe et de la durabilité de la vie, et de construction d'un champ féministe international combatif, diversifié et en constante évolution.

Avec cette publication, nous espérons contribuer à la réflexion des compagnes de nos coordinations nationales et organisations alliées. Et, en même temps, nous cherchons à contribuer aux actions fondamentales du calendrier des luttes qui s'ouvre : la Journée latino-américaine et caribéenne d'intégration des peuples, qui aura lieu à Foz do Iguaçu du 22 au 24 février 2024 ; et la 6ème Action internationale de la MMF, qui aura lieu tout au long de 2025, sous la devise « Nous continuerons la marche contre les guerres et le capital, pour la souveraineté populaire et le bien-vivre », qui nous guide en tant que mouvement dans le présent, vers l'avenir.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

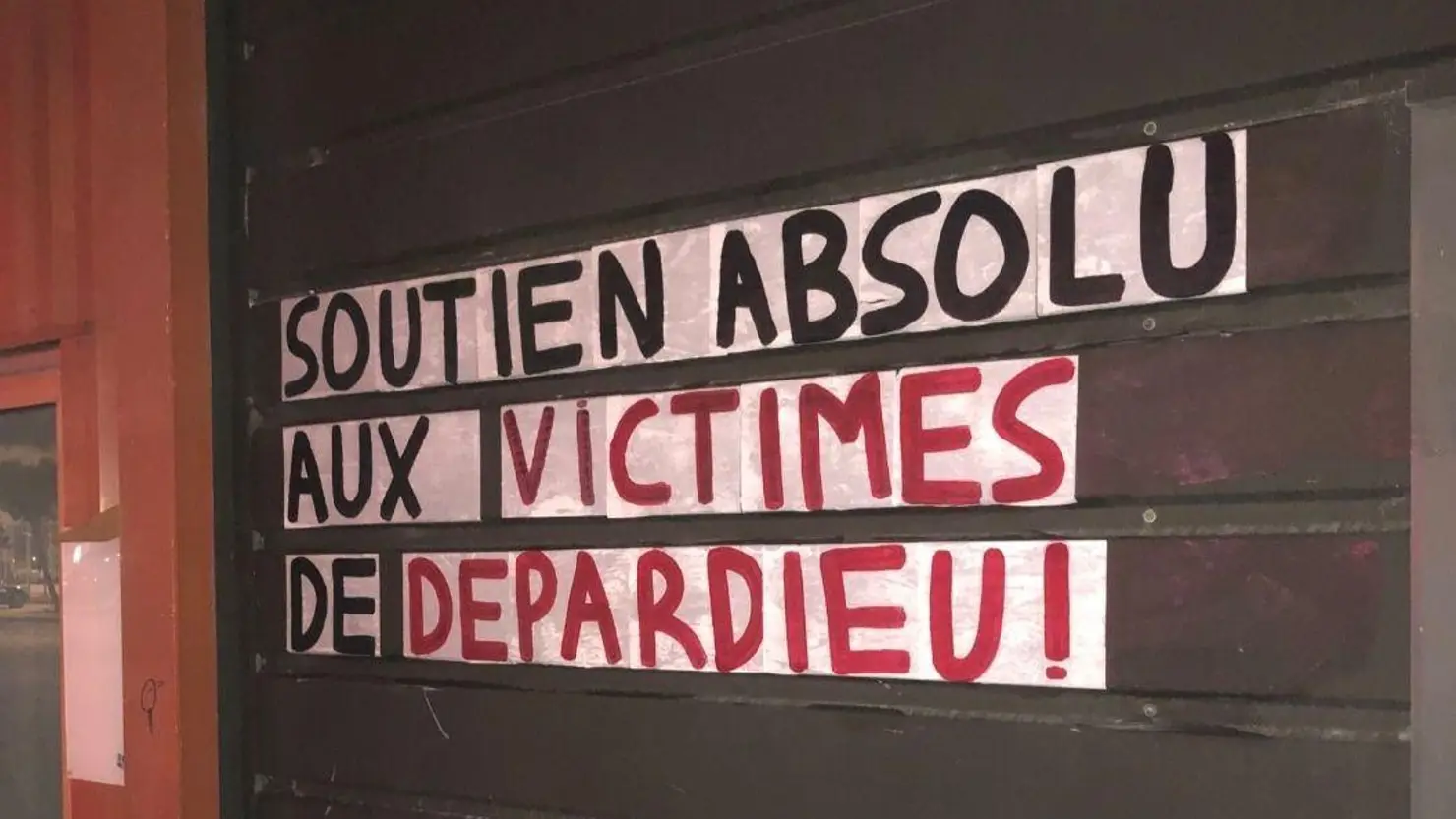

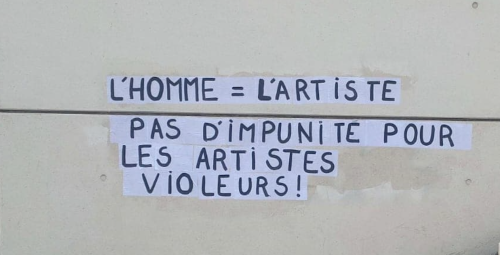

Affaire Depardieu : « En France, il existe une immunité spécifique liée au culte du monstre sacré »

La culture du viol n'est pas qu'une culture du déni, c'est aussi une culture de la normalisation de formes de violence des hommes à l'égard des femmes qui vont de formes d'humour humiliantes jusqu'aux féminicides. Toutes les personnes qui travaillent sur les violences de genre utilisent la notion indispensable de continuum sexiste, qui va des faits les plus spectaculaires que sont les féminicides et les viols, jusqu'aux stéréotypes sexistes.

photo et article tirés de NPA 20

Est-ce un hasard si le mouvement #MeToo a débuté dans le milieu du cinéma ?

Bérénice Hamidi : Ce n'est pas du tout un hasard si le mouvement #MeToo a débuté dans le milieu du cinéma. La notoriété et l'accès aux médias des personnes qui ont dit publiquement avoir été victime ont beaucoup participé à la visibilité du hashtag #MeToo. Si les milieux artistiques, et celui du cinéma en particulier, sont surexposés aux violences sexistes et sexuelles, c'est d'abord parce qu'une grande précarité touche les acteurs et actrices qui sont de facto, lorsqu'ils et elles cherchent à être retenus pour un film, dans un rapport de dominé/dominant avec les producteurs et réalisateurs.

.

On observe aussi dans ces milieux une forte confusion entre les procédures de sélection et des dynamiques de séduction, et de plus, les connexions physiques et psychiques sont au cœur des processus de travail. Autre facteur de risque, ces milieux se voient peu comme des mondes du travail, et donc les usages habituels du droit de travail peinent à s'appliquer aussi bien du côté des victimes que des personnes qui commettent ces agressions. Tous ces facteurs, qui se cumulent et font système, expliquent que le cinéma, et plus largement les secteurs professionnels artistiques, sont fortement exposés aux violences sexuelles et qu'elles y sont plus impunies qu'ailleurs.

Comment réagissez-vous au statut de « monstre sacré » ? Est-ce qu'en France il y a des personnes intouchables ?

B.H. : Il faut rappeler qu'avant tout, ces « monstres sacrés » sont des hommes de pouvoir qui cumulent un fort capital économique, symbolique, social, culturel et médiatique. Parmi les personnes qui disent ne pas avoir vu leurs actes, qui les minimisent voire qui les défendent, un certain nombre le fait aussi par peur d'être à leur tour blacklistées, exclues, comme les victimes le sont.

.Les artistes auteurs de violence bénéficient également de l'« himpathy », cette empathie pour les hommes qui agressent, que la philosophe australienne Kate Manne a bien analysée. Dans nos sociétés encore largement sexistes, car structurées par des valeurs patriarcales, on autorise les hommes, ou plutôt les hommes qui honorent le « mandat masculin » consistant à conquérir et dominer socialement, à exercer des formes de violence à l'égard des personnes et groupes en position dominée, en particulier les femmes. Cette autorisation sociale, le plus souvent inconsciente, passe par un refus collectif de croire qu'ils puissent commettre des violences et, quand ce n'est plus possible, par une tendance à euphémiser leurs actes et à les excuser au motif qu'ils seraient victimes de leur propre violence. Ces hommes captent donc l'empathie sociale dont les victimes sont pour leur part privées.

Mais, si le cinéma est particulièrement touché par ce phénomène, c'est aussi parce que les acteurs bénéficient d'une empathie spécifique, qui vient renforcer cette culture de l'excuse. Elle tient au fait que règne encore l'idée que la création artistique serait le fruit d'une connexion aux forces obscures de l'âme humaine, que les artistes auraient besoin de souffrance et de violence pour créer, ce qui vient redoubler une croyance encore prédominante dans notre société encore imbibée par la culture du viol, qui voudrait que l'amour fasse mal et que le sexe et le désir aient forcément partie liée avec la violence et la mort. Exemple frappant, les ventes du parfum Sauvage ont augmenté depuis les accusations de violences conjugales à l'encontre de son égérie, Johnny Depp. Les images du poète maudit, du bad boy, sont encore trop souvent glamourisées et représentées comme des figures d'hommes désirables.

En France, il existe enfin une immunité spécifique liée au culte de ces figures de l'artiste maudit et du monstre sacré. L'idée est la même : il faut transgresser pour créer, mais s'ajoute la croyance que les lois ordinaires qui valent pour le commun des mortels ne sauraient s'appliquer aux Grands Hommes, ces hommes extraordinaires. Cette idée s'est exprimée dans l'affaire Depardieu à travers certains témoignages, avec la formule rapportée dans l'article de Médiapart « ça va, c'est Gérard » ou dans le discours du Président de la République : « Depardieu c'est Cyrano […] c'est la fierté française ». L'échelle de valeurs est claire : la vie des femmes ne vaut rien face au talent d'un génie. Mais il y a autre chose, aussi, dans ce discours, presque une forme de transfiguration de ces personnes réelles en personnages hors de la réalité, et selon cette logique, ces êtres de fiction ne sauraient être soumis au système judiciaire qui vaut pour les personnes réelles.

Est-ce que cette reconnaissance des violences sexistes et sexuelles est une question de génération ?

B.H. : Je suis assez nuancée sur cette question. D'abord, parce qu'il y a parmi les dénonciateurs de violences des femmes de plus de cinquante ans, qui payent un lourd tribut, qu'il s'agisse d'anonymes, de victimes ou d'actrices connues.

Ensuite, parmi les personnes qui soutiennent les agresseurs de façon systématique, on retrouve toutes les catégories d'âges. Le dernier rapport sur l'état du sexisme en France en 2023 invite d'ailleurs à un certain pessimisme puisque les hommes qui ont aujourd'hui entre 18 et 25 ans sont plus nombreux que leurs aînés à penser que quand une femme dit « non », elle pense « oui ». Il ne faut donc pas tout attendre des nouvelles générations car le cœur du problème c'est la culture du viol, et tant qu'elle reste la culture hégémonique dans laquelle nous vivons toutes et tous, elle continuera à se transmettre génération après génération.

Justement, comment peut-on définir cette notion de culture du viol ?

Cette notion, élaborée par des chercheuses nord-américaines dès les années 1970 (Noreen Connell et Cassandra Wilson, Rape : the first sourcebook for women, New American Library, 1974), est aujourd'hui mobilisée par des acteurs publics dans différents pays ainsi que par des organisations internationales comme la commission « condition de la femme » de l'ONU.

Elle se caractérise avant tout par un refus de voir le caractère massif et systémique des violences sexuelles, structurellement subies par les femmes et les enfants et structurellement commises par les hommes. Cette phrase choque et parait difficile à croire. Pourtant, quelques chiffres suffisent à la prouver de manière difficilement discutable :

— en 2017, 219 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de violences physiques et/ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint sur une année.

« En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui au cours d'une année sont victimes de viols et/ou de tentatives de viol est estimé à 94 000 femmes. De la même manière que pour les chiffres des violences au sein du couple présentés ci-dessus, il s'agit d'une estimation minimale. Dans 91 % des cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Dans 47 % des cas, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint qui est l'auteur des faits. »

— S'agissant des enfants, « 60 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, 5,4 millions de femmes et d'hommes adultes en ont été victimes dans leur enfance, l'impunité des agresseurs et l'absence de soutien social donné aux victimes coûtent 9,7 milliards d'euros chaque année en dépenses publiques.>>

— Du point de vue des auteurs des actes, il s'agit dans l'immense majorité des cas d'hommes : 91 % des personnes mises en cause pour des actes sexistes (allant de l'outrage sexiste jusqu'au viol) sont des hommes.

Il y a donc un décrochage énorme entre nos représentations et la réalité statistique. L'image la plus répandue du viol est celle d'un acte sauvage commis par un individu sanguinaire au fond d'un parking. Cette image est à la fois repoussante et rassurante, parce qu'elle exotise le viol comme un fait extraordinaire qui ne nous regarde pas (on ne connaît ni la victime ni l'agresseur) et qui ne nous concerne pas (on n'a rien fait – de mal – et on ne peut rien faire – donc on n'a pas à se reprocher notre inaction).

La réalité statistique est bien différente : le viol est le plus souvent le fait d'un proche issu du cercle familial, affectif ou social, ce qui fait que nous connaissons tous des victimes mais aussi des agresseurs, autrement dit, nous sommes directement impliqués dans la scène des violences et cela devrait nous impliquer directement dans la lutte contre ces violences.

La culture du viol n'est pas qu'une culture du déni, c'est aussi une culture de la normalisation de formes de violence des hommes à l'égard des femmes qui vont de formes d'humour humiliantes jusqu'aux féminicides. Toutes les personnes qui travaillent sur les violences de genre utilisent la notion indispensable de continuum sexiste, qui va des faits les plus spectaculaires que sont les féminicides et les viols, jusqu'aux stéréotypes sexistes. La culture du viol est une culture de l'euphémisation et de la déformation des faits de violences sexuelles (dire « main baladeuse » pour parler de ce qui est qualifiable par le droit comme une agression sexuelle ou parler de « drague lourde » au lieu d'outrage sexiste, un autre délit).

Le caractère systémique des violences, prouvé par les statistiques, s'explique en grande partie par ces représentations mentales que l'on peut synthétiser via l'expression culture du viol. Or, ces représentations mentales sont largement conditionnées par nos représentations culturelles, et particulièrement par la valorisation de l'asymétrie et des rapports de pouvoir, qui restent au cœur des scénarios de séduction et de relation amoureuses diffusés dans les œuvres, qu'il s'agisse de la pop culture ou du patrimoine classique, littéraire, pictural, cinématographique.

Même les comédies romantiques perpétuent la culture du viol avec le schéma de l'homme qui conquiert et de la femme qui cède du terrain, la résolution de l'intrigue étant qu'elle finit par dire oui après avoir longtemps dit non. Changer nos représentations est donc essentiel, à la fois pour comprendre les défauts de prise en charge institutionnelle des violences sexistes et sexuelles, tant sur le plan juridique que judiciaire, thérapeutique et social, mais aussi pour espérer les améliorer. C'est cette articulation que la juriste Gaëlle Marti et moi avons mise au cœur du programme de recherche-création interdisciplinaire REPAIR « violences sexuelles : changer les représentations, repenser les prises en charge », qui se déploie aussi sous la forme d'un procès fictif sur la culture du viol.

Le théâtre est-il aussi perméable que le cinéma face aux violences sexistes et sexuelles ?

B.H. : Le secteur du théâtre public est tout autant surexposé que celui du cinéma, et il n'existe aucune plus-value éthique ou déontologique au fait qu'il relèved'une économie largement subventionnéeet dont on pourrait attendre que la législation soit d'autant plus rigoureuse puisqu'il s'agit d'argent public, qui n'est pas censé servir des pratiques discriminatoires. On y retrouve exactement les mêmes mécanismes évoqués concernant la surreprésentation des violences sexistes et sexuelles et cette même réticence à leur reconnaissance.

Quelles sont les réponses des institutions culturelles aujourd'hui en France ? Sont-elles suffisantes ?

Les choses sont quand même en train de changer dans les milieux artistiques depuis quelques années, du fait d'un certain volontarisme étatique et de certaines organisations professionnelles, qui aboutit à la mise en place de chartes, de cellules d'écoute, ou encore à la création du métier de coordinateur d'intimité, encore très timide en France, mais qui s'est beaucoup développé aux États-Unis.

Il existe donc désormais toute une série d'outils. Mais ils ne suffisent pas en soi : il faut en utiliser plusieurs à la fois et surtout, il manque encore souvent une volonté sincère de les utiliser. Si je prends l'exemple des chartes et des cellules d'écoute, elles sont mises en place par les directeurs de lieux de production/diffusion ou d'écoles d'art parce qu'elles leur sont imposées, et ils n'y voient comme seul intérêt que la protection juridique de leur institution, parce qu'un élève ou un employé victime d'une agression pourrait se retourner non seulement contre son agresseur mais aussi contre l'institution qui aurait manqué à son devoir de protection.

Les cellules d'écoute servent trop souvent à externaliser le problème. Quant aux chartes, il y a parfois un discours d'invalidation par les instances qui les ont mises en place. Ce paradoxe vient du fait que les personnes qui aujourd'hui dirigent les institutions culturelles et sont donc en position de mettre en place ces outils et de changer les choses ont construit leur carrière dans un contexte où ces violences étaient à la fois normalisées et invisibilisées. Il est donc logique qu'elles aient du mal à accepter ces nouvelles politiques. Ce malaise aboutit d'ailleurs parfois à des formes de violences pédagogiques au sein des écoles.

Le droit du travail offre aussi toute une panoplie d'outils pour lutter contre les violences que les directeurs et directrices d'institutions ignorent souvent avant de suivre des formations spécifiques. On réduit trop souvent le droit au droit pénal, en brandissant le respect de la présomption d'innocence et la nécessité de laisser la justice faire son travail. Mais, pour toutes les accusations liées à des faits qui auraient été commis sur les plateaux, un des leviers de la lutte contre les violences sexuelles est l'obligation de l'employeur d'offrir un cadre de travail sécurisé à ses employés.

De plus, le droit du travail n'obéit pas au même régime de la preuve : le faisceau d'indices concordants suffit, et parmi ces indices, il y a par exemple la multiplicité des accusations et des témoignages, qui peuvent suffire à éloigner une personne des tournages en raison d'un principe de prévention. Certaines expérimentations sont en cours, qui montrent qu'il est possible de combiner l'impératif de sécuriser le cadre de travail et le souci de finaliser un projet artistique déjà entamé sans (trop) pénaliser l'ensemble d'une équipe pour le comportement d'un seul individu.

Où en est le mouvement #MeToo ?

B.H. : Si on considère que #MeToo est une révolution, alors je dirais qu'on est comme au XIXe siècle, dans un moment de conflit entre deux paradigmes qui s'affrontent : le paradigme de l'Ancien Régime qui continue à défendre le droit de cuissage et à légitimer la violence des puissants et un nouveau paradigme qui tente de mettre en place un ordre des choses démocratique et républicain, respectueux de notre devise « liberté, égalité, fraternité ».

8 janvier 2024

Professeure en esthétique et politique des arts vivants, Bérénice Hamidi est enseignante-chercheuse à l'Université Lumière Lyon 2. Elle nous livre aujourd'hui son analyse sur les freins à la reconnaissance des violences sexistes et sexuelles dans le milieu artistique français.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Appel de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine

Alors que la nouvelle année 2024 en Ukraine a commencé avec d'horribles attaques massives de missiles russes, nous publions l'Appel de la Confédération des syndicats libres d'Ukraine aux syndicats, aux parlements et aux gouvernements des pays démocratiques, aux partenaires internationaux et aux organisations internationales concernant l'attaque massive de la Russie contre l'Ukraine.

3 janvier 2024 | tiré de l'Hebdo L'Anticapitaliste - 689

Appel de la Confédération des syndicats libres d'Ukraine aux syndicats, parlements et gouvernements des pays démocratiques, aux partenaires internationaux et aux organisations internationales

La nouvelle année 2024 en Ukraine a commencé avec d'horribles attaques massives de missiles russes contre les villes paisibles et endormies d'Ukraine. Au total, uniquement pendant les vacances du 29 décembre 2023 au 2 janvier 2024, les forces russes ont tué 90 civilEs lors d'attaques de missiles. En seulement cinq jours, la Russie a lancé 500 missiles et drones sur des zones résidentielles, des entreprises, des hôpitaux, des établissements d'enseignement et des sites du patrimoine culturel en Ukraine. Chaque jour, des habitants de nos villes paisibles meurent de la main de la Russie, et des centaines de personnes sont blessées et deviennent handicapées. Nous sommes obligéEs de vivre et de travailler dans un état de stress et d'anxiété permanents. Aujourd'hui, les UkrainienNEs paient le prix fort pour la liberté et la paix en Europe.

La Confédération des syndicats libres d'Ukraine, en tant que porte-parole des travailleurs ukrainienNEs – mineurEs, métallurgistes, travailleurEs du secteur de l'énergie, enseignantEs, médecins, entrepreneurEs et autres – attire l'attention sur la nécessité de prendre des mesures décisives pour protéger l'Ukraine et dissuader les intentions du pays agresseur, la Russie, de réécrire le droit international et de redessiner la carte de l'Europe moderne.

Nous appelons les gouvernements des pays et la communauté internationale à accélérer la fourniture d'une aide militaire à notre pays, y compris la fourniture de systèmes de défense aérienne supplémentaires, de missiles à longue portée, de drones, etc. Les partenaires internationaux, en fournissant des armes, sauvent des milliers de personnes et de vies lors d'attaques de missiles par les troupes russes.

Nous faisons également appel à des partenaires internationaux :

– continuer à fournir une aide économique et humanitaire à l'Ukraine ;

– renforcer les sanctions contre le régime terroriste russe, car cela pourrait limiter considérablement les ressources financières et les exportations de technologies nécessaires à la poursuite de la guerre sanglante ;

– garantir la possibilité d'utiliser les avoirs russes gelés pour les diriger vers l'aide à l'Ukraine ;

– isoler et retirer du travail dans les organisations internationales les personnalités politiques, publiques et syndicales russes, en tant que représentants d'un pays qui mène des activités terroristes contre l'Ukraine souveraine et indépendante et ses citoyens ;

Nous appelons les représentants de la communauté syndicale internationale et européenne à appeler les gouvernements de vos pays à continuer de fournir une aide humanitaire et une aide militaire à l'Ukraine.

Nous tenons à remercier tous ceux qui soutiennent et apportent leur aide à l'Ukraine dans cette période difficile pour le peuple ukrainien.

Nous pensons que les efforts conjoints contribueront à mettre fin à l'agression russe, qui non seulement détruit l'Ukraine, mais compromet également la stabilité économique, énergétique, écologique et alimentaire en Europe et dans le monde.

Mykhaïlo Volynets,

président de la Confédération des syndicats libres d'Ukraine, le 3 janvier 2024, à Kyiv.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Avec la Palestine et l’Ukraine contre la Russie, l’OTAN et Israël, Greta montre la voie !

Et pourtant, malgré l'actualité lugubre, malgré la barbarie galopante, malgré la déprime qui envahit tout, il y a encore de la lumière et de l'espoir ! Et cette lumière et cet espoir, ce sont les jeunes qui se battent en même temps sur tous les grands fronts où l'humanité se mesure à la mort dans sa lutte finale pour exister : sur les fronts de la catastrophe climatique et de l'injustice, de la Palestine et de l'Ukraine, sur les fronts de la lutte des pauvres, des opprimés et des humiliés de par le monde.

6 janvier 2024 | tiré du site du CADTM

https://www.cadtm.org/Avec-la-Palestine-et-l-Ukraine-contre-la-Russie-l-OTAN-et-Israel-Greta-montre

Et la représentante la plus emblématique de cette nouvelle génération qui résiste et contre-attaque est bien sûr la jeune suédoise citoyenne du monde, Greta Thunberg, qui dénonce et combat à la fois les génocidaires israéliens des Palestiniens et les envahisseurs russes de l'Ukraine, la Russie obscurantiste et impérialiste de Poutine, et l'OTAN militariste et tout aussi impérialiste. Et bien sûr, et surtout, les capitalistes et leurs gouvernements qui détruisent méthodiquement le climat de notre planète, préparant ainsi l'avenir le plus cauchemardesque pour le genre humain. Et tout cela contre le courant dominant, malgré la campagne de dénigrement et d'intimidation contre elle, luttant contre tous les impérialismes sans choisir un impérialisme contre un autre, un bourreau et sa victime plus qu'une autre. Et, surtout, en mettant systématiquement ses paroles en pratique, même si elles la conduisent souvent au commissariat ou en prison, menottes aux mains...

Et pour parler concret, voici ce qu'écrivait Greta il y a quelques semaines, sur les crimes israéliens commis contre le peuple palestinien, provoquant les anathèmes et les menaces ouvertes - même contre sa vie(!) - des génocidaires qui gouvernent Israël, et de leurs complices internationaux :

Plus de 15 000 personnes (au 8 janvier, on dénombre au moins 22 722 palestinien·nes tué·es par les attaques israëliennes, ndlr) dont au moins 6 000 enfants. C'est le nombre de personnes qu'Israël aurait tuées dans la bande de Gaza en quelques semaines – et ces chiffres continuent d'augmenter. Israël a bombardé des infrastructures sociales de base et des cibles civiles telles que des hôpitaux, des écoles, des abris et des camps de réfugiés. Israël a imposé un siège, empêchant aux 2,3 millions de Palestiniens et Palestiniennes piégé.e.s dans la bande de Gaza occupée, l'accès à la nourriture, aux médicaments, à l'eau et au carburant, une situation qui a conduit Oxfam à accuser Israël d'utiliser « la famine comme arme de guerre ».

Des dizaines d'experts des Nations unies ont décrit la situation comme « un génocide en devenir », des centaines d'universitaires internationaux ont mis en garde contre un génocide en cours et l'éminent expert israélien du génocide, Raz Segal, l'a qualifiée de « cas d'école de génocide ». Mais la plupart des pays du monde, en particulier ceux que l'on appelle « le Nord », en détournent le regard.

Malgré l'évidence de ces horreurs, il y en a qui ont choisi de concentrer le débat public sur les tentatives visant à délégitimer les déclarations sur Gaza faites par les jeunes du mouvement pour la justice climatique. Contrairement à ce que beaucoup ont affirmé, Fridays for Future n'a pas été « radicalisé » et n'est point « devenu politique ». Nous avons toujours été politiques parce que nous avons toujours été un mouvement pour la justice. Notre solidarité avec le peuple palestinien et avec tous les civils concernés n'a jamais été en question.

Plaider en faveur de la justice climatique vient fondamentalement du souci des personnes et de leurs droits humains. Cela implique de s'exprimer lorsque des personnes souffrent, sont contraintes de fuir leur foyer ou sont tuées – quelle qu'en soit la cause. Cela procède de la même raison qui nous a amenés à organiser des grèves en solidarité avec des groupes marginalisés – ceux du Sápmi , du Kurdistan , d'Ukraine et de nombreux autres endroits – et avec leurs luttes pour la justice contre l'impérialisme et l'oppression. Notre solidarité avec la Palestine est du même ordre, et nous refusons de laisser l'attention du public se détourner des horribles souffrances humaines auxquelles le peuple palestinien est actuellement confronté.

En raison de l'attention qui ne cesse de se river sur nous, comme du nombre de mauvaises interprétations proposées de notre position , nous souhaitons une fois de plus la clarifier. Tous les groupes Fridays for Future sont autonomes et cet article ne représente le point de vue que de la FFF Suède.

Les horribles meurtres de civils israéliens par le Hamas ne peuvent en aucun cas légitimer les crimes de guerre commis par Israël. Le génocide n'est pas une légitime défense et ne saurait en aucun cas représenter une réponse proportionnée. L'on ne peut en outre ignorer que cela s'inscrit dans un contexte plus large – la population palestinienne vit sous une oppression suffocante depuis des décennies, soumise à ce qu'Amnesty International a défini comme un régime d'apartheid. Tout cela constituerait à lui seul une raison suffisante pour commenter la situation mais, en tant que mouvement suédois, nous nous devons également de nous exprimer en raison de la coopération militaire suédoise avec les sociétés d'armement israéliennes, ce qui rend la Suède complice de l'occupation et des massacres israéliens.

Nous assistons aujourd'hui à une forte augmentation des déclarations, actions et crimes haineux, antisémites et islamophobes, en Suède et dans le monde. Le chef du plus grand parti de la coalition gouvernementale suédoise parle de démolir les mosquées et le drapeau israélien a été brûlé devant une synagogue à Malmö. C'est inacceptable. Nous condamnons sans réserve toutes les formes de discrimination, y compris l'antisémitisme et l'islamophobie. Toutes celles et tous ceux qui s'expriment sur cette crise ont la responsabilité d'opérer une distinction entre le Hamas, les musulmans et le peuple palestinien d'un côté ; et entre l'État d'Israël, le peuple juif et les Israélien.ne.s de l'autre.

Nous déplorons les vies perdues au cours des dernières semaines et nous désolons de voir ces chiffres continuer d'augmenter. Le taux de mortalité dans la bande de Gaza atteint un niveau historique, avec des milliers d'enfants tués en quelques semaines seulement. Une telle souffrance est incompréhensible et ne peut continuer. Lorsque les experts de l'ONU appellent le monde à agir pour prévenir un génocide, en tant qu'êtres humains, nous avons la responsabilité de nous exprimer.

Exiger la fin de cette violence inexcusable est une question d'humanité fondamentale, et nous appelons toutes celles et tous ceux qui le peuvent à le faire. Le silence est complicité. Nul ne peut rester neutre face à un génocide en cours. [1]

Bien sûr, Greta ne dit pas tout ça en privée, mais elle les crie haut et fort, non seulement en participant mais aussi en organisant des manifestations de solidarité avec les Palestiniens partout où elle se trouve. Comme d'ailleurs, elle manifeste partout et à chaque occasion sa solidarité avec le peuple ukrainien qui résiste à l'impérialisme grand-russe de Poutine. C'est ainsi que s'adressant au peuple ukrainien l'année dernière, elle avait déclaré que « tout ce que je peux dire, c'est que nous vous soutenons. Le monde entier a les yeux rivés sur l'Ukraine et sur la Russie en ce moment. Nous n'allons pas rester spectateurs, nous n'allons pas rester silencieux. Restez forts, nous sommes solidaires avec vous ».

Cependant, ce soutien aux Ukrainiens n'a pas empêché, ces jours-ci, la presse russe, entièrement contrôlée par le Kremlin, de faire de Greta... une alliée de la Russie contre l'OTAN. La raison de ce canular propagandiste est que Greta avait approuvée en public une photo de ses jeunes camarades tenant des pancartes avec le mot d'ordre « Non à la Russie - Non à l'OTAN - Non à la guerre ». En isolant le « Non à l'OTAN » des deux autres mots d'ordre contre la Russie de leur patron, les médias russes n'ont fait que ce que font tout le temps leurs collègues occidentaux, et aussi quelques gens de gauche pour le moins malhonnêtes : ils découpent les paroles et les actions de Greta en morceaux, soulignant ce qui convient à leurs intérêts et passant sous silence le reste qui est dirigé contre eux. Ainsi, les Occidentaux ont, par exemple, fait beaucoup de tapage autour de l'échange d'amabilités de Greta avec Poutine en 2019, lorsque celui-ci, réagissant au discours de Greta à l'ONU, a fait preuve d'un paternalisme pitoyable en la traitant de « gentille fillette » mal informée qui ne comprend pas à quel point le monde d'aujourd'hui est complexe !

Cependant, c'est avec le même ton paternaliste de procureur de pacotille, que le célèbre magazine allemand, Der Spiegel, a récemment attaqué Greta, la qualifiant de « naïve ou peut-être antisémite » lorsqu'elle a osé manifester dans les rues d'Amsterdam en solidarité avec les Palestiniens. Apparemment parce que, selon le bon magazine allemand, seules les personnes « naïves » et « antisémites » peuvent se sentir solidaires des civils palestiniens massacrés par l'armée israélienne. Encore plus grave, elle a subi des attaques hystériques, allant jusqu'à l'identifier à... la jeunesse hitlérienne ( !), lorsque Greta a osé scander, avec d'autres manifestants, le mot d'ordre Krossa Sionismen (écrasez le sionisme) devant l'ambassade d'Israël à Stockholm. [2]

Et tout cela sans oublier que des « libéraux » occidentaux sont allés jusqu'à la menacer... d'une « balle entre les yeux » [3] lorsque Greta les a dénoncés avec les mêmes mots que ceux qu'elle utilise contre Poutine et ses acolytes, car tant les uns que les autres s'obstinent à émettre toujours plus de gaz à effet de serre, commettant ainsi le plus grand des crimes contre la planète et ses habitants. D'ailleurs, lorsque Greta déclare que « pour sauver la planète, le monde doit se débarrasser du capitalisme », cette affirmation catégorique ressemble à une déclaration de guerre contre les uns et les autres, sans aucune exception…

Greta est donc emblématique de notre époque aussi pour une autre raison : parce qu'elle rallie contre elle la coalition la plus hétéroclite et sans précédent historique de tyrans sanguinaires, de capitalistes milliardaires, de grands bourgeois cossus et autres dictateurs frustes et démocrates assassins aux bonnes manières, lesquels se battent entre eux mais sont unis par leur commune passion du pouvoir et leur commune avidité pour des profits toujours plus grands. Mais en provoquant cette unanimité sans précédent et en ralliant contre elle tous ces destructeurs de l'humanité, Greta révèle aux yeux de tous l'essence des choses, les auteurs et les responsables de la crise historique généralisée d'aujourd'hui. D'ailleurs, comme elle est entièrement d'accord avec le grand prisonnier palestinien Marwan Barghouti (22 ans dans les prisons israéliennes !) qui se déclare « pacifique mais pas pacifiste », Greta apparaît comme l'ennemie jurée numéro un de « ceux d'en haut », et la principale source d'inspiration militante pour la multitude de « ceux en bas » et leurs avant-gardes révoltées. Quant à la gauche désorientée et confuse d'aujourd'hui, l'esprit clair de Greta pourrait lui être utile pour clarifier une fois pour toutes ses idées, ses priorités et ses orientations…

Notes

[1] Agence Medias Palestine : https://agencemediapalestine.fr/blog/2023/12/06/nous-ne-cesserons-de-denoncer-les-souffrances-a-gaza-il-ny-a-pas-de-justice-climatique-sans-droits-humains/

[2] Voir aussi Pour que les horreurs du carnage de Gaza soient les derniers, Purger l'État d'Israël de ses fondements sionistes !

[3] Voir aussi La haine contre Greta : voici ceux, avec nom et adresse, qui la financent !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Grande-Bretagne. La campagne syndicale et de grève chez Amazon s’étend

Les travailleurs et travailleuses d'un centre de distribution d'Amazon à Sutton Coldfield (Birmingham) se mettront en grève le 25 janvier, après que les membres du syndicat GMB [syndicat généraliste regroupant quelque 600'000 membres] présents sur le lieu de travail ont voté en faveur d'une mobilisation concernant les salaires et les conditions de travail.

10 janvier 2024 | tiré du site alencontre.org

https://alencontre.org/societe/syndicats/grande-bretagne-la-campagne-syndicale-et-de-greve-chez-amazon-setend.html

Le centre de distribution d'Amazon, dans lequel le GMB annonce que « jusqu'à 100 » travailleurs feront grève, est le dernier site d'Amazon sur lequel le syndicat a mené campagne. La date du 25 janvier marque le premier anniversaire de la campagne de grève menée par le GMB sur les divers sites d'Amazon, campagne essentiellement centrée sur le site BHX4 de Coventry [employant quelque 1400 salarié·e·s dont beaucoup de migrant·e·s], où les travailleurs et travailleuses ont fait grève à 28 reprises jusqu'à présent. Des grèves ont également eu lieu dans un entrepôt à Rugeley, dans le Staffordshire, où les travailleurs ont récemment renouvelé, lors d'un vote, leur décision d'engager un mouvement de grève.

Bien que les membres du GMB sur le site de Sutton Coldfield ne représentent qu'une minorité de la main-d'œuvre [elle compte au total quelque 2000 salarié·e·s], ce qui signifie que la grève aura peu d'impact économique direct sur les bénéfices d'Amazon, l'extension des grèves au-delà de BHX4 possède une signification symbolique. Les activistes syndicaux affirment depuis longtemps que l'extension des grèves et les décisions propres des travailleurs dans d'autres sites d'Amazon sont essentielles pour obliger l'entreprise à faire des concessions significatives.

Depuis le début des grèves, Amazon a procédé à un certain nombre d'augmentations progressives de ses salaires de base, qui doivent passer à 12,30 livres [14,3 euros] de l'heure, en avril 2024. Le GMB réclame un salaire minimum de 15 livres sterling [17,44 euros]. Il a également mené des campagnes d'organisation dans les entrepôts d'Amazon à Swansea [Pays de Galles], Doncaster [Yorkshire du Sud] et ailleurs. Il est essentiel de créer des bases syndicales solides dans les grands sites, à l'instar des plus de 1000 membres que compte actuellement le syndicat à BHX4. Toutefois, le GMB a raison d'attribuer à de petits regroupements de membres les moyens de passer à l'action avant même qu'une majorité de la main-d'œuvre n'ait adhéré au syndicat. (Article publié dans Workers' Liberty le 10 janvier 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Prévisions 2024 : stagnation, élections et intelligence artificielle

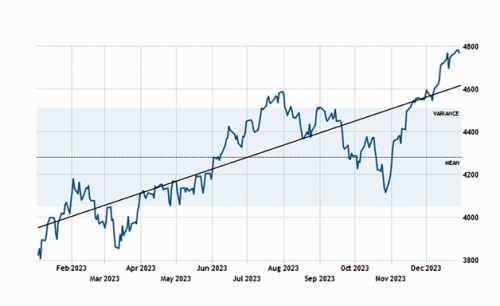

L'année 2023 s'est terminée avec le marché boursier américain qui a atteint un sommet historique.

Les marchés financiers et les économistes traditionnels ont poussé un soupir de soulagement en constatant que l'économie américaine n'était pas entrée en récession. En d'autres termes, la production intérieure n'a pas enchaîné deux trimestres consécutifs de contraction. Cependant, malgré le relèvement par la Réserve fédérale de son taux d'intérêt à son plus haut niveau depuis une quinzaine d'années (la croissance réelle de la politique monétaire est au plus haut depuis 15 ans), le PIB réel américain a augmenté de 2,0 % à 2,5 %, soit un peu plus qu'en 2022. Dans le même temps, le taux d'inflation pour la consommation est passé de 8 % en 2022 à 4,3 % en 2023, le dernier chiffre n'étant que de 3,1 %. Le taux de chômage s'est établi à 3,6 %, comme en 2022, bien qu'il y ait des signes d'augmentation ces derniers mois.

5 janvier 2024 | tiré de Viento sur

https://vientosur.info/pronostico-para-2024-estancamiento-elecciones-e-inteligencia-artificial/

Indice S&P 500 - États-Unis

Ainsi, le consensus des prévisions économiques au début de l'année 2023 s'est avéré faux. Comme je l'ai écrit dans mes prévisions pour 2023 intitulées The Impending Downturn : « Il semble que la plupart des grandes prévisions s'accordent : une récession est à venir pour 2023, bien qu'elles ne montrent pas sa profondeur et les régions qu'elle affectera. »

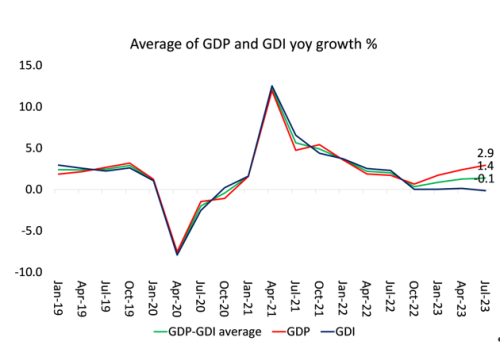

Mais comme je l'ai écritdans des articles précédents, le PIB de référence est quelque peu atypique si l'on prend en compte l'activité économique basée sur le revenu national brut. Puisqu'il n'y a pas eu de croissance du revenu national réel (c'est-à-dire les gains plus les salaires). Si l'on tient compte de ces deux taux, la croissance économique américaine a été environ la moitié du taux du PIB et considérablement inférieure à celle de 2022.

PIB moyen et revenu national (pourcentage de croissance annuelle)

Pourquoi une telle différence en 2023 ? La raison principale est que la croissance du PIB ne s'est pas traduite par une augmentation simultanée des ventes et des revenus, mais plutôt par une accumulation des biens produits. En fait, l'industrie manufacturière américaine est embourbée dans la plus longue récession depuis deux décennies. L'activité dans le secteur manufacturier s'affaiblit depuis 13 mois consécutifs ; Il s'agit de la plus longue séquence depuis 2002, selon les enquêtes menées par l'Institute of Supply and Management auprès des directeurs des achats.

Indice des directeurs d'achat (PMI) américain (inférieur à 50 = contraction)

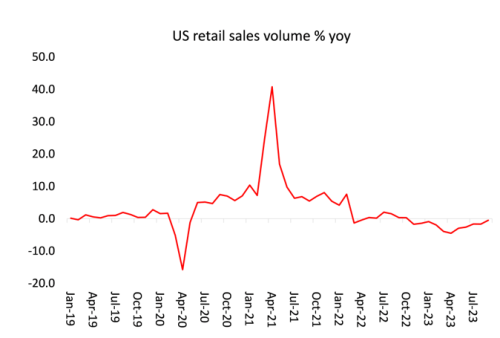

En fait, si l'on tient compte de l'inflation des prix des produits en magasin et en ligne, le volume des ventes au détail aux États-Unis est inférieur à celui de 2022.

Volume des ventes au détail aux États-Unis (variation annuelle en pourcentage)

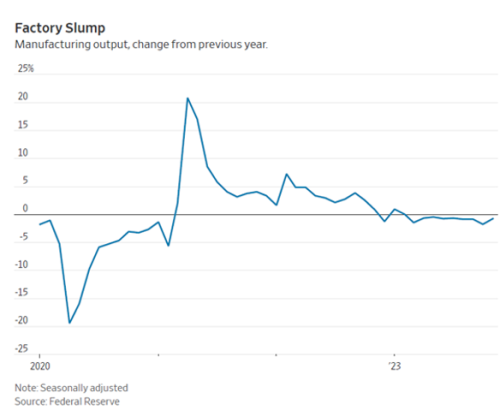

Et la production manufacturière est également en baisse.

Baisse du nombre d'entreprises (Production manufacturière, variation par rapport à l'année précédente)

Aux États-Unis, seul le grand secteur des services a connu une expansion. Et dans ce secteur, la croissance la plus rapide a été enregistrée dans les domaines de la santé, de l'éducation et, bien sûr, de la technologie. La technologie a explosé en 2023 alors que les subventions gouvernementales à l'industrie technologique se sont multipliées. La loi sur la réduction de l'inflation prévoyait des incitations fiscales pour les fabricants d'équipements d'énergie renouvelable et l'achat de véhicules électriques. La loi sur les puces et la science prévoyait 39 milliards de dollars de subventions pour les fabricants de semi-conducteurs.

Le redressement des géants de la technologie en 2023 Valeur boursière conjointe d'Alphabet, Amazon, Apple, Meta et Microsoft

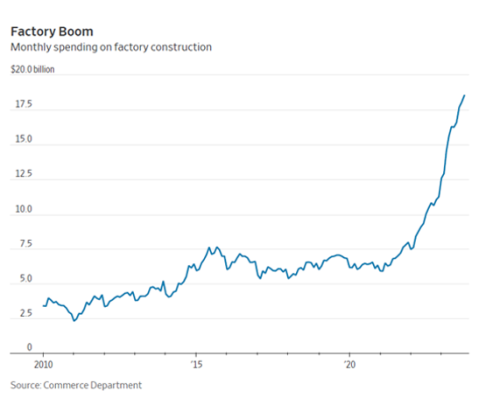

Les dépenses de construction manufacturière (en particulier dans les technologies de l'information) ont augmenté de près de 40 % en 2022 et ont augmenté de 72 % supplémentaires au cours des 10 premiers mois de 2023 par rapport à la même période l'an dernier.

Boom des usines Dépenses mensuelles pour la construction d'usines

« Nous avons ces facteurs acycliques qui stimulent l'investissement dans ce secteur manufacturier, mais le secteur dans son ensemble est toujours dans la lutte », a déclaré Bernard Yaros, économiste américain de renom chez Oxford Economics. L'investissement dans les usines s'est concentré sur la frange la plus technologique du secteur, tandis que d'autres industries sont confrontées à un surstockage induit par la pandémie et à des taux d'intérêt plus élevés.

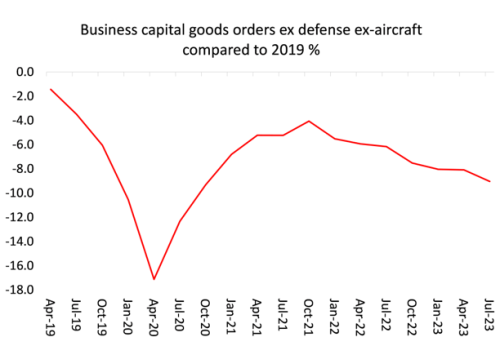

Selon le département du Commerce, après ajustement pour tenir compte de l'inflation, la demande commerciale de biens d'équipement, à l'exclusion des avions et des équipements militaires, est en baisse depuis deux ans.

Commandes d'investissement hors défense et aviation par rapport à 2019 (en %)

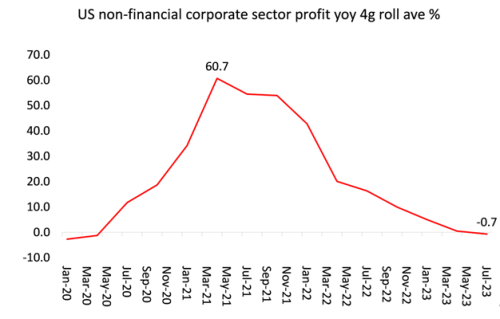

Ainsi, alors que le secteur de la technologie est en croissance et rentable, le reste des entreprises américaines ne se portent pas aussi bien. Depuis le début de l'année, les bénéfices des entreprises non financières n'ont augmenté que de 3 % par rapport à l'année précédente et sont actuellement en baisse.

Bénéfice annuel du secteur des entreprises non financières aux États-Unis

Et tout cela, aux États-Unis, qui est l'économie la plus forte du G7 depuis la fin de la pandémie.

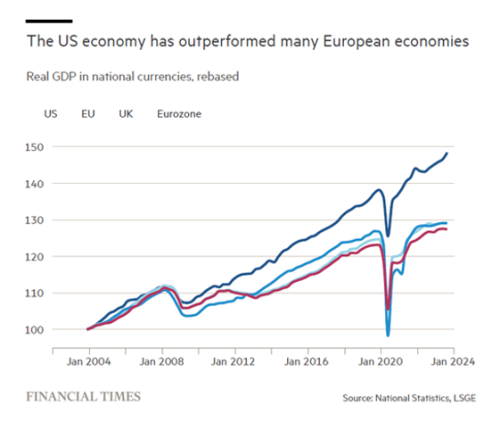

L'économie américaine a dépassé celle de nombreuses économies européennes

Mais gardez à l'esprit que même aux États-Unis, la tendance à la croissance est inférieure à celle d'avant la Grande Récession de 2008-2009 et pas supérieure à la moyenne des années 2010. L'Europe a à peine relevé la tête depuis la Grande Récession et la situation s'est aggravée depuis la fin de la pandémie. En 2023, l'Europe, la Suède, les Pays-Bas et l'Allemagne sont tous entrés en récession, suivis de près par le Royaume-Uni, l'Italie et la France. Le Canada est en récession et le Japon n'est pas loin d'être en récession.

Mais que se passera-t-il en 2024 ? En ce qui concerne 2024, l'opinion générale est qu'il n'y aura pas de récession aux États-Unis ou dans le monde. Douglas Porter, économiste en chef chez BMO Marchés des capitaux, Services économiques, résume ainsi cette opinion générale : « Je m'attends à ce que la plupart des grandes économies connaissent une croissance plus lente en 2024 qu'en 2023, mais la baisse des taux d'intérêt, le refroidissement des prix de l'énergie et des aliments et la normalisation des chaînes d'approvisionnement permettront d'éviter une récession mondiale. »

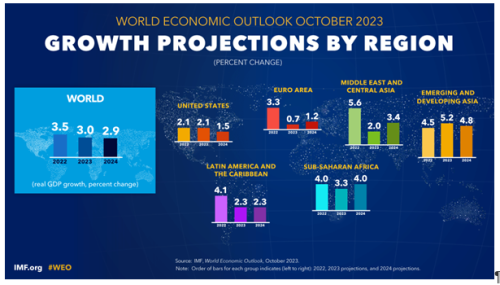

Voir. Tout d'abord, l'opinion générale est que la croissance mondiale sera plus faible qu'en 2023. Voici ce qu'a déclaré le FMI en 2023 : « La prévision de base est que la croissance mondiale tombera de 3,5 % à 3 % en 2023 et à 2,9 % en 2024, bien en deçà de la moyenne historique de 2000,2019 % pour la période 3-8. Les économies avancées devraient ralentir, passant de 2,6 % en 2022 à 1,5 % en 2023 et à 1,4 % en 2024, alors que le resserrement de la politique monétaire commence à faire des ravages. Les économies émergentes et en développement devraient connaître une légère baisse de la croissance, qui passera de 4,1 % en 2022 à 4 % en 2023 et 2024.

Ce qui n'a rien à voir avec la croissance d'ici 2024 aux États-Unis et dans le monde.

Mais il semble que les taux d'intérêt officiels des banques centrales aient atteint leur plus haut niveau. Par conséquent, les marchés financiers s'attendent désormais à des baisses de taux importantes à partir de 2024. Les taux d'inflation diminuent dans les grandes économies et le chômage n'augmente pas, comme je l'ai déjà souligné. En fait, ce que l'on appelle l'indice de misère (la somme de l'inflation et du taux de chômage) aux États-Unis et dans d'autres grandes économies a diminué de moitié en 18 mois.

Indice de pauvreté aux États-Unis (taux d'inflation et de chômage ajoutés) en %

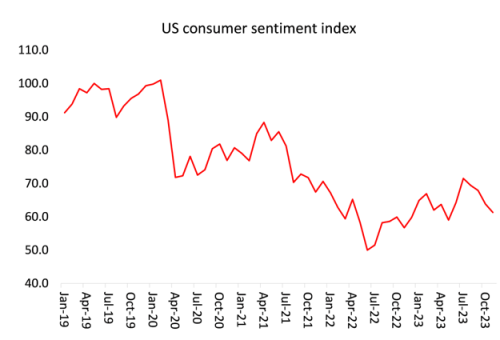

Ce qui déconcerte beaucoup de gens, c'est que, apparemment, l'économie américaine est en train de réaliser un atterrissage en douceur après la pandémie, avec une baisse de l'inflation, un faible taux de chômage et des revenus médians réels qui commencent à augmenter et, dans le même temps, l'opinion publique américaine montre des signes de dépression et d'insécurité à l'avenir.

Indice de confiance des consommateurs américains

Le problème, c'est que l'inflation n'a diminué que de moitié et reste bien au-dessus de la période pré-pandémique de moins de 2 %. Et cette réduction est presque entièrement due à la fin du blocage des approvisionnements causé par la pandémie et, à terme, à la chute des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Comme beaucoup l'ont expliqué, cela n'a pas grand-chose à voir avec la politique monétaire des banques centrales.

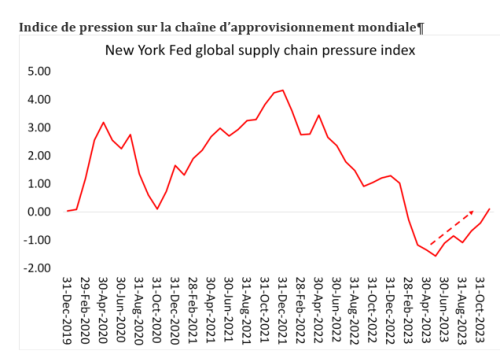

L'indice de misère a peut-être baissé, mais aux États-Unis, au Japon et en Europe, de nombreux ménages souffrent encore des conséquences du ralentissement de la pandémie. Les prix en Europe et aux États-Unis sont de 17 à 20 % plus élevés qu'à la fin de la pandémie. L'emploi est peut-être abondant, mais il est généralement mal rémunéré et à temps partiel ou temporaire. De plus, selon l'indice de la Fed de New York, la guerre en Ukraine et maintenant l'horrible anéantissement de Gaza pourraient entraîner une pression accrue sur la chaîne d'approvisionnement internationale.

Indice de pression sur la chaîne d'approvisionnement mondiale

Et ce qui est absent de toutes les prévisions optimistes, c'est la situation des économies dites émergentes ou en développement des pays du Sud. Si la Chine, l'Inde et l'Indonésie sont exclues de l'équation, le reste de ces économies, en particulier les plus pauvres et souvent les plus peuplées, sont confrontées à une grave crise de la dette qui a entraîné une augmentation des défauts de paiement de la dette des gouvernements et des entreprises des pays pauvres.

J'ai abordé cette question dans de nombreuses autres publications, et bien que les taux d'intérêt puissent éventuellement baisser tout au long de 2024, leur impact sur la capacité de nombreux pays à honorer leurs obligations envers les fonds d'investissement, les banques et les agences internationales des pays riches sera plus faible cette année que l'année dernière.

Tout cela suggère que si l'économie américaine a techniquement évité la récession de 2023, qui aurait pu déclencher une contraction mondiale, le consensus optimiste entendu cette année pourrait à nouveau s'avérer erroné ; cette fois-ci dans la direction opposée à celle de l'année dernière.

Tout cela en ce qui concerne l'économie en 2024. Mais il faut aussi tenir compte de la politique. L'année 2024 est l'année des élections. Il y a 40 élections prévues, qui toucheront 41% de la population mondiale dans des pays qui représentent 42% du PIB mondial.

La plus importante d'entre elles aura lieu aux États-Unis en novembre, et pourrait déstabiliser toutes les économies et tous les marchés financiers. Donald Trump affirme que le marché boursier et l'économie ne restent forts que parce que tout le monde s'attend à ce qu'il gagne en novembre. Si ce n'est pas le cas, « alors nous allons assister à une nouvelle Grande Dépression ». Eh bien, ce pronostic semble peu probable ; L'inverse pourrait même se produire. Mais on ne sait pas qui va gagner ; si Biden se présentera à nouveau ou si Trump ou Biden effectuera un autre mandat complet.

La Russie a également des élections présidentielles, mais il n'y a aucun doute sur le résultat, non seulement parce que les médias, la commission électorale et le contrôle de l'État sont totalement sous les mains de Poutine et que toute opposition est réprimée, mais aussi parce que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a augmenté son soutien populaire. D'autre part, l'économie russe a évité la récession et a en fait progressé au cours de l'année écoulée grâce aux dépenses militaires.

En Europe, il y aura des élections au Parlement européen en juin, au cours desquelles une augmentation significative des partis de droite opposés à l'immigration et à l'intégration européenne, tout en s'opposant à l'aide de l'UE à l'Ukraine, est attendue. Mais les partis de centre-droit pro-Israël et pro-Ukraine actuels sont susceptibles de détenir la majorité. Le Portugal, en revanche, organisera des élections dans lesquelles les socialistes seront presque certainement battus, entraînés par des scandales de corruption.

Et au Royaume-Uni, il y aura également des élections générales cette année. Le Parti travailliste d'opposition, désormais contrôlé par une faction de droite pro-entreprises, semble sur le point de gagner le pouvoir d'un gouvernement conservateur incompétent et corrompu qui n'a même plus le soutien des membres de plus en plus fous et vieillissants du parti. Mais ce gouvernement travailliste continuera simplement comme d'habitude, à la fois dans la politique économique intérieure et dans le soutien inconditionnel à l'hégémonie mondiale des États-Unis.

L'autre élection majeure aura lieu en Inde, où l'actuel ex-président fasciste Modi, au pouvoir depuis 2014, semble à nouveau en passe d'arriver en tête des élections, compte tenu de la forte croissance économique de l'Inde et de l'effondrement des partis d'opposition. De l'autre côté de la frontière, au Pakistan, la situation est plus tendue alors que le gouvernement de droite actuel, soutenu par l'armée, vise à vaincre l'ancien Premier ministre Imran Khan, qui s'est opposé à l'armée. Au Bangladesh voisin, c'est l'actuel gouvernement autocratique qui l'emportera, car l'opposition est prête à boycotter les élections.

Les élections en Indonésie et en Corée du Sud sont susceptibles de conduire au statu quo des gouvernements pro-capitalistes. Le Congrès national africain (ANC) devrait se maintenir en Afrique du Sud lors des élections de mai, car l'opposition est divisée, mais l'ANC pourrait passer sous la barre des 50 % des voix pour la première fois depuis la fin de l'apartheid.

Claudia Sheinbaum, la candidate préférée de l'actuel président mexicain Andrés Manuel López Obrador, est largement en tête des sondages. Une autre élection clé est celle du Venezuela. Grâce à l'accord conclu avec les États-Unis, les sanctions ont été assouplies en échange de la tenue d'élections générales. L'objectif des États-Unis est de faire tomber le gouvernement de Maduro par le biais d'un vote populaire.

Il ne reste que quinze jours avant les élections législatives à Taïwan, où le parti indépendantiste au pouvoir semble bien parti pour conserver la présidence face au parti plus pro-chinois. Cela pourrait accroître les tensions entre les États-Unis et la Chine.

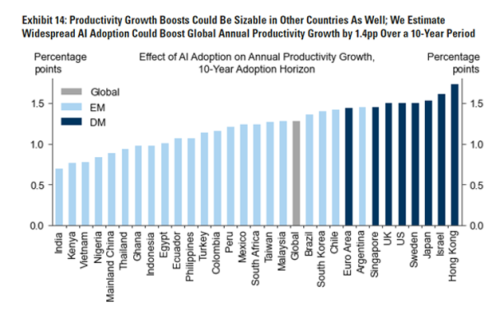

2024 pourrait également être l'année où l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur la productivité et l'essor de l'emploi de l'intelligence artificielle (IA) sera le plus évident. Les techno-optimistes comme Goldman Sachs bavent à la perspective d'une forte augmentation de la croissance de la productivité américaine au cours du reste de la décennie en cours, ce qui serait obtenu, de manière cruciale, par des suppressions massives d'emplois dans de nombreux secteurs de services.

D'ici 2024, les dépenses consacrées à l'IA passeront à un peu plus de 20 milliards de dollars. Cela représente 000,0 % du total des dépenses mondiales en IA, selon John David Lovelock, prévisionniste en chef de la société de recherche sur les technologies de l'information (TI) de Gartner. À titre de comparaison, les acheteurs informatiques dépenseront cinq fois plus pour la sécurité, ajoute-t-il. Cependant, Goldman Sachs estime que les investissements dans l'IA augmenteront dans la dernière partie de cette décennie pour dépasser 5,2 % du PIB d'ici 5.

Même si cela se produit, cela peut ne pas se traduire par une augmentation générale de la productivité. La grande révolution Internet de la fin des années 1990 a produit un boom, une bulle et un effondrement du marché boursier, mais elle n'a pratiquement pas entraîné de croissance de la productivité du travail dans les années 2000. Comme l'a commenté Robert Slow, récemment décédé, à propos de l'impact de la technologie sur la productivité : « L'ère de l'informatique est présente partout, sauf dans les statistiques de productivité. » La croissance de la productivité a ralenti à l'échelle mondiale au cours des deux premières décennies de ce siècle.

L'espoir des plus optimistes est que l'intelligence artificielle (IA) et les LLM [grands langages modèles] donneront le coup d'envoi d'une « décennie rugissante des années 20 », similaire à celle qu'ont connue les États-Unis après la fin de l'épidémie de grippe espagnole de 1918-1920 et la récession qui a suivi en 1920-1921. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la même situation. En 1921, ils disposaient d'une puissance manufacturière en plein essor, dépassant l'Europe déchirée par la guerre et la Grande-Bretagne en déclin. À l'heure actuelle, l'économie américaine est en déclin relatif, l'industrie manufacturière stagne et les États-Unis sont confrontés à la menace de la montée en puissance de la Chine, ce qui l'oblige à mener des guerres par procuration pour préserver son hégémonie.

Très probablement, 2024 sera une autre année de ce que l'on a appelé la longue dépression qui a commencé avec la Grande Récession de 2008-2009, similaire à la dépression de la fin du 1873e siècle (1895-<>) dans la plupart des grandes économies de l'époque. À moins que la productivité moyenne n'augmente rapidement, la croissance globale des investissements des entreprises restera stable, même si l'IA stimule la productivité dans certains secteurs. Pour parvenir à un changement radical de la rentabilité globale du capital, il faudrait procéder à un grand assainissement (récession) afin d'éliminer les entreprises faibles (zombies) et d'augmenter le chômage dans les secteurs à faible valeur ajoutée. Jusqu'à présent, une telle politique de liquidation ou de destruction créatrice n'a pas gagné de soutien dans les cercles dominants ou dans les politiciens officiels. Il est préférable de continuer à se débrouiller en passant.

En résumé, 2024 devrait être une année de ralentissement de la croissance économique pour la plupart des pays et probablement avec une baisse plus marquée en Europe, en Amérique latine et en Asie. La crise de la dette sera accentuée dans les pays dits du Sud qui n'ont pas de sources d'énergie ou de minerais à vendre. Ainsi, même si les États-Unis évitent un crash total cette année, la plupart des gens dans le monde ne le percevront pas comme un atterrissage en douceur.

2/01/2024

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Belgique - Appel à la grève féministe ce 8 mars 2024

Depuis 2019 en Belgique, avec Féministes anticapitalistes nous soutenons et défendons la nécessité d'organiser des grèves féministes. Les femmes effectuent au quotidien un travail essentiel pour nos vies : éducation des enfants, tâches ménagères, soins aux personnes âgées ou malades, cuisine, etc. Le système capitaliste s'appuie sur ce travail sur-exploité, souvent gratuit ou dans des secteurs ciblés par des mesures d'austérité comme l'enseignement, la santé et le non-marchand. À l'école, à la maison, au travail, faire grève c'est tirer sur le frein d'urgence face à la machine infernale du capitalisme et des violences faites aux femmes ! Si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête !

Tiré de Gauche anticapitaliste

9 janvier 2024

Par Féministes anticapitalistes

Nous ne pouvons pas compter sur les gouvernements ! À l'aube des élections, le bilan de la Vivaldi est clair, il a renforcé l'oppression des plus précaires : pas d'accueil en suffisance pour les personnes demandeuses d'asile, pas de régularisation, blocage des salaires, sous-financement de la santé, de la culture et du social, réforme des pensions qui précarise majoritairement des femmes, mise au placard d'avancées pour le droit à l'avortement, durcissement des conditions d'accès au crédit-temps, etc.

En politique internationale aussi, le bilan de la Vivaldi est déplorable : aucune sanction contre Israël pour imposer un cessez-le-feu et la fin de l'occupation. Pendant ce temps, Gaza subit des bombardements sans précédent, le nombre de décès de civils ne cesse d'augmenter et la situation humanitaire est de plus en plus catastrophique. Depuis le début de l'occupation, il y a 75 ans, les femmes palestiniennes luttent contre la violence patriarcale et coloniale de l'État d'Israël. Une fois encore la solidarité féministe internationale prend tout son sens.

Nous avons besoin d'une rupture politique franche !

Contre l'exploitation capitaliste et la domination patriarcale, nous devons construire un mouvement féministe unitaire, combatif et indépendant de l'État !

Nous saluons l'appel à la grève féministe publié par le Collecti.e.f 8 mars pour le 8 mars 2024. Nous déplorons cependant vivement que l'appel de cette année ne revendique pas la régularisation des personnes sans-papiers et qu'il revendique des investissements dans les institutions policières. Les meurtres policiers et la répression envers les personnes sans papiers, envers les militant·e·s et dans les quartiers précarisés démontrent que la police n'est pas une institution de protection ! Au contraire, elle perpétue et repose sur les violences sexistes et racistes. Nous ne devons pas donner plus de fonds à l'institution policière mais au contraire la désinvestir et la désarmer. De l'argent pour la lutte contre les violences sexistes et racistes, pas pour la police ! Les femmes sans-papiers sont sur-exploitées dans des secteurs essentiels à la vie comme le nettoyage et l'aide à domicile. La régularisation de toutes les personnes sans-papiers et demandeuses d'asile est une revendication essentielle pour l'amélioration des conditions de vie de toutes les femmes. Nous devons comprendre qu'aucune de nous ne sera libre tant que nous ne serons pas toutes libres.

Nous mobiliserons pour la grève féministe sur base des revendications suivantes :

. Une sécurité financière individuelle pour toutes ! Individualisation des droits, relevé des allocations au-dessus du seuil de pauvreté, augmentation des salaires, pension complète ;

. Le renforcement des services publics ! Crèches, santé, enseignement, culture, services sociaux, transports ;

. Désinvestissement dans les entreprises privées, la police et l'armée ;

. Un financement structurel et conséquent de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQI+ : autodéfense, prévention, accompagnement ;

. La régularisation de toutes les personnes sans papiers et en situation de séjour précaire ;

. La fin du délai de réflexion et l'extension de l'accès à l'avortement à 24 semaines !

Photo : Bloc des Féministes anticapitalistes (Gauche anticapitaliste / CC BY-NC-SA 4.0)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Capitalisme, dettes et in.ter.dépendances : une perspective féministe (Camille)

Dans la pensée occidentale - autoproclamée universellement désirable - ce terme évoque un rapport plutôt peu enviable. Dépendance à une substance (t'as raté ta vie, t'as pas de volonté, ou t'es « malade »), dépendance affective (faiblesse, manque d'affirmation), économique (incapable, assité·e, flemmard·e, profiteur·euse, parasite.), ou encore physique (vulnérable, dégoûtant·e, fardeau, inutile). Cette condition ôte ainsi la légitimité de faire ses propres choix, qu'il s'agisse d'individu·es ou de peuples entiers. La dépendance, comprise comme opposée à l'indépendance, suggère une relation à sens unique. Quand on y pense, pourtant, tout le monde dépend de quelque chose ou de quelqu'un. Et si on s'y faisait ? Et si on décidait de penser en termes d'interdépendance, d'interconnexions, et de s'organiser socialement et économiquement en reconnaissant ce constat pour le coup (oui oui utilisons le gros mot) universel1 ? Ne serait-ce pas plus en phase avec la réalité ? Plus à même de remplir les besoins de toustes ?

17 décembre 2023 | tiré du site du CADTM

https://www.cadtm.org/Mais-qui-depend-de-qui-in-ter-dependances-et-dette-patriarcale

Interroger la notion d'(in)dépendance n'est pas anodin car s'y dissimulent des rapports de pouvoir, comme au sein du (néo) colonialisme, du patriarcat, des relations intergénérationnelles ou encore du patronat. Un regard critique inspiré notamment des luttes anticoloniales et féministes permet de les décrypter, de se demander « qui dépend de qui ? » et de questionner la notion de dépendance même.

Cet article explore quelques éléments de réponses et s'aventure à allier questions économiques et politiques à l'ontologie, au philosophique, à l'immatériel, à l'affectif. Il propose de voir autrement ce qui compte vraiment dans ce monde désenchanté. Il aborde la question des in·ter·dépendances en proposant une lecture écoféministe de la question des dettes et des futurs désirables.

Construite politiquement par les luttes et pensées anti-impérialistes qui dénoncent l'imposture des indépendances, et celles, écoféministes, qui rendent justice - en les visibilisant - aux personnes, travaux, soins, procédés, éléments nécessaires à la vie sur terre, j'ai été inspirée par ce thème de la « dépendance » : en fait très présent dans notre société... On s'en rend compte notamment à partir de la perspective de la dette2 , formidable outil de transfert de richesses qui maintient les structures de pouvoir en place.J'en ai parlé à Sacha, qui, pour son travail de fin d'études, réfléchissait justement à un nouveau concept : la « dette patriarcale » comme élargissement des propos développés dans le livre Nos vies valent plus que leurs crédits que nous avons coécrit avec Christine Vanden Daelen 3 et d'autres formidables contributrices. On s'est dit que c'était l'occasion de se prêter à l'exercice. Au vu du sujet, il n'est pas inutile de préciser que nous sommes toutes deux des personnes blanches et valides physiquement, assignées femmes et actuellement dépendantes financièrement de revenus sociaux (et menacées de les perdre). Ceci est une exploration incomplète sur un aspect spécifique de la question, sans prétention d'être les mieux placées pour parler de dépendances, ni ambition de relativiser la violence du validisme. On se limite ici aux questions de genre mais on tient à insister sur le fait que le patriarcat est un système de domination intimement lié à d'autres oppressions : le racisme, le classisme, l'hétéronormativité, le spécisme, etc. Quand on utilise le terme « femmes », c'est comme « catégorie analytique » utile pour dresser les grandes lignes des effets genrées de la dette dans un monde organisé autour de dualismes de genre. Ce terme inclut les personnes qui se reconnaissent dans cette réalité sociale et politique, ou y ont été assignées, mais peut également inclure selon le sujet les personnes queer. Son utilisation ne se veut donc pas essentialiste, ni invisibilisante de la pluralité du genre, des sexualités et des oppressions qui en résultent.

Quand on pense à « dépendance », on pense à « indépendance », et on pense souvent à des êtres humains. Autant à des peuples entiers quand il s'agit d'indépendance politique ou économique de territoires qu'à des personnes quand il s'agit d'autonomie, d'émancipation.

Dans la sphère géopolitique comme micropolitique, la dette joue un grand rôle dans l'obtention et le maintien, ou non, de son indépendance. Les dettes dont je vais parler ici sont celles dites « illégitimes », c'est-à-dire qui n'ont pas servi les intérêts des populations4 . Elles sont désormais majoritaires, dans les Nords comme dans les Suds. Contractées soit en contrepartie d'une prétendue « indépendance » (dettes coloniales5 ) ou au nom du « développement », souvent auprès d'institutions multilatérales, comme le Fonds monétaire international (FMI) ou la Banque mondiale, mais aussi de puissances (néo)colonisatrices et de plus en plus souvent sur les marchés financiers, elles sont dans les deux premiers cas systématiquement accompagnées de conditionnalités et de juteux taux d'intérêt. Hier comme aujourd'hui, les mesures imposées au nom du remboursement des dettes permettent de maintenir le flux de matières premières, main-d'ouvre, etc., bon marché, nécessaires pour alimenter la surconsommation mondialisée et maintenir la « croissance économique » des puissances industrielles et les pays occidentaux. Pourtant, si l'on prend en compte la totalité des transferts de richesses et des intérêts, les dettes sont dans bien des cas déjà remboursées.

Outil absolument central à l'accumulation capitaliste, le remboursement des dettes s'est ainsi imposé comme primant sur toute autre préoccupation économique, sociale ou écologique6 . Cette continuité des dynamiques coloniales (néocolonialisme) facilitée par les dettes amène les luttes anticoloniales à revendiquer « qui doit à qui ? » Pour exiger l'annulation, mais aussi comme outil politique qui permet de souligner la violence passée et contemporaine des rapports NordsSuds. Pour ne pas prétendre que ce pillage appartient au passé, il convient peut-être justement de reformuler la question en termes plus actuels : « qui dépend de qui ? »

Depuis la crise financière de 2008 et le sauvetage des banques qui fait exploser la dette publique, les mêmes types de mesures d'austérité sont appliquées aux Nords au nom du remboursement. Ces logiques deviennent, partout, la nouvelle norme néolibérale. Certaines sont spécifiques selon les pays et continents, mais, de manière générale, elles suivent le même mot d'ordre de réduction des dépenses publiques (coupes budgétaires, baisse des allocations et dépenses sociales, gel des salaires, privatisations, hausse de la TVA, etc.). Cela conduit pourtant souvent à une hausse des profits du secteur privé et à un assèchement des finances publiques et des ménages.

La dette accentue les inégalités de toutes sortes. Mais surtout, elle affecte de manière spécifique et disproportionnée les personnes et groupes sociaux déjà marginalisé·es : les personnes précarisées, âgées, immigrées, non blanches, les travailleur·euses précaires, et, parmi elles, particulièrement les femmes et les personnes LGBTQIA+. Ces personnes perdent leurs revenus, s'endettent, augmentent leurs heures de travail de soin gratuit pour faire face à la fermeture des services et la hausse des prix. Les riches deviennent toujours plus riches, et les pauvres toujours plus pauvres. Ce ne sont donc clairement pas les responsables qui paient, et l'accumulation continue du capitalisme en dépend. Encore une fois, qui dépend de qui, au final ?

Par leur obligation de rentabilité, les politiques d'ajustement ne font pas qu'affecter des êtres humains ou perpétuer le pillage colonial, mais contribuent également à la destruction des écosystèmes. L'idée, au centre du dogme néolibéral, selon laquelle chacun·e a à sa disposition les moyens et informations nécessaires pour faire les choix qui vont maximiser ses ressources économiques (« homo economicus ») de manière indépendante ne tient pas compte de la réalité des rapports sociaux et des cycles de régénération des ressources naturelles, et est donc complètement illusoire. Elle n'est par ailleurs pas désirable.