Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Les profs mettent au premier plan la qualité de l’école publique

De dire haut et fort le président du Syndicat de l'enseignement de la région de Laval (SERL-FAE) qui a rejeté à 68 % l'entente de principe conclue avec Québec, que ses membres sont « restés fidèles aux positions qu'ils avaient au moment de la grève générale illimitée. Lorsqu'on se promenait sur les lignes de piquetage, les gens nous parlaient de la composition de la classe, des conditions de travail, des conditions d'apprentissage des élèves, de l'école publique dans son ensemble. […] Le gouvernement a décidé que lorsqu'il ne pouvait pas donner les services nécessaires, il allait donner une prime en argent aux enseignants. Ce n'est pas ça qui va rendre les conditions de travail meilleures… » (Marie-Ève Morasse, Les profs de Laval sont restés « fidèles » à leurs revendications, dit leur syndicat, La Presse, 19/01/24).

Tout est dit. Reste à gagner la bataille du rejet de la ratification ce qui n'est pas une mince affaire quand on considère la course à obstacles qui suivra, le cas échéant. L'acceptation de l'entente de principe par une courte majorité, dont une par la peau des dents, des deux autres syndicats de la FAE ayant voté est certes crève-cœur. Cependant un syndicat de la CSQ (Lanaudière), comme Laval, l'a fortement rejeté alors qu'un autre (Estrie) ne l'a ratifiée que par une majorité moindre que celle de la victoire du ‘non' au référendum de 1995. Malgré certaines ratifications fortes, surtout de la partie salariale quand les votes étaient scindés, rien n'est perdu. Plusieurs militantes de la FSSS-CSN ne sont pas enchantées de la hausse salariale de base qui risque de ne même pas égaler l'inflation. D'autant plus que du côté santé, la FIQ résiste aux demandes de « flexibilité » de la CAQ, ce qui a obligé les représentantes du petit syndicat de la CSQ regroupant les mêmes corps d'emploi à rejeter à la quasi-unanimité l'entente de principe sans même perdre son temps à la soumettre aux membres.

La bureaucratie syndicale, de connivence avec la CAQ, pensait avoir réussi à faire passer l'amère pilule par ses négociations secrètes puis des ententes tenues secrètes jusqu'à la tenue des assemblées générales de ratification — heureusement les médias grâce à de pertinents coulages ont pu casser cette procédure anti-démocratique — et par l'arrêt des grèves justifié par le temps des Fêtes. Comme le chantait Joël Denis en 1971, « c'ta pas encore fait, non non non ». Et si ça passe, il risque d'y avoir pas mal de démissions si ce n'est une crise paroxysmique. Encore plus, si la CAQ se laissait aller à la tentation de la loi spéciale en cas de non-ratification.

Pourrait poindre à l'horizon la défiance de 1972 avec cette fois une série de blocages de la délétère circulation des marchandises comme la FAE l'a fait le 21 décembre dernier (La Presse canadienne, Des enseignants en grève ont bloqué des accès aux ports de Montréal et de Québec, Le Devoir, 21/12/23) durant sa grève générale illimitée (GGI) qui a duré près d'un mois. Cette GGI était la bonne stratégie mais en Front commun que l'a FAE a boudé par corporatisme syndical, même combatif, alors que n'importe quel militant syndical sait que l'union fait la force et bloque les manœuvres patronales en autant qu'il y ait un fonctionnement démocratique. Cette bourde a permis à la CAQ de diviser pour tenter de peinturer dans le coin FAE et FIQ grâce aux tergiversations du Front commun.

Il n'est pas trop tard pour se reprendre si Québec solidaire met cartes sur table

Il n'est pas trop tard pour se reprendre. Si le « top gun » de la santé est payé plus cher les deux premières années pour mettre en place la malencontreuse centralisation à la mode albertaine du système de santé, on ne voit pas pourquoi la CAQ ne pourrait pas dégager un budget supplémentaire, et faire payer les banques et consorts pour ce faire, afin d'attirer par des primes les profs, infirmières, spécialistes et personnel de soutien manquants. Dans cette deuxième ronde, il serait plus facile de mobiliser l'appui populaire tant par une coordination de toutes et tous qu'en mettant l'emphase sur le rehaussement de l'éducation et de la santé publiques comme but explicitement recherché.

Ce brusque tournant est-il possible sans intervention musclée d'une inexistante gauche syndicale organisée ? Le spontanéisme a ses limites. On ne blâmera jamais assez la gauche dite anticapitaliste qui a fait semblant d'organiser une gauche syndicale depuis une dizaine d'années sinon plus, pour laisser dégénérer cette tentative en une série de conférences et table-rondes, parfois utiles, dont la dernière en date invitait une majorité de bureaucrates. L'aile parlementaire Solidaire n'a pas manqué la facilité de se faire prendre en photos sur les lignes de piquetage (Québec solidaire,[[PHOTOS] Les porte-parole de Québec solidaires des enseignantes et des enseignants en grève, 5/12/23). Maintenant, aujourd'hui, sans tarder, son intervention est indispensable pour appeler au rejet de l'entente de principe, pour inviter à des assemblées générales intersyndicales de toutes et tous ensemble, afin d'exiger une reprise des négociations et même au besoin une réouverture de la convention collective. Le parti de gauche de l'Assemblée nationale qui a une audience de masse, qui s'est fait damer le pion par le PQ faute de vision stratégique, saura-t-il rompre son alliance implicite avec la bureaucratie syndicale ?

Marc Bonhomme, 20 janvier 2024

www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

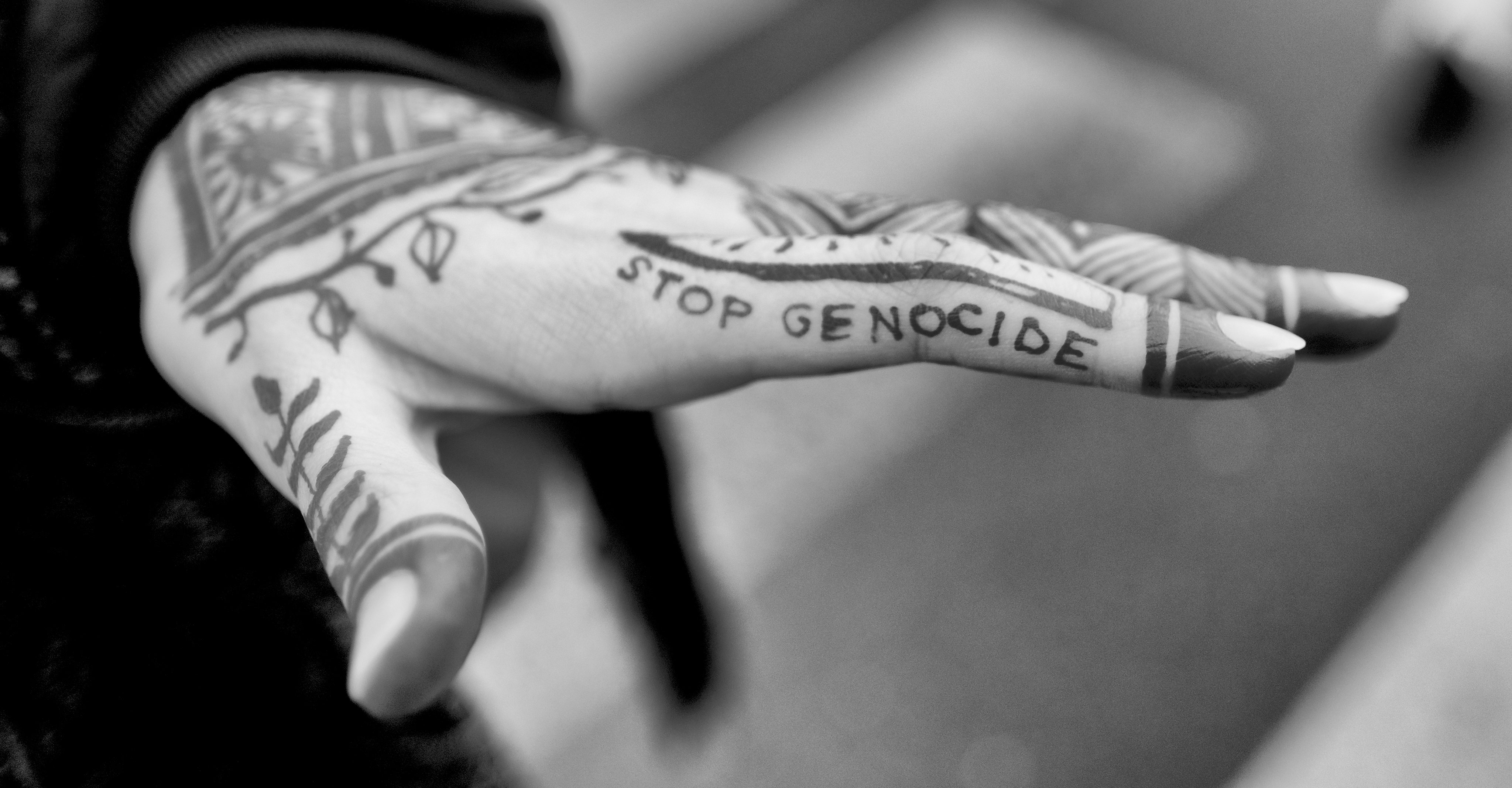

Déclaration d’écrivain.e.s francophones : « Nous ne pouvons pas nous taire » - Pour Gaza

« Nous ne pouvons pas nous taire et avons l'obligation morale de dénoncer les massacres en cours contre le peuple palestinien, avec le soutien actif ou la complicité de la plupart des États occidentaux. » Un ensemble d'écrivaines francophones, en joignant leurs voix à celles des femmes palestiniennes et israéliennes qui œuvrent pour la paix, dénoncent la situation à Gaza et demandent un cessez-le-feu immédiat.

Tiré du blogue des signataires.

« Si vous n'êtes pas atterré.e.s par ce qui se passe à Gaza

Si vous n'êtes pas bouleversé.e.s jusqu'au plus profond de votre être

Alors il y a quelque chose qui ne va pas dans votre humanité »

Révérend Mundher Isaac, pasteur assistant à l'église luthérienne de Bethléem, sermon de Noël, décembre 2023.

Trois mois après les crimes contre l'humanité commis par le Hamas le 7 octobre 2023 lors de son attaque contre le territoire israélien, que nous condamnons sans réserve aucune, la riposte d'Israël s'est avérée être un carnage révélant des buts de guerre allant bien au-delà de « l'élimination du Hamas ».

Le bilan en pertes civiles palestiniennes dans la bande de Gaza s'élève à plus de 30 000 morts, majoritairement des femmes et des mineurs (70%) selon le rapport établi par Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med) pour la Cour Pénale Internationale et pour les Nations Unies, daté du 27 décembre 2023, qui tient compte dans ce chiffre d'une estimation du nombre de victimes ensevelies sous les décombres.

Les habitants de Gaza sont soumis, non seulement aux bombardements incessants de l'aviation israélienne et de son armée de terre qui a envahi l'enclave, mais aussi à la privation d'eau, de nourriture et de soins. Le bombardement des hôpitaux et l'implacable blocus qui empêche la quasi-totalité de l'aide de parvenir à sa population, ainsi que le déplacement forcé de plus de 85% des Gazaouis vers le Sud de l'enclave également pilonné sans relâche fait dire à tous les observateurs internationaux qu'un nettoyage ethnique de la bande de Gaza est en cours, accompagné de pratiques relevant clairement d'une intention génocidaire[1].

La gravité extrême de cette situation ainsi que les déclarations de membres du gouvernement Netanyahou préconisant la poursuite de la guerre et un déplacement massif de la population gazaouie hors de son territoire, ont conduit le 29 décembre 2023 l'Afrique du Sud à déposer une plainte devant la Cour Internationale de Justice (CIJ), accusant l'État d'Israël de violer la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide.

Pretoria invoque « les droits et les obligations de l'Afrique du Sud » de prévenir le génocide et « de protéger les Palestiniens de Gaza de la destruction ». La plainte de l'Afrique du Sud ne sera toutefois prise en compte qu'au terme d'une longue procédure. Or pour Gaza chaque jour sans cessez-le-feu, sans eau, sans nourriture, sans aide humanitaire, est une journée de vies perdues, brisées, de souffrance, d'horreur.

Nous ne pouvons pas nous taire et avons l'obligation morale de dénoncer les massacres en cours contre le peuple palestinien, avec le soutien actif ou la complicité de la plupart des États occidentaux. À l'instar de toutes les organisations mondiales de défense des droits humains et en joignant nos voix à celles des femmes palestiniennes et israéliennes qui œuvrent pour la paix, nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et sans conditions et l'arrivée de toute urgence d'une aide humanitaire massive à la hauteur des besoins.

Signataires

Abomo-Maurin Marie-Rose (Cameroun)

Achour Amina (Maroc)

Alie Marijosé (Martinique)

Anselmo Marielle (France)

Ba Dicko Safiatou (Mali)

Bel Haj Yahia Emna (Tunisie)

Bessis Sophie (Tunisie)

Bourrel Anne (France)

Bouvet de la Maisonneuve Fatma (Tunisie)

Cadier Florence (France)

Carpenter-Latiri Dora (Tunisie)

Cusset Catherine (France)

Desautels Denise (Canada)

Devi Sort Ananda (Maurice)

Diallo Ba Fatimata (Sénégal)

Dupré Louise (Canada)

El-Masri Maram (Syrie)

Essalmi Nadia (Maroc)

Feki Hella (Tunisie)

Fournier Danielle (Canada)

Fréchette Carole (Canada)

Jacquot Martine (France/Canada)

Gauvin Lise (Canada)

Granjon Elisabeth (France)

Lazlo Viktor (Martinique)

Makhlouf Georgia (Liban)

Catherine Marceline (Martinique)

Masset Marie-Christine (France)

Monette Madeleine (Canada)

Octavia Gael (Martinique)

Oumhani Cécile (France)

Rakotoson Michèle (Madagascar)

Régimbald Diane (Canada)

Serraj Loubna (Maroc)

Tadjo Véronique (Côte d'Ivoire)

Tauil Leila (Maroc)

Wihelmy Audrée (Canada)

Zouari Fawzia (Tunisie)

[1] Les termes de « crime contre l'humanité » et de « génocide » sont définis par la Cour Pénale Internationale (en français : Elements-des-crimes.pdf (icc-cpi.int))

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’impunité israélienne fait monter les tensions régionales

Depuis le début de la guerre d'Israël contre la bande de Gaza à la suite de l'action armée du Hamas le 7 octobre, les tensions régionales n'ont cessé de s'intensifier sans se transformer (encore) en guerre ouverte et directe. Face à la violence de l'armée d'occupation israélienne soutenue par ses alliés impérialistes occidentaux, les risques d'embrasements régionaux beaucoup plus meurtriers ne cessent de croître.

Hebdo L'Anticapitaliste - 689 (04/01/2024)

Par Joseph Daher

Crédit Photo

Tasnim News Agency - Saleh al-Arouri

L'État israélien a notamment intensifié ses bombardements et attaques contre le Liban et en Syrie ces dernières semaines. Le 25 décembre 2023, au sud de Damas, des missiles israéliens ont assassiné le général de brigade Razi Moussavi, un important commandant de la Force Qods, branche des opérations étrangères et unité d'élite des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran. Les dirigeants iraniens ont promis une réponse à cet assassinat.

Des risques d'embrasement du côté du Liban

Néanmoins, les risques les plus importants sont au Liban et en particulier après l'assassinat par l'armée d'occupation israélienne, dans une attaque dans la banlieue sud de Beyrouth le 2 janvier 2024, de Saleh al-Arouri, le numéro 2 du bureau politique du Hamas et l'un des commandants de sa branche militaire, les Brigades al-Qassam. Deux autres responsables du Hamas, Samir Fandi et Azzam al-Akraa, ainsi que quatre autres affiliés au mouvement mais aussi à la Jamaa Islamiya libanaise, ont également été tués dans cette attaque.

Le dirigeant du Hamas Arouri était installé au Liban depuis 2018. Emprisonné à deux reprises, il a passé une douzaine d'années dans les geôles israéliennes avant d'être libéré en avril 2010. Il était l'un des interlocuteurs privilégiés du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Jusqu'à maintenant, le Hezbollah, de même que son soutien iranien, ne souhaitait pas un engagement militaire trop important et coûteux contre Israël. L'organisation libanaise s'est limitée à être un « front de pression » contre Tel-Aviv, comme exprimé à plusieurs reprises par Hassan Nasrallah.

Les attaques israéliennes ont néanmoins déjà causé la mort de 140 membres du Hezbollah entre le 8 octobre 2023 et début janvier 2024. Les frappes aériennes et de drones de l'armée d'occupation israélienne sur les villages du Sud-Liban ont également poussé plus de de 64 000 personnes à se déplacer vers des régions plus « sûres » et endommagé de vastes étendues de terres agricoles, ainsi que des habitations. Cependant cet assassinat du dirigeant palestinien Arouri dans la banlieue sud de Beyrouth risque d'accroître encore davantage de manière dangereuse les tensions entre le Liban et Israël, avec une réaction très probable du Hezbollah dans les prochains jours.

En mer Rouge, les houthis contre les forces armées des États-Unis

De même, du côté du Yémen, les tensions augmentent entre le mouvement politique et armé yéménite des houthis et les forces armées des États-Unis. Depuis le 7 octobre, les houthis ont en effet multiplié les attaques en mer Rouge contre des navires qu'ils estiment « liés à Israël », en solidarité avec les PalestinienNEs. Face à cette situation, au début du mois de décembre, une force navale multinationale a été mis en place par les États-Unis afin de protéger les navires de la mer Rouge, par laquelle transite 12 % du commerce mondial. Le 31 décembre 2023, dix militants houthis ont été tués en mer Rouge après que l'armée américaine a affirmé avoir coulé trois de leurs navires en réponse à des attaques contre un porte-conteneurs d'un transporteur danois. Il s'agit de la première frappe meurtrière contre les houthis depuis que les États-Unis ont annoncé la mise en place de la force navale multinationale. En plus de ces mesures, Washington a imposé des sanctions visant les circuits de financement des houthis, ciblant plusieurs personnes et entités au Yémen et en Turquie qu'ils jugent impliquées dans ces financements.

Tandis que la guerre génocidaire contre la bande de Gaza ne cesse pas, tandis que les dirigeants du gouvernement israélien ont annoncé que la guerre contre la bande de Gaza allait se poursuivre « tout au long » de l'année 2024, l'impunité israélienne est une menace permanente pour les classes populaires régionales et ne cesse d'accroître les dangers d'une guerre régionale.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pour le rejet des ententes entre la CAQ et les bureaucraties syndicales

Il faut écouter l'entrevue du Midi-Info (15/01/24, 12h43) avec une enseignante du quartier Saint-Michel à Montréal pour comprendre pourquoi elle-même et, selon ses dires, ses collègues de son école, suite à une réunion tâtant le pouls de chacune et chacun, penchent pour le rejet de l'entente de principe de la FAE à moins de l'accepter « par désespoir » comme elle le dit. Le salaire négocié n'est pas à la hauteur de leur formation universitaire et de leur responsabilité ajoute-elle. Elle aurait pu préciser que s'il compensera peut-être pour l'inflation — la formule compensatrice des trois dernières années est bloquée à seulement 1% de plus — dont celle de 2022 à retardement, il n'y aura rien pour le rattrapage. L'accentuation de la crise climatique et sans doute des guerres n'augurent rien de bon au sujet du contrôle de l'inflation. Et on est encore très loin d'égaler la rémunération globale des personnes salariées des autres secteurs publics qui au départ était supérieure de près de 23%.

Selon l'enseignante, là où le bât blesse ce sont pour les améliorations sectorielles pour lesquelles la FAE attendait beaucoup. Il ne faut pas oublier que dans le Grand Montréal syndiquée à la FAE, les conditions d'enseignement sont généralement plus difficiles qu'ailleurs pour cause de milieux plus pauvres, d'immigration plus importante nécessitant l'apprentissage du français et, last but not least, d'un écrémage plus important qu'ailleurs par les écoles privées. Premièrement, les personnes aidantes dans les classes ne seront pas les spécialistes requises pour lesquelles il n'y a pas d'engagement même au bout de la longue convention collective de cinq ans, pas plus que pour la création de nouvelles classes allégeant le fardeau de celles existantes. Affirmer qu'il est impossible maintenant d'y remédier n'excuse pas le fait de ne pas s'engager concrètement pour les années suivantes et n'est pas effacer par un bonus compensatoire qui ne règle rien de conclure l'enseignante. Sans compter, ajoute l'enseignante, que l'aide escomptée même déficiente nécessite un pointage complexe difficilement atteignable.

Côté santé, c'est moins clair. Mais les négociations avec la FIQ traînent en longueur parce qu'en plus de l'offre salariale inadéquate elle ne veut rien savoir de la « flexibilité » exigée par la CAQ dans la cadre de la prise en mains du secteur santé par les « top guns ». Ce qui laisse entendre que le Front commun a avalé la pilule en retour de compensations monétaires additionnelles pour les quarts difficiles et les types d'emploi où l'écart avec le marché était criant. Faut-il aussi comprendre que côté éducation le Front commun ait aussi fait preuve de flexibilité ce qui serait moins problématique pour la CSQ syndiquant hors les plus difficiles grands centres urbains ? Il faut donc comprendre que la CAQ a su non pas jouer les syndicats hors Front commun contre celui-ci mais l'inverse allant jusqu'à instaurer une politique de retour en classe acceptable pour mieux faire passer l'amère pilule. Réalisant la manœuvre, si elles le réalisent, les syndiquées du Front commun sauront-elles faire preuve de solidarité en rejetant le corporatisme de leurs directions syndicales ? Prendre cinq semaines pour voter l'entente sent à plein nez la volonté manipulatoire de la bureaucratie syndicale qui veut bien encadrer toutes ces assemblées.

Si cette entente de principe passe, cette pseudo victoire féministe, dixit Le Devoir, laissera le même goût amer de statuquo amélioré que la soi-disant victoire du printemps érable de 2012. Le fond de l'air dégagera la même odeur nauséabonde d'occasion ratée sans aucun autre relais qui pointe à l'horizon. Cette défaite stratégique, car c'est bien de cela qu'il s'agit, laissera le peuple québécois, et encore plus son prolétariat, face au grand vide existentiel de la prolifération des guerres sur fond d'un emballement de la crise climatique que se hâtera de combler la montée de l'extrême-droite fascisante qui menace cette année aux États-Unis et peu après au Canada. Plus que jamais, s'impose un nouveau 1972,

Marc Bonhomme, 15 janvier 2024

www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Ne sautons pas trop vite aux conclusions…

Au moment où nous écrivons les lignes qui suivent, les membres des syndicats affiliés aux quatre organisations syndicales qui forment le Front commun CSN-CSQ-FTQ-APTS ainsi que les membres de la FAE amorcent en assemblée générale, à partir du 15 janvier, l'étude des ententes de principe survenues aux tables sectorielles et à la table centrale.

Ce processus s'échelonnera jusqu'au 25 janvier à la FAE et au 19 février 2024 pour le Front commun. Les salarié.e.s syndiqué.e.s qui sont représenté.e.s par la FIQ, le SPGQ et le SFPQ n'ont, de leur côté, rien de concret à présenter à leurs membres. Ce n'est donc pas avant quelques semaines encore qu'il sera possible d'entreprendre un véritable bilan de la présente ronde de négociation et d'identifier qui a réussi à obtenir les concessions souhaitées ou à négocier les compromis recherchés.

Tant et aussi longtemps que la négociation n'est pas terminée, avec la totalité des 600 000 salarié.e.s syndiqué.e.s des secteurs public et parapublic, il est un peu trop tôt pour parler de « victoire » d'une des deux parties négociantes sur l'autre. Ceci étant dit, il est quand même possible d'identifier un certain nombre d'aspects qui caractérisent l'entente de principe survenue le 28 décembre 2023 à la table centrale du Front commun, principalement sur les enjeux intersectoriels (c'est-à-dire le monétaire et le salarial).

Sur certains aspects de l'entente du 28 décembre 2023

Il y a belle lurette qu'une proposition de contrat de travail comportant minimalement une augmentation salariale de 17,4% sur 5 ans n'a pas été convenue entre le gouvernement du Québec et la grande majorité des salarié.e.s syndiqué.e.s des secteurs public et parapublic. Depuis la ronde des décrets de 1982, ce qui a été imposé unilatéralement par l'État-patron ou négocié entre le gouvernement du Québec et les organisations syndicales dans les secteurs public et parapublic n'a pas servi de modèle dans le secteur privé. L'époque où le secteur public pouvait revendiquer être une locomotive pour le secteur privé s'est interrompue en 1979. À partir de ce moment, les employeurs privés et l'État employeur ont décidé de remettre en question brutalement certains acquis syndicaux. Avec pour résultat que les augmentations salariales obtenues dans les secteurs public et parapublic du Québec, au cours des quarante dernières années, ont, la plupart du temps, été inférieures à l'inflation. Des années 2003 à aujourd'hui, les augmentations paramétriques ont oscillé entre 0 à 2% par année. Il faut donc rappeler ici que le 17,4% d'augmentation salariale minimale pour la période couverte d'avril 2023 à mars 2028 est encore, pour plusieurs personnes, en deçà du 21% (1) d'augmentation offerte aux policières et aux policiers de la SQ et très loin du 30% d'augmentation que les député.e.s se sont accordé.e.s pour l'année 2023 seulement. Pour ce qui est de la clause de protection du pouvoir d'achat, soit 1% pour chacune des trois dernières années d'application de la convention, personne ne peut affirmer quoi que ce soit à son sujet. Qui peut prédire avec exactitude le taux d'inflation en 2026, en 2027 et en 2028 ? Ni vous ni moi. Elle est, par contre, plus généreuse que ce qui était prévu face à l'inflation dans l'entente de principe de 2010. Point à la ligne.

Il est par contre exact d'affirmer qu'il y a, dans l'entente de principe du 28 décembre 2023, des employé.e.s syndiqué.e.s qui auront droit à des augmentations salariales supérieures à 17,4%. Certain.e.s obtiendront des primes allant jusqu'à 15% de plus. D'autres se voient offrir un pourcentage d'augmentation supplémentaire. Pourquoi un tel traitement différencié ? Il faut en effet attirer et recruter de nouvelles et de nouveaux employé.e.s dans les secteurs public et parapublic, mais qu'en est-il de la rétention du personnel expérimenté ? Qui paye pour ces augmentations différenciées ?

L'entente de principe qui circulera dans les assemblées générales au cours des prochaines semaines prévoit également des améliorations au RREGOP, l'obtention d'une 5ième semaine de vacances après 19 années d'ancienneté (plutôt que 25), une bonification des contributions de l'employeur aux assurances. Les ouvriers spécialisés et les psychologues auront droit à une prime de 10 à 15% pour les premiers et une majoration de salaire de 10% pour les seconds. Ce qui est bien, mais il y en a combien qui ne toucheront qu'entre 17,4% ou un maximum de 20,4% sur 5 ans si l'inflation ne parvient pas à être jugulée ?

Ce que les membres auront probablement en tête quand elles et ils participeront à leur assemblée générale

Bref, devant une telle entente de principe en provenance de la table centrale ce sera à tout un.e. et chacun.e. de décider si cela répond à ses attentes et à ses intérêts. Il en ira de même devant le contenu des ententes sectorielles dont les détails de plusieurs n'ont pas encore été dévoilés. La question qui habitera les 420 000 membres du Front commun et les 66 500 membres de la FAE se résume minimalement à ceci : les dispositions des ententes sectorielles et de la table centrale permettent-elles ou non d'améliorer les conditions de travail et de rémunération dans les services publics ?

Conclusion

Il appartient aux salarié.e.s syndiqué.e.s concerné.e.s par ces ententes de décider si celles-ci vont enfin contribuer à améliorer l'état des services publics et si elles vont favoriser le recrutement de nouvelles et de nouveaux salarié.e.s et encourager la rétention du personnel expérimenté. De plus, il appartient à ces personnes de décider si à leurs yeux l'entente de principe va permettre ou non de les protéger adéquatement face à l'inflation et si elle autorise d'envisager un véritable début de rattrapage salarial avec les autres services publics ?

La présente ronde de négociation était une occasion d'amorcer un coup de barre en faveur d'un redressement des services publics. Il est trop tôt pour juger de la portée véritable de ce qui sera soumis aux salarié.e.s syndiqué.e.s. Ce ne sera qu'à terme, c'est-à-dire le 31 mars 2028, qu'il sera possible de dégager l'ensemble des gains ou des pertes qui accompagnent la présente entente de principe. D'ici là, évitons de sauter trop vite aux conclusions.

(1) Selon La Presse et Radio-Canada, l'entente de principe de 21% négociée entre le gouvernement du Québec et l'Association des policiers provinciaux du Québec (APPQ) prévoyait des hausses salariales totales de 5 % en 2022, 3 % en 2023, 7 % en 2024, puis 3 % en 2025 et 2026. Cette entente a été rejetée à un peu moins de 60%.

Ces pourcentages se décortiquaient de la manière suivante :

Pour 2022 : 3% en rattrapage et 2% en augmentation du salaire de base ;

Pour 2023 : 1% en rattrapage et 2% en augmentation du salaire de base ;

Pour 2024 : une prime nationale de l'ordre de 3% plus 2% en rattrapage et 2% en augmentation du salaire de base

Pour 2025 : une prime nationale de l'ordre de 1% plus 2% en augmentation du salaire de base

Pour 2026 : une prime nationale de l'ordre de 1% plus 2% en augmentation du salaire de base

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2008554/surete-quebec-sq-augmentations-salariales?fbclid=IwAR26oh-76ZYpR0fP4iA-ThCVP1nxJ6tiL3B-YdiZburWpau1GTdAXGz3Pis. Consulté le 16 janvier 2024.

Yvan Perrier

15 janvier 2024

14h40

yvan_perrier@hotmail.com

Aparté : Psychodrame social et droit de grève

Il y a dans l'actualité des personnes qui qualifient la ronde de négociation que nous vivons en ce moment de « psychodrame social » et qui demandent une révision du régime de négociation en ce qui a trait au volet portant particulièrement sur le droit de grève. Pour ces personnes, le nombre de participant.e.s au vote doit être plus élevé. Mieux le vote devrait se tenir électroniquement. Ces pourfendeurs des droits démocratiques des syndiqué.e.s observent, par contre, un silence complice devant le mode de scrutin qui permet au gouvernement présentement en place à Québec d'obtenir une députation majoritaire à l'Assemblée nationale à partir d'une minorité des suffrages. Est-il nécessaire de rappeler que le gouvernement Legault n'a obtenu, le 3 octobre 2022, que 1 685 573 votes sur un nombre d'électeurs et d'électrices inscrit.e.s qui s'élevait à 6 302 789, soit à peine un peu plus qu'un électeur ou électrice sur 4 (26,7%). Avec un tel score, François Legault est parvenu à faire élire 90 député.e.s sur 125 (72%). À quand une véritable réforme du mode de scrutin ?

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le gouvernement Legault, un modèle d’affaires qui n’a rien à voir avec la lutte aux changements climatiques

Davantage d'extraction minière, davantage de production d'énergie électrique, éolienne ou solaire, davantage d'investissements industriels gourmands en ressources minières et énergétiques dans une filière vouée à la transformation du parc automobile, le tout sous le contrôle de multinationales étrangères. Voilà, en somme, le modèle économique que cherche à imposer le gouvernement Legault. Ce modèle n'a rien à voir avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) et de réduction des dépenses en ressources et en énergie, nécessaires pour faire face à la crise climatique. Le projet de loi promis par le ministre Pierre Fitzgibbon cherchera sans doute à ouvrir la voie aux entreprises privées non seulement pour la production d'électricité, mais aussi pour donner la possibilité à ces entreprises de vendre leur production à des clients commerciaux et industriels. C'est là un modèle économique écocidaire contre lequel nous devons nous mobiliser.

Avec le développement de la filière batteries, le boom minier risque de conduire à la destruction de territoires

Dans le domaine minier au Québec, l'intervention de l'État a été marquée au coin du laisser-faire économique. Les différents gouvernements se sont donné comme tâche de favoriser et de protéger les entreprises privées d'exploitation minière sans se préoccuper des citoyen.nes et de leur environnement. L'exploitation minière au Québec se distingue par une triple dépossession. La première est une dépossession matérielle des ressources par les entreprises privées. La seconde est une dépossession politico-écologique par la privation d'un pouvoir de décision citoyen et étatique sur le contrôle et les modalités de l'exploitation des ressources minières. La troisième est une dépossession économique par la spoliation des bénéfices fiscaux, les redevances des minières étant restées très petites par rapport aux revenus que ces entreprises ont pu tirer de leurs activités. [1].

Le Québec dispose de minéraux stratégiques (cobalt, coltan, cuivre, graphite, lithium, zinc, nickel) et de terres rares. Depuis quelques mois, on a assisté à la prolifération de demandes de claims miniers sur le territoire du Québec, facilitée par la Loi des mines qui donne tous les droits aux minières et aux spéculateurs. On compte désormais (en 2022) plus de 20 000 titres miniers dans sept régions du sud du Québec, dont 7 674 titres miniers dans trois régions du sud-est du Québec en date de novembre 2022 : Estrie (1 739), Bas-Saint-Laurent (1 242) et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (4 693). [2].

Les projets d'exploitation minière grugent les terres agricoles et cela ne fait que commencer à cause de la recherche des minerais stratégiques particulièrement le graphite dans le sud du Québec. [3]. La Commission pour la protection des terres agricoles du Québec a accordé 100 % des demandes d'exploration des minières en milieu agricole, 97 % des projets d'infrastructures liés au transport et à la production d'électricité et 99 % des demandes d'implantation des parcs éoliens sur les territoires agricoles. [4]

La multiplication des claims par les minières en territoires citoyens montre que les droits des minières ont préséance sur les plans d'aménagement des territoires des villes et des Municipalités Régionales de Comté (MRC). Le développement des mines et des entreprises par les multinationales risque de se faire aux dépens du contrôle citoyen sur leur territoire. "Laisser libre cours aux principes dévastateurs du free ming fait couler le risque immense de voir se multiplier les cas de contamination des réserves d'eau potable qui en dépendent. Il nous faut écouter davantage la volonté des populations locales et développer de meilleurs mécanismes de protection de nos milieux humides et hydriques avant, ou en dépit de l'émission de titres miniers." (Rébecca Pétrin, directrice générale d'Eau secours. [5] Le cas de Northvolt est exemplaire à cet égard. Alors que cette entreprise a été arrosée par des milliards en argent public, le premier ministre Legault a affirmé que cette compagnie n'aurait pas à passer par une procédure environnementale impliquant un examen du BAPE. [6] Le gouvernement refusait par là d'évaluer les effets d'ordre climatique, l'incidence sur la santé publique et les conséquences sur les milieux naturels et la biodiversité.

Cette montée d'un extractivisme sans balise vise à répondre aux besoins des entreprises multinationales que le gouvernement Legault cherche à attirer par des subventions qui se comptent maintenant en milliards de dollars. Il n'est donc pas question pour ce gouvernement de réduire les demandes en énergie en priorisant l'efficacité énergétique. Dans une démarche de prophétie autoréalisatrice, il crée la perspective d'une pénurie d'énergie électrique, suite à des projets de croissance à tout prix laissés aux mains des multinationales.

Contre la privatisation d'Hydro-Québec

Malgré les dénégations du ministre Fitzgibbon, la perspective d'une privatisation totale ou partielle d'Hydro-Québec est dans les plans du ministre de l'Économie et de l'énergie et du PDG d'Hydro-Québec. Cette privatisation ne prendra sans doute pas la forme de la vente d'une partie d'Hydro-Québec aux entreprises privées, mais le secteur privé est appelée à occuper une place de plus en plus importante dans la production de l'électricité. Déjà la production des énergies renouvelables (éoliennes et solaires) qui est appelée à se développer rapidement se fait par des entreprises privées multinationales. On pouvait lire dans le Manifeste pour un avenir énergétique juste et viable publié en novembre dernier, cet avertissement : « Nous nous opposons fermement à toute tentative de privatisation d'Hydro-Québec ou de ses actifs. Hydro-Québec est un patrimoine stratégique et doit rester sous contrôle public. Nous rejetons toute forme d'érosion de cette institution, cruciale pour le bien-être collectif, au profit du privé. »

Les syndicats d'Hydro-Québec affiliés au SCFP ont d'ailleurs lancé une campagne publique pour mettre en garde contre toute volonté de privatisation de la société d'État. Le développement de la filière-batteries soutenu par les gouvernements fédéral et provincial exigera beaucoup d'électricité et le ministre Fitzgibbon, a ouvert la perspective d'autoproduction d'électricité par les entreprises privées dont les surplus pourraient être revendus à Hydro-Québec. La porte est grande ouverte aux projets privés de production et de transports d'électricité, comme celui de TEX, en Mauricie. [7]

Le gouvernement du Québec et les entreprises sont engagés dans une véritable course au développement de la filière batteries et du développement de l'extraction de nouvelles richesses minières. Ils sont prêts à procéder et à exclure toute consultation véritable et surtout à refuser de donner un quelconque pouvoir aux citoyennes et citoyens des régions qui sont impactés par leurs décisions et particulièrement aux peuples autochtones. La prétention à décarboner le système énergétique n'est qu'une couverture sur une exploitation encore plus irresponsable des ressources et sur le refus de toute stratégie de sobriété énergétique.

L'augmentation de la production électrique, argumentent les François Legault, Pierre Fitzgibon ou Michel Sabia, est essentielle au nouvel essor de la croissance. Le plan Sabia, ce nouveau plan d'Hydro-Québec prévoit la construction de grands barrages hydro-électriques et l'accélération du développement des industries éoliennes et solaires par les multinationales. Le développement de petites centrales nucléaires est même envisagé par le PDG d'Hydro-Québec.

Le mépris gouvernemental de la consultation et du pouvoir citoyen

Que ce soit pour la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda, pour l'aluminerie d'Arvida, pour le Port de Québec ou enfin pour l'usine de Northvolt, le gouvernement Legault est plus que conciliant sur les dépassements des normes environnementales par les entreprises. C'est plus de 89 entreprises polluantes que le gouvernement autorise à déroger à la loi. [8] Il se heurte ainsi, comme l'a montré un sondage Léger d'août 2022, à la population du Québec dont le consentement est exigé à hauteur de 78 % pour toute nouvelle exploitation minière. 75% de la population voudrait interdire tout projet minier dans les zones touristiques et 89% souhaiterait interdire tout rejet des déchets miniers dans les lacs, rivières et milieux écologiques sensibles. La Coalition Pour que le Québec ait meilleure mine a demandé au gouvernement d'interdire cette pratique, mais le gouvernement est jusqu'ici resté sourd à ces demandes. Le gouvernement de la CAQ va jusqu'à autoriser des mégas projets en dépit des études du BAPE qui leur identifient des lacunes et va même jusqu'à se passer des études du BAPE.

Le gouvernement du Québec se moque du nécessaire consentement des populations locales qui seront impactées tant par l'exploitation minière que par de grands projets industriels. Il prétend tenir compte des droits des peuples autochtones, mais ce ne sera que notre mobilisation et notre solidarité qui permettront la reconnaissance de ces droits.

Le gouvernement de la CAQ dit avoir l'oreille des pouvoirs et de la finance et avoir une vision d'hommes d'affaires. C'est pourquoi, il refuse de réformer la loi sur les mines, d'écouter les doléances des Nations autochtones et des municipalités et de donner la priorité concernant l'aménagement du territoire au pouvoir citoyen. Appeler à la collaboration avec un tel gouvernement ne peut que déboucher sur un vain attentisme. Ce sont ses intentions écocidaires qu'il faut remettre en cause non seulement en parole, mais dans les luttes concrètes qui seront nécessaires pour bloquer ce gouvernement irresponsable et les profiteurs qu'il soutient. La mobilisation unitaire contre le projet de loi que doit présenter le ministre Pierre Fitzgibbon sera essentielle pour défendre la majorité populaire contre les intentions prédatrices du capital d'ici et d'ailleurs.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

[1] Laura Handal Caravantes, L'histoire d'une triple dépossession, in Dépossession, Mines, L'histoire économique du Québec contemporain, Lux, 2015, pp-107-172

[2] Coalition pour que le Québec ait meilleure mine Boom minier dans le sud-Ouest du Québec : un an plus tard, l'invasion se poursuit

[3] Étienne Leblanc, Les limites d'une économie électrifiée, Radio-Canada, 30 septembre 2023

[4] Thomas Gerbet, La filière batteries menace le territoire agricole, Radio-Canada, 23 septembre 2023

[5] Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, 101 idées pour que le Québec ait meilleure mine : La population invitée à se prononcer, 4 juin 2019

[6] Radio-Canada, Un BAPE pour Northvolt : « Ça ne s'applique pas », dit Legault, 29 septembre 2023

[7] Communiqué du SCFP-FTQ, Campagne publique contre la privatisation d'Hydro-Québec, 8 janvier 2024

[8] Thomas Gerbet, Voici les 89 entreprises polluantes que Québec autorise à déroger à la loi, Radio-Canada, 17 aaût 2022

Plus de 1000 organisations exhortent les gouvernements de la planète à soutenir la plainte pour génocide déposée par l’Afrique du Sud contre Israël

États-Unis — 3 janvier 2024 — La toute nouvelle Coalition internationale pour mettre fin au génocide en Palestine (ICSGP) a publié une lettre de soutien, qui en moins d'une semaine a été signée par plus de 800 organisations à travers le monde. On peut prendre connaissance et télécharger son contenu à la fin du communiqué.

Communiqué de la Coalition internationale pour mettre fin au génocide en Palestine (ICSGP)

Outre les organisations initiatrices mentionnées ici, les organisations signataires représentent de vastes mouvements sociaux, notamment la Marche mondiale des femmes et l'Assemblée internationale des peuples, des mouvements dirigés par des Palestiniens et des mouvements de solidarité avec la Palestine, tels que la Fédération générale palestinienne des syndicats et le Réseau des ONG palestiniennes, ainsi que des groupes de défense des droits de l'homme et des groupes juridiques, des syndicats et des organisations religieuses de toutes les confessions.

« Il est important pour La Via Campesina (LVC) de soutenir l'initiative sud-africaine. Ce qui se passe en Palestine est une atrocité. En particulier, l'utilisation de la famine comme arme de guerre fait partie d'une stratégie de génocide que nous devons dénoncer. L'expulsion des populations paysannes et l'accaparement des terres à Gaza et en Cisjordanie font également partie d'une stratégie de nettoyage ethnique », a déclaré Morgan Ody, de la Confédération paysanne (France) et coordinatrice générale de LVC International.

La lettre de la coalition exhorte toutes les organisations signataires à « faire pression sur leurs gouvernements pour qu'ils déposent immédiatement une déclaration d'intervention en soutien à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice afin de faire cesser les massacres dans les territoires palestiniens occupés ».

Jusqu'à présent, la Malaisie et la Turquie, ainsi que l'Organisation de la coopération islamique, qui représente 57 pays membres sur quatre continents, ont soutenu publiquement la plainte de l'Afrique du Sud. La Jordanie signale qu'elle a l'intention de franchir une étape plus importante sur le plan juridique en soumettant une déclaration d'intervention. Les membres de l'ICGSP travaillent en étroite collaboration avec un certain nombre d'autres pays qui sont en train de faire de même.

« La plainte déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice (CIJ) marque un tournant décisif qui met à l'épreuve la volonté mondiale de sauver les lois et les systèmes qui ont été conçus pour sauvegarder non seulement les droits de l'homme, mais aussi l'humanité elle-même » souligne l'avocate Américaine d'origine palestinienne Lamis Deek, cofondatrice de l'Alliance juridique mondiale pour la Palestine et de la Commission PAL sur les crimes de guerre.

Elle ajoute « Le génocide est le crime le plus élevé et aucun n'a été aussi publiquement documenté que le génocide israélien en Palestine. La sincérité de l'engagement des États à l'égard des principes des conventions de Genève et du génocide est désormais soumise à un examen approfondi. » Le moins que les États puissent faire est de soumettre des déclarations, afin de garantir à leur population — et à l'humanité — qu'ils n'ont pas perdu leur sens moral et qu'ils n'ont pas abdiqué leurs obligations en vertu du droit international.

Malgré les preuves évidentes des actes génocidaires commis quotidiennement par les forces israéliennes d'occupation, l'État d'Israël sollicite activement les pays pour qu'ils nient ses atrocités et dénoncent la plainte de l'Afrique du Sud. À l'heure actuelle, les États-Unis, l'un des principaux soutiens de l'État israélien qui a opposé son veto à trois résolutions appelant à un cessez-le-feu au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, sont les seuls à nier qu'Israël commet un génocide.

Edith Ballantyne, ancienne secrétaire générale et présidente internationale de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, met en garde : « J'écris sur la base de mon expérience personnelle de plus de dix décennies, au cours desquelles j'ai traversé deux guerres mondiales et survécu au fascisme, avec la conviction absolue que la base du conflit doit être résolue de manière légale, politique et non violente comme seul moyen de parvenir à une paix permanente dont les peuples du monde ont désespérément besoin et qui est nécessaire à la survie de notre planète ». Elle ajoute : « La guerre génocidaire que le gouvernement israélien mène dans les territoires palestiniens occupés contre le peuple palestinien doit être arrêtée. J'invite tous les citoyens à demander à leurs gouvernements de respecter les principes de la Charte des Nations unies et du droit international, y compris les droits de l'homme et le droit humanitaire. »

La Cour internationale de Justice entendra l'affaire de l'Afrique du Sud contre l'État israélien les 11 et 12 janvier 2024

Les audiences seront diffusées en direct et en différé (VOD), dans les deux langues officielles de la Cour, le français et l'anglais, sur le site Internet de la Cour, ainsi que sur UN Web TV. Des extraits vidéo haute résolution et des photographies réalisées par le Greffe pendant les audiences seront mis à disposition gratuitement et libres de droit pour un usage éditorial (hors usage commercial) sur le site Internet (téléchargement disponible dans la rubrique Multimédia) et le compte X (anciennement Twitter) de la Cour (@CIJ_ICJ).

L'ICSGP appelle les organisations qui soutiennent la lettre à se joindre à des actions de soutien à La Haye pendant l'audience et à organiser des rassemblements locaux et des veillées, y compris des expressions de gratitude et de solidarité aux ambassades d'Afrique du Sud, cette semaine.

De plus, elle invite toutes les organisations et les personnes à participer à une Intifada numérique mondiale sur les media sociaux X (Twitter), Instagram, Facebook, Tiktok et d'autres plateformes. Il faut partager des vidéos, des photos, des images et déclarations et d'autres formes de preuves et de témoignages qui prouvent qu'Israël a commis et continue de commettre le crime de génocide contre la population palestinienne de Gaza.

Pour nous assurer que le hashtag #EndIsraelsGenocide devient virale, nous devons publier en utilisant les mêmes hashtags à la même heure du jour. La campagne durera 2 heures et commencera en même temps que les audiences : Plaidoirie de l'Afrique du Sud : jeudi 11 janvier de 10h à 12h. Plaidoirie d'Israël : vendredi 12 janvier : de 10h à 12h. (Québec 04 h à 06 h).

Texte de la lettre et signatures

Nous, syndicats, mouvements et organisations signataires de cette lettre, félicitons l'Afrique du Sud d'avoir déposé une requête auprès de la Cour Internationale de Justice (CIJ) contre Israël invoquant la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Nous exhortons aux autres pays à renforcer cette demande énergique en déposant immédiatement des déclarations d'intervention à la CIJ.

De nombreux pays ont condamné fermement à Israël pour ses actes de génocide, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité contre les Palestinien.nes. Les forces israéliennes d'occupation ont bombardé des hôpitaux, des maisons, des centres de réfugié.es des Nations Unies, des écoles, des temples, des églises et des mosquées, ainsi que des voies d'évacuation, tuant plus de vingt mille Palestinien.nes depuis le 7 octobre 2023. Plus de la moitié des morts sont des femmes et des enfants.

Les dirigeants israéliens ont fait de nombreuses déclarations ouvertement génocidaires, montrant leur intention d'expulser définitivement le peuple palestinien de ses terres ancestrales. L'Afrique du Sud a raison d'affirmer qu'en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, les actions d'Israël « sont de caractère génocidaire, car elles sont commises avec l'intention requise et spécifique… de détruire les Palestinien.nes à Gaza dans le cadre du groupe racial, national et ethnique palestinien plus large ».

Les États parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ont l'obligation d'agir pour prévenir le génocide. Une action immédiate est donc nécessaire. La déposition d'une déclaration d'intervention de support au dossier de l'Afrique du Sud contre Israël est un mécanisme direct pour garantir la cessation des actes de génocide et pour établir la responsabilité des auteurs de ce génocide pour la perpétration de ces crimes.

Les meurtres, les blessés et le déplacement forcé de nombreux palestiniens par l'État d'Israël, ainsi que le refus d'accès à l'eau, à la nourriture, aux médicaments et aux carburants sont des actes que répondent aux critères que constituent le crime de génocide. Si la majorité des nations du monde appellent à un cessez-le-feu, mais n'exigent pas que Israël soit poursuivi par la justice, comment serait-il possible de mettre fin à l'extermination ethnique du peuple palestinien ?

En outre, comment serait-il possible de mettre fin à d'autres atrocités aussi vastes que celles qui puissent avoir lieu ailleurs ? C'est pour toutes ces raisons que nous demandons aux gouvernements du monde qu'ils déposent immédiatement des déclarations d'intervention en soutien aux arguments de l'Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ pour mettre fin au carnage dans les territoires palestiniens occupés.

Pour télécharger le texte de la lettre cliquez ici.

Pour accéder à la liste actualisée des signataires, cliquez ici.

À propos de la Coalition internationale pour mettre fin au génocide en Palestine (ICSGP)

Le 30 décembre, des personnes représentant d'un groupe d'organisations, y comprenant entre autres Black Alliance for Peace, l'Internationale progressiste, International Association of Democratic Lawyers, Réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens Samidoun, Ligue internationale des femmes pour la Paix et pour la Liberté (Section É.-U.), CODEPINK, la Coalition internationale Flottille de la liberté à Gaza, Popular Resistance (É.-U.), Veterans for Peace (É.-U.), l'Organisation mondiale contre la guerre, le militarisme et pour la paix (World Beyond War) et le Memorial Center Dr Martin Luther King Jr. (Cuba), nous sommes réunis avec l'urgence de soutenir les initiatives juridiques orientées à mettre fin au génocide perpétré par Israël à Gaza. Pour prendre contact avec la coalition :

Adrienne Pine, Popular Resistance, 1-202-652-5601, adrienne@quotha.net

Lamis Deek, Palestine Assembly for Liberation, 1-212-226-3999, Deek@DeekDictorAdi.com

Genie Silver, WILPF US, 1-610-283-1376, rhsilver@comcast.net

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La Caq : un gouvernement indigne

J'en ai le souffle coupé : la CAQ refuse de demander un cessez-le-feu à Gaza, comme le demande le fédéral et comme le demandent l'ONU ainsi que 152 autres pays.

Cette guerre n'est PAS une guerre : il s'agit d'un crime d'apartheid, un crime contre l'humanité où Israël n'a jamais cessé, depuis 1967, de s'étendre avec force en territoire palestinien en violant impunément les droits humains[1] et cela, aux yeux de toute la planète. Les Palestinien.nes, ce n'est pas le Hamas ; ce sont des victimes civiles laissées en pâture au gouvernement israélien devenu complètement barbare. Je n'accuse pas la population civile, qu'elle soit d'Israël, de Gaza ou de n'importe où dans le monde, mais j'accuse certainement le gouvernement israélien, complètement fou, ainsi que tous les gouvernements qui les appuient, que ce soit financièrement, comme le font depuis toujours les États-Unis ou, moralement, comme le fait actuellement notre propre gouvernement au Québec ! Honte à la CAQ ! Vous ne représentez pas la majorité des Québécois.es et vous ne me représentez AUCUNEMENT. Je vous demande, par respect pour nos valeurs pacifistes au Québec, par respect pour la dignité humaine et par respect pour nous-mêmes, d'exiger un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza.

Claire Charron

La Pêche, Québec

[1] Les trois instruments internationaux en matière de droits humains qui interdisent explicitement l'apartheid sont la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (adoptée par les Nations unies en 1965), la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid <https://amnestyfr.cdn.prismic.io/am...> (adoptée en 1973 et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale <https://www.amnesty.fr/focus/cour-p...> (adopté en 1998).

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Retour sur la Seconde République française (1848-1851) : un espoir démocratique

La Seconde République française (1848-1851) a été marquée par un espoir démocratique, avec l'institution du suffrage universel et l'abolition de l'esclavage et de la peine de mort. Cependant, ces avancées ont été rapidement restreintes ou révoquées, et le régime a été éphémère, se terminant par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte.

Introduction

Les causes immédiates de la révolution française de 1848 sont l'interdiction du banquet du XIIe arrondissement de Paris prévu le 22 février 1848 ; les causes profondes sont l'autoritarisme du régime monarchique de Louis-Philippe. Le nouveau régime, la IIe République, fut proclamé le 24 février 1848 avec la constitution d'un gouvernement provisoire, et s'acheva le 2 décembre 1851 par le coup d'État du Président de la République Louis-Napoléon Bonaparte. La singularité de ce régime est son caractère éphémère – moins de quatre ans – et le fait qu'il ait laissé dans la mémoire collective française deux représentations contradictoires. Une première, positive, en retient l'institution d'une démocratie complète, politique (par le suffrage universel) et sociale (par le « droit au travail »), achevée par la réaction conservatrice. Une seconde, négative, y voit le triomphe de l'incapacité politique et de l'« illusion lyrique » d'une démocratie sociale. Dans les deux cas, le problème central est bien la démocratie, et spécifiquement l'espoir de la démocratie : une aspiration que l'on souhaite voir triompher et que l'on considère comme réalisable. Analysons dans quelle mesure, pour chaque dimension de la démocratie – politique, institutionnelle, économique et sociale, les structures institutionnelles de la IIe République et les évènements de la vie publique ont-ils réalisé un espoir démocratique.

Une démocratie politique

Le 2 mars 1848, le gouvernement provisoire annonça : « le suffrage sera universel et direct, sans la moindre condition de cens ». Tous les citoyens hommes de plus de 21 ans furent appelés à élire les membres de l'Assemblée constituante : le corps électoral passa de 250 000 à 9 millions d'électeurs. Le 4 mars, le gouvernement provisoire affirma les libertés de la presse et de réunion ; un décret disposa de l'abolition de l'esclavage dans les colonies et créa une commission « pour préparer dans les plus brefs délais l'acte d'émancipation immédiate de toutes les colonies ». Le 8 mars, l'ensemble des citoyens devinrent éligibles à la Garde nationale. Le 19 mars, la « contrainte par corps » (c'est-à-dire la prison pour dettes), la peine de mort et les châtiments corporels furent abolis.

Mais les modérés et les conservateurs du Parti de l'Ordre remportèrent les élections de l'Assemblée constituante. L'extrême-gauche, vaincue, appela à une manifestation le 15 mai ; celle-ci tourna à l'émeute. Ses dirigeants furent arrêtés et condamnés à la déportation. La suppression des Ateliers nationaux provoqua un violent soulèvement populaire les 24 et 26 juin 1848. Les insurgés furent déportés dans les colonies, notamment en Algérie. Le nouveau président du Conseil Louis Eugène Cavaignac restreignit les mesures d'égalité politique du début de l'année 1848, en disposant de la censure des journaux révolutionnaires et de la fermeture des clubs, et en dissolvant certaines légions de la Garde nationale recrutées dans les quartiers populaires de Paris.

Une démocratie institutionnelle

La Constitution entra en vigueur le 4 novembre 1848. Son préambule dispose des droits du citoyen, mais aussi de ses devoirs, dont l'amour de la patrie et l'obligation de servir la République. Le Président de la République est élu au suffrage universel pour quatre ans non renouvelables. Jules Grévy, visionnaire, mit en garde contre le fait que le Président puisse chercher à rester illégalement au pouvoir sous prétexte de la légitimité que lui confère son élection par le peuple. En effet, les pouvoirs du Président étaient considérables : initiative des lois, direction de la diplomatie et des armées, nomination et révocation des ministres et des hauts fonctionnaires. Le pouvoir législatif est exercé par une chambre unique, l'Assemblée législative, élue au suffrage universel. Il y a irrévocabilité mutuelle des pouvoirs. Ces deux facteurs – légitimité du Président acquise par l'élection au suffrage universel et irrévocabilité mutuelle des pouvoirs – font qu'en cas de conflit, une solution est le coup d'État par le Président, qui disposait de la force armée. Dans ces conditions, la personnalité et la pratique du Président étaient cruciales. Louis-Napoléon Bonaparte remporta l'élection du 10 décembre 1848 ; il nomma au gouvernement des membres du Parti de l'Ordre.

Ce nouveau gouvernement instrumenta un nouveau recul des avancées démocratiques du début de l'année 1848. À la suite de la manifestation du 13 juin 1849 contre l'invasion de la République romaine, l'Assemblée législative vota trois lois réactionnaires : suspension d'un an de la liberté d'association, restriction de la liberté de la presse, possibilité pour l'Assemblée et le gouvernement d'établir l'état de siège. Le 31 mai 1850, les condamnés politiques et les résidents depuis moins de trois ans dans un même canton furent exclus du suffrage universel : le corps électoral diminua de 9 à 6 millions d'électeurs. Comme l'avait prédit Jules Grévy, Louis-Napoléon Bonaparte préparait son coup d'État. Dans la nuit du 1er au 2 décembre 1851, il publia un décret de dissolution de l'Assemblée législative et convoqua un plébiscite. Il adopta de nouvelles lois répressives. Environ 1500 personnes, dont l'écrivain Victor Hugo, furent déportées ou bannies. Le plébiscite fut accepté le 21 et 22 décembre. Il disposa de la prolongation pour dix ans des pouvoirs de Louis-Napoléon Bonaparte et de la rédaction d'une nouvelle Constitution par lui-même, ainsi achevant la IIe République.

Une démocratie économique et sociale

La Commission du gouvernement pour les travailleurs, chargée d'évaluer comment améliorer leur condition, fut créée le 28 février. Une nouvelle répartition de l'impôt en faveur des classes populaires, réduisant notamment l'impôt sur le sel, fut adoptée le 29 février. Les Ateliers nationaux, application du « droit au travail », furent créés le 26 février ; c'est l'exemple le plus significatif de la IIe République en tant que démocratie sociale, celui dont la mémoire collective française se souvient. Mais ils furent un échec. Ces Ateliers ne résolurent pas le problème du chômage : nombre de bénéficiaires étaient employés à ne rien faire. Le salaire – 2 francs par jour, supérieur aux aides des institutions de charité – attira de nombreux provinciaux à Paris. Pour l'État, ce fut un gouffre financier, moqué par les conservateurs sous le nom de « râteliers nationaux ». Leur suppression le 21 juin indiqua la fin de l'espoir d'une démocratie sociale.

Le préambule de la Constitution de novembre 1848 proclame la famille et la propriété comme fondements de la société et supprime la notion de droit au travail. Les slogans du programme de Louis-Napoléon Bonaparte étaient « ordre, autorité, religion, bien du peuple ». La loi Falloux du 15 mars 1850 autorisa les membres du clergé (même non diplômés) à ouvrir des établissements d'enseignement, leur attribua des places dans les instances régulant le système scolaire et créa des subventions pour l'enseignement privé. Les grèves furent interdites en novembre 1849.

Conclusion

La IIe République n'a, finalement, pas institué les conditions d'un État et d'une société démocratiques dans la mesure où les avancées démocratiques du début de l'année 1848 furent restreintes ou révoquées dès les premières difficultés du gouvernement provisoire. Ensuite, les gouvernements conservateurs instrumentèrent des politiques réactionnaires. De plus, les structures institutionnelles facilitèrent le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Pour la postérité, retenons toutefois que la IIe République vit la réalisation de politiques particulièrement progressistes pour l'époque : le suffrage universel et l'abolition de l'esclavage et de la peine de mort.

Coline Ferrant

Maîtresse de conférences en développement et politiques sociales (Assistant Professor in Social Development & Policy) à Habib University (Karachi, Pakistan).

coline.ferrant@ahss.habib.edu.pk

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

2024 : un monde devenu malléable

Après que les précédentes années aient fait souffrir l'humanité jusqu'à un niveau la rendant ouverte à accepter de nouvelles voies de développement, 2024 pourrait ouvrir la porte à la mise en place de processus de gestion internationale permettant de mieux adapter les pays de la planète au monde qui vient.

L'historien, démographe et sociologue, Emmanuel Todd, qui avait annoncé en 1976 la chute de l'URSS en s'intéressant à son indice de mortalité infantile, considère que la défaite de l'Occident est en cours et que le monde est à la veille d'un basculement, la désintégration des valeurs de l'ancien ordre mondial entrainant guerres et violence. Il prédit la défaite de l'Occident dans le contexte du conflit en Ukraine.

C'est un peu la même vision qu'a l'ancien diplomate et universitaire, Gilles Andréani, qui considère aussi que le nouvel ordre mondial qui a commencé à s'installer après la chute du mur de Berlin s'est dissout dans les rivalités entre puissances dans les dernières années. En 2024, il voit une planète fracturée, chaotique avec un retour aux guerres interétatiques de haute intensité, les organisations internationales ne permettant plus de canaliser les tensions et étant ouvertement contestées par une partie croissante des États, victimes de forces nationalistes et populistes.

Le géopolitologue et directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, Bruno Tertrais, est un brin plus optimiste et considère que « 2024 sera une année d'épreuves pour les démocraties » qui devront résister à des vagues de désinformation. Selon lui, il y aurait actuellement une « guerre tiède » entre le monde, les autocraties et les démocraties, des blocs qui ne seraient pas homogènes et aux contours mouvants. Il est cependant sceptique vis-à-vis de l'idée de désoccidentalisation du monde, puisque toutes les grandes institutions créées après 1945 par les Occidentaux tels l'ONU, le FMI et la Banque mondiale restent essentielles pour les pays en développement. Il note de plus que les normes dites occidentales sont encore plus séduisantes pour une majorité des habitants de la planète que celles défendues par la Russie ou la Chine. Si les libertés individuelles ne plaisent pas aux gouvernements autocrates, elle continue de séduire leurs populations comme le montre la direction des flux migratoires.

Une note d'espoir

Selon l'écrivain franco-libanais Amin Maalouf, pour la première fois dans l'histoire de l'Humanité, elle a les outils pour résoudre ses problèmes, mais doit se décider à modifier sa façon d'organiser le monde, les relations entre pays et entre individus pour que tous puissent affronter ensemble les défis. Avec les Nations unies à bout de souffle, un sursaut de l'Humanité, actuellement sans modèle, serait devenu vital.

La mise en place et l'acceptation de nouvelles manières de faire passe par trois phases, soit le dégel des processus à changer, faire les modifications désirées et finalement cristalliser les nouvelles techniques de gestion. La récente série de crises mondiales montre que les vieilles manières de faire ne sont plus assez efficaces pour les besoins actuels. Déjà critiqués pour la gestion de la pandémie de Covid en 2020, de l'invasion de l'Ukraine en 2022 et de celle de la guerre à Gaza en 2023, tout cela pendant que la Terre entre dans une phase destructrice des changements climatiques, les mécanismes de régulations internationaux sont actuellement affaiblis au point ou une nouvelle restructuration du monde semblant cohérente et capable d'être considéré favorablement par une partie de l'Humanité pourrait commencer à s'implanter en 2024.

Le fait que la moitié des habitants de cette planète seront appelés à participer à des élections cette année ouvre la porte à des changements concrets dans la manière dont sont gérées les relations entre peuples et avec la planète. À mesure que ces élections se tiendront, l'année perdra de sa malléabilité et le résultat des urnes pourrait amener des changements importants pour les générations futures. En 2024, peut-on trouver de nouveaux processus de gestion des relations internationales et des conflits mondiaux qui forceront autant Israël que la Russie à faire taire leurs armes à Gaza et en Ukraine ?

Michel Gourd

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :