Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Coups de fouets sur le corps d’une femme se promenant en blouse rouge

Roya Heshmati, d'origine kurde, arrêtée la nuit du 21 avril 2023, après avoir publiée sa photo sans voile sur les réseaux sociaux et détenue pendant 11 jours. Elle fut d'abord condamnée à 13 ans et 9 mois d'emprisonnement, une amende et 74 coups de fouets, pour « atteinte aux mœurs publiques » et « non-port du voile ».

Tiré de Entre les lignes et les mots

La peine d'emprisonnement fut annulée par la cour d'appel, mais l'amende et le châtiment corporel maintenus. Fouettée le 3 janvier, elle publia une note décrivant son expérience de façon détaillée. Cette note fut largement relayée sur les réseaux sociaux et repris par d'autres prisonniers de consciences tels que Sepideh Roshnou et Hossein Ronaghi.

« A propos de l'exécution de ma peine de 74 coups de fouet »

J'ai contacté mon avocat et nous nous sommes présentés au procureur du 7e district.

Lorsque nous avons traversé le portail, j'ai retiré mon voile. Nous sommes entrés dans la salle. Les cris et hurlements d'une femme nous parvenaient du couloir. Ils étaient en train de la faire descendre pour l'application de sa peine.

Mon avocat m'a dit : penses-y une dernière fois, le fouet va te marquer pour longtemps.

Nous nous sommes présentés devant le bureau N°1 de l'exécution des peines. L'employé m'a dit : remets ton voile pour éviter les problèmes. Je lui ai dit calmement : c'est précisément pour cela que je vais être fouettée, je ne le porterai pas.

Ils ont prévenu le bourreau. Il est monté et m'a dit : mets ton voile et suis-moi. J'ai répondu : je ne le ferai pas. Il m'a dit : tu ne le feras pas ? Je vais te fouetter si fort, pour que tu comprennes où tu es. Et on t'offrira 74 coups de fouets supplémentaires. Je n'ai pas mis mon foulard.

Nous sommes descendus. Plusieurs hommes avaient été arrêtés pour consommation d'alcool. Le bourreau m'a dit sur un ton autoritaire : je te dis, mets-le ! Je ne l'ai pas fait.

Deux femmes en tchador sont venues me mettre le voile sur la tête. Je l'ai enlevé. Cela s'est répété à plusieurs reprises. Elles m'ont menottée les mains dans le dos et m'ont remis le voile.

Nous sommes descendus par le même escalier par où ils avaient emmené la femme au sous-sol. C'était une petite pièce au bout du parking. Le juge, le bourreau et la femme en tchador se tenaient à mes côtés. La femme était clairement émue. Elle a soupiré plusieurs fois en disant, je comprends… je comprends… Le juge enturbanné m'a ri en face. Il m'a fait penser au vieux fripier de la Chouette Aveugle (Ndlr : Personnage du roman culte de Sadegh Hedayat). J'ai détourné le regard.

Ils ont ouvert la porte métallique. Les murs de la pièce étaient en béton nu. Un lit se trouvait au fond de la pièce, auquel on avait soudé des menottes à la tête et au pied. Un autre objet, comme un grand chevalet métallique rouillé, avec des menottes qui pendouillaient, gisait au milieu de la pièce. Plus une chaise et une petite table couverte de fouets. D'autres fouets pendaient du mur, derrière la porte.

On aurait dit une chambre de torture médiévale.

Le juge m'a demandé : Vous allez bien ? Pas de problème de santé ?

Je l'ai ignoré.

Il m'a dit : je vous parle !

Je n'ai pas répondu.

Le bourreau m'a dit : enlève ton manteau et allonge-toi sur le lit. J'ai accroché le manteau et le voile au chevalet de torture. Il a dit : mets ton voile. J'ai dit : je ne le ferai pas, mets ton Coran sous le bras et frappe. Et je me suis allongée sur le lit.

La femme s'est approchée et m'a dit : ne t'entêtes pas, s'il te plaît. Elle m'a couvert la tête avec mon châle. Le bourreau a choisi un fouet en cuir noir parmi les fouets accrochés derrière la porte, l'a tourné deux fois autour de sa main et s'est avancé vers le lit.

Le juge a dit, ne frappe pas trop fort. L'homme a commencé à frapper.

Sur mes épaules, mes omoplates, mon dos, mes fesses, mes cuisses, les mollets, et a recommencé ce cycle. Je n'ai pas compté les coups.

Je chantais tout bas : au nom de la femme, de la vie… le voile de la soumission sera arraché… notre nuit se transformera en aube et les fouets deviendront des haches.

Puis c'était fini. Nous sommes sortis. Je n'ai même pas voulu montrer que j'avais eu mal. Ils sont plus insignifiants que ça. On est remonté chez le juge d'exécution des peines. La femme me suivait au pas et faisait attention pour que mon foulard ne glisse pas. Devant le bureau du juge, j'ai jeté le foulard. La femme m'a supplié de le remettre. Je n'ai pas voulu. De nouveau, c'est elle qui me l'a mis sur la tête.

Dans le bureau, le juge m'a dit : nous ne sommes pas contents de ces faits, mais c'est une condamnation et la peine doit être exécutée. Je n'ai pas répondu.

Il a dit : si vous voulez vivre autrement, vous pouvez vivre à l'étranger. J'ai dit ce pays nous appartient à tous.

Il a dit : oui, mais il faut respecter la loi. J'ai dit : que la loi fasse son travail, et nous, continuerons à résister.

On a quitté la pièce. J'ai retiré mon voile.

Merci cher Monsieur Tâtâie. Si vous ne m'aviez pas accompagné, il aurait été beaucoup plus difficile de traverser cette période. Et désolée de ne pas avoir été une cliente facile. Je suis certaine que quelqu'un de votre magnanimité me comprendra. Je vous remercie pour tout.

Jin, Jiyan, Azâdi (Femme, vie, liberté)

Roya Heshmati

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Tribune de l’Observatoire de la liberté de création « Quand des femmes prennent la parole pour dénoncer Depardieu, ce n’est pas l’art qu’elles attaquent, c’est un homme »

A l'occasion des Biennales internationales du spectacle qui se tiennent à Nantes depuis le 17 janvier, les membres de l'Observatoire de la liberté de création (OLC) – qui vient de se constituer en association – rappellent que la liberté artistique peut et doit s'articuler avec le respect de l'égalité et la lutte contre toute forme de violence.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/01/20/tribune-de-lobservatoire-de-la-liberte-de-creation-quand-des-femmes-prennent-la-parole-pour-denoncer-depardieu-ce-nest-pas-lart-quelles-attaquent-c/

Fin décembre 2023, le Figaro publie une tribune pour soutenir Gérard Depardieu. Rappelons ce qui la motive (que cette tribune désigne comme un « lynchage ») : l'acteur fait l'objet de diverses accusations et plaintes pour viols et agressions sexuelle et il est mis en examen dans le cadre de la procédure engagée par la comédienne Charlotte Arnould depuis le 16 décembre 2020. En avril 2023, Médiapart révèle le témoignage de 13 femmes qui accusent Gérard Depardieu de gestes ou propos obscènes lors des tournages de onze films entre 2004 et 2022. En juillet 2023, une autre femme dénonce une agression sexuelle sur un tournage en 2015. Le 10 septembre 2023, l'actrice Hélène Darras dépose une plainte pour agression sexuelle à l'encontre de Gérard Depardieu. Elle l'accuse de l'avoir « pelotée » en 2007 sur un tournage de film. Le 19 décembre enfin, une journaliste espagnole se plaint d'une agression sexuelle en 1995 alors qu'elle venait interviewer le comédien.

Ce dont attestent ces 17 femmes, c'est d'abord du caractère répété du comportement répréhensible du comédien, au vu et au su de toute une profession, sans que personne n'en tire de conséquence, au nom du talent de l'acteur. Or le talent ne peut en aucun cas être une excuse exonératoire. Ce dont attestent aussi ces femmes, c'est de la difficulté d'être entendues sur les tournages lorsqu'elles tentent de se plaindre, de l'attitude vindicative de Depardieu si elles osent parler à la production, de la peur d'être blacklistées et des propos les décourageant de porter plainte, leur assurant qu'elles ne seront pas entendues. D'ailleurs, peu ont franchi le cap de la plainte judiciaire. Ce qu'elles disent enfin, c'est leur solitude face à des violences qu'elles dénoncent comme systémiques dans ce métier.

Nous dénonçons la censure des œuvres et nous opposons à une confusion systématique entre les œuvres et leurs auteurs. Ce que dit un personnage dans une œuvre n'est pas nécessairement, la pensée de l'auteur. Nous réfléchissons au cas par cas aux conflits entre les différents droits et libertés qui composent le grand ensemble des droits humains. Nous invitons à réfléchir aux distinctions entre ce qui peut se passer à l'occasion de rapports sociaux hors de l'œuvre, dans le cadre de sa préparation, de sa réalisation ainsi que de sa diffusion.

Nous considérons que l'on doit faire la différence entre les œuvres et la conduite de ceux qui la créent, ou les incarnent, sans que ceci soit pour autant un dogme absolu. Par exemple, nul ne peut s'abriter derrière la liberté de création pour tenir des propos antisémites et révisionnistes, comme l'a fait Dieudonné à de multiples reprises dans ses spectacles. De même, un réalisateur qui filmerait une violence sexuelle non consentie par une comédienne, ou un plasticien maltraitant physiquement son modèle pour obtenir l'image voulue ne serait pas recevable à se prévaloir de la liberté de création et serait pénalement responsable, comme le comédien se livrant à cette violence. La Convention européenne des droits de l'Homme, qui protège la liberté d'expression (et donc de création, avec ses spécificités) dans son article 10, comporte une disposition que l'on oublie trop souvent et qui est pourtant très éclairante, son article 17 : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ».

Abus de pouvoir

Il est arrivé plusieurs fois à la cour de Strasbourg de considérer que celui qui mésuse de la liberté d'expression pour tenir des propos discriminatoires ou révisionnistes ne peut invoquer la liberté d'expression car son but est de détruire la société démocratique égalitaire telle que la promeut la Convention. Forts de notre connaissance du droit, de notre expérience, de nos riches débats internes et de nos prises de position publiques, nous souhaitons dire très fermement que ceux qui invoquent l'Art avec une majuscule comme un « totem d'impunité » pour les prédateurs sexuels mettent la liberté qu'ils prétendent défendre en danger. Si Depardieu était menacé de censure, ou si les œuvres dans lesquelles il a joué l'étaient, l'Observatoire de la liberté de création (OLC) s'y opposerait comme il l'a toujours fait pour d'autres artistes (Polanski, Cantat…). Dans une société démocratique, il revient aux spectateurs de juger les œuvres qu'ils sont libres de voir, ou de ne pas voir, et à la justice de juger les hommes.

Pour autant, le fait d'être un auteur, un artiste, un artiste-interprète, ne confère aucun statut exceptionnel qui permettrait de ne pas assumer la responsabilité relative aux actes délictueux commis envers des personnes à l'occasion de la préparation ou de l'élaboration d'œuvres. Un tournage, un spectacle, ne sont pas des lieux de non-droit et les professions concernées sont d'ailleurs en voie d'en prendre conscience. Ce sont des lieux de travail qui, comme tous les lieux de travail, doivent permettre à toutes et tous de remplir ses tâches sans être exposé(e), comme victime ou comme témoin, à des violences.

Quand des femmes osent finalement prendre la parole pour dénoncer un comportement délictueux, ce n'est pas l'art qu'elles attaquent, c'est un homme. Avec tout le courage que cela suppose, et tous les risques que cela leur fait encourir. Un homme qui semble avoir abusé de sa position iconique de « monstre sacré », ce que dira la justice, dont le travail est utilement complété par la presse que l'on ne saurait faire taire à coups de tribunes. Car ce que ne dira pas la justice, c'est tout le contexte social et historique qui a permis à une profession dans son ensemble de couvrir, voire de contribuer à produire ce type d'actes auxquels ont été exposées tant de femmes se taisant de peur de perdre leur emploi et de renoncer à leurs rêves. A ces femmes, l'Observatoire de la liberté de création (OLC) adresse son plein et entier soutien.

Tribune parue initialement dans Libération

https://www.ldh-france.org/18-janvier-2024-tribune-de-lobservatoire-de-la-liberte-de-creation-quand-des-femmes-prennent-la-parole-pour-denoncer-depardieu-ce-nest-pas-lart-quelles-attaquent-c/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

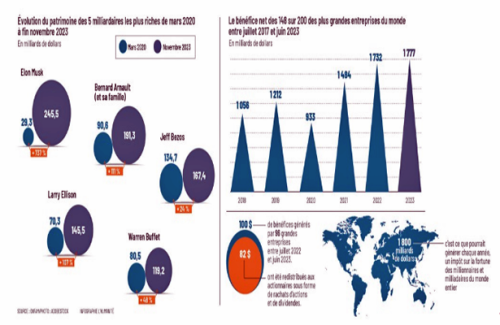

Davos : qui sont les cinq milliardaires dont la fortune a enflé de 14 millions de dollars par heure ?

Alors que débute, lundi 15 janvier, le forum de Davos, l'ONG Oxfam publie un nouveau rapport pointant l'accroissement des inégalités et la concentration des richesses au cours des trois dernières années.

16 janvier 2024 | tiré de l'Humanité

Depuis 1971, d'éminents représentants de l'oligarchie économique et politique se réunissent à Davos, une station de sports d'hiver perchée au cœur des Alpes suisses, pour méditer sur les désordres du monde. Cette année, ils plancheront notamment sur la meilleure manière de « coopérer dans un univers fracturé », mais il y a fort à parier que le dernier rapport d'Oxfam ne fera pas partie des thèmes de discussion. C'est dommage : l'ONG a compilé un nombre impressionnant de données, qui illustrent la concentration des richesses et ses effets dévastateurs sur la planète.

Les super-riches au sommet, dans un océan d'inégalités

Si l'immense majorité de la population mondiale a été frappée de plein fouet par les trois crises majeures qui ont marqué ces trois dernières années – pandémie de Covid, guerre en Ukraine et flambée inflationniste –, les milliardaires ont vu leur compte en banque s'étoffer.

La richesse cumulée d'Elon Musk (Tesla), Bernard Arnault (LVHM), Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (Oracle) et Warren Buffet (Berkshire Hathaway), les cinq plus riches d'entre eux, a grimpé de 114 % entre mars 2020 et novembre 2023, pour atteindre 869 milliards de dollars. Pour le dire autrement, cela signifie que leur fortune a enflé de 14 millions de dollars par heure…

Au-delà de ces « têtes d'affiche », l'ensemble des milliardaires de la planète ont vu leur fortune augmenter de 3 300 milliards de dollars sur la période, soit 34 % de hausse. En dépit de la croissance fulgurante de l'économie chinoise, le monde appartient toujours aux pays du Nord, selon les calculs d'Oxfam, puisque ces derniers ne concentrent que 20,6 % de la population mondiale mais près de 70 % des richesses.

En France, nos 42 milliardaires ont gagné 230 milliards d'euros en trois ans. Dans l'Hexagone, les 1 % les plus riches détiennent 36 % du patrimoine financier total, alors que plus de 80 % des Français déclarent ne posséder ni assurances-vie, ni actions directement.

Sur le même thème

Au pays du président des riches, les millionnaires sont rois

Dans le même temps, le reste de l'humanité a fait les frais des crises produites par le capitalisme. « Partout dans le monde, l'inflation est plus rapide que la hausse des salaires, si bien que des centaines de millions de personnes ont de plus en plus de mal à finir le mois avec leurs revenus », note l'ONG, qui constate que les inégalités mondiales ont atteint un niveau « comparable à celui observé en Afrique du Sud », le pays le plus inégalitaire du monde.

En trois ans, la fortune cumulée de 4,7 milliards de personnes (60 % de l'humanité) a baissé de 0,2 %. Saisissante statistique : Oxfam a calculé qu'il faudrait 1 200 ans de labeur à une travailleuse du secteur sanitaire et social pour gagner ce qu'un PDG d'une des 100 premières entreprises américaines empoche en une année…

Les multinationales grandes gagnantes de la période

Si les milliardaires se sont enrichis, ils le doivent aux multinationales qu'ils dirigent. L'ONG s'est penchée sur la structure de propriété des 50 plus grosses entreprises de la planète. Bilan : plus d'un tiers d'entre elles comptent un milliardaire comme actionnaire principal ou comme PDG. La proportion grimpe à 70 % pour les 10 plus grosses. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, détient par exemple 83 % de sa fortune en actions de l'entreprise.

Robert Kuok, l'homme le plus riche de Malaisie, détient, avec sa famille, 51 % du capital du conglomérat PPB Group, dont les activités s'étendent du secteur agricole à l'immobilier. « Il en ressort que les super-riches du monde entier ne sont pas simplement les bénéficiaires passifs des profits faramineux réalisés par les entreprises, note Oxfam. Le fait qu'ils possèdent de grandes entreprises leur donne le pouvoir de les contrôler activement. »

Cela tombe bien, les multinationales ont profité à plein des crises de ces trois dernières années, quand elles ne les ont pas alimentées. Les rapports du FMI ont ainsi montré comment les profits des entreprises étaient devenus, dès le troisième trimestre 2022, le premier moteur de l'inflation en zone euro. Sans surprise, les grands gagnants se trouvent dans quatre secteurs : l'énergie, le luxe, la finance et la santé.

Sur le même thème

Fiscalité : le maigre impôt sur les multinationales arrive en 2024

Oxfam a, par exemple, calculé que 14 compagnies pétrogazières ont dégagé 190 milliards de dollars de superprofits en 2023 et que leurs bénéfices sont supérieurs de 278 % à la moyenne de la période 2018-2021. Plus généralement, 148 multinationales ont réalisé près de 1 800 milliards de dollars de bénéfices au cours des douze mois précédant juin 2023, parmi lesquelles une dizaine de françaises, comme Total, Hermès, Sanofi, LVMH ou Air liquide.

Le coût exorbitant des monopoles

Ces bénéfices sont extraordinairement concentrés, tous secteurs confondus : au niveau mondial, les 0,001 % d'entreprises les plus importantes empochent à elles seules environ un tiers de tous les bénéfices. « Un petit nombre de grandes entreprises dont la croissance semble sans limite exercent une influence vertigineuse sur les économies et les gouvernements, dénonce Oxfam, qui rappelle que les monopoles privés n'ont rien d'abstrait : ils impactent directement la vie de milliards de personnes en influant sur les salaires que nous touchons, sur la nourriture que nous avons les moyens d'acheter, les médicaments auxquels nous avons accès… »

L'ONG donne quelques exemples saillants de ces monopoles. Quatre multinationales se partagent 62 % du marché mondial des pesticides ; les trois quarts des dépenses publicitaires en ligne profitent à Meta, Alphabet et Amazon ; plus de 90 % des recherches en ligne s'effectuent via Google.

Les profits réalisés ne « ruissellent » pas sur le reste de l'économie, contrairement à ce que prétend la vulgate libérale, mais profitent avant tout à un petit nombre d'individus : pour chaque tranche de 100 dollars de bénéfices réalisés par 96 grandes entreprises entre juillet 2022 et juin 2023, 83 dollars ont été reversés aux actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes. Autant d'argent qui aurait pu être investi dans les travailleurs, en augmentant les salaires ou dans de nouveaux modes d'exploitation susceptibles de réduire les émissions de carbone, conclut l'ONG.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

En Jordanie, ils plantent des citronniers contre la sécheresse

L'agriculture jordanienne souffre des politiques néolibérales et du détournement d'eau par Israël. Face à la crise, activistes et travailleurs agricoles se mobilisent pour lutter contre la désertification et la précarité.

Tiré de Reporterre

Chaque voiture qui passe soulève un nuage de sable et de poussière. Sur la route qui longe la vallée du Jourdain, il est difficile de croire qu'il s'agit du lieu le plus fertile de toute la Jordanie. Des serres et des fermes y côtoient des terrains vagues de terre craquelée, asséchée.

La Jordanie est l'un des pays les plus arides de la planète et la désertification est galopante : 88 % des surfaces agricolessont abandonnées et se transforment en désert. Les petits agriculteurs luttent pour survivre. « Le plus difficile est vraiment le manque d'eau. J'ai une bassine de 2 000 m3, mais en été il me faudrait le double », dit Soleiman, 26 ans, qui a repris les terres de son père à Dayr'Allah, dans la partie moyenne de la vallée.

« En été, nous n'avons que six heures d'eau courante, deux jours par semaine », raconte le jeune homme au visage fin, qui a étudié l'agronomie en master à l'université. Ses champs de fruits et légumes s'étendent sur 8,5 dunums (soit 8 500 m2), à quelques centaines de mètres du Jourdain. Rivière sacrée des trois monothéismes, elle est réduite à un ruisseau boueux et pollué depuis les années 1960, son eau inutilisable pour l'agriculture. À sa place, un canal irrigue la vallée avec de l'eau recyclée venue d'ailleurs en Jordanie, mais seulement au compte-goutte.

Aujourd'hui, Soleiman n'est pas seul dans sa lutte contre la sécheresse. Deux membres du Arab Group for the Protection of Nature (APN) l'aident à planter 350 jeunes citronniers, orangers et autres agrumes au milieu d'un champ de salades.

« Nous aidons les agriculteurs à diversifier leurs cultures et à augmenter leurs maigres revenus afin qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'université et ne plus vivre au jour le jour, explique Mohammad Qteishat, responsable de projets auprès de l'organisation jordano-palestinienne. Nous leur vendons les arbres pour 25 piastres au lieu de 5 dinars [1 dinar = 100 piastres = 1,3 euro] sur le marché, comme ça on n'est pas dans une relation de dépendance. Au bout de trois ans, 100 arbres plantés peuvent apporter 500 dinars par mois [635 euros] », affirme-t-il.

La vallée du Jourdain en souffrance

Le choix de planter des agrumes est économique, mais aussi très symbolique. « Autrefois, cette région était extrêmement riche en biodiversité, très verte, recouverte de citronniers et d'orangers. Mais cela fait des années qu'ils sont morts, tant l'eau que nous recevons est polluée, explique Mohammad Qteishat. Maintenant, les arbres ont disparu, il ne pousse plus que des légumes. Même les oiseaux et les autres animaux ont changé. »

En 1964, Israël a construit des barrages en amont sur le Jourdain,le détournant vers ses propres terres agricoles, puis y rejetant des eaux usées industrielles et agricoles. La rivière aurait ainsi perdu jusqu'à 98 % de son flux historique, et serait polluée aux métaux lourds, affirme l'ONG EcoPeace. La Jordanie a ainsi dû construire des barrages sur les rivières Yarmouk et Zarqa, en amont, qui apportent l'eau nécessaire à la vallée via des canaux d'irrigation. Mais elle aussi est saline et souvent polluée.

D'après l'accord de paix entre la Jordanie et Israël de 1994, l'État hébreu doit donner 50 millions de m3 d'eauau Royaume hachémite chaque année. « Ils nous envoient parfois de l'eau usée : quand cela arrive, les arbres meurent en deux jours », affirme Mohammad Qteishat.

Résultat : une perte nette en matière de biodiversité et de revenus pour les agriculteurs de la vallée. Un accord qui prévoyait d'échanger de l'eau israélienne contre de l'électricité jordanienne a finalement été annulé par le gouvernement jordanien sous la pression d'énormes manifestations propalestiniennes.

« Je refuse de recevoir de l'eau d'Israël »

C'est que la majorité des Jordaniens, d'origine palestinienne, sont extrêmement critiques d'Israël et de son opération militaire à Gaza, qui a fait plus de 21 000 morts palestiniens en trois mois. Alors que des ONG internationales et agences de l'Organisation des Nations unies (ONU) dénoncent des crimes de guerre et craignent un génocide, les opérations militaires et les violences des colons se succèdent aussi en Cisjordanie occupée, faisant 300 morts palestiniens.

« Mon père est de Jordanie, ma mère de Jénine [en Cisjordanie]. Cela m'attriste énormément de voir ce qui se passe là-bas, confie Soleiman. Les Palestiniens et Jordaniens sont un seul peuple, bien sûr que moi, en tant qu'agriculteur, je refuse de recevoir de l'eau d'Israël, même si je dois vivre dans la sécheresse. » Des champs de Soleiman, on aperçoit la Cisjordanie occupée au-delà du Jourdain, qui délimite la frontière entre les deux pays.

L'agriculture jordanienne est très sensible aux crises qui embrasent la région : son alliance avec les États-Unis l'a vite rendue dépendante à l'aide internationale. Si, dans les années 1960, elle produisait encore70 % de l'orge et du blé consommés, la Jordanie doit aujourd'hui importer 90 % de ses céréales et de son énergie.

L'agriculture a vécu une spirale infernale : de secteur économique majeur comptant pour 40 % du PIB, elle est devenue un nain mal-aimé (6 % du PIB). Et ce, alors qu'elle consomme la moitié de toute l'eau disponible : un déséquilibre dangereux alors que le changement climatique va affecter le Moyen-Orient avec un réchauffement de plus de 5 °C, rendant de nombreux endroits invivables, selon des rapports alarmants.

La résistance s'organise sur les terres agricoles

En 2001, face à cette crise, l'APN a lancé la Caravane verte, une initiative pour planter des arbres devenus rares dans des régions menacées de désertification et de précarité. À ce jour, elle aurait fait pousser 166 000 arbres fruitiers chez 10 000 petits agriculteurs.

« Après plusieurs essais, nous avons vite compris qu'il faut planter des arbres qui sont utiles aux agriculteurs, résistants à la sécheresse, et qui rendent de la biodiversité aux sols, explique Mariam Al Jaajaa, présidente de l'organisation en Jordanie. Mais il ne s'agit pas d'une fausse biodiversité telle qu'elle est souvent présentée dans les projets des grandes ONG internationales, qui nient les dimensions sociales et politiques de l'agriculture. »

C'est que l'agrobusiness concentre les investissements étrangers depuis les grandes réformeséconomiques néolibérales des années 1990 et 2010. En réduisant les subventions et le filet de sécurité sociale, les programmes menés par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ont fait grimper le taux de chômage à plus de 45 % chez les jeunes, et plongé 25 % de la population dans la pauvreté. « La Jordanie a souffert de cinquante années de mauvaise gestion néolibérale, qui nous a laissés dépendants des aides et des importations : le pire, ce n'est pas le réchauffement climatique, mais les politiques », dit-elle.

Environ un quart des personnes les plus précaires de Jordanie, dont un grand nombre de réfugiés syriens et de migrants égyptiens, tirent leurs revenus de l'agriculture journalière. Mais pour les 210 000 travailleurs agricoles, les conditions de travail sont catastrophiques.

« Les problèmes des agriculteurs et des travailleurs agricoles sont sans fin, affirme Moqthal Zinat, secrétaire du Syndicat des travailleurs agricoles (UAW). La plupart sont journaliers, ils travaillent pour 1-2 dinars de l'heure, sans droits du travail, sans protection sociale, sans couverture médicale pour les accidents de travail, sans équipement de protection contre les pesticides et les insectes, souvent même sans accès à des toilettes — ce qui est un grand problème pour les travailleuses. »

Le Royaume jordanien ne reconnaît pas son syndicat légalement. Mais après deux ans de campagne et des sit-in, l'UAW a obtenu une réforme du droit du travail avec certaines avancées sociales. « Personne ne peut mieux aider les agriculteurs et travailleurs qu'eux-mêmes, surtout s'ils unissent avec les étudiants, les médecins, les autres travailleurs pour réclamer des droits. » Dans la vallée du Jourdain comme dans les rues d'Amman, les luttes s'organisent autour de la cause palestinienne, avec en trame de fond, l'espoir de tracer une voie indépendante.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Ils nous volent notre eau » : en Jordanie, la colère monte contre Israël

En Jordanie, des dizaines de milliers de personnes manifestent contre la guerre qu'Israël mène à Gaza et l'accusent de voler l'eau du Jourdain. Le fleuve sacré est devenu un ruisseau pollué, dans un pays qui se désertifie.

Tiré de Reporterre

photo : Des soldats jordaniens observent des touristes et pèlerins juste en face du côté israélien, nommé « Qasr al-Yahoud » (« Forteresse des Juifs ») où flotte un drapeau israélien. Site de baptisme de Maghtas (« Béthanie-au-delà-du-Jourdain »), en Jordanie, le 26 novembre 2023. - © Philippe Pernot / Reporterre

« Israël et l'Amérique sont les vrais terroristes », « Nous choisissons la résistance », « Cessez le génocide », proclament les panneaux tenus par les dizaines de milliers de manifestants en colère, chaque vendredi depuis l'offensive israélienne à Gaza, qui a fait au moins 18 000 morts côté palestinien.

Ce sont les plus grands cortèges depuis le Printemps arabe de 2011 et un véritable séisme politique pour la Jordanie, réputée être le pays le plus calme et le plus stable de tout le Moyen-Orient. L'une des sources de leur mécontentement : l'eau.

Des dizaines de milliers de Jordaniens manifestent chaque vendredi dans le centre-ville d'Amman en soutien à Gaza, et parfois devant l'ambassade israélienne à Amman.

« Nous ne voulons pas l'eau d'Israël, nous ne voulons pas vivre dans la dépendance et l'humiliation », affirme Amani Younes, une Jordano-Palestinienne de 38 ans, qui manifeste avec sa fille. « Israël peut décider de nous couper l'eau comme à Gaza du jour au lendemain, et nous envoie parfois de l'eau contaminée qui nous fait tomber malade. Ne plus dépendre d'eux, c'est une question de survie », dit-elle avec colère.

Deux fois moins d'eau qu'en France

La Jordanie est l'un des pays les plus pauvres en eau au monde, avec une moyenne de 70 litres par personne et par jour, loin des quasi 150 litres en France, par exemple. Depuis l'accord de paix adopté entre la Jordanie et Israël en 1994 sous parrainage américain, l'État hébreu fournit entre 25 et 50 millions de m³ d'eau(MCM) au royaume hachémite chaque année.

Un nouvel accord entre les deux pays devait être ratifié le mois dernier pour échanger de l'eau potable israélienne contre de l'électricité jordanienne afin d'augmenter les réserves d'eau du pays frappé par la désertification.

Face à la brutalité de l'attaque israélienne à Gaza et sous la pression des manifestants, le gouvernement jordanien a toutefois claqué la porte des négociations. « Pouvez-vous imaginer un ministre jordanien assis à côté d'un ministre israélien pour signer un accord sur l'eau et l'électricité, alors qu'Israël continue de tuer des enfants à Gaza ? » a déclaré à la presse Ayman Safadi, ministre jordanien des Affaires étrangères, le 16 novembre.

L'eau se retrouve ainsi au cœur d'un séisme géopolitique. La Jordanie n'avait jamais exprimé ses désaccords avec autant de véhémence depuis la paix de 1994. Certes le ton montaitdepuis qu'Israël a intensifié la colonisation de la Cisjordanie en 2017, mais le royaume hachémite continuait de prévoir des accords avec son voisin.

Outre l'échange d'eau contre l'électricité, la Jordanie va acheter du gaz naturel israélien dans le cadre d'un accord secret — et vivement décrié par la population jordanienne.

Des serres agricoles dans la vallée du Jourdain. Elles sont irriguées par l'eau de rivières en amont via le canal du Roi Abdallah, terminé dans les années 2000, pour contrebalancer le flux endigué du Jourdain. © Philippe Pernot / Reporterre

« La paix entre Israël et la Jordanie échoue parce qu'elle n'était pas viable et qu'elle a été rejetée par la population, qui est totalement affectée par la question palestinienne », explique Amer Sebeileh, expert en géopolitique à Amman.

« La majorité palestinienne refuse la normalisation avec Israël »

« La Jordanie est confrontée à une crise profonde, poursuit-il, car la majorité palestinienne de la population continue de refuser la normalisation avec Israël, y compris la consommation de son eau, alors que la Jordanie reçoit déjà une grande partie de son eau auprès d'Israël. »

À Amman, lors de la grande manifestation hebdomadaire à Gaza. En arrière-plan, des pancartes lisent « La résistance est notre choix » et critiquent le président étasunien, Joe Biden, pour son soutien à Israël.

Signe de l'escalade, la Jordanie a placé des tanks à la frontière pour décourager Israël d'expulser des Palestiniens de Cisjordanie, mais aussi pour empêcher des Jordaniens de se rendre en Palestine pour se battre. Sur 251 km, les eaux du Jourdain sont tout ce qui sépare Israël de la Jordanie : ses rives entièrement militarisées sont inaccessibles au public.

Sacré pour les trois religions monothéistes, le Jourdain a vu le baptême de Jésus par saint Jean-Baptiste, l'ascension de saint Élie sur un chariot de feu, et de nombreux autres miracles relatés dans la Torah, la Bible et le Coran. Ses eaux sont troubles, brunâtres, réduites à une petite rivière, voire à un ruisseau : l'ancien fleuve puissant, et source de vie en Palestine historique, est devenu l'ombre de lui-même.

Les rives asséchées du Jourdain témoignent de la décrue de la rivière sainte.

À certains endroits, le Jourdain aurait perdu jusqu'à 98 % de son flux historique,affirme l'ONG jordano-israélo-palestinienne EcoPeace. De plus, la rivière sainte est polluée par les industries chimiques et agricoles et par les colonies israéliennes.

En 2010, plusieurs sites saints sur le Jourdain avaient failli fermer à cause de la pollution. « Les pèlerins sont baptisés dans l'eau des égouts ! » affirme Myriam al-Jaajaa, présidente de l'ONG environnementale Arab Group for the Protection of Nature (APN).

Le Jourdain vu du côté jordanien : la rivière sacrée des trois monothéismes est devenue un ruisseau boueux et souvent pollué.

Approvisionné par plusieurs rivières et le lac Tibériade en amont, le flux du Jourdain était de 1,3 milliard de m³ dans les années 1930. Depuis la création d'Israël en 1948 et la première guerre israélo-arabe, les États de la région s'en disputent les ressources en eau.

Barrages en pagaille

La Syrie, le Liban, la Jordanie et Israël se sont accordés en 1955 : la Jordanie devait recevoir 740 MCM et Israël, 400 MCM. Mais l'État hébreu a construit deux barrages sur le Jourdainen 1964 et en a détourné l'eau vers ses terres agricoles. La Syrie a construit elle aussi des barrages sur le fleuve Yarmouk en amont.

Le désert au sud de la mer morte. La Jordanie est l'un des pays les plus désertiques du monde, avec une propension d'eau par personne bien inférieure à la moyenne mondiale.

En conséquence, le débit du fleuve sacré estpassé à moins de 200 MCM, laissant la Jordanie avec un ruisseau pollué incapable d'irriguer son agriculture. L'accord de paix de 1994 prévoit qu'Israël donne 50 MCM par an d'eau propre à la Jordanie et fixe des normes de qualité, « mais de facto, elle en reçoit la moitié », critique al-Jaajaa.

« Et il ne respecte pas ses engagements de qualité, poursuit-elle : Beaucoup de Jordaniens sont tombés malades dans les années 1990 et 2000 car nous recevions de l'eau contaminée, avant de construire nos propres canaux. »

« Israël a institutionnalisé le vol d'eau à grande échelle »

Au sud, la mer Morte ne reçoit presque plus aucune goutte, et disparaît au rythme inquiétant d'un mètre par an — de sorte qu'elle sera totalement asséchée d'ici 2100.

« Israël a institutionnalisé le vol d'eau à grande échelle », affirme Mme al-Jaajaa, selon qui « tous les Jordaniens se sentent dépossédés de leurs propres ressources et humiliés par les accords ». Contactés à plusieurs reprises, différents ministères du gouvernement israélien n'ont pas répondu aux questions de Reporterre.

Un camion-citerne apporte de l'eau à des particuliers dans le nord de la vallée du Jourdain, car l'eau de la rivière est impropre à la consommation. La plupart des Jordaniens ne reçoivent de l'eau dans leurs citernes personnelles qu'une fois par semaine, ou moins.

L'eau est devenue une arme lors des conflits du Proche-Orient. « Avant la création d'Israël, le mouvement sioniste réclamait déjà des frontières plus larges afin d'y intégrer toutes les ressources en eau de la région », dit Myriam al-Jaajaa.

Au fil de ses campagnes militaires, Israël a conquis plusieurs territoires riches en eau : le Jourdain à l'est, le lac Tibériade et le plateau du Golan au nord. Au sud,il transforme le désert du Néguev en zone agricole grâce à l'eau détournée d'ailleurs.

Une plage sur la mer morte, qui va disparaître d'ici la fin du siècle si sa décrue d'un mètre par an continue. Espace aqueux le plus salé du monde, de nombreux touristes s'y baignent pour flotter à sa surface et profiter des vertus des sels et minéraux qu'elle contient.

Tout ceci explique la colère des manifestants jordaniens : plus de la moitié des ressources d'eau israéliennes proviendraient aujourd'hui de territoires conquis,selon une étude. Les Palestiniens subiraient même une « occupation de l'eau », selon Amnesty International.

Forcés d'acheter l'eau vendue par Israël

Ils sont privés par l'armée israélienne de leur accès au Jourdain, de leurs puits et sources, et sont contraintsd'acheter de l'eau à la société israélienne Mekorot, au prix fort. 85 % des ressources en eau palestiniennes seraient sous contrôle israélien, affirment des chercheurs.

Un pan de frontière entre la Jordanie et Israël dans le désert au sud de la mer morte. Les pays ont signé un accord de paix depuis 1994, mais elle reste militarisée, inaccessible au public, et dotée de centaines de tours d'observation.

Les Israéliens disposent ainsi de250 litres par jour par personne, et même 300 pour les colons, alors que les Palestiniens de Cisjordanie ne bénéficient que de 20 à 70 litres par jour. À Gaza, 97 % de l'eau était déjà impropre à la consommation avant la guerre actuelle, à cause du siège imposé depuis des années par Israël, a constaté l'Organisation mondiale de la santé.

Depuis l'offensive israélienne, les Gazaouis disposent même de moins de 3 litres par jour, sont réduits à boire l'eau de pluie, et les conditions sanitaires mènent à des épidémies de maladies gastro-intestinales. L'hypothèse d'un tel scénario fait peur à de nombreux Jordaniens.

« Le conflit armé exacerbe le manque d'accès à l'eau des Palestiniens », dit Zafar Adeel, professeur et directeur exécutif du Pacific Water Research Center la Simon Fraser University au Canada, auteur denombreux livres et articles, et ancien président de UN Water. « Pendant que les yeux du monde sont rivés sur le conflit armé à Gaza, nous devons penser au jour d'après, à la paix. Partager l'eau pourrait être ce qui réunit tout le monde, en commençant par réduire les inégalités », espère-t-il.

En Jordanie, les avis sont moins optimistes. « Je ne pense pas que la diplomatie de l'eau puisse apporter la paix dans ces conditions », dit Myriam al-Jaajaa. Alors que de nombreuses ONG et agences onusiennes dénoncent un apartheid et des crimes de guerre israéliens contre les Palestiniens — voire un risque de génocide—, seul l'avenir dira si l'eau peut devenir un vecteur de paix durable, ou si elle restera une arme.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

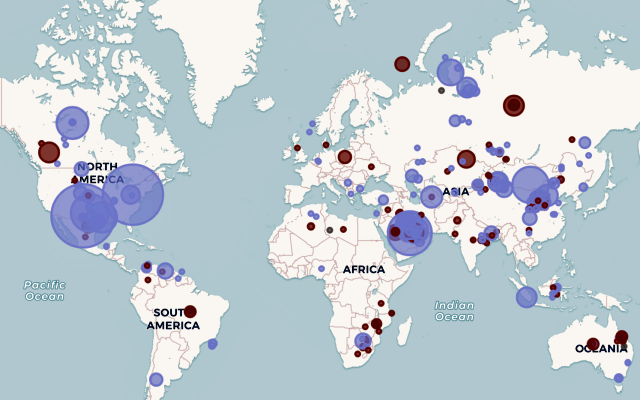

Désamorcer les bombes carbone

Aux quatre coins de la planète, 422 « bombes carbone » menacent les chances pour l'humanité de contenir le dérèglement climatique dans des limites vivables. Ces sites d'exploitation d'énergies fossiles contiennent les plus grosses réserves de charbon, de pétrole et de gaz connues à l'échelle mondiale. Les 294 bombes carbone actuellement en exploitation ont un potentiel d'émissions conjoint de 880 gigatonnes de CO2 : de quoi épuiser le « budget carbone » restant à l'humanité pour contenir la hausse des températures mondiales sous la barre de 1,5 °C. Mais la situation pourrait encore empirer, car 128 autres bombes carbone sont à l'état de projet.

tiré de Politis, numéro 1793 | 1793_Politis_Abo_OGM.pdf

Les grandes banques internationales financent massivement l'exploitation et la prospection de ces installations fossiles. En 2022, elles ont alloué plus de 151 milliards d'euros aux entreprises – dont TotalEnergies est l'une des plus importantes – développant ces sites d'extraction de ressources fossiles [1].

Les banques françaises figurent parmi les principaux financeurs internationaux. D'après Oxfam, en un an, les émissions de gaz à effet de serre issues des activités de financement des six principales banques françaises – BNP Paribas, Crédit agricole, Société générale, BPCE, La Banque postale et Crédit mutuel – ont ainsi atteint plus de 3,3 milliards de tonnes équivalent CO2, soit 7,9 fois les émissions de la France [2].

Face à ces bombes carbone, les États ont une double responsabilité. D'abord, en délivrant les licences d'exploitation des gisements fossiles et en subventionnant les entreprises qui portent les projets d'extraction. En second lieu, en ne jouant pas leur rôle de régulation des banques pour les amener à stopper le financement des bombes carbone. Le 1er octobre 2020, Bruno Le Maire lui-même, ministre de l'Économie et des Finances, actait les limites de sa propre politique basée sur les engagements volontaires des banques :

« Sur la question de la finance verte, je ne suis pas satisfait des résultats, je pense que les banques doivent pouvoir faire mieux. » La régulation du système financier doit reposer sur des règles contraignantes et non sur la bonne volonté des banques. Parmi les mesures urgentes à prendre, les banques devraient être astreintes à mettre en œuvre un plan pluriannuel de décarbonation de leurs activités de financement, sous peine de sanction financière.

L'action citoyenne a un rôle stratégique à jouer pour faire pression sur les banques et les autorités publiques. On doit saluer à cet égard l'initiative des 1 240 étudiants français de plusieurs universités et grandes écoles qui ont écrit, en novembre 2023, une lettre ouverte où ils expliquent ne plus vouloir travailler pour BNP Paribas tant que celle-ci continuera de financer les énergies fossiles.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

2023 : les géants de l’énergie fossile choisissent leurs actionnaires au lieu de la planète

« La crise mondiale de l'énergie s'est avérée un gigantesque pactole pour les firmes exploitant les combustibles fossiles. Au lieu d'investir leurs bénéfices record dans les énergies propres, ces compagnies les redirigent vers le pétrole et le gaz et vers la dotation des détenteurs de leurs titres ».

Entendu en marge de la COP 28

9 janvier 2024 | tiré d'Alter-Québec | Photo : Manifestation à Melbourne contre les énergies fossiles - @Takver from Australie CC BY-SA 2-0 via Wikimedia Commons -Julia Conley, Common Dreams

L'année 2023 a été marquée par des événements météorologiques signalant de plus en plus clairement que la Terre est entrée dans ce que le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé l'« ère de l'ébullition », avec ses incendies de forêt et vagues de chaleur prolongées qui font souffrir des millions de personnes. Et la communauté scientifique confirme que l'extraction des combustibles fossiles et le réchauffement de la planète sont des sources directes de tels maux.

Mais pour les cinq plus grandes compagnies pétrolières au monde, l'année a été marquée par des bénéfices record et par l'approbation de plusieurs nouveaux projets majeurs d'exploitation de combustibles fossiles -à tel point que, selon les prévisions, ces compagnies devraient pouvoir distribuer aux détenteurs de leurs titres une manne supérieure à 100 milliards de dollars américains, signe que leurs dirigeants ne craignent guère une baisse de la demande de leurs produits, a noté un économiste.

Les compagnies en question – BP, Shell, Chevron, ExxonMobil et TotalEnergies – ont rémunéré les détenteurs de leurs titres à hauteur de 104 milliards de dollars américains en 2022, et devraient selon le Guardian récompenser les investisseurs avec des rachats de titres et des versements de dividendes encore plus impressionnants en 2023.

Shell a annoncé en novembre avoir des plans pour verser aux détenteurs de ses titres au moins 23 milliards de dollars américains, soit plus de six fois le montant qu'elle prévoyait consacrer à des projets d'énergie renouvelable. BP a promis aux détenteurs de ses titres une augmentation de 10 % de ses dividendes. Chevron a en début d'année dernière fait savoir qu'elle entendait racheter ses actions pour un montant de 75 milliards de dollars américains, et ses efforts en ce sens pourraient bien dépasser ce montant.

Alice Harrison, militante au sein de l'ONG Global Witness, a dénoncé le fait que les détenteurs de titres des compagnies du secteur des énergies fossiles vont faire de bonnes affaires tandis que beaucoup de foyers aux quatre coins de l'Europe souffrent de la pénurie de carburants et que le monde est confronté à la menace croissante de catastrophes climatiques imputables à l'industrie.

« La crise mondiale de l'énergie s'est avérée un gigantesque pactole pour les sociétés exploitant les combustibles fossiles, a déclaré Madame Harrison au Guardian. Et au lieu d'investir leurs bénéfices record dans les énergies propres, ces compagnies les redirigent vers le pétrole et le gaz et vers la dotation des détenteurs de leurs titres. Cette année encore, des millions de familles seront à court de moyens pour chauffer leur maison pendant l'hiver et les pays du monde entier continueront de subir les effets des phénomènes météorologiques extrêmes dus à l'effondrement climatique. Ainsi va l'économie des combustibles fossiles, avec ses dés pipés en faveur des riches ».

En 2023, les militants ont intensifié leurs démarches pour placer les industries du pétrole, du gaz et du charbon devant leurs responsabilités et il appert qu'en date du mois dernier, ils ont obtenu des résultats en faisant pression sur plus de 1 600 universités, fonds de pension et autres institutions en vue de les dissuader d'investir dans les combustibles fossiles. Aux États-Unis, les dispositions de la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), présentée en grande pompe comme le « plus grand investissement dans le climat et l'énergie de l'histoire américaine », sont entrées en vigueur.

Mais Dieter Helm, professeur de politique économique à l'université d'Oxford, a déclaré au Guardian que si l'on craignait vraiment dans l'industrie que les décideurs politiques mettent un terme à l'extraction des combustibles fossiles et accélèrent la transition vers les sources d'énergie renouvelables, les compagnies du secteur dépenseraient beaucoup moins pour lancer de nouveaux projets et rémunérer les détenteurs de leurs titres.

« On n'en serait pas là si on était convaincu que la transition énergétique est en voie de se concrétiser et que la demande de combustibles fossiles va diminuer », a confié Monsieur Helm au Guardian.

En 2023, le président américain Joe Biden a exaspéré les défenseurs du climat en approuvant le projet de forage pétrolier Willow en Alaska, qui risque d'entraîner l'émission d'environ 280 millions de tonnes de dioxyde de carbone contribuant à l'emprisonnement de chaleur dans l'atmosphère. L'administration Biden a par ailleurs inclus dans un accord sur la limite de la dette des dispositions visant à aller plus rapidement de l'avant avec l'approbation du pipeline Mountain Valley, un projet qui pourrait conduire à l'émission de l'équivalent de plus de 89 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Parallèlement, le gouvernement britannique a donné le feu vert à un énorme réseau de forage pétrolier en mer du Nord et la société française TotalEnergies a poursuivi la construction de l'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est, long de 1450 kilomètres, dans la perspective de transporter jusqu'à 230 000 barils de brut par jour.

« Ces compagnies investissent des sommes considérables dans de nouveaux projets et distribuent des dividendes de plus en plus juteux parce qu'elles sont convaincues de pouvoir obtenir des rendements élevés, a souligné M. Helm. Et si l'on considère l'état actuel de nos progrès en matière climatique, qui peut dire qu'elles se fourvoient ? »

Vanessa Nakate, militante pour le climat, a mis le doigt sur l'expectative de voir se matérialiser une grasse rémunération des détenteurs de titres de ces compagnies après l'entente intervenue à la 28e conférence annuelle des Nations unies sur le changement climatique pour instaurer un fonds « pertes et dommages » visant à aider les pays en développement à lutter contre l'urgence climatique. Ce fonds a été qualifié d'« historique », et il est prévu que les pays riches le dotent de 700 millions de dollars américains, une somme qui devrait être éclipsée par les gains des investisseurs dans les combustibles fossiles.

Prem Sikka, membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni et cofondateur du Tax Justice Network (réseau de justice fiscale) a fait ce commentaire au sujet des géants du secteur pétrolier : « Ils se sont servis dans le portefeuille des gens, ils ont alimenté l'inflation et ils ont aggravé la pollution et la pauvreté. Les gouvernements ne font rien pour mettre fin à leur mainmise monopolistique. C'est un cartel à démanteler. »

Traduit de l'anglais par Johan Wallengren

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

S’opposer au viol et à la violence de genre à l’échelle internationale

Nous pouvons apprendre de la façon dont Narges Mohammadi en Iran et nos sœurs afghanes qui luttent sous le régime brutal des talibans, [déclarent leur opposition à la fois à l'invasion brutale de Gaza par Israël et à la misogynie et à l'autoritarisme du Hamas->S'opposer au viol et à la violence de genre à l'échelle internationale

Tiré de socialistfeminism.org

Nous pouvons apprendre de la façon dont Narges Mohammadi en Iran et nos sœurs afghanes qui luttent sous le régime brutal des talibans, déclarent leur opposition à la fois à l'invasion brutale de Gaza par Israël et à la misogynie et à l'autoritarisme du Hamas. Frieda Afary 11 décembre 2023 En tant que féministe irano-américaine qui s'est engagée dans la solidarité avec le mouvement Femme, Vie, Liberté en Iran, j'ai eu les larmes aux yeux après avoir lu le rapport publié par Amnesty Internationalsur l'utilisation du viol et de la violence sexuelle par le gouvernement iranien pendant le soulèvement « Femme, Vie, Liberté ». En plus d'avoir violé de nombreuses femmes, filles et hommes qui ont été arrêtés pour avoir participé à ce soulèvement, les forces de sécurité gouvernementales iraniennes ont tiré sur des manifestantes dans les parties génitales et dans les yeux. Des milliers d'écolières ont été empoisonnées à cause de leur soutien direct ou indirect au mouvement Femme, Vie, Liberté.

La question de la solidarité avec les femmes iraniennes a fait l'objet d'une grande attention l'année dernière lorsque le soulèvement a fait la une des journaux. Il fait également l'objet d'un regain d'attention à la lumière de l'attribution du prix Nobel de la paix à Narges Mohammadi, féministe iranienne emprisonnée et militante des droits de l'homme.

Cependant, malgré le fait que les femmes iraniennes continuent de se battre et que des milliers de militantes sont toujours en prison et/ou souffrent de traumatismes et attendent leur procès, la solidarité des féministes internationales s'estompe alors que l'attention se tourne vers la guerre israélo-palestinienne au Moyen-Orient. Nous devons continuer à trouver des moyens de soutenir nos sœurs iraniennes dans la lutte contre le fondamentalisme religieux, la violence sexiste et l'autoritarisme alors que nous exprimons notre opposition aux crimes de guerre commis au Moyen-Orient. Le mois dernier, Narges Mohammadi apublié une déclaration depuis sa prison concernant la Palestine et Israël et a condamné « les agressions contre les sans-abri, le massacre d'enfants, de femmes et de civils, les prises d'otages, le bombardement d'hôpitaux, d'écoles et de zones résidentielles ».

Elle a appelé à « un cessez-le-feu immédiat, à la fin de la guerre [...] le respect des droits de l'homme et la création des conditions d'une coexistence pacifique des peuples. Nous pouvons également apprendre de la façon dont Narges Mohammadi et nos sœurs afghanes luttent sous le régime brutal des talibans, déclarent leur opposition à la fois à l'invasion brutale de Gaza par Israël et à la misogynie et à l'autoritarisme du Hamas. Dans leurs déclarations, ils expriment un esprit de solidarité avec les Palestiniens et les Juifs, et reconnaissent les droits de l'homme des deux.

C'est cet esprit de solidarité et de sororité que j'ai trouvé manquant chez certaines féministes aux États-Unis alors qu'elles s'opposent à juste titre à l'invasion brutale de Gaza par Israël.

Bien qu'il y ait suffisamment de preuves pour prouver que le Hamas était responsable du viol et de la mutilation de plusieurs femmes et filles lors de son assaut à l'intérieur d'Israël le 7 octobre, il y a eu un silence de la part de nombreuses féministes de gauche qui refusent de condamner le Hamas. Ce silence est dans certains cas enraciné dans la crainte que dénoncer ces viols ne mette les féministes du côté de l'invasion de Gaza par Israël. Dans certains cas, le silence est enraciné dans l'idée que le Hamas, une organisation fondamentaliste religieuse, misogyne et autoritaire, fait partie de la résistance légitime du peuple palestinien.

En tant que féministe socialiste, je me sens obligée d'établir quelques points :

– Reconnaître la brutalité des viols et des mutilations commis par le Hamas n'enlève rien à notre condamnation du meurtre de plus de 17 000 civils palestiniens par l'invasion brutale de Gaza par Israël. Au contraire, cette reconnaissance met l'accent sur la responsabilité des féministes de ne pas être sélectives dans leur condamnation de la violence sexiste.

– Condamner le Hamas n'enlève rien à la légitimité de la lutte palestinienne pour l'autodétermination. Au contraire, condamner le Hamas met l'accent sur la nécessité d'établir une distinction entre la juste cause des Palestiniens et l'idéologie, la tactique et la stratégie du Hamas.

– Ignorer la brutalité et l'idéologie réactionnaire du Hamas ne fera que fournir au Hamas un soutien dans son étouffement des voix dissidentes, féministes et queer palestiniennes qui recherchent une véritable démocratie, la justice sociale, la libération du genre et la coexistence pacifique avec les Juifs.

Il est de la responsabilité des féministes socialistes de faire face à l'intersection de l'oppression de classe, de race et de genre dans toutes les sociétés et d'aider nos sœurs palestiniennes et israéliennes à s'unir pour s'opposer au fondamentalisme religieux, à la misogynie, au racisme et au capitalisme autoritaire en Israël et en Palestine.

Compte tenu des réalités au Moyen-Orient et de l'imbrication mondiale de la violence sexiste et de la violence d'État, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie à l'emprisonnement par la Chine de la population musulmane ouïghoure du Xinjiang, en passant par l'assaut du gouvernement militaire du Soudan contre sa population et la régression aux États-Unis sur le droit à l'avortement, le genre et les droits civils, les féministes doivent offrir une approche globale et une vision intersectionnelle de l'émancipation et non une focalisation sélective et unique. Frieda Afary 11 décembre 2023].

Frieda Afary

11 décembre 2023

En tant que féministe irano-américaine qui s'est engagée dans la solidarité avec le mouvement Femme, Vie, Liberté en Iran, j'ai eu les larmes aux yeux après avoir lu le rapport publié par Amnesty International sur l'utilisation du viol et de la violence sexuelle par le gouvernement iranien pendant le soulèvement « Femme, Vie, Liberté ». En plus d'avoir violé de nombreuses femmes, filles et hommes qui ont été arrêtés pour avoir participé à ce soulèvement, les forces de sécurité gouvernementales iraniennes ont tiré sur des manifestantes dans les parties génitales et dans les yeux. Des milliers d'écolières ont été empoisonnées à cause de leur soutien direct ou indirect au mouvement Femme, Vie, Liberté.

La question de la solidarité avec les femmes iraniennes a fait l'objet d'une grande attention l'année dernière lorsque le soulèvement a fait la une des journaux. Il fait également l'objet d'un regain d'attention à la lumière de l'attribution du prix Nobel de la paix à Narges Mohammadi, féministe iranienne emprisonnée et militante des droits de l'homme. Cependant, malgré le fait que les femmes iraniennes continuent de se battre et que des milliers de militantes sont toujours en prison et/ou souffrent de traumatismes et attendent leur procès, la solidarité des féministes internationales s'estompe alors que l'attention se tourne vers la guerre israélo-palestinienne au Moyen-Orient.

Nous devons continuer à trouver des moyens de soutenir nos sœurs iraniennes dans la lutte contre le fondamentalisme religieux, la violence sexiste et l'autoritarisme alors que nous exprimons notre opposition aux crimes de guerre commis au Moyen-Orient. Le mois dernier, Narges Mohammadi a publié une déclaration depuis sa prison concernant la Palestine et Israël et a condamné « les agressions contre les sans-abri, le massacre d'enfants, de femmes et de civils, les prises d'otages, le bombardement d'hôpitaux, d'écoles et de zones résidentielles ». Elle a appelé à « un cessez-le-feu immédiat, à la fin de la guerre [...] le respect des droits de l'homme et la création des conditions d'une coexistence pacifique des peuples.

Nous pouvons également apprendre de la façon dont Narges Mohammadi et nos sœurs afghanes luttent sous le régime brutal des talibans, déclarent leur opposition à la fois à l'invasion brutale de Gaza par Israël et à la misogynie et à l'autoritarisme du Hamas. Dans leurs déclarations, ils expriment un esprit de solidarité avec les Palestiniens et les Juifs, et reconnaissent les droits de l'homme des deux.

C'est cet esprit de solidarité et de sororité que j'ai trouvé manquant chez certaines féministes aux États-Unis alors qu'elles s'opposent à juste titre à l'invasion brutale de Gaza par Israël.

Bien qu'il y ait suffisamment de preuves pour prouver que le Hamas était responsable du viol et de la mutilation de plusieurs femmes et filles lors de son assaut à l'intérieur d'Israël le 7 octobre, il y a eu un silence de la part de nombreuses féministes de gauche qui refusent de condamner le Hamas. Ce silence est dans certains cas enraciné dans la crainte que dénoncer ces viols ne mette les féministes du côté de l'invasion de Gaza par Israël. Dans certains cas, le silence est enraciné dans l'idée que le Hamas, une organisation fondamentaliste religieuse, misogyne et autoritaire, fait partie de la résistance légitime du peuple palestinien.

En tant que féministe socialiste, je me sens obligée d'établir quelques points :

Reconnaître la brutalité des viols et des mutilations commis par le Hamas n'enlève rien à notre condamnation du meurtre de plus de 17 000 civils palestiniens par l'invasion brutale de Gaza par Israël. Au contraire, cette reconnaissance met l'accent sur la responsabilité des féministes de ne pas être sélectives dans leur condamnation de la violence sexiste.

Condamner le Hamas n'enlève rien à la légitimité de la lutte palestinienne pour l'autodétermination. Au contraire, condamner le Hamas met l'accent sur la nécessité d'établir une distinction entre la juste cause des Palestiniens et l'idéologie, la tactique et la stratégie du Hamas.

Ignorer la brutalité et l'idéologie réactionnaire du Hamas ne fera que fournir au Hamas un soutien dans son étouffement des voix dissidentes, féministes et queer palestiniennes qui recherchent une véritable démocratie, la justice sociale, la libération du genre et la coexistence pacifique avec les Juifs.

Il est de la responsabilité des féministes socialistes de faire face à l'intersection de l'oppression de classe, de race et de genre dans toutes les sociétés et d'aider nos sœurs palestiniennes et israéliennes à s'unir pour s'opposer au fondamentalisme religieux, à la misogynie, au racisme et au capitalisme autoritaire en Israël et en Palestine.

Compte tenu des réalités au Moyen-Orient et de l'imbrication mondiale de la violence sexiste et de la violence d'État, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie à l'emprisonnement par la Chine de la population musulmane ouïghoure du Xinjiang, en passant par l'assaut du gouvernement militaire du Soudan contre sa population et la régression aux États-Unis sur le droit à l'avortement, le genre et les droits civils, les féministes doivent offrir une approche globale et une vision intersectionnelle de l'émancipation et non une focalisation sélective et unique.

Frieda Afary

11 décembre 2023

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

De part et d’autre des Pyrénées : l’IVG dans la Constitution ou devant un tribunal !

Comme prévu Emmanuel Macron a présenté ce jour en Conseil des Ministres le projet de loi inscrivant le droit à l'IVG dans la Constitution. Et comme prévu, il a retenu la formulation votée au Sénat en février dernier qui stipule : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2023/12/20/de-part-et-dautre-des-pyrenees-livg-dans-la-constitution-ou-devant-un-tribunal/#

Collectif « Avortement en Europe, les Femmes décident ! » – 11/11/2023

Ce projet de loi n'assure en rien contre d'éventuelles régressions sur les dites « conditions » type par exemple supprimer le remboursement de l'IVG ou interdire l'IVG aux mineures sans autorisation parentale. L'ajout du mot « garantie » ne change en l'occurrence rien à l'affaire. Nous réclamons un droit comme l'a voté l'Assemblée nationale, notre revendication est constante.

Quasiment au même moment, c'est à dire le 4 décembre, Vanessa Mendoza Cortés était jugée par le tribunal de justice d'Andorre pour le délit « d'atteinte au prestige des institutions ». Elle risque six mille euros d'amende et l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant six mois. La décision de justice sera rendue le 17 anvier 2024.

Elle était poursuivie par les autorités andorranes pour avoir dénoncé, en 2019, l'interdiction de l'avortement dans son pays, dans une session de l'ONU contre les discriminations de genre.

En 2021, grâce aux mobilisations féministes internationales, deux des chefs d'accusation, passibles de peines de prison « diffamation avec publicité », « diffamation contre les co-princes » ont été abandonnés.

Cependant le harcèlement judiciaire, les mesures d'intimidation visant à limiter son droit d'expression et d'action pour les droits des femmes n'ont pas cessé. C'est intolérable !

La Principauté d'Andorre et Malte sont les deux pays d'Europe où l'avortement est totalement interdit. De ce fait les personnes souhaitant avorter sont contraintes de se rendre à l'étranger pour avoir les soins auxquels elles ont droit, ce qui ajoute une discrimination par l'argent.

La principauté d'Andorre est régie par une législation moyenâgeuse, deux co-princes participent de ses décisions : l'évêque d'Urgel, farouchement opposé au droit à l'avortement et Emmanuel Macron, soi-disant donc défenseur des droits des femmes et du droit à l'avortement , mais qui face à ce déni de justice et de démocratie ne dit mot.

Nous demandons la relaxe totale de Vanessa Mendoza Cortés, la dépénalisation de l'avortement en Andorre.

Nous soutenons la lutte des femmes d'Andorre pour un droit effectif et sécure à l'avortement sur leur territoire !

La défense du droit à un avortement sécure ne doit pas être considéré comme un délit aujourd'hui en Europe et dans le monde, et certainement pas de la part d'un co prince qui se veut le premier au monde à inscrire le droit à l'avortement dans la constitution.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

30 ans de luttes collectives pour la justice, la paix, la vie et la dignité !

(Bogota, 2 décembre 2023) Au cours de ces trois décennies d'organisation, de lutte et de mobilisation de La Via Campesina, les femmes autochtones, paysannes, noires, sans terre, migrantes, pêcheuses, bergères, saisonnières et salariées agricoles ont joué un rôle fondamental.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Elles ont mis en œuvre des stratégies politiques et organisationnelles garantissant la vie, l'avenir de l'humanité et de notre planète. Elles luttent quotidiennement pour la défense de la Terre mère, la Souveraineté Alimentaire et une alimentation saine dans les campagnes et les villes. Elles s'opposent au pillage, à la dévastation, à la mort et à l'oppression causés par le capitalisme et l'agrobusiness dans nos territoires.

La Via Campesina, en cette année 2023, commémore 30 ans de « globalisation de la lutte et de l'espoir » des peuples du monde, avec la certitude que la solidarité et l'unité sont vitales pour vaincre le capitalisme et l'impérialisme sauvage entretenus par le racisme, le patriarcat et le colonialisme. Nous nous unissons à la résistance des femmes en Palestine, au Kurdistan, au Niger, en Haïti, à Cuba, en Colombie, au Nicaragua, en Ukraine et dans tous les territoires. En tant que femmes rurales, nous avons été exclues et soumises pendant des siècles. C'est pourquoi, depuis nos territoires, avec sagesse et courage, nous construisons une vision commune, aujourd'hui appelée le Féminisme Paysan et Populaire.

Au cours de ces 30 années, les conditions de vie des femmes rurales du monde entier ont connu d'importants changements. Aujourd'hui, les processus d'exploitation, de violence et de barbarie continuent de s'imposer aux communautés, aux peuples, ainsi qu'aux corps et aux vies de ceux d'entre nous qui se rebellent, en particulier les femmes, les enfants et la diversité. Cependant, nos rêves et nos défis s'élargissent également, et l'organisation sociale, la solidarité, la résistance et la lutte populaire se développent et se renforcent.

Aujourd'hui, nous participons activement au mouvement, menant des processus et des débats, mais de nombreux défis internes et externes subsistent. Les vagues fascistes et néo-fascistes dans nos territoires s'accompagnent d'une perte de droits historiques et fondamentaux qui garantissent une vie digne et pleine aux femmes et à nos communautés.

Nous vivons un processus de crise où les droits sont remis en question, en particulier les droits des femmes, et l'un des droits fondamentaux est la participation politique des femmes rurales. Tant au sein du mouvement et des organisations que dans les sociétés. Tout au long de l'histoire de La Via Campesina, la participation politique des femmes a énormément progressé, nous avons construit et conquis différents espaces, avec sagesse et audace. La parité de genre dans la coordination politique du mouvement marque une étape historique dans un mouvement agraire, mais ce n'est pas notre seule exigence.

Les Assemblées des femmes de La Via Campesina ne sont pas seulement un moyen de formation et d'échange, mais aussi de construction d'agenda, de légitimation de nos actions et de validation du rôle fondamental que nous avons dans la construction de la Souveraineté Alimentaire, de notre mouvement et de sociétés de paix avec justice sociale. Garantir les droits des paysan·nes, c'est garantir les droits des femmes dans les campagnes !

La lutte et l'organisation de La Via Campesina au cours des 30 dernières années nous ont appris que le présent ne peut être construit sans connaître le passé. Dans cet exercice de mémoire, nous reconnaissons toutes les semences que les femmes rebelles nous ont laissées, invisibles mais organisées, pour la justice et la dignité. Nous saluons le feu allumé par les femmes qui nous ont précédées, nos ancêtres et nos sœurs qui nous ont ouvert le chemin de la lutte.

Notre histoire a été marquée par la marginalisation et l'exclusion des espaces publics. C'est pourquoi, lors de cette 6e Assemblée, nous nous écoutons les unes les autres, nous nous parlons dans un espace sûr et confiant, afin de comprendre nos contextes, de revoir notre structure organisationnelle, de nous souvenir et de commémorer nos réalisations collectives au cours de cette période, telles que la Déclaration sur les Droits des paysan·nes.

C'est avec conviction que nous réaffirmons notre lutte :

* Anti-capitaliste, anti-patriarcale et anti-raciale.

* À travers d'anciens processus de résistance et d'organisation contre toutes les violences qui persistent dans le monde à l'encontre des femmes, de la diversité de genres, de la classe ouvrière et de nos peuples.

* Avec des processus de formation, d'étude et d'échanges.

* Pour le renforcement de la participation et de l'intégration des jeunes et des diversités.

* Contre la criminalisation de nos luttes et pour des espaces de protection sûrs pour les femmes victimes de violence et pour les enfants.

Comme nous l'avons déclaré lors de notre première Assemblée, nous réaffirmons aujourd'hui : nous continuerons à nous organiser, à renforcer nos luttes, et la pratique de la solidarité et de l'indignation face à toutes les injustices et inégalités.

* Pour de nouvelles sociétés et organisations dont les relations sont fondées sur la justice et la dignité humaine.

C'est avec conviction que nous nous engageons à poursuivre la lutte :

* Pour une société dépatriarcalisée, anticapitaliste et antiraciale.

* Pour une réforme agraire populaire qui garantisse la terre aux femmes.

* Pour des politiques publiques qui tiennent compte de la dimension de genre.

* Pour une participation politique sans exclusion des femmes rurales.

* Pour une production agroécologique, avec des semences autochtones et créoles, avec des marchés locaux.

* Stop à la violence contre les femmes, les féminicides, l'exploitation sexuelle, la violence contre la dissidence de genre.

* Stop aux guerres qui détruisent les rêves, les peuples et les constructions sociales.

* Le fascisme ne passera pas.

C'est pourquoi nous disons : « C'est avec conviction que nous ouvrons la voie au Féminisme Paysan et Populaire, que nous construisons la Souveraineté Alimentaire et que nous luttons contre les crises et les violences ».

https://viacampesina.org/fr/declaration-de-la-6e-assemblee-des-femmes-de-la-via-campesina/

Declaration of the 6th International Women's Assembly of La Via Campesina

https://viacampesina.org/en/declaration-of-the-6th-international-womens-assembly-of-la-via-campesina/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :