Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Northvolt : des groupes environnementaux demandent une évaluation environnementale indépendante

Les travaux d'abattage d'arbres et de remblaiement de milieux humides ont commencé hier matin sur le site de Northvolt sans que Québec n'ait tenu une véritable évaluation environnementale. Pourtant, plusieurs groupes environnementaux et groupes citoyens ont demandé la tenue d'une évaluation environnementale indépendante depuis l'annonce de l'implantation de l'usine de Northvolt à McMasterville et Saint-Basile-le-Grand en octobre 2023.

Une évaluation environnementale indépendante et des audiences publiques sont essentielles pour protéger les citoyens et l'environnement. Elles sont également nécessaires pour protéger de lui-même un gouvernement devenu juge et partie. Pour ce faire, il a à sa disposition le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), que ce soit par une évaluation de ce projet particulier ou par une évaluation environnementale stratégique de l'ensemble de la filière batterie.

Sans évaluation environnementale indépendante, le gouvernement deviendra prisonnier des concessions successives qu'il a faites jusqu'à maintenant et qui sait jusqu'où il devra aller face aux nombreux autres obstacles qui se dresseront assurément à l'avenir, tels que le pompage d'eau dans l'habitat du chevalier cuivré ou le dérangement du petit blongios durant la période de nidification.

Les critiques légitimes à l'égard de ce projet proviennent notamment d'un grand manque de transparence de la part des parties impliquées, et ce, depuis les premiers balbutiements. Les groupes environnementaux et citoyens et les médias se voient privés de documents ou en reçoivent de lourdement caviardés et ils obtiennent, au mieux, des informations incomplètes. La perception que le règlement relatif à l'évaluation environnementale des projets a été changé spécifiquement pour Northvolt nuit également grandement à l'acceptabilité sociale du projet. Ceci est renforcé par la tendance du gouvernement actuel à modifier les règles entourant les évaluations environnementales pour accélérer certains projets, ce qui mine la confiance du public.

Une évaluation environnementale indépendante est le meilleur moyen de s'assurer de la protection de l'environnement et de la pertinence des projets, et advenant qu'ils soient autorisés, de réaliser des projets qui respectent les normes et d'identifier s'il existe des solutions réalistes pour minimiser leurs impacts sur l'environnement. S'obstiner à vouloir en faire l'économie d'une évaluation environnementale indépendante pourrait s'avérer un pari coûteux.

Groupes signataires

Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE)

Eau Secours

ENvironnement JEUnesse

Équiterre

Fondation Rivières

Fondation David Suzuki

Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED)

Greenpeace Canada

Nature Québec

Projet de la réalité climatique Canada

Réseau québécois des groupes écologistes – RQGE

SNAP Québec

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Demande d’injonction contre Northvolt

Montréal, le 18 janvier 2024 – Le Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE) et trois citoyennes ont déposé aujourd'hui une demande d'injonction devant la Cour supérieure pour demander la suspension immédiate des travaux du projet d'usine de batteries Northvolt, qui ont démarré ce début de semaine en Montérégie. L'audience sur ce recours devrait avoir lieu ce vendredi matin au Palais de Justice de Montréal.

18 janvier 2024 | tiré du site du Centre québécois du droit de l'environnement

Alors que l'abattage d'arbres a été observé et que la destruction de milieux humides abritant des habitats d'espèces en situation précaire est imminente, le CQDE demande la suspension de ces travaux inquiétants pour la biodiversité.

Il y a quelques mois, la destruction de milieux humides au même endroit a été refusée dans le cadre d'un projet antérieur. Les experts du ministère évoquaient l'importance de ces milieux pour la région et pour la biodiversité. Le CQDE déplore qu'il semble y avoir deux poids, deux mesures et souhaite donc faire la lumière sur cette apparente incohérence.

« La situation nécessitant une réponse urgente pour la protection de l'environnement, nous nous adressons maintenant aux tribunaux. Nous regrettons d'avoir à se rendre jusque-là, mais la destruction en cours, sans réponse adéquate aux inquiétudes du public, nous contraint d'agir rapidement », indique Marc Bishai, avocat au CQDE.

L'organisme espère que la décision de la Cour mènera à une suspension des travaux dès cette semaine.

Ce dossier illustre parfaitement l'importance du registre public environnemental, prévu par la loi depuis six ans. Si ce registre était déjà disponible, le CQDE et le public auraient déjà accès en un seul clic aux documents décrivant le projet autorisé et les conditions qui lui ont été imposées par le ministre de l'Environnement. Actuellement, il faut attendre la réponse à une demande d'accès à l'information, ce qui peut prendre des semaines, alors que des travaux sont déjà en cours sur le terrain et qu'il n'y a eu aucune évaluation environnementale indépendante permettant une participation significative du public.

« C'est inacceptable que le registre public se fasse toujours attendre pendant que la destruction de milieux sensibles se fait dans l'opacité. L'accès efficace à l'information est un pilier incontournable du droit de l'environnement, et le cas de Northvolt est un exemple flagrant de ce besoin de transparence. Cet accès à l'information est d'autant plus important dans le contexte où ce projet n'a pas été assujetti, malgré toutes les demandes en ce sens, à la procédure d'examen et d'évaluation des impacts sur l'environnement, incluant des audiences publiques devant le BAPE », ajoute Me Bishai.

Le CQDE est reconnaissant du soutien du cabinet d'avocates Lapointe Légale, qui représente l'organisme devant la Cour supérieure dans ce dossier. Le CQDE souligne l'engagement et la mobilisation des trois citoyennes co-demanderesses du recours, Jacinthe Villeneuve et Sabrina Guilbert, co-porte-paroles du Comité Action Citoyenne : projet Northvolt, ainsi que Vanessa Bevilacqua, membre de Mères au front Rive-Sud.https://www.facebook.com/MeresAuFrontRiveSud/

– 30-

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

SÉRIE | Le transport collectif, pilier de la transition écologique

L'adoption du Plan pour une économie verte doit engager le Québec sur la voie de la transition écologique. Le principal secteur d'émission de carbone, le transport, s'est tout naturellement retrouvé au cœur des débats sur la manière d'opérer cette transition. À cet égard, la stratégie gouvernementale actuelle repose largement sur l'électrification pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre du Québec. Or, c'est plutôt l'entièreté du système de transport, axé sur le recours à l'automobile individuelle, qui doit être repensée.

16 janvier 2024 | tiré du site de l'IRIS

Table des matières

Fiche no 1. L'enjeu budgétaire

Fiche no 2. Le modèle de développement

Fiche no 3. Automobiles et inégalités

Fiche no 4. La question du genre

Fiche no 1. L'enjeu budgétaire

Cette première fiche se penche sur la question du financement du transport collectif et met en lumière le fait que les choix budgétaires du gouvernement québécois ne sont pas à la hauteur de la transformation du transport dont le Québec a besoin à l'heure des changements climatiques.

Fiche no 2. Le modèle de développement

Une plongée dans l'histoire de l'automobile permet de constater que ce n'est pas son efficacité globale qui a permis son développement au XXe siècle, mais plutôt l'immense profitabilité qu'elle offrait à des entreprises capitalistes. Le défi climatique requiert aujourd'hui que ce modèle en matière de mobilité soit remplacé.

Fiche no 3. Automobiles et inégalités

La primauté de l'automobile dans notre système de transport contribue à reproduire les inégalités économiques entre les citoyen·ne·s. Dans cette fiche, nous montrons que pour bien des ménages, elle constitue un fardeau financier important qui nuit à l'accumulation de patrimoine.

Fiche no 4. La question du genre

Cette fiche explore le transport à travers le prisme du genre. Alors que la mobilité des femmes est compromise par la complexité des déplacements qu'elles doivent effectuer pour exécuter les tâches domestiques plus nombreuses qu'elles accomplissent, les contraintes en matière de mobilité se traduisent par de moins bonnes opportunités professionnelles pour les femmes.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

De quoi l’homosexualité de Gabriel Attal est-elle le nom ?

Le texte qui suit de Trung Nguyên Quang est un développement à partir d'un fil publié sur X dont la suppression partielle a été requise par la modération du réseau à la suite de signalements pour insultes et harcèlement. Le fil réagissait à un édito de Têtu Magazine qui se félicitait de la nomination de Gabriel Attal à Matignon au motif qu'il est gay, tout en s'étonnant que cette réjouissance ne soit pas unanimement partagée parmi les personnes LGBTI.

Tiré du site de la revue Contretemps

17 janvier 2024

Par Trung Nguyên Quang

Si le fil prenait un texte de Têtu pour point d'appui, les logiques qu'il essaye de décrire dépassent très largement le magazine. Tout comme il est permis de s'interroger sur l'identité de celles et ceux qui ont signalé le fil et demandé sa suppression, il est aussi permis de se satisfaire que le fil en question s'est vu confirmer par les jours qui ont suivi sa publication : Têtu, qui n'en tarissait plus d'articles réjouis, a même été contraint de titrer : « Gabriel Attal pond le gouvernement le plus LMPT depuis la manif pour tous ».

Depuis, c'est aussi Le Point, par un article de la main de Nora Bussigny, autrice d'une « enquête » à charge contre le « wokisme », qui est venu au secours de Têtu contre la critique portée par ce fameux fil sur X, au motif qu'il serait « homophobe ». À bon entendeur·se…

***

C'est d'un émoi particulier que la presse et les médias français de tous bords ont été saisis, la semaine dernière, lorsque Gabriel Attal a été annoncé comme successeur d'Elisabeth Borne : en le nommant à Matignon, Emmanuel Macron donnait à la Ve République son plus jeune premier ministre, et à la France son premier Premier ministre gay. Si la jeunesse de Gabriel Attal a bien suscité quelques réflexions admiratives, les plateaux de télévisions et les colonnes de presse ont surtout été occupés par son homosexualité, cette vieille obsession française dont la dépénalisation n'est survenue qu'en 1982, et contre laquelle les rues de France étaient noires encore de manifestant·es il y a 10 ans à peine.

Mais comme pour conjurer un passé peu glorieux et trop proche encore, la presse et les médias généralistes ne se sont pas autorisés un seul commentaire frontalement homophobe. Au contraire, tous et toutes se sont félicité·es, et ont félicité la France, qu'un homme homosexuel puisse, en 2024, devenir premier ministre, ou puisse le devenir sans que son homosexualité ne soit un sujet. Même la presse généraliste de droite et réactionnaire, d'ordinaire si prompt à cracher sur le fantasmatique lobby LGBT, a observé un silence discipliné quand elle se trouvait incapable de commenter la sexualité de Gabriel Attal sans en proposer un remède.

Que la presse généraliste de gauche, cette presse hétérosexuelle tièdement progressiste, tombe en irrémédiable pâmoison face à l'homosexualité de Gabriel Attal, on peut davantage le regretter, tout en le comprenant : sans doute n'a-t-elle pas, et c'est un problème, ni les compétences, ni les journalistes légitimes pour commenter l'homosexualité de Gabriel Attal autrement qu'en disant : « qu'il a changé, notre beau pays ! Bravo à nous ! ». Ainsi de Libération, qui titrait : « Gabriel Attal, premier Premier ministre gay : le signe d'une France qui progresse[1] ». Au demeurant, toutes les occasions ne sont-elles pas bonnes, et même nécessaires à saisir, pour faire savoir que l'on n'est surtout pas homophobe, tout le contraire ?

Confronté à ce choix binaire entre le silence et les éloges, les attentes étaient donc légitimement grandes à l'égard de la presse communautaire LGBTI, celle qui n'a pas à faire les preuves de sa gayfriendliness, celle où l'homosexualité est suffisamment banale pour ne plus s'émerveiller ni se satisfaire de la trouver chez les pires personnes, et peut-être même, au contraire, celle qui peut le regretter quand c'en est le cas – cette presse communautaire, donc, qui dans cette situation particulière portait une responsabilité particulière. C'est à ce titre que la réaction de la presse LGBTI a surpris, et même mis en colère, au premier rang desquelles réactions celle de Têtu, magasine LGBTI de référence qui s'inscrit dans l'héritage du Gai Pied dont il a pris la relève.

Dans un édito du 9 janvier dernier[2], Thomas Vampouille, directeur de rédaction manifestement outré que tou·tes les LGBTI de France, et d'ailleurs du monde entier, ne se réjouissaient pas, comme lui, de la nomination de Gabriel Attal à Matignon, nous exhortaient ainsi à nous ressaisir :

« Quand une personnalité issue d'une minorité accède à une fonction sociale jusqu'ici inaccessible, c'est une bonne nouvelle en soi », écrit-il, proposant également une analyse politique acérée s'il en est des critiques partisanes de l'homosexualité de Gabriel Attal : « Ceux qui regrettent, car là est bien le reproche, que le premier gay out chef d'un gouvernement français ne soit pas de gauche – ou ne le soit plus – négligent deux choses. D'abord, qu'il est permis d'être homo sans être de gauche, c'est de facto très répandu. Et si historiquement, la plupart des progrès réalisés sur le plan des droits LGBTQI+ l'ont été grâce à l'action de la gauche, il est arrivé à la droite de prendre des initiatives salutaires pour la communauté ». Et Vampouille de conclure : « Une première, dans l'histoire d'une minorité, ça ne change rien et tout à la fois. »

Outre qu'un tel édito n'est que la répétition de ce qui se lit dans la presse généraliste, et questionne de ce fait sur l'utilité (et l'identité) d'un magazine communautaire dont la seule fonction semble ici se réduire à répéter ce qui est déjà dit ailleurs, ce sont cinq lettres employées par Vampouille qui sont le cœur du problème, pas juste de cet édito, pas juste de Têtu, ni même de l'ensemble des articles et des interventions sur Attal et sa nomination mais, de manière générale, le problème d'une certaine façon de considérer l'homosexualité, ici celle d'Attal : « en soi ».

L'exhortation à la réjouissance qui nous est ici faite, comme l'élogieuse complaisance dont Attal a été l'objet en raison de sa sexualité, reposent sur une vision « en soi » de son homosexualité, c'est-à-dire une vision qui considère que l'homosexualité de Gabriel Attal peut et doit être envisagée de manière insulaire, indépendamment de ce que Gabriel Attal est par ailleurs, de ce que Gabriel Attal a fait comme responsable politique, et du contexte socio-politique spécifique au sein duquel Gabriel Attal accède à la fonction de premier ministre. Parce qu'il est difficile, aujourd'hui encore, d'être homosexuel·le, et souvent même dangereux, il faudrait célébrer toute personne qui, lestée de son homosexualité, parviendrait toutefois à se hisser à une position sociale sélective, et s'en satisfaire au nom de la visibilité d'une communauté tout entière…

Or, on n'est jamais que homosexuel·le ou que hétérosexuel·le, comme on n'est jamais que un homme ou que une femme, que une personne blanche ou que une personne non-blanche, que une personne cis ou que une personne trans, que une personne de classe populaire ou que une personne de classe supérieure… Tout comme, d'ailleurs, on n'est jamais homosexuel·le seul·e sur une île déserte paisiblement ensoleillée, mais toujours homosexuel·les dans un monde façonné de part en part par l'hétérosexualité, cette norme qui nous rappelle, à chaque instant, à nous TPG, que notre place dans ce monde est à gagner en permanence, et qu'être homosexuel·le a toujours un coût, pour celles et ceux qui le sont, et celles et ceux que l'homosexualité concerne plus indirectement.

Dès lors, parce que le cishétérosexisme augmente et se transforme, en France comme partout, et que l'homosexualité continue d'être une disqualification sociale, la question est moins celle des réjouissances suscitées ou non par la nomination d'un homme gay à un poste de pouvoir, qu'elle est celle de savoir pourquoi, et dans quelles conditions, un gouvernement déjà fragilisé, comptant par ailleurs plusieurs membres de la Manif pour tous dans ses rangs, a choisi pour Premier Ministre non pas juste un homme gay, mais cet homme gay.

Cet homme gay, c'est un homme cis, de classe supérieure, blanc, qui compte parmi ses derniers faits d'armes d'avoir défendu et voté une réforme des retraites dont l'impact sur les minorités de genre et de sexualité sera particulièrement néfaste ; d'avoir défendu et voté la loi immigration, une des lois les plus racistes de la Ve République, directement inspirée du programme du RN ; d'avoir dévoyé la laïcité pour traquer les élèves musulmanes à l'école, et les en exclure si leurs vêtements ne correspondaient pas à des normes racistes ; d'avoir négligé le suicide d'un jeune homosexuel de 13 ans, victime de harcèlement homophobe, et d'avoir ignoré par la suite les questions qui lui étaient posées au sujet de cette négligence…

Cet homme gay, c'est donc le type du gay que l'hétérosexualité dominante veut bien accepter : celui qui lui ressemble le plus, et qui, parce qu'il en partage les intérêts, se comporte en faveur de l'hétérosexualité blanche de classe supérieure, en votant, par exemple, des lois qui lui sont favorables. Cet homme gay, c'est donc le gay dont l'hétérosexualité veut bien s'accommoder pour mieux justifier de stigmatiser les autres gays qui ne lui ressemblent pas. C'est une acceptation de certain·es, qui est un contrôle de tou·tes, comme lorsque la droite vote ou soutient des lois favorables aux minorités de genre et de sexualité, pour se défendre ensuite d'être homophobe lorsqu'elle s'érige contre le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. En un mot, cet homme gay, c'est celui qui a pris sa part, et pas des moindres, au maintien et à la réactivation des hiérarchies sociales les plus excluantes et les plus meurtrières.

Ce sont donc ces deux réalités, dont on voudrait nous faire croire qu'elles sont incompatibles et qu'il faudrait choisir, que l'on doit absolument tenir et penser ensemble, en n'oubliant pas que Gabriel Attal a été le bras armé de politiques abjectes, et en n'oubliant pas non plus que Gabriel Attal est, entre autres choses et malgré tout, gay : non seulement a-t-il sans aucun doute déjà vécu des violences homophobes et en vivra encore d'autres, mais son homosexualité a aussi un coût pour quiconque s'y associe. Pour cela, sa nomination à la tête du gouvernement, par un président qui n'a jamais hésité à élever des homophobes notoires à des postes de pouvoir, interroge, et n'interroge pas tant pour les coûts qu'elle implique, mais aussi et surtout pour les profits qu'elle occasionne. Car si elle est coûteuse, la nomination de Gabriel Attal comme premier ministre est sans doute plus profitable encore.

Elle est profitable car les gages que donnent ses positions de genre, de classe et de race, en plus de ce qu'il a déjà accompli en volant au RN ses idées, compensent les coûts électoraux de son homosexualité qui, surtout, a l'avantage d'une plus-value. Cette plus-value de l'homosexualité vient de la respectabilité que confère toute revendication, aussi creuse soit-elle, d'un attachement à l'égalité des sexualités : si les formes que prend l'acceptation des minorités de genre et de sexualité sont encore très variables et limitées, se dire ouvertement homophobe, en revanche, est de moins en moins respectable, là où se dire gayfriendly l'est de plus en plus.

C'est jusque dans les rangs du Rassemblement National que la respectabilité conférée par les manifestations de gayfriendliness est recherchée, l'homophobie structurante et toujours actuelle du parti étant aujourd'hui cachée derrière un vernis d'acceptation et de tolérance[3]. Car, effectivement, si l'homosexualité est aujourd'hui acceptée, tant par celles et ceux qui la rejetaient violemment que par ceux et celles qu'elle laissait indifférent·es, c'est parce qu'elle offre un très avantageux retour sur investissement : les profits retirés de l'acceptation de l'homosexualité – valeur morale, autorité politique, mérite social, etc. – en excèdent bien suffisamment les coûts pour que la transaction soit lucrative. Autrement dit, si l'hétérosexualité accepte sélectivement l'homosexualité, ce n'est en rien une marque de son affaiblissement, mais bien une opération de capitalisation qui lui permet de maintenir sa domination en se drapant de respectabilité.

Par conséquent, un gouvernement dirigé par un homme gay est donc nécessairement un gouvernement respectable, et comment pourrait-on décemment critiquer l'action d'un gouvernement respectable au point d'avoir fait, en plus de l'égalité femme/homme sa grande cause, d'un homme homosexuel le premier Premier ministre gay ? La profitabilité de l'homosexualité et de son acceptation est bien là, de protéger non seulement Gabriel Attal, mais également le gouvernement qu'il dirige et le président qu'il sert, de toute critique, cela contre la réalité des faits s'il le faut.

Le gouvernement a voté une loi raciste ? Impossible, il est dirigé par un homme gay. Le gouvernement a voté une loi sexiste ? Impossible, il est dirigé par un homme gay. Le gouvernement a voté une loi homophobe ? Impossible, il est dirigé par un homme gay. Et ainsi de suite, pour toutes les critiques qui lui seraient adressées…

Le gouvernement Attal est vieux d'à peine quelques jours que déjà cette rhétorique est déployée : en déplacement au CHU de Dijon le 13 janvier, flanqué de Catherine Vautrin, sa ministre du Travail, de la Santé et de la Solidarité, membre fervente de la Manif pour tous dont la nomination a inquiété l'ensemble des associations de défense des droits LGBTI, Gabriel Attal est interrogé sur les prises de positions homophobes de sa ministre. Il répond :

« Catherine Vautrin est membre d'un gouvernement dont je suis à la tête. Chacun me connaît, chacun sait quelle est ma vie, et donc je le dis de manière très claire, Catherine Vautrin fait partie d'un gouvernement, appartient à une majorité résolument engagée contre les discriminations. »

CQFD. Comment oublier, par ailleurs, le coming out si opportun d'Olivier Dussopt, en plein 49.3 anti-démocratique sur la réforme des retraites… dans les colonnes si hospitalières de ce même Têtu Magazine, ce même Têtu Magazine qui a publié le 11 janvier un article dans lequel il affirmait, par la bouche de Annise Parker, ancienne maire de Houston, que « les démocraties sont plus fortes lorsque les personnes LGBTQ+ peuvent participer à tous les niveaux de gouvernement[4] »… ?

Les personnes LGBTI, garantes inconditionnelles d'égalité et de démocratie, voilà le récit fallacieux qui est écrit en collusion avec ces homosexuel·les qui « participent à tous les niveaux de gouvernement », un récit auquel contribuent toutes les célébrations de la nomination de Gabriel Attal qui envisagent son homosexualité « en soi », un récit qui a pour seule fonction de légitimer l'action d'un gouvernement chaque jour délégitimé car il piétine les dominé·es et foule aux pieds les principes les plus élémentaires d'une démocratie.

Pour ces raisons, se réjouir de la nomination de Gabriel Attal comme premier ministre, c'est échouer de (ou feindre de ne pas) voir le cynisme du calcul politique qui monnaie l'homosexualité, pour participer, consciemment ou pas, à faire de cette homosexualité un blanc-seing, à plus forte raison encore lorsque l'on est une publication LGBTI de référence. Pour le dire plus clairement encore : se réjouir de la nomination de Gabriel Attal, c'est se rendre complice de toutes les horreurs racistes, sexistes, classistes et homophobes que son homosexualité a déjà rendu possibles, et rendra encore possibles.

Peut-être était-ce naïf d'attendre d'un magazine qui s'évertue à pinkwasher Attal et Dussopt car ils s'appellent Gabriel et Olivier, tandis qu'il refusait farouchement de le faire pour Médine car il s'appelle Médine[5], qu'il questionne ce à quoi Gabriel Attal donne de la visibilité plutôt que de se réjouir si hâtivement de cette visibilité. Penser que ce Premier ministre visibilise l'homosexualité, ce n'est pas juste considérer qu'il existe une seule homosexualité, homogène et universelle, en l'occurrence blanche, bourgeoise et discrète – autrement dit, qu'il y a une seule bonne manière d'être homosexuel·le, là où le magazine exigeait justement de nos esprits qu'ils n'oublient pas qu'il existe des gays de droite.

C'est aussi refuser de voir que Gabriel Attal incarne une homosexualité très spécifique, non pas tant par ce qu'il est, mais surtout par ce qu'il fait. Car il n'est pas reproché à Gabriel Attal d'être gay, d'être de classe supérieure, d'être perçu comme blanc, ni d'ailleurs d'être quoi que ce soit, mais d'agir en faveur de la blanchité, de la bourgeoisie et de l'hétérosexualité, et par là de rendre disponible son homosexualité à ces systèmes de domination pour qu'ils s'en servent comme d'un pilier.

Que Le Point et Nora Bussigny, entre deux papiers sur les dérives de l'idéologie transgenre, le wokisme des miliant·es féministes et LGBTI, ou l'islamogauchisme des mobilisations antiracistes (ou les trois à la fois), volent au secours non seulement de Gabriel Attal mais aussi de Têtu en taxant le tweet à l'origine du présent texte d'homophobie, dit tout des coalitions réactionnaires qui se forment, volontairement ou pas, à partir de la défense d'une forme très spécifique, et excluante, de l'homosexualité[6].

Et c'est sans doute cela, le plus tragique : qu'une partie des personnes LGBTI se soit laissée si domestiquer et si approprier par les hétéros que la nomination d'un Premier ministre gay est bien davantage une victoire pour l'hétérosexualité et les dominations auxquelles elle prend part qu'elle n'en est une pour les TPG. Et les victoires, par les temps qui courent, sont rares pour le camp minoritaire, et le réflexe de célébrer la moindre des lueurs d'espérance se comprend, à condition qu'il ne fasse pas, justement, changer de camp.

Malgré les violences multiples et insoupçonnées auxquelles être pédé expose, les raisons existent non seulement d'être fier, mais également – soyons honnêtes, même si l'auteur de ces lignes a lui-même pris du temps avant d'en être convaincu – soulagé, de ne pas être hétérosexuel. Que Gabriel Attal soit nommé premier ministre, malheureusement, n'en est pas une.

*

Illustration : Photothèque rouge / Martin Noda / Hans Lucas.

Notes

[1] « Gabriel Attal, premier Premier ministre gay : le signe d'une France qui progresse », Quentin Girard, 9 janvier 2024, Libération : https://www.liberation.fr/politique/gabriel-attal-premier-premier-ministre-gay-le-signe-dune-france-qui-progresse-20240109_APVTB6PIJBHYHO75QJQR6FG27M/

[2] « Un Premier ministre gay, ça change quoi ? Rien, et tout à la fois », Thomas Vampouille, 9 janvier 2024, Têtu Magazine,https://tetu.com/2024/01/09/remaniement-gouvernement-gabriel-attal-premier-ministre-gay-cause-lgbt/

[3] « Entre homophobie et façade gay-friendly, le double jeu du RN », Youmni Kezzouf et David Perrotin, Mediaart, 14 janvier 2024 : https://www.mediapart.fr/journal/politique/140124/entre-homophobie-et-facade-gay-friendly-le-double-jeu-du-rn

[4] « Les médias LGBT étrangers commentent la nomination du ‘millenial gay' Gabriel Attal », par Têtu, 10 janvier 2024, Têtu Magazine : https://tetu.com/2024/01/10/gabriel-attal-premier-ministre-millennial-gay-reactions-medias-lgbt-monde/

[5] « Médine, engagé courageux contre l'homophobie ? En voilà un joli pinkwashing ! », Nicolas Scheffer, 23 août 2023, Têtu Magazine : https://tetu.com/2023/08/23/medine-rappeur-polemique-antisemitisme-tarlouzes-mariage-homophobie-pinkwashing-eelv-lfi/

[6] « Quand la nomination d'Attal déchaîne l'homophobie de militants… LGBT », Nora Bussigny, 16 janvier 2024, Le Point : https://www.lepoint.fr/societe/quand-la-nomination-d-attal-dechaine-l-homophobie-de-militants-lgbt-16-01-2024-2549823_23.php

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

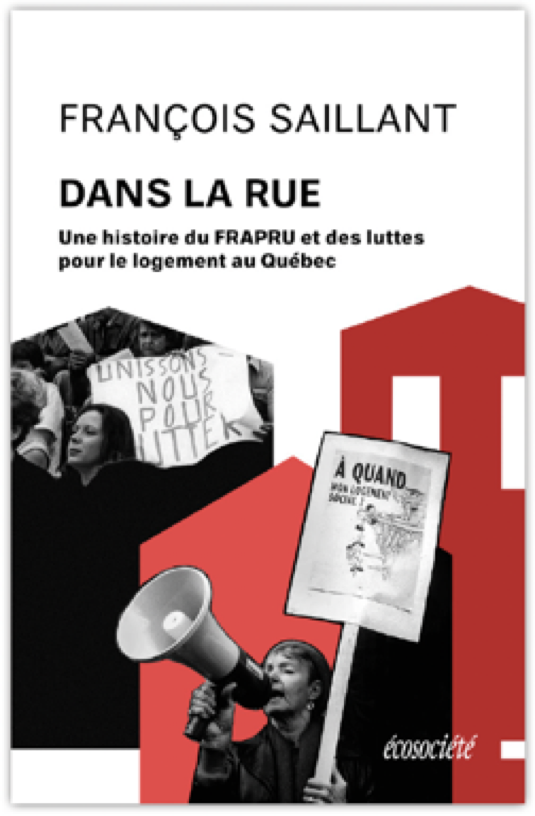

Dans la rue - Une histoire du FRAPRU | Livre à paraître le 30 janvier

Le FRAPRU célèbre ses 45 ans d'existence ! Cette plongée dans son histoire nous fait redécouvrir un des organismes les plus effervescents que le Québec ait connu, tout en nous permettant de mesurer l'impact des décisions politiques passées sur la crise actuelle du logement.

Le livre Dans la rue - Une histoire du FRAPRU et des luttes pour le logement au Québec, de l'ex-porte-parole du FRAPRU François Saillant, va paraître en librairie le 30 janvier 2024.

En bref : François Saillant, qui a été porte-parole du FRAPRU pendant près de 38 ans, raconte ici l'histoire de ce regroupement qui est parvenu, malgré des moyens modestes, à influencer certaines politiques publiques au bénéfice de tous et de toutes, à commencer par les plus vulnérables.

À propos du livre

La crise du logement frappe durement la population du Québec. Dès qu'il est question de cet enjeu, le nom du FRAPRU vient immédiatement en tête. Et pour cause. Depuis 45 ans, le Front d'action populaire en réaménagement urbain est un acteur incontournable des luttes citoyennes. Nous lui devons notamment, en grande partie, la construction de plus de 43 000 logements sociaux suite à la fondation d'AccèsLogis ou encore le blocage des hausses de loyer dans les HLM. C'est également un des organismes communautaires les plus effervescents que le Québec ait connu : entre la construction d'un bidonville devant l'Assemblée nationale, un campement d'hiver sur la rivière des Outaouais, les jeûnes à relais, manifestations, chorales, occupations et spectacles, ses actions n'ont jamais laissé indifférents.

Le FRAPRU est issu des premiers comités citoyens nés dans les années 1960 – 1970 en réaction aux projets de rénovation urbaine qui éventraient les centres-villes et en chassaient les classes populaires au nom du progrès. Aujourd'hui, il est actif sur le front du logement et de la défense des droits sociaux (lutte contre la pauvreté, financement des services publics). François Saillant, qui en a été le porte-parole pendant près de 38 ans, raconte ici l'histoire de ce regroupement qui est parvenu, malgré des moyens modestes, à influencer certaines politiques publiques afin d'éviter des reculs majeurs en matière de droit au logement et de justice sociale.

Cette plongée historique permet aussi de mesurer l'impact des décisions politiques passées sur la crise actuelle du logement. Pensons notamment au désengagement fédéral de 1994 (manque à gagner d'environ 80 000 logements sociaux aujourd'hui), au fait qu'aucun nouveau HLM n'a été bâti en 30 ans ou encore à la promesse brisée du gouvernement Legault de construire les logements sociaux promis par les gouvernements précédents.

Récit d'une aventure collective, Dans la rue est l'histoire de « tant et tant de personnes qui, au fil des ans, se sont impliquées dans leurs groupes locaux […] pour poursuivre sans relâche la lutte pour le droit au logement et la justice sociale ». À la fois témoignage de l'intérieur et exercice de mémoire militante, ce livre leur est dédié.

À propos de l'auteur

François Saillant a été coordonnateur et porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) de 1979 à 2016. Animateur du Regroupement de solidarité avec les Autochtones puis membre fondateur de Québec solidaire, il en a été candidat à trois reprises (2007, 2008 et 2012). Il est l'auteur de Le radical de velours (M éditeur, 2012) et de Lutter pour un toit (Écosociété, 2018).

« Telk Qadeya », l’hymne d’une rupture avec le monde occidental

La chanson « Telk Qadeya » (« Ceci est une cause ») du groupe égyptien Cairokee connaît un succès exceptionnel depuis sa sortie fin novembre 2023. En dénonçant l'indignation sélective du discours occidental qui se prétend à la pointe des combats progressistes mais n'a aucune considération pour le génocide en cours à Gaza, le titre traduit un ressentiment largement partagé dans le monde arabe.

Tiré d'Orient XXI.

C'est l'histoire d'une valse à trois temps qui est en train de devenir l'hymne d'une jeunesse arabe. « Telk Qadeya » (« Ceci est une cause ») est le dernier single de Cairokee, groupe de rock égyptien « avec une touche de fantaisie » (« with a twist »), selon leur propre expression. La chanson est sortie le 30 novembre 2023, presque deux mois après le début de la guerre génocidaire sur Gaza. L'annonce en a été faite sur les comptes officiels du groupe sans fioriture ni discours grandiloquent. Mais la chanson a fait plus d'un million de vues sur la seule chaîne YouTube du groupe, et a été reprise fin décembre par la chaîne libanaise Al-Mayadeen, illustrée par des vidéos de bombardements à Gaza. Si les mots « Gaza » ou « Palestine » ne figurent nulle part dans le texte, tout le monde sait bien de quoi il est question, et quel ordre mondial — mis à nu par la situation dans les territoires occupés — cette chanson vient pointer du doigt.

Largement partagé depuis sa sortie, le titre se retrouve sur les comptes des réseaux sociaux des Palestiniens de Gaza, adopté par ceux-là même dont il souhaitait porter la voix. Le groupe a d'ailleurs été invité à l'interpréter sur scène durant la cérémonie de clôture du festival égyptien du film d'El-Gouna, le 21 décembre 2023, où, contrairement au Red Sea Film Festival de Djeddah programmé quelques jours plus tôt, l'actualité palestinienne était fortement présente.

De la révolution égyptienne à la Palestine

À travers son nouveau titre « Telk Qadeya », Cairokee renoue ainsi avec sa tradition de chanson politique. Formé en 2003 au Caire, le groupe a commencé à connaître un large succès en 2011, en signant la chanson qui deviendra la bande originale de la révolution du 25 janvier 2011, « Sout Al Horeya » (« La voix de la liberté »), en collaboration avec l'acteur et chanteur Hany Adel, à l'époque membre du groupe Wust El Balad. Le clip a été filmé sur la place Tahrir au lendemain du départ de Hosni Moubarak.

Depuis, Cairokee a connu de nombreux succès sans cependant échapper à la censure, notamment pour son album No'ta Beeda (« Point blanc ») en 2017 qui n'a pas été commercialisé en Égypte. Car contrairement à d'autres, le groupe a refusé toute compromission avec le régime du président Abdel Fattah Al-Sissi. Et c'est dans la fidélité à ses premiers engagements que sort aujourd'hui la chanson « Telk Qadeya », dont les paroles sont signées Mostafa Ibrahim, le « poète mélancolique de la révolution égyptienne ».

Exclus de l'espèce humaine

Au fil des vers, la chanson dresse un état des lieux cru de la situation politique pour souligner l'étendue du fossé qui s'est creusé depuis le 7 octobre :

Être un ange de blanc vêtu

Avec une moitié de conscience

Faire cas du mouvement des libertés

Faire fi des mouvements de libération

Aux morts prodiguer son affection

Selon leur nationalité

Ça c'est une chose

Et ça c'en est une autre

Les paroles ne se contentent pas de relever l'indignation sélective et les doubles standards d'un monde occidental qui a exclu les Palestiniens de l'espèce humaine, « comme si la terre qui les revêt/Ne venait pas de la planète terre ». Elles pointent également la logique inhérente à cette partie du monde qui se gargarise de combats sociétaux devenus les marqueurs d'une évolution morale dont l'Occident aurait l'exclusivité, tout en restant insensible au sort d'êtres humains en dehors de sa sphère culturelle. « Ça c'est une chose/Et ça c'en est une autre », martèle la chanson face à celui qui va « secourir des tortues marines/Et tuer des animaux humains » (1), ou à cet autre qui appelle « son concierge "gardien" Aux côtés d'une armée qui abat des écoles » (2).

Rupture consommée

La bande originale de ce constat est servie par la voix grave et posée du leader du groupe Amir Eid qui, pendant la première partie du morceau, interpelle l'Autre. Mais à mesure que la musique va crescendo, qu'un rythme oriental vient se mêler à celui de la valse et que les violons entrent en scène, la voix du chanteur monte dans les aigus. Son interlocuteur change d'identité : il ne s'adresse plus à celui qui « renvoie dos à dos/La victime et le bourreau/En tout honneur, intégrité/Et en toute neutralité » — référence sarcastique au discours médiatique qui se drape d'objectivité pour justifier l'invisibilisation des massacres en cours —, il parle avec celui qui « surgit des décombres » et lui dit :

Tu rassembles tes restes et tu te bats

Et tu montres à ce monde hypocrite

Comment fonctionne la loi de la jungle

Par où passe le chemin de la liberté

Et par où on attaque un char

En faisant explicitement référence à la lutte armée, la chanson interroge les normes légales que l'Occident a lui-même mises en place, et qu'il est le premier à contester. Elle entérine le refus de dépendre des détenteurs d'un discours creux n'ayant que de piètres condamnations à présenter « pour arrêter le carnage ».

Il n'est nullement question ici d'appeler à la démission. Juste ne plus rien attendre du camp d'en face : « Qu'importe que le monde se taise/Tu mourras libre et sans te rendre ». Deux paradigmes s'opposent, « Car ça c'est une chose/Et là c'est un combat », conclut la voix du chanteur, avant de s'évanouir dans un solo à la guitare électrique empreint de notes de blues.

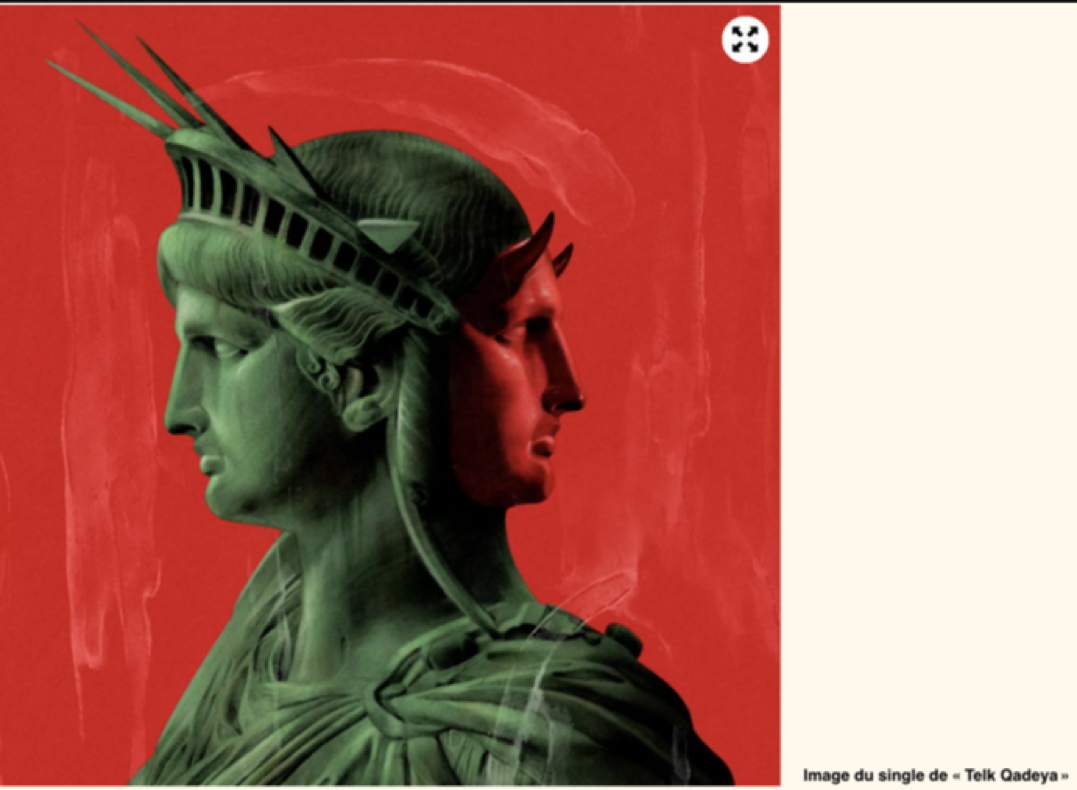

Dès la sortie de « Telk Qadeya », la traduction anglaise du poème a été diffusée par Cairokee avec la chanson. L'image illustrant le single montre un buste de la statue de la Liberté à deux têtes, dénotant le double discours, au milieu d'un tableau rouge sang. Un message on ne peut plus limpide pour qui veut bien l'entendre.

Traduction du texte de la chanson par Nada Yafi.

Secourir des tortues de mer

Tuer des animaux humains

Ça c'est une chose

Et ça c'en est une autre

Être un ange de blanc vêtu

Avec une moitié de conscience

Faire cas du mouvement des libertés

Faire fi des mouvements de libération

Aux morts prodiguer son affection

Selon leur nationalité

Ça c'est une chose

Et ça c'en est une autre

Comment être civilisé

Satisfaire à tous les critères

Avoir un langage mesuré

Se plaire à embrasser les arbres

Appeler son concierge « gardien »

Aux côtés d'une armée qui abat des écoles

Se voir éclaboussé de sang

Et dire que tout le monde est victime

Ça c'est une chose

Et ça c'en est une autre

Comment puis-je croire en ce monde

Qui vous parle d'humanité

Quand une mère pleure son enfant

Mort de faim

Ou sous les bombes

Un monde qui renvoie dos à dos

La victime et le bourreau

En tout honneur, intégrité

Et en toute neutralité

Ça c'est une chose

Et ça c'en est une autre

Comment pourrais-je dormir en paix

Comment me boucher les oreilles

Lorsqu'une famille entière

Est enterrée dans sa maison

Et qu'on empêche les secours

Comme si la terre qui les revêt

Ne venait pas de la planète terre

Ça c'est une chose

Et ça c'en est une autre

Habiter une vaste prison

Aux cellules de feu et de cendres

Et pouvoir surgir des décombres

En s'arrachant à ses blessures

Pour rendre gorge à l'assaillant

Pour dire à ce monde hypocrite

C'est là votre loi de la jungle

Trouver la voie de la liberté

Savoir pulvériser un char

Ça c'est une chose

Et ça c'en est une autre

Qu'importe que le monde se taise

Tu mourras libre et sans te rendre

Pour que des générations à venir

Apprennent à défendre une cause

À quoi bon adjurer le monde

Pour qu'il dénonce et qu'il condamne

Il peut condamner à sa guise

Mais pour arrêter le carnage

Réduire la poudre et le fracas

Ramener la lumière du matin

Condamner ne suffira pas

Car ça c'est une chose

Et là c'est un combat

Notes

1- L'expression est une référence au ministre de la défense israélien Yoav Galant qui a qualifié les Palestiniens d' « animaux humains ».

2- Le terme « gardien » étant plus politiquement correct que celui de « concierge ».

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un siècle après, pourquoi relire Lénine

Après des décennies d'anti-léninisme écrasant, le climat idéologique français est-il en train de changer au point d'autoriser, enfin, un "retour à Lénine" ? Et cela peut-il être utile aux militant-es, cent ans après sa mort ? Juan Dal Maso s'entretient avec Marina Garrisi, autrice d'un Découvrir Lénine qui vient de sortir en librairie.

Tiré de Révolution permanente.

Marina Garrisi, Découvrir Lénine, Paris, Les éditions sociales, 2024.

Juan Dal Maso : La France est un pays où il y a eu de grands lecteurs de Lénine (je pense à Henri Lefebvre, Louis Althusser ou encore Daniel Bensaïd). Quel est aujourd'hui l'état des débats sur Lénine dans la gauche française ?

Marina Garrisi : La situation sur laquelle s'ouvre le centenaire de Lénine est contradictoire. La tendance lourde reste celle d'un effacement tenace de la référence à Lénine, tant dans les milieux intellectuels que militants. On hérite de de la séquence précédente, celle de la chute du Bloc soviétique, de la victoire idéologique du néolibéralisme et de l'anti-marxisme qui, des Nouveaux philosophes au Livre noir du communisme, ont rendu presque impossible de se dire marxiste et encore moins léniniste. Cette situation idéologique n'est pas spécifiquement française, mais il est possible que la configuration spécifique du marxisme en France au XXe siècle, porté essentiellement par des organisations politiques (le PCF, et à une autre échelle les organisations trotskystes françaises) et peu implanté à l'université, l'ait renforcée une fois ces appareils déclinants. Bien sûr, Lénine a pâti de cette situation, au même titre que d'autres figures du mouvement ouvrier.

Mais il y a plus. L'effacement de Lénine est redoublé parce qu'à la différence d'autres révolutionnaires, il n'est pas mort en martyr de la révolution (Rosa Luxemburg, Léon Trotsky) ou en théoricien révolutionnaire (Karl Marx, Friedrich Engels) mais en révolutionnaire victorieux. Lénine incarne la révolution d'Octobre, le marxisme qui ne se contente pas d'interpréter le monde mais qui cherche, résolument et impitoyablement, à le transformer, et c'est à ce titre qu'il fait l'objet d'un acharnement spécifique. Au point que des « historiens » (en fait : des idéologues) en font l'« inventeur du totalitarisme », comme le martèle Stéphane Courtois, éditeur en 1997 du Livre noir du communisme, qui fait depuis figure de « spécialiste de Lénine », ce qui ne l'empêche pas d'être l'antiléniniste le plus décomplexé et le moins intéressant. Bref, tout cela n'a pas manqué de mettre les forces de gauche sur la défensive, au point que le PCF lui-même s'est fait de plus en plus silencieux sur Lénine à partir des années 1980. Et on ne peut pas dire non plus que Lénine ait été une référence pour les « nouvelles théories critiques » qui se sont développées au cours des années 1990. Même le « retour à Marx », perceptible et encouragé par la crise de 2008, n'a pas autorisé de véritable « retour à Lénine ». A part des réseaux militants extrêmement ténus (essentiellement issus du trotskysme français), Lénine n'est pas convoqué dans les débats politiques et ses textes ne font pas l'objet de nouvelles recherches.

Dans cette situation franchement désespérante je vois aussi des signes nettement plus encourageants. Je veux parler des propositions pour un « néo-léninisme » qui ont émergé dans le débat politique ces dernières années, porté par deux figures de la gauche radicale, Andreas Malm et Frédéric Lordon. En dépit de la singularité de leurs approches respectives, le néo-léninisme de Lordon et de Malm converge sur un certain nombre de points. De ce que j'en retiens, néo-léninisme est le nom qu'ils donnent à une proposition politique qui tient ensemble 1) l'urgence d'une rupture radicale avec le capitalisme écocidaire, 2) une proposition à vocation majoritaire (une « visée » ou « position directionnelle » » dit Lordon), 3) une stratégie qui ne fait pas l'impasse sur la prise du pouvoir. Leurs interventions me semblent particulièrement précieuses, non seulement parce qu'elles contribuent à refaire de Lénine une référence désirable pour une partie de la gauche radicale – et on partait de loin ! –, mais surtout parce qu'elles sont utiles aux décantations politiques et aux recompositions dans la gauche radicale française. Cela est particulièrement vrai dans le cas de Lordon, qui, contrairement à Malm, intervient directement dans la situation française. Comme il l'a dit lui-même, néo-léninisme est une manière de s'inscrire en faux contre « les politiques de l'intransitivité », incarnées en France par les courants autonome. Je suis entièrement d'accord avec lui lorsqu'il affirme que nous sortons d'une époque de résignation, où, pour reprendre un adage célèbre, la fin du monde était plus facile à imaginer que la fin du capitalisme. La situation politique dans laquelle nous sommes est extrêmement difficile et les défis sont devant nous mais néo-léninisme est le nom de cette nouvelle disposition.

Juan Dal Maso : Quels sont pour toi, dans le contexte contradictoire que tu viens de rappeler, les enjeux de ce centenaire en France ?

Marina Garrisi : D'abord, j'espère que le centenaire sera l'occasion de redécouvrir Lénine lui-même, sa vie et surtout son œuvre, les batailles politiques qu'il a menées, les arguments qu'il a développés, etc. Mais, plus important encore, qu'il redevienne un « objet chaud », à l'opposé du corps froid et embaumé qu'en ont fait les staliniens. Il s'agit moins d'exhumer ce qui serait « la quintessence » ou « les principes » du léninisme que d'en faire à nouveau un objet de débats, de controverses, de polémiques, en y retournant à partir des questions qui sont les nôtres aujourd'hui.

De ce point de vue, en un sens, le centenaire de Lénine arrive à point nommé. Ces dernières années, la France a été à la pointe des tendances à la crise et au durcissement de la lutte des classes en Europe. Cela ne s'est pas traduit en victoires décisives, mais favorise les clarifications. Par exemple, que la stratégie des directions des organisations du mouvement ouvrier et social sont incapables de mettre en œuvre les moyens d'une telle victoire. Un débat stratégique doit donc s'ouvrir. Cette situation est propice à réinvestir Lénine, pas uniquement pour adopter une disposition volontariste et rompre avec l'état de résignation, comme on vient de le voir, mais parce que le marxisme peut servir de « guide pour l'action » et que Lénine peut être utile dans cette voie.

Juan Dal Maso : L'œuvre de Lénine est immense, quels sont les points de sa pensée que vous avez choisi de mettre en avant et pourquoi ? Comment se présente plus généralement la collection « Découvrir » des éditions sociales ?

Marina Garrisi : En effet, le corpus léninien est imposant et peut en dissuader plus d'un. Les 45 tomes de l'édition française de ses Œuvres compte plusieurs dizaines de milliers de pages. Il existe des portes d'entrées plus faciles sur son œuvre (certaines de ses brochures les plus importantes sont disponibles en librairie et on peut encore trouver quelques anthologies thématiques) mais bien souvent ces ouvrages ne sont pas accompagnés des outils nécessaires faciliter leur lecture. Et ils ne permettent pas non plus d'avoir une vue large sur sa trajectoire théorique et politique, c'est-à-dire aussi sur ses flottements, ses évolutions, etc. Je ne suis pas étonnée quand des camarades font état de leur difficulté à lire Lénine – même quand la volonté est là, ça n'est pas toujours évident. Et c'est pourquoi un Découvrir Lénine semblait bienvenu. Son objectif est modeste : ce n'est pas un essai sur Lénine mais un ouvrage de pédagogie, qui déplie un certains nombre de concepts, d'arguments et de propositions politiques à partir d'un choix de textes de Lénine commentés.

Il n'a pas été facile de sélectionner onze extraits dans une œuvre aussi grande que celle de Lénine. Il fallait d'emblée assumer qu'une vision d'ensemble serait impossible (à cause de la quantité de ses écrits mais aussi des thématiques qui sont les siennes, des situations auxquelles il est confronté, des registres qui sont les siens, etc.). Rapidement, il m'est apparu que ce qui donnait une cohérence à ce que je voulais présenter de Lénine c'était la question du pouvoir. Durant toute sa vie, Lénine est tendu vers cette question du pouvoir. Pas parce qu'il verse dans l'obsession autoritaire ou dans la mégalomanie mais parce qu'il est convaincu que la question du pouvoir est « le problème fondamental de toute révolution ». Je me suis donc concentrée sur des textes qui offraient différentes portes d'entrée sur son scénario stratégique : la lutte politique, le rôle du parti révolutionnaire et son rapport aux masses, l'hégémonie du prolétariat dans la révolution, la question des alliances, la participation électorale, les luttes nationales, la guerre impérialiste, les racines de l'opportunisme du mouvement ouvrier, l'Etat et la dictature du prolétariat, les soviets, la bureaucratie, entre autres, sont étudiées dans le livre. Les textes de Lénine d'avant 1917 occupent une large place dans mon Découvrir parce que les problématiques qui sont les siennes dans ces années résonnent davantage avec les nôtres – non pas parce que le contexte historique serait le même, mais parce qu'on y lit le Lénine des taches préparatoires à la révolution.

Finalement, ce que je voulais montrer, c'est autant la richesse et la souplesse de ses réflexions tactiques que la cohérence de sa stratégie. Ces dernières décennies, on a eu tendance à présenter Lénine comme le penseur de la conjoncture, du moment opportun et du bon mot d'ordre. C'est vrai, et c'est là une des forces de Lénine, qui explique par exemple le rôle absolument décisif qu'il a pu jouer dans la révolution de 1917. Insister sur Lénine-homme-d'opportunités est aussi une façon de lutter contre l'image d'un homme intransigeant et raide qu'en a fait la caricature stalinienne après sa mort. Mais remplacer le mythe du Lénine-intransigeant par celui du Lénine-opportuniste (au sens premier du terme : sachant saisir les opportunités) n'est pas une bonne manière de renverser le problème. La force de Lénine c'est précisément sa capacité à relier une multitude de tactiques à une visée stratégique cohérente : une révolution socialiste où le prolétariat joue un rôle dirigeant en alliance avec les masses opprimées.

Juan Dal Maso : Dans le marxisme anglophone, on assiste à une relecture de Lénine qui le réduit presque à Kautsky. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une tendance qui existe en France aussi ?

Marina Garrisi : Le travail de Lars Lih demeure presqu'inconnu en France, à l'exception de quelques historiens. Cette situation pourrait changer puisque les éditions sociales viennent justement de publier un livre de Lars Lih, Lénine, une enquête historique. Le message des bolcheviks, à l'occasion du centenaire. Dans le monde anglophone, Lars Lih tient une place particulière dans les débats sur Lénine. Sebastian Budgen, éditeur de Lih en anglais et préfacier du livre publié par les éditions sociales, dit de lui que c'est un « objet intellectuel non identifié » : ni historien anticommuniste, ni partisan de l'histoire sociale et culturelle, ni issu d'une tradition militante. Cela lui donne une certaine liberté pour intervenir dans des débats souvent extrêmement polarisés et figés.

Dans l'ensemble, ses travaux plaident pour une « non-exceptionnalité » du bolchevisme et de Lénine au sein du marxisme. La trajectoire de ce dernier est inscrite dans la continuité de ce que Lih appelle la « social-démocratie révolutionnaire » (terme qui lui permet de mettre dans le même sac Luxemburg, Lénine, mais aussi le Kautsky d'avant-1914). Dans Lénine, une enquête historique, Lars Lih propose de renverser quatre « paradigmes » sur la trajectoire de Lénine (sur la question du parti ; sur la rupture avec la Deuxième Internationale, sur les « Thèses d'avril » et la politique de Lénine en 1917 ; sur le « communisme de guerre »).

Il serait intéressant de discuter spécifiquement chacun des « paradigmes » visé par Lih. Dans l'ensemble, mon impression est que Lars Lih exhume des pièces de l'histoire qui nous permettent de saisir plus correctement Lénine. En particulier sur Que faire ?, et sans partager les conclusions auxquelles il arrive, Lars Lih met le doigt sur des éléments neufs (notamment lorsqu'il montre que Lénine était loin d'être hostile ou méfiant des masses mais qu'il avait au contraire confiance dans leur capacité révolutionnaire) qui sont parfois utiles à la compréhension du projet léninien. Mais Lih a tendance à « tordre le bâton » (pour reprendre une formule chère à Lénine) et sa thèse selon laquelle Lénine est le parfait continuateur de Kautsky après la trahison de ce dernier en 1914 ne me convainc pas. Je me sens beaucoup plus proche de la thèse selon laquelle la rupture qui s'opère alors avec la Deuxième Internationale n'est pas seulement organisationnelle et politique mais aussi théorique, au sens fort du terme. C'est la thèse que défend, entre autres, Stathis Kouvélakis dans un article passionnant sur les enjeux de la redécouverte de Hegel par Lénine en 1914 et que je recommande chaudement.

Quoi qu'il en soit, il me semble qu'en dépit des conclusions auxquelles il parvient, et qu'on peut ne pas partager (c'est mon cas), le travail de Lars Lih joue un rôle progressiste en ce qu'il contribue à refaire de Lénine et de l'histoire de la Russie révolutionnaire des objets de débats. Pour ceux que ça intéresse, je renvoie à Marxisme, stratégie et art militaire, un ouvrage publié par les éditions Communard.es dans lequel Emilio Albamonte et Matias Maiello discutent de près certaines des thèses de Lars Lih. J'espère que la publication de Lars Lih en France va stimuler d'autres débats.

Juan Dal Maso : Quels sont les points de Lénine qui vous semblent les plus actuels ?

Marina Garrisi : Il y aurait beaucoup à dire et surtout à mettre en travail pour se réapproprier Lénine dans la configuration historique qui est la nôtre. Je voudrais insister sur trois problématiques qui ouvrent je crois des pistes intéressantes pour intervenir dans des débats contemporains.

1) Sur la stratégie

J'ai insisté sur le fait que Lénine était un théoricien et stratège du pouvoir et du pouvoir politique, c'est-à-dire aussi du pouvoir d'État. Mais il faut ajouter d'emblée que le problème de la conquête du pouvoir politique ne s'apparente pas à une conquête électorale ou à une conquête de l'Etat dans sa forme institutionnelle actuelle, c'est-à-dire bourgeoise. Sur ce point, je suis en désaccord avec la façon dont Malm a posé le problème. La lutte pour le pouvoir politique, chez Lénine, se pense de façon révolutionnaire, dans et par la lutte des classes, avec la conviction que ce sont les masses qui détiennent la force de renverser le système — ce qui le distingue aujourd'hui d'une grande majorité de la gauche, même celle qui se dit « radicale ». Bien sûr, en un sens, Lénine est aussi un penseur des institutions : le parti révolutionnaire, les syndicats, les soviets, pour ne nommer qu'eux, ce sont aussi des institutions. Mais ce sont des institutions de classe. Et Lénine lutte pour leur indépendance vis-à-vis de l'hégémonie bourgeoise, dans le cadre d'une stratégie pour le renversement révolutionnaire de l'Etat bourgeois.

Sur cette question, j'en profite pour faire une petite digression. A chaque élection, on voit fleurir les citations de Lénine tirées du même chapitre de sa brochure de 1920, La maladie infantile du communisme, pour justifier tel ou tel vote et taxer de gauchiste quiconque, à gauche, qui a une vue différente sur la question. C'est tout de même surprenant qu'aujourd'hui Lénine ne soit plus convoqué que pour justifier de voter pour un candidat bourgeois l'esprit tranquille ! Je crois vraiment qu'il faut en finir avec cet usage de la citation politique comme argument d'autorité. C'est une pratique feignante, stérile, et dans le cas de Lénine elle prend un tour carrément macabre puisqu'elle renvoie à la façon dont sa pensée a été réduite à un ensemble de dogmes par les staliniens.

Dans mon Découvrir, j'ai volontairement choisi un texte différent pour donner à voir l'attitude de Lénine face à la question électorale. Ce qu'il y a d'essentiel à comprendre, c'est que pour Lénine, participer aux élections pour construire une opposition communiste dans les institutions bourgeoises et même réactionnaires, c'est une politique qui peut s'avérer utile et même indispensable mais il s'agit toujours de tactiques parmi d'autres, jamais d'une stratégie. Cette distinction est importante. Les élections sont utiles pour amplifier la politique et la stratégie du parti, pas dans l'espoir de prendre le pouvoir ou de changer radicalement la vie des masses, dit Lénine, mais parce qu'elles servent de tribune pour l'agitation et la propagande socialiste, à condition de les utiliser pour développer la conscience de classe des masses et leur confiance dans leurs forces propres. Autrement dit il ne s'agit pas d'investir le terrain électoral pour reconduire la fable électorale mais d'utiliser les brèches laissées par les institutions bourgeoises pour renforcer une stratégie révolutionnaire.

Chez Lénine, la prise du pouvoir reste toujours une affaire de masses, et de masses en lutte de façon indépendante des institutions du pouvoir bourgeois. Donc oui, Lénine combat ceux qui, sur sa gauche, refusent de participer aux élections avec des arguments de principe et de pureté révolutionnaire, mais il lutte toujours aussi (et d'abord) contre ceux qui, à sa droite, trompent les masses en reconduisant la fable qui voudrait que ces institutions valent en elles-mêmes pour la prise du pouvoir.

2) Sur la classe ouvrière comme acteur politique

Parmi les nombreuses polémiques menées par Lénine en son temps, celle contre l'économisme me semble particulièrement utile pour éclairer certains débats contemporains. A son époque, les économistes refusent d'éveiller la classe ouvrière russe à la lutte politique contre le tsarisme, sous prétexte que cela la détournerait de ses « vrais » intérêts professionnels ou économiques. Lénine s'inscrit radicalement en faux contre cette conception de l'activité révolutionnaires. Il y voit un enjeu de taille : ne pas réduire l'activité du mouvement ouvrier à une activité « corporatiste », c'est-à-dire bourgeoise. Pour Lénine, la classe ouvrière ne peut être révolutionnaire qu'à condition de s'élever de ses intérêts corporatistes et de donner une direction à l'ensemble des mouvements démocratiques. C'est-à-dire à condition de devenir pleinement politique. On a là, en germes, la conception léniniste de l'hégémonie.

En quoi tout ça nous concerne-t-il ? Nous aussi, nous sommes confrontés à des acteurs ou à des courants à l'intérieur du mouvement ouvrier qui cherchent à restreindre l'activité de ce dernier à des questions purement économiques ou corporatistes, en établissant par exemple une frontière étanche entre le syndical et le politique. Cette logique existe jusque dans des secteurs de l'extrême-gauche, avec une façon de concevoir la centralité de la classe ouvrière qui est in fine ouvriériste. Or, seule une stratégie fondée sur une conception inverse peut permettre de construire une alternative aux politiques des bureaucraties syndicales, qui justifient à partir d'un tel logiciel leur politique conciliatrice, qui les a conduites au silence pendant le soulèvement des quartiers populaires, alors même qu'elle avait mis des millions de personnes dans les rues quelques semaines auparavant contre la réforme de retraites, et de passer un cap dans les mobilisations. La capacité de la classe ouvrière à émerger comme un véritable acteur politique dépend de sa capacité à se saisir de tous les combats qui traversent la société, qu'il s'agisse des luttes contre les oppressions ou des enjeux qui dépassent le terrain économico-syndical, comme l'autoritarisme croissant du régime. Comme tu l'as souligné à raison à l'occasion de plusieurs articles, dans une période de fragmentation de la classe ouvrière cet enjeu est relié à deux enjeux stratégiques centraux, l'unification du prolétariat et la conquête d'alliés qui permettent de construire un rapport de force à même de faire plier un pouvoir toujours plus radicalisé.

Dans un pays comme la France qui repose sur un pacte impérialiste, cela revêt une importance encore plus grande. Il est à la fois impossible de lutter pour l'unité des rangs des travailleurs et pour que ces derniers émergent comme un véritable acteur politique sans défendre un programme anti-impérialiste conséquent. Le pacte plus ou moins implicite entretenu avec l'impérialisme et le corporatisme du mouvement ouvrier sont des piliers de l'hégémonie bourgeoise républicaine française avec lesquels il faut rompre.

3) Sur le parti

Dans les débats contemporains, du côté de la gauche, le « parti d'avant-garde léniniste » est fréquemment présenté comme bon à remiser à la cave. Les principaux partis ou mouvements de ladite « gauche radicale » se présentent implicitement ou explicitement en rupture avec ce qu'ils qualifient de façon dédaigneuse les « avant-garde autoproclamées ». C'est le cas de Mélenchon mais aussi d'une partie de l'extrême gauche (par exemple le NPA B). L'opération est un peu grosse puisqu'il s'agit de se délimiter d'une conception qui n'était pas celle de Lénine (le parti comme « avant-garde autoproclamée »), dans un contexte de désorientation et de confusion idéologique générale, elle réussit en partie à s'imposer.

Je m'inscris en faux contre ces conceptions. Il me semble au contraire qu'une certaine conception léniniste du parti révolutionnaire est utile et même essentielle aujourd'hui. A condition de se mettre d'accord sur ce que ça veut dire, ce qui n'est pas chose aisée tant le sujet a été emmêlé par des dizaines d'années de querelle d'interprétations, de mythes et de falsifications. Pour ma part, j'identifie trois idées-forces importantes. 1) Un parti qui cherche à intervenir dans les luttes de classe et de masses, avec la conviction que des grands affrontements de classe et des explosions révolutionnaires ne manqueront pas d'arriver mais qu'ils ne suffiront pas à résoudre la question du pouvoir. Cette conception n'oppose pas le parti aux masses, mais au contraire voit la victoire comme résultant d'une articulation judicieuse entre l'action des deux ; 2) un parti politique centralisé, parce que l'ennemi qu'on affronte est lui-même ultra-centralisé. Le parti s'articule autour d'une vision commune de la situation et des tâches et donne une direction politique unifiée à des expériences locales qui sinon reste disparates et dispersées, il doit être suffisamment organisé pour être capable d'opérer des tournants brusques si la situation le commande ; 3) un parti de militants formés, aguerris, capables d'intervenir dans des situations diverses, de peser sur l'orientation du parti. Trois idées-forces que récapitule bien, il me semble, l'idée de parti comme « opérateur stratégique », selon une formule de Daniel Bensaïd.

On est à l'opposé des conceptions qui sous-tendent le mouvement gazeux. En fait, la forme organisationnelle est bien souvent cohérente avec le contenu de la stratégie. Un mouvement gazeux, avec une structuration faible (assez pour enrégimenter des équipes locales et faire rayonner la politique du mouvement mais pas trop importante pour empêcher la formation de courants internes) c'est une forme relativement cohérente pour développer une machine électorale. C'est une des raisons pour lesquelles je suis toujours assez sceptique des critiques de LFI qui se concentrent sur une critique du mouvement gazeux sans mettre en cause sa stratégie électoraliste, centrée sur un projet de réforme des institutions. En un sens, Mélenchon est plutôt cohérent. Je ne partage pas son projet mais il sait ce qu'il fait.

De mon point de vue, ce dont nous avons besoin ce n'est pas d'un mouvement gazeux ni d'une machine électorale mais d'un parti implanté dans notre classe, capable d'intervenir et de peser dans les affrontements de lutte de classes qui ne manqueront pas de se reproduire et de s'approfondir. Depuis 2016, la France ne cesse de connaitre des épisodes de ce genre. On a besoin d'une organisation politique qui fasse de l'intervention dans ces processus son centre de gravité. Aujourd'hui, il est clair que ce parti n'existe pas. C'est la proposition politique que nous défendons à Révolution Permanente mais l'émergence d'un véritable parti révolutionnaire ne dépend pas que de nous. Ce dont je suis convaincue, c'est qu'avancer dans cette perspective ne se fera pas sans un bilan critique du rôle joué par l'extrême gauche dans les dernières grandes batailles sociales.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Dossier : Lénine vivant. Actualité d’un stratège communiste

À l'occasion des 100 ans de la mort de Lénine, le 21 janvier 1924, nous vous invitons à lire ou relire ce dossier sur l'un des principaux dirigeants révolutionnaires du 20e siècle.

Tiré de la revue Contretemps

22 avril 2020

Contretemps et Lénine 22 avril 2020

***

Lénine est né le 22 avril 1870 et il fut, avec Léon Trotsky, le principal dirigeant de la Révolution d'Octobre. Nous proposons également une série de textes de Lénine lui-même, seule manière de mettre à distance les innombrables poncifs qui entourent le révolutionnaire russe et de comprendre ce que fut sa méthode. À cela il est impératif d'associer la lecture d'articles ou d'ouvrages historiques, au premier rang desquels on peut placer le livre d'Alexander Rabinowitch, dont on trouvera une présentation et un extrait ici, qui restitue en détail ce que fut l'action de Lénine en 1917. Comme le note Terry Eagleton, aucune tradition politique ne fut sans doute aussi caricaturée que la tradition léniniste, et cela de tous côtés : évidemment en premier lieu les anticommunistes forcenés de la droite libérale ou conservatrice et de l'extrême droite fasciste, mais aussi les sociaux-démocrates et socialistes de même que les anarchistes ; rappelons toutefois que partout dans le monde on trouva, parmi les fondateurs des partis communistes, d'assez nombreux anarchistes et syndicalistes révolutionnaires.

Au passage, il faut rappeler que la « violence » ou le « fanatisme » sans cesse reprochés à Lénine, se situent plutôt dans la guerre impérialiste de 1914, à laquelle la gauche réformiste apporta son soutien. La social-démocratie allemande, face aux insurgés de 1918-1919, mobilisa les corps-francs – ce noyau des futures milices nazies – pour massacrer les révolutionnaires (dont Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht). Les socialistes français ne furent pas en reste pendant la guerre d'Algérie, lorsque Guy Mollet – alors principal dirigeant de la SFIO – fut nommé Président du Conseil et intensifia la guerre coloniale. Mais on ne saurait renvoyer les deux traditions dos à dos ; car Lénine et les bolcheviks, quand ils assumèrent l'exercice de la violence, le firent en vue de mettre fin au règne de la bourgeoisie et d'abattre l'impérialisme, là où les sociaux-démocrates au pouvoir, lorsqu'ils usèrent de la violence, le firent toujours au service du maintien de l'ordre bourgeois et impérialiste.

On ne peut se tromper en affirmant la chose suivante : Lénine ne sera jamais pardonné. Il restera dans l'esprit des libéraux, conservateurs, réactionnaires et anti-communistes de tout poil comme l'un des inventeurs – sinon l'inventeur – du « totalitarisme », le défenseur halluciné d'un dogme absurde ou encore l'apôtre criminel d'une violence sans limites ; c'est encore ainsi qu'il était présenté dans une récente émission sur France culture qui lui était consacrée. Il n'y a pas lieu de se laisser intimider par cette litanie d'injures aussi vieille que la Révolution russe : ceux et celles qui instruisent le procès en totalitarisme de Lénine n'ont en effet généralement aucun mal à taire voire à justifier les crimes de masse commis par les puissances occidentales dans le cadre de la colonisation ; à élever au rang de héros nationaux le tyran Napoléon, le massacreur de la Commune Thiers ou quelque général tortionnaire d'Algériens ou de Malgaches ; ou encore à oublier – donc à absoudre – les dirigeants politiques qui envoyèrent en 1914 des millions d'hommes se faire massacrer pour le partage impérialiste du monde.

Si Lénine ne sera jamais pardonné, ce n'est donc pas parce qu'il aurait méprisé la démocratie (libérale), refusé le libre échange des opinions, ou commis des violences politiques en tant que principal dirigeant de l'URSS après la Révolution d'Octobre. Nombre de dirigeants politiques bourgeois n'ont eu aucun scrupule à étouffer la démocratie lorsque leurs intérêts fondamentaux étaient en jeu, à se jeter dans les bras des mouvements fascistes, et à réprimer de la manière la plus brutale et criminelle les mouvements de contestation, afin de perpétuer le pouvoir bourgeois. Lénine ne sera jamais pardonné parce qu'il incarne une révolution victorieuse qui a non seulement débarrassé la Russie du tsarisme (ce à quoi auraient pu opiner les bourgeoisies française et britannique si elles n'avaient été alliées militairement à ce qui constituait alors l'une des puissances les plus réactionnaires au monde), mais qui a aussi soustrait la Russie – alors un important champ d'investissements pour le capital occidental (notamment français) – à la domination capitaliste ; en somme une révolution démocratique, mais aussi une révolution socialiste et anti-impérialiste.

À la violence inouïe déclenchée par les bourgeoisies, que ce soit pour soumettre des nations entières au joug colonial (puis les maintenir sous ce joug), pour mater des insurrections populaires sur leurs sols (qu'on pense en France à juin 1848 ou à la Commune de Paris), pour asseoir leur domination sur le monde (Première Guerre mondiale) ou pour abattre la Révolution russe (une dizaine de pays, dont la France et la Grande-Bretagne, envoyèrent des armées en Russie entre 1917 et 1920), Lénine et les bolcheviks ont effectivement opposé, non les habituels vœux pieux du pacifisme, mais la violence révolutionnaire ; ils ont considéré qu'il fallait à tout prix assurer la défense de la Révolution. Les premiers ne manquent jamais de réjouir ceux et celles qui apprécient les opprimé·e·s héroïques mais impuissant·e·s, et qui ne tolèrent les révolutionnaires que vaincu·e·s. La seconde vaut immanquablement à ceux et celles qui en formulent la nécessité – et encore davantage à ceux et celles qui l'ont pratiquée – l'opprobre des belles âmes qui, à défaut de politique révolutionnaire, font des leçons de morale à un siècle de distance et voudraient – selon le vieux mot de Robespierre – « une révolution sans révolution », c'est-à-dire sans affrontement.

Puisqu'on a beaucoup accusé les bolcheviks, et Lénine en particulier, de n'avoir été que les adeptes sectaires et sanguinaires d'idées utopiques, il faut ici dire quelques mots de cette question de la violence. De quoi parle-t-on quand on évoque la violence révolutionnaire sinon d'une auto-défense exercée par ceux d'en bas, en réaction à la violence séculaire inhérente aux rapports d'exploitation et d'oppression ou de la terreur invariablement déchaînée par les classes possédantes quand se soulèvent les damnés de la terre ? Pour autant, cette violence ne fait jamais l'objet chez Lénine d'une fascination pathologique ; elle est « régulée stratégiquement » au sens où elle se trouve conditionnée (donc limitée) par un objectif stratégique – briser les appareils de domination construits par les classes possédantes pour préserver leurs privilèges, mais aussi la résistance farouche et inévitable que ces dernières ne manquent d'opposer à toute menace révolutionnaire –, autant qu'elle est tendue vers un horizon politique : celui d'une société sans exploitation ni oppression, pleinement démocratique, et où se trouverait ainsi minimisée l'exercice de la violence (y compris interpersonnelle) ? Rappelons à ce titre les mots de Trotsky dans son exil mexicain, quelques mois avant son assassinat par un agent de Staline : « La vie est belle. Que les générations futures la nettoient de tout mal, de toute oppression et de toute violence, et en jouissent pleinement ».

Il vaut la peine, à ce titre, de rappeler le train de mesures révolutionnaires prises par le gouvernement communiste, mesures généralement oubliées parce que recouvertes par le sempiternel débat autour de la violence : contrôle ouvrier sur la production expropriée, journée de travail de huit heures, deux semaines de congés payés, interdiction du travail de nuit pour les femmes et les enfants de moins de seize ans, formation d'une inspection du travail, suppression des discriminations entre travailleurs russes et étrangers, nationalisation des banques, interdiction des châtiments corporels pour les écoliers, séparation de l'Église et de l'État, registres d'état civil qui donnent aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes, instauration du mariage civil, droit au divorce, liberté d'avortement, abrogation du Code pénal tsariste qui condamnait au bagne les homosexuels, dépénalisation de l'homosexualité, création de maisons d'enfants, de foyers pour les gamins des rues et les nécessiteux, système de santé public et gratuit, etc.

Lénine ne peut être traité autrement par nos ennemis de classe que comme un « chien crevé », précisément parce qu'il a défendu – avec la vigueur et la constance qui lui sont propres – une politique visant à faire du prolétariat et de tous les groupes opprimés une puissance à même d'abattre le règne de la bourgeoisie, un sujet politique indépendant capable de supprimer une fois pour toutes les rapports d'exploitation et d'oppression. Il est sans doute celui qui, tirant un bilan à la fois enthousiaste, admiratif et froid du destin de la Commune de Paris, a pris le plus au sérieux l'intensité de la lutte politique que suppose l'objectif de la destruction du pouvoir bourgeois : la lutte pour le socialisme est une lutte à mort, non parce que les opprimé·e·s seraient avides de violence expiatrice (au contraire, nombre d'épisodes historiques ont donné à voir leur clémence vis-à-vis des oppresseurs), mais parce que la classe dominante ne saurait se laisser déposséder sans combattre, et sans menacer des pires châtiments les peuples insurgés. Lénine est ainsi le nom qu'a pris, au 20e siècle, la volonté ardente et obstinée, impatiente mais organisée, de rompre avec le capitalisme, toute forme d'oppression, et de bâtir une tout autre société. Outrage suprême : pour Lénine, cette lutte devait se mener sur tous les terrains, y compris ceux d'ordinaire réservés aux professionnels de l'exercice du pouvoir, fussent-ils « de gauche », « pour les battre tous par une attaque décisive du prolétariat et conquérir le pouvoir politique ».