Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Comment les femmes ukrainiennes supportent le poids de la vie sur la ligne de front

Alors que les hommes sont appelés sous les drapeaux ou se cachent pour échapper à la conscription, les femmes doivent jongler entre travail et soins sous la menace des bombardements.

photo : Le village de Hroza où un missile russe a tué 59 personnes le 5 octobre 2023. Photo de Kateryna Farbar

tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/01/13/comment-les-femmes-ukrainiennes-supportent-le-poids-de-la-vie-sur-la-ligne-de-front/

Plus d'un an s'est écoulé depuis que l'Ukraine a repris une grande partie de sa région orientale de Kharkiv.

Mais si les premières étapes de la reprise ont été franchies, les communautés de la région sont aujourd'hui confrontées à de nouvelles réalités, en plus des bombardements russes : des villages et des villes en pleine reconstruction, des institutions publiques fermées, un manque d'emplois et un nombre croissant de femmes par rapport aux hommes.

« En parlant aux femmes, nous avons compris qu'elles sont avec leurs enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : les jardins d'enfants sont fermés, les écoles sont fermées, beaucoup ont également perdu leur emploi », explique Inna Avramenko, fondatrice de l'organisation Greenland, qui soutient les femmes à Kharkiv et dans la région. « Elles sont prises au piège : elles doivent enseigner aux enfants, les élever, nettoyer la maison ; elles n'ont nulle part où aller, sauf dans la plaine de jeux ».

Les localités les plus éloignées de la ligne de front, comme celles de Savyntsi, ont réussi à restaurer leurs infrastructures et commencent déjà à penser à la transformation et à l'attraction d'investissements. Mais pour les localités les plus proches de la ligne de front, comme celles de Dvorichna, la vie se résume encore à compter les pertes et les victimes, à évacuer et à maintenir des provisions minimales pour les personnes qui restent dans leurs maisons sous les bombardements.

Le fardeau des femmes

L'état des villes et des villages de Kharkiv varie également en fonction de l'occupation russe et de leur proximité avec la ligne de front, aujourd'hui et par le passé.

La zone entourant la ville de Kupyansk, un important centre stratégique à l'est de la région de Kharkiv, est l'une des zones les plus dangereuses du front.

La collectivité territoriale (hromada) de Shevchenkove, dirigée par Serhiy Starikov, a été libérée de l'occupation le 10 septembre 2022. La ligne de front se trouve à 50 kilomètres de là, ce qui explique que Shevchenkove soit souvent la cible de tirs.

Selon M. Starikov, les principales tâches à accomplir à Shevchenkove sont la restauration des logements et des infrastructures essentielles, la construction d'abris anti-bombes pour les établissements d'enseignement et la fourniture d'une aide humanitaire aux habitants.

Shevchenkove elle-même a été lourdement endommagée par les bombardements russes l'année qui a suivi sa libération par l'armée ukrainienne. À ce jour, seules trois écoles sur les onze que compte la collectivité sont intactes.

Le nombre d'emplois dans la région a considérablement diminué. Les grandes entreprises ont fermé leurs portes en raison de la guerre, ont transféré leurs capitaux à l'étranger ou se sont installées dans des régions plus sûres de l'Ukraine. Au cours des années qui ont suivi la libération de la région, de nombreuses personnes déplacées et réfugiées sont retournées dans leurs maisons, souvent détruites. Avec la mobilisation d'un grand nombre d'hommes, la visibilité accrue des femmes dans la vie publique et sur les lieux de travail est palpable.

Avant la guerre, Shevchenkove comptait 12 500 habitants. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui reçoivent une aide humanitaire dans la ville, y compris les personnes déplacées, est de 12 000, dont près de 6 000 femmes, 4 000 hommes et 1 700 enfants. Plus de 5 000 personnes sont âgées. M. Starikov indique que 250 hommes ont été mobilisés au sein de la collectivité.

En effet, les hommes sont difficiles à dénombrer car beaucoup d'entre eux ne demandent pas d'aide humanitaire de peur d'être mobilisés. « Certains hommes se cachent », explique M. Starikov.

Pour éviter d'être appelés, ces hommes évitent d'occuper un emploi afin que leur nom n'apparaisse pas dans les registres officiels de l'État. Cela signifie que les femmes et leurs partenaires se retrouvent souvent à la maison ensemble. Certaines subissent des violences domestiques, tandis que beaucoup s'occupent des enfants qui ne suivent que des cours en ligne. Ces charges supplémentaires rendent la vie des femmes plus difficile.

Tout est détruit

Au milieu des bombardements et de la lourde charge que représentent les soins, l'état psychologique des femmes s'en ressent. Les femmes cherchent des moyens de passer du temps en dehors de la maison mais, dans les territoires de la ligne de front, ces possibilités sont limitées.

Les organisations publiques qui proposent des conseils psychologiques gratuits ou des cours collectifs tels que l'art ou la thérapie vocale sont utiles à cet égard.

L'une de ces organisations de Kharkiv, Greenland, créée en juin de cette année, est devenue un lieu où les femmes de la région se rétablissent et trouvent un soutien psychologique et juridique.

« Quand je viens ici, je reviens à la vie », dit Victoria, 53 ans, qui suit une thérapie par le chant à Greenland.

Originaire de Volnovakha, près de Mariupol, Victoria a quitté la Crimée pour s'installer à Kharkiv il y a trois ans. Elle souffre de stress dû à la guerre et aux bombardements constants, et pleure encore la mort de ses parents dans la ville de Volnovakha occupée par les Russes en mars 2022.

Tetyana Honcharova, 46 ans, qui travaille au centre culturel de Shevchenkove depuis plus de 20 ans, est membre du conseil du district de Kupyansk. Elle est également l'un des membres les plus actifs du centre humanitaire informel de Shevchenkove, qui s'est formé spontanément lorsque des camions remplis d'aide humanitaire ont commencé à arriver du gouvernement ukrainien et des partenaires internationaux.

Mme Honcharova explique que de nombreuses personnes qui demandent de l'aide au centre humanitaire n'ont pas d'argent pour acheter de la nourriture. Les habitants de Shevchenkove n'ont souvent pas de salaire, font leur propre pain et ne peuvent s'offrir que du lait. Pour tout le reste, comme les serviettes hygiéniques, les vêtements, les poussettes et les médicaments, ils comptent sur le centre, qui compte dix volontaires permanents.

Les femmes bénévoles préparent la nourriture pour les militaires et collectent d'autres articles pour eux, tels que des petits sacs, un ordinateur tablette pour piloter un drone et des vêtements chauds. D'autres bénévoles qui se rendent sur la ligne de front les donnent aux militaires ukrainiens qui se battent aux environs de Kupyansk.

Lors de notre entretien avec la bénévole Tetyana Pchelnyk, 61 ans, l'ancien café, déjà rempli de vêtements et de cartons, s'est rempli de monde. Mme Pchelnyk, enseignante dans un orphelinat pour enfants handicapés, vit avec sa famille dans une zone constamment exposée aux bombardements.

« Quand je viens ici, je prépare quelque chose pour les garçons [les soldats] et je me sens tellement soulagée. J'ai l'impression d'avoir aidé un peu », a déclaré Mme Pchelnyk.

Elle vit avec sa fille, son gendre et leur fils de huit ans. Depuis que les enfants ont été évacués de l'orphelinat où elle travaille, Mme Pchelnyk est en congé et reçoit les deux tiers de son salaire. L'argent est à peine suffisant. Mais ce n'est pas pour cela qu'elle a les larmes aux yeux : c'est à cause du stress psychologique lié à la vie près de la ligne de front.

« Avant la guerre, nous avions l'habitude d'aller nous promener à Kharkiv le week-end, mais aujourd'hui, nous sommes psychologiquement attachés à un seul endroit », explique-t-elle. « C'est très déprimant. On a peur de ne plus avoir de maison quand on revient, et c'est dangereux à Kharkiv ».

Lydia Shelyuh, 56 ans, une autre volontaire du centre humanitaire qui travaille comme agent de sécurité dans le dortoir local de l'école, fond en larmes dès qu'elle commence à parler de la vie dans le village, qui est souvent la cible de tirs.

« Les enfants ont peur de rester seuls à la maison », dit-elle.

Une autre difficulté pour Shelyuh est la facture des services publics, en particulier le chauffage au gaz, qui absorbe la quasi-totalité de son petit salaire.

Des personnes comme Pchelnyk, Shelyuh et Honcharova vivent très près de la guerre et estiment qu'elles ont le devoir d'aider l'armée ukrainienne. Ils pensent que leurs actions hâtent le jour où la paix reviendra dans leur communauté.

Le petit-fils de Shelyugh, Danyil, âgé de dix ans, a vu son père échapper de justesse à la détention par les soldats russes pendant l'occupation de Shevchenkove.

Daniyil adore le football. Un jour, après être revenu de l'ouest de l'Ukraine, où la situation est relativement paisible, il s'est inquiété de l'état de sa propre communauté.

Mon petit-fils, à son retour, a dit : « Ba, c'est là que les gens vivent », se souvient Shelyuh, en pleurant. « C'est un petit joueur de football. Il dit qu'il aimerait jouer au football là-bas, s'entraîner. Et ici, il n'y a rien, tout est détruit ».

La communauté de Savyntsi a été libérée en avril 2022 et a subi moins de dégâts que les autres communautés de l'oblast de Kharkiv. Elle se trouve à environ 90 kilomètres de la ligne de front et n'a pas subi de bombardements russes depuis septembre de l'année dernière.

Oksana Suprun, chef de l'administration militaire de Savyntsi, explique que sa priorité absolue est de faire revenir les habitants dans la communauté et de reconstruire les logements. Elle ajoute qu'il est particulièrement difficile d'achever la construction de logements privés.

Avant la guerre, Savyntsi comptait 10 200 habitants. Aujourd'hui, elle en compte environ 7 000 ; depuis septembre de l'année dernière, plus de 5 000 personnes ont regagné leur domicile. La majorité de la population est âgée, car les jeunes locaux en âge de travailler sont partis, explique Suprun, malgré le fait qu'il y ait des emplois disponibles.

Suprun explique qu'elle cherche de nouveaux moyens de développer la communauté.

« Mon objectif est d'attirer les investisseurs, car nous disposons de ressources minérales qui pourraient les intéresser et leur permettre de créer de nouvelles entreprises ici », a-t-elle déclaré.

Valentina Mazurik, 67 ans, de Savyntsi, responsable de l'union local de bénévoles Berehynia, participe à des activités bénévoles depuis 2014. Aujourd'hui, son union compte plus de 80 femmes âgées qui tissent des filets de camouflage pour les militaires, leur préparent de la nourriture et collectent des produits de première nécessité.

Pour les femmes de Savyntsi et de Shevchenkove, l'activisme, le bénévolat et l'aide aux militaires sont parmi les seuls moyens de s'engager dans des activités en dehors de la maison, d'établir des liens humains et de se sentir utiles à leur communauté.

Dvorichna, quant à elle, est constamment bombardée. Elle a été en grande partie évacuée, mais il reste 3 500 habitants sur les 16 500 d'avant-guerre, à quelques kilomètres seulement des combats.

Halyna Turbaba, 64 ans, élue à la tête de la hromada de Dvorichna depuis 2020, dirige l'autorité locale principalement depuis Kharkiv, après avoir été blessée lors d'une attaque à la roquette russe contre le bâtiment administratif de Dvorichna.

Pendant l'occupation russe, Turbaba a passé près de trois mois au poste de police du district de Kupyansk pour avoir refusé de coopérer avec les envahisseurs.

Turbaba est une femme de petite taille et de corpulence légère, aujourd'hui incapable de marcher rapidement. Elle a perdu sa maison et de nombreux amis et parents, mais doit continuer à travailler à son poste. Alors que d'autres collectivités ont déjà pu restaurer les infrastructures de base et ont même parfois reçu des fonds de programmes internationaux pour les moderniser, certaines communes commencent à peine à se relever. La principale préoccupation de Mme Turbaba est que sa communauté ne soit pas laissée pour compte.

« Nous voulons rester sur la carte pour ne pas être oubliés », a-t-elle déclaré.

Kateryna Farbar, 20 décembre 2023

publié en anglais par OpenDemocracy

https://solidarity-ukraine-belgium.com/comment-les-femmes-ukrainiennes-supportent-le-poids-de-la-vie-sur-la-ligne-de-front/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Belarus : Femmes syndicalistes en prison

Depuis près de trois décennies, le Bélarus est le champion du monde des violations des droits humains fondamentaux, notamment du droit des travailleur·euses à la liberté d'association.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Le Bélarus est cité parmi les 10 pires pays pour les travailleur·euses. Lors du soulèvement massif des Bélarus contre Loukachenko et son régime en 2020, les travailleur·euses ont défié la dictature en brandissant la menace d'une grève générale. Le régime a déployé des répressions exceptionnelles contre la société civile, les travailleur·euses et leurs syndicats. De plus, Loukachenko a entraîné le Bélarus dans la guerre en soutenant un autre dictateur, Poutine, contre le peuple ukrainien. Et c'est l'organisation démocratique des travailleurs, le Congrès bélarus des syndicats démocratiques, qui a exprimé la ferme position anti-guerre des travailleur·euses bélarus. Les conséquences ont été des arrestations massives et des accusations criminelles à l'encontre des dirigeants des syndicats et des travailleur·euses en avril 2022. En outre, le Bélarus est devenu un pays sans syndicats depuis juillet 2022, date à laquelle tous les syndicats démocratiques ont été liquidés. La dictature au Bélarus, où toute activité est qualifiée d'extrémisme et de terrorisme, connait une répression sans limites contre la société civile.

Syndicalistes en prison

47 de nos camarades bélarus se trouvent dans des prisons et des colonies pénitentiaires, condamné·es pour haute trahison, diffamation de l'État, participation et soutien à des activités extrémistes, avec des peines allant jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Parmi eux se trouvent des figures syndicales bien connues, comme Aliaksandr Yarashuk, président du BKDP, vice-président de la CSI et membre du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail.

Parmi les personnes emprisonnées, on trouve des femmes syndicalistes et des personnes âgées. Nombre d'entre elles sont qualifiées d'extrémistes, voire de terroristes. Les robes des prisonnières politiques sont également étiquetées : avec des étiquettes jaunes. Les prisonnières politiques subissent constamment des tortures, des punitions sévères en restant à l'isolement dans des cellules glaciales. Le travail forcé des prisonnières politiques, sans égard quant à leur santé et la sécurité au travail, souvent dans l'industrie du bois et du textile, est largement utilisé dans les colonies pénitentiaires pour convertir les prisonnières en citoyennes obéissantes à la loi, selon l'État.

Femmes syndicalistes, prisonnières politiques

Selon l'organisation de défense des droits humains Viasna, au 25 décembre 2023, il y avait 1 496 prisonnier·es politiques en Bélarus, dont 174 femmes. Depuis 2020, au moins 895 femmes ont été poursuivies pour des raisons politiques.

Aujourd'hui, parmi ces prisonnières politiques, au moins huit militantes et dirigeantes de syndicats indépendants sont détenues dans des prisons et des colonies pénitentiaires : Hanna Ablab, Zinaida Mikhniuk, Volha Brytsikava, Volha Barushka, Hanna Karneyenka, Sviatlana Sakovich, Palina Sharenda-Panasiuk et Halina Smirnova.

Elles ont perdu leur liberté à cause de leurs activités. Comme beaucoup de femmes bélarus, elles se sont rebellées contre l'injustice et la dictature. En 2020, de nombreuses femmes ont manifesté au premier rang après les élections truquées, lors des manifestations contre la fraude électorale, dans la lutte contre le dictateur, dans la lutte pour la liberté. Elles ne réclamaient pas seulement des élections libres, mais aussi l'abolition des structures autoritaires, la fin d'un virilisme répressif qui fait partie de l'idéologie et de la base du pouvoir de Loukashenko. Leur protestation portait sur l'égalité, le respect et l'autodétermination.

Elles ont été condamnées à des peines de prison allant de 2 à 11 ans pour leur protestation. Notre solidarité et notre soutien mondial les aident, ainsi que leurs familles, dans cette période difficile, alors que le régime les enferme en prison et ne veut rien de moins que le monde les oublie, elles et leurs noms.

Nous partageons ici les histoires de nos sœurs

Palina Sharenda-Panasiuk

Palina est une militante syndicale de Brest, qui a été détenue le 3 janvier 2021. Cette mère de deux fils mineurs a été condamnée en vertu de plusieurs articles du code pénal. Fin février 2022, une procédure pénale a été ouverte à son encontre en vertu de la partie 2 de l'article 411 du code pénal (désobéissance malveillante à l'administration de la colonie). Le 9 octobre 2023, le tribunal a déclaré Palina coupable en vertu de la partie 2 de l'article 411 du code pénal et l'a condamnée à une année supplémentaire de colonie pénitentiaire en plus des trois ans en 2021. Lors de la première audience du tribunal, elle a déclaré avoir été battue dans la colonie pénitentiaire de Zarečanskaya : son visage et ses organes internes ont été gravement endommagés.

La famille de Palina a dû quitter le Bélarus et s'est réfugiée en Lituanie. Elle se bat pour que son cas soit connu du public et pour qu'elle soit libérée plus rapidement.

Il est prouvé que les prisonnières politiques sont périodiquement placées dans un pénitencier – dans une cellule à basse température où elles sont privées de correspondance, de colis de la famille ou d'objets personnels, de vêtements chauds et de draps de lit. Bien que les détails exacts ne soient pas toujours connus, et qu'il ne soit parfois pas possible d'en parler publiquement, ces informations parviennent à l'extérieur de la prison.

Le statut que Paline s'est vue infligé – celui de « malveillante » – impose des restrictions supplémentaires, dont la principale est la réduction des « achats en prison » à deux valeurs de base (74 roubles ou 20 euros par mois). Comme le font remarquer les prisonnières, il est très difficile de survivre sans argent, sans salaire et avec la privation de colis de la famille.

Hanna Karneyenka

Hanna est membre du syndicat libre des travailleur·euses de la métallurgie et ancienne comptable de l'usine électrotechnique de Minsk, qui porte le nom de Vavilov. Elle a été licenciée à la suite de manifestations sur son lieu de travail en 2020 et son syndicat a intenté un procès à l'entreprise pour licenciement illégal. Hanna a été condamnée à cinq ans de colonie pénitentiaire pour avoir divulgué des données personnelles concernant des agents de l'État. Elle a été placée en détention alors que son nouveau-né avait trois mois. Son mari fait de son mieux pour s'occuper seul de leurs deux enfants. Hanna figure sur la liste des terroristes.

Volha Brytsikava

Volha est la présidente du syndicat indépendant bélarus des mineurs et des travailleur·euses de l'industrie chimique d'une raffinerie de pétrole, Naftan. En 2022, au début de la guerre en Ukraine, Volha a été arrêtée pour sa position anti-guerre et mise en prison. Pendant son incarcération, elle a été condamnée 5 fois à 15 jours de prison à chaque fois.

Après sa libération, elle a continué à aider ses camarades. Lors de la liquidation de tous les syndicats indépendants, elle a été l'un·e des rares dirigeant·es syndicaux à ne pas quitter le pays. En août 2023, le régime l'a arrêtée, ainsi que quelques autres camarades. Aujourd'hui, elle fait l'objet d'une enquête criminelle dans une prison du KGB à Minsk et risque au moins 6 ans de prison. Depuis, il n'y a pas beaucoup d'informations sur elle. Les arrestations de travailleur·euses de Naftan se poursuivent et les camarades de Volha font le lien avec son cas.

Hanna Ablab

Parmi nos camarades, Hanna est celle qui a été condamnée le plus durement – 11 ans pour haute trahison et diffamation de l'État. Elle travaillait pour les chemins de fer bélarus et faisait partie de l'Initiative des travailleur·euses Rabochy Rukh. Hanna a nié sa culpabilité lors de l'audience. Mère de trois enfants, elle a récemment été transférée de la prison préventive à l'une des colonies pénitentiaires pour femmes.

Colonies pénales ou camps de travail forcé

Les lieux où sont détenues les prisonnières politiques sont des colonies pénitentiaires où elles sont censées travailler. Le travail des prisonnières politiques ne devrait être qualifié de rien d'autre que de travail forcé, sans règles sanitaires et de sécurité, sans rémunération appropriée (souvent moins d'un euro par mois), le plus souvent dans l'industrie textile. Dans le cas des femmes détenues, il s'agit d'un travail de huit heures dans un atelier de couture fabriquant des uniformes pour l'armée, très probablement l'armée russe, ou pour la police bélarus.

Syndicat en exil

De nombreux syndicalistes ont dû fuir le régime dictatorial et poursuivre leur travail en exil. Ainsi, dans la ville libre de Brême en Allemagne, ils et elles ont fondé une association, appelée Salidarnast (solidarité en bélarus), pour soutenir les syndicalistes arrêté·es et condamné·es par le régime de Loukachenko. Leur slogan est « Le militantisme syndical n'est pas de l'extrémisme ». Ils et elles font campagne pour la libération de leurs camarades, diffusent les nouvelles sur le Bélarus, collectent des dons pour un fonds de solidarité destiné à aider les familles et les enfants des camarades bélarus, entretiennent des réseaux et commencent à dispenser une formation syndicale.

La liberté n'est pas une chose acquise une fois pour toutes. Nous devons constamment nous battre pour elle. Il en va de même pour la liberté d'association. C'est un grand défi pour les Bélarus et le mouvement international des travailleur·euses d'agir ensemble avec les employeurs et leurs gouvernements respectifs pour faire pression sur le régime au Bélarus. La libération de tous les prisonniers politiques devrait être la condition préalable à tout dialogue avec Loukachenko.

Salidarnast – Trad. Patrick Le Trehondat, 12 janvier 2024

L'association Salidarnast a été fondée par des dirigeant·es et des militant·es syndicaux du Bélarus, qui ont été contraint·es de quitter le pays après la liquidation et la répression des syndicats démocratiques. Cette association est en Allemagne et basée à Brême.

https://laboursolidarity.org/fr/n/3019/femmes-syndicalistes-en-prison

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Votre vieux monde ? Dans nos syndicats, on n’en veut pas non plus !

Resyfem salue la décision du 18 décembre 2023 rendue par le Tribunal correctionnel de Brest condamnant Marc Hébert pour harcèlement sexuel aggravé, par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions : c'est une victoire pour les victimes qui ont dû se battre seules face à une procédure très dure pendant 3 ans, sans soutien de leur syndicat.

Resyfem salue la décision du 18 décembre 2023 rendue par le Tribunal correctionnel de Brest condamnant Marc Hébert pour harcèlement sexuel aggravé, par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions [1].

L'ex-secrétaire général de l'UD FO du Finistère pendant 30 ans (jusqu'en 2017) a pris 18 mois de prison dont 6 mois fermes, l'interdiction de toute fonction publique et inéligibilité pendant 5 ans, son inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles, l'obligation d'indemniser les 3 victimes et l'interdiction d'entrer en contact avec elles.

Plusieurs autres femmes de FO Brest ont témoigné dans l'enquête pénale de violences à caractère sexuel et certaines étaient présentes en soutien à l'audience du 20 novembre 2023.

C'est une victoire pour les victimes qui ont dû se battre seules [2] face à une procédure très dure pendant 3 ans, sans soutien de leur syndicat : FO. Comme elles nous le rappellent : « Personne ne nous croyait ; s'il y avait eu un soutien dans l'organisation, on n'aurait pas eu besoin d'aller jusque-là ».

Elles ont également dû faire face à une défense caractéristique des agresseurs sexuels dans un cadre militant ou politique : elles ont été taxées de menteuses, à la tête d'une « cabale syndicale » (la théorie du complot est quasiment une constante quand les victimes sont plusieurs) ; une d'entre elles a même été qualifiée de « lesbienne militante partisane de l'émasculation des mâles » !

C'est une victoire face à une autre parade de l'avocate de l'agresseur : soutenir que ce n'était pas possible qu'elles aient pu être victimes de violences sexuelles car ces femmes étaient des militantes, informées de leurs droits contre le harcèlement sexuel et capables de parler puisqu'elles prenaient le mégaphone en manif !

Comme nous le rappelait l'une des ex camarades de FO Brest : « en tant que militantes on est souvent socialisées à un truc un peu sacrificiel, à se dire que ce qu'on fait collectivement, c'est plus important que nos existences individuelles. On apprend à minimiser des choses qu'on ne tolérerait pas dans un autre contexte, parce que c'est pour la cause, qu'on est entre camarades, qu'on ne veut pas détruire tout le boulot collectif, renoncer à ce qu'on a construit dans l'organisation… ». C'est en effet bien souvent ce qui contribue à l'omerta dans nos organisations.

C'est une victoire face aux 54 attestations produites à l'audience par Marc Hébert, écrites par des adhérents ou militants FO pour la plupart, disant que c'était un super militant, un syndicaliste très efficace, un « combattant », etc. et qu'ils n'avaient jamais subi ni constaté de comportements « déplacés » de sa part.

D'ailleurs, les soutiens de Marc Hébert sont pas les seuls à ne pas nommer les faits pour ce qu'ils sont : l'avocate des syndicalistes victimes demandait, sans succès, que les faits qualifiés de harcèlement sexuel par le procureur soient requalifiés en agressions sexuelles car il s'agissait pour la plupart d'attouchements non-désirés.

Nous témoignons tout notre soutien sorore aux victimes de violences sexuelles au sein de FO Brest, celles qui ont enfin été reconnues comme tel et toutes les autres qui n'ont pu aller jusque-là. Elles ont enduré le harcèlement et les agressions sexuelles pendant des années, ont été licenciées par l'UD FO, ont été longuement en arrêt-maladie mais aussi mises à l'écart dans la sphère militante brestoise.

Quand est-ce que les syndicats répareront toutes ces conséquences (santé, précarité économique) dont ils sont en partie responsables, en tant qu'organisation collective ? Les agresseurs n'ont rien à faire dans nos organisations syndicales. Les syndicats qui signent des tribunes comme FO pour mobiliser les troupes les 25 novembre doivent au minimum apporter tout le soutien nécessaire dans leurs rangs aux victimes de violences. La bataille menée par nos camarades devrait pousser FO à se doter enfin de démarches de prévention et de réparation des violences sexistes et sexuelles en son sein.

La force de ces militantes syndicales a permis que le système mis en place par Marc Hébert, qui était une figure locale, n'existe plus. Enfin. Mais le combat n'est pas terminé puisqu'il a fait appel de sa condamnation. Les camarades de Brest ont dépensé en tout 32 000€ d'honoraires d'avocat.es depuis le début des procédures.

Pour soutenir leur combat qui continue, contribuons à leur cagnotte :

https://www.leetchi.com/fr/c/contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-a-fo-1602922.

Nous espérons qu'elles recevront une contribution massive de FO.

C'est notre force collective qui permettra de mettre hors-jeu les agresseurs et une politique de prévention et de réparation à la hauteur des préjudices quelque soit nos syndicats.

Pourvu que cette première victoire soit un appel à bien d'autres pour l'année qui commence. On est prêtes !

Résyfem – Réseau de Syndicalistes Féministes CGT, FO, Sud, Fsu, syndicat de la magistrature… 19/01/2024

[1] https://www.mediapart.fr/journal/france/191223/violences-sexuelles-force-ouvriere-un-ancien-dirigeant-brestois-condamne [2] https://www.mediapart.fr/journal/france/250721/force-ouvriere-brest-parler-de-violences-sexuelles-c-est-s-exposer

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Déclaration du comité national de l’Union syndicale Solidaires (17 et 18 janvier 2024)

Les déclarations du gouvernement Attal comme du président Macron sont claires : les politiques antisociales et autoritaires vont s'accentuer.

Tiré de Entre les lignes et les mots

photo Serge d'Ignascio

Mise au pas et militarisation de la jeunesse avec le SNU, réformes réactionnaires de l'éducation, augmentation des franchises médicales, affaiblissement des services publics, destruction de la fonction publique, deux nouvelles lois « travail », vision sécuritaire des quartiers populaires, écologie et lutte contre les discriminations absentes… tout cela sur fond d'une vision passéiste et rétrograde de notre société sans amélioration de notre démocratie, de vocabulaire guerrier (« réarmement » à tout va).

Ces annonces arrivent après une année 2023 marquée par le passage en force de la régression sociale sur nos retraites, les attaques contre les chômeuses et chômeurs et les allocataires du RSA, la création de France Travail, le vote d'une loi sur l'immigration xénophobe et raciste reprenant les idées d'extrême-droite, des violences policières qui ont culminé avec le meurtre de Nahel et enfin une fuite en avant productiviste et anti-écologique alors que 2023 est l'année la plus chaude de l'histoire de l'humanité. C'est dans ce contexte que vont se tenir les Jeux olympiques qui serviront de laboratoire contre les libertés publiques et de contournements au code du travail par le recours massif aux bénévoles pour travailler.

Cette politique est présentée comme une réponse à la montée du Rassemblement national. C'est un leurre. Faire la course à l'extrême-droite ne fait que la renforcer. Continuer d'accentuer la paupérisation et la précarité de plus en plus de travailleur-euses, de détruire les services publics, fait porter une responsabilité particulière de ce gouvernement dans la montée de l'extrême droite. D'autant qu'on assiste depuis plusieurs années à l'explosion du nombre de millionnaires, à la hausse fulgurante des richesses accumulées par les milliardaires, du versement record de presque 100 milliards de dividendes par le CAC 40 en 2023…

La progression de l'extrême-droite en France, en Europe et dans le monde est alarmante. Partout elle est climatosceptique, raciste et l'ennemie sociale des travailleurs et des travailleuses. Le mouvement syndical doit être un rempart clair sur le sujet, nous y participerons pleinement.

Agir contre l'extrême-droite, c'est aussi refuser le glissement vers la peur et la haine, c'est agir contre la xénophobie et le racisme. C'est se battre pour la régularisation des sans-papiers et contre l'Europe forteresse qui tue chaque jour. Dans ce cadre nous appelons à manifester massivement le dimanche 21 janvier contre la loi asile-immigration pour gagner la non-promulgation de cette loi comme nous avons manifesté dans plus de 40 villes le 14 janvier. Les suites de la mobilisation se préparent pour le 25 janvier et le 3 février pour le retrait complet de la loi.

Le contexte international est marqué par un retour alarmant des guerres. L'Union syndicale Solidaires continue de soutenir les syndicats et la population ukrainienne contre l'invasion russe. Nous demandons à la France et à la communauté internationale de faire pression sur Israël pour un cessez le feu immédiat à Gaza, où un génocide est en cours, pour obtenir la libération immédiate des otages et des prisonnier.res et plus généralement établir une paix durable qui ne peut passer que par la fin de l'occupation coloniale et de l'apartheid en Palestine.

Aujourd'hui, la priorité est de gagner un autre partage des richesses. Des luttes sectorielles ou dans des entreprises pour les salaires sont partout en cours sur le territoire, nous appelons à les amplifier, et à les renforcer dans l'unité syndicale là où c'est possible ! Pour Solidaires il faut une hausse générale des salaires avec une augmentation de 400 euros par mois et le SMIC à 1700 euros net, l'indexation des salaires sur l'inflation, l'égalité des salaires femmes/hommes. Pour favoriser le partage et la prise en compte de l'écologie, nous revendiquons une limitation de l'échelle des salaires de 1 à 5 dans les entreprises et les administrations. Solidaires va proposer aux autres organisations syndicales d'agir unitairement dans ce sens.

L'urgence écologique qui touche en premier lieu les plus pauvres, impose des économies d'énergies massives, des investissements dans l'isolation et les transports publics, des changements majeurs dans les modes de production et de consommation. L'Alliance Écologique et Sociale à laquelle participe activement Solidaires se mobilise en ce sens et se bat notamment pour le fret ferroviaire.

Solidaires exige l'arrêt des poursuites et l'amnistie pour les réprimé.es des mouvements sociaux et des quartiers populaires. Elle apporte son soutien aux condamnés suite à la lutte contre les méga bassines, en particulier à Sainte-Soline. Leur répression ne stoppera pas nos luttes !

Pour gagner la lutte pour l'égalité femmes hommes au travail et dans la société, pour en finir avec l'impunité et les violences sexistes et sexuelles, nous construisons dans l'unité la grève féministe du 8 mars, qui doit s'amplifier dans tous les secteurs !

La lutte contre le racisme est un aspect central de notre syndicalisme et, ces derniers mois, la question du racisme systémique a été remise en avant. Toute une partie de l'échiquier politique et médiatique tient aujourd'hui ouvertement des propos et des projets racistes et xénophobes. La situation internationale est aussi instrumentalisée, provoquant une forte augmentation du racisme contre les personnes musulman.es ou considérées comme telles, et de l'antisémitisme. Nous devons combattre toutes ces formes de racisme sur nos lieux de travail et dans toute la société.

Nous invitons les travailleuses et travailleurs à défendre leurs droits et à s'organiser pour agir et créer le rapport de force pour gagner de nouveaux droits et imposer un autre avenir : nos syndicats sont les outils pour y parvenir.

Le 9e congrès de l'Union syndicale Solidaires à Toulouse-Labège se tiendra du 22 au 25 avril 2024. Il sera l'occasion de fêter nos 25 ans et de discuter de nos orientations, de notre fonctionnement et de déterminer nos priorités pour les 3 ans à venir.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Une année record d’élections vidées de leur sens en Afrique en 2024

L'année 2024 sera une année record pour les élections autour du monde. Plus de 4 milliards d'individus sont appelés à voter sur tous les continents. L'Afrique ne fait pas exception : vingt pays concernant 346 millions de citoyens organisent des scrutins cette année, du Maghreb au Cap de Bonne Espérance.

Tiré de MondAfrique.

16 janvier 2024

Par Afriques en lutte

Nous vous présentons les perspectives de ces scrutins à venir. Pour la plupart, ces élections n'ont aucun contenu démocratique et pervertissent l'image même de la démocratie. Et cela au profit d'autres formes d'organisations politiques. La prise de pouvoir par l'armée dans plusieurs pays (Mali, Niger, Guinée…etc), la force des structures tribales traditionnelles, la poussée des valeurs islamiques privilégiant la tradition sur la loi ou enfin l'image positive de Vladimir Poutine chez beaucoup de chefs d'état africains témoignent de la désaffection à l'égard des valeurs occidentales.

Les élections en Afrique qui seront vidées de leur sens de 2024 devraient favoriser une vague de fond populiste et anti occidentale dans tout le continent africain.

Mateo Gomez

Maghreb, des élections jouées d'avance

L'Algérie réalise son deuxième scrutin présidentiel depuis la fin de la longue ère Bouteflika, en 2019. Le Président Tebboune ne s'est pas encore représenté officiellement à l'élection, mais s'il venait à le faire, il gagnerait le scrutin de décembre sans trop de surprises, grâce au musèlement de l'opposition, une abstention massive et à la fraude massive que les autorités algériennes maitrisent parfaitement. Sous réserve que les guerres entre les clans s'opposant au sein de l'institution militaire ne bousculent pas le processus annoncé de la reconduction du président algérien.

En Tunisie, des élections locales et régionales précéderont les présidentielles d'octobre. Le Président sortant Kaïs Saïed, malgré les difficultés économiques et diplomatiques que traverse la Tunisie, gagnera probablement le scrutin dans ce qui se présente de plus en plus une « algérianisation » de la Tunisie. La nouvelle Constitution de 2019 lui confère des pouvoirs immenses, l'opposition est réduite au silence.

Le discours anti occidental du Président et les subventions qu'il a créées, notamment celle en faveur de l'essence, lui ont donné une certaine popularité dans la population.

Sahel, les juntes militaires à la manoeuvre

En Mauritanie, des élections présidentielles sans suspens promettent la reconduite au pouvoir du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani le 24 juin. Il bénéficie d'un bilan de réformes ambitieuses dans plusieurs domaines, mais aussi d'une opposition qui brille par son absence, la plupart des partis s'étant ralliés au pouvoir au cours du mandat 2019-2024, à l'exception des mouvements anti esclavagistes, les seuls à porter encore des valeurs progressistes dans ce pays marqué l'esclavage considéré comme un délit voici seulement une quinzaine d'années.

Au Mali, la fin du régime de transition et le transfert du pouvoir aux civils, prévus initialement pour le 4 février 2024, ont été finalement reportés sine die en septembre 2023 pour des “raisons techniques”, selon la junte. Et le budget alloué au scrutin n'apparaît nulle part dans le budget de l'année de 2024… Tenues ou pas, les élections n'auraient de toute façon pas été des plus libres. Cela fait presque un an maintenant que les putschistes préparent le terrain juridiquement pour se maintenir au pouvoir.

Au Burkina Faso, un scénario similaire semble se dessiner : les élections de fin de transition, prévues pour juillet de cette année, sont repoussées indéfiniment, le gouvernement citant la lutte contre les groupes jihadistes comme raison. Cependant, le capitaine Ibrahim Traoré, dit IB, putschiste au pouvoir, voit son emprise sur le pays faiblir et son isolement grandir…

Au Tchad, le Président Mahamat Déby, qui a hérité du poste de son père décédé brutalement en 2021, est certain de se succéder à lui-même dans un improbable régime militaire à coloration familiale. Et cela à l'issue d'un prétendu processus de transition prévu pour octobre prochain. En prenant pour la première fois une initiative politique, Mahamat Déby a nommé son grand opposant Succès Masra comme Premier ministre. Ce qui retire à ce dernier sa crédibilité dans l'opinion publique. Bien joué ! Sauf pour la vitalité de la démocratie tchadienne qui déjà n'avait guère d'existence

Afrique de l'Ouest, l'élection test au Sénégal

La démocratie sénégalaise, pourtant montrée en exemple, semble en danger. Le refus du Président sortant, Macky Sall, de se représenter pour le scrutin du 24 février ne fut finalement qu'une fausse bonne nouvelle : il semble vouloir imposer à tout prix son dauphin, Amadou Ba. Son principal opposant, Ousmane Sonko, est en prison, et une grande confusion juridique règne depuis des mois sur sa capacité à faire campagne et à se présenter.

En Guinée-Bissau, les élections présidentielles, sans date définie pour l'instant, s'annoncent incertaines : le Président actuel, Umaro Sissico, a illégalement dissous le parlement début décembre et barré l'entrée aux députés, dirigeant par décret. Il semble tenté par un scénario à la Sénégalaise pour empêcher toute candidature de son principal adversaire, Domingos Simões Pereira, le président du parlement.

Au Ghana, l'élection présidentielle du 7 septembre sera tout aussi libre que disputée : avec trois candidats majeurs en lice et un Président qui ne peut pas se représenter, la lutte pour le pouvoir s'annonce rude entre Mahamudu Bawumia, actuel vice-président et candidat du parti au pouvoir, John Dramani Mahama, ancien Président, et Alan John Kyerematen, ancien ministre du Commerce. Au cœur de la campagne, l'économie : le pays n'arrive pas à se tirer de la crise du COVID, avec notamment 40% d'inflation.

Le Togo est une démocratie d'opérette : le Président Faure Gnassingbé se fait réélire tranquillement depuis 2005, comme son père avant lui. Les élections parlementaires prévues pour début 2024 interviennent après un report qui a commodément repoussé les législatives au-delà des mandats parlementaires (fin 2023), laissant Gnassingbé seul au pouvoir. Ces élections promettent d'être à son goût.

À l'Est de l'Afrique, rien de nouveau

L'Etat non-reconnu du Somaliland, sur la corne de l'Afrique, tiendra des élections présidentielles en novembre. Le scrutin précédent, en 2017, avait été le premier du pays à être salué pour sa transparence, consacrant l'alternance. Mais initialement prévues pour septembre 2022, elles viennent d'être repoussées par la commission électorale de deux ans, faute de moyens. Le scénario de 2017 se reproduira-t-il ? Il est pour l'instant trop tôt pour le savoir.

Au Rwanda, le Président Paul Kagamé, au pouvoir depuis 1994, est sûr de se faire réélire le 15 juillet. L'opposition est systématiquement empêchée de présenter des candidats. Seuls des partis mineurs peuvent en pratique présenter des candidatures, pour la bonne forme.

Aux Comores, les présidentielles pour le 14 de ce mois seront boycottées par les oppositions. Le Président sortant, Azali Assoumani, brigue un troisième mandat après avoir modifié la Constitution pour se le permettre. Il est accusé de museler l'opposition.

Il n'y a jamais eu d'élections au Soudan du Sud depuis la création du pays en 2011. Initialement prévues pour 2015, elles furent progressivement reportées jusqu'à… 2024 par le pouvoir. Aucune date n'est encore fixée et un énième report n'est pas à exclure.

Afrique Australe, les élections les plus libres

En Ile Maurice, des élections parlementaires qui sont traditionnellement libres mais plombées par l'argent et la corruption, décideront du nouveau premier ministre le 30 novembre, dans un pays ou les trois partis dominants sont tous de gauche. Il est impossible de prédire, pour l'instant, lequel sortira gagnant.

A Madagascar, où la Présidentielle aura été une farce électorale, les élections législatives prévues pour le premier trimestre 2024 suivent des élections présidentielles boycottées et contestées en novembre 2023 où le Président sortant, Andry Rajoelina, fut réélu. La liberté du scrutin à venir est douteuse.

Au Mozambique, le Président Filipe Nyusi, au pouvoir depuis 2015, ne peut plus se représenter aux élections générales prévues pour le 9 octobre. Mais peu importe l'identité de son dauphin, il gagnera très probablement : le parti FRELIMO, héritier de la guérilla, dirige le pays depuis l'indépendance en 1975. De plus, chaque scrutin passé a été marqué par les fraudes et l'intimidation.

En Namibie, une situation quelque peu similaire se reproduit, à l'exception du fait que les élections dans ce pays sont libres et équitables. Le Président Hage Geingob ne peut plus se représenter, mais sa dauphine, Netumbo Nandi-Ndaitwah, est sûre de remporter le scrutin (dont la date n'est pas encore fixée) sous l'égide de la SWAPO, ancien mouvement d'indépendance très populaire dans le pays.

Idem au Botswana, où le Parti Démocratique du Botswana (BDP) règne sans partage depuis les premières élections en 1965, depuis 57 ans. Pourtant, les élections sont globalement considérées comme libres. Le Président actuel, Mokgweetsi Masisi, élu en 2019, brigue un second mandat face à une opposition divisée.

Finalement, en Afrique du Sud, poids lourd de la région, le Congrès National Africain (ANC), au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, tremble sur ses assises. Il est quasiment certain que l'ANC perdra la majorité absolue qu'il détient au parlement depuis 20 ans lors des élections générales prévues pour mai, les obligeant à envisager pour la première fois un gouvernement de coalition avec l'EFF (Combattants pour la Liberté Economique).

Avec quelle marge le parti va-t-il perdre ? Suffisamment pour que l'opposition centriste de l'Alliance Démocratique puisse elle-même former un gouvernement de coalition ? Probablement pas, la barre semble trop haute. Mais qui sait… Entre criminalité et crise énergétique, le parti au pouvoir n'a jamais été aussi déstabilisé.

Enfin une bonne nouvelle où un scrutin démocratique peut faire vaciller un pouvoir africain.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La révolte des Libyens contre l’accaparement de la rente pétrolière

Des manifestants ont forcé la fermeture du champ pétrolier d'El Sharara, l'un des plus important de Libye situé dans le sud ouest du pays. Les manifestants évoquent des problèmes sociaux et revendiquent une meilleure redistributions des revenus du pétrole issue de ce champ pétrolier.

Tiré de MondAfrique.

Des manifestants ont forcé la fermeture du champ pétrolier d'El Sharara, l'un des plus important de Libye situé dans le sud ouest du pays. Les manifestants évoquent des problèmes sociaux et revendiquent une meilleure redistributions des revenus du pétrole issue de ce champ pétrolier.

Des manifestants réclamant le développement social et économique de la région de Fezzan, située dans le sud-ouest de la Libye, ont contraint la fermeture du champ pétrolier d'El Sharara, dans le cadre d'un mouvement de protestation visant à attirer l'attention du gouvernement sur la situation difficile de la population locale.

La manifestation, organisée par des tribus berbères appauvries et négligées, a éclaté le 1er janvier 2024, forçant une semaine plus tard la National Oil Company (NOC) à fermer le site alors que des pourparlers avec les leaders de la protestation sont en cours.

La protestation coûte à la Libye plus de 20 millions de dollars par jour en revenus perdus, le pays étant incapable de produire environ 300 000 barils de pétrole par jour. Les problèmes qui préoccupent la population locale incluent la disponibilité des produits pétroliers sur les marchés locaux, l'infrastructure, l'accroissement de la pauvreté, etc.

Pour rappel sur le 1,9 million barils de pétrole que la Libye produit par jour, le champ d'al-Sharara en produit 300 000.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La France et le génocide des Tutsis « Désolé, on ne peut rien pour vous »

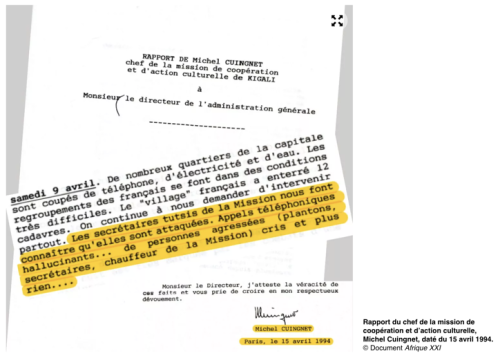

L'abandon des employé⸱es rwandais⸱es de la chancellerie française durant le génocide de 1994 demeure une tâche indélébile pour la France. Parmi les personnalités mises en cause, l'ancien ambassadeur à Kigali, Jean-Michel Marlaud, est confronté à de nouveaux témoignages accablants recueillis par Afrique XXI.

Tiré d'Afrique XXI. Cet article est le deuxième d'une série.

Dans le salon de son appartement de la région parisienne, Béatrice Kabuguza gribouille sur un post-it. Après plus d'une heure de discussion, elle conclut, avec ce petit dessin, le récit de près de deux mois de traque dans les rues de Kigali, pendant le génocide des Tutsi⸱es, qui a fait plus de 800 000 mort⸱es entre avril et juillet 1994. Le 30 mai 1994, « avec d'autres Tutsi⸱es, nous avions rejoint l'ambassade de Tanzanie, explique-t-elle tout en traçant des rues bien parallèles. Le gardien avait été payé pour nous cacher et nous faire passer pour des Tanzanien⸱nes. Nous n'étions plus qu'à trois ou quatre rues de l'hôtel des Milles-Collines (1). C'était notre dernière chance de profiter des évacuations, le lendemain, le 31 mai, vers le camp de Kabuga, tenu par le FPR [Front patriotique rwandais, groupe armé essentiellement constitué de Tutsi⸱es exilé⸱es et qui a mis fin au génocide, NDLR]. Je savais que si je ne rejoignais pas l'hôtel, c'était la mort assurée. »

Après avoir passé plusieurs clôtures, Béatrice et ses compagnons d'infortune doivent terminer leur course à découvert sur la grande avenue qui longe l'établissement de luxe. « Un convoi des FAR [Forces armées rwandaises, qui participaient au génocide, NDLR] nous a repéré·es, arrêté·es et mis·es à genoux, se rappelle-t-elle. Heureusement, un Casque bleu des Nations unies a vu la scène depuis l'entrée de l'hôtel. Il est venu vers ces militaires avec son arme brandie et j'en ai profité pour crier aux autres de courir vers l'hôtel… Voilà comment je m'en suis sortie. J'ai dormi dans un couloir de l'hôtel et, le lendemain, j'ai pu partir à Kabuga avec un convoi de la Minuar. »

Béatrice Kabuguza est une témoin clé. Si son récit de rescapée est tout aussi terrifiant que ceux des autres survivant⸱es, son histoire aurait dû être bien différente : en 1994, elle a 35 ans et est employée par la France depuis treize ans en tant que secrétaire du chef de la mission de coopération et d'action culturelle – Michel Cuingnet, à l'époque des faits. Comme les autres employé⸱es rwandais⸱es, elle a pourtant été abandonnée à son sort. D'origine tutsie, elle a miraculeusement échappé à la mort, contrairement à dix-sept de ses collègues. Certains d'entre eux étaient des ami⸱es très proches.

Un diplomate inexpérimenté et un récit remis en cause

Depuis trente ans, les raisons qui ont poussé la France à ne pas évacuer les employés locaux durant le génocide restent incertaines. Cette négligence est soulignée dans un recours contre l'État français déposé devant le Tribunal administratif, en avril 2023, par des associations, des rescapé⸱es et des familles de victimes, dont des ancien⸱nes employé⸱es du réseau diplomatique français. Des critiques visent aussi l'ancien ambassadeur de France Jean-Michel Marlaud. Ce dernier a publié un livre en décembre 2022, Dire l'indicible (L'Harmattan). Sur le sort des employé⸱es, qu'il balaye en deux pages, il réitère son argumentaire livré en 1998 devant la mission d'information parlementaire sur le Rwanda (2), qui a enquêté sur la responsabilité de la France dans le génocide. Selon lui, les employés locaux étaient injoignables, il n'y avait pas de plans d'évacuation les concernant et il était dangereux de circuler dans Kigali pour les rechercher...

Le diplomate est nommé à Kigali le 29 mars 1993. À 38 ans, après seulement deux courtes expériences à l'étranger, il s'agit de son premier poste d'ambassadeur – un âge exceptionnellement jeune pour occuper de telles responsabilités. Surtout, l'énarque ne connaît rien à l'Afrique et encore moins au Rwanda, alors que la France est en première ligne dans les négociations de paix – qui aboutiront aux accords d'Arusha, le 4 août 1993 – entre le régime du président Juvénal Habyarimana et les rebelles du FPR. Il remplace Georges Martres, qui fait alors valoir ses droits à la retraite. Issu de la coopération, ce vieux routier de la diplomatie française en Afrique est passé par le Mali, le Niger, le Sénégal et le Cameroun. Cette nomination surprenante est-elle un signal de rupture envoyé au pouvoir rwandais ? Pas vraiment. Avant de s'envoler pour le pays des Milles Collines, Marlaud est reçu par le directeur des Affaires africaines et malgaches, Jean-Marc de La Sablière, en présence de Martres. Sa consigne, que relate l'ancien ambassadeur dans son livre (p. 23) : « Continuez la politique de votre prédécesseur. »

Béatrice ne s'est jamais exprimée sur l'abandon des employé⸱es de la chancellerie française. Aujourd'hui, elle brise le silence et confie avoir été « choquée par les propos des diplomates français, notamment lors de la commission Quilès de 1998 ». Pour elle, il n'a jamais été question d'évacuer les agents locaux. Pour appuyer son sentiment, elle va se remémorer durant cet entretien les « mensonges » distillés depuis trente ans, et va leur opposer les faits dont elle a été témoin.

Ses informations viennent corroborer celles qui ont déjà été avancées par d'autres survivant⸱es, comme l'ancien employé du Centre d'échanges culturels franco-rwandais (CECFR, désormais Institut français), Vénuste Kayimahe, dans son livre France-Rwanda : les coulisses du génocide. Témoignage d'un rescapé (Dagorno, 2001). Celui-ci a régulièrement été décrédibilisé par des militaires ou des diplomates français : certes, certains de ses souvenirs sont peut-être imprécis (des dates, des noms...), malmenés par la douleur d'avoir perdu une de ses filles, sa mère, ses frères et ses sœurs ainsi que leurs familles, et le sentiment d'avoir été abandonné par le pays pour lequel il travaillait depuis vingt ans. Mais son témoignage reste puissant et mérite attention. Il y a aussi les souvenirs d'Étienne Nsanzimana, le fils de Pierre Nsanzimana – le seul employé rwandais évacué par la France (décédé en 2023), qu'Afrique XXI a rencontré pour le premier épisode de cette série consacré à Gaudence Mukamurenzi, une de ses tantes, qui était secrétaire de l'ambassade, assassinée le 19 avril 1994.

« La question ne s'est pas posée »

Le 7 avril 1994, au lendemain de l'attentat contre l'avion du président rwandais, Juvénal Habyarimana, dont la mort servira de prétexte au déclenchement du génocide, les employé⸱es tutsi⸱es de l'ambassade sont menacé⸱es à plusieurs endroits de la ville. Dans le quartier de Muhima, où elle a emménagé six mois plus tôt, Béatrice se terre chez elle : « Je suis restée chez moi parce que les sorties étaient interdites, raconte-t-elle. Sinon, j'aurais essayé de rejoindre l'ambassade ou les églises. Je pensais aussi que ça passerait… Les tueries avaient commencé. Je n'avais aucun contact, je me cachais et j'écoutais la radio, c'était le seul moyen de s'informer. Les voisins ne me connaissaient pas encore et je dois ma vie à ça, je pense. »

D'autres ont en effet dû fuir leur domicile, pourchassé⸱es par leurs voisin⸱es excité⸱es par les appels au meurtre diffusés par la Radio-télévision des Milles Collines (RTLM) qui, dès le 6 avril au soir, a appelé à exterminer les « inyenzi » (les « cafards »). Les noms de certain⸱es Tutsi⸱es étaient même cités. Parmi eux, plusieurs employé⸱es de l'ambassade, dont Pierre Nsanzimana, du service des états civils. Il vit dans le quartier de Nyakabanda quand, le 7 avril, il doit mettre à l'abri sa famille chez un voisin hutu, sa maison ayant été attaquée par des miliciens Interahamwe. À une centaine de mètres de chez lui, la petite sœur de sa femme, Gaudence Mukamurenzi, a aussi été attaquée le lendemain de l'attentat. Son mari a été assassiné, et le fils aîné de celui-ci (issu d'une première union) a disparu. Elle et ses enfants vont trouver refuge dans le débarras d'un voisin.

Immaculée Mukamuligo, la collègue et amie de Béatrice, a dû faire de même. Vénuste Kayimahe, à qui la directrice du CECFR, Anne Cros, avait demandé de quitter les locaux quelques jours plus tôt, a dû y rester caché avec sa femme et certains de ses enfants. Il y a aussi les employé⸱es des résidences, comme Déo Twagirayezu, le maître d'hôtel du chef de mission de la coopération, qui sont resté⸱es chez leur employeur français, dans l'incapacité de rentrer chez eux.

Le 8 avril, la nouvelle de l'assassinat de deux gendarmes français et de l'épouse de l'un d'eux (3) décide Paris à évacuer ses ressortissant⸱es. À cette fin, débute dans la nuit du 8 au 9 avril l'opération Amaryllis, qui se poursuivra jusqu'au 14 avril. La mission des 460 militaires français⸱es est facilitée par l'existence de plans de sécurité, qui permettent de localiser les expatrié⸱es dans Kigali. Les quartiers sont organisés en « îlots », coordonnés par des « chefs d'îlot ». « Après l'attentat, nous avons joint les chefs d'îlot », précise Jean-Michel Marlaud, rencontré à Paris par Afrique XXI le 8 janvier 2024. Les Français⸱es sont ensuite regroupé⸱es à l'École francophone Antoine-de-Saint-Exupéry en attendant leur départ pour l'aéroport. En revanche, le sort des employé⸱es rwandais⸱es de la chancellerie n'est pas évoqué. « La question ne s'est pas posée, [la mission d'Amaryllis] consistait à évacuer les ressortissants français », explique Jean-Michel Marlaud.

« Il me semble que je me sois trompé »

Le premier télégramme qui autorise l'évacuation des employés locaux arrive à l'ambassade le 11 avril en milieu de journée, puis à Amaryllis dans la soirée (4). « Nous ne savions pas où habitaient les Rwandais qui travaillaient à l'ambassade », affirme Jean-Michel Marlaud dans son livre (p. 123). « Dans tous les pays, ces plans [de sécurité] concernaient les seuls Français. D'ailleurs, lors de la précédente évacuation au Rwanda, en 1990, nul n'avait soulevé la question des recrutés locaux », poursuit-il (p. 124). Selon lui, à cette absence de plans d'évacuation des employés locaux s'ajoutait le fait que « les quartiers ou les rues n'ayant pas de nom et les maisons pas de numéro, il était tout aussi difficile de se rendre au domicile des membres du personnel local » (5).

Deux survivant⸱es infirment pourtant ces allégations. Vénuste Kayimahe écrit dans son livre que, « deux ans auparavant […], le personnel rwandais de la Mission [de coopération], de la chancellerie et du Centre d'échanges culturels franco-rwandais a également fourni toutes les informations sur la façon de les atteindre, en vue d'une évacuation en cas de besoin. […] Nous avons rempli des fiches et fait des croquis de notre lieu d'habitation » (6). « J'ai moi-même travaillé sur ces documents, confirme Béatrice Kabuguza. On avait fait les plans précis des quartiers et des résidences. C'était facile à trouver. Ils étaient déposés avec les plans d'évacuation des expatrié⸱es, dont je me suis aussi occupée avec un militaire français. On a réalisé ce travail au lendemain des événements d'octobre 1990 (7). »

Face à ces témoignages, Jean-Michel Marlaud, qui s'en tient à la même version depuis trois décennies, est étonné : « Je ne le savais pas. Le plan de sécurité était tenu par le consulat, donc par William Bunel [décédé depuis, NDLR]. Certes, il n'était pas à Kigali au moment de l'attentat, mais il est revenu 24 ou 48 heures après… Je ne comprends pas, il semble que je me sois trompé. » « Ces plans étaient connus des services de l'ambassade », lance Béatrice Kabuguza. Concernant la présence de Vénuste Kamyimahe et de sa famille au CECFR (ils étaient facilement localisables, donc), le diplomate assure ne jamais avoir été mis au courant de cette information, contrairement à ce qu'affirme dans son livre l'ancien employé du Centre culturel. Selon lui, sa responsable avait prévenu l'ambassadeur (p. 147). Sa présence au Centre culturel était également connue des journalistes : il est interrogé le 12 avril 1994, et son témoignage, déchirant, est diffusé dans le journal de 20 heures de France 2 (8) :

- On est dans une situation presque d'assiégés parce qu'il y a dehors les miliciens, les militaires, tous ceux qui peuvent nous tuer. Ils viennent de massacrer tout ce monde dans la ville de Kigali. On est condamnés. On est résignés. On attend un miracle ou alors la mort tout simplement.

« Immaculée a crié au secours au téléphone »

Vénuste Kayimahe assure par ailleurs avoir tenté de joindre l'ambassade par deux fois avec le téléphone du CECFR. Il écrit que de nombreux autres employés ont appelé le Centre culturel pour être secourus (p. 155) : « Parfois je réponds et on discute un peu, d'autres fois je n'en ai pas le courage et je raccroche sans rien dire. […] J'ai du mal à convaincre [mon interlocuteur] de mon impuissance et de la peine que je partage. Car, moi-même, l'ambassade, que j'ai appelée par deux fois, refuse de m'écouter. » Devant la mission parlementaire de 1998, Jean-Michel Marlaud a déclaré que « dans leur très grande majorité, [les recrutés locaux] n'avaient pas le téléphone. Il était très difficile de trouver un téléphone pour appeler l'ambassade ».

Outre les déclarations de Vénuste Kayimahe, beaucoup de témoignages viennent contredire cette affirmation. Plusieurs salarié⸱es rwandais⸱es se sont arrangé⸱es pour trouver un téléphone. Le récit du chef de la mission de coopération française, Michel Cuingnet, va dans ce sens. Dans un rapport rédigé à Paris le 15 avril 1994, à son retour de Kigali, voici ce qu'il écrit : « Samedi 9 avril. [...] Les secrétaires tutsis [sic] de la Mission nous font connaître qu'elles sont attaquées. Appels téléphoniques hallucinants... de personnes agressées (plantons, secrétaires, chauffeur de la Mission) cris et plus rien... » Dans le documentaire Retour à Kigali : une affaire française, de Jean-Christophe Klotz (2019), Cuingnet explique avoir « eu un appel [qu'il a] encore en mémoire, d'une secrétaire qui s'appelait Immaculée, qui a crié au secours au téléphone. J'ai prévenu l'ambassadeur et je lui ai dit : “Qu'est-ce qu'on fait avec le personnel tutsi ?” Il m'a fait répondre par je ne sais plus qui : “Ah mais les militaires vont venir les défendre”. » Michel Cuingnet n'a pu être joint avant la publication de cet article.

« Immaculée a bien joint Michel Cuingnet, confirme Béatrice Kabuguza. Ce sont les voisins qui la cachaient qui me l'ont dit… Selon eux, il lui a répondu qu'il ne pouvait rien faire pour elle. C'est à cette occasion que j'ai appris qu'elle avait été trouvée par les Interahamwe et tuée par balles. » Ce jour-là, « peut-être autour du 10 avril, se remémore-t-elle, j'ai pu aller chez des voisins qui avaient le téléphone. J'ai appelé mes parents, les gens qui cachaient Immaculée, puis l'ambassade de France. Je suis tombée sur une dame et je me suis présentée : “Je suis Béatrice, de la coopération française, j'ai besoin de votre aide”, et elle m'a répondu : “Désolé, on ne peut rien pour vous.” J'ai demandé si elle pouvait transmettre un message à monsieur Cuingnet, elle a répondu à nouveau qu'elle ne pouvait rien pour moi et a raccroché. » Qui répondait au téléphone ? « Je ne sais pas », répond Jean-Michel Marlaud.

« Désormais, nous sommes quittes »

Le 11 avril, Pierre Nsanzimana, l'employé du consulat qui s'est réfugié chez un voisin avec sa famille quatre jours plus tôt, a lui aussi pu utiliser le téléphone de son hôte pour joindre l'ambassade. Son fils Étienne, qui avait 18 ans à l'époque, s'en souvient parfaitement. Il raconte cet épisode en détail dans le livre de Laurent Larcher, Papa, qu'est-ce qu'on a fait au Rwanda ? (Seuil, 2024).

- […] Papa a entendu le téléphone sonner dans la maison principale. Il pensait que les lignes téléphoniques étaient hors d'usage. Il a demandé la permission de passer un coup de fil à l'ambassade de France. Hussein a accepté. Une secrétaire a décroché, elle a été très surprise d'apprendre que nous étions encore en vie, l'ambassade pensait que tous les Tutsis de notre quartier avaient été tués. Un gradé est passé à côté d'elle, il a pris le combiné, il connaissait mon père, qui lui avait facilité la tâche dans une procédure d'adoption. Ce militaire a d'abord été stupéfait d'apprendre que nous étions toujours vivants, puis il lui a dit que des militaires allaient venir nous chercher.

Pierre sera le seul employé de l'ambassade a être évacué par la France. Ce cas particulier a d'ailleurs été mis en avant par Jean-Michel Marlaud lors de ses divers témoignages pour démontrer qu'il n'y avait pas eu de volonté de ne pas sauver les recrutés locaux (alors que dans le même temps, la France évacuait des génocidaires), affirmant que Pierre avait été le « seul » à avoir « réussi à joindre l'ambassade ». Pierre Nsanzimana « a pu nous indiquer où il se cachait et j'ai demandé aux militaires d'aller le chercher, écrit-il dans son livre (p. 123). Lorsqu'ils sont revenus en m'indiquant ne pas l'avoir trouvé, j'ai répondu que je ne partirais pas tant qu'il n'aurait pas été récupéré. La deuxième tentative a été la bonne. »

Sauf que, selon Pierre Nsanzimana, l'ambassadeur n'est pas à l'origine de son évacuation. Selon plusieurs personnes à qui Pierre a confié son histoire, celui-ci a d'abord eu une secrétaire qui lui a répondu qu'elle ne pouvait rien pour lui. Mais un officier, qu'il connaissait pour l'avoir aidé dans ses démarches d'adoption, a pris le téléphone et s'est chargé d'organiser son évacuation. Lors de son départ, à l'aéroport, le 12 avril, ce même militaire lui aurait d'ailleurs lancé : « Tu m'as rendu service, je t'ai rendu service, désormais nous sommes quittes. » Selon eux, à aucun moment Pierre n'a évoqué une quelconque intervention de l'ambassadeur.

« Évacuer veut-il dire "rechercher" ? »

Qui est cet officier ? Selon nos informations, il s'agirait du lieutenant-colonel Erwan de Gouvello, du Détachement d'assistance militaire et d'instruction (Dami). Dans Rwanda, ils parlent. Témoignages pour l'histoire (Laurent Larcher, Seuil, 2019), un Père blanc fait référence à cet officier et à sa démarche d'adoption d'une « petite Rwandaise » (p. 231). Erwan de Gouvello n'a pas pu être joint avant la publication de ces lignes. « Erwan de Gouvello est le militaire qui est allé cherché Pierre », admet Jean-Michel Marlaud. Mais est-ce cet officier qui a eu Pierre au téléphone ? « Je ne sais pas, honnêtement je ne me rappelle plus… Ça fait trente ans. Mais c'est lui qui est allé le chercher, ça c'est sûr. Je me souviens de Gouvello qui me dit : “On y est allés, on ne l'a pas trouvé”, et moi de lui dire : “C'est pas possible, on ne part pas sans lui.” »

Lors de cette évacuation, Pierre a tenté de convaincre les militaires d'aller chercher la sœur de sa femme, une employée de l'ambassade, qui habitait à une centaine de mètres. Ils ont refusé, expliquant que leur mission était d'évacuer Pierre et sa famille… « Je n'étais pas dans la Jeep... Je ne savais pas qu'elle habitait à côté », répond le diplomate à la retraite.

Jean-Michel Marlaud a également toujours mis en avant les ordres reçus depuis Paris, dès la mi-journée du 11 avril, élargissant l'évacuation aux employés locaux qui en feraient la demande. Cet ordre est, selon lui, la preuve que la chancellerie n'avait aucune intention d'abandonner les employé⸱es rwandais⸱es. En fin de journée, l'ordre est très clair : « Le Département vous confirme qu'il convient d'offrir aux ressortissants rwandais faisant partie du personnel de l'ambassade (recrutés locaux), pouvant être joints, la possibilité de quitter Kigali. » (9) Alors comment explique-t-il le fait de ne pas avoir cherché à récupérer celles et ceux qui étaient facilement localisables et joignables, comme les employé⸱es de la résidence de Michel Cuingnet, Béatrice Kabuguza, Gaudence Mukamurenzi ou encore Vénuste Kayimahe ? « “Il faut les évacuer”, ça veut dire : “Vous ne partez pas en les laissant”, mais est-ce que ça veut dire : “Il faut les chercher” ? Je n'ai pas la réponse… », se contente-t-il de déclarer ce 8 janvier.

« Les militaires français circulaient comme ils voulaient »

Jean-Michel Marlaud argue dans son livre que « les déplacements en ville [étaient] dangereux » (p. 123). Pourtant, il demande aux militaires de repartir chercher Pierre Nsanzimana après une première tentative infructueuse. « Enfin ! S'ils m'avaient dit “non”, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Loin de moi l'idée de vouloir dire que c'est grâce à moi et que Gouvello n'a fait qu'exécuter mes ordres… » Kigali était certes plongée dans le chaos, mais de nombreux travaux (journalistiques, universitaires...) ont démontré que les militaires français n'avaient aucune difficulté à se déplacer. Ils étaient même plutôt bien accueillis par les génocidaires, qui pensaient que l'armée française venait les aider à repousser l'offensive du FPR.

Trente ans après le génocide, Béatrice ne décolère pas et n'arrive toujours pas à comprendre les arguments du diplomate. « Les militaires français circulaient comme ils voulaient. Jean, le chauffeur de l'ambassade, était hutu. Il pouvait très bien accompagner des convois, il ne risquait rien… En plus, il savait où habitaient la plupart d'entre nous (10). »

Si Jean-Michel Marlaud se défend avec force d'avoir sciemment abandonné les employé⸱es de la chancellerie, il n'a jamais cherché à connaître leur sort, y compris celui des trois employé⸱es de sa résidence. Caché pendant plusieurs jours au Centre culturel, où des éléments de l'opération Amaryllis s'étaient installés, Vénuste Kayimahe n'a dû son salut qu'à l'intervention de soldats belges (11) qui l'ont évacué avec sa famille, le 14 avril, après le départ du Rwanda des derniers militaires français de l'opération Amaryllis. Durant près d'un mois, Béatrice Kabuguza est, elle, restée cachée dans la résidence de Michel Cuingnet, qu'elle a rejointe fin avril après avoir dû fuir son appartement. « Le téléphone fonctionnait très bien, certains amis français m'ont appelée. Mais jamais Michel Cuingnet ou l'ambassadeur… Quand je suis partie, pour rejoindre l'hôtel des Milles Collines, j'ai laissé Déo [Twagirayezu, le maître d'hôtel, NDLR], qui n'a pas voulu nous suivre. Il disait que sa mission était d'assurer la sécurité des biens de l'ambassade... Il a été assassiné peu de temps après mon départ. »

Lire le premier article de cette série consacré à Gaudence Mukamurenzi :« La France nous a abandonnés, les bourreaux nous ont exécutés »

Notes

1- Lieu protégé par les Casques bleus de la Mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda, Minuar, où de nombreux Rwandais ont trouvé refuge.

2- Paul Quilès, Pierre Brana, Bernard Cazeneuve, « Rapport d'information par la Mission d'information de la Commission de la Défense nationale et des forces armées et de la Commission des Affaires étrangères, sur les opérations militaires menées par la France, d'autres pays et l'ONU au Rwanda entre 1990 et 1994 », 1998.

3- René Maïer, Alain Didot et l'épouse de celui-ci, Gilda, ainsi que leur jardinier, Jean-Damascène Murasira, ont été assassiné⸱es le 8 avril 1994 et retrouvé⸱es sommairement enterré⸱es le 11 avril, dans le jardin de leur villa kigaloise. Lire l'enquête de Pierre Lepidi, « Le mystère des gendarmes français assassinés à Kigali », Le Monde, 5 janvier 2022.

4- Dans Rwanda, ils parlent. Témoignages pour l'histoire, de Laurent Larcher (Seuil, 2019), l'ancien ministre des Affaires étrangères Alain Juppé explique (p. 769) : « Je sais que, dans la question Amaryllis, il y a la question des dix-neufs collaborateurs tutsis de l'ambassade qui n'ont pas été évacués. [...] Des instructions avaient été données à l'ambassadeur pour les traiter comme les autres. Ces instructions n'ont pas abouti parce qu'on était là sous le commandement militaire, donc il y a peut-être eu un défaut de transmission. »

5- Audition de Jean-Michel Marlaud le 13 mai 1998 dans le cadre de la Mission d'information parlementaire sur le Rwanda. Son audition est téléchargeable ici

6- Vénuste Kayimahe, France-Rwanda, les coulisses du génocide. Témoignage d'un rescapé, Dagorno, 2001, p. 178.

7- Le 1er octobre 1990, le FPR lance une offensive depuis l'Ouganda voisin. Il sera repoussé in extremis grâce à l'aide de la France, qui va déployer à cette occasion l'opération d'assistance militaire Noroît (officiellement jusqu'aux accords d'Arusha d'août 1993) et évacuer près de 300 Français⸱es. Dans les jours qui ont suivi cette attaque, le régime rwandais va traquer les « infiltré⸱es » du FPR dans la population et prendre systématiquement pour cible tou·tes les Tutsi⸱es.

8- À voir, le journal de 20 heures de France 2 du 12 avril 1994, ici.

9- Commission de recherche sur les archives françaises relative au Rwanda et au génocide des Tutsi, « La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (1990-1994) », rapport remis au président de la République le 26 mars 2021, p. 368.

10- Jean Rwabahizi a été jugé par les tribunaux gacaca, « reconnu coupable d'avoir joué un rôle dans les massacres de Tutsis qui avaient cherché refuge à l'église de la Sainte-Famille, à Kigali, et à l'ambassade de France », et condamné à trente ans de prison. Lire « L'ancien chauffeur de l'ambassadeur de France arrêté pour génocide à Kigali », AFP dans Jeune Afrique, 15 janvier 2010.

11- Les militaires belges étaient présents à Kigali du 10 au 14 avril dans le cadre de l'opération d'évacuation Sylver Back.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Le peuple a gagné » : le Guatemala inaugure le président anti-corruption Bernardo Arévalo malgré le sabotage

L'émission d'aujourd'hui commence au Guatemala. Plusieurs y voient une renaissance de l'espoir malgré le long délai pour l'assermentation du nouveau Président, M. Bernardo Arévalo. Il a été assermenté aux côtés de la vice-présidente, Mme Karin Herrera un peu passé minuit lundi (le 15 janvier). Mais ce n'était pas le moment prévu. Les avocats de l'opposition ont fait reporter la cérémonie plus de neuf heures dans une tentative de dernière minute de la part de l'élite corrompue du pays de bloquer la transition vers le pouvoir.

Democracy Now, 16 janvier 2024

Traduction, Alexandra Cyr

Amy Goodman : Cette manœuvre a suscité une vague de protestations alors que la population de tous les coins du pays se précipitait vers la Guatemala Ciudad pour assister à ce moment historique. Les dirigeants.es indigènes ont tenu des cérémonies et des ralliements pendant que la Place constitutionnelle de la ville et son centre historique étaient remplis de gens qui célébraient. Le

Président Arévalo a pris la parole après qu'il ait finalement été assermenté : « ce qui peut sembler un simple résultat du processus politique de changements formels dans les institutions, est en réalité le début d'une transformation qui a commencé en chacun et chacune de nous. Nous partageons un horizon où nous sommes unis.es pour construire le pays auquel nous aspirons tous et toutes qui s'épanoui et prospère. Nous ne pouvons-nous habituer aux peines quotidiennes ou tourner le regard des pénibles réalités. Nous ne pouvons, nous limiter à rêver à l'avenir ou à nous réfugier dans le passé. Nous devons prendre nos responsabilités en ce moment présent pour ce moment présent. Le Guatemala se présente à nous avec d'énormes de défis que nous ne pouvons ignorer ».

Après son assermentation le nouveau Président a posté un message sur les réseaux sociaux : « Le Guatemala va de l'avant ». Dans ses premières remarques il a remercié la jeunesse guatémaltèque et les communautés indigènes qui se sont opposées devant le Bureau de la Procureure générale.