Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Cisjordanie-témoignages. « Barbarie ordinaire et impunité »

En Cisjordanie les agressions des colons et de l'armée se suivent et se ressemblent, lorsqu'elles ne convergent pas. Elles relèvent des mêmes scénarios : intimidations, enlèvements, coups et blessures, fabrication de preuves à charge, pillages et destructions. Cet enfer de tous les jours n'est pas le fait de quelques individus, c'est le lot « ordinaire » d'une guerre coloniale menée depuis des décennies.

25 janvier 2024 | tiré du site alencontre.org | Photo : Khalet A-Dabe', 8 décembre 2023. (Villages Group)

https://alencontre.org/moyenorient/palestine/78140.html

Pour ce qui touche à la terreur dans le mont Hébron, au sud de la Cisjordanie, les témoignages d'une association israélienne, The Villages Group, sont précieux. Ses membres visitent les villages du mont Hébron pour maintenir des liens d'amitié et de solidarité, et fournir une aide matérielle. Voici des extraits de leurs comptes rendus. Des témoignages d'exactions qui se sont multipliées depuis le 7 octobre.

Enlèvements. Décembre 2023

Un jeune de 17 ans a été enlevé samedi vers midi à son domicile d'Umm Al Kheir. Les soldats de la « police des frontières » l'ont chargé dans une Isuzu blanche, les yeux bandés, les mains menottées derrière le dos, et sont repartis. Pourquoi ont-ils fait ça ? Simplement parce qu'il est palestinien. Sa famille a passé de longues heures à s'inquiéter, sans nouvelles. Nous [The Villages Group] avons tout essayé pour savoir où il se trouvait et avons interpellé notre avocat, Riham – en vain.

Cette disparition ressemble à d'autres cas récents. Dimanche matin, après vingt heures d'incertitude, ce jeune a été libéré. On ne lui a rien donné à boire ni à manger pendant son enlèvement. […] Nous comprenons maintenant pourquoi nous ne pouvions pas le localiser : il ne s'agissait pas d'une arrestation officielle, mais d'un acte de sadisme délibéré à l'initiative de quelques soldats.

Nous connaissions ce garçon depuis des années, ainsi que ses frères et sœurs, car nous avons aidé la plupart d'entre eux à poursuivre leurs études. « Aujourd'hui, disent-ils, la plupart des écoles sont fermées à cause du harcèlement des colons et des soldats. Les enseignants n'ont pas été payés parce que les partis d'extrême droite qui contrôlent le gouvernement israélien n'ont pas donné à l'Autorité palestinienne les fonds [obtenus via les taxes sur les travailleurs palestiniens dans les entreprises israéliennes] qui lui reviennent. »

J'ai reçu un appel de Y. Son village a été investi le matin – comme c'est le cas quotidiennement – par deux colons avec un quad ; ils ont photographié de près les villageois et leurs enfants. Peu de temps après, cinq colons en uniforme ont débarqué dans une camionnette. De la direction opposée, des soldats réguliers sont arrivés à pied. On ne sait pas qui avait pris l'initiative du rassemblement. Les premiers étaient grossiers et violents, les soldats étaient un peu plus posés, mais ils laissaient faire.

Deux jeunes villageois ont été battus, enchaînés ; les yeux bandés, ils ont été emmenés dans la camionnette vers une destination inconnue. L'un a été descendu du véhicule et laissé quelque part, et l'autre a été conduit dans la soirée au commissariat de police, meurtri, accusé d'avoir frappé un soldat (mensonge). Aussi ridicules que soient les accusations, dès que les colons déposent une plainte, elle est enregistrée comme procédure « légale » officielle, et nous ne pouvons rien faire. Les avocats ne peuvent pas non plus être d'une grande aide dans de tels cas. Les colons savent qu'il s'agit là d'une autre forme de harcèlement et de torture.

Vandalisme et pillage à Khalet A-Dabe', 8 décembre 2023

Les habitants de Khalet A-Dabe' vivaient dans des grottes jusqu'à ce qu'ils commencent à construire des maisons afin d'améliorer leur qualité de vie. J. a également construit une maison, mais elle a été démolie par l'armée. J. a reconstruit, les autorités ont encore démoli, et ainsi cinq fois. Après la dernière démolition, J. rénove la grotte mais reçoit les invités dans une tente dressée sur les décombres. Depuis que la guerre a éclaté, le harcèlement des colons s'est accru, alors J. a commencé à dormir dans la tente tandis que sa femme et ses cinq enfants dormaient dans la grotte.

Le 8 décembre à l'aube, dit-il, « plusieurs soldats sont entrés dans la tente, ont dit qu'ils venaient chercher des armes. Ils se sont bien comportés, ont fait leurs recherches et sont partis. Mais ensuite les colons sont arrivés. Depuis le début de la guerre, ils portent des uniformes et des armes militaires, ils ressemblent à des soldats. Mais ils étaient masqués. Avec eux, c'était différent, il y a eu des injures grossières – “fils de pute [répété en hébreu et en arabe], tu es le Hamas” –, et ils ont pointé leurs armes sur nos visages. Ils ont encore fouillé, tout renversé, détruit les projecteurs, démonté une partie de la clôture […]. Ils allaient de maison en maison et saccageaient tout. Dans la partie principale du village, ils ont forcé tous les habitants à se réunir dans une seule maison. Ils ont emmené mon cousin S. aux latrines et l'ont battu là-bas.

Au bout d'un moment, un colon est arrivé avec un cartable contenant de vieilles munitions. Ils ont continué à le battre pour qu'il avoue que cela lui appartenait, mais ce n'était pas le cas. Il a été emmené par les soldats, enchaîné et les yeux bandés, pour un trajet de plusieurs heures, avant d'aboutir au commissariat de Kiryat Arba (la colonie proche de Hébron). Les soldats ont continué à faire preuve de cruauté, notamment en éteignant des cigarettes sur ses bras. » Il est probable que les colons eux-mêmes aient apporté le sac avec les munitions. Mais la libération immédiate de S. atteste que la police s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'une tromperie des colons.

Les dégâts matériels les plus graves ont été commis dans la petite école dans laquelle étudient dix enfants du village – de la 1re à la 4e année. Les colons se sont déchaînés là-bas et ont détruit tout ce qu'ils pouvaient, ils ont cassé les armoires et les portes et vandalisé les livres et les cahiers. Les écoles sont une cible privilégiée. Au cours de leur « perquisition », les vandales ont cassé des téléviseurs et des ustensiles de cuisine, volé des outils de travail, un marteau-piqueur et un générateur, ainsi que de l'argent, de l'or et des bijoux. « Qu'est-ce que cela a à voir avec une fouille d'armes ? », demande J.

Les actes de terreur coloniale en Cisjordanie sont attestés par de nombreux articles publiés dans la plupart des organes de presse internationaux. Des centaines d'agressions ont été répertoriées ces derniers mois. Pourtant, la complicité des colons, de l'armée et du système judiciaire, établie depuis de longues années, est souvent brouillée, ignorée. L'impunité et l'omerta équivalent à une caution. Israël recourt toujours à l'inversion des accusations, en fabriquant le cas échéant de fausses preuves. Les falsifications sont facilitées par les outils technologiques. Ces pratiques criminelles, accompagnées de meurtres quelquefois, se situent dans la continuité des stratégies engagées à la création de l'État d'Israël, mais les actes de barbarie ont augmenté ces derniers mois.

Raids de l'armée

Il faut ajouter à cette barbarie quotidienne les raids de l'armée. Jénine (nord de la Cisjordanie) ou Tulkarem (nord-ouest) ont été les cibles d'incursions militaires ou de bombardements par des drones. Le 12 décembre, l'armée a tué douze Palestiniens à Jénine. Mais elle a aussi volé et pillé dans la grande tradition des armées coloniales. Après le départ des soldats, un épicier faisait, devant une journaliste du Monde, l'inventaire de ce qui avait été volé : « Regardez, ce sont les restes des graines de tournesol qu'ils ont prises. Ils ont mangé et bu des articles de ma boutique. »

À la mi-janvier, l'armée a mené à Tulkarem une opération meurtrière dite « antiterroriste » de trente-cinq heures. Les témoins ont fait état de destructions des rues et des voitures par des bulldozers militaires. Depuis le 7 octobre, 360 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par l'armée ou par les colons [1]. De l'avis de tous les observateurs, l'arbitraire colonial sous toutes ses formes ne fait que renforcer l'influence du Hamas. (Article publié sur le site de Politis le 24 janvier 2024)

[1] La tragédie quotidienne se prolonge à Gaza. Le 24 janvier un porte-parole de l'UNRWA a indiqué que des centaines de personnes réfugiées dans l'un de ses centres de formation – devenu un lieu de refuge – à Khan Younès ont essuyé des tirs israéliens nourris. Le bâtiment a pris feu, de nombreuses personnes n'ont pu s'échapper, au moins 9 personnes ont été tuées et les blessé·e·s se comptent par dizaines.

Le 25 janvier, le ministère de la Santé de Gaza déclare qu'une attaque a été menée contre des personnes affamées qui faisaient la queue pour obtenir une aide humanitaire dans le nord de la ville de Gaza, ravagée par la guerre. « L'occupation israélienne a commis un nouveau massacre contre des “bouches affamées” qui attendaient de l'aide », a déclaré Ashraf al-Qudra sur Telegram. L'attaque s'est produite au rond-point du Koweït, dans la ville de Gaza, et a fait au moins 20 morts et 150 blessés. Le nombre de morts est susceptible d'augmenter car des dizaines de personnes ont été grièvement blessées. Les victimes sont soignées à l'hôpital al-Shifa, qui est à court de fournitures médicales et ne dispose que de quelques médecins, a indiqué Ashraf al-Qudra. (Réd.)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Rendre la bande de Gaza invivable pour les générations à venir

Sur une plage typique du centre de Gaza, à un kilomètre au nord du camp de réfugiés d'Al-Shati, aujourd'hui rasé, de longs tuyaux noirs serpentent à travers des collines de sable blanc avant de disparaître sous terre. Une image diffusée par les Forces de défense israéliennes (FDI) montre des dizaines de soldats posant des canalisations et ce qui semble être des stations de pompage mobiles qui doivent prélever de l'eau dans la mer Méditerranée et l'acheminer dans des tunnels souterrains. Selon divers rapports, le plan consiste à inonder le vaste réseau de puits et de tunnels souterrains que le Hamas aurait construit et utilisé pour mener à bien ses opérations.

Tiré de A l'Encontre

23 janvier 2024

Par Joshua Frank

(Atia Mohammed/Flash90)

« Je ne donnerai pas de détails, mais il s'agit d'explosifs servant à détruire et d'autres moyens visant à empêcher les militants du Hamas d'utiliser les tunnels pour attaquer nos soldats », a déclaré le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi. « Tout moyen qui nous donne un avantage sur l'ennemi qui [utilise les tunnels], qui le prive de cet atout, est un moyen que nous étudions pour son usage. Et voir si c'est une bonne idée… »

Alors qu'Israël teste déjà sa stratégie d'inondation, ce n'est pas la première fois que les tunnels du Hamas sont soumis au sabotage par l'eau de mer. En 2013, l'Egypte voisine a commencé à inonder les tunnels contrôlés par le Hamas qui auraient été utilisés pour la contrebande de marchandises entre la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza. Pendant plus de deux ans, l'eau de la Méditerranée a été déversée dans le réseau de tunnels, causant des dégâts à l'environnement dans la bande de Gaza. Les nappes phréatiques ont rapidement été polluées par la salinité et, par conséquent, la terre est devenue saturée et instable, provoquant des affaissements du sol et la mort de nombreuses personnes. Des champs agricoles autrefois fertiles ont été transformés en mares de boue salée, et l'eau potable, déjà rare à Gaza, s'est encore dégradée.

La stratégie actuelle d'Israël visant à noyer les tunnels du Hamas causera sans aucun doute des dommages similaires et irréparables. « Il est important d'avoir à l'esprit », prévient Juliane Schillinger, chercheuse à l'université de Twente (située à Enschede), aux Pays-Bas, « qu'il ne s'agit pas seulement d'eau à forte teneur en sel : l'eau de mer le long de la côte méditerranéenne est également polluée par les eaux usées non traitées, qui sont continuellement déversées dans la Méditerranée par le système d'égouts défectueux de Gaza. »

Bien entendu, cela semble faire partie d'un objectif israélien plus ample : non seulement démanteler les capacités militaires du Hamas, mais aussi dégrader et détruire encore plus les aquifères menacés de Gaza (déjà pollués par les eaux usées qui s'échappent des canalisations vétustes). Les responsables israéliens ont ouvertement admis que leur objectif est de faire en sorte que Gaza soit un endroit invivable, une fois qu'ils auront mis fin à leur campagne militaire impitoyable.

« Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence », a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant peu après l'attaque du Hamas du 7 octobre. « Nous allons tout éliminer et ils le regretteront. » Et Israël tient aujourd'hui sa promesse.

Comme si ces bombardements aveugles (« A Times Investigation Tracked Israel's Use of One of Its Most Destructive Bombs in South Gaza, New York Times, 21 décembre 2023), qui ont déjà endommagé ou détruit jusqu'à 70% des habitations de Gaza (Jerusalem Post, 30 décembre), ne suffisaient pas, le déversement d'eau polluée dans ces tunnels fera en sorte que certains bâtiments d'habitation restants souffriront également de problèmes structurels. Et si le sol est meuble et peu sûr, les Palestiniens auront du mal à reconstruire.

L'inondation des tunnels par des eaux souterraines polluées « provoquera une accumulation de sel et l'effondrement du sol, ce qui entraînera la démolition de milliers de maisons palestiniennes dans la bande de terre densément peuplée », explique Abdel-Rahman al-Tamimi, directeur du Palestinian Hydrologists Group, la plus grande ONG qui surveille la pollution dans les territoires palestiniens. Sa conclusion est on ne peut plus saisissante : « La bande de Gaza deviendra une zone dépeuplée et il faudra environ 100 ans pour se débarrasser des effets environnementaux de cette guerre. »

En d'autres termes, comme le souligne Abdel-Rahman al-Tamimi, Israël est en train de « détruire l'environnement ». Et à bien des égards, tout a commencé par la destruction des verdoyantes oliveraies de Palestine.

La fin des olives

Au cours d'une année moyenne, Gaza produisait autrefois plus de 5000 tonnes d'huile d'olive provenant de plus de 40 000 arbres. La récolte d'automne, en octobre et novembre, a longtemps été une période de fête pour des milliers de Palestiniens et Palestiniennes. Les familles et les amis chantaient, partageaient les repas et se réunissaient dans les vergers pour faire la fête sous les arbres anciens, qui symbolisaient « la paix, l'espoir et la prospérité ». Il s'agissait d'une tradition importante, d'un lien profond à la fois avec la terre et avec une ressource économique vitale. L'année dernière, les récoltes d'olives ont représenté plus de 10% de l'économie gazaouie, soit un total de 30 millions de dollars.

Bien entendu, depuis le 7 octobre, la récolte d'olives a cessé. La tactique israélienne de la terre brûlée a entraîné la destruction d'innombrables oliveraies. Des images satellites publiées début décembre montrent (The Observers, 12 décembre 2023) que 22% des terres agricoles de Gaza, dont d'innombrables vergers d'oliviers, ont été complètement ravagées.

« Nous avons le cœur brisé à cause de nos cultures, que nous ne pouvons pas atteindre », explique Ahmed Qudeih, un agriculteur de Khuza, une ville du sud de la bande de Gaza. « Nous ne pouvons ni irriguer, ni cultiver nos terres, ni en prendre soin. Après chaque guerre dévastatrice, nous payons des milliers de shekels pour garantir la qualité de nos récoltes et rendre notre sol à nouveau approprié à l'agriculture. »

L'acharnement militaire d'Israël contre Gaza a eu un impact très profond sur la vie humaine (plus de 22 000 morts [actuellement, plus de 25 000 morts], dont un nombre important de femmes et d'enfants, et des milliers d'autres corps ensevelis sous les décombres et que l'on ne peut donc pas dénombrer). Cette dernière vague de violences militaires israéliennes n'est que la continuation particulièrement sinistre d'une campagne, qui dure depuis 75 ans, d'éradication de l'héritage culturel palestinien. Depuis 1967, Israël a déraciné plus de 800 000 oliviers palestiniens, parfois pour faire place à de nouvelles colonies juives illégales en Cisjordanie ; dans d'autres cas, pour de prétendues raisons de sécurité ou par pure rage sioniste viscérale (Middle East Monitor, « Illegal Settlers destroy, steal hundreds of olive trees in Bethlehem », 31 mars 2023).

Les oliviers sauvages sont cultivés par les habitants de la région depuis des milliers d'années, depuis la période chalcolithique (âge du cuivre durant le néolithique) au Levant (4300-3300 avant notre ère), et la destruction de ces vergers a eu des conséquences catastrophiques sur l'environnement. « L'abattage des arbres est directement lié à des changements climatiques irréversibles, à l'érosion des sols et à une réduction des récoltes », selon un rapport de la Yale Review of International Studies datant de 2023. « L'écorce pérenne et ligneuse agit comme un puits de carbone… [un] olivier absorbe 11 kg de CO2 par litre d'huile d'olive produit. »

En plus de constituer une récolte et une valeur culturelle, les oliveraies sont vitales pour l'écosystème de la Palestine. De nombreuses espèces d'oiseaux, dont le geai d'Europe, le pinson vert, la corneille à capuchon, la pie-grièche masquée, l'oiseau-soleil de Palestine et la fauvette sarde, dépendent de la biodiversité des arbres sauvages de Palestine, parmi lesquels six espèces sont souvent présentes dans les oliveraies des territoires : le pin d'Alep, l'amandier, l'olivier, le nerprun de Palestine, l'aubépine épineuse et le figuier.

Comme l'ont écrit Simon Awad et Omar Attum (Indiana University Southeast) dans le numéro de décembre 2019 du Jordan Journal of Natural History : « [Les] oliveraies en Palestine pourraient être considérées comme des paysages culturels ou être désignées comme des systèmes agricoles d'importance mondiale en raison de la combinaison de leur biodiversité et de leurs valeurs culturelles et économiques. La valeur de la biodiversité des oliveraies historiques a été reconnue dans d'autres parties de la Méditerranée, certains proposant que ces zones soient protégées parce qu'elles constituent un habitat utilisé par certaines espèces rares et menacées et qu'elles sont importantes pour le maintien de la biodiversité régionale. »

Un olivier ancien et indigène devrait être considéré comme un témoignage de l'existence même des Palestiniens et de leur lutte pour la liberté. Avec son tronc épais et torsadé, l'olivier constitue une mise en garde pour Israël, non pas en raison des fruits qu'il porte, mais à cause des histoires que ses racines racontent sur un paysage écorché et un peuple meurtri qui a été assiégé sans pitié et sans relâche pendant plus de 75 ans.

Le phosphore blanc et les bombes, les bombes et encore les bombes

Tout en contaminant les aquifères et en déracinant les oliveraies, Israël empoisonne désormais Gaza depuis le ciel. De nombreuses vidéos analysées par Amnesty International et confirmées par le Washington Post (12 octobre 2023) montrent des fusées éclairantes et des panaches de phosphore blanc pleuvant sur des zones urbaines densément peuplées. Utilisé pour la première fois sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale pour couvrir les mouvements de troupes, le phosphore blanc est connu pour être toxique et dangereux pour la santé humaine. Son utilisation en milieu urbain est désormais considérée comme illégale au regard du droit international. Or, Gaza est l'un des endroits les plus densément peuplés de la planète. « Chaque fois que le phosphore blanc est utilisé dans des zones civiles surpeuplées, il présente un risque élevé de brûlures atroces et de souffrances à vie », déclare Lama Fakih, directeur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Human Rights Watch (HRW).

Si le phosphore blanc est hautement toxique pour l'homme, des concentrations importantes ont également des effets délétères sur les plantes et les animaux. Il peut perturber la composition du sol, le rendant trop acide pour les cultures. Et ce n'est là qu'une partie de la masse de munitions qu'Israël a déversées sur Gaza au cours des trois derniers mois. Cette guerre (si l'on peut appeler « guerre » un assaut aussi asymétrique) a été la plus meurtrière et la plus destructrice de l'histoire récente (Julia Frankel, AP, January 11, 2024). Selon certaines estimations, elle est au moins aussi grave que les bombardements alliés sur l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont anéanti 60 villes allemandes et tué un demi-million de personnes, d'après les estimations.

Comme les forces alliées de la Seconde Guerre mondiale, Israël tue sans discernement. Sur les 29 000 missiles/bombes air-sol tirés, 40% ont été des bombes non guidées larguées sur des zones résidentielles très peuplées (CNN, December 22, 2023). Les Nations unies estiment qu'à la fin du mois de décembre, 70% des écoles de Gaza, dont beaucoup servaient d'abris aux Palestiniens et Palestiniennes fuyant l'assaut israélien, avaient été gravement endommagées (Boston Review, December 20, 2023). Des centaines de mosquées et d'églises ont également été touchées et 70% des 36 hôpitaux de Gaza ont été touchés et ne fonctionnent plus.

Une guerre qui dépasse toutes les prévisions

« Gaza est l'une des campagnes de représailles des civils les plus intenses de l'histoire », affirme Robert Pape, historien à l'université de Chicago. « Elle se situe désormais clairement dans le quartile supérieur des campagnes de bombardement les plus dévastatrices de l'histoire. »

Il est encore difficile d'appréhender les dégâts infligés, jour après jour, semaine après semaine, non seulement aux infrastructures et à la vie civile de Gaza, mais aussi à son environnement. Chaque bâtiment qui explose laisse derrière lui un nuage de poussière toxique et de vapeurs qui réchauffent le climat. « Dans les zones touchées par un conflit, la détonation d'explosifs peut libérer d'importantes quantités de gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, des oxydes d'azote et des particules », explique Erum Zahir, professeur de chimie à l'université de Karachi (TRTWorld, November 2023).

La poussière dégagée par l'effondrement des tours du World Trade Center le 11 septembre 2001 a fait des ravages parmi les premiers intervenants. Une étude réalisée en 2020 a révélé que les sauveteurs étaient « 41% plus susceptibles de développer une leucémie que les autres individus ». Quelque 10 000 New-Yorkais ont souffert de problèmes de santé à court terme à la suite de l'attaque, et il a fallu un an pour que la qualité de l'air dans le sud de Manhattan revienne à son niveau d'avant le 11 septembre.

Bien qu'il soit impossible d'analyser tous les impacts des bombardements israéliens incessants, on peut supposer que la destruction en cours de Gaza aura des effets bien pires que ceux du 11 septembre sur la ville de New York. Nasreen Tamimi, directrice de l'Autorité palestinienne pour la qualité de l'environnement, estime qu'une évaluation environnementale de Gaza aujourd'hui « dépasserait toutes les prévisions » (Euronews.green, 20 décembre 2023).

L'accès à l'eau potable était au cœur du casse-tête auquel étaient confrontés les Palestiniens de Gaza, même avant le 7 octobre, et les bombardements incessants d'Israël n'ont fait que l'exacerber de manière effroyable. Un rapport de l'UNICEF datant de 2019 indique que « 96% de l'eau de l'unique aquifère de Gaza est impropre à la consommation humaine ».

L'électricité intermittente, conséquence directe du blocus israélien, a également endommagé les installations sanitaires de Gaza, entraînant une contamination accrue des eaux souterraines qui, à son tour, a provoqué diverses infections et des épidémies massives de maladies d'origine hydrique évitables. Selon HRW, Israël utilise le manque de nourriture et d'eau potable comme outil de guerre, ce qui, selon de nombreux observateurs internationaux, constitue une forme de punition collective – un crime de guerre de forte gravité. Les forces israéliennes ont intentionnellement détruit des terres agricoles et bombardé des installations d'eau et d'assainissement dans ce qui semble être un effort pour rendre Gaza littéralement invivable.

« Je dois marcher trois kilomètres pour obtenir 4 litres [d'eau] », a déclaré Marwan, 30 ans, à HRW. Comme des centaines de milliers d'autres habitants de Gaza, Marwan a fui vers le sud avec sa femme enceinte et ses deux enfants au début du mois de novembre. « Il n'y a pas de nourriture. Si nous parvenons à trouver de la nourriture, c'est sous forme de conserves. Nous ne mangeons pas tous bien. »

Dans le sud de Gaza, près de la ville surpeuplée de Khan Younès, les eaux usées s'écoulent dans les rues car les services d'assainissement ont cessé de fonctionner. Dans la ville de Rafah, où tant de Gazaouis ont dû se réfugier [sur ordre de l'armée israélienne], les conditions sont plus que désastreuses. Les hôpitaux de fortune de l'ONU sont débordés, la nourriture et l'eau manquent et la famine est en nette augmentation. Fin décembre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recensé plus de 100 000 cas de diarrhée et 150 000 infections respiratoires dans une population gazaouie d'environ 2,3 millions d'habitants. Ces chiffres sont probablement très inférieurs à la réalité et augmenteront sans aucun doute au fur et à mesure que l'offensive israélienne se poursuivra. En effet, 1,9 million de personnes ont déjà été déplacées, soit plus de 85% de la population, et la moitié d'entre elles sont maintenant menacées de famine, selon l'ONU.

« Depuis plus de deux mois, Israël prive la population de Gaza de nourriture et d'eau, une politique encouragée ou approuvée par de hauts responsables israéliens et qui reflète l'intention d'affamer les civils comme méthode de guerre », rapporte Omar Shakir de Human Rights Watch.

Rarement, si ce n'est jamais, les auteurs de massacres (qui craignent la saisine par l'Afrique du Sud de la Cour internationale de justice de La Haye pour actes de génocide de la part d'Israël) n'ont exposé aussi clairement leurs cruelles intentions. Comme l'a dit le président israélien Isaac Herzog dans un effort méprisant de justifier les atrocités auxquelles sont confrontés les civils palestiniens, « c'est une nation entière qui est responsable [du 7 octobre]. Cette rhétorique selon laquelle les civils n'étaient pas conscients, pas impliqués, n'est absolument pas vraie. Ils auraient pu se soulever, ils auraient pu se battre contre ce régime diabolique [du Hamas]. »

La violence infligée aux Palestiniens par un Israël soutenu de manière si frappante [la livraison quotidienne de munitions nullifie les déclarations de Biden] par le président Biden et son équipe de politique étrangère ne ressemble à rien de ce dont nous avions été témoins auparavant, plus ou moins en temps réel, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Gaza, ses habitants et les terres qui les ont nourris pendant des siècles sont en train d'être saccagés et transformés en un enfer trop invivable, dont l'impact sera ressenti – c'est une certitude – pour les générations à venir. (Article publié sur le site TomDispatch, le 11 janvier 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)

Joshua Frank, journaliste californien reconnu et co-rédacteur du site CounterPunch. Il est l'auteur de Atomic Days : The Untold Story of the Most Toxic Place in America (Haymarket Books, octobre 2022).

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Appel à la paix : faisons de ce mois de janvier un temps de prise de conscience pour une Résistance créatrice de l’humanité pour la Paix, la Justice et la Liberté

Après les massacres du Hamas en Israël, la vengeance et la punition collective engagées par Netanyhaou et son gouvernement d'extrême droite, conduisent aujourd'hui au massacre massif de palestiniens (femmes, enfants, civils) dans la bande de Gaza comme en Cisjordanie.

Et pendant ce temps, des otages israéliens sont morts ou restent emprisonnés malgré l'échange, après une trêve, d'otages contre des prisonniers palestiniens. Il n'y a pourtant aucune solution militaire envisageable après 75 ans de violences. Seule une solution politique humaine, viable et pérenne assurera la sécurité des deux peuples dans une coexistence pacifique. Les atrocités de la guerre ne font que renforcer la rage et la violence des deux côtés. C'est le cas pour Israël et Gaza, pour l'Ukraine, pour le Soudan, pour tous les peuples opprimés ou en butte à des pouvoirs autoritaires et partout où les droits humains élémentaires sont bafoués. Il nous faut refuser cet engrenage de régressions inhumaines, appuyer l'action du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et donner toute sa "place à l'humanité » pour reprendre le thème du même nom initié par les Dialogues en humanité.

En ce temps de vœux, faisons de ce passage d'année un temps de deuil pour les régressions inhumaines qui signent des défaites de l'humanité et témoignons au contraire d'une résistance créatrice et d'une espérance dans l'alliance des forces de vie, de justice et de liberté.

Cet appel signé Edgar Morin et Patrick Viveret le 1er janvier 2024 a, notamment , comme premiers signataires :

Geneviève Ancel co fondatrice du réseau international des Dialogues en humanité.

Catherine André rédactrice en chef de Vox Europe.

Alain Caillé directeur de la revue du Mauss et initiateur du mouvement des convivialistes.

Anne Marie Codur du réseau international des « guerrières de la paix ».

Jean Fabre ancien directeur adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement.

Merci d'appuyer en donnant votre nom et prénom, votre titre et votre mail à

Jean Pierre Lancry jeanpierrelancry@gmail.com

et Patrick Viveret : patrick.viveret@icloud.com

Merci à Jean-Claude Oliva pour le relais en Amérique via

Pierre Jasmin, secrétaire général des Artistes pour la Paix jasmin.pierre@uqam.ca

Jacques Lévesque, professeur émérite, doyen de la Faculté de Science Politique et de Droit 1999- 2005, Université du Québec à Montréal, levesque.jacques@uqam.ca

Marie-Luc Arpin, professeure, Marie-Luc.Arpin@USherbrooke.ca

Michel Seymour, professeur retraité, Université de Montréal, seymour@videotron.ca

Saul, Samir, professeur, samir.saul@umontreal.ca

Baba, Sofiane, professeur, Sofiane.Baba@USherbrooke.ca

Renée Joyal, juriste et professeure honoraire, joyal.renee@uqam.ca

Tamara Lorincz, doctorante Wilfrid Laurier University, tlorincz@dal.ca

Yvon Rivard, écrivain, professeur retraité McGill, y_rivard@sympatico.ca

Élisabeth Gallat-Morin, musicologue Université de Montréal morinjy@cooptel.qc.ca

Derek Paul, professeur retraité Univ. Toronto, derekleverpaul@gmail.com

Vandelac, Louise, professeure titulaire, vandelac.louise@uqam.ca

Mergler, Donna, professeure émérite, mergler.donna@uqam.ca

Lilya Prim-Chorney, danseuse retraitée, lilyacontact@hotmail.com

Pietro Pizzuti, membre de l'Agora des Habitants de la Terre, pizzuti.pietro@gmail.com

Dimitri Roussopoulos, éditeur, dimitri@blackrosebooks.com

Pierre Dubuc, éditeur, pierre-dubuc@videotron.ca

Nadia Alexan, professeure retraitée, nadia.alexan@videotron.ca

Claudio Zanchettin, philosophe, cl.zanchettin@gmail.com

Pascale Frémond, Présidente Religions pour la Paix - Québec et Religions for Peace Canada, religionspourlapaixquebec@gmail.co

Louise Marie Beauchamp, co-présidente APLP lmbeauchamp@artistespourlapaix.org

Izabella Marengo, vice-présidente APLP izabella.marengo@artistespourlapaix.org

Raymond Warren, sculpteur, warrenraymond956@gmail.com

Pascale Camirand, philosophe féministe, pascalecamirand@hotmail.com

André Jacob, professeur retraité UQAM, www.andrejacobgalerie.com

Gilarowski, Elizabeth, independant writer/researcher thatwar@hotmail.com

Jacques Goldstyn, Artiste pour la Paix de l'Année jacquesgoldstyn@gmail.com

Daniel Gingras, membre du C.A. Artistes pour la Paix daniel.gingras.dg90@gmail.com

Barbara Guy, doctorante en sciences de l'environnement barbarav@gmail.com

Lucie Sauvé, professeure émérite - environnement sauve.lucie@uqam.ca

Micheline Labelle, professeure émérite – sociologie labelle.m@uqam.ca

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

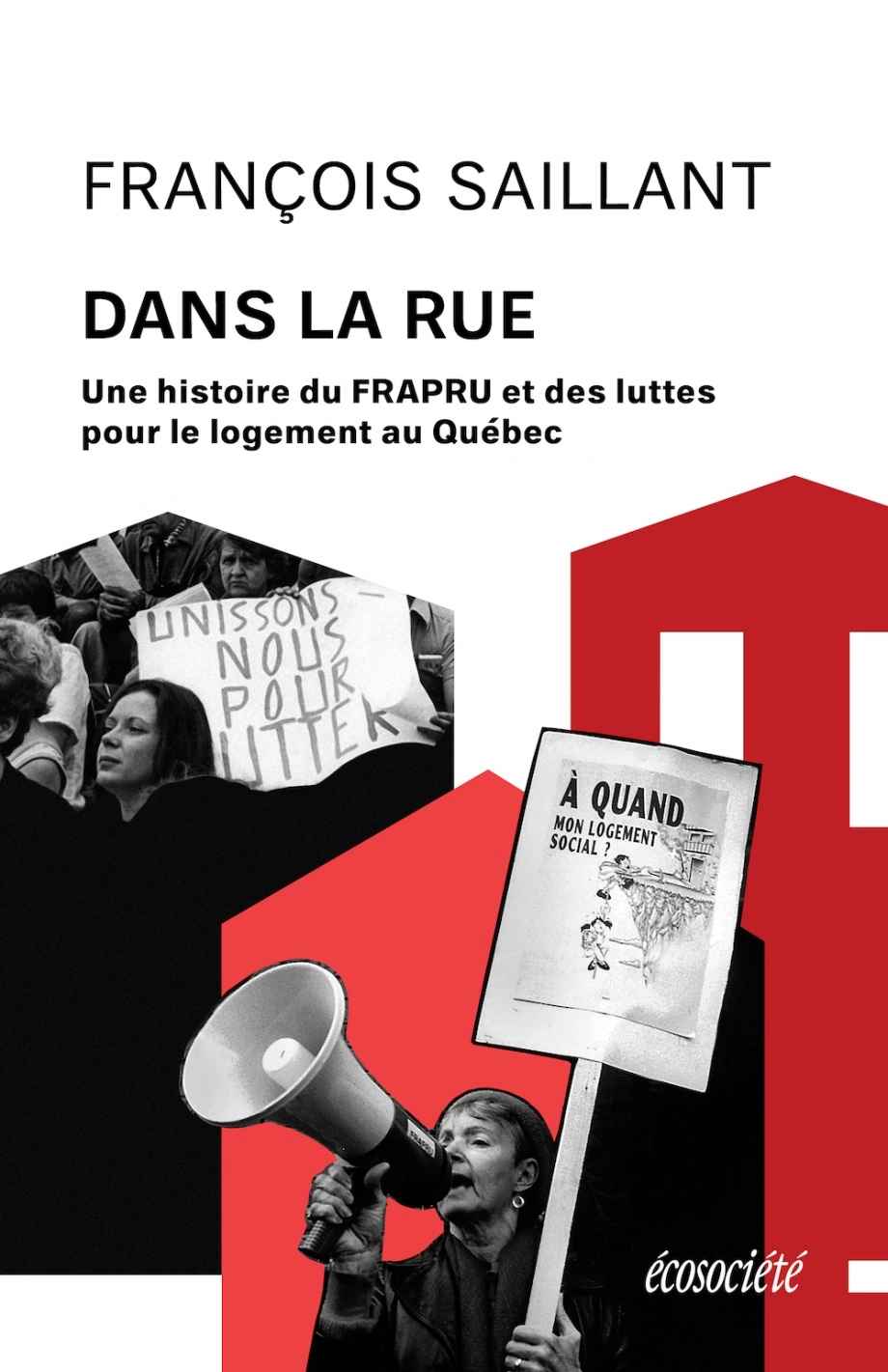

Dans la rue

Le 30 janvier prochain, alors que vous aurez l'occasion de découvrir Dans la rue, un livre de François Saillant qui revient l'histoire combative du FRAPRU et des luttes pour le logement au Québec. Alors que la crise du logement s'aggrave, certains et certaines commencent à pointer du doigt l'éternel bouc émissaire de tous les maux, l'immigration, pour expliquer l'ampleur du problème. Or, à la lecture de ce livre, il devient évident que les décisions politiques passées ont un impact démesuré sur la situation actuelle. Voilà une belle occasion de remettre les pendules à l'heure.

Une plongée dans l'histoire du FRAPRU, un mouvement combatif, créatif et déterminant pour le droit au logement au Québec. Un livre incontournable pour mesurer l'impact des décisions passées sur la crise actuelle du logement.

La crise du logement frappe durement la population du Québec. Dès qu'il est question de cet enjeu, le nom du FRAPRU vient immédiatement en tête. Et pour cause. Depuis 45 ans, le Front d'action populaire en réaménagement urbain est un acteur incontournable des luttes citoyennes. Nous lui devons notamment, en grande partie, la construction de plus de 43 000 logements sociaux suite à la fondation d'AccèsLogis ou encore le blocage des hausses de loyer dans les HLM. C'est également un des organismes communautaires les plus effervescents que le Québec ait connu : entre la construction d'un bidonville devant l'Assemblée nationale, un campement d'hiver sur la rivière des Outaouais, les jeûnes à relais, manifestations, chorales, occupations et spectacles, ses actions n'ont jamais laissé indifférents.

Le FRAPRU est issu des premiers comités citoyens nés dans les années 1960 – 1970 en réaction aux projets de rénovation urbaine qui éventraient les centres-villes et en chassaient les classes populaires au nom du progrès. Aujourd'hui, il est actif sur le front du logement et de la défense des droits sociaux (lutte contre la pauvreté, financement des services publics). François Saillant, qui en a été le porte-parole pendant près de 38 ans, raconte ici l'histoire de ce regroupement qui est parvenu, malgré des moyens modestes, à influencer certaines politiques publiques afin d'éviter des reculs majeurs en matière de droit au logement et de justice sociale.

Cette plongée historique permet aussi de mesurer l'impact des décisions politiques passées sur la crise actuelle du logement. Pensons notamment au désengagement fédéral de 1994 (manque à gagner d'environ 80 000 logements sociaux aujourd'hui, soit à peu près l'équivalent de Trois-Rivières en terme de population), au fait qu'aucun nouveau HLM n'a été bâti en 30 ans ou encore à la promesse brisée du gouvernement Legault de construire les logements sociaux promis par les gouvernements précédents.

Récit d'une aventure collective, Dans la rue est l'histoire de « tant et tant de personnes qui, au fil des ans, se sont impliquées dans leurs groupes locaux […] pour poursuivre sans relâche la lutte pour le droit au logement et la justice sociale ». À la fois témoignage de l'intérieur et exercice de mémoire militante, ce livre leur est dédié.

En librairie le 30 janvier

Précommander le livre > Canada (https://www.leslibraires.ca/livres/dans-la-rue-francois-saillant-9782897199579.html)

https://www.facebook.com/events/836590098240036/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%7D

Venez célébrer avec nous le 45e anniversaire du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) ainsi que la parution du dernier livre de François Saillant, Dans la rue - Une histoire du FRAPRU et des luttes pour le logement au Québec !

✦ L'événement aura lieu le jeudi 1er février, au Ausgang Plaza, 6524, rue Saint-Hubert, Montréal, Métro Beaubien, à partir de 19h.

✦ Au menu : prises de paroles, chorale du FRAPRU, prestation de la Fanfare d'occasion et du groupe Soul Papayaz.

✦ Événement privé, gratuit, sur inscription, places limitées : https://bit.ly/3RXPjhx (https://bit.ly/3RXPjhx?fbclid=IwAR2jNr7VMh3wyStZd_TSd4GjMeBjMyp3kxuC5oWQy98EW86VAmKhWM6pdRY)

https://www.facebook.com/events/1443256786261623/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%7D

https://www.salutbonjour.ca/2024/01/09/des-lectures-stimulantes-pour-nos-jeunes?fbclid=IwAR3mWCG-bMdo7vP5uIuBaFsgaZdx2p-hVWb51hQL9iIQrTPjdQv7Ir_FSpI

TVA - Salut Bonjour ! / (https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2022431/voiture-electrique-ecoblanchiment-pollution-castaignede) Recension des quatre livres de la collection Radar par Léa Clermont-Dion (https://www.salutbonjour.ca/2024/01/09/des-lectures-stimulantes-pour-nos-jeunes?fbclid=IwAR3mWCG-bMdo7vP5uIuBaFsgaZdx2p-hVWb51hQL9iIQrTPjdQv7Ir_FSpI)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Déni de réalité : pourquoi le climatoscepticisme progresse

Les discours niant le dérèglement climatique foisonnent. À force d'outils efficaces, les climatosceptiques prospèrent et sont loin de vouloir s'arrêter, explique le chercheur Albin Wagener.

Tiré de Reporterre.net

15 janvier 2024

Par Albin Wagener

Albin Wagener est chercheur associé à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco, Plidam) et au laboratoire Prefics de l'université Rennes 2.

C'est un paradoxe de notre époque : alors que les effets du changement climatique sont de plus en plus couverts par les médias et n'ont jamais été aussi saillants pour les populations, le climatoscepticisme reprend lui des forces au gré de l'actualité climatique. D'après un sondage mené par Ipsos et le Cevipof en 2023, ce sont 43 % de Français qui refusent de « croire » au réchauffement du climat.

Plusieurs fois annoncé comme dépassé ou cantonné à des sphères complotistes, le climatoscepticisme n'en finit pas de se régénérer. Si les origines de ce courant remontent aux États-Unis, il prospère chez nous aujourd'hui via des incarnations bien françaises, comme l'a montré le récent documentaire La Fabrique du mensonge sur le sujet. Tâchons donc de revenir un peu en arrière pour comprendre le succès actuel de ces discours niant le dérèglement climatique.

Une narration efficace

Dans les années 1980, aux États-Unis, l'émergence et la propagation d'une « contre-science » du climat ont résulté de la mobilisation de think tanks liés au parti républicain et au lobbying de grandes entreprises, principalement dans le secteur de la production pétrolière, en s'inspirant par ailleurs des pratiques de l'industrie du tabac.

Le terme de « climatoscepticisme » est, à cet égard, lui-même aussi trompeur que révélateur : en liant « climat » et « scepticisme », le terme donne l'impression d'une posture philosophique vertueuse (notamment la remise en question critique et informée), et induit en erreur. Car il s'agit ici bien moins de scepticisme que de déni, voire de cécité absolue vis-à-vis de faits scientifiques et de leurs conséquences, comme le rappelle le philosophe Gilles Barroux.

Mais qu'importe : au moment de l'Accord de Paris et du consensus de plus en plus large sur le climat, le climatoscepticisme semblait réduit à portion congrue : en France, en 2019, la Convention citoyenne pour le climat montrait que le sujet pouvait être pris au sérieux tout en donnant lieu à des expérimentations démocratiques. Puis en août 2021, la loi Climat et Résilience semblait ancrer un acte politique symbolique important, bien qu'insuffisant.

« Je ne crois pas au changement climatique », a écrit l'artiste Banksy sur une façade d'un immeuble de Londres, près d'une eau stagnante rappelant une inondation. Flickr/CC BY-NC 2.0 Deed/Dunk

Pourtant, malgré ces évolutions politiques, le climatoscepticisme prospère aujourd'hui en s'éloignant de son incarnation et champ originel, puisqu'il constitue désormais une forme de discours, avec ses codes, ses représentations et ses récits. C'est précisément en cela qu'il est si dangereux : du point de vue linguistique, narratif et sémantique, il utilise des ressorts hélas efficaces, qui ont pour objectif d'instiller le doute (a minima) ou l'inaction (a maxima).

« Préserver la domination de l'Homme sur ce que l'on appelle abusivement la « Nature » »

Plus clairement, les sphères climatosceptiques vont par exemple utiliser des termes aux charges sémantiques équivoques (climatorassurisme, climatoréalisme, etc.), remettre en question la véracité des travaux du Giec [1], mettre en exergue les variations du climat à l'échelle du temps géologique (la Terre ayant toujours connu des périodes plus ou moins chaudes ou froides), ou bien encore expliquer que toute action mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique relèverait en fait de l'autoritarisme liberticide. En d'autres termes, le doute est jeté sur tous les domaines, sans distinction.

De ce point de vue, il est important de noter que le climatoscepticisme peut prendre plusieurs formes : déni de l'origine anthropique du réchauffement, mise en exergue de prétendus cycles climatiques, remise en cause du rôle du CO2 ou technosolutionnisme chevronné sont autant de variables qui donnent sa redoutable vitalité au climatoscepticisme.

Lire aussi : Christophe Cassou : « Le climatoscepticisme a la couleur de l'extrême droite »

Mais que cachent les discours climatosceptiques ? Outre les intérêts économiques, on retrouve également la préservation d'un ordre social et de systèmes de domination spécifiques : domination de l'Homme sur ce que l'on appelle abusivement la « Nature » (incluant les autres espèces, l'intégralité de la biodiversité et les ressources), exploitation des ressources nécessaires à l'activité industrielle et économique, mais aussi domination de certaines communautés sur d'autres — notamment parce que les femmes ou les populations indigènes sont plus vulnérables au changement climatique, tout en représentant également les populations les plus promptes à proposer des innovations pour contrer ses impacts.

Des cibles et intérêts marqués

Au-delà de sa pérennité, les recherches ont montré à quel point le climatoscepticisme restait efficace pour retarder l'action politique. Il ne s'agit pas ici de dire que la classe politique est climatosceptique, mais qu'un certain nombre d'acteurs climatosceptiques finissent par diffuser des discours qui font hésiter les décideurs, retardent leurs actions ou font douter quant aux solutions ou alternatives à mettre en place.

La France n'échappe pas à cette tendance : entre les coups médiatiques de Claude Allègre, l'accueil de Greta Thunberg à l'Assemblée nationale ou encore les incursions de divers acteurs climatosceptiques (se désignant eux-mêmes comme climatoréalistes ou climatorassuristes), le paysage médiatique, politique et citoyen se retrouve régulièrement pollué par ce type de discours.

Doté de solides ressources financières, ce mouvement a pu contester les résultats scientifiques dans la sphère publique, afin de maintenir ses objectifs économiques et financiers.

Le Giec en a, par ailleurs, fait les frais de manière assez importante — et encore aujourd'hui ; régulièrement en effet, des scientifiques du Giec comme Jean Jouzel ou Valérie Masson-Delmotte, qui se sont engagés pour porter de manière pédagogique les travaux collectifs dans l'espace médiatique, se sont retrouvés la cible de critiques, notamment sur la véracité des données traitées, ou la raison d'être financière du groupement scientifique mondial. Cela est notamment régulièrement le cas sur les réseaux sociaux, comme le montrent les travaux de David Chavalarias.

Prôner les certitudes d'un « vieux monde inadapté »

Au-delà de ces constats informatifs, une question émerge : pourquoi sommes-nous si prompts à embrasser, de près ou de loin, certaines thèses climatosceptiques ? Pourquoi cette forme de déni, souvent mâtinée de relents complotistes, parvient-elle à se frayer un chemin dans les sphères médiatiques et politiques ?

Pour mieux comprendre cet impact, il faut prendre en considération les enjeux sociaux liés au réchauffement climatique. En effet, cette dimension sociale, voire anthropologique est capitale pour comprendre les freins de résistance au changement ; si la réaction au changement climatique n'était qu'affaire de chiffres et de solutions techniques, il y a longtemps que certaines décisions auraient été prises.

En réalité, nous avons ici affaire à une difficulté d'ordre culturel, puisque c'est toute notre vie qui doit être réorganisée : habitudes de consommation ou pratiques quotidiennes sont concernées dans leur grande diversité, qu'il s'agisse de l'utilisation du plastique, de la production de gaz à effet de serre, du transport, du logement ou de l'alimentation, pour ne citer que ces exemples.

« Il est le symptôme d'autodéfense d'un vieux monde qui refuse de mourir »

Le changement est immense, et nous n'avons pas toujours les ressources collectives pour pouvoir y répondre. De plus, comme le rappelle le philosophe Paul B. Preciado, nous sommes dans une situation d'addiction vis-à-vis du système économique et industriel qui alimente le changement climatique ; et pour faire une analogie avec l'addiction au tabac, ce ne sont jamais la conscience des chiffres qui mettent fin à une addiction, mais des expériences ou des récits qui font prendre conscience de la nécessité d'arrêter, pour aller vite. Cela étant, le problème est ici beaucoup plus structurel : s'il est aisé de se passer du tabac à titre individuel, il est beaucoup plus compliqué de faire une croix sur le pétrole, à tous les niveaux.

Paradoxalement, c'est au moment où les effets du changement climatique sont de plus en plus couverts par les médias que le climatoscepticisme reprend des forces, avec une population de plus en plus dubitative. Ce qui paraît paradoxal pourrait en réalité être assez compréhensible : c'est peut-être précisément parce que les effets sont de plus en plus visibles, et que l'ensemble paraît de plus en plus insurmontable, que le déni devient une valeur refuge de plus en plus commode. Il s'agirait alors d'une forme d'instinct de protection, qui permettrait d'éviter de regarder les choses en face et de préserver un mode de vie que l'on refuse de perdre.

Si le climatoscepticisme nous informe sur nos propres peurs et fragilités, il est aussi symptomatique du manque de récits alternatifs qui permettraient d'envisager l'avenir d'une tout autre manière. En effet, pour le moment, nous semblons penser la question du changement climatique avec le logiciel politique et économique du XXe siècle. Résultat : des récits comme le climatoscepticisme, le greenwashing, le technosolutionnisme (le fait de croire que le progrès technique règlera le problème climatique), la collapsologie ou encore le colibrisme (le fait de tout faire reposer sur l'individu) nous piègent dans un archipel narratif confus, qui repose plus sur nos croyances et notre besoin d'être rassurés, que sur un avenir à bâtir.

De fait, le climatoscepticisme prospère encore, car il est le symptôme d'autodéfense d'un vieux monde qui refuse de mourir. Sans alternative désirable ou réaliste, alors que nos sociétés et nos économies sont pieds et poings liés par la dépendance aux énergies fossiles, nos récits sont condamnés à tourner en rond entre déni, faux espoirs et évidences trompeuses.

C'est bien là tout le problème : si les chiffres sont importants pour se rendre compte de l'importance du changement et de ses conséquences (y compris pour mesurer les fameux franchissements des limites planétaires), ce n'est pas avec des chiffres seuls que l'on met en mouvement les sociétés et les politiques. Les tenants du climatoscepticisme ont parfaitement compris cette limite, en nous proposant les certitudes confortables d'un vieux monde inadapté, face aux incertitudes paralysantes d'un avenir qui sera radicalement différent du monde que nous connaissons, mais que nous avons le choix de pouvoir écrire.

Cette tribune a été initialement publiée sur le site The Conversation.

1. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution de climat

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comprendre et combattre le fascisme qui vient

Pourquoi l'extrême droite progresse-t-elle un peu partout ? Sur quel terreau prospère-t-elle ? Quels sont ses mécanismes, sa logique, ses intentions cachées ? Quelles sont les causes de son ascension ? Quels sont les liens entre fascisme et capitalisme ? Que peuvent faire la gauche, les syndicats, les citoyennes et les citoyens ? Voici ce qu'il faut comprendre pour agir et vaincre l'extrême droite.

Un entretien avec UGO PALHETA, sociologue, maître de conférences à l'Université de Lille, auteur de « La nouvelle internationale fasciste » (Textuel, 2022) et de « La possibilité du fascisme » (La Découverte, 2018).

18 janvier 2024 | tiré du site du CADTM

https://www.cadtm.org/Ils-ne-passeront-pas

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Ruée minière au XXIè siècle : jusqu’où les limites seront-elles repoussées ? - Aurore Stephant à USI

12 juilllet 2022

https://www.youtube.com/watch?v=i8RMX8ODWQs

Le monde fait face à une demande croissante en ressources minérales dans tous les secteurs, en particulier ceux de la construction, du transport, de la défense, de l'approvisionnement en énergie ou encore des technologies de l'information et de la communication. Si la mine a servi toutes les révolutions industrielles, il est désormais attendu qu'elle soit plus que jamais sollicitée pour l'avènement de la Révolution 4.0, celle de la "dématérialisation", des énergies "propres" et des technologies "vertes". Jusqu'où toutes ces limites seront-elles repoussées pour répondre à une consommation de métaux démesurée ?

La conférence USI découvre et rend accessible les spécialistes de renommée internationale en sciences, en technologie, et en philosophie pour contribuer au progrès des organisations. USI accompagne les entreprises du CAC 40 et SBF 120 pour faire face aux enjeux de transformation stratégiques, technologiques et de management dans un monde en constante évolution. C'est également un espace d'inspiration, de rencontres et d'échanges avec un line-up inédit en Europe.

Le capital algorithmique. Accumulation, pouvoir et résistance à l’ère de l’intelligence artificielle

Webinaire initié par IID - Institut intelligence et données, ULaval

Cette présentation offerte le 12 janvier 2024 par Jonathan Durand-Folco (Saint-Paul University) et Jonathan Martineau (Université Concordia) fait l'hypothèse que pour comprendre le déploiement accéléré des technologies algorithmiques et de l'intelligence artificielle dans les dernières années, il faut comprendre les transformations du capitalisme contemporain, et vice-versa. Le capital algorithmique est selon nous un nouveau stade historique du capitalisme, qui transforme la société en profondeur. À la fois logique d'accumulation, rapport social et nouvelle forme de pouvoir, le capital algorithmique nous impose de repenser les questions de justice, de vie bonne et de résistance.

Appel à l’aide pour la santé des enfants de Rouyn-Noranda ! Rouyn-Noranda, le vendredi 19 janvier 2024

À la suite de l'annonce du départ du seul hémato-oncologue de RouynNoranda, Dr Samer Tabchi, des groupes citoyens ont acheminé une carte postale à de nombreuses personnes élues (Assemblée nationale, Ville de Rouyn-Noranda et députés fédéraux) afin de solliciter leur appui pour régler le problème à la source à Rouyn-Noranda et atteindre la norme québécoise pour l'arsenic et les autres métaux dans l'air dès 2024.

Ces groupes veulent rappeler que l'autorisation accordée à GFH comporte des exigences insuffisantes pour protéger les enfants qui n'ont pas voix au chapitre et vivront les conséquences à court et long terme de cette surexposition à un cocktail de toxiques.

La carte postale acheminée aux élu.e.s présente, sur fond de cheminée qui fume, un fœtus muni d'un masque pour illustrer sa vulnérabilité et le besoin de protection des enfants à naître. Dans le cadre de l'autorisation accordée à l'entreprise, les enfants ne seront pas protégés adéquatement avant plusieurs années.

Fonderie Horne Glencore RouynNoranda/Québec/Canada Les rejets de plomb, cadmium et arsenic dans l'air sont audessus des normes. Les données de surveillance de l'état de santé de la population indiquent un taux très élevés de bébés de faible poids, de maladies pulmonaires obstructives chroniques, de cancers du poumon et une espérance de vie moindre de 1 à 5 ans ! Glencore doit respecter les normes québécoises ! Aidez-nous !

« Les femmes enceintes, les foetus et les enfants n'ont pas de voix dans le dossier de la fonderie Horne malgré qu'ils soient les premiers à subir des effets sur leur santé. Le gouvernent de la CAQ se doit de rouvrir l'autorisation ministérielle et d'exiger l'atteinte des normes d'ici 1 an », exige Marc Nantel, porte-parole du REVIMAT. Page 2 sur 2

Le départ du Dr Tabchi était malheureusement prévisible et ne sera possiblement pas le seul. Dans leur mémoire1 déposé lors de la consultation menée à l'automne 2022 par le comité IMPACTE2 et appuyé par 74 médecins de Rouyn-Noranda, les médecins s'inquiétaient de l'impact sur l'attractivité et la rétention des médecins et autres professionnels de la santé advenant l'absence de retour rapide aux normes. Leur position était claire : la proposition de Glencore n'était pas acceptable et le délai pour atteindre la cible intermédiaire de 15ng/m3 pour l'arsenic dans l'air (5 fois la norme) est beaucoup trop long !

« Les médecins de Rouyn-Noranda insistaient sur la vulnérabilité des enfants : les 11 premières années de vie sont cruciales en ce qui a trait à l'exposition aux métaux lourds et que conséquemment, cette tranche de la population doit être particulièrement protégée », rappelle Nicole Desgagnes, porte-parole du comité ARET. Rappelons que des services de garde et une école se trouvent à moins de 500 mètres de la Fonderie. Déjà en 2018, une étude de biosurveillance démontrait clairement que de nombreux enfants de Rouyn-Noranda présentaient une concentration moyenne d'arsenic dans les ongles près de 4 fois plus élevée que celle du groupe témoin n'étant pas exposé aux émissions de la Fonderie Horne. En 2027, au terme de la présente autorisation ministérielle, presque 10 ans se seront écoulés sans qu'on ait pu offrir un milieu sécuritaire aux enfants.

« Parce qu'il a choisi de ne pas imposer à la Fonderie Horne le respect des normes québécoises, le gouvernement a abandonné nos enfants comme l'ont fait les gouvernements qui l'ont précédé. », s'indigne Jennifer Ricard-Turcotte, porteparole pour Mère au front. Les trois groupes rappellent que le ministre Charrette a le pouvoir de réviser l'autorisation et d'augmenter les exigences envers la Fonderie.

----------------------

Le regroupement vigilance mines Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT) milite pour améliorer la Loi sur les mines et pour la protection de l'environnement.

Le comité Arrêt des rejets émissions toxiques (ARET) est formé de parents d'enfants du quartier Notre-Dame de même que de citoyens et citoyennes mobilisé.e.s pour protéger la santé de leurs enfants et de toute la population de Rouyn-Noranda. Il a été mis en place au printemps 2019 à la suite des premiers résultats de l'étude de biosurveillance effectuée à l'automne 2018 auprès d'enfants du quartier Notre-Dame.

Mères au front de Rouyn-Noranda (MAF) a pour mission de protéger la santé et la sécurité de nos enfants face à la menace qu'occasionnent les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité et le pillage de nos écosystèmes. Nous exigeons de nos gouvernements qu'ils assument leurs responsabilités afin de protéger l'avenir de nos enfants.

1 Qualité de l'air à Rouyn-Noranda-Enjeux sur la santé. Un mémoire déposé dans le cadre de la consultation publique sur le projet de renouvellement de l'autorisation ministérielle de Glencore pour la Fonderie Horne. 8 octobre 2022. https://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/consultation-fonderie-horne/memoires//MEM_IMPACTE.pdf

2 IMPACTE : Initiative médicale pour l'action contre la toxicité environnementale

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Négociation dans les secteurs public et parapublic : Tout n’est pas réglé…

Après la conclusion d'une « proposition de règlement » à la table sectorielle de la FSE-CSQ le 22 décembre 2023, il y a eu une avalanche d'ententes de principes qui ont déboulé en santé et en éducation et ensuite, le 28 décembre 2023, la conclusion d'une proposition d'entente de principe à la table centrale entre le gouvernement du Québec et le Front commun intersyndical CSN-CSQ-FTQ-APTS. N'oublions pas ici l'annonce d'une proposition globale de règlement survenue le 27 décembre 2023 entre le Conseil du trésor et la FAE et ce après 22 jours de grève de la part des 66,500 enseignant.e.s de l'élémentaire et du secondaire qui adhèrent à cette association syndicale.

photo : Archives CSN 2023

Des votes d'acceptation ou de rejet de ces hypothèses ou propositions d'entente de principe se déroulent en ce moment et le moins que l'on puisse dire est que le tout ne semble pas susciter l'adhésion unanime et l'enthousiasme spontané chez les personnes qui ont fait la grève - entre deux et quatre semaines - et qui auront à vivre avec de nouvelles conditions de travail et de rémunération négociées, et ce jusqu'au 31 mars 2028.

Nous réitérons qu'il est trop tôt pour dresser un bilan de la plus récente ronde de négociation qui n'est pas encore terminée avec la FIQ, le SPGQ, le SFPQ et qui aura à se poursuivre avec la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ) dont l'instance fédérative a décidé de rejeter l'hypothèse de proposition d'entente de principe. Ceci étant dit, il est quand même possible de commenter certains aspects qui caractérisent le moment pour le moins contrasté et dissonant qui se déroule sous nos yeux sans nous immiscer dans le processus décisionnel présentement en cours.

Des points de vue opposés se font entendre

Divers points de vue opposés et divergents au sujet de ces ententes survenues à la table centrale (ou intersectorielle) et les tables sectorielles s'expriment par les temps qui courent dans les médias. Certains spécialistes de la négociation nous invitent à croire que les opposant.e.s aux ententes proviennent de ces personnes minoritaires qui appartiennent depuis la nuit des temps au camp des opposant.e.s et que ces personnes ne sont pas représentatives de la « majorité silencieuse ». De quoi s'agit-il vraiment ? Entendons-nous uniquement la voix de ces éternelles personnes insatisfaites ou ne sommes-nous pas plutôt invités à écouter l'expression d'un point de vue critique en provenance de personnes qui sont en mesure de juger par elles-mêmes ce qui peut être bon ou mauvais pour elles ? À vous de vous faire une tête sur le sujet, constatons que la déception semble répandue auprès de certain.e.s salarié.e.s syndiqué.e.s qui comptaient sur la présente ronde de négociation pour améliorer la qualité des services à la population, les conditions d'exercice de leur métier ou de leur profession, leur statut d'emploi, leur rémunération, leur régime de retraite, etc.. Reconnaissons-le, il y a une flopée importante de militant.e.s qui ont pris une part active à l'exercice des moyens de pression et à la grève qui, devant les résultats décevants de la négociation se disent : "Tout ça... pour ça !"

Sur la place qu'occupe certain.e.s personnes dans le débat

Cetain.e.s ex-leaders et ex-négociateurs issus du milieu syndical multiplient leurs interventions dans les médias en se faisant les promoteurs de ces règlements. La courtoisie élémentaire à observer dans la présente période invite plutôt à la retenue et à éviter d'exprimer une opinion susceptible d'influencer le vote. Car, ce ne sont pas les personnes qui ont déjà négocié dans le passé ou qui ont pris une part active au dénouement final des anciennes rondes de négociation qui peuvent vraiment contribuer à changer, à ce moment-ci, les choses pour le mieux. S'il est exact d'affirmer que la présente ronde de négociation ne pouvait pas régler la totalité des problèmes que rencontrent actuellement les salarié.e.s syndiqué.e.s des secteurs public et parapublic, il faut rappeler que la présente ronde de négociation devait servir à implanter de nouvelles solutions et à corriger également les lacunes présentent dans les conventions collectives négociées, dans le passé, par les personnes qui ont fait pression sur leurs membres en vue de les faire accepter. Nulle ou nul n'est en droit de s'ériger en guide suprême en indiquant le voie à suivre ici…

Puisque tout est chiffre, achetons la majorité avec du fric…

À la lumière des informations qui filtrent du processus opaque qui enrobe certaines ententes de principe il semble que pour résoudre les problèmes d'attraction, de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre le gouvernement caquiste a décidé d'y aller de primes aux hommes de métier et aux personnels exposés aux quarts de travail les moins attrayants dans le secteur de la santé. Il a aussi accordé des hausses salariales différenciées aux psychologues et à certain.e.s enseignant.e.s. Des ressources supplémentaires ou des primes sont prévues pour certain.e.s enseignant.e.s qui sont confronté.e.s à des problèmes en lien avec la composition de la classe. À quel(s) condition(s) ? Ces conditions sont-elles vraiment applicables et adéquates ? Bref du fric et toujours plus de fric. Cela nous en dit long sur la vision du gouvernement Legault. Pour dégager une majorité en faveur de ses solutions aux multiples crises bien réelles dans les secteurs public et parapublic il met de l'avant des mesures qui à défaut d'ajouter des ressources compétentes ont pour effet de diviser les troupes avec du fric. Tout se passe comme si les négociatrices et les négociateurs du Conseil du trésor se sont dit qu'elles et qu'ils viendraient à bout de la résistance syndicale en divisant les salarié.e.s syndiqué.e.s en bonifiant la rémunération de catégories bien ciblées et au diable pour les autres. Mais qui se fait dire, année après année, par l'Institut de la statistique du Québec, qu'il existe un écart important dans la rémunération entre le secteur public du Québec et les autres services publics (fédéral, municipal et universitaire) ? Qui a à affronter la hausse des prix à l'épicerie, la hausse du coût des loyers, les variations souvent à la hausse des taux hypothécaires, la hausse généralisée du coût de la vie ? Les 600 000 salarié.e.s syndiqué.e.s des secteurs public et parapublic ou uniquement un certain nombre qui va permettre d'atteindre le 50% plus un dans les assemblées générales qui ont à se prononcer sur les ententes de principe ?

Pythagore et Galillée ont affirmé que « Tout est chiffre » ou « Tout est mathématique ». Inspiré par ces deux grands génies le comptable Legault semble se dire, « Tout est fric » et, par conséquent, toute personne a son prix. Se pourrait-il que le premier ministre Legault se dise dans son for intérieur que la majorité des salarié.e.s syndiqué.e.s des secteurs public et parapublic ne sont que de vulgaires matérialistes qui vont se laisser acheter pour une poignée de dollars supplémentaires ? Bref, qu'il va trouver parmi les salarié.e.s syndiqué.e.s des personnes qui vont continuer à s'éreinter au travail en tenant à bout de bras les services publics en échange ici d'un avancement rapide dans les échelons et là avec une prime ou un salaire différencié ? Qu'en est-il donc maintenant de la valeur réelle de la prestation de travail ? Qu'en est-il donc de la valeur des qualifications de la main-d'œuvre ? Qu'en est-il donc de l'équité salariale ? Qu'en est-il donc de la relativité ? À la lumière du contenu de certaines ententes sectorielles, nous pouvons nous demander ce qu'il est advenu de ces principes à la base d'une rémunération juste. Ces principes de justice et d'équité entre les salarié.e.s ont-ils été négligés ou scrupuleusement observés dans la présente ronde de négociation ?

En quoi au juste la présente ronde de négociation est-elle historique ?

Tôt ou tard nous aurons à donner un nom à la présente ronde de négociation qu'on nous annonçait comme historique au départ en raison de sa coïncidence avec le cinquantième anniversaire du mythique Front commun de 1971-1972. Historique elle l'a été principalement sur le plan du nombre total de salarié.e.s impliqué.e.s par la négociation - plus de 600 000 dont environ 75% sont des femmes - et par le nombre de grévistes des secteurs public et parapublic en arrêt de travail le 23 novembre 2023 (plus de 560 000 grévistes). Mais, dans ce Guiness syndical, ne gommons pas et n'oublions surtout pas, sur le plan numérique, la grève « illégale » de 24 heures du 14 octobre 1976 qui a rassemblé au Canada plus d'un million de travailleuses et de travailleurs et, pour ce qui est de la durée, rappelons-nous la très longue grève des avocat.e.s et notaires de l'État québécois (LANEQ) qui avaient débrayé durant quatre mois en 2016 et 2017. N'oublions pas non plus les arrêts de travail des paramédicaux, en 1976, qui se sont échelonnés sur une période de deux mois. Que dire maintenant de la grève de 23 jours des infirmières et des infirmiers en 1999 ? Ce sont là aussi des moments historiques de la combativité syndicale toutes catégories de salarié.e.s syndiqué.e.s ou de l'ensemble ou encore d'une partie des salarié.e.s syndiqué.e.s des secteurs public et parapublic.

Donc la ronde de négociation 2022-2023 présente certes des aspects historiques, mais pour ce qui est des résultats obtenus, il va falloir se dire qu'ils ne sont pas hélas à la hauteur des attentes de plusieurs membres ni non plus de l'implication exigée et des sacrifices consentis pour atteindre ces résultats décevants aux yeux de plusieurs qui, dans certains cas, ne se rendront probablement pas à leur assemblée générale pour enregistrer leur vote dissident. C'est, pour le moment, le fric pour des groupes bien ciblés qui semble l'emporter sur les principes. Il s'agit donc, à coup sûr, d'une ronde de négociation qui comporte à sa façon, sur le plan historique, ses occasions manquées. Occasions manquées face à la qualité des services et aux conditions de travail, face à l'inflation, face au rattrapage, face à l'amélioration du statut à l'emploi des précaires, face à la bonification du régime de retraite, etc.. Se pourrait-il donc que si la présente ronde de négociation dans les secteurs public et parapublic passe à l'histoire ce ne soit pas pour les bonnes et les mêmes raisons pour toutes et tous ?

Conclusion

La solution à un problème exige parfois un investissement supplémentaire. Il faut certes ajouter des ressources compétentes dans les services public et parapublic et ces ressources se payent. Mais ce n'est pas nécessairement en accordant une prime ici et là que la personne qui va voir ses gains bonifiés va nécessairement avoir les compétences pour résoudre les problèmes qu'elle affronte dans sa classe ou sur son lieu de travail. Le problème que rencontre une ou un salarié.e sur son lieu de travail exige de la part de l'État patron un apport d'argent supplémentaire, mais, face à certains problèmes, c'est avec l'ajout et le recrutement de ressources professionnelles et compétentes que les problèmes vont se résoudre, pas simplement avec une prime. Il faut donc se dire que dans les secteurs public et parapublic, là où il y a des ententes de principe qui sont entérinées par les assemblées générales, tout n'est pas réglé. Nous risquons, dans quatre ans, d'entendre la même litanie que nous avons entendue au cours des quatorze derniers mois au sujet de l'état « lamentable » ou « déplorable » ou encore« pitoyable » des services public et parapublic.

Durant la négociation des secteurs public et parapublic, le gouvernement Legault a incarné la cible des insatisfactions des salarié.e.s syndiqué.e.s et d'une partie importante de l'opinion publique, la question qui se pose maintenant est la suivante : vers qui sera dirigée l'ineffaçable source d'insatisfaction présente chez trop de salarié.e.s syndiqué.e.s précaires, permanent.e.s ou qui ne sont pas rémunéré.e.s à la hauteur de leur prestation de travail dans ces deux secteurs essentiels à notre qualité de vie en société ?

Lors de la ronde de négociation historique de 1971-1972, les négociateurs syndicaux sont parvenus à pulvériser le cadre monétaire que le gouvernement Bourassa refusait de négocier. La question qui se pose maintenant, dans les secteurs public et parapublic est la suivante : le cadre monétaire du gouvernement caquiste a-t-il été véritablement réduit à néant ? La négociation à la table centrale a-t-elle porté sur l'ampleur de l'enveloppe monétaire que le gouvernement doit consacrer à ses salarié.e.s syndiqué.e.s ou uniquement à sa répartition différenciée parmi les 600 000 salarié.e.s syndiqué.e.s dont environ 75% sont des femmes ? C'est en répondant à ces questions qu'il sera possible de déterminer si nous pouvons qualifier la présente ronde de négociation toujours en cours dans les secteurs public et parapublic de libre négociation ou de négociation factice.

Yvan Perrier

21 janvier 2024

11h30

yvan_perrier@hotmail.com

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :