Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

La Question palestinienne et le marxisme

Dans une brochure claire et concise, notre camarade Joseph Daher prolonge un exercice déjà entamé dans un long article publié dans Contretemps en 2021 : définir une stratégie politique réaliste pour l'émancipation du peuple palestinien, à partir d'une perspective révolutionnaire et ancrée dans les réalités de la région.

Tiré de NPA 29

La brochure permet de sortir la tête de la situation immédiate. Un apport salutaire face à la situation catastrophique à Gaza, qui paraît ne jamais avoir de fin. D'abord, parce qu'elle réinscrit la question de la résistance palestinienne et del'État colonial et d'apartheidqu'est Israël dans l'histoire longue et dans les processus politiques régionaux. Ensuite, parce qu'elle médite les erreurs et impasses stratégiques des luttes passées et actuelles. Enfin, parce qu'elle projette la réflexion dans le temps long et à l'échelle régionale.

La question palestinienne et le marxisme vise à renforcer la solidarité pour la lutte de libération et d'émancipation du peuple palestinien en s'appuyant sur quelques principes : le droit des peuples à la résistance face à un régime d'apartheid et de colonisation, y compris armée, sans le confondre avec le soutien aux perspectives politiques des différents partis politiques palestiniens.

Mais aussi la centralité de la défense des droits fondamentaux comme le droit au retour, le droit à l'autodétermination, la fin de l'apartheid, de l'occupation et de la colonisation, la complète égalité des droits entre Palestinien·nes et Israélien·nes. Et le soutien à la campagne internationale du mouvementBoycott Désinvestissement Sanctions (BDS).

Développement inégal et combiné

L'ouvrage permet d'identifier une ligne stratégique réaliste pour la cause palestinienne. Réaliste parce qu'elle s'appuie sur une lecture matérialiste et historique, mais aussi parce qu'elle pense les erreurs du passé et la situation actuelle. Une ligne qui ne se cache pas les difficultés : ainsi l'auteur n'élude pas l'analyse de la faiblesse de la classe travailleuse palestinienne et l'intérêt économique bien compris de la classe travailleuse israélienne, comme son soutien idéologique à son État.

Il en analyse les fondements : l'émergence d'une économie juive qui s'appuie sur les structures coloniales britanniques. Une économie dite « socialiste » mais en réalité à caractèrecolonial et ethno-racial, organisée dans l'alliance entre un syndicalisme juif et l'Organisation sioniste (OS) sous le slogan « terre juive, travail juif, produit juif ». Avec comme résultat un développement inégal et combiné entre l'économie palestinienne et israélienne ; la première étant maintenue dans un état de dépendance par rapport à la seconde, subissant une dynamique de « dé-développement ».

Daher invite donc à penser le problème non pas comme celui de la couleur politique des dirigeant·es israélien·nes, mais comme un « processus de colonisation continue » qui organise les rapports entre les deux populations.

Daher défait également toute attente envers les principales forces politiques palestiniennes : le Hamas affirme une politique réactionnaire d'islamisation de la société gazaouie et s'allie avec des régimes autoritaires comme l'Iran, le Qatar ou la Turquie. Simultanément, ce mouvement « ne considère pas les masses palestiniennes, les classes ouvrières régionales et les peuples opprimés comme des forces susceptibles d'obtenir leur libération » et défend une économie basée sur le capitalisme et le libre marché.

Joseph Daher rappelle à ce titre que la petite bourgeoisie est la « base sociale historique du fondamentalisme islamique », que ce « projet réactionnaire n'offre aucune solution aux sections de la paysannerie et des salarié·es » qu'il gagne et que pour lui « la lutte des classes est donc considérée comme une chose négative ». De son côté, l'Autorité Palestinienne est définitivement décrédibilisée par sa collaboration avec la puissance occupante.

Vers l'auto-organisation par en bas

Ce qui constitue le caractère paradoxal de sa proposition est qu'elle est aussi implacablement réaliste qu'elle semble lointaine, voire inatteignable. Mais c'est l'horizon stratégique que défend Joseph Daher : la seule stratégique réaliste de libération est une « stratégie révolutionnaire régionale (…) qui passe par l'établissement d'un État démocratique, socialiste et laïque dans la Palestine historique, avec des droits égaux pour les peuples palestinien et juif, au sein d'une fédération socialiste à l'échelle du MOAN. »

C'est-à-dire que les Palestinien·nes doivent construire une « nouvelle direction politique engagée dans l'auto-organisation par en bas » et des alliances avec les forces socialistes et émancipatrices de toute la région.

On regrettera toutefois que cette direction stratégique ne soit pas étayée de quelques propositions politiques de court et moyen terme. L'auteur peine à proposer des pistes où se concrétise la ligne stratégique défendue. Gageons que cela soit l'objet d'une seconde brochure !

vendredi 8 mars 2024, Guillaume Matthey solidaritéS

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Ukraine. « La normalisation de la guerre à grande échelle a vu le retour de la confrontation politique »

Deux ans après l'invasion de l'Ukraine, l'incertitude règne toujours quant à l'avenir du pays. La guerre s'est étendue et sera la toile de fond des élections présidentielles russes, qui se tiendront du 15 au 17 mars. Comment les organisations socialistes ukrainiennes se positionnent-elles à l'heure actuelle ? Comment abordez-vous la lutte contre Vladimir Poutine et les forces de droite dans votre propre pays ?

14 mars 2024 | tiré d'u site entre les lignes entre les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/03/19/ukraine-la-normalisation-de-la-guerre-a-grande-echelle-a-vu-le-retour-de-la-confrontation-politique

Quels ont été les principaux impacts de ces deux années de guerre sur la société ukrainienne ?

L'impact le plus important a été la banalisation d'une guerre de grande échelle. En deux ans, les gens se sont habitués à la guerre et l'ont intégrée à leur vie quotidienne. La guerre est considérée comme l'un des problèmes sociaux les plus importants, mais aussi comme un problème parmi d'autres. En conséquence, les confrontations politiques sont de retour, tout comme les discussions sur des problèmes tels que la corruption, les inégalités, les problèmes économiques, etc.

Bien sûr, d'une manière ou d'une autre, la plupart des discussions sont encore menées à travers le prisme de la guerre et de la résistance à la Russie. Toutes les forces politiques cherchent à faire appel à l'armée et à la lutte contre la Russie, les décisions ou propositions étant généralement justifiées par le fait qu'elles sont « utiles au front et à la victoire ». Mais la société ukrainienne n'est pas épuisée de la guerre : le niveau de soutien à l'armée est stable depuis longtemps. Les gens se sont plutôt habitués à la guerre et se sont adaptés aux conditions actuelles, dont ils se rendent compte qu'elles ne changeront pas avant très longtemps. Dans un sens, la guerre est un moyen de dissuasion pour de nombreux conflits internes (de classe, politiques, idéologiques, etc.). Mais avec la banalisation, ces conflits reviendront de plus en plus à leur état d'avant-guerre, bien que la guerre soit désormais utilisée comme l'un des arguments, sinon l'argument décisif.

Comment le Mouvement social interprète-t-il le récent remplacement de l'ancien commandant en chef Valeri Zaloujny par le général Oleksandr Syrsky ?

Le principal problème de ce remplacement est son manque de transparence. La conception du président ukrainien Volodymyr Zelensky de la souveraineté du pouvoir présidentiel est vraiment douteuse. Même avant l'invasion massive, il n'a jamais expliqué ses nominations et ses révocations. La guerre à grande échelle n'a fait qu'exacerber ce problème. Par exemple, l'ami proche de Zelensky, Ivan Bakanov, qui était à la tête du service de sécurité ukrainien, a été démis de ses fonctions sans aucune explication – alors qu'il était évident que ses actions pouvaient être qualifiées a minima de négligentes. Nous n'avons reçu aucune explication claire justifiant le remplacement de Zaloujny. Au lieu de cela, il n'y a eu qu'une vague déclaration publique et une séance d'information à huis clos pour la presse. Le public n'a pas été informé de tout. C'est en partie compréhensible, car la guerre impose des limites à la transparence. Cependant, tout ce qui nous reste, ce sont des spéculations basées sur des informations d'initiés publiées dans divers médias.

La situation de Zaloujny est assez paradoxale. La société critique de plus en plus l'armée. L'armée ukrainienne a hérité de nombreux problèmes de l'armée soviétique. Ceux qui s'engagent ne sont pas satisfaits de la bureaucratie, des méthodes dépassées, de la corruption, etc. D'un autre côté, ces critiques n'ont pas affecté la popularité de Zaloujny, bien que celui-ci n'ait pas agi contre les dirigeants impopulaires de l'armée (par exemple, le chef du corps médical qui n'a pas approvisionné l'armée en médicaments tactiques, ou les chefs des centres de recrutement territoriaux impliqués dans des affaires de corruption). Il ne faut pas sous-estimer le rôle de Zaloujny dans la défense face à l'invasion russe : c'était un général brillant dont les actions non conventionnelles et courageuses ont sauvé notre pays. En conséquence, son autorité est devenue pratiquement inattaquable, dans l'armée et dans la société. Comme toute personne, il peut commettre des erreurs et a des faiblesses. Mais la légende qui s'est développée autour de lui empêche toute discussion sérieuse à ce sujet.

Dans le même temps, les difficultés de l'armée perturbent le soutien de Zelensky. Le mécontentement de Zelensky à l'égard de Zaloujny est dû à ses tentatives de s'exprimer de manière indépendante dans les médias. L'équipe de Zelensky accorde beaucoup d'attention au contrôle de la narration médiatique et n'aime pas qu'on perturbe ses plans. Ces faits, ainsi que le manque d'explications à cette décision, ont popularisé des explications simplistes – par exemple, que Zaloujny aurait été remplacé parce que trop pessimiste, alors que Zelensky exigerait de lui des rapports plus optimistes [1].

Il s'agit probablement d'une simplification excessive : nous n'avons pas constaté de divergences ou de conflits graves au sein de l'état-major ukrainien ou entre les dirigeants militaires et politiques pendant la contre-offensive de l'été. De nombreuses décisions aujourd'hui critiquées a posteriori (défense de Bakhmout et offensives simultanées sur plusieurs points) ne peuvent être attribuées à une seule personne. Bien que de nombreux problèmes de la campagne 2023 aient été causés par le manque et la lenteur du soutien militaire étranger, la décision de changer le commandant en chef a probablement été provoquée par ces mêmes problèmes. Il est évident qu'une nouvelle stratégie est recherchée pour contrer la Russie dans des conditions de plus en plus difficiles. Nous espérons que la nouvelle stratégie s'appuiera sur les points forts de l'Ukraine – comme cela s'est produit lors de la campagne navale de 2023, qui a été une victoire majeure pour l'Ukraine et a permis de rouvrir la mer Noire au commerce.

Notre impression, depuis l'extérieur, est que les critiques à l'encontre de Zelensky semblent s'intensifier de manière plus générale. Des protestations ont eu lieu sur différents sujets, de la nouvelle loi de mobilisation aux priorités budgétaires pour le gouvernement local, en passant par le projet de rationalisation de l'enseignement universitaire. Pouvez-vous nous donner une idée de l'ampleur de ces critiques et de ces protestations ? Y voyez-vous un affaiblissement de l'effort de guerre ?

Il s'agit simplement d'une conséquence de la banalisation de la guerre et du retour des questions politiques. Dans un monde idéal, la société serait totalement unie, comme au début de l'invasion. Mais c'est impossible. La raison principale en est que différents groupes sociaux sont prêts, à des degrés divers, à compromettre leurs intérêts pour gagner la guerre. Les secteurs les plus privilégiés, qui sont personnellement plus éloignés de la guerre, peuvent avoir beaucoup à perdre d'une défaite, mais ils savent qu'ils peuvent au moins partir facilement à l'étranger. Par contre, ceux de la classe ouvrière et des couches moyennes inférieures, pour la plupart, ne peuvent envisager un avenir sans l'Ukraine et sont donc prêts à faire de grands compromis au nom de la victoire.

Il est significatif que l'offensive contre les droits des travailleurs soit à l'origine de ce retour progressif de la politique. Les travailleurs et de nombreux autres groupes sont sur la défensive. Ce retour de la politique signifie que chaque problème, chaque critique, chaque mouvement de protestation sera utilisé par un groupe politique ou un autre. Cela conduira inévitablement à la surenchère, au ralentissement de la prise de décision, etc. Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, mais d'un processus politique caractéristique de presque tous les pays d'Europe de l'Est. La seule différence est que nous menons une guerre à grande échelle contre un ennemi supérieur.

Tout cela a bien sûr un impact sur la guerre. Par exemple, le retard dans l'adoption de la loi sur la mobilisation a empêché la reconstitution rapide des troupes épuisées sur le front. Mais il est important de noter que la principale raison de ce retard et de la réticence de Zelensky à procéder à une nouvelle mobilisation à grande échelle est d'ordre financier. Les coûts de la mobilisation ne peuvent être couverts sans augmenter les impôts. C'est cela qui fait peur au gouvernement, et pas seulement le fait qu'il y ait moins de personnes prêtes à se battre. Le désir du gouvernement de protéger les groupes privilégiés du fardeau de la guerre entrera de plus en plus en conflit avec l'effort de guerre. Nous continuerons à le souligner afin de réduire les dommages qu'il cause à notre pays.

Dans une interview récente, Oksana Dutchak, membre de l'équipe éditoriale du magazine ukrainien de gauche, Спільне/Commons, a déclaré : « il y a un sentiment d'injustice par rapport au processus de mobilisation. Le niveau de revenus et/ou la corruption conduisent à mobiliser majoritairement (mais pas exclusivement) les classes populaires, ce qui va à l'encontre de l'image idéale de la “guerre populaire” à laquelle participe toute la société » [2]. Quelle est l'ampleur de cette tendance ?

La mobilisation pour repousser l'agression extérieure est nécessaire, mais elle est injuste dans les conditions actuelles. La société ukrainienne est divisée socialement. Dotées de pouvoir, les classes privilégiées tenteront à tout prix de réduire le nombre de victimes issues de leur classe. Les riches peuvent payer des pots-de-vin pour éviter le service militaire. En revanche, les travailleurs sont pratiquement sans voix et risquent bien plus de payer de leur vie. Le fardeau des travailleurs est donc disproportionnellement plus lourd. Le risque de sanctions en cas de désobéissance aux exigences de la mobilisation est beaucoup plus élevé pour les pauvres, car leur accès à des avocats est limité. Dans le même temps, des innovations sont introduites pour permettre aux riches d'acheter légalement leur liberté de mouvement ou de partir à l'étranger.

Les politiques néolibérales en matière d'emploi ont également considérablement affaibli les incitations pour les travailleurs à s'engager dans l'armée. Depuis juillet 2022, les travailleurs mobilisés ne reçoivent plus le salaire moyen de leur lieu de travail en plus de leur rémunération en tant que soldats, ce qui rend les travailleurs et leurs familles plus vulnérables. De plus, d'un point de vue administratif, il est beaucoup plus facile de distribuer des convocations en masse là où les travailleurs sont concentrés – dans les mines, les chemins de fer, les exploitations agricoles, etc.

Pour que la guerre devienne populaire, il est nécessaire d'établir l'égalité sociale – en commençant par la confiscation des richesses qui dépassent la norme nécessaire à une vie décente, une fiscalité progressive pour mieux soutenir financièrement les familles des travailleurs tués au front, et un moratoire complet sur les réformes qui augmentent la pauvreté. Je voudrais ajouter qu'il est difficile de répondre sans équivoque à la question de la prévalence d'une « mobilisation de classe », car l'État ne tient pas à tenir des statistiques sur l'appartenance sociale des personnes mobilisées.

Les camarades du Mouvement social ont analysé les défauts du nouveau Code du travail proposé, qui renforce la domination du patronat et affaiblit les syndicats. Comment le mouvement syndical peut-il lutter contre cela sous la loi martiale ?

Contrairement aux oligarques, les travailleurs essaient d'éviter de saper l'économie de leur pays pour leurs propres intérêts. Par conséquent, les principaux moyens dont nous disposons pour lutter contre les initiatives anti-travailleurs passent par la bataille médiatique à l'intérieur du pays et le lobbying contre ce type d'initiatives avec des partenaires étrangers. Ces deux moyens fonctionnent : les mesures anti-travailleurs sont très impopulaires et une couverture médiatique suffisante a entraîné d'importants retards dans leur mise en œuvre. La collaboration avec des partenaires étrangers a également permis de faire pression sur les autorités en augmentant le coût de l'introduction de ces mesures.

Idéalement, nous aimerions que les revendications sociales (qui ont leur raison d'être en temps de guerre totale) soient placées au même niveau que la lutte contre la corruption. Tout cela doit être pris en compte dans le cadre de la poursuite de l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, notamment parce que l'UE offre une meilleure protection juridique aux travailleurs que l'Ukraine. D'une manière ou d'une autre, l'Ukraine devra harmoniser sa législation avec celle de l'UE.

Enfin, et c'est peut-être le plus important, nous voyons comment la réalité économique commence à percuter le paradigme néolibéral. L'Ukraine commence à souffrir de pénuries de main-d'œuvre– plus de 90% des entreprises affirment y être confrontées. L'adoption de nouvelles lois anti-ouvrières ne fera qu'accentuer l'exode des travailleurs. Jusqu'à présent, les autorités ont cherché à résoudre ce problème par des mesures administratives plutôt naïves, telles que le lobbying pour annuler les prestations sociales des citoyen·es ukrainien·es déplacé·es en Europe. Cependant, il est évident que de telles mesures sont vouées à l'échec, car les pays européens veulent intégrer dans leurs économies les Ukrainien·es déplacé·es. Tôt ou tard, le gouvernement devra trouver des moyens de faire revenir celles et ceux qui sont parti·es et de garder celles et ceux qui sont resté·es. Nous continuerons à rendre compte de tout cela et à mettre en garde contre les conséquences de toute politique irréfléchie.

Alors que les gouvernements occidentaux se sont empressés de venir en aide à l'Ukraine dans les semaines qui ont suivi l'invasion, l'aide militaire fournie aujourd'hui est loin de répondre aux besoins.

Qu'est-ce que cela nous apprend sur la façon dont les gouvernements occidentaux perçoivent la guerre ? Et que peuvent faire les partisans de l'Ukraine dans d'autres pays pour contribuer à inverser cette situation et aider la gauche en Ukraine ?

Nous ressentons les effets directs du déclin du soutien occidental. De plus en plus de missiles russes ne sont pas abattus, ce qui se traduit par un plus grand nombre de morts parmi les civils. Et les troupes russes progressent plus rapidement à mesure que l'armée ukrainienne manque de munitions. Mais nous sommes loin de penser que l'Occident ne s'intéresse plus à l'Ukraine. Nous constatons plutôt un processus de banalisation de la guerre et un éloignement de la situation d'urgence des premiers mois de l'invasion. Tout cela a entraîné un ralentissement considérable de l'aide, en raison de la bureaucratie habituelle.

Cela a également permis à des groupes restreints mais influents, tels que l'extrême droite, l'agro-industrie, les négociants en pétrole et certains membres des cercles militaires, d'utiliser l'Ukraine comme moyen de chantage politique. Par exemple, Viktor Orbán, Premier ministre hongrois, a réussi à soutirer dix milliards d'euros à l'UE en échange de son vote sur le programme d'aide à l'Ukraine. Les agriculteurs européens ont reçu davantage de subventions de l'UE en raison du blocus du commerce ukrainien. En outre, de nombreuses armées européennes ont procédé à des améliorations d'équipement assez lucratives, en utilisant l'aide à l'Ukraine comme excuse pour obtenir le soutien des États-Unis et de l'Allemagne. Quant au ministère australien de la défense, il a décidé, pour des raisons internes, de détruire des hélicoptères plutôt que de permettre à l'Ukraine de les utiliser pour évacuer des combattants blessés.

L'aide à l'Ukraine ne dépend pas tant du soutien de la majorité de la société occidentale à l'Ukraine que de l'ampleur des capacités de résistance de l'Occident au chantage de ces groupes restreints mais bien organisés. Pas seulement sur l'Ukraine, car ces groupes cherchent à influencer la société sur d'autres questions. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de l'extrême droite. Presque partout, c'est l'extrême droite qui bloque le soutien à l'Ukraine. Après l'armée russe, elle est l'ennemi numéro 2 de l'État ukrainien. Même ceux qui ont soutenu l'Ukraine au début de l'invasion (comme le parti polonais Droit et Justice, PiS) utilisent aujourd'hui une rhétorique anti-ukrainienne pour plaire à leurs électeurs.

La meilleure façon de soutenir la gauche ukrainienne est de soutenir l'Ukraine et sa résistance. Ayant vu à plusieurs reprises des missiles anti-aériens occidentaux abattre des drones et des missiles russes depuis la fenêtre de ma maison, je peux affirmer avec certitude que l'aide militaire occidentale sauve des vies ukrainiennes. Les Ukrainien·es suivent activement la politique des pays occidentaux et, à bien des égards, les considèrent comme un modèle auquel aspirer. Les Ukrainien·es n'oublieront jamais qui, à l'Ouest, les a soutenu·es et qui s'est opposé à eux.

Étant donné que la plupart des mouvements de droite mènent des politiques anti-ukrainiennes, les militant∙es de gauche qui défendent l'Ukraine à l'étranger contribueront à rehausser l'écho de la gauche en Ukraine même. Si vous voulez nous soutenir, soutenez l'Ukraine. Participez à des actions, demandez à vos représentants de soutenir l'Ukraine, parlez de nous dans les médias. En outre, soutenir directement les organisations ukrainiennes de gauche, telles que les syndicats ukrainiens (par exemple la Confédération des syndicats libres d'Ukraine et la Fédération des syndicats d'Ukraine), les collectifs de solidarité, l'organisation féministe FemSolution, le Mouvement social et Спільне/Commons contribuera à nous faire apprécier à l'intérieur du pays.

Le gouvernement Zelensky s'est rangé du côté d'Israël dans son occupation de Gaza, tandis que le Mouvement social a récemment publié une déclaration intitulée « De l'Ukraine à la Palestine – L'occupation est un crime » [3]. Quelle est l'opinion en Ukraine sur ce conflit ? Est-elle en train de changer ?

Il n'est pas tout à fait exact que le gouvernement ukrainien soutient pleinement Israël. L'Ukraine a voté en faveur de pratiquement toutes les résolutions pro-palestiniennes aux Nations unies. Zelensky lui-même soutient publiquement la politique des deux États et l'indépendance palestinienne. Les paroles de soutien à Israël étaient largement opportunistes, malavisées et hors contexte. Elles ont été prononcées peu après le 7 octobre, qui a été un crime terrible, quelle que soit l'appréciation que l'on porte sur les actions ultérieures d'Israël. La politique étrangère ukrainienne souffre d'opportunisme mais, sur la question de la Palestine, l'Ukraine a une bien meilleure position que la plupart des pays développés.

La plupart des Ukrainien·es connaissent mal le Moyen-Orient et ses conflits. Mais la guerre à grande échelle a eu tendance à populariser une position pro-palestinienne. La plupart des Ukrainien·es ont une très mauvaise opinion des autorités israéliennes en raison de leur amitié avec les dirigeants russes. Aujourd'hui encore, alors que la Fédération de Russie fournit des armes aux groupes anti-israéliens, Israël refuse de lever son embargo sur les armes fabriquées avec la technologie israélienne depuis l'Europe vers l'Ukraine. Deuxièmement, de plus en plus d'Ukrainien·es commencent à se familiariser avec les connaissances post-coloniales et à établir des parallèles entre les actions d'Israël et de la Russie : attaques aveugles contre des zones résidentielles, implantation de colonies dans les territoires occupés, etc.

La principale différence entre nos conflits est que le peuple ukrainien dispose d'un État pleinement opérationnel, alors que le peuple palestinien en est privé. Il est certain que la Russie aimerait qu'il en soit de même pour l'Ukraine, car il lui serait plus facile de tuer les Ukrainiens si nous n'avions pas notre propre État. Nous l'avons vu lors de la guerre russo-itchkérienne [4]. À bien des égards, Netanyahou ne fait que répéter ce que la Russie a fait à l'Itchkérie. C'est pourquoi les Ukrainien·es doivent en savoir plus sur la Palestine, non seulement pour des raisons morales, mais aussi pour nous mettre en garde contre les objectifs de notre ennemi et les méthodes qu'il pourrait utiliser.

* Victoria Pigoul (Вікторія Пігуль), féministe ukrainienne, est membre du conseil de l'organisation socialiste démocratique ukrainienne Sotsialnyï Rukh (Mouvement social). Federico Fuentes est journaliste du magazine australien LINKS International Journal of Socialist Renewal. Cet entretien a d'abord été publié le 15 février 2024 en anglais par LINKS.

https://links.org.au/viktoriia-pihul-social-movement-ukraine-normalisation-full-scale-war-has-seen-return-political

Traduit par J.M.

Publié dans Inprecor n°718, mars 2024

Notes

[1] Un bon exemple de cette narration est l'article de Politico publié le 8 février sous le titre « Zaloujny sort, le “boucher” entre en jeu ».

[2] « Des tensions s'accumulent dans la société ukrainienne en raison des politiques néolibérales imposées par le gouvernement », 3 février 2024, Presse-toi à gauche !

https://inprecor.fr/node/3830

[3] « De l'Ukraine à la Palestine – L'occupation est un crime », 31 janvier 2024.

https://inprecor.fr/node/3839

[4] La Russie a répondu militairement à la déclaration de l'indépendance de la République tchétchène d'Itchkérie en 1991 par deux guerre sanglantes (1994-1996 et 1999-2009). Selon les données de différentes ONG, ces conflits auraient causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes et le déplacement de quelque 350 000 réfugié·es (la majorité étant revenue après la fin du conflit). Le clan Kadyrov, soutenant la Russie, a par cette guerre pris la tête de la Tchétchénie réintégrée au sein de la fédération de Russie.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

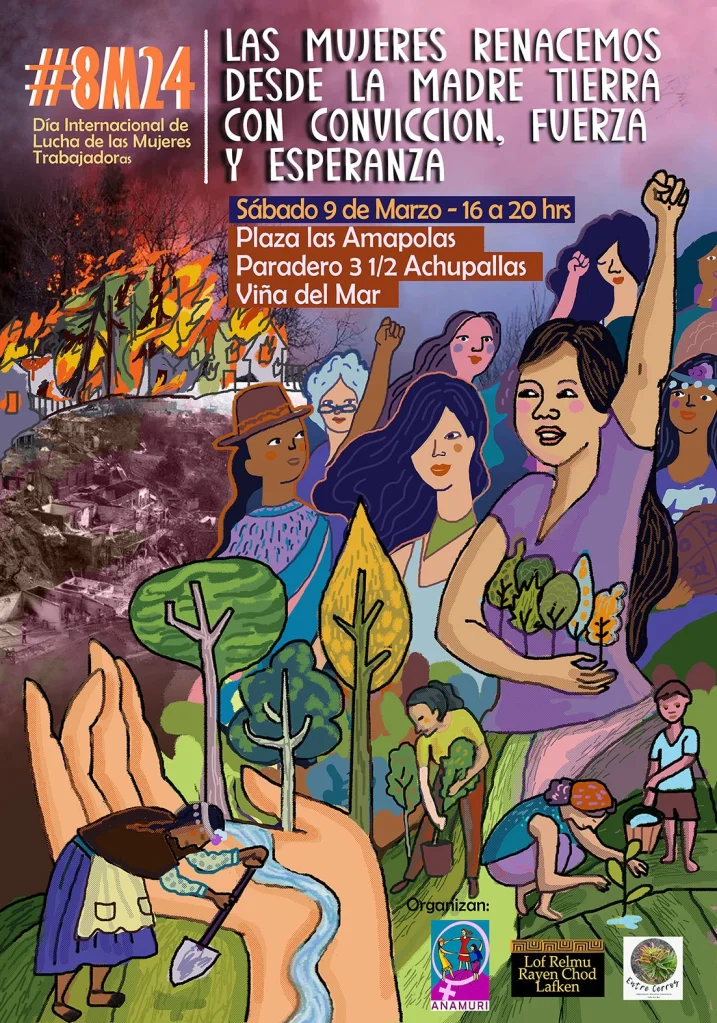

Féministes internationalistes en guerre

En ce mois de mars 2024, les féministes internationalistes s'organisent et s'activent sur le terrain militaire.

C'est tout particulièrement le cas sur la question des armes et du soutien armé à l'Ukraine, cette « épine dans le pied de l'ensemble des organisations anticapitalistes, féministes et anti-impérialistes » pour reprendre la formule de Daria Saburova, une militante féministe ukrainienne francophone. Elles contribuent notamment à documenter cette réalité, apportent un soutien concret aux soldat.es et offrent ainsi, un « visage vivant de politique militaire féministe », pour reprendre la formule d'Aplutsoc.

Féministes dans l'armée

Au nombre des actions réalisées au mois de mars 2024, en français, on peut notamment renvoyer à un Webinaire organisé par le Réseau Européen de Solidarité avec l'Ukraine (ENSU/RESU) avec des militantes féministes ukrainiennes. Parmi les intervenantes, on insistera ici sur les interventions d'une soldate (1h02 et s. ; 1h37 et s. ; 2h28 et s.) qui, à la suite d'autres témoignages et documentaires, permettent d'illustrer concrètement cet engagement militaire féministe.

Cette soldate, âgée d'une vingtaine d'années, rappelle qu'elle est confrontée à la guerre depuis l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, elle fait partie des 70 000 femmes engagées dans l'armée ukrainienne, au front comme à l'arrière, ce qui en fait une des armées les plus féminisées au monde. À titre d'exemple, dans les bataillons dans lesquels elle était engagée, les femmes représentaient plus de 10% des effectifs. Après avoir servi dans l'infanterie, elle a été nommée commandante d'un véhicule blindé, détruit depuis par l'armée Russe. Elle opère aujourd'hui dans une unité de reconnaissance et apprend le maniement des drones. Elle souhaite cependant réintégrer l'infanterie car, selon elle, c'est dans ces fonctions que l'on peut être le plus utile.

Elle insiste sur le fait c'est parce que les femmes se sont préalablement organisées, qu'elles avaient rejoint des bataillons d'auto-défense (voir notamment le Bataillon invisible)) qu'elles ont été finalement intégrées, par la suite, au sein d'une armée régulière qui leur fermait auparavant largement les portes. Elle souligne que ce sont les luttes menées par les femmes au sein de l'armée qui ont permis qu'aujourd'hui certaines d'entre elles occupent des postes jusque-là réservés aux hommes.

Reste que le combat contre le sexisme, la misogynie et le patriarcat est loin d'être gagné au sein d'une armée où les points de vue « très patriarcaux et rarement progressistes » prévalent ; c'est inquiétant quand on pense que « c'est l'armée d'aujourd'hui qui contribue à former la société ukrainienne de demain » insiste la soldate. Enfin, à la question « qu'attendez-vous de nous », la réponse est claire : des armes, des drones, des médicaments, une solidarité internationale active.

Féminisme et équipement militaire

La solidarité des féministes internationalistes ne se limite pas à documenter la situation militaire et l'engagement des femmes dans l'armée, elle est également très concrète, y compris sur le terrain des armes. À titre d'exemple, le RESU organise actuellement une collecte afin de répondre à la demande de l'Association des femmes vétéranes d'Ukraine. Celle-ci appelle à des dons pour acheter un véhicule blindé pour faciliter l'évacuation des blessées. Cette aide est particulièrement importante d'après un expert interrogé dans Médiapart car selon lui un ou une blessée si elle « n'est pas tué[e] sur le coup, a toutes les chances de survivre [si elle] se trouve dans un bloc opératoire moins heure et, mieux, vingt minutes après la blessure : de toute évidence, ce n'est pas le cas dans ce conflit ».

Enfin, parmi les récentes actions en français, on peut renvoyer à cette table ronde organisée par le Nouveau Partie Anticapitaliste (NPA), Femmes en guerre / Femmes en résistance, avec des militantes féministes Kurde, Palestinienne, Congolaise, Ukrainiennes. Si les priorités ne sont bien évidemment pas partout les mêmes, un point commun ressort de ces interventions : les femmes restent toujours, à de rares exceptions près (comme au Kurdistan semble-t-il), dépossédées des armes.

Féminismes internationalistes et pacifistes

Ces différentes activités s'inscrivent ainsi en plein dans la continuité des revendications du Manifeste féministe internationaliste des ukrainiennes qui réclament le « droit de résister », « le droit à l'autodéfense (y compris armée) » et qui appellent les féministes du monde entier à la solidarité pour lutter contre l'impérialisme, contre la division sexuelle du travail, pour la défense des droits reproductifs des femmes, le droit à la contraception, à l'avortement, la protection des droits des minorités notamment.

À noter cependant, que cette solidarité s'oppose à un autre féminisme, pacifiste, porté par les signataires du Manifeste Résistance féministe contre la guerre. Celles-ci s'opposent aux « décisions d'ajouter davantage d'armes au conflit », déclarent que « la guerre est irréconciliable avec les valeurs et les objectifs essentiels du mouvement féministe », affirment que les « armes perpétuent la guerre, perpétuent la barbarie et perpétuent la souffrance ». On soulignera qu'à notre connaissance, ce Manifeste n'a pas reçu le soutien d'aucune féministe ukrainienne.

Bref, on retrouve donc dans les organisations féministes les mêmes clivages que ceux qui divisent aujourd'hui plus largement la gauche concernant la définition même de l'internationalisme, de ce que l'on considère comme une lutte décoloniale et la question des livraisons d'armes à l'Ukraine.

Et sur ce débat, force est de constater qu'au Québec, jusqu'à présent, il n'existe pas de mouvement de solidarité avec les féministes ukrainiennes sur la question de la résistance armée. Peut-être que ce mouvement est en passe de s'organiser, mais pour le moment, il est à toutes fins pratiques invisible. La majeure partie des associations féministes Québécoises (FFQ, Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes etc.), les organismes de défense « des » droits (Ligue des droits et libertés ; AQOCI, CISO etc.) les syndicats (FTQ, CSN, CSQ etc.) ont choisi de se taire voire de combattre les revendications des féministes ukrainiennes en armes.

Illustration : Romana Ruban, https://www.supportukraine-pic.com/?pgid=j9zl8qi9-5ecc1040-fa57-4237-a089-bc6987e8a38e

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le nouvel âge des fléaux du capitalisme. Les pandémies seront plus fréquentes, se propageront plus rapidement et tueront plus de gens (I)

[Ceci est le premier d'une série d'articles sur les causes et les implications de la descente du capitalisme mondial dans une ère où les maladies infectieuses sont de plus en plus courantes. Mes opinions font l'objet d'un débat permanent et d'une mise à l'épreuve dans la pratique. J'attends vos commentaires, critiques et corrections – I.A.]. Le premier cas de ce qui a ensuite été appelé Covid-19 a été diagnostiqué à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. En l'espace de quelques mois, cette zoonose – c'est-à-dire une maladie d'origine animale – s'est propagée à une vitesse inégalée, touchant tous les pays, sinon toutes les personnes, de la planète.

12 mars 2024 | tiré du site alencontre.eorg

https://alencontre.org/ecologie/le-nouvel-age-des-fleaux-du-capitalisme-les-pandemies-seront-plus-frequentes-se-propageront-plus-rapidement-et-tueront-plus-de-gens-i.html

« Nous sommes entrés dans une ère de pandémies. » – Dr Anthony Fauci [1]

En mars 2024, les sources officielles estimaient que 703 millions de personnes dans le monde avaient contracté le Covid-19 et qu'un peu plus de 7 millions d'entre elles étaient décédées [2], mais la réalité est bien pire. The Economist calcule que la « surmortalité » pendant la pandémie est deux à quatre fois supérieure aux chiffres officiels [3], ce qui en fait la troisième pandémie la plus meurtrière des temps modernes, dépassée seulement par la grande grippe de 1918-1920 et le VIH/sida depuis 1980.

Outre ses effets directs sur la santé et la mortalité, la pandémie a déclenché ce que la Banque mondiale décrit comme « la plus grande crise économique mondiale depuis plus d'un siècle » [4] : le nombre de personnes vivant dans la pauvreté absolue a augmenté d'au moins un demi-milliard, l'éducation de centaines de millions d'enfants et de jeunes adultes a été interrompue et d'innombrables emplois ont été supprimés. « L'activité économique s'est contractée en 2020 dans environ 90% des pays, dépassant le nombre de pays ayant connu un tel déclin pendant les deux guerres mondiales, la Grande Dépression des années 1930, les crises de la dette des économies émergentes des années 1980 et la crise financière mondiale de 2007-2009. » [5]

Contrairement aux pandémies précédentes, le Covid-19 fait partie d'une vague de nouvelles maladies infectieuses qui, selon les scientifiques, marque l'arrivée d'une période « qualitativement distincte » dans le domaine de la santé humaine [6], ce qui « annulera de nombreux progrès réalisés au XXe siècle dans la lutte contre les maladies infectieuses mortelles… [et] ramènera l'humanité à un régime de santé antérieur caractérisé par une forte mortalité due à des maladies infectieuses mortelles ». Contrairement aux prédictions optimistes du XXe siècle, les maladies infectieuses n'ont pas été vaincues. De nouvelles maladies prolifèrent et de nombreuses maladies que l'on croyait éradiquées sont réapparues et constituent une menace majeure pour la santé humaine.

La liste des nouvelles venues comprend le chikungunya, la fièvre Q [inhalation de poussières contaminées par des animaux infectés], la maladie de Chagas, les grippes multiples, la peste porcine, la maladie de Lyme, Zika, le SRAS, le MERS, Nipah [transmis par les boissons et aliments contaminés par des excréments de chauves-souris frugivores], Mpox [variole du singe], Ebola, et bien d'autres encore, en plus des ennemis résurgents comme le choléra, l'anthrax, la polio, la rougeole, la tuberculose, le paludisme et la fièvre jaune. Selon les Proceedings of the National Academy of Sciences, au rythme actuel, la probabilité annuelle d'épidémies extrêmes pourrait tripler au cours des prochaines décennies [8].

Comme l'écrit l'épidémiologiste marxiste Rob Wallace, l'émergence et la réémergence simultanées de multiples maladies contagieuses n'est pas une pure coïncidence.

« Ne vous y trompez pas, ces épidémies qui se succèdent sont liées. Et elles ne nous arrivent pas par hasard ; elles représentent les résultats involontaires de ce que nous entreprenons. Elles reflètent la convergence de deux formes de crises sur notre planète. La première crise est écologique, la seconde est médicale. Lorsque les deux se croisent, leurs conséquences communes apparaissent sous la forme d'un ensemble de nouvelles maladies bizarres et terribles, émergeant de sources inattendues. »[9]

A la mi-2020, alors que des politiciens scientifiquement analphabètes continuaient d'affirmer que le Covid-19 n'était pas pire que la grippe et qu'il disparaîtrait bientôt, la UN's Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) a convoqué un groupe multidisciplinaire d'experts scientifiques pour résumer l'état des connaissances scientifiques sur le Covid-19 et d'autres maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme [10]. [Le rapport des experts – qui avait l'avantage singulier de ne pas être édulcoré ou modifié par des politiciens et des bureaucrates – offrait un compte rendu très différent des dangers posés par les maladies zoonotiques à notre époque. En voici quelques extraits :

« Les pandémies représentent une menace existentielle pour la santé et le bien-être des populations de notre planète. Les données scientifiques examinées dans le présent rapport montrent que les pandémies sont de plus en plus fréquentes, en raison de l'augmentation continue des maladies émergentes sous-jacentes qui les déclenchent. En l'absence de stratégies préventives, les pandémies apparaîtront plus souvent, se propageront plus rapidement, tueront plus de gens et affecteront l'économie mondiale avec un impact plus dévastateur que jamais auparavant. »

« Le risque de pandémie augmente rapidement, avec plus de cinq nouvelles maladies apparaissant chaque année chez l'homme, chacune d'entre elles ayant le potentiel de se propager et de devenir pandémique. Le risque de pandémie est lié à l'augmentation exponentielle des changements anthropiques. Il est donc erroné de rendre la faune sauvage responsable de l'émergence des maladies, car l'émergence est causée par les activités humaines et l'impact de ces activités sur l'environnement. »

« Les causes sous-jacentes des pandémies sont les mêmes changements environnementaux mondiaux que ceux qui sont à l'origine de la perte de biodiversité et du changement climatique. Il s'agit notamment du changement d'affectation des sols, de l'expansion et de l'intensification de l'agriculture, ainsi que du commerce et de la consommation d'espèces sauvages. »

En bref, la destruction écologique mondiale que les scientifiques du système terrestre ont baptisée « grande accélération » [Great Acceleration] fait entrer l'humanité dans une ère de « grande maladie » [Great Sickening]. A moins que des changements radicaux ne soient apportés, nous pouvons nous attendre à ce que Covid-19 ne soit pas la dernière pandémie mondiale – ni la plus meurtrière.

Un phénomène sans précédent dans l'histoire

Au début de la crise, l'historien Mike Davis [1946-2022] a décrit l'émergence du Covid-19 comme une « ouverture vers une ère de pestes » [11]. Cette nouvelle ère de calamités pose un défi majeur aux mouvements en faveur d'un développement humain durable, à la fois à court terme – quelles mesures devons-nous exiger pour atténuer les effets dévastateurs du Covid et de ses successeurs ? – et à long terme – comment la présence et l'émergence probable de nouvelles maladies mortelles affecteront-elles notre capacité à faire naître un monde nouveau des cendres de l'ancien ?

L'ère des pandémies confère une nouvelle urgence au slogan classique « socialisme ou barbarie » – et fait sans doute pencher davantage la balance des probabilités sociales vers ce qui, selon Marx et Engels, pourrait être « la ruine des diverses classes en lutte » [Manifeste communiste, Pléiade, Œuvres, Economie I, p. 162].

Il ne s'agit pas d'une crise comme les autres, et elle ne doit pas être traitée comme une énième étape de plus sur la longue liste des maux du capitalisme. Comme l'écrit Sean Creaven dans Contagion Capitalism, « il est tout à fait justifié de considérer la crise épidémiologique en cours de la société (et même de la nature) comme qualitativement différente de toutes celles qui l'ont précédée, c'est-à-dire comme historiquement sans précédent » [12].

Une crise sans précédent exige une réponse sans précédent. Pour relever le défi, la gauche ne doit pas se contenter de critiquer les échecs des gouvernements et d'accuser le capitalisme d'en être la cause. Nous ne pouvons pas aller de l'avant, ni sortir de l'ère des pandémies, si nous ne développons pas une analyse scientifique sérieuse (sociale et biologique) de la crise épidémiologique de l'Anthropocène. Le collectif révolutionnaire Chuang [13] le dit clairement dans son récit essentiel de la pandémie en Chine, Social Contagion :

« Ce n'est pas le moment de se livrer à un simple exercice marxiste de type “Scooby-Doo” [Scoubidou] consistant à retirer le masque du méchant pour révéler que, oui, en effet, c'est le capitalisme qui a causé le coronavirus depuis le début !… Bien sûr, le capitalisme est coupable – mais comment, exactement, la sphère socio-économique s'articule-t-elle avec la sphère biologique, et quelles leçons pouvons-nous tirer de toute cette expérience ? » [14]

Les articles à venir tenteront de répondre à ces questions. A suivre… (Article publié sur le site de Ian Angus Climate&Capitalism, le 5 mars 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)

Notes

[1] David M. Morens and Anthony S. Fauci,“Emerging Pandemic Diseases : How We Got to COVID-19,” Cell 182, no. 5 (September 2020) : 1077. Anthony S. Fauci, immunologue, ex-conseiller médical en chef du président des Etats-Unis (janvier 2021-décembre 2022) et directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (1984-2022).

[2] “Coronavirus Tracker,” March 2, 2024.

[3] “Excess Mortality during the Coronavirus Pandemic (COVID-19),” Our World in Data (blog), February 29, 2024.

[4] World Bank, World Development Report 2022, (Washington, DC : World Bank, 2022).

[5] World Bank, 1.

[6] Ronald Barrett et al., “Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases : The Third Epidemiologic Transition,” Annual Review of Anthropology27, no. 1 (October 1998) : 248.

[7] Katherine Hirschfeld, “Microbial Insurgency : Theorizing Global Health in the Anthropocene,” The Anthropocene Review 7, no. 1 (April 2020) : 4,.

[8] Marco Marani et al., “Intensity and Frequency of Extreme Novel Epidemics,” Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no. 35 (August 31, 2021) : 1.

[9] Rob Wallace, “The Virus and the Virus,” Counterpunch (blog), June 14, 2013.

[10] IPBES, “Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES),” October 29, 2020.

[11] Mike Davis, “C'est La Lutte Finale,” Progressive International, April 30, 2020.

[12] Creaven, Sean, Contagion Capitalism : Pandemics in the Corporate Age (London : Routledge, 2024), 255.

[13] La version française a pour titre Contagion sociale. Guerre de classe et pandémie en Chine, Niet Editions, août 2022. L'éditeur précise : « Chuang est un collectif communiste international dont la plupart des membres vivent en Chine. Dans Contagion sociale, ils relatent l'histoire inédite de l'épidémie de Covid-19 à Wuhan et dans le reste du pays, et racontent les luttes quotidiennes de la population, prise entre le marteau d'un virus létal et l'enclume d'un Etat répressif. » (Réd.)

[14] Chuang, Social Contagion : And Other Material on Microbiological Class War in China (Chicago, IL : Charles H. Kerr Publishing Company, 2021), 10.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le nouvel âge des fléaux du capitalisme. L’évolution constante crée des « ennemis résistants et dangereux » dans l’Anthropocène (II)

[Deuxième contribution d'une étude en plusieurs parties – voir ici la première partie – sur les causes et les implications de l'entrée du capitalisme mondial dans une ère où les maladies infectieuses sont de plus en plus courantes. Mes opinions font l'objet d'un débat permanent et d'une mise à l'épreuve dans la pratique. Précisions et corrections sont les bienvenues – I.A.] La plupart des comptes rendus sur la pandémie de Covid-19 ne posent pas la question suivante : pourquoi maintenant ? Pourquoi un virus qui, pendant des siècles, a vécu paisiblement dans un animal sauvage de la Chine rurale a-t-il soudain attaqué des millions d'êtres humains dans le monde entier [1] ?

16 mars 2024 | tiré du site alencontre.org

https://alencontre.org/ecologie/le-nouvel-age-des-fleaux-du-capitalisme-levolution-constante-cree-des-ennemis-resistants-et-dangereux-dans-lanthropocene-ii.html

Pour qu'un virus potentiellement mortel provoque une maladie, il faut que les conditions soient réunies pour qu'il infecte une plante ou un animal et se multiplie. Et pour qu'une maladie devienne une épidémie ou une pandémie, les conditions doivent être réunies pour qu'elle se propage rapidement à d'autres personnes. Les épidémies et les pandémies sont à la fois micro-biologiques et macro-écologiques [2] – elles émergent et se propagent grâce à l'interaction et au conflit entre le changement biologique et le changement social.

Pour comprendre pourquoi les nouvelles maladies virales se multiplient aujourd'hui, nous nous concentrons d'abord sur l'évolution incessante des entités biologiques les plus petites et les plus nombreuses de la Terre.

***

Si vous demandez à la plupart des gens ce que sont les virus, ils vous répondront qu'il s'agit de microbes et de bactéries. En effet, jusqu'à récemment, c'est ainsi que la plupart des scientifiques les considéraient : en 1977, les célèbres biologistes Jean et Peter Medawar ont écrit qu'un virus est « simplement une mauvaise nouvelle enveloppée dans une protéine ». Personne ne pouvait voir un virus avant l'invention du microscope électronique dans les années 1930, et à moins qu'il ne soit à l'origine d'une maladie, les scientifiques ne savaient pas qu'il fallait le rechercher. Pendant des décennies, les virus ont été classés en fonction de leur apparence et de leur impact sur la santé humaine.

Ce n'est qu'au cours de ce siècle que l'analyse génétique automatisée a permis l'identification rapide d'un grand nombre de virus, provoquant une révolution dans le domaine de la virologie. Etude après étude, les scientifiques découvrent des milliers de virus inconnus jusqu'alors, si nombreux que les efforts pour les cataloguer ont du mal à suivre et que nous n'avons aucune idée de ce que font la plupart d'entre eux (si tant est qu'ils fassent quelque chose).

Les chiffres sont ahurissants. Peut-on vraiment comprendre des chiffres tels que les 1031 virus individuels estimés sur Terre, soit 10 millions de fois plus que le nombre estimé d'étoiles dans l'Univers ? Chaque litre d'eau de mer contient environ 100 milliards de virus, et la poussière transportée par le vent transporte chaque jour quelque 800 millions de virus sur chaque mètre carré de la surface terrestre. Il y a environ mille milliards de virus dans notre corps à tout moment – certains infectent nos cellules humaines, d'autres les millions de bactéries que tous nous hébergeons, et d'autres encore ne font que passer dans notre nourriture ou notre haleine.

Comme l'écrit le biologiste évolutionniste John Thompson, ils constituent, à bien des égards, « le mode de vie le plus réussi sur terre » [3].

« Les virus sont, de loin, les entités organiques les plus abondantes que nous connaissions ; en fait, ils sont probablement plus répandus que toutes les autres formes de vie réunies… Chaque niche écologique dans laquelle on peut trouver de la vie a été pénétrée par la virosphère. Plus de 100 millions de types de virus infectent toutes les espèces d'êtres vivants, y compris les animaux, les microbes et les plantes. » [4]

La plupart des virus sont des spécialistes qui ne peuvent infecter que des espèces particulières de micro-organismes, de plantes ou d'animaux – et généralement que des types spécifiques de cellules dans des espèces particulières. La rage, par exemple, infecte d'abord les cellules musculaires de certains mammifères, puis s'attaque à leurs cellules cérébrales. Les virus Ebola ciblent les cellules du foie et du système immunitaire de l'homme, ainsi que les parois de ses veines et de ses artères. Les coronavirus infectent les cellules des voies respiratoires humaines, certains provoquant de légers symptômes de rhume et d'autres le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) ou le Covid-19.

Les virus jouent un rôle majeur dans les cycles biogéochimiques* qui définissent et régissent l'ensemble du système terrestre. Certains virus tuent chaque jour des milliards d'organismes unicellulaires dans les océans, faisant couler (et finalement recyclant) des millions de tonnes de carbone organique. Environ un quart du carbone fixe passe par ces processus viraux, et cinq pour cent de l'oxygène que nous respirons provient de la photosynthèse stimulée par les virus dans les océans. De nombreux virus coexistent dans des relations symbiotiques permanentes à l'intérieur des cellules des plantes et des animaux, tuant les bactéries nuisibles, stimulant la production de substances chimiques essentielles, facilitant la digestion et bien d'autres choses encore. Environ 8% du génome humain est constitué d'ADN provenant de divers virus.

Mais dans cet article, je me concentre sur la petite minorité, une fraction d'un pour cent de toutes les espèces de virus, qui peut provoquer des maladies chez l'homme et d'autres animaux. Deux caractéristiques biologiques, communes à tous les virus, rendent ces agents pathogènes potentiels particulièrement dangereux.

1.- Les virus ne peuvent pas se reproduire seuls. Les virus ne ressemblent à aucune autre forme de vie – en fait, le débat se poursuit sur la question de savoir s'ils sont vivants ou non. Ils n'ont pas de système métabolique propre, pas de source d'énergie pour faire quoi que ce soit. Il s'agit d'une vie (si ce terme s'applique) réduite à une poignée d'instructions d'ARN (acide ribonucléique) ou d'ADN (acide désoxyribonucléique) pour faire des copies d'elle-même. Elle ne peut se reproduire qu'en pénétrant dans une cellule vivante et en détournant ses mécanismes de reproduction. Ce faisant, des centaines ou des milliers de copies peuvent être fabriquées et libérées dans l'environnement en quelques heures.

Ce processus de reproduction peut provoquer des maladies, soit en empêchant les cellules de remplir des fonctions essentielles pour l'organisme dans son ensemble, soit en provoquant une réaction excessive du système immunitaire de l'hôte, soit par une combinaison de ces deux moyens. Comme l'écrit la virologue Marilyn Roossinck :

« Si nous imaginons que les virus ont un but, c'est simplement de se multiplier. Ils ne sont pas poussés à provoquer des maladies ou à faire le bien ; ils veulent simplement produire plus de virus. Parfois, dans cette volonté de se reproduire, ils profitent à leurs hôtes, et dans ce cas, il peut y avoir une forte sélection pour maintenir la relation. D'autres fois, ils causent accidentellement du tort à leurs hôtes, surtout si eux et leur hôte ont une nouvelle relation qui doit encore être affinée par l'adaptation et l'évolution. En fin de compte, un virus s'adaptera à tout ce qui favorise sa reproduction. » [5]

Malgré le terme d'« objectifs », les virus ne recherchent en aucun cas de nouvelles cellules à infecter. Lorsqu'ils ne sont pas dans les cellules, les virus sont inertes, incapables de faire quoi que ce soit. Seul un contact accidentel avec des cellules appropriées leur permet de recommencer à se reproduire, mais comme ils sont des millions, il y a de fortes chances que certains d'entre eux infectent de nouvelles cellules et recommencent à se reproduire [6].

2.– Les virus évoluent constamment au fur et à mesure qu'ils se reproduisent. Contrairement aux cellules, les virus ne se reproduisent pas en se divisant. Ils obligent la cellule hôte à créer les protéines nécessaires, puis à les assembler en copies d'elle-même. Contrairement à l'ADN, avec sa célèbre structure en « double hélice », qui identifie et corrige les erreurs de copie lorsqu'une cellule se divise, le matériel génétique de la plupart des virus est l'ARN, qui n'a pas cette capacité de correction des erreurs. En moyenne, il y a une erreur, ou mutation, dans chaque copie d'un virus à ARN [7]. Si deux types de virus infectent la même cellule, ils peuvent mélanger leurs gènes, créant ainsi des hybrides. La plupart des mutations et des échanges de gènes affaiblissent ou désactivent le virus, mais ceux qui confèrent un avantage en termes de survie ont tendance à se répandre dans la population virale.

« Ce brassage de gènes crée des opportunités infinies pour que de nouveaux virus et particules virales évoluent et passent à travers diverses formes de vie. Ainsi, sur plusieurs milliards de générations, les anciens cousins créent des progénitures qui sont progressivement plus distinctes les unes des autres. » [8]

En substance, la combinaison des erreurs de copie et de la sélection naturelle darwinienne conduit à un grand nombre d'expériences simultanées d'évolution virale. Comme le biologiste Richard Levins l'a signalé il y a trente ans, les changements évolutifs constants donnent aux pathogènes microbiens un avantage significatif sur la science médicale.

« La composition génétique des populations pathogènes… change facilement, non seulement à long terme, mais aussi au cours d'une seule épidémie et au sein d'un seul hôte pendant un épisode de maladie. La biologie de l'agent pathogène est soumise à de fortes demandes opposées pour sélectionner l'accès aux nutriments, pour éviter les défenses de l'organisme et pour se diriger vers un nouvel hôte. Les variations de l'état nutritionnel de l'organisme, de son système immunitaire, la présence ou l'absence d'autres infections, l'accès au traitement, le régime de traitement et les conditions de transmission sont autant de facteurs qui poussent et tirent le patrimoine génétique des populations de pathogènes dans des directions différentes. Cela signifie que nous voyons constamment apparaître de nouvelles souches, qui diffèrent par leur résistance aux médicaments et aux antibiotiques, leur évolution clinique, leur virulence et leurs caractéristiques biochimiques. Certaines développent même une résistance à des traitements qui n'ont pas encore été utilisés si ceux-ci menacent la survie des agents pathogènes de la même manière que les anciens traitements. » [9]

Un virus qui tue son hôte s'éteint à moins qu'il ne puisse en infecter un autre avant la mort du premier hôte. En général, ce mouvement ne se produit qu'à l'intérieur d'une espèce, mais des infections zoonotiques peuvent se produire lorsqu'un virus passe de l'animal à l'homme. Dans ce cas, un virus inoffensif pour l'espèce d'origine peut provoquer une maladie grave, voire la mort, chez l'espèce suivante. Mais un virus ne peut pas infecter une nouvelle espèce si les conditions nécessaires au changement d'espèce ne sont pas réunies. L'écologiste Jaime García-Moreno explique que les obstacles physiques et biologiques au passage d'une espèce à l'autre ont rendu ces changements relativement rares.

« Les agents pathogènes sont souvent confinés à une espèce hôte (ou à un groupe d'espèces apparentées) et donc, bien que l'on soit continuellement exposé à de multiples agents pathogènes ayant d'autres espèces comme hôtes, la plupart d'entre eux ne peuvent pas infecter l'homme et ne l'infectent pas ; ceux qui y parviennent provoquent rarement des maladies chez l'homme et conduisent presque toujours à des chaînes d'infection brisée…

« Il est clair que la simple apparition d'un nouvel agent pathogène ne suffit pas à provoquer une nouvelle maladie, car de nombreux facteurs finissent par déterminer si un agent pathogène peut infecter un hôte potentiel et si l'infection peut se propager d'elle-même – distribution de l'hôte, libération de l'agent pathogène de l'hôte et survie, exposition de l'homme (ou d'un autre nouvel hôte) ou réponse immunitaire, pour n'en citer que quelques-uns. Nous sommes exposés quotidiennement à de nombreux virus, mais seuls quelques-uns d'entre eux ont développé les mécanismes nécessaires pour provoquer un cycle d'infection réussi chez l'homme. » [10]

Néanmoins, au fil des siècles, de nombreux virus ont réussi à faire le saut. Les premiers chasseurs ont sans aucun doute contracté des maladies mortelles à partir du sang des animaux qu'ils tuaient, dépeçaient et mangeaient, mais leurs sociétés étaient trop petites pour que les agents pathogènes puissent persister en tant que maladies humaines. La situation a changé avec la révolution néolithique, lorsque l'élevage a mis un grand nombre d'humains en contact direct et fréquent avec les animaux.

« L'élevage a créé une “manne pour nos microbes”. Lorsque nous avons domestiqué des animaux sociaux, tels que les vaches et les porcs, ils étaient déjà atteints de maladies épidémiques qui ne demandaient qu'à nous être transmises. » [11]

Mais le simple fait de passer à des hôtes humains ne garantissait pas un succès viral à long terme. Pour continuer à être pathogène pour l'homme, un virus doit être capable de passer à des humains non infectés avant que les personnes infectées ne meurent ou ne développent une immunité. Cette condition a été remplie par la formation de grandes colonies et de villes qui ont accompagné l'adoption de l'agriculture. Un grand nombre de personnes vivant à proximité les unes des autres constituait un environnement idéal pour que les agents pathogènes d'origine animale se propagent et s'adaptent à la biologie humaine.

Depuis le néolithique, des centaines de virus sont passés avec succès de l'animal à l'homme, infectant d'abord les communautés locales, puis se propageant dans le corps des soldats et des commerçants. Dans certains cas – l'invasion européenne des Amériques en est un exemple particulièrement horrible – cela a provoqué des pandémies qui ont tué des millions de personnes qui n'avaient pas développé d'immunité.

La plupart des maladies infectieuses qui touchent aujourd'hui l'homme – y compris les virus, les bactéries, les champignons et les parasites – sont apparues chez les animaux sauvages et domestiques. Selon un rapport publié en 2020, « dans le monde entier, les 13 zoonoses les plus courantes ont eu le plus d'impact sur les éleveurs pauvres des pays à revenu faible ou intermédiaire et ont causé, selon les estimations, 2,4 milliards de cas de maladie et 2,7 millions de décès chez l'homme par an » [12]. Ces chiffres ont été presque immédiatement rendus obsolètes par le Covid-19.

Le nombre d'agents pathogènes microscopiques auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés est sans précédent dans notre histoire, et d'autres sont à venir. Comme l'a déclaré un groupe d'experts scientifiques au gouvernement états-unien en 1993 :

« Il n'est pas réaliste d'espérer que l'humanité remporte une victoire complète sur la multitude de maladies microbiennes existantes ou sur celles qui apparaîtront à l'avenir… Les microbes comptent parmi les organismes les plus nombreux et les plus diversifiés de la planète ; les microbes pathogènes peuvent être des ennemis résistants et dangereux. Bien qu'il soit impossible de prédire leur émergence individuelle dans le temps et l'espace, nous pouvons être sûrs que de nouvelles maladies microbiennes apparaîtront…

« Bien qu'il y ait peu de chances qu'un organisme choisi au hasard devienne un pathogène humain efficace, la grande variété de micro-organismes dans la nature augmente ces chances… La coévolution des agents pathogènes et de leurs hôtes animaux et humains restera un défi pour la science médicale, car le changement, la nouveauté ou la »nouveauté« font partie intégrante de ces relations… » [13]

Des changements environnementaux radicaux, motivés par la volonté inexorable du capitalisme de croître à tout prix, ont affaibli les barrières naturelles contre l'émergence de nouveaux agents pathogènes et multiplié les occasions pour les virus agressifs d'infecter l'homme. En conséquence, nous assistons à l'émergence d'un plus grand nombre de maladies zoonotiques et nous pouvons nous attendre à ce que les pandémies mondiales caractérisent de plus en plus l'Anthropocène. (Article publié sur le site de Ian Angus, Climate&Capitalism, le 14 mars 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre – A suivre)

Notes

[1] Some readers have asked about claims that the virus came from a Chinese laboratory. Research into the exact origin is ongoing, but the evidence for animal origin is very strong, while the evidence for a lab link is virtually non-existent. See : https://www.msnbc.com/the-mehdi-hasan-show/the-mehdi-hasan-show/covid-origin-report-lab-leak-theory-manmade-debunked-rcna91500

[2] Chu ?ng, Social Contagion : And Other Material on Microbiological Class War in China (Chicago, IL : Charles H. Kerr Publishing Company, 2021), 24.

[3] John N. Thompson, Relentless Evolution (Chicago : Univ. of Chicago Press, 2013), 113.

[4] Anne Aronsson ; Fynn Holm, “Multispecies Entanglements in the Virosphere : Rethinking the Anthropocene in Light of the 2019 Coronavirus Outbreak,” The Anthropocene Review 9, no. 1 (2022) : 26.

[5] Marilyn J. Roossinck, Viruses : A Natural History (Princeton : Princeton University Press, 2023), 64.

[6] Dorothy Crawford, Viruses : The Invisible Enemy, 2nd ed. (Oxford : Oxford University Press, 2021), 14.

[7] Roossinck, Viruses, 138.

[8] Pranay G. Lal, Invisible Empire : The Natural History of Viruses (Gurugram, Haryana, India : Penguin/Viking, 2021), 41.

[9] Richard Levins, “When Science Fails Us,” International Socialism, September 1996.

[10] Jaime Garcia-Moreno, “Zoonoses in a Changing World,” Bioscience 73 (n.d.) : 712.

[11] Jared M. Diamond, Guns, Germs, and Steel : The Fates of Human Societies (New York : Norton, 1999), 205–6.

[12] Md. Tanvir Rahman et al., “Zoonotic Diseases : Etiology, Impact, and Control,” Microorganisms 8, no. 9 (September 12, 2020) : 1405.

[13] Institute of Medicine, Emerging Infections : Microbial Threats to Health in the United States, ed. Joshua Lederberg, Robert E. Shope, and Stanley C. Oaks, 3. (Washington, DC : National Acad. Press, 1993), 32, 44.

* Un cycle biogéochimique est le processus de transport et de transformation cyclique (recyclage) d'un élément ou composé chimique entre les grands réservoirs que sont la géosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère, dans lesquels se retrouve la biosphère.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Francophones : augmentation de six millions en un an, mais...

Si le nombre de francophones a augmenté de près de 2 % l'année dernière à la grandeur de la planète, d'importants défis doivent cependant être relevé par les organismes faisant la promotion du français, ce qui obligerait à une certaine sobriété cette année dans l'interprétation des prévisions de croissance, qui devraient être mieux comprises.

Selon le bras statistique de l'Observatoire de la langue française de l'Organisation internationale de la Francophonie, soit l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone (ODSEF), il y aurait 327 millions de francophones en 2023, une augmentation de 6 millions en un an. Le sociologue à l'Université Laval et directeur de l'ODSEF, Richard Marcoux, considère que les données sont actuellement précises à 95 %. Il y aurait cependant une réelle incertitude pour celles récoltées en Amérique latine et en Asie, en raison du manque de données valides pour ces régions. Le sociologue a donc été au Vietnam en 2023, puis en Amérique latine cette année pour préciser les chiffres.

Richard Marcoux considère aussi que les prévisions sur le long terme sont mal présentées au public, l'Observatoire de la langue française donnant une fourchette allant de 350 à 700 millions de francophones sur 40 ans. La donnée supérieure serait cependant celle là plus souvent utilisée et l'autre oubliée. Comme il considère que la scolarisation de la jeunesse francophone stagne actuellement dans presque tous les pays africains, il voudrait donc passer un message demandant de la rigueur au niveau de l'interprétation cette année.

Les menaces identifiées

Richard Marcoux croit que la violence incluant le djihadisme au Mali, au Niger et au Burkina Faso, qui forcent la fermeture des écoles pendant de longues périodes, se ferait au détriment de la progression du français en Afrique.

Certains textes récemment publiés se questionnent même sur combien de temps l'Afrique parlera encore français, considérant qu'on pourrait y assister à un déclin, donnant comme exemple ce qui se passe en Algérie ou l'anglais remplace peu à peu le français depuis 2019 dans l'enseignement et l'administration. Des questions sur la place du français se poseraient aussi au Sénégal ou Boubacar Boris Diop, lors d'une récente conférence expliquait qu'il n'écrirait plus qu'en wolof, principale langue nationale du Sénégal.

Dans plusieurs secteurs universitaires, le français reculerait aussi au profit de l'anglais, « Le phénomène nous inquiète, mais il nous motive également », affirme à ce sujet Tanja Niemann, la directrice générale d'Érudit le consortium formé de l'UQAM, l'Université de Montréal et de l'Université Laval.

Encore un bon potentiel

La croissance de la francophonie n'en a pas moins été impressionnante dans certains pays d'Afrique comme le Mali ou le nombre de locuteurs du français a été multiplié par 33 en 60 ans alors que la population n'y a été augmentée que par quatre. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, continuent aussi d'avoir une bonne progression du français. Certaines actions politiques des autorités du Mali, qui ont fait passer le français de langue officielle à langue de travail, pourraient ne pas être aussi nuisibles que certains le supposent puisque la dynamique linguistique pourrait être difficile à changer dans ce pays qui a du mal à financer ses écoles.

La francophonie est d'ailleurs encore identifiée comme un élément de la croissance africaine. En Côte d'Ivoire, la secrétaire générale de la Commission nationale de la Francophonie (CNF), Bernise N'Guessan, affirmait le 12 mars lors d'une conférence de presse que l'édition 2024 des journées de la Francophonie misait sur le fort potentiel, en termes de création d'emplois dans les domaines liés à l'entrepreneuriat, à l'innovation et a la créativité. Un des objectifs de cette journée est de faciliter l'appropriation de la langue française par la population locale, la considérant comme une valeur ajoutée. Cette édition vise aussi à mettre en lumière la diversité et la force de la Francophonie en vue d'en faire une dimension mondiale.

Promouvoir la francophonie économique et scientifique

Les missions commerciales et économiques qu'organise l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) peuvent aussi aider à soutenir la progression du nombre de francophones. La mission commerciale organisée cette année à Québec et à Montréal du 11 au 13 juin y attirera environ 110 participants internationaux de 80 entreprises, des institutions d'Europe, d'Afrique, d'Asie et des Caraïbes pour faire la promotion de l'augmentation du commerce entre toutes ces régions du monde.

Au niveau des sciences, cinq des six partenaires privilégiés de l'Université Laval sont des universités francophones dont trois sont françaises, une est suisse, une est belge et la dernière brésilienne. Elle a d'ailleurs envoyé une mission à l'Université Côte d'Azur les 14 et 15 mars pour renforcer son partenariat depuis 2017.

Finalement, la francophonie aurait encore une grande importance pour la France qui en est le ferment originel. Le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, Jacques Krabal, affirme que le Sommet de la francophonie, qui se déroulera le 4 octobre à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts et le 5 octobre à Paris, est l'un des deux événements majeurs qui se prépare en France en 2024, l'autre étant les Jeux olympiques de Paris. L'événement devrait, selon lui, donner de l'élan à la francophonie.

Michel Gourd

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comment l’intelligence artificielle a déjà changé la guerre

L'intelligence artificielle est devenue une composante incontournable de l'innovation. Présentée comme un levier de croissance économique et une révolution industrielle, elle suscite, en matière militaire, des critiques et des inquiétudes éthiques et stratégiques.

6 mars 2024 | tiré de politis.fr

https://www.politis.fr/articles/2024/03/comment-lintelligence-artificielle-a-deja-change-la-guerre/

Alors que le bilan humain ne cesse d'augmenter à Gaza, l'armée israélienne continue sans relâche son offensive. Pour « éliminer » le Hamas, Tsahal utilise des systèmes et des armes de pointe. Ce conflit a offert à l'armée israélienne une occasion sans précédent de déployer des technologies militaires basées sur l'intelligence artificielle (IA) dans un large spectre opérationnel.

« Usine d'assassinats de masse »

Durant les trente-cinq premiers jours de l'offensive, Israël affirme avoir attaqué « 15 000 cibles ». Comparé aux anciennes opérations de l'armée, le nombre de bombardements est colossal. Ces chiffres dépassent de loin ceux des quatre précédentes opérations majeures dans la bande de Gaza réunies. Par exemple, lors de l'opération « Guardian of the Walls » en 2021, Israël a attaqué 1 500 cibles en 11 jours. Pendant l'opération « Bordure protectrice » en 2014, qui a duré 51 jours, Israël a frappé entre 5 000 et 6 000 cibles. Bien loin des chiffres actuels. Pour en arriver à un tel volume de bombardement, Tsahal reçoit un coup de main.

Sur le même sujet :« On assiste au nettoyage ethnique de notre peuple »

Elle est appuyée par une importante plateforme d'IA : le Habsora (L'Évangile). En gérant d'énormes quantités de données, Habsora recommande les sites de bombardement en temps réel à un rythme effréné. D'après le média +972 qui a enquêté sur cette technologie, Habsora est décrite par un ancien officier du renseignement, comme une « usine d'assassinats de masse » dans laquelle « l'accent est mis sur la quantité et non sur la qualité ».

L'accent est mis sur la quantité et non sur la qualité.

Une fois les informations collectées et les cibles établies, c'est une autre IA qui prend la main. Appelée Fire Factory, elle est utilisée pour optimiser en temps réel les plans d'attaque des avions et des drones. Le système calcule la quantité de munitions requises, attribue les cibles aux différents avions et drones, et détermine l'ordre le plus efficace pour les attaques, comme l'explique Bloomberg. Dans la bande de Gaza, plus de 30 000 personnes, dont plus de 5 000 enfants, seraient morts depuis le 7 octobre.

Smart Shooter « fait de chaque soldat ordinaire un tireur d'élite »

Les troupes au sol sont, elles aussi, dopées à l'IA. Fixé sur l'arme, le viseur de l'entreprise israélienne Smart Shooter, « fait de chaque soldat ordinaire un tireur d'élite », explique Tsahal, l'armée israélienne. Son viseur SMASH 2000 a la capacité de détecter automatiquement les cibles et de les verrouiller, ce qui permet à l'arme de ne faire feu que lorsqu'elle a le plus de chances de toucher sa cible. Utilisé dans la lutte contre les drones, qui pullulent dans les conflits modernes, le système est aussi capable de détecter les êtres humains.

En Cisjordanie, Smart Shooter est justement utilisé par Israël dans cette optique. Au check-point d'Hébron, des tourelles sont équipées d'armes pouvant tirer des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes. L'intelligence artificielle permet à l'opérateur d'identifier une cible, de la suivre automatiquement et de s'assurer du tir.

Sur le même sujet : Barbarie ordinaire et impunité en Cisjordanie

En plus du ciel et du sol, l'intelligence artificielle est aussi utilisée dans les souterrains de Gaza. Le réseau de tunnels du Hamas, estimé à plus de 500 kilomètres, est une des priorités d'Israël. Pour les observer, l'armée utilise des petits drones boostés à l'IA, notamment ceux fabriqués par Robotican. Enveloppés dans une cage robotique, ils sont envoyés directement dans les tunnels et sont capables les cartographier et de détecter les humains. Le drone construit alors un modèle 3D de son environnement et y suit sa position sans avoir besoin d'un opérateur humain pour le guider.

L'Ukraine, un autre laboratoire

Si le massacre actuel est devenu un laboratoire d'IA pour Israël, les autres armées du monde ne restent pas les bras croisés face à ces technologies. Dans un conflit différent, en Ukraine, face à l'invasion russe, l'intelligence artificielle est mise à contribution. Pour Robin Louise Fontes, une générale à la retraite de l'armée américaine, qui a servi pour la dernière fois en tant que générale commandante adjointe du United States Cyber Command (USCYBERCOM), « l'IA est utilisée pour analyser des images satellites, mais aussi pour géolocaliser et analyser des données open source telles que des photos de réseaux sociaux ».

Produire des avantages stratégiques et tactiques

L'IA sert aussi, selon elle, au renseignement en combinant « des photos au niveau du sol, des séquences vidéo de drones et des images satellites » afin de « produire des avantages stratégiques et tactiques ». L'Ukraine auraitaussi développé, selon le Fonds monétaire international, « un logiciel de traduction et de reconnaissance vocale basé sur l'IA pour surveiller les conversations non cryptées de soldats et pilotes russes, puis en extraire des renseignements exploitables ».