Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Construisons un féminisme antiraciste qui prend en compte la lutte contre l’antisémitisme et l’islamophobie

Nous, collectif féministe antiraciste de lutte contre l'antisémitisme, avons envie de vomir de l'état critique actuel du mouvement féministe.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Les féministes de gauche, qui composent notre camp politique, sont encore une fois prises dans un jeu dangereux pour nous, juifves, mais aussi pour la lutte féministe et antiraciste : celui de la complaisance avec l'antisémitisme.

Tandis que les féministes réactionnaires sont prises dans des confusions entre lutte contre l'antisémitisme et défense de la politique israélienne.

Dans un contexte français, où on a lu des communiqués de collectifs et partis en soutien entier à toute forme de résistances en Palestine, y compris celle du Hamas ; dans un contexte où on entend une partie de la droite et au-delà soutenir les massacres à Gaza et les violences de la colonisation, et réprimer tout soutien à la Palestine ; n'est-il pas temps de déployer des positions politiques plus complètes ?

Le féminisme décolonial ne doit pas fantasmer une résistance sexiste et antisémite, et la lutte contre l'antisémitisme doit aussi lutter contre la déshumanisation et l'invisibilisation des palestinien.nes !

Dans une histoire de la gauche, qui a nié à l'époque le caractère antisémite du meurtre d'Ilan Halimi, qui ne s'est pas emparée politiquement des attentats antisémites, ni même des féminicides et agressions sexistes antisémites en France ces dernières années, nous ne sommes pas étonné.es de ces confusions.

Et puisque le fonctionnement de l'antisémitisme semble incompris, nous nous devons de le définir dans cette situation : le 25 novembre, pour la marche contre les violences sexistes et sexuelles, c'était considérer que des femmes victimes de telles violences et tuées parce que juives, n'ont pas le droit à notre égard féministe car elles sont israéliennes. Quand on abandonne des femmes pour leur identité, c'est ce qu'on appelle du racisme.

C'est ainsi que dans la tribune « Propagande de guerre pro-israélienne : notre féminisme ne se laissera pas enrôler ! » (21/11/2023), https://www.lemediatv.fr/articles/2023/propagande-de-guerre-pro-israelienne-notre-feminisme-ne-se-laissera-pas-enroler-i7Hc1eCST7miT1iGrjVL3A) vous dites que le signifiant antisémite est mal utilisé : c'est vous qui en faites une coquille vide à force de l'exclure de vos champs d'analyses et de lutte !

Toutes vos connaissances scientifiques et empiriques en terme d'analyse du monde social ne sont malheureusement pas mobilisées dans cette tribune, qui nie l'expérience raciale de la violence. Ne pas vouloir mobiliser le concept de « féminicides de masse » n'empêche pas de parler des violences sexistes et sexuelles perpétrées sur des femmes juives, et une dénonciation sans réserve n'affaiblit pas une analyse du contexte politique.

C'est vous qui projetez un « Orient monstrueux » (selon vos mots) en opposant les femmes palestiniennes et israéliennes selon leurs souffrances et leurs positionnements dans les rapports sociaux de race : ces femmes font toutes parti de « l'orient » que vous méjugez et fantasmez.

De l'autre côté de l'échiquier politique, la tribune « Pour la reconnaissance d'un féminicide de masse en Israël le 7 octobre » (10/11/2023) (https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/pour-la-reconnaissance-dun-feminicide-de-masse-en-israel-le-7-octobre-20231110_EMTPN3H2EBDLJBMLLTZ2SRLY6A/?redirected=1) fait une grave erreur en disant qu'on peut parler des violences perpétrées par le Hamas sans analyser le contexte géopolitique.

Il faut parler de l'étendue de la terreur qui s'abat sur les femmes gazaouies, qui subissent depuis trop longtemps les effets de la colonisation sur les rapports de genre et sur les violences sexistes et sexuelles.

Les mouvements qui se disent « humanistes » et qui emploient des modes d'action symboliques tels que les taches de sang à l'entre-jambe, semblent aujourd'hui incapables de parler de la souffrance des palestinien.nes, car ils sont aveuglés par leur islamophobie et alimente ainsi la réception de la propagande de l'extrême droite au pouvoir en Israël.

La lutte contre l'antisémitisme, ainsi mobilisée par des forces réactionnaires, participe à alimenter d'autres racismes.

Nous, Oraaj sommes sur une ligne de crête, nous tentons de nous rattacher à des AG féministes et décoloniales pour la Palestine, nous tentons de lutter contre l'antisémitisme en même temps, nous tentons de co-construire, tandis que les analyses et rhétoriques antisémites se déploient encore dans les mouvements militants de gauche et d'extrême gauche, et tandis que la répression politique s'abat sur les mobilisations pour la Palestine.

Nous nous retrouvons alors isolé.es à la fois politiquement mais aussi physiquement. Dans cette manifestation de samedi 25 novembre, nous n'avons pas arrêté de nous déplacer pour trouver une place où défiler ; une partie du mouvement féministe est sourde face à nos critiques, une autre tente de discréditer nos dénonciations d'antisémitisme, et ce par plusieurs techniques de décrédibilisation.

La première serait qu'il n'y aurait qu'une instrumentalisation de l'antisémitisme. La deuxième que nous ferions la confusion entre antisémitisme et antisionisme. La dernière étant de nous qualifier de sioniste.

Nous pensons que parler d'antisémitisme uniquement par le biais de son instrumentalisation est une erreur d'analyse, et participe à l'invisibilisation de l'antisémitisme et donc à sa reproduction. Nous pensons que l'antisionisme n'est pas forcément de l'antisémitisme, mais que certaines positions antisionistes sont formées de rhétoriques antisémites.

Nous pensons qu'il y a des sionismes de droite et d'extrême droite, comme celui d'Israël, qui sont des idéologies racialistes et coloniales. Et qu'il y a des sionismes et antisionismes auxquels il faut se référer pour penser l'existence des juifs et palestinien.nes sur un territoire commun.

La question du sionisme et de l'antisionisme prise de manière essentialiste et réductrice, de tous les côtés, ne fait qu'envenimer la situation politique. Ces définitions identitaires sont inopérantes quand elles sont mobilisées pour classer les « bons » et « mauvais » juifs et les « bons » et « mauvais » militants.

Let us tell our stories !

Celles de différentes oppositions à la colonisation et à la politique d'Israël, avec des perspectives multiples liées aux parcours d'exils et de migrations, et aux stratégies d'auto-défense face à un antisémitisme historique, et toujours opérant au présent.

Vous pensez qu'il n'y a symboliquement pas de victimes collatérales de ces positionnements polarisés ? Eh bien vous vous trompez.

Jamais nous ne nous allierons avec les féministes de droite et d'extrême droite, nous voulons construire une lutte féministe de gauche contre l'antisémitisme et pour Gaza ! Nous nous adressons à notre camp politique et l'enjoignons à faire preuve d'auto critique, de féminisme antiraciste et donc contre l'antisémitisme !

ORAAJ, Organisation Révolutionnaire Antiraciste Antipatriarcale Juive

Communiqué par PS

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Prendre conscience du caractère historique du capitalisme

Dans L'Origine du capitalisme, paru début février, l'historienne canadienne Ellen Meiksins Wood souligne combien le capitalisme n'est pas un phénomène « naturel », mais bien un phénomène historique. Une leçon essentielle pour notre temps.

Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières

26 février 2024

Par Romaric Godin

C'est la dernière ligne de défense du capitalisme, et souvent la plus puissante. Ce régime socio-économique serait « naturel », et le seul réellement adapté à la « nature humaine ». Il permettrait en effet, par la magie de la « main invisible » et selon la vieille fable des abeilles de Mandeville, de transformer l'égoïsme « naturel » de l'humanité en bienfaits pour l'ensemble de cette dernière. À cela s'ajoute la capacité du capitalisme de tout quantifier et donc de tout « rationaliser ». Dans les années 1950, la « main invisible » a ainsi pris sa forme mathématique sous l'apparence des modèles d'équilibre général qui dominent encore aujourd'hui les sciences économiques. La mécanique capitaliste devenait alors une équation. Autrement dit, elle atteignait un niveau supérieur de « naturalité ». Aussi vrai que deux et deux font quatre, le capitalisme serait l'essence de l'homme.

Les conséquences de cette vision sont immenses. Si le capitalisme est la réalisation profonde de l'essence humaine, alors comment peut-on envisager de le dépasser ? C'est évidemment peine perdue. Le réformisme socialiste qui, dans les premiers textes d'Eduard Bernstein, est encore un moyen d'avancer vers le socialisme est progressivement devenu une force de gestion du capitalisme.

Et la chute des régimes « communistes » en 1989-1991 n'a fait que confirmer ce mouvement : ces régimes luttaient en vain contre la « nature humaine », ce qui expliquait leur recours à la violence. Leur chute et la mondialisation du capitalisme représentaient donc l'achèvement de l'histoire humaine, au sens hégélien du terme, par la rationalisation du monde comme une forme de réalisation de l'Esprit.

L'histoire devait évidemment traduire cette vision du monde. Puisque le capitalisme est naturel et rationnel, l'histoire de l'humanité se réduirait à un seul grand mouvement : la libération des entraves permettant à un capitalisme sous-jacent de se réaliser. Là encore, on est dans l'idéalisme hégélien : chaque société humaine a toujours eu en soi le capitalisme, mais les intérêts matériels de certains groupes ont tenté de bloquer son déploiement. C'est lorsque ces obstacles ont fini par être levés, et les derniers d'entre eux en 1989-1991, que l'homme a pu réaliser son destin rationnel à travers le capitalisme.

Un ouvrage de 2009 de l'historienne canadienne Ellen Meiksins Wood, récemment traduit en français et publié aux éditions Lux, L'Origine du capitalisme, vient briser ces belles certitudes. Et cela en fait un livre indispensable à notre époque. Car la première partie de l'ouvrage s'emploie avec succès à déconstruire ce caractère « naturel » du développement humain vers le capitalisme. Le tour d'horizon qu'elle entreprend des différentes théories sur l'origine du système capitaliste montre combien le débat était d'emblée verrouillé.

Persuadés du caractère inéluctable du capitalisme, les historiens, y compris la grande majorité des historiens marxistes, ont soumis l'histoire à cette lecture préalable. Cette lecture s'appuyait sur l'idée que le commerce était naturellement d'essence capitaliste et ne demandait qu'à se libérer des contraintes de la société féodale pour le devenir pleinement. Une fois ce stade atteint, le capitalisme a pu donner le meilleur de lui-même et s'imposer à une humanité le reconnaissant comme le fruit de sa propre nature. C'est le modèle de la « commercialisation » qui a dominé et domine encore la lecture de l'histoire du capitalisme. « Ces gens tiennent pour acquis que le capitalisme a toujours existé, du moins sous une forme embryonnaire, depuis la nuit des temps, et qu'il serait à la limite inhérent à la nature et à la raison humaine », résume Ellen Meiksins Wood (page 25).

L'historienne montre comment même ceux qui essaient d'échapper aux modèles traditionnels « bourgeois » n'échappent pas à cette logique de la « commercialisation ». C'est notamment le cas de Karl Polanyi, qui, malgré sa critique radicale de la marchandisation, n'échappe pas au schéma liant développement commercial au progrès technique et à l'industrialisation. Il peut ainsi défendre l'idée que « lorsque les liens féodaux se sont affaiblis, avant de disparaître, fort peu de choses empêchaient les forces de marché de s'imposer ». Autrement dit, ces forces de marchés, entravées par le féodalisme, étaient bien présentes à l'état latent. Mais ce travers ne manque pas non plus de marquer la grande polémique entre marxistes des années 1950 qui oppose Paul Sweezy et Maurice Dobb.

Le premier qui sortit réellement de ce schéma de la « commercialisation » aura été l'historien étasunien Robert Brenner dans un article célèbre datant de 1976, « Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe ». Brenner, qui est l'inspirateur d'Ellen Meiksins Wood, voit dans le capitalisme un phénomène non pas naturel mais historique, né dans les campagnes anglaises des XVe et XVIe siècles. Il rejette l'idée de tout capitalisme latent ou embryonnaire. Ce texte va provoquer une levée de boucliers dans le milieu historique, dont il sortira un ouvrage, The Brenner Debate (republié en 2009 aux éditions universitaires de Cambridge), où, pour la première fois, la validité du modèle de la « commercialisation » allait être mis en discussion.

« The Brenner Debate », Cambridge UP, 2009. © DR

Ellen Meiksins Wood s'inscrit clairement dans la continuité du Robert Brenner de 1976. La suite de l'ouvrage tente ainsi d'aller encore plus avant pour décrire la naissance du capitalisme comme un phénomène historique, né d'un contexte historique.

Pour sortir du biais de la « commercialisation », l'historienne rappelle plusieurs éléments clés. D'abord, il existe une différence radicale entre le commerce et son développement et le capitalisme et, partant, entre la bourgeoisie des villes vivant du commerce et le capitalisme. Le capitalisme n'est pas simplement un système où existe le marché, c'est un système où le marché dicte sa loi à l'ensemble de la société. La concurrence est alors la force motrice de toute la société, l'obligeant à améliorer en permanence la productivité pour répondre aux prix fixés par le marché. Le marché conduit alors à un besoin de circulation des capitaux et oblige les forces sociales à s'adapter à ce besoin. Ellen Meiksins Wood estime que la force sociale dominante est alors économique : c'est le marché et ses impératifs qui décident de l'attribution des surplus de production.

Et c'est là la différence majeure avec les sociétés précapitalistes où les surplus de production font l'objet de mesures politiques, « extra-économiques » comme le disait Marx : impôts divers, droits seigneuriaux, conflits armés. Dans ces sociétés, par ailleurs, l'utilisation des surplus est différente. Ils servent soit à entretenir la rente commerciale à un niveau constant, soit à assurer une consommation de luxe. L'investissement massif dans l'augmentation de la productivité du travail n'est alors pas nécessaire.

L'historienne canadienne montre bien ici la différence notable qui existe entre les exemples classiques de « capitalisme avorté » que sont les villes italiennes de la Renaissance ou les Provinces-Unies (Pays-Bas) du XVIIe siècle et la société capitaliste en formation en Angleterre. Dans ces deux cas, le commerce développa la richesse d'une classe urbaine nombreuse. Mais si « le marché joua un rôle dans leur développement, il paraît aussi évident que ce marché offrait des occasions bien plus qu'il n'imposait ses impératifs ». Et Ellen Meiksins Wood d'ajouter : « En tout cas, le marché ne provoquait pas le besoin constant et typiquement capitaliste de maximiser les profits en développant les forces productives. »

Les bourgeois florentins profitaient d'occasions liées aux savoir-faire de leurs artisans, ceux des Pays-Bas jouissaient de leur maîtrise des routes commerciales. Parfois, ils « investissaient » par la guerre ou la diplomatie pour maintenir ces avantages, mais une fois les aubaines disparues et les marchés taris, leur richesse s'évanouissait. Cet échec n'était pas la conséquence d'obstacles empêchant le développement du capitalisme, mais tenait précisément à la nature non capitaliste de ces développements économiques.

Comprendre l'origine du capitalisme pour le dépasser

La thèse défendue par l'ouvrage est que le capitalisme n'est pas né dans les sociétés commerçantes et urbaines comme le veut la vision traditionnelle, mais dans l'Angleterre rurale de l'époque des Tudors. L'Angleterre a connu un développement unique durant la période féodale. Contrairement à la France, par exemple, le pays a été politiquement unifié très rapidement, avant même la conquête normande de 1066, avec une noblesse associée au pouvoir central et non recentrée sur ses pouvoirs locaux. La Grande Charte de 1215 et le pouvoir croissant du Parlement représentaient ce partage du pouvoir au niveau central. On est loin du cas français, où le pouvoir nobiliaire resta longtemps décentralisé, y compris sous l'absolutisme.

L'aristocratie anglaise a ainsi perdu progressivement les moyens de prélèvement extra-économiques des surplus agricoles qui resteraient en place en France jusqu'au 4 août 1789 (les fameux « privilèges »). Mais, en compensation, l'État anglais attribua à la noblesse deux éléments clés : de fortes garanties de son droit de propriété des terres et un marché national intégré. Alors qu'en France, les petits paysans possédaient leurs terres et payaient des droits à leur seigneur, en Angleterre, les nobles louaient leurs terres à des fermiers et soumettaient ces baux à un marché national pour les valoriser davantage. Se mit donc en place « un système de rentes concurrentielles où les seigneurs chaque fois que c'était possible louaient leur terre au plus offrant », système qui, naturellement, gagna du terrain sur les droits coutumiers résiduels. Dès lors, les fermiers, pour conserver leurs terres, durent se montrer les plus concurrentiels possibles en augmentant leur productivité. La logique capitaliste était née.

Le mouvement des « enclosures » qui réduisait les terres gérées en commun a ainsi connu un premier élan décisif dès l'époque Tudor. Mais, contrairement à ce que pensaient Polanyi et Marx, il était déjà une conséquence et non une cause du capitalisme. Rapidement, l'agriculture anglaise fut capable de nourrir l'immense métropole londonienne où allaient se réfugier les classes chassées de la campagne par ce même mouvement. Ces masses étaient désormais contraintes à acheter des biens essentiels sur le marché à bas prix. La logique aurait donc pu buter sur la faiblesse naturelle de l'emploi et du pouvoir d'achat des paysans anglais soumis à ce bond de la productivité agricole. Or, cet état de fait favorisa encore davantage le développement de marchés fondés sur la consommation de masse à bas prix et donc sur une productivité accrue. Bientôt, le capitalisme anglais devint industriel par le biais du secteur textile, destiné à répondre à un tel marché. Toutefois, « ce ne sont pas les possibilités offertes par le marché, mais bien ses impératifs qui poussèrent les petits producteurs à l'accumulation ».

« Ce fut le premier système économique de l'histoire où les restrictions économiques du marché eurent pour effet d'accroître obligatoirement les forces de production au lieu de les ralentir ou de les entraver », explique Ellen Meiksins Wood. Là où la baisse de la demande commerciale entraîna le déclin des Provinces-Unies, les ressources limitées du prolétariat anglais favorisèrent l'investissement industriel. « Quand le capitalisme industriel vit le jour, la dépendance au marché s'insinua en profondeur dans toutes les strates de l'ordre social. Mais pour en arriver là, il fallait que la dépendance au marché soit déjà un phénomène bien implanté », résume l'historienne.

Le capitalisme se développa donc bien dans un lieu précis et dans une époque donnée. Et il se développa non pas comme une force naturelle, mais bien davantage comme le fruit de « rapports de propriété particuliers », des rapports « médiatisés par le marché ». L'autrice passe sans doute rapidement sur la lutte de classes qui constitue l'arrière-plan de cette évolution, mais il n'empêche que ce livre, qui, par ailleurs, présente des réflexions également stimulantes sur le colonialisme et l'État, est essentiel pour la réflexion actuelle.

À l'heure où le néolibéralisme, mode de gestion du capitalisme mondialisé, peine à répondre aux défis de notre temps, cette étude est précieuse. Elle offre un contenu profondément révolutionnaire. Car si le capitalisme est un phénomène historique, il peut être dépassé comme tout phénomène historique. Il n'est pas le seul horizon possible, fût-il, comme le souligne Branko Milanović dans son dernier livre, Le Capitalisme, sans rival (à paraître aux éditions La Découverte en avril), le seul système socio-économique persistant. S'il n'est pas « naturel », il n'est pas immortel, ou, du moins il n'est pas destiné à emporter l'humanité dans sa disparition.

En remettant le capitalisme à sa place, autrement dit en réaffirmant son caractère historique, Ellen Meiksins Wood remplit trois rôles essentiels. D'abord, elle permet de revenir aux fondements de la critique du capitalisme. Le philosophe allemand anti-stalinien Karl Korsch estimait dans son ouvrage Karl Marx, publié en 1938 et traduit en français aux éditions Ivrea, que « le premier des principes fondamentaux de la nouvelle science révolutionnaire de la société, c'est le principe de la spécification historique de tous les rapports sociaux ». L'apport de Marx est donc de renvoyer les catégories « bourgeoises » (à entendre ici au sens de « capitalistes ») à leur réalité historique « bourgeoise ». Dès lors que ces catégories sont effectivement historiques et ne relèvent pas de l'essence de l'homme, alors elles sont modifiables par l'histoire humaine. La critique peut donc envisager son dépassement. Le combat de Marx contre la dialectique idéaliste hégélienne et celui contre le caractère absolu de l'économie politique capitaliste vont donc de pair et se rejoignent ici dans le travail de l'historienne canadienne.

Dès lors que l'horizon se débouche et que les arguments de café de commerce du type « de tous temps » ou « la nature humaine » sont écartés, le travail d'Ellen Meiksins Wood ouvre aussi une autre perspective. Le capitalisme est issu de rapports de propriété. La question de la propriété est donc centrale pour le dépasser. En cela, cette recherche semble donner raison à la réflexion menée par Thomas Piketty ou Benoît Borrits sur la nécessité d'engager le débat sur le plan de la propriété. Tout combat qui n'engagera pas directement cette question semble voué à l'échec ou plutôt à la reproduction de la logique capitaliste. Comme le montrent les travaux de l'historienne canadienne, cela ne signifie sans doute pas la disparition du commerce, de l'échange et du progrès technique. Toutes ces notions, contrairement à ce qu'ont tenté d'imposer certains, ne sont pas l'apanage du capitalisme et existaient dans les sociétés non capitalistes.

Or, et c'est la troisième leçon de l'ouvrage, la logique capitaliste ne saurait faire face au défi écologique. Le capitalisme, et c'est là la clé de son succès et de son expansion, a une logique de fuite en avant continuelle. Ce n'est pas un régime stagnant, mais en croissance permanente. Ce besoin de progression infinie (qui se traduit bien par sa mathématisation récente) est aujourd'hui confronté au fini du monde physique. L'emballement du capitalisme agraire anglais se transmettant à l'ensemble de la société anglaise, puis au reste du monde, pose désormais un problème écologique grave et urgent. La fable du « capitalisme sobre » ne tient pas face à l'histoire même de ce système.

Il y a donc urgence à créer un nouveau rapport social pour organiser la survie de l'humanité. Sans doute le capitalisme a apporté beaucoup à l'humanité, et il n'est pas question de remettre en cause son intérêt historique (ce que reconnaissait déjà Marx), mais ce n'est qu'un moment historique. Comme d'autres avant lui, ce régime a sans doute fait son temps. Et le livre d'Ellen Meiksins Wood aide à le comprendre.

Romaric Godin

Ellen Meiksins Wood, L'Origine du capitalisme – Une étude approfondie, Lux, 2020, 249 pages, 10 €.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Présidentielle au Sénégal : de si grandes incertitudes pour une si étrange campagne

C'est une campagne présidentielle raccourcie, de deux semaines seulement, qui s'est ouverte au Sénégal après une période de turbulences. Dix-neuf candidats brigueront le mandat suprême, dans ce qui s'annonce déjà comme une campagne inédite.

Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Des affiches d'Anta Babacar Ngom, seule femme en liste pour l'élection présidentielle sénégalaise, au siège de son parti, à Dakar le 10 mars 2024. Photo Zhora

Bensemra / Reuters.

“Présidentielle 2024 : le scrutin de toutes les premières !” s'exclame Sud Quotidien, alors que la campagne présidentielle au Sénégal s'est ouverte au pas de course le 9 mars, et s'achèvera le 22 à minuit, après toute une série de rebondissements politiques et juridiques.

Le média sénégalais énumère ainsi toutes ces “premières” qui sont intervenues dans la vie politique sénégalaise comme autant de coups de théâtre inattendus, même pour les observateurs les plus aguerris : “processus électoral en mille bris, calendrier républicain chahuté, risque de suppléance à la tête de l'État, temps de campagne écourté, président sortant hors jeu, bras de fer autour de la date du scrutin, pluralité de candidats dont un [est] en campagne depuis la prison”. “L'inédit prend ses quartiers dans le jeu électoral en perspective de l'accession à la magistrature suprême”, résume le titre.

Les candidats sont officiellement 19, selon la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel. Dix-huit hommes et une seule femme, Anta Babacar Ngom. Mais de nombreuses incertitudes planent encore sur une élection qui aura lieu en plein ramadan et à laquelle participeront 18 millions de Sénégalais et Sénégalaises. Une élection qui déterminera, pour cinq ans, le destin d'un pays dont la nature démocratique a semblé vaciller plusieurs fois.

Quand aura lieu cette élection ?

La date du 24 mars semble enfin assurée, après de nombreux atermoiements. Tout a commencé le 2 février, lorsque le président, Macky Sall, a indiqué, dans un discours à la nation, avoir décidé le report sine die de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février. Mais, comme le rapporte Sud Quotidien, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la loi scellant ce report [le 15 février] et a demandé le respect du calendrier républicain. Après que de nombreuses dates ont été proposées, Macky Sall a fixé l'élection au 24 mars. “Finalement, le consensus a été de tenir la présidentielle à la date proposée par le chef de l'État”, indique Sud Quotidien.

Qui est Amadou Ba, le candidat de la majorité présidentielle ?

À 62 ans, l'ex-chef du gouvernement portera les couleurs de la majorité présidentielle, après que Macky Sall a renoncé à se présenter pour un troisième mandat jugé inconstitutionnel. Comme le rappelle Sud Quotidien, “c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal indépendant qu'un président de la République sortant organise des élections auxquelles il ne participe pas comme candidat”.

Amadou Ba, qui était le Premier ministre de Macky Sall jusqu'à son remplacement, le 6 mars, par Sidiki Kaba, se consacre depuis à une campagne électorale qui semble déjà compliquée pour lui. La presse sénégalaise s'interroge en effet sur la réalité du soutien que reçoit le candidat Ba de la coalition présidentielle. Sud Quotidien estime ainsi qu'il demeure un candidat “contesté” même au sein de son camp, rappelant que les dissidents de la mouvance présidentielle Aly Ngouille Ndiaye, Mahammed Boun Abdallah Dione et Mame Boye Diao ont aussi présenté leur candidature. Un geste inédit qui souligne encore la dimension singulière de cette élection présidentielle. Quant à SenePlus, il note qu'Amadou Ba est “attaqué de partout”, s'étonnant des dissensions et du “malaise” qui traversent le camp présidentiel.

Amadou Ba se réclame du bilan de Macky Sall. Mais, comme l'analyse le journal algérien L'Expression, “tandis que le continent est livré à une compétition stratégique intense et que la Russie renforce ses positions chez les voisins sahéliens en butte au djihadisme, le président Sall a maintenu des relations fortes avec l'Occident. Mais les grands chantiers entrepris par ‘Macky' n'ont pas profité à tous, et le bilan à défendre, c'est aussi celui de dernières années difficiles.”

Qui est Bassirou Diomaye Faye, le principal candidat de l'opposition ?

À 43 ans, ce candidat était le numéro deux du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), la principale formation de l'opposition, qui a été dissoute en juillet 2023 dans la foulée de l'inculpation de son leader, Ousmane Sonko, pour appel à l'insurrection et complot. Situation inédite là aussi, puisque Bassirou Diomaye Faye a pris la place de Sonko en novembre, détaillait Sud Quotidien dans un autre article, après que ce dernier avait vu sa candidature invalidée à la suite de ses déboires judiciaires.

Mais, comme le rappelle L'Expression, “l'antisystème Bassirou Diomaye Faye entame la course derrière les barreaux”. Incarcéré depuis près d'un an pour outrage à magistrat à la suite d'une publication sur Facebook, indique SenePlus dans un autre article, il reste “perçu comme l'un des favoris du scrutin”, avec un “discours souverainiste et anti-élites” très populaire dans la jeunesse. Quoi qu'il en soit, à la faveur de la loi d'amnistie adoptée le 6 mars et qui concerne les faits liés aux manifestations politiques organisées entre février 2021 et février 2024, la presse sénégalaise pronostique la possible sortie de prison de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko.

Karim Wade peut-il être candidat ?

La candidature du fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est l'une des questions encore en suspens, Karim Wade semblant décidé à épuiser tous les recours disponibles contre la décision du Conseil constitutionnel de ne pas l'inclure dans la liste définitive des candidats. Selon Le Quotidien Sénégal, il a annoncé avoir déposé le 11 mars un recours devant la Cour suprême pour contester le décret convoquant le collège électoral le 24 mars. “Karim Wade et compagnie [d'autres candidats écartés] considèrent que leurs ‘droits sont bafoués'” car on les prive de “la possibilité de prendre part à l'élection présidentielle ‘pour excès de pouvoir'”, indique le média sénégalais.

Car, comme le rapportait alors Wakat Séra, la Cour constitutionnelle a réaffirmé le 7 mars la validité de la liste des 19 candidats établie avant le report de l'élection présidentielle. La décision passait donc outre à la préconisation, formulée à l'issue du dialogue national convoqué par Macky Sall, de valider la candidature de Karim Wade, candidature qui avait été rejetée en raison de la double nationalité du champion en exil du Parti démocratique sénégalais (PDS) – qui a renoncé à sa nationalité française, mais seulement après avoir déposé son dossier de candidature.

Quid d'Ousmane Sonko ?

L'autre grande incertitude porte sur la candidature ou non d'Ousmane Sonko, fondateur du Pastef, maire de Ziguinchor, dans le sud du pays, et principal opposant à Macky Sall. En effet, le site Dakaractu rapporte, le 13 mars, que l'État du Sénégal s'est désisté de son pourvoi contre la décision d'un tribunal de Dakar ayant ordonné, le 14 décembre, la réinscription de l'opposant sur les listes électorales, dont il avait été radié à la suite des procédures judiciaires le visant. “La condamnation d'Ousmane Sonko par contumace [pour corruption de la jeunesse] est donc définitivement anéantie. La condamnation pour diffamation étant couverte par la loi d'amnistie, le casier judiciaire de M. Sonko redevient vierge”, estime le site dakarois.

Reste désormais, nuance Senego, “à confirmer si cette révision judiciaire lui permettrait d'être réinscrit sur les listes électorales et d'être éligible, malgré sa condamnation pour diffamation. Selon son avocat, cette affaire pourrait être couverte par une loi d'amnistie, mais une confirmation officielle est nécessaire pour éclaircir cette possibilité.”

Courrier international

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les soldats américains sommés de quitter le Niger

En mettant fin à la coopération militaire avec les Etats-Unis, le Niger sort de son ambiguïté stratégique et facilite l'installation du partenaire militaire russe, déjà actif chez ses deux alliés de l'Alliance des Etats du Sahel.

Tiré de MondAfrique.

Pour cette rupture, le Niger a choisi de laver son linge sale en public, au lendemain d'une mission américaine de haut niveau qui s'est déroulée du 11 au 14 mars dans un climat tendu de part et d'autre. Washington se voit ainsi rappelé à son tour au nouvel ordre mondial, qui a déjà coûté à la France le départ forcé de ses bases et de son ambassadeur.

Dans un communiqué publié le 17 mars, le gouvernement nigérien s'en prend autant à la forme qu'au fond des échanges. « La délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques », regrette le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP), le colonel Amadou Abdramane. La mission a été décidée « de façon unilatérale » par le gouvernement américain, tant dans sa date, dans la composition de la délégation que dans son objet, qui n'avait pas été précisé, rapporte-t-il.

Cette forme de discourtoisie était peut-être volontaire. Ayant compris que le jeu tournait en leur défaveur, les autorités américaines semblent avoir tenté d'intimider Niamey dans une ultime opération de quitte ou double. Rappelons que la délégation menée par la sous-secrétaire d'Etat adjointe pour les affaires africaines, Molly Phee, comprenait la secrétaire à la Défense pour les affaires de sécurité internationale des Etats-Unis Celeste Wallander et le général Michael Langley, commandant en chef d'Africom.

Les questions militaires au coeur des débats

Bien que les échanges aient officiellement porté sur les aspects politiques de la transition en cours au Niger, il est clair que l'enjeu était surtout militaire, autour du maintien de la plus grande base de drones américaine sur le continent installée à Agadez, dans le nord du Niger et dont la construction a coûté 300 millions de dollars au Pentagone. Cette base est stratégique pour les Etats-Unis, qui s'en servent comme plateforme de surveillance et d'action militaire pour tout le nord du continent, bien au-delà des intérêts nigériens.

Le porte-parole a regretté « la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et le type de partenariat à même de l'aider véritablement contre les terroristes alors même que les Etats-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. » Washington a interrompu la coopération militaire avec le Niger le lendemain du coup d'Etat du 26 juillet mais n'a pas cessé ses activités à partir d'Agadez.

Le communiqué gouvernemental nigérien dénonce « l'attitude condescendante assortie de menaces de représailles de la part de la cheffe de la diplomatie américaine vis à vis du gouvernement et du peuple nigériens. »

La Russie et l'Iran « focalisent particulièrement l'intérêt des Etats-Unis d'Amérique », selon le porte-parole, alors que ces deux pays entretiennent une coopération déjà ancienne avec le Niger. « Le gouvernement tient à porter à la connaissance du peuple nigérien et de la communauté internationale qu'il n'a jamais signé d'accord secret avec ces pays partenaires. Tous les accords signés avec le Niger depuis l'avènement (de la junte) respectent le droit international et les règles de transparence. »

L'Iran et la Russie au coeur du contentieux

Molly Phee aurait accusé le Premier ministre Lamine Zeine et son gouvernement d'avoir conclu un accord secret avec l'Iran pour la livraison d'uranium et ajouté que le Niger s'exposait ce faisant à des représailles de l'Agence internationale de l'Energie atomique.

Ces propos ont réveillé le souvenir des fausses accusations lancées en 2003 par George Bush contre Saddam Hussein pour justifier la guerre. En 2002, un diplomate nigérien basé à Rome, aujourd'hui décédé, avait été instrumentalisé pour un dossier fictif monté par des membres des services de renseignement italiens accusant Bagdad d'avoir acheté du yellow cake au Niger en vue de fabriquer la bombe atomique.

Le porte-parole du CNSP qualifie les accusations de Molly Phee de cyniques et estime que cette « approche (est) habituellement utilisée pour discréditer, diaboliser et justifier » les menaces américaines contre les Etats. Et de rappeler « les fausses preuves brandies par le secrétaire d'Etat américain devant le Conseil de sécurité pour justifier l'agression américaine contre l'Irak. »

« Dans cette affaire, le gouvernement du Président Tandja avait été accusé de façon mensongère d'avoir fourni de l'uranium aux autorités de Bagdad alors même qu'il est de notoriété publique que l'exploitation de l'uranium nigérien est totalement contrôlée par la France », poursuit le colonel Amadou Abdramane. L'uranium présent dans le nord du pays est, jusqu'à ce jour, exploité et commercialisé par Orano, qui n'a pas quitté le Niger et a repris récemment ses activités après une phase d'interruption dans la période la plus tendue de la crise entre Paris et Niamey. Les concurrents chinois et canadiens d'Orano n'ont pas commencé l'exploitation.

En ce qui concerne la Fédération de Russie, « il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'Etat à Etat, conformément aux accords de coopération militaire signés par les gouvernements antérieurs pour acquérir les matériels militaires nécessaires à sa lutte contre les terroristes. »

Une coopération militaire américaine sans utilité ni confiance

A l'inverse de cette coopération concrète sur le terrain militaire, les autorités nigériennes s'interrogent sur le fond des intentions américaines dans leur pays. En effet, le fondement juridique de la coopération militaire américaine avec le Niger est très ténu et ne prévoit aucune contrepartie pour Niamey.

Le porte-parole qualifie même la présence américaine d'illégale, n'ayant pas été soumise à l'Assemblée comme le prévoit la loi. Elle coûte des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens, a dit le porte-parole, puisque c'est le Niger qui « paye des factures liées aux taxes pour les avions militaires américains dont ces derniers devraient normalement s'acquitter. »

Plus grave encore, les autorités nigériennes, y compris militaires, « n'ont aucune information sur les activités menées à partir des bases américaines au Niger, ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que les matériels déployés sur le sol nigérien. » L'armée américaine n'a, d'ailleurs, « aucune obligation d'accéder aux demandes nigériennes d'appui contre les groupes terroristes. »

Devant cette situation, le ministre de la Défense, le général Salifou Modi, avait adressé à Molly Phee, en décembre, une proposition de mémorandum plus contraignant pour les Etats-Unis. Mais il n'a jamais reçu aucune réponse.

Enfin, le porte-parole de la junte dénonce « des activités illégales du survol de son territoire par des aéronefs américains et qui sont de nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat. » L'un de ces survols, en février, aurait été coordonné avec un avion français à la frontière du Bénin. Le 19 octobre 2023, à l'occasion d'une tentative d'évasion manquée de Mohamed Bazoum, les Etats-Unis avaient mis à disposition du Président déchu deux hélicoptères basés à Niamey, comme l'avait révélé Mondafrique. Le porte-parole l'évoque d'ailleurs de façon allusive en parlant d'une confiance « entamée par les événements du 19 octobre 2023. »

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Soudan : de la révolution à la guerre

Au Soudan, voilà près d'un an que les troupes paramilitaires des Forces de soutien rapide et celles de l'armée régulière s'affrontent.

Photos et article tirés de NPA 29

En avril 2023, les premières ont pris d'assaut Khartoum, la capitale, occasionnant pillages, viols et meurtres parmi la population, tandis que les secondes ripostaient à grand renfort de bombardements. Selon les Nations unies, 12 000 personnes ont été tuées et 7 500 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur comme à l'extérieur du pays — un bilan sûrement sous-évalué. Pourtant, les soulèvements populaires qui ont abouti à la destitution d'Omar al-Bachir, depuis 30 ans au pouvoir, avaient été porteurs d'espoir en 2018 et 2019. Pourquoi la guerre a‑t-elle supplanté la révolution ? Que reste-t-il de celle-ci aujourd'hui ? Dans cet entretien que nous traduisons, paru dans le média Red Pepper, la chercheuse et militante soudanaise Muzan Alneel revient sur les cinq années qui ont passé depuis le début de la révolution soudanaise.

Que se passe-t-il aujourd'hui au Soudan ?

Une guerre est en cours dans de nombreuses villes du Soudan, qui oppose les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapides (RSF), un groupe militaire para-gouvernemental. Ce dernier été formé en 2013 sur ordre du président de l'époque, Omar el-Bechir, qui a été au pouvoir de 1989 à 2019. Aujourd'hui, Khartoum, la capitale, ainsi que Nyala et plusieurs autres localités sont des villes fantômes, des zones de guerre. Des civils sont tués lors de raids menés chez eux par les RSF, par des frappes aériennes aléatoires qui touchent les zones résidentielles, ou meurent à cause de l'absence de soin et de médicaments. Certains sont aussi morts de faim et de soif chez eux car les dégâts engendrés par la guerre ont coupé l'approvisionnement en eau — des points d'eau sont occupés par les RSF. Les deux camps affirment que la victoire est proche, mais sur le terrain, la violence reste écrasante. Plusieurs régions du pays ont déjà connu la guerre par le passé. Alors qu'on s'attendait depuis des décennies à ce que le conflit atteigne la capitale, ça n'est que ces dernières années, à mesure que le pouvoir politique des RSF se développait, que nous avons vu arriver les signes d'une guerre impliquant différentes milices gouvernementales. Dans un entretien qui date de 2014, le dirigeant des RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de Hemedti, avait clairement exprimé ses ambitions : « Nous sommes le gouvernement et le gouvernement [officiel] pourra échanger avec nous lorsqu'il aura lui-même une armée. »

En 2018 et 2019, des soulèvements populaires ont mis fin à 30 ans de dictature d'Omar al-Bachir. Dans quelle mesure ces soulèvements ont-ils réussi ? Y avait-il des signes qu'un conflit était susceptible d'émerger ensuite ?

Le soulèvement qui est survenu en 2018 et 2019 contre al-Bachir n'était pas le premier. Quand, en 2013, les RSF sont rentrées dans Khartoum pour la première fois, c'était pour mettre fin à des protestations contre le régime. Des centaines de personnes ont été tuées à cette occasion. Néanmoins, le soulèvement de 2018–2019 a été plus fructueux, pour plusieurs raisons. D'abord, la conjoncture économique était catastrophique. La pauvreté s'était généralisée et la petite classe moyenne du pays avait la mainmise sur le peu de ressources disponibles. Dans ce contexte, une nouvelle entité politique, l'Association des professionnels soudanais[Sudanese Professionals Association], a été créée. Elle s'est emparée du sentiment général d'opposition au régime et s'est révélée capable d'agir comme un vecteur de changement. Enfin, l'usage de formes décentralisées d'organisation comme les comités de quartier a facilité une action politique directe de la part de beaucoup de groupes restés jusque-là en dehors de la lutte.

« L'usage de formes décentralisées d'organisation comme les comités de quartier a facilité une action politique directe de la part de beaucoup de groupes restés jusque-là en dehors de la lutte. »

Les manifestations pacifiques des quatre premiers mois ont été très révélatrices du pouvoir qu'a le peuple en action : elles ont forcé le renversement d'al-Bachir par ses généraux par le biais d'un coup d'État. Le pouvoir a ensuite été transféré à un « conseil militaire de transition », mais ce conseil ne rapportait pas les demandes du peuple et des sit-in réclamant un gouvernement entièrement civil ont été organisés pendant plusieurs semaines dans tout le pays autour des quartiers généraux de l'armée. Face aux tentatives du conseil militaire de disperser violemment les manifestants, la population a fait preuve de résilience et a montré sa force collective. Mais les partis contre-révolutionnaires à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan ont fait pression pour qu'une solution rapide soit trouvée, ce qui, avec l'accord [sur la transition démocratique] d'août 20191, a de fait stoppé le mouvement populaire. Cet accord, forgé par une élite politique désavouée, l'armée et un gouvernement civil, stipule que les chefs du conseil militaire ne seront pas tenus responsables des crimes qu'ils ont commis contre les manifestants.

Que cette impunité soit cautionnée les a, sans surprise, incités à en commettre d'autres. Les meurtres de manifestants, l'oppression et les mauvaises pratiques économiques qui ont poussé les gens à descendre dans la rue en 2018 ont tout simplement continué. Il est également important de noter que les puissances extérieures ont, ces dernières années, exercé une grande influence sur la politique soudanaise. Le pouvoir du RSF, par exemple, a été renforcé par le « processus de Khartoum », un accord conclu en 2014 entre l'Union européenne et le gouvernement soudanais, qui a financé le RSF afin d'empêcher les migrants espérant atteindre l'Europe de traverser les frontières soudanaises.

Quel a justement été, selon vous, le rôle historique et l'impact des interventions étrangères ayant mené à la situation actuelle ?

Le soutien international et régional d'acteurs tels que l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis a joué un rôle essentiel dans l'imposition d'un partenariat répressif au gouvernement et dans la légitimation du régime militaire, en particulier lorsqu'il est clairement apparu que la population était déterminée à mettre en place un gouvernement civil. Par exemple, en mai 2019,la classe ouvrière soudanaise a organisé une grève de deux jours dans tout le pays pour exiger la fin du régime militaire. Le Soudan était à l'arrêt. Les aéroports, les marchés, les champs de pétrole, les mines, tout était fermé. Un autre exemple s'est déroulé après le massacre du 3 juin 2019à Khartoum, lorsque les forces armées du conseil militaire soudanais ont violemment dispersé les manifestants qui participaient à des sit-in. Au moins 100 personnes ont été tuées et 700 ont été blessées. Pourtant, au lendemain de cet événement déchirant, malgré une coupure d'Internet dans tout le pays, les comités de résistance de quartier ont formé des organes de coordination entre comités voisins. Une marche de plusieurs millions de personnes, qui ont continué à revendiquer la fin du régime militaire, s'est ensuite tenue d'un bout à l'autre du pays.

Cependant, les gens se sont heurtés à une puissante machine de propagande diffusée par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, qui vantait le « modèle soudanais » d'une association criminelle. S'appuyant sur des acteurs tant nationaux qu'internationaux favorables au statut quo, think tanks et diplomates réformistes apportèrent des gratifications et un soutien de façade. On a prétendu que les personnes au pouvoir allaient réaliser les objectifs de la révolution. Les personnes qui ont rejeté les politiques mises en œuvre par le gouvernement de partenariat entre les militaires et le gouvernement de transition du Soudan — politiques qui, d'ailleurs, ressemblaient étroitement à celles d'al-Bachir — ont été qualifiées d'opposants au « gouvernement de la révolution ». Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement de partenariat n'aurait pas été formé et n'aurait pas duré aussi longtemps sans l'intervention des puissances internationales. C'est l'objectif même de ce type d'intervention : préserver le statu quo, mettre fin à la révolution. L'hypocrisie est telle que les diplomates et les institutions qui ont conçu et encouragé les structures qui ont conduit au massacre, au coup d'État et à la guerre actuelle, discutent encore ouvertement de « l'avenir du Soudan ». Il est choquant de voir combien de personnes peuvent mourir à cause des méthodes douteuses de la diplomatie internationale. Quel que soit le nombre de guerres et de régimes oppressifs qu'ils facilitent, leur responsabilité n'est jamais mise en jeu.

Pensez-vous que les espoirs et les aspirations pour lesquelles les soulèvements de 2018–2019 se sont battus restent présents au sein de la population ?

« Malgré les tentatives du gouvernement pour réduire le pouvoir des comités de résistance, ces derniers se sont étendus et participent aujourd'hui à sauver des vies humaines. »

Malgré les tentatives du gouvernement pour réduire le pouvoir des comités de résistance, ces derniers ne se sont pas contentés de survivre, mais se sont étendus et participent aujourd'hui à sauver des vies humaines. Dans les premières heures de la guerre, ils ont installé des services d'urgence à l'échelle locale afin de fournir les soins essentiels, mobiliser des soignants, organiser des dons de médicaments, etc. Certains de ces services ont initié des cantines communautaires, tandis que d'autres se sont occupés des évacuations et coordonné la réparation des lignes électriques détruites. Même en dehors des zones touchées par la guerre, des services d'urgence ont été créés pour prendre en charge l'hébergement des personnes déplacées à cause du conflit. Pour que des vies soient sauvées, les gens utilisent les organisations locales dont ils ont besoin, ce qui prouve que les valeurs de paix et de justice que les manifestations populaires ont défendues sont toujours bien vivantes.

Dans les médias mainstream, on s'intéresse beaucoup à la « recherche de solutions », bien moins à la façon dont le peuple souhaite construire un Soudan avec plus de justice sociale. Quels sont les dangers d'une telle couverture médiatique ?

Les grands mainstream sont construits pour nous informer sur l'élite tout en omettant le peuple. Lorsque le gouvernement de transition a adopté les mêmes mesures économiques que le gouvernement renversé d'al-Bachir, les principaux médias se sont focalisés sur les visites de diplomates étrangers plutôt que sur les difficultés qui en résultent. Et pour ce qui est des centaines de manifestations contre la politique menée par le gouvernement de transition et l'impunité des généraux, elles ont été ignorées. Prenons l'exemple des solutions que les gens trouvent face à la guerre. À propos des hôpitaux, les médias parleraient aujourd'hui d'une poignée de médecins en les présentant comme des héros, tout en ignorant le fait que ces hôpitaux sont administrés par le peuple. C'est l'organisation populaire qui fait fonctionner ces hôpitaux, jusqu'à payer les salaires des médecins.

Quel pourrait être l'avenir ?

La voie révolutionnaire que la résistance soudanaise emprunte face à la guerre, celui de l'organisation populaire pour la survie, est porteuse de grands espoirs. On commence à percevoir, dans l'orientation prise un chemin plus sûr menant à un pouvoir populaire allant au-delà d'un seul accès à des services d'urgence. C'est ce qu'on voit se dessiner en partie. Mais beaucoup d'éléments doivent encore évoluer et de gros efforts seront nécessaires pour rendre possible un système de gouvernement populaire : ce dernier suppose la formation d'un corps politique organisé qui soit en mesure de défendre, théoriser et organiser le pouvoir du peuple. En attendant, nous n'avons rien à attendre de la diplomatie internationale — ainsi que de son pouvoir reposant sur des accords vides et une impunité vis-à-vis des militaires qu'elle soutient — pour qu'adviennent des changements significatifs en faveur de la population soudanaise. En fin de compte, ça n'est pas au peuple de faire comprendre aux forces contre-révolutionnaires leurs erreurs, elles en sont parfaitement conscientes. La tâche des révolutionnaires consiste à comprendre ce qu'il se passe et, chemin faisant, élaborer des méthodes pour faire avancer les objectifs de la révolution : la liberté, la paix et la justice pour le peuple.

11 mars 2024

https://www.revue-ballast.fr

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Haïti a besoin de paix » : le Premier ministre Ariel Henry annonce sa démission, un conseil de transition sera désigné

Par ailleurs, avant ces négociations, ces gouvernements étrangers se sont réuni en secret sans aucune participation haïtienne. Plus tard, ils les ont invités.es. Et ce sont ces gouvernements étrangers qui ont décrété les règles d'engagement, ce qui signifie que vous ne pouvez pas prendre part à la discussion si vous n'êtes pas d'accord d'abord et avant tout avec cette intervention étrangère que les États-Unis ont planifiée pour Haïti.

Democracy Now, 12 mars 2024

Traduction, Alexandra Cyr

Amy Goodman : Nous débutons notre émission avec la situation en Haïti où le Premier ministre non élu, Ariel Henry a annoncé sa démission (et se retirera) quand un conseil de transition sera constitué. Il a fait cette annonce au lendemain d'une rencontre des leaders caraibéens avec le Secrétaire du département d'État américain et d'autres (délégués.es politiques) en Jamaïque pour discuter de la crise haïtienne où des groupes armés se sont soulevés la semaine dernière contre M. Henry. Il a annoncé sa démission sur les réseaux sociaux. (…) Le Miami Herald rapporte que la CARICOM a proposé un plan pour créer un panel de sept personnes, nommées par intérim, qui devrait nommer un nouveau Premier ministre et gouverner jusqu'à ce que des élections aient lieu. Le Premier ministre de la Barbade, Mme Mia Mottley, a déclaré que ce panel ne devrait être constitué que d'Haïtiens.nes qui seraient d'accord pour le déploiement d'une force de sécurité soutenue par l'ONU. La semaine dernière le Premier ministre Henry est allé au Kénya dont le gouvernement doit diriger cette mission sécuritaire. Il n'a pas pu rentrer en Haïti et se trouve maintenant à Porto-Rico.

Lundi, une des leaders du soulèvement armé, Jimmy Chérizier, connu sous le sobriquet de « Barbecue » a mis en garde contre l'idée que ce soit des forces extérieures qui choisissent le prochain dirigeant : (depuis la traduction anglaise), « Nous profitons de cette opportunité pour dire à la communauté internationale que si elle continue sur ce chemin, nous allons plonger Haïti dans le chaos, si elle choisit un petit groupe de politiciens.nes, avec qui elle mène des négociations sur papier pour décider qui sera Président.e et quel genre de gouvernement nous aurons. Aujourd'hui il est clair que, ce sont les habitants.es des districts de la classe ouvrière et du peuple haïtien qui savent ce que sont leurs souffrances et c'est à eux que revient la tâche de décider qui va les diriger et comment ».

A.G. : Pour en savoir plus, nous nous tournons vers Mme Jemima Pierre. Elle est professeure à l'Institut pour la justice sociale à l'Université de Colombie-Britannique au Canada. Elle est aussi chercheuse associée à l'Université de Johannesburg. Elle est une universitaire haïtienne américaine et codirige l'équipe haïtienne américaine de la Black Alliance for Peace qui suit de près la situation en Haïti. Elle a publié récemment un article sur NACLA intitulé : « Haïti as Empire's Laboratory ».

Soyez la bienvenue sur Democracy Now ! Les événements et les développements se déroulent à vive allure, professeure Pierre. Pouvez-vous réagir à l'annonce d'Ariel Henry. Depuis Porto-Rico, semble-t-il, il annonce sa démission à venir. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

Jemima Pierre : Bonjour Amy et merci pour l'invitation.

C'est intéressant. Plusieurs personnes se demandent comment un Premier ministre qui n'a pas été choisi par le peuple ni aucun dirigeant.e peut ainsi, démissionner alors qu'il n'avait aucun mandat au départ. Ce que je comprends et plusieurs personnes également, c'est que cette fiction ne sert que de verni légal sur la situation : fondamentalement, on dit qu'il faut que A. Henry démissionne pour qu'un conseil présidentiel soit nommé pour organiser de soi-disant élections libres et justes. Pour moi, le peuple qui prend des décisions continue de le faire, cette mascarade de légalité est au service de ceux et celles qui prennent des décisions. C'est en soi un problème qui ne sera pas résolu.

Juan Ganzalez (D.N.) : Professeure Pierre, toutes les informations que nous recevons ici aux États-Unis, portent sur le chaos créé par les gangs dans les rues. Vous avez d'autres perspectives et vous vous opposez à l'emploi de ce terme. Pouvez-vous nous expliquer le rôle de ces gangs dans la démission d'A. Henry ?

J.P. : Comme je l'ai dit hier, les gens se fixent sur ce que les médias font et les grands médias américains se concentrent sur les images de l'extrême violence de ces groupes. Je n'aime pas le terme « gang » parce que je pense qu'elles n'en sont pas. C'est un terme extrêmement terrible, radical qu'on utilise quand on parle des Haïtiens. Je pense que ce sont des groupes armés. Certains sont paramilitaires mais d'autres ne sont que des groupes qui ont accès aux armes. Et nous devons être clairs : ce ne sont pas des attroupements de gens qui se déplacent dans les alentours comme nous le montraient les films des années 1990 portant sur les gangs aux États-Unis. Voilà pour un premier temps.

Deuxièmement, la violence de ces dites « gangs » n'est pas le principal problème d'Haïti. Son principal problème, c'est la constante interférence de la communauté internationale, c'est-à-dire, les États-Unis, la France et le Canada. Et c'est fascinant de constater qu'hier, les négociations avec la CARICOM se faisait avec des soi-disant négociateurs étrangers, hors des pays de la CARICOM, les États-Unis, la France, le Canada et le Mexique. C'est un problème en soi parce que ce sont ces pays qui sont derrière le coup d'État qui a sorti notre Président élu et qui nous a menés.es jusqu'ici. Alors, pourquoi la France, (…) pourquoi est-ce que, ce sont les Caraibéens qui négocient au nom d'Haïti ?

Par ailleurs, avant ces négociations, ces gouvernements étrangers se sont réuni en secret sans aucune participation haïtienne. Plus tard, ils les ont invités.es. Et ce sont ces gouvernements étrangers qui ont décrété les règles d'engagement, ce qui signifie que vous ne pouvez pas prendre part à la discussion si vous n'êtes pas d'accord d'abord et avant tout avec cette intervention étrangère que les États-Unis ont planifiée pour Haïti. Le statut quo veut que les États-Unis prennent les décisions. Ce qui arrive aujourd'hui se répétera dans le futur.

J.G. : Quels sont les intérêts des États-Unis, du Canada en Haïti ?

J.P. : Souvent les gens se demandent pourquoi les États-Unis ont tant d'intérêt pour Haïti. Il faut se poser la question du début. Les États-Unis ont tenté de prendre le contrôle d'Haïti depuis bien longtemps, depuis la fin des années 1880 quand ils voulaient s'emparer du sommet du Môle Saint-Nicolas, une ile sur le Passage Windward, une route directe vers le Canal de Panama leur permettant d'atteindre l'Asie. Ils devaient y avoir une force militaire conséquente pour détourner Cuba, le Venezuela etc. Ils avaient aussi besoin d'Haïti pour ses corporations et ses salariés.es sous payées.es. La population d'Haïti est de 12 millions, c'est la plus grande population de la CARICOM. Haïti a été déstabilisé par les États-Unis tant de fois.

Et la mission ; je veux parler de cette mission qu'on appelle mission des Nations Unies, ce qui est un problème car ce n'est pas une mission des Nations Unies. C'est une mission sanctionnée par les Nations Unies. On lit le libellé de la résolution qui permet ce déploiement mais, il vient en vertu du Chapitre 7 sur les déploiements. Ce qui veut dire qu'une telle force peut utiliser des capacités extrêmes, aériennes, terrestres ou maritimes. Si on lit l'entente, il y est dit que ce n'est pas une mission officielle des Nations Unies mais que s'en est une de pays volontaires. Cela veut dire qu'ils doivent en assumer les frais. C'est pour cette raison que le Secrétaire d'État A. Blinken et le Département de la défense (américain) ajoute plus d'argent pour payer les 200 millions de dollars, maintenant 300, de Kényans qui viendront.

Les implications pour le peuple haïtien, en terme de droits humains par exemple, sont différentes par le fait que ce ne soit pas une mission des Nations Unies. Nous n'avons plus le semblant de protection que nous avions avec la MINUSTAH durant l'occupation des Nations Unies qui a durée de 2004 à 2017. Chacun.e des Haïtiens.nes se rappelle ce que cela voulait dire. Je pense au choléra qui a tué de 10 à 30 millions de personnes et en a rendu un million malade. Elle a aussi apporté des morts et des meurtres hors justice, de l'exploitation sexuelle de jeunes filles et de femmes. Pour nous, c'est cela l'occupation.

Maintenant….c'étaient des gens sous mandat des Nations Unies avec ses règles d'engagement. L'entente actuelle n'est pas dans ce cadre. Les gens qui mènent ces négociations disent que la première exigence pour y participer est d'accepter cette force étrangère, Kényanne, qui ne parlent pas la langue et qui est reconnue pour ses abus des droits humains, pour moi, c'est problématique.

Je veux vite ajouter que cela me rappelle ce qu'a dit Dantès Bellegarde, un diplomate haïtien au début des années 1900. Le pays était sous occupation à l'époque. Il a déclaré : « Dieu est trop loin et les États-Unis trop proches ». Je pense que ça traduit le sentiment de beaucoup d'Haïtiens.nes en ce moment.

A.G. : Finalement, cela va permettre à A. Henry de revenir au pays maintenant qu'il a dit qu'il démissionnerait ? Quelles sont les implications pour lui qui est réputé avoir participé à l'assassinat du Président Moïse, qui a téléphoné à répétition à Badio, l'homme qui était dans la pièce quand les assassins colombiens qui ont reconnu le Président avant de le tuer et qui sont allés plusieurs fois au domicile de M. Henry ? Qu'est-ce que cela implique ? Pensez-vous qu'il va retourner au pays ?

J.P. : Je ne suis pas sûre qu'il y retournera parce qu'il y est persona non grata même si je pense qu'il n'est pas la pire partie du problème. Le pire problème, c'est la communauté internationale qui dirige Haïti.

Ariel Henry est impliqué dans l'assassinat ; ce qui nous oblige à nous demander pourquoi les États-Unis l'ont soutenu ces derniers 30 mois malgré le fait que cette implication était connue de tous et toutes. Il doit s'inquiéter des sanctions américaines à son égard plus tard, d'accusations d'assassinat par exemple.

Je ne suis pas certaine que cela va résoudre le problème actuel du pays. Les gens, les journalistes qui font des reportages disaient que les rues étaient plus calmes hier. Mais je ne suis pas convaincue que la population va adhérer (à ce programme) parce qu'il ne fait que démontrer qu'Haïti est constamment occupé par des étrangers.

En plus, je veux dire que Mme Mia Mottley, au nom des États-Unis, a parlé d'une autre condition pour participer aux négociations actuelles : vous devez y accepter les multinationales, et que quand le bureau électoral sera nommé par le Conseil de transition, et organisera des élections, ceux et celles qui auront participé aux négociations, ne devront pas contester les résultats annoncés par ce bureau. Donc, ils établissent les paramètres pour choisir les élus.es qui leur conviennent. Pour moi, cela veut dire que le problème va durer, qu'il y aura plus de situations explosives au cours des prochains mois, des prochaines années. Nous devons prendre le problème à sa racine, soit arrêter la constante imposition des conditions américaines sur le peuple haïtien avec la négation de sa souveraineté.

A.G. : Merci Jemima Pierre d'avoir été avec nous. (…)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

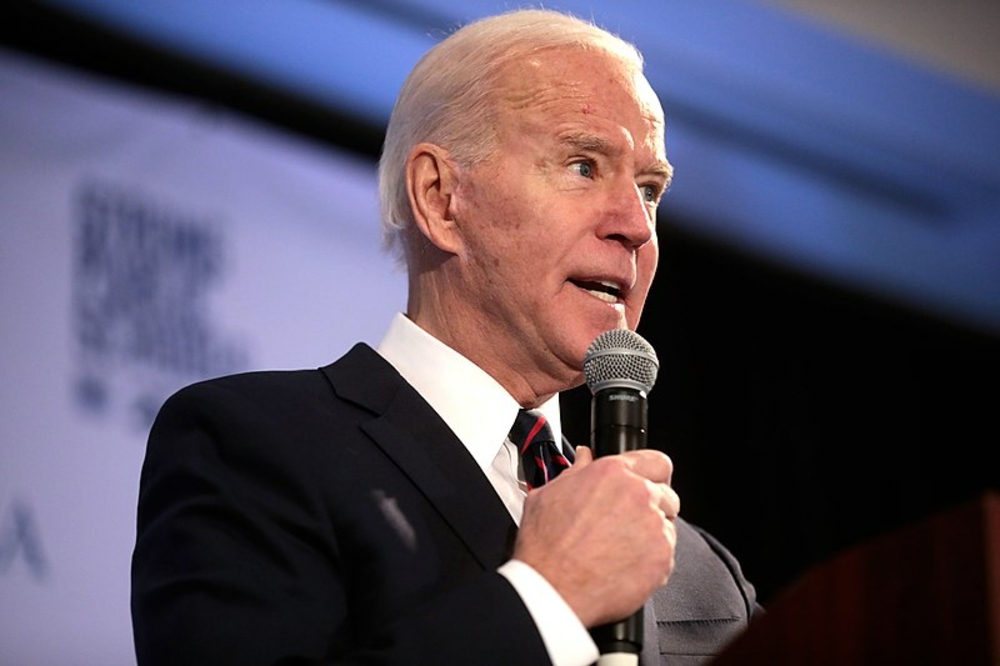

État de l’Union : Biden lance sa campagne au milieu des protestations

Le président Joe Biden a profité du discours sur l'État de l'Union, le rapport annuel du chef de l'exécutif au Congrès, pour lancer sa campagne de réélection à la présidence, alors que des centaines de manifestants bloquaient la Pennsylvania Avenue, qui mène de la Maison Blanche au Capitole, pour exiger un cessez-le-feu dans la guerre d'Israël contre la Palestine.

Hebdo L'Anticapitaliste - 699 (14/03/2024)

Par Dan La Botz

Crédit Photo

Wikimedia commons

Joe Biden, qui fait face au scepticisme des électeurs en raison de son âge – il a 81 ans – a prononcé ce discours d'une heure avec énergie et enthousiasme, se présentant comme un dirigeant fort et critiquant l'ancien président Donald Trump, qu'il n'a appelé que « mon prédécesseur ». Son discours, plein d'exagérations sur ses propres succès, a présenté en grande partie un programme intérieur d'allure progressiste qui défendrait le droit des femmes à l'avortement et améliorerait la santé et l'éducation – bien que les progressistes du Parti démocrate aient critiqué ses positions sur l'immigration et en particulier sur le soutien à la guerre d'Israël.

Biden critiqué par les plus progressistes

Dans son discours préparé et ses remarques impromptues, Biden a mis les Républicains au défi d'adopter le projet de loi bipartisan sur l'immigration devant le Congrès, ce qu'ils ont refusé de faire à la suite des injonctions de Trump. En effet, Trump ne veut pas qu'il soit adopté parce qu'il veut pouvoir attaquer Biden sur la question des frontières et de l'immigration. Mais ce projet de loi est critiqué par les progressistes parce qu'il militariserait la frontière et refuserait aux demandeurs d'asile l'entrée aux États-Unis, en violation du droit américain et international.

Des centaines de milliers de démocrates ayant refusé de voter pour Biden et s'étant abstenus lors des primaires au niveau des États, parce qu'ils sont mécontents de son soutien inconditionnel à Israël et de son incapacité à appeler à un cessez-le-feu, le président a dû faire quelques gestes pour reconnaître la situation épouvantable des PalestinienNEs à Gaza. Dans son discours, il a appelé à « un cessez-le-feu immédiat qui durerait six semaines » afin d'obtenir la libération des otages israéliens, dans l'espoir que cela conduise à un cessez-le-feu plus long. Il a également annoncé que les États-Unis allaient commencer à acheminer de l'aide à Gaza par voie maritime.

Trump et ses discours hitlérien contre l'immigration

Le discours de Joe Biden, bien qu'il ait été généralement bien accueilli par son parti, ne semble pas avoir beaucoup ému l'opinion publique, selon les sondages. À l'heure actuelle, Trump, qui fait campagne depuis quatre ans, est en tête des sondages dans les États clés, mais Biden et les démocrates ont une longueur d'avance en termes de collecte de fonds et d'organisation sur le terrain.

Le principal message de campagne de Trump, répété à l'envi dans les discours prononcés lors de ses grands rassemblements, est que des « millions » d'immigrants provenant de « prisons et d'institutions psychiatriques » continuent d' « envahir » les États-Unis. Il a déclaré que les politiques frontalières de Biden équivalent à une « conspiration visant à renverser les États-Unis d'Amérique ». Il fait des déclarations absurdes comme celle selon laquelle, en raison de l'afflux d'immigrants à New York : « il n'y a plus de baseball pour les enfants. Il n'y a plus de sport. Il n'y a plus de vie à New York et dans beaucoup de ces villes ». Et il est resté fidèle à sa proclamation hitlérienne selon laquelle « les immigrants empoisonnent le sang du pays ».

La gauche du pays divisée

De nombreux électeurEs originaires de Palestine et autres électeurEs arabes et musulmans, ainsi que des NoirEs et des jeunes électeurEs, risquent de ne pas participer à l'élection. Biden et Trump étant au coude à coude, les tiers partis pourraient déterminer l'élection. Le parti No Labels, dont le slogan est « ni à gauche, ni à droite, mais en avant », a proposé de présenter un Républicain à la présidence et un Démocrate à la vice-présidence, mais n'a pour l'instant pas de candidat. Jill Stein, du Parti vert, pourrait obtenir suffisamment de voix des Démocrates et des indépendants dans le Michigan et dans d'autres États pour que Trump remporte l'élection. Le théologien noir radical Cornel West pourrait avoir un impact similaire. La gauche est divisée entre ceux qui voteront pour Biden afin d'arrêter Trump, ceux qui voteront pour les progressistes Stein ou West, et ceux qui ne voteront pas lors de cette élection. Le débat continuera jusqu'au 5 novembre.

Dan La Botz, traduction Henri Wilno

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

États-Unis : la surenchère xénophobe au cœur de la présidentielle

Dans la bataille présidentielle, Biden et Trump se veulent les champions d'une frontière étanche avec le Mexique. Une préoccupation au centre de l'élection après des années de durcissement xénophobe du régime.

Tiré de Révolution Permanente

14 mars 2024

Par Raji Samuthiram

Crédit photo : Voice of America

Alors que ces derniers jours le duel Biden-Trump pour la présidentielle américaine de novembre prochain a été confirmé, Joe Biden a proposé cette semaine dans son projet budgétaire pour 2025 une augmentation de 4,7 milliards de dollars pour renforcer les frontières avec le Mexique. Ce fonds d'urgence devrait permettre d'embaucher plusieurs milliers d'agents de répression aux frontières, de maintenir ouvert 34 000 lits en centre de rétention, et de continuer de détenir et de trier les enfants immigrés. Mais il sera sûrement bloqué par les Républicains, qui avaient déjà refusé d'approuver une augmentation de 13,6 milliards de dollars en février — après l'avoir négocié eux-mêmes avec les Démocrates. Une volte-face de dernière minute, après qu'ils ont exigé la fermeture de la frontière comme condition pour approuver l'aide financière à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan.

Ces bisbilles politiciennes s'inscrivent dans le contexte tendu des élections américaines, qui se déroulent en pleine crise de l'establishment sur fond d'une souffrance sociale croissante : fusillades quotidiennes, chute de l'espérance de vie et de la qualité de l'éducation, épidémie d'opioïdes… Face à une désillusion générale sur le contrat social américain et les dépenses militaires externes exorbitantes, les deux partis misent aujourd'hui sur un agenda anti-immigrés pour attirer le vote conservateur, instrumentalisant les chiffres records d'arrivées aux frontières depuis le début du mandat de Biden. En découlent deux campagnes tournant autour d'une même surenchère xénophobe et sécuritaire pour gagner le vote des Américains perdants de la mondialisation et de l'impérialisme menée par leur propre camp.

Pour mettre les Démocrates en échec, les Républicains instrumentalisent la vie des immigrés

Depuis le début du mandat de Biden, le nombre de contrôles aux frontières a augmenté de 40 % pour atteindre 2,4 millions en 2023, selon la police aux frontières. Tous les ans, plusieurs millions de personnes passent par la frontière avec le Mexique, poussés par les crises climatiques et sociales dans leur pays, souvent subordonnés aux agendas impérialistes. Au Mexique, le gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador joue un rôle clé dans le durcissement de la politique migratoire des États-Unis et l'appauvrissement de son pays, maintenant un budget historique pour les forces répressives de son pays avec l'appui de Washington. Résultat : la violence du passage à la frontière s'est également accrue. En 2023, 148 personnes sont mortes à la frontière mexicaine — un chiffre record, doublant celui de 2022.

Dans un même temps, l'immigration est devenue une préoccupation centrale dans les sondages pour la première fois depuis des années. Le résultat d'une campagne sécuritaire menée de façon intense tant par les Républicains que par les Démocrates conservateurs. Dans la course présidentielle, l'instrumentalisation de l'immigration est donc une pièce centrale. Depuis le début de son mandat, Trump et les Républicains fustigent Biden pour sa mollesse sur l'immigration — une critique face à laquelle celui-ci tente encore et toujours de montrer les muscles contre les étrangers.

Autour de 2022, dans le contexte d'une immigration repartant à la hausse après la paralysie du Covid, les gouverneurs républicains du Texas et de la Floride ont commencé à envoyer systématiquement des migrants vers les villes démocrates au nord, où les élus locaux ont alerté d'un déficit financier criant par rapport aux ressources allouées pour répondre aux besoins de milliers d'immigrés arrivant du Sud. À New York, Eric Adams — le maire démocrate droitier et ancien policier, élu sur un agenda sécuritaire a mis fin au droit à l'hébergement d'urgence en réponse à l'arrivée de milliers d'étrangers en plein hiver, déclarant que leur présence allait détruire la ville. Une déclaration qui a mis à mal les idéaux humanitaires de l'État historiquement démocrate qui, dans un contexte de crise sociale, de désillusion avec les démocrates, et de grandes campagnes politico-médiatiques sur la montée de la criminalité, vote de plus en plus à droite depuis quelques années.

Un petit exemple des dynamiques qui touchent d'autres États historiquement démocrates, qui avaient présenté leurs villes comme des « sanctuaires » pour les immigrés face à Trump et qui aujourd'hui voient une résurgence de la rhétorique et du sentiment anti-immigrés, sous le coup de l'agitation xénophobe des politiques. Témoignant de la fragilité de Biden dans son propre parti, plusieurs Démocrates s'alignent ouvertement sur le discours républicain et exigent plus de fermeté à la frontière de la part du président, à l'instar des 14 élus démocrates qui ont voté une proposition républicaine dénonçant la politique de l'administration en la matière. En difficulté face à un électorat polarisé par l'immigration d'une part et par le soutien du gouvernement au génocide à Gaza de l'autre, l'élection est loin d'être gagnée pour Biden. Pour l'instant, il mise surtout sur la peur de Trump pour mobiliser un vote du « moindre mal ».

La xénophobie d'État, des continuités entre Trump et Biden

Les sorties xénophobes de Trump qui, dernièrement, accusait les immigrés de « polluer le sang » des Américains, sont aujourd'hui devenues banales. Arrivé à la tête du pays en 2016, l'un de ses premiers actes avait été d'instituer une interdiction d'entrée sur le territoire pour tous les ressortissants de sept pays à majorité musulmane, et l'arrêt de l'admission de tous les réfugiés pendant quatre mois. Ces politiques chocs, comme les rafles d'immigrés menées par l'ICE (United States Immigration and Customs Enforcement, la police des frontières) ou les enfants arrachés à leurs parents aux frontières, ont été des mesures phares de l'administration de Trump, érigée en véritable époque de terreur anti-immigration par de nombreux commentateurs libéraux.