Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Les combattant.tes en Amérique latine : la lutte périlleuse pour le droit à l’avortement

Au Salvador, au Honduras et au Suriname, l'avortement est strictement interdit. L'Uruguay ou la Colombie autorisent l'avortement selon certaines conditions gestationnelles. En revanche, au Chili ou au Venezuela, les conditions sont restrictives, l'avortement étant seulement permis en cas de danger pour la mère. En Bolivie et en Équateur, l'IVG est autorisée pour des raisons de santé. L'instabilité du droit à l'avortement en Amérique latine tend à empêcher certaines femmes à y recourir.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/10/les-combattant-tes-en-amerique-latine-la-lutte-perilleuse-pour-le-droit-a-lavortement/

Entre efforts d'ouverture et conservatisme rétrograde

Les conditions d'accès obligent les femmes à s'exposer publiquement, devant parfois avouer des cas de viols pour « justifier » leur demande. Certaines préfèrent rester silencieuses pour éviter l'humiliation ou y recourent secrètement, s'exposant aux dangers de l'avortement clandestin.

Alors que le Brésil n'autorise l'IVG qu'en cas de danger pour la mère, des procédures pour dépénaliser l'avortement avaient été entreprises. Or, comme les négociations traînent et sont toujours en suspens, les femmes continuent d'y avoir recours. En 2023, 19 d'entre elles sont mortes suites à avoir recouru à un avortement clandestin.

Certains pays font un bond en arrière. Le gouvernement de Milei en Argentine, cherche à effacer la victoire de 2020 en proposant de pénaliser l'IVG : trois ans pour la femme qui y recourt et quatre ans pour la personne professionnelle qui l'effectue. À Puerto Rico, alors que depuis 1973 l'avortement est légal, des députés de l'Assemblée législative se sont mobilisés en 2023 pour condamner les centres qui permettaient aux femmes d'y recourir.

L'avortement est nécessaire pour la liberté des femmes, pour décider de leur corps et de leur destinée

La maternité infantile est une réalité partagée en Amérique latine, mais cela n'encourage pas le débat vers la légalisation. Selon l'Observatoire de la santé sexuelle et reproductive, en 2023 au Guatemala, 52 878 naissances provenaient de mères qui avaient entre 10 et 19 ans.

En Uruguay, 119 filles de moins de 15 ans sont tombées enceintes entre 2021 et 2023 et 50% de ces grossesses faisaient suite à des agressions sexuelles. Au Pérou, en 2023, 1 354 naissances étaient le fait de filles de moins de 15 ans. Alors que le pays l'autorise pour des raisons de santé, Camilla, une indigène de 13 ans s'est vue refuser l'accès à l'avortement.

Le gouffre de l'acceptation sociale

Ce n'est pas parce que les droits sont accordés qu'ils sont appliqués. D'une part, certains pays lancent des campagnes de désinformations qui empêchent les femmes de se renseigner sur leurs droits. En mai 2023, à travers les réseaux sociaux, les photos de personnes qui vendaient des pilules abortives ont été partagées au Salvador, entravant leur vie privée. Au Guatemala, au sein d'une société ultrareligieuse, les femmes qui avouent avoir eu recours à l'avortement sont accusées d'être des criminelles. L'accès à l'avortement révèle aussi les inégalités intersectionnelles, la pression étant encore plus violente pour les femmes pauvres, indigènes ou afrodescentes.

Par ailleurs, certain.es professionnel.les de santé refusent d'y recourir par conviction personnelle ou par peur de représailles. Alors que l'IVG est légale en Argentine, la médecin Miranda Ruiz a été arrêtée après avoir pratiqué un avortement. On l'a accusé de l'avoir réalisé sans le consentement de la patiente. Dans le même cas au Venezuela, Vanessa Rosales est arrêtée en 2020 pour avoir aidé une jeune fille de 13 ans à avorter après avoir été violée par son professeur. Elle a été emprisonnée neuf mois pour « conspiration au sein d'une organisation criminelle ».

Une fausse couche peut aussi être considérée comme un cas de négligence. Au Salvador, alors qu'un fœtus est retrouvé dans un sac plastique, Beatriz est condamnée pour trente ans de prison, jugée pour homicide volontaire. Quelques années plus tard, on révèlera qu'elle avait en fait eu une fausse couche. Les femmes ont la responsabilité totale de leur grossesse et, restreintes à leur rôle de progénitrice, elles n'ont pas le droit à l'« erreur ». Leur bien-être est négligé, peu importe le contexte qui entoure la grossesse.

« Le droit à l'avortement n'est pas une affaire d'opinion c'est un droit fondamental » [1]

Ce n'est pas parce que l'IVG est pénalisée que les femmes n'y ont pas recours. Mais cela signifie qu'elles s'exposent à des dangers en ayant recours à l'avortement clandestin ou en poursuivant une grossesse à risques.

Les racines idéologiques traditionalistes et religieuses sont encore implantées en Amérique latine. Même lorsque l'avortement est dépénalisé (voire légalisé), les discriminations sociales empêchent l'accès aux femmes de jouir pleinement de leur droit. Malgré les mesures répressives adoptées par certains gouvernements, les mobilisations perdurent pour faire appliquer ce droit fondamental chez les femmes qui en ont besoin.

Pour en savoir plus :

* Amnesty International. « L a situation des droits humains dans le monde ». Avril 2024.

* Amnesty International. « An unstoppable movement. A global call to recognize and protect those who deffend the right to abortion ». Novembre 2023

* Statista. « L'avortement dans le monde. Statut légal de l'avortement (IVG) dans le monde en 2024 ». Janvier 2024.

[1] Citation de l'article d'Amnesty internationales

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Vas-y tiens l’écarteur comme t’écartes les cuisses ! » : il est temps d’en finir avec les violences sexistes et sexuelles à l’hôpital

L'esprit carabin ne peut servir d'excuse aux agissements sexistes, au harcèlement, à l'agression sexuelle, dénonce un collectif de soignantes. Elles décrivent un système hiérarchique patriarcal verrouillé et demandent la fin de l'impunité.

Tiré de Entre les lignes et les mots

En 2020, suite à la cérémonie des césars, Virginie Despentes a publié une tribune dans ce même journal : « Désormais on se lève et on se barre ». Aujourd'hui, en 2024, à l'Hôpital, nous voulons affirmer : « Désormais on se relève, on reste, et on en finit avec l'impunité ». Plus jamais il ne devra être dit qu'on parle mais que vous n'entendez pas.

Nous tous⸱tes, médecins, infirmier⸱es, aides-soignant⸱es, personnels administratifs travaillons et avons été formé⸱es à l'Hôpital et nous y sommes attachés.

Pourquoi ? Pour prendre soin de l'autre. Travail visible ou invisible, qu'avons-nous en commun ? D'avoir découvert dès notre premier pas dans ce tout petit monde que pour pouvoir nous former, pour pouvoir exercer notre métier, nous allions devoir subir les violences sexistes et sexuelles quasi institutionnelles.

De quoi parle-t-on ? D'un système. Là aussi, comme au cinéma, on rigole, ce n'est pas grivois, c'est « l'esprit carabin ! ». Il y aura donc toujours une excuse aux comportements subis ! L'esprit carabin, cette particularité soi-disant folklorique des études médicales françaises permettrait donc d'entendre quotidiennement des phrases comme : « Vas y tiens l'écarteur comme t'écartes les cuisses ! », « Faut pas faire l'effarouchée ! », « Ben quoi, t'es belle et j'ai envie, tu devrais être flattée », « OK, je te prends comme cheffe de clinique si tu t'engages à ne pas tomber enceinte ! ».

Et plus récemment « maintenant avec #MeToo, on peut plus rien faire… ». Pourtant si, vous faites. Subir, être témoin et se taire. Cautionner et sourire. Surtout ne pas passer pour des victimes dans ce monde ou pour être respecté il faut être fort et dur.

L'ampleur de la tâche est immense

Voilà les préceptes que nous suivons tous⸱tes. Et c'est ainsi que les violences banalisées perdurent, s'aggravent et conduisent non seulement à des agissements sexistes, à du harcèlement sexuel ou moral, mais aussi à l'agression sexuelle : l'association Donner des elles à la santé a publié son baromètre pour preuve : en 2023, sur 521 médecins interrogées, 20% d'entre elles ont subi des pressions répétées pour obtenir des faveurs sexuelles et 17% d'entre elles ont même subi des situations d'agressions sexuelles.

Et il est très probable que ces chiffres soient sous-estimés devant la faible libération de la parole encore aujourd'hui. Pourquoi ces femmes ne parlent pas ?

Mais parler à qui ? C'est parole contre parole, et elles ne font pas le poids. Le peu de femmes qui parlent, on cherche à les dissuader : « Mais quand même c'est un bon médecin… », « Oh tu sais ça fait vingt ans qu'il est comme ça on va pas le changer ». A cela s'ajoute la peur. Peur de l'exclusion, de la mise au ban de ce petit monde hospitalier où tout le monde se connaît et se serre les coudes. Peur aussi de se voir empêcher dans sa progression de carrière. L'une des clés du silence réside donc aussi sur la confraternité imposée.

L'ampleur de la tâche est immense. Certaines femmes pourront dire : « Moi, il ne m'est rien arrivé… », mais elles oublient ! Elles oublient qu'elles ont réglé leur conduite sur l'évitement : ne pas aller dans tel service où le chef drague et tripote, faire attention à ce médecin qui rentre sans frapper dans le vestiaire…

Comment fonctionne ce système, en place depuis des décennies ? Les hôpitaux sont structurés avec un système hiérarchique patriarcal verrouillé. Plus de la moitié des employé⸱e⸱s sont des femmes. Pourtant elles sont totalement sous-représentées dans les postes décisionnels clés. Une femme médecin oui, une femme cheffe de service, beaucoup plus rare. Il est fréquent que l'évolution de carrière d'une jeune médecin dépende du bon vouloir d'une seule personne, « le » chef de service. Archaïque, vous trouvez ? C'est un « boys club » puissant et efficace.

Comment faire pour impulser des changements ? Il faut d'abord un état des lieux et la reconnaissance de l'ampleur du problème. Il faut identifier les verrous de parole, les faire sauter et sanctionner les personnes qui se considèrent comme intouchables.

Ce système pénalise toute personne sous la coupe de certains mandarins

Les institutions ont un devoir de protection et doivent réformer les systèmes qui permettent ces abus de pouvoir. Elles doivent favoriser la prise de parole, la consignation des plaintes, avertir, voire sanctionner, les personnes ciblées par des plaintes et non les exfiltrer, puis les déplacer dans une autre structure ou elles risquent de sévir à nouveau. Pour protéger les étudiant·es en santé d'aujourd'hui et de demain, il nous faut mettre les agresseurs face à leurs actes d'une part, et soutenir les victimes qui doivent être épaulées et entendues d'autre part.

Pour cela, nous avons besoin et demandons aux universités de s'engager à une protection pédagogique obligatoire pour les étudiant⸱es portant plainte ou témoignant afin de ne pas être pénalisé⸱es dans leur cursus de formation. Sans cela, les victimes et les témoins ne parleront pas !

Ce système ne pénalise pas que les femmes mais toute personne sous la coupe de certains mandarins : ces supérieurs qui font la pluie et le beau temps et sont quasi intouchables du fait de leur notoriété médiatique, académique, ou autres. Un mode de management horizontal et participatif aiderait certainement à régler une partie du problème.

Faire médecine, c'est plus de dix ans d'études. Pendant cette dizaine d'années, combien d'heures sont consacrées à la compréhension du système ? De l'institution ? Du comportement à adopter avec autrui ? Avec les femmes mais aussi les plus discriminé⸱e⸱s du fait de leur genre, de leur origine, de leur classe ou bien de leur handicap ? Trop peu en début de cursus et quasiment aucune lorsqu'ils et elles deviennent internes et vous soignent en première ligne au quotidien !

La misogynie de notre société ne s'arrête pas à la porte des hôpitaux. Soignant⸱es, administratif⸱ves, patient⸱es, relevons-nous pour pouvoir dire ensemble : « Adieu impunité ! ».

Premiers signataires :

Karine Lacombe Cheffe de service à l'hôpital Saint-Antoine de Paris

Audrey Bramly Interne, du Syndicat des internes des hôpitaux de Paris (Sihp) et du Comité de lutte contre les agressions sexuelles et le harcèlement en anesthésie réanimation (Clash-AR)

Emmanuel Hay Président Sihp

Elsa Mhanna Médecin, « Donner des elles à la santé »

Agnès Setton Médecin du travail référents égalité pro et VSS à la Pitié-Salpêtrière

Ghada Hatem Fondatrice de la Maison des femmes

Elsa Brocas Médecin, PH Clash-AR

Pauline Dureau Médecin PH Clash-AR

Lucie Guillemet Médecin PH Clash-AR

Victor Jullien Interne Clash-AR

Marie-France Olieric « Donner des elles à la santé »

Vanessa Christinet Médecin en santé sexuelle (Lausanne)

Françoise Linard Psychiatre à l'hôpital Tenon de Paris,

Emmanuelle Dolla, Médecin PH Clash-AR…

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les femmes haïtiennes font face à une nouvelle ingérence impérialiste

Islanda Micherline présente les défis et stratégies des paysannes haïtiennes pour l'autodétermination et la souveraineté populaire.

Tiré de Capité

25/04/2024 |

Capire

Le peuple haïtien fait face, une fois de plus, à une ingérence impérialiste sur son destin. L'île des Caraïbes connaît une situation de violence croissante et de violations systématiques, de contrôle des territoires par des groupes armés, de répression et de subordination des intérêts du peuple à ceux du capital transnational. Les conditions de vie dans les villes et à la campagne se détériorent considérablement. L'accès à la nourriture et la circulation de la production paysanne ont été profondément affectés. C'est précisément pour cette raison qu'ils sont au centre de la résistance paysanne, féministe et populaire.

Face à cette situation, l'ONU, historiquement responsable des interventions militaires qui approfondissent les problèmes sociaux et politiques, agit à nouveau de manière alignée sur l'impérialisme états-unien. Dans la vidéo suivante,Islande Micherline, de la Via Campesina haïtienne, dénonce le rôle des pays du Nord qui, à travers le Groupe Central des Nations Unies en Haïti, ont opéré la nouvelle tentative d'intervention dans le pays.

À la campagne et en ville, les femmes haïtiennes proposent des stratégies économiques pour cette transition, comme le dit Islanda, dans le sens de la construction de l'agroécologie, de l'économie solidaire et de la souveraineté alimentaire, objectifs qui ont pour condition préalable l'autodétermination des peuples et un gouvernement populaire. De toutes les régions des Amériques, les femmes continuent en solidarité internationaliste et anti-impérialiste, pour la défense d'une Haïti digne et souverain, libre de l'occupation.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Bruits de bottes sur la planète, les armées s’équipent

À mesure que les tambours de guerre résonnent plus fort, les nations ouvrent grand leurs coffres, injectant des milliards dans l'arsenal de la défense. La récente annonce par le Canada d'un plan record pour augmenter ses dépenses militaires ne fait que souligner une tendance observée à l'échelle mondiale. La montée en puissance des budgets de défense partout sur la planète, constatée par les dernières données publiées par le SIPRI1, soulève des questions cruciales sur les motivations, les implications et les alternatives possibles à cette course aux armements moderne.

6 mai 2024 | tiré du journal des alternatives | Photo : États-Unis : soldats de la 374e compagnie du génie - Domaine public

https://alter.quebec/bruits-de-bottes-sur-la-planete-les-armees-sequipent/

Mauvais élève de l'OTAN qui demande à ses membres d'accroître leur budget militaire à 2 % du Produit intérieur brut (PIB), le Canada a annoncé un rattrapage le 8 avril dernier en planifiant une augmentation de 32%, le faisant passer de 1,33% à 1,76% du PIB. Cette tendance est observable partout sur la planète, alors que les dépenses militaires ont atteint 2 443 milliards de dollars en 2023, une augmentation de 6,8% comparée à 2022, soit la plus grande augmentation en 15 ans, selon la dernière mise à jour de SIPRI sur les budgets de la défense dans le monde, publiée le 22 avril.

Des suspects habituels…

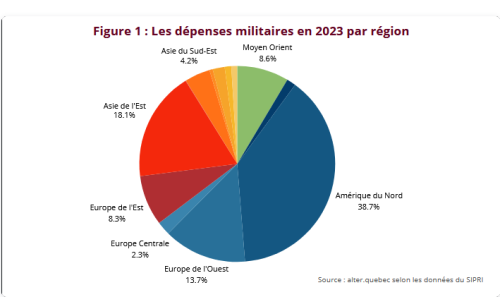

La force d'armée la plus puissante demeure celle des pays de l'OTAN soit 1 341 milliards de dollars, ce qui représentent 55% dépenses militaires mondiales si on additionne les chiffres de la figure 1 de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Océanie.

Les États-Unis expliquent près de 70 % de ces dépenses de l'alliance transatlantique, soit 37,5% des dépenses militaires mondiales. L'importance de l'économie des États-Unis lui permet de dominer sur ce plan, tout en ne consacrant que 3,7% du PIB, ce qui est toutefois plus du double de la plupart des pays de l'OTAN. Malgré cela, la guerre russo-ukrainienne met la pression sur les pays européens qui ont quasiment tous connu une augmentation de leurs dépenses en défense en 2023.

… Aux guerres multipolaires

Mais l'hégémonie militaire n'est pas uniquement une affaire occidentale. Depuis le début du siècle, la carte des dépenses militaires a été redessinée, reflétant les tensions et les dynamiques changeantes de pouvoir. Le deuxième pays le plus dépensier, la Chine, a consacré 296 milliards de dollars US en 2023, soit 6,2 fois plus qu'au début du siècle. Après la Russie qui arrive troisième, c'est l'Inde qui se positionne au quatrième rang avec une augmentation de 174% en 2023.

Cette évolution devient d'autant plus flagrante lorsque l'on compare les dépenses de l'an 2000 à celles de 2023. À l'époque, les cinq pays les plus dépensiers étaient tous occidentaux. Aujourd'hui, des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont cédé leur place à la Chine, à la Russie, à l'Inde et à l'Arabie saoudite. Cette transition illustre clairement que la course à l'hégémonie passe aussi par l'armement.

Des poids différents sur les économies

Cependant, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne en matière d'effort de guerre, et ces politiques belliqueuses exigent des sacrifices économiques. Chaque dollar investi dans les forces armées est un dollar de moins pour l'éducation, la santé ou les programmes sociaux. Ce sont plus de 150 milliards de dollars US qui ont été soutirés des autres missions des budgets des gouvernements de la planète.

Si les États-Unis maintiennent leur influence avec des dépenses de 3,7 % de leur budget de l'État, l'Arabie Saoudite consacre près d'un quart du sien aux affaires militaires. En Ukraine, ce chiffre atteint presque 60 %, tandis qu'en Russie, la part du budget gouvernemental attribué à la guerre a augmenté de près de 50% entre 2021 et 2023. Elle se situe actuellement à plus de 16% des dépenses budgétaires et qui traduit sa plus grande capacité économique face à l'Ukraine.

Il est également pertinent de souligner le cas du Qatar, considérant son historique de violations des droits de la personne, souvent ignorées pour favoriser des accords économiques et des investissements lucratifs. Bien que les données de 2023 ne soient pas encore disponibles, en 2022, ce pays a investi plus d'un quart de son budget gouvernemental dans les dépenses militaires, malgré l'absence de conflits directs, et tout indique que ce nombre a depuis augmenté.

Des indicateurs cependant limités

Le manque de données transparentes et complètes pour des pays profondément affectés par les conflits, comme le Yémen, la Syrie ou l'Érythrée, reste préoccupant et limite notre capacité d'analyse et d'action. D'autant plus que les guerres en Ukraine et en Palestine, les tensions en mer de Chine méridionale et les frictions continues entre les grandes puissances sont autant de facteurs qui alimentent cette incertitude quant à l'avenir.

Ces conflits ne sont pas seulement des tragédies humaines, mais aussi des catalyseurs pour une escalade militaire rappelant les tensions d'avant la Seconde Guerre mondiale ou de Guerre froide. Si l'on ne peut pas espérer un nouvel effondrement de l'URSS pour inverser cette tendance, on peut tout de même se demander jusqu'où ira cette escalade.

Autres faits saillants tirés du communiqué du SIPRI

- Les dépenses militaires estimées au Moyen-Orient ont augmenté de 9,0 % pour atteindre 200 milliards de dollars en 2023. Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle jamais enregistrée dans la région au cours des dix dernières années. Les dépenses militaires d'Israël – les deuxièmes plus importantes de la région après celles de l'Arabie saoudite – ont augmenté de 24 % pour atteindre 27,5 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation des dépenses est principalement due à l'offensive militaire d'ampleur menée à Gaza durant les trois derniers mois de 2023, en réponse à l'attaque au Hamas en octobre 2023.

- En 2023, la plus forte augmentation en pourcentage des dépenses militaires de tous les pays a été observée en République démocratique du Congo (+105 %), où un conflit perdure entre le gouvernement et des groupes armés non étatiques. Le Soudan du Sud a enregistré la deuxième plus forte augmentation en pourcentage (+78 %) dans un contexte de violence interne et de répercussions de la guerre civile soudanaise.

- Les dépenses militaires de la République dominicaine ont augmenté de 14 % en 2023 en réponse à l'aggravation de la violence des gangs en Haïti voisin.

- Les dépenses militaires de la Pologne, 14ème plus grand dépensier au monde, s'élèvent à 31,6 milliards de dollars après une hausse de 75 % entre 2022 et 2023 – de loin la plus forte augmentation annuelle de tous les pays européens.

- En 2023, les dépenses militaires du Brésil ont augmenté de 3,1 % pour atteindre 22,9 milliards de dollars. Citant les lignes directrices de l'OTAN en matière de dépenses, en 2023 les membres du Congrès brésilien ont soumis au Sénat un amendement constitutionnel visant à augmenter la fardeau militaire du Brésil à un minimum annuel de 2 % du PIB (contre 1,1 % en 2023).

- Les dépenses militaires de l'Algérie ont augmenté de 76 % pour atteindre 18,3 milliards de dollars. Il s'agit du niveau de dépenses le plus élevé jamais enregistré par l'Algérie et cela s'explique en grande partie par une forte augmentation des recettes issues des exportations de gaz vers les pays d'Europe à mesure que ces derniers se sont éloignés des approvisionnements russes.

- L'Iran est le 4ème plus grand dépensier militaire au Moyen-Orient en 2023 avec 10,3 milliards de dollars. Selon les données disponibles, la part des dépenses militaires allouée au Corps des gardiens de la révolution islamique est passée de 27 % à 37 % entre 2019 et 2023.

L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) est un organisme indépendant à but non lucratif dédié à la recherche sur les questions de paix et de sécurité internationales [↩]

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Qu’est-ce-que l’approche des capabilités ?...

L'approche des capabilités est aujourd'hui de plus en plus utilisée dans différents domaines, en théorie de la justice, en développement, en santé publique, en éthique ou en éducation. Elle a été introduite par l'économiste et le philosophe indien Amartya Sen en 1979. Celui-ci a reçu le prix Nobel d'économie en 1998. C'était la première fois que ce prix a été offert à un non-occidental. Son prix a été reconnu comme un plaidoyer pour un retour de l'éthique en économie [1] . Après avoir été professeur à Oxford et Cambridge, Amartya Sen est aujourd'hui professeur à Harvard.

tiré du Journal d'Attac Québec

Bulletin, avril 2024

https://quebec.attac.org/?qu-est-ce-que-l-approche-des&utm_source=Bulletin&utm_medium=Email&utm_campaign=2024-04-30&utm_content=Qu%27est-ce-que%20l%27approche%20des%20capabilit%C3%A9s%20?...

par Thierry Pauchant

La notion de capabilité provient d'une fusion entre celle d'être libre et celle d'être capable. Pour Sen, de nombreux mouvements qui invoquent la liberté ne sont que théoriques, les personnes n'étant pas réellement capables de réaliser ces libertés. Par exemple, même si des adeptes du néolibéralisme affirment que le libre marché fait en sorte que l'accès à la propriété est accessible à toute la population, dans de nombreux cas même des personnes travaillant à temps plein ne peuvent acheter un logement, leur prix étant devenu trop élevé. Pour Sen, différentes politiques - privées, publiques et associatives - doivent être développées pour permettre à toutes les personnes, nanties et modestes, d'accéder à un logement. Sa notion de liberté appelle donc aussi celle d'égalité. De façon similaire, l'anthropologue libertaire David Graeber a proposé que si la notion de liberté doit permettre à chaque personne de formuler ses propres choix, celle d'égalité doit permettre à chaque personne de pouvoir accéder à des ressources pour réaliser ces choix [2].

Dépasser le PIB

Amartya Sen a aussi proposé la notion de capabilité afin de dépasser celle d'utilité. Cette notion est centrale dans l'idéologie actuelle en science économique, qu'elle soit néoclassique ou néolibérale. Cette idéologie présuppose que l'être humain est un être qui calcule son utilité financière, c'est-à-dire son profit potentiel, avant chaque décision et action. Selon cette idéologie, la seule responsabilité demandée aux entreprises est de maximiser leurs profits, selon Milton Friedman. De même, pour les gouvernements, la chose la plus importante à réaliser est, prétendument, d'accroître la croissance économique. Par exemple, le gouvernement actuel du Québec nous exhorte à gagner les mêmes « gros salaires » qu'en Ontario. Cette obsession au rendement financier s'observe aussi dans de nombreux autres domaines. Aujourd'hui, certaines professions sont choisies non pas par choix personnel, mais parce qu'elles sont payantes. Et des livres à succès vantent l'enquête financière à réaliser sur une personne avant de tomber en amour avec elle.

Amartya Sen a conseillé de dépasser le PIB dès 1979. Avec des collègues, il a proposé l'Indice de Développement Humain (IDH) qui combine des mesures économiques avec des données sur la santé des populations et leur niveau d'éducation. Cet indice est calculé pour chaque pays et chaque année par le PNUD des Nations unis depuis 1990. Il démontre qu'une seule mesure économique mène à des conclusions biaisées. Par exemple, si les États-Unis avaient en 2021 le plus gros PIB de toutes les nations, l'IDH de ce pays n'était que 21ième au niveau mondial. Il est clair que le développement économique ne garantit pas à lui seul la santé et l'éducation des populations, sans parler de la santé de l'environnement naturel.

Même si cette mesure de l'IDH présente encore des limites, elle démontre qu'une alternative au PIB est effective depuis 1990. Aujourd'hui d'autres mesures et critères ont été proposés dans une tentative de mieux balancer les réalités économiques avec d'autres, incluant la santé, l'éducation, l'écologie, l'équité, la sécurité, etc.

Le développement comme un élargissement des libertés

Le travail de Sen et de ses collègues a aussi modifié durablement notre conception du développement, en rajoutant à l'utilité économique la notion plus large de capabilité. C'est ainsi que le développement est aujourd'hui considéré par les Nations Unies comme mettant « l'accent sur l'élargissement des libertés et des possibilités offertes à chaque être humain plutôt que sur la croissance économique » [3].

Elle est en train de révolutionner tranquillement et pacifiquement notre conception du développement. Cette approche a, par exemple, modifié les critères internationaux retenus pour évaluer le développement humain depuis 1990. Elle est, de plus, au centre des nouveaux « Objectifs de développement durable », définis par les Nations Unies en 2015, comme nous le verrons dans le prochain article. Sen et Nussbaum sont aussi tous deux fondateurs de la Human Development and Capability Association qui fait la promotion de cette approche à travers le monde.

Il est aussi important de souligner que, contrairement à la théorie de l'utilité, supposée objective et exhaustive, l'approche des capabilités n'est pas présentée comme universelle, c'est-à-dire identique à travers le temps et l'espace. Cette approche n'utilise donc pas une prétendue liste de biens premiers, supposés identiques pour toutes les personnes. De plus cette approche se refuse d'utiliser la pensée magique, prétextant qu'une seule variable est responsable du progrès, comme celle de la maximisation des profits. Ce faisant elle s'oppose de façon radicale à l'idéologie dominante en économie et en affaires.

Les contributions de Martha Nussbaum

Martha Nussbaum est l'une des philosophes les plus respectées au niveau international. Professeure de droit et d'éthique à l'université de Chicago, spécialiste de la philosophe antique, notamment Aristote, elle a beaucoup contribué à l'approche des capabilités, Elle reconnait qu'une liste définitive des capabilités est impossible à établir, vu les différences culturelles et sociales existantes entre les sociétés. Cependant, elle a proposé une liste tentative de 10 capabilités, qui se doit d'être adaptée à chaque situation [4] :

1. La vie. Être capable de mener une vie qui vaut la peine d'être vécue et d'une longueur normale.

2. La santé du corps. Être capable d'être en bonne santé, incluant une nutrition et un abri convenables. ;

3. L'intégrité du corps. Être capable de se déplacer librement, d'être en sécurité et d'avoir des possibilités de satisfaction sexuelle et de choix de reproduction.

4. Les sens, l'imagination et la pensée. Être capable de les utiliser de manière vraiment humaine, ayant reçu une éducation adéquate.

5. Les émotions. Être capable de s'attacher à des choses et des gens.

6. La raison pratique. Être capable de se former une conception du bien et du mal, ayant une liberté de conscience et de culte.

7. L'affiliation. Être capable d'être empathique avec autrui et avoir des bases sociales du respect de soi.

8. Les autres espèces. Être capable de vivre en relation avec les animaux, les plantes et le monde naturel.

9. Le jeu. Être capable de rire, de jouer, de jouir des loisirs.

10. Le contrôle sur son environnement. Être capable de participer à la vie politique, de jouir des droits de la propriété, de travailler de façon humaine et de recevoir une compensation financière adéquate et équitable.

Il est notable que la liste proposée par Martha Nussbaum, à titre indicatif, est résolument plurielle. Cette liste n'est pas définitive et ne tente pas d'évaluer si une politique est capabilisante ou non, en établissant un score optimal. Différemment, Nussbaum propose cette liste comme des possibilités susceptibles d'élargir les libertés des personnes et ainsi enrichir les décisions.

Libertés négatives et positives

Un trait essentiel, dans cette approche des capabilités, est sa conception large des libertés. Sen et Nussbaum font tous deux une distinction importante entre les libertés « négatives » et les libertés « positives » [5] . Les libertés négatives tentent d'exclure l'ingérence d'autrui. Par exemple, la volonté de réduire le plus possible le rôle de l'État, dans l'idéologie néolibérale, provient en partie de cet attachement à cette conception négative des libertés. Dans certains cas, la notion de liberté est alors réduite à celle de « libarté ».

Différemment, les libertés positives s'ajoutent à celles négatives et visent à accroître les capabilités des personnes, leurs possibilités concrètes de vie. Bénéficier d'une éducation gratuite ou peu coûteuse, par exemple, ou avoir accès à des soins médicaux de base, sont des libertés positives. Elles permettent potentiellement à des personnes d'exercer des choix auxquels elles attribuent de la valeur, car elles sont, dans l'exemple pris, capables de lire et de s'instruire, ou car elles demeurent en santé, grâce, en partie, à un système de santé publique.

Cette notion de liberté positive est très importante pour évaluer le rôle d'un État. L'accroissement du secteur privé dans le système de santé, par exemple, peut faciliter les soins aux classes nanties, mais aussi réduire les capabilités disponibles aux classes plus modestes, par manque de moyens financiers. De même, l'accroissement des frais en éducation peut favoriser la qualité de l'éducation dispensée aux classes nanties, mais aussi diminuer les capabilités des classes plus modestes, de nouveau par manque de moyens financiers.

Il est à noter qu'actuellement au Québec, le secteur privé gagne en importance à la fois dans le système de santé et celui de l'éducation. Cette tendance réduit ainsi les capabilités d'une partie importante de la population. Elle va, de plus, à l'encontre de ses droits pour recevoir de façon équitable des services adéquats en santé, en services sociaux et en éducation.

Thiery Pauchant est membre du C.A. d'Attac-Québec et professeur honoraire à HEC Montréal où il a fondé la Chaire de management éthique. Auteur de plus de 200 articles et de 13 livres, il fait la promotion de l'économie sociale et durable, notamment via Attac-Québec, le CIRIEC au Canada, l'Institut Veblen à Paris et l'UNDP aux Nations Unies.

Notes

[1] Amartya Sen, L'économie est une science morale, Paris, La Découverte, 1999.

[2] David Graeber, Comme si nous étions déjà libres (Trad. A. Doucet), Montréal, Lux Éditeur, 2014, p. 270.

[3] Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Indices et indicateurs de développement humain, 2018, p. iii, disponible en ligne.

[4] Martha Nussbaum, Capabilités, Paris, Climats, 2012, p. 55-57.

[5] Amartya Sen, L'Idée de justice, (Trad. P. Chemla), Paris, Champs Essais, 2012, p. 341-342.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Au Soudan, la ville d’El-Fasher sous le feu meurtrier de la guerre

Chef-lieu de la région du Darfour, la ville d'El-Fasher accueille quelque 800 000 personnes déplacées qui se retrouvent piégées dans la guerre entre l'armée soudanaise et la milice des Forces de soutien rapide. Le quotidien burkinabè “Le Pays” déplore la “macabre détermination” de ces frères ennemis de ne pas déposer les armes.

Tiré de Courrier international. Article originalement paru dans lepays.bf Légende de la photo : Des déplacés internes font la queue pour récupérer des vivres à Gedaref, le 12 mai 2024. Les affrontements ont repris entre l'armée soudanaise et les RSF, à El-Fasher. Photo AFP.

C'est un pas de plus dans la descente aux enfers du Soudan qui a été franchi avec le siège de la capitale de la province du Darfour du Nord [le 11 mai] par les Forces de soutien rapide (RSF) du général [Dagalo dit] “Hemeti”, faisant redouter des risques énormes d'atrocités massives et de meurtres ethniques ciblés, notamment contre les populations non arabes entassées dans cette ville surpeuplée de réfugiés [les RSF, qui ont succédé aux milices arabes des janjawids, sont accusées de nettoyage ethnique, notamment à l'encontre de l'ethnie des Masalit].

La bataille engagée, hier dimanche [12 mai], par les RSF pour reprendre la ville aux forces loyalistes du général Al-Burhan [chef de l'armée soudanaise et chef d'État de facto] pourrait provoquer, en effet, un désastre humanitaire pire que celui de juin dernier [début des attaques contre la ville d'El-Geneina] dans cette ville d'El-Fasher et dans d'autres localités de la province [de juin à novembre 2023, la ville d'El-Geneina, dans l'ouest du Darfour, a été le théâtre d'épuration ethnique de la part des RSF], qui a révélé au monde entier l'horreur de cette guerre absurde avec un bilan effroyable de 10 000 à 15 000 civils qui y ont été massacrés.

L'inquiétude est d'autant plus grande que des combats à mort, rue par rue, ont été signalés jusqu'au centre de la capitale [Khartoum] qui abrite plus d'un million d'habitants, et qui est la seule ville à être tenue jusque-là par l'armée loyaliste, [laquelle] a dû se résoudre à renforcer ses positions et ses équipements par le biais de largages aériens.

Une bataille acharnée, donc, en perspective qui va probablement durer des semaines, possiblement plus, et qui va fatalement transformer El-Fasher en une cité de mise à mort à ciel ouvert, à moins qu'une hypothétique cessation des hostilités n'intervienne dans les prochaines heures.

L'impuissance internationale et le cynisme des diplomates

Malheureusement, les protagonistes ne semblent pas en prendre le chemin, bien au contraire, puisqu'ils ont répondu à l'appel désespéré du secrétaire général des Nations unies à respecter leur obligation de protéger les civils par des tirs d'armes lourdes dans plusieurs quartiers densément peuplés de la ville et de sa zone périurbaine.

L'on se demande d'ailleurs qui pourrait encore, dans ce chaos de corps et de cris, faire entendre raison à ces frères ennemis qui ont manifestement décidé d'aller jusqu'au bout de leur folie meurtrière et de leur macabre détermination de ne pas déposer les armes.

Personne, est-on tenté de dire, surtout quand on constate que tous les cessez-le-feu laborieusement obtenus se sont littéralement effondrés, ouvrant de nouveau la voie aux cohortes de combattants écervelés, aux chars et aux hélicoptères rugissants, pour commettre des crimes abominables contre des pauvres populations qui fuient éperdument vers les États qui bordent le Soudan.

Il ne faut surtout pas compter sur les diplomates aux ventres repus qui n'ont pas pu ou su empêcher d'autres pays avant le Soudan de sombrer, et qui se contentent de parler à la cantonade là où ils devraient plutôt taper du poing sur la table pour se faire entendre par les protagonistes.

Et si la solution la plus envisageable à cette crise soudanaise était de laisser le pays se déliter sous les feux croisés des généraux Al-Burhan et “Hemeti”, jusqu'à ce que l'un d'eux l'emporte sur l'autre et décide de quitter le pouvoir après sa victoire à la Pyrrhus, au nom de la réconciliation nationale ?

C'est peut-être un scénario cynique et improbable, mais sur les cendres du Soudan et des consciences des dirigeants des grandes puissances, un nouvel ordre politique pourrait ainsi miraculeusement naître, pour le bonheur et la sécurité durable des Soudanais.

Hamadou Gadiaga

Plus de 800 000 civils menacés

Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) a averti le 12 mai : des tirs à l'“arme lourde” ont eu lieu contre la ville d'El-Fasher, menaçant les quelque 800 000 civils qui y sont réfugiés. Dans ce chef-lieu du Darfour-Nord, au Soudan, la guerre entre l'armée soudanaise et la milice des RSF se fait meurtrière. Selon le Sudan Tribune, des frappes aériennes et des armes lourdes ont pilonné la ville ce 10 mai, du matin jusqu'à 18 h 30, marquant une escalade dramatique du conflit en cours.

Le titre soudanais décrit une ville où les combats en périphérie ont fini par gagner le centre-ville, le marché principal et les quartiers alentour, déclenchant des fuites et déplacements massifs. “L'hôpital El-Fasher Sud, le principal établissement médical de la ville, est submergé de blessés. L'hôpital de 100 lits peine à faire face au manque d'ambulances, de fournitures et de médicaments. Malgré le cessez-le-feu, les habitants craignent une reprise des combats”, poursuit Sudan Tribune.

À cette violence s'ajoute le drame des déplacés qui avaient trouvé refuge dans la ville, fuyant d'autres combats. “Plus de 40 600 personnes ont été déplacées dans la localité d'El-Fasher entre le 1er et le 18 avril en raison d'affrontements tribaux et de combats entre forces gouvernementales et rebelles. L'accès humanitaire à El-Fasher est sévèrement restreint, ce qui entrave l'acheminement de l'aide”, détaille le titre soudanais.

Au Darfour, 9 millions de personnes sont confrontées à des besoins humanitaires énormes, une situation exacerbée par le conflit prolongé et l'accès limité à l'aide.

Courrier International

Le trouble jeu de la Russie

On pensait la Russie solide alliée et principale pourvoyeuse d'armes des Forces de soutien rapide (RSF). Mais Middle East Eye affirme que Moscou sécurise ses intérêts stratégiques au Soudan, en fournissant aussi des armes aux Forces armées soudanaises (FAS) du général Al-Burhan tout en continuant à soutenir les paramilitaires des RSF du général Hemeti.

La Russie a montré jusque-là son soutien aux RSF, qui lui assuraient un approvisionnement en or soudanais. Moscou, via le groupe paramilitaire Wagner, avait sécurisé des mines aurifères soudanaises tout en soutenant les RSF. Mais, assure Middle East Eye, certains signes indiquent que la Russie “se concentre désormais davantage sur ses relations avec Burhan et le gouvernement aligné sur l'armée”.

Signe fort de ce rapprochement, en déplacement à Port-Soudan, ville dans laquelle s'est repliée l'armée soudanaise, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov a clairement indiqué en langue arabe que c'est le Conseil de souveraineté du Soudan, contrôlé par l'armée, qui représente véritablement le peuple soudanais. Le ministre russe, qui dirigeait une délégation composée d'officiers militaires, a également rencontré le général Al-Burhan, chef de facto de l'État soudanais, lui assurant le soutien russe.

Dans le même temps, le Sudan Tribune a rapporté que, lors de ces discussions, la Russie a offert aux Forces armées soudanaises “une aide militaire qualitative sans restriction”. Cette offre pourrait “impliquer une expertise spécialisée et, potentiellement, une présence russe au Soudan”. À Port-Soudan, la délégation russe a également discuté de la perspective d'une base navale russe sur la côte de la mer Rouge.

Courrier International

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Élections 2024 en Afrique du Sud : un appel au réveil pour la gauche

Les élections nationales et provinciales du 29 mai en Afrique du Sud s'annoncent les plus déterminantes depuis les « élections de la liberté » de 1994. Reste qu'encore une fois aucune force de gauche ou anticapitaliste crédible n'est en lice. Selon l'appréciation générale, l'ANC ne devrait pas remporter une majorité absolue, ce qui implique des possibilités de nouvelles configurations de pouvoir. L'incapacité de la gauche de se faire une place dans le cadre des élections qui arrivent en dit long sur son état et sur la situation des mouvements syndicaux et sociaux. Ces derniers ne sont guère que l'ombre des mouvements qui ont été si décisifs pour bouter le régime raciste du Parti national hors des « Union Buildings » (Siège du gouvernement sud-africain — NDT).

Tiré du Journal des alternatives.

Les 30 années de règne de l'ANC ont été un désastre pour notre pays et une catastrophe pour les pauvres et les travailleuses et travailleurs. Le taux de chômage a atteint des sommets inégalés. Les disparités sociales se sont aggravées au point d'être sans équivalent dans le monde. La violence à l'égard des femmes atteint des niveaux effrayants. En moyenne, une femme est violée toutes les 25 secondes et on compte un féminicide toutes les huit heures dans nos contrées. La plupart des municipalités sont incapables de fournir des services de base à la population locale en raison d'un manque de financement abyssal.

La corporisation et la marchéisation des entreprises publiques ont été un désastre. Eskom et Transnet se trouvent dans une spirale de mort. Extrêmement endettées, elles sont incapables de répondre aux besoins de la population et de l'économie en matière d'électricité et de transport. Presque toutes les autres sociétés d'État souffrent des mêmes symptômes.

Le vide à gauche

Il est donc tragique que la gauche, qui a développé une critique convaincante des politiques néolibérales, ne soit pas en mesure de promouvoir des voies véritablement nouvelles, au moment même où l'électorat réclame plus que jamais des solutions de rechange.

Tous les fragments de l'opposition à l'ANC (et chaque jour un nouveau fragment émerge) offrent des explications largement superficielles et fausses de l'état actuel de la nation. Pour l'Alliance démocratique (Democratic Alliance) et ses alliés, c'est la corruption et le placement des cadres dans les institutions de l'État qui sont en cause. Les populistes blâment soit l'immigraiton illégale, soit la protection défaillante des valeurs familiales chrétiennes. En ce qui concerne celles et ceux qui ont pris leurs distances par rapport à l'ANC, on dénonce le manque de prise de pouvoir économique de la population noire (Black Economic Empowerment — BEE) et déplorent que la transformation économique radicale prônée n'aille guère au-delà des mots.

L'incapacité de la gauche à constituer une force crédible a donné lieu à une situation grotesque : des populistes corrompus, qui ont autrefois dirigé l'ANC, se présentent de manière opportuniste comme des radicaux de gauche. Zuma et son parti MK (uMkhonto we Sizwe en zoulou/xhosa ; fer de lance de la nation) ne sont que les derniers d'une longue série à incarner cette tendance. Citons aussi Ace Magashule et son parti, le Congrès africain pour la transformation (African Congress for Transformation), le parti Mouvement du peuple pour le changement (People's Movement for Change) de Marius Fransman et, bien sûr, le parti Combattants pour la liberté économique (Economic Freedom Fighters – EFF), dernier en date auprès duquel Carl Niehaus a réussi à faire son nid. Quant aux nouveaux partis, comme l'Alliance patriotique (Patriotic Alliance) et l'Action pour l'Afrique du Sud (Action SA), ils ont pour stratégie électorale de faire appel aux pires sentiments d'un peuple désespéré par la crise socio-économique. Ils se livrent à une surenchère pour être les plus farouchement xénophobes, homophobes et durs à l'égard de la criminalité.

Les résultats désastreux du Parti socialiste révolutionnaire des travailleuses et travailleurs (Socialist Revolutionary Workers Party) aux élections de 2019 ont eu des répercussions pour l'ensemble de la gauche. Cette débâcle marque la fin de ce qu'on a appelé le « moment Numsa » (National Union of Metalworkers of South Africa, le syndicat national des métallurgistes de l'Afrique du Sud) de 2013 — une opportunité de renouveau pour une politique de gauche indépendante enracinée dans les mouvements populaires de masse. Ces déboires renforcent l'idée fausse selon laquelle il est difficile de construire des mouvements politiques démocratiques, radicaux, faisant appel aux masses et à même de percer dans les élections — l'idée selon laquelle la politique électorale n'est pas un domaine dans lequel la gauche devrait intervenir. De même, la dérive du parti EFF vers une politique nationaliste grossière et l'application d'un calque radical de l'ANC fera obstacle au renouveau d'une politique de gauche militante.

La conséquence pour une véritable gauche socialiste démocratique est que, même si elle était en mesure d'entrer dans la mêlée électorale, elle se retrouverait dans un champ des possibles encombré, à lutter pour se démarquer par rapport aux nombreux imposteurs.

Et puis il y a les électrices et électeurs en puissance de la gauche qui ont été tellement désillusionné.es par l'état des choses qu'ils et elles se sont retiré.es du jeu, ne prenant même pas la peine de s'inscrire sur les listes électorales.

Les élections nécessitent une considérable cagnotte. Trouver les fonds nécessaires pour rivaliser avec les partis bourgeois sans sombrer dans l'opportunisme, représente une énorme montagne à gravir pour une gauche qui dépend du soutien de celles et ceux qui ne possèdent rien.

Il est urgent de résoudre le problème de l'absence électorale d'une gauche crédible. Il faudra repenser en profondeur les perspectives et la stratégie de la gauche, ce qui provoquera une réorganisation substantielle de celle-ci.

La longue marche vers la construction d'un mouvement de gauche de masse susceptible de détourner l'électorat du camp politique nationaliste demandera de faire face à des décisions stratégiques et tactiques difficiles, en particulier dans le contexte d'un déclin des mouvements sociaux de la classe ouvrière, et notamment de l'affaiblissement et de la fragmentation du bloc travailliste.

Notre point de départ

Notre compréhension de l'absence d'un parti anticapitaliste aux prochaines élections doit aller au-delà de l'analyse de Steven Friedman, qui attribue cette absence à la centralité de la race et de l'inégalité raciale. Un bon point de départ serait de reconnaître la défaite de la gauche en Afrique du Sud. Le philosophe et militant socialiste français Daniel Bensaïd, en intervenant dans le cadre d'une évaluation de la stratégie révolutionnaire au tournant du 21e siècle a pointé ce qui suit : d'où venons-nous ? D'une défaite historique. Mieux vaut l'admettre et en mesurer la portée. L'offensive néolibérale du dernier quart de siècle est la cause de cette défaite, en plus d'en être la conséquence et l'aboutissement.

Quelque chose a été accompli au tournant du siècle, entre la chute du mur de Berlin et le 11 septembre. Mais de quoi s'agit-il ? De la fin du « court vingtième siècle » et de son cycle de guerres et de révolutions ? De la fin de la modernité ? De la fin d'un cycle, d'une période ou d'une époque ?

Il est clair que la gauche sud-africaine a souffert et qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. Mais on peut relever des éléments qui lui sont spécifiques.

Tout d'abord, les déboires du pays émergent dans le sillage de l'effondrement de la distorsion socialiste de l'URSS et de ses États satellites, dont ils procèdent. Ensuite, comme l'a adéquatement expliqué Vishwas Satgar :

- « Deux décennies de néolibéralisation sous la direction de l'ANC, qui a abandonné la démocratie, de même que le développement et la formation de l'État par rapport au capital, ont consacré la défaite stratégique de la gauche et de la classe ouvrière en Afrique du Sud. Le moment et le processus de la “National Union of Metalworkers of South Africa (Numsa)”, sous la houlette du plus grand syndicat d'Afrique du Sud (plus de 330 000 membres) et du plus militant aussi, ont constitué un vaste agrégat visant à faire face à cette défaite stratégique. Ce fut le ferment d'une bataille pour déterminer l'avenir de l'Afrique du Sud, une initiative stratégique pour la classe ouvrière du pays. »

Il n'en demeure pas moins que c'est l'effondrement de ce « moment Numsa » qui rend la situation de la gauche encore plus difficile et complexe. C'est comme s'il fallait reconstruire à partir de zéro. Comme le souligne le marxiste britannique Stuart Hall :

« Lorsqu'une conjoncture se déploie, il n'y a pas de “retour en arrière” possible. L'histoire change de palier. Le terrain se modifie. Vous êtes dans un nouveau moment. Vous devez approcher les choses avec “violence”, avec tout le “pessimisme de l'intellect” dont vous êtes capable, en phase avec la “discipline de la conjoncture”. »

La politique stalinienne a prévalu

Pourquoi la gauche anticapitaliste sud-africaine n'a-t-elle pas réussi à marquer ce moment de son empreinte ? Le dogme marxiste-léniniste à l'ancienne était dominant, avec son autoritarisme intrinsèque et son emprise sur d'importantes machines bureaucratiques telles que le parti communiste sud-africain (South African Communist Party ou SACP, en anglais), le Congrès des syndicats sud-africains (Congress of South African Trade Unions ou COSATU, en anglais) et le Numsa. Cette coupe réglée a exterminé les jeunes pousses d'une politique émancipatrice plus ouverte, démocratique et pluraliste.

Parmi les protagonistes à l'origine de la formation du parti EFF et de celui du SRWP, le Numsa, il y a pu y avoir rupture avec l'ANC/le SACP, mais pas avec les politiques et les pratiques du congrès/du stalinisme. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la régurgitation des notions de « révolution démocratique nationale » — la théorie étapiste du changement révolutionnaire — étayée par une alliance avec la bourgeoisie patriotique, au nom de la classe ouvrière. Les jeunes militant.es et cadres issus des luttes ouvrières, communautaires et étudiantes ont été absorbés par ces bureaucraties dans leur quête d'un revenu stable et d'une sécurité personnelle.

Reconnaître la défaite que nous avons subie, ce n'est pas se démoraliser. C'est plutôt reconnaître un échec sans capituler devant l'ennemi, en sachant qu'un nouveau départ est susceptible de prendre des formes inédites.

Vers un renouveau

Il n'y aura pas de voie rapide pour sortir de cet état de déclin. L'élection qui vient pourrait être déterminante dans la mesure où elle mettra, selon toute vraisemblance, un terme à la domination totale de la politique nationaliste. Partant, une telle évolution pourrait avoir de meilleures chances de structurer l'échiquier politique selon l'opposition entre classes. Mais dans une autre optique, de tels changements seront totalement insignifiants — ils n'auront aucun effet sur la vie matérielle de la classe ouvrière et des pauvres. Les canalisations d'eau et d'égout brisées ne se répareront pas pour autant. Les délestages, les longues coupures d'électricité quasi quotidiennes, ne cesseront pas demain la veille. Et surtout, cela n'éloignera pas le gouvernement de l'orientation néolibérale que partagent la plupart de ses opposants politiques.

Pour un véritable changement, il n'y aura pas d'autre option que de continuer à construire des organisations populaires, de lutter pour reprendre le mouvement syndical à sa direction bureaucratique et de lutter pour reconstruire l'unité du mouvement de la classe ouvrière afin d'en faire un mouvement pour le socialisme. Il ne doit plus y avoir d'élections sans représentation de la gauche sur le bulletin de vote. Et pour que la gauche fasse entendre sa voix, celle-ci doit être ancrée dans des organisations populaires actives.

Publiée sur le site d'Alternatives International et traduit par Johan Wallengren.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le Rwanda supplétif de l’Union européenne en Afrique

Le Rwanda devient une pièce maîtresse pour l'Union européenne (UE) tant dans la lutte contre l'immigration que pour la sécurisation de pays africains en proie aux attaques de leur rébellion.

Tiré de Afriques en Lutte

7 mai 2024

Par Paul Martial

À la suite à leur accord, Rishi Sunak et Kagamé se disent impatients de voir au plus vite les premiers migrants de Grande-Bretagne expulsés au Rwanda, et tant pis si ce pacte déroge au droit international. Si on perçoit les intérêts électoraux pour Sunak de cette politique démagogique et raciste, qu'en est-il pour Kagamé ?

Argent contre migrant

Les intérêts sont d'abords financiers, et les autorités rwandaises ne s'en cachent pas. Les 300 premiers migrantEs transférés devraient rapporter au Rwanda 220 millions d'euros. À cela s'ajoutent 25 millions d'euros financés par l'UE dans le cadre du « mécanisme de transit d'urgence » pour des migrantEs évacués de Libye. En plus du gain financier, Kagamé bénéficie d'une tolérance pour ses violations systématiques des droits humains. Il va d'ailleurs entamer son quatrième mandat lors des prochaines élections présidentielle à l'été 2024, qu'il gagnera avec les mêmes scores soviétiques affichés lors des précédents scrutins. Les organisations de défense des droits humains ont pu dénoncer à maintes reprises les assassinats d'opposantEs à travers le monde, rien ne bouge.

Indulgence coupable

Cette mansuétude des pays occidentaux pourrait s'expliquer par la culpabilité. Celle de l'indifférence à un génocide qui se déroulait sous leurs yeux. Mais il y a surtout la diplomatie militaire du Rwanda. Il est le deuxième contributeur africain des opérations de maintien de la paix. Près de 4 600 soldats rwandais sont déployés dans les missions onusiennes au Sud Soudan et en Centrafrique. Dans ce pays, le Rwanda a envoyé ses forces spéciales en 2020 pour sauver le régime. Un soulagement pour l'Europe craignant de voir une nouvelle fois cet État tomber dans un chaos aux conséquences délétères pour la stabilité de la région.

Le nouveau gendarme

Le Rwanda s'est rendu indispensable pour la France en intervenant au Mozambique. Ses soldats ont repoussé les combattants islamistes de Cabo Delgado et assurent la sécurité de cette région stratégique pour TotalEnergies. La multinationale investit près de 15 milliards de dollars pour la production de gaz liquéfié.

Kagamé, c'est un peu le Wagner de l'occident. En effet l'armée française étant désormais indésirable à peu près partout en Afrique, le rôle de gendarme semble être dévolu au pays des milles collines. Ainsi le Bénin, qui subit des incursions des djihadistes du Burkina Faso voisin, vient de passer un accord militaire. Il ouvre la voie à une intervention de l'armée rwandaise. Si cette opération est un succès, il y a fort à parier que d'autres pays pourraient être demandeurs.

Les autorités rwandaises profitent de ce nouveau rôle pour mener leur politique d'agression et de pillage dans l'est de la République démocratique du Congo en soutenant la milice du M23, coupable des pires atrocités contre les populations sans risque de se voir sanctionner.

Paul Martial

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Afrique - RDC : les minerais de la honte

Il y a cent cinquante ans, le Congo belge, maintenant République démocratique du Congo (RDC), accompagnait l'essor industriel de l'Europe et des USA en fournissant des milliers de tonnes de caoutchouc nécessaires à la fabrication des pneus, des courroies et tuyaux flexibles. Aujourd'hui ce sont le cuivre, le cobalt, l'étain, le cadmium, le niobium et bien d'autres minerais rares indispensables à la fabrication des batteries et au secteur industriel de haute technologie.

Tiré de Afriques en Lutte

7 mai 2024

Par Paul Martial

Conditions de travail périlleuses

Un siècle et demi plus tard, l'exploitation éhontée des populations est restée identique. Certes, les punitions corporelles comme les amputations des mains des travailleurEs ou de leurs enfants pour manque de rendement n'est plus de mise mais les conditions de travail restent terrifiantes dans les mines artisanales qui représentent pour le coltan 90 % de la production de la RDC. Les puits de mine peuvent atteindre 100 mètres de profondeur et deviennent, lors des saisons des pluies, de véritables pièges mortels par noyade ou ensevelissement si les bâches protégeant les cavités se déchirent sous le poids de l'eau. Pour les mineurs, appelés aussi creuseurs, pour les femmes qui lavent les minerais de cobalt, la présence de métaux lourds dans leur sang est avérée, entraînant des dommages oxydatifs de l'ADN, des fausses couches ou des malformations des fœtus. Le travail des enfants reste monnaie courante. La plupart des mines artisanales sont sous le contrôle de milices armées ou des militaires congolais. Dans les deux cas ils imposent aux populations un travail forcé.

Économie de guerre

L'extraction des minerais est un enjeu économique qui explique la pérennité des conflits. En 2000, le kilo de tantale se vendait 22 dollars US aujourd'hui il s'échange à plus de 400 dollars, le niobium à plus de 1 000 dollars. Les milices armées utilisent ces sources de financement pour leur guerre. Le Rwanda qui soutient un de ces groupes, le M23, profite de la situation pour accaparer une partie de la production de la RDC engendrant plus d'un milliard de dollars de recettes en 2023. Les grandes entreprises occidentales certifient à grands coups de label la non-utilisation de ces « minerais de sang ». Impossible à garantir !

Si les mines industrielles et artisanales ont chacune en théorie des circuits distincts, le nombre important d'intermédiaires, acheteurs au détail, négociants en gros, courtiers, transporteurs, opacifie la chaîne d'approvisionnement, ce qui autorise le mélange de la production des deux circuits. D'autant que les minerais issus de l'industrie artisanale sont recherchés pour leur forte teneur en métaux car, faute d'instrument de mesure, les creuseurs les trient à l'œil nu.

Larmes de crocodiles

Officiellement il y a un consensus pour dénoncer les conditions de travail des mineurs artisanaux. Chacun y va de son couplet, que ce soient les dirigeants africains ou ceux de l'industrie électronique. Pourtant rien n'est fait alors que deux mesures pourraient être prises.

La première est d'arrêter la répression contre les mineurs artisanaux qui tentent de s'organiser en coopérative et d'améliorer ainsi leurs conditions de vie et de rémunération.

La seconde est la mise en place — par les multinationales d'industries de première transformation des minerais créant une valeur ajoutée pour la RDC — de mesures de protection des travailleurEs et de l'environnement.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Mayotte Place Nette. Vers un monde inhabitable

Mayotte serait-elle devenue la mauvaise conscience de la France, sa honte, sa dissimulation ? Le pire s'y passe tranquillement. Bien qu'y adviennent les événements les plus tragiques, les plus infamants et de fait les plus moralement discutables, les citoyens se réclamant Français et revendiquant la France pour leurs intérêts, expriment peu leur trouble quant aux maux infligés aux populations pauvres, qui composent tout de même la grande majorité des habitants de l'ile.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/09/mayotte-place-nette-vers-un-monde-inhabitable/

Pire encore, les citoyens les mieux traités récriminent contre le pouvoir et surenchérissent sur sa brutalité envers les plus pauvres, catégorie à laquelle appartiennent également les migrants.

Il devient particulièrement difficile de chroniquer les événements qui se chassent les uns les autres. Comment évaluer leur gravité tant le dernier épisode excède le précédent et accentue le harcèlement permanent dont sont affligés les indésirables désignés ?

Une population insulaire dont 80% vit sous le seuil de pauvreté ne peut se plier aux dictats d'une législation soucieuse de promouvoir les conditions de vie répondant aux critères du confort bourgeois. Des règles d'éligibilité aux prestations sociales qui excluent près de la moitié de la population, un marché de l'emploi qui n'occupe que le tiers des individus en âge de travailler, un cout de la vie supérieur à celui observé en métropole : voilà au moins trois conditions qui se combinent pour astreindre les laissés-pour-compte à se débrouiller avec les moyens à leur portée, opportunités qui ne font pas bon ménage avec la légalité. Puisque l'État les écarte de la solidarité nationale, ils n'ont d'autres choix que de se confiner dans l'économie informelle où ils puisent toutes les ressources nécessaires à la survie.

Depuis la mise en application de la loi Elan qui permet au préfet de Mayotte, et à celui de la Guyane, de détruire l'habitat insalubre, illégal ou indigne, adjectifs permutables en fonction de la justification souhaitée, 33 arrêtés de démolition sous couvert de la loi Elan ont été publiés et exécutés délogeant 11 585 personnes [1].

L'opération Wuambushu 2, inaugurée le 16 avril par la démolition de 220 habitations dans le quartier de Doujani 2, doit se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin et durer onze semaines. Comme l'an passé, rien n'a été préparé sauf les prétentions affichées : détruire 1300 cases en tôle durant cette période bien qu'un seul arrêté ait été publié à ce jour contre un quartier de Sada, village côtier sur le littoral ouest, que les services de la préfecture n'ont pas pris la peine de recenser. L'adjudant qui signe le rapport de gendarmerie annexé à l'arrêté confirme sans gêne qu'il « n'existe pas de recensement précis de la population dans ce village vu la nature des constructions, souvent illégales, et abritant des personnes en situation administrative irrégulière sur le territoire français[2] ».

Mais qu'importe puisque les gens ne sont pas le souci de l'administration. On ne les compte pas parce qu'ils ne comptent pas.

L'atteste la nouvelle appellation dont le Gouvernement affuble le Wuambushu nouveau à la périodicité printanière : « Mayotte Place nette ».

L'expression « place nette » est devenu récemment la marque de fabrique de toutes les actions de politique urbaine : ainsi l'opération « Place nette XXL » à Marseille vise à « renforcer la lutte contre la délinquance et plus particulièrement le trafic de stupéfiants [3] », même refrain à Strasbourg, à Nantes, dans leNord. Le pouvoir exécutif règle son action sur la dimension régalienne, la seule pour laquelle il semble avoir encore un peu d'imagination lexicale comme l'emploi à toutes les sauces du terme « réarmement » et les préfixes e « R » (refondation, révolution…) particulièrement affectionné par le président de la République, franchement belliqueux.

Pour Mayotte où s'applique depuis longtemps déjà une politique répressive sans alternative, la formule exprime toutes les menaces déclinées par le dictionnaire le Robert : « faire place nette, vider les lieux et fig. renvoyer d'une maison, d'une entreprise, tous ceux dont on veut se débarrasser ; rejeter ce dont on ne veut plus ».

Faire place nette, nettoyer (au “karcher” [4]), faire le vide, tel est le programme de coups de torchon périodiques promu en lieu et place d'une politique sociale solidaire et redistributive. Pareil traitement n'est pas réservé au petit confetti lointain perdu dans l'océan indien, dont la relation avec la France s'est transformée d'ancienne colonie à nouveau département sans que son sort en soit pour autant amélioré. Par population pauvre il faut de toute évidence comprendre les nationaux et les migrants dont les maltraitances administratives et gouvernementales finissent par s'équivaloir : harcèlements, accumulation d'atteintes aux droits et aux protections, travail forcé ou emplois dégradés, dénonciation d'une nationalité supposément extorquée, la liste reste à la mesure de l'imagination des dominants.

Outre la politique extrême de démolition des quartiers pauvres, dite à présent « décasages [5] », les deux autres volets complètent inlassablement le dispositif mis en place depuis des décennies dont l'inefficacité patente conduit les autorités à l'amplifier ad nauseam.

La lutte contre l'immigration clandestine imagine purger Mayotte des habitants venus des autres iles de l'archipel sans que les mesures mise en œuvre depuis des lustres n'aient la moindre incidence sur une démographie dont les données sont devenues un enjeu de lutte [6]. Contester les données de l'INSEE procure des avantages dans le rapport de force avec l'État français : les personnes non comptées figurant implicitement des hordes menaçantes de clandestins par définition cachés, les activistes des collectifs de citoyens et les élus font valoir une sous-estimation de la population pour aggraver la politique anti-comorienne et plus généralement anti-migratoire. La théorie du complot est appelée à la rescousse : obsessionnellement, les deux député·es fantasment et remâchent sur une offensive délibérée de l'État des Comores pour convaincre du grand remplacement en cours et radicaliser toutes les relations quotidiennes avec les migrants.

Et cela fonctionne au-delà de toute espérance : le gouvernement manipule la nationalité des habitants sans retenue, promet de supprimer ce qu'il reste d'un Droit du sol bien attaqué depuis la loi Asile de 2018 et concentre toute sa politique sur le rejet et le harcèlement des habitants venus des autres iles quel que soit leur statut administratif ; tout ceci au détriment de mesures favorables au développement et à l'intérêt général.

Immigration, délinquance, habitat insalubre. Guerre aux migrants, aux jeunes, et aux pauvres. La nouvelle entreprise baptisée « Mayotte, place nette », ritualisée dans une répétition annuelle de deux mois environ d'avril à juin, célèbre des politiques simplistes qui ne visent qu'à saper les fondements qui assurent la survie d'une société sinistrée.

Le programme des démolitions de quartiers pauvres reste pourtant le seul volet parmi la triade annoncée dont le gouvernement prétend faire valoir sa maîtrise et sur lequel il communique avec le plus d'assurance. Ainsi, le 16 avril, premier jour de l'opération Mayotte place nette, sur son compte X/Twitter, le préfet annonce : « Lancement de l'opération Mayotte Place Nette. Sécuriser, Décaser, Reconduire à la frontière. À Doujani, une opération de grande envergure s'est déroulée : l'objectif est de décaser + de 200 cases en tôle pour permettre l'émergence des projets de la collectivité [7]. » Ce jour-là, la lutte contre les délinquants s'est résumée là à « 6 interpellations d'individus hostiles à cette opération ».

La démolition du quartier avait été décidée par l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2024 « portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Doujani, périmètre haut et bas, commune de Mamoudzou [8] ».

La plus grande imprécision recouvre cette opération.

Le document annexé à l'arrêté, signé le 11 décembre 2024 par le directeur de l'Association à la Condition Féminine et à la violence faite aux femmes (ACFAV) mentionne une proposition de logement provisoire à 39 familles sur 60 repérées sur le secteur ciblé, ménages dont la composition n'est jamais précisée. Mais dans la mesure où les parents sont désormais bien informés sur le risque que le déplacement fait courir sur la scolarité des enfants et sur les capacités de survie loin du réseau de solidarité constitué, ils ne sont pas enclins à renoncer à leur autonomie contre une vague promesse de relogement par des associations qui n'ont pas les moyens de la mission qui leur est confiée.

L'annexe 2 rédigée par l'Agence Régionale de la Santé (ARS) dont les agents ont visité les lieux pour rendre un rapport d'insalubrité se contentent de compter « plusieurs centaines de locaux à usage d'habitation ». Impossible d'en savoir plus.

La ministre déléguée aux Outre-mer se cale toujours sur l'objectif de détruire 1 300 cases durant les cent jours dévolus au Wuambushu 2, mais dans la mesure où seuls le gouvernement et ses représentants locaux contrôlent une information invérifiable, il est impossible de connaitre le nombre de personnes effectivement relogées. La presse, reprenant les indications de la préfecture, relate qu'entre 200 et 250 cases en tôle auraient été détruites. Qu'importe finalement le nombre d'habitants délogés puisqu'il n'est jamais question de les secourir, de les inclure dans un projet d'insertion d'ailleurs difficile à réaliser compte tenu des droits négatifs qui les frappent [9] ; seul vaut le nombre de logements à détruire à partir duquel sera évalué le succès de l'opération. Puisque personne ne compte, ni les journalistes, ni les associations neutralisées par la démesure des actions et la forfaiture des institutions, ni les autorités résolues à se concentrer sur des projets déshumanisés car sans humains dignes de ses décisions, le gouvernement ne risque plus de perdre la face.

Ainsi petit à petit, face à la permanence des brutalités qu'elle subit, la majorité des habitants de Mayotte s'habitue à la violence institutionnelle qu'elle affronte silencieusement. Sans doute les poussées de colère et de fureur s'expriment quotidiennement chez les jeunes qui font l'expérience, depuis leur plus jeune âge, qu'ils ont peu à perdre dont les actes de délinquance leur semblent le seul acte délibéré à leur portée. Mayotte est devenue pour les populations pauvres un État policier qui contrôle en permanence les identités et les visas dans une ile-frontière, qui exclut et renvoie dans les iles voisines, qui spolie les biens acquis « illégalement » dans des pratiques de pêche ou d'agriculture traditionnelles, qui poursuit et punit les solidarités et les systèmes d'entraide en tant qu'emplois non déclarés.

Les quelques-uns qui tirent avantage de leur position dans l'administration quasi-coloniale, principalement les fonctionnaires territoriaux, leurs parents et alliés, ne se privent pas de récriminer sans cesse contre l'État, non pour revendiquer une qualité de vie qui pourrait profiter à tous, mais pour exiger qu'on les débarrasse des indésirables qui envahissent leur territoire.

Une semaine après le début de « Mayotte Place Nette » et la démolition du quartier de Doujani, le préfet a procédé au démantèlement du campement de Cavani-stade. Ce démantèlement a simplement consisté à détruire les abris provisoires des migrants venus de l'Afrique des Grands Lacs, de fermer l'enceinte du stade et de condamner les sinistrés à se regrouper sur les trottoirs qui la bordent. Environ 300 personnes, hommes, femmes et enfants, vivent depuis à la rue dans le plus grand dénuement [10]. Pourtant le Gouvernement semblait résolu à gérer l'affaire de ce campement sans trahir ses obligations. A deux reprises, par les voix du ministre de l'Intérieur le 17 janvier et du premier ministre lui-même sept jours plus tard, il s'était solennellement engagé à respecter l'obligation internationale de protection à l'égard des réfugiés et des demandeurs d'asile. Le premier professa : « Il y a des gens qui sont réfugiés, qui sont reconnus comme réfugiés, je vais donner comme instruction de pouvoir les rapatrier dans l'Hexagone […] On a reconnu qu'[ils] avaient le droit à l'asile et mon travail est de les protéger désormais [11] » ; le second mit en garde la population contre les exactions éventuelles commises contre ces populations : « Le démantèlement du camp doit permettre le retour à un fonctionnement normal de l'ensemble des activités. C'est une attente forte des Mahorais, et nous le leur devons. Mais je veux aussi le dire : les violences à l'encontre des migrants ne sont pas acceptables [12] ».