Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Qu’est-ce qu’Atlas, ce réseau climatosceptique d’extrême droite ?

Atlas, ce n'est pas seulement le nom d'un titan portant la planète sur ses épaules, ou d'un livre regroupant les cartes du monde. C'est un puissant réseau d'une centaine de groupes de réflexion ou organisations ayant un seul but : promouvoir des politiques ultralibérales et climatosceptiques dans le monde entier. « Une machine de guerre idéologique d'une nouvelle extrême droite, libertarienne et ultraconservatrice », explique Anne-Sophie Simpere, autrice d'un rapport sur Atlas publié le 22 mai par l'Observatoire des multinationales.

Tiré de Reporterre.

En France, les membres d'Atlas sont peu nombreux, mais ont des accointances avec les milieux médiatique, financier et politique, en particulier avec l'extrême droite. On compterait aujourd'hui une dizaine d'organisations, dont la plus active est la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (Ifrap), dirigée par la lobbyiste Agnès Verdier-Molinié. Son travail consiste à publier des études pour défendre les intérêts des plus fortunés. L'Ifrap critique également les réglementations environnementales, ciblant pêle-mêle la loi Climat, les éoliennes, l'interdiction de la voiture thermique et la fiscalité écologique. Elle recommande aussi de repousser la transition écologique aux calendes grecques.

Autre organisation tout aussi anti-écolo : l'Institut de recherches économiques et fiscales (Iref), qui publie des articles niant la responsabilité des activités humaines dans le changement climatique. L'association Contribuables associés, fondée en 1990, est vent debout contre les politiques environnementales, en particulier le développement des éoliennes, et a rejoint l'Association des climatoréalistes.

Enfin, l'institut économique Molinari, financé par les industriels du pétrole et du tabac, est dans le déni climatique. « Une chose est sûre : il n'y a pas de consensus sur le changement climatique parmi les scientifiques », déclarait sa directrice Cécile Philippe en 2005. Cette position étant aujourd'hui trop difficile à assumer, l'institut porte désormais des critiques plus subtiles, notamment sur les réglementations, les taxes environnementales et les énergies renouvelables. Elle s'active également à promouvoir l'énergie nucléaire.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Argentine : le peuple sur la défensive dans un scénario incertain

L'Argentine vit le premier semestre du gouvernement d'ultra-droite de Javier Milei, qui vise à porter un coup définitif à la classe ouvrière et à restructurer le capitalisme argentin pour relancer l'accumulation, dans un contexte de crise généralisée. S'il réussit, cela pourrait se traduire par une défaite à long terme du mouvement populaire.

Tiré de Inprecor 720 - mai 2024

22 mai 2024

Par Poder popular (Argentine)

Manifestation du 23 avril 2024.

Depuis le début de son mandat, le gouvernement n'a pas été en mesure de se stabiliser pour mener à bien les aspects structurels de son programme. Il a produit un ajustement féroce des prestations de l'État et un effondrement de 20 % des salaires réels des travailleurs enregistrés entre décembre et mars, laissant le salaire formel moyen en dessous du panier de biens de base d'une famille typique. La situation de la moitié de la classe ouvrière argentine, qui occupe des emplois non déclarés, est encore pire. La pauvreté a atteint 41,7 % en décembre, selon les données officielles, et serait passée à 51,8 % au premier trimestre 2024. Cependant, le radicalisme de son programme et l'incapacité à harmoniser les volontés des secteurs politiques qui soutiendraient certaines des réformes structurelles ont jusqu'à présent empêché qu'elles soient adoptées par le parlement. Le 1er mars, dans son discours inaugural lors de l'ouverture des sessions du Congrès, le président a exprimé son intention de changer de tactique en faveur d'une plus grande flexibilité afin de générer des accords permettant le vote des réformes, ce qui n'implique pas, en principe, l'abandon effectif de leur radicalisme.

Depuis lors, le gouvernement a tenté de parvenir à un consensus sur au moins certaines des mesures et a réussi à faire voter par la chambre des députés une version partielle du projet de loi fondateur de son mandat (un projet de loi qui n'avait pas pu être promulgué en février). Toutefois, le vote nécessaire du Sénat et sa promulgation ne sont pas encore assurés, même si l'on peut s'attendre à ce qu'ils soient atteints, moyennant quelques modifications supplémentaires.

Les résistances populaires sont réelles

D'autre part, bien que le peuple argentin ait été démobilisé ces dernières années, depuis les premières mesures gouvernementales, une série de protestations de différentes natures ont eu lieu, culminant avec l'énorme mobilisation nationale du 23 avril en défense de l'université publique (qui, en Argentine, est accessible sans restriction ni frais). Plus d'un million et demi de personnes se sont mobilisées dans tout le pays, issues de secteurs hétérogènes, tant sur le plan économique que politique, avec toutefois une forte présence des classes moyennes. Il s'agit probablement de la plus grande manifestation de la dernière décennie, et la protestation a également été légitimée par les grands médias et les secteurs politiques qui observent passivement ou même soutiennent le gouvernement.

Alors que le projet de loi comprenant une réforme régressive du travail et un régime favorisant les grands investissements sans aucun avantage pour la population était en cours d'examen au parlement, les confédérations syndicales ont appelé à une manifestation le 1er mai et à une grève nationale le 9 mai. La manifestation du 1er a été unitaire et a connu une participation massive, essentiellement syndicale. La grève du 9 a été bien suivie, bien qu'il soit difficile d'en mesurer l'ampleur et d'en tirer des conclusions. Cependant, le discrédit des directions syndicales et l'absence de manifestation dans la rue ont atténué l'impact que la grève du 9 mai aurait pu avoir sur les politiciens qui doivent voter pour ou rejeter la loi du gouvernement.

Le scénario est encore ouvert. Le gouvernement peut ou non se stabiliser et même s'il se stabilise, il n'est pas certain qu'il puisse surmonter les énormes difficultés macroéconomiques du pays, y compris en s'attaquant brutalement aux conditions de vie de la classe ouvrière. Mais aucune issue ne sera favorable pour le peuple si elle n'est pas le produit d'une vague de protestations de rue qui inverse le climat de démobilisation imposé ces dernières années.

Le 15 mai, traduction de Fabrice Thomas.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Mexique : les élections du 2 juin

Les enjeux : président de la République, 9 des 32 postes de gouverneurs, 128 sénateurs et 500 députés fédéraux et locaux (dont certains à représentation proportionnelle) doivent être élus, entre deux alliances, celle dirigée par Xóchitl Gálvez qui comprend le PRI, le PAN et le PRD et celle dirigée par Claudia Sheinbaum, qui réunit MORENA, PVEM et PT. [1]

23 mai 2024 | tiré de Rebelion

https://rebelion.org/elecciones-2-de-junio/

Avec la candidature présidentielle de Jorge Máynez, du Movimiento Ciudadano, ce qui est en jeu, c'est son enregistrement en tant que parti, même s'il compte sur un important avantage dans l'État de Jalisco. Le classement le plus sérieux du pays place la plupart des États dans une égalité technique et même l'élection présidentielle. Certains pronostics sont réservés, bien qu'il puisse également y avoir perte de l'enregistrement en tant que partis nationaux du PT et du PVEM et l'affaire autour du PRD ne le sauvera que dans certains États.

Toutefois, ces campagnes électorales et leurs principaux acteurs ont été laissés à eux-mêmes. (...). Dans la plupart des débats au niveau des États et au niveau présidentiel, on a privilégié la dénonciation de la prétendue corruption des prétendants, qui auraient amassé d'immenses fortunes sous le couvert de leurs postes élus et travaux passés, avec comme dénominateur commun un mandat de six ans. Récemment, ces actes de corruption et d'impunité n'ont pas été dénoncés par les chefs de ces gouvernements d'État ou du pays.

Par conséquent, il semble que le Mexique se dirige vers une démocratie ne servant qu'à porter quelqu'un au pouvoir, mais pas à assurer son objectif suprême, la mise en place d'un gouvernement de bienfaiteurs et bien sûr incorruptibles.

D'autre part, au Mexique, le sentiment général est que les acteurs politiques actuels utilisent les partis politiques, les pouvoirs qu'ils obtiennent, les prérogatives des partis et les institutions, pour judiciariser la politique et politiser les justices.

Le sentiment est que quelles que soient les positions politiques, ce qui est en jeu c'est la rupture de l'ordre constitutionnel établi et l'intrusion croissante du crime organisé dans la vie publique du pays, dans les élections. Des études sérieuses révèlent que ces manœuvres ont été « institutionnalisées » dans un tiers du pays. Face à la politique actuelle, l'État mexicain a été défendu par AMLO (l'actuel président mexicain), avec des câlins et non des balles et sans programmes sociaux-constitutionnels et permanents. Quel que soit le vainqueur, l'insécurité publique dans le pays ne sera pas inversée, et il ne sera pas mis fin à l'impunité rampante ni aux disparitions, comme si par un décret criminel l'insécurité publique et la délinquance organisée devenaient un pouvoir parallèle aux trois pouvoirs de l'Union : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

Le Mexique est un pays d'environ 120 millions d'habitants dont environ la moitié est embourbée dans une pauvreté gérée par des programmes d'assistance qui ne sont pas une solution et qui ont été utilisés, depuis le gouvernement de Salinas de Gortari jusqu'au gouvernement actuel, pour recueillir des votes et prendre le pouvoir. Le présent bilan blâme le passé sans le décrire et sans rendre justice aux personnes touchées. Tout se maintient au niveau d'un discours qui est usé car le présent dure déjà depuis presque 6 ans.

La pauvreté, l'insécurité, la faim, les hôpitaux sans médicaments, les services coûteux, le chômage, les migrations, les déplacements forcés, la pandémie, la tristesse, la résignation, c'est aujourd'hui « notre pain quotidien ». Gagner l'élection ne permettra pas de résoudre ces problèmes mais lavera les vainqueurs de leur culpabilité et de leur irresponsabilité publique et constitutionnelle, sans parler de leur manque d'éthique et de morale.

Il me semble qu'après les élections du 2 juin, les citoyens devront reconstruire par le bas et se donner les moyens d'agir, car les partis politiques et leurs éternels dirigeants ne sont plus la solution au cancer qui ronge lentement le Mexique. Leur renouvellement se fera à une autre étape.

Il me semble que la validité de la Constitution politique du Mexique et de l'État de droit est encore absente aujourd'hui à cause de la classe politique actuelle. C'est très malheureux, mais c'est vrai que tout l'actuel personnel politique devrait quitter la politique et assumer son rôle devant l'histoire et devant la justice.

Rafael Marín Marín est secrétaire général du Front juridique national pour la défense de la Constitution et de l'État de droit.

Rebelión a publié cet article avec l'autorisation de l'auteur sous une licence Creative Commons, dans le respect de sa liberté de le publier dans d'autres sources.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

[1] Dix partis sont reconnus par l'Institut National Electoral (INE) :

- Parti Action Nationale ("Partido Acción Nacional", abrégé PAN) est démocrate chrétien. C'est le parti des anciens présidents Vicente Fox et Felipe Calderón.

- Parti Révolutionnaire Institutionnel ("Partido Revolucionario Institucional", abrégé PRI) a été au pouvoir sous différents noms, à l'échelle locale, fédérale et nationale durant la majeure partie du xxe siècle. C'est le parti de l'ancien président Enrique Peña Nieto, au pouvoir entre le 1er décembre 2012 et le 1er décembre 2018.

- Parti de la Révolution Démocratique ("Partido de la Revolución Democrática", abrégé PRD), né d'une scission du PRI sous le nom de Front démocratique national durant les élections présidentielles de 1988, son candidat d'alors, Cuauhtémoc Cárdenas, a perdu et depuis lors le parti s'est consolidé.

- Parti Vert Écologiste du Mexique ("Partido Verde Ecologista de México", abrégé PVE-PVEM) est un parti de centre.

- Parti du travail ("Partido del Trabajo", abrégé PT) est un parti mineur de gauche.

- Mouvement Citoyen ("Movimiento Ciudadano", abrégé MC), parti de centre gauche fondé en 2011 à partir de Convergence ("Partido Convergencia", abrégé CON), fondé en 1997.

- Mouvement de régénération nationale ("Movimiento Regeneración Nacional", acronyme MORENA), parti de centre gauche créée en 2014. Il devient le premier parti du pays en 2018, son chef Andrés Manuel López Obrador étant élu président du Mexique.

- Parti réunion solidaire (es) ("Partido Encuentro Solidario", abrégé PES), parti de centre droit, fondé en 2020 à partir de Parti de la Réunion sociale. Wikipédia -https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_partis_politiques_au_Mexique

L’expansion impérialiste interplanétaire : pour bientôt

On parle beaucoup ces temps-ci de politique internationale, de l'impérialisme qui lui est consubstantielle et des rivalités qu'il entraîne. Mais il faut penser aussi au moment où cet impérialisme va déborder des limites terrestres et s'étendre sur les astres voisins et même, beaucoup plus tard, sur tout le système solaire.

C'est dans la logique même de l'impérialisme de s'étendre et de contrôler le plus possible de territoires. C'est ainsi que certaines puissances européennes ont, à partir du seizième siècle, envahi le reste du monde. À moins que de strictes mesures ne soient adoptées là-dessus, on risque l'anarchie dans l'espace motivée par l'appât du gain et l'orgueil national.

L'exploration spatiale a débuté en avril 1961 lorsque le cosmonaute soviétique Youri Gagarine a été le premier homme à faire le tour de la Terre à bord d'un vaisseau spatial. Il n'était que dans la "banlieue" de notre planète mais c'était un pas de géant dans de l'exploration de l'espace. Pour la première fois, un homme y allait en personne.

Durant toute la décennie 1960, on a assisté à une compétition acharnée entre l'URSS et les États-Unis pour la course à la Lune : quelle puissance y parviendrai en premier ? Les Américains ont gagné en mettant le pied sur notre satellite avec Apollo 11 le 21 juillet 1969. Depuis, les missions spatiales habitées sur la Lune, et inhabitées (pour l'instant) ailleurs dans l'espace se sont multipliées. Les sondes ont atteint la planète Mars, certaines y ont atterri pour prélever des échantillons de sol et tenter de trouver des traces de vie. Sans succès jusqu'à maintenant. Tout ceci sans compter les satellites mis en orbite autour de la Terre par plusieurs pays (dont le Canada) pour des prévisions atmosphériques et des études scientifiques. Certains de ces engins sont aujourd'hui en "fin de vie" et il faudra les remplacer. Que faire de toute cette ferraille devenue inutile ? L'éliminera-t-on et si oui, de quelle manière ? Des interrogations sans réponse, en tout cas pour le grand public. Conclusion : le danger de pollution gagne à présent l'espace...

Aux dernières nouvelles (mais s'agit-il d'une ferme décision ?), les États-Unis projettent d'établir une base permanente sur notre satellite la Lune vers 2035. Beijing vient de lancer un engin pour explorer la face cachée de notre satellite. Dans ce contexte, pas besoin d'être grand devin pour prévoir une "course à la Lune" et à Mars entre diverses puissances, non seulement par intérêt scientifique mais aussi économique. États-Unis, Chine, Russie, Union européenne, peut-être aussi Japon. Ces entités étatiques vont essayer de s'installer d'ici quelques décennies sur ces astres, et à plus long terme, sur d'autres.

On ignore si notre satellite contient des ressources minérales exploitables, mais c'est sans doute le cas pour Mars et peut-être aussi pour Vénus, l'autre planète "voisine" de la Terre. Toutefois, il y règne une température infernale qui en rend l'exploitation minière impossible dans l'état actuel de la technologie.

Certains satellites de planètes gazeuses géantes, Jupiter et Saturne présentent un intérêt certain pour l'étude scientifique.

Europe par exemple, une des lunes galiléennes de Jupiter laisse présager la présence d'eau, ce qui peut s'avérer d'un intérêt primordial pour "l'exobiologie". Pareil pour Ganymède et Callisto, autres satellites de Jupiter qui pourraient receler chacune un océan sous-glaciaire. Encelade est une lune de Saturne où on a détecté des geysers de vapeur d'eau provenant du pôle sud de l'astre. Ils sont constitués de sel et de matières organiques, ingrédients jugés indispensables à l'apparition de la vie. La NASA a même annoncé en 2014 la présence d'un océan sous la surface gelée du pôle sud. On croit donc que ce satellite de Saturne constitue, avec Mars un des astres les plus susceptibles d'abriter de la vie. Un autre satellite de Saturne, Titan, possède une atmosphère très développée.

Cérès, une planète naine (un peu moins de mille kilomètres de diamètre) contient des minéraux hydratés, de la glace d'eau, des carbonates et de la matière organique ; on considère probable que cette petite planète contient un océan sous sa glace de surface.

Ces astres sont donc susceptibles d'abriter des formes de vie, mais comme ils sont loins de la Terre, des expéditions ne sont pas à la veille de s'y rendre.

Pour Mars, c'est différent. Plusieurs missions spatiales s'y sont rendues depuis 1964 et dont certaines, les plus récentes, y ont atterri. On sait que le véritable but de l'établissement d'une base permanente sur la Lune est de servir de tremplin pour en implanter une autre sur Mars. Les responsables de ce programme n'ont sans doute pas encore mis au point un calendrier pour réaliser cet objectif, mais on peut aisément prévoir que la "colonisation" de la planète rouge se fera dans quelques décennies.

On ne sait pas quelle sera la nature exacte de la base permanente projetée sur la Lune : scientifique ou économique ? Les deux peut-être, et si oui, dans quelles proportions ?

En tout cas, cette expansion dans les astres voisins du nôtre par certains gros joueurs internationaux (étatiques et privés) pose toute une série de questions qu'il faut examiner dès maintenant si on veut éviter l'apparition éventuelle de conflits interétatiques et le pillage des ressources manières de Mars, par exemple. C'est encore plus vrai pour protéger les planètes abritant peut-être des formes de vie.

Le statut juridique et politique des planètes est pour le moment incertain, non défini, du moins à ma connaissance. Si un droit existe à ce sujet, il ne peut être qu'embryonnaire.

Avant même que les premières bases permanentes soient établies sur la Lune et sur Mars, il importera de définir un cadre juridico-politique concernant leur occupation et régulant la circulation dans l'espace. Sinon, on se dirige vers une anarchie destructrice en raison des rivalités à l'origine de cette expansion entre les puissances hégémoniques.

À moins d'une entente internationale interdisant toute exploitation économique peu importe sa nature de nos planètes voisines, on doit s'attendre à une course au profit. Les rivalités commerciales, économiques, politiques et militaires terrestres risquent fort de s'étendre au-delà de notre planète (déjà assez maganée par la pollution). On peut redouter en particulier la militarisation de l'espace.

On fera peut-être valoir qu'il est légitime d'exploiter d'éventuelles ressources minières sur Mars et Vénus, vu que ces planètes ne contiennent aucune trace de vie. C'est le cas pour Vénus (une vraie fournaise), mais moins pour Mars. Il y a peut-être existé voici très longtemps de l'eau et des formes microscopiques de vie pourraient y subsister sous la surface. On sait qu'il y a du pergélisol et du mollisol. Seule une expédition habitée pourra trancher la question.

L'entente internationale que j'évoquais plus haut devrait faire la distinction entre des planètes abritant éventuellement une forme de vie et les autres, stériles. Les premières devraient être protégées de toute exploitation économique et ne contenir que des bases d'études scientifiques. Quant aux secondes, devrait-on en permettre l'exploitation minière ? Ce n'est pas parce qu'un astre n'héberge aucune forme de vie qu'on dispose du droit d'en abîmer à jamais la surface et le paysage en général. Il s'ensuivrait de plus une pollution de ces planètes par des micro-organismes terrestres qui accompagneraient l'homme dont ils sont les commensaux, modifiant à jamais l'aspect du sol de ces corps célestes, en dépit de toutes les précautions prises pour les éliminer à bord des engins décollant de la Terre. La matière minérale présente autant d'intérêt scientifique que les diverses formes de vie, de laquelle d'ailleurs ces dernières dérivent. Demandez-le aux géologues...

Mais si dépassera le stade des bases scientifiques et que des colonies humaines sont implantées sur d'autres planètes, elles ne pourront à la longue subsister uniquement d'approvisionnements terrestres. Elles devront subvenir à leurs besoins par elles-mêmes. Seuls des échanges commerciaux entre elles et des États terrestres leur procureront les moyens de se maintenir. Que pourront offrir ces établissements aux gouvernements de la Terre sinon des "produits locaux", forcément d'origine minérale ? L'expansion démographique sur ces astres apportera aussi son lot de problèmes, dont celui du statut politique de ces établissements. Mais c'est pour l'instant encore de la science-fiction.

Sans tomber dans l'angélisme, on peut souhaiter dans l'immédiat un traité international régulant l'exploration de l'espace et l'occupation par l'homme d'autres planètes. On doit éviter de laisser le champ libre à l'exploitation débridée de celles-ci. Un équilibre devra être mis au point entre l'exploitation raisonnable de certaines ressources extraterrestres et l'exploration scientifique de l'Univers. Tout est affaire de mesure.

Jean-François Delisle

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Élections partout, démocratie nulle part ?

Selon les différents indices de santé mesurés de par le monde, ça ne va pas trop bien pour la démocratie. Qu'est-ce qui peut bien expliquer que, malgré le fait que jamais dans notre histoire il n'y a eu autant d'humains vivant dans des pays en élection, la démocratie soit en si mauvais état ?

Tiré de Ma CSQ cette semaine.

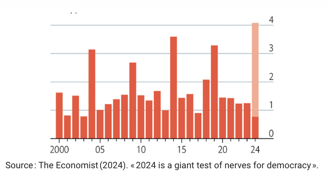

L'année 2024 nous révèle l'un des plus grands paradoxes politiques de notre époque. D'un côté, le monde connaît une année électorale historique. De l'autre, la démocratie connaît des reculs marqués, sans précédent depuis que nous la mesurons à l'échelle mondiale.

Au milieu de cela, on découvre un fascinant jet de lumière : de tous les indicateurs de la démocratie, celui qui ne cesse de croître est la participation démocratique des populations dans les organisations et mobilisations de la société civile, dont les syndicats.

Coup d'œil sur trois phénomènes qui se situent en plein cœur de la crise de confiance envers les institutions.

L'année des élections

Des élections sont prévues dans 76 pays, notamment dans 8 des 10 pays les plus populeux : l'Inde, les États-Unis, l'Indonésie, le Pakistan, le Brésil, le Bangladesh, le Mexique et la Russie. Également, les 27 pays de l'Union européenne (EU) seront en élections pour le Parlement européen.

Théoriquement, deux milliards d'électrices et d'électeurs seront appelés aux urnes, du jamais vu !

Nombre de personnes vivant dans un pays en élection (en milliards) de 2020 à 2024

En théorie, cette année devrait être un triomphe pour la démocratie. En pratique, une hirondelle ne fait pas le printemps : la démocratie ne se résume pas à la tenue d'élections.

Sur les 76 pays en élections, 28 ne remplissent pas les conditions essentielles au vote démocratique. Il s'agit de régimes à saveur autoritaire, où les élections peuvent être tronquées ou reportées sans cesse, comme au Sénégal. Ou encore, il s'agit d'un simulacre destiné à fournir un vernis démocratique à un gouvernement pleinement autoritaire, comme c'est le cas en Russie.

La démocratie en plein recul

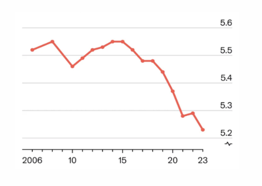

Il faut de nombreuses conditions pour pouvoir qualifier un pays de démocratie complète. L'indice de démocratie est une mesure publiée chaque année par The Economist afin de mesurer l'état de la démocratie dans la grande majorité des pays et des territoires du monde (167 pays et territoires), selon 60 indicateurs répartis dans 5 catégories :

– pluralisme et processus électoraux ;

– fonctionnement du gouvernement ;

– droits civils et politiques ;

– participation politique ;

– culture démocratique.

Le tout récent rapport À l'ère des conflits dresse un constat fort inquiétant : à 5,23 sur 10, la moyenne mondiale atteint son niveau le plus bas depuis la première publication de l'étude, en 2006.

Moyenne mondiale de l'indice de démocratie de 2006 à 2023

Le déclin a commencé en 2016 et il est particulièrement aigu depuis 2019, aggravé par la réduction des droits et libertés pendant la pandémie et l'incidence croissante des violences armées.

Ci-dessous, la carte des pays du monde selon leur indice de démocratie.

Ainsi :

Moins de 8 % de la population mondiale vit dans une démocratie complète (24 pays) ; et 37 % de la population vit dans une démocratie défaillante (50 pays). Cela signifie que moins de la moitié de la population du monde (45 %) vit dans une démocratie ;

15 % de la population mondiale vit dans un régime hybride (34 pays) ; et 40 % dans un pays autoritaire (39 pays), soit une hausse de 3 % depuis 2022. C'est donc 55 % de la population mondiale qui est soumise à une forme ou à une autre d'autoritarisme.

Aussi, le rapport indique que 32 pays ont connu une hausse de leur indice, contre 68 pays qui ont vu leur indice régresser.

Les cinq États les mieux classés au monde

Dans l'ensemble, 10 des 12 premières places sont occupées par des pays d'Europe de l'Ouest.

L'Amérique du Nord (Canada et États-Unis) a connu un recul de sa moyenne globale et, pour la première fois depuis 2006, est passée du premier au deuxième rang au classement par continent. Les reculs démocratiques ont d'abord été très marqués aux États-Unis : le pays est tombé au stade de démocratie défaillante en 2016, pour se situer présentement à la vingt-neuvième position mondiale. Le Canada est en treizième position, et l'indice de 8,7 représente son plus faible résultat depuis 2006.

De la démocratie au Canada et au Québec

L'indice du Canada a chuté drastiquement en 2021, passant de 9,24 à 8,87, ce qui a fait dégringoler le pays de la cinquième à la douzième position au classement mondial, puis à la treizième position en 2023. Pourtant, le Canada avait l'habitude de figurer parmi les cinq premiers rangs du classement mondial depuis 2006.

Trois tendances similaires aux courants de fond que l'on observe aux États-Unis sont les principaux facteurs de ce recul :

– la hausse de la polarisation, qui consiste à chercher la division autour des politiques plutôt que la collaboration et le consensus ;

– la diminution de la confiance envers le gouvernement actuel et la démocratie en général ;

– les reculs de droits pour certaines minorités.

Au Canada, ces tendances se renforcent actuellement sur des enjeux comme l'immigration, les politiques environnementales, les droits des personnes LGBTQI+, les droits sexuels et reproductifs des femmes et la crise des opioïdes.

Les baisses s'observent plus précisément dans trois catégories : fonctionnement du gouvernement, droits civils et politiques et culture démocratique, là où la baisse est la plus marquée (en bleu ci-dessus). Cette dernière courbe est l'illustration statistique la plus claire du déploiement de la crise de confiance envers les institutions au Canada et au Québec.

Les indicateurs de cette catégorie mesurent la proportion de la population qui déclare soutenir la démocratie, l'état de droit et la séparation des pouvoirs vs celle qui est en accord avec une personnalité ou un mouvement antidémocratique ou qui préférerait un gouvernement militaire ou d'experts et de technocrates.

La participation et la mobilisation de la population tirent la démocratie vers le haut

Somme toute, les systèmes électoraux et le pluralisme politique demeurent hautement démocratiques au Québec et au Canada. Nous faisons partie des dix États les mieux classés au monde à cet égard.

La participation politique demeure stable. Cette catégorie comprend les indicateurs mesurant les taux de participation électorale, la représentation des minorités et des femmes dans les institutions politiques, la proportion de la population membre d'un parti ou d'une association de la société civile, celle ayant pris part à une manifestation ainsi que pour laquelle les niveaux d'éducation et d'alphabétisme sont élevés.

Bien que les taux de participation électorale aient connu une tendance à la baisse au Québec et au Canada, les mobilisations et l'engagement au sein de groupes de la société civile, incluant les syndicats, tiennent la démocratie à flot. L'indice démontre que nous sommes parmi les populations les plus participatives et mobilisées au monde, occupant la cinquième position mondiale.

À surveiller !

La priorité est de prévenir les reculs des droits et la hausse des violences à l'encontre de certains groupes ciblés par les discours de l'extrême droite, notamment pour les femmes, surtout sur le plan des droits sexuels et reproductifs, les personnes LGBTQI+ et les personnes migrantes.

Il importe aussi de dénoncer la forte tendance de plusieurs partis et personnalités politiques à jouer de la polarisation à l'américaine, à des fins électoralistes.

Au Québec, il faut également surveiller une très forte tendance à la concentration des pouvoirs, accompagnée d'une diminution de la transparence et de la participation de la population dans la conduite des affaires publiques. Le parti actuellement majoritaire est le moins démocratique de l'Assemblée nationale, il n'est pas enraciné dans une tradition démocratique. C'est un parti géré comme une grande entreprise : les candidates et candidats, ainsi que la plateforme politique, sont nommés par le chef et son entourage.

La culture du milieu des affaires, qui ne carbure pas à la transparence et à la reddition de comptes, s'implante rapidement au sein de l'État québécois : on doit surveiller de près la multiplication des agences, créées à l'extérieur des ministères.

Répression de la parole citoyenne

On observe aussi une forte tendance à utiliser les mécanismes criminels pour réprimer la participation citoyenne aux instances démocratiques, la liberté d'expression et le droit de manifestation. Les cas de représentantes et représentants élus qui menacent de poursuivre des citoyennes et citoyens à la suite de leur mobilisation sur des enjeux d'affaires publiques se multiplient de façon inusitée.

Pourtant, les vrais cas de harcèlement et d'intimidation se multiplient, notamment au niveau municipal, et la documentation du problème montre que la polarisation est en cause. Aussi, les femmes élues, ainsi que les personnes issues des minorités culturelles, sont beaucoup plus exposées au problème. Malheureusement, les mesures proposées ne prennent pas en compte ces dimensions. Elles tendent plutôt vers la répression de la population, comme l'a souligné la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) aux côtés des autres centrales syndicales.

Cette vision risque davantage de jeter de l'huile sur le feu, car la démocratie repose sur l'acceptabilité et le consensus autour des politiques. Moins la population a de prise sur la politique, moins elle est consultée et écoutée, plus les dynamiques de polarisation et de clivages vont aller en s'accentuant.

Crise de confiance envers les institutions : pas une affaire de désintérêt politique

On ne saurait interpréter les données de l'indice mondial de démocratie avec cynisme. En effet, à l'échelle mondiale, toutes les catégories d'indicateurs ont connu des baisses de leur moyenne, à l'exception de la participation politique.

Moyenne mondiale par catégorie d'indicateurs 2008-2023

La recrudescence de l'implication citoyenne et des mobilisations – notamment des mobilisations ouvrières, dont la hausse s'observe dans de nombreux pays – viennent donc contrebalancer le récit dominant du déclin démocratique mondial.

Globalement, les catégories ayant enregistré les plus fortes détériorations à l'échelle mondiale sont les droits et libertés, les processus électoraux et le pluralisme. En clair : le déclin démocratique mondial et la crise de confiance envers les institutions ne sont pas causés par un désengagement de la population, mais par les abus de pouvoir :

« La corruption, le manque de transparence et l'absence de responsabilités ont sapé la confiance envers les gouvernements et les partis politiques. Dans de nombreux pays, de puissants groupes d'intérêt exercent une influence considérable. En retour, les citoyennes et citoyens ont de plus en plus l'impression de ne pas avoir de contrôle sur leur gouvernement ou sur leur vie. Cette tendance est perceptible tant dans les économies développées que dans les économies en développement, car les dysfonctionnements institutionnels, la corruption et la non-représentativité des partis politiques ont entraîné partout une crise de confiance qui sape la foi en la démocratie. »

The Economist, Democracy Index 2023 : Age of conflict, 2024.

Là où le bât blesse : une part de cette mobilisation citoyenne se concrétise dans une hausse de l'adhésion populaire à des discours de nature antidémocratique. Le retour en force de groupes et de partis d'extrême droite en est la manifestation la plus éclatante et celle-ci prend des couleurs variées, selon les régions du monde.

La tactique d'accuser les minorités / l'Autre d'être responsables des problèmes est vieille comme le monde. Or, la première moitié du 20e siècle a prouvé hors de tout doute que diviser pour régner et porter aux nues des hommes forts aux discours antidémocratiques ne fait qu'aggraver les crises, jusqu'au basculement dans la répression et les violences armées sans précédent.

En conclusion : une opportunité inédite

La chute de confiance de la population envers les institutions appelle à revoir en profondeur notre fonctionnement, à commencer par le mode de scrutin. Il y a lieu également de mieux encadrer la politique partisane et le recours à la polarisation par des personnalités et des partis politiques, dans un contexte où la population doit faire face aux répercussions d'un monde non seulement en crise, mais en multicrises (logement, pauvreté et itinérance, climat, agriculture, médias, services publics, etc.).

L'histoire a également démontré que les politiques mûrement réfléchies en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs de la société reçoivent une bien plus grande adhésion de la société, atteignent davantage leurs objectifs et ont des effets beaucoup plus durables. Au Québec, les politiques les plus respectées et considérées comme les plus gros succès de l'Assemblée nationale ont été élaborées sur les bases de la collaboration entre les partis, de l'état des connaissances à jour et une sérieuse prise en compte des préoccupations et des réalités des différents groupes de la population, dont les travailleuses et travailleurs.

Enfin, le rôle des organisations de la société civile, surtout dans leur pluralité et leur diversité, doit être pleinement reconnu. De plus, soutenir financièrement l'éducation à la démocratie est, plus que jamais, crucial pour permettre à la population de réfléchir, de dialoguer et de s'engager dans l'occasion qui nous est offerte d'améliorer notre santé démocratique.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Kyiv : nouvelle agression des fascistes contre les étudiants du syndicat Priama Diia

Le lundi 20 mai, deux militants, un étudiant et une étudiante de Priama Diia (Action Directe ) à Kyiv ont collé des affiches d'un événement syndical, la présentation du zine du syndicat Agir qui doit avoir lieu le dimanche 26 mai. Lors de l'affichage dans le centre-ville, ils ont été abordés par trois personnes, dont un soldat. Ce dernier leur a demandé s'ils étaient de Priama Diia et leur a dit : « Oh, vous êtes donc des antifascistes ! Et moi, je suis un nazi. »

21 Mai 2024 | tiré du site Argument pour la lutte sociale | Photo illustrant cet article : un soldat ukrainien anarchiste, blessé au combat, attaqué par des petits fachos, Odessa.

Après cela, les trois agresseurs ont sorti une bombe lacrymogène et ont aspergé les militants syndicaux de gaz poivré. Arseniy, responsable de la section d'Action directe de l'académie de Kyiv-Mohyla, a également été battu. Les agresseurs ont fini par s'enfuir. Les victimes ont fait une déclaration à la police et le syndicat a pris contact avec un avocat.

21 mai 2024.

Notre commentaire

Aplutsoc appelle tous les internationalistes véritables et les composantes du Réseau Européen de Solidarité avec l'Ukraine à prendre avec le plus grand sérieux les dernières informations concernant les attaques d'extrême-droite et/ou policières contre les camarades du syndicat étudiant ukrainien Prima Dia, et notamment contre les camarades militaires.

Pour gagner contre l'impérialisme russe, le peuple ukrainien a besoin de telles organisations, comme il a besoin d'un vrai droit du travail, de syndicats et d'organisations féministes. Ceux qui en veulent aux droits des travailleurs font le jeu de l'invasion. Les enjeux se concentrent dans l'armée, actuellement celle au monde où le plus de droits démocratiques existent de fait pour les soldats et où se pose, significativement pour les soldates et les LGBT, et à présent de plus en plus pour tous les militaires, la question de la liberté d'organisation syndicale et politique, condition de la victoire !

Nous appelons aussi à la solidarité financière avec des camarades jeunes, en situation précaire ou militaires, qui vont en avoir de plus en plus besoin. Nous écrire par mail à sujet.

Voir ci dessous le « zine » de Priama Dia, en ukrainien (dès que des traductions circuleront en anglais ou en français, nous les diffuserons). A noter que Priama Dia était le nom de la première organisation syndicaliste de jeunesse à l'esprit libertaire, qu'avait impulsé dans les années 1990 le camarade Maksym Butkevych, aujourd'hui détenu aux mains des forces russes d'occupation.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La déliquescence des services publics sud-africains, reflet d’un pays en crise

L'Afrique du Sud est-elle un “État en faillite” ? Devant les coupures d'eau et d'électricité en série, la question est régulièrement posée par la presse du pays.

Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Infrastructures publics. Sur le robinet : Manque d'entretien. Dessin de Brandan Reynolds paru dans Business day, Johannesburg.

“Cela a été dit à l'infini, mais cela vaut le coup d'être répété parce que c'est vrai : les élections de cette année sont les plus importantes depuis 1994. Pourquoi ? L'ANC a mal gouverné l'Afrique du Sud pendant trente ans, au point de provoquer l'effondrement de la société.” Si le constat du rédacteur en chef du média sud-africain News24 peut sembler excessif, il est globalement partagé par le reste de la presse du pays, qui, ces derniers mois, se pose régulièrement la question suivante : l'Afrique du Sud est-elle un “État en faillite” ?

Sans en être rendu à ce stade, le pays s'enfonce dans une multitude de crises qui se nourrissent les unes des autres. Corruption, gestion incompétente, criminalité record, chômage massif, services publics en déshérence… Pas une journée sans que les médias locaux se fassent l'écho de ces maux, qui figurent parmi les préoccupations majeures des électeurs à l'approche du scrutin qui doit se tenir le 29 mai prochain.

Symbole le plus évident de ce déclin, les coupures d'électricité récurrentes devenues nécessaires pour éviter l'effondrement du réseau alors que la compagnie publique d'électricité est incapable de faire face à la demande. “Un manque d'entretien et de bonne gouvernance et la corruption ont laissé la compagnie d'électricité Eskom dans un état critique”, résumait récemment le quotidien The Citizen.

Ces coupures de courant ont atteint un niveau record en 2023, avec trois cent trente-cinq jours de délestages, parfois jusqu'à douze heures par jour, avant de cesser à la surprise générale deux mois avant les élections – “le résultat de plus d'une année de travail acharné”, selon le gouvernement. Reste à savoir si ce progrès s'inscrira dans le temps.

Quoi qu'il en soit, les chantiers ne manquent pas, car, après la crise énergétique, le pays est désormais confronté à des coupures d'eau de plus en plus fréquentes jusque dans la capitale économique, Johannesburg. “Après des dizaines d'années de négligence des infrastructures et une décennie de pillage pur et simple sous l'administration Zuma, […] la crise de l'eau est là”, écrivait à la mi-mars le quotidien économique Business Day dans un éditorial.

Pillage et corruption

Au début de mai, le média d'investigation sud-africain Daily Maverick examinait également le cas de l'effondrement du réseau ferré, lié, là encore, au “pillage” de la compagnie publique de transport, Prasa. “Cette corruption a détruit le service de transports de passagers d'Afrique du Sud”, commente le Daily Maverick, qui note que le nombre de trajets annuels assurés par l'entreprise publique est passé de plus de 500 millions en 2010 à 19 millions en 2022.

Le transport de marchandises, supervisé par la compagnie publique Transnet, qui gère également les ports du pays, est dans le même état. “L'incompétence du gouvernement, la corruption et la paralysie politique ont laissé en lambeaux les infrastructures critiques du pays le plus industrialisé d'Afrique”, résumait Bloomberg en juillet 2023.

Les coupures d'électricité et les dysfonctionnements, en particulier, du circuit logistique (transport de marchandises et ports) plombent la croissance, et par ricochet l'emploi : plus de 30 % de la population est au chômage. Le taux monte à plus de 60 % au sein des 15-24 ans. Des chiffres parmi les plus élevés au monde qui expliquent en partie le taux de criminalité élevé – en moyenne, 84 personnes ont été tuées chaque jour au troisième trimestre 2023, d'après les statistiques officielles.

Un constat sombre qui agace le président sud-africain, rapporte la chaîne eNCA. Le 27 avril, alors que le pays célébrait les 30 ans de la démocratie, Cyril Ramaphosa a vanté le bilan de l'ANC en rappelant que son parti a “construit des maisons, des cliniques, des hôpitaux, des routes, des ponts, des barrages et beaucoup d'autres infrastructures”. N'en déplaise aux critiques, l'Afrique du Sud est “un endroit infiniment meilleur qu'il y a trente ans”, a-t-il souligné.

Courrier international

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Afrique - Bonnes feuilles, le bilan critique des juntes au pouvoir au Sahel

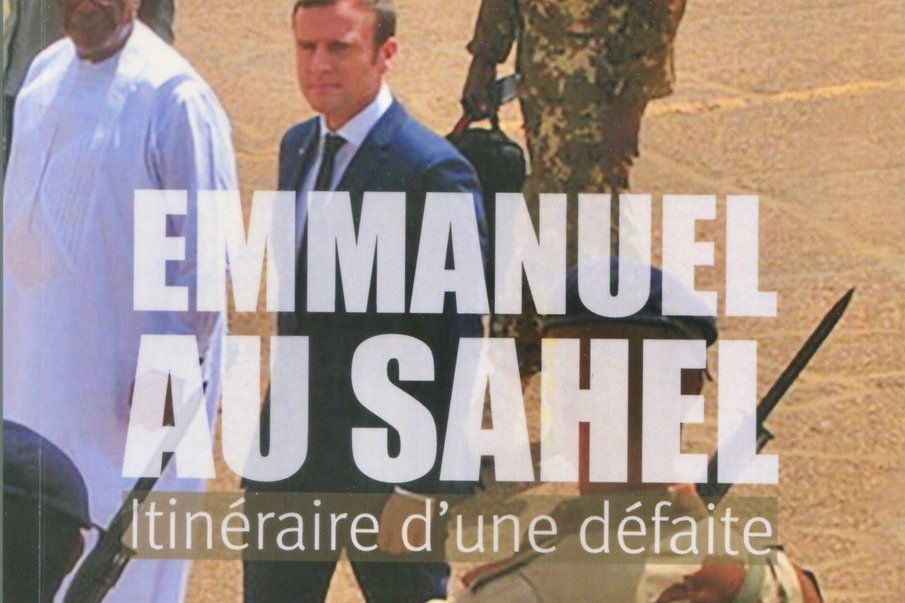

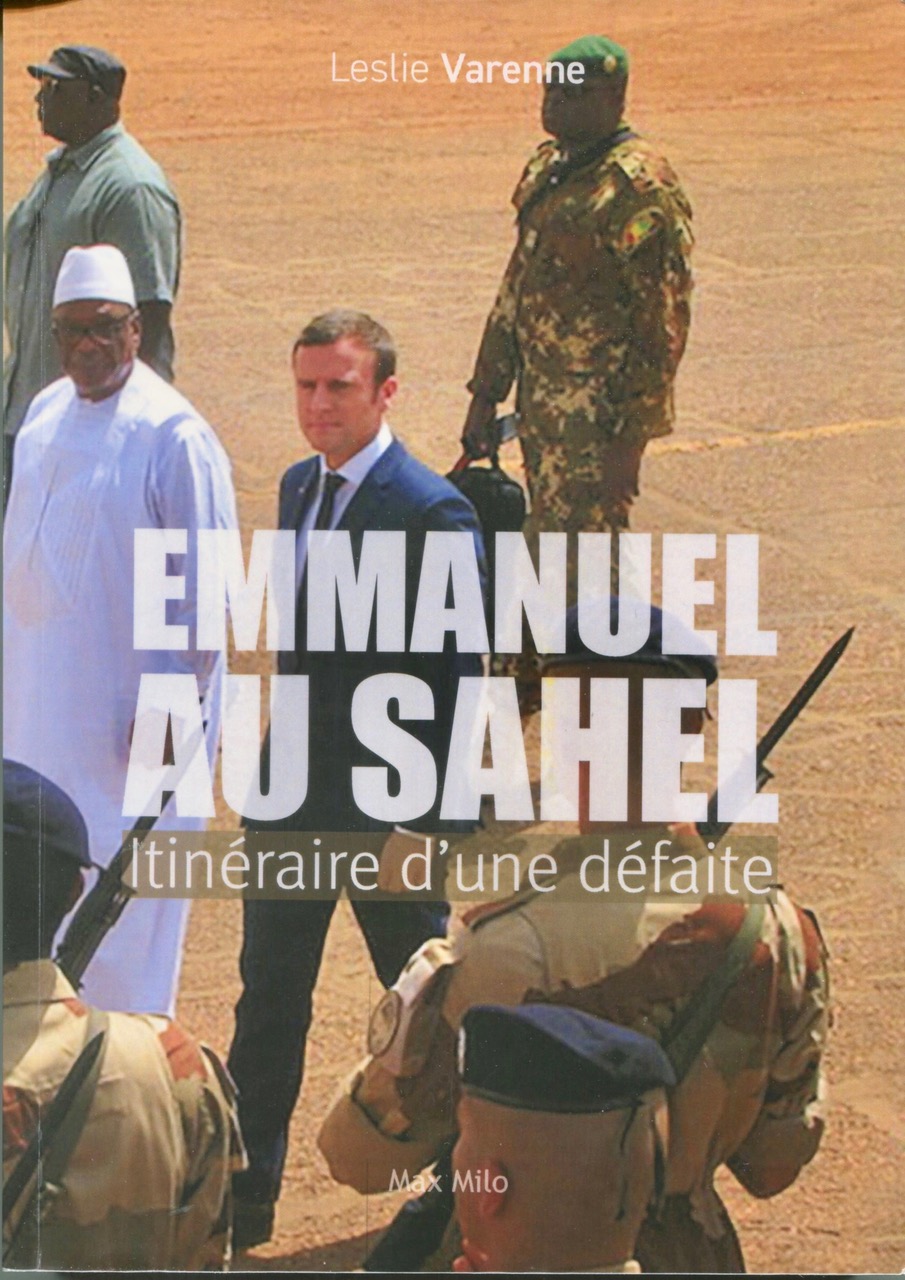

Comment Emmanuel Macron, le plus jeune président de la Vème République, a-t-il pu collectionner autant de casseroles depuis sa première élection en 2017 ? Dans Emmanuel au Sahel. Itinéraire d'une défaite, la journaliste Leslie Varenne livre un portrait accablant de ce « président qui ne sait pas qu'il ne sait pas »

Tiré de Mondafrique

23 mai 2024

Par La rédaction de Mondafriqu

Dans ce livre au ton incisif mais toujours nuancé où les juntes sont traitées dans leur singularité et où l'expertise de l'armée française est saluée, cette passionnée de l'Afrique cherche à comprendre comment le Sahel va apprendre désormais à vivre sans la tutelle de la France.

Puisé aux meilleures sources, ce livre décrit sans concession les bilans des juntes militaires au Niger, Mali, Burkina, Tchad et Guinée depuis qu'elles sont parvenues au pouvoir. Une première.

Nous livrons les bonnes feuilles de ce livre utile, voire indispensable, pour tout lecteur aussi curieux de l'Afrique que de l'Ukraine et de Gaza. Les photos, les légendes et les titres sont de la rédaction de Mondafrique. Extraits.

***

La défaite politique de la France au Niger illustre la méthode Macron. Décider seul, tenir, quoi qu'il en coûte, contre tous, contre l'histoire, contre vents et marées, contre les évidences. Puis, finir par jeter l'éponge et faire comme si rien ne s'était passé ; comme si les soldats cloîtrés et l'ambassadeur claquemuré n'avaient jamais existé ; comme si les militaires français n'avaient pas été contraints de partir. Le président français se retourne rarement sur ses échecs, le franc CFA, Takuba, le new deal, le Mali, etc. Néanmoins, pour les événements d'août 2023, il a fait une exception pour louer sa perspicacité : « En Afrique, les reconfigurations que j'avais décidées en février 2023 ont vu leur nécessité confirmée par le putsch de cet été au Niger », a-t-il déclaré lors de ses derniers vœux aux armées.

La défaite politique de la France au Niger illustre la méthode Macron

En réalité, les réflexions autour des remodelages, redimensionnements dans les pays où la France est encore présente militairement – au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad et à Djibouti – ce dernier pays est épargné par cette reconfiguration – ont commencé en novembre 2022. Un an et demi plus tard, sœur Anne ne voit toujours rien venir. Ce sont les mêmes questions, le même manque de cap, de vision. Le 6 février 2024, le président français a créé un nouveau poste, celui d'envoyé personnel en Afrique. En agissant ainsi Emmanuel Macron s'inscrit une nouvelle fois dans une démarche solitaire et en première ligne.

Était-ce nécessaire ? Est-ce pertinent ? L'heureux élu se nomme Jean-Marie Bockel, ancien ministre de la Coopération de Nicolas Sarkozy, qui fut remercié à l'époque pour avoir dénoncé la « Françafrique ». Quelles que soient les qualités de cet ancien sénateur, qui a perdu un fils lors de l'opération Barkhane au Mali, que pourra-t-il faire sans boussole ? En outre, cette nomination ignore une fois encore le Quai d'Orsay, et quid du rôle du nouveau conseiller Afrique de l'Élysée, Jérémie Robert, entré en fonction en janvier 2024 ? Ce poste sera resté vacant six mois, il est vrai qu'il n'y avait pas urgence ! Selon la feuille de route élyséenne157, Jean-Marie Bockel dispose de dix-huit mois pour revoir « les formats », « les modalités d'action » en partenariat avec les pays africains concernés, et pour rendre sa copie. Au Sahel, les événements se précipitent en mode turbo comme jamais dans l'histoire de cette région. Au rythme de ces changements, un an et demi, c'est une éternité…

Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, tous les ponts avec Paris ont été coupés. De mesures de rétorsion suivies de mesures de réciprocité, il n'y a plus d'ambassadeur dans aucun de ces trois pays, plus de coopération, et même plus de vol Air France. Dans ces trois États, pour la première fois depuis la colonisation, l'Élysée doit se contenter de regarder la caravane de l'histoire passer.

Capture d'écran du compte X (ex-Twitter) de la présidence du Niger montrant le colonel Goïta, du Mali, signant le charte de « l'Alliance des États du Sahel »

Le coup d'État au Niger a également modifié les rapports de force dans le Sahel. En septembre 2023, les trois juntes de Niamey, Bamako et Ouagadougou ont créé un front politicomilitaire : l'Alliance des États du Sahel (AES), censé symboliser leur solidarité et leur unité dans la lutte contre les djihadistes. Puis, elles ont créé une force conjointe, une sorte de G5 Sahel à trois, sans les financements européens, mais également sans les contraintes et les pesanteurs administratives.

Le Mali a été le premier à sortir du G5, en mai 2022, suivi ensuite par le Burkina Faso et le Niger. Après le départ de Barkhane, les autorités de Bamako ont méthodiquement détricoté tous les outils concoctés par la France depuis 2013. Un an après leur sortie du G5 Sahel, ils ont demandé et obtenu le départ de la Minusma, qui a plié bagage à la fin de l'année 2023. Dans la foulée, la mission de formation de l'Union européenne, EUTM, s'est, elle aussi, retirée. Pour mener leur guerre contre les djihadistes, les Maliens ne comptent plus que sur les 1500 à 2000 mercenaires de Wagner. Bamako a acquis du matériel russe, chinois, turc, des avions et des drones. Ces vecteurs aériens ont été un véritable « game changer », pour employer, une fois n'est pas coutume, un anglicisme à la mode. Pour la première fois depuis le début de la guerre, ils maîtrisent leur ciel.

La junte malienne n'a pas privilégié le dialogue avec le chef djihadiste Iyad Ag Ghali ou les groupes rebelles touareg

Fortes de ces moyens conjugués, les autorités n'ont pas privilégié le dialogue, ni avec les djihadistes ni avec les groupes rebelles touareg et alliés. Elles ont opté pour la seule option militaire. L'armée a réussi à reprendre toutes les bases laissées vacantes par la mission des Nations unies, y compris celles du Nord, disputées à la fois par le JNIM, le groupe de Iyad Ag Ghali, et la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA). En novembre 2023, grâce à Wagner et à sa supériorité aérienne qui ont dissuadé l'ennemi, avec une aide modeste mais réelle des Nigériens et des Burkinabè, elle a repris, sans combattre, le bastion de Kidal, contrôlé par les rebelles touareg depuis 2014. Une victoire en forme de revanche éminemment symbolique.

Le Burkina, maillon faible

Le Burkina Faso n'engrange, lui, aucun succès. Il apparaît comme le maillon faible de cette nouvelle alliance. Nonobstant l'aide que l'AES lui apporte dans la région des « trois frontières », ce pays vit une tragédie. Les attaques du JNIM et de l'État islamique s'enchaînent. Malgré les dénégations des autorités qui minimisent les pertes et les échecs sur le front, le nombre de morts civils et militaires atteint des sommets jamais égalés en sept années de guerre. Ibrahim Traoré a échoué à unir une armée exsangue, démotivée et malmenée. Et la descente aux enfers se poursuit. Le possible effondrement de ce pays impacterait tous les pays côtiers, notamment le Bénin, avec la création d'un corridor non contrôlé de l'Atlantique à la Méditerranée.

Les juntes au pouvoir au Sahel n'ont ni les mêmes origines, ni les mêmes objectifs

Autre pays, autre constat.

Malgré leur front commun, essentialiser ces juntes serait une erreur. Leur histoire, leur armée, leur culture présentent de nombreuses différences. Depuis le coup d'État au Niger, la plupart des médias ont décrit une situation sécuritaire dégradée dans ce pays. Comme toujours, la réalité est plus complexe. Les attaques de l'État islamique dans la zone des « trois frontières » ont effectivement repris après le putsch, pour autant cela n'est pas lié à l'arrêt des opérations militaires françaises. Dès son arrivée au pouvoir en 2021, Mohamed Bazoum a entrepris des négociations avec l'État islamique. Sans qu'aucune précision n'ait été fournie sur les conditions du compromis, le président du Niger s'était néanmoins exprimé sur le sujet, reconnaissant « une main tendue » aux jeunes enrôlés dans ce groupe. Officiellement, il avait admis la libération de sept djihadistes emprisonnés à Niamey ; officieusement, ils seraient beaucoup plus nombreux.

Par conséquent, à partir de l'été 2022, ces djihadistes n'ont plus livré de batailles sur le sol nigérien. En revanche, ils ont redoublé leurs coups contre le Mali. Le putsch a sonné la fin de l'accord et les assauts contre le Niger ont repris de plus belle. Emmanuel Macron n'avait, cette fois, pas imposé de veto à ces négociations, le président nigérien, considéré comme le dernier atout français dans la région, a bénéficié d'une certaine marge de manœuvre. Et ce, d'autant que Washington était favorable à ce dialogue. Ce programme dit des « repentis » était financé par l' Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) 160. Il existait déjà un programme pour les repentis du groupe Boko Haram, il a été étendu aux éléments de l'État islamique dans le Grand Sahara (EIGS)

Malgré la reprise de ces attaques, l'analyse des données 2023 montre une diminution des décès161, la même tendance est constatée au Mali. L'accroissement exponentiel des courbes au Sahel est porté par le seul Burkina Faso, 7 622morts, soit une augmentation de plus de 77 % au cours de cette même année162. En conclusion, pour le Mali et le Niger, les catastrophes prédites sans la participation des forces étrangères ne se sont pas produites. Au Burkina Faso, les forces étrangères n'étaient pas actives sur le terrain des combats. Cependant, la prudence est de mise, car la situation reste très volatile et l'accès aux informations difficile. D'autant qu'au cours du premier trimestre 2024, il y a eu une importante recrudescence d'attaques au Mali, qui se rapprochent dangereusement de Bamako.

De la capacité des juntes à ramener la sécurité dépend leur survie politique

La sécurité, enjeu essentiel

Pour ces trois juntes, le sujet sécuritaire est central. Bien entendu, la vie de leur population, l'économie, le développement, la réalisation de routes, d'infrastructures en dépendent. De leur capacité à ramener la paix et la sécurité dépend également leur survie politique. Ces succès leur permettraient de poursuivre à l'intention de leurs opinions publiques respectives le discours souverainiste qui leur a, il est vrai, fort bien réussi jusqu'alors. Faire mieux sans l'armée française ; faire mentir Emmanuel Macron qui déclarait lors de son discours devant les ambassadeurs en août 2023 : « Si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidées, nous ne parlerions aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. »

Outre, qu'il ne sert à rien de disserter sur ce qui aurait pu avoir lieu, ce genre de saillies humiliantes participent à alimenter le discours anticolonialiste. L'Afrique, et le Sahel en particulier, n'a pas l'apanage de cette rhétorique anticoloniale, elle prospère partout dans le monde. Cependant, certaines juntes l'utilisent à l'excès, par opportunisme plus que par idéologie.

Le 30 janvier 2024, la sortie en chœur de la CEDEAO des trois pays qui forment l'AES164 s'inscrit également dans ce registre-là. En accusant l'organisation d'être soumise aux ingérences étrangères, de ne pas les avoir aidés dans la lutte contre le terrorisme, d'avoir soumis leurs peuples à des sanctions dévastatrices, ils ont obtenu l'approbation d'une grande partie des opinions publiques d'Afrique de l'Ouest. Avec le départ de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey, l'organisation paye comptant son passé, ses arrangements avec ses propres textes, ses doubles standards perpétuels et sa menace d'intervention militaire.

La CEDEAO n'a pas obtenu la libération de l'ex Président Bazoum

Trois semaines seulement après l'échappée belle du trio, sans avoir obtenu la libération de Mohamed Bazoum retenu depuis sept mois en son palais, la CEDEAO levait ses sanctions sur le Niger. À la fin de son long communiqué justifiant cette mesure de grâce, l'organisation appelait « tous les partenaires à respecter la souveraineté et l'indépendance des États africains et à s'abstenir de toute intervention ou ingérence qui déstabilise les États membres et porte atteinte à l'unité régionale. »À qui peut bien être destiné le message ? Les lignes bougent, cette supplique en forme d'aveu est sans précédent dans l'histoire de cette institution.

Les juntes se nourrissent de ces victoires-là, car pour le reste le compte n'y est pas. Au Niger, il est encore trop tôt pour évaluer une situation encore volatile. La manne du pétrole, 90000 barils/jour, ouverte avec le nouveau pipeline inauguré le 1er mars 2024, ruissellera-t-elle sur la population ? Les autorités remettront-elles le pouvoir aux civils à la fin d'une durée de transition raisonnable ? Par le passé, lors des quatre précédents putschs, cela a toujours été le cas. En revanche, toutes les autres s'accrochent au pouvoir. Les coups d'État de Bamako et Niamey ont été les seuls qui pouvaient être qualifiés de « populaires » puisqu'ils venaient lever un blocage démocratique et donner un espoir de changement aux citoyens.

Le colonel malien Assimi Goitaa fermé la porte à toute transition démocratique

Le Mali sous une chape de plomb

Au Mali, les sauveurs sont-ils devenus les bourreaux ? Une chape de plomb s'est abattue sur le pays. Les élections promises en février 2024 n'ont pas eu lieu et aucune nouvelle date n'est annoncée. La vie politique autrefois si intense et bruyante semble encalminée. Le 10 avril 2024, la junte a ordonné la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des partis et des associations à caractère politique, coupables de « discussions stériles et de subversion. »167 De nombreux opposants vivent en exil. Après neuf années d'atermoiements, de hauts, de bas, le 26 janvier 2024, les autorités maliennes avaient unilatéralement dénoncé l'accord d'Alger. Leur porte-parole a martelé trois fois cette annonce, comme chaque fois qu'une décision importante est prise, signifiant ainsi que celle-ci est irrévocable. Cet accord était de toute façon moribond depuis août 2023, date de la relance des hostilités entre l'armée malienne et la CMA.

Mais les victoires obtenues par les forces militaires contre ces groupes armés, la reprise des bases de la Minusma et de Kidal se sont accompagnées d'exactions terribles commises par l'armée malienne et les mercenaires de Wagner toujours à l'œuvre au Mali. Ces derniers ont mené une campagne de terreur contre les civils, principalement contre les communautés touareg, arabes et peules. Ils sont arrivés parfois seuls à moto, tuant sans discrimination, volant le bétail, pillant absolument tout ce qu'ils trouvaient, jusqu'au charbon de bois.

La liste est longue : « exécutions sommaires, massacres de masse, disparitions forcées, détentions arbitraires, actes de torture, destructions de sources d'eau, spoliation des biens, etc. » Cette description corrobore les témoignages de nombreux contacts de la région. En mars 2022 avait également eu lieu le massacre de Moura où, selon la Minusma, 500 personnes ont été tuées par l'armée malienne et les supplétifs de Wagner169. Traumatisées, apeurées, des milliers de personnes ont fui vers l'Algérie et la Mauritanie, un pays qui a, de manière exemplaire, accueilli 100 000 nouveaux réfugiés qui s'ajoutent à ceux présents dans ce pays depuis 2012. L'Azawad déjà sous-peuplé s'est vidé d'une grande partie de ses habitants.

Pour les faire revenir, retrouver la confiance et recoudre les déchirures, il faudra du temps. Les autorités de Bamako ont décidé de remplacer l'accord d'Alger par un dialogue intermalien qui, pour une fois, n'est pas inclusif puisque la CMA n'y est pas conviée. Pourtant, relancer des négociations politiques avec les groupes armés de la CMA permettrait d'envisager un retour de la paix dans le nord du Mali. Ce sera long, difficile, la suite est imprévisible, mais la société malienne est ainsi faite que même les pires ennemis peuvent se réconcilier. Rien n'est impossible.

À ces graves conséquences humanitaires, à ces difficultés sécuritaires et politiques s'ajoutent d'importants problèmes économiques. Avec la fin de Barkhane, de la Minusma, des missions de l'Union européenne, toute l'économie de guerre s'est effondrée. Certes, ce type d'économie est connu pour être un déstabilisateur des sociétés. La présence massive d'agents des Nations unies, de consultants, d'experts grassement rémunérés participe à une inflation du coût de la vie. Ils enrichissent d'abord l'élite, les grands commerçants et les riches propriétaires à qui appartiennent les villas luxueuses dans lesquelles sont logés les fonctionnaires internationaux. Cependant, les autorités n'ont pas anticipé sa fin et des milliers de travailleurs et de sous-traitants se sont retrouvés sans emploi (…)

Ibrahim Traoré, le dernier de la classe

Le Burkina, un bilan désastreux

Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré avait promis un retour à la démocratie avec des élections présidentielles en juillet 2024. Puis, il s'est ravisé. En septembre 2023, il a déclaré170 : « Ce n'est pas une priorité, je vous le dis clairement, c'est la sécurité qui est la priorité ». Les Burkinabè doivent donc attendre une amélioration sécuritaire… Pendant ce temps, les déplacés internes représentent plus de 10 % des 22 millions d'habitants. À cela, il faut ajouter les réfugiés dans les pays voisins, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Ils seraient 100000 selon les Nations unies171, chiffres fortement, sous-évalués, car de nombreuses familles ne s'inscrivent pas auprès des organisations humanitaires. Un tableau dramatique qui compte en plus trois millions de personnes touchées par l'insécurité alimentaire.

Pendant ce temps, le budget de la présidence a augmenté de 60 %. Le Capitaine s'est offert une compagnie aérienne, Kangala Air Express172, détenue par un prête-nom.

Le népotisme atteint des sommets, oncle, frère, cousin sont installés sous les lambris du pouvoir. La révolution de 2014 n'est plus qu'un lointain souvenir, la peur a envahi le débat public. Des experts des Nations unies173 se sont inquiétés de l'existence de fosses communes et des disparitions forcées commises par les forces de défense et de sécurité et les Volontaires pour la défense de la patrie. Les critiques du régime, les courageux, les téméraires, les militaires récalcitrants sont enlevés par des hommes encagoulés. Ils s'évanouissent subitement dans la nature puis, quelques jours plus tard, les plus chanceux réapparaissent sur des photographies, en treillis, kalachnikov en main. Ils ont été envoyés au front.

Ablassé Ouédraogo, homme politique de 70 ans, pas le plus vindicatif, a vécu la mésaventure, comme Arouna Louré, anesthésiste de son état, ou encore Daouda Diallo, pharmacien. Cet homme frêle, également professeur à l'université, a été projeté dans la guerre sans y être préparé. Devant les horreurs vécues par son pays, il a créé une association documentant les atrocités, les disparitions, les massacres et le voilà dans la savane une arme à la main… Tous punis par le Sankariste 4.0, au nom des « masses » et de la patrie ! En s'adressant à Ibrahim Traoré et pour moquer sa fatuité, un internaute a un jour écrit : « Ce n'est pas en buvant du Kérosène que tu vas voler comme un avion ! » En attendant des jours meilleurs, Ouagadougou bruisse de rumeurs sur des tentatives de coups d'État. Le Capitaine ne dort que d'un œil et surveille ses arrières. Ce n'est vraisemblablement qu'une question de temps…

L'ancien caporal de la Légion, Mamadi Doumbouya, porte désormais très haut le titre de général

À Conakry, en revanche, la France est toujours présente. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui porte désormais très haut le titre de général, n'a pas envie de laisser le pouvoir. C'était prévisible. Il a envoyé des émissaires à Paris et dans les capitales anglo-saxonnes pour négocier une prolongation de la transition d'un an, jusqu'à décembre 2025. Les lignes bougent, il fut un temps pas si lointain où la parole de l'Élysée aurait suffi. Son ministre de la Défense a été reçu au Château, en décembre 2023. Selon la lettre « Africa Intelligence », sa demande « n'a pas suscité de levée de bouclier ». Il aurait néanmoins vivement conseillé au représentant de la Guinée d'entamer des pourparlers avec la CEDEAO ; de donner des gages visibles de retour à l'ordre constitutionnel ; de lever les restrictions pesant sur la presse et sur l'opposition.

Un message pas vraiment bien compris puisque trois semaines plus tard, Sékou Jamal Pendessa était mis aux arrêts. Ce journaliste, syndicaliste, avait appelé à manifester contre les restrictions qui ciblent la presse guinéenne. Il a fini par être libéré fin février, après deux jours d'une grève massive qui a totalement bloqué le pays. Dans le même élan, Internet et les réseaux sociaux, coupés depuis trois mois, ont été rétablis.

Si la France continue d'afficher une grande bienveillance envers l'ancien caporal de la Légion devenu général, en revanche, les États-Unis s'impatientent. Ils dénoncent le non-respect des libertés fondamentales. Le sous-secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique de l'Ouest175, Michael Heath, s'inquiète également du non-respect du calendrier électoral. Leur agacement se comprend aisément, l'Amérique défend les valeurs occidentales et « l'ordre international fondé sur des règles ». Il se pourrait aussi que leur exaspération soit due à la lenteur de la redistribution des cartes des concessions minières : Russes et Chinois sont toujours là, confortablement installés. Ainsi va la malédiction des ressources naturelles. Combien de temps se poursuivra cette tragi-comédie ? Les Guinéens sont à bout ; l'économie tourne au ralenti ; un mouvement a été créé, le FRAC, Front pour le retour d'Alpha Condé… Les jeux sont ouverts.

Sale temps pour le Tchad

Au Tchad, en revanche, dernier pays du Sahel où la France déploie encore un millier de soldats, les portes se sont hermétiquement refermées. Les temps qui viennent s'annoncent sombres et difficiles, tant pour la présence militaire française que pour le pays. En janvier 2024, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, avait nommé l'opposant Succès Masra, Premier ministre. Certains voulaient y voir un signe d'ouverture, d'autres ont perçu ce rapprochement, entre deux adversaires, comme une simple compromission. Puis dans la perspective de consolider son pouvoir et suivre les traces de son père, le chef de l'État a annoncé qu'il serait candidat à la prochaine élection présidentielle du 6 mai 2024. Quelques jours plus tard, Succès Masra postulait lui aussi à la fonction suprême. Le Tchad se retrouve donc dans une situation inédite avec un Président de la Transition et son Premier ministre s'affrontant lors d'un scrutin dont l'issue ne laisse aucune place au doute : une confiscation annoncée du pouvoir. C'est peu de dire que cette succession dynastique passe mal dans la population tchadienne, mais également au sein de la famille Déby. Le fils n'a pas su conserver le fragile équilibre entre tous les clans que son paternel avait trouvé. La guerre intestine a repris.

Le 28 février, Yaya Dillo, cousin de Mahamat Déby et président du Parti socialiste sans frontière, a été tué par l'armée lors d'un assaut contre le siège de son mouvement. Le gouvernement assure avoir agi en riposte. Ses soutiens démentent et dénoncent une exécution. La photo de son cadavre qui circule sur les messageries privées tend à leur donner raison : il a reçu une balle dans la tête. Saleh Idriss Déby, frère de Déby père, appartenant également au Parti socialiste sans frontière a, lui, été mis aux arrêts. Dans la foulée, le siège de ce parti a été démoli au bulldozer.

Mahamat Déby reste le meilleur allié de la France au Sahel

« L'admiration de la France » pour Déby !

Deux jours plus tard, en visite à Washington, Succès Masra, exprimait « son soutien total et inconditionnel au chef de l'État. »176, tout en qualifiant « les événements de moments malheureux et douloureux ». À ses côtés, tout sourire, Victoria Nuland apportait son soutien « à une transition démocratique inclusive au Tchad. »177. Inclusive, sans les morts bien entendu ! La sous-secrétaire d'État n'a pas dit un mot de l'assassinat de Yaya Dillo. Succès Masra a poursuivi son voyage en France où il a été reçu discrètement à l'Élysée et officiellement à Matignon. Si rien n'a filtré de ses discussions avec Emmanuel Macron, le menu de sa conversation avec Gabriel Attal a été publié : projets économiques, soutien à la jeunesse, travaux sur le changement climatique178. Publiquement, le Premier ministre n'a pas trouvé judicieux d'évoquer les « moments malheureux et douloureux ». Aucune condamnation, un silence d'autant plus assourdissant qu'au même moment s'enchaînaient les déclarations sur la mort de l'opposant russe, Alexeï Navalny. Mais l'histoire ne s'arrête pas là…

Deux jours plus tard, Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron, atterrit à Ndjamena. Un voyage prévu de longue date. N'était-il pas au courant de la mort de Yaya Dillo, de l'arrestation de Saleh Idriss Déby, de la destruction du siège de leur parti ? Toujours est-il que lors de sa rencontre avec Mahamat Déby, il a tenu à lui faire part de « l'admiration de la France »179 pour le processus de transition. En de telles circonstances, le mot « admiration » n'était-il pas un peu fort ? Sûrement, au vu du tollé provoqué. Il a également profité de cette visite pour annoncer que l'armée française resterait. Comme une impression de déjà- vu… « L'histoire se répète toujours deux fois, la première fois comme une tragédie, la deuxième fois comme une farce », écrivait Karl Marx. La quatrième fois se passe comment ?

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Des milliers de morts au nom de la sécurité

Les frappes menées depuis les avions ou les drones des États africains ont un coût humain dramatique pour les populations. Au nom de la sécurité et de la lutte contre les groupes armés dans une Afrique perçue comme « anormale » depuis la colonisation, des milliers de civils ont péri sous leurs bombes.

Tiré d'Afrique XXI.

Suite de l'article Un mimétisme lourd de conséquences.

Les actions aériennes de plusieurs États africains ont un coût humain dramatique pour les populations. Cela est notamment attesté par l'action des forces aériennes kényanes qui agissent à la fois de manière indépendante et au sein de Mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom), dans des opérations contre le groupe Al-Chabab depuis 2011. Selon un rapport de l'ONU de 2017, les opérations des forces aériennes kényanes menées dans ce contexte auraient causé la mort de 36 civils et en auraient blessé 6 entre le 1er janvier 2016 et le 14 octobre 2017. En plus, du bétail aurait été tué lors de ces opérations. Elles auraient aussi provoqué la destruction d'habitations et le déplacement d'une partie de la population (1). Le 3 juin 2021, une attaque aérienne menée par un avion kényan aurait aussi provoqué la mort d'une femme et de son enfant et blessé quatre personnes en Somalie. En juin 2023, une autre attaque d'un appareil kényan en Somalie aurait causé la mort de deux civils et en aurait blessé trois autres.

En 2017, ce sont les forces camerounaises qui ont été accusées de larguer des gaz lacrymogènes et de faire feu à partir d'hélicoptères sur des protestataires dans les zones anglophones (2). Cette attaque aurait provoqué la mort de plusieurs personnes.

En Éthiopie également, des civils ont été blessés et tués lors d'attaques aériennes visant des groupes rebelles. Ainsi, en 2022, des attaques de drones des forces éthiopiennes dans la région Oromia auraient causé la mort de quelque 100 personnes. Des attaques des drones des forces éthiopiennes en août, octobre, novembre et décembre 2023, dans les régions Oromia et Amhara, ont également provoqué la mort de dizaines de civils – nombre de ces attaques sont apparemment réalisées avec des drones TB-2 achetés à la Turquie (3).

Des corps noircis, carbonisés

En 2022, les forces togolaises ont aussi reconnu avoir tué sept civils et en avoir blessé deux de plus par erreur au mois de juillet de la même année lors d'une attaque aérienne. Les victimes, prises pour des djihadistes, avaient toutes entre 14 et 18 ans. Au cours de l'année 2023, lors de trois attaques de drones, les forces du Burkina Faso ont touché deux marchés et un enterrement (deux des attaques ont eu lieu au Burkina Faso et une au Mali). Les militaires burkinabè, qui visaient des membres de groupes armés islamistes, ont tué au moins 60 civils et en ont blessé des dizaines lors de ces attaques. Selon un des témoins de l'une de ces attaques : « Les corps étaient noircis et carbonisés. […] Nous avons eu du mal à les identifier car les corps étaient déchiquetés. » (4) En novembre 2023, des attaques de drones de l'armée malienne ont quant à elles tué au moins 12 civils. Le 17 mars 2024, deux autres attaques ont provoqué la mort de 13 civils, dont 7 enfants.

En juillet 2017, un avion des forces aériennes du Niger a tué par erreur 14 civils dans le village d'Abadam alors qu'il visait des djihadistes. Il est à noter qu'une frappe par un avion non identifié (possiblement nigérian) avait largué trois bombes sur ce village en janvier 2015 lors d'une opération visant des éléments du groupe Boko Haram. Cette attaque avait causé la mort de 37 personnes et en avait blessé une vingtaine. Les victimes participaient à une cérémonie funéraire. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2024, les forces aériennes du Niger ont aussi mené une attaque dans la région de Tilabéri. Lors de cette action, qui visait des « terroristes » et aurait été menée avec des drones, des dizaines de civils ont été tués.

Des frappes aériennes font aussi des ravages parmi les civils dans le conflit qui oppose les forces armées nationales aux Forces de soutien rapide au Soudan. Entre avril et septembre 2023, 244 civils ont été tués, et 123 blessés lors de 26 incidents concernant des actions aériennes menées par les deux camps. Rien qu'en septembre 2023, des attaques d'artillerie et de drones à Khartoum ont aussi provoqué la mort d'au moins 40 civils.

Une Afrique vue comme « anormale »

Les armées africaines, en adhérant à l'idéologie de la puissance aérienne, participent à la construction d'une représentation du monde au sein de laquelle l'Afrique est « anormale » et mérite, pour cette raison, un traitement coercitif de ses problèmes sociaux et politiques – un processus également à l'œuvre au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Une telle représentation est par ailleurs utilisée par des sécurocrates afin de justifier le fait que ce continent aurait besoin de forces armées plus puissantes et de davantage d'aéronefs. Les notions d'ordre et de désordre sont intimement connectées ici ; le désordre appelle l'usage de moyens aériens qui provoque du désordre.