Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

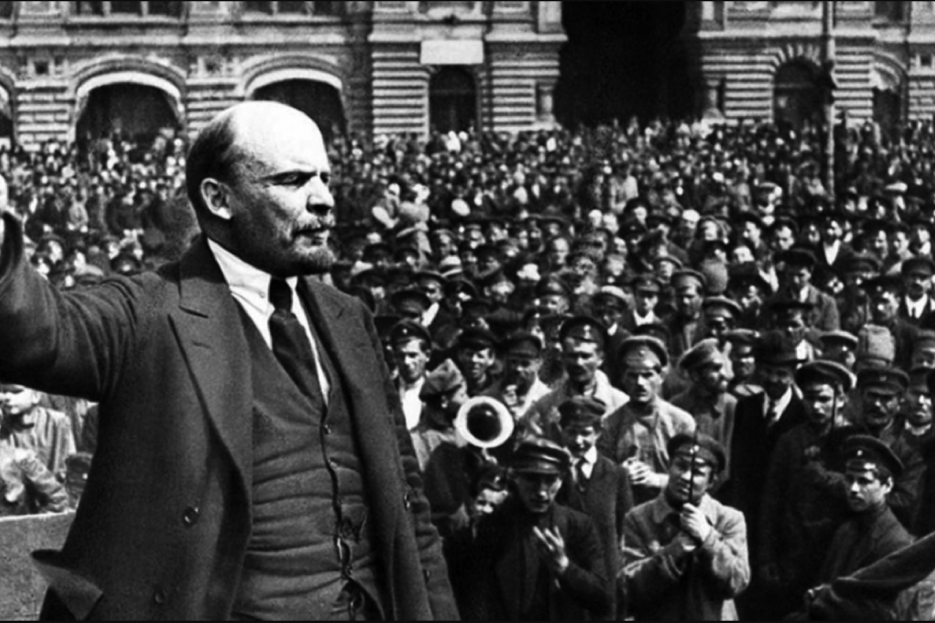

Sur les traces de la politique selon Lénine

La figure de Lénine oscille aujourd'hui entre oubli, colère et moquerie. Pour les inspirateurs des idées libérales et conservatrices, il fait partie du panthéon des leaders ratés que l'histoire a oubliés. Pour de nombreux mouvements sociaux nés après Mai 1968, il incarne une sorte de combinaison d'étatisme dangereux et de socialisme autoritaire, et le léninisme ne se nicherait plus désormais que dans quelques sectes révolutionnaires immuables, se réclamant du centralisme du Que faire ? (1), des « 21 conditions » (2) de la IIIe Internationale ou de la recherche du consensus à tout prix en guise de programme.

Revue L'Anticapitaliste - 152 (Janvier 2024)

Par Jorge Orovitz Sanmartino

Crédit Photo

Vladimir Lénine prononçant un discours, à son arrivée à Saint-Pétersbourg, en 1917.

Même les intellectuels radicaux qui invoquent le communisme comme arme philosophique n'osent pas revenir sur les pas de Lénine (à l'exception de Slavoj Žižek (3) qui, par snobisme, se réclame de son autorité pour asseoir dignement son affirmation pure du politique). Dans la solitude de la revendication militante reste Daniel Bensaïd, qui est revenu à Lénine en combattant ses propres démons, pour en faire le point d'appui de nouvelles organisations politiques anticapitalistes aux ambitions populaires.

Pour le communisme sans douleurs prôné par l'autonomisme, comme pour le socialisme sans socialisme que la démocratie moderne produit à tout bout de champ, Lénine est un obstacle, une plaie, un fantôme. Car tant que la politique, comme la mer déchaînée, ramène sur le rivage des concepts tels que la stratégie, l'hégémonie ou les alliances, elle nous renvoie au langage politique inauguré par Lénine et son parti. Et cela a une résonance particulière en Amérique latine, où depuis l'inauguration du premier cycle anti-néolibéral dans les années 2000, le langage de la transformation sociale ne peut se passer du « moment de scission » léniniste. Alors que sous d'autres latitudes il sonne comme une vieille partition déjà épuisée, il est ici recyclé à tout bout de champ en de nouvelles mélodies.

Mais quel Lénine voulons-nous mettre en avant aujourd'hui ? Quel aspect, quel moment de l'histoire bolchevique nous faut-il privilégier ? Celui qui a su apprendre des masses au sein des soviets, celui de l'intransigeance sur les objectifs à atteindre conjuguée à la souplesse tactique et organisationnelle, celui de la lucidité et de la perspicacité dans les moments critiques de la prise du pouvoir ? Le Lénine libertaire de L'État et la révolution(4), celui qui dénonce à la fin de sa vie les tendances à la bureaucratisation du parti (5), ou au contraire celui qui méprise pendant des mois les soviets de 1905, celui des expulsions des bolcheviks extrémistes en 1910, celui qui a approuvé la scission avec les dirigeants allemands et italiens au sein de l'Internationale communiste et qui a interdit les fractions et les groupes dans ces journées si sombres et si particulières de 1921 (6) ? Le révolutionnaire démocrate et pluraliste, ou le conspirateur monolithique et autoritaire ?

La reconstitution historique est marquée par des conflits théoriques et politiques autour de son héritage. Ce qui m'intéresse ici en particulier, c'est de restaurer la figure du révolutionnaire qui ne se laisse pas réduire à une formule universelle, hors temps et hors lieu, ni ne tombe dans une normativité abstraite, mais qui poursuit ses objectifs à travers une analyse concrète de la situation concrète, et utilise pour ce faire les outils et les matières premières à sa disposition : la figure du créateur hétérodoxe qui pense par lui-même et qui, si nécessaire, fait table rase de tout ce qui est acquis, abandonnant à leur propre sort les « monastères socialistes ».

L'art de faire surgir l'imprévisible

Mais retrouver ce Lénine, son action, sa pratique, exige un travail de clarification rigoureux, un dépassement des préjugés et des croyances établies : il s'agit, en somme, de réviser toute une tradition. En particulier celle qui conçoit le parti comme un groupe de spécialistes professionnels situés « en dehors » du mouvement réel des masses et unis par une doctrine parfaitement cohérente, un groupe homogène dans ses procédures, absolument centralisé dans ses actions, procédant par consensus, et qui a fini par s'arroger la propriété incontestée des intérêts historiques de la classe ouvrière.

Qu'était le parti de Lénine (si impopulaire, si décrié, si malchanceux) ? Un groupe humain sans fissures, un corps compact et homogène dans son idéologie, sa tactique, ses principes, son organisation, et jusque dans ses mœurs ? Lénine n'avait-il pas déjà dit qu'« un millimètre de différence en théorie se transforme en kilomètres de distance en politique » ? Le parti de Lénine était-il un édifice monolithique à l'écart du mouvement socialiste national ? Qu'y avait-il de si spécial, de si original, dans l'apport de Lénine à la tradition socialiste qui l'avait précédé ?

Dans ses écrits, Marx a tendance à confondre, à intervertir ou à utiliser indifféremment les termes parti et classe, créant ainsi une identité sociale et politique entre l'un et l'autre. Cette identité classe/parti remonte au Manifeste communiste. Marx pensait que le développement organique du parti ouvrier ne pouvait être qu'immanent à la croissance de la force et de la conscience de classe, qui dépendait en fin de compte du processus de polarisation sociale provoqué par l'extension du capital et du machinisme. En ce sens, sa dialectique conçoit le prolétariat – et, par conséquent, la lutte des classes – comme la négation du capital déterminée par un rapport de force, son caractère révolutionnaire découlant directement de la subordination structurelle du travail au capital.

C'est précisément cette corrélation réciproque entre rapports sociaux et conscience de classe que Lénine remet en question, en introduisant des éléments « extérieurs » à l'immédiateté de la vie quotidienne du travailleur ou même à la spontanéité de la lutte syndicale de la classe. Lénine ne nie pas que la base d'une politique ouvrière repose sur l'extension du prolétariat et sur sa force sociale, mais il rejette l'idée plus ou moins convenue selon laquelle c'est cette pratique sociale sur les lieux de travail, à travers la lutte quotidienne, le « faire » quotidien du prolétariat, qui élèvera automatiquement sa conscience jusqu'à des objectifs socialistes.

La contribution de Lénine a été la radicalisation de l'autonomie politique en tant qu'espace d'articulation des intérêts historiques de classe lorsque l'exploitation sociale empêche ou bloque la véritable conscience de soi. Lénine ne confie pas aux intellectuels la tâche de représenter le prolétariat, il ne constitue pas un parti de l'intelligentsia bourgeoise « en dehors » de la classe. Le parti est composé non seulement d'intellectuels, mais aussi et surtout de travailleurs, qui participent au parti, comme le dit Gramsci, en tant qu'« intellectuels organiques ».

Pour Lénine, la pratique du travail, ou même la lutte immédiate, ne peut devenir une praxis réflexive et transformatrice que lorsque la théorie et l'organisation collective entrent en jeu. Si la base sociale de son programme reste la classe ouvrière, il est contraint de médiatiser cette relation en y intégrant les intellectuels, les alliances avec les autres classes et les nationalités opprimées. Ce faisant, il rejoint le concept d'hégémonie forgé un peu plus tard par Gramsci. Le gouvernail qui oriente sa stratégie, c'est la politique en tant qu'art de faire surgir l'imprévisible. Sans tirer pour autant de conclusions théoriques, il est contraint de séparer le programme de son caractère de classe, c'est-à-dire d'éviter de prêter à chaque classe un programme paradigmatique (prenons l'exemple du programme d'autodétermination des nationalités dominées dans l'empire tsariste : leur nationalisme pouvait servir à la fois la réaction et un programme démocratique socialiste mené par la social-démocratie, en fonction des alliances, et de l'articulation hégémonique).

Bien qu'il ne se soit jamais départi d'une vision plus « sociologique » de la construction des classes, il a, en grand stratège, eu l'intuition que les intérêts de classe ne dépendent pas de manière objective des positions au sein de la structure économique, mais qu'ils se définissent plutôt en termes d'« horizon d'action », c'est-à-dire qu'il existe une composante politico-culturelle. Aujourd'hui, nous dirions que les identités et les intérêts d'une classe dépendent aussi de son organisation politique, de sa tradition culturelle, de son répertoire d'action collective, du mouvement des autres classes et forces sociales, et de l'action de l'État. Finalement (et en rupture avec la conception que le 19e siècle se forge de la relation entre classe et conscience), nous dirions que la classe ouvrière n'est pas intrinsèquement révolutionnaire, ni même instinctivement révolutionnaire. Au contraire, elle est un sujet à construire.

Michael Mann (7) a clarifié cette tension au sujet de la classe ouvrière britannique. Si l'action collective de la classe ouvrière découle beaucoup plus directement de sa position structurelle – ce qui explique le pouvoir des syndicats –, en revanche ses objectifs politiques à long terme, son « horizon d'attente », pourrions-nous dire, dépendent des orientations et des interventions de cette classe dans le champ de sa propre action politique et de celui des autres classes et groupes. Mann ajoute que, dans l'Europe du 19e siècle, la solidarité et l'interdépendance en dehors du travail ont créé des communautés denses capables de développer une certaine autonomie ainsi qu'une organisation sociale et culturelle qui ont favorisé la formation de partis ouvriers et socialistes. Mais ils ne constituaient pas une classe unique et ne tendaient pas non plus à l'homogénéité, comme le pensait Marx.

En Angleterre, par exemple, la religion, les idées nationalistes et l'égalité morale protestante ont nourri les protestations des travailleurs, mais pas toujours avec une conscience de classe. La tradition des droits naturels, les idées de bien commun, de droit à la terre, convergent dans la revendication du suffrage universel et encouragent la diffusion du populisme et le radicalisme politique centralisé à l'échelle nationale. Le chartisme en est l'expression ; ses différentes fractions comprenaient de manières très différentes qui étaient leurs ennemis : les patrons, les rentiers paresseux ou l'État qui exploitait fiscalement les pauvres. La théorie de l'aristocratie ouvrière de Lénine ne pouvait expliquer la persistance de formes de conscience non révolutionnaires. Elle était simplement destinée à donner une explication plausible à un phénomène qu'il croyait passager : l'influence réformiste sur la majorité de la classe ouvrière.

Théoricien de la conjoncture

Lénine appelle « développement inégal » le décalage entre les tendances du capital et l'action politique, un concept qui lui permet de résoudre une faille qui, autrement, serait indépassable. Étant donné que les tâches politiques des révolutionnaires face à la monarchie russe différaient radicalement de celles qui s'imposaient en Occident, ce qui en résultait n'était pas « une copie ou un calque », mais une création unique. Le marxisme de Lénine est la « science du concret », et non un modèle universel. Il n'y a pas de recette qui puisse être « prescrite » au mouvement socialiste. C'est pour cette raison que le Que faire ?, malgré ce que beaucoup ont essayé d'en faire, se limite en réalité à une polémique très précise, sans effet réel à plus long terme que sur deux années et quelques, jusqu'à ce que la révolution de 1905 et la formation des soviets exigent de Lénine un traitement beaucoup plus « luxemburgiste (8) » de la question de la social-démocratie russe. Certes, « l'hyperpolitisme » pouvait engendrer de nouveaux dangers, dans la mesure où une conception dogmatique de la « rupture » entre la classe et le parti conduit à l'indépendance, et même à la subordination du mouvement au parti, et à la transformation du parti en représentant univoque et définitif de la classe, en dépositaire du savoir et de l'expérience, tel que nous l'avons connu dans la monstrueuse dégénérescence antisocialiste qu'a été le stalinisme.

Mais, en son temps, Lénine a rompu tous les fils qui reliaient le mouvement socialiste au fatalisme du développement économique. Il franchit le Rubicon en passant de la science du capital à l'art de la politique. C'est ainsi qu'est né le Lénine impatient, le Lénine des virages, celui des moments opportuns (le Lénine de « les sauts, les sauts, les sauts », dirait Daniel Bensaïd (9) ), et qu'il a ouvert le champ à un marxisme politique qui laissait derrière lui les lois inéluctables de l'histoire. Produit de l'histoire convulsée de l'Europe du début du 19e siècle, de la Russie ravagée par la modernisation, la crise et la guerre, c'est un Lénine machiavélien qui se fait jour, tel qu'Althusser (10) lui-même l'identifie, qui invoque le Florentin pour redonner corps à la lutte des classes en tenant compte des déterminations structurelles.

On trouve chez Lénine une primauté de la pratique, de l'histoire vivante, partiellement déterminée par le passé mais ouverte à l'incertitude de l'imprévu. Pour Lénine, il y a des déterminations historiques et sociales des processus, et non une succession aléatoire d'événements. Mais l'histoire se fait aussi sur le mode du pari pascalien. Un pari, parce qu'il n'y a pas de Dieu (il s'est éclipsé) et qu'il n'y a pas de lois inéluctables : il y a une histoire ouverte, un engagement, qui signifie la confiance dans une certitude, mais toujours hantée par la possibilité du contraire. Lucien Goldmann avait dit que le marxisme continuait l'héritage pascalien, mais c'est Lénine plus que quiconque qui lui a donné une telle continuité (11).

En somme, Lénine est un théoricien de la conjoncture. Et, pour lui, une bonne analyse de la conjoncture exige un examen détaillé qui permette de passer des problèmes structurels aux préoccupations stratégiques immédiates, de comprendre les horizons spatio-temporels qui définissent la conjoncture et les objectifs stratégiques clairs qui guident l'action. Une analyse correcte de la conjoncture doit, en outre, être relationnelle, car le schéma lui-même d'une stratégie pratique appropriée dépend également des réponses probables d'autres forces sociales. À la fois tournée vers le passé et ouverte aux trajectoires futures, une telle analyse fait le pari que les forces sociales peuvent agir sur les conjonctures actuelles et les réarticuler pour créer de nouvelles possibilités.

Le parti léniniste

Une caractéristique essentielle de nombreux courants de l'après-guerre a été l'adoption du léninisme comme idéologie de ce que nous appelons le « proto-parti », c'est-à-dire un noyau de révolutionnaires qui pensent posséder un véritable parti, lequel, avec son programme bien peaufiné et son organisation figée, n'a plus qu'à réduire le fossé qui le sépare des masses au moyen d'une « politique juste ». Cette évolution de l'organisme embryonnaire jusqu'à la pleine maturité passe par des étapes incontournables : il naît comme groupe ou cercle, il se développe à un deuxième stade comme « groupe de propagande » et, s'il réussit à franchir efficacement cette étape, il peut alors s'auto-proclamer « parti d'avant-garde ». Dans tous les cas, son aspiration est de devenir un parti ayant une influence de masse. Pour ce faire, comme l'a montré avec acuité Hal Draper, le « mini-parti » doit agir comme s'il était un vrai parti, jusqu'à ce que les masses le « trouvent », et consolider ses propres structures organisationnelles, parfois sur plusieurs décennies. Passant en revue les groupes révolutionnaires de l'après-guerre en 1970, Draper écrivait :

« Il y a une erreur fondamentale dans l'idée que la voie de la miniaturisation (imiter un parti de masse en miniature) est la voie vers le parti révolutionnaire de masse. Si vous essayez de créer un parti de masse miniature, vous n'obtiendrez pas un parti de masse miniaturisé, mais un monstre [...] Son principe vital est son engagement en tant que partie intégrante du mouvement de la classe ouvrière, son immersion dans la lutte des classes non pas par la décision d'un Comité central, mais parce qu'il vit dans cette lutte. » (12)

Cette idée évolutionniste est au fondement de la conception fractionnelle du parti, dont l'expression la plus élevée est le micro-parti. Cette conception linéaire, de la graine à l'arbre, exige un supplément d'organisation pour opérer une stricte démarcation avec les groupes concurrents. Dans le micro-parti, l'unité idéologique doit être absolue, sans fissures. Lénine n'avait-il pas expulsé les Otzovistes (13) pour avoir rejeté le matérialisme dialectique douteux qu'il défendait avec Plekhanov en 1910, accusant l'opposition de gauche de mysticisme ? La leçon à tirer de l'expérience bolchevique n'était-elle pas qu'il n'y avait pas de place pour ceux qui « déviaient d'un millimètre dans la théorie » ?

Ce type d'organisation avait bien séduit Lénine en plusieurs occasions, si l'on fouillait ses écrits à la recherche d'arguments susceptibles d'en justifier l'existence. Mais bien entendu, pour ce faire, il fallait éliminer tout le développement de sa propre mise en contexte, le fait que Lénine répondait politiquement aux circonstances russes de l'époque. Le choix a été fait de préserver la lettre des textes de Lénine, mais au prix de leur esprit même. Tant ses partisans les plus littéralistes que ses détracteurs ont considéré le Que faire ? comme la « bible léniniste », comme un manuel ou un recueil des conceptions léninistes.

Ils ont ainsi dépeint l'émergence de la fraction dirigée par Lénine comme un groupe sans fissures, sans divisions ni divergences (ce qui, dans un mouvement comme le POSDR, truffé de tendances, de groupes et de fractions, relève du fantasme le plus complet) : ses partisans, pour trouver sous sa plume des recettes pour la formation d'une organisation hors temps et hors lieu ; ses détracteurs, pour prouver que ce petit livre était l'œuf du serpent stalinien.

En tout état de cause, ce qui est perdu, ce sont les coordonnées spatio-temporelles de l'émergence d'un mouvement révolutionnaire dans la Russie arriérée, un mouvement qui a pris le pouvoir grâce à un concours de circonstances exceptionnelles, dont une défaite militaire écrasante, la paralysie et l'effondrement de l'appareil d'État, l'action déterminée de l'avant-garde jacobine, qui a permis de prendre d'assaut le carrefour des deux principales villes et de couper ainsi tout le système nerveux et sanguin de l'immense empire, et enfin, la semi-paralysie des puissances voisines, engluées dans la défaite et la crise.

Il est indispensable de tirer les leçons de la Révolution d'Octobre et de la dérive autoritaire qui s'en est suivie pour donner au socialisme des garanties démocratiques, mais il n'est pas question pour autant de s'abstraire des circonstances particulières et non reproductibles dans lesquelles un groupe de révolutionnaires a dû agir pour s'emparer du pouvoir. Dans le contexte de la persécution tsariste, il est probable que la sélection des révolutionnaires en vue d'une adhésion aux cercles socialistes se devait d'être très stricte. (Dans les proto-partis contemporains, les frontières organisationnelles visent la reproduction du groupe lui-même en « délimitant » les « révolutionnaires » des « centristes » et des « réformistes », séparation définie non pas dans la réalité vivante des processus populaires, mais formalisée par des divergences programmatiques ou parfois même dans de petites questions, de tradition ou simplement d'appareil.)

Même le Lénine de la Russie tsariste et rédacteur de Que faire ?, lorsqu'il a lutté pour la création d'un parti social-démocrate panrusse, ne l'a pas fait séparément du mouvement socialiste réel. Il s'est battu contre les tendances disparates des cercles locaux et régionaux qui manquaient d'un horizon politique plus large. Lorsqu'il a quitté le journal l'Iskra et entrepris de publier la Pravda, il ne pensait pas à un « parti séparé » mais à un cercle dirigeant du journal qui centraliserait le travail politique des comités sociaux-démocrates de toute la Russie. Pour Lénine, l'organisation commune ou indépendante des organisations de base était liée aux luttes idéologiques du moment. Avant même la réunification de 1906, de nombreux comités locaux et cellules d'entreprises formés par de nouveaux militants intégrés au cours de la période révolutionnaire avaient déjà constitué de leur propre chef des comités communs réunissant mencheviks et bolcheviks.

Le bolchevisme en tant que fraction révolutionnaire faisait partie de la vie politique des masses précisément parce qu'il représentait l'aile gauche du POSDR. Son but n'était pas de démasquer et de briser l'organisation à terme, mais d'imposer ses propres idées et méthodes à l'ensemble du parti. En ce sens, il n'y a aucune trace de ce que l'on appellera plus tard la « tactique entriste », qui postule a priori son caractère extérieur et conspirationniste. La capacité du bolchevisme à devenir un courant véritablement populaire n'est pas seulement due à sa politique, mais aussi au fait qu'il faisait partie du parti que les masses considéraient comme le leur, c'est-à-dire celui qui avait une tradition et des racines ancrées dans la culture politique des masses.

Le concept de parti ou de fraction organique peut servir à clarifier la différence essentielle entre un groupe isolé de révolutionnaires pour qui il est essentiel de trouver une voie vers les masses, et une fraction ou un parti lié à la tradition et aux aspirations populaires. Gramsci disait que toute association politique a besoin d'une certaine éthique commune partagée par ses membres. Mais il a souligné la différence substantielle entre le parti politique et ce qu'il appelle la « mafia » ou la « famille ». Alors que dans la mafia, la communauté qui l'unit devient une fin en soi – parce que l'intérêt particulier est pris pour l'intérêt universel, dans une confusion entre éthique et politique –, le parti en tant qu'intellectuel collectif n'est pas conçu comme quelque chose de définitif mais comme un moyen et, par conséquent, il étend ses intérêts à divers groupes sociaux et, bien que ses membres partagent une certaine éthique, celle-ci ne se confond pas avec la politique, comme c'est le cas pour les liens familiaux.

C'est cette même période intense de lutte des classes (avec deux révolutions en moins de treize ans, les hauts et les bas des luttes et des grèves, la diversité des méthodes de lutte et la sophistication de la politique socialiste de l'époque) qui a nourri la large démocratie interne et le débat ouvert d'idées au sein du mouvement socialiste. Même après la prise du pouvoir, les luttes internes ont été très intenses et, malgré l'interdiction des fractions, différents groupes n'ont jamais cessé de se former. Dans le dernier bloc formé par Lénine, il avait pour partenaire Trotski, uni avec lui contre les tendances croissantes de Staline au bureaucratisme. Ce n'est qu'avec la mort de Lénine et la montée de la clique stalinienne que la théorie du parti monolithique s'est concrétisée, et c'est avec la « bolchevisation » qui a suivi que s'est imposé l'enrégimentement de tous les partis communistes sous la direction du PCUS.

Mythe et réalité de l'Internationale communiste

La théorie de l'aristocratie ouvrière s'accompagnait d'un autre grand mythe fondateur : la théorie de la guerre impérialiste. Comme l'a souligné Fernando Claudin (14), l'horizon de la stratégie léniniste a fusionné les deux théories, en posant l'hypothèse que l'ère impérialiste est l'expression de la décadence du capitalisme. Et cette décadence s'était manifestée avec une forme d'évidence dans la Première Guerre mondiale, une guerre dont l'enjeu était colonial, dans une période d'épuisement des marchés nationaux et de transformation réactionnaire du monde, mettant la révolution prolétarienne à l'ordre du jour. C'est ce qu'il a appelé une « époque de guerres, de crises et de révolutions » : la tâche immédiate dans toute l'Europe était alors la révolution socialiste, qui semblait imminente.

L'idée qu'après la Révolution russe et la Première Guerre mondiale, nous sommes entrés dans une époque de guerres et de révolutions est à l'origine de la politique immédiate de l'Internationale communiste, fondée sur le concept de l'imminence de la révolution. Il s'agissait d'un récit convaincant qui, en outre, était palpable dans cette atmosphère de crise européenne.

L'Allemagne a été entraînée dans le tremblement de terre révolutionnaire par la force extraordinaire des bouleversements étatiques, par la guerre et les compensations économiques de la défaite (et non par l'épuisement de sa capacité d'expansion capitaliste), tous ces facteurs ayant déstabilisé le front intérieur. Ce cas montre que les faiblesses pourraient ne pas se limiter aux pays qui possèdent des structures sociales peu développées, mais concerner aussi bien les pays à forte capacité industrielle et à fort développement sociétal. De telles perspectives se sont bel et bien manifestées en Allemagne en 1919-1921, ainsi qu'en Italie. Et ces deux pays ont été de véritables carrefours historiques.

Cette agitation née d'une urgence concrète a incité les partis communistes naissants à lutter sans relâche contre les vieux partis réformistes et à dénoncer les formations intermédiaires ou centristes, convaincus que seule l'intransigeance la plus radicale à l'égard des vieilles organisations pouvait forger des partis orientés vers la lutte pour le renversement de l'ordre bourgeois et non - comme l'avait révélé l'expérience allemande - pour sa préservation. Cette expérience, stimulée par les effets de la Révolution russe, a poussé pour la première fois les révolutionnaires les plus déterminés à abandonner les formations considérées comme réformistes et centristes pour former, éclairés par le défi immédiat de faire la révolution en Europe, des organisations indépendantes.

Les récits jouent un rôle clé dans l'action stratégique parce qu'ils ont la capacité de simplifier des problèmes complexes, d'identifier des solutions simples, de faire appel au bon sens et de mobiliser le soutien populaire. Les récits, comme l'a remarqué Bob Jessop (15), n'ont pas besoin d'être scientifiquement valides et même, en réalité, ils sont souvent d'autant plus puissants qu'ils permettent aux coalitions de se former et à des pans entiers de la population de se rassembler, c'est-à-dire lorsqu'ils constituent des mythes mobilisateurs. L'idée d'une révolution imminente en Europe, comme conséquence de la Révolution russe, a structuré la boussole stratégique immédiate de Lénine, bien que les caractéristiques des deux espaces géographiques aient été radicalement différentes. Cette question a torturé Gramsci durant la période de sa vie intellectuelle la plus féconde : il y a répondu en distinguant l'Est de l'Ouest et en élaborant son concept d'hégémonie.

Mais Lénine, loin de se cramponner à un dogme, a rapidement compris que la stratégie de la rupture reposait sur un malentendu. Il a ainsi opéré un virage tactique lors des troisième et quatrième Congrès de l'Internationale communiste. Sa demande d'adhésion au Labour britannique était-elle une sorte de tactique « entriste » à court terme ? Si l'on fait abstraction de sa polémique avec le gauchisme, de sa demande d'unité avec le centre italien, de sa lutte pour empêcher l'éclatement de la direction du parti en Allemagne, de sa nouvelle politique de « gouvernement ouvrier » en coalition avec la social-démocratie, cela pourrait être le cas. Cette orientation montre en réalité la flexibilité tactique de Lénine et balaie, au passage, le mythe de l'ultra-bolchevisme organisationnel de l'Internationale communiste.

À l'origine de la fondation de l'Internationale communiste, les 21 conditions exigeaient la rupture avec le réformisme et le centralisme à l'échelle internationale. Il s'agissait de créer une organisation conçue pour le combat immédiat, peut-être pour quelques mois, au cours desquels la lutte révolutionnaire déciderait non seulement du sort de l'Europe occidentale, mais aussi de celui de la jeune Révolution russe. Lénine prévoyait alors que la situation faciliterait le ralliement de la majorité du prolétariat au camp communiste.

Cependant, à quelques exceptions près, cela ne s'est pas produit. L'esprit non révolutionnaire n'était pas un phénomène minoritaire et passager, une lubie pacifiste et démocratique, mais il exprimait une tendance plus profonde, ancrée dans les processus de changement et de recomposition capitaliste qui commencèrent à se mettre en place à partir de la fin du 19e siècle, s'exprimant dans la syndicalisation de masse, l'extension du suffrage universel et les politiques d'intégration à travers les conseils de prud'hommes et le contrôle social. C'est dans ces circonstances que Lénine dénonce l'erreur des 21 conditions, qu'il juge « trop russes ».

Lénine cherchait, par tous les moyens à sa disposition, à faire partie intégrante du mouvement de masse comme condition préalable à la construction d'un parti ayant la capacité de prendre le pouvoir, ce qui supposait dans tous les cas la coexistence d'ailes et de courants en son sein.

Et cela, non seulement en Europe, mais aussi dans ce qu'il appelait les colonies ou semi-colonies (par exemple, en Chine, où le PC est né du Kuomintang associé aux dirigeants de son aile gauche, soutenu et défendu par un mouvement paysan de masse ; ou encore à Cuba, où les courants socialistes ont émergé au sein du mouvement nationaliste étudiant et urbain). Chaque cas particulier a eu sa propre trajectoire et ses propres scénarios stratégiques, en fonction des conditions nationales et des traditions et répertoires populaires.

Plus de Lénine, moins de « -isme » !

Si le mouvement socialiste aspire à transformer ses idées en puissance matérielle, il doit prendre part aux grands mouvements populaires, être en prise avec le « bon sens » des résistances en cours et adosser son programme aux revendications des mouvements réels. La transformation sociale n'est pas quelque chose qui naîtra un jour de bonnes idées que le peuple finirait par suivre. Les tactiques politiques dans des pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne ne peuvent pas être les mêmes qu'en France, et elles seront très différentes encore de l'expérience de pays comme la Bolivie, le Venezuela ou l'Argentine, qui ont connu des processus de lutte et de rébellion. Tout processus de changement nécessitera de redéfinir le contenu et les forces motrices d'un programme socialiste.

Comprendre les nouvelles conditions du capitalisme et ses transformations accélérées, la morphologie des États et les institutions comme espaces de contestation, les échelles variables de l'action politique, les mouvements sociaux émergents et leur potentiel anticapitaliste, le rôle que joue la démocratie politique, sont autant de tâches en vue d'une refondation indispensable. Cela implique également de se saisir des meilleures traditions intellectuelles et politiques d'autres tendances émancipatrices, d'actualiser l'idéologie socialiste avec les apports de courants tels que le féminisme et l'écologie, et de renouveler les langages politiques en articulant un mouvement populaire vaste et hétérogène avec de nouvelles formes et de nouveaux discours, qui redéfinissent à leur tour les horizons de ce que nous entendons par « socialisme ».

Un tel exercice serait un excellent exemple de léninisme pratique, capable de répondre aux exigences actuelles et d'éviter les litanies nostalgiques du passé comme le déni des nouvelles réalités, qui ne conduisent qu'à répéter des formules qui ne sont plus en phase avec l'époque. Il s'agit d'une tâche éminemment complexe et difficile, qui ne peut donc être entreprise que par une pratique et une réflexion collectives.

L'élitisme d'avant-garde n'est que l'envers du populisme anti-théorique et de l'ouvriérisme syndicaliste. La conception d'un parti miniature indépendant a fait long feu. L'échec d'expériences inédites comme Syriza en Grèce, la crise de Podemos en Espagne, ou encore les avancées et les reculs du MAS en Bolivie, ne donnent pas raison à Lénine et ne le ramèneront pas à la vie. Encore une fois, il n'y a pas de recettes toutes faites. En ce sens, notre approche relève davantage de la négation radicale d'expériences de partis qui ont échoué que d'une nouvelle formule en préparation, qui ne peut être trouvée que dans une pratique politique située.

Autant l'exigence de suivre l'esprit critique et réflexif de Lénine semble indispensable, autant il devient nécessaire d'abandonner définitivement le léninisme officiel des dernières décennies.

Article paru dans la revue Jacobin, n°9, 2nd semestre 2023

Notes

1. Premier ouvrage signé « Lénine », la brochure Que faire ?, sous-titrée Questions brûlantes de notre mouvement, publiée clandestinement en 1902, défend l'idée d'un parti centralisé, constitué de « révolutionnaires professionnels » réunis autour d'un journal à la publication régulière, chargé de favoriser la conscience de classe par sa diffusion aux masses. Le débat suscité à partir des conceptions de Lénine sur le parti ont conduit à la division entre mencheviks et bolcheviks lors du IIe Congrès du POSDR (Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie) de juillet 1903.

2. Les 21 conditions à l'adhésion des partis communistes à la IIIe Internationale fixées au Congrès de juillet 1920 exigent, entre autres, l'éviction des « réformistes » et des « centristes » des postes à responsabilité du parti, et un fonctionnement de parti centraliste et démocratique, avec épuration régulière des « éléments petits-bourgeois ».

3. Slavoj Žižek, dans La Révolution aux portes. Sur Lénine (2020), présente des textes écrits entre février et octobre 1917, postulant que le temps de Lénine est revenu. Selon la présentation de l'éditeur Le Temps des Cerises, le philosophe slovène, marxiste de formation, lecteur de Hegel et de Lacan, « est aujourd'hui l'un des intellectuels critiques les plus en vue dans le monde ».

4. Sur L'État et la révolution, voir l'article de Daniel Bensaïd « L'État, la démocratie et la révolution : retour sur Lénine et 1917 » (août 2007), republié dans le présent dossier.

5. Voir Moshé Lewin, Le Dernier Combat de Lénine, 1967.

6. Le 10e Congrès du PCUS de mars 1921, qui se tient pendant la répression de la révolte des marins de Kronstadt, vote la suppression du droit de fraction.

7. Le 10e Congrès du PCUS de mars 1921, qui se tient pendant la répression de la révolte des marins de Kronstadt, vote la suppression du droit de fraction.

8. Selon les conceptions que Rosa Luxemburg défendit au sein de la social démocratie allemande, en faveur de l'auto-organisation des ouvriers contre la direction centraliste et semi-réformiste du parti.

9. Voir D. Bensaïd, « Les sauts ! Les sauts ! Les sauts ! » (2002), repris par Antoine Artous dans La Politique comme art stratégique, recueil de textes de D. Bensaïd (Syllepse, 2011), publié dans Inprecor n°716, janvier 2024.

10. Dans les textes réunis dans le volume Machiavel et nous (1972-1986), Louis Althusser présente le philosophe florentin Machiavel comme un théoricien de la révolution, précurseur de Marx, articulant la théorie à la pratique, dont Lénine serait l'héritier.

11. Dans Le Dieu caché (1955), Lucien Goldmann interprète le marxisme comme un « pari révolutionnaire » à l'image du pari de Pascal. D. Bensaïd rend hommage à ce rapprochement dans Le Pari mélancolique (1997), qui se clôt sur ces mots : « Il est mélancolique, sans doute, ce pari sur l'improbable nécessité de révolutionner le monde ».

12. Voir H. Draper, « Towards a New Beginning – On Another Road. The Alternative to the Micro-Sect », in What Next ?, n° 10, 1998, 3-12.

13. Les « otzovistes », opposition de gauche au sein de la fraction bolchévique revendiquant le rappel des députés social-démocrates entrés à la Douma aux élections de 1907, tirent leur nom du mot russe otzyv signifiant « rappel ». Ils accusaient Lénine d'adopter une ligne « opportuniste », alignée sur les mencheviks favorables à la stratégie du parlementarisme dans un contexte d'affaiblissement et de répression du mouvement ouvrier révolutionnaire. De son côté, Lénine les appelle les « liquidateurs de gauche » ; il fait voter en 1909 l'exclusion de Bogdanov de la fraction bolchevique, qui aboutit à la scission avec les otzovistes dont Lénine avait dénoncé les positionnements antimatérialistes (c'est dans ce contexte qu'il écrit Matérialisme et empiriocriticisme, 1909).

14. Fernando Claudin, ancien membre du parti communiste espagnol exilé au Mexique sous la dictature franquiste, est l'auteur, entre autres, de La crise du mouvement communiste du Komintern au Kominform (1970), 2 vol., traduction française de G. Semprun, Maspero, 1972.

15. Bob Jessop, écrivain et universitaire britannique, est l'auteur de nombreux ouvrages sur la théorie de l'État et l'économie politiqu

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Accusations d’aliénation parentale : Un statu quo intenable pour les victimes de violence conjugale

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC), l'Association nationale Femmes et Droit (ANFD) et Juripop tirent la sonnette d'alarme face au crédit accordé au pseudo-concept d'aliénation parentale, qui décourage les femmes à dénoncer la violence et contraint les enfants à maintenir des relations qui sont nocives pour leur sécurité et leur santé. Cette situation fait reculer le Québec des années en arrière dans la lutte contre la violence conjugale, à contre-courant des objectifs du Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale et de la création d'un Commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Les efforts déployés pour rebâtir la confiance des victimes dans le système de justice et pour promouvoir le meilleur intérêt de l'enfant sont vains si les tribunaux des chambres de la jeunesse et de la famille ainsi que les directions de la protection de la jeunesse ne suivent pas.

Le recours aux accusations d'aliénation parentale dans un contexte de violence conjugale post-séparation est loin d'être une stratégie nouvelle. De nombreux ex-conjoints désireux de détourner l'attention de leur violence exercée au sein de la famille n'hésitent pas à brandir ce concept et à l'instrumentaliser à leurs fins, avec succès.

« Il faut entendre les voix des femmes qui, dans les dernières semaines, se sont multipliées dans l'espace public et dans les maisons d'aide et d'hébergement, avec une similarité troublante, pour saisir l'ampleur des injustices individuelles et du problème collectif auxquels nous faisons face » déclare Mathilde Trou, coresponsable des dossiers politiques au RMFVVC. « Si j'avais su, je n'aurais pas dénoncé » ; « ma situation a empiré après avoir dénoncé » ; « mes enfants auraient été mieux protégés si je n'avais rien dit » : combien de femmes encore vont être obligées de rester dans une relation violente en sachant que le système va mettre en danger ses enfants ?

« Le crédit porté à ce pseudo-concept par les tribunaux et par le personnel de la DPJ a des conséquences désastreuses : négation de la parole et de la volonté de l'enfant, impossibilité pour les mères de protéger leurs enfants de la violence conjugale, y compris la violence post-séparation, et non-reconnaissance des violences subies et des craintes exprimées par les femmes » ajoute Suzanne Zaccour, directrice des affaires juridiques à l'ANFD.

Confrontés à ces situations dans leurs pratiques respectives, les trois organisations interpellent le ministre de la Justice, Monsieur Simon Jolin-Barrette, et le ministre responsable des Services sociaux, Monsieur Lionel Carmant, pour réclamer des actions rapides et concrètes.

« Un changement doit s'opérer dans la manière dont on répond aux besoins des enfants victimes de violences. Analyser une situation de violences conjugales sous le prisme de l'alinéation parentale revient à occulter les violences subies et les nombreuses conséquences qui en découlent ; et il faut y mettre fin » souligne Justine Fortin, avocate et directrice des services aux personnes victimes et survivantes chez Juripop.

Plus précisément, les organismes demandent au gouvernement :

– De légiférer pour interdire les accusations d'aliénation parentale, comme le recommande la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la violence contre les femmes et les filles ;

– D'exiger de la formation continue et conséquente sur la violence conjugale pour l'ensemble des acteurs et actrices, incluant les intervenant.e.s de la DPJ – comme le recommande le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse – afin de favoriser la compréhension et l'identification du contrôle coercitif et de la violence post-séparation ainsi que leurs impacts sur les femmes et les enfants ;

– De se doter de nouveaux mécanismes et de pratiques appropriées pour écouter et respecter la voix des enfants dans le système de justice.

Conjoint violent, bon père pour ses enfants ?

Le mythe selon lequel les enfants échapperaient à la violence si elle n'est pas dirigée directement contre eux est tenace. Malgré tous les efforts de leur mère pour les protéger, les enfants sont aussi des victimes de la violence conjugale, qu'ils soient ou non spécifiquement visés par la violence et les stratégies de contrôle.

Le climat de peur qui règne à la maison a des conséquences sur le développement des enfants, qui sentent la détresse de leur mère et perçoivent le rapport de domination instauré par le père. Vivant ainsi dans l'insécurité, les enfants développent des stratégies de protection et d'adaptation, et présentent des séquelles durables : terreurs nocturnes, anxiété, perte d'estime de soi, tristesse, symptômes de stress post-traumatiques, difficultés d'apprentissage, etc.

« Il faut se défaire de cet amalgame. L'exercice des violences est un choix parental qui n'est pas exclusif à la relation conjugale et qui dénote des capacités parentales lacunaires du parent violent. La question n'est pas de savoir si l'enfant est attaché à son parent violent ou si ce dernier l'aime, mais davantage quels sont les besoins de cet enfant victime et comment le système de justice peut le protéger des choix violents de son parent » conclut Justine Fortin.

Sources : Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Juripop et Association nationale Femmes et Droit.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le farniente du boss

– Avoue que c'est royal, toi qui languis de ton soleil du Bled !

- En effet, mais le parisien manque cruellement d'ardeur.

- Pour un mois de février, c'est quand même l'pied ?

– Surtout pour la couche d'ozone.

– Dis-moi ! T'as viré les deux Charlots qui portaient le Keffieh palestinien ?

- Ils sont en CDI.

– Je m'en fiche. Un solde de tout compte et Oust !

– Des pères de famille.

– -J'veux rien savoir. Tu m'les débarques, au plus tôt !

- Même Safia le porte, ces jours-ci.

– T'inquiète, elle se fringuera avec une écharpe de chez Céline.

– Elle ne sera pas licenciée ?

– Non ! Elle est mon attèle au sein de l'entreprise, je te fais savoir.

– Ses collègues le sont aussi.

- T'as vu les prénoms qu'ils portent ?

– Oui.

- Seïf Eddine et El Mountasir. L'épée (glaive) et le Vainqueur !

– Des prénoms choisis par les géniteurs.

– C'est du lourd. Je ne laisserai pas les métastases de l'intolérance champignonner dans mon entreprise.

– J'mets quoi comme motif ?

- Signes ostentatoires d'appartenance à une mouvance… !

– Ca va barder !

- Je serai loin de l'onde de choc.

– Où ça ?

- Au pays de la Biodiversité exceptionnelle.

– Je vois pas.

– Au Costa-Rica ! Beau gosse ! Pardon Redoine.

– Au fait, pourquoi tu orthographies ton prénom autrement qu'au Bled ? Là-bas, on écrit bien Redouane ?

- ( Silence ).

– Ah, ça y est ! L'Alchimie de l'intégration plâtrée. Redoine, Antoine ! Pourquoi pas ? Tu sais, pour s'encastrer dans le moule européen, t'as pas besoin de te débarrasser de ta carapace originelle.

( De retour de son escapade, le Boss appelle son employé)

– Allo Redoine ?

- Oui.

– C'est Marc. J'ai une nouvelle à t'annoncer.

– Bonne ou mauvaise ?

– Je te laisse en juger : Une OPA d'un groupe qatari est prête à mettre sur la table le paquet pour l'achat de l'entreprise.

– Et t'as répondu quoi ?

- D'après toi ?

- OK !

- Moi qui ai troqué Redouane pour Redoine.

– Tu sais, au pire des cas, tu mets un Keffieh. Le Qatari a dit qu'il réintègrera tous les licenciés (es) !

Texte et photo : Omar HADDADOU

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La CAQ, la privatisation et le pouvoir

La majorité des gouvernements qui se sont succédés depuis les 30 dernières années ont tous embarqué à des niveaux différents dans le train néolibéral. Mais cette fois-ci, l'attaque du gouvernement caquiste est sans précédent. Une réelle dépossession des avoirs publics qui appartiennent à chaque québécois est en marche, et ceci au bénéfice d'actionnaires privés qui salivent depuis des décennies à l'accaparement de ces ressources qui font la richesse collective.

L'IEDM : LE RÉVÉLATEUR

Mais pour ce faire, il fallait un véhicule pour propager cette idéologie que le privé est plus efficace, mois dispendieux, meilleur en tout point que le monde affreux et englué des institutions publiques. L'Institut Économique de Montréal (IDEM) est cette locomotive idéologique de la CAQ.

Pour preuve, commençons par la santé. L'IEDM s'est toujours posé comme grand promoteur de la privatisation en santé. Juste à lire les textes des 10 dernières années où l'appui aux hôpitaux privés, les agences privées, etc., est inconditionnel. Des gouvernements de tendances conservatrices ont contribué à fragiliser le système de santé au complet en coupant ses ressources et en implantant des politiques de privatisation véhiculées par l'IEDM. On voit aujourd'hui que les chantres de la privatisation avaient tout faux : les coûts ont explosé avec les agences, les chirurgies, les listes d'attentes se sont allongées, etc. Il est important de se souvenir qu'au cœur du gouvernement Legault, se trouve l'ancien directeur de l'IEDM, Youri Chassin, fervent idéologue de la privatisation et bras droit du ministre de la santé, Christian Dubé. Revisitez les textes de Chassin et vous verrez comment la CAQ met en marche les politiques de ce think tank néolibéral qu'est l'IEDM. L'éminence grise, qu'est Chassin (car on ne le voit pratiquement jamais) semble toujours travailler pour son ancienne patronne, Madame Hélène Desmarais, qui est à la tête de l'IEDM. Rappelons que Madame Desmarais provient de la famille qui est aux commandes de Power Corporation qui souhaite ouvertement la privatisation de ressources qui appartiennent au peuple du Québec.

OK ! HYDRO EST À VOUS, MAIS CE QUI S'EN VIENT EST À NOUS.

Legault dit qu'il ne touchera pas à l'héritage de René Lévesque. Mais la production d'électricité par l'éolien et le solaire, ça, il le donne au privé. Legault désinforme : ce n'est pas Hydro-Québec qui est seulement l'héritage de Lévesque, mais bien la production d'énergie électrique en tant que bien commun qui est son authentique héritage. La nationalisation de l'hydroélectricité au Québec s'est fait sous le slogan « Maître chez nous ». Le Journal de Montréal nous apprenait le 28 mars 2023 que Madame France Chrétien-Desmarais sollicite la CAQ pour la production privée d'énergies renouvelables. Membre de la même famille que la présidente de l'IEDM, Hélène Desmarais, France sollicite Legault et Fitzgibbon pour la privatisation de notre bien commun : l'électricité… tout comme le clame depuis des années l'IEDM. Le constat est clair : Legault, Fitzgibbon, la CAQ, travaillent actuellement à la dénationalisation d'Hydro-Québec au profit d'actionnaires privés et cela passerait, dans un premier temps, par le projet de TESCanada H2 qui est une firme belge. Le deuxième actionnaire de TES est FCD Inv inc. qui appartient à France Chrétien-Desmarais qui préside aussi le conseil d'administration de TES. Ne jamais oublier que Lévesque a nationalisé la production d'électricité car les anciens trusts, les producteurs privés, étaient devenus une nuisance au développement du Québec. Voilà que grâce à l'idéologie de privatisation de la CAQ, le privé pourra proclamer que dorénavant nous sommes Maîtres chez vous de la production électrique par éoliennes et solaire. Ceci devrait appartenir à tous les québécois et québécoises et non à des intérêts privés ! C'est notre héritage !

Si Legault et Fritzgibbon obéissaient à leur mission en tant que représentants du peuple québécois, non seulement ils protègeraient le monopole de notre actif public le plus précieux, mais ils s'assureraient de son expansion dans cette ère de transition énergétique urgente. Mais voilà que Fitzgibbon prévient que nous manquons d'électricité pour tous les projets. Ceux moindrement informés savent que cette rhétorique n'est qu'une stratégie afin de faire croire qu'Hydro-Québec ne peut répondre à la demande et le privé est la solution. Foutaises ! Fitzgibbon et Legault nous mentent en pleine face. Que ce soit avec Hydro ou le privé, il est impossible d'activer toutes ces demandes en électricité. D'autre part, depuis quand la puissante Hydro-Québec n'a pas les moyens de ses ambitions. Cette institution qui a mis en marche des projets colossaux, qui est devenue l'une des compagnies de production et de distribution électrique des plus puissantes sur la planète, serait aujourd'hui incapable d'accomplir la cruciale transition énergétique avec tout son savoir et ses avoirs… qui nous appartiennent. Nous le réalisons par le comportement honteux et anti-démocratique de Fitzgibbon, qui se dépêche à transférer aux actionnaires privés cette ressource cruciale qui appartient, pour encore quelques semaines, au peuple québécois. La CAQ accomplit les politiques de l'IEDM qui refuse de dévoiler qui la finance pour des raisons « concurrentielles ». Ne jamais oublier que le budget en santé est plus de 40% du budget du Québec et que les profits d'Hydro-Québec se chiffraient à 4,5 milliards de dollars en 2022. De par cette dépossession, la CAQ se rend coupable d'une violence structurelle qui ne fait que s'amplifier et dont nous devons nous opposer de toute urgence si nous voulons demeurer Maîtres chez nous.

Michel Jetté

Cinéaste

GMob (GroupMobilisation)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le Parti québécois et Québec Solidaire ; : le grand écart de la gauche québécoise

La semaine dernière, je traitais des différences qui séparent les deux partis indépendantistes du Québec. Je crois qu'il vaut la peine de fouiller encore un peu ce sujet, car il se trouve au coeur du problème qui les éloigne l'un de l'autre.

On le sait, la raison d'être première du Parti québécois (PQ) est la souveraineté-association et en second lieu seulement la social-démocratie. Si le Québec devient une république, on ne peut être sûr qu'il adopterait pour de bon une forme de socialisme démocratique. C'est normal : tout dépendra de l'évolution historique de la société québécoise avec les aléas propres qu'elles comportent. D'ailleurs, lorsqu'on demandait à René Lévesque ou à un autre leader péquiste ce que deviendrait un Québec indépendant, ils répondaient ç peu près ceci :

"Le Québec sera ce que les Québécois en feront."

C'était une manière de dire que le régime social québécois évoluerait dans un sens ou dans l'autre, vers la gauche ou vers la droite. C'est le propre de toutes les sociétés humaines.

Dans le cas de Québec solidaire (QS), le but consiste avant tout à réinventer la social-démocratie et à faire reculer le rétrolibéralisme. Pour ce qui regarde ce qu'on appelle par convention la question nationale, sa position a longtemps été plutôt alambiquée, du moins jusqu'en mai 2017. Même depuis, en dépit de l'adoption formelle de l'indépendantisme par QS, la direction du parti a pris l'habitude de "patiner", vu la tiédeur de bon nombre de membres et de sympathisants face à cette option. Même à présent, en dépit du virage plus prononcé de ses porte-paroles en faveur de la souveraineté, une majorité de membres sont à tout le moins hésitants là-dessus.

Les prochains sondages nous apprendront si ce virage consolidera la position du parti et lui permettra de progresser dans les intentions de vote. Mais on peut en douter.

À ce jeu, le Parti québécois est le plus fort. Non seulement son but est clair, sans équivoque, mais il bénéficie d'une longue tradition de pouvoir (1976-1985, 1994-2003, 2012-2014). De plus, il a été fondé par un type prestigieux, René Lévesque, une figure historique, ancien ministre dans le cabinet libéral de Jean Lesage durant la Révolution tranquille. Il a donc marqué l'histoire récente du Québec.

Fondé en 2006, Québec solidaire a piétiné jusqu'en 2018 ; de 7% du vote en 2014, il bondit alors à 16.1%.. Il recule légèrement au scrutin de 2022 à 15%. La répartition de son vote lui a permis de faire élire un certain nombre de députés certes, mais sa position demeure fragile. Il n'arrive pas à sortir d'une certaine marginalité. Il fait figure d'éternel parti protestataire. Les sondages récents nous indiquent une montée remarquable du Parti québécois devant lequel Québec solidaire ne fait plus guère le poids.

Néanmoins, le pourcentage du vote qu'il draine serait très utile au PQ. Celui-ci va chercher environ 30% des intentions de vote selon les derniers sondages contre 17% pour QS. À elles deux, ces formations recueillent donc 47% du vote. Un rapprochement entre elles se révélerait donc fructueux. Mais est-il possible ? Et à quelles conditions ? Le Parti québécois devrait mettre de l'eau dans son vin indépendantiste et Québec solidaire dans son programme social-démocrate au profit de la souveraineté ?

Ici, tout est question de rapport de forces entre les deux formations. La montée du PQ indiquée par les sondages le place en situation de domination vis-à-vis de Québec solidaire. Il ne peut renoncer à sa raison d'exister, l'indépendance. Pour sa part, Québec solidaire n'a pas grand chose à gagner en se lançant dans un surenchère souverainiste. À ce jeu, le PQ sera toujours privilégié.

Québec solidaire doit donc insister sur la dimension sociale de l'existence nationale du Québec et tenter plutôt de rejoindre une majorité d'électeurs et d'électrices nationalistes autonomistes.

Une alliance de circonstances avec son rival péquiste ne peut être exclue si elle peut faire progresser la cause de Québec solidaire. Une bonne dose de pragmatisme se révèle ici nécessaire.

Le problème, c'est que l'indépendance demeure encore très minoritaire au sein de la population ; rien n'indique qu'elle retrouvera la force qui était sienne dans la décennie 1970 ou encore, momentanément, en octobre 1995.

On est donc envoyé à la case départ. Québec solidaire devrait miser sur son programme social-démocrate avant tout. S'il persiste dans la direction souverainiste, l'objectif premier de sa direction devrait consister tout d'abord à rallier sa majorité de membres hésitants à l'endroit de l'indépendantisme....

Jean-François Delisle

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Monsieur le président de la République,

Le 9 février 2024

Monsieur le président de la République,

La France ne doit pas être complice du prochain massacre de masse qui se prépare à Gaza suite à la décision de Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite de rejeter toute possibilité de trêve et d'ordonner à l'armée israélienne de préparer l'assaut contre Rafah où sont enclavés dans une situation désastreuse plus d'un million de personnes. Cette intensification de la guerre qui ne peut que provoquer une catastrophe humanitaire épouvantable pour la population de Gaza avec des milliers de nouvelles victimes a été condamnée par l'ONU.

Cette trêve aurait pu aboutir à un cessez-le-feu durable permettant que s'engage un processus pour trouver une issue politique à la guerre en cours.

C'est avec gravité, Monsieur Le Président de la République, que le Mouvement de la Paix vous demande de condamner au nom de la France l'apocalypse qui se prépare à Gaza et d'agir pour l'application immédiate par Israël des recommandations de la Cour internationale de Justice.

Dans le courrier que nous vous avons adressé le 13 octobre 2023 nous vous disions : /« nous avons dès le 9 octobre dénoncé avec la plus grande fermeté les attaques des commandos du Hamas contre les populations civiles israéliennes. Si nous condamnons ces crimes de guerre et/contre l'humanité commis par le Hamas, ce n'est pas pour accepter que des crimes de même nature soient commis par un État, en l'occurrence Israël, dans une logique de vengeance, et ce, avec la puissance de feu que possède un Etat »./

Nous partageons le point de vue de Rony Brauman exprimé sur France Info récemment lorsqu'il a déclaré /« que les pays occidentaux sont en train de devenir activement complices du carnage et de la boucherie en cours à Gaza »./

Aujourd'hui il faut des actes concrets pour que cessent les bombardements sur Gaza.

Cette trêve est d'autant plus nécessaire que comme vous le savez, la Cour Internationale de Justice vient d'exiger qu'Israël arrête ses bombardements sur Gaza pour éviter la réalisation d'un génocide.

Or, les pays occidentaux et en particulier les USA, la France, la GB, l'Allemagne… d'un côté appellent à la trêve alors que de l'autre, ils continuent à ravitailler en armes et en munitions la partie la plus puissante de ce conflit à savoir Israël.

Pourtant les meilleurs spécialistes en géopolitique et observateurs, indiquent que sans ce flux ininterrompu de fournitures d'armes et de munitions en particulier par les USA, Israël ne pourrait pas faire la guerre à Gaza plus de trois jours. *C'est dire combien, l'interruption des livraisons d'armes est une solution pour obtenir une trêve.* Beaucoup d'entre eux soulignent par ailleurs qu'il faut absolument ouvrir une perspective politique vers une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens pour arrêter les massacres et, qu'au vu de la situation actuelle, la seule perspective plausible c'est dans l'immédiat d'agir pour une trêve, pour la libération de tous les otages détenus par le Hamas et des prisonniers politiques palestiniens détenus par Israël, afin d'ouvrir dans le même temps la perspective de la création d'un État de Palestine à côté d'Israël sur les frontières de 1967, avec Jérusalem pour capitale commune dans le respect du droit international et des résolutions de l'ONU.

D'ailleurs, en Israël de plus en plus de citoyens ont bien compris qu'il faut passer de la logique de la force à la logique de la diplomatie, car ni le soutien en armements et munitions des USA, ni la possession de la bombe atomique par Israël, n'assurent la sécurité des Israéliens. Ils prennent conscience que leur sécurité ne peut se réaliser dans un état de guerre permanent, mais à travers des partenariats positifs avec les pays arabes et la réalisation concrète des droits des Palestiniens y inclus via la création d'un État de Palestine.

La solution à deux Etats autour d'un plan crédible et concret apparaît donc de plus en plus comme la seule solution qui permettra d'avancer dans la construction, dans le respect du droit international, d'une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens et plus largement au Moyen-Orient, mais à condition d'y travailler d'arrache pied.

Il appartient à la communauté internationale, dans le cadre de l'ONU et en particulier en activant l'assemblée générale (vu le blocage du conseil de sécurité), de créer les conditions pour rendre concrète, réalisable et incontestable, la création de l'Etat de Palestine. Il est de la responsabilité de la France, membre du conseil de sécurité, de peser en ce sens.

Le Parlement français a montré la voie à suivre en votant le 2 décembre 2014 (339 votes pour et 151 contre) en faveur de la reconnaissance de la Palestine. Vous avez donc, monsieur Le Président, à votre disposition les outils juridiques et politiques vous permettant de concrétiser cette reconnaissance comme l'ont déjà fait 141 Etats dont récemment le Mexique et l'Espagne. La France a déjà trop tardé. Elle doit sans tarder respecter le vote du Parlement en faveur de la reconnaissance de l'Etat de Palestine.

C'est maintenant qu'il faut agir en ce sens. Il faut sortir des discussions stériles, ne plus faire semblant de défendre la solution à deux Etats sans rien entreprendre pour la réaliser. Une telle attitude de non-respect du droit international et des engagements pris discrédite les institutions internationales et en particulier les Nations unies.

Il faut revenir à l'application stricte du droit international, utiliser tous les leviers possibles pour une solution à deux Etats prévue par les résolutions de l'ONU, avec des propositions concrètes (tracé des frontières de l'État de Palestine, modalités d'application du droit au retour et indemnisation des populations déplacées, évacuation des colonies en Cisjordanie, mise en place d'une force d'interposition sous la responsabilité des Nations Unies, modalités de reconstruction de Gaza, mise en place d'instances de concertation permanente sous l'égide de l'ONU, y inclus à travers une conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient).

Monsieur le Président, ne devenez pas complice des nouveaux massacres qui se préparent à Gaza. Ne faites plus semblant de défendre la solution à deux Etats, sans mettre en œuvre les actes concrets pour réaliser cet objectif. Depuis des années les paroles sans les actes, ont contribué à empêcher la mise en œuvre de cette solution.

Non à de nouveaux massacres en notre nom, agissez pour la suspension des accords de coopération militaire avec Israël et pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens.

Recevez, Monsieur Le Président de la République, l'expression de nos salutations respectueuses.

/Le secrétariat national du Mouvement de la Paix/

/P/o Roland Nivet

Porte-parole national du Mouvement de la Paix/

/PS : nous nous permettons de vous donner le lien vers la déclaration de Rony Brauman sur Rfi <https://www.francetvinfo.fr/monde/p...> (1), déclaration dont nous partageons l'essentiel du contenu et des inquiétudes./

/(1) médecin français né à Jérusalem. a.c.

/

(

<#m_-3174177856248703196_>

*Voir cette lettre ouverte en ligne* <https://www.mvtpaix.org/wordpress/l...>

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Compte rendu de la manif pour Gaza du 11 février à Montréal.

Bonjour,

J'ai participé à ma quatrième manifestation en faveur de Gaza le dimanche 11 février ; depuis octobre 2023, il y aura bien eu une quinzaine de défilés de ce genre.

Le tout a commencé par des discours vers 14h au coin des rues Saint-Urbain et Sainte-Catherine Ouest.

Une jeune femme qui a dit parler au nom de la jeunesse du quartier chinois a prononcé au micro quelques phrases en français. Mais les discours furent en grande majorité obstinément en anglais ; il y a même un rabbin "plutôt original" d'une secte pro-palestinienne qui s'excusa de ne pas parler français ; il a parlé trop longtemps à mon avis et avec « un brin » de fanatisme, bien que d'autres diront qu'il prononçait un discours enflammé... Cependant les quatre pancartes de son groupe étaient écrites en français très lisible et bien placées à ses côtés : « Tous les Juifs ne sont pas des sionistes » pouvions-nous y lire.

Après être descendus sur le boulevard René-Lévesque, nous avons marché vers l'ouest avec des arrêts et discours devant des édifices du gouvernement fédéral ; cela jusqu'à la rue Peel que nous avons remontée jusqu'à la rue Sainte-Catherine Ouest ; puis nous sommes dirigés à quelques rues du métro Peel ( dont des portes d'entrée secondaires avaient été verrouillées ).

Surprise à la fin de la manif, la même jeune femme qui s'est identifiée comme représentante de la jeunesse du quartier chinois, s'est mise à faire un discours soutenu et en bon français dans lequel elle a décrit le Canada comme un pays colonialiste et impérialiste : des termes qui sont attribués principalement aux groupes du genre trotskyste et qui ne sont pas proclamés ouvertement par les directions politiques du Parti québécois ou de Québec solidaire, entre autres.

J'ai vu au moins quatre militantes et militants de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), avec leurs tuques au logo de la centrale, dont l'un avait un sac à dos bourré de petits drapeaux de la CSN ; avaient-ils donné rendez-vous à d'autres membres de la CSN qui, semble-t-il, ne se sont pas pointé.e.s à la manif. Coïncidence : dès que les discours ont repris en langue anglaise, deux d'entre eux sont sortis du défilé et se sont vraisemblablement dirigés vers une station de métro. Je suis moi aussi parti quand on a commencé à réciter ce qui ressemblait à une sorte d'incantation religieuse.

Le slogan « SO-SO-SO Solidarité Avec-Avec la Palestine » a été lancé régulièrement tout au long du défilé par les organisateurs au micro et repris à pleins poumons en français par les manifestant.e.s toutes origines linguistiques confondues. Devant cet « état de fait » peut-on croire que les organisatrices et organisateurs de l'événement vont « se réveiller » et se décider à inviter à leur micro des représentant.e.s d'organisations québécoises francophones ? Cela donne encore aujourd'hui l'impression d'une sorte de chasse gardée : les organisateurs voudraient « garder la main sur le message ». À propos du message impulsé durant le défilé, est lancé régulièrement au micro à toutes les manifs un slogan en français et d'une manière lancinante : « Tous les sionistes sont des racistes. Tous les sionistes sont des terroristes ». Ceci pourrait avoir un effet de repoussoir, vu la frilosité politique de diverses associations et organisations.

Détails :

1- Aperçu un court instant un drapeau du Québec ; des drapeaux du Viêt Nam, de la Turquie et d'Égypte ont aussi flotté durant la manif ;

2- Lu en anglais sur une assez grande pancarte : « Aujourd'hui toutes les choses sont fabriquées en Chine ; il n'y a que le courage qui provient de la Palestine. Signé : Anthony Bourdain (1956-2018) » [1].

Cordialement,

André Cloutier

Montréal, 13 février 2024

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Bourdain

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les anarchistes et la guerre en Ukraine

La revue académique Kontradikce a préparé un sondage sur "Les anarchistes et la guerre en Ukraine", (...) et qui traite de la façon dont cette guerre a divisé le mouvement anarchiste. Au cours de l'été et au début de l'automne 2023, les auteurs du sondage ont posé les questions suivantes à des activistes, théoriciens, universitaires anarchistes et chercheurs sur les mouvements anarchistes : qu'avons-nous appris des réactions des mouvements anarchistes ukrainien, russe, biélorusse et international ? Savons-nous maintenant quelque chose que nous ne savions pas auparavant ? Les différences entre anarchistes ont-elles des causes profondes ? Ces différences vont-elles persister et avoir des conséquences à long terme ? La guerre a-t-elle modifié les composantes clés de l'opinion anarchiste ?

Nous avons décidé de traduire quelques réponses intéressantes. Voici la traduction de la première réponse, celle de Zosia Brom. Cette anarchiste originaire de Pologne est une migrante économique au Royaume-Uni. Elle se concentre sur les questions de classe et de migration et est surtout connue du mouvement en tant qu'ancienne rédactrice en chef de Freedom et organisatrice de la Foire du livre anarchiste à Londres.

Nous présentons un sondage réalisé par le magazine Kontradikce sur la division du mouvement anarchiste à propos de la guerre en Ukraine.

"Les anarchistes ne se tiennent pas à l'écart de la lutte populaire et ne cherchent pas à la dominer. Ils cherchent à y contribuer avec pratiquement tout ce qu'ils peuvent et à favoriser le plus grand degré possible de solidarité individuelle et collective."

Stuart Christie

Les divisions au sein du mouvement anarchiste ne sont pas nouvelles, et en fait la phrase "[insérer le sujet actuel] a divisé les anarchistes" servirait de bon début à un texte sur presque n'importe quel moment de l'histoire moderne de l'anarchisme. Je ne considère pas cette attitude comme un problème pour l'anarchisme : il s'agit, après tout, d'un mouvement sans leader, un mouvement aux multiples nuances où la position de toute autorité peut être remise en question. Un mouvement dépourvu de dogmatisme, du moins sur le papier.

Il était donc prévisible qu'il y aurait de nombreuses approches de l'invasion russe en cours en Ukraine. Cela n'aurait pas eu d'importance en soi, et la discussion aurait pu être menée en tenant compte des diverses interprétations de ce qu'est l'anarchisme, ainsi que de la diversité des expériences de vie des anarchistes dans différentes parties du monde, de l'histoire générale des anarchistes dans les conflits armés, ainsi que du respect de la réalité dans laquelle nous vivons tous, et de l'ambition d'élaborer une politique qui y corresponde. Mais cela n'a pas été le cas, et au lieu de cela, nous avons assisté à une démonstration plutôt laide de la supériorité occidentale de la part de certaines parties du mouvement anarchiste en Occident, combinée à une interprétation étroite, voire religieuse, de ce qu'est l'anarchisme, donnée sans tenir compte de la diversité du mouvement anarchiste et de la complexité du monde.

Pour atteindre cet objectif, les suprémacistes anarchistes occidentaux ont eu recours à diverses tactiques. L'une d'entre elles consistait à ignorer délibérément ce que la grande majorité de leurs amis et camarades d'Europe centrale et orientale essayaient de leur expliquer. Une autre a consisté à protéger la notion même d'anarchisme et à assumer une position d'autorité décisive et incontestée sur toutes les questions qui s'y rapportent, ce qui n'a fait que renforcer l'impression qu'ils partaient d'une position de supériorité. Le degré extrême d'hostilité dont ils ont fait preuve à l'égard des anarchistes et des femmes anarchistes d'Europe de l'Est qui ont tenté de s'engager dans ce discours en les rejetant souvent d'une manière qui frise les théories de la conspiration, par exemple en suggérant qu'ils étaient des agents de la CIA, des fascistes refoulés, etc. en est une autre preuve.

Cependant, il est injuste de dire que tous les groupes anarchistes occidentaux, ou même la plupart d'entre eux, ont réagi de la manière décrite ci-dessus. Si cette attitude, qui était le fait d'une minorité restreinte mais bruyante du mouvement, a été très désagréable à vivre, beaucoup d'autres, au contraire, ont offert une solidarité sans faille et une assistance matérielle à leurs camarades ukrainiens, russes et, plus généralement, d'autres pays d'Europe de l'Est. Cette aide permanente est l'un des projets les plus impressionnants que j'ai vu les anarchistes entreprendre ces dernières années, et elle est d'autant plus louable que je me rends compte que, dans de nombreux cas, cette aide intervient en dépit de l'inconfort de devoir sacrifier certains aspects de ses croyances et de sa politique face à une crise humanitaire et aux crimes de guerre commis par l'armée russe, ainsi que du désir de faire preuve de solidarité avec ses amis d'Europe de l'Est.

Cette attitude rend ces groupes anarchistes nettement différents de la plupart des autres parties de la gauche radicale occidentale, et c'est l'aspect de l'anarchisme que je considère comme le plus prometteur pour l'avenir, avec tous ses problèmes complexes qui nécessitent des solutions non dogmatiques et non standardisées. Je pense qu'il est difficile de dire ce qui changera d'un point de vue anarchiste à la suite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ne serait-ce que parce qu'il y a tellement de perspectives anarchistes. Mais ce qui aura un impact durable, c'est le cœur de la véritable politique anarchiste : juger les choses telles qu'elles sont, écouter les personnes directement affectées, faire ce que nous pouvons pour aider les autres dans leur lutte contre le pouvoir oppressif, et contribuer à ce que nous pouvons de manière pratique. Si nous y parvenons, nous aurons une chance de devenir une force majeure. Si nous échouons, nous deviendrons - ou dans certains cas resterons - un club social pour les personnes qui aiment lire de vieux livres.

Tirer du site : https://www.afed.cz/text/8091/anarchiste-a-valka-na-ukrajine-i

Le sondage en anglais : https://kontradikce.flu.cas.cz/en/online-content/156

Traduit avec Deepl.com

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

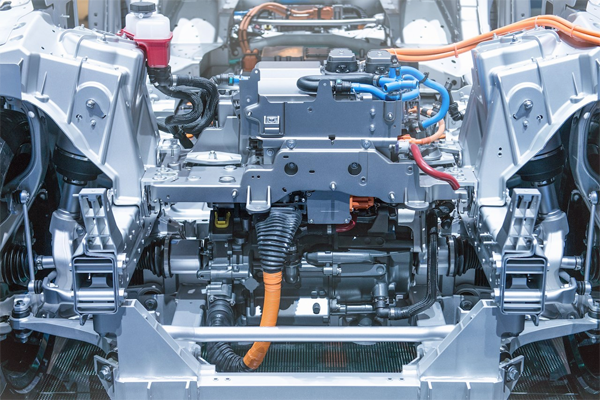

L’usine Northvolt ou la puissance de l’industrie automobile

D'ici 2035, la vente de voitures à essence sera interdite au Québec, tout comme dans plusieurs juridictions du monde. La survie de l'industrie automobile dans une planète en transition dépend de sa capacité à créer et entretenir le mythe de la voiture électrique verte. À ce jour, l'industrie peut crier victoire, comme en témoigne au Québec la pluie de fonds publics que reçoit la filière batterie de même que l'absence de toute évaluation environnementale digne de ce nom par le biais d'un BAPE pour les projets liés à cette industrie. Quels sont les leviers qui permettent à l'industrie automobile de continuer de structurer et d'infléchir les systèmes de mobilité à travers le monde ?

9 février 2024 |tiré de la lette de l'IRIS

https://iris-recherche.qc.ca/blogue/environnement-ressources-et-energie/puissance-industrie-automobile/?utm_source=Liste+de+diffusion&utm_campaign=3b3a0a42c5-INFOLETTRE+du+vendredi_membre&utm_medium=email&utm_term=0_831b3c6b78-3b3a0a42c5-126405189

Les leviers économiques