Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Capitalisme et Narcotrafic en Équateur

La prolifération du trafic de drogue en Équateur est une manifestation agressive de la dégradation du capitalisme néolibéral dont l'élite équatorienne elle-même est la principale responsable. Mais, sans surprise, la « guerre contre la drogue » cache un ensemble de mesures régressives contre les secteurs populaires.

Tiré de Inprecor 717 - février 2024

9 février 2024

Par Andrés Madrid Tamayo, Andrés Tapia

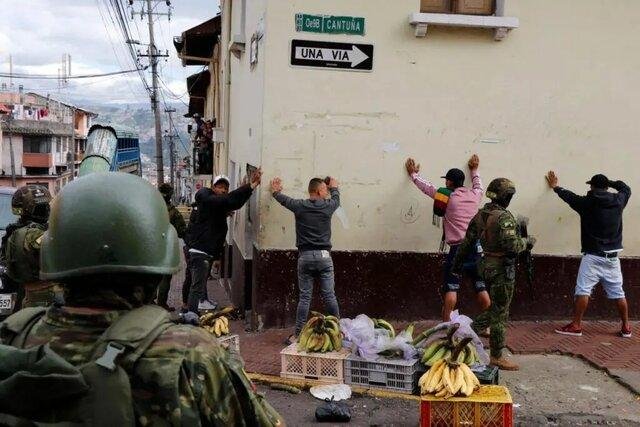

Des militaires fouillent des vendeurs de rue à Quito (Photo : AFP).

L'Équateur connaît une vague de violence liée au crime organisé qui fait la une de tous les journaux. Cependant, ces événements ne peuvent être compris sans aborder les problèmes structurels. La situation équatorienne de ces dernières années est complexe : l'augmentation de la pauvreté, les nouvelles routes mondiales de la drogue et l'émergence d'une narco-bourgeoisie locale avancent dans le contexte d'une crise mondiale du capitalisme dans sa version néolibérale, entraînant la décomposition et la rupture du pacte social entre les classes, les peuples et les blocs hégémoniques.

Dans ce scénario, le gouvernement de droite de Daniel Noboa a décidé de « faire face » à la vague de délinquance liée au trafic de drogue qui submerge l'Equateur en déclarant un état de « conflit armé interne ». En d'autres termes, une guerre contre les pauvres, financée de force par le peuple lui-même, soutenue par la classe moyenne et certains secteurs subalternes piégés par le discours punitif du gouvernement. Le principe qui guide les actions du gouvernement semble être que « la violence se résout par plus de violence », ce qui témoigne de la volonté de l'élite de discipliner la société par la mort.

L'expérience mondiale de plus de 40 ans de guerre contre la drogue s'est révélée être un échec retentissant : l'industrie des psychotropes s'est développée, tout comme la population de consommateurs, le blanchiment d'argent et la fragmentation sociale. La Colombie, le Mexique et le Pérou sont des exemples notables du naufrage de cette stratégie menée par le premier consommateur mondial de cocaïne de l'époque, les États-Unis (selon un rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime datant de 2023, les États-Unis se classent désormais au troisième rang, derrière l'Australie et le Royaume-Uni).

Mais le véritable contexte de la déclaration belliciste annoncée par l'exécutif n'a pas pour origine la narco-économie débordante de l'Équateur ou la « prise de contrôle inattendue » – et mondialement médiatisée – de la chaîne TC Televisión. L'analyse de la procédure opérationnelle et l'assassinat ultérieur du procureur César Suarez, chargé d'enquêter sur « l'attaque armée » de la chaîne TC Televisión, permettent de conclure qu'il s'agit d'une opération montée ou au moins tolérée par l'appareil de sécurité dans le but de responsabiliser le « terrorisme » et de justifier la déclaration d'un conflit armé interne.

Les élites économiques, notamment sous les administrations de Correa, Moreno et Lasso, ont peu à peu – surtout après les rébellions plurinationales d'octobre 2019 et de juin 2022 – mitonné un complot visant à anéantir le seul acteur de l'opposition de gauche doté d'une réelle capacité de mobilisation sociale : le Mouvement indigène équatorien (Movimiento Indígena Ecuatoriano).

Cocaïne, géopolitique et spectacle

Au-delà du spectacle de la violence qui affecte depuis longtemps la situation équatorienne, le cœur du problème est que la cocaïne continue de circuler dans les principaux ports. Pourquoi ? La réponse est simple (et dans une certaine mesure évidente) : les élites économiques exportatrices continuent d'en tirer profit et l'argent continue d'être blanchi. Le problème n'est pas seulement "Fito" - l'un des plus importants trafiquants de drogue locaux - mais aussi la participation de la bourgeoisie en tant que classe au commerce de la drogue depuis plusieurs décennies.

Pour s'en convaincre, il suffit de lire les enquêtes de presse qui mettent en évidence les flottes d'exportation de la famille du président Noboa, par lesquelles des bananes et de la cocaïne sont expédiées vers l'Europe. Comment blanchir des milliards de dollars si ce n'est par le biais du système financier et de l'économie réelle (immobilier, agro-industrie, mines, commerce) ? En bref, les factions vivant à Samborondón ou Cumbayá (les quartiers chics de Guayaquil et Quito) deviennent de plus en plus puissantes, en collusion avec les gangs locaux et les cartels transnationaux tels que le Sinaloa, le Cartel de Jalisco - Nouvelle Génération et les "Albanais", entre autres.

En déclarant le "conflit armé interne", le gouvernement Noboa a éludé le problème central : l'économie bourgeoise de la drogue. Sans s'attaquer à la racine du problème, cette déclaration grandiloquente se traduit, dans la pratique, par une guerre contre les pauvres, et non contre le trafic de drogue. Personne en Équateur n'a jamais vu un seul membre de la bourgeoisie trafiquante des quartiers riches arrêté ou maltraité. En revanche, la militarisation et l'humiliation des secteurs populaires sont monnaie courante.

Dans cette tragédie, les jeunes pauvres et racisés – en grand nombre Afro-Équatoriens - des bidonvilles des villes où les écarts entre riches et pauvres sont grotesques (comme Guayaquil, Durán, Portoviejo, Santo Domingo, Esmeraldas, Machala, Quevedo ou Babahoyo, entre autres) ont été les principales victimes. La vulgaire dichotomie entre "méchants" et "bons" est exacerbée à chaque instant : les premiers, les "terroristes", sont les pauvres, les noirs, les cholos [originaires], les montubios [métis], les délinquants, les travailleurs précaires, les jeunes hommes, les femmes objectivées et le peuple organisé en général ; en bref, la subalternité. Les seconds, le pouvoir réellement existant, qui profite de l'idée d'"unité nationale" équatorienne pour couvrir ses intérêts.

Pour les ceux d'en bas, il n'y a que l'humiliation publique, les mauvais traitements, les coups, la torture, les vexations et la mort (cette dernière étant souvent exprimée par l'euphémisme macabre de "dar de baja [canceler]"), le tout méticuleusement transmis par les corporations médiatiques. En revanche, le pouvoir en place s'attaque violemment à une partie de la chaîne économique du trafic de drogue, celle qui opère dans les secteurs pauvres, et rend invisible l'autre partie de la narco-économie - la principale - qui agit comme une bourgeoisie lumpenisée et dirige la majeure partie du marché de la drogue.

Cette opération assimile les pauvres à des "criminels" ou à des "terroristes" et, ce faisant, cherche à dynamiter le concept de droits de l'homme dans l'opinion publique. Elle néglige intentionnellement le fait que les secteurs populaires sont les victimes de la violence de la drogue - et non sa cause - et que les gens sont pris entre les feux de la narco-bourgeoisie, qui monte les gangs les uns contre les autres et contre le gouvernement (où les gangs sont également présents, comme le prouve la dénonciation de l'ambassadeur américain en Équateur, Michael Fitzpatrick, qui a déclaré il y a quelques années sur CNN qu'il était très préoccupé "par la pénétration du trafic de drogue en Équateur et dans les forces de la loi et de l'ordre").

Ce scénario témoigne d'un double triomphe du pouvoir réellement en place. D'une part, il a réussi à discipliner la société par la peur et le récit officiel unipolaire de la situation du pays. L'État se légitime en tant qu'acteur politique et justifie le train de réformes antipopulaires en normalisant le recours à la violence contre le soi-disant "terrorisme" au sein de la population et en trouvant un écho parmi les secteurs subalternes effrayés. Toute autre position en dehors de ce schéma est considérée comme un soutien au trafic de drogue, ce que facilite la mise en œuvre du paquet de mesures néolibérales parce qu'il ne trouve pas d'opposition dans la société terrorisée (et, s'il en trouve une, il l'élimine par la violence de la guerre).

D'autre part, l'exportation de technologies militaires permet de viabiliser la présence militaire des États-Unis et du sionisme israélien dans le pays. Cet objectif, justifié à partir des explosions sociales de 2019 et 2022, vise à donner un aspect anticommuniste à la stratégie de stabilisation du gouvernement. Il permet de comprendre les coulisses de l'opération : l'enjeu géopolitique et stratégique sous-jacent est l'intérêt des Etats-Unis, en conflit avec l'axe Pékin-Moscou, Téhéran, de gagner des positions dans l'hémisphère sud.

D'autres aspects jouent également un rôle dans la configuration la plus récente de la carte chaotique du trafic de drogue en Équateur. En premier lieu, la "paix" en Colombie, qui a déstabilisé la frontière nord en affaiblissant considérablement l'une des références idéologiques du conflit (les anciennes FARC-EP, aujourd'hui des dissidents atomisés et affaiblis), ce qui a conduit à l'émergence de multiples gangs narco-paramilitaires. Deuxièmement, l'assassinat de "Rasquiña" (chef de Los Choneros) en décembre 2020 a fragmenté la carte des gangs en de multiples groupes (Tiguerones, Chonekillers, Los Fatales, Águilas, etc.), ouvrant une dispute de territoire contre des groupes d'autres origines (tels que Los Lobos).

L'arrivée des cartels mexicains pour étendre le marché de l'exportation de cocaïne vers l'Europe - étant donné qu'il est plus commode de la transporter depuis l'Équateur dollarisé que depuis le Pérou ou la Colombie - est un troisième facteur. L'émergence du marché des drogues de synthèse, comme le fentanyl, a remodelé la géographie de la drogue, devenant l'un des éléments déclencheurs de l'escalade de la violence en Équateur. Comme l'affirme le gouvernement colombien, l'augmentation de la consommation de cette drogue aux États-Unis a réduit la demande de cocaïne, renforçant ainsi d'autres marchés de la coca en Europe, en Asie et en Océanie.

A l'itinéraire traditionnel de la côte pacifique s'est ajouté l'itinéraire du bassin amazonien vers l'Atlantique et le Pacifique Sud. Cela a entraîné un changement important de l'épicentre de la production de cocaïne : historiquement situé sur la côte pacifique colombienne, il s'est déplacé vers la marge nord-est de l'Équateur (province de Sucumbíos), une région qui est actuellement le principal centre de production de cocaïne dans le monde. A cette occasion, le savoir-faire du trafic de drogue, la pédagogie de la terreur et la formation à la violence professionnelle, comme les écoles de tueurs à gages de la mafia albanaise, ont également fait leur entrée en Équateur.

Un dernier facteur à prendre en compte est bien sûr la pauvreté et le désespoir qui touche particulièrement les quartiers de la côte équatorienne. Là, la brutalité des inégalités du capitalisme pousse les jeunes à s'enrôler dans les gangs de la drogue. Face à l'absence quasi-totale d'opportunités dans la légalité, les gangs apparaissent comme la seule option viable, car ils leur offrent au moins un salaire minimum et une certaine espérance de vie (même si elle est éphémère, c'est mieux que rien).

Narco-bourgeoisie

Comme dans tout autre domaine de l'économie capitaliste, les groupes économiques investissent dans certaines branches de production et dans des marchés rentables (qu'ils soient licites ou immoraux), diversifiant les rendements et, dans ce cas, blanchissant des milliards de dollars provenant d'activités criminelles. Le trafic de stupéfiants a pénétré l'économie d'un pays dollarisé, une situation qui se reflète dans le secteur minier.

Les données sur la présence intensive de l'exploitation minière dans les zones subtropicales du sud du pays montrent le niveau de pénétration de l'un des gangs locaux (Los Lobos) allié à un cartel transnational, le Cartel Jalisco - Nouvelle Génération (Cartel Jalisco Nueva Generación). Ils contrôlent directement 20 concessions minières, tandis que dans 30 autres, ils exercent leur pouvoir en facturant des "vacunas" (extorsion en échange de la "sécurité" dans les zones où opèrent les concessionnaires). Rien que dans cette partie du pays, Los Lobos sont liés à au moins 40 mafias minières locales, ce qui représente 3,6 millions de dollars par mois. De leur côté, les Choneros blanchissent leurs ressources par le biais de la gestion immobilière et des travaux publics, et la mafia albanaise par le biais du système financier national (coopératives et banques).

Comme dans d'autres pays de la région, tels que le Mexique, la déclaration de « guerre contre le trafic de drogue » par les gouvernements implique de favoriser dans ce conflit un des cartels de la drogue. En d'autres termes, il s'agit d'une alliance de « pacification » qui emploie l'acteur – ou les acteurs – dominant de la drogue dans le but d'encadrer ou d'éliminer les autres cartels, dont les relations avec le pouvoir en place sont de moindre importance.

En d'autres termes, les conflits liés au trafic de drogue présentent les caractéristiques des luttes interbourgeoises locales, régionales et mondiales. Il s'agit d'un conflit entre des entreprises pharmaceutiques et des hommes d'affaires qui entretiennent des relations plus ou moins étroites avec le gouvernement et l'État. À titre d'illustration, il convient de noter que Genaro García Luna, secrétaire à la sécurité et idéologue de la guerre contre la drogue sous le gouvernement de Felipe Calderón au Mexique, travaillait directement pour le cartel de Sinaloa. Cette stratégie a fonctionné comme un modèle d'affaire, sinon comme une forme de continuité de la politique de contre-insurrection qui, appliquée au cas équatorien, se traduirait par une radicalisation du principe gouvernemental de criminalisation de la lutte sociale.

Pourquoi la persécution des Choneros et de la mafia albanaise n'est-elle pas aussi intense que celle des Lobos et des Tigüerones ? Les gouvernements ont-ils été permissifs à l'égard des bandes de trafiquants de drogue ? Ces questions ne sont pas seulement des questions fondamentales, mais des hypothèses vérifiables. Voir, par exemple, l'assassinat de Rubén Chérrez, un ami proche de Danilo Carrera - beau-frère de Guillermo Lasso - lié au trafic de drogue, à la corruption et au trafic d'influence, et acteur clé dans le procès en destitution de l'ancien président.

La mise en scène de massacres dans les prisons en 2021, 2022 et 2023, l'infiltration par les narcos du Service national de prise en charge intégrale des adultes privés de liberté et des adolescents délinquants (SNAI), dans les ports, les douanes et les frontières, bref, la politisation du narcotrafic, font partie de la stratégie de démobilisation. L'argument, avancé tant par Moreno que par Lasso, selon lequel les grèves de 2019 et 2022 ont été financées par des groupes liés au trafic de drogue est un signe clair en ce sens.

L'entrée du secteur de la drogue dans la politique équatorienne est un phénomène qui remonte au moins aux cinq derniers gouvernements (certains témoignages suggèrent que l'entrée possible du cartel de Sinaloa s'est produite sous l'administration de Lucio Gutiérrez). La lumpenisation qui en découle est principalement associée à la dégradation du capitalisme néolibéral qui, aggravée ces dernières années, a conduit à un démantèlement systématique de l'État, à des coupes budgétaires et à la perte des droits acquis.

En l'absence d'un projet de classe commun, les élites dominantes se sont enfermées dans des conflits qui ont lacéré le tissu de la sécurité publique. En conséquence, la pauvreté s'est accrue. Tout cela a créé un terrain propice à la croissance des phénomènes associés à l'économie du trafic de drogue. Sur la base de la capacité d'adaptation du capital (Marx) ou du besoin du capitalisme de codifier des flux déterritorialisés (Deleuze), l'activité du trafic de drogue s'est progressivement articulée avec les besoins du capitalisme équatorien du point de vue de l'accumulation économique, de la domination de l'État et de la construction du consentement de la population à l'égard de la stratégie répressive élargie.

Dans ce maelström, le gouvernement a saisi l'opportunité de se légitimer en vue de sa réélection en 2025, que ce soit par la victimisation (« la violence des narcos est un héritage des gouvernements précédents »), par la réalisation d'attentats aux revendications biaisées (comme la simulacre de i) ou par l'approfondissement de la violence (utilisation de groupes rivaux, terrorisme comme ressource politique, etc.) L'idée s'est installée dans la société équatorienne que le problème est l'absence de l'État et qu'il doit être résolu par la construction d'un appareil centré sur la militarisation interne et la répression. Cela anticipe quelques scénarios possibles pour l'action du gouvernement dans les mois à venir :

1) Promouvoir des réformes du Code pénal intégral pour durcir les peines pour terrorisme, intensifier la répression à la Bukele [le dictateur salvadorien] et légitimer l'état d'urgence, dispositifs qui, le moment venu, ne feront pas de distinction entre un combattant social et un lumpen.

2) Impulser à partir de l'Assemblée et l'Exécutif des trains de réformes et d'actions antipopulaires : déréglementation du travail, augmentation de la TVA, accord de libre-échange avec la Chine, élimination des subventions, etc.

3) Légitimer les accords conclus par le gouvernement de Guillermo Lasso pour permettre la présence de personnel militaire et de contractants américains en Équateur, dans le cadre du « Plan Équateur » – la version locale du Plan Colombie – un pas de plus dans le projet de militarisation de la société et de perte de souveraineté.

4) Donner libre cours à l'exploitation minière à grande échelle, à la répression et à la libéralisation de l'économie en tant que mécanismes de génération de profits pour les bourgeoisies locales, sur la base des besoins du capitalisme des pays centraux.

Réponses possibles de la base

Dans ce contexte, il est naturel que le scénario équatorien pose des problèmes complexes aux organisations populaires. Mais dans ce panorama, il y a des éléments fondamentaux qui doivent guider nos actions. Le premier, bien sûr, est que l'escalade du trafic de drogue ne vient pas des secteurs populaires. Les responsables sont bien ancrés dans la bourgeoisie de la drogue.

La lacune de la gauche, qui n'a pas saisi à temps cette situation, réside dans le fait qu'elle n'a pas rassemblé les secteurs pauvres les plus susceptibles d'être recrutés par les gangs dans une proposition organisationnelle capable de proposer une alternative aux transformations de l'économie capitaliste (qui incluent le trafic de drogue). La seconde, malgré ce qui précède, tourne autour de la nécessité de continuer à insister sur les processus d'unité par le bas afin d'accumuler des forces et de faire face à un projet global d'offensive par le haut. Le récit de "l'unité nationale" promu par le gouvernement est un emballage puant, et les secteurs populaires doivent prendre leurs distances avec ce discours.

La politique populaire – et c'est le troisième élément directeur – doit se présenter comme la véritable opposition à l'entreprise du trafic de drogue, une entreprise construite par des groupes économiques en articulation avec les cartels internationaux et les gangs criminels locaux et qui a la bénédiction du gouvernement en place. La stratégie de dérégulation du travail et les réformes antipopulaires que le gouvernement Noboa entend imposer sous le prétexte de « financer la guerre » doivent rencontrer l'opposition la plus farouche. Ceux qui ont provoqué (et profité) du débordement de la narco sont les riches : ce sont eux qui sont à blâmer et qui doivent en assumer les conséquences.

Nous devons exiger un changement de stratégie de l'État en matière de lutte contre la drogue. Premièrement, en dénonçant les pratiques racistes et la criminalisation de la pauvreté qui humilient les secteurs populaires et tentent de cacher les conditions de misère dans lesquelles vit la majorité du peuple équatorien. D'autre part, en dénonçant la concentration de dispositifs coercitifs qui ne font qu'encourager la corruption dans les institutions publiques et privées, rendent invisibles les conditions sociales précaires de la majorité de la population concernée et augmentent la violence non résolue.

La défense des territoires des nationalités et des peuples, et de toute terre où il existe un tissu social organisé à travers des gardes communautaires, indigènes et populaires, doit également faire partie de nos priorités. Parallèlement, nous devons rejeter toute construction de prisons dans les territoires où il existe des structures d'organisation sociale (comme les provinces de Pastaza et de Santa Elena).

En résumé, la prolifération du trafic de drogue en Équateur est une manifestation agressive de la dégradation du capitalisme néolibéral et marque un point de non-retour entre la barbarie et une transformation profonde de notre pays. Elle met face à face la narco-bourgeoisie et les secteurs d'en bas, dont la principale référence organisationnelle est le mouvement indigène. Les déclarations du Président de la République, ignorant l'instrumentalisation évidente du scénario pour accentuer les mesures antipopulaires, illustrent clairement que l'objectif de la « guerre » n'est pas et ne sera pas les narcos, mais ceux d'en bas. Nous devons comprendre cette bataille pour ce qu'elle est réellement et nous unir et nous organiser en conséquence.

Le 29 janvier 2024. Traduit par Luc Mineto.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

En Guyane, les autochtones réclament la vérité sur les pensionnats de la honte

Dans les années 1930, l'Église catholique, avec le soutien de la République française, a implanté plusieurs « homes indiens » sur le territoire guyanais. Au total, environ 2000 enfants issus des peuples amérindiens et bushinengués ont été arrachés à leurs familles pour être placés dans ces pensionnats, entre 1935 et 2023, dans le but d'être évangélisés et assimilés.

8 février 2024 | tiré de Politis.fr | Photo : L'Organisation guyanaise des peuples autochtones a revendiqué « une reconnaissance de leurs droits sur ce territoire » en août 2018. © Jody Amiet / AFP

https://www.politis.fr/articles/2024/02/en-guyane-les-autochtones-reclament-la-verite-sur-les-pensionnats-de-la-honte/

C'est une partie de l'histoire de la République qui, pendant longtemps, fut volontairement dissimulée. Une histoire appartenant aux peuples autochtones, dont ils ont été dépossédés pendant près d'un siècle. Entre 1935 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Église catholique crée les premiers « homes indiens », des pensionnats religieux qui soutiennent un double objectif : évangéliser (pour l'Église) et assimiler (pour la République) les populations autochtones. Après 1946 et la départementalisation de la Guyane, l'initiative religieuse s'accompagne d'un soutien institutionnel de l'État français, qui va financer en grande partie les homes.

À Mana, Iracoubo, Saint-Laurent-du-Maroni, Sinnamary, Maripasoula puis Saint-Georges-de-l'Oyapock, neuf pensionnats sont successivement créés entre 1935 et 2012 sur le territoire guyanais. De nombreux enfants bushinengués et amérindiens sont arrachés à leurs familles par les religieux, parfois avec l'aide de la gendarmerie, pour être placés dans ces instituts. Une pratique qui a perduré, puisque la fermeture du dernier home, situé à Saint-Georges-de-l'Oyapock, remonte à la fin de l'année scolaire 2023.

Face à l'histoire coloniale, la création d'une commission vérité ?

Par ces mécanismes d'assimilation et d'évangélisation forcées, les homes sont un pur produit de l'histoire coloniale française. Cette dynamique s'observe aussi dans la contrainte exercée sur les locaux à avoir des pratiques sociales en rupture avec les leurs. Cet héritage, longtemps passé sous silence, obtient un écho différent lorsque la journaliste Hélène Ferrarini publie son livre Allons enfants de la Guyane (Anacharsis, 2022). À travers de nombreux témoignages et une étude minutieuse d'archives, elle participe à réhabiliter la question mémorielle des homes indiens.

Son ouvrage retrace une partie de l'histoire des autochtones victimes de ces pensionnats. Cette mise en lumière conduit l'Institut Louis Joinet (IFJD pour Institut français de la justice et de la démocratie) à mener un rapport pour la création d'une commission vérité et réconciliation. Cette juridiction est une composante de la justice transitionnelle, principe qui regroupe un ensemble de mesures judiciaires ou non, et qui permet de remédier au lourd héritage des abus de droits humains.

Jeudi 1er février, un colloque destiné à la présentation du rapport s'est tenu à l'Assemblée nationale. Pour Jean-Victor Castor, député Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale (MDES/NUPES) de la 1ère circonscription de Guyane, le rapport est « un premier pas vers la vérité, la réconciliation et peut-être la réparation ». Une réparation attendue et réclamée par les enfants amérindiens et bushinengués victimes des violences des homes.

Violences psychologiques, physiques et sexuelles

Ces violences, documentées grâce au travail d'Hélène Ferrarini, prennent des formes diverses. D'abord d'ordre psychologiques, avec des punitions collectives, une tension sur la nourriture, ou encore un éloignement entraînant des coupures importantes avec la famille. Le rapport de l'IFJD indique aussi que l'usage des violences physiques est régulièrement dénoncé au sein des homes. « Qu'il s'agisse de postures épuisantes imposées pendant des heures, (« à genoux, avec du sable sur le carrelage, les bras en croix une bible dans chaque main devant les autres pensionnaires pour demander pardon. Les autres rigolent, c'était une humiliation », indique l'un des nombreux témoignages) ou de coups de poings, de bâtons, de pieds ou de baguettes et ceintures, parfois sans raisons apparentes. »

Il fallait tuer l'Amérindien pour le faire devenir autre chose

Une victime des homes indiens

À ces violences, s'ajoutent des dénonciations d'ordre sexuel. « Lors de deux entretiens réalisés par l'IFJD, plusieurs formes de violences sexuelles ont été décrites, les anciens pensionnaires indiquant qu'elles n'étaient pas exceptionnelles », révèle le rapport. On y trouve par exemple le témoignage d'un ancien pensionnaire, qui indique avoir été violé à plusieurs reprises par les gardiens du home. « Je me dis que mon enfance a été bafouée ici, humiliée ici, anéantie », déclare-t-il.

Plusieurs témoignages diffusés lors du colloque montrent par ailleurs que les homes portaient un objectif de dénaturation de l'identité autochtone : « Il y avait une totale déconsidération de l'enfant, il fallait tuer l'Amérindien pour le faire devenir autre chose », dénonce l'un d'eux. « Le but était de faire perdre notre langue Kali'na (une des ethnies autochtones de Guyane) », témoigne un autre.

Ciblage ethnique et création de main d'œuvre

Car pour Hélène Ferrarini, en plus de révéler des liens encore forts entre l'Église et l'État au mépris de la loi de 1901, la politique des homes est le fruit d'un ciblage ethnique : « Les homes indiens visent précisément deux populations : les amérindiens et les bushinengués, deux peuples définis comme “primitifs” par l'administration préfectorale. Il existait jusqu'en 1952 un service des populations primitives. J'ai pu par moi-même consulter des archives où le terme “primitif” était encore d'usage en 1975 (dans des comptes rendus de réunion par exemple) », explique-t-elle.

Pendant longtemps, l'existence des homes a été justifiée par l'éloignement géographique des enfants pour leur permettre d'accéder aux écoles. Une notion que la journaliste tente de déconstruire : « D'autres populations vivaient loin des écoles, comme les orpailleurs. Mais ces derniers n'ont pas été ciblés par les homes, alors que de nombreux autochtones vivaient à Saint-Laurent-du-Maroni et ont été placés dans les pensionnats. J'ai recueilli le témoignage de deux sœurs qui avaient un père européen et une mère Kali'na. Quarante-huit heures seulement après le décès de leur père, l'institution home est venue les chercher pour les placer. Cette histoire témoigne que lorsqu'on bascule dans une famille 100 % amérindienne, on pouvait être la cible des homes. »

La commission verra le jour avec ou sans l'État, avec ou sans l'Église

Jean-Victor Castor, député de Guyane

Au-delà des objectifs d'évangélisation et d'assimilation, les homes indiens ont également servi à former une main-d'œuvre, dès les années 1960. Plusieurs enfants sortis des pensionnats ont œuvré à la construction de la base spatiale de Kourou, à l'exploitation forestière, à la pêche en mer, ou la pêche crevettière. Plusieurs témoignages indiquent que certaines femmes sont devenues domestiques après leur passage dans les instituts. « La mise en place des homes touchait des populations autonomes, vivant de la forêt et étant peu intégrées aux circuits économiques, poursuit Hélène Ferrarini. On ne sait pas encore ce que sont devenus les anciens pensionnaires pour la plupart. Ce qui est certain, c'est que le home a joué un rôle sous-estimé dans ce qui est arrivé aux peuples autochtones, on ne le prenait pas forcément en compte auparavant. »

Faire la lumière sur les conséquences des homes indiens, c'est bien là tout l'enjeu de la potentielle création d'une commission vérité et réconciliation. Le grand conseil coutumier, financé par la préfecture de Guyane, après avoir soutenu la mise en œuvre de cette commission, s'est finalement rétracté. Pas de quoi refroidir Jean-Victor Castor pour qui « la commission verra le jour avec ou sans l'État, avec ou sans l'Église ». De son côté, le président de l'IFJD Jean-Pierre Massias affirme « qu'il y a un besoin d'enquêter », pour permettre aux autochtones de se réapproprier une partie de leur histoire.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Gifle pour Milei en Argentine : l’extrême-droite recule sur sa loi Omnibus

En Argentine, l'examen de la Loi Omnibus, violente attaque contre les travailleurs, a connu un coup d'arrêt. Face au rejet de certains articles, le gouvernement a choisi de la renvoyer en commission. Une première crise politique pour le président d'extrême-droite Milei.

7 février 2024 | tiré de Révolution permanente

https://www.revolutionpermanente.fr/Gifle-pour-Milei-en-Argentine-l-extreme-droite-recule-sur-sa-loi-Omnibus

Ce mardi soir en Argentine, la plupart des députés du nouveau président ultra-libéral et d'extrême droite argentine essayaient encore de comprendre le naufrage de la loi Omnibus, renvoyée en commission et à la case départ. Quelques mètres plus loin, les casserolades et klaxons des manifestants venus braver la répression (comme les jours qui ont précédé) et se rassembler sur la place du Congrès se faisaient entendre. « Maintenant : on va faire retirer le DNU » scandaient-ils.

Hier, le gouvernement a en effet fait face à une première défaite et crise politique d'ampleur. La journée devait être consacrée au vote, article par article, du méga projet de loi Omnibus. Alors qu'en début de journée, le gouvernement avait commencé par obtenir de premières victoires, en faisant voter le principe de la délégation des pouvoirs (dans six domaines : économique, financier, administratif, énergétique, tarifaire et sécuritaire) dans le cadre d'un état d'urgence d'un an renouvelable, des premières fractures se sont faites jour dans le bloc des députés « dialoguistes » (PRO, UCR, HCF), indispensables pour voter la loi.

Par la suite, l'examen s'est progressivement transformé en cauchemar pour La Libertad Avanza (le parti de Milei). Chaque vote s'est en effet accompagné de la perte croissante de voix. Notamment, le vote sur le contenu des domaines concernés par la délégation de pouvoirs a finalement conduit à écarter l'énergie, l'administration et la sécurité. Face à la crainte d'un camouflet sur la suite du texte, qui compte plus de 300 articles, le parti gouvernemental a demandé une suspension de séance juste avant le vote sur les privatisations puis annoncé le renvoi de la loi en commission en mobilisant l'article 155 du réglement du Parlement.

Cette décision constitue une tentative d'arrêter les frais, alors que malgré les semaines de négociations avec l'opposition dialoguiste, des sujets de discorde se maintiennent sur des questions liées au partage de revenus fiscaux et sur les privatisations. Des désaccords amplifiés par la politique erratique de Milei, à l'image de la décision lundi de remplacer par décret les dirigeants des médias publics nationaux, mais aussi par la contestation de ces derniers jours devant le Congrès et sa violente répression, en application du « protocole de sécurité, critiqué par les Nations Unies.

Ce renvoi de la loi en commission constitue une énorme défaite pour Milei, et une démonstration supplémentaire d'amateurisme pour le gouvernement. En relançant le processus législatif de zéro, Milei acte l'échec de sa tentative de blitzkrieg avec l'appui de forces du régime. Au passage, des personnalités clés du cabinet présidentiel sortent affaiblies : Guillermo Francos, ministre de l'Intérieur désavoué à de nombreuses reprises par la pouvoir exécutif lors des négociations de la loi ; Patricia Bullrich, dont le protocole répressif a été sévèrement remis en cause, jusque dans les rangs « collaborationnistes » ; Luis Caputo, ministre de l'Économie, qui s'est effacé des négociations et n'est intervenu qu'une seule fois pour annoncer le retrait du chapitre fiscal du texte puis le retrait du texte.

La décision a été célébrée à l'extérieur du Parlement par les manifestants réunis, insistant sur le rôle de la pression des mobilisations des derniers jours, qui ont appuyé sur les contradictions du gouvernement et révélé ses faiblesses. Face au revers, le gouvernement et Milei ont dénoncé violemment l'attitude de l'opposition dialoguiste, expliquant que « la caste s'opposait au changement pour lequel les Argentins ont voté », que « les gouverneurs ont pris la décision de détruire la [loi Omnibus] article par article, quelques heures après avoir accepté de l'accompagner » et promettant « de continuer à appliquer notre programme avec ou sans le soutien des dirigeants politiques qui ont détruit notre pays. » Les marges de manœuvre de Milei restent cependant limitées, alors que le scénario d'un référendum est affiché comme une possibilité par certains représentants de la La Libertad Avanza. Une option qui serait l'occasion pour le parti d'extrême droite de chercher à opposer la « caste contre le peuple », mais qui serait aussi très risquée.

Alors que les conditions de vie continuent de se détériorer et qu'une mobilisation massive aux offensives de Milei a pris la rue le 24 janvier dernier, tandis que des manifestations d'avant-garde déterminées se sont tenues devant Congrès à l'initiative de l'extrême gauche argentine et des assemblées de quartier, le nouveau président d'argentin pourrait connaître une nouvelle déroute. En ce sens, le PTS argentin insiste sur la nécessité de tirer profit de la brèche ouverte par la crise politique pour lancer la riposte. Comme l'a exprimé la députée Myriam Bregman : « aujourd'hui commence la lutte pour mettre fin à tout vestige de la loi et pour vaincre le DNU ». Un gouvernement affaibli par sa première défaite au Congrès, une inflation qui n'en finit pas de grimper (bientôt +250% selon des estimations de l'OCDE) et de premières ripostes dans la rue : voilà un cocktail qui pourrait se révéler explosif dans les mois à venir.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

2023 : Annus horribilis pour les migrant-e-s, les réfugié-e-s, les sans-papiers

Le 19 décembre dernier, une Loi Migration quasiment lepéniste a été votée en France et le lendemain, le 20 décembre, c'est l'accord européen « Pacte sur la Migration et l'Asile » qui verrouille la forteresse Europe à double tour qui a été signé entre les États membres. Ces deux réformes d'un système migratoire, national et européen, sont pires que tout ce qu'on pouvait imaginer.

24 janvier 2024 | tiré du site de la Gauche anticapitaliste

Aucun lien entre les deux, si ce n'est qu'elles s'inscrivent dans les obsessions actuelles autour de l'immigration qui accompagnent la dérive droitière généralisée de nos politiques gouvernementales. Chez nous le projet de loi présenté par Nicole De Moor, secrétaire d'État à l'asile et à la migration s'apprête à durcir les politiques de retour, là aussi on s'inscrit dans l'air du temps ? (1)

L'EUROPE FORTERESSE, PLUS QUE JAMAIS UNE RÉALITÉ

Notre dégoût est immense. Comme si ne suffisaient pas les milliers de mort·e·s en Méditerranée, les entraves récurrentes de Meloni aux sauvetage des rafiots en perdition par l'Ocean Viking, les kilomètres de barbelés depuis la Finlande jusqu'à Chypre en passant par la mer Egée, l'instrumentalisation des migrant·e·s et des réfugié·e·s ballotté·e·s par des pays tiers (comme la Turquie, la Tunisie ou la Russie) qui n'hésitent pas à les utiliser comme une arme visant à déstabiliser leurs rivaux, l'externalisation des frontières et les milliards d'euros déversés ces dernières années pour développer l'hydre Frontex qui collabore aux politiques de push back dans la plus parfaite opacité, sans compter ces États (Grande-Bretagne et Danemark) qui s'apprêtent sans vergogne à faire voter des lois pour transférer leurs demandeurs d'asile au Rwanda…

Voilà l'Europe forteresse qu'ont choisie et achevée de bâtir les négociateurs des 27 États membres et du Parlement européen ce 20 décembre 2023. Les ONG de défense des droits humains ne s'y sont pas trompées : elles dénoncent « …un système mal conçu, coûteux et cruel » qui va limiter « l'accès à l'asile et les droits de ceux qui sont en quête de protection ». L'eurodéputé Damien Carême a dénoncé un pacte de la honte : « On ressort avec un texte qui est pire que la situation actuelle […] On va financer des murs, des barbelés, des systèmes de protection partout en Europe ».

Et pendant que l'UE et ses États membres violent systématiquement les libertés et les droits fondamentaux en matière de politique d'immigration et d'asile, malgré les innombrables condamnations de certains de leurs pays, il a fallu en décembre 2023 se farcir la petite musique à deux voix libérale-démocrate : celle d'un Ministre de l'Intérieur (Gérald Darmanin) qui susurre – malgré une condamnation de la France par la Cour européenne des Droits de l'Homme – « qu'aucune question n'est tabou quand il s'agit de protéger les citoyens français » répondant à celle de notre inénarrable Charles Michel, président du Conseil européen, qui continue sans sourciller à nous rebattre les oreilles d'une « Union qui défend ses valeurs ». Est-il fou ou cynique ? Mais de quelles valeurs parle-t-il ?

ON S'HABITUE À TOUT ?

Cela fait maintenant plusieurs années que si on repousse des frontières, ce sont bien celles de l'insupportable. Rappelez-vous : en 2008, l'UE inaugure les premières patrouilles conjointes avec les garde-côtes Libyens. On découvre alors avec horreur le sort qui est réservé aux malheureux ramenés dans les camps libyens ; tortures, viols, esclavage… Ces révélations ont-elles jamais servi de leçon ?

Lors de ladite « crise migratoire » de 2015, lorsque la Turquie a « laissé passer » plus d'un million de personnes migrantes, Budapest s'était opposé manu militari à leur passage, n'hésitant pas à dérouler des barbelés à ses frontières. À l'époque, des images insoutenables avaient circulé au JT, la méthode avait choqué. Pourtant ce n'est plus le cas aujourd'hui, elle s'est même généralisée et est subsidiée !

Depuis 2016, la « méthode Orban » a donc prospéré, comme le montre la construction de plus de 1 200 kilomètres de murs physiques (béton et barbelé) qui courent de l'Estonie à la Grèce, le renforcement et développement exponentiel de Frontex, ce corps européen de gardes-frontières de 10 000 femmes et hommes qui prêtent main-forte aux États pour leur sale boulot ou l'explosion du budget communautaire consacré au contrôle des frontières extérieures.

CHARLES LE TARTUFFE ET LES « VALEURS DE L'UNION »

Surtout, n'en déplaise à Charles Michel, l'UE, contre espèces sonnantes et trébuchantes, a négocié ces dernières années, avec des pays qui n'ont pas précisément le respect des droits humains chevillé au corps, comme la Turquie, la Libye ou la Tunisie, un renforcement des contrôles à leurs frontières extérieures. Comment notre ex Premier ministre arrive-t-il encore à concilier ses « valeurs européennes » avec celles du président Tunisien raciste Kaïs Saïed par exemple ?

Depuis, cette sous-traitance pudiquement nommée « externalisation » des demandeurs d'asile et des réfugiés se multiplie, ainsi que des accords bilatéraux soigneusement traités sous forme d'aides commerciales, financières, etc. De même, l'aide au développement destinée aux pays africains est désormais conditionnée à une lutte effective contre les départs de leurs ressortissant·e·s ou de celles et ceux des pays voisins.

De la droitisation à la fascisation des politiques migratoires nationales, deux exemples récents qui interrogent.

En attribuant en priorité les prestations sociales aux Françai·e·s et en pénalisant les étrangers/ères – même présent·e·s régulièrement en France – Emmanuel Macron (le même qui, au soir de sa réélection en 2022, s'adressait aux électeur·ices qui avaient voté pour lui au second tour « pour faire barrage [aux idées] de l'extrême droite »)vient de faire entrer, sans le nommer, le concept immonde de « préférence nationale », cheval de bataille du FN puis du RN dans sa « Loi Migration ». La droite (LR) exulte, Marine Le Pen parle à juste titre de « victoire idéologique » pour son parti, quant à la gauche, elle hurle à la trahison des valeurs de la République. Dans un pays où on annonce que Jordan Bardella et sa liste RN caracolent dans les sondages, ça laisse perplexe…

Dans la même rubrique, aux Pays-Bas un « mauvais choix tactique » de la droite a ouvert un boulevard à l'extrême droite avec un puant calcul électoral du VVD (parti du Premier ministre Mark Rutte) à l'effet boomerang. En juillet dernier, Mark Rutte avait provoqué une crise au sein de son gouvernement en proposant de nouvelles restrictions aux droits des demandeur·euses d'asile. M. Rutte avait délibérément franchi une ligne rouge fixée par l'un des partenaires de la coalition du VVD, provoquant la chute de son propre gouvernement et de nouvelles élections. En plaçant la question des réfugié·e·s et de l'immigration au cœur de la campagne électorale, il pensait couper l'herbe sous le pied de son rival d'extrême droite. Bien mal lui en a pris : à force de jouer sur la perception d'une « crise des réfugiés » et sur la restriction de l'immigration c'est le PVV de Geert Wilders, parti raciste qui, depuis sa création en 2006, a fait de la fermeture des frontières et des mosquées, de l'islamophobie et de l'hostilité à l'égard de toutes les personnes migrantes sa priorité absolue qui a gagné !

Dans les deux cas, des hommes politiques de droite ont joué avec le feu et ils ont perdu. Auraient-ils oublié la tirade de Jean-Marie Le Pen peu avant les élections de 2007 ? Raillant la stratégie du candidat Sarkozy, il avait déclaré : « Il essaye de labourer mon terrain mais c'est moi qui sème et c'est moi qui récolterai. Les gens préféreront toujours l'original à la copie. Plus il en fait dans ce domaine-là, mieux je m'en porte ! »

2024 ANNÉE DE LA VAGUE BRUNE ?

Du 6 au 9 juin, 400 millions d'électeur·ices seront invité·e·s à élire 720 eurodéputé·e·s du Parlement européen, c'est la plus grande élection transnationale au monde. Avec la montée des populismes d'extrême droite ou des néo-fascismes, en tête ou au pouvoir désormais aux Pays-Bas (Geert Wilders), en Italie (Giorgia Meloni), en Slovaquie (Robert Fico), en Finlande (Petteri Orpo) et toujours aussi solidement en Hongrie (Viktor Orbán), ces élections ont de fortes chances de se jouer sur la défense des « valeurs traditionnelles » et contre l'immigration.

En France, la liste du Rassemblement National conduite par Jordan Bardella est en tête des sondages. Chez nos voisins allemands, l'AfD a le vent en poupe, même si le gouvernement vient de tourner la page de sa période de relative ouverture aux migrant·e·s et s'engage à durcir sa politique migratoire et à œuvrer lui aussi pour une « réduction significative et durable de l'immigration clandestine ». En Espagne le parti Vox (néo-franquiste, climato-négationniste, raciste, antiféministe, LGBT+ phobe…) gagne de plus en plus de terrain et flirte avec le grand parti de droite PP à chaque élection. Idem pour le Parti de la Liberté (FPÖ) en Autriche. Partout les cordons sanitaires se rompent quand droite et extrême-droite pactisent et se donnent en public le « baiser du diable », quand les alliances post-électorales contre nature se concluent dans la plus grande indifférence. Même en Pologne, malgré sa défaite aux élections législatives, le parti Droit et Justice (PiS) gardera un poids considérable sur la campagne.

Prenons garde à la contagion, les idées rances de l'extrême-droite ont désormais pignon sur rue partout en Europe. Non contentes de tirer insensiblement, au sein de chaque pays, le débat politique toujours plus à droite et d'y dicter un agenda pourri à travers le prisme des obsessions racistes et des fantasmes de grand remplacement, c'est leur banalisation qui est à l'œuvre. De là à percoler jusque dans l'inconscient collectif des populations… Comme disait Bertolt Brecht : « Le ventre est encore fécond d'où est sorti la bête immonde » !

François Houart est membre de la commission antiraciste de la Gauche anticapitaliste.

Notes

1 Cfr. l'article de France Arets sur notre site : « Il faut s'opposer à une politique migratoire belge et européenne qui s'aligne de plus en plus sur les positions de l'extrême-droite ! »

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

France : ciblages et persécutions

Paris. Lundi, 5 février 2024. Délations. Intimidations. Chantages. Dénonciations. Les sionistes français ne se donnent aucune limite.

Photo Mahmoud Darwich (1941 – 2008). Par Mustapha Saha.

Peinture sur toile. Dimensions : 65 x 50 cm.

PAR MUSTAPHA SAHA.

Le moindre signe d'indignation face au génocide israélien fait l'objet d'une stigmatisation en règle. Des commandos anonymes ratissent les réseaux sociaux, publient les coordonnés personnelles des journalistes, des politiques, des intellectuels soutenant la cause palestinienne, incitent au harcèlement téléphonique, webique. Ciblage, doxage, trollage, le langage des persécuteurs internétiques s'enrichit régulièrement de nouvelles sémantiques. Les appels comminatoires, les messages délétères submergent les portables des victimes. Les propagandistes sionistes, soutenus par des rhétoriques officielles, mènent les offensives tous azimuts. Des rafales d'appels se déclenchent de l'étranger. Diffusion de photos familiales. Rumeurs malfaisantes. Canulars toxiques. Menaces de mort. Les militants propalestiniens sont fichés, pistés, cafardés. En dehors des attaques ad hominem, des actions coordonnées, dissuasives, contre des avocats remettent en cause le principe même de la défense pénale.

Les autorités françaises apportent une assistance inconditionnelle au régime génocidaire, arment et financent le pire massacre de l'époque contemporaine. Toute critique des pratiques ségrégationnistes, ethnocidaires, génocidaires du gouvernement israélien est systématiquement censurée sur les médias de masse français, qui diffusent en continu les éléments de langage de l'armée coloniale. Le dessin animé Wardi, racontant la vie d'une fillette de Gaza, est retiré des projets scolaires par le rectorat de Paris. Les recherches universitaires sur la question palestinienne sont administrativement découragées, sinon interdites. L'acharnement étatique et civil prend des proportions hallucinantes. Le 10 novembre 2023, Mariam Abou Daqqa, militante du Front Populaire de Libération, de passage sur le territoire français pour donner une série de conférences, est arrêtée, enfermée dans un centre de rétention administrative, éloignée sans égards, interdite de séjour. La préfecture d'Ille-et-Vilaine annonce l'expulsion d'une famille palestienne établie depuis plusieurs années à Rennes, avec trois enfants de sept, cinq et trois ans, après le refus de leur demande d'asile. Leurs proches, déportés militairement vers le sud de Gaza, survivent sous les étoiles, sans nourriture, sans eau, sans soins, risquent à chaque instant la mort sous les bombardements incessants. Un seul quotidien breton évoque l'affaire. Se décrit ailleurs, froidement, cyniquement, l'enclave palestinienne comme un champ de ruines, un cimetière à ciel ouvert. Une horrible fascination pour l'enfer.

Mercredi, 10 janvier 2024, Émilie Gomis, franco-sénégalaise, quarante ans, basketteuse émérite, comparaît devant le Comité d'organisation des Jeux Olympiques pour être révoquée de son titre d'ambassadrice de Paris 2024. Le comité d'éthique lui reproche d'avoir exprimé, sur Instagram, sa compassion pour les palestiniens. La Charte olympique est brandie comme un carton rouge. Le Conseil représentatif des institutions juives de France exige de la ministre des Sports la révocation d'Émilie Gomis. La sportive est accusée d'antisémitisme. Les sionistes s'arrogent le monopole du sémitisme. Les palestiniens, les arabes, sont également des sémites. Quand le racisme les frappe, ils sont aussi victimes d'antisémitisme. Émilie Gomis, sous pression, a beau s'excuser : « En ces moments difficiles, mes pensées vont à toutes les innocentes victimes touchées par les guerres et actes barbares qui se multiplient dans le monde », elle est dans le collimateur.

L'avis du Comité d'éthique olympique vaut la peine d'être cité. Le parti pris occidental n'admet aucun argument contradictoire. « Madame Émilie Gomis est membre du conseil d'administration de Paris 2024 en qualité de personnalité qualifiée. Elle est également membre du programme Terre des Jeux 2024. Le Comité d'éthique considère que la publication Madame Émilie Gomis, par la justification implicite qu'elle apporte à des actes de terrorisme, constitue un manquement grave de l'intéressée aux obligations éthiques. Pour ces motifs, le comité estime que les stipulations relatives à la résiliation du contrat de Madame Émilie Gomis peuvent être mises en œuvre. Paris le 11 décembre 2023 ». Toute expression propalestinienne aujourd'hui, sur le territoire français, est présumée potentiellement terroriste. Vendredi, 8 décembre 2023, le Bureau national de vigilence contre l'antisémitisme dépose une plainte contre Émilie Gomis. Vendredi, 2 février 2024, une enquête pour apologie du terrorisme. Le sport n'est jamais neutre. Il s'instrumentalise toujours à des fins politiques. Des politiques, des intellectuels justificateurs du monstrueux génocide sont accueillis avec les honneurs sur les plateaux de télévision. Les Jeux Olympiques 2024 sont une machine de guerre technocratique, liquidatrice de la liberté d'expression, des bouquinistes des quais de Seine, de la culture.

Rima Hassan Mobarak, juriste franco-palestinienne, trente-deux ans, née dans le camp de réfugiés de Neyrab en Syrie, arrivée en France à l'âge de dix ans, subit des campagnes diffamatoires violentes sur les réseaux sociaux. Elle est une cible privilégiée des racistes et des suprémacistes. Les sionistes ont fait annuler une cérémonie du magazine Forbes, prévue en mars 2024, qui la consacre parmi quarante femmes exceptionnelles ayant fait rayonner la société française dans le monde. Rima Hassan Mobarak, fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés, incarnation de la colère palestinienne, menacée de mort, finit par quitter la France en janvier 2024 pour se réinstaller en Syrie. Elle déclare : « Dans cette période horrible, je ressens le besoin d'être proche de mon peuple. Le génocide de Gaza est une deuxième Nakda. J'en veux aux responsables français de n'avoir pas créé des espaces d'empathie collective à l'égard des victimes des deux camps. Il est moralement inacceptable de se réjouir de la mort de civils ».

Passants parmi des paroles passagères.

Par Mahmoud Darwich.

1.

Vous qui passez parmi les paroles passagères

portez vos noms et partez

Retirez vos heures de notre temps, partez

Extorquez ce que vous voulez

du bleu du ciel et du sable de la mémoire

Prenez les photos que vous voulez, pour savoir

que vous ne saurez pas

comment les pierres de notre terre

bâtissent le toit du ciel

2.

Vous qui passez parmi les paroles passagères

Vous fournissez l'épée, nous fournissons le sang

vous fournissez l'acier et le feu, nous fournissons la chair

vous fournissez un autre char, nous fournissons les pierres

vous fournissez la bombe lacrymogène, nous fournissons la pluie

Mais le ciel et l'air

sont les mêmes pour vous et pour nous

Alors prenez votre lot de notre sang, et partez

allez dîner, festoyer et danser, puis partez

A nous de garder les roses des martyrs

à nous de vivre comme nous le voulons.

3.

Vous qui passez parmi les paroles passagères

comme la poussière amère, passez où vous voulez

mais ne passez pas parmi nous comme les insectes volants

Nous avons à faire dans notre terre

nous avons à cultiver le blé

à l'abreuver de la rosée de nos corps

Nous avons ce qui ne vous agrée pas ici

pierres et perdrix

Alors, portez le passé, si vous le voulez

au marché des antiquités

et restituez le squelette à la huppe

sur un plateau de porcelaine

Nous avons ce qui ne vous agrée pas

nous avons l'avenir

et nous avons à faire dans notre pays

4.

Vous qui passez parmi les paroles passagères

entassez vos illusions dans une fosse abandonnée, et partez

rendez les aiguilles du temps à la légitimité du veau d'or

ou au battement musical du revolver

Nous avons ce qui ne vous agrée pas ici, partez

Nous avons ce qui n'est pas à vous :

une patrie qui saigne, un peuple qui saigne

une patrie utile à l'oubli et au souvenir

5.

Vous qui passez parmi les paroles passagères

il est temps que vous partiez

et que vous vous fixiez où bon vous semble

mais ne vous fixez pas parmi nous

Il est temps que vous partiez

que vous mouriez où bon vous semble

mais ne mourez pas parmi nous

Nous avons à faire dans notre terre

ici, nous avons le passé

la voix inaugurale de la vie

et nous y avons le présent, le présent et l'avenir

nous y avons l'ici-bas et l'au-delà

Alors, sortez de notre terre

de notre terre ferme, de notre mer

de notre blé, de notre sel, de notre blessure

de toute chose, sortez

des souvenirs de la mémoire

Mahmoud Darwich.

Combien de philosophes, de poètes, d'écrivains, d'artistes, de savants palestiniens gisent sous les décombres de Gaza ? Le jeudi 28 avril 1988, quatre mois après le déclenchement de la Révolution des pierres, un premier ministre israélien d'extrême droite, monte à la tribune pour incriminer le poème de Mahmoud Darwich : « L'expression exacte des objectifs recherchés par les bandes d'assassins organisés vient d'être donnée par l'un de leurs poètes, Mahmoud Darwich. J'aurai pu lire ce poème devant le Parlement, mais je ne veux pas lui accorder l'honneur de figurer dans les archives israéliennes »*. Le poème inébranlable, inaltérable, indestructible se dresse pour l'éternité devant les armées assassines. Les palestiniens n'aiment ni la colonisation, ni les colonisateurs. L'amour n'est pas au bout du fusil. Le poème, indomptable, insaisissable, inexpugnable, puise sa sève dans la liberté.

Mustapha Saha

Sociologue

* Mahmoud Darwich, Palestine, mon pays. L'Affaire du poème, avec la participation de Simone Bitton, Ouri Avnéri, Matitiahu Peled, éditions de Minuit, Paris, 1988.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Crise du milieu agricole : rien n’est réglé !Laurence Lyonnais 5 février 2024Crise du milieu agricole : rien n’est réglé

Tandis que les mobilisations des agriculteurs et agricultrices se situe à un tournant, Laurence Lyonnais, éleveuse dans le Doubs et militante syndicale à la Confédération Paysanne revient sur les enjeux structurels de la colère paysanne que les mesurettes gouvernementales ne seront pas susceptibles de calmer durablement.

8 février 2024 | tiré de contretemps

https://www.contretemps.eu/crise-milieu-agricole-mobilisation-entretien/

***

Contretemps – Peux-tu revenir sur les enjeux de la mobilisation des agriculteurs et des agricultrices ?

Laurence Lyonnais – En réalité, la colère couve depuis longtemps. On ne pouvait prédire quand ça allait éclater mais ce n'est pas une surprise : tous les ingrédients de la situation de crise s'empilent depuis un certain temps. Le prétexte, ça été la fin de défiscalisation du gazole non routier qui est utilisé par les engins agricoles, un peu comme les Gilets jaunes. Vu de France dans les médias mainstream, c'étaient les mêmes raisons qu'en Allemagne mais en fait, ce n'était qu'une gouttelette et rien n'est réglé. En réalité, revenir sur cette mesure de refiscalisation a été vite fait, et rapidement, il n'en a plus été question. Et il faut par ailleurs ajouter la sortie progressive de la défiscalisation du gazole non routier avait été négociée par la FNSEA avec le gouvernement, ce qui questionne la représentativité de cette organisation notamment pour les petites et moyennes exploitations.

Le fait que le mouvement soit parti du Sud-Ouest n'est pas anecdotique : cette région a accumulé des épisodes de canicule et une sècheresse historique, qui touchent la France et la Catalogne, notamment. Les épisodes de grippe aviaire ont conduit à des abatages massifs de volaille ; s'est ajoutée la MHE – maladie hémorragique épizootique – qui touche surtout les ruminants et dont la propagation est facilitée par le réchauffement climatique. Et puis, il y avait des fermes qui avaient engagé des conversions en agriculture biologique. Or celle-ci s'est effondrée du fait de l'inflation et de la concurrence mondialisée, sans soutien public véritable. En d'autres termes, les agriculteurs et agricultrices du Sud-Ouest n'avaient plus rien à perdre. Quand des mesures d'urgence sont annoncées, il faut savoir que cela se traduit par un dossier de demande d'aides, avec toute une série de critères pour y avoir droit, ce qui se révèle tout d'abord excluant et finalement, ça met des mois à arriver dans la trésorerie des fermes. Cela reste des mesures ponctuelles sans réponse structurelle. Cet empilement de raisons se cumule sur fond de continuation de l'extinction du nombre d'agriculteurs et d'agricultrices. Une extinction économique parce que les gens mettent la clé sous la porte ou encore, une extinction due à l'âge car la moitié des agriculteurs partiront à la retraite d'ici 10 ans. Et à tout cela s'ajoute un taux de suicide très important : le malaise est profond et les raisons de la crise sont structurelles.

Parmi les revendications qui ont été portées, il y a un refus d'envisager les effets du changement climatique et les changements que ça suppose dans les pratiques. Et c'est d'autant plus criant que les politiques publiques mises en œuvre et le projet de loi d'orientation agricole dont l'adoption est maintenant repoussée, ne traitent pas ensemble la question sociale et la question climatique. Pour que les producteurs et les productrices soient en mesure de conduire des adaptations du fait du changement climatique, il leur faut un accompagnement, un volet de sécurité économique : on leur demande de s'adapter mais on continue à mettre les gens en concurrence au niveau mondial et on ne vous donne aucune garantie sur les volumes à produire ni sur la manière dont ces volumes sont susceptibles d'être rémunérés : tous les rapports d'experts indiquent que la transition est possible et nécessaire, mais qu'elle suppose une protection sociale et des dispositifs d'accompagnement sociaux, au niveau du revenu et au niveau des conditions de reprise des fermes.

Et finalement, ce qui a été obtenu ne résout aucun des problèmes de fond – c'est un saupoudrage sans cohérence. Résoudre les problèmes de fond impliquerait de s'attaquer au monopole de l'agro-industrie, à des grosses entreprises comme Lactalis, qui annoncent des profits record et qui se fichent des lois qui ne sont pas assez contraignantes. Cela signifie s'en prendre aux marges de la grande distribution qui ne sont absolument pas encadrées. Encadrer les volumes et garantir les prix, cela signifie revenir à une situation antérieure à l'entrée de l'agriculture dans l'OMC en 1995. A l'époque, cette entrée des produits agricoles dans les accords de libre-échange avait été dénoncée par le mouvement altermondialiste et les mouvements paysans y avaient pris une grande part.

Contretemps – Tu peux revenir sur l'aspect européen de la mobilisation ?

Laurence Lyonnais – Les ingrédients du mécontentement sont très partagés, de l'Espagne à l'Angleterre. Au niveau de la Via Campesina, nous avons organisé une mobilisation à Bruxelles avec les organisations sœurs de la Confédération Paysanne le 1er février : la réalité du changement climatique et de la mise en concurrence est notre lot commun au niveau européen et nous sommes toustes confronté·es au risque d'une agriculture qui peut polluer comme elle veut sans résoudre ni les questions sociales ni les questions environnementales.

Contretemps -Dans les revendications qui ont émergé, il y avait également le ras-le-bol des procédures administratives, peux-tu revenir un peu là-dessus ?

Laurence Lyonnais – On fait face à un empilement de procédures, de contrôles qui sont ineptes, absurdes, visant à justifier qu'on va moins payer les gens – c'est d'ailleurs le cas dans d'autres professions. D'autant que cette paperasse, cet emballement bureaucratique du système visant à contrôler les gens et les abrutir par une somme de procédures est alimenté par des injonctions contradictoires : il faut faire mieux pour le bien-être animal ou pour des enjeux environnementaux, tout en étant mis en concurrence sur le marché mondial, ça nous rend dingue. Pour toucher la moindre aide, il faut la justifier, cocher la case, ce qui nécessite souvent la rémunération de différents intermédiaires qui contrôlent chacun des aspects et s'enrichissent par la même occasion. Le contrôle est de plus en plus puissant. Avec la PAC 2023, tandis que c'est la surface agricole qui détermine les aides, elle est vérifiée par une IA via un satellite et si ça ne concorde pas, tu reçois une annonce sur ton smartphone et tu dois te justifier en renvoyant une photo géolocalisée via une application dédiée. Pour ce qui me concerne, dans l'élevage de cochons plein air, je dois respecter des règles valables pour l'élevage industriel hors sol, comme la création d'un sas de désinfection, ce qui n'a aucun sens, et finalement des agent·es dont le travail consister à effectuer ces contrôles choisissent de démissionner.

Contretemps – Peux-tu revenir sur la manière dont le gouvernement a répondu à cette mobilisation ?

Laurence Lyonnais – Je crois qu'on peut établir une continuité entre la loi immigration et la manière dont les agriculteurs et agricultrices ont été traités : le gouvernement a apporté des solutions clivantes, emboitant le pas de l'extrême-droitisation de la société, via de la démagogie et des discours visant à mettre en cause par exemple les contrôles effectués par la police de l'environnement. Pour l'heure, on ne peut pas affirmer que l'extrême droite en tant que telle serait parvenue à récupérer le mouvement : Bardella n'a même pas évoqué le revenu des paysan·es dans son discours, et le fait que leurs élus ne s'opposent pas aux accords de libre-échange au niveau européen a sans doute compté.

Pourtant, dans les deux cas (loi immigration et question agricole), il s'est agi de pointer l'étranger ou l'agent de service public et les règles environnementales comme étant coupables. Alors que finalement tout cela va conduire à des affaiblissements des droits pour tous et toutes : par exemple, le fait de ne plus être tenus de protéger les haies, prairies et bosquets, cela finit par contrevenir à toute la stratégie bas-carbone et ça ne va rien régler : le foncier et les bâtiments coûtent de plus en plus chers et tout le capital qui est immobilisé appartient de fait aux banques.

Il y a un véritable enjeu à annuler la dette, à valoriser les exploitations à taille humaine. Mais ce n'est pas du tout la politique mise en œuvre avec le soutien de la FNSEA qui a soutenu le fait que pour avoir le statut d'agricole actifs, il suffisait de détenir seulement 5% de la ferme, ce qui signifie finalement que les exploitations passent aux mains des banques et à l'agro-industrie : on peut toucher des aides de la PAC même si on ne travaille pas réellement sur une ferme.

Au contraire, il faudrait prendre exemple sur la réglementation laitière à Comté : pour être considéré-e comme producteurs ou productrices, il faut être propriétaire de 50% de l'outil de travail, ce qui est une manière d'empêcher l'existence de chefs d'exploitation qui ne soient pas des agriculteurs : ça dérange beaucoup parce qu'économiquement, c'est mettre un coin dans la manière dont le modèle agricole est promu par les libéraux, selon les règles de la « liberté d'entreprendre ».

Contretemps – Comment la FNSEA a-t-elle accompagné le mouvement ?

Laurence Lyonnais – La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ont l'habitude de gérer les questions agricoles avec le ministère. De son côté, la Confédération Paysanne a lancé un appel unitaire aux autres organisations syndicales pour porter deux grandes revendications : l'une portant sur le revenu et l'encadrement des prix plancher et l'encadrement des marges des distributeurs, et l'autre portant sur la sortie des accords de libre-échange. Nous n'avons pas eu de réponses de la FNSEA qui bénéficie encore d'une certaine hégémonie, même s'ils sont contestés et qu'il a fallu trois séries d'annonces pour qu'ils appellent à la fin du mouvement qui a duré beaucoup plus longtemps que d'habitude : généralement ils rassurent leur base et négocient, mais là, ça ne suffisait pas. Sur le terrain, le sentiment de trahison est assez fort ; le problème, c'est que le ressentiment ne construit pas toujours un ressort politisant pour la suite de la lutte. En tous cas, ils ne savaient pas comment s'en sortir tandis qu'ils n'ont même pas obtenu d'intervention de Macron.

Contretemps – On a beaucoup parler des agriculteurs dans la lutte mais que peux-tu dire sur l'implication des agricultrices ?

Laurence Lyonnais – Du côté des organisations paysannes minoritaires, on ne souhaitait pas adopter les mêmes modes de mobilisation, se fondre dans la masse des tracteurs et gros engins qui conduisaient à voir surtout beaucoup de têtes masculines. Et il faut souligner que les deux victimes mortelles ont été deux femmes.

Elles ont pourtant été très présentes mais moins visibles alors qu'elles représentent 25% des chef·fes d'exploitations et une part importante des salarié·es du monde agricole. Malgré tout, elles restent minoritaires dans l'accès au foncier et sont souvent très désavantagées par rapport aux hommes : aujourd'hui, quand une femme veut s'installer on se demande encore si son mari est présent ou si son frère va l'aider et ce d'autant que tout ce qui concerne l'accès à des droits tels que le niveau des allocations du congé maternité ou parental, n'est toujours pas totalement acquis. Des droits conquis pour le reste de la société arrivent toujours avec retard pour les agricultrices. Dans le monde agricole, il subsiste un impensé et une invisibilisation du travail des femmes, des enfants et des retraités alors même qu'il y a peu de fermes qui peuvent tourner sans ça. Mais elles sont présentes dans la mobilisation, d'autant que ce sont les femmes qui restent assignées à la paperasse, à l'empilement administratif. Autrefois les hommes seraient sortis tandis que les femmes auraient géré l'exploitation, mais ça n'a pas été le cas cette fois, elles étaient bien présentes même si moins « en avant ». A noter d'ailleurs que ce sont les syndicats minoritaires qui ont le plus de femmes porte-parole en leur sein.

Contretemps – Quelles sont les perspectives du mouvement à ce stade ?

Laurence Lyonnais – Pour celleux qui soutiennent une agriculture paysanne, agroécologique et internationale, c'est un échec. Mais en réalité, rien n'est réglé sur les questions de fond : il y a un espace pour les revendications et les discours autour de cette question de la mainmise des grands groupes, les revenus paysans, et les conditions dans lesquelles on assure cette vocation alimentaire. C'est sur ce point précis que résident des ferments puissants d'unification et de massification d'un mouvement qui dépasserait les seuls agriculteurs-trices.

Le mouvement a été marqué une véritable adhésion populaire : nous, on a organisé un marché paysan sur un parking de grande surface et plein de gens sont venus nous voir, se sont intéressé à notre lutte. On peut également s'appuyer sur la proposition de La France Insoumise d'annulation partielle ou totale de la dette, ce qui peut constituer un point d'appui pour les mobilisations à venir : en tous cas, c'est ce qui me donne des raisons de penser que ça va continuer et que peut-être on va réussir à poser les vrais problèmes, d'autant qu'on n'a pas encore eu de documents écrits rendant compte des annonces d'Attal et que les textes existants n'évoquent les aménagements obtenus pour seulement un an, ces aménagements étant pour un certain nombre contraires au droit français ou européen.

L'ensemble des résultats de la mobilisation ne devrait être calé qu'au moment du salon de l'agriculture ou encore en juin, quand les agriculteurs et les agricultrices ne seront plus mobilisables car occupés par leurs récoltes. Mais au-delà, on a constitué des liens avec des étudiant·es et les autres syndicats : on a évoqué de la précarité alimentaire des étudiant·es, ainsi que des mesures structurelles qui n'opposent pas le social et l'écologie.

Attal a jeté des ferments de conflits ultérieurs : on ne peut pas dire aux gens, vous allez recevoir des pesticides mais on va vous interdire de le dénoncer : cela va monter les gens les uns contre les autres.

Par ailleurs, on est en année électorale dans la profession agricole avec un mode de scrutin, des financements publics ou encore une base électorale qui favorisent le syndicat majoritaire : on va donc également porter l'enjeu démocratique qui est très important. Donc, de toutes façons, ça va rebondir : on va voir ce qui se passera au salon de l'agriculture fin février, et ensuite au moment des élections aux chambres d'agriculture en janvier prochain.

*

Propos recueillis par Fanny Gallot.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Agriculteurs, une colère européenne

Chaque semaine, “Courrier international” explique ses choix éditoriaux. Dans ce numéro, nous revenons sur la crise agricole. Si le calme est (provisoirement ?) revenu en France, tout n'est pas réglé pour autant. Ailleurs dans l'UE, la mobilisation se poursuit avec pour cible notamment le pacte vert. À quatre mois des élections européennes, la presse étrangère revient très largement sur les raisons du malaise exprimé dans les campagnes. Reportage et analyses.

Publié le 07 février 2024 à 10h02 Lecture 2 min.

À quatre mois des élections européennes, la presse étrangère revient très largement sur les raisons du malaise exprimé dans les campagnes. COURRIER INTERNATIONAL

Est-ce le calme avant une nouvelle tempête ? Si en France, les concessions, nombreuses, du gouvernement ont suffi à éviter le blocus de Paris et à arrêter (provisoirement) le mouvement de protestation des agriculteurs, la situation est loin d'être apaisée ailleurs en Europe. Et si certains agriculteurs français, la FNSEA en tête, semblent avoir gagné une bataille, rien n'est réglé pour autant, comme l'explique très justement John Lichfield, installé en France de longue date, dans The Local.

“Les agriculteurs français ne forment pas un bloc monolithique, écrit-il. Les satisfaire tous est impossible – et sans doute peu souhaitable. Car les paysans français ne sont pas tous égaux. Les uns ont de grosses difficultés, les autres gagnent des fortunes.” C'est bien le problème et cela rend plus complexe la lecture des événements récents.

LIRE AUSSI : Reportage. Sur l'A13 avec des agriculteurs : “Nous avons perdu la passion”

Tous les agriculteurs ne sont pas logés à la même enseigne et tous n'ont pas réagi de la même façon aux annonces du gouvernement. “La Confédération paysanne estime que l'assouplissement des réglementations environnementales est une régression et non un progrès”, insiste le journaliste britannique. C'est aussi l'avis de la presse étrangère dans son ensemble, qui estime que l'écologie – et la filière bio, qui appelait à une journée de mobilisation le 7 février – est la grande perdante de la crise en France.

Pour éteindre la colère des campagnes, le gouvernement n'a en effet pas lésiné : il a débloqué 150 millions d'euros en soutien aux éleveurs, il a aussi lancé un plan de contrôle des industriels et des distributeurs, inscrit la souveraineté alimentaire dans la loi mais surtout mis en pause le plan Écophyto, qui fixe des objectifs de réduction des pesticides. “En France, les agriculteurs rentrent, les écolos pestent”, titre le quotidien belge Le Soir. Au Royaume-Uni, The Guardian craint, lui, un “retour de bâton contre le pacte vert [européen]”.

LIRE AUSSI : Vu de Belgique. Les importations “déloyales” plombent-elles l'agriculture européenne ?

À quatre mois des élections européennes, “la géographie du pouvoir continental pourrait bien être chambardée par les électeurs des campagnes”, explique l'hebdomadaire conservateur italien Panorama. Car la colère exprimée par les agriculteurs français se retrouve un peu partout en Europe. De la Pologne à l'Espagne, en passant par l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grèce, l'Irlande, la Belgique, la Roumanie, la révolution des tracteurs est loin d'être terminée.

Cette semaine, nous tentons de décrypter les raisons de ce malaise. Aux revendications communes des exploitants agricoles, s'ajoutent des spécificités nationales. Mais la crise est profonde et on le comprend bien à lire le reportage de la Süddeutsche Zeitung que nous publions en ouverture de ce dossier.

LIRE AUSSI : Reportage. La révolte des paysans allemands contre Berlin : “Où en sera-t-on dans dix ans ?”

Elisa Schwarz et Josef Wirnshofer sont allés interroger en Bavière la responsable d'une ligne d'écoute téléphonique pour agriculteurs en difficulté. “Elle écoute les agricultrices qui lui disent qu'elles n'y arrivent plus, entre la traite des vaches, les devoirs des enfants et les beaux-parents malades, expliquent-ils. Elle écoute aussi les agriculteurs qui travaillent dans les champs, s'occupent de leurs bêtes, répondent aux demandes de l'administration. Des couples qui ne parlent plus que de leur exploitation et des enfants. Des hommes et des femmes épuisés.”

Dans le reportage, il est question des petites exploitations, “qui sont le plus à la peine”, de l'enchevêtrement des sphères professionnelle et personnelle, impossible à gérer, de transmission aussi.

“Transmettre leur affaire, ce n'est pas seulement signer un bout de papier, c'est aussi dire adieu à toute une vie.”

LIRE AUSSI : Opinion. Macron contre le Mercosur, et c'est “l'autonomie stratégique” qui trinque