Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

#ZéroExcuse

En novembre 2023, le Comité exécutif d'IndustriALL a approuvé une nouvelle politique sur la violence et le harcèlement basés sur le genre (VHBG), la misogynie et le sexisme. Cette initiative reflète l'engagement, tel qu'énoncé lors du Congrès d'IndustriALL en 2021, de maintenir une position de tolérance zéro à l'égard de la VHBG et de toute violation des droits humains et des droits des femmes dans le cadre de ses opérations et des activités associées.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Cette politique vise à élaborer une culture de dignité et de respect au sein d'IndustriALL et de ses affiliés, en soulignant l'importance d'éradiquer la violence liée au sexe, la misogynie et le sexisme. Elle met l'accent sur l'éducation et la sensibilisation à ces questions, en s'alignant sur les dispositions de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Elle établit également des procédures claires pour traiter les plaintes liées au harcèlement sexuel, à la misogynie et au sexisme qui se produisent dans le cadre des activités d'IndustriALL.

« Ce 8 mars, Journée internationale de la femme, IndustriALL renforcera sa position selon laquelle la violence liée au sexe, la misogynie et le sexisme sont inacceptables. Notre campagne intitulée « ZÉRO EXCUSE » vise à promouvoir cette politique auprès de nos affiliés, en soulignant notre engagement en faveur de la sensibilisation et de la prévention » a déclaré Atle Høie, Secrétaire général d'IndustriALL.

IndustriALL élabore des lignes directrices et des modèles pour donner la priorité à la sensibilisation et pour soutenir les affiliés qui doivent encore adopter des politiques et des procédures en matière de violence à l'égard des femmes. Dans le cadre de cette politique, il a été élaboré une série de recommandations pour les affiliés leur permettant de prévenir la violence liée au sexe, la misogynie et le sexisme.

Comme l'indique la Convention 190 de l'OIT, seule une approche inclusive, intégrée et sensible au genre, qui s'attaque aux causes sous-jacentes et aux facteurs de risque, y compris les stéréotypes de genre, les formes multiples et croisées de discrimination et les relations de pouvoir inégales fondées sur le genre, nous permettra de mettre un terme à la violence liée au sexe dans le monde du travail.

Selon l'OIT, les écarts salariaux entre les hommes et les femmes persistent et même se creusent dans certaines professions. Malgré les progrès réalisés, des défis subsistent, tels que la discrimination persistante et les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans divers secteurs, en particulier dans les professions exigeant des niveaux de compétences élevés et dans les domaines des STIM. IndustriALL a répondu à ces préoccupations en publiant des ressources sur l'équité salariale, la Boite à outils sur l'équité salariale, en anglais, français, espagnol et turc, et prévoit de publier une boîte à outils sur l'utilisation de la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme pour prévenir la violence à l'égard des femmes au sien des chaînes d'approvisionnement.

IndustriALL se concentre également sur le futur paysage du travail pour les femmes, y compris les effets potentiels de l'intelligence artificielle (IA) sur l'égalité des sexes et la nécessité pour les femmes d'acquérir des compétences numériques ainsi qu'en matière d'IA.

Selon l'OCDE, les femmes restent à la traîne des hommes en ce qui concerne le développement des compétences numériques et liées à l'IA. Dans les pays de l'OCDE, plus de deux fois plus de jeunes hommes que de jeunes femmes de 16 à 24 ans savent programmer, une compétence essentielle pour le développement de l'IA.

Compte tenu du climat géopolitique actuel, où les femmes sont affectées de manière disproportionnée par les conflits armés et la montée de l'extrémisme, IndustriALL souligne l'importance de se mobiliser pour l'égalité des sexes, en particulier le 8 mars. IndustriALL appelle ses affiliés à être proactifs dans la promotion de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion, reconnaissant que ces valeurs sont cruciales pour l'avenir.

Cette lutte pour l'égalité doit continuer à être un combat quotidien pour notre organisation. Nous devons être des agents du changement en faveur de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion. L'avenir de nos organisations en dépend.

Faites-nous savoir ce que votre syndicat fait le 8 mars. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook des femmes d'IndustriALL et rendre compte de vos actions, ou envoyer des photos à press@industriall-union.org.

Veuillez utiliser les hashtags #ZéroExcuse et #TouteslesFemmes.

https://www.industriall-union.org/fr/zeroexcuse

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les femmes irakiennes sont confrontées à de nouvelles menaces juridiques alors que le Parlement s’apprête à rétablir les lois extrémistes de la charia

Le Parlement irakien a annoncé son intention de modifier les lois sur l'état civil sous la pression de groupes religieux extrémistes, ce qui constitue une évolution inquiétante pour les droits des femmes en Irak.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/08/26/les-femmes-irakiennes-sont-confrontees-a-de-nouvelles-menaces-juridiques-alors-que-le-parlement-sapprete-a-retablir-les-lois-extremistes-de-la-charia/

Ces modifications, qui portent sur les lois relatives à la garde des enfants, au mariage et à l'héritage, menacent de réduire à néant des décennies de progrès en revenant des lois civiles à des interprétations extrémistes de la charia.

Les amendements proposés représentent une grave régression pour les droits des femmes, les poussant vers ce que les critiques appellent un retour à « l'âge des ténèbres ». Les principaux changements sont les suivants

– Abaissement de l'âge légal du mariage : Les amendements proposés permettraient aux filles d'être mariées dès l'âge de neuf ans.

– Restrictions en matière d'héritage : Les femmes ne pourraient pas acquérir de biens immobiliers par héritage, ce qui limiterait encore leur indépendance économique.

– Droits de garde : Les mères perdraient le droit de garde de leurs enfants à l'âge de sept ans, ce qui les priverait de leurs droits maternels.

– Restrictions de voyage : Les femmes seraient tenues d'obtenir le consentement d'un homme de leur famille pour voyager, ce qui limiterait considérablement leur liberté de mouvement.

En réponse à ces développements alarmants, l'Organisation de coordination irakienne a mis sur pied une coalition appelée « Alliance 188 », qui réunit divers groupes féministes pour s'opposer aux amendements. L'alliance organise des manifestations, des campagnes et des séminaires éducatifs pour sensibiliser et mobiliser l'opinion publique contre ces changements draconiens.

La coordination irakienne de la Marche mondiale des femmes a également appelé tous les défenseurs des droits de la femme dans le monde à se solidariser avec les femmes irakiennes, en les invitant à partager les nouvelles et à soutenir les campagnes. La situation reste fluide et les semaines à venir seront déterminantes pour le sort des droits des femmes en Irak.

https://marchemondiale.org/index.php/2024/08/22/les-femmes-irakiennes-sont-confrontees-a-de-nouvelles-menaces-juridiques-alors-que-le-parlement-sapprete-a-retablir-les-lois-extremistes-de-la-charia/?lang=fr

Iraqi Women Face New Legal Threats as Parliament Moves to Reinstate Extremist Sharia Laws

https://marchemondiale.org/index.php/2024/08/22/iraqi-women-face-new-legal-threats-as-parliament-moves-to-reinstate-extremist-sharia-laws/

Las mujeres iraquíes se enfrentan a nuevas amenazas legales : el Parlamento pretende reinstaurar la sharia extremista

https://marchemondiale.org/index.php/2024/08/22/las-mujeres-iraquies-se-enfrentan-a-nuevas-amenazas-legales-el-parlamento-pretende-reinstaurar-la-sharia-extremista/?lang=es

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Les autorités de la région du Kurdistan ne répondent pas aux besoins des victimes de violences conjugales »

Un nouveau rapport d'Amnesty International révèle que, dans la pratique, les femmes et filles victimes de violences domestiques sont confrontées à des obstacles considérables pour accéder à la protection et à la justice dans la région du Kurdistan irakien.

Les autorités de la région du Kurdistan irakien ne veillent pas à ce que les auteurs de violences domestiques, notamment de féminicides, de viols, de coups et d'immolations des femmes et des filles, soient traduits en justice, et elles imposent des restrictions arbitraires aux libertés des victimes qui cherchent protection dans les refuges, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport publié ce 3 juillet.

Malgré quelques mesures législatives positives prises au Kurdistan irakien pour lutter contre la violence domestique, le rapport « Effrayant et terrible : l'impunité et le sous-financement des institutions compromettent la protection des femmes et des filles contre la violence domestique dans la région du Kurdistan irakien » révèle comment, dans la pratique, les survivantes sont confrontées à des obstacles importants pour accéder à la protection et à la justice au Kurdistan irakien. Il constate un manque de volonté politique de la part des autorités pour poursuivre les auteurs de violences domestiques ou pour offrir un soutien significatif aux femmes et aux filles qui se tournent vers l'État pour obtenir une protection.

Extraits du rapport de l'Amnesty International :

« Force est de constater que la loi de 2011 sur la violence domestique dans la région du Kurdistan irakien donne la priorité à la protection de « l'unité familiale » au détriment de la justice et de la protection des victimes, et prévoit des sanctions qui ne sont pas proportionnées à la gravité des crimes commis.

Fait révélateur, la loi exige la mise en œuvre d'une procédure de réconciliation entre la victime et son agresseur avant qu'un juge ne décide de renvoyer l'affaire devant un tribunal. Ces procédures obligatoires entrent en contradiction avec une approche centrée sur les victimes de violences domestiques et fondées sur le genre.

En vertu de la loi, les actes de violence familiale (y compris les lésions corporelles et le viol conjugal) sont considérés comme des délits et ne peuvent donc être passibles que d'une peine maximale de trois ans d'emprisonnement. Certes, la loi accorde aux juges le pouvoir discrétionnaire de prononcer des peines plus sévères précisées dans le Code pénal. Toutefois, en l'absence de directives claires et dans un contexte de stéréotypes sexistes bien ancrés, il est rare que les juges prononcent des peines proportionnées à la gravité du crime commis. Un avocat a expliqué :

« [Je me souviens] du cas d'une femme qui a été sévèrement battue par son mari et qui a porté plainte à trois reprises. À chaque fois, le juge infligeait au mari une amende symbolique. Elle est revenue devant le tribunal à trois reprises, présentant à chaque fois les mêmes ecchymoses ».

Par ailleurs, l'impunité pour les « crimes d'honneur » demeure répandue malgré un amendement de 2002 au Code pénal visant à supprimer l'« honneur » en tant que circonstance atténuante dans les cas de meurtre ou d'autres crimes graves contre les femmes.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Turquie. Les « Femmes pour la démocratie » vont défendre les municipalités populaires et les droits des femmes

TURQUIE – L'initiative « Femmes pour la démocratie » a été fondée pour lutter contre l'usurpation des municipalités kurdes par la nomination des administrateurs aux municipalités kurdes qui détruisent tout d'abord les « réalisations des femmes. »

Tiré de Entre les lignes et les mots

Les organisations de femmes d'Adana ont lancé l'initiative « Femmes pour la démocratie » contre l'usurpation de la volonté populaire par les administrateurs nommés dans les municipalités de la région kurde et contre les droits des femmes.

L'initiative a fait une déclaration à la presse devant la municipalité métropolitaine d'Adana avec le slogan « Les femmes pour la démocratie s'unissent contre le régime tutélaire ».

Les femmes ont répondu au blocage policier avec le slogan « Jin jiyan azadî » [Femme, Vie, Liberté], des applaudissements et des chants.

Delal Özbey, qui a fait cette déclaration au nom de l'initiative, a déclaré qu'ils s'étaient unis contre l'usurpation des droits et de la volonté. Soulignant que 205 cas de féminicide ont été enregistrés au cours des six premiers mois de 2024 et que 117 femmes sont mortes dans des circonstances suspectes, Delal Özbey a déclaré : « Les auteurs de féminicides sont également ceux qui se sont retirés de la Convention d'Istanbul, veulent abolir la loi n°6284, adoptent la politique de l'impunité et veulent massacrer nos vies dans les rues sous le nom d'euthanasie. Nous ne renonçons pas à la loi n°6284 et à la loi n°5119 malgré le gouvernement qui est l'exécuteur de toutes ces attaques. La loi n°6284 et la loi n°5119 sont les nôtres malgré toutes leurs lacunes. Nous ne leur permettrons pas d'usurper nos droits (…). »

Özbey a déclaré : « Aujourd'hui, nous faisons cette déclaration devant la municipalité métropolitaine d'Adana en soutien à nos municipalités. Nous sommes ici pour que ceux qui ont nommé des administrateurs à la municipalité de Hakkari, qu'ils ont perdue aux élections, ne puissent pas nommer d'administrateurs à la municipalité métropolitaine d'Adana. »

Delal Özbey a déclaré que le régime des administrateurs constituait également un coup dur pour le système de coprésidence et a déclaré : « Nous n'acceptons pas l'administration des administrateurs et les politiques misogynes de l'administration des administrateurs, qui ne reconnaissent pas la volonté du peuple et le droit démocratique le plus fondamental d'élire et d'être élue, excluent les femmes de la vie sociale et politique et les condamnent à la violence économique, physique et psychologique. Le gouvernement, qui usurpe la volonté du peuple, doit abandonner sa politique de nomination d'administrateurs dans les municipalités qu'il n'a pas pu gagner par les élections. Nous lançons un appel au gouvernement et à ses partisans une fois de plus. Nous ne vous permettrons pas d'usurper notre volonté sous le nom d'administrateurs et de détruire les acquis des femmes. Nous appelons toutes les femmes à s'organiser et à lutter pour nos droits et nos vies. »

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Syrie. Les femmes de JINWAR construisent une vie commune

SYRIE / ROJAVA – Dans le village des femmes libres, fondé par les femmes kurdes, on travaille ensemble pour construire une vie commune. JINWAR est l'endroit idéal pour l'émancipation des femmes loin du poids du patriarcat.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Le village des femmes libres

JINWAR, le premier village de femmes du Kurdistan et du Moyen-Orient, se trouve à l'ouest de Dirbêsiyê (Dirbasiyah), dans le canton de Jazira, au nord et à l'est de la Syrie. Le projet du village a été élaboré fin 2016. Sa construction a débuté le 10 mars 2017 et s'est achevée en 2018. Le village a été inauguré le 25 novembre 2018, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le village, embelli par les femmes, est aussi un refuge où les femmes se sentent en sécurité.

L'éducation est une partie importante de la vie quotidienne

Dans le village, il y a 30 maisons, une école, un réfectoire communal, un magasin et une Şîfa Jin (clinique pour femmes) et les femmes apprennent à vivre de l'agriculture et de l'élevage. Les femmes vivant au village assurent également la sécurité du village. L'éducation occupe une place importante dans la vie quotidienne du village. Les femmes se réunissent à l'école pour apprendre à lire et à écrire ainsi que d'autres informations. Elles utilisent des panneaux solaires pour produire de l'électricité.

‘On travaille ensemble'

Une équipe de l'agence féminine kurde, NuJINHA, s'est rendue au village et y a passé une nuit. Voici l'article rédigé ensuite par la journaliste Bêrîvan Înatçî :

Alors que l'aube se lève, nous voyons des femmes assurer la sécurité du village. Delal Hecî Omer, une femme yézidie de Hassakê, nous a accueillis avec une tasse de café qu'elle a préparé sur un feu ouvert. Elle vit dans le village avec ses trois filles depuis cinq ans. « En tant que femmes du village, nous travaillons toujours ensemble. Je suis une femme yézidie vivant avec des femmes musulmanes. J'ai l'impression qu'elles sont mes proches. Toutes les femmes du village célèbrent les fêtes yézidies avec moi », nous a-t-elle dit.

Delal Hecî Omer a parlé de la vie communale du village. « Après avoir préparé le petit-déjeuner des enfants et les avoir envoyés à l'école, toutes les femmes du village commencent à faire le travail qui doit être fait ensemble. Parfois, nous avons des invités. Nous cuisinons et servons les repas aux invités ensemble ».

Elle s'est installée à Jinwar avec ses trois filles après son divorce

Lorsque Delal Hecî Omer a voulu vivre au village, sa famille ne le lui a pas permis. « Ma famille ne m'a pas permis de venir ici parce que je suis yézidie. On m'a dit : « Il y a un village yézidi, vas-y ». Ma famille n'acceptait pas qu'une femme yézidie vive avec des femmes de religions différentes. Mes conditions de vie se sont détériorées après mon divorce. J'ai trois filles mais ma famille ne m'a pas soutenu. J'ai dit à ma famille : « Vous n'avez pas aidé une femme yézidie » et j'ai décidé de venir au village de Jinwar. Mes filles aiment aussi le village. Elles se sentent heureuses ici ».

Appelant toutes les femmes yézidies à croire en elles sans crainte, Delal Hecî Omer a déclaré : « Les gens peuvent pratiquer leur foi où qu'ils soient. S'ils ne croient pas en eux-mêmes, ils ne deviendront jamais forts. Les femmes doivent croire en elles pour être fortes. La porte du village est ouverte à chaque femme ».

Elle a visité le village et décidé d'y vivre

Yasmîn Ehlam Ehmed est une femme d'Afrin, assurant la sécurité du village. Elle vit dans le village depuis environ trois ans. « Alors que je vivais à Alep, j'ai entendu dire qu'il y avait un village entièrement féminin à Dirbesiyê. Ensuite, je suis devenu curieux et j'ai voulu le voir. J'ai décidé de visiter le village et j'y suis resté deux mois. J'ai décidé de vivre ici pour toujours après avoir passé un mois ici. Le village est l'endroit dans lequel j'ai toujours rêvé de vivre. Cet endroit est meilleur pour mon développement et celui de ma fille ».

Elles planifient tout ensemble

Yasmîn Ehlam Ehmed a un fils et une fille. Son fils vit avec son père à Alep. « Le matin, nous envoyons nos enfants à l'école. Au village, nous planifions tout ensemble et travaillons ensemble. Nous faisons du pain ensemble à la boulangerie. Nous plantons des légumes et les récoltons ensemble. Nous faisons le ménage ensemble. Je suis chargée d'assurer la sécurité du village. Nous nous protégeons les uns les autres ».

La porte de Jinwar est ouverte à toutes les femmes

Les gens qui visitent le village sont très impressionnés par la vie communautaire bâtie par les femmes, nous a confié Yasmîn Ehlam Ehmed. « Je me sens heureuse chaque fois que je vois des femmes vivre ici avec leurs filles. Ici, je ressens plus de confiance en moi. La porte de Jinwar est ouverte à toutes les femmes. Le village est le lieu de toutes les femmes qui ne savent pas où aller et qui souhaitent se perfectionner et s'instruire ».

https://kurdistan-au-feminin.fr/2024/06/30/syrie-les-femmes-de-jinwar-construisent-une-vie-commune/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Rapport de juillet 2024 : La participation économique des femmes en Iran

* Hausse du chômage et baisse de la participation économique des femmes en Iran

* Les femmes : Principales victimes de la crise économique

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/08/15/rapport-de-juillet-2024-la-participation-economique-des-femmes-en-iran/

La participation économique des femmes en Iran est la plus faible du Moyen-Orient, après l'Afghanistan et l'Irak. Selon les statistiques officielles du régime, en 2023, le taux de participation économique des femmes en Iran était de 14,4%, alors qu'en Arabie saoudite et à Oman, il était plus de 2 fois supérieur à celui de l'Iran.

Selon des sources officielles iraniennes, le taux de chômage global et le taux de chômage des hommes ont diminué au printemps 2024 par rapport à l'année précédente, tandis que le taux de chômage des femmes a augmenté au cours de la même période. (Ecoiran.com – 21 juillet 2024)

Au printemps 2024, la population en âge de travailler en Iran était estimée à plus de 65 millions de personnes, réparties également entre hommes et femmes. Sur la population active, estimée à environ 27 millions de personnes, plus de 22 millions étaient des hommes, 3 millions des femmes et 2 millions des chômeurs. Parmi les 2 millions de chômeurs, près de 70% étaient des hommes et 30% des femmes.

Le taux d'activité des hommes était environ 5 fois supérieur à celui des femmes. Le taux de chômage des femmes était 2,5 fois plus élevé que celui des hommes, ce qui indique un profond fossé entre les sexes sur le marché du travail. L'Iran occupe le 143e rang mondial en matière d'écart entre les sexes, ce qui reflète les faibles niveaux de participation politique et économique des femmes dans le pays. Ces dernières années, cet écart s'est creusé en raison de structures juridiques et réglementaires qui rendent l'emploi des femmes plus coûteux pour les employeurs, ce qui a conduit ces derniers à se désintéresser des femmes et des jeunes filles en âge de travailler. (Site gouvernemental eghtesadnews.com – 24 juillet 2024)

Comprendre les termes économiques clés

Pour avoir une meilleure idée des taux de chômage et de la situation du marché du travail, il est essentiel de comprendre quelques définitions :

Population active : Le nombre total de personnes employées et de chômeurs dans une société.

Taux de participation économique : Le rapport entre la population active et la population en âge de travailler.

Chômeur : Les individus de la population active qui cherchent un emploi mais n'en ont pas trouvé.

Taux de chômage : Rapport entre le nombre de chômeurs et la population active.

Le chômage est un indicateur économique important. Un taux de chômage élevé indique une sous-utilisation des capacités du marché du travail du pays. Une réduction du taux de chômage peut avoir deux conséquences : une amélioration de la création d'emplois et des conditions du marché du travail, ce qui présente des perspectives économiques positives, ou un découragement de la main-d'œuvre qui l'amène à quitter la population active.

Outre le taux de chômage, il est essentiel de prendre en compte le taux de participation économique pour une meilleure analyse du marché du travail. Si le taux de chômage diminue et que le taux de participation augmente, cela indique une amélioration du marché du travail. En revanche, si le taux de chômage augmente et que le taux de participation diminue, cela indique un marché du travail en déclin.

Comparaison du marché du travail pour les femmes et les hommes sur 6 printemps

En 2019, le taux de participation économique a dépassé les 70%. Cependant, le taux de chômage global et, plus particulièrement, le taux de chômage des femmes étaient considérablement élevés. La simultanéité des taux de chômage et de participation économique des femmes indique que de nombreuses personnes sont à la recherche d'un emploi, mais que le marché du travail n'est pas en mesure d'absorber cet afflux de travailleurs.

La pandémie de COVID-19 au printemps 2020 a eu l'impact le plus grave sur les femmes. À la suite de l'épidémie, plus d'un million de femmes ont été mises à pied ou licenciées pendant la pandémie. Un grand nombre de petites entreprises et de magasins de détail, principalement tenus par des femmes, ont été fermés. Malgré une réduction du nombre total de chômeurs, la proportion de femmes au chômage a augmenté pour atteindre environ 32% du nombre total de chômeurs.

Dans le même temps, le nombre de femmes dans la population active a connu une baisse significative. Cette diminution est due à la fermeture de nombreuses structures de garde d'enfants et de soins aux personnes âgées, ce qui a contraint un grand nombre de femmes à quitter leur emploi ou à cesser de chercher du travail pour s'occuper des tâches ménagères et des membres malades de leur famille. Ces facteurs ont conduit de nombreuses femmes à quitter la population active et à sortir de la définition du chômage, ce qui a contribué à une baisse du taux de chômage des femmes alors même que leur part dans la population au chômage augmentait.

Au printemps 2021, le taux de chômage des femmes a augmenté alors que leur taux de participation économique a diminué, ce qui indique que le marché du travail est difficile pour les femmes. Les données suggèrent que même après la reprise de la COVID-19, le marché du travail n'a pas retrouvé son état d'avant la pandémie, ce qui a été particulièrement préjudiciable pour les femmes. Après la pandémie, le nombre de personnes instruites au chômage a diminué, mais le nombre de femmes instruites au chômage est resté largement inchangé, ce qui souligne l'incapacité du marché du travail à absorber les travailleuses instruites.

À partir du printemps 2022, les taux de participation économique des femmes et des hommes ont affiché une légère tendance à la hausse. Le taux de chômage des hommes et de l'ensemble de la population a diminué, tandis que le taux de chômage des femmes a d'abord baissé avant d'augmenter à nouveau. (Site d'État ecoinan.com – 21 juillet 2024)

En 2023, le pays comptait environ 2,15 millions de chômeurs, dont près de 40% étaient titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Plus de 53% de ces chômeurs instruits étaient des femmes. Des études montrent qu'un chômeur sur 3 est une femme, et que parmi les diplômés universitaires au chômage, une femme sur 2 est une femme (State-run http://www.panjere.news – 14 juillet 2024).

Au printemps 2024, le nombre total de personnes employées en Iran était de 24,75 millions, dont 3,96 millions de femmes, soit 16% de la main-d'œuvre (site d'État ecoinan.com – 25 juillet 2024). Comme on peut le constater, 84% de la population active en Iran sont des hommes, tandis que seulement 16% sont des femmes. Cette disparité indique un accès inégal aux opportunités d'emploi en Iran, les femmes occupant moins d'un quart des postes disponibles.

Bien que le taux de chômage global et le taux de chômage des hommes aient atteint leur niveau le plus bas au cours des 20 derniers printemps, le taux de participation économique reste inférieur à ce qu'il était avant la pandémie. L'analyse montre que le taux de participation économique des femmes représente environ 1/5 du taux des hommes, et que leur taux de chômage est 2,5 fois plus élevé que celui des hommes. Cela suggère qu'en dépit d'une représentation égale dans la population active, un profond fossé persiste entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, et qu'il n'est pas prêt d'être comblé.

Augmentation de la part des femmes parmi les chômeurs diplômés

Comme indiqué précédemment, en 2023, environ 2,15 millions de personnes étaient au chômage dans le pays, dont près de 40% étaient des diplômés de l'enseignement supérieur. Parmi cette population de chômeurs instruits, plus de 53% étaient des femmes.

Cela indique une augmentation de la part des femmes parmi les chômeurs instruits au cours des dernières années. La proportion de femmes parmi l'ensemble des chômeurs a également connu une tendance à la hausse. (Site d'État ecoinan.com – 14 juillet 2024)

Des études révèlent qu'un chômeur sur 3 est une femme, et que parmi les diplômés universitaires au chômage, une femme sur deux est une femme. Cela suggère que la situation des chômeuses diplômées est pire que celle de leurs homologues non diplômées.

En 2018, environ 1,3 million de diplômés de l'enseignement supérieur étaient au chômage. Au cours de cette période, la part des femmes parmi les chômeurs diplômés a diminué, passant d'environ 55% en 2017 à 52,7%.

En 2020, environ 250 000 diplômés de l'enseignement supérieur quitteront la population des chômeurs, dont environ 150 000 femmes. La cause principale en est la pandémie de COVID-19, qui a conduit un nombre important d'individus, en particulier des femmes, à quitter le marché du travail. En d'autres termes, le taux de sortie des femmes du marché du travail a été plus élevé que celui des hommes, ce qui a contribué à réduire la part des femmes parmi les chômeurs.

En outre, la part des femmes instruites au chômage parmi l'ensemble des chômeurs instruits a diminué pour atteindre 49,6% en 2020.

Après la pandémie, alors que le nombre total de chômeurs instruits a diminué, le nombre de chômeuses instruites est resté relativement stable, ce qui a entraîné une augmentation de la proportion de femmes parmi les chômeurs instruits.

En 2023, sur les quelque 890 000 chômeurs instruits, environ 475 000 étaient des femmes. Les études montrent que le nombre de femmes diplômées au chômage est resté pratiquement constant au cours des quatre dernières années, alors que le nombre d'hommes diplômés au chômage a diminué au cours de la même période.

Cette stabilité du nombre de femmes diplômées au chômage pourrait être attribuée à deux facteurs. Premièrement, le marché du travail s'est peut-être amélioré après l'enfermement, ce qui a incité de nombreuses personnes à réintégrer le marché du travail. Deuxièmement, il est possible qu'un nombre important de femmes soient restées inactives après la pandémie et aient quitté la population active, échappant ainsi à la définition du « chômeur ». Étant donné les tendances des taux de participation économique, cette dernière explication est la plus probable.

Proportion de femmes au chômage

En 2017, les femmes représentaient environ 32% de la population au chômage. En 2018, leur part a diminué d'environ un point de pourcentage, en grande partie en raison d'une augmentation significative du nombre total de chômeurs, qui a atteint environ 3,3 millions de personnes.

En 2019, la part des femmes parmi les chômeurs a augmenté pour atteindre 31,7%.

En 2020, pendant la pandémie de COVID-19, la proportion de femmes parmi les chômeurs a diminué de plus de quatre points de pourcentage, comme indiqué précédemment.

Après la pandémie, la proportion de femmes parmi l'ensemble des chômeurs a de nouveau augmenté, atteignant environ 32%. Malgré cette augmentation, le nombre de femmes au chômage a considérablement diminué par rapport à la période prépandémique, ce qui indique que de nombreuses femmes sont devenues inactives, même si le marché du travail s'est amélioré par rapport au pic de la pandémie.

Bien que plus de la moitié des diplômés universitaires en Iran soient des femmes, plus de 50% des chômeurs instruits et un tiers de la population totale au chômage sont des femmes. Cela indique que le marché du travail iranien n'a pas la capacité d'utiliser pleinement sa main-d'œuvre éduquée et que les emplois exigeant les connaissances acquises dans les universités ne sont pas suffisamment disponibles.

Baisse du taux de chômage des femmes : Augmentation de l'emploi ou sortie du marché du travail ?

Au cours des deux dernières décennies, le taux de chômage des femmes a diminué, passant d'environ 17% en 2005 à 15% en 2023. Toutefois, cette baisse au cours des dernières années est largement attribuée au fait que les femmes quittent le marché du travail et sont désillusionnées par la recherche d'un emploi (site d'État Eghtesadnews.com – 29 décembre 2023).

Malgré les fluctuations, un aspect notable de cette tendance est l'écart important entre les taux de chômage des femmes et des hommes. En d'autres termes, le taux de chômage des femmes a été près de 2 fois supérieur à celui des hommes au cours des 20 dernières années.

En 2023, la population en âge de travailler (15 ans et plus) dans le pays était d'environ 64 millions, les femmes représentant la moitié de cette population. Toutefois, sur les 26 millions de travailleurs actifs, seuls 4,5 millions sont des femmes.

En 2010, le taux de chômage des femmes est passé de 16,8% en 2009 à 20,5% et a atteint 20,9% en 2010. De 2010 à 2016, le taux de chômage des femmes s'est maintenu entre 19% et 20%. Une tendance à la baisse s'est amorcée après 2016 et s'est poursuivie jusqu'en 2019, où le taux a atteint 15,6%.

En 2020, le taux de chômage des femmes a augmenté de 0,4 point de pourcentage, principalement en raison de la pandémie de COVID-19. Depuis lors, le taux est sur une trajectoire descendante.

L'analyse du seul taux de chômage peut être trompeuse. Le taux de participation économique des femmes était supérieur à 17% en 2018 et 2019, mais a chuté à environ 14% l'année suivante. En d'autres termes, de nombreuses femmes ont quitté le marché du travail après la pandémie et ne l'ont pas encore réintégré, ce qui a contribué à la récente baisse du taux de chômage.

Néanmoins, le taux de chômage des femmes reste environ 2 fois supérieur à celui des hommes. Cette disparité indique que les femmes ont moins accès aux opportunités d'emploi, ont des revenus plus faibles et moins de sécurité d'emploi que les hommes, ce qui les rend plus vulnérables aux chocs économiques.

Politiques discriminatoires et obstacles à l'emploi des femmes en Iran

Les politiques du régime, les lois discriminatoires et restrictives concernant l'emploi des femmes et l'instabilité économique sont les principaux facteurs contribuant au faible taux de participation économique des femmes en Iran. Et ce, malgré le nombre élevé de femmes éduquées dans le pays.

Le message culturel dominant, propagé par le régime et plus particulièrement par le guide suprême, insiste sur le fait que le rôle principal des femmes est de s'occuper du foyer et des enfants. En outre, la misogynie profondément ancrée dans le cadre juridique du régime crée de nombreux obstacles à la participation des femmes au marché du travail. L'un de ces obstacles juridiques est le droit du mari d'empêcher sa femme de travailler. Selon l'article 1117 du code civil, un mari peut interdire à sa femme d'exercer une profession ou une activité qu'il estime contraire aux intérêts de la famille ou à sa propre dignité ou à celle de sa femme.

Dans de nombreux pays, les gouvernements subventionnent une partie des coûts liés à l'emploi des femmes afin de soutenir les employeurs pendant le congé de maternité. Toutefois, en Iran, l'absence de législation adéquate signifie que, dans le secteur privé, les femmes enceintes sont souvent renvoyées de leur emploi, avec une préférence notable pour l'embauche d'hommes.

L'état de l'économie du pays joue également un rôle important dans le faible taux de participation économique des femmes. Par exemple, l'inflation élevée, l'incertitude économique et la baisse des salaires réels ont conduit de nombreuses femmes qui étaient auparavant économiquement actives à renoncer à l'emploi. En raison de l'inflation élevée et de la non-augmentation des salaires minimums en fonction de l'inflation, les salaires perçus sont insuffisants pour répondre aux besoins des travailleurs. En outre, l'augmentation des coûts des services de garde d'enfants et des crèches a contraint de nombreuses femmes iraniennes à choisir entre le travail et l'éducation des enfants. (Site gouvernemental Eghtesad24.com – 5 août 2024)

En outre, les récentes restrictions imposées à l'accès à l'internet et à certaines applications ont entraîné le déclin des petites entreprises dirigées par des femmes. Par conséquent, les femmes iraniennes doivent franchir divers obstacles culturels, juridiques et économiques pour entrer sur le marché du travail.

Les conclusions de ce rapport indiquent que le marché du travail iranien n'a pas la capacité d'absorber l'important volume de main-d'œuvre féminine et qu'il est généralement conçu pour les hommes. Malgré la parité hommes-femmes dans l'éducation et la formation en Iran, les femmes ne détiennent qu'une part minime du marché du travail. (Site gouvernemental Eghtesadnews.com – 29 décembre 2023)

https://women.ncr-iran.org/fr/2024/08/03/participation-economique-des-femmes/

Télécharger le document au format PdF : Monthly-July-2024_FR

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Épidémie de variole simienne mpox : quels enjeux ?

Le 14 août 2024, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré « une urgence de santé publique de portée internationale » concernant l'épidémie de variole simienne mpox (anciennement appelée « variole du singe ») qui sévit en République démocratique du Congo (RDC).

Tiré de The conversation. Photo : Particules de virus mpox (en rose), dans une cellule infectée (en vert) cultivée en laboratoire, vues au microscope électronique à transmission, après coloration. NIAID, CC BY

Le 14 août 2024, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré « une urgence de santé publique de portée internationale » concernant l'épidémie de variole simienne mpox (anciennement appelée « variole du singe ») qui sévit en République démocratique du Congo (RDC).

Quelle stratégie vaccinale en France ? Quelle disponibilité du vaccin en Afrique ? Pourquoi la situation est préoccupante alors qu'il existe un vaccin efficace et de tests de diagnostics fiables ? On fait le point.

Pourquoi l'OMS a-t-elle lancé une alerte sanitaire mondiale au sujet du mpox ?

La flambée actuelle de mpox en RDC n'a pas débuté en août 2024… mais en novembre 2023. Et depuis le premier cas de mpox décrit chez l'être humain en 1970, la RDC a connu plusieurs flambées de mpox. Si le directeur général de l'OMS a déclaré que cette nouvelle flambée constitue « une urgence de santé de santé publique de portée internationale », c'est du fait de plusieurs évènements majeurs.

D'abord, sur place, en RDC, une équipe de recherche de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) a identifié un nouveau clade du virus ; un clade étant le terme scientifique approprié pour nommer deux « variants » d'un même virus, qui se distinguent par des mutations dans leurs génomes (c'est-à-dire dans leur patrimoine génétique).

Ce nouveau clade a été nommé clade 1b pour le distinguer de l'autre, le clade 1a, qui était le seul qui circulait jusqu'alors en RDC.

L'OMS s'inquiète de la propagation rapide de ce nouveau clade 1b en RDC ainsi que dans des pays voisins.

Dans l'état actuel des connaissances, que sait-on des spécificités du nouveau clade 1b ?

Il convient de rappeler que le mpox se manifeste généralement par des éruptions cutanées, parfois extrêmement douloureuses qui évoluent en pustules puis en croûtes. Le clade 1a, qui affecte majoritairement les enfants de moins de 15 ans, se transmet par contacts rapprochés cutanés via ces lésions.

En revanche, le clade 1b, nouvellement identifié, présente la particularité de toucher les personnes adultes et de se transmettre de manière privilégiée lors de contacts sexuels. Ce mode de contamination du nouveau clade 1b par contacts sexuels est un point de préoccupation pour l'OMS.

Autre différence : chez l'enfant contaminé par le clade 1a, les lésions peuvent apparaître sur l'ensemble du corps, parfois au niveau des muqueuses – ce qui peut gêner l'alimentation –, des yeux… Dans l'état actuel des connaissances, il semblerait que les lésions occasionnées par le nouveau clade 1b soient davantage localisées au niveau des organes génitaux.

Toutefois, il est important de souligner que le nouveau clade 1b est émergent donc les scientifiques manquent encore de recul pour le décrire.

Ainsi, nombre de questions restent à élucider sur le volet de la transmission : ce nouveau clade est-il plus transmissible que celui qui a circulé en 2022 ? Outre la contamination via des lésions au niveau des organes génitaux et du fait de contacts physiques étroits, le nouveau clade 1b est-il également transmissible par des fluides comme le lait, le sperme, les sécrétions vaginales ?

Enfin, des inquiétudes se font jour quant à la létalité de ce nouveau clade 1b, c'est-à-dire le pourcentage de décès qui surviennent parmi les personnes infectées par le mpox.

Depuis le début de l'année 2024, l'OMS a rapporté des taux de létalité élevés qui avoisinent les 4 % sur l'ensemble des cas suspectés de contamination par les virus mpox de clade 1a et 1b en RDC. Cela signifie que près de 4 personnes infectées sur 100 sont décédées. Mais les chiffres sont plus élevés chez les nourrissons et jeunes enfants.

Quelle différence entre l'épidémie actuelle et celle de 2022 ?

Actuellement, en RDC et dans les pays avoisinants, sévissent le clade 1a (qui se transmet essentiellement via les lésions sur la peau et qui est présent depuis des décennies dans le bassin du Congo) et le clade 1b (nouvellement identifié et qui se transmet par contacts sexuels).

Il existe également un autre clade de mpox, appelé clade 2. Originellement basé plutôt en Afrique de l'Ouest, il s'est propagé hors du continent africain. C'est ce clade 2, et plus précisément le clade 2b (issu du clade 2 initial après qu'il a subi des modifications génétiques) qui a été responsable de la flambée qui a sévi en 2022 en Europe, en Amérique et en Asie.

À l'occasion de cette épidémie mondiale, il a été observé que le clade 2b se transmettait par contacts sexuels, en particulier chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. C'était alors la première fois qu'une transmission de virus mpox par voies sexuelles était mise en évidence.

Pourquoi les clades se distinguent-ils par différents modes de transmission ?

L'évolution du virus, depuis qu'il a été décrit la première fois chez l'être humain en 1970, nous donne des éléments de compréhension des modes de transmission de ce virus, aussi du profil des personnes contaminées. À l'origine, le mpox se transmettait plutôt de l'animal à l'être humain, et touchait généralement les enfants, suite à des contacts avec les animaux.

À ce propos, soulignons que les animaux concernés étaient généralement des rongeurs, et non des singes, même si la dénomination « monkey pox » (expression anglaise signifiant « variole du singe ») a longtemps été utilisée.

Un vaccin est-il disponible contre cette nouvelle épidémie de mpox ?

Un vaccin est recommandé par les autorités de santé en France, comme à l'international, compte tenu de sa bonne tolérance et de son efficacité (estimée autour de 82 % après deux doses), selon la Haute autorité de santé (HAS) qui vient de mettre à jour ses recommandations vaccinales pour lutter contre la circulation du mpox en France.

Le vaccin recommandé est un vaccin contre la variole dit « de troisième génération » (vaccin MVA-BN pour Modified Ankara Vaccine, développé par Bavarian Nordic au Danemark). Comme le mpox et la variole font partie de la même famille des orthopoxvirus, cela permet au vaccin développé contre le virus de la variole d'être indiqué contre le mpox.

À noter que l'OMS préconise aussi le recours à deux autres vaccins (un autre vaccin antivariolique de troisième génération développé au Japon, voire un vaccin de deuxième génération si ceux de troisième génération ne sont pas disponibles).

Le vaccin de troisième génération recommandé en France est commercialisé sous les noms de marque Imvanex ou Jynneos. Sur son site Internet, le ministère de la santé français précise la stratégie vaccinale et, notamment, le nombre de doses recommandé (une ou deux) selon que l'on a été ou nom vacciné contre la variole dans l'enfance, avant 1980. Il fournit également toutes les informations pratiques sur la vaccination et, le cas échéant, la prise en charge d'éventuels cas de mpox sur le territoire.

Il y a deux ans, lors de l'épidémie provoquée par le clade 2b, en France, il avait été procédé à la vaccination de personnes à risque et de sujets qui avaient été en contact avec des malades. Mais concernant l'épidémie actuelle, certaines questions restent néanmoins en suspens en matière de stratégie vaccinale : faudra-t-il vacciner à nouveau les personnes qui ont été vaccinées en 2022 ? Deux ans plus tard, restent-elles protégées contre le clade 2b ? Enfin, les scientifiques se demandent si le vaccin sera tout aussi efficace contre le clade que l'on vient d'identifier.

Pourquoi la situation à l'échelle mondiale est-elle préoccupante malgré l'existence d'un vaccin ?

Pour lutter contre le mpox, il existe un vaccin qui a montré son efficacité lors de précédentes flambées et des outils de diagnostics biologiques fiables (tests basés sur la technique PCR, pour « polymerase chain reaction », ou « réaction en chaîne par polymérase », NDLR). Ces moyens sont accessibles dans des pays comme la France.

Concernant le vaccin, la question cruciale réside dans son manque d'accès en RDC. Ce pays connait des épidémies de mpox à répétition et, à ce jour, aucun vaccin n'est mis à disposition pour protéger sa population.

Il convient d'évoquer également le manque de disponibilité des tests de diagnostic biologique qui se pose de manière criante. La complexité de cette épidémie vient aussi du fait qu'en RDC, les moyens de diagnostics biologiques ne sont pas disponibles partout et font défaut notamment dans les territoires reculés.

La varicelle ou la rougeole font partie des maladies auxquelles on peut également penser face à un tableau clinique qui évoque le mpox (on parle de diagnostics différentiels), en particulier chez l'enfant. On comprend alors combien le comptage des cas et la surveillance sont rendus difficiles pour les agents de santé et soignants qui sont amenés à établir le diagnostic à partir des lésions, sans pouvoir le confirmer par des tests biologiques fiables.

L'alerte de l'OMS a été lancée du fait de la recrudescence des cas en RDC et dans les pays voisins, en raison de l'identification de ce nouveau clade et du fait de l'absence de vaccins. L'objectif est donc de mobiliser l'ensemble de la communauté internationale et les bailleurs afin de tenter de mettre en place une coordination globale pour déclencher une réponse adéquate.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les motifs ne manquent pas : Entre les tâches du moment et la Conférence antifasciste

Cette semaine commence la campagne des élections municipales [qui se tiendrons en octobre], et pendant les cinquante prochains jours, les militants vont s'y consacrer. Mais nous voulons également attirer l'attention sur une tâche importante pour les prochains mois, qui s'articule et se combine avec la lutte pour des conquêtes électorales.

23 août 2024 | tiré du site du CADTM | Photo : Passé le pic de la pandémie, Porto Alegre de nouveau dans la rue contre l'extreme -droite - Photo Revista Movimento

https://www.cadtm.org/Entre-les-taches-du-moment-et-la-Conference-antifasciste

L'effort pionnier de convoquer une conférence internationale pour combattre l'extrême droite a uni le PSOL et le PT à Porto Alegre, avant même la période électorale. L'idée avait déjà été débattue dans les espaces locaux et internationaux, parmi des intellectuels comme Eric Toussaint et d'autres, mais elle s'est concrétisée avec l'appel lancé par les présidents des deux partis de capitale du Rio Grande do Sul.

Après avoir enregistré l'adhésion de syndicats de poids, de centrales et du MST [Mouvement des Sans Terre], l'appel a fait le tour du monde et venus de 30 pays, des cinq continents, d'importantes organisations et personnalités ont confirmé leur participation. La suite de l'histoire est bien connue. Les catastrophes climatiques qui ont frappé le Rio Grande do Sul – et qui sont encore aujourd'hui au centre du débat politique – ont empêché la tenue de la conférence à la date proposée. Cependant, après la réunion du comité local,un nouvel appel, pour une nouvelle date, a été lancé.

Coordonner les réponses au niveau international

Ce ne sont pas les raisons qui manquent. Nous pouvons dire que 2024 verra le point culminant de la lutte que mène l'extrême droite pour renverser les acquis – bien que limités – de la démocratie libérale.

Le projet le plus avancé de l'extrême droite est de détruire Gaza, avec une « solution finale » fondée sur le terrorisme d'État d'Israël, guidé par le « suprémacisme blanc ». C'est un génocide qui bouleverse l'humanité.

Sur le plan électoral, la dispute la plus importante se déroule aux États-Unis, où Trump tente de reprendre le pouvoir. Les élections européennes ont tiré la sonnette d'alarme, compte tenu des résultats de l'extrême droite dans de nombreux pays, en France et en Allemagne, par exemple. La victoire électorale du nouveau Front populaire a été une bouffée d'espoir.

Les récents événements au Royaume-Uni ont mis à jour la forme des affrontements. Dans le cas de l'Angleterre, la lutte a dépassé l'arène électorale et a pris la force d'affrontements de masse contre les crimes que les néo-fascistes incitaient à commettre à l'encontre des immigrés.

L'enjeu est de coordonner une réponse plus générale qui défende un programme et mobilise contre ceux qui veulent détruire les libertés démocratiques.

CPAC, Brésil et élections

L'extrême droite, quant à elle, a choisi le Brésil pour tenir sa réunion à Camboriú en juillet. Une célébration de leurs idées, avec Milei en vedette, ainsi que le clan Bolsonaro. La CPAC (Conservative Political Action Conference) est née aux États-Unis en 1974. Elle connaît aujourd'hui un nouveau souffle avec la montée de l'extrême droite contemporaine.

Les apparitions de Bolsonaro indiquent d'emblée trois éléments : a) l'extrême droite est coordonnée dans la région et a Milei comme porte-étendard pour mettre en œuvre ses plans, l'Argentine étant un véritable laboratoire ; b) l'opération synchronisée implique Musk, un plan pour les réseaux et la dispute des élections á venir dans plusieurs pays ; c) les élections municipales sont dans le collimateur de l'extrême droite brésilienne comme prélude à 2026.

En d'autres termes, aucune élection municipale depuis la redémocratisation n'a été autant marquée par la lutte entre le projet autoritaire de l'extrême droite et les unités électorales basées sur des tâches démocratiques, dans le but de construire un « mur » contre de telles menaces.

L'une des caractéristiques de l'élection actuelle est la conversion « bolsonariste » de dirigeants pragmatiques de droite, comme Sebastião Melo à Porto Alegre et Ricardo Nunes à São Paulo.

Se battre et gagner, maintenant, en octobre et en mai

Au cours des cinquante prochains jours, nous combattrons les propositions réactionnaires, en présentant un programme concret, de confrontation, basé sur la mobilisation.

À Porto Alegre, les conditions de la lutte politique sont exceptionnelles : une alliance sur le modèle du « front populaire », le choix symbolique d'accueillir la lutte antifasciste et l'apprentissage des masses face à la catastrophe climatique.

Dans tout le Brésil, nous ne mesurerons pas nos efforts pour remporter les victoires électorales qui renforceront la lutte antifasciste, en vue des batailles à venir. Et la Conférence de 2025 sera une étape décisive. Se ne sont pas les raisons qui manquent.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Lettre des femmes Kanakes, Autochtones et alliées de Kanaky sur le risque de génocide en Kanaky

Nous, femmes Kanak, Autochtones & alliées de Kanaky, nous en appelons à votre solidarité féministe internationale sur la situation violente et inquiétante que nous traversons actuellement sur nos terres.

Marche mondiale des femmes – Kanaky

Résultat d'une colonisation depuis la prise de possession en 1853 suivie d'interventions dites civilisatrices successives de l'armée pour « pacifier » les Kanak (alors considéré·es comme sauvages) et d'une accélération de recolonisation de peuplement orchestrée par l'état français avec une reformulation néolibérale depuis 2020 à la nomination de Sébastien Lecornu sous Emmanuel Macron, nous subissons depuis le 13 mai 2024, une vaste opération de répression coloniale avec un déploiement massif des forces armées françaises sur un territoire déjà en processus de militarisation.

Nous vous alertons particulièrement sur :

– le risque génocidaire identifié à travers différents marqueurs

– la nécessité de procéder à la réouverture des aéroports et vols commerciaux de Nouméa pour le bien-vivre de toustes.

Ce dossier permet de développer nos préoccupations majeures, nos revendications & demandes d'actions conjointes et simultanées de chaque coordination nationale de la Marche Mondiale des Femmes et vos collectifs respectifs pour que cesse cette situation.

Télécharger le document :

https://marchemondiale.org/wp-content/uploads/2024/06/202405-KANAKY-MMF-VF-1.pdf

https://marchemondiale.org/index.php/2024/06/04/lettre-des-femmes-kanakes-autochtones-et-alliees-de-kanaky-sur-le-risque-de-genocide-en-kanaky/?lang=fr

Letter from Kanak, Indigenous & Allied Women of Kanaky about the risk of Genocide in Kanaky

Carta de las Mujeres Kanak, Indígenas y Aliadas de Kanaky sobre el riesgo de Genocidio en Kanaky

https://marchemondiale.org/index.php/2024/06/04/carta-de-las-mujeres-kanak-indigenas-y-aliadas-de-kanaky-sobre-el-riesgo-de-genocidio-en-kanaky/?lang=es

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

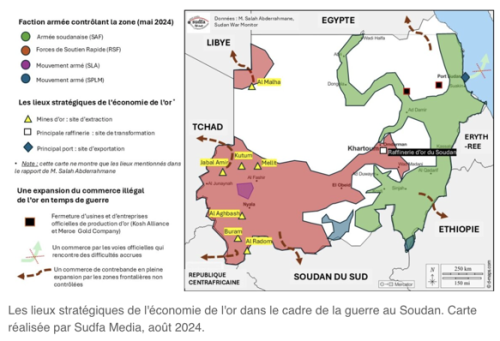

Soudan : la guerre de l’or

Dans cet article, le chercheur Mohamed Salah Abdelrahmane analyse le rôle central de l'économie de l'or dans la guerre au Soudan. La défaillance de l'État entraîne le développement d'une économie parallèle qui permet aux factions armées de financer leur guerre, tout en satisfaisant les intérêts des puissances étrangères. Il propose également des pistes pour lutter contre les économies de guerre.

Tiré du blogue de l'auteur.

La guerre entre les Forces armées soudanaises (SAF) et l'armée parallèle connue sous le nom de Forces de soutien rapide (RSF) ravage le Soudan depuis avril 2023. (…) La situation est sombre. Le Soudan a plongé vers une véritable guerre civile et un effondrement total de l'État. Cet article analyse l'évolution de l'économie de l'or depuis le début de la guerre actuelle, et interroge les politiques qui ont contribué à créer cette économie de guerre.

La nature du conflit et des ressources

L'or est la ressource la plus précieuse du Soudan, son principal produit d'exportation et sa première source de devises étrangères. Le secteur de l'or mobilise une main-d'œuvre intensive. Pas moins de 2,8 millions de travailleurs sont engagés dans l'extraction minière, et environ cinq millions de travailleurs exercent des professions liées à la production ou le commerce de l'or.

Au cours de la dernière décennie, (…) les conflits au Soudan se sont concentrés autour de sites aurifères, tels que Jabal Amir. L'apparition des conflits coïncide avec une expansion des activités d'extraction d'or. Les bénéfices engendrés par l'économie de l'or contribuent ensuite à financer ces conflits.

(…) Tous les groupes armés ont des activités économiques dans le secteur aurifère. Ces acteurs ont commencé à se disputer férocement le secteur de l'or, surtout après le coup d'État d'octobre 2021 [réalisé par l'armée soudanaise], qui s'est terminé par, ou plutôt a culminé dans la guerre entre l'armée soudanaise (SAF) et la milice paramilitaire des Forces de Soutien Rapide (RSF) qui ravage actuellement le pays.

L'or et la guerre soudanaise

(…) Lorsque la guerre a éclaté à Khartoum aux premières heures du matin du 15 avril 2023, tous les yeux étaient rivés sur les affrontements qui se déroulaient dans les différents endroits stratégiques de la capitale. Simultanément, cependant, une autre guerre éclatait loin de Khartoum. Une guerre pour l'or. Dans l'État du Darfour-Nord, les RSF resserraient leur emprise sur les célèbres mines de Jabal Amir.

Cet assaut est intervenu dans un contexte précis. En 2020, la propriété des mines de Jabal Amir avait été transférée à l'Etat Soudanais d'une compensation financière versée par l'Etat à la société Al-Junaid, possédée par Abd al-Rahim Dagalo, le second commandant des RSF. Celui-ci a également reçu 33% des parts de Sudamin, une entreprise possédée par l'Etat, affiliée au ministère des Minerais. Cet accord avait été vivement critiqué par la société civile (…). De plus, le gouvernement a attribué aux RSF la mission de sécuriser les mines de Jabal Amir. Quand la guerre a éclaté le 15 avril 2023, les RSF ont pris totalement le contrôle de la région de Kabkabiya, au nord du Darfour, où Jabal Amir est localisée. (…)

Le 24 mai 2023, la principale raffinerie d'or du Soudan est à son tour tombée aux mains des RSF. La raffinerie a pour fonction de filtrer l'or pour le préparer à l'export. Selon les témoignages, 1,6 tonnes d'or (…) (dont 800 kilogrammes déjà raffinés), étaient stockés dans le bâtiment au moment où il a été pris d'assaut par les RSF. (…) Considérant le prix de l'or sur le marché mondial en avril 2023, la quantité d'or passé sous le contrôle des RSF dans cette opération est estimée à plus 150,5 millions de dollars. (…)

Au Soudan, les familles riches conservent leur épargne sous forme de bijoux en or et de devises étrangères, gardés dans des coffres privés gérés par des banques commerciales. Ces banques[1], qui se trouvent en majorité dans les zones contrôlées par les RSF à Khartoum, ont été systématiquement pillées depuis le début de la guerre. D'après les témoignages, les soldats des RSF utilisent des instruments de détection d'or lorsqu'ils pillent les maisons des habitants. Cela indique qu'ils disposent des connaissances et de la technologie nécessaire au pillage de l'or (…).

L'évolution du front militaire montre que les RSF cherchent à contrôler les réserves d'or et les sites de production minière, ce qui leur permet de financer leurs opérations militaires coûteuses. (…) Leur emprise s'étend sur de vastes zones dans le Sud Darfour, à Al Radom, Singo, Aghbash, Dharaba, et dans toutes les terres riches en or dispersées au sud de Buram près de la frontière Centrafricaine. Le 13 juin 2023, ils s'emparent d'Um Dafouk, une zone frontalière stratégique et une route logistique centrale pour l'exportation de l'or.

Or, l'armée soudanaise n'a pas mené d'opérations pour protéger ces sites. Aucun autre mouvement armé, y compris l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS-Nord) dirigée par Abdelaziz al Hilu, n'a non plus tenté d'interférer dans les opérations minières.

Les politiques de l'État depuis le début de la guerre

Depuis le début de la guerre, les failles sécuritaires, et la généralisation des vols et du braconnage (…) ont entraîné la faillite et la fermeture des principales entreprises d'extraction d'or[2]. La production illégale de l'or ne cesse de s'accroître. Des substances nocives pour l'environnement, telles que le cyanure et la thiourée, sont utilisées pour des projets d'extraction illégale. (…)

Le ministère des Finances a modifié les conditions d'exportation de l'or depuis Port-Soudan, la nouvelle capitale dirigée par l'armée soudanaise, en stipulant que les ventes d'or devraient être payées avant le début des opérations d'exports. Cette décision occasionne de grandes difficultés pour les exportateurs légaux et facilitent le développement des opérations de contrebande (…).

Aux frontières du Darfour-Nord, de l'État du Nord et de la Libye, les activités de pillage s'intensifient au fur et à mesure que les gangs (…) se multiplient. Les routes du trafic d'or convergent avec les trajectoires des trafics d'armes, de drogues, et d'êtres humains.

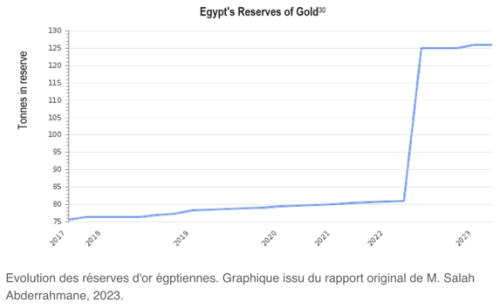

La communauté régionale et les impacts de la guerre sur le commerce de l'or

Les pays voisins qui entretiennent des liens historiques avec le Soudan sont eux aussi impliqués dans cette économie de guerre. L'Égypte, notamment, cherche à augmenter ses réserves d'or pour gérer sa crise économique interne et empêcher sa monnaie de s'effondrer (…). L'or représente 25% des réserves brutes totales du pays.

Le début de la guerre actuelle au Soudan a coïncidé avec un pic des prix de l'or en Egypte. Le 10 mai, le premier ministre égyptien Mostafa Madbouly a publié une décision favorisant l'importation d'or en l'exonérant des frais de douanes. Ces mesures ont permis de stabiliser les prix de l'or en Égypte (…) et d'introduire plus de 306 kilogrammes d'or raffiné en seulement un mois (le volume d'or brut importé en Egypte n'est pas connu). Depuis, les réserves d'or égyptiennes ont continué à augmenter.

(…) Dans de nombreux pays, comme la Syrie, le Yémen, la Libye, la Centrafrique, les liens économiques et politiques avec d'autres acteurs régionaux et internationaux contribuent à la persistance et à l'aggravation des conflits. Mais au Soudan, les intérêts enchevêtrés des différents acteurs rendent la situation peu lisible à ce stade. L'évolution des économies façonnées par la guerre nous permettra de clarifier, au fil du temps, les différents intérêts étrangers.

Recommandations

|La sortie du conflit armé au Soudan] requière discussion sérieuse sur la redéfinition du rôle des ressources dans la transition vers un gouvernement civil et démocratique, pour s'assurer que les ressources serviront à financer la reconstruction du Soudan.

Au gouvernement « de facto » [dirigé par l'armée soudanaise et issu du coup d'État de 2021] :

– Adopter des lois de réforme du secteur minier pour lutter contre les opérations de contrebande en obligeant efficacement les producteurs à payer leurs taxes à l'État

– Restructurer en profondeur le secteur de la production (et en particulier de l'or), en vue d'une plus grande transparence et en permettant la participation populaire dans la gestion de cette économie

A la communauté internationale :

– Prendre en compte l'impact du secteur minier sur la perpétuation des conflits armés

– Classifier de toute urgence l'or en provenance du Soudan comme de « l'or de guerre », en appliquant les règlements déjà en vigueur dans le droit européen et dans différentes législations nationales[3].

– Placer sous embargo les entreprises qui utilisent de l'or produit par les acteurs de la guerre (gangs, milices, RSF, etc).

Aux entreprises travaillant dans le commerce de l'or ou utilisant ces produits :

– Renforcer la transparence et les contrôles rigoureux de la chaîne d'approvisionnement

– Promouvoir des pratiques responsables dans le secteur des minerais.

A la société civile soudanaise :

– Surveiller et empêcher les abus liés aux interventions de l'armée dans les activités économiques

– Mettre en place un observatoire des ressources naturelles et des abus liés à leur usage afin de mettre en lumière leur rôle dans le financement de la guerre au Soudan.

Auteur : Mohamed Salah Aberrahmane

Traduction : Équipe de Sudfa Media

Cet article est une traduction d'un rapport paru en juillet 2023 sous le titre : « Sudan's Other War : The Place of Gold. The Economic Impact of the War in Suda No. 2 » et publié par le site internet Sudan Transparency and Policy Tracker. Le rapport a été traduit en français mais aussi résumé pour être publié dans un format compatible avec celui des articles de Sudfa Media. Pour lire le rapport en entier, voir : rapport complet en anglais et rapport complet en arabe.

Notes

[1] Comme celle d'El-Nilein, la banque de Khartoum, la banque Faisal islamique, et la Banque Soudanaise Française

[2] Notamment l'entreprise russe Kush Alliance dans l'État de la mer Rouge (la plus grande entreprise de production d'or du Soudan) et la compagnie Meroe Gold dans l'Etat du Nil

[3] Pour la commission de l'Union Européenne et les états-membres de l'Union : Mettre en application le règlement européen sur l'approvisionnement responsable en étain, tungstène, tantale et or en provenance des zones à haut risques et zones de conflits. (…) Pour les États-Unis : Mettre en application du règlement Dodd-Frank Act, section 1502 voté par le congrès en 2010 en ce qui concerne l'or en provenance du Soudan, tout comme les minerais en provenance du Congo et des pays voisins. Ce règlement requiert que les entreprises enregistrées par la commission de la Sécurité et des Échanges (SEC) qui utilisent ces minerais doivent révéler s'ils proviennent de zones de conflits, et si elles financent des groupes armés dans ces zones.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :