Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Déclaration de la MMF Bangladesh

La violence à l'égard des femmes est souvent qualifiée de violence fondée sur le genre. En juillet 2024, le Bangladesh a connu un intense mouvement de réforme des quotas, au cours duquel le gouvernement a dû démissionner. Par la suite, la situation s'est aggravée et les femmes ont été confrontées à la violence, ce qui a affecté leurs déplacements réguliers et leurs revenus. Elles souffrent donc d'une crise financière de la sécurité sociale. L'activisme fondamentaliste s'est aggravé de jour en jour. Ils s'opposent aux femmes. Le groupe fondamentaliste veut contrôler le corps et la vie des femmes.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/30/declaration-de-la-mmf-bangladesh/?jetpack_skip_subscription_popup

Amis et camarades,

Une commission de réforme des affaires féminines a été mise en place pour réformer la loi et la discrimination à l'égard des femmes dans ce domaine. La commission a remis son rapport au conseiller principal, le professeur Muhammad Yunus, le 19 avril, recommandant des mesures pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes et parvenir à l'égalité avec les hommes. Si les objectifs généraux de la commission sont admirables, plusieurs de ses recommandations semblent en décalage avec le contexte socio-économique et religieux du Bangladesh, ce qui les rend controversées et difficiles à mettre en œuvre.

Depuis des décennies, l'autonomisation des femmes est au cœur de la politique de développement du Bangladesh. Citant le ministère des affaires de la femme et de l'enfant, le rapport lui-même note que 56 lois, politiques et réglementations sont déjà en place pour protéger les droits des femmes et des enfants. Ces dernières années, la participation des femmes au marché du travail a entraîné des progrès économiques et sociaux tangibles, salués par l'ensemble de la société. Malgré ces améliorations, le harcèlement et la violence à l'égard des femmes persistent en public, au travail et à la maison. Dans ce contexte, la commission a eu l'occasion de proposer des solutions viables et mûrement réfléchies. Malheureusement, le rapport de la commission a manqué du tact nécessaire, risquant d'être perçu comme provocateur par une grande partie de la population et de condamner ses recommandations avant même qu'elles ne prennent de l'ampleur.

Alors que la commission de réforme soumet sa recommandation, le groupe fondamentaliste Hefazat-e-Islam Bangladesh a menacé de paralyser le pays si toutes ses demandes, y compris l'abolition de la commission de réforme des affaires féminines, n'étaient pas immédiatement satisfaites. Ils demandent notamment l'abolition de la commission de réforme des affaires féminines et l'annulation de son rapport, qui est contraire au Coran. Elles ont organisé une grande manifestation, un cortège contre la commission, avec la participation de toutes les femmes.

Le 16 mai, à la suite du soulèvement sans précédent du 24 juillet, nous nous sommes réunis à un moment crucial et urgent. Nous exigeons un Bangladesh démocratique et juste, où la dignité et les droits de tous sont fondés sur les valeurs communes de non-discrimination et d'égalité. Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants à ce voyage d'amitié sur le chemin de l'égalité et de la justice.

Aujourd'hui, nous sommes rejoints par les proches des personnes blessées et tuées lors de l'émeute de juillet, des militants des droits de l'homme, des professionnels, des artistes, des ouvriers de l'habillement, des travailleurs des plantations de thé, des travailleurs du sexe, des militants des droits des personnes handicapées, des transgenres, des personnes issues de la diversité des genres et d'autres communautés marginalisées, des jeunes hommes et femmes, des étudiants, des autochtones, des non-Bengalis et bien d'autres personnes encore. Ces personnes sont les représentants du Bangladesh d'aujourd'hui, qui sont inspirés par le désir d'égalité, de liberté, de justice, de diversité et de tolérance. Aujourd'hui, nous sommes solidaires de ces aspirations qui étaient au cœur du long mouvement des femmes et du soulèvement de juillet.

Mais nous sommes préoccupés par le fait que les groupes réactionnaires et les systèmes sociaux patriarcaux continuent de créer divers obstacles au progrès des femmes et des autres groupes marginalisés. Ils créent également des obstacles dans la vie normale des femmes. Les efforts visant à décourager la participation des femmes dans l'arène politique par le biais d'attaques personnelles, d'obstacles à la prise de décision et de harcèlement en ligne sont clairs comme de l'eau de roche. Les embuscades, les obstacles à la circulation, les attaques planifiées de la foule, la police morale, le harcèlement sexuel, les viols et les viols collectifs, les coups en public et divers types de menaces se poursuivent dans plusieurs endroits.

Récemment, dans le cadre de l'initiative de réforme, cette commission a soumis 433 recommandations visant à améliorer le niveau de vie des femmes qui travaillent, des femmes issues de communautés marginalisées et des femmes économiquement en retard. Comme toutes les autres commissions, les recommandations de cette commission ont également fait l'objet de discussions et de critiques. Mais nous avons vu que depuis la publication du rapport, la plupart des recommandations importantes et liées aux droits fondamentaux sont délibérément évitées et divers types de propagande sont diffusés sans laisser aucune possibilité de discussion et de critique constructives. Des interprétations intentionnellement erronées sont présentées aux compatriotes. Les membres de la Commission ont été honteusement insultés en public.

Même après des attaques aussi virulentes contre des membres de la commission de réforme des affaires féminines, le gouvernement n'a pris aucune mesure.

Nous voyons la demande d'égalité sapée, le désir de dignité et de justice ignoré et le rêve de démocratie transformé en un outil de domination et de contrôle de la majorité. Nous tenons à affirmer sans équivoque qu'en cas d'inégalité structurelle et de violence, le fait d'entraver, de menacer ou de déformer la lutte pour la justice démontre en fait la nécessité de cette lutte. Cela rétablit l'intégrité et la justice de nos revendications.

L'État ne reconnaît toujours pas les femmes dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et du travail domestique. Les femmes continuent de recevoir des salaires inférieurs à ceux des hommes pour le même travail. Les femmes dalits, harijans et tribales sont victimes d'oppression ethnique. L'armée commet des tortures indicibles contre les femmes dans les Chittagong Hill Tracts. Aujourd'hui, alors que nous nous sommes rassemblées pour réclamer des droits, les femmes du BOM sont en prison. 96% des femmes bangladaises sont toujours privées de propriété foncière. Le Bangladesh est le premier pays d'Asie pour le nombre de mariages d'enfants. Le Bangladesh se classe au quatrième rang mondial pour les cas de violence à l'encontre des femmes de la part de leurs maris ou partenaires ; les femmes sont systématiquement victimes de viols conjugaux. 97% des cas de viols conjugaux sont signalés. Dans 97% des cas de crimes graves, tels que le viol, le viol collectif, le meurtre après viol, le meurtre pour dot, la complicité de suicide et l'agression sexuelle, il n'y a pas de procès. En raison de l'absence d'un droit de la famille uniforme et d'erreurs ou de complications institutionnelles, de nombreuses femmes se voient refuser le droit à la propriété, au divorce et à la garde des enfants après une séparation. Les travailleurs du sexe ne bénéficient toujours pas d'une protection civile. Les personnes ayant un sexe différent ne sont toujours pas reconnues. Les travailleurs migrants rentrent souvent chez eux à l'état de cadavres. Notre lutte organisée est contre toutes ces discriminations structurelles, notre objectif est d'établir l'égalité et les droits de l'homme.

Des militants (dont la MMF) et des organisations de la société civile ont défilé ensemble pour éliminer toute discrimination et stigmatisation à l'égard des femmes.

MMF Bangladesh

https://marchemondiale.org/2025/05/declaration-de-la-mmf-bangladesh/?lang=fr

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le retour de l’austérité : travailler dans l’incertitude

Décote du crédit du gouvernement québécois, budget 2025-2026 écrit à l'encre rouge avec des sous-investissements dans nos réseaux, gels d'embauche et abolition de postes : l'austérité est bel et bien de retour au Québec.

Tiré de Le point. syndical.

https://www.csn.qc.ca/actualites/le-retour-de-lausterite-travailler-dans-lincertitude/

Par Julie Lampron-Lemire

Illustration : Luc Melanson

« On doit refuser l'austérité ! Refuser de se rendre malade, refuser de faire toujours plus avec moins ! », scandait à la manifestation contre le gel d'embauche dans les cégeps, en avril dernier devant le Conseil du trésor à Montréal, Ryan William Moon, vice-président à la Fédération des professionèles–CSN.

Les manifestations contre l'austérité se multiplient depuis un an. Les syndicats ne veulent pas rejouer dans ce film. Les travailleuses et les travailleurs des réseaux de la santé et de l'éducation se remettent à peine de la pandémie, et le gouvernement leur demande – encore – de se serrer la ceinture et de travailler plus fort.

En novembre 2024, le gouvernement annonçait un gel d'embauche dans certains ministères et sociétés d'État. En santé et services sociaux ainsi qu'en éducation, cette politique ne vise pour le moment que le personnel administratif. Mais ça n'empêche pas les suppressions de postes. Parce qu'en même temps que le gel d'embauche, il y a eu les mauvaises nouvelles au sujet de Santé Québec : des coupes de 1,5 milliard de dollars en dépenses, donc plusieurs emplois abolis.

Au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), ça représente 26 postes de préposé-es aux bénéficiaires et sept d'agentes administratives en moins.

Impacts dévastateurs

« Ces compressions ont un impact profond et dévastateur sur les conditions de travail du personnel. Les gens sont épuisés, tant physiquement que mentalement, ce qui mène à des risques accrus d'épuisement professionnel », déclare Anick Mailhot, présidente du syndicat des employé-es du CHUM.

Elle ajoute que les préposées aux bénéficiaires sont brûlées parce qu'elles sont tout le temps débordées. « Tu n'as jamais l'impression de bien accomplir ton service. Ça vient affecter mentalement les membres », croit-elle.

Les compressions faites au CHUM ont engendré un gros mouvement de main-d'œuvre et une série de supplantations. « Des dizaines de vies sont chamboulées. Des femmes monoparentales, dont l'horaire travail-famille est réglé, apprennent du jour au lendemain que leur poste est supprimé. Imagine un peu : tu changes d'horaire, tu changes de milieu de travail, tu changes d'unité. Ça crée de gros impacts dans la vie des travailleuses et des travailleurs », explique Guillaume Clavette, représentant du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers à la Fédération de la santé et des services sociaux–CSN.

« C'est aussi de l'expertise qu'on perd, ajoute Mme Mailhot. On est spécialisés, on connaît le service par cœur, on sait comment ça fonctionne. On n'a besoin de personne pour nous dire quoi faire ».

Vient avec ça la surcharge de travail. « Quand des collègues partent en maladie et qu'ils ne sont pas remplacés à cause du gel d'embauche, ça génère un surplus de tâches pour le personnel restant », soutient Marie-Noël Bouffard, présidente par intérim du secteur soutien cégeps de la Fédération des employées et employés de services publics–CSN.

« Ça peut mener à des épuisements professionnels, c'est ça qu'on veut éviter », soutient Ryan William Moon.

Guillaume Clavette s'inquiète de la baisse du sentiment d'appartenance au sein de ses troupes. « On a le sentiment d'être un simple numéro dans Santé Québec. On ne se sent plus impliqué. Ces compressions ont provoqué de l'amertume. Ça fait que le monde quitte le bateau. »

On avance en arrière

Au cours des dernières années, les syndicats avaient l'impression d'avoir avancé. Le gouvernement, durant la pandémie, avait compris qu'il devait dégager le personnel soignant de la paperasse. Il a donc engagé 3000 agentes et agents administratifs. C'est maintenant un retour en arrière. Il gèle leur embauche. Qui va faire leur job ?

Lors de la dernière négociation dans le secteur de la santé, le gouvernement voulait créer plus de postes à temps plein. « Mais les mesures négociées ne sont pas mises en place, et on réduit les postes à temps complet. Quel est le message que nos membres reçoivent ? », s'insurge M. Clavette.

Même type d'accroc à la convention collective des professionnel-les des cégeps. Dans leur nouveau contrat de travail, il est écrit que la décision de ne pas remplacer une personne ne devrait pas aboutir à une charge excessive pour les personnes qui restent.

Ces clauses se devaient d'offrir plus de stabilité d'emploi ou de perspectives aux travailleuses et travailleurs à statut précaire. Avec cet arrêt de recrutement, le gouvernement vient changer unilatéralement les termes et l'application de la convention collective.

Invitation à la sous-traitance

« Affirmer que le personnel administratif d'un cégep, par exemple, peut ne pas être remplacé, c'est négliger qu'un cégep est un tout », soutient Benoit Lacoursière, président de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ–CSN).

Parfois, le nombre d'absents non remplacés est tellement grand que les directions se tournent vers la sous-traitance. Car elle n'est pas considérée dans la même enveloppe budgétaire.

Marie-Noël Bouffard explique : « les salaires et les coûts de la sous-traitance proviennent de budgets distincts. La loi prévoit que si quelqu'un à l'interne peut faire la job, on n'a pas le droit d'aller en sous-traitance. Mais là, on ne peut pas embaucher… c'est une belle passe pour les contrats à l'externe. C'est malsain comme façon de voir les choses. »

« Les vautours tournent autour, résume la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Là où les services de l'État ne sont plus maintenus, le privé rentre en ligne de compte. On le voit en santé et en éducation. »

Impacts sur la population

Il est faux de croire que les compressions budgétaires n'ont pas d'impacts sur la clientèle du réseau public. « La CAQ peut jouer sur les mots, le personnel du réseau de la santé et les bénéficiaires ne sont pas dupes : les coupes sont bien réelles et elles font mal, en plus de mettre la population en danger, affirme Anick Mailhot. Certains préposé-es et des employé-es administratifs m'envoient couramment des informations sur ce qui se passe dans les départements. On est confrontés à de grosses problématiques. Des cas de patientes et patients qui ont dû attendre 45 minutes assis à la toilette à faire sonner la cloche… mais aucun employé ne pouvait aller les aider. »

« Il y a des personnes alitées qui doivent être levées deux ou trois fois par jour, mais qui ne le sont pas. Il faut deux préposé-es pour les mobiliser et il est difficile d'en trouver deux libres en même temps. Ça rend le rétablissement des bénéficiaires plus long et ça accentue la perte d'autonomie des personnes âgées », ajoute-t-elle.

Dans les écoles, il s'agit souvent de livres de bibliothèque non commandés ou de nouveaux équipements de laboratoire qui ne sont jamais installés. Bref, ce sont les outils d'apprentissage aux élèves qui sont tout simplement négligés.

Des infrastructures en ruines

C'est en matière d'infrastructures que les compressions font le plus mal. Comme l'illustre le cas des travaux à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui sont sans cesse reportés.

Même constat du côté des cégeps. « Les budgets alloués aux infrastructures sont tout simplement insuffisants pour rattraper le déficit d'entretien », croit Benoit Lacoursière. En décembre 2023, le cégep de Saint-Laurent a dû condamner un pavillon complet parce que la façade était en trop en mauvais état. Il est d'ailleurs toujours fermé.

Pendant ce temps, il y a une augmentation de la population étudiante. Les directions doivent improviser des solutions, mettre plus de monde dans une même classe, offrir davantage de cours en ligne ou de soir.

Ce sont les choix que le gouvernement a faits. Les prochains mois ne s'annoncent pas faciles sur le plan économique avec la décote, et l'intérêt du ministre des Finances, Eric Girard, d'implanter ce qui pourrait ressembler à un DOGE québécois. Les compressions historiques dans les cégeps, dévoilées en mai dernier, auront également des conséquences importantes.

Ryan William Moon rappelle quant à lui au gouvernement : « Que la création d'emplois, ça passe aussi par l'éducation. En période d'incertitude ou de déclin économique, le réseau de l'enseignement est très sollicité par les personnes qui veulent se recycler ou qui cherchent une formation pour se remettre en action après la perte d'un boulot. »

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’APCHQ refuse de faire voter ses membres : l’Alliance syndicale a déclenché la grève ce mercredi

L'Alliance syndicale de la construction – regroupant les cinq syndicats de l'industrie – confirme que l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) n'a pas répondu positivement à sa demande de soumettre la dernière offre à ses membres, afin de passer au vote. Pour cette raison, l'Alliance syndicale confirme qu'une grève générale illimitée sera déclenchée ce mercredi 28 mai, à 00h01, dans le secteur résidentiel.

Tiré de L'infolettre de la CSN En mouvement

26 mai 2025

Rappelons que l'Alliance syndicale avait exhorté l'APCHQ de faire voter ses membres en se référant à l'article 44.1 de la Loi R-20, dans laquelle il est notamment stipulé qu'une « association représentative peut conclure une entente sectorielle […] si elle y est autorisée par la majorité de ses membres qui exercent leur droit de vote lors d'un scrutin secret ».

« Il est déplorable que l'APCHQ prive ses membres d'un tel droit de parole. Nous croyons fermement que les entrepreneurs membres de l'APCHQ auraient été favorables à l'acceptation de la dernière offre de l'Alliance syndicale dans le contexte actuel, tout comme les membres des autres associations patronales l'ont été dans les dernières semaines, pour les secteurs Institutionnel-Commercial et Industriel (IC-I) et du Génie civil et Voirie (GCV) » affirme Alexandre Ricard, porte-parole de l'Alliance syndicale de la construction.

« Obtenir une telle entente dans le secteur Résidentiel aurait favorisé le maintien de la paix industrielle et aurait permis d'éviter la grève » poursuit-il.

Que cache l'APCHQ ?

L'APCHQ fait preuve d'entêtement injustifié dans le cadre des négociations en cours, en refusant de consulter ses membres pour leur présenter la plus récente offre de l'Alliance syndicale. L'APCHQ a-t-elle peur de la réponse positive qu'elle pourrait obtenir ? Qui cherche-t-elle à protéger ? Les ménages québécois qui bénéficient des travaux destinés à l'habitation, ou les promoteurs immobiliers qui s'en mettent plein les poches ?

L'Alliance syndicale croit fermement que le gouvernement ne doit pas se mêler des discussions. Pourtant, l'APCHQ se cache derrière celui-ci. Au lieu de répondre positivement à une simple demande d'appel au vote, elle repousse volontairement le processus de consultation et se dirige elle-même vers un conflit de travail, en espérant que le ministre du Travail intervienne.

En route vers la grève

L'Alliance syndicale a obtenu un fort mandat de grève (83,8%) en bonne et due forme, en exécutant une consultation au scrutin secret, accessible à l'ensemble des membres des cinq syndicats. Un préavis de déclenchement de grève a été formellement envoyé aujourd'hui au ministre du Travail.

Les cinq syndicats communiqueront activement avec leurs membres dans les prochaines heures afin de partager les informations relatives aux lieux de rassemblement et les détails logistiques nécessaires pour le début de la grève. Les travailleurs et les travailleuses du secteur Résidentiel méritent les mêmes salaires et conditions que dans tous les autres secteurs de l'industrie et doivent pouvoir récupérer le pouvoir d'achat perdu. Leur contribution à la construction de logements et de maisons est essentielle et doit être reconnue.

À propos de l'Alliance syndicale de la construction

L'Alliance syndicale est composée des cinq syndicats de l'industrie de la construction : la FTQConstruction, le Syndicat québécois de la construction (SQC), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), la CSD-Construction et la CSN-Construction. Ils unissent leurs voix pour représenter l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de l'industrie lors de la négociation des conventions collectives. www.facebook.com/AllianceSyndicale/

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pétition contre la privatisation et la déréglementation des tarifs d’électricité

Des rumeurs persistantes sur un possible recours au bâillon concernant le projet de loi no 69 par la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, font craindre le pire au secteur énergie du SCFP. Déréglementation, privatisation et hausse des tarifs d'électricité sont à prévoir.

Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous invitons à signer cette pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, qui demande la suspension de l'étude détaillée du projet de loi :

La CAQ serait sur le point de recourir au bâillon avant la fin des travaux parlementaires le 6 juin. La ministre vient tout juste de déposer une cinquantaine d'amendements à un projet de loi de 157 articles ! Pour nous, c'est un manque de transparence flagrant et un déni de démocratie, d'autant plus que les consultations particulières ont déjà été faites.

Ce projet de loi controversé, rédigé par le ministre démissionnaire Pierre Fitzgibbon, prévoit mettre fin au droit exclusif d'Hydro-Québec de distribuer l'électricité et permettra à des entreprises privées comme TES Canada et autres entités semblables de vendre de l'électricité.

Complice dans cette affaire, cet ex-dirigeant de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), responsable du fiasco du REM à Montréal, induit la population en erreur en déclarant publiquement que la privatisation est « stupide » tout en développant des PPP pour le secteur éolien, et ce, à des prix prohibitifs et sans que les bénéfices ne retournent entièrement à l'État québécois. Rien de surprenant de la part d'un financier qui a attribué le qualificatif de « technocrates » au personnel de la Régie de l'énergie qui, doit-on le rappeler, est un tribunal.

Il y a des investissements importants à faire dans notre énergie hydroélectrique et dans l'efficacité énergétique. Cela doit rapporter à l'ensemble de la population québécoise et aux communautés locales, pas seulement à des entreprises privées qui maximisent leurs profits. Cela fait des années que le milieu financier canadien envie la richesse créée par Hydro-Québec. On constate que Michael Sabia et François Legault ont trouvé leur porteuse d'eau pour mener à terme un projet qui sera néfaste pour le Québec.

Merci de votre appui et salutations solidaires !

Pierre-Guy Sylvestre

Économiste

Syndicat canadien de la fonction publique – Québec

565, boul. Crémazie Est

Bureau 7100

Montréal (Québec)

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

50e du CISO !

Le seul centre intersyndical de solidarité ouvrière international en Amérique du Nord célèbre ses 50 ans et invite la population à se joindre aux festivités

Montréal, 29 mai 2025 — Le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) invite la population à célébrer ses 50 ans d'engagement aux côtés des travailleur·euse·s du monde entier. Fondé en juin 1975 à l'initiative de Michel Chartrand et de plusieurs leaders syndicaux et de libération à l'échelle internationale, le CISO œuvre depuis à renforcer les liens de solidarité entre les peuples, dans la lutte pour le respect des droits, l'amélioration des conditions de travail et la construction d'une société plus juste et démocratique.

Les festivités débuteront par une exposition photographique retraçant l'histoire du CISO présentée du 3 au 29 juin à l'Écomusée du fier monde, avant de partir en tournée à travers différents événements syndicaux au Québec. Deux invitées d'honneur y seront présentes au vernissage de cette exposition le 3 juin :

• L'honorable Louise Harel, ancienne ministre et députée provinciale, qui participa en mars 1987 à une délégation d'observation des droits des prisonnières chiliennes. Grâce à son engagement, le drapeau de la Palestine fut hissé au-dessus de l'Assemblée nationale en novembre 2004.

• Ghislaine Raymond, politologue et militante syndicale, qui prit part, en 1972, à une mission pour la Palestine aux côtés de Rezeq Faraj et Michel Chartrand — initiative qui mènera à la création du CISO.

Encore aujourd'hui, le CISO demeure un carrefour essentiel de l'action syndicale québécoise. Il favorise la mutualisation des ressources, encourage le dialogue critique et soutient les échanges d'information alternative. Dans le contexte politique actuel, marqué par la montée inquiétante de l'extrême droite, la remise en question des droits fondamentaux et les attaques multiples envers le système du droit international, la mission du CISO est plus pertinente que jamais.

Face à ces menaces, le CISO appelle à une mobilisation collective, intersyndicale et solidaire !

Autres faits saillants du 50e anniversaire :

📌 2 décembre 2025 — Journée de réflexion sur la solidarité intersyndicale internationale

Cette rencontre rassemblera des travailleur·euse·s, des syndicats et des représentant·e·s de partenaires historiques du CISO afin d'établir un état des lieux des tendances mondiales influençant l'état du monde et de développer un plan d'action commun. Ce sera également l'occasion de renforcer les liens entre luttes syndicales et mouvements de défense des droits humains, ici comme dans le Sud global.

🌐 Lancement du nouveau site web du CISO

Le CISO dévoile également une nouvelle plateforme numérique offrant un accès public inédit à ses archives historiques. Le site héberge notamment une exposition photo sur les récupérateur.trice.s de déchets du Mexique et du Québec (Valoristes) — des travailleur·euse·s de l'économie informelle et circulaire souvent invisibilisés et marginalisés.

À travers cette programmation, le CISO souhaite faire de son histoire un levier pour inspirer l'action syndicale d'aujourd'hui et de demain. Il réaffirme avec force : les luttes menées dans le Sud global demeurent une source essentielle d'inspiration, particulièrement en cette ère marquée par les reculs démocratiques et les violences autoritaires.

À propos du CISO

Le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) est une organisation intersyndicale de solidarité internationale qui regroupe près de 80 syndicats québécois, des groupes populaires et des membres individuels. Il développe des projets d'éducation et de coopération internationale visant à sensibiliser la population et à renforcer les liens entre les travailleur·euse·s du Nord et du Sud.

Tous ses projets sont conçus en collaboration avec ses partenaires locaux, dans un esprit de réciprocité, d'égalité et de confiance, et dans une perspective d'autodétermination des peuples et des communautés.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

PL 89 – Un bouleversement aux lourdes conséquences pour le Québec

Le projet de loi 89, adopté aujourd'hui, aura de lourdes conséquences pour l'ensemble de la main-d'œuvre du Québec. « Le premier ministre et son ministre du Travail n'ont vraisemblablement pas saisi l'ampleur des dégâts qu'occasionnera cette nouvelle législation. Il s'agit d'une journée sombre pour les travailleuses et les travailleurs », dénoncent les porte-paroles Robert Comeau de l'APTS, Luc Vachon de la CSD, Caroline Senneville de la CSN, Éric Gingras de la CSQ, Mélanie Hubert de la FAE, Julie Bouchard de la FIQ, Magali Picard de la FTQ, Christian Daigle du SFPQ et Guillaume Bouvrette du SPGQ.

29 mai 2025

Tiré de L'Infolettre de la CSN En mouvement

Des conséquences pour toutes les personnes salariées du Québec

Il ne fait aucun doute pour les organisations syndicales que les impacts du projet de loi se feront sentir bien au-delà des personnes syndiquées. « Nous le répétons, les gains obtenus par la négociation exercent une pression positive sur les milieux non syndiqués, obligeant les employeurs à s'ajuster pour demeurer compétitifs. C'est à l'ensemble de la main-d'œuvre québécoise que le gouvernement s'attaque en limitant la capacité des travailleuses et des travailleurs à défendre et à améliorer leurs conditions de travail », déplorent les porte-paroles.

Une menace à la paix industrielle

Les règles entourant le recours et l'exercice de la grève permettaient jusqu'ici de maintenir l'équilibre fragile, mais essentiel entre les travailleuses, les travailleurs et les patrons. Les organisations syndicales ne s'expliquent pas pourquoi Jean Boulet a voulu tout bouleverser, si ce n'est pour assujettir l'ensemble des personnes salariées au bon vouloir des employeurs et pour faire plaisir au patronat ainsi qu'à un conseil des ministres aux tendances antisyndicales. « L'encadrement entourant l'exercice du droit de grève, qui était somme toute limitatif, offrait aux travailleuses et aux travailleurs la possibilité d'améliorer leurs conditions à l'intérieur de balises claires. Le ministre semble s'être trouvé des prétextes pour bafouer leurs droits et, de ce fait, il menace la paix industrielle », évoquent les représentants syndicaux. « Il nous semble clair que les limitations au droit de grève contenues dans cette législation ne passeront pas le test des tribunaux. Les constitutions, tant canadienne que québécoise, ainsi que l'arrêt Saskatchewan sont sans équivoque à ce propos. Les droits syndicaux sont aussi des droits humains. »

Des gains obtenus grâce aux luttes

Au fil des décennies, de nombreuses avancées sociales bénéficiant à l'ensemble de la société ont été obtenues grâce aux luttes menées par les travailleuses et les travailleurs syndiqués. L'équité salariale, l'implantation du réseau des CPE, le salaire minimum, les congés parentaux sont quelques-uns des gains obtenus grâce à la mobilisation syndicale. « Ce sont nos moyens de pression et nos grèves qui ont permis à des millions de Québécoises et de Québécois de bénéficier de ces droits. Priver les travailleuses et les travailleurs de leur capacité à lutter, c'est freiner les progrès de toute la société québécoise », insistent les porte-paroles.

« Le lien de confiance est rompu »

Dès l'évocation par Jean Boulet de ses intentions, à la fin 2024, les organisations syndicales ont invité le ministre du Travail à la prudence. « Nous avons rapidement saisi que le ministre ne serait pas ouvert à la discussion afin de trouver des solutions satisfaisantes pour tous. D'ailleurs, nous nous expliquons mal cette volte-face complète de la part du ministre du Travail, qui a drastiquement changé de ton à partir de ce moment : il a choisi de rompre le dialogue avec les travailleuses et les travailleurs du Québec. Le lien de confiance est rompu », concluent les porte-paroles.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Financement des arts : Il ne restera pas toujours la culture

22 mars 2025 : des milliers de personnes marchent partout au Québec, répondant à l'appel de la Grande mobilisation pour les arts au Québec (GMAQ). Ce mouvement, qui rassemble artistes, travailleuses et travailleurs de la culture – théâtre, danse, cirque, musique, arts visuels, littérature et plus encore – exige une meilleure reconnaissance des arts et une hausse des budgets gouvernementaux dédiés à la culture. Quatre jours plus tard, le ministre des Finances du Québec présente son budget. Le financement du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est rehaussé de façon importante, répondant en partie aux demandes de la GMAQ.

Tiré du Point syndical.

« Les victoires sont rares. Nous célébrons cette hausse de financement du CALQ. Mais nous demeurons réalistes : on sauve tout juste les meubles, le ministre de la Culture nous a avisés que pour les années à venir, l'investissement ne sera pas indexé. Le problème de fond demeurera. Parce que la précarité dans le milieu des arts et de la culture, c'est beaucoup plus large », observe Valérie Lefebvre-Faucher, autrice, rédactrice en chef de la revue Liberté et représentante de la GMAQ.

Sans filet

Les travailleuses et travailleurs culturels, souvent autonomes ou indépendants, vivent dans une grande précarité. « Une majorité d'entre nous cumule les emplois pour arriver. Quand nous réussissons à obtenir du financement, c'est bien souvent le projet qui est financé, pas notre temps de création », continue Mme Lefebvre-Faucher.

La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC–CSN) appuie la GMAQ dans ses revendications. La fédération explore l'idée d'un filet social pour les artistes. « Il y a un travail de fond à faire afin que socialement, on réalise que la création, ce n'est pas un passe-temps. C'est un travail et des droits devraient venir avec ça », martèle Jean-Philippe Bergeron, écrivain et président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Copibec–CSN.

Le filet de sécurité conçu pour les salarié-es censé soutenir le revenu des individus lorsqu'ils sont confrontés aux aléas de la vie est souvent inexistant pour les artistes. Ce filet serait destiné à compenser les périodes de transition ou de précarité financière entre deux projets et à éviter que les artistes aient à occuper deux, parfois trois emplois pour avoir les moyens de créer. « Nous sommes en défrichage sur ces questions. On pourrait s'inspirer des travailleurs des pêches et de leur accès à l'assurance-emploi : c'est un exemple parmi d'autres. Mais des solutions peuvent être mises en place », termine M. Bergeron.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Bravo les artistes !

Alors que le génocide ordonné par les sionistes, suprémacistes et néofascistes de Tel-Aviv contre la population de Ghaza se poursuit, des voix s'élèvent en Occident pour dénoncer ce qui se précise chaque jour davantage comme un nettoyage ethnique. Une déportation planifiée des Palestiniens, aussi bien des 2,3 millions de personnes qui vivent dans l'enclave que ceux des territoires occupés de Cisjordanie, pourchassés par l'armée israélienne et les colons juifs qui les poussent à quitter leurs terres et à abandonner leurs villages.

Tiré d'El Watan.

L'annonce d'un plan pour l'implantation de 22 nouvelles colonies dans les territoires occupés depuis 1967 ne signifie rien d'autre qu'une annexion de fait par l'expansion des colonies juives en Cisjordanie. Un plan auquel les suprémacistes sionistes et néofascistes de Tel-Aviv tiennent plus que tout, d'Itamar Ben-Gvir au ministre de la Défense sioniste Israël Katz en passant par Benyamin Netanyahu. Tous ont insisté pour que le Premier ministre de l'entité sioniste ordonne une vaste offensive sur Ghaza, en vue de son annexion à Israël.

Quant au ministre de la Défense israélien, il ne s'est pas privé de répondre au président français qui a « osé » dire à Singapour : « Si nous abandonnons Ghaza et laissons faire Israël, nous perdrons toute crédibilité. » Le ministre sioniste a précisé : « Macron et ses amis reconnaîtront un Etat sur le papier, et nous construirons un Etat juif ici sur le terrain », en d'autres termes à Ghaza et en Cisjordanie. Au passage, son homologue des Affaires étrangères a accusé le président français de mener une croisade contre les juifs.

La messe est dite pour Emmanuel Macron, dont le pays présidera conjointement avec l'Arabie Saoudite une conférence internationale sur la Palestine, à partir de la seconde quinzaine du mois de juin à New York. On voit bien que pour les suprémacistes néofascistes de Tel-Aviv, la solution à deux Etats au Moyen-Orient a vécu. Pour eux, il ne pourrait y avoir qu'un seul Etat, l'Etat juif d'Israël, comprenant la Cisjordanie et la bande Ghaza annexées.

Jusqu'à quand les pays occidentaux se contenteront-ils de condamnations verbales, d'incantations adressées à l'entité sioniste qui continue d'agir en toute impunité dans la région, en se comportant comme le gendarme du Moyen-Orient, s'en prenant tour à tour au Liban, à la Syrie, à l'Irak et même au lointain Yémen ? Des actes donc ! Les dirigeants des pays occidentaux ne semblent pas compris cela. Sur ce point, ils sont en retard sur leurs sociétés civiles, comme viennent de le prouver jeudi dernier 300 personnalités du monde des arts et de la culture du Royaume-Uni.

Ces artistes, dont la popstar Dua Lipa ou encore l'acteur Benedict Cumberbatch, ont publié une lettre, dans laquelle ils demandent au Premier ministre britannique Keir Starmer de suspendre les livraisons d'armes à Israël et à agir pour l'obtention d'un cessez-le-feu à Ghaza. Les termes de cette tribune diffusée largement au Royaume-Uni sont on ne peut plus clair en direction du locataire du 10 Downing Street. « Nous vous exhortons à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la complicité du Royaume-Uni dans les horreurs à Ghaza.

Nous vous demandons de suspendre immédiatement toutes les ventes d'armes et licences d'exportation britanniques vers Israël. » Tout comme ils demandent au Premier ministre britannique d'utiliser tous les moyens disponibles pour garantir un plein accès de l'aide humanitaire à Ghaza, par le biais d'organisations expérimentées et sans ingérence militaire.

Tout comme ils lui demandent de « prendre un engagement envers les enfants de Ghaza de négocier un cessez-le feu permanent et de mettre fin à la famine ». Quarante-huit heures auparavant, 380 écrivains d'Angleterre, d'Ecosse, du pays de Galles, d'Irlande du Nord et de la République d'Irlande ont, dans un appel largement diffusé, demandé à leurs nations et aux nations du monde de se joindre à eux pour mettre fin au silence et à l'inaction collective face à l'horreur.

L'utilisation du termes « génocide » ou actes de génocide pour décrire ce qui se passe à Ghaza n'est plus contestée, ont-ils écrit. Ils réclament eux aussi la distribution de l'aide par l'ONU ainsi qu'un cessez-le feu. Faute de quoi, des sanctions devraient être prises.

Quelques jours auparavant, plus de 300 écrivains francophones, dont deux prix Nobel de littérature, ont publié une tribune dans le quotidien français Libération, dans laquelle ils déclarent : « Nous pouvons plus nous contenter du mot horreur, il faut aujourd'hui nommer le génocide à Ghaza. » Ils exigent eux aussi des sanctions contre Israël.

Plusieurs questions reviennent dès lors avec insistance : Est-ce que ces représentants du monde des arts seront-ils entendus par les dirigeants politiques de leurs pays respectifs ? Et surtout est-ce qu'ils seront suivis par leurs homologues des autres pays occidentaux ? De quoi créer un climat d'opinion favorable pour qu'enfin des actes soient pris pour faire cesser cet odieux génocide.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Lancement de la 5e édition de la campagne En juin, je lis autochtone : « Place aux littératures autochtones ! »

Wendake, le 2 juin 2025 - Du 1er au 30 juin, l'organisme à but non lucratif Je lis autochtone ! invite les gens à découvrir les littératures autochtones dans le cadre du Mois national de l'histoire autochtone.

Pour l'occasion, près80 librairies et plus de 200 bibliothèques partout au Québec se pareront des couleurs de la campagne et mettront de l'avant les livres écrits par des auteur·ice·s membres de Premiers Peuples dans une section dédiée. Plusieurs auteur·ice·s autochtones animeront, par le fait même, des dizaines d'activités dans les établissements participants afin de permettre aux lecteur·ice·s d'échanger avec les artistes, d'en apprendre davantage sur leur parcours et leurs œuvres. Le but : mettre en vedette la diversité des œuvres que les Premières Nations, les Métis et les Inuit ont à offrir et permettre des rencontres interculturelles des plus enrichissantes.

Une 5e édition sous le signe du théâtre

Sous le thème « Place aux littératures autochtones », c'est le théâtre qui sera la star de cette édition. « Sur scène, les mots s'animent et prennent vie. », affirme l'auteurice Moira-Uashteskun Bacon, Pekuakamiulnu de Mashteuiatsh et porte-parole de cette édition. « C'est une façon pour nous de montrer toute la diversité qu'offrent les littératures autochtones. Elles prennent toutes sortes de formes et il y en a pour tous les goûts. », d'ajouter Elizabeth Dubé, coordonnatrice de l'OBNL.

Une littérature foisonnante

Bien que les littératures autochtones aient longtemps été discrètes sur les tablettes, elles connaissent un bel essor et c'est plus d'une soixantaine de titres qui ont été publiés en français au Québec dans la dernière année. Le public les trouvera dans le carnet annuel qui sera disponible gratuitement dans toutes les succursales participantes ainsi que sur le Web. Il pourra également en profiter pour y lire un texte inédit ainsi que des suggestions littéraires et théâtrales.

Pour tout connaître sur la campagne et voir la programmation, visitez le jelisautochtone.caainsi que les pagesFacebook et Instagram de l'organisme.

Cette campagne est rendue possible grâce à la participation du Conseil des arts du Canada, du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit et le Réseau Les Libraires ainsi que celle de plusieurs maisons d'éditions telles que les Éditions Boréal, les Éditions Hannenorak, les Éditions Alire et les Éditions Prise de Parole.

À propos de Je lis autochtone ! :

Je lis autochtone ! est un organisme à but non lucratif qui a pour objectifs de promouvoir les littératures autochtones au grand public ; offrir un meilleur accès aux livres des Premiers Peuples aux communautés autochtones et accroître la littératie au sein des Premières Nations, Métis et des Inuit. Je lis autochtone ! souhaite ainsi favoriser la rencontre interculturelle grâce à la littérature et faire rayonner le talent des auteur·trice·s des Premières Nations, des Inuit et des Métis publié·e·s en français au Canada.

À propos de Moira-Uashteskun Bacon :

Pekuakamiulnu de Mashteuiatsh, Moira-Uashteskun Bacon s'inspire de sa propre jeunesse, en communauté et en milieu urbain, pour écrire. Lorsque sa tête n'est pas hantée par les personnages de ses histoires, Moira partage sa passion en animant des ateliers d'écriture pour les enfants à Montréal. En 2023, son premier roman, Envole-toi, Mikun, paru aux éditions Hannenorak, lui a valu d'être finaliste à plusieurs prix littéraires, dont celui du Gouverneur général. L'amie de mon père est son deuxième roman.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

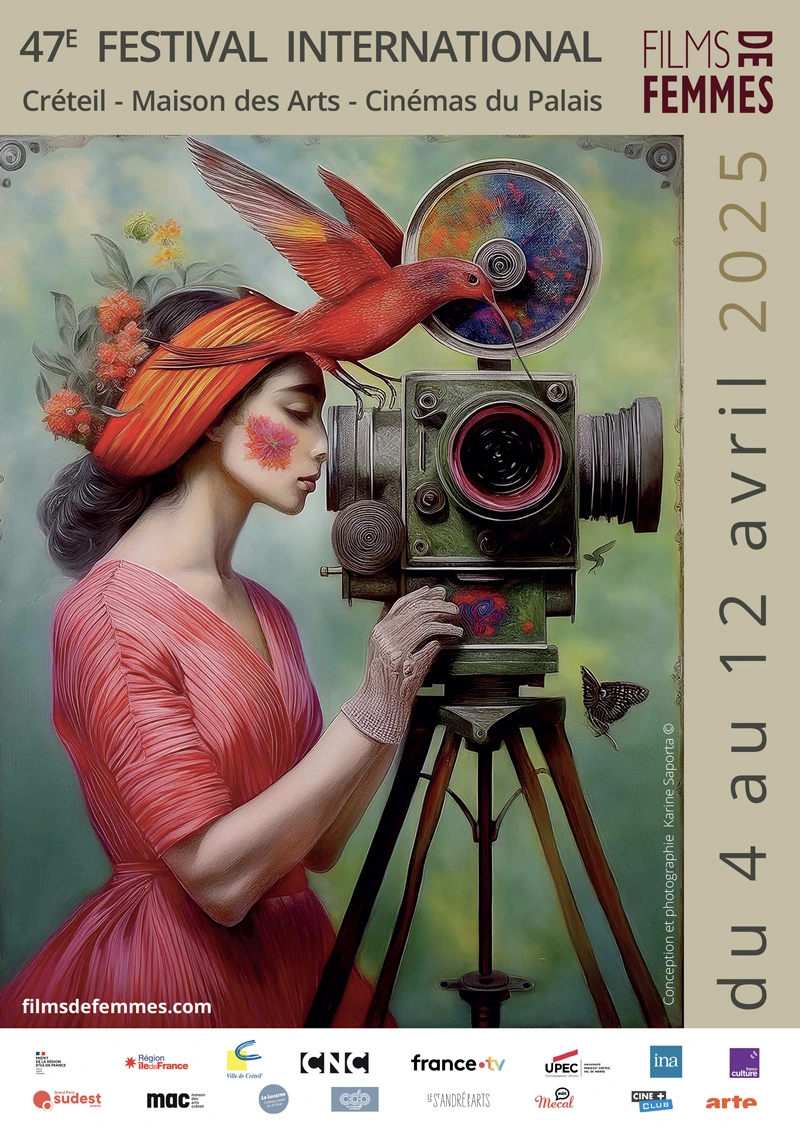

Le 47ème Festival International de Films de Femmes de Créteil

Depuis la fondation du Festival International de Films de Femmes (FIFF) à Sceaux en 1979 par Jackie Buet et Elisabeth Thréard, nous étions quelques féministes cinéphiles et universalistes à l'avoir régulièrement suivi.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Nous étions toutes convaincues qu'à l'instar d'un grand nombre de romancières ou de poétesses, des réalisatrices méconnues existaient et qu'il fallait seulement avoir la passion, le courage et la persévérance de les découvrir et de les faire connaître en exhumant les unes, comme Alice Guy, en honorant les confirmées, comme Margareth Von Trotta, et en invitant et encourageant celles qui viennent de faire leurs premiers pas dans la réalisation.

Nous n'étions guère étonnées par l'envergure internationale que le FIFF a rapidement gagnée grâce à son caractère unique et singulier. Mais nous étions souvent frustrées de le voir timidement accueilli sur le plan national et parfois même occulté.

Enfin, c'est grâce à sa dimension internationale et universelle qu'il a réussi à réaliser 560 leçons de cinéma avec des réalisatrices de cinq continents, leçons numérisées par l'INA (Institut National de l'Audiovisuel), partenaire fidèle et indispensable.

Nous fûmes cette année enthousiastes et agréablement surprises par le grand nombre de films reflétant l'actualité internationale, politique et sociale.

Flowers of Ukraines, d'Adelina Borets (2024) : Natalia, femme de 67 ans, vit à Kiev sur un terrain fleuri qu'elle protège contre vents et marées. Elle refuse avec humour et liberté toutes les propositions matériellement alléchantes des promoteurs qui veulent la déloger. Sa lutte devient plus poignante lorsque l'Ukraine commence à être bombardée et envahie par la Russie. Natalia refuse de quitter son petit paradis pour se réfugier dans un abri, même lorsque les bombes pleuvent sur Kiev. Elle se cache avec ses quelques poules dans un minuscule abri construit par ses soins. Elle incarne à elle seule un symbole d'espoir et de résistance. Ce long documentaire a récolté trois prix, celui du meilleur long métrage documentaire par le grand jury, le prix du public et celui du jury « graines de cinéphage ».

Par ailleurs, Arte et le FIFF ont choisi trois documentaires de femmes issus de la collection « génération ukrainienne » :

« Intercepté » (2024) d'Oksana Karpowych : un film qui met à nu l'impérialisme de la Russie et la déshumanisation engendrée par la guerre.

« Marioupol, trois femmes et une guerre » (2024) de Svitlana Lishchynska : portrait sensible de trois générations de femmes vivant à Marioupol tournées culturellement vers la Russie, mais que la guerre fait subir à leur identité un déchirement insoutenable.

« Ukraine : la guerre ordinaire » (2024), d'Olha Zhurba : entamé dès les premiers jours de l'attaque russe, ce documentaire saisissant dresse un « portrait collectif de l'Ukraine en guerre au travers d'une population en état de choc, qu'elle ait fui les affres de la guerre ou soit restée pour vivre sous la menace et les bombardements constants » (catalogue du FIFF p. 35).

Toxic, de Saulé Bliuvaité (Lituanie, 2024) présenté en séance de clôture du Festival au cinéma Saint André des Arts en présence de la réalisatrice. Celle-ci met en scène de jeunes adolescentes, Marija et Kristina, qui se rencontrent dans une école de mannequinat locale. Une concurrence ardue les pousse à brutaliser leur corps tout en ignorant « la cruelle réalité saisie par la cinéaste : celle d'un monde où les règles sont conçues pour qu'elles perdent » (catalogue du FIFF p. 10).

« Toxic est fait de fragments de vie (…) les corps y disent la solitude, l'enfance encore proche, la souffrance, l'espoir d'une reconnaissance. Un film à fleur de peau, fort comme un journal intime » Frédéric Strauss, Télérama.

Ce film a eu le grand prix du Festival de Locarno en 2024.

Nous avons surtout été impressionnées par la force de suggestion que reflètent certaines images : quelques photos d'adolescentes défigurées nous renvoient par exemple à cette société qui défigure ses propres enfants.

Soudan, souviens-toi, de Hind Meddeb, 2023, en avant première et en présence de la réalisatrice.

« Après 30 ans de dictature, le portrait d'une jeunesse soudanaise qui, par ses mots, poèmes et créations, défie la répression militaire et lutte pour ses rêves de démocratie. En croisant leurs itinéraires, Hind Meddeb articule les fragments d'une révolution impossible, de ses débuts prometteurs jusqu'à ce que la guerre détruise tout, mettant les Soudanais sur les routes de l'exil » (catalogue du FIFF, p. 39).

En effet, les débuts prometteurs de cette révolution nous avaient vraiment enthousiasmés, car les tueries contre une jeunesse joyeuse, décidée à braver tous les dangers n'avaient pas encore commencé, comme en Syrie.

Mais les militaires sont toujours là pour écraser toute aspiration à la liberté. Ils vont même engager des milices, dans le but d'être soutenus dans leur action répressive. Mais ces milices, comme il arrive souvent dans des cas similaires, une fois armées jusqu'aux dents, commencent à rêver du pouvoir. Les milices amies du pouvoir deviennent alors des ennemies et doivent leur durabilité grâce au financement de pays comme les Emirats Arabes Unis.

Enfin, le plus bouleversant dans le film de Hind Meddeb sont les poèmes en arabe classique ou dialectal, récités ou chantés par des jeunes qui promettent de ne jamais arrêter leur lutte.

Green Line, de Sylvie Balliot, France-Liban, 2024. « Fida a grandi à Beyrouth dans les années 80, pendant la guerre. La banalisation de la mort la fait douter de la valeur de la vie et du sens de cette interminable guerre. Avec l'aide de figurines et de maquettes miniatures, elle va à la rencontre de miliciens et confronte sa vision avec la leur » (catalogue du FIFF, p. 15).

Ce film qui a reçu plusieurs prix – au Festival de Locarno, celui d'Ismaïliya (Egypte) et au Festival de Marrakech – est à la fois très intéressant et frustrant, car il permet d'une part de découvrir plusieurs visages de certains miliciens repentis et d'autres convaincus d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais il est dommage que ce film ne soit pas étoffé aussi par des analyses de journalistes et de politologues libanais et arabes qui ont réussi à jeter sur cette guerre absurde des éclairages rarement mentionnés dans les mass-média.

D'autres longs métrages documentaires ont été sélectionnés par ce FIFF, comme Larry (IEL), de Catherine Legault, (Canada, 2024). « Portrait de Laurence Philomène, jeune photographe, trans non-binaire, qui s'impose comme l'une des voix les plus originales de sa génération et une icône de la communauté LGBTQ+ » (catalogue du FIFF, p. 15).

Ce film a en effet l'avantage de nous propulser au cœur de la vie quotidienne de Laurence Philomène qui assume sa transsexualité avec autant de douleur que de sérénité. Néanmoins, ce film nous rappelle que le débat autour du genre est loin d'être terminé. Garantir la liberté de choix d'un sexe ou d'un genre voudrait-il dire que la porte est fermée à tout débat sur le sujet ? Tout comme le débat entre féministes essentialistes et anti-essentialistes qui reste toujours d'actualité, même s'il est en train de subir des mutations dans le discours LGBTQ+.

Après avoir cité les longs métrages documentaires qui nous ont marqué, faut-il oublier la sélection de plusieurs longs métrages fiction qui nous promènent de la République Dominicaine avec « Sugar Island » (2024) de Johanné Gomez Terrero qui a eu le prix du Grand Jury, au Portugal avec « Le vent qui siffle dans les grues » (2023) de Jeanne Wallz, à la Turquie avec « On the water surface », de Zeynep Köpratu (2024)…

Dans le cadre des réalisatrices pionnières, le Festival choisit cette année de passer plusieurs films de la réalisatrice tchèque Vera Chytilova, sans oublier de rappeler que cette cinéaste a fait partie des réalisatrices historiques du FIFF depuis 1987. « Que faut-il retenir de son cinéma, écrit Jackie Buet, une permanente innovation et lucidité sur l'entrelacs des destins humains et des intrigues partisanes. Un grand cinéma politique avec une fraicheur humaine revigorante. Un talent fou qui appuie sur les points névralgiques et les possibilités d'échappée : alternative entre la liberté ou la soumission, le personnel ou le collectif » (catalogue du FIFF, p. 30).

Le FIFF, ayant accompagné presque toutes les sorties de films de Margareth Von Trotta, a choisi de proposer à son public pour la soirée avec Arte et en avant-première, le film de cette grande réalisatrice allemande « Voyage dans le désert ». Elle y relate un épisode de vie de la poétesse autrichienne Ingeborg Bachmann. Celle-ci rencontre au sommet de sa carrière le célèbre dramaturge Max Frisch. La poétesse prend soudain la décision de voyager dans le désert égyptien, afin de se libérer de cette tumultueuse relation devenue parfois irrespirable.

N'oublions surtout pas ce court-métrage belge de Juliette Léonard « Rides du lion et pattes d'oie », « Vieillir quand on est femme est un drame. Comment me défaire de cette idée débile et profondément ancrée dans mon crâne et ma société » (catalogue du FIFF, p. 20). En effet, cette réalisatrice brise un tabou d'une manière à la fois hilarante et angoissante, car dès l'âge de 30 ans, beaucoup de femmes ne savent plus quoi faire de leur corps, sujet de toutes les projections dont elles demeurent prisonnières, car toujours invitées à corriger ce qui ne va pas et donc à acheter et à utiliser des gels et des crèmes qui remplissent les étagères de leur chambre et surtout de leur salle de bain. Ce court métrage eut le prix du Jury INA, aussi bien qu'une mention spéciale du Jury UPEC (Université Paris-Est Créteil).

Le Festival choisit presque tous les ans un thème autour duquel il organise un colloque ou une table-ronde. Cette année, trois femmes furent réunies et invitées à partager leur vision de l'humour. Nous eûmes à cette occasion la surprise de découvrir que l'une d'entre elles, Chantal Montellier, artiste pionnière de la bande-dessinée, a publié sous sa direction un livre « Je suis Razan, un visage pour la Palestine » aux éditions Arcane 17, dans lequel se sont exprimé une vingtaine de journalistes, de chercheur.ses, d'hommes et de femmes politiques, etc. sur la mort de la secouriste palestinienne Razan, sous les balles israéliennes à Gaza en 2018.

Ghaïss Jasser, 31 mai 2025.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :