Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Dossier sur la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté le 17 octobre 2024

Presse-toi à gauche ! reprend ci-dessous certains reportages fait par des médias locaux sur la situation de la pauvreté au Québec et sur les actions menées par des groupes en lutte contre la pauvreté dans différentes régions du Québec

Photo : Une centaine de citoyens et représentants d'organismes ont marché dans les rues du centre-ville de Magog, le 17 octobre dernier. (Photo Le Reflet du Lac - Patrick Trudeau)

La situation dans le Grand Montréal

Dans tous les quartiers du Grand Montréal, un vaste réseau d'organismes communautaires existe pour répondre aux besoins de ces groupes plus vulnérables. Centraide soutient ces organismes en priorité pour assurer que les personnes durement touchées par la pauvreté soient appuyées. Ils facilitent notamment l'accès à des logements convenables, assurent la sécurité alimentaire, favorisent l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, encouragent la persévérance scolaire et combattent l'isolement social.

(...)

17 octobre 2024

Jusqu'à cinq fois plus pauvres : des groupes plus à risque

Montréal, le 17 octobre 2024 — En cette Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, des données de Centraide du Grand Montréal mettent en lumière que nous ne sommes pas tous égaux face à la pauvreté. Les risques d'être à faible revenu sont deux à cinq fois plus élevés chez certains groupes de la population. Les données recensées révèlent que les personnes appartenant à des groupes de minorités visibles, les immigrants et les résidents non permanents, les personnes seules, les familles monoparentales et les personnes sans aucun diplôme sont plus à risque d'être affectés. Centraide du Grand Montréal cherche à sensibiliser la population pour un support accru des groupes les plus vulnérables.

« Parler de lutte contre la pauvreté, c'est d'abord s'intéresser aux personnes qui la vivent afin de s'assurer qu'elles puissent vivre dignement », souligne Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. « Nos données démontrent que les personnes qui font partie de certains groupes doivent être soutenues afin d'améliorer leurs conditions de vie et les aider à sortir de la pauvreté. Mieux connaître les facteurs de risque nous permet de proposer des solutions adaptées à ces personnes en collaboration avec les organismes communautaires que nous appuyons. »

Des groupes surreprésentés dans le Grand Montréal

Quelque 315 000 personnes vivent sous le seuil de faible revenu dans le Grand Montréal (soit environ 24 000 $ pour une personne seule, selon la Mesure du faible revenu). À celles-ci s'ajoutent 200 000 autres qui vivent un peu au-dessus de ce seuil (25 000 $, 26 000 $, 27 000 $ par année) et qui sont également dans une grande précarité.

Selon les données du dernier recensement analysées par Centraide, les groupes de personnes les plus à risque de se retrouver en situation de pauvreté sont surreprésentés dans le Grand Montréal, particulièrement sur l'île de Montréal.

Ces groupes sont les suivants : Les personnes issues des groupes de minorités visibles :

• Les personnes appartenant aux groupes de minorités visibles connaissent un taux de pauvreté deux fois plus élevé (12 %) que celles n'appartenant pas à des groupes de minorités visibles (6 %).

Les personnes immigrantes et les résidents non permanents :

• Les résidents non permanents (travailleurs temporaires, étudiants internationaux et demandeurs d'asile) forment le groupe le plus à risque de pauvreté. Leur taux de pauvreté est de 40 %, soit cinq fois plus élevé que l'ensemble de la population (7,5 %).

• Les immigrants récents ont quant à eux un taux de pauvreté deux fois et demi plus élevé (16 %) que celui des non-immigrants (6%).

Les personnes vivant seules :

• Le taux de pauvreté des personnes vivant seules est cinq fois plus élevé (16 %) que celui des couples et des familles biparentales (3 %).

Les familles monoparentales :

• Les familles monoparentales atteignent un taux de pauvreté trois fois et demi plus élevé (11 %) que celui des familles biparentales (3 %).

Les personnes sans aucun diplôme :

• Les personnes sans aucun diplôme ont un taux de pauvreté presque deux fois plus élevé (15 %) que celui des personnes ayant un diplôme d'études secondaires ou collégiales (8 %).

Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté En lutte contre la pauvreté, pour un revenu viable pour toutes et tous !

Québec, 17 octobre 2024. Des groupes communautaires de la région de Québec se sont mobilisés dans le cadre de la Journée internationale de l'élimination de la pauvreté afin de rappeler au gouvernement que ses actions récentes sont nettement insuffisantes. Autant le 4e plan de lutte à la pauvreté, le projet de loi 71 visant à moderniser l'assistance sociale que la Stratégie québécoise en habitation ratent leurs cibles. Le Regroupement d'Éducation Populaire en Action Communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12) et le Collectif de Lutte et d'Action contre la Pauvreté de la région de Québec (CLAP-03) revendiquent un revenu viable et des mesures qui permettent de vivre dignement.

Une froide indifférence dans le 4e plan de lutte à la pauvreté

Le 4e plan de lutte à la pauvreté ne fait rien pour accomplir sa mission fondamentale d'augmenter les revenus des moins fortunées. Danielle Lambert, Co-porte-parole de la manifestation, commente : « Il n'y a aucune raison de tolérer que la pauvreté existe encore. Aucune raison qu'on accepte que les personnes les plus pauvres portent le fardeau d'une responsabilité individuelle à vivre dans la pauvreté. Aucune raison de continuer à tolérer que les ultras riches continuent de s'enrichir sur le dos du monde. » Le plan de lutte compte majoritairement des mesures à coût presque nul ; c'est de loin celui avec le moins d'investissement depuis leur création en 2004. Principalement, on n'y trouve aucune mesure structurante qui améliore les conditions de vie des gens de manière pérenne.

Humaniser l'assistance sociale en coupant les plus pauvres

Le projet de loi 71 vise à passer à un régime de l'assistance sociale « plus humain » selon la ministre de la Solidarité sociale Chantal Rouleau. Il fait tout le contraire selon Marie-Lyne Bouchard, prestataire d'assistance sociale et militante active à Rose du Nord. « C'est un recul pour près de 40 000 personnes qui vont être privées du supplément de 161$ sur leurs prestations d'assistance sociale, alors que la prestation de base de 807 $ par mois couvre seulement 46% de ce qui est reconnu comme le minimum vital. » La réforme prévoit des parcours d'accompagnement et d'intégration en emploi, mais « se faire accompagner dans une formation ou en emploi avec le ventre vide et en habitant dans la rue, ce n'est pas sérieux ni humain », rappelle la porte-parole.

Bâtir pour les plus riches

La Stratégie québécoise en habitation promise depuis quatre ans par la ministre Duranceau ne vise pas du tout à aider les personnes les plus pauvres. Aucune augmentation de l'offre de logements sociaux ou communautaires n'est présente dans la stratégie. Le gouvernement mise sur la construction de logements privés qui ne seront pas abordables pour une grande partie de la population, relate Nicolas Villamarin Bonilla. « Il y a une crise d'abordabilité du logement et le gouvernement refuse de légiférer sur le parc locatif pour restreindre les augmentations abusives. À la place, il nous sert un projet pilote de logements modulaires qui seront trop chers et seront sortis de terre dans plusieurs années et qui ne répondront pas aux besoins criants des locataires les plus vulnérables, comme d'ailleurs la plupart des projets initiés par la CAQ. »

Le bilan de la CAQ : des actions qui servent les mauvaises personnes

Les groupes populaires revendiquent un revenu et des mesures gouvernementales qui permettent de vivre dignement. Les actions du gouvernement dans les derniers mois ont toutes manqué d'ambition et n'ont pas renforcé le filet social qui est plus nécessaire que jamais. « Pour nous le 17 octobre, c'est un jour d'indignation, c'est le moment de rappeler ses devoirs au gouvernement. On vit dans une société riche et ce n'est pas acceptable de voir une dégradation des conditions de vie d'une bonne partie de la population. C'est tout notre filet social qui est en crise et le gouvernement Legault reprend le chemin de l'austérité, c'est complètement indécent. D'un côté, on donne des milliard de fonds publics à Northvolt et dans un projet de 3e lien insensé, de l'autre on pige dans l'aide de dernier recours alors qu'il manque de logements, que le nombre de personnes sans logement explose et que les ressources d'aide alimentaire débordent complètement. » s'indigne Vania Wright-Larin coordonnateur au RÉPAC 03-12.

Le Collectif de lutte et d'action contre la pauvreté de la région de Québec (CLAP-03).

Le Regroupement d'éducation populaire en action communautaire de Québec Chaudière-Appalaches (REPAC 03-12)

Magog, on manifeste au centre-ville pour dénoncer la pauvreté et les inégalités

Une centaine de citoyens et représentants d'organismes ont marché dans les rues du centre-ville de Magog, le 17 octobre dernier. (Photo Le Reflet du Lac - Patrick Trudeau)

https://www.lerefletdulac.com/infolettre/on-manifeste-au-centre-ville-pour-denoncer-la-pauvrete-et-les-inegalites/

Par Patrick Trudeau

18 octobre 2024, 11 h

•

MISÈRE. La lutte à la pauvreté est un combat qui est loin d'être terminé et c'est sans doute pour cette raison que des citoyens et organismes communautaires continuent de participer, chaque année le 17 octobre, à la marche mondiale du refus de la misère.

Ils étaient plus d'une centaine à marcher de façon solidaire au centre-ville de Magog, jeudi dernier, dans l'espoir de faire bouger les choses, ou du moins, d'éveiller les consciences.Tout ça, en dénonçant les écarts – de plus en plus grands – entre les mieux nantis et les plus démunis.

« On entend souvent dire que les gens riches ont travaillé fort toute leur vie et qu'ils méritent pleinement leur fortune. Mais si une personne qui gagne le salaire minimum voulait avoir autant d'argent que Jeff Bezos (fondateur d'Amazon), elle devrait travailler pendant 4,8 millions d'années », a comparé la co-coordonnatrice de la Table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie (TACAE), Rosalie Dupont.

Amorcée devant le Centre communautaire de Magog, la marche du refus de la misère s'est soldée par un repas communautaire dans les locaux du Cépop, auquel ont pris part 130 personnes.

Quelques arrêts avaient précédemment été faits à des endroits stratégiques comme le parc des Braves (rue Principale Ouest) et le Centre des femmes Memphrémagog (rue Saint-Patrice Ouest). « Il faut dire non aux inégalités de genre », lance la porte-parole du Centre des femmes, KariAnne Sauvé.

« Les femmes, et particulièrement les mères, sont souvent les premières à sacrifier leur carrière ou leur qualité de vie pour prendre soin de leur famille. Malheureusement, les régimes de retraite ne tiennent jamais compte de ces sacrifices invisibles », plaide celle qui est également membre du Comité de lutte à la pauvreté de la MRC de Memphrémagog.

Pionnière de ce comité et impliquée dans différents organismes d'aide au cours des 70 dernières années, Aline Dupaul a invité les manifestants à poursuivre le combat et à se faire entendre sur toutes les tribunes. « On croyait que ça s'en allait dans la bonne direction il y a quelques années, mais le problème de la pauvreté s'est accentué depuis deux ou trois ans », constate l'ancienne mairesse de Saint-Étienne-de-Bolton.

« J'ai 93 ans et demi, et tant que la santé sera au rendez-vous, je vais continuer de manifester pour améliorer les choses », a promis la vénérable militante.

Selon les organisateurs, près de 175 personnes ont participé à l'événement, en totalité ou en partie, tout au long du parcours.

Le Comité de lutte à la pauvreté, accompagnée de la TCAE, a aussi profité de l'occasion pour aller porter une missive au bureau du député d'Orford, Gilles Bélanger, afin de proposer des pistes d'action pour éliminer la pauvreté. « Plus d'une personne sur 10 vit dans la pauvreté au Québec, alors que d'autres vivent dans une opulence de plus en plus indécente. Clairement, la lutte contre la pauvreté ne fait pas partie des priorités de la CAQ », a clamé Rosalie Dupont.

Les organisateurs estiment à 175 le nombre de personnes ayant pris part à l'activité, à un moment ou l'autre du parcours. (Photo Le Reflet du Lac – Patrick Trudeau)

Nuit des sans-abri

Mentionnons qu'une autre activité de sensibilisation au sort des démunis aura lieu ce soir (18 octobre) au centre-ville de Magog, avec la tenue de la Nuit des sans-abri.

L'événement se déroulera au parc des Braves de 17 h à 22 h et a pour but de mettre en lumière les problèmes d'hébergement et d'itinérance qui touchent plusieurs citoyens de la région.

Sherbrooke, Les membres de la TACAE ont présenté l'échec de la Mission Possible aux personnes élues le 17 octobre 2024 dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. MISSION POSSIBLE : ÉLIMINER LA PAUVRETÉ

https://www.tacaestrie.org/journee-internationale-pour-lelimination-de-la-pauvrete/

Sherbrooke, 17 octobre 2024 – Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté

Le 17 octobre 2022, de nombreux groupes communautaires avaient parcouru l'Estrie, déguisés en agents secrets, pour remettre à nos élu.es, nouvellement en poste, la Mission Possible d'éliminer la pauvreté et en leur recommandant plusieurs pistes d'actions pour le faire.

Deux ans plus tard, il faut se rendre à l'évidence, la pauvreté est loin d'avoir reculé. 2023 a même été une triste année record : jamais les banques alimentaires n'avaient dû soutenir autant de personnes et jamais n'avait-on recensé autant de personnes en situation d'itinérance.

Et pourtant, l'élimination de la pauvreté est possible ! Le Québec est une province qui a les moyens d'éliminer la pauvreté et de réduire les inégalités sociales. Qui plus est, certaines études démontrent qu'il pourrait être plus rentable, pour l'État, d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes que de payer pour ses effets néfastes.

Ce 17 octobre, nos agent.es repartiront en tournée, cette fois pour remettre ce dur constat à nos élu.es sur le résultat de leur mission : ÉCHEC. Sur les 8 objectifs qui leur avaient été remis il y a deux ans, aucun n'a été atteint et plusieurs ont même subi des reculs.

Le principal outil qui aurait dû servir à accomplir la mission est le 4e plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. En vertu de la Loi 112, ces plans d'action sont censés être le fer de lance de la lutte à la pauvreté menée par le gouvernement du Québec. Ce plan de lutte à la pauvreté, déposé en juin, passe tristement à l'histoire comme le pire des plans de lutte à la pauvreté jamais déposés au Québec : 4 fois moins d'argent y est investi que dans le précédent, et aucune mesure ne vise l'amélioration du revenu des personnes les plus pauvres. Clairement, la lutte contre la pauvreté n'a pas fait partie des priorités de la CAQ.

« La ministre Rouleau devrait avoir honte ! En pleine crise sociale, déposer un plan de lutte à la pauvreté et une réforme de l'aide sociale aussi insignifiants, c'est un véritable affront ! Plus d'une personne sur 10 vit dans la pauvreté au Québec, alors que d'autres vivent dans une opulence de plus en plus indécente. » clame Rosalie Dupont, co-coordonnatrice de la TACAE.

Notre message à nos élu.es aujourd'hui est le suivant : vous êtes en infraction avec la loi et nous exigeons que vous vous y conformiez sans délai : retournez faire vos devoirs et déposez un réel plan de lutte à la pauvreté !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« Le PL69 nécessiterait un large débat public »

Robert Laplante, directeur général de l'IRÉC. Le Journal des Voisins est publié à Ahuntsic-Cartierville. Photo : JDV / Nora Azouz

Le projet de loi n° 69 (PL69), Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques, déposé à l'Assemblée nationale du Québec le 6 juin 2024, va être discuté cet automne. La loi vise à accélérer et rendre possible l'atteinte de l'objectif de carboneutralité en 2050. L'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), organisme à caractère scientifique situé au collège de Bois-de-Boulogne, à Ahuntsic-Cartierville, y décèle « une régression historique ». Entrevue avec Robert Laplante, directeur général de l'IRÉC.

Nora Azouz est rédactrice en chef du Journal des Voisins.

08 octobre 2024 | tiré du Journal des Voisins, Ahuntsic-Cartierville - journaldesvoisins.com |

Quel regard porte l'IRÉC sur le PL69, en discussion cet automne, et sur le Plan d'action 2035 – Vers un Québec décarboné et prospère d'Hydro-Québec ?

Les thématiques soulevées par le Plan d'action d'Hydro-Québec et le PL69 nécessiteraient un très large débat public. Ces deux initiatives touchent à trois piliers du Québec. D'abord, elles remettent radicalement en question la vocation d'Hydro-Québec. Ensuite, elles bouleversent le modèle de développement économique du Québec et, enfin, les mesures prévues sont aux antipodes de ce que devrait représenter une transition énergétique en faveur des Québécois.

Pouvez-vous décrire les changements notables découlant de cette loi ?

D'une part, les missions de service public d'Hydro-Québec risquent d'être détournées pour glisser subtilement vers celles d'une entreprise de production commerciale d'énergie. En 1962, les Québécois ont plébiscité le gouvernement pour la nationalisation de l'électricité et souhaitaient ainsi reprendre le contrôle d'une ressource considérée comme publique.

D'autre part, une partie de la richesse publique est soustraite au profit du secteur privé. Cela conduit inévitablement à un appauvrissement collectif. L'ouverture au privé va s'accélérer et va orienter des sommes colossales vers les actionnaires plutôt que vers le Trésor public.

Quelles seront les conséquences sur l'économie québécoise selon vous ?

Le modèle économique ainsi promu par le Plan d'action et le PL69 s'apparente à un développement hétérogène qui dépend d'une demande induite par l'extérieur alors que le modèle actuel d'Hydro-Québec est autocentré.

En clair [jusqu'à présent], les Québécois avaient choisi collectivement d'utiliser cette machine de production et cette ressource hydroélectrique et éolienne qu'est Hydro-Québec de façon contrôlée à partir des besoins et des intérêts du Québec. L'élargissement au privé que provoquent ces deux initiatives consacre la rupture du monopole de production et de distribution d'Hydro-Québec.

L'an dernier, les PME ont subi une augmentation de tarif de l'électricité de 5,1 % et une autre de 3,9 % est prévue au 1er avril 2025. Quant aux particuliers, ils verront leur facture augmenter de 3 %. D'un point de vue économique, est-il possible de maintenir ce plafond tarifaire ?

Ce débat sur la tarification de l'électricité est un débat de diversion. Il n'est pas sans intérêt pour les consommateurs, mais il ne porte pas sur les choix fondamentaux opérés par le gouvernement. Cette façon de présenter la tarification plafonnée à 3 % pour une période limitée, c'est une illusion. Pour financer ce gel, le gouvernement du Québec s'est engagé à compenser le manque à gagner d'Hydro-Québec par des fonds que lui versera le ministère des Finances. Certes, la tarification ne bougera pas, mais il en coûtera plus aux contribuables.

Pourquoi le débat est-il mal posé ?

L'essentiel n'est pas dans l'augmentation tarifaire, mais bien dans le fait que les PME, qui sont au fondement même du modèle économique québécois, ne vont plus figurer au cœur de l'économie du Québec… Elles pourront “se servir” après que les multinationales étrangères auront “pigé” dans l'assiette au beurre. Le modèle proposé repose sur une demande énergétique qui n'est pas justifiée par une croissance interne provenant de la société québécoise elle-même. Il s'agit plutôt de répondre aux besoins des grandes entreprises venues de partout sur la planète et désespérément à la recherche d'énergies pas chères. Le Québec va devenir un “buffet ouvert”. Ce qui motivera la croissance du Québec, ce seront les objectifs propres des entreprises étrangères. Un vrai changement !

Quelle voie serait porteuse pour une transition énergétique réussie au Québec selon vous ?

Dans le PL69, aucun modèle de transition énergétique n'est proposé. Il n'est question ni de cibles de réduction énergétique dans les divers domaines de l'économie, ni des moyens à déployer. Pourtant, Hydro-Québec devrait être le navire amiral de la transition énergétique en reprenant le contrôle de la production hydroélectrique et éolienne. La politique de transition, elle, doit rester l'affaire du gouvernement, un choix démocratique.

Quelles pratiques vertueuses pourraient être favorisées ?

Des partenariats sont proposés pour le développement éolien entre les municipalités et des promoteurs. Dans ce cas précis, un partage des redevances serait plus équitable. Ces dernières reposeraient sur la totalité de la richesse produite et non pas sur la fraction laissée par les promoteurs. Aussi, autre exemple, le développement éolien peut se faire en privilégiant des relations plus justes et égalitaires avec les communautés et les peuples autochtones vivant où ces éoliennes sont installées.

De plus, le PL69 autorise Hydro-Québec à vendre des barrages. Les promoteurs, dont l'objectif premier est le profit et c'est tout à fait légitime, n'auront pas à se soucier de la place que ces équipements doivent tenir dans un système énergétique local. La transition exige pourtant une gestion territoriale de tout l'écosystème énergétique. La privatisation des équipements empêchera une gestion cohérente de l'ensemble. À cet égard, le potentiel géothermique est immense et pourrait favoriser la création de districts énergétiques pratiquement autosuffisants.

Quel modèle privilégier ?

Afin de mener une politique efficace au Québec en matière de transition énergétique, il est nécessaire de viser la sobriété énergétique, de mener des programmes d'efficacité énergétique et de mettre en valeur tout le portefeuille énergétique. Si Hydro-Québec doit rester concentrée sur l'hydroélectricité et l'éolien, l'énorme potentiel de production d'énergies renouvelables que constituent la biomasse, la géothermie, le solaire, doit être fructifié. Une politique de transition énergétique digne de ce nom doit valoriser et optimiser toutes les ressources énergétiques renouvelables.

Comment la transition énergétique va-t-elle s'opérer selon vous ?

Les investissements annoncés dans le Plan d'action d'Hydro-Québec sont colossaux [de 155 à 185 milliards de $] et ne sont pas forcément justifiés par la demande interne. Pourtant, il va falloir les financer et cela va peser sur les marges de manœuvre financières du gouvernement du Québec et sur Hydro-Québec. Pourquoi s'infliger une telle pression alors qu'il est possible de faire autrement ?

Ces deux initiatives placent le Québec dans une logique de dépendance. C'est une régression historique, car le Québec avait fait la nationalisation de l'hydroélectricité précisément pour s'affranchir de la domination des grandes sociétés qui tenaient dans un étau l'économie du Québec.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

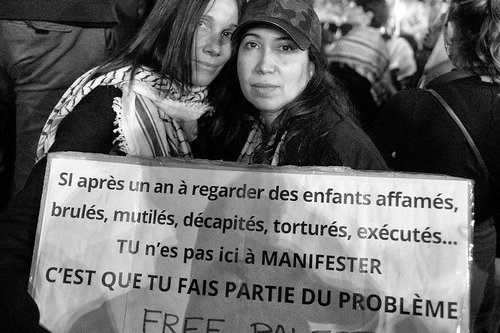

Rapport : Au-delà des mesures symboliques – Élargir les sanctions du Canada contre la violence des colons israéliens

En collaboration avec Just Peace Advocates et Miles Howe, professeur à l'Université Brock, l'IJV a publié un nouveau rapport attirant l'attention sur l'escalade alarmante de la violence et des déplacements auxquels sont confrontés les Palestiniens en Cisjordanie occupée par Israël depuis le 7 octobre 2023.

16 octobre 2024 IJV Canada

photo Serge d'Ignazio

Le rapport appelle le gouvernement canadien à prendre des mesures immédiates et significatives pour protéger les communautés palestiniennes vulnérables de Cisjordanie et à demander des comptes aux Israéliens responsables des violations persistantes des droits de l'homme dont ils sont victimes.

Lire ou télécharger le rapport complet (PDF)

La violence contre les Palestiniens en Cisjordanie, rendue possible et perpétuée par des organisations telles que la Division des colonies de l'Organisation sioniste mondiale (WZO), a atteint des niveaux sans précédent. Alors que les colons continuent de commettre des atrocités – notamment des meurtres, des incendies criminels et le déplacement systématique de communautés palestiniennes – le Canada ne doit plus rester complice.

Nous vous demandons d'agir en envoyant une lettre à votre député.e et à la ministre canadienne des Affaires étrangères, les exhortant à étendre les sanctions aux hauts fonctionnaires israéliens et aux organisations qui apportent un soutien financier et opérationnel à la violence des colons. Avec votre voix, nous pouvons faire pression pour que le Canada adopte une position plus forte et plus fondée sur des principes en ce qui concerne les droits de la personne en Palestine.

Dites au Canada de sanctionner la violence des colons maintenant

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Une Coalition canadienne de défense des libertés civiles dénonce et appelle à la fin de la liste des entités terroristes

Le mardi 15 octobre 2024, le gouvernement canadien a inscrit le Réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens Samidoun sur la liste des entités terroristes du Canada.

Tiré de : https://iclmg.ca/fr/fin-liste-entites-terroristes/

Bien qu'il s'agisse ostensiblement d'un outil destiné à protéger la sécurité des personnes au Canada et dans le monde, la liste des entités terroristes est un outil politique arbitraire qui porte atteinte à la liberté d'association, à la liberté d'expression et à l'application régulière de la loi (due process) devant les tribunaux. Son efficacité en tant qu'outil de sécurité nationale n'a jamais été démontrée d'une manière qui justifie son utilisation.

En raison des profondes lacunes de la procédure d'inscription sur la liste des entités terroristes, la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC) n'a cessé de demander l'abolition de ce régime depuis la création de la coalition canadienne en 2002.

L'inscription d'une organisation sur la liste est un processus secret et discrétionnaire par lequel le gouvernement peut prendre en compte n'importe quelle information, y compris des renseignements non vérifiés. L'inscription sur la liste permet au gouvernement de contourner les poursuites pénales ou les procès, plaçant le fardeau sur l'entité inscrite de contester les informations en question, dont la plupart sont tenues secrètes pour des « raisons de sécurité ». Il n'existe pas non plus de procédure cohérente pour contester une telle inscription à cette liste. Il en résulte une violation effective du principe de l'application régulière de la loi (due process) et de la présomption d'innocence.

Les conséquences de l'inscription sur la liste sont graves. Les avoirs sont gelés, toute utilisation de biens appartenant à l'organisation inscrite sur la liste ou contrôlés par elle constitue un délit, de même que la fourniture de toute forme de soutien financier ou en nature. De plus, l'inscription sur la liste stigmatise l'organisation et toute personne accusée d'y être associée en la qualifiant de « terroriste », quelles que soient ses actions personnelles, sans qu'il soit nécessaire de porter des accusations criminelles ou de prouver sa culpabilité devant un tribunal.

Dans les 24 heures qui ont suivi cette annonce, des appels ont déjà été lancés sur les médias sociaux pour qualifier de terroristes ou de partisans du terrorisme toute personne assistant à un événement ou s'associant à des personnes liées à Samidoun.

Comme il est illégal de soutenir une entité inscrite sur la liste de quelque manière que ce soit, y compris financièrement, cela signifie que l'organisation ne peut pas collecter de fonds ou payer un-e avocat-e pour organiser sa défense et contester l'inscription sur la liste des terroristes devant un tribunal. Il est donc extrêmement difficile, voire impossible, d'être retiré de la liste, ce qui constitue une fois de plus une violation du droit à un procès équitable.

La liste des entités terroristes est un instrument politique, souvent utilisé de manière discrétionnaire pour servir les intérêts géopolitiques du Canada et de ses alliés.

Historiquement, la liste sert à détourner l'attention de la violence exercée par les gouvernements sur leurs propres populations et sur les populations d'autres pays, par le biais de l'action militaire et de la répression par les forces de sécurité nationales et de la police, comme cela a été le cas pendant la longue « guerre contre le terrorisme ». Cette liste renforce la politique de deux poids deux mesures qui consiste à autoriser la violence et la répression des libertés civiles, au nom de la lutte contre le terrorisme, de la part du Canada et de ses alliés, tout en criminalisant les réactions à cette violence, ou même les critiques pacifiques de cette violence.

Si le gouvernement canadien estime que des organisations et des individus représentent une menace pour le public, ces preuves doivent être présentées en audience publique, où les accusé-es peuvent se défendre de manière appropriée contre les accusations.

La CSILC réitère son appel à l'abolition du régime de la liste des entités terroristes du Canada. L'utilisation de processus d'inscription secret doit cesser.

La CSILC est une coalition nationale de 44 organisations canadiennes de la société civile : ONG, syndicats, associations professionnelles, groupes confessionnels, organisations environnementales, de défense des droits humains et des libertés civiles, ainsi que de groupes représentant les communautés d'immigrant-es et de réfugié-es au Canada. Notre mandat est de défendre les libertés civiles et les droits humains dans le contexte de la soi-disant « guerre contre le terrorisme ».

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

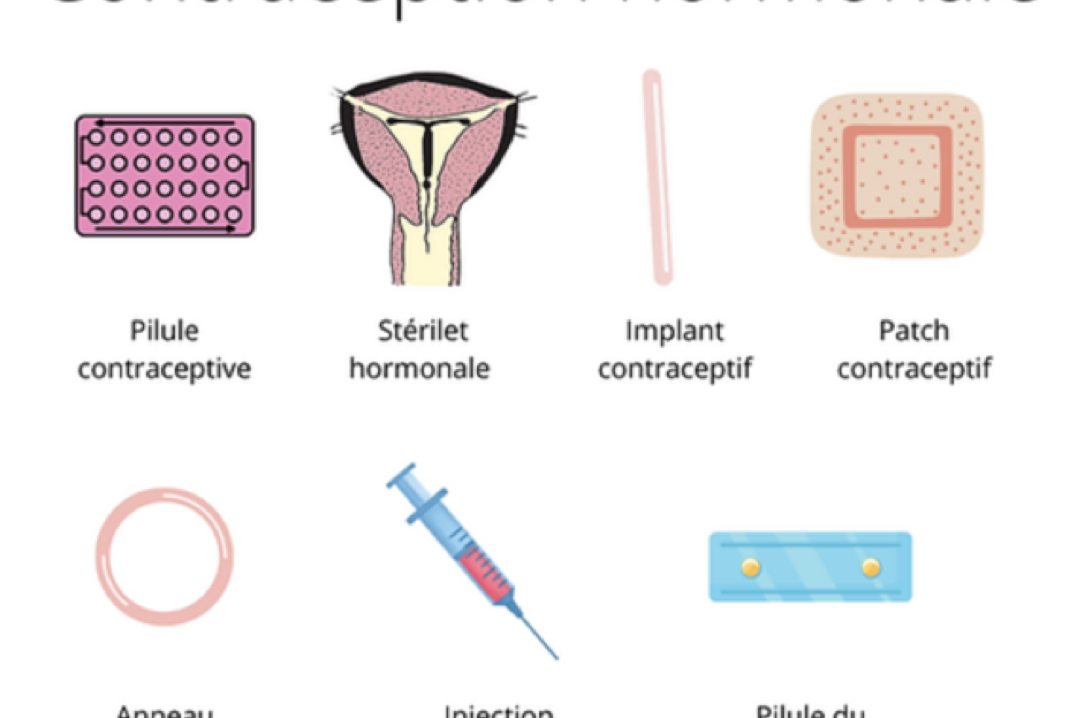

Gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes sans couverture et pour un programme d’accès universel et gratuit à la contraception

Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'instaurer un programme d'accès gratuit à toutes les méthodes de contraception disponibles au Québec, et ce, sans exception.

Pétition pour la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes sans couverture

Le ministre Dubé refuse toujours de mettre en place un programme de gratuité des soins périnataux pour les femmes enceintes non-assurées résidant au Québec.

Cette décision est injustifiée ! Le ministère, lui, la justifie évoquant les enjeux liés au « tourisme de grossesse » et à l'équité envers la population québécoise. Ceci est basé sur des faussetés, des préjugés et du racisme.

Face à cette situation injuste, voici une pétition lancée par Médecins du monde avec la collaboration de la Clinique SPOT, parrainée par le Parti Libéral avec l'appui de Québec Solidaire : Une couverture publique des soins de santé durant la période périnatale pour toutes les femmes enceintes vivant au Québec, indépendamment de leur statut migratoire.

Signez ici : le lien vers la plateforme de l'Assemblée nationale pour signer et diffuser la pétition.https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-11035/index.html.

La date limite pour signer est le 6 novembre, en vue d'une présentation en Chambre le 7 novembre.

Nous vous invitons donc à la partager largement sur vos réseaux sociaux, dans vos infolettres et auprès de vos membres pour recueillir un maximum de signatures.

Pétition pour un programme d'accès universel et gratuit à la contraception

La Fédération québécoise pour le planning des naissances (FQPN) lance une pétition pour l'Instauration d'un programme d'ACCÈS GRATUIT à la contraception 💊🆓

📊CONSIDÉRANT QUE 40% des grossesses sont non-planifiées au Canada, ce qui représente près de 200 000 grossesses non-planifiées chaque année ;

💰CONSIDÉRANT QUE les grossesses non-planifiées entraînent des coûts importants pour les finances publiques et des conséquences pour le système de santé 🏥comme l'encombrement des services ;

🔑CONSIDÉRANT QUE l'utilisation d'un moyen de contraception de façon constante et adéquate est le meilleur moyen de prévenir les grossesses non-planifiées 🤰❌ ;

💵CONSIDÉRANT QUE chaque dollar investi en contraception peut faire économiser 90$ de dépenses publiques liées à la gestion des grossesses non-planifiées 💸 ;

🚫CONSIDÉRANT QUE le coût des moyens de contraception est la principale barrière à l'accès à la contraception au Québec ;

⚖️CONSIDÉRANT QUE les femmes et personnes pouvant tomber enceintes sont souvent les seules à assumer les coûts des moyens de contraception tout en subissant les conséquences d'une grossesse non-planifiée ;

🌸CONSIDÉRANT QUE les moyens de contraception peuvent être utilisés comme soins de santé pour plusieurs conditions (endométriose, règles abondantes, douleurs menstruelles, etc.) ;

💡CONSIDÉRANT QUE la gratuité des moyens de contraception contribue à la réduction des inégalités entre les genres ;

✍️Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'instaurer un programme d'accès gratuit à toutes les méthodes de contraception disponibles au Québec, et ce, sans exception.

SIGNEZ sur le site de l'Assemblée nationale : https://www.assnat.qc.ca/.../Petition-10999/index.html

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Mettre fin à la violence politique à l’encontre des femmes

Dans le contexte de la dernière semaine de tensions post-électorales, la Marche Mondiale des Femmes, coordinatrice nationale du Venezuela, prend position sur les regrettables actes de violence qui ont une fois de plus endeuillé la nation.

Tiré de Boletin MMF las Americas septembre 2024

Nous regrettons que malgré toutes les tentatives du gouvernement vénézuélien de créer des espaces de dialogue et de construction collective du pays souverain et pacifique souhaité par la majorité des Vénézuéliens, le fascisme ait une fois de plus opté pour la voie de la déstabilisation et de la violence.

Comme lors des 30 autres élections précédentes, l'opposition refuse de reconnaître la victoire du peuple révolutionnaire, la légitimité des institutions électorales, le cadre législatif actuel et les mécanismes de règlement des désaccords sur les résultats. Une fois de plus, elle appelle à l'intervention étrangère et l'encourage en concluant des alliances avec des intérêts corporatistes internationaux, comme avec le magnat Elon Mosk de X.

Cette fois, ils sont allés plus loin et ont payé des groupes pour attaquer et semer le chaos dans les quartiers populaires, en particulier dans les quartiers traditionnellement favorables à Chávez, affirmant ainsi que le gouvernement vénézuélien n'a pas de peuple pour soutenir sa révolution. Il entend ainsi infliger non seulement des dommages matériels, mais aussi des dommages symboliques et des dommages à la subjectivité du peuple.

En tant que militantes de la Marche mondiale des femmes, nous avons beaucoup réfléchi à la manière dont les guerres profitent aux puissances transnationales et affectent différemment les femmes. En tant que femmes vénézuéliennes, nous avons des traces dans notre corps-âme-esprit de ce qu'a été la résistance à la guerre économique, au blocus et aux sanctions. Il est profondément triste de devoir dénoncer une fois de plus la violence politique dont sont victimes nos camarades, en particulier dans les quartiers populaires. Deux militants populaires ont été enlevés de leur domicile et tués dans la rue et beaucoup sont harcelés par les réseaux, marqués par la diffusion de leurs données personnelles.

Nous soulignons que les soi-disant « comanditos » payés par l'extrême droite vénézuélienne ont mis l'accent sur le harcèlement des femmes leaders communautaires, en essayant d'intimider la base et les leaders communautaires qui maintiennent les programmes sociaux qui fournissent de la nourriture, des services et des politiques publiques visant à atténuer les effets des sanctions sur le bien-être de la population.

Nous savons que la violence politique à l'encontre des femmes ne vise pas seulement à éliminer le leadership individuel, mais surtout à intimider le reste du collectif des femmes.

Nous défendons le droit politique de manifester, mais nous attirons l'attention sur le fait que ce droit ne justifie pas le harcèlement des femmes ayant des idées différentes dans leurs foyers, l'incendie de biens publics, l'attaque d'hôpitaux ou tout dommage aux biens publics, personnels ou communautaires. De même, il n'envisage ni ne légitime le harcèlement, l'intimidation, l'incitation à la haine ou au racisme. Ces actes, loin d'être des manifestations politiques valables, sont des crimes.

Nous soulignons également que de nombreux jeunes impliqués dans les événements violents de la semaine dernière ont été incités et manipulés par le biais des médias sociaux, ainsi que rémunérés directement, et se sont engagés sans vraiment réfléchir aux conséquences de leurs actes.

Aujourd'hui, nous sommes solidaires de ces familles, de ces femmes et de ces communautés qui doivent désormais faire face aux conséquences d'une telle insouciance.

Au Venezuela, de nombreux progrès ont été réalisés dans ce que la féministe Argelia Laya a appelé « la plus grande aliénation des femmes » ; dans nos communautés, l'apolitisme qui a été imposé aux femmes pendant des années est combattu et vaincu chaque jour. Les femmes vénézuéliennes progressent dans la constitution d'un sujet politique féminin avec la conscience de leurs oppressions et aussi avec la connaissance de leur pouvoir et de leur rôle dans la transformation de ces oppressions. Dans ces changements de conscience, l'extrême droite, l'impérialisme, voit un danger évident, c'est pourquoi il fait des femmes et de leurs organisations des cibles de violence.

Dans ce contexte, nous demandons justice pour les victimes du fascisme, qui a encore montré les dents. Et une diligence particulière dans la détermination des responsabilités, la rapidité des processus d'administration de la justice et l'application des peines en fonction des crimes commis.

Nous continuons à débattre et à créer des espaces pour reconstruire le tissu social qui a été déchiré depuis un certain temps par les réseaux sociaux et les médias hégémoniques qui prétendent être impartiaux et objectifs, mais dont les contributions à la violence et à la haine entre les Vénézuéliens sont évidentes.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La Marche Mondiale des Femmes CNP Pakistan Organise une Manifestation Contre les Politiques Imposées par le FMI

Lahore, 18 octobre 2024 — Dans le cadre de la Semaine Mondiale d'Action pour l'Annulation de la Dette et de la Journée Internationale pour l'Éradication de la Pauvreté, le Comité National de Coordination (CNP) de la Marche Mondiale des Femmes au Pakistan a organisé hier une puissante manifestation devant le Club de la Presse de Lahore.

TIré de Marche Mondiale des femmes

https://marchemondiale.org/index.php/2024/10/19/la-marche-mondiale-des-femmes-cnp-pakistan-organise-une-manifestation-contre-les-politiques-imposees-par-le-fmi/?lang=fr

Cette manifestation visait à dénoncer les effets néfastes des mesures économiques imposées par le Fonds Monétaire International (FMI) sur la souveraineté du Pakistan et les travailleurs et travailleuses du pays.

En scandant des slogans contre les politiques prédatrices des institutions financières internationales, les manifestant·e·s ont exprimé leur indignation face à l'augmentation des pressions économiques provoquées par les réformes dictées par le FMI. Ils ont affirmé que le Pakistan est contraint de compromettre son indépendance économique pour satisfaire les exigences incessantes et sévères du FMI.

« Les travailleurs et les communautés marginalisées supportent le poids de ces politiques anti-populaires », a déclaré une porte-parole de la Marche Mondiale des Femmes CNP Pakistan. Les manifestant·e·s ont souligné que la dépendance croissante du gouvernement vis-à-vis des prêts du FMI a entraîné une augmentation des prix du carburant, du gaz et de l'électricité, des réductions des dépenses sociales, ainsi que la suppression de subventions essentielles aux ménages à faible revenu.

L'une des principales revendications de cette manifestation était la création d'une Commission Parlementaire Indépendante d'Audit de la Dette. Les manifestant·e·s ont demandé au gouvernement de mener une enquête approfondie sur les prêts contractés par le Pakistan au fil des ans, en examinant leurs objectifs, leurs termes et leurs conditions. « Il est nécessaire d'examiner de manière critique la nature de ces dettes et de rendre responsables ceux qui hypothèquent l'avenir de notre pays », a ajouté la porte-parole.

Les manifestant·e·s ont également dénoncé la charge croissante des taxes indirectes qui pèse sur les groupes de revenus les plus pauvres, soulignant que ces politiques régressives aggravent les inégalités de revenus et plongent de plus en plus de personnes dans la pauvreté.

La manifestation à Lahore s'inscrit dans le cadre d'un appel mondial à l'action pour l'annulation de la dette, où des groupes de femmes et des mouvements de base à travers le monde exigent justice pour les populations souffrant sous le poids de la dette extérieure et des mesures d'austérité. Alors que la campagne se poursuit, la Marche Mondiale des Femmes au Pakistan a promis de continuer à exercer des pressions sur le gouvernement afin qu'il donne la priorité au bien-être de ses citoyen·ne·s plutôt qu'aux demandes des créanciers internationaux.

Cette manifestation reflète un mouvement croissant visant à défier les pratiques financières injustes et à réclamer la souveraineté économique pour les pays en développement comme le Pakistan.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les compressions budgétaires en francisation dénoncées

Le président de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Richard Bergevin, a pris la plume dans les journaux des Coops de l'information, le 12 octobre dernier, pour dénoncer les compressions en francisation dans les centres de services scolaires (CSS). Il y critique sévèrement les décisions gouvernementales, qui, selon lui, compromettent l'intégration des nouveaux arrivants et fragilisent les équipes-écoles.

Tiré de Ma CSQ.

Bien que le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, se défend d'avoir effectué des compressions en francisation, les coupes sont bien réelles, selon Richard Bergevin. « Malgré une forte demande et des listes d'attente qui s'allongent, le nombre de groupes de francisation a été dramatiquement réduit dans plusieurs régions », écrit-il, mentionnant des compressions à Repentigny, à Sherbrooke et à Québec, notamment.

Le président de la FSE-CSQ affirme que l'inquiétude et la colère du personnel enseignant sont palpables : « Ces compressions affectent sérieusement les centres d'éducation des adultes en décimant des équipes-écoles qui ont développé des expertises incomparables au fil des ans et tissé des liens très humains en prenant soin de nos nouveaux arrivants. » Il ajoute que « travailler en francisation est un choix [pour ces enseignantes et enseignants qui] ne sont pas des pions à déplacer sans conséquence ».

Selon Richard Bergevin, la francisation n'est pas seulement un cours de langue, mais un véritable outil d'intégration sociale et culturelle : « C'est l'art d'accueillir les gens chez soi, en leur donnant les repères pour s'intégrer au Québec et participer à la vie de nos communautés. »

Enfin, il lance un appel au gouvernement pour qu'il prenne soin de ses enseignantes et enseignants à l'éducation des adultes, qui jouent un rôle central dans ce processus d'intégration. « Ils ont droit au plein respect d'un gouvernement qui souhaite mousser les carrières en enseignement, mais qui n'hésite pas à disposer cavalièrement de ceux qui y travaillent ».

Lisez l'intégrale de la lettre sur le site de La Tribune.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Charge de travail : une nouvelle approche, de nouveaux outils

« On passe d'une démarche de dénonciation à une vision positive de prévention et d'éducation, sans pour autant négliger la surcharge de travail », explique Sandra Etienne, vice-présidente de l'APTS et responsable politique du dossier de la charge de travail.

Le premier jalon de ce changement a été posé en mars dernier avec la création du tout nouveau Groupe d'intervention sur la charge de travail (GICT), qui a succédé à la Table nationale sur la surcharge de travail. Le GICT s'est réuni à plusieurs reprises depuis et a travaillé activement à une nouvelle stratégie d'intervention, lancée officiellement au dernier conseil général.

L'idée est la suivante : pour mieux maîtriser le problème de la surcharge de travail, voire l'éliminer, il faut d'abord apprendre à mieux connaître ‒ et reconnaître ‒ tous ses tenants et aboutissants, mieux « lire » le contexte général qui l'accompagne (indices, signes), et bien identifier les ressources disponibles ainsi que les moyens d'action pour ensuite intervenir plus efficacement.

Dans cette optique, le GICT a préparé un tout nouveau Guide sur la charge de travail destiné aux équipes syndicales locales, lequel vient d'être lancé et met de l'avant cette toute nouvelle approche. S'amorce également, en parallèle, la publication d'une série de douze fiches de vulgarisation sur le même sujet, mais à l'intention des membres de l'APTS, lesquelles font écho au Guide et seront publiées dans le fil@pts.

Ces nouveaux outils proposent des pistes de réflexion et des solutions au sujet de la surcharge de travail, présentées de façon simple et accessible. On y explore une douzaine de thèmes, allant des notions de base sur la charge de travail à la santé et la sécurité du travail, en passant par l'autonomie professionnelle et les exigences déontologiques.

Cette nouvelle approche s'accompagne également d'une nouvelle signature visuelle (voir illustration ci-dessus). « L'ensemble exprime un changement d'orientation, de souligner Sandra Etienne. Les choses sont envisagées sous un nouvel angle : l'information, les solutions, la prise en main, l'action et la mobilisation ».

Les membres du GICT croient fermement que la lutte contre la surcharge de travail doit d'abord s'appuyer sur la compréhension des concepts qui la définissent, de façon à pouvoir utiliser les bons leviers, au bon moment, pour mieux se protéger. C'est le cœur même de cette nouvelle approche.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Négociation dans le secteur public - Les membres de la FIQ acceptent la recommandation du conciliateur

À l'issue d'un vote référendaire tenu les 15, 16 et 17 octobre, les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec—FIQ ont accepté à 66,3 % la recommandation du conciliateur. Celle-ci devient le nouveau contrat de travail des professionnelles en soins et marque la conclusion de la négociation avec le gouvernement du Québec concernant leurs conditions de travail pour la période 2023 à 2028. Le taux de participation s'est élevé à 75 %.

« Nos membres ont décidé d'accepter cette recommandation, bien qu'elle ne réponde pas à toutes leurs préoccupations. La FIQ poursuivra sa lutte pour de meilleures conditions de travail et des soins sécuritaires, tout en restant déterminée à défendre la stabilité des équipes, qui est essentielle à la qualité des soins. Car rappelons-le, les conditions de travail de nos membres demeurent les conditions de soins offertes à la population », exprime Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

La FIQ veillera à ce que ce nouveau contrat de travail soit déployé le plus rapidement possible. Le réseau de la santé demeure fragile et le manque de professionnelles en soins pour offrir des soins de qualité à la population est toujours inquiétant. La Fédération continuera d'être aux côtés de ses 80 000 professionnelles en soins — des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques — pour s'assurer qu'elles puissent travailler dans des conditions respectueuses et sans risque.

« La lutte des professionnelles en soins a non seulement exposé l'intransigeance du gouvernement, mais a aussi démontré qu'il fait fausse route en exigeant toujours plus de celles qui soutiennent le réseau à bout de bras. L'heure est maintenant à l'unité. « Unies, déterminées et mobilisées » n'est pas qu'un slogan pour nous, c'est l'ADN même de notre organisation. Cet esprit de solidarité et de détermination sera au cœur de la poursuite de nos luttes pour des conditions de travail dignes et le respect de l'expertise des professionnelles en soins », indique Mme Bouchard.

« Il devient primordial que le gouvernement soit à l'écoute de celles qui sont au cœur du réseau de la santé et des services sociaux. De nombreux enjeux persistent, même après l'adoption d'un contrat de travail. Nous considérons qu'un changement profond de valeurs sera nécessaire pour redresser le réseau et y attirer à nouveau des professionnelles en soins », conclut la présidente de la FIQ.

Rappelons que le conciliateur, intervenu à la suite d'une impasse persistante entre la FIQ et le gouvernement, avait déposé une proposition le 15 septembre dernier. La convention collective est échue depuis le 31 mars 2023.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.