Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Gauches et droites latino-américaines dans un monde en crise

Nous publions la préface rédigée par Franck Gaudichaud et Éric Toussaint à la demande de la revue cubaine Temaspour un livre coordonné par Julio César Guanche à paraître en Argentine sous le titre Izquierdas y derechas en America latina.

Tiré du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes (CADTM)

19 juin 2024

Par Eric Toussaint , Franck Gaudichaud

Emergentes + Hernán Vitenberg para Emergentes (CC BY-NC 4.0)

Le monde de ces dernières années a été marqué par de multiples crises. On pourrait parler d'une « polycrise » globale, intersectionnelle et interconnectée du capitalisme néolibéral : turbulences politiques et économiques profondes, guerres et violences armées, effondrement accéléré des écosystèmes et du climat, pandémies et extractivismeprédateur, redéfinitions brutales des équilibres géopolitiques et tensions inter-impérialistes, etc. Une fois de plus, l'humanité traverse des ouragans et des défis majeurs dans un moment historique où, manifestement, sa survie même en tant qu'espèce et son (in)capacité à habiter collectivement et pacifiquement cette planète sont d'ores et déjà en jeu. La grande révolutionnaire allemande Rosa Luxemburg déclarait, dans les années 1910, alors qu'il était minuit dans le siècle dernier : socialisme ou barbarie ! Ce slogan résonne très fort aujourd'hui [1], dans un contexte où les peuples et les mouvements populaires continuent de résister, de se mobiliser, de débattre, de proposer, mais sans parvenir à surmonter la fragmentation structurelle, ni - pour l'instant - à voir des forces politiques émancipatrices ayant une réelle capacité à accompagner, consolider ces résistances et construire un cap à moyen terme pour des alternatives démocratiques et éco-sociales « raizal », pour citer le sociologue colombien Orlando Fals Borda (1925-2008).

Cependant, si l'on observe les Amériques « latines » et les Caraïbes au cours des deux dernières décennies, les terres de Berta Cáceres (1971-2016), José Carlos Mariátegui (1894-1930) et Marielle Franco(1979-2018) semblent chercher de nouvelles voies sociales et politiques, réveillant les espoirs de la gauche mondiale, au-delà de la chute du mur de Berlin et d'un néolibéralisme vorace. « Tournant à gauche », « vague progressiste », « fin du néolibéralisme », « marée rose » : l'inflexion sociopolitique vécue par de nombreux pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale dans les années 2000 a surpris beaucoup d'observateurs et d'observatrices et même fasciné beaucoup d'autres, notamment en Europe [2]. Le défi - en particulier pour des pays comme la Bolivie, le Venezuela et l'Équateur, qui ont construit un narratif et une promesse « transformatrice » - était de trouver des voies politico-électorales et nationales-populaires avec une clé « post-néolibérale » et anti-impérialiste. Pour certains militant.e.s et mouvements, il ne s'agissait pas seulement de « démocratiser la démocratie », mais aussi de ne pas rester enfermé dans un nouveau modèle fondé sur l'extractivisme des matières premières, la soumission au marché mondial et diverses formes de colonialisme interne et externe.

Plus de 20 ans après le début de ce « cycle », nous pouvons constater à quel point cet objectif de transformation n'a pas été atteint, bien qu'à des rythmes et des réalités très différents selon les scénarios régionaux et nationaux d'Abya Yala[3]. Obstacles et difficultés, désenchantement et désillusion ont été communs à plusieurs pays gouvernés par la gauche et le « progressisme », sans qu'une dynamique homogène ne soit perceptible. Parallèlement, les forces conservatrices et les nouvelles extrêmes droites ont su capitaliser sur ce contexte de crises multiples, pour imposer de nouveaux récits politiques et culturels furieusement « antiprogressistes », soutenus par les grands groupes médiatiques et par les oligarchies économiques locales et impériales, afin, in fine, de se poser en « alternatives populaires » : Javier Milei est le dernier maillon de cette chaîne réactionnaire globale [4]. Nayib Bukele Ortez, réélu à la présidence du Salvador en février 2024, a développé un style de gouvernement qui rappelle l'expérience de la présidence de Rodrigo Duterte aux Philippines entre 2016 et 2022, durant laquelle des milliers d'exécutions extrajudiciaires contre des secteurs populaires « lumpénisés » ont été menées par les forces répressives sous son contrôle au nom de la lutte contre le trafic de drogue. Daniel Noboa, élu président de l'Équateur en 2023, pourrait tenter d'aller dans ce sens.

Comme le montre ce livre, il est essentiel d'établir un bilan critique et argumenté des dernières décennies, du point de vue des sciences sociales et de leur méthodologie, en approfondissant et en débattant les essais et les publications qui tentent de décrypter l'Amérique latine d'aujourd'hui. L'objectif est d'analyser dans sa complexité changeante la période ouverte dans les années 2000 (avec l'élection d'Hugo Chávez en 1999), produit des luttes sociales et populaires contre l'hégémonie néolibérale de la période précédente. Un premier sursaut suivi d'une multiplicité de victoires électorales permettant un relatif « âge d'or » (entre 2005 et 2011) de la gauche et des gouvernements progressistes, avec diverses formes d'État compensateur et redistributeur, une baisse notable de la pauvreté et de nouvelles formes de participation politique, période suivie d'un net reflux régional, d'une baisse du prix des matières premières et d'une embellie conservatrice (2011-2018), marquée - entre autres - par la crise profonde de la « révolution bolivarienne », débouchant sur le moment chaotique post-pandémique des dernières années (2019-2023), où l'on a assisté à la victoire de Bolsonaro au Brésil, à la confirmation des dynamiques de droite en Équateur, mais aussi à des soulèvements populaires au Chili, en Haïti, en Colombie, au Pérou et en Équateur. Dans le même temps, une troisième nouvelle « vague » de gauches institutionnelles( ou « progressisme tardif » selon Massimo Modonesi), clairement limitée (par rapport au début du siècle), a commencé à prendre forme au Chili avec l'élection de Gabriel Boric (2021), en Colombie avec la victoire de Gustavo Petro (2022), Honduras avec la présidence de Xiomara Castro (2022), Guatemala avec l'élection de Bernardo Arévalo en 2023 mais aussi - depuis 2018 - avec l'élection de Manuel López Obrador au Mexique ou en 2020 avec le retour démocratique du Mouvement pour le Socialisme (MAS) en Bolivie.

Cet ouvrage collectif, coordonné par le chercheur Julio César Guancheet publié par la revue cubaine Temas, nous invite à comprendre ces processus à partir de différents points de vue, géographies et sensibilités. L'intérêt principal de cette publication est de couvrir les réalités politiques et sociales de plusieurs pays : l'Argentine, le Brésil, le Chili, l'Équateur, le Mexique, le Pérou et Cuba, à partir d'un examen critique des continuités et des nouveaux phénomènes dans la région, en particulier les transformations sociales et culturelles souterraines qui sous-tendent les changements politiques en cours. Ainsi, ce livre pluraliste traite des processus de gauche ou « progressistes » au pouvoir, ainsi que des processus conservateurs et réactionnaires. Il décrit les dimensions plébéiennes du populisme ou de l'extrême droite (en Équateur, au Brésil et au Pérou), et décrypte les contradictions des progressistes au pouvoir. Si les auteurs envisagent ici les aspects partisans et institutionnels (par exemple, à propos de la droite équatorienne ou de la gauche chilienne et mexicaine), ce n'est pas sans laisser de côté le vaste champ des mobilisations collectives et de la société civile organisée : mouvements sociaux afro-descendants, luttes féministes et anti-féministes, mouvements religieux fondamentalistes, mouvements indigènes sont tous présents dans cet opus. Sans aucun doute, la diversité des approches et des origines des chercheurs inclus ici, qui ont tous une longue histoire de travail et de vie dans différents pays de la région, permet au lecteur d'offrir une vision intéressante, plurielle et contrastée du continent à l'heure actuelle.

Le politologue Noberto Bobbio, dans son ouvrage désormais classique, Droite et gauche, essai sur une distinction politique [5] a souligné de manière convaincante que la distinction des deux pôles de ce binôme peut être un bon point de départ pour réfléchir à une carte politique. Dans cette distinction, Bobbio part de l'axe liberté/égalité pour classer les forces politiques : les droites revendiquant de manière privilégiée le concept de « liberté » (du marché et/ou de l'individu en particulier) et les gauches celui d'« égalité » (et d'émancipation sociale et collective). En transposant cette réflexion à l'Amérique latine et aux Caraïbes, et en rompant avec les visions eurocentriques, il serait nécessaire d'introduire un ensemble d'autres concepts pour penser cette distinction, tels que la colonialité du pouvoir et les conceptions nationales/plurinationales de l'État, les notions de souveraineté populaire et d'anti-impérialisme, les droits des peuples indigènes et les rapports sociaux de race ou de genre, les modèles de développement et les modèles socio-environnementaux, etc. Au-delà de ces caractérisations, ce sont surtout les zones grises et les recoins des espaces sociopolitiques latino-américains actuels que ce livre confirme, des espaces qui ne se résument pas à une simple dichotomie gauche/droite. Cette publication propose des versions actualisées de textes parus dans un dossier de la revue Temas en 2022. Dans leur présentation, les coordinateurs notent à juste titre :

« L'arrivée de nouveaux gouvernements de gauche et de centre-gauche identifiés comme la « marée rose » en Amérique latine et dans les Caraïbes ne fait que renvoyer à un phénomène électoral, dont l'environnement politique est plus complexe. En son sein coexistent des différences stratégiques, des croisements de bases sociales entre les zones de gauche et les zones conservatrices, comme le néo-évangélisme, le rejet de l'autoritarisme de certains mouvements progressistes, des critiques sur les questions de genre, la justice raciale et environnementale, les revendications des peuples indigènes, et d'autres sujets à l'ordre du jour politique, comme la transition énergétique, la perpétuation de l'extractivisme et sa corrélation avec un système de démocratie populaire, qu'il s'appelle socialisme ou non« . Bien qu'ils aient perdu des sièges au gouvernement, les courants conservateurs ont gagné une base populaire, comme le reflète non seulement leur représentation parlementaire, mais aussi le renforcement du consensus néolibéral parmi ces autres bases, sur la »liberté« et la »démocratie« et contre le »populisme". Ces courants n'ont pas cessé d'utiliser la répression pour maintenir un régime d'inégalité caractérisé par une grande dévastation sociale ». [6]

Plus que jamais, les réalités latino-américaines montrent la turbulence des sociétés et de l'ensemble des forces politiques : une situation dans laquelle l'extrême droite « libertarienne » et « anarcho-capitaliste » est capable de faire un ratissage électoral dans des secteurs populaires précaires, alors que dans le même temps, des courants politiques émergeant du cœur de la gauche incarnent des pratiques autoritaires ou sont déconnectés des mouvements sociaux, féministes ou écologistes. C'est ce que confirment plusieurs chapitres du livre et ce que souligne Daniel Kersffeld, rappelant que le progressisme a été marqué ces dernières années par diverses formes de caudillisme, de corruption, d'acceptation d'un modèle de développement extractiviste, ou encore par la mise en œuvre de politiques de « main de fer » et de militarisation, qui semblaient jusqu'à récemment être le « patrimoine politique » de la droite. Dans un autre chapitre, la chercheuse et militante féministe antiraciste Alina Herrera Fuentes souligne que le conservatisme patriarcal ne vient pas seulement des rangs de la droite :

« Les parcours nationaux des progressistes ont été et sont profondément fragiles et discontinus. À certaines périodes et sur certaines questions, des progrès ont pu être accomplis, mais ils se sont arrêtés à d'autres moments. Par exemple, alors que le taux de pauvreté global a diminué, la féminisation de la pauvreté a augmenté au cours de cette période. En d'autres termes, la pauvreté a globalement diminué, mais les femmes ont moins bénéficié que les hommes des politiques qui ont permis d'atteindre cet objectif (ONU Femmes 2017). Mais surtout, ce sont les politiques qui remettent en cause les normes traditionnelles de la famille et de la sexualité - comme l'avortement, le mariage homosexuel, la reconnaissance de l'identité de genre et, dans certains cas, la violence fondée sur le genre - qui ont été le plus entravées par le conservatisme des dirigeants ou directement par les alliances entre les hommes politiques au pouvoir et le néoconservatisme religieux en expansion. Les preuves à cet égard infirment l'hypothèse selon laquelle, par définition, la politique de gauche remet en question les croyances et les hiérarchies conservatrices, avec une base religieuse implicite ou explicite ».

Bien entendu, ces observations n'effacent pas le bilan positif des années 2000-2010 en termes de lutte contre la pauvreté, de progrès des politiques publiques en matière d'éducation, de santé ou de construction de logements, de conquête de processus constituants originaux (Bolivie, Équateur, Venezuela), l'élan bolivarien pour une intégration régionale indépendante des Etats-Unis (UNASUR, CELAC, ALBA), le développement d'une nouvelle diplomatie Sud-Sud, notamment grâce à Hugo Chávez, qui a tenté de privilégier un axe de gauche anti-impérialiste, et dans une certaine mesure à Lula, qui a favorisé l'accroissement de l'influence de son pays dans la région et l'axe des BRICS. En ce qui concerne les politiques internationales de Lula et de Dilma Rousseff, il serait utile de prendre en compte et d'actualiser l'analyse faite par l'auteur marxiste brésilien Ruy Mauro Marini (1932-1997) dans les années 1960, lorsqu'il a qualifié le Brésil de « sous-impérialisme ». Comme le note Claudio Katz :

« Ruy Mauro Marini ne s'est pas contenté de ressasser les vieilles dénonciations du rôle oppressif des États-Unis. Il a plutôt introduit le concept controversé de »sous-impérialisme« pour décrire la nouvelle stratégie de la classe dirigeante brésilienne. Il a décrit les tendances expansionnistes des grandes entreprises affectées par l'étroitesse du marché intérieur et a perçu leur promotion de politiques étatiques agressives pour faire des incursions dans les économies voisines ». [7]

Alors qu'Hugo Chávez soutenait activement le projet ALBA avec Cuba, avec l'appui notamment de la Bolivie et de l'Équateur, et jetait les bases d'une Banque du Sud, Lula a donné la priorité au renforcement du rôle régional et international du Brésil en tant que puissance régionale, coordonnant l'intervention militaire en Haïti (ce qui convenait parfaitement à Washington) et participant activement au lancement des BRICS en 2009 avec la Russie, la Chine et l'Inde (auxquels s'est ajoutée l'Afrique du Sud en 2011). Hugo Chávez avait besoin de la protection du Brésil de Lula contre le danger posé par Washington, et espérait beaucoup de son soutien à la création de la Banque du Sud. Bien que l'acte fondateur de la Banque ait été signé à Buenos Aires - en décembre 2007 - par les présidents brésilien Lula, argentin Néstor Kirchner, bolivien Evo Morales, vénézuélien Hugo Chávez et paraguayen Nicanor Duarte Fruto, le Brésil a effectivement paralysé la mise en œuvre de la Banque [8]. La Banque du Sud n'a jamais fonctionné [9] et aucun crédit n'a été accordé au cours des quinze années qui ont suivi sa création. En fait, Lula a favorisé l'utilisation de la Banque Nationale de Développement Économique et Social (BNDES) pour la politique de crédit dans la région. Cette banque accorde des crédits à de grandes entreprises brésiliennes comme Odebrecht, Vale do Rio Doce, Petrobras, etc. afin qu'elles puissent étendre et renforcer leurs activités à l'étranger [10]. Par la suite, Lula a soutenu le lancement des activités de la Nouvelle Banque de Développement (NBD) créée par les BRICS, basée à Shanghai et présidée à partir de 2023 par Dilma Rousseff [11]. Lula a également favorisé le Mercosur, qui correspondait aux intérêts du grand capital brésilien. L'avortement de la Banque du Sud doit être inclus dans l'évaluation critique de la première vague du progressisme. De même que l'isolement relatif de l'Équateur en 2007-2009 dans sa décision d'auditer sa detteet de suspendre le paiement d'une grande partie de celle-ci, en la déclarant illégitime. L'Équateur a remporté une victoire éclatante contre ses créanciers privés, mais son exemple n'a pas été suivi par les autres pays de la région, malgré les promesses faites lors de la réunion des chefs d'État de la région qui s'est tenue au Venezuela en juillet 2008, et contre la volonté du président Fernando Lugo (Paraguay) de suivre l'exemple de l'Équateur [12].

Ainsi, à l'heure du bilan, on perçoit toutes les nuances, les revers et les limites de ce premier cycle, tributaire d'équilibres fragiles et transitoires, qui a laissé place à une recomposition de la droite et même à des figures fascisantes (Bolsonaro, Kast, Milei, Añez, Bukele, etc.). En fait, si ce livre parle de « gauches et de droites » au pluriel, il explore aussi la notion même de « progressisme ». Cette caractérisation est présente dans presque tous les chapitres, mais que signifie aujourd'hui le progressisme latino-américain : la crise du processus bolivarien au Venezuela, les timides réformes du jeune président Boric au Chili, le « populisme de gauche » d'AMLO ? Ce mot est par excellence conceptuellement vaste et ambigu, devenant un mot insaisissable et en même temps omniprésent. En fait, il est intéressant de rappeler que « cette notion de progressisme appartient au langage par lequel, historiquement, la gauche marxiste a désigné les programmes et les forces sociales et politiques sociaux-démocrates, populistes ou nationaux-populistes qui cherchaient à transformer et à réformer le capitalisme en introduisant des doses d'intervention et de régulation de l'État et de redistribution des richesses : dans le cas de l'Amérique latine, avec un net accent anti-impérialiste et développementaliste. Ce dernier aspect, aujourd'hui présenté comme le »néo-développementalisme« , est lié à la notion de progrès et contribue à définir l'horizon et le caractère du projet, ainsi que les critiques qui, à partir de perspectives environnementalistes, écosocialistes ou postcoloniales, remettent en question l'idée de progrès et de développement, tant dans leurs expressions au cours des siècles passés que dans leur prolongement au XXIe siècle ». [13]

Nous pensons que ce livre montre que des ambiguïtés et des points de fuite peuvent également être trouvés lorsqu'il s'agit de définir les droits du temps présent, le conservatisme ou même la nouvelle extrême-droite. Cependant, ce que les cas de l'Équateur analysé par Franklin Ramírez Gallegos, du Brésil présenté par Luiz Bernardo Pericás et du Pérou (article de Damian A. Gonzales Escudero) soulignent, c'est qu'une base commune pour la consolidation et la radicalisation de la droite actuelle est la confrontation frontale avec le progressisme, que ce soit dans ses aspects nationaux-populaires ou de centre-gauche. C'est ce que confirme un pays, aujourd'hui scénario capital de la réaction continentale : l'Argentine, où la construction de la candidature « outsider » de Milei s'est appuyée sur la haine d'une partie de l'électorat pour le péronisme et le kirchnerisme, dans un contexte d'effondrement économique, d'hyperinflation et de rejet de l'administration d'Alberto Fernández, qui n'a pas tenu ses promesses de dénoncer la dette illégitime et odieuse contractée par Mauricio Macri auprès du FMIen 2018. Un autre pays qu'il serait intéressant d'inclure dans les réflexions est le Nicaragua de Daniel Ortega, car il offre l'exemple dramatique d'un pays gouverné par une force politique initialement issue d'une révolution (1979-1989) et qui incarne aujourd'hui la tutelle d'un clan familial répressif, qui a voulu mettre en œuvre un programme du FMI en 2018, provoquant une rébellion massive de la jeunesse et d'autres secteurs populaires, et qui a décidé de la réprimer brutalement afin de rester au pouvoir [14].

Il faut ici reconnaître un autre aspect original de ce livre : il inclut une réflexion sur la situation à Cuba, une réflexion critique nécessaire quand Cuba et sa révolution ont été un « phare » central de l'imaginaire de la gauche latino-américaine et mondiale tout au long du vingtième siècle [15]. Manuel R. Gómez revient sur l'histoire de la droite cubaine, en tant qu'instrument « utile » - mais non décisif - de la politique étatique et impériale des Etats-Unis, tant dans les périodes de « main de fer » de Washington à l'égard de l'île caribéenne, que de rapprochement relatif et timide sous le mandat Obama. Quant à Wilder Pérez Varona, il pose à juste titre la question suivante : dans quel sens peut-on parler de gauche et de droite à Cuba aujourd'hui, compte tenu des spécificités de l'histoire cubaine depuis 1959 et de son régime sociopolitique ? Là, le terme même de « révolution » est devenu flou, car « pendant des décennies, le terme révolutionnaire a fusionné des relations très diverses. Très tôt, cette condition a expulsé toute opposition de la communauté politique nationale et l'a qualifiée de contre-révolutionnaire. L'utilisation du terme »révolution« a servi à synthétiser une épopée exceptionnelle, dont les réalisations et les acquis ont résisté à la belligérance systématique des États-Unis. Son utilisation a souvent évité à la fois l'analyse des contradictions du processus et de ses acteurs. La prémisse de l'unité face au siège a externalisé le conflit politique ».

Parler aujourd'hui, à Cuba, en termes de gauche/droite renvoie en fait à une question essentielle : celle de la représentation politique ou plutôt de son déficit, dans le contexte d'une société de plus en plus inégalitaire et différenciée, de l'élargissement de la contestation et des exigences croissantes de changements dans les domaines économique et culturel, mais aussi d'une véritable démocratisation politique.

Pour conclure cette brève présentation, revenons à notre constat initial. La « polycrise » mondiale et la prise de conscience que nous entrons dans une période de fortes turbulences qui se font sentir sur l'ensemble du continent. Ainsi, comme l'affirment Gabriel Vommaro et Gabriel Kessler, aujourd'hui « la polarisation idéologique avec des composantes affectives, le mécontentement généralisé et la polarisation autour d'un leader émergent marquent la politique latino-américaine, dont les électorats, comme sous d'autres latitudes, sont de plus en plus volatiles et insatisfaits » [16] . Peut-être avons-nous là une leçon essentielle de ce livre collectif et des urgences qu'il signifie. Au-delà des régimes politiques, de droite comme de gauche, progressistes ou conservateurs, le malaise citoyen et le mécontentement de ceux « d'en bas » s'amplifient. Mais il y a aussi du désespoir si des alternatives démocratiques locales et globales n'émergent pas, un désespoir qui pourrait ouvrir la porte à des forces de plus en plus violentes et réactionnaires, et même à la possibilité du fascisme [17].

Depuis l'œil du cyclone, les auteur.e.s de cet ouvrage contribuent à l'analyse du moment crucial que nous vivons, à une meilleure compréhension du présent et à l'esquisse de perspectives d'avenir pour l'Amérique latine et les Caraïbes.

Traduit de l'espagnol par Christian Dubucq.

Notes

[1] 1. Andreas Malm, Corona, Climate, Chronic Emergency : War Communism in the Twenty-First Century, Londres, Verso, 2020.

[2] 2. Voir par exemple : Tariq Ali, Piratas del Caribe. El eje de la esperanza, Madrid, Foca ediciones, 2008.

[3] 3. Maristella Svampa, Del cambio de época al fin de ciclo : gobiernos progresistas, extractivismo, y movimientos sociales en América Latina, Buenos Aires, Edhasa, 2017 et Massimo Modonesi, « La normalización de los progresismos latinoamericanos », Jacobín América Latina, juillet 2022, https://jacobinlat.com/2022/07/04/la-normalizacion-de-los-progresismos-latinoamericanos.

[4] 4. Pablo Stefanoni, La rébellion est-elle passée à droite ? Paris, Éditions La Découverte, 2022. Miguel Urban, Trumpismos : Neoliberales y Autoritarios. Radiografía de la derecha radical, Madrid, Verso, 2024, https://versolibros.com/products/trumpismos.

[5] 5. Norberto Bobbio, Droite et gauche : essai sur une distinction politique, Seuil, Paris, 1996

[6] Temas, N° 108-109, marzo-octubre 2022, https://temas.cult.cu/revista/revista_datos/3

[7] Claudio Katz, La teoría de la dependencia cincuenta años después, Argentine, Ed. Batalla de Ideas, 2018, p. 102.

[8] Éric Toussaint, Banque du Sud et nouvelle crise internationale, Paris, 2008, CADTM/Syllepse.

[9] Éric Toussaint, La banque du Sud est une alternative, pas celle des BRICS, CADTM, 19 août 2014. Voir également : Éric Toussaint, « L'expérience interrompue de la Banque du Sud en Amérique latine et ce qui aurait pu être mis en place comme politiques alternatives au niveau du continent », https://www.cadtm.org/L-experience-interrompue-de-la-Banque-du-Sud-en-Amerique-latine-et-ce-qui , CADTM, 10 mai 2024.

[10] Caio Bugiato, « A política de financiamento do BNDES e a burguesia brasileira », in Cadernos do Desenvolvimento, http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-2.4.8/index.php/cdes/article/view/125/128

[11] Éric Toussaint, « Les BRICS et leur Nouvelle banque de développement offrent-ils des alternatives à la Banque mondiale, au FMI et aux politiques promues par les puissances impérialistes traditionnelles ? », CADTM, 22 avril 2024.

[12] Éric Toussaint et Benjamin Lemoine, « En Équateur, des espoirs déçus à la réussite. Les exemples de l'Afrique du Sud, du Brésil, du Paraguay et de l'Équateur », CADTM, 3 août 2016.

[13] Franck Gaudichaud, Massimo Modonesi, Jeffery Webber, Fin de partie. Les expériences progressistes dans l'impasse, (1998-2019), Paris, 2020, Syllepse.

[14] Nathan Legrand, Éric Toussaint, « Nicaragua, la otra revolución traicionada », CADTM, 30 janvier 2019, https://www.cadtm.org/Nicaragua-la-otra-revolucion-traicionada. Éric Toussaint, « Nicaragua : L'évolution du régime du président Daniel Ortega depuis 2007 », https://www.cadtm.org/Nicaragua-L-evolution-du-regime-du-president-Daniel-Ortega-depuis-2007 , CADTM, 25 juillet 2018. Éric Toussaint, « Nicaragua : Poursuite des réflexions sur l'expérience sandiniste des années 1980-1990 afin de comprendre le régime de Daniel Ortega et de Rosario Murillo », https://www.cadtm.org/Nicaragua-Poursuite-des-reflexions-sur-l-experience-sandiniste-des-annees-1980, CADTM, 12 août 2018.

[15] Tanya Harmer, Alberto Martín Álvarez (dir.), Toward a Global History of Latin America's Revolutionary Left, Gainesville, University of Florida Press, 2021.

[16] Dossier « Cómo se organiza el descontento en América Laina ? Polarización, malestar y liderazgos divisivos », Nueva Sociedad, Nº 310, mars-avril 2024, https://nuso.org/articulo/310-como-se-organiza-el-descontento-en-america-latina/

[17] Dossier « Ultraderechas, neofascismo o postfascismo », Cuadernos de Herramienta, avril 2024, https://herramienta.com.ar/cuadernos-de-herramienta-las-ultraderechas-neofascismo-o-postfascismo

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le référendum en défense de la sécurité sociale au centre de la lutte de classes en Uruguay

Ce dimanche 27 octobre aura lieu en Uruguay le premier tour des élections présidentielles et celle des représentants – députés et sénateurs. En même temps, les votants devront s'exprimer sur le référendum contre la réforme de la sécurité sociale.

23 octobre 2024 | rité d'Inprecor.org

https://inprecor.fr/node/4385

La campagne électorale est marquée par l'absence de propositions, à tel enseigne que même le journal de droite El Observador, parle d'une campagne plate qui devient sale1 .

Les conditions actuelles pour accéder à la retraite

La réforme de la Sécurité sociale du 2 mai 2023 fixe l'âge de départ à la retraite à 65 ans, alors qu'elle était de 60 ans jusqu'en août 2023. Cette réforme a été adoptée par le gouvernement actuel, une coalition hétéroclite de droite très conservatrice qui a soutenu le candidat et actuel président Luis Lacalle Pou, du parti Nacional, fils de l'ancien président Luis Alberto Lacalle Herrera (entre 1990 et 1995). Les autres membres de la coalition sont le parti Colorado, Cabildo Abierto (extrême droite dont le chef est un militaire issu d'une famille liée historiquement à l'extrême droite et à la dictature militaire) et deux autres partis mineurs. Pour sa part, le Frente Amplio, de type front populaire composé de partis d'origine ouvrière (PCU, PS, PVP et de forces bourgeoises) a voté contre cette loi et a proposé des amendements lors du débat parlementaire.

La reforme établit une cotisation obligatoire au BPS (Banco de Previsión Social), la caisse de retraites cogérée par l'État, les patrons et les représentants des travailleurs2 , mais aussi aux AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional), des organismes privés ou de capital mixte, des fonds de pension. Les apports aux AFAP sont donc obligatoires au-dessus d'un certain seuil (voir ci-dessous). Ces AFAP prennent une « commission » d'entre 4% et 6% même si on ne cotise pas, y compris en cas de chômage. Les prélèvements effectués sur les cotisations obligatoires payées par les travailleurs sont gérés par le BPS, institution publique, ce qui signifie qu'elles n'ont aucun frais de gestion à ce niveau-là.

Les AFAP sont apparues en 1996, sous le deuxième mandat de Julio María Sanguinetti (parti Colorado, droite libérale) lorsque celui-ci a introduit le Système de Prévoyance Mixte, un coup de massue au système solidaire existant. Cette réforme imposait la cotisation obligatoire aux AFAP à partir d'un revenu équivalent, en euros constants, à environ 1900 euros ( 86600 pesos).

Actuellement, la cotisation au BPS et aux AFAP se distribue comme suit :

• Si le salaire brut est inférieur à $85.607 (en pesos uruguayens, environ 1900 euros) : La cotisation est de 15% du salaire. La moitié va au BPS et l'autre moitié est transférée sur le Compte d'Épargne Inidividuel de l'AFAP choisie.

• Si le salaire brut se situe entre $85.607 y $128.410 (entre 1900 et 2850 euros) : Cotisation de 15% du salaire repartie de la manière suivante : jusqu'à $85.607, une moitié reste au BPS et l'autre à une AFAP. La part de cotisation qui dépasse ce montant va au BPS.

• Si le salaire brut se situe entre $128.410 y $256.821 (entre 2850 et 5700 euros) : La cotisation est toujours de 15% du salaire brut et elle se ventile de la manière suivante : Le 15% des $85.607 reste au BPS et tout ce qui dépasse ce seuil est transféré sur le Compte d'Épargne Individuel dans une AFAP.

En dessous du premier seuil (environ 1900 euros), la cotisation aux AFAP et optionnelle. Chaque travailleur se voit prélever trois « commissions » de ses cotisations de retraite : Une « commission d'administration » qui varie entre 4,4% et 6,6 % selon le gestionnaire privé de fonds ; une autre commission qui varie entre 15,6% et 16,7%, prélevée celle-ci par la Banque des Assurances, qui appartient à l'État (Banco de Seguros del Estado) et enfin une commission de « garde », qui tourne autour de 0,0015%, à la Banque Centrale de l'Uruguay.

Ces AFAP, qui disposent d'un fonds d'environ 24 milliards de dollars, financent des projets de l'État mais aussi des investissements à risque dans l'immobilier, y compris des quartiers privés à Punta del Este, haut lieu de la spéculation immobilière, une « place to be » de la grande bourgeoisie latinoaméricaine et étasunienne. Elles financent aussi des projets de certaines mairies dont deux des plus grandes villes de l'Uruguay, Montevideo et Canelones, gouvernées par la coalition progressiste, le Frente Amplio.

Genèse du plébiscite

Deux mois après l'adoption de la réforme, l'Association des travailleurs de la sécurité sociale (ATSS, travailleurs du BPS) a présenté une motion à la direction du PIT-CNT, la centrale syndicale unique, en proposant un référendum dans le but de abroger la réforme des retraites du gouvernement et d'introduire dans la Constitution trois points : 1) suppression des AFAP, 2) établir l'âge de départ à la retraite à 60 ans avec 30 annuités et 3) le montant des retraites ne pourra pas être inférieur au Salaire Minimum National.

Le 10 août 2023, sur 44 syndicats et fédérations membres de la direction du PIT-CNT, 16 ont voté pour mais, suite aux abstentions, la proposition a été adoptée par la centrale ouvrière. Le débat a été dur. La fédération des métallos – la UNTMRA – et le courant Gerardo Cuesta (tous les deux sous très influencés par le PC) proposaient ne pas toucher aux fonds de pension, les AFAP. Mais le syndicat des travailleurs de la sécurité sociale a joué un rôle clé en réussissant à faire adopter la suppression de ces fonds privés, pour la plupart inféodés et contrôles par des multinationales de la spéculation, sauf un, géré par une banque d'État, le Banco República.

L'appel au référendum a été appuyé par la FUCVAM, la coopérative de logements (qui a un poids important dans la société uruguayenne, même si à présent elle compte peu de militants) la FEUU, Fédération des Étudiants Universitaires de l'Uruguay (une tradition très importante mais un poids devenu très relatif) et d'autres organisations.

Pour déclencher un référendum il faut recueillir 10% des inscrits, un peu moins de 250.000 signatures sur quelques 2.680.000 inscrits sur le registre électoral. Ce seuil a été atteint dès le début avril 2023. Mais les organisateurs du référendum ont réussi à recueillir un total de 430.000 signatures avec des campagnes quartier par quartier, en parcourant l'ensemble du territoire, et les ont déposées au siège du Parlement le 27 avril 2023. La procédure référendaire était ainsi enclenchée avec une marge suffisante afin d'éviter les signatures non validées par la Cour Électorale.

La campagne du plébiscite, la gauche et les élections

Le référendum est tombé comme un cheveu dans la soupe dans la valse électorale, comme « Le convive de pierre » de Tirso de Molina, cette statue de don Gonzalo qui à la fin du repas prend la main de Don Juan et le conduit en enfer. Les réactions des partis politiques n'ont pas été immédiates. Le président de la République (Partido Nacional, droite conservatrice, parti héritier de la grande bourgeoisie propriétaire terrienne), a tardé à réagir.

Les premières réactions sont venues de la gauche. Les partis communiste et socialiste, ainsi que d'autres partis moins importants, comme le PVP (Partido por la Victoria del Pueblo) ont soutenu l'initiative du mouvement ouvrier dès le début. Leurs militants syndiqués ont participé à la campagne de collecte de signatures. Ils ont mis leurs appareils à contribution de la campagne du Pit-Cnt. Mais un secteur très important du Frente Amplio, le MPP (Mouvement de Participation Populaire) de l'ancien président Mujica, s'est rapidement positionné contre l'initiative des travailleurs organisés. L'idole de milliers de militants du monde entier a dit que « l'approbation du référendum de la sécurité sociale serait le chaos et que le chemin est la loi »3 .

Les candidats de la gauche à la présidence et vice-présidence, Yamandú Orsi et Carolina Cosse ne voteront pas le « Sí » au référendum. La coalition de gauche a décidé de laisser « liberté d'action » à ses militants.

Une tribune de 112 « experts » du Frente Amplio a annoncé qu'ils feraient campagne contre le référendum de la centrale syndicale4 . Parmi les signataires de cette tribune on retrouve le potentiel futur ministre d'économie en cas de victoire électorale du Frente Amplio, Gabriel Oddone. Les arguments sont les mêmes que l'on a pu entendre dans la bouche de la droite lors de la lutte contre la réforme des retraites en France. Et en plus du « chaos » de Mujica, la peur, la menace de « devoir » doubler les impôts sur les bénéfices des entreprises, de devoir multiplier par quatre les cotisations patronales ou encore de devoir passer la TVA de 22% à 35%. Un discours connu…

Mais la dirigeante du syndicat des travailleurs de la sécurité sociale (ATSS), Nathalie Barbé, a balayé les arguments alarmistes du capital et ses gestionnaires de droite et de gauche en signalant que « sans perdre les 5 milliards de dollars qui iront aux fonds parapublics jusqu'en 2060 seulement », avec 1,5 milliard de dollars supplémentaires par an dans les caisses de l'État et « sans parler des 24 milliards de dollars actuellement accumulés dans les fonds d'épargne » qui reviendront progressivement à l'État lorsque les contrats de fonds fiduciaires prendront fin, « il y a suffisamment de ressources pour financer la réforme »5 .

Les chambres patronales se sont manifestées contre le référendum, cela va de soi. Les arguments vont de « l'impact négatif que cela aurait pour le pays » au fait que cela « nuirait à la réputation internationale de l'Uruguay »6 .

Le vote du dimanche 27 novembre

Le scrutin présidentiel s'annonce serré. La coalition progressiste devrait obtenir plus de voix que la droite, mais pas assez pour éviter un second tour, autour de 44% des voix.

L'autre option de gauche, une alliance entre la Unidad Popular et le Parti des Travailleurs (parti frère de Política Obrera en Argentine, le parti d'Altamira) n'a pas réussi à créer une alternative de gauche et n'obtiendrait qu'un pour cent des voix. Le pilier de l'Unidad Popular est le Mouvement 26M – scission historique du MLN Tupamaros. Ce mouvement a quitté le Frente Amplio en 2008. Cependant, son dirigeant de l'époque, Raúl Sendic (fils de l'ancien dirigeant du MLN) est resté dans la coalition. Cette alliance – Unidad Popular-Frente de los Trabajadores – reflète une recherche de recomposition de la gauche, une recomposition qui peine, qui a du mal à trouver des alternatives en dehors de la gauche institutionalisée. Plusieurs réunions de militants issus de divers courants de la gauche radicale ont lieu depuis un certain temps sans que cela se traduise au niveau organisationnel et encore moins électoral.

Le mouvement ouvrier s'est placé au centre des débats et de la lutte de classes. « Le conflit de classes s'exprime dans le référendum de la sécurité sociale et non pas dans les élections nationales », affirme Mario Pieri7 . Le mouvement ouvrier est affaibli. Affaibli par des conditions objectives : travail précaire ou informel, fermetures d'usines, poids des zones franches (des zones de non-droit)… mais aussi subjectives, comme la « cohabitation » pendant 15 ans, dans le cadre de trois gouvernements successifs de la gauche entre 2005 et 2020.

Le dernier sondage estime que le « Sí » au référendum obtiendrait 47% d'approbation, 43% serait contre et 10% n'ont pas pris encore de décision8 .

La bataille est rude. Les mêmes partis qui ont participé à la recherche de signatures pour déclencher le référendum et qui participent activement de la campagne différencient clairement la campagne électorale du référendum. Ainsi, par exemple, le parti Communiste ne fait presque pas référence au référendum dans ses clips de campagne, sauf dans les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, le possible futur ministre de l'Économie du Frente Amplio, Gabriel Oddone, est parti aux États-Unis où il s'entretiendra avec la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International et des représentants des entrepreneurs et des finances. Il ne sera de retour en Uruguay que le samedi 26, la veille des élections. Des entretiens qui en disent long sur une éventuelle « rupture », ou pas, si la gauche institutionnelle venait à gagner les élections.

L'autre référendum

Un deuxième référendum concerne le droit pour les « forces de l'ordre » d'effectuer des perquisitions nocturnes dans les domiciles privés sous prétexte de « lutte contre le trafic de drogues ». En réalité, ce droit de perquisition nocturne existe déjà mais seulement lorsque la justice l'autorise. Les mesures pointent les petits dealers avec une vision purement répressive. Une proposition populiste face à une augmentation de la violence, qu'elle soit réelle ou ressentie. À l'initiative de ce référendum on retrouve Cabildo Abierto, le parti de l'ancien militaire Guido Manini Ríos, dont les positions flirtent avec l'extrême droite et il est soutenu par les quatre autres membres de la coalition qui gouverne (parti nacional, parti colorado, parti de la gente et parti independiente). Les derniers sondages indiquent qu'il pourrait être adopté. En effet, malgré une baisse dans les intentions de vote, il bénéficie encore de 56% d'approbation parmi les votants. La gauche dans son ensemble s'est prononcée contre cette initiative9 .

Le 22 octobre 2024

Notes

1. quién, por qué, para qué”. El Observador, 20-10-2024

2. La direction du BPS est composée de 7 membres. L'exécutif en désigne directement 4 d'entre eux. Les 3 autres sont élus directement par la population concernée et représentent les entrepreneurs, les travailleurs et les retraités respectivement. Cette institution est le fruit de l'unification établie dans la Constitution de 1967 des principales caisses de retraites, dont certaines avaient été créées dès la fin du XIXe siècle. Certains secteurs, comme la banque, les professionnels universitaires qui exercent en libéral, les notaires ou les militaires ont encore une caisse indépendante. ladiaria.com.uy/economia/articulo/2020/12/las-cajas-paraestatales-y-sus-regimenes-jubilatorios/

3. José Mujica dijo que la aprobación del plebiscito de la seguridad social sería un "caos" y cree que "el camino es la ley". El Observador, 26-9-2024 www.elobservador.com.uy/nacional/jose-mujica-dijo-que-la-aprobacion-del-plebiscito-la-seguridad-social-seria-un-caos-y-cree-que-el-camino-es-la-ley-n5962720

4

5. Y, sin embargo, se mueve. Agustín Büchner, Brecha, 9-8-2024. brecha.com.uy/y-sin-embargo-se-mueve-4/

6. Cámaras empresariales expresaron preocupación por el plebiscito de la seguridad social. La Diaria, 21-10-2024. ladiaria.com.uy/elecciones/articulo/2024/10/camaras-empresariales-expresaron-preocupacion-por-el-plebiscito-de-la-seguridad-social

7. El conflicto de clases se expresa en el plebiscito de la seguridad social, no en las elecciones nacionales. Mario Pieri, Correspondencia de Prensa, 1-10-2024 correspondenciadeprensa.com/ ?p=43816

8. 47% del electorado se inclina a votar por el plebiscito de la seguridad social, según Factum. La Diaria, 15-10-2024. ladiaria.com.uy/elecciones/articulo/2024/10/47-del-electorado-se-inclina-a-votar-por-el-plebiscito-de-la-seguridad-social-segun-factum/

9. Allanamientos nocturnos ¿qué propone la reforma a la Constitución que se vota el domingo ? Búsqueda, 21-10-2024 www.busqueda.com.uy/informacion/allanamientos-nocturnos-que-propone-la-reforma-la-constitucion-que-se-vota-el-domingo-n5393853

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

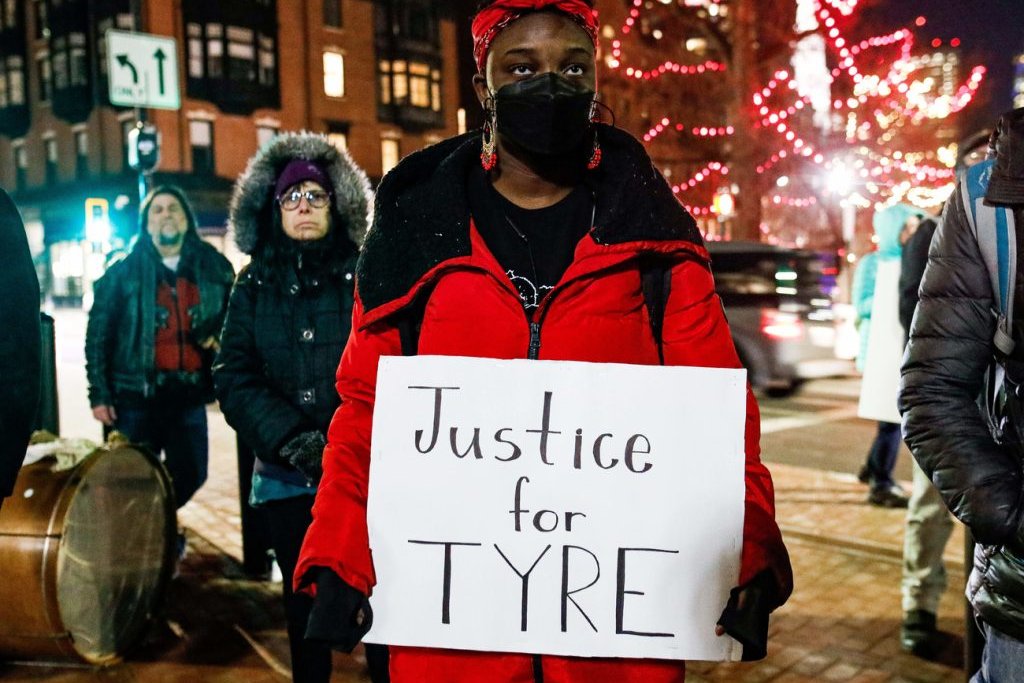

Marxisme et racisme aux Etats-Unis : une approche théorique

Quel est le rapport entre la lutte contre le racisme et la théorie et la pratique socialistes aux États-Unis ? Pourquoi les gens de couleur, actifs dans les mouvements antiracistes, devraient prendre au sérieux le socialisme démocratique ? Et qu'est-ce que les socialistes américains d'aujourd'hui peuvent penser des tentatives inadéquates des socialistes d'hier de comprendre la complexité du racisme ?

Tiré de Entre les ligne et les mots

Dans cette contribution, j'essaie de répondre à ces questions cruciales pour le mouvement démocratique socialiste. D'abord, j'examine les efforts passés des marxistes pour comprendre ce qu'est le racisme et comment il opère dans des contextes différents. Ensuite, j'entreprends de développer une nouvelle conception du racisme qui par ses constructions va au-delà de la tradition marxiste. Enfin, j'examine comment ces nouvelles conceptions éclairent les rôles du racisme dans le passé et le présent. J'essaie, pour conclure, de montrer que la lutte contre le racisme est à la fois moralement et politiquement nécessaire pour les socialistes démocratiques.

Les conceptions marxistes d'hier du racisme

Le plus souvent la théorisation socialiste du racisme a été produite dans une structure marxiste et s'est concentrée sur l'expérience afro-américaine. Quoique mon analyse se concentre sur des personnes d'origine africaine, particulièrement les Afro-américains, il a aussi des implications importantes pour analyser le racisme qui a constitué un fléau pour d'autres peuples de couleur, tel que les Espagnols-parlant-américain (par exemple, les Chicanas et les Puerto-Ricains), les Asiatiques, et les Américains indigènes. Il y a quatre conceptions de base du racisme dans la tradition marxiste. La première des analyses du racisme se glisse sous la rubrique générale d'exploitation du fonctionnement de classe. Ce point de vue tend à ignorer des formes du racisme non déterminées par le lieu de travail.

Au tournant du siècle, cette conception a été avancée par les principaux dirigeants du Socialist Party, particulièrement Eugene Debs. Debs qui a cru que le racisme blanc contre le peuple de couleur était uniquement le produit d'un « diviser pour mieux régner » de la classe dominante et que porter l'attention à ses effets « à part du problème de la main-d'œuvre » en général constituerait un racisme à l'envers. Mon but n'est pas de dénoncer la conception des socialistes ou d'insinuer que Debs était un raciste. Le Socialist Party avait quelques membres distingués, et Debs avait une longue histoire de combat contre le racisme. Mais cette analyse qui l'emprisonnait lui-même dans la sphère d'oppression du lieu de travail, oubliait le racisme dans d'autres sphères de vie. Pour le Socialist Party cette stratégie en « aveugle à la couleur » pour résister au racisme parmi tous les ouvriers, a conduit à considérer simplement les ouvriers comme des ouvriers sans identité spécifique ou sans problème. Les pratiques racistes dans et à l'extérieur du lieu de travail ont été réduites uniquement à des stratégies de la classe dominante.

La deuxième conception du racisme dans la tradition marxiste reconnaît le rôle spécifique du racisme sur le lieu de travail (par exemple, la discrimination du travail et les inégalités structurelles de salaires) mais reste silencieuse sur la scène extérieure aux activités sur le lieu de travail. Ce point de vue considère que le peuple de couleur est soumis à l'exploitation du fonctionnement général de classe et à un autre mode d'oppression spécifique qualifié de « surexploitation » qui se traduit par un moindre accès au travail et des salaires inférieurs. Sur un plan pratique cette perspective a accentué une lutte plus intense contre le racisme que ne le faisait la conception de Debs, et cependant elle a limité encore cette lutte au lieu de travail.

La troisième conception du racisme dans la tradition marxiste, nommée « thèse de la Nation noire », a été la plus influente parmi les marxistes noirs. Elle considère que le racisme est bien une conséquence de l'exploitation générale et du fonctionnement général de classe spécifique et d'une oppression nationale. Ce point de vue soutient que les Afro-américains constituent, ou ont constitué, une nation opprimée dans le Sud et une minorité nationale opprimée dans le reste de la société américaine. Il y a de nombreuses versions de la thèse de la nation noire. Sa forme classique a été mise en avant par le Parti communiste américain en 1928, modifiée en 1930 dans une résolution et a été codifiée dans La libération nègre de Henri Haywood (1948). Quelques petites organisations léninistes souscrivent encore à cette thèse, et sa plus récente reformulation est parue dans L'autodétermination de James Forman et Le peuple africain-américain (1981). Toutes ces variantes adhèrent à la définition de Staline d'une nation dans son Marxisme et la question nationale (1913) pour lequel :

Une nation est une communauté historiquement constituée, stable de personnes sur la base d'une langue commune, d'un territoire, d'une vie économique et un état psychologique qui se manifeste dans une culture commune.

En dépit de sa brièveté et de sa formulation un peu frustre, cette approche prend en compte la dimension culturelle cruciale ignorée par les deux autres conceptions marxistes du racisme. En outre, elle relie le racisme à des luttes entre nations dominées et dominantes et a été considérée comme pertinente vis-à-vis de la situation critique des Américains indigènes, des Chicanas, et des Portoricains qui ont été expropriés et décimés par les colons blancs. De tels modèles du « colonialisme interne » ont des implications importantes pour la stratégie organisationnelle parce qu'elle porte une attention particulière à la critique des formes linguistiques et culturelles d'oppression. Elle nous rappelle ce que la conquête de l'Amérique de l'Ouest a consisté en accaparement de terres précédemment occupées par des Américains indigènes et celles du Mexique. Depuis le garveyisme, mouvement des années 1920, qui a été le premier mouvement de masse parmi les Afro-Américains, la gauche noire a été forcée de prendre sérieusement en compte la dimension culturelle de la lutte pour la libération noire. Le nationalisme noir de Marcus Garvey a transformé les marxistes noirs en « proto-gramsciens » dans le sens, limité, qu'ils ont pris en compte les questions culturelles plus sérieusement que beaucoup d'autres marxistes. Mais cette attention à la vie culturelle a été limitée par la thèse de la Nation noire elle-même. Bien que la théorie ait inspiré beaucoup de luttes impressionnantes contre le racisme et de façon prédominante menée par la gauche blanche, particulièrement dans les années 1930, sa définition raciale ahistorique d'une nation, sa détermination purement statistique des limites nationales (le Sud était une nation noire parce que sa population d'alors était en majorité noire), et sa conception illusoire d'une économie nationale noire distincte ont finalement rendu son analyse inadéquate.

La quatrième conception du racisme dans la tradition marxiste considère que le racisme n'est pas seulement le résultat du fonctionnement de classe spécifique mais aussi le produit d'attitudes xénophobes qui ne sont pas strictement réductibles à l'exploitation. Dans cette perspective, les attitudes racistes ont une vie et une logique qui leur sont propres, et dépendent de facteurs psychologiques et de pratiques culturelles. Ce point de vue a été motivé essentiellement par opposition au rôle prédominant de la Thèse de la Nation noire sur la gauche américaine et afro-amé- ricaine. Ses interprètes les plus influents ont été W. E.B. Du Bois et Oliver Cox.

Pour une conception plus adéquate du racisme

Ce bref examen des vues marxistes passées conduit à une conclusion. La théorie marxiste est indispensable, cependant elle est finalement inadéquate pour saisir la complexité du racisme comme phénomène historique. Le marxisme est indispensable parce qu'il met en valeur les relations du racisme au mode de production capitaliste et reconnaît son rôle crucial dans l'économie capitaliste. Cependant le marxisme est inadéquat parce qu'il manque d'approfondir d'autres sphères de la société américaine où le racisme joue un rôle, particulièrement dans les sphères de la psychologie et de la culture. En outre, les approches marxistes soulignent que le racisme a ses racines dans la montée du capitalisme moderne. Cependant, il peut être démontré facilement que le racisme a été façonné et a été approprié par le capitalisme moderne, et que donc le racisme est antérieur au capitalisme. Ses racines remontent aux rencontres entre les civilisations d'Europe, d'Afrique, d'Asie, et d'Amérique latine et il s'est manifesté longtemps avant la montée du capitalisme moderne. Il est en effet vrai que la catégorie même de « race » dénote essentiellement que la couleur de peau a été employée en premier lieu comme un moyen de classer les corps humains comme l'a fait, en 1684, François Bernier, un médecin français. La première division qui fait autorité en matière raciale de l'humanité se trouve dans Le système naturel (1735) du naturaliste du 18e siècle, Carolue Linnaeus. Ces deux exemples révèlent des conceptions racistes européennes au niveau d'une codification intellectuelle qui dégrade et dévalue les non Européens. Folklore raciste, mythologies, légendes, et histoires fonctionnent dans la vie ordinaire du sens commun aux 17e et 18e siècles. Par exemple, l'antisémitisme chrétien et l'anti-Noir de l'Euro-chrétien étaient rampants durant le Moyen Âge. Ces fausses divisions de l'humanité ont été appliquées à l'Amérique latine où le racisme anti-lndien est devenu un pilier fondamental de la société coloniale et a influencé plus récemment le tardif développement national métis. Donc le racisme est beaucoup plus qu'un produit de l'interaction de chemins culturels de la vie comme l'est celui du capitalisme moderne. Une conception plus adéquate du racisme doit renvoyer à ce contexte de double réalité, culturelles et économiques dans lesquelles s'est développé le racisme. Une nouvelle analyse du racisme doit se construire sur le meilleur des théories marxistes (particulièrement l'attention d'Antonio Gramsci sur les sphères culturelles et idéologiques), et cependant doit aller au-delà en incorporant trois propositions. […] Une telle analyse doit inclure le rôle extraordinaire et équivoque du christianisme évangélique et protestant (qui tous les deux ont promu et aidé à contenir la résistance noire) et les influences africaines et protestantes anglo-saxonnes US et catholiques françaises au milieu desquelles ont émergé les styles distinctifs afro-américains culturels, des langues, et valeurs esthétiques. L'objectif de cette approche est de montrer comment les discours suprémacistes blancs façonnent les identités non européennes, et influencent les sensibilités psychosexuelles et participe à la construction d'un contexte de cultures et de mœurs opposées (mais aussi co-optables) non-europénnes. Cette analyse révèle aussi comment l'oppression et la domination culturelle américaine d'indigènes, de Chicanos, de Portoricains, et de bien d'autres colonisés sont différentes (même s'il existe beaucoup de traits communs) de celles connues par les Afro-Américains.

L'analyse du colonialisme interne, de l'oppression nationale, et de l'impérialisme culturel conduit à expliquer le déplacement territorial et la domination que subissent les peuples. Une autre approche révèle le rôle et le fonctionnement d'exploitation de la classe et la répression politique dans la consolidation des pratiques racistes. Cette analyse ressemble aux théories traditionnelles marxistes du racisme, qui centrent leur attention essentiellement sur les institutions de production économique et secondairement sur l'État et le public et les bureaucraties privées. Mais la nature de ce pivot est modifiée dans le sens où cette production économique n'est pas envisagée comme la seule source majeure des pratiques racistes. Ce pivot est plutôt considéré comme une source parmi d'autres. Pour le dire un peu grossièrement, le mode de production capitaliste constitue juste une des contraintes structurelles qui détermine les formes que le racisme prend à une période historique particulière.

Cornel West

Cornel West est professeur d'études afro-américaines et de philosophie des religions. Il a notamment publié Restoring Hope : Conversations on the Future of Black America (Beacon Press, 1997) et Democracy Matters : Winning the Fight Against Imperialism (Penguin Books, 2005).

Publié dans L'Autre Amérique, n° 19, 4e trimestre 1998.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les accusations de « fascisme » déroutent les électeurs américains

Le fascisme est dernièrement devenu une question centrale de l'actualité relative à l'élection présidentielle américaine

23 octobre 2024

Point de vue international Dan La Botz

https://internationalviewpoint.org/spip.php?article8720

Traduction Johan Wallengren

Le fascisme est dernièrement devenu une question centrale de l'actualité relative à l'élection présidentielle américaine, ce à quoi ont largement contribué des déclarations de Donald Trump, qui a confié qu'il ferait appel à l'armée pour supprimer « l'ennemi intérieur », expression qui recouvre pour lui les « illuminé(e)s de la gauche radicale » (« radical left lunatics ») et dont il a en particulier affublé sa rivale Kamala Harris, à plus d'une occasion. Il a par ailleurs assimilé le membre démocrate du congrès Adam Schiff, qui a mené le premier procès en destitution contre lui et qui est maintenant candidat au Sénat, à « l'ennemi intérieur ».

Questionné lors d'une entrevue télévisée quant à la possibilité que le processus électoral puisse être perturbé par des agitateurs de l'extérieur, Trump a répondu : « Je pense que le plus gros problème est l'ennemi de l'intérieur. Nous avons des gens pas bien du tout. Nous avons des malades, des illuminés de la gauche radicale. Et d'ajouter : « mais les choses devraient pouvoir être prises en main sans problème, si nécessaire, par la Garde nationale, ou si c'est vraiment nécessaire, par l'armée, parce qu'ils ne peuvent pas laisser de telles choses se produire ».

Plusieurs commentateurs ont souligné que le recours à l'armée pour réprimer l'opposition politique ressemble à ce que nous appelons le fascisme. Et pour beaucoup d'observateurs, il ne fait aucun doute qu'en envisageant d'utiliser le pouvoir de l'État contre les citoyens américains, Trump va plus loin dans ses déclarations que les fois où il a dit qu'il ferait appel à la police et aux gardes nationaux pour débusquer les immigrants, les parquer dans des camps de concentration, puis les expulser.

Une remarque du général Mark A. Milley, ancien président de l'état-major interarmées sous Trump, en rajoute : selon ce que rapporte le célèbre journaliste américain Bob Woodward dans son nouveau livre, ce haut gradé aurait décrit Trump comme étant un « fasciste en puissance » (« fascist to the core »). Madame Harris elle-même a repris à son compte cette confidence de Milley et a convenu à d'autres moments que Trump pouvait être étiqueté fasciste. À noter que le président Joe Biden avait déjà qualifié le mouvement de Trump de « semi-fasciste » en 2022.

L'affirmation selon laquelle Trump est un fasciste risque toutefois de ne pas émouvoir beaucoup d'électeurs américains. La lutte des États-Unis contre les fascistes de Benito Mussolini et les nazis d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale est désormais de l'histoire ancienne. Seuls les 1 à 2 % d'Américains âgés de plus de 85 ans ont un souvenir direct de ces événements. En outre, le peuple américain a une connaissance notoirement vague de l'histoire et la plupart des Américains n'ont jamais réfléchi à la question du fascisme et à tout ce que peut charrier ce mot. Pendant des années, le monde politique et la presse ont considéré que traiter quelqu'un de fasciste était une faute de goût, tandis que pour la population en général, c'était juste une façon de désigner quelqu'un de peu recommandable.

On peut d'autant plus parler d'un imbroglio que Trump a régulièrement traité Kamala Harris de « marxiste, communiste, fasciste, socialiste ». Le colistier de Trump, le sénateur J.D. Vance, a quant à lui déclaré que les affirmations des démocrates selon lesquelles Trump est quelqu'un d'autoritaire ou de fasciste sont à l'origine des deux tentatives d'assassinat dont il a fait l'objet.

La gauche n'a pas toujours contribué à faire la lumière sur ce concept de fascisme. Dans les années 1960 et 1970, les gens de gauche avaient tendance à utiliser le mot sans discernement : Les racistes du Sud étaient fascistes, la guerre du Viêt Nam était fasciste, le maire de Chicago, Richard Daley, était fasciste, et pour certains, le système politique américain tout entier était fasciste. Pendant quarante ans, le parti communiste et les groupes maoïstes ont à chaque élection présidentielle avancé l'argument que le candidat républicain était fasciste et qu'il fallait donc voter démocrate.

Aujourd'hui, au sein de groupes tels que les Socialistes démocrates d'Amérique (DSA), dont les membres sont nombreux à avoir fait des études supérieures, des universitaires de gauche prennent part à des discussions sur le fascisme. Le magazine Jacobin, par exemple, a publié en 2019 une entrevue d'Enver Traverso sur son livre Les nouveaux visages du fascisme et sa théorie du « post-fascisme » pouvant servir à ausculter des gens comme Trump. Au sein de petites organisations socialistes et anarchistes d'extrême gauche, on discute sérieusement et concrètement du sujet. Et des journaux en ligne populaires comme Truthout ont publié de nombreux articles parlant du fascisme. Néanmoins, pour la plupart des Américains, l'utilisation de ce mot ne permet en rien d'y voir plus clair.

Si Trump est élu – ce qui est tout à fait possible – et qu'il s'avère être le fasciste que nous croyons qu'il est, nous serons mal préparés, tant d'un point de vue théorique que pratique.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Etats-Unis : Quel genre de dommages la Cour suprême infligera-t-elle au cours de ce mandat ?

Pour comprendre les ambitions de la majorité conservatrice, il suffit de regarder le Projet 2025, qui a été concocté par certaines des mêmes personnes qui ont conçu la cour actuelle.

Tiré de The Nation

Elie Mystal

Illustration par Adrià Fruitós.

La Cour suprême rentrera de ses vacances d'été le 7 octobre, quatre semaines et un jour avant les élections générales du 5 novembre. Les empreintes digitales de la Cour (ainsi que les empreintes digitales des riches donateurs républicains qui ont probablement payé certaines des vacances d'été des juges) sont déjà partout dans les prochaines élections. Plus tôt cette année, le tribunal a assuré à Donald Trump une place sur le bulletin de vote lorsqu'il s'est prononcé contre une tentative de l'empêcher de se présenter à la présidence en raison de sa participation à une insurrection contre le gouvernement. puis, en juillet, les juges républicains ont accordé à Trump une « immunité absolue » pour les crimes commis dans le cadre de ses « fonctions officielles », garantissant probablement qu'il n'aura jamais à rendre des comptes pour ses pires actions. Grâce à ces décisions, Trump peut légalement se présenter à un poste qu'il a précédemment tenté de voler.

Étant donné l'empressement démontré de la Cour à mettre son pouce sur la balance pour Trump avant les élections, nous ne pouvons qu'imaginer ce qu'elle fera pour l'aider après les élections. Trump pourrait perdre par des millions dans le vote populaire et par 40 voix au collège électoral, mais s'il peut obtenir que cinq juges de la Cour suprême se prononcent en sa faveur, aucun de ces votes n'aura d'importance. La Cour lui donnera le pouvoir d'inaugurer une ère d'autoritarisme et de régime permanent à parti unique.

Pourtant, même si Kamala Harris parvient à franchir tous les obstacles à la présidence – si elle parvient à remporter à la fois le vote populaire et le collège électoral, et que ces votes sont honorés – il est important de comprendre que le redoutable travail de la Cour suprême visant à démanteler la démocratie et à faire reculer les droits des femmes, des personnes de couleur, et la communauté LGBTQ selon les normes en vigueur de 1859 se poursuivra à un rythme soutenu. Les dés sont pipés, et les six juges conservateurs de la Cour ne vont pas laisser passer cette occasion. Ils ont un ordre du jour – un mandat, pourrait-on dire – et il ressemble beaucoup à celui qui a suscité beaucoup d'attention ces derniers mois : le mandat de leadership du Projet 2025, Le plan conservateur pour prendre le contrôle du gouvernement fédéral et remodeler le pouvoir exécutif à l'image d'un christofaciste si Trump gagne.

Le Projet 2025 est l'œuvre de la Heritage Foundation. Il en va de même, à bien des égards, de la Cour suprême actuelle. Parallèlement à laSociété fédéraliste, la Heritage Foundation a été l'un des principaux acteurs déterminant quels républicains se retrouvent à la plus haute cour du pays. Depuis plus de 50 ans, il s'efforce de remplir le système judiciaire de juges républicains extrémistes dans le but d'anéantir le progrès civil et social du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Et il a largement réussi.

Ce succès peut aider à expliquer l'une des rares lacunes du document de 900 pages du Projet 2025 : l'absence d'une section détaillée consacrée à la Cour suprême. Je crois que c'est parce que le plan fasciste suppose que le tribunal a déjà été capturé. Le Projet 2025 est en cours devant les tribunaux, et il continuera d'aller de l'avant là-bas, avec ou sans Trump au pouvoir, car ses principes fondamentaux sont soutenus par une majorité des juges de la Cour suprême.

Cela nous en dit long sur ce que nous pouvons attendre de la Cour à l'avenir. Au cours du prochain mandat et des nombreux qui suivront, nous verrons l'agenda du Projet 2025 se dérouler dans trois domaines clés : l'État administratif, les réglementations environnementales et les droits civils.

Le démantèlement de l'État administratif a été une obsession déterminante pour les conservateurs pendant des décennies, et ils se sont rapprochés de plus en plus de la réaliser ces dernières années. Au début de l'été, la Cour suprême Renversé La déférence de Chevron – la doctrine juridique selon laquelle les tribunaux devraient s'en remettre aux agences exécutives sur les questions concernant l'interprétation des lois du Congrès. La décision remet en question des milliers de réglementations qui ont été mises en avant par ces agences exécutives. Leonard Leo, le toujours impitoyable Svengali de la Federalist Society, a appelé les républicains à « inonder la zone » de contestations de ces réglementations, et les tribunaux inférieurs examinent déjà un certain nombre d'affaires qui cherchent à percer des trous dans l'autorité réglementaire d'agences telles que la Securities and Exchange Commission et le Bureau of Alcohol, Tobacco, Armes à feu et explosifs (ATF).

Beaucoup de ces affaires ne sont peut-être pas prêtes pour l'examen de la Cour suprême ce trimestre, mais en ce qui concerne l'environnement, il y a déjà deux affaires sur le rôle de la cour qui permettront aux juges conservateurs de remplir leur rôle de membres officieux des industries des combustibles fossiles et des produits chimiques. Dans l'affaire City and County of San Francisco v. Environmental Protection Agency, la Cour suprême décidera probablement que ses membres, et non les experts de l'environnement, devraient déterminer la quantité de pollution et de saleté humaine qui peut être déversée dans l'océan. Et dans l'affaire Seven County Infrastructure Coalition v. Eagle County, Colorado, les conservateurs choisiront probablement d'affaiblir le rôle des études d'impact environnemental. La loi sur la politique environnementale nationale exige que les agences mènent de telles études avant de commencer de grands projets qui modifieront l'écosystème environnant, mais les conservateurs et les pollueurs veulent libérer les développeurs pour qu'ils fassent autant de ravages qu'ils le souhaitent sur l'environnement.

La Cour ne s'arrêtera pas non plus à la déréglementation et aux abus environnementaux. L'un des principaux objectifs du Projet 2025 est de réaffirmer et de sauvegarder la suprématie blanche en renversant toute loi ou politique destinée à égaliser les chances. La décision de la Cour suprême de 2023 mettant fin à la discrimination positive n'était que le début pour ces personnes. Le plan est de prendre la mauvaise interprétation délibérée de Clarence Thomas du 14e amendement, telle qu'articulée dans son opinion concordante pour Students for Fair Admissions v. Harvard, et de l'utiliser comme une arme contre tout programme de droits civiques qu'ils n'aiment pas. Il y a déjà des affaires qui font leur chemin devant les cours d'appel inférieures qui cherchent à rendre inconstitutionnelle la conscience raciale dans l'embauche. Il y a un effort pour déclarer que la formation sur la diversité et l'inclusion en milieu de travail crée un environnement de travail « hostile ». Et un juge de Trump au Texas a déclaré la loi sur le développement des entreprises minoritaires inconstitutionnelle. La Cour suprême n'a pas encore décidé d'entendre l'une de ces affaires, mais il est probable qu'elle le fera bientôt – ce qui signifie que dans les mois et les années à venir, nous verrons presque certainement la Cour redéfinir les « droits civiques » pour signifier « pour les Blancs et personne d'autre ».

Au-delà de ce genre d'affaires alignées sur le Projet 2025, ce mandat de la Cour suprême verra, une fois de plus, les juges conservateurs rendre les écoles dangereuses pour les enfants mais sûres pour les tireurs de masse, rendre le pays peu accueillant pour les immigrants du Sud, et adopter des positions barbares sur la peine de mort et envoyer des personnes potentiellement innocentes à la mort. Et nonobstant leurs positions sur la peine de mort, les juges conservateurs se déclareront « pro-vie » et reprendront leur assaut contre les droits reproductifs. Au cours du dernier mandat, la Cour s'est penchée sur deux affaires majeures d'avortement, probablement dans le but d'éviter d'enflammer la question avant les élections. Mais vous pouvez parier que ces affaires seront de retour sur le rôle après les élections.

Dans l'affaire FDA c. Alliance pour la médecine hippocratique, la Cour suprême Gouverné qu'un groupe composé de médecins, d'un dentiste et de plusieurs personnes sans aucune formation médicale ni licence n'avait pas qualité pour poursuivre la Food and Drug Administration pour son autorisation du médicament mifépristone pour l'utilisation dans les avortements médicamenteux. Le tribunal a ensuite renvoyé l'affaire au cinquième circuit, au juge Matthew Kacsmaryk, nommé par Trump, qui est celui qui a permis à ces randos assortis d'intenter des poursuites en premier lieu. Maintenant, Kacsmaryk a donné aux responsables de l'État de l'Idaho, du Kansas et du Missouri le droit de se joindre au litige en tant que coplaignants, résolvant potentiellement le problème de la qualité pour agir. La question de savoir si la mifépristone restera légale est encore très en suspens.

La deuxième affaire est Moyle c. États-Unis. Fin juin, la Cour suprême a rejeté une affaire faisant valoir que la Loi relative aux traitements médicaux d'urgence et au travail actif (EMTALA) ne pouvait pas obliger les hôpitaux à pratiquer des avortements lorsque la vie ou la santé de la future mère est en danger. Une fois de plus, il l'a fait pour des raisons techniques, mais avec une touche d'originalité. Bien que la décision de la Cour ait éludé les questions sous-jacentes de l'affaire, l'accord important de la juge Amy Coney Barrett comprenait quelques conseils aux défenseurs des naissances forcées sur la façon de gagner à l'avenir : modifier l'affaire pour faire valoir que le Congrès ne peut pas exiger des hôpitaux qu'ils suivent EMTALA comme condition pour recevoir des fonds Medicare. Si les challengers saisissent l'allusion, cette affaire pourrait être de retour devant la Cour suprême plus tôt que tard.

La Cour n'a pas encore fini de classer toutes ses affaires pour le mandat, mais son rôle est déjà rempli d'affaires qui couvrent une gamme de domaines importants, ce qui est de mauvais augure pour des millions de personnes.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Etats-Unis : La forme et le fond

Ce qu'on appelle la démocratie américaine serait-elle menacée par une éventuelle arrivée de Donald Trump au pouvoir le 5 novembre prochain ? C'est le sentiment général dans les milieux progressistes et de gauche ; même au delà de ces cercles, on s'inquiète de cette possibilité.

La démocratie formelle est moins vulnérable au retour envisageable du populiste à la Maison-Blanche qu'à son affaiblissement plus ou moins marqué au quotidien. Je ne reviendrai pas sur les arguments souvent invoqués pour soutenir cette opinion. Dans l'ensemble, ils me paraissent pertinents. Sous un éventuel nouveau mandat de Trump, les libertés formelles risquent de se trouver grugées toujours davantage, ce qui pourrait entraîner toutefois la mobilisation sous diverses formes d'une bonne partie de la population contre ce processus délétère.

Mais Trump ne constitue que le signe, l'incarnation d'un mal plus profond qui affecte la société américaine (et d'autres aussi en Occident, y compris chez nous) au moins depuis la présidence de Ronald Reagan (1981-1989) : le néo-conservatisme social et économique qui a étendu sans ménagement ses tentacules dans beaucoup de secteurs de cette société. Même les présidences démocrates de Bill Clinton (1993-2001) et de Barack Obama (2009-2017) ont suivi pour l'essentiel ce courant.

Même si Trump était battu, cette tendance dominante (en particulier dans les milieux financiers et boursiers) ne disparaîtra pas. Elle va au contraire se maintenir, soutenue par plusieurs milieux privilégiés vu leurs intérêts et par nombre d'ouvriers blancs en raison de leur frustration ; en effet, les usines où ils travaillaient ont fait faillite et disparu, ou encore elles ont déménagé dans des pays au régime politique autoritaire, lequel offre au patronat américain une main d'oeuvre soumise à bon marché.

Même une administration Kamala Harris ne pourrait pas y changer grand chose. Et si elle parvenait à freiner, voire à stopper l'érosion de la démocratie formelle, serait-elle en mesure d'éliminer les causes plus profondes de la baisse de confiance de larges secteurs de la société américaine à l'endroit des institutions nationales ? C'est loin d'être certain ; et ce d'autant plus que Trump a bourré la fonction publique et aussi le système de justice de juges conservateurs, lesquels risquent de faire obstruction aux tentatives réformistes de Harris.

Les démocraties électorales ne s'effondrent pas toujours à cause de l'arrivée au pouvoir d'un dictateur (comme en Italie la dictature de Benito Mussolini à partir de 1922 ou en Allemagne en 1933 celle de Hitler) ou encore à grand fracas comme en Espagne à cause de la guerre civile de 1936 à 1939 sous les coups des franquistes.

Un courant autoritariste montant peut s'avérer plus sournois (en dépit dans ce cas-ci des coups de gueule de Trump) et entraîner un affaiblissement grave du régime démocratique, qui pourrait à la limite aboutir à sa disparition "en douce".

On en n'est pas rendu là aux États-Unis. Certains observateurs et analystes ont soutenu que les Américains sont habiles à utiliser leurs institutions pour bloquer ou entraver les tentations autoritaristes de leaders exaltés. Il faut souhaiter qu'en cas de retour à la Maison-Blanche de Trump, ils fassent preuve de toute l'ingéniosité requise pour calmer ses ardeurs autoritaires.

Pour l'instant, la démocratie américaine formelle se maintient. Mais les tendances actuelles s'avèrent inquiétantes. On peut miner la démocratie tout en en respectant les formes.

Jean-François Delisle

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.