Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Colloque bilan de cent ans d’occupation au Saguenay lac Saint-Jean : Une rencontre réussie !

Le 22 octobre dernier à Saguenay se tenait un colloque organisé par Climat Québec et l'Association des retraités syndiqués de Rio Tinto, colloque s'intitulant 1926-2026 : cent ans d'occupation par Alcan et Rio Tinto, le bilan s'impose. Environ une centaine de personnes se sont déplacées pour entendre et discuter avec 9 conférenciers sur ce vaste sujet.

Germain Dallaire

Le colloque s'est amorcé par un historique du dernier siècle qui montre à l'envie la complicité des pouvoirs publics avec une compagnie ayant comme objectif principal la recherche du profit maximum au détriment de l'environnement et d'une partie significative de la population. Par la suite, le professeur à l'UQAC Marc-Urbain Proulx a brossé un portrait de l'évolution actuelle du marché mondial de l'aluminium. Il en ressort qu'avec un marché contrôlé à 53% par la Chine et une prime "midwest" défavorable à une transformation secondaire près des lieux de production, les perspectives d'emploi pour l'industrie de l'aluminium au Saguenay lac St-Jean sont plutôt limitées. Pour M. Proulx, la région serait bien avisée de se tourner vers la production d'énergie renouvelable.

Le reste de l'avant-midi a porté principalement sur deux aspects importants de l'impact environnemental de l'occupation d'Alcan et Rio Tinto au Saguenay Lac St-Jean. Le premier aspect concernait l'impact dévastateur d'un niveau du Lac St-Jean maintenu artificiellement depuis 1926 à un niveau dépassant largement son niveau « naturel » d'avant 1926, plusieurs lots ayant été partiellement ou complètement ennoyés. On en veut pour preuve le secteur de St-Méthode où la rive a reculé de trois kilomètres. Le lac St-Jean étant géré comme un réservoir privé à des fins uniques de production maximale d'électricité, ses berges ont pris à certains endroits des allures de zone de guerre. Éric Scullion, riverain du lac et écologiste de longue date qui documente depuis longtemps cette détérioration nous a présenté une multitude de diapositives et documents vidéo (disponibles sur You Tube en tapant Éric Scullion et en allant à l'onglet vidéos) l'illustrant éloquemment.

M. Scullion a été suivi de Mme Hélène Savard du Comité pour un Vaudreuil Durable ( CVD) qui a entretenu l'audience du crassier de résidus de bauxite. Rappelons que pour obtenir une tonne d'alumine (l'ingrédient de base de production d'aluminium), on doit traiter chimiquement deux tonnes de bauxite. La tonne de résidus qui en découle s'ajoute au crassier. Depuis 1960 jusqu'en 2049, on parle d'une superficie équivalente à 596 terrains de football de déchets toxiques qui se trouvent pour la plus grande partie en plein cœur de la ville de Saguenay. On prévoit que le site actuel aura atteint sa limite en 2030. Rio Tinto planifie un nouveau site toujours en plein milieu de la population. Malgré la modestie de ses moyens, le CVD à présenté un site alternatif. La multinationale tout comme les autorités politiques sont aux abonnés absents. Encore une fois, ce qui prime d'abord et avant tout, c'est l'intérêt économique de la multinationale.

Avant la pause du midi Alain Proulx, le représentant des retraités syndiqués de Rio Tinto est venu entretenir l'audience de la condition des retraités (quatre fois plus de retraités que d'actifs en 2023) syndiqués de RTA sous le thème « Pendant que Rio Tinto s'enrichit, les retraités s'appauvrissent ». À cause d'une indexation insuffisante, les retraités ont perdu 17% de leur pouvoir d'achat de 2002 à 2022. Pour la période de 2023 à 2029, l'indexation est remplacée par un montant forfaitaire global de 28 M$. Qui dit forfaitaire dit temporaire. En 2029, les retraités se retrouveront avec leur rente de 2023 mais les augmentations seront toujours là, si bien qu'au 17% de perte pour la période 2002 à 2022, il faudra en ajouter une de 16,2%. Ainsi, en 2029, les retraités se seront appauvris de 33,2% en 27 ans. Pendant la même période, Rio Tinto s'est permis des mesures d'allègement de cotisation et des congés atteignant 738 M$ privant la caisse de revenus d'intérêts de 1,275 M$ ce qui donne un total de 2,013 M$. Rio Tinto était bien mal pris… seulement de 2020 à 2023, les profits nets de Rio Tinto Alcan se sont élevés 6,750 M$. Encore une fois, l'intérêt économique de la multinationale avant tout.

L'après-midi s'est poursuivi par un exposé de Mme Aude Bastien qui a présenté un résumé des recherches effectuées il y a dix ans sous la direction de Mme Marie Claude Prémont de l'ENAP et portant sur la fiscalité foncière de la production hydroélectrique au Saguenay lac Saint-Jean où les centrales de Rio Tinto/Alcan dominent. C'est un système de compensations fiscales très particulier qui reconduit la situation inéquitable prévalant en 1971. Deux choses ressortent clairement de cette étude : 1- les disparités sont majeures entre les perceptions dont bénéficient les différentes municipalités touchées alors que les centrales du secteur de la forêt supportent une charge fiscale beaucoup plus importante quant à leur capacité installée que celles du secteur de l'aluminium. 2- Comme à son habitude, Rio Tinto s'en tire à très faible prix puisque l'évaluation historique de ses centrales à l'époque où elles étaient encore portées au rôle foncier (1971) était arbitrairement déterminée en sa faveur. Encore une fois, l'intérêt de la multinationale avant tout.

Après Mme Bastien, c'était au tour de Robert Laplante, directeur de l'Action Nationale et de l'Institut de Recherche en Économie Contemporaine (IREC) de nous entretenir de développement régional endogène ainsi que de l'impact des éoliennes privées depuis 20 ans au Québec. M. Laplante fait la distinction entre développement endogène et exogène. Symbole de la prise en main par les Québécois de leur développement économique, Hydro-Québec s'est appuyé sur la mobilisation des ressources locales favorisant ainsi un développement endogène. À l'inverse, le développement actuel du secteur éolien répond à des impératifs de profit pour le secteur privé. Dans cette logique, les caquistes ont diminué entre autres les exigences d'achat local dans la construction des éoliennes. Comme le secteur éolien se développe depuis plus de 20 ans au Québec, on peut en tirer des leçons. C'est ainsi que dans une étude réalisée en début d'année, des chercheurs de l'IREC ont calculé que l'achat par Hydro de l'énergie éolienne privée a occasionné un surcoût de 6,09 milliards$ de 2009 à 2021.

C'est Denis Trottier, riverain du lac au passé riche en implication citoyenne et politique qui a suivi M. Laplante. M. Trottier nous a livré un vibrant plaidoyer en faveur d'une reprise en main de la région par ses habitants s'inspirant de la lutte d'Onésime Tremblay contre l'appropriation sauvage (cautionné par les autorités politiques) du lac par Alcan au début du siècle. M. Trottier n'y est pas allé par quatre chemins qualifiant entre autres de honteux l'appauvrissement des retraités de Rio Tinto. Il a terminé en esquissant quelques pistes de solution.

Le colloque s'est conclu sur une allocution de Martine Ouellet qui n'a pas manqué de mettre en opposition les 700 millions$ par année dont profite Rio Tinto parce qu'elle possède ses barrages et la diminution en peau de chagrin du nombre d'emplois générés par la multinationale. Une diminution qui prend une tournure particulièrement inquiétante à l'heure où le projet de loi 69 ouvre la porte à la vente d'électricité par les producteurs privés. Mme Ouellet a rappelé qu'en 2012, lors du lock out de six mois à l'aluminerie d'Alma, il était plus payant pour Rio Tinto de vendre de l'électricité que de produire de d'aluminium. Rio Tinto a un projet de parc éolien de 700 à 1000 mégawatts et Jérôme Pécresse, le nouveau patron de Rio Tinto Aluminium, arrive directement de General Electric où il supervisait l'installation d'éoliennes en mer. Un plus un fait deux ! Plus que jamais, le sort des gens du Saguenay lac Saint-Jean est directement lié à celui de l'ensemble du Québec.

Vous pouvez le constater, les sujets de réflexion ne manquent pas. En plus de l'abondance et de la qualité des informations, le point marquant de ce colloque aura été la grande variété de l'auditoire qui a regroupé autant des intervenants du communautaire que de la société civile, des syndicalistes, des retraités et des syndicalistes. Bientôt, un document vidéo devrait être disponible et on retrouvera sur le site de Climat Québec les documents des conférenciers. Dans la foulée du colloque, un comité de suivi et mobilisation d'une quinzaine de personnes de provenances tout aussi variées a été formé. Ce colloque n'est donc qu'un début.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

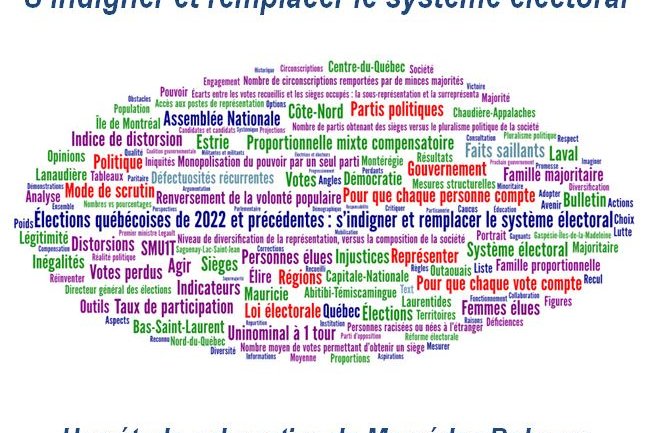

Une étude exhaustive sur les élections québécoises de 2022

Montréal, le 27 octobre 2024. « Imparfait notre système électoral ? Bien davantage : inacceptable et injustifiable pour une société qui se veut démocratique. Je dépose aujourd'hui publiquement une étude exhaustive sur les élections québécoises de 2022, et les précédentes, qui vous le démontrera », a déclaré madame Mercédez Roberge, autrice du livre Des élections à réinventer-Un pouvoir à partager.

« D'une élection à l'autre, nous revivons le même scénario et on nous sert les mêmes promesses de modifier le mode de scrutin. Sans résultat. Le dernier à nous laisser en plan est le gouvernement Legault qui, même après des consultations fructueuses et prometteuses, a abandonné le chantier. Alors qu'il débute la deuxième moitié de son mandat, le gouvernement a encore le temps de redresser la situation et de nous démontrer la valeur qu'il accorde à la démocratie », a souligné madame Roberge en présentant les résultats de sa recherche qui sera mise en ligne aujourd'hui sous l'appellation Élections québécoises 2022 et précédentes : S'indigner et remplacer le système électoral.

Élections 2022 : le pouvoir de décision entre les mains d'un seul parti !

Pour madame Roberge, notre système électoral, qui ne tient compte que du nombre de sièges obtenus, entraîne des défectuosités qui portent clairement atteinte à notre vie démocratique. Depuis les élections du 3 octobre 2022, les décisions sont monopolisées par un seul parti alors que le vote était diversifié comme le montre le graphique indiquant le pourcentage de votes et de sièges.

Les résultats de 2022 sont spectaculaires, mais pas exceptionnels puisque les élections antérieures regorgent d'illustrations des mêmes défectuosités ; à titre d'exemple, le balayage de 1973 au profit du Parti libéral du Québec de Robert Bourassa. De telles monopolisations de l'Assemblée nationale se sont manifestées au cours de 20 élections.

Surreprésentation et sous-représentation, voilà deux effets pervers du mode de scrutin québécois. En 2022, la Coalition avenir Québec (CAQ), avec 41 % des votes, a raflé près de trois quarts des sièges. À l'opposé, le Parti conservateur du Québec (P.C.Q.) a recueilli 13 % des votes et n'a aucun siège. Quant à elle, l'opposition officielle est formée par le Parti libéral du Québec (PLQ) alors qu'il est arrivé 4e en pourcentage de votes. « Cette totale inadéquation entre le pourcentage de votes et le rôle occupé par un parti équivaut tout simplement à un reversement de la volonté populaire », a affirmé madame Roberge.

Les régions durement touchées !

Le dysfonctionnement de notre système électoral se manifeste durement à l'échelle régionale. À titre d'exemple, la CAQ a remporté 100 % des sièges dans 9 régions et de 80 % à 91 % dans 4 autres régions tout en n'y recueillant que 47,4 % des votes en moyenne. Autre exemple : les 21 sièges PLQ ne se retrouvent que dans 4 régions. L'opposition officielle est donc absente dans les trois quarts des régions du Québec.

La mauvaise représentation peut être mesurée par ce qu'il est convenu d'appeler « l'indice de distorsion ». Plus le chiffre est élevé, plus la distorsion est forte entre les votes exprimés et la représentation obtenue. Avec un taux de 25,8, l'indice de distorsion québécois de 2022 est 4 fois plus élevé que chez les pays utilisant une formule proportionnelle pour distribuer les sièges ; l'indice de distorsion s'élève même entre 30 et 51 dans 13 régions, ce qui se situe dans la moyenne des élections des 15 années précédentes.

La chercheuse souligne l'incidence négative de notre système sur l'accès à une représentation diversifiée ; le score national de 46 % de femmes élues n'étant atteint que dans 7 régions tandis que l'élection de personnes racisées ou nées à l'étranger n'atteint le niveau national de 16 % que dans 4 régions.

Des votes inégaux et sans valeur : 2 millions de votes perdus en 2022 !

La recherche de madame Roberge souligne que les votes qui n'ont pas désigné la personne gagnante pour la circonscription sont perdus puisqu'ils ne se transposent pas en une représentation adéquate pour le territoire donné. C'est le cas pour 2,1 millions de votes en 2022 (53 %). Dans 12 régions, les votes perdus varient entre 50% et 65,7%.

En calculant le nombre moyen de votes par parti pour obtenir un siège, un constat s'impose : les votes ne sont pas égaux. Ainsi, la CAQ a obtenu un siège avec aussi peu que 18 729 de votes en moyenne et, pour sa part, le PQ a eu besoin en moyenne de 200 236 votes. Cela signifie qu'un vote pour le PQ a eu 11 fois moins de poids qu'un vote pour la CAQ.

« Se pourrait-il que cette réalité explique en partie le faible taux de participation aux élections et le désenchantement de citoyennes et de citoyens qui auraient l'impression que leur vote ne servira pas à grand-chose ? En 2022, le taux de 66,1 %, déjà très bas, de participation nationale n'était même pas atteint dans 8 régions », questionne la chercheuse.

Un système proportionnel mixte compensatoire : l'urgence de l'adopter d'ici 2026 !

Deux projets de loi ont été présentés pour remplacer le système électoral québécois par un système proportionnel mixte compensatoire : le projet de loi 39 (2019) par le gouvernement et le projet de loi 499 (2023) par deux partis d'opposition. On reconnaît donc la nécessité de remplacer le mode de scrutin actuel. Ces projets suggèrent des améliorations importantes qui peuvent constituer une base de discussion à reprendre d'urgence et cela, à la lumière de la recherche déposée aujourd'hui par madame Roberge.

« Le gouvernement Legault doit tout mettre en œuvre pour adopter un nouveau système électoral avant les prochaines élections. Un système proportionnel mixte compensatoire bien conçu limiterait autant la surreprésentation que la sous-représentation et mettrait fin aux énormes et inacceptables écarts entre les votes exprimés et les sièges détenus. Le partage du pouvoir, en respect de la volonté populaire, devrait aller de soi dans une démocratie », a conclu madame Roberge en réitérant le fait que le premier ministre a encore la moitié de son mandat pour nous démontrer qu'il croit en la démocratie et qu'il respecte la voix des citoyennes et citoyens du Québec.

Présentation de l'autrice

Mercedez-Roberge - JulesTomi photographe

Originaire du Saguenay, Mercédez Roberge travaille et milite dans le milieu féministe et communautaire depuis 1980. Que ce soit professionnellement ou par militance son parcours est orienté par la quête de l'égalité, le respect des droits, l'amélioration des conditions de vie et l'exercice de la citoyenneté, ainsi que la représentation des idées et des personnes, selon une vision globale des enjeux démocratiques.

Elle a publié en 2019« Des élections à réinventer - Un pouvoir à partager » aux Éditions Somme toute, comme outil de référence sur l'amélioration de la démocratie représentative (408 pages). S'intéressant à la représentation des idées et des personnes, elle a présidé le Mouvement démocratie nouvelle (2003-2010), lequel lui a décerné le prix RÉFORMERA (2014) pour son engagement et son expertise.

Militante féministe depuis toujours, elle est co-autrice de « Histoire du mouvement des femmes au Saguenay-Lac-Saint-Jean » de la Collective La Chambarde, en 1988. Elle s'est impliquée dans de nombreux événements et comités de la Fédération des femmes du Québec et du Collectif féminisme et démocratie (dissous).

Au niveau professionnel, elle a travaillé pour de nombreuses organisations communautaires et féministes, contribuant notamment à laMarche des femmes contre la pauvreté« Du pain et des roses » en 1995, ainsi qu'à sa célébration 20 ans plus tard, de même qu'à l'organisation internationale de la première édition de la Marche mondiale des femmes (1998-2002). Depuis 2007 elle est coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, laquelle rassemble près de cinquante regroupements agissant pour l'amélioration globale de la santé de la population et rejoint plus de 3 000 groupes communautaires autonomes partout au Québec.

En octobre 2024 elle diffuse Élections québécoises de 2022 et précédentes : s'indigner et remplacer le système électoral, une étude exhaustive dans l'objectif d'alimenter la lutte des militantes et des militants. Le document peut être téléchargé en entier et ses sections peuvent être consultées sur le site internet de l'autrice.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Nous marchons contre les guerres et le capitalisme, pour la souveraineté populaire et le bien vivre

Depuis la MMF Macronorte Pérou, les femmes féministes, diverses, communautaires et populaires poursuivent leur résistance, leur mouvement et leur réflexion constante sur la façon de continuer à construire une pensée critique dans nos organisations sociales dans les territoires de conflits extractifs pour la construction de sujets politiques à partir de nos pratiques de lutte et de résistance pour la défense du corps - du territoire - de la terre.

Tiré de Boletin MMF Las Americanas oct 24

C'est dans ce processus que nous nous sommes réunis les 20 et 21 juillet, dans la ville de Cajamarca, avec différents délégués de nos organisations de base pour travailler ensemble dans notre XIVème ECOLE FEMINISTE YANINA POVEDA. Les principaux piliers du projet sont la mise en œuvre décentralisée des écoles féministes, qui sont ancrées dans les territoires pour contribuer à la formation politique et à l'autonomie des organisations, les processus de guérison, de soins collectifs et d'autosoins dans le cadre des processus d'éducation populaire féministe que nous mettons en œuvre depuis plusieurs années dans la macro-région du nord du Pérou.

Nous nous sommes réunies pour analyser le contexte politique et social au niveau régional, national et international afin de planifier le processus de préparation de notre VIème Camp Féministe, où nous aborderons les lignes directrices et les défis de notre VIème Action Internationale en tant que mouvement féministe internationaliste, avec la capacité de mener des actions qui appellent à la protestation et à l'émancipation à travers les écoles, la moralisation et les marches.

Dans cette même ligne de réflexion, d'action et de mobilisation, du 27 au 29 juillet, nous partons de nos territoires vers la prise de Lima 2024, avec beaucoup d'efforts et d'engagement pour notre plateforme de lutte de résistance historique, où nous nous réaffirmons contre le système capitaliste, patriarcal, colonialiste et extractiviste, contre le congrès fondamentaliste et ce gouvernement usurpateur et meurtrier. Nous avons élevé notre voix et notre bannière pour une assemblée constituante plurinationale dans les rues de la capitale, malgré la pression policière constante et les arrestations arbitraires qui ne sont pas couvertes par les médias, contrairement à la première page et à la couverture massive des condamnations pénales prononcées systématiquement contre des dizaines de défenseurs communautaires de la démocratie, de l'eau et du territoire, ce qui réaffirme le message dictatorial de ce gouvernement qui criminalise la protestation, embrasse la violation des droits de l'homme et l'impunité. En outre, nous restons fermes et dans la rue pour exiger la justice avec les proches des personnes assassinées dans les mobilisations de 2022 - 2023, un symbole de lutte et de solidarité nationale de diverses femmes et peuples.

Capiremov.org

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Lettre ouverte ― La lutte contre la pauvreté ne laisse que des miettes pour les femmes !

En 1995, les femmes au Québec prenaient la rue pour l'amélioration de leurs conditions socio-économiques, avec le pain comme symbole de leur lutte. Près de 30 ans plus tard, à l'aube d'une nouvelle Marche des femmes, devenue mondiale depuis, la ministre Chantal Rouleau n'a que des miettes à nous offrir avec son quatrième plan d'action gouvernemental pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et sa « modernisation » de l'aide sociale !

Au Québec, la pauvreté a un genre. Et il est féminin. Pour s'attaquer à la racine du problème, le gouvernement doit, entre autres, augmenter les revenus des personnes les plus pauvres de notre société. Il fait plutôt le contraire en coupant dans des mesures de soutien à des femmes déjà en situation de vulnérabilité.

En effet, la réforme de l'aide sociale impose un recul majeur en abolissant la bonification de 161 $ par mois pour les chefs de famille monoparentale d'un enfant de moins de 5 ans à charge alors qu'au contraire des mesures supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la capacité de ces parents, qui sont majoritairement des femmes, à subvenir à leurs besoins de base et à ceux de leurs enfants.

Les femmes victimes de violence conjugale et vivant en maison d'hébergement feront également les frais de cette réforme en se voyant retirer l'octroi automatique de la prestation pour « contraintes temporaires à l'emploi » (CTE). Cette régression inquiétante et incompréhensible complexifie les démarches de ces femmes au lieu de faciliter leur parcours de reprise de pouvoir sur leur vie.

Par ailleurs, on ne peut s'empêcher de remarquer que le gouvernement offre des miettes supplémentaires uniquement lorsque les femmes occupent des rôles sociaux genrés qui bénéficient à l'État. Au lieu d'abolir la notion de vie maritale et de garantir une prestation pleine et entière à chaque personne, peu importe sa situation familiale, le gouvernement choisit de l'assouplir dans un seul cas, c'est-à-dire lorsque les personnes agissent comme proches aidantes et permettent d'éviter que la personne conjointe aille vivre dans un établissement d'hébergement en raison de son état de santé. Il transforme ainsi la relation conjugale en relation aidante-aidé pour alléger le réseau de la santé et des services sociaux sur le dos des femmes, qui sont plus souvent dans le rôle de proches aidantes.

En prime, la ministre a failli à son engagement d'appliquer une analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) pour l'élaboration de ce plan gouvernemental. Force est de constater qu'encore une fois, des plans d'actions gouvernementaux sont conçus sans une prise en compte des besoins des femmes et des obstacles qu'elles vivent, particulièrement pour celles à la croisée des oppressions.

Comme la ministre se targue qu'il s'agit d'un plan « évolutif », un retour à la table à dessin s'impose. La ministre doit refaire ses devoirs et réviser les mesures qu'elle propose pour lutter contre la pauvreté si elle veut réellement améliorer les conditions de vie de toutes les femmes !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Invitation à une marche historique à Washington DC !

Le Mouvement des Femmes Américaines invite toutes les organisations féministes du Québec à participer à une grande marche à Washington DC le samedi 2 novembre, juste avant les élections historiques américaines du 6 novembre.

Tiré de la page Facebook de la FFQ.

Ce mouvement souhaite une forte participation de notre mouvement féministe québécois et canadien pour marquer notre solidarité et notre engagement en faveur des droits des femmes à l'échelle internationale. Nous avons déjà vécu une expérience similaire en 2017, et c'est l'occasion de réitérer cet élan de solidarité féministe !

🚍 L'organisation du Mouvement des Femmes de Washington recherche des bénévoles à Montréal pour aider à organiser un voyage en autobus afin que nous puissions participer en grand nombre à cet événement marquant.

Vous désirez vous impliquer dans l'organisation de cette activité historique ? N'hésitez pas à nous contacter.

La première rencontre du comité d'organisation aura lieu prochainement pour discuter des détails.

Merci de diffuser largement et de nous soutenir dans cet engagement !

📧 Pour plus d'informations, veuillez contacter Pérard Joseph : cachou2@outlook.com

Le site web de la Marche des femmes vers la Maison blanche – 2024

https://www.womensmarch.com/

https://wewontgoback.com/

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

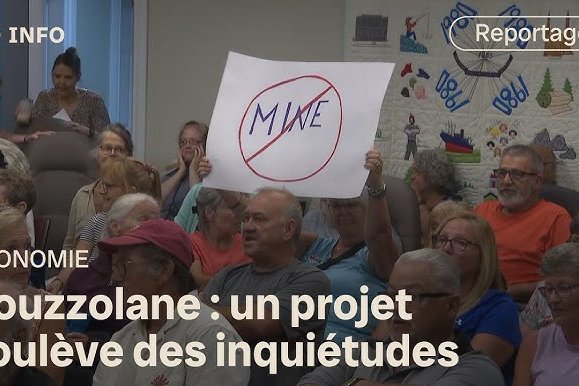

Mobilisation contre le projet de mine à ciel ouvert avec transport de pouzzolane de la société EcoRock Dalhousie

Nouvelle, mardi 22 octobre 2024. – Le groupe citoyen Non Merci, Pozzolan Dalhousie ! invite la population de la Baie-des-Chaleurs à venir manifester et à s'informer sur ce projet.

Caché aux citoyens depuis 2022 jusqu'à 2024, le rapport préliminaire est explicitement inquiétant pour la Gaspésie : pollution visuelle, bruit, trafic maritime, poussière cancérigène, dragage de la baie, remise en circulation dans la mer de métaux lourds déjà enfouis... Tout cela compromettrait la santé et pourrait mettre en péril des secteurs importants de l'économie, comme la pêche et le tourisme. Après avoir manqué de communication avec la population, puis semé la confusion quant à la date de la rencontre, les promoteurs Cimbec et Carboniq, nouvellement regroupés sous la société d'exploitation EcoRock Dalhousie, organiseront bel et bien une première séance d'information en Gaspésie le mardi 29 octobre 2024 à 18 h au Centre des congrès de l'Hostellerie Baie Bleue, à Carleton-sur-Mer. La rencontre s'inscrit dans leur tentative d'obtenir l'acceptabilité sociale nécessaire au projet.

La manifestation de Non Merci, Pozzolan Dalhousie ! se tiendra dès 17 h le jour même à l'hôtel de ville de Carleton-sur-Mer. Le groupe exige des promoteurs plus de transparence dans leur démarche et conteste que le projet soit exempt du mécanisme fédéral d'évaluation d'impact sur l'environnement, lequel permettrait d'obtenir un portrait clair des risques environnementaux ainsi que des conséquences socioéconomiques réelles.

« On est beaucoup à s'être déplacés à Dalhousie pour demander des explications. Pour vous donner une idée, à Miguasha et à Escuminac, on entend déjà le trafic et les sirènes de Dalhousie comme s'ils étaient dans notre cour. C'est clair que les gens des deux côtés de la baie méritent d'être consultés dans un projet aussi imposant. »

– Léo Ouellet, membre du groupe Non Merci, Pozzolan Dalhousie !

et résident de Miguasha

« C'est tout le territoire mi'gmaw. Ça fait que pour nous autres, puis le gouvernement, il y a une obligation de consulter avec les Mi'gmaq sur le territoire. On n'a jamais été consulté. »– Quentin Condo, artiste et membre de la communauté

mi'gmaw de Gesgapegiag

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Parc Éolien du Bas-Saint-Laurent - ou comment mettre la charrue devant le boeufs

Montréal, le 22 octobre 2024 – Hydro-Québec et l'Alliance de l'énergie de l'Est ont annoncé la signature d'une entente de partenariat pour le développement éolien de la zone Wocawson, dans le sud-ouest du Bas-Saint-Laurent. L'annonce, ainsi que la façon de procéder, sont problématiques à plusieurs égards.

Sans appel d'offres et sans autorisation de la Régie de l'énergie ?

L'entente survient malgré le fait que la loi actuelle1 stipule que pour ses approvisionnements, Hydro-Québec doit d'abord soumettre à l'approbation de la Régie une procédure d'appel d'offres et d'octroi et obtenir son approbation. Elle survient également alors qu'un nouveau cadre législatif qui propose la modification de ces dispositions, le projet de loi n° 69 (PL-69) sur l'énergie, est discuté à l'Assemblée nationale, mais n'a toujours pas été adopté. Le cadre législatif actuel requiert donc de procéder par appels d'offres et il nécessite toujours l'approbation par la Régie de l'énergie.

Cette annonce précipitée suggère qu'une fois de plus, le gouvernement agit à la marge du cadre légal actuel et espère régulariser la situation à posteriori, procédant selon ses propres visées, déterminées dans l'ombre derrière des portes closes.

La production d'électricité devrait être utilisée dans le but d'atteindre les objectifs climatiques du Québec.

Dans l'attente d'un plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE), prévu pour adoption avant le 1er avril 2026 par le PL-69, la population est toujours dans le noir quant aux usages auxquels le gouvernement entend consacrer la production d'énergie prévue. Jusqu'à présent, peu de mégawatts ont été accordés par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour décarboner les activités actuelles des promoteurs. Le gouvernement n'a pas fait la démonstration qu'il entendait privilégier la transition énergétique, qu'il utilise pourtant pour justifier cette augmentation de la production.

Or, un développement débridé et mal planifié aurait des conséquences sociales et environnementales importantes. Lors de la consultation particulière sur le PL-69, plusieurs organisations ont souligné que « plus on produira d'électricité, plus ça coûtera cher ». Les impacts sur le territoire et sur la biodiversité ont également été mis de l'avant. Il est donc essentiel de bien déterminer les besoins réels d'électricité avant de se lancer à la hâte dans une production débridée. Cela n'a pas encore été fait.

Les « partenariats » : un modèle en rupture avec le pacte social établi lors de la création d'Hydro-Québec qui pourrait augmenter l'accaparement privé des infrastructures énergétiques. L'électricité est un service public essentiel dont les actifs sont hautement stratégiques, et la production, le transport et la distribution d'électricité au Québec devraient être entièrement publics et sous contrôle démocratique. Le modèle nationalisé de production et de distribution d'électricité au Québec a historiquement permis une redistribution collective des dividendes à l'ensemble de la population.

L'annonce du Bas-Saint-Laurent mentionne qu'un « processus compétitif pourra être mis en place pour accueillir dans le partenariat un développeur apportant l'expertise technique pour la réalisation des phases de développement subséquentes ». Le modèle proposé par Hydro-Québec et l'Alliance de l'énergie l'Est redirige donc une partie de ces dividendes vers certaines municipalités ou MRC et vers des promoteurs privés.

Les promoteurs peuvent avoir leur place dans l'exécution, l'opération ou l'entretien des infrastructures énergétiques. Par contre, ils ne devraient pas posséder les actifs. Le projet de privatisation du patrimoine énergétique du Québec n'a jamais été présenté à la population, et n'a donc pu être débattu - et encore moins les options permettant les transformations nécessaires pour réaliser la transition énergétique et lutter contre la crise climatique.

Le gouvernement doit garantir que la propriété des actifs demeurera publique en l'inscrivant dans le PL-69 qui, pour le moment, prévoit au contraire la possibilité d'étendre cette formule de partenariats publics-privés à la nouvelle production tout comme à d'autres infrastructures existantes comme les barrages) et le réseau électrique.

Une grande conversation nationale est plus que jamais nécessaire pour éclairer ces choix de société, qui affecteront au moins les deux prochaines générations.

*Listes des organisations signataires :

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ)

Fondation Rivières

Regroupement vigilance énergie Québec (RVÉQ)

GMob (GroupMobilisation)

ACEF du Nord de Montréal

1. Article 74.1 de la loi sur le Régie de l'énergie : 74.1. Afin d'assurer le traitement équitable et impartial des fournisseurs participant à un appel d'offres, le distributeur d'électricité doit établir et soumettre à l'approbation de la Régie, qui doit se prononcer dans les 90 jours, une procédure d'appel d'offres et d'octroi, ainsi qu'un code d'éthique portant sur la gestion des appels d'offres applicables aux contrats d'approvisionnement en électricité requis pour satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l'électricité patrimoniale, ou les besoins qui seront satisfaits par un bloc d'énergie déterminé par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l'article 112.

Coalition large sur l'énergie

Front commun pour la transition énergétique

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La prochaine mission de TES Canada : éduquer les récalcitrants

Selon M. Gauthier, PDG de TES Canada, seul « un petit bassin de gens » s'opposent au projet. Mais alors, que faut-il penser de la multitude de pancartes qui sur le territoire témoignent du contraire, comme des stigmates anticipés sur un territoire qu'on se prépare à sacrifier. Ce démenti formel serait donc l'œuvre d'une petite minorité ?

De plus, ces opposants seraient ignares ? Sinon, comment comprendre ce besoin avancé par M. Gauthier « d'éduquer les gens sur les impacts des éoliennes. Y a des impacts ». Éduquer, ici, signifierait-il dissoudre les nuisances réelles dans une rhétorique fallacieuse conduisant à faire de ce moindre mal la voie royale vers un grand bien ? D'autant plus qu'il est question de « démontrer que certaines des préoccupations et des craintes on les évite ou ne sont tout simplement pas là… »

Un an s'est presque écoulé depuis l'annonce du projet, et nous devons avouer, qu'au sein de ce « petit bassin de gens », les préoccupations et les craintes, loin de se dissiper, ont crû à la mesure des connaissances acquises de la filière éolienne et du projet de TES en particulier. Pourquoi avoir tant tardé à vouloir nous éduquer ? Ne serait-ce pas plutôt parce que « ces préoccupations et ces craintes », on voulait avant tout « éviter » d'en parler ?

Évidemment, M. Gauthier a l'excuse de circonstance, l'échappatoire morale capable de disculper les consciences de toute faute. Et oui, il lui suffit de dire « on a fait le meilleur projet qu'il était possible de faire ». Mais pour qui ?

Et de conclure comme s'il luttait contre une implacable fatalité dont TES Canada ne serait pas à l'origine « on a écouté la population »

Ce discours est-il suffisant pour se dédouaner d'impacts réels pouvant être évités ? Nous ne le croyons pas.

Si un territoire habité ne peut permettre la création d'un parc éolien sans créer de graves préjudices à la population qui l'habite, ne serait-ce pas parce que ce n'est pas l'endroit idéal pour le créer ?

Ne serait-ce pas parce que le promoteur ne veut surtout pas s'engager à respecter certaines normes protégeant véritablement les citoyens, les considérant trop exigeantes et donc susceptibles de l'empêcher de répondre entièrement à ses désirs ?

TES Canada n'a pas « écouté la population » parce que ce projet fut pensé sans la consultation de cette population. L'écouter l'obligerait à modifier ce projet, à éloigner les éoliennes de la population, mais cela nécessiterait des coûts supplémentaires et TES Canada, de l'aveu même de M. Gauthier, ne veut pas franchir ce pas. Trop dispendieux, pas suffisamment de profit. La solution est simple, sacrifions le territoire et sa population au nom de la rentabilité. Qu'importe la démesure entre la taille du projet et la possibilité d'accueil du territoire, poussons pour qu'il y entre tout de même.

« certaines des préoccupations et des craintes on les évite »

Vraiment ? Essayons de voir ce qu'il en est. Illustrons notre propos à l'aide d'une mesure possible parmi bien d'autres. TES Canada pourrait s'engager à éliminer les nuisances produites par le bruit, s'il avait véritablement « écouté la population ». Que nous promet-il ? Qu'il n'excèdera pas la norme provinciale de 40 décibels la nuit, et de 45 le jour. Notons toutefois qu'il n'est pas vraiment méritoire de s'engager à la respecter quand on sait que ces seuils de décibels sont prescrits par la loi. Un véritable signe de bonne volonté de la part de TES Canada serait d'abaisser ce seuil, de s'engager à ce que 35 décibels soit le seuil maximum du bruit émanant de l'éolienne qui puisse être entendu à l'emplacement d'une résidence. Voilà un engagement qui serait probant envers la population. Mais pourquoi, direz-vous placer ce seuil à 35 décibels ? Mais tout simplement parce qu'un rapport datant du 28 octobre 2014, sur une étude menée en 2012 par Santé Canada sur une période d'un an, dans des parcs éoliens d'Ontario et de l'Île-du-Prince-Édouard, montre parfaitement que les seuils de 40 et 45 décibels ne sont pas aptes à protéger le bien-être des citoyens. « Une augmentation statistiquement significative du désagrément a été observée lorsque le bruit des éoliennes dépassait 35 dBA », voilà un des résultats obtenu par Santé Canada dans cette étude. En Ontario 16,5% des répondants déclaraient être « fortement incommodés » lorsque le nombre de décibels étaient plus grand ou égal à 40 décibels. TES Canada serait donc prêt à sacrifier ce pourcentage de la population ? Il n'aurait donc « écouté » que 83,5% de la population ?

Dans les faits, une source de bruit de 40 décibels, probablement imperceptible en milieu urbain, sera belle et bien perceptible dans un rang en campagne, justement là où seront les éoliennes. Car c'est le bruit ambiant qui détermine si une source d'un bruit particulière sera perçue. Dans un rang, en campagne, la nuit, un bruit de 40 décibels dérangera. Peut-être même dérangera-t-il le jour lors de l'accalmie des activités humaines. TES Canada nous annonce que cela correspond au bruit d'une conversation à voix basse. Aimeriez-vous dormir avec des gens qui chuchotent toute la nuit à proximité, et cela parfois pendant plusieurs nuits ? Surtout si la discussion est ennuyante ? Poser la question, c'est y répondre.

Le programme d'éducation projeté par TES Canada comprendra sûrement un petit cours de géométrie et/ou de géographie, car certaines notions sont assez complexes à saisir. Pensons à l'obligation légale précisant que la source d'alimentation électrique doit être « adjacente » à l'usine qu'elle dessert, alors que certaines éoliennes seront à plus de 35 kilomètres. La formation prévue vous permettra de résoudre cet épineux problème par une solution ingénieuse : il suffit de doter le terme « adjacent » d'une extension infinie. Inscrivez-vous dès maintenant, les places sont peut-être restreintes.

Enfin, ce projet d'éduquer la population n'atteindra pas son objectif, s'il ne s'attaque pas à la classe plus cultivée de la population. On peut donc s'attendre à ce que les universitaires de maintes disciplines, les experts forts de plusieurs années d'expérience dans leur champ de compétence, de même que plusieurs joueurs s'activant dans les coulisses de la politique provinciale, seront également invités à parfaire leur « éducation » afin de rectifier leur vue erronée sur la décarbonation proposée par TES Canada, leur attachement excessif à la nationalisation de l'électricité, leur méthode de calcul des bilans financiers, etc. Il y a tant à faire pour « éduquer » la population. Encore une fois, merci TES Canada, pour tout effort allant en ce sens.

Il est incontestable que le projet de TES Canada ne fait pas l'unanimité et que les gens réfractaires à sa réalisation sont beaucoup plus nombreux que ne l'affirme M. Gauthier. Il est également manifeste que les raisons de cette résistance excèdent, et de beaucoup, celles mentionnées plus haut et qu'elles ne peuvent être condensées dans une seule lettre d'opinion.

TES Canada profite du climat apocalyptique, des craintes légitimes engendrées par le dérèglement climatique, essaie de distendre les règles de l'autoproduction pour ouvrir une brèche vers la privatisation de l'électricité, et bénéficie d'une politique gouvernementale fonçant tous azimuts vers des choix mal planifiés, fortement contestés et ne répondant pas au mandat pour lequel il fut élu. Sans ces trois conditions réunies, l'évidence nous sauterait aux yeux : le projet de la création d'un parc éolien, en milieu habité, pour alimenter une usine sise à des dizaines de kilomètres, et impactant considérablement 12 municipalités apparaîtrait pour ce qu'il est : une aberration énergétique.

Gaston Rivard,

Saint-Adelphe

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Défense du réseau de la santé : la CSN souhaite faire une démonstration de force

La proposition faite par la CSN est la première d'une série de mesures qui seront annoncées le 23 novembre prochain lors d'un rassemblement d'envergure tenu par la centrale syndicale.

Devant les difficultés d'accès au réseau de la santé qui s'accentuent, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) demande au ministre de la Santé, Christian Dubé, de mettre fin à l'exode des médecins qui quittent le régime public pour aller exercer au privé.

En 2024, plus de 500 médecins de famille étaient désaffiliés du régime public d'assurance maladie (RAMQ) pour exercer uniquement au privé. Selon les données officielles de la régie, ce nombre a doublé depuis 2015 et quadruplé depuis 2009.

« On nous dit souvent que le réseau de la santé est un gros bateau à faire bouger, mais le gouvernement n'a pas d'excuse sur ce point-ci ; il pourrait mettre fin à l'exode dès lundi, par simple arrêté ministériel, soutient la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Les médecins qui partent pour le privé diminuent nécessairement l'accès au réseau, mais privent aussi les Québécois du travail des infirmières, des agentes administratives et des préposées qui quittent avec les médecins », ajoute-t-elle.

La proposition faite par la CSN est la première d'une série de mesures qui seront annoncées le 23 novembre prochain lors d'un rassemblement d'envergure tenu par la centrale syndicale.

Un grand rassemblement

Dans un peu moins d'un mois, la CSN rassemblera des milliers de militants au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. L'événement sera animé par la comédienne engagée Eve Landry et réunira des invités de marque comme la rappeuse Sarahmée, le groupe Valaire, l'humoriste Christian Vanasse, la chercheuse Anne Plourde, le regroupement Médecins Québécois pour un régime public (MQRP) et plusieurs autres.

Un plan d'urgence pour freiner l'érosion du réseau de la santé et des services sociaux sera notamment présenté sur place et fait suite à la campagne Pas de profit sur la maladie que la CSN mène depuis plusieurs mois.

« Partout au Québec, un nombre croissant de travailleuses et de travailleurs sont préoccupés par la privatisation du réseau de la santé. Cet événement est un signal que la CSN envoie au gouvernement de la CAQ. Les Québécoises et les Québécois tiennent à leur réseau et ils sont prêts à le défendre ! », conclut Caroline Senneville.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Élections américaines : quelles répercussions sur l’économie du Québec ?

L'économie du Québec est fortement dépendante de celle des États-Unis. Les politiques économiques, qui seront mises en place par la future présidence américaine, entraineront donc des répercussions directes sur la vie des Québécoises et Québécois. Tour d'horizon des enjeux qui entourent les élections américaines du 5 novembre 2024.

Tiré de Ma CSQ cette semaine. Les auteurs sont conseillers à la CSQ.

Malgré des efforts historiques pour étendre une intégration économique « d'un océan à l'autre », l'axe Nord-Sud détermine encore fortement la santé économique du Québec et celle du Canada. Depuis le 19e siècle, le Québec se développe sous le contrôle des investisseurs étatsuniens. Aujourd'hui, plus de 55 % des multinationales présentes ici et ailleurs au Canada, et 70 % des investissements directs étrangers proviennent des États-Unis.

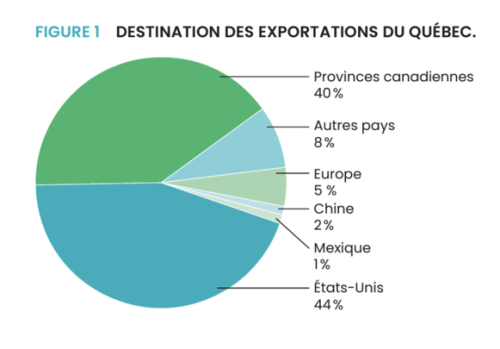

L'économie du Québec repose largement sur le commerce extérieur, avec 60 % de sa production vendue à l'étranger. Parmi ces exportations, 44 % ont pour destination les États-Unis, ce qui est plus que l'ensemble des provinces canadienne (40 %) et bien au-dessus des autres partenaires internationaux, comme l'Europe, la Chine et le Mexique.

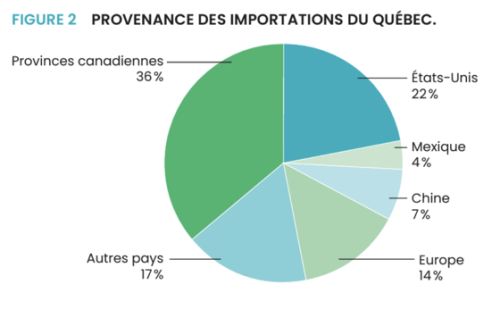

Le Québec exporte principalement des matériaux bruts vers les États-Unis, comme l'aluminium, l'or, le cuivre, le bois et l'électricité. Pour ce qui est des importations, la provenance est plus diversifiée : seulement 22 % viennent des États-Unis.

Le plan de Trump

Le plan économique que Donald Trump propose pour un éventuel mandat manque de cohérence. Il semble davantage ancré dans une idéologie de nationalisme économique qu'axé sur la résolution de problèmes concrets, comme les changements climatiques, la lutte contre la pauvreté et la pénurie de logements abordables.

Une des mesures phares de son plan consiste à réduire à nouveau les impôts. Il propose de prolonger les dispositions du Tax Cuts and Jobs Act, même pour les ménages les plus riches, et de réduire le taux d'imposition des entreprises à 15 %. Cela entrainerait une perte de 1218 milliards de dollars pour les États-Unis d'ici 2035, une somme qui pourrait être utilisée pour financer des initiatives de lutte contre la pauvreté et de logements abordables.

Trump promet également des tarifs douaniers de 10 % sur toutes les importations et de jusqu'à 60 % sur celles venant de Chine, augmentant ainsi les couts pour les familles.

Enfin, il prévoit l'expulsion massive d'immigrantes et immigrants sans papiers, qui représentent environ 11 millions de personnes aux États-Unis, selon le Pew Research. Ils comptent également pour environ 10 % des travailleuses et travailleurs du secteur agroalimentaire.

Les promesses d'Harris

Héritière d'un bilan démocrate négatif en termes d'inflation, la priorité affichée de Kamala Harris est de s'attaquer à l'explosion du cout de la vie.

- Faire croitre les revenus

Harris compte maintenir les réductions d'impôts, accordées par Trump, pour les ménages qui gagnent moins de 400 000 dollars, et ajouter un crédit d'impôt pour les bas salariés allant jusqu'à 1 250 dollars. Elle propose de soutenir les parents en reconduisant l'allocation familiale supplémentaire de 3 600 dollars et en accordant un « boni bébé » de 6 000 dollars à la naissance de chaque enfant.

Pour aider les jeunes, elle promet d'éliminer certaines dettes étudiantes et d'augmenter les bourses universitaires. Rappelons que les dettes d'études représentent la deuxième source d'endettement des ménages aux États-Unis, après les hypothèques.

- S'attaquer aux prix

Harris s'engage à réduire les prix des biens essentiels. Pour alléger la facture d'épicerie, elle propose de renforcer les lois fédérales anticartel et de donner plus de mordant à l'agence responsable d'assurer une saine concurrence sur les marchés. Elle souhaite aussi investir pour soutenir les petits producteurs et les distributeurs alimentaires locaux. Elle continuera à réduire le coût des médicaments, accordera à toutes et tous l'accès à l'insuline à 35 dollars, mesure instaurée par Biden aux personnes aînées, et fixera à 2 000 dollars par mois les franchises personnelles pour les médicaments.

Du côté du logement, elle propose une subvention 25 000 dollars pour les premiers acheteurs. Afin de lancer le « plus grand chantier de construction depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale », Harris promet d'accorder des crédits de taxes aux entrepreneurs et d'investir 40 milliards de dollars dans des projets.

- Augmenter les impôts des plus riches et des entreprises

Afin de financer ces initiatives, Kamala Harris souhaite rétablir une plus grande progressivité de l'impôt fédéral. Elle promet d'augmenter les impôts pour celles et ceux qui gagnent 400 000 dollars et plus, notamment en imposant un impôt minimum aux milliardaires. Pour les entreprises, elle propose de relever l'imposition sur les profits à 28 %. En contrepartie, Harris souhaite encourager la création d'entreprises en accordant un crédit d'impôt de 50 000 dollars pour leur première année d'opération.

- Mieux contrôler l'immigration

En matière d'immigration, ses engagements s'inscrivent dans la continuité des annonces de Biden : mieux contrôler l'immigration en recrutant plus d'agentes et agents de frontière, mais aussi plus de juges et d'agentes et agents d'immigration afin de traiter plus rapidement les dossiers des personnes réfugiées.

- Maintenir un protectionnisme mesuré

Bien que les démocrates ne versent pas dans le protectionnisme simple de Trump, ils ont adopté plusieurs mesures afin de réduire la concurrence internationale. Biden a maintenu plusieurs tarifs imposés par Trump. En mai dernier, il a instauré des tarifs de 25 à 100 % sur les voitures électriques, les batteries, les panneaux solaires et plusieurs matériaux critiques pour l'électrification des transports en provenance de Chine. Harris ne semble pas se détacher de cette approche.

Une élection importante pour l'économie du Québec

Bien que spectateurs du processus électoral américains, les Québécoises et Québécois savent que son résultat entraînera des conséquences profondes sur leur avenir politique, social, culturel et surtout économique. Le retour potentiel de Trump aux commandes représente, selon nos analyses, un risque majeur pour l'économie du Québec. Ses promesses d'imposer des tarifs douaniers généralisés pourraient engendrer une réduction de 2,5 % de nos exportations vers le Sud, sachant que près de la moitié de celles-ci se dirigent vers les États-Unis.

Le protectionnisme pourrait aussi inciter des multinationales étatsuniennes à rapatrier certaines de leurs activités, provocant des pertes d'emplois ici. D'autres pays, y compris le Canada, pourraient riposter en imposant eux aussi des tarifs, augmentant ainsi le prix des importations pour les consommatrices et consommateurs du Québec.

Bien que les démocrates de Harris demeurent relativement protectionnistes, leurs plans pour la construction de logements et la décarbonation des États-Unis pourraient stimuler les exportations québécoises, notamment du bois d'œuvre, de minéraux critiques, de l'électrification des transports et de l'électricité.

Le choix de nos voisins aura d'autres conséquences indirectes. Bien que les politiques fiscales soient indépendantes, elles s'influencent mutuellement en raison de la concurrence économique. Ainsi, l'élection de Trump pourrait exercer une pression pour réduire la progressivité du régime fiscal québécois, particulièrement pour les entreprises. Dans un contexte où les besoins en services publics augmentent, il apparaît risqué de réduire la capacité du gouvernement de les financer.

Enfin, la fermeture des frontières et l'expulsion de travailleuses et travailleurs sans papiers des États-Unis, telles que proposées par Trump, exerceraient une pression sur le Québec et sur le Canada pour accueillir davantage de personnes.

Quel que soit le résultat, nous ne pouvons qu'espérer que les deux parties acceptent la décision démocratique. Car une contestation politique et juridique, telle qu'on l'a connue en 2020, risquerait cette fois d'entrainer une crise sociale et politique encore plus profonde, qui viendrait ébranler socialement et économiquement notre gigantesque voisin et partenaire.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :