Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Israël : Le nerf de la guerre

À un an du début de l'offensive en cours et alors que son développement régional continue d'aggraver le bilan des pertes civiles, l'Agence Média Palestine propose un tour d'horizon (non exhaustif) des soutiens d'Israël.

Tiré de l'Agence Média Palestine

24 octobre 2024

Par l'Agence Média Palestine

La guerre génocidaire d'Israël en Palestine a un coût. Lors de la présentation du budget annuel israélien, le ministre des finances Betsalel Smotrich la qualifiait lui-même de « guerre la plus longue et la plus coûteuse de l'histoire d'Israël », alors que la Banque d'Israël a estimé que les coûts liésà la guerre pour 2023-2025 pourraient s'élever à 55,6 milliards de dollars. Le nerf de la guerre, ou plus exactement le nerf du génocide, est bien là.

De nombreux pays apportent une aide financière et fournissent les armes et l'énergie nécessaires à Israël pour qu'il puisse mener sa guerre. Pourtant, les arrêts de la Cour de justice internationale (ICJ), qui ont fait suite à la plainte pour génocide de l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël, ont condamné la violence en cours et demandé l'arrêt immédiat de toute aide militaire approvisionnant le génocide. Selon certain·es expert·es juridiques, ces entreprises et ces pays pourraient être tenu·es pour complices de ce génocide en vertu de la Convention sur le génocide.

Les pays, ainsi que les entreprises privées et les compagnies pétrolières et gazières, doivent être tenu·es pour responsables de leur rôle dans la perpétuation de la violence et des violations des droits de l'homme. Les groupes palestiniens et leurs allié·es demandentun embargo sur la fourniture d'énergie et d'armes à Israël et exigent que les gouvernements et les entreprises cessent toute livraison de carburant et d'armes à Israël jusqu'à ce que ce dernier mette fin au génocide et à son régime d'apartheid contre le peuple palestinien.

Un incendie dans les tentes des Palestinien-nes déplacés à l'hôpital Al-Aqsa Martyrs dans la ville de Gaza, octobre 2024 (Anadolu via Getty Images)

Le partenariat économique européen

L'union Européenne est le premier partenaire économique d'Israël, et les échanges sont garantis par un accord d'association signé en 1995 et entré en vigueur en 2000. Celui-ci contient deux axes principaux : un dialogue politique et une libéralisation des échanges commerciaux entre les parties. Les échanges commerciaux en question permettent à l'UE de se maintenir comme premier partenaire commercial d'Israël, représentant 28,8 % de ses échanges de marchandises en 2022.

Ces échanges sont largement encouragés par l'accord, qui supprime notamment les droits de douane et interdit les restrictions quantitatives. L'UE est ainsi devenu le principal fournisseur d'Israël, avec 31 % de ses importations ; mais aussi son deuxième plus gros client, avec 24 % de ses exportations. C'est presque autant que les États-Unis, qui reçoivent 25,5 % des exportations israéliennes. La France à elle seule est le 10ᵉ fournisseur et le 11ᵉ client d'Israël.

Depuis 2022 et désireuse de réduire sa dépendance aux énergies fossiles russes après l'invasion de l'Ukraine, l'UE s'est également rapprochée de l'Etat hébreu dans le but d'augmenter ses importations de gaz en provenance du pays.

Outre ces échanges commerciaux, l'Union Européenne finance « l'innovation et la recherche » israélienne à travers le programme Horizon Europe. Israël en est le plus gros bénéficiaire hors UE, avec 126 millions d'euros reçus depuis octobre 2023. L'université de Tel Aviv à elle seule a reçu 28 millions d'euros, alors qu'elle a mené plus de 5030 projets de recherche conjoints avec l'armée israélienne. En tout, les financements d'Horizon Europe ont servi le développement de 130 projets israéliens.

En mars 2024, les observateurs Statewatch et Informationsstelle Militarisierungont révélé que le programme Horizon Europe avait contribué au financement de la technologie des drones utilisée par Israël dans sa guerre contre Gaza. Xtend, fabricant de drones soutenant l'armée israélienne, aurait reçu 50 000 € d'Horizon Europe, un fonds de recherche et d'innovation, pour réaliser une étude sur l'optimisation de son système de drone Skylord Xtender et trouver des « partenaires stratégiques pour la production et la commercialisation de la technologie », selon les observateurs. L'entreprise aurait ensuite signé des contrats avec le ministère américain de la Défense, qui impliquaient l'armée israélienne, et le PDG de Xtend a déclaré le PDG Aviv Shapira que sa société avait « réorienté ses énergies pour soutenir les forces israéliennes à 100 % » après le 7 octobre 2023.

Les aides militaires états-uniennes

Les Etats-Unis sont, de très loin, le premier partenaire d'Israël en matière de défense, et Israël est le premier bénéficiaire de l'aide étrangère américaine depuis la seconde guerre mondiale. Israël reçoit une aide militaire annuelle de 3,8 milliards de dollars (2,9 milliards de livres sterling) dans le cadre d'un accord décennal visant à permettre à leur allié de maintenir ce qu'ils appellent un « avantage militaire qualitatif » par rapport aux pays voisins.

Dans les jours qui ont suivi le 7 octobre 2023, le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis fourniraient une « assistance militaire supplémentaire » à Israël. Les Etats-Unis ont par ailleurs autorisé l'armée israélienne à puiser dans un de munitions arsenal stockées en Israël pour éviter d'avoir à l'acheminer en cas de conflit armé dans la région. Ces cessions ont permis à Washington de se passer de l'aval du Congrès.

Jeudi 26 septembre, en pleine escalade régionale du conflit et le déclenchement d'attaques terrestres israéliennes au sud Liban, le ministère de la Défense israélien a annonçé avoir obtenu une nouvelle aide militaire américaine d'une valeur de 8,7 milliards de dollars « en soutien à l'effort militaire en cours d'Israël ». Ironiquement ce même jour, le gouvernement états-unnien réclamait un cessez-le-feu dans un communiqué commun avec la France en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU.

Les ventes d'armes

Tous les fournisseurs d'armes à Israël ne détaillent pas leurs exportations de matériel militaire. Il est donc difficile d'en connaître la nature et le volume, mais quelques donnéespermettent d'en faire un bref état des lieux. L'Agence Média Palestine se propose donc de dresser une liste non-exhaustive des pays qui fournissent à Israël des armes.

États-Unis

En décembre,l'administration Biden a rendu publiques deux ventes à Israël après avoir utilisé l'autorité d'urgence pour éviter l'examen par le Congrès. L'une portait sur 14 000 munitions pour chars d'assaut, d'une valeur de 106 millions de dollars, tandis que l'autre concernait des composants pour la fabrication d'obus d'artillerie de 155 mm, d'une valeur de 147 millions de dollars. Les médias américains ont rapporté en mars 2024 que l'administration avait également effectué discrètement plus de 100 autres ventes militaires à Israël depuis le début de la guerre, la plupart d'entre elles n'atteignant pas le montant en dollars qui nécessiterait une notification formelle au Congrès.

En mai 2024, les États-Unis ont interrompupour la première fois une livraison d'armes à Israël, les représentants du parti démocrate de M. Biden au Congrès et leurs partisans étant de plus en plus préoccupés par le projet israélien d'offensive terrestre sur la ville de Rafah, dans le sud de Gaza. En juillet, des responsables américains ont déclaré que la livraison des bombes de 500 livres serait autorisée, mais que les bombes de 2 000 livres continueraient d'être retenues en raison de l'inquiétude persistante concernant les victimes civiles.

En août 2024, l'administration Biden a informé le Congrès avoir approuvé des ventes d'armes à Israël pour un montant de 20 milliards de dollars. Il s'agit d'un paquet de 18,8 milliards de dollars pour 50 jets F-15IA et des kits de mise à niveau pour 25 avions F-15I qu'Israël possède déjà ; un nombre non spécifié de camions cargo de 8 tonnes d'une valeur de 583 millions de dollars ; 30 missiles air-air de moyenne portée pour 102 millions de dollars ; et 50 000 obus de mortier de 120 mm pour 61 millions de dollars. En septembre, les États-Unis ont approuvé une autre vente d'armes à Israël pour un montant de 165 millions de dollars afin de financer des remorques de chars lourds, dont la livraison est prévue en 2027.

Allemagne

L'Allemagne est le deuxième plus grand exportateur d'armes vers Israël, représentant 30 % des importations entre 2019 et 2023, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

L'année dernière, les ventes d'armes de l'Allemagne à Israël se sont élevées à 326,5 millions d'euros (361 millions de dollars ; 274 millions de livres sterling), soit 10 fois plus qu'en 2022, et la majorité des licences d'exportation ont été accordées après les attentats du 7 octobre. Le gouvernement allemanda déclaré en janvier 2024 que les ventes comprenaient 306,4 millions d'euros d'« équipements militaires » et 20,1 millions d'euros d'« armes de guerre ».

Selon l'agence de presse DPA, ces dernières comprennent 3 000 armes antichars portables et 500 000 munitions pour armes à feu automatiques ou semi-automatiques. L'agence précise également que la plupart des licences d'exportation ont été accordées pour des véhicules terrestres et des technologies destinées au développement, à l'assemblage, à l'entretien et à la réparation d'armes.

Cependant, depuis le mois de mars 2024, les autorisations de vente semblent avoir été suspendues, sans que l'Allemagne, soutien politique fort d'Israël, n'ait fait de déclaration claire à ce sujet. En août, les données fournies par le ministère de l'économie indiquaient que 14,5 millions d'euros avaient été accordés de janvier au 21 août, ce qui témoigne d'une baisse considérable. Sur ce montant, la catégorie des armes de guerre ne représentait que 32 449 euros. En septembre, plusieurs sources citées dans un rapport de l'agence Reuters affirmaient que de nouvelles licences d'exportation d'« armes de guerre » vers Israël avaient été suspendues dans l'attente d'un recours en justice.

L'Allemagne est en effet assignée en justice dans deux affaires intentées dans le but de stopper ses ventes d'armes à Israël. La première est a à l'initiative du Nicaragua, qui a demandé en la CIJ, également connue sous le nom de Cour mondiale, d'ordonner à l'Allemagne de cesser ses exportations d'armes militaires vers Israël et de reprendre son financement de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), estimant qu'il existait un risque sérieux de génocide à Gaza. La seconde, à Berlin, est intentée par le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'homme. Si aucune de ces affaires n'a encore abouti, elles ont créé de vives tensions au sein du gouvernement allemand.

Le ministre de l'économie Robert Habeck a déclaré mi-septembre que l'Allemagne examinait « de près » les demandes. « S'il existe des soupçons de violation du droit humanitaire international, [la question] sera traitée différemment », affirmait le ministre, avant de nier l'arrêt des ventes et de rappeler que l'Allemagne et Israël entretiennent une « alliance militaire étroite » et que Berlin avait une « obligation historique » envers Israël en raison des crimes commis par l'Allemagne nazie contre le peuple juif.

Italie

L'Italie est le troisième exportateur d'armes vers Israël, mais elle n'a représenté que 0,9 % des importations israéliennes entre 2019 et 2023, selon le SIPRI.

En 2023, les ventes d'« armes et de munitions » se sont élevées à 13,7 millions d'euros, selon le magazine Altreconomia qui cite le bureau national des statistiques ISTAT. Quelque 2,1 millions d'euros d'exportations ont été approuvés entre octobre et décembre 2023, bien que le gouvernement ait assuré qu'il les bloquerait en vertu de la loi italienne interdisant les ventes d'armes aux pays qui font la guerre ou considérés comme violant les droits de l'homme.

Le ministre de la Défense, Guido Crosetto, a déclaré au Parlementen mars 2024 que l'Italie avait seulement honoré les contrats pré-existants, après les avoir vérifiés au cas par cas et s'être assurée « qu'ils ne concernaient pas des matériaux susceptibles d'être utilisés contre des civil·es ».

Royaume-Uni

En décembre 2023, le gouvernement britannique déclarait que les exportations britanniques de matériel militaire vers Israël étaient « relativement faibles », s'élevant à 18,2 millions de livres en 2023. Entre le 7 octobre 2023 et le 31 mai 2024, 42 licences d'exportation ont été délivrées pour des biens militaires, alors que 345 licences étaient déjà en cours. Le ministère des Affaires et du Commerce a déclaré que l'équipement militaire couvert par les licences comprenait des composants pour les avions militaires, les véhicules militaires et les navires de combat.

En septembre 2024, le ministre britannique des affaires étrangères David Lammy a annoncé la suspension immédiate d'une trentaine de licences d'exportation (sur 350) pour des articles utilisés dans les opérations militaires israéliennes à Gaza. Le communiqué du ministère affirme l'existence d'un « risque manifeste » que certaines exportations de matériel militaire « puissent être utilisées pour commettre ou faciliter une violation grave du droit international humanitaire ». Les licences concernées couvrent des composants d'avions militaires, notamment des avions de chasse, des hélicoptères et des drones, ainsi que des articles facilitant le ciblage au sol.

Amnesty International déclarait en réaction que cette décision était « pleine de lacunes et n'allait pas assez loin ». La décision de continuer à fournir à Israël des composants d'avions meurtriers F-35 « est un échec catastrophique pour le contrôle des armes et la justice », a déclaré l'organisation.

France

Les exportations d'armes sont nimbées d'opacité et le détail exact des livraisons d'armes est inconnu. Chaque année, un rapport sur les exportations d'armes est remis au Parlement, mais il ne contient que des données financières générales sur les licences et les livraisons. Le dernier document en date, paru à l'été 2023, révèle que la France a livré pour 189,8 millions d'euros d'équipements à Israël entre 2013 et 2022, à un rythme moyen d'environ 20 millions d'euros par an.

La France a à plusieurs reprise affirmé ne pas vendre d'armes létales à Israël, et que ses exportations ne concernaient que des éléments destinés à la revente ou à des dispositifs de défense. Pourtant, les révélations de Disclose et Marsactu ont mis en lumière que la France avait livré à la société israélienne IMI Systems des composants pour mitrailleuses. Des maillons M27, en l'occurrence, en quantité suffisante pour relier 100 000 cartouches adaptées au fusil israélien Negev 5, et aucun contrôle ne permet d'affirmer que ces pièces ont été ré-exportées et n'ont pas servi directement à l'armée Israélienne.

La France a signé le traité sur le commerce des armes, censé empêcher les ventes d'armes en cas de risque de violation des droits humains, mais ne semble pas toujours respecter cet engagement. Disclose a révélé que la société Thales avait continué de livrer à Israel des pièces équipements électroniquespour l'assemblage des drones armés « Hermès 900 », alors que ces drones sont utilisés pour bombarder des civils à Gaza.

Il s'agit de transpondeurs de type « TSC 4000 IFF » classés par le ministère des armées dans la catégorie des « systèmes de surveillance, de poursuite de cible et de reconnaissance ». L'enquête de Disclose met en évidence au moins huit frappes meurtrières des drones israéliens contre la population gazaouie depuis octobre 2023. Au moins huit de ces transpondeurs devaient être expédiés en Israël entre décembre 2023 et fin mai 2024, soit plusieurs mois après les premiers bombardements aériens de Tsahal. Deux d'entre eux ont été livrés au début de l'année 2024. Les six autres unités seraient bloquées par les douanes françaises.

Téléchargez ce dossier en PDF :

AMP-Dossier-Le-Nerf-De-La-GuerreTélécharger

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

A propos de l’accord de compromis de l’Association internationale des dockers (ILA) et la fin de la grève

Kim Moody propose quelques réflexions initiales sur le règlement de la grève de l'Association internationale des dockers (ILA) sur la côte Est et sur le rôle de l'administration Biden. Voir les articles publiés sur le site alencontre.org en date du 2 et du 4 octobre.

22 octobre 2024 | alencontre.org

https://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/etats-unis-a-propos-de-laccord-de-compromis-de-lila-et-la-fin-de-la-greve.html

L'administration Biden est en effet intervenue très tôt dans les négociations entre l'ILA (The International Longshoremen's Association) et l'USMX (The United States Maritime Alliance, une alliance des compagnies de transport maritime par conteneurs, des opérateurs portuaires et d'autres employeurs du secteur des débardeurs) – par l'intermédiaire de la secrétaire au Travail Julie Su [en fonction depuis le 11 mars 2023] et du secrétaire aux Transports Pete Buttigieg [en fonction depuis le 3 février 2021]. Elle a finalement obtenu du syndicat qu'il mette fin à sa grève de trois jours en échange d'une augmentation de salaire de 62% sur six ans. C'est moins que les 77% demandés par le syndicat, mais plus que les 50% proposés par les employeurs de l'USMX.

L'administration Biden a fait pression sur les deux parties pour qu'elles parviennent à cet accord de principe et évitent une prolongation de la grève. La question centrale de l'automatisation doit être négociée d'ici au 15 janvier 2025, date à laquelle le contrat prolongé expirera et où une grève deviendra légale. Le Wall Street Journal du 8 octobre rapporte [dans un article intitulé « The Battle Over Robots at U.S. Ports Is On »] toutefois qu'un « responsable de l'industrie du transport maritime » a déclaré que l'accord salarial avait été « conclu à la condition que les dockers acceptent des gains de productivité (efficacité) incluant davantage de technologie ».

Si ces propos sont exacts, l'ensemble de l'accord vise à favoriser non seulement les démocrates lors des élections, mais aussi les employeurs en matière d'automatisation. Il n'y a pas de menace de grève avant le 15 janvier et seul le président de l'ILA, Harold Daggett, qui gagne 900 000 dollars par an, peut déclencher une grève. Les membres de l'ILA n'ont pas de droit de vote officiel en cas de grève, bien que certaines sections locales aient procédé à des sondages auprès de leurs membres cette année.

Les libéraux (démocrates dits de gauche) ont salué cet effort de Joe Biden en faveur des syndicats, ainsi qu'une diversion par rapport à une grève pré-électorale embarrassante et très perturbatrice qui pourrait favoriser Donald Trump. Ils soulignent que l'Association des industriels et la Chambre de commerce des Etats-Unis ont demandé à Biden d'invoquer la loi Taft-Hartley [datant de juin 1947] pour empêcher une grève, ce à quoi il a héroïquement résisté ! En revanche, l'USMX, elle, n'a pas formulé une telle exigence, qui n'était absolument pas nécessaire.

Le fait est que l'administration a convaincu le syndicat de ne pas recourir à la grève avant les élections et après que les importations eurent chuté de façon spectaculaire pour atteindre leur niveau annuel le plus bas en janvier et février 2024 (voir graphique ci-dessous), après les vacances de fin d'année, comme toutes les parties concernées le savaient Le syndicat aura donc beaucoup moins d'influence même lorsque la date d'une grève potentielle arrivera finalement avec l'expiration du contrat le 15 janvier.

Les importations maritimes des Etats-Unis atteignent le troisième taux mensuel le plus élevé en juillet 2024

Les importations américaines par conteneurs atteignent un pic plus tôt que d'habitude en 2024 en raison des attaques en cours en mer Rouge, d'une grève potentielle dans les ports maritimes de la côte Est et du golfe du Mexique et de la constitution de stocks de cellules solaires, de batteries de véhicules électriques et d'autres marchandises exposées à des hausses tarifaires à venir (introduites en septembre).

Source : Siddharth Cavale & Lisa Baertlein, « US retailers rush holiday imports, fearing strikes and disruption », Reuters, 10 août 2024.

Il convient de rappeler que, avant cette dernière action visant à briser la grève, l'administration Biden est également intervenue directement dans les négociations pour empêcher les grèves de l'ILWU (International Longshore and Warehouse Union), de l'IBT (International Brotherhood of Teamsters) chez la grande firme de logistique UPS (même s'il n'était pas nécessaire de le faire) ainsi que celle envisagée par les syndicats des chemins de fer [1]. (Article publié par Tempest le 19 octobre 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)

Kim Moody, de 1979 à 2001, a animé la revue Labor Notes, basée à Detroit. Il réside actuellement en Angleterre comme chercheur auprès de University of Herdfordshire. Il est l'auteur, entre autres, de Breaking the Impasse : Electoral Politics, Mass Action, and the New Socialist Movement in the United States, Haymarket Books, 2022.

[1] En 2022, un conflit s'est développé entre les compagnies de chemins de fer du fret et les syndicats du secteur. En effet, la base avait rejeté les propositions établies en septembre 2022 d'accord contractuel entre les employeurs et les directions syndicales. Le Congrès et le président Joe Biden sont intervenus pour faire passer l'accord provisoire en loi le 2 décembre, évitant ainsi une grève. (Réd.)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

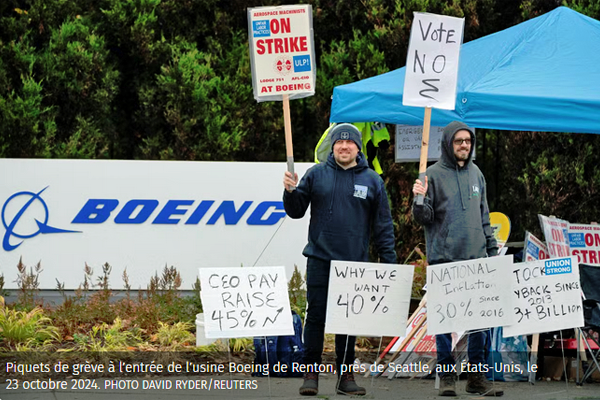

États-Unis. Les machinistes de Boeing rejettent l’accord et poursuivent la grève : “On lâche rien”

L'accord douloureusement conclu entre le syndicat majoritaire des usines de Boeing et la direction a été rejeté mercredi 23 octobre par une large majorité des votants. Prolongeant la grève entamée le 13 septembre et ainsi même la crise qui affecte l'avionneur américain.

224 octobre 2024 | tiré du site de Courrier international | Photo : Piquets de grève à l'entrée de l'usine Boeing de Renton, près de Seattle, aux États-Unis, le 23 octobre 2024. to David Ryder/REUTERS

https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-les-machinistes-de-boeing-rejettent-l-accord-et-poursuivent-la-greve-on-lache-rien_223768

C'est à une “large majorité” que les grévistes de Boeing ont rejeté mercredi 23 octobre le projet d'accord négocié “dans la douleur” et décidé de prolonger la grève entamée il y a “près de six semaines” dans les usines de la région de Seattle, alors que l'avionneur américain avait “annoncé quelques heures plus tôt un déficit de 6,1 milliards de dollars [5,6 milliards d'euros]”, rapporte The New York Times.

Selon le syndicat IAM, qui représente quelque 33 000 machinistes de Boeing, “le contrat, le deuxième que les salariés refusent, a été rejeté par 64 % des votants”, détaille le quotidien américain. John Holden, le dirigeant de l'IAM-District 751 de la région de Seattle, a expliqué à l'assemblée “scandant ‘On lâche rien'” : “On a encore beaucoup de travail. On poussera pour retourner à la table des négociations. On poussera pour que vos revendications soient entendues dès que possible.”

Lire aussi : Social. La famille Merwin, fidèle depuis soixante ans à Boeing, fait grève contre le déclassement

Un revers pour le patron de Boeing

Boeing n'a pas réagi au vote, qui “constitue un revers” pour Kelly Ortberg, le patron nommé en août dernier pour “tenter de restaurer la réputation et les résultats” de l'entreprise, engluée dans une crise majeure. Un peu plus tôt, pour expliquer l'ampleur du déficit des résultats trimestriels affiché, il avait expliqué qu'il “faudrait un ‘changement radical de culture' pour retrouver l'équilibre et améliorer le fonctionnement” de Boeing.

Autant dire que l'affaire se présente mal. La grève avait été votée le 13 septembre, quand 95 % des machinistes avaient rejeté une première mouture de la convention collective. Puis Boeing avait proposé sa “meilleure et dernière offre”, une hausse des salaires de “près de 40 % sur quatre ans”. Mais pour parvenir à cet accord finalement rejeté, il avait fallu l'“intervention du gouvernement Biden”, via sa ministre du Travail, Julie Su.

Lire aussi : Aéronautique. Chez Boeing, les machinistes votent la grèvehttps://www.courrierinternational.c...

C'est que Boeing est “un moteur économique majeur pour les États-Unis et un symbole de sa réussite industrielle”, avec 150 000 salariés sur le territoire, “dont près de la moitié dans l'État de Washington”, rappelle le quotidien de New York.

Mais le moteur est pour le moins grippé. Boeing vient d'annoncer une vague de licenciements qui concernerait “environ 10 % des effectifs, soit 17 000 emplois”. La grève lui “coûterait des dizaines de millions de dollars par jour”. Boeing “tente de se rétablir d'une crise ouverte par la porte arrachée en plein vol d'un 737 Max”, en janvier dernier, qui avait fait resurgir les critiques sur les failles de sécurité des avions de l'entreprise.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

BRICS+, une rencontre bonne ou mauvaise pour la planète ?

Les orientations que prennent les membres des BRICS+ pourraient créer un futur réunissant les meilleurs ou les pires côtés de l'ancien et du nouvel ordre mondial.

Terminé le 24 octobre, le 16e Sommet annuel de trois jours à Kazan en Russie des BRICS+, représentant près de la moitié de la population mondiale et le tiers du PIB de la planète, a réuni une quarantaine de chefs d'État ou de gouvernement, incluant ceux de ses neuf pays membres. L'objectif de ce regroupement est d'augmenter son influence dans des négociations économiques internationales dominées par l'Occident. Politiquement, ils veulent créer une alternative économique à l'ordre existant en faisant émerger un monde multipolaire. Ces pays font partie d'un phénomène plus large, soit l'émergence de nations qui n'avaient pas de pouvoir économique et politique au XXe siècle.

Victoire et tentative de manipulation

Cette rencontre a prouvé que, pour les pays membres des BRICS+, la guerre en Ukraine n'a pas l'importance qu'elle a pour les Occidentaux. Pour beaucoup de pays du tiers monde, l'Ukraine est une guerre de blancs qu'ils ont peur de devoir payer comme cela a été le cas dans les deux premières Guerres mondiales. La Russie a aussi démontré qu'elle a hérité de plusieurs des liens qu'avait créés l'URSS alors qu'elle était une grande puissance anticoloniale. Elle a encore des milliers de coopérants dans le monde et reste une référence pour ceux qui contestent l'Occident.

Le président de la Russie, Vladimir Poutine, qui est soumis à des sanctions depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, a aussi voulu faire de ce sommet une arme contre les Occidentaux et leur vision du monde, mais l'Inde et le Brésil ont insisté pour qu'il soit plutôt un levier de puissance pour ses pays membres qui veulent moins contester l'ordre occidental que de le récupérer à leur profit.

L'unité des BRICS+ n'a jamais paru aussi fictive que durant cette rencontre pendant laquelle la Russie a tenté de masquer des différences fondamentales. Si l'Inde et le Brésil fonctionnent démocratiquement, la Russie, la Chine et plusieurs autres membres sont des régimes autoritaires qui contestent les règles faites par l'Occident en 1945. Les pays du BRICS n'ont aucune alliance militaire entre eux et seulement quelques liens économiques conjoncturels, incluant ceux de l'Inde et de la Chine qui boivent littéralement à prix cassés 90 % de la production de pétrole russe visée par des sanctions.

La véritable victoire diplomatique de l'événement était d'avoir rapproché les dirigeants indiens et chinois, Narendra Modi et Xi Jinping, actuellement en guerre ouverte dans l'Himalaya, à la frontière des deux pays, depuis l'affrontement en 2020 entre leurs armées.

Attention aux autocrates !

Le président russe Vladimir Poutine s'est aussi fait remettre sur le nez par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, que l'invasion russe de l'Ukraine était une violation du droit international. « Nous avons besoin de la paix en Ukraine. Une paix juste, conforme à la Charte des Nations unies, au droit international et aux résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU », y a-t-il affirmé soulignant que la liberté de navigation en mer Noire était d'une importance capitale pour la sécurité alimentaire et énergétique mondiale. Narendra Modi a aussi publiquement déclaré au dirigeant russe qu'il voulait la paix en Ukraine.

Il est sain que les pays émergents s'organisent pour augmenter la qualité de vie de leurs citoyens, mais les discours contre la force occidentale sont essentiellement faits par des autocrates qui refusent l'universalisme. Le BRICS+ n'est pas le club des pays émancipateurs du « Sud global ». Les autocrates qui en sont membres désirent qu'on ne les empêche pas de massacrer leur population et visent à revenir à des zones d'influence issue de la force brute comme dans l'ordre de Yalta. Cela représente les désirs des dirigeants autoritaires et non de leurs citoyens qui doivent les souffrir.

Les BRICS+ sont donc devenus un objet politique ambigu dans lequel des autocrates cherchent à continuer à commettre impunément leurs crimes. Ils veulent faire de la realpolitik comme les Occidentaux, dont les discours vertueux ne correspondent pas aux actions. Ceux-ci dénoncent que l'Occident n'est pas au rendez-vous de l'éthique qu'il demande au reste du monde.

Les démocraties auraient tout intérêt à trouver, face à cette situation, l'énergie nécessaire pour restaurer leur unité face aux régimes autoritaires, défendre la liberté politique, se réformer et s'associer aux nouvelles puissances du Sud, qui visent une gouvernance ouverte de leur société. Les désirs d'égalité, de justice et d'humanisme ne sont pas des lubies occidentales. Ils sont les moteurs de la modernité et ont quelque chose d'irrésistible, transcendant les siècles et les peuples. Les populations préféreront toujours se battre pour ne pas être soumises. Pourquoi faire naître dans le sang le nouvel ordre mondial alors qu'il pourrait être négocié en épargnant la vie de millions d'innocents ?

Michel Gourd

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Iran : Le Conseil des gardiens approuve un nouveau projet de loi sur le hijab, renforçant l’apartheid entre les sexes

Le samedi 19 octobre 2024, Hadi Tahan Nazif, porte-parole du Conseil des gardiens, a annoncé que le Conseil avait approuvé le nouveau projet de loi sur le hijab et qu'il était maintenant soumis au Parlement pour les prochaines étapes.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Cette annonce fait suite à celle faite un mois plus tôt, le 17 septembre 2024, par Mousa Ghazanfari Abadi, qui avait également confirmé l'approbation du projet de loipar le Conseil des gardiens. Plus tard, le 25 septembre 2024, le porte-parole de la Commission culturelle parlementaire du régime a déclaré : « La question a été communiquée au parlement et le président du parlement informera bientôt le gouvernement de cette loi ». (Javanonline.ir, 25 septembre 2024)

Dans ce contexte, Hadi Tahan Nazif a déclaré : « Plusieurs membres du parlement ont déjà fourni des mises à jour sur cette question, il n'était donc pas nécessaire de faire des annonces supplémentaires. »

Réactions sociales à l'approbation par le Conseil des gardiens de la nouvelle loi sur le hijab

De nombreux utilisateurs des médias sociaux se sont demandés pourquoi, alors que le pays traverse une grave crise, le régime soulève à nouveau la question de l'approbation par le Conseil des gardiens de la loi sur le hijab et la chasteté. Ces utilisateurs ont évoqué les menaces de guerre, l'effondrement de la valeur du rial, les crises économiques et les sanctions, les différends concernant la propriété des îles iraniennes, l'inflation sans précédent, les pénuries d'eau et d'électricité et l'affaissement des terres.

Le parlement du régime a approuvé la nouvelle loi sur le hijab le 20 septembre 2023, un an exactement après la mort de Zhina Mahsa Aminiet le début des manifestations nationalesen 2022. La loi prévoit de nombreuses peines et amendes sévères pour les personnes qui s'opposent au port obligatoire du hijab. Elle devait être mise en œuvre à titre expérimental pendant trois ans, le texte final étant examiné et approuvé par la commission judiciaire et juridique. Toutefois, les allers-retours entre le Conseil des gardiens et le Parlement au sujet du projet de loi ont duré une année entière et ont donné lieu à 6 cycles d'examen.

Un mois plus tard, le projet de loi n'a toujours pas été communiqué

Un mois après l'approbation du Conseil des gardiens, le projet de loi n'a toujours pas été officiellement communiqué par le gouvernement ou le parlement. Le 16 octobre 2024, Shahram Dabiri, adjoint aux affaires parlementaires de Pezechkian, a répondu à une question sur l'intention du gouvernement de présenter un projet de loi visant à modifier la loi sur le hijab et la chasteté. Il a déclaré : « Il n'est pas prévu pour l'instant de présenter un nouveau projet de loi, car le projet précédent a déjà été approuvé, bien qu'il n'ait pas encore été officiellement communiqué. » (asriran.com, 16 octobre 2024).

Il a ajouté : « Il y a quelques problèmes ici, et nous envisageons certaines réformes dans ce domaine. Le Dr Pezechkian croit fermement que cela (c'est-à-dire l'application du Hijab obligatoire) doit être fait, mais principalement par des approches positives plutôt que punitives. »

Il semble que le gouvernement Pezechkian hésite à communiquer le projet de loi en raison des réactions du public. Dans le même temps, compte tenu de la situation critique du pays, le régime est profondément inquiet de la possibilité d'une nouvelle agitation sociale et de l'éclatement d'un nouveau soulèvement. Par conséquent, parallèlement à l'augmentation des exécutions, le régime soulève fréquemment la question de la mise en œuvre de la loi sur le hijab sans la communiquer officiellement.

Mise en œuvre illégale de la nouvelle loi sur le hijab avant sa rédaction

6 mois avant la rédaction du nouveau projet de loi sur le hijab,dès le printemps 2023, le régime avait déjà intensifié ses actions répressives, renforçant le contrôle et imposant des restrictions sévères aux femmes dans tout le pays. Après la rédaction du projet de loi, le régime a commencé à l'appliquer illégalement, avant même qu'il ne devienne une loi.

Le retour des patrouilles de la police des mœurs, le déploiement de patrouilles en hijabdans les rues et les stations de métro, l'imposition d'amendes et la mise en fourrière des voitures dans lesquelles des femmes étaient vues sans hijab, l'interdiction des services aux femmes non voilées, la mise sous scellés des magasins, restaurants et entreprises qui servaient des femmes non voilées, l'interdiction de l'éducation et de l'emploi, L'assassinat d'Armita Geravand, letabassage brutal de 2 écolières dans la rue et les tirs sur la voiture d'Arezou Badri, qui ont laissé cette dernière paralysée, ne sont que quelques-unes des dimensions de la répression infernale qui est devenue un cauchemar quotidien pour les femmes iraniennes et l'ensemble de la population.

Selon les experts en criminologie et en droit pénal du régime, les actions des forces de sécurité de l'État (FSE) concernant la saisie des voitures, l'obtention d'engagements de la part d'individus sur la question du hijab, la mise sous scellés de magasins, l'interdiction de se trouver dans des lieux publics et l'envoi de messages textuels ne reposent sur aucune base juridique. Toutes ces actions sont considérées comme illégales.

Le SSF n'a même pas le pouvoir d'émettre des avertissements verbaux à ce sujet. Des entités telles que le Conseil de sécurité du régime, le quartier général chargé de promouvoir la vertu et d'interdire le mal, le quartier général chargé de mettre en œuvre le hijab et la chasteté, et le ministre de l'intérieur ne sont pas des organes législatifs et ne peuvent donc pas établir de droits et d'obligations légaux pour les individus, les institutions et les entreprises.

Les forces de sécurité de l'État (FSE) n'ont que le pouvoir de présenter des individus au tribunal et rien d'autre. Il est essentiel de noter que les forces de sécurité de l'État n'ont pas le pouvoir d'arrêter des personnes ou de détenir des femmes et des filles dans les commissariats de police ou les quartiers généraux. (Site Internet de l'État Roozno.com, 14 avril 2024)

« La détention de femmes et de jeunes filles dans ces lieux contre leur volonté constitue un crime de détention illégale, passible de 1 à 3 ans d'emprisonnement en vertu de l'article 583 du code pénal. » (Compte du Dadban Legal Consultants Group, samedi 13 avril 2024)

Le nouveau projet de loi sur le hijab viole les droits fondamentaux des femmes

On ne sait toujours pas ce que contient le texte final du projet de loi approuvé par le Conseil des gardiens, ni quels changements ont été apportés au projet initial. Ce qui est certain, cependant, c'est que chaque clause du nouveau projet de loi sur le hijab viole les droits fondamentaux des femmes.

Le projet de loi porte atteinte aux libertés individuelleset cible les femmes de manière disproportionnée, les marginalisant dans l'emploi, la vie publique et même les espaces virtuels. En criminalisant la prestation de services aux femmes qui ne se conforment pas au hijab obligatoire, il perturbe fondamentalement leur capacité à vivre.

Selon l'article 32 du nouveau projet de loi sur le hijab, « la condition pour tout emploi ou recrutement de femmes dans tous les bureaux et institutions du gouvernement, et même dans les centres éducatifs non gouvernementaux, est le respect de la culture de la chasteté et du hijab, non seulement dans les espaces publics, mais aussi en dehors du lieu de travail et des environnements éducatifs, y compris les espaces virtuels ».

Outre les mesures violentes à l'encontre des femmes, le projet de loi met l'accent sur l'extension de la ségrégation sexuelle dans les universités, les centres administratifs et éducatifs, les parcs, les zones de loisirs et même dans les sections de traitement des hôpitaux.

Les peines liées à la violation du hijab dans ce projet de loi sont plus sévères que celles prévues pour de nombreux délits liés à la drogue ou au port d'armes, transformant ainsi la répression des citoyens en loi.

La nouvelle loi sur le hijab est un exemple d'apartheid entre les sexes

Le 1er septembre 2023, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a publié un rapport dans lequel un groupe d'experts nommés par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a critiquéla loi iranienne sur le hijab. Les experts ont déclaré que le projet de loi pourrait constituer un « apartheid de genre », soulignant l'inquiétude mondiale concernant la position de plus en plus répressive de l'Iran sur les droits des femmes.

Selon la mise à jourpubliée par la Mission d'établissement des faits de l'ONU, « depuis avril 2024, les autorités de l'État ont « renforcé les mesures et les politiques répressives par le biais du plan dit « Nour » (Nour signifiant « lumière » en persan), encourageant, sanctionnant et approuvant les violations des droits de l'homme à l'encontre des femmes et des filles qui ne respectent pas le hijab obligatoire », peut-on lire dans la mise à jour.

Les forces de sécurité ont encore intensifié les schémas préexistants de violence physique, notamment en frappant, en donnant des coups de pied et en giflant les femmes et les filles perçues comme ne respectant pas les lois et les réglementations relatives au hijab obligatoire, comme le montrent des dizaines de vidéos examinées par la Mission. Parallèlement, les autorités de l'État ont renforcé la surveillance du respect du hijab dans les sphères publiques et privées, y compris dans les véhicules, par le biais d'un recours accru à la surveillance, y compris par drones.

Au milieu de cette escalade de la violence, un projet de loi sur le hijab et la chasteté est en phase finale d'approbation par le Conseil des gardiens de l'Iran et devrait être finalisé dans les plus brefs délais. Ce projet de loi prévoit des sanctions plus sévères pour les femmes qui ne portent pas le hijab obligatoire, notamment des amendes exorbitantes, des peines de prison plus longues, des restrictions en matière de travail et d'éducation, ainsi que des interdictions de voyager.

La réponse des femmes iraniennes reste un non retentissant au hijab obligatoire

Mme Maryam Radjavi, présidente élue du Conseil national de la Résistance iranienne, a réagià la nouvelle en déclarant : Après l'adoption du projet de loi sur le hijab obligatoire, les femmes iraniennes éprises de liberté disent au Conseil des gardiens, au guide suprême des mollahs et à son président, Massoud Pezechkian : « Non au voile obligatoire, non à la religion obligatoire et non au gouvernement obligatoire ».

https://wncri.org/fr/2024/10/20/nouveau-projet-de-loi-sur-le-hijab/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Narges Mohammadi, emprisonnée en Iran depuis 2021, en danger de mort

En détention depuis trois ans, la lauréate iranienne du Nobel de la paix 2023 voit sa santé se dégrader après avoir été violemment frappée par des gardiens au cours de l'été.

Par Eugénie Barbezat,

Tiré de L'Humanité, France, le mardi 22 octobre 2024

Incarcérée depuis novembre 2021 à la prison d'Evin, près de Téhéran, la lauréate du prix Nobel de la paix en 2023 (1), condamnée à dix ans de prison (2) par le régime Iranien, est en danger de mort. C'est ce que révèlent ses soutiens et sa famille, qui déplorent le refus des autorités de la conduire à l'hôpital après les violences graves qu'elle a subies.

L'été dernier, des gardiens l'ont violemment frappée, au point qu'elle aurait perdu connaissance, victime d'une crise cardiaque. Depuis, « sa santé ne fait que se dégrader », alerte Pinar Selek, qui appelle chacun à se mobiliser, notamment en envoyant des courriers à l'ambassadeur d'Iran en France.

Et la sociologue turque en exil forcé en France de rappeler l'un des faits d'armes de la journaliste iranienne : « Il y a déjà quelques mois, elle avait réussi à faire une action énorme : pour rendre visible l'apartheid de genre, elle avait choisi de converser avec sept femmes dans le monde entier, posant des questions spécifiques à chacune d'entre elles. J'ai eu la chance d'être l'une de ces femmes. »

Fin septembre, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, Narges Mohammadi avait aussi envoyé, toujours de sa prison, une lettre aux principaux dirigeants mondiaux pour qu'ils demandent la libération des prisonniers politiques et la fin de la répression des femmes et de la société civile en Iran.

« Je vous demande instamment d'exiger le respect des droits humains, (…) qui constitue le seul chemin possible pour la réalisation de la démocratie et de la paix au Moyen-Orient », écrivait-elle alors. Aujourd'hui c'est pour que cette voix de la paix ne soit pas réduite à jamais au silence qu'un appel est lancé.

(2) https://www.humanite.fr/monde/iran/la-journaliste-iranienne-narges-mohammadi-a-nouveau-condamnee

Narges Mohammadi, lauréate iranienne du prix Nobel de la paix 2023 incarcérée depuis novembre 2021 à la prison d'Evin en Iran.

*Une suggestion de lecture de André Cloutier, Montréal (Québec), le 24 oct0bre 20-24

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La féminisation de la pauvreté en Iran : Les femmes chefs de famille et leurs luttes incalculables

Dans cet article, nous commémorons la Journée internationale pour l'élimination de la pauvretéen nous penchant sur le sort des femmes chefs de famille en Iran et sur les pressions supplémentaires qu'elles subissent.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Lorsque l'on parle de femmes chefs de famille, plusieurs groupes clés viennent à l'esprit : les veuves, les divorcées, les épouses d'hommes toxicomanes, les épouses d'individus incarcérés, les épouses de travailleurs migrants, les femmes célibataires autonomes et les épouses d'hommes handicapés ou invalides. Toutes ces femmes sont obligées de subvenir aux besoins de leur famille et de la gérer. Pendant ce temps, les lois du régime clérical iranien les catégorisent officiellement comme des citoyennes de seconde zone, n'existant que pour servir les hommes. C'est pourquoi les experts soulignent depuis longtempsla féminisation de la pauvreté en Iran.

Les femmes chefs de famille : Les soutiens de famille les plus pauvres

Selon le Centre national des statistiques d'Iran (NSC), il y avait près de 4 millions de femmes chefs de famille en Iran en 2020. (mokhaberatema.ir, 20 octobre 2021)

Le dernier rapport du NSC sur les dépenses et les revenus des ménages pour l'année 2020 indique que sur un total de 25 685 000 chefs de famille dans le pays, 3 517 000 étaient des femmes. Notamment, sur ces 3,5 millions de femmes chefs de ménage, près de 1,5 million étaient des femmes célibataires autonomes (vivant seules). En d'autres termes, environ 13,7% de tous les chefs de famille en Iran sont des femmes, et environ 41,5% de ces femmes vivent de manière indépendante. (mashreghnews.ir, 9 avril 2022)

Près de la moitié des femmes soutiens de famille appartiennent aux segments les plus pauvres de la société. Selon les statistiques officielles, dans le décile des revenus les plus bas (les plus pauvres), environ 45% des chefs de famille sont des femmes. (salamatnews.com, 20 octobre 2021)

Il est important de noter que le régime iranien manque de transparence en ce qui concerne les statistiques. On peut supposer que les chiffres réels sont nettement plus élevés que ceux publiés par le CNS. Par exemple, Ensieh Khazali, l'ancienne députée chargée des affaires féminines et familiales, a déclaré en juin 2022 que « les statistiques non officielles indiquent que nous avons près de6 millions de femmes chefs de famille ». Avant elle, Tayebeh Siavoshi, ancien membre du parlement du régime, avait indiqué que ce nombre pouvait varier et atteindre jusqu'à5 millions.(ICANA.ir, 7 août 2017)

Femmes chefs de famille : Une part minime sur le marché du travail

En Iran, les femmes sont confrontées à une importante discrimination structurelle et sociale, ce qui fait qu'il leur est extrêmement difficile d'entrer sur le marché du travail et d'obtenir des postes convenables et bien rémunérés. En conséquence, de nombreuses femmes employées sont contraintes d'accepter un travail dans le secteur informel, souvent dans de petits ateliers fonctionnant sans réglementation, et d'effectuer des tâches éreintantes pour de maigres salaires et de longues heures de travail.

Ces femmes, qui doivent faire face à de nombreux défis dans leur vie, souffrent de troubles physiques dus à des conditions de travail inadaptées. Nombre d'entre elles souffrent de problèmes de dos et de cou résultant d'un travail pénible.

La plupart des femmes chefs de famille sont au chômage ou occupent des emplois informels à temps partiel. Même celles qui ont un emploi formel gagnent très peu, ce qui ne leur permet pas de maintenir un niveau de vie élémentaire. Un nombre important de femmes chefs de famille ont du mal à couvrir les dépenses quotidiennes, y compris les dépôts de loyer et autres nécessités, en raison de leurs revenus limités.

Les femmes chefs de famille : Les championnes silencieuses des terres agricoles

Dans la province du Khouzestan, il y a plus de 35 000 femmes chefs de famille, bien que des sources non officielles suggèrent que ce nombre pourrait être plus élevé. (quotidien Etemad, 15 juin 2024)

Une grande partie de ces femmes travaillent dans l'agriculture. Dans la seule ville de Dezfoul, plus de 5 000 femmes sont employées dans le secteur agricole. Des adolescentes aux septuagénaires, elles travaillent en groupe pour un maigre salaire journalier de 200 000 tomans (3,25 dollars). Ces femmes travaillent aux côtés des hommes mais ne reçoivent que 60% de leur salaire.

La plupart d'entre elles travaillent sans assurance. Une femme de 80 ans a déclaré qu'elle travaillait dans l'agriculture sans assurance depuis 60 ans, endurant la chaleur torride de 50 degrés du Khouzestan ! Si ces femmes avaient été assurées à un tel âge et avec une telle ancienneté, elles auraient déjà dû prendre leur retraite deux fois.

En 2017, l'Organisation de recherche sur la sécurité sociale a indiqué que les femmes représentaient 80% de la main-d'œuvre non assurée.

Les ouvrières agricoles travaillent souvent en double journée et doivent faire face à diverses excuses de la part de leurs employeurs lorsqu'il s'agit de percevoir leur salaire. Certains employeurs prétendent qu'ils manquent de fonds, tandis que d'autres subordonnent le paiement intégral à la vente complète de leurs produits ; si leurs marchandises ne se vendent pas, elles ne sont pas payées du tout.

De nombreuses travailleuses perdent tragiquement la vie dans des accidents de la route alors qu'elles se rendent à leur travail. En septembre 2022, 18 travailleuses agricoles ont perdu la vie lorsqu'un minibus les transportant a été impliqué dans un accident sur les routes de Chouchtar. Au cours de l'hiver 2024, une camionnette transportant des ouvrières agricoles s'est renversée près du canton de Fazili à Dezfoul, blessant huit femmes. En juin 2024, un autre incident impliquant le renversement d'une camionnette transportant des ouvrières a fait sept blessés.

Ali Ziaei, chef du groupe d'enquête sur les scènes de crime à l'organisation médico-légale, a déclaré en avril 2024 que 2 115 travailleurs étaient morts et 27 000 avaient été blessés dans des accidents du travail en 2023. (Etemad daily, 15 juin 2024) Malheureusement, il n'existe pas de données détaillées concernant spécifiquement les travailleuses.

Femmes chefs de famille : Vendeuses de rue pour une bouchée de pain

De nombreuses femmes chefs de famille sont contraintes de s'engager dans des activités telles que la vente ambulanteen raison de la grande pauvreté et du manque d'accès à des emplois stables. Alors que les couches les plus défavorisées de la société continuent de s'appauvrir, le nombre de femmes qui ont recours à la vente de rue augmente de jour en jour. Ces femmes jonglent souvent avec leur rôle de mère tout en assumant la responsabilité de subvenir aux besoins de leur famille.

Il y a une dizaine d'années encore, la vente ambulante était essentiellement considérée comme une activité masculine, et très peu de femmes descendaient dans la rue pour y ouvrir un magasin. Cependant, aujourd'hui, les pressions économiques et les charges financières qui pèsent sur les femmes chefs de famille sont si écrasantes que la vente ambulante est devenue un travail bien établi pour nombre d'entre elles. Partout où les vendeurs de rue se rassemblent, les femmes font partie intégrante de la scène.

Malgré cette réalité, il n'existe pas de données précises sur le nombre de vendeuses de rue. Le nombre de femmes exerçant cette activité a doublé depuis le début de la pandémie de COVID-19. (Journal Arman-e Melli, 7 juin 2024)

Asieh est une femme qui gagne sa vie depuis cinq ans en vendant du thé, du café et des infusions sur la place Tajrich à Téhéran. Son mari est complètement handicapé et elle doit également subvenir aux besoins de ses 2 filles. Asieh a déclaré : « Au début, travailler dans la rue était très difficile et embarrassant. Mais quand vous n'avez rien et pas de capital, vous mettez de côté votre gêne et vous vous concentrez uniquement sur l'alimentation de vos enfants, même si cela signifie vendre dans la rue ».

Najmeh est une autre femme qui a commencé à vendre dans la rue il y a 4 ans, en raison de son divorce et de la responsabilité qu'elle avait de s'occuper de ses deux enfants. Le soleil a fortement altéré son visage, reflétant le poids de son travail de vendeuse de rue. En ce qui concerne le stress lié à son travail, Najmeh déclare : « Lorsque les agents municipaux viennent nettoyer la zone, ils sont tellement harcelants que le froid, la chaleur et les coups de soleil ne comptent même plus. »

La féminisation de la pauvreté dans un contexte économique difficile

Sous le règne des religieux, la société iranienne s'appauvrit de plus en plus. Selon les dernières statistiques officielles, le seuil de pauvreté en Iran est fixé à 30 millions de tomans (484 dollars), mais plus de 30 millions de personnes vivent en dessous de ce seuil. (eghtesadonline.com, 12 septembre 2024)

Dans ce contexte, les travailleurs et les retraités, mais aussi les fonctionnaires et la plupart des salariés du pays peinent à joindre les deux bouts. Le salaire minimum pour les travailleurs en 2024 serait de 7 millions de tomans (113$), tandis que la pension pour les retraités est fixée à 9 millions de tomans (145 $). (sepidarsystem.com, 20 mai 2024) Cela suppose que ces salaires soient effectivement versés, car les travailleurs et les retraités passent souvent plusieurs mois sans recevoir ne serait-ce que ces montants minimaux en raison de l'état d'épuisement du trésor public et des ministères concernés.

Dans des circonstances économiques aussi difficiles, avec des taux de chômage élevés, la situation est encore pire pour les femmes, qui sont victimes de discrimination à l'embauche et dans l'emploi. Certaines femmes chefs de famille dans les provinces du Kurdistan, de Kermanchah et d'Hormozgan ont recours au travail de porteur (koulbari) pour subvenir aux besoins de leur famille. Dans certains cas, la pression exercée par le manque d'emplois appropriés et la nécessité d'assurer la santé et l'éducation de leurs enfants poussent les femmes chefs de famille à s'engager dans des activités non conventionnelles, telles que la vente d'organes ou même la prostitution.

Selon un expert gouvernemental, la féminisation de la pauvreté est un problème très dangereux. On ne peut s'attendre à ce qu'une société piégée dans une pauvreté féminine chronique fasse preuve d'une grande tolérance. (Rouydad24.ir, 2 juin 2024)

Le régime clérical n'a pas l'intention d'améliorer les conditions économiques de la population, en particulier des femmes, et ne le souhaite pas. En appauvrissant la population, le régime vise à la maintenir préoccupée par la satisfaction de ses besoins quotidiens, dans l'espoir d'empêcher tout soulèvement contre son régime oppressif. Cependant, cette stratégie est une grave erreur de calcul.

La société iranienne est devenue une véritable poudrière et, malgré la répression sévère et impitoyable des religieux, il y a eu au moins cinq soulèvements nationaux majeurs au cours des sept dernières années. Tout indique que le jour approche où la dernière vague de colère populaire éclatera, balayant une fois pour toutes la tyrannie religieuse au pouvoir des pages de l'histoire iranienne.

https://wncri.org/fr/2024/10/17/les-femmes-chefs-de-famille-pauvrete-iran/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’affaire de Mazan vu à travers du prisme du terrorisme masculiniste

Une série de crimes violents, orchestrée méthodiquement en réseau, ayant pour objectif de normaliser les violences sexuelles et visant une femme, symbole de toutes les autres… Et si l'affaire Mazan relevait d'une nouvelle forme de terrorisme – masculiniste – contre lequel il est crucial de protéger notre pays ?

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/10/21/laffaire-de-mazan-vu-a-travers-du-prisme-du-terrorisme-masculiniste/

Le procès ouvert le 2 septembre 2024 à Avignon bouleverse les perceptions collectives des violences sexuelles. Cette affaire de viols de masse mobilise l'appareil judiciaire pour une durée de quatre mois, en raison de la gravité et de l'ampleur des crimes commis. Entre 2011 et 2020, un total de 92 viols a été perpétré sur une seule victime. L'exploitation des fichiers saisis chez Dominique Pélicot, maître d'œuvre, a permis aux enquêteurs de cartographier un réseau tentaculaire de 83 violeurs présumés, dont 54 ont été formellement identifiés. Parmi ces hommes, 23 avaient des antécédents judiciaires, certains pour violences conjugales et d'autres pour violences sexuelles. Au total, 49 accusés sont poursuivis pour viol aggravé, un pour tentative de viol, et un autre pour agression sexuelle. De plus, cinq d'entre eux sont inculpés pour possession massive d'images pédopornographiques, renforçant ainsi la dimension criminelle transnationale du dossier.

Ce procès a ouvert des débats publics sur des enjeux essentiels liés à la sécurité des femmes et la justice sociale, aussi autour de la soumission chimique, de la culture du viol et des stratégies employées par les avocats des accusés. À cela s'ajoute une réflexion sur la liberté d'informer, lorsqu'une victime, courageuse, refuse le huis clos pour briser l'omerta. Mais l'enjeu sécuritaire le plus préoccupant, à mes yeux, reste celui de la radicalisation masculiniste qu'on voit ici à l'œuvre. Mon objectif, ici, n'est pas de créer une nouvelle figure du « monstre », alors que l'affaire Mazan révèle la banalité déconcertante des profils de ces agresseurs, mais de mettre en lumière l'expansion rapide des foyers de terrorisme masculiniste sur notre territoire, ainsi que la diffusion de leur discours extrémiste.

Rebondissons sur une phrase polémique lancée par Me Guillaume de Palma, l'un des avocats de la défense, pour qui il existerait « viol et viol ». Si l'avocat a tenté de minorer la gravité des faits commis par son client, nous pourrions aussi proposer leur aggravation en les qualifiant de terroristes. En effet, l'article 421-1 du code pénal, qui définit ce qui constitue l'acte terroriste, s'applique aussi aux atteintes à l'intégrité de la personne, dont les crimes de viol. Les violences sexuelles, bien que rarement pensées comme mode d'action terroriste, n'en sont pas pour autant exclues. Pourquoi ne pas envisager alors ces viols de masse en termes sécuritaires, tant ils portent gravement atteint à l'ordre public ? Encore faudrait-il que les services de l'État entendent que l'« ordre public » serait troublé par la commission de ces viols…

Il est vrai que le terrorisme masculiniste n'opère en général pas par la mise en scène publique de la violence ni ne cherche à augmenter sa notoriété par ses attentats (ce qui constitue le terrorisme dans l'imaginaire collectif). Il travaille à normaliser les violences fondées sur le genre dans une volonté de transformation sociétale vers le renforcement de la domination masculine. Minorer la gravité des violences commises ainsi que la portée symbolique de leur action, est, pour la plupart des milieux radicaux masculinistes, l'objectif stratégique.

Dans l'imaginaire collectif, toujours, un attentat n'en est un que si l'auteur ne connaît pas sa cible. Dans le cas des actes terroristes masculinistes, choisir une cible de proximité, d'opportunité, est le choix du moindre risque, permettant de tenter de réduire la gravité de ces crimes par la confusion faite entre violences interpersonnelles et les leurs fondées sur l'idéologie violente de l'effacement totale de la perspective des femmes.

Les éléments révélés au cours de la procédure judiciaire permettent de replacer cette affaire dans une approche de sécurité publique. Dominique Pélicot n'était pas un loup solitaire, il agissait comme un recruteur au sein d'une entreprise collective. Pour démontrer la dimension terroriste de ces viols, nous nous appuierons sur des caractéristiques clés des milieux radicaux élaborées par les sociologues de la violence politique Stefan Malthaner et Peter Waldmann :

Communauté Partagée : Offrir un espace où les individus partagent des croyances et des valeurs similaires, favorisant un sentiment d'appartenance. Dans l'affaire Pélicot, c'est le salon au titre explicite « à son insu » sur le site coco.gg, un site visé par plus de 23 000 procédures judiciaires et fermé depuis peu. La valeur partagée est celle de la performance technique pour contourner le consentement des femmes.

Soutien Mutuel : Créer un environnement de solidarité, où les membres s'encouragent mutuellement à adopter des comportements extrêmes. Les récits faits à l'audience, montrent le partage d'un savoir-faire pour neutraliser la cible (sans pour autant la tuer, ce qui pourrait éveiller des soupçons). Cette solidarité, masculine, s'exprime aussi lors du déroulement du procès, avec une complicité nouée lors des pauses, et une hostilité partagée à l'égard de la presse et des soutiens féministes de Gisèle Pélicot.

Normes et Idéologies : au sein de ces milieux sont promues des idées radicales qui justifient l'utilisation de la violence. L'idéologie, ici, est celle de la déshumanisation des femmes, une misogynie collective et caractérisée par l'apologie de la violence sexuelle. Lorsque l'un des complices, un infirmier, fournit à Pélicot les dosages exacts pour garantir l'efficacité des substances chimiques utilisées dans les violences, il agit comme un artificier au service d'une cause terroriste. Cette transmission de savoirs, loin de susciter des remords, vient renforcer leur sentiment de légitimité. Les actions sont méticuleusement organisées, et donc justifiées.

Cohésion Sociale : L'engagement et la loyauté envers le groupe sont renforcés par des rituels et des pratiques collectives, dont celui du partage des faits d'armes – le contournement du consentement –, par le récit ou l'image. Par ailleurs, Dominique Pélicot instaurait un protocole strict pour la mise en œuvre des actions violentes, et documentait systématiquement la commission de viols.

Contrôle Social : Il existe un mécanisme de surveillance interne qui sanctionne les comportements déviants, renforçant l'idéologie collective. Lorsque le protocole mis en place par Dominique Pélicot n'était pas respecté, ce dernier ne ré-invitait plus. La captation par l'image de la commission des viols, lui permettait également de contrôler les actions de ses adeptes. Le silence mutuel devient une règle absolue : personne ne trahit, garantissant ainsi la pérennité du groupe.

Dans mon essai La Terreur Masculiniste (Éditions Du Detour, 2024), j'ai analysé en profondeur la manière dont la misogynie ordinaire peut évoluer en un passage à l'acte violent du fait de milieux radicaux, et l'affaire Pélicot en est une illustration parfaite. J'ai notamment élaboré des outils d'identification de ces milieux. Le salon « À son insu » se distingue comme un exemple typique de ce que je désigne par « milieu flexeur ». Dans cet espace, Dominique Pélicot recrutait des complices et orchestrait des actions violentes, tout en structurant une masculinité hégémonique fondée sur la maîtrise technique du viol et la perpétuation de l'impunité. La transmission de ce savoir-faire destructeur devient ici un outil de pouvoir.

Comprendre ces dynamiques est une étape essentielle pour pouvoir les combattre. Sans ces clés d'analyse, nous ne pourrons jamais endiguer la normalisation de cette forme de violence, qui relève d'une forme de terrorisme. Dans l'affaire Mazan, Gisèle Pélicot n'est pas seulement une survivante de viols de masse, elle est aussi une rescapée héroïque d'attentats. Masculinistes.

Stephanie Lamy

Féministe, chargée d'enseignement, chercheuse

https://blogs.mediapart.fr/stephanielamy/blog/181024/laffaire-de-mazan-vu-travers-du-prisme-du-terrorisme-masculiniste

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Nos terres, notre avenir : Lutte contre la désertification, COP 16 décembre 2024

Plus d'un milliard de personnes vivent dans des zones dégradées et menacées par la sécheresse. La seizième session de la Conférence des Parties (COP16) à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification se tiendra du 2 au 13 décembre 2024 à Riyad, en Arabie Saoudite.

Tiré de Adéquations

Samedi 19 octobre 2024, par Yveline Nicolas

Introduction : la Convention pour la lutte contre la désertification

La notion de "désertification" fait l'objet de débats et de différentes définitions. Le processus en cours de désertification dû aux activités humaines ne doit pas être confondu avec l'existence des déserts, qui sont des écosystèmes spécifiques. Selon l'ONU, entre 2015 et 2019, 100 millions d'hectares de terres saines et productives, dont la formation nécessite des centaines d'années, ont été dégradées chaque année par les activités humaines. 40% des terres de la planète sont actuellement dégradées [1], entrainant une perte de la productivité parfois irréversible.Trois personnes sur quatre dans le monde devraient être confrontées à une pénurie d'eau d'ici à 2050. Un rapport coordonné par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) indique que les cours d'eau ont atteint en 2023 un niveau de sécheresse sans précédent depuis plus de trois décennies, annonçant "des perturbations inquiétantes des ressources en eau, alors que la demande ne cesse d'augmenter". [2]

Réchauffement climatique, érosion de la biodiversité et désertification entrent en interaction. Les sécheresses en sont un exemple, elles ont augmenté de près de 30 % depuis 2000, sous l'effet à la fois du réchauffement climatique et de l'érosion des sols. Si l 'Afrique est le continent le plus touché, la désertification ne concerne pas que les pays pauvres ou "désertiques" : le Sud de l'Europe (Espagne, Italie...), l'Australie, les Etats-Unis, etc. sont également directement touchés. Au moins 170 pays dans le monde sont concernés par la dégradation des terres et/ou la sécheresse.

En 2024, la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), moins connue que les deux autres conventions internationales issues du Sommet de la Terre en 1992 (climat, diversité biologique) fête son trentième anniversaire. (2024 est aussi l'année de la COP16 sur la Biodiversitéet de la COP29 sur le climat).

La Convention des Nations unies sur la Lutte contre la désertification (CNULCD) donne la définition suivante : « la dégradation désigne des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. » [3]

Les pays parties à la CNULCD qui se déclarent affectés par la désertification élaborent des Plans d'action nationaux (des indicateurs d'évaluation et de suivi ont été définis) et des objectifs volontaires pour restaurer les terres dégradées. La France ne s'est pas déclarée "affectée par la désertification" selon les termes de la Convention, mais les impacts très forts des changements climatiques, dont l'aridification de certains sols, pourraient l'amener à reconsidérer sa position à l'avenir.

Une "Décennie des Nations unies pour les déserts et la lutte contre la désertification" (2010-2020) visait à prévenir, inverser les processus de dégradation des sols et restaurer les écosystèmes. L'Objectif de développement durable n°15 "Vie terrestre" vise à protéger et restaurer les écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, stopper et d'inverser la dégradation des sols et enrayer la perte de biodiversité. Une cible 15.3 est notamment de restaurer 1,5 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030.

Lancée lors de la COP27 climat, l'Alliance Internationale pour la résilience face à la sécheresse, coprésidée par l'Espagne et le Sénégal rassemble 35 Etats et 28 organisations internationales (comme la Commission du climat pourla région du Sahel (CCRS), la Commission centraméricaine pour le climat et l'environnement (CCAD), l'Institut international de gestion de l'eau (IWMI), etc.)

La Journée mondiale contre la désertificationet la sécheresse a lieu chaque année le 17 juin.

Femmes, genre et désertification

Dans les pays pauvres, la désertification aggrave la situation de précarité des paysan-nes et la surcharge de travail des femmes et les filles, d'autant qu'elles subissent des violences et des discriminations sur leurs droits fonciers (au niveau mondial, elles constituent moins de 20% des propriétaires de terres). Or une grande partie d'entre elles aux Suds et notamment en Afrique vivent d'activités agricoles, pastorales et forestières et sont particulièrement dépendantes des ressources naturelles (eau, bois énergie, plantes, etc.).

Mais les femmes sont également vectrices du changement, porteuses de connaissances spécifiques et jouent un rôle central dans l'utilisation et l'entretien des ressources en terres.

C'est pourquoi la Convention sur la désertification reconnaît l'importance des femmes dans la mise en œuvre de la CNULCD, identifiant trois domaines stratégiques de leur engagement : (i) la sensibilisation et la participation à la conception et à la mise en œuvre des programmes ; (ii) les processus de prise de décision que les hommes et les femmes adoptent au niveau local dans la gouvernance du développement, la mise en œuvre et l'examen des programmes d'action régionaux et nationaux (PAR et PAN) ; (iii) le renforcement des capacités, l'éducation et la sensibilisation du public, en particulier au niveau local grâce au soutien d'organisations locales.

Les enjeux de genre sont à l'agenda depuis 1998, à commencer par la demande d'une représentation équitable des femmes et des hommes dans les processus de la Convention. Puis à partir de 2011, les Etats parties à la Convention ont convenu d'un cadre politique pour la promotion du genre, et demandé l'intégration des questions d'égalités entre les sexes dans tous les travaux de la Convention et à tous les niveaux.

Un Plan d'action genre a été adopté en septembre 2017 pour accompagner la mise en œuvre du cadre stratégique 2018-2030 de la Convention Désertification. Télécharger en français

Un travail est en cours à la CNULCD, en partenariat avec le réseau international World Overview of Conservation Approaches and Technologies (WOCAT), sur les méthodologies et pratiques sensibles au genre de gestion soutenable des terres (Sustainable Land Management).

La COP 16 du 2 au 13 décembre 2024

Selon l'ONU, la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) est "une convention axée sur les personnes, où la société civile et les peuples autochtones, les agriculteurs et les scientifiques, les femmes et les jeunes, les autorités locales et le secteur privé peuvent s'unir pour soutenir une gestion durable des terres".

Lors de la COP16 de la CNULCD), les Etats devraient décider des actions collectives pour :

– Accélérer la remise en état des terres dégradées d'ici 2030,

– Renforcer la préparation, la réaction et la résilience face à la sécheresse,

– Veiller à ce que les terres continuent d'apporter des solutions en matière de climat et de biodiversité,

– Renforcer la résilience face à la recrudescence de tempêtes de sable et de poussière,

– Développer la production alimentaire en respect avec la nature,

– Renforcer les droits fonciers des femmes pour faire progresser la restauration des terres,

– Promouvoir l'engagement de la jeunesse, y compris en matière d'emplois jeune décents basés sur la terre.

Ressources documentaires

– Document de présentation de la COP16 sur la Lutte contre la déserfication, ONU Télécharger

– Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification

– Rubrique CNULCD de la COP 16

– [Site web de la présidence COP 16 Ryad [https://www.unccdcop16.org/]->https://www.unccdcop16.org/]

– Cadre stratégique CNULCD 2018-2030. Télécharger

– Suivi de l'évaluation à mi-parcours du Cadre stratégique de la Convention (2018-2030), ONU juillet 2024 Télécharger

– Décennie des Nations unies pour les déserts et la lutte contre la désertification

– Alliance Internationale pour la résilience face à la sécheresse. Site web

Ressources documentaires genre et désertification

– [ Plan d'action genre CNULCD. Télécharger en français ; >https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20FRE%20%20low%20res_0.pdf]

– Actualités et bonnes pratiques genre et désertification

– Processus Gender-responsive Sustainable Land Management, WOCAT et UNCCD. Questionnaire sur les Technologies GDT Sensible au Genre En différentes langues

P.-S.

– 16e Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, 21 octobre à 1er novembre 2024 à Cali, Colombie

– 29ème Conférence des Parties à la Convention sur les changements climatiques, 11 au 22 novembre 2024 à Baku, Azerbaïdjan

Notes

[1] soit 5,2 milliards d'hectares sur 13 milliards.

[2] Communiqué https://wmo.int/fr/news/media-centre/un-rapport-de-lomm-signale-une-aggravation-lechelle-planetaire-de-linsuffisance-des-ressources-en

[3] La définition de ces zones bioclimatiques est basée sur la valeur du rapport entre le total annuel des précipitations (P) et la valeur annuelle de l'évapotranspiration potentielle (ETP). Le programme des Nations unies pour l'Environnement définit les zones sèches ayant des valeurs comprises entre 0,05 < P/ETP < 0,65. Les zones hyper-arides (P/ETP < 0,05) considérées comme désertiques ne sont pas prises en compte.

titre documents joints

Plan d'action Genre Convention Désertification (PDF - 110.1 ko)

Convention désertification Rapport sur mise en oeuvre 2024 (PDF - 294.8 ko)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.