Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

La protection de la biodiversité capturée par des grands organismes. Une nouvelle tendance à la marchandisation de la nature

Quelque 31 ans après l'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique (CDB), la dernière Conférence des Parties – c'est ainsi que l'on appelle les réunions régulières des gouvernements, des ONG et d'autres acteurs concernés par ces conventions – débute cette semaine [lundi 21 octobre] dans la ville colombienne animée de Cali.

26 octobre 2024 | tiré du site alencontre.org

http://alencontre.org/ameriques/amelat/colombie/la-protection-de-la-biodiversite-capturee-par-des-grands-organismes-une-nouvelle-tendance-a-la-marchandisation-de-la-nature.html

Cette fois-ci, la COP16 est particulièrement importante car elle est censée résoudre des questions vitales mais restée en suspens concernant le nouveau « plan d'action » mondial pour la biodiversité [1], connu sous le nom de Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal [plan adopté lors de la COP15 en 2022].

Ne vous laissez pas tromper par ce titre typiquement conventionnel : ce qui est en jeu ici pourrait avoir des conséquences dramatiques pour des millions de personnes dans le monde, en particulier pour les communautés autochtones [au sens de originaires du lieu où elles vivent] et locales, car le cadre présente un certain nombre de failles fatales.

Celles-ci signifient collectivement que ce qui aurait pu, et dû, être une initiative transformatrice ne fait que répéter la même vieille approche de la « protection de la biodiversité », en promouvant un modèle colonial verticaliste, piloté par les gouvernements et les agences internationales, qui est enraciné dans le racisme et qui a été largement discrédité, mais qui persiste malgré tout.

La décision de financer sa mise en œuvre non pas par la création d'un fonds mondial innovant, comme le souhaitaient de nombreux pays du Sud, mais plutôt par la création d'un fonds placé sous les auspices du Fonds pour l'environnement mondial [FEM, créé en 1991], une collaboration de longue date entre la Banque mondiale, diverses agences des Nations unies et des gouvernements, est symptomatique de la manière dont le nouveau plan d'action a été coopté dès le départ.

Le choix du Fonds pour l'environnement mondial s'est avéré très problématique, car l'organisation n'exige pas que les peuples autochtones aient le droit de donner leur consentement préalable, libre et éclairé pour tout projet qu'elle finance et qui pourrait avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs droits. [« Selon certaines estimations, les territoires autochtones traditionnels couvriraient jusqu'à 24% de la surface du globe, et recèleraient 80% des écosystèmes préservés et des zones prioritaires pour la protection de la biodiversité mondiale. » (In « Communautés autochtones et biodiversité », FEM, avril 2008) – Réd.]

Et comme le nouveau fonds, connu sous le nom de Fonds-cadre mondial pour la biodiversité (GBFF-Global Biodiversity Framework Fund), est en quelque sorte une filiale du FEM, il en a adopté les règles. Ainsi, il n'acceptera que les propositions de financement de nouveaux projets relatifs à la biodiversité émanant de l'une des « agences du FEM » agréées. Il s'agit d'un groupe de 18 institutions qui sont toutes des banques de développement multinationales ou de grandes sociétés de conservation comme le WWF ou Conservation International qui ont un long passé de complicité dans les violations des droits de l'homme.

Suivre l'argent

Survival a analysé les documents relatifs aux 22 projets approuvés à ce jour. Ce que nous avons trouvé suggère que les pires craintes des détracteurs du GBFF étaient amplement justifiées :

- Sur les 22 projets approuvés jusqu'à présent, un seul est susceptible de bénéficier aux populations autochtones et leur est clairement destiné.

- Le total des rémunérations à payer aux agences proposantes – c'est-à-dire au-delà des coûts réels des activités du projet – s'élève à 24% du total des fonds disponibles. La proportion des fonds du projet restant au sein de ces agences sera probablement encore plus élevée.

- Parmi les agences de proposition (et de mise en œuvre), la section états-unienne du WWF est celle qui a le mieux réussi à capter les fonds. Ses cinq projets ou concepts approuvés (y compris les subventions pour la préparation) représentent 36 millions de dollars, soit presque exactement un tiers du financement total. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et Conservation International (CI), qui ont respectivement neuf et deux projets, représentent chacun environ un quart du total des fonds. Avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ces agences recevront 85% des 110 premiers millions de dollars de financement.

- L'un des projets financera (par l'intermédiaire du WWF) des zones protégées en Afrique qui ont une longue histoire de dépossession des populations indigènes de leurs terres et de brutalité à leur égard de la part des éco-gardes [chargés de relayer sur le terrain les politiques environnementales engagées à divers niveaux].

Une grande partie des fonds est consacrée à l'objectif « 30×30 », qui consiste à porter l'étendue des zones protégées à 30% des terres et des mers de la planète d'ici à 2030. Cet objectif est particulièrement préoccupant, car les parcs nationaux, les réserves de faune et de flore et les autres zones de conservation constituent déjà l'une des plus grandes menaces pour les populations autochtones.

Ces parcs ont presque toujours été le théâtre d'expulsions et d'exclusions brutales, de violences et de la destruction des moyens de subsistance des populations autochtones. Ces problèmes perdurent aujourd'hui, comme l'atroce expulsion de milliers de Massaïs de la zone de conservation de Ngorongoro, en Tanzanie.

Survival International estime que la structure et le fonctionnement de ce modèle de financement sont fondamentalement erronés. Ce modèle penche fortement en faveur des projets de conservation « business as usual », de haut en bas, plutôt que de promouvoir une nouvelle approche de la protection de la biodiversité, basée sur les droits, qui fait cruellement défaut. De plus, il est presque entièrement inaccessible aux populations autochtones elles-mêmes.

Nous pensons que l'ensemble du mécanisme de financement doit être reconsidéré. Le GBFF doit être réorienté de manière à ce que le financement soit principalement destiné aux peuples autochtones et aux communautés locales. Le financement de projets nouveaux ou élargis de « conservation forteresse » devrait être interdit.

Plus généralement, les sommes extraordinairement élevées (telles que 700 milliards de dollars par an) prétendument nécessaires à la protection de la biodiversité sont proposées par des sociétés de conservation qui ont tout intérêt à créer de tels objectifs. La protection de la biodiversité nécessiterait beaucoup moins de fonds si l'accent était mis sur une reconnaissance plus large des terres et des droits des peuples autochtones, plutôt que sur l'approche coûteuse, coloniale, de haut en bas et militarisée, qui reste le pilier économique de l'industrie de la conservation.

Les crédits de biodiversité : une nouvelle menace

Comme si tout cela n'était pas assez inquiétant, la COP16 verra le lancement d'un certain nombre d'initiatives visant à créer des crédits de biodiversité.

Le concept des crédits de biodiversité est similaire à celui des marchés du carbone, où les entreprises ou les organisations peuvent prétendument « compenser » leur pollution à l'origine du changement climatique en achetant des crédits de carbone à des projets réalisés ailleurs, qui sont censés prévenir les émissions de carbone ou éliminer activement le carbone de l'atmosphère. En réalité, tant l'idée que la pratique sont profondément erronées : ces projets donnent un prix à la nature, traitant les terres des communautés autochtones et locales comme un stock de carbone à échanger sur le marché pour que les pollueurs puissent continuer à polluer, tandis que l'industrie de la conservation en profite à hauteur de milliards de dollars. Les peuples autochtones et les communautés locales, quant à eux, se retrouvent dépossédés et dépouillés de leurs moyens de subsistance.

Les crédits de biodiversité, tout comme les crédits de carbone, s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle tendance à la marchandisation de la nature. Une déclaration récente de plus de 250 organisations environnementales, de défense des droits de l'homme, de développement et communautaires du monde entier (dont Survival International) appelle à une suspension immédiate du développement des systèmes de biocrédit [Biodiversity markets are false solutions, biomarketwatch.info, version française Déclaration de la société civile sur les mesures compensatoires et les crédits en faveur de la biodiversité).

Outre les problèmes techniques, moraux, philosophiques et pratiques que pose le fait de donner un prix à la conservation d'espèces ou d'écosystèmes entiers et de les échanger contre leur destruction ailleurs, cette idée représente une grave menace pour les populations autochtones. Celles-ci seraient confrontées à une pression croissante liée à l'accaparement des terres, les projets de compensation biologique cherchant à tirer profit de la biodiversité souvent riche des lieux où vivent les peuples autochtones et qu'ils gèrent depuis des générations.

Des problèmes similaires se sont déjà produits à maintes reprises dans le cadre de projets de compensation des émissions de carbone. De nombreux dirigeants autochtones affirment simplement que la marchandisation de la nature implicite dans le biocrédit et le commerce s'opposent frontalement à leurs visions du monde et à leurs valeurs.

Quels sont donc les espoirs que l'on peut placer dans cette COP16 ? Pas grand-chose, répond-on honnêtement. L'ensemble du processus de protection de la biodiversité a été confisqué presque aussitôt qu'il a commencé par les mêmes institutions qui se sont enrichies aux dépens des peuples autochtones – les gardiens d'une grande partie de la biodiversité mondiale – pendant des décennies.

Le droit des peuples autochtones à donner – ou à refuser – leur consentement libre, préalable et éclairé à tout projet les concernant doit au moins être respecté. Les organisations autochtones, en collaboration avec leurs alliés, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que ce soit le cas.

La réponse à la question de savoir comment protéger la biodiversité mondiale est en fait très simple : respecter les droits fonciers des peuples autochtones et s'attaquer aux causes sous-jacentes de la destruction de la biodiversité, à savoir l'exploitation des ressources de la planète à des fins lucratives. Il serait bienvenu que cela figure en tête de l'ordre du jour de la conférence des parties. (Article publié par Survival International le 21 octobre 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)

Fiore Longo est chercheuse et militante à Survival International, le mouvement mondial des peuples autochtones. Elle est également directrice de Survival International France et Espagne. Elle coordonne la campagne Decolonize Conservation de Survival.

[1] A propos de la COP16, deux questions : « Comment a-t-on historiquement établi un lien entre les pertes de la biodiversité et l'activité humaine ? Comment ce champ de recherche a-t-il évolué historiquement ? », on peut écouter sur France Culture du 22 octobre l'intervention de Philippe Grandcolas, écologue, directeur adjoint scientifique national pour l'Écologie et l'Environnement au CNRS. (Réd.)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Exécutions extra-judiciaires : la vengeance contre le droit

L'attaque israélienne au Liban a déclenché une vague « d'exécutions extra-judiciaires », justifiées par une « guerre contre le terrorisme » s'affranchissant du droit. Dans cette logique de vengeance où le « terroriste » est exclu du champ juridique et politique, les objectifs des deux camps se rejoignent dans une symétrie troublante : à tout prix, ne pas faire la paix, et nier l'existence de l'autre comme être politique.

17 octobre 2024 | tiré de aoc.media

https://aoc.media/opinion/2024/10/16/executions-extra-judiciaires-la-vengeance-contre-le-droit/

Le débat semble clos. Quand l'armée israélienne a déclenché sa contre-offensive contre le Hezbollah au Sud-Liban, elle a d'abord procédé massivement par « exécutions extra-judiciaires », ou, comme on dit encore, par « assassinats ciblés ». À ma connaissance, le recours à ce procédé n'a posé de problème à personne. Silence assourdissant.

Après l'assassinat de Nasrallah, le président Biden, rappelant l'attentat perpétré par le Hezbollah contre des soldats américains en octobre 1983, a salué « une mesure de justice ». De fait, il parlait de vengeance. De fait, il tenait la vengeance pour la justice. Sans doute nous sommes-nous habitués.

Depuis les années 2000, Israël a multiplié ce type d'opération, à Gaza, en territoire libanais, en territoire syrien, en territoire iranien… Dans les années 2010, l'administration Obama en a fait de même, à grande échelle, en Afghanistan, au Pakistan et au Yémen. La capture et l'exécution de Ben Laden en furent l'apothéose. Le président Hollande a commandité lui aussi, comme il l'a évoqué, au moins un « assassinat ciblé ». Gages d'honorabilité ? Reste qu'à l'époque, dans la plupart des cas, ces opérations avaient suscité des débats, parfois vifs, quant à leur légitimité.

Apparemment, ce temps est révolu. C'est l'argument de la « lutte contre le terrorisme », inlassablement repris, qui a balayé les questions de droit, en un temps où, plus largement, le droit international semble en coma dépassé. Faut-il se résigner à cette défaite ? Faut-il admettre, sans s'en alarmer, que nous sommes entrés dans une ère où la force fait droit, où la vengeance pure est de retour ?

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dès la conférence de Téhéran (novembre 1943), puis à Yalta (février 1945), les dirigeants alliés, Roosevelt, Staline et Churchill, avaient engagé des discussions sur la manière dont il faudrait « punir » les dirigeants nazis à la fin des hostilités. Dans un premier temps, Churchill et Roosevelt étaient partisans d'une exécution sans jugement. Staline voulait un procès. De Gaulle, consulté en 1945, se prononça également en faveur du procès. Finalement, c'est Truman, arrivé à la présidence des États-Unis après le décès de Roosevelt en avril 1945, qui fléchit Churchill.

Le procès de Nuremberg s'ouvrit en novembre et jugea vingt-quatre hauts responsables nazis.

Nuremberg a été un très puissant catalyseur dans le processus d'élaboration d'un droit pénal international. Il a permis une définition plus précise du « crime contre la paix », ce délit relevant du jus ad bellum que nous appelons aujourd'hui crime d'agression. Il a stimulé la formulation des « crimes de guerre » (le jus in bello), en particulier quant au traitement des populations civiles dans les conflits armés, il a introduit la notion de crime contre l'humanité et préfiguré la catégorie de génocide. Le statut de Rome, qui porte la création de la Cour Pénale Internationale, adopté en juillet 1998, et entré en vigueur en juillet 2002, est le descendant direct du procès de Nuremberg. Comme souvent, ce sont les grands procès qui font avancer le droit.

Cela étant, il y a un paradoxe dans l'idée d'un tribunal pénal international. Il juge au nom d'un droit qui limite la souveraineté des États, sans qu'il puisse pour autant s'appuyer sur une puissance supranationale, sur une force capable de faire appliquer ses décisions, comme le fait un État – justice et police – à l'échelle des nations. L'État, dépositaire du monopole de la violence légitime, est ce Léviathan qui interdit aux particuliers de se faire justice eux-mêmes. Ce faisant, il met fin à l'ère des vengeances.

Dans Les Euménides, la dernière tragédie du cycle de l'Orestie d'Eschyle, les dieux décident qu'Oreste, qui a tué sa mère, sera jugé par un tribunal composé de citoyens d'Athènes, appelé à juger en vertu des lois de la cité. Les Erinyes, ces anciennes déesses assoiffées de sang qui réclamaient vengeance, voient alors leur règne finir. Elles deviennent les « Euménides », les « bienveillantes », des divinités chargées de protéger la cité. Fin du cycle interminable des vengeances. La tragédie célèbre l'avènement de l'État comme lieu unique du droit.

La transposition d'un tel dispositif à l'échelle des rapports internationaux est évidemment un exercice fragile. Reste que c'est l'honneur de l'après-guerre, une leçon tirée des crimes perpétrés par les nazis, une tentative pour mettre l'inhumanité hors-la-loi. Il est vrai que ce tribunal fut celui des vainqueurs. Faut-il pour autant tenir Nuremberg pour le dernier éclat de l'âge des Lumières, désormais révolu ?

La « guerre contre le terrorisme » s'affranchit du droit de la guerre. Le raisonnement crée une symétrie mimétique entre l'acte terroriste et la guerre contre le terrorisme.

On l'a dit, c'est au nom de la lutte contre le terrorisme, cette guerre asymétrique qui en général oppose des États à des groupes armés non-étatiques, que sont justifiées les exécutions extrajudiciaires. En ce sens, nous serions dans une situation incomparable avec celle qui a rendu possible Nuremberg, ou la traque et la capture d'Adolf Eichmann par le Mossad en 1960, suivies de son retentissant procès à Jérusalem.

À l'occasion d'une délibération de la Cour Suprême israélienne en décembre 2006, les représentants de l'État ont avancé l'argument suivant : les terroristes doivent être considérés comme des « combattants illégaux ». Portant des armes, ils ne sont plus des civils, mais ils ne sont pas non plus des combattants, puisqu'ils ne respectent pas le droit de la guerre. Les détruire relève donc de la légitime défense.

Le raisonnement consiste, au motif que le terroriste, dans ses crimes, exclut son adversaire du champ du droit en exerçant une violence pure, à exclure en retour le « terroriste » de ce même champ du droit, à la fois du droit de la paix et du droit de la guerre ; il ne relève plus de quelque droit que ce soit. Ce faisant, il entraînerait l'État qui le combat dans le monde du non-droit. Ce qui revient à dire que cet État s'exonère lui-même du droit, c'est-à-dire légitimise pour soi les procédés auxquels recourt le terrorisme. La « guerre contre le terrorisme » s'affranchit du droit de la guerre. Le raisonnement crée une symétrie mimétique entre l'acte terroriste et la guerre contre le terrorisme.

Il faut alors revenir à cette qualification de « terroriste ». Elle a d'une part une dimension purement juridique ; l'ONU en a esquissé une définition, inaboutie, le Conseil de l'Union Européenne, dans une décision-cadre de juin 2002, en a établi une définition plus complète, qui fait autorité en Europe. Il ne fait pas de doute qu'à la lumière de ces textes, il est parfaitement légitime – et nécessaire – de qualifier le 7 octobre d'acte terroriste. Par ailleurs – même si je n'ai aucune légitimité à dire cela – je crois justifié, à propos de ces massacres, de parler de « crimes de guerre » et de « crimes contre l'humanité », tels que définis par le protocole de Rome.

Cela étant, la qualification de « terroriste », à côté de sa définition strictement juridique, porte en elle une autre charge sémantique : elle consiste en une double exclusion ; le terroriste est mis hors champ juridique, comme on vient de le voir, et, par conséquent, hors champ politique.

Chaque protagoniste nie toute existence politique à son ennemi. Le terroriste n'appartient plus au monde où l'on se parle. Comme on dit, « on ne discute pas avec les terroristes » parce qu'avec eux, aucune relation contractuelle, donc aucune paix, n'est à jamais envisageable, comme font deux États belligérants qui concluent leur guerre par un traité. C'est admettre d'une part que la violence terroriste est inextinguible, parce que d'essence. Le terroriste est à jamais réduit à ses actes, c'est-à-dire à ses crimes. Et c'est admettre du même coup que la guerre contre le terrorisme ne s'achèvera qu'avec l'extermination complète de ses partisans, qu'elle implique d'aller tout au bout de la vengeance.

C'est précisément ce tabou que Yitzhak Rabin et Yasser Arafat avaient courageusement brisé au début des années 1990. Ils avaient vu qu'au contraire le cycle formé par les actes terroristes et par la « guerre au terrorisme » est une spirale infinie, chaque terroriste mort « en martyr » faisant naître d'autres terroristes assoiffés de vengeance. Ils avaient vu qu'à laisser la vengeance commander la politique, la violence ne s'arrête jamais. Ils avaient tenté de restaurer le politique contre la guerre : de fabriquer du droit pour mettre fin aux vengeances.

Rabin en est mort assassiné par un colon juif ultranationaliste religieux. Autrement dit, pour des raisons extraordinairement profondes, l'argument selon lequel, en « ciblant » un terroriste, on sauve les vies qu'il aurait pu supprimer, est un argument qui ne tient pas.

Les objectifs réels du terrorisme et ceux de la stratégie des exécutions extrajudiciaires sont identiques de part et d'autre, et étrangement mimétiques : à tout prix, ne pas faire la paix. À tout prix, nier l'existence de l'autre comme être politique.

Roland Schaer

Philosophe

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les BRICS et le FMI : pas de retour à Bretton Woods

Cette semaine, la réunion semi-annuelle du FMI et de la Banque mondiale se tient à Washington, aux États-Unis. Au même moment, le groupe BRICS+ se réunit à Kazan, en Russie. Que ces deux réunions aient lieu en même temps illustre bien l'évolution de l'économie mondiale en 2024.

Tiré de Vientosur

FMI y BRICS : no volver a Bretton Woods23 octobre 2023

Michael Roberts

(Traduit de l'anglais par Ovide Bastien)

Après la Seconde Guerre mondiale, le FMI et la Banque mondiale sont devenus les principales agences de coopération internationale et d'action sur l'économie mondiale. Ces institutions sont issues des accords de Bretton Woods de 1944, qui ont défini le futur ordre économique mondial à mettre en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, le président états-unien Franklin Roosevelt avait prononcé ces paroles prophétiques :

« La période actuelle de l'histoire est riche de promesses et de dangers. Soit le monde évoluera vers l'unité et une prospérité largement partagée, soit il se divisera en blocs économiques forcément concurrents ».

Roosevelt faisait référence à la division entre les États-Unis et leurs alliés et l'Union soviétique. Cette « guerre froide » a pris fin avec l'effondrement de cette dernière en 1990. Mais 35 ans plus tard, les mots de Roosevelt s'inscrivent dans un nouveau contexte : entre les États-Unis et leurs alliés et un bloc émergent de nations du « Sud ».

L'ordre économique mondial adopté à Bretton Woods a fait des États-Unis la puissance économique hégémonique du monde. En 1945, ils étaient la plus grande nation manufacturière du monde, ils avaient le secteur financier le plus important, ainsi que les forces militaires les plus puissantes. De plus ils dominaient, grâce à l'utilisation internationale du dollar, le commerce et l'investissement au niveau international.

John Maynard Keynes a été fortement impliqué dans l'accord de Bretton Woods. À la suite de cet accord, il déclarait cependant que son « idée visionnaire d'une nouvelle institution visant à équilibrer plus équitablement les intérêts de pays créanciers et débiteurs avait été rejetée ».

Le biographe de Keynes, Robert Skidelsky, a décrit les conséquences de ce rejet :

« Naturellement, les États-Unis, grâce à leur puissance économique, obtenaient ce qu'ils voulaient. La Grande-Bretagne renonçait à son droit de contrôler les monnaies de son ancien empire, dont les économies étaient désormais soumises au dollar, et non plus à la livre sterling. Cependant, elle obtenait, en contrepartie, des crédits pour survivre, mais avec des intérêts à payer. »

L'accord ne représentait pas, Keynes déclarait au parlement britannique, « une affirmation de la puissance américaine mais plutôt un compromis raisonnable entre deux grandes nations ayant le mêmes objectif, c'est-à-dire restaurer une économie mondiale libérale ».

Les autres nations, bien sûr, furent ignorées.

Depuis lors, les États-Unis et leurs alliés européens dominent le FMI et la Banque mondiale, tant au niveau du personnel que des politiques. En dépit de quelques réformes mineures concernant le vote et la prise de décision au cours des 80 dernières années, le FMI continue d'être dirigé par le G7, ne permettant pratiquement pas aux autres pays de s'exprimer. Le conseil d'administration du FMI compte 24 sièges au total, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, le Japon et la Chine disposant chacun d'un siège individuel - et les États-Unis ayant le pouvoir d'opposer leur veto à toute décision importante.

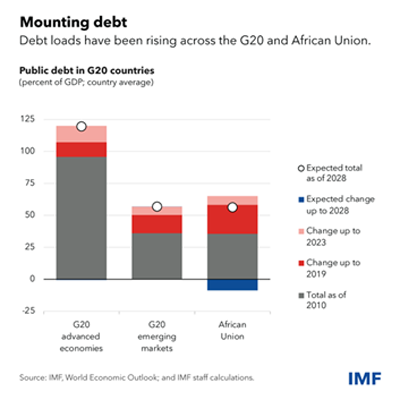

En ce qui concerne la politique économique, le FMI est peut-être surtout connu pour avoir imposé des « programmes d'ajustement structurel ». Les prêts du FMI étaient « accordés » aux pays en détresse économique à condition qu'ils acceptent d'équilibrer leurs déficits, de comprimer les dépenses publiques, d'ouvrir leurs marchés et de privatiser des secteurs clés de l'économie. La politique la plus largement recommandée par le FMI reste toujours de réduire ou de geler les salaires du secteur public. Et le FMI refuse toujours de réclamer des impôts progressifs sur les revenus et les richesses des particuliers et des entreprises les plus riches. En 2024, 54 pays seront en crise d'endettement et nombre d'entre eux consacrent plus d'argent au service de leur dette qu'au financement de l'éducation ou de la santé. Certains des cas les plus graves ont été mis en évidence sur ce blog.

Les critères de la Banque mondiale pour les prêts et l'aide aux nations les plus pauvres restent également dans le cadre de la vision économique dominante selon laquelle l'investissement public est fait simplement pour encourager le secteur privé à prendre en charge la tâche de l'investissement et du développement. Les économistes de la Banque mondiale ignorent le rôle de l'investissement et de la planification de l'État. Au lieu de cela, ils veulent créer « des marchés globalement compétitifs, réduire les réglementations concernant le marché des facteurs de productions et celui des produits, laisser disparaître les entreprises improductives, renforcer la concurrence, renforcer les marchés des capitaux... ».

Kristalina Georgieva vient d'être reconduite pour un second mandat à la tête du FMI. Elle parle désormais de politiques économiques « inclusives ». Elle affirme vouloir renforcer « la collaboration mondiale et réduire les inégalités économiques ». Le FMI prétend qu'il se préoccupe désormais des conséquences négatives de l'austérité fiscale, citant souvent la façon dont les dépenses sociales devraient être protégées des coupes par des conditions qui établissent des planchers de dépenses. Pourtant, une analyse d'Oxfam portant sur dix-sept programmes récents du FMI a révélé que pour chaque dollar que le FMI encourageait ces pays à dépenser pour la protection sociale, il leur demandait d'en réduire quatre par des mesures d'austérité. L'analyse a conclu que les planchers de dépenses sociales étaient « profondément inadéquats, incohérents, opaques et, en fin de compte, voués à l'échec ».

Jusqu'à récemment, le FMI considérait qu'une croissance plus rapide dépendait d'une productivité plus élevée, de la libre circulation des capitaux, de la mondialisation du commerce international et de la « libéralisation » des marchés, y compris des marchés du travail (ce qui signifie l'affaiblissement des droits des travailleurs et des syndicats). L'inégalité n'entrait pas en ligne de compte. Telle était la formule néolibérale de la croissance économique.

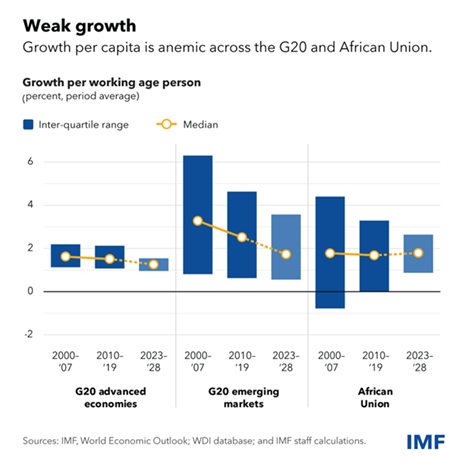

Cependant, l'expérience de la grande récession de 2008-9 et de la pandémie de 2020 semble avoir donné une leçon qui donne à réfléchir à la hiérarchie économique du FMI. Aujourd'hui, l'économie mondiale souffre d'une « croissance anémique »

Le FMI est donc inquiet. Selon Georgieva, la raison pour laquelle les principales économies connaissent un ralentissement et une faible croissance du PIB réel est la montée en flèche des inégalités de richesse et de revenu : « Nous avons l'obligation de corriger ce qui a été le plus grand problème au cours des 100 dernières années - la persistance d'une forte inégalité économique. Les recherches du FMI montrent qu'une plus faible inégalité des revenus peut être associée à une croissance plus forte et plus durable. » Le changement climatique, la montée des inégalités et la « fragmentation » géopolitique accrue menacent également l'ordre économique mondial et la stabilité du tissu social du capitalisme. Il faut donc agir, affirme-t-elle.

Au cours de la longue dépression de la décennie 2010, la mondialisation s'est fragmentée selon des lignes géopolitiques - environ 3 000 mesures de restriction des échanges ont été imposées en 2023, soit près de trois fois plus qu'en 2019. Georgieva est inquiète : « La fragmentation géoéconomique s'accentue à mesure que les pays déplacent les flux commerciaux et les flux de capitaux. Les risques climatiques augmentent et affectent déjà les performances économiques, de la productivité agricole à la fiabilité des transports, en passant par la disponibilité et le coût des assurances. Ces risques pourraient freiner les régions ayant le plus grand potentiel démographique, comme l'Afrique subsaharienne ».

Dans le même temps, la hausse des taux d'intérêt et des coûts du service de la dette pèse sur les budgets publics, ce qui réduit la marge de manœuvre des pays pour fournir des services essentiels et investir dans les personnes et les infrastructures.

Georgieva souhaite donc adopter une nouvelle approche pour son nouveau mandat de cinq ans. L'ancien modèle néolibéral de croissance et de prospérité doit être remplacé par une « croissance inclusive » qui vise à réduire les inégalités et pas seulement à augmenter le PIB réel. Les questions clés devraient désormais être « l'inclusion, la durabilité et la gouvernance mondiale, en mettant l'accent sur l'éradication de la pauvreté et de la faim ».

Mais le FMI ou la Banque mondiale peuvent-ils vraiment changer quelque chose, même si Georgieva le souhaite, alors que les États-Unis et leurs alliés contrôlent ces institutions ? Les conditions des prêts du FMI n'ont pratiquement pas changé. Il y a peut-être un allègement de la dette (c'est-à-dire une restructuration des prêts existants), mais pas d'annulation des dettes onéreuses. En ce qui concerne les taux d'intérêt sur ces prêts, le FMI impose en fait des pénalités supplémentaires cachées aux pays très pauvres qui ne sont pas en mesure d'honorer leurs obligations de remboursement ! Après une levée de boucliers contre ces pénalités, ces taux ont récemment été réduits (et non supprimés), réduisant ainsi les coûts pour les débiteurs de (seulement) 1,2 milliard de dollars par an.

Christine Lagarde, directrice de la Banque centrale européenne (BCE), était la précédente directrice du FMI. Au printemps dernier, elle a prononcé un important discours devant le Conseil américain des relations étrangères à New York. Lagarde a évoqué avec nostalgie la période qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 1990, censée annoncer une nouvelle période de prospérité et de domination mondiale par les États-Unis et leur « alliance de volontaires ». « Après la guerre froide, le monde a bénéficié d'un environnement géopolitique remarquablement favorable. Sous la direction hégémonique des États-Unis, les institutions internationales fondées sur des règles ont prospéré et le commerce mondial s'est développé. Cela a conduit à un approfondissement des chaînes de valeur mondiales et, avec l'arrivée de la Chine dans l'économie mondiale, à une augmentation massive de l'offre de main-d'œuvre au niveau mondial.

C'était l'époque de la vague de mondialisation, de l'augmentation des échanges commerciaux et des flux de capitaux, de la domination des institutions de Bretton Woods, telles que le FMI et la Banque mondiale, qui dictaient les conditions de crédit, et surtout, de l'espoir que la Chine serait intégrée au bloc impérialiste après son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001.

Cependant, cela n'a pas fonctionné comme prévu. La vague de mondialisation s'est brusquement arrêtée après la grande récession et la Chine n'a pas joué le jeu en ouvrant son économie aux multinationales occidentales. Cela a contraint les États-Unis à modifier leur politique à l'égard de la Chine, passant de l'« engagement » à l'« endiguement », et ce avec une intensité croissante au cours des dernières années. Ensuite, les États-Unis et leurs satellites européens ont renouvelé leur détermination à étendre leur contrôle vers l'est et à faire en sorte que la Russie échoue dans sa tentative d'exercer un contrôle sur ses pays frontaliers et d'affaiblir de façon permanente la Russie en tant que force d'opposition au bloc impérialiste. C'est ce qui a conduit à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Cela nous amène à la montée en puissance du bloc des pays du BRICS. BRICS est l'acronyme pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, les premiers membres de ce bloc. Se tient maintenant à Kazan la première réunion des BRICS-plus avec ses nouveaux membres que sont l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis (et peut-être l'Arabie saoudite).

La gauche est très confiante que l'émergence du groupe des BRICS modifiera l'équilibre des forces économiques et politiques à l'échelle mondiale. Car les cinq pays originaux des BRICS ont aujourd'hui un PIB combiné supérieur à celui du G7 en termes de parité de pouvoir d'achat (une mesure de ce que le PIB peut acheter au niveau national en termes de biens et de services). Et si l'on ajoute les nouveaux membres, cet écart se creuse encore davantage.

Il existe toutefois des mises en garde. Tout d'abord, au sein des BRICS, c'est la Chine qui fournit l'essentiel du PIB des BRICS (17,6 % du PIB mondial), suivie de loin par l'Inde (7 %), tandis que la Russie (3,1 %), le Brésil (2,4 %) et l'Afrique du Sud (0,6 %) ne représentent ensemble que 6,1 % du PIB mondial. Il ne s'agit donc pas d'un pouvoir économique équitablement partagé au sein des BRICS. En plus, si l'on mesure le PIB par personne, les BRICS font piètre figure, car même en utilisant des dollars internationaux ajustés à la parité des pouvoirs d'achat, le PIB par habitant des États-Unis s'élève à 80 035 dollars, soit plus de trois fois celui de la Chine, qui ne s'élève qu'à 23 382 dollars.

Le groupe BRICS+ demeure donc une force économique beaucoup plus petite et plus faible que le bloc impérialiste du G7. En outre, les BRICS sont très hétérogènes en termes de population, de PIB par habitant, de géographie et de composition commerciale. Les élites dirigeantes de ces pays sont souvent en conflit (Chine contre Inde, Brésil contre Russie, Iran contre Arabie saoudite). Contrairement au G7, qui a des objectifs économiques de plus en plus homogènes sous le contrôle hégémonique des États-Unis, le groupe des BRICS est disparate en termes de richesse et de revenu et n'a pas d'objectifs économiques unifiés - sauf peut-être celui d'essayer de s'éloigner de la domination économique des États-Unis et, en particulier, du dollar américain.

Et même ce dernier objectif sera difficile à atteindre. Comme je l'ai souligné dans des articles précédents, même si la domination économique des États-Unis dans le monde et le dollar a connu un déclin relatif, ce dernier reste de loin la monnaie la plus importante pour le commerce, l'investissement et les réserves nationales au niveau international. Environ la moitié du commerce mondial est facturée en dollars et cette part n'a guère changé. Le dollar a été impliqué dans près de 90 % des opérations de change mondiales, ce qui en fait la monnaie la plus échangée sur le marché des changes. Environ la moitié des prêts transfrontaliers, des titres de créance internationaux et des factures commerciales sont libellés en dollars américains, tandis qu'environ 40 % des messages SWIFT et 60 % des réserves de change mondiales sont libellés en dollars.

Le yuan chinois continue de gagner progressivement du terrain et la part du renminbi dans les opérations de change mondiales est passée de moins de 1 % il y a 20 ans à plus de 7 % aujourd'hui. Mais la monnaie chinoise ne représente toujours que 3 % des réserves de change mondiales, contre 1 % en 2017. Et la Chine ne semble pas avoir modifié la part du dollar dans ses réserves au cours des dix dernières années.

John Ross a soulevé des points similaires dans son excellente analyse au sujet de la « dédollarisation ». « En bref, les pays/entreprises/institutions qui s'engagent dans la dédollarisation subissent ou risquent de subir des coûts et des risques importants, » affirme Ross. « En revanche, il n'y a pas de gains immédiats équivalents à tirer de l'abandon du dollar. Par conséquent, la grande majorité des pays/entreprises/institutions ne se dédollariseront pas à moins d'y être contraints. Le dollar ne peut donc pas être remplacé comme unité monétaire internationale sans un changement complet de la situation internationale globale, pour lequel les conditions internationales objectives ne sont pas encore réunies. »

En outre, les institutions multilatérales qui pourraient constituer une alternative au FMI et à la Banque mondiale existants (contrôlés par les économies impérialistes) sont encore minuscules et faibles. Par exemple, la Nouvelle banque de développement des BRICS (NDB) a été créée en 2015 à Shanghai. Celle-ci est dirigée par l'ancienne présidente de gauche du Brésil, Dilma Rousseff. On entend fréquemment dire que la NDB peut fournir un pôle de crédit opposé aux institutions impérialistes du FMI et de la Banque mondiale. Mais il reste un long chemin à parcourir pour y parvenir. Un ancien fonctionnaire de la South African Reserve Bank (SARB) affirmait récemment que « l'idée que les initiatives des BRICS, dont la plus importante jusqu'à présent a été la NDB, supplanteront les institutions financières multilatérales dominées par l'Occident est une chimère ».

Et comme le soulignait récemment Patrick Bond : « Le groupe des BRICS trop souvent tient un discours de gauche mais agit concrètement à droite dans la finance mondiale. En témoignent non seulement son soutien financier vigoureux au Fonds monétaire international au cours des années 2010, mais aussi, plus récemment, la décision de sa Nouvelle banque de développement - censée être une alternative à la Banque mondiale - de geler son portefeuille russe au début du mois de mars, faute de quoi elle n'aurait pas conservé sa note de crédit occidentale de AA+ ». Et la Russie détient 20 % du capital de la NDB.

Les BRICS rassemblent un groupe hétéroclite de nations dont les gouvernements n'ont aucune perspective internationaliste, et certainement pas une perspective basée sur l'internationalisme de la classe ouvrière. Plusieurs d'entre eux sont dirigés par des régimes autocratiques où la voix des travailleurs compte peu ou pas du tout, ou par des gouvernements encore fortement liés aux intérêts du bloc impérialiste.

Revenons à Bretton Woods et à la prophétie de Roosevelt. De nombreux disciples modernes de Keynes considèrent les accords de Bretton Woods comme l'une des grandes réussites de la politique keynésienne dans la mise en place du type de coopération mondiale dont l'économie mondiale a besoin pour sortir de la dépression dans laquelle elle se trouve actuellement. Ce qu'il faut, en effet, c'est que toutes les grandes économies du monde se réunissent pour élaborer un nouvel accord sur le commerce et les monnaies, assorti de règles garantissant que tous les pays travaillent pour le bien de la planète. Deux Keynésiens du parti démocrate états-unien ont récemment argumenté « qu'il faut absolument adopter un autre type de vision du monde ». Pour comprendre cela, nous n'avons qu'à examiner les problèmes de notre époque, qu'il s'agisse de la crise environnementale, des inégalités de revenu et de richesse, ou de l'exclusion sociale... Concevoir un nouveau cadre économique mondial exige une concertation à l'échelle planétaire.

En effet, mais est-il vraiment possible qu'un amalgame de gouvernements qui exploitent et répriment souvent leur propre peuple, arrivent à résister à un bloc impérialiste dirigé par un régime de plus en plus protectionniste et militariste (avec Trump à l'horizon) ? Dans une telle situation, l'espoir d'un nouvel ordre mondial coordonné dans le domaine de l'argent, du commerce et de la finance est exclu. Un nouveau « Bretton Woods » équitable n'est pas sur le point de voir le jour au XXIe siècle, bien au contraire.

Revenons à Lagarde. Celle-ci affirme que ce sont « les forces économiques fondamentales » qui représentent « le facteur le plus important influençant l'utilisation des devises internationales ». En d'autres termes, d'une part, la tendance à l'affaiblissement des économies du bloc impérialiste, confrontées à une croissance très lente et à des effondrements pendant le reste de la décennie, et d'autre part, l'expansion continue de la Chine et même de l'Inde. La forte domination militaire et financière des États-Unis et de leurs alliés repose, en fin de compte, sur la très fragile base d'une productivité, d'un investissement et d'une rentabilité relativement faibles.

Voilà la recette d'une fragmentation et d'un conflit à l'échelle mondiale.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Un sommet des BRICS en Russie qui n’offre pas d’alternative

Le 16e sommet des BRICS a abouti, le 23 octobre 2024, à une déclaration finale en 134 points, qui indique clairement que ce bloc ne constitue pas une alternative favorable aux intérêts des peuples.

Tiré du site du CADTM.

Il n'y a aucun doute qu'il faut combattre la politique des grandes puissances impérialistes traditionnelles : les États-Unis et ses partenaires européens ainsi que le Japon. Il n'y a pas de doute que les pays impérialistes les plus agressifs sont de loin les États-Unis et Israël, dans le sillage desquels se placent l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, l'Australie, le Canada… qui acceptent tout ce qu'accomplit le gouvernement fasciste israélien.

Il y a un tel dégoût pour la politique de ces puissances impérialistes traditionnelles qu'une partie de la gauche considère que la politique des BRICS constitue une alternative encourageante même si beaucoup sont contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tout en considérant que l'OTAN et Washington ont leur part de responsabilité.

C'est important d'analyser le contenu de la déclaration finale des BRICS adoptée à Kazan le 23 octobre 2024 afin de vérifier si ce bloc met en avant une alternative au modèle et aux politiques qui sont imposées par les puissances impérialistes traditionnelles (regroupée dans le G7 : États-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Canada, Japon, Italie et Union européenne). De toute manière, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'émerge une alternative favorable aux peuples d'un conglomérat de pays tous dominés par une logique capitaliste (même si c'est à des degrés divers) et parmi lesquels les gouvernements qui répriment leur peuples sont majoritaires. Le résultat de la lecture de la déclaration finale dans son intégralité est sans appel : même au niveau des mots, on ne trouve pas de véritable différence avec les discours, les déclarations des principales puissances impérialistes traditionnelles et des institutions qu'elles dominent. Si, en plus, on prend la peine d'analyser la politique concrète des BRICS, on ne peut que conclure que pour promouvoir une alternative favorable à l'émancipation des peuples, pour renforcer la lutte contre les différentes formes d'oppression et pour affronter la crise écologique, il ne faut pas compter sur l'aide et l'action des BRICS.

Pour passer en revue les points les plus importants de la déclaration finale du sommet des BRICS, tenu en Russie, je suivrai, sauf à un endroit, l'ordre dans lequel les différents points se succèdent. Ceux et celles qui veulent lire l'ensemble de la déclaration, la trouveront sur le site du gouvernement russe : http://static.kremlin.ru/media/events/files/en/RosOySvLzGaJtmx2wYFv0lN4NSPZploG.pdf et sur d'autres sites officiels.

Pas de remise en cause du FMI et de la Banque mondiale :

Dans le point 11, les BRICS réaffirment le rôle central que doit jouer le Fonds monétaire international (FMI) :

11. « Nous réaffirmons notre volonté de maintenir un filet de sécurité financier mondial solide et efficace, avec en son centre un FMI »

Les BRICS se félicitent des discussions en cours au FMI sur l'évolution des droits de vote en son sein :

« Nous nous félicitons des travaux en cours du Conseil d'administration du FMI visant à élaborer, d'ici juin 2025, des approches possibles pour guider la poursuite du réalignement des quotes-parts ». « Il s'agit également de féliciter le FMI pour son intention de permettre aux pays d'Afrique subsaharienne, scandaleusement sous-représentés dans la direction du FMI, d'obtenir en son sein un siège supplémentaire. »

Les BRICS n'émettent aucune critique à l'égard des politiques néolibérales imposées par le FMI aux pays qui font appel à ses crédits.

Les BRICS n'exigent aucun changement de la part de la Banque mondiale et se contentent de dire à son propos : « Nous attendons avec intérêt l'examen de la participation de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) à l'horizon 2025. »

On ne trouve dans la déclaration aucune demande et aucun engagement pour l'annulation des dettes.

Suit, au point 12, une déclaration purement abstraite et sans intérêt sur la nécessaire amélioration du système monétaire et financier international.

Satisfecit pour les COP qui pourtant n'apportent aucune solution probante et soutien au marché du carbone

Au point 16, concernant les initiatives pour faire face à la crise écologique et au changement climatique, la déclaration ne fait aucune allusion à la profonde crise écologique et se félicite des avancées que représentent les derniers sommets COP sur le climat :

« Nous félicitons l'Égypte d'avoir accueilli la COP27 à Sharm El-Sheikh en 2022, où le Fonds de réponse aux pertes et dommages a été créé, et les Émirats arabes unis d'avoir accueilli la COP28 à Dubaï en 2023, où le Fonds a été rendu opérationnel. Nous nous félicitons du consensus obtenu par les Émirats arabes unis lors de la COP28, notamment de la décision intitulée « Résultats du premier bilan mondial », et du Cadre des Émirats arabes unis pour la résilience climatique mondiale. Nous nous engageons à ce que la COP29 en Azerbaïdjan soit couronnée de succès… Nous soutenons le leadership du Brésil qui accueillera la COP30 en 2025 et saluons la candidature de l'Inde qui accueillera la COP33 en 2028. »

Alors que les COP n'aboutissent sur aucun résultat probant et que les derniers ont été des caricatures, les BRICS se retrouvent de fait très proches des grandes puissances industrielles impérialistes traditionnelles en refusant de reconnaître que jusqu'ici les politiques adoptées ne permettent pas de fournir des réponses à la hauteur des enjeux. Malgré leurs désaccords et les tensions qui marquent leurs relations, les deux blocs s'entendent en pratique lors des COP pour ne pas adopter de mesures contraignantes suffisamment fortes pour faire face à la crise écologique. Chaque bloc défend les intérêts des industries polluantes. C'est frappant de constater que les BRICS ne dénoncent pas la politique irresponsable des anciennes puissances impérialistes et des grandes entreprises qui vivent des énergies fossiles.

De plus au point 85, les BRICS déclarent leur soutien au marché des permis d'émission de carbone

« Nous reconnaissons le rôle important que jouent les marchés du carbone en tant que l'un des moteurs de l'action en faveur du climat, et nous encourageons le renforcement de la coopération et l'échange d'expériences dans ce domaine. » (pour plus loin).

Le marché du carbone est au cœur du capitalisme vert, du greenwashing et de la poursuite de politiques prédatrices à l'égard de la nature.

Pour en savoir plus sur le marché du carbone, lire : Adam Hanieh, « Blanchissement de carbone — La « nouvelle ruée vers l'Afrique » du Golfe », publié le 14 août 2024

Condamnation d'Israël sans employer le mot génocide

Le point 30 aborde la situation en Israël-Palestine sans utiliser une seule fois le mot génocide pour désigner l'action criminelle du gouvernement israélien.

Nous réitérons notre grave préoccupation face à la détérioration de la situation et à la crise humanitaire dans le territoire palestinien occupé, en particulier l'escalade sans précédent de la violence dans la bande de Gaza et en Cisjordanie à la suite de l'offensive militaire israélienne, qui a entraîné des massacres et des blessures de civils, des déplacements forcés et la destruction généralisée d'infrastructures civiles. Nous soulignons la nécessité urgente d'un cessez-le-feu immédiat, global et permanent dans la bande de Gaza, de la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et détenus des deux camps qui sont illégalement retenus en captivité, de l'acheminement durable et sans entrave de l'aide humanitaire à grande échelle dans la bande de Gaza et de la cessation de toutes les actions agressives. Nous dénonçons les attaques israéliennes contre les opérations humanitaires, les installations, le personnel et les points de distribution. (…) nous saluons les efforts continus de la République arabe d'Égypte, de l'État du Qatar et d'autres efforts régionaux et internationaux en vue de parvenir à un cessez-le-feu immédiat, d'accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire et le retrait d'Israël de la bande de Gaza.

Les BRICS ne décrètent pas une rupture ou une suspension des relations commerciales et des traités de coopération avec Israël. Pire, comme Patrick Bond et d'autres auteurs l'ont montré, les BRICS continuent à fournir à Israël du pétrole, du gaz, du charbon, indispensables à ce pays pour continuer son effort de guerre. Cela est également vrai de la part du gouvernement d'Afrique du Sud qui bien qu'ayant déposé à juste titre une plainte contre Israël devant la Cour de justice internationale, continue de lui fournir du charbon.

Pour en savoir plus sur la poursuite des relations commerciales entre les BRICS et Israël pendant le génocide, lire en anglais ou en espagnol : Patrick Bond, ‘The Blessing' for genocide publié le 1 octobre 2024, - En Espagnol : La “bendición” para el genocidio

Certes ils condamnent au point 31. , « la perte de vies civiles et les immenses dégâts causés aux infrastructures civiles par les attaques menées par Israël contre des zones résidentielles au Liban et nous demandons la cessation immédiate des actes militaires » mais ils s'en tiennent à cela.

Au point 32, ils condamnent, sans désigner comme responsable le gouvernement d'Israël, « l'acte terroriste prémédité consistant à faire exploser des appareils de communication portatifs à Beyrouth, le 17 septembre 2024, qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils » .

Condamnation sans les mentionner explicitement des actions Houthis qui tentent d'entraver les relations commerciales avec Israël

Au point 33, ils condamnent, sans les nommer, les actions des Houthis qui s'attaquent aux bateaux qui commercent avec Israël. Les BRICS affirment

« qu'il importe de garantir l'exercice des droits et libertés de navigation des navires de tous les États en mer Rouge et dans le détroit de Bab Al-Mandab ».

Absence de condamnation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et absence de critique explicite à l'égard de l'OTAN

Au point 36, les BRICS ne condamnent pas l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils écrivent :

« Nous rappelons les positions nationales concernant la situation en Ukraine et dans les environs, telles qu'elles ont été exprimées dans les enceintes appropriées, y compris le Conseil de sécurité des Nations unies et l'Assemblée générale des Nations unies. (…). Nous prenons note avec satisfaction des propositions pertinentes de médiation et de bons offices, visant à un règlement pacifique du conflit par le dialogue et la diplomatie. ».

Le fait qu'on ne trouve pas de critique de l'OTAN est vraisemblablement dû au fait que la Turquie était invitée au sommet.

Soutien aux partenariatx public-privé qui en réalité favorisent les grandes entreprises privées aux détriments des biens publics

À partir du point 61, les BRICS reviennent sur les questions financières. Ils se prononcent pour les partenariats public-privé en déclarant :

« Nous reconnaissons que le recours au financement mixte est un moyen efficace de mobiliser des capitaux privés pour financer des projets d'infrastructure. »

Ils ajoutent : « nous saluons les travaux du groupe de travail des BRICS sur les partenariats public-privé et les infrastructures ».

Soutien aux activités de la Nouvelle banque de développement créée par les BRICS en 2015 en parlant des crédits en monnaie locale alors que l'essentiel du financement passe toujours par le dollar des États-Unis

Au point 62, ils soulignent « le rôle clé de la Nouvelle banque de développement (NDB) (voir encadré sur la NDB) dans la promotion des infrastructures et du développement durable de ses pays membres. » Ils promettent une amélioration de sa gestion : « Nous soutenons la poursuite du développement de la NDB et l'amélioration de la gouvernance d'entreprise et de l'efficacité opérationnelle en vue de la réalisation de la stratégie générale de la NDB pour 2022-2026 ». Pour comprendre la référence à l'amélioration de la gouvernance de la NDB, il faut certainement prendre en compte l'avis du brésilien, Paulo Nogueira Batista qui a représenté de 2007 à 2015 le Brésil au FMI sous la présidence de Lula, et qui a été ensuite vice-président de la Nouvelle banque de développement (créée par les BRICS) de 2015 à 2017. Bien qu'il exprime un soutien enthousiaste aux BRICS, il n'a pas manqué de critiquer la mauvaise gestion de la direction de la NDB :

« La Banque a accompli beaucoup de choses mais n'a pas encore fait la différence. L'une des raisons est, franchement, le type de personnes que nous avons envoyées à Shanghai depuis 2015 en tant que président·es et vice-président·es de l'institution. Le Brésil, par exemple, sous l'administration Bolsonaro, a envoyé une personne faible pour devenir président de la mi-2020 au début 2023 - techniquement faible, orientée vers l'Occident, sans leadership et sans la moindre idée de la manière de mener une initiative géopolitique. La Russie ne fait malheureusement pas exception à la règle : le vice-président russe de la NDB est remarquablement inapte à ce poste. La faiblesse de la gestion a souvent conduit à un mauvais recrutement du personnel. » [1]

Ceux-ci annoncent qu'ils soutiennent la NDB dans l'expansion continue des financements en monnaie locale, ce qui est positif mais ils omettent de dire que l'essentiel du financement de la NDB se fait en dollars par l'émission de titres sur les marchés financiers.

Encadré sur la Nouvelle banque de développement (NDB)

La NDB a été créée officiellement le 15 juillet 2014 à l'occasion du 6e sommet des BRICS qui s'est tenu à Fortaleza au Brésil. La NDB a octroyé ses premiers crédits à partir de fin 2016. Les cinq pays fondateurs ont chacun une part égale du capital de la Banque et aucun n'a le droit de veto. La NDB, outre les 5 pays fondateurs, compte comme membres le Bangladesh, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. L'Uruguay est en train de rendre effective sa participation. La NBD est dotée d'un capital de 50 milliards de dollars qui devrait être porté dans le futur à 100 milliards de dollars. Il y a rotation pour l'exercice du poste de président·e de la NDB. A tour de rôle pour un mandat de cinq ans, chaque pays a droit à exercer la présidence. Dilma Rousseff, la présidente actuelle, est brésilienne, le prochain ou la prochaine présidente sera russe et sera désignée en 2025 par Vladimir Poutine qui vient d'être réélu à la présidence de la Fédération de Russie jusque 2030. La Nouvelle Banque de Développement annonce qu'elle se concentre principalement sur le financement de projet d'infrastructures y compris des systèmes de distribution d'eau et des systèmes de production d'énergie renouvelables. Elle insiste sur le caractère « vert » des projets qu'elle finance, bien que cela soit très discutable.

Certains passages concernant la NDB donnent à entendre qu'il y a véritablement des tensions entre les pays membres des BRICS :

« Nous demandons instamment à la Banque de s'acquitter de sa mission et de ses fonctions, conformément aux statuts de la nouvelle banque de développement, de manière équitable et non discriminatoire. »

C'est probablement lié au fait que la NDB n'a octroyé aucun crédit en Russie depuis que les puissances occidentales ont pris des sanctions contre Moscou après l'invasion de l'Ukraine en février 2022. En effet la NDB qui se finance sur les marchés financiers a craint de subir une dégradation de sa note triple AAA au cas où elle aurait poursuivi les prêts à la Russie. Elle a donc refusé de financer des projets en Russie.

Ceci peut être vérifié sur le site de la NDB : https://www.ndb.int/projects/all-projects/ où l'on constate que depuis début 2022, la NDB a approuvé le financement de plus de 50 projets différents dont aucun en Russie. Concernant les crédits vers la Russie, si on clique ici : https://www.ndb.int/projects/all-projects/?country=russia&key_area_focus=&project_status=&type_category=&pyearval=#paginated-list on peut constater que le dernier projet soutenu financièrement par la NBD en Russie remonte à septembre 2021.

Soulignons de nouveau le jugement négatif émis en mars 2024 par Paulo Nogueira, pourtant chaud partisan des BRICS, à propos de la NDB dont il a été vice-directeur en 2014-2015 :

"Pourquoi peut-on dire que la NDB a été une déception jusqu'à présent ? Voici quelques-unes des raisons. Les décaissements ont été étonnamment lents, les projets sont approuvés mais ne sont pas transformés en contrats. Lorsque les contrats sont signés, la mise en œuvre effective des projets est lente. Les résultats sur le terrain sont maigres. Les opérations - financements et prêts - se font principalement en dollars américains, monnaie qui sert également d'unité de compte à la Banque.

Comment pouvons-nous, en tant que BRICS, parler de manière crédible de dédollarisation si notre principale initiative financière reste majoritairement dollarisée ?

Ne me dites pas qu'il n'est pas possible d'effectuer des opérations en monnaie nationale dans nos pays. La Banque interaméricaine de développement, la BID, par exemple, possède depuis de nombreuses années une expérience considérable en matière d'opérations en monnaie brésilienne. Je ne comprends pas pourquoi la NDB n'a pas profité de cette expérience. »

[2]

Les BRICS ne parlent plus du lancement d'une monnaie commune

En réalité en ce qui concerne les outils financiers dont se sont dotés les BRICS les résultats sont négligeables et aucune avancée sérieuse n'est annoncée dans la déclaration finale.

Rappelons que Lula, président du Brésil, lors du sommet précédent tenu en Afrique du Sud en août 2023 avait déclaré que les BRICS avaient

« approuvé la création d'un groupe de travail chargé d'étudier l'adoption d'une monnaie de référence pour les BRICS. Cela augmentera nos options de paiement et réduira nos vulnérabilités. » [3]

Peu après, Paulo Nogueira Batista, déjà cité, avait déclaré dans une rencontre en Russie :

« Nous avons la chance que la Russie préside les BRICS en 2024 et le Brésil en 2025 - précisément les deux pays qui semblent les plus intéressés par la création d'une monnaie commune ou de référence. Si tout se passe bien, les BRICS pourraient prendre la décision de créer une monnaie lors du sommet en Russie l'année prochaine ». [4]

Rien de tel ne s'est produit. Dans la déclaration finale du 16e sommet des BRICS rendue publique le 23 octobre 2024, il n'y a aucune référence à la création d'une monnaie commune. Il s'agit donc d'un important pas en arrière. Or beaucoup de partisans des BRICS avaient annoncé en 2023 après que la rencontre des BRICS en Afrique du Sud qu'on était à la veille de la création de cette monnaie. La montagne a accouché d'une souri et le court point 67 en donne la mesure :

« 67. Nous chargeons nos ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales, selon le cas, de poursuivre l'examen de la question des monnaies locales, des instruments de paiement et des plateformes et de nous faire rapport d'ici la prochaine présidence. »

Pas un mot sur une monnaie commune.

Le Fonds monétaire des BRICS est au point mort

Sur un autre point, le bilan est carrément négatif, il s'agit du fonds de réserve en devises que les BRICS avaient décidé de créer en 2015, il y a près de 10 ans. L'acronyme de ce fonds est le CRA (Contingent Reserve Arrangement ). Il devait permettre à des pays membres des BRICS confrontés à un problème de manque de devises pour assurer leurs paiements internationaux de pouvoir puiser dans ce fonds (emprunter à ce fonds) les devises qui leur manquait. Cet instrument est important en particulier pour l'Afrique du Sud, le pays le plus faible des BRICS car celui-ci a fait face ces dernières années à un manque de devises. Ce problème concerne aussi une quantité importante de pays qui ont adhéré aux BRICS ou sont candidats pour en faire partie. On peut citer comme exemples l'Éthiopie, l'Égypte, l'Iran.

Or depuis que le Fonds a été créé sur papier en 2015 rien n'a avancé. Aucun crédit n'a été octroyé.

Ce Fonds devait remplir la fonction que joue le FMI quand un de ses membres fait face à un manque de réserves de change pour effectuer des paiements. Cela devait permettre aux pays membres des BRICS d'échapper aux conditionnalités imposées par le FMI.

Or, ce fonds bien que créé sur papier, n'est pas entré en activité et le sommet des BRICS qui vient de se conclure accouche d'une déclaration on ne peut plus timide :

68. Nous reconnaissons que l'accord sur les réserves contingentes (càd le fonds de réserve appelé CRA, note d'Éric Toussaint) des BRICS est un mécanisme important pour prévenir les pressions à court terme sur la balance des paiements et renforcer la stabilité financière. Nous exprimons notre soutien résolu à l'amélioration du mécanisme du CRA en envisageant d'autres monnaies éligibles et nous nous félicitons de la finalisation des modifications apportées aux documents relatifs au CRA. Nous saluons l'achèvement réussi du 7e test du CRA et la cinquième édition du Bulletin économique des BRICS sous le titre « BRICS Economies in a Higher-rate Environment » (Les économies des BRICS dans un environnement de taux plus élevés).

Se féliciter de l'édition d'un bulletin d'analyse et de la réalisation d'un 7e test, c'est reconnaître qu'après 9 ans le fonds de réserve (CRA) n'existe qu'à l'état de projet et n'a effectué aucune opération.

Paulo Nogueira déclarait à propos du CRA en octobre 2023 :

« Les deux mécanismes de financement existants des BRICS ont été créés à la mi-2015, il y a plus de huit ans. Permettez-moi de vous assurer que lorsque nous avons commencé avec le CRA et la Nouvelle banque de développement, il existait une inquiétude considérable quant à ce que les BRICS faisaient dans ce domaine à Washington, au FMI et à la Banque mondiale. Je peux en témoigner car j'y ai vécu à l'époque, en tant qu'administrateur pour le Brésil et d'autres pays au sein du conseil d'administration du FMI.

Au fil du temps, cependant, les gens à Washington se sont détendus, sentant peut-être que nous n'allions nulle part avec le CRA (= le Fonds monétaire commun des BRICS) et la Nouvelle Banque de Développement. » (même source que les citations précédentes)

Pour en savoir plus sur les BRICS : Éric Toussaint, Les BRICS et leur Nouvelle banque de développement offrent-ils des alternatives à la Banque mondiale, au FMI et aux politiques promues par les puissances impérialistes traditionnelles ?, publié le 18 avril 2024,

Selon les BRICS, le libre-échange est le leitmotiv de l'activité agricole. Pas un mot sur la souveraineté alimentaire, sur l'agriculture biologique

73. Nous convenons que la résilience des chaînes d'approvisionnement et le libre-échange dans l'agriculture, parallèlement à la production intérieure, sont essentiels pour garantir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, en particulier pour les agriculteurs à faible revenu ou disposant de ressources limitées, ainsi que pour les pays en développement importateurs nets de denrées alimentaires. »

L'expérience a montré que le libre échange est une arme des grandes puissances et des grandes entreprises privées de l'agro business contre les paysans.

Les BRICS font la promotion des Zones économiques spéciales, paradis des entreprises capitalistes et souvent un espace de non droit pour les travailleurs-ses

« 74. Nous reconnaissons l'efficacité des zones économiques spéciales (ZES) des pays du BRICS en tant que mécanisme bien établi pour la coopération commerciale et industrielle et la facilitation de la fabrication (…) Nous nous félicitons de la création d'un forum de coopération sur les zones économiques spéciales des pays du BRICS. »

Rejet des mesures protectionnistes pour protéger l'environnement

« 83. Nous rejetons les mesures protectionnistes unilatérales, punitives et discriminatoires, qui ne sont pas conformes au droit international, sous prétexte de préoccupations environnementales, telles que les mécanismes unilatéraux et discriminatoires d'ajustement carbone aux frontières, les exigences de diligence raisonnable, les taxes et autres mesures, et nous réaffirmons notre soutien total à l'appel lancé lors de la COP28 pour éviter les mesures commerciales unilatérales fondées sur le climat ou l'environnement. Nous nous opposons également aux mesures protectionnistes unilatérales qui perturbent délibérément les chaînes d'approvisionnement et de production mondiales et faussent la concurrence. »

Il est vrai que des grandes puissances traditionnelles en perte de vitesse comme l'UE et les USA prennent prétexte de motivations environnementales pour cacher leur volonté de protéger les intérêts des grands actionnaires des entreprises en perte de vitesse mais cela ne signifie pas que nous devons être contre toutes les mesures protectionnistes qui défendraient réellement l'environnement et permettrait la promotion des droits des travailleurs tant au Sud qu'au Nord de la planète.

Les BRICS ont un discours sur les femmes tout à fait compatible avec celui adopté par les puissances impérialistes traditionnelles, par la Banque mondiale, par la presse dominante et le monde des affaires

« 130. Nous reconnaissons le rôle essentiel des femmes dans le développement politique, social et économique. Nous soulignons l'importance de l'autonomisation des femmes et de leur pleine participation, sur la base de l'égalité, à toutes les sphères de la société, y compris leur participation active aux processus de prise de décision, y compris aux postes à responsabilité, qui sont fondamentales pour la réalisation de l'égalité, du développement et de la paix. Nous reconnaissons que l'entrepreneuriat inclusif et l'accès des femmes au financement faciliteraient leur participation aux entreprises, à l'innovation et à l'économie numérique. À cet égard, nous nous félicitons des résultats de la réunion ministérielle sur les affaires féminines et du forum des femmes des BRICS qui se sont tenus en septembre à Saint-Pétersbourg sur le thème « Les femmes, la gouvernance et le leadership » et nous reconnaissons la précieuse contribution de ces réunions annuelles au développement et à la consolidation de l'autonomisation des femmes dans les trois piliers de la coopération des BRICS.

131. Nous apprécions les efforts déployés par l'Alliance des femmes d'affaires des BRICS pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, notamment le lancement de la plateforme numérique commune de l'Alliance des femmes d'affaires des BRICS, la tenue du premier forum des femmes d'affaires des BRICS à Moscou les 3 et 4 juin 2024 et le premier concours de startups féminines des BRICS. Nous sommes favorables à la poursuite du renforcement de la coopération entre la BRICS Women's Business Alliance et les femmes entrepreneurs du Sud, y compris la mise en place de bureaux régionaux, le cas échéant.

Pour en savoir plus sur la question du genre : Camille Bruneau : La farce de la « prise en compte du genre » : une grille de lecture féministe des politiques de la Banque mondiale, publié le 25 septembre 2024,

Les BRICS ne sont pas une alternative pour les peuples face aux puissances impérialistes traditionnelles. Les positions des BRICS s'inscrivent à merveille dans le système capitaliste néolibéral global, ils ne font rien ou presque pour s'en détacher et souscrivent aux fausses solutions du capitalisme vert. Malgré leur dénonciation des crimes commis par Israël contre les peuples palestiniens et libanais, ils ne daignent pas rompre leurs liens commerciaux avec la puissance sioniste.

Notes

[1] Paulo Nogueira Batista , “BRICS Financial and Monetary Initiatives – the New Development Bank, the Contingent Reserve Arrangement, and a Possible New Currency”, 3 October 2023, https://valdaiclub.com/a/highlights/brics-financial-and-monetary-initiatives/ consulté le 25 octobre 2024.

[2] Paulo Nogueira Batista , “BRICS Financial and Monetary Initiatives – the New Development Bank, the Contingent Reserve Arrangement, and a Possible New Currency”, 3 October 2023, https://valdaiclub.com/a/highlights/brics-financial-and-monetary-initiatives/ consulté le 25 octobre 2024.

[3] Lula : “aprovado a criação de um grupo de trabalho para estudar a adoção de uma moeda de referência dos Brics. Isso aumentará nossas opções de pagamento e reduzirá nossas vulnerabilidades » Folha de Paulo, « Moeda do Brics : tema ganha tratamento tímido em cúpula » - 25/08/2023 - https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/08/india-resiste-a-moeda-do-brics-e-tema-ganha-tratamento-timido-em-cupula.shtml. CNN, « Brics criam grupo de trabalho para avaliar moeda comum » https://www.youtube.com/watch?v=keUdkW-s5M4

[4] Paulo Nogueira Batista , “BRICS Financial and Monetary Initiatives – the New Development Bank, the Contingent Reserve Arrangement, and a Possible New Currency”, 3 October 2023, https://valdaiclub.com/a/highlights/brics-financial-and-monetary-initiatives/ consulté le 25 octobre 2024.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La Banque mondiale empêtrée dans ses contradictions à propos de la pauvreté

Dans ses récentes publications, la Banque mondiale constate qu'en conséquence de la crise liée au coronavirus, 23 millions d'êtres humains ont augmenté les rangs des victimes de l'extrême pauvreté en 2020-2021.Elle écrivait le 2 avril 2024 : « En 2022, 712 millions de personnes dans le monde vivaient dans l'extrême pauvreté, soit 23 millions de plus qu'en 2019. » [1]

Tiré du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes (CADTM)

22 octobre 2024

Par Eric Toussaint

Le 15 octobre 2024, la Banque mondiale déclarait dans un communiqué de presse : « L'objectif mondial visant à mettre fin à l'extrême pauvreté — moins de 2,15 dollars par personne et par jour — d'ici 2030 est hors de portée : il faudrait trois décennies voire plus pour éliminer la pauvreté fixée à ce seuil, lequel est surtout pertinent dans les pays à faible revenu. » [2] Quel aveu d'impuissance pour une institution qui est censée contribuer à la réduction de la pauvreté dans le monde.

La vérité c'est qu'au lieu de contribuer à réduire la pauvreté, les politiques financées par la Banque mondiale et son jumeau le FMIla reproduisent et l'accentuent.

Jamais les dirigeant-es de la Banque mondiale et du FMI ne reconnaissent le rôle éminemment négatif des recettes et du modèle qu'ils recommandent voire qu'ils imposent aux pays qui font appel à leurs crédits.

Cet article vise à montrer que la Banque mondiale a tendance depuis des décennies à sous-estimer le nombre de personnes affectées par la pauvreté. Il est bon de revenir sur un événement survenu il y a plus de quinze ans lorsque la Banque mondiale a reconnu s'être trompée à propos du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. En effet, en 2008, la Banque mondiale a reconnu avoir fait des erreurs importantes dans ses calculs concernant la situation mondiale de la pauvreté. Tout en affirmant que « les estimations de la pauvreté établies par la Banque mondiale s'améliorent grâce à des données plus fiables sur le coût de la vie », l'institution a découvert que « 400 millions de personnes de plus que l'on ne pensait précédemment vivent dans la pauvreté » [3].

"En 2008, la Banque mondiale a reconnu qu'elle avait sous-estimé de 400 millions le nombre de pauvres"

C'était l'équivalent de plus de la moitié de la population de l'Afrique subsaharienne à l'époque ! Dès cette époque dans une carte blanche publiée par le quotidien Le Soir le CADTM avait souligné cette erreur et avait pointé du doigt les responsabilités de la Banque et du FMI. La carte blanche est toujours disponible sur le site du Soir et est en accès libre sur le site du CADTM.

L'erreur reconnue par la Banque mondiale reflète le manque de fiabilité des statistiques publiées par cette institution, statistiques qui servent surtout à cautionner les politiques néolibérales imposées à travers le monde par ses propres experts [4].

Selon son communiqué de 2008, « 1,4 milliard de personnes vivant dans le monde en développement (1 personne sur 4) subsistaient avec moins de 1,25 dollar par jour en 2005 », alors que les estimations précédentes tournaient autour de 1 milliard de personnes.

Pourtant, la Banque mondiale ne manquait pas de se réjouir car ce qui compte pour elle, ce n'est pas le nombre de pauvres, mais la proportion de personnes pauvres. Pourquoi ? Parce qu'avec la démographie mondiale galopante, ce chiffre permet plus facilement de faire illusion : si, par exemple, le nombre de personnes pauvres stagne, la proportion de pauvres baisse mécaniquement au fil des ans au regard de l'augmentation de la population mondiale. Voilà pourquoi l'objectif dit « du millénaire » était de réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à 1,25 dollar par jour.

Mais avec les énormes erreurs de la Banque mondiale dans ses calculs sur la pauvreté, c'est tout l'édifice des politiques internationales contre la pauvreté qui s'écroulait. Les politiques d'ajustement structurel (réduction des budgets sociaux, recouvrement des coûts dans les secteurs de la santé et de l'éducation, agriculture tournée vers l'exportation et réduction des cultures vivrières, abandon de la souveraineté alimentaire, etc.), imposés par le FMI et la Banque mondiale depuis le début des années 1980, ont détérioré les conditions de vie de centaines de millions de personnes dans le monde. Les critiques envers la Banque mondiale n'ont pas manqué à ce propos.

Ainsi Thomas Pogge, professeur à l'université Columbia, écrivait en 2008 : « Les méthodes de calcul de la Banque mondiale sont extrêmement douteuses. Il y a des raisons de penser qu'avec une méthode plus plausible, on observerait une tendance plus négative et une pauvreté beaucoup plus étendue. (…) Tant que la méthode actuelle de la Banque mondiale et les données qui se basent sur elle conserveront leur monopole dans les organisations internationales et dans la recherche universitaire sur la pauvreté, on ne pourra pas prétendre prendre ce problème réellement au sérieux. » [5]

"Martin Ravallion : « Les estimations les plus récentes de la pauvreté ont été établies à partir des enquêtes réalisées auprès de 675 ménages dans 116 pays en développement »"