Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le début de la fin de l’essor de la Chine ?

Dans cet entretien avec Federico Fuentes pour LINKS International Journal of Socialist Renewal, Au Loong-Yu discute des facteurs qui ont alimenté l'essor économique phénoménal de la Chine, de la manière dont ils ont commencé à s'épuiser et de l'importance du « mouvement des feuilles blanches » qui, selon lui annonce une nouvelle période dans la politique chinoise.

Tiré d'Inprecor 725 - octobre 2024

29 octobre 2024

Par Au Loong-Yu

Un slogan politique sur le mur du district de Longhua : « Tenir haut la grande bannière du socialisme aux caractéristiques chinoises pour l'ère Xi Jinping. Nous devons appliquer pleinement l'esprit du 19e Congrès national du PCC. » © Huangdan2060 – CC0

Entretien de Federico Fuentes avec Au Loong-Yu

Peux-tu nous présenter les facteurs clés qui permettent d'expliquer l'essor économique phénoménal de la Chine au cours des dernières décennies ?

L'essor de la Chine a été spectaculaire. Au cours des 20 à 30 dernières années, la croissance annuelle moyenne du PIB (produit intérieur brut) de la Chine a été d'environ 10 %, ou juste un peu moins. Cela signifie que la Chine a réussi à doubler son PIB tous les huit ans. D'une manière générale, tout pays sous-développé qui parvient à transformer un grand nombre de petits agriculteurs en ouvriers d'usine en si peu de temps connaît une forte croissance économique, en raison de l'écart important de productivité entre les deux secteurs. Il n'est toutefois pas facile d'y parvenir, car cela nécessite une quantité énorme de capitaux. À mon avis, il y a trois facteurs importants qui, bien qu'insuffisants pour expliquer complètement ce phénomène, sont indispensables – et pourtant souvent négligés – pour expliquer cette croissance rapide.

Le premier d'entre eux est le taux d'investissement de la Chine qui, en proportion de son PIB, est le plus élevé au monde. La capacité de la Chine à maintenir un taux d'investissement aussi élevé pendant une période aussi longue est sans précédent. Au cours des 20 à 30 dernières années, le taux d'investissement de la Chine est resté supérieur à 40 %, avec un pic à 45-46 % en 2014-2015. Certains lecteurs se souviendront peut-être de ce qui a été qualifié de « miracle économique » chez les « quatre dragons » : Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour. Les deux premiers en particulier avaient des taux d'investissement très élevés. Mais même eux n'ont jamais atteint qu'un peu plus de 30 % du PIB. Nous parlons donc d'une énorme part du PIB consacrée aux investissements dans de nouvelles usines et infrastructures. C'est la première explication de l'essor de la Chine : un taux d'investissement inhabituellement élevé sur une période de temps prolongée.

J'ajouterais cependant que pour bien comprendre ce facteur, il faut regarder ce qui s'est passé à l'époque de Mao Zedong. Au cours des trois premières décennies sous le régime du Parti communiste chinois (PCC), le taux d'investissement de la Chine était également très élevé : entre 1958 et 1980, le taux d'investissement atteignait presque 30 % chaque année (sans tenir compte de la période qui a suivi la famine du début des années 1960). À la mort de Mao en 1976, le pays était épuisé, mais la Chine avait jeté les bases de son économie moderne. Elle était dotée d'infrastructures et d'une industrie manufacturière plus diversifiées et plus susceptibles d'être autosuffisantes que la plupart des pays d'un niveau de développement similaire. Elle disposait également d'une main-d'œuvre au niveau d'alphabétisation relativement élevé. Sans ces éléments, l'essor ultérieur de la Chine aurait été impensable.

Mais pour maintenir des taux d'investissement encore plus élevés, il fallait davantage de capitaux, ce que la Chine ne pouvait pas trouver uniquement à partir de ses ressources nationales. C'est dans ce contexte que s'inscrit le compromis historique de Deng Xiaoping avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui a permis à la Chine de commencer à attirer des capitaux étrangers et de s'intégrer dans le capitalisme mondial. Au début, le capital occidental hésitait à investir massivement, surtout après le massacre du 4 juin sur la place Tiananmen en 1989. C'est pourquoi, au cours de la première phase de « réforme et d'ouverture », les capitaux étrangers provenaient de Hong Kong et de Taïwan, deux anciennes colonies, l'une de la Grande-Bretagne, l'autre du Japon.

Cela nous amène au deuxième facteur, l'héritage colonial de la Chine, qui est important mais parfois négligé dans l'analyse de la montée en puissance de la Chine. Cette idée peut laisser le lecteur perplexe, car l'héritage colonial est généralement considéré comme un obstacle intrinsèque au développement des pays en voie de développement. Mais nous devons analyser cette question de manière concrète. À certains moments, pour certaines raisons, le contraire peut également se produire. C'est exactement ce qui s'est passé en Chine après le compromis historique de Deng avec l'empire américain et le remplacement de l'économie planifiée de Mao par une économie capitaliste.

Taïwan et Hong Kong ont permis le décollage de la Chine en apportant du capital industriel et de services (ce qui a permis de créer des emplois pour les travailleurs chinois migrants des zones rurales) et en formant la première génération d'entrepreneurs et de gestionnaires (lesquels étaient particulièrement rares dans la Chine de Mao). Hong Kong a joué un rôle important à d'autres égards. Pendant la guerre froide, Pékin a tiré un tiers de ses devises étrangères du commerce avec Hong Kong en dépit des restrictions sévères que lui imposait l'Occident. À partir de là, Hong Kong a continué à jouer le rôle essentiel de plaque tournante financière pour la « grande Chine », en aidant les entreprises chinoises à lever d'énormes quantités de capitaux et en établissant les assises de leurs ambitions mondiales. Entre 2010 et 2018, Hong Kong a été le siège de deux tiers des introductions en bourse d'entreprises de Chine continentale. Aujourd'hui, plus de la moitié des investissements directs étrangers (IDE) entrants et sortants de la Chine passent par Hong Kong. En outre, Hong Kong fonctionne essentiellement comme une machine à imprimer du dollar américain pour la Chine, étant donné que le dollar de Hong Kong est arrimé au dollar américain. Macao a également joué son rôle, même s'il était plus symbolique. Lorsque Deng a accepté de laisser la ville-casino ouverte après sa rétrocession à la Chine, c'était sa façon de dire à l'Occident : « Si nous pouvons même permettre l'existence d'une immense ville-casino avec des centaines de maisons de jeu aux portes de la Chine, imaginez à quel point nous pouvons être accueillants à l'égard du capitalisme ».

L'importance de ces héritages coloniaux est mise en évidence par le fait que Deng voulait maintenir les « forces étrangères » à Hong Kong et Macao avec son engagement : « Un pays, deux systèmes » (d'où l'autonomie de Hong Kong), même après l'expiration des baux de ces territoires respectivement en 1997 et 1999. Deng a proposé un compromis similaire à Taïwan, qui l'a refusé. Quoi qu'il en soit, il est vrai que sans Hong Kong, Taïwan et Macao, nous n'aurions pas assisté à la montée en puissance de la Chine, du moins pas à la même échelle.

Le troisième facteur, c'est le parti-État, qui a été capable de combiner les deux autres facteurs et de permettre leur mise en place. Contrairement à ce qui s'est passé en Russie avec la chute de l'Union soviétique, lorsque Deng a réintroduit le capitalisme, il a conservé le parti-État existant. C'est ce qui a permis à son régime d'être beaucoup plus impitoyable et d'écraser toute contestation venant d'en bas. Les admirateurs de Pékin font l'éloge de la Chine en tant qu'« État développementiste » modèle, mais ignorent le prix que les Chinois ont payé pour parvenir à des taux d'investissement aussi élevés. Pour garantir un tel taux d'investissement, il faut compresser la consommation et les salaires. Cela signifie qu'il faut réprimer les travailleurs pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas s'organiser ou se mettre en grève. Cela explique pourquoi, à l'époque de Mao, les salaires sont restés gelés, malgré un taux de croissance économique annuel moyen supérieur à 4 %.

C'est là que réside la continuité entre Mao et Deng. Deng n'a été que légèrement plus modéré au lendemain de la mort de Mao, mais lui et ses successeurs sont rapidement revenus à la politique de taux d'investissement extrêmement élevé de Mao. Malgré la rhétorique du PCC qui prétend « servir le peuple », depuis l'époque de Mao, le PCC a toujours donné la priorité à la réalisation d'une industrialisation vertigineuse – résumée dans le slogan de Mao chaoyingganmei (超英趕美, « dépasser la Grande-Bretagne et rattraper les États-Unis ») – au détriment du bien-être et du niveau de vie de la population. Lorsque les travailleurs sont mécontents, la machine de propagande du parti déploie simplement le slogan xianshengchan houshenghuo (先生產,後生活,« la production d'abord, la consommation plus tard ») ou son équivalent militaire ningyao yuanzi(dan) buyao kuzi (寧要原子彈, 不要褲子, « la bombe atomique d'abord, le pantalon plus tard »).

Il y a bien sûr une justification logique à ce que les pays pauvres investissent des ressources dans les infrastructures et les moyens de production. Mais dans le cas du PCC, ces investissements ont été largement exagérés. Son taux d'investissement anormalement élevé relevait moins du socialisme et d'un programme de modernisation sensé que de la vanité et des rêves chimériques de ses principaux dirigeants. En cela, ils ont beaucoup en commun avec les empereurs volontaristes tels que Qin Shi Huang, le fondateur du premier État unifié de Chine en 221 avant J.-C., que Mao louait pour son audace impitoyable.

Il est important d'ajouter que, parallèlement à la propagande officielle sur le « rêve chinois », qui sert à justifier la poursuite impitoyable de la croissance économique par le PCC, la bureaucratie a toujours été animée par son propre rêve d'enrichissement personnel. Le résultat, c'est que la bureaucratie a accaparé le « rêve chinois » pour ses propres et viles ambitions. N'ayant de comptes à rendre à personne, si ce n'est aux chefs du parti, les bureaucrates ont mis à profit toute sorte de programmes de modernisation pour piller les richesses de la nation par la corruption et les pots-de-vin ou en fondant des entreprises.

Ce n'est pas tout à fait nouveau. Mais alors que la bureaucratie de Mao ne pouvait s'approprier le surplus social que sous la forme d'une valeur d'usage, la bureaucratie post-Mao a combiné la coercition de l'État et le pouvoir de l'argent pour parvenir à son propre enrichissement sous la forme de valeurs d'échange. Par ce processus, la bureaucratie s'est consolidée en une nouvelle classe dirigeante qui s'approprie le surproduit – une classe qui considère sa propre reproduction perpétuelle comme sa priorité absolue. Pour s'en assurer, elle n'a cessé de perfectionner les mécanismes de coercition du parti-État afin d'extraire autant de surplus social que possible.

Je voudrais revenir sur la nature de cette bureaucratie, mais tout d'abord, vous avez fait référence au compromis historique que Deng a conclu avec les États-Unis. À cause de ce compromis, les États-Unis ont commencé à délocaliser leur production vers la Chine peu de temps après. Quel impact cela a-t-il eu sur le décollage de la Chine ? Et comment expliquer les tensions actuelles entre les États-Unis et la Chine, compte tenu du processus d'intégration économique qui s'est produit au cours des dernières décennies ?

Dix ans après que les entreprises de Hong Kong et de Taïwan ont commencé à investir et à délocaliser leur production en Chine, les capitaux occidentaux et japonais ont commencé à faire de même. À l'époque, en Grande-Bretagne, l'extrême droite a fait de timides campagnes réclamant des « emplois britanniques pour les travailleurs britanniques » afin de protester contre ces délocalisations. Un phénomène semblable s'est produit aux États-Unis. Mais l'idée que les travailleur·ses chinois·es ont pris les emplois des travailleur·ses américain·es ou britanniques est une erreur fondamentale. Ce qui s'est réellement passé, c'est que les capitalistes occidentaux et japonais ont pris des emplois à leurs « concitoyen·nes » et, en collusion avec le régime chinois, ont créé des emplois bien plus mauvais en Chine. Même si l'usine était la même et que le nombre de travailleur·ses était le même, lorsque la fabrication de produits bas de gamme a été délocalisée en Chine, les emplois n'étaient pas les mêmes. Non seulement parce que les salaires et les conditions de travail étaient nettement plus bas, mais aussi parce qu'en Chine, les libertés civiles fondamentales et le droit de s'organiser étaient refusés aux travailleur·ses, ce qui les rendait largement impuissants.

Il convient également de noter que ce processus de délocalisation s'est accompagné en Chine de la privatisation de nombreuses petites et moyennes entreprises d'État et du licenciement de plus de 30 millions de travailleur·ses. En ce sens, la montée en puissance de la Chine en tant qu'atelier du monde a été assurée par la réduction des effectifs de son secteur public et le recrutement d'une classe ouvrière entièrement nouvelle en provenance de la campagne, destinée à être exploitée dans de nouvelles usines financées par le capital étranger.

Au final, les capitalistes occidentaux et japonais ainsi que le régime chinois ont largement profité des délocalisations et de la surexploitation de 250 millions de travailleur·ses migrant·es (internes) ruraux chinois sans défense. Dans le même temps, la désindustrialisation en Occident et au Japon, la privatisation et les licenciements massifs en Chine ont abouti à une situation perdant-perdant pour les travailleurs d'un côté comme de l'autre. Telle était l'essence de l'accord conclu entre Deng et le président américain George W. Bush.

Néanmoins, il est important de comprendre que les effets de cet accord commençaient déjà à s'épuiser lors de l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012. À cette date, les deux parties sentaient que la lune de miel était terminée, d'autant plus que l'empire américain ne s'attendait pas à une émergence aussi rapide de la Chine. L'ascension de Xi et son projet des « nouvelles routes de la soie » peuvent à bien des égards être considérés comme une réponse au « pivot vers l'Asie » opéré en 2009 par Hillary Clinton, alors secrétaire d'État. Cette initiative a été immédiatement suivie par les guerres commerciales lancées par l'ancien président américain Donald Trump, qui soutenait que les États-Unis devaient imposer des droits de douane à la Chine parce qu'elle réalisait un excédent commercial alors que les États-Unis souffraient d'un énorme déficit de leur balance commerciale.

L'argument de Trump est toutefois trompeur, car il ne tient pas compte d'un élément important : une grande partie des exportations chinoises consiste simplement en des assemblages de composants, de matériaux et de technologies importés du monde entier. Cela signifie que seul un très faible pourcentage des bénéfices reste en Chine. Le prétexte invoqué pour justifier la guerre commerciale était donc fallacieux ; la véritable raison de la guerre commerciale était que les États-Unis, en tant qu'empire, ne peuvent en aucun cas permettre à une Chine en plein essor de menacer leur statut de puissance mondiale.

Mais il est également important de dire que la Chine a sa part de responsabilité dans la montée des tensions. Deng a toujours considéré que l'attitude de la Chine à l'égard des États-Unis devait être Tāoguāngyǎnghuì, yǒu suǒ zuòwéi (韜光養晦、有所作為),« faire profil bas et attendre notre heure ») et de ne pas essayer de remettre en cause leur hégémonie mondiale, du moins pas à court ou à moyen terme. Xi, quant à lui, se basant sur l'appréciation exprimée par la formule Dōngshēng xī jiàng (東升西降, « l'Est s'élève, l'Ouest décline »), a décidé qu'il était temps de contester l'hégémonie des États-Unis. Son slogan en matière de politique étrangère est donc devenu Ganyudouzheng (敢於鬥爭, « oser lutter »). Le premier pas de Xi dans cette direction a été sa décision de militariser la mer de Chine méridionale en 2015. À partir de ce moment-là, les actions de la Chine ne pouvaient plus être définies comme défensives. En militarisant la mer de Chine méridionale, la Chine ne combattait pas l'empire américain ; elle retirait avant tout les droits économiques des pays environnants sur leurs zones côtières. Il est donc nécessaire de s'opposer à de tels agissements.

Comment ce tournant opéré par Xi a-t-il influé sur la montée en puissance de la Chine ?

L'analyse de Xi l'a conduit non seulement à s'opposer frontalement aux États-Unis, mais aussi à écraser Hong Kong. Bien sûr, du point de vue de l'autocratie, le fait que les habitants de Hong Kong osent braver la loi de Pékin sur l'extradition était intolérable et devait être puni. Le problème est que, du point de vue de l'intérêt collectif du régime, Xi est allé trop loin. Il ne s'est pas contenté d'éliminer l'opposition, il a également détruit les institutions mêmes qui font de Hong Kong la plaque tournante financière de la Chine. En supprimant l'autonomie de Hong Kong, Xi tue la poule aux œufs d'or de Pékin.

Il se passe quelque chose de similaire en ce qui concerne Taïwan. La vérité est que le PCC a réussi à intégrer économiquement Taïwan dans son orbite. Si Taïwan devait mettre un terme à ses relations économiques avec la Chine, son économie subirait un coup très dur, voire s'effondrerait complètement. En outre, la tactique du PCC consistant à attirer le KMT (Kuomintang) dans son camp a fonctionné. Mais son orientation belliqueuse à l'égard de Taïwan est de plus en plus contre-productive.

Auparavant, l'Occident concentrait son attention sur le rôle stratégique de Taïwan dans la géopolitique de l'Asie de l'Est. Mais avec les progrès de l'IA, les pays développés sont désormais également préoccupés par le fait que la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) produit la moitié des puces au niveau mondial et environ 90 % des puces les plus sophistiquées. Il s'agit là de la monnaie d'échange dont dispose Taïwan. Contrairement à Hong Kong, Taïwan a beaucoup plus de poids pour repousser l'agression de Pékin, car si Pékin s'empare de Taïwan par la force, cela pourrait contrarier de nombreux pays. Là encore, l'épreuve de force prématurée de Xi avec les États-Unis n'a fait qu'aggraver la position de la Chine, car la réponse de Washington a été de fermer à la Chine l'importation de produits haut de gamme, en particulier de technologies de pointe. Tout cela vient confirmer que nous sommes au début de la fin du compromis historique entre Deng et les États-Unis et la Grande-Bretagne.

La Chine va avoir plus de mal à poursuivre sa croissance comme elle l'a fait jusqu'à présent. Son taux de croissance annuel est passé de 10 à 5 %. De plus, l'économie chinoise traverse une crise à la fois cyclique et structurelle. Auparavant, la Chine pouvait se contenter de consacrer des sommes considérables à l'achat d'entreprises étrangères de haute technologie ou à l'embauche d'ingénieurs de haut niveau du monde entier afin de rattraper l'Occident. Cette option est de moins en moins réalisable. En lieu et place, elle a eu recours à la production de produits haut de gamme dans des conditions où ils ne sont pas rentables, grâce à des subventions de l'État et à la surexploitation des travailleurs et de l'environnement. Mais cette option se heurte elle aussi à d'importants obstacles étant donné que non seulement les mesures prises par Washington, mais aussi le ralentissement économique de la Chine, font qu'il est plus difficile d'investir autant d'argent qu'auparavant. J'ajouterais également que l'innovation est incompatible avec l'autocratie chinoise et sa société orwellienne.

Dans tout cela, il est important de rappeler que ni l'empire américain ni la Chine ne sont des « bons flics ». L'empire américain est en déclin constant, mais la montée en puissance de la Chine n'a pas atteint le point où Pékin peut imposer sa volonté à l'Occident. Pourtant, au lieu de suivre les conseils de Deng, Xi a cherché à frapper fort, se créant ainsi des ennemis. Le règne de Xi n'a pas seulement été un désastre pour le peuple chinois, il est même devenu un boulet pour le régime. Xi doit donc assumer sa part de responsabilité dans les immenses difficultés auxquelles la Chine est confrontée à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Cela nous ramène à la question de la bureaucratie du parti-État. Compte tenu de ce que vous avez dit sur le comportement de Xi à la tête du pays, pourquoi la bureaucratie ne fait-elle rien pour démettre Xi de ses fonctions ? Plus généralement, qu'est-ce que tout cela nous apprend sur la nature de la bureaucratie ?

Tout d'abord, il est important de dire que nous ne pouvons pas tout mettre sur le dos de Xi. Selon certaines rumeurs, Xi, en réponse aux critiques au sein du parti, reproche à ses prédécesseurs d'avoir laissé l'économie chinoise dans un état lamentable. Dans un certain sens, c'est vrai. Après avoir fait un exemple en écrasant la contestation populaire par le massacre du 4 juin 1989, de nombreux bureaucrates ont estimé qu'ils pouvaient piller les richesses du pays sans retenue.

La crise financière mondiale de 2007-2008 a offert aux autorités locales une occasion en or de s'enrichir en détournant les fonds du plan de sauvetage du gouvernement central en les canalisant vers des mégaprojets et des opérations immobilières, tout en en empochant pour elles-mêmes des portions d'un montant inconnu. Cela a créé les conditions de la bulle immobilière et de son éclatement, dont Xi doit aujourd'hui gérer les conséquences.

Toutes ces élites dirigeantes sont complices de la crise que connaît la Chine aujourd'hui. Elles savent aussi que permettre à Xi de rester au pouvoir fait plus de mal que de bien au pays et au régime. Dans le même temps, elles ont une peur bleue de ce qui pourrait se passer si elles complotaient contre Xi : et si cela déclenchait un mouvement de masse venu d'en bas ?

Pour bien comprendre ce qui se passe, il est utile de mieux cerner la nature de la bureaucratie chinoise. Le régime chinois est porteur d'une grande partie de la culture politique prémoderne, comme le culte du sang bleu et les « droits » héréditaires de la « deuxième ou troisième génération rouge », ainsi que les mécanismes de loyauté personnelle qui imprègnent l'ensemble de la bureaucratie. Cela signifie que, contrairement au modèle idéal wébérien qui veut que la caractéristique de la bureaucratie soit son caractère impersonnel, la variante chinoise est très personnelle.

Cela met en branle un deuxième mécanisme, la sélection négative des fonctionnaires : ce sont les personnes les pires qui ont le plus de chances d'être promues, tandis que celles qui disent la vérité ou qui ont plus de mérite, d'indépendance d'esprit et de talents tendent à être mises à l'écart. En fin de compte, on se retrouve avec des bureaucrates de premier plan dont la tâche la plus importante est d'apaiser l'empereur et de travailler à la réalisation de ses rêves les plus fous, tandis qu'en coulisse, ils fomentent leurs propres intrigues à des fins personnelles.

C'est pourquoi l'innovation était incompatible avec l'autocratie chinoise. Cela n'empêche pas totalement la Chine de progresser dans le domaine de l'innovation, mais cela l'empêche de réaliser la plus grande partie de son potentiel. Les conséquences sur la communauté scientifique et technologique, par exemple, ne sont pas encore claires. Mais si l'on considère la politique zéro-covid de Xi, on peut avoir un aperçu du peu d'influence que les spécialistes médicaux, par exemple, ont sur l'élaboration de la politique de l'État. Sans parler du fait que chaque avancée technologique a un coût toujours plus élevé, puisqu'elle implique une terrible corruption.

En résumé, le régime entre dans une période de grandes difficultés dans laquelle il n'a pas encore compris qu'il n'est pas la réponse aux problèmes, mais qu'il en est en grande partie responsable. Cela ne signifie pas qu'il s'effondrera facilement de lui-même. Mais cela signifie que toute mesure qu'il prendra dans la course technologique, économique et à l'armement actuellement engagée avec les États-Unis entraînera d'immenses souffrances pour la population.

Qu'est-ce que l'éclatement de la bulle immobilière et la crise de la dettte en Chine nous apprennent sur l'état de l'économie chinoise ?

Si l'on examine le ratio dette/PIB de la Chine – qui correspond à la dette totale, y compris la dette du gouvernement et des ménages privés –, on constate qu'il était d'environ 87 % au début des années 1990, mais qu'il est passé à 211 % en 2010, soit une augmentation de plus de 100 % en 20 ans. Des chiffres datant de la fin de l'année 2023 le rapprochent de 300 %, ce qui signifie que le niveau d'endettement de la Chine est le triple de son PIB. Alors que certaines économies occidentales avancées et le Japon ont un ratio dette/PIB similaire, la Chine est le seul de la tranche supérieure des pays à revenu intermédiaire à avoir une dette aussi élevée. Le ratio moyen dette/PIB des pays en développement à revenu intermédiaire est d'environ 124 %. Cela signifie que le taux d'investissement élevé de la Chine a été partiellement financé par une montagne de dettes. Le marché immobilier en est un exemple typique.

À mon avis, l'éclatement de cette bulle immobilière marque un tournant dans la montée en puissance de la Chine. La raison en est que les trois facteurs que j'ai mentionnés précédemment comme ayant contribué à l'essor de la Chine ont désormais tous épuisé leur potentiel. Prenons l'héritage colonial de la Chine : ce facteur a toujours été étayé par le compromis historique entre la Chine et les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Mais l'anéantissement par Xi de l'autonomie de Hong Kong et la décision d'aller de l'avant dans l'épreuve de force avec les États-Unis ont non seulement privé la Chine d'un centre financier dynamique – dont elle a cruellement besoin en cette période de ralentissement économique – mais l'ont aussi rendue vulnérable face à l'hostilité des États-Unis.

Il en va de même pour le taux d'investissement élevé de la Chine. Ce facteur a toujours dépendu d'un taux de croissance élevé, qui était auparavant alimenté par la conversion d'un grand nombre de petits agriculteurs en ouvriers d'usine. Mais le programme d'urbanisation rapide du régime a entraîné l'assèchement de ce réservoir de main-d'œuvre rurale : alors que 76 % de la population vivait dans des zones rurales il y a 40 ans, ce pourcentage n'est plus que de 35 % aujourd'hui, et ce sont principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ironie du sort, le taux d'investissement très élevé pratiqué par le régime a mis fin à l'avantage initial qu'il tirait de l'immense population rurale de la Chine. Ce problème a été aggravé par la politique de l'enfant unique, qui a elle-même stimulé le taux de croissance élevé de la Chine en permettant d'économiser les coûts financiers engendrés par l'éducation d'un grand nombre d'enfants, même si cela s'est fait aux dépens des générations suivantes.

La tendance accélérée au vieillissement de la population et la pénurie de travailleur·ses jeunes qui en a résulté ont contribué à faire baisser le taux de croissance de la Chine.

En outre, le taux d'investissement élevé antérieur n'a été possible qu'au détriment de la consommation des ménages et grâce à la faiblesse des salaires. Le niveau de consommation des ménages chinois a considérablement baissé depuis le début des années 1990, passant d'environ 50 % du PIB au début des années 1990 à un point bas de 34-35 % en 2014. Il a légèrement augmenté depuis, mais n'a pas atteint 40 %. En conséquence, la Chine se retrouve confrontée à une situation de surproduction et de surcapacité permanente, tandis que son marché intérieur se rétrécit relativement, car la population est trop pauvre pour acheter ce qui est produit.

Dans la pratique, la réponse du gouvernement chinois a été la suivante : « Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit à ce sujet, nous n'avons qu'à exporter notre production et nos capitaux excédentaires ». C'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine est devenue l'un des principaux exportateurs de marchandises et, depuis le début du siècle, l'un des principaux exportateurs de capitaux. C'est également la raison pour laquelle les « routes de la soie » ne sont pas seulement un projet géopolitique, mais aussi un débouché pour ces surcapacités. La Chine a pour ainsi dire cherché à exporter son problème.

Mais cela ne peut pas durer éternellement pour la simple raison qu'une nouvelle guerre commerciale se profile à l'horizon. Les pays européens se plaignent que les voitures électriques chinoises sont trop bon marché en raison des subventions de l'État chinois et le gouvernement américain a déjà déclaré : « Si vous subventionnez vos voitures, nous subventionnerons également les nôtres ». Nous assistons donc à un deuxième round de la guerre commerciale. Celui-ci est toutefois différent du premier. Je n'ai aucune sympathie pour le gouvernement chinois : comment peut-on continuer à consacrer plus de 40 % du PIB à l'investissement alors que 600 millions de Chinois·es sont contraint·es de vivre avec un revenu mensuel de 1 000 renminbis (nom officiel du yuan ; environ 140 dollars, NDLR) ? C'est de l'exploitation à outrance et c'est tout le contraire du socialisme.

Le socialisme n'est pas productiviste ; son objectif ultime n'a jamais été d'accroître indéfiniment les forces productives. C'est l'état d'esprit capitaliste, pas l'état d'esprit socialiste. En maintenant un niveau d'investissement aussi élevé, le gouvernement chinois nuit au peuple chinois, à l'environnement et au monde. Cela ne veut pas dire que les mesures de rétorsion prises par les gouvernements américain et européen sont justifiées. La nouvelle guerre commerciale est le produit du capitalisme toxique et du productivisme qu'ils mettent en œuvre. Mais la Chine a également joué son rôle en se faisant le champion du capitalisme et du productivisme toxiques.

Il est vrai que l'un des atouts de la Chine est qu'une grande partie de cette dette n'est pas une dette étrangère. Le gouvernement chinois est très sensible à l'idée que des puissances étrangères puissent exercer une influence en Chine, y compris par le biais de la dette. C'est pourquoi le gouvernement chinois a toujours préféré emprunter beaucoup auprès du peuple. C'est plus sûr pour le régime, car il sait qu'il peut toujours reporter le fardeau sur le peuple chinois sous diverses formes. Par exemple, lorsque la guerre commerciale a commencé en 2016, la Chine a soutenu qu'elle n'avait pas peur d'une guerre commerciale. Un représentant de l'État est même allé jusqu'à dire que les Chinois·es étaient prêts à manger de l'herbe pendant une année entière si nécessaire, pour indiquer le degré de souffrances que les Chinois·es étaient prêts à endurer.

Cela nous amène au troisième facteur, le parti-État. Il a été le principal acteur qui a fait converger les deux autres facteurs pour permettre à la Chine de se moderniser à un rythme effréné, qui est devenu de plus en plus insupportable pour la société, la population et l'environnement. Aujourd'hui, les deux logiques internes du parti-État – un appétit sans limite pour la corruption et un appétit sans limite pour le perfectionnement de la coercition d'État – ont créé un monstre dans lequel les deux logiques s'alimentent l'une l'autre. Plus la coercition étatique sera « parfaite », plus la bureaucratie sera libérée de toute obligation de rendre compte de ses actes. Cela crée davantage d'incitations à s'enrichir par la corruption, ce qui nécessite à son tour davantage de coercition de la part de l'État pour protéger la bureaucratie. Mais tout a une limite.

La crise du marché de l'immobilier illustre les limites de la première logique. Étant donné que les terrains en zone urbaine appartiennent à l'État et sont gérés par les autorités locales, ce marché a été dominé dès le départ par les autorités locales, leurs « véhicules financiers » (LGFV) et leurs copains banquiers et promoteurs. Ce sont eux qui ont été à l'origine de l'accumulation de milliards de dollars de dettes. Ils ont créé une méga-bulle dans laquelle tant de nouveaux appartements ont été construits depuis 2009 qu'ils permettraient de loger 250 millions de personnes, alors que le taux d'inoccupation des logements s'élève actuellement à 25 %.

D'un autre côté, l'émergence du « mouvement des feuilles blanches » en réponse à la politique zéro-covid du gouvernement est un exemple des limites de la seconde logique. Celle-ci n'a jamais été un « lockdown », un confinement en règle pour éviter la propagation du virus. C'était ce que j'ai appelé un « lock up », un enfermement, car pendant trois ans, les gens ont été enfermés dans leurs quartiers ou leurs maisons pour un simple cas de Covid, sans se préoccuper de savoir s'ils avaient la nourriture ou les médicaments dont ils avaient besoin. Et pourquoi ? À cause de l'idée naïve qu'il était possible d'atteindre le niveau zéro de Covid. Dans le même temps, le régime ne s'est même pas préoccupé d'importer des quantités suffisantes de vaccins occidentaux, plus efficaces. Cette politique a cependant donné au régime une occasion en or de parfaire son contrôle sur la population. Cette apparente folie avait une autre raison d'être : elle était très rentable pour les fonctionnaires municipaux et leurs acolytes, qu'il s'agisse des distributeurs de produits alimentaires ou des sociétés chargées d'effectuer les tests Covid.

La vérité dérangeante pour le régime, cependant, est qu'il y a une limite à la douleur que les Chinois·es sont prêts à endurer avant de se rebeller. Et ce régime est devenu de plus en plus insupportable, comme nous l'avons vu avec le mouvement des feuilles blanches.

Pourrais-tu nous parler un peu de l'importance du mouvement des feuilles blanches ?

Le mouvement des feuilles blanches a démarré comme une réponse directe à l'enfermement zéro-covid, mais il est devenu un moment historiquement important parce qu'il a remporté une victoire et que, dans une certaine mesure, le régime a essuyé une défaite.

Lorsque l'on parle de ce mouvement, il est important de reconnaître le rôle joué par Peng Zaizhou qui, en pleine pandémie et en plein confinement, a manifesté seul sur le pont Sitong à Pékin dans la matinée du 13 octobre, trois jours seulement avant le 20e congrès du PCC. Pour ce faire, il a accroché deux banderoles sur le pont, dont l'une était libellée comme suit : « Nous voulons de la nourriture, pas des tests PCR. Nous voulons la liberté, pas l'enfermement. Nous voulons du respect, pas des mensonges… Nous voulons être des citoyens, pas des esclaves ». Si, à l'époque, personne n'a répondu à son appel, l'incendie de l'immeuble d'Urumqi, le 24 novembre, a donné le coup d'envoi à une vague de manifestations dans plus de 20 villes contre la politique d'enfermement zéro-covid du PCC. La colère des manifestant·es était largement motivée par le fait que les dix morts de l'incendie étaient le produit direct de la politique d'enfermement du régime, qui a fait qu'aucun camion de pompiers n'était suffisamment près pour sauver les victimes.

À partir de là, les manifestations ont rapidement fait écho aux revendications de Peng et ont finalement contraint le gouvernement à revenir sur sa politique de « zéro-covid. Bien sûr, d'aucuns pourraient contester ce point de vue, et dire : « oui, mais l'expert auprès du gouvernement conseillait déjà de mettre un terme à la politique de zéro-covid » : « Eh bien, le spécialiste du gouvernement conseillait déjà d'arrêter cette politique parce qu'elle ne marchait pas et qu'elle était devenue impossible à mettre en œuvre. » il faut supprimer l'une des 2 phrases C'est peut-être vrai. Mais tout ce qui se passe en Chine est le résultat de décisions politiques, et non de décisions de spécialistes ; ce sont les hauts dirigeants, le bureau politique, qui sont responsables de la décision définitive. Cela nous amène à poser une question légitime : pourquoi ce changement brutal de politique ? Nous ne disposons pas de suffisamment d'informations pour déterminer quel a été le facteur décisif : les voix dissidentes au sein de la direction du parti, les recommandations des spécialistes ou les manifestations de masse. Mais ces voix dissidentes et les recommandations des spécialistes ne doivent pas être mises en opposition avec la part prise par les manifestations de masse. Quiconque tente de minimiser ou de négliger le mouvement est dans l'erreur.

Cette victoire a été importante parce que le peuple chinois a été opprimé au point de s'être vu pratiquement privé de son droit à l'estime de soi. Nombreux sont ceux qui se qualifient, avec autodérision, de « poireaux » (jiucai, 韭菜), c'est-à-dire de légumes dont la récolte est continuellement sollicitée par le régime du PCC. D'autres utilisent le terme « huminéraux » (renkuang, 人礦), des minéraux humains qui sont exploités par le PCC. Cela nous donne un aperçu du profond pessimisme qui règne au sein de la population et du sentiment que l'on ne peut rien faire contre la répression et l'exploitation. Bien sûr, tout le monde ne pense pas la même chose. Il y a eu des mouvements de résistance – des grèves ont été évoquées sur les réseaux sociaux, par exemple – mais ils ont été très fragmentés, très partiels et rarement politiques.

L'importance du mouvement des feuilles blanches réside dans le fait que, même si nous ne pouvons pas dire qu'il reflète un changement complet de la mentalité du peuple, qui serait passé de l'acceptation du statu quo à une résistance courageuse, il a réveillé les jeunes. Il a non seulement incité les citoyens ordinaires à protester contre l'enfermement et les travailleurs à protester contre le fait d'être contraints de travailler, dormir et manger au même endroit, mais il leur a aussi permis de conquérir leur propre liberté, même si ce n'est que temporairement. Cela a ouvert les yeux de beaucoup, en particulier parmi les jeunes.

L'une des terribles séquelles de la répression de l'après-1989 a été la dépolitisation. Pendant 30 ans, les jeunes n'ont pas osé parler de politique. Ils se concentraient simplement sur leurs études et leur carrière professionnelle. Mais avec le mouvement des feuilles blanches, ce sont de jeunes étudiant·es qui ont pris la tête du mouvement de protestation et qui sont devenu·es plus direct·es et plus tranchant·es dans leurs attaques contre le régime. Ils ont commencé à se rencontrer sur internet et lors de manifestations et ont commencé à dire : « Nous devrions nous reprocher d'être restés silencieux lors du soulèvement et de la répression à Hong Kong, ainsi que lors de la répression contre les Ouïghours. Nous ne devrions pas laisser le gouvernement nous diviser et nous soumettre ». C'est très important.

Bien sûr, nous devons être prudents quant à l'ampleur de ce réveil – il est très inégal et, en fait, le mouvement s'est essoufflé depuis la fin de la politique du zéro-covid. Alors qu'à l'époque des milliers d'étudiant·es chinois·es d'outre-mer manifestaient à New York, Londres, etc., leur nombre s'est réduit assez rapidement, les militant·es encore présent·es ne formant plus que des cercles très restreints. Cela n'est pas surprenant compte tenu de la dureté de la répression et de l'impréparation de ces jeunes. Mais le fait que des discussions aient eu lieu sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Telegram et autres, entre des étudiant·es chinois·es d'outre-mer et des milliers de Chinois·es continentaux, qui ont pu échanger et partager toutes ces idées et opinions politiques, constitue un progrès significatif par rapport aux trente dernières années de dépolitisation, même s'il reste encore un long chemin à parcourir.

Comment tout cela percute-t-il la question de l'essor de la Chine ? Nous constatons que la modernisation et l'industrialisation rapides de la Chine ont également transformé les structures de classe et les cultures du pays. Aujourd'hui, les travailleur·ses, en partie à cause de leur concentration dans les villes et en partie grâce à leurs propres luttes spontanées – ainsi qu'au travail réalisé par les ONG de défense des travailleurs au cours de l'étape précédente – ne se laissent plus facilement berner par leurs employeurs. Quant à la classe moyenne urbaine, si tant est qu'il existe une possibilité qu'elle prenne la tête du mouvement démocratique, cela ne s'est jamais concrétisé. Mais elle a progressivement fait siennes des idées très rudimentaires sur la notion de responsabilité, sur les droits humains, etc.

Alors que le programme de modernisation du PCC n'a pas encore engendré les forces susceptibles d'ébranler le régime de manière substantielle, il a suscité une impatience croissante à l'égard du parti lui-même. Il devient de plus en plus difficile pour le PCC de maintenir son projet de modernisation à tout prix. Même si les Chinois·es n'ont pas encore obtenu de droits démocratiques, le mouvement des feuilles blanches a montré que leur mentalité évolue et que leur conscience politique s'accroît – très lentement, à partir d'un point de départ très bas et de manière très déséquilibrée, mais elle progresse néanmoins.

Personne ne peut dire ce qui se produira ensuite. On ne peut pas faire des projections sur une sorte de progrès linéaire lorsque nous parlons de l'avenir de la Chine. Le PCC est parfaitement conscient de ce qui se passe et réfléchit aux moyens de retourner la situation. L'une des cartes qu'il pourrait jouer consiste à détourner l'attention de la population des problèmes intérieurs pour la diriger vers des ennemis extérieurs – réels ou imaginaires. C'est pourquoi le gouvernement chinois adopte de plus en plus une attitude guerrière dans sa diplomatie. Le PCC pense pouvoir résoudre ses problèmes intérieurs par une guerre avec un pays étranger, plus particulièrement sur la question de Taïwan, ou par une forte escalade des tensions existantes.

Il est difficile de deviner ce que le régime fera ensuite. Quoi qu'il en soit, nous entrons de toute évidence dans une nouvelle période et nous devons nous y préparer.

Le 19 juillet 2024

Il s'agit du deuxième entretiend'une série en deux parties, publiées par LINKS International Journal of Socialist Renewal. (Revue internationale pour le renouveau socialiste).La premièreportait sur la nature de l'État chinois, son statut dans le monde d'aujourd'hui et de ce que cela entraîne comme conséquences pour la paix et les activités de solidarité. Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepL.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Israël ne cible pas l’UNRWA mais le droit au retour

En accusant sans preuves une partie du personnel de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) d'avoir participé à l'opération du 7 octobre, le gouvernement israélien tente de marginaliser la question des réfugiés palestiniens et de remettre en question le droit au retour. C'est également une manière de faire oublier que le pays s'est créé sur la base d'un nettoyage ethnique.

Actualisation : le lundi 28 octobre 2024, la Knesset a adopté deux lois interdisant les activités de l'UNRWA à Jérusalem-Est et empêchant les autorités israéliennes de coopérer avec l'organisation ou ses représentants, ce qui contribuerait à entraver davantage son travail à Gaza et en Cisjordanie.

Tiré d'Orient XXI. Traduit de l'arabe par Nada Ghosn.

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a été on ne peut plus clair lorsqu'il a déclaré, lors de sa rencontre avec une délégation d'ambassadeurs à l'Organisation des Nations unies (ONU), le 31 janvier 2024, que la mission de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) devait prendre fin, car elle ne fait selon lui que « maintenir vivante la question des réfugiés palestiniens, et il est temps que l'ONU et la communauté internationale comprennent que cela doit cesser ». Plusieurs pays occidentaux, avec en tête les États-Unis, se sont alors empressés de prendre des mesures pour aider Nétanyahou à atteindre son objectif ultime : abolir l'UNRWA ou plutôt le principe juridique à l'origine de son existence.

Outre la tentative de semer le doute sur l'intégrité des rapports de l'UNRWA et des organisations apparentées – au lendemain de l'ordonnance de la Cour internationale de justice (CIJ) du 26 janvier, qui reposait en grande partie sur ses rapports -, la déclaration de Nétanyahou révèle le véritable objectif stratégique de la violente campagne israélienne contre l'organisation, durant laquelle Israël a accusé 12 de ses employés d'avoir participé aux attaques du 7 octobre, ou d'avoir exprimé leur joie à la suite de l'événement. Rappelons que ces accusations concernent seulement douze individus sur plus des treize mille travailleurs que compte l'organisation.

L'institutionnalisation d'un droit

Le Premier ministre israélien réitère ainsi une position israélienne bien ancrée sur la question des réfugiés et du droit au retour, qu'Israël perçoit comme une menace tant au niveau historique que géographique. Le simple fait de rappeler la question des réfugiés de 1948 saperait ainsi les fondements sur lesquels l'État d'Israël a été créé. Quant au droit au retour des réfugiés, quelles que soient les solutions précédemment proposées le concernant dans le cadre des Accords d'Oslo, il aurait certainement un impact géographique et démographique qui changerait toutes les équations sur le terrain.

En effaçant la question des réfugiés palestiniens, les Israéliens veulent perpétuer le mensonge « d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Et en essayant d'abolir l'UNRWA, les Israéliens tentent de faire oublier au monde entier comment leur État a été créé, soit à travers un processus de nettoyage ethnique et le déplacement de 750 000 Palestiniens, même s'ils cherchent à l'oublier eux-mêmes.

On peut citer ici une étude publiée en 1994 par le Centre d'études stratégiques de l'Université de Tel-Aviv, réalisée par Shlomo Gazit qui a été entre 1974 et 1978 chef du renseignement militaire après voir travaillé comme coordinateur des activités dans les territoires occupés. Cette recherche, qui faisait partie d'un ensemble de documents établis en prévision de possibles négociations fixées par Oslo sur une solution permanente, était consacrée exclusivement au « problème des réfugiés palestiniens ».

La question des réfugiés figurait officiellement parmi les questions liées à une solution permanente, censée être discutée à partir de mai 1996 selon l'agenda décidé à Oslo, négociations que les tergiversations israéliennes sont parvenues à empêcher pendant plus de cinq décennies, à savoir depuis 1948.

En préparation de ce qui pourrait être (mais n'a jamais été) les négociations d'Oslo sur une solution permanente, Shlomo Gazit prévient le futur négociateur israélien que la première étape devrait inclure « l'abolition de l'UNRWA » et le transfert de la responsabilité des camps aux pays hôtes. Il s'agissait là d'abolir le « statut légal/officiel » des réfugiés qui permet aux Palestiniens d'acquérir le « droit au retour », conformément à la résolution n°194 de l'Assemblée générale des Nations Unies (11 décembre 1948), stipulant dans son onzième article que l'Assemblée générale

- Décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les Gouvernements ou autorités responsables.

Or, d'un point de vue purement juridique, la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU est toujours valable et la communauté internationale n'a pris aucune décision ultérieure pour l'annuler ou la modifier.

Même si personne dans les gouvernements arabes ne se soucie de cette question ou fasse les efforts nécessaires pour activer (ou du moins rappeler) les résolutions internationales, le fait est que Nétanyahou, comme ses prédécesseurs, n'a pas oublié que l'UNRWA, de par son statut juridique, est l'agence qui consolide le statut juridique des réfugiés en accordant la carte de réfugié, et en établissant les camps de réfugiés comme des unités échappant à la responsabilité des États hôtes, et distincts de leur environnement naturel, avec toutes les conséquences juridiques que cela entraîne.

Une position historique

Tout comme son prédécesseur Naftali Bennett, qui a tenu des propos similaires lors d'une interview sur CNN le 2 février 2024, Nétanyahou ne fait ici que reprendre d'anciennes positions israéliennes. L'on se souvient d'une première proposition américaine en 1949, stipulant qu'Israël autorise le retour d'un tiers du nombre total de réfugiés palestiniens, « à condition que le gouvernement américain prenne en charge les dépenses liées à la réinstallation du reste des réfugiés dans les pays arabes voisins ». Cependant, David Ben Gourion, fondateur de l'État d'Israël et son premier Premier ministre d'alors, avait rapidement rejeté la proposition américaine, avant même que les pays arabes concernés ne se soient prononcés.

Il n'y a donc rien de surprenant dans la position israélienne qui se perpétue de Ben Gourion à Nétanyahou, dans la mesure où la reconnaissance par Israël du droit des réfugiés impliquerait une reconnaissance de sa responsabilité dans l'émergence du problème et ce qui en découle légalement, c'est-à-dire le droit au retour. Rien de surprenant non plus dans la position du leader israélien à l'égard de l'UNRWA, qui est l'incarnation juridique du problème des réfugiés.

Au moment de la création de l'UNRWA, on pensait que cette agence serait « temporaire », en vertu des deux résolutions de l'Assemblée générale la créant (résolution 212 en novembre 1948 et résolution 302 en décembre 1949). Son travail, voire son existence même, devait prendre fin lorsque les réfugiés palestiniens dont elle s'occupait retourneraient dans leurs maisons et sur leurs terres saisies par les milices sionistes en 1948. Au lieu de cela, leur nombre a augmenté à mesure que l'État d'Israël s'est emparé de davantage de territoire pendant la guerre de 1967. Puis Nétanyahou est venu tenter de mettre fin à ce problème de réfugiés, non pas en leur permettant de rentrer dans leurs foyers, comme cela semblerait être la solution naturelle face à un tel problème, mais en éliminant l'organisation internationale qui « rappelle leur existence ».

En conclusion, la campagne israélienne contre l'UNRWA a plusieurs objectifs, dont deux principaux. Elle a tout d'abord un objectif immédiat qui, comme le soutient l'éminent professeur d'histoire anglo-israélien Avi Shlaim, est lié à la décision de la CIJ. En prévision des prochaines délibérations de celle-ci, la campagne israélienne entend déformer l'image de l'UNRWA, intimider ses responsables et les pousser à garder le silence sur les violations israéliennes qui n'ont pas cessé, en plus de saper la crédibilité de ses rapports et déclarations sur lesquels le tribunal s'est appuyé dans sa décision initiale. Très probablement, comme le font habituellement les avocats du mensonge lorsqu'ils manquent de preuves, ce sera la principale carte présentée par la défense israélienne à la reprise de l'audience (au moins pour des raisons de propagande). Le deuxième objectif de la campagne israélienne est stratégique, avec un impact plus profond. Il s'agit d'une tentative nouvelle et ancienne d'effacer totalement la question des réfugiés qui, du point de vue du droit international, est toujours d'actualité et n'a pas encore été éliminée.

Bien que Nétanyahou veuille faire oublier la question des réfugiés, avec toutes ses dimensions juridiques et humanitaires, sa position sur l'UNRWA et sa déclaration claire à ce sujet révèlent qu'à l'instar d'autres porteurs de l'étendard du sionisme comme idée et stratégie, il n'a pas oublié ce qui est dit dans les statuts de l'agence des Nations unies sur la définition du réfugié ; il peut être attribué à toute personne

- qui a eu sa résidence normale en Palestine pendant deux ans au moins avant le conflit de 1948 et qui, en raison de ce conflit, a perdu à la fois son foyer et ses moyens d'existence, et a trouvé refuge, en 1948, dans l'un des pays où l'UNRWA assure ses secours

Selon les registres de l'UNRWA, le nombre de réfugiés palestiniens dépasse les six millions. Ce chiffre serait donc une menace démographique pour le sionisme ? L'idée, la stratégie (et l'État) d'Israël seraient-ils au-dessus de toute tentative de porter cette question là où le droit international pourrait être applicable — et efficace ?

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Israël vote la fin de l’aide humanitaire internationale aux Palestiniens

Le vote par le parlement Israélien d'un projet de loi interdisant les activités de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNWRA) et la caractérisant d'organisation terroriste provoque de vives réactions de la communauté internationale. Il met surtout en lumière le mépris d'Israël pour le droit international en matière de protection de civil·es et des réfugié·es.

Tiré d'Agence médias Palestine.

Israël sera « le premier pays de l'histoire à interdire, selon la loi écrite et déclarée, le fonctionnement d'une agence des Nations Unies », comme l'explique le chercheur et écrivain palestinien Majd Kayyal sur son compte Facebook.

Le Parlement israélien a en effet voté, lundi 28 octobre, à une écrasante majorité (92 voix contre 10) en faveur d'un projet de loi interdisant les activités en Israël de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Un second texte, également largement adopté (89 contre 7), interdit aux responsables israéliens de travailler avec l'UNRWA et ses employés.

Ce vote n'est que la dernière et la plus dangereuse étape d'une croisade de plusieurs décennies visant à ternir et à éradiquer l'UNRWA. Il fait suite à l'accusation par Israël selon laquelle 12 employés de l'agence auraient participé à l'attaque du Hamas du 7 octobre — une accusation formulée le jour même où la Cour internationale de justice (CIJ) a jugé que la conduite d'Israël à Gaza constituait vraisemblablement un génocide. Au cours des semaines suivantes, sans fournir de preuves, Israël a encore affirmé que quelque 1 200 employés de l'UNRWA à Gaza avaient des liens avec le Hamas, qui, selon les termes de Netanyahou, avait « totalement infiltré » l'agence.

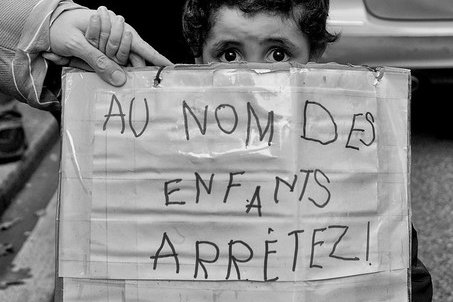

Suite à ces annonces et malgré la totale absence de preuves apportées par Israël, 18 pays avaient suspendus leurs financements à l'agence, soit une perte de 430 millions de dollars de donc en moins, malgré la situation humanitaire catastrophique à Gaza, où plus de 1,9 millions de Palestinien·nes ont été forcés de quitter leur domicile et sont confrontés à des bombardements incessants, à la famine, à des épidémies ainsi qu'à des pénuries de tous les biens essentiels. Depuis le début de l'offensive génocidaire d'Israël à Gaza, plus de 43 000 Palestinien·nes ont été assassiné·es par Israël et 100 544 ont été blessé·es, dont une grande proportion d'enfants et de personnes âgées.

Le lien paradoxal entre Israël et l'UNRWA

Pourtant, en septembre, Israël s'était retrouvé dans une position délicate car, tout en préparant les lois qui ont été votées hier, il comptait sur l'UNRWA pour faciliter la campagne de vaccination de masse à Gaza contre la polio — principalement pour protéger ses propres citoyens.

En tant que principale agence d'aide humanitaire à Gaza, avec 13 000 employé·es — dont la plupart sont palestinien·nes – l'agence était particulièrement bien placée non seulement pour administrer les vaccins, mais aussi pour encourager les familles palestiniennes à participer à la campagne et à réaliser une inoculation de masse. Selon Sam Rose, directeur adjoint principal des affaires de l'UNRWA à Gaza, « la campagne de vaccination n'aurait jamais pu avoir lieu sans l'UNRWA ».

L'UNRWA coordonne ses activités avec le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) israélien depuis des décennies. Pas plus tard qu'en février, le chef du COGAT, le général de division Rasan Elian, a admis qu'« aucune autre organisation n'est équipée pour reprendre le rôle critique joué par l'UNRWA dans la distribution de l'aide humanitaire ».

Ce n'est qu'un exemple du lien paradoxal qu'Israël entretien avec l'UNRWA. Selon l'historienne Laura Robson, Israël a longtemps utilisé l'UNRWA comme un « instrument d'endiguement » : l'organisation met en place certaines des structures et des ressources d'un État, grâce à elle les territoires Palestiniens peuvent donc « fonctionner » sans représentation directe, et Israël « maintenir le couvercle » sur l'action politique palestinienne.

Cette position de l'UNRWA est donc stratégique pour Israël, mais il reste en quelque sorte « trop palestinien » pour lui. Les Palestinien·nes constituent non seulement la grande majorité des employé·es de l'agence, mais ils et elles l'ont également façonnée et transformée de manière décisive, bien que la haute direction est restée largement entre les mains d'ancien·nes diplomates occidentales·aux et de fonctionnaires de carrière des Nations unies.

Peut-être plus important encore, l'UNRWA a contribué à maintenir en vie la question des réfugié·es palestinien·nes et rappelle que la communauté internationale est responsable. C'est pour cette raison qu'Israël cherche depuis longtemps à démanteler l'UNRWA, même si cela n'aurait aucune incidence sur la résolution 194 des Nations unies, qui a inscrit le droit au retour des réfugié·es palestinien·nes dans le droit international, ou sur les autres conventions affirmant ce droit pour tous les réfugié·es du monde.

C'est l'action de l'ONU qu'Israël remet en cause

L'ensemble de cette législation — qui n'entrera pas en vigueur immédiatement — devrait entraîner la fermeture du siège de l'UNRWA à Jérusalem-Est et bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza via Rafah, alors que plus de 1,9 million de Gazaoui-es sont déplacé·es et confronté·es à des pénuries généralisées de nourriture, d'eau et de médicaments. La disparition de l'UNWRA serait catastrophique et de nombreuses réactions ont dénoncé la décision d'Israël.

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'a qualifiée d'“intolérable” et prédit “conséquences dévastatrices”. “Elle contrevient aux obligations et aux responsabilités d'Israël”, a-t-il ajouté, en soulignant que “l'UNRWA est une bouée de sauvetage irremplaçable pour le peuple palestinien”. Interrogé lundi par Al-Jazeera, le porte-parole de l'UNRWA, Adnan Abu Hasna, a dénoncé une escalade “sans précédent”. Pour le fonctionnaire de l'agence onusienne, la décision israélienne signifie “l'effondrement du processus humanitaire dans son ensemble”, note la chaîne qatarie.

Dimanche, les ministres des affaires étrangères du Canada, de l'Australie, de la France, de l'Allemagne, du Japon, de la Corée du Sud et du Royaume-Uni ont tous exprimé leur opposition à la législation et ont déclaré qu'elle pourrait avoir des « conséquences dévastatrices ».

« Jamais dans le monde un état n'a fait appliquer une loi formelle interdisant, pas seulement restreignant, le travail d'une agence de l'ONU. », affirme le chercheur et écrivain palestinien Majd Kayyal sur son compte Facebook. « Cette décision signifie interdire l'éducation, la santé, l'alimentation et les services d'hygiène publique, etc. pour des centaines de milliers de Palestiniens à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza. »

Même en Israël, le projet de loi avait suscité l'inquiétude dimanche de hauts responsables du ministère des Affaires étrangères, rapporte le quotidien israélien Yediot Aharonot. Ces derniers ont averti que si le texte était adopté en deuxième et troisième lectures à la Knesset, Israël “serait suspendu des Nations unies pour violation de la charte de l'organisation”.

« Il est scandaleux qu'un État membre des Nations unies s'efforce de démanteler une agence des Nations unies qui est aussi le principal acteur de l'opération humanitaire à Gaza », a déclaré Juliette Touma, porte-parole de l'Unrwa, dans un communiqué. Cette décision sans précédent souligne en effet une rupture d'Israël avec la communauté internationale, et les réactions des pays membres de l'ONU seront décisives. Car cette rupture, si elle aura des conséquences dramatiques sur la vie des Palestinien·nes, pourrait aussi en avoir pour Israël en poussant la communauté internationale à condamner celui-ci pour son mépris du droit international.

De fait, la campagne BDS appelait ce lundi à une action internationale en ce sens, rappelant que « l'engagement en faveur du droit au retour des réfugié·es palestinien·nes était une condition nécessaire à l'admission d'Israël aux Nations Unies. Pourtant, Israël a continué à intensifier sa politique de nettoyage ethnique. » La croisade d'Israël contre l'UNWRA est une preuve supplémentaire de son intention génocidaire.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’armée israélienne se joint à la guerre des colons pour déplacer les Bédouins palestiniens

En Cisjordanie, les communautés bédouines sont particulièrement vulnérables du fait que l'armée israélienne reste à l'écart des attaques des colons ou s'y associe de plus en plus souvent.

Tiré d'Agence médias Palestine.

AL-MUARAJAT, Cisjordanie — Il était tôt, en cette journée de la mi-septembre, lorsqu'un groupe de colons israéliens est arrivé dans une petite école bédouine palestinienne en Cisjordanie occupée. En peu de temps, ils ont pris d'assaut le bâtiment. Armés et enhardis, les colons ont jeté des pierres, brisé des fenêtres et blessé plusieurs élèves et enseignants. Les enfants se sont précipités pour se mettre à l'abri, tandis que leurs enseignants tentaient de les protéger.

Lorsque les militaires israéliens sont arrivés, ce n'était pas pour intervenir et mettre fin à l'attaque. Au contraire, les soldats étaient venus uniquement pour arrêter le directeur de l'école, qui avait été emmené à l'hôpital pour soigner ses blessures.

Depuis un an, une autre guerre contre les Palestiniens, moins remarquée, s'est intensifiée en Cisjordanie. La violence des colons a explosé et l'armée y a répondu avec une complicité croissante et de plus en plus éhontée.

Au lieu de maintenir l'ordre dans son occupation, l'armée agit comme un exécutant pour les colons. Avec l'arrivée au pouvoir de personnalités telles que le ministre israélien des finances, Bezalel Smotrich, fervent défenseur de l'annexion de la Cisjordanie, l'agression des colons s'est transformée en une stratégie ouverte visant à expulser les Palestiniens de leurs terres.

Depuis le 7 octobre, la violence des colons à l'encontre des Palestiniens en Cisjordanie s'est fortement accrue, faisant de nombreuses victimes, des déplacements massifs et d'importants dégâts matériels. Selon Human Rights Watch et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, plus de 700 attaques de colons ont été enregistrées, et plus de 1 200 Palestiniens, dont 600 enfants, ont été déplacés de leurs communautés rurales d'éleveurs. Dans près de la moitié de ces incidents, des soldats israéliens étaient présents en uniforme et ont participé aux violences ou ne sont pas intervenus.

Les violences ont été particulièrement éprouvantes pour les Bédouins palestiniens, un peuple semi-nomade qui, selon les Nations unies, « subit de plein fouet les conséquences de l'occupation ».

Les attaques des colons sont plus que de simples actes d'agression. Ils sont à l'avant-garde d'une campagne visant à repousser les Palestiniens, a déclaré Hassan Mleihat, qui supervise l'organisation non gouvernementale Al-Baidar pour la défense des droits des Bédouins. « L'armée, au lieu de servir d'arbitre neutre, est devenue un exécutant de cette stratégie, protégeant les colons et punissant les victimes. Cette dynamique, approuvée au plus haut niveau, vise à renforcer le contrôle – une arrestation, une saisie de terre, une famille déplacée à la fois. »

L'organisation a constaté qu'au cours de l'année écoulée, plus de 2 500 attaques et autres violations des droits ont été perpétrées par Israël contre des Bédouins palestiniens en Cisjordanie. Selon Mleihat, les agressions contre les Bédouins comprennent des attaques terroristes, des déplacements forcés, le vandalisme de biens et de services publics, tels que les canalisations d'eau, les lignes électriques et les panneaux solaires, ainsi que le vol de biens privés.

« La peur dans l'âme des enfants »

L'attaque de l'école bédouine illustre la manière dont les colons et les militaires opèrent désormais en tandem, poursuivant un objectif commun d'annexion de facto par la peur et le déplacement.

Il ne s'agit pas seulement d'une tentative de terroriser les élèves, mais aussi l'ensemble de la communauté, et cela fait partie du plan de Smotrich « C'est nous ou eux » », a déclaré Mleihat.

Le matin de l'attaque de l'école, Rami Damanhouri, le directeur de l'école arabe al-Kaabneh, était à son bureau en train de travailler sur l'emploi du temps des classes et de passer en revue une longue liste de tâches administratives.

« Surintendant ! Surintendant ! » Les cris d'une femme rompent le silence et le secouent. Il reconnaît la femme comme étant une mère qui est venue à l'école plus tôt pour inscrire ses enfants pour la nouvelle année scolaire. Au début, il ne comprend pas ses paroles, mais sa peur était palpable. « Ils m'ont battue », crie-t-elle encore et encore.

Il la suit dans la cour de l'école et comprend qu'elle parle d'un groupe de colons israéliens qui ont attaqué les locaux.

Damanhouri réagit rapidement. Il a fait appel au ministère de l'éducation de l'Autorité palestinienne et au plus grand nombre de parents possible. Il conduit ensuite le plus grand nombre possible d'élèves et d'enseignants dans les salles de classe les plus sûres, dont les portes sont fermées à clé. Mais les enseignants et lui-même sont en infériorité numérique.

Armés de lattes et de tiges métalliques, un groupe de 15 colons commence à détruire des chaises, des tables et des fenêtres avant de se concentrer sur Damanhouri, qui protège les enseignants à l'aide de son corps. Après l'avoir injurié en arabe, ils le plaquent au sol et le frappent à nouveau avant de le menotter avec des attaches et de l'emmener à l'extérieur. Dans ce qu'il suppose être une tentative d'enlèvement, ils le jettent à l'arrière d'une camionnette.

C'est à ce moment-là que l'armée israélienne arrive. Damanhouri pense que c'est le signal de la fin de l'attaque. Au contraire, les soldats laissent partir les colons et le détiennent pendant quatre heures à l'école, où ils le soumettent à un interrogatoire musclé. Il est ensuite détenu dans une prison, puis transféré dans une autre où il reste quatre jours, après confiscation de sa carte d'identité.

« Dans l'une des prisons, ils m'ont fait me déshabiller et les soldats ont pu voir des coupures et des ecchymoses sur mon corps. Un médecin qu'ils ont fait venir a dit que j'avais sept côtes cassées, un nez cassé et de nombreuses contusions, mais il m'a seulement fait une piqûre contre la gale », a déclaré M. Damanhouri.

Ce n'est pas la première fois que l'école bédouine est attaquée par des colons. Un soir d'octobre 2023, après l'attaque du Hamas et l'assaut subséquent contre Gaza, des colons ont creusé des tombes dans l'enceinte de l'école pour les élèves et ont placé une fleur sur chacune d'entre elles pour « semer la peur dans l'âme des enfants », selon Mleihat.

La guerre en Cisjordanie

Alors que le carnage dans la bande de Gaza a largement éclipsé la Cisjordanie, Israël a intensifié ses opérations militaires dans les deux territoires, deux campagnes de la même guerre contre les Palestiniens. En conséquence, la violence en Cisjordanie a atteint des niveaux sans précédent, y compris une campagne de frappes aériennes meurtrières.

Depuis octobre 2023, au moins 17 Palestiniens ont été tués et 400 blessés lors d'attaques menées par des colons. En outre, les colons ont incendié des maisons, saisi des terres et tué du bétail, tout en n'ayant que peu ou pas de comptes à rendre aux autorités israéliennes.

Des communautés entières de Cisjordanie ont été prises pour cible et déplacées de force. Dans les villages de Khirbet Zanuta et Khirbet al-Ratheem, près d'Hébron, la plus grande ville du sud de la Cisjordanie, les colons et les soldats ont fait des incursions conjointes dans les villages, détruit les maisons et contraint les habitants à fuir en les menaçant de mort. En conséquence, des dizaines de familles vivent aujourd'hui dans des conditions précaires, incapables de retourner sur leurs terres en raison des restrictions militaires.

Smotrich, figure clé de la coalition de la droite religieuse, s'est imposé comme une force essentielle dans le remodelage de la Cisjordanie. Connu pour sa position intransigeante en faveur de la colonisation, Smotrich a non seulement poussé à l'expansion des colonies, mais il a également réussi à obtenir un changement substantiel de l'autorité sur la région.

Au début de l'année, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a accordé à M. Smotrich le contrôle direct de l'administration civile, qui supervise les colonies israéliennes, donnant ainsi au ministre du gouvernement le contrôle de zones clés de la Cisjordanie qui étaient traditionnellement du ressort de l'armée.

Ce nouveau cadre administratif, qu'il a qualifié de changement « méga-dramatique », a entraîné une augmentation de la construction de colonies, l'autorisation de nouveaux avant-postes et une hausse des appropriations de terres.

Ce changement de pouvoir a permis à Smotrich d'accélérer la croissance des colonies à un rythme sans précédent. Depuis sa nomination, les approbations de construction de colonies sont montées en flèche, avec des milliers de nouvelles unités prévues pour le développement, faisant de cette période la plus intensive pour l'expansion depuis plus d'une décennie.

M. Smotrich a ouvertement déclaré que son objectif était de consolider le contrôle israélien sur la Cisjordanie et d'empêcher toute possibilité d'un futur État palestinien. La vision à long terme de Smotrich semble viser une annexion progressive et de facto de la Cisjordanie par la prolifération des colonies. Non seulement ses politiques renforcent les colonies existantes, mais elles poussent également à la légalisation des avant-postes, des colonies considérées comme illégales même en vertu du droit israélien, dont certaines sont construites sur des terres palestiniennes appartenant à des propriétaires privés. Cette stratégie compromet les perspectives d'une solution à deux États en créant des « faits sur le terrain » irréversibles qui rendent la séparation des territoires de plus en plus difficile.

Les implications de l'évolution des structures de pouvoir sont profondes : L'armée ayant été largement mise à l'écart, les dirigeants des colons et les idéologues d'extrême droite jouissent désormais d'une influence sans précédent, ce qui permet l'expansion rapide et la normalisation des colonies tout en démantelant les restrictions militaires existantes.

Impunité et complicité

L'armée israélienne, pour sa part, a également modifié ses pratiques en Cisjordanie, révélant une alliance plus étroite entre les soldats et les colons.

Human Rights Watch et d'autres organisations ont documenté de nombreux incidents au cours desquels l'armée israélienne non seulement n'a pas empêché la violence des colons, mais y a même participé activement, élargissant la pratique de ce que l'on appelle les opérations conjointes.

Dans les zones rurales, comme à Ein al-Rashash, le déplacement des communautés palestiniennes a été effectué par des colons armés accompagnés de soldats.

Depuis le début de la guerre de Gaza, l'armée a également distribué des milliers de fusils aux milices de colons, soi-disant pour la « défense régionale », brouillant ainsi la frontière entre les forces militaires officielles et les groupes citoyens.

Ces changements marquent une dangereuse escalade en Cisjordanie. Selon Al-Haq, une organisation palestinienne de défense des droits de l'homme, les attaques des colons sont souvent menées en toute impunité, laissant les communautés palestiniennes vulnérables et sans protection, les autorités israéliennes n'engageant pas de poursuites contre les colons auteurs de ces attaques.

L'un des cas les plus poignants documentés par Al-Haq concerne Ahmad Hijawi, un travailleur palestinien attaqué par des colons alors qu'il traversait la communauté bédouine de Wadi al-Seeq, près de Ramallah.

Hijawi a été tenu en joue, battu et agressé verbalement par des colons qui l'ont accusé d'être un « terroriste ».

Malgré l'arrivée de soldats israéliens, Hijawi et son collègue ont été traités comme des intrus plutôt que comme des victimes. Les colons qui l'ont agressé avaient l'habitude de s'en prendre à la communauté bédouine, notamment en détruisant des maisons et des écoles.

Comme lors de l'attaque de l'école bédouine d'Arab al-Kaabneh, les soldats sont restés les bras croisés pendant que l'attaque des colons se poursuivait.

***

Dalia Hatuqa est une journaliste basée en Cisjordanie et à Washington, D.C., qui se concentre sur les affaires palestiniennes et israéliennes.

Traduction : JB pour l'Agence Média Palestine

Source : The Intercept

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis – Israël. Des livraisons d’armes à une co-belligérance

[Cette étude de William Hartung sur les Etats-Unis, principal allié d'Israël, ne doit pas faire oublier l'aide militaire apportée par l'Allemagne qui, depuis octobre 2023, a augmenté de 10 fois par rapport à 2022. A cela s'ajoute la contribution du troisième exportateur, l'Italie, selon l'institut norvégien le SIPRI. Quant à la France, les données sur les exportations sont marquées par une grande opacité. – Réd.]

Tiré d'À l'encontre.

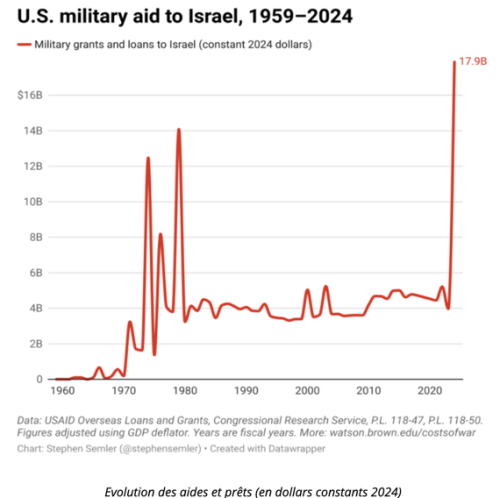

Le gouvernement des Etats-Unis a approuvé au moins 17,9 milliards de dollars d'aide à la sécurité pour les opérations militaires israéliennes à Gaza et ailleurs entre le 7 octobre 2023 et septembre 2024, mais ce chiffre ne représente qu'une image partielle du soutien total des Etats-Unis aux Forces de défense israéliennes (FDI) au cours de cette période.

La fourniture d'armes à Israël passe par de multiples canaux, notamment l'aide au titre du Programme de financement militaire à l'étranger (FMF-Foreign Military Financing), les prélèvements d'équipements sur les stocks américains existants, le transfert d'équipements usagés dans le cadre du programme Excess Defense Articles (EDA) et les ventes d'armes approuvées dans le cadre du programme de ventes militaires à l'étranger (Foreign Military Sales-FMS). Certains de ces transferts impliquent un paiement immédiat, tandis que d'autres impliquent des remboursements et des flux d'aide s'étalant sur plusieurs années [1]. En outre, une partie de l'équipement transféré à Israël pour soutenir sa guerre depuis le 7 octobre 2023 était fondée sur des accords de vente conclus au cours des années précédentes. Tout cela signifie que le chiffre de 17,9 milliards de dollars d'aide à la sécurité à Israël entre octobre 2023 et septembre 2024 n'est qu'une fraction de la valeur totale du soutien des Etats-Unis à cette guerre, qui ne sera déterminée qu'au fil du temps.

Le 13 août 2024, l'administration Biden a annoncé la signature de nouveaux accords d'armement avec Israël pour un montant de 20,3 milliards de dollars, dans le cadre du programme de ventes militaires à l'étranger (Foreign Military Sales), qui comprend des accords approuvés par le Département d'Etat et négociés ainsi qu'exécutés par le Pentagone. Ces équipements, qui seront livrés sur plusieurs années, comprennent 50 avions de combat Boeing F-15 pour un coût de 18,8 milliards de dollars [2]. Le 25 septembre, le sénateur Bernie Sanders (indépendant du Vermont) a présenté une résolution de non-approbation qui pourrait bloquer l'accord si elle recueillait un nombre suffisant de voix dans les deux chambres du Congrès : soit une majorité simple, soit un vote des deux tiers, selon que l'administration décide ou non d'opposer son veto à une résolution adoptée par une majorité de voix [3].