Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

La politique de Giorgia Meloni : un « modèle » pour l’Europe ?

Depuis plusieurs décennies, l'Italie mène une politique migratoire abjecte qui bafoue les droits humains et met en péril la vie des nombreuses personnes qui tentent de rejoindre l'Europe.

31 octobre 2024 | tiré de l'Anticapitaliste

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/la-politique-de-giorgia-meloni-un-modele-pour-leurope

Criminalisation de la circulation, limitation du droit d'asile, externalisation du contrôle des frontières, détention des migrantEs dans les pays dits « sûrs » : la politique xénophobe que Giorgia Meloni prétend aujourd'hui ériger en « modèle » pour les autres pays de l'Union.

L'art de gouverner par la peur

Les politiques de fermeture des frontières sont devenues des manières de gouverner par la peur de l'autre et cela en dépit de leur dimension inhumaine et inefficace. L'Europe forteresse a mis en place un système institutionnalisé de ségrégation spatiale et sociale à l'égard des populations extracommunautaires. Menaçant le principe de l'égalité des droits, l'idéologie de la préférence nationale est défendue d'une manière de plus en plus décomplexée par les droites extrêmes européennes et internationales. En matière d'immigration, les leaders souverainistes semblent être en effet très soudés. C'est ce qui ressort de la réunion organisée à Bruxelles par la Première ministre Giorgia Meloni à laquelle s'est jointe également Ursula von der Leyen.

Des décennies de politiques inhumaines

Au début des années 2000, la loi « Bossi-Fini » (des noms des deux anciens ministres de la Ligue du Nord et d'Alliance nationale qui en avaient pris l'initiative dans le cadre du premier gouvernement de Berlusconi) avait accéléré le processus de criminalisation des migrantEs considéréEs en situation irrégulière. Les gouvernements de centre-gauche n'ont pas fait mieux. En 2017, sous Gentiloni, l'Italie signe un accord avec la Libye qui prévoit une aide économique et un soutien technique aux autorités libyennes pour réduire les flux migratoires. Refoulement, détention arbitraire, viols et violences : ce qui se passe dans les centres de détention en Libye a abondamment été documenté sous les yeux complices de l'Europe. Quelques années après, c'est au tour de l'ancien ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, aux manettes dans un gouvernement de coalition avec le mouvement des Cinq Étoiles, de prévoir de lourdes sanctions et la confiscation des navires de sauvetage des organisations humanitaires.

La nouvelle propagande des « pays sûrs »

Pour l'extrême droite au pouvoir, la gestion propagandiste des flux migratoires articulée aux mesures liberticides et antisociales sert à cacher l'immobilisme de l'ordre économique bourgeois. Dans ce domaine, Meloni fait preuve d'un véritable acharnement anti-migrantEs.

Le décret 20/2023 (appelé d'une façon cynique « décret Cutro », du nom du village calabrais qui a connu le tragique naufrage des migrantEs en février 2023) a fortement limité le droit d'asile et élargi la catégorie des migrantEs pouvant être expulséEs, en particulier s'ils ou elles proviennent de la liste des « pays sûrs ». Fortement critiqué par les juristes, le « décret flux » du 2 octobre rétablit l'appel pour les décisions de protection internationale. La règle, récemment approuvée dans le décret sur le Sud, prévoit le doublement des centres de détention et de rapatriement et allonge la durée de détention de 6 à 18 mois pour les migrantEs à rapatrier. Signé par le chef de l'État Sergio Mattarella, le « décret sur les pays sûrs » a comme but de pouvoir repousser, en prétendant tenir compte des règles humanitaires, la masse des migrantEs fuyant les crises économiques et environnementales ou les conditions l'exploitation et d'oppression. Meloni prétend ainsi répéter les transferts des migrantEs vers l'Albanie au mépris des sentences des tribunaux italiens qui, en s'appuyant sur la Convention de Genève, rejettent la détention massive des demandeurs d'asile. Les premières enquêtes menées sur les centres de migrantEs en Albanie montrent que la procédure appliquée est totalement illégitime : le tri des migrantEs qui sont dirigéEs vers l'Albanie se fait sur la base de questions génériques comme les documents et la déclaration de leur nationalité1.

La Méditerranée centrale reste l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Plus de 30 000 personnes y ont perdu la vie entre 2014 et aujourd'hui (selon l'OIM)2. Le fait que l'Europe applaudisse les mesures prises par le gouvernement italien est un signal inquiétant du virage réactionnaire et autoritaire que semble prendre à grand pas le vieux continent.

1.https://www.cnca.it/tavo…

2.https://missingmigrants…

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Immigration, loi et diversion

Le budget n'a même pas encore fait l'objet d'un débat complet à l'Assemblée nationale que le gouvernement assure déjà qu'une nouvelle loi immigration sera présentée en 2025. Ou comment allumer des contre-feux en désignant un bouc-émissaire : l'étranger.

16 octobre 2024 | tiré de Politis l'hebdo N° 1832 |Photo : Manifestation contre la loi immigration, à Paris, le 21 janvier 2024

Pour faire diversion, rien de plus simple que d'allumer des contre-feux. C'est la stratégie de Michel Barnier et de son gouvernement, pris la main dans le sac en train de fabriquer un budget de super austérité – le plus sévère de la Ve République, a même confié à Politis le président de la commission des finances Éric Coquerel– et qui va toucher non pas les plus riches d'entre nous, comme ils essaient de le faire croire, mais tous les Français, à commencer par les plus pauvres d'entre nous.

Et si le responsable de tous nos problèmes était l'étranger, l'immigré, l'exilé ? Le budget n'a même pas encore fait l'objet d'un débat complet à l'Assemblée nationale – il ne sera d'ailleurs pas même soumis au vote, le 49.3 étant quasi acquis – que le gouvernement assure déjà qu'une nouvelle loi immigration sera présentée en 2025. Personne, pas même le premier ministre, pas même les membres du gouvernement, et surtout pas même le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui la portera, ne sait ce que cette loi comportera mais il faut déjà donner des gages à Marine Le Pen et faire diversion. Trouver le bouc émissaire : l'étranger.

La droite et ce qu'il reste de la Macronie n'hésitent pas à user des arguments les plus ignobles en opposant les populations.

Et pour justifier ce petit tour de passe-passe, la droite associée à ce qu'il reste de la Macronie n'hésite pas à user des arguments les plus ignobles en opposant les populations. Diviser pour mieux régner : « Comment allez-vous expliquer aux Français que vous allez leur demander des efforts, de payer des impôts, des taxes un peu partout, qu'on va leur faire moins de politiques publiques pour eux et en même temps que toutes les dépenses liées à l'immigration augmentent », a osé Valérie Pécresse sur BFM, ce lundi 14 octobre.

Et qui s'indigne dans la foulée de la réduction de 50 % des prix des transports publics pour les « clandestins ». « Quand on est trop généreux, on attire des personnes qu'on n'a pas envie d'accueillir », a-t-elle expliqué tout en assurant que les exilés comparent les pays d'accueil pour choisir leur destination, la France étant la plus accueillante, selon elle.

Voici donc leur nouvelle bataille : après s'être attaqué aux droits d'asile et aux droits des étrangers, il faudrait désormais tout faire pour dissuader les exilés de choisir la France. La démonstration de la présidente de la région Île-de-France est fausse mais elle est efficace. À peu près aussi efficace que le tract de Jean-Marie Le Pen des années 1980 : « 1 million de chômeurs c'est 1 million d'immigrés de trop ! »

Jouer sur les peurs et les fantasmes. Sauf que ça n'est pas le Front national qui est à l'œuvre.

C'est faux mais le slogan est efficace. Leurs méthodes n'ont pas changé. Jouer sur les peurs et les fantasmes. Sauf que ça n'est pas le Front national qui est à l'œuvre. Ça n'est plus seulement le Rassemblement national qui use et abuse de ces procédés. C'est la droite dite classique. Qui n'a plus de républicaine que le nom.

En réalité, en nommant Michel Barnier à Matignon, Emmanuel Macron n'a pas seulement nommé la personnalité la plus RN-compatible. Il a nommé l'artisan de l'alliance des droites et de l'extrême droite. Et cette alliance ne tient pas juste parce que Marine Le Pen en a décidé ainsi. Cette alliance tient parce que les députés macronistes ont décidé de ne pas y faire obstacle.

Parce que s'ils additionnaient leurs voix à celles du Nouveau Front populaire, une majorité se dégagerait pour mettre un terme aux dérives fascisantes de ce gouvernement qui entend – par cet énième projet de loi sur l'immigration qui projette de réintroduire des articles de la loi Darmanin censurés par le Conseil constitutionnel – s'asseoir sur le principe même d'État de droit. Retailleau avait prévenu !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Élections aux États Unis : les réseaux sociaux et la radicalisation politique

La polarisation politique occupe une place de plus en plus centrale dans le paysage médiatique américain, exacerbée par les élections présidentielles. Les médias, loin d'être de simples observateurs, sont devenus des acteurs influents dans ce climat de division. Leur traitement des sujets, souvent orienté vers des visions partisanes, a contribué à radicaliser les discours publics et à approfondir les fractures politiques.

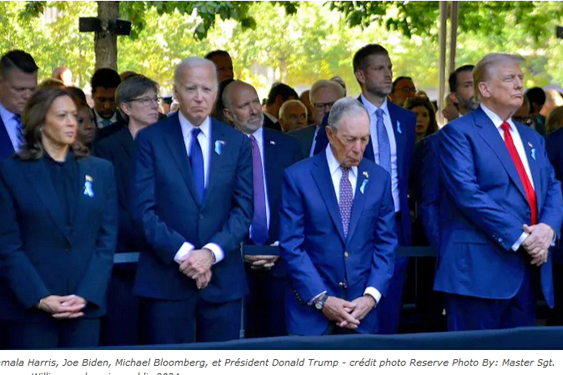

29 octobre 2024| tiré du Journal des alternatives | Photo : Kamala Harris, Joe Biden, Michael Bloomberg, et Président Donald Trump - crédit photo Reserve Photo By : Master Sgt. Gregory Williams - domaine public 2024

https://alter.quebec/les-elections-aux-etats-unis-et-la-radicalisation-politique/

Des propos choquants, tels que « attraper les femmes par la cha*** » ou « je pourrais… tirer sur quelqu'un·e, et je ne perdrais aucun·e électeur·rice », se multiplient lors des rassemblements. Pour l'élection présidentielle américaine de 2024, un pic d'animosité a eu lieu le dimanche 22 octobre 2023.

Lors du rassemblement de campagne en soutien à Donald Trump au Madison Square Garden, Tony Hinchcliffe a même déclaré : « Porto Rico, cette île flottante d'ordures ». À présent, la polarisation politique ne se limite plus aux discours des candidat·es ; elle se propage sur les réseaux sociaux, où chaque phrase choquante, qu'elle soit provocante ou offensante, est amplifiée.

La genèse de la polarisation et la révolution numérique

Dans les années 1960 et 1970, les médias offraient un accès limité et homogène à l'information, favorisant une consommation quasi équitable et partagée au sein des foyers. Avec l'arrivée de la télévision par câble et de centaines de chaînes, les spectateurs.trices moins politisé·es ont pu se tourner vers le divertissement, délaissant l'actualité.

Ce changement a favorisé l'adoption par les élites politiques de positions plus partisanes pour mobiliser les bases électorales les plus désintéressées. Dans ce nouveau régime médiatique, la polarisation est devenue une stratégie pour capter et fidéliser un public homogène. De plus, avec l'essor des réseaux sociaux, les médias se sont infiltrés dans le quotidien de toutes et tous, touchant même celles et ceux qui ne s'intéressaient pas à la politique. Ce phénomène nous expose en permanence à des contenus politiques, amenant de plus en plus de personnes non politisées à adopter des opinions plus marquées.

« Avoir raison » est désormais une victoire dans l'arène publique. La quête d'une validation médiatique alimente des discours de plus en plus polarisés, où l'objectif est de consolider un soutien fidèle et de conquérir l'opinion publique peu importe le discours. Les médias deviennent ainsi de réels catalyseurs de la mobilisation et de l'action politique.

L'émergence des « bulles médiatiques »

Au cœur de cette polarisation politique américaine se trouvent des « bulles idéologiques » ou médiatiques, dans lesquelles chacun·e façonne un récit des événements en accord avec ses convictions personnelles. Ces bulles renforcent les préjugés et, souvent, éloignent des faits, alimentant ainsi des perceptions divergentes de la réalité.

Ce concept, introduit par Eli Pariser, explique comment les algorithmes des réseaux sociaux façonnent des environnements numériques uniformes. Ce phénomène est amplifié par le « biais de confirmation », qui décrit notre propension à privilégier les informations qui renforcent nos croyances tout en négligeant celles qui les contredisent.

Le graphique ci-contre présente les opinions des électeurs républicains et démocrates sur les partis respectifs au fil du temps, de 1994 à 2022. On observe une augmentation significative du pourcentage de républicains ayant une opinion défavorable (62 %) ou très défavorable (21 %) à l'égard du Parti démocrate. De même, les démocrates affichent une tendance similaire, avec 54 % ayant une opinion défavorable et 17 % très défavorable envers le Parti républicain. Ces chiffres soulignent l'intensification de la polarisation politique aux États-Unis, où les membres de chaque parti sont de plus en plus enclins à avoir des vues négatives sur l'autre.

L'influence des algorithmes et des réseaux sociaux

L'influence des algorithmes s'est manifestée de manière particulièrement flagrante lors de l'élection présidentielle de 2016, marquée par l'émergence de fausses nouvelles et de théories du complot, amplifiées par des communautés polarisées. L'élection de Donald Trump a été un choc pour tout le monde, y compris pour lui.

Ces élections ont illustré comment l'usage des réseaux sociaux par un candidat peut bouleverser les médias traditionnels et accroître son influence, comme l'a démontré Donald Trump avec Twitter. Bien qu'il ait su utiliser ces plateformes pour contourner les circuits classiques de diffusion, son succès oblige à relativiser l'idée d'un « petit candidat » triomphant grâce au numérique. En effet, avec ses ressources et son réseau, il a redéfini les règles de la communication politique, donnant naissance à une nouvelle manière de raconter et de contrôler son récit public.

Que faire pour s'en sortir ?

C'est simple : favoriser la lecture et le visionnement de médias qui présentent des opinions et des inclinaisons différentes des nôtres. Cela permet d'élargir les perspectives et de mieux comprendre les enjeux sous différents angles. On doit éviter les bulles médiatiques ne pas s'exposer exclusivement aux groupes ou réseaux sociaux qui renforcent vos croyances existantes !!

Il est important de diversifier les sources d'information, en consultant une variété de médias traditionnels et informels, tels que des blogs, des podcasts et des chaînes de télévision qui offrent des points de vue divergents, afin d'enrichir votre compréhension des sujets abordés.

Référence :

- https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/les-effets-des-reseaux-sociaux-dans-les-campagnes-electorales-americaines#ref-note-30

- https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?subtitle=en&lng=fr

- https://www.technologyreview.com/2018/08/22/140661/this-is-what-filter-bubbles-actually-look-like/

- https://www.lexpress.fr/monde/video-trump-je-pourrais-tirer-sur-quelqu-un-je-ne-perdrais-pas-d-electeurs_1756740.html

- https://www.youtube.com/watch?v=o21fXqguD7U

- https://www.letemps.ch/opinions/revues-de-presse/porto-rico-cette-ile-flottante-d-ordures-qui-pourrait-couter-cher-a-donald-trump

- https://www.pewresearch.org/politics/2022/08/09/as-partisan-hostility-grows-signs-of-frustration-with-the-two-party-system/

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« Donald Trump est-il fasciste ? »

Pour la deuxième fois en quelques semaines, un ancien membre de l'administration de Donald Trump qualifie froidement l'actuel candidat républicain de « fasciste ». Après le général Mark Milley, son ancien chef d'état-major des armées, c'est au tour d'un autre militaire, John Kelly, son ex-directeur de cabinet, de le définir ainsi et d'arguer : « Eh bien ! si l'on regarde la définition du fascisme… [c'est évident] il s'agit d'une idéologie et d'un mouvement politique d'extrême droite, autoritaire et ultranationaliste, caractérisé par un chef dictatorial, une autocratie centralisée, le militarisme, la suppression forcée de l'opposition et la croyance en une hiérarchie sociale naturelle. » Et ces derniers jours, Joe Biden et Kamala Harris [le mercredi 23 octobre, lors d'une émission avec le journaliste vedette de CNN, Anderson Cooper] ont à leur tour repris l'épithète infamante.

30 octobre 2024 | tiré du site alencontre.org

http://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/dossier-etats-unis-trump-et-le-trumpisme.html

Au-delà des jeux de pouvoir politiques du moment et des effets de manche rhétoriques, y a-t-il la moindre pertinence historique à parler ici de fascisme ? On est, en effet, tenté de rejeter sans appel les opinions de deux hommes qui ont loyalement servi celui qu'ils appellent aujourd'hui « fasciste », alors même que celui-ci était déjà – en phase d'incubation peut-être – un démagogue d'extrême droite, ultranationaliste, autoritaire et l'objet d'un culte de la personnalité. Surtout, l'usage d'un terme à la fois si chargé historiquement et si inextricablement lié aux figures de Mussolini et de Hitler ne saurait être galvaudé, d'autant que l'hyperbole et le registre de la propagande outrancière sont précisément les marques de fabrique de Trump.

La sagesse démocratique requerrait donc d'éviter les invectives et les analogies rapides qui écrasent la spécificité des situations historiques et géographiques. Le seul fascisme jamais conçu aux Etats-Unis ne fut-il pas celui imaginé par Philip Roth [1933-2028] dans son roman de 2004, Le Complot contre l'Amérique (Gallimard, 2004) dystopie demeurée dans l'imagination des lecteurs. Interrogé d'ailleurs juste avant sa mort sur l'ascension de Trump, le romancier affirmait que l'homme d'affaires mégalomane était bien trop limité et indiscipliné pour jamais devenir un vrai fasciste.

Ces précautions et réserves posées, on ne peut ignorer la richesse et la finesse d'un débat intellectuel et historique continu depuis 2016, qui a posé le concept de fascisme au cœur des analyses du phénomène trumpien. Ce sont ainsi des spécialistes et penseurs du fascisme et du nazisme qui ont, à partir de leurs travaux, affirmé le bien-fondé de la qualification fasciste pour nommer les idées, le projet et le langage de Trump : le philosophe de Yale, Jason Stanley, ou son collègue historien de la Seconde Guerre mondiale, Timothy Snyder, sont convenus que le courant politique incarné par Donald Trump relevait du paradigme fasciste.

L'historien émérite Robert 0. Paxton, auteur entre autres ouvrages de référence de The Anatomy of Fascism (version française Le Fascisme en action, Ed. Le Seuil, 2004) est certes réticent en 2016 à mobiliser le mot fascisme. Mais après le 6 janvier 2021, l'historien n'y voit plus aucune objection scientifique. « César de carton-pâte », comme on le disait naïvement de Mussolini, le Donald Trump de 2016 s'est mué en président déchu refusant la défaite par la violence, puis en démagogue sous stéroïde en 2024, ce qui a eu raison des scrupules de Paxton comme de ceux de l'historien du génocide nazi Christopher Browning [Des hommes ordinaires : le 101e bataillon de réserves de la police allemande et la Solution finale en Pologne, Ed. Tallandier, 2007 ; Les Origines de la Solution Finale, Ed. Les Belles Lettres, 2007] Après avoir jugé le terme « hyperbolique », il en reconnaît la pleine valeur analytique aujourd'hui.

Un appel à une renaissance nationale des masses guidées par un chef

Débattue et contestée, cette grille de lecture est apparue, à défaut d'être irréfutable, de plus en plus pertinente ces dernières semaines, marquées par la succession des discours publics où Trump a affûté son répertoire et a donné à entendre la langue de son projet politique. S'y arrêter un instant permet de comprendre le diagnostic des historiens : à Aurora, dans le Colorado, le 11 octobre, Trump fulmine contre « l'ennemi de l'intérieur… toute cette raclure à laquelle nous avons affaire et qui déteste notre pays ». Plus tard, il ajoute par tweet que le 5 novembre sera le « jour de la libération » pour l'Amérique « occupée ».

Face à la décadence de la nation, pourrie par la « vermine », il appelle à une renaissance nationale par un sursaut des masses guidées par un chef : « Nous défendrons notre territoire. Nous défendrons nos familles. Nous défendrons nos communautés. Nous défendrons notre civilisation. Nous ne serons pas conquis. Nous ne serons pas envahis. Nous allons récupérer notre souveraineté. Nous récupérerons notre nation – et je vous rendrai votre liberté et votre vie. » Pour que la libération du vrai peuple advienne, il faudra une double purge : la déportation de masse de 15 à 20 millions d'immigrés « clandestins » et la répression politique la plus martiale à l'endroit des « ennemis de l'intérieur » : « Nous avons parmi des personnes nocives, des malades, des fous radicaux de gauche… on devra s'en charger, si nécessaire, par la Garde nationale, ou pourquoi pas par l'armée. »

Le philosophe Alberto Toscano, auteur d'un ouvrage remarqué, Late fascism : Race, Capitalism and the Politics of Crisis (Verso Books, octobre 2023) relève que le mélange trumpien de capitalisme autoritaire et d'écrasement des luttes sociales par la mystique raciale de la nation élue en guerre existentielle est un trait fasciste indéniable : « Les démocrates disent que je ne devrais pas dire que ces immigrés sont des animaux parce que ce sont des êtres humains », tonne le milliardaire, mais « ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des animaux ». A ses yeux, ces bêtes contaminent et dépossèdent les vrais Américains, des travailleurs dignes spoliés et humiliés. Dans son livre Reconnaître le fascisme (Ed. Grasset, 2018), Umberto Eco relève que l'un de ces critères essentiels est la « mobilisation d'une classe moyenne frustrée, une classe souffrant de la crise économique ou d'un sentiment d'humiliation politique, et effrayée par la pression qu'exerceraient des groupes sociaux inférieurs ».

Depuis 2016, une institutionnalisation inédite de la violence politique

Leur compatriote, l'historien Enzo Traverso, auteur des Nouveaux visages du fascisme (Textuel, 2017) reconnaît lui aussi la nature indéniablement fascisante de Trump qu'il nomme un « fasciste sans fascisme ». L'ex-président américain n'est, certes, pas l'héritier d'une tradition politique strictement fasciste, ancrée dans l'histoire du XXe siècle européen. Mais les mouvements fascistes, la virtualité fasciste dans la démocratie, les processus de fascisation ont été conceptualisés comme une modalité de la politique et du pouvoir qui échappe à sa matrice européenne.

Dès les années 1930, l'intellectuel et militant noir américain [1] William Edward Burghardt Du Bois (1868-1963) parlait d'un « fascisme américain » pour qualifier le régime de violence d'Etat qui maintenait la suprématie raciale blanche dans les Etats du Sud. Dans tout le pays, un Ku Klux Klan rassemblant près de quatre millions d'adhérents dans les années 1920 est également analysé aujourd'hui comme une forme de violence politique et d'idéologie antidémocratique et anti-égalitaire de nature fasciste. La longue histoire américaine de porosité entre la violence d'Etat et la terreur raciste imposée par des foules suprémacistes ont indéniablement participé du script outre-Atlantique.

Ce spectre politique, tempère Enzo Traverso, n'a jusqu'à présent jamais vraiment imposé son hégémonie parmi les élites ni ne s'est incarné en un parti de masse organisant la répression. Mais depuis 2016, on assiste à l'institutionnalisation inédite de la violence politique contre les minorités, les médecins, les enseignants et les élus (dont la virulence a alerté le FBI). Or, ce « vigilantisme » nouveau, qui menace aujourd'hui la sécurité de centaines de bureaux de vote, relève d'une stratégie politique orchestrée par un parti de masse : s'ils ne sont que des milliers de miliciens armés, quelques milliers de parents à la sortie des écoles ou des cliniques pratiquant l'avortement, ces escadres sont encouragées par des dizaines de gouverneurs républicains, félicitées par les médias républicains et célébrés aujourd'hui par l'ensemble du parti, résolument d'extrême droite.

C'est une révolution qu'ils envisagent : la capture de l'Etat

Bien sûr, le régime des Etats-Unis sous la présidence de Trump ne fut pas fasciste et il n'a pas renversé la démocratie ni emprisonné journalistes et opposants. Néopopuliste ou post-fasciste, il n'était guère différent d'un Viktor Orbán [Premier ministre de Hongrie depuis 2010] ou d'un Jair Bolsonaro [président du Brésil de janvier 2019 à janvier 2023]. Mais à l'époque, Trump a constamment été empêché, entravé, contenu par les institutions du pays, à commencer par le parti républicain, les juges, l'administration publique, son équipe et même son propre vice-président. Aujourd'hui, plus aucune de ces digues n'existe : le parti est devenu le sien, il est dépassé dans son extrémisme par une nouvelle génération d'élus dont son colistier J.D. Vance [voir « J.D. Vance, le « VP » de Trump : itinéraire d'un repenti »].Juges et fonctionnaires sont déjà choisis pour remplacer tout récalcitrant et tout un écosystème idéologique est désormais en place.

Depuis quatre ans, fondations, journaux, groupes d'influences et réseaux intellectuels ont fourni l'armature juridique, politique et intellectuelle d'une contre-révolution dont les cadres n'attendent plus que d'être nommés. Ultranationalistes chrétiens, post-libéraux, paléo-conservateurs, catholiques intégralistes, originalistes… ont en commun de ne plus se nommer « conservateurs ». C'est une révolution qu'ils envisagent : la capture de l'Etat afin que celui-ci réinstaure ordre moral, tradition et autorité, stricte hiérarchie sociale, redéfinition de la citoyenneté dans une acception strictement ethnique, et guerre acharnée contre une « gauche marxiste » maléfique, séculière et égalitariste. L'usage de la force contre les dissidents est programmé, sous la houlette d'un César américain qui devra avoir tout pouvoir et immunité (la Cour suprême, à majorité réactionnaire désormais, s'en est déjà en partie chargée).

Donald Trump n'est ni Hitler ni Mussolini et nulle voix sérieuse n'a fait une telle comparaison (à l'exception notable de son colistier, J.D. Vance lorsqu'il lui était hostile).

Mais des éléments indiscutables de fascisation, qui s'ancrent dans l'histoire américaine sont indéniablement rassemblés dans la parole et le projet politiques de Trump : peur eugéniste du déclin moral et ethnique du pays, usage de la violence politique, racisme matriciel, haine des mouvements sociaux et de la gauche culturelle et ressentiment à l'égard de l'Etat et des institutions publiques jugées corrompues et faibles… Son énonciation limpide d'un horizon politique contre-révolutionnaire doit finalement être comprise plus que nommée : il ne s'agit pas seulement d'effacer la révolution égalitaire des droits et libertés des années 60, mais la révolution libérale de 1776, qui séparait les pouvoirs, accordait vote et souveraineté à chacun. La première fois, il ne s'agissait que de ce que l'on a appelé un « fascisme inachevé, expérimental et spéculatif ». Mais demain ? (Tribune publiée dans le quotidien Libération en date du 29 octobre 2024)

Sylvie Laurent est américaniste, enseignante à Science Po. Chercheuse Associée durant longtemps au W.E.B. Du Bois Insitute d'Harvard. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages dont Martin Luther King. Une biographie (Point 2016) et Pauvre petit Blanc. Le mythe de la dépossession raciale (Ed. Maison des Sciences de l'Homme, 2020) et de Capital et race. Histoire d'une hydre Moderne, Seuil, janvier 2024)

[1] Voir son ouvrage, traduit seulement 2007 en français : Les âmes du peuple noir, Ed. La Découverte. Voir aussi à ce sujet l'article de Sonya Faure, publié sur Libération le 20 novembre 2019. (Réd.)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Etats-Unis. « Trump, les luttes sociales en péril »

Le 5 novembre, une victoire de Donald Trump mettrait à rude épreuve le timide renouveau des luttes syndicales et sociales à l'œuvre depuis quelques années aux Etats-Unis. Mais face à ce danger, la gauche peine à faire émerger une alternative progressiste.

Tiré de A l'Encontre

2 novembre 2024

Entretien avec Lance Selfa conduit par Guy Zurkinden (Le Courrier)

C'est une présidentielle aux enjeux planétaires. Le 5 novembre, à l'issue d'un scrutin annoncé comme très serré, Donald Trump, le candidat qualifié de « fasciste » par d'anciens collaborateurs et par la démocrate Kamala Harris, pourrait être propulsé de nouveau à la tête de la première puissance économique et militaire mondiale. Selon Lance Selfa, chroniqueur pour la revue de gauche Jacobin basé à Chicago, auteur et éditeur de deux ouvrages consacrés à la politique étasunienne (1), le républicain tenterait alors de mettre sur pied un régime autoritaire, sur le modèle de la Hongrie de Viktor Orbán. Avec à la clé des conséquences dramatiques pour le fragile renouveau des luttes sociales et syndicales à l'œuvre depuis quelques années dans le pays. Dans ce contexte, Lance Selfa souligne la difficulté à construire un pôle politique alternatif de gauche face à un système bipartisan inféodé au lobby capitaliste. Il a répondu aux questions du Courrier.

Malgré un discours ouvertement raciste et autoritaire, Donald Trump pourrait remporter la mise le 5 novembre. Comment expliquer sa popularité ?

Lance Selfa : Il existe des facteurs d'explication à la fois conjoncturels et structurels. Au niveau conjoncturel, l'économie étasunienne a connu la plus forte reprise économique de tous les pays industrialisés après la pandémie de Covid-19. Mais la hausse de l'inflation, sans précédent depuis quarante ans, a entraîné une baisse du niveau de vie des travailleurs durant le mandat de Joe Biden. Cela alimente l'insatisfaction sociale.

Au niveau mondial, la plupart des gouvernements en place durant la pandémie ont d'ailleurs perdu les élections. Cela a été le cas par exemple en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, en Argentine et aux Pays-Bas. Trump pourrait bénéficier d'un réflexe « dégagiste » similaire.

Qu'en est-il des raisons structurelles du vote Trump ?

Il existe un bloc conservateur consolidé aux Etats-Unis. Représentant près 47 % de l'électorat, ce pôle soutiendra Trump quoi qu'il arrive. La moitié de ses membres se trouvent probablement parmi les chrétiens conservateurs.

Le mode de scrutin indirect, où la population de chaque Etat élit un collège constitué de « grands électeurs » qui désignent ensuite le président, joue aussi en faveur de Donald Trump. Conçu à la fin du XVIIIe siècle, ce système visait à rendre la nouvelle Constitution acceptable pour les Etats esclavagistes du Sud. Il accorde ainsi un poids disproportionné aux Etats conservateurs et ruraux. Conséquence : lors des huit dernières élections présidentielles, les républicains – et notamment Trump en 2016 – ont remporté la présidence à deux reprises, alors qu'ils avaient reçu moins de votes que les démocrates. C'est aussi pour cette raison que toute la campagne présidentielle est axée sur sept « Swing states » déterminants, dont les électorats sont étroitement divisés entre les deux partis.

L'héritage esclavagiste et raciste du pays joue-t-il aussi un rôle ?

Oui, d'une certaine manière. Le parti républicain actuel est né de la réaction conservatrice contre le mouvement des droits civiques et d'autres mobilisations progressistes – en faveur de la libération des femmes et des droits LGBTQ notamment – ayant émergé dans les années 1950-1960.

La dénonciation des migrants, qui forme la « carte de visite » de Trump, a aussi des racines profondes. Dans les années 1840-1850, on a assisté à l'émergence du Native American Party, un parti de masse qui s'organisait contre les catholiques et les immigrés originaires d'Irlande et d'Allemagne. Depuis, le pays a connu de nombreux accès de nativisme (une idéologie opposant les personnes issues de la migration à celles qui sont nées sur le territoire).

Trump est certes l'homme politique de premier plan le plus raciste depuis George Wallace, le gouverneur de l'Alabama qui défendait la ségrégation raciale dans les années 1960. Mais les mesures qu'il défend sont loin d'être nouvelles.

Donald Trump se présente comme le défenseur de la « classe ouvrière ». Cette affirmation a-t-elle un fondement ?

Certaines enquêtes montrent que les électeurs sans diplôme universitaire soutiennent massivement Donald Trump. C'est vrai pour les personnes blanches, et cela commence à être le cas pour une partie des populations latino et noire – même si celles-ci votent en majorité démocrate, lorsqu'elles se rendent aux urnes.

Cette réalité ne fait pourtant pas de Trump le candidat des cols bleus. D'abord, parce que la classe ouvrière est multiraciale, et composée de manière plus que proportionnelle de personnes de couleur. Ensuite, parce qu'une grande partie des membres de cette classe sont détenteurs d'un diplôme supérieur. C'est par exemple le cas des enseignants et des infirmières, qui font partie des secteurs les plus combatifs du mouvement syndical.

Enfin, le cœur de la base sociale de Trump est aussi constitué de millions de propriétaires de petites entreprises, d'agents de maîtrise, de membres des forces de l'ordre, ainsi que de membres de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, est ainsi un partisan très en vue de Trump.

La radicalisation du discours de Trump indique-t-elle la possibilité d'une dérive fasciste ?

Il y a clairement des gens d'extrême droite et des personnes attirées par le fascisme dans le cercle rapproché de Trump. Son colistier à la vice-présidence, J.D. Vance, a par exemple fait la promotion d'un livre tressant des louanges au dictateur Francisco Franco.

On dispose de nombreux indices sur le gouvernement projeté par Trump et ses sbires. Le républicain affirme ainsi qu'il veut expulser 11 à 12 millions d'immigrés sans papiers. Or la concrétisation de ce plan impliquerait un niveau de mobilisation militaire et de suspension des droits digne d'une dictature.

Le Projet 2025, un plan rédigé par le think tank ultraconservateur Heritage Fondation afin de poser les jalons d'un second mandat Trump, prévoit quant à lui un exécutif tout-puissant, appuyé par des fidèles nommés à des postes clés afin de forcer l'adoption de politiques réactionnaires.

Peut-on faire le parallèle avec les régimes fascistes des années 1930 ?

Je ne le pense pas. Mais cela n'enlève rien à la dangerosité d'un second mandat Trump, qui pourrait ressembler à la politique menée par Viktor Orbán en Hongrie. La gauche doit être prête à assumer la lutte contre cette transition vers un régime autoritaire de ce type. En effet, je ne pense pas qu'on pourra compter sur des institutions comme le système judiciaire ou la fonction publique pour s'y opposer.

Quelles sont les principales différences entre Kamala Harris et Donald Trump ?

Un gouvernement Harris représenterait le maintien d'un agenda néolibéral assez classique : soutien aux grandes entreprises, à l'armée et à l'empire étasunien à l'étranger, le tout assorti de quelques politiques sociales-libérales.

Le programme de Trump est plus régressif. Outre le soutien à l'empire étasunien et à l'armée, il prévoit notamment des baisses d'impôts pour les riches et les entreprises ainsi que le démantèlement des normes de protection en matière environnementale et de travail. Sans oublier une politique sociale revancharde, dont un des objectifs prioritaires sera de rendre l'avortement illégal dans tout le pays. La principale distinction entre Kamala Harris et Donald Trump est d'ailleurs le soutien de la candidate au droit à l'avortement (remis en cause en 2022 par un arrêt de la Cour suprême, ndlr).

Les deux partis ont-ils des points communs ?

Démocrates et républicains ne sont pas identiques. Cependant, il s'agit de deux partis capitalistes qui dirigent l'Etat américain en alternance et présentent des similitudes sur des questions clés : une politique migratoire répressive ; une politique étrangère axée sur l'affrontement avec la Chine ; un budget militaire gigantesque ; un contrôle des importations pour stimuler l'industrie manufacturière nationale ; et une politique énergétique qui s'est traduite par une production record de combustibles fossiles sous la présidence Biden.

La guerre contre Gaza illustre cette convergence de manière parlante. Bien qu'elle exprime de temps à autre son empathie pour les civils palestiniens, Kamala Harris soutient en effet Israël autant que Joe Biden. De son côté, Donald Trump approuve le génocide sans même reprendre la rhétorique atténuante de son adversaire. Une nouvelle administration Trump se traduirait par une catastrophe pour le Moyen-Orient. Mais Biden et Harris ont déjà contribué à créer ce désastre…

Quelle est la position des lobbies économiques face à cette élection ?

Une étude récente a révélé un glissement « vers la gauche » des dirigeants d'entreprises et des membres des conseils d'administration. Dans le passé, ces milieux appuyaient fidèlement les républicains. Aujourd'hui, ils penchent de plus en plus vers les démocrates. Au cours des trois mois qui ont suivi la désignation de Kamala Harris comme candidate, les démocrates ont ainsi collecté la somme stupéfiante d'un milliard de dollars.

Depuis la montée en puissance de Trump au sein du parti républicain, une grande partie de « l'Amérique des affaires » considère en effet les démocrates comme étant plus fiables pour maintenir le statu quo capitaliste.

Il y a bien sûr aussi des dirigeants économiques qui soutiennent Trump. Ces derniers mois, ce dernier a reçu près de 250 millions de dollars provenant de seulement trois milliardaires : Elon Musk ; Miriam Adelson, une israélo-américaine à la tête d'un empire dans les casinos ; et Richard Uihlein, un magnat actif dans les matériaux d'emballage.

Le regain des luttes ouvrières a-t-il un effet sur la bataille électorale ?

Entre 2018 et aujourd'hui, le pays a connu le plus haut niveau de grèves et d'actions syndicales depuis les années 1980 – en termes de nombre de travailleurs et travailleuses impliqués. Et au sein de la population, les opinions favorables à l'égard des syndicats n'ont jamais été aussi élevées.

Le syndicat United Autoworkers (UAW) a par exemple remporté une importante victoire face aux principaux constructeurs automobiles : en faisant grève, les salarié·e·s ont réussi à récupérer les pertes de revenus et d'avantages sociaux subies au cours des décennies précédentes. Le président de l'UAW, Shawn Fain, soutient la candidature de Kamala Harris. C'est le cas de la plupart des dirigeants syndicaux – à l'exception de Sean O'Brien, le président des Teamsters, qui entretient des relations cordiales avec Trump et a annoncé une position « neutre » sur la présidentielle.

Cependant, le regain des luttes depuis 2018 ne s'est pas traduit par un changement de fond au sein du mouvement syndical. Seul un·e salarié·e sur dix est membre d'un syndicat aux Etats-Unis – un pourcentage inférieur de moitié à ce qu'il était au début des années 1980. Dans ces conditions, le militantisme des « masses laborieuses » reste insuffisant pour avoir un réel effet sur la dynamique politique.

Quel serait l'impact d'une élection de Donald Trump sur le développement de ces luttes sociales ?

Une victoire du républicain porterait un coup terrible aux syndicats, mais aussi aux mobilisations de solidarité avec la Palestine et à l'ensemble des mouvements sociaux. Ces mouvements se trouveraient alors face à un défi de taille. Ils ne pourraient plus se contenter d'opérer comme des ONG cherchant un appui auprès des politiciens démocrates, mais devraient renouer avec leurs racines – soit les mouvements de masse qui ont arraché de haute lutte le droit d'adhérer à des syndicats dans les années 1930 et mis fin à la ségrégation dans le Sud du pays vers 1960.

Lance Selfa est l'auteur de The Democrats : A Critical History. Haymarket, 2012. U.S. Politics in an Age of Uncertainty : Essays on a New Reality. Haymarket, 2017.

***

LA PALESTINE RATTRAPERA-T-ELLE KAMALA HARRIS ?

Où en sont les mobilisations de solidarité avec le peuple palestinien, notamment sur les campus universitaires ?

Lance Selfa : L'establishment a réussi à marginaliser le mouvement de solidarité avec la Palestine. Les universités ont ainsi adopté de nombreuses restrictions au droit de manifester. Des militants ont été pris pour cible et nombre d'entre eux, y compris des professeur·es réputé·es, ont fait l'objet de mesures disciplinaires ou été licencié·es en raison de leur activisme. De plus, le cirque électoral tend à réduire toutes les questions politiques au choix binaire entre Harris et Trump.

Malgré tout, ce mouvement a eu un impact majeur sur l'opinion publique étasunienne. Cette dernière est probablement beaucoup plus critique à l'égard d'Israël et plus favorable aux Palestiniens qu'elle ne l'a jamais été. A titre d'exemple, une enquête a révélé qu'un cessez-le-feu à Gaza était la deuxième question la plus importante pour ces élections parmi les Latinos, en particulier ceux qui sont âgés de moins de 30 ans. Il faut rappeler que l'organisation Jewish Voice for Peace et les étudiants juifs mobilisés sur les campus ont joué un rôle crucial dans les mobilisations pro-palestiniennes – ce qui dément les accusations d'antisémitisme lancées à leur égard.

Ce mouvement pourrait-il avoir une influence sur la présidentielle ?

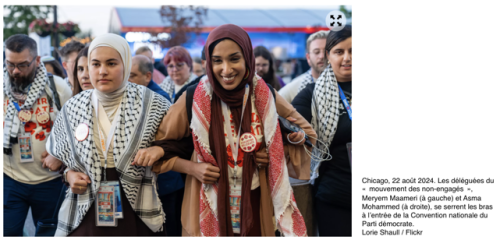

Le mouvement des Uncommitted (non-engagés) pourrait avoir un impact très spécifique sur l'élection. En effet, si cette dernière est aussi serrée que prévu, quelques milliers de voix suffiraient pour faire basculer un Etat de l'autre côté. Or plus de 300'000 Américain·es d'origine arabe vivent dans le Swing state du Michigan. Si un nombre suffisant d'entre elles et eux ne votent pas pour Harris, il est possible qu'elle perde cet Etat.

Pourtant, la campagne démocrate n'a pris aucun engagement significatif envers ces électeurs. Au contraire. Elle tente de compenser leur perte en cherchant le soutien d'autres votants, y compris parmi les républicains. Si Harris perd le Michigan en raison de sa position sur Gaza, les démocrates ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes.

***

À GAUCHE, LA DIFFICILE ÉMERGENCE D'UNE ALTERNATIVE

On entend peu parler des candidatures indépendantes – notamment celle de la Verte Jill Stein, qui fait campagne autour de revendications progressistes et dénonce le génocide en cours à Gaza.

Lance Selfa : Dans le système bipartisan en vigueur aux Etats-Unis, les formations alternatives comme le Parti vert de Jill Stein, qui avait récolté 1,1% des voix lors de la présidentielle de 2016, ont peu de poids. Dans certains Etats, ces candidat·es ne figurent même pas sur les bulletins de vote. Les sondages montrent pourtant qu'une grande partie de l'électorat américain s'identifie à des candidat·es « indépendant·es » et que la confiance dans les institutions politiques est faible. On pourrait donc penser que les conditions objectives pour l'émergence d'un parti alternatif de gauche sont potentiellement réunies. Mais pour que cela devienne réalité, les syndicats et les organisations du mouvement social devront rompre avec la logique du « moindre mal » qui justifie leur soutien aux démocrates. C'est l'un des principaux défis posé à la gauche depuis des générations.

Entrevoyez-vous une possibilité d'avancer dans cette direction ?

Je ne suis pas optimiste à court terme. Une victoire de Donald Trump mettrait en effet toute la gauche sur la défensive – ce qui augmenterait le soutien aux démocrates, selon la logique du « moindre mal ». C'est en grande partie ce qui s'est passé durant le premier mandat de Trump. De nombreux mouvements de résistance – pour la justice climatique, la défense des immigrés, la justice raciale, les droits des femmes – s'étaient alors rassemblés lors d'immenses manifestations. Mais assez rapidement, ils ont priorisé le processus électoral à la rue, dans le but d'élire les démocrates. Même la montée en puissance de l'aile gauche du parti démocrate et le soutien à la candidature de Bernie Sanders ont été canalisés vers un soutien au parti démocrate.

Si Kamala Harris gagne, ses partisans interpréteront sa victoire comme une justification de leur stratégie orientée vers le « centre » et les électeurs républicains mécontents. Son mandat sera, au mieux, une réédition de celui de Barack Obama – favorable aux milieux d'affaires et hostile à la gauche militante. Les démocrates continueront à se présenter comme la seule alternative à une extrême droite renaissante – et de nombreux militants se rangeront derrière eux. On observe ce phénomène déjà aujourd'hui : les militant·e·s écologistes et favorables aux droits des immigrés sont consternés par le soutien de Kamala Harris à la fracturation hydraulique et à une politique migratoire répressive. Pourtant, ils font campagne en faveur de la démocrate, par crainte d'une victoire de Donald Trump.

L'aile gauche du parti démocrate, représentée par les Socialistes démocrates d'Amérique (DSA), a-t-elle une influence sur la campagne de Kamala Harris ?

Absolument pas. Lorsque Kamala Harris a choisi le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme colistier, la DSA – qui compte près de 50'000 membres – a affirmé que ce choix était une illustration de sa force.

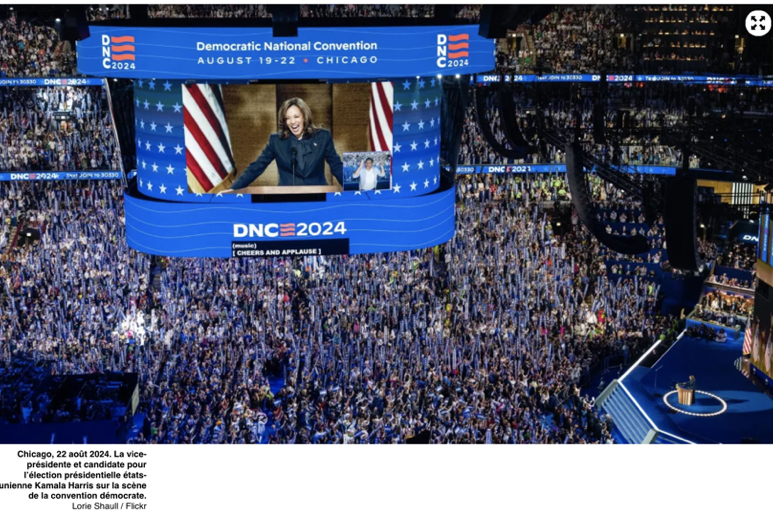

Cette idée est un leurre. Les militants de la DSA jouent par exemple un rôle important au sein du mouvement Uncommitted (« non aligné »), qui regroupe des démocrates solidaires avec la Palestine. Lors des primaires de ce parti, les Uncommitted avaient encouragé un vote de protestation contre Biden pour dénoncer son soutien au génocide à Gaza. Puis en août, lors de la Convention nationale du parti démocrate, une poignée de délégués « non engagés » ont demandé qu'un orateur palestinien puisse prendre la parole. Ce geste minimal a pourtant été refusé par Kamala Harris et son parti.

Quant aux figures de proue de la gauche du Parti démocrate, le sénateur Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), élue à la Chambre des représentants, ils font campagne à fond pour Harris. En parallèle, ces politiciens sociaux-démocrates affirment que l'administration de Biden a été la plus favorable aux travailleurs et travailleuses depuis des générations.

Si Harris perd, ils critiqueront probablement le fait qu'elle a passé trop de temps à courtiser les républicains et qu'elle a mis en sourdine les revendications progressistes. C'est une évidence. Pourtant, Bernie Sanders et AOC se gardent bien d'émettre ces critiques aujourd'hui. (Entretien publié dans le quotidien Le Courrier, daté du 1-3 novembre 2024)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le conflit israélo-iranien, enjeu de l’élection présidentielle américaine

Le bombardement de l'Iran par Israël le 26 octobre, en réponse au tir de 300 missiles par l'Iran sur Israël au début du mois d'octobre, représente une extension des guerres d'Israël à Gaza et au Liban, menace d'un conflit régional et soulève l'effrayante perspective d'impliquer le partenaire d'Israël, les États-Unis, et éventuellement l'allié de l'Iran, la Russie, tous deux des puissances nucléaires.

Hebdo L'Anticapitaliste - 727 (31/10/2024)

Par Dan La Botz

Les contradictions des deux candidatEs vis-à-vis d'Israël et de l'Iran

Le conflit est désormais un enjeu de l'élection présidentielle américaine. La vice-présidente Kamala Harris est une fois de plus mise à l'épreuve sur son soutien indéfectible à l'engagement de Joe Biden en faveur d'Israël. Tandis que Donald Trump a l'occasion de fustiger l'administration Biden-Harris pour ses échecs en matière de politique étrangère. Trump et Harris considèrent tous deux l'Iran comme un ennemi d'Israël et des États-Unis, et Trump, qui a toujours été très hostile à l'Iran (il a en particulier dénoncé le traité nucléaire conclu par Obama) a une animosité renforcée contre ce pays depuis que les services de renseignement américains l'ont informé que l'Iran projetterait de l'assassiner.

Après le bombardement de Téhéran par Israël, Kamala Harris a déclaré une fois de plus : « Nous maintenons l'importance de soutenir le droit d'Israël à se défendre », et elle a ajouté : « Nous sommes également très catégoriques sur le fait que nous devons assister à une désescalade dans la région à l'avenir, et c'est ce sur quoi nous nous concentrerons ». Cela rejoint la position antérieure de Biden-Harris, qui soutenait le droit d'Israël à faire la guerre au Hamas à Gaza, mais appelait à un cessez-le-feu dans cette région et plus tard au Liban, tout en ne prenant aucune mesure pour l'obtenir.

Quant à Trump, il a dit au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou au début du mois : « Faites ce que vous avez à faire ». Trump a communiqué régulièrement avec Netanyahou, et Biden a exprimé sa crainte que Trump ne nuise aux efforts diplomatiques déployés par les États-Unis pour empêcher l'extension du conflit. Pourtant, Trump a également déclaré : « Ils [Israël et l'Iran] sont très proches d'une catastrophe mondiale » et, a-t-il ajouté, « nous avons un président et un vice-président inexistants qui devraient être aux commandes. Mais personne ne sait ce qui se passe ».

En tant que vice-présidente, Kamala Harris a des années d'expérience en matière de politique étrangère, tout comme Trump, mais c'est lui qui affirme qu'il « rendra à l'Amérique sa grandeur », tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. L'attrait qu'il exerce en tant qu'homme fort pourrait lui permettre de marquer des points.

La situation économique : préoccupation majeure

Pourtant, alors que le débat sur les guerres d'Israël à Gaza, au Liban et maintenant en Iran fait rage dans les cercles de l'élite et parmi certainEs électeurEs, pour la plupart des AméricainEs, la priorité est la situation économique, suivie par l'immigration. Au cours de l'année écoulée, Trump a mené le débat politique d'abord avec Biden, puis avec Harris. Il affirme que l'Amérique est une nation en faillite, que les AméricainEs moyenNEs n'ont pas les moyens de se loger et d'acheter les produits de base. Selon lui, l'immigration constitue une menace existentielle pour la vie et l'identité nationale des États-Unis. Lui et son colistier, le sénateur J.D. Vance, affirment que les immigrantEs apportent le crime, la maladie et « empoisonnent le sang » du peuple américain. Selon eux, les immigrantEs prennent les emplois des AméricainEs, en particulier ceux des NoirEs et des Hispaniques. L'appel de K. Harris en faveur d'une « économie de l'opportunité », c'est-à-dire d'une économie qui offrirait des possibilités à chacunE, n'a pas apaisé les inquiétudes des électeurEs et Harris n'a pas proposé de programme pour la classe ouvrière, comme l'avait suggéré le sénateur Bernie Sanders.

Les affaires internationales — même la perspective d'une guerre régionale — ne peuvent vaincre le désintérêt historique des AméricainEs pour ces questions, du moins tant que les États-Unis ne sont pas directement impliqués et que des vies américaines ne sont pas menacées. La principale chose que les AméricainEs veulent, c'est que les États-Unis soient forts. Quatre-vingts ans de domination économique, politique et militaire des États-Unis à l'échelle mondiale ont conduit les AméricainEs à présumer que les États-Unis sont la « nation indispensable », comme l'ont affirmé des politicienNEs, historienNEs et journalistes. Alors, croiront-ils que Harris ou bien Trump projette la plus grande impression de force et de puissance qu'ils désirent ?

Traduit par Henri Wilno

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

États-Unis – Gaza. Avec Kamala Harris, un changement de façade

Le soutien de l'administration de Joe Biden à Israël a été tel depuis le début de la guerre génocidaire à Gaza, que le changement de casting côté démocrate a suscité chez une partie des électeurs l'espoir d'une inflexion dans la politique étrangère américaine. Une attente rapidement balayée lors de la convention du parti puis lors du débat Kamala Harris-Donald Trump.

Tiré d'Orient XXI.

Alors que les parents de Hersh Goldberg-Polin, otage israélo-américain capturé par le Hamas le 7 octobre 2023 et mort entre les mains de l'organisation palestinienne peu avant la convention démocrate, à la mi-août, ont été invités à s'y exprimer, la demande de nombreux cercles démocrates pour qu'un Palestinien puisse faire de même, après des semaines de négociations, a été refusée par ses organisateurs. Une initiative, intitulée le « Uncommitted movement » (le « mouvement des non-engagés », sous-entendant qu'ils ne sont pas sûrs de voter pour Harris (1)), avait réuni des centaines de milliers de signatures pour réclamer que la voix de la Palestine soit entendue à la convention. La secrétaire du parti au Michigan, Lavora Barnes, les représentants à la Chambre Ro Khanna (Californie) et Ruwa Romman (Géorgie) et bien d'autres aussi. Brandon Johnson, maire de Chicago, où avait lieu la convention, le demanda également. Il nota que le comté de Cork, où elle se déroulait, est celui qui dispose de la plus forte population américaine d'origine palestinienne aux États-Unis.

Rien n'y fit : la réponse de l'appareil démocrate est restée négative. La représentante à la Chambre basse Cori Bush, devant une assemblée du groupement des « non-engagés » à l'ouverture de la convention, appela la gauche du parti à ne pas abandonner le combat : « Nous sommes et restons démocrates. Nous disons juste : ‘écoutez-nous, parce que ça compte' ». Chacun a compris la référence à Black Lives matter. Comme celle des Noirs, la vie des Palestiniens compte.

« Restez silencieux »

Mais Kamala Harris, en déplacement au Michigan quelque temps avant et confrontée à des protestataires contre la politique de l'actuelle Maison-Blanche envers la Palestine, leur avait répondu : « Restez silencieux si vous ne voulez pas faire élire Trump » (2). L'épisode n'est guère rassurant quant à l'attitude que pourrait avoir, si elle est élue, la prochaine présidente des États-Unis vis-à-vis du Proche-Orient.

Pourtant, certains analystes veulent croire qu'un accès de Kamala Harris au pouvoir marquerait « la fin d'une ère où les présidents américains avaient un attachement personnel à Israël » (3), comme l'a été en particulier Joe Biden. Mais jusqu'ici, ce n'est pas ce qu'elle a montré. La Plateforme démocrate pour l'élection, rédigée sous Biden, n'a pas été modifiée d'un iota après qu'il s'est retiré de la course. Certes, Harris a un peu desserré le carcan de soutien inconditionnel américain dans lequel Biden et Antony Blinken, son secrétaire d'État, avaient enserré la guerre contre Gaza, laissant libre cours à Benyamin Nétanyahou pour empêcher tout cessez-le-feu. À la convention, Harris est apparue plus ouverte à la cause palestinienne, déclarant qu'elle ne resterait pas « silencieuse » si perdurait une tragédie des Gazaouis qui « brise le cœur ».

Elle a aussi implicitement accusé le premier ministre israélien d'être le principal obstacle à une sortie de crise. Peu après, dans un entretien à CNN le 29 août, elle a proclamé que les Palestiniens devaient « accéder à leur droit à la dignité, la sécurité, la liberté et l'autodétermination ». Des propos qui ne pouvaient pas plaire à Nétanyahou ni à la quasi-totalité de la classe politique israélienne. Mais ceux-ci s'en accommoderont si demain une administration Harris ne se comporte pas différemment de celle de Biden, c'est-à-dire, qu'elle leur laisse de facto les mains libres. Or, dans la même interview, Kamala Harris a confirmé que l'accord de livraisons annuelle d'armes à Israël pour 3,8 milliards de dollars (3,4 milliards d'euros) (4) restera, si elle est élue, un pivot de la politique américaine au Proche-Orient.

Un logiciel devenu caduc

Mais que craignent donc les dirigeants démocrates pour refuser de tenir compte de l'opinion de leurs propres électeurs ? De nombreux commentateurs aux États-Unis ont considéré que la direction du parti fait fi de l'évolution profonde que connait son propre camp. Les sondages Gallup montrent que 44 % de l'électorat démocrate se prononce désormais pour un abandon de la fourniture systématique d'armes américaines à Israël, quand seuls 25 % la soutiennent encore. La jeunesse universitaire n'est pas seule à s'insurger : d'importants syndicats, ceux de l'automobile, le United Auto Workers (UAW), de la poste, de l'éducation publique et d'autres, longtemps fervents supporteurs de l'État israélien, ont eux aussi appelé Biden à « mettre fin à l'aide militaire à Israël ». À un degré moindre, cette tendance s'affirme aussi au sein des électeurs « indépendants ». Dès lors, s'interroge le journal en ligne Slate, comment expliquer que la convention démocrate n'ait offert qu'une litanie de déclarations d'appui à Israël ? (5)

L'appareil du parti semble s'accrocher à un logiciel devenu caduc. Selon le site Middle East Eye, (6) Kamala Harris, peu au fait des problèmes du Proche-Orient, formerait une équipe issue des milieux ayant agi sous les présidences de Barack Obama et qui serait dirigée au département d'État par Phil Gordon. Ce choix serait l'incarnation même d'une pérennité annoncée du statu quo en ce qui concerne la Palestine et Israël. L'homme ayant occupé des postes de plus en plus éminents dans toutes les administrations démocrates depuis les années Clinton, il ne cesse de marteler sur le sujet les propos de tous ses prédécesseurs aux affaires étrangères, comme si rien n'était advenu en trente ans. Le 24 juin 2024, Gordon participait à la conférence d'Herzliya, un forum annuel qui réunit la crème des milieux diplomatiques et sécuritaires israéliens, et accueille de nombreux invités étrangers. Gordon y a fortement plaidé pour un accord rapide sur un cessez-le-feu à Gaza et les bénéfices qu'Israël en tirerait. En mots choisis, il a critiqué le rejet israélien de facto du plan Biden pour un cessez-le-feu. Gordon a également insisté sur l'isolement international croissant d'Israël, y compris aux États-Unis, où « des segments bruyants de l'opinion publique s'opposent à cette guerre ». Et il a conclu avec quelques mises en garde :

- La réalité est qu'il n'y aura pas de défaite du Hamas sans un gouvernement et une sécurité alternatifs à Gaza – et nous avons appris quelques leçons à nos dépens de nos expériences irakiennes et afghanes.

Il n'y a que deux options, a clôturé Phil Gordon : soit la reconstruction d'une bande de Gaza palestinienne sans direction du Hamas, soit :

- un conflit sans fin […], avec des tensions et de la violence croissante en Cisjordanie et l'absence de tout horizon politique pour les Palestiniens, ce qui ne bénéficie qu'au Hamas et aux autres groupes terroristes palestiniens, et enfin la menace imminente d'une escalade régionale importante et une isolation aggravée d'Israël sur la scène internationale. […] Si Israël prend le chemin de l'espoir, les États-Unis seront avec lui à chaque pas. […] Là est son intérêt. Mais là est aussi l'intérêt de l'Amérique. (7)

Il n'a pas spécifié ce que Washington ferait si Israël ne se soumettait pas à ses suggestions. C'était il y a deux mois et demi. Depuis, rien n'a évolué : Benyamin Nétanyahou a montré le peu de cas qu'il fait de Biden, de Gordon et des plans de l'administration démocrate.

Un soutien militaire américain sans limites

Devant l'absence avérée d'impact des « pressions verbales » américaines sur la poursuite des bombardements israéliens et des massacres dans la population gazaouie, le refus d'une cessation des livraisons d'armes devient un symbole de l'impuissance de la politique menée par la Maison-Blanche. Harris répète que les ventes d'armes restent un intouchable de la diplomatie américaine, la clé de sa « relation spéciale » avec Israël. Mais aux États-Unis, cette question devient le carburant de la mobilisation pour mettre fin aux exactions israéliennes.

La candidate démocrate pourrait-elle l'entendre ? Et si oui, quand ? Récemment, Peter Beinart, le directeur du magazine juif progressiste Currents, publiait dans le New York Times une contribution où il expliquait que l'obstacle à une cessation des livraisons d'armes à Israël n'avait rien à voir avec une potentielle opposition du Congrès. Si une administration Harris le décide, il lui suffira juste… « d'appliquer la loi » américaine, plaide-t-il (8). Car le Congrès a voté en 1997 une loi de « limitation du soutien aux forces de sécurité » qu'il a renforcée en 2008, appelée Loi Leahy (du nom de son auteur, Patrick Leahy, sénateur du Vermont de 1975 à 2023). Cette loi interdit aux secrétariats d'État américains des affaires étrangères et à celui de la défense de soutenir d'une quelconque manière toute force armée étrangère qui commettrait des « violations flagrantes » du droit humanitaire. Beinart rappelle que cette loi a été utilisée depuis « des centaines de fois » par Washington, y compris contre des pays amis des États-Unis — le Mexique, par exemple. Mais cette loi peut ne pas s'appliquer aux armées étrangères dans leur totalité, seulement à des unités spécifiques, celles ayant commis des actes illégaux notoires.

Or, il existe un pays qui, depuis l'adoption de cette loi il y a 27 ans, a mené de nombreuses guerres avant celles en cours à Gaza, dans lesquelles son armée a, par exemple, largué massivement des bombes à fragmentation et d'autres types de matériaux interdits par le droit de la guerre ; qui plus est, il l'a fait contre des populations civiles (à Gaza et au Liban, en particulier). Beinart note que cette loi ne lui a « jamais été appliquée » : il s'agit évidemment d'Israël, l'État étranger qui, de très loin, perçoit le soutien militaire annuel américain le plus important depuis cinq décennies. Patrick Leahy n'a-t-il pas déclaré que l'absence absolue et répétée d'imposition de sa loi à Israël la « tourne en dérision » ?

Lors de son débat avec Donald Trump, le 10 septembre, Kamala Harris a continué de plaider son mantra : « Israël a le droit de se défendre », mais « trop de Palestiniens innocents sont morts » . Cependant, si elle entend sincèrement s'impliquer dans une résolution de la question palestinienne, elle devra se soumettre à ce qu'un nombre incalculable d'experts américains, diplomates et militaires savent depuis longtemps sans jamais l'évoquer publiquement, à savoir que pour résoudre le problème, à commencer par la fin de l'occupation par Israël des Territoires palestiniens occupés, il faudra que Washington change de paradigme, et impose à Israël des sanctions tangibles et efficaces s'il n'obtempère pas. Kamala Harris le comprend-elle ? Le veut-elle ? La question de l'indéfectible « relation spéciale » qui lie les États-Unis à Israël a fait l'objet d'innombrables analyses. Certains évoquent une alliance naturelle des messianismes juif et évangélique. D'autres le poids du lobby pro-israélien. On se contentera, ici, de constater que plus les États-Unis fournissent gratuitement des armes aux Israéliens qui en font de plus en plus usage, et plus le contribuable et le trésor favorisent l'enrichissement du complexe militaro-industriel des États-Unis. Cet argument pèse lourd dans les décisions des dirigeants américains.

Mais le seul motif du soutien indéfectible de Washington n'est pas uniquement dû aux intérêts des sociétés d'armement. Les craintes de l'impact qu'un affaiblissement de la place politique et sécuritaire d'Israël au Proche-Orient ferait peser sur le poids des États-Unis dans la région est, sans doute, un frein plus important encore à l'abandon de cette « relation spéciale ». Une relation dont les Palestiniens sont la victime récurrente. Il n'est pas un président américain qui ne l'ait pas compris.

Notes

1- Le « mouvement des non-engagés » se définit comme « luttant pour un Parti démocrate qui représente la majorité anti-guerre et pro-palestinienne ».

2- Joey Cappelletti : « Pro-Palestinian democrats say their request for a speaker at DNC rejected after weeks of négociations », Associated Press, 22 août 2024.

3- Ron Kampeas : « Biden withdrawal marks the end of an era of democrat presidents with personal Israel attachment », The Forward, 22 juillet 2024.

4- Après les accords de paix entre Israël et l'Égypte en 1978, la Maison-Blanche s'engagea à livrer annuellement et gracieusement des armes aux deux pays. En 2024, les montants se situent à 3,8 milliards de dollars pour Israël et 1,3 milliard (1,1 milliard d'euros) pour l'Égypte.

5- Alexander Sammon, « I went to a Zionist democrats party at the DNC, what I saw made me think there‘s a policy shift coming », Slate, 21 août 2024.

6- Sean Mathews, « What a Kamala Harris Middle East policy team could look like », Middle East Eye, 2 septembre 2024

7- The White House, « Remarks by National Security advisor to the vice-president Dr. Phil Gordon at the Herzliya Conference », 24 juin 2024.

8- Peter Beinart, « Harris can change Biden's policy on Israel just by upholding the law », The New York Times, 18 août 2024.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

De Twitter à X : Comment Elon Musk façonne la conversation politique américaine

En achetant Twitter pour en faire X, Elon Musk a radicalement modifié le paysage des médias socionumériques et a confirmé leur empreinte croissante sur la politique américaine. Musk joue désormais un rôle inédit dans l'arène politique américaine, influençant les perceptions et menant les débats autour de l'élection présidentielle.

Cet article examine comment ces changements affectent la portée des discours en ligne. Il s'intéresse également à l'influence de Musk, qui par son engagement tend à polariser la sphère publique et à désolidariser l'espace public.

21 octobre 2024 | Photo : Le candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump, serre la main d'Elon Musk lors d'un événement de campagne le 5 octobre 2024. (AP | Evan Vucci)

https://theconversation.com/de-twitter-a-x-comment-elon-musk-faconne-la-conversation-politique-americaine-238747

En tant que professeures associées à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, enseignant notamment dans le programme de Médias numériques, nous portons une attention particulière à l'instrumentalisation des médias socionumériques dans le contexte électoral américain.

Quand la Silicone Valley s'immisce dans la politique

Les principales plates-formes de médias socionumériques, notamment les entreprises du groupe GAMAM (Google-Alphabet, Meta, Apple et Microsoft), entretiennent des relations étroites avec les instances politiques aux États-Unis et à l'international.

Alors qu'une part importante des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression, est souvent soumise aux décisions de ces mégaentreprises, rappelons que Mark Zuckerberg a activement fait pression contre TikTok auprès des autorités américaines. De plus, Facebook et Google ont été mêlés à des pratiques de censure sur le marché vietnamien, qu'elles cherchaient à conquérir.

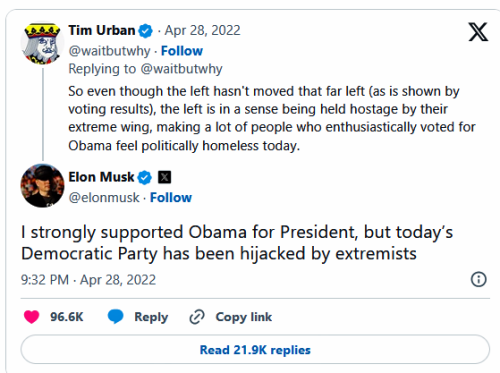

Or, le cas de l'achat de Twitter par Elon Musk illustre manifestement que la « liberté d'expression » se confond avec un simple slogan publicitaire lorsqu'elle doit passer par le filtre des algorithmes et s'adapter à la vision néolibérale de la direction du réseau. Musk, après avoir endossé Obama en 2008 et 2012, ce qui a permis à Tesla de bénéficier de subventions gouvernementales, Hillary Clinton en 2016, puis Joe Biden en 2020, a réorienté son soutien en 2024 pour offrir un appui sans réserve à Donald Trump.

Il a même créé un comité d'action politique (PAC) en faveur du candidat républicain, faisant la promotion de ce soutien sur son propre profil.

Promotion du PAC sur le profil d'Elon Musk

Profil X d'Elon Musk. (https://x.com/elonmusk)

En octobre, il avait atteint la limite de contribution pour un donateur unique, soit132 millions de dollars.

L'achat de Twitter par Musk : une partie d'échecs en public

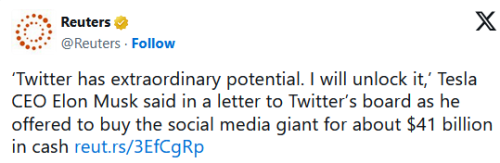

Elon Musk a acquis Twitter pour environ 44 G$ USA (61 G$ CAN). La transaction débute en avril 2022, sous la forme d'une apparente « prise de contrôle hostile », car Musk acquiert alors publiquement 9 % des actions du réseau social. Pour éviter cette prise de contrôle, les dirigeants proposent au milliardaire un siège au conseil d'administration. Musk répond par une offre d'achat pour l'ensemble des actions, à un prix supérieur à leur valeur marchande.

En juin, l'homme d'affaires joue son prochain coup : il souhaite reporter la transaction, invoquant la nécessité d'évaluer le nombre de faux comptes sur la plate-forme.

Néanmoins, ses vis-à-vis sont déterminés à conclure et engagent une action en justice. La partie d'échecs prend fin le 27 octobre 2022 et Musk, avec le soutien de la firme bancaire Morgan Stanley, procède à l'achat. Il souhaitait, dès ses premières manifestations d'intérêt pour Twitter, tirer parti du potentiel de la plate-forme.

Twitter : influencer le monde en temps réel

Musk connaissait bien le potentiel de Twitter pour influencer les marchés, ayant lui-même manipulé le cours de l'action Tesla, ce qui lui a valu une amende de 20 millions de dollars de la SEC en 2018. Il a également fait bondir le Bitcoin en 2021 en ajoutant #bitcoin à sa bio.

En outre, des événements comme le Printemps arabe en 2011 avaient révélé le rôle central de Twitter dans la mobilisation sociale et la diffusion rapide de l'information, redéfinissant aussi le journalisme par la brièveté et la vélocité de ses messages.

L'expertise universitaire, l'exigence journalistique.

Déjà des milliers d'abonnés à l'infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd'hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.

Le réseau a permis aux chercheurs, comme la professeure de communication à La Sorbonne, Virginie Julliard, d'analyser des corpus de conversations autour de mots-clics tels que #théoriedugenre. Politiciens, fonctionnaires, journalistes et chercheurs ont reconnu en Twitter un outil d'analyse sociale par mots-clics, renforcé par son moteur de recherche performant, développé avec l'entreprise russe Yandex en 2012.

C'est ce pouvoir d'influence établi que Musk cherchait à acquérir.

De Twitter à X : vers une logique algorithmique opaque et centralisée

Avant que Musk n'acquière Twitter, le réseau se distinguait par la transparence de son algorithme, lequel laissait aux utilisateurs le choix entre un affichage antéchronologique ou une présentation des messages les plus populaires.

Depuis, l'algorithme s'est complexifié et le lancement du « crochet bleu » payant a transformé la valeur de ce badge, autrefois réservé aux personnalités publiques et aux journalistes vérifiés. Aujourd'hui, pour une dizaine de dollars, Musk permet à chacun de modifier ses publications, d'écrire jusqu'à 10 000 caractères et, surtout, d'obtenir une visibilité accrue.

En réduisant le rôle de la modération, il délègue à la communauté la responsabilité de contrer la désinformation et de vérifier les « faits » grâce à la fonctionnalité Notes. Ces transformations incarnent une rupture avec la philosophie initiale de Twitter, où la transparence et l'accessibilité étaient au cœur de l'expérience utilisateur.

Cette évolution reflète une tendance plus large des médias socionumériques où la gestion algorithmique, amorcée par Facebook en 2009, puis adoptée par Twitter, Instagram et LinkedIn dans les années suivantes, transforme la manière dont l'information circule.

Selon la docteure en sciences juridiques Antoinette Rouvroy, cette logique algorithmique tend à favoriser une hypertrophie de la sphère privée au détriment de l'espace public.

Les algorithmes de ces plates-formes, qualifiés de « boîtes noires » par les chercheurs et observateurs, amplifient certaines voix tout en en rendant d'autres invisibles, segmentant les utilisateurs dans des contenus personnalisés et affaiblissants la notion même de « commun ». Sur X, cette logique est poussée à l'extrême : Elon Musk a un statut de superutilisateur et ses messages sont imposées à tous les utilisateurs, qu'ils le suivent ou non.

Loin des valeurs du Web 2.0, qui prônait une culture participative, ouverte et gratuite, X incarne désormais une vision néolibérale du droit de parole. Au sein de celle-ci, la visibilité devient une marchandise monétisée et centralisée. L'espace public s'en trouve quant à lui régi par des logiques algorithmiques et des intérêts économiques qui redéfinissent les frontières de la participation démocratique en ligne.

Un spectacle de la liberté d'expression façon Musk

Sur X, les utilisateurs baignent dans la sphère privée de son dirigeant, Elon Musk, où ses idées politiques sont omniprésentes et où sa conception de la liberté d'expression remplace celle d'un véritable espace public. Se disant « absolutiste de la liberté d'expression », Musk a rétabli, par un vote populaire sur son compte, certains comptes ayant été suspendus pour violation des règlements du réseau.

Parmi eux, l'ex-président Trump, banni après avoir soutenu les « patriotes »lors de l'insurrection du 6 janvier 2021 et Marjorie Taylor-Green, exclue en 2022 pour des publications répétées de désinformation sur la Covid-19.

Avec Musk à la tête de X, il ne s'agit plus seulement de gouvernance technologique, mais d'un contrôle direct sur les conditions mêmes de l'expression. En décidant de ce qui est amplifié ou réduit au silence, Musk redéfinit non seulement les contours de la liberté d'expression sur la plate-forme, mais aussi dans la société en général. Dès lors, parler de liberté devient dans ces conditions problématique, puisqu'étant dirigée, cette liberté n'est précisément pas libre.

D'un espace public à la tribune privée de Musk

Après avoir soutenu des candidats démocrates, Elon Musk a publiquement donné son appui à Donald Trump pour cette élection, tout en amplifiant des idées conservatrices, voire conspirationnistes. Ses contributions, tant financières que communicationnelles dans la campagne de l'ex-président, notamment par une entrevue en direct avec Trump sur X, illustrent clairement sa volonté d'influencer directement la scène politique.