Derniers articles

Assez

Trop longtemps, nos voix ont été étouffées, nos récits effacés, nos blessures niées. Trop longtemps, l'impunité a prospéré sur notre silence.

ىفك

Aujourd'hui, je refuse le silence. Je refuse l'impunité. Aujourd'hui j'accuse.

J'accuse les puissances occidentales, leurs gouvernements respectifs depuis 1948, de complicité active avec un génocide qu'elles savent organisé, savamment peaufiné et orchestré. J'accuse les puissances occidentales de financer et de légitimer ce génocide qui, jusqu'à aujourd'hui, sert leurs élites politiques et financières. J'accuse Emmanuel Macron et son annonce en août d'une reconnaissance par la France de l'État de Palestine… en septembre, de collusion assumée avec un État ouvertement raciste et colonial.

Deux questions au coupable : pourquoi pas aujourd'hui ? Pourquoi différer ce qui aurait déjà dû être ? Pourquoi remettre à demain ce qui est une évidence et une urgence sinon pour laisser aux bourreaux et à leurs complices le temps de poursuivre et achever l'extermination ?

Reconnaître plus tard, c'est déjà nier. Reconnaître sous condition c'est encore nier. Reconnaître quand les bombes pulvérisent chaque école, chaque hôpital, chaque maison c'est toujours nier. Reconnaître, cela a-t-il encore un sens quand la terre est éventrée et que le peuple a presque déjà disparu ? De sens il n'y en a que dans le cadre de cette pratique à laquelle vous et vos complices

excellez, le blanchiment moral. Il faut avouer qu'à ce jeu vous faîtes pâlir Ponce Pilate. Ajoutez donc l'insulte à l'horreur.

Aujourd'hui je mets des mots sur ce qui nous écrase.

Ce qui se joue aujourd'hui ce n'est pas seulement la tragédie palestinienne – soudanaise, congolaise, yéménite, syrienne, libanaise, birmane : c'est la réflexion d'un système plus vaste, où les proclamations de droits et de justice masquent la logique froide des intérêts marchands, stratégiques et impériaux.

Car il faut dire les choses. Le capitalisme n'est pas une simple organisation économique. Il est colonialisme. L'un alimente l'autre, l'autre justifie l'un. Deux visages, une matrice. Cette alliance n'a cessé de transformer la vie en ressource, les vivants en marchandises, la terre en gisements. C'est la logique première du monde occidental : s'approprier, exploiter, effacer.

L'Occident, esclavagiste, féminicide, impérialiste, suprémaciste, capitaliste, n'a pas surgi dans le vide, encore moins dans l'échange. Il est né dans le sang et la spoliation. Il a germé sur les cadavres de terres pillées, de langues effacées, de forêts abattues, d'océans violés, de peuples exterminés. Le capitalisme n'est pas né sur les places boursières. Il a commencé dans les cales des marchands d'esclaves, des forêts abattues, des fleuves détournés, des sols éventrés, des étoiles déjà promises à l'extraction future. Il n'existe que par l'aliénation, la capture, la mise en marché de la vie sous toutes ses formes. Il s'érige sur des ruines, son fondement est l'arrachement. Arracher la terre à celles et ceux qui la cultivent, arracher des enfants à leurs parents, arracher les mots aux lèvres de ceux qui les chantent. Le capitalisme n'est pas l'art de l'échange, il est celui de la prédation systématisée. Il est colonialisme perpétué sous d'autres masques, colonialisme en costume-cravate, colonialisme algorithmique, colonialisme financiarisé. Il est une mécanique qui ne se soutient qu'en réduisant le vivant à l'inerte monnayable, en dévorant la vie - passée, présente et à venir - pour nourrir les marchés.

Les traites grecques, arabes et transsahariennes, romaines avaient déjà fait des corps une marchandise. Bientôt, l'esclavage transatlantique transforma des millions d'Africains en carburant de coton, de sucre et de tabac, tandis que l'annexion des Amériques anéantissait les civilisations autochtones des Andes jusqu'au pôle nord et celle de l'Australie spoliait les Aborigènes de leurs

lieux sacrés. Au XIXe siècle, la logique s'intensifie : les terres sont extorquées, les langues interdites, les « générations volées », jetées dans des pensionnats afin de briser toute mémoire et velléité de résistance. En Inde, l'Empire britannique affame des millions de paysans en exportant les récoltes vers l'Europe. En Afrique, la conférence de Berlin trace à la règle des frontières coloniales, réduisant le continent à une carte de concessions. Au Congo de Léopold II, des mains sont tranchées pour assurer le caoutchouc des bicyclettes et des câbles télégraphiques. Les Hereros et Namas en Namibie sont massacrés par l'Allemagne dans l'un des premiers génocides modernes, prélude à d'autres exterminations.

Le XXe siècle ne rompt pas cette chaîne : il la perfectionne. Les bordels militaires coloniaux, où des femmes du Vietnam, d'Algérie ou du Maroc furent enrôlées de force pour servir les troupes, illustrent l'instrumentalisation des corps par l'impérialisme tout autant que la traite organisée des femmes en Europe. La colonisation française en Algérie, les guerres d'Indochine et d'Afrique, poursuivent l'exploitation sous couvert de mission civilisatrice. En Afrique du Sud, l'apartheid institutionnalise la dépossession et la ségrégation. Pardon, à ceux et celles que je ne peux nommer sans rendre ma mise en examen indigeste. Ils/Elles ne sont pas oublié.e.s.

Après 1945, les indépendances politiques n'abolissent pas le colonialisme : elles le transforment. Cette mécanique se pare d'autres oripeaux. L'annexion du Tibet par la Chine, les bases militaires américaines dans le Pacifique, ou l'occupation sionniste en Palestine démontrent que la logique de contrôle territorial persiste. Les guerres en Sierra Leone, au Congo, au Rwanda se nourrissent du diamant, de l'or, du coltan et du cobalt, indispensables aux téléphones et aux armes. L'Amazonie est brûlée pour le soja, le bétail et les mines, au prix du massacre des Yanomami et de peuples non contactés. En Bolivie et au Chili, l'exploitation du lithium assèche les salines millénaires pour

fournir les batteries électriques du Nord. Au Mexique, les maquiladoras transforment la frontière en zone franche où la vie humaine est sacrifiée au profit. Au Bangladesh, les usines du textile imposent la fast fashion au prix de la misère et d'effondrements meurtriers. Dans les îles du Pacifique et des

Caraïbes, le tourisme extractiviste dépossède les habitants de leurs terres et de leurs eaux au nom des loisirs mondialisés.

De la traite occidentale aux mines de cobalt, des pensionnats canadiens ou australiens aux guerres pour les diamants, des femmes autochtones disparues aux ouvrières du textile, une seule logique se répète : l'accumulation capitaliste justifie l'appropriation, la spoliation, la destruction de la vie. Partout, les visages changent et la mécanique demeure. Ce qui est colonialisme se nomme aujourd'hui développement, relance, transition énergétique ou libre-échange.

Aujourd'hui je brise l'édifice de la supercherie.

C'est la même matrice sourde aux contestations et oppositions qui détruit des forêts au Québec pour une usine de batteries dites « vertes », qui empoisonne des sols à Blainville sous prétexte de gestion des déchets, qui bétonne les rives du Saint-Laurent pour étendre un port, qui arrache des enfants à leurs parents, qui ignore ou protège la disparition des femmes autochtones, mères, sœurs, filles, et qui ferme les yeux sur les massacres à Gaza tant que les contrats d'armement et les alliances stratégiques se maintiennent. La colonisation ne meurt pas : elle change de nom, de visage, de géographie. Partout, le scénario se répète : pillage, répression, asservissement, accaparation, extraction, anéantissement des cultures et des vies.

Mais ce scénario ne tient que parce qu'il est soutenu par des idéologies qui fabriquent sa légitimation. La doctrine du Terra nullius, proclamant que les terres n'appartenaient à personne dès lors qu'elles échappaient aux critères européens d'occupation ; le mythe du « sauvage inculte » qu'il fallait redresser, civiliser, catéchiser ; celui de l'impureté et du déficit féminins ; les pseudo théories raciales hiérarchisant les peuples et naturalisant l'esclavage et la colonisation ; la fable moderne de l'individu autosuffisant - fiction de l'autonomie individuelle - qui occulte les liens sociaux et écologiques pour mieux justifier la propriété privée absolue ; l'illusion d'un État neutre, alors même qu'il orchestre les inégalités, la violence et la répression ; le dogme d'une croissance « nécessaire », transmuant la destruction en horizon de prospérité pour quelques uns. Chaque étape de la domination s'accompagne de récits, de doctrines, de discours qui rendent l'horreur pensable et acceptable. Chaque étape de la domination comprend l'anéantissement des savoirs autres et des

savoirs des autres, des intelligences et génies qui la précède.

Aujourd'hui encore, en Palestine, les mêmes mécanismes idéologiques se rejouent. La rhétorique coloniale prend les habits d'un slogan cynique : « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Elle brandit des accusations incessantes : « terroristes nés », « barbares », « décapiteurs d'enfants »,

« violeurs de femmes ». Toujours le même artifice, la même réthorique : présenter les opprimés comme des monstres pour mieux effacer leur humanité et légitimer leur anéantissement. C'est l'éternel refrain de la démagogie coloniale : regardez-les, ces sauvages, ce sont eux les bourreaux, et nous, victimes, n'avons d'autre choix que de nous défendre.

Et, comme une ultime perversion, l'instrumentalisation d'un autre drame : l'Holocauste. Au lieu d'en tirer une responsabilité universelle contre toutes les oppressions, les élites sionnistes, européennes et américaines en ont fait une industrie mémorielle, un capital politique qui justifie et

finance l'oppression d'autres peuples. Le prix du génocide nazi, ce ne sont pas les nations européennes qui l'assument - mais bien les peuples du Levant, en premier lieu les Palestiniens, écrasés au nom d'une dette historique qui ne leur appartient pas. L'horreur subie par les Juifs, les homosexuel.les, les communistes, les résistant.e.s, les Tsiganes, les esprits libres, les différent.e.s

d'Europe est instrumentalisée pour en infliger une autre, transformée en légitimité pour la colonisation et le massacre.

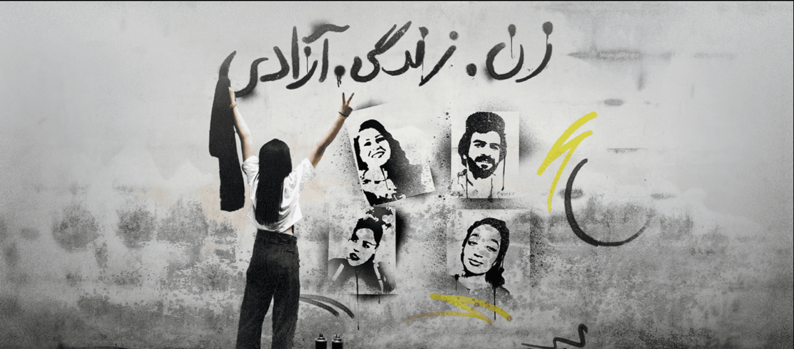

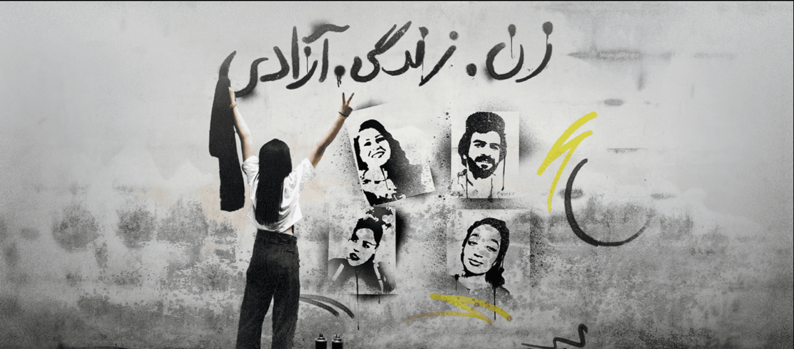

Aujourd'hui j'arrache les masques.

Si les états occidentaux ne lèvent pas le petit doigt pour arrêter mais au contraire soutiennent activement ce génocide ouvertement déchaîné depuis le 7 octobre 2023 mais aussi tous les précédents et certainement les prochains c'est tout simplement parce qu'ils ne le peuvent pas sans se renier. Les génocidaires d'hier et d'aujourd'hui sont issus de la même matrice mercantile, exploiteuse, destructrice, aliénante. Comment condamner l'État israélien pour ses politiques

d'occupation et de nettoyage ethnique, quand l'Europe et l'Amérique se sont construites ellesmêmes par l'expropriation des terres autochtones, l'esclavage des peuples arrachés d'Afrique, et la mise en coupe réglée de continents entiers ? Comment dénoncer le mur en Cisjordanie quand les frontières militarisées de l'Occident, de la Méditerranée aux déserts du Sud-Ouest américain, sont elles aussi des tombeaux pour les réfugiés ?

Le Capital ne condamne pas parce qu'il y reconnaît son reflet. Ses institutions économiques, ses alliances militaires, son langage diplomatique sont imprégnés de cette logique coloniale : le droit du plus fort, la valeur du profit au-dessus de la vie, la marchandisation de la terre et des corps. Le capitalisme libéral ne s'oppose pas au colonialisme : il en est la continuation méthodique, l'habillage idéologique. Les pipelines, les mines de lithium, les déforestations massives et les guerres de ressources ne sont que des répétitions actualisées de ce qui fut jadis conquête et mission civilisatrice. Ce génocide n'est pas une aberration étrangère à l'histoire des puissances occidentales. Il est l'écho de leur propre genèse, la continuation de la logique qui les a fait naître et prospérer.

Car, et surtout, l'Occident en tire profit. Chaque bombe larguée est un contrat pour ses industries d'armement - Lockheed Martin, Dassault, BAE Systems, Thalès, Raytheon, Northrop Grumman (la liste est trop longue pour être exhaustive) engrangent des milliards. Chaque missile vendu, chaque char livré, chaque avion de chasse déployé gonfle leurs bilans financiers, avec la bénédiction des gouvernements actionnaires. Chaque embargo sélectif est une opportunité de marché ; chaque reconstruction promise est un chantier pour ses multinationales ; chaque terre volée alimente les circuits agricoles mondialisés. Le sang versé irrigue ses marchés financiers, ses flux énergétiques, ses chaînes de production. Les technologies de surveillance et de contrôle développées sur le terrain - drones, systèmes biométriques, logicielsde reconnaissance faciale, techniques de « gestion » des foules - sont ensuite exportées vers les polices et les armées du monde entier. Gaza, comme les

autres Terres et Peuples sacrifiés, constituent des laboratoires mondiaux de l'oppression. Et chaque victoire coloniale sur ce front devient une ressource à exporter, à rentabiliser, à intégrer dans l'économie globale.

Ainsi, le génocide n'est pas seulement toléré : il est rentable. Chaque mort devient dividende, chaque ruine un contrat, chaque effacement culturel un marché. Tel le fantasme obscène d'un Gazasur-mer où les ruines se muent en casinos et hôtels, vitrine clinquante du capitalisme le plus

vulgaire. L'Occident ne se contente pas d'y voir son reflet. Il s'en nourrit, il en dépend, il y puise la sève qui alimente encore son empire chancelant. Car son système économique, son imaginaire politique, sa structure même demeurent coloniales : prospérer par, sur, à travers et grâce à la destruction de l'autre.

C'est là la vérité nue : le monde occidental ne soutient pas le gouvernement sionniste actuel malgré le génocide, mais parce qu'il y trouve sa continuité et son intérêt. L'horreur qui nous sidère est pour lui un modèle, une ressource, une rente, doctement maquillé en progrès, civilisation, universalité. Le capitalisme est colonialisme perpétué et étendu : il colonise les terres et le temps, les chairs et les semences, les eaux et les respirations, les esprits et les imaginaires.

Aujourd'hui je rejette leur marché de dupes.

Dans ce monde, la reconnaissance ne saurait être réduite à un geste diplomatique ou à l'octroi différé de droits. Et je vous récuse la possibilité même de l'évoquer en passant, comme une menace à une échéance dans votre planification électorale. Je vous récuse le droit de vous en vêtir comme

l'éclat d'une bienveillance qui vous honore. La reconnaissance n'est pas une concession, une faveur octroyée, encore moins un don. Elle ne peut servir de supplément d'âme au sein de votre ordre brutal, dans l'économie de votre domination. Elle n'est pas une identité tamponnée, ni un droit inscrit dans vos registres. Elle est une exigence ancrée en un principe ontologique. Être, c'est être digne. Vivre, c'est déjà exiger. Elle est un fait premier, antérieur à vos institutions, antérieur à vos crimes. Et il n'appartient à personne d'accorder ce qui est déjà inscrit dans l'être. Qui êtes-vous, bourreaux, pour prétendre m'attribuer des droits, une dignité ou mon humanité ? Je n'ai pas à les recevoir. Ils sont en moi, tissés dans le simple fait d'exister.

Votre responsabilité, vous les héritiers du désastre, est en revanche tout autre. La reconnaissance dans votre ordre capitalo-colonial ne peut avoir de sens qu'en tant que l'aveu de vos crimes, de votre dette, de votre persistance à nier la vie des autres.

C'est vous obliger à restituer ce que vous avez volé : terres, eaux, air, langues, récits, savoirs, générations. La reconnaissance exige la reddition de comptes - restitution matérielle, réappropriation culturelle, renaissance linguistique. Mais pas que.

C'est vous dépouiller de la fiction de votre innocence. C'est affronter la violente vérité de votre histoire. Reconnaître, c'est nommer vos crimes. C'est comprendre que vos richesses sont faites de nos cadavres, que vos villes brillent du feu de nos villages, que vos musées sont des tombeaux volés, que vos nations prospèrent sur la négation de la vie des autres.

La reconnaissance vous est un devoir. Celui de vous admettre violeurs de terres, génocidaires de mondes, effaceurs de mémoire, tortionnaires de diversités, oppresseurs.

La reconnaissance n'est pas un discours mais une pratique. Elle n'engage pas seulement des mots mais des transformations structurelles au niveau des savoirs, des échanges, des relations. Elle est rupture avec l'ordre économique et juridique qui vous maintient dans une arrogance suicidaire. Elle est engagement ferme à rompre avec la logique capitalo-coloniale et à choisir la vie, sous toutes ses formes.

Dans ce monde fracturé, la reconnaissance est une dette, la vôtre.

Vous la devez non seulement aux peuples et aux êtres que vous avez réduits au silence, mais à la Terre elle-même. Car votre monde est écocide. Il dévore les sols, étouffe les mers, assassine le climat et les vivants, la possibilité même d'habiter la planète.

Reconnaître n'est donc pas un apanage de puissant, ni un luxe moral : c'est votre devoir, et notre dû. Reconnaître, c'est restituer la vie à la vie.

Aujourd'hui, j'invite.

J'invite chacun.e à rompre le silence. À choisir le camp de la vie plutôt que celui de l'indifférence. À agir, chacun et chacune à la mesure de ses forces : par la parole, par la rue, par le refus, par l'organisation. J'invite à faire de nos voix des armes. De nos gestes des foyers de résistance. De nos solidarités des remparts contre la destruction. J'invite à transformer l'indignation en actes. La douleur en luttes, l'espoir en mouvement.

Car résister, c'est déjà bâtir.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Sénégal. Un pays qui ne déteste pas les femmes ?

Les violences sexistes et sexuelles se banalisent-elles au pays de la Teranga ? En effaçant le mot « Femme » du ministère qui lui était consacré, en laissant ses députés insulter des citoyennes à la télévision, le gouvernement actuel envoie un signal négatif et fait plus que douter de « l'amour » que leur porterait le pays.

Tiré d'Afrique XXI.

Lors du symposium-hommage à la chercheuse en sociologie et féministe sénégalaise Fatou Sow (1), organisé en mai à Dakar par la Fondation de l'innovation pour la démocratie, avec comme titre « La démocratie au féminin », la professeure Fatou Sow a prononcé une leçon inaugurale magistrale intitulée « Sexe, genre et démocratie : des leçons pour les Africaines ? ». Il s'agissait d'historiciser les luttes féministes africaines sous le double prisme du sexe et du genre. Une partie de cette leçon a aussi porté sur le corps des femmes africaines : « Pourquoi tant de violence à l'égard des femmes ? À qui appartient le corps des femmes ? »

Cette interrogation, chargée de tout son poids politique, renvoie au contexte de violences envers les femmes au Sénégal. En effet, depuis janvier 2024, 196 cas de viols et de meurtres de femmes ont été commis. Le 31 mai, des organisations féminines et féministes ont organisé un sit-in (2) pour dénoncer ces violences et exiger une prise en considération de la problématique par les pouvoirs publics. Ces violences, qui, dans la plupart des cas, aboutissent à des meurtres, ont poussé plusieurs centaines de femmes, toutes de noir vêtues, à se réunir et à protester. Un mémorandum, envoyé à la fin du rassemblement, a consigné toutes les exigences, dont l'une des plus urgentes demeure la révision du Code de la famille (3) ainsi que l'application d'une loi spécifique contre les féminicides.

Outre les voix – somme toute bien audibles – des féministes, il est urgent aujourd'hui de se saisir de façon ciblée et efficiente du problème de société que constituent les féminicides au Sénégal. Même si les féministes militent contre ce phénomène avec tous les moyens dont elles disposent, ces violences envers les femmes ne devraient pas être une préoccupation uniquement… féministe, mais de la société dans son entièreté.

Des « cœurs » plutôt qu'une indignation profonde

Dans la une de son édition du 7 août (4), le quotidien L'Observateur relatait une affaire de cambriolage ayant entraîné un viol. Lors du casse de la villa de l'architecte béninoise Lydia Assani, les malfrats, en plus de dérober le coffre-fort, ont violé sa fille âgée de 28 ans. Ce énième viol, en plus de susciter colère et indignation, notamment sur les réseaux sociaux, vitrine de nos existences, nous fait nous poser la question suivante : ce pays qu'est le Sénégal aime-t-il les femmes ? L'un des lieux communs les plus tenaces dans la psyché collective sénégalaise, c'est l'amour (charnel, filial, sororal, et même religieux) porté aux femmes.

D'un point de vue exogène, on s'accorde à dire que les femmes sénégalaises sont aimées. Ce qui crée une certaine contradiction entre le « tone policing (5) », ou « police du ton », et la manière absolument taboue dont on veut discuter de la problématique des violences sexuelles.

Que l'on soit féministe ou non, à chaque fois que le sujet des féminicides ou un autre type de violence (physique ou psychique) est abordé, l'amour est brandi pour censurer les propos et atténuer l'indignation. Mais le problème demeure et la violence s'accroît. En atteste la série de vidéos faite par l'actrice Halima Gadji, où elle dénonce clairement les abus sexuels dont elle a été victime. Mettant ces accusations sur le compte de la dépression dont elle souffre depuis quelques années, la plupart des personnes ayant assisté en ligne à ses confidences ont détourné le regard et préféré envoyer des « cœurs » plutôt qu'une indignation profonde. Voilà le Sénégal d'aujourd'hui…

Les femmes considérées comme des subalternes

Le Sénégal, ce pays où une femme est tuée parce que le repas n'a pas été préparé, ce pays où une femme ne peut pas avorter de manière médicalisée en cas de viol ou d'inceste malgré la ratification du Protocole de Maputo (6) (qui garantit le droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction des femmes), ce pays où, quand on s'insurge contre le faible pourcentage de femmes dans les instances de décision, on nous appose l'argument de « la compétence »... Ce pays n'aime pas les femmes.

En juin 2023, à la suite au verdict du procès de Adji Sarr contre Ousmane Sonko, nous, membres du Réseau des féministes du Sénégal, avions écrit une tribune nous indignant de ce verdict arbitraire, car l'accusation de « viol » avait été requalifiée en « corruption de la jeunesse ». Car il nous a semblé inconcevable qu'au moment où le Sénégal se glorifie de l'exception démocratique qui a émaillé sa trajectoire politique, installant chaque régime de façon pacifique, les femmes soient toujours à la traîne, traitées comme des subalternes, leur corps servant à assouvir les pulsions masculines, leurs préoccupations jamais prises en compte.

Aujourd'hui, une misogynie d'État, portée aussi bien par les hommes que par les quelques femmes qui travaillent avec eux, s'est installée à la tête du Sénégal. Car il est utile de noter que les maigres acquis en matière de droits des femmes que le Sénégal a eus – grâce à l'action conjointe des associations féminines et féministes – sont en train de voler en éclats, en raison de l'inaction des autorités face aux violences perpétrées sur les femmes, de la montée en puissance du masculinisme sur toutes les plateformes médiatiques mais aussi à cause de la banalisation des violences sexistes et sexuelles, dont le traitement médiatique est plus que problématique.

À la télévision, Adji Sarr est traitée de « prostituée »

Pour rappel, en janvier 2020, la loi 2020-05 (7), portant aux rangs de crimes le viol et la pédophilie, a été promulguée, fruits de plusieurs années de plaidoyer de nombreuses activistes, chercheuses et personnalités officielles. En 2023, le procès opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko avait été l'occasion de l'appliquer, mais que nenni. En août, les affaires de viols continuent de faire les gros titres de la presse, sans aucune autre réaction que des indignations de façade. À titre d'exemple, toutes les fois où l'affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko est mentionnée, comme ce fut le cas en juillet entre le chroniqueur Badara Gadiaga et le député de la majorité Amadou Bâ sur le plateau de Télé Futurs Médias (8), la jeune femme est traitée de « prostituée ». L'échange houleux qui a suivi dans l'émission, et surtout l'épilogue judiciaire, à savoir l'arrestation de l'animateur (toujours en détention provisoire), sont une fois de plus la preuve de la violence institutionnelle contre les femmes.

Les féministes sénégalaises, avec toute la charge qu'elles portent sur leurs épaules, sont quasi les seules qui réagissent et pointent du doigt le climat de banalisation des violences sexistes et sexuelles dans lequel est plongé le Sénégal. Cette quasi-communauté légale fait un travail de veille qui aurait normalement dû être celui du ministère de la Famille et des Solidarités, qui, rappelons-le, s'appelait auparavant ministère de la Femme, de la Famille et du Genre. Cette disparition des mentions « Femme » et « Genre », au profit de la « Famille », a inauguré l'effacement systémique des femmes sénégalaises de l'espace public. Cette décision, largement partagée par les soutiens du régime en place, a installé des lendemains plus qu'incertains pour les droits des femmes au Sénégal. En les effaçant des sphères de décision, en les violant et en les tuant dans la plus grande impunité, seuls demeurent les savoirs féministes disruptifs pour contrecarrer cette violence.

Tant que l'on ne créera pas au Sénégal un cadre sociopolitique et légal pour prendre en considération cette cause d'intérêt national que constituent les violences faites aux femmes, tant que l'on continuera d'étouffer les voix discordantes qui s'élèvent pour protester, tant que l'on ne sortira pas de l'effet spectateur pour enfin diffuser les responsabilités, les féminicides continueront d'être une réalité dans ce pays. Et que l'on ne vienne pas nous parler d'amour et de bienveillance, car comment croire sinon que ce pays ne déteste pas les femmes ?

Notes

1- « Symposium international en hommage à la professeure Fatou Sow : démocratie au féminin », 15-17 mai 2025, voir ici.

2- Moussa Ndongo, « Féminicides au Sénégal : les organisations féministes exigent des lois plus strictes et une action immédiate de l'État », Pressafrik, 31 mai 2025, à lire ici.

3- L'article 152 du Code de la famille réaffirme le rôle de l'homme en tant que chef de famille en stipulant que « La notion de puissance paternelle figure encore dans le Code de la famille, qui prévoit que celle-ci appartient conjointement au père et à la mère, mais est exercée durant le mariage par le père, en qualité de chef de famille ».

4- Voir la une du quotidien L'Observateur du 7 août ici.

5- « Tone policing », ou « police du ton », est une attitude et un type d'argument ad personam dénonçant la manière de s'exprimer d'une personne plutôt que le contenu factuel ou logique de ses propos, afin de la discréditer.

6- L'instrument communément appelé « Protocole de Maputo » garantit, de façon spécifique, le droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction des femmes. Il résulte clairement de l'article 14.2 que les États-parties s'engagent à prendre des mesures appropriées pour autoriser l'avortement médicalisé, en cas d'agression sexuelle d'une manière générale et de viol en particulier, en cas d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Il s'agit là du tout premier instrument juridique régional à reconnaître l'avortement médicalisé à certaines conditions comme un des droits humains des femmes, dont elles devraient jouir sans restriction et sans craindre des poursuites judiciaires. Pour en savoir plus, lire ici.

7- « Loi criminalisant le viol et la pédophilie », à retrouver sur le site du gouvernement.

8- L'émission « Jakaarlo Bi » du 10 juillet 2025 est disponible ici.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Au Kenya, les féminicides sont devenus un fléau

L'absence de statistiques fiables et de stratégie cohérente pour lutter contre les féminicides au Kenya a laissé place à une culture d'insécurité quotidienne pour les femmes dans le pays.

Tiré d'Afrique XXI. Cet article a été initialement publié sur le site Africa Is a Country, avec lequel Afrique XXI a conclu un partenariat.

Traduit de l'anglais par Michael Pauron.

Lorsque je me suis installée en Afrique du Sud, en 2021, le pays figurait parmi les endroits les plus dangereux pour les femmes. Avec l'un des taux de féminicides les plus élevés au monde, le gouvernement sud-africain avait déclaré une crise du féminicide à la fin de l'année 2019. Au moment de cette déclaration, la presse ne parlait que du viol et du meurtre d'Uyinene Mrwetyana, une étudiante de 19 ans tuée par Luyanda Botha, un employé du bureau de poste où elle se rendait.

Les données du Service de police sud-africain pour 2018-2019 montraient qu'une femme était assassinée toutes les trois heures. Inquiète pour ma sécurité, une amie de Nairobi m'a proposé de m'héberger : « Juste pour quelques semaines, m'a-t-elle dit, jusqu'à ce que tu sois installée. »

Quatre ans plus tard, je suis de retour au Kenya, en pleine crise des féminicides. Une amie me parle d'une collègue en Suisse, une professionnelle en milieu de carrière, qui envisageait de déménager à Nairobi mais qui hésite désormais : le pays n'est pas un endroit sûr pour les femmes, d'après les gros titres (1) des journaux.

« Il y a plus d'une femme tuée par jour »

Judy Ngina, chercheuse en études de genre à l'université Johns-Hopkins, aux États-Unis, mène une enquête pilote sur les féminicides au Kenya et en Tanzanie. Son étude vise à identifier les lacunes dans les lois existantes, les difficultés rencontrées dans les poursuites judiciaires et les obstacles auxquels se heurtent les survivantes dans leur quête de justice. « En réalité, il y a plus d'une femme [tuée] par jour, dit-elle, mais comme on ne peut pas compter “les personnes de référence”, les conclusions doivent indiquer “une femme est tuée par jour”. »

En raison du manque de données centralisées, les statistiques sur le taux de féminicides au Kenya varient, mais toutes dressent un tableau sanglant. Selon les médias (2), un rapport publié en avril par le Service national de police du Kenya (NPS) a révélé qu'en moyenne 44 femmes sont tuées chaque mois dans le pays, soit plus de 1 par jour. Le rapport du NPS, remis (3) à un groupe de travail présidentiel composé de quarante-deux membres récemment nommés pour travailler sur les violences basées sur le genre (Gender-based violence, GBV), a également recensé 129 femmes et filles, des bébés aux personnes âgées, tuées au cours des trois premiers mois de 2025.

Pour mettre les choses en perspective, 127 féminicides (4) ont été signalés pour l'ensemble de l'année 2024. Bien que le Kenya ne recueille pas de données sur les féminicides en tant que crime distinct, les données du NPS ont révélé que 60 % des meurtres de femmes et de filles signalés ont été commis par des membres de la famille, et que la majorité de ces meurtres ont eu lieu au domicile de la victime. Les espaces publics sont le deuxième lieu le plus fréquent, représentant 20 % des cas. Ce chiffre est légèrement supérieur à celui des zones isolées, qui représentent 15 % de tous les meurtres. Il ne fait aucun doute que « cette violence ressemble désormais à une guerre menée par le pays contre ses femmes », pour reprendre les mots d'une militante sud-africaine citée en 2019 par Voice of America, dans un article (5) sur la situation en Afrique du Sud. Les lignes de front s'étendent aux maisons et aux rues.

Une normalisation des autres formes de violence

« Il est effrayant d'être une femme au Kenya en ce moment », explique Ngina. « Si la majorité des cas de féminicides signalés sont le fait de partenaires, nous constatons également un sentiment croissant d'insécurité même dans les espaces publics. »

Si le féminicide, c'est-à-dire le meurtre de femmes ou de filles en raison de leur sexe, est l'acte de violence ultime à leur encontre, son augmentation coïncide souvent avec une normalisation croissante d'autres formes de violence à l'égard des femmes, notamment le harcèlement sexuel, le viol et la violence sexiste en ligne. « Le féminicide n'est souvent pas le premier acte de violence », explique Ngina. « Si nous décourageons les signalements, ces incidents finissent par aboutir à des féminicides. »

Ngina rappelle également l'incident récent d'une jeune femme droguée et agressée dans un bus alors qu'elle voyageait de Nairobi à Mombasa. Lorsqu'elle s'est réveillée, désorientée, à l'hôpital, les responsables, notamment les infirmières, ont tenté de dissuader la jeune femme de signaler l'affaire.

Une longue liste d'organismes gouvernementaux...

Il a fallu un lobbying intense de la part de la société civile et des groupes féministes, organisés sous la bannière #EndFemicideKE, pour que le président William Ruto annonce enfin un groupe de travail sur les violences sexistes... Treize mois après que les femmes kényanes et leurs alliés sont descendus dans la rue pour réclamer des mesures urgentes. Les marches de janvier 2024, qui ont eu lieu à la suite des meurtres brutaux de Rita Waeni, 20 ans, et Starlet Wahu, 26 ans, dans des locations de courte durée à Nairobi, ont appelé le gouvernement kényan à déclarer le féminicide comme une « urgence nationale », une désignation qui obligerait le pouvoir exécutif à lancer une réponse immédiate et coordonnée, à allouer des fonds d'urgence et à émettre des directives aux ministères de l'Intérieur, de la Santé, de la Justice et de l'Éducation afin de traiter la crise de manière urgente.

Au lieu de cela, le groupe de travail technique présidentiel rejoint une longue liste d'organismes gouvernementaux et d'abréviations chargés de réduire la violence sexiste dans le pays. Il s'agit notamment du Bureau du directeur des poursuites publiques (ODPP), du ministère du Genre et de l'Action positive, du Comité national du groupe de travail sur la violence sexiste, de la Direction de la lutte contre la violence sexiste, du Centre national de recherche sur la criminalité et de la Politique nationale de prévention et de lutte contre la violence sexiste... En réalité, les bonnes idées ne manquent pas pour lutter contre les féminicides ou la violence sexiste au Kenya ; ce qui manque aux femmes kényanes, ce sont des acteurs de bonne foi.

Pour cet article, j'ai discuté avec une autre chercheuse, Pendo (le prénom a été changé), qui a demandé à rester anonyme. Elle explique que dès novembre 2020, huit mois après le début de la pandémie de Covid-19, les chercheurs, les décideurs politiques et les acteurs de la société civile suivaient de près une deuxième pandémie. Cette « pandémie cachée », ou « pandémie fantôme (6) », comme l'a qualifiée ONU Femmes, touchait les filles et les femmes, et tous les types de violence sexiste, en particulier les cas de violence domestique, étaient en augmentation.

Des statistiques éparpillées

L'escalade de la violence résultant des mesures de confinement et du stress psychologique liés à la pandémie a clairement montré que le domicile est souvent l'endroit le plus dangereux pour les filles et les femmes. En réponse à cette autre pandémie cachée, Pendo explique qu'une coalition d'ONG et d'organisations de défense des droits humains s'est associée au département d'État kényan chargé des questions de genre pour proposer une initiative visant à améliorer la collecte et le partage de données sur la violence sexiste. Le réseau de partage d'informations permettrait de suivre en temps réel les données relatives aux incidents de violence sexiste, aux victimes et, surtout, aux auteurs. « Sans données, ce ne sont que des récits », explique Pendo, qui faisait partie du consortium.

S'il avait été couronné de succès, le projet du département d'État aurait considérablement amélioré le système kényan en matière de signalement et de suivi des violences sexistes. Actuellement, le signalement est réparti entre plusieurs institutions qui collectent à la fois des données administratives et privées, notamment le Bureau national des statistiques du Kenya, la Fédération des femmes juristes du Kenya, le Bureau du directeur des poursuites publiques, la Commission nationale pour l'égalité des sexes, la Direction des enquêtes criminelles, le Fonds des Nations unies pour la population, ONU Femmes et Healthcare Assistance Kenya 1195. Cela limite la diffusion et l'utilisation des données, tout en entravant la coordination de la réponse nationale. Le système de collecte et d'analyse des données proposé serait conçu pour identifier et traiter les contraintes liées à la « réponse à la violence sexiste aux niveaux individuel, institutionnel et communautaire », reprend Pendo.

Elle ajoute : « Il est vraiment difficile de suivre les affaires depuis le moment où elles sont signalées jusqu'à leur passage devant les tribunaux. » Actuellement, si une femme se présente au poste de police pour signaler une violence sexiste et qu'elle a la chance de trouver un policier compréhensif ou un bureau dédié aux questions de genre, sa plainte est enregistrée à la main et classée dans un dossier au poste. Lorsque les victimes doivent se présenter en personne au poste de police, sachant que leur témoignage sera écrit à la main et conservé dans un bâtiment public, les risques d'exposition, de représailles ou d'ingérence dans l'affaire semblent particulièrement élevés. Les rapports manuscrits comme celui-ci sont ensuite accumulés au poste de police local avant d'être transmis à l'ODPP, à Nairobi, qui gère une base de données nationale sur les crimes. L'accès à cette base de données n'est pas rendu public, sauf dans les rapports annuels de l'ODPP, qui n'identifient pas les auteurs, ce qui amène certains à se demander : « Où sont les meurtriers ? »

« Nous dépendons des Bill et Melinda Gates de ce monde »

Si le projet imaginé pendant la Covid-19 avait été couronné de succès, il y aurait eu quatre années de données centralisées pour alimenter l'élaboration des politiques sur la crise nationale des féminicides. Que ce soit en raison d'un manque de volonté politique ou de priorités de financement concurrentes, le projet du département d'État n'a pas abouti, et, en l'absence d'une déclaration d'urgence nationale, explique Pendo, le département d'État ne dispose pas des fonds nécessaires pour mener à bien ce type de programmes de son propre chef, « ce qui signifie que [nous] dépendons des Bill et Melinda Gates de ce monde ».

L'amélioration du partage et de l'analyse des données sur la violence sexiste et le féminicide est un objectif extrêmement facile à atteindre pour les acteurs de bonne foi au sein du gouvernement. Une telle base de données permettrait d'identifier les schémas de violence et les récidivistes, ce qui contribuerait ainsi à la sécurité et à la survie des femmes. L'analyse des statistiques sur la violence sexiste et le féminicide permettrait également de mieux comprendre une question politique peu étudiée et d'aider ainsi les acteurs concernés à mieux surveiller et orienter leurs interventions.

Malgré tout, nous disposons déjà de suffisamment de données pour agir. Avec 60 % des féminicides commis dans le monde à domicile et, surtout, par des membres de la famille et des partenaires intimes, lutter contre la crise des féminicides au Kenya signifie également s'attaquer à la famille en tant que lieu de violence. Les systèmes policier et judiciaire ne suffisent pas à relever le défi qui consiste à faire de nos foyers des lieux sûrs pour les femmes et les filles. Compter sur eux – uniquement ou principalement – revient à renoncer à ses responsabilités et à nier aveuglément le travail nécessaire pour créer et entretenir des environnements familiaux sûrs, sains et propices dans les sociétés patriarcales.

Comme l'écrit Andrea Smith dans The Revolution Starts at Home (Aka Press, 2016) : « La question n'est pas de savoir si une victime doit appeler la police, mais plutôt pourquoi nous n'avons pas laissé aux victimes d'autre choix que d'appeler la police. »

Notes

1- Lire par exemple Wedaeli Chibelushi, « Kenyan man allegedly caught carrying wife's body parts in backpack », BBC, 22 janvier 2025.

2- Voir notamment Citizen TV Kenya, « Police reveal 129 women killed in the past three months », 9 avril 2025, disponible en vidéo ici.

3- Awino Okech, « Femicide in Kenya : William Ruto has set up a task force – feminist scholar explains its flaws », The Conversation, 29 janvier 2025.

4- Africa Uncensored, Femicide in Kenya : 2024 Was the Worst Year on Record, 24 janvier 2025. Le communiqué est disponible ici.

5- Thuso Khumalo, « South Africa Declares “Femicide” a National Crisis », VOA, 20 septembre 2019.

6- « UN Women raises awareness of the shadow pandemic of violence against women during COVID-19 », 27 mai 2020. Lire le communiqué ici.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Cameroun. Les féminicides enflamment le débat public

Si ces crimes sexistes sont davantage visibilisés, grâce notamment à l'action des militantes féministes, leur nombre reste très sous-estimé, dans une société fortement patriarcale, démunie d'un instrument coercitif adapté, et qui abandonne les familles des victimes à d'interminables et vaines démarches pour obtenir justice.

Envoyé spécial à Yaoundé et à Douala.

Tiré d'Afrique XXI.

En cette matinée du 9 juin, le réveil est particulièrement difficile pour Parfait Eli depuis l'enterrement de sa sœur de 24 ans. Jacqueline Essimbi, en poste à la présidence de la République du Cameroun, a été mortellement frappée par son compagnon, l'officier de police Bertrand Essomba. Dans le domicile familial de la défunte, au quartier Ahala Barrière, dans l'arrondissement de Yaoundé 2, cette tragédie est perçue comme un drame « qui pouvait être évité », selon les mots de Parfait Eli.

« Il n'en était pas à sa première tentative avec Jacqueline, témoigne-t-il. On avait beau lui dire que cette histoire allait mal se terminer, elle n'écoutait pas. Plusieurs personnes nous ont confirmé que c'était un multirécidiviste et qu'il battait ses compagnes, y compris pendant leur grossesse. Il y avait comme une force qui la retenait auprès de cet homme. Je ne sais pas si ce sont les deux enfants qu'ils ont eus ensemble, aujourd'hui âgés de 1 an et de 4 ans, mais voilà qu'ils ont perdu leur mère. » Les circonstances de la mort de la jeune femme restent floues. « Elle a débarqué ici fin avril avec toutes ses affaires. Elle souffrait déjà de problèmes respiratoires. C'est sa fille de 4 ans qui a fini par nous avouer que sa maman avait essuyé une bastonnade de son papa. Il lui a sauté sur la poitrine. Nous l'avons conduite à l'hôpital, où elle est malheureusement décédée le 13 mai. »

En fuite, l'officier de police suspecté a été rattrapé par la gendarmerie, qui a ouvert une enquête sur laquelle la famille n'a pas souhaité communiquer. Pour Parfait Eli, il faut « que justice soit faite et que jamais plus une autre femme ne puisse être victime de cet homme ! ».

Des chiffres élevés et un climat d'impunité

Dans un document (1) publié le 8 mars 2021 à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'Institut national de la statistique (INS) du Cameroun indique que 45,5 % des femmes interrogées ont subi, à un moment de leur vie, une forme de violence. Les violences conjugales sont également constatées chez les femmes enceintes, avec un pourcentage de 5 % au niveau national et de 8 % en milieu rural. Mais les spécialistes estiment que ces chiffres sont en deçà de la réalité, nombre de victimes renonçant à déposer plainte pour des raisons culturelles, pratiques et financières. De janvier à mi-août de cette année, le collectif d'associations Stop féminicides 237 a répertorié quarante féminicides.

Le Code pénal camerounais punit de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 200 000 francs CFA (152 à 304 euros) les auteurs de viols. Les violences sur femmes enceintes, en cas de mort de l'enfant à naître, sont punies de la même peine de prison et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Les blessures causées par des violences sont punies de six jours à quinze ans d'emprisonnement, peine aggravée en cas d'utilisation d'une arme ou d'une substance dangereuse. Mais cet arsenal judiciaire reste sous-utilisé, et la violence conjugale et le viol souvent impunis.

Les militantes féministes réclament donc l'adoption d'un texte spécifique pour lutter contre les féminicides permettant une prévention et une répression plus efficaces. Dans ce cadre, une rencontre entre Stop féminicides 237 et la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale s'est tenue le 18 juin. Plus largement, les activistes ont recommandé l'adoption rapide de la loi contre les violences sexistes et sexuelles (en chantier depuis novembre 2023), la prise en charge psychosociale des enfants des victimes et l'abrogation des lois dites « féminicidaires », qui permettent au mari, par exemple, d'assurer la gestion totale des biens du foyer et d'empêcher sa femme de travailler. Elles demandent aussi la mise sur pied d'un tribunal des affaires domestiques pour pallier la lenteur de la chaîne judiciaire, la généralisation des « gender desk » promis par le gouvernement et la formation systématique des policiers.

Un phénomène « en forte recrudescence »

« Il faut continuer à se faire entendre au cœur même du système législatif de notre nation », plaide Viviane Tathi, présidente de l'association Sourires de femmes-Cameroun, spécialisée dans les questions de violences faites aux femmes. Avant la dernière audition à l'Assemblée, Stop féminicides 237 avait plaidé en février devant la chambre basse du Parlement pour dénoncer « la lenteur des institutions ».

Au ministère de la Promotion de la femme et de la Famille, on affirme vouloir se doter de tous les moyens pour prendre le dessus sur un phénomène en forte recrudescence. Une étude visant la mise en place « des éléments inclusifs et participatifs » a été lancée le 7 juin par la ministre, Marie-Thérèse Ondoua Abena. Mais, selon des sources au ministère qui ont souhaité garder l'anonymat, des obstacles subsistent, notamment sur le plan financier.

Sur la table de Viviane Tathi, le programme des obsèques de Liliane Lucie Alima Mbazoa, 20 ans, plus connue sous le pseudonyme de « Mabel ». Elle était en couple depuis quatre ans avec un homme de huit ans son aîné. En dépit des interventions de ses frères, le compagnon de la jeune femme avait toujours réussi à la convaincre de revenir. En mai dernier, il l'a aspergée d'essence après l'avoir accusée d'avoir volé son portefeuille. C'est une voisine du couple qui a cassé la porte de la chambre envahie par les flammes et conduit la victime à l'hôpital de Sa'a, dans le département de la Lekié, avant son transfert à Douala, où elle a finalement succombé à de graves brûlures. Le meurtrier est actuellement détenu à la prison de Monatélé. Selon les membres de la famille approchés par Sourires de femmes, les deux premières audiences dans le cadre de cette affaire se sont soldées par des renvois.

Au quartier Dispensaire Messassi, vers la sortie ouest de Yaoundé, au lieu-dit « Derrière Neptune », une autre famille pleure toujours la disparition de Christiane Bele Etoundi. Atteinte de drépanocytose et enceinte de quelques semaines, la jeune femme de 28 ans a succombé le 26 mai aux coups de son concubin, Abdou Ngouongou, dans la maison où elle vivait avec lui.

« C'est ton compagnon qui va te tuer, pas la maladie »

À notre arrivée, la tension est palpable. Seule une enceinte laisse échapper une musique de circonstance. Bernadette, l'aînée de la victime, a la mine crispée. Elle jette un coup d'œil sur la photo de sa défunte sœur avant de raconter son histoire :

- Le 9 mai, elle est a subi la bastonnade de son petit ami. Elle a été transportée en urgence à l'hôpital du district de Messassi, où des soins lui ont été immédiatement administrés. Malheureusement, elle n'avait pas assez d'argent pour poursuivre le traitement prescrit. Je n'ai été informée qu'une semaine plus tard. Je suis venue ici, au domicile familial, et j'ai pris connaissance de ses ordonnances. Après les soins, elle semblait se rétablir. Mais la situation s'est aggravée par la suite, jusqu'à son décès à l'Hôpital central de Yaoundé le lendemain de son admission. Son compagnon l'avait déjà frappée. La première fois, je l'avais emmenée à l'hôpital récupérer un certificat médical puis déposer une plainte qui n'a jamais abouti : son copain connaissait des policiers qui ont réussi à noyer toutes les plaintes. Je l'ai toujours prévenue que ce ne serait pas la maladie qui la tuerait mais son compagnon.

Ce dernier est toujours parvenu à convaincre sa victime de retourner dans ses bras. Il a essayé de s'enfuir après son crime avant d'être rattrapé par la police à Kye-Ossi, une localité frontalière avec la Guinée équatoriale, à 274 km de chez lui. Il a été incarcéré à la prison centrale de Yaoundé en attente de son jugement, après plusieurs semaines passées dans les locaux de la brigade d'Emana.

Des victimes abandonnées dans les morgues

Le 1er avril, la condamnation à cinq ans de prison avec sursis et à une amende de 53 000 francs CFA du meurtrier de Diane Yangwo a mis le feu aux poudres. Cette enseignante a succombé aux coups de son mari le 18 novembre 2023. Après ce verdict dénoncé comme trop clément, une vague d'indignation a traversé l'opinion publique. Libéré en première instance, le prévenu était absent lors de son procès en appel, qui s'est tenu en juin...

Sur les quarante cas de féminicides enregistrés de janvier à mi-août, à peine une dizaine font l'objet de procédures judiciaires. « Certaines familles pensent, à tort, qu'il suffit que l'affaire soit rapportée par les médias pour qu'une procédure en justice soit déclenchée, explique Viviane Tathi. D'ailleurs, il n'est pas rare que des familles découvrent que les auteurs de crimes contre leurs filles sont libres alors qu'elles les croient en prison. » À l'origine de ce dysfonctionnement, l'absence d'accompagnement des familles, souvent abandonnées à elles-mêmes et, pour certaines, dépourvues des moyens financiers nécessaires pour suivre de longues procédures.

Dans le cas du féminicide de Christiane Bele Etoundi, la jeune femme enceinte décédée en mai, la première plainte déposée au commissariat d'Emana, à Yaoundé, n'a pas abouti. Si le dépôt d'une plainte est théoriquement gratuit, les agents réclament souvent « du carburant » (un pot-de-vin) pour se déplacer dans le cadre d'une enquête. Face à ces difficultés, les associations proposent aux familles de les aider dans leurs démarches et de les mettre en contact avec leurs avocats.

Beaucoup de victimes sont issues de milieux sociaux modestes. Le peu de revenus dont dispose la famille est souvent absorbé par les frais de morgue et les obsèques. Des corps sont d'ailleurs parfois abandonnés par les familles incapables d'assumer la facture de la morgue, qui s'allonge au fur et à mesure que l'enquête se prolonge.

« Une société en pleine crise symbolique »

Marthe Adjanie Nguimsahmé est doctorante en anthropologie du développement à l'université de Yaoundé I. Les féminicides sont « aussi vieux que le monde dans nos sociétés patriarcales », dit-elle. Mais la « visibilité » de ces crimes et le fait qu'ils « suscitent désormais une indignation publique » sont des phénomènes nouveaux. Les communautés, du fait de l'archétype patriarcal qui parcourt la société, ont intégré « une certaine violence domestique ou conjugale dans les normes sociales et familiales », poursuit-elle. Les relations entre les hommes et les femmes sont régies par des logiques de « hiérarchisation genrée », où l'homme est perçu comme le détenteur de l'autorité et de la légitimité décisionnelle dans le foyer. Les féminicides sont la conséquence de cette banalisation masquée par le silence familial, justifié par une lecture culturelle et morale des conflits conjugaux.

Au Cameroun comme ailleurs, la place du secret familial est importante, car il protège l'image de la famille. Les associations de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles sont confrontées à cette dure réalité : « Il arrive que ce soit la famille de la victime qui s'oppose à toute poursuite judiciaire », dit Viviane Tathi. Les victimes sont souvent enterrées en catimini, car les familles redoutent que les enfants soient abandonnés financièrement en cas d'arrestation du père. Pour l'éviter, elles mentent sur les causes de la mort.

On est « en pleine crise symbolique », analyse Marthe Adjanie Nguimisahmé : « L'archétype du mari protecteur, chef du foyer, est mis à mal. Dans l'imaginaire traditionnel, l'homme est le gardien de la paix domestique. Lorsqu'il est présenté comme l'assassin de sa femme, son mandat symbolique est trahi. » Peu de familles sont prêtes à franchir le pas du scandale, confirme Viviane Tathi. Dans certaines communautés, un procès est perçu comme une perspective de honte. Les activistes assurent œuvrer à la « réduction de cet isolement symbolique » par un appui militant, juridique et social.

« De la possession plutôt que de l'amour »

Pour la dirigeante de Sourires de femmes-Cameroun, la cause première des féminicides dans le pays est liée à « l'autonomisation croissante des femmes ». Certains hommes recourent à la violence pour affirmer leur domination : « La plupart des féminicides sont nourris par la volonté de l'homme de contrôler, voire de posséder à sa guise les rentrées financières de sa conjointe. »

Le mari et bourreau de Diane Yangwo voulait ainsi la contraindre à contracter un prêt. Le compagnon de Jacqueline Essimbi exigeait qu'elle lui remette son argent, et il ne voyait pas d'un bon œil le fait qu'elle contribue à la construction d'une église dont elle était membre. Une autre jeune femme ayant échappé récemment à un féminicide nous a confié, sous le couvert de l'anonymat, que son mari l'avait poignardée parce qu'elle ne voulait pas lui remettre son fonds de commerce. En somme, l'assassinat des femmes dans l'espace familial relève davantage de la « possession que de l'amour », conclut Viviane Tathi.

Elle estime qu'il y a urgence à nommer les féminicides et à punir sévèrement leurs auteurs pour éviter que les communautés continuent de croire que l'impunité « protège l'équilibre familial et les enfants ». Certains auteurs séjournent tout juste deux semaines en prison, du fait de « marchandages » de plus en plus fréquents sur la chaîne pénale et « qui occultent la vérité du droit ». Les familles ne sont pas toujours au fait des procédures qui peuvent, même en cas de flagrant délit, traîner une année, voire plus. Selon Stop Féminicides 237, des crimes remontant à 2023 n'ont toujours pas été jugés.

Notes

1- « Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Que disent les statistiques ? », Institut national de la statistique, 36e édition, le PDF est disponible ici.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Quand les dictatures africaines tendent la main à Trump

L'objectif des USA est d'arracher aux pays africains l'accueil des personnes expulsées, certains despotes ont déjà accepté.

Le Sud Soudan, l'Eswatini, le Rwanda et dernièrement l'Ouganda, outre d'être des dictatures ont un autre point en commun, la signature d'un accord avec les USA pour accueillir les personnes renvoyées. Point d'orgue de la politique d'harcèlement des immigrés de Trump.

« Pressions considérables »

La décision de la Cour suprême des USA où les juges conservateurs ont la majorité, a validé les mesures d'expulsion massive au mépris des conventions internationales que les USA ont pourtant ratifiées. Celle de 1984 qui interdit la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tout comme la convention de 1951 et son protocole de 1967 qui proscrivent le renvoi des réfugiés vers des pays qui ne respectent pas les droits humains. Les premiers expulsés en Eswatini ont déjà vu leurs droits bafoués. Ainsi le Centre de contentieux de l'Afrique australe a lancé une requête parce que cette monarchie absolue avait refusé qu'ils puissent accéder à leur avocat.

L'objectif de l'administration Trump est de passer des accords pour l'accueil des personnes bannies avec 58 pays dont 31 en Afrique. Yusuf Maitama Tuggar, le ministre des affaires étrangères du Nigeria, confirme que des pressions considérables ont été exercées à l'encontre de son pays qui a tout de même maintenu son refus.

Une aubaine pour les dictateurs

Les conventions restent secrètes. Cependant certaines ont fuité et ne sont guère rassurantes. Au Sud Soudan, gangréné par des milices armées, le président Salva Kiir partie prenante d'une guerre civile qui a déjà causé la mort de dizaines de milliers de personnes a fait part de ses exigences lors des négociations. La levée des sanctions contre un des trois hauts responsables du régime, l'annulation de l'interdiction des visas, le déblocage d'un accès à un compte bancaire basé aux États-Unis et le soutien aux poursuites judiciaires contre son principal opposant, le premier vice-président Riek Machar, toujours assigné à résidence.

Quant au Rwanda où les tortures sont fréquentes dans les prisons, le président Paul Kagamé se veut un allié privilégié du camp occidental. Cela lui permet de se faire élire régulièrement avec des scores de 98% et de mener une guerre d'agression contre le Congo voisin sans crainte de mesures de rétorsion.

Pour le président ougandais, pays où l'homosexualité peut être passible de la peine de mort, signer l'accord avec les USA est une assurance. La certitude que l'administration états-unième ne sera pas trop regardante sur la répression qui entoure l'élection présidentielle qui entérinera un septième mandat.

Que cela soit l'Union Européenne qui utilise des pays africains pour externaliser ses frontières, ou les USA qui tentent de leur imposer l'accueil « des personnes parmi les plus méprisables » selon la formule du secrétaire d'état Marco Rubio, les deux s'accommodent parfaitement des régimes despotiques africains au détriment des peuples.

Paul Martial

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Ukraine : la russification forcée des territoires occupés

La population des régions administrées par Moscou a jusqu'au 10 septembre pour partir ou « régulariser » sa situation, c'est-à-dire adopter le passeport russe. Beaucoup de gens décident de devenir russes afin de préserver leurs biens et leurs droits fondamentaux, tels que la santé.

https://vientosur.info/ucrania-la-rusificacion-a-marchas-forzadas-de-los-territorios-ocupados/

4 septembre 2025

Kiev (Ukraine). – Jusqu'au bout, Ihor* a résisté aux pressions russes. Après trois mois d'occupation, les soldats de Moscou ont d'abord demandé à l'adolescent, alors âgé de 15 ans, de prendre un passeport russe pour remplacer le laissez-passer nécessaire pour se rendre à Louhansk depuis son village, occupé en 2022. Avant lui, sa mère n'avait pas d'autre choix, car le passeport russe était le seul moyen de continuer à percevoir les prestations liées à son handicap.

Puis, l'école a refusé de remettre à Ihor son certificat d'études, équivalent au diplôme. Un refus poli dans un premier temps, suivi de menaces : « Si tu n'acceptes pas d'avoir un passeport russe, tu recevras d'abord une amende, puis ta mère sera privée de ses droits parentaux ».

Face à cette pression, Ihor a finalement accepté les papiers de l'occupant à l'été 2023, dans un bureau flanqué de drapeaux russes. « Ce n'est pas une simple formalité administrative : les fonctionnaires nous font jurer de défendre ce passeport « avec notre sang » », raconte Ihor, qui a fui la zone occupée par crainte d'être mobilisé dans l'armée russe. Réfugié à Kiev depuis mai, Ihor a aujourd'hui 18 ans.

D'autres témoins ont raconté à Mediapart avoir été contraints de chanter l'hymne russe lors de la remise des passeports, parfois devant les caméras.

Après les discussions en Alaska, le Kremlin espère légitimer son contrôle sur la région et même récupérer les 25 % de la région de Donetsk qu'il ne contrôle pas, en obtenant de l'Ukraine la reconnaissance de ces territoires comme russes, en échange d'un cessez-le-feu. Si, pour l'instant, Kiev et ses alliés restent réticents, le Kremlin est déjà en train de russifier ces territoires en intensifiant la pression sur les habitants pour qu'ils adoptent le passeport russe.

Le 20 mars, Vladimir Poutine a promulgué un décret obligeant les citoyens ukrainiens résidant en Russie et dans les quatre régions partiellement occupées à « régulariser leur statut juridique » ou à « partir volontairement » avant le 10 septembre. Dans le cas contraire, les Ukrainiens deviendront des étrangers sur leur propre territoire et seront soumis à la réglementation russe en matière d'immigration : séjour limité à 90 jours, examens médicaux obligatoires et restrictions d'accès à l'emploi.

Six millions de personnes menacées

Cette mesure menace près de six millions d'Ukrainiens (dont 1,5 million d'enfants) qui sont restés dans les territoires occupés, exposés à la déportation ou à l'emprisonnement, selon Kiev.

« Les Russes ne se contentent pas de distribuer des passeports. Si vous refusez, ils créent des conditions telles que vous ne pouvez plus vivre sans », déplore Yuri Belusov, chef du département des crimes de guerre du bureau du procureur général ukrainien.

« Il s'agit d'une violation du droit international [...] qui ouvre la voie à la commission d'autres crimes de guerre par la Russie », ajoute Human Rights Watch. « Le droit international interdit à la Russie de modifier la démographie des zones occupées, de forcer les résidents à déclarer leur allégeance à la puissance occupante, de les enrôler dans ses forces armées ou de transférer des populations par la force. Les deux derniers constituent des crimes de guerre, et toute déportation ou expulsion de personnes ukrainiennes pourrait également constituer un crime contre l'humanité ».

« Vous ne pouvez pas vivre sans passeport russe : vous ne pouvez pas toucher de pension ou d'allocations, vous ne pouvez pas travailler légalement. » Olena*, habitante de la région de Louhansk

La « passeportisation » ne date pas d'aujourd'hui : Moscou avait déjà distribué massivement des passeports aux habitants des régions séparatistes géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, puis les avait utilisés pour justifier son intervention militaire de 2008 au nom de la protection de « ses » ressortissants.

En Ukraine, cette méthode est appliquée depuis l'annexion de la Crimée (en 2014), où la citoyenneté russe a été automatiquement attribuée aux résidents permanents. Neuf mois après l'occupation de la péninsule, la Russie revendiquait déjà la délivrance de 1,5 million de passeports, même si certains habitants parvenaient encore à vivre sans. Après l'invasion à grande échelle de 2022, cette politique s'est durcie et accélérée.

À partir de mai 2022, la Russie a adopté une série de lois visant à faciliter la naturalisation des Ukrainiens dans les régions occupées. En avril 2023, elle a mis en place des sanctions contre les réfractaires : ceux qui refuseraient la citoyenneté russe seraient considérés comme apatrides. Initialement fixée à quinze mois et reportée à plusieurs reprises par Vladimir Poutine, la date limite est désormais fixée au 10 septembre.

Toutefois, selon les experts, cette date limite reste largement arbitraire et pourrait être reportée à nouveau. Le chef du Kremlin avait déjà annoncé en mars qu'il avait « pratiquement achevé » la délivrance de passeports russes à tous les Ukrainiens des territoires occupés, avec près de 3,5 millions de documents.

Ni médicaments ni accès à l'hôpital

« Depuis 2022, sans passeport, vous n'avez plus aucun droit, vous ne pouvez même plus quitter le village car vous ne pouvez pas passer les postes de contrôle russes », explique Olena* au téléphone, depuis son village occupé dans la région de Louhansk. Cette Ukrainienne est revenue en 2024 de l'étranger pour s'occuper de son père âgé et malade. « À mon arrivée, on m'a dit que j'avais soixante jours pour régulariser ma situation, sinon je serais expulsée vers une destination inconnue, car avec notre passeport ukrainien, nous sommes considérés comme des étrangers », explique cette retraitée, dont certaines connaissances ont été expulsées.

Il a fallu près de six mois à Olena et à son père pour obtenir leur passeport, car les services administratifs sont submergés de demandes. « De toute façon, vous ne pouvez pas vivre sans passeport russe : vous ne pouvez pas toucher de pension ou d'allocations, vous ne pouvez pas travailler légalement, vous ne pouvez même pas vous faire soigner », poursuit cette femme qui survit grâce à ses économies.

Pour accroître la pression sur les habitants, les autorités d'occupation ont également durci les conditions d'accès aux soins médicaux. Yevgeny Balitsky, gouverneur désigné par la Russie dans la partie occupée de la région de Zaporijia, avait annoncé fin 2023 qu'à partir du 1er janvier 2024, les titulaires d'un passeport ukrainien seraient exclus des soins médicaux.

Un hôpital de la région de Zaporijia a reçu l'ordre de fermer parce que le personnel médical refusait d'accepter la citoyenneté russe.

« Sans passeport russe, il n'est plus possible d'obtenir des médicaments sur ordonnance dans une pharmacie ou d'être reçu en consultation dans un hôpital », déplore Maryna Slobodianiouk, de l'ONG Truth Hounds, qui documente les crimes de guerre. « Nous avons même recueilli le témoignage d'une personne qui vivait là-bas et à qui on a refusé une ambulance parce qu'elle n'avait pas de passeport russe. »

« Ils ne disent pas toujours directement qu'il faut un passeport », ajoute Ouliana Poltavets, coordinatrice du programme Ukraine de l'ONG Physicians for Human Rights (« Médecins pour les droits humains »). Les services de santé exigent uniquement une assurance maladie, obligatoire dans le système russe, mais il est impossible de l'obtenir sans passeport. » Entre février et août 2023, avant l'entrée en vigueur de l'assurance russe obligatoire le 1er janvier 2024, son ONG a recensé près de quinze cas de refus de soins pour absence de passeport.

Certains hôpitaux ont même créé un guichet dédié aux passeports afin d'accélérer la procédure pour les patients désespérés. Un hôpital de la région de Zaporijjia a reçu l'ordre de fermer parce que le personnel médical refusait d'accepter la citoyenneté russe.

Confiscation de biens

Les exemples de restriction d'accès aux services essentiels se multiplient. Depuis le 1er avril, les conducteurs doivent passer au permis de conduire russe avant 2026. Dans la région de Kherson, les autorités russes exigent un passeport russe pour obtenir ou conserver sa carte SIM.

Depuis 2024, les autorités d'occupation ont également procédé à des confiscations massives des logements des personnes qui ont quitté les territoires occupés. Selon la loi russe, les biens déclarés « sans propriétaire » sont transférés à la municipalité par décision judiciaire. Pour éviter la confiscation, il faut se présenter sur place, muni d'un passeport russe.

C'est finalement ce qui a convaincu Olena : réenregistrer sa maison et ses deux appartements sous la loi russe était le seul moyen d'éviter leur confiscation. « Ici, nous avons des terres, des biens. Nous avons travaillé toute notre vie pour que nos enfants, nos petits-enfants et nous-mêmes ayons un endroit où vivre. Il était donc naturel que nous revenions, car nous avons compris que nous allions nous retrouver sans rien », dit-elle.

« La tendance générale est de serrer la vis pour pousser les gens à partir ou à « devenir russes », résume Maryna Slobodianiouk. Aujourd'hui, beaucoup de gens acceptent le passeport russe non pas pour rester, mais pour partir.

Sans ce document, il devient presque impossible de franchir les postes-frontières entre les territoires occupés et la Russie, rapporte Myroslava Kharchenko, de l'ONG Save Ukraine, qui accompagne les enfants ukrainiens fuyant l'occupation.

« Les occupants exploitent également le fait que les Ukrainiens des territoires occupés vivent dans un véritable trou noir informationnel. Ils les menacent, leur assurant qu'ils seront poursuivis dans l'Ukraine libre pour avoir accepté un passeport russe, qu'ils risquent la prison, la perte de la garde de leurs enfants », explique cette avocate. « Les Russes font tout leur possible pour enfermer ces personnes, pour les empêcher de partir. Il ne s'agit pas d'un enlèvement physique, mais mental. Ils prennent leurs esprits en otage pour s'assurer que ces familles ne retournent jamais en Ukraine, qu'elles perdent tout espoir et se résignent à vivre là-bas, dans leur prétendue Russie. »

L’après-Bayrou : ce qui fait courir le bloc bourgeois (et ses alliés).

Dans cet article, Stathis Kouvélakis – philosophe membre de la rédaction de Contretemps – revient sur la séquence politique de cette dernière année, de la nomination de François Bayrou à la tête du gouvernement jusqu'à sa chute. Il insiste en particulier sur un aspect généralement occulté, à savoir le rôle de l'Union européenne, et analyse la stratégie du PS dans la conjoncture politique actuelle.

9 septembre 2025 | tiré de Contretemps.eu

https://www.contretemps.eu/apres-bayrou-bloc-bourgeois-macron-union-europeenne/

Le vide de la répétition

On connait cette mésaventure récurrente de Coyote Rusé « Wile », un personnage des dessins animés de Tex Avery, obsédé par l'oiseau du désert « Bip-Bip » : à un certain moment de la course-poursuite, le coyote, emporté par son élan, se lance au-dessus d'un précipice et continue allégrement à courir dans le vide. Les lois de la pesanteur sont transgressées, et pourtant rien de fâcheux n'arrive, il poursuit sa course comme si de rien n'était. Jusqu'à l'instant où il finit par regarder en bas et découvre le vide au-dessus duquel il est comme suspendu. Ce vide devient alors « effectif », et les lois de la physique reprennent leurs droits.

Le philosophe slovène Slavoj Zizek se réfère souvent à cet épisode pour illustrer le paradoxe d'un « voile d'ignorance » doté, dans certaines situations, d'une fonction protectrice, paradoxe qui renvoie au décalage entre l'objectivité d'une situation et le moment de sa perception subjective qui la rend agissante. Il faut toutefois remarquer que ce qui déclenche cette perception subjective n'est pas tant une « prise conscience », au sens d'un processus mental se déroulant dans l'intériorité d'une conscience, mais un geste, un acte : regarder ses pieds.

La question qui se pose est dès lors double : qu'est-ce qui pousse le coyote à faire ce geste fatal ? Et de quoi ce drôle d'oiseau bleu, un Grand Géocoucou selon la classification animalière, est-il la représentation allégorique ? Sur ce dernier point, nous disposons d'une indication claire : comme l'indique le nom onomatopéique dont il est affublé, l'oiseau représente la répétition en tant que telle, en d'autres termes le vide d'une répétition aveugle, indestructible, qui est son propre but. « Bip-Bip » ne cesse d'afficher une mine imperturbable et satisfaite, et c'est l'affichage insolent de cette pure jouissance libidinale qui alimente la rage de poursuite de Coyote.

L'ensemble des dessins animés de cette série est construit sur le contraste entre le mouvement incessant mais toujours identique à lui-même de l'oiseau et les stratagèmes toujours renouvelés de Coyote, entièrement livré à son obsession, non moins répétitive et vide de sens que le son émis par l'oiseau coureur. C'est fort logiquement dans le vide, i.e. dans la béance d'une répétition, que « tombe » l'opposition entre les deux mouvements pulsionnels, pour réapparaître aussitôt dans les images qui suivent immédiatement la chute : car les personnages de Tex Avery sont indestructibles, ils représentent selon Zizek le « non-mort », le circuit perpétuellement recommencé de la pulsion de mort dépersonnalisée.

Le parallèle avec le sort annoncé de François Bayrou est évident : il aura suffi de l'annonce d'un mouvement social, d'autant plus inquiétant que son ampleur et ses modalités sont imprévisibles, pour que Bayrou accomplisse le geste fatal : il « réalise » alors qu'il ne dispose d'aucune majorité parlementaire et que les ruses par lesquelles il avait jusqu'alors réussi à se maintenir « dans la course » n'auront pas suffi à atteindre son objectif – sauf, bien sûr, celui de faire gagner du temps au camp bourgeois, ce qui est loin d'être négligeable, tout particulièrement en situation de crise politique.

Dans ces conditions, la demande d'un vote de confiance se présente comme l'ultime manœuvre pour prendre de court la mobilisation annoncée et mettre la pression sur la force qui lui a permis de se maintenir jusqu'ici au pouvoir, le Parti socialiste. Reste qu'un gouvernement incapable de faire adopter un budget par l'Assemblée nationale est condamné à connaître le sort de celui dirigé par son prédécesseur, Michel Barnier, en décembre dernier.

Si tout cela est de l'ordre de l'évidence, il reste quelques points à éclaircir, qui restent trop souvent dans l'ombre[1]. En nous inspirant de la chorégraphie de Tex Avery, nous nous pencherons sur ce qui a permis à Bayrou de poursuivre la course au-dessus du vide nettement plus longtemps que son prédécesseur. Nous analyserons également les conditions dans lesquelles la course-poursuite mortifère (pour les classes populaires et travailleuses) à laquelle se livrent les personnages – si cartoonesques dans leur jouissance béate du pouvoir – de la macronie pourrait se poursuivre, moyennant un changement de Coyote Rusé, ou, à l'inverse, si elle est amenée à prendre fin, du moins sous la forme que nous lui connaissons depuis l'été 2024. Mais nous nous interrogerons d'abord sur ce que l'objectif réel que cherche à atteindre dans l'immédiat Bayrou, et, derrière lui, l'ensemble du bloc bourgeois dont Macron reste le pivot, soit leur équivalent du Grand Géocoucou Bip-Bip.

« Bip-Bip » : l'Union européenne, ou la répétition compulsive de l'orthodoxie budgétaire

L'obsession de François Bayrou avec la dette publique est, on le sait, ancienne. Elle a souvent fait l'objet de commentaires ironiques, qui font apparaître Bayrou comme une sorte de Cassandre ratée. Car, à l'inverse de celles proférées par l'héroïne de la mythologie grecque, les prédictions funestes de Bayrou ont été contredites par le cours des choses, aucune crise de la dette n'ayant affecté la France depuis 2007, lorsque le président du Modem fait de cet épouvantail l'axe central de son discours.

Il est sans doute inutile de démontrer longuement ici que ce propos alarmiste sert, aujourd'hui comme hier, à justifier des politiques néolibérales, plus exactement des politiques d'austérité, qui combinent une fiscalité allégée pour le capital et les couches aisées avec la restriction de la dépense publique, avant tout aux dépens de l'Etat social. Des économistes de gauche ont à plusieurs reprises démontré le caractère fallacieux des affirmations de Bayrou, en particulier celles sur lesquelles repose l'actuel projet de budget : la dette publique n'est jamais payée, seuls les intérêts le sont, et cette charge est soutenable, et même sensiblement plus faible que par le passé, malgré la hausse du stock de cette dette[2].

Il en va de même des arguments selon lesquels les causes du creusement du déficit budgétaire, qui conduit à l'endettement de l'Etat, résident dans des dépenses excessives, que ce soit des investissements publics, des frais de fonctionnement de l'Etat ou des transferts sociaux. En réalité, le problème est à chercher du côté des recettes, c'est-à-dire dans les cadeaux fiscaux faits au capital et aux ménages aisés, qui atteignent des proportions inégalées depuis le début de la présidence Macron – ses prédécesseurs, et notamment François Hollande (baisse continue des « charges » sur les entreprises et de la fiscalité du capital, CICE etc.), s'étant déjà engouffrés dans cette voie[3].