Nouveaux Cahiers du socialisme

Faire de la politique autrement, ici et maintenant...

La question nationale québécoise à l’ombre du capitalisme

La collection « Regards croisés sur la gauche québécoise » L’historiographie québécoise traditionnelle a pendant longtemps ignoré la gauche, mais plus largement encore, les mouvements sociaux. Des pans entiers de l’histoire québécoise sont rayés de la carte. Cette situation commence cependant à changer dans les années 1960 avec des travaux d’avant-garde comme ceux de Stanley Ryerson et d’Alfred Dubuc, puis d’une nouvelle génération d’historiens et de sociologues, notamment à l’Université du Québec à Montréal, qui publient des essais percutants dans le cadre des revues comme Parti Pris et Révolution Québécoise. Dans les années 1970, le mouvement de « libération » de l’histoire s’accélère à travers diverses expériences politiques et intellectuelles dont celles du FRAP et des interventions des mouvements populaires pour relancer la perspective de la transformation. Après l’éclipse des années 1980, le regain d’intérêt pour une « autre histoire » suscite d’autres initiatives (notamment le Bulletin d’histoire politique du Québec), projets et publications. L’édition ou la réédition d’essais historiques, d’analyses et de mémoires connaissent une embellie depuis les dernières années, notamment avec Lux Éditeur, Écosociété et M Éditeur, ainsi que les revues Les Nouveaux Cahiers du socialisme et À Bâbord. La collection « Regards croisés sur la gauche québécoise » s’inscrit donc dans un mouvement d’idées important qui ne survient pas par hasard, mais qui, au contraire, coïncide avec l’irruption de nouvelles générations militantes. Celles-ci savent que le présent est fait du passé, selon l’expression de Marx : « Le poids des générations mortes pèse lourd dans le cerveau des vivants ». Ce qui est moins connu parfois est que le présent fabrique le passé, c’est-à-dire qu’il le relit, le réinterprète et, à la lumière des développements contemporains, nous permet de mieux comprendre les dédales de la pensée et de l’intervention des générations antérieures.

Révision des textes : Chantal Drouin

Introduction

En 1978, dans l’effervescence québécoise de l’époque naît une revue, les Cahiers du socialisme. Son but est de relire la société québécoise au prisme des classes et des luttes de classes, plus particulièrement « de faire l’analyse des « rapports entre classes sociales au Québec et au Canada, de la nature de l’État capitaliste fédéral et québécois, de la place du Canada dans le système impérialiste, des voies d’organisation et d’accession au pouvoir des classes opprimées, de la question nationale »[1]. L’« aventure » durera jusqu’en 1984 [2].

L’irruption du Parti Québécois

Les Cahiers du socialisme apparaissent au moment où le mouvement populaire se retrouve confronté à un nouveau contexte. En 1976 en effet, le Parti Québécois (PQ) remporte les élections provinciales grâce à un fort appui populaire. Bien que mis en place par des éléments dissidents du Parti Libéral et un groupe social principalement composé de professionnels et de technocrates, le PQ est de toute évidence le choix du peuple et même des éléments organisés du peuple à travers le riche tissu associatif qui prend la forme de syndicats, de groupes populaires, de mouvements étudiants et féministes, etc. D’emblée, le PQ se présente comme un parti ayant un « préjugé favorable » pour les travailleurs et travailleuses. Au début du mandat effectivement, des réformes sont mises en place, dans le domaine du travail (la loi 45 interdisant l’utilisation de scabs), de la protection des consommateurs (mise en place d’un système public d’assurance-automobile), du monde rural (zonage agricole) et bien sûr, la loi 101 dont le but est de faire du français la langue dominante. Dès la fin des années 1970, le PQ remplit sa promesse de tenir un referendum sur l’avenir du Québec, d’où le projet de « souveraineté-association », qui débouche sur le vote de 1980. Les organisations populaires sont interpellées : faut-il participer à cette stratégie ? De quelle manière ? N’y a-t-il pas un risque d’être instrumentalisés dans une lutte entre élites ?

Les divisions de la gauche

Après plusieurs années de mobilisation et d’organisation populaire, les militants et les militantes de gauche sont dans une situation précaire. Des fractures sévères éparpillent la gauche entre plusieurs tendances. Dans la lignée de Charles Gagnon, une gauche dite « marxiste-léniniste » (ou « ML ») est structurée autour du groupe En Lutte ! et plus tard, du Parti communiste ouvrier. Grands rivaux pour s’imposer comme LE parti révolutionnaire, ces formations politiques s’entendent cependant pour décrier non seulement le PQ, mais l’idée même de la souveraineté, selon En Lutte ! :

Le prolétariat du Québec doit savoir qu’il n’a rien à gagner à flirter avec le mouvement indépendantiste québécois dont les intérêts fondamentaux sont anti-ouvriers ; le prolétariat du Québec doit reconnaître pleinement que son avenir réside dans la révolution socialiste et que celle-ci n’est possible que dans l’unité des forces ouvrières et populaires du Canada tout entier[3].

Jusqu’au référendum de 1980, les groupes « ML » mènent campagne contre le projet du PQ en prônant l’abstention ou l’annulation lors du referendum :

Nous ne militons pas en faveur de la séparation du Québec parce qu’elle nuirait à la cause révolutionnaire du prolétariat en le divisant face à la bourgeoisie canadienne, notre ennemi principal, et en affaiblissant notre peuple face aux visées hégémoniques des deux superpuissances. (…) Le PQ, parti bourgeois anti-ouvrier, n’est pas le défenseur conséquent de la nation québécoise. Il doit être combattu pour ce qu’il est : un parti nationaliste bourgeois pour qui les intérêts de classe priment sur les intérêts nationaux[4].

L’influence de ces groupes est réelle auprès de segments du mouvement populaire qui cherchent un projet qu’ils espèrent « authentiquement révolutionnaire » autour d’un projet totalement défini. L’indépendance, selon cette vision, est une terrible tromperie qui risque de fragmenter le Canada et de le rendre plus vulnérable à l’influence des États-Unis. La révolution prolétarienne canadienne, par ailleurs, reconnaîtra le droit à l’autodétermination du peuple québécois.

Après la défaite du « oui » cependant, une crise larvée éclate parmi ces groupes qui entrent alors dans une période de déclin irrésistible[5]. Le PCO se dissout en 1983, précédé d’En Lutte ! en 1982. Certes, il serait simpliste d’attribuer le déclin des « ML » à leur position extrême sur la question nationale, puisque plusieurs autres éléments ont déclenché cette crise terminale (la place des femmes dans l’organisation, le style de fonctionnement quasi-militaire, une pensée caractérisée par la « ligne juste » envers et contre tout, etc.).

Socialisme et indépendance

Si les « ML » en mènent large à la fin des années 1970, ils ne constituent pas le seul courant dominant dans le mouvement populaire. Des réseaux pluralistes agissent dans les mouvements populaires et expriment la continuité de l’option « socialisme et indépendance » élaborée dès les années 1960. Cette option continue l’opération politique et intellectuelle entreprise par divers mouvements comme le Parti socialiste du Québec et le Mouvement de libération populaire, les revues Parti Pris et Révolution québécoise. L’idée est de mener une lutte de libération nationale contre le colonialisme et le capitalisme[6]. Au bout de la ligne, la majorité de cette génération militante finit par accepter l’idée que l’indépendance du Québec est une condition préalable à l’émancipation sociale et se rallie au PQ. C’est ce qu’exprime Jean-Marc Piotte à l’époque :

On peut définir le courant Lévesque comme social-démocrate, et, entre la social-démocratie et le néo-capitalisme, la marge est plus qu’étroite. Mais il faut voir aussi le progrès que marque Lévesque par rapport au parti libéral et à l’UN (…) Et, plus important, une large fraction des masses les plus politisées et les plus conscientes suivent Lévesque (…) Se situer hors du mouvement Lévesque, c’est se condamner à être marginal, sans aucune prise réelle sur les événements, sur les masses populaires. C’est se condamner à créer une autre petite secte qui éclatera au bout de quelques années[7].

Cependant, toutes les personnes impliquées dans la gauche intellectuelle et militante de l’époque ne sont pas d’accord

L’initiative du mouvement indépendantiste est momentanément passée à ces petits bourgeois qui sont motivés par des intérêts de classe immédiats. La domination économique croissante des Américains sur le Québec, les limites à leur liberté politique qu’entrainent cette domination, et le pouvoir centralisateur d’Ottawa réduisent leur rôle et leur pouvoir à presque rien. Incapable de s’attaquer à la puissance économique yankee, convaincue même de pouvoir s’en passer, la bourgeoisie indépendantiste québécoise (…) ne rêve plus qu’à se débarrasser de cet intermédiaire constitué par la bourgeoisie anglo-saxonne de Montréal et de Toronto[8].

Plus tard, cette thématique évolue sous l’influence de mouvements radicalisés voulant toujours lier l’émancipation sociale à l’émancipation nationale, avec une certaine emphase sur le premier terme de l’équation (tels le Front de libération populaire, les Comités d’action politique du FRAP, la revue Mobilisation et même une fraction du Front de libération du Québec). Même d’autres groupes continuent d’argumenter en faveur d’une indépendance par et pour les travailleurs :

Il n’y a qu’une seule solution possible : que le peuple québécois sous la direction des travailleurs organisés renverse la domination impérialiste, libère les forces productives de l’emprise du capital nord-américain et prenne collectivement le contrôle de la richesse sociale. Le nationalisme déplace les problèmes en insistant sur les aspects ethniques et culturels de la domination étrangère : « C’est la faute aux Anglais ! C’est contre Ottawa qu’il faut se battre ! ». Alors qu’en réalité les responsables étaient et sont encore avant tout capitalistes, anglais autrefois, surtout américains aujourd’hui. Pour le faire, d’abord libérer nos consciences, changer notre mentalité individualiste pour une solidarité et une conscience claire des intérêts communs de la classe ouvrière (…) Nous rendre capables de reprendre en mains nos moyens de production, notre sol, nos ressources naturelles, en somme, l’ensemble de notre richesse sociale[9].

À la veille du référendum de 1980, des centrales syndicales comme la CSN et la CEQ (l’ancêtre de la CSQ), des mouvements communautaires et étudiants, et des organisations de gauche tels le Regroupement pour la socialisme (RPS), le Groupe socialiste des travailleurs (GST) et le Groupe marxiste révolutionnaire (GMR)[10] convergent pour à la fois se distancier du PQ qui est pour eux un « parti bourgeois », tout en proclamant la nécessité d’une indépendance par et pour le peuple :

Nous sommes indépendantistes parce que l’oppression de la nation québécoise constitue un problème social majeur dont la solution ne peut être trouvée dans le cadre du système fédéral canadien (…) Dans ce contexte, les classes populaires francophones frappées à la fois par l’exploitation capitaliste, par le sous-développement régional et par l’oppression nationale se trouvent à constituer une force potentielle de changement social stratégique[11].

Pour plusieurs syndicalistes de gauche de l’époque :

Il est important de soustraire les travailleurs de l’influence du PQ. Ceci implique une lutte idéologique dans le but de dégager la portée réelle de la lutte nationale et la nécessité d’une hégémonie des travailleurs organisés dans cette lutte. Renforcer la lutte nationale, c’est s’attaquer à l’ennemi principal dans lutte nationale et à des ennemis dans la lutte anticapitaliste. C’est lier ensemble lutte de classe et lutte nationale comme condition de développement de l’organisation politique autonome des travailleurs[12].

Dans le contexte du référendum de 1980, ces courants de gauche pro-indépendance ont font campagne pour un « oui critique », ce qui veut dire oui à la question posée concernant l’accession à la souveraineté, et critique à l’endroit du PQ :

Le défi de la bourgeoisie québécoise est réaménager son espace dans le capitalisme nord-américain. Le PQ espère trouver un partenaire prêt à élaborer un fédéralisme renouvelé tout en lui donnant plus de pouvoir (…) Au contraire, l’indépendance sera le moment d’un nouveau rapport de forces, d’une brèche dans le système de domination capitaliste en Amérique du Nord (…) L’indépendance préconisée par le mouvement ouvrier québécois implique l’élaboration d’une stratégie anti-impérialiste et anticapitaliste à l’échelle continental.

Plus encore :

Notre appui à l’indépendance est un aspect de la lutte politique pour le socialisme, c’est une position de démarcation sans équivoque avec le nationalisme, car nous sommes conscients que les intérêts des travailleurs sont antagoniques à ceux de la bourgeoisie et de toute autre force sociale qui préconise une « autre voie » que le socialisme, ce qui conduirait le Québec à s’intégrer d’une nouvelle manière dans le système capitaliste mondial[13].

Par rapport au PQ, la gauche indépendantiste précise que :

Les projets qu’il véhicule tant sur la question sociale et économique que sociale, sont colorés et déterminés par sa volonté de construire un bloc social, une alliance de classe, dans lesquels la première place revient au capital, la seconde aux petites-bourgeoisies de couches supérieures et la troisième seulement aux classes populaires. Cela signifie que le gouvernement du PQ sacrifie les classes populaires chaque fois qu’il est impossible de leur faire des concessions sans heurter en même temps les capitalistes de la petite et de la moyenne entreprise[14].

Après la défaite du référendum de 1980, la tendance « indépendance et socialisme », comme les autres groupes de gauche connaîtra un déclin[15]. Ce déclin est la conséquence de plusieurs facteurs dont une certaine démobilisation temporaire des mouvements populaires, le désarroi idéologique reliée au collapse des groupes marxistes et du socialisme «réellement existant» et à d’autres facteurs importants qui méritent d’être étudiés mais qui ne sont pas l’objet de cette publication

Une revue et un projet

Face à cette évolution, de jeunes intellectuels, pour la plupart professeurs à l’UQAM, décident à la fin des années 1970 de reprendre un certain nombre de débats plus ou moins mis de côté depuis la disparition de la revue Parti Pris, dont l’influence a été importante entre 1963 et 1968. D’ailleurs, un certain nombre de rédacteurs de Parti Pris se retrouve dans les Cahiers du socialisme. D’emblée, la question nationale, dans le contexte du référendum annoncé, devient un des thèmes privilégiés. De concert avec divers secteurs du mouvement populaire et des réseaux de gauche indépendantes, la revue s’acharne à décortiquer la nature du bloc de classe qu’essaie de construire le PQ, de manière à s’en distinguer et à proposer un projet contre-hégémonique enraciné dans la société et dans ses luttes. À cette époque, plusieurs professeurs des départements de sciences sociales de l’UQAM sont engagés dans une réflexion critique et pédagogique, pour poursuivre une rigoureuse analyse théorique d’une part, et traduire celle-ci d’une manière à interpeller une partie importante de la gauche et du mouvement populaire, ce qui fait que les textes ne sont pas contraints à la forme académique en usage.

Ce qu’on retrouve dans le recueil

Le premier texte provient du numéro de lancement des Cahiers (par Gilles Bourque) et tente de mettre sur la table un certain nombre d’hypothèses concernant le fait national. Pour Bourque, la nation n’est pas une réalité intangible et éternelle, mais un processus marqué par la lutte des classes. Le tout doit être historicisé à travers les luttes traversant l’espace canadien et québécois depuis 1945 (comme l’explique Dorval Brunelle). Par la suite, les rédacteurs des Cahiers tentent d’expliquer le « phénomène » du PQ à travers les rapports de classe (Levasseur et Lacroix), la gestion du pouvoir (Niosi, Piotte et Dostaler), et la composition des groupes sociaux au coeur du projet péquiste (Bourque et Légaré). Cette analyse est poursuivie dans d’autres textes qui analysent la stratégie des dominants (le collectif du Centre de formation populaire) et la nature du projet libéral-fédéraliste (Brunelle). Le tout constitue un bon aperçu des débats, travaux et recherches en cours à cette époque de démarcation. L’échec du référendum de 1980, suivi du détournement du PQ vers la gestion néolibérale et l’abandon du projet de souveraineté (la politique dite du « beau risque » consistant à appuyer le gouvernement conservateur à Ottawa), mettra un terme temporaire à ces explorations, du moins jusque dans les années 1990, ce qui explique sans doute la dislocation du projet des Cahiers.

Aujourd’hui, la tradition des Cahiers continue sous la forme des Nouveaux Cahiers du socialisme.

- « Présentation », Les Cahiers du socialisme, numéro 1, 1978, p. 2. ↑

- Richard Poulin, « Des revues engagées, Cahiers du socialisme, Critiques socialistes et Nouveaux Cahiers du socialisme », Bulletin d’histoire politique, volume 19, numéro 2, hiver 2011. ↑

- 11 Marc Ferland et Yves Vaillancourt, Socialisme et indépendance au Québec, Éditions Albert Saint-Martin, 1981, pages 62-63.En Lutte !, Pour l’unité du prolétariat canadien, publié par En Lutte !, avril 1977, page 27. ↑

- Document d’entente politique pour la création de la Ligue communiste (marxiste-léniniste) du Canada, novembre 1975. ↑

- David Milot et al., « Histoire du mouvement marxiste-léniniste au Québec 1973-1983 », Bulletin d’histoire politique du Québec, volume 13, numéro 1, automne 2004. ↑

- Lucille Beaudry, « Le marxisme au Québec: une hégémonie intellectuelle en mutation (1960-1980). » publié dans l’ouvrage sous la direction de Lucille Beaudry, Christian Deblock et Jean-Jacques Gislain, Un siècle de marxisme. Les Presses de l’Université du Québec, 1990. ↑

- Jean-Marc Piotte, « Lettre à une militante », Partis Pris, volume 5, numéro 8, été 1968. ↑

- Charles Gagnon, « Proposition pour la révolution nord-américaine », été 1968, reproduit dans Charles Gagnon, Feu sur l’Amérique, Écrits volume un 1966-72, Lux Éditeur, 2006 ↑

- CAP Maisonneuve et Cap Saint-Jacques, La nécessité d’une organisation politique des travailleurs, avril 1972 ↑

- Ces deux derniers se réclamant de l’héritage de la Quatrième Internationale ↑

- Marc Ferland et Yves Vaillancourt, Socialisme et indépendance au Québec, Éditions Albert Saint-Martin, 1981, pages 62-63. ↑

- Bernard Normand et Victor Lapalme, Travailleurs québécois et lutte nationale, Document de travail de la CEQ, janvier 1973, p. 71. ↑

- CFP, La question nationale, un défi à relever pour le mouvement ouvrier, mai 1978. ↑

- Yves Vaillancourt avec la collaboration d’Annie Antonès, Le PQ et le social, éléments de base des politiques sociales du gouvernement du Parti Québécois, 1976-1982, Éditions Saint-Martin, 1983. ↑

- Le Regroupement pour le socialisme, le Mouvement socialiste (créé en 1980 par Marcel Pepin) et le Groupe socialiste des travailleurs seront tous dissous. Voir à ce sujet Pierre Beaudet, « La radicalisation des mouvements sociaux dans les années 1970, Bulletin d’histoire politique, « La gauche au Québec depuis 1945 », volume 19, no 2, automne 2010. Les raisons complexes de ce déclin seront développées dans un autre cahier de la collection. ↑

LES CAHIERS, LES REVUES, LA CONJONCTURE – Les Cahiers du socialisme (1981)

Les Cahiers du socialisme sont une revue publiée à Montréal de 1978 à 1984. D’abord centrée autour du nationalisme de gauche, la revue s’oriente davantage vers le socialisme à partir du numéro 7 puis vers les questions internationales et culturelles dans les derniers numéros, avant de cesser sa publication à la suite du numéro 16. La revue est animée principalement par des professeur.es du département de sociologie de l’UQAM et a le statut de revue scientifique malgré qu’elle délaisse souvent l’analyse au profit du positionnement politique. La revue se dissocie des organisations d’extrême-gauche comme des partis politiques et des syndicats, se voulant un lieu d’analyse indépendant, mais se lie de fait à des groupes socialistes. Les articles les plus pertinents de la revue restent d’ailleurs ceux de la « période socialiste » des Cahiers, qui sont les plus engagés et les plus significatifs politiquement.

Faisant le bilan de son parcours ainsi que de l’état des publications de gauche au tournant des années 1980, les Cahiers du socialisme publient dans le numéro 8 (automne 1981) un éditorial critique traitant ces questions. La revue est alors en repositionnement théorique et cherche à évaluer son rôle dans l’univers des publications radicales au Québec, cherchant notamment à être moins académique et plus attentive à la lutte des classes. Nous republions ici cet éditorial qui offre à la fois une présentation des groupes et des publications de gauche actifs dans les années 1970 ainsi que l’appréciation critique des Cahiers vis-à-vis de ceux-ci. L’éditorial offre ensuite un aperçu du projet politique défendu par la revue, à savoir un socialisme devant mener le Québec à l’indépendance.

Notons enfin que les Cahiers du socialisme ont une postérité littéraire dans la revue des Nouveaux cahiers du socialisme (publiés depuis 2009) qui se réclament directement des Cahiers des années 1980. Les idées des premiers Cahiers sont aussi reprises par Québec Solidaire, qui reconduit donc certaines apories présentes dans la revue. Le parti politique reste aux prises avec la contradiction interne du « réformisme socialisant » en régime capitaliste, avec le rôle contradictoire des syndicats – collaborant avec le patronat – dans la lutte pour le socialisme ou encore avec le problème du dépassement du nationalisme québécois puisque celui-ci se base sur une souveraineté coloniale inconciliable avec les droits des peuples autochtones. Cette convergence des idées entre Cahiers des années 1980, Nouveaux cahiers du socialisme et Québec Solidaire est très perceptible dans le présent éditorial de 1981.

Les Cahiers, les revues, la conjoncture

Par Pierre Milot et Jean-Guy Lacroix (pour le Comité de rédaction)

La problématique « indépendance et socialisme » avait, dans les années 60, regroupé les progressistes autour de la revue Parti Pris ; dans une moindre mesure la revue Socialisme (devenue par la suite Socialisme Québécois) avait joué un certain rôle dans l’élaboration et la diffusion de cette problématique.

Avec l’éclatement de Parti Pris et le passage d’une partie de ses collaborateurs au PQ, avec les « évènements d’Octobre » et leurs conséquences pour l’ensemble du mouvement ouvrier et populaire, avec le développement du courant contre-culture endigué au sein de la revue Mainmise au début des années 70, la problématique « indépendance et socialisme » s’est progressivement canalisée dans l’appareil péquiste tout en s’élaguant de ses postulats fondamentaux (et plus particulièrement ceux concernant la question du socialisme).

Ce processus devait s’accélérer avec l’arrivée de la presse marxiste-léniniste (La Forge, En Lutte !, etc.) qui mettait de l’avant le projet d’un socialisme canadien, reléguant la question nationale dans les abîmes du nationalisme bourgeois. C’est ainsi que des revues comme Mobilisation et le Bulletin populaire en vinrent à adopter la conception d’un socialisme pan-canadien, la question nationale devenant une « contradiction secondaire » selon la grille d’analyse maoïste appliquée par les « m-l » canadiens, au milieu des années 70.

Il faut se rappeler qu’en 1972, lorsque Charles Gagnon publia « Pour le Parti Prolétarien » (brochure qui donna naissance au groupe En Lutte !), il y était question de socialisme québécois : ce n’est qu’en 1974, au moment où en En Lutte ! s’ajusta à la politique extérieure chinoise des « trois mondes » que la thèse du socialisme canadien fut mise de l’avant. Puis en 1975 avec l’arrivée de la Ligue Communiste (marxiste-léniniste) du Canada (qui donnera naissance au PCO), la défense de l’indépendance nationale… du Canada sera lancée comme mot d’ordre : la Ligue ira même jusqu’à proposer l’appui des marxistes-léninistes à l’augmentation du budget militaire du gouvernement fédéral ! L’application de la « théorie des trois-mondes » au Canada avait donc produit l’équation suivante : il faut défendre l’indépendance nationale du Canada, pays du « second monde », contre l’impérialisme américain (pays du « premier monde »), et par conséquent s’opposer à toute déstabilisation de la structure canadienne par la question nationale1.

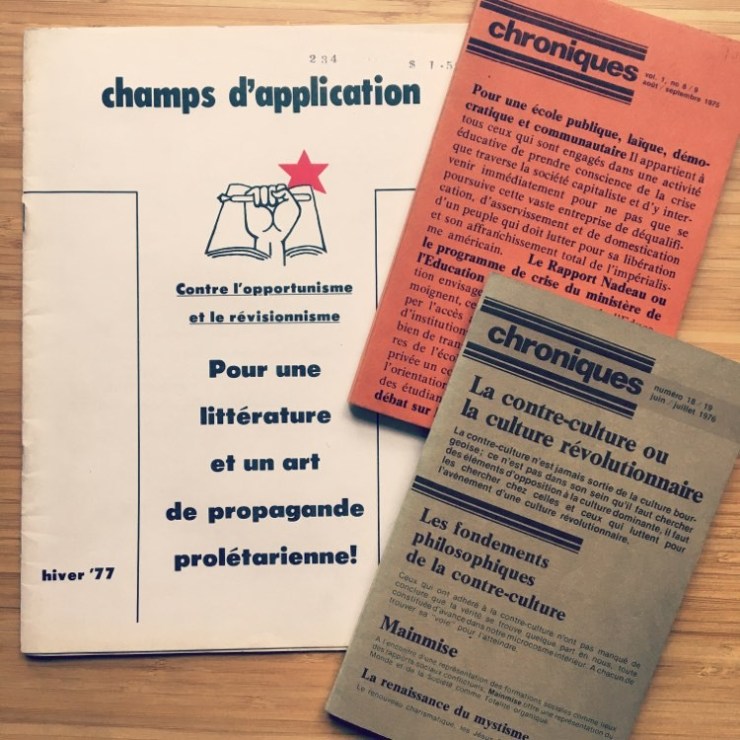

Les thèses « m-l » eurent une influence considérable parmi certaines revues socio-culturelles de cette époque. C’est ainsi qu’entre 1977 et 1978 deux revues (Stratégie et Champs d’application) se sont littéralement sabordées pour se mettre « au service du prolétariat canadien » (i.e. rallier les rangs de la Ligue ou d’En Lutte !), tandis que Chroniques s’est dissoute suite à une longue polémique avec Stratégie et Champs d’application à propos du réalisme socialiste et du marxisme-léninisme sur le front culturel.

Documents divers de l’organisation En Lutte ! (1972-1982) et d’autres groupes marxistes-léninistes.

Documents divers de l’organisation En Lutte ! (1972-1982) et d’autres groupes marxistes-léninistes.

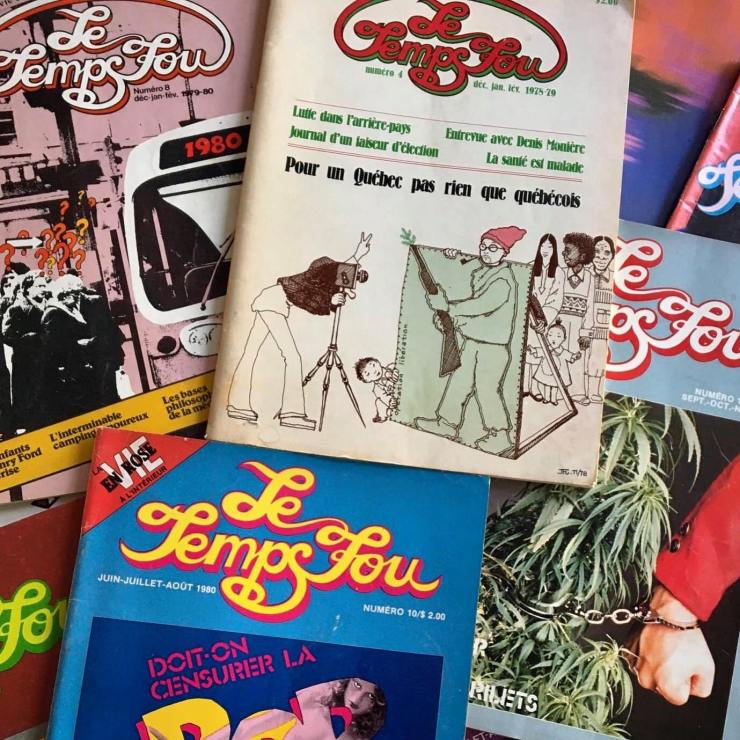

Bien que la revue Possibles aie publié depuis 1976 quelques numéros où soufflait la brise d’un nationalisme autogestionnaire bien éloigné de la bourrasque « m-l », il faudra attendre 1978 et la parution du Temps fou, d’Interventions critiques en économie politique et des Cahiers du socialisme pour voir réapparaître un certain type de questionnement sur les formes de transition au socialisme, la nature de classe du projet péquiste, de même qu’une redéfinition des stratégies de résistance basées sur les groupes autonomes et les alternatives régionales (dont la revue Focus du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un reflet actif).

Si Le Temps fou palliait à un manque au niveau de la « critique de la vie quotidienne », les Cahiers quant à eux répondaient à un « vide théorique » dû au rabaissement de la question nationale par le pouvoir péquiste et à la réduction dogmatique du socialisme par l’orthodoxie marxiste-léniniste.

Avec l’avènement des années 80 et « l’impasse » causée par les résultats du référendum, c’est à une restructuration des forces progressistes que l’on assiste : la problématique « indépendance et socialisme » revient en filigrane mais à partir de postulats nouveaux axés sur la critique des pratiques politiques antérieures. C’est ainsi que la publication du mensuel Presse-libre, au début de l’année dernière, est venue soulever un fond d’air frais parmi les militants syndicaux et les membres des groupes populaires.

D’autre part, bien des choses ont « évolué » dans la presse « m-l », et plus particulièrement au sein du journal En Lutte ! qui a innové en instituant dans ses pages une chronique (plus ou moins régulière) sur les « Débats au sein de la gauche ». En fait, cette chronique à surtout servi de tentative de rapprochement avec la gauche socialiste québécoise : c’est dans cette optique qu’ont été analysés les livres de Bourque-Dostaler (« Socialisme et indépendance »), de Dézy-Ferland-Lévesque-Vaillancourt (« La conjoncture au Québec… »), de même que le recueil collectif « L’impasse » (sous la direction de Laurin-Frenette et Léonard). En parallèle à cette démarche qui a toutes les allures d’une opération tactique de survie politique, le journal En Lutte ! s’est lancé dans la publication de « Documents pour la critique du révisionnisme », où l’on se pose de « sérieuses questions » sur Staline, les années 30 en URSS et sur les « erreurs » de la IIIe Internationale ! Au printemps dernier, le journal annonçait la faillite d’En Lutte ! dans sa tentative de reconstruction d’une nouvelle Internationale monolithique (programme et statuts communs, etc.), et un article récent proposait l’hypothèse qu’En Lutte ! abandonne son projet de parti prolétarien et se réorganise à la façon du groupe italien Lotta Continua. Un débat intéressant à suivre pour la gauche socialiste québécoise, mais qui laisse perplexe à bien des égards. Quant au PCO, mieux implanté dans les syndicats, il poursuit une démarche moins dogmatique qui le démarque peu à peu du maoïsme d’antan.

Quelques numéros de la revue Le Temps fou (1978-1983).

Quelques numéros de la revue Le Temps fou (1978-1983).

C’est dans ce bouillonnement des nouvelles pratiques politiques et culturelles que les Cahiers du socialisme entendent s’inscrire dans les mois et les années à venir : déjà l’éditorial du numéro 7 (hiver-printemps 81) avait posé les balises d’une certaine relance de la revue à partir d’un socle moins académique et plus près de la mouvance des alternatives actuelles.

La « crise du marxisme » engendrée par les pratiques politiques des pays du « socialisme réel », le rejet de certaines formes organisationnelles hyper-centralisées par le mouvement féministe, ont entraîné la remise en question des relations parti-syndicats (l’exemple polonais n’a plus à être rappelé) et des rapports hiérarchiques hommes-femmes (les scissions provoquées par des femmes au sein d’organisations politiques en témoignent). La question nationale québécoise et la lutte des Autochtones ne constituent pas une problématique séparée, et c’est à ce titre que les Cahiers entendent s’interroger et débattre par des textes théoriques de fond, des analyses conjoncturelles et des dossiers thématiques.

C’est donc la conjoncture actuelle qui a déterminé l’objectif de la transformation des Cahiers, c’est-à-dire faire de la revue un instrument de réactualisation de la problématique « indépendance et socialisme » et montrer la nécessité du projet de société qui en découle. Il s’agit en somme de faire des Cahiers un outil de discussion s’inscrivant dans la convergence présente d’initiatives militantes (le Regroupement des militants pour le socialisme, le Comité des 100, le Centre de Formation Populaire, etc.), dans une ouverture à une pluralité de gauche.

Cette perspective « ouverte » vise à assurer que dans cette effervescence d’idées se développe un projet unifié de société par l’enrichissement des diverses propositions et non pas par un réductionnisme auquel conduirait une démarcation par la négative et le ralliement à un dogme, tel que nous l’a montré la « lutte pour l’unité » des « m-l » canadiens par le passé.

Quelques numéros des revues Champs d’application (qui se saborde au profit de l’organisation En Lutte !) et Chroniques (1975-1977).

Quelques numéros des revues Champs d’application (qui se saborde au profit de l’organisation En Lutte !) et Chroniques (1975-1977).

La conjoncture actuelle semble se caractériser par la démarcation positive, la mise en lumière des points de rapprochement. On peut même affirmer qu’émerge, sur la base des leçons tirées de l’expérience politique des pratiques militantes antérieures, un mouvement de convergence de la gauche socialiste québécoise autour du projet « socialisme et indépendance » (il faut noter qu’ici l’inversion des termes n’est pas qu’une simple nuance sémantique mais un effet politique qui postule un objectif stratégique).

L’idée que le projet alternatif de société doit intégrer conjointement socialisme ET indépendance est de plus en plus partagée, par rapport à l’ancienne tactique de l’indépendance d’abord, le socialisme ensuite.

Les dix dernières années ont été déterminantes dans l’évolution de cette analyse historique. D’une part la vague « m-l », malgré sa relative importance, n’a pas conduit à une unification populaire dans un projet de société, d’autre part la gestion sociale péquiste, avec son lot de désillusions chez les militants des syndicats et des groupes populaires, a fait en sorte que malgré son accession au pouvoir et sa réélection le PQ n’a pu imposer au peuple québécois son projet de Souveraineté-Association.

L’actuel mouvement de convergence, au sein de la gauche socialiste québécoise, cherche à lever l’obstacle historique que constituait pour le peuple québécois la traditionnelle division de l’indépendance et du socialisme, division faisant du socialisme une question séparée de l’indépendance. C’est ce postulat qui a fait que les organisations de gauche ont toutes trébuché sur la question nationale par le passé. Avec pour conséquence que ni le vieux PCC (Parti Communiste Canadien), ni le NPD (Nouveau Parti Démocratique), ni les « m-l » canadiens n’ont réussi à véritablement s’implanter au Québec et à être légitimé par les couches populaires et ouvrières québécoises. À l’inverse, le nationalisme « traditionnel » comme le nationalisme « moderne » de la Révolution tranquille et de la Souveraineté-Association n’ont jamais intégré les revendications ouvrières et populaires que pour les détourner de leurs objectifs propres, au nom de la Nation. Le peuple québécois s’est toujours tôt ou tard détaché de ces mouvements et partis politiques : c’est ce que montre la « rupture populaire » avec le duplessisme, avec la Révolution tranquille, et c’est ce qui pend au nez du PQ qui, le sachant fort bien, tente de raviver la flamme (même celle « de gauche » !) de ses adhérents par un appel à la survie de la communauté nationale.

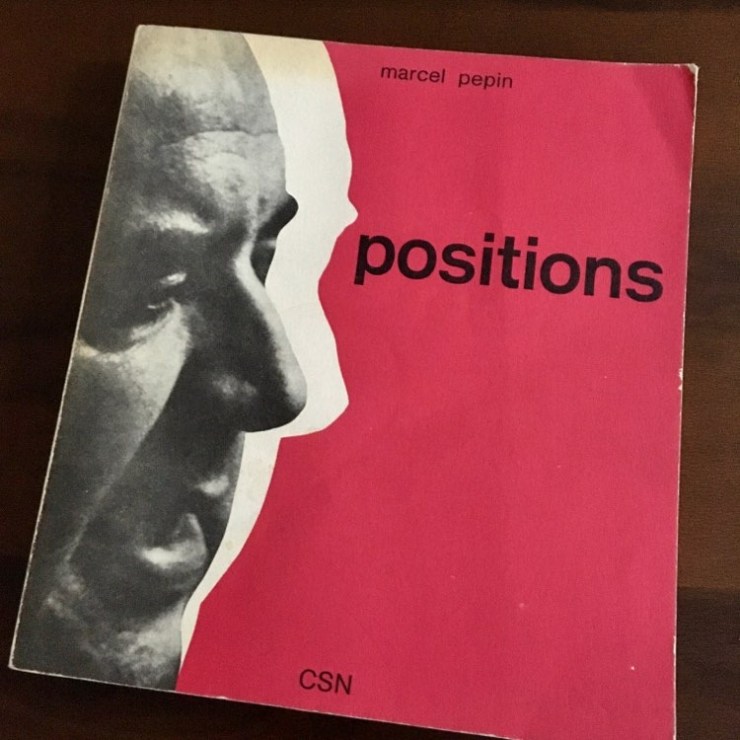

Marcel Pepin (1926-2000), président de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) de 1965 à 1976, instigateur du Comité des 100 et de leur manifeste puis fondateur du Mouvement Socialiste du Québec en 1981.

Marcel Pepin (1926-2000), président de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) de 1965 à 1976, instigateur du Comité des 100 et de leur manifeste puis fondateur du Mouvement Socialiste du Québec en 1981.

La question nationale doit être abordée nécessairement et prioritairement par le point de vue des couches ouvrières et populaires : c’est le projet socialiste qui doit donner tout son sens à la revendication d’indépendance. Cette échappée interdit donc de penser une quelconque fraction de la bourgeoisie québécoise comme un allié ou d’imaginer accorder une nouvelle « chance au coureur ». Ce projet socialiste ne pourra s’élaborer qu’en solidarité avec les peuples autochtones et les travailleurs immigrés.

Mais doit-on considérer que la problématique « socialisme et indépendance » constitue le seul axe du projet alternatif ? N’y a-t-il pas d’autres composantes de réflexion et de revendications qui doivent se fusionner dans ce projet et ainsi enrichir cette alternative de société par les solidarités multiples bien qu’autonomes ? Comme nous le mentionnions plus haut, la question des femmes constitue un élément fondamental de questionnement des pratiques politiques passées. Cette attitude témoigne d’une rupture avec l’analyse dogmatique qui centre toute sa théorisation et sa stratégie autour d’une « contradiction principale » sous laquelle sont subsumées toutes les « contradictions secondaires », au fur et à mesure qu’elles surgissent ou resurgissent dans un contexte donné.

Proposer que la revue soit un instrument de débat concerne donc en premier lieu l’interrogation sur l’identification et l’articulation des axes structuraux de socialisme comme processus de rupture du capitalisme, ce qui implique une analyse historique des sociétés dites socialistes, les pays du « socialisme réel ».

Il faudra chercher à saisir la signification des pratiques politiques nouvelles, les analyser, les critiquer, en révéler les contradictions, témoigner de leur existence. Bref, faire place à la pratique sociale tout en travaillant à la théorie de cette pratique.

Le Comité de rédaction compte annoncer à l’avance la thématique de certains numéros à venir, de sorte que des dossiers puissent être montés à partir de groupes ou d’individus œuvrant dans divers champs : ainsi le numéro 9 devrait simultanément faire appel à des témoignages provenant des différents fronts de lutte (question nationale, mouvement féministe, lutte des Autochtones et des immigrants, groupes populaires, etc.) à partir de la thèse présentée ici d’un mouvement de convergence de la gauche socialiste québécoise.

Les changements annoncés dans l’éditorial du numéro 7 sont en cours. Le présent texte en témoigne de même que l’élargissement du Comité de rédaction. D’autres transformations sont à venir au niveau d’une meilleure distribution de la revue à Montréal et dans les régions du Québec.

Notes :

[1] Sur cette thèse, voir MILOT, Pierre, « Le schisme Chine-Albanie et le mouvement marxiste-léniniste canadien », in Les Cahiers du socialisme, no. 6, automne 1980.

Crise climatique. Les données montrent que le point de basculement de la forêt amazonienne est imminent

Selon des données, l’Amazonie s’approche d’un point de basculement, après quoi la forêt tropicale disparaîtrait, ce qui aurait des conséquences «profondes» pour le climat mondial et la biodiversité.

Des modèles informatiques avaient déjà indiqué qu’un dépérissement massif de l’Amazonie était possible, mais la nouvelle analyse se fonde sur des observations satellitaires réelles effectuées au cours des trois dernières décennies.

Une nouvelle analyse statistique montre que plus de 75% de la forêt vierge a perdu sa stabilité depuis le début des années 2000, ce qui signifie qu’elle met plus de temps à se rétablir après les sécheresses et les incendies.

La perte de stabilité la plus importante se situe dans les zones proches des exploitations agricoles, des routes et des zones urbaines et dans les régions qui deviennent plus sèches, ce qui suggère que la destruction des forêts et le réchauffement climatique en sont la cause. Ces facteurs «pourraient déjà avoir poussé l’Amazonie près d’un seuil critique de dépérissement de la forêt tropicale», concluent les scientifiques.

***

L’étude ne permet pas de prédire quand le point de basculement pourrait être atteint. Mais les chercheurs ont prévenu que lorsque le déclenchement du point de basculement pourrait être détecté, il serait trop tard pour l’arrêter.

Une fois déclenchée, la forêt tropicale se transformerait en prairie en quelques décennies tout au plus, libérant d’énormes quantités de carbone et accélérant encore le réchauffement de la planète.

Les points de basculement à l’échelle planétaire font partie des plus grandes craintes des climatologues, car ils sont irréversibles à l’échelle humaine de temps. En 2021, la même technique statistique a révélé des signes avant-coureurs de l’effondrement du Gulf Stream et d’autres courants clés de l’Atlantique, avec «une perte presque totale de stabilité au cours du siècle dernier».

Un arrêt de ces courants aurait des conséquences catastrophiques dans le monde entier, perturbant les pluies de mousson et mettant en danger les calottes glaciaires de l’Antarctique.

Une autre étude récente a montré qu’une partie importante de la calotte glaciaire du Groenland est sur le point de basculer, ce qui entraînerait une hausse du niveau de la mer de 7 mètres à terme.

***

«De nombreux chercheurs avaient élaboré théoriquement qu’un point de basculement amazonien pourrait être atteint, mais notre étude fournit des preuves empiriques essentielles que nous nous approchons de ce seuil», a déclaré le professeur Niklas Boers, de l’Université technique de Munich (Technische Universität München) en Allemagne. «Voir une telle perte de résilience dans les observations est inquiétant. La forêt amazonienne stocke d’énormes quantités de carbone qui pourraient être libérées en cas de dépérissement même partiel.

Les scientifiques ont déclaré que le dépérissement de l’Amazonie avait «de profondes implications à l’échelle mondiale». Niklas Boers a ajouté: «L’Amazonie est certainement l’un des éléments les plus rapides de ces éléments de basculement dans le système climatique.»

Les recherches, publiées dans la revue Nature Climate Change, ont établi sur la base des données satellitaires un bilan de la quantité de végétation dans plus de 6 000 cellules de quadrillage à travers l’Amazonie vierge de 1991 à 2016. Ils ont constaté qu’au cours des 20 dernières années, les zones touchées par des sécheresses ou des incendies ont mis beaucoup plus de temps à se rétablir qu’auparavant. C’est un signe clé d’une instabilité croissante, car cela montre que les processus de restauration s’affaiblissent.

Les zones sèches de la forêt ont perdu plus de stabilité que les zones humides. «Ce constat est alarmant, car les modèles du GIEC [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat] prévoient un assèchement général de la région amazonienne en réponse au réchauffement climatique», a déclaré Niklas Boers.

Les zones les plus proches de la destruction de la forêt par l’homme sont également devenues plus instables. Les arbres sont essentiels à la production de pluie, et leur abattage pour dégager des terres pour l’élevage et la production de soja crée un cercle vicieux de conditions plus sèches et de pertes d’arbres supplémentaires.

***

Une autre étude réalisée en 2021, fondée sur les données de centaines de vols de petits avions, a montré que l’Amazonie émet désormais plus de dioxyde de carbone qu’elle n’en absorbe, principalement à cause des incendies.

Mais Niklas Boers a déclaré que les données indiquaient que le point de basculement n’avait pas encore été franchi: «Il y a donc de l’espoir». Le professeur Tim Lenton, de l’université d’Exeter au Royaume-Uni, coauteur de l’étude, a déclaré: «Cette étude soutient les efforts visant à inverser la déforestation et la dégradation de l’Amazonie pour lui redonner une certaine résilience face au changement climatique en cours.»

Chris Jones, du Met Office Hadley Centre au Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de l’équipe de l’étude, a déclaré: «Cette recherche ajoute des preuves irréfutables que le changement climatique est un risque actuel, et que ces impacts graves et irréversibles pourraient devenir une réalité. Nous disposons d’une fenêtre d’opportunité étroite pour prendre des mesures urgentes.»

***

«La conclusion inquiétante [de l’étude] correspond à d’autres recherches récentes sur l’augmentation de la mortalité des arbres, la multiplication des incendies et la réduction des puits de carbone régionaux. Le rapport du GIEC, publié la semaine dernière [voir le résumé sur ce site publié le 5 mars], estime que «les risques d’événements singuliers de grande ampleur, tels que le dépérissement de l’Amazonie, sont plus proches que jamais.»

Bernardo Flores, de l’Université fédérale de Santa Catarina au Brésil, a déclaré: «L’étude montre que même si la forêt semble aller bien, avec sa structure et sa biodiversité normales, les processus internes sont déjà en train de changer, silencieusement, réduisant la capacité du système à persister à long terme. L’approche utilisée est intéressante car elle révèle des signaux d’alerte précoces de ces changements.» Les recherches de Bernardo Flores ont révélé que les savanes s’étendaient au cœur de l’Amazonie à cause des feux de forêt.

Le gouvernement du président brésilien, Jair Bolsonaro, a été sévèrement critiqué pour avoir encouragé la déforestation, qui a augmenté de 22% au cours de l’année écoulée jusqu’en novembre 2021, soit le niveau le plus élevé depuis 2006.

Niklas Boers a déclaré: «Il est vraiment compliqué de dire ce qui arrivera en premier: atteindre un point de basculement par [perte de stabilité] du système de végétation naturelle, ou simplement l’arrivée des bulldozers qui détruisent la forêt.» (Article publié dans The Guardian, en date du 7 mars 2022; traduction rédaction de A l’Encontre)

Damian Carrington est rédacteur responsable pour la rubrique environnement.

Personnes immigrées et logement : le grand défi

S’installer dans un logement décent et abordable dans un quartier accueillant et sécuritaire constitue une étape primordiale de l’établissement des nouveaux arrivants et arrivantes au pays. Plus qu’un simple toit, le premier logement permanent permet d’organiser la vie quotidienne et d’accéder aux services d’insertion linguistique et économique. Souvent, ce premier logement répond aux exigences de base, sans plus, à cause du contexte migratoire, des ressources financières très restreintes des personnes immigrées ou de leur faible connaissance du marché. Ces personnes aspirent cependant à améliorer leur qualité de vie à moyen terme, d’où la deuxième étape qui consiste idéalement à passer de la situation de locataire à celle de propriétaire; cela revêt une importance autant symbolique que matérielle et représente un gage de réussite de l’insertion dans la société nord-américaine.

À Montréal, les immigrantes et les immigrants des années 1960 et 1970, issus principalement des pays d’Europe du Sud, accédaient à la propriété en plus grande proportion que les autres ménages, parce qu’ils cumulaient les revenus de plusieurs membres de la famille en vue de l’achat et de la remise en état d’un immeuble de type « plex » alors disponible à très bon marché dans les quartiers centraux. Or, de nos jours, les ménages qui immigrent au Québec dépendent plus souvent et plus longtemps du marché locatif. Dans le Grand Montréal, les immigré·e·s arrivés il y a 15-20 ans affichent un taux de propriété plus faible (52 %) que les non-immigré·e·s (59 %)[1]. Cela s’expliquerait par la plus grande précarité économique des cohortes récentes d’immigré·e·s ainsi que par le resserrement du marché locatif abordable qui frappe presque tous les arrondissements de la ville. Ainsi l’accès au logement constitue-t-il un enjeu de plus en plus important pour les personnes immigrées, surtout celles arrivées depuis moins de 10 ans[2].

Abordabilité du logement : la population immigrante durement touchée

Le logement social ne rejoint qu’une petite proportion des ménages québécois. La capacité de se loger convenablement sans se priver d’autres nécessités de la vie dépend de l’accessibilité du logement sur le marché privé et se mesure au pourcentage du prix du loyer par rapport au revenu. Or, les personnes immigrées, surtout celles établies depuis moins de 10 ans, sont plus susceptibles que la population en général de vivre une grande précarité financière. Un résident du Québec sur neuf (11,1 %) touche généralement un revenu en deçà du seuil de faible revenu après impôts. Or cette proportion s’élève à un sur sept (14,3 %) chez les personnes qui se sont établies au Canada entre 2001 et 2010 et atteint 22,6 % chez celles arrivées il y a moins de cinq ans (chiffres de 2016). La vaste majorité des immigrantes et immigrants au Québec relèvent, en langage administratif, de la catégorie économique. Si, pour bon nombre de ceux-ci, l’insertion économique va bon train, plusieurs se trouvent au rang des travailleurs pauvres en raison de la non-reconnaissance de leurs titres de compétences et leur expérience de travail à l’étranger. Comme on peut s’y attendre, le faible revenu est plus fréquent chez les personnes admises comme réfugiées et moins fréquent chez celles qui relèvent de la catégorie de réunification familiale car ces dernières peuvent compter sur le soutien de leurs proches[3].

La mesure des besoins en logement la plus souvent déployée à des fins de politiques publiques est l’indice des « besoins impérieux en matière de logement ». Cet indice tient compte de l’accessibilité financière (le coût du logement ne doit pas dépasser 30 % du revenu), de la taille du logement (au regard de la composition du ménage) ainsi que de la qualité du logement (besoin de réparations majeures).

Parmi les locataires du Grand Montréal, plus d’un ménage sur cinq était en situation de « besoins impérieux » en 2016. Ce taux s’élevait à 26,4 % chez les ménages dont le soutien avait immigré au Canada moins de cinq ans plus tôt. Or, à Montréal, ce taux varie beaucoup selon la catégorie d’admission au pays; il s’élève à 35 % chez les ménages admis en tant que réfugiés et à 45 % chez les réfugiés pris en charge par le gouvernement ou par un groupe de parrainage privé[4].

L’entassement : un réel défi

À Montréal, comme dans les autres grandes villes, l’abordabilité est le principal facteur qui contribue aux besoins impérieux de logement des personnes, immigrantes et non immigrantes. Toutefois, les immigrants récents sont un peu plus susceptibles que les Montréalais de vivre dans un logement qui nécessite des réparations majeures. Une enquête de 2021 confirme l’expérience de terrain des organismes communautaires œuvrant dans les quartiers d’accueil des nouveaux arrivants : le logement des néo-Montréalais est plus souvent insalubre[5].

De plus, l’entassement dû à l’exiguïté du logement par rapport à la taille et à la composition du ménage est une source plus importante de besoins impérieux chez les immigrants récents et particulièrement chez les personnes récemment réfugiées. Ainsi, le groupe des Syriens admis en 2015-2016 comprend un taux important – et inattendu – de familles nombreuses et multigénérationnelles. Selon les données canadiennes de 2016, 31 % des ménages de réfugiés récents comportent six membres et plus, comparativement à 16 % pour les immigrants récents admis selon les programmes d’immigration économique ou de réunification familiale. La pénurie de logements abordables de taille convenable jumelée à la faiblesse de la prestation mensuelle octroyée aux familles réfugiées pose un défi herculéen aux organismes communautaires et aux groupes de parrainage chargés de leur trouver un premier logement; ces familles ont d’ailleurs tendance à y demeurer plusieurs années. Les réfugié·e·s (demandeurs d’asile ou réfugiés rétablis) arrivés seuls doivent composer avec des contraintes financières encore plus importantes parce qu’ils ne sont pas admissibles à l’allocation pour enfants. Cette situation mène très souvent au partage d’un petit logement avec d’autres personnes seules. Si cette situation peut apporter un soutien social, elle peut aussi créer un sentiment d’insécurité[6].

Les personnes immigrantes vivent aussi plus souvent dans des familles multigénérationnelles : c’est le cas, en 2016, de 6,6 % des immigrants et de presque 9 % des immigrants arrivés entre 1980 et 2000, comparativement à 3,3 % des Montréalais non immigrants. Elles vivent également plus souvent dans des familles nucléaires auxquelles s’ajoutent d’autres personnes apparentées ou non : en 2016, 6,7 % des immigrants récents et 5,5 % des immigrants sont dans cette situation contre 3,7 % des Montréalais non immigrants. Ce sont là des expressions de solidarité familiale, culturelle et économique, comme on l’a observé dans des cohortes antérieures d’immigrants des pays méditerranéens. Or, en raison des plus grandes difficultés d’insertion économique et de la flambée des prix immobiliers, ces familles sont plus à risque de vivre une situation d’entassement[7].

L’impact de la pandémie

Enfin, la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence l’importance des conditions d’habitation sur la santé des résidents et résidentes. Le risque de transmission au sein du ménage s’accroît lorsque la taille du logement est insuffisante pour permettre l’isolement d’une personne atteinte du virus. L’entassement dans les logements s’est ainsi avéré un facteur de risque additionnel, surtout dans le cas des ménages dont des membres travaillent dans les secteurs des services essentiels, situation fréquente chez les personnes immigrantes et réfugiées. Et si le ménage est multigénérationnel, le risque est encore plus grand pour les aîné·e·s qui y vivent. En ce qui concerne la santé mentale, le stress associé aux cycles de confinement prolongés et répétés serait aggravé chez les personnes et les familles vivant dans des logements exigus, sans espaces extérieurs privés où se détendre et jouer. Ainsi, les inégalités relatives à la qualité de l’habitat s’associent aux inégalités sociospatiales observées lors de la pandémie qui, à Montréal comme dans d’autres grandes villes, a frappé plus durement les quartiers à forte densité d’immigrantes et immigrants récents ainsi que de minorités racisées[8].

Des obstacles particuliers, des barrières discriminatoires

Qu’il s’agisse de la recherche du premier logement ou de celle d’un logement plus convenable, de nombreuses études scientifiques, dont des enquêtes menées à Montréal, montrent que les immigrantes et immigrants récents font très souvent face à des obstacles qui ne relèvent pas de leur capacité financière ou de la pénurie de logements abordables convenant à la taille de leur famille. L’absence de références ou de cote de crédit émises au Canada est une barrière fréquente. Alors que la Société canadienne d’hypothèques et de logement a instauré un programme d’aide aux nouveaux arrivants sans antécédents de crédit qui veulent devenir propriétaires, les locataires n’ont droit à aucun programme de ce type. Souvent, les propriétaires exigent un dépôt élevé ou un garant, ce qui pose un défi majeur aux personnes sans parents ou amis déjà établis au pays. De surcroît, un nombre préoccupant de nouveaux arrivants vivent des problèmes de logement en raison de la discrimination fondée sur le statut, notamment les demandeurs d’asile, ou sur l’origine ethnique. De telles pratiques, illégales selon la Charte des droits et libertés de la personne, ont pour effet de restreindre le choix d’un logement et d’accroître le risque de se trouver dans un immeuble mal entretenu ou dans un logement insalubre[9].

Les organisations communautaires à la rescousse

Au Québec, un important réseau d’organismes communautaires de recherche de logements pour les nouveaux arrivants tente de pallier les obstacles d’accès à un logement décent et abordable. L’État et des organismes caritatifs, religieux et autres financent ces groupes communautaires et de nombreux bénévoles y œuvrent. Ces groupes collaborent avec des propriétaires plus accueillants, tiennent des inventaires de logements disponibles, expliquent aux immigrants le fonctionnement de notre système de logement, qui peut paraître opaque, et prodiguent des conseils aux personnes qui ont un problème de logement. Certains organismes offrent un soutien intensif aux réfugié·e·s pris en charge par le gouvernement afin d’assurer leur installation dans un premier logement décent, ce qui fait partie des obligations humanitaires de l’État. Malgré leur dévouement, les organismes communautaires n’arrivent pas à rejoindre toutes les personnes concernées. Ainsi, les immigrants économiques et les demandeurs d’asile recourent-ils plus souvent aux réseaux informels de leur groupe ethnoculturel pour recevoir de l’aide ou des conseils en matière de logement; or, l’information qui y circule tend à être moins fiable ou incomplète.

Que faire ?

En quoi pourraient alors consister des réponses progressistes aux enjeux et défis soulevés ? Esquissons, en conclusion, quelques éléments de politique qui tiennent compte des points de vue des intervenants clés de l’aide aux nouvelles et nouveaux arrivants consultés lors des recherches antérieures.

- En matière de politiques d’habitation, il importe de prioriser, à tous les paliers de l’État, la remise en état des immeubles locatifs détériorés. Il s’agit notamment des immeubles modestes de trois ou quatre étages sans ascenseur construits dans les années 1950 à 1970. Les personnes immigrées et à revenus faibles et modestes sont de plus en plus concentrées dans le parc locatif situé dans les premières banlieues de l’après-guerre. Il faut privilégier le transfert de ces immeubles aux bailleurs sociaux ou à but non lucratif (OBNL) afin d’éviter les « rénovictions[10] » dans les quartiers où s’amorce la gentrification[11] ou la « studentification[12] ».

- La planification des nouveaux besoins en logement, tant la réhabilitation des immeubles que la construction de maisons neuves, devrait tenir compte de la diversité croissante des modèles familiaux amenée par l’immigration : des familles de plusieurs enfants ou de plusieurs adultes, des familles multigénérationnelles.

- L’octroi d’un logement social de type HLM (habitations à loyer modique) à certains nouveaux arrivants et arrivantes à statut très précaire – dont une partie des réfugié·e·s sélectionnés à l’étranger – constituerait la solution la plus durable en matière de logement abordable et convenable. Or, au-delà de l’insuffisance globale de logements subventionnés en fonction du revenu, le Québec impose une barrière supplémentaire aux immigrantes et immigrants récents en exigeant d’eux un an de résidence pour les inscrire sur la liste d’attente d’un HLM. Pourquoi ne pas diminuer ce délai, à l’instar de l’allocation pour enfants à laquelle les familles immigrantes sont admissibles trois mois après leur arrivée ?

- Les vagues récentes d’arrivée de nombreux réfugié·e·s et demandeurs d’asile dans de courts laps de temps et dans un contexte de forte pénurie de logements abordables et convenables posent des défis majeurs aux organismes communautaires qui viennent à leur secours. Cela a fait ressortir le besoin de créer un parc de logements où les nouveaux arrivants pourraient vivre pendant environ deux ans. Gérées par des OBNL associés aux organismes communautaires d’aide à l’établissement des personnes réfugiées et immigrantes, ces résidences offriraient aussi des services sur place de façon à favoriser l’insertion sociale et économique des résidents et résidentes. Ce modèle a été bien rodé à Winnipeg[13].

Damaris Rose est professeure honoraire, Centre Urbanisation Culture Société, Institut national de la recherche scientifique.

- Un tel écart n’existe pas dans les autres métropoles de l’immigration canadienne, Toronto et Vancouver. ↑

- Michael Haan, « Do I buy with a little help from my friends ? Homeownership-relevant group characteristics and homeownership disparities among canadian immigrant groups, 1971-2001 », Housing Studies, vol. 22, n° 6, 2007; Société canadienne d’hypothèques et de logement, Caractéristiques, ménages avec besoins impérieux de logement, Canada, PT, RMR, Ottawa, SCHL 2020, <www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/housing-markets-data-and-research/housing-data/data-tables/household-characteristics/characteristics-households-core-housing-need-canada-pt-cmas>. ↑

- Xavier Leloup, Florence Desrochers et Damaris Rose, Les travailleurs pauvres dans la RMR de Montréal. Profil statistique et distribution spatiale, Montréal, INRS-Centre Urbanisation Culture Société et Centraide du Grand Montréal, 2016; Statistique Canada, Catégorie d’admission et type de demandeur (47), certaines caractéristiques du revenu (92), statut d’immigrant et période d’immigration (10A), âge (10B) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires et régions métropolitaines de recensement, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %). Tableau 98-400-X2016367, Ottawa, 2020, <www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016367>. ↑

- SCHL, Caractéristiques, ménages avec besoins impérieux de logement, Canada, PT, RMR, op. cit.; Rachel Shan, Conditions de logement des nouveaux réfugiés au Canada, Ottawa, SCHL, 2019. ↑

- Thomas Gulian, Monica Schlobach, Danic Ostiguy, Yanick Tadjalogue-Agoumfo et Monica Grigore-Dovlette, Baromètre Écho 2020 de la Ville de Montréal sur l’inclusion des personnes immigrantes, Montréal, Rapport de recherche de l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants, 2021. ↑

- Shan, op. cit.; Damaris Rose et Alexandra Charette, « Accommodating government assisted Syrian refugee newcomers : the experiences of Resettlement Assistance Program providers », dans Leah Hamilton, Luisa Veronis et Margaret Walton-Roberts (dir.), A National Project. Syrian Refugee Resettlement in Canada, Montréal, McGill-Queens, 2020. ↑

- Statistique Canada, Catégorie d’admission et type de demandeur (47), statut d’immigrant et période d’immigration (11B), âge (7A), sexe (3) et certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la population active et de la scolarité (825) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires et régions métropolitaines de recensement, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %). Tableau 98-400-X2016203, Ottawa, 2018, <www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016203>. ↑

- Janet Cleveland, Jill Hanley, Annie Jaimes et Tamar Wolofsky, Impacts de la crise de la COVID-19 sur les « communautés culturelles » montréalaises. Enquête sur les facteurs socioculturels et structurels affectant les groupes vulnérables, Montréal, Institut universitaire SHERPA, 2020 ; Organisation de coopération et de développement économiques, What is the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their children ?, Paris, OCDE, 2020. ↑

- Gulian et al., op. cit.; Damaris Rose et Alexandra Charette, « Housing experiences of users of settlement services for newcomers in Montréal : does immigration status matter ? », dans Kenise Murphy Kilbride (dir.), Immigrant Integration. Research Implications for Public Policy, Toronto, Canadian Scholars’ Press, 2014. ↑

- NDLR. Le terme rénoviction fait référence au processus par lequel un propriétaire évince illégalement un locataire de son immeuble sous prétexte qu’il souhaite faire des rénovations. ↑

- NDLR. Plusieurs auteurs et autrices préfèrent le terme anglais gentrification à celui d’embourgeoisement qui n’aurait pas tout à fait le même sens. ↑

- NDLR. Le phénomène d’afflux d’étudiants dans les quartiers traditionnellement occupés par des familles et les transformations engendrées par l’arrivée de cette nouvelle population a été désigné sous le terme de « studentification » par Darren Smith en Angleterre (2002). ↑

- Jill Hanley et al., S’installer : Comprendre les enjeux du parcours et de l’intégration des demandeurs d’asile au Québec. Rapport final de recherche soumis au FRQSC – Actions concertées, Montréal, Université McGill et SHERPA, 2021; Jill Bucklaschuk, They Can Live a Life Here. Current and Past Tenants’ Experiences with IRCOM’s Model of Housing and Wrap-Around Supports, Winnipeg, Centre canadien de politiques alternatives, 2019; Écobâtiment, Bâtiments résilients, logements sains et accueillants. Feuille de route, Montréal, 2021; Rose et Charette, 2020, op. cit. ↑

Les pays méditerranéens redoutent la pénurie de blé ukrainien

Dans un moulin à blé, à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, le 1er mars 2022. © Photo Majdi Fathi / NurPhoto via AFP

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, l’un des plus grands exportateurs au monde de céréales, les prix explosent et les premières pénuries apparaissent. Au Liban, en Tunisie et en Égypte, très consommateurs de pain, la sécurité alimentaire est déjà menacée.

Complètement dépendants des importations de blé ukrainien, les pays du bassin méditerranéen, englués dans de profondes crises économiques et sociales, ressentent déjà les effets collatéraux de la guerre provoquée par la Russie. Les tensions sur les prix des céréales et du blé sont au plus haut. Les premières pénuries se font sentir. Les gouvernements se veulent rassurants, mais l’inquiétude est à son comble.

En Tunisie, les pénuries s’aggravent

Dans ce pays qui subit déjà une crise économique et une inflation supérieure à 6 %, les conséquences de la guerre en Ukraine se font déjà ressentir. La Tunisie importe près de 50 % des besoins de sa consommation en blé, mais elle importe aussi des céréales telles que le maïs, l’orge et le soja, nécessaires pour l’alimentation du bétail.

Pour l’année 2021-2022, les importations en céréales représentent 3,7 millions de tonnes, avec 47,7 % du blé importé qui vient d’Ukraine et 3, 97 % de Russie. Le ministre du commerce tunisien a tenté un discours rassurant, déclarant que les stocks en blé étaient suffisants pour tenir jusqu’au moins de juin 2022 mais la Tunisie doit commencer à trouver des marchés alternatifs.

La guerre en Ukraine arrive dans un contexte très tendu en Tunisie. Ces dernières semaines, le pays vivait déjà au rythme des pénuries de semoule, de farine et d’huile végétale, des produits de première nécessité subventionnés par l’État qui se font de plus en plus rares, souvent récupérés par les circuits de spéculation et le marché noir, face à l’augmentation de la demande.

Avec la hausse des prix, de nombreux Tunisiens et Tunisiennes n’arrivent plus à se permettre un panier de courses sans recourir aux produits subventionnés. Les boulangers ont aussi dû augmenter parfois le prix de la baguette, faute de trouver la farine subventionnée, et rationner la consommation.

Mais c’est la crise de l’importation des céréales nécessaires pour l’alimentation du bétail qui inquiète le plus les agriculteurs tunisiens. Bien qu’en Tunisie, le secteur agricole se soit montré résilient face aux nombreuses crises économiques, climatiques et sanitaires, il est composé à près de 80 % de petits agriculteurs qui souffrent déjà depuis plusieurs années de la hausse des coûts de production et du transport.

Outre le problème des stocks et des pénuries, ces augmentations des prix, sur le pétrole également, vont creuser le déficit en Tunisie.

Aram Belhadj, économiste

Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour les régions Afrique du Nord et Moyen-Orient, a renchéri en déclarant dans un post de blog que la Tunisie pourrait être l’une des économies les « plus durement affectées », notamment au niveau des petits agriculteurs, dont le métier représente l’unique source de revenu familial.

« Il y a une inquiétude, notamment pour tout ce qui est alimentation concentrée du bétail qui est faite d’un mélange de soja et de maïs », explique Karim Daoud, agriculteur et président du Synagri, un syndicat agricole en Tunisie. L’alimentation concentrée pour les vaches laitières est passée, en un an, de 950 dinars la tonne (292 euros) à 1 300 dinars (400 euros). « Le problème, c’est que le stock pour cette alimentation n’est viable que sur 15 jours, donc nous ne savons pas ce qu’il va se passer après », ajoute-t-il.

Du côté des importateurs, beaucoup se préparent ainsi à une année « difficile », comme le directeur général de la société Carthage Grains, spécialisée dans la transformation des graines de soja et de colza. Maher Affes achète principalement sur les marchés américain et brésilien, mais, actuellement, la pression de la demande sur ces marchés, faute de pouvoir acheter à l’Ukraine et à la Russie, a aussi entraîné une augmentation des prix.

« Les contrats que nous avions faits au mois de juin l’année dernière étaient à 1 300 dollars la tonne (400 euros). Là, sur les nouveaux contrats pour 2022, nous sommes déjà à 1 850 dollars », explique-t-il. À cela s’ajoute l’augmentation des coûts de transport avec l’emballement des prix du pétrole. Le transport qui coûtait 30 dollars la tonne revient désormais à 100 dollars. « Toutes ces augmentations se répercutent ensuite sur le prix de vente du tourteau de soja en Tunisie et donc sur les agriculteurs », confirme Maher Affes.

Quant au maïs, plusieurs commandes à l’Ukraine ont été annulées mais la Tunisie peine à trouver des marchés alternatifs. Beaucoup craignent que le pays ne soit considéré comme moins prioritaire face à d’autres, « un peu comme avec le vaccin finalement », ajoute Karim Daoud.

Il rappelle que pendant la crise alimentaire mondiale en 2007-2008, quand les cours du blé et, plus largement, des céréales avaient brusquement augmenté, « la Tunisie s’était retrouvée aussi dans une situation similaire face à ses importations ». Il rappelle que cette crise « pose plus que jamais la question de notre sécurité alimentaire et de nos modes de consommation, surtout après les deux ans de pandémie qui ont aussi mis à mal ces circuits ».

À l’approche des pics de consommation alimentaire pour le mois saint du ramadan en avril, de nombreux experts économiques appellent le gouvernement à anticiper d’éventuelles pénuries. « Nous savons qu’outre le problème des stocks et des pénuries, ces augmentations des prix, sur le pétrole également, vont creuser le déficit en Tunisie puisque cela va avoir un impact aussi sur le taux de change avec le dinar, déjà faible face au dollar et à l’euro », explique l’économiste Aram Belhadj.

Le pays en est à sa deuxième hausse des prix des carburants en un mois et les autorités sont en train de négocier un nouveau prêt avec le Fonds monétaire international (FMI), annonçant aussi une politique d’austérité. « La guerre en Ukraine arrive à un très mauvais moment pour la Tunisie sur le plan économique », conclut-il.

En Égypte, le prix du pain bondit

En quelques jours, le prix du pain a bondi dans les boulangeries. Dans le quartier populaire de Sayeda Zeinab, au Caire, la galette de pain se vend 1,5 livre, contre une livre avant le déclenchement de l’invasion russe.

Aux client·es excédé·es l’accusant de « voracité », la boulangère Iman explique que « la tonne de farine coûte 11 000 livres égyptiennes, contre 8 500 auparavant, parce qu’il y en a moins sur le marché à cause de la guerre ».

Les représentants des boulangeries auprès de l’Union des chambres du commerce au Caire accusent les marchands de blé de profiter de leur situation de monopole pour accentuer la pénurie et faire grimper les prix.

Face à l’inquiétude grandissante de la population, le gouvernement égyptien tente de rassurer. Selon le premier ministre, Mostafa Madbouly, l’Égypte a des stocks de blé pour tenir quatre mois et n’aura pas besoin de livraisons supplémentaires avant la fin de l’année, grâce aux récoltes locales du printemps.

Du fait de l’extension des exploitations agricoles sur des parcelles auparavant désertiques, le gouvernement espère récolter sur place jusqu’à 5,5 millions de tonnes de blé cette année, contre 3,5 millions en 2021. Sauf qu’en 2021, l’Égypte a importé près de 12,4 millions de tonnes pour nourrir ses 100 millions d’habitant·es.

L’optimisme affiché du gouvernement risque de ne pas suffire à combler les besoins du premier pays importateur de blé au monde. D’autant que l’Égypte se fournit à 80 % en Russie et en Ukraine.

Dès le début de l’invasion russe, le gouvernement a d’ailleurs essayé de trouver d’autres vendeurs via des appels d’offres. Fin février, une entreprise a proposé d’importer 60 000 tonnes de blé français à 399 dollars la tonne, c’est-à-dire 25 % plus cher que les précédents appels d’offres. L’État a également renoncé à acheter du blé américain, hors de son budget. Des discussions seraient en cours avec la Russie, selon le média indépendant Mada Masr.

Car les réserves de l’État risquent de vite se révéler insuffisantes. « Les stocks constitués par l’État sont réservés au pain subventionné, mais une grande partie de la population achète du pain et de la farine sur le marché privé », analyse le responsable du syndicat des agriculteurs, Saddam Abou Hussein.

Au Liban, « il ne reste plus qu’un mois et demi de réserves de blé »

Les difficultés d’approvisionnement en blé menacent la sécurité alimentaire du Liban. Le pays est en effet très dépendant des importations originaires de la mer Noire. Il a ainsi acheté 66 % de son blé à l’Ukraine et 12 % à la Russie en 2020, d’après les statistiques de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

« Le risque de pénurie est réel. Il ne reste plus qu’un mois et demi de réserves de blé », alerte Geryes Berbari, directeur général de l’Office des céréales et de la betterave sucrière. Le pays ne peut en effet plus compter sur ses réserves stratégiques en céréales depuis l’explosion mortelle du 4 août 2020 à Beyrouth qui a détruit les silos à grains installés près du port.

« Face à l’urgence, il faut trouver des alternatives au blé ukrainien, très compétitif en raison de la proximité géographique. Elles seront nécessairement plus chères, notamment dans le contexte de la flambée mondiale du cours du blé », continue-t-il.

Or, le Liban est déjà en proie à une grave crise économique depuis deux ans et demi, qui a entraîné plus des trois quarts de la population dans la pauvreté. « La hausse des prix va aussi peser sur les maigres réserves en devises de la Banque du Liban (BDL), qui subventionnent les importations de blé », dit Zeina el-Khatib, chercheuse associée au centre de recherche Triangle basé à Beyrouth.

Le gouvernement se veut cependant rassurant. Le ministre libanais de l’économie, Amine Salam, a nié mardi lors d’une conférence de presse l’imminence d’une pénurie. Il a indiqué par ailleurs avoir contacté d’autres pays producteurs de blé, tout en insistant sur la capacité de la Banque centrale de débloquer les fonds nécessaires.

Un optimisme loin d’être partagé par le président du syndicat libanais des importateurs de denrées alimentaires, Hani Bohsali. « La BDL n’a plus les devises nécessaires pour assurer les subventions sur le blé et accumule déjà les retards de paiement des importations. »

Une levée partielle des subventions, qui occasionnerait une hausse du prix du pain, est désormais crainte par une partie de la population, dans un pays où l’inflation a déjà atteint près de 240 % en janvier en glissement annuel.

Pour l’indépendance de l’Ukraine soviétique

« Malgré le pas de géant franchi par la Révolution d’Octobre dans le domaine des relations nationales, la révolution prolétarienne isolée dans un pays arriéré s’est avérée incapable de résoudre la question nationale, en particulier la question ukrainienne qui est, dans son essence même, de caractère international. La réaction thermidorienne, couronnée par la bureaucratie bonapartiste, a également relégué loin en arrière les masses laborieuses dans la sphère nationale. Les grandes masses du peuple ukrainien sont insatisfaites de leur sort national et souhaitent le changer radicalement. C’est ce fait que le politique révolutionnaire doit, contrairement au bureaucrate et au sectaire, prendre comme point de départ.

Si notre critique était capable de penser politiquement, il aurait deviné sans grande difficulté les arguments des staliniens contre le mot d’ordre d’une Ukraine indépendante : « Elle nie la position de défense de l’Union soviétique » ; « perturbe l’unité des masses révolutionnaires » ; “ne sert pas les intérêts de la révolution mais ceux de l’impérialisme.” En d’autres termes, les staliniens répéteraient les trois arguments de notre auteur. Ils le feront immanquablement le lendemain….

Le sectaire, comme cela arrive si souvent, se retrouve du côté de la police, couvrant le statu quo, c’est-à-dire la violence policière, par des spéculations stériles sur la supériorité de l’unification socialiste des nations sur leur maintien divisé. Certes, la séparation de l’Ukraine est un handicap par rapport à une fédération socialiste volontaire et égalitaire : mais elle sera un atout incontestable par rapport à l’étranglement bureaucratique du peuple ukrainien. Pour se rapprocher plus étroitement et honnêtement, il faut parfois d’abord se séparer. » [1]

L’article cité ci-dessus, « L’indépendance de l’Ukraine et les sectaires confus » de Trotsky (juillet 1939), est, à bien des égards, beaucoup plus important que son article d’avril de la même année, « La question ukrainienne ». Tout d’abord, il démasque et désarme les pseudo-marxistes sectaires qui, au nom de la défense de l’internationalisme prolétarien, le transforment en une abstraction stérile, et rejettent le mot d’ordre d’indépendance nationale d’un peuple opprimé par la bureaucratie du Kremlin. Dans cet article, Trotsky se situe dans la continuité de la lutte idéologique menée par Lénine contre la «tendance à l’économisme impérialiste», une tendance active dans les rangs du parti bolchevik comme dans l’extrême gauche de la social-démocratie internationale. Il doit être clair que l’adjectif « impérialiste » que Lénine attribue à cette forme d’économisme dans le mouvement révolutionnaire par rapport à la question nationale est justifié par les raisons théoriques évoquées par l’auteur du terme. Un examen sociologique montrerait que cette tendance est principalement basée chez les socialistes révolutionnaires appartenant aux nations dominantes et impérialistes. Les sectaires dénoncés par Trotsky ne sont qu’une nouvelle version de la même tendance contre laquelle Lénine a combattu lors de la discussion sur le droit des nations à l’autodétermination dans le contexte d’une révolution anticapitaliste. Un examen sociologique montrerait que cette tendance est principalement basée chez les socialistes révolutionnaires appartenant aux nations dominantes et impérialistes. Les sectaires dénoncés par Trotsky ne sont qu’une nouvelle version de la même tendance contre laquelle Lénine a combattu lors de la discussion sur le droit des nations à l’autodétermination dans le contexte d’une révolution anticapitaliste. Un examen sociologique montrerait que cette tendance est principalement basée chez les socialistes révolutionnaires appartenant aux nations dominantes et impérialistes. Les sectaires dénoncés par Trotsky ne sont qu’une nouvelle version de la même tendance contre laquelle Lénine a combattu lors de la discussion sur le droit des nations à l’autodétermination dans le contexte d’une révolution anticapitaliste.

Deuxièmement, l’article de Trotsky contient des considérations théoriques et politiques qui sont indispensables pour comprendre la justesse et la nécessité d’un mot d’ordre comme celui de l’indépendance de l’Ukraine soviétique ainsi que d’une révolution nationale d’un peuple opprimé comme facteur et composante de l’anti- révolution bureaucratique en Union soviétique et en Europe de l’Est. Pour apprécier pleinement la richesse de cette contribution, les lecteurs sont invités à étudier l’article eux-mêmes.

Troisièmement, Trotsky explique que dans un cas comme celui de l’Ukraine, un véritable internationalisme et une véritable recherche de l’unité internationale de la classe ouvrière sont impossibles sans un soutien clair et résolu au « séparatisme » national.

Pour rendre possible une véritable fraternité des peuples à l’avenir, les travailleurs avancés de la Grande Russie doivent dès maintenant comprendre les causes du séparatisme ukrainien ainsi que la puissance latente et la légalité historique qui le sous-tendent, et ils doivent sans aucune réserve déclarer à l’Ukraine peuple qu’il est prêt à soutenir de toutes ses forces le mot d’ordre d’une Ukraine soviétique indépendante dans une lutte commune contre la bureaucratie autocratique et contre l’impérialisme. [2]