Derniers articles

Rencontrez Asna Tabassum, major de promotion de l’USC : L’école annule le discours de remise des diplômes d’une étudiante pro-palestinienne

Au milieu de la répression généralisée des voix pro-palestiniennes sur les campus à travers les États-Unis, nous nous sommes entretenus avec Asna Tabassum, major de promotion de l'Université de Californie du Sud, dont le discours de remise des diplômes a été annulé pour ce que l'université a prétendu être des raisons de « sécurité » après que Tabassum soit devenu le sujet d'une campagne de haine anti-palestinienne en ligne menée par des groupes pro-israéliens. « Lorsque j'ai demandé des détails sur les problèmes de sécurité », a déclaré Tabassum à propos de l'annulation, « on ne m'a offert aucune information et on m'a dit qu'il n'était pas approprié pour moi de le savoir. » Tabassum, une musulmane américaine d'origine sud-asiatique de première génération, diplômée d'une majeure en génie biomédical et d'une mineure en résistance au génocide, a déclaré que l'annulation sans précédent de son discours avait été « déchirante ».

18 aril 2024 | tiré de democracy now !

https://www.democracynow.org/2024/4/18/asna_tabassum_censored

NERMEEN SHAIKH : Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la répression des voix pro-palestiniennes sur les campus à travers les États-Unis. Dans un instant, nous nous pencherons sur les audiences du Congrès de mercredi, où le président de l'Université Columbia a été interrogé pendant des heures sur des accusations d'antisémitisme sur le campus. Mais commençons par l'Université de Californie du Sud, qui continue d'être secouée par la controverse après avoir annulé le discours d'ouverture de sa major de promotion pour ce qu'elle a prétendu être des raisons de « sécurité » après qu'elle ait fait l'objet d'une campagne de haine anti-palestinienne en ligne.

Le co-animateur de Democracy Now !, Juan González, et moi-même avons interviewé mercredi Asna Tabassum, qui est une musulmane américaine d'origine sud-asiatique de première génération. J'ai commencé par lui souhaiter la bienvenue à Democracy Now !

ASNA TABASSUM : Merci de m'avoir invité. Je l'apprécie.

AMY GOODMAN : Alors, pourquoi ne nous donnez-vous pas la chronologie de ce qui s'est passé ? Je veux dire, être le major de promotion de cette université d'élite, l'Université de Californie du Sud, est un accomplissement énorme. Pouvez-vous nous parler du moment où vous avez appris que vous seriez major de promotion et du moment où vous avez appris que vous prononceriez le discours lors de la remise des diplômes ? Et que s'est-il passé ensuite ?

ASNA TABASSUM : Absolument. Ainsi, une partie du processus de sélection pour devenir major de promotion est la volonté de prononcer un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes. Et donc, quand j'ai reçu l'appel, je crois que c'était la deuxième semaine de mars, c'était pendant le Ramadan, et j'étais incroyablement heureuse de recevoir cet honneur et incroyablement reconnaissante. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'aurais la chance et l'occasion de m'adresser à mes pairs lors de la remise des diplômes.

JUAN GONZÁLEZ : Et quand avez-vous appris que l'université avait changé d'avis ? Et qui vous a contacté ?

ASNA TABASSUM : Bien sûr. Donc, j'ai été contacté par l'administration lundi, en fait, lundi dernier, peu de temps avant la publication de la déclaration, que je ne serais malheureusement plus autorisé à donner le discours de remise des diplômes de la classe de 2024.

AMY GOODMAN : N'est-ce pas typique, Asna ? Est-ce que le major de promotion prononce toujours le discours ?

ASNA TABASSUM : Oui, pour autant que je sache, dans l'histoire de l'University South California (USC). Et en fait, j'ai posé la question suivante au prévôt lui-même, vous savez : est-ce que cela est déjà arrivé à un major de promotion de l'USC ? Et en fait, je pense que nous étions tous les deux d'accord pour dire que, à notre connaissance, cela ne s'était jamais produit auparavant.

AMY GOODMAN : Et qu'a-t-il dit exactement lorsqu'il vous a expliqué que c'était pour des raisons de sécurité ? Vous a-t-il parlé des menaces ?

ASNA TABASSUM : Donc, c'est exactement la question ici, c'est que je n'ai reçu aucun détail sur les menaces à la sécurité ou sur les préoccupations en matière de sécurité. Vous savez, j'ai entendu dire qu'il y avait des centaines et des milliers de courriels envoyés à l'université, mais on ne m'a donné aucune idée du contenu de ces courriels, et l'université a dit, par exemple, qu'il y avait d'autres problèmes de sécurité liés à la tenue d'un grand événement comme la remise des diplômes. Mais, vous savez, même les détails n'étaient pas clairs. Et donc, quand j'ai demandé des détails concernant les problèmes de sécurité – par exemple, s'agissait-il de problèmes de sécurité pour moi ou mes camarades de classe ? — On ne m'a donné aucune information et on m'a dit qu'il n'était pas approprié que je le sache.

JUAN GONZÁLEZ : Maintenant, saviez-vous que des groupes d'étudiants pro-Israël vous ciblaient sur les réseaux sociaux, qu'un groupe appelé We Are Tov a posté une photo de vous sur son compte Instagram et a affirmé que vous étiez, je cite, « ouvertement » – que vous « promouvez ouvertement des écrits antisémites » ?

ASNA TABASSUM : Honnêtement, c'est déchirant, oui. Une fois que j'ai été annoncé sur les réseaux sociaux, par les médias étudiants de l'USC, il n'a fallu que quelques heures avant que de tels messages ne commencent à circuler. Et une campagne très généralisée a été lancée et, honnêtement, très haineuse et décevante pour me destituer en tant que major de promotion, oui.

AMY GOODMAN : Je veux revenir sur la question qui n'a pas été soulevée par le prévôt, mais dans votre biographie Instagram, vous faites un lien vers une page d'accueil pro-palestinienne qui dit, en partie, « renseignez-vous sur ce qui se passe en Palestine et comment aider ». Certains étudiants se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur opposition en raison du langage utilisé sur la page d'accueil. Le site Web déclare, je cite, que « le sionisme est une idéologie coloniale raciste qui prône un État ethnique juif construit sur la terre palestinienne ». Le site Web indique également, je cite, « un État palestinien signifierait la libération de la Palestine et l'abolition complète de l'État d'Israël », fin de citation. Pouvez-vous nous en parler et nous parler du moment où vous avez créé un lien vers cette page, et de ce que vous en pensez ?

ASNA TABASSUM : Sûr. Il y a donc quelques points que j'aimerais clarifier. La première est qu'une université et les étudiants ont la responsabilité de s'engager dans des discussions productives et significatives. Et nous avons le droit d'apprendre des idées des autres et d'exprimer ces idées afin que nous puissions tous grandir. Et je pense que c'est la beauté d'une institution universitaire.

Mais un autre facteur que j'aimerais soulever, c'est qu'il y a d'autres formes — il y a d'autres éléments d'information dans ce lien. Vous savez, il y a aussi des paragraphes et des informations relatifs à la solution à deux États, ainsi qu'à la solution à un État. La phrase juste après celle que vous venez de citer parle de la coexistence entre les Arabes et les Juifs. Vous savez, il y a beaucoup de facteurs ici. Et mon objectif en mettant le lien dans ma biographie est simplement d'informer mes pairs de la plus rapide façon possible. Mais, en fin de compte, ce que je veux que les gens retiennent, c'est qu'ils s'informent, tirent leurs propres conclusions, puis défendent ce en quoi ils croient.

Et donc, en aucun cas, je ne prône la haine. Je ne fais que plaider en faveur de l'égalité humaine et du caractère sacré de la vie humaine lorsque je dis que les Palestiniens, ainsi que les Juifs, ainsi que les musulmans et les Arméniens et tous ceux qui sont investis dans ce conflit, ont le même droit à la vie et le même privilège de la pleine mesure de la vie.

JUAN GONZÁLEZ : Pouvez-vous nous en dire plus sur vous ? Vous vous spécialisez en génie biomédical et vous vous spécialisez en résistance au génocide. Qu'est-ce qui vous a incité à suivre ces cursus ?

ASNA TABASSUM : C'est ma question préférée, surtout parce que, vous savez, comme vous le savez peut-être, j'ai fait beaucoup d'entrevues récemment, et j'aimerais que les gens parlent davantage de ma majeure en génie biomédical, parce que je pense que c'est une partie importante de qui je suis et de ma vision du monde.

Cela étant dit, la façon dont je vois ma majeure et ma mineure travailler ensemble, pour le même objectif, c'est que, vous savez, ma mineure en résistance au génocide me permet d'étudier la condition humaine dans l'une de ses pires conditions, et puis le génie biomédical est ma façon d'apprendre techniquement comment nous pouvons améliorer la condition humaine en augmentant l'accessibilité aux soins de santé.

Et donc, les façons dont je vois spécifiquement cela sont, par exemple, lorsque j'apprends sur le génocide rwandais ou l'Holocauste ou diverses autres formes de génocides et de conflits à travers ma mineure, je regarde les façons dont les soins de santé et la santé sont entravés et les façons dont la qualité de vie est entravée. afin que je puisse construire des dispositifs et des technologies de la santé, en utilisant ma majeure et en utilisant l'éducation et l'information que j'apprends dans ma majeure en génie biomédical, pour voir comment nous pouvons développer des dispositifs de point de service peu coûteux et accessibles, afin que nous puissions améliorer la façon dont les gens vivent les soins de santé lorsqu'ils en ont le plus besoin.

AMY GOODMAN : Pouvez-vous nous dire si, si vous prononciez le discours — je veux dire, ce discours serait prononcé en mai —, n'est-ce pas ? — à la remise des diplômes. N'y a-t-il donc pas encore une possibilité que l'USC change d'avis ? Quel serait votre discours ? Que diriez-vous à la communauté de l'USC ?

ASNA TABASSUM : Donc, vous savez, je n'ai pas réfléchi et je n'ai pas commencé à écrire mon discours. Mais, bien sûr, cette expérience m'informe sur la façon dont je veux m'y prendre. Mais, en fin de compte, mon message est un message d'espoir. Je pense qu'une chose en laquelle je crois vraiment, compte tenu de mes antécédents familiaux et, vous savez, de la façon dont j'ai été élevé, c'est que l'éducation est un privilège. Et en utilisant les façons dont nous avons appris à apprendre, il nous incombe de regarder le monde et de voir ce que nous voyons, puis de prendre des informations et de tirer des conclusions afin que nous puissions changer le monde de la manière dont nous le voulons. Et donc, conformément à mon message d'espoir, je veux aussi faire un message inspirant, afin que nos diplômés et mes pairs puissent se sentir habilités à s'attaquer à des questions d'intérêt mondial et à se voir dans des positions de changement.

AMY GOODMAN : Vous avez parlé d'une campagne de haine en ligne contre vous. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que vous avez reçu ?

ASNA TABASSUM : Bien sûr. Vous savez, j'ai reçu des commentaires incroyablement décevants. Et je pense que c'est une partie malheureuse, vous savez, d'exprimer qui vous êtes et d'exprimer ce en quoi vous croyez. Mais je tiens à attirer l'attention sur le soutien écrasant. Et je pense que tous ceux qui regardent cela se dérouler voient que diverses communautés, des communautés musulmanes aux communautés juives en passant par les communautés sud-asiatiques et américaines de première génération, se réunissent pour voir cela comme quelque chose de plus grand et comme quelque chose de représentatif d'une voix collective. Et donc, vous savez, bien qu'il y ait de la haine là-bas, je veux féliciter les gens qui ont vu l'inspiration et l'espoir au fur et à mesure que cela se déroule.

AMY GOODMAN : Asna Tabassum, major de promotion de l'Université de Californie du Sud. Elle s'est jointe à nous mercredi sur Democracy Now ! après que l'USC ait annulé son discours de remise des diplômes pour ce qu'elle prétend être des raisons de « sécurité » après qu'Asna ait fait l'objet d'une campagne de haine en ligne.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

De l’inhumaine humanité du genre humain

La vie a-t-elle du sens ?

« Près de 5 décès au travail par jour au Canada »

Les travailleurs britanniques d’Amazon votent sur la reconnaissance de leur syndicat

Si le jardin est un monde, pourquoi le monde ne devient-t-il pas jardin ?

Le Syli d’Or 2024 de Nuits d’Afrique va à Less Toches

Israël se prépare à prendre d’assaut la flottille de la liberté

Des centaines de militants, d'hommes politiques et de journalistes attendent en Turquie d'escorter 5 500 tonnes d'aide humanitaire vers la bande de Gaza. À 700 km de là, la marine israélienne se prépare à prendre d'assaut la flottille.

Par Emilia G. Morales

24 avril 2024 - 10:53 a.m.

Traduit avec deepl.

Ne pas regarder les militaires dans les yeux, ne pas se séparer du groupe, ne pas résister. Tel est le mandat clair donné par l'organisation de la flottille de la liberté aux participants de l'expédition maritime qui vise à briser le blocus naval imposé par Israël à la bande de Gaza depuis 2007. L'objectif est d'apporter 5 500 tonnes d'aide humanitaire aux Gazaouis. "Si vous vous apprêtez à embarquer et qu'Israël attaque le navire, il existe des paramètres très clairs de non-violence", a expliqué l'organisation. "Ne pas les accepter peut vous exposer personnellement et affecter votre vie et celle de ceux qui vous entourent".

Une cinquantaine de participants écoutent avec courage les instructions des orateurs qui défilent devant eux et qui expliquent les stratégies possibles d'Israël pour boycotter la mission humanitaire. Il s'agit de la troisième formation à l'action non-violente organisée ces jours-ci à Istanbul (Turquie) pour les plus de 500 personnes qui attendent le départ du convoi maritime, composé d'un cargo et de deux bateaux de passagers. Le départ des navires était initialement prévu pour le dimanche 21 avril. Mais des problèmes administratifs et la pression internationale ont repoussé la date au mercredi 24 avril. Ce mardi, la Flottille de la Liberté a fixé une nouvelle date de départ au vendredi 26 avril. Un nouveau retard.

Comme l'a rapporté le Washington Post dimanche, Israël prépare ses forces de sécurité à agir si nécessaire. Tel Aviv a confié cette mission à Shayetet 13, une unité d'élite de sa marine. Le répertoire d'armes dont ils sont censés disposer est varié. Il est question de gaz lacrymogènes, de tasers et de grenades incapacitantes. Cette dernière émet une lumière puissante qui empêche de voir pendant quelques secondes, tout en émettant des sons aigus (plus de 170 décibels) qui gênent l'audition.

La formation mentionne également des drones de reconnaissance dotés d'une intelligence artificielle, capables d'enregistrer les visages des passagers et de les comparer à une base de données de membres et de collaborateurs du Hamas. Ils préviennent que certains de ces drones pourraient être qualifiés pour tirer s'ils trouvent une correspondance ou s'ils perçoivent une menace.

Les passagers sont donc vivement encouragés à ne pas tenir dans leurs mains un objet que le drone pourrait considérer comme une arme, tel qu'une matraque, un trépied ou un bâton de selfie. Une visite visuelle de la salle où se déroule la formation révèle qu'au moins deux personnes portent des bâtons. Beaucoup de ceux qui ont décidé d'embarquer ont plus de 50 ans.

L'utilisation de ces armes contre des civils est limitée par le droit international. "Israël se moque du droit international, sinon il ne bloquerait pas illégalement Gaza depuis 2007", a déclaré à Público Nerea Fernández, membre espagnole de l'IU. "Pourquoi avons-nous des lois internationales si Israël et les États-Unis les violent tout le temps ? Si l'UE se dit démocratique, elle doit les arrêter", ajoute-t-il. M. Fernández est arrivé à Istanbul la semaine dernière, prêt à embarquer avec d'autres fonctionnaires, Martina Velarde, députée de Podemos, Ada Colau, ancienne maire de Barcelone et aujourd'hui conseillère municipale, et Nicolás Sgiglia, conseiller municipal du parti violet à Malaga.

Aucun d'entre eux n'exclut d'être détenu par les forces militaires israéliennes. "Nous mettons nos fonctions publiques à la disposition des luttes sociales si cela peut contribuer à assurer une plus grande sécurité à la flottille. Nous parlons de l'une des armées les plus criminelles au monde et il est évident que le fait qu'il y ait un conseiller ou des députés ne garantit pas qu'il n'y aura pas de répression de l'initiative, mais cela lui donne une plus grande sécurité et une plus grande portée afin que la répression soit moindre ou qu'ils réfléchissent à deux fois avant d'agir", a déclaré Nicolás Sgiglia à Público.

Selon la Flottille de la Liberté, Israël pourrait garder les détenus au secret jusqu'à trois jours. L'organisation garantit des conseils juridiques par la suite, grâce aux accords de collaboration qu'elle a conclus avec des organisations juridiques spécialisées dans les droits de l'homme.

14 ans après le Mavi Marmara

Des médias israéliens comme le Jerusalem Post se sont également fait l'écho de l'intention de Tel Aviv d'empêcher l'arrivée de l'aide humanitaire sur les terres palestiniennes, et bien que cela soit perçu comme faisant partie de sa manœuvre marketing, les passagers savent qu'ils doivent se préparer psychologiquement à la rencontre avec ses militaires. Ce n'est pas pour rien qu'il s'agit de la huitième flottille à partir pour Gaza depuis 2010. Cette année-là, Israël a attaqué le navire de passagers Mavi Marmara, à bord duquel environ 750 personnes voyageaient avec 10 000 tonnes d'aide humanitaire collectée par des organisations européennes et turques. Dix militants ont été tués dans les eaux internationales lors du raid du 31 mai.

Israël a payé cher cette opération, critiquée dans le monde entier. Pour ces faits, plusieurs membres du gouvernement israélien ont été dénoncés devant la Cour pénale internationale, dont son président actuel, Benjamin Netanyahu. C'est ce qu'a confirmé à Público Jaume Asens, candidat de Sumar aux élections européennes du 9 juin. Ces procédures judiciaires sont toujours en cours.

"Depuis le Mavi Marmara, lorsqu'Israël a attaqué des navires, il l'a fait de manière moins violente", certifient-ils lors de la formation. L'organisation estime qu'ils seront particulièrement bienveillants à l'égard des Européens, alors que la situation pourrait être plus tendue pour les Palestiniens et les Turcs. "Nous devrons contenir notre colère, afin qu'ils ne se vengent pas sur nous et nos proches restés au pays", a déclaré à ce journal une Palestinienne présente dans la salle. Elle et quatre autres femmes disent être exilées en Jordanie. Elles partent du principe que tout geste de résistance physique à l'égard des militaires peut être considéré comme une provocation, et que la réponse à ce geste peut être imprévisible.

C'est pourquoi la flottille de la liberté s'est fermement engagée à mener des actions non violentes. Jamila Raqit, chercheuse sur cette pratique à l'Albert Einstein Institution, a expliqué à l'auditoire que cela n'équivaut pas à de la passivité. Bien au contraire. L'utilisation de la non-violence dans des actions politiques d'envergure dans des contextes d'oppression (où la force militaire est largement supérieure à celle des civils) les confronte à un dilemme important : si les civils perdent, ils perdent. De cette manière, "nous ne pouvons pas être vaincus", explique Raquit, "parce que nous aurons laissé nos armes à la maison".

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les travailleurs occupent le Palais des congrès en pleine réunion de la direction

L’autoroute 20 est une décision couteuse et incohérente

UN LOCAL POUR ARCHIVES RÉVOLUTIONNAIRES – Campagne de sociofinancement

Notre campagne de sociofinancement est maintenant lancée ! Celle-ci nous permettra d’ouvrir un local public à Montréal afin d’y accueillir la jeunesse engagée et de pérenniser l’activité d’Archives Révolutionnaires. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 10 000 $ !

Vos contributions permettront de meubler le local, de rendre accessibles nos archives inédites et d’organiser six ateliers éducatifs en 2024-2025 destinés aux étudiant(e)s et travailleur(euse)s de 15 à 29 ans. Cet espace d’échange et d’apprentissage que nous mettons sur pied permettra aux jeunes – et moins jeunes – de découvrir l’héritage des luttes populaires et de développer leur esprit critique. Contribuez à former une nouvelle génération consciente de son histoire et prête à transformer le monde en soutenant notre projet. Aidez-nous à assurer notre avenir !

Cette campagne est d’autant plus importante que si nous n’atteignons pas différents objectifs (dons cumulés de 10 000 $, au moins 50 contributeurs, au moins une entreprise contributrice), l’organisme qui encadre notre campagne (La Ruche) rétrocédera les dons et nous n’obtiendrons rien ! Autrement dit, c’est quitte ou double pour nous.

Pour chaque contribution, vous aurez droit à une contrepartie, qu’il s’agisse d’autocollants, de livres, d’une affiche exclusive ou d’un sac en tissu en édition limitée. Il est aussi possible de simplement donner, sans rien attendre en retour.

C’est votre chance de contribuer maintenant !

Abonnez-vous à notre site web et suivez-nous sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, X) pour être tenus au courant de l’avancée des travaux au local et de la progression de notre campagne !

En bonus, voici quelques photos de notre local, enfin prêt pour la peinture et l’aménagement !

jours

heures minutes secondes

jusqu’à

LA FIN DE NOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT

« La crise planétaire surdétermine tout » – Pierre Rousset

Deux syndicalistes haïtiens :« pour régler de manière concrète et définitive l’insécurité, il faut résoudre le problème du chômage et donner de l’emplois. »

Alain Deneault : repenser l’écologie dans un monde en « polycrise »

Haïti : la voix du peuple ne doit pas être réduite au silence par la terreur !

Le syndicat des enseignants de Nouvelle-Écosse pousse le gouvernement à conclure un accord

Aujourd’hui, 23 avril, nous échangeons avec Nimâ Machouf et Jean-Pierre Roy

Elle et il nous parlent de la délégation internationale, sa composition, ses représentants et surtout de leur représentantes. Les porte-paroles et organisatrices sont principalement des femmes. Jean-Pierre et Nimâ reviennent également sur la formation obligatoire reçue par tous les membres de la délégation, sur la solidarité exceptionnelle des turcs et des stambouliotes en particulier avec les palestinien·nes et les membres de la délégation, sur le fait qu'il est impossible d'avoir des nouvelles de Gaza, sur leurs craintes que les bateaux ne puissent pas apporter l'aide humanitaire sous la pression des Gouvernements israélien et occidentaux.

Aujourd'hui, 23 avril 2024, nous échangeons avec Nimâ Machouf, épidémiologiste et Jean-Pierre Roy, infirmier, tous les deux membres de la Flottille de la liberté pour Gaza

Version audio de l'entrevue du 23 avril 2024

Critique de la Déclaration de Saguenay : le Québec en commun

La déclaration de Saguenay marque une nouvelle étape dans le processus de redéfinition de Québec solidaire un parti aspirant à gouverner le Québec. Mais, il faut se demander quels sont les fondements de cette redéfinition et de l'urgence de réécrire notre programme qui a été fondement de notre parti.

« Malgré tout nous partageons les mêmes problèmes, les mêmes valeurs et le même désir d'un avenir meilleur… Ici, nous sommes capables de dialoguer, nous avons un Québec en commun ». (Préambule de la déclaration de Saguenay)

Pourtant, au Québec, il y a des différences que nous ne pouvons pas nier. Les multinationales des énergies fossiles ont des intérêts qui ne sont pas ceux de la majorité populaire. Les grandes multinationales minières ou forestières exploitent indûment nos ressources naturelles. Les grands banquiers et financiers profitent des taux d'intérêt élevés. Les grands promoteurs immobiliers ont le pouvoir de bâtir ce qui leur rapporte gros au mépris du besoin élémentaire de se loger. La société québécoise est de plus en plus inégalitaire et les richesses du Québec tentent à se concentrer dans les mains d'une minorité possédante. Cette minorité a également trouvé les moyens à ne pas payer sa juste part en termes d'impôt.

Pour faire à ces inégalités, pour assurer la justice sociale, il va falloir unir la majorité populaire contre une minorité prédatrice. On ne peut donc se contenter de phrases qui nient cette réalité : « Unir, pas diviser, c'est notre vision de l'avenir du Québec et c'est l'avenir de Québec solidaire ». Voulons-nous nous associer à des responsables politiques qui se sont mis au service de cette classe dominante ? Ce serait là prendre le chemin de dangereuses compromissions. Voulons-nous être le parti de gouvernement, d'une société inégalitaire dans lesquels les choix économiques les plus déterminants pour l'avenir de la planète, seront aux mains des grands propriétaires du capital financier, industriel ou immobilier ? Dénier les luttes d'intérêts contradictoires qui traversent la société québécoise, cela ne nous permettra pas d'identifier clairement les défis auxquels fait face la majorité populaire.

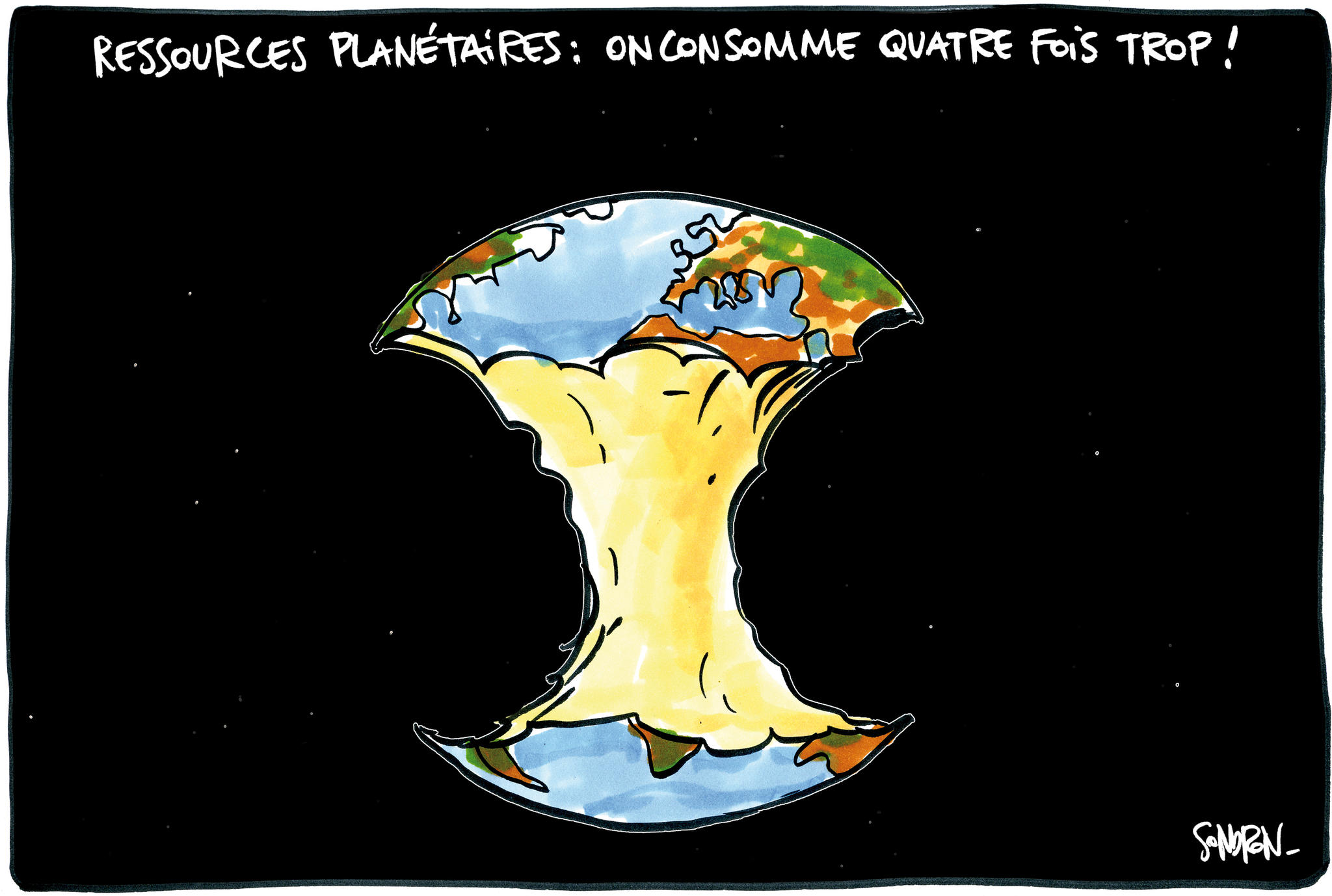

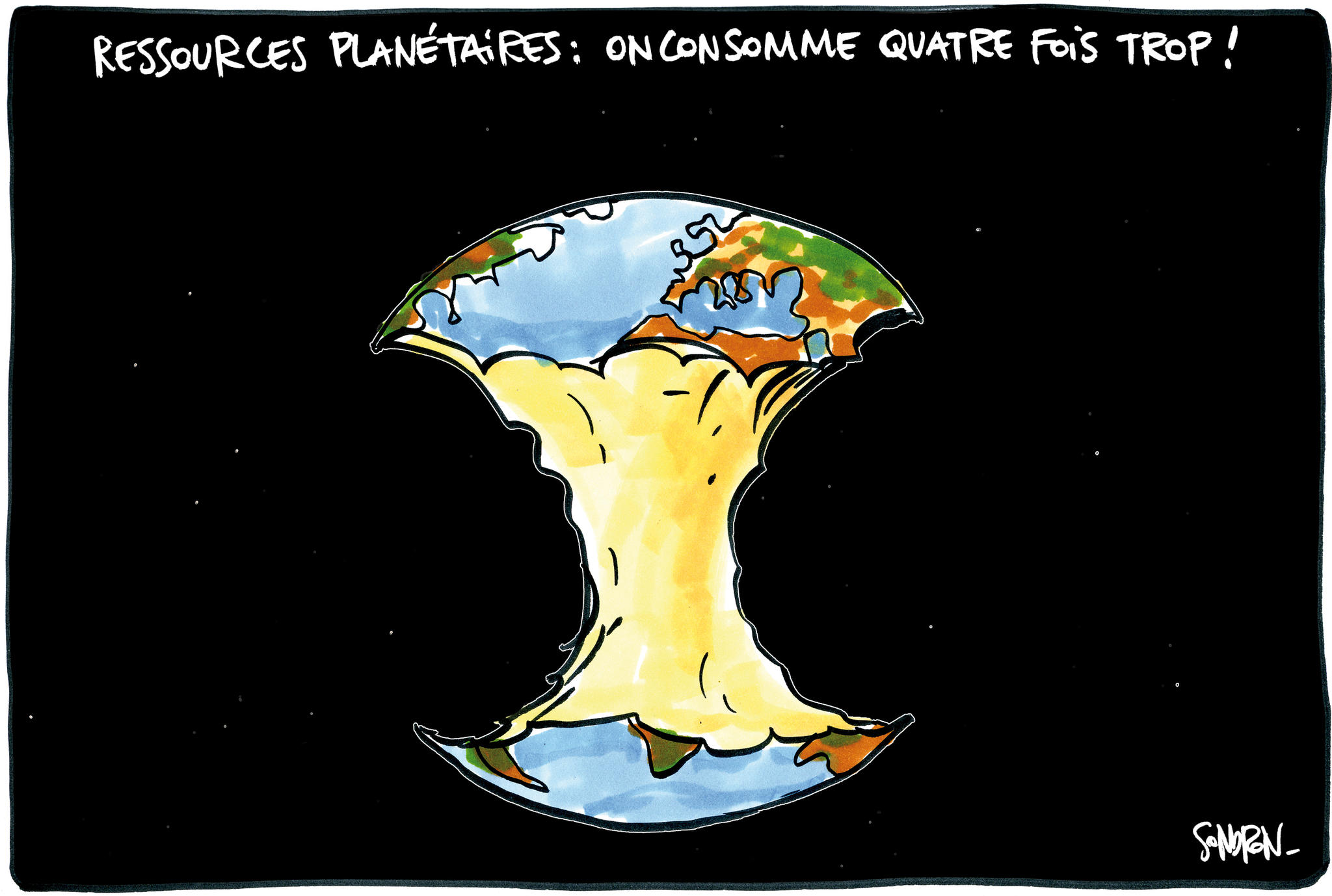

1. Transition écologique : changer sans culpabiliser

Les responsables de la crise climatique sont identifiés : les industriels et les politicien-ne-s à leur service. Ces industriels (majoritairement masculins et blancs) sont tenus par la logique capitaliste à d'abord rechercher des profits, à exploiter les ressources au maximum, à produire plus pour gagner plus. Ils ne sont pas partie de la solution. Au contraire, ils n'arrêtent pas de dresser des obstacles à la lutte aux changements climatiques et à la protection de la biodiversité.

« Les Québécoises et les Québécois veulent faire partie de la solution à la crise environnementale. Ils et elles sont prêts à faire des efforts et à changer leurs habitudes, mais ce sont les gouvernements qui ont la possibilité et la responsabilité de leur offrir des alternatives réalistes, particulièrement à l'extérieur des grands centres ».

… Les grands patrons du Québec sont des Québécois qui ont leurs solutions à la crise climatique, c'est la croissance verte, qu dénie la nécessité de la sobriété et la diminution de l'exploitation des ressources. Un gouvernement solidaire devra en être un de rupture avec le capital prédateur et être capable d'assurer l'autonomie politique et idéologique de la majorité populaire afin de pouvoir s'opposer aux solutions de la classe dominante qui nous conduit directement dans le mur de la crise écologique.

Les propositions avancées ne constituent pas en fait une véritable transition écologique. Elles ne permettent pas d'identifier les obstacles sur le chemin de la transition, les pouvoirs qu'il faudra renverser, les ruptures qu'il faudra opérer. Il ne s'agit pas de « responsabiliser en priorité les grands pollueurs », mais de les empêcher de continuer de polluer, de gaspiller les ressources, de mousser la surconsommation. C'est tout cela qui participe à la destruction de la nature.

Miser sur la création d'alternatives de mobilité durable c'est quoi au juste. Est-ce accepter de faire de la voiture électrique et de la multiplication des investissements qui s'articule à un nouvel extractivisme une solution ? La transformation du parc automobile actuel par de voitures électriques qui est à la base de la filière batteries du gouvernement Legault, ne débouchera pas sur une mobilité durable, mais sur un nouvel extractivisme pollueur, et sur des dépenses insensées des ressources naturelles et énergétiques. Northvolt s'inscrit totalement dans cette dynamique. En aucune façon, nous ne pouvons pas nous affirmer agnostiques à ce niveau.

S'il faut prioriser le développement massif et rapide du transport collectif, faut-il laisser ce projet aux mains de la bourgeoisie québécoise ou en faire un véritable service public… En cela aussi, on ne peut en rester à des formules qui ouvrent sur tout un champ de possibles dont plusieurs ne peuvent que nous enfoncer dans une impasse.

Il n'y aura pas une transition écologique, sans penser la transformation de l'économie centrée sur la production de marchandises à une économie centrée sur la production pour les besoins sociaux… C'est vrai pour la nourriture, pour les logements, pour les moyens de transports. Parler de diversification des économies locales, c'est dire quoi au juste. Qui en seront les acteurs et actrices ?

2. Décentralisation : renverser la dépossession tranquille et libérer le pouvoir des régions

Défendre le principe d'équité territoriale, c'est sans doute une intention louable. « Que les régions rurales et les quartiers défavorisés en zone urbaine doivent avoir accès au même niveau de services que le reste du Québec » est de première importance.

Mais cette préoccupation pour la décentralisation si importante soit-elle, n'est pas l'axe central pour renverser une dépossession pas si tranquille. L'axe central, c'est la lutte contre la privatisation qui touche les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'éducation et même de la fonction publique.

Pierre Fitzgibbon défend la privatisation de la production de l'énergie, en cédant des droits liés à la production électrique sur le territoire du Québec à des compagnies privées. C'est là un axe central de notre dépossession d'un bien commun national au profit d'intérêts privés. Christian Dubé privatise la première ligne du système public de santé et souhaite la construction de cliniques et d'hôpitaux privés qui vont contribuer à affaiblir le système public de santé. Les multinationales pharmaceutiques continuent à faire de l'argent avec les médicaments. Benoit Charette, le mal-nommé ministre de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques, changent les règlements pour permettre à Northvolt d'éviter la tenue d'un BAPE sans parler des multiples entreprises polluantes qui se voient soustraient aux normes environnementales servant à protéger la santé publique. C'est à une véritable dépossession à notre droit à la santé et à la sécurité au profit d'intérêts privés qui est en jeu. Marie-Élaine Duranceau, ministre de l'Habitation, diminue les droits des locataires et refuse de contrôler les augmentations spectaculaires des loyers et de protéger les locataires contre les évictions abusives et des manœuvres des spéculateurs.

Limiter cette dépossession au seul enjeu de décentralisation, c'est passer à côté les fondements de cette dépossession, soit une privatisation rampante qui remet de pans entiers du bien commun de la majorité populaire dans toutes les régions du Québec dans les mains des intérêts privés.

3. Territoire : protéger et valoriser ce que nous partageons.

Ressources naturelles

« Alors que s'engage une nouvelle ruée vers les ressources stratégiques du Québec, il est essentiel que le peuple québécois et les Nations autochtones soient maîtres de leurs ressources et déterminent les règles qui guident leur exploitation et leur exploitation. »

D'où vient cette ruée ? Elle a sa source dans la course aux matériaux stratégiques et à la multiplication des claims qui en découle. Elle vient du projet d'électrification du parc automobile sous la haute main des multinationales de l'auto et des entreprises qui sont appelées à fournir les différentes composantes, de ces voitures, dont les batteries.

Quand le Québec a voulu être maître chez lui. En matière d'énergie, il a nationalisé l'électricité. La déclaration de Saguenay se contente de réclamer la détermination des règles qui guident cette exploitation et leur exploration, sans poser un véritable contrôle public des entreprises minières et forestières, contrôle qui ne peut passer que par l'appropriation de ces entreprises par leur expropriation sans compensation. Se contenter d'une meilleure répartition directe des redevances aux régions, et proposer le développement des coopératives sans poser la fin du pouvoir des multinationales sur nos richesses naturelles, c'est tout simplement se placer en position de faiblesse et empêcher que ces nouveaux modèles économiques publics, coopératifs et d'économie sociale puissent véritablement s'imposer.

Parler du rôle central de l'industrie forestière, sans questionner les formes de propriétés actuellement dominantes, les pratiques forestières marquées par des coupes à blanc, c'est prendre bien à la légère la défense de la durabilité de nos forêts. C'est faire croire que la défense des populations des régions puisse faire fi de la remise en question de la domination des grandes multinationales forestières, minières et énergétiques sur nos ressources naturelles.

Agriculture

Présenter l'agriculture au Québec comme le seul fait du travail des agriculteurs et agricultrices, sans définir le cadre économique dans lesquels, ils et elles doivent travailler, c'est refuser de parler, des semenciers, des fournisseurs d'engrais, de machineries agricoles et des financiers qui créent tout un système de contraintes sur le travail quotidien des agriculteurs et des agricultrices. De là à conclure que « le secteur agricole n'a pas besoin d'une réforme de structure », il n'y avait qu'un pas à faire et ce dernier a été franchi allègrement. Québec solidaire fait maintenant silence sur l'agro-écologie et écarte de ses considérations toutes les agricultures qui ne correspondent pas au modèle industriel agro-exportateur. C'est pourquoi, la déclaration de Saguenay non seulement ne dit pas un mot de la diversité des agricultures au Québec, et conséquemment, elle affirme « renoncer à réformer le syndicalisme agricole. » Si aujourd'hui, les agriculteurs et agricultrices descendent dans les rues, c'est que leur situation est plus que difficile, et qu'il va falloir non seulement les soutenir, mais repenser ses pratiques face aux conséquences dramatiques de la crise climatique.

Filière batterie

Présenter la filière batterie, sans éclairer les liens avec le développement de l'extractivisme, sans éclairer le fait qu'elle est liée dans le contexte actuel d'abord et avant à l'électrification de l'auto-individuelle, sans montrer que cette filière est dans les mains tant au niveau minier qu'industriel, d'entreprises multinationales ayant leur propre agenda, c'est refuser d'éclairer ce que devrait être la mission d'une telle filière en liaison avec la production de matériel de transport public. Proposer de confier à des entreprises québécoises le développement de cette filière c'est proposer le développement du capital qui aura lui aussi son propre agenda. L'entreprise privée visera à produire plus, élargir son marché et orienter sa production vers les débouchés les plus payants et les plus prometteurs et ne s'inscrira pas dans une logique de planification de matériel roulant répondant au besoin de sortie de l'industrie automobile.

Habitation

La crise de l'habitation a une dimension nationale. Le reconnaître est déjà un pas dans la bonne direction. Elle a aussi une réalité générationnelle. La dimension féministe est également importante et la déclaration de Saguenay revendique « de lancer un programme de construction rapide de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale ».

Si le texte rappelle que l'explosion du prix des maisons est la conséquence directe de la spéculation immobilière. Elle ne fournit le moindre éclairage sur les fondements de la crise du logement. Mais la déclaration de Saguenay affirme : « les organismes communautaires, les municipalités et les milieux d'affaires s'entendent : il y a urgence d'agir ». Il y a un point aveugle que la déclaration ne cherche pas à éclairer. Les spéculateurs ne sont-ils pas des membres du milieu des affaires. Les promoteurs immobiliers qui décident de construire des condos luxueux parce qu'ils espèrent en tirer plus de profit que d'investir dans les logements sociaux ne sont-ils pas des membres de ces milieux d'affaires ? Faut-il laisser aux entreprises privées et au marché le choix de construire des logements sociaux ? En fait, c'est un choix qui ne peut s'appuyer que sur la dénégation des intérêts contradictoires qui sont en jeu. Et un appel à la concertation sociale et à un nouveau sommet national à une nouvelle Corvée Habitation repose sur cette dénégation.

« Enfin, s'il est souhaitable d'augmenter le stock de logements disponibles dans plusieurs localités du Québec, les gouvernements et les administrations municipales doivent soutenir en priorité la construction de logements hors du marché privé afin d'augmenter le nombre d'habitations à bas prix, qui a eu tendance à diminuer au pays dans la dernière décennie, et de prévenir de futures hausses. Cela signifie de miser sur le logement social et communautaire, qui regroupe notamment les habitations à loyer modique, les coopératives d'habitation et les organismes sans but lucratif d'habitation. L'exemple de Vienne, en Autriche, montre que la création massive de logements sociaux est un outil puissant pour préserver l'accès au logement à travers le temps. Tant que celui-ci dépendra d'un marché organisé de manière à garantir des profits aux propriétaires d'habitations, la capacité des locataires à se loger convenablement sera toujours menacée, car soumise à l'impératif de rentabilité. » Julia Posca et Guillaume Hébert, Crise du logement : un marché locatif en manque d'encadrement, 29 juin 2023, in 2023, site de l'IRIS.

Nécessité d'avancer ensemble

La déclaration nous donne une vision mobilisatrice du Québec à construire. « L'État québécois doit renouer avec l'interculturalisme et promouvoir une citoyenneté québécoise rassembleuse, fondée sur notre langue officielle et commune et sur le dialogue avec toutes les cultures qui enrichissent le Québec. » Elle rejette explicitement le nationalisme conservateur.

La déclaration nous propose la voie de l'ouverture, du compromis, de la négociation, de la pacification et du consensus… Les propositions sont intéressantes :

« Québec solidaire adhère au modèle interculturaliste des bâtisseurs du Québec moderne » ;

Québec solidaire s'engage à défendre les droits et libertés des Québécois et des Québécois

Ainsi, u gouvernement de Québec solidaire va affirmer la primauté de la Charte québécoise des droits et libertés ».

Les propos de l'indépendance sont généreux plus que généraux : « Notre projet d'indépendance est un projet de transformation de la société pour que les Québécois et les Québécois de toutes provenances vivent mieux. Il faut faire un pays pour le monde et pour changer le monde. »

Les combats contre la surexploitation de la population immigrée et des communautés ethnoculturelles, contre l'inégalité de genre qui se combinent à cette surexploitation, la lutte contre la discrimination à l'emploi comme dans le logement et la lutte antiraciste par l'action de masse seront essentielle pour créer de nouveaux liens sociaux et jeter les bases d'une véritable inclusion et créolisation de la société québécoise. Les luttes sociales et politiques impliquant l'ensemble de la population seront seules à même de constituer le creuset nécessaire à la création d'une nouvelle identité collective et partagée. L'unité nouvelle ne pourra être construire qu'autour d'un projet émancipateur.

Les difficultés de contrer l'offensive néolibérale et la déconstruction de l'État social, l'affaissement de la légitimité de la politique d'une classe politique élitiste et néolibérale, les échecs de la stratégie souverainiste dominante incapable de contrer les stratégies de construction nationale de l'État canadien, tout cela s'est combiné pour créer une crise économique, sociale et nationale dans lequel se résume le blocage de la société québécoise. La crise identitaire actuelle est le reflet de ce blocage.

Tout point de vue essentialiste (la vraie nature des Québécois-e-s) laisse échapper la réalité dans le temps et dans l'espace de l'identité québécoise. Cette identité politique est mouvante et instable et est traversée par une série d'identités partielles (appartenance ethnique, appartenance de classe et idéologique ou religieuse) d'une part et par les réussites et les échecs de la lutte nationale qui module cette structure identitaire au gré des rapports de force d'autre part. C'est donc le système des rapports de force dans l'ensemble de l'État canadien et la capacité ou non de remettre en question cette domination de l'État fédéral sur le Québec qui déterminera la structuration de l'identité québécoise et sa force d'attraction et sa capacité de réaliser une nouvelle identité nationale et non d'abord une pédagogie volontariste de ralliement à un système de valeurs, même s'il ne faut pas lui dénier un rôle.

C'est pourquoi il est nécessaire de définir les grands axes d'une remobilisation contre cette société néolibérale pour un Québec écologiste, féministe et solidaire, si nous voulons construire un Québec indépendant, inclusif et égalitaire. Cela va passer par une stratégie de lutte pour l'indépendance qui va se faire dans une démarche de souveraineté populaire appelée à refonder le Québec, ses institutions, par la défense de l'égalité sociale, la lutte pour l'égalité concrète hommes/femmes et par l'élargissement de la démocratie dans la perspective de la fondation d'une véritable république sociale…

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Discours du représentant de la CSN devant l’Assemblée nationale lors de la manif pour le Jour de la Terre

On est ici, devant l'Assemblée nationale du Québec, et ce n'est pas pour rien ! C'est ici que siègent les personnes élues qui sont « supposées » être à l'avant-plan pour mener la lutte aux changements climatiques ! Bullshit ! Le gouvernement de la CAQ est rendu le meilleur pour ralentir cette lutte et pour nous mettre des bâtons dans les roues. L'histoire les jugera assurément comme une gang de mononcles déconnectés, qui n'ont fait que mettre du sable dans l'engrenage et favorisé le statu quo.

Il faut pourtant des changements fondamentaux, structurels, et ça les prend maintenant !

Le statu quo nous met à mal, et pas à peu près, à chaque seconde qui passe sans action concrète et directe, c'est non seulement la planète, la faune et la flore qui en payent le prix, mais, aussi les communautés pis les travailleuses et travailleurs !

Pourtant les travailleuses et travailleurs représentent une force incontournable dans la société, ce sont elles et eux qui sont au centre de la transformation qui doit s'opérer dans la société. Mais là, en ce moment, on est en retard, et pas à peu près, parce que les élues manquent de vision, et qu'ils manquent de volonté politique à faire ce qu'il faut pour accompagner le monde dans une transition qui va respecter leurs compétences et leurs capacités.

Les travailleuses et les travailleurs sont sur le terrain, ils ont les deux mains dedans, ils savent comment ça marche et ils ont des idées pour changer les choses, et pour le mieux à part de ça ! On ne peut pas se priver de leur expertise, de leur savoir, il faut les consulter et les écouter, si on veut réussir !

Il y a des travailleuses et travailleurs qui vont devoir renouveler leurs compétences, s'ajuster, être formés, retourner étudier. Il faut les supporter, les accompagner et être à leurs côtés ! On ne peut pas, et surtout, on ne va pas laisser personne derrière. C'est ça la transition juste !

La science est unanime, il faut réduire nos GES de 55 % d'ici 2030 et être carboneutre en 2050 si nous voulons éviter l'hécatombe ! Par contre, le plan de la CAQ a prévu une réduction de seulement 37,5 % d'ici 2030, et ils ont le culot de nous mettre des demi-points de pourcentage câlisse ! En plus, la Sainte caquerie a prévue seulement 40 % des actions que ça prend pour se rendre au fameux 37,5 %. C'est de la fraude d'humanité ça ! C'est de dire au monde, les plus jeunes et leurs enfants, y se débrouilleront avec ce qui restera, des miettes câlisse ! Je vous laisse faire vos calculs, mais 40 % de 37,5 % ça fait… 15 %. Notre jeunesse, et les enfants qu'elle va avoir, ils ne valent rien que ça mononcle Legault, notre futur ne vaut pas plus que ça, Mononcle Charrette. C'est gênant !!!

Parlons-en du ministre de l'Environnement. Ou devrais-je dire, le ministre de l'Industrie polluante. Son manque de considération et d'actions dans le dossier de la qualité de l'air en basse ville, son absence de transparence dans le dossier de la filière batteries et du dossier Nortvolt nous force à croire que ce gars-là est pas là pour protéger l'environnement, les communautés pis le monde, non ! Il est plus là pour servir les intérêts des entreprises privées capitalistes polluantes !

Dans la région, la gestion du dossier du Tramway en est un autre bon exemple, le ministre de la pollution pis les députés caquistes de la région ont tout fait pour ralentir le processus et mettre de la marde dans le fan ! Résultat : le projet est tombé !

Il ne faut pas se leurrer, les entreprises et les multinationales font trop souvent de l'écoblanchiment, du greenwashing comme on dit, il y a des risques que les différents gouvernements essaient de nous en passer des petites vites ! Il va falloir être allumé et à l'affût ! Prenons le RTC, ici à Québec, qui au lieu de faire confiance à son monde qui est hyper compétent, pour l'entretien et la réparation des véhicules, se tourne vers le privé.

C'est dégueulasse et inacceptable ! L'expertise des travailleuses et travailleurs, nos camarades du garage du RTC, est énorme. En donnant l'ouvrage au privé, le boss s'attaque à l'autonomie de sa propose organisation et met de côté les travailleuses et travailleurs.

La coalition régionale de justice climatique et sociale a demandé à la Ville de Québec de rendre les transports gratuits pour le Jour de la Terre, et, bien qu'ils avaient accorder cette gratuité pour le Jour de la Terre en 2023, ils ont trouvé le moyen, cette année, de refuser. Le maire et le RTC ont plutôt choisi de mettre de l'avant un concours dans lequel le monde peut gagner : attention roulement de tambours :

5 lots de 20 billets pour prendre le bus.

5 lots de 20 billets pour le transport adapté

2 abonnements mensuels

Et ça, ça va encourager les citoyennes et citoyens à prendre plus le transport en commun et les transports actifs ! Et ça, ça va transformer la société ? On ne répond pas à la crise climatique en donnant quelques billets gratuits. Ça, c'est rire du monde ! Et vous savez quoi, on a fini de faire rire de nous autres calice.

Les travailleuses et travailleurs veulent être au centre des changements que commande l'urgence climatique. On veut une transition, on n'a pas le choix, mais on veut surtout une transition juste. On ne peut pas continuer dans une logique top down, dans une logique capitaliste, au plus fort la poche, c'est ça qui nous a mis dans le trouble et ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir.

On va s'en sortir en s'impliquant dans nos organismes, nos organisations, nos lieux de travail, nos villes et nos quartiers ! C'est nous autres qui mène !

On va questionner, proposer, déranger et faire de l'agitation si c'est ça que ça prend ! Et on va le faire maintenant !

Citoyennes et citoyens,

Travailleuses et travailleurs,

Étudiantes et étudiants,

Chômeuses et chômeurs,

Militantes et militants,

Qui luttez sans relâche pour plus de justice climatique et sociale, on vous salue !

Solidarité !

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Haïti : l’eau coule dans le canal de la rivière Massacre

Pour un gazon bien vert

Quatre Québécois.es sur la flottille internationale en solidarité avec Gaza

Ne laissez pas tomber Relations

Lettre ouverte de membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG) en solidarité avec la revue Relations suite à la mise à pied de l'ensemble de l'équipe du Centre justice et foi en mars 2024.

Les travailleurs et travailleuses de revues membres et alliées du Regroupement des médias critiques de gauche veulent faire entendre leur très grande inquiétude pour la revue Relations, et exprimer leur solidarité envers ses travailleurs.euses, brutalement mis.es à pied la semaine du 18 mars 2024 sans explication valable.

Nous appelons le CA du Centre justice et foi à revenir sur sa décision car cette suspension met en péril la mission et la survie de Relations. En effet, l'interruption des activités d'une revue n'est pas un geste anodin. Une revue n'est pas un agrégateur de contenu ; c'est un réseau qui fonctionne en maintenant vivante la discussion entre auteur.ices, collaborateur.ices et lecteur.trices. Produire une revue demande un travail spécialisé, sensible et minutieux. Il n'y a pas de monde dans lequel une revue peut se passer de son équipe pendant 6 mois, laisser ses lecteur.trices dans la plus grande incertitude, et produire rapidement un numéro au retour comme les administrateur.trices du CJF le laissent entendre.

L'équipe de Relations est connue pour son grand professionnalisme, son engagement sincère et son exceptionnelle capacité d'analyse. Ce sont ces personnes, et les relations de confiance tissées avec les auteur.es et le public, qui font la revue. Nous pensons qu'une redéfinition de la vision et du mandat de Relations ne peut se faire sans elles. Nous nous désolons également de la manière cavalière avec laquelle ces travailleurs et travailleuses dévouées du Centre justice et foi ont été traité.es, ce qui révèle de la part du CA, pourtant porteur d'une mission de justice sociale, un étonnant manque d'éthique et de respect.

Dans un contexte difficile pour les médias et la liberté d'expression, chaque journal, chaque revue qui se tait laisse un immense vide et pave la voie à un appauvrissement de la pensée et à la propagation de la haine. Les médias indépendants sont sans doute fragiles, mais ils jouent un rôle incontournable dans notre société : ces lieux de rencontre et de critique insufflent à la vie sociale, politique et culturelle contemporaine, et à la pensée en général, un dynamisme et une capacité d'écoute dont nous avons grand besoin.

Relations se démarque notamment par sa longévité (80 ans d'implication et d'actions sociale, elle fut à la fois témoin et contributrice des grands changements à l'oeuvre dans la modernité québécoise) et par sa perspective de catholicisme social (qui alimente la diversité des points de vue progressistes). Elle est aussi une précieuse contributrice du Regroupement des médias critiques de gauche. Elle est d'une grande importance dans la vie des idées au Québec depuis des décennies. Nous espérons qu'elle le restera encore longtemps.

Une lettre collective signée par les médias membres du Regroupement des médias critiques de gauche (RMCG) ci-contre :

À bâbord !, Archives Révolutionnaires, Caminando (CDHAL), Droits et libertés (LDL), Journal des Alternatives - une Plateforme altermondialiste, L'Esprit libre, L'Étoile du Nord, Liberté, L'Internationaliste (CIRFA), Nouveaux Cahiers du socialisme, Possibles, Presse-toi à gauche !

Pour en savoir plus à propos du regroupement : https://gauche.media/

Pour suivre les activités du groupe de solidarité avec l'équipe du Centre Justice et Foi sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/profile.php?id=61558083772637

Pour signer la déclaration d'appui ou offrir un don à l'équipe du Centre justrice et foi : https://soutenonslesemployesducjf.org/

Pour faire face à la nouvelle conjoncture politique, Québec solidaire doit changer de stratégie

Le cahier des propositions devant être débattues au prochain conseil national de Québec solidaire vient d'être publié par la direction du parti. Divisé en deux parties, une première intitulée « la déclaration de Saguenay « qui fait le bilan de la tournée des régions et un 2è bloc qui propose un échéancier pour la réécriture du programme de QS, ce document est d'une faiblesse politique abyssale.

La faiblesse première de ce Cahier de proposition est l'absence de toute analyse de l'évolution de la conjoncture politique québécoise et donc de réflexion critique sur la stratégie du parti. En fait, le postulat de base de ce document est que rien n'a changé au Québec depuis le lendemain des élections du 3 octobre 2022 et que la stratégie adoptée en novembre 2021, faite de recentrage politique du parti, de personnalisation autour du leader parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois et de prétention à incarner l'alternative à François Legault, est toujours valide.

Reconfiguration politique majeure depuis un an

Or, la conjoncture québécoise et en voie de subir une transformation politique majeure alors que :

- Le parti gouvernemental, la Coalition avenir Québec, s'effondre dans les sondages et perd 44% de ses appuis. Le dernier Sondage Léger place ce parti au 2é rang avec seulement 22% [1]. Les observateurs parlent même de crise au sein de la majorité alors que des piliers du caucus démissionnent ou songent à le faire [2]. La « troisième voie » incarnée par François Legault, chef et fondateur de la CAQ, est en voie de s'effriter, peut-être, durablement.

- Le Parti québécois, presque moribond après les dernières élections alors qu'il avait enregistré les pires résultats de son histoire (14.5% et 3 députés), connait une remontée fulgurante atteignant 34% dans le dernier Léger, décrochant ainsi la première place avec une bonne longueur d'avance sur la CAQ. Son chef, Paul St-Pierre Plamondon, en profite pour annoncer qu'il fera de la souveraineté du Québec le thème principal de la prochaine campagne électorale.

- Incapable de profiter de la chute de la CAQ, Québec solidaire plafonne à 18%. Cantonné dans une bande étroite allant de 14 à 18% depuis sa percée historique de 2018, QS est loin de pouvoir prétendre, de façon crédible, à constituer l'alternative à la CAQ.

- Le Parti libéral du Québec au plus bas dans les sondages avec 14%, et sans chef depuis le lendemain des dernières élections, s'en donnera un le 14 juin 2025 ce qui devrait améliorer ses performances juste à temps pour le prochain scrutin général. Ce nouveau chef se fera un plaisir de s'ériger en rempart contre l'indépendance prônée par le PQ, reprenant le thème qui a fait la fortune politique de ce parti pendant plus d'un demi-siècle.

- La contestation des politiques économiques et sociales de la CAQ atteint un sommet avec le retour des larges mobilisations syndicales comme celle du dernier Front commun dans le secteur public qui a mobilisé près de 420,000 travailleuses et travailleurs, non seulement pour de meilleurs salaires mais aussi contre les politiques de privatisation dans les services publics. Nous voyons également la reprise des mouvements écologiques contre les politiques industrielles soi-disant vertes, mais en réalité écocidaires et anti- démocratiques, du gouvernement. De plus, le réseau communautaire mène une contestation vigoureuse des politiques bancales de la CAQ au niveau du logement.

La stratégie actuelle de QS est caduque

La stratégie actuelle de QS fut formulée dans une conjoncture totalement différente alors que la CAQ était très largement dominante, François Legault au sommet de sa popularité et les mouvements sociaux en pleine retraite à la suite des confinements pandémiques. Bien que trop timide politiquement et aboutissant ultimement à une stagnation électorale, elle reposait néanmoins sur une analyse de la conjoncture du moment bien qu'elle en tirait des conclusions erronées. Cette stratégie de recentrage est aujourd'hui caduque.

Pour répondre à la nouvelle conjoncture, QS doit changer de stratégie sous peine de frapper un mur aux élections de 2026. En s'obstinant à tenter d'occuper le centre du spectre politique, Québec solidaire émousse sa singularité et réduit son attractivité auprès de ceux et celles qui désirent un réel changement social. QS doit impérativement se redéfinir comme un parti de contestation sociale et de rupture avec le système capitaliste en proie à une polycrise de plus en plus grave [3]. C'est ce que le parti a déjà fait avec succès en 2018.

Souvenons-nous que lors de cette campagne, QS s'attaquait directement aux élites économiques et politiques qu'il tenait responsable de la montée des inégalités sociale et de la crise écologique. À cette occasion le parti a présenté un programme de transition verte, ambitieux et transformateur, qui fut au cœur de son succès [4]. Cette campagne de 2018, inspiré par le « populisme de gauche », a permis à QS de doubler ses appuis, passant de 7% en 2014 à 16% en 2018, et de grossir sa députation en passant de 3 à 10 sièges dont quatre en dehors de Montréal [5].

Comme quoi, il est faux d'affirmer que la radicalité de son programme nuit à QS. Au contraire, en assumant son identité de parti de gauche et de transformation sociale QS est sorti de la marginalité politique et a gagné des appuis majeurs parmi la jeunesse et les électeurs/ices des grandes villes.

À contrario, la dernière campagne électorale qui présentait un QS modéré mettant en sourdine la critique des élites et cachant les mesures radicales de son programme de transition écologique, s'est avérée un échec au vu des attentes (remporter l'opposition officielle) et des sommes engagées (plus de deux millions de dollars, soit un record dans l'histoire du parti).

Approfondir cette stratégie de recentrage, comme cherche à le faire la direction du parti avec le présent Conseil national, ne peut mener qu'à une déroute cinglante en 2026. QS risque de se faire prendre en souricière entre un PLQ ultra-fédéraliste l'attaquant sur sa droite et un PQ modérément social- démocrate l'attaquant sur une base nationaliste identitaire. L'un est l'autre chercheront à reprendre les circonscriptions ravies par Québec solidaire au fil des ans, soit cinq au PLQ et sept au PQ. Ce n'est pas avec une stratégie encore plus réformiste que le parti pourra se défendre sur ses deux fronts. QS n'aura d'autre choix que d'affirmer sa singularité de parti de rupture sociale et écologique et de lier intimement l'indépendance du Québec à son projet social. S'abstenir de le faire serait d'enfoncer QS dans un état de vulnérabilité politique extrême aux élections de 2026.

Un programme de rupture avec le système

Il ne s'agit pas de reproduire la stratégie électorale de 2018 mais plutôt d'en tirer les leçons pour aller de l'avant vers une vision transformatrice adaptée à l'évolution des mobilisations populaires et aux grands défis de notre époque.

Quels pourraient être les axes principaux d'une telle approche ?

- La fausse transition écologique promue par la CAQ décrédibilise les propositions du capitalisme vert auprès de larges couches de la population et ouvre la voie à une proposition de transition écologique antisystémique et démocratique qui va non seulement au-delà de l'ordre néolibéral mais aussi vers le dépassement du système capitaliste à la source de la crise environnementale. C'est l'occasion rêvée de commencer à populariser des notions d'écosocialisme démocratique et autogestionnaire auprès d'un vaste auditoire populaire et ouvrier.

- L'effondrement de la CAQ et de sa « troisième voie » prépare le retour de l 'axe fédéraliste/souverainiste qui a structuré l'espace politique québécois de 1970 à 2018. En opposition aux deux vieux partis (PQ et PLQ) qui se sont échangé le pouvoir pendant un demi-siècle, QS a développé une vision politique liant la question nationale et le projet de transformation sociale qui a fait sa renommée auprès de l'électorat progressiste. Cette vision doit être au centre de la stratégie du parti afin de marquer sa différence du fédéralisme à-plat-ventriste du PLQ ou de l'identitarisme étroit et xénophobe du PQ et de la CAQ. Plus que jamais, le projet d'une assemblée constituante est la clé de notre vison inclusive, féministe, rassembleuse et progressiste.

- Fort de son énorme majorité parlementaire, la CAQ a lancé au cours de son second mandat la campagne de privatisation la plus agressive jamais vue au Québec. Quel que soit le parti qui remportera les élections de 2026, il maintiendra ces politiques ou cherchera à les étendre car elles correspondent aux intérêts du patronat et de la classe dominante. La bataille pour la défense des services publics ainsi que l'extension du système énergétique public, le tout dans une optique écologique, décentralisée et démocratique, doit avoir une place de choix dans la stratégie du parti car elle sera au centre des luttes sociales des prochaines années.

- Le ralentissement économique et l'inflation qui frappent si durement les classes populaires ne disparaitront pas au courant des prochaines années. Les énormes profits qu'engrangent les grandes compagnies ou les richesses insondables qu'accaparent les multimilliardaires resteront le signe le plus visible de l'injustice du capitalisme contemporain. Un régime fiscal anti- grandes entreprises et anti-grande fortune via la taxation des profits excessifs des pétrolières, des grandes chaines alimentaires, des GAFAM, sans oublier les grandes fortunes, doit être au centre des propositions de QS car elles permettent aussi d'indiquer comment financer nos propositions de programmes sociaux et réduire les inégalités.

Combattre le parlementarisme

Une condition cruciale pour l'accomplissement d'un tel programme et la relance de Québec solidaire en tant que parti des urnes et de la rue. Au courant des dernières années, le poids de l'aile parlementaire, combiné à l'effet nocif de l'arrêt des activités pendant les premiers mois de la pandémie, ont fait que le parti a été réduit, dans les faits, à une caisse enregistreuse des décisions prises par le caucus. De plus en plus, les campagnes sont annoncées par l'aile parlementaire sans discussions préalables dans le parti, les lieux de débats stratégiques sont asséchés avec conséquence que les militants et militantes délaissent les associations locales et régionales. Un indice particulièrement inquiétant et la démission, ou l'abandon pur et simple du militantisme, par beaucoup de femmes. Ragaillardie un moment par la course et la subséquente élection de la porte-parole féminine, l'enthousiasme initial s'estompe à mesure que la mécanique infernale de la pression médiatique sur « sur la bulle parlementaire », des jeux de coulisses et de pouvoir au sein du caucus, de la persistance des comportements patriarcaux, le tout si magistralement disséqués et exposés par Catherine Dorion dans son livre les « Têtes brulées », finit par tout emporter sur son passage [6].

Pour repartir la structure militante, il faudra raviver les lieux de débats démocratiques, tenir des instances nationales (conseils nationaux et congrès) où sont débattues les analyses de la conjoncture ainsi que la stratégie du parti et transformer les associations locales et régionales en véritables lieux de convergence des résistances populaires, les lieux où peuvent s'articuler les synthèses et les revendications communes des mouvements sociaux.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

[1] Le sondage Léger du 23 mars 2024 accorde 34% au PQ, 22% à la CAQ, 18% à QS, 14% au PLQ et 10% au PCQ. Pour plus de détails voir : https://leger360.com/wp-content/uploads/2024/03/Politique-Mars-2024-v2.pdf

[2] Voir « La tourmente autour de François Legault », dans L'actualité du 4 avril 2024.

[3] Le concept de polycrise exprime l'imbrication de plusieurs crises simultanées : économique, environnementale et géopolitique. Voir « Polycrisis Again », Michael Roberts Blog, 8 octobre 2023. https://thenextrecession.wordpress.com/2023/10/08/polycrisis-again/

[4] Voir « Maintenant ou jamais. Plan de transition économique. 300 000 emplois verts pour le Québec ». Publié par Québec solidaire, le 14 septembre 2018.

[5] Voir mon article bilan de la campagne de 2018, « Québec solidaire : comprendre la percée électorale de 2018, dans Presse-toi à gauche, le 30 octobre 2018. https://www.pressegauche.org/Quebec-solidaire-Comprendre-la- percee-electorale-de-2018

[6] Les têtes brulées, par Catherine Dorion, Lux Éditeur, Montréal 2023

Le féminisme et l’électoralisme chez Qs : le premier disparaît, le deuxième prend la place

Que nous fait oublier le cours électoraliste de Qs et comment se porte le féminisme dans QS : deux thèmes qui se complètes pour mieux comprendre le parcours actuel de QS. L'électoralisme nous fait oublier la nécessité de créer une opposition réellement politique qui porte les revendications des mouvements sociaux au lieu de vivre avec la nécessité de créer une image crédible et de séduire la population. Quant au féminisme, le débat sur le chef montre un retour aux vieilles pratiques patriarcales du leader.

Intervention de Ginette Lewis en réponse à la question : Où s'en va Québec solidaire sur la question du féminisme ?

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

En Iran, les frappes contre Israël permettent au régime des mollahs de renforcer sa logique sécuritaire

Loin d'être uni derrière un sentiment nationaliste soutenant l'opération du régime contre Israël, l'Iran est confronté à une accélération de la répression à l'égard de sa population. Une situation qui ne fait que creuser les fractures entre les défenseurs du pouvoir et ceux qui aspirent au changement.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

C'est un panneau gigantesque, installé au centre de Téhéran, surplombant l'une des artères les plus importantes de la ville. Outil de communication du régime, le panneau sur la place Vali-Asr affiche, depuis ce 15 avril, une nouvelle fresque géante mettant en évidence une dizaine de missiles prêts à être tirés sur Israël.

Ailleurs dans la capitale iranienne, d'autres panneaux célèbrent l'opération du 13 avril menée contre Israël, avertissant que « la prochaine gifle sera plus violente », tandis que Kayhan, l'un des quotidiens parmi les plus radicaux du pays, titrait au début de la semaine en une que « L'Iran a ouvert les portes de l'enfer sur Israël ».

Depuis le week-end dernier, toute la machine de propagande du régime iranien est mise en action à la fois pour démontrer sa puissance de frappe militaire et le soutien que cette opération obtiendrait de la part de la population.

De l'ancien président modéré Khatami, déclarant que « la réponse de l'Iran au crime d'Israël a été réfléchie, courageuse, logique et légale » au journal Javan qui insiste sur le soutien populaire à l'opération, ce serait tout un pays qui serait ainsi uni contre l'ennemi historique de la république islamique.

L'intention est claire : il s'agit, pour le pouvoir en place, de souligner sa force et sa légitimité.

La peur est ressentie par une large partie de la population

La réalité semble cependant bien différente que ce que la machine de communication bien huilée du régime veut montrer.

Si des images de liesse de dizaines d'Iraniens, promues sur les réseaux sociaux le soir des frappes sur Israël, ont frappé les esprits et ont été relayées allègrement dans les médias occidentaux, d'autres, finalement plus marquantes, ont mis en évidence la peur ressentie par une large partie de la population, à l'image des files de voitures devant les stations d'essence de Téhéran, dans la nuit du 13 au 14 avril.

La population iranienne reste, en effet, soumise à des conditions de vie rendant son quotidien difficile, pénible, épuisant. L'inflation ne parvient guère, depuis de nombreux mois, à descendre sous les 40 %. Les craintes d'un conflit désormais ouvert avec Israël font encore plus rejaillir l'angoisse d'un effondrement social et économique dont une large partie de la population, qui vit désormais sous le seuil de pauvreté, en serait la première victime.

Dans les jours qui ont suivi l'opération militaire, d'autres voix ont aussi essayé de se faire entendre afin de dénoncer l'opération menée par le pouvoir en place. Les craintes d'une partie de la population se portent en effet sur l'opportunité que représente pour le régime cette nouvelle tension internationale : celle d'appuyer encore plus fort sur la logique de répression à l'intérieur du pays.

Sur les réseaux sociaux de divers groupes informels engagés dans la lutte pour les droits humains et politiques, les textes de mises en garde se succèdent, à l'image d'un court texte du sociologue Aghil Daghagheleh : « L'ombre de la guerre crée la peur et la terreur et augmente le risque et la crainte d'affronter l'appareil oppressif. »

Pour Daghagheleh, « ce qui ressort de la situation, c'est que le gouvernement veut alimenter sa machine de répression issue du conflit militaire avec Israël et que ses premières victimes ont été (et encore une fois) des femmes, des journalistes et des militants politiques ».

Sur des médias iraniens en exil, ce sont 350 militants, intellectuels et membres de la société civile iranienne qui ont signé le 16 avril une tribune collective (lire ci-contre) affichant leur refus de la guerre : « L'environnement belliciste actuel, en plus de masquer l'absence de responsabilité du système politique face aux crises majeures, favorise la répression croissante des mouvements de protestation en Iran. »

Remise en route de la machine répressive

Confirmant ces craintes, divers événements survenus depuis l'opération iranienne contre Israël ont révélé une remise en route de la machine répressive. Une nouvelle vague de répression et d'intimidation est à l'œuvre depuis plusieurs jours.

Dans diverses villes du pays, les tristement célèbres Gasht-e Ershad ou « patrouilles de moralité », considérées comme responsables de la mort de Mahsa Amini, sont de retour dans les rues. De nombreuses vidéos montrant les arrestations brutales de femmes pour le simple motif d'un voile « mal porté », parsèment les canaux Telegram des mouvements de contestations et de protestations.

La prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, toujours emprisonnée à Evin, a réagi ce mercredi par une lettre publiée sur son compte Instagram : « La république islamique a transformé les rues en champs de bataille contre les femmes pour apaiser par la terreur et la peur, la douleur de son illégitimité et de son effondrement et pour tenter de guérir la faiblesse et le ridicule de ses prétentions sur la scène internationale par une domination brutale et odieuse à l'intérieur. »

Dans d'autres espaces, l'intensification de l'appareil sécuritaire se fait également sentir. Ce retour de la répression à l'égard des femmes n'est cependant pas le seul outil de répression réactivé.

Diverses informations de groupes de droits humains rapportent que, « ces derniers jours, suite à l'abus par le gouvernement de la situation incendiaire qui règne dans la région, un certain nombre de condamnés non politiques ont été exécutés, en silence, dans diverses prisons du pays ».

Loin d'être uni derrière un sentiment nationaliste soutenant l'opération du régime contre Israël, l'Iran est confronté à une accélération des contraintes sécuritaires et de répression à l'égard de sa population.

L'objectif est double : profiter du moment pour renforcer la logique sécuritaire et déployer les forces de police afin d'éviter tout nouveau possible débordement contre le régime.

Cette situation ne fait pourtant que creuser encore plus les fractures et durcir les confrontations entre défenseurs du régime et population épuisée par une vie sans avenir.

Comme le rapportait le 16 avril le syndicat des retraités (non reconnu par le régime), « un sentiment d'exclusion, d'exclusion et d'humiliation a été créé dans la société, et le gouvernement ne s'en inquiète apparemment pas, car il s'est toujours appuyé sur le pouvoir de la répression […]. Cependant, le gouvernement n'a jamais été capable de fermer complètement la société pluraliste et il ne sera pas en mesure de la contrôler à l'avenir, ce qui en soi a amené le peuple à lutter, sous diverses formes, contre l'intensité de l'oppression et de la domination des politiques du gouvernement »

Jonathan Piron, historien, spécialiste de l'Iran.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

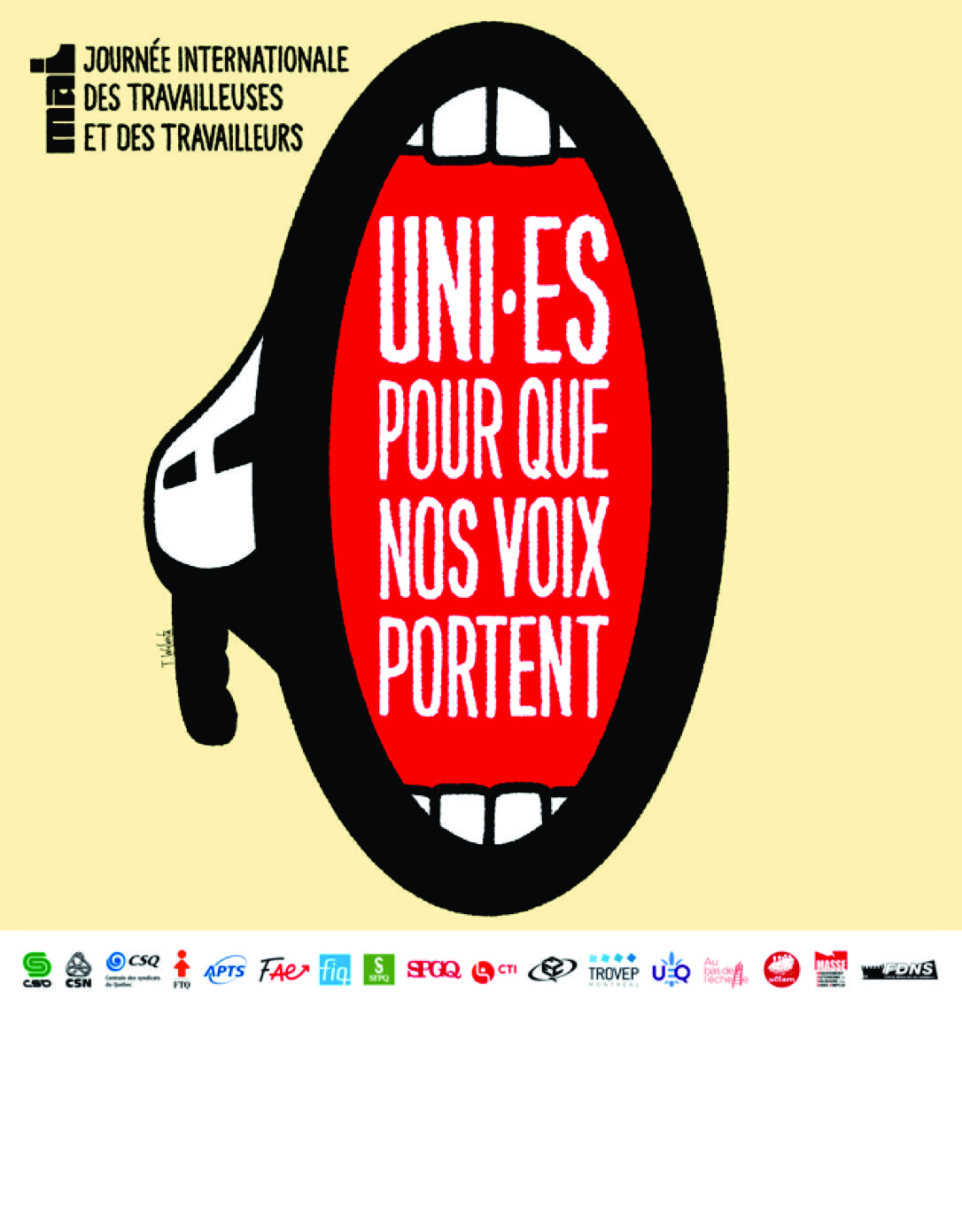

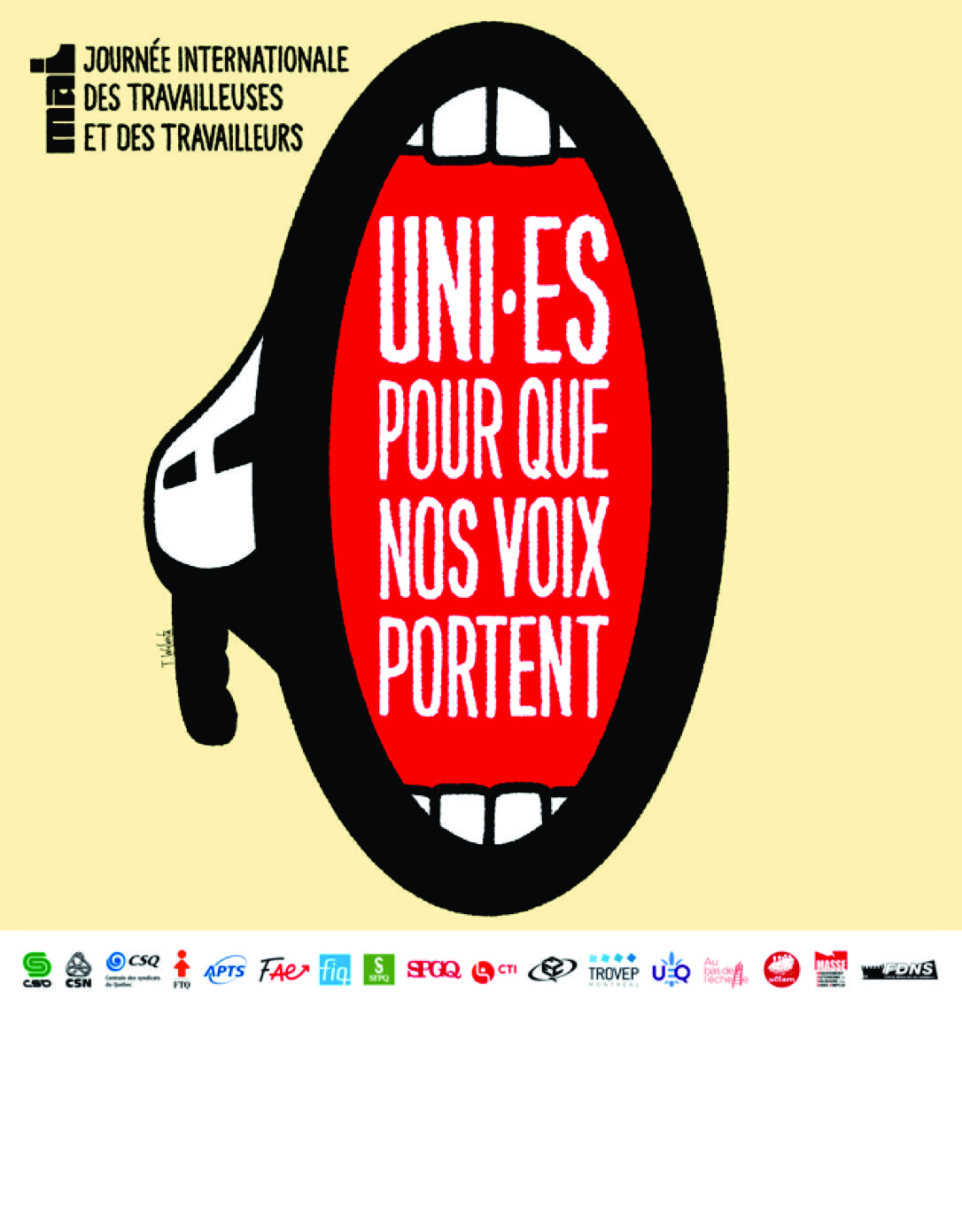

1er mai Journée internationale des travailleuses et des travailleurs

En ce 1 mai 2024, Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, pensons à celles et ceux-et travailleuses d'Ukraine aux prises avec la guerre et des mesures privatives de droits, à celles et ceux de Palestine qui tentent de survivre à un génocide, à celles et ceux qui vivent sécheresse et famine en Afrique, à celles et ceux qui vivent sous dictature et guerre civile au Soudan, en Argentine et à celles et ceux qui partout dans le monde luttent pour leurs droits et leur liberté.

« En ce 1er mai, Journée internationale des travailleuses et travailleurs, c'est sous le thème « Uni.e.s pour nos conditions de travail et de vie » que la population est invitée à prendre la rue pour dénoncer les impacts de l'explosion du coût de la vie et de la détérioration de nos conditions de travail, de notre filet social, de nos services publics. »

À Québec, voici donc les raisons qui vont motiver les gens à manifester. Nous n'en sommes plus à la défense des acquis, mais bien aux luttes contre la très forte régression sociale actuelle ; l'heure est aux luttes offensives contre les reculs imposés au quotidien aux travailleuses et travailleurs, reculs causés par les crises et l'inflation, mécanismes habituels du fonctionnement du capitalisme .

Tenant compte du contexte politique actuel

Malgré une lutte exemplaire des employées du secteur public et certains gains obtenus, les questions de la perte du pouvoir d'achat face à l'inflation et de l'organisation du travail n'ont pas été résolues. Au contraire, le gouvernement Legault avec sa réforme Dubé centralise et resserre le contrôle sur les services en santé tout en élargissant et en favorisant le secteur privé . Quant à la lutte à l'inflation, au lieu de payer et ainsi de s'assurer une meilleure rétention du personnel, le gouvernement caquiste préfère subventionner des entreprises comme Northvolt.

Dans ce contexte d'inflation, le gouvernement Legault refuse de voir la crise du logement et préfère défendre les positions du capitalisme immobilier. Il opte pour acheter les services des hockeyeurs des King's au lieu de donner les fonds nécessaires aux groupes communautaires et aux organismes en sécurité alimentaire. La lutte à la pauvreté passe par la charité et elle devient même une affaire individuelle au lieu d'être un enjeu social.

Ce gouvernement se distingue aussi par le peu d'intérêt "qu'il porte à" la crise climatique . Il y a les subventions aux entreprises. Il choisit de subventionner des entreprises pour le développement de batteries au lieu de privilégier le soutien au transport collectif gratuit, seule solution à une baisse réelle de la pollution. Il y a le délestage vers le secteur privé de l'énergie éolienne au lieu d'en faire un axe de développement d'Hydro Québec. C'est la volonté de construire des barrages sur des terres qui ne nous appartiennent pas. C'est aussi en détruisant des milieux humides ou des espèces en voie d'extinction qu'il néglige l'importance de la biodiversité.