Derniers articles

Un hôtel en grève contre ses patrons adeptes de paradis fiscaux

Lettre : La promesse aux accidentés de la route a été trahie

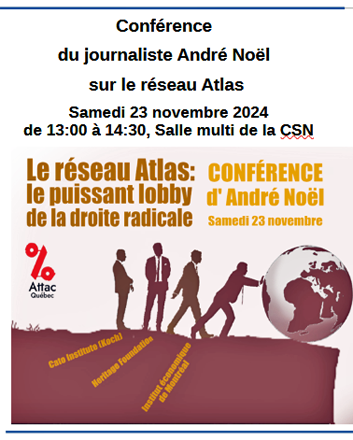

Conférence du journaliste André Noël sur le réseau Atlas

À l'heure où Donald Trump est réélu à la présidence des États-Unis, et en lien avec les prochaines élections fédérales au Canada, cette conférence d'André Noël sur le réseau Atlas, le puissant lobby de la droite radicale, tombe à point. Attac Québec vous y convie le 23 novembre prochain à 13 h, à la salle multi de la CSN au 1601, avenue De Lorimier à Montréal. Entrée libre (pas de webdiffusion). Événement Facebook à partager.

Journaliste indépendant, M. Noël est ex-journaliste d'enquête à La Presse et ex-enquêteur/rédacteur à la Commission Charbonneau. Il nous fera connaître ses recherches sur ce réseau tentaculaire qui doit nous préoccuper, mais qui reste méconnu. Le réseau Atlas est l'un des plus grands réseaux diffusant des idées libertariennes et de droite radicale, en faveur de la privatisation des services publics, de la baisse de la taxation des grandes entreprises, du déni du réchauffement climatique, etc. Il rassemble plus de 500 think tanks conservateurs dans le monde, parmi lesquels l'Institut économique de Montréal. Il chapeaute les activités de ses partenaires et les met en relation.

Cette activité suivra l'Assemblée générale annuelle d'Attac Québec qui se tiendra en avant-midi. Nous espérons vous y voir nombreux et nombreuses !

Lieu

Salle multi de la CSN

1601, avenue De Lorimier

Montréal, QC CA

Le lien à mettre :

https://quebec.attac.org/conference-du-journaliste-andre-noel-sur-le-reseau-atlas/

<https://quebec.attac.org/conference...>

Offre d’emploi : Représentant.e aux ventes publicitaires

Les années de formation de Stanley Ryerson – Andrée Lévesque

Alors qu’il s’était jadis démarqué comme l’imposante figure de l’intellectuel du Parti communiste du Canada (PCC), Stanley B. Ryerson est aujourd’hui moins connu des nouvelles générations. En tant qu’historien marxiste, il a proposé une synthèse inégalée de l’origine socio-économique du Canada, en s’intéressant à l’articulation des catégories de nation et de classe. Son ouvrage Capitalisme et confédération, initialement paru aux éditions Parti pris en 1972, sera d’ailleurs réédité chez M Éditeur à l’automne 2024.

Archives Révolutionnaires entend aussi contribuer à faire connaître Ryerson. C’est pourquoi nous publions un article tiré du livre Stanley Bréhaut Ryerson, un intellectuel de combat (1996). Cet ouvrage est, à ce jour, la somme la plus aboutie portant sur la vie et les travaux de celui que l’on peut sans doute considérer – sans adulation excessive – comme le plus grand historien révolutionnaire canadien. Dans son article « Les années de formation du militant » (chapitre 1, p. 23-34), l’historienne Andrée Lévesque plonge dans la jeunesse de Ryerson et ses premières expériences politiques. Sa formation intellectuelle et idéologique est notamment façonnée par la crise économique de 1929 et la crainte qu’inspire la montée du fascisme en Europe. Après ses années d’études en France, où il participe au Front populaire antifasciste, Ryerson embrasse rapidement le rôle de « révolutionnaire professionnel », comme intellectuel du PCC et rédacteur de son journal québécois Clarté. Dans cette première période, Ryerson pose aussi les grands jalons de son travail intellectuel futur, notamment avec la publication de ses ouvrages 1837 : The Birth of Canadian Democracy (1937) et French Canda (1943), où il défend le caractère républicain et universel des insurrections patriotes, en plus de la spécificité de l’oppression nationale des Canadiens français.

Le livre Stanley Bréhaut Ryerson, un intellectuel de combat est disponible intégralement sur les classique de l’UQAC.

Les années de formation du militant

Andrée LÉVESQUE

STANLEY BRÉHAUT RYERSON s’engage dans l’action militante au moment de la plus grande débâcle qu’ait connue le capitalisme au XXe siècle. Cette période, qualifiée d’apocalyptique, voit la montée des idéologies de droite et le triomphe du fascisme et du nazisme. Les bouleversements économiques et idéologiques favorisent une prise de conscience des lacunes du capitalisme, une vague d’engagements sociaux et une relecture du passé à la lumière des préoccupations de l’heure. Cette remise en cause de la société, Stanley Bréhaut Ryerson a tôt choisi d’y contribuer à l’intérieur du mouvement communiste. Il demeurera fidèle à cette idéologie et à cette orientation politique pendant quatre décennies.

En 1932, la gauche canadienne accueille une recrue qu’une trajectoire inusitée a conduite à la Ligue des jeunes communistes de Toronto. Le jeune militant a vingt et un ans, il vient de passer une année à la Sorbonne et termine des études de philosophie et de langues modernes à l’Université de Toronto. Ryerson se plaira à rappeler son intérêt marqué pour l’étude des langues. À l’instar de Vico et de Marx, il reconnaît l’importance épistémologique de la langue, instrument d’expression des sociétés. Initié très tôt par sa mère au français et à l’italien, il entreprend des cours d’allemand et de français au Upper Canada College qu’il fréquente de 1919 à 1929. Mme Dumarbois, l’épouse de son professeur de français, est d’origine russe et elle lui apprend les premiers rudiments de sa langue maternelle. Lorsqu’il obtient une bourse de l’État français pour faire à la Sorbonne l’équivalent de sa troisième année d’université, il choisit les lettres italiennes et rédige un mémoire sur le romancier réaliste Giovanni Verga, en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures en langue et littérature italiennes.

Cette année à Paris marquera profondément sa formation politique. Pendant l’été 1931, il y rencontre des professeurs de Toronto qui préparent une grande randonnée dans les Pyrénées : Otto Berkelbach van der Sprenkel, professeur d’économie à l’Université de Toronto qui, le premier, éveille son intérêt pour la politique et pour le marxisme, Felix Walter, professeur de français à Trinity College, et Dorothea Walter, futurs traducteurs de Trente Arpents de Ringuet [1], ainsi que Barker Fairley, éminent spécialiste de Goethe et de Heine, critique d’art et critique littéraire, et Margaret Fairley, tous deux bien connus dans les milieux progressistes torontois et fondateurs de la revue Canadian Forum. À Paris, il se familiarise avec la gauche par le biais de l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires. Le 5 mars 1932, il participe aux manifestations organisées à l’occasion de la mort de Zéphyrin Camélinat, le dernier survivant de la Commune de Paris de 1871. Plus tard, il participe à une réunion de protestation contre la répression française en Indochine. L’année 1931-1932 est cruciale pour son éducation politique – il lit pour la première fois Le Manifeste du Parti communiste – et contribue au développement chez lui d’un sens aigu de l’histoire qui ne le quittera jamais [2].

Depuis le VIe congrès de l’Internationale en 1928, le communisme est entré dans une nouvelle période. Période dure, où la stratégie de la lutte des classes est au premier plan. Les exclusions pleuvent à droite et à gauche. D’une part, les réformistes et les sociaux-démocrates sont répudiés comme agents du capitalisme ; d’autre part, les trotskystes sont dénoncés et expulsés. C’est une période sans compromis pendant laquelle le Parti communiste du Canada (PCC), qui, en 1930, compte près de 3000 membres, développe ses propres institutions : la Ligue d’unité ouvrière (LUO) pour l’organisation syndicale, la Ligue de défense ouvrière (LDO) pour assurer la défense des travailleurs poursuivis pour leurs activités ouvrières, la Ligue ouvrière des femmes, la Ligue des jeunes communistes et les amis de l’Union soviétique [3].

De retour à Toronto en 1932 pour y terminer ses études universitaires, Ryerson participe à la formation de la Ligue étudiante du Canada [4], et devient membre de la direction de la Ligue des jeunes communistes. Il est délégué au congrès international de la Ligue étudiante du Canada à Chicago ou s’affrontent trotskystes et staliniens. Il y défend la proposition de ces derniers sur l’étude des problèmes économiques face à la contre-proposition trotskyste sur la dictature du prolétariat. Les dissensions au sein de la gauche canadienne ne font que refléter les déchirements qui frappent tout le mouvement communiste international.

Au Canada, la répression s’est intensifiée depuis l’arrivée au pouvoir du Parti conservateur à l’automne 1930. La « peur du rouge » est alimentée par l’agitation qui accompagne les pires années de la crise économique, par les manifestations de travailleurs et de chômeurs, premières victimes de la faillite du capitalisme. À Toronto, le chef de police Daniel Draper lance sa propre vendetta anticommuniste. En août 1931, les leaders du Parti sont arrêtés ; sept d’entre eux, dont le secrétaire Tim Buck et le secrétaire de la LUO Tom McEwen, sont condamnés à cinq ans de détention qu’ils purgent au pénitencier de Kingston. Avec ses camarades de la Ligue des jeunes communistes, Ryerson participe, avant son second départ pour Paris en 1933, aux campagnes de la Ligue de défense ouvrière en faveur des détenus. Les manifestations et les campagnes de mobilisation sollicitent beaucoup les militants, mais, outre ces actions à caractère public, les membres du Parti sont tenus de participer aux groupes de formation politique. Celui de Ryerson est dirigé par Bill Sparks du Parti communiste des États-Unis, son mentor [5].

Ryerson débute dans le journalisme marxiste a la rédaction de Young Worker, le journal de la jeunesse communiste, et il collabore bientôt aussi à Masses, l’organe du Progressive Arts Club (PAC) de Toronto, publié d’avril 1932 à mars-avril 1934 [6]. Le premier numéro annonçait l’objectif de la revue : « Fournir la base pour le développement d’une littérature et d’un art ouvriers militants […] Elle s’adresse aux travailleurs, aux fermiers pauvres, aux chômeurs. » Et il proclame : « L’Art est propagande ! [7] »

Les premiers articles de Ryerson dans Masses traitent de l’éducation, ou plutôt des inégalités de l’accès à l’éducation. Il s’insurge contre les écarts entre l’école privée réservée aux classes supérieures et l’école publique de l’enfant prolétaire [8]. L’ancien élève du Upper Canada College, l’arrière-petit-fils d’Adolphus Egerton Ryerson, père du système d’éducation publique de l’Ontario, aborde l’éducation en tant qu’instrument de propagande, lieu d’endoctrinement contrôlé par les classes dirigeantes.

Ryerson est le premier à admettre l’influence de ses maîtres. Le Upper Canada College, reconnu comme une des meilleures institutions d’enseignement au Canada anglais, où étaient formés les fils de l’élite anglo-saxonne ontarienne, pouvait se permettre de tolérer certains non-conformistes qui allaient lui insuffler « un esprit de contestation radicale [9] ». Ainsi, le professeur de français Owen Classey, ancien tuteur de H.G. Wells, a fortement impressionné le jeune Stanley en motivant ainsi son absence lors d’une visite d’Edward Beatty, président du Canadien Pacifique et grand apôtre de l’impérialisme britannique : « I hate flags, expliqua le professeur, and all people who wave them ! » Une position que son étudiant allait rapidement faire sienne [10]. En ce qui concerne Wells lui-même, la lecture de Outline of History éveilla Ryerson à l’universalité de l’histoire et suscita chez lui un grand intérêt pour la géologie [11]. Si Ryerson a pu profiter d’une éducation de qualité supérieure, il a pris conscience du privilège que représentait une telle formation. Aussi, à l’époque où il obtient son Baccalauréat es arts, au printemps 1933, partage-t-il son temps entre ses études et diverses activités artistiques et politiques.

La session universitaire terminée, il s’embarque de nouveau pour la France où il va continuer des études de littérature italienne. Outre Vico et Santayana, son emploi du temps réserve une place à la poursuite de son éducation politique et il développe des amitiés qui marqueront son séjour. Il est membre de la Fédération des Jeunesses communistes et collabore à L’avant-garde, Rabcor, la revue d’informations ouvrières, à titre d’assistant à la rédaction. Toujours attiré par le théâtre et les arts, il fait partie de l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires dont le secrétaire général, Paul Vaillant-Couturier, écrivain et homme politique d’allégeance communiste, se fait le défenseur du rôle des écrivains au sein du mouvement ouvrier.

Il fréquente de jeunes amies torontoises, la poétesse Dorothy Livesay et « Jim » Watts, infirmière et future metteuse en scène, toutes deux liées au PAC de Toronto [12]. Il partage pendant quelque temps, avec Livesay, un petit appartement boulevard Saint-Germain. Ensemble ils vont au théâtre, aux manifestations organisées par le Parti et au mur des Fédérés, au cimetière du Père-Lachaise, pour la célébration annuelle du massacre des communards [13].

Ryerson est gagné par l’effervescence des années 1933-1934. Hitler accède au pouvoir en Allemagne ; en France les gouvernements se succèdent après l’échec de l’union des gauches de 1932. Ryerson partage les inquiétudes des communistes français sur la position à adopter devant la menace fasciste. En février 1934, il se trouve au congrès des Jeunesses communistes à Ivry quand les ligues d’extrême droite déferlent violemment dans les rues de Paris. Dans la foulée des événements de février, le Parti communiste français (PCF) amorce une tentative de collaboration avec la Section française de l’Internationale ouvrière : la gauche française s’achemine vers la formation du front populaire. Deux mois plus tard, Ryerson s’embarque à Anvers pour un séjour de dix jours à Leningrad [14]. Il y trouvera une confirmation des fondements de son option politique. Son voyage en URSS, l’expérience directe des affrontements entre la droite et la gauche en France, et les débats qu’ils suscitent au sujet de la collaboration entre communistes et socialistes, de même que son engagement dans la lutte antifasciste, laisseront leurs traces chez lui et influenceront son analyse politique pendant toute cette décennie.

De Paris, il garde contact avec le Progressive Arts Club et maintient sa collaboration à Masses. Il se mêle aux débats qui agitent l’intelligentsia de gauche autour des questions relatives à l’esthétique et à la propagande. Dans les pages de la revue du PAC, Ryerson entretient une polémique avec le dramaturge Cecil-Smith sur une définition marxiste de la propagande [15]. Cecil-Smith a porté à la scène sa vision du théâtre-propagande ; sa pièce Eight Men Speak s’inspire de l’emprisonnement des leaders communistes. Le succès de cette pièce illustre le rôle très important du théâtre dans le mouvement communiste des années 30. De New York à Toronto, Montréal et Vancouver, on met en scène des pièces inspirées par la dépression économique, la situation ouvrière et le chômage. Forme privilégiée d’agit-prop, le théâtre se veut un véhicule didactique, un instrument de conscientisation des travailleurs, tout en constituant un moyen de levée de fonds pour les organisations du Parti. Le dynamisme du théâtre prolétaire engagé, auquel a participé Ryerson, a fortement animé la culture de gauche nord-américaine pendant la crise économique [16].

Ryerson a été très jeune attiré par le théâtre. N’a-t-il pas joué Prospero à quatorze ans ? À l’université, il compose une pièce sur Abélard, montée par le Players’ Guild de Toronto, et dont il s’attribue le rôle-titre. En 1934, inspiré par la situation internationale, il écrit « War in the East », joué à Toronto et publié dans Masses [17]. En un acte et quatre scènes, la solidarité internationale des travailleurs japonais et chinois triomphe de l’alliance du Mikado, de l’armée, du capitalisme et de la religion lors de l’invasion de la Mandchourie par le Japon. Cette courte pièce d’un dramaturge de vingt-deux ans, qui se termine par le chant de l’Internationale, s’inscrit tout à fait dans le courant agitprop révolutionnaire. Il ne faudrait pas y voir une production servile, obéissant aux exigences du moment et du Parti, mais bien une dénonciation des puissances impérialistes, dont le Japon incarnait le cynisme depuis 1932, et un appel à un internationalisme qui transcende les différences ethniques, internationalisme auquel Ryerson était bien sensibilisé.

À partir de 1934, son engagement est entier. Il y est arrivé non sans déchirements, après des mois de réflexion. En toute lucidité, il réalise que l’adoption de son « approche » (outlook) exigera le sacrifice de tout confort matériel, de toute quiétude intellectuelle et probablement d’une carrière universitaire. Une lettre de dix pages à ses parents, écrite à la veille de son départ pour l’Union soviétique, exprime toutes ses angoisses devant un avenir incertain, et sa crainte de les blesser par son option politique [18] [voir : annexe].

Chargé de cours en littérature française au Sir George William’s College à l’automne de 1934, il s’arrête d’abord à Toronto au début d’août pour présider le premier congrès de la jeunesse contre la guerre et le fascisme. Plus de deux cents délégués, représentant un grand nombre d’organisations préoccupées par la montée du fascisme en Europe et la répression de la gauche au Canada, élisent Ryerson président national de la nouvelle organisation [19]. À Montréal, il rejoint immédiatement la section québécoise du PCC et devient directeur du programme d’éducation du Parti. Il anime un groupe d’études marxistes ouvert aux membres du Parti et à des sympathisants, pour discuter du matérialisme historique ou de la solidarité internationale contre le fascisme. Grâce à sa connaissance de la langue, il fait le lien entre les groupes de gauche francophones et anglophones, et agit souvent comme interprète. Ainsi, quand la Ligue de défense ouvrière invite Louis Retigaud, du Comité mondial contre la guerre et le fascisme, on fait appel à Ryerson pour la traduction simultanée [20]. En décembre 1935, il devient secrétaire provincial du Parti au Québec et accède au Comité central du PCC, poste qu’il conservera jusqu’en 1969.

La section québécoise du Parti a alors pour président Évariste Dubé, pour organisateur William Kashtan et pour secrétaire Stanley Bréhaut Ryerson. Afin de protéger l’anonymat des membres les plus vulnérables, on crée une cellule spéciale ou se réunissent certains intellectuels et même des membres des professions libérales. C’est ce groupe qui accueille Norman Bethune à l’automne de 1935 [21]. Le médecin a alors quarante-cinq ans, Ryerson vingt-quatre. Une affinité se développe, mêlée d’admiration de la part du jeune militant dont le père, chirurgien, vice-doyen de la faculté de médecine à l’Université de Toronto, avait aussi participé à des projets de médecine sociale sans toutefois aller jusqu’au socialisme. Les parents étaient d’ailleurs loin d’approuver les choix politiques de leur fils. Mais ce dernier rencontrait chez Bethune l’aîné compréhensif à qui, ironiquement, il servait un peu de mentor dans leur cercle d’études marxistes.

En 1935, la section québécoise du Parti lance son journal, Clarté, avec comme rédacteur Stanley Bréhaut Ryerson, qui signe ses articles : Étienne Roger. Les succès du fascisme en Europe amènent un changement dans la ligne du Parti, faisant tomber l’intransigeance qui le caractérisait depuis 1929. Durant l’été de 1935, en réaction contre la montée de l’extrême droite en Italie, en Allemagne et en France, la Troisième Internationale, à son septième congrès, adopte la politique de front commun. Désormais, tous les partis membres du Komintern tenteront des alliances avec un large éventail de forces démocratiques. Ce nouvel esprit de conciliation et de solidarité empreint désormais tous les écrits de Ryerson, et le journal Clarté sera marqué au sceau de l’unité ouvrière [22].

Au Canada, le PCC est toujours sujet aux accusations de sédition selon l’article 98 du Code criminel ; conformément aux vœux des représentants de la Cooperative Commonwealth Federation (CCF) à la Chambre des communes d’Ottawa, le Parti libéral avait promis de le supprimer. Au début de l’année 1936, le rappel de l’article 98 facilite les activités des organisations de front commun, comme la Ligue pour la paix et la démocratie, mais au Québec le gouvernement d’Union nationale et le cardinal Villeneuve conjuguent leurs efforts pour contrer la tolérance des mouvements de gauche. En mars 1937, l’Assemblée législative vote à l’unanimité la « loi du cadenas » permettant d’apposer les scellés à toute salle servant à propager le bolchevisme. Les réunions du Parti devront se tenir dans la clandestinité ou risqueront d’être interrompues par la police, alors que les propriétaires de salles hésiteront à s’exposer à la fermeture et refuseront de louer à ces gênants locataires. Les communistes doivent faire preuve d’ingéniosité pour déjouer les forces de l’ordre. Ils tiennent même des réunions dans les hôtels les plus huppés de la ville, car qui songerait à appliquer un cadenas au Ritz Carleton ou à l’hôtel Windsor ? La loi ne parvient pas à freiner le recrutement puisque, de l’avis même des informateurs de la Gendarmerie royale du Canada, le Parti comptera 150 nouveaux membres en 1938 [23]. Malgré les mesures clandestines, le Sir George Williams College a vent des allégeances de son professeur et ne renouvellera pas son contrat pour l’automne 1937. La Police provinciale est également renseignée sur les activités de Ryerson et, en vertu de la « loi du cadenas », elle opère une perquisition à son domicile, le 24 décembre 1937, et confisque une quarantaine d’ouvrages ainsi que des notes de travail [24].

Dès son arrivée au Québec, à l’automne de 1934, Ryerson s’intègre à son nouveau milieu. Il ne cache pas sa fierté pour les ascendants français de sa mère – les Bréhaut ont immigré des îles anglo-normandes en 1637. Il établit des contacts avec les organisations de gauche francophones. Depuis 1925, les socialistes francophones de toutes tendances fréquentaient l’Université ouvrière fondée par Albert Saint-Martin. En proie à la répression policière et aux scissions idéologiques, l’Université donne naissance à l’Association humanitaire, dirigée par Abel et Émile Godin et vouée à la défense des intérêts des chômeurs. Ryerson participe bientôt aux réunions qui rassemblent jusqu’à trois cents personnes dans la salle sise à l’intersection nord-ouest des rues Montcalm et Sainte-Catherine. Les conférences portent sur l’histoire ou le matérialisme historique, et Ryerson participe à un débat public avec le père Archange Godbout, o.f.m., célèbre pour ses attaques contre le « péril rouge [25] ».

Ses activités de militant ne le confinent pas à Montréal. En janvier 1937, il s’en va en train à Mexico, en tant que membre du Progressive Arts Club, participer au congrès de l’Association internationale des artistes et travailleurs. Or, le Parti communiste mexicain tient en même temps son congrès au Palacio de Bellas Artes, et Ryerson profite de l’occasion pour y assister. Il voyage aussi dans la campagne mexicaine et publiera ses impressions dans deux articles parus en anglais dans New Frontier et en français dans Clarté [26].

Durant l’année 1938, il consacre de plus en plus de chroniques à la politique provinciale et participe aux grands débats sur la politique ouvrière, l’éducation, le retour à la terre, la liberté d’expression. Pendant la coalition contre la législation ouvrière du gouvernement d’Union nationale – les fameux Bills 19 et 20 qui ont une incidence sur les conventions collectives et exemptent le gouvernement d’offrir dans ses contrats des salaires raisonnables -, il propose de transformer cette opposition en un vaste parti politique des travailleurs et des cultivateurs. Il revient plusieurs fois sur la nécessité impérative de créer un troisième parti, une « action démocratique ». Le PCC existe certes, mais à l’échelon provincial il est plus réaliste de miser sur une coalition rassemblant les socialistes de toutes tendances et les libéraux progressistes. La menace fasciste, la politique du gouvernement de Maurice Duplessis, rendent le front commun aussi nécessaire au Québec qu’en Europe.

À la recherche d’appuis dans les milieux libéraux, il rencontre Jean-Charles Harvey avec qui il se lie bientôt d’amitié, ainsi que les membres les plus progressistes de l’Action libérale nationale. Il partage certaines critiques de Harvey sur l’éducation et déplore le bas niveau de scolarité de la population québécoise [27]. Comme son collègue du jour, il ne ménage pas ses sarcasmes à l’endroit du mouvement en faveur d’un retour à la terre, qu’il nomme le « retour au rouet [28] ».

À l’automne de 1938, il est mêlé de près aux deux élections complémentaires qui se déroulent dans la circonscription provinciale de Cartier et dans la circonscription fédérale de Saint-Louis, lesquelles occupent sensiblement le même espace géographique. Dans ce quartier des minorités ethniques de Montréal, nombre de travailleurs originaires d’Europe centrale appuient diverses organisations socialistes ou communistes. Dans l’esprit d’un front commun, Ryerson discutera de tactiques concertées avec le CCE. Finalement, pour ne pas diviser les votes de la gauche, le Parti ne présentera pas de candidat dans Saint-Louis et retirera Fred Rose dans Cartier. Ryerson s’acquitte de la délicate mission d’expliquer ce geste sur les ondes de Radio-Canada [29]. Deux mois plus tard, en décembre 1938, des élections municipales posent des problèmes stratégiques et demandent une constante réévaluation du potentiel progressiste des forces en présence. Comme en témoignent ses rapports à titre de secrétaire général de la section québécoise du Parti et ses articles dans Clarté, Ryerson est toujours bien au fait de la situation politique au Québec.

Le Québec auquel il s’identifie n’est pas celui des formations politiques traditionnelles, mais plutôt celui de la base ouvrière montréalaise ; celui de la critique du clérico-nationalisme et de la bourgeoisie d’affaires. On détecte les mêmes accents dans ses dénonciations du grand capitalisme et des trusts que dans celles des dissidents libéraux de l’Action libérale nationale (ALN). D’ailleurs, le front commun favorise les appels à l’unité des forces progressistes dont il se fait l’apôtre. Il multiplie dans les journaux et les conférences publiques les exhortations à l’établissement d’une coalition qui réunirait les « véritables libéraux, les éléments de l’ALN qui savent résister à l’engouement du corporatisme, et même les nationalistes honnêtes ouverts à la collaboration avec le mouvement syndical [30] ».

Malgré les exigences d’une vie de militant, Ryerson parvient à concilier les demandes incessantes du Parti et une activité intellectuelle remarquable. Suivant son penchant pour la philosophie, il assiste au Congrès international de philosophie de Stuttgart en 1937. Or, cette même année il termine la rédaction de son ouvrage 1837 : The Birth of Canadian Democracy [31] auquel il travaille depuis quelques années, mais qui est rédigé en quelques semaines [32]. Le livre paraît en anglais ; Clarté en publiera la traduction par tranches, de décembre 1938 à mai 1939 [33]. La rébellion de 1837 demeure pour Ryerson l’événement le plus décisif de l’histoire canadienne [34]. Il en fait le sujet d’articles dans The Worker, New Frontier, The Daily Clarion et Clarté [35]. Pour en célébrer le centenaire, le 30 novembre 1938, Clarté consacre un numéro spécial aux rébellions. Près de cinquante ans plus tard, en 1987, Ryerson se penchera de nouveau sur son interprétation des événements : « La lecture proposée des soulèvements de 1837-38 comportait une mise en relief du rôle dynamique des forces populaires dans le mouvement séculaire pour la démocratisation décolonisatrice [36]. »

Ryerson déplorera plus tard de n’avoir pas eu assez de temps pour accomplir tout le travail d’archives nécessaire à une telle entreprise. Ses recherches sur les rébellions de 1837-1838 l’ont toutefois mené au British Museum, à la Bibliothèque nationale à Paris et, grâce à Jean-Charles Harvey [37], à la Bibliothèque du parlement à Québec [38]. Toujours en 1937, il publie en français, sous le nom de E. Roger, Le réveil du Canada français [39]. L’historien Gregory Kealey a fait une analyse poussée de l’œuvre historique de Ryerson [40]. Il convient ici de s’attarder sur quelques lignes maîtresses qui se retrouvent à l’époque parmi tous ses écrits. Dans ces deux ouvrages, on relève les grands thèmes qui avaient fait l’objet de ses chroniques depuis quelques années : l’héritage démocratique du Québec et du Canada, la solidarité internationale, l’oppression économique du Québec.

Dans le contexte québécois, les marxistes devaient expliquer pourquoi le Canada français qui, objectivement, offrait un potentiel révolutionnaire, avec son prolétariat et l’aliénation de ses richesses, semblait résister à l’action révolutionnaire. Peuple de prédilection, les Québécois ne formaient-ils pas le « maillon faible » du système capitaliste, les « Nègres blancs d’Amérique » comme les qualifiait Earl Browder [41] ? Ryerson, dans Le réveil du Canada français, se penche sur les causes de l’infériorité économique du Québec depuis 1760 et adopte dans son analyse ce qu’il est maintenant convenu d’appeler la « thèse de la Conquête ». Ryerson devient l’historien de la résistance à l’oppression économique de la colonie britannique. Pour croire au potentiel révolutionnaire du Canada français, il fallait reconnaître un esprit démocratique à la base, plongeant ses racines dans l’histoire, et qui ne demandait qu’à s’exprimer. Cet « esprit démocratique », Ryerson le soulève constamment, à une époque où le Parti est présenté par la droite comme une menace à la démocratie, noyauté par des agents étrangers tentant de s’implanter dans un Québec imperméable aux valeurs matérialistes. Or, le Québec est aussi présenté, cette fois par certains éléments de gauche et par des représentants du libéralisme anglo-saxon, comme réfractaire à la démocratie. Les positions de Ryerson repoussent tous ces postulats : loin d’être étranger, le Parti est ancré dans la situation québécoise, dans un peuple aux traditions démocratiques. Il se fait l’héritier des premiers héros de la lutte démocratique au Canada et au Québec, les rebelles de 1837.

Pour contrer ce qu’il nomme « la légende » de l’anti-démocratie du Québec, Ryerson se donnera pour mission de ressusciter tout un passé de luttes contre le pouvoir établi, depuis les rebelles de 1837 jusqu’aux Rouges de 1848, évoquant Louis Fréchette qui cite Victor Hugo, en passant par l’Institut canadien jusqu’au mouvement ouvrier et à la lutte contre le capitalisme de monopoles et les fameux « trustards » [42]. Dans l’esprit conciliateur du front commun, il souligne la filiation du Parti libéral qui remonte jusqu’en 1837, renforçant ainsi la légitimité du libéralisme, la possibilité de collaboration de toutes les forces de gauche, libéraux inclus, dans la lutte contre le fascisme et dans la campagne contre le capitalisme de monopoles qu’incarnent les compagnies comme la Montreal Light, Heat and Power. Un vaste mouvement démocratique s’appuie sur une longue tradition.

Longtemps avant la rébellion, la politique occupait une place dans la vie du peuple du Québec, soit à la campagne ou la ville, beaucoup plus importante, généralement parlant, que dans les autres provinces […] ce qui signifie un attachement à la substance de la démocratie, [… à] la liberté de discussion et d’expression [43].

Si cet esprit démocratique constitue un leitmotiv dans les écrits des années 30, l’universalisme de la situation québécoise forme un autre thème persistant. À l’encontre des traditionalistes qui insistent sur la spécificité québécoise, Ryerson ne rate jamais une occasion de situer l’expérience québécoise dans un contexte global. Il insiste sur « la signification universelle de notre rébellion » qui, suivant les lois du matérialisme historique, appartient à la transition du féodalisme au capitalisme [44].

Il partage l’optimisme de tous ceux qui ont la conviction d’appartenir à un mouvement universel, d’aller dans le sens de l’histoire, d’en être les agents. L’universalisme appelle à la solidarité internationale. La dimension internationale du communisme est mise en relief et se trouve reflétée, par exemple, dans la solidarité des travailleurs londoniens avec les rebelles du Haut-Canada. Par ailleurs, les divisions au sein des forces rebelles de 1837 reproduisent celles entre Jacobins et Girondins [45]. Un siècle plus tard, « la masse canadienne-française […] se sent spontanément solidaire de ces masses ouvrières et démocratiques qui manifestent dans les rues de Londres, de Prague, de Paris… » contre Hitler [46].

Seul l’internationalisme pourra servir de rempart contre le fascisme. En ces temps où le nationalisme se situe à droite, où il fait des ravages en Europe et s’allie au corporatisme au Québec, il n’est pas étonnant qu’il soit décrié par Ryerson. Lorsque Dostaler O’Leary lance Séparatisme. Doctrine constructive, la recension signée E. Roger dénonce son antisémitisme, sa perspective bourgeoise, sa complaisance pour le nazisme et un nationalisme qui occulte l’exploitation capitaliste [47]. La situation internationale et québécoise explique la position antinationaliste de Ryerson, surtout dans son ouvrage Le réveil du Canada français. Il revient à Robert Comeau d’analyser dans le présent ouvrage l’évolution de sa pensée sur ce sujet, évolution qui le mènera à appuyer le mouvement en faveur de l’autodétermination puis l’idée de l’indépendance du Québec quelques quarante ans plus tard.

La crise économique des années 30 suscite chez Ryerson la contestation de l’ordre établi et les engagements politiques. En tant que militant et intellectuel, il ancre son action dans les bouleversements de son époque, dans les problèmes sociaux, économiques et politiques de son pays. De Toronto à Paris puis à Montréal, il fait l’apprentissage du militantisme tout en poursuivant des analyses historiques. Il a la chance de bientôt voir ses premières années d’activité politique profiter du réalignement du communisme vers un front commun. Il milite dans un parti qui s’est assoupli et qui se consacre à des luttes quotidiennes et immédiates : contre les grandes corporations, pour l’assurance-chômage, pour l’organisation syndicale sur une base industrielle. Un parti soucieux de trouver racine dans les situations locales. Ses convictions guident ses recherches qui, en retour, nourrissent son orientation idéologique. Sa prédilection pour les rebelles de 1837 s’inscrit donc dans la logique de ses choix politiques. La cause de la classe ouvrière, le combat antifasciste, tout converge dans l’intérêt de Ryerson pour les Patriotes dont la célébration du centenaire coïncide avec le déploiement de la menace nazie en Europe.

Avec le recul du temps, il serait intéressant de percer le mystère de l’universitaire que nous connaissons, de révéler, dans le sens photographique, le jeune étudiant d’hier pour y discerner ce que sera le militant des décennies suivantes, d’y repérer déjà les bornes qui jalonneront tout son itinéraire politique et intellectuel. Il est intéressant également de saisir le parcours de cet homme qui vit au Québec depuis vingt-six ans, qui s’est engagé dans la lutte sociale, qui a pris parti pour l’indépendance du Québec et qui, dès son arrivée à Montréal en 1934, avait analysé la situation québécoise en fonction de critères auxquels il est toujours reste attaché.

L’importance accordée à l’essence même de la démocratie dans les années 60 et 70, « une question urgente exigeant une action immédiate [48] », fait écho aux écrits de 1937 et de 1938. Sa lutte contre l’assujettissement à l’URSS lors de l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, traduit le même souci de reconnaître le milieu dans lequel se déploie la lutte socialiste. Communiste historien, historien communiste, les deux attributs se confondent totalement.

Annexe

Extraits d’une lettre de Stanley B. Ryerson à Edward Stanley et Tessie Ryerson. Paris, 13 avril 1934 (Archives personnelles de Stanley B. Ryerson).

Dearest Mum & Dad –

Late again : my letters this year are terribly spasmodic […]

When I got here in the autumn, I felt utterly hopeless about everything, being in a dilemma that was insoluble. I’ve still the dilemma, & have worried consistently over it since then; but I’ve got back my energy into the bargain, which changes things somewhat.

University work & political work are mutually exclusive […]

Art & culture can only flourish – now – under socialism; & only the workers can bring it in. That the millionnaires will use machine guns as well as slander to prevent it, & to keep the right to starve the poeple, doesn’t prove them in the right. Far from it.

If someone were to ask me if I had the strength to fight for the liberation of the wage workers, for the wiping out of unemployment & mass starvation of the poor by the rich – Id say I didn’t know. I don’t know. The worry of my hurting you, the trouble of my nerves, & my horror of discomfort & physical pain, may prove too much for me. All I’m sure of is, that if there’s anything worth while in me, any ‘guts’ at all, I’ll have to try […]

The fact that my being a communist […]

Dad knows what it is to do a work that’s bigger than oneself, for something beyond oneself. And both of you should believe in me enough to feel that I wouldn’t give myself’ for a thing that hadn’t some good in it.

So terribly much love to both of you

Stan.

Notes

[1] Philippe Panneton RINGUET, Thirty Acres, Trad. Dorothea and Felix Walter, Toronto, Macmillan, 1940.

[2] Ces renseignements biographiques sont en partie contenus dans Stanley Bréhaut RYERSON, « Connaître l’histoire, comprendre la société : un rapport en voie de mutation ? Histoire de cas : une prise de conscience des vecteurs sociohistoriques du casse-tête Canada/Québec », texte présenté à l’École des gradués de l’Université Laval pour l’obtention du grade de Philosophie Doctor (Ph.D.), 1987. Voir aussi Sydney JORDAN, « Stanley B. Ryerson, Author of a New Book, Brilliant Personality », Daily Clarion, 2 novembre 1937; Gregory S. KEALEY, « Stanley Bréhaut Ryerson : intellectuel révolutionnaire canadien », dans Robert COMEAU et Bernard DIONNE (dir.), Le droit de se taire. Histoire des communistes au Québec, de la Première Guerre mondiale à la Révolution tranquille, Outremont, VLB éditeur, 1989, p. 202-206; Vivian MCCAFFREY, « Stanley B. Ryerson : Marxist Intellectual and the French-Canadian Question », thèse de M.A., Université d’Ottawa, 1981, p. 7-9. Des renseignements supplémentaires nous ont été fournis par Stanley Bréhaut Ryerson lors d’une entrevue réalisée au mont Saint-Grégoire, le 31 juillet 1994.

[3] Annie KRIEGEL, « La Troisième Internationale », dans Jacques Droz (dir.), Histoire générale du socialisme, vol. III : de 1919 à 1945, Paris, Presses universitaires de France, 1977, p. 92-100. Andrée LÉVESQUE, Virage à gauche interdit. Les communistes, les socialistes et les ennemis au Québec, 1929-1939, Montréal, Boréal Express, 1984, p. 45-46. Ian ANGUS, Canadian Bolsheviks. The Early Years of the Communist Party of Canada, Montréal, Vanguard Publications, 1981, p. 269-270.

[4] La Canadian Student League, fondée à l’Université de Toronto par des étudiants communistes, tentait d’unir les étudiants et étudiantes avec les élèves de niveau secondaire pour obtenir des bourses pour les jeunes, pour abolir l’entraînement militaire dans les écoles, ainsi que pour garantir la liberté d’expression. Paul AXELROD, Making a Middle Class. Student Life in English Canada during the Thirties, Montreal & Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1990, p. 132-133.

[5] Bill Sparks, né George Rudas, était originaire de Yougoslavie.

[6] Le Progressive Arts Club est fondé à Toronto en 1931 et aura bientôt des succursales dans toutes les villes canadiennes, de Halifax à Vancouver. Voir Toby RYAN, Stage Left. Canadian Workers Theatre 1929-1940, Toronto, Simon & Pierre, 1981, p. 24-47.

[7] Masses, vol. 1, no 1 (avril 1932). Traduction libre.

[8] Stanley B. RYERSON, « Education and the Proletariat », Masses, vol.1, no 8 (mars-avril 1933), et vol. 1, no 9 (mai-juin 1933).

[9] Idem, « Connaître l’histoire, comprendre la société », op. cit., p. 4.

[10] Entrevue avec Stanley Bréhaut Ryerson, mont Saint-Grégoire, 31 juillet 1994. En 1992, il affirmait : « C’est le Upper Canada College qui m’a amené au communisme. » (Le Devoir, 8 juin 1992.)

[11] H. G. WELLS, The Outline of History : being a Plain History of Life and Mankind, 3e éd., New York, Macmillan, 1921. RYERSON, « Connaître l’histoire, comprendre la société… », op. cit., p. 5-6.

[12] « Jim » Watts, née Myrtle Eugenia Watts, avait changé son nom pour Jean et était connue sous le nom de Jim.

[13] Dorothy LIVESAY, Right Hand Left Hand, Toronto, Press Porcepic, 1977, p. 36, 40; Idem, journey with My Selves. A Memoir 1909-1963, Vancouver et Toronto, Douglas & McIntyre, 1991, p. 139. Dans ses mémoires, Livesay cache Stanley sous le pseudonyme de Tony. Entrevue avec Stanley Bréhaut Ryerson, 31 juillet 1994.

[14] Lettre de Stanley Bréhaut Ryerson à Edward Stanley et Tessie Ryerson, 13 avril 1934. Archives personnelles de Stanley B. Ryerson.

[15] Stanley B. RYERSON, « Out of the Frying Pan », Masses, vol. 1, no 12 (mars-avril 1934).

[16] Toby RYAN, op. cit. Voir aussi le témoignage éloquent d’une militante new-yorkaise, Annette T. RUBENSTEIN, dans Michael BROWN, et al (dir.), New Studies in the Politics and Culture of U.S. Communism, New York, Monthly Review Press, 1993, p. 248-260.

[17] Masses, vol.1, no 12 (mars-avril 1934).

[18] Lettre de Stanley Bréhaut Ryerson à Edward Stanley et Tessie Ryerson, 13 avril 1934. Archives personnelles de Stanley B. Ryerson.

[19] Gregory S. KEALEY et Reginald WHITAKER (dir.), RCMP Security Bulletins. The Depression Years, Part 1, 1933-1934, St. Johns, Canadian Committee on Labour History, 1993, p. 200-203. Le Canada est le premier pays où une section jeunesse a précédé la fondation de la Ligue contre la guerre et le fascisme en 1935. Peter HUNTER, Which Side Are You On Boys ? Toronto, Lugus Productions, 1988, p. 52-53, 70.

[20] Gregory S. KEALEY et Reginald WHITAKER, op. cit., p. 346.

[21] Stanley RYERSON, « Comrade Beth », dans Wendell MACLEOD, Libbie PARK et Stanley RYERSON, Bethune. The Montreal Years, Toronto, James Lorimer & Company, 1978, p. 148-149, 153.

[22] Ce n’est pas un hasard si le journal porte le nom du groupe intellectuel français et de sa revue, fondés en 1919, pour promouvoir une « internationale de la pensée » et un nouvel ordre social opposé à la guerre. On y trouvait, entres autres sommités intellectuelles, Henri Barbusse et Paul Vaillant-Couturier qui eut une influence déterminante sur Ryerson. Nicole RACIE, « The Clarté Movement in France, 1919-1921 », Journal of Contemporary History, vol.2, no 2 (avril 1967), p. 195-208.

[23] Archives nationales du Canada, Service canadien du renseignement et de la sécurité (SCRS), Parti communiste du Canada, document 157, vol. 1, A.R. Gagnon, Commanding « C » Division, 11 janvier 1939.

[24] Clarté, 1er janvier 1938.

[25] Andrée LÉVESQUE, op. cit., p. 128.

[26] E. ROGER, « Le Mexique : pays d’ombres et de lumières », Clarté, 20 et 27 février 1937. Stanley RYERSON, « Mexican Daybreak », New Frontier, vol. 1, no 11 (mars 1937); « Mexico’s Age of Enlightenment », New Frontier, vol. 1, no 12 (avril 1937).

[27] Clarté, 7 février 1935.

[28] Clarté, 19 et 26 décembre 1936.

[29] Andrée LÉVESQUE, op. cit., p. 111-113. Clarté, 19 octobre 1938.

[30] Archives nationales du Canada, Service canadien du renseignement et de la sécurité (SCRS), Parti communiste du Canada, document 157, vol. 1, 2252-2255. Stanley RYERSON, « Building the Democratic Front in Quebec » (23 février 1939). Traduction libre.

[31]1837 : The Birth of Canadian Democracy, Toronto, Francis White Publ., 1937.

[32] S. JORDAN, op. cit.

[33] E. ROGER, « 1837-1838 : la naissance de la démocratie canadienne », Clarté, 6, 21, 28 décembre 1938, 11, 18, 25 janvier, 1er, 8, 18, 25 février, 8, 15, 22, 29 avril, 6, 20 mai 1939.

[34] Clarté, 24 juin 1937. Cent ans auparavant, le père de la grand-mère paternelle de Ryerson, John Beatty; aumônier, accompagnait à l’échafaud deux leaders du soulèvement de 1837 au Haut-Canada. RYERSON, « Connaître l’histoire, comprendre la société… », op. cit., p.4.

[35] Idem, « Our Fathers Fought for our Freedom : LouisJoseph Papineau and 1837 », The Worker, 28 septembre 1935; « God be Thanked for These Rebels ! », New Frontier, vol.1, no 2 (mai 1936) ; « 1837-1838 : la naissance de la démocratie canadienne » et « La rébellion de 1837, bataille pour la démocratie ! », Clarté, 22 mai 1937.

[36] Il regrettera aussi d’avoir sous-estimé le « national » dans son analyse de 1837. RYERSON, « Connaître l’histoire, comprendre la société… » op, cit., p. 12.

[37] Ryerson a toujours apprécié l’amitié de Jean-Charles Harvey. Le journaliste avait vu son roman Les Demi-Civilisés condamné par Son Éminence le cardinal Villeneuve de Québec et, conséquemment, avait été démis de son poste de rédacteur au journal Le Soleil. Le premier ministre Alexandre Taschereau, qui le sacrifiait ainsi aux intérêts du Parti libéral, le fit nommer conservateur de la Bibliothèque de l’Assemblée législative. Marcel-Aimé GAGNON, Jean-Charles Harvey. Précurseur de la Révolution tranquille, Montréal, Beauchemin, 1970, p. 65-66.

[38] Entrevue avec Stanley Bréhaut RYERSON, 31 juillet 1994.

[39] E. ROGER, Le réveil du Canada français, Montréal, Éditions du peuple, 1937.

Rassemblement de protestation contre l’OTAN : une menace pour l’humanité

Quand La Presse+ trouve du « positif » dans la victoire de Trump

Une "COP de la paix" ? Comment l’Azerbaïdjan, pays autoritaire qui bafoue les droits humains, peut-il accueillir cela ?

La COP29 : Ne pas rire ni pleurer mais comprendre l'indicible

Lors de son discours de bienvenu comme hôte de la COP29 sur le climat, le président de l'Azerbaïdjan a qualifié de « cadeau de Dieu » la richesse pétrolière et gazière de son pays. Il faut le faire. L'élection de Trump plombe la COP de dire le correspondant de Radio-Canada à l'émission Midi-Info d'aujourd'hui. Pour renchérir sur ses propos, les grands pays émetteurs de GES se disent pourquoi faires des sacrifices si les ÉU quittent le navire des COP ? Tant l'attention portée aux guerres génocidaires en cours que la difficile conjoncture économique (ressac de la Grande Dépression de 2008 et de la pandémie) et les « finances publiques exsangues » en découlant étant donné l'austérité néolibérale devenue dogmatique font que seulement quatre des plus hauts dirigeants du G-20 vont se présenter à cette troisième COP d'affilée qui se tient dans une dictature et la deuxième d'affilée dans un État pétrolier.

Le défi financier de cette COP veut aboutir à un fonds annuel de mitigation de mille milliards $US. Il n'atteint aujourd'hui qu'un peu plus de 100 milliards dont 70% en prêts alors que des dizaines de pays bénéficiaires risquent la banqueroute. Cet objectif majeur de la COP en devient une farce macabre quand on pense à l'urgence climatique. Mais d'entrée de jeu, pour sauver la face, ont été quasi imposées les règles du marché du carbone mondial convenu à la COP de Paris sans garantie de protection des droits humains. Greta Thunberg, avec son discours factuel, incisif, droit au but sans fioritures, dénonce les contradictions insolubles de cette « COP de la paix » :

Introduction et traduction : Marc Bonhomme, 12/11/24

11 novembre 2024 | The Guardian

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/nov/11/greta-thunberg-cop29-authoritarian-human-rights-azerbaijan-greenwashing

Alors que les crises climatiques et humanitaires s'aggravent rapidement, un autre État pétrolier autoritaire ne respectant pas les droits humains accueille la COP29, le dernier sommet annuel des Nations unies sur le climat qui commence aujourd'hui et se tient après la réélection d'un président américain hostile au climat.

Les réunions de la COP se sont révélées être des conférences d'écoblanchiment qui légitiment l'incapacité des pays à garantir un monde et un avenir vivables et ont également permis à des régimes autoritaires comme l'Azerbaïdjan et les deux hôtes précédents - les Émirats arabes unis et l'Égypte - de continuer à violer les droits humains.

Les génocides, les écocides, les famines, les guerres, le colonialisme, les inégalités croissantes et l'escalade de l'effondrement climatique sont autant de crises interconnectées qui se renforcent mutuellement et entraînent des souffrances inimaginables. Alors que des crises humanitaires se déroulent en Palestine, au Yémen, en Afghanistan, au Soudan, au Congo, au Kurdistan, au Liban, au Baloutchistan, en Ukraine, au Nagorno-Karabakh/Artsakh et dans de très nombreux autres endroits, l'humanité est également en train de dépasser la limite de 1,5 °C fixée pour les émissions de gaz à effet de serre, sans qu'aucun signe de réduction réelle ne se profile à l'horizon. C'est plutôt le contraire qui se produit : l'année dernière, les émissions mondiales ont atteint un niveau record. Des records de chaleur ont été battus, et il est « pratiquement certain » que cette année sera la plus chaude jamais enregistrée, avec des phénomènes météorologiques extrêmes sans précédent qui poussent la planète vers des territoires inexplorés. La déstabilisation de la biosphère et des écosystèmes naturels dont nous dépendons pour survivre entraîne des souffrances humaines indicibles et accélère encore l'extinction massive de la flore et de la faune.

Toute l'économie de l'Azerbaïdjan repose sur les combustibles fossiles, les exportations de pétrole et de gaz de la compagnie pétrolière publique Socar représentant près de 90 % des exportations du pays. Malgré ce qu'il pourrait prétendre, l'Azerbaïdjan n'a pas l'ambition de prendre des mesures en faveur du climat. Il prévoit d'accroître la production de combustibles fossiles, ce qui est totalement incompatible avec la limite de 1,5 °C et les objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique.

De nombreux participants à la COP de cette année ont peur de critiquer le gouvernement azerbaïdjanais. Human Rights Watch a récemment publié une déclaration expliquant qu'elle ne pouvait être certaine que les droits des participant-e-s à manifester pacifiquement seraient garantis. En outre, les frontières terrestres et maritimes de l'Azerbaïdjan resteront fermées pendant la COP29, de sorte qu'il ne sera possible d'entrer et de sortir du pays que par voie aérienne, ce qui est polluant et que de nombreux citoyen-ne-s azerbaïdjanais n'ont pas les moyens de s'offrir. La raison invoquée pour fermer les frontières lors de toutes les COP depuis le début de la pandémie de Covid est le maintien de la « sécurité nationale », mais j'ai entendu de nombreux Azerbaïdjanais décrire la situation comme étant « enfermés dans une prison ».

Le régime azerbaïdjanais est coupable de nettoyage ethnique, de blocus humanitaire et de crimes de guerre, ainsi que de répression de sa propre population et de persécution de la société civile du pays. L'organisme de surveillance indépendant Freedom House classe le pays comme l'État le moins démocratique d'Europe, le régime s'en prenant activement aux journalistes, aux médias indépendants, aux militants politiques et civiques, ainsi qu'aux défenseurs des droits de l'homme. L'Azerbaïdjan représente également environ 40 % des importations annuelles de pétrole d'Israël, alimentant ainsi la machine de guerre israélienne et se rendant complice du génocide en Palestine et des crimes de guerre d'Israël au Liban. Les liens entre l'Azerbaïdjan et Israël sont mutuellement bénéfiques puisque la majorité des armes utilisées par l'Azerbaïdjan pendant la deuxième guerre du Haut-Karabakh et probablement celles utilisées lors de l'opération militaire de septembre 2023 dans la région du Karabakh ont été importées d'Israël.

La "Cop de la paix" est l'un des thèmes choisis pour la conférence sur le climat de cette année par l'hôte, qui souhaite encourager les États à observer une "trêve de la Cop". Parler de paix mondiale après les terribles violations des droits de l'homme commises par le régime azerbaïdjanais d'Aliyev à l'encontre des Arméniens de souche vivant dans la région du Haut-Karabakh/Artsakh est pour le moins dérangeant. En outre, l'Azerbaïdjan prévoit de blanchir ses crimes contre les Arméniens en construisant une "zone d'énergie verte" sur des territoires où la population a été ethniquement nettoyée.

Comment ce pays a-t-il pu accueillir le sommet sur le climat ? C'était le tour de l'Europe de l'Est. La Russie ayant mis son veto aux États membres de l'UE, il ne restait plus que l'Arménie ou l'Azerbaïdjan. L'Arménie a levé son veto contre l'Azerbaïdjan et a soutenu sa candidature en échange de la libération de prisonniers, bien qu'un grand nombre de prisonniers politiques arméniens soient toujours détenus. L'année dernière, Gubad Ibadoghlu, critique du régime, a été emprisonné après avoir critiqué l'industrie des combustibles fossiles de l'Azerbaïdjan. Parmi les autres prisonniers politiques figurent le militant pacifiste Bahruz Samadov, le chercheur sur les minorités ethniques Iqbal Abilov, les militants politiques Akif Gurbanov et Ruslan Izzatli, ainsi que des journalistes.

Pendant ce temps, l'UE continue d'acheter des combustibles fossiles à l'Azerbaïdjan et prévoit de doubler ses importations de gaz fossile en provenance de ce pays d'ici 2027.

La crise climatique concerne tout autant la protection des droits humains que la protection du climat et de la biodiversité. On ne peut prétendre se soucier de la justice climatique si l'on ignore les souffrances des personnes opprimées et colonisées aujourd'hui. Nous ne pouvons pas choisir les droits humains dont nous nous soucions et ceux que nous laissons de côté. La justice climatique est synonyme de justice, de sécurité et de liberté pour tous.

Pendant la COP29, l'image de l'Azerbaïdjan rapportée par les médias sera une version blanchie et écologisée que le régime s'efforce désespérément de présenter. Mais ne vous y trompez pas : il s'agit d'un État répressif accusé de nettoyage ethnique.

Nous avons besoin de sanctions immédiates contre le régime et d'un arrêt des importations de combustibles fossiles azerbaïdjanais. Des pressions diplomatiques doivent également être exercées sur le régime pour qu'il libère les otages arméniens et tous les prisonniers politiques, et qu'il garantisse le droit au retour en toute sécurité des Arméniens.

Tunisie : où va l’UGTT ?

Allemagne. L’industrie automobile face à une crise systémique

[Le mercredi 6 novembre 2024 a éclaté une crise du gouvernement Ampel (feu tricolore : SPD, Grünen, FDP) portant sur la politique budgétaire. Un des éléments de cette politique porte sur le financement par le gouvernement de l'industrie automobile. Option choisie par le chancelier Olaf Scholz (SPD) à laquelle le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) s'est opposé par un veto. Cela intervient alors que la crise de l'industrie automobile – composante centrale de l'industrie de l'Allemagne – s'affirme depuis quelques années, mais a éclaté avec force au premier semestre 2024. En effet, l'indice de production dans ce secteur a chuté de 7,9% sur un an, en juillet. Après une relance en août, en septembre le recul s'est de nouveau manifesté. C'est dans ce contexte que se pose, du point de vue d'une « orientation écosocialiste », le thème du futur de l'industrie automobile et d'une reconversion des modes de transport, dans ce pays de même qu'en Europe. C'est à cette interrogation que Stephan Krull, dans le cadre de la Fondation Rosa Luxemburg, répond en dessinant les lignes de force d'un programme à moyen terme. – Réd. A l'Encontre]

8 novembre 2024 tiré de alencontre.org

http://alencontre.org/europe/allemagne-lindustrie-automobile-face-a-une-crise-systemique.html

Les crises dans l'industrie automobile arrivent régulièrement, les intervalles entre elles se raccourcissent et elles deviennent plus violentes. Comme actuellement, il s'agit de la concurrence entre groupes, d'accès à marchés et de parts de marché, de l'édification puis de la destruction de capacités productives sur des sections de marchés en déclin.

Les crises ont tendance à éliminer des concurrents, à provoquer une tendance plus ou moins grande à la monopolisation et à la concentration et centralisation, à des restructurations de l'ensemble de l'appareil productif, comme annoncé en fin octobre 2024 chez Volkswagen [1]. La fermeture de l'usine Opel de Bochum (2014) et celle de l'usine Ford de Sarrelouis [début février 2024 est annoncé l'arrêt de production de la Ford Focus en novembre 2025, avec suppression de plus de 2000 emplois] sont des exemples du premier processus. La formation du groupe Stellantis [en 2021], avec Peugeot, Citroën, Opel, Fiat et Chrysler, est l'un des exemples de la concentration dans le secteur. Au cours des cinq dernières années, plus de 60'000 emplois ont été délocalisés ou détruits dans l'industrie de la sous-traitance, et de nombreux sites ont été abandonnés.

La crise est avant tout une crise de l'emploi (avec ses diverses facettes), pas une crise des profits. Les bénéfices réalisés l'année dernière par Volkswagen (22 milliards d'euros), Mercedes (15 milliards) et BMW (12 milliards) s'élèvent à 49 milliards d'euros, le total des bénéfices non distribués des trois groupes (Konzerne) s'est élevé à 250 milliards.

On peut le montrer clairement avec l'exemple de Volkswagen. Il ne s'agit nullement de pertes, comme l'entreprise l'affirme publiquement et comme les journalistes zélés se plaisent à le relayer. Les propriétaires et les managers ne se contentent pas d'une marge opérationnelle [2] de 3,5% sur le chiffre d'affaires de la marque Volkswagen [elle est évaluée à 2,3% pour le premier semestre 2024 – réd.], ils veulent 6,5%. Sur un chiffre d'affaires d'un peu plus de 100 milliards d'euros, la seule question est donc de savoir si l'on réalise 3,5 milliards ou 6,5 milliards d'euros de profits.

Les surcapacités productives créées à grands frais constituent bien sûr un problème réel – il y a peu, le groupe VW voulait construire à Wolfsburg (Basse-Saxe) une « Gigafactory » pour de nouveaux véhicules de luxe (Trinity), sur le modèle de Tesla. Or, aujourd'hui, il est question de licenciements massifs et de fermetures d'usines [Le projet Trinity devait se concrétiser en 2028, il a été repoussé en 2032, et est mis en question étant donné le recul des ventes de voitures électriques.]

Stagnation et recul des ventes

La conduite continue en marche arrière de VW a commencé avec la gigantesque fraude sur les gaz d'échappement en 2016 – depuis lors, la demande baisse en Allemagne et en Europe. A cela s'ajoute la présence sur le marché de plusieurs nouvelles entreprises technologiquement avancées en provenance de Chine [BYD, NIO, XPeng, Li Auto, et SAIC Motor, qui produit des véhicules sous la marque MG].

Et bien sûr, s'y ajoutent : les guerres et les rivalités internationales à la tonalité agressive [tarifs douaniers et diverses normes protectionnistes], la course à l'armement accompagné du démantèlement de l'Etat social avec ses effets sur le pouvoir d'achat, le débat sur le changement de motorisation au profit des voitures électriques et l'infrastructure à cet effet qui piétine. Tout cela joue un rôle important dans la demande de voitures.

Après 40 ans de bonnes affaires, les ventes de Volkswagen, BMW et Mercedes ont chuté de manière spectaculaire en Chine. La production mondiale de voitures a chuté de 73 millions en 2017 à 55 millions en 2020, avant de remonter à 67 millions en 2023.

La même année, il s'est vendu en Europe deux millions de voitures de moins que cinq ans auparavant, ce qui correspond à la capacité de quatre très grandes usines automobiles ou aux ventes mondiales réunies d'Audi et de Peugeot. Mais cela touche particulièrement un constructeur de gros volumes comme Volkswagen, pour lequel il manque dans son bilan les ventes d'environ 500 000 véhicules. En revanche, le luxe se vend toujours très bien.

Crise climatique

Depuis quelques années, la simultanéité entre la crise climatique, le débat sur l'avenir de l'automobile et la perte de centaines de milliers d'emplois donne un mélange explosif. Le glissement général vers la droite, le soutien au parti de Björn Höcke (un des leaders de l'Afd-Alternative für Deutschland) dans les clusters automobiles de Saxe, du Bade-Wurtemberg, de Hesse et de Basse-Saxe est extrêmement préoccupant. Il existe un risque de backlash en matière de politique des transports, ce qui aggraverait la crise climatique, gaspillerait des milliards et mettrait en danger d'autres emplois.

La construction ininterrompue de nouvelles autoroutes et les subventions aberrantes qui sont versées à l'industrie automobile constituent une redistribution de la richesse allant du bas vers le haut. De nombreuses personnes dépendent encore de la voiture faute de transports publics de qualité, alors que la densité des voitures [nombre de véhicules pour 1000 personnes] et les émissions décroissent avec le niveau de revenu des ménages

Au lieu de répondre aux exigences de la majorité du pays, comme la limitation de vitesse et la suppression des subventions, le gouvernement fait des concessions à l'industrie automobile et renforce encore sa politique centrée sur la voiture.

Même l'abandon du moteur à combustion est sans cesse remis en question par des forces anti-écologiques comme le FDP (Freie Demokratische Partei, libéral), la CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern) et le BSW (Büdnis Sarah Wagenknecht). La protection du climat et le tournant en matière de mobilité sont ainsi mis à mal, ou plutôt passe sous le bitume.

Pourtant, des centaines de milliers d'emplois peuvent être créés dans la construction de véhicules ferroviaires (matériel roulant), dans les chemins de fer et dans les entreprises de transport public à condition que ces firmes disposent d'une planification assurée sur le long terme. Cela accompagné, pour les générations futures, de la perspective d'obtenir un bon salaire, une vie de qualité et un avenir digne d'être vécue. Dans ce processus, il s'agit d'assurer la sécurité des salarié·e·s, notamment par le biais d'une formation continue et d'un perfectionnement professionnel garantis par la loi, d'une garantie d'emploi et d'une indemnité de reconversion professionnelle.

Un programme immédiat pour la reconversion écologique

L'argent pour la reconversion de l'industrie automobile est disponible. La reconversion est l'alternative à une concurrence exacerbée, au démantèlement social, aux licenciements massifs et aux fermetures d'usines, à plus de subventions pour l'industrie automobile. A la place, il faudrait créer un fonds spécial par l'Etat fédéral de 200 milliards d'euros ainsi qu'un prélèvement sur les bénéfices des groupes automobiles pour la réorientation des transports, le développement des infrastructures, la création de capacités pour la production de matériel ferroviaire et de bus intelligents.

De larges alliances pour la protection du climat et opérer un virage dans les transports. En vue d'un meilleur travail et d'une meilleure vie pour tous et toutes !

Le syndicat Ver.di et Fridays for Future luttent ensemble pour le développement des transports publics et pour de meilleures conditions de travail des personnes qui y sont employées. Les syndicats, les associations environnementales et sociales ont fondé « l'Alliance pour un tournant vers la mobilité socialement acceptable ». Le mouvement pour la justice climatique met du sable dans les rouages de la machinerie de promotion d'automobiles comme l'IAA-Internationaler Automobil-Ausstellung (Salon international de l'automobile de Francfort). Cette perspective complète les revendications pour une transformation de l'industrie et un tournant dans les transports urbains et dans les zones rurales.

Cela permet de nouvelles alliances pour la transformation socio-écologique. Il existe des déclarations communes des syndicats, des associations environnementales et des églises, mais on ne leur donne pas assez de poids – surtout dans la pratique des syndicats, mais aussi de la gauche. La gauche sociale a la grande responsabilité de résoudre la contradiction prétendument insoluble entre l'écologie et l'emploi et de lier à la réorientation des transports, les intérêts légitimes des travailleurs et travailleuses à un bon travail et à une vie de qualité.

Récemment, plusieurs études ont montré le grand potentiel pour un travail de qualité dans le cadre d'un développement résolu d'un changement de la mobilité [voir les études éditées par Mario Candeias et Stephan Krull (Hrsg.), Spurwechsel Studien zu Mobilitätsindustrien, Beschäftigungs potenzialen und alternativer Produktion, VSA Verlag, 2022]. Il existe un grand besoin de main-d'œuvre dans la construction de matériel roulant ferroviaire, dans les entreprises de transport ferroviaire et de transport public. Si l'on ajoute à cela le besoin de main-d'œuvre lié au nécessaire développement du secteur des soins et que l'on prend en compte le potentiel d'une réduction du temps de travail vers la semaine de 28 heures en termes de politique de l'emploi et de sociabilité, il devient évident qu'il y a beaucoup à y gagner.

Mais cela présuppose que les syndicats et la gauche reprennent systématiquement les initiatives de changement de mode de transport. Cela suppose en outre que les syndicats assument leur engagement politique en faveur d'une transformation socio-écologique. Et cela présuppose que les nombreuses approches et réflexions positives émanant des salarié·e·s de l'industrie automobile ne soient plus balayées par les directions respectives, mais qu'elles soient reprises par les scientifiques, les syndicats et les courants de gauche, réunies sur l'ensemble des différents sites et intégrées de manière offensive dans les débats sociopolitiques.

Le nombre de voitures sur nos routes doit être réduit de manière drastique, surtout dans les grandes villes dotées de transports publics développés. Les manques dans les zones rurales peuvent être comblés par des services de transport, des bus à la demande et le covoiturage, dans le cadre d'une planification intégrée des transports et des services publics d'intérêt général. Pour cela, il faut une politique d'investissement durable dans les transports publics. Une mobilité publique peu coûteuse et, à long terme, gratuite est un droit socio-économique fondamental.

Ce dont il faudrait s'occuper maintenant

1. La mise en place de conseils de transition régionaux composés de syndicats, de responsables politiques régionaux, d'associations de protection de l'environnement et de transport, de groupes de réflexion sur la transition énergétique et les transports. Ils ont pour mission d'initier des forums sociaux et d'exercer une influence directe sur la transformation socio-écologique des productions dans l'ensemble de l'industrie de la mobilité. Ces forums sociaux doivent être soutenus, tout comme les conseils régionaux de transformation, par le Fonds d'avenir pour l'automobile.

2. Encourager et soutenir les initiatives et les alliances locales pour la transformation socio-écologique de l'industrie automobile et de la mobilité.

3. La création et le développement d'entreprises (d'utilité publique, démocratiques) qui comblent les lacunes de l'industrie actuelle de la mobilité pour le transport écologique des bus, des trains et de la logistique, ce qui permet de compenser judicieusement les emplois supprimés. En complément : la socialisation des entreprises qui bloquent le tournant des transports, conformément aux articles 14 et 15 de la Constitution allemande.

4. Une réforme du code de la route et de la loi sur la circulation routière, afin que les communes soient habilitées à décider et à mettre en œuvre des mesures socio-écologiques telles que des limitations de vitesse, des voies de bus et autres.

5. Une politique industrielle européenne visant à développer une industrie européenne de la mobilité pour la construction si nécessaire de bus et de matériel roulant ferroviaires. La possibilité d'adjudication directe pour les transports publics et les chemins de fer doit être maintenue.

6. Telles sont les propositions du groupe de discussion de la fondation Rosa Luxemburg sur l'avenir de l'automobile, de l'environnement et de la mobilité.

7. Un tournant dans le domaine des transports et de la mobilité ainsi compris fait partie d'une transformation de la production et des services dans notre pays axée sur les besoins. Il s'agit de remettre l'économie à l'endroit, de réduire les activités socialement et écologiquement nuisibles et de mettre la créativité humaine et les ressources sociales au service d'une vie de qualité. Le tournant dans la mobilité est à la fois un élément constitutif et le résultat d'une telle transformation. (Article publié sur le site de la SoZ, novembre 2024 ; traduction et édition rédaction A l'Encontre)

[1] Thomas Schaefer PDG de Volkswagen a déclaré le 28 octobre 2024 : « Nous ne gagnons pas assez d'argent avec nos voitures actuellement. Dans le même temps, nos coûts en matière d'énergie, de matériaux et de personnel continuent d'augmenter. Ce calcul ne peut pas fonctionner à long terme. Nous devons donc nous attaquer à la racine du problème : nous ne sommes pas assez productifs sur nos sites allemands et nos coûts d'usine sont actuellement 25 à 50 % plus élevés que ce que nous avions prévu. Cela signifie que les usines allemandes sont deux fois plus chères que la concurrence.

»En outre, chez Volkswagen, nous traitons encore en interne de nombreuses tâches que la concurrence a déjà externalisées de manière plus rentable. Cela signifie que nous ne pouvons pas continuer comme avant. Nous devons rapidement trouver une solution commune et durable pour l'avenir de notre entreprise. » (Reuters-Réd.)

[2] La marge opérationnelle mesure le bénéfice qu'une entreprise réalise sur un dollar de ventes après avoir payé les coûts variables de production, tels que les salaires, les matières premières et les biens intermédiaires, mais avant de payer les intérêts ou les impôts. (Réd.)

[3] Les articles 14 et 15 de la Constitution allemande (appelée Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne ou Grundgesetz) sont les suivants :

Article 14 : Droit de propriété, droit d'héritage

1. La propriété et le droit d'héritage sont garantis.

2. L'expropriation n'est permise que pour un intérêt public, dans le cadre des lois. Elle doit être suivie d'une indemnisation équitable.

Article 15 : Transfert de biens à la collectivité

1. Des biens peuvent être transférés à la collectivité en vertu de lois spéciales, en vue de leur exploitation ou de la mise en œuvre d'objectifs d'intérêt public. Ces biens peuvent être expropriés dans le cadre de cette procédure.

2. La compensation doit être décidée par un tribunal, et elle doit être équitable pour les personnes concernées. (Réd.)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Appel à la solidarité internationale avec la population des régions catalanes

Chers camarades,

À la lumière des terribles événements qui se sont produits dans la région de Valence au cours des derniers jours nous, les organisations de Esquerra Independentista dels Països Catalans ( Gauche indépendantiste des pays Catalans), lançons un appel à tous et toutes pour la solidarité internationale en ce moment de grande tristesse.

Leur nationalisme espagnol et leur déni du changement climatique les ont amenés à se débarrasser de leurs propres unités d'urgence dans le Pais Valencia et ont été incapables d'apporter une réponse immédiate pour aider les milliers de personnes piégées sur les routes, dans les rues, sur leur lieu de travail ou chez eux. Ils ont ignoré les avertissements du service météorologique et n'ont pas envoyé les alarmes d'urgence à la population jusqu'à ce que l'eau et la boue recouvrent déjà de nombreux villages. À l'heure où ce genre d'événement peut se produire plus fréquemment, le gouvernement laisse dans une situation de grande fragilité les services publics qui pourraient y répondre. En échange, ils continuent d'investir dans les « corridas » de taureaux et les fêtes espagnoles.

Les inondations font des centaines de morts. Nous nous joignons au deuil pour chacun d'entre eux et envoyons tout notre soutien et notre chaleur aux personnes qui ont perdu des parents, des amis et des collègues. Mais la douleur que nous ressentons ne nous fait pas oublier que la grande majorité des victimes auraient pu être évitées et qu'il y a des responsables directs de cette tragédie : le président du gouvernement de Pais Valencia, Carlos Mazon, et son parti, le PP (Parti populaire), et ils doivent assumer leurs responsabilités.

Nous dénonçons également le gouvernement de l'État du PSOE (le Parti socialiste espagnol) et de Sumar (leurs partenaires gouvernementaux), car ils n'ont pris aucune mesure pour éviter la tragédie, par exemple, en déterminant l'arrêt de toute activité non essentielle. De plus, leur programme économique est aussi dévastateur contre la nature et la terre que celui de leurs adversaires électoraux, le PP, et est maintenant la cause de ces événements naturels qui causent tant de destruction.

Enfin, nous attirons l'attention sur tous les propriétaires d'entreprises qui ont mis en danger la vie de milliers de travailleurs en les obligeant à continuer à travailler alors qu'il y avait un avertissement de cette ampleur. Des hommes d'affaires comme Juan Roig, propriétaire de la plus grande marque de supermarché de l'État espagnol, ont un tel pouvoir et se sentent si impunis qu'ils n'ont pas risqué un centime de leurs prestations pour laisser leurs employés partir pour se rendre dans un endroit sûr. Ils bénéficient de la connivence et de la collaboration totales des gouvernements, soit par le soutien direct du gouvernement de Mazon, soit par le cynisme montré par le gouvernement de l'État, lorsque le ministre du Travail, Yokanda Diaz, a simplement demandé aux propriétaires d'entreprises de faire preuve d' « empathie ».

Pour tout ce qui précède, nous demandons aux organisations et aux collectivités des peuples du monde de :

Exprimez leur solidarité avec les victimes et dénoncez les coupables de ce drame sur les réseaux sociaux, en utilisant les hashtags #MazónDimissió #DANA

• Nous mettons à disposition un compte de solidarité et de résistance afin de collecter des fonds pour apporter une aide matérielle aux personnes touchées. Toute contribution sera reçue avec plaisir.

• Montrons que la solidarité, c'est vraiment la tendresse des peuples et qu'elle peut aller là où les institutions ont tant à le faire, en montrant clairement qu'elles sont redevables au capital.

Pour plus d'informations, vous pouvez suivre les comptes de nos organisations sur les réseaux sociaux.

Arran- Youth organisation : @Arran_jovent

Canditatura d'Undat Popular (CUP) : @cupnacional

Coordinadora Obrera Sindical- Workers' Union : @COSnacional

Endavant – Socialist organisation for national liberation : @Endavant_OSAN

Itaca- International organisation : @ItacaPPCC

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)- Student's Union of the Catalan Countries : @SEPC_nacional

Solidarity account : IBAN ES74 3025 0002 4614 3344 7057

La réélection de Trump place le Canada sous une nouvelle pression

L’art pour visibiliser les récits palestiniens

Planifier l’obsolescence de Postes Canada

Si vous avez entendu parler de Postes Canada récemment, c'est probablement qu'elle perd de l'argent. Beaucoup d'argent. Et rien n'indique que cette hémorragie s'arrêtera de sitôt.

4 novembre 2024 | tiré de Canadian Dimension | Photo : Boîte aux lettres de Postes Canada à Markham, en Ontario. Photo de Raysonho/ Wikimedia Commons.

https://canadiandimension.com/articles/view/planning-the-obsolescence-of-canada-post

L'an dernier, la société d'État a déclaré une perte annuelle de 748 millions de dollars et a prévenu qu'elle pourrait manquer de fonds de roulement d'ici le début de 2025, à moins qu'elle ne trouve de nouvelles options d'emprunt ou de refinancement. Les activités de Postes Canada ne sont pas subventionnées par le gouvernement fédéral. On s'attend à ce que Postes Canada desserve chaque adresse du pays et qu'elle parvienne à atteindre le seuil de rentabilité, avec des limites quant aux prix qu'elle peut facturer et aux services qu'elle peut offrir.

Avec l'essor des communications électroniques, les volumes de courrier ont chuté, ce qui signifie que les revenus tirés de la vocation première de Postes Canada sont moindres. Elle livre également des colis, mais elle doit faire face à la concurrence non seulement des services de livraison de colis traditionnels, mais aussi d'un modèle de salaires encore plus bas lancé par Amazon.

Postes Canada a commencé à vendre des parties de ses activités pour tenter de combler le vide, ce qui a amené les détracteurs de longue date de la poste, comme Ian Lee, professeur d'administration des affaires à l'Université Carleton, à déclarer que le service postal « disparaît sous nos yeux ». Ces dernières années, Lee a mis de l'avant une proposition radicale visant à réduire le nombre de bureaux de poste desservant les collectivités rurales, à réduire les effectifs des deux tiers et à réduire considérablement le réseau de livraison. Il ne s'agit pas seulement d'un plan visant à réduire les coûts, mais aussi de forcer le service public à devenir une entreprise comme une autre sur le marché.

Le débat sur cette question est délibérément circonscrit. Il y a un refus d'envisager un avenir dans lequel le rôle de Postes Canada pourrait évoluer en permanence pour répondre aux besoins des Canadiens. Et la dégradation du travail de livraison par Amazon est acceptée comme un fait accompli, au lieu d'être quelque chose que nous pouvons inverser si le gouvernement est prêt à défendre les droits des travailleurs contre une entreprise dont le modèle d'affaires vise à les affaiblir.