Derniers articles

Grande-Bretagne : « Construire le parti »

Au cours des derniers mois, plusieurs groupes de la gauche organisée britannique ont discuté de la formation d'un nouveau vecteur national : soit un parti politique, soit une alliance électorale. Les arguments en faveur d'une telle institution ne pourraient être plus clairs. Le gouvernement travailliste au pouvoir se caractérise par sa soumission envers les intérêts des entreprises, sa complicité dans le génocide à Gaza et la répression de la dissidence. Alors que l'opposition conservatrice reste obsédée par les guerres culturelles et entachée par son long passé de mauvaise gestion, le parti d'extrême droite Reform UK [Nigel Farage] semble en passe de remporter la majorité des suffrages populaires, présentant sa vision powelliste [référence à Enoch Powell (1912-1998) qui disposa d'une grande influence dans le débat politique et qui avait les caractéristiques conservatrices et libertariennes] comme la seule alternative viable.

Tiré de Inprecor

4 août 2025

Par James Schneider

Les sondages suggèrent qu'un parti de gauche pourrait remporter autant de voix que le parti au pouvoir, avec 15% chacun. Ce chiffre pourrait encore augmenter s'il s'enracinait dans des circonscriptions clés et lançait une attaque énergique contre le consensus de Westminster : un événement qui marquerait une avancée majeure pour un bloc socialiste historiquement lié par les contraintes du travaillisme. Si les politiciens et les acteurs impliqués dans cette nouvelle organisation n'ont pas encore défini de ligne directrice claire, la députée socialiste de premier plan Zarah Sultana et l'ancien leader travailliste Jeremy Corbyn ont annoncé la tenue d'une conférence inaugurale cet automne, au cours de laquelle les politiques et les modèles de direction pourront être décidés démocratiquement. En moins de 24 heures, 200 000 personnes se sont inscrites, un chiffre stupéfiant.

James Schneider est l'un des organisateurs qui travaille sur ce projet. Né en 1987, il s'est radicalisé à la suite de la guerre en Irak et de la crise financière mondiale. Il a cofondé le groupe de campagne Momentum afin de rallier le soutien populaire à la direction de Corbyn en 2015, avant d'être recruté un an plus tard comme directeur de la communication stratégique du parti. À ce poste, il a défendu une forme de « populisme de gauche » sans concession, tentant – en vain – de résister à la pression exercée par l'aile droite du Parti travailliste pour qu'il capitule sur des questions clés telles que le Brexit. Depuis, il a publié Our Bloc (2022), son projet pour l'avenir de la gauche britannique, et travaille aujourd'hui comme directeur de la communication pour l'Alliance progressiste qui réunit la IIe Internationale, des syndicats et des ONG.

James Schneider s'est entretenu avec Oliver Eagleton sur certaines des questions cruciales qui se posent dans le processus de construction d'un parti : comment celui-ci peut servir de médiateur entre le pouvoir populaire et le pouvoir électoral, les structures organisationnelles qu'il doit mettre en place, les facteurs qui ont précédemment empêché son lancement et les exemples internationaux dont il peut s'inspirer. Cet entretien est le premier d'une série de réflexions sur les perspectives de la gauche post-Corbyn qui seront publiées sur Sidecar [site en lien avec la New Left Review].

Oliver Eagleton : Commençons par votre description générale de ce qu'un hypothétique parti de gauche devrait espérer accomplir dans le paysage politique des années 2020, en particulier dans des pays comme la Grande-Bretagne, où il serait confronté à un certain nombre d'obstacles majeurs, de l'emprise des médias traditionnels au système antidémocratique de Westminster, en passant par la division des forces à gauche du Parti travailliste.

La tâche de ce parti devrait être d'entreprendre différentes formes de « construction politique ». Il y a tout d'abord la construction de l'unité populaire : prendre les circonscriptions qui constituent actuellement une majorité sociologique et les traduire en une majorité politique. En Grande-Bretagne, il s'agit de la classe ouvrière pauvre, des diplômés en déclin social et des communautés racialisées. La plupart des gens envisagent les circonscriptions en termes purement électoraux : « Comment pouvons-nous gagner quelques sièges supplémentaires ? », etc. Mais peu importe que vous ayez cinquante, cent ou deux cents députés si votre stratégie électorale n'est pas liée à ce projet social plus large.

Vient ensuite la construction du pouvoir populaire : il s'agit de mettre en place des organisations structurées que les gens peuvent utiliser pour contrôler démocratiquement différents aspects de leur vie, soit en obtenant des concessions du capital et de l'État, soit en les transcendant partiellement – en décommodifiant [suppression du statut de marchandise] certaines ressources ou en créant des espaces autonomes. Cela permet aux gens de légiférer collectivement depuis la base tout en créant les conditions pour que leur parti légifère depuis le sommet. Le mouvement ouvrier et les coopératives britanniques ont traditionnellement servi cet objectif. D'autres pays ont des traditions plus variées en matière de création de pouvoir populaire, à travers des groupes de locataires, des collectifs agricoles, des syndicats d'endettés, des occupations de terres, pour n'en citer que quelques-unes.

Cela nous amène à la forme finale de la construction politique : celle d'une alternative populaire. L'unité populaire et le pouvoir populaire démontrent qu'il existe d'autres moyens d'organiser la société dans son ensemble, tout en élaborant un programme majoritaire pour le gouvernement capable de répondre aux besoins de la population à court et moyen terme. Si nous poursuivons cette stratégie tripartite, nous commencerons à voir émerger de nouvelles formes de protagonisme populaire qui diffuseront la lutte et le contrôle dans toute la société.

Permettez-moi de vous donner deux exemples tirés de la Colombie. Ce pays a été historiquement l'un des principaux avant-postes de l'impérialisme sur le continent, dominé par une élite compradore conservatrice. Pourtant, depuis plus de soixante-dix ans, le pétrole du pays est propriété publique, car les travailleurs du pétrole ont lancé une grève illimitée en 1948 qui a contraint l'État à créer une entreprise nationalisée, et la pression massive et persistante de la population a empêché tous les gouvernements qui se sont succédé depuis lors de revenir sur cette décision. Plus récemment, en 2010, une institution appelée le Congrès populaire a été créée pour rassembler divers mouvements sociaux et luttes territoriales : urbains, paysans, autochtones. L'une de leurs initiatives a été de mettre en place des territoires de production alimentaire contrôlés par les paysans, qui relient les petits agriculteurs aux pauvres des villes, et ils ont finalement contraint le gouvernement à reconnaître et à soutenir ces territoires en expansion, que le mouvement considère comme des « tranchées du pouvoir populaire ». Cette stratégie de légiférer par le bas a contribué à l'élection du tout premier gouvernement de gauche de Colombie en 2022, dirigé par Gustavo Petro.

En résumé, notre parti doit être un vecteur d'unité, un catalyseur de l'organisation populaire et un levier de mobilisation populaire vers une alternative sociale. Notre objectif à long terme, bien au-delà de ce qui peut être réalisé dans les années 2020, doit être d'établir une société qui reconnaît la dignité fondamentale de chaque personne. Si ce principe est évident pour beaucoup, les macrostructures de notre système mondial s'y opposent fermement. L'ordre actuel repose sur une triade composée du capital, de la nation et de l'État. Notre objectif doit être de le remplacer par un autre : le social, l'international et le démocratique – trois logiques interdépendantes qui ouvrent la voie à de nouvelles formes de vie au-delà de l'exploitation, de l'empire et du contrôle hiérarchique. Cela signifie socialiser l'économie, transformer notre position dans la chaîne des relations impériales et la division mondiale du travail, et démocratiser l'État. Il n'y a pas de voie vers un avenir écologique durable sans ces transformations. Dans ce pays, nous n'avons jamais eu de vecteur qui ait tenté d'opérer ce type de changement par le biais d'une politique de masse. Aucun des petits groupes de gauche ne l'a fait. Même sous la direction de Corbyn au sein du Parti travailliste, nous n'avons pas conçu notre objectif en ces termes. Ce qu'il faut, c'est un parti populaire, entouré d'un ensemble d'organisations, capable de conquérir le pouvoir dans tous les domaines : social, culturel, politique, industriel.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont cette stratégie s'attaquerait aux réalités pratiques de la politique britannique actuelle ?

Les groupes sociaux que j'ai décrits plus haut – les travailleurs pauvres, les diplômés en déclin social et les personnes victimes de racisme – seraient les principaux bénéficiaires d'un mouvement visant à abolir l'état actuel des choses. Bien sûr, un parti de gauche doit également chercher à gagner le soutien d'autres groupes : il existe des éléments progressistes en dehors de ces groupes, tout comme il existe des éléments réactionnaires en leur sein, ce n'est donc pas un processus rigide ou mécanique. Mais ce sont les trois principaux acteurs à travers lesquels l'unité populaire peut être forgée. Certaines des raisons pour lesquelles ils constituent une majorité numérique sont liées à la position mondiale de la Grande-Bretagne en tant qu'économie avancée au cœur du capitalisme, mais d'autres sont plus spécifiques : par exemple, les politiques mises en œuvre par le New Labour [slogan utilisé dans la campagne électorale de 1996 et qui sera associée à Tony Blair] dans l'enseignement supérieur, le logement et l'industrie, qui ont créé la catégorie des diplômés en déclin social (ironiquement, puisque le New Labour était en partie le projet d'une classe de diplômés en ascension sociale). De plus en plus, les actions de l'establishment – en particulier du gouvernement travailliste actuel – renforcent un intérêt commun parmi ces groupes. Les partis de Westminster ont appauvri les personnes sans patrimoine ainsi que les jeunes diplômés, et ils ont tenté de rejeter la faute sur les personnes racialisées, y compris celles qui n'entrent pas dans ces deux autres catégories sociales, ce qui leur donne une base commune pour renverser le statu quo.

Le potentiel est donc là. Ce qui manque, c'est la capacité. En matière de pouvoir populaire, nous partons d'un niveau très bas. La vie civique en Grande-Bretagne, comme dans une grande partie du Nord global, a été réduite à néant. La vie associative de la classe ouvrière a été détruite, pas seulement les syndicats et les coopératives, mais aussi les bibliothèques, les pubs, les clubs, les groupes de musique, les équipes sportives. De moins en moins de gens se souviennent même de cette culture politique d'autrefois. Notre expression la plus forte du pouvoir populaire est le mouvement syndical, qui a surtout connu la défaite au cours des cinquante dernières années, ce qui a naturellement créé une posture défensive. Comment surmonter cela ? Eh bien, le pouvoir populaire repose toujours sur la concentration. Ce n'est pas un hasard si l'usine crée des ouvertures politiques à la gauche ; il en va de même pour les quartiers populaires, qui sont des lieux où les gens se rassemblent naturellement. En Grande-Bretagne, cela a des implications claires pour la stratégie électorale en raison du système électoral majoritaire à un tour. Je ne suis pas un défenseur de ce système, mais il existe et nous devons travailler avec pour l'instant. Il nous oblige notamment à poursuivre une stratégie de concentration : ancrer notre projet dans des zones spécifiques où ces trois groupes sociaux sont majoritaires.

Prenons l'exemple des élections de l'année dernière, où les cinq candidats indépendants de gauche ont remporté des sièges au Parlement : un gain relativement modeste, mais historique, car il n'y avait eu que trois indépendants de gauche depuis la Seconde Guerre mondiale. La situation à Islington North, où Corbyn a battu son adversaire travailliste avec une marge écrasante, était quelque peu sui generis dans la mesure où il était un candidat de renommée nationale et dont la notoriété était de 100 %. Elle a toutefois des implications plus larges, dans la mesure où tous les derniers éléments de pouvoir social ont été mobilisés pour soutenir la campagne, précisément parce que les gens y voyaient l'expression de leur propre vie civique. Tous les groupes de jardinage, toutes les églises, toutes les mosquées, toutes les sections syndicales de la région ont reconnu en Corbyn leur incarnation politique, et c'est pourquoi ils se sont mobilisés pour lui, presque indépendamment de leur opinion sur des politiques spécifiques.

Les quatre autres candidats indépendants ont également remporté une large victoire grâce au pouvoir social réel dont ils jouissent dans leurs communautés, qui repose en grande partie sur les mosquées – même si, bien sûr, de nombreux non-musulmans et musulmans non pratiquants ont également fait campagne et voté pour eux. Les gens vont à la mosquée chaque semaine. C'est un lieu de socialisation, un lieu de bien-être, un lieu d'orientation morale. Ainsi, même si ces candidats indépendants seraient les premiers à admettre qu'ils étaient inexpérimentés en politique, qu'ils n'avaient pas mené de campagne brillante, ni mis en place une communication innovante ou un programme politique complet, ils ont néanmoins été portés à la victoire grâce à cette identification avec le centre du pouvoir communautaire, qui a contribué à canaliser leur répulsion commune face au génocide à Gaza et à toute une série d'autres questions. C'est exactement la raison pour laquelle l'establishment a réagi avec une telle horreur. Il ne s'agissait pas seulement d'islamophobie, mais aussi de la prise de conscience paniquée que le pouvoir populaire peut contourner les structures censées le neutraliser.

Si votre ambition est de créer une sorte de lien contraignant entre un parti politique et des formes plus larges de vie associative, il y a peut-être une distinction à faire entre les mouvements et les institutions. Les premiers peuvent être éphémères et informels, incapables de créer des formes durables de pouvoir populaire en l'absence des seconds. On pourrait dire que, lorsqu'il s'agit de questions telles que le génocide à Gaza, c'est le mouvement qui mobilise les gens en tant que sujets politiques, l'institution qui traduit cette politisation en pouvoir populaire, et le parti qui exploite ce pouvoir pour influencer ou s'emparer de l'État. Ce qui m'amène à poser la question suivante : si la culture institutionnelle de la classe laborieuse britannique a été largement détruite au cours des cinquante dernières années, ne laissant derrière elle que des enclaves isolées, ne manque-t-il pas alors un maillon essentiel dans cette chaîne ? Comment un nouveau parti de gauche devrait-il aborder ce problème ?

Nous devons construire davantage d'institutions. C'est pour moi la tâche stratégique la plus importante pour le parti, mais aussi celle qui risque le plus d'être négligée. Tout en renforçant les manifestations du pouvoir populaire qui ont survécu aux ruines du néolibéralisme, nous devons en créer de nouvelles. Le nombre de ménages qui sont locataires au Royaume-Uni est de 8,6 millions. Le nombre de personnes syndiquées dans le secteur locatif est d'environ 20 000. Seuls 38% des locataires ont voté lors des dernières élections. Si, sous le Labour de Corbyn, nous avions décidé d'aller frapper aux portes et d'organiser les locataires, combien de dirigeants de ce secteur social aurions-nous aujourd'hui ? Comment aurions-nous pu faire évoluer la conscience de la gauche travailliste, afin qu'elle cesse de soutenir un parti parlementaire sur Twitter et qu'elle se concentre plutôt sur la construction de ses propres institutions solides ? On pourrait poser les mêmes questions sur toute une série d'autres thèmes. Avec alors 600 000 membres du Parti travailliste, dont 450 000 étaient de gauche, nous aurions pu décider que notre priorité politique était de nous organiser autour de la question X ou Y. Si nous avions mobilisé ne serait-ce que 10% de ces membres de gauche, nous aurions pu créer de nouvelles organisations populaires : coopératives alimentaires, syndicats de personnes endettées, groupes de soutien à la santé mentale. Nous aurions pu mener des campagnes pour organiser une grève pour le climat ou tenter de nationaliser les services publics par le biais de boycotts massifs. Les possibilités ne manquent pas, et ce n'est pas à moi de dire lesquelles nous devrions privilégier dans les années à venir. Ces choix doivent être faits démocratiquement par un parti politique national.

Si le nouveau parti passe tout son temps à élaborer la politique sociale parfaite pour notre futur techno-gouvernement de gauche imaginaire lorsque nous dirigerons l'État, il n'ira nulle part. S'il se considère comme un Parti travailliste 2.0, avec une meilleure politique que l'actuel mais sans moyen de participation populaire réelle, il sera détruit par les forces contraires. Pendant la période Corbyn, nous étions pris au piège dans une situation où les membres du Parti travailliste étaient souvent réduits à attendre que quelques personnes au sommet prennent des décisions, au lieu de devenir eux-mêmes des acteurs et des leaders. Nous ne pouvons pas répéter cette erreur. Je pense qu'il est important de se rappeler qu'en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord, les réunions politiques ne sont pas ennuyeuses. Elles sont animées, participatives et ancrées dans la culture populaire, avec de la musique, de la nourriture et même de la danse. Les gens normaux y participent parce qu'ils s'y sentent chez eux. Il existe différentes façons de participer. Et c'est parce que leur objectif est de renforcer les liens de solidarité et d'unité afin que les gens puissent s'engager dans la construction du pouvoir populaire.

Comment le nouveau parti que vous envisagez devrait-il s'y prendre pour créer ce type de culture politique non traditionnelle en Grande-Bretagne ?

Dans la Grande-Bretagne contemporaine, l'establishment n'a rien à raconter : il dit que tout va bien et qu'il faut se taire sur ses problèmes. Le bloc réactionnaire, quant à lui, affirme que tout va mal : impossible d'obtenir un rendez-vous à l'hôpital, les prix des logements sont inabordables, les salaires ont baissé, et tout cela est la faute des musulmans, des migrants et des minorités. Lorsque ce sont les deux seuls discours proposés, c'est généralement le second qui l'emporte, car il répond au moins à certaines revendications réelles. Mais la vérité, c'est qu'attaquer les minorités est en soi une position minoritaire. Il existe peut-être une certaine forme de racisme omniprésent en Grande-Bretagne, mais la plupart des gens ne passent pas leur temps à penser à leur haine des étrangers, ce qui laisse clairement la place à un autre discours. Ce que nous devrions proposer à la place, c'est une « guerre des classes avec le sourire ». Nous devrions rejeter toutes les pieuses déclarations de la classe politico-médiatique, car elles sont détestées par le public, à juste titre. Nous devrions créer des controverses plutôt que de nous en éloigner. Ce style de communication est souvent appelé « populisme de gauche ». Il consiste à tracer une ligne d'antagonisme large et audacieuse, avec d'un côté l'unité et de l'autre la division. Cette ligne d'antagonisme est extrêmement simple : la cause de nos problèmes, ce sont les banquiers et les milliardaires. Ils sont en guerre contre nous, alors nous allons leur faire la guerre. Nous devons chercher à dérouter et à scandaliser les médias traditionnels avec un style politique combatif mais aussi joyeux. Nous devons organiser des réunions comme celles que je viens de décrire, avec de la musique, de la nourriture et des groupes de discussion, où les gens peuvent repartir avec des actions claires à mener. Cela signifie naturellement que le parti doit être basé principalement en dehors de Westminster ; il ne doit pas être associé à des types en costume qui passent leur temps à marmonner hypocritement devant les caméras.

Mon rêve est un parti qui ait le même impact que « Turn the Page », le premier titre de l'album Original Pirate Material, premier album du groupe The Streets. Quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant, mais que vous reconnaissez instantanément ; indéniablement britannique et ancré dans la vie quotidienne, des pubs aux trottoirs. Un son – ou dans notre cas, une politique – qui mélange sans effort les cultures et les traditions, ancré dans la classe et la communauté, mais qui va de l'avant avec confiance et style. Nous devons nous approprier ce registre national-populaire. Pour le dire de manière plus théorique, l'efficacité de ce type de politique réside dans la libération du potentiel progressiste de la dimension « nationale » de la triade capital-nation-État. Sur Sidecar, vous avez publié la semaine dernière un court article stimulant de Dylan Riley intitulé « Lénine en Amérique », qui, suivant Gramsci, affirmait que Lénine poursuivrait aujourd'hui une « relation productive et créative avec la culture politique révolutionnaire nationale et démocratique spécifique dans laquelle on opère ». La gauche britannique doit réfléchir dans ce sens.

Vous avez mentionné la Colombie comme modèle, mais réfléchissons un instant aux différences historiques et contextuelles. Dans ce pays, vous aviez un État dominé par deux grands partis, les libéraux et les conservateurs, qui ont passé des décennies à collaborer avec les États-Unis pour maintenir le pays dans un état de dépendance périphérique tout en excluant les secteurs populaires du pouvoir. Beaucoup de ces secteurs étaient donc largement exclus des processus d'accumulation économique et de participation politique, ce qui a contribué à forger certaines traditions autonomes de lutte : mouvements de guérilla contrôlant de vastes zones rurales, campagnes contre l'extractivisme, groupes défendant les territoires autochtones. Petro a réussi à unifier bon nombre de ces forces dans son projet électoral, amenant les marginaux – les « nobodies », comme on les appelait affectueusement – au cœur du gouvernement. En Grande-Bretagne, en revanche, le problème de longue date est moins celui de l'exclusion populaire que celui de l'assimilation populaire. Le Parti travailliste a traditionnellement été un outil permettant d'intégrer la classe ouvrière dans l'État et de la réconcilier avec l'impérialisme, avec pour résultat que notre culture de lutte populaire est moins active, que nos réunions de gauche sont plus ennuyeuses et que la base organique de ce type de politique de masse est beaucoup plus faible.

La direction de Corbyn a fait une évaluation lucide de ces conditions. Votre objectif n'était pas nécessairement de donner du pouvoir à « la base » et d'espérer qu'elle vous mènerait à la victoire. Il s'agissait plutôt d'exploiter une situation de crise politique, de s'emparer du pouvoir étatique et de mettre en œuvre un programme de réformes non réformistes qui, à son tour, galvaniserait de larges couches de la population, en renforçant les travailleurs et travailleuses, les locataires, les migrant·es, etc. Cette approche, dans laquelle la politique d'en haut précède la politique d'en bas, n'était pas simplement une erreur stratégique. Elle reflétait notre situation historique particulière et les possibilités politiques qu'elle offrait. On pourrait soutenir que ces mêmes conditions ont également façonné la manière dont le projet d'un nouveau parti de gauche a été développé jusqu'à présent, les décisions étant prises par une couche relativement restreinte d'acteurs politiques qui espèrent – non sans raison – utiliser les victoires électorales pour stimuler des luttes plus larges.

L'explication que vous donnez est globalement correcte et aide à comprendre pourquoi la conscience dominante au sein de la gauche britannique est fortement électoraliste. Je ne suis pas contre le fait de gagner des élections ou d'entrer au gouvernement. Je pense que c'est essentiel. Mais il y a deux raisons pour lesquelles cela peut et doit être combiné dès le départ avec ces autres processus de construction politique. Premièrement, l'assimilation de la classe ouvrière britannique – non seulement par le Parti travailliste, mais aussi par les syndicats pendant la période corporatiste – n'a jamais été totale : il y a toujours eu des révoltes populaires et des lieux de résistance. Il existe donc des traditions radicales sur lesquelles s'appuyer. Deuxièmement, nous approchons aujourd'hui de la fin d'une offensive capitaliste qui a duré plusieurs décennies et qui visait à détruire cette résistance. Cela s'est fait en partie par l'assimilation, mais surtout par la force brute : l'exclusion violente des masses tant dans le Nord que dans le Sud, avec des mineurs britanniques qui se faisaient fracasser le crâne et des militants de gauche argentins jetés d'hélicoptères. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que cette offensive commence à s'essouffler, non pas à cause d'une opposition extérieure, mais à cause de ses propres limites internes : l'incapacité des États-Unis à freiner le développement souverain de la Chine, en particulier après 2008, et la pression croissante sur les ressources à mesure que la crise écologique s'accélère. Cela crée une opportunité cruciale pour un parti de gauche.

Mais nous ne pouvons pas simplement reproduire le corbynisme dans ce contexte. Nous ne sommes pas à la tête d'un parti gouvernemental et nous n'avons aucune chance d'y parvenir dans un avenir proche. Ce pari purement électoraliste, qui a déjà été battu en brèche, est donc encore moins viable aujourd'hui. Le nombre de personnes qui avaient même conscience de la stratégie 2015-2019 telle que vous la décrivez était également extrêmement limité : seule une poignée de membres du cabinet fantôme et de conseillers de haut rang l'auraient formulée de cette manière. La logique du socialisme parlementaire est restée très intacte. Je pense que nous avons besoin d'un changement fondamental dans notre vision stratégique afin de créer un consensus au sein de la gauche qui reconnaisse l'importance du pouvoir populaire.

Si vous voulez un exemple négatif, vous pouvez vous tourner vers le Parti vert. Son approche consiste à faire élire ses candidats à des fonctions publiques afin qu'ils puissent utiliser leur notoriété pour défendre des politiques progressistes. Selon leurs propres termes, ils ont remporté un certain succès, élisant un député pour la période 2019-2024, puis quatre autres depuis, ainsi que de nombreux conseillers municipaux. Mais quel impact ont-ils eu sur la conscience publique ? Pratiquement aucun. Extinction Rebellion et Fridays for the Future ont eu un effet beaucoup plus tangible sur la politique environnementale de masse. L'approche arithmétique des Verts – plus il y a d'élus, mieux c'est – est vieille de deux cents ans et remonte à l'époque des révolutions libérales, lorsque le débat public se déroulait dans des parlements et des assemblées nouvellement formés où le nombre comptait vraiment. Elle est totalement inadaptée aux années 2020. Le porte-parole le plus en vue du parti n'est même pas député. On entend récemment des propos tels que « Avec les Verts, un parti de gauche pourrait détenir la clé du pouvoir à Westminster ». C'est le même genre d'absurdités illusoires que certains membres du Socialist Campaign Group colportent depuis des années : « Si nous restons au sein du Parti travailliste et faisons profil bas, nous pourrons peut-être détenir la clé du pouvoir ». Quel a été le résultat ?

C'est un modèle libéral de front populaire qui engage implicitement la gauche à soutenir un gouvernement travailliste, ce qui serait un suicide moral et politique. Mais restons-en un instant aux leçons du corbynisme : la plupart des gens ont reconnu que l'une des principales raisons de sa défaite était son manque de base sociale solide, qui a rendu plus difficile la riposte aux campagnes de diffamation et au sabotage politique dont le projet a été victime. Mais après 2019, beaucoup de ces personnes se sont mises à « construire la base » d'une manière déconnectée de toute infrastructure nationale plus large, donnant naissance à un ensemble d'initiatives disparates – un syndicat communautaire ici, un groupe d'action directe là – que le gouvernement en place a pour l'essentiel ignorées ou réprimées.

Il est désormais largement admis qu'une synthèse entre organisation électorale et organisation populaire est nécessaire, comme vous le dites, mais il n'y a toujours pas de consensus sur la forme que cela devrait prendre. La question de savoir si cette nouvelle organisation doit être un parti dès le départ ou si elle doit commencer par une alliance électorale a fait l'objet de nombreux débats. Les partisans de cette dernière option font valoir que la fragmentation de la gauche britannique, et de la vie civique britannique dans son ensemble, nécessite une coalition capable d'englober les luttes locales et de soutenir les leaders communautaires qui ne s'identifient pas explicitement à « la gauche », même s'ils partagent globalement notre vision politique. Cependant, une coalition lâche risque de pérenniser la fragmentation de la gauche plutôt que de la réparer. Quelle est votre position sur ces questions ?

Je ne suis favorable à aucune de ces deux positions, du moins pas dans leur version extrême. D'un côté, on risque d'aboutir à un travaillisme réchauffé, avec une meilleure politique mais une forme de parti similaire, dont la priorité première est de trouver des candidats pour les élections locales. De l'autre, le danger est de se retrouver avec une coalition informelle d'indépendants qui n'offre aucune perspective gouvernementale pour un véritable changement. Aucune de ces deux options ne permettra de construire un véritable pouvoir dans la société.

Dans le livre que j'ai écrit après la défaite de 2019, j'ai plaidé en faveur d'une fédération des mouvements, des organisations structurées et des forces existantes de gauche qui pourrait servir de base à un projet plus ambitieux. Aujourd'hui, il est encore tout à fait plausible qu'une organisation fédérée puisse jouer ce rôle : jeter les bases de ces différents types de constructions politiques dont j'ai parlé précédemment. Mais, de plus, il faudrait toujours une structure décisionnelle unifiée pour pouvoir mettre en place une structure plus large, qu'elle soit fédérale, confédérale ou centrale. Opter pour une coalition plutôt que pour un parti ne changerait rien au fait que les gens doivent d'abord se rassembler et s'accorder sur les grandes lignes, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Il n'y a pas non plus de raison pour qu'un parti ne puisse pas respecter des positions diverses, avec des tendances différentes et un pluralisme interne. Une marque politique locale existante devrait pouvoir continuer à fonctionner avec un haut degré d'autonomie, si tel est son souhait. Il s'agit là, franchement, de questions secondaires qui pourront être réglées lorsque nous aurons mis en place les canaux de délibération appropriés.

Mon modèle préféré serait une structure dans laquelle nous confierions la stratégie aux membres et la tactique à la direction. Les grandes questions stratégiques – quel type de construction du pouvoir social privilégier, comment répartir les ressources entre les militants à travers le pays, quel type d'éducation et de formation politiques fournir, quel devrait être le contenu du programme politique – seraient toutes décidées collectivement. Les tactiques, c'est-à-dire la manière dont ces objectifs stratégiques sont mis en œuvre, peuvent alors être déterminées en grande partie par les organisateurs ou les politiciens de premier plan. Pour que cela fonctionne, il faudrait un système de direction collective. Cela pourrait se passer comme suit. Une équipe de direction composée de douze ou quinze personnes se présenterait avec une proposition stratégique et peut-être aussi une proposition politique qu'elle soumettrait aux membres, qui voteraient par vote unique transférable pour leur stratégie préférée et les candidats associés. Cela donnerait lieu à la formation d'un comité national composé de dirigeant·es issus de différentes équipes, qui synthétiseraient ensuite les différentes propositions et les soumettraient à la conférence des membres, où elles pourraient être approuvées, modifiées ou rejetées. Le comité élirait également des personnes à différentes fonctions nationales : notre porte-parole principal, notre organisateur principal, notre chargé des relations avec les mouvements progressistes, notre directeur du parti, etc. De cette manière, vous auriez toujours des personnes occupant des postes de direction identifiables, mais cela ne serait pas simplement un concours de popularité. Cela créerait une couche de dirigeants capables de prendre des décisions rapides et tactiques, mais cela favoriserait également le protagonisme populaire en transformant la stratégie en une entreprise collective.

Si un vecteur de gauche avait été lancé plus tôt, il aurait pu saisir un certain nombre d'opportunités politiques. Au niveau de l'élite, il aurait pu exploiter la décision prise en juillet dernier par Starmer de suspendre sept députés, dont Sultana, du parti parlementaire, et peut-être convaincre davantage d'entre eux de quitter le navire.

Au niveau des masses, cela aurait pu permettre de monter une réponse unifiée de la gauche à la vague croissante de violence raciste incitée par Starmer et Farage. Pourquoi, selon vous, ce projet a-t-il mis si longtemps à être rendu public ?

Je travaille sur ce sujet depuis environ un an et je pense qu'il existe des facteurs structurels qui rendent difficile le lancement de quoi que ce soit : pas seulement le type spécifique de parti de gauche que je préconise, mais n'importe quel type de parti de gauche. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit de la question de la prise de décision. Quelles sont les décisions légitimes ? Qui peut les prendre et qui peut les mettre en œuvre ? On se retrouve face au dilemme de la poule et de l'œuf : on ne peut pas prendre de décisions avant d'avoir une structure, mais pour avoir une structure, il faut prendre des décisions. Dans d'autres situations équivalentes, ce problème est contourné de l'une des trois manières suivantes.

La première est l'intervention d'un hyperleader. Jean-Luc Mélenchon dit : « Le Parti de Gauche ne fonctionne pas, je forme La France Insoumise », et c'est ce qui se passe. Les gens le suivent. En Grande-Bretagne, nous n'avons pas ce type de figure. Nous avons une sorte d'hyperleader en la personne de Jeremy Corbyn, une personne dont l'autorité morale et politique domine celle de tous les autres, mais il n'agit pas de cette manière. Ce n'est pas son style.

La deuxième solution est une organisation structurée préexistante, dotée d'une capacité de décision disciplinée. Il peut s'agir d'un syndicat ou d'une campagne politique. En Afrique du Sud, Abahlali baseMjondolo, un mouvement de personnes vivant dans des bidonvilles, compte 180 000 membres répartis dans 102 quartiers et mène des occupations de terres dans quatre provinces. Je me suis rendu à leur assemblée générale lorsque j'observais les élections en Afrique du Sud l'année dernière et j'ai assisté à leurs discussions sur la création de leur propre structure électorale. Ils peuvent utiliser leurs mécanismes démocratiques existants qui permettent de prendre des décisions, de les contester et de les renverser dans le cadre d'un processus ouvert où chacun connaît sa position. Cela aussi fait défaut en Grande-Bretagne.

La troisième solution consiste en un petit groupe de personnes politiquement avancées, étroitement liées, capables de prendre des décisions collectives. Au cours de l'histoire, de nombreux partis communistes ont été formés par une douzaine d'individus assis autour d'une table, qui sont rapidement devenus des mouvements de masse. Mais ici, les discussions ont lieu entre des personnes d'horizons et de priorités très différents, qui n'ont pas cette vision collective.

Ces trois facteurs structurels font apparaître un autre facteur contingent qui prend une importance considérable. Il s'agit en fait du facteur déterminant, même s'il se situe en amont des autres. Il s'agit de la question des personnalités. Dans des moments d'insuffisance collective comme celui-ci, les problèmes individuels passent au premier plan. Cela devient beaucoup plus décisif dans des conditions de paralysie objective. Mais aujourd'hui, heureusement, il semble que des progrès soient réalisés. Un nouveau parti est en train de se former malgré ces obstacles, car le besoin politique et la pression extérieure sont écrasants. On ne peut pas ne pas construire un nouveau parti lorsque votre parti, qui n'a pas encore de nom, est déjà à égalité avec le parti au pouvoir dans les sondages. Cela va se produire sous une forme ou une autre.

Quels sont vos projets pour le lancement officiel, maintenant que Corbyn et Sultana ont annoncé cette conférence ?

Malheureusement, le parti a déjà été lancé, même s'il n'existe pas encore. Nous avons été privés d'un lancement soigneusement planifié, mais nous pouvons nous en accommoder. Ce que nous devons faire maintenant, c'est minimiser l'importance du facteur humain contingent en créant un autre type d'autorité souveraine : un organe qui ait le pouvoir de faire avancer le processus. Concrètement, cela prend la forme de cette conférence démocratique. Elle pourrait être chargée de mettre en place un comité qui aurait alors une réelle légitimité dans ses décisions. Toute personne qui s'inscrit comme membre du parti devrait avoir le droit de participer pleinement. La conférence doit les réunir tous, avec des installations hybrides et un vote entièrement en ligne. Elle pourrait élire une équipe de direction collective qui serait chargée de développer l'organisation au cours de l'année suivante, et nous pourrions ensuite mettre en place des structures et une culture qui permettraient de prendre des décisions plus significatives. Rien de tout cela ne serait parfait. En fait, ce serait loin d'être optimal, car cela reviendrait à construire une voiture tout en conduisant. Toutes sortes d'erreurs pourraient être commises, qui pourraient avoir des répercussions plus tard. Mais cela permettrait au moins d'accélérer le processus. Cela offrirait un peu d'espoir à un moment politique où il fait cruellement défaut. Et cela serait très important.

Entretien publié sur le site Sidecar le 25 juillet 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La loi Duplomb partiellement censuré : un pied dans la porte ?

Jeudi 7 août, le Conseil constitutionnel a censuré la ré-autorisation de l'acétamipride, un néonicotinoïde dont la toxicité sanitaire et environnementale n'est plus à démontrer.

8 août 2025 tiré du site Les Soulèvements de la Terre

AH BON, IL Y A UNE « CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT » DANS LA CONSTITUTION ?

Jeudi 7 août, le Conseil constitutionnel a censuré la ré-autorisation de l'acétamipride, un néonicotinoïde dont la toxicité sanitaire et environnementale n'est plus à démontrer. La décision s'appuie sur la Charte de l'environnement, intégrée depuis plus de 20 ans à la Constitution et qui prétend que « les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».

Cette charte n'a jamais réussi à empêcher la fuite en avant mortifère du complexe agro-industriel. La reculade très partielle de l'Etat est la conséquence directe d'une colère populaire montante face à une intoxication généralisée des corps et des milieux par l'industrie des pesticides. Cette colère s'est traduite ces derniers mois dans le combat de l'association Cancer colère et des autres associations de victimes, dans des actions directes telles que des blocages et intrusions dans des sites de production de pesticides, dans les 2 millions de signatures de la pétition réclamant l'abrogation de la loi Duplomb. Cette dynamique de résistance n'a en rien perdu sa pertinence, et nous devons continuer à œuvrer à son approfondissement : cette loi, même amputée, constitue toujours une offensive brutale d'un modèle agro-industriel délétère. Même sans acétamipride, le blanc-seing accordé à l'agrandissement des fermes-usines en particulier ne peut que contribuer à toujours plus intensifier le recours à la chimie de synthèse.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A AUSSI CENSURÉ LA VALIDATION AUTOMATIQUE DES MÉGA-BASSINES

La version du texte soumise au Conseil prévoyait également d'inscrire dans la loi que tout projet de méga-bassines devrait être considéré comme étant d'intérêt général. S'il n'a pas censuré cet article, le Conseil constitutionnel a toutefois émis une importante « réserve d'interprétation ». Comme l'explique Mediapart, « d'une part, les prélèvements d'eau pour ces stockages ne peuvent se faire dans les nappes dites ‘inertielles', c'est-à-dire les nappes souterraines longues à se recharger ou se vider ; d'autre part, la ‘raison impérative d'intérêt général majeur' inscrite dans le texte pour ces projets peut être contestée devant les tribunaux. Ce qui veut dire que la loi est préventivement vidée de son sens : l'intérêt général est présumé, mais un tribunal peut l'invalider.

On sait que les batailles juridiques ne suffisent pas à empêcher les projets mortifères de se faire – que la ‘victoire' arrive une fois les travaux terminés ou qu'elle ne soit tout simplement pas appliquée, par exemple. Il est d'ailleurs possible que des reprises de chantiers de bassines tentent de reprendre à l'automne, notamment dans la Vienne. Tenons-nous prêt-es à y réagir promptement si besoin.

MENER LE COMBAT CONTRE LE MONDE DES PESTICIDES

Comme l'a déclaré Fleur Breteau, porte-parole de Cancer Colère : « Cette décision nous apprend une chose, c'est que le rapport de force fonctionne. Et comme il reste 288 molécules nocives pour la santé et l'environnement utilisées en agriculture, on ne va pas s'arrêter là. Ce que nous voulons, c'est un moratoire sur les pesticides. » Nous n'arracherons pas l'interdiction immédiate de la production et de l'utilisation de ces produits les plus toxiques (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens), sans une résistance populaire déterminée, sans un mouvement massif de lutte. Cette revendication doit par ailleurs être couplée à deux autres : un coup d'arrêt à la délocalisation coloniale des contaminations environnementales, par l'interdiction des exportations prédatrices par les firmes agrochimiques de pesticides interdits sur le territoire hexagonal ; la nécessaire interdiction aux frontières des produits importés traités avec les mêmes pesticides, provoquant une concurrence déloyale que dénoncent la majeure partie des actifs agricoles. La mobilisation citoyenne des 2 millions de pétionnaires contre la loi duplomb doit se prolonger, par des actions collectives à la hauteur des enjeux et par l'émergence d'une force d'opposition dans la rue.

PAS D'ALTERNATIVE A LA CHIMIE DANS UN MONDE OU LA PRODUCTION AGRICOLE EST DÉVOLUE À UNE MINORITÉ DE 400 000 EXPLOITANT-ES

La sortie généralisée des pesticides et la métamorphose de nos modes de production agro-alimentaires réclamera une réforme agraire plus profonde encore. Une transformation passera par la conquête de mesures protectrices à même de faire cesser la guerre commerciale, et permettre aux agriculteurs d'affronter en connaissance de cause les enjeux écologiques et climatiques. Mais aussi par des luttes foncières pour freiner l'agrandissement et la concentration capitalistique des exploitations. Enfin, par une reprise en main des filières pour se réapproprier la valeur prédatée par les firmes, et asseoir ainsi la garantie économique générale d'un revenu paysan. Ce n'est qu'en imposant politiquement, par la construction d'un rapport de force conséquent, le nécessaire réempaysannement de masse de nos territoires, que nous pourrons nous arracher à notre dépendance à l'endroit de la filière mortifère des pesticides.

Nous continuerons à nous opposer à la loi Duplomb : rendez-vous dans les champs, les usines et les rues !

P.-S.

• Les Soulèvements de la terre, 8 août 2025 :

https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/duplomb-partiellement-censure-un-pied-dans-la-porte

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Protestations en temps de guerre à l’intérieur des frontières de la Fédération de Russie

Quels moyens légaux de protestation restent-ils aujourd'hui en Russie ? Où se recoupent les mouvements environnementaux, humanitaires et autochtones ? Kirill Medvedev présente ces nouvelles formes de lutte à l'intérieur des frontières de la Fédération de Russie.

6 août 2025 |tiré du site Entre les lignes entre les mots

Catastrophes environnementales, centralisation excessive, faiblesse des collectivités locales, manque d'autonomie régionale : même si la guerre en Ukraine tend à occulter les questions politiques intérieures russes dans les médias, celles-ci n'en restent pas moins importantes. Sur les quelque 300 campagnes de protestation qui ont eu lieu dans 40 régions de Russie en 2024, la majorité était consacrée à des questions environnementales et d'urbanisme, qu'il s'agisse de lutter contre la déforestation, les nouvelles colonies pénitentiaires ou les décharges.

Les campagnes les plus médiatisées et les plus explosives surviennent lorsque l'autodétermination des minorités ethniques entre en jeu parallèlement aux préoccupations environnementales. Cela s'explique non seulement par le fait que ces campagnes rassemblent des personnes et des groupes aux priorités très différentes, mais aussi parce que les divers groupes ethniques au sein de l'État russe sont un sujet extrêmement sensible pour le régime. D'une part, les autorités sont obsédées par la préservation de « l'intégrité » du pays. D'autre part, elles sapent lentement mais sûrement cette intégrité en démantelant l'autonomie locale et en renforçant la hiérarchie bureaucratico-militaire. De plus, elles promeuvent un discours nationaliste et impérialiste (selon lequel il existerait un « monde russe » transnational, que « les Russes et les Ukrainiens ne forment qu'un seul peuple » et que la langue russe a droit à l'hégémonie au niveau national parce que les Russes de souche ont « fondé » le pays). En conséquence, pour les écologistes et les autres militants sociaux, les questions relatives aux minorités ethniques constituent à la fois un facteur de risque et un moyen de négociation. Ils peuvent parier sur le fait que les autorités ne veulent pas aggraver la situation.

La campagne menée en 2018-2020 à la gare de Shies, dans la région d'Arkhangelsk, où la lutte environnementale contre une décharge que les autorités et les entreprises de Moscou tentaient d'imposer a rassemblé divers groupes, est un bon exemple. Pour certains, il s'agissait d'une question purement environnementale ; pour d'autres, il s'agissait de protéger le Nord russe en tant que région ethnoculturelle. Certains se sont battus pour défendre le patrimoine autochtone. D'autres ont donné la priorité à la justice sociale. D'où la diversité politique des manifestants et de leurs partisans, qui comprenaient des militants de gauche, des militants libéraux des droits de l'homme, des anarchistes, des nationalistes, ainsi que des représentants de partis parlementaires et de divers mouvements civils.

Cet article examine de plus près trois campagnes récentes afin de comprendre comment les problèmes environnementaux et les droits humains s'entrecroisent avec les questions d'autonomie régionale et de souveraineté autochtone.

Altaï : « Les citoyens ont le devoir de défendre leur patrie » contre les oligarques

La République de l'Altaï occupe un territoire petit mais stratégiquement important entre le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine avec les régions adjacentes de Touva, Khakassie, Kemerovo et Altai Krai en Russie. (La République de l'Altaï est distincte de l'Altaï Krai.) En juin 2025, elle a été le théâtre de manifestations déclenchées par une réforme du gouvernement local qui a supprimé les conseils de village, qui constituaient la forme de gouvernement la plus locale et la plus immédiate.

Cette réforme remonte à 2020, lorsque, dans le cadre des tristement célèbres amendements présidentiels à la Constitution, l'autonomie locale a été intégrée à un « système unifié d'autorité publique ». Peu après, en 2021, le projet de loi dit « Klishas-Krasheninnikov » a été proposé (il a finalement été adopté en 2025), permettant aux autorités régionales de se débarrasser de l'autonomie locale dans les zones urbaines et rurales et de regrouper les petites municipalités en districts (l'équivalent approximatif des comtés aux États-Unis). Les opposants ont qualifié cette mesure de « coup de grâce » pour l'autonomie locale.

Le 24 juin 2025, le parlement de la République de l'Altaï a adopté un système d'autonomie locale à un seul niveau : les dix districts actuels, dont les dirigeants sont élus par le peuple, seront remplacés par un nombre identique de districts dirigés par des « fonctionnaires nommés », tandis qu'une centaine de conseils villageois seront supprimés.

En réponse, la population a organisé une série de manifestations et bloqué les routes avec des slogans tels que « Turchak doit démissionner », « Non à l'accaparement des terres par les oligarques », « L'Altaï est à nous » et « Oui à un gouvernement à deux niveaux ».

Les autorités ont riposté par la répression (les militants ont été condamnés à 13-14 jours de détention ou à des amendes). Andreï Turchak, fils d'un ami de Poutine et idéologue de Russie unie, nommé par Moscou à la tête de la République, a qualifié les manifestants de vandales sur sa chaîne Telegram. Il les a exhortés à « ne pas troubler les esprits », car « nous luttons ensemble pour la paix et la prospérité de la République de l'Altaï tandis que nos gars sur le front défendent les intérêts de la grande Russie ». Pendant ce temps, ces « gars sur le front » ont enregistré un message de soutien aux manifestants : « Notre patrie est déchirée par Turchak et [le chef du gouvernement par intérim] Prokopyev ».

Qu'est-ce qui préoccupe tant la République de l'Altaï ? Tout d'abord, sa vulnérabilité face aux entreprises basées à Moscou, exacerbée par la nouvelle réforme. Parmi ces entreprises, on trouve la Sberbank, qui construit des hôtels et des complexes touristiques pour l'élite moscovite et régionale, et la holding pharmaceutique Evalar, qui possède des plantations d'herbes médicinales dans les contreforts des montagnes de l'Altaï. Comme d'habitude, les entreprises sont étroitement liées à l'État : German Gref, le directeur de la Sberbank, est un éminent libéral pro-gouvernemental et ancien ministre du Développement économique. Larisa Prokopyeva, fondatrice d'Evalar, est la mère du chef du gouvernement par intérim de l'Altaï, Alexander Prokopyev. Certains prédisent qu'il finira par remplacer Turchak.

En juin 2024, une vidéo est devenue virale, montrant Gref réprimandant des chauffeurs de taxi à l'aéroport de Gorno-Altaysk pour avoir garé leurs voitures au mauvais endroit. (Les chauffeurs ont répondu en se plaignant du manque de parkings modernes.) Il s'en est également pris à leur apparence, menaçant de les faire licencier. « Regardez-vous, debout là, en sous-vêtements ! Garés les uns sur les autres. Qui êtes-vous pour… Comment vous appelez-vous ? Je suis [l'Allemand] Gref. Ouvre encore la bouche et tu ne travailleras plus jamais ici. Compris ? »

Les habitants de l'Altaï ont compris. « Gref est désormais le représentant de nombreuses personnes qui investissent de l'argent et tentent d'acheter des terres locales. Le message anti-oligarchique est au cœur du mouvement des manifestants », explique Vladimir, un habitant de la région avec qui je me suis entretenu.

Selon ses concitoyens de l'Altaï, les entreprises moscovites n'apportent aucun avantage ni aucune nouvelle opportunité à la République. La réforme permettra aux entreprises d'acheter, de manière volontaire ou obligatoire, des parcelles de terrain appartenant à des communautés rurales et gérées jusqu'à présent par les conseils villageois. Cela risque de créer « un apartheid social, qui entraînera le transfert massif de terres, en particulier le long des berges des rivières et des lacs, vers des complexes touristiques fermés et des communautés de maisons de vacances », explique Pavel Pastukhov, blogueur et manifestant actif. Il estime que les habitants seront privés d'eau, de forêts et de pâturages, ce qui créera un conflit social à long terme et un sentiment d'« occupation » de leur terre natale. De plus, le projet de vente des terres sans appel d'offres risque d'accroître la corruption et de nuire aux entreprises locales, déjà fragiles.

Le mot « terre » revient souvent dans les manifestations pour une autre raison : cette année, les législateurs de la République de l'Altaï ont supprimé de leur constitution la phrase garantissant « l'intégrité, l'inaliénabilité et l'indivisibilité du territoire [de la République] ». Certains spéculent que le gouvernement fédéral prévoit d'annexer la République à la région voisine de l'Altaï. Pour les peuples autochtones de l'Altaï, cela signifierait la perte de leur identité nationale. Le gouvernement fédéral avait déjà évoqué l'idée de fusionner les deux régions dans les années 2000, mais en 2006, une manifestation de masse s'était déroulée dans la capitale de la République, Gorno-Altaysk, pour s'opposer à cette mesure, et aujourd'hui, la politique de fusion des régions menée par Moscou fait l'objet d'un débat constant.

La réponse des autorités aux premières manifestations de cet été a déclenché une vague de protestations, et l'organisation Kurultai du peuple de l'Altaï a demandé l'autorisation d'organiser un rassemblement. Dans un premier temps, l'administration a autorisé un rassemblement de 102 participants dans un parc local, mais elle a ensuite cédé et accordé un lieu plus grand. Au total, environ 4 000 personnes se sont rassemblées, un nombre important pour une république qui ne compte que 220 000 habitants.

« Nous sommes venus ici aujourd'hui parce que nous comprenons que c'est le dernier combat de notre peuple. C'est le dernier combat non seulement du peuple de l'Altaï, mais aussi de tous les peuples qui vivent dans la République de l'Altaï, et de ceux qui vivent n'importe où en Russie », a déclaré la principale oratrice du rassemblement, Aruna Arna, la « leadeuse du peuple de l'Altaï ». Elle s'est fait connaître pour son opposition à l'ancien chef de la république, Khorokhordin, et a fait l'objet de perquisitions à son domicile, de détentions et de poursuites administratives. En avril 2023, Arna a été accusée de « discréditer l'armée russe » : elle avait critiqué la mobilisation et suggéré d'envoyer les enfants des fonctionnaires russes à la guerre. L'année dernière, elle a été condamnée à une amende pour un message sur les sosies de Poutine et la fraude électorale.

« Nous défendons notre opinion de manière légale et légitime, et tout ce qu'ils nous donnent, c'est une gifle », poursuit Aruna. « Un État est constitué d'un peuple et d'un territoire. S'il n'y a ni peuple ni territoire, il n'y a pas d'État. Si nous voyons que notre État, notre République de l'Altaï, est en train d'être détruit, alors, conformément à l'article 59 de la Constitution, les citoyens ont le devoir de défendre leur patrie : nous obéissons à la loi. […] On nous dit que la seule politique qui fonctionne, c'est l'investissement. Regardez autour de vous : qui s'est enrichi, à part les investisseurs milliardaires qui possèdent pratiquement tout ? […] Nous exigeons [d'élire] nos propres représentants. Il ne s'agit pas de détruire les administrations villageoises et les députés, mais au contraire de redonner vie aux villages. »

« On ne peut pas prendre la terre d'une nation. […] Comme l'a dit Vladimir Lénine, « La paix aux nations, la terre aux nations ! » Turchak devrait être ici [à notre manifestation]. Il est temps qu'il commence à respecter le peuple », fait écho Antonina Chaptynov, veuve de Valery Chaptynov, connu comme le premier leader post-soviétique de la République de l'Altaï.

Turchak, pour sa part, estime que le nouveau système permet d'économiser des ressources et évite aux habitants de l'Altaï de passer par les méandres bureaucratiques. « C'est facile d'être gentil, essayez donc de faire le bien », commente-t-il à propos de l'adoption de la loi qui a suscité tant d'indignation parmi les habitants. Cependant, les habitants de l'Altaï ont réussi à préserver l'élection directe des chefs de district. Et, comme c'est souvent le cas, les concessions partielles se sont accompagnées d'une répression accrue.

L'histoire de l'Altaï rassemble plusieurs éléments caractéristiques : la destruction de l'autonomie locale, l'expansion agressive des grandes entreprises moscovites et les solutions politiques et policières habituelles qui provoquent la résistance des habitants. Ceux-ci craignent de perdre leurs terres (par nécessité ou sous la pression), ils perdent l'élection des députés de leur village et, avec elle, la possibilité d'influencer les autorités et de résoudre simplement leurs problèmes quotidiens. (« Maintenant, il faut parcourir 50 à 60 kilomètres pour un simple bout de papier, en l'absence de transports réguliers », se plaint Vladimir. Enfin, ils ont le sentiment que leur République, garante de la préservation de la langue et de la culture altaïennes, est menacée.

Opposer l'intégrité du pays à celle de ses régions, le racisme, le mépris des pauvres et l'arrogance coloniale, laisser les oligarques agir à leur guise : clairement, rien de tout cela ne contribuera à maintenir une immense fédération multiethnique.

Défendre les Shikhans au Bachkortostan : le racisme russe se tire une balle dans le pied

Le Bachkortostan est un autre endroit où la protection de l'environnement, la résistance à l'emprise fédérale et la lutte contre les grandes entreprises vont de pair avec l'autodétermination des peuples autochtones. En 2020, des manifestations ont éclaté dans la République contre l'exploitation des gisements de calcaire du shikhan de Kushtau, un site naturel emblématique et une montagne sacrée.

Une campagne publique massive a réussi à bloquer le projet. En 2024, les tensions sont de nouveau apparues après la condamnation de l'activiste Fail Alsynov, qui s'était exprimé lors d'un rassemblement public contre l'exploitation aurifère dans la chaîne de montagnes Irendyk. Les manifestations se sont déroulées sous des bannières écologistes, mais Alsynov lui-même est connu comme l'ancien leader de l'organisation nationaliste Bashkort. Il a même osé mentionner l'éléphant dans la pièce : « Ce n'est pas notre guerre. Aucun étranger n'a attaqué notre terre ». La répression contre Alsynov (condamné à quatre ans de prison pour « incitation à la haine interethnique ») a fait de l'activiste un héros de la résistance : 10 000 personnes se sont rassemblées lors d'un rassemblement en sa défense.

En mai 2025, les manifestations ont repris au Bachkortostan. Cette fois, les habitants étaient mécontents des projets de développement du Kryktytau shikhan proposés par l'une des plus grandes entreprises privées du pays, la Russian Copper Company, représentée par sa filiale Salavatskoe. Kryktytau est un site de rituels et de rassemblements traditionnels bashkir mentionné dans le poème épique Ural-batyr. (La chanson « Homay » du groupe Ay Yola, basé à Oufa, qui a gagné en popularité dans le monde turc, fait référence à ce lieu et au personnage de l'épopée.)

Les manifestations contre la destruction du shikhan ont commencé en 2020. Les défenseurs de Kushtau ont gagné, obtenant le retrait des entreprises et du gouvernement. Mais pendant la guerre, la société minière a repris ses activités à Kryktytau. La population estime que l'usine minière menace les écosystèmes des rivières locales et du lac Yaktykul, un monument naturel.

Le 22 mai, des unités de police régulière et anti-émeute en tenue de combat sont arrivées au cıyın, un rassemblement traditionnel dans le district d'Abzelilovsky, où les participants avaient prévu de discuter de la question de Kryktytau. Craignant une manifestation de masse, les autorités de tout le district ont annulé le Sabantuy, le festival annuel marquant la fin des semailles de printemps. En juin, des militants ont été arrêtés et soumis à des « entretiens préventifs » avec la police. Comme dans l'Altaï, des soldats se sont joints aux manifestations : ils ont enregistré un message vidéo, mais quelques jours plus tard, ils ont retiré leur soutien, affirmant avoir été manipulés.

Les partisans d'Alsynov ont été chassés des places publiques, mais en mémoire de la victoire de Kushtau, des festivals folkloriques sont désormais organisés chaque année dans le village voisin de Shikhany, une nouvelle tradition issue de cette lutte. Mais les tensions persistent. « Le racisme russe se tire une balle dans le pied », déclare Rim Abdunasyrov, l'un des héros de la lutte pour Kushtau. « Nous, les Bachkirs, avons notre propre terre, et notre peuple la défendra. Au cœur de tout ce qui s'est passé à Kushtau se trouve le mot « patriotisme », aujourd'hui corrompu. Pas le patriotisme qui consiste à partir à l'étranger avec des armes, mais celui qui consiste à défendre sa terre et son peuple. »

« Où est Seda ? » : campagne contre la violence domestique de Saint-Pétersbourg à Grozny

Dans ces deux premiers cas, les conflits entre la politique nationale et les intérêts locaux se sont produits dans des régions qui ont souffert (ou plutôt refusé de souffrir) de l'expansionnisme du gouvernement fédéral et des grandes entreprises. Dans le cas de la campagne « Où est Seda ? », l'action s'est d'abord déroulée à Saint-Pétersbourg.

Seda Suleymanova avait quitté la Tchétchénie pour s'installer dans la métropole du nord de la Russie en 2022, fuyant la violence domestique. À Saint-Pétersbourg, Seda a trouvé un emploi dans un bar et a emménagé avec son petit ami Stas. Un jour, elle s'est retrouvée à fuir par une porte dérobée pour échapper à son frère, qui s'était présenté sur son lieu de travail pour exiger qu'elle retourne en Tchétchénie. Peu après, elle a été arrêtée par les forces de sécurité sous de fausses accusations de vol et remise à ses proches. Le 4 septembre, Mansur Soltayev, le médiateur pour les droits de l'homme de la République tchétchène, a publié une vidéo dans laquelle il marchait aux côtés de Suleymanova, silencieuse, confirmant qu'elle était en vie et « en sécurité ». Depuis, personne ne l'a revue.

Lena Patyaeva, une amie proche de Seda, pense qu'elle a très probablement été victime d'un « crime d'honneur ». Après la disparition de Suleymanova, Patyaeva a organisé la campagne « Où est Seda ? », qui, bien qu'elle n'ait pas encore obtenu de réponse à sa question, a réussi à faire ouvrir une enquête pénale sur sa disparition (avril 2024) et, plus récemment, à faire déclarer Suleymanova disparue.

Patyaeva raconte qu'elle a commencé par envoyer des courriels aux médias publics, mais n'ayant reçu aucune réponse, elle a décidé d'organiser un piquet de grève solo pour « attirer l'attention des médias ».

« J'ai organisé mon premier piquet le 1er février 2024. J'avais très peur. […] Mais après le piquet, je n'ai reçu aucune menace et personne ne m'attendait dans la cage d'escalier pour m'attaquer. J'ai réalisé que la peur fait naître des montagnes d'une taupinière. Cela m'a aidée à continuer. »

Patyaeva a organisé plusieurs autres piquets à Saint-Pétersbourg, mais a ensuite constaté que l'intérêt diminuait, ce qui signifiait qu'elle perdait toute possibilité de faire pression sur l'enquête. Elle a alors décidé d'organiser un piquet à Grozny. Elle a soigneusement réfléchi à sa stratégie afin de minimiser les risques et d'attirer l'attention sur le problème. Craignant que les forces de sécurité ne placent de la drogue sur elle, Lena a enregistré une vidéo à l'aéroport de Sheremetyevo pour prouver qu'elle avait passé les contrôles de sécurité et qu'elle n'avait pas d'objets ou de substances interdits en sa possession. Dès le début du piquet, un message a été publié sur la chaîne Telegram « Où est Seda ? », dans lequel la militante explique ses actions et appelle à la solidarité. Les forces de sécurité ont arrêté Lena une heure après le début du piquet de grève, mais son pari que « personne n'a intérêt à provoquer un scandale interethnique à propos d'une fille qui n'a pas brûlé le Coran ni commis d'acte illégal et qui se bat simplement pour son amie » s'est avéré juste : elle a été rapidement libérée sans inculpation. Elle a atteint son objectif, qui était « d'attirer l'attention des médias avant même son éventuelle arrestation ».

Une grande partie de la campagne consistait à impliquer différents groupes politiques, du Parti libertaire à l'Action socialiste de gauche, qui, selon Patyaeva, « se sont réunis et ont trouvé un terrain d'entente ». Les militants visaient à recueillir 2 000 signatures papier au cours des quatre semaines de la campagne, mais ils ont finalement obtenu plus de 5 500 signatures papier et plus de 2 000 signatures électroniques.

« Ce n'est pas une question de politique. […] Je souhaite bénéficier du soutien le plus large possible. Même de la part de personnes avec lesquelles je ne serais pas d'accord si nous nous asseyions pour discuter de toutes les autres questions », admet Lena. « Le cas de Seda est clair pour tout le monde : la gauche comme la droite, les libéraux comme les conservateurs, l'opposition comme les partisans du gouvernement. Les seuls qui détestent cette campagne sont ceux qui soutiennent les « crimes d'honneur », généralement des hommes tchétchènes. Ils nous envoient des menaces, tandis que certaines femmes tchétchènes, au contraire, me soutiennent et me remercient pour ce que je fais. »

La campagne « Où est Seda ? » touche un point sensible de la politique russe. Comme on le sait, la Tchétchénie a développé son propre système juridique, dans lequel les agents de l'État se livrent non seulement à des représailles extrajudiciaires internes, mais mènent parfois aussi des raids en dehors de la République (comme le meurtre de Boris Nemtsov ou l'enlèvement des militants de l'opposition Magamadov et Isaev à Nijni Novgorod). Ce fait est aussi évident qu'il est impossible pour les autorités tchétchènes de le reconnaître : elles affirment que la Tchétchénie respecte toujours les lois russes communes. Le gouvernement fédéral ferme également les yeux sur les « crimes d'honneur » et autres manifestations du statut particulier de la République.

La question de l'autonomie tchétchène est devenue un défi existentiel pour le nouvel État russe dans les années 1990 et, dans le même temps, l'un des principaux arguments en faveur de l'élection d'un président issu de la police secrète. Aujourd'hui, la Tchétchénie, avec ses anachronismes reconstruits et ses cultes militarisés, sert d'exemple effrayant pour le reste de la Russie, et « l'ordre public » dans la république du Caucase du Nord reste un symbole du transfert de pouvoir réussi il y a 25 ans, des réalisations politiques de Poutine et de la viabilité globale de la Fédération de Russie en tant qu'État post-soviétique. L'image sinistre de la Tchétchénie tient en grande partie à son caractère fermé : les habitants du reste de la Fédération de Russie ne sont pas censés connaître l'état d'esprit réel des Tchétchènes. Tout ce que le gouvernement veut qu'ils sachent (ou croient), c'est que le mécontentement public à l'égard du régime de Kadyrov leur coûterait cher et que sa chute entraînerait rapidement l'effondrement de la Russie.

La tactique de Lena Patyaeva consistant à franchir les frontières s'est donc avérée aussi risquée que justifiée, d'abord lorsqu'elle est arrivée à l'improviste à Grozny pour manifester, puis lorsqu'elle s'y est rendue pour être interrogée en tant que témoin. « L'enquêteur tchétchène m'a dit que je devais être interrogée en tant que témoin à mon domicile, mais j'ai immédiatement répondu : « Laissez-moi venir chez vous ». » Ce voyage en Tchétchénie lui a également permis d'entrer en contact direct avec la population locale, y compris des policiers. « L'un d'eux m'a demandé pourquoi je pensais que ses proches l'avaient tuée. Et quand il a appris que Seda vivait à Saint-Pétersbourg avec un Russe, il a admis : « Oh, eh bien, dans ce cas, ils auraient pu la tuer ». »

Le gouvernement tchétchène n'aime pas la publicité, c'était le principal argument de Lena. « La publicité est le seul moyen de pression dont nous disposons. Lorsque je me suis impliquée dans cette affaire, l'histoire était déjà publique et il était trop tard pour régler les choses en privé. À l'heure actuelle, la publicité est la seule chose qui leur met la pression et les met mal à l'aise […] Il faudra du temps aux forces de sécurité tchétchènes, assises dans leurs bureaux, pour décider qu'elles en ont assez de toute cette agitation et qu'elles doivent montrer Seda vivante ou mettre ses assassins en prison, si elle a été tuée. »

Il semble que la tactique de Lena, bien que lente, porte ses fruits : le fait que Seda ait été déclarée disparue en juin est une avancée majeure, qui donne une lueur d'espoir à tous ceux qui suivent cette histoire difficile.

Transcender les nouvelles frontières

Lorsque les moyens de protestation se font rares, que les anciennes structures de contestation ont disparu et que les traditions de résistance post-soviétiques sont brisées, ceux qui veulent s'exprimer n'ont plus que quelques outils à leur disposition. Ils peuvent s'adresser à Poutine, faire intervenir des soldats, recueillir des signatures, lancer des pétitions, organiser des piquets de grève individuels, rassembler des gens… Presque tout le monde essaie d'agir dans le cadre de plus en plus restreint de la loi et presque tout le monde insiste sur la nature « apolitique » de ses actions, ce qui lui permet de se défendre contre la répression tout en comptant sur le soutien de la majorité politiquement confuse sur des questions spécifiques, telles que la préservation du patrimoine naturel et culturel dans les républiques ethniques minoritaires ou le rejet de coutumes telles que les « crimes d'honneur ».

Cependant, quel que soit le degré de distanciation par rapport à la politique, la nécessité de créer un cadre plus large pour discuter des questions locales demeure. Au lieu d'une concurrence entre les grands programmes politiques, qui a été interdite, on assiste à la réinvention ou à la création de rituels collectifs (et parfois personnels), à une lutte pour l'interprétation des symboles officiels de la mémoire historique ou pour la formulation de la Constitution. On peut rappeler comment les femmes de conscrits (dans une autre campagne récente très médiatisée, The Way Home) se sont approprié des dates et des monuments pour leurs actions, rivalisant avec les autorités pour définir la mémoire publique de la Seconde Guerre mondiale.La déclaration de Turchak selon laquelle les défenseurs de l'autonomie de l'Altaï « dérangent les esprits » met en évidence un véritable désaccord : les divinités, les esprits locaux, les fantômes ancestraux et les figures des morts représentent-ils toujours la paix et l'ordre, c'est-à-dire l'administration actuelle, ou pourraient-ils se ranger du côté de ceux qui défient les riches et les puissants de ce monde ?

Dans une interview, Lena Patyaeva, figure de proue de la campagne « Où est Seda ? », raconte comment elle a pris le temps de se familiariser avec l'ensemble du paysage politique et comment elle a élaboré étape par étape sa stratégie de campagne et son cadre rituel unique. « J'ai pris la décision d'aller en Tchétchénie le soir du Nouvel An. Je ne voulais pas le faire n'importe quel jour, mais à la date anniversaire de l'enlèvement, le 25 mars. […] Grâce à mon voyage en Tchétchénie, les gens ont commencé à recueillir des signatures. Je suis certaine que sans ce voyage, les choses ne se seraient jamais passées à une telle échelle ». Rompant avec les conventions, les fêtes saisonnières telles que le réveillon du Nouvel An ne sont pas ici des moments de repos avant le retour à l'ordre ancien, mais des occasions de prendre une décision importante et de faire un pas en avant – un pas à la fois personnel et socialement significatif, comme pour briser le cycle de l'apathie politique généralisée.

Un nouveau rituel politique important consiste à défendre le territoire, dans différents sens du terme : alors que l'État salue la défense des nouvelles frontières de la Fédération de Russie, ses actions sont perçues par de nombreux habitants des régions russes comme une attaque contre leur territoire, qu'il s'agisse de leurs parcelles privées, de leurs zones forestières et montagneuses protégées ou des frontières administratives de leurs républiques minoritaires sur lesquelles les autorités fédérales ont des projets.

Le régime se soucie de l'« intégrité » du territoire sous son contrôle, il protège ses frontières – et il les viole également, privant les pays voisins de leur intégrité, supprimant les garanties d'intégrité des constitutions de ses républiques membres et divisant leurs territoires (rappelons les récentes manifestations en Ingouchie contre le transfert d'une partie de leur territoire à la Tchétchénie). Il crée une frontière informelle entre la Tchétchénie et le reste de la Fédération de Russie, et nous voyons que le franchissement de cette frontière par un militant s'est avéré être un geste politique fort qui a conduit à un succès partiel.

Plus on parle de frontières, plus il est important de trouver comment les franchir, et plus il est important de penser au-delà des frontières notre façon de voir les choses, nos actions et nos projets. Shies est devenu un centre de résistance en grande partie parce qu'il se trouvait à la jonction de deux régions : la région d'Arkhangelsk et la République des Komis. Ce qui se passe aujourd'hui au Bachkortostan est soutenu par les habitants de la région voisine de Tcheliabinsk, entre autres, ce qui est un bon signe que ce qui se passe ne se limite pas à un programme ethnique ou national bachkir. Le peuple de l'Altaï a été soutenu par les habitants d'autres régions et États : Tyva, Sakha, Bouriatie, Kraïe de l'Altaï et Kirghizistan. Les montagnes, les forêts, les rivières et les zones climatiques transcendent les frontières, tout comme les droits humains. En cette période d'obsession pour les frontières et la souveraineté, nous devrons tous donner un nouveau sens politique à cette vérité évidente.

Des citoyens engagés de différentes régions de Russie réapprennent à faire de la politique dans de nouvelles conditions. Ils sont contraints de forger de nouveaux liens au-delà des barrières érigées par les autorités et de recoder les rituels soutenus par l'État. Est-il possible de créer un espace politique dans lequel la lutte pour la terre contre les fonctionnaires fédéraux et les entreprises devient un front commun, et où les traditions patriarcales dépassées cessent d'être un moyen de terroriser, de diviser et de paralyser la société ? C'est peut-être possible, mais cela exigera non seulement que les militants locaux fassent preuve de courage et d'ingéniosité, mais aussi qu'ils bénéficient d'une attention, d'un soutien et d'une solidarité non dogmatiques, au-delà de toutes les frontières.

Kirill Medvedev

https://www.posle.media/article/wartime-protest-across-russias-internal-borders

Traduction Deepl revue ML

https://www.reseau-bastille.org/2025/08/01/protestations-en-temps-de-guerre-a-linterieur-des-frontieres-russes/

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le nouveau maccarthysme universitaire de la critique d’Israël aux États-Unis, en Allemagne et en Israël

À Jérusalem, aux États-Unis, en Allemagne des professeurs sont licenciés et des étudiants sanctionnés pour s'être exprimés sur la guerre à Gaza. La liberté académique n'est pas un luxe de tour d'ivoire ; elle est une pierre angulaire de la vie démocratique. Prenons la parole non seulement pour nous-mêmes, mais pour un espace public plus juste et honnête. Par Katharina Galor et Noga Wolff.

Tiré du blogue des autrices.

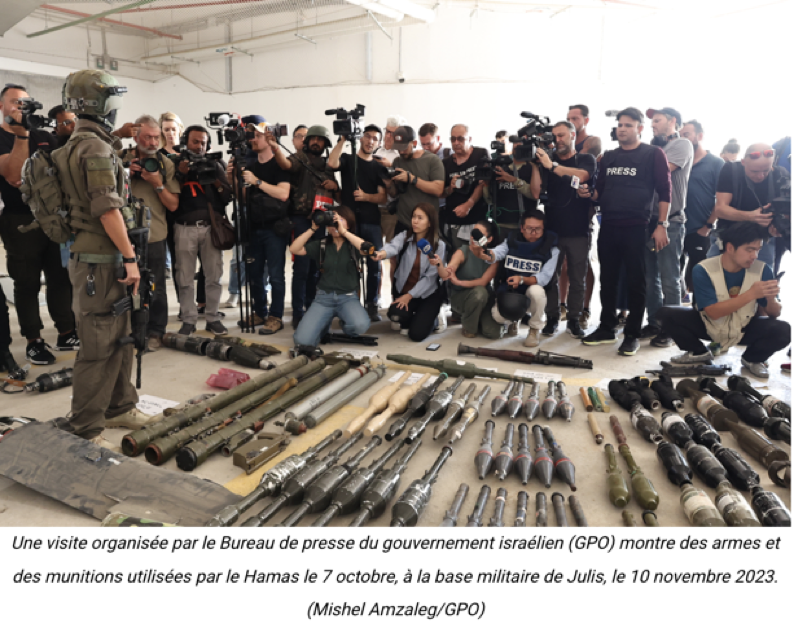

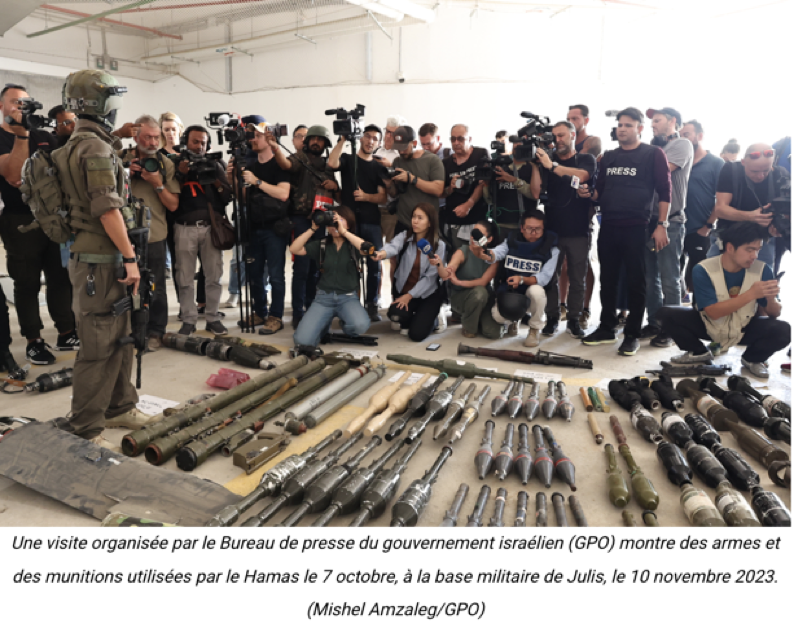

À Jérusalem, une professeure a été emmenée menottée pour avoir critiqué la guerre que son gouvernement mène à Gaza. Aux États-Unis, deux présidentes d'université ont dû démissionner sous la pression de donateurs opposés aux manifestations pro-palestiniennes. En Allemagne, une chaire de professeur invité a été annulée après qu'une universitaire juive américaine a signé une lettre appelant à un cessez-le-feu. Dans ces trois contextes nationaux — Israël, les États-Unis et l'Allemagne — un nouveau maccarthysme vise les universitaires critiques de la politique israélienne.