Derniers articles

« Nettoyage ethnique » aux Etats-Unis

Les pratiques antimigratoires en vigueur dans ce qui était une grande démocratie sont en train de transformer le territoire étatsunien en une vaste zone frontalière. La peur s'installe dans le pays qui protégeait jadis ceux qui cherchaient la sécurité.

Manouk BORZAKIAN (Neuchâtel, Suisse), Gilles FUMEY (Sorbonne Univ./CNRS). Renaud DUTERME (Arlon, Belgique), Nashidil ROUIAI (U. Bordeaux), Marie DOUGNAC (U. La Rochelle)

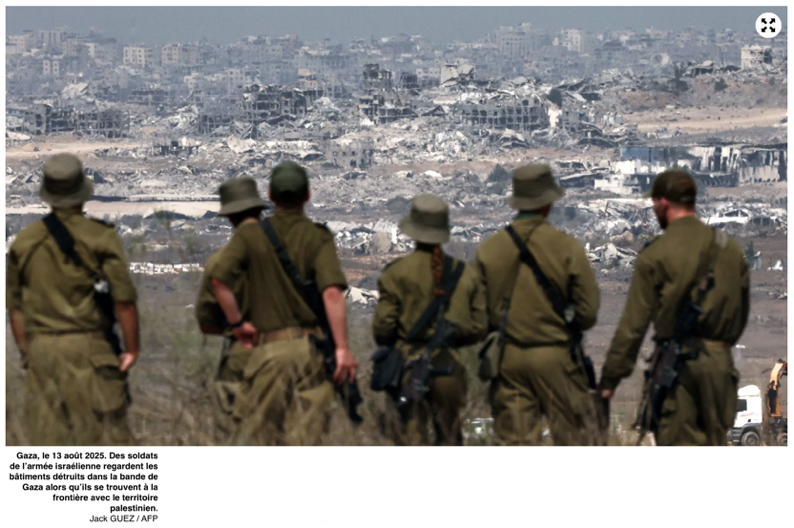

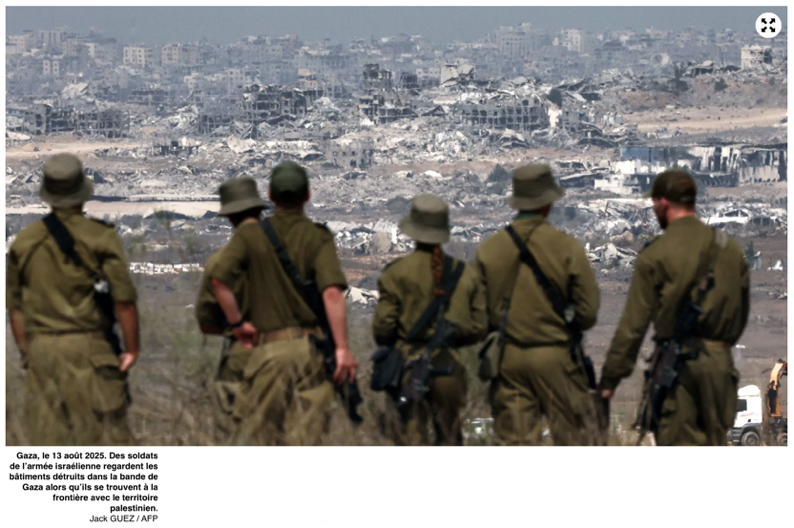

15 août 2025 | tiré d'un blog de mediapart.fr | Illustration : Le camp d'Alcatraz Alligator en Floride

https://blogs.mediapart.fr/geographies-en-mouvement/blog/150825/nettoyage-ethnique-aux-etats-unis

Dans l'histoire et la géographie de l'enfermement, donc de la privation d'espace, on atteint aux États-Unis trumpiens un niveau rarement égalé de violence et de sadisme à l'égard des humains. Olivier Milhaud avait ouvert la thématique d'une géographie des prisons. Espérons qu'il sera suivi par une jeune génération sur celle des camps de migrants.

Les États-Unis ont ouvert en juillet 2025 un centre de détention pour les personnes migrantes. Un « centre de concentration » au cœur d'un marécage infesté d'au moins 200 000 alligators dont la taille des adultes atteint quatre mètres. Situé dans les Everglades de la Floride, un nouveau bâtiment est sorti de terre en moins de dix jours. Des tôles, des grillages derrière lesquels on entasse neuf exilés par cellule, sans soins, sans nourriture propre à la consommation et de la lumière par des néons 24h/24.

Pour l'Observatoire sur les 'Etats-Unis et le consortium pancanadien de recherches Borders in Globalization, Elizabeth Vallet n'a pas peur des mots : c'est un « centre de concentration ». Donald Trump s'est permis des blagues sur ceux qui risqueraient leur vie en s'enfuyant, comme les bagnards sur l'île du Diable en Guyane au temps de Dreyfus : « Les serpents sont rapides, mais les alligators… » a-t-il plaisanté. Trump feignant de craindre qu'on apprenne aux prisonniers à échapper aux reptiles, a voulu qu'on appelle ce centre l'« Alcatraz des alligators », en allusion au fort de la baie de San Francisco où se trouve le fameux pénitencier.

La journaliste Elie Hervé rapporte les propos d'Elizabeth Vallet : « Ce qui définit la politique migratoire de Trump, c'est la mise en place d'une politique répressive et de la cruauté dont il fait preuve à l'encontre des personnes exilées. » Même pour certains détenteurs de carte verte qui sont aussi enfermés. Ces pratiques s'ajoutent à des renvois de migrants vers une prison du Salvador, voire le sinistre camp militaire de Guantanamo à Cuba, ouvert à la suite des attentats du 11-Septembre. Une politique surprenante, visant à contourner les refus de certains États à récupérer leurs citoyens. En juillet, certains exilés ont été renvoyés au Soudan du Sud, pays en guerre, alors qu'ils n'en sont pas originaires.

Tout comme le ministre Bruno Retailleau a mobilisé 4000 forces de l'ordre les 18 et 19 juin 2025 pour interpeller illégalement plusieurs dizaines de milliers de migrants dans les gares et les bus à Paris, Trump a demandé à la police fédérale de l'immigration (ICE) aidée par des Marines d'arrêter des hispaniques dans les hôpitaux, les tribunaux, les magasins de bricolage et jusque dans les écoles. Pour Elizabeth Vallet, s'installe un climat de peur dans la société étatsunienne. « Les coupes dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux, de l'aide au développement, dans des services administratifs bénéficiant de l'ICE sont en train de faire de cet office un État dans l'État. »

Trump n'a pas la primeur de cette politique. L'histoire rappelle que dans les années 1920, il ne faisait pas bon migrer aux États-Unis et que le Ku Klux Klan, organisation terroriste suprémaciste des années 1860 agissait ainsi. Mais la nouveauté est qu'aujourd'hui, la traque aux migrants est décidée d'en haut. Les gardes-frontières, les policiers, les membres de l'ICE agissent partout sur le territoire : « L'ensemble du pays est devenu une zone frontalière, un espace où l'arbitraire est maître ». Les centres de détention prospèrent, gérés par des sociétés privées qui font des profits, en faisant travailler les détenus, les migrants « pour un salaire dérisoire qui s'apparente à du travail forcé » selon Elizabeth Vallet. Une situation dont il sera difficile de suivre l'évolution, en évitant les mensonges du président : certaines personnes arrêtées ne sont pas enregistrées. Et donc, ne peuvent pas faire valoir leurs droits.

L'indécence et le cynisme atteignent-ils leur somment lorsque l'influenceuse d'extrême-droite, Laura Loomer, osait déclarer que « les alligators auraient au moins 65 millions de repas ». 65 millions, c'est le nombre d'Hispaniques dans le pays. « Ce que Trump met en place, c'est un nettoyage ethnique, pour le chercheur José Angel Maldonado, né au Honduras. Il veut façonner une Amérique blanche et, pour cela, il n'a plus aucune limite. »

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Washington : la contestation grandit face à la prise de pouvoir de Trump

Six États dirigés par des Républicains se sont désormais engagés à envoyer des troupes de la Garde nationale pour appuyer la prise de contrôle de Washington, D.C., par l'administration Trump, laquelle a assumé le commandement des forces de police au nom de la lutte contre le crime. En y ajoutant la Garde nationale de D.C., que Trump contrôlait déjà, cela porte à plus de 2 000 le nombre de soldats déployés dans les rues de la capitale. Cette mise sous tutelle fédérale intervient alors même que la criminalité violente dans la capitale est à son plus bas niveau depuis 30 ans — des chiffres que l'administration Trump conteste, le ministère de la Justice ayant ouvert une enquête pour déterminer si les responsables municipaux avaient manipulé les statistiques.

« Ce que nous voyons, c'est l'illégalité, mais elle vient entièrement de la Maison-Blanche », déclare l'activiste communautaire Keya Chatterjee, directrice du groupe Free DC.

20 août 2025 | tiré de democracy.now

AMY GOODMAN : Le Tennessee est devenu le sixième État républicain à accepter d'envoyer des troupes de la Garde nationale à Washington, D.C., afin d'appuyer la mainmise grandissante du président Trump sur la capitale nationale. Les gouverneurs républicains de Louisiane, de l'Ohio, de la Caroline du Sud, de la Virginie-Occidentale et du Mississippi font de même. Une partie des troupes est arrivée mardi. Ces gouverneurs ont mobilisé leur Garde nationale même si plusieurs de leurs villes connaissent des taux de criminalité pires que ceux de D.C. Selon le média The Handbasket, des membres de la Garde nationale de D.C. ont commencé à s'entraîner à porter des armes de poing dans les rues de la capitale.

Trump a envoyé la Garde nationale la semaine dernière en déclarant que D.C. faisait face à une « urgence criminelle », alors que les archives montrent que la criminalité violente y est au plus bas depuis 30 ans. En janvier, le bureau du procureur fédéral du district avait publié un communiqué intitulé « La criminalité violente à D.C. atteint son plus bas niveau depuis 30 ans ». Mais Trump a mis en doute ces chiffres, et les procureurs fédéraux ont lancé une enquête criminelle pour savoir si la police locale avait manipulé les données. Cette enquête est supervisée par l'avocate par intérim nommée par Trump pour le district de Columbia : l'ancienne animatrice de Fox News, Jeanine Pirro.

Pendant ce temps, The Washington Post rapporte qu'un nouveau sondage indique que 80 % des habitants de D.C. s'opposent au décret fédéralisant les forces de l'ordre. La mairesse Muriel Bowser a accusé Trump de mener une offensive autoritaire. Voici ses propos :

MURIEL BOWSER : « Les chiffres dans le district ne justifient pas l'arrivée de mille personnes d'autres États. Vous le savez… Ce n'est pas logique. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, la question n'est pas pour nous, mais pour savoir pourquoi l'armée est déployée dans une ville américaine pour y surveiller des Américains. »

AMY GOODMAN : Des organisateurs communautaires se sont mobilisés contre le déploiement de la Garde nationale. Voici Samantha Davis, fondatrice de la Black Swan Academy, qui œuvre pour l'autonomisation des jeunes noirs :

SAMANTHA DAVIS : « Ce n'est pas une question de criminalité, c'est une question de contrôle. Ce n'est pas une question de sécurité publique, c'est une question de pouvoir. La semaine dernière, Donald Trump a proposé que nos enfants à D.C., dès 14 ans, soient jugés comme des adultes. Voulez-vous ça ? »

PUBLIC : « Non ! »

SAMANTHA DAVIS : « Et la procureure de Trump a dit qu'elle voulait poursuivre nos jeunes, mais qu'elle était frustrée parce qu'elle “ne pouvait pas mettre la main sur eux”. Voulez-vous ça ? »

PUBLIC : « Non ! »

SAMANTHA DAVIS : « Trump a menacé que si D.C. ne punissait pas plus sévèrement nos enfants, il fédéraliserait notre ville. Voulez-vous ça ? »

PUBLIC : « Non ! »

SAMANTHA DAVIS : « Nous ne sacrifierons pas nos enfants à un tyran. »

AMY GOODMAN : Nous allons maintenant à D.C., avec Keya Chatterjee, directrice de Free DC. Pouvez-vous nous faire un point sur les troupes déployées ?

KEYA CHATTERJEE : « Ce que nous voyons ici, c'est une situation qui, si D.C. était un État, serait considérée comme un acte de guerre civile. Des Gardes nationaux envoyés d'un État vers un autre, contre la volonté des élus locaux et des habitants. C'est le manuel classique d'un dictateur : prendre le contrôle de la capitale pour faire taire la dissidence.

Nous sommes vulnérables car D.C. n'est pas un État. Nos élus ne contrôlent même pas notre propre Garde nationale. Cette prise de pouvoir armée met en danger non seulement les habitants de D.C., mais aussi la démocratie américaine et, par extension, le monde entier. Nous voyons déjà des postes de contrôle illégaux, des fouilles humiliantes, des arrestations arbitraires. Tout cela, c'est l'illégalité organisée, mais elle vient de la Maison-Blanche. »

Vie quotidienne et résistance

Chatterjee décrit la peur quotidienne : habitants enlevés dans la rue par des agents fédéraux masqués, familles sans nouvelles de leurs proches. Mais aussi la résistance :

- solidarité de voisinage,

- musique go-go dans les rues,

- casserolades tous les soirs à 20 h, symbolisant les huit quartiers de la ville.

- « C'est une méthode éprouvée contre les dictateurs : répondre par la joie, la communauté, la fierté culturelle », dit-elle.

- Sur les financements bloqués

- Le Congrès a gelé 1,1 milliard de dollars de fonds locaux de D.C. :

- « Si le gouvernement voulait la sécurité, il permettrait d'investir dans le logement, l'éducation, la santé et l'alimentation, ce qui réduit la criminalité. Au lieu de cela, il bloque nos ressources. C'est du vol pur et simple. Et rappelons-le : l'absence d'égalité juridique pour D.C. est un héritage direct de l'esclavage et du racisme. Aujourd'hui, on doit choisir : être du côté de D.C. et de l'égalité, ou être du côté de la tyrannie. »

Les sans-abri visés

JESSE RABINOWITZ, du National Homelessness Law Center :

« Enfermer les gens qu'on ne veut pas voir, c'est du pur autoritarisme. Trump commence par cibler les sans-abris, les personnes trans et les migrants, parce qu'il pense qu'ils n'ont pas de soutien populaire. Mais bientôt, ce sera tous ceux qui ne sont pas des hommes blancs, riches, cisgenres, chrétiens et héérosexuels. »

KEYA CHATTERJEE ajoute :

« Ils détruisent les campements, jettent les affaires des gens à la poubelle. Ils veulent criminaliser la pauvreté, criminaliser l'existence même de ceux qui dorment dehors. Mais ce sont nos voisins, une partie intégrante de notre communauté. Nous exigeons que cette brutalité cesse immédiatement. »

Conclusion :

Les habitants de D.C. restent unis pour exiger le départ immédiat des troupes fédérales et de la Garde nationale déployées par Trump.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Tunisie : après la démocratie, les libertés syndicales dans le viseur

Depuis début août 2025, l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) est la cible d'attaques frontales par le président tunisien Kaïs Saïed et ses partisans. Le 7 août, des manifestants ont attaqué le siège de la Centrale tunisienne. Cette tentative d'assaut de son siège a été suivie par une déclaration du président tunisien en soutien aux manifestants, avec une menace à peine voilée, visant à criminaliser l'action syndicale et à affaiblir l'UGTT. Ces attaques interviennent dans un contexte où le dialogue social est très dégradé, marqué par une rupture quasi totale et une confrontation ouverte.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, Unsa, Solidaires et FSU dénoncent ces attaques, condamnent la campagne d'intimidation menée par les autorités tunisiennes et expriment leur solidarité avec leurs homologues de l'UGTT.

Depuis son « coup de force constitutionnel » le 25 juillet 2021, qui s'apparente de plus en plus à un coup d'État au fur et à mesure que Kaïs Saïed s'arroge les pleins pouvoirs, ce dernier a progressivement mis en place une présidence autoritaire, affaiblissant les piliers de la démocratie tunisienne. Kaïs Saïed, qui ne cache pas son hostilité aux corps intermédiaires, gouverne par décrets présidentiels, sans contre-pouvoirs institutionnels. Après le démantèlement du pluralisme politique avec l'arrestation d'opposants sous prétexte de « complot contre la sûreté de l'État », l'intimidation et la criminalisation des voix dissidentes et l'attaque contre la liberté d'expression avec le harcèlement et même l'emprisonnement de journalistes pour leurs critiques du régime, Kais Saïed s'attaque désormais au syndicalisme.

Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, Unsa, Solidaires et FSU appellent le gouvernement français, et plus largement les décideurs européens, à condamner les dérives autocratiques du régime de Kaïs Saïed et à dénoncer le mémorandum UE-Tunisie.

L'UGTT, fondée en 1946, est un acteur historique majeur en Tunisie, ayant joué un rôle central pour l'indépendance de la Tunisie. L'UGTT est co-lauréate, en 2015, du Prix Nobel de la Paix pour son rôle dans le processus de transition démocratique en Tunisie, après la révolution de 2011. La CFDT, la CGT, l'Unsa, Solidaires et FSU réaffirment leur soutien à l'UGTT et au rassemblement organisé par le syndicat ce jeudi 21 août. Les organisations syndicales françaises joignent leur voix à l'appel du mouvement syndical mondial aux autorités tunisiennes 1 pour garantir la sécurité des membres des syndicats et respecter leurs obligations internationales en vertu des Conventions 87 « Liberté syndicale et protection du droit syndical » et 98 « Droit d'organisation et de négociation collective » de l'OIT.

CFDT, CGT, Unsa, Solidaires, FSU

Depuis des décennies, le Nord accumule une dette environnementale envers les peuples du Sud

Éric Toussaint est interviewé par le journaliste argentin Jorge Muracciole. Depuis la Belgique, l'historien et économiste met en garde contre la crise écologique mondiale. Il affirme qu'elle a atteint un niveau extrême et insiste sur la nécessité de « lutter pour changer le mode de production et les relations de propriété ». Comprendre la dette climatique et écologique est essentiel pour parvenir à la bifurcation écologique. Cela devient indispensable pour trouver une solution juste et durable. La dette écologique, celle que doivent notamment les États du Nord, doit être reconnue : cela donnerait lieu à des réparations correspondantes. Afin de démêler ce défi, dans l'impasse de la mondialisation capitaliste, nous reprenons le dialogue, cette fois depuis Bruxelles, avec Éric Toussaint est le porte-parole du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes (CADTM), historien, docteur en sciences politiques de l'université de Liège et de Paris VIII, membre du Conseil scientifique d'ATTAC France, cofondateur du Conseil international du Forum social mondial en 2001.

2 juillet 20225 | tiré du site du CADTM | Illustration : Jorge Alaminos

https://www.cadtm.org/Depuis-des-decennies-le-Nord-accumule-une-dette-environnementale-envers-les

Jorge Muracciole – Quelle est la situation actuelle de ce qu'on appelle la dette écologique ?

Éric Toussaint – Elle a atteint un niveau extrême. Les températures et le niveau des océans augmentent progressivement et le nombre de personnes touchées, tant au Sud qu'au Nord, est impressionnant. Toutes les données nous montrent que la situation va continuer à s'aggraver car le système capitaliste international n'a pas la volonté d'agir et les gouvernements n'ont donc pas la capacité de trouver des solutions. De nombreux gouvernements négationnistes, comme ceux de Trump ou de Milei, ne donnent pas d'importance à l'ampleur de la crise. Les États du Nord ont accumulé des dettes envers les peuples du Sud : ils devraient reconnaître la dette écologique mondiale historique qu'ils ont contractée et accepter le fait qu'ils doivent payer des compensations financières.

Jorge Muracciole –Est-ce faisable ?

Éric Toussaint –Si l'on tient compte de la chronologie, la dette contractée par les États du Nord, au niveau de ce qui peut être mesuré en termes de changement climatique, de crise écologique et d'effet de serre à grande échelle, a commencé avec l'avènement de la révolution industrielle en Europe à partir de 1820/30 et s'est poursuivie aux États-Unis. Il s'agit d'un processus de deux siècles d'accumulation de gaz à effet de serre propres au développement industriel capitaliste. Au cours des XXe et XXIe siècles, d'autres pays de la périphérie capitaliste se sont ajoutés à ces émissions. Il est évident que les ouvriers qui ont travaillé tout au long du XIXe siècle, soumis à une exploitation extrême, avec des journées de plus de 12 heures et dans des conditions de travail insalubres, ainsi que le travail infantile inhumain, ne sont pas responsables des dommages écologiques causés par leurs gouvernements et les entreprises privées, soutenues par des méthodes policières. La réponse du mouvement ouvrier a été très variée. On ne peut en aucun cas tenir les prolétaires européens pour responsables du projet civilisateur polluant de leurs bourgeoisies. Les paysans ne sont pas non plus responsables du développement du modèle capitaliste dans la production agricole. Ils sont plutôt victimes de ce modèle. Les coupables sont les gouvernements au service de la classe capitaliste et de ses grandes entreprises privées.

Jorge Muracciole -Dans un texte datant du début de l'année 2025, vous affirmez que les groupes capitalistes dominants ont épuisé les réserves et pollué la planète par l'utilisation excessive des énergies fossiles et la surproduction : l'imposition d'une mondialisation néolibérale absurde selon les intérêts des peuples du Sud.

Éric Toussaint –On peut identifier de grandes sociétés industrielles qui existaient déjà il y a plus d'un siècle et qui exploitaient frénétiquement les ressources naturelles en Europe et en Amérique du Nord, puis dans le Sud global.

Il est essentiel de souligner la responsabilité des grandes entreprises qui ont vu le jour au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, telles que Coca-Cola (fondée en 1886), Pepsi-Cola (1898), Monsanto (1901), Cargill (1865) dans le secteur agroalimentaire, BP (1909), Shell (1907), Exxon Mobil (1870), Chevron (1879), Total (1924), dans le secteur pétrolier, ThyssenKrupp (1811), Arcelor Mittal (une union de différents groupes nés dans la première moitié du XXe siècle) dans le secteur de l'acier et des métaux, Volkswagen (1937), General Motors (1908), Ford (1903), Renault-Nissan-Mitsubishi (groupe de trois entreprises créées entre 1870 et 1932) dans le secteur automobile, Rio Tinto (1873), BHP Billiton (1895) dans le secteur minier, ont eu et ont encore une énorme responsabilité dans les émissions de GES. Si l'on calculait la quantité de GES générée par leurs activités depuis leur création, on se rendrait compte que cela représente une part très importante de ce qui s'est accumulé dans l'atmosphère comme une véritable bombe à retardement, qui a fini par exploser. Plus récemment, il convient d'ajouter à la liste incomplète mentionnée ci-dessus l'impact néfaste sur l'environnement des GAFAM (Google, Apple, Facebook-Meta, Amazon et Microsoft), X,… avec leurs énormes centre de data qui prennent encore plus d'ampleur avec l'exploitation de l'Intelligence Articifielle. Enfin, il faut ajouter aujourd'hui à cette liste une série d'entreprises privées, ou dans certains cas publiques, originaires de pays capitalistes dits émergents qui jouent également un rôle néfaste pour l'environnement : Gasprom et Rosneff en Russie ; Sinopec et Petrochina en Chine, Petrobras et Vale do Rio Doce au Brésil, Coal India et Tata en Inde,… pour ne donner que quelques exemples.

Fondamentalement, que ce soit au Nord ou au Sud, le mode de production capitaliste est responsable de la destruction de la planète. Au lieu de rendre l'humanité responsable de la crise écologique en parlant d'anthropocène, il serait plus approprié de rendre le mode de production capitaliste responsable de la crise et d'utiliser l'expression capitalocène, comme le fait le CADTM et d'autres.

Jorge Muracciole –Et aujourd'hui ?

Éric Toussaint –Cet impact de l'industrie extractive se produit en pleine mondialisation, avec la recherche de terres rares ou de lithium pour l'industrie de la téléphonie numérique et des batteries, dans des régions telles que le triangle entre le sud de la Bolivie, le nord-ouest de l'Argentine et le nord du Chili. On pourrait dresser une longue liste d'exemples de l'impact environnemental et humain.

Jorge Muracciole –Ce sont des faits occultés par la presse dominante.

Éric Toussaint – La solution au problème n'est pas compatible avec le mode de production capitaliste. Il n'existe pas de solution de « capitalisme vert ». Il faut une politique de rupture avec le mode de production capitaliste.

Jorge Muracciole – Ce ne sera pas facile.

Éric Toussaint –Cette année, différents peuples autochtones de différentes régions de la planète auront l'occasion de débattre de cette question, notamment lors de la COP 30 qui se tiendra à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre. Les peuples autochtones des Amériques, avec des délégations du monde entier, s'opposeront au sommet officiel, qui n'offrira aucune solution réelle. Ils s'opposeront même à l'orientation productiviste et extractiviste du gouvernement Lula, qui souhaite exploiter davantage de pétrole, y compris dans des zones très sensibles sur le plan environnemental.

Jorge Muracciole –En ce qui concerne ce sommet, quelle est la situation des régions les plus touchées par les effets du productivisme extractiviste ?

Éric Toussaint –L'Asie, et en particulier l'Asie du Sud, avec des pays comme le Pakistan et le Bangladesh, qui comptent au total 400 millions d'habitants. Au Pakistan, en 2022, des inondations ont provoqué le déplacement de près de 30 % de la population. Il en va de même en Afrique de l'Est : des inondations combinées à l'intervention de groupes paramilitaires payés par des sociétés transnationales, comme en République démocratique du Congo, au Kenya, en Tanzanie et au Mozambique, pour extraire du coltan, du cuivre, de l'uranium, du pétrole...

Jorge Muracciole –En Amérique du Nord également.

Éric Toussaint –Oui, des pluies incontrôlables avec de grandes inondations ou des sécheresses prolongées et des incendies en Californie, à Hollywood, ou encore à São Paulo et Quito. Tout cela est le résultat d'un projet civilisationnel qui génère des changements climatiques dans le Nord global et affecte toute la planète. Il est nécessaire de mettre en œuvre un projet de décroissance dans les pays du Nord afin de réduire considérablement les effets de cette croissance incontrôlée. Et de modifier le mode de vie des populations du Nord... Par exemple, en réduisant l'utilisation des voitures individuelles. D'autre part, dans les pays du Sud, nombreux sont ceux qui ont besoin de croissance, de réorganiser et d'articuler la production avec des éléments de décroissance dans certains secteurs de production et de croissance dans d'autres. Par exemple, une production accrue pour améliorer les conditions de logement, l'accès à l'électricité, aux égouts, à l'eau courante, à faible coût pour la population, l'investissement dans l'éducation...

Jorge Muracciole –Pour le mettre en œuvre, un véritable changement de conscience est nécessaire.

Éric Toussaint –Un changement de culture ne suffit pas, il faut également mettre fin ou réduire fortement les activités des entreprises extractives et limiter l'utilisation des ressources naturelles du sous-sol. Il faut lutter pour changer le mode de production et les relations de propriété. Les entreprises énergétiques et extractives doivent être sous contrôle public. L'obligation de rembourser la dette est ce qui instaure l'idée forte d'exporter davantage de matières premières pour les pays périphériques. Il faut l'annuler.

La version originale publiée dans Tiempo Argentino a été révisée et modifiée par Éric Toussaint.

Traduction de l'espagnol par CADTM.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« L’agriculture pastorale extensive est le seul rempart pour reprendre la terre aux feux »

Cet été, les terres du département de l'Aude ont été ravagées par une série de cinq incendies. Pour le vigneron Nicolas Mirouze, des mutations de la vie paysanne s'imposent après la catastrophe.

22 août 2025 | tiré de Reportere.net

https://reporterre.net/L-agriculture-pastorale-extensive-est-le-seul-rempart-pour-reprendre-la-terre-aux-feux

Nicolas Mirouze est vigneron dans les Corbières (Aude) et membre de la coopérative l'Atelier paysan. Il milite pour une agriculture paysanne et biologique. Son exploitation est située juste à proximité de la zone où des incendies ont ravagé le département cet été.

Nicolas Mirouze est vigneron dans les Corbières (Aude) et membre de la coopérative l'Atelier paysan. Il milite pour une agriculture paysanne et biologique. Son exploitation est située juste à proximité de la zone où des incendies ont ravagé le département cet été.

Reporterre — Comment avez-vous réagi face à l'énorme feu qui a sévi du 5 au 9 août ?

Nicolas Mirouze — On ne parle pas juste d'un grand feu, mais d'une série d'incendies. On en a vécu cinq dans les Corbières cet été. Le premier a commencé sur notre commune, le 29 juin, juste devant notre ferme. Le vent l'a poussé de l'autre côté de la route départementale, on n'a pas eu de dégât immédiat. Mais cinq jours plus tard, ça recommençait.

Dans le massif, 400 hectares ont disparu. Le 10 juillet, un autre incendie frappait les alentours de Narbonne : 2 500 hectares ont été ravagés à 3 kilomètres de chez nous. On espérait alors que ce soit fini, on se disait que c'était le plus gros feu... Mais cela ne faisait que commencer. Début août, ça a été apocalyptique, on n'avait jamais vu ça. On vivait entre les flammes et les canadairs, dans un état de stress terrible.

Au total, en deux mois, 20 000 hectares ont brûlé près de chez nous. Voilà la réalité : on est dévastés. Tout est en train de cramer, on ne voit pas d'autres perspectives. On vit comme en sursis, en se disant que c'est une question de temps avant que ce qui n'a pas été brûlé se consume.

À l'évidence, la végétation n'est plus adaptée au climat. Les arbres meurent. Cela fait quatre ans que l'on subit une sécheresse incroyable : nos cumuls de pluie sont inférieurs à la moitié de ce que l'on avait l'habitude de recevoir. On change de monde. Nous ne sommes plus juste dans le climat sec méditerranéen, on est passé à autre chose, un chaos aride.

Comment ce phénomène vient-il percuter votre vie paysanne ?

On attend la pluie et on redoute l'été. La destruction par le feu est d'une radicalité effrayante. Après le passage de l'incendie, il n'y a plus rien, c'est une dévastation totale. Il va falloir reconstruire et repenser beaucoup de choses pour qu'habiter ici redevienne désirable. En tant que paysans et paysannes, nous sommes ancrés dans le sol, nous ne pouvons pas et ne voulons pas fuir. Notre vie est sur place. On a un attachement physique, presque viscéral à cette terre, même si elle est rude.

« Le feu prolonge les conséquences de l'industrialisation de l'agriculture »

Surtout, je crois que le feu vient raviver une crise plus profonde que nous traversons depuis des décennies. Il prolonge les conséquences de l'industrialisation de l'agriculture, prend appui sur la déprise agricole et la disparition de la paysannerie.

Entre 900 et 2 000 hectares de vignobles ont brûlé cet été. Mais la destruction des vignes n'a pas commencé avec les incendies. L'arrachage des vignes a été poussé par les politiques productivistes, pour privilégier les grosses structures et restructurer la filière. En une génération de travailleurs, soit en moins de quarante ans, on a supprimé la moitié de la surface en vigne du département. Les friches ont gagné du terrain sur les zones les plus déshéritées et les moins arrosées, qui sont aussi les plus à risque en matière d'incendie.

Vous voulez dire que les feux sont aussi l'occasion de faire le bilan de l'agriculture industrielle ?

Tout à fait, il faut questionner ces politiques d'arrachage qui ont conforté le modèle de l'agriculture intensive. Elles ont décimé les communautés paysannes, dans des zones où on aurait pu faire du bon vin et d'autres formes de production. L'incendie vient se greffer à cette situation et fragilise encore davantage l'agriculture paysanne.

Aujourd'hui, il est urgent d'imaginer un autre scénario, de replanter des vignes, d'installer des éleveurs, de remettre au goût du jour les transhumances hivernales - celles qui vont des montagnes au littoral - pour repeupler ce territoire.

« L'agriculture paysanne doit retrouver sa place »

Cette catastrophe doit au minimum permettre de prendre des décisions stratégiques à la hauteur du danger : l'agriculture paysanne doit retrouver sa place dans les friches abandonnées et les terres livrées au feu. C'est pourquoi nous plaidons pour la structuration d'une filière d'élevage extensif dans notre département.

En quoi le retour de la petite paysannerie et de l'élevage extensif pourrait limiter les feux ?

Le projet d'installation pastorale extensive est le seul rempart crédible pour reprendre la terre aux grands feux. Par l'élevage, on va avoir une occupation de surface sans commune mesure avec ce que l'on pourrait imaginer avec une monoculture de vignes. C'est aussi une bonne réponse à la protection des zones naturelles. Cela permet de diversifier la production agricole, de transformer des friches viticoles par des surfaces fourragères. Les troupeaux régénèrent les sols épuisés par la monoculture intensive de la vigne et débroussaillent les friches. Ce sont de bons pare-feux contre les incendies.

Chez nous, on a installé un éleveur avec un cheptel de 120 brebis. Cela protège aussi nos champs et nos bâtiments. Mais cette démarche individuelle et sa duplication ne suffira pas, il faut imaginer la mise en place de toute une nouvelle filière à l'échelle du département, créer des prairies, nourrir la terre pour faire pousser des vergers et de la production maraîchère. L'élevage extensif est un levier de transformation plus général du modèle agricole. C'est une première étape.

Quels sont justement les freins et les difficultés qui bloquent son apparition ?

Ce sont des problèmes systémiques que l'on retrouve ailleurs : la difficulté à promouvoir l'installation agricole. Les conditions de production ici sont dures, donc ce n'est pas très désirable : les moyens alloués par les politiques publiques doivent être plus importants. Notre territoire et la zone méditerranéenne, de manière générale, devraient être reconnus comme étant des espaces en « situation de handicap naturel majeur » lié au réchauffement climatique.

Lire aussi :« Du jamais-vu » : pourquoi l'incendie dans l'Aude s'est propagé si vite

Cela permettrait d'aider davantage financièrement les futurs éleveurs, comme dans les zones de montagne. Au fond, il faudrait requestionner la PAC [politique agricole commune] et flécher l'argent autrement. Faut-il massivement soutenir la viticulture intensive productiviste ou d'autres modèles d'installation dans les Corbières ?

Le second frein, immense, est la valorisation de la production locale. Tant que notre viande sera peu valorisée, il n'y aura pas d'installation massive. L'importation de viande ovine venue de l'autre bout de la planète, qui inonde le marché avec des prix imbattables, devrait être interrogée. Il faut des mesures protectionnistes pour que la valorisation aille aux producteurs, avec des prix minimum d'entrée sur le territoire.

Ce feu peut-il servir de prise de conscience ?

J'espère évidemment un sursaut. C'est dans les moments de crise que l'on évolue. Le plus important reste surtout de ne pas rester passifs, de ne pas attendre tout des pouvoirs publics. Il faut se structurer, sortir collectivement de l'impuissance et de la dépossession, repenser les choses démocratiquement, comme citoyens, habitantes et habitants.

On n'est pas naïfs. On voit que le modèle agricole intensif va chercher à se maintenir, qu'il n'est pas fondamentalement remis en question. Des offensives médiatiques utilisent aussi les tragédies qui nous frappent pour polariser encore davantage notre société, en incriminant les écologistes et les consommateurs de viande. Nous refusons ces clivages : pour panser nos blessures et penser un avenir en commun, le moment est à la solidarité plutôt qu'à la division. On va mener notre reconstruction par le bas, à l'échelle locale. Et ce sera révolutionnaire.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Plastique : un échec temporaire du multilatéralisme ?

Quelques pays seulement ont réussi à faire échouer une entente mondiale voulue par la majorité des 184 à Genève du 4 au 14 août pour créer un traité international contraignant contre la pollution plastique, qui semble de plus en plus être un danger pour la planète et la santé de la population.

L'environnement mondial est actuellement en crise. En 1950, la production de plastique était de 2 millions de tonnes. Elle a régulièrement augmenté et en 20 ans, soit de 2000 à 2020, sa production est passée de 230 millions de tonnes par ans à 460 millions. Si rien n'est fait, elle devrait tripler d'ici 2060 et atteindre 1,2 milliard de tonnes annuellement. Un tiers du pétrole extrait aujourd'hui de la terre est transformé en plastique. Comme mondialement, il y aurait seulement 9 % des déchets de cette production qui seraient recyclés, il y aurait actuellement 8 milliards de tonnes de plastiques qui pollueraient la planète.

Un échec

Après dix jours de pourparlers, les 184 pays réunis à Genève pour créer un traité international contraignant contre la pollution plastique (CNI5-2) ne sont pas parvenus à l'adopter. Les négociations portaient sur toute la durée de vie du plastique depuis la substance dérivée du pétrole jusqu'à son état de déchets. Les pays avaient échoué une première fois à avoir un accord lors de la dernière séquence de négociation à Busan en Corée du Sud en 2024.

L'Arabie saoudite, le Qatar, les États-Unis, la Russie et la Chine se sont opposés de plusieurs manières à l'arrivée d'un accord contraignant. Selon le ministre fédéral belge du Climat et de la Transition environnementale, Jean-Luc Crucke, c'est un échec du multilatéralisme parce que malgré 120 pays qui se sont réunis derrière l'Europe, les pays producteurs de pétrole ont refusé un accord. « Une poignée de pays, guidés par des intérêts financiers de court terme et non par la santé de leurs populations et la durabilité de leur économie, ont bloqué l'adoption d'un traité ambitieux contre la pollution plastique », a affirmé la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier Runacher.

Selon le chef de la délégation de Greenpeace, Graham Forbes, ces négociations ont été inondées de lobbyistes de l'industrie des carburants fossiles. « L'industrie pétrochimique est déterminée à nous sacrifier au profit de ses intérêts à court terme », affirme Greenpeace.

Des conséquences sur la santé ?

Le plastique ne disparaît pas, mais s'effrite et devient de plus en plus petit. Il devient microplastique quand il a une taille inférieure à 5 millimètres, puis nanoplastique quand il est inférieur à un micromètre. Il est alors facile à inhaler et ingérer. Selon la chercheuse spécialisée sur les microplastiques de l'université de Lille, Mathilde Body-Malapel, « on sait qu'une fois qu'ils sont dans l'organisme, selon leur taille, ils vont se diffuser de manière plus ou moins importante ». Plus ils sont petits, moins les barrières de l'organisme vont pouvoir les retenir. Les plus petits réussissent à pénétrer dans le sang. Ils peuvent alors se diffuser dans l'ensemble des organes.

Les scientifiques cherchent encore à déterminer les effets de ces plastiques sur les humains. Plusieurs tests ont déjà été menés sur des souris. Ils ont constaté des maladies neurologiques comme le Parkinson ou l'Alzheimer, des problèmes cardiovasculaires avec des AVC, des problèmes pulmonaires, intestinaux ou de fertilité.

Mathilde Body-Malapel affirme de plus qu'il y a 16000 additifs différents qui sont ajoutés aux polymères de plastique pour réaliser les produits que nous consommons dans notre vie quotidienne. Il y aurait 4000 de ceux-ci qui seraient jugés préoccupants pour la santé ou l'environnement.

Nathalie Gontard directrice de recherche en science de l'alimentation et de l'emballage à l'INRAE a écrit un livre sur le plastique et considère qu'il est une drogue dans nos sociétés. « On à une mauvaise compréhension de la pollution plastique parce que l'on croit que c'est uniquement une question de déchets or ce n'est pas le cas ». Le plastique émet des micros et des nanoplastiques dès le début de sa production.

Un traité mondial nécessaire

La Directrice du Programme des Nations unies pour l'environnement, Inger Andersen, affirme qu' « il faut garder à l'esprit que le monde veut et a besoin d'un traité conventionnel sur le plastique, car la crise devient incontrôlable et les citoyens sont franchement indignés. »

Le ministre danois de l'environnement, Magnus Heunicke, a précisé que bien que les négociations soient suspendues, l'Union européenne n'abandonnera pas. « Ces négociations suspendues veulent dire que nous allons travailler plus efficacement avec les pays qui sont prêts à aller de l'avant. »

L'Union européenne a pour sa part mis de l'avant la nécessité de réfléchir à la manière dont les pays peuvent mieux travailler ensemble à l'avenir. « Quelque chose doit changer. Les méthodes de travail et les règles actuelles ont atteint leurs limites » a affirmé la négociatrice principale du Panamá, Debbra Cisneros, lors de la dernière plénière.

Ce n'est donc que partie remise. « Le secrétariat va travailler pour trouver une date et un endroit, où CNI5-3 aura lieu », a déclaré le président du comité des négociations (CNI5-2), l'Équatorien Luis Vayas Valdivieso. L'utilisation du vote à la majorité des participants a été proposée pour la prochaine rencontre. Cet échec du multilatéralisme pourra-t-il être surmonté suffisamment rapidement pour éviter que cette problématique ne s'aggrave ?

Michel Gourd

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Canulars et négationnisme climatique

Cette année nous avons peut-être l'un des étés les plus horribles dont je me souvienne, avec des épidémies toujours actives dans la moitié du pays : on estime qu'environ 24 000 personnes ont dû être expulsées de leurs maisons, plus de 140 000 hectares ont été brûlés [au 22 août, le chiffre de 400 000 hectares a été dépassé] et au moins quatre personnes sont mortes dans différents incendies. Une tragédie aux conséquences incalculables, qui met une fois de plus en lumière, sur le territoire et sur nos propres vies, l'impact mortifère de la crise écologique que nous vivons : « Une classe de maître en matière de destruction climatique ».

20 août 2025 | tiré de Viento sur

Un hélicoptère-bombardier travaille à éteindre l'incendie, le 17 août 2025, à Quiroga, Lugo, Galice (Espagne). Europa Press -Publico.es

Parce que la succession des incendies et leur plus grand potentiel destructeur ne sont pas le fruit du hasard ou d'un été « exceptionnellement » chaud, mais la conjonction de la crise climatique, de la dégradation permanente du territoire et de la vie de ceux qui l'habitent sous le maelström de l'exploitation capitaliste.

Malgré le fait que la barbarie climatique est déjà là, l'avancée des formations d'extrême droite continue de nier l'évidence de l'urgence écologique dans une défense du statu quo néolibéral extractiviste et prédateur des ressources. Elles agissent ainsi comme un frein à la mise en œuvre de politiques ambitieuses de transition énergétique et d'adaptation au changement climatique. Mais la vérité est qu'il est difficile de déchiffrer dans quelle mesure les positions négationnistes défendues par la vague réactionnaire mondiale répondent à une croyance idéologique ou s'inscrivent dans une stratégie de défense des intérêts du pouvoir des entreprises et d'un modèle économique ancré dans l'énergie fossile. En fait, il est tout à fait possible qu'ils répondent à ces deux raisons, et même à d'autres. Mais ce qui, à mon avis, ne fait aucun doute, c'est que le négationnisme climatique a évolué d'un arrière-plan discret pour atteindre une place de premier plan dans les guerres culturelles de l'extrême droite, devenant une caractéristique presque unanime dans les formations d'extrême droite à l'échelle mondiale.

Ainsi, comme pour le Dana ou le black-out, aujourd'hui, avec les incendies et les canicules, les canulars et les complots de l'extrême droite sont de retour pour inonder les réseaux sociaux et enivrer le débat public. Ils réaffirment leur négationnisme climatique, répandent leur haine, attaquent le gouvernement et, ce faisant, tentent de sauver de leur responsabilité dans la tragédie tous ces politiciens négationnistes ou retardataires qui investissent plus d'argent dans la promotion de la corrida que dans la prévention des incendies de forêt. N'importe quelle explication, aussi folle qu'elle puisse paraître, tant qu'elle nie la crise climatique. Nous ne pouvons pas oublier que beaucoup de ces distributeurs professionnels de canulars sont dopés jusqu'aux sourcils avec de l'argent public par le biais des institutions contrôlées par le Parti populaire (PP).

Dans le cas de la Dana de Valence, Abascal lui-même (leader de Vox) est allé jusqu'à pointer, sur le réseau social X, la Commission européenne et sa présidente Ursula von der Leyen comme faisant partie des coupables de la tragédie de Valence. Tous, sauf son partenaire Mazón. Ainsi, il accuse Von der Leyen de favoriser la suppression des barrages en raison du « fanatisme climatique » du Green Deal européen : « S'il y a des coupables... vous êtes la première avec votre droit pénal à faire sauter des barrages. Vous êtes une ennemie des Espagnols ». Le canular sur la démolition des barrages franquistes par le gouvernement a eu un tel écho sur les réseaux, atteignant même certaines émissions de télévision, que le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO) a dû nier qu'un réservoir de Valence ait été détruit. Malgré les dénégations de MITECO, l'extrême droite a fait la sourde oreille et a continué à répandre le même canular, parce que l'examen de la raison n'a aucune valeur pour eux, pour qui ne compte que la capacité à mobiliser de tristes passions.

En ce sens, dans le cadre de la fête de la colombe à Madrid, le vice-président de Vox, Javier Ortega Smith, a assuré à la presse que « le fanatisme climatique ne permet pas de nettoyer les montagnes », attisant le fantôme conspirationniste sur l'Agenda 2030 que l'extrême droite aime tant. Un nouveau canular profitant d'un moment de crise et d'agitation publique pour diffuser son programme négationniste.

Non seulement la législation n'interdit pas le défrichement des forêts, mais dans de nombreuses régions, c'est obligatoire. Par exemple, en Galice, il s'agit d'une obligation de prévention des incendies ; en Castille-et-León, une obligation ; en Catalogne, une obligation ; et dans le Pays valencien, une obligation établie qui, si elle n'est pas respectée, entraîne également une sanction.

Un canular auquel s'est également jointe la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en pointant du doigt ces « agendas idéologiques » (Agenda 2030) déjà évoqués par Ortega Smith et qui empêcheraient soi-disant de « nettoyer les montagnes » ou les « berges des fleuves ». Bien que Díaz Ayuso puisse sembler être une ultra-exception, il s'agit plutôt d'un exemple de la façon dont la droite conservatrice européenne adhère à l'agenda du déni climatique, y compris les canulars.

Lors de la tragédie de Valence, l'un des canulars les plus fortement répétés de la fachosphère a été l'incroyable théorie de l'attaque météorologique marocaine utilisant une arme expérimentale américaine, le High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP). N'importe quelle explication, aussi folle soit-elle, tant qu'elle nie la crise climatique. Ces jours-ci, nous voyons comment un canular qui présente des similitudes avec l'attaque présumée de HAARP à Valence se propage comme de la poudre à canon : un prétendu terrorisme incendiaire provoquerait des incendies de manière coordonnée dans différentes parties du pays. En fait, le président du PP, Alberto Núñez Feijóo, a utilisé le concept de « terrorisme » dans ses déclarations publiques pour faire référence à cette vague d'incendies.

La prétendue mafia terroriste pyromane qui attaque notre pays est un canular qui vise à dédaigner, une fois de plus, l'influence du changement climatique sur les incendies, ou à nier directement son existence. Parce que, quelle que soit l'origine de l'incendie, les scientifiques ont documenté comment le réchauffement climatique et la modification de certaines conditions environnementales non seulement favorisent, mais intensifient également le pouvoir destructeur des incendies. Les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et les sécheresses soudaines (une chaleur sévère et soudaine qui assèche la végétation et le sol à une vitesse inhabituelle) sont des épisodes qui ont une relation directe et causale avec les incendies de cette année.

En ce sens, l'un des canulars les plus courants pour nier l'intensité et la fréquence anormales des vagues de chaleur, un produit du changement climatique, est d'accuser la communauté scientifique et les médias de faux alarmisme pour justifier les politiques d'action climatique. Ainsi, il a été affirmé que les chaînes de télévision peignent des cartes météorologiques avec des couleurs de plus en plus intenses pour effrayer la population. Tout cela au milieu de l'une des pires vagues de chaleur de mémoire d'homme, non seulement à cause des températures élevées, mais aussi à cause de sa prolongation temporaire, un exemple de plus de la façon dont les canulars négationnistes attaquent même le principe empirique le plus élémentaire.

Le « grand black-out » d'avril 2025 a poussé la droite dans sa guerre culturelle particulière en faveur du nucléaire, à charger contre le gouvernement et, bien sûr, à s'attaquer aux énergies renouvelables, dans le but de délégitimer les politiques d'action contre la crise climatique, en amplifiant les discours négationnistes. Dans le cas des incendies de cet été, une fois de plus, les réseaux sociaux ont été inondés de faux messages combinant l'attaque contre le gouvernement avec la criminalisation de l'énergie photovoltaïque et éolienne.

De cette façon, ils ont diffusé un prétendu plan machiavélique du gouvernement lui-même par lequel il aurait provoqué les incendies pour « s'emparer du terrain et construire des moulins et des panneaux solaires ». Des canulars qui se sont répandus comme de l'écume à travers les réseaux de la fachosphère, malgré le fait que la loi forestière interdit l'utilisation d'une terre brûlée pour autre chose que la régénération du couvert végétal.

Il est paradigmatique qu'à mesure que le climat se détériore et que la moitié de l'Espagne brûle, le négationnisme par canular augmente. L'avancée des positions négationnistes d'extrême droite contre toute politique d'atténuation de la crise climatique montre que les preuves scientifiques et empiriques de la crise écologique, en elles-mêmes, sont inutiles. Car, face aux peurs et aux incertitudes générées par la crise écologique – qui, à son tour, est une variante de la crise systémique du capitalisme – les pactes étatiques ou les pactes de greenwashing ne sont pas valables. Avec notre territoire en flammes, il est plus nécessaire que jamais d'élever une alternative écosocialiste qui nous permette d'abriter un principe d'espoir pour l'avenir. En attendant, jusqu'à ce que nous nous attaquions à cette tâche de manière décisive, le déni de l'autoritarisme réactionnaire continuera de croître.

19/08/25

Miguel Urban. Ancien député européen d'Anticapitalistas et membre du Conseil consultatif de Viento Sur

https://www.publico.es/opinion/columnas/fuego-dana-apagon-bulos-negacionismo-climatico.html

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comment travaillent les enseignant·es ukrainien·nes à 60 kilomètres du front ?

Malgré le danger permanent et le manque d'enseignant·es, les éducateurs et les éducatrices de la ville frontalière de Kryvyi Rih continuent d'instruire les enfants et de veiller à leur avenir. Snizhana Oleksun, enseignante, parle de la vie entre les sirènes, des écoles souterraines.

En Ukraine, le nombre d'enseignant·es diminue : d'ici 2030, il manquera 108 000 enseignant·es, soit un tiers. Les professeur·es de langues étrangères et de sciences naturelles sont les plus recherchés, et la pénurie est particulièrement criante dans les communautés proches du front. Les écoles qui manquent d'enseignant·es affichent, comme on pouvait s'y attendre, un niveau de préparation des élèves moins bon, ce qui s'ajoute au stress causé par la guerre, les difficultés quotidiennes et la formation en ligne prolongée. Dans l'ensemble, l'invasion russe à grande échelle a entraîné des pertes éducatives équivalentes à deux années d'études scolaires.

Olena Tkalich s'est entretenu avec Snizhana Oleksun, professeure d'anglais et de sciences sociales à Kryvyi Rih, la petite ville natale du président Volodymyr Zelensky et grande ville industrielle de la région de Dnipropetrovsk, dont les frontières sont actuellement disputées par les envahisseurs russes. Elle a parlé des écoles souterraines, des perspectives pour les jeunes dans cette ville minière et de la vie des enseignant·es dans un contexte de guerre.

Comme le salaire des enseignant·es est faible, environ 15 000 hryvnias [310 euros] en moyenne, et qu'il y a une pénurie d'enseignant·es, Snizhana travaille à la fois à l'école, au collège et donnant des cours particuliers d'anglais.

« Ma journée de travail commence à 8 heures du matin et se termine généralement à 20 heures, parfois même à 21 heures. Mais j'exagère un peu. Ce ne sont que des cours jusqu'à 20 heures. En plus, quand tu rentres à la maison, tu dois remplir tout un tas de documents. Il y a les méthodes pédagogiques, les dossiers électroniques dans lesquels tu dois impérativement enregistrer des informations, et la vérification des cahiers. La charge de travail est énorme. En plus, les parents t'appellent sans arrêt, tu dois être constamment joignable. En ce moment, il faut savoir tout le temps où en est chaque enfant. Sans compter les nuits blanches avec les sirènes et les bombardements. Et chaque enseignant·e a ses propres problèmes, vous comprenez » explique Snizhana.

Son mari et son fils servent dans l'armée ukrainienne, et parmi ses anciens élèves, il y a des jeunes qui se sont engagés volontairement dans l'armée.

« C'est très difficile pour moi d'en parler, car ce sont mes meilleurs élèves. Ils ont obtenu leur diplôme en 2019. Dania Kozlov était dans une compagnie de reconnaissance et a été tué. Il était la fierté de notre groupe », dit-elle.

Quand on lui demande ce qui la motive à continuer à travailler dans l'éducation, Snizhana répond qu'elle vient d'une famille de profs et qu'elle n'a jamais pensé à faire autre chose.

« Je suis tout simplement passionnée par ce métier. Je l'aime beaucoup et c'est clairement ma vocation, ce que je ressens au plus profond de moi. Vous comprenez, il faut travailler. Et ce sont sans doute les yeux des enfants, qui brillent lorsqu'ils acquièrent de nouvelles connaissances, qui vous motivent » souligne Snizhana.

Comment fonctionne l'éducation « en sous-sol »

D'ici fin 2025, 180 écoles souterraines devraient voir le jour en Ukraine. Trois d'entre elles sont en cours de construction à Kryvyi Rih. Cependant, dans l'école où travaille Snizhana, tout le processus éducatif a déjà été transféré « sous terre ».

« À l'école, nous travaillons tout le temps dans un abri. Mes cours commencent dans l'abri et nous ne nous déplaçons pas (en cas d'alerte aérienne, les enseignant·es sont tenu·es d'emmener les enfants dans l'abri, ndlr). D'un côté, c'est pratique, mais de l'autre, c'est gênant car il n'y a pas de portes entre les classes et on entend constamment les autres enseignant·es et les autres enfants, on est en permanence dans le bruit. Cela déconcentre les enfants, il faut retenir leur attention pendant toute la leçon et imaginer différentes formes et méthodes pour les intéresser et les empêcher de se disperser. On nous a livré de nouveaux meubles cette année, on nous a donné de nouveaux tableaux interactifs. Mais tout cela se trouve sous terre. Les enfants tombent très souvent malades, car ces conditions ne conviennent pas à tout le monde. En réalité, elles ne conviennent à personne. Même avec une super ventilation, quand tu arrives le matin, tu ne peux pas respirer » explique Snizhana.

Au collège, en revanche, les enfants étudient dans leurs classes habituelles et en partie en ligne. De plus, l'établissement scolaire compte de nombreux bâtiments, entre lesquels les élèves doivent constamment se déplacer dans la ville. Il est très difficile de s'assurer que tout le monde se rende à l'abri en cas d'alerte. Pour des raisons de sécurité, mais aussi parce qu'elles et ils ne peuvent pas quitter le pays après 18 ans, de nombreux enfants partent à l'étranger.

« Cette année, après le dernier bombardement du terrain de jeux de Yuvileiny (qui a fait 18 mort·es, dont 9 enfants, ndlr), beaucoup ont quitté l'école. Les parent·es viennent chercher leurs enfants parce qu'elles et ils s'inquiètent. La sécurité passe avant tout, l'éducation est secondaire. Elles et ils partent [à l'étranger] pratiquement tous les jours. Ce sont surtout les enfants qui étudient au collège après leur première année qui partent. Elles et ils sont assez nombreux. Quand elles ou ils atteignent l'âge de 16 ans, elles ou ils partent même seuls. Et elles et ils commencent à s'adapter à la vie, à travailler. Souvent, elles ou ils poursuivent leurs études au collège en ligne. Tant que c'est possible, mais on ne sait pas ce qu'il en sera avec les nouvelles lois » raconte Snizhana.

Cet été, un débat a eu lieu sur la réduction de l'enseignement en ligne, car il aurait un impact négatif sur la qualité. Cependant, le ministère de l'Éducation et de la Recherche a finalement accepté que chaque établissement scolaire décide lui-même de la forme d'enseignement à dispenser.

« Pour passer complètement à l'enseignement hors ligne, il faudrait une sécurité totale. Or, celle-ci n'existe pas. Et les bombardements sont constants. La nuit dernière, une école de sport pour enfants a été touchée, elle est complètement détruite » déplore Snizhana.

Selon elle, de nombreux enseignant·es quittent également le pays en raison de la combinaison des risques et des bas salaires.

« En particulier celles et ceux qui enseignent l'anglais. Même si elles et ils terminent leurs études universitaires, elles et ils ne veulent pas aller travailler dans une école pour un salaire dérisoire. Elles ou ils ouvrent donc leurs propres établissements privés » note-t-elle.

En même temps, il y a beaucoup de personnes déplacées à l'intérieur du pays. La proximité de l'est et le mode de vie similaire à celui d'une grande ville industrielle ont fait de Kryvyi Rih un centre d'accueil important pour les personnes déplacées. « Au collège, j'ai des garçons qui ont même quitté la région lorsque la guerre a éclaté dans le Donbass en 2014. Ils vivent dans une ville située presque à l'extérieur de la ville. Les transports y sont très mauvais. Mais cela ne les empêche pas de bien étudier » explique l'enseignante.

De plus, dans le contexte de la guerre, des cours spéciaux sur la sécurité ont été mis en place dans les écoles et les collèges. « Il y a des moments consacrés à la sécurité au travail, où nous parlons constamment aux enfants des dangers des mines. Nous avons tous et toutes suivi des formations appropriées lorsque la guerre a éclaté et avons obtenu des certificats. De plus, nous organisons obligatoirement des cours sur la sécurité de l'information sur Internet, afin d'apprendre aux élèves à prendre toutes les informations avec un esprit critique et à ne pas se laisser provoquer » ajoute Snizhana.

L'Ukraine reste l'un des pays les plus minés au monde. En trois ans d'invasion russe, 336 personnes ont été tuées par des engins explosifs en Ukraine, dont 18 enfants, et 825 personnes ont été blessées. Au cours de l'année dernière, les cas où les services spéciaux russes ont recruté des adolescents et les ont forcés à incendier des voitures militaires ou à apporter des explosifs dans des installations militaires se sont multipliés. Plusieurs mineurs ont été tués ou gravement blessés. Parallèlement, il y a quelques mois, le SBU a annoncé que deux garçons de 14 et 17 ans originaires de Kryvyi Rih avaient refusé de travailler pour le FSB [service de renseignement russe] et avaient informé les forces de l'ordre de tentatives de recrutement. Ils ont été récompensés pour leur geste.

Pourquoi la pénurie de main-d'œuvre ne favorise pas l'augmentation des salaires

Au cours des dernières années, en particulier dans le contexte de la guerre, des discussions se poursuivent sur le manque criant de main-d'œuvre qualifiée dans le pays. Il s'agit notamment de personnes capables de travailler dans des industries complexes, y compris dans le domaine militaire. Après la désindustrialisation rapide des années 1990, l'économie du pays s'est réorientée vers le secteur des services, et le prestige des professions ouvrières et, par conséquent, de l'enseignement professionnel a considérablement diminué. Cependant, Kryvyi Rih reste une ville de métallurgistes dotée d'une infrastructure éducative appropriée.

« Nous sommes une ville industrielle, avec des mines, des carrières, des usines. C'est pourquoi le collège se concentre sur les professions qui seront demandées dans notre ville. Soudeurs, électricien·nes, informaticiens·ne, spécialistes en informatique et en logiciels » explique Snizhana. Selon elle, ici, les étudiant·es des collèges ne sont pas considéré·es comme des outsiders et, pour la plupart, elles et ils poursuivent ensuite des études supérieures, en se concentrant déjà clairement sur une spécialité et une expérience spécifiques. Aujourd'hui, ellks et ils acquièrent cette expérience plus tôt que d'habitude, car les géants métallurgiques de Kryvyi Rih manquent de main-d'œuvre. Au début de l'invasion, lorsque les occupants ont coupé les voies logistiques vers la mer d'Azov, de nombreuses entreprises ont cessé leur activité et mis leurs employé·es au chômage technique. La plupart d'entre eux ont fini par s'engager dans l'armée. Mais aujourd'hui, de nouvelles voies ont été trouvées pour le transport du minerai de fer et d'autres produits. Les étudiant·es des collèges sont donc activement impliqués dans ce processus.

« À l'usine ArcelorMittal (anciennement Kryvorizhstal, qui fait désormais partie de la plus grande entreprise métallurgique au monde – ndlr), les enfants sont passés à un enseignement individuel et ont commencé à travailler dès leur deuxième année. Vous comprenez donc à quel point la main-d'œuvre manque » souligne Snizhana.

Et pourtant, selon elle, il existe un paradoxe : les jeunes spécialistes se voient proposer un salaire minimum qu'elles et ils refusent. Ainsi, une partie des diplômé·es qui pourraient acquérir de l'expérience, une qualification supérieure et, à terme, un meilleur salaire, sont perdu·es.

« Parmi les diplômés de l'année dernière, il y avait une jeune fille dont toute la famille sont des électriciens. Elle est allée travailler à l'usine, mais le salaire y est de 7 000 hryvnias [144 euros]. Pour des jeunes qui veulent vivre indépendamment de leurs parents et louer un logement, c'est trop peu. C'est pourquoi, bien sûr, elles ou ils vont travailler comme baristas ou dans des magasins d'alimentation, où les salaires sont deux fois plus élevés. Beaucoup partent également à Kyiv pour gagner leur vie où elles et ils ne sont pas déclarés officiellement, mais travaillent au noir dans le bâtiment » note l'enseignante.

À la question de savoir quel sera le rôle des diplômé·es des collèges dans la reconstruction du pays, Snizhana répond qu'il est trop tôt pour en parler.

« Pour l'instant, tout le monde pense avant tout à sa sécurité. Les enfants sont évacués en masse. Et celles et ceux qui restent, seront-ils capables de s'en sortir émotionnellement, physiquement et psychologiquement La reconstruction est une question secondaire pour l'instant, à mon avis » dit-elle.

Presque tous les élèves et enseignant·es de son collège et de son école ont des proches dans l'armée. Mais l'année dernière, certains avaient choisi d'étudier au collège pour échapper à la conscription.

« Comment puis-je réagir à cela ? C'est une question provocante. J'ai deux fils qui font la guerre… » soupire Snizhana.

Fin juillet, lors des manifestations contre la corruption, elle a rejoint le mouvement à Kryvyi Rih, brandissant une pancarte sur laquelle on pouvait lire : « Pour des conditions de vie dignes ».

Actuellement, les autorités reconnaissent le problème de la pénurie d'enseignant·es, principalement en raison des bas salaires. Selon les lois « Sur l'éducation » et « Sur l'enseignement secondaire général complet », le salaire minimum d'un·e enseignant·e en Ukraine doit être au moins égal à trois salaires minimums. En 2025, cela représentera 24 000 hryvnias [496 euros] par mois. Cependant, dans la pratique, cette norme est reportée chaque année lors de l'adoption du budget de l'État. Le ministre de l'Éducation, Oksen Lisovyi, a déclaré qu'en 2026, la « prime aux enseignant·es » devrait être augmentée de 1 000 hryvnias [22 euros] à partir de janvier, puis de 2 000 hryvnias supplémentaires à partir de septembre. Toutefois, cela nécessite un financement de 40 milliards hryvnias, ce qui, dans un contexte budgétaire restreint, reste incertain.

7 aout 2025

Traduction par Patrick Le Tréhondat}

Venez me parler

Katya Gritseva, co-fondatrice et militante du syndicat étudiant ukrainien Priama Diia était à l'Université d'Eté des Mouvements Sociaux et des Solidarités de Bordeaux, en août 2025. Nous publions ici son intervention.

Comment aborder des sujets difficiles. Comment parler de choses graves. Chaque jour, quelqu'un meurt. Des roquettes volent, nous sommes privés de sommeil.

Nous sommes des militants. Nous nous jetons dans la lutte sociale parce que nous pensons que c'est important. Mais aussi parce que nous ne voulons pas penser uniquement à la guerre. Pourtant, il est impossible de ne pas y penser. Parce que chaque jour, quelqu'un meurt : des amis, d'anciens camarades de classe, des proches. Chaque jour, quelqu'un part à la guerre, quelqu'un perd sa maison, sa ville, sa région. La mer, les champs, la forêt. Qui sera le prochain et que va-t-il se passer ensuite ? Des camarades partent à la guerre, ils changent, on a du mal à les reconnaître. Quelqu'un passe à côté de vous et le bruit de ses pas vous irrite. Le moindre bruit retentissant vous oblige à vous cacher.

Chaque jour, tout change : combien de temps pouvons-nous encore tenir ? Certains sont déjà brisés, d'autres le seront demain. Quand atteindrez-vous votre limite personnelle ? J'ai besoin et envie de parler de la lutte sociale des mouvements progressistes en Ukraine. Mais le fait est que je ne peux pas en parler sans évoquer la guerre, et j'aimerais un jour pouvoir avoir cette perspective, mais tant que l'impérialisme russe existera, le traumatisme ne pourra pas disparaître. Je ne serais pas libre de m'exprimer complètement.

Trois ans de guerre. Et chacun a accumulé de nombreuses histoires. Lorsque je raconte la mienne, les gens ont tendance à me plaindre et à me dire que je suis forte. Lorsque j'écoute les histoires des autres, j'ai envie de les plaindre et de leur dire qu'ils sont forts. Il y a toujours quelqu'un dont l'histoire est plus effrayante et plus terrible. En écoutant mes camarades palestiniens, j'ai été choquée d'apprendre que ce qui n'a duré que quelques mois à Marioupol – le blocus, la faim, les bombardements constants – dure déjà depuis un an en Cisjordanie. Ma ville, Marioupol, est actuellement occupée, soumise à une propagande russe constante et à l'exploitation. La ville a été détruite, mais au moins, elle n'est plus bombardée. Les soldats russes violent les femmes qui y résident, les hommes d'affaires russes bafouent les droits des travailleurs, parler sa propre langue est un crime. Mais au moins, ma mère a de l'électricité et de l'eau. Quel sens a la pitié et qu'est-ce qu'un véritable soutien ? Comment mettre fin à toutes les guerres ? Ce sont des questions trop complexes qui, en tant que militant social en Ukraine, ne m'aident pas vraiment à agir. Il y a une frustration totale et l'impossibilité de se souvenir de ce que signifie la stabilité. Mais il est nécessaire de continuer à avancer et d'apporter notre petite contribution à la cause commune.

Nous devons rester humanistes, mais pour cela, nous devons toujours rester curieux et garder foi en l'être humain. Être progressiste, c'est cultiver la compréhension des autres ou prouver que nous sommes meilleurs qu'eux, que nous savons mieux qu'eux ? Je suis souvent déçue par les gens de mon pays, mais je veux les comprendre, je veux les soutenir lorsqu'ils font des pas vers la démocratie et la justice sociale.

En juillet dernier, nous avons été témoins de manifestations spontanées massives contre une loi interdisant les institutions anticorruption. Nous avons eu le sentiment qu'un événement important, inattendu et passionnant était en train de se produire. En France, nous sommes habitués à de tels bouleversements, mais en Ukraine, même avant que la population et les rues ne soient épuisées par la guerre, les manifestations de masse étaient rares. Et pourtant, dans plusieurs grandes villes, les citoyens sont descendus dans la rue, unis contre cette loi controversée.

Nous n'avions aucune illusion sur cette manifestation, qui était en fait assez libérale, mais pour mes camarades, il était essentiel de s'y joindre et d'y injecter un programme social. Nous avons été agréablement surpris de voir que les gens étaient capables de se mobiliser même en temps de guerre. Nous apprenons seulement à redonner le contrôle des processus qui se déroulent dans le pays au peuple, aux exploités et aux opprimés. La guerre a créé la nécessité d'agir différemment, d'être inventifs et attentifs. Nous ne cherchons pas à attirer toute l'attention sur nous, mais nous sommes devenus plus attentifs à nos sœurs dans le malheur, aux pays qui souffrent également des ambitions impérialistes.

Dans différentes régions du monde, des personnes continuent de s'entre-tuer pour des ressources. Nous n'avons pas beaucoup évolué depuis le Moyen Âge, si ce n'est que les armes sont désormais plus terrifiantes et invisibles. Le concept de décolonialisme est devenu naturel pour beaucoup, même s'ils ne connaissent pas encore ce mot ou n'ont pas lu Fanon. Cependant, comment élargir et approfondir les revendications sociales ? La grande majorité des citoyens ukrainiens ont un besoin urgent de soutien social. Beaucoup ont appris à se soutenir mutuellement, à partager leurs ressources, à organiser des activités publiques. En 2024, le premier syndicat de locataires a été fondé ; en 2023, nous avons relancé le syndicat étudiant Priama Diia, ce qui a en fait signifié la création d'un mouvement étudiant de gauche à partir de zéro ; en 2022, des « collectifs de solidarité » ont commencé à se former, un réseau de soutien aux soldats anti-autoritaires.

La médecine, l'éducation, les transports publics et d'autres infrastructures sont constamment soumis à la double frappe des missiles russes et des réformes néolibérales. Un recteur d'université, un propriétaire d'usine, un ministre, un directeur : tous justifient leurs actions antisociales par la guerre. « Nous n'avons pas d'argent, nous sommes en guerre, taisez-vous, nous sommes en guerre. » Les conflits de classe s'intensifient, et la chose la plus stupide dans notre situation serait de rester les bras croisés à attendre une révolution, de donner des leçons de morale. Notre avenir et notre capacité à survivre dépendent directement de notre capacité à unir les gens malgré leur atomisation pathologique, de notre capacité à développer des initiatives citoyennes.

Nous n'avons pas besoin de pitié, mais de compréhension et de respect. Nous avons besoin d'un dialogue direct. Nous avons besoin d'être entendus. Cependant, nous avons également beaucoup à apprendre : mieux écouter les autres peuples opprimés, cultiver notre curiosité. La catastrophe provoquée par la Russie est horrible et doit être stoppée, mais en même temps, quelque chose de véritablement nouveau est en train de naître et de se développer dans les vides qu'elle a créés, dans les blessures qu'elle a exacerbées.

En tant que mouvement de jeunesse, nous recherchons de nouvelles formes d'organisation des masses. Nous devons comprendre comment développer un mouvement libre de toute tendance capitaliste, patriarcale, autoritaire et exploiteuse, et l'utiliser pour avancer vers une société libre et égalitaire.

L'activisme étudiant n'est que l'une des premières étapes vers la création d'une culture de l'engagement. En deux ans et demi d'existence, nous avons uni et rallié de nombreux jeunes à des idées progressistes ; nous sommes devenus l'un des mouvements les plus visibles et les plus importants d'Ukraine. Nous acquérons de plus en plus d'expérience, nous apprenons de nos erreurs et de nos victoires, mais ce qui est également important, c'est que nous essayons d'établir des liens solides avec des mouvements similaires en Pologne, en Géorgie, en Serbie, en France et dans d'autres pays, car nous savons que notre lutte est mondiale.

Je suis heureuse d'avoir été invitée dans cette université. Chacun d'entre vous peut discuter avec moi, débattre, argumenter. Vous pouvez être en désaccord et garder votre propre opinion, vous n'êtes pas obligé d'adopter ma position. Mais je vous invite à trouver en vous l'intérêt et la curiosité sincère pour ce qui se passe dans mon pays. Venez me parler.

Bordeaux, 23 août 2025.

Katya Gritseva

co-fondatrice et militante du syndicat étudiant ukrainien Priama Diia

Source : Patrick Le Trehondat, RESU-France.

Titre choisi par Camille Popinot

Une rentrée sociale hautement frondeuse en France

Outragée ! « Rançonnée » dans les urnes, la Gauche, menée par son chef charismatique Jean-Luc Mélenchon (LFI-NFP), a promis de revenir à la charge dès la rentrée sociale, en septembre 2025. Pour empêcher le plan Bayrou, elle s'offre l'alliance du nouveau mouvement « Bloquons tout le 10 septembre ! ».

Voilà une résolution cogitée sous un parasol, que le Premier ministre peut s'enorgueillir de dérouler aux Français (es) en quête d'un pouvoir d'achat : « Suppression de 2 jours fériés. Comme disait ma mère : « La ration est moindre et les mouches à foison ! ».

François Bayrou, le Sisyphe de la Macronie que la combinarde Marine le Pen (RN) et le déserteur renégat, Olivier Faure (PS), pouponnent obséquieusement à des fins politiciennes, s'échine à redorer son blason et redresser sa cote de popularité en chute libre (18 % indice de confiance) par des mesures hautement préjudiciables au citoyen (e).

Sa formule visant à combler le déficit budgétaire à hauteur de 4,5 milliards d'euros, a suscité un tollé au sein de la Gauche. Une opportunité pour Jean-Luc Mélenchon (LFI-NFP) de réinvestir l'arène de la contestation, et, soit dit en passant, se faire justice. En effet, ce lundi, le chef des Insoumis a fait part « d'une prochaine mobilisation sur le terrain comme à l'Assemblée nationale, et une session extraordinaire dans la perspective de faire tomber le gouvernement, conformément aux vœux des Français ».

L'ancien Député européen semble engagé dans une dynamique de reconquête et de lutte digne de la pugnacité de Gisèle Halimi, ralliant le nouveau mouvement « Bloquons tout » le 10 septembre (très actif sur les réseaux sociaux).

Un collectif rassemblant des adhérents (es) de divers horizons qui a déjà esquissé ses premières actions. A savoir la chute du gouvernement actuel, le pouvoir d'achat et les retraites.

Emboitant le pas à Jean-Luc Mélenchon, le porte-parole de La France Insoumise, Manuel Bompart, ne mâchait pas ses mots quant à l'initiative de faire tomber le locataire de Matignon, exhortant de vive voix, ce lundi 18 août, tout le monde à prendre le même engagement : « Je demande aux militants de LFI et de tous ceux qui partagent nos idées de se mettre au service de ce mouvement », s'étrangle le député.

L'heure est à la concertation entre syndicats pour décider d'une riposte unitaire, au plus tôt ! Aussi, les formations poids lourds, telles la CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, s'attèlent-elles à apporter les dernières mises au point avant le passage à l'offensive sur le bitume. Et le roussi émane déjà de quelques déclarations virulentes à l'instar de celle débitée par le Président de CFE-CGC, François Hommeril : « Un premier ministre qui ne connait rien au travail et à la productivité ! ».

Plus acerbe, l'ancien Secrétaire général de Force ouvrière (FO), Jean-Claude Mailly, martèle : « Politiquement, Bayrou va droit au mur volontairement. Il veut s'arrêter ! ». Si certains syndicats sont déjà montés au créneau contre le chef du gouvernement et l'exécutif, la circonspection et l'attentisme restent de mise pour nombre de formations. Les Écologistes, porteurs du slogan « À la rigueur budgétaire, mobilisation unitaire » le scénario catastrophe n'est pas à exclure, à la rentrée sociale. Ils dénoncent une politique d'austérité délétère : « l'État prépare 43,8 milliards d'économie en cinq ans », pointent-ils. Le passage au laminoir des acquis sociaux sous un gouvernement de Droite implacable, fait craindre une implosion sociale dure à contenir.

La Gauche, pourrait, dans les prochaines échéances, voir les usurpateurs de sa légitimé électorale, aller droit dans le mur !

O.H

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.