Derniers articles

« Nous devons vaincre le fascisme » : un conseiller municipal de Chicago face à la menace de Trump de déployer des troupes dans la ville

Le président Donald Trump a signé lundi un décret exécutif établissant des unités « spécialisées » de la Garde nationale, prêtes à être rapidement déployées à Washington D.C. et dans les 50 États, et a de nouveau menacé d'envoyer des troupes dans des villes dirigées par des démocrates, comme Chicago. Responsables et organisateurs de terrain ont promis de riposter.

« Nous sommes une ville ouvrière forte », déclare Byron Sigcho-Lopez, conseiller municipal socialiste démocrate du 25ᵉ district de Chicago. « Nous n'allons pas normaliser le fascisme, et nous sommes prêts à affronter le dictateur de face. » Sigcho-Lopez affirme que la ville prépare une mobilisation de masse qui aura lieu le jour de la Fête du travail.

26 août 2025 | tiré de democray now !

https://www.democracynow.org/2025/8/26/byron_sigcho_lopez_chicago_trump_takeover

AMY GOODMAN : Bienvenue à Democracy Now ! Je suis Amy Goodman à New York. Juan González est à Chicago. Le président Trump a signé lundi un décret exécutif créant des unités « spécialisées » de la Garde nationale pouvant être rapidement déployées à Washington et dans tous les États. Selon ce décret, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth supervisera la Garde nationale pour aider les forces de l'ordre locales à, je cite, « réprimer les troubles civils ». Cette décision survient quelques semaines après que Trump a déjà déployé la Garde nationale à Washington, où le taux de criminalité était pourtant à son plus bas niveau depuis des décennies. Trump a également menacé d'envoyer des troupes à New York, Baltimore, Chicago et dans d'autres villes. Voici ses propos :

DONALD TRUMP : J'ai dit que la prochaine devrait être Chicago, parce que, comme vous le savez, Chicago est actuellement un champ de bataille meurtrier. Ils refusent de l'admettre. Ils disent : « Nous n'avons pas besoin de lui. Liberté, liberté. C'est un dictateur, c'est un dictateur. » Beaucoup de gens disent : « Peut-être qu'un dictateur, ça nous plairait. » Moi, je n'aime pas les dictateurs. Je ne suis pas un dictateur.

AMY GOODMAN : De son côté, le gouverneur démocrate de l'Illinois, JB Pritzker, a répondu lundi à Trump lors d'une conférence de presse, entouré d'élu-es, de responsables économiques et de leaders communautaires.

GOUVERNEUR JB PRITZKER : Plus tôt aujourd'hui, dans le Bureau ovale, Donald Trump a regardé les caméras et a demandé que je dise personnellement : « Monsieur le Président, pouvez-vous avoir l'honneur de protéger notre ville ? » À la place, je lui dis : Monsieur le Président, ne venez pas à Chicago. Vous n'y êtes ni désiré, ni nécessaire. Vos propos de ces dernières semaines révèlent une dégradation inquiétante de vos facultés mentales et sont indignes de la haute fonction que vous occupez. Plus inquiétant encore, vous semblez dépourvu de toute préoccupation pour les membres de l'armée que vous déployez sans scrupule comme de simples pions dans votre quête toujours plus alarmante de pouvoir.

AMY GOODMAN : C'était le gouverneur JB Pritzker. Pour en parler, nous rejoignons Chicago avec le conseiller municipal Byron Sigcho-Lopez, élu pour représenter le 25ᵉ district. Immigré d'Équateur, il a été élu en 2019 comme socialiste démocrate, avec l'appui des Democratic Socialists of America (DSA).

AMY GOODMAN : Nous vous souhaitons la bienvenue, conseiller municipal, à Democracy Now ! Vous avez tenu une réunion ce week-end, rassemblant des gens de partout. Vous êtes président du comité du logement et de l'immobilier. Pouvez-vous nous parler de votre réaction à la menace du président Trump ?

BYRON SIGCHO-LOPEZ : Merci, c'est un honneur d'être avec vous en ce moment critique.

Quand Trump parle comme un dictateur, beaucoup de gens réagissent : personne n'aime un dictateur. Et personne ne veut voir la normalisation de la présence de troupes militaires dans les villes américaines. Nous avons rejoint les nombreux appels de nos communautés pour défendre notre ville. Nous ne pouvons pas normaliser la militarisation, la disparition de nos voisin-es, l'enlèvement de nos voisin-es, comme nous l'avons vu le 4 juin ici dans notre ville, lorsque des hommes masqués ont tendu un véritable piège humain et kidnappé principalement des femmes de notre communauté.

Nous ne normalisons pas ; nous organisons. Nous ne désespérons pas. Nous n'avons pas peur. Nous ne nous soumettons pas aux dictateurs. Et ici, à Chicago, nous avons fait ce que nous avons toujours fait, dès que furent annoncées les déportations massives : nous nous organisons, à la grande frustration de l'administration Trump, qui a vu une communauté informée, bien organisée, et c'est ce qu'elle continuera de voir. Nous avons appris — en tant qu'ancien organisateur syndical — que le patron est souvent notre meilleur organisateur. Il est en train d'unifier notre ville. Il a uni notre communauté immigrante. Il est en train d'organiser et d'unifier notre ville plus que jamais. Désormais, nous avons des dirigeants syndicaux et religieux prêts à s'assurer que nos écoles, nos églises, nos hôpitaux soient des refuges sûrs, comme ils devraient l'être.

Et nous voulons qu'il sache que, pour la fête du Travail, alors que Trump se prépare à faire de cette fête du Travail la dernière dans notre ville, nous voulons qu'il sache que ce sera une fête du Travail historique, avec des leaders religieux et des habitant-es de toute la ville qui se rassembleront pour défendre chaque voisin-e. Non seulement des parlementaires texans fuient actuellement la violence politique de l'administration Trump, mais nous avons aussi de nombreux voisin-es qui ont été kidnappé-es, des familles entières. Nous avons encore des milliers d'enfants séparés de leurs familles depuis la première administration Trump, qui ne sont toujours pas retrouvés. Alors, ici à Chicago, nous nous organisons. Nous mobilisons des syndicalistes, des leaders religieux et communautaires pour défendre notre ville. Nous n'allons pas normaliser un dictateur. Nous n'allons pas normaliser des zones militarisées. En un temps comme celui-ci, nous nous levons et nous organisons.

JUAN GONZÁLEZ : Et, conseiller municipal, je voulais vous demander : vous représentez le 25e district, où se trouve le quartier de Pilsen, avec sa communauté mexicaine et latino historique. Quelle est la situation sur le terrain en ce moment en ce qui concerne les descentes à Chicago ? En juin, au moins une douzaine de personnes ont été arrêtées par les services fédéraux d'immigration après s'être présentées à un rendez-vous administratif de routine dans un bureau du South Loop. Quelle est la situation actuelle concernant ces descentes ?

BYRON SIGCHO-LOPEZ : Eh bien, nous avons été l'une des premières communautés ciblées par l'administration Trump. Nous avons eu, très tôt, un père arrêté après avoir déposé ses enfants à l'école. À la fin de la dernière année scolaire, l'ICE s'était installée juste à côté de l'une de nos écoles primaires, dans une laverie automatique, attendant les parents à la sortie des classes. Tout cela vise à créer la terreur, à effrayer les gens, à semer la peur, à pousser les gens à se déporter eux-mêmes. Nous voyons bien que maintenant, non seulement ils ne respectent pas les droits, mais ils utilisent la violence comme outil du fascisme. Ils n'ont pas respecté les droits constitutionnels lorsqu'ils sont entrés dans une de nos entreprises il y a quelques mois et ont arrêté deux travailleurs.

Dans notre communauté, il y a actuellement une profonde inquiétude et une peur réelle que l'administration Trump vienne arracher des familles. Ils rôdent autour des écoles, des hôpitaux, des églises. Alors, dans notre communauté, nous nous organisons. Nous dénonçons l'administration Trump qui s'attaque aux églises, aux hôpitaux, aux écoles. Nous nous préparons. Nous travaillons main dans la main avec tous les leaders communautaires, comme nous l'avons fait quand l'administration avait menacé de déportations massives. Nous nous sommes organisés.

Et maintenant, nous nous organisons avec les syndicats pour que nos leaders syndicaux, nos élus, nos leaders religieux et notre communauté en première ligne, protègent les quartiers populaires et les transforment en espaces sûrs. Et nous préparons une mobilisation massive pour le 1er septembre, jour de la fête du Travail, dirigée par le Chicago Teachers Union et bien d'autres organisations, afin que l'administration Trump voie notre dignité, notre solidarité avec Los Angeles, notre solidarité avec Washington. Nous voyons ce qui se passe. Nous devons nous assurer que cela reçoive plus de couverture médiatique. Nous invitons tous les médias à venir à Chicago.

Nous nous organisons pour protéger nos communautés. Nous sommes prêts à nous mobiliser, pas seulement à informer les gens de leurs droits. Il est clair que l'administration Trump ne respecte pas nos droits constitutionnels. Alors nous allons nous organiser pour protéger notre peuple et passer à l'offensive. Nous devons les tenir responsables des morts dans les centres de détention de l'ICE, des camps de concentration construits illégalement, et aussi des enfants séparés, des multiples atrocités. Nous sommes prêts ici à Chicago. Nous sommes une ville ouvrière forte. Nous n'allons pas normaliser le fascisme, et nous sommes prêts à affronter le dictateur de front. Et nous savons que nous pouvons vaincre le Project 2025 et le dictateur qui veut consolider son pouvoir.

JUAN GONZÁLEZ : Et, conseiller municipal, je voulais aussi vous demander : vous êtes un proche allié du maire Brandon Johnson. Quelles discussions avez-vous eues avec lui sur la manière dont il compte réagir si Trump envoie la Garde nationale, notamment concernant la réaction de la police de Chicago ?

BYRON SIGCHO-LOPEZ : Oui, nous avons été en communication étroite avec le maire Johnson, comme nous l'avions fait quand nous avons lancé une grande campagne « Connaissez vos droits », pour nous assurer que le maire sache qu'il est crucial que la ville de Chicago reste ferme. Et aujourd'hui, il se joindra à nous pour annoncer une mobilisation majeure pour la fête du Travail.

Nous avons aussi parlé de l'importance de garantir qu'il n'y ait aucune collaboration entre le département de police de Chicago et l'administration Trump. Nous avons vu ce qui s'est passé le 4 juin. Une enquête a été ouverte, de nombreux dirigeants et élus ont condamné les actions de l'ICE et toute forme de collaboration ce jour-là. Et le maire a montré son soutien à notre communauté. Il reste ferme. Il est allé à Washington défendre notre Constitution, nos lois de l'État et de la ville. Et nous sommes prêt-es à nous mobiliser pour la fête du Travail, avec le maire Johnson à nos côtés. Il n'y aura pas de collaboration entre la police de Chicago et les agents de l'ICE. Et c'est bien pour cela, selon nous, que l'administration Trump veut déployer l'armée : parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus mener de telles opérations sans la collaboration de la police de Chicago. Cette fois-ci, il veut envoyer l'armée. Nous allons continuer à résister. Nous allons continuer à faire en sorte qu'il n'y ait aucune collaboration avec la police de Chicago.

Mais plus que tout, nous voulons assurer une mobilisation massive dans notre ville pour nous protéger mutuellement, protéger nos voisin-es. Je me réjouis que le maire Johnson se joigne aujourd'hui au lancement du mouvement de la fête du Travail pour défendre notre ville. Chicago est une ville ouvrière, une ville syndicale. Et nous allons rejoindre Los Angeles et Washington dans la lutte contre le fascisme. Et nous savons que nous allons vaincre le Project 2025 ici à Chicago. Nous sommes prêt-es, comme l'a dit ma sœur, Stacy Davis Gates, à un véritable effort pour reconstruire notre pays. Les Américain-es sont courageux. Les Américain-es ne se laisseront pas gouverner par des rois ou des dictateurs. Et ici, à Chicago, nous montrons et nous allons montrer la force du mouvement ouvrier, aux côtés des leaders religieux et de nos communautés immigrantes. Le dictateur a uni notre ville, et nous sommes prêt-es à relever le défi, car nous devons vaincre le fascisme. Le président Fred Hampton l'a dit clairement : si nous ne vainquons pas le fascisme, le fascisme finira par nous écraser tous et toutes. Alors, ici à Chicago, la terre de Fred Hampton, la terre du mouvement ouvrier, nous disons à Trump : nous n'avons pas peur. Nous ne serons pas intimidé-es. Et nous ne nous soumettrons pas à un dictateur.

AMY GOODMAN : Nous parlons avec Byron Sigcho-Lopez, conseiller municipal de Chicago.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

En Cisjordanie, le processus de colonisation s’intensifie dans l’ombre du génocide

3000 oliviers ont été déracinés par des militaires israéliens la semaine dernière dans un village près de Ramallah. Une mesure symbolique qui accompagne une augmentation des violences coloniales sur les territoires occupés depuis le 7 octobre 2023. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a publié vendredi son rapport mensuel d'information sur l'état de la colonisation en Cisjordanie.

Par l'Agence Média Palestine

Le 25 août 2025

La plantation d'oliviers détruite se trouvait à proximité d'Al-Mughayyir, un village de 4000 habitants situé au nord-est de Ramallah, dans le centre de la Cisjordanie. L'ordre de déracinement des oliviers a été donné par l'armée. Le fondement ? Les oliviers poseraient “une menace pour la sécurité” d'une route menant à une colonie israélienne qui traverse les terres du village.

Déraciner des oliviers, une destruction symbolique

Peu après leur déracinement, les habitants du village ont commencé à replanter des oliviers sur la terre encore empreinte des stigmates des bulldozers israéliens. Pendant la destruction de ces champs d'oliviers, une des militaires à bord d'un bulldozer s'est filmée en train de ravager le champ. Elle a posté la vidéo sur les réseaux, accompagnée d'une légende menaçant de détruire les habitations la fois suivante.

Une illustration de plus de la volonté des militaires israéliens de détruire et d'occuper les terres palestiniennes situées en Cisjordanie. Le chef du village Marzouq Abu Naim a d'ailleurs annoncé à l'agence de presse palestinienne Wafa que les soldats israéliens avaient “pris d'assaut plus de 30 maisons, détruisant les biens et les véhicules des habitants”.

Les oliviers sont un marqueur symbolique car ils ont une importance dans la culture palestinienne, à la fois par leur caractère ancien et leur longévité, et aussi pour leur importance dans l'économie locale. En 2011, la production d'huile d'olive représentait 57% des territoires cultivés dans les territoires palestiniens. Qui dit symbole pour le peuple palestinien, dit aussi cible privilégiée des colons israéliens. Les oliviers sont donc régulièrement déracinés, devenant un symbole du vol et de l'accaparement des terres palestiniennes par les Israéliens.

Les violences coloniales en Cisjordanie s'intensifient

Ces dégradations des biens produits sur les terres agricoles palestiniennes s'accompagnent régulièrement de violences contre les Palestiniens de Cisjordanie, allant du harcèlement jusqu'au meurtre. D'après le rapport mensuel d'OCHA publié vendredi dernier, 25 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie au mois de juillet 2025.

Entre le 1er janvier 2024 et le 31 juillet 2025, près de 40.000 Palestiniens de Cisjordanie ont été victimes de déplacement forcé, dû à la destruction de leurs terres, habitations ou cultures. Cette destruction de 3000 oliviers s'inscrit dans la même logique d'après le chercheur palestinien Hamza Zubeidat, interrogé par Al-Jazeera : “Il faut être clair : depuis 1967, Israël continue de mettre en œuvre le même plan visant à expulser la population palestinienne des campagnes et des villes de Cisjordanie. Ce qui se passe actuellement n'est que la poursuite de ce processus d'expulsion des Palestiniens. Il ne s'agit pas d'un nouveau processus israélien.”

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les terres agricoles détruites par l'armée israélienne près du village d'Al-Mughayyir sont la principale source de revenus des habitants de cette zone. C'est plutôt la raison même qui a poussé au déracinement des oliviers, pour rendre invivable le quotidien des habitants palestiniens : “« L'arrachage des arbres, la confiscation des sources d'eau, le blocage et l'interdiction d'accès des Palestiniens à leurs fermes et à leurs sources d'eau entraînent une insécurité alimentaire et hydrique accrue”, conclut Zubeidat.

Les violences de l'armée israélienne et des colons sur les territoires palestiniens occupés peuvent aller jusqu'au meurtre, comme celui de l'activiste palestinien Awdah Hathaleen, que nous avions documenté plus tôt au mois d'août. D'après le dernier rapport d'OCHA, 671 Palestiniens ont été tués par des Israéliens entre le 1er janvier 2024 et le 31 juillet 2025, dont 113 enfants.

Il y a une dizaine de jours, la validation finale a été apportée au plan de colonisation E1, un projet massif de création de plus de 3400 logements en Cisjordanie, qui pourrait couper en deux les territoires palestiniens occupés. Ce projet est vivement critiqué par l'ONU et illégal au regard du droit international. Mais qu'importe, le régime colonisateur israélien ne s'en est jamais soucié.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Jean-Marie Brohm, "Sociologie politique du sport" Une vision totalitaire du monde

Sociologie politique du sport est une analyse freudo-marxiste du système sportif, de sa bureaucratie institutionnelle et de son idéologie élitiste. L'idolâtrie du champion, la logique aliénante du dépassement, la démultiplication permanente des spectacles sportifs relayés par les médias, les agences de publicité et les sponsors ont totalement envahi l'espace public et les loisirs.

Colonisé par les multinationales capitalistes et l'affairisme des groupes financiers, le système sportif, devenu de plus en plus opaque (dopage, corruption, violences sexuelles, racisme), fonctionne comme un appareil idéologique d'État au service des pouvoirs en place, aussi bien dans les oligarchies libérales que dans les régimes totalitaires, les dictatures militaires ou les théocraties islamiques.

Avec ses effets de diversion massive, de conformisme culturel, de mimétisme de foule et d'identification nationaliste, le sport est l'exemple type d'un opium du peuple.

– L'auteur : Jean-Marie Brohm est sociologue, professeur émérite des Universités, directeur de publication de la revue Prétentaine et membre de l'Association Internationale Interactions de la Psychanalyse (A2IP). Il est l'auteur de plusieurs ouvrages fondateurs de la Théorie critique du sport et de l'olympisme.

– Date de parution : mars 2025

– Format : 14 x 20,5 cm, 422 pages

– ISBN : 9782490070305

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Jean-Marie Brohm, "Interprétation des oeuvres musicales"

La grande diversité des interprétations d'une même oeuvre renvoie à l'énigme des compétences ou expériences des chefs d'orchestres, chanteurs et solistes dans la restitution musicale des partitions. Il existe donc un horizon imaginaire de l'oeuvre, associé aux circonstances de sa composition et aux conceptions esthétiques du compositeur, qui rend complexe l'évaluation de toute interprétation.

Sommaire :

Paradoxes de l'écoute musicale et difficultés de la critique

Hector Berlioz : La tempête romantique

Albert Roussel : L'ivresse rythmique

Charles Munch : Molto appassionato

Arnold Schoenberg, Alban Berg, Anton Webern : La rupture du dodécaphonisme

Jean Sibelius : Grand Nord et épopée de la nature

Dimitri Chostakovitch : Entre déchirements, peurs et solitude

Evgeny Svetlanov : Un chef de légende

Paul Hindemith : Motorisme et harmonie du monde

Edgard Varèse : Le son organisé

Charles Ives : Le transcendantalisme américain

Leonard Bernstein : La passion de la liberté

Arthur Honegger : Cris du monde et espérance liturgique

Bohuslav Martinů : Fantaisies et paraboles

– L'auteur : Jean-Marie Brohm est sociologue, professeur émérite des Universités, directeur de publication de la revue Prétentaine et membre de l'Association Internationale Interactions de la Psychanalyse (A2IP). Il a été membre du comité de rédaction de la revue Répertoire des disques compacts.

– Date de parution : septembre 2025

– Format : 14 x 20,5 cm, 336 pages illustrées en noir et blanc

– ISBN : 9782490070312

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comment les riches ravagent la planète (et comment les en empêcher)

En adaptant et en mettant à jour son ouvrage de 2007, le journaliste Hervé Kempf acte l'échec de la stratégie du rapport et la sécession des ultra-riches. Décrivant la polycrise du capitalisme, il annonce le besoin d'une résistance insurrectionnelle et d'un avenir désirable.

Tiré du blogue de l'auteur.

Hervé Kempf est une figure majeure du journalisme critique en France. Suivant les pas d'un Edwy Plenel, faisant ses classes au Monde où il a assumé un engagement syndical vis à vis d'une orientation d'accompagnement du système, il co-fonde le journal écologiste Reporterre avant de s'y consacrer pleinement lorsqu'il quitte Le Monde. Auteur d'une quinzaine de livres, il adapte et mets à jour dans cet album BD son ouvrage de 2007 "Comment les riches détruisent la planète".

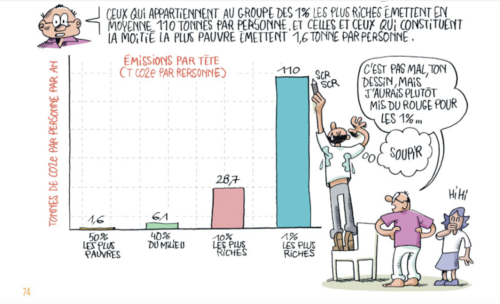

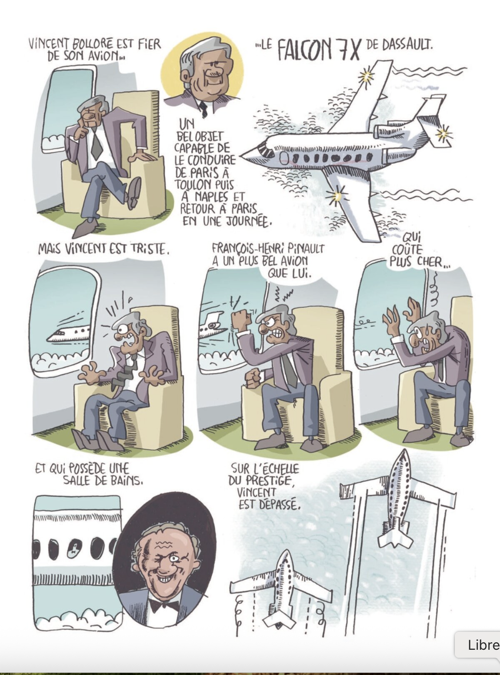

Le dispositif BD est connu et très proche du best-seller de Jean-Marc Jancovici Le monde sans fin : en mettant en scène les auteurs au milieu de figures historiques, de graphiques et de scènes humoristiques, il s'agit d'illustrer visuellement un propos parfois technique et très chiffré. Contrairement à Jancovici (auquel il s'oppose jusqu'à l'intégrer dans l'album) en revanche, Kempf assume une position radicale qui dépasse allègrement l'exposition des faits en montrant une évolution croissante de nombre d'écologistes qui clament la fin de l'information pour la lutte citoyenne face à un système capitaliste suicidaire qui se radicalise dans son refus de tout aménagement. Or l'auteur est très clair : il ne s'agit pas d'un aménagement mais d'une bascule historique qui serait nécessaire (où il rejoint Le monde sans fin sur ce point).

L'originalité du propos est de rappeler le poids pas du tout statistique mais tout à fait quantifiable du mode de vie des ultra-riches sur la crise climatique et la crise sociale et politique qui l'accompagne. Hervé Kempf dépasse alors le seul champ de l'écologie et de la justice sociale pour nous montrer l'alliance de fait du Capital (et de ses dirigeants) avec le populisme d'extrême-droite pour la préservation d'un ordre mis en danger par le choc climatique. Les évolutions sécuritaires et politiques constatées depuis plusieurs années sont une conséquence directe du risque encouru par l'ordre capitaliste. Actant comme nombre d'écologistes raisonnables l'échec de la stratégie des rapports scientifiques, il cite Nelson Mandela qui proclamait (dans les pas des Constituants de 1793 et des Pères fondateurs américains) la nécessité de la résistance violente lorsque les autres méthodes ne fonctionnent pas et que le pouvoir nous y force.

L'attaque sur les 0.01% peut paraître facile et défouloir, il demeure que la mise en cohérence de l'ensemble des éléments de la crise que nous visons (crise politique, autoritarisme et répression des contestations populaires, crise climatique, crise budgétaire, montée du fascisme, sécessionnisme,...) est très bien faite et convaincante.

Intriquant les enjeux écologiques, démocratiques et économiques, Kempf propose une vision d'ensemble et nomme les choses, comme ce "capitalisme despotique" que nombre de penseurs ont annoncé depuis le XIX° siècle. En sourcant largement ses chiffres et en concluant son propos par la nécessité d'une perspective positive pour sortir d'une résistance mortifère, l'auteur fait une démonstration courageuse et impliquante. Aux rêves citoyens !

Comment les riches ravagent la planète, et comment les en empêcher.

de Hervé Kempf et Juan Mendez

Nombre de pages : 128p.

Date de sortie (en France) : 27 septembre 2024.

Éditeur : Seuil

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le projet de loi sur le régime forestier est un important recul pour les droits des Autochtones

Déposé en avril par Québec, le projet de loi 97 visant à réformer le régime forestier fait l'objet d'une forte opposition des environnementalistes, d'experts en foresterie et des peuples autochtones.

Tiré de The conversation. Photo : Des travailleurs empilent et trient le bois d'œuvre résineux fraîchement coupé dans une usine de sciage à Mont-Blanc, au Québec. Le projet de loi 97 a été vivement critiqué par des communautés autochtones et des groupes environnementaux. La Presse Canadienne/Christinne Muschi

Les Premières Nations soulignent que le régime forestier ouvre la porte à une exploitation du territoire rappelant les débuts de la colonisation et qu'il viole leurs droits. Elles demandent à Québec que la politique soit repensée en co-construction avec les peuples autochtones concernés.

Ces nations ont-elles de tels droits ? Tout à fait. Voici pourquoi.

Professeure adjointe à l'Université de Montréal en droit constitutionnel, droits et libertés et droit autochtone, je suis une fière Wendat.

Vers un retour à l'exploitation intensive de la forêt ?

N'ayant de « moderne » que le nom, la Loi visant principalement à moderniser le régime forestier, portée par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, propose plutôt un retour en arrière. Elle rappelle les images du tristement célèbre film documentaire L'erreur boréale de Richard Desjardins. Ses conclusions de surexploitation de la forêt avaient été essentiellement confirmées en 2004 par la Commission Coulombe sur les forêts publiques.

Le régime proposé diviserait le territoire forestier public en trois zones dédiées à l'aménagement forestier prioritaire, à la conservation et au multi-usage. L'aménagement « prioritaire » représenterait le tiers du territoire et permettrait son exploitation intensive. Dans cette zone comme dans la zone multi-usage, c'est l'industrie elle-même qui gouvernerait les activités d'aménagement, incluant la sélection des secteurs de coupe.

Pire, l'article 17.5 prévoit que « toute activité ayant pour effet de restreindre la réalisation des activités d'aménagement forestier aux fins d'approvisionner une usine de transformation du bois dans une zone d'aménagement forestier prioritaire est interdite ». Autrement dit, même si les communautés locales ont des droits légitimes sur ces territoires, toute activité de conservation ou visant l'exploitation à des fins économiques des ressources par les peuples autochtones eux-mêmes seraient interdites.

L'interdiction est si générale qu'elle permet aussi de se demander si Québec entend respecter son obligation constitutionnelle de consulter les nations visées avant que ne soit émise chaque autorisation d'exploitation du territoire.

Une violation claire des droits des peuples autochtones

Même si cela n'a pas toujours été le cas, le droit constitutionnel canadien reconnaît aujourd'hui de façon claire les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones. Selon la Cour suprême du Canada, ces droits incluent notamment le pouvoir de participer à la gouvernance de leurs territoires. Les gouvernements ont donc l'obligation, avant toute décision pouvant nuire à ces droits, qu'ils soient déjà établis ou simplement revendiqués de manière crédible, de consulter les peuples autochtones, de chercher à les accommoder et, dans certains cas, de les indemniser.

Cette obligation découle du principe juridique de l'honneur de la Couronne, un principe selon lequel l'État doit agir de manière honorable envers les peuples autochtones, dans un esprit de réconciliation.

L'idée d'interdire « toute activité » restreignant l'exploitation intensive de la forêt dans la zone d'aménagement prioritaire apparaît donc à sa face même ignorer les droits autochtones bien reconnus.

Le projet de loi 97 viole également la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée en 2007, que le Canada s'est engagé à mettre en œuvre. Dans ses articles 10 et 28, la Déclaration interdit de retirer ces peuples de leurs territoires sans consentement et réparation. Ailleurs, elle protège notamment le droit d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les territoires et ressources occupés traditionnellement selon leurs propres modes de gouvernance. La Déclaration garantit aussi le droit des peuples autochtones à la préservation de leur environnement.

En particulier, les articles 18 et 19 de la Déclaration obligent les États à inclure les peuples autochtones dans tout processus décisionnel pouvant affecter leurs droits. De telles politiques ne peuvent être adoptées sans leur consentement préalable, libre et éclairé.

La Cour suprême du Canada a récemment confirmé que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a une portée juridique réelle : elle constitue un instrument international permettant d'interpréter le droit canadien, notamment depuis son intégration à la loi fédérale adoptée en 2021. Cette loi « impose au gouvernement du Canada l'obligation de prendre, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, « toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration ».

D'autres tribunaux commencent aussi à s'y référer pour préciser les obligations des gouvernements en matière de droits ancestraux et de consentement.

Le Québec fait bande à part en refusant toujours de reconnaître la Déclaration. Or, de la même manière qu'il aurait été intenable, après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, de refuser la Déclaration universelle des droits de la personne adoptée en 1948, il est aujourd'hui impensable de nier les droits fondamentaux des peuples autochtones. Ces droits, ancrés dans leur histoire, leur territoire et leur souveraineté, ne peuvent plus être ignorés en 2025 comme ils l'ont été au début de la colonisation.

D'autres modèles existent pourtant, comme celui de la forêt communautaire pour lequel la Colombie-Britannique fait figure d'exemple. Les ententes qui en découlent permettent notamment une distribution plus équitables des profits et des investissements en éducation, en infrastructures et en loisirs. Elles peuvent également inclure des avantages sociaux, culturels et écologiques pour les communautés, en plus d'assurer une adaptation aux changements climatiques et de réduire les risques de feux de forêt.

Coconstruire un régime forestier avec les peuples autochtones

La tendance juridique est claire. La mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est amorcée. Les tribunaux interprètent désormais le droit canadien à sa lumière. Cette évolution va au-delà du simple droit d'être consultés : c'est le principe du consentement qui s'impose progressivement pour respecter les droits inhérents des peuples autochtones, fondés sur leur « souveraineté préexistante », c'est-à-dire leur statut de nations autonomes qui exerçaient déjà leurs propres formes de gouvernance bien avant la colonisation.

Moderniser le régime forestier québécois exige d'aller en sens inverse de l'approche de Québec. Revenir vers une exploitation intensive des forêts nie les droits des peuples autochtones déjà bien reconnus et mènera inévitablement à des contestations judiciaires.

Une approche moderne reconnaîtrait les droits fondamentaux des nations touchées et les considérerait d'égal à égal pour développer une politique équitable. Pour reprendre les mots de la Cour suprême, une telle démarche participerait d'une véritable « justice réconciliatrice ».

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Privatisation de la production d’électricité : investissements publics opaques et coûteux

L'Alliance de l'énergie de l'Est, sa société en commandite privée et sa société par actions, de connivence avec la CAQ, viennent de flouer une fois de plus les Québécoises et les Québécois. Le secteur Énergie du SCFP rappelle que les 6 000 MW d'éoliennes signifient qu'on ajoutera des milliers de poteaux et de pales dans les territoires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, pour une énergie intermittente qui aurait plutôt dû être située là où c'est le plus efficace, c'est-à dire dans la région de la Baie-James. De plus, l'ajout de cette capacité pourrait impacter la stabilité du réseau d'Hydro-Québec.

On a appris hier que 18 milliards de dollars sont investis alors que le modèle privé de l'Alliance de l'énergie de l'Est, qui s'appuie sur des municipalités et des régies intermunicipales de l'électricité, ne tient pas la route.

« Fait inusité, la Commission municipale du Québec n'a jamais voulu enquêter sur des faits troublants : la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent est lourdement déficitaire depuis deux ans, avec plus de 25 millions de dollars de pertes. En effet, dans le Rapport financier consolidé 2024, disponible sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation[1], on rapporte un déficit accumulé, lié aux activités, à la fin de l'exercice, de 25,2 millions de dollars en 2024 et de 24,9 millions de dollars en 2023 », d'expliquer le président du secteur énergie du SCFP-Québec, Frédéric Savard.

« Nous avons toujours su que le premier ministre voulait donner au privé la production d'électricité. Il y a déjà 4 000 MW d'éoliennes privées au Québec, on en aura 10 000 MW. C'est plus que 25 % du total en privé ce qui constitue un retour en arrière considérable. Il faut se demander où ira l'argent public et comment il sera dépensé », s'interroge, à juste titre, le président du secteur Énergie.

Oui à plus d'énergie propre, mais au public !

Produire plus d'électricité pour favoriser l'électrification des transports ou pour diminuer les émissions de carbone de l'industrie est une nécessité, à l'heure de l'urgence climatique. Toutefois, il n'y a aucun plan viable en ce sens au gouvernement actuel ! La véritable intention de François Legault est de faire croire aux régions dévitalisées du Québec, qui ont cruellement besoin de projets structurants pour leur économie régionale, que la structure bancale et opaque de l'Alliance de l'énergie de l'Est et consorts sera une bonne chose pour leur développement, en échange de votes stratégiques en vue de la prochaine élection !

« Nous allons continuer à nous battre contre ce gouvernement qui, malgré les preuves récurrentes d'incompétence et d'irresponsabilité, continue de forcer des investissements publics pour générer des profits privés ! », de conclure Frédéric Savard.

Notes

[1] https://www.mamh.gouv.qc.ca/documentsfinanciersweb/Rapport-financier-2024-et-autres-R7010.pdf

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les cent pires citations sionistes

Jean-Pierre Bouché

Michel Collon

En donnant la parole uniquement aux dirigeants d'Israël, Jean-Pierre Bouché et Michel Collon révèlent la différence entre le discours officiel et la pensée réelle de ses fondateurs, présidents, ministres et militaires.

De 1895 à aujourd'hui, ils y exposent sans filtre leur stratégie. Et cela pourrait vous surprendre... Indispensable pour comprendre et convaincre !

Extrait de l'introduction :

De quoi avez-vous besoin ? Quels problèmes rencontrez-vous lorsque vous discutez d'Israël ? Voici les réponses que l'on reçoit en général quand on pose cette question :

1. « L'émotion. La discussion est vite tendue, cela empêche le dialogue. »

2. « Le manque de connaissances. Les gens ignorent l'Histoire. »

Ces deux problèmes, notre livre va vous aider à les résoudre. Certes les émotions face aux guerres sont légitimes. Mais l'émotion, ça se manipule. À chaque guerre, une propagande organisée par des professionnels avec de gros moyens, s'efforce de nous faire basculer dans « le bon camp ». Les armes de destruction massive en Irak ne furent qu'un exemple parmi d'autres fake news souvent passées inaperçues du public. L'émotion court-circuitant la raison, on ne cherche plus les faits manquants, ni les causes profondes du conflit.

En ce qui concerne le manque de connaissances, ce livre vous propose une solution toute simple : écouter les sionistes. Écoutez les précurseurs du projet d'État juif depuis 1895 ! Écoutez les fondateurs de l'État d'Israël en 1948 ! Écoutez les présidents, ministres et militaires qui ont géré les nombreuses guerres et l'expansion constante du territoire : 1967, 1973, 2000, 2006, 2009, 2014… À chaque fois, quand ils parlent entre Israéliens, ils tiennent un discours complètement opposé à leur com officielle destinée à l'opinion publique internationale.

Vous serez étonnés de constater qu'en fait, ils ont tout écrit noir sur blanc. Nos 100 pires citations exposent leurs plans, la violence jugée « nécessaire » et la façon aussi de tromper l'opinion internationale. « On peut mentir, dans l'intérêt de la Terre d'Israël », déclarait le Premier ministre Shamir en 1992.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le mouvement syndical doit être repensé pour la nouvelle ère politique canadienne

Le mouvement syndical canadien a évité de justesse la catastrophe lors des élections fédérales d'avril. La balle tirée par la droite a été légèrement déviée grâce à la décision collective des électeurs de regrouper le vote du centre-gauche derrière les libéraux de Marc Carney. Mais l'affaire a été très serrée, après une succession de vagues politiques qui ont vu, à la toute fin, un retour de l'électorat ouvrier vers les conservateurs – les présumés vainqueurs – jusqu'à ce que le nouvel impérialisme américain menace la souveraineté canadienne et change fondamentalement la dynamique et la direction de la politique fédérale.

12 août 2025 | tiré de Canadian dimension | Photo : Des membres d'Unifor défilent lors de la parade de la Fête du travail à Toronto. Photo : Mary Crandall.

https://canadiandimension.com/articles/view/labour-needs-an-overhaul-for-the-new-era-of-canadian-politics

Les syndicats ont accueilli ce résultat avec soulagement et cherchent désormais des points d'influence et de collaboration avec le gouvernement Carney afin de protéger les acquis passés et défendre les intérêts des travailleurs dans la guerre commerciale en cours et dans le programme de « construction nationale » à venir. Le mouvement syndical dispose de quelques sièges aux tables de concertation du nouveau gouvernement, mais il n'est qu'un groupe d'intérêt parmi d'autres dans le vaste camp « Équipe Canada ». De plus, le mouvement ouvrier aborde cette nouvelle ère politique avec une liste considérable de problèmes. Le plus important est que sa campagne de 2025 n'a eu qu'un impact limité sur les travailleurs, et l'absence de stratégie politique cohérente et unificatrice a laissé le mouvement syndical vulnérable.

Ni le mouvement syndical ni le NPD n'ont réussi à freiner ou inverser la tendance mondiale au « désalignement » (dont j'ai récemment parlé dans Canadian Dimension), qui voit les électeurs ouvriers abandonner les partis traditionnels de la classe laborieuse pour se tourner vers le populisme de droite. Le dépouillement a montré que le désalignement de la classe ouvrière était encore plus marqué au Canada. Si seuls les votes ouvriers avaient compté, le populisme de droite de Poilievre et son faux « conservatisme ouvrier » auraient probablement triomphé. Selon une analyse post-électorale d'EKOS, la poussée conservatrice a été « largement alimentée par des populistes de droite… plus jeunes, massivement masculins, diplômés du collégial, plus présents dans la classe ouvrière que dans la classe moyenne ».

Alors que le gouvernement Carney approche de ses 100 jours au pouvoir, il bénéficie encore d'un taux d'approbation majoritaire, et la vague conservatrice de la fin de campagne a reculé. Mais les profondes divisions au sein de la classe ouvrière, accumulées au fil de la dernière décennie, demeurent. Les résultats de 2025 envoient un puissant message : un dialogue non partisan avec des millions de travailleurs ne peut plus attendre.

Or, alors que certains syndicats s'apprêtent à se lancer dans le processus de révision électorale et de renouvellement du leadership du NPD qui commencera en septembre, rien n'indique pour l'instant que le mouvement syndical lui-même entreprendra un examen critique de ses propres performances et stratégies politiques.

Il ne sert à rien de minimiser la montée du conservatisme dans une large partie de la classe ouvrière, y compris dans les rangs syndicaux. En 2025, plusieurs circonscriptions à forte densité syndicale ont basculé vers le Parti conservateur, renversant des sièges cruciaux comme Windsor-Ouest, où le vote conservateur a bondi de 23 %.

D'autres basculements en Ontario (Brampton-Ouest, London–Fanshawe, Kitchener-Sud) et en Colombie-Britannique (Skeena–Bulkley Valley, Nanaimo–Ladysmith, Cowichan–Malahat–Langford), souvent d'anciens bastions néo-démocrates, ont attiré l'attention médiatique. Mais comparé à 2015, quand le vote syndical avait joué un rôle décisif pour battre Harper en réduisant le soutien conservateur chez les syndiqués à 24 %, la progression conservatrice a été continue dans la plupart des circonscriptions ouvrières. Dans 50 circonscriptions fortement ouvrières en anglais canadien, définies par le revenu salarial, le travail manuel, l'emploi manufacturier et de services, ainsi que le niveau d'éducation, le soutien aux conservateurs a augmenté à chaque scrutin : une hausse de 6 % entre 2015 et 2025.

Depuis 2015, cette poussée conservatrice avait été en partie masquée par dix années de gouvernements libéraux qui ont abrogé des lois antisyndicales, élargi les programmes sociaux et soutenu les droits syndicaux. L'opinion publique envers les syndicats s'était améliorée, et les conditions post-COVID du marché du travail avaient permis de fortes avancées à la table de négociation, dont une hausse historique des grèves. Mais sous la surface, des tensions politiques et culturelles se développaient, accompagnées d'un déclin continu de la syndicalisation dans le secteur privé. En 2025, ce désalignement a brisé les barrières et s'est imposé comme une force visible et puissante dans le mouvement syndical.

- Seule une poignée de syndicats a rompu avec la tradition en appuyant officiellement des candidats conservateurs, mais ces gestes ont marqué une élection où les appuis officiels au NPD et aux libéraux ont aussi été rares. Outre les syndicats policiers, les conservateurs ont reçu le soutien officiel de la Fraternité internationale des chaudronniers, de la Fraternité des charpentiers du Nouveau-Brunswick, des Plombiers et tuyauteurs, section locale 67 de Hamilton, de sections locales de la FIOE à Windsor, Regina et Québec, ainsi que des Métallos, section locale 2251 à Sault Ste. Marie. Le syndicat des travailleurs du bâtiment (Labourers International Union) n'a pas officiellement endossé les conservateurs, mais a soutenu leur campagne « Boots Not Suits » visant les travailleurs de la construction, et a accueilli un des grands rassemblements de Poilievre en fin de campagne.

« Ces appuis ont suivi l'élection provinciale en Ontario, où huit organisations des métiers de la construction ont appuyé le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, tout comme une section locale des téléphonis d'Unifor et une section locale des travailleurs de l'automobile d'Unifor. »

À l'inverse, trois syndicats nationaux – le SCFP, les Métallos (USW) et l'ATU – ont officiellement soutenu le NPD, tandis que les Ingénieurs d'Ontario et les Charpentiers de l'Ontario appuyaient les libéraux. La grande majorité des syndicats ont toutefois évité tout endossement formel, préférant se concentrer sur les enjeux et les campagnes de mobilisation électorale.

Les campagnes syndicales de 2025 ont opposé au populisme conservateur un populisme centré sur les travailleurs, mettant en garde contre le bilan antisyndical de Poilievre et des conservateurs. Le Congrès du travail du Canada a rapporté le 1er mai que plus de 40 000 personnes avaient signé sa campagne « Workers Together ». Lancée en début d'année avec une conférence d'action politique, elle produisit un programme détaillé, une offensive sur les réseaux sociaux et des porte-à-porte en avril.

Les plus grands syndicats ont mené leurs propres campagnes d'information et de mobilisation. La plus importante, Unifor Votes, comptait 78 organisateurs et a mené des opérations dans 25 circonscriptions clés. USW Votes a mobilisé ses membres dans quatre circonscriptions, CUPE Votes a produit du matériel électoral et fait du porte-à-porte, tandis que UFCW Votes a organisé des groupes de discussion. Malgré tout, moins de syndicats se sont inscrits comme tiers participants qu'aux élections précédentes.

« Malgré ces campagnes, moins d'organisations syndicales canadiennes se sont inscrites pour participer directement à l'élection de 2025 que lors des scrutins précédents. Cela inclut 13 syndicats nationaux (Canada's Building Trades, CAPE, CFNU, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, STTP, SCFP, FTQ, NUPGE, AFPC, TUAC, IPFPC, Métallos et Unifor), quatre syndicats provinciaux (BCGEU, HEU, EFTO et ONA), deux sections locales (SCFP 4400 et Vancouver IFF) ainsi que le Toronto and York Labour Council (les données complètes sur les dépenses syndicales de tiers ne seront disponibles qu'en septembre). »

Globalement, les campagnes syndicales ont eu un impact modeste, sans égaler l'urgence ressentie par la population qui a propulsé la coalition anti-conservatrice et le plus haut taux de participation électorale depuis 1993.

La stratégie politique du mouvement syndical a subi un test de résistance en 2025, et n'a pas bien résisté. Pour la majorité des syndicats dont l'objectif principal était d'empêcher un gouvernement hostile, l'élection a été beaucoup trop serrée. Pour ceux qui voient le NPD comme le bras politique du mouvement ouvrier, 2025 fut dévastateur. Aucun camp ne peut se dire satisfait.

Les lourdes pertes du NPD l'ont repoussé aux marges de la politique fédérale, déclenchant une année de remise en question et de renouvellement de la direction. Le mouvement syndical s'est retrouvé avec beaucoup moins d'alliés au Parlement. Attribuer cette défaite uniquement au « vote stratégique » occulte des mutations plus profondes de l'opinion ouvrière, qui ont fracturé les loyautés partisanes et partagé le vote entre libéraux et conservateurs. Selon Abacus, 21 % des électeurs NPD de 2021 ont voté conservateur en 2025, et sur 17 sièges perdus, 10 sont allés aux conservateurs.

Une partie importante du mouvement syndical demeure fidèle au NPD et misera sur son renouvellement. Un NPD revitalisé, renouant avec ses racines ouvrières, pourrait redynamiser la politique de classe. Mais sans un engagement plus large du mouvement syndical et une volonté claire de transformer le parti, ce virage reste peu probable.

D'autres syndicats, eux, chercheront à forger des relations institutionnelles à divers niveaux de gouvernement. Mais cette approche manque aussi de souffle pour placer la politique ouvrière au cœur de l'agenda national.

Les revendications syndicales envers le gouvernement Carney portent surtout sur la sécurité de l'emploi et des revenus. « Nous avons besoin de plus que de simples solutions temporaires, écrivait la présidente du CTC, Bea Bruske, deux semaines après l'élection. Il faut une stratégie globale qui ne laisse aucun travailleur derrière. »

Unifor a été plus loin en réclamant un programme économique national immédiat, incluant des pénalités contre les entreprises délocalisant aux États-Unis, une expansion du réseau ferroviaire national, un pacte de défense avec l'Europe, un resserrement des règles sur les minéraux critiques, ainsi qu'un programme national de logement visant à protéger et développer l'emploi forestier.

« Pourtant, à de rares exceptions près, le mouvement syndical est resté largement spectateur lorsque le gouvernement Carney a fait adopter sa loi phare, le projet de loi C-5, la Loi sur la construction du Canada. Cette loi déréglemente de façon spectaculaire les processus d'approbation des grands projets, qui devraient provenir en grande partie de promoteurs du secteur privé. Le gouvernement n'adoptera pas une “approche descendante… disant nous voulons ceci, nous voulons cela”, a déclaré Carney au début de juillet. »

Le lobby patronal, comprenant le Business Council, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la Chambre de commerce et les think tanks de droite allant du Fraser Institute au C.D. Howe Institute, a pour sa part inondé le gouvernement de demandes. Celles-ci réclament d'amples réductions et crédits d'impôt pour les entreprises, des mesures d'austérité gouvernementale dans l'ensemble des ministères et un soutien inconditionnel aux oléoducs et gazoducs, entre autres. Le Fraser Institute et le Macdonald-Laurier Institute ont également été à l'avant-garde des appels à démanteler la gestion de l'offre dans l'agriculture canadienne.

Comme lors de la campagne électorale, la présence et l'action politiques du mouvement syndical devront être considérablement renforcées s'il veut avoir la moindre chance d'influencer les choix et l'orientation du gouvernement Carney. Il faut plus qu'une politique industrielle nationale : des protestations politiques, des actions directes et même des grèves seront nécessaires pour montrer aux décideurs que les travailleurs ne resteront pas passifs dans l'attente d'investissements du secteur privé censés garantir la sécurité d'emploi et protéger leurs droits face aux guerres commerciales et à l'agression des États-Unis contre les travailleurs canadiens.

Cela a déjà été fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les syndicats canadiens ont relié les revendications des travailleurs à l'intérêt national. Entre 1941 et 1943, les grèves dans les industries clés de guerre — bien qu'illégales au regard des règlements d'exception — ont obtenu l'appui de la population et ont mené à l'Arrêté en conseil 1003 en 1944, qui établissait la reconnaissance et l'accréditation syndicales. La grève de Ford à Windsor en 1945 a ensuite assuré l'adoption de la formule Rand sur la sécurité syndicale — une percée majeure qui a nourri la croissance du syndicalisme. Deux ans plus tard, dans l'immédiat après-guerre, des grèves coordonnées de travailleurs forestiers de la côte Ouest, de marins des Grands Lacs et de travailleurs du textile au Québec ont consolidé la formule Rand et gagné la semaine de travail de 40 heures à l'échelle nationale.

Comme l'a écrit Charles Lipton dans son ouvrage de référence The Trade Union Movement of Canada :

« Il a été nécessaire que le mouvement syndical mène ce type de lutte pour les conditions de travail et l'organisation, afin de consolider les travailleurs et de combiner leurs besoins économiques élémentaires avec la cause générale de la victoire sur le fascisme. Le renforcement du mouvement est devenu décisif. C'est ce qui s'est produit : pour les syndicats, ces années furent celles de progrès sans précédent, avec des bonds gigantesques en matière de membership, d'unité et de conscience. »

Rien ne résonnera davantage auprès de la classe ouvrière élargie — syndiquée ou non syndiquée — qu'une action politique et économique de masse. Tout aussi urgent, toutefois, est le besoin de confronter le conservatisme ouvrier, à la fois dans la société en général et à l'intérieur des syndicats, par le dialogue et l'éducation. Un engagement significatif nécessitera une mobilisation sectorielle et communautaire d'envergure, ainsi que des liens plus solides avec les mouvements sociaux enracinés dans les communautés ouvrières. À l'heure actuelle, ces objectifs ne constituent ni des priorités centrales de l'organisation et de l'action politiques syndicales, ni des thèmes communs de discussion parmi les dirigeants et stratèges syndicaux.

Il existe des points de départ clairs pour un nouveau dialogue de classe. Les programmes d'éducation syndicale doivent disposer de plus de ressources, avec des contenus et des méthodes mis à jour, conçus pour relever le défi générationnel du conservatisme ouvrier. Les organisateurs et formateurs devront aussi dépasser leur focalisation traditionnelle sur les salaires et les enjeux liés au lieu de travail.

L'accessibilité n'était pas le seul, ni même le principal facteur qui a poussé des électeurs ouvriers vers les conservateurs en 2025. L'analyse d'EKOS sur la polarisation a révélé de fortes divisions à l'intérieur de segments spécifiques de la classe ouvrière : les jeunes hommes manifestaient des niveaux élevés de méfiance envers les institutions et étaient fortement exposés à la désinformation, tandis que des enjeux sociaux et de santé, comme la vaccination, se sont avérés de puissants prédicteurs du comportement électoral.Un écart entre les sexes sans précédent — les femmes ayant montré une forte résistance aux appels conservateurs — souligne la nécessité d'une approche intégrée qui prenne en compte à la fois les préoccupations économiques et culturelles.

Le cœur du conservatisme ouvrier est également tout proche pour les syndicats canadiens. Les métiers spécialisés constituent une circonscription clé de la classe ouvrière, et ils ont été à l'avant-garde du basculement vers le conservatisme et le populisme. Dans 25 circonscriptions fédérales de la classe ouvrière en anglais canadien, où la concentration des métiers spécialisés est la plus forte, les conservateurs en ont remporté 23 lors de chacune des quatre élections depuis 2015. D'autres facteurs régionaux expliquent aussi ces résultats, mais la corrélation entre les métiers et les stratégies politiques conservatrices fait des travailleurs spécialisés la première ligne dans la lutte pour la conscience de classe ouvrière.

Il existe cependant des tendances encourageantes dans la classe ouvrière canadienne, qui peuvent et doivent être mises à profit. De façon générale, les travailleurs à faible revenu n'ont pas adhéré au populisme conservateur. Dans les 50 circonscriptions fédérales de l'anglais canadien ayant les revenus médians les plus bas, seulement 16 ont élu des conservateurs et moins de 10 ont montré une croissance substantielle du soutien conservateur entre 2015 et 2025. Dans 12 cas, le soutien conservateur a même reculé.

Le désalignement peut être global, mais il n'est pas universel. Il existe des majorités démographiques et des communautés résilientes et combatives sur lesquelles on peut compter pour répondre positivement à un appel large et de classe de la part des syndicats canadiens. Mais si la politique syndicale reste de faible intensité, avec des stratégies fragmentaires, et que le glissement supplémentaire de la classe ouvrière vers le populisme de droite n'est pas freiné, il pourrait ne pas être possible d'éviter la prochaine balle. Pour élever la sécurité d'emploi et les droits des travailleurs au rang d'enjeux centraux et déterminants de la vie politique canadienne, il faudra une refonte du programme et des stratégies politiques du mouvement syndical.

Fred Wilson écrit sur les enjeux syndicaux et sociaux. Il est retraité d'Unifor et auteur de A New Kind of Union (Lorimer, 2019). Il est également bénévole comme conseiller pour le projet Mexico Worker Rights Action (CALIS). Suivez ses publications sur Bluesky et Medium.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Déclaration de Bea Bruske sur le plan de Carney de supprimer les contre-droits de douane américains

Les syndicats du Canada refusent d'accepter que les sanctions douanières imposées à nos industries d'exportation critiques soient devenues la « nouvelle norme ». Ces droits de douane s'en prennent aux travailleuses et travailleurs canadiens et à notre économie, et notre gouvernement doit tenir bon. Nous ne pouvons pas nous soumettre aux exigences de Donald Trump.

Soyons clairs : la capitulation n'a rien permis d'obtenir de plus pour le Canada de la part de Trump. Qu'il s'agisse de supprimer la taxe sur les services numériques ou de faire des concessions sur la sécurité des frontières, céder n'a fait qu'affaiblir nos industries et nuire aux travailleuses et travailleurs. Supprimer les contre-droits maintenant ne ferait que donner une fois de plus à Trump une victoire facile tout en faisant subir les conséquences aux travailleurs et aux collectivités du Canada.

Les contre-droits de douane n'ont rien de symbolique. Ils constituent la ligne de défense du Canada dans cette guerre commerciale qui s'intensifie. Abolir les contre-droits de manière unilatérale maintenant serait trahir le mandat clair confié au premier ministre par la population canadienne : lutter contre la guerre commerciale de Trump et défendre les bons emplois canadiens.

Se plier aux pressions de Trump n'est pas une option. Il est temps de répliquer avec force, de défendre les travailleuses et travailleurs et de déployer tous les outils disponibles pour protéger nos industries et nos collectivités. Le premier ministre Carney doit se servir du grand pouvoir de négociation du Canada pour empêcher la décimation d'industries indispensables et la perte de milliers de bons emplois.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Course contre la montre : le projet de maison d’hébergement Marie-Claire Kirkland-Casgrain est à quelques jours d’être compromis faute d’engagement du gouvernement du Québec

Sans réponse de la Société d'habitation du Québec d'ici une semaine, l'offre d'achat pour la future Maison Marie-Claire Kirkland-Casgrain tombera. « Nous sommes littéralement suspendus à une décision du gouvernement du Québec, et chaque jour de silence nous rapproche d'une annulation pure et simple du projet », déplore Myriam Lafrance, directrice du projet. « Le financement de l'exploitation est confirmé, mais sans engagement pour l'immeuble, nous ne pouvons pas aller de l'avant. »

En février dernier, une offre d'achat a été déposée pour l'acquisition d'un lieu avec l'objectif d'y accueillir jusqu'à 20 femmes et enfants fuyant la violence conjugale.

Plus de deux mois après avoir déposé son dossier à la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce silence prolongé, malgré des échanges antérieurs encourageants, place le projet d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale dans une situation critique, à quelques jours seulement de l'échéance de son offre d'achat.

Depuis le dépôt du dossier complet à la SHQ, qui a exigé à l'organisme un engagement de fonds, l'équipe du projet s'attendait à une réponse rapide compte tenu de l'engagement du gouvernement à ouvrir cette nouvelle ressource rapidement. À ce jour, aucune confirmation n'a été émise, bien que toutes les analyses techniques du projet soient, à notre connaissance, complétées. Cette absence de réponse empêche également le dépôt du dossier à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui exige l'aval préalable de la SHQ.

Un projet promis, mais toujours bloqué

En 2021, le gouvernement Legault annonçait l'ajout de quatre nouvelles maisons d'hébergement pour répondre à la hausse inquiétante des demandes d'hébergement par les victimes de violence conjugale. Le projet Marie-Claire Kirkland-Casgrain fait partie de ces initiatives saluées par la communauté et soutenues par les autorités locales. Bien que le financement pour les services ait été octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, aucun financement n'a été prévu pour la construction de la nouvelle maison. Comment est-ce possible d'offrir de l'hébergement sans toit ?

« Les déclarations ne suffisent plus. Il faut maintenant des actes. Il est inacceptable qu'un projet jugé prioritaire par l'ensemble du gouvernement soit bloqué par un simple manque de réponse administrative », insiste Louise Riendeau, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Le temps presse

Le projet est maintenant dans une course contre la montre : si aucun engagement ferme n'est reçu dans les prochains jours, l'offre d'achat tombera à l'eau. Cela signifierait la perte d'un lieu déjà identifié, évalué et validé, et possiblement la fin du projet dans sa forme actuelle.

« Comme OBNL, nous avons déjà engagé des sommes importantes pour faire avancer ce projet. Nous ne pouvons pas porter seuls le risque d'un silence gouvernemental », rappelle Myriam Lafrance.

Une situation symptomatique

Ce retard s'inscrit dans un contexte plus large de lourdeur administrative et de flou entre les responsabilités provinciales et fédérales. D'autres projets de maisons d'hébergement pour femmes sont également ralentis au Québec, pris dans les dédales bureaucratiques.

Nous demandons officiellement à la ministre de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de sortir de ce silence et de confirmer l'engagement de la SHQ dans ce projet. Il est encore temps d'agir — mais le temps presse.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La CSD invite ses membres à participer à la Marche mondiale des femmes 2025

La Marche mondiale des femmes revient à Québec le 18 octobre 2025 ! Cet événement d'envergure, qui n'a lieu qu'aux cinq ans, est une occasion unique de se rassembler et de faire entendre nos voix pour l'égalité, la justice sociale et le respect des droits des femmes.

Une histoire de luttes et de victoires

La Marche Du pain et des roses de 1995 a donné l'élan aux Marches mondiales des femmes, organisées aux cinq ans depuis l'an 2000. Ensemble, ces grandes mobilisations ont permis des avancées majeures au Québec, notamment :

– L'adoption de la Loi sur l'équité salariale

– La création des Centres de la petite enfance (CPE)

– La mise en place du Régime québécois d'assurance parentale

– L'introduction du harcèlement psychologique et sexuel dans la Loi sur les normes du travail

– L'ajout de congés pour obligation familiale dans la Loi sur les normes du travail

– L'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées

Ces gains nous rappellent que marcher et se mobiliser, ça donne des résultats concrets.

Revendications 2025

En 2025, nous marcherons encore, car les droits des femmes demeurent fragilisés. Nos revendications :

– Vivre en paix et en sécurité

– Pouvoir faire ses propres choix libres et éclairés

– Avoir accès à un revenu décent pour assurer une autonomie économique et vivre dans la dignité

– Bénéficier de services publics gratuits et universels de qualité (santé, services sociaux, éducation)

– Protéger l'environnement et vivre dans un milieu sain et respectueux des communautés et de la biodiversité

Un rendez-vous historique

La CSD a toujours été présente à ces grandes mobilisations. Chaque marche est un moment fort de solidarité, de fierté et de mémoire collective. En 2025, soyons encore nombreuses et nombreux à marcher ensemble pour faire avancer les droits des femmes.

👉 On vous attend à Québec le 18 octobre 2025 !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Lettre ouverte | Le réseau d’éducation a besoin de prévisibilité, pas de surprises

L'éducation est une forme de contrat social, celui qui fait de l'égalité des chances un socle commun. C'est un pilier fondamental de notre société, une promesse faite à chaque enfant, à chaque famille, à chaque génération. Pourtant, année après année, notre réseau d'éducation est contraint de fonctionner dans un climat d'incertitude budgétaire qui varie selon les aléas et les choix politiques et qui fragilise tout le système. C'est ce que nous dénonçons aujourd'hui d'une voix commune. Il faut faire les choses autrement. Pour nos jeunes, leurs parents ; pour l'avenir du Québec.

En cette rentrée scolaire 2025, un moment central dans la vie de nos jeunes, de centaines de milliers de familles et du personnel à pied d'œuvre dans le réseau, tout le monde travaille avec ardeur pour que tout se déroule bien. Mais à quel prix ? Nous posons sérieusement la question.

Impossible d'entamer cette nouvelle année scolaire sans revenir sur la saga des coupes budgétaires du début de l'été.

D'une part, la marche arrière du gouvernement demeure partielle et ne règle en rien les problèmes déjà présents dans le réseau. Plus encore, les conditions imposées avec ce retour d'investissements budgétaires – telles que la reddition de comptes accrue et le resserrement administratif – accentuent le manque de prévisibilité dans le financement du réseau et constituent un écueil pour une planification stratégique. C'est vrai pour l'année qui débute, alors inutile de parler à moyen et long terme.

Une chose est claire pour nous : il faut garantir plus de prévisibilité au réseau d'éducation.

À quand des investissements cohérents et prévisibles en éducation qui ne se retrouvent pas, année après année, à la merci des budgets et des agendas politiques ?

La prévisibilité budgétaire n'est pas un caprice administratif : c'est une condition de base pour garantir la cohérence, la continuité et la qualité des services éducatifs. On demande beaucoup de choses à l'école, mais on ne lui donne pas les moyens d'y arriver.

Cette incertitude génère également un stress inutile sur les différentes équipes et mobilise des énergies précieuses. Elle mine la confiance et l'efficacité du réseau. Le personnel en subit les contrecoups et les élèves en paient le prix, alors qu'ils devraient être au cœur de toutes les décisions.

En juin dernier, les réactions aux coupes ont été vives et promptes. Les voix se sont multipliées pour dénoncer ces décisions insensées. La pression était forte, le gouvernement a senti l'opposition de la population et c'est ce qui l'a fait reculer. Mais comment en est-on arrivé là ?

Pour un gouvernement qui a dit, à maintes reprises, que l'éducation est une priorité, comment se fait-il qu'il ne ressente pas toute l'importance que revêt l'éducation pour les Québécoises et les Québécois ?

Non seulement les compressions et les coupes en éducation sont inacceptables, mais les investissements actuels restent insuffisants pour couvrir les coûts réels engendrés par la hausse du nombre de jeunes dans nos écoles et nos centres, par les besoins des élèves en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (HDAA), par l'état de vétusté de nombreux établissements, et par les dépenses de fonctionnement qui continuent de peser lourdement sur le financement et le fonctionnement de nos écoles et centres. Après des années de compressions par les gouvernements précédents, les dommages sont tangibles et préoccupants, ce qui souligne l'urgence de maintenir des investissements à la hauteur des besoins, de façon constante, année après année.

Cessons de jouer sur les mots et avec les chiffres : diminuer les investissements, c'est couper. L'éducation mérite mieux.

Nous demandons donc aujourd'hui au gouvernement qu'il réaffirme clairement la place centrale qu'elle occupe dans notre société. C'est une chose de le dire, ce que nous demandons, ce sont des décisions cohérentes, cesser la gestion au jour le jour et un engagement à offrir plus de prévisibilité pour le réseau.

*La Coalition des partenaires en éducation est composée de :

Éric Gingras, Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Richard Bergevin, Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)

Éric Pronovost, Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Carolane Desmarais, Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)

Magali Picard, Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ)

Caroline Senneville, Confédération des Syndicats Nationaux (CSN)

Heidi Yetman, Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ)

Francis Côté, Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE)

André Bernier, Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE)

Sylvain Martel, Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ)

David Meloche, Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)

Amélie Duranleau, Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI)

Kathleen Legault, Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (Amdes)

Bianca Nugent, Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec (CPEBPQ)

Lili Plourde, Fédération québécoise de l'autisme (FQA)

Evelyne Alfonsi, Association des administrateurs des écoles anglophones du Québec (AAEAQ)

Mélanie Laviolette, Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

Katherine Korakakis, Association des comités de parent anglophone du Québec (ACPA)

Jean Trudelle, Debout pour l'écolePatrick Gloutney, SCFP-Québec

Michelle Poulin, secteur de l'éducation du SCFP-Québec

Manon Cholette, Conseil national du soutien scolaire (CNSS-SEPB)

Marie Deschênes, Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES800–FTQ)

Frédéric Brun, Fédération des employées et employés de la Fédération des services publics – CSN (FEESP-CSN)

Benoit Lacoursière, Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Semaine pour l’école publique du 29 septembre au 5 octobre

Cette année, comme chaque automne, la Semaine pour l'école publique (SPEP) revient, dans une formule améliorée ! Du 29 septembre au 5 octobre, ce sera l'occasion pour la FAE, mais aussi pour toutes les personnes travaillant au sein des écoles publiques du Québec, pour les élèves et leurs parents ainsi que pour toutes celles et tous ceux qui l'ont à cœur comme notre porte-parole, l'auteur Simon Boulerice, de souligner leur attachement à cette institution, d'en faire la promotion et surtout de mettre en valeur son importance cruciale pour la société québécoise.

Notre porte-parole

Pourquoi avoir choisi Simon Boulerice comme porte-parole de la Semaine pour l'école publique ? Cet artiste multidisciplinaire voue une admiration sans borne à l'école publique et à ce qu'elle a de plus beau ; il en est d'ailleurs le fruit. S'il n'avait pas été auteur, il aurait sans doute été un (épatant) enseignant. Simon personnifie la polyvalence, la persévérance et la créativité. Il maîtrise à merveille la langue française et il accorde une grande importance à la littérature et au pouvoir transformateur de celle-ci. L'école publique, pour lui, c'est une richesse collective, qui permet à tous les élèves, jeunes et adultes, d'avoir accès à la culture. Simon, c'est non seulement un modèle pour les jeunes de 4 à 99 ans, mais c'est un aussi un être d'une admirable générosité, d'une authenticité sans faille. En somme, le porte-parole incarne profondément les valeurs de la SPEP !

Le concours Simon dans ma classe est de retour !

Vous pouvez participer dès maintenant au concours Simon dans ma classe ! Ainsi, vous courrez la chance de recevoir la visite de Simon Boulerice dans votre classe cet automne.

Formulaire d'inscription

Utilisez ce formulaire pour vous inscrire au concours « Simon dans ma classe ! » et courez la chance de gagner, pour vous et votre groupe-classe, une visite de notre porte-parole Simon Boulerice dans le cadre de la Semaine pour l'école publique.

Inscription : jusqu'au 19 septembre.

Pourquoi célébrer l'école publique ?

Il y a un demi-siècle, les bâtisseurs du Québec moderne ont voulu nous léguer une démocratie vivante et dynamique, ouverte à la participation citoyenne, grâce à une éducation accessible, gratuite et universelle qui ne pouvait reposer que sur une école publique forte. Fille de la Révolution tranquille, l'école porte donc depuis cinquante ans les espoirs de ce projet de société.

Grâce à l'école publique, la société québécoise s'est développée. Elle est devenue plus alphabétisée, plus instruite, plus conscientisée. Grâce à l'école publique, la société québécoise peut être fière de la richesse de sa culture et de ses talents.

Depuis un demi-siècle, l'école publique québécoise a fait ses preuves :

– Elle inspire les rêves de la société, en incarne les idéaux de justice et d'égalité, en porte les aspirations et en transmet l'héritage.