Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Davos, les élites mondiales se rallient à l’impérialisme de Trump

Ce qui s'est joué lors de ce sommet de Davos, c'est le soutien de ces élites mondiales, jusqu'alors adeptes de la mondialisation heureuse, à la contre-révolution illibérale lancée par Donald Trump. Toutes souscrivent à ce capitalisme de prédation et à la violence sociale et politique qu'il implique.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Dès les premières heures du sommet économique mondial à Davos, le 20 janvier, les participants ont compris que quelque chose avait changé : leur heure était passée. Alors que toutes les caméras et tous les micros se tournaient habituellement vers eux pour avoir leur avis sur la conduite du monde, pour la première fois, ils se sentaient négligés, presque abandonnés. Le pouvoir était désormais ailleurs. À Washington.

Tandis que les intervenants se succédaient sur scène, l'auditoire leur prêtait une attention distraite : les yeux rivés sur les écrans, il regardait la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Au premier rang trônaient ces milliardaires du numérique qui avaient si souvent animé les débats de Davos dans le passé : Elon Musk (Tesla, X) naturellement, Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Alphabet-Google), Tim Cook (Apple).

1 300 milliards de dollars à eux cinq, avait calculé la presse. Mais surtout, la présence de ces responsables illustrait une rupture que nombre de participants de Davos n'auraient même pas osé rêver il y a encore quelques mois : ces milliardaires sont désormais au cœur de la machine politique et administrative des États-Unis, première puissance économique mondiale.

Avant même de prendre la parole par visio au sommet le 23 janvier, le président américain avait dicté l'agenda. Plus que de la sidération face à la vitesse à laquelle Donald Trump a pris le pouvoir, il y avait de la fascination chez les participants à ce forum.

Car ce qui s'est joué lors de ce sommet de Davos, c'est le ralliement de ces élites mondiales, jusqu'alors adeptes de la mondialisation heureuse, à la contre-révolution illibérale, voire fasciste lancée par Donald Trump. Impuissantes à trouver les remèdes pour réparer un capitalisme en crise depuis 2008, toutes sont prêtes désormais à épouser l'impérialisme du président américain, qui leur promet un « âge d'or » du pouvoir de l'argent sans frein et sans limite.

Toutes souscrivent à ce capitalisme de prédation et à la violence sociale qu'il implique, acceptant de renoncer à tous les principes, et d'abord à la démocratie. Elles qui ont soutenu pendant des décennies que le capitalisme en était le meilleur garant.

Tout est passé par-dessus bord

Brusquement, tout ce que ces participants louaient comme des succès – y compris lors du dernier sommet – leur est apparu affreux. Tout ce qu'ils vantaient comme un modèle indépassable, allant jusqu'à en nier les échecs les plus flagrants, leur semble périmé.

D'un coup, tout est passé par-dessus bord. Les sujets qui étaient alors au cœur de leurs conversations quotidiennes – le libre-échange, la croissance, l'évolution des taux d'intérêt, la dette, la nécessaire rigueur budgétaire des États – ont à peine suscité leur intérêt. Alors qu'ils ne cessaient de mettre en avant l'ordre international, peu se sont émus de la mise en pièces du droit international.

À l'exception du secrétaire général de l'ONU, António Guterres, rappelant que les énergies fossiles sont « un monstre […] qui n'épargnera rien ni personne », du président sud-africain Cyril Ramaphosa – son pays est un des plus exposés aux dérèglements climatiques –, soulignant la nécessite de poursuivre la transition, et de l'ancien vice-président américain Al Gore, il n'y a guère eu de voix pour défendre l'agenda climatique.

L'abandon de tout projet de lutte contre le réchauffement climatique, la sortie des États-Unis de l'accord de Paris et la liquidation en cours de toutes les agences fédérales et instruments administratifs pour protéger l'environnement paraissaient s'inscrire dans une certaine normalité.

En 2017 et 2018, les responsables de Davos avaient pourtant fait de la lutte contre les dérèglements climatiques leur grande cause mondiale. Des membres du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) avaient été invités pour présenter leurs différents scénarios d'évolution, tracer des pistes pour contrer ces évolutions dramatiques.

Des constructeurs automobiles aux pétroliers, en passant par les financiers et les grands laboratoires, tous avaient alors promis, la main sur le cœur, de tout mettre en œuvre pour promouvoir des politiques plus respectueuses de la nature, d'adopter et soutenir les énergies renouvelables, de défendre un « capitalisme durable ».

Pour mesurer la rupture en cours, sur ce sujet comme sur les autres, il suffit de noter la façon dont a été reçu Javier Milei. Le président argentin est devenu une « icône ».

Beaucoup d'entre eux avaient déjà renoncé à ces promesses, bien avant l'élection de Donald Trump. Dès 2021, les majors pétrolières avaient commencé à réviser à la baisse leurs projets d'énergie propre et recommençaient à forer à tout-va comme avant. Les financiers leur ont emboîté le pas, renonçant à leurs projets de finance verte. Pas assez rentable, selon eux. Les constructeurs automobiles, qui s'étaient engagés à marche forcée dans le véhicule électrique, font marche arrière. Ils ont engagé un lobbying intense auprès des gouvernements pour revoir drastiquement à la baisse tous les plans de transition dans l'automobile.

Javier Milei en roue libre

Quant à la diversité, il n'en a même pas été question. Au cours de la dernière décennie, les intervenants de Davos avaient pourtant fait assaut de promesses en ce domaine. Les uns après les autres, tous s'étaient engagés à promouvoir des politiques sociales respectueuses de la diversité, favorisant l'inclusion et la promotion des femmes, des personnes racisées, des LGBTQIA+. Aujourd'hui, l'abandon de ces politiques par Mark Zuckerberg, la liquidation là encore des agences fédérales travaillant sur ces sujets ne leur inspirent rien.

Pour mesurer la rupture en cours, sur ce sujet comme sur les autres, il suffit de noter la façon dont a été reçu Javier Milei. Les propos du président argentin, qui affichait comme ambition d'attaquer toutes les fonctions étatiques « à la tronçonneuse » pour « désocialiser l'État », avaient été accueillis avec circonspection, voire mépris. Beaucoup le considéraient comme un « clown ».

L'accueil qui lui a été réservé cette année est tout autre : Javier Milei est devenu une « icône ». L'expérience argentine est désormais considérée comme un modèle à suivre partout dans le monde, les 54 % de la population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté n'étant, selon les élites mondiales, qu'un « dommage collatéral » pour rebâtir un capitalisme futur.

Aussi, c'est avec une attention soutenue et sans aucune réticence que l'auditoire de Davos a suivi le discours du président argentin reprochant à l'Occident « d'avoir abandonné ses modèles de liberté pour le collectivisme », louant « le fantastique » Elon Musk, la « féroce dame italienne » Giorgia Meloni, Viktor Orbán et Benyamin Nétayanhou.

En roue libre, il a dénoncé le « wokisme », la perversion des mœurs permettant « à des hommes de s'habiller en femmes avant de s'en prendre aux enfants ». Sans provoquer le moindre tollé.

Ménager les ennemis, attaquer les alliés

Les gouvernements chinois, russe et tous les pouvoirs totalitaires dans le monde qui fustigent depuis des années les libertés démocratiques de l'Occident ne pouvaient espérer mieux. Régulièrement critiqués dans les années passées, ceux-ci ont d'ailleurs été particulièrement épargnés durant ce forum. À l'image de ce que fait Donald Trump pour l'instant.

Il n'a pour l'instant que peu parlé de la Chine, demandant juste des « échanges équitables » entre les deux pays. Il entend négocier au plus vite avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre d'Ukraine. Il l'a répété lors de son intervention à Davos : « Je ne cherche pas à blesser la Russie. J'aime les Russes et j'ai toujours eu de bonnes relations avec le président Poutine. […] Parlons de cette guerre [d'Ukraine] qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. […] Il est temps de trouver un accord. Plus une vie ne doit être sacrifiée. »

Ces négociations semblent devoir s'inscrire dans le schéma de pensée du président américain : de puissance à puissance. Il n'est pas sûr que le gouvernement ukrainien y ait plus qu'un strapontin. Quant à l'Europe, elle ne compte pas.

C'est à l'égard du continent européen, de l'Union européenne, dont jusqu'à présent il n'avait pas parlé, que Donald Trump a eu les mots les plus durs, les menaces les plus fermes. Après le Canada et le Mexique, le président américain poursuit donc cette étrange diplomatie : ménager ses ennemis et attaquer ses alliés. Il attend de ces derniers une reddition totale, et qu'ils deviennent les vassaux au seul service de la puissance américaine.

L'Europe face à Trump 2.0

Donald Trump a donc ressorti à cet effet son arme favorite : les droits de douane. Reprochant à l'Europe de ne pouvoir y vendre aucun produit américain – « ni produits agricoles ni produits industriels ni énergie » – en raison des normes et des réglementations, il a exigé des échanges équitables et loyaux, sous peine d'imposer des droits douaniers sur les importations européennes. Certaines d'entre elles se voient déjà imposer des taxes de 60 à 100 % depuis 2019. Et ces taxes n'ont pas été supprimées par l'administration Biden.

Adoptant la thèse désormais répandue que le président américain est un « dealmaker », nombre de responsables européens sont convaincus qu'au-delà des discours violents, il y a moyen, comme par le passé, de trouver un chemin d'entente.

Avant même son investiture, le président américain a déjà demandé que l'Europe importe plus de gaz et de pétrole américains, là encore sous peine de sanctions douanières. Poussant son avantage, il a demandé à Davos aux responsables européens d'importer leurs capitaux et de venir produire aux États-Unis, leur promettant l'absence de contraintes réglementaires et fiscales. Sous peine toujours de sanctions douanières, s'ils ne se conformaient pas à sa volonté.

Dès novembre, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, avait donné le ton dans un entretien au Financial Times. Elle recommandait d'acheter des produits américains, et notamment de l'énergie, afin d'amadouer l'irascible Donald Trump.

Lors de son intervention, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a poursuivi dans le même registre : elle prône un dialogue exigeant avec les États-Unis. Une position soutenue par le ministre allemand des finances, Jörg Kukies, qui préconise d'« engager des discussions entre l'Europe et les États-Unis sur les droits douaniers avant d'adopter toute contre-mesure ».

Adoptant la thèse désormais répandue que le président américain est un « dealmaker », nombre de responsables européens sont convaincus qu'au-delà des discours violents, il y a moyen, comme par le passé, de trouver un chemin d'entente.

Mais le Donald Trump d'aujourd'hui est-il le même que celui de 2016 ?

La vassalisation de l'Europe

La rapide contre-révolution engagée par Donald Trump a en tout cas secoué les esprits. Tous les responsables demandent que l'Europe, engluée dans la stagnation depuis plus de dix ans, embrasse l'agenda dressé par le président américain, renonce à ses normes, à ses réglementations et même à ses principes, pour libérer les « esprits animaux » et permettre au capitalisme de retrouver sa force et son énergie sans contrainte.

« Si l'économie américaine continue de progresser, si chaque groupe veut avoir son siège aux États-Unis et y commercer parce que la réglementation y est plus légère, les dirigeants européens diront aux politiques européens : “Faites quelque chose ou nous allons déménager outre-Atlantique” »,a analysé Rich Nuzumn , responsable du groupe de consultants Mercer. Il résumait le sentiment général.

Les appels à s'aligner sur l'agenda américain ont déjà commencé. Mark Rutte, nouveau secrétaire général de l'Otan – auparavant premier ministre des Pays-Bas –, a ainsi recommandé que les États européens taillent drastiquement dans leurs dépenses sociales et de retraite pour financer l'effort de défense européen. En supprimant au passage la préférence européenne pour acheter des matériels américains.

Les banques demandent une révision rapide des réglementations européennes pour lever les obstacles qui pénalisent leur rentabilité par rapport à leurs concurrentes américaines. Les industriels, de la biotech au numérique, exigent d'en finir avec une bureaucratie européenne tatillonne qui bride l'innovation et le développement de projets. Tous réclament une remise à plat du plan écologique européen pour favoriser la transition écologique et un abandon de normes et de réglementations « contre-productives ».

Dans la foulée du discours de Donald Trump, le groupe Stellantis (ex-FiatChrysler-PSA), désormais sous le contrôle de la famille Agnelli, très proche du gouvernement Meloni, a annoncé un très lourd programme d'investissements dans ses usines Jeep aux États-Unis. Il prévoit d'y produire des SUV des plus classiques, afin d'éviter les possibles droits de douane qui menacent les importations en provenance du Mexique.

L'impulsion est donnée. La vassalisation de l'Europe est en marche.

Martine Orange

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

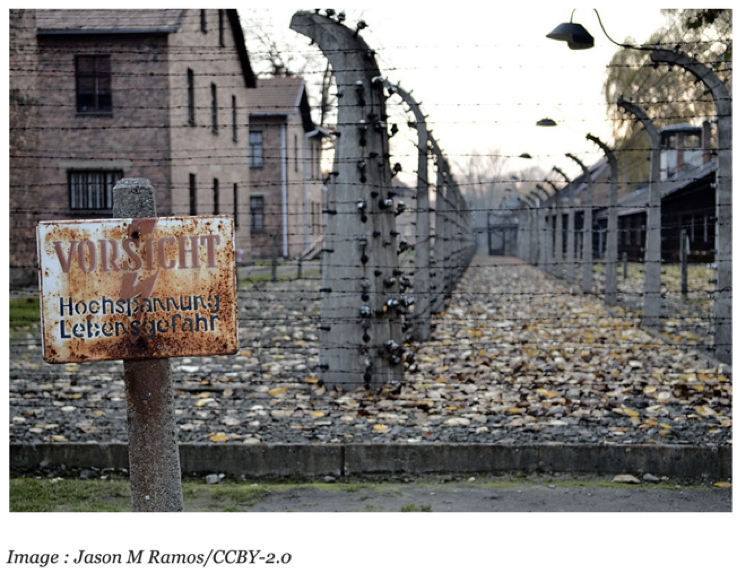

Israël, Netanyahou et la commémoration de la libération d’Auschwitz

Benjamin Netanyahou ne participera pas à la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Quelle en est la raison ?

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Le journaliste Gideon Levy a été plus rapide que moi cette semaine. Dans un article intitulé « Auschwitz-La Haye-Netanyahou » dans le quotidien « Haaretz », il a traité d'un sujet que je voulais également aborder cette semaine dans ma chronique de blog. Il est donc juste de commencer par le citer. « Le Premier ministre Benjamin Netanyahu », écrit-il, « n'assistera pas cette année à la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, car en raison du mandat d'arrêt lancé contre lui par la Cour internationale de justice de La Haye, il est à craindre qu'il ne soit arrêté. Cette ironie amère et quelque peu grossière de l'histoire crée un nœud surréaliste que jusqu'à présent, personne n'aurait pu envisager. Essayons d'imaginer Netanyahou atterrissant à Cracovie, arrivant à l'entrée principale d'Auschwitz et se faisant arrêter par des policiers polonais au-dessous de l'enseigne 'Arbeit macht frei' ».

Plus loin, il ajoute : « Le fait que, de tous les endroits du monde, Auschwitz soit le premier lieu que la peur fasse éviter à Netanyahou a un caractère hautement symbolique et une charge de justice historique énorme ». Levy brosse un tableau qui donne à réfléchir : « Soit une cérémonie pour le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, les dirigeant.e.s de la planète défilent en silence, les dernier.e.s rescapé.e.s de la Shoah encore en vie marchent à leurs côtés, et le Premier ministre de l'Etat construit sur les cendres de la Shoah n'est pas là. Il est absent parce que son pays s'est transformé en un État pestiféré et parce qu'il est poursuivi par le tribunal le plus éminent en matière de crimes de guerre ». Levy conclut sa chronique par cette observation incroyable : « Netanyahou ne sera pas à Auschwitz parce qu'il est recherché pour crimes de guerre ».

Effectivement, cet « incident » a un caractère de paradigme. Mais malgré le fait qu'environ la moitié de la population israélienne souhaite la chute politique de Netanyahu, que beaucoup espèrent qu'il finira en prison à l'issue de son procès et qu'il se soit déjà rendu coupable de tellement d'actes répréhensibles (y compris à l'intérieur d'Israël) que l'on peut trop bien comprendre la haine dirigée contre lui (et sa famille), Netanyahou lui-même n'est qu'un personnage secondaire dans ce que Gideon Levy évoque. Très souvent, des personnes de rang inférieur sont tenues pour responsables de fautes et de délits qui ont été causés ou initiés « en haut » du système hiérarchique concerné. En Israël, en ironisant sur le fonctionnement de la hiérarchie militaire, il est devenu monnaie courante de parler de la culpabilité du « garde à la porte du camp militaire » C'est devenu courant.

Il en va autrement lorsque c'est une pratique sociale ou politique qui est condamnée, mais pour laquelle il n'est pas possible de sanctionner l'ensemble d'une collectivité (comme par exemple lors du boycott de l'Etat d'apartheid sud-africain, qui a pu être mis en œuvre dans le cadre d'une entente internationale). Dans ce dernier cas, le chef d'État concerné ou d'autres fonctionnaires de haut rang sont tenus pour responsables en tant que représentants symboliques de la collectivité. En condamnant Netanyahu, c'est « Israël » qui est condamné.

Cela doit être souligné, car la responsabilité ministérielle pour les crimes de guerre incombe certes à l'institution dirigeante, mais elle est habituellement de nature plutôt abstraite. La barbarie (physique) du crime se déroule en revanche « sur le terrain ». En tant que gouvernant, Netanyahu porte la responsabilité de la politique qu'il a tracée et ordonnée, et donc des directives militaires qui en découlent dans la guerre actuelle. Bien qu'il refuse sans cesse d'assumer toute responsabilité, et notamment celle du désastre du 7 octobre, ce ne sont pas forcément ses instructions qui ont généré les crimes de guerre concrets. C'est autre chose qui doit être pris en compte ici.

La barbarisation de l'armée israélienne

Car ce qui est apparu lors des opérations de l'IDF dans la bande de Gaza l'année dernière, c'est l'extrême brutalisation des troupes combattantes en action, dont les crimes de guerre se sont multipliés (et se multiplient encore) à un point tel que l'on a assez vite commencé à parler de génocide contre la population civile de Gaza. Le débat sur la question de savoir s'il s'agit effectivement d'un génocide n'est pas abordé ici ; la polémique ardente sur la question de la désignation ne fait que détourner l'attention de l'essentiel - de la barbarisation incontestable de l'armée israélienne et de son activité guerrière. Il suffit de se pencher sur l'accumulation des crimes de guerre pour comprendre que dans cette guerre, quelque chose a pris forme qui dépasse de loin la personne de Netanyahu. Une technique de combat est devenue la norme, avec laquelle la mort d'un nombre incroyable de civils, parmi lesquels surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées, ainsi que la destruction monstrueuse d'infrastructures et des ressources de la vie civile sont devenues « des choses tout à fait naturelles ».

Il a déjà été expliqué ici la semaine dernière (dans un article sur les recherches du docteur Lee Mordechai de l'université hébraïque de Jérusalem ndt) que l'accusation de crimes de guerre commis est établie depuis longtemps et que personne ne pourra prétendre plus tard ne pas avoir été au courant. Le fait que les médias établis d'Israël privent la population du pays de comptes-rendus sur les actes de barbarie commis en son nom, qu'ils les cachent même carrément, ne peut être accepté comme explication du silence général sur ces crimes - celui qui veut savoir peut tout savoir. Il faut certes vouloir savoir.

De la même manière, la « justification » des crimes de guerre à partir du pogrom perpétré contre des Israéliens juifs le 7 octobre n'a pas de fondement recevable dès lors que l'on récuse le bien-fondé de la mobilisation de l'armée pour assouvir des désirs collectifs de vengeance et de représailles. Le meurtre d'enfants par une armée (considéré comme un « dommage collatéral ») ne peut pas constituer une « réparation » de sa propre souffrance. Et encore moins lorsque ses conséquences s'accroissent pour atteindre une disproportion aussi éclatante.

Ce qui frappe avant tout, c'est le plaisir, le sadisme et la joie de nuire manifestés par les soldats au cours de ce massacre qui n'en finit pas. Le 7 octobre a dégénéré en permis de détruire à outrance et d'anéantir sans scrupule des vies humaines. Jamais dans aucune guerre, les soldats sur le champ de bataille n'ont été des apôtres de l'humanité - « les soldats habitent sur les canons » et généralement ils font de leurs ennemis des « steaks tartare ». Pour la population civile ennemie, la situation devient particulièrement difficile lorsque des avions de combat modernes sont massivement utilisés. Mais ce qui peut s'expliquer sur le champ de bataille par la logique interne de ce que la guerre a toujours été dans son essence - l'absence d'inhibition légitimée dans le meurtre d'êtres humains et la dévastation des conditions de vie matérielles - fait frémir lorsqu'il s'avère qu'une collectivité entière se range derrière les crimes de son armée nationale.

Le peu que la population israélienne a pu apprendre de l'horreur de la réalité de Gaza a été (et est encore aujourd'hui) rejeté avec une indifférence effrayante comme étant une contre-vérité, une exagération, une propagande perfide de l'autre camp ou, par facilité, rationalisé en attribuant la responsabilité des crimes de guerre aux habitant.e.s de Gaza eux-mêmes (« ce sont eux qui ont commencé ») ou en déclarant ouvertement ne pas pouvoir éprouver de compassion pour eux.

Aussi bien le comportement plus brutal des soldats que l'indifférence de la population civile israélienne découlent d'un long et constant processus de déshumanisation des Palestiniens. 57 ans d'occupation barbare et l'effacement déjà ancien du conflit israélo-palestinien de l'ordre du jour politique d'Israël et du reste du monde ( mené délibérément en particulier par Netanyahou) ont fini par produire des résultats inévitables. La vie humaine palestinienne ne compte pas beaucoup pour la grande majorité des Juifs israéliens, surtout après le 7 octobre, et encore moins lorsqu'il s'agit des habitant.e.s de Gaza, qui sont presque tous et toutes désigné.e.s par le gouvernement israélien actuel comme des terroristes du Hamas.

Trahison de la mémoire d'Auschwitz

La mise sur le même plan de la catastrophe de Gaza et d'Auschwitz n'est pas justifiable - elle est d'ailleurs contestée par Gideon Levy dans sa chronique. Mais il est inutile de revenir là-dessus. Cela fait trop longtemps que la politique israélienne instrumentalise la singularité d'Auschwitz à des fins politiciennes qui n'ont rien à voir avec elle. On ne peut tirer aucune leçon de la Shoah, ni même le postulat idéologique de la nécessité d'un « refuge pour le peuple juif », comme cela devrait être clairement démontré aujourd'hui avec une évidence très frappante.

Tout au plus pourrait-on dégager de la Shoah l'idée directrice d'une société qui s'efforcerait de minimiser, voire de rendre impossible, que des êtres humains soient sacrifiés, et ce en tant que message abstrait. C'est peut-être ce qu'a voulu dire Walter Benjamin en évoquant la « faible force messianique » qui est transmise à chaque génération existante par rapport aux générations passées. Et c'est précisément en cela que se manifeste l'effroyable trahison qu'Israël a commise (pas seulement actuellement, mais maintenant avec une démesure qu'il a lui-même choisie) à l'égard de la mémoire d'Auschwitz. Et c'est en cela, précisément, que réside l'horreur du symbole : le Premier ministre israélien ne participera pas à la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, de peur d'être arrêté comme criminel de guerre, ce qu'il est en tant que représentant d'Israël.

Moshe Zuckermann

• Traduit de l'allemand pour ESSF par pierre Vandevoorde

Publication originale 28 décembre 2024 :

https://overton-magazin.de/top-story/israel-netanjahu-und-der-auschwitz-gedenktag/

• Repris dans le quotidien Il Manifesto le 8 janvier 2025 :

https://ilmanifesto.it/israele-e-il-tradimento-della-memoria-di-auschwitz

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Une homélie qui indispose drôlement Donald Trump

Le bon Dieu a le dos large...

Le 23 mars 1933, Adolf Hitler affirme que Les Églises chrétiennes sont un élément essentiel pour la sauvegarde de l'âme du peuple allemand.

Le 11 octobre 1973, Augusto Pinochet décrit son coup d'état du 11 septembre qui renversait brutalement du pouvoir le président chilien démocratiquement élu Salvador Allende comme le jour où la main de Dieu se fit présente pour nous sauver !

Lors de son discours d'inauguration le 20 janvier dernier, Donald Trump, se réfère à la tentative d'assassinat contre lui et affirme qu'il a été sauvé par Dieu afin que l'Amérique puisse redevenir un pays formidable !

Je vais ramener le bon sens à notre pays, dit Trump.

Fini le temps où dans nos écoles les enfants apprennent à critiquer et dénigrer leur pays (une allusion, de toute évidence, à l'esclavage, au racisme, aux manœuvres secrètes de la CIA pour renverser des gouvernements, au soutien de dictatures, etc.).

Où on ouvre nos frontières du sud à des millions de criminels : des gens qui violent les femmes, des fous qui sortent des asiles, des gens qui sèment le bordel dans nos villes.

Où on privilégie systématiquement et injustement l'embauche de femmes et non d'hommes, de noirs, de latinos, etc., au lieu d'hommes blancs.

Où le système de justice est transformé en arme pour persécuter des gens complètement innocents comme moi ! Où on prétend qu'il n'y a pas seulement des hommes et des femmes dans ce monde.

Où on invente une soi-disant crise environnementale, impose des règlements, oblige le monde à acheter une voiture électrique et restreint la production de pétrole, ce qui fait monter en flèche les prix.

Où on tente de limiter la liberté d'expression sur Facebook, X, etc., en exigeant que ces derniers s'assurent que ce qui se dit dans ces réseaux sociaux correspond à la vérité et ne fait pas de tort à nos jeunes.

Toutes les entrées illégales seront immédiatement stoppées et nous commencerons à renvoyer des millions et des millions d'étrangers criminels dans leur pays d'origine. (...) J'enverrai des troupes à la frontière sud pour repousser l'invasion désastreuse de notre pays.

Je pourrais continuer à énumérer les nombreuses déclarations fracassantes de Donald Trump, lequel, quelques jours plus tard, renvoyait dans leurs pays d'origines – Colombie, Brésil, Honduras, etc. – mains et pieds attachés comme s'il s'agissait de criminels, des milliers d'immigrants et ceci, à bord d'avions militaires américains.

Cependant, je préfère reproduire l'homélie remarquable qu'a prononcée en présence de Donald Trump l'évêque anglicane Mariann Edgar Budde lors d'une cérémonie religieuse qui avait lieu dans la cathédrale nationale de Washington le 21 janvier.

L'aspect impérialiste et parfois farfelu du nouveau président saute aux yeux. Faire en sorte que le Canada devienne, via une guerre commerciale, une partie des États-Unis. Prendre de force le canal de Panama ainsi que le Groenland. Faire fi du traité de libre-échange et imposer un tarif de 25% sur tout produit provenant du Canada ou du Mexique.

Dans son discours à Davos, Trump affirme que l'inflation sous Biden a atteint un niveau record, ce qui est complètement farfelu : en 1980 elle atteignait 14% ! Il affirme, à Davos, devant les riches de la planète, que s'ils ne veulent pas payer de tarifs, ils doivent déménager leurs entreprises aux États-Unis, ce qui est encore complètement farfelu : ce sont les Américains qui paieraient les tarifs imposés par Trump, non pas eux !

La révérende Mariann Edgar Budde lance des flèches à Trump au niveau des valeurs humaines et spirituelles. Faire appel au mépris et au racisme n'est pas du tout une bonne façon de gérer un pays, lui laisse-t-elle clairement entendre.

L'homélie de l'évêque

Elle débute son homélie en citant le passage suivant de l'Évangile de Matthieu 7:24-29 :

Ô Dieu, tu nous as créés à ton image et tu nous as rachetés par l'intermédiaire de Jésus, ton Fils : Regarde avec compassion toute la famille humaine ; enlève l'arrogance et la haine qui infectent nos cœurs ; fais tomber les murs qui nous séparent ; unis-nous dans des liens d'amour ; et fais en sorte qu'à travers nos luttes et notre confusion nous puissions accomplir tes desseins sur la Terre ; afin qu'en ton temps, toutes les nations et toutes les races puissent te servir dans l'harmonie autour de ton trône céleste ; par Jésus-Christ notre Seigneur.

Jésus a dit : "Quiconque entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les inondations sont venues, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, mais elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Quiconque entend mes paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les flots ont déferlé, les vents ont soufflé et battu cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Quand Jésus eut achevé de dire ces choses, les foules furent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non comme leurs scribes.

Rejoints par de nombreuses personnes à travers le pays, nous nous sommes réunis ce matin pour prier pour l'unité de la nation - non pas pour un accord, politique ou autre, mais pour le type d'unité qui favorise la communauté au-delà de la diversité et de la division, une unité qui sert le bien commun.

L'unité, dans ce sens, est le seuil requis pour que les gens puissent vivre ensemble dans une société libre, c'est le roc solide, comme l'a dit Jésus, dans ce cas, sur lequel on peut construire une nation. L'unité n'est pas la conformité. Ce n'est pas une victoire de l'un sur l'autre. Ce n'est pas une politesse lasse ni une passivité née de l'épuisement. L'unité n'est pas partisane.

L'unité est plutôt une façon d'être ensemble qui englobe et respecte les différences, qui nous apprend à considérer les multiples perspectives et expériences de vie comme valables et dignes de respect, qui nous permet, dans nos communautés et dans les lieux de pouvoir, de nous soucier sincèrement les uns des autres même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Ceux qui, dans notre pays, consacrent leur vie ou se portent volontaires pour aider les autres en cas de catastrophe naturelle, souvent au péril de leur vie, ne demandent jamais à ceux qu'ils aident pour qui ils ont voté lors des dernières élections ou quelles sont leurs positions sur un sujet particulier. C'est en suivant leur exemple que nous sommes au meilleur de nous-mêmes.

L'unité est parfois sacrificielle, de la même manière que l'amour est sacrificiel, un don de soi pour le bien d'autrui. Dans son sermon sur la montagne, Jésus de Nazareth nous exhorte à aimer non seulement nos voisins, mais aussi nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent, à être miséricordieux comme notre Dieu est miséricordieux et à pardonner aux autres comme Dieu nous pardonne. Jésus a fait des pieds et des mains pour accueillir ceux que sa société considérait comme des parias.

Je reconnais que l'unité, dans ce sens large et étendu, n'est qu'une aspiration. L'unité à laquelle nous appelle notre Dieu est exigeante et reflète ce qu'il y a de meilleur et de plus noble en chacun de nous. Toutes nos prières ne servent pas à grand-chose si dans notre comportement, nous ne faisons qu'accentuer et exploiter les divisions qui existent entre nous.

Nos Écritures sont très claires : Dieu n'est jamais impressionné par des prières lorsque nos actions ne vont pas dans le même sens. Dieu ne nous épargne pas non plus les conséquences de nos actes qui, en fin de compte, comptent plus que nos paroles de prières.

Ceux d'entre nous qui sont rassemblés dans cette cathédrale ne sont pas naïfs face aux réalités de la politique. Lorsque le pouvoir, la richesse et des intérêts concurrents sont en jeu, lorsque les points de vue sur ce que l'Amérique devrait être, sont en conflit lorsque des opinions fortes s'expriment à travers un éventail de possibilités et que des compréhensions radicalement différentes de ce que doit être la bonne ligne de conduite, il y aura des gagnants et des perdants lorsque des votes seront exprimés ou que des décisions seront prises qui détermineront le cours de la politique publique et la priorisation des ressources. Il va sans dire que dans une démocratie, les espoirs et les rêves de chacun ne se réaliseront pas au cours d'une session législative, d'un mandat présidentiel ou même d'une génération. Les prières spécifiques de chacun - pour ceux d'entre nous qui sont des personnes de prière - ne seront pas toujours exaucées comme nous le souhaiterions. Mais pour certains, la perte de leurs espoirs et de leurs rêves sera bien plus qu'une défaite politique, elle se traduira par une perte d'égalité, de dignité et de moyens de subsistance.

Dans de telles conditions, une véritable unité entre nous est-elle même possible ? Et pourquoi devrions-nous nous en préoccuper ?

J'espère que nous nous en soucions, car la culture du mépris qui s'est normalisée dans notre pays menace de nous détruire. Nous sommes tous bombardés quotidiennement de messages provenant de ce que les sociologues appellent aujourd'hui le complexe industriel de l'outrage , dont certains sont dirigés par des forces extérieures dont les intérêts sont favorisés par une Amérique polarisée. Le mépris alimente nos campagnes politiques et les réseaux sociaux, et nombreux sont ceux qui en tirent profit. Mais c'est une façon carrément dangereuse de diriger un pays.

Je suis une personne de foi et, avec l'aide de Dieu, je crois que l'unité de ce pays est possible - pas une unité parfaite, certes, car nous sommes tous imparfaits comme personnes – mais assez forte pour nous permettre de continuer à croire et à travailler à la réalisation des idéaux des États-Unis d'Amérique - idéaux exprimés dans la Déclaration d'indépendance, avec son affirmation de l'égalité et de la dignité innées de l'homme.

Prier Dieu afin qu'il nous aide à atteindre l'unité a du sens - nous avons besoin de son aide - mais seulement si nous sommes prêts à entretenir les fondations dont dépend l'unité. À l'instar de l'analogie de Jésus avec la construction d'une maison de foi sur le roc de ses enseignements, par opposition à la construction d'une maison sur le sable, les fondations dont nous avons besoin pour l'unité doivent être suffisamment solides pour résister aux nombreuses tempêtes qui la menacent.

Quels sont les fondements de l'unité ? En m'inspirant de nos traditions et textes sacrés, je dirais qu'il y en a au moins trois.

Le premier fondement de l'unité consiste à honorer la dignité inhérente à chaque être humain, qui est, comme l'affirment toutes les confessions représentées ici, le droit de naissance de tous les peuples en tant qu'enfants du Dieu unique. Dans le discours public, honorer la dignité de chacun signifie refuser de se moquer, de rabaisser ou de diaboliser ceux avec qui nous sommes en désaccord, et choisir au contraire de débattre respectueusement de nos différences et, chaque fois que cela est possible, de chercher un terrain d'entente. Si un terrain d'entente n'est pas possible, la dignité exige que nous restions fidèles à nos convictions sans mépriser ceux qui ont leurs propres convictions.

Un deuxième fondement de l'unité est l'honnêteté, tant dans les conversations privées que dans les discours publics. Si nous ne sommes pas disposés à être honnêtes, il ne sert à rien de prier pour l'unité, car nos actions vont à l'encontre des prières elles-mêmes. Nous pourrions, pendant un certain temps, éprouver un faux sentiment d'unité chez certains, mais pas l'unité plus solide et plus large dont nous avons besoin pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés.

Pour être juste, nous ne savons pas toujours où se trouve la vérité, et beaucoup de choses vont à l'encontre de la vérité aujourd'hui, et ce de manière stupéfiante. Mais lorsque nous savons ce qui est vrai, il nous incombe de dire la vérité, même lorsque - et surtout lorsque - cela nous coûte.

Un troisième fondement de l'unité est l'humilité, dont nous avons tous besoin, car nous sommes tous des êtres humains faillibles. Nous commettons des erreurs. Nous disons et faisons des choses que nous regrettons. Nous avons nos angles morts et nos préjugés, et nous sommes peut-être les plus dangereux pour nous-mêmes et pour les autres lorsque nous sommes persuadés, sans l'ombre d'un doute, que nous avons tout à fait raison et que quelqu'un d'autre a tout à fait tort. Car nous sommes alors à deux doigts de nous étiquetter comme les bonnes personnes, par opposition aux mauvaises personnes.

La vérité est que nous sommes tous des personnes, capables du meilleur comme du pire. Alexandre Soljenitsyne a judicieusement observé que « la ligne de démarcation entre le bien et le mal ne passe pas par les États, ni par les classes, ni par les partis politiques, mais par chaque cœur humain et par tous les cœurs humains ». Plus nous en prenons conscience, plus nous avons de place en nous pour l'humilité et l'ouverture à l'autre au-delà de nos différences, car en fait, nous sommes plus semblables les uns aux autres que nous ne le pensons, et nous avons besoin les uns des autres.

Il est relativement facile de prier pour l'unité dans les occasions solennelles. Cependant, il est beaucoup plus difficile à réaliser cette unité lorsque nous sommes confrontés à de réelles différences dans l'arène publique. Mais sans unité, nous bâtissons l'édifice de notre nation sur du sable.

Avec un engagement en faveur de l'unité qui intègre la diversité et transcende les désaccords, et les solides fondations de dignité, d'honnêteté et d'humilité qu'une telle unité requiert, nous pouvons faire notre part, à notre époque, pour aider à réaliser les idéaux et le rêve de l'Amérique.

Permettez-moi de vous adresser un dernier appel, Monsieur le Président. Des millions de personnes vous ont fait confiance. Comme vous l'avez dit hier à la nation, vous avez senti la main providentielle d'un Dieu aimant. Au nom de notre Dieu, je vous demande d'avoir pitié des personnes de notre pays qui ont peur en ce moment. Il y a des enfants gays, lesbiennes et transgenres dans des familles démocrates, républicaines et indépendantes qui craignent pour leur vie.

Et les personnes qui cueillent nos récoltes et nettoient nos immeubles de bureaux, qui travaillent dans nos élevages de volaille et nos usines d'emballage de viande, qui lavent la vaisselle dans les restaurants et qui travaillent de nuit dans les hôpitaux - ils ne sont peut-être pas citoyens ou n'ont pas les papiers nécessaires, mais la grande majorité des immigrants ne sont pas des criminels. Ils paient des impôts et sont de bons voisins. Ils sont des membres fidèles de nos églises, mosquées et synagogues, gurdwara et temples.

Ayez pitié, Monsieur le Président, des membres de nos communautés dont les enfants craignent que leurs parents leur soient enlevés. Aidez ceux qui fuient les zones de guerre et les persécutions dans leur propre pays à trouver ici compassion et accueil. Notre Dieu nous enseigne que nous devons être miséricordieux envers l'étranger, car nous avons été un jour des étrangers sur cette terre.

Que Dieu nous donne à tous la force et le courage d'honorer la dignité de chaque être humain, de dire la vérité dans l'amour et de marcher humblement les uns avec les autres et avec notre Dieu, pour le bien de tous les habitants de cette nation et du monde.

Trump réagit à l'homélie

Comme on pouvait s'y attendre, Trump n'a pas tardé à réagir, faisant appel encore une fois au mépris pour tenter de neutraliser une personne qui l'accusait justement de gérer les États-Unis en faisant constamment appel au mépris.

Sur son Truth Social, il dénonce la « soi-disant évêque » la qualifiant de « radicale de gauche qui déteste Trump ». Trump, qui a grossièrement fait entrer Dieu « dans le monde de la politique » en affirmant que Dieu l'avait sauvé afin qu'il puisse restaurer la splendeur des États-Unis, accuse maintenant l'évêque d'avoir fait entrer « son église dans le monde de la politique d'une manière très indigne ». Son homélie, insiste-t-il, était « méchante dans le ton », « ennuyeuse » et « peu inspirante ». Elle et son église doivent absolument venir s'excuser !

La révérende Mariann Edgar Budde a riposté à Trump. Je ne suis pas une radicale de gauche. Sa réaction me désole. Je ne vais pas m'excuser...

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La privatisation tranquille de l’électricité ou comment échouer sa transition énergétique en 4 étapes faciles (1 et 2)

Tout électrifier (ou presque). Voilà une des principales recommandations des organisations internationales pour la lutte aux changements climatiques. Mais cela implique en même temps de décarboner toute la production électrique (37,5 % des émissions de GES à l'échelle mondiale). Or, à travers le monde, si l'installation des panneaux solaires et des éoliennes connaît une croissance importante, elle masque souvent la croissance aussi importante du charbon et du gaz « naturel » dans le secteur électrique. Encore aujourd'hui, 59 % de l'électricité produite dans le monde repose sur des carburants fossiles. Pourquoi la décarbonation du secteur électrique n'a pas lieu, ou du moins pas suffisamment vite ? Dans son livre The price is wrong (Verso, 2024), l'économiste Brett Christophers nous livre des clés pour comprendre la situation internationale, mais aussi pour analyser au Québec les dangers du projet de réforme de la loi sur l'énergie (PL69).

13 janvier 2025

https://iris-recherche.qc.ca/blogue/environnement-ressources-et-energie/privatisation-electricite-1/

La privatisation tranquille de l'électricité ou comment échouer sa transition énergétique en 4 étapes faciles (1 )

Pas les prix, mais les profits

Le prix de production de l'électricité provenant des panneaux solaires et des éoliennes a chuté radicalement dans les dernières décennies. Selon certaines estimations (contestables), il serait même compétitif avec le prix des centrales au charbon et au gaz. Pour les économistes orthodoxes, la transition énergétique ne pouvait se passer qu'à cette condition : when the price is right (lorsque le prix serait le bon).

En réalité, comme le rappelle l'économiste Brett Christophers, dans une économie capitaliste dominée par la propriété privée, ce n'est pas les prix qui déterminent principalement les investissements dans les énergies renouvelables, mais les perspectives de profitabilité. Pour développer un projet éolien, le promoteur privé doit principalement s'appuyer sur des dettes (à plus de 70 %) plutôt que des actions, contractées auprès d'une institution financière (banque ou fonds d'investissements). Ces institutions ne prêtent que si le projet est dit « bancable », soit remboursable, avec ses intérêts, ce qui suppose une évaluation de la profitabilité. Or, sur les marchés de l'électricité dérégulés, ce profit n'est pas au rendez-vous pour les énergies renouvelables (solaire et éolienne), du moins pas suffisamment pour les investisseurs financiers.

C'est la principale raison économique pour laquelle la décarbonation du secteur électrique est si lente : les profits y sont trop bas et surtout trop imprédictibles. Résultat : les États où les énergies renouvelables ont connu une croissance rapide sont tous des États où les subventions (directes ou indirectes) ont été massives, prédictibles et suffisantes pour garantir de hauts taux de profit, comme en Allemagne ou en Chine. Lorsque ces subventions s'effondrent et que les mécanismes du marché opèrent dans le secteur électrique, les profits ne sont pas aux rendez-vous et les investissements sont ralentis, au détriment du climat.

L'échec de la transition énergétique, c'est l'échec du néolibéralisme

Si les marchés de l'électricité sont défavorables aux énergies solaires et éoliennes, c'est parce qu'ils ont subi d'importantes transformations de type néolibéral et parce que leur fonctionnement a principalement été établi sur la base de l'opération de centrales traditionnelles (aux carburants fossiles et à l'énergie nucléaire). À la fin des années 1980, au moment même où les gouvernements et notamment le GIEC réalisaient la nécessité de sortir des carburants fossiles, l'électricité, principalement sous monopole public, a été graduellement transformée en un marché privé. Ainsi, l'électricité est de moins en moins publique à mesure que se développent les énergies solaires et éoliennes.

Ces transformations se sont opérées en quatre grandes étapes interreliées : 1) le dégroupage vertical (unbundling) des entités de production, de transport et de distribution de l'électricité ; 2) la dé-monopolisation de la production électrique (introduction de la compétition) ; 3) la privatisation des entreprises publiques de production d'électricité ; 4) et la commercialisation (marketisation), soit l'introduction de mécanismes de marché pour réguler la vente d'électricité entre les divers acteurs (générateurs, fournisseurs, revendeurs, distributeurs, etc.), qui a notamment pour effets d'attirer des spéculateurs et de créer une grande volatilité des prix.

Mises ensemble, ces transformations ont créé de toutes pièces des marchés de l'électricité dérégulés et dominés par l'investissement privé. Sur ces marchés, les fournisseurs d'énergies renouvelables ne parviennent pas à dégager suffisamment de profits, surtout pas de manière prédictible, entre autres en raison du caractère intermittent de leur production et des difficultés de stockage de l'électricité. Résultat : les investisseurs ont bien moins intérêt à développer les énergies renouvelables que des centrales thermiques (charbon, gaz).

En bref, la meilleure façon de rater la décarbonation du secteur électrique est d'en privatiser l'investissement. Au moment où il faut opérer des transformations inédites de l'économie, la privatisation se révèle encore une fois la meilleure façon de perdre encore plus le contrôle démocratique de l'orientation de nos sociétés… et du climat.

Dans un prochain billet, nous verrons en quoi le projet de loi 69 engage le Québec dans cette direction, ce qui pourrait bien faire perdre le caractère « exceptionnel » de notre réseau électrique public.

La privatisation tranquille de l'électricité ou comment échouer sa transition énergétique en 4 étapes faciles (2/2)

Dans un précédent billet, nous avons expliqué pourquoi le pouvoir privé sur l'investissement dans les énergies renouvelables limite leur développement. Dans ce billet, nous analyserons comment ces enseignements peuvent nous servir à comprendre la situation au Québec et le projet de loi 69 sur l'énergie.

L'exception du Québec : combien de temps encore ?

La situation de l'électricité au Québec est bien différente de celle des marchés de l'électricité ailleurs dans le monde à deux égards : non seulement notre électricité est déjà décarbonée, mais elle est en plus contrôlée principalement par un monopole public et n'est pas vendue aux consommateurs finaux en fonction de mécanismes du marché.

En effet, au Québec, comme dans certains États des États-Unis, le prix de l'électricité est fermement régulé par des commissions publiques (ici, la Régie de l'énergie), sur la base du coût d'opération. Cet encadrement, qui s'est imposé dans nombre d'États dès le milieu du XXe siècle, repose sur une conception de l'électricité comme un service public indispensable à la satisfaction des besoins sociaux plutôt que comme une marchandise.

En quoi l'analyse des transformations néolibérales des marchés de l'électricité peut donc nous être utile pour comprendre l'exception québécoise ? Elle peut se lire comme un avertissement porté contre le projet de loi 69 sur l'énergie (PL69), que le gouvernement de la CAQ souhaite adopter dans les prochains mois. En d'autres termes, le PL69, en ouvrant davantage la porte au privé dans le secteur électrique, ne représente pas seulement une perte de pouvoir pour Hydro-Québec, mais surtout un risque pour la transition énergétique.

Dans la transition (à venir), nous aurons vraisemblablement besoin de plus d'électricité, en particulier pour électrifier le secteur des transports (y compris dans un scénario où l'usage de « l'autosolo » est grandement réduit). La question se pose à savoir dans quelles conditions se mènera cette expansion. Dans ce contexte, le PL69 représente le plus sûr moyen de perdre le contrôle non seulement des recettes de l'électricité, mais aussi des priorités et du rythme du développement de la production électrique.

En effet, le PL69 constitue la première étape vers l'imposition d'un marché dérégulé. Plusieurs des articles (28, 38, 115, 116) du projet de loi ouvrent encore davantage au dégroupage vertical d'Hydro-Québec et ainsi préparent à l'établissement d'un marché concurrentiel de l'électricité. Davantage, car la production d'électricité est déjà une entité séparée d'Hydro-Québec et soumise à une certaine logique de marché, à la différence du transport et de la distribution (dont les prix sont régulés par la Régie de l'énergie). Ce dégroupage a été établi dans les années 1990 pour répondre aux exigences de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Cela a eu pour principal effet de rouvrir la porte à l'expansion de la production électrique privée, notamment avec le développement éolien, les minicentrales hydroélectriques privées (2009-2013) et le développement de centrales privées de cogénération ou à la biomasse. Contrairement à une opinion répandue, Hydro-Québec possède aujourd'hui 80 % de la production électrique et non la totalité.

Le PL69 n'impose pas la création d'un marché dérégulé de l'électricité, mais il correspond clairement à la première des quatre étapes de privatisation observées dans d'autres juridictions et analysées par Brett Christophers (voir notre autre billet). La poursuite de cette voie pourrait éventuellement mener à l'établissement d'un marché complètement dérégulé de l'électricité à l'échelle nord-américaine et, par le fait même, à d'importantes hausses de tarifs pour les particuliers. Cette idée n'est pas strictement spéculative, comme en fait foi un rapport datant de 2020 du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), qui propose l'instauration d'un « marché commun intégré de l'électricité » entre les provinces de l'Est et les États étatsuniens voisins.

Garantir le profit privé ou rater la transition

Quelles conséquences cette privatisation tranquille de l'électricité pourrait-elle avoir sur la transition énergétique ? Deux scénarios se présentent. Soit la transition énergétique se fait au rythme compatible avec notre responsabilité climatique, mais ce serait alors uniquement grâce à de vastes subventions publiques garantissant de hauts taux de profitabilité pour le privé. Soit la transition ne respectera pas le rythme qu'exige la crise climatique, car les énergies renouvelables ne seront pas suffisamment rentables aux yeux des investisseurs.

Le premier scénario est évidemment préférable pour le climat, mais pas pour les finances publiques et le contrôle démocratique de l'économie. Les taux de profit de la production des éoliennes privées au Québec sont aujourd'hui artificiellement élevés, autour de 9 à 15 %, contre des taux de 5 à 8 % au plus haut ailleurs dans le monde. Cela s'explique par le fait qu'Hydro-Québec garantit non seulement le prix, mais aussi l'achat de toute la production et ainsi l'équilibrage sur le réseau et ce, au détriment de sa propre production provenant des barrages.

À l'inverse de cette tendance, comme le soutient Brett Christophers, la propriété publique des infrastructures d'électricité renouvelable constitue le moyen le plus sûr, le plus rapide et le plus efficace pour réaliser la transition énergétique. Hydro-Québec, malgré son caractère encore opaque, sa dimension peu démocratique et son historique colonial face aux peuples autochtones, constitue une pièce centrale de notre avenir écologique. La privatiser en tout ou en partie serait la voie la plus sûre pour perdre beaucoup de fonds publics ou échouer tout simplement la nécessaire sortie des carburants fossiles.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le coup d’assommoir de Retailleau !

Implacable ! Bruno Retailleau fait du gringue à un groupuscule identitaire et remet une couche contre les Immigrés (e) à travers la circulaire du 24 janvier 2025, renforçant son pouvoir vertical par des injonctions aux Préfets. La Gauche se mobilise, Éric Lombard met en garde.

De Paris, Omar HADDADOU

Le migrant est à l'Autorité ce qu'une goutte de mercure à la coupelle d'un Laborantin : Insaisissable !

Intraitable, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, nouveau rouleau compresseur investi pour bannir, précariser et reconduire aux frontières, se mure dans un acharnement répugnant. Dans sa ligne de mire ? L'Immigré (e) auquel il promet « la fermeté ».

En s'offrant la meute de journalistes et les déclarations à l'emporte-pièces, lors de son déplacement ce vendredi 24 janvier dans les Yvelines, il s'est projeté dans le triomphalisme, là où ses prédécesseurs se sont cassés les dents sur la gestion du flux migratoire.

Gageons qu'il repartira avec un parafeur attestant qu'il a brassé du vent !

Le futur nous le prouvera, encore une fois !

Ainsi en a décidé la Gauche - devenue un cas de conscience pour le camp présidentiel - dont la victoire a été confisquée pour éviter une gouvernance du Nouveau Front populaire (NFP). Ses ténors esquissent d'ores et déjà les feuilles de route pour l'échéance municipale de mars 2026 et la présidentielle de 2027. Parmi eux, l'ancien Président socialiste François Hollande qui avance ses pions, sans tambour ni trompette.

N'en déplaise au locataire de la Place Beauvau, le phénomène migratoire épouse aujourd'hui les aspirations d'une cause juste, au même titre que la Palestine. Et partant, il demeure corrélé au paradigme des inégalités entre l'Europe aisée et l'Afrique disetteuse dépossédée. L'aspiration trouve indubitablement ses sources dans la rapacité vertigineuse et les ravages coloniaux.

Occultant les sacrifices des Bâtisseurs immigrés de la France, Retailleau à la fibre « extrêmdroitisée » et fraîchement « némésisée » (Némésis), se réjouit de la fermeté de sa circulaire négationniste du « Vivre ensemble ». Surfant sur les principes de la République, il durcit la défunte circulaire Valls 2012, en retoquant le texte par le laconique (3 pages au lieu de 12), mais ô combien violent à l'endroit des immigrés :

« La régularisation n'est pas un droit ! » martèle-t-il « Les Français nous demandent de reprendre la main, de reprendre le contrôle, de diminuer l'Immigration. Et moi, je l'assume en luttant pied à pied contre l'Immigration irrégulière. Je souhaite que mon message de fermeté et d'Autorité soit perçu ! ».

Treize ans se sont écoulés sous d'autres auspices. Retailleau ne déroge pas aux fanfaronnades stériles des baptêmes du feu. Caprice pathologique des nouveaux élus de la République. Vous l'aurez compris : changer les acronymes !

Seigneur quel ouvrage d'airain ! A.P.S (Autorisation Provisoire de Séjour) des années 90 se dote de nouvelles orientations exhumées in extrémis : A.E.S (Admission Exceptionnelle au Séjour). Petit peuple, prend ton surligneur fluo et passe le sur l'adjectif ! Pour la patronne des Députés écologistes, Cyrielle Chatelain, le ministre poursuit, par ce texte, une croisade idéologique ».

En effet, l'A.E.S répond à « des conditions strictes définies par la loi et demeure une voie exceptionnelle d'admission au séjour ».

Les communautés visées y voient une campagne raciste par un Politique qui s'est récemment incliné devant la mémoire du tortionnaire des Algériens (es). Ses messages implicites cachent une Ukase de raviver les chaudières de l'expulsion massive, sous couvert de délégations fallacieuses, comme celle « d'inviter les Préfets à fonder leurs décisions au titre au titre du pouvoir d'appréciation qui leur appartient ». Ses saillies ont plongé la classe politique dans un émoi d'animosité et de guerre de tranchées, acculant le ministre de l'Economie et des Finances, Eric Lombard, à le rappeler à l'ordre par l'objection suivante : « Nous avons besoin d'une Immigration de travail ! ». Quant à la Présidente du groupe LFI-NFP, Mathilde Panot, son ton se veut orageux : « Vous ne respectez rien ! Ni les résultats des urnes, ni la souveraineté du Peuple » lance -t-elle au Premier ministre, François Bayrou ».

« Votre ministre de l'Intérieur s'est illustré par ses déclarations racistes ! »

Et si une troisième dissolution provoquée par la valse des mentions de censure, venait à chambarder le paysage politique ?

O.H

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Projet Mauricie de TES : chronique d’une catastrophe annoncée

Il y a un peu plus d'un an TES Canada, filiale de la multinationale belge TES, annonçait un projet de production d'hydrogène vert combinant hydro-électricité, énergie éolienne et solaire. Pour rendre le projet acceptable socialement les promoteurs insistent sur le fait qu'il s'agit d'un investissement exclusivement privé de $4 milliards. On s'aperçoit vite du contraire.

Un bloc de 150 MW à bas prix provenant de notre richesse collective ferait l'envie de beaucoup d'entreprises d'ici, assorti de généreux crédits d'impôt fédéral et provincial, de crédits carbones, d'avantages fiscaux et autres mesures offertes aux grandes entreprises. D'autres fonds publics (Banque du Canada, Investissement Québec, CDPQ) pourraient éventuellement contribuer au projet. La présence de l'ex-président de la CPDQ parmi les membres de la direction de TES Canada s'avère heureuse pour une firme à la recherche d'investissements publics. Hydro-Québec va-t-il fournir encore plus de MW si l'usine énergivore vient à manquer d'énergie ? Aucun projet de production d'hydrogène sur la planète ne verrait le jour sans un investissement massif de fonds publics.

Très tôt également le projet a semé des doutes dans la communauté scientifique quant à sa pertinence et à son efficacité. Existe-t-il un réel besoin de produire ce genre de gaz (méthane) au Québec ? Les experts parlent d'un procédé compliqué, inefficace, énergivore et coûteux. L'utilisation d'un tel gaz pour chauffer les bâtiments ou déplacer le trafic lourd exigerait de trois à dix fois plus d'électricité que d'autres moyens éprouvés. Au moment où notre hydro-électricité est de plus en plus sollicitée et nos barrages à leur plus bas niveau un tel gaspillage d'énergie fait-t-il du sens ?

TES veut implanter un méga projet éolien de 800 MW pour ses besoins en énergie mais prévoit en vendre une partie à Hydro-Québec pendant les froids d'hiver. À quel prix ? Depuis 25 ans Hydro-Québec achète de l'énergie éolienne à des firmes privées mais toujours à perte, comme pour l'hydrogène aucun promoteur éolien ne survivrait sans perfusion de fonds publics. De sorte que les consommateurs québécois vont financer la production éolienne et la production d'hydrogène de TES soit par des hausses tarifaires et/ou par une baisse des transferts au Trésor public. Nous sommes en présence d'un double scandale financier.

Outre les surcoûts anticipés du projet de TES, la majorité des projets éoliens en milieu habité rencontrent une forte opposition créant dans les communautés une division sociale qui impacte sévèrement voisins, familles, amis, commerces, organismes, élus, agriculteurs ; tous s'affrontent dans un climat anxiogène et délétère. D'un milieu rural paisible les riverains qui se sont fait enfoncé dans la gorge un projet dont ils ne voulaient pas se retrouvent soudainement en zone industrielle. Désabusés ils font le bilan de leurs pertes : leurs paysages patrimoniaux, leur quiétude, le patrimoine familial amputé, des liens sociaux brisés et la perte de confiance dans le processus démocratique.

M. Fitzgibbon, ex-ministre de l'Économie et de l'Énergie a qualifié le projet Mauricie de « magique ». En effet ce projet a tout d'une illusion, d'un tour de passe-passe orchestré par des professionnels de détournement légal de fonds publics. Comment expliquer la « disparition » comme par magie de cet âpre défenseur du projet ? Où sont les spécialistes que les élus et les citoyens de la Mauricie réclament pour leur expliquer comment ce projet peut être bénéfique et rentable ? Pourquoi les MRC, les députés et ministres se sont-ils coupés de la population ? Total Énergies, 4 ième plus grosse firme pétrolière au monde, a abandonné son méga projet pilote d'hydrogène vert dans le sud de la France, identique au projet Mauricie, pour des raisons de rentabilité et de problèmes techniques.

M. Éric Gauthier, directeur-général de TES dit vouloir éduquer la population mais pour l'instant c'est la société civile qui joue le rôle d'éducateur dans ce dossier.

TES Canada a promis un projet entièrement privé, mensonge, il a promis l'acceptabilité sociale, il s'en éloigne de plus en plus, il promet maintenant des retombées économiques de $5.6 milliards. Très impressionnant de constater le montant des dépenses de ce projet qui seraient éventuellement à la charge des contribuables.

Le projet Mauricie a tous les traits d'un éléphant blanc : un méga projet d'infrastructures qui s'avère plus coûteux que bénéfique et dont l'exploitation devient un fardeau financier. Le maire Angers de Shawinigan et l'expert technique de TES M. Pollet de l'UQTR l'ont très bien exprimé : « ça va prendre beaucoup d'argent ».

Il subsiste encore aujourd'hui au Québec ce relent historique qui fait en sorte qu'on laisse des gens pour qui le profit est le motif principal décider de ce qui est bon pour nous.

Le projet Mauricie de TES est un plan affairiste qui gaspille nos précieuses ressources énergétiques et financières au détriment de la sobre transition énergétique recherchée.

Au nom de l'intérêt public ce projet doit être abandonné rapidement afin de limiter les dégâts. Les citoyens de la Mauricie ont hâte de retrouver leur quiétude, leurs familles et leurs amis tout en restant ouverts à des projets rassembleurs.

Claude Charron, comité des riverains des éoliennes de l'Érable (CRÉÉ)

Membre des organismes Vent d'Élus (ventdelus.ca)

Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska (PCÉNY)

Regroupement Vigilance Énergie Québec (RVÉQ)

• https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=C27A7F35C3F49B2A%2115590&authkey=!AHJJN9vp8_2Ew0s

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Mobilisation urgente : Boycottez Amazon en appui aux 3,100 travailleurs et travailleuses licenciés

Voici quelques informations pertinentes en lien avec le Réseau militant intersyndical et la mobilisation en cours autour d'Amazon.

(…).

Cher-es camarades,

Pour punir ses travailleurs de Laval qui se sont syndiqués et éviter d'avoir à négocier une convention collective, la multinationale a décidé de mettre à la porte 1700 travailleurs/euss d'entrepôt ainsi que que quelques 1,400 autres dont l'emploi dépend d'elle. Toutes les livraisons seront dorénavant gérées par des sous-traitants non syndiqués.

Un mouvement d'appui aux travailleurs mis-à-pied s'est mis en branle avec un appel à boycotter Amazon. Nous reprenons les revendications mentionnées sur la page facebook de ce mouvement https://www.facebook.com/boycottamazon.ca

« COMMENT BOYCOTTER AMAZON ?

– Désabonnez-vous de Prime ! Fermez votre compte Amazon dès aujourd'hui !

– Cessez de commander sur Amazon ! Appelez le gouvernement à répliquer à cette insulte !

– Rejoignez notre campagne ! Diffusez nos tracts ! Affichez ! Parlez-en au monde autour de vous !

NOS REVENDICATIONS :

– Garder les entrepôts ouverts ! Maintenir les emplois des travailleurs ! Respect des droits syndicaux !

– Plus une cenne d'argent public pour Amazon ! »

Solidairement,

CAP intersyndical provisoire

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Voyage dans l’univers Rebelle

Souvenirs du futur du captif du phare, titre paradoxal pour un roman fleuve d'environ 450 pages, divisé en trois tomes à paraître aux éditions Grenier le vendredi 28 décembre 2024. La première de couverture annonce déjà les couleurs avec un paysage futuriste annonçant le désastre. Kder, le personnage principal, nous transporte dans sa trajectoire de vie de combattant de l'ordre mondial à l'ère cybernétique.

Les scènes du roman se déroulent dans un cadre visionnaire, une projection vers l'avenir, un instantané de l'accélérante décadence du capitalisme et du capitalocène. Sans phare, nous vivons avec Kder ses luttes épiques tant sur le plan sentimental que pour un monde nouveau. Personnage attachant, un peu tourmenté, alliant le rationnel de ses choix de bataille avec comme toile de fond l'Amour dans son essence le plus pur. La résilience de Kder inspire et fait germer l'espoir de vaincre ce système inique comme il a triomphé de la mort. Roman palpitant par contre qui serait de lecture un brin ardue par son langage parfois un peu trop spécialisé sans le lexique heureusement présent en début de chaque tome.

Dès le début du livre, Z Fall nous entre d'emblée dans un monde fantasmagorique, baroque, un peu glauque, déjanté sur les bords. Interloqué.e, mais fasciné.e, l'attrait de l'inconnu, la curiosité, le désir de découverte intiment à continuer le voyage. Comme dans un film, la diégèse, le scénario, l'intrigue naissante et le caractère attachant du personnage transportent dans un univers surréaliste. Souvenirs du futur du captif du phare vous happe et vous prend dans les tripes du début à la fin. Un rythme vif, des phrases courtes, parfois saccadées qui vous ballottent comme sur une mer houleuse avec des accalmies de brise tendre çà et là au gré d'une émotion. La sonorité de la narratologie est si vivante qu'elle invite parfois à danser.

‘'Je parlerai aux mouches, au vent qui colportera mes mots dans notre chaîne d'îles'' T1 p.11

La trame du récit dans un enchevêtrement entre l'analyse, les aventures, l'histoire nous plonge dans un futurisme si réaliste que le présent s'estompe. Pourtant, ça et là l'auteur n'a pas pu s'empêcher de bifurquer vers un retour abyssal.

Des descriptions méticuleuses rendent le récit très vivace. Des portraits comme autant de tableaux sombres, parfois même mélancoliques sinon tragiques s'intercalent avec des étalages de beauté faste et écarlate, souvent de paysages idylliques.

‘'Le soleil paresseux s'éclipsait et Krimaren achevait de s'égosiller'' T1 p. 41

‘'Ce lac glauque occupait le cratère. C'était beau, si beau de le voir changer de couleur. Gris-vert, jaune et émeraude sans éclat, nuage, gris, jaune et émeraude terne, jet de vapeur, gaz, gris jaune… T2 p. 330

Le narratif dense et passionnant vous emporte dans un tourbillon d'émois allant de la tendresse, de l'attachement, en passant par la colère à la révolte.

‘'Ses yeux étaient éteints. Ses mains calleuses. Ils fixaient souvent en silence le ciel, comme si l'ouate des nuages pouvait lui conférer une caresse.'' T2 p. 290

Un humour subtil caché sous un masque savant, docte, ironisant farouchement la ‘'maladie infantile'' ou sénile de la ‘'scienticité''. Des jeux de mots, des mots calembours, des mots dits, des mots éteints ressuscités, des mots futurs inventés, foisonnement intense d'un imaginaire à tout casser jusqu'à déstabiliser.

Le Tome 2 un petit bijou de poésie et de philosophie. On plonge dans un univers merveilleux où même le réalisme est poétique. Des problèmes d'éthiques, des réflexions philosophiques sur l'existence sont soulevés avec sérieux pourtant, sans dogmatisme.

Des hyperboles accentuent la poétique de la prose : ‘'Écoute le silence. Écoute comment il se lasse de laisser passer le vent serpentant entre les labyrinthes des cimes montagneuses'' T1 p. 26

‘'Il est plus facile de rendre les gens heureux, que de se rendre heureux.'' T2 p. 287

Une cadence tout en rythme : ‘'Se souvenir, ressusciter, faire resurgir, restructurer, restaurer, restituer. Que de mots envoyés en éclaireurs dans une jungle compacte et qui revenaient bredouilles.'' T2 p.280

L'enfance pas trop loin sur les sentiers du merveilleux.

Poussière d'étoile peut-être ! T3 p.445 dit Kder à l'injonction établie ‘'tu retourneras à la poussière.''

Le ton léger enrobe le déploiement idéologique en sous-bassement, dans un mécanisme littéraire spiralé si présent dans les trois Tomes. On constate que l'auteur, vogue non seulement sur un registre de gauche, mais surtout s'assure que l'analyse socio politique de classe soit toujours présente en filigrane, souvent de manière flagrante.

Dans le premier Tome, avec un accent apparemment badin, le système capitaliste est mis à nu, décortiqué dans son pourrissement jusqu'à la lie. Chaque strate est auscultée, ‘'effeuillée'' et examinée. Une critique en règle de la culture dominante se livre : la question migratoire, l'âgisme, l'apologie de la jeunesse éternelle, le repli identitaire, la marchandisation (de tout), la religion, l'agnosticisme, etc.

Dans les Tome 2 et 3, sans tomber dans un passéisme fade, les catégories sociales en présence sont décortiquées et explorées. Le culte technologique, technocratique y est dénoncé. Rien n'échappe au couperet chirurgical de la critique : langue, éducation, sexualité, organisation sociale, santé, intelligence artificielle, etc., voire l'alimentation passent au moulinet de l'œil acerbe de Kder.

Même dans l'élégie de la nature, la politique comme un leitmotiv, dans une atmosphère de kaléidoscope revient immanquablement.

‘'Le vent battait les lambeaux de leurs haillons lacérés par les gaz du volcan'' T2 p. 330

‘'Il fallait que je m'en imprègne comme d'une réserve, pour la leur cracher, comme une lave vengeresse.'' T3 p. 445

‘'La vie est faite de mort comme le va et vient des vagues''. Avec une touche qui rappelle les portraits des villes ouvrières d'Engels, nous est livré un voyage psychédélique dans le monde des bas-fonds, des pouilleux… Une description réaliste de la misère humaine empreinte de sensibilité et d'humanité. Un dessin minutieux de ces bidonvilles aux flancs des collines qui peuvent être en Ayiti, à Calcutta, à Conakry ou encore n'importe où au Grand Sud.

Un texte s'apparentant à un essai politique mais si romanesque et poétique que sa lecture émeut parfois jusqu'aux larmes.

‘'Quelle vision vive. Mon amour, Aurolia, ici, où ça ? Elle disparut comme elle était venue, laissant sa présence dans ma mémoire lâche. Peut-on appeler ça une mémoire, lorsque l'image d'Aurolia s'y évanouit, comme s'éteint la couleur chatoyante d'un poisson pêché dans la mer de corail. ‘' T2 p. 318

On souhaite continuer à suivre l'attendrissant Kder, on veut voir grandir Usis, on veut connaître l'avenir de sain, on veut redonner vie à Aurolia. Kder vient nous chercher au tréfonds de nos engagements et fait vibrer la fibre révolutionnaire en nous. Vivement le Tome 4 !

Poésie dure

Poésie tendre

Poésie philosophique

Toujours truffée d'idéologie

Cette trilogie passionnante, forgeuse de conscience, interpelle notre humanité et l'Amour, le vrai.

« Il faut que l'humanité réapprenne à aimer, car il n'y a de divin que dans l'humanité » T2 p. 337

Chantal Ismé

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Nouvelles dispositions canadiennes sur l’écoblanchiment : Énergir s’expose à des sanctions de plusieurs millions de dollars pour écoblanchiment

La coalition Sortons le gaz ! considère que plusieurs prétentions d'Énergir constituent de l'écoblanchiment au sens de la Loi sur la concurrence du Canada. La coalition déposera donc bientôt une plainte au Bureau de la concurrence afin que le Bureau enquête, prenne des mesures appropriées contre Énergir et que des dédommagements soient offerts à ses clients. Les sanctions prévues peuvent maintenant atteindre 10 millions $.

Énergir prétend sur son site Internet et dans ses publicités qu'elle peut alimenter les appareils de ses clients à 100 % en gaz naturel renouvelable (GNR). Ainsi, un message publicitaire (en date du 7 octobre 2024 et du 2 janvier 2025 dans l'édition électronique de La Presse) mentionne : « Énergir va encore plus loin et s'engage, depuis avril 2024, à ce que tout nouveau raccordement à son réseau soit alimenté par de l'énergie 100 % renouvelable ».

Or c'est impossible. Et voilà donc un cas patent d'écoblanchiment, car le gaz distribué à l'ensemble des clients transite par un seul et même système de pipelines et canalisations. Tous reçoivent donc le même gaz, composé actuellement à 98 % de gaz d'origine fossile et de seulement 2 % de GNR. À l'heure actuelle, il est donc opérationnellement impossible pour Énergir de distribuer ces deux types de gaz de façon distincte. En vertu des nouvelles dispositions de la Loi sur la concurrence, Énergir doit être en mesure d'étayer ses allégations.

Par ailleurs, Énergir centre l'essentiel de son marketing et de ses activités de relations publiques sur le GNR alors qu'elle distribue à 98 % de l'énergie fossile. Cela constitue également de l'écoblanchiment.

Plusieurs entreprises au Canada ont déjà réagi à la mise en place des nouvelles dispositions sur l'écoblanchiment en épurant leur site Internet, et en changeant leur message marketing. Énergir aurait dû faire de même.