Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Conférence exceptionnelle à Paris pour souligner l’histoire du mois des noirs

« Ensemble, célébrons la richesse et la diversité des cultures noires, rendons hommage à leur histoire et inspirons les générations futures à poursuivre le chemin vers une société plus juste et inclusive » a déclaré le diplomate Maguet Delva en prélude des activités visant à célébrer le mois de l'histoire des noirs.

À l'occasion de la célébration du mois de l'histoire des Noirs, une conférence historique et culturelle se tiendra à Paris le 8 février 2025, mettant à l'honneur un sujet d'une portée universelle : « La Révolution Haïtienne et les Origines de la Diplomatie Haïtienne ».

Cet événement s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à reconnaître et célébrer les contributions des peuples noirs à l'histoire mondiale. La Révolution haïtienne (1791-1804), pierre angulaire de la lutte contre l'esclavage et pour l'émancipation, sera au cœur des discussions. En s'appuyant sur des faits historiques, cette conférence mettra en lumière l'impact de cet événement révolutionnaire sur les mouvements d'indépendance, ainsi que sur la création des premières stratégies diplomatiques haïtiennes.

Selon Maguet Delva, diplomate, journaliste et écrivain, l'un des initiateurs de cet événement, ce sera un moment de réflexion et de partage. Cette activité réunira des experts en histoire et relations internationales, des historiens spécialisés dans la révolution haïtienne, des chercheurs en diplomatie et droits des peuples comme Bourhis Mariotti, Jocelyn belfort doctorant, Patrick Cauvin.

Ces intervenants-es analyseront comment Haïti, en tant que première république noire indépendante, a joué un rôle central dans la reconfiguration des relations internationales à l'époque.Cet événement, accessible au grand public, permettra également de mieux comprendre les contributions majeures de la diaspora noire et de réfléchir à l'héritage culturel et politique de cette période fondatrice.

Voulant justifier le choix d'un tel sujet, Maguet Delva, l'une des figures emblématiques de la diplomatie haïtienne en France, a souligné que la révolution haïtienne est exceptionnelle parce qu'elle est la seule révolution d'esclaves ayant mené à la création d'un État indépendant.

La Révolution d'esclaves en Haïti souligne t-il nous enseigne que la justice et la liberté ne se négocient pas, même dans un contexte hostile. La diplomatie haïtienne a montré qu'un petit État pouvait jouer un rôle moral et stratégique dans un monde dominé par des grandes puissances. Aujourd'hui encore, Haïti reste un rappel que les droits humains et la souveraineté nationale sont des combats universels.

Cet acte de grandeur marque un tournant dans l'histoire en affirmant que la liberté et l'égalité ne sont pas des principes réservés à un seul groupe, mais des droits universels. Elle a non seulement mis fin à l'esclavage dans la colonie de Saint-Domingue, mais elle a aussi défié les grandes puissances esclavagistes de l'époque, comme la France, l'Angleterre, et l'Espagne.

Le diplomate haïtien, fondateur du Regroupement des Archives Diplomatiques et des Documentations de la République d'Haïti en France (RADRH) a rappelé pour dire que la diplomatie haïtienne a commencé à prendre forme dès la proclamation de l'indépendance en 1804. Jean-Jacques Dessalines, le premier chef d'État haïtien, comprenait que la survie d'Haïti en tant que nation indépendante dépendait de sa reconnaissance par les autres puissances. Cependant, les grandes nations esclavagistes, comme les États-Unis et les pays européens, étaient hostiles à l'idée d'un État dirigé par d'anciens esclaves. Cela a forcé donc Haïti à développer une diplomatie pragmatique et résiliente pour protéger sa souveraineté et s'intégrer dans le concert des nations.

La diplomatie haïtienne a posé les bases d'une solidarité entre les peuples opprimés. En soutenant les luttes pour l'indépendance en Amérique latine et en servant de refuge pour les esclaves en fuite, Haïti a prouvé son rôle en tant que symbole d'émancipation. Cependant, la dette de 1825 imposée par la France en échange d'une reconnaissance officielle a lourdement pesé sur l'économie haïtienne et limité son influence diplomatique à long terme. Malgré ces défis, Haïti est resté un exemple de résilience et de courage sur la scène internationale.

Cet événement annuel de grande envergure se veut être une opportunité unique d'éduquer, d'unir et de sensibiliser autour de l'histoire, de la culture et des luttes pour l'égalité et la justice sociale.Proposant un programme diversifié conçu pour inspirer et engager les communautés, cette journée n'est pas seulement un moment pour regarder en arrière, mais aussi une invitation à agir pour un avenir plus inclusif.

À rappeler que le mois de l'histoire des Noirs (Black History Month) est célébré chaque année en février en France, aux États-Unis et au Canada, et en octobre dans certains pays comme le Royaume-Uni. Cette célébration met en lumière les contributions, les réalisations, les cultures et l'histoire des communautés noires à travers le monde, tout en rappelant les luttes pour l'égalité et la justice.

Cette journée offre une opportunité précieuse de rendre hommage aux contributions, à la résilience et aux luttes des communautés noires à travers le monde. Pourtant, il reste un défi crucial : sensibiliser toutes les communautés à l'importance de cette commémoration et engager un dialogue collectif autour de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion.

De Martin Luther King à Aimé Césaire, de Rosa Parks à Nelson Mandela, ces personnalités ont façonné l'histoire mondiale et inspiré des générations. Mais cette célébration ne se limite pas à l'évocation des grands noms : elle permet également de reconnaître les contributions quotidiennes des membres de ces communautés dans divers domaines, tels que l'art, la science, l'économie et le sport.

Il est important de souligner que l'histoire des communautés noires est indissociable de l'histoire universelle. En sensibilisant les communautés à cette célébration, on contribue à bâtir un monde où la diversité est non seulement acceptée, mais célébrée comme une richesse inestimable. Chacun de nous a un rôle à jouer pour que cet héritage ne soit pas oublié, mais transmis avec fierté et respect.

Smith PRINVIL

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Vers une théorie matérialiste de la transitude

Nous publions une recension du livre de Pauline Clochec : Après l'identité. Transitude & féminisme (Hystériques & AssociéEs, 2023).

Tiré de la revue Contretemps

20 décembre 2024

Par Jonathan Louli

Pauline Clochec est maîtresse de conférence en philosophie à l'Université de Picardie. Autrice d'une thèse sur le « jeune Marx » sous la direction d'Emmanuel Renault soutenue en 2018, elle travaille depuis plusieurs années sur la philosophie allemande, et a publié plusieurs traductions de Marx et Engels aux Éditions sociales, ainsi que l'introduction à Feuerbach : Pour lire l'Essence du christianisme, dans la même maison d'édition.

Plus récemment, elle s'est intéressée aux rapports entre féminismes et matérialismes, et a notamment co-dirigé dans la maison d'édition Hystériques & AssociéEs l'ouvrage collectif Matérialismes trans en 2021. Avec les auteur·rice·s ayant participé à ce travail collectif, Pauline Clochec est donc actuellement l'une des principales voix de l'analyse féministe matérialiste appliquée à la « transitude », notion définie et explicitée dans son nouveau livre Après l'identité. Transitude & féminisme.

Ce livre rassemble quatre conférences données entre 2018 et 2021 dans des contextes au croisement entre militantisme et sphère académique. L'intention qui les parcourt, comme le restitue l'introduction, est de définir la transitude en tant qu'ensemble de pratiques concrètes de passage d'un sexe à un autre, ou comme « tentative pour ne pas intégrer une catégorie sexuée existante, dans le cas de la non-binarité » (p.175).

L'idée de l'autrice est donc d'appréhender la transitude dans son « effectivité » et non comme un état purement intérieur ou identitaire. La perspective matérialiste revendiquée s'oppose donc aux théories psychologisantes de la transitude, ainsi qu'aux théories queer. L'objet du livre est de définir et développer cette perspective matérialiste, et d'argumenter en quoi, malgré leur utilité par le passé, les théories identitaires et subjectivistes de la transitude doivent désormais être dépassées.

L'actualité de cette théorie peut aisément se lire dans l'affirmation de l'autrice, à la fin de l'introduction, selon laquelle ces textes ont un « objectif politique » et féministe, à savoir contribuer à la « lutte pour l'autonomie corporelle » des femmes et des personnes trans, contre les nouveaux essentialismes et la montée de l'extrême-droite (p. 10-12). Les deux chapitres composant la première partie du livre déploient l'opposition entre la perspective matérialiste et les théories queer, tout en indiquant des pistes pour les luttes. Les deux chapitres composant la seconde partie illustrent les luttes à travers des controverses liées aux savoirs et manières de penser la transitude.

Dans le premier chapitre est exposée l'opposition entre la perspective matérialiste et les théories queer. Cette opposition s'articule autour de la définition du concept de genre. La conception matérialiste traite du genre – au singulier – entendu comme un système de domination et d'exploitation hétérosexiste [1].

La conception queer quant à elle critique la binarité des genres – au pluriel – qu'il s'agirait de subvertir par la « prolifération » des identités fondées dans les individus. Selon Clochec, cette approche queer a deux limites : elle n'opère qu'une émancipation individuelle donc quelque peu « illusoire » (p. 20), qui en tout cas ne perturbe pas les structures de l'ordre établi – dans la mesure où les personnes restent traitées selon le « sexe perçu » par la société.

Pour l'autrice, les luttes trans doivent donc être collectives et dirigées contre le système hétéronormé et patriarcal. En effet, c'est bien lui qui entrave l'existence des personnes trans à travers ses dispositifs de contrôle des corps, et en générant sexisme et cisexisme – c'est-à-dire des dynamiques structurelles d'oppression des femmes et des personnes trans. Dans la perspective matérialiste de Clochec, on lutte donc moins contre ce contrôle patriarcal des corps en transitionnant qu'en s'intégrant aux luttes collectives féministes.

L'autrice poursuit la description de cette opposition entre matérialismes et théories queer dans le deuxième chapitre, autour de la notion d'identité. Elle y fait observer que voir la transitude comme découlant d'identités de genre (comme le font les théories de la « transidentité »), tend à la délégitimer, à la rendre moins tangible, et ouvre ainsi la voie à des discours transphobes. Les théories de la « transidentité » occultent en effet la réalité pratique, corporelle et sociale de la transitude. À ce titre elles ne semblent plus politiquement pertinentes – contrairement à une époque récente où leur émergence a permis de contrer l'hégémonie des discours médicaux.

Plusieurs problèmes apparaissent désormais du fait que les théories découlant de la « transidentité » fondent la transitude sur un pur « ressenti » (p. 36). Tout d'abord, ce sont largement les difficultés économiques, administratives, les discriminations et autres dominations qui objectivement rappellent aux personnes concernées qu'elles sont « trans ». En outre, réduire la transitude à une identité l'assimile à l'imagination des personnes et occulte son objectivité sociale et corporelle.

C'est pour cette raison que les luttes des personnes trans ne sont pas des revendications identitaires mais bien des luttes contre le patriarcat : car « l'assignation » sexuelle apposée par la société fait généralement peu de cas de l'identité subjective que veut se donner la personne, qui se trouve malgré elle intégrée à une « classe de sexe » [2]. Afin de garantir les moyens du « libre accès à son corps » (p. 49), c'est donc précisément contre ce qui produit les assignations sexuelles, contre les discriminations et dominations, contre la masculinité oppressive, que doivent être dirigées les luttes – et non vers une prolifération d' « archipels d'identités » (p. 46) qui ne doivent en tout cas pas être en eux-mêmes leurs propres fins.

Dans la perspective matérialiste, être trans étant avant tout « une condition sociale et corporelle » (p. 56), si l'on doit parler d'identité, c'est donc surtout au sens d'une appartenance collective – en d'autres termes : d'une « conscience de classe » de sexe (p.57), impliquant la lutte pour des conditions d'existence.

Après avoir donné des idées et des perspectives pour les luttes dans les deux premiers chapitres, Pauline Clochec consacre le troisième chapitre à une illustration possible de ces luttes, à travers la « rivalité » entre les « savoirs trans » et les savoirs médicaux (p. 61), en se centrant plus spécifiquement sur le cas des traitements hormonaux de substitution (THS).

Après avoir rappelé que la relation entre le corps médical et les personnes trans en demande de transition n'est pas « typique », l'autrice présente l' « opposition entre deux prétentions à l'expertise » (p. 66) entre personnes concernées et corps médical, quant aux conditions d'accès et aux contenus des traitements hormonaux de substitution. Ce conflit se cristallise autour de trois points.

Tout d'abord, il faut un diagnostic psychiatrique pour y avoir accès. Ensuite, le corps médical a tendance à dramatiser la prise de ces THS et refuse les prises « expérimentales » (les tâtonnements à travers lesquelles les personnes peuvent expérimenter les effets des traitements). Enfin, les dosages prescrits étant standards, ils ne correspondent pas toujours aux multiples usages et besoins des personnes.

En outre, les populations trans elles-mêmes peuvent apparaître divisées sur cette question des THS, car elles n'ont pas les mêmes « buts » dans leurs prises de ces traitements, elles n'en apprécient pas les effets de la même manière, et elles ont des « conditions de santé » variables qui influent le rapport aux traitements.

Pour surmonter ces tensions et divisions, les savoirs produits et partagés dans la « communauté » trans devraient être mieux reconnus socialement, ce qui leur éviterait d'avoir à passer par le « contentieux », le conflit, avec le corps médical voire avec l'État. C'est ainsi que la communauté trans peut permettre à l'individu d'accéder à une certaine autonomie qui lui est refusée en dehors d'elle.

Le dernier chapitre, le plus dense, replace dans une perspective historique l'émergence des trois « paradigmes » dominants à travers lesquels a été pensé le changement de sexe. Cette perspective historique permet de comprendre non seulement les controverses telles que celles autour de l'expertise sur les traitements hormonaux de substitution, mais aussi celles qui opposent les théories queer (identitaires) et matérialistes.

Une large partie du XXe siècle est marquée par la diffusion du « paradigme transvestite », qui a émergé avec les travaux du médecin allemand Magnus Hirschfeld à partir de 1910. Celui-ci est le premier à considérer les demandes de changement de sexe de ses patient·e·s comme non « délirantes », mais comme émanant d'une « tendance » naturelle. Considérant qu'il n'y avait donc pas à aller à l'encontre de cette tendance, Hirschfeld a été parmi les premiers médecins à proposer des chirurgies de transition, dès les années 1920.

Ce paradigme infuse durant l'entre-deux-guerres, et est repris notamment par le sexologue américain Harry Benjamin dans les années 1950. Chez celui-ci, les différences de sexe sont plus naturalisées, et le souhait de changer de sexe est donc attribué à une causalité psychologique. C'est ainsi qu'émerge et se diffuse le paradigme de la « transexualité » ou « transexualisme ». Ce paradigme, qui se présente comme un « concept clinique », a une forte influence jusqu'à la fin du XXe siècle. Il considère le « transexualisme » comme un « écart » ressenti entre un « sexe physique » et un « sexe psychologique » (construits d'après des « stéréotypes sexistes », précise Clochec) (p. 97-103).

La conséquence de cette psychologisation est que le corps médical s'arroge la responsabilité de distinguer, à travers une évaluation psychiatrique, les « vrais » et les « pseudo » trans. L'apport de ce paradigme s'avère donc ambivalent puisque d'une part il a pu faire progresser la prise en charge des demandes de changement de sexe, mais il l'a fait à travers un protocole réducteur basé sur des critères finalement peu scientifiques, obligeant les personnes à ruser pour le contourner.

Ces insuffisances ont engendré l'évolution du paradigme transexualiste, d'autant plus fortement que celui-ci croise les théories queer dans le dernier quart du XXe siècle. Ces dernières conceptualisent la transitude comme une « expérience privée et intérieure » (p.116), restant ainsi sur un terrain psychologisant. Ce paradigme « transgenre » ou de la « transidentité » est donc aisément assimilé par les professionnels de santé, généralement enclins à psychologiser le changement de sexe.

Ainsi, paradoxalement, malgré certains progrès dans la prise en charge des demandes de changement de sexe (notamment le recul de l'idée que celles-ci émanent d'une pathologie…), le corps médical conditionne encore actuellement cette prise en charge au diagnostic psychologique d'une « dysphorie » de genre (un peu à la manière des tenants du vieux paradigme transexualiste qui cherchaient à distinguer les « vrais » et « pseudo » trans).

C'est donc bien la dimension « subjectiviste » et psychologisante du paradigme « transgenre » ou de la « transidentité » qui fait perdurer la « tutelle médicale » (p.119-120). Selon Pauline Clochec, le traitement des demandes de changement de sexe ne doit pas être encadré et discriminé par une expertise sur ses causalités hypothétiques, mais être soumis à un consentement éclairé des personnes.

Du point de vue pragmatique (manières de répondre aux demandes de changement de sexe) et du point de vue théorique (face aux errements des théories psychologisantes), le changement de sexe doit donc être pensé comme une « transexuation », c'est-à-dire comme un simple « passage » d'un sexe à un autre (ou à une catégorie non-binaire) d'après des « pratiques » concrètes et une « trajectoire » (p.127-128).

En conclusion de son livre, Clochec synthétise son propos et propose certaines perspectives pour l'élargir. Elle rappelle qu'une « théorie post-identitaire de la transitude » est nécessaire pour dépasser les insuffisances des théories psychologisantes, et parce qu'elle permet de penser celle-ci comme une forme effective de sexuation physique et sociale. Plus précisément, penser en termes de transexuation indique l'aspect « temporaire » de la transitude : elle n'est logiquement pas une identité permanente. Fixer les personnes trans dans une identité singulière tend à conforter les idéologies basées sur la dualité des sexes, et apparaît discriminant puisque le sexe d'arrivée est minoré.

Ce n'est pas le changement de sexe en lui-même mais bien les oppressions sociales qui « assignent à la transitude comme à un stigmate » (p.137). Le paradigme « transgenre » ou de la « transidentité » a certes eu son utilité politique à une certaine époque : d'une part pour contrer l'hégémonie des discours psychiatriques, d'autre part pour fonder des revendications des populations trans dans une période de « reflux des luttes sociales » (p.138) à la fin du XXe siècle.

Cependant, avec le renforcement des mouvements féministes au début du XXIe siècle, ce paradigme identitaire n'est plus complètement opérant puisque les pratiques militantes trans s'orientent davantage vers les problématiques socio-économiques et sur l'action collective. Les théories matérialistes, qui s'appuient sur les paradigmes identitaires tout en les dépassant, impliquent plusieurs perspectives. Du point de vue théorique, elles incitent à penser la transitude en termes de « trajectoire de sexuation », dans son effectivité et sa réalité sociale et corporelle.

Du point de vue politique, elles incitent à « ne plus penser le genre comme une propriété individuelle mais comme un rapport social » (p.140) ce qui implique une articulation avec les luttes féministes opposées au système patriarcal. En outre, les perspectives matérialistes amènent à considérer que c'est l'appartenance à une classe de sexe qui, en s'articulant avec les autres rapports de domination (race, classe sociale…), détermine concrètement l'existence des personnes (plutôt que leur identité subjective). Enfin, en termes cliniques, le consentement informé doit remplacer le diagnostic médical dans la réponse aux demandes de changement de sexe.

Alors que la condition des personnes concernées par la transitude fait fréquemment polémique, dans les débats médiatiques autant que dans les mouvements féministes, l'ouvrage de Pauline Clochec et les travaux menés avec ses collègues et camarades semblent proprement salutaires.

D'abord parce que l'écriture de Clochec est d'une grande clarté et la forme de son discours est souvent didactique, ce qui rend ses sujets très abordables, même pour des lecteur·rice·s qui les pratiquent peu. Ensuite, parce que la perspective matérialiste appliquée à la transitude semble particulièrement innovante et permet de dépasser nombre d'apories des paradigmes passés (et récupérés, voire stéréotypés par des discours carrément transphobes). Enfin, parce que la perspective adoptée n'est pas pure spéculation, mais a largement de quoi nourrir les mouvements féministes, qu'elle invite d'ailleurs à rejoindre. Un livre de lutte et de réflexion, en tous points éclairant.

*

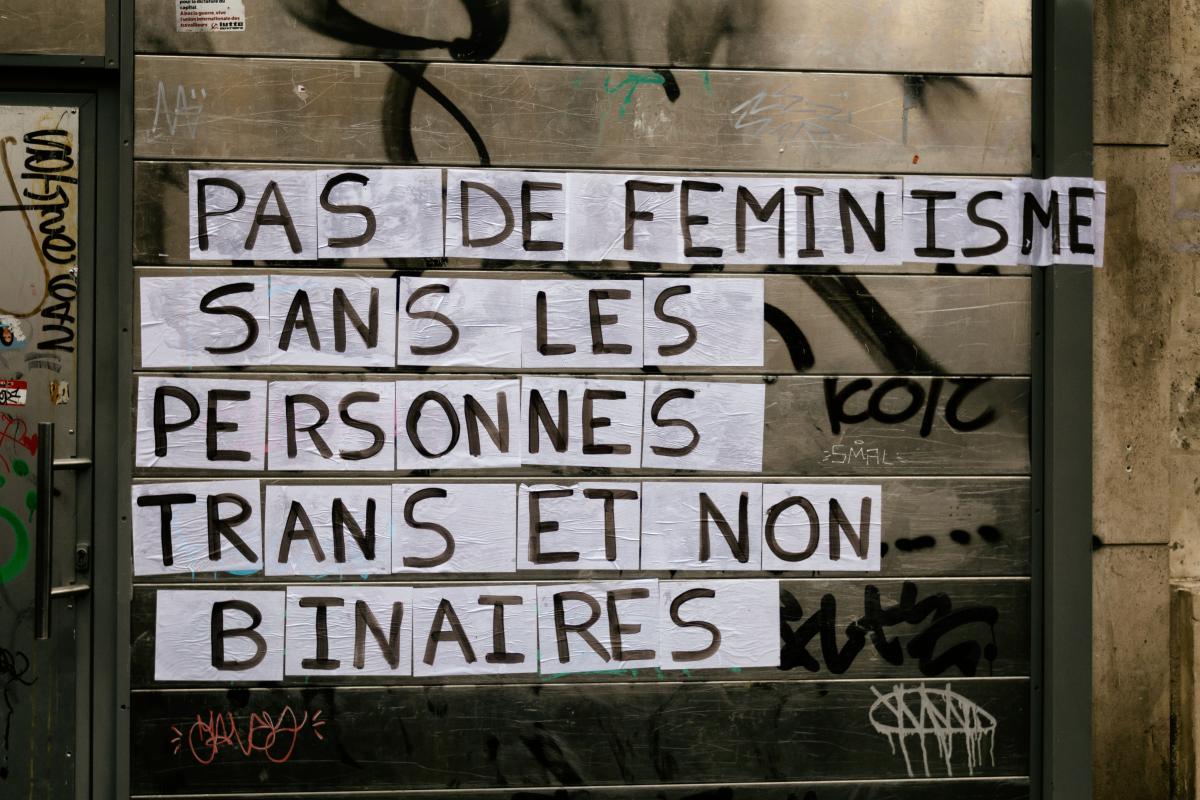

Illustration : Photothèque rouge / Martin Noda / Hans Lucas.

Notes

[1] Sur la dimension de l'exploitation des femmes par le capitalisme patriarcal, voir Silvia Federici, Morgane Kuehni, Maud Simonet et Morgane Merteuil, Travail gratuit et grèves féministes (coordonné et introduit par Soline Blanchard, Sébastien Chauvin, Nils Kapferer, Sabine Kradolfer, Morgane Kuehni, Frédérique Leresche), Genève, Entremonde, coll. « A6 », 2020, 108 p., post. Charlène Calderaro ; voir ma note de lecture à l'adresse suivante : https://www.jlouli.fr/greves-feministes-contre-lexploitation-des-femmes-par-le-capitalisme-patriarcal/

[2] Dans la perspective du féminisme matérialiste, la notion de « classes de sexe » renvoie à l'idée qu'un rapport social de domination oppose structurellement la classe des personnes assignées au sexe masculin et la classe des personnes assignées au sexe féminin. Dans la perspective du matérialisme trans, cette notion est utilisée dans : Emmanuel Beaubatie (2021). Transfuges de sexe. Passer les frontières du genre. Paris : La Découverte, 192 pages, dont on peut lire des extraits sur Contretemps : https://www.contretemps.eu/transidentites-transfuge-sexe/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Des jeunes femmes mènent la « révolution du bâton lumineux » pour renverser le président antiféministe de la Corée du Sud

Yoon Suk Yeol a accédé au pouvoir en courtisant les antiféministes. Maintenant, les jeunes femmes vont être sa perte.

Tiré de The Nation

https://www.thenation.com/article/world/south-korea-feminist-movement-light-stick-revolution-yoon-suk-yeol/

27 décembre 2024

Des manifestants agitent des bâtons lumineux lors d'une manifestation réclamant la démission du président Yoon Suk Yeol devant l'Assemblée nationale de Séoul, le 10 décembre 2024.

Pendant des semaines, Lee Ha-Jin est sorti par un temps glacial pour rejoindre les centaines de milliers de Sud-Coréens dans les rues appelant à l'éviction du président Yoon Suk Yeol après sa déclaration de la loi martiale. Le plus souvent, l'enseignante de 29 ans a déclaré qu'elle était entourée d'autres jeunes femmes comme elle : « Tant de femmes, y compris moi-même, attendent un moment comme celui-ci depuis longtemps, parce que nous en avions tellement marre de toute cette haine à notre égard au cours des deux dernières années. »

Depuis que Yoon a pris le pouvoir sur une plateforme antiféministe en 2022, Lee a déclaré qu'elle avait vu la misogynie en ligne et le barrage d'attaques contre les droits des femmes augmenter. Aujourd'hui, les jeunes femmes se mobilisent pour faire tomber Yoon ; ils alimentent les manifestations de masse qui ont poussé les législateurs à voter en faveur de sa destitution le 14 décembre. Agitant des bâtons lumineux K-pop qui transforment les rues en une mer de couleurs mouvantes, les femmes dans la vingtaine et la trentaine sont devenues un symbole de solidarité civique et des défenseures de la démocratie contre l'autoritarisme et la misogynie.

Dans le même temps, la chute de Yoon sert d'avertissement sur la montée du populisme antiféministe dans de nombreuses régions du monde : un politicien qui rejette délibérément les droits des femmes est exactement le type de leader qui pourrait un jour menacer la démocratie d'une nation.

À Washington, l'administration Biden a félicité Yoon pour avoir adopté une position plus dure envers la Chine et la Corée du Nord et pour avoir noué des liens plus étroits avec le Japon, l'ancien dirigeant colonial de la Corée. La performance de Yoon chantant « American Pie » à la Maison Blanche lors de sa visite d'État l'année dernière charmé l'establishment de Washington. Kurt Campbell, le secrétaire d'État adjoint américain, a même déclaré que Yoon méritaient le prix Nobel de la paix ainsi que le Premier ministre japonais Fumio Kishida pour le renforcement des liens entre les deux principaux alliés des États-Unis en Asie.

Mais dans son pays, Yoon était un dirigeant impopulaire dont la cote de popularité était bien inférieure à celle de ses prédécesseurs. Yoon, un ancien procureur sans expérience politique préalable, a fait l'objet de critiques constantes pour son style de gouvernement combatif, ses erreurs de politique intérieure, son mépris pour les droits des minorités sociales et les allégations de corruption contre la première dame. La politique de Yoon concernant les femmes, en particulier, a suscité l'inquiétude avant même qu'il n'entre en fonction. Au cours de son Campagne présidentielle, il a promis de démanteler le ministère de l'Égalité des sexes du pays, bien que la Corée du Sud ait l'un des pires bilans en matière de droits des femmes dans le monde industrialisé.

Depuis trois décennies, la Corée du Sud a le plus grand écart de rémunérationentre les sexes parmi les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Il s'est également toujours classé comme Le pire endroit avec une économie avancée d'être une femme qui travaille. Mais Yoon a nié l'existence d'un sexisme structurel, a blâmé le féminisme pour les faibles taux de natalité du pays et a promis de punir plus sévèrement les femmes qui font de fausses allégations d'agression sexuelle. Les promesses ont fait écho aux cris de ralliement de la « manosphère » coréenne – une constellation de forums Internet populaires auprès des jeunes hommes et où la misogynie est répandue.

Après la victoire de Yoon aux élections avec l'énorme soutien des jeunes hommes, l'égalité des sexes est devenue un sujet tabou dans la vie publique et les gains réalisés par le passé pour les femmes ont été réalisésattaqué.

Sous Yoon, le gouvernement a décidé de Supprimer le terme « l'égalité des sexes » et les références aux minorités sexuelles dans les nouveaux manuels scolaires. Les bureaux de l'État qui s'occupaient auparavant des politiques en faveur des femmes ou de l'égalité des sexes se sont rebaptisés responsables de la « famille » ou des « enfants », se concentrant uniquement sur les femmes en tant que mères. Les budgets publics destinés à aider les victimes de violence ou de discrimination sexistes ou à enseigner aux enfants leurs droits sexuels ont été considérablement réduits, voire supprimés. Yoon n'a pas pu démanteler le ministère de l'Égalité des sexes en raison de l'opposition des législateurs, mais le ministère a perdu de l'influence, Yoon laissant le poste de ministre vacant pendant près d'un an.

Le gouvernement et le parti de Yoon ne se sont pas contentés de s'en prendre aux femmes. Militants des droits des personnes handicapées exiger un meilleur accès aux transports publics a fait l'objet d'une répression de plus en plus violente de la part des autorités, ainsi que d'une condamnation en ligne après qu'un ancien dirigeant du parti de Yoon a qualifié leurs manifestations de « non civilisées ». La police et les procureurs ont sévèrement réprimé les syndicats qui réclamaient de meilleures conditions de travail, tandis que le parti de Yoon préconisé de moins rémunérer les travailleurs migrants que le salaire minimum. Alors que Yoon a déclaré la guerre aux « fausses nouvelles », le nombre de poursuites en diffamation intentées par des responsables de l'administration et des politiciens contre des journalistes critiques poussèrent, envoyant le classement mondial du pays en matière de liberté de la presse plongeant.

La commission des droits de l'homme de la Corée du Sud est maintenant dirigée par un ancien procureur conservateur qui s'oppose, entre autres, à l'interdiction de la discrimination fondée sur des caractéristiques telles que le sexe, le handicap ou l'orientation sexuelle – une idée précédemment soutenue par sa propre commission. Il affirme qu'une loi anti-discrimination porterait atteinte à « la liberté d'expression » de critiquer l'homosexualité et déclencherait une « révolution communiste ». Entre-temps, en seulement un an, les bibliothèques des écoles publiques ont supprimé plus de 2 500 livres sur l'éducation sexuelle, l'égalité des sexes ou le féminisme, y compris un roman de la lauréate du prix Nobel Han Kang et une biographie de Ruth Bader Ginsburg – en réponse aux campagnes croissantes de groupes conservateurs visant à interdire de tels livres pour des raisons telles que la « promotion de l'homosexualité ».

Dans ce contexte, Yoon a décrété la loi martiale, qui, selon lui, visait à endiguer les « forces pro-Corée du Nord et anti-étatiques » – un terme utilisé par les dictateurs militaires des années 1960 aux années 1980 pour réprimer la dissidence politique. Selon la déclaration de la loi martiale de Yoon – la première imposée dans le pays depuis plus de quatre décennies – toutes les activités politiques, y compris les manifestations de rue, étaient interdites et l'armée contrôlait les médias. Mais les législateurs de l'opposition ont affronté des soldats armés, escaladé des murs et sont entrés dans le bâtiment de l'Assemblée nationale au milieu de la nuit pour voter contre la loi martiale. Dans une remarquable démonstration de solidarité civique et de courage, des milliers de citoyens, dont beaucoup se souviennent de la brutalité du régime militaire, se sont également précipités au parlement et ont empêché les troupes d'entrer dans l'enceinte. Six heures après son annonce, Yoon a levé la loi martiale, mais, poussées par des jeunes femmes comme Lee, les manifestations de rue exigeant son éviction se poursuivent.

« J'avais tellement de colère et de frustration refoulées à propos de toutes les attaques contre les femmes, les minorités sociales et notre démocratie déchaînées ces dernières années, et j'ai senti que l'occasion de faire entendre ma voix était enfin venue », a déclaré Lee. « Je devais juste être là quoi qu'il arrive, et je pense que beaucoup d'autres femmes ont probablement ressenti la même chose. »

De multiples analyses montrent que les femmes d'une vingtaine d'années constituent le groupe démographique le plus important lors des récents rassemblements anti-Yoon. Lorsque plus de 400 000 manifestants se sont rassemblés près du parlement lors du vote de destitution de Yoon le 14 décembre, des adolescentes et des femmes dans la vingtaine et la trentaine ont compté Plus de 35 % de la foule, bien plus nombreux que leurs pairs masculins, qui représentaient environ 10 %. Agitant des bâtons lumineux de différentes couleurs et formes qui représentent leurs stars préférées de la K-pop, les jeunes femmes, rejointes par d'autres participantes, ont chanté, dansé et scandé à l'unisson « impeachment Yoon Suk Yeol ! » au rythme des chansons de K-pop, transformant les manifestations enDes rallyes musicaux tapageurs.

Ils étaient prêts à se mobiliser. Les fandoms de K-pop sont francs et très organisés, motivés par le sens de la communauté parmi les jeunes fans féminines. Ces dernières années, les jeunes femmes ont également mené de nombreuses manifestations de masse, que ce soit pour dépénaliser l'avortement ou pour condamner les crimes généralisés de pornographie espionnée.

« Les manifestations de rue font naturellement partie de ma vie depuis quelques années », m'a dit Shim Eun-Hye, une employée de bureau de 31 ans. Elle avait déjà participé à plusieurs rassemblements pour condamner les crimes pornographiques truqués et les meurtres très médiatisés de femmes par des partenaires ou des collègues. « Donc, pour moi et beaucoup de mes amis, il n'y avait aucun doute que nous devrions sortir pour évincer Yoon. »

Leur présence a dynamisé les manifestations, qui ont maintenant été surnommées la « révolution du bâton lumineux » à la suite des manifestations de masse de la « révolution des bougies » qui ont conduit à la destitution de la présidente Park Geun-Hye en 2017.

Contrairement aux rassemblements précédents qui se concentraient sur les dirigeants politiques, les récentes manifestations visaient à soutenir les femmes, les minorités sexuelles, les personnes handicapées, les agriculteurs, les migrants et les cols bleus. Lorsque la police a empêché des dizaines d'agriculteurs ruraux sur des tracteurs d'entrer à Séoul pour participer à des rassemblements anti-Yoon, des milliers de manifestants, pour la plupart des jeunes femmes, se sont joints à l'affrontement de rue et ont manifesté contre ce qu'ils considéraient comme une réponse policière musclée. La solidarité avec les agriculteurs – et l'attention qu'elle a suscitée de la part des législateurs et des journalistes – a poussé les autorités à bouger, permettant aux tracteurs de se diriger vers le bureau de Yoon au milieu des acclamations de la foule agitant des bâtons lumineux.

« Nous savons maintenant que notre indifférence face au désespoir des minorités nous reviendra comme une lame de couteau menaçant nos propres vies », a déclaré Kim Je-Na, une femme d'une vingtaine d'années, sur la scène près du parlement lors d'une récente manifestation, suscitant les acclamations de la foule. « Ici, sur cette place, nous apprendrons à nous unir, à lutter ensemble et à former une solidarité les uns avec les autres. »

Lorsque la motion de destitution de Yoon a été adoptée par le Parlement,la foule à l'extérieur éclater en chantant « Into the New World » est une chanson du groupe de K-pop Girls' Generation qui est devenue un hymne de protestation en Corée du Sud. Lee et sa sœur, agitant leurs bâtons lumineux, ont chanté : « N'attendez pas un miracle particulier. La route cahoteuse qui s'offre à nous est un avenir et un défi inconnus... Mais nous ne pouvons pas abandonner.

Yoon, suspendu de ses fonctions, reste provocateur, jurant de « se battre jusqu'au bout », tandis que la Cour constitutionnelle délibère pour savoir s'il doit être démis de ses fonctions ou réintégré pour une période pouvant aller jusqu'à six mois. Pour justifier son recours à la loi martiale, Yoon a répété Allégations non fondées sur la compromission du système électoral du pays, faisant écho aux théories du complot poussées par d'autres personnalités de droite comme Donald Trump ou l'ancien dirigeant brésilien Jair Bolsonaro. (La nuit de la loi martiale, des soldats armés ont brièvement fait irruption au siège de la commission électorale sud-coréenne une mission de saisir des serveurs informatiques et d'arrêter des fonctionnaires électoraux). Désormais retranché à sa résidence, Yoon a refusé de se conformer à une citation à comparaître devant les procureurs pour être interrogé sur des allégations d'insurrection.

Mais le public n'est pas du côté de Yoon. Dans des enquêtes récentes, 70 pour cent des Sud-Coréens ont déclaré que Yoon devrait être immédiatement arrêté et75 pour centa déclaré que Yoon devrait être destitué. Alors que la Cour constitutionnelle entamait des démarches officielles pour examiner le cas de Yoon, des centaines de milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées près du tribunal le 21 décembre, appelant à l'arrestation de Yoon et à sa destitution.

« Les jeunes femmes sont toujours descendues dans la rue chaque fois que notre démocratie était menacée », a déclaré Lee, qui a également assisté à de nombreuses manifestations aux chandelles de 2016-2017. « Je reviendrai toujours ici... jusqu'à ce que notre démocratie soit restaurée.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’asservissement des employées de maison révèle la logique brutale des chaînes de soins mondiales

« Parfois, je n'ai même pas le temps d'aller aux toilettes. Les jours très chargés, je porte des couches. C'est le côté pathétique de ce travail domestique rémunéré ».

Tiré de Entre les lignes et les mots

Ce témoignage est tiré de l'un des six entretiens semi-structurés menés en 2023 avec des femmes sri-lankaises travaillant comme employées de maison au Koweït. Depuis les réformes de laissez-faire de 1977, le Sri Lanka est devenu un important exportateur de main-d'œuvre vers les pays du Conseil de coopération du Golfe. Une part importante de cette main-d'œuvre est constituée de femmes qui émigrent en tant qu'employées de maison, contribuant ainsi de manière substantielle aux revenus du Sri Lanka. Ces travailleuses sont souvent confrontées à de graves difficultés sociales et physiques dans les pays de destination en raison des inégalités mondiales et de la violence structurelle inhérente aux systèmes de soins transnationaux, en particulier l'exclusion violente imposée par le système de la Kafala.

De nombreuses femmes, parfaitement conscientes des conditions de travail épouvantables dans la région du Golfe, émigrent à plusieurs reprises pour assurer le bien-être de leur famille. Ces migrations répétées entraînent des crises reproductives extrêmes, tant au niveau domestique qu'au niveau du corps, ce qui leur donne l'impression d'être asservies. Cet article montre comment diverses forces systémiques au sein des chaînes de soins mondiales aggravent leur crise de reproduction sociale et contribuent à la dévalorisation de leur travail et de leur personne.

La fuite comme seule option

La pauvreté, la faim et la violence sexiste poussent les femmes sri-lankaises à émigrer, utilisant le travail de soins transnational comme moyen d'échapper aux difficultés économiques et à la violence. Aucune des personnes interrogées ne considère sa migration comme une option parmi d'autres pour surmonter les difficultés économiques ; elles la considèrent plutôt comme leur seul choix viable. Bien qu'elles aient tenté de rester au Sri Lanka en acceptant des emplois dans l'industrie de l'habillement ou en créant de petites entreprises telles que des ateliers de couture ou de culture de champignons, elles ont été contraintes d'émigrer en raison du manque de soutien du gouvernement aux petites entreprises et de l'inflation récente. Les participantes reprochent au gouvernement sri-lankais de considérer les femmes pauvres comme une simple source de revenus étrangers, convenant uniquement à un travail de soins à l'étranger, plutôt que comme des citoyennes pouvant contribuer au marché du travail national tout en restant dans leur pays d'origine.

Le coût du travail domestique

Dans l'espoir d'échapper à leurs difficultés, les travailleuses domestiques émigrent souvent au Moyen-Orient, où le système de la Kafala est en place. Dans le cadre de ce système, le travail est fortement marchandisé, car l'État accorde aux parrains les pleins pouvoirs sur l'emploi des travailleuses migrantes, y compris la prise en charge de toutes les dépenses et la fourniture d'un logement. Le système de la Kafala crée une dépendance qui engendre un important déséquilibre des pouvoirs, permettant aux employeurs non seulement de contrôler et d'exploiter les conditions de travail, mais aussi d'exercer un contrôle sur le corps des employées (par des violences sexuelles et physiques), sur leurs comportements (en les surveillant à l'aide de caméras) et sur leurs émotions (par des insultes verbales et des réprimandes).

Une personne interrogée a rapporté que la femme de son employeur lui avait brûlé la main pour la punir d'avoir accidentellement brûlé une robe. Une autre a raconté avoir tenté de se suicider en sautant du toit parce qu'elle ne pouvait plus supporter la violence physique et sexuelle de son employeur. Certaines personnes interrogées ont décrit le manque d'accès à la nourriture et aux besoins d'hygiène de base, tandis que d'autres n'étaient autorisées à manger que les restes. Un employeur a compté avec précision les œufs et les mangues, et a mesuré le jus et le lait avant de quitter la maison pour s'assurer que la travailleuse domestique ne puisse pas consommer la nourriture de l'employeur.

Les récits concernant le manque de temps pour les soins personnels, y compris l'impossibilité de prendre un bain, d'utiliser les toilettes, de se reposer ou de dormir, en raison des longues heures de travail (14 à 20 heures par jour), illustrent encore la crise de reproduction sociale que les travailleuses domestiques subissent physiquement. Une personne interrogée a expliqué qu'elle travaillait de 3h30 du matin à 12h30 ou 1h00 du matin le lendemain, la plupart du temps sans véritable pause, puis qu'elle se lavait rapidement avant de remettre son uniforme. Elle a expliqué qu'elle n'avait jamais dormi sans son uniforme depuis qu'elle avait commencé à travailler dans le ménage actuel. Le fait qu'elle remette son uniforme avant de dormir juste pour gagner 10 à 15 minutes de repos supplémentaires symbolise l'extrême crise de reproduction sociale que subissent ces travailleuses. Une autre personne interrogée, qui a laissé sa fille de deux ans au Sri Lanka, a commencé à allaiter alors qu'elle s'occupait de l'enfant de son employeur. Son employeur l'a emmenée chez un médecin au Koweït pour qu'il supprime la lactation et qu'elle puisse travailler sans difficulté. Cet incident illustre la marchandisation du travail de soins, qui permet aux employeurs de contrôler le corps des travailleuses domestiques et leurs besoins en matière de reproduction sociale.

Cette recherche identifie la crise de la reproduction sociale à deux niveaux. Au niveau des ménages, les femmes migrantes fournissent un travail essentiel pour soutenir la reproduction sociale dans les pays d'accueil, ce qui crée une crise des soins dans leur pays d'origine en raison du déficit de soins qui en résulte. Au niveau personnel, les travailleuses domestiques luttent pour satisfaire leurs propres besoins de reproduction sociale. Cette double charge se manifeste par une crise de la reproduction sociale.

Les racines de la crise de la reproduction sociale

Le travail de reproduction sociale a traditionnellement été relégué aux femmes dans les différents systèmes de production. Toutefois, dans le système capitaliste, la séparation spatiale de la reproduction et de la production a entraîné une division sexuée du travail, associant principalement les femmes au travail domestique et reproductif. Cette division renforce les inégalités entre les sphères en dévalorisant le travail de soins. Les sphères de la production et de la reproduction fonctionnent selon des règles et des hiérarchies distinctes, ce qui crée des disparités en termes de conditions de travail, d'avantages, de liberté personnelle et d'engagement social. Ainsi, le travail de soins, principalement effectué par les femmes dans la sphère domestique, devient essentiel mais invisible.

La dévalorisation des soins et du travail domestique est encore exacerbée par la féminisation de la migration. De nombreux pays en développement encouragent le travail de soins dévalorisé et transnational dans des conditions précaires comme stratégie pour surmonter la pauvreté, le chômage et les problèmes de dette extérieure causés par l'ajustement structurel et les politiques de libre marché. Les gouvernements tirent profit de la migration des femmes en allégeant la pression du chômage, tandis que les transferts de fonds des travailleuses contribuent de manière significative au développement économique. Cependant, la séparation géographique des travailleuses domestiques migrantes de leur famille entraîne un déficit de soins au sein de leur propre foyer, ce qui conduit en fin de compte à une crise de reproduction sociale.

Au niveau corporel, l'épuisement et la lutte pour satisfaire leurs propres besoins de reproduction sociale que les travailleuses domestiques migrantes endurent dans les pays de destination reflètent les racines du capitalisme et du patriarcat. Les longues heures de travail sans pause, les heures supplémentaires non rémunérées et les mauvaises conditions de travail sont les produits d'un système capitaliste qui privilégie les profits au détriment du bien-être des travailleuses. Cette exploitation illustre la manière dont le capitalisme utilise les femmes du Sud comme source de main-d'œuvre bon marché, les considérant comme une armée de réserve prête à occuper des emplois dévalorisés dans les pays développés.

Cette dynamique met en évidence la manière dont les inégalités mondiales exploitent les femmes de couleur, renforçant les disparités économiques et raciales, tandis que le patriarcat et le capitalisme obligent ces femmes à donner la priorité aux soins des autres, négligeant ainsi leurs propres besoins de reproduction sociale en raison de leur incapacité à s'occuper physiquement de leurs propres enfants. Les femmes migrantes et leurs enfants portent le fardeau émotionnel de la séparation géographique – les femmes ne pouvant pas s'occuper de leur propre famille et les enfants ne pouvant pas recevoir les soins dont ils ont besoin.

Les travailleuses se défendent

Bien que les travailleuses domestiques migrantes soient constamment confrontées à des charges quotidiennes dues à la violence structurelle inhérente au travail de soins, elles défient constamment ces forces et dynamiques de pouvoir grâce à leur capacité d'action et à leur résilience. Une personne interrogée a décrit comment elle s'est opposée à la tentative du fils adulte de son employeur de la frapper en entamant une grève et en refusant de travailler jusqu'à ce que la femme de l'employeur promette que de telles situations ne se reproduiraient plus.

Les récits révèlent comment les travailleuse organisent leur résistance par diverses méthodes, notamment en guidant les nouvelles migrantes via WhatsApp, en enseignant l'arabe, en partageant des histoires, en motivant d'autres travailleuses domestiques et en discutant de leurs problèmes lors de sessions TikTok en direct. Les actes significatifs d'action collective au-delà de leurs luttes quotidiennes isolées comprennent l'établissement de réseaux de soutien social et la prise de contact avec des figures d'autorité, telles que des politicien·nes, par le biais de sessions TikTok en direct pour sensibiliser à leurs problèmes.

Bien que les travailleuses domestiques migrantes restent prises au piège d'une crise de reproduction sociale extrême, le gouvernement sri-lankais a activement encouragé la migration pendant la crise économique actuelle en assouplissant les restrictions précédemment imposées aux travailleuses. Cette approche est considérée comme une stratégie de survie, utilisant effectivement les corps des femmes comme des « solutions rapides » pour faire face à la crise économique. Ces amendements gouvernementaux soulignent une fois de plus l'impact disproportionné des politiques néolibérales liées au capitalisme sur les femmes. Ils soulignent la coercition exercée sur les femmes du Sud pour qu'elles émigrent afin d'occuper des emplois précaires et mal rémunérés, comme le travail de soins dans les pays plus riches.

Ishara Rangani Wijayamuni

Ishara Rangani Wijayamuni est titulaire d'un master en économie politique mondiale et développement de l'université de Kassel. Son mémoire de maîtrise portait sur l'exclusion sociale des travailleuses domestiques migrantes sri-lankaises, en s'appuyant sur les chaînes de soins mondiales et la théorie de la reproduction sociale pour analyser les impacts socio-économiques plus larges de la migration et de l'inégalité entre les hommes et les femmes.

https://globallabourcolumn.org/2024/12/16/domestic-workers-bondage-exposes-the-brutal-logic-of-global-care-chains/

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Emploi, bébé, égalité : l’initiative sur le congé familial n’est pas la solution !

Le 14 juin dernier, le SSP a lancé un sondage auprès de ses membres afin de mieux connaitre le vécu des parents travaillant dans les services publics et parapublics. Nous nous sommes intéressées à la période qui va de l'annonce de la grossesse ou de l'adoption jusqu'au retour en emploi, ou pas. Nous avons aussi voulu savoir comment cela se passe pour le père/l'autre parent. Le résultat confirme que la politique familiale de la Suisse reste largement insuffisante.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Mardi 17 décembre 2024

de : Commission fédérative féministe du SSP (Le SSP est le syndicat des secteurs public et parapublic.)

Eric Roset

Il y a un grand besoin d'agir ! Nous avons donc élaboré 14 recommandations pour améliorer la situation des parents salariés, en particulier des mères.A lire ici.

La Commission féministe du SSP s'oppose à toute idée de supprimer, au nom d'une égalité abstraite, le congé maternité, spécifique aux mères, comme veut le faire l'initiative pour le congé familial. Cette proposition remet en cause un droit que les femmes de ce pays ont obtenu de haute lutte.

Les résultats du sondage

1684 personnes ont répondu au questionnaire. Les trois quarts des personnes ayant répondu au questionnaire sont des mères d'un ou plusieurs enfants. Les résultats montrent que les employeurs ne respectent pas leurs obligations légales dans de nombreux cas : 48% des femmes n'ont reçu aucune information concernant leurs droits, notamment tout ce qui concerne la protection de leur santé et ce malgré dispositions légales claires en la matière. 80% des travailleuses enceinte ont été arrêtés pendant la grossesse. Cela montre que l'exigence de rester en emploi jusqu'à l'accouchement n'est pas réaliste, en particulier pour des raisons médicales.

Dans le secteur public et subventionné, le congé maternité est en général de 16 semaines et peut aller jusqu'à 20 semaines. De nombreuses mères prolongent le congé, le plus souvent à leur frais, en prenant des vacances, des heures supplémentaires ou un congé non payé. Concernant le père/autre parent, seul un sur dix a pris un congé plus long que deux semaines. 85% des mères reviennent après le congé maternité, mais un peu plus d'une sur dix (12%) a dû accepter des conditions non souhaitées. 15% ne reviennent pas principalement parce qu'elles n'ont pas pu réduire leur taux d'activité, ont vécu une situation difficile, voire une rupture de contrat de travail. Les résultats montrent aussi que le droit à allaiter sur le lieu de travail, n'est pas respecté : seule une minorité a bénéficié d'un local d'allaitement, moins d'un tiers des pauses allaitement, alors que ces dispositions sont prévues par la loi.

Nos principales recommandations

La Commission féministe du SSP a élaboré 14 recommandations : parmi celles-ci, certaines font écho au débat actuel sur un congé familial. Pour nous, l'égalité passe par la reconnaissance de la grossesse, de l'accouchement, du post-partum et de l'allaitement, car ces événements ont des effets physiques et psychiques sur la mère. Pendant la grossesse, il est primordial de protéger la santé des travailleuses enceintes. Or la majorité des employeurs ne respecte pas les normes légales, ce qui doit changer. Nous demandons un congé prénatal de 4 semaines. A la naissance du bébé, la mère et le père ne sont pas dans une situation identique. Nous demandons un congé maternité de 24 semaines, une année dans les secteurs à travail continu, comme la santé. Nous sommes évidemment favorables à un congé paternité/autre parent plus long et nous demandons un congé paternité/autre parent de 12 semaines. Nous voulons aussi reconnaître toutes les formes de parentalité. Nous demandons un congé adoption ou d'accueil de 36 semaines à partager entre les parents, et ce pour toutes les formes de parentalité.

Non à la suppression du congé maternité

Une alliance interpartis a lancé il y a deux semaines un projet d'initiative pour un congé familial qui prévoit 18 semaines pour chacun des deux parents. La Commission féministe du SSP est opposée à ce projet car il supprime le congé maternité. Le vécu, l'expérience physique et psychique des mères enceintes et accouchées sont ainsi effacés. Les 36 semaines annoncées, sont calculées y compris le congé maternité et paternité/autre parents actuels, respectivement de 14 et 2 semaines. En clair, les mères n'auraient au maximum que 4 semaines de plus, alors que les pères/autres parents auront 16 semaines de plus. C'est injuste et inadéquat. Le texte d'initiative est dangereux, car il inscrit les 18 semaines par parent uniquement dans les dispositions transitoires et pour une période de 10 ans après l'entrée en vigueur. Et après ? Le congé adoption/d'accueil n'est quant à lui pas mentionné.

Pour nous, une initiative doit préserver le droit actuel et renforcer de manière proportionné le congé maternité et paternité, ainsi que reconnaître toutes les formes de parentalité.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La lutte contre les licenciements dans l’industrie est une lutte écologiste

« Nous pouvons dessiner une autre issue à la crise écologique et sociale, en socialisant sans rachat les usines sous le contrôle des travailleurs, afin de lancer leur reconversion écologique entre les mains des travailleurs et des habitants. »

Tiré de Entre les lignes et les mots

Face aux licenciements dans l'industrie, la CGT Total Grandpuits, les Soulèvements de la terre, Extinction rébellion et les Amis de la Terre appellent à « stopper l'offensive des patrons qui cherchent à faire payer aux travailleurs les prix de la crise économique et écologique ».

Vencorex, Arcelor Mittal, Michelin, Auchan, Airbus, Valeo, mais également de nombreux secteur du public… Depuis le début de l'automne, les annonces de plans de licenciements massifs et de fermetures de sites se multiplient sur le territoire. D'après la CGT, 300 000 emplois pourraient être menacés, notamment dans les secteurs de la chimie, la métallurgie et le commerce.

Pendant trop longtemps, écologie et emplois ont été opposés artificiellement par ceux qui avaient tout intérêt à convaincre les travailleurs que les écologistes voulaient fermer leurs usines, seul moyen pour eux de nourrir leur famille, et les écologistes que les travailleurs étaient responsables ou complices de la pollution et des ravages environnementaux. Comble du cynisme, l'écologie a même été utilisée par le patronat pour justifier les licenciements, comme à la raffinerie Total de Grandpuits, où 700 emplois ont été supprimés en 2021 sous couvert d'une hypocrite reconversion « verte » du site, ou actuellement chez Stellantis, où l'usine de Poissy est destinée à devenir un « green campus » du géant de l'automobile.

Face aux licenciements qui se multiplient, jetant des milliers de travailleurs et leurs familles dans la précarité et la souffrance, pendant que les ravages environnementaux s'approfondissent, il est temps d'en finir une bonne fois pour toute cette opposition organisée par les patrons. Ce sont les mêmes qui licencient en masse et qui ravagent le monde, exposant au passage les travailleurs et leur santé au pire des pollutions. Le cas de l'usine Solvay de Salindres, dans le Gard, en est une illustration évidente : après avoir dégradé la santé des travailleurs et l'environnement à coup de polluants éternels pendant des décennies, l'usine ferme en prétextant des normes environnementales trop contraignantes, laissant les travailleurs sur le carreau et les environs de l'usine durablement polluée.

C'est pourquoi la lutte contre les licenciements est aussi une lutte écologiste. Pour stopper l'offensive des patrons qui cherchent à faire payer aux travailleurs les prix de la crise économique et écologique, il faut aujourd'hui se battre au côté du monde du travail et notamment des grèves qui émergent dans différentes entreprises pour interdire tout licenciement. Il est évident que face à la crise écologique, nous ne pouvons pas continuer à produire comme nous le faisons actuellement. Mais il est tout aussi évident que les plans du patronat nous mènent dans une impasse catastrophique sur le plan écologique, et social. Nous pouvons dessiner une autre issue à la crise écologique et sociale, en socialisant sans rachat les usines condamnées à fermer sous le contrôle des travailleurs, afin de lancer leur reconversion écologique entre les mains de ceux qui en ont l'intérêt : les travailleurs et les habitants.

Face à un gouvernement et à un patronat radicalisés qui ont réprimé durement écolos comme travailleurs dans la dernière période, une telle chose ne tombera pas du ciel : elle ne pourra être que le résultat d'une lutte d'ensemble du monde du travail et du mouvement écolo. Une perspective à construire dès maintenant à partir d'un travail d'alliances locales et d'une mobilisation conjointe.

Signataires :

CGT Total Grandpuits

Les Soulèvements de la Terre

Les Amis de la Terre

Extinction Rebellion

https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/231224/la-lutte-contre-les-licenciements-dans-l-industrie-est-une-lutte-ecologiste

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Inde : Les syndicats paysans lancent une campagne pour garantir un prix minimum légal

Le 7 janvier, en réponse à un appel lancé par le Syndicat Bhartiya Kisan (BKU), des syndicats paysans dans plusieurs états ont mené un effort coordonné à l'échelle nationale pour soumettre les mémorandums des paysan·nes aux différents sièges administratifs des districts, énumérant une série de demandes concernant les producteurs·rices à petite échelle dans le pays. La lettre a également été soumise au Président de l'Inde, lui demandant une action immédiate sur une série de problèmes critiques affectant les paysan·nes du pays.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook officielle, le BKU a souligné qu'en dépit de deux décennies de mobilisations nationales, le gouvernement n'a pas réussi à mettre en place un prix minimum de soutien garanti légalement, qui soit au moins 50 % au-dessus du coût global de production. Le syndicat a souligné que cette demande de longue date reste sans réponse, même alors qu'un dirigeant syndical paysan prominent est en grève de la faim depuis plus d'un mois pour obtenir une garantie légale pour le prix minimum de soutien. Le BKU a exprimé sa solidarité avec la personne en grève de la faim et a appelé de manière urgente le gouvernement à traiter cette question.

En plus de la demande de prix minimum de soutien, des préoccupations ont été soulevées concernant le retard accumulé dans les paiements de la canne à sucre, ce qui a aggravé la crise financière des familles rurales de paysan·nes. Les syndicats ont également appelé à un allègement global des prêts agricoles pour soulager le fardeau croissant de la dette rurale.

Les syndicats plaident pour que les gouvernements des états adoptent des législations soutenant les coopératives paysannes, les micro, petites et moyennes entreprises (PME) grâce à des prêts soutenus par le secteur public et des initiatives d'approvisionnement. Ils exigent également un soutien accru pour les producteurs·rices à petite échelle afin de les aider à commercialiser leurs biens efficacement.

Les syndicats ont aussi appelé à des amendements urgents de la politique semencière du pays, exprimant leur préoccupation face à l'utilisation croissante de pesticides nuisibles, qu'ils avertissent pourraient poser de graves risques pour la santé publique. Ils ont également demandé au gouvernement de rendre les équipements agricoles et les articles connexes exempts de la taxe sur les biens et services et d'imposer un interdit sur les semences génétiquement modifiées en Inde.

Cette publication est également disponible en English.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le continuum raciste

À l'heure de la montée des partis xénophobes et des défilés pronazis en Europe et outre-Atlantique, il est crucial de prendre conscience du continuum de la violence raciste dans nos sociétés, des remarques et blagues racistes aux violations des droits. Ce concept de continuum peut aider à construire une stratégie politique fondée sur l'antiracisme.

8 janvier 2025 | tiré de la lettre d'AOC media

En mai 2020, la mort de George Floyd, étranglé par un policier à Minneapolis, suscitait une réaction simultanée sur cinq continents qui affirmait d'une manière inédite la réalité et la centralité du racisme dans un monde marqué par l'esclavage et la colonisation. Dans la foulée de ces manifestations, le débat sur l'antiracisme a progressé d'un coup, poussé par l'éclairage brutal des violences policières sur les conséquences directes du racisme.

Qui aurait pu prédire que quatre ans après, nous en serions à devoir espérer qu'en France, un parti ouvertement raciste, xénophobe et antisémite n'arrive au pouvoir par les urnes, ou encore à devoir constater que l'épouvantail du grotesque Donald Trump n'effraie pas la moitié de l'électorat d'une des plus grandes démocraties, bien au contraire ? Moins encore, nous pensions que l'on pourrait recenser dans toute l'Europe défilés pronazis, « ratonnades » et canaux télévisés ouvertement dédiés à l'insulte et l'intimidation raciale.

Ce backlash, prévisible car tous les mouvements d'émancipation le suscitent, déprimant et dangereux pour les populations qu'il expose, a déterminé le débat sur les stratégies de la gauche et plus largement de l'antiracisme – qui de fait ne se confondent pas. Ainsi, de nombreuses initiatives se sont succédées pour se confronter à la question du vote populaire pour le RN et de sa motivation raciste, partagées essentiellement entre deux pistes.

Les premières insistent sur la collusion entre sentiment d'aliénation par les structures capitalistes et expressions racistes, voire envisagent le vote RN comme une conséquence de l'exploitation de classe dont il faudrait déjouer les mécanismes, c'est-à-dire centrer la lutte contre le grand capital et les classes dominantes. Les secondes ne renoncent pas à la dimension accusatoire et morale de la dénonciation des actes et attitudes racistes en pointant le danger de banalisation et le risque que représenterait l'ouverture de ces digues, consubstantielles à l'antifascisme, pour les individus et groupes menacés.

Ce débat fut évidemment au cœur des enjeux électoraux du fameux front républicain pendant les récentes élections nationales, front républicain qui a suscité avant tout, comme certains l'avaient prédit, une alliance de la droite et de l'extrême droite telle celle qui gouverne la France depuis juillet 2024. C'est en effet une question stratégique cruciale. Face à la déferlante historique de l'extrême droite populiste qui traverse toutes les démocraties à l'occidentale, comment voter ? Sur qui taper ? Avec qui s'allier ? À quoi sert de dénoncer les expressions populaires du racisme si on finit par soutenir par le vote la reconduction des pouvoirs qui le produisent ? D'un autre côté, la priorité n'est-elle pas d'endiguer la violence raciste et les dommages concrets qui peuvent s'abattre sur les personnes ? Dilemme.

Comme souvent en la matière, il est utile regarder du côté des outils du féminisme dont les progrès sont plus rapides et les acquis plus consensuels que ceux, timides, de l'antiracisme en France. Notamment, le concept de continuum de violence en matière sexiste et sexuelle, formalisé dans la théorie féministe depuis les années 1980 et introduit dans le débat public français à l'occasion du mouvement MeToo, permet de qualifier et de cartographier la solidarité des mécanismes sexistes de dévalorisation des femmes, dont les aspects parfois tendres ou bienveillants sont à articuler au risque pour les femmes d'être exposées à une violence physique voire mortelle.

À cette occasion, tout le monde a pu constater que la dénonciation des structures sexistes et de leurs manifestations banalisées ne consiste en aucun cas à renoncer à la protection contre le viol, l'inceste ou les violences sur conjoint, à l'appui des législations existantes. De la même manière, nous pouvons mettre en évidence un continuum de violence raciste entre les insultes, les agressions, les appels à la haine ouvertement assumés par des individus, des groupes ou des médias, qui tombent sous le coup de la loi, aux gestes banals et clichés intériorisés qui circulent encore largement dans la société française.

Comme pour le continuum sexiste, il est crucial d'être lucide sur les mécanismes qui « autorisent » les entorses au droit ou à la bienséance

Dans ce domaine, ce sont les attitudes des élites, et plus largement celles des bourgeoisies dont elles sont issues, qui le disent le mieux. Ainsi cette interview de Geoffroy Roux de Bézieux, alors patron du Medef, au lendemain de la mort du jeune Nahel à Nanterre en juillet 2023, qui prétend qu'en « Seine-Saint-Denis, le premier employeur est le trafic de drogue » et se plaint que « ces gens qui travaillent de manière informelle » « refusent des emplois, de sécurité privée par exemple » ou dans le BTP. Ainsi cette scène récente où l'on voit Emmanuel Macron, qui se rêvait sans doute en héros, les manches retroussées en plein marasme après le passage du cyclone Chido à Mayotte, qui crie sur une femme en train d'exprimer les revendications des habitants et finit l'empoigner brutalement pour la faire taire.

Ce que le continuum raciste retrace est précisément le reste actif de la dimension coloniale de notre société, que la gestion gouvernementale des territoires d'outremer, cet héritage insolvable de l'empire colonial français, rend particulièrement visible.

Que ce soit le classement sans suite de la plainte dans l'affaire du chlordécone en Martinique, la gestion policière des revendications liées à la vie chère, le traitement judiciaire d'exception des manifestations en Nouvelle-Calédonie qui se traduit par la détention arbitraire en métropole du leader du mouvement, toutes entorses et distorsions du droit sont permises par l'idée que la République est indivisible, sauf là où s'appliquent des « des dispositions particulières[1] » – c'est d'ailleurs aussi l'expression « particulière » qui désignait pudiquement l'institution de l'esclavage aux États-Unis. Dernière en date, la nomination de Manuel Valls au ministère de l'outremer, un personnage plus que grillé c'est-à-dire sans réelle force politique et dont le parcours s'est illustré par des propos racistes et une gestion policière brutale du conflit social, dit tout le mépris que le nouveau Premier ministre réserve aux populations ultramarines.

Comme pour le continuum sexiste, il est crucial d'être lucide sur les mécanismes qui « autorisent » les entorses au droit ou à la bienséance, telles les mauvaises blagues potaches du président Macron révélées par un récent reportage du Monde. Ces entorses désignent des dominations qui expliquent les pulsions violentes dont les mouvements populistes, bolsonaristes, trumpistes ou autres, offrent le lamentable spectacle et constituent de réelles menaces physiques. Nous pouvons déplacer le curseur de l'indignation, mais cela ne changera pas le diagnostic : la structure raciste, c'est-à-dire coloniale et post-esclavagiste, des dispositifs de pouvoir.

Ce concept de continuum pourrait aider, en retour, à construire une stratégie politique fondée sur l'antiracisme qui consiste à défaire ces dispositifs ou, pour le moins, à détourner leurs effets : un continuum antiraciste qui, au lieu de construire une alternative entre les bourgs et les tours, articulerait, sur une gradation de la radicalité politique vers le progressisme bon ton, les enjeux d'un démantèlement de ces structures coloniales et raciales.

Ce continuum antiraciste pourrait être une boussole politique en pointant la continuité de la tolérance de la violence infligée aux corps et aux âmes palestiniennes avec celle subie par les populations africaines prises dans les désastres de la post-colonialité, ou encore celle quotidienne des naufrages mortels en Méditerranée, non pas comme une réaction uniquement morale, urgente et indignée, mais comme une question posée frontalement à l'ordre du monde, à notre marché de l'emploi et du logement, à l'application de nos politiques sociales, à l'accès aux droits civils dans nos démocraties, ou encore à la structure de notre consommation et la répartition géographique des risques socio-environnementaux qu'elle implique, par exemple lorsque se négocie le traité du Mercosur.

Il faut un continuum antiraciste comme boussole pour imaginer les formes de justice et de gouvernement capables d'affronter les défis environnementaux, géopolitiques, sanitaires et migratoires qui sont aujourd'hui bien dessinés. Il faut un continuum antiraciste pour admettre que les droits sociaux, politiques et civils tout comme les politiques publiques ne peuvent plus être contenues ni promises dans la nationalité, avec les exclusions que cette dernière suppose voire encourage.

Il nous faut désormais des institutions et des mécanismes de redistribution du pouvoir qui dépassent la notion de souveraineté territoriale ou d'égalité des « egos », dont la définition est toujours piégeuse, pour prendre en compte sérieusement les régimes de codépendance, de responsabilité entre les générations et entre les territoires, et souhaiter, avec les mots de Kaoutar Harchi, pour les êtres – qu'ils soient adultes ou pas, citoyens, humains ou non – « qu'ils ne soient qu'à eux-mêmes ».

Il nous faut construire le continuum antiraciste pour sortir de la colonialité qui est insidieusement inscrite dans notre modèle anthropologique issu des révolutions du XVIIIe siècle. Tout simplement parce que, du fait des dérèglements climatiques qui nous attendent, qu'on le regrette ou non, ce modèle n'est plus adapté aux conditions de notre subsistance.

Aurélia Michel

Historienne, Maîtresse de conférence à l'université Paris-Diderot

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Trump : le programme anti-écologique des ultraconservateurs

Donald Trump, investi président des États-Unis ce 20 janvier, veut augmenter la production d'énergies fossiles et réduire les moyens gouvernementaux de protection de l'environnement.

Tiré de Reporterre

22 janvier 2025

Par Edward Maille

Donald Trump à un meeting de victoire la veille de son investiture officielle, le 19 janvier 2025 à Washington DC. - © Jim WATSON / AFP

Le souvenir de la première présidence de Donald Trump a de quoi inquiéter. Le milliardaire avait retiré les États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat. Il avait détricoté, annulé ou diminué 125 règles et politiques environnementales, selon le Washington Post, avec des conséquences dramatiques.

L'abrogation de régulations pour limiter la pollution durant son mandat avait causé 22 000 morts supplémentaires en 2019, indique une étude publiée dans The Lancet. Son investiture ce 20 janvier comme 47ᵉ président des États-Unis laisse donc craindre, à nouveau, le pire pour l'environnement.

Pour son second mandat, Donald Trump a affirmé vouloir réduire, voire supprimer, le financement de l'Agence de protection de l'environnement (EPA). Avec ses 18 000 employés, elle met en application les régulations environnementales et veille à leur respect. Son affaiblissement provoquerait une détérioration de la qualité de l'air, de l'eau et des sols.

Le poids des ultraconservateurs

Un groupe de réflexion ultraconservateur, The Heritage Fondation, a publié un programme de 900 pages, Project 2025, pour le retour au pouvoir du milliardaire — même si celui-ci nie toute implication. 150 de ces pages sont dédiées à l'environnement et annonce une attaque systématique contre les garde-fous institutionnels du pays.

Le projet suggère des coupes budgétaires, mais aussi un effacement des lois environnementales, comme l'Endangered Species Act pour les espèces protégées ou le Clean Air Act sur la qualité de l'air. Le projet vilipende l'agence National Oceanic and Atmospheric Administration, estimant qu'elle participe à « l'alarme sur le changement climatique ». Cette agence joue un rôle majeur dans la recherche scientifique sur le climat.

Signe que l'inquiétude se propage, depuis la réélection de Trump, plusieurs organisations scientifiques se sont mises à archiver des données publiques, notamment des bases de données fédérales, craignant qu'elles ne soient supprimées par la nouvelle administration.

Faire exploser les forages sur les terres fédérales