Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

SOS Palestine. Levons-nous contre l’extermination et la barbarie !

Israël affame Gaza jusqu'à la mort dans le cadre de sa stratégie d'« offensive finale ». Les mouvements humanitaires et des travailleur·ses du monde entier doivent se mobiliser pour mettre fin au génocide !

Tiré de Inprecor

16 mai 2025

Par Bureau exécutif de la IVe Internationale

Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0

La barbarie perpétrée par l'État sioniste d'Israël contre le peuple palestinien est sans limite. Au-delà les 120 000 blessé·es et 52 000 civil·es tué·es (selon les chiffres officiels), dont des milliers d'enfants et de femmes, les 1,9 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays (80 % des habitants de Gaza), les attaques contre les convois de solidarité, l'exécution de médecins et de journalistes, ces dernières semaines, le génocide qui dure depuis 19 mois a pris des contours encore plus terrifiants.

Depuis la fin du cessez-le-feu en mars, Netanyahou, son cabinet d'extrême droite et les faucons de l'armée, avec le soutien direct des États-Unis et le soutien indirect des pays européens, torturent la population de Gaza par la faim et le manque de médicaments, en raison du siège du territoire et de l'interdiction de toute aide humanitaire, des frappes aériennes sur les hôpitaux et les infrastructures alimentaires.

L'ONU, Oxfam, Amnesty International et d'autres observateurs des droits humains rapportent que la famine à Gaza est « pire qu'avant le cessez-le-feu ». Les infrastructures du territoire sont au bord de l'effondrement total, 93 % de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë, au niveau de l'extermination par la famine. Les décès dus à la malnutrition aiguë, à la déshydratation, aux maladies et aux blessures non soignées sont très nombreux, tandis que le carburant, l'eau, l'électricité et les fournitures médicales font défaut.

La torture collective actuellement infligée est un instrument délibéré du gouvernement qui est la pointe avancée de l'extrême droite mondiale : le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a annoncé sans ambages que, comme au cours des deux derniers mois, Israël continuera d'empêcher toute entrée de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant à Gaza. Il a également défendu le bombardement d'entrepôts alimentaires et de générateurs électriques. Et la torture collective des Gazaoui·es n'est qu'un moyen opportun pour préparer une offensive « finale » visant à « libérer Gaza du Hamas », comme l'a annoncé Netanyahou début mai.

Comme l'a fait remarquer un militant palestinien dans un grand journal britannique, les génocidaires utilisent des moyens bon marché, silencieux et brutaux pour commettre des meurtres de masse.

Briser le silence qui tue

Les gouvernements impérialistes et les médias complices tentent de faire taire les voix de la protestation, soit en effaçant l'information, soit par la répression. La stratégie dans ce cas est de faire passer la barbarie qui se déroule en Palestine comme « naturelle » et acceptable.

Nous devons de toute urgence briser ce mur de silence et d'inaction !

La Quatrième Internationale se joint à l'appel lancé par La Via Campesina et 17 autres organisations pour la mobilisation des États et des agences internationales, qui ont l'obligation légale d'intervenir lorsqu'il y a obstruction à l'aide humanitaire d'une manière qui contribue au génocide, aux crimes de guerre ou aux crimes contre l'humanité.

Il est nécessaire et urgent d'intensifier la pression sur les gouvernements, principalement ceux de gauche, de centre-gauche et démocrates, afin qu'ils acceptent de collaborer à la création de couloirs humanitaires et à la mise en place de forces de protection pour les civils de Gaza, comme le propose La Via Campesina. Les mouvements sociaux et les partis de gauche ont un rôle fondamental à jouer dans cet effort, à travers des rassemblements, des pétitions, des manifestations, des campagnes téléphoniques et des journées mondiales d'action coordonnées. Les parlementaires et les dirigeants de masse du monde entier sont appelés à lancer une offensive concentrée pour dénoncer cette nouvelle phase du génocide.

En ce terrible anniversaire de la Nakba, la Quatrième Internationale appelle à une mobilisation internationale de masse, sur le long terme, en solidarité avec le peuple palestinien. Nous exigeons que les gouvernements complices rompent toutes leurs relations économiques, diplomatiques et universitaires avec l'État génocidaire. Occupons les rues, les universités et les lycées ! Luttons pour empêcher les bateaux transportant les instruments de mort d'atteindre Israel ! Interdisons la répression contre les voix et les organisations qui défendent la Palestine,

• Mettons fin au siège et au blocus humanitaire meurtrier imposé par Israël, avec le silence complice des gouvernements de droite et d'extrême droite !

• Dans les rues et dans les parlements, faisons pression sur les gouvernements et les agences internationales officielles pour qu'ils prennent immédiatement position et agissent contre le blocus de Gaza.

• Soutien total à la Flottille pour la liberté, qui tente de rejoindre les côtes de Gaza avec de l'aide humanitaire !

• Pour une large coalition d'organisations sociales et humanitaires nationales et internationales afin de coordonner les initiatives mondiales contre le génocide !

Le 15 mai 2025

Déclaration du Bureau exécutif de la Quatrième Internationale

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

De la lutte syndicale à la lutte pour le pouvoir politique ?

« À l'offensive ». C'était le slogan du 39e Congrès du Conseil Central du Montréal Métropolitain de la Confédération des syndicats nationaux (CCMM-CSN) qui s'est déroulé du 5 au 9 mai 2025 au Palais des Congrès de Montréal.

Le CCMM est une sous-structure de la CSN, la deuxième plus grosse centrale syndicale du Québec (330 000 membres, dont 12 000 de plus ces trois dernières années). Il regroupe environ 400 syndicats, 110 000 membres de la grande région de Montréal, pour la grande majorité du secteur public (mais aussi dans la construction, l'hôtellerie, Ikea, Béton provincial, Rolls-Royce, Amazon avant la répression antisyndicale etc.).

L'équipe est composée d'un exécutif de cinq membres élu·es, d'employé·es de bureaux (deux ou trois ?) et de salarié·es de la « maison-mère » CSN, affectés au CCMM (une vingtaine). Son mandat (article 11 et 12 ) est principalement d'aider les différents syndicats de la région lors des grèves ou lock out, de contribuer à la formation syndicale, de favoriser la mise en réseau des membres et d'encourager la lutte sociale. En effet, depuis la fin des années 60, les membres de la CSN s'engagent à mener la lutte sur deux fronts, la lutte syndicale et la lutte « sociopolitique », « sur des enjeux plus globaux tels que l'environnement, la condition féminine, l'éducation etc. ». Dans l'historique disponible sur le site internet, on peut lire que le Conseil est « reconnu comme l'une des organisations les plus combatives du milieu syndical ».

Compte tenu de cet historique, du contexte social et du fait qu'il est rare qu'autant de travailleurs et de travailleuses se réunissent aussi longtemps pour échanger sur la situation syndicale, il nous semblait important de revenir un peu longuement sur cet évènement.

Et pour aller à l'essentiel, après avoir assisté par intermittence au Congrès, on peut effectivement témoigner de l'indignation, de la colère et de la combativité qui ressortaient des interventions aux micros et de nos échanges avec certain·es des plus de 500 délégué·es présent·es [1], un record parait-il.

– Une colère très politique

Dans l'immense salle du 5e étage du Palais des congrès, assis à l'une des soixante tables rondes, les délégué·es étaient chaque jour invité·es à écouter des présentations de l'exécutif, de syndicalistes, d'universitaires, de responsables des nombreux comités etc. (le contenu des présentations des panelistes est résumé ici). Plus rarement, des ateliers étaient organisés aux différentes tables. Enfin, lors des pauses du midi, les membres étaient parfois convié·es à participer à des actions, à manifester devant le bureau du Ministre du travail Jean Boulet pour dénoncer les attaques contre le droit de grève ou devant la Caisse de dépôt et de placements du Québec (CDPQ) pour dénoncer les investissements en Israël.

Aussi, après chaque panel, aux tables ou lors des trop courtes périodes de questions, de nombreux travailleurs et travailleuses ont témoigné et partagé leurs préoccupations immédiates. Et il ressortait clairement de ces échanges une volonté de passer « à l'offensive » et de mener le combat tant sur le terrain de la lutte syndicale que sur le terrain politique.

Les témoignages ont ainsi constamment dénoncé des salaires qui stagnent, les « profits écœurants des patrons », les inégalités sociales qui explosent, les exigences patronales intenables, notamment celles qui visent à obtenir plus de « flexibilité » (horaires variables, augmentation des temps partiels, précarisation des emplois etc.), le recours accru à la sous-traitance qui prive les salarié·es des assurances sociales et d'une retraite décente, de violentes pratiques antisyndicales (comme la fermeture des entrepôts d'Amazon, le recours aux briseurs de grève chez Rolls-Royce, à l'Hôtel Reine Elisabeth ou par la société d'État des casinos) etc.

Mais les interventions ne se limitaient pas à dénoncer le patronat. De nombreuses prises de paroles ciblaient spécifiquement le Gouvernement, des « politiciens au service de la bourgeoisie » qui privatisent à tout va et qui s'acharnent méthodiquement, sans relâche contre tous les biens communs, contre tous les services publics (santé, éducation, CPE, fonctionnaires etc.), qui se contrefichent de l'environnement, d'empoisonner l'air et les sols, qui s'attaquent aux droits des travailleurs, au droit de grève etc. Enfin, à la tribune comme dans la salle, des intervenant·es ont dénoncé un Gouvernement Legault qui, avec son ciblage systématique des étrangers et des demandeurs d'asile, fait la courte échelle à l'extrême droite. De même, des interventions ont souligné la tolérance du pouvoir en place à l'égard des discours racistes, sexistes, homophobes, transphobes etc. – comme ceux véhiculés dans les médias et les réseaux sociaux par les néofascistes Trump, Musk, Vance etc – et qui pavent la voie au fascisme.

– Quelques interventions de la salle

Simplement pour illustrer la teneur des prises de paroles et des échanges dans la salle, lors de l'une des toutes premières « période de questions » un ouvrier lance au micro de la salle : « le fascisme ça ne se négocie pas !... Et eux, ils vont rien négocier du tout ! … Il faut se préparer ». Et la salle applaudit vivement.

Toujours pour l'exemple, le même jour c'est la présidente du syndicat d'un CIUSS qui témoigne en colère, révoltée par l'incompétence criminelle du gouvernement dans le secteur de la santé :

« C'est dégueulasse ce qui se passe ! C'est dégueulasse au quotidien ! Je suis en tabarnack ! Il faut que ça cesse ! Je gère tous les jours des urgences…. Là, tout à l'heure à la pause, je vais devoir annoncer à une travailleuse qui travaille avec nous depuis plus de 20 ans que soit elle accepte un poste où elle gagnera 5 dollars de moins par heure, soit elle quitte !... Je peux témoigner moi ; on tue les services sociaux et les hôpitaux ; les travailleuses n'en peuvent plus… Il n'y en a que pour les riches ! ».

Les 500 délégué·es se lèvent d'un bond et applaudissent à tout rompre.

Le lendemain c'est un travailleur d'Amazon qui raconte depuis la tribune, la répression qui s'est abattue sur les 4 500 travailleurs et travailleuses des entrepôts de Montréal, des étrangers pour la plupart, viré·es du jour au lendemain pour avoir tenté et réussi à se syndiquer, sans que le Gouvernement Legault ne lève le plus petit doigt. C'est aussi un employé du Cimetière de Notre dame de Grâce de Montréal qui revient sur les 15 mois de grève et qui dénonce l'ignoble instrumentalisation de leur lutte par le Ministre du travail Jean Boulet qui, pour justifier la suppression du droit de grève, invoque les « cadavres dans les frigidaires ».

Dans les deux cas, la salle se lève, applaudit et scande « solidarité, solidarité… ».

Aux tables, mon voisin m'interpelle. Il est employé depuis plus de 25 ans au Stade Olympique où travaillent environ 300 personnes, dans l'évennementiel. Ils et elles sont sans convention collective depuis des mois et ils viennent de se doter d'un mandat de grève pour la semaine prochaine. Faisant écho aux présentations du panel consacré au droit du travail, il me tape sur l'épaule et me dit :

« Ostie ! C'est la même chose chez nous. Ce sont des écœurants qui veulent sous-traiter tous les services et casser le syndicat. Regarde ! ». Il me tend son téléphone et me montre un SMS qu'il vient de recevoir. Je lis : « Sais-tu si c'est légal que le patron il puisse embaucher des jeunes stagiaires pendant nos journées de grève ? Il vient d'en recruter une pelletée » ».

Plus tard, une autre voisine de table, qui travaille à l'accueil dans un grand hôtel de Montréal :

« chez nous ils coupent partout. Ils ne remplacent personne. On demande toujours plus au préposées…. Ils ne veulent que des occasionnels, des part-time, pas de régulier. Ils veulent plus payer les avantages sociaux, veulent pas de syndicat… Et le Gouvernement qui n'en a rien à faire, qui les laisse faire ».

L'avant-dernier jour du congrès, la parole se délie davantage encore, y compris sur des sujets plus polémiques. Ainsi, quand à la tribune l'exécutif du CCMM-CSN propose d'adopter une nouvelle résolution pour créer un énième « évènement de réflexion avec des alliés pour combattre le capitalisme », un syndicaliste avec plus de 35 ans d'expérience, calme mais profondément agacé, lance aux camarades présents à la table :

« j'espère qu'ils réfléchiront vite cette fois-ci et qu'ils seront plus rapide que les États généraux du syndicalisme… Criss ! Ça fait des années que les centrales syndicales nous parlent d'États généraux au Québec ; là elles viennent seulement de se mettre d'accord pour se rencontrer et elles le crient partout. Pis après elles nous disent qu'il faut attendre un an pour…. pour avoir quoi ? Ben… une nouvelle conférence… Ça n'avance pas ! Ostie ! ». Les six autres syndicalistes de la table appuient, s'agacent à leur tour…

Au même moment, sur le même thème, une jeune enseignante de CEGEP au micro de la salle partage son irritation au sujet de ces résolutions qui visent uniquement à autoriser le CCMM à organiser des « journées de réflexion », qui n'engagent à rien ni personne alors qu'il y a urgence à agir :

« Ce n'est pas difficile de se prononcer sur ces résolutions… Je ne vends pas un scoop en vous apprenant que celle-ci sera, comme toutes les autres, adoptée à l'unanimité. Mais ce n'est pas avec ces résolutions et en faisant des représentations politiques à l'Assemblée pour défendre le Code du travail qu'on va obtenir quoique ce soit... D'ailleurs, contrairement à ce qu'on a entendu le code du travail n'est pas un compromis en faveur des travailleurs... C'est un compromis en faveur du capitalisme. Alors si on veut passer à l'offensive il faut commencer par obtenir le retrait du PL89 [contre le droit de grève]. Et ça on ne l'obtiendra pas en restant dans le cadre que nous offre le patronat et le gouvernement. C'est en sortant du cadre. En faisant la grève sociale… Et est-ce qu'on va la faire cette grève, tous ensemble ? Qu'est-ce qui est prévu ici pour les empêcher d'adopter la loi … ? Est-ce qu'on la fera la grève de solidarité ? C'est maintenant que la question se pose ! L'enjeu de grève de solidarité, il se pose là, maintenant ! ».

Elle est chaleureusement applaudie par la salle. Un membre de l'exécutif la remercie et lui répond que la réflexion doit effectivement se poursuivre…

Bref, au-delà de la dénonciation des conditions de travail, il ressortait une claire volonté des membres à s'organiser collectivement sur le terrain politique. C'était donc la question de la politisation de la lutte et du pouvoir politique qui était, au moins implicitement, posée. Et sur ce point, il nous semble que l'on peut percevoir un certain décalage entre ces aspirations à poursuivre la lutte syndicale sur le terrain politique d'une part et le programme d'action proposé par l'exécutif et les résolutions adoptées tout au long du congrès d'autre part.

– Les « bilans » et le « texte d'orientation » de l'exécutif

L'exécutif a remis aux membres trois documents importants, un « bilan de l'exécutif », un « bilan de la mobilisation » et un « texte d'orientation ». Le Bilan de l'exécutif est essentiellement une reddition de comptes du travail réalisé par les cinq membres élu·es. Le document énumère les innombrables actions syndicales, conseils, comités, assemblées auxquels ils et elles ont participé au cours des trois dernières années. Et, de toute évidence, l'exécutif n'a vraiment pas manqué de travail au cours des trois dernières années.

Le second document, le Bilan de la mobilisation est une liste des principales grèves et lock out des syndicats membres du CCMM-CSN. Ce document est précieux en ce qu'il documente les conflits, les revendications des salarié·es et les pratiques anti-syndicales du patronat, ces trois dernières années dans le Montréal Métropolitain. On ne peut cependant s'empêcher de relever dès maintenant qu'à la lecture des résumés de ces différents conflits, on a parfois l'impression que, pour l'exécutif, tout s'est toujours (ou presque) bien terminé : grâce aux luttes menées par les syndicats, les travailleurs et les travailleuses ont pu retourner au travail avec des augmentations salariales qu'ils et elles n'auraient pas obtenu, sans lutter. C'est une évidence dans bien des cas. Seules les luttes paient, évidemment. Mais il est aussi certain que d'autres conflits ont laissé des impressions bien amères, que ce soit sur le déroulement de la lutte, sur les résultats des négociations ou sur le travail syndical. À titre d'exemple, il est pour le moins contestable d'écrire, comme on peut le lire dans le document, qu'il y a seulement eu « quelques déceptions » en ce qui concerne la mobilisation exceptionnelle du Front commun à l'automne 2023. Il s'agissait là l'une des plus grandes mobilisations de l'histoire ouvrière en Amérique du Nord, avec plus de 500 000 personnes activement mobilisé·es en défense des services publics, une opportunité unique pour imposer un autre agenda à un Gouvernement complètement discrédité. Mais au final les résultats de la négociations, comme le comportement des centrales syndicales, ont été évidemment l'objet de vives critiques, qu'il ne semble pas très constructif de minimiser si l'on veut mobiliser et passer « À l'offensive »… la prochaine fois.

Enfin, le Texte d'orientation, définit la ligne politique et les actions proposées par les élu·es du Conseil. Dans ce document de quatre pages, théoriquement le plus important pour l'avenir du CCMM, l'exécutif se déclare résolument anticapitaliste (« nous n'avons pas à nous cacher de rejeter le capitalisme »). Et il invite à « transformer en profondeur nos modes de vie et de production » et à lutter contre l'exploitation des humains et de la nature. À plus court terme et plus concrètement, l'une des rares mesures identifiées dans le texte d'orientation contre laquelle il faut se battre est la remise en cause du droit de grève par le Gouvernement Legault : « la réforme annoncée du Code du Travail par la CAQ et le projet de loi 89 n'augurent rien de bon », ce qui est un bel euphémisme.

Aussi, le texte précise que le principal objectif poursuivi par l'exécutif pour ce Congrès est « évidemment » plus modeste, plus limité, au point qu'il apparait finalement très défensif. « Lors de ce 39e congrès, donnons-nous comme objectif de nous organiser afin d'agir pour protéger nos droits et ceux de l'ensemble de la population, à notre échelle ». Et à cette fin, « [t]enons-nous debout, solidairement, et organisons notre action pour que celle-ci soit la plus percutante possible ».

Pour résumer, le Texte d'orientation est ainsi passé de la nécessité de lancer « l'offensive » pour lutter contre le capitalisme et changer nos modes de vie pour sauver la planète, à celle de défendre nos droits, à notre échelle, en se tenant debout et en s'organisant. Quels droits précisément ? À quelle échelle ? En s'organisant avec qui et contre qui ? Comment ? Quand ? Le document ne le précise pas ce qui peut désorienter quelque peu les membres.

- Les résolutions adoptées

Quand on regarde ensuite les résolutions finalement adoptées lors du congrès – toutes à l'unanimité et sans jamais aucun débat notable - le CCMM apparait à première vue comme un think tank syndical, invité à beaucoup réfléchir, à poursuivre sa réflexion et à créer des comités et des évènements à cette fin.

Plus précisément, après cinq jour de congrès et pour les trois prochaines années, les membres « mandatent » le CCMM pour qu'il organise « des journées de la transition juste », des « activités d'éducation populaires… afin de contrecarrer les discours de droite et d'extrême droite », « un évènement de réflexion … pour combattre le capitalisme ». Il est également invité à travailler à contrecarrer la réforme du droit de grève, à appuyer la campagne sur « l'information un bien public », à « amorcer une réflexion sur les GAFAM », à mettre « en place un comité ad hoc » pour lutter contre le capacitisme, à « poursuive sa collaboration » avec le comité syndicalisation de la CSN » et avec les groupes alliés pour exiger l'abolition du permis de travail fermé », à « se mobiliser pour la régularisation et la justice migrante » et enfin à s'engager « à lutter contre le colonialisme et le néo-colonialisme ».

Deux résolutions à incidence financières ont également été adoptées. La première est la création « d'un poste budgétaire » pour financer « des initiatives ponctuelles visant entre autres à faire avancer ses positions politiques auprès des syndicats affiliés et dans la société́ en générale, notamment en libérant des militantes et militants pour y contribuée ». La seconde est le remboursement des « frais d'utilisation de véhicules en autopartage ».

Enfin, deux décisions se distinguent un peu par leur caractère potentiellement un peu plus « politiques ». La première, proposée par le syndicat des enseignant·es du Cegep d'Ahuntsic, a été d'exiger du CCMM-CSN qu'il « se dote d'un comité… de formations politiques et militantes » pour fournir des « outils politiques pour s'organiser sur et hors » des milieux de travail.

La seconde résolution, adoptée à l'initiative de l'exécutif cette fois-ci, mandate le comité de solidarité internationale du CCMM afin qu'il renforce ses liens « avec les alliés locaux et internationaux » pour lutter contre l'extrême droite à l'échelle internationale. C'est potentiellement une bonne nouvelle sachant que pour le moment l'activité du comité reste principalement centrée sur la dénonciation du néofascisme aux États-Unis, sur la solidarité avec la Palestine (voir la résolution adoptée) et l'Amérique du Sud. Le CCMM-CSN, comme la CSN dans son ensemble, restent en revanche, malgré plusieurs demandes, étrangement silencieux sur le néofascisme russe et sur les appels à l'aide des camarades d'Ukraine en particulier.

C'est à peu près tout ce qui était proposé et qui a été adopté [2].

- Lutte politique et démocratie syndicale

Au final, après lecture des documents et des comptes-rendus publiés, après avoir participé à la majorité des panels du congrès, nous nous permettons de partager quelques réflexions et impressions, celles d'un délégué, nouveau participant au Congrès.

Tout d'abord, l'absence de bilan écrit sur la situation politique et syndicale au Québec, au Canada, comme à l'échelle internationale peut surprendre [3]. Les Bilans et le Texte d'orientation ne proposent aucune analyse de fond sur les politiques du Gouvernement Legault depuis son arrivée au pouvoir en 2018 et leurs effets dramatiques sur la classe ouvrière, l'environnement, le logement, la santé, l'éducation etc. De même, les propositions alternatives des différents partis politiques d'opposition sur le plan syndical et social ne sont pas questionnées (toutes aussi insignifiantes soient-elles). L'arrivée de Trump au pouvoir et ses conséquences potentielles sur la classe ouvrière québécoise et canadienne ne sont pas questionnées, au-delà de formule très générale sur la montée du fascisme. La défaite surprise des conservateurs et l'élection de M. Carney n'a pas été abordée, comme si cela n'avait aucun impact sur les travailleurs et les travailleuses au Québec. La débandade du NPD, historiquement le parti politique canadien considéré comme le plus proche de la classe ouvrière, n'est pas analysée. Certes, un panel s'intitulait bien « politiser pour lutter » mais il ne fut pas question de questionner les programmes et les politiques des différents partis politiques au pouvoir ou qui aspirent à l'être. Comme si la question du pouvoir de l'État n'était pas un enjeu. Or comment passer « À l'offensive » pour les droits des travailleurs et des travailleuses, sans faire un bilan de la situation politique au Québec, comme au Canada ? Sans faire un bilan des victoires mais aussi des défaites du mouvement ouvrier dans son ensemble ? Sans faire un bilan du rapport de force avec la bourgeoisie ?

On pouvait parfois avoir l'impression qu'au-delà des discours sur l'unité et sur le deuxième front, la tribune souhaitait éviter de « politiser » le Congrès, éviter de parler des choses qui fâchent et qui pourraient potentiellement diviser les membres. Comme s'il valait mieux taire les divergences politiques que de les identifier. Comme si la lutte syndicale pouvait se suffire à elle-même. Par exemple, l'une des premières interventions du Secrétaire général a été d'informer la salle qu'il était interdit de laisser des tracts de partis politiques : « Pas la peine d'essayer. Ça n'arrivera pas » lance-t-il, sans plus d'explication aux 500 délégué·es qui n'auront pourtant de cesse d'expliquer à la tribune, comme dans la salle, qu'ils et elles sont « crinqués contre le gouvernement Legault ». On a certes bien lu que, selon ses statuts, le CCMM est un organisme syndical « indépendant de tous les partis politiques ». Mais, toujours selon ces mêmes statuts, le conseil « peut prendre parti pour ou contre des mesures, des doctrines et des lois intéressant les travailleuses et travailleurs » et « peut exercer toute autre forme d'action politique ». Bref, quoiqu'on en pense, l'indépendance politique du CCMM ne signifie pas qu'il est interdit de documenter, de débattre et de se positionner à l'égard du pouvoir politique et donc des partis politiques.

Pour donner un exemple le plus concret possible, l'absence de débouchés politiques suite à l'une des plus grandes mobilisations ouvrières de l'histoire du Québec et plus largement, en Amérique du Nord, en faveur des services publics à l'automne 2023, n'a pas été abordée. Et cela, alors même que le Bilan de mobilisation du CCMM souligne à juste titre que « 100 % des syndicats » avaient alors adopté un mandat de grève et qu'effectivement, « On peut dire que les membres étaient prêts à exercer la grève ! ». Le silence complice des partis politiques d'opposition pendant toute la durée du conflit, comme les pratiques très questionnables des différentes centrales syndicales (par exemple le choix des jours de grève, le secret absolu des négociations, la confidentialité des ententes conclues etc.) et les résultats décevants de la négociation ne sont pas questionnés. Or comment comprendre les reculs des droits des travailleurs et des travailleuses et les succès des attaques patronales sans faire un bilan des pratiques syndicales et politiques ? Quelle mobilisation plus manifeste de la classe ouvrière faut-il pour que les centrales et les organisations syndicales considèrent qu'il est temps de passer « À l'offensive » ?

Dans le même registre, certain·es pourraient également regretter que l'exécutif n'ait proposé aucun plan d'action ou de calendrier de luttes pour passer « À l'offensive ». Certes, la chose n'est pas aisée. Mais, par exemple, à la tribune comme dans la salle, les participant·es n'ont eu de cesse de dénoncer le Projet de loi 89 contre le droit de grève, comme « la plus grande attaque contre le droit du travail des 30 ou 40 dernières années ». Et malgré ce constat unanime, la simple idée de prévoir une manifestation intersyndicale, avec les autres centrales, n'a pas même été évoquée.

Et plus largement, alors que la salle et la tribune insistaient sur la nécessité d'unir nos forces et de faire front commun contre le gouvernement, contre la montée du fascisme ou bien plus modestement pour obtenir une convention collective décente - comme l'a souligné au micro une travailleuse de CPE qui dénonçait les effets catastrophiques de la concurrence entre les syndicats - la question de l'unité intersyndicale n'a quasiment pas été abordée ou appuyée. Au contraire, lors d'une présentation PPT sur la syndicalisation on apprenait que « nos trois ennemis naturels » étaient les employeurs, nous-mêmes et … en premier sur la diapositive, les « syndicats adverses ». Bref en matière de solidarité intersyndicale, il fut essentiellement mention des États généraux du syndicalisme dont les travaux s'étaleront sur plus d'une année… L'urgence d'agir et d'unir nos forces apparait alors en pratique toute relative.

Enfin, dernier point, pour quelqu'un qui participait pour la première fois à un Congrès du CCMM, certaines pratiques pouvaient paraître un peu surprenantes. À titre d'exemple, il était troublant de voir les multiples résolutions être adoptées les unes après les autres, sans aucun débat, à l'unanimité, par acclamation. Comment l'expliquer ? Les membres étaient-ils tous et toutes d'accord avec leur contenu ? Certain·es membres n'ont pas osé exprimer d'éventuels désaccords ? Étaient-elles dépourvues d'enjeu ? Dans le même sens, le mode d'élection de l'exécutif, sans programme, sans présentation orale et par acclamations, pouvait obliger le nouveau venu à s'interroger sur le déroulement des élections. Le simple fait qu'il ait fallu que des jeunes membres aillent au micro pour exiger, et finalement obtenir après un vote majoritaire…, une période d'échanges avant les mises en candidatures de la direction est révélateur d'un questionnement plus profond sur la démocratie syndicale. Quoiqu'il en soit, en l'absence d'autres candidat·es, sans surprise, sans programme, sans discours, la majeure partie de l'exécutif précédent a été reconduit, à l'unanimité, par acclamation.

Encore une fois, il s'agit là de réflexions et d'impressions d'un nouveau venu et écrites à l'issue d'un 39e Congrès dont nous retenons surtout la participation record, l'indignation, la colère, la combativité et la détermination affichées des membres pour passer « À l'offensive » contre le Gouvernement Legault, le patronat et le fascisme. C'est encourageant, tant d'un point de vue syndical que politique.

Martin Gallié

Délégué du SPUQ

13 mai 2025

[1] La plupart sont« libéré·es » par leur syndicat ou aidé·es financièrement par le CCMM

[2] À l'initiative de syndicats membres, d'autres questions ont été abordées sous forme de résolutions ou de « questions de privilèges », sur le fonctionnement de la présidence du CCMM-CSN, sur les formations en santé mentale, sur les horaires des formations, en faveur du « désinvestissement de la CPDQ auprès des entreprises associées à des violations des droits humains en Palestine »

[3] Le discours d'ouverture de la présidente de la CSN, Caroline Senneville, fut à cet égard une exception.

Soirée des luttes et des communs

Événement en personne

24 mai 2025

17h30 – 20h00 / Entrée : 17h00

Le Livart

3980 Rue Saint-Denis, Montréal, QC, Canada

Pour acheter des billets : cliquez sur le lien du site de l'événement : https://lepointdevente.com/billets/soireedesluttes?lang=fr

Pour plus d'information à propos de cet événement, veuillez contacter l'organisateur de l'événement, Soirée des luttes et des communs, à soireedesluttes@gmail.com.

Face à la montée du fascisme, à la peur qui paralyse et à l'apathie qui gagne du terrain, il est temps de s'organiser. Pendant que l'oligarchie prospère, que la planète brûle et que l'extrême droite avance, la gauche piétine. Et trop de gens décrochent.

Trump n'est pas un accident : il incarne l'échec d'un système à bout de souffle. De Biden à Legault, ces gouvernements au service des banques ont trahi les classes populaires et divisé le peuple en alimentant la peur de l'autre. Ce sont leurs échecs qui ont ouvert la voie à l'extrême droite et au fascisme.

Contre l'apathie, on organise. Contre la montée du fascisme, on riposte. Mettons en commun nos luttes et ravivons la flamme d'une gauche populaire, joyeuse, combative !

Lieu de l'évènement

Retrouvez nous au Livart (3980 rue Saint-Denis, Montréal) le samedi 24 mai dès 17h pour une soirée

où vous pourrez entendre :

-* Emilie Nicolas, chroniqueuse

- Kate Logan, membre de l'assemblée législative du Vermont et organisatrice de manifs anti-Trump

- Mireille Elchacar de Mère au front

- Yara El-Ghadban, romancière

- David Bergeron-Cyr, syndicaliste

- Artistes invité·es : Safia Nolin et Thierry Larose

La déconfiture du Bloc : Aïe aïe aïe, quel gâchis !

Le Bloc Québécois vient de subir un recul important passant de 32 députés à 22. Ce recul est d'autant plus significatif qu'au premier janvier dernier, le Bloc caracolait en tête dans les sondages à plus de 37% alors que les libéraux étaient troisième à 22%.

Germain Dallaire

On parlait même du statut d'opposition officielle pour le Bloc. Plusieurs, chez les indépendantistes, se plaisaient à évoquer l'image des trois périodes : 1- Victoire du Bloc 2-Victoire du PQ 3- Victoire au référendum. Que s'est-il passé depuis ? Tout le monde connaît la réponse : la tempête Trump. Mais pourquoi cette tempête a-t-elle profité aux libéraux plutôt qu'au Bloc ?

La réponse à cette question se trouve dans la stratégie du Bloc, une stratégie clairement énoncée lors d'une entrevue donnée par Yves François Blanchet à l'émission de Benoît Dutrizac quelque jours avant le début de la campagne. L'élément central de cette stratégie est la mise sur la glace de l'indépendance, le temps que les négociations commerciales soient terminées. Selon M. Blanchet, l'indépendance se fera en période de stabilité économique. Outre que cela contredit à peu près toutes les expériences historiques, on a peine à comprendre ce qui pourrait pousser les Québécois à tout bouleverser quand ça va bien. Toujours est-il que tout en se défendant de s'intéresser aux sondages, M. Blanchet nous annonce pratiquement lors de cette entrevue un gouvernement libéral avec une balance du pouvoir pour le Bloc. Toute la campagne s'est déroulée dans cette logique, M. Blanchet n'ayant de cesse de pratiquer le mélange des genres en prenant fréquemment la posture du commentateur qui nous annonce un gouvernement libéral. Dans un excès de patriotisme canadien, il est même allé jusqu'à proposer un Buy Canadien Act. C'est seulement à la fin que, sentant la débâcle qui s'en venait, il avance que Mark Carney instrumentalise la peur Trump. Comme dirait l'autre « vaut mieux tard que jamais ».

Manifestement, M. Blanchet n'a tiré aucune leçon des plus de 25 années d'errance péquiste qui ont suivi le référendum volé de 1995. Pendant ces années, les dirigeants péquistes n'ont eu de cesse d'inventer des formules repoussant la tenue d'un référendum, le summum étant atteint sous Jean-François Lisée avec le référendum à un hypothétique deuxième mandat. Résultat, ils sont presque disparus de la carte et c'est seulement après avoir réaffirmé leur objectif fondamental sous PSPP qu'ils ont repris vie.

Les bloquistes n'ont récolté que ce qu'ils ont semé. Un parti indépendantiste qui ne met pas de l'avant l'indépendance n'est pas indépendantiste. À la limite, les électeurs pouvaient se dire « de toute façon, c'est pas la question » et c'est exactement ce que Blanchet leur disait. Des électeurs, tout indépendantistes qu'ils soient, ne peuvent aller plus loin que leurs leaders. M. Blanchet s'est placé en allié objectif de Mark Carney.

Mark Carney, l'avenir ne manquera pas de le confirmer, est rien de plus qu'un bleu peinturé en rouge. Avec lui, c'est le pire des deux mondes : conservateur au niveau économique et en continuité parfaite avec les politiques libérales sur les droits individuels. Il a commencé son règne en éliminant la taxe carbone, un vieux fantasme des conservateurs. Il s'est prononcé pour une gestion plus serrée des finances publiques mais avec une augmentation importante des budgets de défense en plus d'ouvrir grande la porte aux pipelines. Par rapport au Québec, malgré une résolution unanime de l'Assemblée Nationale, il a refusé de rembourser les 800 millions d'impôts québécois qui ont servi à faire son cadeau électoral au reste du Canada dans le cadre de l'annulation de la taxe carbone. Il nous a fait une démonstration magistrale de sa capacité à parler des deux côtés de la bouche lorsqu'il a annoncé contester la loi 96 en Cour Suprême et quelques jours plus tard, se placer en défenseur de la loi 96 face à un Trump qui considérait cette dernière comme une barrière tarifaire. Voilà ce que M. Blanchet appelle un chef parlable.

La suite des choses n'annonce rien de bon. Poursuivant comme si de rien n'était, M. Blanchet a annoncé son intention de collaborer avec Mark Carney. Ce dernier a d'ailleurs souligné l'ouverture du chef du Bloc sur la question des barrières commerciales entre provinces. Mine de rien, sur plusieurs éléments, ce dernier dossier touche à l'identité profonde du peuple québécois. Plusieurs de ces « barrières » concernent directement la protection de la langue française ou encore des protections que les travailleurs québécois se sont données au fil des ans. Le protectionnisme n'est pas que trumpiste !

Sur cette question du libre-échange, on a assisté, depuis l'arrivée de Trump, à un curieux revirement de situation qui a conduit directement à l'élection de Carney. Devant les extravagances de Trump, le libre-échange est devenu un idéal célébré unanimement par toute la classe politique et ses pigeons voyageurs que sont les médias. C'est oublier bien vite que nous sommes sous ce régime depuis une bonne quarantaine d'années. Le libre-échange, c'est rien de moins que l'abdication du politique et la remise en main du sort de nos sociétés entre les mains du capital et de sa recherche infinie de profits. Ici au Québec, nous vivons un exemple parfait de cette logique avec la CAQ. Nos services publics tout comme nos infrastructures publiques sont à la dérive. La CAQ ne trouve pas d'argent pour ces services mais elle en trouve pour faire des cadeaux aux entreprises. Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, la CAQ a donné en moyenne 216 millions par mois aux entreprises soit 67% de plus que sous le gouvernement Couillard pourtant réputé proche du patronat.

Aux États-Unis, le libre-échange a été tout simplement dévastateur. Dans un article du Monde Diplomatique (Un autre protectionnisme est toujours possible), Benoît Bréville rappelle que, « depuis l'entrée en vigueur de l'Alena (1992), plus de 90 000 usines ont disparu aux États-Unis, soit presque 8 par jour. » Ce qui a fait pencher la balance en faveur de Trump en 2016 comme en 2024 est l'appui des États faisant partie de « la ceinture de rouille » (de la Pennsylvanie au Wisconsin). Des États jadis industriels et prospères qui ont été frappés de plein fouet par la désindustrialisation consécutive aux accords de libre-échange. Les électeurs de Trump ne sont pas que de gros épais.

Tout projet indépendantiste le moindrement conséquent se doit d'opérer une rupture avec le libre-échangisme. Faute de le faire, Blanchet s'est livré pieds et poings liés à Carney. Suite au résultat désastreux de l'élection fédérale, PSPP a fait une montée de lait face à la stratégie du Bloc. Pourtant, juste avant la campagne, il s'était aussi exprimé en faveur d'une mise sur la glace de l'indépendance le temps des négociations commerciales. Parler des deux côtés de la bouche est peut-être suffisant quand on aspire à remplacer un parti discrédité mais ce ne l'est sûrement pas pour mettre un pays au monde. Au cours des prochains mois, les indépendantistes devront choisir : suivre Carney ou développer un projet de pays mobilisant en rupture avec le ron-ron mortifère des 40 dernières années.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Remarques, amendements et nouvelles propositions au Bloc 5 – Orientations politiques, 23e Conseil national de Québec solidaire

Dans son entrevue au journal Le Devoir, le 30 avril dernier, notre porte-parole Ruba Ghazal affirmait : « Et il [le Manifeste pour une Québec solidaire de ses travailleuses et de ses travailleurs, tiré des propositions du Bloc 5 – Orientations politiques] pourrait très bien nourrir la plateforme électorale en vue de 2026. » Présenté comme une « ligne de conduite du parti », les propositions du Bloc 5 méritent d'être précisées et complétées par de nouvelles orientations. Une nouvelle mouture du Manifeste pourrait répondre à ces préoccupations.

Remarques

1. Analyse du système capitaliste

Les orientations actuelles identifient correctement certaines conséquences du capitalisme néolibéral (inflation, crise du logement, austérité, attaques contre les syndicats), mais elles n'abordent pas les causes structurelles : la logique d'accumulation illimitée, l'exploitation de la main-d'œuvre (souvent migrante), la marchandisation du logement et des services, et l'extractivisme comme mode dominant de production.

2. Racisme systémique

Aucune mention explicite n'est faite du racisme structurel, alors qu'il joue un rôle fondamental dans la hiérarchisation du travail : travailleurs migrants surexploités, accès inégal à un emploi décent, discrimination syndicale, précarité imposée par les permis fermés, etc.

3. Patriarcat et inégalités de genre

Le texte est silencieux sur les inégalités genrées dans le monde du travail. Il ignore le fait que les femmes (et particulièrement les femmes racisées) sont surreprésentées dans les emplois précaires, sous-payés et dans les services publics.

4. Crise climatique

Les propositions n'intègrent pas l'urgence climatique ni l'impact de la transition écologique sur les travailleuses et travailleurs. La transition juste, pourtant centrale pour une gauche de rupture, est absente. Le projet demeure productiviste dans ses orientations implicites (chantiers massifs, relance de l'État développeur).

Cette refonte vise à intégrer la lutte de la classe travailleuse à celles contre le racisme, le patriarcat et la destruction écologique, en rompant avec les angles morts d'un discours trop étroitement économiste ou centré sur un « travailleur-type » blanc, cisgenre, permanent. Elle donne des outils pour construire un front uni et pluriel, capable de s'opposer à l'offensive du patronat, des gouvernements à son service et à la montée actuelle de l'extrême droite dans le monde.

Amendements aux propositions

Proposition 1 – Logement (modifiée)

Un gouvernement solidaire s'attaquera frontalement aux spéculateurs immobiliers, particulièrement ceux qui ciblent les quartiers populaires et les communautés racisées. Il élargira et durcira l'éventail des sanctions contre les propriétaires voyous, y compris les formes discriminatoires de location. Il renforcera le rôle de l'État dans la construction et la gestion de 100 000 logements écologiques, accessibles et non discriminatoires, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes migrantes, des familles monoparentales et des communautés autochtones et racisées.

Proposition 2 – Pouvoir d'achat (modifiée)

Un gouvernement solidaire remettra de l'argent dans les poches des travailleuses et travailleurs, y compris les migrants et les personnes sans statut, en établissant un salaire minimum décent à 25 $/h, indexé à l'inflation, en indexant les retraites et en élargissant les protections salariales à tous les statuts d'emploi. Il détaxera les biens essentiels (nourriture, médicaments, contraception gratuite), tout en soutenant la production locale, écologique et syndiquée.

Proposition 3 – Qualité de vie (modifiée)

Pour une vie digne et équitable, un gouvernement solidaire garantira un minimum de 4 semaines de vacances pour toutes et tous, y compris les travailleuses et travailleurs temporaires et migrants. Il instaurera un droit à la déconnexion, protégera les horaires familiaux et reconnaîtra les charges mentales genrées dans les politiques de santé au travail.

Proposition 4 – Services publics (modifiée)

Un gouvernement solidaire rebâtira des services publics universels, inclusifs et écoresponsables, avec une gestion démocratique enracinée dans l'expertise des travailleuses et travailleurs ainsi que des communautés. Il abolira le temps supplémentaire obligatoire, mettra fin à la privatisation en santé et au financement privé de l'éducation, et reconnaîtra le rôle central des femmes dans ces services.

Proposition 5 – Droits des travailleuses et travailleurs (modifiée)

Un gouvernement solidaire interdira les lock-out, inscrira le droit de grève dans la Charte, et étendra les protections à toutes les personnes, sans exception de statut migratoire. Il abolira les permis de travail fermés, reconnaîtra les droits des travailleuses et travailleurs migrants à se syndiquer, et luttera activement contre le racisme et le harcèlement systémiques dans le monde du travail.

Nouvelles propositions nécessaires

Proposition 6 – Pour une transition écologique juste

Un gouvernement solidaire mettra en place une planification écologique visant une économie de la post-croissance : une transition écologique, démocratique et syndicalement encadrée, sans perte nette d'emploi, orientée vers la décarbonation des secteurs clés (transport, bâtiment, énergie). Des mesures de formation, de reconversion et d'indemnisation seront priorisées pour les travailleuses et travailleurs, avec une attention particulière aux populations racisées, migrantes et rurales.

Proposition 7 – Pour une justice migratoire et syndicale

Un gouvernement solidaire exigera la régularisation de toutes les personnes sans statut, l'abolition des permis fermés et le plein accès aux droits syndicaux, sociaux et de citoyenneté pour tous les travailleurs et travailleuses, peu importe leur statut migratoire, tout en facilitant leur accès à la francisation.

Proposition 8 – Pour une économie féministe et antiraciste

Un gouvernement solidaire adoptera une approche féministe et antiraciste du travail, reconnaissant et valorisant le travail de soin, l'économie informelle et les luttes des femmes autochtones, noires et migrantes. Des politiques de redistribution de la richesse et du temps seront mises en œuvre pour réduire les écarts de genre, de race et de classe.

Proposition 9 – Pour un Québec indépendant, pluriel et solidaire

Pour porter ces propositions jusqu'au bout, il est essentiel de défendre l'indépendance du Québec comme un véritable projet de société : un Québec indépendant, démocratique, égalitaire, multinational et pluriculturel, fondé sur l'autodétermination des peuples qui y vivent et sur la justice sociale. L'indépendance ne peut être dissociée de la lutte pour une société plus juste, inclusive et solidaire.

Proposition 10 – Pour une solidarité internationaliste militante et active

Un gouvernement solidaire inscrira la défense de la classe travailleuse dans une perspective internationaliste, en reconnaissant le caractère global des luttes sociales, écologiques et migratoires. Face à l'offensive mondiale du capital, à la déréglementation des marchés, à la crise climatique et aux déplacements forcés qu'elle engendre, un gouvernement solidaire tissera des liens concrets de solidarité avec les mouvements progressistes, syndicaux, autochtones, féministes et écologistes à travers le monde. Cela impliquera le refus du cours guerrier de l'impérialisme, la dénonciation des accords de libre-échange néocoloniaux et le soutien actif aux luttes pour la justice climatique, la souveraineté alimentaire et les droits humains.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Une politique canadienne d’appui constant à Israël

L'appui du Canada envers Israël est constant et profondément marqué. Du « plan de partage » déclaré par l'ONU en 1947, qui octroi officiellement 55% du territoire palestinien à Israël, à aujourd'hui, le Canada s'est toujours montré en faveur de la colonisation et du sionisme.

Tiré du Journal des alternatives.

Le 23 avril dernier a eu lieu la quatrième soirée d'une série de cinq événements organisés par la coalition du Québec URGENCE Palestine à l'UQAM sur la politique canadienne d'appui au projet sioniste. Cette conférence a démontré l'implication importante et méconnue des politiques canadiennes en faveur du sionisme et de la colonisation de la Palestine. Animée par Diane Lamoureux, elle a donné la parole à Rachad Antonius, professeur titulaire retraité de sociologie à l'UQAM et auteur de La conquête de la Palestine et Yves Engler, auteur et journaliste, critique de la politique étrangère canadienne. Il est notamment l'auteur de Canada and Israel : Building Apartheid.

Une histoire de colonisation profondément ancrée

Rachad Antonius fait ressortir trois mouvements qui expliquent la situation actuelle.

De 1917 à 1947, c'est la préparation de la conquête. La Grande Bretagne est responsable du territoire et soutient l'établissement d'un « foyer national juif » en Palestine. L'immigration juive est croissante, soutenue par le mouvement sioniste européen et encouragée par les autorités coloniales, provoquant une dépossession progressive des terres palestiniennes et une résistance de plus en plus forte des populations arabes locales. Les tensions culminent en révoltes palestiniennes violemment réprimées, jusqu'à ce que, la Grande-Bretagne remette sa responsabilité à l'ONU, menant au plan de partage de 1947.

Après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU propose un plan de partage qui prévoit la création de deux États, l'un juif et l'autre arabe, attribuant 55 % du territoire à la minorité juive.

Yves Engler mentionne que déjà à ce moment, le diplomate canadien et futur premier ministre Lester B. Pearson affirme son appui au sionisme. Pearson a fortement contribué à l'adoption du plan de partage, qu'il considérait comme une opportunité d'ancrer un « avant-poste de l'Ouest au Moyen-Orient ». Son objectif était de diviser les alliances entre Arabes et Soviétiques. Il s'est inspiré d'un racisme profondément ancré de la population arabe palestinienne en ligne avec les attitudes judéo-chrétiennes à l'égard de la terre sainte, ainsi que des préjugés coloniaux et « orientalistes ».

Conquête par la guerre et l'occupation

De 1947 à 1993, c'est la conquête par la guerre et l'occupation. Alors que l'ONU signe en 1960 la déclaration qui condamne la colonisation et soutient le droit des peuples colonisés à l'autodétermination, Israël continue d'expulser violemment le peuple palestinien de ses terres pour gagner plus de territoire. Ce qui mène peu à peu à l'occupation de 78 % du territoire contre 22 % attribué aux Palestinien.nes.

Bien que le Canada soutienne en théorie cette déclaration de l'ONU et la quatrième convention de Genève, il déclare être en faveur d'une solution « négociée » fondée sur la coexistence de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte.

Aujourd'hui, la position du Canada n'a pas changé

De 1993 à 2023, on entre dans des fausses excuses de paix. Les termes officiels changent suite aux déclarations de l'ONU et à la Quatrième Convention de Genève, mais la colonisation gagne du terrain et Israël escalade la violence menant au génocide actuel.

Alors que le droit international condamne la colonisation, les pays occidentaux ne peuvent pas défier ouvertement ces principes, ils continuent de soutenir Israël sous d'autres prétextes.

La position canadienne officielle met l'accent sur la nécessité de préserver un « processus de paix » et d'éviter toute perturbation, préférant un règlement négocié plutôt que des mesures qui condamnent Israël.

Le Canada subventionne Israël avec des centaines d'organisations et de fondations diverses et variées. Sur le plan militaire, bien que la loi canadienne interdit l'envoi d'armes à un pays qui viole les droits humains, le Canada continue les transferts d'armes vers Israël.

D'après Amnesty International, entre le 7 octobre et le 6 décembre 2023, des documents d'Affaires mondiales Canada révèlent que des exportations de près de 30 millions de dollars de matériel militaire ont été autorisées. Ces exportations s'ajoutent à plus de 140 millions de dollars de biens militaires transférés à Israël au cours de la dernière décennie. Le gouvernement a affirmé que les licences délivrées concernaient uniquement du matériel non létal, mais des spécialistes soulignent que ces composants peuvent être intégrés dans des systèmes d'armement utilisés dans des opérations militaires.

Même si les termes actuels changent et que les politiques canadiennes se prononcent publiquement en faveur de la Palestine aujourd'hui, les actions ne suivent pas et ne montrent pas de réel soutien.

Pour en savoir plus

Coalition du Québec URGENCE Palestine

A Brief History of Canada's Role in the Colonization of Palestine

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

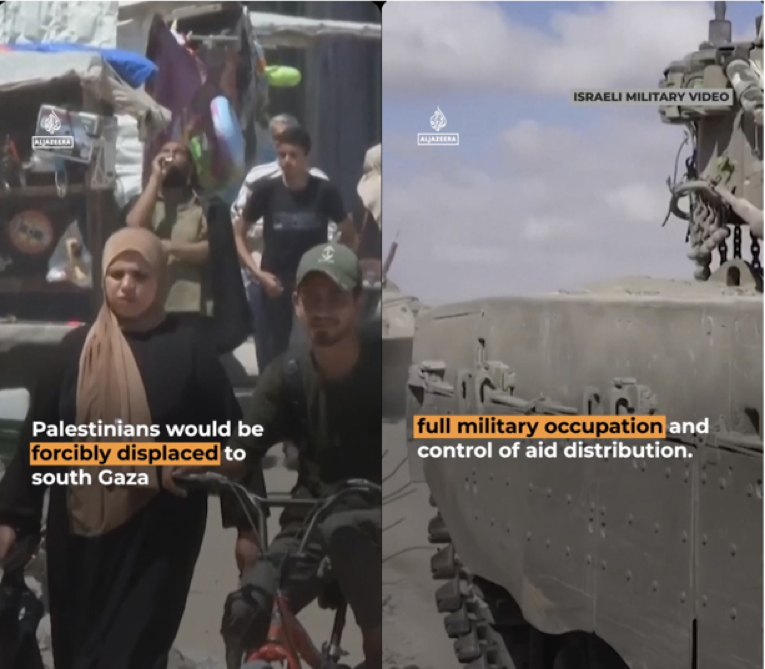

Israël va « occuper Gaza » après que le gouvernement a approuvé l’extension de la guerre

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré que son pays allait « enfin » occuper la bande de Gaza, le gouvernement de Benyamin Netanyahou ayant ordonné un élargissement de la guerre contre l'enclave palestinienne.

Tiré d'À l'encontre.

Le ministre d'extrême droite a déclaré qu'Israël ne se retirerait pas de Gaza, même si les prisonniers israéliens étaient libérés en échange, soulignant que leur libération n'était possible que si le Hamas était « maté ».

« Nous allons enfin occuper la bande de Gaza. Nous allons cesser d'avoir peur du mot “occupation” », a déclaré Bezalel Smotrich au journaliste Amit Segal de Channel 12 lors d'une conférence de presse.

« Nous allons prendre enfin le contrôle de toute l'aide humanitaire, afin qu'elle ne serve pas à approvisionner le Hamas. Nous séparerons le Hamas de la population, nous nettoierons la bande de Gaza, nous ramènerons les otages et nous vaincrons le Hamas », a-t-il ajouté.

Le plan d'Israël pour étendre son offensive à Gaza diffère des opérations précédentes. Une source politique a déclaré à Ynet (Yedioth Ahronoth) que Netanyahou avait déclaré à ses ministres : « Nous passons de la méthode des raids à celle de l'occupation des territoires et de notre maintien sur place. »

Selon le plan annoncé, les Palestiniens seront contraints de se déplacer vers le sud de Gaza, et Israël est en pourparlers avec d'autres pays concernant le projet d'expulsion de la population de Gaza promu par le président Donald Trump.

« Netanyahou a souligné lors de la discussion qu'il s'agissait d'un bon plan, car il permettait d'atteindre les objectifs de vaincre le Hamas et de libérer les otages », a déclaré la même source à Ynet.

Cependant, « l'opinion publique israélienne » et d'autres officiels affirment le contraire.

Le Forum des familles des otages et des disparus, un groupe qui se consacre au retour des otages israéliens de Gaza, a riposté en qualifiant cette opération de « plan Smotrich-Netanyahou » (Haaretz, 5 mai 2025), qui, selon lui, vise à « abandonner les otages, la sécurité et la résilience nationale d'Israël ».

Dans le même temps, le chef d'état-major Eyal Zamir [occupant cette fonction depuis le 5 mars] a averti que ce plan pourrait mettre en danger la vie des otages restants à Gaza. « N'oubliez pas que dans le cadre d'une vaste manœuvre, nous pourrions perdre les otages », aurait déclaré Eyal Zamir à Netanyahou.

« L'avertissement du chef d'état-major devrait priver de sommeil tous les citoyens israéliens. Une écrasante majorité de la population est unie autour de l'idée qu'une victoire israélienne ne peut être obtenue sans le retour des personnes enlevées », a répondu le Forum des familles des otages et des disparus.

« Perdre les personnes enlevées signifie une perte pour Israël. La sécurité nationale et la cohésion sociale dépendent du retour de toutes les personnes enlevées, jusqu'à la dernière. »

Contrôle militaire de la distribution de l'aide

Israël refuse toute aide humanitaire à Gaza depuis qu'il a rompu unilatéralement le cessez-le-feu avec le Hamas il y a deux mois.

Lors des discussions du cabinet sur le contrôle de la distribution de l'aide, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a souligné qu'aucun produit de première nécessité ne devait être acheminé dans l'enclave, malgré les niveaux critiques de famine enregistrés à Gaza et l'effondrement de son secteur médical. « Nous devrions bombarder les réserves alimentaires du Hamas », aurait déclaré Itamar Ben Gvir lors des réunions.

Eyal Zamir a fait remarquer que ce type de suggestions était « dangereux pour nous », ce à quoi Itamar Ben Gvir a répondu : « Nous n'avons aucune obligation légale de nourrir ceux que nous combattons, il y a suffisamment de nourriture. »

La famine imposée et les punitions collectives constituent des crimes de guerre. Vendredi 2 mai, Amnesty International a appelé Israël à mettre fin à son blocus de Gaza, qu'elle a qualifié d'« acte génocidaire, de forme flagrante de punition collective illégale et de crime de guerre consistant à utiliser la famine des civils comme méthode de guerre ».

En outre, les Nations unies et des organisations humanitaires ont dénoncé ces nouveaux plans, car la distribution de nourriture et de produits de première nécessité à plus de deux millions de personnes à Gaza sera dirigée par l'armée israélienne.

Dans une déclaration commune publiée dimanche, les agences des Nations unies et les ONG ont déclaré que ce plan « contrevient aux principes humanitaires fondamentaux et semble conçu pour renforcer le contrôle sur les articles de première nécessité comme moyen de pression, dans le cadre d'une stratégie militaire ».

Elles ont ajouté que les responsables israéliens s'efforçaient de « mettre fin au système actuel de distribution de l'aide géré par les Nations unies et ses partenaires humanitaires », ce qui pourrait signifier qu'une grande partie de la bande de Gaza n'aurait plus accès à l'aide humanitaire. « Il est dangereux de pousser les civils dans des zones militarisées pour collecter des rations, mettant ainsi en danger des vies, y compris celles des travailleurs humanitaires, tout en renforçant encore les déplacements forcés », ajoute la déclaration.

Les agences des Nations unies et les organisations de défense des droits humains ont déclaré qu'elles ne participeraient à « aucun programme qui ne respecte pas les principes humanitaires mondiaux d'humanité, d'impartialité, d'indépendance et de neutralité ».

« L'action humanitaire répond aux besoins des populations, où qu'elles se trouvent… Nous exhortons les dirigeants mondiaux à user de leur influence pour que cela se produise. C'est maintenant ou jamais », ont-elles déclaré.

Selon Munir al-Bursh, directeur général du ministère de la Santé à Gaza, le blocus, qui est aujourd'hui le plus sévère depuis le début de la guerre il y a 18 mois, a plongé près de 91% de la population, soit environ deux millions de personnes, dans une crise alimentaire.

Le nombre d'enfants traités pour malnutrition a augmenté de 80% en avril par rapport à mars, en raison du blocus, a rapporté le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Selon l'OCHA, 92% des enfants âgés de six mois à deux ans – et leurs mères – ne reçoivent pas l'alimentation minimale requise, tandis que 65% de la population de Gaza n'a pas accès à l'eau potable.

Les forces israéliennes ont tué plus de 52 500 Palestiniens dans l'enclave assiégée, dont plus de 15 000 enfants, et blessé 118 600 autres. Au moins 10 000 personnes supplémentaires sont portées disparues.

Article publié sur le site Middle East Eye le 5 mai 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

J’accuse…

À Gaza, on garde les yeux fixés sur le ciel au cas où une goutte d'eau pourrait tomber pour calmer une langue sèche et tremblante incapable de prononcer un seul mot.

On scrute l'horizon pour tenter de détecter un camion ou un bateau porteur d'un morceau de pain qui pourrait empêcher les affres de la faim. On regarde autour de soi au cas où un figuier magique sortirait du sol pour nourrir le bébé affamé parce que le sein sec de sa mère ne peut plus le nourrir. Qui peut hurler à sa place pour déranger un monde veule et insouciant qui ne veut pas entendre les gémissements des mourants ?

Depuis longtemps, des gens prennent la plume pour dénoncer les injustices et les ignominies. Le 13 janvier 1898, l'écrivain Émile Zola publiait son manifeste personnel, J'accuse, dans le journal l'Aurore pour dénoncer la vilenie des témoignages truqués qui avaient fait condamner Alfred Dreyfus, officier d'état-major français d'origine alsacienne et de confession juive, faussement accusé d'avoir trahi la France et d'avoir collaboré avec les Allemands. Zola a pris sur lui de faire éclater la vérité. Aujourd'hui, considérant le sacrifice humain de la population de Gaza soumise à la faim et à la soif et devant tenter de déjouer la mort en raison de la violence guerrière.

La planète entière regarde les débordements de la démence guerrière et de la tyrannie d'une armée israélienne vouée à la destruction humaine et matérielle de Gaza. Devant cet état de fait, dans Le Devoir du 8 mai, Émilie Nicolas pose la bonne question : « La question qui se pose à nos élus, comme à toute la communauté internationale, c'est : pourquoi laisse-t-on faire ? »

Alors que l'on souligne la fin de la guerre 1939-1945 et la fin des camps de concentration d'extermination des Juifs et de milliers d'autres personnes jugées indésirables (Roms, communistes, etc.) selon les critères nazis, on semble avoir oublié les leçons de l'Holocauste. Les victimes gazées et brûlées dans les fours crématoires seraient-elles mortes en vain ? De leur côté, les survivant.e.s de ce drame humain ont clamé sur tous les tons depuis des décennies que toutes les tentatives d'extermination d'un peuple sont inacceptables, ignobles et condamnables. Bien sûr, le vécu dans les camps de concentration et celui des Gazouis n'est pas de même nature, mais les similitudes de sens et les conséquences à plus ou moins long terme relèvent d'une volonté d'extermination parente. Malgré les leçons tirées de la barbarie nazie, la guerre américano-israélienne impitoyable contre les habitants de Gaza, à cause de la bêtise des dirigeants politiques du Hamas qui ont orchestré une attaque insensée et funeste de civils israéliens en octobre 2023, reste condamnable.

Après la 2e Guerre mondiale, plusieurs personnes ont plaidé l'ignorance des camps de la mort pour justifier leur silence, mais aujourd'hui, personne ne peut ignorer l'utilisation d'une force létale démesurée à Gaza. Le silence devient injustifiable.

J'accuse les puissances militaires américaines et israéliennes de trahir la mémoire des victimes des camps d'extermination nazis.

J'accuse les dirigeants américains et israéliens de planifier la mort lente du peuple palestinien.

J'accuse l'État israélien d'utiliser les privations de nourriture, d'eau et de soins de première nécessité comme arme de guerre, ce en violation assumée du droit des populations civiles à la protection.

J'accuse les dirigeants politiques occidentaux de faire montre d'hypocrisie en gardant un silence complice en observant les ignominies commises à Gaza.

J'accuse particulièrement le gouvernement canadien et ses complices, les fabricants d'armes, de rester silencieux devant le massacre des Gazaouis, ce malgré la diminution partielle du soutien militaire canadien à Israël.

J'accuse le gouvernement canadien de maintenir abusivement la position, maintenant intenable, du droit d'Israël à se défendre ; Israël est maintenant en mode d'extermination et d'occupation, pas de défense.

J'accuse le gouvernement canadien de suivre aveuglément la politique américaine de soutien inconditionnel à Israël dans sa stratégie de colonisation et de destruction du territoire palestinien.

J'accuse les dirigeants des pays membres de l'OTAN, dont le Canada, toujours prompts à adopter des sanctions contre la Russie, de rester les bras croisés devant la destruction et le désarroi du peuple palestinien.

J'accuse les dirigeants des pays membres de l'OTAN, dont le Canada, à promouvoir la construction perpétuelle d'un ennemi, la préparation de la guerre par la sacralisation de l'augmentation scandaleuse des budgets militaires au détriment d'un développement social et économique durable et pacifique.

J'accuse leur duplicité silencieuse, généralisée, assumée, leurs faux-semblants et leurs singeries.…

Comme l'écrivait Amélie Nicolas dans Le Devoir en référant au récit Primo Levi, Si c'est un homme, récit de survivant d'Auschwitz : « Comprend-on que la honte, la tache sur l'âme, les silences, les tabous peuvent aussi rejaillir — non, vont nécessairement rejaillir — et altérer la boussole morale de l'humanité entière pour des générations si on laisse faire ? On le sait pourtant très bien déjà : même 80 ans plus tard, les mots de Levi ont toujours le pouvoir de nous faire frémir. »

Peut-on apprendre à vivre la paix et la justice en relisant les pages de l'histoire des guerres alors nous nous laissons engloutir collectivement par les remous de la désinformation et de l'indolence face à la misère ?

André Jacob, artiste pour la paix

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Inde-Pakistan. Au bord du gouffre ?

L'Inde et le Pakistan se préparent à la guerre. Le casus belli est, une fois de plus, le Cachemire occupé. Depuis 1947, le contrôle de cette région contestée est le principal obstacle à la normalisation des relations entre les deux Etats [1]. Le 22 avril 2025, un groupe de militants cachemiris a pris pour cible et tué 26 touristes qui admiraient la beauté des prairies fleuries, des ruisseaux cristallins et des montagnes enneigées de Pahalgam. La responsabilité de l'attaque a été revendiquée puis rapidement rejetée par une organisation peu connue appelée « Front de résistance ».

Tiré d'À l'encontre.

Il s'agissait d'un camouflet particulier pour Narendra Modi (qui a notamment présidé, en tant que ministre en chef, au massacre d'environ 2000 civils lors du massacre du Gujarat en 2002, et qui est depuis longtemps un défenseur des pogroms anti-musulmans). Nationaliste hindou d'extrême droite, actuellement au pouvoir pour son troisième mandat en tant que Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi avait précédemment déclaré qu'il n'y avait plus de problème sérieux au Cachemire. Sa dernière solution – révoquer le statut d'autonomie du Cachemire en 2019 – était couronnée de succès [2].

Rien ne justifie le massacre des vacanciers de Pahalgam, et très peu de musulmans cachemiris ou indiens soutiendraient des actions de ce type. Mais le contexte historique est nécessaire pour comprendre la situation globale dans la province. Même Israël a un quotidien comme Ha'aretz. Pas l'Inde. Le Cachemire reste un sujet tabou. Cette province à majorité musulmane n'a jamais été autorisée à déterminer son propre destin, comme l'avaient promis les dirigeants du Congrès au moment de l'indépendance. Au lieu de cela, elle a été partagée entre les nouvelles républiques de l'Inde et du Pakistan après une courte guerre au cours de laquelle le commandant britannique de l'armée pakistanaise a refusé d'accepter son engagement, laissant une force hétéroclite affronter les troupes régulières indiennes. Le célèbre pacifiste Mahatma Gandhi a béni l'invasion indienne. Les articles 370 et 35A de la Constitution indienne étaient censés garantir le statut spécial du Cachemire, notamment en interdisant aux non-Cachemiris d'acheter des biens immobiliers et de s'y installer. Cette mesure s'accompagnait d'une répression brutale de toute manifestation de mécontentement, transformant le Cachemire en un Etat policier où les unités militaires n'étaient jamais très loin. Les meurtres et les viols étaient monnaie courante. Des fosses communes ont été découvertes.

Des citoyens et citoyennes indiens courageux (Arundhati Roy, Pankaj Mishra et d'autres) ont sans relâche dénoncé ces crimes. Angana Chatterji [co-éditrice avec Tariq Ali de l'anthologie d'essais intitulée Kashmir : The Case for Freedom, Verso Books, octobre 2011] a cité de nombreux exemples révélés au cours de son travail de terrain entre 2006 et 2011 : « Beaucoup ont été contraints d'assister au viol de femmes et de filles membres de leur famille. Une mère qui aurait reçu l'ordre de regarder le viol de sa fille par des militaires a supplié qu'on libère son enfant. Ils ont refusé. Elle a alors supplié qu'on la laisse sortir de la pièce, sinon elle se tuerait. Le soldat a pointé son arme sur son front, déclarant qu'il exaucerait son souhait, puis il l'a abattue avant de violer sa fille. »

Cela n'aurait pas été illégal. La loi de 1958 sur les pouvoirs spéciaux des forces armées accorde l'impunité aux défenseurs en uniforme de l'Etat central dans les « zones perturbées », comme l'a confirmé la Cour suprême indienne.

La stratégie de Modi en 2019 consistait à inonder le Cachemire de troupes indiennes, à imposer des mesures de confinement, à arrêter les dirigeants locaux et les journalistes et à semer suffisamment la terreur parmi la population pour éviter toute manifestation susceptible de provoquer des objections de la part des puissances occidentales. L'objectif était de transformer la vallée en centre laitier pour tout le pays. La répression semblait avoir fonctionné, jusqu'à présent.

***

Le gouvernement indien est convaincu que ces assassinats [du 22 avril] ont été orchestrés par l'armée pakistanaise. Aucune preuve n'a été fournie à ce jour, mais cette accusation est plus plausible que la réponse pakistanaise, qui affirme qu'il s'agit d'une opération sous faux pavillon. Pour ajouter à la confusion, le 24 avril, le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, a confirmé à la télévision britannique (Sky News) que le Pakistan avait une longue histoire de formation et de financement de telles organisations terroristes, déclarant : « Nous faisons ce sale boulot pour les Etats-Unis depuis environ trois décennies. » Quelques jours plus tard, Asif a également prédit une « incursion » indienne au Pakistan, avant de se rétracter.

Les politiciens indiens de presque tous les bords appellent à la guerre. Shashi Tharoor, membre du Congrès et ancien haut fonctionnaire des Nations unies, a déclaré : « Oui, il y aura des effusions de sang, mais davantage du côté pakistanais que du nôtre. » L'opinion publique est favorable à une guerre de vengeance courte et intense. Le génocide perpétré par Israël à Gaza a été cité en exemple, mais un autre modèle est plus probable. Après le bombardement par Israël de l'ambassade iranienne à Damas en avril 2024, la CIA s'est empressée d'organiser une riposte soigneusement maîtrisée, avec les défenses aériennes américaines, françaises, britanniques et jordaniennes dans la région prêtes à abattre les drones et les missiles iraniens.

L'armée et l'aviation indiennes sont actuellement en train de planifier une attaque, mais celle-ci pourrait s'apparenter à celle menée par l'Iran. Des généraux à la retraite se vantent des réserves de drones de l'Inde. La mesure la plus extrême envisagée consiste à occuper le Cachemire contrôlé par le Pakistan et à le réunir avec sa partie occupée par l'Inde. Les menaces de couper l'approvisionnement en eau du Pakistan ne sont que des fanfaronnades et la riposte de Bilawal Bhutto [président du Parti du peuple pakistanais, fils de Benazir Bhutto] – « Si l'eau ne coule pas, c'est votre sang qui coulera » – était immature et stupide, même pour un ancien ministre des Affaires étrangères pakistanais.

La presse indienne a affirmé qu'un discours public incendiaire prononcé le 17 avril par le chef de l'armée pakistanaise, le général Asim Munir, devant des représentants de la diaspora pakistanaise, avait donné le signal pour Pahalgam. D'autres, dont un ancien major de l'armée pakistanaise, Adil Raja, affirment que l'attaque était une initiative personnelle de Munir visant à renforcer sa propre position et à ouvrir la voie à une nouvelle dictature militaire. Cette initiative aurait été combattue par l'ISI [Inter-Services Intelligence, services secrets pakistanais, « un Etat dans l'Etat »]. Contrôle des dommages ou vérité ? Difficile à dire, même si le discours effroyable de Munir donne quelques indices.

Ce discours visait clairement à faire comprendre aux riches Pakistanais de l'étranger que l'armée dirige le pays. Certains membres de l'auditoire avaient sans doute été engagés pour applaudir debout les remarques d'une grossièreté, d'une vulgarité et d'une ignorance sans précédent du chef de l'armée. Je ne me souviens pas qu'un seul dictateur militaire du pays se soit jamais exprimé de cette manière. Le général Ayub Khan [1958-1969], formé à Sandhurst [Académie royale militaire britannique], était fade et laïc. Le général Yahya Khan [1969-1971] était très divertissant lorsqu'il était ivre et évitait les apparitions publiques. Le général Zia-ul-Haq [1978-1988] était un sadique religieux, mais cherchait désespérément à conclure un accord avec l'Inde ; dénoncer les hindous n'était pas son style. Le général Musharraf [2001-2008] était essentiellement laïc, relativement cultivé et très attaché au rapprochement avec l'Inde.

La tentative du général Munir de se présenter comme une version pakistanaise en uniforme de Modi a été un échec cuisant. Il a fait trois affirmations, toutes des mensonges nationalistes répugnants. Premièrement, que les hindous étaient et avaient toujours été l'ennemi, et que les musulmans ne pourraient jamais vivre avec eux. C'est l'inverse de l'affirmation de Modi selon laquelle tous les musulmans indiens sont des convertis de l'hindouisme et devraient revenir à leur ancienne foi. Quelqu'un aurait dû informer le général : les musulmans ont coexisté avec les hindous, puis avec les sikhs, pendant près de douze siècles avant 1947. La période moghole (1650-1720) – haïe tant par Modi que par les fondamentalistes islamiques) – a donné naissance à des armées intégrées, composées de généraux et de soldats hindous et musulmans qui défendaient l'empire créé par les musulmans.