Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Ukraine : les infirmières parlent de leur situation et de leurs luttes : Soyez comme nous sommes

Le 12 mai, à l'occasion de la Journée des infirmières, des militants du syndicat du personnel soignant Soyez comme nous sommes ont présenté les résultats de l'étude « Une pour trois : comment les infirmières travaillent » et ont témoigné de la situation du personnel soignant dans des hôpitaux en première ligne, en psychiatrie, dans les services d'ambulance et dans l'enseignement scolaire.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Les participantes à l'événement ont souligné que l'Organisation mondiale de la santé et le ministère ukrainien de la santé notent tous deux que le nombre d'infirmières dans le pays est en forte diminution.

« Par habitant, le nombre d'infirmières en Ukraine est aujourd'hui inférieur de moitié à la moyenne de l'Union européenne. Cela pose évidemment des risques pour la qualité des soins médicaux et le fonctionnement du système de santé en général », a souligné Olena Tkalich, l'un des autrices de l'étude.

Selon les participantes, la principale raison pour laquelle les infirmières quittent la profession est qu'en 2016-2020, l'Ukraine a déréglementé les soins infirmiers, ce qui a permis aux hôpitaux de réduire considérablement le nombre d'infirmières et de personnel subalterne et de créer des conditions dans lesquelles le personnel restant travaille de manière plus intensive sans recevoir de rémunération supplémentaire importante.

« Au cours de l'étude, j'ai été frappée par la fréquence de mots ou de phrases tels que « nous devons constamment être à l'heure », « nous sommes constamment tiraillées entre différentes responsabilités », « nous n'avons physiquement pas le temps de faire tout le travail que l'on attend de nous et dont dépendent souvent la vie et la santé des personnes pour lesquelles nous travaillons », déclare Oksana Dutchak, un autre autrice de l'étude.

De telles conditions de travail, sans rémunération adéquate, ont entraîné un exode rapide des infirmières. La tendance a également été exacerbée par l'agression russe, qui a compliqué la situation en ce qui concerne la charge de travail des infirmières en chirurgie et en psychiatrie. Dans ce dernier domaine, selon Natalia Lomonosova, co-autrice de l'étude, les infirmières effectuent souvent un travail physiquement exigeant car les patients sont souvent incapables de se déplacer seuls, et elles se plaignent également des risques pour leur propre sécurité, car il n'y a souvent pas d'agents de sécurité ou de boutons « rouges » dans les hôpitaux.

« En raison du manque de personnel, il n'est pas rare qu'une infirmière se retrouve dans le service, surtout la nuit, littéralement seule avec un grand nombre de patients, et que seule une infirmière débutante l'accompagne » explique la chercheuse.

Ceci a également été confirmé par Larysa Matrashak, une infirmière dans un hôpital psychiatrique.

« L'année dernière, notre hôpital comptait 80 patients par équipe pour une infirmière et une aide-soignante. Bien qu'il y ait maintenant deux infirmières en service, la charge de travail reste excessive » a-t-elle souligné, notant également que le salaire pour ce travail est d'environ 10 000 UAH, et qu'il est donc extrêmement difficile de trouver du personnel.

Oksana Dutchak, co-autrice de l'étude, a souligné qu'en raison des bas salaires, malgré la charge de travail intense, les infirmières doivent également chercher un emploi à temps partiel, jardiner ou essayer de nourrir leur famille d'une manière ou d'une autre.

Cette énorme charge de travail et le manque chronique de repos se traduisent par un épuisement physique et émotionnel. Lors d'un entretien, une personne a déclaré qu'après avoir terminé son travail, elle avait l'impression, en rentrant chez elle, d'avoir été « écrasée par un coin d'asphalte », note la chercheuse.

On sait que l'année dernière, le ministère de la Santé a commencé à élaborer de nouvelles normes pour la charge de travail du personnel soignant. Toutefois, ces travaux sont menés secrètement et l'on ne sait pas s'ils progressent. Selon Oksana Slobodiana, responsable de Soyez comme nous sommes, les infirmières ont activement invité les fonctionnaires à discuter de la question, mais ils n'ont pas répondu.

« Mais nous existons depuis cinq ans, nous nous développons, nous gagnons en force, nous ne perdons pas espoir. Et croyez-moi, nous avons survécu à plus d'un gouvernement, et nous continuerons à travailler pour que les soins infirmiers puissent atteindre le niveau européen » a déclaré Oksana Slobodiana.

Elle a donc insisté sur le fait qu'elles entendaient réaliser des changements qui faciliteraient le travail des infirmières en créant des syndicats indépendants.

Olga Lisivets, une infirmière de la ville de Nizhyn, a expliqué comment elle et ses collègues ont réussi à créer un syndicat qui « s'intéresse au développement de notre institution médicale et pense qu'il n'y a pas de place pour la corruption, le harcèlement moral et qu'une atmosphère agréable doit être créée au sein de l'équipe ».

De son côté, Hanna Zhadan, une infirmière d'une ville de la ligne de front dans l'oblast de Soumy, a fait remarquer que malgré la norme selon laquelle les travailleuses médicales des zones de la ligne de front devraient recevoir 15 500 UAH, les salaires de leur hôpital sont inférieurs.

« Pendant l'équipe de nuit, après 18 heures, il y a une infirmière et une aide-soignante pour deux étages, et le nombre d'enfants peut aller de 7 à 18. En général, les attaques de drones ou de missiles commencent la nuit, et l'infirmière et l'aide-soignante doivent évacuer les enfants des deux étages, les réveiller, les rassembler et les emmener à l'abri. Les enfants peuvent pleurer, ne pas vouloir partir, et tous les enfants de l'hôpital ne sont pas avec leurs parents. Et nous avons très peu de temps pour évacuer, car nous sommes à 40 km de la frontière [russe] a expliqué l'infirmière.

En même temps, dit-elle, en 2022-2023, malgré ces conditions difficiles, il y a eu un retard constant dans les salaires. Cependant, grâce à la création d'un syndicat indépendant, ce problème a été résolu.

« Au début, nous étions sept, aujourd'hui nous sommes 33. Il y a des médecins, des infirmières et des infirmiers. Nos salaires étaient constamment retardés. Grâce à nos actions, nous les recevons désormais à temps. De plus, en janvier 2024, nous avons tous reçu des fiches de paie avec un salaire minimum de 7 100. Grâce à notre réaction rapide auprès de l'administration de l'hôpital, des autorités locales et du maire de la ville, nos salaires ont été recalculés à une moyenne de 12 500 UAH » a expliqué l'infirmière.

Olena Steshenko, une infirmière ambulancière de la région de Zaporizhzhia, a souligné que ce travail est physiquement exigeant, car les ambulanciers doivent souvent transporter des personnes sur des civières, et c'est très dangereux, car ils ne savent jamais ce qui les attend au cours d'un appel. Par ailleurs, les chauffeurs et les auxiliaires médicaux perçoivent le salaire minimum, tandis que les infirmières ne sont guère mieux rémunérées.

« Je voudrais mentionner les problèmes d'urgence qui existent à Zaporizhzhia. Il s'agit d'une ville de la ligne de front qui souffre constamment des bombardements ennemis. Avant l'invasion totale, il y avait 158 brigades, aujourd'hui il y a 34-36 brigades, et 80% des brigades sont dans le territoire occupé. La situation du personnel est critique. Les brigades rurales sont souvent transférées en ville pour pallier le manque de personnel. Cependant, cela ne résout pas le problème, car la charge de travail augmente, le temps de déplacement vers les patients s'allonge et le temps passé sur un appel s'allonge. Les gens fuient non pas tant la guerre et les bombardements que les conditions épouvantables et les bas salaires » a souligné l'infirmière.

À son tour, Antonina Shatsylo, ancienne technicienne de laboratoire de radiologie, a rappelé aux infirmières l'importance de veiller à ce que l'établissement médical offre des conditions de travail sûres aux professionnels de la santé.

« Il faut prendre soin de soi et ne pas négliger la protection individuelle, vérifier que l'institution médicale pratique la dosimétrie, qui doit contrôler l'exposition individuelle du travailleur de laboratoire tous les trois mois. Il est nécessaire de s'assurer que l'institution médicale procède à la certification des lieux de travail tous les cinq ans, car cela a une incidence sur les avantages, y compris pour la retraite » a-t-elle souligné.

Au cours de la table ronde, les participants ont également attiré l'attention sur l'état psychologique des infirmières. La modératrice de l'événement, Yulia Lipich, qui a également mené les entretiens pour l'étude, a noté que « 48 infirmières ont été interrogées et presque toutes ont dit qu'elles se sentaient épuisées au travail, qu'elles ne recevaient pas de soutien psychologique approprié et qu'il y avait rarement dans un hôpital un psychologue professionnel à qui elles pouvaient s'adresser ».

Ruslana Mazurenok, infirmière à Khmelnytskyi et participante à l'étude, nous a rappelé que la profession d'infirmière « exige un stress psycho-émotionnel et une tension morale constants ».

« Sans accès à une aide, l'épuisement professionnel n'est pas le problème d'une seule employée, il affecte non seulement les infirmières elles-mêmes, mais aussi les patients, l'institution médicale dans son ensemble, car l'épuisement professionnel entraîne une détérioration de la qualité des soins aux patients, des erreurs fréquentes et des démissions massives de personnel expérimenté », a-t-elle souligné.

La table ronde s'est également penchée sur la situation des infirmières scolaires, qui perçoivent pour la plupart un salaire proche du salaire minimum. Selon l'infirmière scolaire Tetiana Hnativ, en raison de leur statut spécifique, elles ne peuvent pas adresser leurs demandes au ministère de la santé ou au ministère de l'éducation.

Roksolana Lemyk, avocate du syndicat, a donné un aperçu juridique des normes sur lesquelles les infirmières doivent s'appuyer pour protéger leurs droits.

En conclusion, Oksana Slobodiana a déclaré que les infirmières lanceraient une pétition demandant que le salaire de base des travailleuses de la santé à tous les niveaux ne soit pas inférieur aux garanties minimales, avec une indexation annuelle en fonction de l'inflation, de sorte que le salaire soit au moins égal à 80% de la moyenne nationale (17 708 UAH en 2025) et qu'un certain nombre d'autres améliorations soient apportées.

12 mai 2025

Publié le Réseau syndical international de solidarité et de luttes

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

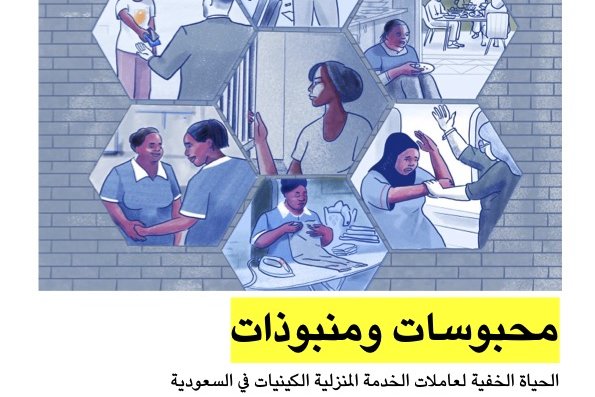

Arabie saoudite. Les employées domestiques migrantes sont durement exploitées, victimes de racisme et exclues des protections du droit du travail

Les Kenyanes embauchées comme employées de maison en Arabie saoudite endurent des conditions de travail éprouvantes, abusives et discriminatoires, qui s'apparentent souvent au travail forcé et à la traite des êtres humains, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/18/arabie-saoudite-les-employees-domestiques-migrantes-sont-durement-exploitees-victimes-de-racisme-et-exclues-des-protections-du-droit-du-travail/

Ce document explique que les employeurs soumettent ces femmes dans des maisons privées à des formes extrêmes d'exploitation, souvent favorisées par le racisme, et que les employées de maison continuent d'être exclues du droit du travail et des timides réformes en vigueur en Arabie saoudite.

IntituléLocked in, left out : the hidden lives of Kenyan domestic workers in Saudi Arabia, ce rapport rend compte de l'expérience de plus de 70 femmes ayant travaillé en Arabie saoudite. Bien souvent trompées par des recruteurs au Kenya au sujet de la nature de leur travail, elles ont été contraintes, une fois en Arabie saoudite, de travailler dans des conditions brutales, trimant régulièrement plus de 16 heures par jour, sans jour de congé et sans même pouvoir quitter la maison de leur employeur.

Ces femmes on en outre enduré des conditions de vie épouvantables et des traitements inhumains, notamment des agressions sexuelles, verbales et physiques. Les employeurs confisquaient généralement leurs passeports et leurs téléphones et retenaient parfois leurs salaires.

« Ces femmes se sont rendues en Arabie saoudite en quête d'un emploi pour subvenir aux besoins de leur famille ; elles ont subi des violences indicibles au domicile de leurs employeurs, a déclaré Irungu Houghton, directeur d'Amnesty International Kenya. Le gouvernement kenyan encourage activement la migration de la main-d'œuvre, tandis que les autorités saoudiennes assurent qu'elles ont adopté des réformes en matière de droits du travail. Cependant, derrière les portes closes, les employées domestiques continuent de subir des actes de racisme, de violence et d'exploitation d'une ampleur révoltante. »

Ces femmes se sont rendues en Arabie saoudite en quête d'un emploi pour subvenir aux besoins de leur famille ; elles ont subi des violences indicibles au domicile de leurs employeurs. Irungu Houghton, directeur d'Amnesty International Kenya

« Les autorités saoudiennes et kenyanes doivent écouter ces femmes, dont le travail fait vivre de nombreuses familles et contribue de façon significative au développement économique des deux pays. Les autorités saoudiennes doivent d'urgence accorder aux travailleuses domestiques une égale protection en vertu du droit du travail, mettre en place un système d'inspection efficace pour lutter contre les violations généralisées aux domiciles de particuliers et démanteler totalement le système de parrainage (kafala) qui lie les travailleurs étrangers aux employeurs, favorise l'exploitation et perpétue le racisme systémique. »

Ni les autorités saoudiennes ni les autorités kenyanes n'ont répondu aux demandes de commentaires ou d'informations d'Amnesty International.

« Les autorités saoudiennes doivent d'urgence accorder aux travailleuses domestiques une égale protection en vertu du droit du travail, mettre en place un système d'inspection efficace pour lutter contre les violations généralisées aux domiciles de particuliers et démanteler totalement le système de parrainage (kafala) qui lie les travailleurs étrangers aux employeurs, favorise l'exploitation et perpétue le racisme systémique. » Irungu Houghton

« J'avais l'impression d'être en prison »

La surcharge de travail extrême est un fléau commun aux dizaines de femmes avec lesquelles Amnesty International s'est entretenu. Leur journée de travail classique se déclinait en un minimum de 16 heures, voire plus, à faire le ménage, cuisiner et s'occuper des enfants. Leur salaire mensuel moyen s'élevait à 900 riyals saoudiens (240 dollars) et aucune ne touchait d'heures supplémentaires ; ainsi, rapporté au nombre d'heures de travail, elles étaient payées en moyenne 0,5 dollars de l'heure. En outre, certains employeurs retardaient le versement des salaires, d'autres ne les ont pas payés du tout. Quasiment toutes les femmes interrogées ont déclaré n'avoir jamais eu un seul jour de congé pendant leur séjour en Arabie saoudite, qui a duré jusqu'à deux ans pour certaines d'entre elles.

Rashida*, ancienne employée de maison, a déclaré : « Elle [mon employeuse] ne pensait pas que je pouvais me fatiguer. Je n'avais aucun moment pour me reposer… Je travaillais pour elle toute la journée et même la nuit, je continuais de travailler. J'avais l'impression d'être un âne, mais même les ânes se reposent. »

Toutes ont déclaré que leur liberté et leur vie privée étaient fortement restreintes. Leur téléphone confisqué, elles étaient coupées du monde extérieur, et donc très isolées, sans pouvoir entrer en contact avec leur famille.

J'avais l'impression d'être un âne, mais même les ânes se reposent. Rashida

Joy* a raconté qu'elle s'est sentie piégée pendant son séjour en Arabie saoudite. « Je n'avais aucune liberté, une fois que vous êtes à l'intérieur, vous ne sortez plus. Vous n'allez pas dehors et vous ne voyez pas l'extérieur. J'avais l'impression d'être en prison », a-t-elle déclaré.

Eve* a ajouté que cet isolement visait à la dissuader de se plaindre de ses conditions de travail. « La première chose que mon patron a faite, ce fut de prendre mon passeport. Si vous demandez, il vous dira « j'ai tout payé pour toi » … et vous n'osez rien dire parce que vous êtes dans un pays étranger. »

Malgré la charge de travail excessive, la majorité des femmes interrogées ont déclaré que leur employeur les privait de nourriture ou ne leur donnait que des restes ; certaines se sont nourries de pain, ou de nouilles instantanées.

Katherine* a confié que « la nourriture était le principal problème » et qu'elle « tenait avec des biscuits » : son employeur ne lui donnait que des restes, de la nourriture avariée ou parfois rien du tout, allant même jusqu'à jeter à la poubelle la nourriture que Katherine s'était cuisinée.

La plupart des femmes décrivent également des conditions de vie tout à fait inadéquates, fréquemment obligées de dormir dans un garde-manger ou par terre dans la chambre d'un enfant, sans véritable lit ni literie, sans air conditionné en état de marche..

Le mari m'a dit « tu vas faire ce que je veux »

Selon le témoignage de nombreuses femmes, elles se faisaient hurler dessus, insulter et humilier ; d'autres étaient agressées sexuellement, et parfois violées, par leurs employeurs masculins. C'est le cas de Judy, mère célibataire de deux enfants, venue en Arabie saoudite pour échapper à son mari violent.

« Il m'a violée et m'a même menacée pour que je ne dise rien à sa femme. Je me suis tue. C'était comme une routine quotidienne pour lui. J'ai essayé [de lui dire d'arrêter], mais les hommes sont très forts. Alors il a fini par me violer, cinq fois. »

Judy

Beaucoup n'ont pas osé signaler les violences aux autorités saoudiennes ou à l'ambassade du Kenya ; celles qui l'ont fait sont devenues la cible de représailles ou d'accusations forgées de toutes pièces, par exemple en étant accusées à tort de vol, et ont perdu leur salaire.

« Ils nous traitaient de singes ou de babouins »

Le rapport souligne que le racisme systémique ancré dans le système de parrainage (kafala), associé à des attitudes discriminatoires enracinées dans l'héritage de l'esclavage et du colonialisme britannique dans la région, perpétue l'exploitation, les violences et la discrimination raciale vis-à-vis de ces travailleurs, en particulier des femmes, dont les vulnérabilités liées au genre sont souvent aggravées par leur statut de travailleuse domestique migrante.

De nombreuses femmes ont raconté que leurs employeurs les traitaient de noms très péjoratifs et racistes, tels que hayawana (animal), khaddama (servante) et sharmouta (prostituée). Ils faisaient également des commentaires désobligeants sur la couleur de leur peau et sur leur odeur corporelle, ou leur interdisaient de se servir des mêmes couverts ou articles ménagers que la famille – ce qu'elles ont souvent désigné comme une « ségrégation » – parce qu'elles étaient originaires d'Afrique.

Niah* a raconté : « En raison de ma peau foncée, ils me traitaient toujours d'animal noir. Les enfants venaient aussi me montrer du doigt et me rire au visage, me disant que j'étais un singe. »

Irungu Houghton a déclaré : « Au cœur de ces abus se trouve un droit du travail fondé sur un racisme historique et structurel, qui déshumanise les employées domestiques migrantes racisées – notamment les Africaines noires – et les traite comme de la main-d'œuvre jetable. »

Des lois et des réformes insuffisantes

Ces dernières années, dans le cadre de son programme Vision 2030, l'Arabie saoudite a adopté de timides réformes pour le système de parrainage kafala, qui lie les 13 millions de travailleuses et travailleurs migrants du pays à leurs employeurs et favorise directement le travail forcé et de graves violations des droits humains.

Le Kenya a un rôle important à jouer dans la protection des employées domestiques à l'étranger. Il doit collaborer avec l'Arabie saoudite pour assurer la protection des travailleuses migrantes en cadrant les pratiques de recrutement. En outre, il faut que les ambassades soient préparées en cas d'urgence et de détresse à leur apporter leur soutien, notamment en proposant des endroits où se réfugier ainsi qu'une aide financière et juridique à celles qui en ont besoin. Irungu Houghton

Cependant, ces réformes limitées sont largement restreintes à ceux qui sont couverts par le droit du travail saoudien, qui exclut les employé·e·s de maison. Aujourd'hui, ceux-ci restent soumis à des restrictions strictes de leur droit de circuler librement, et dans la plupart des cas, ont encore besoin de l'autorisation de leur employeur pour changer d'emploi ou quitter le pays.

En 2023, le gouvernement a mis à jour la règlementation relative aux employés domestiques afin de mieux encadrer les heures et les conditions de travail. Cependant, sans un régime efficace de suivi, d'inspection et d'application, ces réglementations sont souvent dénuées de sens dans la pratique. Si la plupart des violations recensées sont illégales au titre de la législation saoudienne, elles ont été perpétrées en toute impunité.

«

Le Kenya a un rôle important à jouer dans la protection des employées domestiques à l'étranger. Il doit collaborer avec l'Arabie saoudite pour assurer la protection des travailleuses migrantes en cadrant les pratiques de recrutement. En outre, il faut que les ambassades soient préparées en cas d'urgence et de détresse à leur apporter leur soutien, notamment en proposant des endroits où se réfugier ainsi qu'une aide financière et juridique à celles qui en ont besoin », a déclaré Irungu Houghton.

* Les noms ont été changés.

Complément d'information

Environ quatre millions de personnes travaillent comme employé·e·s de maison en Arabie Saoudite et toutes viennent de pays étrangers, dont 150 000 du Kenya, selon les statistiques sur le marché du travail du pays. En raison de la montée en flèche du chômage au Kenya, les autorités encouragent les jeunes à chercher du travail dans les pays du Golfe, notamment en Arabie saoudite, qui est l'une des principales sources de transferts de fonds du Kenya.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

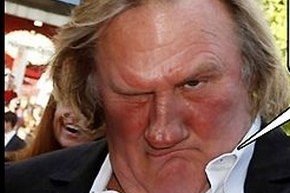

Gérard Depardieu, condamné pour agressions sexuelles

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné Gérard Depardieu pour agression sexuelle à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à deux ans de privation de son droit d'éligibilité. Il est également inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS).

Tiré de Entre les lignes et les mots

Il devra en outre verser des dommages et intérêts aux deux victimes directes, Amélie et Sarah* et à l'AVFT – Libres et Egales qui s'était constituée partie civile à leurs côtés. Enfin, il devra réparer le préjudice né du comportement de son avocat à l'audience et constituant une victimisation secondaire. G. Depardieu a interjeté appel de cette décision de condamnation.

Ce procès a jeté une autre lumière sur l'acteur Gérard Depardieu, ce « monstre sacré du cinéma français » ou, selon les termes du président de la République, cet homme qui « rend fière la France ». Un comédien qui a profité de sa notoriété pour agresser sexuellement des femmes pendant des années sans être arrêté, voire en sachant qu'il pouvait compter sur l'omerta de la « grande famille » du cinéma qui a permis son impunité.

Une stratégie d'agresseur rodée

Lors de son intervention à l'audience, l'AVFT a présenté ses analyses de cette stratégie.

G. Depardieu est un homme de pouvoir. Pouvoir économique tout d'abord car le nom de Depardieu attire les financements et promet le succès d'un film. « On ne va pas arrêter le tournage pour une costumière » avait dit l'une des témoins pendant le procès. Elle aussi dénonçait des violences sexuelles aujourd'hui prescrites.

Pouvoir de faire embaucher qui il veut, acteurs et actrices mais aussi logeman, garde du corps, habilleuse, maquilleuse… qui lui sont redevables. Ces allié·es seront prompt·es à banaliser ses comportements (« il n'est pas méchant », « il est comme un enfant, il cherche à faire des bêtises ») et à le protéger en mettant en cause les victimes.

G. Depardieu choisit ses victimes, des femmes intermittentes du spectacle précaires, qui savent qu'il ne faut pas « faire de vague » si l'on veut conserver son travail ou signer d'autres contrats par la suite dans un secteur compétitif ou le recrutement se fait souvent par cooptation. Des jeunes travailleuses sans réseau de soutien, dont les marges de manœuvre pour s'opposer à G. Depardieu sans risquer des représailles sont très restreintes.

G. Depardieu isole la victime dans le collectif de travail. Celle qui ose dénoncer ses agissements est traitée de « balance ». Le collectif de travail est soit passif, soit complice : c'est la plaignante qui a un problème, qui est « coincée » ou manque d'humour. C'est elle qui n'a pas su réagir, « elle n'avait qu'à… ». Rares sont celles qui ont reçu le soutien de membres de ce collectif.

G. Depardieu, par la voix de son avocat, se fait passer pour la victime. Victime d'un complot, qui serait ici ourdi par Médiapart, victime de manipulation, victime « d'une société dans laquelle on ne peut plus rien dire ». Rappelons que les luttes des travailleuses pour le droit de travailler dignement datent du 19ème siècle.

Un procès qui invite les membres de la « grande famille » à s'interroger sur leur responsabilité dans la perpétuation des agressions sexuelles

Sans la complicité active ou passive des équipes de tournage, des producteurs, des réalisateurs, des autres acteurs et actrices, sans leur aveuglement volontaire, sans leur justification parce que … « c'est Gérard », Gérard Depardieu n'aurait pas pu agresser en toute impunité.

La solitude change de camp

Ce procès s'est tenu grâce à une réaction en chaine de solidarité entre femmes rompant la solitude dans laquelle chacune des victimes était ou avait été enfermée, parfois pendant des décennies. De l'appel lancé par l'actrice Anouk Grinberg, au soutien de Charlotte Arnould qui dénonce les viols de G. Depardieu, lequel a déterminé Amélie à témoigner, puis Sarah, aux quatre femmes qui sont venues exposer ce que l'acteur leur avait imposé et à celles qui ont rapporté ce dont elles avaient été les témoins oculaires lors des tournages. Nous avons entendu des femmes courageuses et solidaires.

La victimisation secondaire reconnue

Lors des 4 jours d'audience, les parties civiles ont été maltraitées par Jérémie Assous, l'avocat de G. Depardieu. Ce dernier n'a cessé d'insulter, de crier, d'humilier, recourant le plus souvent à ce stratagème pour faire diversion lorsque son client était en difficulté face aux questions du tribunal ou des avocates des parties civiles, Mes Carine Durrieu-Diebolt et Claude Vincent.

Dans sa décision, le tribunal rapporte ses propos et attitudes : « Ainsi, le conseil de Gérard DEPARDIEU a pu s'adresser aux conseils de parties civiles en ces termes : « C'est honteux. Arrêter de le cuisiner comme ça. Vous êtes abjecte et stupide. » Ou encore « C'est insupportable de vous entendre, déjà votre voix, c'est dur alors… » (…) Il a également pu déclarer à Amélie (…), partie civile : « Je n'ai jamais vu une vraie victime s'opposer à des actes aussi élémentaires. On ne vous croit pas » ou à : « Je ne vous crois pas du tout. Pour moi, vous êtes bel et bien quelqu'un qui ment ». » Le tribunal considère que les parties civiles « ont été exposées à une dureté excessive des débats à leur encontre, allant au-delà des contraintes et des désagréments strictement nécessaires à la manifestation de la vérité, au respect du principe du contradictoire et à l'exercice légitime des droits de la défense. » Il précise que « Si les droits de la défense et la liberté de parole de l'avocat à l'audience sont des principes fondamentaux du procès pénal, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sauraient légitimer des propos outranciers ou humiliants portant atteinte à la dignité des personnes ou visant à les intimider. En l'espèce, il résulte des débats que les parties civiles ont été confrontées à une défense des plus offensive fondée sur l'utilisation répétée de propos visant à les heurter et qui n'était manifestement pas nécessaire à l'exercice des droits de la défense. »

Ajoutons que non seulement G. Depardieu ne s'est pas désolidarisé de ce comportement d'agression. Il a au contraire, à la fin de l'audience, exprimé ses remerciements à son avocat pour sa défense, qu'il a donc explicitement entérinée.

Si l'on peut saluer la reconnaissance de cette maltraitance, il demeure regrettable que le président, responsable de la tenue de l'audience et garant de la sérénité des débats, ne soit, à aucun moment, intervenu lors du procès pour recadrer Jérémie Assous et lui rappeler ses obligations en tant qu'auxiliaire de justice.

De même que l'on ne peut que s'étonner de l'inaction des représentant·es du bâtonnier présent·es certains jours, face à la violation des obligations déontologiques de l'avocat (manquements aux obligations de confraternité, de délicatesse et de courtoisie).

Une condamnation légère

L'on peut également regretter la nature de la peine prononcée. Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du procureur de la République : aucune peine d'amende, la peine de 18 mois est assortie d'un sursis simple (sans obligations particulières) et l'exécution provisoire, qui contraint au versement immédiat des dommages et intérêts, n'a pas été prononcée.

Ces dommages et intérêts sont par ailleurs faibles au regard du patrimoine de G. Depardieu qui est millionnaire et aux demandes des parties civiles. Ils ne couvrent en outre pas la totalité des frais engagés par les victimes dans cette procédure, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice causé.

Il n'en demeure pas moins que cette condamnation est une victoire pour toutes celles qui ont été victimes de Gérard Depardieu.

Catherine Le Magueresse, pour l'AVFT Libres et Egales

* Sarah est un prénom d'emprunt.

https://www.avft.org/2025/05/15/gerard-depardieu-condamne-pour-agressions-sexuelles/

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Kurdistan accueille un congrès de femmes du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord

KURDISTAN – La ville kurde de Souleimaniye a accueilli un congrès de femmes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

Le premier Congrès de la Coalition régionale des femmes démocratiques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord a permis le partage les expériences des femmes en matière de lutte commune et de solutions régionales.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/19/kurdistan-accueille-un-congres-de-femmes-du-moyen-orient-et-de-lafrique-du-nord/

Le premier congrès de la Coalition régionale des femmes démocratiques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (en kurde : Kongreya Koordînasyona Jinên Herêmî ya Demokratîk a Rojhilata Navîn û Bakurê Afrîkayê, NADA) s'est poursuivi aujourd'hui à Souleimaniye, au Kurdistan du Sud. Environ 200 femmes de 19 pays, principalement du Moyen-Orient et d'Afrique, y ont participé.

Le congrès, organisé pour partager les expériences de lutte commune des femmes et pour discuter de solutions régionales, a débuté avec beaucoup d'enthousiasme le jeudi 15 mai.

Les discussions théoriques ont dominé les séances de la première journée, avec des présentations de représentantes de divers pays sur le patriarcat, les politiques de guerre et les expériences de résistance. Les séances se sont poursuivies par des échanges animés entre les participantes.

Aujourd'hui, deuxième journée du congrès, l'accent a été mis sur les ateliers et les propositions de solutions. La première séance a été consacrée aux défis rencontrés par les luttes des femmes et aux opportunités qui en ont découlé.

Les résultats des ateliers, qui ont abordé des sujets tels que le rôle des organisations de femmes, l'importance des alliances de femmes contre les alliances néolibérales et patriarcales et les systèmes d'autodéfense des femmes, ont été partagés avec les participants.

La séance de l'après-midi a abordé des sujets tels que l'émergence politique des femmes dans le contexte de la Troisième Guerre mondiale, le leadership des femmes dans la construction de la paix et des sociétés démocratiques, la révolution des femmes et la place de la NADA dans le confédéralisme démocratique des femmes.

Après les présentations des panels, des discussions seront menées pour renforcer la lutte commune.

Le congrès s'est poursuivi en soirée avec un événement artistique réunissant des femmes des quatre régions du Kurdistan qui ont chanté notamment l'hymne national kurde « Ey Reqib ». (ANF et JINNEWS)

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Appel urgent à la paix lancé par les féministes indiennes et pakistanaises

Nous, féministes de l'Inde et du Pakistan, saluons sans équivoque le cessez-le-feu déclaré par nos deux nations aujourd'hui. La tension et l'escalade des quinze derniers jours nous rappellent à quel point la paix est fragile. Le cessez-le-feu donne également raison aux appels à la désescalade et à la paix lancés par des milliers de personnes ordinaires de part et d'autre de la frontière. Même si nous espérons qu'il s'agit d'une cessation absolue des hostilités, nous nous souvenons des événements récents.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Le cessez-le-feu n'est que le premier pas dans la longue marche vers la justice et la paix

Nous condamnons l'attentat terroriste de Pahalgam qui a tué 25 touristes venus de différentes régions de l'Inde et un du Népal pour visiter le Cachemire. Une personne locale a également perdu la vie dans l'attaque de Pahalgam. Ces attaques ciblées ont creusé le fossé communautaire entre musulman·es et hindou·es en Inde et ont été exploitées pour inciter à la haine, à la peur et à la punition collective.

Au lendemain de l'attentat de Pahalgam, ce sont les femmes – y compris les mères, les filles, les sœurs et les épouses – qui portent le poids insupportable du chagrin. Au lieu de le respecter et de le partager, il a été transformé en arme et fait l'objet d'une militarisation ou d'une surveillance policière — surtout quand les personnes refusent de suivre le scénario de la haine. Himanshi Narwal, la jeune veuve de l'une des victimes tuées, fait partie des survivant·es qui, malgré une douleur inimaginable, ont trouvé la force de lancer un appel à la paix. Elle a demandé aux personnes de ne pas diriger leur rage contre les Cachemiri·es et les musulman·nes qui, comme elle, sont pris·es au piège dans un cycle de violence qu'elles et ils n'ont pas créé. Pour ce simple acte d'humanité, elle a été trollée, vilipendée et attaquée par des nationalistes à l'affut, plus attachés à la soif de sang qu'à la vérité.

Liant l'attaque terroriste au Pakistan, l'Inde a immédiatement suspendu le traité sur les eaux de l'Indus et relancé les projets hydroélectriques et la construction de barrages qui étaient auparavant limités par le traité. Les deux parties ont annulé les visas de courte durée pour les visiteurs et les visiteuses. Nous avons assisté à des scènes déchirantes à la frontière Attari-Wagah, où des femmes indiennes et pakistanaises munies des « mauvais » passeports ont été contraintes de remettre leurs enfants à leurs maris avant de passer dans « leurs pays », ce qui a provoqué une détresse insondable pour les femmes elles-mêmes, leurs enfants et leurs familles. Quatorze jours plus tard, l'Inde a mené des frappes aériennes et le Pakistan a riposté, puis les deux pays ont procédé à des frappes de drones.

Les campagnes de désinformation menées de part et d'autre ont rendu la vérité difficile à établir. Une chose est sûre : la perte de vies humaines, la peur généralisée et l'escalade de la violence s'ajoutent à la terreur possible des suites graves et irréversibles que les tensions entre les deux puissances nucléaires pourraient entraîner pour les populations de l'ensemble de l'Asie du Sud.

En tant que féministes, nous sommes fondamentalement contre la guerre et le militarisme. Nous dénonçons l'économie de guerre qui se nourrit de la violence et de la destruction, ainsi que les structures profondément patriarcales qui l'alimentent et la soutiennent. Le fait que l'opération indienne ait été baptisée Sindoor, un geste profondément patriarcal, est un rappel brutal de la propagande misogyne employée par les deux camps. Entre les êtres cher·es, il existe également de nombreux autres symboles privés et spécifiques, dont le Sindoor, pour certaines femmes, pourrait être l'un d'entre eux. Mais lorsque le Sindoor devient un cri de guerre, il efface et arme la douleur, et réduit les femmes à des corps sur lesquels sont construits les fantasmes nationalistes masculinistes de conquête, de violence et de viol.

L'année écoulée a été marquée par une flambée de la violence dans le monde, les images dévastatrices de Gaza et d'autres zones de conflit étant devenues quotidiennes, ce qui a tragiquement désensibilisé de nombreuses personnes aux véritables horreurs des conflits armés. Les gouvernements indien et pakistanais et les faiseurs d'opinion ne semblent pas se soucier des conséquences catastrophiques de la guerre et de l'immense dévastation qu'elle causerait. Seuls ceux qui fabriquent et vendent des systèmes d'armes à nos gouvernements tireront profit de la guerre. La guerre renforce, exacerbe et perpétue les inégalités existantes, affectant de manière disproportionnée les femmes, les minorités sexuelles et religieuses ainsi que les enfants. Ces hostilités détournent l'attention de ce dont les personnes ont réellement besoin : l'éducation, la santé, l'emploi, la protection sociale, la sécurité et le bien-être.

Nous, féministes de l'Inde et du Pakistan, sommes fermement convaincues que la guerre n'est jamais une solution. Nous appelons au démantèlement des structures de pouvoir qui entretiennent la violence. La logique de guerre – enracinée dans le nationalisme, la masculinité toxique et les frontières de l'ère coloniale – doit être rejetée. Dans les deux pays, les femmes activistes, les journalistes et les bâtisseurs et les bâtisseuses de paix plaident depuis longtemps en faveur du dialogue, de la désescalade et de la diplomatie. Pourtant, nos voix sont constamment mises de côté et écrasées par la rhétorique incendiaire et le militarisme affirmé qui dominent la sphère publique.

Nous appelons les gouvernements de l'Inde et du Pakistan à :

* Consolider le cessez-le-feu du 10 mai, renoncer aux violations transfrontalières et désamorcer les tensions croissantes en maintenant les canaux de communication ouverts ;

* Lancer conjointement une enquête, avec des représentant·es internationaux, sur l'attentat de Pahalgam afin de traduire les auteurs en justice.

* S'abstenir d'actions unilatérales telles que l'interruption du traité sur les eaux de l'Indus ;

* Donner la priorité au dialogue et à la diplomatie et s'y engager afin de résoudre les différends.

D'œuvrer à la résolution de la question politique centrale du Cachemire, qui est au cœur du conflit.

Nous demandons instamment aux féministes du monde entier d'élever la voix en signe de solidarité et de se joindre à nous pour résister à la guerre et construire la paix. Il n'y a ni temps ni espace pour la complaisance.

Saheli Women's Resource Centre, New Delhi, Inde ; Women's Action Forum (WAF), All Chapters, Pakistan ; Aurat March, Lahore, Pakistan ; All India Democratic Women's Association, Inde.

Appuis individuels (par ordre alphabétique) : Abha Bhaiyya, Aisha Gazdar, Amar Sindhu, Amrita Chhachi, Anita Pinjani, Anuradha Banerji, Arfana Mallah, Avantika Tewari, Ayesha Kidwai, Beena Sarwar, Chayanika Shah, Devangana Kalita, Elaine Alam, Farrah Taufiq, Farida Shaheed, Gulbadan Javed , Haseen Musarat, Huma Ahmed-Ghosh, Humaira Rahman, Iram Hashmi, Kalyani Menon Sen, Kavita Krishnan, Kausar Khan, Khawar Mumtaz, Lalita Ramdas, Madhu Bhushan, Maimoona Mollah, Malka Khan, Maria Rasheed, Mariam Dhawale, Meera Sanghamitra, Nageen Hyat, Naheed Aziz, Najam Panhwar, Natasha Narwal, Naseem Jalbani, Nasim Jalbani, Nasreen Azhar, Neelam Hussain , Nighat Said Khan, Nivedita Menon, Nuscie Jamil, Nuzhat Shirin, Pamela Philipose, Pratiksha Baxi, Raheema Panhwar, Rashida Dohad, Riffat Aziz, Rita Manchanda, Ritu Menon, Roshmi Goswami, Rozina Junejo, Rukhsana Rashid, Saba Gul Khattak, Safia Noor, Salima Hashmi, Samina Jabbar, Samina Omar Asghar Khan, Shabnam Hashmi, Shad Begum, Sheeba Chhachi, Shahnaz Rouse, Simi Kamal, Smita Gupta, Soonha Abro, Sumaira Ishfaq, Syeda Hamid, Tahira Abdullah, Tasneem Ahmar, Uma Chakravarti, Urvashi Butalia, Uzma Noorani, Vani Subramanian, Vanita Mukherjee.

11 mai 2025

http://www.sacw.net/article15335.html

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les mouvements féministes africains face au colonialisme vert

La prise de conscience écologique des mouvements féministes africains est en hausse. Premières victimes des dérèglements climatiques induits par le capitalisme transnational, les femmes africaines sont aussi aux premières loges des effets des politiques « vertes » menées par le Nord global, dont l'extraction de minerais pour technologies « propres ». L'écoféminisme promeut dès lors des alternatives endogènes, justes et égalitaires.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/02/les-mouvements-feministes-africains-face-au-colonialisme-vert/?jetpack_skip_subscription_popup

Avec l'aimable autorisation des Editions Syllepse

Les écoféminismes africains mènent une réflexion critique sur les liens entre le modèle de développement dominant, la crise écologique et les questions de paix et de non-violence, ce qui leur permet de s'interroger de façon radicale et novatrice tant sur ce qu'est le féminisme que sur le rapport à la nature. Tandis que le mouvement mondial semble parfois se diviser sur la question de savoir si l'association genre-nature n'est pas réductrice pour les femmes, la plupart des mouvements engagés dans l'activisme féministe et environnemental en Afrique ont simplement cherché à créer des alliances stratégiques entre les femmes et la protection de l'environnement.

La Kenyane Wangari Maathai (1940-2011) et son Mouvement de la ceinture verte (GBM) représentent bien l'activisme collectif centré sur l'écologie qui définit l'essence même de l'écoféminisme africain. Première écologiste à recevoir le Prix Nobel de la paix en 2004, Wangari Maathai a mis en évidence la relation étroite entre le féminisme et l'environnementalisme africains, qui remettent en cause à la fois le patriarcat et les structures néocoloniales qui minent le continent. Comme l'écrivait Janet Muthuki (2006), spécialiste sud-africaine des questions de genre, « le GBM de Maathai est un activisme écoféministe africain qui, par le biais d'enjeux environnementaux, met en lumière les rapports de genre et défie le patriarcat au sein des structures idéologiques nationales et globales ».L'écoféminisme intersectionnel souligne l'importance du genre, de la race et de la classe, et établit un lien organique entre les préoccupations féministes, l'oppression du patriarcat et l'exploitation de l'environnement dont elles sont considérées comme les gardiennes dans différentes cultures. Parce que les femmes subissent les multiples crises auxquelles l'Afrique est confrontée, il est essentiel d'adopter une approche intersectionnelle pour créer des mouvements radicaux en faveur du changement.

Comme l'a déclaré une autre figure de l'écoféminisme africain, Ruth Nyambura, « ce dont nous avons besoin, c'est de mouvements transnationaux véritablement révolutionnaires et non de petits cocons. Bien sûr il est important de prêter attention aux réalités locales, mais un mouvement écoféministe se doit de transformer la manière dont les femmes accèdent aux ressources économiques, intellectuelles et écologiques, en particulier les plus vulnérables, souvent en première ligne de la dévastation écologique et climatique. Il s'agit d'œuvrer pour revendiquer et réimaginer des façons plus justes et égalitaires d'être les un·es avec les autres. Fondamentalement, cela signifie détruire le patriarcat et se réapproprier les “biens communs” » (Merino, 2017).

Écoféminisme, anti-extractivisme et justice climatique

En cela, la dimension anti-extractiviste est un élément du cadre conceptuel qui caractérise les luttes des mouvements écoféministes africains contemporains, au cœur des débats sur la justice environnementale. Elle s'incarne notamment dans le travail politique de la WoMin African Alliance. « De nombreuses régions du Sud font l'objet d'une nouvelle vague de colonisation, les multinationales et leurs gouvernements respectifs reculant sans cesse les frontières très rentables des richesses minières et naturelles. La WoMin Alliance qualifie d'extractiviste ce modèle de développement, qui n'est qu'un nouveau maillon de la chaîne d'exploitation de l'Afrique et de ses peuples. L'extractivisme est patriarcal et raciste, car il s'appuie sur le travail bon marché d'ouvriers noirs, exploités dans des conditions extrêmes au profit d'entreprises transnationales et de leurs chaînes d'approvisionnement. Le travail non rémunéré des femmes sert l'accumulation de ces profits, en assurant la subsistance des travailleurs et de leurs familles, l'approvisionnement en eau, en soins, etc. » (Mapondera et col., 2020).

Avec l'enjeu climatique et la transition vers les énergies renouvelables, les militantes écoféministes africaines sont de facto de plus en plus impliquées dans les luttes contre les mégaprojets extractivistes dit « verts », qu'ils soient solaires, éoliens, géothermiques ou producteurs d'hydrogène. L'extraction des terres rares pour la fabrication des technologies « propres » en est un bon exemple. Elle crée des dommages considérables : accaparement des terres, pollution des écosystèmes, perte des moyens de subsistance et effets dévastateurs sur la santé des personnes vivant en aval des opérations d'extraction et de traitement des minerais, tels que cancers, malformations, dégénérescences musculosquelettiques, etc.

À Madagascar par exemple, les militantes écoféministes soutiennent activement la résistance de communautés locales à un mégaprojet d'exploitation de terres rares, le site minier de cette vaste opération d'extraction risquant fort de devenir une zone de sacrifice social, économique et écologique… destinée au verdissement de la consommation du Nord global.

Le mouvement écoféministe africain se situe à la confluence de trois courants qui luttent contre les idéologies hégémoniques qui ont vulnérabilisé les cultures indigènes : le mouvement anti-néolibéral, principalement soutenu par les activistes pour la justice climatique ; le mouvement anti-impérialiste, porté par les décoloniaux ; et le mouvement antipatriarcal, mené par les féministes. Ainsi les afro-écoféministes se battent-elles pour démanteler les structures de pouvoir qui exploitent à la fois les femmes et la nature.

Au niveau communautaire, on assiste à une prise de conscience croissante des menaces qui pèsent sur la biodiversité et le climat, du fait des projets agro-industriels et extractifs à grande échelle, mis en œuvre sur le continent africain par les grandes entreprises et le pouvoir d'État. L'écoféminisme est indissociable des luttes concrètes menées sur le terrain pour préserver, développer ou réparer les espaces habitables et les liens sociaux, grâce à des dynamiques matérielles et culturelles qui permettent à une société de se reproduire sans détruire d'autres sociétés ou espèces vivantes.

Ainsi, les mouvements pour la justice climatique qui se concentrent sur la crise écologique et ses causes profondes, suivant une perspective féministe, s'appuient sur la prise de conscience croissante par les populations concernées que le modèle de développement néolibéral dominant n'est pas viable. Ces mouvements écoféministes se concentrent sur les crises climatique et écologique en Afrique, sur leurs liens avec le développement extractiviste et ses répercussions différenciées selon le genre, et exigent « que le système capitaliste injuste soit démantelé afin de prendre soin de la planète et de réparer les violations historiques des droits des peuples et de la nature » (Mapondera et col., 2020).

Vu leur caractère transnational, aussi bien le mouvement pour la justice climatique que le projet de décolonisation ne peuvent se limiter à une approche fragmentaire, mais requièrent un plan d'action panafricain. La fragmentation du continent et ses divisions idéologiques ont contribué à perpétuer les différentes formes de colonialisme. Le panafricanisme est dès lors une étape essentielle du projet poursuivi par les afro-écoféministes.

Colonialisme, écoféminismes et cultures autochtones

Pour Wangari Maathai (2009), « le colonialisme a marqué le début de la détérioration de la nature, en raison de l'extraction des ressources naturelles. L'exploitation des forêts, les plantations d'arbres importés, la chasse aux animaux sauvages et l'agrobusiness sont des activités coloniales qui ont détruit les écosystèmes africains ». En cela, l'afro-écoféminisme est un pilier important de l'approche féministe décoloniale visant à promouvoir un changement systémique en Afrique.

Les tenants d'un écoféminisme africain s'appuient d'ailleurs sur le riche héritage des cultures autochtones, pour remettre en question le pouvoir patriarcal et le néocolonialisme. Alors que certaines figures du féminisme africain, comme Fainos Mangena, rappellent que la tradition culturelle et la philosophie communautaire africaines ne sont pas compatibles avec le féminisme parce qu'elles sont profondément patriarcales, d'autres écoféministes, comme Sylvia Tamale et Munamato Chemhuru, estiment que les philosophies traditionnelles africaines comme l'« Ubuntu » peuvent être utilisées pour viser la justice de genre, ainsi que les autres objectifs de l'afroféminisme.

Comme l'écrit l'universitaire et militante des droits humains ougandaise Sylvia Tamale (2020), « les traits sous-jacents de l'écoféminisme évoquent beaucoup les pratiques traditionnelles des cultures autochtones ». En effet, les pratiques écoféministes puisent largement dans « la relation épistémique entre les peuples autochtones et la nature, qui se manifeste à travers leur spiritualité, leurs totems, tabous, mythes, rituels, etc. Notamment, les effets de la violation d'un tabou social n'étaient pas individualisés et la responsabilité de s'y plier était communautaire ».

Un exemple typique de cette relation épistémique réside dans les déclarations de femmes malgaches, gardiennes du patrimoine biologique et culturel de la communauté autochtone de l'île de Sakatia, dans le nord-ouest du pays. Elles expliquent la raison d'être des rituels et des coutumes, et leur importance vitale pour le bien commun, la coopération et le respect entre les vivants et les morts. « Nos ancêtres observaient strictement les tabous fonciers, et la plupart des habitants de Sakatia les observent encore. […] Pour préserver le poisson, on ne pêche que la quantité dont on a besoin ; le surplus doit être distribué à la communauté ; il ne peut être ni jeté ni vendu, […] sous peine de nuire à l'environnement. Il est interdit de détruire les forêts qui fournissent la pluie et l'air frais dont nous avons besoin pour vivre. […] Nous avons une convention dotée d'un système de sanctions à respecter, […] sinon tout le village sera maudit » (CRAAD-OI, 2021).

Les communautés malgaches de Sakatia respectent la même « éthique du rapport à la nature » que de nombreux autres groupes autochtones d'Afrique subsaharienne qui se méfient des interventions anthropiques qui portent atteinte à la biodiversité de manière telle qu'elles menacent l'humanité. Comme l'a souligné Sylvia Tamale (2020), « les femmes des pays du Sud global ne s'auto-identifient sans doute pas comme “écoféministes”, mais elles nourrissent une longue histoire de conscience écologique et d'obligation morale à l'égard des générations futures ».

Alternatives écoféministes africaines

Dans une perspective décoloniale et écoféministe, il existe déjà, aux niveaux micro et méso, de fécondes alternatives. Nombre d'entre elles ont été empruntées à l'Afrique, comme l'économie solidaire et les solutions collectives pour gérer le travail et les ressources telles que les semences ou l'argent, et doivent être reconnues et développées. Comme en Amérique latine avec des propositions inspirées des cosmovisions indigènes, en ce compris les droits de la nature et le « Buen Vivir » fondé sur une vision sociale et écologique intégrée, il existe un important fonds africain d'idées, de pratiques et de concepts politiques endogènes qui reposent sur la tradition, ainsi que sur les luttes anticoloniales et les transformations postcoloniales.

Il s'agit notamment des systèmes autochtones de connaissances, de la propriété communautaire, des droits territoriaux et de la coopération au travail. Parmi ces alternatives, les principales sont des voies critiques fondées sur ce qui est connu en Afrique australe comme l'Ubuntu, une vision du monde répandue dans toute l'Afrique subsaharienne et qui « tente de réduire les visions patriarcales, dualistes et anthropocentriques de l'existence » (Chemhuru, 2018). Grâce à l'Ubuntu, les Africain·es célèbrent depuis des siècles les valeurs qui relient le passé et le présent, ainsi que les êtres humains et la nature.

En tant que paradigme éthique, l'Ubuntu n'est pas compatible avec les relations capitalistes, la propriété privée et les inégalités généralisées. Il exige au contraire un activisme pour la solidarité et la décolonisation, face à ce que Vishwas Satgar appelle l'« écocide impérial ». L'éthique écologique de l'Ubuntu est à l'origine de « la notion radicale de post-extractivisme, qui consiste à abandonner, pour les générations futures, les combustibles fossiles et les minerais qui alimentent l'accumulation capitaliste destructrice et ses crises, notamment le changement climatique » (Terreblanche, 2018).

D'un point de vue écoféministe africain, « l'éthique de l'Ubuntu souligne la nécessité de traiter avec soin des composants de la nature souvent considérés comme moralement insignifiants, tels que les êtres animés non humains. Cela implique que des vertus tels l'attention, la bonté et le respect puissent aussi être accordées à ces éléments non animés de l'environnement que sont la nature physique, les plantes et les plans d'eau qui ne sont pas nécessairement dotés de sentience » (Chemhuru, 2018).

Des alternatives tangibles sont déjà proposées par les femmes africaines rurales autochtones pour défendre, contre le modèle extractiviste prédateur, leurs territoires, leur autonomie, leurs modes de production, leurs communautés et leur relation d'interdépendance avec la nature, sans lesquels elles ne pourraient pas survivre. Ces alternatives apparaissent dans la manière dont ces femmes traitent nos ressources naturelles, les échangent, en prennent soin et les régénèrent, dans la manière dont elles nourrissent nos familles, coopèrent au sein de nos communautés, etc. Comme le dit WoMin, « la majorité des femmes en Afrique, qui portent le fardeau climatique et écologique tout en ayant, paradoxalement, le moins contribué à ces crises, pratiquent, à travers leur résistance écoféministe au patriarcat extractiviste, une alternative de développement que l'humanité doit respecter si nous voulons survivre, nous et la planète » (Mapondera et col., 2020).

Concrètement, les alternatives justes et durables, axées sur l'Ubuntu et un fondement solidaire, ainsi que sur des modes de vie en harmonie avec la nature, contiennent une série d'éléments proposés par les écoféministes africaines. Il s'agit d'abord de renforcer la souveraineté alimentaire, grâce à un modèle agroécologique à faible consommation d'intrants. Et parallèlement, de viser la souveraineté énergétique par des formes décentralisées de production renouvelable, sous le contrôle des communautés et en particulier des femmes, en mettant fin à l'extraction des combustibles fossiles. Des modes d'extraction à petite échelle et à faible impact resteront autorisés, dans des formes de propriété collective et selon les priorités locales. Quant au modèle de gouvernance, il requiert une démocratie participative à tous les niveaux de prise de décision, qui reconnaît le rôle central des femmes dans la société, leurs besoins spécifiques et la nécessité du consentement.

Ces alternatives permettront de remettre en question la primauté de la propriété privée, en soutenant les systèmes dans lesquels les ressources naturelles sont « possédées » et gérées par des collectifs, ainsi que l'expansion des biens communs en tant qu'élément essentiel de la lutte contre la privatisation et la financiarisation. Parallèlement, pour les classes riches et moyennes du Nord et du Sud, une transition vers une consommation décroissante s'impose.

Zo Randriamaro

Chercheuse en sciences sociales, féministe panafricaniste et activiste des droits humains, fondatrice et coordinatrice du Centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement-Océan Indien (CRAAD-OI), Antananarivo, Madagascar.

Version réduite d'un article paru dans The Geopolitics of Green Colonialism, Pluto Press, 2024, sous le titre : « Eco-feminist Perspectives from Africa ».

Article paru dans Alternatives sud : Business verte et pays pauvre

https://www.syllepse.net/business-vert-en-pays-pauvres-_r_22_i_1114.html

https://www.cetri.be/Business-vert-en-pays-pauvres

Bibliographie

Chemhuru M. (2018), « Interpreting Ecofeminist Environmentalism in African Communitarian Philosophy and Ubuntu : An Alternative to Anthropocentrism », Philosophical Papers, 48 (2).

CRAAD-OI (2021), Women's Dialogues to Dream and Imagine Development Alternatives, Sakatia, Madagascar.

Mapondera M. et col. (2020), « Building an Ecofeminist Development Alternative in a Time of Deep Systemic Crisis », African Feminist Reflections on Future Economies, Accra.

Muthuki J. (2006), Rethinking Ecofeminism : Wangari Maathai and the Green Belt Movement In Kenya, University of Kwazulu-Natal.

Merino J. (2017), « Women Speak : Ruth Nyambura Insists On A Feminist Political Ecology », MS Magazine.

Tamale S. (2020), Decolonization and Afro-Feminism, Ottawa, Daraja Press.

Terreblanche Ch. (2018), « Ubuntu and the struggle for an African eco-socialist Alternative », dans Satgar V. (dir.), The Climate Crisis : South African and Global Democratic Eco-socialist Alternatives, South Africa, Wits University Press.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Le projet de canal interocéanique est un échec »

Le canal du Nicaragua était un projet de canal interocéanique, une voie navigable censée relier la mer des Caraïbes à l'océan Pacifique en traversant le Nicaragua, en Amérique centrale. Une sorte d'alternative au canal de Panama qui aurait offert à ses investisseurs chinois une porte commerciale stratégique entre l'Atlantique et le Pacifique. Un chantier pharaonique d'ingénierie qui aurait traversé le lac Cocibolca, le plus grand réservoir d'eau douce d'Amérique centrale, avec un impact environnemental énorme, la destruction d'au moins 300 communautés et le déplacement de plus de cent mille paysans et paysannes.

13 mai 2025 | Tiré de Viento sur

Un peu plus de dix ans et des centaines de manifestations plus tard, en mai 2024, le Congrès du Nicaragua a annulé la concession accordée à l'entreprise chinoise responsable du projet, enterrant définitivement le projet initial. Mais en novembre 2024, dans un contexte marqué par les premières menaces de Donald Trump concernant le canal de Panama, Daniel Ortega a présenté un nouveau projet de canal à des investisseurs chinois, avec un nouveau tracé.

En quoi consiste le canal interocéanique ? Quelle est son importance aujourd'hui avec les menaces de Trump sur le canal de Panama ? Quelle est la situation actuelle des droits humains au Nicaragua ?

Nous avons discuté de tout cela, et de bien d'autres choses, dans un nouvel entretien de Claves Internacionales avec Francisca Ramírez Torres, connue sous le nom de Doña Chica, une dirigeante paysanne nicaraguayenne, connue pour avoir coordonné le Conseil pour la défense de la terre, du lac et de la souveraineté, un mouvement opposé à la construction du canal interocéanique. Elle a été l'une des cinq finalistes du prix Front Line Defenders en 2017, destiné aux défenseur·es des droits humains en danger. Elle vit actuellement en exil au Costa Rica, dans le Campement paysan de Upala. Une initiative née d'un groupe de paysan·nes demandeur·ses d'asile, provenant de différentes communes du Nicaragua, qui se sont rencontrés dans la lutte contre le canal et qui s'organisent pour faire face ensemble aux défis de la survie en exil et de la résistance communautaire.

Miguel Urbán : Nous aimerions commencer, Doña Chica, si vous le permettez, en vous demandant en quoi consistait le projet de construction du canal interocéanique, connu sous le nom de Canal du Nicaragua.

Doña Chica : Eh bien, c'était un projet lancé par la dictature d'Ortega-Murillo en 2013. Une concession a été accordée sans que nous soyons consultés ou même informés. Nous n'avons jamais donné notre consentement concernant ce fameux canal interocéanique. Ce qu'il y a eu, c'est une vague de violence contre les paysan·nes : l'armée et le Parquet général de la République sont venus mesurer nos terres.

Miguel Urbán : Quel impact ce projet initial aurait-il eu sur le territoire et l'environnement ?

Doña Chica : Une destruction totale de l'environnement et une violence intense contre les communautés paysannes. Mais nous avons résisté. Nous avons organisé plus de cent marches contre le projet, et nous n'avons pas permis qu'une seule pierre soit posée. Je crois que c'était l'un des mouvements les plus farouches contre les intérêts de la dictature. Aujourd'hui, nous en payons le prix : beaucoup de leaders sont déplacés, ont dû quitter leurs terres au Nicaragua et partir en exil les mains vides. Nous avons été déchus de notre nationalité, nos biens confisqués, mais nous pensons que cela en valait la peine. Dans un pays où les droits humains sont violés, où il n'y a pas de justice économique, où seuls les puissants décident de l'avenir du peuple, on ne peut pas se taire. Le mouvement paysan a mené une lutte juste pour défendre les droits des paysan·nes et empêcher l'imposition d'un projet destructeur, autant pour l'environnement que pour notre culture de vie et de travail de la terre.

Miguel Urbán : Théoriquement, ce projet est enterré. Le Congrès nicaraguayen l'a déclaré clos en mai dernier. Mais il semble qu'en novembre, au moment où Donald Trump a remporté les élections et commencé à menacer de reprendre le contrôle du canal de Panama, Daniel Ortega a relancé le projet, en le proposant à nouveau à des investisseurs chinois, comme alternative au canal de Panama. En quoi consisterait ce nouveau projet ?

Doña Chica : C'est un projet voué à l'échec. Nous pensons qu'aucun investisseur digne de ce nom ne peut investir dans un pays où les droits humains sont violés, où il n'y a ni liberté d'expression, ni liberté religieuse, où le peuple est persécuté. Cela n'a aucun sens. Mais avec les intérêts d'Ortega et du grand capital, qui piétinent toujours les droits et la vie des gens, on peut s'attendre à tout.

Mais nous croyons que l'histoire du Nicaragua est marquée par la lutte paysanne, et s'il y a une cause pour laquelle il faut se battre, quitte à risquer sa vie, c'est la terre. Aucun paysan n'acceptera qu'on lui prenne ses terres. Le paysan est généralement attaché à son autonomie — un bon exemple, c'est la lutte de Sandino contre une dictature. Et voilà qu'Ortega cherche à marginaliser à nouveau les paysan·nes, comme en 2013 quand il a imposé une loi pour ce canal interocéanique qui confisquait nos terres. Les paysan·nes se sont à nouveau levé·es, ont participé à la rébellion d'avril, ce qui a poussé beaucoup d'entre nous à l'exil. Mais de l'étranger, nous continuons à résister, parce que nous luttons pour une patrie libre et pour obtenir réparation pour les paysan·nes.

Miguel Urbán : Avez-vous pu analyser ce nouveau projet de canal interocéanique et le regain d'intérêt potentiel qu'il pourrait susciter avec la présidence de Trump ? Que savons-nous de ce projet et de son impact ?

Doña Chica : Oui. Ils ont choisi une nouvelle route, la route numéro quatre, qui avait déjà été envisagée à l'époque. Pour l'instant, nous restons dans l'expectative, même si nous pensons que c'est une menace réelle, vu les intérêts économiques en jeu. Mais cela nous a aussi aidés à nous réorganiser, à rester actifs, à avoir plus d'impact au Nicaragua, étant donné les inquiétudes suscitées chez la population par cette nouvelle proposition. Et même si aucune action concrète n'a été entreprise pour l'instant, les populations concernées par ce nouveau tracé sont elles aussi en alerte et se réorganisent.

Miguel Urbán : Les dernières nouvelles internationales sur le Nicaragua, dans la presse grand public, montraient Rosario Murillo prenant davantage de pouvoir au sein du régime, en assumant la direction de l'armée. Quelle est la situation actuelle ?

Doña Chica : Ils restent au pouvoir parce qu'ils sont armés, mais ils n'ont plus aucun soutien populaire. Aujourd'hui, ils sont rejetés par 90 % de la population. Et ils le savent très bien, c'est pour cela qu'ils interdisent les réunions, qu'ils empêchent toute forme d'organisation, toute articulation sociale. Ils savent qu'ils n'ont plus de soutien. Cette situation les pousse à multiplier les annonces publiques pour vendre une image à l'international. Mais à l'intérieur, ils savent qu'ils ont tout perdu. Peu importe les projets qu'ils inventent, cela ne leur permettra pas de regagner l'appui populaire. Ils ne se maintiennent que par la répression, en réduisant les gens au silence, mais cela ne durera pas éternellement.

Miguel Urbán : Vous êtes actuellement en exil au Costa Rica, Doña Chica. Et si je ne me trompe pas, vous travaillez à un projet appelé Campement paysan de Upala. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Doña Chica : En 2019, à la suite d'une crise humanitaire, nous avons dû quitter nos terres. Et comme les paysan·nes savent cultiver la terre et en vivent, nous avons décidé de louer un terrain à des Costariciens. Nous y avons recommencé à produire, à nous réorganiser, à chercher des moyens de stabilité pour résister. Le campement paysan est né de cette nécessité d'avoir un lieu pour cultiver, assurer notre sécurité alimentaire et notre travail, dans un pays où le statut de réfugié comporte des limites. On a une protection contre le renvoi vers le pays qui nous réprime, mais les moyens de subsistance — la nourriture, le logement, la santé — doivent être assurés par chacun·e. Nous pensons que nous devons continuer à lutter où que nous soyons, et que la stabilité est essentielle pour poursuivre notre combat. Il s'agit de réorganiser le mouvement paysan et les déplacé·es que nous rencontrons, qui partagent les mêmes convictions de lutte. Nous réinventer pour résister.

Vidéo : Mobilisation populaire au Panama contre le bradage du Canal de Panama au profit des États-Unis

https://youtube.com/shorts/yjGNcfaI09w?si=KSIsyTNunXmCY-YA

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil

Chaque jour, la pression mortifère des multinationales se renforce, y compris sur des espaces encore préservés. Au Brésil, le bassin amazonien et ses régions périphériques sont en proie à une déforestation massive. Place à la culture de soja, à l'élevage de bovins et aux pollutions récurrentes générées par l'extraction minière, aux dépens de la biodiversité et de la survie des communautés locales.

10 mai 2025 | tiré du site de Terrestres

https://www.terrestres.org/2025/05/10/mines-betail-soja-comment-les-multinationales-saignent-le-bresil/

Ce texte constitue le dernier chapitre du livreMultinationales : une histoire du monde contemporain, dirigé par Olivier Petitjean et Ivan du Roy, sorti en février 2025 aux éditions La Découverte.

Le 5 juin 2022, aux confins de l'Amazonie brésilienne, Dom Phillips, journaliste britannique, et Bruno Pereira, anthropologue et expert brésilien des peuples autochtones, sont assassinés alors qu'ils naviguent sur la rivière Itacoaí (État d'Amazonas), un affluent indirect de l'Amazone. Les deux hommes étaient en train de documenter les abus perpétrés contre les communautés autochtones et l'environnement dans le Val do Javari, l'une des plus grandes réserves autochtones du pays, d'une superficie équivalente à celle de l'Autriche et frontalière avec le Pérou. Les organisations de défense de la liberté de la presse déplorent régulièrement les lenteurs de l'enquête de la justice brésilienne. Celle‑ci a cependant permis l'arrestation de plusieurs suspects faisant partie d'un réseau criminel plus vaste, impliqué dans des activités économiques illégales dans cet écrin de biodiversité protégé, telles que la pêche, l'extraction minière et l'abattage de bois, avec des ramifications bien au‑delà des simples acteurs locaux.

Les noms de Dom Phillips et Bruno Pereira s'ajoutent à la longue liste des défenseurs de l'environnement — représentants de communautés locales, militants écologistes, chercheurs… — assassinés au Brésil. Entre 2012 et 2021, 342 des 1 733 meurtres de défenseurs de l'environnement recensés dans le monde par l'organisation Global Witness ont eu lieu au Brésil. Ces défenseurs, qu'ils soient membres de communautés locales, militants écologistes ou simples citoyens, mènent une lutte inégale pour protéger leur terre et leurs droits face à des menaces constantes. Elizeu Berçacola Alves est l'un d'entre eux. Ancien fonctionnaire du secrétariat d'État à l'environnement dans l'État amazonien de Rondônia (frontalier avec la Bolivie), il vit sous la protection du Programme fédéral de protection des défenseurs des droits humains depuis 2016 et a réchappé à plusieurs tentatives d'assassinat. En cause, ses enquêtes sur un homme d'affaires local, Chaules Volban Pozzebon — propriétaire de plusieurs entreprises dans l'industrie du bois, de holdings de gestion d'actifs, et relié à plusieurs sociétés de transport et de construction — impliqué dans la déforestation et le commerce illégal de bois, l'accaparement de terres protégées, la corruption d'élus locaux et le recours au travail forcé. Cet entrepreneur a depuis été condamné et purge une peine de soixante‑dix ans de prison.

Ces assassinats et menaces constituent la manifestation la plus brutale de l'intense pression économique qui s'exerce sur la forêt amazonienne et les communautés qui y vivent, pour y extraire les ressources naturelles ou transformer ces espaces en terres exploitables. En arrière‑plan de ces petites et moyennes entreprises qui opèrent dans l'illégalité, ou se rendent directement coupables d'activités criminelles se dessine l'ombre du puissant secteur brésilien de l'agrobusiness, très présent sur les marchés mondiaux, et dont ces sociétés sont souvent les fournisseurs.

En validant ce formulaire, j'accepte de recevoir des informations sur la revue Terrestres sous la forme d'une infolettre éditoriale bimensuelle et de quelques messages par an sur l'actualité de la revue. Je pourrai me désinscrire facilement et à tout moment en cliquant sur le lien de désabonnement présent en bas de chaque email reçu, conformément à la RGPD.

Viandes et soja

L'agrobusiness brésilien est l'un des principaux moteurs de la déforestation. Parmi les géants de ce secteur, on trouve la multinationale brésilienne JBS, le plus grand producteur de viande au monde, ainsi que les groupes étatsuniens Cargill et Bunge, des acteurs majeurs de la production de soja. JBS, qui porte le nom de son fondateur, José Batista Sobrinho, est créée en 1953 dans l'État de Goiás, au centre‑ouest du Brésil, avant d'installer son siège à São Paulo (la famille Batista possède 49 % des actions). Elle s'est spécialisée dans l'élevage, l'abattage et la vente de viandes bovine, porcine, ovine, de volaille ou de poisson. JBS emploie environ 250 000 personnes sur 500 sites dans plus de vingt pays, et fournit en viande de grands groupes de restauration rapide (McDonald's, Burger King, KFC) ou des enseignes de la grande distribution (Carrefour, Lidl, Walmart). Les millions de têtes de bétail abattues par JBS chaque année nécessitent d'immenses pâturages, entrant en conflit avec la nécessité de préserver les zones protégées, notamment forestières. La multinationale est régulièrement accusée — par des enquêtes journalistiques (notamment le média indépendant Repórter Brasil) ou des rapports d'organisations non gouvernementales — de « blanchiment de bovins », une pratique consistant à acheter des milliers de bovins à des fermes illégales, participant à la déforestation, puis à « légaliser » ce bétail pour l'exporter, notamment dans l'Union européenne.

Des vaches au bord de la route dans le sud du Brésil, dans la région du Pantanal — Julie Daniel CC

Le gouvernement (centre gauche) du président Luiz Inácio Lula da Silva se félicite d'une réduction de 31 % de la déforestation en Amazonie entre janvier et mai 2023 comparée aux années précédentes, quand le pays était encore gouverné par le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui avait largement affaibli les législations environnementales et encouragé la déforestation. La tendance est cependant tout autre pour le Cerrado, où la destruction des écosystèmes atteint des niveaux records. Contrairement à la forêt amazonienne, la zone du Cerrado n'a pas été incluse dans les territoires concernés par la directive européenne interdisant l'importation de produits issus de la déforestation. Les géants agro‑industriels y ont donc intensifié leurs activités.

Travail esclave