Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Lancement de la 4e Édition d’En juin, je lis autochtone : « Pas de panique, mange ta bannique et lis un livre autochtone »

Wendake, le 30 mai 2024 - Afin de souligner le Mois national de l'histoire autochtone, la campagne En juin, je lis autochtone revient pour une 4e édition. Sous le thème « Pas de panique, mange ta bannique et lis un livre autochtone », plus de 75 librairies et 165 bibliothèques du Québec participeront à l'initiative.

Pour l'occasion, l'organisme Je lis autochtone invite les lecteurs et les lectrices à se rendre dans l'une des succursales participantes afin de se procurer un livre écrit par un auteur ou une autrice autochtone et découvrir toute la diversité que la littérature autochtone a à offrir.

À ce sujet, la porte-parole de l'édition 2024, Natasha Kanapé Fontaine, décrit la littérature autochtone comme suit : « Elle est héritière des traditions orales, des cultures ancestrales, mais elle est aussi pleine des réalités d'aujourd'hui et aborde une foule de sujets. Il y a de la science-fiction, des bandes dessinées, de la littérature jeunesse. Il y a tout plein de livres pour ouvrir notre esprit. »

Pour rendre l'expérience plus immersive, un mélange de bannique, un pain traditionnel autochtone, ainsi que le nouveau cahier thématique annuel de Je lis autochtone seront remis gratuitement à l'achat d'un livre des Premiers Peuples. Le cahier thématique permet de découvrir toutes les nouveautés livresques autochtones, des entrevues exclusives, une nouvelle inédite et des recommandations littéraires et musicales.

La programmation de l'événement est disponible sur le site Web de l'organisme

(jelisautochtone.ca). Plusieurs activités avec des auteurs et des autrices auront lieu tout au long du mois dans plusieurs librairies et bibliothèques de la province.

Je lis autochtone met aussi en vente des sacs réutilisables au coût de 20 $. Pour chaque sac vendu, l'organisme remettra un livre à un.e jeune d'une communauté autochtone du Québec.

Rappelons que l'initiative a d'abord été lancée, en 2021, par la Librairie Hannenorak située à Wendake. Vu l'intérêt grandissant, le projet s'est développé pour devenir un organisme à but non lucratif qui a pour mission de faire découvrir la littérature autochtone, mais aussi de rendre les livres plus accessibles dans les communautés des Premières Nations et y augmenter la littératie.

Pour tout connaître sur la campagne, visiter le jelisautochtone.ca ainsi que les pages Facebook et Instagram de l'organisme.

À propos de Natasha Kanapé Fontaine :

Natasha Kanapé Fontaine est une autrice, poète et artiste interdisciplinaire innu, de la communauté de Pessamit, sur le Nitassinan (Côte-Nord, Québec). Ses œuvres poétiques, son roman, son recueil de nouvelles et ses essais sont reconnus et salués par la critique, voyagent dans le monde, traduits en plusieurs langues et sont à l'étude à plusieurs niveaux dans les écoles du Québec et d'ailleurs.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« La question nationale, une question sociale » de Michel Roche Un livre majeur

« L'indépendance n'est ni à gauche ni à droite, elle est en avant ». Cette phrase de Bernard Landry, on l'entend fréquemment de la bouche de péquistes souvent bien intentionnés mais un brin allergiques à toute critique de leur parti.

Germain Dallaire

Pourtant, l'histoire même du PQ démontre que cette phrase est fausse. Les deux référendums de 1980 et 1995 ont été menés par des gouvernements péquistes clairement de centre gauche. Dans les deux cas mais plus particulièrement en 1995, le ralliement des groupes populaires et syndicaux au camp du Oui ont joué un rôle majeur.

Gouvernements de centre gauche ? Démystifions un peu les choses. La révolution tranquille a été le point de départ de deux décennies de décisions gouvernementales volontaristes allant dans le sens d'une intervention accrue de l'État dans l'économie et le développement de programmes sociaux. Toutes ces réalisations s'inscrivaient dans une logique de développement du bien commun profitable à tou(te)s. C'était à proprement parler du « nation building" et c'est loin d'être un hasard si, parallèlement à ce processus, s'est développé un nationalisme toujours plus affirmé nourrissant une aspiration croissante à l'indépendance. En fait, ce à quoi les gens sont attachés c'est à un État qui a pour objectif le bien commun et favorise l'unité et la solidarité entre les membres de la société. C'est ce qu'on caractérise comme étant de centre gauche et qui est pour l'essentiel la réalisation au Québec d'un État providence plus affirmé qu'ailleurs compte tenu de notre fragilité. On peut dire qu'une des manifestations récentes de cet attachement des Québécois(es) à une telle orientation gouvernementale est son appui aux employé(e)s du secteur public lors des dernières négociations.

Dans un ouvrage au titre évocateur (la question nationale, une question sociale), le professeur Michel Roche établit un lien direct entre politiques sociales et nationalisme. Les politiques sociales créent de la solidarité entre les membres d'une nation, ce faisant elles favorisent le sentiment national. Dans un pays en devenir comme le Québec, cela signifie une montée de l'indépendantisme.

Pour étayer sa démonstration, Michel Roche a fait un patient travail d'archive puisqu'il fait l'analyse de l'action des gouvernements fédéraux et provinciaux depuis l'instauration de l'État providence dans la foulée du New deal de Roosevelt à la sortie de la deuxième guerre mondiale. Dans l'histoire des relations entre les gouvernements fédéraux et québécois de cette longue période, il est possible de distinguer trois épisodes :

1- De 1945 à 1960, les gouvernements fédéraux successifs sont les maîtres d'œuvre de l'État Providence. Le Québec sous Duplessis se caractérise par un conservatisme social important ce qui l'amène à dénoncer les ingérences du fédéral même pour des initiatives favorables à la population.

2- La révolution tranquille se caractérise par une inversion des rôles. C'est le Québec qui prend l'initiative de façon spectaculaire avec la nationalisation de la majorité des barrages hydroélectriques décidée à la suite de la seule élection référendaire de notre histoire. Cette nationalisation est un geste par excellence de solidarité sociale puisqu'elle a été explicitement réalisée pour favoriser les coûts d'électricité les plus bas possibles pour l'ensemble des Québécois(e)s. Elle a inaugurée une longue suite de réformes (création des ministères de l'éducation et de la santé, assurance-maladie, créations de sociétés d'État, etc, etc.. la liste est longue) allant toutes dans le même sens d'une prise en main collective au bénéfice de l'ensemble des Québécois(e)s. Résultat : un sentiment fort de destin commun, une solidarité croissante, un nationalisme atteignant des zéniths et la nécessité de l'indépendance qui s'impose.

3- Arrive les années 80 avec l'échec référendaire et, l'année suivante, un gouvernement Lévesque qui se retourne contre ses alliés du secteur public. La chape de plomb du néolibéralisme s'installe progressivement avec les premiers traités de libre-échange qui ouvrent à la marchandisation de toute chose. C'est le début des baisses d'impôt et du démantèlement de l'État. Le PQ se convertit au libre-échange et le gouvernement libéral de Robert Bourassa parle d'État Provigo. Même une partie de la gauche se rallie en parlant d'alter-mondialisation. Le gouvernement fédéral est à l'offensive avec le rapatriement unilatéral de la constitution et les premières privatisations sous Mulroney.

Son néolibéralisme affirmé ne lui permet cependant pas d'envahir le champ des politiques sociales. Les leaders indépendantistes se déchirent avant de reprendre la main. Les échecs de Meech et Charlottetown les galvanise et conduit au référendum volé de 1995.

La suite de l'histoire s'apparente à un effondrement. Lucien Bouchard devient premier ministre et, prenant exemple sur René Levesque, se retourne contre ses alliés en imposant des coupures drastiques. Ces coupures sont une conséquence directe des actions d'un gouvernement fédéral paniqué par les résultats référendaires. En plus d'inonder le Québec de publicité (programme des commandites), Ottawa coupe de 33% ses transferts en santé obligeant le Québec à diminuer les services. Plus catholique que le pape, le gouvernement Bouchard réduit de 6% le budget de l'État en 1996 et 1997. Au gouvernement québécois le rôle ingrat ; au fédéral, le rôle de Père Noël. Le déficit zéro, présenté aux indépendantistes par Lucien Bouchard comme la condition gagnante d'un référendum à venir, est la démonstration parfaite qu'indépendance et néolibéralisme sont tout simplement antagonistes. Appliqués avec d'autant plus de vigueur que Bouchard y avait rallié les alliés du camp du Oui, ces politiques ont conduit à une grogne populaire et à l'effondrement du leadership indépendantiste. La condition gagnante s'est avérée être une condition perdante.

En symbiose avec la politique fédérale d'envahissement des compétences provinciales, le gouvernement Charest (2003-2012) poursuit le travail de démantèlement de l'État québécois bien entamé sous Lucien Bouchard. Profitant d'un ministre des finances qui s'est époumoné à dénoncer le déséquilibre fiscal (Yves Séguin), Jean Charest se permet même de convertir en baisses d'impôt le 700 millions accordé en 2007 par Stephan Harper. Néolibéralisme, quand tu nous tiens ! En 2013, une étude de l'Institut de Recherches en Économie Contemporaine (IREC) révélait qu'en appliquant le régime fiscal de 1997, le gouvernement québécois aurait obtenu 8,4 milliards de plus en financement…

L'arrivée du gouvernement de Justin Trudeau au pouvoir en 2015 allait marquer une accélération dans l'intrusion du fédéral. On se souvient qu'à l'époque Trudeau, sur l'obsession du déficit, défendait une position plus progressiste que le NDP. C'est ce qu'il a mis en application en envahissant les champs de compétence du Québec. Récemment, il l'a fait sur la question du logement mais surtout en instituant une assurance-dentaire pour les personnes âgées, une assurance bien populaire au Québec…

Pendant ce temps au Québec, c'est « back to the future » avec un gouvernement caquiste qui fait de l'aide aux entreprises le pivot de son action. Élu sur un discours nationaliste qui a vite montré ses limites, ce gouvernement en est réduit à protester contre les empiètements du fédéral et cela, même concernant des initiatives profitables à la population. Son attitude ressemble à s'y méprendre à celle du gouvernement Duplessis. La boucle serait-elle bouclée ? Serions-nous en fin de cycle… mûrs pour une nouvelle révolution peut-être pas si tranquille qui donne toute sa place à un État québécois indépendant soucieux en priorité du bien commun. C'est tout le bien qu'on se souhaite.

Le livre de Michel Roche ne se contente pas d'analyser l'évolution du Québec des 80 dernières années ce qui serait déjà beaucoup. Il embrasse beaucoup plus large dès le début en retournant aux écrits de Karl Marx sur le nationalisme. Il montre que ce dernier était loin d'y être hostile et le voyait comme une étape non suffisante mais parfois essentielle dans la prise en mains par les peuples de leur destin. On est loin de la vision réductrice de la répétition un peu mécanique du fameux « prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ». Comme dirait l'autre : encore faut-il avoir un pays. Marx l'avait bien compris.

Je termine en signalant une autre contribution importante du livre de Michel Roche qui consiste à analyser les cas écossais et catalans en démontrant le lien entre nationalisme et politiques sociales. Dans ces deux derniers cas, la relation joue à l'inverse tout simplement parce que ce sont les instances « fédérales » qui exercent le pouvoir exclusif en matière de protection sociale. C'est ainsi que Michel Roche montre sur un temps long que les épisodes de montées d'aspiration à l'indépendance dans ces deux pays en devenir sont directement liées à des coupures dans la protection sociale par le gouvernement central.

En ces temps où le néolibéralisme montre de sérieux signes l'essoufflement, le livre de Michel Roche est une contribution majeure dans les débats sociaux et politiques québécois. Que tous les indépendantistes en prennent bonne note : la réalisation de l'indépendance implique le retour en force du « commun". C'est ce que les pionniers indépendantistes avaient compris.

« La question nationale, une question sociale » Essai sur la crise du mouvement indépendantiste québécois, Michel Roche, Éditions Liber

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Nous avons besoin des Éditions sociales, les Éditions sociales ont besoin de nous ! »

TRIBUNE. Des universitaires et auteurs appellent à soutenir financièrement cette maison d'édition historique, associée à La Dispute, qui a su préserver son indépendance au milieu de grands groupes capitalistes.

Tiré du site du CADTM. Photo : Malediction_Wolf, Pixabay, CC

Comme d'autres espaces indépendants où se construit une pensée critique, les Éditions sociales (ES) traversent actuellement une période difficile. Longtemps liées au Parti communiste français, les ES ont été l'un des éditeurs politiques majeurs du XXe siècle. Elles ont aussi bien diffusé des outils de formation militante que l'œuvre de Marx et d'Engels, la première anthologie de textes de Gramsci en français, le travail de grands historiens marxistes, ou encore, avec une collection sans équivalent comme « les classiques du peuple », à faire connaître à un public large des œuvres marquantes du patrimoine littéraire et intellectuel.

Depuis 2018, les ES ont renouvelé et élargi leur équipe éditoriale et redéployé leur activité.

Une nouvelle vie a commencé pour les ES à la fin des années 1990, après de rudes batailles pour leur indépendance politique et leur autonomie économique. La pensée de Marx et d'Engels sert toujours de boussole mais elle est désormais travaillée sans exclusive théorique ou politique, et en réunissant différentes sensibilités intellectuelles. Depuis 2018, les ES ont renouvelé et élargi leur équipe éditoriale et redéployé leur activité. En lançant de nouvelles collections, comme la collection de petits livres de pédagogie « Découvrir » et en redynamisant d'ambitieux projets, tels que la GEME (Grande Édition Marx-Engels) qui vise à publier l'ensemble des textes de Marx et d'Engels dans de nouvelles traductions à partir de l'édition de référence allemande, les Éditions sociales visent à transmettre une histoire et des expériences issues du mouvement ouvrier et à ouvrir à la diversité des débats des marxismes contemporains.

Pour nous qui sommes intéressé⋅es ou impliqué⋅es dans ces débats, les ES sont un espace irremplaçable, un bien commun pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre la marche du monde. Car il ne s'agit nullement de conserver un héritage comme des antiquités précieuses dans un musée, mais, au contraire, de forger des outils pour penser au présent le travail, les rapports de domination, l'écologie et les oppressions racistes ou sexistes, dans la perspective de leur dépassement, donc de l'émancipation.

C'est pourquoi nous appelons à soutenir les Éditions sociales, en participant à la campagne de dons et en faisant connaître le plus largement possible leur travail éditorial et leurs publications.

Signataires

Bruno Amable, Économiste

Éric Aunoble, historien

Étienne Balibar, Philosophe, Université de Paris-Nanterre

Laurent Baronian, Économiste, enseignant-chercheur au CEPN

Jean Batou, Historien, auteur

Philippe Bazin, Artiste

Marc Belissa, Maître de conférences émérite Paris Nanterre

Judith Bernard, Enseignante et metteuse en scène

Vincent Berthelier, Maître de conférence en littérature

Alain Bertho, Professeur émérite d'Anthropologie

Michel Biard, Historien

Jacques Bidet, Philosophe

Alexia Blin, Directrice de coll

Patrick Bobulesco, Libraire du Point du Jour

Stéphane Bonnéry, Professeur en sciences de l'éducation à l'Université Paris-VIII

Saliha Boussedra, Docteure en philosophie

Sebastian Budgen, Directeur éditorial Verso Books

Antony Burlaud, Directeur de collection

Juan Sebastian Carbonell Gerpisa, École Normale Supérieure Paris-Saclay, IDHES

Yves Clot, Professeur émérite en psychologie du travail au CNAM,

Annick Coupé, Syndicaliste et altermondialiste

Pierre Cours-Salies, Sociologue

Thomas Coutrot, Économiste

Alexis Cukier Philosophe, auteur

Laurence De Cock, Historienne

Pauline Delage, Sociologue

Thierry Discepolo, Éditeur Agone

Étienne Douat, Sociologue

Yohann Douet, Directeur de coll, auteur, docteur en philosophie

Laurent Douzou, Historien

Jean-Numa Ducange, Professeur des Universités, historien, membre de la GEME

Cédric Durand, Économiste

Anaïs Enjalbert Riot, Éditions

Marouane Essadek, Enseignant

Jules Falquet, Département de philosophie, Université Paris 8 St Denis

Juliette Farjat, autrice, philosophe

Caroline Fayolles, Maîtresse de conférences en histoire

Franck Fischbach, Philosophe

Quentin Fondu, Directeur de collection

Guillaume Fondu, Directeur de collection

Clément Fradin, Traducteur, germaniste

Camille François, Sociologue

Tony Fraquelli, Syndicaliste CGT cheminot

Bernard Friot, Sociologue, auteur

Lise Gaignard, Psychanalyste

Davide Gallo Lassere, Philosophe

Isabelle Garo, Autrice et directrice de collection, enseignante en philosophie

Franck Gaudichaud, Auteur, historien

Olivier Gaudin, Enseignant et chercheur à l'École de la nature et du paysage, responsable éditorial des Cahiers de l'École de Blois

Vincent Gay, Sociologue

Romaric Godin, Économiste, journaliste Mediapart

Paul Guillibert, Philosophe

Florian Gulli, Professeur agrégé de philosophie

Stéphane Haber, Philosophe

Jean-Marie Harribey, ancien maître de conférences à l'Université de Bordeaux, HDR en sciences économiques.

Samuel Hayat, Chargé de recherche CNRS, Sciences Po

Laurent Hebenstreit, Fondateur des éditions Démopolis

Vincent Heimendinger, Directeur de collection

Liem Hoang Ngoc, Économiste

Chantal Jaquet, Philosophe

Anne Jollet, Maîtresse de conférences Université de Poitiers, Coordonnatrice de la rédaction des Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique

Razmig Keucheyan, Sociologue

Pierre Khalfa, Économiste, Fondation Copernic

Aurore Koechlin, Sociologue

Stathis Kouvélakis, Philosophe, auteur

Olivier Le Cour Grandmaison, universitaire

Jean Jacques Lecercle, Professeur honoraire des universités

Marion Leclair, Directrice de collection, Maîtresse de conférence en civilisation britannique

Vincent Legeay, Maître de conférences en philosophie

Simon Lemoine, Philosophe, chercheur indépendant

Frédéric Lordon, Philosophe

Michael Lowy, Sociologue, philosophe, auteur

Sandra Lucbert, Écrivaine

Christophe Magis, Sociologue des médias

Elsa Marcel, Avocate au barreau de Seine-Saint-Denis

Roger Martelli, Historien, auteur

Christiane Marty, Fondation Copernic, chercheuse

Frédéric Monferrand, Philosophe

Olivier Neveux, Professeur d'histoire et d'esthétique du théâtre

Ugo Palheta, Sociologue, auteur

Stefano Palombarini, Maître de conférence en économie à l'Université Paris 8

Evelyne Payen-Variéras, Enseignante-chercheuse

Clément Petitjean, Sociologue

Dominique Plihon, Économiste, professeur émérite, Université Sorbonne Paris Nord

Allan Popelard, Enseignant et directeur de collection aux Éditions Amsterdam

Raphaël Porcherot, Docteur en sciences économiques et traducteur

Stefanie Prezioso, Professeure d'histoire politique et sociale de l'Europe au XXe siècle à la Faculté des Sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne

Stéfanie Prezioso, Historienne

Jean Quétier, Auteur des éditions sociales

Makan Rafatdjou, Architecte-urbaniste

Matthieu Renault, Professeur de philosophie, Université Toulouse – Jean Jaurès

Emmanuel Renault, Philosophe

Haude Rivoal, Sociologue

Gwendal Roblin, Doctorant en sociologie, GRESCO, Université de Poitiers

Daniel Rome, Enseignant retraité, militant altermondialiste

Lucie Rondeau du Noyer, Historienne

Grégory Salle, Chercheur en sciences sociales

Catherine Samary, Économiste altermondialiste

Raphaël Schneider, Fondateur de Hors-série

Guillaume Sibertin-Blanc, Philosophe

Maud Simonet, Sociologue au CNRS (IDHES)

Alexandra Sippel, Enseignante-chercheuse et traductrice

Omar Slaouti, Militant antiraciste

Daniel Tanuro Auteur écosocialiste

Jean Pierre Terrail, Sociologue, auteur

Eric Toussaint, Porte-parole CADTM international

Enzo Traverso, Historien

Mathieu Van Criekingen, Enseignant-chercheur en géographie et études urbaines, Université libre de Bruxelles

Bernard Vasseur, Philosophe

Françoise Verges, Politologue, militante décoloniale

Nicolas Vieillecazes, Éditeur aux éditions Amsterdam

Christiane Vollaire, Philosophe

Xavier Wrona, Riot Éditions

Karel Yon, Sociologue

La Fabrique éditions

Fondation Gabriel Péri

Les éditions Syllepse

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Occuper le monde : vers le plus grand mouvement international jamais connu ?

Des occupations partout. En quelque deux semaines, le mouvement étudiant lancé aux États-Unis s'est répandu dans le monde, prenant une ampleur encore inédite. Au point que la liste des universités mobilisées semble impossible à tenir : il y a eu, à l'heure où nous écrivons ces lignes, des occupations ou tentatives d'occupations dans des dizaines de pays, sur tous les continents (1). Et en Belgique, bien sûr, dorénavant dans toutes les grandes universités du pays : ULB et VUB, Gand, Anvers, Leuven, Liège, Louvain-la-Neuve.

Tiré de Gauche anticapitaliste

20 mai 204

Par David Lhotellier

Dans certains pays, les autorités tentent la méthode douce ; dans d'autres, elles répriment frontalement. Mais quelle que soit le degré de violence, les recettes sont les mêmes : faire passer les étudiant∙es pour une minorité radicalisée, et les accuser d'antisémitisme, voire de soutien au terrorisme.

La Palestine est-elle le nouveau Viêtnam ?

Le propre des mouvements de solidarité internationale, c'est qu'ils sont durs à lancer, étant donné la difficulté de s'intéresser à ce qui se passe à l'autre bout du globe (on aurait bien sûr aimé voir des mobilisations semblables pour soutenir les peuples ukrainien, iranien, syrien, yéménite, soudanais, congolais ou encore mapuches) ; mais qu'une fois démarrés, rien ne les arrête, et certainement pas les frontières. Jamais encore un mouvement ne s'était propagé aussi vite dans autant de pays : si l'on veut chercher une comparaison sensée, la seule qui vienne en tête concerne sans doute mai 1968, dont on oublie souvent qu'il a en réalité commencé le 22 mars, par une occupation en soutien à des étudiants arrêtés lors d'une manifestation contre la guerre au Viêtnam. Rares mais puissantes, ces déflagrations rappellent aux militant∙es révolutionnaires une vérité dont on pourrait, le reste du temps, douter : frapper et s'organiser ensemble, à l'échelle internationale, est tout à fait possible, et c'est certainement le seul moyen de faire vaciller une classe capitaliste qui, elle, n'a aucun mal à se jouer des frontières quand ça l'arrange.

Frapper et s'organiser ensemble, à l'échelle internationale, est tout à fait possible, et c'est certainement le seul moyen de faire vaciller une classe capitaliste qui, elle, n'a aucun mal à se jouer des frontières quand ça l'arrange.

Les étudiant∙es, généralement bien connecté∙es et souvent mobiles, ont toujours eu une longueur d'avance dans ce domaine. Mais pour créer des rapports de force plus puissants, il faut bien sûr des mobilisations plus larges : en 1968, ce sont effectivement les étudiant∙es qui ont lancé les premières étincelles, mais les victoires n'ont été arrachées que quand dix millions de travailleur∙ses se sont mis∙es en grève. Toutes proportions gardées, le mouvement aujourd'hui en cours présente des signes d'un tel effet d'entraînement : depuis octobre, les manifestations ont atteint des proportions gigantesques dans de nombreux pays, et les quartiers populaires sont fortement mobilisés contre un impérialisme qu'ils perçoivent (à raison) comme l'autre visage du racisme d'État auquel ils font face à domicile. Et dans le reste de la société, la colère qui couve comme des braises depuis sept mois se matérialise de plus en plus par des actions spontanées et inattendues, comme la grève de la VRT durant la prestation de la candidate israélienne à l'Eurovision. À quand une grève générale contre l'impérialisme ?

On en parle à l'AG

En attendant, les étudiant∙es occupent leurs universités. Et c'est déjà pas mal.

Certes, par rapport à une grève, la capacité d'une telle mobilisation à bloquer des flux financiers, et à faire pression sur telle ou telle entité en l'attaquant par le portefeuille, est assez limitée. Mais ce sont des mobilisations visibles, symboliquement fortes, et ce n'est pas rien, vu la dépendance d'Israël à son softpower et à ses soutiens diplomatiques. Et surtout, elles donnent aux occupant∙es un espace pour s'organiser – et du temps, là où le rapport de forces permet le blocage des cours et l'annulation des examens.

La question clef est alors de savoir si elles seront utilisées comme telles, si elles pourront être le point de chute d'un mouvement tourné vers l'extérieur, ou bien si elles se refermeront sur elles-mêmes, pensées comme une fin en soi et plus comme un outil de lutte. C'est ce qui a tué, entre autres, la mobilisation étudiante de 2018 en France, qui avait pris une forme comparable : alors que la moitié des universités du pays étaient bloquées, les manifestations se sont vidées et, progressivement, plus personne n'a vu d'intérêt à se joindre aux occupations en-dehors des personnes qui les habitaient de manière permanente. Et le gouvernement a finalement pu cueillir les dernier∙es d'entre elleux après avoir joué l'usure. Rester tourné∙es vers l'extérieur, ne pas voir l'occupation comme une fin en soi : voilà le mot d'ordre à garder en tête. Car il faut dire que la tentation est forte.

Il faut se figurer l'ambiance : ces lignes sont écrites dans la salle où ont lieu d'ordinaire les conseils d'administration de l'ULB, sur une immense table ovale. Le design, sobre et chic, est à des années-lumière de nos auditoires délabrés. Mais le lieu, désormais tapissé de drapeaux palestiniens et d'affiches reprenant des slogans décoloniaux, féministes ou révolutionnaires, a été converti en une salle d'étude silencieuse, où les étudiant∙es mobilisé∙es qui en ont besoin révisent leurs examens. Et, la nuit, elle sert de grand dortoir – les JAC ont installé leurs matelas au milieu, dans la découpe centrale de la table. Ailleurs dans le bâtiment, on trouve une chambre non-mixte, un garde-manger, une salle de prière pour les pratiquant∙es de diverses religions… et bien sûr l'auditoire dans lequel, tous les jours, se tiennent les assemblées générales, où se discutent aussi bien l'orientation stratégique du mouvement que l'organisation de la vie en communauté sur place.

Le double sens du mot « occupation » amène régulièrement à des situations étranges. Alors qu'il était jusque-là utilisé, dans de nombreux slogans, en référence à l'occupation des territoires palestiniens par l'État d'Israël, il est devenu en même un mot porteur d'émancipation, lorsqu'il fait référence à la forme prise par la lutte. À travers « l'occup' », les étudiant∙es se réapproprient un lieu qui a bien souvent été, pour elleux, un lieu de violence et de domination. La notion de propriété privée s'efface sans même qu'on le remarque : chacun∙e garde évidemment son téléphone, son sac de couchage et sa brosse à dents (autant de biens pour lesquels il y a une évidente notion de propriété d'usage), mais il ne viendrait à personne l'idée que le stock de pommes apporté par le voisin devrait appartenir à quelqu'un, ou que telle personne pourrait priver telle autre du droit de s'y servir, autre que la communauté des occupant∙es toute entière, réunie en assemblée générale, ou l'une de ses émanations. En nous obligeant à nous organiser nous-mêmes, l'occupation ouvre une parenthèse dans le capitalisme, et une fenêtre sur un possible après.

Il ne s'agit pas de faire croire que c'est un petit paradis. La pratique de la démocratie directe nécessite un long apprentissage, qui nous manque à tou∙tes cruellement : cela peut rendre les assemblées générales longues, les processus décisionnels peu efficaces, même si nous progressons un peu chaque jour. L'occupation constitue aussi un formidable lieu de libération de la parole, ce qui est salvateur, mais jette en même temps une lumière crue sur la souffrance et les oppressions qui traversent notre société – et qui ne s'arrêtent pas à nos murs, même si elles y sont activement combattues.

Ce mouvement a le potentiel d'obtenir une réelle victoire face à l'État d'Israël, en l'isolant grâce au boycott académique, culturel, diplomatique et économique

Pas facile tous les jours, mais indubitablement émancipatrice : l'occupation est une petite révolution. Et comme toutes les révolutions, elle se propage ou elle meurt. Ce mouvement a le potentiel d'obtenir une réelle victoire face à l'État d'Israël, en l'isolant grâce au boycott académique, culturel, diplomatique et économique ; et en même temps, de redessiner considérablement les rapports de forces et le savoir-faire militant dans tous les pays où il se déploie, en donnant un nouveau souffle aux organisations et aux perspectives révolutionnaires. De là à aboutir à une révolution mondiale, nous n'y sommes peut-être pas encore. Mais nous aurons au moins fait un petit pas de plus sur ce chemin vers un monde nouveau, où les frontières, l'impérialisme, le colonialisme, l'extrême droite et le génocide auront été renvoyés à leur place : dans les poubelles de l'Histoire.

Crédit photo : Université populaire de Bruxelles (Gauche anticapitaliste (CC BY-NC-SA 4.0)

Print Friendly, PDF & Email

Notes

1. Une carte interactive des mobilisations est donnée dans cet article (en castillan) : https://www.elsaltodiario.com/palestina/universidades-salamanca-rioja-se-suman-300-acampadas-genocidio

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La fin de la croissance économique approche

Le réveil risque d'être brutal car le rêve de la croissance économique infinie s'évanouit. La chose est entendue maintenant aussi bien dans certains cercles hétérodoxes (pas tous hélas !) que dans ceux plus orthodoxes (pas beaucoup encore !). On fait le point ici sur deux séries de travaux qui rompent avec la doxa dominante qui tend à faire accroire à un capitalisme vert sous la dénomination d'une croissance verte.

Tiré d'À l'encontre.

1. Vers la postcroissance[1]

Un demi-siècle de capitalisme néolibéral a poussé à l'extrême les deux contradictions qui lui sont inhérentes : la dévalorisation de la condition du travail, pourtant seule source de la valeur, et la dégradation de la nature, les deux ensemble conditions de la richesse, selon les mots de William Petty et de Karl Marx[2]. Ces deux contradictions jumelées mènent à l'épuisement des gains de productivité du travail d'un côté et au réchauffement climatique et à l'épuisement de la biodiversité de l'autre. Les choses sont claires : poursuivre le rêve de l'accumulation infinie est une impasse. Au moins trois livres qui viennent d'être publiés remettent en question de nouvelle manière le dogme de la croissance économique éternelle.

Il faut donc prendre acte que le débat sur la post-croissance est posé. Sans tomber dans une chimère comme celle de la croissance verte ou dans une décroissance uniforme sans transition. Post-croissance a un sens s'il s'agit de sortir de la logique du capitalisme que la croissance sert : bannir le critère du taux de profit devient la priorité et non pas en finir avec l'indicateur PIB. C'est la croissance de ce dernier qui est une illusion, ce n'est pas le PIB lui-même qui donne la somme des revenus bruts annuels produits dans l'économie. Aussi, c'est le sous-titre du livre de l'économiste britannique du développement Tim Jackson, Post-croissance (Actes Sud, 2024) qui est important : Vivre après le capitalisme.

Une institution-clé doit être mise en œuvre pour amorcer ce passage : la planification écologique. Mais plusieurs conditions doivent être réunies. D'abord, l'instauration d'un débat démocratique pour décider des besoins à satisfaire prioritairement. Ensuite, dresser des comptabilités matières sur les ressources disponibles et à sauvegarder. Mais là se loge la principale difficulté : la comptabilité « en nature » ne se substitue pas à la comptabilité monétaire, comme le croient l'économiste Cédric Durand et le sociologue Razmig Keucheyan dans Comment bifurquer, Les principes de la planification écologique (La Découverte, 2024). Dans une économie post-capitaliste, où subsistera une division du travail importante, il faudra comptabiliser l'amortissement des équipements, les consommations intermédiaires de matières premières et d'énergie et les salaires. Les prix seront donc nécessaires, même si leur mode de fixation ne découlera pas exclusivement du marché parce qu'ils seront, au moins partiellement, administrés.

Et cela n'a rien à voir avec l'illusion de ce que les économistes libéraux appellent « capital naturel » auquel il faudrait donner un prix, comme si la nature avait une valeur économique intrinsèque. Cette idée trop fréquemment colportée par les mouvements écologistes, croyant bien faire, est le leitmotiv des institutions internationales comme l'ONU, la Banque mondiale, cette dernière cherchant à se disculper d'avoir diligenté les politiques productivistes. Cette notion de capital naturel est parfois reprise par des experts tout à fait conscients de la nécessité de la planification, tels les économistes Michel Aglietta et Étienne Espagne dans Pour une écologie politique, Au-delà du Capitalocène (Odile Jacob, 2024), mais en oubliant le caractère incommensurable des écosystèmes à quoi que ce soit de produit par l'Homme, c'est-à-dire qui est inestimable[3].

2. Le changement climatique fera baisser la production

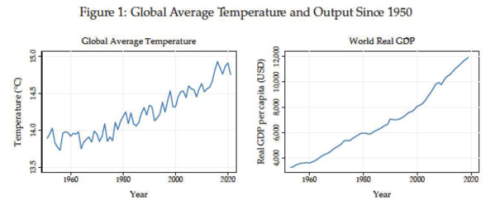

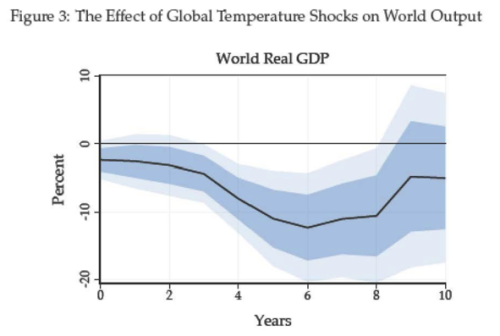

Une étude du National Bureau of Economic Research (NBER), menée par Adrien Bilal et Diego R. Känzig, respectivement de l'Université de Harvard et de l'Université Northwestern, évalue l'impact macroéconomique mondial du changement climatique[4]. Prenant à rebours les évaluations traditionnelles aboutissant à chiffrer à hauteur de seulement à 1 à 3 % la réduction de la production mondiale à cause d'une hausse de 1 °C de la température mondiale, ils aboutissent à des impacts « six fois plus importants », c'est-à-dire 12 % de produit brut mondial en moins au bout de six ans.

Notes : La figure montre l'évolution de la température moyenne mondiale, calculée à partir des données d'anomalie de la température mondiale et de la climatologie correspondante de la NOAA, dans le graphique de gauche, et l'évolution du PIB réel mondial par habitant (en 2017 USD) calculée à partir des données PWT dans le graphique de droite.

Bilal et D.R. Känzig, p. 9

Notes : La figure montre les réponses impulsionnelles du PIB réel mondial par habitant à un choc de température mondial, estimées sur la base des dates de récession retenues par la Banque mondiale (note 2 p. 12)). La ligne continue est l'estimation ponctuelle et les zones ombrées foncées et claires sont les intervalles de confiance de 68 et 90 %, respectivement.

Bilal et D.R. Känzig, p. 13.

Comment ces auteurs parviennent-ils à une évaluation bien plus pessimiste que les études antérieures, notamment celle fameuse de Nordhaus[5] ? Parce qu'ils étudient l'impact d'une hausse de la température moyenne mondiale au lieu de celui des hausses de températures locales, c'est-à-dire dans un pays ou une région donnés. Ils expliquent :

« Nous étudions l'impact de ces chocs sur la probabilité d'événements météorologiques extrêmes, tels que des températures extrêmes, des vitesses de vent extrêmes et des précipitations extrêmes. […] Les chocs thermiques locaux entraînent une augmentation du nombre de jours de chaleur extrême. Cependant, les chocs thermiques mondiaux entraînent une augmentation nettement plus importante du nombre de jours de chaleur extrême. Le contraste est encore plus marqué pour les précipitations extrêmes et la vitesse extrême du vent : les chocs de température globale prévoient une forte augmentation de leur fréquence, ce qui n'est pas le cas des chocs de température locale. Ces résultats sont cohérents avec la littérature géoscientifique : la vitesse du vent et les précipitations sont des résultats du climat mondial – par le biais du réchauffement océanique et de l'humidité atmosphérique – plutôt que des résultats de la distribution locale des températures. Étant donné que les événements climatiques extrêmes sont connus pour causer des dommages économiques, l'effet différentiel des chocs de température mondiaux par rapport aux chocs de température locaux sur les événements climatiques extrêmes peut expliquer les effets économiques beaucoup plus importants des chocs de température mondiaux. »[6]

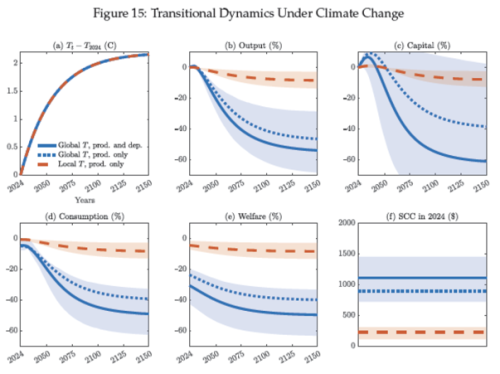

L'étude de Bilal et Känzig a le mérite d'anticiper ce qu'il se passerait si l'élévation de la température atteignait 2 °C, voire 3 °C en 2100. Dans ce dernier cas, à cause des effets cumulatifs, le produit brut mondial baisserait de 50 % par rapport à ce qu'il aurait été sans changement du climat.

Notes : La figure montre la dynamique de transition de notre modèle estimé dans le cadre de notre scénario où le monde se réchauffe de 3°C au-dessus des niveaux préindustriels d'ici 2100. Les lignes continues bleues représentent la dynamique de transition lorsque nous estimons le modèle sur la base des chocs de température mondiaux, ainsi que les intervalles de confiance à 68 % (bleu ombré). Les lignes bleues en pointillé représentent la dynamique de transition lorsque nous n'utilisons que les dommages causés à la production par les chocs de température mondiaux. Les lignes rouges en pointillé représentent la dynamique de transition lorsque nous utilisons uniquement les chocs de productivité estimés en fonction des chocs de température locaux, ainsi que les intervalles de confiance à 68 % (en rouge ombré). Intervalles de confiance basés sur 1000 tirages bootstrap de production, de capital et de température.

Bilal et D.R. Känzig, p. 40.

Mesuré en termes de bien-être, l'impact du changement climatique est considérable, même en ne prenant en compte que la consommation qui baisserait autant que la production :

« Cette baisse substantielle de la consommation se traduit par une importante perte de bien-être. Le graphique (e) montre que l'impact du changement climatique sur le bien-être équivaut à une perte de bien-être de 31 %, en pourcentage équivalent de consommation. Cette perte de bien- être dépasse l'impact sur la consommation, car les ménages ne tiennent pas compte des baisses futures de la consommation, mais les valorisent également. Comme la température continue d'augmenter, le bien-être continue de diminuer et atteint une perte de 52 %. Nos résultats indiquent que l'impact du changement climatique est considérable. En termes de bien-être, le coût du changement climatique est 640 fois supérieur au coût des cycles économiques, ou dix fois supérieur au coût du passage des relations commerciales actuelles à une autarcie complète. Ce qui est peut-être le plus frappant, c'est qu'en termes de production, de capital, de consommation et donc de bien-être, le changement climatique est comparable, en termes d'ampleur, à l'effet d'une guerre majeure sur le plan national. Cependant, le changement climatique est permanent. Ainsi, les pertes liées à la vie dans un monde avec changement climatique par rapport à un monde sans changement climatique sont comparables au fait de mener une guerre majeure au niveau national, et ce pour toujours. »[7]

Parmi les facteurs qui expliquent la perte de production et de bien-être, il y a l'augmentation considérable du coût social du carbone qui est de l'ordre de « 1056 dollars par tonne de dioxyde de carbone (tCO2) […] six fois supérieure à la limite supérieure des estimations existantes »[8]. Si la température augmentait de 5 °C en 2100, la perte de bien-être atteindrait plus de 60 %[9].

Certes, le modèle d'impact du changement climatique à travers le monde de Bilal et Känzig est bâti sur une fonction de production Cobb-Douglas avec une productivité totale des facteurs (c'est-à-dire ici le progrès technique) dépendant du temps, fonction dont on connaît les graves limites. Ce qui, peut-être, permet au chef économiste de TotalEnergies, Thomas-Olivier Léautier, de déclarer : « Cette étude permet de réconcilier la littérature économique néoclassique avec la vision des scientifiques »[10].

Le chef économiste de TotalEnergies aurait dû lire attentivement les auteurs :

« Enfin, notre article alimente le débat de longue date sur la question de savoir si les modèles d'évaluation intégrée sont bien adaptés pour représenter le coût du changement climatique (Nordhaus, 2013 ; Stern et al., 2022). Notre article démontre que ces modèles ont historiquement produit des coûts faibles du changement climatique non pas tant parce qu'ils reposaient sur des bases incomplètes, mais plutôt parce qu'ils étaient calibrés sur des dommages économiques qui ne représentaient pas l'impact total du changement climatique. »[11]

L'étude de Bilal et Känzig vient à point nommé au moment où l'Union européenne défait le modeste Pacte vert qu'elle venait d'adopter, au moment aussi où le gouvernement français se réjouit de la diminution des émissions de gaz à effet de serre en France de 5,8 % en 2023, en oubliant de comptabiliser les émissions importées, et au moment enfin où le gouvernement fait voter à l'Assemblée nationale une loi sur l'agriculture qui envoie à la poubelle toute considération environnementale à la grande satisfaction de la FNSEA. La croyance en la possibilité d'une fuite en avant perpétuelle relève de l'aveuglement sinon du cynisme de classe. (Article publié sur le blog de Jean-Marie Harribey « L'économie par terre ou sur terre ? » le 29 mai 2024, blog d'Alternatives économiques. Nous profitons d'indiquer ici l'ouvrage de Jean-Marie Harribey qui doit paraître en août, En quête de valeur(s), Editions du Croquant)

Notes

[1] Cette première partie a été en largement publiée dans Politis, n° 1808, 2 mai 2024.

[2] K. Marx, Le Capital, Livre I, 1867, Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, tome I, 1965, p. 998-999.

[3] Recension de ces livres sur ce blog. Sur le caractère inestimable de la nature et des services écosystémiques, voir J.-M. Harribey, La richesse, la valeur et l'inestimable, Fondements d'une critique socio-écologique de l'économie capitaliste, Les Liens qui libèrent, 2013, en libre accès ; et dans En quête de valeur(s), Paris, Éd. du Croquant, 2024.

[4] A. Bilal et D.R. Känzig, « The macroeconomic impact of climate change : Global vs local temperature », WP 32450.

[5] William D. Nordhaus, « An Optimal Transition Path for Controlling Greenhouse Gases », Science, vol. 258, 20 november 1992, p. 1316-1319.

[6] A. Bilal et D.R. Känzig., p. 44-45.

[7] Ibid, p. 40-41.

8] Ibid, p. 5.

[8] Ibid, p. 5.

[10] Propos rapportés par Anne Feitz, « Le réchauffement climatique freinera la croissance nettement plus que prévu », Les Échos, 28 mai 2024.

[11] A. Bilal et D.R. Känzig, p. 7.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’alimentation et la crise climatique

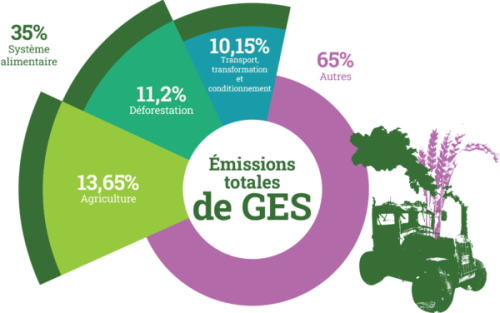

Il est impossible de lutter contre la crise climatique sans repenser la manière dont nous produisons et consommons les aliments. Le système alimentaire, responsable de plus d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, est un facteur clé du changement climatique, mais en subit également les conséquences : les populations sont confrontées à des difficultés croissantes dans la pratique de l'agriculture, de l'élevage et dans l'accès à l'alimentation.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Il faut de toute urgence transformer nos systèmes alimentaires pour nous adapter. Mais pour ce faire, il faut bien comprendre quel est le problème et quelle est la solution.

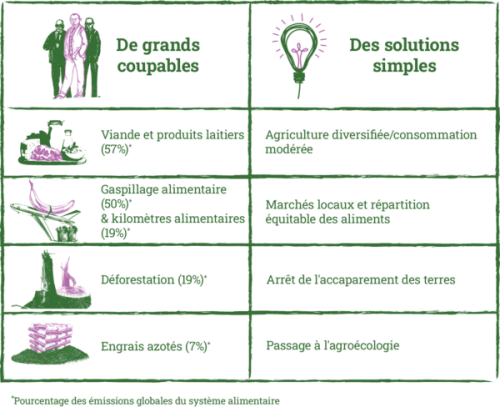

Dans cette nouvel article, GRAIN désigne les coupables et les solutions en matière d'alimentation et de crise climatique.

Alimentation et crise climatique : quel est le problème ? Quelle est la solution ?

Le système alimentaire industriel est l'un des facteurs clés du changement climatique : Le système alimentaire industriel est responsable de plus d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La majeure partie de cette pollution provient de l'élevage intensif de bétail pour la viande et les produits laitiers, de l'énorme gaspillage de nourriture, de notre dépendance au commerce mondial plutôt qu'aux aliments d'origine locale, de l'accaparement des terres et de la déforestation pour l'expansion de grandes plantations, et de l'utilisation massive de pesticides et d'engrais chimiques [2].

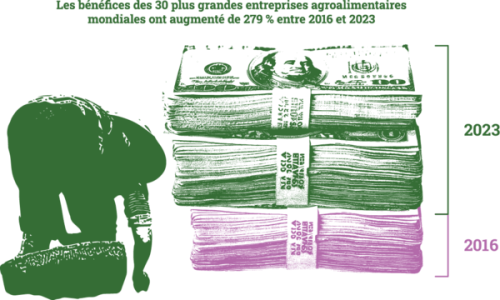

L'alimentation est un pouvoir : Ce n'est pas la faute des agricultrices et des agriculteurs. C'est celles des entreprises. Ce sont elles qui gèrent le système alimentaire industriel en fonction de leurs propres intérêts financiers. Non seulement les lois, réglementations et subventions renforcent le système alimentaire industriel, mais en outre l'influence des entreprises sur les gouvernements et les agences internationales conduit à l'inaction en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises agroalimentaires ont recours au greenwashing et à de fausses solutions telles que les « compensations » pour se créer de nouvelles sources de revenus tout en sapant les vraies solutions que sont l'agroécologie et la souveraineté alimentaire.

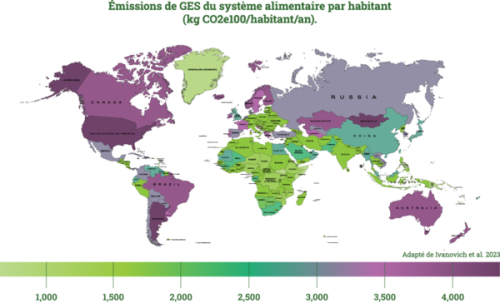

La géographie de l'injustice : La plupart des émissions de GES liées à l'alimentation proviennent de pays où l'agriculture est dominée par des exploitations productrices de viande et de produits laitiers et par des grandes plantations de cultures d'exportation, comme le soja, le maïs hybride et le palmier à huile. Le Brésil, les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande en fournissent des exemples. Ces territoires produisent des excédents qui alimentent la surconsommation de viande et d'aliments transformés, souvent par le biais du commerce international, tout en détruisant les systèmes alimentaires locaux et sains par l'accaparement des terres ou le dumping. Ce système est enraciné dans le colonialisme et perpétué par les accords dits de libre-échange, à tel point que le commerce représente aujourd'hui 20% des émissions liées à notre alimentation. Les exploitations agricoles industrielles représentent plus de 70% des terres agricoles et de l'eau utilisées dans le monde, alors qu'elles ne nourrissent que 30% de la population mondiale [2].

Des répercussions plus vastes : Le système alimentaire industriel est également l'une des principales causes de l'effondrement de la biodiversité, de la diminution et de la pollution des nappes phréatiques, de la dégradation des sols, de la déforestation et de l'exploitation de la main-d'œuvre. Il est une source majeure de problèmes de santé causés par les pesticides et la consommation d'aliments ultra-transformés. Et comme ce système est structuré de manière à générer des bénéfices pour les entreprises, on peut constater que des centaines de millions de personnes souffrent de la faim, alors même qu'on enregistre d'importants excédents alimentaires par ailleurs. Jour après jour, les entreprises étendent leurs activités et leurs marchés en détruisant et en criminalisant les systèmes alimentaires locaux, en empêchant les communautés d'utiliser leurs propres terres, leur eau, leurs semences et leurs pratiques traditionnelles et en les évinçant de leurs territoires. Elles laissent les populations à la merci d'investisseurs qui, depuis leurs lointaines salles de conférence, décident de ce qui est cultivé et de qui reçoit la nourriture. Les conséquences de cette situation s'aggravent à mesure que la crise climatique exerce une pression croissante sur la production alimentaire mondiale [3] [4].

La solution réside dans la souveraineté alimentaire : Nous pouvons lutter contre le changement climatique en nous attaquant à la principale source d'émissions liées à l'alimentation, tout en veillant à ce que les populations aient un accès suffisant à des aliments nutritifs et à ce que les communautés puissent conserver leurs moyens de subsistance. En ce qui concerne la viande et les produits laitiers, nous devons mettre fin à l'élevage industriel à grande échelle et passer à des systèmes de production locaux et diversifiés qui fournissent à la population une quantité modérée de viande et de produits laitiers, en utilisant des sources d'alimentation locales. Nous pouvons réduire le gaspillage alimentaire et les kilomètres alimentaires en créant des liens plus directs entre les personnes qui produisent et celles qui consomment, en démantelant les accords de libre-échange et en veillant à ce que les réglementations et les politiques soutiennent les systèmes de production et de commercialisation agroécologiques gérés par les paysans et paysannes et qui les protègent contre le dumping des importations. Ces mesures, ainsi qu'un contrôle accru des territoires par les communautés, permettront également de freiner la déforestation. Enfin, nous pouvons éliminer progressivement les engrais chimiques grâce à une transition massive vers des pratiques agroécologiques qui renforcent la santé des sols et y maintiennent le carbone [5].

L'agroécologie paysanne dès maintenant : Des preuves scientifiques montrent que l'agroécologie est mieux à même d'assurer la sécurité alimentaire et la nutrition des communautés dans la plupart des régions du monde que les stratégies de type « révolution verte »[6]. Ceci se traduit par un ensemble d'initiatives : rotations et mélanges de cultures, production végétale et animale intégrée, agroforesterie, intrants organiques, semences adaptées aux conditions locales, connaissances traditionnelles et bonnes stratégies de gestion des sols et de l'eau. Mais l'agroécologie est bien plus qu'un ensemble de techniques. Il s'agit d'une approche du travail agricole et de l'approvisionnement alimentaire ancrée dans le territoire, les connaissances et la culture. Elle doit être dirigée par les paysans et paysannes afin que le pouvoir et la vision restent entre les mains des petites exploitations, en particulier des femmes.

Confier le contrôle aux communautés : La lutte contre le changement climatique dans et à partir de nos systèmes alimentaires doit garantir que les communautés ont le contrôle de leurs territoires et que ce sont les producteurs et productrices alimentaires, et non les entreprises, qui définissent les politiques. De nombreuses initiatives sont actuellement prises par des mouvements sociaux, parfois soutenus par les autorités publiques, pour nous faire avancer dans la bonne direction. Les actions visant à briser la domination des entreprises dans les différents maillons de la chaîne alimentaire, à renforcer les marchés locaux, à redistribuer les terres, à créer des réserves alimentaires et des systèmes de sécurité sociale alimentaire, à démanteler le régime commercial actuel, à promouvoir les systèmes de semences paysannes et à donner des moyens d'action aux personnes travaillant dans le secteur agroalimentaire sont autant d'étapes cruciales. En fin de compte, seul le contrôle communautaire des ressources, des systèmes et des connaissances nous permettra de disposer de systèmes alimentaires résilients face au changement climatique et fondés sur la justice.

Téléchargez et imprimez le nouveau poster sur l'alimentation et la crise climatique ici

[1] C. Costa et al. « Roadmap for achieving net-zero emissions in global food systems by 2050 », Scientific Reports, 12, 15064, 2022 :

https://doi.org/10.1038/s41598-022-18601-1 ;

UNEP, « Driving finance for sustainable food systems : A roadmap to implementation for financial institutions and policy makers, » avril 2023 :

https://www.unepfi.org/publications/driving-finance-for-sustainable-food-systems/

[2] ETC Group, « Small scale farmers and peasants still feed the world », janvier 2022 :

https://www.etcgroup.org/files/files/31-01-2022_small-scale_farmers_and_peasants_still_feed_the_world.pdf

[3] Groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, « De l'uniformité à la diversité : Changer de paradigme pour passer de l'agriculture industrielle à des systèmes agroécologiques diversifiés », 2016 :

https://ipes-food.org/_img/upload/files/Uniformiteala%20Diversite_IPES_FR_Full_web.pdf

[4] Forbes' Global 2000.

[5] Xiaoming Xu et al., « Global greenhouse gas emissions from animal-based foods are twice those of plant-based foods », Nature Food (2), 2021 :

https://www.nature.com/articles/s43016-021-00358-x ;

Jingyu Zhu, « Cradle-to-grave emissions from food loss and waste represent half of total greenhouse gas emissions from food systems », Nature Food (4), 2023 :

https://www.nature.com/articles/s43016-023-00710-3 ;

Mengyu Li et al., « Global food-miles account for nearly 20% of total food-systems emissions » Nature Food (3), 2022 :

https://www.nature.com/articles/s43016-022-00531-w ;

Stefano Menegat et al., « Greenhouse gas emissions from global production and use of nitrogen synthetic fertilisers in agriculture », Scientific Reports, 2022 :

https://www.nature.com/articles/s41598-022-18773-w

[6] Guy Faure et al, « What agroecology brings to food security and ecosystem services : a review of scientific evidence », Desira-Lift, février 2024,

https://agroecology-coalition.org/wp-content/uploads/2024/02/DeSIRA-LIFT-Knowledge-brief4-Scientific-Evidence-for-Agroecology.pdf

https://grain.org/fr/article/7131-nouvelle-affiche-sur-l-alimentation-et-la-crise-climatique

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comment aider les petits États insulaires ?

Victimes de l'utilisation mondiale des énergies carbonées, les petits États insulaires en développement cherchent désespérément la manière de faire comprendre au reste de la planète que leurs économies et même leurs survies sont en jeux dans la lutte au changement climatique.

Le 20 mai, un gigantesque iceberg de 380 kilomètres carrés appelé A-83 s'est détaché de la banquise en Antarctique. C'est le troisième événement de ce type au cours des quatre dernières années dans cette région. La perte continue de glace en Antarctique est une preuve tangible que le réchauffement climatique entraîne l'élévation du niveau de la mer. Les petits États insulaires sont en première ligne de ces impacts dévastateurs. Ce vêlage mettait donc la table pour la 4e Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement (SIDS4), qui s'est tenue à Antigua-et-Barbuda du 27 au 30 mai. Son thème était, « Tracer la voie vers une prospérité résiliente ». Plus de 4000 participants et une vingtaine de dirigeants et ministres de plus de 100 pays s'y sont ainsi réunis. Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres a dénoncé lors de cette rencontre une situation obscène ou ces petits États insulaires en développement payaient pour la compétition entre les grandes économies et la soif de profits des industries fossiles.

En première ligne des crises mondiales

Il y a une quarantaine de petits États insulaires en développement (PEID) membres des Nations Unies. Une vingtaine d'autres sont associés à des commissions régionales [EN]. Principalement situées dans le Pacifique, l'Atlantique, les Caraïbes, la mer de Chine et l'océan Indien, ils totalisent environ 65 millions d'habitants, sur moins de 0,5 % de la surface du globe. Bien qu'ils contribuent à moins de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ils n'en sont pas moins en première ligne des crises mondiales créées par le changement climatique qui menacerait les trois quarts de leurs récifs coralliens. Non seulement les ouragans, les inondations et les sécheresses les touchent de manière disproportionnée, mais la montée du niveau de la mer pourrait même en faire disparaître plusieurs tels les archipels Tuvalu, de Nauru, des Kiribati, les îles Marshall et les Maldives.

Réduire les émissions de carbone

Le programme d'action adopté à Antigua-et-Barbuda met en lumière que les efforts de ces États insulaires seront vains sans une action urgente pour augmenter le financement climatique et mettre en œuvre l'Accord de Paris. La présidente des Îles Marshall, Hilda Heine, a déclaré lors de la rencontre qu'il fallait un changement radical dans la volonté politique, en particulier de la part des pays les plus développés du G20, de réduire les émissions de carbone. « C'est le début d'un sprint de 10 ans et nous espérons qu'il n'y aura pas de frein sur cette voie de la résilience partagée », a mentionné la Vice-secrétaire générale, Amina J. Mohammed, qui a affirmé que les perspectives de développement se sont détériorées ces quatre dernières années pour ces États insulaires. « Sans le soutien total de la communauté internationale, les conséquences pourraient être de très vaste portée pour eux ».

Une situation catastrophique

Non seulement ces pays disparaissent lentement sous les eaux, mais le Secrétaire général des Nations Unies a affirmé lors de cette rencontre que l'architecture financière mondiale actuelle, qui n'est pas à la hauteur des attentes des pays en développement en général, l'est encore moins pour eux. Croulant sous les dettes, l'économie de plusieurs de ces petits États insulaires tournerait à vide en raison des conséquences du changement climatique. Une partie d'entre eux sont de plus exclus de l'aide internationale et des prêts préférentiels des banques de développement, car classés comme pays à revenu intermédiaire ou supérieur. La conséquence en est donc qu'ils doivent payer davantage pour le service de leur propre dette qu'ils n'investissent dans leurs soins de santé et l'éducation, nuisant ainsi à leur développement.

Mobiliser la justice internationale ?

Le Tribunal international du droit de la mer a émis le 21 mai dernier un avis consultatif sur le changement climatique et le droit international. Dans cet avis unanime, les membres de ce Tribunal ont confirmé la relation entre la mer et le climat. C'est la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international (COSIS 2), qui a soumis cette demande en décembre 2022. Elle voulait clarifier les obligations des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) au sujet du changement climatique. Ce tribunal a conclu que les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère constituaient une pollution du milieu marin. Les États parties à la CNUDM auraient donc des obligations de diligence élevée pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire, maîtriser et prévenir la pollution marine due aux émissions de GES. Ceux-ci devraient aussi s'efforcer d'harmoniser leurs politiques à ce sujet.

La Cour européenne des droits de l'homme, avait rendu en avril un jugement contraignant contre la Suisse qui aurait manqué à son obligation de mettre en œuvre des mesures suffisantes pour lutter contre le changement climatique. Ces cours internationales, et d'autres qui sont actuellement saisies à ce sujet, pourront-elles apporter plus de justice et de protection pour ces petits pays insulaires qu'ils n'en ont eu jusqu'à maintenant ?

Michel Gourd

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Corée du Sud : quand 28 000 travailleurs de Samsung enclenchent une grève...

En Corée du Sud, 20 % de la main-d'œuvre de Samsung s'est mis en grève pour la première fois de son histoire.

Tiré de l'Humanité

Publié le 29 mai 2024

Mis à jour le 29 mai 2024 à 18:21

Lina Sankari

Photo :Un drapeau national sud-coréen et un drapeau du groupe Samsung flottent devant le bâtiment Seocho de l'entreprise à Séoul.

© Kim Jae-Hwan/ZUMA-REA

C'est un nouveau vestige de la dictature qui est ébranlé en Corée du Sud, en l'espèce la répression antisyndicale. Pour la première fois dans l'histoire du géant de l'électronique Samsung, connu pour son autoritarisme, 28 000 travailleurs, soit 20 % de la main-d'œuvre, se sont mis en grève, ce 29 mai.

Faute de dialogue, le syndicat national de l'entreprise explique : « Nous ne pouvons plus supporter les persécutions contre les syndicats. Nous déclarons une grève face à la négligence de l'entrepriseà l'égard des travailleurs. » L'instance représentative, qui a accepté l'augmentation de salaires proposée par la direction, demande en outre un jour férié supplémentaire ainsi qu'un « système transparent de mesure de la prime de performance basée sur le bénéfice des ventes ».

La grève menée sur les jours de congé pourrait toutefois déboucher sur une grève générale. En 2019, le président et le vice-président du chaebol avaient écopé de dix-huit mois de prison pour répression antisyndicale.

Aux côtés de celles et ceux qui luttent !

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Droit voisin : les représentants des journalistes et auteurs non journalistes en appellent au respect de la loi

Il y a 5 ans, la directive européenne DAMUN du 17 avril 2019 instituait un droit voisin au bénéfice des éditeurs de presse devant leur permettre d'obtenir une rémunération pour la réutilisation de leurs publications par les services de communication au public en ligne. Dans ce cadre, le législateur européen a explicitement prévu qu'une part de cette rémunération versée par les plateformes de l'internet aux éditeurs de presse, revienne aux journalistes et autres auteurs contribuant au contenu des publications de presse.

Depuis, une dizaine de contrats ont été conclus entre une partie de la presse française et des géants du numérique comme Google et Facebook. Ces accords, obtenus après de longues négociations au cours desquelles les éditeurs ont souvent critiqué le comportement et le manque de transparence des plateformes, ont permis à la presse de percevoir une nouvelle catégorie de revenus. Toutefois, les journalistes et autres auteurs qui créent le contenu des publications de presse, ne reçoivent toujours pas la part qui leur est due.

L'heure est donc plus que jamais aux négociations, loyales et de bonne foi, entre les éditeurs et les auteurs (journalistes et non journalistes) afin de déterminer la part de cette nouvelle redevance qui revient à chacun, que le législateur a voulu « appropriée et équitable » pour les auteurs.

Nombre d'éditeurs semblent très réticents à assurer un partage équitable des revenus, cherchant à imposer un forfait minimaliste, évitant de donner des éléments clairs aux négociateurs, alors même qu'ils avaient dénoncé le refus des plateformes d'accepter le partage de valeur que procure la mise en ligne d'articles de presse.

Ces négociations sont très difficiles et ont du mal à aboutir. Nombre d'éditeurs semblent très réticents à assurer un partage équitable des revenus, cherchant à imposer un forfait minimaliste, évitant de donner des éléments clairs aux négociateurs, alors même qu'ils avaient dénoncé le refus des plateformes d'accepter le partage de valeur que procure la mise en ligne d'articles de presse.

Nous avons participé à la lutte qui a permis d'obtenir ce nouveau droit au Parlement européen et salué la création de la loi qui l'instaurait. Mais six ans plus tard il est évident qu'elle ne permet pas en l'état d'atteindre son but. Les éditeurs s'étaient engagés à partager les sommes dès qu'ils les auraient touchés, ils sont trop nombreux à n'avoir pas tenu parole.

Nous saluons la proposition de loi du député Laurent Esquenet-Goxes visant à garantir l'effectivité des droits voisins de la presse. Nous encourageons aussi à ce qu'elle soit complétée par des obligations symétriques de transparence des éditeurs et agences de presse à l'égard des auteurs.

Ces raisons nous incitent à saluer la proposition de loi du député Laurent Esquenet-Goxes visant à garantir l'effectivité des droits voisins de la presse. Nous encourageons aussi à ce qu'elle soit complétée par des obligations symétriques de transparence des éditeurs et agences de presse à l'égard des auteurs. Cette transparence doit être due dès la négociation et pas seulement a posteriori, en reddition de comptes, et doit être assortie de sanctions en cas de non-respect.

A défaut d'obtenir des accords satisfaisants dans le cadre légal actuel, la loi devrait aussi être améliorée :

– en déterminant un taux de partage auteurs/éditeurs comme ceci existe par exemple en matière de licence légale radiophonique entre artistes de la musique et producteurs phonographiques, en l'occurrence 50/50

– et en prévoyant des garde-fous afin d'empêcher la diminution artificielle de l'assiette de rétrocession du droit voisin dans les accords conclus entre les éditeurs et les plateformes de l'internet.

– Pour une bonne poursuite des négociations, un encadrement législatif strict est nécessaire. Les incertitudes économiques, les dangers qui pèsent sur l'information et les nouveaux enjeux liés à l'intelligence artificielle imposent de réagir vite.

Il n'est pas concevable que les auteurs ne bénéficient pas d'une partie juste et équitable de la richesse qu'ils ont créée, c'est de la justice élémentaire !

Paris, le 27 mai 2024.

* SNJ, SNJ-CGT, CFDT-Journalistes, SGJ-FO, Scam, ADAGP, UPP, Saif

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Que veut Nina ?

Le syndicat Sois comme Nina vient de publier une nouvelle déclaration qui précise, entre autres, sa stratégie syndicale et ses objectifs ainsi que ses plus récentes victoires.

Tiré de Entre les lignes et les mots

La mission de Sois comme Nina est de protéger les droits des infirmières, du personnel soignant, des médecins et de tous les professionnels de la santé qui sont confrontés à l'humiliation, au harcèlement moral et au non-paiement des salaires.

Notre objectif est de créer un syndicat médical panukrainien qui sera en mesure de le faire encore plus efficacement, en utilisant tous les pouvoirs étendus qui lui sont accordés par la loi.

La nécessité d'un nouveau syndicat est apparue parce que les structures existantes ne remplissent souvent pas leur rôle principal ou ont partie liée de l'administration de l'hôpital.

Dans le contexte de la réforme des soins de santé, où les médecins-chefs se sont vus attribuer des pouvoirs énormes, un syndicat indépendant est pratiquement la seule garantie que les soignant.es recevront leur salaire et leurs primes bien méritées en temps voulu.

Nos valeurs

Outre l'assistance professionnelle, Sois comme Nina mène également des actions humanitaires. Cette action est dictée par nos valeurs centrées sur l'être humain. Notre mouvement a aidé des personnes socialement vulnérables, soutenu des familles avec enfants, organisé des activités de loisirs pour les familles et fourni des traitements médicaux abordables.

Nous avons besoin de votre soutien pour mener à bien notre action.

Vous pouvez le faire en adhérant officiellement à notre organisation, qui a déjà été rejointe par plus de 600 personnels soignants, ou en faisant un don.

Est-ce que les membres de Sois comme Nina sont assurés de recevoir ?

Un soutien juridique, médiatique et psychologique, la solidarité de personnes partageant les mêmes idées. Un soutien financier en cas d'urgence grave.

Qu'est-ce qui a déjà été fait ?

Sois comme Nina fédère des syndicats indépendants actifs et travaille à la création d'un syndicat indépendant pour l'ensemble de l'Ukraine. Parmi les membres du mouvement figurent Oleksiy Chupryna, responsable d'un syndicat indépendant de Myrhorod, qui est également cofondateur du mouvement, et Olha Turochka, responsable d'un syndicat indépendant de Shostka, qui a réussi à diriger la branche locale syndicale malgré les pressions exercées par les autorités locales. Le mouvement a également soutenu des travailleur.euses du secteur de la santé qui luttent contre les licenciements et les salaires impayés à Nizhyn, Pryluky, Zaporizhzhia et dans de nombreuses autres villes.

Sois comme Nina coopère également avec des syndicats polonais et internationaux.

L'année dernière, grâce au soutien de la Fondation Medico International, nous avons réussi à fournir un logement à 45 familles à Lviv, Kyiv et Balta pendant un an. 444 familles déplacées ont reçu des bons alimentaires et des médicaments.

Grâce aux 50 000 euros alloués par Medico, il a pu être payé des traitements coûteux à 48 médecins, dont 12 pour des remplacements d'articulations, des chirurgies cardiaques et oculaires. Par exemple, Sois comme Nina a payé l'opération d'une infirmière qui vivait avec des douleurs constantes depuis des années. Nous avons également acheté des médicaments coûteux pour des patients atteints de cancer et de maladies graves.

Victoires juridiques

Grâce à la coopération de Sois comme Nina avec l'avocate Roksolana Lemyk et Vitaliy Dudin, avocat et militant du Mouvement social, le mouvement est en mesure de fournir une assistance juridique qualifiée à ses militant.es et de les représenter devant les tribunaux.

Roksolana Lemyk a donné cinq exemples :

Une réunion avec le directeur d'un hôpital à Sambir, dans la région de Lviv. Suite à la conversation, la décision de réduire le nombre d'infirmières a été modifiée.

Dans une maternité de Lviv (IMO 3), malgré tous les obstacles posés par l'administration de l'établissement de santé, une organisation syndicale indépendante a été créée et une convention collective a été conclue dans l'intérêt des employé.es.

Dans ce même, une lettre de réclamation a modifié la décision qui approuvait l'horaire de travail d'une infirmière ne répondant pas aux intérêts de l'employée et, sur la base de demandes dûment exécutées, a payé des prestations de santé pour un congé régulier.

Au Centre régional de diagnostic clinique de Lviv, la procédure de règlement des différends a permis de résoudre la question du paiement des arriérés de salaire aux employé.es qui avaient été transféré.es du Centre régional d'État de diagnostic clinique et de traitement endocrinologique.

Une requête a été préparée et déposée dans l'intérêt d'un employé de l'hôpital municipal multidisciplinaire de Derazhnyanska dans l'Oblast de Khmelnytskyi (la décision n'a pas encore été prise).

Ainsi, de nombreux litiges sont résolus avant d'être portés devant les tribunaux grâce à des négociations collectives, des appels auprès de l'administration de l'hôpital et des autorités locales, et une publicité sur les médias sociaux et dans les médias. Cependant, il y a aussi des victoires judiciaires.

Par exemple, la réintégration de Natalia Yurenkova, une infirmière de la région de Lviv. Elle a été licenciée au début de l'année 2020, mais elle n'avait pas le droit d'être licenciée parce qu'elle élevait seule sa fille.

Une autre victoire a été la réintégration de Lyudmyla Pukha, une infirmière de Myrhorod. Devant le tribunal, elle a réussi à prouver qu'on ne lui avait pas proposé tous les postes vacants lorsqu'elle a été licenciée et qu'elle n'avait pas été réintégrée.

Sois comme Nina a accumulé suffisamment d'expérience et de force pour pallier de fait efficacement le secteur syndicat médical existant et parfois même le service public du travail. Le mouvement est ouvert à tous les professionnels de la santé. La principale condition attendue d'eux est leur volonté de se battre pour leurs droits.

Patrick Le Tréhondat

ENSU-RESU

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article70869

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :