Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Révélations du journal britannique "The Guardian" : La guerre secrète d’Israël contre la CPI

Israël a mené une véritable guerre de l'ombre pour éviter que ses dirigeants ne soient poursuivis par la CPI, incluant des écoutes téléphoniques et des menaces physiques.

Tiré de El Watan-dz

30 mai 2024

Par Amel Blidi

Photo : D. R.

Lorsque le procureur en chef de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé qu'il visait à obtenir des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens et du Hamas, il a émis un avertissement clair : « J'insiste pour que cessent immédiatement toutes les tentatives d'entraver, d'intimider ou d'influencer indûment les responsables de cette Cour. »

Dans une enquête conjointe publiée mardi 28 mai par le quotidien britannique The Guardian et le site d'information israélien +972, il est révélé qu'Israël a mené une véritable guerre de l'ombre pour éviter que ses dirigeants ne soient poursuivis par la CPI, incluant des écoutes téléphoniques et des menaces physiques. Le pays a mobilisé ses agences de renseignement pour surveiller, pirater, faire pression, diffamer et, selon certaines allégations, menacer des hauts responsables de la CPI, afin de freiner les enquêtes de la Cour.

Les services de renseignement israéliens ont intercepté les communications de nombreux responsables de la CPI, y compris celles de Karim Khan et de son prédécesseur, Fatou Bensouda. Ces interceptions incluaient des appels téléphoniques, des messages, des courriels et des documents.

Les renseignements obtenus permettaient au Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, de connaître à l'avance les intentions du procureur. Une communication interceptée récemment suggérait que Khan souhaitait émettre des mandats d'arrêt contre des Israéliens, mais subissait une « pression énorme des Etats-Unis », selon une source informée.

Netanyahu aurait, selon l'article du Guardian, suivi de près les opérations de renseignement contre la CPI, étant décrit par une source de renseignement comme « obsédé » par les interceptions liées à l'affaire. Ces efforts, supervisés par ses conseillers en sécurité nationale, impliquaient l'agence de renseignement intérieure Shin Bet, la direction du renseignement militaire Aman et la division de cyber-renseignement, l'unité 8200. Les renseignements collectés étaient ensuite partagés avec les ministères de la Justice, des Affaires étrangères et des Affaires stratégiques.

L'inquiétude des responsables politiques et militaires israéliens face à d'éventuelles poursuites remonte, selon l'enquête du Guardian, aux premières visites de l'Autorité palestinienne à la Cour en 2009. Lorsque la Palestine a adhéré à la CPI en avril 2015, Israël a immédiatement mis en place une stratégie nationale pour neutraliser toute menace de poursuites contre ses dirigeants et soldats.

Le site d'investigation israélien +972 explique notamment que « les échanges privés avec des responsables palestiniens étaient régulièrement surveillés et largement partagés entre les communautés du renseignement ». D'après The Guardian, Yossi Cohen, ancien chef du Mossad de 2016 à 2021 et proche de Benyamin Netanyahu, aurait personnellement dirigé cette opération. Il aurait, entre autres, montré à la procureure de la CPI une photo d'elle prise lors d'un voyage privé à Londres avec son mari. « Vous devriez nous aider et nous laisser prendre soin de vous. Vous ne voulez pas vous engager dans des choses qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle de votre famille », lui aurait dit le maître espion israélien.

« Terrorisme diplomatique »

L'enquête conjointe s'appuie sur des entretiens avec plus de deux douzaines d'officiers de renseignement israéliens et de responsables gouvernementaux, de hauts responsables de la CPI, de diplomates et d'avocats familiers de l'affaire.

La perspective de poursuites à La Haye a conduit l'ensemble de l'establishment militaire et politique israélien à considérer la contre-offensive contre la CPI comme une guerre à mener, selon un ancien responsable du renseignement israélien. Cette « guerre » a commencé en janvier 2015, lorsque la Palestine a rejoint la cour, après avoir été reconnue comme Etat par l'Assemblée générale de l'ONU, un acte condamné par les responsables israéliens comme une forme de « terrorisme diplomatique ».

Le 16 janvier 2015, quelques semaines après l'adhésion de la Palestine, Fatou Bensouda, avocate gambienne respectée élue procureure en chef de la CPI en 2012, a ouvert un examen préliminaire sur ce que la Cour appelait en termes juridiques « la situation en Palestine ». Le mois suivant, deux hommes qui avaient réussi à obtenir l'adresse privée de la procureure se sont présentés à son domicile à La Haye.

Selon l'article du journal britannique, les hommes ont refusé de s'identifier à leur arrivée, affirmant qu'ils voulaient remettre une lettre à Bensouda de la part d'une femme allemande inconnue qui souhaitait la remercier. L'enveloppe contenait des centaines de dollars en espèces et un mot avec un numéro de téléphone israélien.

Cette tentative de livraison inhabituelle et suspecte a été perçue comme une tentative d'intimidation directe envers Bensouda, visant à la dissuader de poursuivre les enquêtes sur les crimes de guerre présumés dans les territoires palestiniens occupés. Cet incident s'inscrit dans une série de pressions et d'interférences que les responsables israéliens ont exercées pour empêcher la CPI de mener ses enquêtes impartiales.

Quelques années plus tard, lorsqu'il a pris les rênes du bureau du procureur de la CPI en juin 2021, Karim Khan a aussi hérité d'une enquête qu'il décrivait plus tard comme étant « sur la faille de San Andreas de la politique internationale et des intérêts stratégiques ». L'enquête de la CPI a néanmoins traîné en longueur. Selon The Guardian, l'entité sioniste a tenté d'empêcher la Cour d'ouvrir une enquête criminelle exhaustive. Après que celle-ci a été lancée en 2021, elle « a cherché à s'assurer qu'elle n'aboutirait à rien ».

Il a fallu attendre l'affreuse guerre menée contre Ghaza pour voir le procureur britannique élever le ton contre Israël. En février 2024, Khan a publié une déclaration très ferme que les conseillers juridiques de Netanyahu ont interprétée comme un signe inquiétant.

Dans un message sur X, il a, en effet, averti Israël de ne pas lancer d'assaut sur Rafah, la ville la plus au sud de Ghaza où plus d'un million de personnes déplacées étaient réfugiées à l'époque. « Ce tweet nous a beaucoup surpris », a déclaré un haut responsable israélien cité par The Guardian.

Les services de renseignement israéliens avaient intercepté des courriels, des pièces jointes et des messages texte de Khan et d'autres responsables de son bureau. « Le sujet de la CPI a grimpé dans la liste des priorités du renseignement israélien », a déclaré une source du renseignement.

A Washington, un groupe de sénateurs républicains américains avait déjà envoyé une lettre menaçante à Khan avec un avertissement clair : « Cibler Israël et nous vous ciblerons. » La CPI, quant à elle, a renforcé sa sécurité avec des contrôles réguliers des bureaux du procureur, des vérifications de sécurité sur les appareils, des zones sans téléphone, des évaluations hebdomadaires des menaces et l'introduction d'équipements spécialisés.

Un porte-parole de la CPI a déclaré que le bureau de Khan avait été soumis à « plusieurs formes de menaces et de communications pouvant être considérées comme des tentatives d'influencer indûment ses activités ».

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’impérialisme et l’anti-impérialisme aujourd’hui

Les États-Unis restent l'État le plus puissant du monde, avec la plus forte économie, le dollar comme monnaie de réserve mondiale, l'armée la plus puissante, le plus grand réseau d'alliances et, par conséquent, la plus grande puissance géopolitique. Mais il doit faire face à des concurrents de nature impériale, comme la Chine et la Russie, et à des rivaux de nature sub-impériale dans toutes les régions du globe.

Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières

24 mai 2024

Par Ashley Smith

Le capitalisme engendre l'impérialisme, c'est-à-dire la concurrence entre les grandes puissances et leurs grands groupes pour le partage et le redécoupage du marché mondial. Cette concurrence génère une dynamique de hiérarchisation des États, avec les plus puissants au sommet, les puissances moyennes ou sous-impériales en dessous, et les nations opprimées en bas de l'échelle.

Aucune hiérarchie n'est permanente. La loi du développement inégal et combiné du capitalisme, ses périodes d'expansion et de ralentissement, la concurrence entre les grands groupes, les conflits entre États et les soulèvements des exploité.e.s et des opprimé.e.s déstabilisent et restructurent le système étatique.

En conséquence, l'histoire de l'impérialisme a connu une succession de phases. Un ordre multipolaire a caractérisé la période allant de la fin du XIXe siècle à 1945. Il a produit les grands empires coloniaux et deux guerres mondiales. Il a été supplanté par un ordre bipolaire entre 1945 et 1991, les États-Unis et l'Union soviétique luttant pour l'hégémonie sur les nouveaux États indépendants libérés de la domination coloniale.

Avec l'effondrement de l'empire soviétique, les États-Unis ont présidé à un ordre unipolaire de mondialisation néolibérale, sans aucune superpuissance rivale, et ont mené une série de guerres pour imposer leur soi-disant ordre fondé sur des règles du capitalisme mondial, de 1991 au début des années 2000. Cet ordre a trouvé sa fin avec le déclin relatif des États-Unis, la montée en puissance de la Chine et la renaissance de la Russie, ouvrant la voie à l'ordre multipolaire asymétrique tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Les États-Unis restent la puissance dominante, mais ils sont désormais engagés dans une compétition avec la Chine et la Russie, surplombant des États sub-impériaux qui s'affirment de plus en plus, tels qu'Israël, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Inde et le Brésil, ainsi que des nations assujetties qui souffrent d'une oppression à la fois politique et économique. Face à la menace d'une nouvelle époque de crises, de guerres et de révoltes, la gauche mondiale se doit de construire la solidarité internationale par en bas entre les travailleurs et les opprimés dans une lutte contre l'impérialisme et pour le socialisme dans le monde entier.

Les multiples crises du capitalisme mondial

Le capitalisme mondial a engendré de multiples crises qui se recoupent et qui intensifient les conflits entre les États et à l'intérieur de ceux-ci. Ces crises sont : l'effondrement de l'économie mondiale, l'exacerbation de la rivalité entre les États-Unis, la Chine et la Russie, le changement climatique, les migrations mondiales sans précédent et les pandémies, dont le COVID-19 n'est que l'exemple le plus récent. Ces crises ont ébranlé le système en place, provoqué une polarisation politique dans la plupart des pays du monde, ouvert la porte à la fois à la droite et à la gauche, et déclenché des vagues de luttes explosives, mais ponctuelles, depuis la base. Nous n'avons pas connu une telle période de crise, de conflit, de guerre, d'instabilité politique et de révolte depuis des décennies.

Tout cela constitue un défi et une chance pour une gauche internationale et un mouvement ouvrier qui souffrent encore des conséquences de plusieurs décennies de défaite et de recul. C'est aussi une ouverture pour une nouvelle extrême droite qui présente des solutions autoritaires autour de la promesse de restaurer l'ordre social en désignant des boucs émissaires parmi les opprimé.e.s à l'intérieur du pays et en attisant des formes réactionnaires de nationalisme contre les ennemis de l'étranger.

Une fois au pouvoir, cette nouvelle extrême droite a échoué à surmonter les crises et les inégalités du capitalisme mondial. Au contraire, elle les a exacerbées. En conséquence, ni les dirigeants en place ni leurs opposants d'extrême droite ne proposent d'issue pour sortir de cette époque de catastrophes.

Nous n'avons pas connu une telle période de crise, de conflits, de guerres, d'instabilité politique et de révoltes depuis des décennies. Tout cela constitue un défi et une chance pour une gauche internationale et un mouvement ouvrier qui souffrent encore des conséquences de plusieurs décennies de défaite et de recul.

L'ordre mondial multipolaire asymétrique

Dans ce contexte de crises qui se multiplient comme des métastases, les États-Unis ne sont plus au sommet d'un ordre mondial unipolaire. Ils ont subi un déclin relatif à la suite du long cycle de prospérité néolibéral, de l'échec de leurs guerres en Irak et en Afghanistan et de la grande récession. Ces évolutions ont permis la progression de la Chine en tant que nouvelle puissance impériale et la résurgence de la Russie en tant que pétro-puissance dotée de l'arme nucléaire. Dans le même temps, une multitude de puissances sub-impériales se sont affirmées plus que par le passé, mettant en concurrence les grandes puissances et cherchant à prendre l'avantage dans leur région.

Tout cela a donné naissance à l'ordre mondial multipolaire asymétrique d'aujourd'hui. Les États-Unis restent l'État le plus puissant du monde, avec la plus importante économie, le dollar comme monnaie de réserve mondiale, l'armée la plus puissante, le plus grand réseau d'alliances et, par conséquent, la plus grande puissance géopolitique. Mais il doit faire face à des concurrents impériaux en Chine et en Russie et à des rivaux sous-impérialistes dans toutes les régions du globe.

Ces antagonismes n'ont pas donné naissance à des blocs géopolitiques et économiques cohérents. La mondialisation a fortement imbriqué la plupart des économies du monde, empêchant le retour de blocs tels qu'ils existaient à l'époque de la guerre froide.

Ainsi, les deux plus grands rivaux, les États-Unis et la Chine, sont aussi deux des plus intégrés au monde. Pensez à l'iPhone d'Apple, conçu en Californie, fabriqué en Chine dans des usines sous propriété taïwanaise et exporté vers des vendeurs situés aux États-Unis et dans le reste du monde.

Les nouvelles puissances sous-impériales ne se montrent loyales ni envers la Chine ni envers les États-Unis, mais concluent de manière opportuniste des pactes avec l'une ou l'autre puissance pour servir leurs propres intérêts capitalistes. Par exemple, tout en concluant des accords avec la Chine dans le cadre de l'alliance BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) contre les États-Unis, l'Inde est partie prenante de l'alliance QUAD (États-Unis, Australie, Inde, Japon) de Washington contre la Chine.

Cela dit, le marasme économique mondial, l'intensification de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, et surtout la guerre impérialiste que mène la Russie en Ukraine et les sanctions des États-Unis et de l'OTAN contre Moscou commencent à ébranler la mondialisation telle que nous l'avons connue. En effet, la mondialisation a atteint un plateau et a commencé à décliner.

Par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle la guerre des puces, les États-Unis et la Chine sont en train de mettre à part la partie supérieure de leurs économies de haute technologie. Par ailleurs, les sanctions occidentales imposées à la Russie en raison de la guerre impérialiste qu'elle mene contre l'Ukraine l'ont exclue des échanges commerciaux et des investissements des États-Unis et de l'Union européenne (UE), l'obligeant à se tourner vers les marchés chinois et iranien.

Il en résulte que nous sommes sur une trajectoire de division économique croissante, de rivalité géopolitique et même de conflit militaire entre les États-Unis, la Chine et la Russie, ainsi qu'entre eux et les puissances sub-impériales. Dans le même temps, la profonde intégration économique des États-Unis et de la Chine en particulier, ainsi que le fait que chacun possède des armes nucléaires, contrecarrent la tendance à la guerre ouverte, qui risquerait d'entraîner une destruction mutuelle certaine et l'effondrement de l'économie mondiale.

Washington réarme pour se préparer à la rivalité des grandes puissances

Depuis l'administration Obama, l'État américain tente de mettre en place une nouvelle stratégie afin de contrer la montée en puissance de la Chine et la résurgence de la Russie. Obama avait lancé son fameux « pivot vers l'Asie » et Trump avait ouvertement mis la compétition entre grandes puissances avec Pékin et Moscou au centre de sa stratégie de sécurité nationale, mais ni l'un ni l'autre n'a défini une approche globale de ces conflits ou d'autres dans le cadre du nouvel ordre mondial asymétrique et multipolaire.

Nous sommes sur la voie d'une division économique croissante, d'une rivalité géopolitique et même d'un conflit militaire entre les États-Unis, la Chine et la Russie, ainsi qu'entre eux et les puissances sub-impériales.

Le président Barack Obama était resté concentré sur le Moyen-Orient, où il a mis fin aux occupations de l'Irak et de l'Afghanistan, avant de consolider l'ordre existant dans la région après le printemps arabe et la montée en puissance de Daech. Trump a affiché haut et fort sa stratégie de confrontation entre grandes puissances, mais celle-ci s'est révélée incohérente dans la pratique. Elle consistait en un amalgame de nationalisme d'extrême droite, de protectionnisme, de menaces d'abandon d'alliances historiques telles que l'OTAN et d'accords bilatéraux négociés à la fois avec des adversaires déclarés et avec des alliés traditionnels. Ses années erratiques de mauvaise conduite des affaires ont entraîné la poursuite du déclin relatif des États-Unis.

Le président Joe Biden a adopté la stratégie la plus cohérente à ce jour. Son idée était de récupérer les luttes sociales et de classes par des réformes mineures, de mettre en œuvre une nouvelle politique industrielle pour garantir la compétitivité des États-Unis dans la fabrication de produits de haute technologie, de restaurer les alliances de Washington, comme l'OTAN, et de les élargir en lançant une « Ligue des démocraties » contre les rivaux autocratiques de Washington.

En fin de compte, les Démocrates du centre, les Républicains et les Cours de justice ont bloqué bon nombre de ses réformes destinées à atténuer l'inégalité sociale. Mais il a réussi à mettre en œuvre sa politique industrielle au moyen de plusieurs textes de loi. Biden a également commencé à remettre en état et à élargir les alliances des États-Unis par le biais de nouveaux pactes et d'initiatives économiques. L'objectif est de contenir la Chine, de contrer l'expansionnisme russe en Europe de l'Est et de ramener le plus grand nombre possible de puissances sous-impérialistes, d'États subordonnés et de nations opprimées sous l'hégémonie américaine et l'ordre international qui lui est attaché.

M. Biden a poursuivi sur la lancée de ses prédécesseurs dans leurs efforts pour sortir les États-Unis du bourbier des opérations d'occupation. Il a finalement mis fin à vingt années d'occupation de l'Afghanistan de façon chaotique, sur fond de crimes de guerre et en abandonnant le pays aux Talibans. Il a ensuite tenté de stabiliser le Moyen-Orient en maintenant les accords d'Abraham conclus sous Trump et en intensifiant les efforts de normalisation des relations avec Israël par l'établissement de relations officielles entre les régimes arabes et Tel-Aviv. Bien entendu, cela a donné le feu vert au Premier ministre Benjamin Netanyahou pour poursuivre le siège de Gaza, l'expansion des colons en Cisjordanie occupée et l'approfondissement de l'apartheid en Israël, qui trouve aujourd'hui son horrible expression dans la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza. En Europe, Biden a réengagé les États-Unis dans l'OTAN, envoyant ainsi le signal à la Russie que Washington, et non Moscou, resterait la puissance hégémonique prédominante dans la région.

Mais la principale cible de la stratégie de Biden en matière de rivalité entre grandes puissances est la Chine. Sur le plan économique, sa politique industrielle est conçue pour restaurer, protéger et étendre la suprématie économique des États-Unis face à Pékin, en particulier dans le domaine de la haute technologie. Elle a pour objectif de relocaliser la fabrication de produits de haute technologie sur le territoire américain ou dans des pays amis, d'imposer une barrière protectionniste élevée autour de la conception et de l'ingénierie des puces informatiques produites aux États-Unis et de soutenir financièrement les entreprises et les universités américaines de haute technologie dans les domaines des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) afin d'asseoir leur domination dans le domaine de l'IA (intelligence artificielle) et d'autres technologies de pointe, en particulier en raison de leurs éventuelles applications militaires.

Sur le plan géopolitique, Biden a consolidé les accords existants avec le Japon et les a élargis pour inclure en particulier les pays que la Chine cherche à déstabiliser, notamment le Viêt Nam et les Philippines. Il a également réaffirmé la politique dite de la « Chine unique », qui ne reconnaît que Pékin, et l'ambiguïté stratégique à l'égard de Taïwan, qui conduit les États-Unis à armer la nation insulaire comme un « porc-épic » pour dissuader l'agression chinoise, tout en restant vagues sur la question de savoir s'ils s'engageraient dans la défense de l'île en cas d'agression ou d'invasion.

Sur le plan militaire, Biden a renforcé les alliances militaires américaines telles que le QUAD et le Five Eyes (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et États-Unis), et en a créé de nouvelles, notamment celle entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis (AUKUS) pour le déploiement de sous-marins nucléaires en Australie. Washington est en plein processus de déclenchement d'une course à l'armement et à la construction de bases avec la Chine dans toute l'Asie-Pacifique.

Les rivaux impérialistes de Washington : La Chine et la Russie

La Chine et la Russie ont mis en œuvre leur propre stratégie pour faire valoir leurs ambitions impériales. Ces trois puissances forment ce que Gilbert Achcar a appelé la « triade stratégique » de l'impérialisme mondial.

Sous la direction de Xi Jinping, la Chine a cherché à restaurer son statut de grande puissance dans le cadre du capitalisme mondial. Elle a mis en œuvre une stratégie économique qui consiste à s'élever dans la chaîne de valeur pour être compétitive au plus haut niveau de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication. Elle a investi des capitaux publics et privés dans le cadre de programmes tels que « Chine 2025 », qui vise à faire de certaines entreprises des champions nationaux dans le domaine des hautes technologies.

Ce programme a été couronné de succès, Huawei et BYD, entre autres, s'étant imposés comme des acteurs de premier plan au niveau mondial. La Chine est désormais un leader industriel dans des domaines tels que l'énergie solaire et les véhicules électriques, défiant ainsi le capital américain, européen et japonais.

Avec son expansion économique massive, la Chine a tenté d'exporter ses excédents de capitaux et de capacités à l'étranger par le biais de son programme « Les Nouvelles Routes de la Soie » (Belt and Road Initiative,BRI), d'une valeur de 1 000 milliards de dollars, un vaste plan de développement d'infrastructures dans le monde entier, en particulier dans les pays du Sud. Rien de tout cela n'est altruiste. La plupart de ces investissements sont destinés à construire des infrastructures, des voies ferrées, des routes et des ports pour exporter des matières premières vers la Chine. La Chine exporte ensuite ses produits finis vers ces pays, selon un schéma impérialiste classique. Mais le ralentissement de son économie, les problèmes bancaires et les crises de la dette dans les pays auxquels elle avait accordé des prêts, ont conduit la Chine à renoncer à ses plus grandes ambitions en matière d'investissement direct à l'étranger.

Néanmoins, la Chine tente de transformer ces efforts en influence géopolitique au travers de regroupements économiques tels que les BRICS, ainsi que de pactes politiques et de sécurité tels que l'Organisation de coopération de Shanghai (qui regroupe la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, l'Iran et une série d'États d'Asie centrale). Elle a également affirmé son influence au Moyen-Orient en soutenant la normalisation des relations diplomatiques entre son allié l'Iran et l'Arabie saoudite, dont elle dépend pour l'essentiel de son pétrole.

Pour étayer son importance économique nouvelle au moyen d'une puissance militaire, la Chine modernise ses forces armées, en particulier sa marine, dans le but bien précis de contester l'hégémonie navale des États-Unis dans le Pacifique. C'est dans cette optique qu'elle s'est emparée d'îles revendiquées par d'autres États, ce qui a engendré des conflits avec le Japon, le Viêt Nam, les Philippines et de nombreux autres pays. Elle a procédé à la militarisation de certaines d'entre elles, notamment en mer de Chine méridionale, afin de mettre en avant sa puissance, de protéger les routes maritimes et de revendiquer des droits sur les réserves sous-marines de pétrole et de gaz naturel.

Enfin, Pékin fait valoir ses revendications historiques sur ce qu'il considère comme son territoire national dans le cadre d'un projet de régénération de la nation. Elle a ainsi imposé sa domination sur Hong Kong par la force brutale, conduit une véritable guerre contre des menées terroristes ainsi qu'un génocide culturel à l'encontre des Ouïghours du Xinjiang, et a accentué ses menaces d'invasion de Taïwan, qu'elle considère comme une province dissidente.

Sous le règne de Vladimir Poutine, la classe dirigeante russe a cherché à restaurer son pouvoir impérial, si durement ébranlé par l'effondrement de l'empire soviétique en Europe de l'Est et par la mise en œuvre désastreuse de la thérapie de choc néolibérale. Elle a vu les États-Unis et l'impérialisme européen absorber son ancienne sphère d'influence par le biais de l'expansion de l'OTAN et de l'UE.

Poutine a reconstruit la Russie en tant que puissance pétrolière dotée d'armes nucléaires avec pour objectif de reconquérir son ancien empire en Europe de l'Est et en Asie centrale, tout en imposant l'ordre à l'intérieur du pays contre toute dissidence populaire et en particulier contre ses républiques parfois récalcitrantes. Elle a tenté de consolider son emprise sur son ancienne sphère d'influence en collaborant avec la Chine au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai.

Ce projet impérialiste l'a conduite à engager une série de guerres en Tchétchénie (1996, 1999), en Géorgie (2008), en Ukraine (2014, 2022-) ainsi que des interventions en Syrie et dans plusieurs pays d'Afrique. L'affirmation impériale de la Russie a suscité la résistance des États et des peuples qu'elle a pris pour cible, ainsi que des contre-offensives impérialistes de la part des États-Unis, de l'OTAN et de l'UE.

La guerre impérialiste russe contre l'Ukraine

Trois nœuds stratégiques ont porté ces rivalités interimpériales à leur paroxysme : l'Ukraine, Gaza et Taïwan.

L'Ukraine est devenue le théâtre d'une guerre majeure en Europe pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. La Russie a envahi le pays en 2014, puis à nouveau en 2022, dans un acte d'agression impérialiste évident, tentant de s'emparer de l'ensemble du pays et d'y imposer un régime semi-colonial. Poutine a justifié son geste par des mensonges sur la dénazification (à peine croyable de la part d'un des États les plus réactionnaires au monde et allié de l'extrême droite à l'échelle internationale).

Bien sûr, cette agression était en partie une réponse à l'expansion des États-Unis, de l'OTAN et de l'UE, mais cela n'enlève rien à la nature impérialiste de cette guerre. L'objectif était d'utiliser la conquête de l'Ukraine comme un tremplin pour récupérer son ancienne sphère d'influence dans le reste de l'Europe de l'Est.

L'État, l'armée et le peuple ukrainiens se sont soulevés contre l'invasion dans une lutte pour l'autodétermination nationale.

Biden a fourni à l'Ukraine une aide économique et militaire au nom des intérêts impériaux de Washington. Washington n'est pas un allié des luttes de libération nationale, comme l'atteste sa longue histoire de guerres impérialistes, des Philippines au Viêt Nam et à l'Irak. Washington a pour objectif d'affaiblir la Russie, de l'empêcher d'empiéter sur sa sphère d'influence élargie en Europe de l'Est et de dresser ses alliés de l'OTAN non seulement contre Moscou, mais aussi contre la Chine, que l'OTAN a désignée comme un point stratégique pour la première fois de son histoire.

Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont imposé à la Russie les sanctions les plus sévères de l'histoire et ont fait pression sur l'Europe occidentale pour qu'elle se désengage de l'approvisionnement énergétique russe et fasse plutôt appel aux exportations de gaz naturel en provenance des États-Unis. Par réaction, la Russie est devenue de plus en plus dépendante de la Chine pour le commerce et la technologie, ainsi que de la Corée du Nord et de l'Iran pour les missiles, les drones et d'autres matériels militaires.

Washington a également tenté d'utiliser l'agression de la Russie pour rallier les pays du Sud à sa position. Mais il n'a pas eu beaucoup de chance avec les gouvernements de ces États, malgré l'identification populaire de la plupart de ces pays anciennement colonisés avec la lutte de l'Ukraine pour l'autodétermination. Néanmoins, Biden a utilisé l'Ukraine pour consolider ses alliances mondiales et le pouvoir de séduction de Washington, qui s'est posé en défenseur de l'autodétermination et de son pseudo ordre fondé sur des règles de droit, face à l'impérialisme russe.

La guerre génocidaire d'Israël à Gaza, soutenue par les États-Unis

La guerre génocidaire d'Israël à Gaza a bouleversé les plans impériaux de Washington pour l'ensemble du Moyen-Orient et l'a précipité dans sa plus grande crise géopolitique depuis le Viêtnam. Confronté à un lent étranglement dû au siège total de Gaza, le Hamas a entrepris une tentative désespérée d'évasion le 7 octobre, capturant des otages et tuant un grand nombre de soldats et de civils.

Son attaque a mis en lumière les faiblesses des services de renseignement israéliens et du contrôle des frontières le long de son mur d'apartheid. En réaction, Israël a engagé la plus importante incursion militaire jamais réalisée dans la bande de Gaza, dans le but déclaré de récupérer les otages et de détruire le Hamas. Il n'a réussi ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, il a détruit Gaza dans une guerre en forme de punition collective, de nettoyage ethnique et de génocide. L'administration Biden l'a soutenue à chaque étape, en la finançant, en lui fournissant une couverture politique avec des vetos aux Nations unies et en l'armant jusqu'aux dents.

Mais il existe un fossé entre Israël et les États-Unis. Si Washington soutient l'objectif d'Israël de détruire la résistance palestinienne, il a tenté de le persuader de modifier sa stratégie en passant des bombardements de Gaza et des meurtres de civils à des opérations spéciales visant le Hamas. Le désaccord stratégique de l'administration Biden avec Israël a atteint son paroxysme lors de l'assaut de Rafah, les États-Unis interrompant les livraisons de certaines de leurs bombes les plus destructrices.

Le gouvernement des États-Unis n'approuve pas non plus les offensives de plus en plus nombreuses d'Israël dans la région, notamment les bombardements en Syrie, au Liban, en Irak et au Yémen. Washington ne s'est pas ouvertement opposé à ces frappes, mais a plutôt tenté de faire pression sur les régimes visés pour qu'ils ne réagissent pas.

Les États-Unis n'ont pas été en mesure de freiner Netanyahou, prisonnier des fascistes de son gouvernement de coalition qui appellent au génocide et à la guerre régionale, en particulier contre l'Iran. Netanyahou leur a emboîté le pas pour préserver son gouvernement de coalition, car s'il tombe, il sera probablement emprisonné sur la base d'accusations de corruption.

Ainsi, la guerre génocidaire et l'agression régionale d'Israël pourraient déclencher une guerre plus large. Déjà, elle a incité les Houthis au Yémen à mener des opérations contre des navires pétroliers et commerciaux, menaçant ainsi l'économie mondiale et conduisant les États-Unis à mettre sur pied une coalition pour protéger leurs navires et menacer les Houthis.

Mais le conflit le plus aigu et le plus dangereux de tous ceux qu'Israël a orchestrés est celui qui l'oppose à l'Iran. Il a bombardé l'ambassade de Téhéran à Damas, tuant l'un des dirigeants des Gardiens de la révolution islamique. Washington s'est empressé de faire pression sur l'Iran pour qu'il ne frappe pas Israël et ne déclenche pas une guerre à grande échelle.

Finalement, l'Iran a mené une attaque largement symbolique contre Israël. Il a télégraphié ses plans aux États-Unis et aux pays arabes, ce qui a permis à Israël et à ses alliés d'abattre la quasi-totalité des drones et des missiles. Les États-Unis ont ensuite fait pression sur Israël pour qu'il limite sa contre-attaque. Tel-Aviv a néanmoins envoyé un message inquiétant en frappant, certes de manière limitée, les installations nucléaires iraniennes. En retour, Téhéran poursuivra ses efforts de développement d'armes nucléaires et Israël répondra par des frappes militaires afin de protéger son monopole nucléaire régional, menaçant ainsi la région d'un Armageddon.

Au milieu de ce tourbillon, la barbarie d'Israël a déclenché des protestations de masse dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et dans le monde entier, faisant apparaître et isolant à la fois Israël et les États-Unis comme les architectes et les auteurs d'un génocide. L'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, l'accusant de génocide, une affaire que la Cour a déclarée recevable.

La Chine et la Russie ont profité de la crise pour se poser en alliés de la Palestine, malgré leurs étroites relations économiques et diplomatiques avec Israël et leur soutien à la stabilisation du statu quo dans la région. Les oppresseurs du Xinjiang et de l'Ukraine n'ont aucune raison de se dire favorables à l'autodétermination nationale.

Néanmoins, les États-Unis ont subi un énorme revers. Leur capacité de s'imposer en douceur a été profondément ébranlée. Personne ne peut plus guère croire que les États-Unis soutiennent « un ordre fondé sur des règles de droit », « l'autodétermination » ou même « la démocratie ».

Les projets de normalisation des relations avec Israël par le biais des accords d'Abraham ont été pour le moment interrompus. Alors que leurs populations sont descendues dans la rue et expriment à tout le moins de la sympathie pour les Palestiniens, aucun régime arabe ne conclura publiquement un accord avec Israël, malgré leur intégration économique croissante avec l'État d'apartheid, bien qu'un certain nombre d'entre eux continuent de faire avancer ces projets à huis clos.

Aucun de ces régimes, ni l'Iran, ne peut être considéré comme un allié de la lutte palestinienne. À l'exception des Houthis, tous ont limité les ripostes militaires à Israël. Aucun n'a interrompu ses livraisons de pétrole aux grandes puissances.

Il n'y a pas véritablement d'« axe de la résistance ». Tous ces États prennent des postures pour empêcher la solidarité populaire avec la Palestine de basculer dans l'opposition à leur propre régime despotique. Et lorsqu'ils ont été confrontés à une quelconque résistance intérieure, tous, de l'Égypte à l'Iran, l'ont réprimée avec une force brutale. Ce sont tous des régimes capitalistes contre-révolutionnaires.

La guerre génocidaire d'Israël a toutefois fondamentalement sapé la tentative de Washington de courtiser les États et les impérialismes secondaires de la région et de l'ensemble du Sud. Les souvenirs que ces États et leurs peuples ont de leur propre lutte de libération les amènent à s'identifier à la Palestine et à s'opposer à la fois aux États-Unis et à Israël. Cela a suscité une vague mondiale sans précédent de protestations populaires en solidarité avec la Palestine. Parallèlement, le soutien sans faille de l'administration Biden à Israël a déclenché des protestations ininterrompues au cours des six derniers mois, qui ont culminé avec une rébellion étudiante sur les campus de tout le pays. Mettant encore plus à mal les prétentions de Washington à être un modèle de démocratie, les deux grands partis politiques, en collaboration avec les administrations libérales et conservatrices des universités, ont réprimé cette rébellion étudiante avec la plus grande brutalité.

Israël a ainsi réduit à néant toutes les avancées géopolitiques réalisées par les États-Unis grâce à ses prises de position autour de l'Ukraine, a plongé l'impérialisme américain dans une crise et a mis en péril la réélection de Biden. Il a également ouvert un large espace aux adversaires mondiaux et régionaux de Washington pour qu'ils affirment de plus en plus leurs propres intérêts, ce qui a entraîné une escalade des conflits dans le monde entier.

Taïwan : épicentre de la rivalité entre les États-Unis et la Chine

Taïwan est devenu l'épicentre de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. La Chine a fait de la réunification, c'est-à-dire de la prise de Taïwan, l'un de ses principaux objectifs impérialistes. Si Joe Biden a promis de maintenir la politique d'une seule Chine et l'ambiguïté stratégique, il a promis à plusieurs reprises de prendre la défense de Taïwan en cas de guerre.

Pour se préparer à une telle conflagration, il tente de surmonter l'antagonisme historique entre les alliés régionaux que sont le Japon, les Philippines, la Corée du Sud, le Viêt Nam et d'autres, afin de les unir autour de divers pactes multilatéraux et bilatéraux dirigés contre la Chine. Tout cela ne fait qu'attiser le conflit sur Taïwan.

Dans le même temps, l'intégration économique des États-Unis, de la Chine et de Taïwan atténue la dérive vers la guerre. Foxconn, l'une des multinationales taïwanaises, fabrique l'iPhone d'Apple dans des usines géantes en Chine pour l'exporter dans le monde entier, y compris aux États-Unis. La société taïwanaise TSMC fabrique également 90 % des microprocesseurs les plus sophistiqués au monde, qui sont utilisés dans tous les domaines, des grille-pain aux armes de haute technologie, en passant par les chasseurs bombardiers tels que le F-35.

En dépit de cette intégration, le conflit entre les États-Unis et la Chine autour de Taïwan s'est intensifié tout au long du mandat de Biden, et les dirigeants américains l'ont encore aggravé par des visites provocatrices. Par exemple, Nancy Pelosi a organisé un voyage diplomatique au cours duquel elle a promis le soutien des États-Unis à Taïwan, ce qui a incité la Chine à répondre par des manœuvres militaires menaçantes. De son côté, la Chine s'est également livrée à des provocations pour influer sur la politique taïwanaise et envoyer un message à Washington.

En réalité, aucune des deux grandes puissances ne respecte le droit à l'autodétermination de Taïwan. La Chine veut l'annexer et Washington n'utilise Taipei que dans le cadre de son offensive impériale contre Pékin.

Bien que la guerre soit peu probable, parce qu'elle pourrait déclencher une conflagration nucléaire et anéantir l'économie mondiale en interrompant la production et le commerce des puces électroniques, de matières premières aussi essentielles que le pétrole au fonctionnement du capitalisme mondial contemporain, elle ne peut être exclue étant donné que les conflits impérialistes s'exacerbent.

Le marasme intensifie la rivalité interimpérialiste

Le marasme mondial du capitalisme intensifie la rivalité entre les États-Unis, la Chine et la Russie sur tous les terrains, du commerce à la géopolitique, en passant par ces points stratégiques névralgiques. Le marasme mondial exacerbe également les inégalités au sein des nations et entre elles à travers le monde.

En tant que puissance impérialiste dominante qui contrôle la monnaie de réserve mondiale (le dollar), les États-Unis se sont remis de la récession due à la pandémie avec plus de succès que leurs rivaux. C'est l'exception, et non la norme, dans le monde capitaliste avancé. Malgré cela, l'inflation a frappé de plein fouet la classe ouvrière et intensifié les divisions sociales et de classe.

L'Europe et le Japon oscillent entre récession et croissance lente, avec une aggravation des inégalités entre les classes. La Chine poursuit sa croissance, mais à un rythme très réduit. La Russie a mis en place une économie de guerre pour échapper aux pires conséquences des sanctions et maintenir ses taux de croissance, mais cette situation n'est pas viable. Dans ces deux pays, les inégalités se creusent.

Le marasme mondial a des effets du même ordre sur les puissances sub-impériales, dont beaucoup dépendent de la diminution des marchés d'exportation dans le monde capitaliste avancé. Par ailleurs, une grave crise de la dette souveraine a éclaté dans les pays opprimés et endettés du Sud. La combinaison d'une croissance lente, de marchés d'exportation affaiblis, de l'inflation et de taux d'intérêt élevés les a rendus incapables de rembourser leurs emprunts. Bien que les prêteurs capitalistes privés, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les banques d'État ou contrôlées par la Chine aient accepté de procéder à des accords de réajustement partiel avec les pays endettés, ils veulent toujours que leurs prêts soient remboursés et ont imposé diverses conditions pour le garantir. Tout cela exacerbe les divisions sociales et de classe, provoquant dans certains cas la hausse de l'extrême pauvreté, qui avait reculé au cours de la phase d'expansion néolibérale.

Polarisation, révolte et révolution

Le fait que les institutions du capitalisme, qu'il s'agisse de démocraties libérales ou d'autocraties, soient incapables de surmonter ce marasme, entraînera une polarisation politique de plus en plus forte, ouvrant la voie à la fois à la gauche et à la droite.

Compte tenu des faiblesses de l'extrême gauche et des organisations de classe et de lutte sociale, diverses formes de réformisme ont été la principale expression d'une alternative à gauche. Mais, comme on pouvait s'y attendre, les réformistes au gouvernement ont été entravés par la bureaucratie d'État capitaliste et par la faiblesse de leurs économies secouées par la crise, ce qui les a conduits soit à ne pas tenir leurs promesses, soit à les trahir et à opter pour des politiques capitalistes traditionnelles.

Les échecs de la classe dirigeante capitaliste et de ses opposants réformistes ouvrent partout la porte à l'extrême droite électorale et aux forces fascistes naissantes.

L'exemple type est celui de Syriza en Grèce. Il a trahi son engagement à s'opposer à l'UE et aux créanciers internationaux et a capitulé devant leur programme d'austérité, ce qui lui a valu d'être rejeté par les électeurs au profit d'un gouvernement néolibéral de droite.

Les échecs de la classe dirigeante capitaliste et de ses opposants réformistes ouvrent partout la porte à l'extrême droite électorale et aux forces fascistes naissantes. Même si elle est ethnonationaliste, autoritaire et réactionnaire, la majeure partie de cette nouvelle droite n'est pas fasciste. Elle ne construit pas de mouvements de masse pour renverser la démocratie bourgeoise, imposer la dictature et écraser les luttes des travailleurs et des opprimés. Ils tentent plutôt de gagner les élections dans le cadre de la démocratie bourgeoise et d'utiliser l'État pour réimposer un certain ordre social par le biais de politiques sécuritaires tournées vers divers boucs émissaires, en particulier les migrant.e.s fuyant la pauvreté, les crises politiques et le changement climatique.

Aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Chine, en Russie et dans d'autres pays, l'extrême droite se montre particulièrement encline à s'en prendre aux musulmans. Presque sans exception, la droite promet de restaurer l'ordre social en imposant les « valeurs familiales » au détriment des féministes, des transgenres et des militants LGBTQ.

La droite a déjà réalisé des avancées historiques en Europe, en Asie et en Amérique latine. Et en 2024, avec des élections dans 50 pays impliquant 2 milliards de personnes, les partis de droite sont bien placés pour réaliser de nouvelles avancées.

C'est peut-être aux États-Unis que ces changements auront le plus d'impact sur la politique mondiale : Biden se présente en consolidant les alliances et les projets de l'impérialisme américain à l'étranger et en défendant prétendument la démocratie à l'intérieur du pays. Trump menace d'abandonner le grand projet de l'impérialisme américain, le contrôle du capitalisme mondial, de se retirer de ses alliances multilatérales, d'imposer davantage de mesures économiques nationalistes et de faire des opprimé.e.s des boucs émissaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour y réussir. Ce faisant, il accélérerait le déclin relatif de Washington, accentuerait les inégalités intérieures et exacerberait les antagonismes inter-impériaux et inter-étatiques.

Ni Trump ni l'extrême droite où que ce soit dans le monde n'ont de solutions à proposer aux exploité.e.s et aux opprimé.e.s face aux crises qu'ils.elles subissent. De ce fait, leurs victoires ne déboucheront pas sur des régimes stables, mais ouvriront la porte à la réélection des partis traditionnellement établis.

Depuis la Grande Récession, la combinaison des crises et de l'incapacité des gouvernements, quels qu'ils soient, à les résoudre a régulièrement entraîné les travailleurs et les opprimés dans des vagues de lutte . En effet, les 15 dernières années ont été marquées par certaines des plus grandes révoltes depuis les années 1960.

Presque tous les pays du monde ont connu une forme ou une autre de lutte de masse par en bas, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Toutes ces luttes ont été entravées par les défaites et les reculs des dernières décennies, qui ont affaibli l'organisation sociale et de classe et brisé la gauche révolutionnaire.

En conséquence, même les révoltes les plus puissantes n'ont pas été en mesure de mener à bien des révolutions politiques ou sociales. Cela a laissé une ouverture à la classe dirigeante et à ses représentants politiques qui ont pu maintenir leur hégémonie, souvent avec le soutien de telle ou telle puissance impérialiste ou sous-impérialiste.

Par exemple, la Russie, l'Iran et le Hezbollah ont sauvé le régime barbare de Bachar el-Assad en le protégeant de la révolution. De même, la stratégie américaine de préservation du régime a aidé la classe dirigeante égyptienne à réimposer une dictature féroce dirigée par Abdel Fattah el-Sisi. Mais ces régimes n'ont en aucun cas stabilisé leurs sociétés. Les crises persistantes et le niveau scandaleux d'inégalité et d'oppression continuent d'alimenter la résistance par en bas dans le monde entier.

Les trois pièges de l'anti-impérialisme

Le nouvel ordre mondial multipolaire asymétrique, avec ses rivalités interimpériales croissantes, ses conflits interétatiques et ses vagues de révolte à l'intérieur des sociétés, a posé à la gauche internationale des questions auxquelles elle est mal préparée à répondre. Dans le ventre de la bête, les États-Unis, la gauche a majoritairement adopté trois positions erronées, qui nuisent toutes à la construction d'une solidarité internationale par en bas contre l'impérialisme et le capitalisme mondial.

Premièrement, les partisans du parti démocrate sont tombés dans le piège du soutien social-patriote aux États-Unis contre leurs rivaux. Ils ont soutenu l'appel de Joe Biden à former une « ligue des démocraties » contre la Chine et la Russie. C'est particulièrement le cas des partisans de Bernie Sanders qui, même s'ils critiquent telle ou telle politique américaine « erronée », considèrent Washington comme une force du bien au plan mondial.

En réalité, comme le prouve le soutien de Biden à la guerre génocidaire d'Israël, les États-Unis sont l'un des principaux ennemis de la libération nationale et de la révolution sociale dans le monde. C'est la principale puissance hégémonique qui vise à imposer un misérable statu quo et qui est donc un adversaire, et non un allié, de la libération collective à l'échelle internationale.

Deuxièmement, d'autres secteurs de la gauche ont commis l'erreur inverse en traitant « l'ennemi de mon ennemi comme mon ami ». Qu'on la qualifie d'anti-impérialisme vulgaire, de faux anti-impérialisme ou de campisme, cette position soutient les rivaux impérialistes de Washington en qualité de prétendu axe de résistance. Certains de ses adeptes vont même jusqu'à prétendre que des États manifestement capitalistes comme la Chine représentent une sorte d'alternative socialiste (alors même que, par exemple, Xi Jinping fait l'éloge du premier ministre hongrois d'extrême droite Viktor Orbán et vante le « partenariat stratégique global pour la nouvelle ère » conclu entre la Chine et la Hongrie). Ainsi, ils soutiennent les grandes puissances émergentes, les États semi-impériaux et les diverses dictatures dans les pays dominés.

Ce faisant, ils ignorent la nature impérialiste d'États comme la Chine et la Russie et la nature contre-révolutionnaire de régimes comme ceux de l'Iran et de la Syrie, et peu importe la répression qu'ils exercent sur les travailleurs et les opprimés. Enfin, ils s'opposent à la solidarité avec les luttes populaires d'en bas au sein de ces pays, les qualifiant de pseudo « révolutions des couleurs » orchestrées par l'impérialisme américain.

Ils ont également trouvé des justifications à la guerre de la Russie contre l'Ukraine et à l'écrasement par la Chine du soulèvement démocratique à Hong Kong, et dans certains cas, ils les ont ouvertement soutenus. En fin de compte, ils se placent du côté d'autres États impérialistes et capitalistes, en recourant à des contorsions mentales pour nier leur caractère capitaliste, exploiteur et oppressif.

Enfin, certain.nes membres de la gauche ont adopté une position simpliste sur le plan géopolitique. Iles reconnaissent la nature prédatrice des différents États impérialistes et ne soutiennent aucun d'entre eux. Mais lorsque ces puissances entrent en conflit avec des nations opprimées, au lieu de défendre le droit de ces nations à l'autodétermination, y compris leur droit à se procurer des armes pour obtenir leur libération, ils ramènent ces situations sur l'axe unique de la rivalité interimpériale. Ce faisant, ils privent les nations opprimées de leur droit d'agir en fonction de leurs intérêts.

Des secteurs de la gauche ont commis l'erreur de traiter « l'ennemi de mon ennemi comme mon ami ». Cette position, qu'on la qualifie d'anti-impérialisme vulgaire, de faux anti-impérialisme ou de campisme, soutient les adversaires impériaux de Washington en tant que prétendu axe de la résistance.

Bien sûr, les puissances impérialistes peuvent manipuler les luttes de libération nationale à un point tel qu'elles ne deviennent rien de plus que des guerres par procuration. Mais les réductionnistes géopolitiques utilisent cette possibilité pour refuser de soutenir les luttes légitimes de libération aujourd'hui.

Telle a été la position de nombreuses et nombreux partisan.nes de la gauche concernant la guerre impérialiste que mène la Russie contre l'Ukraine, la réduisant à une simple guerre par procuration entre Moscou et Washington. Mais comme le démontrent les sondages en Ukraine et la résistance nationale, les Ukrainiens se battent pour leur propre libération, et non pas pour servir de marionnette à l'impérialisme américain.

Sur la base de leur analyse erronée de la guerre, les réductionnistes géopolitiques se sont opposés au droit de l'Ukraine à se procurer des armes pour se libérer de l'impérialisme russe et se sont opposés aux livraisons, certains allant même jusqu'à organiser des actions visant à les empêcher. Un éventuel blocage de ces livraisons conduirait à une victoire de l'impérialisme russe, ce qui serait un désastre pour le peuple ukrainien et le condamnerait au même sort que ceux qui ont été massacrés à Bucha et à Mariupol.

Aucune de ces trois positions ne fournit à la gauche internationale un guide pour aborder les questions posées par le nouvel ordre mondial multipolaire asymétrique.

L'anti-impérialisme internationaliste

L'anti-impérialisme internationaliste est une bien meilleure approche. Au lieu de prendre le parti de tel ou tel État impérialiste ou capitaliste, les partisans de cette position s'opposent à tous les impérialismes ainsi qu'aux régimes capitalistes moins puissants, et ce tout en nous opposant aux interventions impérialistes dirigées contre eux. Nous sommes solidaires de toutes les luttes populaires de libération, de réforme et de révolution, partout dans le monde et sans exception.

En ce qui concerne la libération nationale, nous nous rangeons inconditionnellement mais de manière critique aux côtés des opprimé.e.s dans leur lutte pour la liberté. Dans ces luttes, cependant, nous ne faisons pas l'amalgame entre libération nationale et socialisme, rejetant la tentation de peindre ces combats au pinceau rouge.

Au lieu de cela, nous adoptons une approche indépendante consistant à construire des liens de solidarité avec les travailleur.es et les opprimé.es dans ces luttes et à cultiver des relations politiques avec leurs forces progressistes et révolutionnaires afin de transformer les luttes pour la libération nationale en luttes pour le socialisme.

Cela nous amène à adopter des positions distinctes de celles d'une grande partie de la gauche sur les trois points stratégiques dans l'ordre impérialiste d'aujourd'hui.

Premièrement, dans le cas de l'Ukraine, nous soutenons sa lutte de libération et défendons son droit à obtenir des armes, même de la part des États-Unis et de l'OTAN, mais nous ne soutenons pas le gouvernement néolibéral de Volodymyr Zelensky. Nous nous opposons également à ce que l'impérialisme occidental utilise l'Ukraine pour promouvoir ses propres ambitions prédatrices et ouvrir le pays et la région à ses banques et à ses entreprises.

En revanche, nous entretenons des relations avec la gauche ukrainienne et le mouvement syndical du pays. Nous soutenons leurs revendications contre le néolibéralisme, contre la reconstruction par l'endettement et contre l'ouverture de l'économie ukrainienne au capital multinational. Nous soutenons leur appel en faveur d'une reconstruction populaire du pays basée sur des investissements du secteur public, avec un salaire décent pour tous les travailleurs, et réalisée par des travailleurs syndiqués.

Dans le cas de la Palestine, nous nous opposons au soutien de l'impérialisme américain à la guerre génocidaire d'Israël à Gaza et nous soutenons inconditionnellement la résistance palestinienne. Mais cela ne signifie pas que nous soutenons sa direction politique actuelle ou sa stratégie et ses tactiques. Nous adoptons une position critique à l'égard de ses partis bourgeois et petit-bourgeois, qu'il s'agisse de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) ou de son pendant fondamentaliste islamique, le Hamas.

La principale direction de l'OLP, le Fatah, a abandonné la lutte armée au profit de l'illusion d'une solution diplomatique à deux États. Trois décennies de diplomatie ont échoué, laissant la Cisjordanie occupée, Gaza assiégée et Israël soumettant les Palestiniens à un régime d'apartheid à l'intérieur des frontières de 1948.

Le Hamas a comblé le vide laissé dans la résistance par la capitulation du Fatah. Il n'a cependant pas développé de stratégie alternative, poursuivant au contraire l'ancienne stratégie du Fatah consistant à s'appuyer sur des alliés arabes et iraniens supposés amicaux pour l'aider dans sa lutte militaire contre Israël. Il n'y a aucune raison de penser que cette stratégie, qui a échoué quand elle était pratiquée par l'OLP, sera couronnée de succès aujourd'hui.

Soutenu par l'impérialisme américain et renforcé par des alliances avec la plupart des régimes arabes, Israël ne peut être vaincu uniquement sur le plan militaire. Seule une stratégie combinant la résistance palestinienne contre Israël, la lutte révolutionnaire contre tous les régimes de la région et les mouvements anti-impérialistes au sein de toutes les grandes puissances peut libérer les Palestiniens de l'apartheid israélien et établir un État laïque et démocratique du fleuve à la mer, avec des droits égaux pour tous et toutes, y compris le droit des Palestiniens à retourner dans les maisons et sur les terres qui leur ont été volées.

Enfin, dans le cas de Taïwan, nous nous opposons à la menace chinoise d'annexer l'île et défendons le droit de Taïwan à l'autodétermination, y compris par l'autodéfense armée, tout en nous opposant à la volonté de Washington d'armer le pays dans le cadre de sa rivalité impériale avec la Chine.

L'anti-impérialisme internationaliste constitue une stratégie pour construire la solidarité par en bas entre les travailleurs et les opprimés contre toutes les grandes puissances et tous les États capitalistes du monde. Nous avons une occasion et une responsabilité énormes de promouvoir cette démarche auprès d'une nouvelle génération d'activistes.

Nous ne soutenons aucun des partis bourgeois en lice pour la présidence de Taïwan, mais nous sommes solidaires de la gauche émergente, des organisations populaires et des syndicats du pays. Eux seuls ont un intérêt et les moyens de défier les puissances impérialistes et la classe capitaliste taïwanaise et de construire une solidarité avec les travailleurs et les opprimés en Chine, dans la région et aux Etats-Unis.

Ainsi, l'anti-impérialisme internationaliste constitue une stratégie pour construire la solidarité par en bas entre les travailleurs et les opprimés contre toutes les grandes puissances et tous les États capitalistes du monde. Nous avons une occasion et une responsabilité énormes de promouvoir cette démarche auprès d'une nouvelle génération de militant.e.s qui sont instinctivement opposés à l'impérialisme américain et méfiants à l'égard des autres grandes puissances et des États oppresseurs.

C'est seulement dans la pratique, dans les luttes vivantes, que nous pourrons prouver la supériorité de ces idées, qu'il s'agisse des luttes de classe et des luttes sociales nationales ou des luttes de solidarité avec la Palestine, l'Ukraine et d'autres nations opprimées. Ce faisant, nous pouvons contribuer à forger une nouvelle gauche internationale engagée dans la construction de la solidarité par en bas dans la lutte contre le capitalisme mondial et pour le socialisme international.

Ashley Smith

P.-S.

• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro.

Source : TEMPEST. PUBLIÉ LE 24 MAI 2024 :

https://tempestmag.org/2024/05/imperialism-and-anti-imperialism-today/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

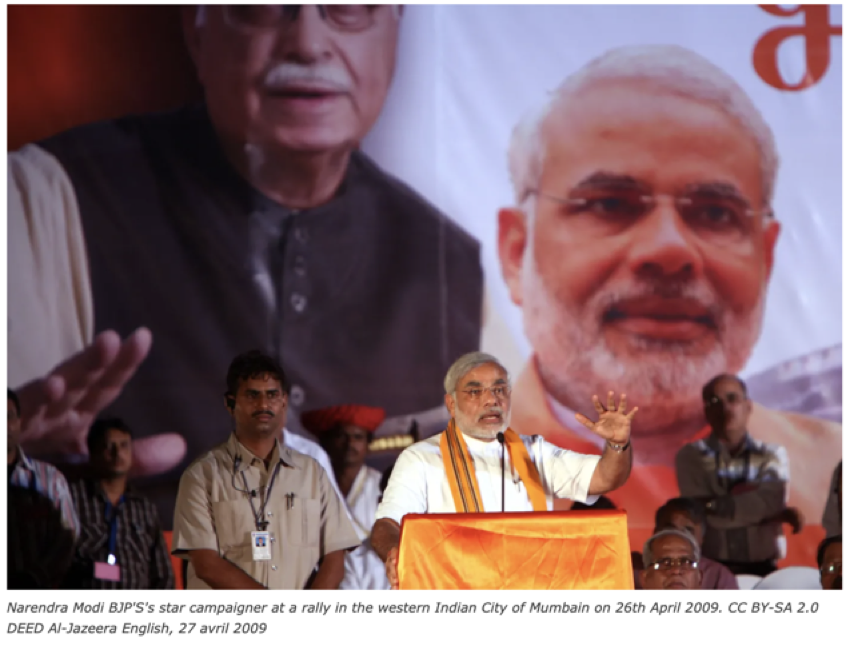

L’avenir de l’Inde si Modi est réélu – une entrevue avec Christophe Jaffrelot

Alors que l'Inde s'apprête à réélire son parlement, Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'Inde, répond aux questions de Corinne Deloydu Centre d'étude et de recherches internationales sur l'avenir de l'Inde et sur les élections qui se déroulent depuis le 19 avril et qui se terminent le 1er juin prochain.

Tiré du Journal des alternatives.

CERI : Les élections générales se déroulent en Inde du 19 avril au 1er juin. Pouvez-vous nous dire comment se dérouleront ces élections inhabituelles ?

Christophe Jaffrelot (CJ) – Les élections se déroulent sur six semaines cette année, un record ! C'est évidemment pour permettre à Narendra Modi de sillonner le pays, puisqu'il reste l'atout du BJP, le parti au pouvoir étant bien moins populaire que son leader : c'est lui qui peut faire élire suffisamment de députés pour remporter les élections.

En outre, des machines électroniques seront à nouveau utilisées pour enregistrer les votes des citoyens, mais elles font l'objet de critiques croissantes car les ingénieurs informatiques ont prouvé qu'elles pouvaient être facilement falsifiées. L'opposition réclame depuis des années la mise en place d'un système de vérification des votes, au moins dans les circonscriptions où la différence de voix est faible.

La Commission électorale qui chargée d'organiser le scrutin et de veiller à son bon déroulement, refuse catégoriquement d'appliquer cette simple mesure, ce qui accroît les soupçons de fraude, d'autant plus que, cette année, le gouvernement a refusé d'inclure le président de la Cour suprême dans le collège chargé de nommer les membres de cette commission (ce qui permet au gouvernement d'avoir les mains libres pour procéder aux nominations), et que deux de ses trois membres viennent d'être nouvellement nommés à la suite d'une démission surprise et de vacances programmées…

Le fait que ces élections ne seront pas aussi libres et équitables que les précédentes a déjà été démontré par l'arrestation du ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, une figure de l'opposition assez populaire, et par le gel des comptes bancaires appartenant au Parti du Congrès, ce qui limite donc leurs moyens de campagne.

Les élections de 2024 sont également moins équitables que les précédentes en raison du déséquilibre en termes de couverture médiatique : depuis le rachat de New Delhi Tele Vision (NDTV) par Gautam Adani, l'étoile montante des oligarques qui dominent désormais le monde des affaires indien, il n'y a pas une seule chaîne de télévision qui soit un tant soit peu critique à l'égard du gouvernement.

Le BJP bénéficie également de ressources financières abondantes grâce au système des obligations électorales qui, depuis 2017, permet aux partis politiques de recevoir des dons anonymes, les donateurs pouvant bénéficier de faveurs en retour. La Cour suprême a déclaré ce dispositif inconstitutionnel le mois dernier, mais les caisses du parti au pouvoir sont déjà pleines ! En 2019, le BJP a dépensé 3,5 milliards de dollars…

CERI – Quels sont les principaux thèmes de campagne ?

CJ – En Inde, les élections ne reposent pas seulement sur des questions, mais aussi sur des émotions. Et Narendra Modi profite du sentiment ethnonationaliste d'au moins deux façons. Tout d'abord, il fait appel à la fibre religieuse de la communauté hindoue (qui représente environ 80% des Indiens). Le 22 janvier, il a joué le rôle de grand prêtre hindou en présidant la cérémonie d'inauguration du temple d'Ayodhya, construit sur les décombres d'une mosquée du XVIe siècle détruite par des militants nationalistes hindous en 1992. Cette cérémonie, diffusée en boucle sur toutes les chaînes, marque le lancement de la campagne électorale du BJP. En même temps, il polarise les électeurs sur des lignes religieuses en stigmatisant les musulmans, consolidant ainsi sa base électorale majoritairement hindoue. Il a récemment qualifié les musulmans d'« infiltrés » (terme faisant allusion aux migrants bangladais) et de ceux qui ont « plus d'enfants » (faisant appel aux craintes démographiques des hindous, qui représentent encore 80% de la population).

D'autre part, Modi joue sur la fierté que les Indiens tirent de la reconnaissance internationale suscitée par les rencontres de leur leader avec les grands de ce monde, qui sont d'ailleurs retransmises en boucle à la télévision. Le sommet du G20 qui s'est tenu à Delhi il y a quelques mois a été l'occasion d'exploiter ce sentiment, avec de nombreuses images de Narendra Modi aux côtés des logos du G20. Ce n'était pas le tour de l'Inde d'accueillir cette réunion, mais New Delhi a réussi à échanger sa place avec le Brésil pour montrer à quel point Modi avait « rendu l'Inde grande à nouveau » avant les élections.

L'opposition s'évertue à pointer du doigt la hausse du chômage, la crise environnementale (qui se traduit par des pénuries d'eau, une pollution atmosphérique record et de nouvelles formes de déforestation) et le capitalisme de connivence à l'origine de l'ascension fulgurante de personnalités telles que Gautam Adani. Mais Modi semble intouchable. L'opinion publique blâme plus volontiers les fonctionnaires et même les ministres, et surtout les anciens dirigeants, dont Nehru que Modi accuse de tous les maux.

CERI – Quel rôle jouent les médias dans la campagne actuelle ? Certaines parties des médias sont-elles indépendantes du contrôle du gouvernement ?

CJ – Pendant longtemps, la scène médiatique indienne a été l'une des plus riches au monde ! Aujourd'hui, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Dans le domaine de la radiodiffusion, des chaînes de télévision indépendantes ont été rachetées par des amis du gouvernement (comme l'acquisition de NDTV par Gautam Adani) et de nouvelles chaînes ont été créées pour relayer la ligne du gouvernement, comme Republic TV, une sorte de Fox News à l'indienne.

Dans la presse écrite, la situation est un peu plus variée, mais en règle générale, les propriétaires de journaux, qui possèdent généralement plusieurs autres entreprises, préfèrent que leurs journaux n'apparaissent pas trop critiques à l'égard du gouvernement afin d'éviter des contrôles fiscaux ou d'autres enquêtes qui mettraient en péril leur activité.

Pour savoir ce qui se passe, il faut suivre les quelques journaux en ligne comme The Wire ou Scroll.in, ou des publications mensuelles comme The Caravan, qui sont animées par des journalistes d'un courage remarquable et qui font un travail exceptionnel.

CERI – Quel est le bilan économique de Narendra Modi, à la tête de l'Inde depuis maintenant dix ans ?

CJ – Le bilan économique et social est très mitigé : le taux de chômage n'a jamais été aussi élevé depuis les années 1970, surtout chez les jeunes citadins, où il s'élève à environ 25%. De nombreuses jeunes femmes ne cherchent même plus de travail, et le taux de participation des femmes au marché du travail s'élève à 16%. Dans le même temps, l'inflation reste élevée, en particulier pour les denrées alimentaires, ce qui pénalise les plus pauvres. La décision de doubler le nombre de personnes éligibles à l'aide alimentaire pendant la pandémie de Covid-19 a également été prolongée : 800 millions de personnes sont désormais éligibles à l'aide alimentaire, ce qui contraste fortement avec l'affirmation du gouvernement selon laquelle seulement 5% de la population indienne est pauvre. Alors que les Indiens ont dû puiser massivement dans leurs réserves, le taux d'épargne est en baisse depuis des années, ce qui explique en partie pourquoi le taux d'investissement privé est également très faible. Une autre raison est la faiblesse de la demande. Dans ce contexte, de nombreux économistes expriment des doutes sur la fiabilité du taux de croissance officiel d'environ 8%.

En effet, l'économie indienne ne s'est jamais vraiment remise de la « démonétisation » de 2016, année où Modi a fait retirer 85% de la masse monétaire de la circulation, sous prétexte de lutter contre l'argent sale, mais plus vraisemblablement dans le but de vider les caisses des partis d'opposition.

Cela dit, la classe moyenne supérieure et, plus encore, les super-riches, bénéficient du système économique mis en place par Modi : non seulement son gouvernement développe une politique de l'offre basée notamment sur des réductions d'impôts pour de nombreuses entreprises, mais la charge fiscale est déplacée de l'imposition directe des individus (dont l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune) vers les impôts indirects, qui frappent le plus durement les pauvres.

CERI – Existe-t-il encore une opposition en Inde après la mise à l'écart de Rahul Gandhi ? Quelles sont les principales forces d'opposition ? Sont-elles unies dans un front anti-Modi ? Y a-t-il un leader émergent ?

CJ – C'est la grande inconnue de cette élection. Pour la première fois, plus de vingt partis d'opposition ont formé une alliance appelée INDIA. Mais cette alliance a subi d'importantes défections : certains partis l'ont quittée et le BJP a débauché un certain nombre de députés sortants du Parti du Congrès ou d'autres partis d'opposition (environ un quart des candidats du BJP viennent d'un autre parti, une situation sans précédent). Toutefois, si, dans le cadre du système électoral uninominal à un tour, l'unité de l'opposition permet de limiter le nombre de « votes gaspillés », le BJP pourrait ne pas remporter autant de sièges qu'en 2019.

CERI – À quoi ressemblerait un troisième mandat pour Narendra Modi ?

CJ – Tout dépend de la taille de sa majorité. Si le BJP remporte 400 sièges, il sera en mesure de réviser la Constitution. Il supprimerait alors probablement les références à la laïcité (mot désignant ici la reconnaissance égale de toutes les religions) et les articles soutenant ce principe, comme ceux qui permettent aux minorités de demander des subventions publiques pour leurs écoles. Les révisions constitutionnelles affaibliraient également le fédéralisme en Inde. Non seulement le gouvernement central accumulerait plus de pouvoir, mais l'utilisation de l'hindi se développerait probablement au détriment des langues régionales. Si le BJP n'obtient pas la majorité des deux tiers nécessaire pour réformer la Constitution, Modi se contentera probablement de réformes telles que l'introduction d'un code civil uniforme qui, parmi les grands objectifs que le BJP s'est fixés dans les années 1990, est le dernier à rester inachevé. Cela permettrait de réduire le rôle des lois personnelles en vigueur pour certaines minorités, comme la charia, qui régissent des aspects de la vie religieuse, politique, sociale et individuelle.

CERI – Narendra Modi est souvent comparé à Vladimir Poutine ou à Xi Jinping. Diriez-vous que, dans son cas, il y a néanmoins quelque chose d'exclusivement indien ? Et si oui, comment le décririez-vous ?

CJ – Modi n'appartient pas à cette catégorie, mais plutôt à celle des Erdoğan, Orban, Netanyahu, Bolsonaro, Dutertre… des nationaux-populistes qui risquent de perdre une élection — ce qui ne concerne pas Poutine ou Xi. Contrairement aux dictateurs, les nationaux-populistes ont besoin d'un mandat populaire qui leur donne une légitimité suffisante pour imposer leur volonté aux institutions de leur État, à commencer par le pouvoir judiciaire, qui est toujours leur première cible. Ces points communs n'empêchent pas d'identifier une spécificité indienne, mais celle-ci ne peut être que relative.

Par exemple, Modi joue certainement plus sur l'élément religieux que la plupart des nationaux-populistes, au point d'être devenu le grand prêtre de la nation hindoue. Mais sa religiosité s'inscrit dans une veine ethnonationaliste comparable à celle de tous ceux que j'ai cités plus haut… Modi a peut-être aussi réussi à « rendre l'Inde grande à nouveau », aux yeux de nombreux Indiens, en faisant de la réunion du G20 à Delhi et de toutes ses visites à Washington, Paris, etc. des événements grandioses, retransmis en boucle à la télévision. Mais le nationalisme est monnaie courante chez les populistes, et j'ai d'ailleurs fait allusion au slogan de Trump pour décrire ce comportement.

L'exploit le plus singulier de Modi est sa capacité à être exactement ce que tout le monde veut voir en lui : il est à la fois le grand prêtre de l'hindouisme (et même le sage méditant dans sa grotte ou priant immergé jusqu'au cou dans le Gange), l'homme fort protégeant l'Inde contre le Pakistan et les islamistes, l'homme du développement qui promet de doubler le revenu des paysans (alors qu'il stagne en réalité…), le conseiller des pauvres qui s'exprime à la radio tous les mois depuis 2014, dans l'émission Mann ki Baat (Talking from the Heart), en prétendant être la voix des masses… Modi est un véritable caméléon, comme en témoigne sa capacité à adapter son langage corporel (et même ses vêtements) en fonction du public. Mais s'il y a quelque chose de typiquement indien en lui, c'est peut-être la tradition de la relation entre maître et disciples (le guru-shishya parampara), qui conduit ces derniers à suivre aveuglément le premier.

****

Entretien mené par Corinne Deloy pour le Centre de recherches internationales (CERI) et traduit en anglais par Sam Ferguson. Article disponible en anglais sur le site d'Alternatives International. La présente version en français peut ne pas correspondre avec la version originale publiée sur le site du CERI.

En savoir plus

Une présentation du récent ouvrage de Christophe Jaffrelot, Gujarat Under Modi. Laboratoire de l'Inde d'aujourd'hui (Hurst, 2024) Lien :

Ressources du CERI sur l'Inde, disponibles en ligne (français et anglais)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Victoire historique pour toute la communauté universitaire de l’UQAM !

L'Université populaire Al-Aqsa de l'UQAM (UPA-UQAM) se félicite que le Conseil d'Administration (CA) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) adopte une résolution instituant un boycott académique à l'égard des universités israéliennes. Ainsi, l'UPA-UQAM considère que le contenu de la résolution et ses dispositions répondent favorablement aux conditions minimales de réalisation de ses demandes face à l'UQAM.

Le 30 mai 2024

À Tiohtia ;ke, Montréal,

*En l'honneur de tous les sacrifices du peuple palestinien *

Il s'agit d'une avancée hautement symbolique à l'UQAM et dans la lutte internationale de solidarité avec la Palestine. Nous rappelons que c'est la mobilisation étudiante, communautaire et populaire qui a permis cette victoire politique.

« *Par notre occupation et notre courage, on a prouvé que c'est possible d'établir un rapport de force et d'obtenir des gains significatifs. Par cette mobilisation historique, nous envoyons un message clair aux administrations des autres universités. Si vous souhaitez voir la fin des campements, vous devez poser des actes courageux pour cesser toute

complicité avec l'État sioniste et les actes génocidaires contre le peuple palestinien : désinvestir, boycotter les universités israéliennes ou couper tout lien avec l'État israélien* », affirme Leila Khaled, étudiante à l'UQAM et porte-parole de l'UPA-UQAM.

Pour l'UPA-UQAM, bien que le rectorat refuse d'utiliser le terme « boycott académique », le résultat reste significatif pour nous. En effet, la résolution ne mentionne pas spécifiquement un boycott académique à l'égard d'Israël. Néanmoins, elle reconnait, d'une part, « la violation du droit à l'autodétermination du peuple palestinien », d'autre part les décisions de la Cour internationale de justice du 26 janvier, du 28 mars et du 24 mai

2024 qui font état de risques plausibles de génocide commis par Israël à

l'encontre des Palestinien-ne-s de Gaza.

D'autre part, la résolution adoptée au Conseil d'Administration demande à l'Université de veiller à ce qu'aucune de ses ententes académiques actuelles et futures, dont celles avec des universités israéliennes, n'entre en conflit avec le respect du droit international. L'UPA-UQAM rappelle que le droit international reconnait le droit au retour des réfugié-es palestinien-nes, la fin de la colonisation, l'illégalité de l'occupation et de l'apartheid, de même que le droit à la résistance du peuple palestinien. Affaires Mondiales Canada a par ailleurs reconnu par voie d'un communiqué le 16 mai 2024 que les colonies israéliennes dans les territoires occupés sont en violation des résolutions 446 (1979) et 465

(1980) du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la Quatrième Convention de Genève. Les liens de l'UQAM avec des universités israéliennes devront également être évalués à partir de leurs liens avec la colonisation sur les territoires palestiniens.

Ainsi, en constatant les violations du droit international par Israël et en exigeant qu'il n'y ait aucun accord académique qui entre en conflit avec le droit international humanitaire, l'UQAM vient implicitement à boycotter les universités israéliennes et établit de bonnes conditions allant vers un réel boycott académique.

« *Nous aurions certes aimé avoir une résolution plus explicite sur le boycott académique à l'égard de l'entité sioniste, ainsi que sur la reconnaissance du génocide sans établir de rapport de symétrie entre "colonisateur" et "colonisé"* » explique Leila Khaled. Malgré tout, l'UPA-UQAM considère que cette résolution va en partie dans le sens de ses

demandes minimales politiques. « *Cette victoire politique doit servir de tremplin pour aller plus loin dans les revendications de l'UPA * », ajoute-t-elle.

*Ce n'est qu'un début, le combat continue*

L'UPA-UQAM est déterminée à continuer la lutte pour la libération du peuple palestinien et rappelle pourquoi elle se mobilise : « *Le génocide qui prend place à Gaza ne fait que s'accentuer et les États occidentaux, dont ceux des soi-disant Canada et Québec, sont complices. L'heure est grave, la situation est urgente. Il faut se soulever maintenant* », scande Kalida Jarrar, étudiante à l'UQAM.