Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

#Metoo syndical : Un procès historique contre la parole de femmes syndicalistes Appel à la solidarité syndicaliste et féministe

Nous, militantes syndicalistes et féministes, en appelons à votre solidarité et à votre soutien pour notre camarade Christine, qui passe en procès pour diffamation les 30 septembre et 1er octobre 2024 à Paris.

Tiré de Entre les lignes et les mots

En 2016 et 2017, plusieurs militantes de l'Union Syndicale CGT ville de Paris sont harcelées et/ou agressées par des membres de leur organisation. Contre ces agressions physiques et sexuelles, le collectif Femmes Mixité du syndicat se réunit et mène plusieurs actions. Elles font face à une immense hostilité de certains militants. Christine est membre de ce collectif et co-secrétaire générale du syndicat CGT Petite Enfance de la Ville de Paris.

C'est elle qui fait, au congrès de l'UD CGT de Paris en 2020, le rapport des actions menées par le collectif, et c'est pour cette raison que Régis Vieceli, alors secrétaire général du syndicat CGT déchets et assainissement (FTDNEEA), porte plainte contre elle pour diffamation. (Pour en savoir plus : https://www.mediapart.fr/journal/france/270618/violences-et-agissements-sexistes-l-affaire-que-la-cgt-etouffee).

La Confédération CGT est elle aussi poursuivie en la personne de Philippe Martinez, alors secrétaire général, pour le travail d'enquête mené par la cellule de veille confédérale contre les violences sexuelles.

Ce procès en diffamation est une première dans l'histoire de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein d'un syndicat.

Ce procès en diffamation est une démarche patriarcale de musellement de la parole des femmes et de leurs soutiens dans nos structures syndicales. Cette procédure-bâillon vise à punir celles qui ont parlé et exercer une pression telle, que le découragement l'emporte.

Christine ne doit pas être condamnée pour diffamation. Si elle l'était, la possibilité même de dénoncer et de combattre les violences sexuelles, dans les organisations syndicales et partout ailleurs, serait remise en cause.

Si la CGT (au travers de P. Martinez) était condamnée pour le travail de la cellule de veille, ce serait un très mauvais message pour toutes les OS qui tentent de faire sanctionner les militants machistes. L'ensemble des organisations syndicales est en effet confronté aujourd'hui à leur responsabilité pour prévenir, protéger les victimes et sanctionner les violences sexuelles perpétrées en interne (Voir les articles sur CFDT, FO, Solidaires, CFTC :https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/violences-sexuelles-les-syndicats-aussi)

Quel soutien des OS à Christine ?

Christine a été forcée de quitter la CGT, où elle militait depuis vingt ans, suite à cette affaire. Elle est aujourd'hui contrainte de se lancer dans des démarches juridiques coûteuses pour se défendre, alors qu'elle a été avec le collectif Femmes Mixité de l'US CGT Ville de Paris, une lanceuse d'alerte, pour obtenir de son organisation syndicale qu'elle assure la sécurité des syndiquées.

Les faits de violences sexistes commises contre les victimes directes remontent à 2016, soit plus de 8 ans. Chaque nouvelle attaque est une résurgence violente du traumatisme vécu, pour Christine comme pour toutes les victimes. S'attaquer à notre camarade, c'est s'attaquer à toutes les femmes de la CGT, comme de tous les syndicats, qui ont été, sont victimes ou soutiens de victimes de violences sexistes et sexuelles.

Comme nous l'exigeons auprès de nos employeurs, notre camarade devrait bénéficier d'une prise en charge globale et solidaire de tous les frais afférents à cette attaque en justice. La camarade ne doit pas, comme cela s'est déjà passé à FO récemment, payer les préjudices financiers et humains de violences qui n'auraient jamais dû exister. (cf article AVFT :https://www.avft.org/2024/04/30/lettre-ouverte-a-la-confederation-force-ouvriere/).

Le procès se tiendra au Tribunal correctionnel de Paris – Parvis du tribunal, 75017 Paris – le lundi 30 septembre à 13h30 et le mardi 1er octobre à 13h30.

Pour assurer une présence solidaire, nous appelons les OS à consacrer des moyens syndicaux pour participer à ce procès historique et formateur pour nos luttes. Toutes les organisations syndicales, avec en tête la CGT dont elle était membre, doivent la soutenir.

Exprimons notre soutien syndicalo féministe à notre camarade et notre détermination à combattre les violences sexistes et sexuelles dans nos organisations, en nous retrouvant sur place. Rejoignez- nous pour en savoir plus : resyfem@riseup.net

Résyfem, un réseau de militantes de la Cgt, de la Fsu, de Solidaires, de Fo, du syndicat de la magistrature, du syndicat des avocats de France.

Paris, le 24 mai 2024

https://blogs.mediapart.fr/resyfem/blog/240524/metoo-syndical-un-proces-historique-contre-la-parole-de-femmes-syndicalistes

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Étudiant·es, soignant·es, patient·es : ensemble contre les violences sexistes et sexuelles en santé !

Le monde de la santé, loin d'être épargné par les violences sexistes et sexuelles, en est au contraire un terreau particulièrement fertile. La culture du viol et l'omerta sont nourries par les fortes hiérarchies professionnelles, le management pathogène, l'esprit de corps et la « culture carabine ».

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/05/28/etudiant%c2%b7es-soignant%c2%b7es-patient%c2%b7es-ensemble-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-en-sante/

Les femmes, qu'elles soient étudiantes, professionnelles des établissements de santé ou patientes, sont les premières victimes de ces violences patriarcales, qui touchent toutefois également des hommes et des enfants.

Aujourd'hui, les langues se délient et les témoignages se font de plus en plus nombreux. Nous, organisations féministes et représentatives d'étudiant·es, de professionnel·les des établissements de santé et de patient·es, nous mobilisons ensemble pour dénoncer ces pratiques.

La peur doit changer de camp.

Etudiant·es en santé, nous sommes quatre sur dix à subir du harcèlement sexuel à l'hôpital, majoritairement de la part de nos supérieurs hiérarchiques. Nous sommes une étudiante sur cinq à être agressée sexuellement à l'université, par nos propres camarades. Dans 90% des cas, nous ne signalons pas ces agressions par peur des représailles.

Dans nos études de médecine, des agresseurs sont protégés, dont certains peuvent continuer leurs études sans être inquiétés malgré des condamnations en justice.

Souvent, les violences sexuelles ont lieu lors de weekends d'intégration et soirées étudiantes, qui sont aussi le théâtre de bizutages et d'humiliations sexistes. Dans les salles de garde des internes, des fresques pornographiques ramènent les femmes à l'état d'objets sexuels soumis à la domination des hommes. Sous couvert de « culture carabine », il s'agit de normaliser la culture du viol dans nos études.

Nous l'affirmons, aucune « tradition » ne justifie de reproduire des violences.

Professionnel·les des établissements de santé, nous exerçons dans un milieu où règnent l'omerta et l'impunité, à tous les échelons de la hiérarchie. Quand une infirmière est violée par un médecin, c'est elle qui change de service. Quand une aide-soignante fait remonter des faits d'agressions sexuelles, c'est son emploi qui est menacé. Quand un médecin dénonce à l'Ordre le comportement d'un collègue, c'est lui qui écope d'un blâme.

Le principe de confraternité ne doit pas protéger des agresseurs au détriment du personnel et des patientes. « D'abord ne pas nuire », c'est le serment d'Hippocrate sur lequel les médecins et sages-femmes ont juré. Cet engagement doit être respecté et l'intégrité des soignant·s ne doit pas être mise en doute.

Patient·es, nous subissons des abus de pouvoir et des violences sexistes et sexuelles de la part de certains professionnels de santé. Nous sommes nombreuses à avoir été confrontées à des violences obstétricales et gynécologiques (VOG) quand des examens ou des actes médicaux nous sont imposés. Notre consentement est trop souvent bafoué, nos corps et nos choix jugés, notre parole, notre douleur, nos symptômes niés.

Nos plaintes auprès de l'Ordre sont trop peu relayées, voire étouffées. Des médecins visés par des dizaines de plaintes pénales et mis en examen peuvent continuer à exercer sans être suspendus. L'impunité empêche la reconnaissance des préjudices et la réparation, elle augmente notre défiance envers le médical.

Le respect de notre consentement, la considération de notre intégrité physique et morale, la déontologie et l'éthique devraient être au cœur de la relation soignant·es-soigné·es. Il est temps de mettre fin à une médecine patriarcale, paternaliste et archaïque au profit d'un partenariat entre les patient·es et les soignant·es, une réelle démocratie sanitaire.

Ensemble, pour combattre les violences sexistes et sexuelles en santé, nous exigeons des mesures concrètes et immédiates :

– La mise en place en urgence d'un plan ambitieux de prévention et de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, dont les VOG, dans les universités et les établissements de santé publics comme privés, avec notamment des formations obligatoires pour l'ensemble des étudiant·es en santé, des médecins et de tous les autres professionnel·les

– Le retrait effectif de toutes les fresques pornographiques encore présentes dans certains hôpitaux malgré leur interdiction

– La création d'une plateforme de signalement anonyme pour patient·es et la mise en place effective dans tous les établissements de santé du dispositif de signalement obligatoire dans la fonction publique contre les violences, les discriminations et le harcèlement

– La protection effective, notamment par la mise en place de la protection fonctionnelle dans la fonction publique, pour les étudiant·es et professionnel·les signalant des violences sexistes et sexuelles

– L'obligation d'informer les instances du personnel des établissements de santé et les conseils des universités sur les actes de violences sexistes et sexuelles

– Un véritable accompagnement psychologique, médical et juridique des étudiant·es, professionnel·les et patient·es victimes

– L'interdiction de déplacer un·e professionnel·le de santé victime en l'absence de volonté explicite et écrite de la part de cette dernière

– Par principe de précaution, la mise à l'écart immédiate et systématique (notamment par l'application de la mesure conservatoire) de tout médecin ou autre professionnel concerné par un signalement ou une plainte le temps de l'enquête disciplinaire et l'interdiction d'exercer pour les étudiant·es en médecine et médecins condamnés par la justice

– Une formation obligatoire du personnel de l'administration, des directions d'établissement de santé et des universités pour mettre en place des plans de prévention contre les violences sexistes et sexuelles, accompagner les victimes et si nécessaire dispenser des sanctions à la hauteur des faits

– Dans l'enseignement supérieur, le déclenchement systématique d'une procédure disciplinaire avec mise à l'écart conservatoire en cas de signalement contre un étudiant pour violence sexuelle

Pour faire entendre ces revendications, nous appelons à l'initiative du collectif Emma Auclert à un rassemblement devant le ministère de la Santé à Paris, qui se tiendra mercredi 29 mai à 18h, et demandons à être reçu·es par Madame Vautrin et Monsieur Valletoux.

LE SILENCE NE PROFITE QU'AUX AGRESSEURS.

Organisations signataires : Collectif Emma Auclert, Stop VOG, CNDF, Nous Toutes, Union étudiante, Sud Santé Sociaux, Union syndicale Solidaires, Osez le Féminisme, SNJMG, Anef, Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, Les Affolées de la Frange, Action Féministe Tours, CADAC, CLASCHES, Les Fallopes, Héroïnes 95, MIOP, Association Mémoire Traumatique et Victimologie, Pour une santé engagée et solidaire, Ruptures, Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie, Stop Harcèlement de rue, Les Effronté-es, CLIT, CQFD.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Danger : Les autorités religieuses se rapprochent des droits des femmes minoritaires

Pendant de nombreuses années, certaines d'entre nous ont fait campagne contre le développement des conseils de la charia et la création du tribunal d'arbitrage musulman, car nous reconnaissons que tous ces systèmes religieux de résolution des litiges sont, par leur nature même, liés à une politique croissante de fondamentalisme religieux qui cible les droits et les libertés des femmes.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Les conseils de la charia et le tribunal d'arbitrage suivaient, bien entendu, le modèle des tribunaux juifs Beth Din, et notre principale préoccupation était la possibilité très réelle que d'autres religions minoritaires insistent pour que leurs propres ordres juridiques personnels soient également pris en compte par l'État.

Il n'a pas fallu longtemps pour que notre crainte devienne réalité. À la liste des conseils et tribunaux de la charia musulmans et des Beth Dins juifs qui existent déjà, nous pouvons désormais ajouter le « tribunal » sikh, et nous pouvons être sûres que les hindous ne seront pas loin derrière.

En tant que femmes issues de diverses minorités – ayant fait de grands progrès dans la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes dans le cadre de notre lutte pour l'autodétermination – nous sommes alarmées par la croissance incontrôlée de ces systèmes juridiques parallèles au Royaume-Uni. L'utilisation de lois personnelles religieuses pour réglementer la vie des femmes appartenant à des minorités n'est pas seulement discriminatoire ; elle est également extrêmement préjudiciable dans un contexte où les violences domestiques et les fémicides qui en découlent pour les femmes d'Asie du Sud et d'autres minorités restent nombreuses et prennent un caractère de plus en plus audacieux.

En témoignent, par exemple, l'agression brutale d'Ambreen Fatima Sheikh à Huddersfield, laissée dans un état végétatif permanent après avoir été forcée à prendre des médicaments contre le diabète et aspergée d'une substance corrosive en 2015 ; le meurtre de Fawziyah Javed, poussée du haut d'une falaise à Édimbourg alors qu'elle était enceinte de 17 semaines en 2021 ; ou le cas de Kulsuma Aktar, poignardée à mort alors qu'elle poussait son fils dans un landau dans un centre commercial de Bradford en 2024. Toutes ces attaques se sont produites dans le contexte d'une dynamique ultra-patriarcale de coercition et de contrôle facilitée par des chefs religieux et communautaires qui, de manière flagrante, ne condamnent pas publiquement de telles atrocités.

La « Cour » sikhe a été créée en vertu de la loi de 1996 sur l'arbitrage, soi-disant pour pallier le « manque d'expertise » des tribunaux laïques qui ne sont pas en mesure de « comprendre » les sensibilités culturelles et religieuses des Sikhs lorsqu'il s'agit de résoudre des litiges familiaux et civils. Composée d'une trentaine de magistrat·es et de 15 juges – dont beaucoup sont des femmes – la « Cour » utilisera une combinaison de médiation et d'arbitrage pour présider les litiges familiaux et civils au sein de la communauté sikhe. Tout en reconnaissant que le sikhisme (comme l'hindouisme, mais contrairement à l'islam et au judaïsme) ne dispose pas d'un cadre juridico-religieux de règles codifiées pour juger les affaires, l'intention des fondateurs est claire : créer un ordre à partir de rien pour statuer sur des questions telles que le mariage et le divorce, la résidence/le contact/la garde des enfants et le règlement des biens matrimoniaux « conformément aux principes religieux sikhs » tels qu'ils les définissent.

Il est affirmé que la « Cour » a été créée à la suite de discussions avec des organisations caritatives et des avocats sikhs du monde entier, jusqu'à présent anonymes. Mais il n'y a pas eu de débat transparent et démocratique ni de consultation publique, en particulier avec les femmes sikhes, sur la nécessité d'une telle « Cour » ou sur ce qui constitue les principes sikhs. La « Cour » a simplement été proclamée par des avocats sikhs qui se sont clairement désignés comme les représentants de la communauté sikh et les gardiens de ses valeurs.

Le « tribunal » se présente comme un organe formel et professionnel, quasi légal, qui est prêt à adhérer à des règles d'engagement légales formelles. Cependant, il est clair que son véritable objectif est de monopoliser le pouvoir non étatique au sein de la communauté afin de contrôler les femmes.

Pour justifier son existence, un porte-parole de la « Cour » a souligné la prétendue incapacité des tribunaux laïques à tenir compte des valeurs « sikhes » dans une affaire concernant une femme sikhe divorcée qui, en tant que principale personne en charge de son jeune fils, avait soutenu sa décision de lui couper les cheveux, au mépris des souhaits de son père (son ex-mari). Le tribunal des affaires familiales a statué en faveur de la mère, mais il a été vivement critiqué par le porte-parole du « tribunal » sikh pour n'avoir pas tenu compte du principe sikh interdisant de couper les cheveux.

Cette interprétation de l'affaire ne fait aucune référence au contexte plus large de l'affaire : le contexte familial et l'histoire des relations, et en particulier les raisons du divorce des parents, sachant que la plupart des femmes d'Asie du Sud – y compris les femmes sikhes – n'envisagent même pas l'idée d'un divorce à moins qu'il n'y ait des allégations d'abus domestique et de contrôle coercitif. Il est significatif qu'elle ne tienne aucun compte du raisonnement qui sous-tend la décision du tribunal de la famille, ni d'ailleurs d'aucune évaluation professionnelle des souhaits, des sentiments et des besoins de l'enfant dans le cadre de l'application du principe juridique fondamental selon lequel « l'intérêt supérieur de l'enfant » doit toujours être primordial.

Cet exemple montre clairement que la priorité absolue du « tribunal » sikh est d'assurer la conformité religieuse dans l'intérêt du père plutôt que dans l'intérêt de l'enfant ou de la mère dans tout conflit familial. Dans cette mesure, sa position représente une lutte pour la préservation des droits du père qui fait écho à une bataille idéologique plus large menée par les hommes violents sur le fait que les tribunaux de la famille sont partiaux à leur égard. La demande trop familière de respect des valeurs religieuses, quelles que soient les circonstances, est un élément clé du modus operandi de tous les systèmes d'arbitrage religieux.

Nos inquiétudes ont été renforcées par l'affirmation selon laquelle le « tribunal » sikh traitera les cas de « violence domestique mineure » ainsi que les questions de « gestion de la colère, de jeu et de toxicomanie » par le biais de la médiation avant tout, et ensuite – si la médiation n'aboutit pas et que les parties sont d'accord – une affaire peut être portée devant un juge du « tribunal » sikh qui peut rendre un jugement juridiquement contraignant en vertu de la loi sur l'arbitrage de 1996. C'est l'un des aspects les plus troublants du fonctionnement de la Cour : il soulève des questions sur la manière dont le consentement est obtenu et qui définit ce qu'est une violence domestique « de bas niveau » ?

Nos années d'expérience en première ligne nous montrent que, lorsque des chefs religieux sont impliqués, les cas d'abus domestiques et sexuels et de contrôle coercitif sont presque toujours niés ou interprétés comme des problèmes « mineurs » de « gestion de la colère » qui peuvent être résolus par la médiation en vue de réconcilier les parties. Loin de procéder à une évaluation correcte des risques ou d'informer les femmes de leurs droits à la protection en vertu du droit civil ou pénal, ils ont tendance à balayer les problèmes sous le tapis, au mieux, et au pire, ils reprochent aux femmes de défier l'autorité patriarcale. Des préoccupations similaires ont été exprimées par l'Independent Inquiry into Child Sexual Abuse (enquête indépendante sur les abus sexuels commis sur des enfants) dans son rapport 2021 axé spécifiquement sur les milieux religieux, dans lequel elle critiquait les autorités religieuses – dans les religions majoritaires et minoritaires – pour leurs « manquements flagrants » en matière de protection des enfants et pour avoir couvert des cas d'abus sexuels commis sur des enfants par leurs adeptes.

L'expérience montre également que la grande majorité des femmes appartenant à des minorités qui utilisent les systèmes de médiation et d'arbitrage communautaires le font non pas par choix, mais par contrainte sociale, par crainte de la stigmatisation, de l'isolement et même de répercussions violentes. Les patriarches religieux exploitent à leur détriment leur méconnaissance des droits légaux et des systèmes de soutien alternatifs, ainsi que les retards et les obstacles à l'accès aux conseils juridiques et à la représentation. Beaucoup racontent qu'elles sont rendues impuissantes par un processus qui ignore et invalide leurs besoins et leurs souhaits. La plupart d'entre elles sont très critiques et méfiantes à l'égard du pouvoir religieux et de son utilisation pour leur accorder un statut social et juridique inférieur à celui des hommes. Loin d'inspirer la confiance, ce système oblige les femmes à exercer une forme d'action très limitée : faire des choix contre leurs intérêts et dans des contextes où l'emprise de la religion leur a déjà laissé peu de marge de manœuvre.

Les ordres juridiques non étatiques – dont le « tribunal » sikh est le dernier né – n'ont qu'un seul objectif en tête : « préserver les valeurs religieuses » et, en particulier, le « caractère sacré du mariage » dans lequel les femmes sont censées jouer un rôle central. Nous savons par expérience que si les femmes sikhes de ce pays avaient été consultées sur la nécessité de tribunaux religieux, la majorité d'entre elles auraient établi une séparation claire entre la religion en tant que croyance personnelle et source de réconfort, et la religion en tant que base d'attribution des ressources et des droits au sein de la famille.

Le « tribunal » sikh a affirmé que son rôle n'était pas de supplanter, mais de compléter et de soutenir un système judiciaire de plus en plus surchargé, manquant de ressources et confronté à de longs délais. C'est évidemment vrai. Dans le cadre de sa politique d'austérité, l'État n'a que trop voulu détourner les ressources de ce qui est considéré comme des litiges coûteux et chronophages. À cette fin, les gouvernements successifs ont expressément encouragé l'utilisation de services de médiation informels et essentiellement privés dans les affaires familiales, à la fois pour réduire les coûts et pour s'attaquer idéologiquement à ce qui est perçu à tort comme une culture litigieuse des droits au Royaume-Uni. En décimant les services d'aide juridique et de protection sociale et en promouvant des politiques multiconfessionnelles, l'État a réussi à renforcer le pouvoir religieux élitiste et patriarcal tout en limitant l'accès des femmes minoritaires au système juridique formel et laïque, un système qui, malgré ses nombreux défauts, peut au moins être remis en question sur les questions de responsabilité, de droits et de justice.

Dans ce contexte, les forces religieuses de droite ne font que profiter de l'espace laissé vacant par l'État. L'ensemble du projet de « tribunal » sikh – comme les modèles qui l'ont précédé dans l'islam et le judaïsme – montre comment la religion s'installe dans le vide laissé par l'État et déploie ses muscles politiques, simplement parce qu'elle peut le faire.

Les droits des femmes minoritaires sont en péril au Royaume-Uni. Loin d'inverser l'assaut contre nos droits, l'État a facilité la création d'ordres juridiques non étatiques antidémocratiques impliquant des systèmes d'arbitrage religieux qui bafouent la législation nationale et internationale en matière de droits de l'homme. Ce faisant, toute la philosophie de protection et de prévention qui sous-tend la loi de 2021 sur les violences domestiques, tout comme les principes de non-discrimination et d'égalité des chances inscrits dans la loi de 2010 sur l'égalité, sont sérieusement mis à mal. De même, les principaux principes de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes – qui obligent les États à éradiquer la discrimination à l'égard des femmes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne le mariage et les relations familiales, afin qu'elles puissent exercer un choix éclairé – sont également violés. La Convention d'Istanbul sur la violence à l'égard des femmes, qui engage le Royaume-Uni à s'abstenir de tolérer ou d'encourager les attitudes néfastes, les préjugés, les stéréotypes sexistes et les coutumes ou traditions sexistes qui rabaissent les femmes et les traitent comme des êtres inférieurs, est ainsi compromise.

En effet, le fossé de la justice pour les femmes issues de minorités s'est creusé et est devenu encore plus dangereux. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre pour empêcher que la loi de 1996 sur l'arbitrage ne soit utilisée par les autorités religieuses pour saper les principes des droits de l'homme, de l'égalité devant la loi, du devoir de diligence, de la diligence raisonnable et de l'État de droit. Nous demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application de ces principes dans la sphère privée de la famille et à toutes les femmes dans toutes les communautés. Agir autrement reviendrait à permettre aux autorités religieuses de construire un nouvel échelon pour appuyer leurs tentatives de jeter les bases d'un régime d'apartheid sexuel dans les communautés minoritaires.

Nous remercions One Law for All et Project Resist de nous avoir autorisés à reproduire cet article.

https://feministdissent.org/blog-posts/in-peril-religious-authorities-are-closing-in-on-minority-womens-rights/

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Une sécurité sociale de la menstruation » pour combattre les effets délétères du patriarcat et du capitalisme

Face à la précarité menstruelle entretenue par une industrie capitalisant sur les règles, la chercheuse indépendante Jeanne Guien expose différentes alternatives à ce consumérisme nocif, de l'autoproduction de produits durables à leur prise en charge par le service public.

Tiré de l'Humanité

Publié le 27 mai 2024

Que les produits menstruels ne soient pas reconnus comme essentiels « montre bien que la loi est centrée autour de la masculinité », estime la chercheuse.

Dans son livre une Histoire des produits menstruels (Divergences, 2023), la docteure en philosophie Jeanne Guien étudie ce que le consumérisme fait au corps féminin. Dénonçant une stratégie patriarcale et capitaliste dangereuse pour les personnes menstruées, la chercheuse indépendante questionne les pratiques alternatives « de militants et militantes fabriquant eux-mêmes depuis des décennies des produits menstruels durables, que ce soit des serviettes, des culottes ou des cups », et souligne que « ces produits pourraient aussi être pris en charge par le service public ».

Quels tabous persistent encore autour des produits menstruels ?

En parler, évoquer les douleurs, lesincapacités dues aux menstruations, est relativement toléré. Mais il est toujours compliqué de rendre les règles visibles. On peut éventuellement les mentionner, mais le phénomène physiologique lui-même doit demeurer soigneusement caché. Les produits menstruels continuent à servir à ça. Les marques de culottes menstruelles ont beau se présenter comme des révolutions par rapport au tampon ou à la serviette jetable, elles participent de la même « culture de la dissimulation », pour reprendre l'expression de la journaliste Karen Houppert, qui est entretenue par les différentes industries de produits menstruels.

Mode d'achat, mise au rebut, conditionnement : tout a été fait pour construire un monde dans lequel les saignements n'existent pas, ne font pas partie de l'expérience « normale », du quotidien socialement partagé. Un monde masculin, en somme. Au-delà des règles, les difficultés des femmes liées à la santé reproductive émergent rarement, comme la ménopause, les contraceptions d'urgence…

La précarité menstruelle est présentée comme nouvelle, or vous expliquez qu'elle a toujours existé, voire qu'elle a été entretenue. Comment ?

La précarité menstruelle est entretenue par le consumérisme, par le fait qu'on associe tout besoin matériel à un produit marchand. À partir du moment où vous avez une industrie menstruelle qui se construit autour du dénigrement des solutions artisanales autoproduites par les femmes pour les femmes, à partir du moment où on présente le fait d'acheter un produit et de le racheter régulièrement comme la seule solution digne pour vivre ces menstruations, on crée forcément un fossé entre les personnes qui ont accès au marché et les autres.

Il y a aussi l'argent réclamé par l'État, la partie impôt. Dans de nombreux pays, la TVA sur les produits menstruels est égale aux autres produits du quotidien et même supérieure à ceux classés comme essentiels. Des produits non nécessaires à une hygiène de base sont pourtant parfois détaxés comme certains shampoings, le Viagra aux États-Unis… En France, nous avons obtenu en 2016 la baisse de la taxation de 19,6 % à 5,5 %, mais la taxe n'a pas été annulée comme dans d'autres pays. Beaucoup de mouvements sociaux à travers le monde veulent obtenir la reconnaissance de ces produits comme essentiels. Le fait qu'ils ne le soient pas montre bien que la loi est centrée autour de la masculinité.

En quoi ce que vous nommez « l'imaginaire impérialiste » des pays du Nord a-t-il des conséquences nocives sur les pays du Sud dans ce secteur ?

L'histoire des produits menstruels industriels commence au Nord. Ces produits ont d'abord été vendus en Europe, ensuite aux États-Unis, puis progressivement exportés. Ces produits sont présentés comme des symboles de la modernité, avec l'idée que celle-ci vient forcément du Nord. Et puis, des produits menstruels qui ont été interdits au Nord vont rester distribués au Sud. Dans les années 1990, par exemple, on a démontré qu'une certaine serviette Always contenait un composant dangereux pour la santé. Ces serviettes ont été interdites à la vente en Amérique du Nord et en Europe, mais ont continué à être vendues au Kenya.

On va exporter des serviettes hygiéniques, faire des dons en Inde, en Afrique de l'Est. Des produits sont déstockés, distribués un peu à l'aveuglette sans qu'on s'inquiète de savoir si c'est viable, soutenable. Il ne suffit pas de donner des produits jetables pour créer de l'hygiène menstruelle. Cela crée des problèmes de déchets et rend une population dépendante d'un produit qui ne sera pas toujours gratuit. Par ailleurs, on continue à décrédibiliser les techniques jusqu'ici utilisées localement.

Comment construire une culture menstruelle anticonsumériste ?

Il faut trouver des manières de se passer du marché. Donc, cesser de recourir à des produits industriels jetables, en essayant de revenir ou d'inventer une nouvelle forme d'autoproduction. C'est ce que font déjà beaucoup de militants et militantes depuis des décennies en fabriquant eux-mêmes des produits menstruels durables, que ce soit des serviettes, des culottes, des cups. Cela crée aussi de la sociabilité, en apprenant à faire l'objet, en partageant des informations.

Ces produits pourraient aussi être intégralement pris en charge par le service public, et les informations autour de ces besoins menstruels rendues accessibles dans les structures de proximité. Je suis pour une « sécurité sociale de la menstruation », dans l'esprit de ce que l'on appelle la « sécurité sociale de l'alimentation ». La santé reproductive fait partie de la santé, pourquoi les produits menstruels n'ont-ils jamais été pris en compte et remboursés ?

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Kanaky. Du méfait colonial à la mondialité

La Kanaky (maintenant convulsive sous le mépris, la violence et la mort) offre à la vieille République française une occasion de se moderniser. Sa juste revendication exige une autre vision du monde. Elle demande aussi un réexamen de ce qui se « crie » tristement « Outre-mer ». Cette estampille ténébreuse camoufle ensemble un système et un syndrome.

28 mai 2024 | tiré du site Entre les lignes entre les mots

Système, parce que, depuis des décennies (déjouant les mannes européennes et les paternalistes plans de développement), tous les indicateurs mortifères attestent d'une évidence : ces situations humaines demeurent largement en dessous du niveau de bien-être humain que l'on pourrait attendre de terres dites « françaises ». Syndrome, parce que dans ces pays-là, les signes pathologiques d'assistanat, de dépendance ou de déresponsabilisation sont les mêmes et sévissent de concert. [1 – Voir « Faire-Pays ». P. Chamoiseau. Editions Le Teneur. 2023]

La mondialité

Les individus les plus accomplis (ceux qui, de par leurs divers engagements, habitent sinon des communautés mais des multitudes de « Nous ») forment aujourd'hui une matière noire du monde bien plus décisive que celle des communautés archaïques ou des vieux États-nations.

Via la Kanaky, ces pays méprisés par la France offrent à la compréhension du monde une réalité encore inaperçue. Celle-ci ne peut se percevoir par l'unique prisme du « colonial », comme le pensent encore les activistes décoloniaux. Le fait (ou mé-fait) colonial n'est qu'une donnée parmi d'autres. Il nous faut sortir de la prégnance occidentale (seule aujourd'hui à raconter le monde), et entreprendre d'inventorier, une à une, toutes les forces visibles et invisibles qui ont œuvré à l'accouchement de notre époque. En attendant, commençons par ouvrir notre focale à la mondialité.

Le poète Édouard Glissant appelait ainsi la résultante d'un tourbillon complexe. On y trouve enchevêtrées, les évolutions impénétrables du Vivant, les emmêlées des peuples, cultures et civilisations, résultant des chocs coloniaux, du broiement des empires, puis du capitalisme protéiforme. Une des résultantes cruciales de ce chaosmos : l'individuation.

Cette force a éjecté des millions d'individus des vieux corsets communautaires pour précipiter leurs combats, leurs rêves, leurs idéaux, vers des accomplissements imprévisibles dans la matière du monde. Les individus les plus accomplis (ceux qui, de par leurs divers engagements, habitent sinon des communautés mais des multitudes de « Nous ») forment aujourd'hui une matière noire du monde bien plus décisive que celle des communautés archaïques ou des vieux États-nations. Dès lors, si la mondialisation économique est un standard barbare, la mondialité est une matrice vivante ; un en-commun infra-planétaire où les « Nous » s'entremêlent et relient par des agentivités créatives tout ce qui se trouvait séparé. C'est de cette matrice encore invisible à nos yeux que va surgir, tôt ou tard, un autre monde, encore imprédictible.

La relation

Cette mondialité peut nous aider à comprendre la Kanaky, et à mesurer combien la Constitution française est maintenant obsolète. Surtout inacceptable. Elle verrouille (sous une fiction absurde de « départements », « régions », « collectivités » ou « territoires » d'Outre-mer) des complexités territoriales, historiques et humaines qui lui sont étrangères.

Ce ne sont pas des choses « ultramarines ». Ce sont des peuples-nations, encore dépourvus de structures étatiques ! Ils ont surgi d'une alchimie que les anthropologues reconnaissent maintenant comme étant une « créolisation ». Ce terme souligne ce qui se produit quand, de manière immédiate, massive et brutale, des peuples, des civilisations, des individus (mais aussi des interactions amplifiées entre les écosystèmes, biotopes et biocénoses) imposent aux existences une entité globale de référence : celle de Gaïa qu'aimait Bruno Latour, de cette Mère-patrie dont parle Edgar Morin, ou de ce chaosmos poétique que Glissant nomme Tout-monde.

Cette notion du tout-relié-à-tout dans des fluidités inter-rétro-actives constitue le principe actif de la créolisation. C'est d'elle qu'ont surgi ces peuples-nations que la Constitution française ne comprend pas.

Cet entremêlement inextricable du Vivant et des Hommes se serait inévitablement produit car notre planète est ronde et parce que le vivant est avant tout une mobilité. Prenons, la traite des Africains, l'esclavage de type américain, le système des plantations et des extractions massives. Ajoutons-y, la colonisation, le capitalisme, la prolifération urbaine et les systémies technoscientifiques, on aura alors à peine esquissé le plus visible d'un processus insondable : celui de la Relation. Cette notion du tout relié à tout dans des fluidités inter-rétro-actives constitue le principe actif de la créolisation. C'est d'elle qu'ont surgi ces peuples-nations que la Constitution française ne comprend pas. Elle les verrouille sous un effarouchement « indivisible » et fonde sa cinquième République sur un aussi fictif que monolithique « peuple français ». Elle réduit ainsi à de simples « populations » les entités humaines formidables que son bond colonial et son histoire relationnelle ont rendu solidaires de sa présence au monde.

Peuples ataviques et peuples composites

Mais le plus important, c'est ceci : dans la Relation, dessous le couvercle « Outre-mer », il y a aujourd'hui deux types de peuples : les peuples ataviques et les peuples composites.

Les peuples ataviques (mélanésiens de Kanaky ; polynésiens ; mahorais ; peuples originels de Guyane…) disposent d'une antériorité multimillénaire sur l'emprise du mé-fait colonial.

Les peuples composites (Martinique, Guadeloupe, Réunion…) sont des surgissements (des créolités) de la créolisation. Complètement nouveaux, ils sont les derniers peuples de l'aventure humaine à être apparus sur cette terre. Ils n'ont pas d'antériorité qui se perd dans la nuit des temps. Ils sont nés dans le vortex relationnel où se retrouvent les communautés fracassées et les individuations. Ils mélangent presque toutes les présences anthropiques planétaires. La conscience qu'ils ont désormais d'eux-mêmes en fait de véritables nations qui attendent d'être reconnues comme telles — ce que ne nul ne sait faire, à commencer par les politiciens français qui distinguent encore à peine les peuples ataviques et rechignent à comprendre leur revendication d'une existence au monde.

C'est surtout la beauté de Jean-Marie Tjibaou d'avoir accepté l'hybridation caldoche alors que cette dernière avait (conserve encore) de son sang sur les mains…

La Martinique, la Guadeloupe ont vécu la « désapparition » [2 – Les peuples Kalinago. Malgré leur effondrement, ils demeurent présents de mille façons dans les imaginaires. de leurs peuples ataviques.] En Kanaky, le peuple atavique des Kanaks a traversé héroïquement les exterminations. Il constitue une part déterminante du peuplement actuel qui, avec les diverses migrations et le choc colonial, est dorénavant une entité post-atavique. Car le mé-fait colonial et ses fluidités migrantes collatérales ont installé des complexités anthropologiques désormais inextricables. Elles obligent les peuples ataviques à composer avec des implantations nées de la colonisation et des mouvements relationnels du vivant. C'est la beauté de Nelson Mandela d'avoir su admettre la présence blanche dans le devenir de l'Afrique du Sud alors qu'il avait le pouvoir de la frapper. C'est la beauté de Mahmoud Darwich et des grands politiques palestiniens confrontés à l'irréversible implantation des Juifs. C'est surtout la beauté de Jean-Marie Tjibaou d'avoir accepté l'hybridation caldoche alors que cette dernière avait (conserve encore) de son sang sur les mains… L'agentivité de ces hommes ne s'est pas laissée enfermer dans un imaginaire communautaire ancien ou dans les frappes et contres-frappes coloniales : elles les ont dépassés pour deviner la mondialité et pour donner une âme fraternelle à la Relation. Ces hommes ont maintenu ainsi — pour tous, au nom de tous — une espérance.

L'éthique d'un nouveau vivre-ensemble

Dès lors, une éthique de la Relation s'impose.

Quand le peuple atavique subsiste dans une sédimentation composite, la bienséance du nouveau vivre-ensemble exige de lui remettre la prééminence sur le devenir de son pays : nul ne saurait démanteler ce qui l'unit à sa terre, laquelle est toujours faite (comme le disait Jean Guiart) du sang noble de ses morts.

Quand le composite est entièrement fondateur d'un nouveau peuple, il faut — non pas ignorer son existence (comme cela se fait actuellement en France pour la Guadeloupe ou pour la Martinique), mais considérer qu'il y a là une entité nouvelle, qui n'est réductible à aucune de ses composantes, qu'elle soit dominée, qu'elle soit dominante, et qui détient une autorité légitime sur le devenir de sa terre.

Le devenir des peuples ataviques est d'être post-atavique, et progressivement composite, dans l'énergie relationnelle du vivant. Celui des peuples d'emblée composites, est d'aller de la manière la plus haute, la plus humaine, la plus poétiquement ouverte et fraternelle, aux fastes de la Relation.

C'est cet imaginaire de la Relation qui nous donnera le goût de la diversité qui est au principe du vivant, d'en percevoir la profonde unité qui n'a rien à voir avec l'Universel occidental, et d'en goûter l'inépuisable diversité dont le trésor est cette insaisissable unité qui ne vit, ne s'accomplit, que dans son évolutive diversité.

Une Kanaky kanak

Cette éthique oblige donc que le corps électoral de Kanaky n'autorise aux votes déterminants que les Kanaks. Que s'y adjoignent ceux qui, venus d'ailleurs, ont été identifiés par les accords de Nouméa (1988,1998). C'est l'autorité à venir, à prépondérance kanake, qui seule pourra décider des évolutions de son système électoral.

Kanaka signifiait : être humain.

Kanak signifie pour nous, pour tous,

l'espérance possible

d'un nouvel humanisme.

Kanaka signifiait : être humain.

Kanak signifie pour nous, pour tous, l'espérance possible d'un nouvel humanisme.

Restituée à son imaginaire kanak, la Kanaky disposera de toutes les chances pour trouver un nouvel espace-temps, échapper à la gravité morbide du trou noir capitaliste, réenchanter notre rapport au vivant, et habiter enfin poétiquement la terre selon le vœu de ce cher Hölderlin.

Quant à la modernisation relationnelle de la Constitution française, elle est très simple : il suffit de proclamer une sixième République ; de la rendre capable d'accueillir en pleine autorité tous les peuples-nations (peuples nouveaux de la Relation) qui le voudraient ; d'inaugurer ainsi le pacte républicain ouvert qu'exige la nouvelle réalité (post-coloniale, post- capitaliste, post-occidentale) qu'annonce notre mondialité.

L'exploitation du nickel, le domaine maritime, la biodiversité, l'activité spatiale ou le souci géostratégique doivent désormais s'inscrire dans le respect des peuples concernés. Nous avons rendez-vous là où les océans se rencontrent, disait mystérieusement Glissant.

Que disparaisse dans cette rencontre l'Outre-mer de la France !

Patrick Chamoiseau, poète, romancier, essayiste, a construit une œuvre protéiforme couronnée de nombreuses distinctions (Prix Carbet de la Caraïbe, Prix Goncourt, Gallimard,1992, Prix marguerite Yourcenar en 2023…) et traduite dans le monde entier.

Son esthétique explore la créolisation et les poétiques relationnelles du monde contemporain.

Il est aujourd'hui une des présences littéraires les plus importantes de la Caraïbe.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Afrique du Sud : L’ANC travaille à former une coalition

'ANC, au pouvoir en Afrique du Sud depuis 30 ans, qui a perdu sa majorité au Parlement cette semaine, a confirmé, hier, son intention d'entamer des discussions avec d'autres partis politiques pour former un gouvernement de coalition.

Tiré d'El Watan.

« L'ANC s'engage à former un gouvernement qui reflète la volonté du peuple, qui est stable et capable de gouverner efficacement », a déclaré Fikile Mbalula, son secrétaire général, selon des propos recueillis par l'AFP précisant que le parti mènerait des discussions en interne et avec d'autres partis « ces prochains jours ». « Les électeurs ont montré qu'ils attendaient des dirigeants de ce pays qu'ils travaillent ensemble dans l'intérêt de tous », a-t-il ajouté devant la presse, alors que la proclamation officielle des résultats est attendue en fin de journée. Après dépouillement de 99,89% des bulletins de vote déposés dans les urnes, mercredi, le Congrès national africain (ANC) du président Cyril Ramaphosa n'a obtenu que 40,2% des voix, une claque sévère par rapport aux 57,5% qu'il détient dans le Parlement sortant.

Ce résultat marque un tournant historique pour l'Afrique du Sud où l'ANC jouit d'une majorité absolue depuis 1994, lorsque le parti de Nelson Mandela a sorti le pays des griffes de l'apartheid et l'a fait entrer en démocratie. « Les résultats envoient un message clair à l'ANC », a reconnu F. Mbalula. « Nous voulons assurer au peuple sud-africain que nous avons entendu leurs préoccupations, frustrations et mécontentement », dans un pays plombé par un chômage tenace, de fortes inégalités et une criminalité record. L'ANC reste le parti le plus important au Parlement. Et c'est la nouvelle Assemblée qui sera chargée d'élire le prochain président courant juin.

L'ANC doit ainsi forger des alliances, soit pour former un gouvernement de coalition avec un ou plusieurs partis, soit pour persuader d'autres partis de soutenir la réélection de C. Ramaphosa qui constituerait un gouvernement minoritaire de l'ANC, qui devra chercher au coup par coup des alliés pour faire passer son budget et ses projets de loi. Bénéficiant d'une forte popularité, ce dernier a fait savoir qu'il prononcerait un discours lors de la cérémonie de proclamation des résultats, alors que certains partis ont fait état d'irrégularités dans le décompte des voix. L'uMkhonto weSizwe (MK) de l'ex-président Jacob Zuma, 82 ans, qui a demandé samedi soir un report de cette proclamation, dans un bref discours aux sous-entendus menaçants. « Si cela arrive, vous allez nous provoquer », a-t-il déclaré. « Les résultats ne sont pas corrects (...). Ne créez pas de problèmes là où il n'y en a pas », a-t-il prévenu, se plaignant de problèmes « graves » sans autre précision. Son incarcération en juillet 2021 pour outrage a provoqué des émeutes qui ont fait plus de 350 morts. Le MK devient le troisième groupe à l'Assemblée, avec 14,59% des suffrages, un score sidérant pour un parti fondé il y a seulement quelques mois pour servir de véhicule à J. Zuma. Pendant la campagne, ce parti très implanté dans la région zouloue a martelé qu'il allait remporter les deux tiers des voix.

Le président de la commission électorale, Mosotho Moepya, a affirmé que « tout ce qui se présente à nous » serait examiné, faisant état de 24 cas de recomptage. L'ANC peut composer une coalition sur sa droite, avec le premier parti d'opposition l'Alliance démocratique (DA, centre libéral), ou sur sa gauche radicale, avec le MK de Zuma ou l'EFF de Julius Malema, deux ex-figures de l'ANC ayant fait sécession. « Un gouvernement minoritaire serait totalement inédit en Afrique du Sud mais c'est une option parmi d'autres », a confirmé Helen Zille de la DA. Le MK a fait savoir qu'il ne discuterait pas avec l'ANC tant que Cyril Ramaphosa resterait à sa tête. Mais F. Mbalula a balayé cette exigence : « C'est une zone où nous n'irons pas. Aucun parti ne nous dictera de tels termes », a-t-il indiqué.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Soudan : une année de guerre insensée et de violence extrême contre la population

La guerre au Soudan a éclaté le 15 avril de l'année dernière et continue jusqu'à aujourd'hui de ravager le pays. A l'occasion de ce triste « anniversaire », nous revenons sur l'année écoulée. Malgré les chocs et les horreurs auxquels la population est confrontée au quotidien, les Soudanais·es continuent de se mobiliser pour réclamer la fin des combats et le retour à une transition démocratique.

Tiré de la revue Contretemps

22 mai 2024

Par Sudfa

Retour en avril 2023 : une situation fragile

Suite au coup d'État du général Al-Burhan mené en octobre 2021 contre la composante civile du régime de transition, qui devait permettre l'instauration d'une démocratie réclamée par les Soudanais-e-s durant la révolution, la population soudanaise n'a pas cessé de manifester son refus du coup d'État, à travers des manifestations, grèves et occupations. En avril 2023, sous pression et de plus en plus isolé, le général Al-Burhan (chef de l'armée soudanaise) avait réouvert les discussions autour d'une transition civile.

L'objectif était de trouver un accord pour sortir de l'impasse. Mais ces discussions – qui portaient notamment sur la réforme de l'institution militaire et le calendrier de cette réforme – ont ravivé les tensions entre Al-Burhan et son allié Mohamed Hamadan Dagalo (appelé « Hemedti), à la tête de la milice des « Forces de Soutien Rapide » (RSF). Les révolutionnaires civils demandent la dissolution de toutes les milices et la constitution d'une seule armée unifiée, qui se tienne à l'écart du pouvoir politique. Mais les RSF, devenues aussi puissantes que l'armée elle-même – n'avaient pas d'intérêt à être dissoutes et regroupées dans l'armée.

La tension s'est brutalement accentuée entre Al-Burhan et Hemedti. En parallèle d'une visite stratégique aux Émirats Arabes Unis, qui le soutiennent, Hemedti commençait à déployer ses soldats à divers endroits stratégiques, notamment à Marawi, où se trouve l'aéroport militaire de l'armée soudanaise.

Le 15 avril, le jour où tout a basculé

Ce jour aurait dû être une célébration de l'Aïd. Mais ce matin-là, les habitant-e-s de Khartoum ont été réveillé-e-s par des tirs et des explosions. La guerre venait d'éclater entre l'armée soudanaise et les RSF. Qui a tiré la première balle ? On ne le sait toujours pas. Pour la première fois dans l'histoire du Soudan, la guerre a éclaté dans la capitale, à proximité du palais présidentiel. La sidération était totale. Pensant que les affrontements dureraient à peine quelques heures, nombreux sont ceux à avoir quitté leurs maisons en imaginant y revenir le soir même. Mais ils ne sont jamais revenus.

La sidération s'est poursuivie dans les jours suivants. L'attention de la communauté internationale (États-Unis, pays européens et pays du Golfe) a principalement porté sur l'évacuation de leurs ressortissants. Le départ des étranger-e-s issu·e·s de ces pays a été vécu par la population soudanaise comme un abandon de la communauté internationale. Les Soudanais-e-s et les étranger-e-s d'autres nationalités qui n'avaient pas été évacué-e-s (notamment africaines) sont resté-e-s livré-e-s à eux-mêmes, au milieu des combats.

Entre massacres à répétitions et tentatives de négociations : synthèse d'une année de guerre

Pendant plus de trois semaines, la capitale et plusieurs villes du Darfour (Nyala, Al Fasher) et du Kordofan (Al Obeid) ont été soumises à des combats ininterrompus entre les bombardements de l'armée et les tirs des RSF. Les habitant-e-s ont rapidement témoigné sur les réseaux sociaux de cambriolages, de vols, et de viols de la part des soldats des RSF, mais aussi des militaires. Les Soudanais·e·s ont continué à quitter massivement leurs maisons, pour aller depuis la capitale vers la province (Wad Madani, Gezira, Port Soudan) mais aussi vers l'Égypte et l'Éthiopie, le Tchad et le Sud du Soudan.

En mai 2023, des négociations ont eu lieu à Djeddah avec la médiation des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. L'objectif était de rassembler les deux généraux autour de la table. Mais l'initiative était vouée à l'échec : les RSF débutaient – au même moment – un massacre (qualifié de génocide) à Al-Geneina, ville frontière avec le Tchad, située au Ouest Darfour [1].

Le massacre d'Al-Geneina prolonge ainsi l'histoire des génocides au Darfour qui ont eu lieu au début des années 2000, avec le soutien de l'armée et du gouvernement d'Omar El-Béshir. Musab, militant soudanais en exil, pointe ainsi du doigt la double responsabilité des RSF et de l'armée dans ces massacres :

« Les militaires sont complices de tout ça, même durant le génocide au Darfour en 2003, ils étaient témoins du massacre. Les milices permettent à l'armée soudanaise de rejeter sur elles sa responsabilité. Les militaires sont censés être le premier groupe qui évite d'entrer dans une guerre, mais au Soudan c'est le contraire. »

En décembre 2023, la ville de Wad Madani est tombée aux mains des RSF, après que l'armée ait une nouvelle fois abandonné la population locale. Les destructions, bombardements, vols, pillages, se sont poursuivis dans tout le pays, s'étendant progressivement du Darfour et de la capitale vers le centre et l'Est.

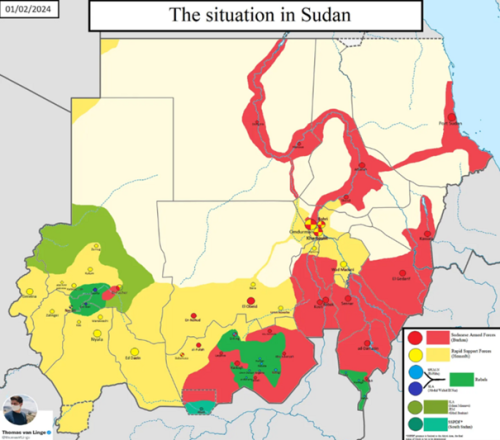

Avancée des différentes forces armée en février 2024. Source : Sudan War Monitor

En janvier 2024, le collectif « Taqqadum » – composé de plusieurs partis politiques – a signé un accord avec les RSF à Addis-Abeba, dans lequel les RSF s'engagent à garantir une transition civile et démocratique s'ils gagnent la guerre. Cet accord – qui a notamment été signé par Abdallah Hamdock (l'ancien premier ministre de la période de transition) – a été largement contesté et décrié par les Soudanais-e-s, qui considèrent qu'aucune compromission n'est possible avec les RSF.

Si cet accord survenu à un moment où les RSF prenaient l'avantage sur l'armée, il s'inscrit également dans une « normalisation diplomatique » des relations avec les RSF. De janvier à mars 2024, Hemedti a ainsi effectué une série de visites officielles dans les pays voisins, où il a été reçu comme un allié diplomatique. Mais plus récemment, l'armée soudanaise a remporté – grâce à des drones iraniens – plusieurs combats majeurs sur les RSF. A ce jour, l'issue de la guerre reste donc toujours très incertaine.

Une guerre difficile à comprendre

Les raisons profondes de cette guerre sont obscures et font l'objet de débats au sein des Soudanais·e·s, comme le constate Khansa, militante soudanaise en exil :

« Il n'y a pas une seule analyse profonde sur la situation actuelle au Soudan, et c'est ça qui nous rend confus. Il y a des gens qui soutiennent la guerre, qui veulent que les militaires écrasent les RSF quoi qu'il arrive, mais il y a aussi des gens qui considèrent les RSF comme un allié politique, ou encore d'autres qui ont des intérêts directs dans la guerre. Et il y a des gens qui disent : « Non à la guerre ! », qui pensent que c'est la pire chose qui peut arriver. Avec tous ces discours, on n'arrive pas à trouver une bonne orientation, ni de bons outils de travail pour être plus efficaces. Parce qu'il y a un manque d'analyse et on n'a pas de boussole. »

Certains estiment que c'est une guerre de pouvoir entre deux hommes, pour leurs simples intérêts personnels. Pour Khaled – militant soudanais en exil – la guerre peut être analysée d'un point de vue féministe, comme une « compétition de virilité entre deux généraux qui prennent en otage la population soudanaise ». D'autres estiment qu'il s'agit d'une « guerre entre différents groupes sociaux et culturels de la société », avec une dimension raciale qui conduit à des génocides. D'autres considèrent qu'il s'agit d'une guerre « impérialiste », car chacun des deux groupes qui s'affrontent est soutenu par différentes puissances étrangères qui convoient le Soudan pour ses ressources naturelles et pour sa localisation stratégique. Khansa considère ainsi que : « la guerre est une étape très violente qui se traduit par le fait qu'il y a des organisations armées qui essayent de monopoliser les richesses et le pouvoir du pays par les armes, par n'importe quel moyen. »

Mais pour beaucoup, il s'agit avant tout d'une guerre « contre-révolutionnaire ». En mettant le pays à feu et à sang, elle a fait s'effondrer les espoirs de la révolution civile et démocratique. Et a poussé sur les routes de l'exil de nombreux·ses militant·e·s engagé·e·s dans la révolution. En déstabilisant complètement le pays, cette guerre permet aux cadres de l'ancien régime de rester en place sans être jugés pour les crimes qu'ils ont commis durant des décennies (durant la dictature militaire puis du coup d'État).

Se mobiliser et résister

Malgré l'immense douleur et la colère, les Soudanais-e-s n'ont pas dit leur dernier mot et la flamme de la résistance est toujours présente. La mobilisation demeure active dans le pays (voir notre précédent article). Du côté de la société civile, les initiatives se sont multipliées pour réclamer la fin de la guerre. En novembre 2023, les comités de résistance (organisations autogérées par quartier de la société civile, et fer de lance du mouvement de contestation depuis 2018) ont publié une déclaration avec des pistes concrètes de propositions pour mettre fin à la guerre [2], réformer les forces armées soudanaises, mettre en place un gouvernement civil et obtenir justice pour toutes les victimes de guerre. De nombreuses initiatives locales mettent en œuvre une solidarité dans les différents quartiers, malgré une situation humanitaire catastrophique.

La résistance se poursuite également dans la diaspora soudanaise à travers le monde, même si la guerre affecte aussi fortement les Soudanais-e-s à l'étranger (voir notre précédent article). Rashida – militante soudanaise en exil – note une différence entre la période post-révolutionnaire et la situation aujourd'hui :

« Les gens sortaient en masse après le coup d'État, parce qu'il y avait de l'espoir. Mais maintenant, nous ne sommes pas nombreux aux manifestations. C'est la guerre, et il n'y a plus d'espoir, nous sommes perdus. Les manifestations sont tristes, car il n'y a personne qui n'a pas été touché directement par cette guerre. »

Pour autant elle continue à se mobiliser, en considérant que « c'est le minimum que je peux faire » pour soutenir son pays depuis la France, et « qu'il ne faut rien lâcher ».

A Paris, des militants ont manifesté place de la République contre la guerre, et d'autres ont fait entendre leur voix en perturbant la « Conférence sur la crise humanitaire au Soudan » organisée par les puissances internationales, accusée par de nombreux militants soudanais de poursuivre la normalisation des relations internationales avec les RSF et d'aller à l'encontre de la volonté de la population soudanaise. Des manifestations ont eu lieu hier dans différentes villes du monde, à Paris, Londres, Boston, New York, Oslo, Washington, Phoenix, Cardiff, dans le cadre de la « Global March for Sudan » qui vise à demander la fin immédiate de la guerre.

*

Illustration : Combats à Nyala au Darfour. Source : réseaux sociaux

Sudfa est un blog participatif franco-soudanais, créé par un groupe d'ami-e-s et militant-e-s français-e- et soudanais-e-. Il se donne pour objectif de partager ou traduire des articles écrits par des personnes soudanaises, ou co-écrits par des personnes soudanaises et françaises, sur l'actualité et l'histoire politiques, sociales et culturelles du Soudan et la communauté soudanaise en France. Il publie le bloghttps://blogs.mediapart.fr/sudfa, d'où est tiré cet article.

Notes

[1] Aujourd'hui, des journalistes soudanais·e·s et organismes d'investigation tentent de comprendre ce qui s'est passé à Al-Geneina au cours de ces derniers mois, et d'estimer le nombre de morts : certaines études évoquent entre 10 et 15 000 mort·e·s rien que dans cette ville, ce qui est autant que le nombre total de mort·e·s dans tout le pays évoqué par l'ONU.

[2] La déclaration des comités de résistance sera traduite prochainement sur Sudfa.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Tunisie. Kaïs Saïed instrumentalise la crise migratoire pour mettre au pas la société civile

Le président tunisien accuse les organismes d'aide aux migrants de faciliter leur implantation dans le pays et de “porter atteinte à l'État”. Un nouveau prétexte pour tenter de faire taire les voix critiques, s'alarme “Nawaat”, un média tunisien lui-même menacé, après l'arrestation de plusieurs responsables associatifs.

Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Dessin de Z paru dans Débats Tunisie, Tunisie. Article paru à l'origine dans nawaat.org

Des militants et des employés d'organisations de la société civile arrêtés, des organismes onusiens vilipendés, des médias, dont Nawaat, ciblés. Encore une fois, la crise migratoire sert de prétexte pour encourager la chasse aux voix critiques envers [le président tunisien,] Kaïs Saïed.

Dans le sillage de cette guerre contre la migration irrégulière, des figures de la société civile ont été arrêtées. Parmi elles, la fondatrice de l'association Mnemty et militante antiraciste Saadia Mosbah [ainsi que d'autres responsables d'associations travaillant auprès des migrants subsahariens]. Les chefs d'accusation contre eux sont graves : blanchiment d'argent ou encore “association de malfaiteurs dans le but d'aider des personnes à accéder au territoire tunisien”, selon le parquet

Le chef de l'État avait convoqué une réunion du Conseil de sécurité nationale, le 6 mai, consacrée notamment à la question de la migration irrégulière et au financement étranger des associations.

Le chef de l'État parle de “mercenaires”, de “traîtres” qui “portent atteinte à l'État au nom de la liberté d'expression”. Le président de la République évoque un complot visant l'implantation des migrants subsahariens en Tunisie. Il s'agit, selon lui, d'“individus qui ont reçu de l'argent en 2018 pour installer les migrants irréguliers en Tunisie”.

Des ONG accusées d'inertie

Dans ce cadre, Saïed a entamé sa diatribe contre la société civile, notamment contre ceux qui viennent en aide aux migrants. Il les accuse ainsi de manigancer pour fragiliser l'État. Son argumentaire se base sur la publication d'un appel d'offres dans un quotidien venant d'une association d'accueil de migrants. Et sur ce qu'il appelle “les fonds venant de l'étranger en millions de dinars”.

Son discours intervient dans un contexte de crise migratoire. Depuis plusieurs jours, les habitants d'El-Amra et de Jbeniana, deux petites villes très proches, au nord de Sfax, ont exprimé leur ras-le-bol face à la présence de migrants subsahariens. Plusieurs de ces derniers ont été installés dans les oliveraies de la région.

Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État se sert de la question migratoire pour s'attaquer à ses opposants et à la société civile en particulier. Au mois d'août 2023, la crise migratoire à Sfax a été une occasion de mener son offensive contre eux. À l'époque, il a critiqué violemment le positionnement des ONG internationales et locales dans cette crise, et ce, sans jamais les nommer. Il s'est contenté de les accuser d'inertie dans la prise en charge des migrants. “Elles prétendent protéger les migrants mais leur prétendue protection se limite [à] la publication de communiqués mensongers”, avait-il déclaré.

La nouveauté avec cette crise, c'est qu'il a désigné clairement deux de ces ONG, en l'occurrence l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Ces derniers ne font que publier des communiqués, lance Saïed. Et d'insister sur la nécessité pour les associations de traiter avec un seul interlocuteur, à savoir l'État tunisien. Paradoxalement, tout en leur reprochant “leur inertie”, il pointe du doigt leur aide aux migrants.

Deux organisations liées à l'ONU

Pointés du doigt par le chef de l'État, l'OIM et le HCR ne travaillent pas dans l'opacité. Contacté par Nawaat dans le cadre d'un reportage sur le campement des réfugiés soudanais dans le quartier du Lac 1 (gouvernorat de Tunis), le HCR nous a fourni les détails concernant son action auprès des réfugiés.

Débordé par l'afflux massif de migrants, notamment des Soudanais fuyant la guerre, l'organisme onusien avance qu'il s'“efforce” de veiller à ce que les réfugiés et les demandeurs d'asile bénéficient d'une protection conforme au droit international, englobant l'accès aux procédures d'asile et aux services de base. En l'occurrence l'aide juridique, un soutien psychosocial, des abris, l'accompagnement vers l'autonomisation, etc.

Ces aides élémentaires ne permettent pas, comme le disent les migrants eux-mêmes et d'autres associations tunisiennes, de vivre confortablement en Tunisie mais [seulement] de survivre. D'ailleurs, le HCR est couramment la cible de critiques de la part des réfugiés et des demandeurs d'asile.

Accusée de faciliter l'implantation des migrants, l'OIM dispose d'un programme d'aide au retour volontaire en faveur des migrants se trouvant en Tunisie.

Rattachés à l'ONU, l'OIM comme le HCR bénéficient de sources de financement connues et reconnues. Les autorités tunisiennes ont une visibilité sur les entrées d'argent de ces organisations comme de toute association bénéficiant d'un financement étranger. Ces ONG affirment, par ailleurs, collaborer étroitement avec les autorités tunisiennes dans la gestion de la crise migratoire.

Rétrécir le champ civique et politique

La société civile est dans le collimateur de Kaïs Saïed depuis des années. Ses appréhensions quant [au] rôle [de ces organismes] et son obsession en rapport avec leur financement étranger se sont manifestées depuis [l'époque où] il était candidat à la présidentielle en 2019. Pourtant, le financement étranger ne concerne pas uniquement la société civile mais tous les domaines, y compris les institutions de l'État.

[Après avoir été] associée au financement du terrorisme, la société civile est désormais accusée d'activités criminelles visant la composition démographique du pays. Les prétextes changent, mais le but reste le même : rétrécir l'espace civique en instaurant un climat hostile vis-à-vis d'une frange de la société civile critique envers le pouvoir en place.

En effet, depuis des mois, la menace d'un amendement du décret-loi 88 [la Tunisie dispose de l'un des cadres juridiques les plus progressistes du monde arabe en matière de liberté d'association, mais une proposition de loi risque de remettre en question les acquis de l'actuel décret-loi 88-2011 relatif aux associations] plane sur la société civile. Des projets de loi dans ce sens sont en gestation. Leur caractère liberticide limitera considérablement l'espace civique.

Mais les restrictions de l'espace civique ont d'ores et déjà commencé. Selon nos sources, certaines ONG ont vu leurs partenariats avec des acteurs publics suspendus ou gelés. De nombreux abus ont été enregistrés également contre des individus travaillant dans des organisations de la société civile, notamment au niveau du renouvellement de leur carte d'identité.

En mars dernier, la Banque centrale de Tunisie a émis une circulaire contenant de nouvelles règles relatives aux transferts financiers provenant de l'étranger au profit des associations. Ces règles apportent de nouvelles restrictions ciblant les associations.

“Une offensive méthodique et systématique”

“Avec l'arrestation de personnalités de la société civile, le danger est monté d'un cran. On est passé de simples menaces à des intimidations financières, et aujourd'hui à des arrestations policières”, s'inquiète Amine Ghali, directeur des programmes au centre Al-Kawakibi pour la transition démocratique (Kadem), dans un entretien avec Nawaat.

Même son de cloche du côté de Bassem Trifi, président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH). “Il s'agit d'une offensive méthodique et systématique contre la société civile, et qui ne date pas d'aujourd'hui. Elle a juste pris une autre tournure, bien plus dangereuse, avec cette vague d'arrestations”, dénonce Trifi dans un entretien avec Nawaat.

D'après lui, la société civile “sert de bouc émissaire” lors de cette crise. Au lieu de clarifier la politique de la Tunisie dans la gestion frontalière des flux migratoires, du contenu de ses accords avec l'Union européenne ou avec les pays subsahariens, Saïed ne rate pas une occasion de s'attaquer à la société civile. Il entretient ainsi des “amalgames” entre le problème de la migration et le rôle de la société civile, dénonce le représentant de la LTDH.

Ces amalgames alimentent également la haine et le racisme d'une frange de la population envers les migrants, sur le terrain mais aussi sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État les livre encore une fois à la vindicte populaire et à la répression policière. Plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants ont été expulsés vers les frontières du pays.

La vague de racisme s'abat aussi sur les Tunisiens à la peau noire. La présidente de Mnemty, Saadia Mosbah, est ainsi touchée. Des compatriotes à la peau noire sont accusés de comploter contre l'État en soutenant le projet colonisateur des migrants subsahariens.

Les médias dans le viseur

Outre les associations et les militants, les sbires du régime à l'image de Riadh Jrad, chroniqueur à l'émission télé Rendez-vous 9, sur la chaîne de télévision privée Attessia, s'en prennent aux médias en les traitant de “traîtres” et de “mercenaires”. Selon lui, ces derniers essaient d'abattre le président de la République, et par ricochet l'État tunisien. Et Nawaat figure en bonne place parmi les médias cités par Jrad, supporteur inconditionnel du régime de Saïed.

Le chroniqueur accuse Nawaat d'avoir “des financements suspects”. Or les sources de financement de notre média sont clairement indiquées sur notre site en toute transparence et sont connues des autorités tunisiennes. Les contenus publiés sur notre site témoignent de notre attachement aux droits et libertés, à la dignité des personnes, notamment les plus vulnérables dont les migrants, et à la souveraineté de la Tunisie.

“Cette offensive visant Nawaat et d'autres médias s'inscrit dans le cadre de la répression de la liberté d'expression”, explique Zied Dabbar, président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), interviewé par Nawaat. En effet, des dizaines de journalistes ont fait l'objet de poursuites judiciaires depuis le coup de force de Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021.

“Le rôle des journalistes n'est pas de relayer la version officielle de l'État, qu'elle soit politique, judiciaire ou sécuritaire, mais de chercher l'information de façon objective et déontologique”, insiste-t-il. Et de rejeter “les propos diffamatoires” visant Nawaat et les autres médias. “Nous encourageons les journalistes à continuer leur travail dans la recherche de la vérité”, plaide-t-il.

Un appel qui risque de ne pas être entendu par une partie des journalistes et des militants de la société civile. “Les gens sont fatigués. Un climat de peur et d'autocensure s'est instauré”, se désole Bassem Trifi.

Rihab Boukhayatia

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Appel à la vérité et la justice en Kanaky/Nouvelle-Calédonie

« Nous appelons les journalistes et critiques politiques qui œuvrent pour une information impartiale et véridique, à apporter une couverture médiatique plus globale et plus juste sur ce qui se passe actuellement dans l'archipel. » Une cinquantaine d'universitaires, artistes et citoyen·es de Kanaky/Nouvelle-Calédonie et de France interpellent les responsables politiques et les médias. Et alertent sur les nombreuses contrevérités en circulation dans les débats en cours.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Nous, citoyen·nes de Kanaky/Nouvelle-Calédonie et de France, engagé·es pour la justice envers le peuple kanak et les peuples colonisés, appelons le plus grand nombre à prendre conscience de la crise politique, sociale et économique qui se déroule actuellement en Kanaky/Nouvelle-Calédonie.

Malgré les dix jours de mobilisations pacifiques (les « Dix jours pour Kanaky » ) organisés par le mouvement indépendantiste sous le leadership de la Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT) et l'adoption, le 13 mai, par la majorité du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de la résolution demandant le retrait du projet de loi sur la modification du corps électoral provincial, le passage en force du Parlement français le 14 et 15 mai dernier a attisé les tensions dans la capitale de l'archipel.

Le corps électoral gelé est un acquis fondamental pour le peuple kanak minorisé dans son propre pays. Obtenu au prix de vies kanak et françaises, il est formalisé dans l'Accord de Nouméa signé en 1998.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le passage en force de l'État français a causé 7 morts officiellement, des centaines de blessés, l'instauration de l'état d'urgence, l'interdiction de TikTok et le déploiement des forces de l'ordre (gendarmes, GIGN, CRS et forces armées de Nouvelle-Calédonie) de façon démesurée.

Certains représentant·es et commentateur·ices politiques profitent de l'ignorance générale quant à la nature de ces mobilisations et s'empressent de ressortir le discours qualifiant les Kanak de « voyous » et « terroristes », souvent utilisés dans les années 80 pour décrédibiliser le mouvement indépendantiste et justifier le recours à la force de l'État français.

Nous appelons les journalistes et critiques politiques qui œuvrent pour une information impartiale et véridique, à apporter une couverture médiatique plus globale et plus juste sur ce qui se passe actuellement dans l'archipel.

Cela implique de faire remonter d'égale manière les violences envers le peuple autochtone kanak et/ou militant·es indépendantistes plus largement qui sont initiées et perpétrées par des milices européennes armées et par les forces de l'ordre, dans un contexte où la population kanak semble être perçue comme « ennemi intérieur ».

Nous appelons les représentant·es politiques qui siègent à l'Assemblée Nationale et au Sénat de montrer une plus grande vigilance quant à la désinformation et aux propos biaisés qui circulent au cours de leurs débats sur les aspirations et les actions du peuple kanak colonisé et des populations qui veulent construire le pays avec lui, ainsi que sur le projet politique indépendantiste.