Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le Vénézuela, premier pays du monde à perdre la totalité de ses glaciers

Selon les scientifiques, la limitation du réchauffement des températures terrestres à 1,5°C en 2100 entraînerait la fonte de 49% des glaciers du monde. À 4°C, 83% d'entre eux disparaîtront.

Tiré de NPA 29 et La Relève et la Peste

https://lareleveetlapeste.fr/boutique/

Le glacier de la Corona n'est plus. Ce dernier survivant de glace, désormais visible sous la forme d'une fiche couche de neige et de glace et niché dans la cordillère des Andes vénézuéliennes, est condamné à disparaître définitivement, dans les années à venir, malgré toutes les tentatives des scientifiques pour le sauver. Ainsi, le Vénézuela devient le premier pays au monde à avoir perdu la totalité de ses glaciers, victimes du réchauffement climatique.

Seulement 2 hectares de superficie

Il était ce que l'on appelle un glacier tropical. Situé à 4 940 mètres d'altitude sur le pic Humboldt, près de l'Équateur, il n'est aujourd'hui plus qu'une fine couche de neige et de glace de 2 hectares à peine, quand il en atteignait autrefois 450.

À ce titre, cet ancien géant blanc ne peut même plus prétendre à faire partie de la famille des glaciers. En effet, ces derniers doivent nécessairement mesurer au moins 10 hectares pour être considérés comme tel selon les normes scientifiques internationales.

Alors, pour tenter de sauver ce qu'il en reste et limiter l'impact du soleil, le gouvernement vénézuélien a bien essayé de recouvrir la surface restante à l'aide… de bâches en plastique. Une solution de façade, puisqu'elle n'empêchera pas, à terme, la disparition du glacier, et pourrait même devenir néfaste pour l'environnement avec un éventuel dépôt de micro-particules.

Une ressource menacée

Et la disparition définitive de ce dernier glacier du Vénézuela dans les prochaines années n'augure rien de bon pour la suite des événements et des conséquences tangibles du réchauffement climatique. En effet, les glaciers tropicaux, comme beaucoup d'autres piliers de nos écosystèmes, permettent de prendre le pouls de la santé du climat. Aujourd'hui, tous sont en train de s'éteindre doucement.

Pour rappel, selon les scientifiques, la limitation du réchauffement des températures terrestres à 1,5°C en 2100 entraînerait la fonte de 49% des glaciers du monde.À 4°C, 83% d'entre eux disparaîtront.

Et le crépuscule de ces glaciers risque évidemment d'engendrer des difficultés d'approvisionnement en eau potable des populations qui en sont dépendantes, mais pas seulement. Ils alimentent les fleuves, abritent une biodiversité, permettent l'irrigation pour l'agriculture mais aussi l'apport en eau pour de nombreuses énergies.

L'exemple du Vénézuela ne restera malheureusement pas inédit si la courbe d'accélération du réchauffement climatique, à défaut d'être inversée, n'est pas stabilisée d'urgence.

Sources : « Le Venezuela perd son dernier glacier, un « symbole » des conséquences du réchauffement climatique », France 24, 04/06/2024 / « Réchauffement climatique : le Venezuela devient le premier pays au monde à perdre tous ses glaciers », France Info, 05/06/2024

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Changements climatiques : de l’anxiété à l’action

Les plus éminents climatologues du monde s'attendent maintenant presque tous à ce que le réchauffement climatique dépasse l'objectif mondial de 1,5 °C, dont il a souvent été fait mention dans ces pages, et une bonne majorité d'entre eux que les températures mondiales augmentent d'au moins 2,5 °C, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour l'humanité et la planète.

(Ce texte a d'abord été publié dans l'édition de juin du journal Ski-se-Dit.)

C'est ce que révélait le 8 mai dernier le quotidien britannique The Guardian, qui a eu l'heureuse idée – si l'on puis dire – de mener sa propre enquête auprès de 380 auteurs et collaborateurs du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) qui ont contribué aux derniers rapports produits par le groupe.

Le GIEC a été mis sur pied en 1988 par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Il est chargé d'évaluer de façon objective la recherche scientifique sur les changements climatiques. Il compile et synthétise les connaissances scientifiques les plus récentes sur le climat et ses rapports, qui font autorité, constituent l'assise scientifique des négociations climatiques mondiales.

Les résultats obtenus par le quotidien auprès de ces spécialistes du climat indiquent que 77 % d'entre eux croient que le réchauffement dépassera au cours du siècle les 2,5 °C d'augmentation par rapport aux températures de l'ère préindustrielle . À peine 6 % d'entre eux jugent qu'est encore atteignable l'objectif de ne pas dépasser le seuil de 1,5 °C, tel qu'il a été fixé lors de l'Accord de Paris conclu en 2015 par 174 États et l'Union européenne.

Des scientifiques consultés, les plus jeunes, ceux de moins de 50 ans, sont plus pessimistes que leurs aînés ; 52 % d'entre eux entrevoient en effet un réchauffement planétaire de plus de 3 °C…

Or, un réchauffement de 2,5 °C ou de 3 °C des températures du globe rendrait le monde tout simplement méconnaissable selon le GIEC. Pour citer celui-ci, l'humanité ferait face à « un recul de l'espérance de vie et de la qualité de vie » dans plusieurs régions de la planète, « l'état de santé et de bien-être » de la population en serait aussi « substantiellement réduit », état qui « continuerait de se dégrader au cours des décennies suivantes ».

De nombreux scientifiques envisagent, dans de tels scénarios, un avenir marqué par des famines, des conflits et des migrations massives, provoqués par des vagues de chaleur, des incendies de forêt, des inondations et des tempêtes d'une intensité et d'une fréquence bien supérieures à celles qui ont déjà frappé.

Écoanxiété

S'il est important d'obtenir ainsi l'heure juste sur le réchauffement climatique et les prévisions des experts, il l'est également de considérer l'anxiété qu'elle peut générer au sein de la population et plus particulièrement chez les plus jeunes.

L'écoanxiété, comme on l'appelle, peut conduire à l'impuissance et à la perte d'espoir en l'avenir. À l'instar de toute autre émotion, elle peut aussi devenir un important moteur d'action.

Passer à l'action

Plus nous tardons à adopter les mesures nécessaires pour ralentir le réchauffement de la planète, plus ce sera difficile de le faire. Ces mesures impliquent, il faut avoir le courage de l'admettre, de grands changements au niveau industriel et dans nos modes de vie. Au Canada, par exemple, il faut mettre un terme le plus rapidement possible, sinon tout de suite, à l'extraction des combustibles fossiles et adapter nos vies en conséquence. Ce sera difficile en raison des lobbies de l'industrie, des grandes banques et du gouvernement même, et parce que nous sommes habitués à un grand confort, mais nous devons nous y mettre, si ce n'est déjà fait, en grand nombre.

Tout ce que nous pouvons faire en ce sens compte. S'intéresser à la question d'abord, s'informer, puis en parler, échanger avec d'autres, en personne, sur les réseaux sociaux. Avec le temps, et assez vite, on finira par s'impliquer davantage, à faire plus et mieux, en manifestant, en se regroupant, en agissant de toutes sortes de façons.

Me reviens en ces moments à l'esprit cette si belle citation tirée d'un roman de Michel Host : « Ma conviction est que chaque individu, là où il est, peut et doit opposer une résistance, si infime soit-elle. Cette résistance sans poids apparent, sans effet visible, est le gage qui préserve la petite flamme vive des regards du tyran. La multiplication de ces gestes isolés aboutit à des courants puissants. Ils heurtent l'obstacle sans arrêt, et l'obstacle à la fin doit sauter. »

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Relations brèves ou relations durables : dans quel type de relations hétérosexuelles les femmes courent le plus de risques et sont le plus exploitées ?

Il est certain que les « coups d'un soir » sont risqués pour les femmes, beaucoup plus que pour les hommes : agressions, grossesse, MSTs. Mais ces risques sont infiniment moindres que dans les relations « stables » : il faut toujours garder ce chiffre présent à l'esprit – environ 90% des agressions sexuelles sont commises par des homme proches, dont près de la moitié par des conjoints.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Pourtant, le message porté par le discours dominant, en direction des femmes en particulier, c'est que le danger d'agression sexuelle est maximal avec les hommes inconnus : parfait exemple d'inversion patriarcale.

Non seulement c'est le contraire qui est vrai mais ce cliché est même un des mythes constitutifs de la culture du viol : aux yeux de la société et de la justice, un vrai viol, c'est un viol par inconnu dans un parking la nuit.

La conséquence de cette représentation fausse est que les rares viols punis par la justice sont ceux qui correspondent à ce mythe du « vrai viol » commis par un inconnu, tandis que les viols commis par partenaire ou proche restent complètement impunis.

Il y a au moins un avantage évident des relations brèves, c'est que, si les partenaires auxquels on a affaire ne sont pas toujours (et même rarement) compétents, au moins elles procèdent généralement d'un vrai désir chez les femmes qui s'y engagent.

Ce qui n'est pas et ne peut pas être le cas avec des partenaires à long terme, parce que vivre sur la durée avec un homme, avec toutes les trivialités, les dégoûts, la routine, les rancunes (pour non-partage des tâches domestiques entre autres) que la cohabitation implique, ça tue rapidement le désir chez la majorité des femmes. Je ne crois pas–sauf en cas d'expérience sexuelle hyper-limitée ou de déni – à la possibilité de persistance du désir sexuel sur la durée, et ceci probablement encore plus pour les femmes que pour les hommes.

Les relations durables, pour les femmes, c'est synonyme de devoir conjugal, de « il faut consentir au moins à X rapports par semaine, sinon il va bouder, piquer une colère, me frapper–ou aller voir ailleurs » et d'intériorisation de la notion qu'on « doit du sexe » au partenaire même si on ne le désire pas.

Du point de vue féministe, je trouve le semi-viol conjugal beaucoup plus problématique que des rapports désirés avec un homme rencontré en boite ou en vacances.

En bref : en tant que féministe, on ne peut évidemment pas recommander de multiplier les coups d'un soir mais encore moins recommander la mise en couple : exploitation de notre travail domestique et émotionnel non-rémunéré, charge mentale, risques de violences et de féminicide plus élevés, devoir conjugal subi.

Et on constate pourtant que des féministes – certes bien intentionnées et sans s'en rendre compte – recyclent, au nom de la critique féministe de la sexualité patriarcale PIV – de vieux mythes et doubles standards patriarcaux.

Comme celui du « pas de sexe sans amour » – qui ne concerne évidemment que les femmes, le sexe sans amour étant au contraire constitutif de l'identité virile. Le sexe avec amour est en fait plus dangereux pour les femmes que le sexe sans amour. Cette notion du « pas de sexe sans amour » n'étant qu'un recyclage « progressiste » de la norme patriarcale selon laquelle les femmes qui ont des relations sexuelles purement pour le plaisir sont de p..tes.

Ou celui selon lequel les femmes ont peu ou pas de désir sexuel – ce dont les hommes ont essayé de convaincre les femmes, pour des raisons évidentes, depuis le 18ème siècle et qui perdure encore à l'heure actuelle (avant le 18ème siècle, le discours dominant prétendait au contraire que celles-ci étaient hypersexuées).

Prenons garde de recycler au nom du féminisme des mythes et des doubles standards patriarcaux donc antiféministes sur la sexualité.

Francine Sporenda

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

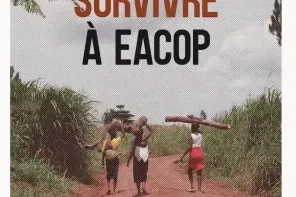

Survivre à EACOP. Les femmes résistent face à l’exploitation pétrolière en Ouganda

TotalEnergies cherche à justifier ses projets pétroliers en Ouganda en prétendant qu'ils aident la cause des femmes. Nous avons été poser la question aux premières concernées, qui témoignent d'une réalité bien différente.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Les projets de TotalEnergies avec le gouvernement ougandais et la compagnie chinoise CNOOC sont depuis plusieurs années sous le feu des critiques pour leur impact climatique mais aussi pour les atteintes aux droits des populations déplacées pour faire place à l'exploitation pétrolière.

Le nouveau rapport de l'Observatoire des multinationales, intitulé Survivre à EACOP. Les femmes résistent à l'exploitation pétrolière en Ouganda, explore un aspect encore négligé de l'impact des projets pétroliers ougandais et en particulier de l'oléoduc EACOP porté par TotalEnergies : les conséquences concrètes pour les femmes du processus de compensation et de relocalisation mené par le groupe français et ses partenaires.

Le rapport est basé sur une enquête de terrain menée à l'été 2023 en partenariat avec l'ONG ougandaise Tasha, et donne abondamment la parole aux premières concernées.

Il montre comment, très loin des prétentions affichées par TotalEnergies de lutter contre les discriminations, voire de contribuer à l'émancipation des femmes, les projets pétroliers ont eu pour conséquence concrète d'empirer leur situation de nombreuses manières :

Les femmes n'ont pas eu accès à la compensation qui leur était due parce que TotalEnergies s'est contenté de mesures formelles et superficielles, sur la base d'une vision réductrice de la place des femmes, et sans faire en sorte de les associer effectivement aux décisions.

Suite aux relocalisations, les femmes ont eu beaucoup plus de mal à assurer leurs rôles traditionnels comme l'alimentation de la famille, la collecte de l'eau et du petit bois et l'éducation des enfants, qui n'ont vraiment pas été pris en compte dans les politiques de compensation.

L'arrivée de grandes quantités de nouveaux travailleurs masculins et d'une force de maintien de l'ordre a créé un environnement plus dangereux pour les femmes, exposées à des violences et des abus sexuels.

Les femmes sont en première ligne pour contester les conditions de relocalisation, mais leurs plaintes et revendications sont ignorées.

TotalEnergies prétend avoir intégré les questions de genre dans leurs politiques RSE en Ouganda et affirme même que ses activités en Ouganda contribuent à réduire les inégalités de genre dans les communautés affectées. Le rapport Survivre à EACOP confronte ces prétentions paternalistes avec les expériences vécues des femmes affectées par ces développements. Dès lors que TotalEnergies refuse de voir les conséquences concrètes des projets pétroliers eux-mêmes sur la vie des femmes, les mesures mises en place par l'entreprise ne peuvent rester que superficielles, voire contre-productives.

https://multinationales.org/fr/enquetes/survivre-a-eacop/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Assistance sexuelle » : le cheval de Troie de la prostitution entre au ministère des solidarités et de la santé

Au vu des débats actuels sur le consentement et la définition du viol, retour sur la conférence du 6 février 2023 sur la création d'un régime juridique à l'« accompagnement sexuel », où la question du consentement, pourtant au cœur d'un tel sujet, a été évincée.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/06/07/assistance-sexuelle-le-cheval-de-troie-de-la-prostitution-entre-au-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante/

L'AVFT était invitée par le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH), lundi 6 février 2023, à un débat public sur le thème « Quelle vie intime, sexuelle et affective pour les personnes handicapées ? » pendant lequel les intervenant.es de diverses associations spécialistes du handicap [1] se sont acharné.es à faire du recours à la prostitution un accès aux soins, proposant la mise en place d'une « assistance sexuelle ».

Un pseudo débat

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a donc abrité un débat sur la prostitution, sans que ne soit présente parmi les intervenant.es la moindre association féministe et/ou association représentant des personnes concernées par la prostitution, ne laissant la parole qu'aux associations défendant le droit d'y recourir.

Dans la salle, l'ambiance est bon enfant. On fait quelques blagues, on rit. Céline Poulet, secrétaire générale du Comité Interministériel du Handicap, anime la conférence tel un jeu télévisé. D'une voix enjouée, elle demande aux personnes présentes en visio « allez les jeunes on lève les bras ! », les invitant à manifester leur présence – d'une façon festive. Quand on parle d'asservissement sexuel des femmes, le cœur est à la ola.

Entretenir le flou

Présenté comme un débat public, il s'agit plutôt d'une conférence, pendant laquelle les différent.es intervenant.es exposent leurs constats sur la vie affective, intime et sexuelle des personnes handicapées puis font des propositions sur la façon de mettre en place un projet « d'assistance sexuelle ».

Pendant environ trois heures, les sujets abordés sont très larges : accès à un logement digne, formation des professionnel.les de santé aux différents handicaps, facilitation de l'accès aux soins médicaux, notamment gynécologiques et urologiques, accès à la mammographie, à de l'information médicale, à l'éducation sexuelle…

L' « assistance sexuelle » se retrouve noyée dans la diversité de ces sujets, une stratégie permettant de créer une confusion. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'« assistance sexuelle » ? De prostitution, d'éducation sexuelle, d'accès aux soins ?

Les intervenant.es refusent d'ailleurs d'utiliser le terme « prostitution ». Le médecin de l'UNESCO estime même, sans étayer son propos, et pour cause, qu'« on ne peut pas rapprocher ces services (sic) de la prostitution ». Pourtant, Ingrid Geray, avocate membre du comité exécutif de la chaire UNESCO santé sexuelle & droits humains, explique au contraire qu'il faut trouver « un coin du droit dans lequel on articule le droit au respect de la dignité des personnes handicapées et celui des victimes de la prostitution ».

Ce flou entretenu volontairement a pour but de faire de la prostitution un soin, de l'accès au corps d'autrui un droit, et ainsi d'empêcher une opposition.

La malhonnêteté est à son comble quand, à la fin de l'évènement, Jerôme Boroy, président du CNCPH, demande à ce qu'un sondage soit fait dans la salle. La question est « êtes-vous d'accord avec les propositions qui vous ont été faites aujourd'hui ? ». Une personne dans l'audience demande « toutes les propositions ? Ou juste celle sur l'assistance sexuelle ? » et Jerôme Boroy de répondre « l'ensemble des propositions, sans distinction ». Ainsi est-il demandé à l'audience de se prononcer à la fois sur l'accès à un logement digne, aux soins médicaux, à l'éducation sexuelle, et au projet « d'assistance sexuelle », dans une grossière tentative d'égalisation des problématiques.

Instrumentaliser les revendications des personnes handicapées

La façon dont les propos des personnes handicapées sont récupérés constitue l'escroquerie majeure de ce pseudo débat. Un mini-reportage nous présente Alexandre, un homme handicapé, qui raconte : « on a honte de ressentir du désir, on a l'impression d'être monstrueux, la sphère politique doit s'en préoccuper, ça touche à la dignité humaine ». Ce témoignage met en lumière le discrédit jeté sur les personnes handicapées qui légitime leur exclusion, les multiples discriminations dont iels font l'objet, et la privation de leurs droits et libertés.

Ce témoignage démontre à lui seul que le projet d'assistance sexuelle ne répond pas à la déshumanisation dénoncée depuis trop longtemps par les personnes handicapées, dont les revendications sociales et politiques se retrouvent finalement instrumentalisées pour défendre le système proxénète [2]

Comme l'explique dans son manifeste l'association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) qui lutte pour les droits des femmes handicapées et en particulier contre les violences sexuelles commises à leur encontre, la possibilité pour les personnes handicapées d'avoir une sexualité est surtout entravée par le manque d'accès à l'ensemble de leurs droits.

FDFA revendique notamment une éducation affective et sexuelle hors des schémas pornographiques dès le plus jeune âge, la déconstruction des idées reçues sur le handicap, par une sensibilisation dans les établissements scolaires et une mixité entre enfants handicapé.es et valides dans le même espace social, l'accès universel aux lieux de loisirs, de sports, de travail et de vie sociale et le développement d'aides techniques pour favoriser la vie quotidienne.

Ces revendications traduisent, comme la parole d'Alexandre, un refus de naturaliser le handicap et la nécessité de lutter contre l'entreprise de déshumanisation qui en découle. C'est le contre-pied absolu des échanges du jour qui, par leur approche médicale plus que politique et situationnelle du handicap, véhiculent une vision dominante et aliénante de celui-ci.

Ainsi, y répondre par la possibilité d'acheter un acte sexuel est un aveu d'abandon de l'ensemble des revendications des personnes handicapées.

Dans ce contexte où les problématiques et les revendications exprimées par les personnes handicapées sont ignorées voire manipulées, il n'est pas étonnant que le fait que les femmes handicapées soient très exposées aux violences sexuelles soit traité à la légère par les intervenant.e.s.

Ils et elles ne se soucient non seulement pas d'étayer ce sujet, mais démontrent en plus leur incompétence en recourant à des chiffres bien en dessous de la réalité, heureusement corrigés par l'association FDFA, représentée dans l'audience, qui a dû rappeler que 80% des femmes handicapées étaient victimes de violences sexuelles masculines. Par ailleurs, ce chiffre monte à 88,4% chez les femmes autistes. [3]

Leur solution pour lutter contre les violences sexuelles subies par ces femmes ? Avoir recours à l'« assistance sexuelle ». Les intervenant.es semblent défendre l'idée selon laquelle « encadrer » (entendre également, « normer »…) la sexualité des femmes handicapées par le biais de l'« assistance sexuelle » les protégerait des violences sexuelles.

Cette proposition revient, d'une part, à confondre la sexualité et les violences sexuelles et, d'autre part, à estimer que les violences sexuelles subies par les femmes handicapées pourraient être évitées par un changement de comportement de leur part, notamment en s'insérant dans un rapport marchand.

Il est en outre bien difficile de ne pas y voir un contrôle exercé sur le corps et la sexualité des femmes handicapées en plus de les savoir confrontées à de nouvelles violences de la part de leur « assistant sexuel », qui bénéficierait d'une carte d'impunité supplémentaire pour agresser dans les établissements spécialisés, là où les femmes handicapées sont les plus exposées, et alors même qu'aucune solution concrète n'est proposée pour lutter contre ces violences. En prétendant chercher à empêcher la commission de violences sexuelles sur les femmes en situation de handicap, « l'assistance sexuelle » les y exposerait en réalité bien davantage, et ce dans un cadre où les violences seraient encore plus difficiles à dénoncer. Les « assistants sexuels » mis en cause n'auraient qu'à emprunter les « arguments » des soignants accusés de violences sexuelles, qui se défendent en arguant de la confusion, par les patientes, de gestes de soin avec des violences sexuelles. [4]

On ne peut d'ailleurs faire silence sur le fait que le handicap féminin constitue une « niche » pornographique à part entière.

Vers un Etat proxénète ?

A l'ouverture de l'événement, Karine Lefeuvre, vice-présidente du Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) qui avait été saisie en 2020 par Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, explique : « le CCNE estime qu'il n'y a pas d'obstacle éthique à répondre à la demande des personnes qui sont empêchées physiquement d'accéder à la vie affective et sexuelle mais que cela requiert une évolution du cadre légal pour prévoir une exception tout à fait spécifique » et parle de « droit d'accès effectif à la vie sexuelle ». Cette évolution du cadre légal, c'est une casse de l'ensemble des lois visant à protéger les femmes des violences sexuelles.

Il s'agit là d'un revirement de doctrine du CCNE, qui affirmait en 2012 : « Il ne peut être considéré comme éthique qu'une société instaure volontairement des situations de sujétion même pour compenser des souffrances réelles. Le CCNE considère qu'il n'est pas possible de faire de l'aide sexuelle une situation professionnelle comme les autres en raison du principe de non utilisation marchande du corps humain. »[5]

Les bien nommés droits de l'homme

Après avoir exposé des recommandations permettant d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, une liste de propositions est établie sur la mise en place de ce fameux projet d'« assistance sexuelle ». Avant tout, il faut définir le terme. Il est question « d'accompagnement des gestes du corps », de « découverte de son propre corps et du corps de l'autre », d'« expériences sexuelles agréables », d'« aide physique pour permettre la masturbation ».

En d'autres termes, l'« assistance sexuelle » est une forme de prostitution, peu importe les jolis mots qui la déguisent. C'est d'ailleurs parfaitement assumé par l'association APPAS (Association Pour la Promotion de l'Accompagnement Sexuel), mentionnée plusieurs fois pendant la conférence, qui explique sur son site qu'il s'agit d'une « prostitution spécialisée ». Elle décrit notamment dans la restitution de ses dernières études, que la première attente exprimée lors d'une « demande d'accompagnement sexuel » est « l'acte sexuel ». Il n'y a donc aucun doute à avoir quant à la signification de l'« assistance sexuelle ».

L'avocate Ingrid Geray fait valoir la légitimité de ce projet en mobilisant la Convention Européenne des Droits de l'Homme : « le droit d'entretenir des relations sexuelles est reconnu comme un droit fondamental consacré par la notion d'autonomie personnelle ». Or, ce concept juridique peut concerner la possibilité d'entretenir des relations sexuelles, mais certainement pas de pouvoir obtenir un acte sexuel par la contrainte économique d'autrui, peu importe comment l'avocate le présente.

« 95% des demandes d'assistance sexuelle sont formulées pour des hommes » rappelle FDFA, pendant la minute qui lui est cédée. Ce chiffre, contesté par Julia Tabath, administratrice AFM Téléthon, est pourtant le même que celui des études menées… par l'APPAS sur sa propre activité, publiées sur son site ! Sans surprise, ce chiffre rejoint ceux obtenus des diverses études sur la prostitution…

Avec tout le pragmatisme propre aux défenseurs du système proxénète, vient se poser la question des conditions de l'organisation de l'assistance sexuelle.

On assiste alors à des échanges cyniques :

Une personne dans l'audience demande comment trouver des « assistant.es sexuel.les ». On parle alors de « recrutement ». Sebastien Claeys, responsable de la communication et du débat public de l'Espace éthique Île-de-France, répond particulièrement enjoué « ah ! Ça, c'est une vraie bonne question ! ». Après avoir réitéré son enthousiasme, la question reste sans réponse. Pourtant, elle vaut son pesant d'or. Comment ces différentes organisations comptent-elles participer à la mise en prostitution des femmes ?

Financer la prostitution et la promouvoir

Ingrid Geray explique vouloir « autoriser une assistance sexuelle à titre dérogatoire, pour que les bénéficiaires du service jouissent de la protection de l'article 122-4 du code pénal », c'est à dire que ne soient pas considérées comme pénalement responsables les personnes handicapées ayant recours à la prostitution d'autrui. Mais par quel tour de passe-passe ce qui n'est pas considéré comme socialement acceptable, car interdit par la loi, le deviendrait-il dès lors que les « clients » sont des personnes en situation de handicap ? Le handicap constituerait-il une dispense à l'éthique ? Comment est-ce possible que, tout à coup, dans une société aussi validiste et déshumanisante à l'encontre des personnes handicapées, le handicap permette de déroger à des textes fondamentaux ? Quels intérêts cela sert ?

Les idées continuent à fuser : un projet de formations régulières du secteur médico-social à la thématique de l'assistance sexuelle est proposé.

De telles formations mettraient en danger les victimes de la prostitution, et plus généralement, les victimes de violences sexistes et sexuelles.

Le discours d'un.e soignant.e ou d'un.e travailleur.euse social.e qui a été formé.e à penser la prostitution comme un travail, le sexe comme un dû et le refus d'un rapport sexuel comme la privation d'un soin serait extrêmement préjudiciable aux victimes de la traite, de la prostitution, ou de toutes autres violences sexuelles qui viendraient le/la solliciter pour de l'aide. Ainsi, le sens même du travail des professionnel.les du médico-social serait altéré, distordu par l'idéologie sous-jacente d'un tel projet, à contre-sens de la nature même de ces métiers, qui pourraient pourtant être déterminants dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles.

L'idée de financer le projet d'« assistance sexuelle » par le biais de l'assurance maladie et la formation par le fonds social de formation est présentée par Sebastien Claeys. Il a également été question d'un financement par la prestation compensatoire du handicap (PCH). La marchandisation du corps des femmes, une compensation ? Sans commentaire.

Une prostitution financée par les contribuables ne manque pas de nous questionner quant à la responsabilité de l'Etat, qui deviendrait alors promoteur du délit de proxénétisme.

Les intervenant.es ont laissé entendre que ces propositions pourraient être débattues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale en 2024.

Inspiré par l'ouverture du champ des possibles de ces propositions, Pascal Simon Cauchin, prenant la parole « au titre de la CGT », évoque son soutien au projet, allant donc à l'encontre de la position abolitionniste du syndicat, comme rappelé par une représentante de la CGT, et demande si les « mineurs à partir de 15 ans » pourraient en être « bénéficiaires ». La minorité, un pas que les promoteurs.trices de « l'assistance sexuelle » se garderaient bien de franchir, ne serait-ce que pour optimiser l'acceptabilité de ce projet ? Mais pas du tout ! L'avocate Ingrid Geray lui répond que le projet ne concerne que les personnes majeures…« pour l'instant ». Une réponse qui n'est pas sans rappeler les derniers tweets du STRASS, organisation qui soutient que la prostitution serait un travail, qui partageait en décembre 2022 : « Pour rappel, la majorité sexuelle est à 15 ans pour tout le monde. SAUF pour les TDS puisque notre consentement est jugé inopérant quel que soit notre âge », après la publication d'un article du Parisien sur la prostitution des mineur.es, ayant pour titre lunaire : « Hausse de la prostitution des mineures : « celles qui sont forcées représentent une minorité » »

…Quand il s'agit de prostitution, l'adage « les femmes et les enfants d'abord » prend tout son sens.

Violences sexuelles au travail et contrainte économique : l'avocate de l'UNESCO ne voit pas le rapport

L'« assistance sexuelle » est un projet misogyne et validiste fondé sur l'idée que les hommes auraient des besoins sexuels irrépressibles, que les personnes handicapées ne seraient pas désirables, qu'un acte sexuel subi du fait de la contrainte économique pourrait être librement consenti. Toutes les femmes en font les frais.

Vous avez dit « sexualité » ?

Le consentement, abordé lors des diverses réflexions menées autour du projet d'« assistance sexuelle » est réduit par Fabrice Zurita, directeur du centre ressource IntimAgir Normandie, à une simple « autorisation », une réponse à une question. Cette définition en dit long sur sa perception des violences sexuelles, de la sexualité, et des relations humaines… Les intervenant.es réutilisent régulièrement le terme « consentement » tout au long de la conférence, sans jamais soulever ce qui permet et ne permet pas de le garantir (comme… la contrainte économique !).

En plus d'une absence totale de réflexion et d'inclusion des personnes LGBTI dans les constats et propositions qui concernent l'éducation sexuelle et l'accès aux soins, la perception de la sexualité des différent.es adhérent.es au projet semble sortir tout droit d'un livre de 1950. Ainsi, le médecin de l'UNESCO répond à la question posée par un homme handicapé « comment on fait les bébés ? » par « en ayant des rapports sexuels » puis « si vous avez du plaisir, vous saurez avoir une sexualité procréative ». Est-il nécessaire de commenter ?

Un impact sur toutes les victimes de violences sexuelles

La question de la contrainte – économique, sociale, médicale, administrative – est au cœur de l'activité de l'AVFT, puisque c'est précisément ces différentes formes de contraintes qui favorisent la commission de violences sexuelles et qui réduisent les marges de manœuvre des victimes.

En 2014, nous avions été alertées par des syndicalistes CGT de ce qu'une cadre de santé d'un EHPAD souhaitait mettre en place un projet de projection de films pornographiques auprès d'un résident, par l'entremise des auxiliaires de vie, quasi-exclusivement des femmes, qui devaient choisir le film, installer le résident nu dans son lit puis revenir pour la toilette après le visionnage. L'AVFT avait alors exprimé sa consternation par le biais d'une lettre [6] adressée au directeur de cet EHPAD, expliquant qu'il pouvait voir sa responsabilité engagée en ce qu'un tel projet exposerait son personnel à des agissements qui pourraient être qualifiés de harcèlement sexuel.

En 2021, nous analysions en quoi le fait de considérer la prostitution comme un travail constituait « un puissant frein à la lutte contre les violences sexuelles au travail »[7] : abaissement des standards de sécurité psychique et physique au travail, difficulté voire impossibilité de faire reconnaître que la « contrainte, élément constitutif du délit d'agression sexuelle et du crime de viol, puisse être de nature économique ».

Nous l'illustrions par deux décisions, une ordonnance de non-lieu du TGI de Grenoble du 12 décembre 2018, et un arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Toulouse du 10 mai 2019 [8]. La première rejetait la qualification de viol au motif que « si la notion de viol « sous contrainte économique » était effectivement retenue par le droit pénal français, cela reviendrait, notamment, à poursuivre et punir l'ensemble des personnes ayant recours aux services de prostituées, dans la mesure où le consentement de celles-ci aux actes sexuels pratiqués n'aurait, nécessairement, pas été obtenus de manière totalement libre et éclairées, mais parce que ces dernières y sont, le plus souvent, contraintes économiquement. […] De plus, Mme X. a affirmé que M. Z avait tenu ses engagements à son égard en lui confiant le poste de comptable qu'elle convoitait et en lui faisant bénéficier d'augmentations de salaire […] de sorte que cela signifie clairement qu'il y avait eu un « arrangement » entre eux quant à la contrepartie à donner aux actes sexuels obtenus ». Pour cette juge d'instruction, le viol sous contrainte économique est donc un « arrangement ».

L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, lui, déboutait une auxiliaire de vie qui demandait la condamnation pour harcèlement sexuel de son employeur, un homme handicapé, qui lui avait demandé de le masturber. Elle avait été licenciée après lui avoir opposé un refus.

Estimant qu'il s'agissait d'une demande entrant « dans le cadre de ses fonctions d'auxiliaire de vie », la Cour d'appel de Toulouse avait considéré qu'un acte de nature sexuelle pouvait faire partie de la fiche de poste de la salariée.

En prétendant que des actes sexuels peuvent être contractualisés, le projet d'« assistance sexuelle » viendrait officialiser, banaliser, généraliser, ce type de décisions scandaleuses qui privent les femmes de l'exercice de leurs droits et les découragent à obtenir justice.

C'est ce que tentait d'expliquer lors de ce « débat » Tiffany Coisnard, juriste à l'AVFT, estimant que tout le contentieux des violences sexuelles commises du fait de la contrainte économique serait marqué par un tel projet. Elle rappelle que notre association est régulièrement saisie par des femmes du secteur médico-social victime de violences sexuelles, ce secteur cumulant des facteurs de risques importants, et que le projet d'assistance sexuelle les y exposerait encore plus. Elle donne pour exemple « un employeur handicapé qui demande un acte de nature sexuel à son aide à domicile, c'est du harcèlement sexuel. Que se passe-t-il pour elle ? On estime qu'il s'agit d'une extension de son poste ? », faisant référence à la décision précitée. L'avocate Ingrid Geray répond « mais non pas du tout… Ça n'a pas de rapport ».

La carte joker du « cadre »

Malgré les haussements de sourcils méprisants, les grimaces et les interruptions qui lui sont opposées par les intervenant.es, Tiffany Coisnard insiste : « qu'est-ce qui se passe pour une auxiliaire de vie qui travaille dans un établissement, qui doit accueillir la demande d'assistance sexuelle, qui doit ensuite nettoyer le résident après l'acte sexuel ? » puis conclut « tout ce qui constitue votre projet contrevient aux lois sur le harcèlement sexuel au travail ».

Elle se voit juste répondre « c'est pour ça qu'il faut un cadre ». Cette idée de « cadre », revenue plusieurs fois sur la table, n'a jamais été détaillée. Elle n'a été qu'une carte joker agitée à tout va en réponse à chaque question portant sur les enjeux éthiques et juridiques de l'assistance sexuelle.

Fabrice Zurita répond quant à lui que l'auxiliaire de vie de cet exemple serait justement protégée par la mise en place d'une « assistance sexuelle », puisqu'elle ne serait plus que l'intermédiaire entre « l'assistante sexuelle » et « son bénéficiaire ».

D'abord, il est inconcevable que ce qui constituerait une violence sexuelle à l'encontre d'une auxiliaire de vie deviendrait soudainement un travail lorsque subi par une autre femme. Cette division des femmes est bien connue : elle repose sur le postulat que des femmes aient pour fonction même d'être violentées, et sur la déshumanisation des femmes prostituées, à l'encontre de qui il serait socialement acceptable de commettre toute violence.

Ensuite, Fabrice Zurita refuse de comprendre le problème à faire d'une auxiliaire de vie la complice de la mise en prostitution d'autrui, les conséquences que cela pourrait avoir sur son propre travail, et le fait que cela constituerait en soit du harcèlement sexuel, puisqu'elle serait exposée à des propos et comportements à connotation sexuelle, dirigés ou non à son encontre, portant atteinte à sa dignité.

Cette négation n'est pas particulièrement étonnante de la part d'un homme qui, un peu plus tôt, avait considéré que « l'assistance sexuelle » se situait dans « dans un flou juridique » – alors même que la loi est parfaitement claire quant à l'interdiction d'achat d'actes sexuels, peu importe la situation de la personne qui y a recours – et qui déplorait le fait qu'une personne handicapée exprimant « un besoin sexuel » ne trouve pas de réponse : « les aides à domicile, les auxiliaires de vie, les infirmières, elles répondent toutes « c'est pas mon métier » ». Mince alors ! Elles pourraient faire un effort…

Interrogée sur la notion de contrainte du fait du lien de subordination entre « l'assistante sexuelle » et le « bénéficiaire » par une représentante de la MIPROF, qui a précisé son engagement abolitionniste et le refus de ce projet, Ingrid Geray explique que l'« assistante sexuelle » devra avoir une activité principale afin d'éviter que la majeure partie de ses revenus ne provienne de cette deuxième activité. Celle-ci ne serait « qu'accessoire », ce qui préviendrait qu'elle ne soit contrainte.

Autrement dit, Ingrid Geray réussit l'exploit de faire croire qu'avoir un emploi si précaire qu'il nécessite de se prostituer pour arrondir ses fins de mois permet de garantir le libre consentement.

Quelques autres organisations ont pris la parole pour s'opposer au projet, notamment, Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA), la Fondation Scelles et une représentante de la CGT, qui a rappelé que « pour la CGT, ce n'est pas un travail ».

Ce sont donc sept minutes trente (une minute trente par personne) sur un événement de 4h qui ont été consacrées au sort des femmes, pourtant premières concernées. Elles sont restées le non-sujet de l'événement.

L'équipe de l'AVFT.

Notes

[1] Noms des organisations et intervenant.es présent.es : Jérôme Boroy, président du Comité National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH). Céline Poulet, secrétaire général du Comité Interministériel du Handicap (CIH). Karine Lefeuvre, vice-présidente du Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE). Agnès Bourdon-Busin, membre du Comité Parentalité des Personnes en situation de Handicap. Marylène Fournier, directrice d'une maison d'accueil spécialisée (MAS). Julia Tabath, administratrice AFM Téléthon et secrétaire du Collectif Handicap et Sexualité Ose (CH(s)OSE). Fabrice Zurita, directeur du Centre Ressource IntimAgir Normandie. Sébastien Claeys, responsable de la communication et du débat public de l'Espace éthique Ile-de-France. Isabel Da Costa, vice-présidente APF France Handicap. Ingrid Geray, avocate et membre du Comité exécutif de la Chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits humains.

[2] Terme utilisé dans le sens que Marie-Victoire Louis, cofondatrice de l'AVFT, lui a donné, comme englobant toutes les personnes tirant un bénéfice de la prostitution d'autrui, ceux que l'on nomme les « clients » y compris. Voir Abolir la prostitution ? Non, abolir le proxénétisme, Marie-Victoire Louis, 2005.

[3] 39 femmes autistes sur 10 victimes de violences sexuelles : l'étude de 2018 enfin publiée ! – AFFA Association Francophone de Femmes Autistes (femmesautistesfrancophones.com)

[4] Violences sexuelles : un neurochirurgien (finalement) poursuivi par ses pairs – Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (avft.org)

[5] sources, avis 118 CCNE PROJET DE TEXTE V8 relue BW relue FB relu XL relu AMD le 14 mai (ccne-ethique.fr)

[6] https://www.avft.org/2015/01/26/lettre-au-directeur-dun-ehpad-au-sujet-de-lutilisation-de-la-pornographie-comme-methode-therapeutique

[7] Violences sexuelles au travail : de notables avancées contrariées par des freins idéologiques, M. Baldeck, in Violences sexuelles, en finir avec l'impunité, sous la direction d'Ernestine Ronai et Edouard Durand, éditions Dunod, mars 2021.

[8] CA Toulouse, 10 mai 2019, RG :17/02966

Députés et députées, voulez-vous que les enfants soient des mères ? Non au projet de loi 1904/2024 !

A la hâte et dans le but évident d'empêcher une discussion qualifiée, hier, 4 juin, un vote sur une motion d'urgence visant à accélérer le traitement du projet de loi 1904/2024 a été inscrit à l'ordre du jour de la plénière.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Ce projet de loi vise à criminaliser l'avortement légal à plus de 22 semaines de gestation et à rendre la peine pour cette procédure identique à celle encourue pour un simple homicide.

Le scénario est grave ! Il est important de rappeler que, depuis le mois de mai, la situation du taux élevé de grossesses d'enfants résultant d'un viol et les obstacles à l'accès à l'avortement légal dans le pays ont été analysés par l'ONU, dans le cadre de l'examen du pays par le Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW).

Le Comité a imputé au gouvernement la responsabilité directe des 12 500 filles qui ont accouché en 2023 – des cas qui, en vertu de la législation brésilienne, auraient pu être orientés vers des services d'avortement légaux, étant donné que le code pénal brésilien considère les relations sexuelles avec des mineures de moins de 14 ans comme un viol présumé. Le taux élevé de mortalité maternelle du pays, auquel contribue directement le manque d'accès à un avortement légal et sûr, a également fait l'objet de recommandations de la part du Comité.

Ce sont les femmes et les filles pauvres et noires qui sont les plus touchées ! On sait que la recherche d'un avortement à un âge gestationnel supérieur à 22 semaines est généralement le fait de femmes et de jeunes filles en situation de vulnérabilité socio-économique : qui vivent dans des endroits où l'accès aux soins de santé est inexistant ou difficile ; qui souffrent de handicaps cognitifs ; qui sont adolescentes et jeunes ; qui ont un faible niveau d'instruction.

Des milliers de filles verront leur enfance interrompue ! En 2023, le nombre de viols de personnes vulnérables a atteint 36,9 cas pour 100 000 habitant·es (selon les données de l'annuaire de la sécurité publique brésilienne). Nombre de ces enfants, si elles tombaient enceintes, seraient contraintes de poursuivre leur grossesse, interrompant ainsi la possibilité de se construire un avenir décent.

Dans un pays où, au cours des dix dernières années, le nombre moyen de naissances chez les filles de moins de 14 ans a été supérieur à 20 000 par an, 74,2% d'entre elles étant noires, il est inacceptable que de nouveaux obstacles soient imposés à l'avortement légal.

Ce sont les femmes violées qui seront obligées de poursuivre leur grossesse ! Nous savons que, depuis 1940, l'avortement est autorisé dans les situations suivantes : I – s'il n'y a pas d'autre moyen de sauver la vie de la femme enceinte ; II – si la grossesse résulte d'un viol et que l'avortement est précédé du consentement de la femme enceinte ou, en cas d'incapacité, de son représentant légal. Depuis 2012, la Cour suprême a établi la possibilité d'interrompre une grossesse en cas d'anencéphalie.

Ce faisant, la législation n'a établi que la présence de deux conditions : (i) que la procédure soit effectuée par un médecin et (ii) le consentement de la personne enceinte. Ce projet de loi modifie donc la législation en vigueur depuis 1940 et restreint l'avortement légal, affectant ainsi les personnes les plus vulnérables ! Il empêche les femmes et les jeunes filles violées, les femmes enceintes qui risquent leur vie, d'être contraintes à la gestation et à l'accouchement, établissant un véritable scénario de torture, de traitement cruel et dégradant pour les jeunes filles, les femmes et les autres personnes qui peuvent être gestatrices au Brésil.

Nous vivons dans un pays où, selon l'annuaire de la sécurité publique brésilienne, le nombre de viols et de viols d'une personne vulnérable le plus élevé de l'histoire a été enregistré, avec 74 930 victimes en 2022. Parmi celles-ci, 6 victimes sur 10 sont des personnes vulnérables, âgées de 0 à 1 ans, victimes pour la plupart de membres de la famille et d'autres connaissances.

Dans le même ordre d'idées, l'Atlas de la violence estime qu'il y a en réalité 822 000 cas de viol par an au Brésil, dont seulement 8,5% sont signalés à la police et seulement 4,2% au système de santé. Ce sont ces femmes qui seront affectées par ce changement juridique.

Nous comptons sur votre soutien pour que ce projet de loi ne soit pas approuvé, avec la certitude que vous agirez en faveur de notre santé, en faveur de notre droit à ne pas être soumises à la torture de poursuivre des grossesses résultant d'un viol et en faveur de la vie digne de milliers de filles qui voient leur enfance et leurs projets de vie interrompus de manière répétée par le fait d'être forcées à poursuivre une grossesse.

Elles signent cette lettre :

ABONG – Associação Brasileira de Ongs

AJD – Associação Juízes para a Democracia

Anis – Instituto de Bioética

AMB – Articulação de Mulheres Brasileiras

AMNB – Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras

Católicas pelo Direito de Decidir

CEPIA – Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação

Cfemea – Centro Feminista de Estudos e Assessoria

Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres

CAMTRA – Casa da Mulher Trabalhadora

Cladem/Brasil

Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde

Coletiva MULEsta (Pernambuco)

Coletivo Leila Diniz (Rio Grande do Norte)

Coletivo Margarida Alves (Minas Gerais)

Coletivo NegreX

CFP – Conselho Federal de Psicologia

CFESS – Conselho Regional de Serviço Social

Criola

Cunhã Coletivo Feminista

CUT – Central Única das Trabalhadoras e Trabalhadores

DeFEMde – Rede Feminista de Juristas

EIG – Evangélicas pela Igualdade de Gênero

FEPLA – Frente Evangélica pela Legalização do Aborto

FFL – Frente Feminista de Londrina

FPLA – Frente Contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto da Baixada Santista

Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto

Frente Parlamentar Feminista Antirracista com Participação Popular

Frentes Regionais pela Legalização do Aborto dos seguintes estados : CE, ES, MG, PA, PB, PE, RJ, RN, RS, SC, SP.

Grupo Curumim – Gestação e Parto

Grupo de Mulheres Lésbicas e Bissexuais Maria Quitéria (Paraíba)

Humaniza Coletivo Feminista (Amazonas)

Instituto Marielle Franco

LBL – Liga Brasileira de Lésbicas

Levante Popular da Juventude

Marcha Mundial das Mulheres

MVM – Milhas pela Vida das Mulheres

MIM – Movimento Ibapuano de Mulheres (Ceará)

Mulheres EIG – Evangélicas pela Igualdade de Gênero

Movimento Mulheres Negras Decidem

Nem Presa Nem Morta

Oitava Feminista (Rio de Janeiro)

Portal Catarinas

RASPDD – Rede De Assistentes Sociais pelo Direito de Decidir

REDEH – Rede de Desenvolvimento Humano

Rede de Mulheres Negras de Pernambuco

RFS – Rede Feminista de Saúde

RENFA – Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas

Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras

GDC/BR – Rede Médica pelo Direito de Decidir (Good Doctors for Choice)

RENAP – Rede Nacional de Advogados Populares

Secretaria Nacional de Mulheres do PT

Setorial Nacional de Mulheres do PSOL

SOF – Sempreviva Organização Feminista (São Paulo)

SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia (Pernambuco)

Tamo Juntas – Assessoria Multidisciplinar para Mulheres em Situação de Violência

UBM – União Brasileira de Mulheres

UNE – União nacional dos Estudantes

https://www.marchamundialdasmulheres.org.br/nota-deputados-e-deputadas-voces-querem-que-criancas-sejam-maes-nao-ao-pl-n-o-1904-2024/

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Quand l’Afrique du Sud des attentes trahies, trahit aussi son héros Dimitri Tsafendas !

Pourquoi avons-nous recours à l'histoire du ”tyrannicide” greco- mozambicain Dimitri Tsafendas, pour tenter d'expliquer le résultat désastreux du parti de Mandela aux récentes élections sud-africaines ? La raison en est simple : L'histoire à la fois héroïque et tragique de Tsafendas, qui a tué en 1966, « l'architecte de l'apartheid » et premier ministre de l'Afrique du Sud « blanche » d'alors, Hendrik Verwoerd, est au cœur de la situation critique du pays et met en lumière l'incapacité du Congrès National Africain (ANC), autrefois puissant mais aujourd'hui corrompu et en crise profonde, à améliorer la vie quotidienne de ses habitants africains, 30 ans après la fin de l'apartheid.

Tiré du site du CADTM.

En effet, les raisons qui expliquent le scandale du traitement ignoble réservé par les dirigeants sud-africains au héros Tsafendas, sont essentiellement les mêmes que celles qui expliquent la frustration et la colère profondes que suscite le bilan de leurs politiques chez la grande majorité de leurs concitoyens africains.

Quand Tsafendas, au riche passé de militant anticolonialiste, communiste et révolutionnaire en Afrique, en Europe et en Amérique, [1] a poignardé et tué -le pronazi déclaré - Verwoerd, le régime d'apartheid s'est empressé de dépeindre Tsafendas comme « déséquilibré » et « apolitique », tandis que le président du tribunal qui l'a jugé persistait à le qualifier de... « créature insignifiante ». Er cela pour plusieurs raisons : d'abord pour éviter d'en faire un héros populaire qui trouverait des imitateurs parmi les victimes de l'apartheid, puisque son procès serait purement politique et attirerait l'attention internationale à un moment où les crimes de l'apartheid n'étaient qu'effleurés par la presse internationale. Et aussi pour ne pas révéler aux yeux de tous les opprimés la fragilité du prétendument tout-puissant État policier sud-africain. Cette mise en scène n'a bien sûr pas empêché ses bourreaux de torturer Tsafendas plus que tout autre et durant des longs années (!), ni de l'embastiller (à l'isolement et dans une cellule spécialement construite pour lui à côté de la salle où se déroulaient les exécutions !) jusqu'à la fin du régime d'apartheid, soit pendant 28 années !

Mais le scandale inouï, c'est que l'ANC, qui a pris les rênes du pays en 1994, a non seulement continué à qualifier le martyr Dimitri Tsafendas de « déséquilibré », mais l'a laissé croupir en prison, se contentant de le transférer dans une clinique psychiatrique/prison jusqu'à la fin de sa vie, en 1999 ! Et comme si cela ne suffisait pas, l'ANC continue à ce jour de refuser obstinément d'honorer Tsafendas, malgré le nombre croissant de voix émanant même d'anciens dirigeants de l'ANC, des personnalités du monde entier, et même des gouvernements d'autres pays africains qui demandent non seulement que ce scandale sans précédent cesse mais aussi que Dimitri Tsafendas soit officiellement reconnu comme un héros national de l'Afrique du Sud et comme un protagoniste et un martyr des luttes anti-coloniales des peuples d'Afrique ! [2]

Alors, pourquoi cette attitude ignoble, et à première vue incompréhensible, de l'ANC à l'égard du militant révolutionnaire Dimitri Tsafendas ? Mais, apparemment, pour que les anciens dirigeants et partisans de l'apartheid et leurs épigones ne soient pas contrariés et irrités par la reconnaissance officielle du « meurtrier » de leur leader historique Verwoerd comme « héros » et “martyr” de l'Afrique du Sud enfin libérée. En effet, la principale préoccupation des dirigeants de l'ANC était, et continue malheureusement d'être, d'appliquer la politique dite de « paix et d'unité », c'est-à-dire de « réconciliation nationale », dont la pierre angulaire est qu'à l'exception des discriminations raciales qui sont abolies, tout le reste ne change pratiquement pas : les quelques riches hommes d'affaires et propriétaires terriens, qui « comme par hasard » sont tous des blancs, conservent leurs privilèges et leurs fortunes, ce qui se traduit par le fait qu'ils continuent à contrôler l'économie et la plupart des terres, que leurs ancêtres ont volé aux indigènes, tandis que la multitude des pauvres des villes et des campagnes, qui « comme par hasard » sont tous des Africains et Africaines, continuent de vivre dans la pauvreté et l'insécurité, cloîtrés dans leurs tristement célèbres townships (bidonvilles) misérables.

Voila donc ce qui fait de l'Afrique du Sud le champion du monde des inégalités sociales. Et voila pourquoi sa société est minée par un terrible chômage de 33% (et de plus de 50% chez les jeunes) et une criminalité tout aussi terrible, alors qu'elle ressemble de plus en plus à un volcan sur le point d'entrer en éruption tant la corruption y est endémique, empêchant l'État clientéliste de l'ANC de répondre aux besoins les plus élémentaires de la majorité de la population, comme la fourniture d'électricité et d'eau potable ! Et bien sûr, c'est ce qui fait que de plus en plus de Sud-Africains non blancs (noirs, métis, indiens,...), qui jadis soutenaient avec enthousiasme l'ANC ou même avez lutté pour leur liberté dans ses rangs, l'abandonnent aujourd'hui en masse et se tournent contre lui aux élections.

La reconnaissance de la contribution décisive de Dimitri Tsafendas aux luttes pour le renversement du régime d'apartheid sud-africain, pour la libération du Mozambique du joug colonial portugais et même du Portugal lui-même de la dictature de Salazar (sa terrible police secrète PIDE l'avait arrêté et torturé à plusieurs reprises), n'est pas seulement un acte de justice élémentaire et ne concerne pas seulement les autorités et les sociétés de ces trois pays. C'est et doit être l'affaire de tous les progressistes, et bien sûr de son pays d'origine, la Grèce, où il arrive expulsé des États-Unis en 1947, pour combattre, les armes à la main, la réaction monarchiste et collabo dans les rangs de l'Armée Démocratique. Quand la gauche grecque rendra-t-elle enfin hommage au héros et martyr de la libération des peuples, Dimitri Tsafendas, qui reste toujours pratiquement inconnu dans le pays natal de son père crétois et anarchiste convaincu ?

Plus qu'hier et avant-hier, c'est surtout aujourd'hui que l'humanité ressent le plus grand besoin de combattants comme Dimitri Tsafendas, qui, depuis sa cellule, « expliquait » ses actes à l'aide des simples vérités comme celle-ci : « Chaque jour, vous voyez un homme que vous connaissez commettre un crime très grave pour lequel des millions de personnes souffrent. Vous ne pouvez pas le poursuivre en justice ou le dénoncer à la police, car il fait la loi dans le pays. Allez-vous rester silencieux et le laisser continuer à commettre son crime, ou allez-vous faire quelque chose pour l'arrêter » Et pour qu'il n'y ait pas de doute sur le sens de ses paroles, Tsafendas faisait appel à Nazim Hikmet, rappelant son exhortation « si je ne brûle pas, si tu ne brûles pas, si nous ne brûlons pas, comment la lumière vaincra-t-elle l'obscurité ? » Et à vrai dire, aujourd'hui, les ténèbres abondent...

Notes

[1] Voir l'excellent texte (en anglais) du professeur à l'Université de Durham, Harris Dousemetzis. M. Dousemetzis est l'auteur du très important livre The Man who Killed Apartheid : The Life of Dimitri Tsafendas et mène la campagne internationale pour la reconnaissance du combat anti-colonial de Dimitri Tsafendas.

[2] Voir « Mozambique honours Dimitri Tsafendas, while SACP vows to erect tombstone ».

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

En RDC, des milliers de déplacé·es de guerre survivent et meurent dans les camps aux abords de la ville de Goma

Ils sont des milliers à fuir les groupes armés dans l'Est du Congo, entassé·es dans des camps insalubres autour de la ville de Goma, la capitale du Nord Kivu. Dans cette région gangrénée par la présence d'une centaine de milices, depuis plus de 30 ans, les souffrances imposées au civils sont devenus la norme.

Tiré d'Afrique en lutte.

Au creux des collines verdoyantes de la ville de Goma, des rangées anarchiques de cabanes aux bâches blanches déchirées s'étirent à perte de vue. Nous sommes dans le bloc 159 du camp de déplacés de Rego en périphérie de la ville. Dans une allée surpeuplée, un petit groupe s'amasse autour d'Espérance et de son mari Kihundi. Regards tournés vers le sol, le jeune couple est figé dans le silence. Derrière eux, une petite main dépasse d'un miniscule abri de fortune. Sur un simple tas de feuilles, le corps de leur fils Efreime repose dans sa dernière posture. Un homme immobile tient un carnet, les mains croisées derrière le dos et jette un regard pudique sur la tente. « Ce petit est mort de malnutrition sévère, il avait un an et demi », lâche-t-il d'une voix calme. Hahadi Mwamba est le secrétaire du camp de déplacés de Rego. Il est venu constater le décès et l'inscrire à son rapport journalier. « L'enfant sera enterré au cimetière de Makao, si les services de la ville daignent envoyer une ambulance pour le transporter », ajoute-t-il ,en griffonant quelques phrases sur un carnet. « Et s'ils ne viennent pas, ce sera la fosse commune. »

A quelques mètres de cette scène insoutenable, une dizaine d'hommes s'activent. Ils creusent un trou dans la terre, dégageant de lourdes pierres noires à mains nues, pour créer des latrines. La vie quotidienne, rythmée par la sidération et l'attente bat son plein dans le camp de Rego. En contrebas, sous un soleil de plomb, des nuées d'enfants en haillons traînent dans les artères irrespirables de monde tandis que des femmes tentent de construire un abri en assemblant de maigres brindilles de bois avec des sacs de riz vides. Plus de 54 000 personnes vivent ici. 9000 ménages répartis en 250 blocs. Tous sont des déplacé·es de guerre. Tous ont fui des groupes armés et attendent une assistance humanitaire qui ne vient pas.

Entassés comme des animaux

On a fui et abandonné nos champs et nous sommes là en train de mourir de faim

En février, des milliers de personnes sont arrivées à pied aux abords de la ville de Goma, la capitale du Nord Kivu, fuyant les affrontements entre les miliciens du M23 et l'armée congolaise dans la ville voisine de Saké. Depuis, sur le sol abimé recouvert de la lave noire issue de l'imposant volcan Nyiragongo, la population ne cesse d'affluer et de s'entasser dans des petites huttes. « On a fui et abandonné nos champs et nous sommes là en train de mourir de faim », lâche Yvette, au milieu de ce morne paysage de lave figée. « Où est l'aide internationale ? »

Comme beaucoup de ses compagnons d'infortune, la jeune agricultrice de 28 ans s'est enfuie à pied alors

qu'« une pluie de bombes » s'abattait sur la ville de Saké. Quand les miliciens du M23 ont pris sa maison, Yvette était déjà sur la route avec son fils Rodriguez, âgé de 5 ans. Son matelas ficelé sur le dos - le seul bien qu'elle ait pu transporter-, elle a parcouru dans la terreur, les 20 kilomètres à pied qui la séparaient de la ville de Goma. Yvette n'en est pas à sa première migration. David, son mari, est mort, il y a deux ans déjà. « Fusillé par des hommes en tenue militaire avec sa fille aînée », alors qu'ils dormaient paisiblement à Shasha. « Je n'ai plus rien ici », se désole-t-elle, les yeux pleins de tristesse. Le champ de haricot qu'elle cultivait au pied de la colline luxuriante de Ndumba s'est transformé en ligne de front. Son seul gagne-pain est désormais aux mains des rebelles.

Une population traumatisée par les massacres

L'Union Européenne, qui s'indigne et condamne publiquement le soutien armé apporté par le Rwanda aux rebelles, vient pourtant de signer un protocole commercial scandaleux légitimant la position du Rwanda, comme premier exportateur de minerais, alors que ce dernier n'en possède pas

Cette offensive rebelle, lancée sur la ville de Saké n'est pas la première blessure infligée au Nord Kivu, symbole tragique des attaques sanglantes qui ravagent l'Est du pays depuis plus de 30 ans. Mais depuis 2022, le chaos s'est généralisé. Les hommes armés du M23 ont étendu leur emprise sur toute la province. Perpétrant des massacres sur les civils. Ils ont installé leur propre administration dans des centaines de villages, infligeant une défaite cinglante à l'armée congolaise. Mais que veut cette milice hors de contrôle que le président Felix Thsishekedi avait promis d'éradiquer, dès le début de son premier mandat en 2019 ? Selon le dernier rapport des experts des Nations Unies, les hommes armés du M23 – pour la plupart issus du génocide des Tutsi de 1994 – ont des revendications opaques. Ils seraient soutenus militairement par le Rwanda, qui nie jusqu'à maintenant toute implication sur le territoire congolais. Frontalière au Rwanda et à l'Ouganda pauvres en minerais, l'Est du Congo, épicentre d'un pillage mondialisé, regorge de richesses tels que l'or, le cobalt et le coltan, convoités par les milices et extraits par de nombreuses multinationales occidentales. L'Union Européenne qui s'indigne et condamne publiquement le soutien armé apporté par le Rwanda aux rebelles vient pourtant de signer un protocole commercial scandaleux légitimant la position du Rwanda, comme premier exportateur de minerais, alors que ce dernier n'en possède pas.

La normalisation de la guerre

Entre les collines de Goma, à mille lieux de ces enjeux géostratégiques, les destins violentés se ressemblent. Pour Louise, accroupie devant sa petite hutte, berçant son bébé anxieusement, il n'y pas de mots pour exprimer le traumatisme. Le 6 avril dernier, deux bombes en provenance de la ligne de front ont été larguées près de son bloc, tuant 7 personnes. Depuis, son « esprit troublé » ne cesse de revoir « les enfants éventrés par des éclats d'obus ». Un drame qui n'a fait l'objet d'aucune visite officielle. « Le gouvernement n'a pas encore maîtrisé l'ennemi, nous le comprenons, j'ai foi en mon pays », insiste Kahundi. « Mais face à l'insécurité, nous demandons une assistance et un minimum de dignité. L'eau, la nourriture et des médicaments pour ne pas mourir de la malaria. »

A Rego, chaque jour est une lutte pour la survie. Ibrahim Cissé, médecin pour l'ONG française Première Urgence fait quotidiennement la navette entre les centaines de blocs pour recenser les cas de malnutrition sévères. L'homme peine à évaluer la situation : « Nous sommes dans un contexte d'épidémie de choléra dramatique comme j'en ai rarement vu. Notre ONG vient en appui à l'Etat, avec 5 infirmiers et un médecin sur le terrain, mais c'est insuffisant ». Le kit d'urgence stocké dans sa tente est minimaliste : de la pâte d'arachide et un mélange multivitaminé destinés seulement aux cas les plus urgents, souffrant de la faim.

Depuis 30 ans, la population congolaise est traumatisée par les maux interminables qui ravagent l'Est du pays. Et tandis que le Nord Kivu s'enfonce un peu plus chaque jour dans le chaos, ils seraient aujourd'hui plus de 135 000 déplacés de guerre dans ces camps de l'infamie à espérer une paix durable.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Mali : L’impératif de paix

Sans surprise, les propositions du dialogue inter-malien vont dans le sens de la junte, sauf que les exigences de la paix surgissent, traduisant une volonté des populations d'en finir avec la guerre.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Quelques jours après la fin de la transition officielle qui devait avoir lieu le 26 mars 2024, les colonels qui ont pris le pouvoir ont organisé un dialogue inter-malien. Une façon pour eux de combler le vide institutionnel et surtout de reprendre l'initiative tandis que le pays s'enfonce dans une profonde crise.

Répression à tout-va

Ce dialogue inter-malien qui vient de rendre ses 300 propositions s'est déroulé dans un pays en butte à la répression. Plusieurs organisations de la société civile ont été interdites comme l'Association des élèves et étudiants du Mali qui, en 1992, a joué un rôle de premier plan dans la chute de la dictature de Moussa Traoré. La Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'Imam Mahmoud Dicko est elle aussi bannie, tout comme l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, une organisation de la société civile. Les activités des partis politiques sont suspendues, et certains sont interdits comme Kaoural Renouveau. Les opposantEs sont soit en exil comme Oumar Mariko, soit embastillés le dernier en date étant l'économiste Étienne Fakaba Sissoko. Pour avoir écrit un livre critique, il est condamné à deux ans de prison dont un ferme.

Les médias sont sous pression comme l'indiquait une dirigeante d'Amnesty International qui parle d'une « culture de l'autocensure qui se met en place ». Mais cette répression est loin de faire l'unanimité, y compris dans les institutions de l'État. Ainsi, les autorités de transition ont été déboutées dans leur tentative de dissoudre le parti de la gauche radicale SADI.

La guerre s'enlise

Le durcissement de la répression s'explique par les déconvenues de la junte sur le terrain sécuritaire. En dénonçant les accords de paix d'Alger (2015) qui, s'ils n'étaient pas parfaits, avaient au moins le mérite de pacifier les relations entre groupes armés touarègues et forces armées maliennes et en reprenant par la force la ville de Kidal contrôlée par les rebelles touarègues, la Junte n'a fait que radicaliser ces groupes qui désormais ont scellé une alliance de non-agression avec les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda.

Sur le terrain la situation s'aggrave comme le note un expert de l'ONU avec une : « dégradation rapide et continue de la sécurité dans presque toutes les régions du Mali » qui « semblent échapper au contrôle des autorités maliennes ».

Une exigence de paix

Alors bien évidemment les participants au dialogue triés sur le volet ont fait des propositions qui ne pouvaient que contenter la junte. Prolonger de deux à cinq ans la période de transition. Autoriser le président de la transition Assimi Goïta à se présenter aux élections présidentielles, bien qu'aucune date ne soit fixée pour cette échéance. Restreindre fortement le nombre de partis politiques. Et cerise sur le gâteau, le passage au grade de général pour les cinq colonels putschistes. Le dialogue inter-malien a donc rempli son rôle de faire-valoir du pouvoir de la junte et de son président Assimi Goïta.

Dans le cadre pourtant bien contrôlé du dialogue inter-malien, des propositions dissonantes ont surgi, notamment autour de l'exigence d'ouverture de pourparlers de paix. Ces requêtes étaient déjà apparues en 2017 lors de la Conférence d'Entente nationale. À l'époque la France, avec Barkhane, s'y était refusée. Aujourd'hui c'est la junte qui s'y oppose. Elle préfère mener une guerre à outrance aux conséquences désastreuses. L'Unicef estime que 7,1 millions de personnes dont plus de la moitié d'enfants ont besoin d'une assistance humanitaire. Chaque semaine, des civilEs meurent pris en étau entre les groupes armés et les forces maliennes et leurs supplétifs de Wagner. La paix reste la première revendication des populations. Un défi à relever pour les partis, organisations et syndicats du Mali.

Paul Martial

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La Nouvelle-Calédonie, une lutte décoloniale

Pour ne pas déroger à sa gestion habituelle des conflits, le gouvernement semble vouloir passer en force en Nouvelle-Calédonie, ravivant un conflit dont il est difficile de prévoir l'évolution.

Tiré du blogue de l'autrice.

La Nouvelle-Calédonie est une des dernières contrées en date à nous rappeler à quel point la décolonisation est inachevée et difficile de par le globe. En effet, à la suite du vote courant mai à l'Assemblée d'un projet de loi constitutionnel défendu par Gérald Darmanin, des émeutes ont éclaté à Nouméa, entraînant à terme une situation insurrectionnelle, qui a gagné toute la ville. Des scènes de pillages et des incendies ont parsemé les rues. Les affrontements ont produit des dizaines de victimes, dont plusieurs morts. Une ségrégation de la population s'est même mise en place, les quartiers transformés en ghettos grâce à des barricades et même, dans le cas des quartiers les plus riches, de patrouilles de milices armées.

Le projet de Darmanin aborde un point ultra-sensible, puisqu'il revient sur le gel du corps électoral prévu déjà par les Accords de Nouméa en 1998 et entériné par Chirac dans une loi constitutionnelle de 2007, une des mesures les plus importantes de décolonisation.

Effectivement, la paix n'a pas été facile à obtenir en Nouvelle-Calédonie. Après avoir acquis progressivement le droit de vote dans les années 1945 à 1955, les Kanaks se sont retrouvés majoritaires sur les listes électorales, mais le boom du nickel et les migrations massives auxquelles il donne lieu changent la donne. Dans les années 1970, les électeurs kanaks deviennent minoritaires. Le gel du corps électoral s'installe de façon progressive, depuis le référendum Pons de 1987 jusqu'à sa dernière ratification, dans la loi constitutionnelle de Jacques Chirac. Trois listes électorales -nationales, provinciales et pour les consultations, les plus restrictives- coexistent ainsi depuis les accords de Nouméa. Seuls les habitants installés avant le 31 décembre 1994 sont habilités à voter pour les référendums d'autodétermination.

Le gel du corps électoral est une des mesures qui a accompagné le processus de paix en Nouvelle-Calédonie. Les années 1980 ont été marquées par la violence, mais depuis longtemps les tensions se multipliaient entre les Kanaks (autochtones) et les Caldoches (Européens). Ces derniers avaient la mainmise sur les terres et le nickel, métal dont l'extraction est au cœur de l'économie locale. Le mouvement indépendantiste naît à cette période et la violence culmine en 1988 avec le drame d'Ouvéa, une prise d'otages qui se termine en bain de sang. C'est le panorama que viennent pacifier les accords de Matignon. Ils prévoient la création de provinces et un référendum sur l'indépendance en 1998, que les accords de Nouméa remplacent finalement. Ils proposent un nouveau processus de décolonisation, en accordant un statut particulier à la Nouvelle-Calédonie et repoussant trois référendums d'autodétermination. Les indépendantistes l'acceptent en échange du contrôle d'une partie de l'industrie du nickel, dans le nord de l'archipel.