Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

« Rendez-vous avec Pol Pot » de Rithy Panh

Comment perpétuer la mémoire du génocide commis au Cambodge par les ‘Khmers rouges' contre tout un peuple au milieu des années 70, transmettre cette tragédie du XXe siècle souvent niée à l'époque, longtemps ‘passée sous les radars' des médias occidentaux, entre autres aveuglements persistants ?

Par Samra Bonvoisin, Le Café pédagogique, Paris, 5 juin 2024

Et quelle représentation, apte à concilier l'histoire intime de deux millions de victimes et l'Histoire collective de ce pays d'Asie du sud-est et de son peuple anéanti par le totalitarisme, l'art cinématographique le permet-il ? Avec « Rendez-vous avec Pol Pot », le grand cinéaste franco-cambodgien Rithy Panh, rescapé enfant du génocide, poursuit depuis 1989 [ « Site 2. Aux abords des frontières » ] l'œuvre de sa vie de création vouée à rendre dignité et justice aux disparus et à lever le voile sur des pans encore enfouis d'un passé traumatique et ce, par le documentaire ou la fiction. Ici, il adapte avec le scénariste Pierre Erwan Guillaume, le récit de la journaliste américaine, et correspondante de guerre, Elisabeth Becker [ ‘Les Larmes du Cambodge'. L'histoire d'un auto-génocide', 1986 ].Partant de la transposition de l'expérience vécue par l'écrivaine et ses deux compagnons, Rithy Panh figure, par le recours complexe à différents registres d'images, l'histoire de trois Français ( une journaliste connaissant bien le pays, un photographe et un intellectuel, ancien camarade d'études parisiennes du dirigeant et sympathisant ‘révolutionnaire' ) débarquant au Kampuchéa démocratique en 1978 invités exceptionnels de Frère n°1 ( Pol Pot ), autrement dit le chef suprême, pour une interview exclusive… Un séjour de cauchemar vers une ‘vérité' du totalitarisme effroyable. Une œuvre essentielle et difficile.

Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=LzJCnxiMEFQ <http://www.youtube.com/watch?v=LzJC...>

*Rendez-vous avec Pol Pot de Rithy Panh, au cinéma après sa sélection au Festival de Cannes 2024 - Sortiraparis.com*

*

*

*Trois Français sous haute surveillance dans Phnom Penh, silence et absence*

Nous sommes en 1978. Le Cambodge baptisé Kampoutchéa démocratique vit sous la férule féroce des Khmers rouges depuis trois ans et leur offensive entraînant la prise de la capitale ( et bientôt la démission du chef de l'État Sihanouk puis sa fuite ). Les habitants des villes évacués vers les campagnes, une gigantesque opération de ‘purification' s'étend à tout le pays, visant au premier chef les citadins ( et les individus à lunettes, "punaises à écraser" ). Le tristement célèbre camp de torture et de mort ( 20 000 assassinés, 7 rescapés ) connu sous le nom de S. 21 ouvre à Phnomh Penh [ « S. 21 La machine de mort », Rithy Panh, 2003, « Douch, le maître des forges de l'enfer » du même, 2011].

De toute cette horreur, nos trois invités n'ont pas idée tant dépasse l'entendement ce que chacun va voir, accepter de voir ou refuser de voir, suivant sa personnalité, son parcours, son sens de l'observation ou son aveuglement obstiné.

Pour l'heure, après l'atterrissage de l'avion dans une zone désertique et l'attente prolongé et sous le soleil écrasant et les sable soulevevés par le vent d'un convoi militaire venu les récupérer, les ‘hôtes' du régime – Lise ( Irène Jacob ), Raoul ( Cyril Gueï ) et Alain ( Grégoire Colin ), se retrouvent dans leur ‘chambre' respective, au sein d'un immeuble sans autre résident, sous bonne garde, à peine polie, dans une capitale totalement désertée et plongée dans un silence plombant.

*De jour comme de nuit, plongée progressive et cauchemardesque jusqu'à l'effroi*

A l'exception du photographe Raoul, animé d'une curiosité légitime, immédiate, et qui prend le risque nocturne de s'enfoncer sans autorisation des ‘geôliers' mal déguisés en guides, une initiative aux conséquences irrémédiables, Lise tente d'exercer son métier avec sérieux sans vraiment y parvenir.

De visites de lieux d'activités modèles en rencontres ‘langue de bois' avec des paysans épanouis, de la disparition prolongée de Raoul sans explication des gardes interrogés, des régions anormalement vides jusqu'à l'ultime rendez-vous en son palais du maître tant attendu, entre déploiement d'apparat somptueux et soliloque délirant d'un père ‘Ubu' massacreur au nom de la pureté d'un prétendu idéal révolutionnaire… Il faudrait être aveugle, comme Alain tellement rétif à tout dessillement face au vieux camarade étudiant devenu bourreau professionnel, tortionnaire et génocidaire pour le bien du peuple, aveugle donc au point d'ignorer la botte militaire partout, l'endoctrinement constant, l'anéantissement d'une population de façon systématique et la ruine totale de l'économie.

La fin de la fiction, à la fois empreinte de tragique et d'interrogation sans réponse, n'indique pas que nous sommes à quelques jours de la grande offensive vietnamienne, laquelle ne mettra pas fin au martyr du peuple cambodgien ; guérillas de Khmers rouges repliés aux frontières de la Thaïlande et affrontements avec les troupes vietnamiennes. Ni le retrait du corps expéditionnaire vietnamien, ni les accords internationaux de Paris en 1991, suivies de l'organisation d'élections par l'ONU ne referment cette page sanglante de l'Histoire.

Procès, mort de Pol Pot en 1998 et condamnations ( la perpétuité pour Douch, le tortionnaire de S.21, mort en 2020 ) signent la désagrégation du mouvement des khmers rouges.

Pourtant la société cambodgienne continue à être profondément déchirée par ce passé génocidaire : du sang et des larmes, des blessures ouvertes, des disparus innombrables.

**

**

*Rithy Panh sans cesse sur le métier*

Sans doute, ce passé qui hante le présent explique-t-il la tentative d'en restituer les traces dans « Rendez-vous avec Pol Pot » par un entremêlement d'images de nature et de sources différentes : du noir et blanc d'archives ( rares actualités de propagande, fragments terrifiants d'images de victimes à l'agonie filmées à l'insu des tortionnaires ? ) aux plans fixes et colorés de figurines d'argile, étranges portraits de groupe où cohabitent anonymes et héros du récit en cours ? jusqu'aux séquences de la fiction en couleurs. Un choix de montage ( RP et son monteur Mathieu Laclau ) discutable, parfois difficile à comprendre, comme si le cinéaste avait bouleversé les temporalités, introduit des béances dans le présent de la narration pour approcher les meurtrissures indépassables déposées par le génocide dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui l'ont traversé.

Ainsi s'explique sûrement l'obstination artistique de Rithy Panh, à travers « Rendez-vous avec Pol Pot » comme avec ses précédents documentaires ou fictions ( la 3èmeà ce jour ), une détermination obsessionnelle à la mesure de la tâche qu'il se fixe : « sans cette guerre jamais je ne serais devenu cinéaste. Je témoigne pour rendre aux morts ce que les khmers rouges leur ont volé. Je suis un passeur de mémoire en dette vis-à-vis de ceux qui ont disparu ».

Samra Bonvoisin, Le Café pédagogique, 2024-06-05

« Rendez-vous avec Pol Pot » de Rithy Panh, en salle le 5 juin 2024 (France)

Sélection officielle, Cannes Première, Cannes

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Nous avons besoin des éditions La Dispute, les éditions La Dispute ont besoin de vous !

Les éditions La Dispute traversent actuellement une période difficile sur le plan financier qui met en péril son modèle économique et ses projets. À l'heure de l'attaque tous azimuts des puissances économiques et politiques contre la pensée critique, les sciences sociales et les savoirs des travailleur⸱ses et des classes populaires, il est urgent de continuer à éditer des ouvrages qui donnent des clefs de compréhension du monde au service de l'émancipation de toutes et tous.

Tiré du blogue de l'auteur.

Comme d'autres espaces indépendants où se construit une pensée critique, les éditions La Dispute traversent actuellement une période difficile sur le plan financier qui met en péril son modèle économique et ses projets de développement.

Cette maison d'édition, fondée en 1997 par des salarié⸱es et ami⸱es des Éditions sociales ainsi qu'une équipe de chercheur⸱ses en sciences sociales et philosophie (parmi lesquel⸱les notamment Lucien Sève, Danièle Kergoat, Bernard Friot, Jean-Pierre Terrail) a publié à ce jour plus de 300 livres dans les domaines de la sociologie, l'économie, la philosophie, l'histoire, la science politique. Qu'il s'agisse d'enquêtes, de monographies, d'essais critiques, d'entretiens, ou de livres d'intervention, ces ouvrages ont toujours la même ambition intellectuelle et politique : mettre l'exigence de rigueur de la recherche scientifique, professionnelle, militante, au service des luttes pour la justice, l'égalité et toutes les émancipations.

Avec une histoire de plus de 25 ans, les éditions La Dispute ont aujourd'hui acquis une place singulière et incontournable au sein de l'édition en sciences humaines et sociales. C'est le cas de ses trois piliers éditoriaux que sont « Le genre du monde », collection de référence du féminisme matérialiste en France, fondée par Danièle Kergoat et aujourd'hui co-dirigée avec Pauline Delage et Aurore Koechlin ; « L'enjeu scolaire », collection pionnière de la pensée critique de l'école et de la démocratisation des savoirs, fondée par Jean-Pierre Terrail et aujourd'hui co-dirigée par Jérôme Deauvieau et Étienne Douat ; ainsi que « Travail et salariat », collection incontournable sur les institutions, les expériences et les luttes des travailleur⸱ses, fondée par Bernard Friot et aujourd'hui co-dirigée par Alexis Cukier, Amélie Jeammet et Hélène Stevens.

C'est également l'ambition de la nouvelle collection « Entretiens » qui donne la parole à des chercheur⸱ses et militant⸱es pour repenser la politique à partir de leurs expériences, et d'ouvrages d'intervention tel que Prenons le pouvoir sur nos retraites de Bernard Friot, ou encore de livres mêlant témoignages, recherche en sciences sociales et points de vue militants tel que le tout récent Avoir 20 ans à Sainte-Soline par le collectif du Loriot... La Dispute, ce sont aussi des classiques des sciences humaines et sociales – comme le psychologue matérialiste Vygotski (dont La Dispute est l'éditeur de référence) ou le sociologue Erving Goffman (dont La Dispute a publié L'arrangement des sexes) –, la quasi-totalité des ouvrages du philosophe marxiste Lucien Sève, des autrices féministes et queer traduites pour la première fois en français comme Teresa de Lauretis dont Théorie queer et cultures populaires vient d'être réédité...

Pour nous, qui sommes des chercheur⸱ses et militant⸱es au sein des sciences sociales et au sein des luttes pour l'émancipation, La Dispute est un espace et un instrument précieux, permettant d'allier rigueur scientifique, qualité du travail éditorial et radicalité politique. À l'heure de l'attaque tous azimuts des puissances économiques et politiques contre la pensée critique, les sciences sociales et les savoirs des travailleur⸱ses et des classes populaires, il nous semble plus que jamais urgent de continuer à éditer des ouvrages qui donnent des clefs de compréhension du monde et des outils intellectuels au service de l'émancipation de toutes et tous.

C'est pourquoi nous appelons à soutenir les éditions La Dispute, en participant à la campagne de dons et en faisant connaître le plus largement possible leur travail éditorial et leurs publications.

Signataires

Bruno Amable, économiste

Eric Aunoble, historien

Christelle Avril, sociologue, EHESS

Françoise Bagnaud, militante et autrice de La Dispute

Etienne Balibar, philosophe ou Professeur honoraire, Université de Paris-Nanterre

Laurent Baronian, économiste, enseignant-chercheur au CEPN

Jean Batou, historien

Christian Baudelot, sociologue

Denis Bayon, journal La Décroissance

Philippe Bazin, artiste

Judith Bernard, enseignante et metteuse en scène.

Vincent Berthelier, maître de conférences en littérature

Alain Bertho, professeur émérite d'Anthropologie

Jacques Bidet, philosophe

Patrick Bobulesco, libraire du Point du Jour

Isabel Boni-Le Goff, maîtresse de conférences en sociologie - université Paris 8

Stéphane Bonnéry, professeur en sciences de l'éducation à l'Université Paris-VIII

Florence Bouillon, maîtresse de conférences en sociologie, université Paris 8

Saliha Boussedra, docteure en philosophie

Sebastian Budgen, directeur éditorial de Verso Books

Philippe Büttgen, professeur de philosophie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Marie Cabadi, Doctorante en histoire à l'université d'Angers

Juan Sebastian Carbonell, Gerpisa, École Normale Supérieure Paris-Saclay, IDHES

Yves Clot, professeur émérite en psychologie du travail au CNAM,

Annick Coupé, syndicaliste et altermondialiste

Pierre Cours-Salies, sociologue

Thomas Coutrot, économiste

Alexis Cukier, codirecteur de collection à La Dispute, philosophe

Pablo Cussac Garcia, ATER au Département de sciences sociales de l'ENS

Jérôme Deauvieau, codirecteur de la collection ""L'enjeu scolaire"", directeur du département de sciences sociales de l'ENS et chercheur au Centre Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS)

Laurence de Cock, historienne

Teresa de Lauretis, professeur émérite à l'Université de Californie, Santa Cruz

Pauline Delage, codirectrice de la collection "Le genre du monde", sociologue

Margot Delon, chargée de recherche en sociologie au CNRS (Cens - Nantes Université)

Thierry Discepolo, éditeur Agone

Etienne Douat, codirecteur de la collection « L'enjeu scolaire », sociologue

Laurent Douzou, historien

Jean-Numa Ducange, professeur des Universités, historien, membre de la GEME

Amandine Dupuis, géographe

Camille Dupuy, sociologue

Cédric Durand, économiste

Ilana Eloit, professeure en études genre, Université de Genève

Anaïs Enjalbert, Riot Editions

Marouane Essadek, enseignant en philosophie

Jules Falquet, département de philosophie, Université Paris 8 St Denis

Juliette Farjat, philosophe

Caroline Fayolles, maîtresse de conférences en histoire

Franck Fischbach, philosophe

Camille François, sociologue

Tony Fraquelli , syndicaliste CGT cheminot

Bernard Friot, cofondateur de la collection « Travail et salariat »

Leila Frouillou, maîtresse de conférences en sociologie, Université Paris Nanterre

Lise Gaignard, psychanalyste

Davide Gallo Lassere, philosophe

Sandrine Garcia, professeure à l'IEP de Lyon

Isabelle Garo, philosophe

Franck Gaudichaud, historien

Olivier Gaudin, enseignant et chercheur à l'École de la nature et du paysage, responsable éditorial des Cahiers de l'École de Blois

Vincent Gay, sociologue

Pierre Gilbert, maître de conférences – université Paris 8

Denis Giordano, enseignant-chercheur en sociologie (OCE emlyon)

Romaric Godin, économiste, journaliste Mediapart

Séverine Gojard, autrice et directrice de recherche à l'INRAE

Sibylle Gollac, chargée de recherche au CNRS

Florian Gulli, professeur agrégé de philosophie

Stéphane Haber, philosophe

Jean-Marie Harribey, ancien maître de conférences à l'Université de Bordeaux, HDR en sciences économiques.

Samuel Hayat, chargé de recherche CNRS, Sciences Po

Helena Hirata, chercheuse CNRS

Liem Hoang Ngoc, économiste

Amélie Jeammet, codirectrice de la collection « Travail et salariat », enseignante de SES

Chantal Jaquet, philosophe

Anne Jollet, maîtresse de conférences Université de Poitiers, coordonnatrice de la rédaction des Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique

Razmig Keucheyan, sociologue

Pierre Khalfa, économiste Fondation Copernic

Danièle Kergoat, Fondatrice et codirectrice de la collection « Le genre du monde », sociologue

Aurore Koechlin, codirectrice de la collection « Le genre du monde », sociologue

Michel Kokoreff, sociologue

Olivier Le Cour Grandmaison, politologue

Jean Jacques Lecercle, professeur honoraire des universités

Simon Lemoine, philosophe, chercheur indépendant

Frédéric Lordon, philosophe

Alexis Louvion, sociologue, chercheur associé au Centre d'études de l'emploi et du travail (CEET)

Michael Löwy , sociologue, philosophe

Corine Maitte , professeure d'histoire moderne, directrice du laboratoire Analyse Comparée des Pouvoirs, université Gustave Eiffel

Elsa Marcel, avocate au barreau de Saint-Denis

Roger Martelli, historien, auteur

Jacqueline Martinez, correctrice

Christiane Marty, Fondation Copernic, chercheuse

Frédéric Monferrand, philosophe

Gilles Moreau, professeur émérite de sociologie, université de Poitiers

Olivier Neveux, professeur d'histoire et d'esthétique du théâtre

Claire Pagès MCF, Université de Tours

Stefano Palombarini, maître de conférences en économie à l'Université Paris 8

Etienne Penissat, chargé de recherche au CNRS

Clément Petitjean, sociologue

Dominique Plihon, économiste, professeur émérite, Université Sorbonne Paris Nord

Allan Popelard, enseignant, militant

Stefanie Prezioso, professeure d'histoire politique et sociale de l'Europe au XXe siècle à la Faculté des Sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne (professeure d'histoire université de Lausanne)

Maxime Quijoux, sociologue, chargé de recherche au CNRS

Makan Rafatdjou, architecte-urbaniste

Fanny Renard, sociologue au GRESCO (université de Poitiers), co-autrice avec Sophie Orange, Des femmes qui tiennent la campagne, La dispute, 2022

Haude Rivoal, sociologue

Gwendal Roblin, doctorant en sociologie ou Sociologue, GRESCO, Université de Poitiers

Daniel Rome, enseignant retraité, militant altermondialiste

Lucie Rondeau du Noyer, historienne

Catherine Samary, économiste altermondialiste

Livia Scheller, maîtresse de conférences en psychologie du travail et clinicienne de l'activité au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris

Raphaël Schneider, fondateur de Hors-série

Yasmine Siblot, professeure de sociologie à Paris 8

Maud Simonet, sociologue au CNRS (IDHES)

Omar Slaouti, militant antiraciste

Hélène Stevens, codirectrice de la collection « Travail et salariat », sociologue

Daniel Tanuro, auteur écosocialiste

Jean Pierre Terrail, fondateur de la collection « L'enjeu scolaire », sociologue, auteur

Didier Terrier, professeur émérite d'histoire économique et sociale

Annie Thebaud Mony, sociologue, présidente de l'Association Henri Pézerat - Santé, Travail, Environnement, auteure

Olivier Thuillas, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Nanterre

Christian Topalov, sociologue, directeur d'études à l'EHESS

Eric Toussaint, porte-parole CADTM international

Mathieu Van Criekingen, enseignant-chercheur en géographie et études urbaines, Université libre de Bruxelles

Bernard Vasseur, philosophe

Françoise Vergès, militante, politologue, autrice

Daniel Veron, sociologue

Nicolas Vieillecazes, éditeur aux éditions Amsterdam

Christiane Vollaire, philosophe

Xavier Wrona, Riot Editions

Karel Yon, sociologue

La fabrique éditions

Fondation gabriel péri

Les éditions Syllepse

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

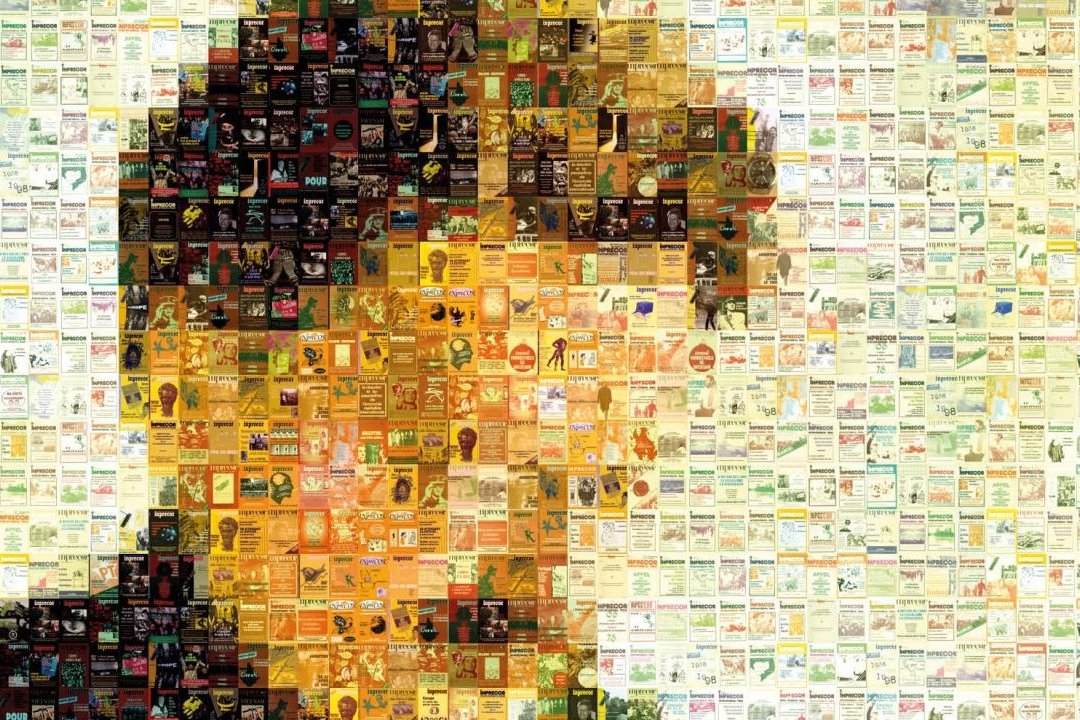

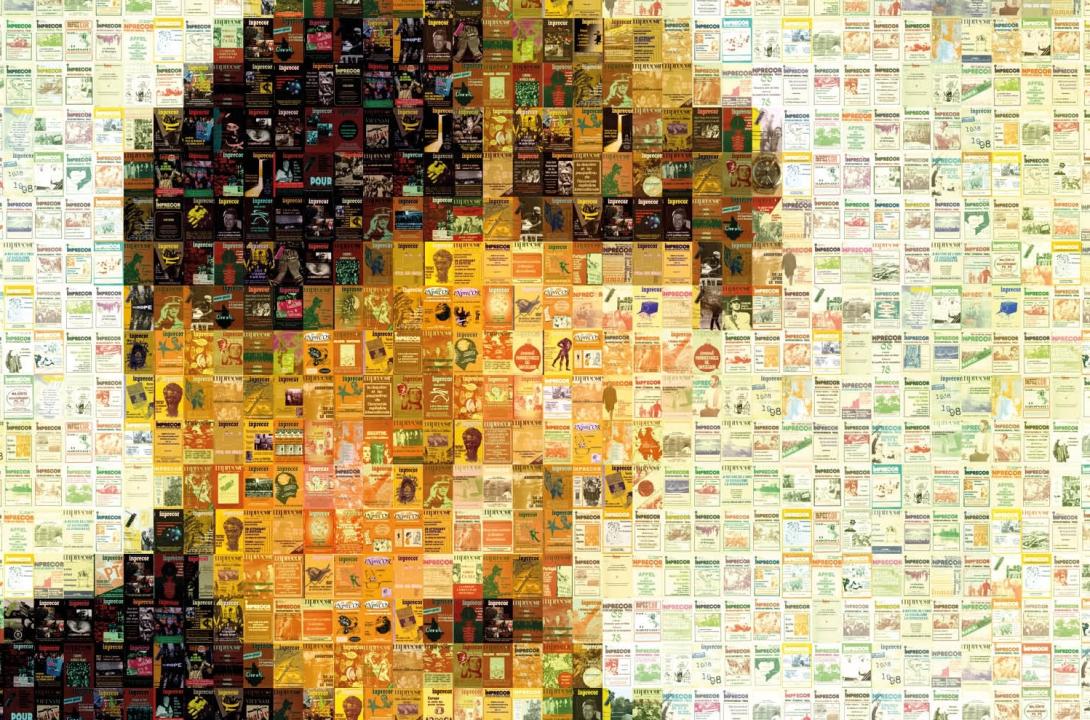

Inprecor : 50 ans d’analyses et d’informations internationales

L'éditorial de ce numéro ne pouvait être rédigé que par Jan Malewski, qui a assuré l'édition d'Inprecor pendant 25 ans, jusqu'à ces derniers mois donc, traduisant depuis toutes les langues, vers un français irréprochable (1) , une prouesse d'autant plus impressionnante que sa langue maternelle était le polonais !

Tiré de Inprecor 721 - juin 2024

5 juin 2024

Par Jan Malewski

En ce cinquantième anniversaire d'Inprecor vous prenez en main sa 788e parution (2) ! Il a d'abord paru tous les 15 jours, en quatre langues (3) , puis mensuellement depuis février 1993. Il devait « combler un vide dans la presse du mouvement trotskyste » et « contribuer à construire l'Internationale révolutionnaire, pour replacer [l'] action dans son contexte mondial, pour renforcer les liens politiques entre les militants des divers pays. » (4) Quinze ans plus tard, Ernest Mandel expliquait : « Nous avons fondé Inprecor – et sa version anglaise International Viewpoint – dans l'idée qu'il fallait un instrument d'analyse politique pour influencer des couches plus larges d'avant-garde et pour construire notre propre organisation » (5).

Revue militante, résolument engagée aux côtés de tous les exploité·es et opprimé·es du monde, Inprecor se donnait pour but d'aider à le comprendre dans sa complexité, sa diversité, ses spécificités nationales, régionales, historique, etc.

C'est pourquoi depuis ses débuts il a eu la volonté d'apporter à ses lectrices et lecteurs avant tout des faits, des informations de première main et des éléments d'analyse, plutôt que des réponses idéologiques toutes faites. Pour ce faire, nous n'avons jamais hésité à ouvrir les colonnes de notre revue à d'autres organisations et à des militant·es engagé·es dans les luttes, même lorsque leurs opinions divergent des nôtres. Bref, ne pas nous limiter à faire connaître les actions et les positions des organisations de la IVe Internationale, mais faire vivre l'analyse critique en dépassant les frontières linguistiques et organisationnelles. Toujours dans le but d'unifier les organisations internationalistes révolutionnaires indépendantes créées par la « génération 68 » qui fusionnait avec les noyaux marxistes-révolutionnaires ayant réussi à tenir dans une période d'hégémonie stalinienne et social-démocrate, puis à se redévelopper en soutenant les luttes anticoloniales dès les années 1950 et au cours de la montée révolutionnaire des années 1960.

Le lancement d'Inprecor a eu lieu alors que « la IVe Internationale et l'ensemble du mouvement marxiste révolutionnaire étaient encore dans la foulée des progrès importants réalisés après Mai 68 » (6). La revue tentait de poursuivre l'unification des « trois secteurs de la révolution mondiale » symbolisée par l'année 1968 : tournant dans la guerre du Vietnam avec l'offensive du nouvel an lunaire du FLN, les mobilisations étudiantes en Pologne en mars 1968 et le Printemps de Prague en Tchécoslovaquie, le mouvement anti-guerre aux États-Unis et finalement la grève générale de Mai 68 en France, suivie de mobilisations massives en Italie et dans toute l'Europe… Bien que ces mobilisations n'aient pas réussi à résoudre « la question du pouvoir », elles ont ouvert pour près d'une décennie une période de luttes de masses et ont affaibli le partage du monde établi à Yalta en 1945 entre les impérialismes victorieux dans la Seconde Guerre mondiale.

Avec le retournement de la situation mondiale et l'affaiblissement du mouvement ouvrier à la suite de la banqueroute historique du stalinisme et de la social-démocratie, la diffusion d'Inprecor a cessé de croitre, puis a diminué. Pourtant, la revue a réussi à continuer, même si en 1993 elle a dû devenir mensuelle et a vu son équipe de rédaction être réduite. Nous avons été capables de parler des questions que d'autres publications internationales ignoraient (7), de publier des analyses marxistes novatrices (8), de faire connaître en langue française des analyses rédigées dans une autre langue. Le tout toujours dans le but de « renforcer les liens politiques entre les militants des divers pays ».

Alors, pour continuer, on ne peut que reprendre la conclusion de l'éditorial du n° 0 : « Inprecor, vu son mode de diffusion internationale, ne pourra vivre durablement que si un nombre suffisant d'abonnements sont souscrits. Que les lectrices et lecteurs qui ne l'ont déjà fait s'abonnent donc vite » !

* Jan Malewski a été rédacteur d'Inprecor d'avril 1998 à novembre 2023.

Notes

1. Avec l'aide, bien sûr, de nos correcteurs, en particulier Isabelle Guichard, l'actuelle correctrice, que nous ne remercierons jamais assez.

2. Sa première série, éditée en Belgique, comptait 67 numéros. Puis une nouvelle série, éditée en France, a démarré avec le n°2 (68) le 17 mars 1977. Depuis la numérotation n'a pas changé.

3. En français, anglais, castillan et allemand. Inprecor en anglais fusionnera en 1978 avec Intercontinental Press, publié aux États-Unis par le Socialist Workers Party (SWP), puis reparaîtra en mars 1982 sous le titre International Viewpoint, car les divergences entre la majorité de l'Internationale et le SWP – ne saisissant pas l'importance de la révolution polonaise de 1980-81 et dont l'anti-impérialisme devenait de plus en plus campiste et le fonctionnement interne de moins en moins démocratique – ne permettaient plus de rédiger une revue commune. Inprekorr en allemand paraissait depuis 1971, et en 2017 il a fusionné avec la revue Die Internationale publié·e par la section allemande. Inprecor en castillan a été dans un second temps pris en charge par la section de l'État espagnol, puis Inprecor para América latina a vu le jour de 1989 à 1995. De 1981 à 1991 il y avait aussi une revue en polonais, Inprekor, acheminée clandestinement jusqu'en 1990, puis imprimé·e en Pologne (deux numéros, avant que les camarades polonais ne lancent leur propre publication indépendante).

4. Éditorial du n° 0, repris dans le n° 1.

5. Inprecor n° 300 du 12 au 25 janvier 1990.

6. Ibid.

7. Le régime lance une campagne anti-ukrainienne », n° 192 du 18 mars 1985.

8. Par exemple le numéro spécial « Le capitalisme contre le climat », n° 525, février-mars 2007.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La Fabrique est orpheline

Nous avons appris le décès hier matin d'Eric Hazan, son fondateur en 1998 et celui qui depuis vingt-cinq ans a construit de ses mains larges et accueillantes son catalogue, livre après livre.

Né à Neuilly-sur-Seine en 1936 dans une famille juive, d'une lignée d'éditeurs et d'imprimeurs, Eric se tourna vers la médecine et une carrière de chirurgien à Paris durant laquelle il révolutionna la discipline en réalisant le premier pontage coronarien en Europe et en charpentant son versant pédiatrique. En 1983, il reprit les éditions d'art Hazan fondées par son père auxquelles il donna un second souffle. La fabrique fut la dernière aventure de sa vie professionnelle, sa maison, où il a accueilli tant d'ami•es et dont il a parfait les fondations pour résister aux tempêtes. Une maison qu'il a su au fil des ans imposer dans le paysage, sans rien céder de son indépendance ni de son audace, avant, délicatement, de laisser la main.

Israël-Palestine, l'égalité ou rien (Edward Said), L'édition sans éditeurs (André Schiffrin), Aux bords du politique (Jacques Rancière), Pour en finir avec la prison (Alain Brossat), Pour le bonheur et pour la liberté (Robespierre) : ces titres parmi les premiers qu'il a publiés, il faut bien les lire car ils disent au fond l'essentiel de ses engagements, de son style, de son optimisme aussi qui le gardait d'accorder trop d'importance à l'ennemi.

Il souhaitait publier des livres qui soient des armes, des livres qui fassent bouger les lignes, et il fut toujours aux côtés des luttes : celles des filles voilées, du peuple palestinien, des camarades traqués par l'antiterrorisme ou matraquées par la police, de ses auteurs et autrices calomniées par la morale réactionnaire. S'il s'étendait rarement sur ses propres activités militantes qui le menèrent dans sa jeunesse en Algérie puis au Liban auprès du FLN et des luttes anticoloniales, s'il en avait trop vu pour afficher une préférence partisane, son camp était celui d'un communisme singulier, sans chef ni parti. Un communisme de l'amitié, intransigeant et généreux, qui rassemblait sous sa bannière mille compagnons, de Walter Benjamin à Robespierre et aux insurgés anonymes de juin 1848.

Toutes celles et ceux qui ont travaillé à ses côtés savent à quel point il soignait les livres, depuis l'ébauche jusqu'aux tables des librairies, où il était un flâneur assidu. Sa fermeté comme sa bienveillance, sa sagesse et son toupet ont fait de La fabrique ce qu'elle est, une inspiration pour une séditieuse génération d'éditeurs et d'éditrices qu'il a vue éclore avec joie. Lui qui savait tant de choses était si humble devant le savoir des autres.

Il faut dire enfin combien il a pris soin de transmettre. Que ce soit dans ses écrits où, au détour d'une rue parisienne, il partageait la mémoire des combats de la Révolution française ou de la Commune de 1871, celle d'une histoire juive révolutionnaire à jamais irrécupérable par un État génocidaire ; que ce soit dans ses échanges avec les apprentis éditeurs et éditrices auxquel•les il confiait les ficelles du métier et le chemin pour aboutir à un livre ; que ce soit avec nous qui l'avons accompagné et à qui il a tout enseigné, tout donné, même la maison d'édition.

Nous sommes orphelin•es mais son héritage nous protège en ces temps obscurcis où les monstres qu'il a toujours combattus se dressent sous les formes les plus obscènes.

« Si une petite maison d'édition comme La fabrique a un rôle, c'est celui de travailler au démontage de ces bobards. Tous nos livres, qu'ils traitent de la démocratie, de l'immigration, de la Palestine ou de l'insurrection qui vient, ont le même but : montrer où passe la véritable ligne de front. »

Stella Magliani-Belkacem et Jean Morisot

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Améliorer le réemploi au Québec

Le réemploi est un aspect de la protection de l'environnement qui mérite une place de choix dans nos vies modernes. Elle prévient la sur-fabrication d'objets neufs et réduit les déchets produit inutilement puis offre la possibilité d'acheter des biens à faible coût.

Le réemploi est bien connu par les gens qui ont l'habitude de donner leurs surplus à des organismes d'entraide et d'économie sociale. Aussi, les activités telles la vente d'objets seconde main sur Marketplace ou Kijiji ; dans les marchés aux puces, ventes de garage ; annonces classées, ou offrir des dons à un proche sont autant de façons de réaliser le réemploi.

Il y a toutefois des faiblesses à corriger, notamment l'abondance d'objets donnés aux organismes d'entraide et qui ne se revendent pas faute d'acheteurs. Pour accroître l'intérêt des consommateurs pour le seconde main, il faut en vanter les avantages, comme leur faible coût et les bénéfices importants qu'a le réemploi pour l'environnement. De plus, lorsqu'on a besoin d'un objet, il faudrait développer le réflexe de voir d'abord à se le procurer dans le matériel d'occasion. Aussi l'appréciation pour « les vieilles choses » serait certes à promouvoir, car elles sont souvent plus solides, durables et facilement réparables. De plus, n'est-il pas temps d'adresser la croyance populaire qu'est celle que les magasins communautaires sont là « pour les pauvres » ? Bien sûr, les commerces de seconde main ont aussi un effort à faire en améliorant la propreté et la présentation du matériel qu'ils offrent à vendre pour le rendre plus attrayant. Finalement, toutes les précautions doivent être prises lors des dons, de l'inspection, du nettoyage et de la mise en vente pour préserver ce qui est fragile, ou comporte des pièces facilement dispersées.

Les villes, tant qu'à elles, pourraient aider les organismes en allouant des compensations financières correspondantes aux coûts des matières résiduelles déviées de l'enfouissement ou de l'incinération par la réutilisation. Elles pourraient, de même que les gouvernements supérieurs, aider en fournissant à bon compte des locaux et divers matériaux excédentaires tels que camions, meubles, ordinateurs, matériel de bureau, etc. Un grand progrès serait de donner des exemptions de taxes (TPS et TVQ) sur la vente d'objets seconde main.

Le réemploi permet de grands espoirs pour l'avenir même s'il est actuellement fragile car peu aidé et exploité de façon très inégale. Des progrès, non négligeable sont tout de même à signaler, comme la popularisation de la notion d'économie circulaire, les actions de l'Association des Ressourceries du Québec et du Conseil Régional de l'Environnement de Québec qui ont débuté des initiatives pour regrouper et optimiser les efforts des différents acteurs impliqués dans le réemploi. Ceux-ci pourraient poursuivre leurs actions par l'offre d'une guidance aux ressourceries et friperies en démarrage et par de la formation aux gestionnaires, valoristes et bénévoles du réemploi. Soulignons de plus que la ville de Québec offre aussi des aides financières directes qui ne peuvent qu'être appréciées.

Ces efforts portent fruit. À preuve, l'organisme « Nos choses ont une deuxième vie » à Québec, qui a réalisé une initiative innovante remarquable en mettant sur pied la vente de matériel seconde main à grande échelle et par internet afin d'en faciliter l'accès et la démocratisation.

Pascal Grenier et Elizabeth Kack membres du CA de « Nos choses ont une deuxième vie »

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le consensus militaire : camoufler les divisions internes

On a célébré en grande pompe la semaine dernière le quatre-vingtième anniversaire du débarquement de Normandie. On a fait parler certains des derniers survivants de cette opération militaire mémorable ; ils ont raconté le souvenir qu'ils en gardaient.

Toutefois, un autre événement majeur a précédé la Seconde guerre mondiale : la grande dépression économique amorcée brutalement en 1929. Il faut rappeler que le krach boursier de la fin octobre 1929 a déstabilisé les politiques économiques allemandes, facilitant l'arrivée au pouvoir à Berlin d'Adolphe Hitler de de son Parti nazi à cause du retrait brusque de capitaux américains d'Allemagne. Vu l'importance des États-Unis dans le monde déjà à cette époque et de leurs réseaux commerciaux tentaculaires, la crise a secoué l'ensemble des pays occidentaux, sauf l'URSS de Staline qui pratiquait une politique protectionniste, entretenant peu de liens commerciaux avec l'Ouest et n'ayant pas connu la prospérité des années 1920.

On a parfois qualifié cette mauvaise passe de "grande crise du capitalisme", laquelle a provoqué une montée massive du chômage et de la misère partout dans les pays occidentaux, en premier lieu aux États-Unis mêmes. Le "rêve américain" de la mobilité sociale paraissait brisé.

Cette crise était due à divers déséquilibres, en particulier dans la répartition des richesses et des ressources. Les inégalités sociales étaient tranchées aux États-Unis, même durant la "prospère" décennie 1920. La cause immédiate de la crise fut la spéculation boursière effrénée ; la sphère financière, toujours plus attirée par les profits immédiats, se détachait toujours davantage de l'économie réelle au profit de l'achat de titres en Bourse, ce qui a entraîné les cours à la baisse.

"Les investisseurs qui ont spéculé en empruntant ne peuvent plus rembourser et causent des pertes sèches, ce qui conduit les banques à restreindre leur crédit. Les grandes entreprises connaissent alors des difficultés de trésorerie croissantes. Les plus faibles font faillite, ce qui accroit la fragilité des banques". (Wikipédia)

L'économiste Jacques Brasseul soutient que "le cours des titres augmente plus que les profits des entreprises, qui eux-mêmes augmentent plus que la production, la productivité, et enfin plus que les salaires, bons derniers dans cette course". (Wikipédia)

Les épargnants paniquent alors et se précipitent auprès de leur banque pour récupérer leur argent. Pour résumer commodément, on assiste à un tarissement du crédit, les banques les plus faibles font faillite à leur tour. La production continue de chuter, les chômage s'étend et la misère se répand, les divisions sociales se creusent toujours davantage. En dépit du "New Deal" du président Roosevelt, le chômage ne se résorbera véritablement qu'à partir de l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941. La production industrielle repart à la hausse, tirée par l'industrie de guerre et sa gestion.

La catastrophe sociale et économique des années 1930 a durement et durablement marqué toute une génération. On préfère la passer sous silence, ce qui se comprend fort bien. Les crises économiques majeures et prolongées sont facteurs de division et de contestation du régime économique et social en place, elles sont "diviseuses" alors que les grandes victoires militaires, elles, sont rassembleuses et consensuelles.

Si on souligne à présent le quatre-vingtième anniversaire du débarquement de Normandie, pourrait-on faire de même en 2029 pour le centenaire du krach boursier, point de départ de la grande dépression ? Ce ne serait que justice pour les multiples victimes de celle-ci, les travailleurs en chômage qui devaient fréquenter les soupes populaires pour survivre. À leur manière ils ont fait preuve d'un grand courage, d'une ténacité qui force le respect et d'une débrouillardise remarquable.

On le doit à la mémoire des millions de déclassés de cette époque, et de toutes les époques.

Jean-François Delisle

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis. « Réduire le risque d’un conflit nucléaire : annuler le programme de missile intercontinental Sentinel »

Les armes nucléaires sont de nouveau à la mode dans le Washington officiel. Le Pentagone est au cœur d'un effort de 2000 milliards de dollars, étalé sur trois décennies, pour construire une nouvelle génération de bombardiers, de missiles et de sous-marins à armement nucléaire. Le lobby de l'armement et ses alliés au Congrès font pression pour que l'on dépense encore plus.

Tiré de A l'Encontre

5 juin 2024

Par William D. Hartung

Heureusement, un nouveau rapport du groupe non partisan de surveillance du budget fédéral – Taxpayers for Common Sense (TCS) – offre un contrepoint stimulant à cette ruée vers une nouvelle course aux armements nucléaires, en expliquant de manière convaincante pourquoi la pièce maîtresse du nouveau programme du Pentagone, le Sentinel ICBM [1], est dangereuse, inabordable et inutile. Le regretté Daniel Ellsberg [décédé en juin 2023 et auteur des Pentagone Papers] et Norman Solomon [militant du mouvement pour le désarmement nucléaire, auteur de multiples analyses critiques, entre autres sur l'intervention en Irak] ont fait valoir ce point avec force dans un article paru en octobre 2021 dans The Nation, notant que l'élimination des ICBM était le moyen le plus simple et le plus rapide de réduire « le danger global d'une guerre nucléaire ».

En bon groupe de défense des contribuables qu'il est, le TCS commence par souligner l'immense coût du programme Sentinel, qui est maintenant estimé à au moins 315 milliards de dollars sur la durée de vie du système, y compris avec une augmentation stupéfiante de 37% des coûts d'acquisition prévus au cours seulement des deux dernières années. Le dépassement des prévisions de coûts est si important qu'il a déclenché une réévaluation du programme en vertu de la loi Nunn-McCurdy [loi introduite en 1983 en vue de réduire les surcoûts dans les programmes d'acquisition d'armes], qui sert en quelque sorte de système d'alerte précoce en cas d'emballement des coûts de l'armement. Un rapport du Pentagone sur cette question est attendu au début du mois prochain. C'est le moment idéal pour réfléchir à l'opportunité de construire un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM), voire à la nécessité de disposer d'ICBM. C'est précisément ce que fait le rapport du TCS.

La conclusion de cette nouvelle analyse est que les ogives nucléaires déployées sur les bombardiers et les missiles balistiques sous-marins sont plus que suffisantes pour dissuader tout pays d'attaquer les Etats-Unis. Steve Ellis, président du TCS, a souligné ce point lors de la publication du nouveau rapport du TCS : « Nous avons plus de 1300 ogives nucléaires déployées sur des sous-marins, des bombardiers et des chasseurs de missiles balistiques, dont beaucoup sont plus puissantes que les ogives qu'il est prévu de déployer sur le Sentinel. Avec un coût prévu de 315 milliards de dollars sur l'ensemble de son cycle de vie, le Sentinel est une redondance dont nous n'avons pas besoin, à un prix que nous ne pouvons pas nous permettre. »

Non seulement les missiles terrestres sont redondants, mais, comme l'a fait remarquer l'ancien secrétaire à la Défense William Perry [de février 1994 à février 1997 sous Bill Clinton], ils comptent parmi les armes les plus dangereuses dont nous disposons, car un président n'aurait que quelques minutes pour décider de les lancer en cas d'alerte d'attaque, ce qui augmenterait considérablement le risque d'un conflit nucléaire accidentel fondé sur une fausse alerte.

L'élimination des ICBM est une bonne chose pour la sécurité future de la planète, mais elle se heurte à un environnement politique difficile à Washington. Comme je l'ai écrit ailleurs (Arms Control Association, mai 2021 – « Inside the ICBM Lobby »), le lobby des ICBM – dirigé par des entreprises comme Northrop Grumman travaillant avec des sénateurs d'Etats comme le Dakota du Nord, le Montana, l'Utah et le Wyoming qui possèdent des bases importantes d'ICBM ou encore sont le lieu de travaux substantiels liés au programme Sentinel – a été une force considérable pendant des décennies pour protéger les missiles basés à terre contre des réductions de leur nombre ou de leur financement. Compte tenu des graves problèmes de sécurité auxquels les Etats-Unis seront confrontés dans les décennies à venir, dont beaucoup n'ont pas de solutions militaires, il est temps de briser la mainmise des intérêts particuliers sur notre politique en matière d'armes nucléaires. L'annulation du programme Sentinel serait un excellent point de départ.

Certains défenseurs du contrôle des armements, tout en reconnaissant les coûts et les risques associés au maintien d'une force de missiles balistiques intercontinentaux, ont limité leurs demandes, pour le moment, à un appel à l'annulation du programme Sentinel, tout en prolongeant la durée de vie des missiles balistiques intercontinentaux existants. Cette solution permettrait certes d'économiser plusieurs milliards de dollars, mais elle ne s'attaquerait pas aux effets déstabilisateurs des ICBM eux-mêmes. Toutefois, si le nouveau projet ICBM est annulé mais que les anciens restent en place, le risque d'un lancement accidentel subsisterait et tout calendrier possible pour des réductions substantielles de l'arsenal états-unien – dans le but ultime d'éliminer complètement les armes nucléaires conformément aux normes mondiales établies par le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (2017) – s'éloignerait très, très loin dans l'avenir.

La question est de savoir s'il est possible de créer une contre-force politique suffisamment puissante pour vaincre le lobby des ICBM et surmonter la mythologie qui veut qu'une « triade nucléaire » composée d'armes nucléaires basées à terre, en mer et dans les airs constitue un pilier essentiel des défenses des Etats-Unis. Bien que de nombreux habitants des Etats qui accueillent des bases d'ICBM, comme le Dakota du Nord, le Montana et le Wyoming, se réjouissent des avantages économiques qu'elles procurent, l'opposition aux ICBM remonte à la campagne des années 1980 contre le missile MX-pour missile expérimental, code LGM-118A (officiellement et ironiquement baptisé « The Peacekeeper »), soutenue par tous, des éleveurs conservateurs à l'Eglise mormone. Le MX a finalement été déployé pendant près de deux décennies avant d'être désactivé sous l'administration de George W. Bush [2001-2009], mais l'opposition à ce missile s'inscrivait dans le cadre d'un mouvement plus large en faveur de la réduction des armes nucléaires qui a conduit à une forte diminution de l'arsenal américain de la guerre froide. L'augmentation considérable des coûts du nouvel ICBM, évoquée plus haut, a suscité un examen plus approfondi au Congrès et dynamisé les efforts d'un large éventail d'organisations locales et nationales de contrôle des armements et de désarmement pour faire annuler le système et réexaminer l'opportunité de maintenir les ICBM.

A l'heure où le pays et le Congrès sont profondément divisés sur tous les sujets, de l'avenir de la démocratie à l'approche appropriée des guerres actuelles en Ukraine et au Moyen-Orient, en passant par un éventuel conflit avec la Chine, parvenir à un consensus sur un changement majeur de la politique et des dépenses nucléaires des Etats-Unis ne sera pas une mince affaire. Mais l'alternative – une course aux armements nucléaires en pilotage automatique, avec un risque croissant de confrontation nucléaire – est trop dangereuse pour être ignorée.

Les changements intervenus par le passé dans la politique nucléaire des Etats-Unis, depuis la fin des essais nucléaires atmosphériques [en 1963] jusqu'aux fortes réductions de la taille de l'arsenal américain depuis la fin de la guerre froide, trouvent leur origine dans l'activisme citoyen, depuis le mouvement d'interdiction des bombes dans les années 1950 jusqu'à la campagne pour le gel nucléaire dans les années 1980. Nous sommes loin du niveau d'inquiétude des années 1980 concernant les armes nucléaires, mais le débat sur la question s'est développé parallèlement à des événements tels que le succès [en 2023] du biopic Oppenheimer, l'intensification des activitésvisant à indemniser les victimes des radiations dues aux essais nucléaires passés et les efforts continus pour tirer la sonnette d'alarme sur le danger nucléaire par le biais d'instruments tels que l'horloge de l'apocalypse du Bulletin of the Atomic Scientists, qui indique aujourd'hui 90 secondes avant minuit, ce qui est effrayant. La déclaration la plus récente du Bulletin sur les risques auxquels nous sommes confrontés ne pourrait être plus claire :

« Des tendances inquiétantes continuent d'orienter le monde vers une catastrophe mondiale. La guerre en Ukraine et le recours croissant aux armes nucléaires augmentent le risque d'escalade nucléaire. La Chine, la Russie et les Etats-Unis dépensent tous des sommes considérables pour développer ou moderniser leurs arsenaux nucléaires, ce qui accroît le danger toujours présent d'une guerre nucléaire provoquée par une erreur ou un mauvais calcul. »

Une action audacieuse s'impose si nous voulons éviter le scénario catastrophe décrit dans le Bulletin. L'annulation du programme Sentinel constituerait un grand pas dans la bonne direction – une preuve de bon sens énergique au milieu d'un débat sur la politique nucléaire à Washington qui a été beaucoup trop orienté vers la promotion d'une accumulation d'armes nucléaires à la manière de la guerre froide au lieu de mettre en œuvre des mesures visant à réduire le risque d'un conflit nucléaire. Pour changer de cap, nous devrons aller bien au-delà de ce qui se fait habituellement à Washington, mais compte tenu des risques le jeu en vaut la chandelle et le temps presse. (Article publié dans The Nation le 4 juin 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)

[1] Le LGM-35 Sentinel, également connu sous le nom de Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), est un futur système américain de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) basé à terre. (Réd.)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’Union européenne accélère sa militarisation

[Avertissement : Cette note est un rappel des enjeux soulevés par la trajectoire militaro-sécuritaire suivie par l'UE depuis plusieurs années[1].]

Tiré de A l'Encontre

4 juin 2024

Par Claude Serfati

Ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'UE, en Suède, en mars 2023.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie et également sous un angle sous lequel je conclurai cet article, la guerre d'Israël contre la Palestine ont donné un coup d'accélérateur à la militarisation de l'UE. Celle-ci n'est néanmoins pas nouvelle. Pendant des décennies, les règles communautaires ont laissé aux Etats-membres la charge du fardeau de la protection de l'ordre mondial existant et donc de leurs intérêts, soit sous une forme individuelle – comme ce fut longtemps le cas de la France en Afrique – soit collectivement dans le cadre de l'OTAN. Les traités communautaires ont toujours affirmé que l'OTAN constitue le fondement de la sécurité des Etats-membres et ont, de ce fait, toujours relégué la construction d'une défense européenne à un horizon indéterminé. La militarisation de l'UE est donc longtemps principalement passée par ses grands Etats-membres et elle s'est accélérée depuis une dizaine d'années. Depuis 2014, les dépenses cumulées des pays de l'UE ont augmenté en dollars constants de 31%. L'augmentation est spectaculaire, en particulier pour les pays Baltes ainsi que pour les pays d'Europe centrale et orientale (Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Pologne, etc.).

Avant l'invasion russe de février 2022, l'Agence de défense européenne (European Defence Agency, EDA) se félicitait déjà que « les dépenses de défense ont globalement résisté aux conséquences économiques du COVID-19 »[2].

La militarisation de l'UE est toutefois également passée par le financement de programmes communautaires. Depuis les années 1990, la Commission est progressivement entrée dans un domaine qui lui était interdit en empruntant des voies de traverse. Elle annonça d'abord que les dites “technologies duales” (à finalité militaire et civile) entraient dans son champ de compétences, puisqu'un volet majeur de la politique industrielle de l'UE passe par le soutien aux programmes technologiques. Puis à partir des années 2000, elle mena une longue bataille pour que les “marchés” de l'armement cessent d'être autant protégés par les Etats-membres au profit de leurs groupes industriels. Cette montée en puissance de la Commission continua pendant les années 2000 et elle a trouvé une nouvelle vigueur à la suite de la guerre menée par la Russie au Donbass qu'elle annexa en 2014.

En 2019, Ursula von der Leyen déclara que la nouvelle Commission nommée à la suite des élections européennes était la « première Commission géopolitique ». On en mesura immédiatement les effets. Une série de programmes de financement communautaire furent lancés dès 2019. Ce fut d'abord l'European Defence Industrial Development Programme (EDIDP), doté de 500 millions d'euros, qui vise à promouvoir la coopération et la compétitivité de l'industrie de défense. L'European Defence Fund (EDF), validé en 2022 par le Conseil (les chefs d'Etat et de gouvernement), possède un budget géré par la Commission de plus de 8 milliards d'euros sur la période 2021-2027, un montant qui marque une rupture par rapport aux programmes communautaires de la défense qui l'ont précédé.

Puis vint l'invasion russe qui révèle qu'aucun pays de l'UE n'a les moyens de protéger militairement l'Ukraine.

Le soutien européen à l'Ukraine

Le soutien militaire de l'UE et de ses Etats-membres dans sa guerre contre la Russie est pourtant massif. Jusqu'en février 2024, le financement de l'Europe (y compris le Royaume-Uni) atteignait 41,5 milliards d'euros contre 43 milliards d'euros pour les Etats-Unis. Cependant, l'Institute for the World Economy, basé à Kiehl et qui suit depuis le début de la guerre le montant de l'aide à l'Ukraine, signale que dans le cas de l'Europe une partie bien supérieure à celle des Etats-Unis des sommes annoncées correspondent à des engagements, non à des livraisons.

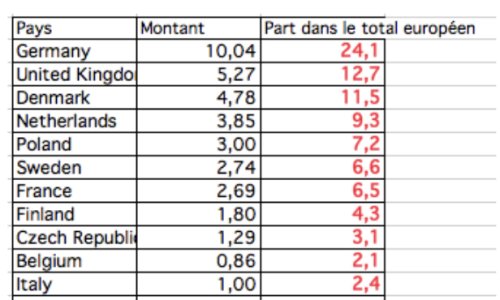

Le tableau 1 donne la liste des principaux donateurs européens. Ici, il s'agit bien de livraisons. La répartition donne une indication des choix géopolitiques et des capacités financières des pays. L'Allemagne représente près d'un quart du total des livraisons européennes, le Royaume-Uni près de 13%. Les cinq premiers représentent plus de deux tiers de l'ensemble de l'aide européenne.

Tableau 1 : montant de l'aide militaire à l'Ukraine par les pays européens (à février 2024)

Source : Auteur, données Institute for the World Economy.

Ce graphique montre les allocations d'aide militaire bilatérale à l'Ukraine par les principaux donateurs, en milliards d'euros, entre le 24 janvier 2022 et le 29 février 2024. Les allocations sont définies comme l'aide qui a été fournie ou spécifiée pour être livrée. Les allocations militaires comprennent l'aide financière liée à des fins militaires.

La France occupe une modeste septième place, ce qui contraste avec sa place de première puissance militaire du continent et les déclarations répétées d'Emmanuel Macron qu'il n'excluait pas de « mettre les bottes sur le sol » ukrainien. En fait, l'Allemagne et les principaux pays donateurs ont puisé dans leurs stocks de matériels, généralement d'origine étatsunienne afin d'alimenter les livraisons qu'ils ont faites à l'armée ukrainienne. C'est l'attitude exactement opposée que le Président de la République et l'Etat-major ont adoptée. Ainsi, le chef d'état-major de l'armée de Terre lors de son audition à l'Assemblée nationale le 20 juillet 2022 affirmait : « si [des matériels] sont envoyés en Ukraine, c'est une capacité militaire qui est amputée ».

La France a fait le choix d'une « armée échantillonnaire » selon l'expression d'un responsable de la Commission de défense au Sénat. Les augmentations considérables du budget de défense votées par le Parlement dans le cadre des lois de programmation militaire ne changent pas ce comportement. Ils font fi des transformations stratégiques produites par les guerres en cours car ils visent plutôt à “figer” les intérêts des industriels de l'armement et de l'Etat-major sans toucher aux programmes d'armement en cours afin de ne pas modifier la clé de répartition des flux budgétaires et contenter ainsi toutes les composantes du système militaro-industriel. Dans cette « armée échantillonnaire », tout prélèvement creuse donc un énorme trou. Un exemple : la France a livré 30 canons Caesar à l'Ukraine sur un total de 76 utilisés par l'armée.

Sous l'impulsion de la Commission, et tout particulièrement de Thierry Breton (Commissaire européen au Marché intérieur), les Etats-membres ont lancé des programmes destinés à produire un volume d'armes destiné à l'Ukraine. Le plus emblématique est l'Act in Support of Ammunition Production (ASAP) lancé au début de 2023 et dont l'objectif était de faire produire 1 million de munitions par les entreprises européennes. Or, un an après, c'est à peine la moitié qui a été effectivement produite. D'autre part, ces programmes sont labellisés « communautaires » parce que l'argent vient de Bruxelles. Cependant, ASAP abonde le plan de charge des entreprises qui demeurent principalement nationales (ou bi- et tri-national dans le cas rare du missilier MBDA – BAE Systems, Airbus, Leonardo) et veille à une distribution nationale qui respecte les intérêts des groupes en place et les rapports de force entre Etats-membres.

Le programme ASAP est aujourd'hui entré dans sa troisième phase et ce sont toujours les piliers des systèmes militaro-industriels nationaux qui en sont les principaux bénéficiaires. Dans les programmes de production de poudre, on trouve aux premiers rangs les groupes Rheinmetall (Allemagne), Nammo (Norvège), et les groupes français Nexter et Eurenco (ex-société nationale des poudres et explosifs, contrôlée à 100% par l'Agence de participations de l'Etat).

D'autres initiatives plus ambitieuses ont été accélérées par la guerre en Ukraine. La plus médiatique concerne la constitution d'une force de déploiement rapide composée de 5000 hommes et susceptible de soutenir une intervention pendant un an, soit pour une mission d'évacuation, soit pour une phase « initiale de stabilisation dans un environnement non-permissif » selon la formule du document européen La boussole stratégique (Strategic Compass). Une telle force armée est un vieil objectif déjà adopté par le Sommet d'Helsinki en 1999. En dépit des échecs répétés pour constituer formellement une telle force, cet objectif est fréquemment salué en France comme la constitution d'une “armée européenne”. Or, même la guerre en Ukraine ne suffit pas pour passer dès maintenant aux actes. Les divergences sont profondes. Elles portent une fois de plus sur la relation à l'OTAN qui possède elle aussi une « force de réponse » (NATO Response Force, NRF) et dont les missions sont assez semblables à celles du projet de la capacité européenne. D'autre part, l'idée que la capacité européenne pourrait être déployée en Ukraine, Moldavie ou Arménie est repoussée par la plupart des pays de l'est de l'Europe. Elle est de toute façon irréaliste puisqu'elle mettrait cette capacité européenne en contact direct avec la Russie, puissance nucléaire.

Les priorités nationales demeurent donc très fortes. L'avenir de cette force de réaction européenne semble se situer dans le bassin méditerranéen et être associé aux conflits armés en Afrique ainsi qu'à la militarisation des flux migratoires par l'UE qui fait l'objet d'un large accord parmi les Etats-membres.

Que pèsent en effet ces 5000 hommes face à la Force de réaction rapide de l'OTAN que le “nouveau concept stratégique” adopté en 2022 a décidé de renforcer et d'élever de 42 000 militaires (actuellement prêts au combat avec plus de 40 navires de guerres et des centaines d'avions de combat) à plus de 300 000 militaires – et les moyens aériens, cyberspatiaux, navals, terrestres nécessaires – mobilisables à brève échéance ?

La militarisation de l'UE entre Etats-membres et OTAN

La militarisation de l'UE a accéléré depuis une dizaine d'années, mais elle ne se traduit que par des avancées limitées en matière de défense européenne proprement dite et ses dimensions sécuritaires en demeurent une composante majeure. Les fonctions militaires, celles qui sont dirigées vers la gestion des conflits armés, demeurent pour l'essentiel assurées par l'OTAN. Contredisant la pensée puissante et prémonitoire du Président de la République, la guerre en Ukraine confirme que l'OTAN n'« est pas en état de mort cérébrale ». En réalité, elle constitue depuis des décennies le pilier militaire du “bloc transatlantique”. J'appelle ainsi cet espace géoéconomique et militaire dominé par les Etats-Unis, dont la zone euro-atlantique constitue le cœur, mais qui inclut certains pays d'Asie-Pacifique, tels qu'Israël, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce bloc repose sur un solide trépied : une intégration économique croissante des capitaux financiers et industriels, une alliance militaire (l'OTAN et des alliances entre les Etats-Unis et Israël et les pays d'Asie-Pacifique, avec une présence marginale de la France dans certains accords dans cette région) et une « communauté de valeurs » auto-proclamée qui associe l'économie de marché, la démocratie et la paix[3].

Le contraste est donc saisissant entre l'ampleur des dépenses militaires de l'ensemble des Etats-membres et la modestie des pas en avant communautaires. Attention néanmoins aux impressions car ces dépenses militaires sont ultra-concentrées. En 2022, les dépenses militaires de six pays (Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas et Suède) ont représenté les trois quarts des dépenses de toute l'UE, les 21 autres pays ne représentant qu'un quart du total. Plus précisément, l'Allemagne avec 22% et la France avec 21,7% des dépenses militaires de l'UE se distinguent par le poids qu'elles représentent. L'Italie, avec 13,1% des dépenses militaires, vient loin derrière. Ces trois pays comptent également pour plus de la moitié de toutes les dépenses d'équipement[4] qui servent soit à produire des systèmes d'armes dans le pays, soit à les importer. Ce sont d'ailleurs ces quatre grands pays militarisés, Allemagne, France, Italie et Suède qui ont rédigé une lettre commune adressée à la Commission lui enjoignant de ne pas empiéter sur leurs prérogatives et celles des autres Etats-membres[5].

Tous les pays européens, y compris et de plus en plus la France, inscrivent leur stratégie militaire dans le cadre de l'OTAN.

Les gouvernements français ont longtemps prôné “une défense européenne autonome” avant de reconnaître leur échec. Ils ont alors repris le terme au moins aussi flou d'“autonomie stratégique”, et qui a donc l'avantage d'inscrire les enjeux de défense dans un ensemble plus vaste, l'autonomie stratégique portant également sur les produits vitaux de santé, l'alimentation et tout ce qu'on décide de qualifier ainsi. Emmanuel Macron en avait fait son slogan lors du discours de la Sorbonne de septembre 2017. Sans grande originalité en dépit du battage médiatique, puisqu'en réalité, “l'autonomie stratégique” figurait comme point central de la « Stratégie globale de l'UE » adoptée en 2016. Macron attise également le spectre d'une réélection de Trump pour aiguillonner les dirigeants européens.

Aucun pays du continent européen ne se prononce contre l'autonomie stratégique puisque chacun lui donne son propre contenu, ce qui nourrit l'activité des think tanks dominants de la sécurité bruxelloise. Les Etats-Unis – avec des variantes selon les administrations et même en leur sein – ne sont pas contre l'autonomie stratégique des Européens. Le “multilatéraliste” Obama qui a dirigé la coalition de l'OTAN en Lybie en 2011 a ouvertement critiqué les alliés européens pour leur comportement de “passagers clandestins” (free riders) avant que Trump ne le fasse sur un ton agressif sans pour autant être en mesure de passer aux actes car de profondes forces au sein de l'appareil politique (exécutif et législatif) mais également militaires l'en ont empêché. Dans ses discours provocateurs préparatoires à la campagne présidentielle, Trump ne menace pas d'un retrait des Etats-Unis de l'OTAN, moins encore de la protection nucléaire américaine[6], mais il s'engage ne pas défendre – contre une invasion russe – les pays qui ne consacreraient pas 2% de leur PIB aux dépenses militaires… C'est exactement l'objectif adopté par l'OTAN !

Si le retrait total des Etats-Unis de l'OTAN est improbable, leurs dirigeants ont toujours fait en sorte que pour les pays européens l'organisation atlantique demeure le pilier de la défense européenne. Ceci est explicitement reconnu dans la « Boussole stratégique », un document adopté par le Conseil européen (les chefs de gouvernement) qui affirme que « l'OTAN demeure la fondation de la défense collective de ses membres. Les relations transatlantiques et la coopération UE-Etats-Unis [….] sont déterminantes pour notre sécurité globale »[7]. Et le clou fut enfoncé quelques mois après. En janvier 2023, une déclaration commune de l'OTAN, du Président du Conseil européen et de la Présidente de la Commission rappelle « la valeur d'une défense européenne plus forte et plus capable qui contribue positivement à la sécurité globale et transatlantique, et qui soit complémentaire à et interopérable avec l'OTAN » (souligné par moi)[8]. La contrepartie industrielle de cette dépendance à l'OTAN, c'est qu'au cours de la dernière année trois quarts des achats d'armes réalisés par les Etats-membres sont d'origine américaine.

Les lenteurs des décisions prises aujourd'hui pour renforcer l'intégration communautaire de défense et les divergences qu'elles révèlent s'inscrivent dans ce contexte de subordination à l'OTAN. Ce ne sont pas seulement les craintes exprimées par les pays de l'ex-zone soviétisée de duplication des capacités européennes avec celles de l'OTAN en Europe, et corollairement les craintes que la priorité de l'UE soit tournée vers l'Afrique. Des divergences plus substantielles existent comme l'indique le cas de la Pologne, qui fait partie désormais des cinq grandes puissances militaires de l'UE et qui est un rouage central dans le déploiement des forces de l'OTAN en Europe. Il est envisagé qu'une base nucléaire de l'OTAN soit installée en Pologne et la livraison d'avions de chasse F-35 à emport de missiles nucléaire est prévue. Or, ce pays possède des frontières communes avec l'exclave russe de Kaliningrad – fortement nucléarisée – et avec la Belarus, qui le devient progressivement. La Pologne est leader dans toutes les initiatives destinées à augmenter la présence américaine en Europe et à freiner les avancées communautaires qu'elle considérerait comme contraire à cette perspective. Or, elle est solidement installés au centre de la défense européenne grâce à sa présence dans le “Triangle de Weimar” auquel elle participe sur un pied d'égalité avec l'Allemagne et la France.

La Pologne est loin d'être un cas isolé d'autant plus que les intérêts industriels de défense sont par nature indissociables des objectifs stratégiques. La volonté d'une “préférence communautaire” défendue par Thierry Breton dans les politiques de financement de la production et d'achats d'armes – qui est évidemment la position de Macron et des groupes français de l'armement – est violemment combattue par une majorité de pays influents. Les groupes suédois Saab et italien Leonardo participent à un programme d'avion de combat du futur dirigé par le groupe britannique BAE System qui est concurrent du projet franco-allemand-espagnol et la “préférence communautaire” est perçue comme une agression. Car on a oublié que l'Europe, ce n'est pas que l'UE et moins encore dans les questions de défense. Le Royaume-Uni, complètement soumis aux objectifs de Washington, est un pilier européen de l'OTAN et dispose de relais politiques et industriels importants dans les pays du nord, de l'est et du centre de l'Europe.

L'Allemagne a une position plus nuancée que ce bloc “pro-otanien inconditionnel”, mais il n'est pas question pour ses dirigeants de froisser les Américains[9]. Les difficultés d'avancement du programme d'avion de combat mené avec la France et l'Espagne – et qui sont d'ailleurs enflammées par le comportement du groupe Dassault – indiquent que l'Allemagne n'a plus besoin de faire à la France des concessions, qu'elle avait l'habitude de lui accorder, dans les questions de défense. Le gouvernement allemand mène sa propre stratégie sans se préoccuper des réactions de la France. En octobre 2022, il a ainsi annoncé un projet de bouclier de défense antimissile dans le cadre de l'OTAN. Il est soutenu par une vingtaine de pays européens et sera fondé sur des systèmes allemands, américains et israéliens, mais pas français.

Décidément, compte tenu des dynamiques au sein de l'UE, moins encore que dans les autres domaines, le prétendu “couple” franco-allemand – qui n'est appelé ainsi qu'en France – n'est en mesure d'imposer ses volontés.

Le jeu contraint de la France

Le surdimensionnement militaire de la France par rapport à ses capacités économiques et la réalité de son statut international produit des effets délétères sur l'économie française compte tenu des ressources financières considérables et prioritaires qu'il exige et des effets d'affaiblissement inexorables des industries civiles (à l'exception du segment civil dans l'aéronautique)[10].

Sur le plan militaire, l'enlisement puis la débandade au Sahel sont des avertisseurs bruyants de ce surdimensionnement dont tous les Etats-membres sont évidemment les témoins. La France ne peut plus à la fois proclamer son attachement à une défense européenne autonome et agir comme elle l'entend – c'est-à-dire de façon unilatérale – ailleurs. C'est cette équation dont il a en parti hérité qui est au cœur des errements de Macron. Il lui faut en même temps trouver une fonction à l'armée française dans le monde et accepter la réalité de la réintégration dans l'OTAN dont l'Etat-major français est un des partisans actifs. Toutefois, les difficultés persistent puisque le nombre de militaires français dans l'Organisation ne la place qu'au cinquième rang, derrière les Etats-Unis, mais aussi l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni[11].

Il incombe également à Macron de se faire le porte-voix du système militaro-industriel dont l'importance industrielle va croissant et en même temps multiplier vis-à-vis des partenaires européens des engagements communautaires en matière de production d'armes.

Il faut enfin que Macron concilie le maintien de l'objectif méditerranéen de l'UE –qui est historiquement celui de la France – et le renforcement de la présence militaire de l'armée française à l'est de l'Europe, condition pour que la France demeure un pôle majeur de la défense européenne. L'objectif est donc de “tenir prêt” 6000 soldats (l'équivalent d'une brigade) et si possible de 17 000 à 24 000 soldats d'ici 2025 (équivalent d'une division) [12].

Et surplombant le tout, réapparaît la question de la dissuasion nucléaire. Le partage de la décision avec l'OTAN ou des pays européens ébranlerait totalement les principes de souveraineté qui fondent la construction de la chaîne de décisions de la France. Une réflexion sur des solutions intermédiaires est donc en cours, telles que l'entrée de la France dans le Groupe des plans nucléaires (NPG) de l'OTAN. Selon le Directeur de l'IFRI, l'influent think tank de géopolitique, ce pourrait être le prix à payer pour maintenir les ambitions de leadership européen de la France[13]. De toute façon, l'objectif prioritaire du gouvernement français et de l'Etat-major est que la France renforce sa spécialisation internationale dans la défense (au plan géopolitique et industriel). Tout doit être sacrifié à cet objectif. Ce seront donc moins les “principes” que les opportunités qui rythmeront les décisions de la France.

Conclusion

En tant que pilier du bloc transatlantique, les pays européens ont dans leur immense majorité pris la défense d'Israël dans sa guerre en Palestine[14]. A l'intérieur même des pays occidentaux, les mouvements d'extrême-droite vont y trouver un nouveau point d'appui pour promouvoir les idéologies racistes dans la population et au sein des gouvernements. De nouvelles alliances se noueront entre les variantes d'extrême-droite, y compris Giorgia Meloni en Italie et Eric Zemmour en France et les partis institutionnels qui dirigent l'UE depuis des décennies. L'Union européenne avait déjà fait évoluer son agenda qui affirmait associer migrations et développement vers une politique sécuritaire qui cible directement les migrants. La prochaine étape prend déjà place au sein même de l'UE. Assimiler les critiques de la politique israélienne à de l'antisémitisme, dont Albert Einstein et Hanna Arendt auraient donc été accusés[15], ou affirmer que la défense du peuple palestinien équivaut à soutenir les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, prélude à des mesures discriminatoires qui mutileront un peu plus les libertés publiques au cœur de l'Europe. Un nouveau cycle d'atteintes aux droits d'association, de manifestation est enclenché en Europe, dont les dirigeants s'auto-proclament les gardiens des “règles de droit”. Ainsi, sans surprise les politiques français confirment la dérive sécuritaire dont la loi « Asile et immigration » est à cette date le dernier exemple[16]. (Contribution envoyée par l'auteur et publiée dans Les Possibles, Attac, 2024)

Notes

[1] Pour des développements, voir Serfati Claude, « Les ambitions dominatrices de l'UE » (chapitre 3) dans Un monde en guerres, Textuel, Paris, avril 2024.

[2] European Defence Agency (EDA) “Defence data 2020-2021. Key findings and analysis”, 2022, Bruxelles, p.4.

[3] Pour des développements, voir Serfati Claude, Un monde en guerres, Textuel, avril 2024.

[4] L'autre partie du budget militaire consiste en dépenses de fonctionnement, principalement les rémunérations des militaires.

[5] Jacopo Barigazzi et Laura Kayali « EU heavyweights warn against Commission defense power grab » (Les poids lourds de l'UE mettent en garde la Commission contre sa soif de pouvoir dans les questions de défense), Politico, 28 novembre 2023.

[6] Horovitz Liviu et Suh Elisabeth, « Trump II and US Nuclear Assurances to NATO”, SWP Comment, 17 avril 2024, https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2024C17_TrumpII_NATO.pdf

[7] 2022. A Strategic Compass for Security and Defence. https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/strategic_compass_en3_web.pdf.

[8] « Joint Declaration on EU-NATO Cooperation.” Accessed August 5, 2023. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/10/eu-nato-joint-declaration-10-january-2023/.

[9] Sylvia Pfeifer eet Henry Foy, “Saab chief warns against EU defence protectionism”, Financial Times, 21 avril 2024.

[10] Sur ces questions, voir Serfati Claude, chapitre 4 « catastrophe industrielle et production d'armes » dans L'Etat radicalisé. La France à l'ère de la mondialisation armée, La fabrique, Paris, 2022.

[11] Cour des Comptes, « La participation de la France à l'Otan : une contribution croissante », juillet 2023.

[12] Hélène Vincent, « L'amée française tente d'organiser sa bascule sur le front est de l'Europe », Le Monde, 19 octobre 2023.

[13] Philippe Ricard et Hélène Vincent, « Comment Macron fait évoluer la dissuasion pour la défense de l'Europe », Le Monde, 5 mai 2024.

[14] Voir « Post-scriptum : Natanyahou, défenseur des valeurs occidentales », Introduction à Un monde en guerres, op. cité.

[15] Dans une lettre datée du 4 décembre 1948, ils accusent Menahem Begin, fondateur du Likoud, aujourd'hui dirigé par B. Natanyahou, de prôner une « doctrine de l'État fasciste »,https://archive.org/details/AlbertEinsteinLetterToTheNewYorkTimes.December41948/page/n1/mode/2up

[16] Voir son analyse sur le site de la Cimade, https://www.lacimade.org/analyse/projet-de-loi-asile-et-immigration-2023/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pour un « écosyndicalisme de combat »

Ingénieur agronome belge, Daniel Tanuro intervient régulièrement au sein des syndicats du Plat Pays, de France ou de Suisse. L'auteur de L'impossible capitalisme vert (2010) a sorti fin mars un livre d'entretiens avec les Editions La Dispute, Ecologie, luttes sociales et révolution.

A l'invitation d'Agissons !, de Contre-attaque & autonomie ainsi que d'Unipoly, il sera à Lausanne jeudi. Le lendemain, il sera en discussion avec la chercheuse en économie écologique Julia Steinberger à Genève. Le Courrier s'est entretenu avec lui avant son arrivée.

30 avril 2024 | tiré d'Europe solidaires sans frontières

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article70946

Le Courrier : Avec le sociologue Michael Löwy, vous parlez de luttes écosociales. Qu'entendez-vous par là ?