Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Enfouissement de déchets toxiques sur les berges du Lac des Deux Montagnes – les militant.es de Kanesatake et des allié.es réagissent

Kanesatake et Montréal, 10 juin 2024 – les militant.es de Kanesatake et leurs allié.es <http://xn--alli-epa.es> expriment leur frustration suite à la publication d'une enquête du Rover démontrant que des douzaines de camions déposent quotidiennement des tonnes de sols contaminés directement sur les berges du Lac des Deux Montagnes.

Les militant.es de Kanesatake, qui doivent cacher leur identité par peur de représailles, ont communiqué leurs inquiétudes à la ministre Hajdu dans une lettre publiée la semaine dernière <http://peopleoftheflint.org/fr.html> , sans obtenir de réponse.

« C'est simple, » explique la militante Pink, « Tant que l'état de non droit s'éternise à Kanesatake, il sera impossible d'arrêter l'enfouissement de déchets toxiques. »

« Les habitants de Kanesatake, les Okois, la société civile, tout le monde appelle au rétablissement de l'ordre. Donc qu'attendent Patty Hajdu et Ian Lafrenière ? » ajoute une seconde militante, Optimum.

L'asphalte concassé déposé sur les berges du lac contient des hydrocarbures aromatiques polycycliques, une substance cancérigène. Leur accumulation au bord de la source d'eau potable de la Ville de Montréal représente donc un risque croissant pour la santé publique.

« Une telle situation serait inimaginable à Trois-Rivières ou à Québec. Nous assistons véritablement à du racisme environnemental. C'est tout à fait inacceptable d'un point de vue social, environnemental et même économique » de mentionner Karel Ménard, directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets.

« Le lac des Deux Montagnes alimente en eau potable près d'un million de personnes à proximité et en aval du lac. Il serait complètement irresponsable de nos dirigeants de permettre la continuation des activités de déversements de sols sur les berges du lac ou toute autre forme de déversements non-conformes près des cours d'eau dans la région » selon Rébecca Pétrin, directrice générale d'Eau Secours.

« Traverser le territoire autochtone et voir se multiplier le déversement de terres contaminées et l'aménagement des bandes riveraines du lac des Deux-Montagnes est extrêmement inquiétant lorsqu'on connait leur rôle essentiel au niveau de la santé d'un plan d'eau. Et pourtant ça continue à tous les jours ! Qu'attendent les différents paliers politiques pour réagir fermement ? »Sylvie Clermont, Écocitoyenne engagée.

Les révélations de The Rover font suite à l'annonce du gouvernement fédéral que les travaux de décontamination d'un autre dépotoir situé à 10 kilomètres, G&R Recycling, commenceront au printemps. Un article paru le 10 juin dans La Presse confirme ces constats.

communications@eausecours.org

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Transformer les terres de Rabaska en projet de démonstration d’économie circulaire intégrée au cycle du carbone serait une bonne idée » dit VRIc

Québec, le 7 juin 2024. VRIc demande au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, de transformer les terres de Rabaska en projet de démonstration d'économie circulaire intégrée au cycle du carbone.

Ce projet pourrait, éventuellement, s'inspirer à la fois de celui des terres des Sœurs de la Charité, l'Agro-parc et des principes de cette économie en émergence.

L'urgence climatique requiert des acteurs économiques et environnementaux qu'ils

s'assurent que des projets comme Rabaska et l'Agro-parc puissent poursuivre leur

vocation de puits carbone, c'est-à-dire, de capter le carbone de l'atmosphère par les

arbres et les champs afin de contribuer à refroidir le climat tout en participant à ce que le Québec réduise son empreinte carbone.

Par ailleurs, VRIc regrette que le gouvernement n'ait pas accepté la demande du Groupe d'initiative et de recherche appliquée au milieu (GIRAM) de laisser le Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'émettre son avis sur les orientations concernant les activités économiques sur ce territoire.

Cependant, la proposition des agriculteurs et de leurs alliés à l'effet de mettre les terres de Rabaska en fiducie est excellente. Ainsi les risques que des activités d'économie linéaire se développent sur ce territoire comme c'est le cas sur les terres de Northvolt, sont moins grands.

VRIc est un OBNL qui fait la promotion de l'économie circulaire en mettant en valeur ses composantes que sont les personnes et les collectivités impliquées dans les entreprises privées et publiques, les parcs industriels, les villes, les régions, dans les domaines de l'éducation, de la R&D, des transferts technologiques. L'implantation de l'économie circulaire est porteuse de la deuxième industrialisation et urbanisation des villes et des régions du Québec.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Réactions à la publication du PL-69

Le projet de loi PL-69 intitulé « Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives » a été présenté ce matin par le ministre Pierre Fitzgibbon. Les attentes étaient grandes, mais le résultat est décevant à plusieurs niveaux.

Une nécessité de décarboner la société québécoise doit être la priorité, mais il semble encore une fois que le développement de l'industrie soit le moteur de la réforme proposée. Une décarbonation ne doit pas être articulée uniquement sur une production supplémentaire d'énergie, il est essentiel que des programmes d'efficacité et de sobriété énergétique soient mis de l'avant. Dans le projet de loi présenté il est question d'efficacité énergétique et de gestion de la demande, mais cela semble référer à des mesures ponctuelles et rien en termes de vision d'ensemble. Quant au mot « sobriété » il n'apparaît nulle part. Une vision globale n'est donc pas la priorité du gouvernement pour prendre des décisions. Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, les décisions hâtives peuvent très souvent entraîner des problèmes pour le futur.

Autre considération, aller vite c'est aussi consulter qu'en surface et surtout ne pas permettre à la population plus large de prendre part au débat, c'est un déni de démocratie. Au gouvernement nous décidons, ils payeront, c'est l'idée générale. La transition énergétique est une chose trop sérieuse pour la laisser entre les mains d'un seul ministre, c'est une transformation profonde qui demande l'assentiment de la majorité de la population pour que le mouvement soit compris et accepté par la majorité. Une pédagogie doit se faire, mais le gouvernement ne veut pas convaincre, il veut imposer, c'est plus rapide. Maître mot dans la bouche du ministre.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pas si vite !

Le 1er mai dernier, soit deux jours après l'annonce du départ d'Émilise Lessard-Therrien, Gabriel Nadeau-Dubois affirmait lors d'une sortie médiatique que Québec solidaire devait devenir un parti de gouvernement, faisant ainsi d'une pierre deux coup. Il fermait le débat concernant les causes de la démission d'Émilise en annonçant une perspective qui impliquait à mots couverts un recentrage des politiques du parti : « Afin de prendre le pouvoir, la formation devra toutefois changer des choses et faire des choix. Je pense que Québec solidaire est dû pour une refonte complète de son programme. Notre structure doit être plus efficace, moins lourde et plus simple ».

Mais ce n'est pas ce que les membres ont adopté comme position au Conseil national du 25 et 26 mai dernier. Le texte initial proposé se lisait comme suit : « Qu'en prévision de la campagne électorale de 2026, le parti s'engage dans un processus de modernisation de son programme, qui sera suivi par l'adoption de la plateforme électorale. Que la Commission politique, le Comité de coordination national et les commissions thématiques soient responsables de coordonner le processus d'élaboration d'un nouveau programme, pour adoption lors d'un Congrès spécial en 2025. »

Le texte amendé stipule maintenant : « Qu'en prévision de la campagne électorale de 2026, le parti s'engage dans un processus d'actualisation de son programme… Que la Commission politique, le Comité de coordination national et les commissions thématiques soient responsables de coordonner le processus d'actualisation du programme… »

Il faut ajouter que la proposition adoptée contenait également cette partie : « Que le programme soit exempt d'engagements politiques trop spécifiques ». Donc on a donné un mandat à la Commission politique, au Comité de coordination national et aux commissions thématiques d'actualiser le programme et non de le moderniser. On leur a retiré le mandat d'élaboration d'un nouveau programme, mais on a inclus qu'il soit exempt d'engagements politiques trop spécifiques.

On peut dire que cette dernière partie (politiques trop spécifiques) est disposée par la décision d'actualiser et de retirer le mandat d'élaborer un nouveau programme. Il est difficile de retirer les engagements trop spécifiques sans réécrire le programme. Il y a fort à parier que la direction de QS n'en tiendra pas compte.

Cette ambiguïté dans le vote indique que nous n'avons pas discuté du fond de la question, des raisons qui motivent réellement la stratégie de réécriture du programme, raisons qui auraient certainement éclairé le choix des personnes déléguées.

On sentait une pression comme si nous étions à la veille de prendre le pouvoir, qu'il fallait balayer tout ce qui pouvait nous empêcher de gagner un nouvel électorat. Au pas camarades, mais sans analyse politique ni plan stratégique. La déclaration de Saguenay représentait l'autre front de ce même objectif, modifier les positions historiques de QS. Ce rapport de la tournée des régions s'est ainsi transformé en déclaration politique. Le tout dans une ambiance où la pression était palpable.

Le dernier sondage Leger accorde une légère remontée à QS. A deux ans des élections on peut difficilement s'imaginer aux portes du pouvoir. Il souligne également une perte significative d'adhésion des jeunes à QS, alors que cela a toujours été notre force.

Ce recentrage que GND nous propose, qu'il qualifie de « souci d'efficacité » ou encore de « pragmatisme », exige des explications et une mise en situation. Quelle est la stratégie qui, dans ce contexte, nous amènera au gouvernement dans deux ans ? Jusqu'à maintenant nous n'avons eu droit à aucune analyse qui pourrait appuyer cette perspective.

Les débats soumis au Conseil National avaient, dans ce contexte de non-dit, un air surréel. On recentre sans l'avouer, pour être un parti de pouvoir, sans plan précis ni stratégie, ni analyse sérieuse de la situation politique, quels sont nos alliés, sur quelle base s'appuiera-t-on ? Tenant compte que l'appui des jeunes régresse.

La montée du PQ dans les sondages et même sa possible élection fait certainement partie de l'équation. Mais est-ce une raison d'édulcorer notre programme afin de plaire à cet électorat ? Auquel cas le réflexe est toujours d'adopter l'original et non la copie, sans parler des progressistes, des jeunes et des femmes qui ne s'y reconnaîtront plus. GND et la direction de QS le savent certainement.

Ce débat concerne en fait un plan stratégique et non des questions sémantiques d'écriture de texte. Une question essentielle se pose avec urgence, quel est le vrai plan ?

Le 1er mai 2009, Québec solidaire publiait un manifeste, « Pour sortir de la crise : dépasser le capitalisme ? ». Ce texte est un exemple de la façon dont on doit poser un débat. Une mise en contexte qui pose les origines et les effets de la crise sociale et économique, en fait une analyse et propose des issues. Cela a aussi l'avantage d'alimenter la réflexion politique, essentielle dans un parti de gauche qui revendique la justice sociale.

GND affirme que le Québec a changé et que Québec solidaire est dû pour une refonte complète de son programme. Ce manifeste publié il y a 15 ans, qui a inspiré plusieurs éléments de notre programme, faisait état de la crise. « La crise comme prétexte, c'est la crise, donc passons à l'exploration gazière dans le magnifique fleuve St-Laurent. C'est la crise ! Alors on ne peut pas combattre la pauvreté : l'État n'a plus d'argent ! Mais on en trouvera toujours pour renflouer des banques déjà milliardaires ; pour engraisser des papetières qui vont toujours plus loin raser nos forêts ; pour subventionner des minières qui pillent l'or et les métaux qui nous appartiennent ! »

Qu'est ce qui a changé ? Est-ce que la crise s'est estompée ? Non elle est pire, 100 fois pire.

S'il y a une chose essentielle ce n'est pas d'aseptiser mais d'actualiser notre programme et nos perspectives à cette réalité en osant poser les bonnes questions. Voici quelques exemples de questions que le manifeste soulevait :

« La crise actuelle est-elle causée simplement par les excès du système financier, par des fraudeurs et des financiers qui ont agi en bandits de grand chemin ? Cette crise reflète-t-elle des problèmes inhérents au système économique lui-même ? Ne devons-nous pas nous demander si ce système contient des éléments qui aggravent les inégalités sociales et la dégradation de l'environnement ? »

Une crise mondiale

Grande absente de cette discussion de « prise du pouvoir », la crise internationale économique, sociale et environnementale atteint maintenant des sommets inégalés.

Au moment où la situation politique se complexifie et que les pressions de la droite s'intensifient, nos réponses doivent être plus élaborées, nos débats et réflexions politiques plus profonds. La lutte que nous menons au Québec doit s'inscrire dans une perspective de solidarité internationale. Le pouvoir de changer la société c'est reprendre le contrôle de notre vie, de notre environnement et de notre économie. C'est reprendre le contrôle de notre territoire usurpé par les multinationales et les consortiums financiers.

Depuis le début du printemps, le Sud global est secoué par des événements climatiques extrêmes accentués par le phénomène météo El Niño. En Asie, ces catastrophes ont des conséquences sociales délétères, qui touchent en premier lieu les enfants et les femmes. Mardi 28 mai dernier, New Delhi, capitale de l'Inde, enregistrait une température record de 49,9 °C.

« Ce qui est vertigineux, c'est qu'on a désormais fréquemment en Asie des températures qui frôlent les 50 °C. En France, un pic de chaleur à 40 °C est devenu habituel, alors que c'était exceptionnel il y a une quarantaine d'années. Nous nous accoutumons à un climat qui est déjà à + 1,2 °C de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle, alors qu'on s'attend déjà à dépasser les + 1,5 °C dans dix ans, commente pour Mediapart Magali Reghezza-Zitt, géographe et maîtresse de conférences à l'École normale supérieure. [1]

Contre le cul de sac du pragmatisme, pour des perspectives de lutte

Quels que soient les cas de figure de l'orientation « pragmatique » proposée par la direction de QS, ils nous amènent inévitablement vers un cul de sac. Si les motifs du recentrage visent à séduire la base péquiste c'est une erreur magistrale, ils et elles n'ont pas besoin d'un 2e PQ. Au final, dans cet exercice de recentrage accéléré, sans débat de fond, nous perdrons en plus les outils fondamentaux qui font notre force et nous rassemblent, la politisation par le débat et le respect de la démocratie.

Rien n'est encore joué, les différents réseautages militants ont joué un rôle majeur au Conseil National et ont réussi à imposer un réel débat sur les enjeux. L'avenir de QS comme parti des urnes et de la rue réside dans ce militantisme en marche qui saura imposer un réel débat politique concernant les perspectives de luttes et de rassemblement contre cette société corrompue. C'est ce à quoi nous devons travailler maintenant !

Contre le pragmatisme qui nous mène à l'échec ! Pour des débats éclairants et pour la démocratie !

Épilogue

Dans son livre « Voyage au bout de la mine » Pierre Céré citait le commentaire suivant « François Legault est revenu dans la dernière semaine de campagne pour faire de cette élection une question référendaire sur la Fonderie Horne : si vous votez pour Émilise, vous votez pour fermer la Fonderie Horne. » [2]

Il concluait ce chapitre ainsi : « Est-ce que Québec solidaire s'est fait piéger par cette stratégie de la CAQ alliée aux élites économiques de Rouyn-Noranda ? Pouvait-il en être autrement ? Si nous portons un héritage, il ne faudrait pas oublier qu'il est aussi celui d'un combat qui s'inscrit dans le temps, et celui-ci se transmet. » [3]

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Alors que la crise climatique s’aggrave, le Canada continue de s’incliner devant les grandes compagnies pétrolières

Les climatologues ont été clairs : le seul véritable espoir d'éviter une catastrophe climatique réside dans l'accélération spectaculaire de la transition vers l'énergie propre en construisant de nouveaux parcs éoliens et solaires à une vitesse vertigineuse. Mais ce n'est pas le cas.

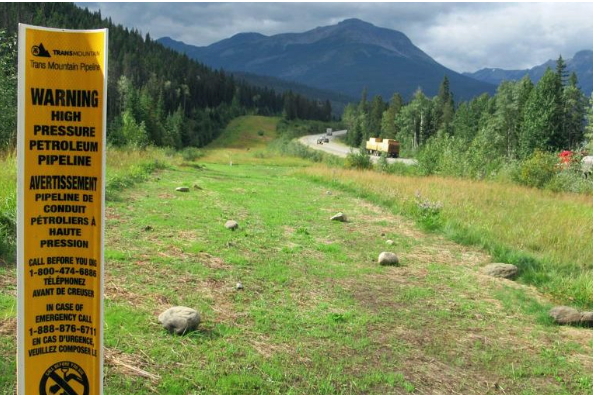

24 mai 2024 | tiré de Rabble.ca | Photo : Le pipeline Trans Mountain qui longe la route Yellowhead et transporte du pétrole d'Edmonton, en Alberta, à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada. Sur la photo, un panneau d'avertissement faisant référence au pétrole à haute pression qui traverse la conduite. Crédit : David Stanely / Flickr Crédit : David Stanely / Flickr

L'ouverture de l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain ce mois-ci – largement célébrée dans les médias – nous rappelle que le Canada est toujours sous l'emprise des grandes compagnies pétrolières.

Cette expansion de 34 milliards de dollars a été financée par Ottawa et équivaut à une subvention publique massive pour l'industrie pétrolière – à un moment où nous devrions de toute urgence financer les énergies renouvelables, et non les combustibles fossiles.

Le célèbre climatologue américain James Hansen a déclaré que les sables bitumineux étaient un pétrole si « sale et à forte intensité de carbone » que s'ils devaient être pleinement exploités, ce serait la « fin de la partie » pour la planète.

Pourtant, nous applaudissons le triplement de la capacité de l'oléoduc à transporter le pétrole des sables bitumineux, même si cela nous rapproche de la fin de la partie.

Un rapport publié la semaine dernière a révélé que les meilleurs climatologues du monde pensent que le monde se dirige dans une direction effrayante – vers plus de 2,5 degrés Celsius de réchauffement, dépassant l'objectif international de 1,5 °C, au-delà duquel les incendies, les inondations et les vagues de chaleur deviennent gravement imprévisibles.

Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 1,2 °C de réchauffement et regardez le gâchis dans lequel nous sommes. Déjà cette saison, les feux de forêt sont hors de contrôle en Colombie-Britannique et en Alberta.

Les climatologues ont été clairs : le seul véritable espoir d'éviter une catastrophe climatique réside dans l'accélération spectaculaire de la transition vers l'énergie propre en construisant de nouveaux parcs éoliens et solaires à une vitesse vertigineuse.

Mais ce n'est pas le cas, même si le prix de l'énergie éolienne et solaire est devenu très compétitif. C'était censé être le point de déclenchement à partir duquel le marché commencerait à jouer en notre faveur, avec des énergies renouvelables moins chères que les combustibles fossiles, facilitant la transition vers une énergie propre.

Les énergies renouvelables ne cessent de devenir moins chères. Le prix de l'énergie solaire a chuté de 90 %, mais Big Oil reste dominant.

En effet, avec son monopole établi de longue date et son soutien gouvernemental étendu, Big Oil est beaucoup plus rentable – et donc plus attrayant – pour les grands investisseurs financiers que les entreprises compétitives en difficulté qui composent le secteur émergeant des énergies renouvelables, note Brett Christophers, économiste politique à l'Université d'Uppsala en Suède.

De toute évidence, compte tenu de l'urgence climatique, nous ne pouvons pas laisser la tâche vitale de la transition vers les énergies renouvelables aux caprices des investisseurs financiers, dont le seul intérêt est de maximiser leurs rendements.

Les gouvernements doivent s'impliquer beaucoup plus et ils doivent passer des grandes compagnies pétrolières aux énergies renouvelables.

L'administration Biden a pris cette direction, avec des mesures radicales visant à doubler la capacité renouvelable aux États-Unis au cours de la prochaine décennie. Pendant ce temps, le gouvernement Trudeau est déterminé à servir l'immensément puissante industrie pétrolière.

Au cours des quatre dernières années, Ottawa a fourni 65 milliards de dollars en soutien financier pour le pétrole et le gaz, mais seulement une fraction pour les énergies renouvelables. Son principal programme de subvention des énergies renouvelables fournit moins d'un milliard de dollars par an, explique Julia Levin, directrice associée d'Environmental Defence.

L'étendue de la volonté d'Ottawa d'accommoder les grandes compagnies pétrolières est devenue évidente en 2018 lorsqu'elle a pris en charge l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain, plutôt que de laisser le projet s'effondrer après que ses bailleurs de fonds initiaux aient menacé de se retirer en raison d'une vive opposition environnementale.

Ottawa prévoit maintenant dépenser 10 milliards de dollars, peut-être beaucoup plus, pour subventionner les efforts futiles mais coûteux des grandes compagnies pétrolières afin de réduire leurs émissions de carbone par le biais du « captage et du stockage du carbone » – malgré de nombreuses preuves que la technologie est très inefficace pour réduire ces émissions.

Cela permet aux grandes compagnies pétrolières de prétendre qu'elles sont sérieuses au sujet de la réduction des émissions, en faisant croire aux Canadien-nes que nous faisons des progrès en matière de climat, alors que nous ne faisons que tourner en rond et gaspiller beaucoup d'argent public dans le processus.

Pendant des années, il y a eu la pensée réconfortante que, lorsque les horreurs du changement climatique deviendraient vraiment claires, les humains seraient assez intelligents pour trouver une solution. Cela s'est avéré vrai. C'est juste que nous n'avons pas trouvé comment remplacer les puissants pour pouvoir mettre en œuvre la solution.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Sans arrêt, des attaques fusent contre le programme fédéral d’assurance des médicaments sans que les liens avec les grandes pharmaceutiques ne soient mentionnés

Dans des douzaines de lettres publiques, des auteurs.es s'opposent au programme fédéral sur les médicaments sans que leurs conflits d'intérêt ne soient dévoilés. Pendant que le gouvernement libéral et les néo-démocrates mettent au point les détails du programme national d'assurance médicaments qui devrait améliorer grandement leur accès à des millions de Canadiens.nes, les critiques et les oppositions s'expriment dans les grands médias du pays.

Nikolas Barry-Shaw et Donya Ziaee

The Breach, 10 mai 2024

Traduction, Alexandra Cyr

Le National Post dans une annonce prévient les Canadiens.nes : « Ce programme est une bombe qui va faire exploser votre prime ». Dans The Hill Times, on peut lire : « qu'il n'y a rien de plus effrayant » que la volonté du gouvernement de faire baisser le prix (des médicaments). On y compare le programme à « une guerre de guérilla » contre l'industrie pharmaceutique.

Les auteurs.es de ces propos, comme ceux d'une douzaine d'autres, ont été identifés.es comme des experts.es en politique, indépendants.es, travaillant dans des instituts de recherche.

Mais, une enquête du Conseil des Canadiens révèle que tous et toutes ont des liens avec les pharmaceutiques et les compagnies d'assurance. Ce sont les industries qui ont le plus à perdre avec l'introduction de ce programme. Plusieurs sont, soit leurs employés.es, leurs lobbyistes ou consultants.es. Tous et toutes travaillent pour des groupes de réflexion fondés par des manufacturiers de médicaments comme Pfizer, Johnson & Johnson et des groupes de lobbying comme Innovative Medicines Canada. Ou encore pour des compagnies où les membres des conseils d'administration sont issus.es des pharmaceutiques, des lobbys à leur service ou des compagnies d'assurance.

Depuis l'introduction de ce projet de loi, à la fin de l'année dernière, les interventions venant de ce secteur se sont multipliées pour faire dérailler et reporter toute tentative d'aller vers un système à payeur unique.

Depuis mars 2022, 49 articles attaquant le programme ont été publiés. 25 interventions du même genre ont été repérées dans les réseaux sociaux et les journaux.

Les liens avec l'industrie ne sont pas rendus publics

Les grandes pharmaceutiques et les compagnies d'assurance ont exercé un lobbying vigoureux contre ce programme universel qui devrait limiter leur pouvoir de fixation des prix pour ce qui est des pharmaceutiques et l'étendue de leurs marchés pour ce qui est des assureurs.

Avec l'entente entre le gouvernement libéral et le NPD sur le fait que l'approvisionnement un élément fondamental de la loi, les interventions d'opposition se sont déchainées dans les médias. Ce fut pire encore quand la loi a été introduite au parlement en février dernier.

Les conflits d'intérêt de tous ces commentateurs et commentatrices qui s'exprimaient couramment sur le sujet n'ont absolument pas dérangé les médias canadiens.

Par exemple, Brett Skinner, du Canadian Health Policy Institute, a passé des années à attaquer ce genre de programme en publiant des articles avec des titres comme « Électeurs.trices prenez garde : le programme national sur les médicaments est inutile, mauvais pour les Canadiens.nes déjà assurés.es et cher pour les contribuables ». Et « Des coûts plus élevés et moins de couverture. Pourquoi les Canadiens.nes voudraient de ce programme ».

Plusieurs de ces articles ont été écrits alors qu'il travaillait pour Innovative Medicines Canada le plus grand groupe de lobbying de la pharmacie au Canada. En plus il y était directeur des politiques en santé et en économie. Aucun des médias qui a publié ses articles, n'ont mentionné ce fait.

D'autres lettres ouvertes et articles écrits par des personnes liées à l'industrie ont été diffusés sur les sites de nouvelles consultés par des employés.es du gouvernement et des législateurs.trices ; par exemple, The Hill Times et National Newswatch, les services en lignes de The Canadian Press et des médias nationaux comme la CB, The Globe and Mail, Global News et The Toronto Star. L'enquête s'est limitée aux médias en ligne et écrits, ce qui a exclu les télévisions, les radios et les entrevues en balado-diffusion.

Un réseau de groupes de réflexion proches de l'industrie pharmaceutique

Les opposants.es au projet de loi C-64 ont compris depuis longtemps que pour protéger leurs profits, il leur fallait contrôler le discours public (à ce sujet). Mais ils et elles sont très conscients.es que les Canadiens.nes ne leur font pas confiance pour obtenir des avis fiables sur le système de soins. C'est pour cela que ces industries ont soutenu pendant des décennies des groupes de réflexion qui se chargeaient de publiciser leur message aux législateurs.trices et au grand public.

Les grandes pharmaceutiques ont financé les groupes de réflexion de droite grâce à des dons et des parrainages. Par exemple, Pfizer, Merck, Roche, Johnson & Johnson et AstraZeneca ont donné à The Macdonald-Laurier Institute et aux deux plus grands groupes de lobbying dans le domaine des médicaments et de la pharmacie, au Canada et aux États-Unis.

Le Canadian Health Policy Institute assure que, son mandat lui permet de publier des résultats de recherches qui concernent le système de santé grâce à « des politiques basées sur des preuves ». Mais ces recherches sont payées de gré à gré par des compagnies pharmaceutiques et portent sur les sujets qui les intéressent y compris le programme fédéral d'assurance médicaments.

Le Conference Board of Canada, un groupe de réflexion qui se dit « non partisan », est couramment cité dans les médias à propos de ses analyses sur une variété de sujets. Il a reçu des fonds du plus important lobby de l'industrie pharmaceutique du Canada, Innovative Medicines Canda pour des rapports où la nécessité du programme est minimisée.

Sa plus récente production financée ainsi, avance que 97% des Canadiens.nes détiennent déjà une assurance médicament. Ce résultat a été largement citée dans les médias alors que les plus éminents.es experts.es le dénonce comme le plus pernicieux des mensonges jamais émis par les compagnies opposantes au projet de loi. Les données pour ce travail avaient été fournies par Canadian Life and Health Insurance Association, le groupe dominant du lobby des assurances.

Il arrive aussi que les liens entre les pharmaceutiques et les compagnies d'assurance dépassent les simples financements. Dans beaucoup de cas, les dircteurs.trices ou les lobbyistes siègent sur les conseils d'administration. Cela leur donne la possibilité de diriger les recherches et de surveiller les positions que ces organisations prennent à propos du programme. Par exemple, à l'Institut économique de Montréal, Mme Hélène Desmarais préside le conseil d'administration. Elle est l'héritière de la famille Desmarais qui est propriétaire de Canada Life, le plus grand assureur du pays.

L'institut C.D. Howe se vante que ses recherches sont « non partisanes, basées sur des preuves et soumise à la révision d'experts.es ». Mais quand il s'agit du projet de loi C-64, ce sont souvent les grandes pharmaceutiques et des représentants.es des compagnies d'assurance qui assurent ce service. Les cadres et les lobbyistes de l'industrie occupent un tiers des sièges de l'Institute's Health Policy Council.

Trop souvent, les experts.es qui supposément fournissent des analyses « indépendantes et non biaisés » sur le programme fédéral sur les médicaments ont des liens directs avec les compagnies pharmaceutiques et d'assurance. Malgré leurs titres quasi universitaires, plusieurs en sont d'anciens.nes employés.es, des lobbyistes ou des consultants.es. Par exemple, Nigel Rawson a publié des douzaines d'articles où il attaque le projet de loi . Il se présente comme « Senior Fellow » du Macdonald-Laurier Institute et « universitaire affilié » du Canadian Health Policy Institute. Mais en fait il est consultant pour l'industrie pharmaceutique et un ancien employé d'un manufacturier de médicaments. Marcel Saulnier, un des « Senior Fellow » du C.D. Howe Institute, est un lobbyiste d'une compagnie ayant des relations avec le gouvernement et qui représente les compagnies pharmaceutiques. Il exerce ses fonctions auprès du gouvernement au nom de Johnson & Johnson relativement au programme fédéral. Il était une tête d'affiche d'un récent événement chez C.D.Howe à propos de ce programme commandité par Johnson & Johnson.

Introduire du brouillage pour masquer les faits

Selon une enquête du New York Times, pendant des décennies, les grands de la pharmacie ont dépensé des millions pour monter ce que leurs documents internes désignent comme des « lieux de résonnance intellectuelles, d'organisations de même sensibilité ».

Selon l'historien Edward Nik-Khah, ces relations financières de longue date signifient que les grandes pharmaceutiques « peuvent un moment donné, faire appel à un groupe d'économistes qui pourront leur fournir un message finement conçu pour atteindre un but politique ». La lutte actuelle autour du projet de loi C-64 est un de ces moments.

Le premier objectif de ces « lieux de résonnance intellectuelles » d'opposition au programme fédéral a été d'anticiper les règles pour biaiser le discours public à leurs propos. Plutôt que de s'opposer directement à l'idée d'une assurance universelle des médicaments sous ordonnances, idée qui est soutenue par la vaste majorité de la population, les grandes compagnies pharmaceutiques et leurs alliés.es ont tenté de semer le doute et la confusion.

Tout ce beau monde a minimisé l'efficacité de la portée de la couverture du programme. L'idée que le prix des médicaments au Canada, le deuxième le plus élevé dans le monde après les États-Unis, soit excessif, a été ridiculisé. De vieux arguments démentis à propos du programme ont été ressortis après avoir servi de multiples fois dans le passé.

Les groupes de réflexion de cette industrie sont des brouilleurs d'idées qui cherchent à masquer les faits dans les discussions sur la politique mais rejoignent parfois les plus hautes sphères des législateurs.trices. Depuis des années, ils ont visé les caucus, les membres du cabinet (fédéral) et leur ont servi de la désinformation pour ralentir les progrès vers la loi sur l'assurance médicaments.

Le Dr. Doug Eyolfson, ancien député libéral était membre du Comité sur la santé de 2016 à 2019. Il décrit comment les groupes financés par les pharmaceutiques ont affaibli la volonté du gouvernement Trudeau dans le projet de loiC-64 : « Les plus importantes hésitations vis-à-vis ce programme (y compris chez le gouvernement libéral dont j'étais membre), venait de l'immense désinformation venant de divers secteurs, chacun avec leur propre programme. Le lobbying était agressif, des articles de divers groupes réussissaient à convaincre beaucoup de gens que le programme couterait bien trop cher, qu'il n'était pas nécessaire et qu'il pourrait retarder l'émergence de nouveaux médicaments ».

Il faut un mur pare-feu entre les grandes pharmaceutiques et les décideurs.euses

La première phase de ce programme universel, à payeur unique qui couvre la contraception et les médicaments pour le diabète ne va affecter les profits des manufacturiers de médicaments et les assureurs qu'à la marge.

Mais la loi est quand même venue les hanter parce qu'elle mettra en place un programme bien plus important. Mais les délais d'introduction vont grandement leur bénéficier. Un gouvernement conservateur avec P. Poilievre pourrait facilement défaire un programme qui n'existe pour ainsi dire que sur papier. Déjà il répète ce qui lui vient des groupes de réflexion financés par l'industrie, comme nous en avons fait état dans le passé.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les industriels.les réussissent à renverser des politiques gouvernementales. L'an dernier, une de nos enquêtes a révélé que le ministre fédéral de la santé était de mèche avec les grandes pharmaceutiques pour ralentir des réformes qui auraient épargné des milliards de dollars aux Canadiens.nes en coût de médicament.

Un ex-membre du conseil d'administration du comité de fixation des prix des médicaments, Matthew Herder, a récemment mis en garde contre l'influence excessive de l'industrie au moment de l'adoption de la loi sur l'assurance médicament. Il avait démissionné de son poste pour protester contre cela : « Je l'ai observé de première main. J'ai vu comment le processus a été influencé et contrôlé par l'industrie et ses multiples organisations sœurs. Avec ce programme, nous ne devons pas fermer les yeux sur les effets insidieux des conflits d'intérêts ».

Au moment de l'adoption de la loi, un comité de cinq experts.es sera mis en place pour superviser l'implantation du programme universel et public. M. Herder insiste sur l'obligation de n'y admettre aucun.e membre ayant des liens financiers avec l'industrie : « Le gouvernement doit ériger un mur pare-feu entre ces intérêts et les membres du comité (d'implantation). Si non, la loi C-64 peut devenir un autre échec dans la lutte pour que les Canadiens.nes aient accès à des médicaments essentiels et abordables pour tous et toutes ».

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Mobilisation massive au Panama contre la minière canadienne First Quantum

Mining Watch Canada lance une pétition

Entrevue avec Vivuana Herrera, Mining Watch Canada

Des manifestations massives au Panama se sont produites à l'automne dernier contre un nouvel accord que le gouvernement a annoncé avec l'entreprise canadienne First Quantum pour permettre la poursuite des activités de son immense mine de cuivre. Située dans la zone écologiquement protégée de la forêt tropicale panaméenne Donoso, la concession a été déclarée inconstitutionnelle en 2017 par la Cour suprême de Panama.

4 juin 2024 | tiré du Journal des alternatives | Photo : Panama - manifestations populaires de l'automne dernier contre la minière canadienne Credit : Olmedo Carrasquilla Aguila (CNW Group/MiningWatch Canada)

https://alter.quebec/mobilisation-massive-au-panama-contre-la-miniere-canadienne-first-quantum/

Des coalitions d'organisations de conservation et de protection de l'environnement, ainsi que des mouvements citoyens du monde agricole, du travail, de la santé, de l'éducation, de la jeunesse et de communautés indigènes — ont manifesté pendant près de deux mois pour dénoncer la manière et les dommages environnementaux et sociaux par les opérations minières. Toute la mobilisaiton a amené la fermeture de la mine depuis ce temps, en conformité avec la décision de la Cour insitutionnelle..

Aujour'hui, le groupe MiningWatch Canada (MWC), de concert avec des réseaux citoyens de Panama, ont lancé une pétition pour que la ministre canadienne du Commerce retire son soutien à First Quantum. La campagne de MWC demande que le gouvernement canadien respecte la décision de la Cour suprême panaméenne sur l'inconstitutionnalité du contrat et la volonté de la population panaméenne qui dit que « le Panama vaut plus sans l'exploitation minière ».

Viviana Herrera @Mining Watch Canada

Nous avons rencontré Viviana Herrera, responsable de campagne à MiningWatch Canada pour qu'elle nous explique les tenants et aboutissants de la mobilisation.

JdA : D'abord merci Viviana pour cette entrevue. Pouvez-vous nous résumer les dommages que cause l'exploitation du cuivre à Panama ?

Viviana : La réponse courte serait l'impact sur la biodiversité et sur la qualité et la quantité de l'eau en raison de l'emplacement et de la contamination de la mine de cuivre. Le Panama est un pays où la biodiversité est énorme et où les précipitations sont élevées. Toute activité minière aura des conséquences majeures et graves pour le pays et la région.

Les forêts tropicales du Panama jouent un rôle essentiel dans la santé du corridor biologique méso-américain, un ensemble d'aires protégées et de points chauds de la biodiversité qui s'étendent du sud du Mexique au Panama. C'est justement sur le site de l'énorme mine de cuivre à ciel ouvert Cobre Panama de la société canadienne First Quantum Minerals, la seule mine industrielle en activité du pays.

La mine de cuivre est donc un point chaud pour la population en raison de la déforestation et de la pollution qu'elle a causées. Les communautés touchées par ce projet et les groupes environnementaux, tels que Panamá Vale más sin minería (Panama vaut plus sans mines), ont dénoncé les dommages environnementaux et sociaux, notamment les rejets d'eaux usées, la déforestation et les dommages causés aux animaux endémiques et aux récoltes.

Les organisations environnementales telles que le Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) (Centre de défense de l'environnement) ont systématiquement documenté et dénoncé les graves manquements aux engagements environnementaux du projet et à la législation environnementale en vigueur dans le pays. Selon le CIAM, l'entreprise a enregistré plus de 200 violations des engagements environnementaux et des rapports de contamination de l'eau et du sol.

Maintenant que la mine a été fermée à la suite des manifestations historiques de décembre 2023, les communautés et les organisations s'inquiètent du plan de fermeture de la mine. Elles exigent un plan de fermeture de la mine solide et sécuritaire qui évite d'autres impacts environnementaux et sociaux dans la région.

JdA : Quel est le soutien que le gouvernement Trudeau accorde à minière canadienne devant la décision de la Cour de Panama ?

Malgré l'opposition pacifique du peuple panaméen et la violence à laquelle il a été confronté pour avoir exercé son droit constitutionnel de contestation, le gouvernement canadien a continué à soutenir la First Quantum Minerals. La ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng, a été très claire à ce sujet. Elle a déclaré à plusieurs reprises dans les médias que son travail consistait à défendre les entreprises canadiennes. Lors d'une entrevue accordée à CTW5, Madame Ng a déclaré à propos de la situation de First Quantum :

« Mon travail en tant que ministre du commerce est de m'assurer … de toujours continuer à défendre une sociéte minière canadienne, qu'elle opère au Panama ou n'importe où dans le monde ».

De même, l'ambassade du Canada au Panama a largement promu le contrat minier avec First Quantum, ella a également défendu la société minière dans le cadre du discours sur l'exploitation minière durable. Le Canada est un pays qui prétend respecter les droits humains, les droits des peuples autochtones, des femmes et la démocratie. La Cour suprême panaméenne a déclaré inconstitutionnels deux contrats miniers avec l'entreprise canadienne. Il est clair que le Canada doit retirer son soutien à cette société minière.

C'est pour cette raison que nous avons lancé, avec nos alliés étasunien, Earthworks, et panaméens, une pétition demandant de soutenir la lettre ouverte à la ministre canadienne exigeant le retrait de son soutien à la minière canadienne.

JdA : La pétition se poursuit jusqu'en septembre prochain. Pourquoi un délai aussi long. Quel est le calendrier de la campagne et que se passera-t-il à ce moment ?

Oui, nous collectons d'un côté, des signatures pour la pétition auprès des résidents et des citoyens canadiens/canadiennes, et de l'autre côté, un soutien institutionnel de la part d'établissements universitaires, d'artistes et d'activistes environnementaux. L'été est à porté de main et nous savons que de nombreuses organisations partent en vacances.

Nous souhaitons également recueillir un grand nombre de signatures, ce qui nécessitera beaucoup de diffusion et de temps. L'idée est de lancer et de remettre la lettre ouverte au ministre en septembre, au début de la nouvelle session parlementaire.

JdA : Merci viviana

Viviana : Merci beaucoup pour l'espace et l'entrevue.

Pour en savoir plus : Dossier de Mining Watch Canada en français

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Karl Marx et l’écologie

Il est indéniable que Marx s'est intéressé aux problèmes de l'environnement à son époque, et a critiqué les dégâts provoqués par le mode capitaliste de production. Mais il faut reconnaitre que les thèmes écologiques ne prennent pas une place centrale dans le dispositif théorique marxien et que les écrits de Marx sur le rapport entre les sociétés humaines et la nature sont loin d'être univoques et peuvent donc être l'objet d'interprétations différentes.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Beaucoup d'écologistes font des critiques à Marx, et somment les marxistes d'abandonner le paradigme rouge pour adopter le vert. Quelles sont leurs principaux arguments ?

Selon les écologistes, Marx, suivant en cela l'économiste anglais David Ricardo, attribuerait l'origine de toute valeur et de toute richesse au travail humain, négligeant l'apport de la nature. Cette critique résulte d'un malentendu : Marx utilise la théorie de la valeur-travail pour expliquer l'origine de la valeur d'échange dans le cadre du système capitaliste. En revanche, la nature participe à la formation des vraies richesses, qui ne sont pas les valeurs d'échange, mais les valeurs d'usage. Cette thèse est très explicitement avancée par Marx dans la Critique du programme de Gotha (1875), texte dirigé contre les idées du socialiste allemand Ferdinand Lassalle et de ses disciples :

« Le travail n'est pas la source de toute richesse. La nature est tout autant la source des valeurs d'usage (qui sont bien, tout de même, la richesse réelle !) que le travail, qui n'est lui-même que l'expression d'une force naturelle, la force de travail de l'homme [1]. »

Les écologistes accusent Marx et Engels de productivisme. Cette accusation est-elle justifiée ?

Non, dans la mesure où personne n'a autant dénoncé que Marx la logique capitaliste de production pour la production, l'accumulation du capital, des richesses et des marchandises comme un but en soi. L'idée même de socialisme – au contraire de ses misérables contrefaçons bureaucratiques – est celle d'une production de valeurs d'usage, de biens nécessaires à la satisfaction des nécessités humaines. L'objectif suprême du progrès technique selon Karl Marx n'est pas l'accroissement infini de biens (l'« avoir »), mais la réduction de la journée de travail, et l'accroissement du temps libre [2] (l'« être »).

Cependant, il est vrai que l'on trouve souvent chez Marx ou chez Engels (et encore plus dans le marxisme ultérieur) une posture peu critique envers le système de production industrielle créé par le capital, et une tendance à faire du « développement des forces productives » le principal vecteur du progrès. De ce point de vue, le texte « canonique » est la célèbre préface à la Contribution à la critique de l'économie politique (1859), un des écrits de Marx les plus marqués par un certain évolutionnisme, par la philosophie du progrès, par le scientisme (le modèle des sciences de la nature) et par une vision nullement problématisée des forces productives :

« À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants […]. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. […] Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir [3]. »

Dans ce passage célèbre, les forces productives existantes ne sont pas mises en question, et la révolution n'a pour tâche que d'abolir les rapports de production qui sont devenus une « entrave » à un développement illimité de celles-ci.

Le passage suivant des Grundrisse (« Principes », 1857-59, esquisse du Capital) est un bon exemple de l'admiration trop peu critique de Marx pour l'œuvre « civilisatrice » de la production capitaliste, et pour son instrumentalisation brutale de la nature : « Ainsi donc, la production fondée sur le capital crée […] un système d'exploitation générale des propriétés de la nature et de l'homme. […] Le capital commence donc à créer la société bourgeoise et l'appropriation universelle de la nature et établit un réseau englobant tous les membres de la société : telle est la grande action civilisatrice du capital. Il s'élève à un niveau social tel que toutes les sociétés antérieures apparaissent comme des développements purement locaux de l'humanité et comme une idolâtrie de la nature. En effet la nature devient un pur objet pour l'homme, une chose utile. On ne la reconnaît plus comme une puissance. L'intelligence théorique des lois naturelles a tous les aspects de la ruse qui cherche à soumettre la nature aux besoins humains, soit comme objet de consommation, soit comme moyen de production [4]. »

Cette vision encore peu critique du rapport du capitalisme à la nature sera dépassée dans les années suivantes. En réalité, il faut considérer les écrits de Marx (ou Engels) sur la nature non comme un bloc uniforme, mais comme une pensée en mouvement. C'est la contribution qu'apporte un ouvrage récent d'un jeune chercheur japonais Kohei Saito, Karl Marx's Ecosocialism. Capitalism, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy (2017) : il montre l'évolution des réflexions de Marx sur l'environnement naturel, dans un processus d'apprentissage, rectification et reformulation de sa pensée.

Certes, sur certaines questions il y a une grande continuité dans ses écrits. C'est le cas notamment du refus de la « séparation » capitaliste entre les êtres humains et la terre, c'est-à-dire la nature. Marx était persuadé que dans les sociétés primitives il existait une sorte d'unité entre les producteurs et la terre, et il voyait comme un des tâches importantes du socialisme de re-établir cette unité, détruite par la société bourgeoise, mais dans un niveau supérieur (négation de la négation). Cela explique l'intérêt de Marx pour les communautés prémodernes, aussi bien dans sa réflexion écologique – par exemple à partir de Carl Fraas – que dans sa recherche anthropologique – Franz Maurer, deux auteurs qu'il considérait comme des « socialistes inconscients ».

Mais sur la plupart des questions au sujet de l'environnement, Saito met en évidence des changements notables. Avant Le Capital (1867) on trouve dans les écrits de Marx une vision plutôt acritique du « progrès » capitaliste. Cela est évident dans le Manifeste Communiste, qui célèbre l'« assujettissement des forces de la nature » et le « défrichement de continents entiers » par la bourgeoisie.

Les changements commencent à partir de 1865-66, quand Marx découvre, en lisant les écrits du chimiste agricole Justus von Liebig, les problèmes de l'épuisement des sols, et la rupture métabolique entre les sociétés humaines et la nature. Cela le conduira, dans le volume 1 du Capital (1867) mais aussi dans les deux autres volumes, inachevés, a une vision beaucoup plus critique des dégâts du « progrès » capitaliste.

On verra ainsi, dans plusieurs passages du Capital qui concernent l'agriculture, s'esquisser une vraie problématique écologique et une critique radicale des catastrophes résultant du productivisme capitaliste : Marx avance une sorte de théorie de la rupture du métabolisme entre les sociétés humaines et la nature, qui résulterait du productivisme capitaliste. L'expression « Riß des Stoffwechsels », littéralement « rupture » ou « déchirure » « du métabolisme » ou « des échanges matériels », apparaît notamment dans un passage du chapitre 47, « Genèse de la rente foncière capitaliste », au livre III du Capital :

« D'une part, la grande propriété foncière réduit la population agricole à un minimum en déclin constant, d'autre part, elle lui oppose une population industrielle toujours en croissance, entassée dans les grandes villes : elle crée par conséquent des conditions qui provoquent une rupture irréparable (unheilbaren Riß) dans la connexion du métabolisme (Stoffwechsel) social, un métabolisme prescrit par les lois naturelles de la vie [5]. »

Comme dans la plupart des exemples que nous verrons par la suite, l'attention de Marx se concentre sur l'agriculture et le problème de la dévastation des sols, mais il rattache cette question à un principe plus général : la rupture dans le système des échanges matériels (Stoffwechsel) entre les sociétés humaines et l'environnement, en contradiction avec les « lois naturelles » de la vie.

Le thème de la rupture du métabolisme se trouve aussi dans un passage du livre I du Capital. C'est un des textes de Marx où il est le plus explicitement question des ravages provoqués par le capital sur l'environnement naturel ; s'y fait jour une vision dialectique des contradictions du « progrès » induit par les forces productives :

« La production capitaliste […] détruit non seulement la santé physique des ouvriers urbains et la vie spirituelle des travailleurs ruraux, mais trouble encore la circulation matérielle (Stoffwechsel) entre l'homme et la terre, et la condition naturelle éternelle de la fertilité durable (dauernder) du sol. […] En outre, chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol ; chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps, est un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis du Nord de l'Amérique par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce processus de destruction s'accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en sapant (untergräbt) en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur [6]. »

Plusieurs aspects sont notables dans ce texte : tout d'abord, l'idée que le progrès peut être destructif, un « progrès » dans la dégradation et la détérioration de l'environnement naturel donc. L'exploitation et l'abaissement des travailleurs et de la nature sont mis ici en parallèle, comme résultat de la même logique prédatrice, celle qui prévaut dans le développement de la grande industrie et de l'agriculture capitalistes.

Cette association directe faite par Marx entre l'exploitation du prolétariat et celle de la terre, initie bien une réflexion sur l'articulation entre lutte de classes et lutte en défense de l'environnement, dans un combat commun contre la domination du capital.

Après l'épuisement du sol, l'autre exemple de catastrophe écologique évoqué par fréquemment par Marx et Engels est celui de la destruction des forêts. Il apparaît à plusieurs reprises dans Le Capital :

« Le développement de la civilisation et de l'industrie en général […] s'est toujours montré tellement actif dans la dévastation des forêts que tout ce qui a pu être entrepris pour leur conservation et leur production est complètement insignifiant en comparaison [7]. »

Les deux phénomènes – la dégradation des forêts et celle du sol – sont d'ailleurs étroitement liés dans leurs analyses.

Comment Marx et Engels définissent-ils le programme socialiste par rapport à l'environnement naturel ? Quelles transformations le système productif doit-il connaître pour devenir compatible avec la sauvegarde de la nature ?

Les deux penseurs semblent souvent concevoir la production socialiste comme l'appropriation collective des forces et moyens de production développés par le capitalisme : une fois abolie l'« entrave » que représentent les rapports de production et en particulier les rapports de propriété, ces forces pourront se développer sans entraves. Il y aurait donc une sorte de continuité substantielle entre l'appareil productif capitaliste et le socialiste, l'enjeu socialiste étant avant tout la gestion planifiée et rationnelle de cette civilisation matérielle créée par le capital.

Par exemple, dans la célèbre conclusion du chapitre sur l'accumulation primitive du capital, Marx écrit : « Le monopole du capital devient une entrave pour le mode de production qui a grandi et prospéré avec lui et sous ses auspices. La socialisation du travail et la centralisation de ses ressorts matériels arrivent à un point où elles ne peuvent plus tenir dans leur enveloppe capitaliste. Cette enveloppe vole en éclats. L'heure de la propriété capitaliste a sonné. […] La production capitaliste engendre elle-même sa propre négation avec la fatalité qui préside aux métamorphoses de la nature [8]. »

Indépendamment du déterminisme fataliste et positiviste qui le caractérise, ce passage semble laisser intact, dans la perspective socialiste, l'ensemble du mode de production créé « sous les auspices » du capital, ne mettant en question que l'« enveloppe » de la propriété privée, devenue une « entrave » pour les ressorts matériels de la production.

Cependant, on trouve aussi d'autres écrits qui prennent en considération la dimension écologique du programme socialiste et ouvrent quelques pistes intéressantes. Plusieurs passages de Marx semblent tenir la conservation de l'environnement naturel comme une tâche fondamentale du socialisme. Par exemple, le volume III du Capital oppose à la logique capitaliste de la grande production agricole, fondée sur l'exploitation et le gaspillage des forces du sol, une autre logique, de nature socialiste : le « traitement consciemment rationnel de la terre comme éternelle propriété communautaire, et comme condition inaliénable (unveräußerlichen) de l'existence et de la reproduction de la chaîne des générations humaines successives ». Un raisonnement analogue se trouve quelques pages plut haut :

« Même une société tout entière, une nation, enfin toutes les sociétés contemporaines prises ensemble, ne sont pas des propriétaires de la terre. Ils n'en sont que les occupants, les usufruitiers (Nutznießer), et ils doivent, comme des boni patres familias, la laisser en état amélioré aux futures générations [9]. »

Il ne serait pas difficile de trouver d'autres exemples d'une réelle sensibilité à la question de l'environnement naturel de l'activité humaine. Il n'en reste pas moins qu'il manque à Marx et à Engels une perspective écologique d'ensemble.

S'il est vrai que l'écologie n'occupe pas une place centrale dans le dispositif théorique et politique de Marx et Engels – parce que la crise écologique n'était pas encore, comme aujourd'hui, une question vitale pour l'humanité – il n'est pas moins vrai qu'il est impossible de penser une écologie critique à la hauteur des défis contemporains, sans prendre en compte la critique marxienne de l'économie politique et son analyse de la rupture du métabolisme entre les sociétés humaines et la nature. Une écologie qui ignore ou méprise le marxisme et sa critique du fétichisme de la marchandise est condamnée à n'être qu'un correctif des « excès » du productivisme capitaliste.

À partir des écrits de Marx et Engels, s'est développéz aux États-Unis une réflexion marxiste écologique dont le pionnier est John Bellamy Foster, avec la participation de Paul Burkett, Brett Clark, Fred Magdoff et plusieurs autres – et le soutien de la Monthly Review, une des plus importantes publications de la gauche nord-américaine – qui se définit comme l'école de la rupture métabolique. Ces auteurs on fait une notable contribution à la redécouverte de la dimension écologique dans l'œuvre des fondateurs du communisme moderne, même si l'on peut critiquer leur tendance à exagérer cette dimension.

On ne peut pas penser une alternative écosocialiste au processus actuel de destruction des fondements naturels de la vie sur la planète, sans prendre en compte la critique de Marx et Engels au capitalisme, à la logique aveugle de la valeur, à la soumission brutale des êtres humains et de la nature aux impératifs de l'accumulation du capital. Et l'on ne peut pas penser à un avenir communiste sans se référer à leurs propositions : collectivisation des moyens de production, production de valeurs d'usage et non de valeurs marchandes, planification démocratique de la production et de la consommation. Mais il faut en même temps intégrer à la réflexion marxiste les défis écologiques du 21e siècle : la lutte contre le changement climatique, la suppression des énergies fossiles, la réduction massive des productions inutiles, le développement des énergies renouvelables, l'agriculture organique à la place de l'industrie agricole fondé sur les pesticides, la reconnaissance de la dette écologique envers les pays du Sud, etc. Les marxistes de notre époque doivent suivre l'exemple de Karl Marx : réagir, en utilisant la méthode dialectique, aux nouveaux problèmes posés par le changement historique.

Michael Löwy

Notes

[1] Karl Marx, Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt, Paris, Éditions sociales, 1950, p. 18. Voir aussi Le Capital, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, I, p. 47 : « Le travail n'est donc pas l'unique source des valeurs d'usage qu'il produit, de la richesse matérielle. Il en est le père, et la terre, la mère, comme dit William Petty. »

[2] Sur l'opposition entre « avoir » et « être », voir Manuscrits de 1844, op. cit., p. 103 : « Moins tu es, moins tu manifestes ta vie, plus tu possèdes, plus ta vie aliénée grandit, plus tu accumules de ton être aliéné. » Sur le temps libre comme principale base du socialisme, voir Das Kapital, III, op. cit., p. 828.

[3] Karl Marx, Préface à la Contribution à la critique de l'économie politique, Paris, Éditions sociales, 1977, p. 3

[4] Karl Marx, Fondements de la critique de l'économie politique, Paris, Anthropos, 1967, pp. 366-367.

[5] e reprends ce terme, et l'analyse qui s'en suit, à l'important ouvrage de John Foster Bellamy, Marx's Ecology. Materialism and Nature, N. York, Monthly Review Press, 2001, pp. 155-167.

[6] Karl Marx, Le Capital I, op. cit., p. 363, revue et corrigé d'après l'original allemand, Das Kapital I, op . cit, pp. 528-530.

[7] Das Kapital, II, op. cit., p. 247.

[8] Karl Marx, Le Capital, I, op. cit., pp. 566-567.

[9] Karl Marx, Das Kapital, III, op. cit. p. 784, 820. Le mot « socialisme » n'apparaît pas dans ces passages, mais il est implicite.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence : Derrière la porte, des intervenantes dévouées

Les sorties de la ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, ont ramené à l'avant-plan le grave manque de places en maisons d'hébergement. Le Point syndical s'est entretenu avec Rachel Lafleur, intervenante à la maison d'hébergement L'Ombre-Elle.

Tiré du Point syndical printemps-été 2024. Photo : Image tirée de la campagne Merci à vous, menée par la CSN en 2014. La réalité vécue par les femmes victimes de violence – et par les intervenantes qui les accompagnent – est malheureusement toujours d'actualité en 2024.

Si la pandémie a révélé une hausse inégalée des féminicides, la hausse des actes de violence envers les femmes était pourtant déjà bien claire : depuis 2005, une augmentation de 31 % a été constatée au Québec.

Pour les femmes victimes de violence, les risques sont actuellement grandement amplifiés, nous disent celles qui leur viennent en aide. L'inflation frappe fort et amplifie la dépendance économique de nombreuses femmes. Trouver un logement pour se sauver de l'enfer et y mettre les enfants en sécurité relève souvent de l'impossible. Dans certaines régions, le néant locatif vous attend de pied ferme.

« Chaque fois qu'une crise sociale survient, les femmes sont toujours plus impactées », glisse Rachel Lafleur, intervenante dans une maison d'hébergement de L'Ombre-Elle, à Sainte-Agathe-des-Monts.

« En ce moment, on sent que les femmes sont plus réticentes à quitter leur milieu violent parce que les défis économiques sont beaucoup plus grands. Elles doivent se trouver un logement, déménager… Alors oui, des femmes doivent rester dans leur milieu violent. Elles se disent qu'elles vont attendre d'avoir plus d'argent pour tenter de s'en sortir », déplore celle qui préside également son syndicat CSN.

Elle rappelle à quel point les aspects de contrôle et de coercition sont au cœur des problèmes de violence conjugale. À quel point les chiffres confirment la dépendance financière de nombreuses femmes !

« Un conjoint peut t'empêcher de travailler, de faire de l'argent. Il peut t'empêcher d'aller à l'école, de chercher de l'aide financière. Certains vont même te voler ou contracter des dettes en ton nom… », énumère t-elle.

« C'est une emprise psychologique totale. Après un certain temps, la personne n'a même plus besoin d'exercer de la violence. C'est la peur qui s'installe », décrit Rachel.

« Alors quand, en plus, t'es prise à la gorge financièrement… »

Lente reconstruction

À L'Ombre-Elle, environ 25 intervenantes se relaient jour et nuit pour accompagner le long processus de reconstruction pour les femmes et leurs enfants. Un véritable milieu de vie où de nombreuses familles brisées se côtoient. À une certaine période l'an dernier, jusqu'à quinze enfants s'y fréquentaient.

« Les impacts sur les enfants sont nombreux. Certains vont eux-mêmes développer des comportements violents, ce qui nous oblige à intervenir tôt. D'autres vont vivre de l'anxiété, vont chercher à s'isoler. Les plus jeunes peuvent vivre des violences nocturnes ou même régresser dans leur développement. »

Dans son travail auprès des femmes victimes de violence, Rachel nous explique à quel point il est important pour elles d'aborder différents enjeux reliés à la socialisation. À quel point elle travaille sur la notion de contrôle, sur la nécessité de savoir mettre ses limites : « J'accompagne les femmes du début jusqu'à la fin de leur séjour. Tellement de choses sont à déconstruire… », soupire t-elle.

« On voit dans quel état sont les femmes au début, et où elles en sont à la fin de leur séjour. C'est un virage à 180 degrés. » Pénurie de places : Bien sûr, le manque de places constitue une source de frustration constante pour les intervenantes. Tous les efforts sont néanmoins déployés pour faire en sorte qu'aucune personne ne soit laissée à elle-même.

Car L'Ombre-Elle ne sert pas que de refuge en cas d'urgence. Rachel et ses collègues sont également responsables d'une ligne téléphonique d'urgence pour la région, ainsi que d'une gamme de services externes pour prévenir la violence conjugale ou identifier les signes précurseurs.

Mais quand les risques à l'endroit d'une femme et ses enfants deviennent trop grands, L'Ombre-Elle leur sert de lieu protecteur. « En ce moment, on reçoit beaucoup de femmes provenant de Montréal, parce que les refuges sont pleins là-bas. Ce n'est pas évident pour une femme de se réinstaller si loin de son travail ou de l'école de ses enfants. Malheureusement, devant la distance, certaines femmes ne veulent pas faire le trajet jusqu'à notre maison… »

Sous la pression des organismes leur venant en aide, le gouvernement acceptait en 2022 de financer la construction de nouvelles maisons d'hébergement en utilisant les budgets du ministère du Logement. En mars dernier, constatant que les coûts de la construction de ces maisons dépassaient ceux des projets de construction en logement social, la ministre France-Élaine Duranceau interrompait plusieurs chantiers, exigeant des modifications.

L'absurdité de la comparaison ne fait pas rire Rachel.

« C'est une vision très immobilière de cet enjeu, s'insurge t-elle. Une maison d'hébergement, ce n'est pas du logement social. C'est un milieu de vie qui sert d'accueil à des femmes brisées. Pour travailler à leur réintégration, ça prend des espaces de travail, ça prend des bureaux pour nos rencontres, ça prend des espaces de vie pour les ados… »

« Ça paraît que la ministre n'est pas familière avec le milieu communautaire. Ça illustre tout à fait l'approche top-down du gouvernement de la CAQ. »

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Action de visibilité : 15 féminicides en 2024

Québec, 6 juin 2024 - Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) a organisé une action de visibilité suite à l'annonce du 15e féminicide depuis le début de l'année. Irina Draghicescu a été tuée le 29 mai à Laval. L'action, qui a réuni plusieurs militantes à l'Assemblée nationale sur l'heure du midi, visait à briser le silence, exprimer notre colère, visibiliser les féminicides et exiger du gouvernement de faire de la lutte aux violences faites aux femmes et aux enfants une priorité.

Les féminicides : des violences banalisées et normalisées

Ces violences sont le fruit d'un rapport de domination des hommes sur les femmes que la société tolère et banalise. Irina Draghicescu s'est fait poignardée alors qu'elle se promenait dans le boisé près de chez elle comme à son habitude. « Cette violence atteint le sentiment de sécurité de toutes les femmes. Chaque fois qu'une femme est agressée dans un lieu public, c'est le sentiment de toutes les femmes qui diminue. Après la tombée de la nuit, le sentiment de sécurité des femmes diminue à tel point que plusieurs modifient leur trajet ou s'empêche de sortir » soutient Catherine Gauthier co-coordonnatrice au RGF-CN.

Les femmes aux intersections de plusieurs systèmes d'oppression tels les femmes immigrantes, les femmes autochtones, celles en situation de handicap, les jeunes femmes, les femmes des communautés LGBTQIA, les femmes âgées, en situation d'itinérance, en situation de dépendance économique, et les femmes que la société racise sont parmi les plus à risque de subir une ou plusieurs formes de violences, elles sont surreprésentées dans les victimes de féminicides.

Pas une de plus

Il faut refuser de baisser les bras et d'accepter que d'autres femmes et enfants soient agressées, violentées, tuées. Des solutions pour mettre fin à la violence envers les femmes, il en existe ! Ça passe notamment par l'augmentation du financement en prévention, en accompagnement et en hébergement des femmes victimes de violences conjugales, sexuelles et genrées, par des formations obligatoires et continues sur la violence conjugale pour tous les acteurs et les actrices qui interviennent auprès des femmes et des enfants, par des changements en profondeur de la culture de notre système de justice où les agresseurs peuvent récidiver en attente de leur procès, par une éducation à la sexualité axée sur des modèles de relations positifs basés sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Les solutions sont multiples et doivent dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence envers les femmes et renforcer la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice.

Le RGF-CN regroupe des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale et travaille la défense des droits et des intérêts de toutes les femmes, l'égalité des femmes entre elles, l'amélioration des conditions de vie.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :