Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Immigration et crise du logement : des nuances s’imposent

L'Observatoire des Inégalités Raciales au Québec (OIRQ) et l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) lancent demain, le 11 juin 2024 à 18h au café les Oubliettes, la série Égalités <https://oriq.info/publications/> qui rassemble un ensemble d'études portant sur les inégalités raciales au Québec.

Le 10 juin 2024 Montréal, Québec

« Pour le premier numéro de la série *Égalités*, nous avons choisi d'examiner un débat qui a pris de l'ampleur ces derniers mois dans l'espace public, soit celui de la crise du logement et de l'immigration. Ce numéro propose une analyse de cet amalgame afin de démystifier certains mythes et d'examiner les effets nocifs qu'ils peuvent avoir sur notre société », explique Victor Armony, co-fondateur de l'OIRQ.

*Une augmentation de 659% de l'association entre crise du logement et immigration dans les médias*

Depuis la fin de l'année 2023, la crise du logement a été associée de manière soutenue à l'immigration dans les médias au Québec. L'analyse de quatres quotidiens québécois (Le Devoir, Le Droit, La Presse et Le Soleil) a permis de constater l'explosion de la coprésence des termes « immigration/immigrants » et « logement » dans les articles publiés entre

2019 à 2024. En effet, les mentions conjointes des mots « immigration » et « logement » ont augmenté de 659 % dans ces journaux en cinq ans.

« Sachant que cette augmentation ne tient pas compte des données du Journal de Montréal, on peut penser que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés. Dire que la hausse de l'immigration est la cause principale de la crise du logement n'est toutefois pas fondée », remarque Geneviève Vande Wiele, chercheuse à l'OIRQ et autrice de l'étude publiée aujourd'hui.

*Attention aux amalgames*

Les données montrent que les populations immigrantes ne peuvent être tenues responsables de la faible disponibilité de logements locatifs. En effet, plusieurs villes frappées par la crise du logement, et dont les taux d'inoccupation sont particulièrement bas comme Drummondville, Trois-Rivières ou Saguenay, ont aussi une proportion d'immigrants moindre, soit en dessous de 1 % de leur population totale.

« Beaucoup trop de nuances s'imposent pour affirmer qu'il y a un lien de cause à effet entre l'immigration et la crise du logement. Cet amalgame tend également à occulter la multiplicité de facteurs qui affecte l'abordabilité du marché locatif et le fait que celle-ci s'explique en grande partie par l'offre de logements inadaptée aux besoins des ménages », ajoute la chercheuse.

Selon un récent rapport sur le marché locatif publié par la Société canadienne d'hypothèque et de logement, en 2021, le taux d'inoccupation des logements neufs construits à Montréal au cours des trois années précédentes était de 4,2%, un taux beaucoup plus élevé que le taux d'inoccupation de l'ensemble des logements locatifs, qui était de 2,7%. Les nouvelles constructions ont donc tendance à rester vacantes plus longtemps puisqu'elles sont plus dispendieuses que les autres logements sur le marché.

*Recentrer le débat pour des solutions efficaces !*

La littérature scientifique ainsi que les expériences du passé montrent l'existence d'une tendance infondée à faire des populations immigrantes la cause des crises sociales. Le mythe des immigrants « voleurs de jobs » qui a tendance à ressurgir lors de périodes de précarité économique illustre bien ce phénomène.

« En période de crise - et l'histoire peut en témoigner -, les immigrants sont d'excellents boucs émissaires. Or, tant et aussi longtemps que les médias et la classe politique continuent de relayer ces affirmations sans nuances, nous continuerons à mettre en place des politiques incomplètes et inadaptées au problème identifié », déplore la chercheuse

« L'histoire semble se répéter avec le gouvernement Legault, qui a été très vocal sur les enjeux d'immigration dans les derniers mois. Dans un même temps, le gouvernement ne semble pas prendre au sérieux les solutions mises de l'avant par plusieurs experts pour contrer la crise du logement, comme l'atteste l'adoption de la loi 31. »

*À propos de l'OIRQ*

L'Observatoire des inégalités raciales au Québec, c'est un groupe de réflexion, d'action de production du savoir. Il a pour mission et mandat de veiller au suivi des enjeux sous-jacents au phénomène du racisme au Québec en vue de faire avancer la lutte contre le racisme systémique.

Le numéro est téléchargeable ici

<https://oriq.info/wp-content/upload...>

*https://oriq.info/ <https://oriq.info/> *

*La date et l'heure du lancement ;* 11 juin 2024 à 18h

*Le lieu du lancement ;* Café les Oubliettes, 6201 Rue de Saint-Vallier,

Montréal, QC H2S 2P6

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Retour à zéro pour les OCASSS

Le 29 mai dernier, plus de 3000 organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS) ont eu la désagréable surprise d'apprendre que les subventions du PSOC pour la mission globale ne seraient pas rehaussées en 2024-2025 et qu'aucun groupe ne pourra y obtenir un premier financement.

5 juin 2024

Alors que depuis son arrivée au pouvoir, la CAQ se vantait d'avoir fait mieux que les gouvernements précédents en rehaussant chaque année lessubventions à la mission des OCASSS, voilà qu'elle nous ramène à la période d'avant 2017. Elle revient de plus sur l'engagement pris en 2013par le MSSS de « veiller à ce que le rehaussement en soutien à la mission globale du financement des organismes communautaires ne passe pas uniquement par les crédits additionnels liés aux priorités ministérielles ».

Mais pour expliquer la cause de cette surprise, il faut revenir au moment du dépôt du budget 2024. La Table apprenait alors, du bureau du ministre Carmant, que 10M$ seraient alloués au financement à la mission globale à l'intention de l'ensemble des OCASSS. Or, presque 3 mois plus tard, on découvre que ce famélique montant ne sera pas distribué pour le fonctionnement général des groupes. Pire, il semble qu'il faudra attendre plusieurs semaines pour savoir si les conditions de financement choisies instrumentaliseront les groupes.

Pour comble d'insulte, tant le bureau du ministre que les fonctionnaires du MSSS ont caché aux OCASSS cette information cruciale pour leur planification budgétaire : pas un sou de plus cette année. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué pour donner l'heure juste. À quoi le ministre s'attendait-il en retenant cette mauvaise nouvelle ? Cette situation révèle un manque flagrant de considération et de respect envers les milliers de personnes qui s'investissent au quotidien pour faire vivre les organismes communautaires.

Au quotidien, la population québécoise est témoin, autant par les médias qu'au coin de sa rue, de la hausse des besoins sociaux. Plus que jamais, les gens se tournent vers les organismes communautaires autonomes pour trouver du soutien et de l'accompagnement, pour contribuer à leur façon à la société, pour répondre autrement à leurs besoins. Les groupes communautaires sont des lieux d'appartenance, de contribution sociale, de participation à la vie démocratique. Ils sont plus que des ressources où trouver réponse à des besoins urgents : ils permettent d'améliorer la société. Leur action est vaste et contribue à la réalisation du droit à la santé. Toute la population du Québec en bénéficie, directement ou indirectement.

L'actualité fait la preuve jour après jour des retombées du travail des OCASSS. Or, ils sont au bout de leurs ressources. À force de répondre aux crises, ils n'arrivent plus à agir autant qu'ils le voudraient sur les déterminants sociaux de la santé, par pour et avec les personnes directement concernées.

Le gouvernement choisit d'appauvrir les groupes en ne donnant pas un sou de plus pour 2024. Tout ce que ces derniers recevront c'est l'indexation automatique de leur subvention de l'année précédente, de surcroît au taux insuffisant de 2,7%. Pour assurer le plein accès de toute la population aux activités des groupes qu'elle s'est donnés, la campagne CA$$$H(Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le financement) évalue que l'enveloppe actuelle du PSOC pour la mission globale devrait tripler,en ajoutant 1,7G$, pour atteindre 2,5G$ par an.

Le ministre Carmant a du travail à faire pour rétablir les liens de confiance, non seulement pour destiner les 10 M$, comme il l'a laissé entendre en mars, au fonctionnement des 3000 OCASSS et démontrer son appréciation de leurs missions en leur obtenant un rehaussement véritablement à la hauteur des besoins. Les OCASSS attendent une réponse et du soutien.

Co-signataires, pour l'ensemble des 45 membres de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles

Stéphanie Vallée

présidente

L'R des Centres de femmes du Québec

Jocelyne Gamache

secrétaire

Regroupement des cuisines collectives du Québec

Michel-Alexandre Cauchon

trésorier,

Fédération des centres d'action bénévole du Québec

Vincent Marcoux

officier

Association québécoise des centres d'intervention en dépendance

Isabelle Brisebois

officière

Association des organismes de justice alternative du Québec

Fernando Rotta

officier

Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec

Suite des signataires comme membres de la Table

À cœur d'homme

Sabrina

Nadeau

Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux

Jérôme

DiGiovanni

Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale

Maud

Pontel

Aphasie Québec - Le Réseau

Marie-Claude

Lemire

Association des centres d'écoute téléphonique du Québec

Pierre

Plourde

Association des Grands Frères et des Grandes Soeurs du Québec

Suzie

Gauthier

Association des groupes d'intervention en défense de droit en santé mentale du Québec

Steven

Collin-Basquill

Association québécoise de prévention du suicide

Solène

Tanguay

Association québécoise des centres communautaires pour aînés

André

Guérard

Association québécoise des centres d'intervention en dépendance

Vincent

Marcoux

CAP Santé mentale

René

Cloutier

Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le SIDA

Ken

Monteith

Connexion >TCC.QC (Regroupement des associations de personnes traumatisées craniocérébrales du Québec)

Marjolaine

Tapin

Équijustice

Luc

Simard

Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec

Mariepier

Dufour

Fédération des CAAP

Marie

Gagnon

Fédération des maisons d'hébergement pour femmes

Mylène

Bigaouette

Fédération du Québec pour le planning des naissances

Jess

Legault

Fédération Nourri-Source

Julie

Richard

Intergénérations Québec

Fatima

Ladjadj

Les Banques Alimentaires du Québec

France

Deschênes

Mouvement allaitement du Québec

Alexandra

Maltais

Mouvement Santé Mentale Québec

Renée

Ouimet

Proche aidance Québec

Loriane

Estienne

Regroupement des associations de parents PANDA du Québec

Frédéric

Boisrond

Regroupement des auberges du cœur du Québec

Paule

Dalphond

Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec

Claudia

Charron

Regroupement des maisons des jeunes du Québec

Nicholas

Legault

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Louise

Riendeau

Regroupement Naissances Renaissance

Marie-Ève

Blanchard

Regroupement des organismes communautaires Québécois pour le Travail de rue

Audrey

Sirois

Regroupement des organismes ESPACE du Québec

Janie

Bergeron

Regroupement québécois des CALACS

Gabrielle

Comptois

Regroupement québécois du parrainage civique

Loc

Cory

Réseau québécois d'action pour la santé des femmes

Lydia

Assayag

Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec

Anne-Marie

Boucher

Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec

Boromir

Vallée Dore

Société québécoise de la fibromyalgie

Valérie

Reuillard

Victimes des Pesticides du Québec

Pascal

Priori

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

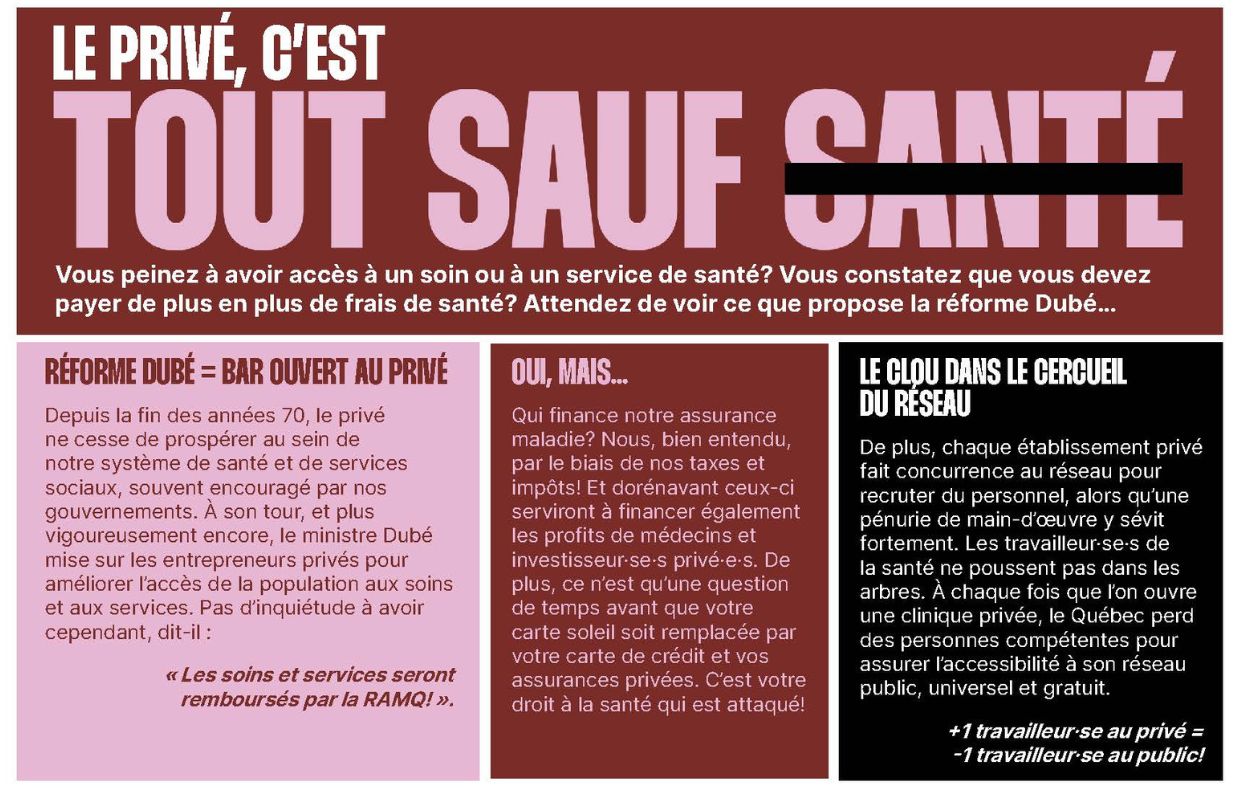

Le privé, c’est tout sauf santé !

Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches, 3 juin 2024 Notre coalition d'organisations de la société civile de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches a organisé une conférence de presse rassemblant plusieurs regroupements et dénonçant la réforme Dubé devant le siège social de Santé Québec au 930 chemin Ste-Foy, Québec.

Au lendemain de la pandémie, le ministre Dubé a promis à la population québécoise de mettre fin au statu quo et d'appliquer un plan d'action pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité du réseau de la santé et des services sociaux. Le dépôt, puis l'adoption sous bâillon, du controversé projet de loi 15 créant l nouvelle agence Santé Québec, nous oblige plutôt à constater que le gouvernement de la CAQ continue l'œuvre des précédentes réformes de la santé en centralisant et privatisant toujours plus notre réseau public.

En effet, le gouvernement choisit d'orchestrer un système où l'État subventionne les compagnies privées pour qu'elles dispensent des soins de santé. On rassure la population en lui disant qu'elle n'aura rien à payer, car ce sera couvert par la carte d'assurance-maladie, mais au final ce sont les Québécois.e.s qui, collectivement par le biais de leurs impôts, assumeront des coûts beaucoup plus élevés en santé afin de couvrir la portion importante de profits inhérente à la médecine privée.

Pour nos organisations, le gouvernement du Québec fait fausse route. « Le ministre dit aux Québécois.e.s que l'ouverture au privé est la solution aux problèmes d'accessibilité au réseau public alors qu'on sait très bien que c'est plutôt l'origine des difficultés ! Chaque clinique ou hôpital privé qui ouvre, vient drainer les ressources du public et ainsi, aggrave les problèmes d'accès. Les médecins et le personnel de la santé et des services sociaux ne poussent pas dans les arbres, chaque travailleur.se qui va vers le privé est un.e travailleur.se de moins dans le public. On ne peut juste pas se permettre de voir le privé s'accaparer les précieuses et rares ressources du public », déclare Sophie Verdon, co-coordonnatrice à la Coalition solidarité santé.

« Dans le contexte d'une recherche d'efficacité, de privatisation des services et de

sous-traitance, le ministre Dubé endosse-t-il la décision du ministre Carmant de détourner le rehaussement prévu au financement à la mission des organismes communautaires au bénéfice de ceux qui répondront à ses priorités » dit Karine Verreault du Regroupement des organismes communautaires de la région 03.

« Comment une région peut-elle espérer être entendue devant une structure centralisée où les pouvoirs appartiennent à un seul CA qui a préséance sur tout ? Il serait utopique de croire que nous arriverons à faire reconnaître les réalités et besoins régionaux devant cette méga structure étatique. » dit Murielle Létourneau de la Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches.

« Le PL15 qui comprend près de 1200 articles, et qui, au final, a été adopté sous le bâillon met en péril les fondements mêmes de notre système de santé. » dit Pascal Côté de la Centrale des syndicats du Québec « Le gouvernement se félicite de la nomination de gens d'affaire, les fameux “top gun” du privé, à la tête de Santé Québec mais personne ne semble s'inquiéter de la faiblesse de la représentation des gens issus du réseau public et notamment de la portion “services sociaux” du système de santé, ça nous semble la recette d'un désastre annoncé. » dit Pierre Émond du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN).

« Avec la création de Santé Québec, on consolide le système de santé à deux vitesses où une poignée de privilégiés peuvent avoir accès à des soins plus rapidement et où l'État, via nos impôts, finance les profits des cliniques privées dont les soins coûtent beaucoup plus cher. C'est toujours la même rengaine ; ils s'enrichissent alors qu'on s'appauvrit. » dénonce Naélie Bouchard-Sylvain du Regroupement d'éducation populaire en action communautaire 03-12.

« Le système de santé a besoin de soin et d'investissement. C'est la détérioration des conditions de travail dans le public qui a incité le personnel du réseau à aller au privé ou à quitter la profession. Malheureusement, on peut s'attendre à des résultats similaires avec la loi 15 et Santé Québec. Et cela aura des effets sur les femmes, les travailleuses de la santé et des organismes communautaires, sur la population entière du Québec » dit Élise Landriault-Dupont du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale.

« Santé Québec contrôlera tout à partir de Québec. Même les organismes communautaires devront se plier aux exigences de l'agence et ce, au détriment de notre autonomie d'action et des besoins des citoyens et citoyennes de la région » dit François Winter de la Table régionale des organismes communautaires actifs en santé mentale de Chaudière-Appalaches.

C'est donc avec conviction, espoir et détermination que le Regroupement des organismes

communautaires de la région 03, le Regroupement d'éducation populaire en action

communautaire 03-12, la Table régionale des organismes communautaires de

Chaudière-Appalaches, la Table régionale des organismes communautaires actifs en santé

mentale de la région 12, le Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale, la Centrale des Syndicats du Québec, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux de Québec et Chaudière-Appalaches et le Conseil central de Québec – Chaudière-Appalaches CSN, participent à la Semaine nationale d'actions régionales (du 26 mai au 31 mai 2024) de la Coalition Solidarité santé. Dans différentes régions du Québec, des actions sont organisées pour dénoncer la privatisation et la centralisation du réseau public de santé et de services sociaux.

Parce que Le privé, c'est tout sauf santé !

Source : Regroupement des organismes communautaires de la région 03

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Un petit pas pour Sabia, un grand pas pour la privatisation ! »

Le 30 mai dernier, Michael Sabia présentait la stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec, affirmant reprendre le contrôle du développement de l'éolien, et répétant plusieurs fois qu'il n'y aurait pas de privatisation.1

Jacques Benoit et Michel Jetté

GMob (GroupMobilisation)

Pour beaucoup, ce fut comme une presque victoire, interprétant même ce geste comme une opposition qu'aurait gagnée Sabia contre le super-ministre Fitzgibbon. Mais qu'en est-il vraiment ?

Tout d'abord, outre le fait que répéter plusieurs fois un mensonge n'en fait pas une vérité, quelqu'un croit-il vraiment que Michael Sabia, ce top gun de la privatisation, se soit converti à la défense et à la préservation du bien commun ?

Alors que dit sa stratégie ?

Vrai qu'elle n'annonce pas de privatisation des actifs actuels d'Hydro-Québec. Mais dans les dernières semaines, la société a vendu des actifs, invoquant vouloir se concentrer sur son « cœur de métier », un cœur qui semble pourtant avoir changé puisque dans le document, on peut lire qu'Hydro-Québec aurait un nouveau rôle :

« Maître d'œuvre, actionnaire, acheteur de l'électricité » (p. 3)

Le maître d'œuvre peut concevoir le projet, établir les plans, élaborer les documents techniques, coordonner les travaux, mais il ne se charge pas de la construction ou des travaux. On peut donc lire plus loin qu'il s'agit d'« une occasion à saisir ». Pour qui ?...

« …une occasion de croissance inédite pour l'ensemble des acteurs de l'industrie éolienne, dont les manufacturiers, les développeurs, et les entreprises du secteur de la construction. »(p. 10)

Une occasion d'affaires ! La seule façon pour le gouvernement Legault de comprendre la lutte aux changements climatiques : croissance et développement !

Comment cela se fera-t-il ?

« La planification coordonnée du développement éolien et une approche de partenariat favoriseront l'acceptabilité sociale. » (p. 3)

« Les Premières Nations et les municipalités seront, si elles le souhaitent, des partenaires financiers dans les projets éoliens. » (p. 8)

« Pour chaque projet, les partenaires pourraient s'adjoindre un partenaire de l'industrie. » (p. 9)

« Selon les circonstances et préférences des Premières Nations et municipalités, l'industrie pourrait prendre une participation financière aux projets. » (p. 11)

Bref, l'homme des partenariats public-privé (PPP) impose l'actionnariat public-privé (APP). Et quand on laisse ouverte la porte du poulailler, le loup finit par entrer :

« Par ailleurs, l'autoproduction pourrait avoir un rôle à jouer dans certains cas. » (p. 7)

« En collaboration avec ses partenaires, et selon leurs besoins, Hydro-Québec pourrait ensuite lancer un processus compétitif pour mettre à profit l'expertise des acteurs du secteur éolien. » (p. 8)

« L'élaboration de projets à grande échelle […] qui pourraient atteindre au-delà de 1 000 MW, sont nécessaires afin de répondre à la croissance de la demande […] Pour les projets à petite échelle […] allant jusqu'entre 300 et 350 MW. Les appels d'offres demeureront ainsi l'approche privilégiée pour ces projets. (p. 9)

Donc, les appels d'offres seront « privilégiés » pour des parcs éoliens « à petite échelle », comme maintenant. Pour les grands projets, rien n'est précisé, mais rien n'est exclu. Sans compter que 3 projets de 350 MW atteignent au-delà de 1 000 MW.

« Les partenaires établiront les grandes zones à potentiel de développement éolien aux endroits les plus propices sur le territoire […] Avec ses partenaires, Hydro-Québec définira les secteurs géographiques de développement de manière à assurer l'arrimage avec l'évolution optimale du réseau de transport d'électricité. » (p. 8)

Il y a peu de chances qu'on favorise laconstruction d'éoliennes dans les réservoirs existants ou sur leur pourtour.

« Le premier défi du développement éolien identifié est l'acceptabilité sociale ! (p. 6)

« L'acceptabilité sociale et la confiance du public devront constituer les fondements des projets énergétiques à venir […] Le statut d'institution publique d'Hydro-Québec, son expertise […] en font le maître d'oeuvre tout désigné pour […] favoriser l'acceptabilité sociale » (p.5)

« L'acteur tout indiqué pour inspirer la confiance et […] sa légitimité en tant que maître d'oeuvre du développement énergétique de demain. » (p. 8)

Ainsi donc, la course à l'énergie éolienne au Québec, où on bouscule tout le monde se négociera à travers une acceptabilité sociale où H-Qc mettra sa crédibilité en jeu pour forcer l'acceptation des projets.

Certains ont pourtant déjà expliqué à qui serviraitla fin du monopole d'Hydro-Québec. Des élu.e.s municipaux ont aussi pris position contre la dépossession du bien éolien commun. D'autres ont montré que les Québécois ont payéplus de 6,09 G$ pour prioriser l'énergie éolienne privatisée. N'empêche :exit le débat sur la transition énergétique par laquelle le gouvernement justifie ses choix de développement industriel et énergétique !

Ainsi, la stratégie Sabia ne correspond pas au maintien de la propriété publique de la production, du transport et de la distribution électrique au Québec, pas plus qu'elle ne permet le débat sur la finalité de cette propriété publique, à savoir la nécessaire et prioritaire décarbonation pour répondre à la catastrophe climatique en cours.

Et le Projet de loi que déposera Fitzgibbon ce jeudi 6 juin viendra renforcer cette orientation délétère.

Note

1. Adaptation libre de la phrase célèbre de Neil Armstrong.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Sabia au sommet de son art : le marketing de la privatisation !

Jeudi dernier, nous avons été témoins d'une démonstration magistrale des compétences en marketing de Michael Sabia.

À quelques jours du dépôt du controversé projet de loi du ministre Fitzgibbon, censée ouvrir la porte à une privatisation accrue de l'électricité, il a présenté un Plan intitulé « Tracer la voie vers une réussite collective, Stratégie de développement de l'éolien ». Bien que ce plan soit habilement présenté comme une solution bénéfique pour tous, il dissimule une réalité inquiétante : la poursuite insidieuse de la privatisation de l'électricité. En réduisant Hydro-Québec, les municipalités et les Premières nations à de simples actionnaires, M. Sabia réussit à les enfermer dans la logique marchande propre au secteur privé. C'est un véritable tour de force de la part de celui qui a fourbi ses armes avec la privatisation du CN et du REM, de véritables fiascos pour les citoyens.

Hydro-Québec, actionnaire comme le privé ou propriétaire à 100% public ?

Sous le couvert de termes séduisants comme "réussite collective", le plan de Sabia renforce en réalité la privatisation progressive et l'influence du secteur privé. Hydro-Québec se voit reléguée au rang d'actionnaire aux côtés d'actionnaires privées. Ce changement de rôle est non seulement radical mais aussi problématique. En tant qu'actionnaire, l'objectif premier devient le profit, déviant ainsi du mandat initial d'Hydro-Québec qui est de servir le bien commun.

Cette situation crée un conflit d'intérêt indéniable. Prenons l'exemple du Projet Éolien Des Neiges. Hydro-Québec, en tant qu'actionnaire avec Boralex et Énergir, cherchera à maximiser le prix du kwh. Comme acheteur, elle visera, au contraire, à acheter au plus bas prix. Cette dualité de rôle est inconciliable. Hydro-Québec doit être propriétaire à 100% des futurs parcs éoliens et maître de ses décisions.

Retombées locales : par l'actionnariat comme le privé ou par les redevances ?

Le plan de M. Sabia incite également les communautés locales à devenir actionnaires pour bénéficier des retombées économiques. Les communautés ne devraient pas être obligées de s'endetter pour participer aux bénéfices des projets éoliens. Une formule de redevances serait beaucoup plus avantageuse, permettant aux communautés de bénéficier des retombées sans les risques financiers associés à l'actionnariat. De plus, l'actionnariat, par sa nature privée, les détournerait de leur rôle premier qui consiste à la protection du territoire.

L'Autoproduction, une nouvelle forme de privatisation

Pour en ajouter, le Plan inclut l'autoproduction d'électricité, une première depuis la nationalisation. C'est une nouvelle forme de privatisation. C'est écrit spécialement pour TES Canada (Power corporation), un projet d'hydrogène dénoncé par de nombreux experts, véritable cheval de Troie de la privatisation rampante. L'autoproduction additionné à la vente « entre voisins » envisagée par le ministre Fitzgibbon, c'est le début de la fin du modèle public d'Hydro-Québec.

L'électricité est une ressource stratégique. Qui contrôle l'électricité, contrôle l'économie. Ici c'est un contrôle public que nous avons choisi pour le plus grand bien des citoyens du Québec.

Martine Ouellet

Cheffe Climat Québec

Ancienne ministre des Ressources naturelles

Ancienne gestionnaire chez Hydro-Québec

SOURCE :

climat.quebec

communications@climat.quebec

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Il est toujours trop tôt pour faire le point…

Au moment où arrive enfin, pour certaines et pour certains, la période des vacances estivales le temps est venu de faire le point sur certains aspects de la vie sociale ou de reporter à plus tard cette activité.

Nous soutenons qu'il est toujours trop tôt pour dresser le bilan de la présente ronde de négociation dans les secteurs public et parapublic. Si certains groupes ont signé en bonne et due forme leur convention collective version 2023-2028, d'autres sont toujours en rencontre à face-à-face avec les négociatrices et les négociateurs du Conseil du trésor. Tout ce qu'il nous est permis de dire à ce moment-ci c'est qu'il aura fallu plus de cinq mois à certains groupes pour convertir l'entente de principe du mois de décembre 2023 en convention collective. Il ne sera pas facile d'effectuer ce bilan de la présente ronde de négociation, il va falloir attendre jusqu'en mars 2028 pour être en mesure de constater si le pouvoir d'achat de la totalité des 600 000 salariés syndiqués a été entièrement protégé . Il va falloir également prendre connaissance des bilans qui seront établis par les organisations syndicales et la partie gouvernementale. L'auteur des présentes lignes réalise de plus en plus qu'il est quasi vain de commenter ces négociations à partir de simples données impressionnistes. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Yvan Perrier

9 juin 2024

8h45

yvan_perrier@hotmail.com

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Lettre ouverte - La démocratie en santé et services sociaux, une grande force menacée

La réforme du réseau de la santé et des services sociaux aura été un moment marquant de la session parlementaire qui prend fin cette semaine. Plus d'un an après le dépôt du projet de loi créant l'agence Santé Québec, nous demeurons très inquiets, non seulement en raison de la place que le gouvernement fait au privé et de l'extrême centralisation, mais également face aux reculs démocratiques dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Tout le processus ayant conduit à l'adoption de ce projet de loi en dit long sur l'état de notre démocratie. Au lieu d'écouter l'intelligence collective des Québécois et des Québécoises et de s'y fier, le gouvernement a plutôt conçu cette réforme en vase clos et sans véritables consultations. Sans surprise, celle-ci va à l'encontre de plusieurs solutions qui font largement consensus de la part des intervenants et intervenantes sur le terrain et du milieu de la recherche.

La population ne souhaitait pas une énième réforme de structures, mais des solutions concrètes pour un meilleur accès à un médecin de famille, de meilleurs soins et un panier de services élargi (ex. soins à domicile, santé mentale, etc.).

L'adoption du projet de loi sous bâillon constitue une autre illustration des dérives démocratiques. On observe ce même phénomène ailleurs, que ce soit l'ouverture majeure consentie au privé en télémédecine par simple règlement ou encore dans la remise en question de l'universalité et de la gratuité de soins par la commissaire à la santé et au bien-être, sur la base d'un sondage en ligne et de l'opinion de quelques personnes ciblées.

Quant à Santé Québec, nous craignons que cette structure gigantesque éloigne encore plus les citoyens et les citoyennes de leur réseau. Cette agence ne doit pas devenir une grosse boîte noire, inaccessible et opaque. Son conseil d'administration ne peut fonctionner comme celui de n'importe quelle entreprise privée. Les services publics remplissent des missions et assument des responsabilités bien particulières, qui n'ont rien à voir avec une entreprise et ses actionnaires.

Des mesures doivent être envisagées pour renforcer la participation démocratique de la population et des groupes qui ont à coeur le réseau de santé et de services sociaux. Cela pourrait commencer par accorder des places au conseil d'administration et aux conseils d'établissement pour une représentation de la société civile et des travailleurs et travailleuses et, également, par instituer des espaces locaux de participation citoyenne dotés de réels pouvoirs.

Depuis 30 ans, le système de santé s'est transformé à coups de réformes à courte vue, lesquelles ont été instaurées du haut vers le bas. Celles-ci ont imposé toujours plus de contrôle sur les équipes de travail, qui finissent par ne plus se reconnaître dans ce grand ensemble impersonnel. Plutôt que de confier l'avenir du système de santé et de services sociaux à des gestionnaires du privé, on doit faire autrement en favorisant une reprise de possession collective.

Il est urgent de rétablir et de renforcer plusieurs leviers : l'accès à l'information, le débat public, la prise de décision partagée. Pour assurer le respect des droits fondamentaux, les structures de gouvernance doivent tenir compte des diverses réalités et expertises et doivent mettre en place des mécanismes permettant à la société civile d'être informée, de surveiller et d'influencer les grandes orientations et les travaux qui transforment notre système public de santé et de services sociaux.

La démocratie doit cesser d'être perçue comme une embûche ou un mal nécessaire et être reconnue pour ce qu'elle est : une grande force.

Cette lettre a été publiée dans Le Devoir le 10 juin 2024.

Robert Comeau, Éric Gingras, Caroline Senneville, Magali Picard et Julie Bouchard

Les auteurs sont respectivement président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ; président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Ils cosignent cette lettre avec six autres organisations : Fanny Demontigny, présidente du Conseil provincial des affaires sociales du Syndicat canadien de la fonction publique (CPAS-SCFP-FTQ) ; Isabelle Dumaine, présidente de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ) ; Réjean Leclerc, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ; Jessica Goldschleger, présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN) ; Sylvie Nelson, présidente du Syndicat des employés et employées de services (SQEES-298) ; Guillaume Bouvrette, président du Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Manifestations contre le privé en santé à Laval et en Gaspésie

Nos syndicats de la santé ont organisé des actions dans le cadre de la Semaine nationale d'actions régionales de la Coalition Solidarité Santé. Au son de l'iconique Danger Zone, ils ont rappelé que les vrais « Top Gun » en santé, ce sont les membres du personnel !

Tiré de Ma CSQ cette semaine.

Une centaine de membres du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ), profitant de leur assemblée générale de déléguées et délégués, se sont invités devant le Laboratoire Biron express de Laval pour dénoncer la privatisation en santé.

Des « Top Gun » à la rescousse !

Arborant la symbolique du film Top Gun (lunettes de soleil proéminentes et avions miniatures en prime !), les membres sont venus dénoncer le mirage que représentent le secteur privé et l'arrivée de gestionnaires-héros qui vont tout régler.

« Santé Québec contrôlera tout à partir de Québec. Que restera-t-il comme autonomie pour les régions ? Avec la création de Santé Québec, on dévalorise encore le travail du personnel du réseau public et on favorise le développement de l'entreprise privée à but lucratif. Pour nous, la santé de la population ne devrait jamais être liée à la recherche de profits de quelques privilégiés », affirme Lise Goulet, présidente de la Coalition Solidarité Santé.

Quand le public subventionne le privé !

Le gouvernement choisit d'orchestrer un système où l'État subventionne les compagnies privées pour qu'elles dispensent des soins de santé. On rassure la population en lui disant qu'elle n'aura rien à payer, car ce sera couvert par la carte d'assurance maladie, mais finalement ce sont les Québécoises et les Québécois qui, collectivement, par le biais de leurs impôts, assumeront des coûts beaucoup plus élevés en santé afin de couvrir la portion importante de profits inhérente à la médecine privée.

« En centralisant aux niveaux régional et national avec les réformes Barrette et Dubé, on rend de plus en plus inefficace le réseau de la santé. Nous croyons que ces échecs sont planifiés par ceux qui initient et appuient ces réformes. On affaiblit le réseau pour en faire un mauvais compétiteur et ainsi mieux le privatiser et augmenter les profits des entrepreneurs privés. Quant aux problèmes des citoyennes et citoyens lavallois, ils se trouvent totalement ignorés », souligne Déreck Cyr, président du SIIIAL-CSQ.

« Le privé n'a simplement pas sa place dans les soins à la population, ajoute Isabelle Dumaine, présidente de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ). Notre message à nous, c'est qu'on veut donner des soins plus humains à la population. Ça ne passe pas par la privatisation de pans entiers de notre système, ça passe par des conditions de travail plus humaines pour nos membres et une gestion axée sur l'humain et non sur les tableaux Excel ! »

« Le ministre dit aux Québécoises et aux Québécois que l'ouverture au privé est la solution aux problèmes d'accessibilité au réseau public alors qu'on sait très bien que c'est plutôt l'origine des difficultés ! Chaque clinique ou hôpital privé qui ouvre vient drainer les ressources du public et, ainsi, aggrave les problèmes d'accès. Les médecins et le personnel de la santé et des services sociaux ne poussent pas dans les arbres, chaque travailleuse et chaque travailleur qui va vers le privé est une travailleuse ou un travailleur de moins dans le public », conclut Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ-CSQ.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un pas de plus vers la création d’une assurance-médicaments universelle pour les Canadiens

Le Canada n'a jamais été aussi près d'obtenir un régime public universel d'assurance-médicaments. La Loi sur l'assurance médicaments, présentée au Parlement en février 2024, a été adoptée hier soir. Ce cadre fournira une couverture immédiate pour les médicaments contre le diabète et les contraceptifs, ouvrant la voie à l'élargissement de la couverture de tous les médicaments essentiels pour tous les habitants du Canada.

« Ce fut possible grâce aux alliés et militants syndicaux qui œuvrent inlassablement depuis des décennies pour la création d'une assurance-médicaments, déclare Siobhan Vipond, vice-présidente exécutive du Congrès du travail du Canada. Cette législation permettra aux travailleuses et travailleurs et aux employeurs d'économiser de l'argent, réduisant ainsi le fardeau financier causé par un système d'assurance morcelé. C'est un pas vers l'obtention de meilleurs soins de santé, en réduisant la pression exercée sur notre système de santé en évitant les visites coûteuses à l'hôpital et aux médecins », ajoute madame Vipond.

Chaque année, un million de Canadiens et de Canadiennes doivent choisir entre acheter les nécessités de base ou leurs médicaments. Par exemple, les médicaments pour le diabète de type 2 peuvent coûter jusqu'à 10 000 $ par année, et les contraceptifs oraux coûtent 240 $ par année.

Le projet de loi C-64, Loi concernant l'assurance médicaments, établit un cadre pour un régime universel d'assurance-médicaments à payeur unique. Cette réalisation, qui résulte de l'influence du NPD dans un parlement minoritaire et de la collaboration avec le ministre de la Santé Mark Holland, est l'amélioration la plus importante apportée aux soins de santé au Canada depuis l'instauration de l'assurance-maladie publique.

Pour le moment, le chef conservateur Pierre Poilievre n'a toujours pas pris d'engagement quant à savoir si un gouvernement conservateur démantèlerait des programmes comme les soins dentaires et l'assurance-médicaments.

« Les conservateurs s'opposent systématiquement aux investissements dans les services de garde d'enfants, les soins de santé publics et l'assurance-médicaments, se rangeant souvent du côté des intérêts des PDG de Bay Street et des lobbyistes patronaux. Et ils continueront de soutenir les grandes sociétés pharmaceutiques au lieu des besoins des familles canadiennes », ajoute Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « L'assurance-médicaments offrira de meilleurs soins de santé à des millions de Canadiens, allègera leur situation financière et leur donnera les moyens de mieux contrôler leur santé sexuelle et reproductive », affirme-t-elle.

Si l'on veut assurer la réussite de l'assurance-médicaments, l'appui des provinces est primordial. Avec le régime actuel d'assurance-médicaments hybride du Québec, qui combine une couverture publique et privée, les coûts des médicaments sont encore inabordables pour de nombreuses personnes. Cette approche morcelée profite aux compagnies d'assurance et aux grandes sociétés pharmaceutiques en maintenant les marges bénéficiaires élevées. Un régime d'assurance-médicaments exhaustif qui privilégie les besoins des individus plutôt que les profits est la voie à suivre.

Les travailleuses et les travailleurs de partout au pays nous disent constamment que l'assurance-médicaments est d'une importance capitale pour eux et leurs familles. Le message est sans équivoque : les décisions en matière de soins de santé doivent être prises entre vous et votre médecin, et non dictées par votre situation financière.

Les syndicats du Canada demandent au Sénat d'adopter rapidement le projet de loi C-64, qui permettra d'améliorer les soins de santé pour des millions de personnes, d'alléger le fardeau financier des familles et de veiller à ce que les Canadiens et Canadiennes aient le contrôle sur leur santé sexuelle et reproductive.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Passer à l’action contre l’extrême-droite

Les 13 (Montréal) et 16 mai (Québec) La FTQ organisait des journées de formation sur la montée de l'extrême-droite dans le monde et au Québec. Cette journée se voulait une "journée de réflexion visant à comprendre et contrer la montée des nouvelles droites au Québec, un phénomène qui façonne de manière préoccupante notre paysage sociopolitique.(...) Cette journée a été "l'occasion d'identifier les menaces que ces nouvelles droites font peser sur la vie syndicale et démocratique, et de réfléchir ensemble aux pistes d'action et de résistance.

Presse-toi à gauche ! publie le chapitre 5 sur l'organisation de la riposte syndicale à cette montée de l'extrême-droite. Il rend disponible également, l'ensemble du document qui a servi de base à cette importante journée de formation.

Pour lire l'ensemble de cahier de formation, cliquez sur l'icône :

CHAPITRE 5 Passer à l'action

Comment faire face à la montée des nouvelles droites ? On peut se pincer le nez et espérer que ça passe. Le danger est de se retrouver dans la même situation qu'aux États-Unis où, selon certains, les syndicats sont mal outillés pour constituer un contrepoids à la progression de l'extrême droite et du fascisme. Il faut donc agir plus tôt que tard.

Il faut donc agir plus tôt que tard. En 2021, la Confédération européenne des syndicats (CES) a par exemple adopté une feuille de route comprenant 15 actions à mettre en œuvre. Il n'existe pas de solution unique et les organisations syndicales devront choisir les mieux adaptées à leur contexte. Quelques bonnes pratiques plus généralisables méritent cependant d'être présentées pour inspirer les différents acteurs préoccupés par le phénomène.

Sur le plan des idées : s'engager dans la « guerre culturelle » Réaffirmer nos valeurs syndicales

En tant que centrale, la FTQ a la responsabilité de se porter à la défense de la démocratie à tous les niveaux de la société et de combattre les nouvelles droites qui cherchent à affaiblir le pouvoir des travailleurs et des travailleuses. Elle doit accompagner et soutenir ses syndicats affiliés ainsi que ses conseils régionaux dans cette lutte. Cela implique d'avoir des positions claires, de les faire connaître auprès des membres et du public et de dénoncer lorsqu'elles sont attaquées, comme le fait la CFDT avec la démocratie.

Aussi, il apparaît essentiel de souligner (et de répéter) que les valeurs de la FTQ sont aux antipodes de celles des nouvelles droites. Ses Statuts, en particulier à son article 4, reflètent cette opposition en détaillant les fins et les moyens de la centrale. Certains sont plus pertinents pour notre propos. Les voici :

b) défendre les principes du syndicalisme libre ;

d) combattre toute forme de discrimination pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de grossesse, d'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, d'état civil, d'âge sauf dans les mesures prévues par la loi, de religion, de convictions politiques, de langue, d'origine ethnique ou nationale, de condition sociale, ou de handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap ;

f) travailler à instaurer au Québec un régime de justice sociale, de dignité de l'individu et de liberté démocratique ;

i) défendre la liberté de l'information et encourager la presse syndicale de même que tout autre moyen d'assurer l'information des travailleurs et travailleuses ;

Défendre le syndicalisme, combattre les discriminations, promouvoir la démocratie et assurer la liberté d'information : voilà des principes inscrits au cœur des statuts de la FTQ depuis des décennies, et même depuis sa création. La lutte aux idées toxiques ne constitue donc pas une activité périphérique, mais fait partie de son core business. Malheureusement, les statuts de la centrale, ses valeurs et sa raison d'être sont souvent peu connus des membres. Il y aurait lieu de mieux les communiquer. C'est la première étape pour positionner la FTQ, sans équivoque, contre le projet politique des nouvelles droites.

Un retour dans le passé montre également que la FTQ se préoccupait de certains courants politiques. Dans les premiers statuts de la centrale, de ses débuts en 1957 jusqu'à l'imposante réforme statutaire de 1965, on pouvait y lire qu'elle se donnait comme fins et buts de :

…protéger le mouvement syndical contre toute influence corruptrice et toute tentative de saper son action de la part d'organisations communistes, fascistes ou autres organisations totalitaires dont la philosophie et les moyens d'action sont contraires à l'exercice de la démocratie et du syndicalisme libre.

– FTQ, Modifications aux statuts, 10e Congrès, 1967, p.1 (article 2, section 1, paragraphe 9).

Pourquoi cette section des statuts a-t-elle été retirée ? Il faudrait fouiller dans les archives pour en avoir le cœur net, mais on peut penser qu'elle était tombée en désuétude considérant l'affaiblissement des forces fascistes après la Deuxième Guerre mondiale et d'un anticommunisme moins virulent dans les années 1960 avec la fin du maccarthysme et du duplessisme. Dans le contexte actuel, serait-il pertinent de réintégrer de telles dispositions (avec les adaptations qui s'imposent) pour lutter contre la montée des nouvelles droites ? La question mérite d'être soulevée.

Être présents sur toutes les tribunes

Les leaders syndicaux doivent exprimer clairement leur opposition face à la montée des nouvelles droites et participer activement à la lutte contre l'extrême droite. Cet engagement envoie un signal d'appui fort pour les militants et les militantes. Le mouvement syndical a toujours été à la pointe du combat. C'est une question de survie ! À la CFDT, l'ancien secrétaire général, Laurent Berger a répété inlassablement que son organisation allait toujours se battre contre l'extrême droite. Il en est de même de la CGT et de son ex-dirigeant, Philippe Martinez. Sans compromis, sans ambiguïté ! Au Canada, plus récemment, la présidente du Congrès du travail du Canada (CTC), Bea Bruske, a démenti les propos du chef conservateur Pierre Poilievre qui se dit l'allié des travailleurs et travailleuses. En début d'année, la présidente de la FTQ, Magali Picard, s'est aussi positionnée en affirmant que les valeurs de ce dernier étaient loin de celles de la centrale

Décrypter les nouvelles droites

Les nouvelles droites se présentent souvent comme les grands défenseurs des travailleurs et travailleuses et du « monde ordinaire ». La montée de l'insécurité et de la précarité est en soi une opportunité pour les groupes et les partis politiques qui s'inscrivent dans ce courant. Ils peuvent facilement pointer du doigt l'échec des institutions et de l'establishment à protéger les plus vulnérables. Certains partis vont même proposer des mesures pour charmer la classe ouvrière et donner un vernis social à leur programme. Une tromperie, un écran de fumée, pour usurper le rôle et les fonctions des syndicats. D'où l'importance de démasquer les messages manipulatoires de cette mouvance politique. La FTQ et ses affiliés doivent être alertes pour débusquer les discours radicaux qui sont aujourd'hui très lissés. Il est rare de lire ou d'entendre un parti politique revendiquer ouvertement l'abolition des organisations syndicales ou le renvoi des personnes immigrantes « chez elles ». Il est important d'analyser l'argumentaire, fouiller les propositions, et surtout surveiller leurs actions. Les tenants des nouvelles droites qui cherchent à obtenir du pouvoir et de l'influence adoptent des stratégies truffées de subtilités pour gagner le vote populaire. Par exemple, le parti d'extrême droite belge Vlaams Belang promet des « mesures sociales » qui peuvent séduire en apparence, mais qui se traduisent par des pertes pour les travailleurs et travailleuses, en particulier les plus vulnérables.

Il faut ainsi décoder le message des droites radicales et extrêmes lorsqu'elles parlent d'enjeux sociaux et du travail. Quand discutent-elles du déséquilibre de pouvoir entre les employeurs et les travailleurs et travailleuses ? De la nécessité de taxer les ultrariches, d'investir dans les services publics ? Poser la question, c'est y répondre.

L'extrême droite a une profonde aversion envers les syndicats et les représentant·es des travailleur·euses et propose des amendements pour augmenter le nombre de salarié·es à partir duquel des obligations (représentation du personnel, informations…) sont imposées à l'employeur. Il ne manquerait plus que la main-d'œuvre bon marché puisse être représentée et se défendre. Ainsi les députés RN ont proposé un amendement visant à interdire la présence d'étrangers au sein des Instances Représentative du Personnel (IRP) et pour limiter le droit de vote des travailleurs précaires aux élections professionnelles. Leur modèle reste le corporatisme historique et ils ne manquent pas une occasion pour critiquer les mouvements de grève et cognent régulièrement sur notre organisation syndicale.

– Extrait du document de la CGT : 10 points sur lesquels l'extrême droite relève de l'imposture sociale

S'engager dans la bataille des idées

Les syndicats sont parfois perçus comme de grosses machines intégrées au système et déconnectés des préoccupations des gens ordinaires même si leurs revendications ont le potentiel d'améliorer concrètement les conditions de vie et de travail de ces derniers. Force est de constater que le mouvement syndical a du retard à rattraper face aux nouvelles droites qui ont repris l'offensive sur le mode de la révolte ou de la rébellion . Pour les combattre, la FTQ doit gagner la bataille des idées. Il ne s'agit donc pas de diaboliser le discours de l'opposant ou de moraliser sans rien proposer. Cela serait contre-productif. Il faut promouvoir une vision qui parle aux gens, qui propose des solutions aux situations qu'ils vivent.

Les syndicats doivent donc reprendre le contrôle du débat selon leurs propres termes. Nous n'avons rien à gagner à emprunter les thèmes des nouvelles droites ou à tenter de les accommoder. Au contraire, il apparaît nécessaire de soutenir et défendre des mesures progressistes et inclusives qui combattent les inégalités et la précarité. Le projet de société de la FTQ doit faire rêver davantage et susciter la mobilisation. Les syndicats doivent ainsi proposer des alternatives et les pousser sans relâche dans l'arène politique. Par exemple, l'universalité est un principe plus capital que jamais qui peut renverser les injustices grandissantes et l'insécurité économique, tout comme l'importance d'assurer à chaque personne un emploi décent. Même si des revendications syndicales datent de plusieurs décennies, elles sont plus que jamais pertinentes.

Cela dit, nous ne pouvons gagner cette bataille des idées sans une brillante stratégie de communication, un domaine où les nouvelles droites excellent. Il faut donc développer des messages qui rassemblent et mobilisent, et repositionner les revendications syndicales pour intéresser davantage tous les travailleurs et les travailleuses. Il faut être particulièrement actif en période électorale pour influencer l'opinion publique en plaçant les thèmes syndicaux et nos solutions aux problèmes économiques au cœur des débats.

Dans les milieux de travail : réduire l'influence des droites

D'après nos entretiens avec plusieurs syndicalistes, on peut affirmer que les nouvelles droites ne constituent pas une menace sérieuse à l'action syndicale présentement. Il s'agit là d'une bonne nouvelle, mais attention ! Cela ne signifie pas l'absence de problèmes ou que ceux-ci ne puissent pas éventuellement prendre de l'ampleur. Tout en parlant de phénomènes marginaux, ponctuels, on note de plus en plus de commentaires d'intolérance ou de « blagues » sur des thèmes comme l'identité de genre, la religion, la nationalité et les travailleuses et les travailleurs étrangers temporaires. Une stratégie en deux volets peut constituer un bon point de départ. D'abord, il faut écouter, dialoguer, mais sans moraliser. Ensuite, il peut être nécessaire de mettre des limites si certains propos ou gestes risquent de briser la solidarité.

Faire preuve d'ouverture

On peut retrouver dans les syndicats des personnes qui s'associent aux nouvelles droites pour signifier leur mécontentement ou pour protester contre les partis dominants et les institutions. Elles sont souvent animées par des considérations économiques et un sentiment d'insécurité. Syndicalement, nous avons un devoir d'aller à la rencontre de ces membres, de les écouter et d'ouvrir un dialogue.

Écouter et dialoguer sans moraliser

Selon des experts et des expertes, si des personnes sont attirées par les nouvelles droites c'est qu'elles ont été délaissées et ne se sentent pas écoutées par la gauche. En Allemagne, le syndicat IG Metall explique la montée de ZA (Zentrum Automobil, un groupe implanté dans les conseils du travail avec une orientation de droite radicale) par une absence de présence quotidienne de ses représentants et représentantes dans les milieux de travail, une déconnexion avec la base, des relations sous-développées, et une trop grande proximité avec l'employeur . Autrement dit, le bon vieux syndicalisme de terrain s'impose plus que jamais.

L'adhésion à des idées des nouvelles droites peut ainsi témoigner d'une déconnexion ou d'un désenchantement à l'égard des syndicats et des valeurs qu'ils défendent. Maintenir un bon contact avec les membres est une condition essentielle pour ne pas avoir l'air distant ou trop institutionnalisé. Écouter et questionner permet aussi de mieux comprendre les positions prises par les travailleurs et travailleuses.

Pourquoi aller à la rencontre de l'autre ?

[…] aller à la rencontre des gens dans une posture d'écoute permet de dépasser les a priori et d'obtenir une vision plus subtile de leur vie quotidienne. Une telle approche offre l'occasion de se mettre à leur place, ne serait-ce qu'un instant, et de considérer leurs problèmes, mais aussi leurs espoirs, avec leurs propres yeux.

– Johannes HILJE, Les oubliés. Entretiens sur les terres où prospère le vote extrême, Das Progressive Zentrum, 2022

Faire la morale en diabolisant les nouvelles droites, chercher à dicter le vote ou condamner des individus pour leurs croyances sont des stratégies vouées à l'échec et une invitation à fuir l'organisation syndicale. Dialoguer avec respect est de loin préférable. Et surtout, il faut faire confiance à l'intelligence des travailleurs et travailleuses. Ouvrir la discussion, c'est aussi une occasion pour rappeler les positions et les valeurs du syndicat comme l'équité, la lutte à la discrimination et la solidarité. Convaincre est toujours plus payant que d'ignorer, rejeter ou penser que l'autre a tout faux. Cela dit, on peut rester ferme sur les principes fondamentaux. Comme nous rappelle une personne experte sur la question : « Il faut donc maintenir le lien, mais sans trop concéder sinon on abdique devant le discours de l'autre ».

Ainsi, en présence d'une personne qui partage des idées associées à la droite radicale sans qu'elle soit une adepte de tels mouvements, il est recommandé d'aller à sa rencontre pour lui poser des questions, lui demander de motiver ses convictions et expliquer celles du syndicat. On peut par ailleurs l'enjoindre à ne pas imposer ses opinions à ses collègues et à rester respectueuse des autres travailleurs et travailleuses.

Former pour mieux échanger

L'éducation syndicale est évidemment incontournable pour combattre les nouvelles droites. Elle fournit un lieu pour écouter les membres, dialoguer et partager des idées. La création d'espaces de discussion animés par les pairs, principale approche pédagogique du service de l'éducation de la FTQ, est à privilégier selon plusieurs. Quand cela vient du groupe, l'impact est toujours plus fort.

Le contenu des formations doit permettre d'ouvrir le dialogue sur des enjeux politiques, sociaux et citoyens qui impactent le quotidien des travailleurs et travailleuses (logement, racisme, identité de genre…). Des trousses préparées par la FTQ, comme celle sur le racisme, peuvent être utiles à cette fin. Son service d'éducation offre aussi une formation sur l'action politique qui vise à outiller les militants et les militantes pour agir comme agents multiplicateurs dans leur milieu en mettant en valeur le projet de société de la FTQ.

À la CGT (France), l'éducation interne a été priorisée pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses sur la montée des nouvelles droites. Des journées de formation ont été déployées dans toutes les régions pour outiller les militants et militantes sur des sujets comme l'antiracisme et l'antagonisme avec les valeurs et les programmes du Rassemblement national. Des fiches pratiques ont aussi été produites sur ces thématiques. Le groupe Vigilance et initiatives syndicales antifascistes (VISA) qui rassemble des syndicats français dans la lutte contre l'extrême droite propose également plusieurs formations pour contrer la diffusion de telles idées.

Soutenir par l'exercice d'un leadership collectif

Dans la lutte contre les nouvelles droites, il faut aussi penser au soutien à apporter aux personnes déléguées, conseillères ou élues. Il faut les outiller par la formation, mais aussi les accompagner dans leur rôle de paratonnerre et de gardiens et gardiennes des valeurs syndicales. Une approche à encourager est l'autorégulation et l'exercice d'un leadership collectif. Autrement dit, lorsqu'un membre tient des propos ou pose des gestes blessants ou méprisants envers un autre, il est recadré par le groupe. On évite ainsi de faire porter à quelques individus toute la charge de préserver l'harmonie et le respect au sein du syndicat.

Mettre des limites claires pour protéger les membres et le syndicat

Comme mentionné antérieurement, la majorité des membres qui adhèrent à certaines propositions des nouvelles droites le font en raison de préoccupations légitimes sur l'économie ou l'emploi, par exemple. Mais une faible minorité d'entre eux soutient ces groupes par idéologie et par conviction profonde. Engager un dialogue apparaît alors non seulement impossible, mais contre-productif. Certains intervenants nous ont même rapporté des cas de conversions radicales où un délégué ayant un bon potentiel de militance s'est rallié aux idées de droite radicale, notamment contre les mondialistes et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les syndicats doivent donc se préparer à de telles situations afin de protéger leurs membres et leur organisation.

Se démarquer des nouvelles droites

Une stratégie employée par la grande majorité des syndicats consiste à se démarquer des idées et des pratiques des nouvelles droites. Il ne faut pas hésiter à rappeler et mettre les limites qui s'imposent en s'appuyant sur les valeurs, les statuts et règlements du syndicat. Les organisations syndicales ont un devoir, celui de combattre un mouvement politique qui menace son projet de société et son existence. Il importe de faire preuve de courage, être franc et transparent pour indiquer clairement que les discours et les revendications des droites radicales et extrêmes ne seront jamais les bienvenus. Il faut par ailleurs accepter que l'on ne puisse faire adhérer tout le monde aux valeurs syndicales.

Un chercheur à qui nous avons parlé a observé que des directions syndicales, dans certains milieux de travail, ont tendance à se taire et reculer lorsque confrontées à des attaques de personnes adhérant à des mouvements de droite radicale. Elles craignent la réaction des membres, l'isolement ou la critique. En réalité, plusieurs responsables syndicaux peuvent se sentir désemparés, et pour cause. Pour la cohorte de syndicalistes des 20-30 dernières années, le phénomène est relativement récent. Ces personnes ont été formées pour défendre les travailleurs et travailleuses face aux employeurs et non pour gérer les charges, parfois internes, provenant des nouvelles droites. Mais le contexte a changé et de nouveaux réflexes doivent être développés.

L'adoption d'un positionnement sans équivoque par des syndicalistes, autant élus que conseillers, a un impact positif. On nous a rapporté que les membres ayant des idées très à droite ne se sentaient pas à l'aise de partager leurs convictions aux responsables syndicaux qui affirmaient haut et fort les valeurs du syndicat. Dans nos entretiens avec des organisations hors Québec, on mentionne également qu'une telle posture rend le syndicat beaucoup moins attrayant et hospitalier pour les personnes qui soutiennent idéologiquement les nouvelles droites. Elles sont donc moins susceptibles d'occuper des fonctions officielles au sein de l'organisation. Ainsi, mettre des balises claires fait partie des stratégies pouvant être adoptées afin de protéger les milieux de travail, les syndicats et la solidarité.

Limiter la propagation des idées toxiques

Les idées des nouvelles droites doivent être perçues comme des contaminants qui constituent un risque à la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses ainsi que des personnes élues et conseillères des organisations syndicales. Pour le moment, les idées toxiques des nouvelles droites ne semblent pas constituer un risque majeur, bien que leurs impacts puissent être très négatifs. Il faut rappeler que certains groupes sont plus vulnérables, car directement visés par les discours de ces droites, par exemple, les personnes racisées, issues de l'immigration ou appartenant à des minorités sexuelles. Et comme il faut éliminer les risques à la source, les syndicats doivent jouer un rôle actif pour limiter la propagation des nouvelles droites dans les milieux de travail. Tout en maintenant la stratégie d'ouverture décrite plus haut, il faut aussi intervenir rapidement en présence de comportements ou de propos inappropriés. En gestion de conflit, l'évitement peut permettre de gagner du temps, mais il ne règle pas le différend et contribue à détériorer les relations.

De manière générale, les membres adhérant à des idéologies extrêmes participent peu aux activités syndicales car ceux-ci ne font pas confiance aux institutions, incluant les syndicats. Ils sont donc plutôt en retrait. Face à ces individus très antisyndicaux et radicalisés, des responsables syndicaux nous ont mentionné qu'ils gardaient leurs distances tout en continuant de tendre la main. Cependant, certaines personnes radicalisées peuvent exercer une influence sur le reste de l'unité. Dans ce dernier cas, il importe d'intervenir pour corriger des propos erronés ou discriminatoires envers d'autres membres. Plusieurs actions sont alors possibles en fonction de la gravité des gestes et de leur fréquence : rappeler les valeurs de l'organisation, clarifier le rôle du syndicat, demander que de tels propos cessent, exercer un leadership collectif comme décrit plus haut ou déposer un grief à l'employeur (voir ci-bas).

Les syndicats peuvent aussi assurer un rôle de vigie en surveillant les communications verbales ou écrites qui circulent sur les lieux de travail. Si elles outrepassent la liberté d'expression et qu'elles renvoient à des idées racistes, sexistes ou autres qui heurtent les valeurs du syndicat, ils peuvent faire cesser leur diffusion. Les syndicats peuvent également s'appuyer sur les politiques des employeurs concernant l'affichage et la distribution de contenus. C'est toutefois principalement sur les réseaux sociaux que se manifestent les idées toxiques des nouvelles droites. Dans certains syndicats, des conseillers et des conseillères modèrent les commentaires sur leurs pages (Facebook, Instagram, etc.). Dans certains cas, on participe activement sur les pages du syndicat pour éliminer tout propos problématique et on évite d'engager des discussions stériles avec des individus irrespectueux. Autrement dit, ne nourrissez pas les trolls ! Dans d'autres, on laisse libre cours aux débats et on agit lorsque des affirmations inadmissibles sont publiées en avisant la personne en message privé qu'elle peut commenter, mais dans un langage acceptable. Si cela se poursuit, elle est bannie de l'espace virtuel. « Il faut montrer que l'on n'est pas intimidé », nous a-t-on expliqué. Certains syndicats vont aussi cibler les membres qui tiennent des propos inacceptables pour intervenir directement auprès d'eux ou d'elles afin de faire cesser de tels comportements.

Faire pression sur l'employeur

Plusieurs syndicats nous ont confié avoir forcé l'employeur à prendre ses responsabilités pour assurer un milieu de travail sain et exempt de harcèlement en vertu de la Loi sur les normes du travail. Comme organisation syndicale, on peut veiller à ce qu'il adopte et mette en œuvre les meilleures politiques et pratiques en la matière. Si un gestionnaire ou un travailleur ou une travailleuse harcèle un membre de l'unité d'accréditation en tenant des propos racistes, sexistes ou autre, il faut agir. Certains représentants syndicaux vont en discuter avec l'employeur et en cas d'inaction de sa part, un grief est déposé contre ce dernier pour faire cesser ces comportements. Il est du rôle du syndicat d'intervenir rapidement dans de telles situations même si cela implique parfois de gérer des conflits entre deux personnes salariées.

Mise en situation

Vous êtes président, présidente, de votre section locale. Un de vos membres vient de recevoir une sanction disciplinaire de l'employeur en conformité avec la convention collective. On lui reproche d'avoir tenu des propos transphobes auprès d'un client. Il y a des témoins crédibles de l'événement, des personnes salariées de votre unité. Que faites-vous ? Faites-vous un grief pour représenter cette personne parce que vous croyez que c'est votre rôle comme syndicat, même si vous pensez, voire espérez, le perdre ? Ou, vous jugez que ces comportements ne peuvent être défendus d'aucune manière car ils vont à l'encontre des politiques de harcèlement et des valeurs de votre syndicat ?

En dernier recours : l'expulsion peut être envisagée

Les syndicats disposent de leurs propres règles et façons de faire pour gérer les propos ou gestes désobligeants ou de nature discriminatoire. Mais quoi faire lorsque des personnes élues, conseillères ou déléguées militent activement pour des partis politiques de droite radicale ou d'extrême droite ? Comment réagir quand un membre s'engage dans une lutte qui va à l'encontre des valeurs même de l'organisation ? Ces questions touchent des cordes sensibles et les pratiques en la matière sont loin d'être uniformes d'un syndicat à l'autre.

Pour limiter l'influence des nouvelles droites, quelques organisations syndicales à travers le monde vont jusqu'à expulser des membres qui se livrent à de l'agitation politique en faveur des partis de droite radicale ou d'extrême droite. En Belgique, un syndicat effectue un dépistage à partir des listes de candidats et candidates du parti d'extrême droite (Vlaams Belang). Les membres qui y militent sont confrontés à un choix : se distancer du parti ou être expulsés du syndicat. À la CGT (France), il existe une procédure d'expulsion pour les syndicalistes qui se portent candidats pour des partis d'extrême droite ou agissent comme activistes de ce mouvement notamment en distribuant de la propagande. On estime à environ 40 le nombre de personnes qui ont été exclues dans les 6-7 dernières années . Lors de nos entretiens au Québec, un représentant syndical nous a confié avoir déjà écarté des membres de fonctions officielles en raison de leurs positions incompatibles avec les valeurs et statuts de l'organisation. Nous ignorons toutefois quelle est l'ampleur de ce phénomène parmi les syndicats québécois.

Évidemment, le modèle québécois de relations de travail diffère grandement de ceux présents en Europe, particulièrement lorsque l'adhésion à un syndicat est volontaire. Il y a quelques années, la CFDT a exclu un membre qui était aussi candidat pour le Front national. L'expulsion a été validée par les tribunaux étant donné que l'adhésion syndicale implique aussi une adhésion aux valeurs de l'organisation. Au Québec, la situation est quelque peu différente alors que tous et toutes doivent payer une cotisation si une majorité de personnes salariées choisit de se syndiquer. Expulser un membre de la base sous prétexte qu'il se présente pour un parti politique de droite radicale ou d'extrême droite pourrait soulever des enjeux en matière de liberté d'expression. Toutefois, la question se pose plus sérieusement pour les personnes, élues ou conseillères, qui sont censées souscrire aux valeurs de l'organisation. Est-il logique pour un ou une syndicaliste de militer pour une formation politique qui souhaite la destruction des syndicats ou l'affaiblissement de la solidarité entre les travailleurs et les travailleuses ?

Pense-bête !

Que disent les statuts et règlements de votre syndicat ? Permettent-ils de suspendre ou d'expulser un membre ou de le relever de ses fonctions pour avoir tenu des propos non conformes aux valeurs de votre organisation ? Votre syndicat fournit-il des balises claires pour interdire l'expression de discours racistes, sexistes, tratransphobes ou autres ? Utilise-t-il des critères de sélection pour l'octroi de postes de responsabilité ?

Dans la société : miser sur l'action politique Isoler les partis politiques extrémistes

Certains partis politiques soutiennent des idéologies et des programmes qui mettent en péril la démocratie, le vivre-ensemble et l'existence même du mouvement syndical. Dans plusieurs pays d'Europe, nombreuses organisations (politiques, sociales, syndicales) ont établi un « cordon sanitaire » autour des partis d'extrême droite afin de limiter la propagation d'idées toxiques dans la société. À titre illustratif, la Confédération européenne des syndicats (CES) a adopté une règle qui interdit les contacts avec les membres d'extrême droite du Parlement européen ou d'autres pays, à moins d'une demande expresse d'un syndicat affilié. D'autres syndicats ont également adopté des lignes de conduite similaires. Après tout, comme le mentionne la CFDT, « On ne débat pas avec l'extrême droite : on la combat ! »

Des partis politiques refusent également de collaborer ou de former des gouvernements de coalition avec des forces réactionnaires et antidémocratiques. Les médias, comme en Belgique, réduisent la visibilité de ces idées dangereuses en limitant leur présence dans les journaux, à la télé ou à la radio. La société civile et les groupes progressistes peuvent également perturber les rencontres et les événements des nouvelles droites et ainsi les empêcher de fonctionner correctement. Cependant, avec la normalisation des idées de droite radicale et d'extrême droite, le cordon sanitaire s'est fragilisé dans plusieurs pays.

L'approche du cordon sanitaire semble plus que pertinente, mais elle n'est pas sans soulever d'importantes questions. Les débats sur l'action politique dans la centrale ont surtout porté sur son autonomie vis-à-vis les partis ainsi que sur les critères d'un éventuel appui lors d'une élection . Et même lorsque les valeurs de certaines formations politiques étaient éloignées de celles de la FTQ, la centrale a toujours maintenu un dialogue. Elle a généralement privilégié la pratique de la concertation à celle de la chaise vide. Mais que faire lorsque des partis politiques basent leur programme sur la haine et le mépris de la démocratie ? Si ceux-ci menacent l'existence même des syndicats ? Est-ce que la FTQ devrait couper les ponts avec de telles organisations ? Il pourrait s'agir d'une avenue à emprunter. Préserver le dialogue avec des formations politiques radicales ou extrêmes pourrait générer des tensions à l'intérieur du mouvement syndical. Ce fut le cas aux États-Unis lorsque le président d'un grand syndicat a rencontré Donald Trump, et ce, malgré les comportements antidémocratiques et anti-travailleurs de l'ex-président. Si un parti issu des nouvelles droites est élu, est-ce que la FTQ maintiendra sa participation dans les organismes créés par l'État ? Il y a lieu de se préparer à de telles éventualités.

Question